Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Bernadette Cassel

July 5, 2023 12:34 PM

|

C'est un communiqué de presse du 19 juin 2023 qui provient de la CDD (Conférence des doyens de médecine) et du CNU santé (Conseil national des universités). Que dit ce communiqué : "L’avènement des publications en libre accès a fait émerger des pratiques douteuses voire frauduleuses de la part d’éditeurs… Publié le 23/06/2023 Liste blanche de 3400 revues, domaine biomédical Le site de la conférence des doyens donne accès à la liste de Sorbonne Université qui contient environ 3 400 revues présumées non prédatrices. Ce sont 100 pages comme la page 1 dans l’image [ci-dessus, ndé]. Un nettoyage a été fait, et n’y a aucune revue de Frontiers ou MDPI. Cela me paraît très bien BRAVO. Le message est clair, mais beaucoup de collègues n’ont pas compris… Cette liste est utile… ------ NDÉ Le pdf La Conférence des doyens de médecine (CDD) et le Conseil national des universités pour les disciplines de santé (CNU Santé) ont publié, lundi 19 juin, une liste de 3 400 revues non prédatrices, donc « recommandables ». (Mise à Jour du 2 avril 2025)

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 7, 1:25 PM

|

Quelle place l'écologie scientifique peut-elle trouver dans l'étude et la conception des villes ? Cet ouvrage collectif fait le point sur l'écologie urbaine récente et sur ses différents apports à… Alice Riegert - 6 novembre 2025 Joëlle Salomon Cavin et Céline Granjou (dir.), Quand l’écologie s’urbanise, Grenoble, UGA Éditions, 2021, 386 p. Quel(s) vivant(s) en ville ? Pour autant, l’intégration des autres qu’humains au milieu urbain soulève des paradoxes, notamment pour la gestion de la flore et de la faune exogènes. Les gestionnaires sont confrontés au dilemme d’éradiquer ces espèces pour préserver la biodiversité locale ou bien de les intégrer dans une approche plus inclusive de l’écologie urbaine. Le chapitre 5, « Réinterroger ce qu’est la nature en ville avec les tortues exotiques des parcs publics de Strasbourg », illustre la façon dont les spécificités du milieu urbain, ici la possibilité d’abriter une espèce exotique, ébranlent les représentations et pratiques des chercheurs et des citadins avec « un nouveau paradigme de la nature sauvage en ville » (Glatron, Hector, Meinard, Philippot et Georges, p. 174). La présence de cette nature nourrit l’imaginaire collectif et renforce le lien des citadins avec leur environnement. Ces animaux, bien que considérés comme des espèces invasives, deviennent des symboles de bien-être et d’évasion, suscitant des débats sur leur gestion. Les friches urbaines, autrefois perçues comme des espaces en attente d’aménagement, sont progressivement reconnues comme des réservoirs de biodiversité favorisant la cohabitation entre humains et autres qu’humains. Elles ont été une porte d’entrée majeure en ville pour les sciences de la nature, notamment l’écologie. À la fois territoires délaissés et refuges pour une nature spontanée, elles contrastent avec une végétation idéalisée, à l’instar des toitures et façades végétalisées, qui peuvent exiger une forte technicité pour les maintenir. Elles évoquent un imaginaire riche : espaces alternatifs, « esthétique du non-design », lieux cachés, d’aventure et de découverte, en opposition avec les « conceptions bourgeoises d’une nature urbaine spontanée comme antithèse de l’espace urbain » (Gandy, p. 38). Elles cristallisent toutes sortes de tensions : présence de plantes répertoriées comme envahissantes (renouée du Japon, ailante, robinier), d’insectes ou de petites faunes à mauvaise réputation. Pour Nathalie Blanc, dans le chapitre « L’animal dans le viseur de l’écologie urbaine » (p. 95-121), il est urgent d’inventer de nouveaux récits sur les désirs d’habiter et les espèces indésirables, interrogeant notre rapport esthétique et sensible au vivant. ------ via @ EIVP | École des Ingénieurs de la Ville de Paris

sur Veille "Villes de demain" Aujourd'hui, 11:59

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 6, 11:56 AM

|

As VOCs cause flower aromas to break down, bees may need to learn new tricks by Marta Zaraska, special to C&EN ------ ndé traduction La pollution atmosphérique décompose les molécules qui composent l'arôme des fleurs. L'ozone, par exemple, peut donner à la lavande des notes acidulées. L'eucalyptus, quant à lui, peut commencer à sentir l'orchidée. Cela peut sembler agréable pour un être humain, mais pour un insecte dont la survie dépend de la recherche d'eucalyptus, cela peut poser un problème existentiel. Une méta-analyse réalisée en 2024 par Girling et ses collègues a révélé que la pollution atmosphérique est néfaste pour les invertébrés utiles, notamment les pollinisateurs et les parasitoïdes (animaux tels que les guêpes parasites), qui sont les ennemis naturels des ravageurs des cultures. Sur 120 publications provenant de 19 pays, la pollution par l'ozone a réduit les performances des invertébrés utiles de plus de 31 %, tandis que les oxydes d'azote (NOx) les ont réduites de 24 %. Les résultats suggèrent que les effets négatifs de la pollution sont très probablement liés à l'incapacité des insectes à trouver de la nourriture, comme les abeilles qui ont plus de mal à trouver du nectar.

Cela pourrait entraîner une diminution de la pollinisation. Étant donné que les trois quarts des principales cultures vivrières dépendent de la pollinisation animale, la pollution atmosphérique « peut en fait réduire la production agricole », explique Jeffrey Riffell, écologiste à l'université de Washington qui n'a pas participé à la méta-analyse.

Perturber ces minuscules créatures peut avoir des conséquences profondes sur le bien-être humain. C'est pourquoi les chercheurs tentent de mieux comprendre comment l'augmentation des niveaux de pollution a entraîné une rupture de la communication entre les pollinisateurs et les plantes. Grâce à un travail pratique avec les insectes et à une analyse des bouquets de molécules florales, ils commencent à identifier les composés parfumés les plus essentiels au bon fonctionnement de l'écosystème et ceux qui sont les plus menacés.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite) Image : Un membre de l'équipe de recherche de Robbie Girling retient une abeille mellifère pendant un entraînement olfactif. L'abeille est entraînée à sortir sa trompe lorsqu'elle reconnaît un parfum floral modifié. Crédit : Robbie Girling/Christine Reitmayer.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 4, 12:00 PM

|

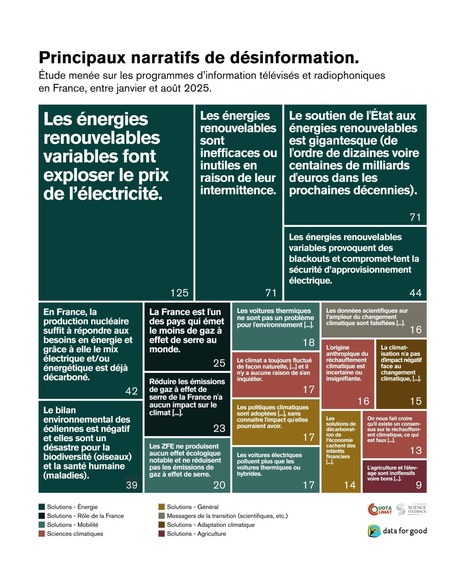

529 cas d'affirmations trompeuses ou fausses ont été détectés entre janvier et août 2025, le nombre d'incidents ayant triplé pendant les mois d'été. Emmanuel Vincent Founder & Executive Director, Science Feedback Charles Terroille Project & Investigative Research Officer, Science Feedback Anaïs Maréchal Climate Editor, Science Feedback Rahul Rao Energy editor, Science Feedback Darrik Burns Climate editor, Science Feedback Résumé Pendant huit mois, Science Feedback et ses partenaires Data for Good et QuotaClimat ont surveillé la circulation des fausses informations sur le climat à la télévision et à la radio françaises. Les résultats sont frappants : 529 cas d’affirmations trompeuses ou fausses ont été détectés entre janvier et août 2025, le nombre d’incidents ayant triplé pendant les mois d’été. Les pics de mésinformation ont coïncidé avec des événements politiques et géopolitiques majeurs, tels que l’investiture de Donald Trump, les débats parlementaires et sénatoriaux sur les zones à faibles émissions (ZFE) et les discussions sur la planification énergétique de la France (PPE3). L’analyse révèle 19 narratifs récurrents, dont la plupart ciblent les solutions au changement climatique plutôt que la science climatique elle-même (voir ci-dessous pour la liste complète). Plus de 70 % des cas visaient la transition énergétique, en particulier les énergies renouvelables. La télévision et radio publique s’est révélée beaucoup plus résiliente que les chaînes d’information privées diffusant 24 heures sur 24 ; elle s’est avérée six fois moins perméable aux discours trompeurs. Cet ensemble de données sans précédent met en évidence un paradoxe : si les médias mainstream sont considérés comme les sources d’information les plus fiables, ils sont de plus en plus exposés à la désinformation climatique et l’amplifient parfois, souvent par l’intermédiaire d’invités, de commentateurs ou d’hommes politiques. Le rapport constate que moins les médias couvrent les questions climatiques, plus ils deviennent vulnérables à la désinformation, et appelle à des mesures de protection plus strictes : protection de la radiodiffusion publique, normes éditoriales transparentes et systèmes de surveillance coordonnés capables de contrer les discours trompeurs en temps réel. Ensemble, ces conclusions soulignent l’urgence de renforcer l’intégrité de l’information environnementale afin de soutenir le débat démocratique et une action climatique efficace. Narratifs Voici ci-dessous la liste des 19 narratifs de désinformation les plus fréquents identifiés dans notre étude. Pour chaque narratif, nous expliquons pourquoi certaines des affirmations qui le soutiennent sont trompeuses et les mettons en contraste avec le consensus scientifique sur le sujet. Alors qu’une affirmation trompeuse est une déclaration isolée, fausse, inexacte ou sortie de son contexte, un narratif est le schéma global que ces affirmations créent, orientant à plusieurs reprises le public vers la même conclusion (par exemple que ‘les énergies renouvelables ne sont pas écologiques’).

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 2, 11:57 AM

|

Les préservatifs ont été utilisés pour en apprendre davantage sur la façon dont les cigales utilisent les tours d’argile qu’elles construisent avec de la boue et de l’urine. Author, La rédaction Role, BBC News Brésil 31 octobre 2025 Les préservatifs ont permis de confirmer si des échanges gazeux avaient lieu dans les tours d'argile construites par les cigales. ------ via BBC World Service on X, 25.10.2025 "Scientists in the Amazon rainforest in Brazil have used condoms to test a hypothesis about why cicadas build mini towers out of urine and clay. 🎧 How cicadas have made us smarter https://t.co/cMZqn5p8XT https://t.co/p0EVjLShTR" / X

https://x.com/bbcworldservice/status/1982077751944462523 [Guyalna chlorogena] ------ ndé pour en savoir plus

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 1, 7:52 AM

|

Pour répondre aux enjeux de protection des pollinisateurs et de la fonction de pollinisation, le groupement de recherche POLLINÉCO a été créé en 2019. Il rassemble près de 200 scientifiques issus de 36 laboratoires principalement de France métropolitaine, mais aussi des DROM, de Belgique et de Suisse. Il fédère la recherche nationale et favorise la formation (en particulier de doctorant.e.s) en écologie de la pollinisation, ainsi que l’expertise et l’appui aux politiques publiques (plan national d’action « France, Terre de pollinisateurs », sollicitations des acteurs de la conservation tels que l’OFB et les aires protégées). Ce groupement prend aujourd’hui la forme d’un RT (Réseau Thématique) financé par l’INEE et le ministère de la Transition écologique. Office pour les insectes et leur environnement Quand ? Du mercredi 5 novembre 2025 au vendredi 7 novembre 2025 Où ? Centre INRAE PACA – Domaine Saint-Paul

84140, Avignon

Bâtiment Coeur de centre POLLINÉCO comprend cinq axes de travail :

(1) Traits floraux et stratégies de pollinisation

(2) Écologie des pollinisateurs

(3) Réseaux d'interaction plantes-pollinisateurs

(4) Changements globaux et conservation

(5) Agriculture et services écosystémiques de la pollinisation entomophile D'une durée de trois jours, le colloque POLLINÉCO offre des opportunités d'échanges entre ses membres, véritable valeur ajoutée pour tous et toutes qui permet de renforcer la cohérence de la recherche mais aussi la visibilité internationale de cette thématique encore assez jeune. C’est également une opportunité pour les doctorants et post-doctorants de présenter leurs travaux et d'interagir avec la communauté scientifique française et avec les scientifiques internationaux invités lors de chaque édition. L’unité de recherche Abeilles et Environnement d’INRAE à Avignon organise en 2025 le 7e colloque annuel du Réseau Thématique POLLINÉCO.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 30, 2:54 PM

|

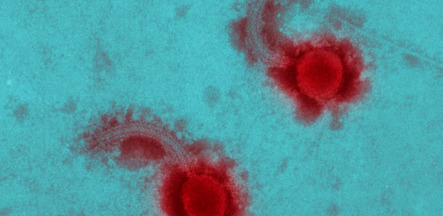

Des recherches sont menées pour, à terme, utiliser des virus modifiés contre des cancers ou pour recourir à des virus bactériophages contre des infections résistantes aux bactéries. María Teresa Tejedor Junco Publié: 30 octobre 2025, 10:39 EDT "... Impossible de résumer dans un seul article tout ce que les virus apportent à notre existence. Mais nous pouvons passer en revue quelques exemples." [...] Fabriquer des vaccins Outre leur utilisation comme bioinsecticides, les baculovirus sont également utilisés pour fabriquer des vaccins (à usages vétérinaires, ndlr). Pour ce faire, le gène d’intérêt est introduit dans le virus, puis l’insecte est infecté, ce qui le transforme en une petite « bio-usine » qui produit les protéines d’intérêt. [...] Image : La recherche s’intéresse à la capacité des virus bactériophages à attaquer les bactéries pour, un jour, traiter des infections graves par phagothérapie. ------ ndé "Les baculovirus sont des virus spécifiques des insectes et notamment des lépidoptères."

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 28, 3:14 PM

|

We recently invited Dr. Kit Stasia Prendergast to share the story behind her paper, “Bee Hotels as a Tool for Post-Fire Recovery of Cavity-Nesting Native Bees”, featured as the Cover Story in Volume 16, Issue 7 of Insects (ISSN: 2075-4450). Through an email interview, she generously provided the following insights into her research, challenges, and personal journey. 05.08.2025 ------ ndé traduction 1. Pourriez-vous présenter brièvement votre article ?

Cette recherche était la première au monde à utiliser des hôtels à abeilles (structures artificielles de nidification) comme outil pour surveiller la recolonisation des habitats après les feux de brousse par les abeilles nichant dans des cavités. En leur fournissant des structures de nidification supplémentaires, elle visait à stimuler leur population et à faciliter leur rétablissement après les incendies. J'ai installé 1 000 hôtels à abeilles de deux modèles différents sur cinq sites de la forêt de Jarrah, dans le sud-ouest de l'Australie occidentale, qui avaient été brûlés lors des feux de brousse de l'été noir, et je les ai surveillés de septembre à mars. À la fin de la période de surveillance, plus de 830 nids étaient occupés. J'ai également constaté qu'il y avait moins d'abeilles indigènes butinant sur les sites où je n'avais pas installé d'hôtels à abeilles que sur ceux où je l'avais fait. De plus, la densité plus élevée d'abeilles mellifères européennes introduites a réduit le nombre d'abeilles indigènes butineuses et de nids occupés. Cette recherche fournit une preuve du concept selon lequel les hôtels à abeilles, lorsqu'ils sont correctement conçus, peuvent aider à la reprise des abeilles indigènes solitaires nichant dans des cavités après un feu de brousse, et que nous devons exclure les abeilles mellifères des habitats qui ont été touchés par des incendies afin de ne pas compromettre la reprise des abeilles indigènes.

Dr Kit, also known as The Bee Babette, is a wild bee scientist – studying the wild bees, but also a bit of a wild scientist! Her PhD research, undertaken as a Forrest Scholar, investigated the biodiversity native bees and pollination networks in urban areas, how to conserve them, and the impact of honeybees on native bees.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 26, 12:34 PM

|

Pour se défendre des insectes, certaines plantes ont concocté des toxines qu'elles sécrètent, mais l'aleurode du tabac, un petit hémiptère, a réussi à voler le matériel génétique qui code pour l'antidote. Ce larcin lui permet aujourd'hui de se nourrir de plus de 900 plantes différentes. La Science au labo, 23.10.2025 Avec - Clément Gilbert, directeur de recherche CNRS au laboratoire Evolution, Génomes, Comportement, Ecologie (EGCE) de l’université Paris-Saclay

Image : Malgré sa petite taille, l'aleurode du tabac (Bemisia tabaci) est un des principaux ravageurs des cultures à travers le monde. - Wee Hong

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 24, 6:04 AM

|

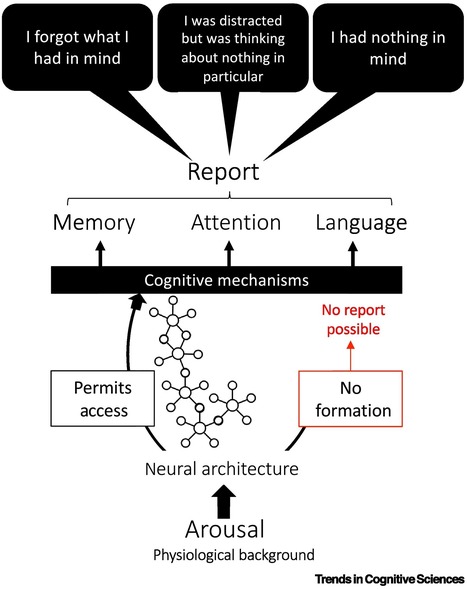

Les travaux récents de Thomas Andrillon, chercheur à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, et d’Athena Demertzi, neuroscientifique à l’Université de Liège, remettent en cause nos conceptions les plus fondamentales sur le fonctionnement de la conscience. Leur analyse, publiée dans la prestigieuse revue Trends in Cognitive Sciences, démontre que ces moments de « rien » ne sont pas des accidents neurologiques, mais des phénomènes mesurables avec leur propre signature cérébrale. Ce n'est pas un bug : les moments où vous "ne pensez à rien" révèlent le véritable génie de votre cerveau par Brice Louvet 22 octobre 2025, 6 h 42 min

"Cette découverte contredit frontalement l’héritage philosophique occidental. Ralph Waldo Emerson affirmait qu’un homme est défini par ses pensées quotidiennes, tandis que Jean-Paul Sartre soutenait que toute conscience est nécessairement conscience de quelque chose. Les neurosciences modernes suggèrent l’inverse : l’esprit vide représenterait l’état de base de notre cerveau, la pensée active n’étant qu’un ajout temporaire."

[...] Repenser la conscience humaine Ces découvertes ouvrent des perspectives fascinantes sur la nature même de la conscience. Si le vide mental constitue notre état neurologique de base, que dire de la conscience chez les nouveau-nés, ou même dans l’utérus ? Cette question pourrait également éclairer le développement de l’intelligence artificielle : les futures machines conscientes devront-elles elles aussi expérimenter des moments de « rien » ? Image : A physiocognitive account of the phenomenology of mind blanking (MB).

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 22, 2:23 PM

|

Découvrez ici le programme de la Fête de la Science, et toutes les animations organisées à travers la France 👉 https://www.fetedelascience.fr/programme

Comment fonctionne l’intuition ? Pourquoi nous trompe-t-elle parfois ? Dans cette vidéo, on voyage à travers les illusions, les biais cognitifs et les découvertes de Kahneman & Tversky, qui ont révolutionné notre compréhension de la pensée humaine. ------ via Post de @lepointj.bsky.social — Bluesky, 03.10.2025

https://bsky.app/profile/lepointj.bsky.social/post/3m2corjlrss2e

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 20, 1:51 PM

|

Certains penseurs critiques de la croissance, marginaux en leur temps, comme André Gorz, Bernard Charbonneau ou Murray Bookchin, sont devenus des références pour penser l’enchâssement des crises écologiques, sociales et politiques contemporaines. Les Livres de Philosophie jeudi 2 octobre 2025 "Dans ce dossier, coordonné par Matthieu Febvre-Issaly, intellectuels et militants écologistes évoquent ces consciences de l’écologie, qui animent leur engagement."

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 18, 12:55 PM

|

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) s'est exprimée sur sa politique concernant la biologie de synthèse. Deux motions concurrentes étaient présentées sur le sujet. Par Anne-Sophie Tassart le 16.10.2025 à 17h25 "L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) s'est exprimée sur sa politique concernant la biologie de synthèse. Deux motions concurrentes étaient présentées sur le sujet : les membres de l'organisation ont rejeté un moratoire mais validé la motion qui positionne la biologie de synthèse comme un outil de conservation de la nature. L'organisation devait se prononcer lors de son congrès mondial, qui se tenait du 9 au 15 octobre 2025 à Abu Dhabi, sur la motion 087 positionnant la biologie de synthèse comme un outil valide. Et sur la motion 133 qui appelait à un moratoire mondial sur la libération d’espèces sauvages génétiquement modifiées. Si les deux ne s'excluaient pas mutuellement, le moratoire devait néanmoins permettre de suspendre les applications les plus à risque jusqu'à ce que les nombreux aspects (impacts environnementaux, règlementations, préoccupations éthiques et culturelles) soient mieux pris en compte. Un vote serré pour le moratoire La motion 087 a finalement été adoptée dans une nouvelle version. Elle permet ainsi à l'UICN de fournir un cadre de gouvernance à long terme (les résolutions de cette organisation ne sont pas contraignantes) concernant ce domaine afin de guider les membres intéressés et les prises de décision des promoteurs de telles technologies. Ces acteurs visent des objectifs aussi divers que l'immunisation d'espèces menacées par des maladies, l'éradication d'espèces invasives et la résurrection d'animaux disparus. Parallèlement, le moratoire n'a pas été retenu." (...)

|

Le réchauffement climatique actuel est une réalité. Mis à jour le 7 novembre 2025 | Commissariat Général au Développement Durable La Terre n’a jamais été aussi chaude depuis cent mille ans : les chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) rappellent que le changement climatique est un fait scientifique et mesuré. Les chercheurs du CNRS rappellent que le réchauffement accéléré du climat est un fait mesuré. D’après les scientifiques, la planète n’a jamais été aussi chaude depuis plus de 100 000 ans.

Via VeilleGestionConnaissances

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 6, 12:08 PM

|

Contrairement à une idée bien ancrée, toutes les abeilles ne meurent pas après une piqûre ! En réalité, moins de 0,1 % des abeilles pratiquent l’autotomie de l’aiguillon, de même que certaines guêpes. Sébastien Moreau Maître de conférences en biologie, Université de Tours Publié: 6 novembre 2025, 10:45 EST L’autotomie de l’aiguillon désigne la séparation physique d’un aiguillon et des glandes venimeuses qui lui sont associées, du reste de l’abdomen d’un insecte piqueur. Elle entraîne généralement la mort de l’insecte piqueur. L’autotomie intervient à la suite de la piqûre d’un organisme cible duquel l’insecte piqueur ne parvient pas à dégager son aiguillon. Première constatation, l’autotomie de l’aiguillon est un phénomène rarissime chez les abeilles : sur près de 20 000 espèces d’abeilles répertoriées à travers le monde, elle ne s’observe que chez les abeilles du genre Apis, qui compte moins de dix espèces, dont l’abeille à miel domestique (Apis mellifera). Plus surprenant, d’autres hyménoptères sociaux, dont des guêpes (tribus des Epiponini, Polistini et Ropalidiini) et des fourmis (genre Pogonomyrmex), pratiquent également l’autotomie de l’aiguillon. En 1992, Lorraine Mulfinger et ses collaborateurs observèrent que, si près de 80 % des ouvrières de l’abeille domestique Apis mellifera subissaient une autotomie après piqûre, ce phénomène touchait également 7 % à 8 % des ouvrières de deux espèces de guêpes nord-américaines, la guêpe jaune Dolichovespula arenaria et Vespula maculifrons ainsi que 6 % des ouvrières d’autres guêpes du genre Polistes. Des abeilles peuvent piquer sans arracher leur aiguillon Il ne s’agit donc ni d’un phénomène qui affecterait toutes les abeilles ni d’une spécificité propre aux abeilles, dont les guêpes seraient exclues. Même chez les espèces pratiquant parfois l’autotomie, telle qu’A. mellifera, celle-ci n’est pas systématique, puisque 20 % des ouvrières parviennent à dégager leur aiguillon après piqûre. Lorsque la cible est un invertébré, le retrait de l’aiguillon se fait sans difficulté particulière, ce qui permet à ces abeilles de se défendre quotidiennement contre de nombreux insectes et arachnides. C’est heureux, car les reines A. mellifera doivent, par exemple, utiliser leur aiguillon dès l’émergence, qui marque leur passage au stade adulte, pour éliminer leurs sœurs rivales. Si elles devaient toutes mourir après ces duels sororicides, l’espèce ne pourrait sans doute pas maintenir son organisation sociale ! L’autotomie ne s’observe en fait qu’en cas de piqûre d’un vertébré cible, dont les tissus mous tégumentaires (peau, muqueuses) peuvent entraver le retrait de l’aiguillon. Chez les ouvrières de l’abeille domestique, le stylet et les deux lancettes qui composent l’aiguillon sont pourvus de minuscules barbillons (petites pointes dirigées vers l’abdomen, donc à l’opposé du sens de pénétration telles des pointes de harpon). Ces adaptations anatomiques facilitent la pénétration de l’aiguillon mais rendent encore plus difficile son extraction, surtout si la peau de l’animal ciblé est molle. Une défense pour le collectif Alors que l’autotomie de l’aiguillon condamne l’insecte piqueur, elle permettrait paradoxalement une meilleure défense contre des prédateurs volumineux (lézards, guêpiers d’Europe, ours, humains…) attirés par les ressources alléchantes que représentent des nids d’insectes sociaux. Même séparés du reste du corps de l’insecte piqueur, l’aiguillon et ses glandes assurent la diffusion du venin pendant près d’une minute. Tenter de retirer sans précaution cette douloureuse perfusion peut conduire à vider le réservoir de l’appareil venimeux et à s’injecter soi-même une dose de venin équivalente à plusieurs piqûres simultanées ! Pire, l’odeur du venin ainsi injecté peut agir comme une phéromone d’alarme et recruter de nouveaux insectes piqueurs… C’est le cas pour l’abeille domestique qui est mise en alerte par l’un de ses composés venimeux volatile, l’isopentyl acetate. Le recrutement rapide et en cascade de dizaines de congénères par le biais des aiguillons abandonnés sur la cible permet des attaques massives qui peuvent être fortement incapacitantes, voire mortelles, y compris pour un humain. Contrairement à une autre idée reçue, la mort de l’abeille ou de la guêpe autotomisée n’est pas toujours immédiate : en 1951, Hydak a montré qu’environ 50 % des ouvrières d’A. mellifera autotomisées mouraient dans les 18 h après la piqûre et que certaines pouvaient survivre plus de 4 jours. Même privées de leur aiguillon et d’une partie de leur abdomen, des ouvrières A. mellifera restent parfois capables de mordre, de poursuivre ou de harceler un ennemi ! Chez les espèces qui la pratiquent, l’autotomie de l’aiguillon résulte d’une convergence évolutive, apparue plusieurs fois et de manière indépendante au cours de l’évolution. Elle semble donc leur avoir conféré un avantage sélectif vis-à-vis des vertébrés et s’être maintenue grâce à un coût minime (la mort de quelques individus issus d’une colonie populeuse) au regard des avantages procurés (l’éloignement d’un prédateur). L’autotomie de l’aiguillon serait un exemple, parmi d’autres, des comportements de défense autodestructeurs rencontrés chez les insectes sociaux et décrits par Shorter et Rueppell en 2012. Une lutte microbiologique Mais ce phénomène les aide aussi à lutter contre des organismes beaucoup plus dangereux : les microbes ! Si l’on considère que les venins de ces espèces contiennent des composés antimicrobiens et qu’ils induisent soit la mort soit une réaction inflammatoire chez les organismes cibles, alors on réalise que la piqûre d’une abeille, d’une guêpe ou d’une fourmi serait moins un acte défensif qu’une opération de désinfection radicale, visant à prémunir la pénétration d’un intrus dans la colonie et donc d’une contamination accidentelle. Les piqûres d’abeilles ou de guêpes sont en effet connues pour être remarquablement saines d’un point de vue microbiologique : des aiguillons isolés persistent parfois des décennies dans le corps des personnes piquées (jusqu’à 28 ans pour un aiguillon de guêpe retrouvé par hasard dans l’œil d’un patient !). Dans cette perspective plus originale, la mort des ouvrières piqueuses constituerait l’une des composantes d’un processus indispensable à la survie des colonies : le maintien de l’immunité sociale. Ces éléments expliqueraient en partie pourquoi l’autotomie de l’aiguillon n’est pas apparue ou n’a pas été conservée chez plus de 99,9 % des espèces d’abeilles. Elles sont majoritairement solitaires et donc moins soumises à la pression des vertébrés prédateurs et/ou moins exposées aux risques de transmission de maladies. De plus le coût de l’autotomie serait pour elles trop élevé par rapport aux avantages procurés, car la disparition d’une femelle solitaire entraînerait directement une perte de chances reproductives. Image : Comme l’immense majorité des espèces d’abeilles, la femelle de l’andrène de la bryone (Andrena florea) ne meurt pas après avoir piqué. Sébastien Moreau, CNRS/Université de Tours

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 5, 11:48 AM

|

L’écologie de la peur est une nouvelle discipline qui étudie comment la présence d’un prédateur influence le comportement des proies. Une nouvelle étude menée en Pologne démontre que les loups fuient rapidement quand ils entendent une voix humaine, preuve qu'ils ont peur de nous. Avec sciences, 13.10.2025 "Depuis une dizaine d'années, l’écologie de la peur s’intéresse à un aspect souvent négligé : l’effet de la simple présence d’un prédateur. Cette peur, observable chez les invertébrés comme chez les grands mammifères, modifie leur comportement, leur stress, voire leur reproduction." (...) ------ ndé Illustration Figure 1. Fearsome predators and their frightened prey. Spiders (Photo: Opoterser/Wikimedia Commons) can literally frighten grasshoppers (Photo: Mister Light/ Wikimedia Commons) to death. Fear of wolves (Photo: Mas3cf/Wikimedia Commons) may reduce the pregnancy rate in elk (Photo: California Department of Fish and Wildlife), and it is an open question whether the fear of lions (Photo: Yathin S. Krishnappa/Wikimedia Commons) can affect the reproduction of megaherbivores, such as elephants (Photo: Liana Zanette) — though new research suggests fear of the human ‘super predator’ likely can.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 3, 12:50 PM

|

Quatre des huit membres du conseil scientifique chargé de superviser le document ont signé un commentaire critique soulignant leurs désaccords sur des amendements, notamment obtenus par le ministère de l’agriculture. Par Stéphane Foucart Publié le 30 octobre 2025 à 16h00, modifié le 31 octobre 2025 à 09h14 "De toutes les questions environnementales, c’est le sujet sensible du moment. Dans la foulée de la loi Duplomb, en juillet, et des plus de 2 millions de signatures engrangées par la pétition, qui en dénonce les effets délétères sur l’environnement et la santé, le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan (HCSP) a remis à l’Assemblée nationale, mercredi 29 octobre, le rapport qu’elle lui avait demandé sur les politiques publiques de santé environnementale.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

November 1, 1:49 PM

|

Vidéo - En septembre 2025, des chercheurs de l’Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique ont révélé que la Terre avait franchi sept des neuf limites planétaires. Par Chloé Denis et Robin Gasser (motion design) Publié le 26 octobre 2025 à 06h00

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 31, 2:09 PM

|

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 29, 12:31 PM

|

Avec 53 000 espèces recensées, elles ont conquis un grande nombre de niches écologiques. Elles sont présentes partout sur la planète, sauf en Antarctique et en très haute altitude. Essentielles aux écosystèmes, elles régulent les populations d’insectes. Que sait-on vraiment de leur cognition, et de leur rapport au monde ? Mardi 28 octobre 2025

La science, CQFD Avec - Raphaël Jeanson, ethologue, directeur de recherche au CNRS, directeur adjoint du Centre de Recherches sur la Cognition Animale à Toulouse

- Christine Rollard, biologiste, spécialisée dans les araignées, maître de conférences au MNHN

"Pourtant, contrairement aux abeilles ou aux fourmis, on sait peu de choses sur ces animaux à quatre paires de pattes, qui inspirent l’effroi chez un quart des Européens. Largement inoffensives, pour calmer les inquiétudes, on entend souvent l’argument : "mais ce sont elles qui ont plus peur de nous". Justement, que sait-on de la cognition des araignées ? Elles qui vivent dans un monde de vibration, si difficile à concevoir de notre point de vue humain." Comment les araignées perçoivent et transforment leur milieu ? Dans la tête d’une araignée, de Raphaël Jeanson (HumenSciences, 2024) Le cannibalisme des araignées n’apparaît qu’après une phase de tolérance juvénile (Sciences & Avenir, avril 2025) Comment les araignées sentent-elles ? (Sciences et Avenir, 2025) La toile de l’araignée est-elle une extension de son cerveau ? (Philomag, 2023) Comment les araignées chassent-elles « à l’unisson » ? (CNRS, 2022) Les araignées mangent plus de "viande" que l'humanité (Le Monde, 2017)

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 27, 1:43 PM

|

Une équipe franco-italienne a pu analyser six échantillons d’eau de nuage prélevés au sommet du massif auvergnat du puy de Dôme à différentes saisons, entre 2023 et 2024. Les chercheurs y ont décelé 32 pesticides différents, dont plusieurs interdits en Europe depuis plus d’une décennie. Un tiers des échantillons présentaient également une concentration totale de pesticides supérieure aux taux réglementaires pour l’eau potable. Angelica Bianco Publié: 2 octobre 2025, 13:31 CEST "Leur travail pionnier a aussi permis d’estimer, pour la première fois, la quantité de pesticides qui se trouveraient dans l’ensemble des nuages bas et moyens de France hexagonale, soit de 6 à 139 tonnes. Retour sur cette publication inédite, avec sa première autrice." (...) ------ ndé illustration

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 25, 12:10 PM

|

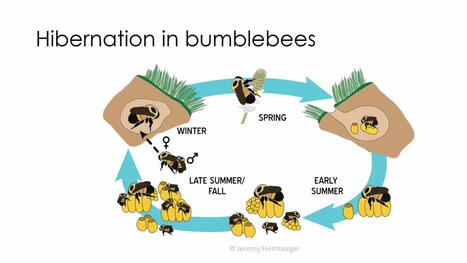

In a previous study, an experimental oversight led to the accumulation of water filling a container housing diapausing bumblebee queens. Surprisingly, after draining the water, queens were found to be alive. This observation raises a compelling question: can bumblebee queens endure periods of inundation while overwintering underground?

This webinar was first held on 15 April 2024

Dans une étude précédente, de l'eau s'est accumulée par erreur lors d'une expérimentation dans un récipient contenant des reines de bourdons en diapause. Étonnamment, après avoir vidé l'eau, les reines se sont avérées vivantes. Cette observation soulève une question fascinante : les reines de bourdons peuvent-elles supporter des périodes d'inondation pendant leur hibernation souterraine ? Pour répondre à cette question, nous avons mené une expérience avec 143 reines de bourdons communs de l'Est (Bombus impatiens) placées dans des tubes remplis de terre et soumises à une diapause artificielle dans une unité réfrigérée pendant sept jours. De l'eau du robinet a ensuite été ajoutée aux tubes et les reines (n = 21/traitement) ont été maintenues sous l'eau à l'aide d'un appareil semblable à un piston ou laissées flotter naturellement à la surface de l'eau pendant des durées variables (8 heures, 24 heures ou 7 jours) tout en restant dans des conditions d'hibernation. Dix-sept reines ont servi de témoins. Après la période d'immersion, les reines ont été retirées de l'eau, transférées dans de nouveaux tubes remplis de terre et conservées en chambre froide pendant 8 semaines. Le taux de survie global des reines est resté élevé (89,5 ± 6,4 %) dans tous les traitements et n'a pas varié selon les régimes et les durées d'immersion. Ces résultats démontrent la remarquable capacité des reines B. impatiens en diapause à résister à une immersion sous l'eau pendant une semaine, ce qui indique leur adaptation pour survivre à des périodes d'inondation dans la nature. Traduit d'après DeepL.com (version gratuite) ------ NDÉ L'étude Sabrina Rondeau and Nigel E. Raine

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 23, 5:50 AM

|

A égale distance entre une technolâtrie aveugle et une technophobie contre-productive, nous pensons qu’il est urgent d’explorer les conséquences d’une collaboration entre médecins et IA. Déporter notre hubris sur une entité virtuelle ne peut être acceptable que si l’aide à la décision conduit au meilleur résultat possible pour les patients. Mettre en lumière le risque d’une moindre efficacité dans ce processus est une première étape dans l’intégration prudente et conditionnelle de ce nouveau partenaire de soin. Publié le 21 octobre 2025 à 14h00 TRIBUNE. Cyril Goulenok, médecin réanimateur et docteur en philosophie ; Margaux Luck, data scientist chez Pandore Associates et docteure en bio-informatique ; Grégoire Colombet, cofondateur de Pandore Associates, consultant en intelligence artificielle et coauteur de l’ouvrage Humain ou IA ? Qui décidera le futur ? (Dunod, 2023).

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 21, 1:50 PM

|

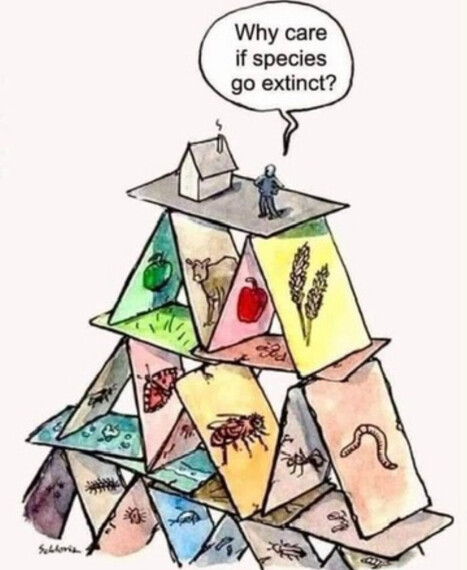

Extinction des espèces / extinction de masse / sixième extinction / 6e extinction / extinction du vivant / extinction massive des espèces / sixth mass extinction / sixième extinction massive des espèces

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 20, 1:22 PM

|

Institutionnalisées toutes deux au début des années 1970 aux États-Unis, l’histoire environnementale et l’histoire des femmes – puis celle du genre – ont, paradoxalement, assez peu dialogué jusqu’à une période récente Date : 10-12 juin 2026 Lieu : Maison méditerranéenne des sciences de l’homme, Aix-en-Provence "... comme cela été souligné plus largement pour l’histoire de l’environnement et l’histoire sociale (Mosley 2006). Ces deux champs de la discipline historique partageaient pourtant dès l’origine un objectif commun : en redonnant une voix et une agentivité aux oublié·e·s de l’histoire officielle, il s’agissait de s’emparer de nouveaux objets d’étude (les femmes, les non-humains), voire, de façon plus ambitieuse, de relire le passé à l’aune des rapports de pouvoir entre les sexes ou des enjeux environnementaux (Fressoz et al. 2014 ; Quenet 2014 ; Mathis 2018). Dans le contexte des luttes pour les droits civiques et l’égalité des sexes et de l’essor des mouvements écologistes, l’engagement académique plus ou moins militant en faveur des dominé·e·s constituait un second point commun entre ces deux courants. Une trentaine d’années plus tard, alors que les historien·ne·s de l’environnement cherchaient à doter leur champ d’une armature théorique afin d’en démontrer à la fois la centralité et l’intérêt pour l’histoire en général comme pour les sciences sociales, c’est aussi l’histoire du genre qui a servi de modèle à celles et ceux qui souhaitaient faire de l’environnement une catégorie d’analyse comparable à la race, à la classe et au genre pour mettre au jour des relations et asymétries de pouvoir (Scott 1986 ; Steinberg 2002 ; Stroud 2003 ; Quenet 2014). ------ ndé - Appel à communications ici.

"... Les récentes relectures genrées de l’anthropocène invitent à visibiliser les groupes dominés – dont les femmes, exclues des lieux de pouvoir et de ce fait souvent réduites, au mieux, au rang de simples victimes des dégâts environnementaux. Une proposition complémentaire consiste également à interroger les causes de la crise environnementale afin de mettre en lumière les déterminants patriarcaux de la dégradation du vivant (Ruault et al. 2021).

En croisant histoire du genre et histoire de l’environnement, l’objectif de ce colloque est double. Il s’agit d’une part de donner un écho à des approches qui sont restées relativement marginales en France alors qu’elles sont débattues depuis plusieurs décennies ailleurs, notamment dans le monde anglophone. Il s’agit d’autre part et dans le même temps de passer ces approches au crible de l’empirie, en les confrontant à des études de cas, de l’Antiquité à nos jours, alors que la période contemporaine domine dans l’historiographie des relations entre genre et environnement."

(...) Modalités pratiques

Les propositions de communication (titre, résumé de 2000 signes maximum, court CV) devront être envoyées à genre.environnement@gmail.com avant le 15 décembre 2025.

Une réponse sera donnée avant le 15 février 2026.

Les langues du colloque seront le français et l’anglais. Les propositions de jeunes chercheur·e·s sont particulièrement bienvenues. Les frais de mission seront ajustés en fonction du budget.

|

Scooped by

Bernadette Cassel

October 17, 2:03 PM

|

La jeune chercheuse tunisienne Sarra Bouagga vient de se distinguer sur la scène scientifique internationale. Elle a été choisie par la prestigieuse revue espagnole Revista Mercados — spécialisée dans le secteur des fruits et légumes — parmi les personnalités les plus influentes dans le domaine agricole. Par M. A. Sghaïer 11-10-2025 "... Cette distinction consacre un travail de longue haleine mené par l’équipe dirigée par Sarra Bouagga autour d’un insecte ravageur qui a gravement touché les serres climatisées en Espagne, provoquant la destruction de nombreuses récoltes de légumes, notamment de piments. Une crise sévère pour le pays, dont les agriculteurs sont engagés dans une démarche de lutte intégrée contre les organismes nuisibles, conformément aux normes strictes de l’Union européenne." (...)

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...

https://www.scoop.it/topic/membracides?tag=revues%20pr%C3%A9datrices