Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 9, 2019 6:44 AM

|

Elle a dirigé la salle culturelle du Vivat pendant vingt-cinq ans. Un quart de siècle qu’Éliane Dheygere a accepté de survoler au gré de quelques souvenirs, bonheurs mais aussi regrets et coups de gueule. Attention, ça peut décoiffer…

Christelle Jeudy | 27/02/2019 Partager Twitter

Eliane Dheygere va quitter la direction du Vivat le 16 mars prochain, à l’issue d’une représentation du chorégraphe Thomas Lebrun et d’une fête « frites-bière ».

Demain son bonheur s’écrira à La Motte-Aubert, un village de Charente-Maritime où Éliane Dheygere va poser ses valises. Première étape d’une nouvelle aventure qui débutera le 16 mars, après une fête « frites-bière » à Armentières pour marquer son départ en retraite. Pas de nostalgie, ce n’est pas le genre de la maison sourit celle qui s’est vite passionnée pour la danse contemporaine. C’était à Valenciennes et à 11 ans, Éliane Dheygere mettait ses pas dans ceux d’Annick Crépin, sa professeure de danse. « On l’appelait la danseuse aux pieds nus. Elle a 92 ans aujourd’hui, conduit toujours sa voiture et va à la gym ». La preuve d’un beau tempérament sans doute contagieux qui propulse Éliane dans une école de danse à Paris, pour y apprendre à « chorégraphier, danser, enseigner… ».

Trois ans plus tard, c’est le retour dans le Nord puis la création de Danse à Lille en 1983, pour faire entrer la danse contemporaine dans les salles de spectacle. À l’Hospice Comtesse, « sans ordi ni internet, avec seulement 10 000 francs de budget et des flyers distribués dans les rues », un festival se monte et fait connaître des gens comme Philippe Decouflé ou Carolyn Carlson. Toujours, Éliane Dheygere s’est sentie « dénicheuse de jeunes artistes », avant de continuer au Vivat.

Le 2 février dernier, en mairie, Eliane Dheygere participait à la performance de Sylvain Groud, directeur du Ballet du Nord, sur le thème de l’Oubli.

Le Vivat, justement, créé en mars 1990, elle y arrive pour développer la danse en 1994. Et deux ans plus tard, alors que la salle culturelle affiche un gros déficit, on la propulse à la direction du lieu. Il y a plus de vingt ans, on y voyait déjà du théâtre avec les Fous à Réaction, mais aussi de la chanson, de l’opérette et même du jazz. Plus de têtes d’affiche qu’aujourd’hui, c’est certain. Éliane Dheygere se souvient de Jonaz, Lavilliers, Léo Ferré, Adamo, Moustaki, Jane Birkin, Brigitte Fontaine (lire par ailleurs). Et puis, elle crée le festival Vivat la danse, dont la 22e et dernière édition vient de se terminer. Dernière, vraiment ? La directrice confirme et croit savoir que son successeur, Stéphane Frimat, conservera un temps fort dédié à la danse « pour fêter les 30 ans du Vivat », donc pas tout de suite.

Au final, Éliane Dheygere se dit « très fière » de son bilan à la tête du Vivat. « J’ai multiplié par deux ou trois le budget des débuts et le nombre de salariés, les comptes sont positifs et on touche 10 % des Armentiérois, c’est pas mal »… « Un lieu comme le Vivat, c’est un espace de convivialité. De rencontre et de divertissement, oui, mais aussi de débat d’idées. Par moments, on a vu ce qui peut se passer quand les gens ne sont pas juste là car ils ont acheté une place », ajoute une directrice qui ne cache pas non plus avoir « manqué de moyens » pour monter des gros plateaux ou faire venir des vedettes.

Eliane Dheygere aura dirigé le Vivat pendant vingt-cinq ans. Le 16 mars, elle part en grandes vacances et passera le relais à Stéphane Frimat.

D’où une programmation égratignée ces derniers mois, « par des personnes qui ne la connaissent pas » regrette Éliane Dheygere… Et des disputes entre élus au sujet de la salle culturelle mais ajoute la directrice, « c’est bien qu’il y ait des disputes. Ça veut dire que le Vivat est important, que c’est un enjeu politiqu e ».

Pourtant, elle ne cache pas s’être sentie « déconsidérée, pas par ce qui a été dit mais par le fait qu’il n’y ait même pas eu d’effort de venir vers moi pour en discuter », et elle croit savoir que la future programmation va davantage « rassurer, avec des noms plus connus et moins de choses indéfinissables ». À venir donc…

Demain sera un autre jour, un autre temps, une autre vie, qu’elle va découvrir à la campagne, dans un éco-village où coexistent des agriculteurs, des écoles alternatives et… une salle de spectacles. Tiens, tiens.

Vingt-cinq ans de direction c’est…

En chiffres

- Plus de 250 000 spectateurs accueillis, plus de 600 résidences organisées, près de 270 chorégraphes invités à Vivat la danse et plus de 4 000 spectacles vus !

Quelques insolites moments

- Une balade en bateau aux Prés du Hem avec l’équipe du Vivat, suivie d’un petit naufrage.

- Dans Chandelier, Steven Cohen maquillé à outrance, remontant les marches du Vivat sur ses immenses talons hauts.

- Christine (de l’équipe du Vivat) allant chercher des cailles non vidées pour servir de cache-sexe à un artiste.

- Death is certain, un spectacle où les pompiers sont intervenus à la fin : la maison d’Hansel et Gretel, en pain d’épices, explosait et on n’avait pas prévenu le service incendie de l’EPSM.

- Le Mad-Madison géant en mairie d’Armentières avec ses 250 danseurs sous la houlette de Bérénice Legrand pour les 20 ans de Vivat la danse.

- Le bal des pompiers avec une résidence au centre de secours d’Armentières et une restitution au Vivat avec deux pompiers sur scène, dansant au ralenti les gestes de premiers secours.

- Catherine Lassue, chargée d’entretien, fermant les lumières au bar pour faire partir le public.

- Le grand jeu de piste chorégraphique à l’hôtel Joly, devant l’église, à la maison Debosque, à la Parqueterie de la Lys, etc.

Des artistes

- Adamo et sa femme aux petits oignons pour lui dans sa loge, c’est elle qui lui repassait ses chemises.

- Moustaki et ses ballerines de danse blanches.

- Brigitte Fontaine qui a adoré les tartes au Maroilles.

- La gentillesse d’Agnès Jaoui.

- Jane Birkin qu’on a dû aider à enfiler sa robe.

- Éric et Ramzy, trop sympas…

- Marcel et son Orchestre, il n’y avait plus de bière au bout de deux heures de concert.

- Dany Boon dans la salle, plaisantant directement avec Michel Boujenah pendant son spectacle.

Regrets et coups de gueule

- Ne pas avoir réussi à convaincre que l’art peut sauver des vies et faire tellement de bien à la pensée et au corps.

- Que des gens pensent que les habitants d’Armentières sont moins cultivés que ceux de la métropole.

- Que les mots intellectuel, complexité, pensée et art soient devenus négatifs.

- Que globalement, le repli sur soi prédomine sur l’envol.

- Que le négatif l’emporte sur le positif.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 5, 2019 6:42 PM

|

Par Armelle Héliot dans Le Figaro le 04/03/2019 Sous la direction de Cyril Teste, la comédienne part à la recherche de John Cassavetes et de Gena Rowlands dans «Opening Night», film consacré aux mystères de l'art dramatique. Travail en cours.

De notre envoyée spéciale à Namur.

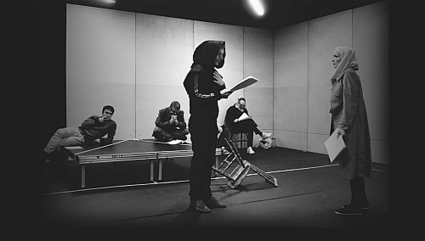

Que dire d'un spectacle qui se présente comme un travail encore en cours? Que dire de la précision apportée liminairement en une phrase projetée sur un écran: pas question de «mise en scène». Samedi soir dernier, à Namur, nous avons assisté à un «laboratoire public», septième séance.

Isabelle Adjani, spectatrice assidue, très au fait de la création théâtrale, a souhaité travailler sous la direction de Cyril Teste. Le metteur en scène a remarquablement réussi une transposition de Festen en 2017 et vient de signer, avec Louis Langrée, un passionnant Hamlet d'Ambroise Thomas, salle Favart.

Isabelle Adjani et Cyril Teste ont mis la barre très haut en choisissant Opening Night (Soirée de première), très long film de John Cassavetes

Isabelle Adjani et Cyril Teste ont mis la barre très haut en choisissant Opening Night (Soirée de première), très long film de John Cassavetes. Un film qui date de 1977-1978 et dans lequel sa femme, Gena Rowlands, comédienne somptueuse, était prise dans les vertiges de la scène et de la vie, à la recherche d'un personnage. Vertiges très pirandelliens doublés des paradoxes envoûtants repérés magistralement par Diderot et depuis toujours remis sur le métier. Cassavetes, comme Gena Rowlands et Ben Gazzara, était passé par l'Actor's Studio marqué par Lee Strasberg et ses méthodes.

Isabelle Adjani et Cyril Teste ne sont pas les premiers à tenter cette transposition. Ivo van Hove est passionné par John Cassavetes et il a mis notamment en scène Husbands et… Opening Night. La version vue à Namur, dans le superbe théâtre à l'italienne, ses tons perle et ses ors, son imposant lustre, ses fauteuils modernes et son excellent rapport scène-salle, n'est pas celle que découvriront les premiers spectateurs de France, après-demain, au Quai d'Angers, producteur principal de cet Opening Night qui réunit trois protagonistes: Isabelle Adjani, la comédienne Myrtle Gordon, son metteur en scène, Manny Victor, ici Morgan Lloyd Sicard (Ben Gazzara dans le film), son partenaire, Maurice Aarons (Frédéric Pierrot, John Cassavetes dans le film).

Saluts sous voilette

Au tout début d'Opening Night, surgit une toute jeune fille, fan éperdue d'amour de Myrtle qui, quelques minutes plus tard, meurt sous les roues d'un véhicule, devant le théâtre. Cette morte hante tout le film. Dans la proposition de Cyril Teste, elle est filmée, incarnée par Zoé Adjani, nièce au visage qui n'est pas sans évoquer celui de la star. Dans le film, les protagonistes sont très nombreux et il y a en particulier un personnage frappant, l'auteure de la pièce The Second Woman… Ici, rien de tel, mais des interruptions brusques du «vrai» metteur en scène, des adresses à la salle, des pleins feux sur les spectateurs, des incursions à l'orchestre, tout un arsenal de ruptures qui ajoutent au trouble. Et bien sûr le vidéaste qui suit l'action et cadre sans trembler les scènes, les visages, les corps, tandis que sur les côtés, on aperçoit les coulisses et la maquilleuse exécutant quelques raccords.

À force de chercher, de raturer, de reprendre en partant du premier scénario de Cassavetes, homme de théâtre et cinéaste épris d'improvisations, les artisans du spectacle sont parvenus à un format si elliptique et si bref que l'on est un peu décontenancé. Voix un peu éloignées par les micros, timbres un peu écrabouillés parfois - attention ! - le trio est très intéressant. Le charme ténébreux de Morgan Lloyd Sicard opère. La présence forte et très subtile de Frédéric Pierrot donne une profondeur aux affrontements comme aux esquisses et humeurs volatiles. Isabelle Adjani, en quête de l'inaccessible étoile, Gena Rowlands, Myrtle Gordon, en quête de «l'Actrice», est très touchante, vibrante dans tous les états très contrastés de Myrtle. Et lorsqu'ont lieu les saluts sous voilette, on rêve que ce ne soit pas fini…

«Opening Night», Le Quai, centre dramatique d'Angers, du 7 au 16 mars. Tél.: 02 41 22 20 20. Puis en tournée aux Célestins de Lyon, à Bonlieu-Annecy, au Théâtre de Nice, aux Bouffes du Nord à Paris, au Gymnase de Marseille.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 4, 2019 10:13 AM

|

Par Armelle Héliot dans Le Figaro le 28/02/2019

L'adaptation de Verte de Léna Bréban au théâtre Paris-Villette enchante les jeunes et ravit les adultes.

CHRONIQUE - Marie Desplechin a écrit Verte pour les jeunes lecteurs. Léna Bréban en fait un spectacle savoureux et tonique.

Verte est contemporaine de Harry Potter! Une cousine à la française. Le livre de Marie Desplechin qui s'intitule, du nom de l'héroïne récalcitrante, Verte, parut en 1997, comme les premières aventures de notre binoclard préféré. Il fit grande sensation au Salon du livre de Montreuil, passionna les lectrices et les lecteurs, en herbe (verte) et aussi les adultes. Il existe même une version film de cette histoire en rien innocente: la petite fille, dont la mère et la grand-mère sont sorcières, rechigne un peu à suivre le chemin des sortilèges, des chaudrons qui bouillent, des manches à balai qui volent… Verte rêve d'être comme les autres. Et pour être complètement comme les autres, il faudrait qu'elle sache enfin qui est son père.

Avec «Verte», on a l'exemple d'un spectacle franchement très réussi. Joyeux, joli, juste. Les éclats de rire des enfants ou les cris stridents qu'ils lancent sont un baume !

Rien de démonstratif dans le texte original. Il brasse des thèmes qui touchent la famille, l'origine, l'inscription dans une lignée, l'héritage. La liberté. En toute fantaisie et avec sensibilité. C'est dans le cadre du «Parcours enfance et jeunesse» du Théâtre de la Ville qu'est actuellement proposée cette adaptation savoureuse. Elle enchante les jeunes et ravit les adultes. La création a eu lieu en coproduction à l'Espace des arts de Chalon-sur-Saône, début février.

Le théâtre jeune public est un domaine difficile. De grands artistes s'emploient à lui donner du corps. On cite souvent Olivier Py et Emmanuel Demarcy-Mota qui ont un intérêt non feint pour ce public, pour ce répertoire. En quelques années, ils ont grandement contribué à affermir la qualité des productions. Avec Verte, on a l'exemple d'un spectacle franchement très réussi. Joyeux, joli, juste. Les éclats de rire des enfants ou les cris stridents qu'ils lancent sont un baume!

Ces trois «j», joyeux, joli, juste, ne sont pas le fruit du hasard, mais du talent aussi malicieux que sérieux d'une équipe artistique formidable. À partir du Verte de Marie Desplechin, Alexandre Zambeaux et Léna Bréban, qui signe la mise en scène, ont concocté une version pour les planches aussi séduisante qu'un philtre de sorcière gentille…

Tout plaît ici! On crierait presque «bis!» à la fin, tellement on s'amuse de bon cœur. On s'amuse, mais on est conduit, en même temps, à réfléchir. Et sur des points douloureux d'identité. Qui est-on? Que devient-on? Rien ne pèse pourtant. La scénographie d'Emmanuelle Roy ressemble aux illustrations des albums et se déploie comme une merveilleuse machine à produire du théâtre. Et des effets. Si on dit sorcière, on dit sorcellerie et tours de magie, non?

Merveilleuse, humaine, inattendue, cette sorcière-là ne fait pas peur du tout et possède la grâce d'une fée. Julie Pilod est miraculeuse de vérité

Léna Bréban, comédienne que l'on a connue dès le conservatoire et que l'on ne cesse d'applaudir dans des registres très différents, est très fine, très aiguë, lorsqu'elle met en scène. Pas folle, elle a réuni des interprètes formidables.

On est plutôt dans un monde de femmes, mais il y a tout de même un garçon. Pierre Lefebvre est charmant et l'on comprend que Verte ait le cœur qui batte. Céline Carrère ne craint pas les excès d'autorité, d'expression, de rage de la mère de Verte. Elle se nomme Ursule. Elle a du coffre et Céline Carrère se régale de mimiques outrées et efficaces…

Dans l'histoire, il y a aussi la grand-mère. Une femme beaucoup plus équilibrée avec son physique doux et tendre à la Mamie Nova. Anastabotte, c'est son bizarre nom, est incarnée par une Julie Pilod méconnaissable sous sa perruque. Merveilleuse, humaine, inattendue, cette sorcière-là ne fait pas peur du tout et possède la grâce d'une fée. Julie Pilod est miraculeuse de vérité. Quant à Verte, c'est une interprète aussi douée que ses camarades. Rachel Arditi lui prête son heureuse vitalité. Délicieuse, vive, touchée, touchante. Bis! Oui, bis!

«Verte», Théâtre Paris-Villette (Paris XIXe), jusqu'au 3 mars. Tél.: 01.40.03.72.23. Durée: 1h15. Puis en tournée jusqu'en mai dans toute la France. Renseignements sur le site de l'Espace des arts de Chalon-sur-Saône.

Légende photo : L'adaptation de Verte de Léna Bréban au théâtre Paris-Villette enchante les jeunes et ravit les adultes. - Crédits photo : Julien Piffaud / Théâtre Paris Villette

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 3, 2019 10:33 AM

|

Par Christine Friedel dans Théâtre du blog 2 mars 2019

Mesure pour Mesure de William Shakespeare, adaptation et mise en scène d’Arnaud Anckaert

On le rencontre dans les comédies ou les tragi-comédies de Shakespeare, ce Duc mélancolique, à la fois homme de bien, dépressif et un peu pervers : au fond des bois de Comme il vous plaira, sur l’île de La Tempête… Mais celui de Mesure pour Mesure doute de lui-même et s’interroge sur la force de la loi et sur l’exercice du pouvoir. Aussi, déguisé en moine, va-t-il, sous le prétexte d’un voyage diplomatique, observer comment le puritain Angelo, le bien-nommé, exerce la régence qu’il lui a confiée. Ça commence mal : Angelo fait condamner à mort Claudio pour “fornication“. Le pauvre garçon a juste été trop pressé de « connaître » sa fiancée… Pas d’excuse et pas de quartier, dura lex sed lex : la loi doit être appliquée à la lettre, et le prévenu sera exécuté dès le lendemain à l’aube.

Qui le sauvera ? Sa sœur, religieuse novice, tente de convaincre le Régent. Tentative risquée: le tyran a un désir d’elle aussi violent que sacrilège. Finalement, sous son masque de moine, le duc, confident de la jeune fille, trouve une solution audacieuse avec substitution de femme (comme dans Tout est bien qui finit bien) et de cadavre. Tout rentrera dans un ordre plus clément et plus juste, conforme à la loi du Monde et à celle de Dieu.

La pièce traite avec gravité du droit, de la justice, du pouvoir, de l’État, de la violence du désir et du péché. Rien que cela! Elle n’en est pas moins une comédie avec intermèdes bouffons et personnages secondaires de maquereaux et maquerelles: la face grotesque et libre des désirs aristocratiques cadenassés… Arnaud Anckaert place son spectacle sous les auspices du Surveiller et punir de Michel Foucault et prend de front ces questions de loi, de justice et de contrainte des corps. Il s’interroge sur la dangereuse obsession de pureté et sur la mainmise des hommes sur les les femmes, sur l’irruption et la folie du désir. Cette dernière question semblant beaucoup plus difficile à saisir et à traiter.

Les mots sont bien là mais les corps ne jouent pas. Dans un clair-obscur, des images fantasmatiques conventionnelles (un homme se fait fouetter et une religieuse relève sa robe sur son porte-jarretelles) ne suffisent pas à instiller le moindre trouble… Des clichés qui vont à l’encontre d’une mise en scène qui est, par ailleurs, d’une réelle honnêteté. «Je cherche, dit Arnaud Anckaert, à ce que la fabrication du théâtre soit invisible et concrète». Et ainsi fonctionne le spectacle : avec une sorte de saine naïveté. Personne ici ne fait le malin et il n’y a aucune concession à une flatteuse autodérision. Revers de cette naïveté : malgré la présence de comédiens solides, sincères et tout à leur tâche, l’interprétation reste courte et illustrative : rien ne déborde, ni en profondeur, ni dans les prolongements possibles du rôle. Dès lors, comment parler des débordements, en restant dans ces limites ? Même les clowns et bouffons restent ici presque sages.

Arnaud Anckaert est l’heureux metteur en scène en France d’auteurs britanniques importants comme Dennis Kelly. Devant Shakespeare, on le sent intimidé, freiné. Il utilise bien l’espace du théâtre d’Arras: entrées par la salle, plateau à deux niveaux, mais dans une simplicité sans véritable choix esthétique. Le spectacle pêche par une ambition contradictoire et finalement, par trop de modestie. Reste la pièce, étrange, passionnante qu’on entend bien, même avec les ailes et les griffes rognées.

Christine Friedel

Spectacle vu le 27 février, au Tandem, Théâtre d’Arras (Pas-de-Calais).

Le Manège à Maubeuge (Nord) le 8 mars. Comédie de Béthune (Nord) du 26 au 29 mars. Comédie de Picardie, Amiens (Somme) les 3 et 4 avril. Théâtre Romain Rolland, Villejuif (Val-de-Marne), le 6 avril. Théâtre Benno Besson à Yverdon (Confédération Helvétique, canton de Vaud), les 10 et 11 avril.

La Barcarole,Arques (Pas-de-Calais) le 21 mai. Château d’Hardelot (Pas-de-Calais), les 23 et 24 mai.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 3, 2019 8:15 AM

|

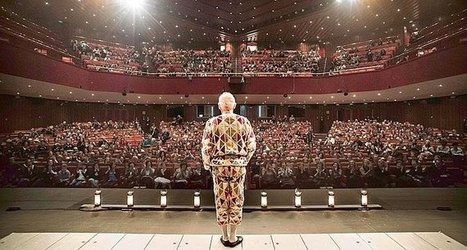

Par Alexandre Demidoff dans LeTemps.ch 2 mars 2019 Au théâtre, le salut est souvent un spectacle en soi

Lorsqu’elle est réussie, la révérence finale des acteurs est un moment de vérité inoubliable où l’art et la vie s’entrelacent. Certains artistes en font une œuvre en soi. Feux croisés à propos d’un rituel

Un salut qui marque à vie. Ce dimanche lointain à Paris, Ferruccio Soleri incarne, masqué comme toujours, Arlequin dans Servitore di due padroni, la pièce de Goldoni. Depuis quarante ans, il jongle avec les assiettes, se fait fesser sous les candélabres, ensorcelle les foules, à Milan comme à Moscou. Giorgio Strehler, cet artiste orageux dont chaque spectacle est une toile de maître, lui a confié ce rôle en 1963. Ferruccio Soleri arlequine dans sa tenue losangée, comme un jockey se joue des obstacles à l’hippodrome. Il va vite, s’envole, pirouette. Dans mon fauteuil, je me sens ailé.

Mais vient le dénouement, cet instant où les acteurs tombent des nues, en ligne sur les planches de l’Odéon, cette arche d’or et de velours. Soleri s’avance, sec comme un cavalier, relève son masque et, stupeur, c’est un visage gris qui accueille l’ovation. L’artiste qui s’incline a près de 70 ans. Pendant près de deux heures, il n’avait pas d’âge.

Le salut au théâtre est l’instant de vérité. Des interprètes s’avancent au bord de la scène, comme on rejoint une frontière. Ils s’arrachent à la fiction, encore nimbés de son privilège. Ils reprennent possession de leur enveloppe civile, tout en jouissant de l’aura de leurs personnages. Double vie, double vérité, irréductibles, l’une et l’autre. Mais d’où vient ce rituel?

Il a son histoire, comme le rappelle l’essayiste Georges Banu, qui d’un livre à l’autre éclaire les pratiques de la scène. Au début, il y a Shakespeare, la foule en cercle et l’adresse finale des comédiens, celle-ci par exemple dans Le Songe d’une nuit d’été: «A tous bonne nuit de tout cœur./Si nous sommes amis, applaudissez très fort.» En ce temps-là, taper dans les mains, c’est aussi répandre la bonne nouvelle d’un spectacle réussi, note l’historien. La représentation ne se conçoit pas sans cette clôture. La foule des marquis et des perruches de cour a beau piailler, s’esclaffer, voleter pendant que Molière et ses acteurs exécutent leur comédie, la troupe finit toujours par s’incliner à la face du prince ou du Roi Soleil. Le salut est historiquement un hommage au commanditaire.

Est-ce à dire que le salut est un ballet en soi, une parade préméditée, rêvée, comme l’ultime phrase d’un roman? Les écoles divergent. Il y a ceux qui comme Giorgio Strehler à la belle époque du Piccolo Teatro à Milan, entre 1950 et 1990, en règlent le moindre clin d’œil. «C’était le cas en Suisse romande d’André Steiger», se souvient Philippe Macasdar, directeur du Théâtre Saint-Gervais à Genève. «Il demandait aux acteurs de changer de posture entre deux noirs. Il rappelait ainsi que le théâtre était jusqu’à sa limite un code.» A l’opposé, il y a ceux qui comme Antoine Vitez en France ne se soucient pas de parapher l’œuvre. «Benno Besson, lorsqu’il dirigeait la Comédie de Genève, était sur cette ligne, note encore Philippe Macasdar. Cela n’empêche pas les acteurs de vivre ce moment de manière très intense, comme à la première de L’Oiseau vert de Carlo Gozzi à Genève en 1982. C’était le premier spectacle de Besson comme directeur de la Comédie. Les répétitions s’étaient mal passées, les acteurs étaient furieux de porter le masque, l’ambiance tendue. Aux saluts, ils montrent leurs visages et la salle applaudit à tout rompre. Ils en étaient tout ébaubis, selon le mot de Besson, très amusé par la situation.»

Plus près de nous, Omar Porras, metteur en scène suisse d’origine colombienne, est un maniaque de la conclusion. «Quand je rentre au théâtre, la première chose que je fais, c’est saluer le plateau. Le salut est de l’ordre de la révérence. Je règle ce moment précisément. Je choisis celui qui entre en premier et appelle les autres. Les soirs de première, je veille à ce que toute l’équipe salue, de l’administratrice au maquilleur, pour manifester qu’un spectacle est l’histoire d’une tribu, celle en l’occurrence du Teatro Malandro.» Le directeur du Théâtre de Carouge Jean Liermier, lui, n’enjolive pas l’épilogue. «Comme Claude Stratz et André Engel, qui ont été mes maîtres, je commence à m’y intéresser la veille de la première. C’est un moment de blues, le spectacle ne vous appartient plus. Mes saluts ne sont jamais chorégraphiés. Ils doivent être simples et modestes. Le jeu est fini.»

Mais le salut n’est pas une fatalité. Au Japon, les acteurs de nô et de kabuki disparaissent à la fin de la fiction, note Georges Banu dans son livre L’acteur qui ne revient pas*. Ils emportent avec eux leur mystère. C’est le cas notamment du shite, cet interprète masqué qui figure le fantôme dans le nô. Et si le public applaudit, c’est «avec la conscience d’une transgression grave et en même temps avec le désir de témoigner, fût-ce discrètement, une satisfaction de nature esthétique. Les applaudissements plongent l’acte religieux dans l’ambiguïté.» Dans les années 1960, les Américains Julian Beck et Judith Malina attaquent l’ordre capitaliste à l’enseigne du Living Theatre, troupe qui fait une escale retentissante en 1968 à Genève. Leurs spectacles sont des poèmes éruptifs, des îlots d’insurrection. Comment imaginer que les acteurs saluent sur les braises, alors que c’est l’idée de frontière entre l’art et la vie qui est condamnée?

Qui oserait pourtant refuser aujourd’hui le cérémonial? Un acteur qui ne s’y plierait pas passerait pour un cuistre, observe Philippe Macasdar. «Le salut a la force d’une première communion, c’est un instant sacré», dit Omar Porras. Mais il est des spectacles qui appellent autre chose que cette effusion, nuance Georges Banu. «Je me rappelle un concert de Jessye Norman. A la fin, la salle était tellement émue qu’il y a eu un silence, comme une communion affective entre le public et l’artiste. Un imbécile a crié «bravo» et nous nous sommes tous sentis vexés. Le silence était une césure plus profonde que la mécanique des applaudissements.»

* «L’acteur qui ne revient pas», Folio essais.

,Alexandre Demidoff

Omar Porras, Metteur en scène, à propos du cérémonial final :

«Le salut, c’est comme une première communion. On célèbre le mystère du théâtre, le fait qu’il existe encore»

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 2, 2019 6:26 AM

|

REPRISE / TEXTE DE THOMAS BERNHARD / MES KRYSTIAN LUPA

Par Manuel Piolat Soleymat - publié dans La Terrasse le 28 février 2019 - N° 274

Le metteur en scène polonais Krystian Lupa est l’un des maîtres du théâtre mondial. Place des héros de Thomas Bernhard est l’une de ses pièces les plus impressionnantes.

Ils parlent ou ils se taisent. Donnent corps à de longs monologues. Se manifestent dans la simplicité d’activités quotidiennes : s’asseoir sur un banc, convoquer la mémoire et les propos d’un proche venant de mettre fin à ses jours, s’atteler au rangement d’un placard, prendre place autour d’une table à l’heure du repas, repasser une pile de linge… Dans des décors et des lumières (de Krystian Lupa) qui portent plus loin que leur apparent réalisme, les interprètes lituaniens** de Place des héros pèsent, jusque dans leurs non-dits, de tout leur poids humain. Lentement. Pleinement. Sans le début d’une coquetterie. La vie, lorsqu’elle s’exprime à travers une telle évidence, n’a pas besoin de frasques ou de traits de fantaisie. Elle se suffit à elle-même. Déploie une densité d’autant plus frappante que ses fondements échappent. Sa force, aussi, reste mystérieuse. Sa beauté surgit d’on ne sait où. Comme dans la plupart des créations du metteur en scène polonais, les fils de la temporalité se distendent et nous englobent. Ils nous emportent dans un monde qui outrepasse l’idée de réussite théâtrale.

La consistance des mots et des silences

Car cette version tout en élans contenus de la pièce testamentaire de Thomas Bernhard (l’écrivain autrichien a écrit Place des héros en 1988, un an avant sa disparition) est d’une amplitude hors norme. Centrée sur les impulsions souterraines que font naître les onze comédiens, la mise en scène de Krystian Lupa frappe comme une tornade sans pluie. Et sans vent. Une tornade sèche, en somme, sourde, qui vient pourtant réactiver de manière surprenante les traumatismes d’un passé qui se réinvente dans le présent. L’Anschluss. Les fantômes du nazisme. La décomposition morale et politique d’un peuple, d’une nation. « Les gens ne soupçonnent pas que la catastrophe peut arriver », dit l’un des personnages. Du XXème au XXIème siècle, le cinglant Thomas Bernhard fait ici plus que jamais figure de visionnaire. Il dénonce, pointe du doigt, apostrophe. Krystian Lupa, intime de cette grande écriture, explore la consistance des mots, mais aussi des silences. Il touche à l’invisible. A l’irreprésentable.

Manuel Piolat Soleymat

------------------------------------------------------------------------------------- Sur le site du Théâtre les Gémeaux : Entretien avec Krystian Lupa :

Thomas Bernhard écrit cette pièce dans un contexte particulier, celui de l’affaire Waldheim. Quel est le contexte de Place des Héros aujourd’hui ?

C’est la nouvelle marée de xénophobie et d’antisémitisme qui traverse l’Europe, le nouveau paysage de haine de la différence et de peurs qui se dessinent dans nos sociétés. Les aspects en sont légèrement différents selon les pays. Il est difficile de comprendre exactement les raisons de ce nouveau renfermement de la société face au progrès humaniste. Qu’est-ce qui entraîne chez un individu et une communauté d’individus un tel besoin de haine, et le besoin de chercher et de se donner un objet de haine ? Lorsque j’ai travaillé sur Place des Héros, j’étais témoin de cela en Lituanie. En même temps, il y a eu en Pologne une telle montée des agressions nationalistes et xénophobes qu’il devenait possible de s’identifier entièrement aux personnages de Place des Héros.

Il y a dans l’œuvre de Thomas Bernhard une interrogation sur la nation, le fascisme. Elle traduit une poursuite plus vaste de la vérité. Que vous inspire cette poursuite, ce travail incessant sur l’histoire, la mémoire, les origines, les héritages ?

C’est étroitement lié. Les prises de positions qui génèrent le fascisme naissent de la montée de l’hypocrisie ; s’exprime la terreur d’une « vérité » inventée et toxique, qui consacre uniquement la haine. Tout ce qui est autour, et donc justement la mémoire, l’histoire, l’héritage national et spirituel, s’obscurcit. L’obscurcissement du chemin vers la vérité n’est pas un phénomène propre uniquement à un groupe limité : la vague d’obscurcissement gagne aussi ceux qui cherchent à s’en défendre… C’est le thème le plus profond et le plus mystérieux de la dernière pièce de Bernhard. Les personnages portent en eux des pensées qu’ils sont incapables d’exprimer. Un tabou ? Une paralysie du processus intellectuel ? Les âmes et les cerveaux humains sont intoxiqués.

Vous avez-dit : « C’est en mettant en scène Place des Héros que j’ai ressenti pour la première fois cette nécessité d’arracher les personnages des griffes de l’auteur. » Selon vous, qui est le professeur Josef Schuster ?

Josef Schuster est une énigme du Sphinx qui, par son acte, a posé aux vivants, aux spectateurs et aux lecteurs une question à laquelle il n’y a pas de réponse mais à laquelle il faut répondre à tout prix. Josef Schuster, avec son énigme, devient une sorte de fantôme. Il devient un dibbouk ! Cité sans cesse, il continue d’habiter obstinément l’âme de son frère, de ses filles, de sa gouvernante Madame Zittel… Il survit comme un psychodrame récurrent et nécessaire. Le motif de départ semble être le testament : le testament du suicidé qui aspire à l’autodestruction. Une « extinction », encore une fois. Tout faire disparaître, l’œuvre de sa vie, le rituel funéraire, la mémoire : c’est impossible. Cela fait naître, justement, un revers, l’autre face de l’extinction : une existence perpétuelle entièrement dévouée à la nécessité de résoudre l’énigme du Sphinx, le refus de l’obscurcissement de la vérité qu’entraîne la haine qui règne partout. Cette haine s’infiltre dans nos âmes, nous ne sommes plus capables de nous en protéger. La mort de Josef initie dans les âmes des vivants un travail alchimique.

Parlez-nous de votre scénographie, de cette boîte qui enserre les comédiens comme dans un tableau, du traitement des couleurs.

Place des Héros de Bernhard, ce sont deux espaces – les pièces abandonnées d’un vieil immeuble (lors d’un déménagement) qui donne sur la Place des Héros, et le parc devant le Burghteater – qui se fondent en un même espace archétypal – l’entrelacement de la vie d’un être humain et d’un fétiche historique. J’ai tenté de retrouver cela à Vilnius, qui tout doucement est devenue dans nos recherches l’endroit de cet entrelacement.

Dans cette pièce, hantée par la mort, l’avenir semble condamné. Place des Héros est-elle une pièce nihiliste comme on le dit parfois ?

Bernhard n’a jamais été pour moi un auteur nihiliste, bien qu’on le considère facilement comme tel. En effet, la radicalité de sa critique semble ne pas laisser de place. Ce n’est pas grave. D’un autre côté, il y a la lutte acharnée d’un individu. Même le suicide du protagoniste participe de cette lutte. L’énergie de la contestation du narrateur, l’envolée rageuse du monologue jusqu’aux frontières de l’absurde, la traversée du mur de l’absurde et la lévitation dans l’espace de l’absurde, là où surgit le rire…! Non, non, c’est tout sauf du nihilisme.(…)

Vous dites : « Nos âmes ne sont plus utiles à personne… / Parce qu’en fait le rôle et le sens de nos consciences et de nos vérités / Sont probablement en train de disparaître. / Nos vérités ne sont plus utiles à personne. / Peut-être que le rôle de nos visions créatrices est de plus en plus restreint / Dans ce que produit le carnaval fou furieux / Des réalités politiques. » De ce point de vue vous êtes proche de Thomas Bernhard pour qui l’esprit a été réduit à néant par le provincialisme qui a vidé la culture de toute substance. Pour vous, quel peut-être le rôle d’un artiste dans la société d’aujourd’hui ?

En effet, dans la situation qui a émergé et s’étend actuellement en Pologne, les outils de pensée et la détermination de Bernhard deviennent crucialement actuels. Le chaos des critères de vérité et la dévaluation de tout dialogue humain dans notre espace public actuel dévaluent aussi le rôle qu’occupait l’artiste, celui de provocateur d’intuitions et de pensées. C’est donc soit la mort de l’artiste, soit encore une énigme du Sphinx qui pousse l’artiste à exister autrement. Une croisée des chemins…

Propos recueillis par Francis Cossu

Traduits du polonais par Agnieszka Zgieb

A PROPOS DE L'ÉVÉNEMENT

Place des héros de Thomas Bernhard, mis en scène par Krystian Lupa

du Vendredi 22 mars 2019 au Dimanche 31 mars 2019

Les Gémeaux

49 avenue Georges Clémenceau, 92330 Sceaux

à 20h45, dimanche à 17h, relâche lundi. Tél :01 46 61 36 67. Spectacle en lituanien surtitré en français, vue lors du Festival d’Avignon 2016. Durée : 4h, entractes inclus.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 1, 2019 6:29 PM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde 1er Mars 2019

La comédienne, connue pour ses rôles à la télévision, irradie sur scène dans « Girls and Boys », de Dennis Kelly.

Le jour où Constance Dollé a quitté sur un coup de tête le lycée Fénelon, à Paris, où elle était en khâgne, elle a franchi sans le savoir le premier pas qui devait la conduire à stupéfier les spectateurs de Girls and Boys, qu’elle joue au Théâtre du Petit-Saint-Martin. Certes, elle n’a pas renoncé à la philosophie – elle a obtenu une maîtrise à la faculté –, mais elle n’a pas suivi la voie de son oncle, le philosophe Jean-Paul Dollé.

Le théâtre, qu’elle a commencé d’apprendre pour se distraire d’un chagrin, a peu à peu pris toute la place. Et il s’est définitivement imposé quand Constance Dollé a joué pour la première fois devant un public : « C’était au conservatoire du 10e arrondissement, se souvient-elle, il y avait des professeurs extraordinaires et, parmi les élèves, Vincent Macaigne, Clémence Poésy… Après, j’ai étudié au Cours Florent. »

Le soleil baigne la maison du 20e arrondissement où Constance Dollé vit avec sa famille. Elle a 45 ans et il se pourrait bien que Girls and Boys marque un tournant dans sa carrière. Non qu’elle soit inconnue, loin de là. Les amateurs de séries télévisées savent que c’est elle, Suzanne, la résistante communiste d’Un village français. Elle aussi, Sandrine, la mère des Revenants. Elle encore, Laurence, la journaliste de L’Affaire Villemin, ou Aurore de Baron noir, la militante déçue du Parti socialiste qui rejoint un Mélenchon joué par François Morel…

Constance Dollé, comédienne : « On me distribue souvent dans des personnages de femmes qui n’ont pas peur de dire ce qu’elles pensent »

« On me distribue souvent dans des personnages de femmes qui n’ont pas peur de dire ce qu’elles pensent, remarque Constance Dollé. Cela me va. J’ai grandi dans une famille très politisée, à gauche ou à l’extrême gauche, avec un vrai goût pour le débat public, le brassage d’idées. D’une certaine manière, un rôle ne m’intéresse pas s’il n’a pas quelque chose de politique. »

On comprend que la comédienne ait eu envie de créer en France Girls and Boys. Dans cette pièce, le Britannique Dennis Kelly (49 ans) aborde de nombreux sujets, dont la violence sociale, l’emprise des images, de l’inné et de l’acquis. Mais il le fait par la bande, à travers un monologue : une femme raconte comment elle a rencontré son mari dans la file d’attente d’un aéroport. Comment ils ont construit leur histoire, et elle, sa réussite professionnelle. Comment deux enfants leur sont nés. Et ce, jusqu’au « comment » le plus horrible qui soit pour la femme qui doit lui survivre : le meurtre des enfants par leur père, après qu’elle s’est séparée de lui.

Virtuosité

Et c’est là que Constance Dollé donne la mesure de son talent. Elle qui se voit « comme ces jongleurs qui font tourner en permanence leurs assiettes en évitant qu’elles s’arrêtent », jongle avec une virtuosité qui ne laisse de côté aucun registre. Quand on entre dans la salle du Théâtre du Petit-Saint-Martin, on la découvre attablée en compagnie de quatre spectateurs, ce qui rajoute encore à la difficulté de son interprétation, finement mise en scène par Mélanie Leray. Telles les comédiennes britanniques qu’elle aime, Kate Winslet, Olivia Colman, Emma Thompson…, elle s’abandonne à son personnage avec humanité, sans calcul. « Le théâtre, c’est la barre au sol qui permet aux comédiens de “muscler” leur métier », affirme Constance Dollé, qui a commencé par la scène avant de se consacrer à la télévision et au cinéma – elle a tourné en particulier dans Les Témoins, d’André Techiné (2007).

Dans les dix dernières années, cette comédienne qu’on ne reconnaît pas d’emblée, d’un rôle à l’autre, a renoué avec le théâtre. En restant toujours dans le circuit du privé, où elle vient de jouer Moi, moi, et François B., de Clément Gayet, avec François Berléand. Constance Dollé ne regrette pas un instant, mais elle avoue être « triste de ne pas jouer des auteurs comme Tchekhov ou Shakespeare, qui ne sont pas présentés dans le théâtre privé ». Qui sait si la roue ne va pas tourner ?

Girls and Boys, de Dennis Kelly. Mise en scène : Mélanie Leray. Avec Constance Dollé. Théâtre du Petit-Saint-Martin, 17, rue René-Boulanger, Paris 10e. Tél. : 01-42-08-00-32. Du mardi au vendredi à 19 heures ou à 21 heures, selon les semaines. Durée : 1 h 30.

Brigitte Salino

Constance Dollé dans « Girls and Boys », dans une mise en scène de Mélanie Leray, au Théâtre du Petit-Saint-Martin (Paris 10e). PASCAL VICTOR / ARTCOMPRESS

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 25, 2019 10:05 AM

|

Par Jean-Adrien Truchassou dans Le Populaire du Centre - 21.02.2019

Le festival « Nouvelles Zébrures », qui se tiendra du 13 au 22 mars en grande partie à Limoges, s’inscrit dans le nouveau projet global des « Francophonies en Limousin ».

Nommé en juillet 2018 mais officiellement à la tête des « Francophonies en Limousin » depuis le 1er janvier dernier, Hassane Kassi Kouyaté n’a jamais caché avoir en tête de nouvelles et nombreuses perspectives. Dans les cartons depuis quelque temps déjà, un changement de nom devrait ainsi intervenir dans les prochains mois comme l’a confirmé le directeur du festival lors d’un point presse, ce mercredi.

« Les Francophonies en Limousin s’appelleront “Les Francophonies des écritures à la scène”, a-t-il confié. Elles auront désormais deux festivals par an. Un au printemps, « Nouvelles Zébrures » – mais nous sommes en train de travailler sur un nouveau nom également – autour des écritures et lectures francophones. Le deuxième, interviendra à la même période que les « Francophonies », à l’automne, et aura pour thème les arts du spectacle francophones. »

Interventions dans le milieu scolaire

Dans cette « année zéro » comme la qualifie Hassane Kassi Kouyaté, « Les Nouvelles Zébrures » auront donc la charge d’ouvrir, du 13 au 22 mars, ce nouveau chapitre pour les « Francophonies ». Malgré tout, leur philosophie, qui prône l’accès pour tous à la littérature et l’écriture, n’a pas changé.

« L’écriture est pour tout le monde et à tout le monde, selon le directeur des “Francophonies”. C’est un lieu d’évasion et de liberté extraordinaire et j’ai envie que le maximum de personnes y ait accès. »

Le nouveau directeur des Francophonies à Limoges, Hassane Kassi Kouyaté, dévoile son projet

Ainsi, en plus de la tente berbère, plantée dans le jardin de la Maison des Auteurs à Limoges, qui aura des airs d’épicentre de ces « Nouvelles Zébrures », le festival se veut encore une fois itinérant avec des interventions dans le milieu scolaire mais aussi des points d’entrée au niveau national et international (Bruxelles). Les premières bases d’un nouveau projet qui veut faire de Limoges « la place mondiale des francophonies. »

Le programme des « Nouvelles Zébrures »...

Mercredi 13 mars. A 16 heures. Partir (?) #1 - Je t’écrirai ce que je ne sais pas encore. Jardin de la Maison des auteurs à Limoges.

Vendredi 15 mars. A 20 heures. Stand-up poétique de David Paquet. Librairie Les Gens qui doutent à Limoges.

Samedi 16 mars. A 10 h 30. Table ronde sur le thème « La révolution numérique bouleverse-t-elle la création littéraire ? ». Jardin de la Maison des auteurs à Limoges.

Dimanche 17 mars. De 9 h 30 à 17 h 30. Partir (?) #2 - Un dimanche dans les pas du zèbre. Jardin de la Maison des auteurs à Limoges.

Mercredi 20 mars. A 14 h 30. Partir (?) #3 - Le pas d’après / Maintenant je sais quelque chose que tu ne sais pas (Lectures). Jardin de la Maison des auteurs à Limoges.

Vendredi 22 mars. A 18 h 30. La poupée barbue d’Edouard Elvis Bvouma (Lecture). Jardin de la Maison des auteurs à Limoges.

Jean-Adrien Truchassou Légende photo : Les auteurs à l’honneur, de haut en bas, de gauche à droite : Edouard Elvis Bvouma, Cameroun ; Sonia Ristic, Croatie-France (photo Bruno Klein/Divergence), David Angevin, France ; Dany Boudrault, Canada-Québec (photo Julie Artacho) ; David Paquet, Canada-Québec (photo Christophe Péan) ; Jérôme Richer, Suisse (photo Christophe Péan).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 24, 2019 5:32 PM

|

Publié par Courrier International d'après un article en allemand de la Süddeutsche Zeitung 19.02.2019

Une immersion dans la Russie stalinienne était promise aux visiteurs. Le projet DAU, qui a pris fin à Paris, le 17 février, a finalement viré à la débâcle. Ce qui n’étonne guère le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, très critique envers ce genre d’installation.

Un flop, du début à la fin. Le 17 février, l’expérience DAU a fermé boutique à Paris. Inaugurée dans le désordre et la désorganisation trois semaines plus tôt, cette installation immersive déclinée entre les Théâtres du Châtelet et de la Ville et le Centre Pompidou n’a pas convaincu, rapporte la Süddeutsche Zeitung. Sans doute le projet était-il vérolé depuis le début, commente le quotidien allemand. Il rappelle les débats et polémiques qui ont entouré la projection des films Dau, tournés entre 2009 et 2011 par le cinéaste russe Ilya Khrjanovski : “Les sept cents heures de rushs accumulées sur un institut de recherche soviétique [reconstitué pour l’occasion], dans lequel les acteurs ont été obligés de vivre à l’année comme des animaux de laboratoire, soumis à des expérimentations alcoolisées, à du harcèlement sexuel et à des violences, sont déjà assez problématiques.”

Exiger la soumission du spectateur

Que ces films servent ensuite de support à une pseudo-installation artistique, présentée comme une plongée dans la Russie stalinienne, et que le visiteur ne puisse y accéder qu’après avoir répondu à un questionnaire intime, ne fait qu’ajouter au malaise, poursuit le journal. À l’heure de dresser le bilan, il se livre à une critique radicale de l’entreprise : “Il faudrait peut-être prendre le temps d’examiner brièvement si le vrai problème ne trouve pas racine dans la promesse d’une ‘expérience immersive’”, écrit la Süddeutsche Zeitung.

Soulignant que la multiplication d’installations tablant sur la complicité du spectateur plutôt que sur sa capacité de discernement frise aujourd’hui “l’épidémie”, il assène :

La débâcle de DAU offre une bonne occasion de mettre en question une mode actuelle dans le monde des arts, qui semble d’autant plus discutable qu’elle est conçue pour ne pas être mise en question. Cela passe par des injonctions – il faut ‘s’ouvrir à’, ‘lâcher prise’ –, tout un jargon bavard qui, dans la pratique, devient un euphémisme pour réclamer un assentiment non critique ou, pour le dire autrement, exiger la soumission du spectateur.”

Une forme d’irresponsabilité assumée

DAU n’a à vrai dire pas inventé grand-chose. La même forme d’“anti-intellectualisme enthousiaste” a déjà donné naissance, aux États-Unis, à des expériences immersives taillées pour Instagram et Snapchat, comme le “Museum of ice cream”, un “musée” dédié à la crème glacée (dont nous vous avions parlé ici).

“Ce qui est vraiment surprenant, et aussi un peu douteux, c’est que cela puisse être vendu comme une expérience libératrice”,

enchaîne la Süddeutsche Zeitung, qui rappelle que, depuis des siècles, l’interprétation artistique a reposé sur la confrontation d’un sujet pensant à une œuvre. Or “les dernières fois que la raison et la critique ont été si violemment repoussées au nom de l’expérience, de l’émotion, de l’affirmation et de la participation jubilatoire des masses, le régime culturel de l’Allemagne était celui d’une dictature”.

Qualifiant l’immersion proposée de “piège idéologique”, le quotidien bavarois conclut son analyse en ces termes :

Il serait peut-être plus pertinent que l’art nous entraîne à développer une forme de conscience critique et distanciée au lieu de nous inciter à nous en dispenser. Peut-être l’immersion est-elle exactement ce qu’il ne faut pas faire. Et peut-être – ou plutôt certainement – est-ce une forme d’irresponsabilité assumée que de payer un billet d’entrée [pour ce genre d’installation], au lieu de réclamer le rôle d’acteur que nous devrions tous revendiquer.”

SOURCE

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG Munich www.sueddeutsche.de Créé en 1945, le “journal du sud de l’Allemagne” compte parmi les quotidiens suprarégionaux de référence du pays. De tendance libérale, il est un grand défenseur des valeurs démocratiques et de l’État de droit.[...]Lire la suite

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 23, 2019 8:27 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan Quand Yukio Ninagawa a mis en scène une adaptation fidèle du roman d’Haruki Murakami « Kafka sur le rivage », il ne savait pas que cela serait son dernier spectacle. Nous, on sait. De là provient peut-être la douceur nostalgique de son spectacle, peut-être aussi de l’auteur qui s’y connaît en vague à l’âme.

Tout glisse et s’émonde dans le monde, japonissime, des romans et nouvelles d’Haruki Murakami. Le rêve s’y apparente au réel et inversement, les morts cognent à la porte des vivants qui ne s’en étonnent pas et s’excusent de ne pas mieux les recevoir, il n’est pas rare qu’un fantôme s’assoie dans votre salon pour prendre le thé avec vous et se soucie de votre air fatigué mais nullement éberlué.

Une réminiscence sans fin

Les livres de Murakami aiment bien les intempéries, en particulier la pluie, car tout s’y mêle, à commencer par les larmes, comme cela arrive au visage d’un adolescent devenu homme en peu de temps, à la six-cent-trente-huitième et dernière page de Kafka sur le rivage (10/18, traduit du japonais par la précieuse Corinne Atlan). Dans Au sud de la frontière à l’ouest du soleil (10/18, même traductrice), c’est toujours un soir de pluie que Hajiman, le narrateur, voit arriver dans son bar Shimamoto-san, son amour d’enfance, perdue de vue pendant longtemps.

Le temps chez Murakami fait tout à l’affaire. Il n’en finit pas de s’étendre, de prendre ses aises, de s’enrouler sur lui-même à la recherche d’un point aveugle et d’enquiquiner le présent par tout ce qu’il charrie de remords, de doutes, d’occasions manquées, d’enfances trouées, de mystères non résolus.

« Ma vie s’est arrêtée à vingt ans. La suite n’a été que réminiscences sans fin, comme un long corridor tortueux plongé dans la pénombre, et qui ne mène nulle part. Pourtant, il fallait que je continue à vivre. Il fallait que j’accueille l’une après l’autre ces journées vides, que je laisse le temps se dévider en vain », dit la belle Mademoiselle Saeki qui a l’âge d’être la mère de Kafka Tamura qui, lui, vient de s’enfuir de chez lui à l’âge de quinze ans.

Ce sont là deux des personnages principaux de Kafka sur le rivage. Le troisième personnage, c’est Nakata, un monsieur sans âge, sans mémoire depuis un drame qui s’est déroulé alors qu’il était écolier, ne sachant ni lire ni écrire, mais parlant le langage des chats et dialoguant avec eux, vivant dans le présent mais pressentant les intempéries, y compris des pluies de poissons ou de sangsues.

« Je coucherai avec ma mère et ma sœur »

Tout le roman est construit sur une alternance des chapitres écrits à la première personne par Kafka Tamura et d’autres écrits à la troisième personne suivant le périple de Nakata. Les deux itinéraires finiront par se croiser dans la banlieue de Takamatsu, région du Shikoku, à la bibliothèque Komura : « on dirait un endroit oublié du temps ou un endroit qui retient son souffle pour ne pas être découvert », écrit Kafka Tamura sous la dictée de Murakami.

Comme dit Kafka à Sakura, la première et jeune personne qu’il rencontre sur la route qui le conduit à Takamatsu où il a rendez-vous avec son destin : « les rencontres de hasard sont importantes pour le bien-être des gens ». En la matière, les romans de Murakami n’ont de leçon à recevoir de personne, ils en ont même à revendre. Sakura est peut-être la sœur de Kafka Tamura et Mlle Saeki sa mère. Le « peut-être », c’est l’inépuisable ressac de l’écriture de l’écrivain japonais. Kafka fuit la maison paternelle (sa mère est partie avec sa sœur quand il avait quatre ans et depuis n’a jamais donné de nouvelles) en raison d’une « prédiction » dont il faudra attendre près de trois cents pages pour connaître la teneur œdipienne : « Un jour, je tuerai mon père de mes mains, et je coucherai avec ma mère et ma sœur. »

Pas simple d’adapter au théâtre ce dixième et foisonnant roman d’Haruki Murakami publié en 2002 et traduit en français trois ans plus tard. Le metteur en scène Yukio Ninagawa qui avait affronté bien des tragédies grecques et nombre de pièces de Shakespeare, était tout désigné. Kafka sur le rivage, présenté avant Paris au Barbacane de Londres et au Lincoln Center de New York, devait être son dernier spectacle créé en 2012 au Sainokuni Saitama arts theater. Ninagawa est décédé le 12 mai 2016 à l’âge de 80 ans sans pouvoir réaliser son rêve ; monter tout Shakespeare sous forme de série. Son spectacle clôt en beauté la manifestation Japonismes 2018.

Un ballet de cages de verre

Kafka sur le rivage est un spectacle à la hauteur du roman : ample et fort d’une impressionnante scénographie mouvante (Tsukasa Nakagoshi) magnifiquement éclairée (Motoi Hattori), une scénographie qui dans son mouvement sans cesse recomposé épouse le rythme de l’écriture de Murakami et suit fidèlement le roman, trop fidèlement parfois. Hélas aussi, en éludant ou en minorant les nombreuses scènes d’amour qui sont comme les points d’orgue des rencontres décisives du roman ; scènes qui sont, il est vrai, guère adaptables.

Tout un ballet de cages de verres mues par des hommes en noir comme dans le bunraku figurent les lieux du roman : du bureau de la bibliothèque au poste de police où Nakata va expliquer qu’il a tué un homme nommé Johnny Walker (!), du bus au café, de la chambre de Sakura à la rue. La nature, très présente dans le roman, occupe plusieurs cages de verre où poussent des arbres, des cages qui ne sont pas toujours utilisées pour le jeu mais viennent parfaire l’ambiance. Tout s’enchaîne en suivant le cheminement du roman, certaines scènes ne font que passer, d’autres s’attardent. Le charme vient de l’accord entre des paysages mouvants et le jeu jamais appuyé des acteurs, tout en discrètes volutes qui nous embarquent dans cette histoire qui semble ne jamais vouloir finir, où l’on va de surprise en surprise, de romance en romance, de certitude en incertitudes. « Il se passe beaucoup de choses autour de moi, dit Kafka Tamura. Certaines que j’ai choisies, d’autres non. Mais je ne perçois plus très bien la différence entre les deux. C’est-à-dire : même ce que je crois choisir de ma propre volonté me semble avoir été déterminé par avance. »

« Kafka sur le rivage » est le titre d’une chanson que l’on entend dès le début du spectacle mais c’est bien plus tard (le spectacle dure près de trois heures) que l’on fera le rapport entre cette mélodie et la jeunesse de Mlle Saeki, rôle interprété avec une grâce infinie par Shinobu Terajima. L’incroyable Nakata est, lui, interprété avec une confondante candeur par le désarmant Katsumi Kiba. C’est un jeune acteur, Nino Furuhata, qui tient le rôle de Kafka Tamura en sachant éviter tous les poncifs du jeune premier, il est bien secondé par Hayato Kakizawa, son double bienveillant surnommé le corbeau. Pas un roman de Murakami sans qu’un corbeau, tôt ou tard vienne se poser ici ou là pour voir ce qui s’y passe.

Au Théâtre national de la Colline, 19h30, jusqu’au 23 février. Il se murmure que Haruki Murakami assistera samedi à la dernière représentation mais, chut, ne le dites pas, c’est un secret.

Scène de "Kafka sur le rivage © Takahiro Watanabe HoriPro Inc

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 23, 2019 4:31 PM

|

"Une femme, sur le point d'être expulsée, rêve d’un séisme... la catastrophe advient, rêve ou réalité !?"

Un séisme..le chaos• Crédits : Stefano Montesi - Getty

Des lions gigantesques ouvrent la gueule, A travers les quartiers, Paradent dans les rues

Avalent des humains qui s'attardent dans les zones

N'est-ce pas fabuleux ?

Le monde qui s'effondre vers autre chose, Comme un gigantesque animal qui s'ébroue" S.G.

Une femme, sur le point d'être expulsée, rêve d’un séisme… Ainsi le chaos lui permettrait-il de se reconstruire un autre avenir, avec Mickel, son fils de 8 ans et demi. Or, la catastrophe advient. Le rêve est-il si puissant qu'il a recouvert la réalité ? Tout s’effondre. Dans la ville d’Eskandar, la nature reprend ses droits. Un zoo est laissé à l’abandon, des fauves s’échappent et attaquent celles et ceux qui n’ont pas pu ou voulu partir.

Né en 1981, Samuel Gallet écrit pour le théâtre et compose des poèmes dramatiques qu’il porte régulièrement à la scène en compagnie de musiciens. Cinq de ses pièces ont été diffusées sur France Culture et la plupart font l’objet de mises en scène en France et à l’étranger. Il est artiste associé au Théâtre du Préau (Centre Dramatique de Vire), auteur associé aux Scènes du Jura (Scène nationale) et enseigne au département Écrivains dramaturges de l’ENSATT.

Réalisation : Laure Egoroff Conseillère littéraire : Céline Geoffroy Enregistré à l’ENSATT entre le 12 et le 16 décembre 2016

Avec les élèves comédiens de la 76ème promotion de l’Ensatt :

Charlotte Ngandeu, Jules Robin, Sacha Ribeiro, Matthieu Astre, Fabien Rasplus, Marie Menechi, Arthur Thibault-Starzik, Aude Rouanet, Anne Vigouroux, Maïté Lottin, Pierre-Emmanuel Brault, Alice Vannier

Création sonore : Antoine Richard avec les élèves créateurs sonores (de la 76ème promotion de l’Ensatt) : Anouk Audart, Claire Mahieux , Coline Menard , Margaux Burel , Robert Benz Prise de son, montage, mixage : Benjamin Perru, Emilie Couët Assistante à la réalisation : Laure-Hélène Planchet

Ce texte est issu du bureau de Lecture de France Culture et depuis il est paru en janvier 2017 aux Editions Espaces 34.

BIBLIOGRAPHIE

La bataille d'Eskandar

Samuel Gallet

Espaces 34, 2017

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 23, 2019 1:53 PM

|

« Sur la voie royale », de l’auteure autrichienne, mise en scène par Falk Richter, est présentée à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

Par Brigitte Salino dans le Monde Publié le 22.02.2019

Comme d’habitude, Elfriede Jelinek n’a pas attendu : dès l’annonce de l’élection de Donald Trump, le 8 novembre 2016, elle s’est mise à écrire une pièce, Am Königsberg (Sur la voie royale), présentée jusqu’au dimanche 24 février à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, dans une mise en scène de Falk Richter, créée en 2018 à Hambourg. L’écrivaine autrichienne, Prix Nobel de littérature en 2004, vit recluse mais totalement connectée aux nouvelles du monde, auxquelles elle réagit vite, souvent avec une acuité saisissante, parfois avec moins de bonheur.

Seuls comptent les mots qui jaillissent comme des coups de gueule ou de butoir, des attaques répétées contre tout ce qui ne va pas

C’est le cas pour Sur la voie royale : même si Donald Trump n’est jamais appelé par son nom, mais sous celui de « roi » d’une ville qui pourrait être la Thèbes de l’Œdipe de Sophocle, c’est bien le président américain qui nourrit la colère d’Elfriede Jelinek, mais le président tel qu’on le percevait à son élection. Depuis, les actions qu’il a menées ont étoffé son portrait, et rendu la façon de l’aborder plus complexe que ce qu’on entend dans la pièce.

Cela dit, on retrouve dans Sur la voie royale la manière unique qu’a l’auteure d’écrire du théâtre : elle n’annonce pas de personnages et ne se préoccupe pas de l’action. Seuls comptent les mots qui jaillissent comme des coups de gueule ou de butoir, des attaques répétées contre tout ce qui ne va pas – en l’occurrence, la liste est longue : les gens jetés hors de leurs maisons à cause de la crise des subprimes, les migrants repoussés derrière des murs, le globe méconnaissable, la toile et ses pièges, les dégâts de la globalisation, la montée des populismes… Soit la violence du monde, qu’Elfriede Jelinek dépèce comme elle hacherait menu une viande. Rageuse, insolente, imprécatrice, son écriture est remontée par un ressort inaltérable : l’humour, qui va jusqu’à l’auto-dérision, l’auteure s’apostrophant elle-même.

Ilse Ritter, un trésor

Falk Richter rend hommage à cette écriture en la travaillant comme un corps qui rend dingue, – de cette dinguerie que l’on ressent face à ce qui nous dépasse. Au « comment en sommes-nous arrivés là ? » d’Elfriede Jelinek, il répond par une mise en scène où les styles les plus différents se catapultent, où les images se chevauchent, où les écrans se superposent. Cette sarabande ne laisse pas l’esprit du spectateur en repos : pris dans un tourbillon, il se retrouve dans la situation d’un Oedipe aveuglé par la violence contemporaine. « Nous sommes tous empêtrés dans le même destin sans le savoir », clame Elfriede Jelinek à travers les comédiens qui, eux, ne sont pas empêtrés dans leur jeu, loin de là.

Ils sont huit, et, parmi eux, il y a un trésor : Ilse Ritter. C’est pour elle, Kristen Dene et Gert Voss que Thomas Bernhard a écrit une pièce qu’il a appelée Ritter, Dene und Voss (Ritter, Dene et Voss), parce qu’il voulait honorer ces comédiens qu’il aimait. Connue en France sous le titre de Déjeuner chez Wittgenstein, cette pièce a été créée en Autriche en 1986. Ilse Ritter avait 42 ans. Aujourd’hui, elle en a 75, et c’est elle qui introduit et clôt Sur la voie royale. Sa voix douce impose le silence autour de chaque mot qu’elle énonce. Sa présence fragile renferme toutes les forces de vie. Il faut la voir, l’entendre. Aller à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, ne serait-ce que pour elle.

Am Königsweg (Sur la voie royale), d’Elfriede Jelinek. Mise en scène : Falk Richter. Avec Idil Baydar, Benny Claessens, Matti Krause, Anne Müller, Ilse Ritter, Tilman Strauss, Julia Wieninger et Frank Willens. Odéon-Théâtre de l’Europe, place de l’Odéon, Paris 6e. Tél. : 01-44-85-40-40. De 6 € à 40 €. A 19 h 30. Durée : 3 h 30. En allemand surtitré. Jusqu’au 24 février.

Brigitte Salino

Légende photo : « Am Königsweg » (« Sur la voie royale »), d’Elfriede Jelinek, mise en scène par Falk Richter à l’Odéon-Théâtre de l’Europe. DECLAIR

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 23, 2019 11:17 AM

|

Un Atelier de création de Mark Blezinger et Gaëlle Maidon

Réalisation Véronique Lamendour

Mixage Eric Boisset

Ecoutez l'émission en ligne sur le site de France Culture (1h)

« Vous êtes comme des étoiles qui se consument, des comètes…* »

Klaus Michael Grüber, paroles de répétitions pour Le Roi Lear

Klaus Michael Grüber (1941-2008) fut un metteur en scène européen majeur de théâtre et d’opéra. Une heure d’émission radio ne suffirait pas à raconter scrupuleusement cette grande traversée créative d’une vie, qui a tant inspiré ceux qui, de près ou de loin, ont croisé cet artiste unique, si grand et si modeste. Mais dans l’intensité d’une seule heure, nous tenons qu’il est possible de faire entendre et de faire résonner sa présence en une épiphanie sonore, en proposant un libre récit de son voyage dans le théâtre, récit prenant appui sur une trame narratrice à deux voix, celles des réalisateurs, se répondant l’une l’autre, échanges de paroles, appels aux évocations — et invocations… laissant libre cours aux associations d’idées et de souvenirs.

Nous évoquerons le mouvement de Klaus Michael Grüber, de l’atelier à la scène, son travail avec ceux qui furent ses plus proches collaborateurs, le travail de répétition avec les comédiens, connus et moins connus, nous évoquerons le silence de Grüber dans le temps de ses créations, la parole, le verbe poétique de Grüber en ses paroles de répétitions: « Oublie donc Shakespeare, tu le trouves par toi-même. Chez les grands écrivains, les grands artistes, on a souvent le sentiment de trouver les choses par soi-même… » (K.M.G., Le Roi Lear ).

Les auteurs Mark Blezinger et Gaëlle Maidon :

Mark Blezinger, photographe et réalisateur, fut assistant à la mise en scène auprès de Klaus Michael Grüber de 1985 à 1990. Il nota et conserva les paroles du metteur en scène lors des répétitions et a réalisé par la suite de nombreux entretiens avec des comédiens et des collaborateurs artistiques. Ces documents sont en partie édités dans l’ouvrage Klaus Michael Grüber… il faut que le théâtre passe à travers les larmes…

Gaëlle Maidon, architecte et docteur en études théâtrales, a « découvert » l’existence de Klaus Michael Grüber à travers la lecture d’un article de Bernard Dort « Le Mystère Grüber », qui l’inspira dans l’écriture de plusieurs textes et de sa thèse intitulée Le dépassement de la mise en scène et la question de la théâtralité dans l’itinéraire de Klaus Michael Grüber.

Précisions sur les documentaires et archives :

Répétition d’Hypérion de Maderna dans la mise en scène de Klaus Michael Grüber : extrait du Magazine International de l’Art Lyrique, « Opéra n°18 », France 3, 1992 - émission de Claire Alby Newman réalisée par Gérald Caillat, Twincom Productions

> Bérénice dans la mise en scène de Klaus Michael Grüber. Captation réalisée par Bernard Sobel, production Sodaperaga/La Sept, 1987

> La Mort de Danton dans la mise en scène de Klaus Michael Grüber. Captation réalisée par Guy Seligman, production Sodaperaga/La Sept, 1990

Extrait des répétitions à la table avec Marcel Bozonnet et Klaus Michael Grüber pour Bérénice , enregistrement personnel réalisé par Leonidas Strapatsakis, Collection Comédie-Française, 1984

> Winterreise im Olympiastadion , film réalisé par Klaus Michael Grüber, Schaubühne de Berlin, 1977.

Klaus Michael Gruber en répétitions

Avec les voix, dans l’ordre de leur première apparition :

De Klaus Michael Grüber, Juliette Binoche et Denis Lavant dans les Amants du Pont-Neuf ,

De Michael Koenig et Bruno Ganz dans les Bacchantes ,

D’Angela Winkler dans Iphigénie,

Ellen Hammer, sa collaboratrice artistique et les peintres et décorateurs Antonio Recalcati, Gilles Aillaud et Eduardo Arroyo dans l’atelier,

De Willem Menne dans Winterreise im Olympiastadion

De Dominique Reymond dans la lecture de ses Journaux de répétitions avec Klaus Michael Grüber et Antoine Vitez ,

Des comédiens Jean Benguigui, André Wilms, Angela Winkler et Jeanne Moreau,

De Dominique Reymond, André Marcon et André Wilms dans la Mort de Danton ,

De Ludmila Mikael, Marcel Bozonnet et Richard Fontana dans Bérénice ,

De Léonidas Strapatsakis et Bernard Michel pour les répétitions et les décors de Bérénice ,

De Jean-Pierre Vincent, ancien administrateur de la Comédie française,

Des critiques de l’émission du Masque et la Plume du 1er juin 1975,

De Jean-Pierre Thibaudat pour la lecture de son article « Klaus Michael Grüber est grand » enregistré au TNS en 2011

Et enfin les voix des élèves du conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris lors des répétitions d’A propos des Géants de la montagne de Luigi Pirandello en 1998.

Pour les extraits sonores des films documentaires, captations et archives de travail, nos plus vifs remerciements vont à Christophe Rüter Film Produktion, à Claire Alby Newman et Gérald Caillat, à Bernard Sobel, Guy Seligman et Sodaperaga, à Bernard Michel, à Léonidas Strapatsakis et aux archives de la Collection Comédie-Française.

Merci aux voix qui ont traduit : Jean François Neollier, Véronique Lamendour, Gaelle Maidon et Mark Blezinger.

Les notes de répétitions, dans la traduction de Jean Torrent, sont empruntées a l’ouvrage Klaus Michael Grüber ...Il faut que le théâtre passe à travers les larmes..., portrait proposé par Georges Banu et Mark Blezinger , édité par les Editions du Regard, l’Académie expérimentale des Théâtres et le Festival d’Automne en 1993

La thèse de Gaëlle Maidon aura initié une série d’enregistrements avec les plus proches collaborateurs de Klaus Michael Grüber afin de tenter de constituer une mémoire de ce que fut l’atelier Grüber. Cette émission en est une trace.

Archives INA : Yves Gaillard

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 8, 2019 8:17 PM

|

Son spectacle « May B » est à l’affiche à l’Espace Cardin, et un film réalisé par son fils retrace la carrière de la chorégraphe.

Par Rosita Boisseau et Clarisse Fabre dans Le Monde Publié le 07 mars 2019

La peau ressemble à une croûte, le nez pend, l’oreille se dilate en chou-fleur, le dos est brisé, les épaules de travers. Tout sauf un corps de danseur et pourtant ! Cette silhouette humaine ravagée, qui patine sa vie à mini-saccades, est devenue le porte-manteau d’un best-seller de la danse contemporaine, May B, chorégraphié en 1981 par Maguy Marin, à l’affiche jusqu’au 12 mars, de l’Espace Cardin, à Paris.

Cette pièce crue, avec sa cohorte de dépenaillés qui se bouffent le nez, tend un miroir au tragique violent de la condition humaine

Paradoxe ? Plutôt deux fois qu’une. Lors de la création de ce spectacle, qui est le point de départ du documentaire Maguy Marin, l’urgence d’agir, réalisé par son fils, David Mambouch, en salle le 6 mars, le succès ne fut pas tout de suite au rendez-vous. Comme le rappelle régulièrement la chorégraphe, cette bouffée de danse-théâtre au parfum existentiel bien âcre soufflée par Samuel Beckett (1906-1989) était aux antipodes des codes spectaculaires profilés du moment et ne commença à plaire au public qu’après trois ans de représentations.

Le choc esthétique et émotionnel de May B, qui semble avoir été conçue il y a seulement quelques semaines tant sa vigueur féroce reste inentamée, frappe autant l’imagination qu’elle serre le ventre. Pour les spectateurs qui l’ont déjà vue, comme pour ceux qui la découvrent, cette pièce crue, avec sa cohorte de dépenaillés qui se bouffent le nez, tend un miroir au tragique violent de la condition humaine. Sur des musiques du carnaval de Binche et des lieder de Schubert, un refrain lancinant se faufile : « C’est fini, ça va finir. »

Jusqu’au bout du hurlement

Dans le film L’Urgence d’agir, de David Mambouch, 37 ans, dont Maguy Marin était enceinte lorsqu’elle créa la pièce, la chorégraphe déclare en évoquant la fin des années 1970 : « Il s’agissait de détourner la danse du seul endroit où elle allait, la reconnaissance des corps beaux, sveltes, sportifs, explique-t-elle. On s’était déjà débarrassé de nos corps de danseurs… » Et donc… May B, avec ses maigres, ses plus gros, ses vieux, ses jeunes qui déflagrent jusqu’au bout du hurlement.

May B, dont le titre rappelle le prénom de la mère de Beckett, a vécu mille vies. Le spectacle, qui additionne 750 représentations dans 46 pays, a vu défiler quatre-vingt-douze danseurs. Parmi eux, Alice Béneteaud, la fille de l’une des interprètes Cathy Polo, et les enfants de Maguy Marin, David Mambouch et Louise Mariotte. Parallèlement aux tournées de sa compagnie, aujourd’hui basée à Ramdam, à Sainte-Foy-lès-Lyon, Maguy Marin a accepté d’en confier des extraits à des non-professionnels par le dispositif Danse en amateur et répertoire. En 2018, elle a aussi transmis la totalité du spectacle à douze élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon ainsi qu’à dix jeunes de l’école de la chorégraphe brésilienne Lia Rodrigues, installée dans la favela de Maré, à Rio de Janeiro, qui interpréta May B en 1981.

Les couches de passation de cette « pièce-établi » de Maguy Marin, selon David Mambouch, nappent ce documentaire poétique, portrait-parcours de la chorégraphe qu’est L’Urgence d’agir. Les photos des années 1970, les visages vieillissants racontent mieux que tout la vie d’une troupe qui fait la « traversée » ensemble. Le réalisateur montre sa mère, aujourd’hui, lisant un texte en forme de bilan. Etre artiste, dit-elle en substance, c’est réussir à fabriquer quelque chose ensemble, sans se noyer dans le groupe. « Quel est ce moment du monde que nous partageons ensemble ? »

Danser, c’est faire partie d’une collectivité. Le film tisse les liens entre les œuvres de la chorégraphe et l’évolution des politiques publiques. Pour prendre un exemple, Ah ! Ah !, n’a pas été créée pour rien en 2006, alors que la droite était au pouvoir et Nicolas Sarkozy en pleine ascension. Dans cette pièce qui est sans doute l’une des plus radicales de Maguy Marin, les interprètes sont assis, ne décollent pas de la chaise, sauf pour s’effondrer… en hurlant de rire. Danser ne se suffit pas seulement d’un jeu de jambes.

Lire la critique du spectacle « Ligne de crête » : Avec Maguy Marin, les humains dansent en rond dans l’open space

May B, de Maguy Marin. Espace Cardin, Paris 8e. Jusqu’au 12 mars.

Maguy Marin,l’urgence d’agir, de David Mambouch. En salle. Sur le Web : www.ocean-films.com/film/maguy-marin-lurgence-dagir

Légende photo :

Maguy Marin (à gauche au premier plan) lors d’une répétition de « May B » dans le documentaire de David Mambouch, « Maguy Marin,l’urgence d’agir ». LAURENCE DASNIERE / OCÉAN FILMS

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 5, 2019 5:44 PM

|

Par Philipe du Vignal dans Théâtre du blog 27.02.2019

Qui va garder les enfants? de Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux, mise en scène de Gaëlle Héraut

Le titre du spectacle reprend la phrase idiote et machiste de Laurent Fabius e (il ne pourrait plus se le permettre aujourd’hui: il se ferait insulter sur tous les réseaux sociaux), C’était en 2.006 quand Ségolène Royal avait posé sa candidature à la primaire socialiste comme François Hollande avec qui elle vivait. C’est une sorte de théâtre-documentaire, dit à la première personne mais aussi joué, que Nicolas Bonneau va développer en une heure et quelque. Pour parler de la place des femmes en politique dans la douce France d’aujourd’hui, de jeunes femmes ou moins jeunes, de gauche comme droite ou du centre, des élues de petites ou grandes communes, des anciennes ministres dont Nicolas Bonneau a recueilli les témoignages sur plus de deux ans.

C’est la matière même d’un spectacle inégal où son auteur semble parfois avoir du mal à placer le curseur entre un théâtre purement documentaire et un récit personnel où il parle de ses relations avec les femmes. Sur le plateau, un fauteuil, quelques paires d’escarpins qu’il chaussera parfois et dans le fond, un petit escalier en spirale encombré de chaises inutiles. Cela commence bien lentement par une sorte de parodie de la misogynie mais on discerne mal où Nicolas Bonneau veut en venir. Puis il interviewe en les jouant aussi : Yvette Roudy, ministre des Droits de la femme sous la présidence de François Mitterrand, Christiane Taubira, Marylise Lebranchu, Ségolène Royal, Roselyne Bachelot, Nathalie Kosciusko-Morizet, et une députée, Clémentine Autain mais aussi Virginie Lecourt, maire d’une petite commune (170 habitants) Saint-Junien-les-Combes, près de Bellac (Limousin). Il passa une journée avec elle sur le terrain : c’est sans doute le meilleur des sketches, à la fois bien construit et plein de vie.

Mais le spectacle tourne parfois au catalogue quand Nicolas Bonneau cite seulement la célèbre Olympe de Gouges qui écrivit en 1791 une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, Louise Michel, Rosa Luxembourg, ou encore Édith Cresson et Marine Le Pen. Le narrateur parle aussi d’Angela Merkel dont il admire beaucoup les stratégies pour écarter ses adversaires, ou encore Margaret Thatcher, l’intransigeante «dame de fer»…. Cela commence à faire beaucoup de monde! Qui trop embrasse, mal étreint, et aimer, c’est choisir, comme disaient nos grands-mères: ces vieux dictons restent valables. Par ailleurs, Nicolas Bonneau parle aussi souvent de sa famille et de Caroline, sa première amoureuse. Il avoue l’avoir bêtement quittée parce qu’il était jaloux qu’elle réussisse comme syndicaliste étudiante. Il la reverra mais, entre temps, elle aura aussi réussi à se faire élire députée et elle lui tiendra la dragée haute.

En passant Nicolas Bonneau rappelle -mais on se demande bien pourquoi- que Zeus avala Métis, son amante, et que la déesse Athéna sortit armée de la tête de Zeus. Il y aussi une chanson sur les femmes à l’Assemblée Nationale. Un sketch pas vraiment drôle et que l’on oublie vite. Bref, un spectacle avec de bons moments: Nicolas Bonneau a un talent indéniable de conteur… Mais on reste un peu sur sa faim; il y a des longueurs et l’ensemble n’est pas toujours passionnant. La faute sans doute à un texte parfois bavard et à une dramaturgie mal maîtrisée sur un thème casse-gueule; on a souvent l’impression que son auteur navigue à vue… Sa Caroline aura le dernier mot du spectacle avec un message qu’elle lui adresse, assortie d’une phrase de Groucho Marx: les hommes sont des femmes comme les autres… Bien vu.

Philippe du Vignal

Jusqu’au 31 mars, Théâtre de Belleville, 94 rue du Faubourg du Temple, Paris XI ème. T. : 01-48-06-72-34.

Photo :

© Richard Volante © Pauline Le Goff

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 3, 2019 6:08 PM

|

Où sont les femmes qui pourraient diriger le TNP ? Tribune publiée dans Libération du 4 mars 2019

Pourquoi si peu de candidatures féminines pour la direction de l’historique théâtre de Villeurbanne ? Ce texte signé par près de 200 personnalités du théâtre et adressé au ministre de la Culture propose un système de programmation paritaire.

Tribune. Est-ce qu’elles existent ? Parions que oui. Elles sont onze au moins, parfaitement identifiables. Peu importe les noms. Elles ont dirigé ou elles dirigent depuis plusieurs années un théâtre subventionné important. Elles répondent ainsi à l’un des critères formulés dans l’appel à candidatures pour la direction du Théâtre national populaire à Villeurbanne (Rhône) : elles ont, «idéalement, une expérience significative dans la direction d’un établissement culturel» (sic) ! Elles créent des spectacles, mènent leur chemin d’artiste, et, chacune à sa manière, expriment le monde d’aujourd’hui. Elles sont tenaces, déterminées, sensibles. Et bosseuses ! Elles seraient légitimes à aspirer à la direction d’une maison-théâtre splendide, un outil de travail ample, prestigieux, puissant. Elles seraient légitimes à vouloir écrire une nouvelle page du TNP, ce théâtre cher au cœur de toutes celles et tous ceux qui aiment le théâtre public et se reconnaissent héritières et héritiers de l’histoire de la décentralisation théâtrale en France.