Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 19, 2024 11:24 AM

|

Publié par Sceneweb - 19 nov. 2024 `Depuis quelques années, les Centres dramatiques nationaux, comme d’autres acteurs du spectacle vivant, s’emparent peu à peu de la question du manque de diversité sur les scènes publiques. Mais force est de constater que cela n’est pas suffisant : au-delà même de la période politique profondément troublée que nous traversons, les défis du présent exigent un engagement nouveau pour accomplir pleinement la mission publique de cohésion par l’Art et la Culture assignée aux CDN.

C’est pourquoi les directrices et directeurs des 38 CDN, après décision votée en réunion de réseau le 10 juillet 2024, s’engagent collectivement à ouvrir une nouvelle étape dans leur mission fondamentale de démocratisation culturelle. Les Centres dramatiques nationaux sont engagés au service d’une culture publique démocratique, égalitaire et respectueuse de la population dans sa grande diversité. En décembre 2021, l’ensemble des directrices et directeurs des CDN a promulgué une charte de la parité visant à garantir l’égalité femmes-hommes au sein du réseau, notamment en termes d’accès aux moyens de production ainsi qu’en termes de visibilité des artistes et des œuvres dans les programmations. Même s’il reste beaucoup à faire dans ce combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes, les effets de cet engagement ont marqué une grande avancée : les objectifs de la charte ont été globalement atteints, sur l’ensemble du réseau des CDN lors des saisons 2022-23 et 2023-24. Dans ce même esprit, les directrices et directeurs des CDN souhaitent aujourd’hui faire progresser leurs engagements en matière de diversité dans l’ensemble de leurs missions et de lutte contre les violences ethno-raciales dans le cadre professionnel. Notre pays traverse une période politique profondément troublée, et très paradoxale : les célébrations fédératrices et enthousiasmantes de la diversité de notre nation cohabitent désormais avec une radicalisation croissante d’une partie des sphères médiatiques et politiques, qui défendent avec une brutalité inouïe le repli sur soi, la haine de l’autre et la crispation identitaire. Il apparaît donc urgent de défendre une vision plus juste de notre pays, de son histoire, et de sa culture, en ouvrant largement les théâtres publics à la représentation de la nation dans toute sa diversité. Depuis plusieurs années, les CDN se sont emparés de cette question du manque de diversité sur les scènes de France. Peu à peu les distributions sur nos plateaux, les œuvres que nous produisons, les artistes que nous accompagnons, les équipes permanentes et intermittentes, les élèves des écoles supérieures, se sont mis à ressembler davantage à la population française. Mais force est de constater que cela n’est pas suffisant, et que les défis du présent exigent un engagement nouveau pour accomplir pleinement notre mission publique de cohésion par l’Art et la Culture. Nous sommes des Théâtres subventionnés par un peuple tout entier, nous nous devons de le représenter dignement. Nous nous devons de faire entendre ses récits multiples, de lutter contre les assignations, les discriminations, les mécanismes de racialisation, ainsi que contre l’oubli et l’invisibilisation qui frappent celles et ceux qui, en raison de leur couleur de peau, sont aussi peu ou mal représenté·e·s sur nos scènes que dans le récit de notre histoire. D’après plusieurs études parues ces dernières années, en provenance de l’INED mais aussi du Collège de la Diversité du ministère de la Culture et du Défenseur des droits, il est estimé que 30% de la population française n’est pas perçue comme blanche. Nous devons prendre pleinement conscience de cette réalité et en faire un guide pour notre action publique. C’est pourquoi, nous, directrices et directeurs, nous engageons : À être des plus attentifs à la représentativité des distributions dans les œuvres que nous créons, que nous accueillons et que nous produisons. À diversifier les artistes porteur·euse·s des projets que nous programmons et que nous produisons, et à leur assurer une vraie visibilité, aussi bien en termes de nombre de représentations que de jauge offerte. À répartir les moyens de production de façon plus juste pour permettre à chacune et chacun de créer. À accompagner, loin de toute injonction faite aux artistes, les esthétiques et les récits qui naissent depuis cette diversité, et à en valoriser une richesse capable de redonner à notre histoire collective toute sa complexité. À poursuivre les efforts dans les écoles que nous dirigeons en matière de diversification des profils dans les recrutements des élèves comme des enseignant·e·s, mais aussi des œuvres étudiées. À veiller à la diversité et à la représentativité dans les jurys, les instances délibératives, les conseils d’administration, dans les postes de direction des structures labellisées, ainsi qu’au sein des équipes permanentes et intermittentes qui travaillent dans nos théâtres. À proposer des formations de lutte contre les violences ethno-raciales (VER) au sein de nos équipes sur le modèle des formations contre les VSS, en lien rapproché avec le Syndeac, et à mettre en place un plan de lutte contre toute forme de discrimination dans chaque CDN. Par ces engagements, les Centres dramatiques nationaux souhaitent ouvrir une nouvelle étape dans leur mission fondamentale de démocratisation culturelle. Ils entendent aussi réaffirmer, contre les logiques racistes et séparatistes imposées par les forces réactionnaires dans notre pays, que la population que nous servons est une et indivisible, et que cette unité dépend de la reconnaissance et du respect des singularités de chacune et chacun. L’ACDN pour les 20 directrices et les 21 directeurs des Centres dramatiques nationaux.

Pauline Bayle, Théâtre Public de Montreuil – CDN

Fréderic Bélier-Garcia, La Commune – CDN d’Aubervilliers

Jean Bellorini, Théâtre National Populaire

Lucie Berelowitsch, Le Préau – CDN de Normandie-Vire

Brice Berthoud, CDN de Normandie-Rouen

David Bobée, Théâtre du Nord – CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France

Émilie Capliez, La Comédie de Colmar – CDN Grand Est Alsace

Matthieu Cruciani, La Comédie de Colmar – CDN Grand Est Alsace

Chloé Dabert, La Comédie – CDN de Reims

Pascale Daniel-Lacombe, Le Méta – CDN Poitiers Nouvelle-Aquitaine

Fanny de Chaillé, TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine

Simon Delétang, Théâtre de Lorient CDN

Julie Deliquet, Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis

Nasser Djemaï, Théâtre des Quartiers d’Ivry – CDN du Val-de-Marne

Marcial Di Fonzo Bo, Le Quai – CDN Angers Pays de la Loire

Aurore Fattier, La Comédie de Caen – CDN de Normandie

Nathalie Garraud, Théâtre des 13 vents – CDN Montpellier

Cédric Gourmelon, La Comédie de Béthune, CDN Hauts-de-France

Kaori Ito, TJP – CDN Strasbourg-Grand Est

Daniel Jeanneteau, T2G – Théâtre de Gennevilliers

Marc Lainé, La Comédie de Valence – CDN Drôme Ardèche

Benoît Lambert, La Comédie de Saint-Etienne

Olivier Letellier, Les Tréteaux de France – CDN itinérant

Joris Mathieu, Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon

Muriel Mayette-Holtz, Théâtre National de Nice – CDN Nice Côte d’Azur

Tommy Milliot, Nouveau Théâtre Besançon

Arthur Nauzyciel, Théâtre National de Bretagne

Maëlle Poésy, Théâtre Dijon Bourgogne – CDN

Christophe Rauck, Théâtre de Nanterre-Amandiers

Robin Renucci, La Criée – Théâtre national de Marseille

Emilie Rousset, CDN Orléans Centre-Val de Loire

Olivier Saccomano, Théâtre des 13 vents – CDN Montpellier

Abdelwaheb Sefsaf, Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – CDN

Galin Stoev, ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie

Lolita Tergemina, CDN de l’océan Indien

Carole Thibaut, Théâtre des Îlets – CDN Montluçon Auvergne-Rhône-Alpes

Alexandra Tobelaim, NEST – CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est

Camille Trouvé, CDN de Normandie-Rouen

Aurélie Van Den Daele, Théâtre de l’Union – CDN du Limousin

Bérangère Vantusso, Théâtre Olympia – CDN de Tours

Julia Vidit, Théâtre de la Manufacture – CDN Nancy Lorraine

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 19, 2024 4:12 AM

|

Par Véronique Giraud dans Naja21 - publié le 15 nov. 2024 Le troisième opus que David Lescot adresse à la jeunesse enferme un sujet brûlant, l'écologie, dans un théâtre percutant. "Je suis trop vert" dresse un magnifique état des lieux de l'enfance, avec ses répliques cash, sans fard, quand elle évalue des choix de vie et d'usages qui divisent tant les adultes. Avec David Lescot, le théâtre peut tenir dans une boîte. Et dix personnages dans les corps de trois comédiennes. Jouer avec les corps, les mots, avec les attitudes et réflexions propres aux enfants de onze ans, permet au dramaturge, metteur en scène et musicien d’aborder des sujets aussi graves que la peur de la rentrée en 6ème (J'ai trop peur), de se faire des amis (J'ai trop d'amis), l’écologie. Ce sujet, au centre de Je suis trop vert, dernier volet de la trilogie créé au Théâtre de la Ville, est abordé depuis la tête de l’enfant et des souvenirs de l’auteur. Le metteur en scène lui-même a grandi de 7 à 11 ans dans un petit village de l’Essonne et, alors que la terre brûle, les souvenirs de ces moments passés à la campagne lui sont revenus. Échappant toujours à la superficialité, au convenu, il a passé quelques temps chez Suzanne Aubert, l’une des actrices qui a créé J’ai trop peur et J’ai trop d’amis, devenue aujourd'hui agricultrice en Bretagne, pratiquant une agriculture raisonnée. De ce terreau nourrissier, David Lescot a construit un narratif des liaisons difficiles entre ville et ruralité, entre conscience des dégâts liés à la surconsommation et repli vers un confort très XXe siècle, entre les plats tous prêts et les légumes du jardin. Moi, prodigieusement incarné par Élise Marie lors de la représentation du 14 novembre au Théâtre de la Ville, tient le fil narratif. Vivant ses paradoxes, à la fois raisonnable et incrédule vis-à-vis des adultes qui ne le comprennent jamais, incommodé par une petite sœur qui occupe beaucoup de place et dont les interventions cash l’exaspèrent. La préoccupation de Moi est surtout d’aller en classe verte. Présentée comme un Eldorado où les heures de cours sont raréfiées au profit du plaisir de la découverte de la vie à la campagne. Premières transactions pour que toutes les familles acceptent de payer cette sortie, premier voyage sans les parents, premiers pas dans une campagne pas si calme ni si tranquille qu’imaginé, chaque moment est un défi. "C'est toujours pareil, ça se passe jamais comme on l'a prévu", dit Moi. L’humour, les jeux de mots, les répliques cash de l’enfance, les rêves, la musique, enrobent avec grâce une réalité qui tient du tragique et un quotidien d’agriculteur qui tient du militantisme. Avantages et inconvénients se chevauchent sans diviser, la poésie de l'enfance l’emporte. Véronique Giraud / Naja21.com Création Je suis trop vert / David Lescot, artiste associé au Théâtre de la Ville. Texte et mise en scène David Lescot. Scénographie François Gauthier-Lafaye. Lumières Juliette Besançon. Costumes Mariane Delayre. Assistante à la mise en scène Mona Taïbi. Avec en alternance Lyn Thibault, Élise Marie, Sarah Brannens, Lia Khizioua-Ibanez, Marion Verstraeten, Camille Bernon. Au Théâtre de la Ville jusqu'au 16 novembre. Les 9, 10 et 16 novembre, L’Intégrale de la trilogie au Théâtre de la Ville - Paris. À partir de 8 ans. Puis, les 19 et 20 novembre au Théâtre+Cinéma - Scène nationale de Narbonne

21 novembre à Narbonne / programmation du Crédit Agricole

22 novembre à Lattes / programmation du Crédit Agricole

26 novembre à Nîmes / programmation du Crédit Agricole

28 novembre à Mende / programmation du Crédit Agricole

Du 9 au 18 décembre au TNG – Centre Dramatique de Lyon

Du 13 au 15 janvier au Théâtre de l’Olivier – Istres / Scènes et cinés

Du 30 janvier au 1er février au Théâtre des Sablons – Neuilly

Les 27 et 28 février à la MCL – Gauchy

Les 12 et 13 mars au Théâtre André Malraux – Reuil-Malmaison

Du 13 au 16 avril à Les Petits devant, les grands derrière – Poitiers

Les 28 et 29 avril au Théâtre du Champ du Roy – Guingamp

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 18, 2024 11:12 AM

|

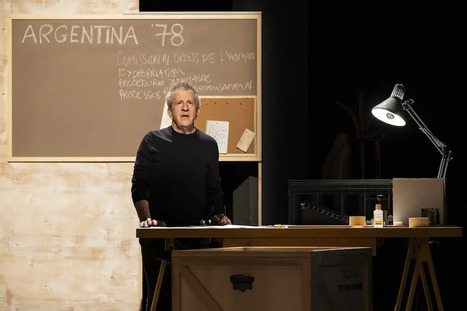

Par Hélène Kuttner pour ArtistikRezo.com - 17 nov. 2024 Au Théâtre de la Bastille, l’artiste Marcial Di Fonzo Bo nous invite à une fantastique enquête en Argentine sur les traces de son enfance, des disparus de sa famille et d’artistes dont la dictature des colonels a supprimé la trace. Un voyage théâtral composé par l’auteur italien Davide Carnevali et dont nous peinons à distinguer le vrai du faux. Fascinant et troublant art du théâtre et de l’écriture que ce projet qui fera le tour d’Europe. Une mystérieuse lettre Nous sommes assis en face d’un appartement qu’un mystérieux témoin va nous faire visiter. Des techniciens sont en train de finir sa construction. Marcial Di Fonzo Bo nous accueille comme des invités, réunis pour se voir confier une confidence. Mais ses paroles sont aussi celles du juge argentin devant l’assemblée venue écouter l’histoire de ses disparus. Témoin, juge, commissaire, qui est ce mystérieux personnage qui nous parle ? Le comédien va à son bureau et trace les mots sanglants de DISPARITION, PROCES, RECONSTITUTION à la craie sur un tableau noir. L’affaire dont il va nous entretenir est très compliquée et nous devons tout comprendre. Passé ce prologue, une enquête va nous envoyer à Buenos Aires à la recherche d’un mystérieux locataire, Misiti, qui est en réalité le nom du musicien vivant qui a composé la sublime partition pour piano du spectacle. Puis nous voyageons dans les bureaux de l’administration argentine pour laquelle une demande de rendez-vous prend parfois plusieurs mois, dans l’habitacle d’une Ford ancien modèle conduite par un policier muni de lunettes noires Ray-Ban et au passé dictatorial peu recommandable. Quant à l’auteur présent aussi dans ce voyage, il sera vite hospitalisé en raison d’une forte fièvre. De la dictature argentine aux dictatures européennes De 1941 à 1973, du Piccolo Théâtre de Milan dont l’une des salles a été utilisée comme une salle de torture durant le fascisme, à la dictature argentine qui utilisait les mêmes méthodes pour arrêter, torturer ou faire disparaître les corps, le projet de Davide Carnevali immerge le spectateur, par le biais de l’intime, dans la trop longue histoire des desaparecido (disparus) de toutes les dictatures. Il adapte son récit pour chaque comédien à travers une enquête mémorielle basée sur sa propre histoire. C’est ainsi que Marcial Di Fonzo Bo, seul sur le plateau, nous prend littéralement par la main, par les yeux, le cœur et les oreilles. Il se présente, raconte la mystérieuse lettre reçue il y a un mois qui lui demande de se rendre à Buenos Aires pour reconnaître l’appartement confisqué d’un mystérieux pianiste, légué ensuite à son grand-père. Tout ce qu’il raconte est vrai, ses origines, son pays d’origine, l’arrivée à Paris dans les années 80, mais en même temps les termes et les raisons de son voyage, l’histoire familiale, le pianiste juif disparu, la jeune femme blonde, ne sont pas forcément vrais. La réalité tricote ici avec la fiction une représentation sidérante de vérité, par le biais du talent immense de l’acteur et l’habileté littéraire de l’auteur. Les dossiers ouverts des « desaparecidos » Ces dernières années, sous les gouvernements Kirchner et Fernandez, l’Etat argentin a rouvert de nombreux dossiers de disparus entre 1976 et 1983 : opposants politiques, journalistes, artistes, juifs et homosexuels. Et nous plongeons dans cette reconstitution de cette période noire grâce à la représentation, devant nos yeux, de l’appartement de l’artiste. L’acteur nous raconte tout cela avec délicatesse et douceur, comme s’il s’excusait simplement de perdre ses moyens de contrôle émotionnel. Le piano déploie la splendeur d’une partition musicale envoûtante, signée Gianluca Misiti. Documents, piano, livres, bureau et balles de revolver sont remis à leur place pour être observés par le public qui monte sur le plateau. L’artifice de l’objet devient la marque d’un réel réinventé par le biais du théâtre. L’humour, très présent dans ce soliloque qui nous est adressé, se mêle au tragique des événements racontés, comme pour mieux digérer cette mémoire douloureuse. Une expérience décidément très réussie, captivante à tous points de vue et délibérément nécessaire. Hélène Kuttner /ArtistikRezo.com Photo © Victor Tonelli Portrait de l’artiste après sa mort (France 41 - Argentine 78) Auteur : Davide Carnevali Metteur en scène : Davide Carnevali Distribution : Marcial Di Fonzo Bo Production version italienne

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, créé en mars 2023. Coproduction Comédie de Caen – Centre dramatique national de Normandie, Comédie de Reims – Centre dramatique national, Théâtre de Liège et Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Le décor a été réalisé par l’Atelier de scénographie du Piccolo Teatro di Milano.

Le spectacle a été créé le 13 décembre 2023 à La Comédie de Caen – Centre dramatique national de Normandie.

www.lequai-angers.eu

Tournée :

15 et 16 janvier 2025

Théâtre des Îlets - Centre dramatique national de Montluçon

du 20 au 22 février Théâtre de Liège

du 26 avril au 16 mai

Le Quai Centre dramatique national Angers Pays de la Loire

Réservations par téléphone :

+33 (0) 1 43 57 42 14

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 17, 2024 5:59 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 16 nov. 2024 Sur le chemin des glaces de Werner Herzog par Bruno Geslin (Cie La Grande Meslée), artiste associé. Texte Sur le chemin des glaces de Werner Herzog, traduction Anne Dutter (Éd. Payot), adaptation, mise en scène et scénographie Bruno Geslin. Avec Clément Bertani et Guilhem Logerot. Assistanat à la mise en scène Simon Elie-Galibert, images Bruno Geslin, Clément Bertani, musique Guilhem Logerot, son Pablo Da Silva, lumières et régie générale Jeff Desboeufs, vidéo Quentin Vigier, Julie Pareau, costumes Hanna Sjödin. Théâtre, vidéo et arts visuels, Bruno Geslin pratique l’hybridation des formes, re-créant au Théâtre National de Bretagne en 2023 Mes jambes, si vous saviez, quelle fumée… et Le Feu, la fumée, le soufre, et en 2022 encore Chroma. Le metteur en scène s’est penché ces derniers temps sur l’oeuvre du cinéaste allemand Werner Herzog, explorateur de l’existence et de la nature, selon une esthétique bien à lui, entre poésie et réalisme brut, beauté et cruauté du monde. Bruno Geslin suit les pas, au sens propre, de l’artiste qu’il admire, puisqu’il a lui-même parcouru le même long chemin que le cinéaste, quand celui-ci entreprend, le 23 novembre 1974, le voyage à pied de Munich à Paris pour rejoindre son amie et mentor Lotte Eisner, gravement malade: il veut que la marche de 800 km la sauve. « En moi, une seule pensée, dominant toutes les autres: partir ! La Eisnerin ne doit pas mourir, elle ne mourra pas, je ne le permettrai pas (…) Non, elle le mourra pas maintenant parce qu’elle ne mourra pas. Mes pas se font pesants. Voilà la terre qui tremble. Quand j’arriverai à Paris, elle sera en vie. » Quête existentielle mystique. Lotte Esner est vivante, approximativement remise, quand il arrivera à Paris. De cette aventure, Herzog publie un carnet de voyage Sur le chemin des glaces. En 2023, Bruno Geslin, le comédien Clément Bertani et le musicien Guilhem Logerot, prennent à leur tour la route et font le même parcours: « forêts austères et inhospitalières, sentiers boueux, où la neige, le grésil, les blessures ont été pour Herzog d’infatigables compagnons de route ». De ce voyage, sont rapportés images, paysages, sensations – matières-témoins des bouleversements privés de celui qui met un pas devant l’autre, arpentant des territoires intérieurs et extérieurs. L’écriture enchâsse plusieurs récits, de la description des paysages traversés à celle d’une terre intime, entre errance et transe. Le réel n’est pas repérable; de même, la véracité des événements survenus lors de la marche: les êtres croisés dans ce récit initiatique relèveraient du monde des vivants ou de celui des morts. De Münich à Paris, le marcheur ne conjure pas seulement la mort pour sauver la vie de son amie, « il reconstruit la sienne, comme s’il renaissait au monde, même si le chemin de cette renaissance passe par des territoires proches de la folie. L’histoire occidentale est peuplée de marcheurs fantômes… » (Bruno Geslin). Revient à l’esprit du spectateur l’image mythique de Lenz de Büchner (parution posthume en 1839), figure qui aussi se met en route, 150 ans plus tôt, vers le village de montagne de Waldbach pour voir le pasteur Oberlin. Une randonnée à travers les montagnes hivernales, dont le marcheur ne ressent ni l’in-hospitalité ni le froid, perdant la notion de l’espace et du temps, entendant les voix des rochers, voyant les nuages courir et le soleil, «épée scintillante », couper le paysage. L’épuisement ne l’atteint plus, devenu lui-même partie de l’univers, entre bonheur fugace et longue indifférence. Les soirées sont solitude et peur, frayeur et folie. Le marcheur de Sur le chemin des glaces souffre d’une jambe et boitille, initiant un chemin de croix : « Mes jambes vont de l’avant. À la sortie de Geisingen, la neige recommence à tourbillonner, je presse le pas sans m’arrêter, pour ne pas geler sur place, car je suis trempé jusqu’aux os, de toute façon, je mijote dans la vapeur. Je suis obligé de fendre l’épaisse neige mouillée qui m’assaille de face, et parfois par les flancs. » Le narrateur se dit voler dans la forêt, oubliant les jambes endolories. Et de citer Kaspar Hauser: qui ne savait d’où il venait et où il allait.:« Suis-je né trop tôt ou trop tard ? Qu’est-ce que je fais en ce monde ? Ô vous tous, ma peine est profonde : Priez pour le pauvre Gaspard ». Le metteur en scène, l’acteur et le musicien jettent à leur tour leur corps dans la bataille, de même que leur chant, cinquante ans plus tard, tel le cinéma de Herzog, dont le corps des acteurs expérimente des environnements hostiles qui les déplacent, les obligent à devenir autres. Méditation et mysticisme de la marche. Plan-séquence, travelling permanent autour du corps de l’acteur saisi dans son dispositif de marche – tapis roulant entraînant une marche en diagonale dans les images traversées, les vidéos projetées en temps réel ou décalé. Les paysages sonores imaginaires – dérèglements perceptifs du marcheur – sont admirables. Un spectacle fascinant, hypnotique, rythmé par le pas du marcheur – un tableau animé, le portrait en pied d’un personnage en mouvement. En short de randonnée seventies, vêtu d’un t-shirt, d’un blouson coloré ou d’une cape imperméable de montagne rouge vif ou bien torse nu, Clément Bertani a certes du style. On le suit volontiers dans sa marche esthétisante et poétique, porteur d’un récit de prose existentielle, accompagné de plus par les chants envoûtants de Guilhem Logerot. Véronique Hotte Sur le chemin des glaces de Werner Herzog par Bruno Geslin (Cie La Grande Meslée), artiste associé. Festival TNB – Théâtre National de Bretagne – Rennes, Hors-les-murs, du 13 novembre au 11 novembre 2024, à L’Aire Libre à Saint-Jacques de La Lande. Crédit photo: Sandy Korzekwa

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 17, 2024 6:14 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 13 nov. 2024

Au Théâtre du Rond-Point, à Paris, le metteur en scène adapte librement « Platonov » pour conter la déliquescence d’une petite société provinciale. Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/13/sur-l-autre-rive-la-fin-de-partie-de-tchekhov-et-cyril-teste_6392318_3246.html

La fête est triste, hélas, et les personnages en présence n’ont certainement pas lu tous les livres. Inspiré du Platonov de Tchekhov, qu’il adapte très librement, Cyril Teste met en scène une longue soirée qui tourne à vide, puis au tragique – au tragique à force de vide. Comme dans les films de Ruben Östlund, mais avec plus d’élégance et moins de cynisme, il fait sortir les monstres d’un grand corps collectif malade, contaminé jusqu’à la moelle par l’obsession de l’argent. Au point que l’amour et l’amitié y soient devenus impossibles. Tout semble pourtant commencer dans la gaieté et l’insouciance d’une soirée d’été, sur le grand plateau nu, sans décor, où ont été disposées de grandes tables et une petite estrade pour le musicien qui va animer la soirée à coups de tubes disco et de bons vieux standards de rock. L’hôtesse, c’est Anna, une jeune veuve « pas dégueulasse », comme disent d’elle les personnages masculins de la pièce. Elle est criblée de dettes, et ne sait comment elle va pouvoir garder sa maison. Autour d’elle tournent les charognards, qui la veulent elle, veulent sa maison, ou les deux, ce serait mieux. Alors elle va danser jusqu’au bout de la nuit, avec un côté « on achève bien les chevaux », tandis que, tout autour, quelque chose se corrompt, se brise et s’effondre dans cette petite société provinciale. Le catalyseur, l’agent perturbateur, l’astre noir de la pièce, c’est Platonov, le « petit Platon », surnommé ici Micha : il fera voler en éclats les mariages, y compris le sien, sortir la férocité des pères à l’égard des fils – des fils qui eux-mêmes peinent à échapper à la médiocrité –, jettera à la poubelle les sentiments quels qu’ils soient, y compris ceux qu’on lui porte. Il est porteur d’une lucidité stérile, comme on le serait d’un virus toxique. Rituel sauvage L’intelligence de Cyril Teste et de l’acteur qui joue Platonov, l’excellent Vincent Berger, c’est d’en faire l’un personnage sans flamboyance aucune, presque absent à lui-même dans son entreprise de destruction et d’autodestruction, dans ce monde qui ne demandait qu’une pichenette pour partir en vrille. Poursuivant ses recherches sur la « performance filmique », un concept qu’il a inventé, Cyril Teste tisse le dialogue cinéma-théâtre de manière passionnante, comme toujours, dans les deux premières parties du spectacle, alors que, dans la dernière, le théâtre seul reprend ses droits, pour laisser libre cours à une sorte de rituel sauvage, où les personnages se défigurent, s’animalisent, tous leurs masques arrachés. Le metteur en scène instaure surtout une énergie bien particulière, qui semble toujours sur le point de prendre sans prendre vraiment, une énergie avortée, perpétuellement retardée, sur le plateau où une trentaine d’« invités », figurants amateurs, se mêlent aux acteurs. Ils constituent ce corps collectif dans lequel l’œil et l’oreille du spectateur doivent chercher les personnages principaux, comme s’ils n’étaient que des échantillons prélevés sur un vaste organisme. Le pari n’était pas gagné et, après avoir un peu tâtonné à la création à Annecy et au Printemps des comédiens de Montpellier, le spectacle, plus précis, plus aigu, a trouvé sa cohérence, porté par la sensibilité et l’humanité qui sont toujours celles de Cyril Teste. S’il en est ainsi, c’est largement grâce à ses acteurs et, surtout, à ses actrices. La révélation de la soirée s’appelle Haini Wang, jeune actrice d’origine chinoise, dans le rôle de Sacha, le bel ange fracassé de ce petit monde en perdition. Emilie Incerti Formentini et Katia Ferreira sont également formidables. Quant à Olivia Corsini (Anna), elle évoque rien de moins que les grandes actrices de Cassavetes ou de Bergman, avec son énergie désespérée, son tragique sans pathos : une façon de regarder son malheur en face absolument bouleversante, qui s’exprime à l’image par des regards caméra que l’on n’oubliera pas. Sur l’autre rive, d’après Platonov, d’Anton Tchekhov, mis en scène par Cyril Teste. Théâtre du Rond-Point, Paris 8e. Jusqu’au 16 novembre. Puis tournée jusqu’à fin mars 2025, à Châteauroux, Amiens, Le Mans, Roubaix, Cergy-Pontoise, Valence, Lyon… Fabienne Darge / Le Monde Légende photo : Sacha (Haini Wang) dans « Sur l’autre rive », mis en scène par Cyril Teste, à Bonlieu Scène nationale d’Annecy (Haute-Savoie), en avril 2024. SIMON GOSSELIN

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 17, 2024 4:53 AM

|

Entretien avec Marie Plantin pour Sceneweb - 14 nov. 2024 Récemment nommée à la direction du Centre Dramatique National d’Orléans (CDNO), succédant ainsi à Séverine Chavrier, Émilie Rousset s’inscrit dans un paysage théâtral contemporain qui porte haut des enjeux sociétaux primordiaux, des dramaturgies innovantes hybridant les médiums, un goût pointu pour le travail du son et de l’image, et un rapport singulier à nos oralités. Rencontre. Passée par l’École du TNS en mise en scène, voilà dix ans maintenant qu’Émilie Rousset fabrique des formes inédites nourries d’archives et de témoignages récoltés, invente des dispositifs singuliers qui placent la parole au centre et renouvellent le rapport au public, élabore une écriture du montage dans des performances-pensantes qui croisent divers points de vue de spécialistes, élargit ses champs d’investigation à chaque nouvelle création, tisse et met en perspective un réseau de regards experts sur des sujets ciblés, comme autant de portes d’entrée sociologiques pour approcher nos réalités. Nous l’avons rencontrée dans les sous-sols de Cromot, Maison d’artiste et de production, dans cette période charnière de prise de fonction à la tête du Centre Dramatique National d’Orléans (CDNO), alors que viennent d’être repris à Paris deux de ses anciens spectacles : Reconstitution : le Procès de Bobigny, une co-création avec Maya Boquet, et Rituel 5 : la Mort, une co-création avec Louise Hémon. Deux propositions de tempérament qui viennent déplacer nos systèmes de représentation, deux expériences scéniques ritualisées, hautement représentatives de sa démarche. C’est ainsi qu’est née l’idée de cet entretien multipiste, en fonction des thématiques abordées lors de notre rencontre, montage d’une parole aussi claire que déliée, guidée par une pensée puissante et structurée. Un micro-dispositif en miroir des siens qui sont, à chaque fois, un cadre pertinent pour croiser les regards et les territoires. Le CDNO – Projet, relation et partage de l’outil Comment s’est déroulée votre arrivée à la tête du CDNO ? Émilie Rousset : Pour le moment, j’engage tout juste une relation avec le public du CDNO, je vais présenter une de mes pièces en fin de saison et je prépare la suite. Le CDNO est une institution qui a suivi de près le dynamisme et les transformations de la scène théâtrale en France et en Europe. Son public est sensible aux recherches que proposent les artistes contemporains les plus novateur·rices. Je m’inscris donc naturellement dans la continuité de ce qu’a proposé Séverine Chavrier, tout en souhaitant ouvrir de nouveaux horizons. En tant qu’artiste, j’aime repousser les frontières du théâtre, autant dans les formes que dans les sujets abordés. Je cherche à explorer d’autres terrains de réflexion, à créer des croisements, à provoquer des déplacements. Le projet pour le CDNO est en adéquation avec ce qui m’anime. Je pense aussi que les lieux de création comme les CDN, dirigés par un·e artiste, doivent être habités et réinventés par les artistes eux-mêmes. Qu’est-ce qui vous anime dans ce projet ? À un certain moment de mon parcours, j’ai réalisé que, plus mon travail était reconnu et diffusé, moins j’échangeais avec d’autres artistes indépendants. En réalité, nous évoluons dans des circuits ultra-concurrentiels qui ne sont pas conçus pour favoriser la rencontre et la collaboration. Les tensions économiques et politiques qui secouent la société et notre milieu tendent à exacerber cette situation. C’est pourquoi le projet que je propose pour le CDNO réunit un collectif d’artistes européen pour penser et déployer le projet collectivement. Ce collectif sera composé des metteur·euses en scène, réalisateur·rices, Lola Arias, Marta Gornicka, Vanasay Khamphommala, Marcus Lindeen et Marianne Ségol-Samoy, Adeline Rosenstein, Gurshad Shaheman, Louise Hémon, ainsi que de la scénographe Nadia Lauro et de la chercheuse et curatrice Madeleine Planeix-Crocker. Scénographier la rencontre et créer in situ Concrètement, comment s’envisagent les temps de rencontre ? Deux temps forts, La Caverne et La Biennale de Printemps, viendront nourrir le projet et rythmer la saison. La Caverne s’articule autour et à l’intérieur d’une scénographie immersive imaginée par Nadia Lauro. Elle proposera un environnement scénographique qui sera investi par des œuvres performatives et discursives. Avec le collectif d’artistes européens, nous y organiserons des rencontres, des débats, des lectures, des tours de chant, des projections de films… La Caverne accueillera les projets qu’on mène en parallèle de la scène, les projets collaboratifs, les projets en cours de recherche. Par exemple, je viens de réaliser une pièce radiophonique cosignée avec Alexandre Plank, réalisateur radio et cofondateur de Making Waves, à la suite d’une résidence proposée par le Festival d’Automne et l’AP-HP dans les services PMA, dons de gamètes et biologie de la reproduction de l’hôpital Jean Verdier à Bondy. Dans La Caverne nous proposerons une écoute de cette pièce audio, jouée en live. Le deuxième temps fort, sous forme de Biennale au printemps, offrira un parcours d’œuvres créées in situ sur le territoire de la ville et de la région : salles de tribunal, gymnases, parkings, guinguette… J’y créerai avec Caroline Barneaud Alouettes – pièce de champ, une œuvre qui se joue dans un champ avec un·e agriculteur·rice local·e et son tracteur. L’idée de ces deux temps forts, c’est de créer d’autres rapports à l’œuvre et aux publics, en modifiant le dispositif. Sortir de la salle de théâtre et s’inscrire dans des paysages force à inventer d’autres formes et d’autres manières de produire, ça crée d’autres modalités de rencontres. La co-création, synergies joyeuses Vous co-signez souvent vos spectacles avec d’autres artistes. Que vous apporte ce processus de co-création ? Cette liberté de fluctuation et d’alliances, je la trouve non seulement joyeuse, mais aussi dynamisante. Je ne cherche pas à créer des mariages à la vie à la mort. Ce sont plutôt des rencontres sur des désirs communs à un moment donné. Rituel 5 : la Mort est co-signée à l’écriture, à la mise en scène et à la réalisation avec Louise Hémon et nous avons fait ensemble trois pièces et quatre films courts ; Reconstitution : le Procès de Bobigny est co-signée à l’écriture avec Maya Boquet, avec qui j’ai aussi créé une série de performances intitulée Les Spécialistes. Je viens de terminer une tournée dans huit pays européens avec la pièce collective Paysages partagés, présentée en France au Festival d’Avignon 2023. Ce projet est un parcours dans la nature imaginé par Stefan Kaegi et Caroline Barneaud, qui réunit les œuvres de plusieurs artistes européens, et pour lequel j’ai signé l’une des pièces. Pour moi, la pensée émerge dans le dialogue ; il faut des convergences, des expériences et des sensibilités qui se connectent pour que quelque chose advienne de l’ordre de la création. L’image du créateur et du penseur solitaire n’est que l’incarnation d’un pouvoir, il faut s’en méfier. Dispositifs : hybridation fertile Dans votre travail, le cadre scénographique est une matrice dramaturgique. Pourquoi et comment élaborez-vous ces dispositifs ? C’est ma manière de travailler, d’écrire et de créer. C’est comme ça que je réfléchis. Je travaille mes pièces autant sur le fond que sur la forme induite par le thème. À chaque fois, j’imagine un dispositif en rapport avec les matériaux et le sujet de collecte. Interroger le sens par le biais du dispositif de représentation s’apparente à des procédés plus caractéristiques de l’art contemporain ou du cinéma documentaire d’auteur·rice·s. Par exemple, chez Agnès Varda, Chantal Akerman, Alain Cavalier ou Peter Watkins, le sujet est exploré par le cinéma, qui est lui-même mis en scène, et le réel est interrogé par le regard du créateur qui s’expose dans un même mouvement. Lorsque j’ai découvert ces films, je me suis sentie à l’aise, car j’ai perçu que le procédé d’écriture et de réflexion donnait les clefs aux spectateur·rice·s ; il portait en lui une certaine éthique, une transparence. Travailler avec des dispositifs implique également un côté très plastique. Je pense des agencements, et si ça marche, le sens s’en dégage. Ma pratique d’écriture emprunte au montage cinématographique. C’est du collage. Cette matérialité-là, cette manipulation des flux m’intéresse parce ce qu’elle est sensible et indissociable du geste. C’est comme dans la démarche documentaire : le corps et la présence sont en jeu dès le départ. Oralité : ce que véhicule le langage Le corps et la présence, certes, mais aussi la parole qui semble être un objet d’étude clef de l’ensemble de vos spectacles… C’est l’épicentre de mon travail. Si on le considère uniquement sur l’angle thématique des pièces, on passe à côté de ce biais de lecture. Tout le processus d’écriture repose sur l’oralité et ses spécificités. Mes pièces explorent également, et surtout, ce qu’on ne dit pas dans ce qu’on dit, ce qu’on dit dans ce qu’on ne dit pas, et comment, malgré tout, on parvient à réfléchir ensemble. Quand je m’intéresse à des faits de société, à travers les rituels ou la question de l’avortement, j’utilise le théâtre pour partager mes recherches et ça passe par l’adresse et le langage. La parole, c’est quand même un phénomène ahurissant qui entretient un rapport au sens à la fois flou et mouvant. On parvient à saisir un sens, puis on le perd, puis on le reconquiert, et, finalement, on finit par se comprendre, ou pas. Mes spectacles s’ancrent dans cette perte et cette conquête perpétuelle, et invitent les spectateur·rice·s à en faire l’expérience sensible, mise à la loupe par le théâtre. L’oreillette pour rejouer l’adresse Vous utilisez souvent un système d’oreillette qui permet aux comédien·nes d’entendre la parole dont ils deviennent simultanément dépositaires. Pourquoi ce choix ? Ma recherche est stratifiée et se déroule par étapes. Il y a d’une part un travail d’enquête à partir d’archives, un travail documentaire avec les entretiens que je mène, suivi d’un temps de montage fondamental. Ce qui est donné aux interprètes arrive ensuite, une fois les bandes-son montées. Ce sont des partitions qui n’existent pas à l’écrit. Le travail à l’oreillette découle de ce processus. J’aime ce qu’il implique dans la présence de l’acteur·ice parce qu’iels sont dans une action invisible des spectateur·rice·s et pourtant perceptible. L’oreillette influe forcément sur leur incarnation, puisqu’une autre voix est avec eux au même moment. Néanmoins, iels ne sont pas conviés à rejouer la personne qu’iels entendent, mais à être eux-mêmes, en train de rejouer l’adresse et le mouvement de pensée. Ça les met dans un endroit de travail très particulier que j’explore depuis quelques années et qui interroge aussi spécifiquement cette chose-là : comment pense-t-on avec la personne en face, et comment la pensée serait différente sans elle, et comment cela se formule nécessairement à deux. Ici, je dirais même à trois, puisque le fantôme du document créé des impulsions et des interférences. C’est de la pure pensée vivante et cela n’a rien à voir avec de la pensée écrite. L’oreillette permet de toucher à cette matière : le flux, la pensée parlante, la parole pensante, et cet interstice entre les deux, où il se passe et se dit plein de choses. Affaires familiales, affaire à suivre… Vous êtes actuellement en train de composer votre nouvelle pièce, Affaires familiales, dont la création est prévue en 2025. Pourriez-vous nous en dire plus ? Je suis en pleine écriture et mène des entretiens dans plusieurs pays d’Europe autour de cette juridiction, des lois et des pratiques. Il est difficile d’en parler de manière synthétique à cette étape du travail où la note d’intention est bousculée par la recherche. Les projets naissent de stratifications multiples, mais ce qui est certain, c’est que cette pièce découle de Bobigny, non pas tant pour l’aspect judiciaire, mais plutôt en ce qui concerne le rapport entre l’intime et le politique, entre le corps individuel et le corps collectif. Dans la défense du droit à l’avortement se joue le droit de disposer de son corps, et par là, l’égalité entre les hommes et les femmes. Pour paraphraser la philosophe féministe Camille Froidevaux-Metterie « l’avènement d’une réelle société démocratique » se trouve dans cette lutte. Ce qui m’intéresse avec le sujet des affaires familiales, c’est ce trajet des récits entre l’histoire individuelle et l’histoire collective. Ces histoires, qui semblent appartenir à l’intimité du foyer et à des cas individuels, concernent en réalité l’ensemble de la société et la manière dont nous souhaitons nous structurer. Ce n’est pas pour rien que la famille est un des premiers champs investis par l’extrême droite et les conservateurs. Vladimir Poutine a supprimé les violences intrafamiliales du Code pénal, Giorgia Meloni a créé un crime universel pour la GPA, s’opposant ainsi à la reconnaissance des parentalités LGBT+. C’est intéressant de voir ce que nos institutions choisissent de prendre en charge ou refusent d’entendre. Comment nos histoires intimes, en fonction de l’écoute que la société leur accorde, prennent sens ou en perdent. Marie Plantin / Sceneweb Portrait d'Emilie Rousset © Martin Argyrolo

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 16, 2024 7:48 AM

|

Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 14 nov. 2024 L’écrivain et performeur, qui mêle littérature et science dans ses spectacles, présente « Nos cœurs en terre » au Théâtre de la Tempête, avec le plasticien Olivier de Sagazan. Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/14/sur-scene-david-wahl-fait-sortir-les-mots-de-terre_6393017_3246.html

Le taureau et le manchot. Ce duo d’animaux aux antipodes pourrait bien faire copain-copain dans un prochain spectacle en forme de « causerie » de l’écrivain et performeur David Wahl. Mardi 22 octobre, le premier est floqué sur la veste rouge criard – « parfaite pour qu’on me repère à vélo » – portée par l’artiste. Le second se dandine en symbole bienveillant de la compagnie fondée en 2013 par celui qui déclare direct : « C’est ma rencontre avec un manchot qui a décidé de mon engagement pour l’environnement. » Envie d’en savoir davantage ? Sur scène comme dans la vie, David Wahl, pour qui « le propre de l’homme est de raconter des histoires », a déjà enclenché sa vitesse de croisière supersonique. Et zou, nous voilà en 2013. Jeune auteur, Wahl profite d’une résidence d’écriture à Océanopolis, centre national de culture scientifique consacré à l’océan, basé à Brest, dont il est désormais artiste associé. « Personne ne savait trop quoi me donner à faire, se souvient-il. Je me suis retrouvé avec un seau en métal plein de maquereaux à donner à manger aux manchots. Et soudain, j’ai senti une présence. C’était un manchot royal qui me faisait un câlin. J’ai été bouleversé. » Il apprend ensuite que l’animal s’appelle Dominique et « se prend pour un homme ». Depuis ce « hug » inoubliable, David Wahl a beaucoup conversé et écrit à propos de « cet oiseau qui ne vole plus mais nage ». En vedette dans son récit La Visite curieuse et secrète, il le cite dans sa causerie Histoire spirituelle de la danse, en tournée depuis 2015, et à l’affiche jusqu’au 24 novembre, au Théâtre de la Tempête (Paris 12e). Parallèlement, Wahl performe aussi le fantastique Nos cœurs en terre, en duo avec le plasticien Olivier de Sagazan, dans la mise en scène de Gaëlle Hausermann. « Nous avons discuté sur les mythes fondateurs », glisse Wahl, qui croit à une « parenté secrète entre les fossiles et nous ». Cette conviction est partagée par de Sagazan qui travaille au corps « la question du vivant dans l’inerte » tout en métamorphosant son complice en superbe idole agricole d’argile et de fleurs. « Je le fais terre », résume-t-il joliment. « Partager mon étonnement » Enseveli sous 50 kilogrammes de matière organique, Wahl trouve néanmoins encore le moyen de se faire entendre. « J’aime bien être enterré à condition de ne pas étouffer, confie-t-il. Je suis dans un état second comme en autohypnose. Je ne vois plus, on ne me voit plus, je ne respire quasiment pas sous l’argile, mais je garde le contact avec Olivier et je parle toujours. » Rien d’étonnant de la part de Wahl, qui a naturellement la fable à fleur de bouche et un seul moteur : « émerveiller » son auditoire. « Je ne suis ni un conférencier ni un vulgarisateur, insiste-t-il. Je ne réponds qu’à des commandes pour découvrir des choses auxquelles je ne m’attends pas. » Autant dire que les thèmes abordés par David Wahl dans ses spectacles et ses livres sont plus qu’extrêmement variés. On trouve ainsi un Traité de la boule de cristal (Riveneuve, 2014), un débat sur les déchets dans Le Sale Discours (Premier Parallèle, 2018) ou encore une recherche sur Le Sexe des pierres (Premier Parallèle, 2022). Chaque sujet exige un long temps de documentation et d’écriture. Les textes sont vérifiés par des experts avant de devenir parfois l’objet d’une lecture spectaculaire où Wahl fait palpiter chaque mot en tutoyant généralement le spectateur. « C’est le “tu” de la littérature humaniste, précise-t-il. Une relation privilégiée où l’on est entre nous. Je veux partager avec les spectateurs mon étonnement autour des questions que je me pose. » Mais cet homme érudit pour qui « chercher à connaître, c’est chercher à aimer », est loin d’être un manchot de bibliothèque. Parallèlement à Océanopolis, il collabore avec l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, l’Ifremer. En 2017, il participe, en compagnie de marins et de scientifiques, à différentes expéditions sur le Pourquoi-Pas ?, navire amiral de la Flotte océanographique française, autour des sources hydrothermales entre les Açores et la dorsale atlantique. Un récit retrace ses aventures : La Vie profonde. Une expédition dans les abysses (Arthaud, 2023). Le 12 octobre, toujours sur le Pourquoi-Pas ?, amarré dans le port de Brest, il est l’un des protagonistes de la rencontre nationale « S’engager pour l’océan, c’est garder un temps d’avance », sur l’état de santé des océans. Il a planché avec quatre scientifiques pour préparer leur intervention sur le réchauffement climatique face à deux ministres : Patrick Hetzel, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et Fabrice Loher, délégué à la mer et à la pêche. « Il s’agissait pour nous de convaincre les hommes politiques en évitant le jargon et la posture, commente Virginie Thierry, chercheuse en océanographie. David nous a interrogés sur les raisons pour lesquelles nous avons choisi notre métier. Il nous a ensuite conseillés d’être plus personnels dans nos textes et d’exprimer notre ressenti et nos doutes de façon percutante afin que nos cris d’alarme soient entendus. » Un pas de deux éloquent D’où vient donc cette fièvre littéraire et scientifique ? David Wahl est né dans une famille de médecins – le père est pneumologue et la mère, endocrinologue –, également bibliophiles. Il a d’ailleurs conservé certains livres d’enfance de son grand-père, datant de 1913. Il a posé sur sa cheminée un embryon de poulet dans du formol que sa grand-mère paternelle lui a légué. « Elle a été la première à imaginer percer un petit trou dans l’œuf pour observer la croissance de l’embryon », souligne-t-il. Dans ce contexte, celui qui écrit depuis l’enfance se souvient qu’en CE1, alors qu’il avait 7-8 ans, il avait demandé à la maîtresse de raconter chaque lundi l’histoire d’un des cinquante dinosaures de sa collection. « C’était ma première causerie, sourit-il. Il y a évidemment un rapport de l’histoire à l’enfance. On habite le monde par notre langage. » Quelques années plus tard, il prépare l’Ecole des chartes – d’où ses nombreuses citations en latin –, et se forme au conservatoire d’art dramatique du 7e arrondissement de Paris. Depuis 2008, et une commande de la Revue des deux mondes sur les monstres, il combine l’écriture et la scène dans un pas de deux éloquent. Si aucun sujet ne semble résister à David Wahl, qu’est-ce qui peut bien le laisser muet ? Il prend une grande respiration et murmure : « C’est peut-être difficile à croire, mais j’aime la solitude, j’aime me taire. Je suis alors dans une sorte d’état de grâce qui me permet de faire le vide et d’entendre des choses que mes paroles ne me permettent pas toujours de recevoir. » Histoire spirituelle de la danse, de David Wahl, et Nos cœurs en terre, de David Wahl et Olivier de Sagazan. Jusqu’au 24 novembre, Théâtre de la Tempête, Paris 12e. Livres de David Wahl : La Vie profonde (Arthaud, 2023) ; Histoire spirituelle de la danse (Riveneuve/Archimbaud, 96 p., 10 €). Exposition Olivier de Sagazan, au Salon Tout-Art , Paris 14e, jusqu’au 15 février 2025. Rosita Boisseau / Le Monde Légende photo : Olivier de Sagazan et David Wahl, au Théâtre du Champ-au-Roy de Guingamp (Côtes-d’Armor), en mai 2021. Photo © ERWAN FLOC’H

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 15, 2024 12:46 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 15 nov. 2024 Pour Six pieds sous ciel -chœur-, l’artiste de science et de fantaisie, réunit des interprètes épatantes, aussi cocasses dans leur présence qu’angoissantes (et drôles) dans leurs paroles. On les découvre, imbriquées, avec des cerveaux sans calotte crânienne, et des bras d’écorchées. Pas encore nées, en quelque sorte. Mais déjà habillées. Des pantalons à larges rayures. Des dominantes différentes. L’une, jaune. C’est Anne Gouraud. L’autre, bleue. C’est Emilie Launay-Bobillot. La dernière verte. C’est Aurélia Labayle. Jacques Rebotier les a réunies. Et il pense à nos petits cœurs : bientôt ces dames ôteront leurs bras pleins de veines apparentes…on sera soulagés. Et nos trois belles entameront leur parcours, accidenté, cocasse. Et déchirant. Ce sont des voyageuses XXème siècle, avec leurs valises à roulettes. Des délurées. Des filles traversées par tous les discours du monde, des plus frivoles et futiles, aux plus graves. Elles sont entraînées dans le flot des discours du monde. « Symphonie-langage. Concert de pensées. Composer comme on compose une toile, ou un quatuor. Mais en phrases. » , commente l’auteur et metteur en scène. Les trois interprètes sont épatantes. Elles sont d’une précision de musiciennes et d’une fantaisie de clowns. Exactement ce que veut Jacques Rebotier, qui, avec le temps qui passe, n’a en rien renoncé à son art contrasté de rire et de gravité. Plus va le temps, plus il apparaît comme pessimiste. Voire désespéré. Rions, mieux vaut en rire, dit-il. On rit beaucoup, plus l’on médite… La Colline, petit théâtre, mardi à 19h00, du mercredi au samedi à 20h00, dimanche à 16h00. Durée : 1h15. Tél : 01 44 62 52 52. Jusqu’au 24 novembre. Le 21 novembre à 14h30 et 20h00. www.colline.fr Puis du 22 au 24 janvier, au Châteauvallon-Liberté, scène nationale de Toulon. Sur la page de Jacques Rebotier : https://www.rebotier.net/spectacle/six-pieds-sous-ciel

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 15, 2024 12:35 PM

|

En choisissant d’ancrer la pièce de Tchekhov dans le contemporain, le metteur en scène lui donne un aspect visionnaire : on n’assiste plus seulement à la fin d’une société, mais à la fin d’un monde après la sixième extinction. D’emblée l’horizon est bouché. Une immense palissade greige, un haut mur, a remplacé le rideau qui sépare le public de l’Odéon de la scène. Medvedenko et Macha, puis Sorine, puis Konstantin, tous les personnages de la Mouette de Tchekhov arrivent depuis la salle et se fichent dans l’étroit espace d’avant-scène resté libre devant le mur. La lumière crue leur dessine des ombres très hautes, qui les jaugent, tout près, juste dans leur dos. Tous attendent la représentation de la pièce du jeune Konstantin, avec l’objet de sa passion, l’ingénue Nina, dans le rôle principal. La mère de Konstantin, la grande actrice Irina Nikolaïevna Arkadina, sera-t-elle enfin fière de son fils ? La palissade de l’Odéon s’ouvre quand la représentation de Konstantin commence. Spectacle dans le spectacle, œuvre un peu ridicule mais pas sans souffle, moquée et annonciatrice du pire, elle prend dans cette Mouette une place centrale. Trois fois rejouée, de manière de plus en plus désolée, la pièce du jeune homme n’est plus ce «quelque chose de décadent» dont se moque, désinvolte et cruelle, la mère de Konstantin. Elle n’est plus seulement cette «forme nouvelle» et d’avant-garde, elle est ce qui a déjà eu lieu : «En un mot, toutes les vies, toutes les vies, leur triste cycle accompli, se sont éteintes…» déclame Nina, en combinaison blanche comme en revêtaient les urgentistes au premier temps du Covid. «Voici déjà des milliers de siècles que la Terre ne porte plus un seul être vivant, et cette pauvre Lune allume en vain son fanal. Dans les prés, les grues ne s’éveillent plus en criant, on n’entend plus les hannetons de mai dans les bois de tilleul.» Univers désolé En portant si haut la pièce de Konstantin, en faisant le choix de placer sa Mouette dans un contemporain indéfini – salopettes et chemises lâches pour costumes, Macha (Boutaïna El Fekkak qui joue une belle gaîté triste) qui prise son tabac comme une cocaïnomane et Dorn le médecin (Sharif Andoura, égal à lui-même, c’est-à-dire parfait) qui embrasse sa maîtresse à pleine bouche, Stéphane Braunschweig révèle le tour prophétique de ce texte écrit en 1895 : c’est de la sixième extinction que nous parle le jeune Konstantin, face à ses aînés qui le snobent et ironisent. Ce n’est plus de la fin d’une société mais de la fin d’un monde dont nous parle Anton Tchekhov. Dès lors l’univers désolé de Konstantin va étendre son ombre sur l’ensemble de la pièce. Dans la mise en scène de Braunschweig, le beau lac de Tchekhov est asséché. Les personnages ne mènent plus leurs travers touchants et ridicules, leurs déconvenues amoureuses et leurs vies jamais advenues sur ses rives mais au beau milieu de son lit sablonneux, entre deux rochers et une barque ruinée. Beau décor (un petit côté arte povera chic dans l’esthétique) où les personnages s’entrechoquent, tels les atomes du maître d’école Medvedenko, mais de manière de plus en plus amortie, dialogues d’abord vifs et drôles, chansons de variété fredonnées, et tout cela progressivement engourdi par le froid qui gagne. Tout cela aussi magnifiquement enveloppé par les nuages, voiles de fumée, vapeurs de cigarettes électroniques qui circulent sur scène. «Du vent. Du vent tout ça.» «Ouvertures sur d’autres vies possibles» Asséchant le lac, le metteur en scène a aussi choisi d’émacier ces personnages, au risque, malheureusement, de les rendre parfois trop évidents – Konstantin est de but en blanc buté et orgueilleux, Nina est foncièrement godiche (encore que, elle est la seule qui évoluera). Dès lors la terrible relation entre la mère et son fils n’émeut guère. Et comment imaginer ce Trigorine-là, bel écrivain définitivement vain et mesquin, quitter sa star pour une vie nouvelle ? Dans Au loin la liberté, paru ces jours-ci (la Fabrique), Jacques Rancière parle des nouvelles de Tchekhov comme des «ouvertures sur d’autres vies possibles», qui bien vite, le plus souvent, se referment. Ici les personnages volontairement découpés plus à plat, joués d’avance, ne permettent plus d’imaginer ce qu’ils auraient pu faire, ce qui aurait pu arriver. Mais c’est sans doute parce que dans cette Mouette relue en 2024, le monde est déjà en train de se refermer. La lecture de Stéphane Braunschweig donne à voir autrement les vaches et les dindons décimés du domaine, et cette phrase qu’on avait jamais entendue ainsi : «Prends-moi chez toi. Notre temps s’en va.» La Mouette d’Anton Tchekhov (traduction André Markowicz et Françoise Morvan), mise en scène de Stéphane Braunschweig. Jusqu’au 22 décembre à l’Odéon 6e. Sonya Faure / Libération légende photo : Dans le beau décor magnifiquement enveloppé par les nuages, les personnages s’entrechoquent. (Crédit photo © Simon Gosselin)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 7, 2024 5:58 AM

|

Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 6 nov. 2024 La comédienne présente son spectacle le plus abouti, au Théâtre de l’Œuvre, à Paris, puis en tournée.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/07/avec-sexe-berengere-krief-en-toute-liberte_6380803_3246.html

Son nouveau spectacle s’appelle Sexe. Sur l’affiche, Bérengère Krief est dans une salle de bains mauve, assise sur la cuvette d’un W.-C., la culotte à mi-mollet, le portable à la main, le regard perdu et son cocker anglais à ses pieds. Surtout, ne pas s’arrêter à ce plan de communication a priori too much. A 41 ans, l’humoriste signe son one-woman-show le plus abouti, en forme de rétrospective de sa sexualité, sans impudeur, mais avec une fringante et épatante liberté. Plus de douze ans après son premier stand-up, Bérengère Krief a, reconnaît-elle, « enlevé [son] nez rouge », quitté son costume de tchatcheuse rigolote, de bonne copine qui donne la pêche, pour une introspection libératrice. « J’ai fait un chemin vers moi et je me suis fait confiance », résume la comédienne, qui a donné rendez-vous à Paris sur le rooftop du Terrass’’ Hotel, à Montmartre, pour la beauté de la vue. Chemin faisant, celle qui se fit connaître du grand public grâce à son personnage de Marla, le « plan cul » de la série humoristique Bref, sur Canal+, a opéré un virage fructueux dans la manière de s’adresser au public et s’est émancipée de son image réductrice de blonde gouailleuse. Dans Sexe, pas la moindre vulgarité ni grossièreté, mais le désir très sain de parler librement d’un sujet qui nous concerne tous. « Mon projet n’était pas de revendiquer une liberté de ton mais de sortir le sexe de la petite chambre secrète où on l’enferme et de convoquer le moi sexuel qu’on a tous en nous », défend Bérengère Krief. Souvenir de sa première fois et de sa peur de « ne pas faire le job », récit d’un « date » raté (« un mauvais coup, c’est comme un mauvais livre, je me sens toujours obligée de finir »), tentative sans lendemain de coucher avec une femme, confidences sur ce qu’elle ne fait pas (regarder des films porno) ou n’aime pas (« le délire de la performance »), expérience douloureuse de blocage sexuel : les thèmes peuvent paraître attendus, mais la manière décontractée avec laquelle elle s’en empare et la justesse du texte déclenchent des bouffées de rire libérateur. Mise en scène élégante Sexe est bien plus qu’un stand-up. A l’image de son précédent spectacle, Amour (né après une douloureuse rupture et un mariage annulé), ce nouveau show est intelligemment théâtralisé, grâce à la mise en scène élégante de Pamela Ravassard, et convoque quelques personnages dont celui, inénarrable, de sa mère, qui lui fournit des punchlines clé en main : « Attention, ma fille, la grossesse, c’est comme le Paic citron, une seule goutte suffit. » « Tout ce que je fais dire à ma mère est réel, je n’ai rien inventé », précise avec un sourire tendre Bérengère Krief. Fille unique de parents aimants et encourageants, elle a grandi à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (Rhône), dans la banlieue cossue de l’Ouest lyonnais. « J’ai commencé l’humour sur un malentendu », se souvient-elle. A 15 ans, lors d’essais en cours de théâtre, elle lit « avec toute [son] âme » un extrait de La Maison de Bernarda Alba, de Federico Garcia Lorca. Sa professeure se met à rigoler et lui dit gentiment : « Bérengère, on va te trouver autre chose. » L’adolescente n’interprétera jamais de filles amoureuses et se demandera : « Ça veut dire quoi “autre chose” ? » Qu’elle avait été drôle sans chercher à l’être. Après le bac, elle s’inscrit en arts du spectacle à l’université Lyon-II, puis suit les cours de l’Acting Studio, de Joëlle Sevilla (la mère d’Alexandre Astier), avant de partir à Paris dans un « élan un peu inconscient d’être seule sur scène et de faire rire ». Son premier spectacle la mènera du petit théâtre parisien Le Bout jusqu’à l’Olympia. Petite barrette rose pour tenir sa longue mèche blonde, robe légère et visage poupon, Bérengère Krief s’affiche alors en fille sympa et culottée qui a pour sujet de prédilection les relations filles-garçons, pour ennemis les machos, pour religion le chocolat et le Nutella, pour obsession sa garde-robe, pour occupation la télé-réalité et pour espoir dans la vie de trouver un « FidèleMan ». Le tout manque alors de nuance et le texte de profondeur. Sorte de Bridget Jones à la française, elle est qualifiée par la presse de « girly » et même de « blonde qui se rebiffe ». Quand elle repense à cette approche sexiste, elle n’en revient pas. Appétit de lecture Assumons les poncifs quand ils sont justifiés : Sexe peut être qualifié de spectacle de la maturité, riche de pérégrinations et d’anecdotes qui parlent à tous. « La sexualité me passionne et m’intrigue », résume Bérengère Krief. A la rencontre de l’orgasme divin, de Margot Anand (Trédaniel, 2017), Foufoune cosmique, de Malory Malmasson (Massot, 2020), L’Intelligence érotique, d’Esther Perel (Robert Laffont, 2007), la comédienne ne se lasse pas de citer ses ouvrages préférés. Sur scène, cela donne : « Plus tu as de bouquins sur la sexualité – ou sur le développement personnel – dans ta bibliothèque, moins c’est bon signe. » Dans la vie, cet appétit de lecture correspond, dit-elle, « à mon côté bonne élève, j’aime apprendre, comprendre, donner du sens ». Avec la complicité des humoristes Fanny Ruwet, Jessé et Lisa Delmoitiez, Bérengère Krief a peaufiné son texte et les situations. D’un sujet intime et casse-gueule, elle parvient à jongler entre autodérision et réflexion sur ce corps que l’on n’écoute pas assez, sur ces insistances à « coucher pour coucher ». Bérengère Krief ne donne pas de mode d’emploi, mais partage ses constats, ses maladresses, ses doutes et sa quête du plaisir, grand impensé de l’éducation à la sexualité. « J’ai arrêté de faire plaisir à tout le monde, sauf à moi », résume-t-elle. Une sorte de « crise d’ado à la quarantaine » d’une sincérité à se tordre de rire. Sexe, de et avec Bérengère Krief, jusqu’au 31 décembre au Théâtre de l’Œuvre, Paris 9e, puis en tournée durant toute l’année 2025 (le 9 janvier à Reims, le 11 à Lens, le 15 à Toulouse, le 17 à Rennes, le 18 à Tours, etc.). Sandrine Blanchard / LE MONDE Légende photo : Bérengère Krief, à La Rochelle, en mai 2024. LAMBERT DAVIS

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 6, 2024 5:36 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 6 nov. 2024

Exit, texte de Karine Dubernet et Benjamin Gauthier, avec la complicité de Charles Templon, adaptation du documentaire Exit de Fernand Melgar, mise en scène, scénographie et costumes Charles Templon. Avec Philippe Awat, Marie-Sohna Condé, Lucie Gallo, Nanou Garcia, Benjamin Gauthier. Assistant metteur en scène Alexandre Paradis, création Lumière Loris Gemignani, création sonore Camille Vitté,

La Suisse est le premier pays au monde où des associations telles qu’Exit, créée en 1982, proposent en toute légalité une assistance au suicide pour les personnes en fin de vie. Des bénévoles accompagnent des personnes atteintes de maladies graves et incurables vers une issue que ces dernières estiment plus digne.

Ces êtres nous montrent que choisir sa mort est certainement notre ultime liberté. Adel Hakim, comédien, metteur en scène, dramaturge et co-directeur artistique de longues années avec la metteuse en scène Elisabeth Chailloux du Théâtre des Quartiers d’Ivry, centre dramatique national du Val-de-Marne, souffrant d’une sclérose latérale amyotrophique, maladie dégénérative – et selon sa volonté consciente revendiquée, compte tenu des difficultés à survivre – a choisi de mettre fin à ses jours le 28 août 2017, après avoir adhéré à l’association suisse Dignitas. « Il n’est pas nécessaire d’être angoissé par l’idée de la mort, écrit Adel Hakim dans une lettre émouvante, Il faut l’accepter car c’est un passage inéluctable vers l’au-delà. Aucun de nous n’est immortel. Aussi faut-il vivre avec plaisir, partage, solidarité, porter attention et secours, entre autres, aux démunis et aux migrants. » Le spectacle Exit ne se déroule pas en France car y « donner la mort » est interdit. Seule est autorisée, pour les patients atteints d’une maladie grave et incurable, une sédation profonde et continue, évitant la souffrance avant la mort: décider de sa mort ainsi est impossible. Sclérose en plaques, paralysie évolutive, cancer des poumons, du pancréas…, la liste des vaines maladies douloureuses est longue. Parallèlement à notre rapport à la mort, le spectacle explore les coulisses de l’association qui détient l’instrument de l’auto-délivrance de la souffrance, de la vie. La représentation s’articule autour des situations inspirées du documentaire de Fernand Melgar, Exit. Jacklyne, Manu, Laurent, Docteur Jean et Sophie sont accompagnateurs-bénévoles, héros du quotidien de nombreux malades, regardant la mort en face. Le public observe frontalement les aidants lors de leurs réunions et permanences téléphoniques, leur humanité – altruisme, prises de conscience, épuisement, croyances et doutes. De la prise de contact jusqu’à la mort, les anti-héros accompagnent malades et handicapés vers une issue estimée plus digne. La mise en scène, contre toute attente et avec vitalité, s’amuse des situations humaines incongrues – hésitation, doute, fatigue – donnant à ce contexte grave de fin de vie et de mort extrêmement prochaine, un humour salvateur de comédie. Les personnages, du côté des accompagnateurs, sont forts d’une individualité et d’un quant-à-soi que les spectateurs ont loisir de découvrir et de contempler. Du côté des patients-demandeurs d’un salut choisi, les interprètes n’échappent pas à la maladresse de mimer la maladie, ses douleurs et amertumes; un réalisme déplacé et peu persuasif sur une scène de théâtre, quand les mêmes acteurs qui interprètent alors les aidants, n’échappent ni à la poésie ni au sentiment existentiel. Marie-Sohna Condé vibre sincèrement et noblement de sa mission, Philippe Awat en médecin convainc ses interlocuteurs comme le public, et Nanou Garcia joue l’épreuve âcre d’un inconfort ultime, mais l’ironie aussi, et l’amusement, en dépit de tout. Véronique Hotte Du 5 au 23 novembre 2024, mardi, mercredi, vendredi 20h, Jeudi 19h, samedi 16h au Théâtre 14– 20 avenue Marc Sangnier 75014. Rés. theatre14.mapado.com, 01.45.45.49.77. Crédit photo : Jean-Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 5, 2024 6:18 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 5 nov. 2024 Le metteur en scène fait entendre merveilleusement la langue du dramaturge, dans son spectacle servi par des comédiens excellents. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/05/avec-les-fausses-confidences-par-alain-francon-marivaux-a-c-ur-ouvert_6377922_3246.html

« Quand l’amour parle, il est le maître, et il parlera. » L’homme qui le dit est un valet nommé Dubois, et il est le deus ex machina de ces Fausses Confidences. Chez Marivaux, l’amour parle, se parle, se dit autant pour s’avouer que pour se travestir, peut-être n’existe-t-il que parce qu’il se parle, dans une forme de performativité des mots. Les jeux de l’amour sont d’abord des jeux du langage, qui masque ou trompe autant qu’il dévoile. La langue est première chez le maître de l’amour français, et c’est d’abord elle qu’Alain Françon fait entendre, merveilleusement, dans ce spectacle limpide et subtil. Rien de spectaculaire ici. Comme un maître zen, Alain Françon semble d’un spectacle à l’autre épurer son geste, poussant toujours plus loin son travail, devenu rare de nos jours, d’héritage vitézien, sur la manière dont la langue traverse le corps des acteurs, laissant affleurer aussi bien les non-dits que les dits de ce qui se joue. Et si l’ensemble de la représentation coule avec évidence, c’est que le mélange de naturel et de théâtralité au cœur de l’art de Marivaux est dosé de manière si parfaite que justement il ne se voit plus. Que se joue-t-il ici, dans cette nouvelle variation sur la machination matrimoniale chère au divin Marivaux ? En sa demeure, Araminte, jeune veuve aussi belle que richissime, va être l’objet d’une étrange conspiration. Ayant besoin d’un nouvel intendant, elle se voit recommander par son oncle un jeune homme, Dorante, qui n’a pas réussi comme avocat et connaît un revers de fortune. En réalité, Dorante cherche à entrer dans la place pour conquérir la belle, dont il se dit fou amoureux, depuis qu’il l’a croisée un soir à l’opéra. Dorante (« d’or, hante », dirait un mauvais jeu de mots lacanien) est-il vraiment « timbré d’amour », est-il plutôt attiré par la position sociale d’Araminte, ou l’amour et le désir social se mêlent-ils, comme il en est souvent dans la vie ? Il n’y aura pas forcément de réponse. Un homme tire les ficelles, qui, lui, veut absolument que son poulain (son pantin ?) devienne le maître des lieux : Dubois, valet de Dorante, qui a autrefois servi chez Araminte. Que joue-t-il là-dedans ? Quel est son désir ? Ce désir est-il dirigé vers l’or, vers Dorante, vers Araminte ? Est-ce le seul plaisir du manipulateur ? En attendant, Dubois permet à Marivaux de déployer sa machination théâtrale, à coups de billets doux, de portraits cachés et de fausses confidences tous azimuts. Autant de coups de théâtre réjouissants par lesquels il décline, avec un brio étincelant, les thèmes du double, du masque, de l’image de l’aimé(e) telle qu’on la construit comme une fiction. Un grand art d’actrice La beauté de la pièce tient tout entière dans le chemin que va faire Araminte, à travers cette manipulation, pour trouver sa liberté et décider d’aimer Dorante, malgré tout. C’est elle qui le choisit, au final, contre les conventions de son temps, contre sa mère, l’effroyable et moliéresque Madame Argante, qui voulait à tout prix la voir épouser un comte. Elle le fait au fil d’un parcours initiatique où la vérité de l’amour et l’amour de la vérité semblent aussi friables l’un que l’autre, mais doivent néanmoins faire l’objet d’un pari existentiel. La beauté de ce personnage unique dans le théâtre du XVIIIe siècle, qui réussit à échapper aux rôles assignés de manipulatrice à la Merteuil ou de victime à la Cécile Volanges, tels que fixés par Laclos dans Les Liaisons dangereuses, a tenté nombre de grandes actrices – dans l’histoire récente, Anouk Grinberg et Isabelle Huppert, notamment. Georgia Scalliet, comédienne devenue trop rare, est une fois de plus magnifique en Araminte, laissant affleurer sur son visage et dans tout son être une infinité de sentiments. Comme pour son metteur en scène, c’est bien un grand art d’actrice qui se déploie ici, de manière on ne peut plus subtile et anti-spectaculaire, au fur et à mesure que se dessine le portrait d’une femme qui, dépassant les coquetteries des bourgeoises et des aristocrates de son temps, trouve la voie de la générosité et de la sensibilité à travers le piège qui lui est tendu. Un classicisme à la Kubrick Autour d’elle, tous les comédiens sont excellents, dans le décor, étonnamment classique pour Alain Françon, signé par son fidèle scénographe Jacques Gabel. Encore s’agit-il là d’un classicisme à la Kubrick, empreint d’une forme d’abstraction, qui sert avant tout à ménager les hors-champ de l’histoire. Pierre-François Garel est parfait en Dorante opaque – aux autres comme à lui-même, sans doute. Gilles Privat, merveilleux acteur qui tient du clown aérien et naïf, est un Dubois inattendu, à contre-emploi : il a un petit côté Nosferatu, avec son crâne rasé et son visage très blanc, qui suggère qu’il est bien le vrai vampire de l’histoire. Quant à Dominique Valadié, elle offre de grands moments dans la peau d’une Madame Argante dont la méchanceté s’appuie sur une bêtise crasse. Le plus étonnant est peut-être que Françon fasse le choix d’un Marivaux à cœur ouvert, lui qui a longtemps fait montre d’une certaine radicalité, notamment à travers son compagnonnage avec l’auteur Edward Bond (1934-2024). Avec ces Fausses Confidences, il laisse s’exprimer une vibration rare au théâtre, digne d’un morceau de Schubert, où la gravité s’enveloppe de légèreté, où la fraîcheur et le sentiment semblent malgré tout à même de faire pièce à la noirceur et à la manipulation. « Toutes les œuvres de Marivaux sont des triomphes de l’amour », glissait le metteur en scène à la fin de la représentation, à Genève, où le spectacle a été créé. « Dans tout ce qui s’est passé chez vous, il n’y a rien de vrai que ma passion, qui est infinie, et que le portrait que j’ai fait », dit Dorante à Araminte à la fin de la pièce. Mais l’art de Marivaux est bien celui du double jeu. Dans la peau de Pierre-François Garel, Dorante semble jusqu’au bout torturé par un secret ou une culpabilité sourde. Comme s’il n’était pas très sûr lui-même que son coup de foudre ne soit pas un coup de fourbe. Voir le teaser vidéo « Les Fausses Confidences », de Marivaux. Mise en scène : Alain Françon. Théâtre des Célestins, Lyon, du 6 au 17 novembre. Théâtre Nanterre-Amandiers, Nanterre (Hauts-de-Seine), du 23 novembre au 21 décembre. Fabienne Darge (Genève (Suisse), envoyée spéciale) Légende photo : Dominique Valadié, Alexandre Ruby, Georgia Scalliet et Yasmina Remil dans « Les Fausses Confidences », de Marivaux, dans une mise en scène d’Alain Françon, au Théâtre de Carouge, à Genève (Suisse), le 22 septembre 2024. JEAN-LOUIS FERNANDEZ

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 5, 2024 10:25 AM

|

Par Amélie Blaustein-Niddam dans Cult.news - 5 nov. 2024 Une nouvelle fois, le plus grand musée du monde et le Festival d’automne font alliance pour le meilleur. Le danseur et chorégraphe François Chaignaud nous invite dans les bas-fonds, pire, au donjon, pour une déambulation immersive dans les figures folles d’un Moyen Âge contemporain. Passer l’hiver au Donjon Tout l’hiver, le Louvre expose ses fous. Figures du fou. Du Moyen Âge aux Romantiques est un monument qui rassemble plus de 300 œuvres, dont un fonds d’enluminures du XIIIe siècle à se damner aux enfers. L’exposition est magistrale, elle donne à voir les dessins super queer du Maître E. S., les espiègleries de Jérôme Bosch, les anthropomorphies du duc de Berry, et tant d’autres. Tout cela est la matière première du spectacle. L’idée est de performer en résonance avec cet événement. Dans l’exposition, de façon brillante, le fou est vidé de la maladie, il est une figure à côté, qui déborde, qui révèle. Il est celui à combattre avant de devenir un modèle à suivre. Petites joueuses raconte exactement cela. La pièce nous fait passer symboliquement de l’ombre à la lumière. Elle se tient dans les excavations des soubassements du Louvre avant le Louvre, quand il était un château. C’est un endroit du musée qui n’est pas un musée, il n’y a aucune œuvre d’art. Cet espace est un monument en soi. Nous entrons par le donjon où, subjugué.e.s, nous regardons ébahi.e.s « Les Ballonnées ». Samuel Famechon et Pierre Morillon jouent pieds nus dans la terre et sur la pierre, s’envoyant l’un à l’autre un énorme ballon de baudruche rouge. Leur visage toujours un peu penché vers l’arrière, la bouche effacée et les yeux immenses. Ils deviennent immenses, les bras vont haut, les dos se courbent comme dans les représentations de satyres. Mais déjà une voix nous appelle : juchée sur des échasses (dont une à l’effigie de Mirium, le chien de François), Maryfé Singy nous appelle. Elle penche, elle aussi, comme si elle était devenue elle-même une enluminure vivante ornant le texte « à la marge ». Selon les moments, vous la trouverez errante entre deux murs, enfermée dans sa démence, ou bien elle avancera décidée sur ses échasses, ou encore elle chante, envoûtante. Nous continuons, suivons les voix et les mélodies. Dans les représentations de la folie, les partitions sont omniprésentes, comme les instruments de musique. Écouter la folie C’est ainsi que nous avançons et sortons du donjon. L’espace est plus ouvert, on y croise Cassandre Munoz qui s’amuse à enfoncer son corps et ses doigts dans une immense toile de parachute rose pâle qui s’étend comme un sexe difforme construit par Abigail Fowler. À côté, au-dessus, ça grouille. Cécile Banquey, Florence Gengoul, Marie Picaut, Alan Picol, Ryan Veillet surgissent d’en haut du chemin de garde ou s’extraient d’un trou que nous n’avions pas encore vu. Ils et elles se mettent à chanter, en chœur polyphonique médiéval, des recoins. Bientôt iels activeront des aquariums où nagent, heureux, des vibromasseurs clitoridiens tout aussi roses que le parachute précédent. Le son nous envoûte, nous rend fous et folles nous-mêmes. Et puis nous accédons au cœur de la performance. « Les Éventées » est un trio composé d’Esteban Appessèche, François Chaignaud, Antoine Roux-Briffaud. Vêtu.e.s tout en rouge comme dans la peinture de fin de l’exposition, Stańczyk de Jan Matejko. Iels dansent macabre, se chevauchent comme « Aristote et Phyllis ». Iels s’amusent de tresques, fuites et maurèques. Les portés étonnent. En pont, au sol, iels se soutiennent par les épaules les uns des autres, l’image est… folle. Leur danse est un tourbillon de puissance et de liberté. Solide, le trio danse comme si plus rien ne comptait et font de l’espace et du public une aire de jeu indivisible. La partition est envoûtante. Iels sont les deux fous dansants d’Hendrik Hondius, le genou haut, le pied pointu, le menton en avant. La performance se termine par la première œuvre de l’exposition : c’est un personnage en pierre assis, tranquille, qui souffle dans une espèce de cornemuse. Elle devient vivante dans L’Exhalée, portée par Marie-Pierre Brebant Petites joueuses est un monument pour un monument. Un pur chef-d’œuvre qu’il faut prendre le temps d’explorer. Nous vous conseillons de commencer par voir l’exposition, particulièrement les trois premières salles, et de vous glisser dans la performance vers 21 h 30 et d’en ressortir à la toute fin, vers 23 heures. Vous deviendrez un peu fous et folles, pas vraiment sûr.e.s de ce que vous avez vu apparaître et disparaître. Vous verrez des faunes et des fantômes, des corps tordus aux yeux bizarres. Dément !

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 19, 2024 5:30 AM

|

Propos recueillis par Jérôme Vallette sur le site de La Scène - 15 nov. 2024 Stéphane Fiévet, comédien et metteur en scène, ancien président du Syndeac (2003-2006), directeur de la culture à Paris 2024, et aujourd’hui consultant, conduit pour le compte du Syndicat national des metteuses et metteurs en scène (SNMS-CGT), les premières Assises nationales de la mise en scène (anms2024.fr) qui se déroulent, à tour de rôle, et jusqu’en janvier dans huit villes de France. Quel bilan pour les premières journées des Assises ?