Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 30, 2024 3:34 AM

|

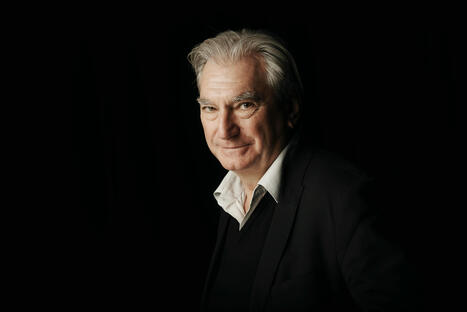

Par Clément Ghys dans M le magazine du Monde - 30 nov. 2024 PORTRAIT En dix ans à la tête de la Comédie-Française, l’acteur, metteur en scène et scénographe a profondément transformé l’institution théâtrale. Fin connaisseur de la maison, il a su y apaiser les tensions, et a contribué à la dépoussiérer. A quelques mois de passer le flambeau d’administrateur général, il s’attaque à l’œuvre monument de Paul Claudel, «Le Soulier de satin ».

Lire 'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2024/11/30/eric-ruf-l-homme-qui-a-insuffle-un-vent-nouveau-a-la-comedie-francaise_6421510_4500055.html

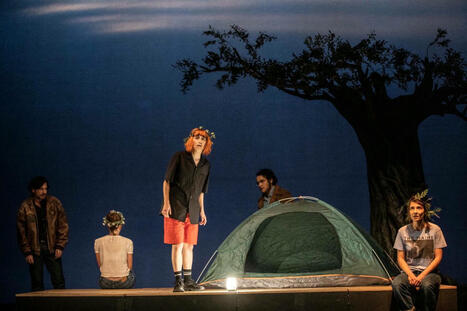

Marina Hands a arrêté de fumer. Elle a également cessé de boire de l’alcool et de manger du sucre. L’actrice met toute son énergie pour préparer un marathon. Mais la course dans laquelle elle s’apprête à se lancer est d’un genre particulier, elle durera plusieurs heures. Sept heures trente exactement, sur la scène de la salle Richelieu de la Comédie-Française, à Paris. A partir du 21 décembre, la 542e sociétaire de l’institution sera Dona Prouhèze, l’héroïne du Soulier de satin, monumentale pièce de Paul Claudel datant de 1929. Des onze heures prévues par le texte intégral, le metteur en scène Eric Ruf en a gardé les deux tiers. L’action, un amour impossible au temps des conquistadors, se déroule sur vingt ans et sur plusieurs continents. Les dialogues évoquent la foi catholique et la recherche de l’absolu, la grandeur de l’art et le poids du péché. Ce sera dur. « Eprouvant, même, précise la comédienne. Il faut adorer le théâtre pour accepter une chose pareille. » Elle sourit : « C’est mon cas. » Avec elle, ils seront une vingtaine, débutants comme vétérans, à interpréter rois d’Espagne, grandes dames de la cour, suivantes, soldats et aventuriers… Tous vêtus par le couturier Christian Lacroix, tous impressionnés par cette œuvre tentaculaire et tous très fiers. Comme Birane Ba, 29 ans, dont la vocation est née quand, collégien en sortie scolaire, il était venu à la Comédie-Française. « Dans une vie d’acteur, on se dit qu’on ne jouera jamais Le Soulier de satin. Là, on atteint le Graal. » Pièce mythique du répertoire La pièce est si longue, si complexe à mettre en scène, qu’elle a rarement été montée. Un bon mot circule à son sujet, tantôt attribué à Jean Cocteau, tantôt à Sacha Guitry. Sortant d’une représentation du Soulier de satin, l’un des deux aurait lancé : « Heureusement qu’il n’y avait pas la paire. » La première a eu lieu dans le Paris occupé, en 1943 à la Comédie-Française, mise en scène par Jean-Louis Barrault, qui reprend la pièce quelques années plus tard, à l’Odéon. En 1987, Antoine Vitez marque les esprits au Festival d’Avignon et Olivier Py propose sa version au Théâtre de la Ville, en 2003. La pièce est un mythe du théâtre hexagonal, la baleine blanche des metteurs en scène. « Ecoutez bien, ne toussez pas et essayez de comprendre un peu. » Le soir du 21 décembre, l’apostrophe de Claudel aux spectateurs lancera la course. En coulisses, Eric Ruf observera chaque détail. L’administrateur général de la Comédie-Française depuis 2014 sait que ce Soulier marque une étape dans sa carrière. A 55 ans, l’acteur, metteur en scène et scénographe, sociétaire depuis 1998, vit ses derniers mois à la tête de l’institution. Le 4 août 2025, son mandat arrivant à son terme et la durée totale de sa mission ne pouvant excéder onze ans, il quittera son poste. Après une décennie à tenir le gouvernail de la plus vieille institution théâtrale française, Le Soulier de satin est sa bulle d’air, son bouquet final. Dans son bureau aux murs couverts du trombinoscope de la troupe et où le célèbre portrait de Molière en costume antique semble le surveiller, ses yeux de félin s’animent quand il parle de Claudel. Depuis ses années de jeunesse, quand, débarqué de Belfort, il avait intégré le Cours Florent après des études d’arts appliqués, il a « joué et rejoué, écouté et réécouté cette langue lumineuse et mystique, profonde et drôle ». Claudélien comme d’autres sont shakespeariens, il dit avoir eu l’idée de monter Le Soulier de satin au printemps 2021, alors que l’épidémie de Covid-19 avait fermé les salles. Une lecture intégrale de la pièce par plusieurs comédiens de la Comédie-Française a alors été filmée et diffusée sur YouTube. « Ça aurait pu être l’Odyssée, la Bible, la Torah ou le Coran… » La journaliste Laure Adler, grande connaisseuse du théâtre et admiratrice d’Eric Ruf, se réjouit de voir « ce grand metteur en scène se lancer dans un pari supposément impossible. Il en a les capacités, avec son sens inouï de l’apaisement et de la diplomatie ». Calmer les ego La paix. C’est ce qu’avait promis Eric Ruf en 2014. L’institution est complexe et son fonctionnement unique au monde. La troupe, colonne vertébrale de la Maison de Molière, comporte deux grades, les pensionnaires, aujourd’hui au nombre de 23, et, au-dessus, les sociétaires, actuellement 38. Ce sont ces derniers qui votent pour l’admission des premiers au rang de sociétaires. Les rivalités peuvent être tenaces. A l’administrateur général la charge de veiller au bon fonctionnement, de calmer les ego. Il s’agit aussi d’équilibrer la programmation des 900 représentations annuelles, d’organiser les agendas, d’alterner classiques du répertoire et auteurs contemporains. A cela s’ajoute la supervision des trois salles : Richelieu, place Colette, le Studio-Théâtre, situé dans le Carrousel du Louvre, toutes deux dans le 1er arrondissement parisien, et le Vieux-Colombier, dans le 6e arrondissement… Il faut aussi encadrer les 400 employés de la maison, divisés en plus de 70 métiers, dont beaucoup au sein des ateliers de décors et costumes. Au début des années 2010, la Maison de Molière vit un moment compliqué. Administratrice générale depuis 2006, Muriel Mayette-Holtz (nommée par Jacques Chirac en 2006 et renouvelée par Nicolas Sarkozy en 2011) est contestée par la troupe, qui lui reproche son interventionnisme et ses choix artistiques. Le Français n’a plus la cote dans le paysage du théâtre contemporain, assurent sociétaires et critiques. En 2014, à l’issue d’un pataquès digne d’un vaudeville qui a vu s’opposer les défenseurs de Muriel Mayette-Holtz et plusieurs candidats, le président François Hollande nomme Eric Ruf (sur proposition, comme il se doit, du ministre de la culture, à l’époque Aurélie Filippetti). S’ouvre une décennie de plus grande sérénité et de succès pour la Comédie-Française. L’héritage de Vitez Après vingt-trois ans d’absence, la troupe fait son retour dans la cour d’honneur du Palais des papes, à Avignon, avec une adaptation du film Les Damnés, de Luchino Visconti, mise en scène par Ivo van Hove en 2016. D’autres grands noms du théâtre contemporain viennent monter des spectacles, comme les Français Julie Deliquet et Christophe Honoré, l’Allemand Thomas Ostermeier, la Brésilienne Christiane Jatahy. Récemment, en arrivant place Colette, Laure Adler a vu Eric Ruf accueillir les spectateurs. « La file d’attente était très longue et il passait de l’un à l’autre pour les rassurer, dire que cela n’allait pas durer. Eux ne le reconnaissaient pas, mais il tenait son poste, comme un artisan. » Le tableau en évoque d’autres, célèbres dans l’histoire du théâtre français : Peter Brook, qui, jusqu’à sa mort, en 2022, déchirait lui-même les tickets à l’entrée des Bouffes du Nord (Paris 10e) ; Ariane Mnouchkine, elle aussi systématiquement présente pour accueillir le public à l’entrée de la Cartoucherie de Vincennes, servant de la soupe après une représentation et remboursant les spectateurs si la pièce avait été mauvaise ; Antoine Vitez, obsédé par l’idée d’un « théâtre élitaire pour tous », écoutant les réactions du public à la sortie de Chaillot. Antoine Vitez… Ce sont ses traces qu’Eric Ruf essaie aujourd’hui de suivre. Mort en 1990 à l’âge de 60 ans, figure majeure du théâtre, connu pour avoir interprété les classiques de manière nouvelle, formé des générations d’acteurs et de metteurs en scène, son nom est encore omniprésent dans les conservatoires comme à la Comédie-Française (dont il a été l’administrateur de 1988 à sa mort). Ruf a monté en 2022 La Vie de Galilée, de Bertolt Brecht, trente-deux ans après Vitez, dans la même salle Richelieu. Et le voici qui dirige Le Soulier de satin, cette même pièce grâce à laquelle Vitez a, en 1987, bouleversé le public du Festival d’Avignon. Le comédien Marcel Bozonnet (administrateur général du Français de 2001 à 2006) revoit encore « les spectateurs, emmitouflés dans des couvertures, et, au lever du jour, les hirondelles qui s’envolent au-dessus des acteurs ». Eric Ruf, qui ne l’a pas vu à l’époque, en parle comme s’il s’agissait d’un épisode mythologique : « Les acteurs s’endormaient en coulisses, à même le sol. Il fallait les enjamber, comme des corps dans un champ de bataille, pour rejoindre les planches de la cour d’honneur. » Il s’inscrit à sa manière dans cette histoire. Pour le rôle de Don Pélage, le mari de Dona Prouhèze, qu’Antoine Vitez lui-même tenait en 1987, il a choisi Didier Sandre, qui, il y a près de quarante ans, était Don Rodrigue, l’amour impossible de Prouhèze. « Ce personnage est celui dont on me parle le plus, il n’a cessé de m’accompagner, confie le comédien au regard intense. Eric me fait un cadeau en m’offrant celui de Pélage, dont je découvre, des années après Antoine, la force. » Le théâtre est aussi fait de ces histoires intimes… La Dona Prouhèze d’Antoine Vitez, Ludmila Mikaël, est ainsi la mère de Marina Hands. « J’avais 12 ans, j’ai le souvenir précis d’être la seule enfant dans le public, raconte cette dernière. C’était vivant et c’était drôle. » Chef de troupe et mentor Comme son modèle autrefois, Eric Ruf fait aussi vivre des acteurs émergents. Ce qu’il était d’ailleurs lui-même à son arrivée dans la troupe, en 1993. « Des jeunes premiers aussi impressionnants, on n’en avait pas eu depuis bien longtemps », sourit Marcel Bozonnet. Aujourd’hui, pour le rôle de Rodrigue, il a choisi Baptiste Chabauty, entré à la Comédie-Française en novembre 2023 en tant que pensionnaire et qui s’apprête à jouer pour la première fois dans la salle Richelieu. « Et pas avec n’importe quel rôle ! C’est beau d’être, à peine arrivé, plongé dans une telle histoire du théâtre », sourit l’acteur à la longue silhouette et aux cheveux blonds décolorés – « Je ne les aurai plus dans Le Soulier, Eric me l’a demandé », précise-t-il.

Avec sa haute taille, son autorité naturelle, Eric Ruf joue à merveille le rôle de chef de troupe qui tente de désamorcer les moments de tension avec une blague. En répétition, ce jour d’octobre dans un sous-sol du théâtre, une expression de Claudel, « reprendre son âme », déstabilise les comédiens. « Je n’y comprends rien, s’amuse Eric Ruf. Est-ce qu’il y a des catholiques dans la salle ? » Surtout, il apprécie d’être un mentor. « Je m’adapte aux acteurs, explique-t-il. Marina, que je connais très bien, est comme un pur-sang pour qui je dois trouver le bon terrain. Avec Baptiste, c’est différent. » Il lui donne des conseils pratiques. « Dis le texte sans y penser, comme si tu récitais une formule mathématique. Deux plus cinq fois quatre plus cent divisé par six… » Baptiste Chabauty s’exécute. Le metteur en scène lui demande d’élever la voix : « Pense au public. Il est là depuis cinq heures, il s’endort. Il faut le réveiller un peu. » Même attention pour Edith Proust, la petite nouvelle de la troupe, entrée en avril. Elle joue la suivante de Dona Prouhèze. La jeune femme est impressionnée. « Mais je suis avec des pros, sourit-elle. Marina, une très grande dame du théâtre, m’emmène. Et Eric me guide. » Quand, au cours d’une scène, elle fait tomber une chaise, le metteur en scène fait une plaisanterie, comme pour la rassurer : « On va la laisser comme ça, on dira que c’est ma scénographie. » Des comédiens « bankables » au cinéma En dix ans, il a fait entrer de nombreux pensionnaires. Sa plus grande fierté est « l’ouverture à la diversité » : « C’est Marcel Bozonnet qui avait lancé cet élan révolutionnaire. Je l’ai suivi. Des acteurs noirs comme Birane Ba, Claïna Clavaron, Séphora Pondi ou Sefa Yeboah sont arrivés. C’est capital de les considérer comme ce qu’ils sont, d’excellents comédiens, et de leur donner des rôles classiques. » Ainsi de Birane Ba, qui s’apprête à jouer plusieurs rôles, dont celui du vice-roi de Naples. Il salive déjà à l’idée de ces moments où, assis en coulisses entre ses scènes, il ne perdra pas une miette des interprétations de ses camarades. Les jeunes assistent, fascinés, à l’aisance de leurs aînés. Ainsi de Serge Bagdassarian, sociétaire haut en couleur. Il répète une scène comique, puis décrit son costume : « Christian Lacroix m’a dessiné une gambas royale. C’est merveilleux. Mon chapeau ? Un Annapurna ! » Eclat de rire général.

Eric Ruf tient à faire de ces répétitions joyeuses le symbole de l’esprit apaisé qu’il a voulu insuffler à la Comédie-Française. Longtemps, la troupe s’est écharpée au sujet des « congés », ces moments accordés par l’administrateur général, au cours desquels pensionnaires et sociétaires allaient jouer dans d’autres théâtres ou dans des films. La direction doit trouver le bon dosage entre des absences à volonté, qui font exister la troupe par le biais de la mention « de la Comédie-Française » dans les génériques, et un agenda plus contraint, nécessaire à un bon fonctionnement. « Quand je suis arrivé, seule une poignée de sociétaires tournait des films. Aujourd’hui, ils sont partout », se réjouit Ruf. Certes, les grands noms (Denis Podalydès, Guillaume Gallienne, Michel Vuillermoz…) brillent, mais d’anciennes jeunes pousses ont réussi à se faire une jolie place : Benjamin Lavernhe, Sébastien Pouderoux… Au point que certains ont même quitté la Comédie-Française pour se consacrer au cinéma, tels Rebecca Marder, en 2021, et Laurent Lafitte, en 2024. Eric Ruf est ravi : « La troupe est bankable pour les directeurs de casting. » Quel successeur pour le « jardinier » Ruf ? Mais c’est une autre audition, très discrète, qui se joue en ce moment. Le Tout-Paris de la culture s’interroge sur le nom de son successeur, qui sera désigné par le locataire de l’Elysée. Le producteur de spectacles Jean-Marc Dumontet, proche du couple présidentiel, assure que « Brigitte et Emmanuel Macron sont des passionnés de théâtre et de la Comédie-Française ». « Ils s’y rendent souvent et le président suit de très près le dossier », dit-il. Selon l’usage, la nouvelle nomination devrait être annoncée peu de temps avant le départ d’Eric Ruf, soit au début de l’été. Dans les couloirs de la Comédie-Française ou à la terrasse du Nemours, café de la place Colette où la troupe a ses habitudes, on se perd en conjectures. L’acteur et metteur en scène Clément Hervieu-Léger, 47 ans, serait candidat et aurait les faveurs de la troupe. D’autres noms, qui ne sont pas issus du Français, circulent. Les questions se multiplient : Emmanuel Macron suivra-t-il, sur ce sujet précis, la proposition de la ministre de la culture, Rachida Dati ? Et écoute-t-il Guillaume Gallienne, l’une des rares personnalités culturelles présentes à son investiture, en mai 2022 ? Ou l’acteur et metteur en scène Christian Hecq, dont il apprécie le travail ? Eric Ruf, de son côté, se dit « prêt à donner son avis » au ministère ou à l’Elysée : « Je pourrais faire mine de ne pas vouloir savoir, mais nous avons la chance d’avoir une maison qui va bien. Autant en profiter pour que le tuilage se déroule correctement. » Il sait qu’à un moment « la tutelle [le ministère et l’Elysée] va me demander mon avis ». A-t-il un candidat en tête ? Il assure que non. Il se souvient de ses propres mots à François Hollande, lors de son entretien de candidature : « Vous avez le choix entre un jardinier et un paysagiste [Eric Ruf, donc, et le metteur en scène Stéphane Braunschweig]. Entre quelqu’un qui n’est peut-être pas révolutionnaire, mais qui connaît très bien le terrain, qui sait comment réagit l’humus, qui a l’historique des lieux, et un autre qui a une magnifique vision d’ensemble, mais qui risque de faire des erreurs avec les plantes. » Le pragmatisme l’avait emporté. L’époque est-elle la même ? Il ne répond pas, mais semble pencher pour qu’un « jardinier » – quelqu’un de la troupe – lui succède. Et donc, Clément Hervieu-Léger. « Par les temps qui courent, assure Eric Huf, Il faut savoir naviguer dans le monde politique, avoir quelques numéros de téléphone. Les montées de sève idéologiques, ce n’est pas nécessaire. » Sans le démentir, Laure Adler précise néanmoins : « C’est formidable que des jeunes metteurs en scène, des gens qui ont une vision nouvelle, candidatent à la Comédie-Française. Cela dit la vitalité de l’institution. » Jean-Marc Dumontet, adepte du « en même temps » macroniste, assure qu’il faut « mêler la tradition et l’audace ». Incertitudes budgétaires et politiques La réalité, elle, est incertaine. En avril, dans le cadre d’une baisse de crédits de 204 millions d’euros pour le ministère de la culture, la Comédie-Française s’est vue amputée d’une enveloppe de 5 millions d’euros, le budget de 24,6 millions d’euros devant être conservé pour l’année 2025. D’autres institutions parisiennes (l’Opéra, le Louvre, les théâtres nationaux de Chaillot et de la Colline, entre autres) ont également été affectées. Eric Ruf connaît « les coups de bambou des décisions budgétaires ». « La très grande déception » de ses mandats, comme il dit lui-même, aura été l’échec de la Cité du théâtre, ambitieuse opération lancée par François Hollande en 2016, visant à réunir sur le site des Ateliers Berthier (Paris 17e), le Conservatoire national supérieur d’art dramatique, de nouveaux espaces pour le Théâtre national de l’Odéon (déjà présent dans les lieux) et une nouvelle salle pour la Comédie-Française. Le budget ayant explosé et les pouvoirs publics étant terrifiés par des accusations de parisianisme, le projet a été abandonné à l’automne 2023. « Je ne peux que souhaiter au Français d’avoir, enfin, cette nouvelle salle tant attendue. » En deux mandats, Eric Ruf aura vécu deux élections présidentielles, au cours desquelles Marine Le Pen a, à chaque fois, accédé au second tour. Lui-même a, à plusieurs reprises, évoqué la figure de son père, cardiologue à Belfort, homme de haute culture et adhérent du Front national (aujourd’hui Rassemblement national). En mai 2017, dans l’entre-deux-tours, il écrit dans Le Figaro une tribune où il raconte, « pour l’avoir vécu (intimement), ce que donneraient des générations nourries au lait empoisonné du Front national ». Il confie alors : « Mon père était un homme peu aimable, je l’ai aimé, je suis son fils, mais il m’a malheureusement légué une grande part de ses angoisses et de son incapacité au monde. (…) Mon métier, le théâtre, m’a sauvé. » En 2027, son successeur verra-t-il sa tutelle passer à l’extrême droite ? Place Colette, l’angoisse est la même que dans les autres institutions patrimoniales (Le Louvre, l’Opéra…), où l’on craint l’ingérence d’un pouvoir qui les instrumentaliserait et en ferait les modèles d’une culture française étroite et cocardière. Richelieu dans « Les Trois Mousquetaires » La dernière du Soulier de satin aura lieu le 13 avril. Quelques mois plus tard, Eric Ruf quittera Molière et son bureau. Il assure ne pas savoir ce qu’il va faire. Diriger un autre théâtre ? « Aucun ne vaut la Comédie-Française. » Il ne balaie pas l’idée de prendre la tête d’une école, d’une maison d’art lyrique. Devenu sociétaire honoraire au Français, titre prestigieux, il aimerait continuer d’y jouer et d’y faire des scénographies. Il voudrait faire plus de cinéma : l’exposition que lui a apportée son rôle du cardinal de Richelieu dans les deux volets des Trois Mousquetaires (2023), de Martin Bourboulon, n’est pas pour lui déplaire. Sur un mur qui jouxte le bureau de l’administrateur général, une plaque de marbre porte le nom de tous ceux qui ont dirigé la troupe, de Molière à Muriel Mayette-Holtz, Antoine Vitez inclus. Il n’y a plus de place pour aucun nom. Un panneau sera alors installé sur le mur d’en face, avec celui d’Eric Ruf inscrit en lettres dorées. Il sera en bois. « Le marbre, ça fait monument aux morts. Là, c’est une page qui se tourne et une autre qui s’ouvre. » Pour lui comme pour la troupe. Clément Ghys / Le Monde Légende photo : Eric Ruf Photo © BENJAMIN MALAPRIS POUR « M LE MAGAZINE DU MONDE »

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 29, 2024 5:31 AM

|

Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 29 nov. 2024

Le plasticien et metteur en scène, dont la performance « Transfiguration » a fasciné le public du monde entier, à l’exception de la France, sera exceptionnellement à l’affiche du Samovar, à Bagnolet, le 2 décembre.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/29/avec-transfiguration-olivier-de-sagazan-defigure-des-visages_6419695_3246.html

Comment est-ce possible ? Shanghaï en Chine, Belo Horizonte au Brésil, Glasgow en Ecosse, Winnipeg au Canada… La liste des villes visitées par le plasticien et metteur en scène Olivier de Sagazan avec sa performance Transfiguration, créée en 1998, fait le tour du monde. Et plutôt deux fois qu’une. La vidéo sur YouTube de cette sidérante métamorphose mi-chair, mi-boue d’un homme en costard atteint 6,5 millions de vues. Curieusement, un pays semble résister à la fascination : le sien. Très peu de dates en France et une majorité dans des lieux confidentiels, dont le Silencio, à Paris, sur une invitation de David Lynch, et aucune reconnaissance institutionnelle pour cet artiste au geste sauvage. « Sur plus de 400 représentations, il y en a eu à peine une dizaine chez nous, précise Sagazan. Je pense que mon travail échappe au texte et au théâtre chers à la culture française, ainsi qu’au rationalisme à la Descartes qui est le nôtre. L’union du corps et de l’âme dans lequel je crois trouble beaucoup. » Questionner le visage Incroyable mais vrai, une soirée pointe son nez avant la fin de l’année. Lundi 2 décembre, Olivier de Sagazan sera à l’affiche du Samovar, un lieu modeste de quelque 120 places, à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). « Il appartient au réseau FLAG, Festival et lieux des arts du geste, qui réunit des programmateurs qui me soutiennent, dont le Théâtre de Châtillon, indique-t-il. Heureusement, je donne de nombreux ateliers à des jeunes. Le paradoxe est qu’on parle souvent de mon travail sans savoir qu’on parle de moi. » Il cite différentes personnalités avec lesquelles il a collaboré, dont Mylène Farmer, le cinéaste Ron Fricke, le styliste Gareth Pugh ou le chorégraphe Wim Vandekeybus. En mode plus doux, il joue auprès du comédien David Wahl, qu’il enveloppe de 50 kilogrammes d’argile et de fleurs dans Nos cœurs en terre. « C’est toujours intéressant pour moi de voir comment Transfiguration se métamorphose au contact d’un texte, de la danse, de la mode, glisse-t-il. Même si c’est en quelque sorte une adaptation de la performance originale. » Vivre et revivre le choc de Transfiguration, sous-titré De la sainte-face à la tête-viande, n’altère pas son impact féroce. La première fois explose sans prévenir pendant le spectacle pour six interprètes intitulé La Messe de l’âne, présenté à la Biennale de la danse de Venise, en 2021. Pas loin d’un film d’horreur ou de science-fiction, mais sans effets spéciaux, cette fable déplie une guirlande de créatures et de monstres dont les museaux de glaise malaxés en direct se font et se défont d’un revers de main. « C’est ce que Beckett appelle l’innommable », souligne Sagazan, également lecteur passionné de Merleau-Ponty, Artaud, Kafka et Renaud Barbaras. Avec seulement de l’argile blanche, de la peinture noire et rouge « comme nos ancêtres dans les grottes », Olivier de Sagazan convoque la forme et l’informe. Il questionne le visage, ce masque, y pénètre, en fouille les orbites, le défigure. Il débusque la bête dans l’homme et inversement, s’amuse en joker balafré ou revisite Eraserhead, de David Lynch. « Je travaille à l’aveugle, décrit-il. Je disparais et me déconnecte du réel dans un état de transe jouissif. Je ne suis plus que dans le toucher, à la fois marionnette et marionnettiste, et je ne sais plus qui transforme qui. Le mouvement alors m’envahit. » Peinture, sculpture et danse ne font plus qu’un « dans ce bain originel, cette relation amoureuse avec l’argile ». Le philosophe Michel Surya nomme « humanimalité » cette performance durant laquelle Olivier de Sagazan devient sa propre œuvre d’art qui semble défier l’idée même de création, de magma. « Il y a cette fascination d’être au monde et de vouloir comprendre d’où vient le vivant apparu il y a quatre milliards d’années, explique Sagazan. C’est terrifiant comment on fait tous comme si de rien n’était, alors qu’on est apparu sur terre sans avoir la moindre explication. » D’où l’objectif de « rendre compte de l’étrangeté même d’être là en réveillant à travers des images fortes et inquiétantes la prise de conscience d’être en vie ». Transfiguration relie les différentes périodes d’Olivier de Sagazan. D’abord biologiste, il enseigne cette matière durant deux ans, de 1984 à 1986, au Cameroun. Juste avant de partir, il tombe sous le choc d’œuvres de Rembrandt. « Je suis resté des heures à contempler les visages qui possèdent une humanité incroyable, se souvient-il. Il y a une douceur et une bonté fantastiques dans leurs traits, tandis que la touche de Rembrandt est épaisse, avec beaucoup de matière et donne l’apparence de la chair véritable. » « Du Bacon en action » De retour d’Afrique, Olivier de Sagazan décide de devenir peintre. « Je devais être instituteur comme ma femme, Gaëlle, qui m’a encouragé à faire ce que je désirais. » C’est un constat d’impuissance devant une de ses sculptures qui le fait chavirer. En juin 1998, dans son atelier à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), il se désespère devant une figure « d’un mutisme terrible ». Il entreprend de se couvrir lui-même d’argile. Il se filme, puis prend sa douche sans regarder le résultat. Jusqu’au jour où l’une de ses cinq filles, Yoko – il est le père de la chanteuse Zaho de Sagazan et de la chorégraphe Leïla Ka –, lui dit qu’elle a vu « un truc bizarre sur la caméra vidéo ». Il jette un œil. « J’ai cru voir du Bacon en action. » Le rapprochement avec le plasticien irlandais, une autre de ses références, claque immédiatement. La sensation d’assister à l’arrachement à soi d’un personnage de Bacon dont le visage est trituré par ses multiples identités est de fait stupéfiante. « Certaines peintures de Bacon m’ont marqué à jamais car elles sont selon moi les représentations les plus efficaces et incroyables de cette tension entre le réel objectif et notre sentiment de solitude intérieure », confie-t-il. Si l’ensevelissement et la disparition ne font pas peur à Olivier de Sagazan, il a tout de même eu un gros frisson lors d’une répétition en août de sa nouvelle pièce, Y a quelqu’un ?. Il s’y enterre sous une tonne d’argile. « Je creuse un trou et je me glisse dedans », raconte-t-il. Sauf que la masse s’est effondrée et a failli l’étouffer. « Heureusement, j’avais gardé la tête à l’extérieur. » De ce glissement de terrain de 200 kilogrammes, il émerge au bout d’une dizaine de minutes. Plus de peur que de mal. L’Homme de boue, comme il se présente dans le film qui lui est consacré réalisé par Alexandre Degardin, veut bien l’être, mais en restant debout. Transfiguration, d’Olivier de Sagazan, le 2 décembre, au Samovar, à Bagnolet (Seine-Saint-Denis) ; L’Homme de boue, d’Alexandre Degardin (Fr., 2024, 51 min), diffusé en replay sur France.tv ; Exposition Olivier de Sagazan, jusqu’au 28 février, au Salon Tout-Art, Paris 14e ; « Transfiguration », du 28 janvier au 1er février, au Théâtre et Centre culturel de Namur (Belgique) et exposition « De la sainte-face à la tête-viande », du 16 janvier au 22 février. Rosita Boisseau / Le Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 29, 2024 3:49 AM

|

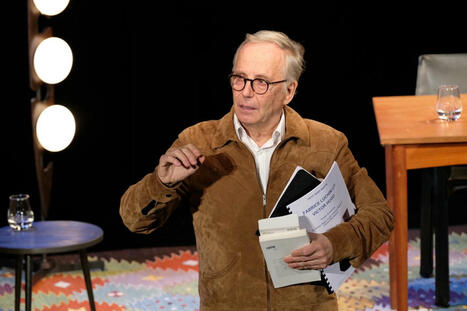

Par Anne Diatkine dans Libération - 28 nov. 2024 Bruno Geslin adapte le récit du voyage à pied du cinéaste et écrivain allemand entre Munich et Paris, «Sur le chemin des glaces», dans un soliloque exaltant porté par une composition musicale live. Le cinéaste et écrivain Werner Herzog n’est pas seulement à Beaubourg grâce à une rétrospective de ses films les plus rares tournés entre 2010 à 2020. Il n’est pas seulement rivé solitairement à sa table de travail en train d’écrire de futurs chefs-d’œuvre ou d’y songer. Il n’est pas seulement occupé à tacler les journalistes qui osent évoquer sa filmographie et non son œuvre littéraire. Il est aussi au théâtre, du moins l’un de ses récits les plus remarquables, Sur le chemin des glaces, journal d’une marche de 775 kilomètres entre Munich et Paris et en ligne la plus droite possible, pour conjurer le sort : rejoindre une amie, l’historienne et conservatrice à la cinémathèque Lotte Eisner, très malade, afin qu’elle ne meure pas. Elle ne mourra pas, ou seulement dix ans plus tard. Ce voyage, Herzog l’a réellement effectué, avec pour seule arme une boussole et une carte, dormant où il pouvait, sous un Abribus, une «roulotte» servant à entreposer le bois, des granges, coupant les virages pour éviter la «laideur» des routes fréquentées, bénissant sa casquette et maudissant «la Création» pour tant de «neige, neige, pluie-grésil, pluie-grésil». Martelant parfois cette question : «A quoi bon tout ça ?» Le texte envoûte. L’adaptation scénique qu’en propose Bruno Geslin est absolument fidèle en ce qu’elle provoque également un état d’hallucination mentale, d’oubli de soi, de voyage exténuant et existentiel, alors qu’on n’est jamais que sur un siège dans une salle assez confortable et chauffée. Eprouver l’expérience Sur le plateau, le soliloque incarné par Clément Bertani tient de la transe et du voyage intérieur. Quasiment pas d’éléments de décor, mais une musique en live jouée par Guilhem Logerot et Pablo Da Silva, légèrement surélevés. Des pulsations, le rythme d’un cœur qui bat de plus en plus fort, puis des harmonies jusqu’à devenir vocales et chantées. En guise de route, un tapis de marche, de ceux qui transforment les humains en hamsters dans leur roue. Un homme marche. Il marche dans le blizzard, le froid, la neige, les projections vidéo en noir et blanc l’englobent et le frappent tel un paquet de neige. Il marche à pas ininterrompu des journées durant, avec ce but précis et cette croyance irrationnelle que ses pas maintiendront en vie son amie. Ce trajet, Clément Bertani, Bruno Geslin et Guilhem Logerot l’ont fait, entrant dans les traces de Werner Herzog du 23 novembre au 23 décembre 2023. Eux aussi éclusant une trentaine de kilomètres par jour sous des conditions météorologiques diverses et rudes, quoique sans doute différentes. Eprouver l’expérience n’est pas une coquetterie. Elle permet de la rendre tangible au plateau. Werner Herzog avait déjà fait de multiples voyages à pied lorsqu’il entreprit ce périple fin novembre 1974. Alors dans la trentaine, il avait déjà tourné son film le plus connu, Aguirre ou la colère de Dieu avec son ennemi intime Klaus Kinski. Lotte Eisner, à l’époque, on ne la présentait pas : écrivaine, historienne de cinéma, conservatrice à la Cinémathèque française, amie d’Henri Langlois, mais aussi de Brecht et de Kurt Weill. Werner Herzog en était persuadé : si Lotte Eisner mourait, c’est tout le cinéma allemand et peut-être son renouveau – cette décennie 1970 voyant éclore les films de Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder et Volker Schlöndorff – qui disparaîtrait avec elle. Et aujourd’hui ? Quelle marche pour sauver quoi ? Sur le chemin des glaces d’après Werner Herzog mis en scène par Bruno Geslin les 28 et 29 novembre à Malakoff (Hauts-de-Seine), le 30 janvier à Pau, et les 5 et 6 février à Albi, les 26 et 27 mars à Douai (Nord). Suite de la tournée en construction. Anne Diatkine / Libération Légende photo : Bruno Geslin a choisi un décor réduit pour son adaptation de «Sur le chemin des glaces» de Werner Herzog. ( © Sandy Korzekwa)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 27, 2024 5:22 PM

|

Reportage de Joëlle Gayot / Le Monde - 27 nov. 2024 RÉCIT Pour la première fois en soixante ans à la Cartoucherie, la metteuse en scène et directrice du Théâtre du Soleil a accepté d’ouvrir la porte des répétitions à la presse. Immersion dans les coulisses d’« Ici sont les dragons », sa nouvelle création jouée à partir du 27 novembre et inspirée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/11/27/avec-ici-sont-les-dragons-ariane-mnouchkine-sur-le-pied-de-guerre_6416612_3246.html

En soixante ans de présence à la Cartoucherie du bois de Vincennes, à Paris, jamais la metteuse en scène n’avait ouvert la porte des répétitions à la presse. Cette porte, nous la franchirons semaine après semaine avec d’autres visiteurs : classes de lycéens, amis de passage ou compagnons de route, comme l’autrice Hélène Cixous. Si cette dernière n’a plus écrit de pièces pour la troupe depuis Les Naufragés du fol espoir (2010), elle n’est pas absente pour autant. Conseils ou relectures, elle collabore « en harmonie » aux créations collectives. Fidèles au poste eux aussi, des collégiens venus et revenus en train de Bourgogne, qui, chapeautés par leur professeur de français, ont même dormi dans la place. « Madame Mnouchkine, s’exclame l’un d’eux, même lorsque la répétition est excellente, vous trouvez toujours des problèmes à résoudre. » Cette définition sur mesure du métier de metteur en scène déclenche l’hilarité. Ce mardi 1er octobre, la journée a été fructueuse. L’humeur est bonne. « C’est difficile le théâtre, mais c’est amusant », dit l’artiste avec un sourire. Ruche hyperactive Depuis septembre, par temps froid ou soleil vif, du petit matin jusqu’à la nuit tombante, nous avons donc suivi la fabrication du dernier-né de la troupe du Soleil, Ici sont les dragons. Première Epoque. 1917. La Victoire était entre nos mains. Après six mois d’une intensive préparation collective entamée le 1er avril, ce « grand spectacle populaire inspiré par des faits réels » (dixit le programme) sort du bois pour se montrer au public. Etayée par des événements historiques, portée par une forme puissamment théâtrale, la fresque découle en droite ligne de l’actualité : l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022. « Comment est-il possible qu’on ait laissé faire ? », s’est demandé Ariane Mnouchkine, bien convaincue que, pour comprendre la nature de l’agression, il fallait scruter de près la naissance des totalitarismes. « Nous aurions pu remonter à l’émergence de l’impérialisme russe, mais février 1917, qui acte la fin d’un monde et le début d’un autre – le nôtre –, s’est imposé. » Elle a donc restreint ses investigations à l’irruption du bolchevisme en Russie et renvoyé à une Seconde Epoque ses incursions vers la seconde guerre mondiale. En 1917, l’Allemagne mène la guerre. A l’ouest contre la France et ses alliés, à l’est contre la Russie que gouverne, pour peu de temps encore, le tsar Nicolas II (il abdique le 15 mars). Hitler est caporal sur le champ de bataille, quant à Lénine, il s’apprête à prendre le pouvoir, à plier la révolution sous sa botte et à tuer dans l’œuf l’utopie de la démocratie. « Pour pouvoir envisager qui est Vladimir Poutine, nous devions comprendre de quel ventre, encore fécond, il sortait », explique Ariane Mnouchkine. Le Théâtre du Soleil est devenu l’antre de ce ventre. Une ruche hyperactive où ressuscitent des protagonistes qui ont réellement existé et dont la mémoire a retenu (ou pas) les noms. Vladimir Ilitch Lénine, Léon Trotski, Alexandre Kerenski, Irakli Tsereteli ou encore Félix Dzerjinski : pour le meilleur ou pour le pire, tous ont pesé sur le cours de l’histoire. Quant aux femmes, « il ne manquerait plus qu’elles ne soient pas là », s’indigne la metteuse en scène, 85 ans, qui a pris soin de ne pas les invisibiliser. Toque sur la tête et col de fourrure, la comédienne Shaghayegh Beheshti promène sa silhouette d’aristocrate déchue et digne dans une rue reconstituée de Petrograd : « Je voulais, en évitant les clichés, être une femme qui incarne la perte d’un monde. Même si elle pense que la Révolution russe est celle de paysans, d’ouvriers et de domestiques analphabètes, elle ne maltraite pas sa bonne pour autant. » Un trio de comédiennes assume une narration poétique de la fable. Elles passent, repassent, hantent les lieux de leurs apparitions prophétiques. Repliée entre les gradins et la scène, derrière une table de régie, Hélène Cinque reprend une partition qu’elle connaît bien, pour l’avoir déjà jouée dans Une chambre en Inde (2016) et L’Ile d’or (2021). Elle est Cornelia, le double fictif de Mnouchkine, la clé qui relie passé et présent. Pratique du circuit court Le Soleil est un paquebot en surchauffe qui transporte à son bord 76 personnes dont les compétences s’articulent avec fluidité. Pas une pensée, un mot, un geste, qui ne converge vers le plateau. De 9 h 15 (heure à laquelle arrivent les équipes pour s’échauffer aux cours de Pilates) jusqu’à 18 h 30 (voire plus tard lorsque approche la date de la première publique), chacun sait ce qu’il a à faire. Veiller à la bonne marche de la maison : c’est la responsabilité du codirecteur, Charles-Henri Bradier. Assister la metteuse en scène : la mission d’Alexandre Zloto. Cuisiner et sonner la cloche lorsque le déjeuner est prêt : celle des chefs cuistots Karim Gougam et Azizullah Hamrah. Déménager, les jours de « chantier », le mobilier inutile qui regagnera l’entrepôt de stockage à Evreux. Repeindre les murs du hall d’accueil pour qu’ils concordent avec la période et le thème traités. Poncer, percer, enduire, souder. De la menuiserie : poussés sur des châssis à roulettes sortent des façades, des palissades, des bunkers enneigés, des guérites, des canapés, des trains et même des encolures de cheval. Concepteur des décors, David Buizard en a construit une dizaine dont certains serviront pour la Seconde Epoque encore en gestation : « Je pars des croquis de Sibylle Pavageau, je dessine les volumes, je bâtis le décor, Eléna Antsiferova le patine avec des couleurs ou des matières. Une fois l’élément validé par Ariane, il repart en peinture. L’atelier est un bel outil qui nous permet de gagner un temps fou. » Au Soleil, la pratique du circuit court démontre, en temps réel, son efficacité. A peine la metteuse en scène regrette-t-elle l’absence d’un réverbère qu’il surgit des coulisses. A peine suggère-t-elle d’agrandir une palissade que celle-ci gagne de l’envergure. Personne ne procrastine, et les problèmes, autant que faire se peut, sont résolus dans le quart d’heure. « Lumières, sous-titres, vidéo, jeu, costumes, textes… Ariane règle tout en même temps. C’est un travail total qui évite les pertes de temps », témoigne Arman Saribekyan. Droit devant son micro sur pied, cet acteur bilingue profère, en russe, des mots que les comédiens en scène (qui restent mutiques de bout en bout, Hélène Cinque excepté) n’ont pas à prononcer. Ils en savent pourtant le contenu sur le bout de leurs doigts. Le spectacle est donné en version originale sous-titrée. Anglais, allemand, français, russe, ukrainien, les paroles qui résonnent sont préenregistrées dans les langues originelles. « Il ne s’agit pas vraiment de play-back, nuance Duccio Bellugi Vannuccini, un pilier historique de la troupe, mais d’un jeu avec nos personnages. Nous travaillons la musicalité. Nous ne sommes pas dans le quotidien. Le corps doit raconter ce que dit la voix, la voix doit dire ce que raconte le texte. » Un exercice de haute voltige que décuple le port des masques (une tradition à laquelle le Soleil ne déroge pas). Marionnettes consentantes, les acteurs sont les hôtes d’altérités qu’ils adoptent au point que les identités se confondent. C’est après bien des tâtonnements et des ajustements que s’épanouissent les personnages. « Les masques sont capricieux. Il faut les observer, les étudier, fraterniser avec eux pour qu’à leur tour ils guident les comédiens. Ils sont nos maîtres », note Arman Saribekyan. Savoir historique Quelques-uns de ces « maîtres » sont conçus par l’équipe de Xevi Ribas. Un commando perché sur une mezzanine à deux pas de la cantine, et qui manie à tour de bras la résine et le silicone. Mais le nec plus ultra des masques (ceux que portent les têtes pensantes de la révolution) surgit des mains d’Erhard Stiefel. Collaborateur du Soleil depuis 1975, le sculpteur suisse n’exerce pas sa créativité au cœur du réacteur. Il opère dans une pièce chaleureuse qui jouxte l’atelier costumes. Le bâtiment, une longue nef blanche, est replié à une centaine de mètres de la maison mère, « et c’est tant mieux, car, là-bas, c’est l’enfer alors qu’ici on travaille au calme ». Les ciseaux de Marie-Hélène Bouvet claquent sous ses doigts habiles. Patrons, découpes et retouches… la couturière improvise avec les moyens du bord. Les uniformes de militaires sont taillés dans de la peau de chameau. La tunique des cosaques ? Des robes de curé customisées par une cape et une toque. « Rien ne se perd, tout se récupère » : telle est la devise des costumières qui gagnent la répétition d’un pas vif pour « savoir ce qu’y dit Ariane » et réagir en conséquence. Autonome, engagée et responsabilisée, l’équipe au grand complet ne se démobilise jamais. Depuis des mois, les comédiens compulsent des ouvrages historiques et affinent leur connaissance de l’année 1917. Les livres s’entassent dans les loges entre miroirs, poudriers et perruques. Ils colonisent la salle d’étude propice aux cogitations communes. Lénine, l’inventeur du totalitarisme russe, de Stéphane Courtois, Pensées intempestives. 1917-1918, de Maxime Gorki, Mémoires de la grande guerre, de Winston Churchill… impossible de citer tous les titres. Et c’est compter sans les annexes documentaires dont regorge la « marmite », un espace de ressources en ligne qu’alimente l’acteur Sébastien Brottet-Michel, rompu, comme ses camarades, à une étourdissante polyvalence des tâches à mener. Les 32 comédiens de la troupe planchent en universitaires et enquêtent en journalistes. Ils ingèrent et digèrent un savoir historique appelé à devenir matière artistique. A eux de transformer la théorie en théâtre et de donner du corps à l’idéologie. A eux d’extirper des pages imprimées la foule d’individus, le flux de propos et le flot d’actions que nécessite la représentation. Dans Ici sont les dragons, pas un propos ne relève de la pure fiction. Discours politiques, courriers intimes, invectives urbaines, tractations de bureau : tout ce qui se proclame sur le plateau a déjà été dit ou écrit à un moment précis de l’histoire. Tout peut donc être sourcé : « La vérité des faits a été trop trahie. Cette histoire est celle d’un mensonge de dimension planétaire dont nous subissons encore les conséquences », affirme Ariane Mnouchkine. « Fabriquer des micropièces » Ce processus de travail a ses règles. Parmi celles-ci : le « concoctage ». Un néologisme cousu main pour désigner un temps d’incubation qui peut prendre des jours ou des semaines. Solitaires ou en bande, les interprètes activent leur imagination. Un œil sur la réalité des faits, l’autre sur les possibles de la représentation, ils échafaudent des séquences de jeu qui étaieront la mise en scène en respectant la trame donnée par Ariane Mnouckhine. Quel personnage étoffer, quelle ligne narrative déployer ? Leaders ou seconds couteaux, paysans ou ouvriers, dialogues ou monologues : leurs idées deviennent des visions, et leurs visions des propositions. Cooptée lors d’un stage, en avril, Elise Salmon, qui a laissé derrière elle une carrière d’orthophoniste pour devenir actrice, explique la méthode : « Nous fabriquons des sortes de micropièces avec amorces de costumes, de lumières et de décors. Dans l’idéal, elles développent un enjeu, des états forts, des relations entre les personnages, une dynamique, une musicalité. Nous travaillons ces propositions entre nous avant de les présenter à Ariane. » C’est Mnouchkine seule qui a le « final cut ». Pas une image n’apparaît au public qu’elle n’ait, au préalable, améliorée et validée. Pas une phrase énoncée qu’elle n’ait supervisée. Tôt le matin et tard le soir, seule devant son ordinateur, elle examine le manuscrit de la pièce, pourchasse ses approximations, affine ses transitions et va jusqu’à traquer les virgules superflues. Début octobre. L’équipe fait face à une impasse. Que s’est-il passé exactement en Russie d’avril à octobre 1917 ? « Cette séquence nous pose des problèmes », témoigne le comédien aguerri Maurice Durozier : « Le déroulé des événements est confus, nous ne savons pas comment les raconter. Nous devons trouver une solution théâtrale pour ne pas perdre le fil de l’histoire. » Invité dans la salle d’étude, l’historien Stéphane Courtois fournit des éclaircissements. Deux heures d’échange à l’issue desquelles une piste semble se dessiner : « Ce fameux trou, conclut Mnouckhine, nous pourrions sans doute l’entreprendre par le biais de témoins français, afin que ce soit eux qui nous guident à travers le labyrinthe de la politique russe. » Substance souterraine Pas le choix, il faut reprendre son bâton de pèlerin. Lire, réfléchir, concocter. Le résultat est là. 17 octobre à 14 heures : neuf propositions sont sur le feu. « Mais c’est Noël », s’exclame, ravie, la cheffe de bande. « Les acteurs ont pensé que c’était leur dernière chance d’avoir une scène », lui répond du tac au tac la régisseuse (et actrice) Aline Borsari. Le fait est : si certains comédiens sont très bien distribués, d’autres n’auront pas cette chance. « On sait qu’on est au service d’une œuvre collective, nos ego doivent être placés au bon endroit », rappelle, fort de sa longue expérience, Vincent Mangado. Le narcissisme n’a pas sa place dans les murs. Engagé au printemps, Jean Schabel avait peaufiné pied à pied une séquence finalement rejetée, car devenue caduque : « J’espérais jouer l’un des concepteurs des fours crématoires. La seconde guerre mondiale n’étant plus au programme, j’ai dû renoncer. Une fois passée la frustration, j’ai compris qu’il me fallait lâcher prise sur mon désir d’être au premier plan. Ici, j’apprends à ne pas focaliser sur moi-même. »

Ces tentatives avortées ne sont pas renvoyées au néant. Qu’elles soient exploitées ou pas dans la Seconde Epoque, elles forment d’ores et déjà la chair d’Ici sont les dragons. Une substance souterraine qui irrigue les muscles et l’esprit de cette première période. « Tout est utile, plaide Ariane Mnouchkine, sauf les scènes au cours desquelles l’acteur succombe au désir de se trouver un rôle plutôt que d’apporter du sens au spectacle. » Ballet millimétré Les propositions s’enchaînent sous son regard intraitable, mais toujours bienveillant. Cinq heures quasi ininterrompues de remarques, de critiques et d’encouragements. Pas une seconde, son exigence ne faiblit : « Je n’écoutais plus, je regardais le réverbère, ce qui n’est pas bon signe », dit-elle en soupirant. L’œil collé à sa caméra, Lucile Cocito filme l’intégralité de ce qui se passe. « Toutes les séances sont chapitrées, numérotées et ordonnées. Les comédiens et Ariane s’en servent pour retravailler les scènes. » Dissimulée derrière un moucharabieh, la musicienne Clémence Fougea improvise. Quelques notes de piano, le grondement d’un orage, le souffle du vent. Cette jeune artiste a pris la relève du compositeur historique Jean-Jacques Lemêtre. De sa cabane à musique, elle a, dit-elle, le « nez rivé sur le plateau. » Hors de question de plaquer une partition qui figerait l’influx nerveux de la scène. « J’écoute les indications d’Ariane. Son ton, le sentiment et les couleurs qui traversent sa parole, tout ce qui vient d’elle m’inspire. » Début novembre. Aussi oppressant qu’insidieux, le tempo s’accélère, la troupe est sur le pied de guerre : « Le compte à rebours a démarré. Nous allons devoir passer des heures à régler les entrées et les sorties, à apprendre à déplacer les décors sans un bruit. » Les bout-à-bout (premières ébauches de représentation) se suivent au pas de charge, bientôt remplacés par des séries de filages durant lesquelles les comédiens jouent le spectacle en intégralité. Les bunkers, les chevaux, les palissades, glissent en souplesse du plateau aux coulisses, où le décor valse, dans le silence ; un ballet millimétré. « Les enfants, ne vous faites pas mal, ne vous énervez pas », implore, maternelle, Ariane Mnouchkine. « Ce toit est sacré. Si vous voulez vous engueuler, allez le faire sur la pelouse. Nos problèmes personnels et nos rages n’ont pas à abîmer notre bien commun. »

20 novembre. Dernière ligne droite avant la première. Malgré les nuits trop courtes, les doutes et l’angoisse, elle garde le cap : « Vilar disait de la répétition qu’elle était l’orgasme de l’esprit. Je tiens avec passion. Je tiens avec plaisir. Il y a dans la troupe ce qu’il faut de jeunesse pour qu’on ait l’énergie et ce qu’il faut d’âge pour qu’on ait la sagesse et la civilité. » Le hall d’accueil est en ordre de marche. Les loges ont rejoint leur habitacle de toujours en dessous des gradins. Chacun, ici, sait ce qu’il a à faire. A commencer par la maîtresse des lieux qui, le 27 novembre, frappera trois coups sur la porte d’entrée, l’ouvrira en grand au public et déchirera les billets. Ainsi le veut la tradition. Loués soient les rituels qui font qu’existe le Théâtre du Soleil. Ici sont les dragons. Première Epoque. 1917. La Victoire était entre nos mains. Une création collective du Théâtre du Soleil, dirigée par Ariane Mnouchkine, en harmonie avec Hélène Cixous. Cartoucherie de Vincennes, Paris 12e. Du mercredi au vendredi à 19 h 30, le samedi à 15 heures, le dimanche à 13 h 30. Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : Ariane Mnouchkine, lors des répétitions de sa pièce « Ici sont les dragons », au Théâtre du Soleil, à Paris, le 23 octobre 2024. CHLOE SHARROCK / MYOP POUR « LE MONDE »

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 26, 2024 8:05 PM

|

Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 26 nov. 2024 Très liée au metteur en scène qui la dirigea à quinze reprises, l’actrice s’était faite rare au théâtre depuis le début des années 2010. Elle est morte le 24 novembre, à 76 ans. Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2024/11/26/la-mort-de-jany-gastaldi-comedienne-emblematique-du-theatre-d-antoine-vitez_6415675_3382.html Née en mai 1948, la comédienne Jany Gastaldi, que le metteur en scène Antoine Vitez a dirigée à quinze reprises de 1971 à 1987, est morte, le 24 novembre, à l’âge de 76 ans, des suites d’un cancer. L’actrice s’était faite rare sur les planches. Depuis 2011 et son rôle de Philaminte dans Les Femmes savantes, de Molière (mise en scène de Marc Paquien), elle n’était plus sollicitée. Quelques enregistrements de fictions pour la radio, une voix off en 2024, dans Palais, un montage de textes proposé par Matthieu Marie, voilà tout. « Pour beaucoup d’entre nous, elle était la Doña Sol d’Hernani et la Doña Musique du Soulier de satin. Deux rôles inoubliables, témoigne Marc Paquien. Mais la nouvelle génération d’artistes, qui ne la connaissait pas, ne l’avait vue ni dans le drame de Victor Hugo [1985] ni dans celui de Paul Claudel [1987], est passée à côté d’elle. » Quel dommage de s’être privé de cette voix singulière au phrasé sensuel et chantant, de ce regard coquin sous la tignasse brune, de ce corps pas bien grand, d’une énergie saisissante, de cette présence intense et offerte ! Saluée en 1990 d’un Prix de la meilleure comédienne décerné par le Syndicat de la critique, Jany Gastaldi ne boudait pourtant pas le théâtre, contemporain ou classique. Dans sa biographie, les noms d’auteurs en disent long sur un appétit de jeu éclectique. Michel Vinaver, Philippe Minyana, Botho Strauss, Jean Genet y côtoient le fin du fin du répertoire : Shakespeare, Beaumarchais, Corneille et aussi Marivaux, travaillé, en 1973, avec Patrice Chéreau, qui la dirige dans La Dispute. « Nature de tragédienne » Dès 1971, dans Le Monde, Bertrand Poirot-Delpech soulignait en quelques lignes serrées l’évidence du talent de l’actrice. La débutante, 23 ans seulement, vient de rallier les plateaux d’Antoine Vitez, qui a été son professeur au Conservatoire national supérieur d’art dramatique. Distribuée dans le rôle d’Hermione (Andromaque, de Racine), elle révèle déjà, selon Bertrand Poirot-Delpech, « une nature de tragédienne, à la fois frêle et tenace, tout en nerfs et déjà très maîtrisée ». Tragédienne, c’est vrai, elle l’était, mais aussi malicieuse, ironique, aimant rire et faire rire. « Il ne faut pas oublier à quel point elle savait être drôle », insiste Marc Paquien. Avec Vitez, le compagnonnage est exemplaire. Elle est de toutes ses aventures. Jany Gastaldi le suit au Festival d’Avignon, où elle arpente trois des quatre pièces de Molière qu’il déroule dans un marathon de légende (Dom Juan, Le Misanthrope, Le Tartuffe, 1978). Plus tard, elle participe à la création (tout aussi iconique) du Soulier de satin (1987). Une traversée de la nuit sous les étoiles de la Cour d’honneur du Palais des papes, qui la voit pour la seule fois de sa vie s’attaquer à la prose de Claudel. A Paris, elle est une figure familière du Théâtre national de Chaillot, que Vitez dirige de 1981 à 1988. Faust, de Goethe, Britannicus, de Racine, Tombeau pour cinq cent mille soldats, de Pierre Guyotat, mais aussi Hamlet, de Shakespeare, Le Prince travesti, de Marivaux, pas une saison sans Gastaldi en scène. Sur les réseaux sociaux, parmi un flot d’hommages émus, les mots du scénographe de Vitez, Yannis Kokkos, ramassent des éclats de souvenirs : « Sa grâce, sa voix, son talent ont enchanté les années Chaillot sous la direction d’Antoine. Vision aérienne de sa descente des escaliers d’Hernani, scène de la folie d’Ophélie dans Hamlet, Doña Musique enchantée, proue inoubliable dans Le Soulier de satin à Avignon, Catherine, la muette déchirante, dans Mère Courage, aux Amandiers, Nina dans le film de René Féret, Fernand, et tant d’autres interprétations inoubliables. » Invitée sur France Inter en 2011, Jany Gastaldi confiait que vivre une vie de comédienne, c’est faire des adieux aux rôles qu’on ne jouera pas. Sa voix s’est tue, mais on peut lire d’elle un superbe et ultime entretien mené par Marion Chénetier-Alev, pour la Revue d’histoire du théâtre. Elle y parle d’elle et de théâtre, et ses propos sont lumineux. Jany Gastaldi en quelques dates Mai 1948 Naissance à Monaco 1971 Première collaboration avec Antoine Vitez dans « Andromaque », de Racine 1973 Comédienne dans « La Dispute », mise en scène de Patrice Chéreau 1987 Dernier rôle sous la direction de Vitez : Dona musique, dans « Le Soulier de Satin » 1990 Prix de la meilleure comédienne du Syndicat de la critique, pour son rôle dans « Phèdre » (mise en scène de Daisy Amias) 24 novembre 2024 Mort

Joëlle Gayot / Le Monde

Légende photo : Jany Gastaldi, dans les studios de l’ORTF, à Paris, en 1971. KEYSTONE-FRANCE/GAMMA-RAPHO -------------------------------------------------------------------

Commentaire de Mathilde Labardonnie (Facebook)

Troublant comme sous cette neige et avec ce châle, elle (m'ap)parait avoir comme une lointaine ressemblance avec Madeleine Renaud. Impression fugace, un peu balourde. Une Jany Gastaldi inhabituelle. Jamais la même: sa force. Funambule sur le fil de sa voix rien qu'à elle, inimitable, difficile à décrire.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 26, 2024 2:19 AM

|

Arts visuels et de la scène, musique et cinéma : à travers son dispositif, la région Ile-de-France accompagne les artistes émergents locaux. Sept lauréats racontent à «Libération» ce que ce coup de pouce a changé pour eux. Quand Maryse Estier se résout, en 2017, à implanter sa compagnie de théâtre en Ile-de-France, elle a conscience du caractère peu stratégique de sa décision. «Difficile, pour les jeunes artistes, de se démarquer dans une région qui fourmille de propositions culturelles concurrentielles, reconnaît cette comédienne et metteuse en scène qui a grandi et travaillé en Suisse, puis en Belgique. Mais je sortais de l’Académie [formation professionnalisante d’un an proposée par la Comédie-Française, ndlr], je réalisais mon rêve de gosse d’habiter à Paris et je n’avais pas d’autre ancrage territorial en France. Quand m’a été offerte l’opportunité de baser le siège social de ma compagnie dans le Val-de-Marne, j’ai accepté.» En 2019, alors qu’elle travaille à monter l’Aiglon, pièce d’Edmond Rostand largement éclipsée par son Cyrano de Bergerac, elle répond à l’appel à projets lancé par le dispositif FoRTE (Fonds régional pour les talents émergents), financé par la région Ile-de-France. Et décroche une subvention de 40 000 euros, impulsion essentielle à ce projet de grande ampleur. Depuis 2018, FoRTE propose ainsi de soutenir chaque année une promotion d’une quarantaine de jeunes artistes issus des arts visuels, du cinéma et de l’audiovisuel, de la musique ou encore des arts de la scène. A ses lauréats, «talents émergents» âgés au maximum de 30 ans, le dispositif promet, pendant dix mois, une aide financière (un million d’euros au total), mais également un accompagnement professionnel. Chef d’orchestre formé en musique baroque et joueur de viole de gambe, Valentin Tournet a candidaté à la première édition, après des études au Conservatoire national supérieur de Paris. «J’avais 22 ans, et cette bourse de 25 000 euros m’a permis d’enregistrer mon premier disque, Chefs-d’œuvre oubliés, raconte-t-il. En me permettant de financer un certain nombre de dépenses à la fois artistiques, techniques et promotionnelles, ce coup de pouce a été absolument décisif.» Ce premier enregistrement est suivi d’autres, et, en 2022, Valentin Tournet est nommé dans la catégorie «soliste instrumental» des Victoires de la musique classique. Cet été, l’ensemble instrumental et vocal qu’il dirige, La Chapelle Harmonique, a aussi remporté son premier Diapason d’or, prestigieuse récompense de la musique classique en France. «Une chance inouïe» «Précieuse», «ambitieuse», «généreuse» : les anciens lauréats rivalisent de louanges pour qualifier cette bourse qui a, pour l’écrasante majorité d’entre eux, fait décoller leur carrière. «Peu de structures donnent autant à un seul artiste : en choisissant ce ciblage, FoRTE aide vraiment ceux qui sont sélectionnés», analyse Valentin Tournet. Maryse Estier abonde : «Qu’une compagnie non conventionnée, avec seulement un projet à son actif, reçoive 40 000 euros, c’est une chance inouïe !» La démarche de candidature, qui associe nécessairement un artiste et une structure d’accompagnement, peut être présentée sous forme d’une demande de bourse individuelle ou d’une subvention à la structure : un choix d’options qui permet de s’accorder au mieux aux modalités des différentes disciplines, dont les fonctionnements varient énormément. Ainsi, les postulants en cinéma, milieu habitué des circuits de subvention, entre Centre national du cinéma (CNC) et régions, font généralement la demande au titre d’une structure. C’était en tout cas le choix d’Isis Leterrier l’an dernier. «C’est mon producteur qui m’a conseillé de candidater, car la boîte avait déjà reçu ce genre d’aide, raconte-t-elle. Nous travaillions alors à une série d’animation intitulée Saisons d’oiseaux, et nous avons postulé pour créer l’épisode pilote. L’argent a permis de financer l’installation, le matériel, et la série est désormais en phase de développement final avec France Télévisions.» Beaucoup de postulants ont plutôt eu vent de l’existence de FoRTE par le bouche à oreille ou encore via les réseaux sociaux. L’artiste-compositrice Gabi Hartmann a, par exemple, été renseignée par une amie cinéaste qui lui a précisé que le dispositif concernait aussi les musiciens. La guitariste et chanteuse a déjà un EP à son actif, financé par ses propres moyens, elle souhaite à présent sortir un véritable album. Qu’elle ait investi ses économies dans son travail préliminaire n’est pas un problème pour candidater : FoRTE juge sur projet et ne tient aucunement compte de critères sociaux. La nationalité française n’entre pas non plus en jeu – les étrangers sont même largement encouragés à candidater. C’est ce qu’a fait Odonchimeg Davaadorj, qui a quitté sa Mongolie natale à 17 ans pour la République tchèque, avant d’intégrer les Beaux-Arts de Paris. C’est aussi via les réseaux sociaux qu’elle a entendu parler de cette opportunité de faire acte de candidature et d’être potentiellement choisie. Elle qui souhaite devenir peintre, un rêve jusqu’ici hors de portée faute de fonds, avait alors juste l’âge limite : «Grâce à la bourse, j’ai pu investir dans le matériel adéquat, notamment des grandes toiles de 2 mètres par 1,8, explique-t-elle. Cette expérience a confirmé mon intérêt pour cette technique, que je pratique toujours, dans de plus petits formats que j’arrive maintenant à vendre.» «Aller plus loin» Djabril Boukhenaïssi a appris l’heureuse nouvelle à la rentrée : il figure dans la liste des lauréats de l’édition 2024 pour son projet de gravures sur la guerre d’Algérie, en partenariat avec le musée de l’Histoire de l’immigration. Chaque année, à la fin des dix mois impartis, les productions des créateurs sélectionnés en arts visuels sont présentées aux Réserves du Frac (Fonds régional d’art contemporain), à Romainville (Seine-Saint-Denis) : l’exposition de la promotion 2023, qui débute le 30 novembre, va durer jusqu’au 18 janvier. L’hiver prochain, le travail de cet adepte du pastel y sera donc présenté. Les lauréats des autres disciplines peuvent, quant à eux, dévoiler des extraits de leur travail à l’occasion d’une soirée événement : celle de la sixième promotion a lieu ce 28 novembre à l’Opéra Bastille, à Paris. Ce qui est indispensable pour candidater, c’est un ancrage en territoire francilien : les postulants doivent résider et créer en Île-de-France. Et si certains ne font que passer, d’autres, comme Sébastien Kheroufi, sont là depuis toujours. Ce metteur en scène prometteur a grandi entre une cité des Hauts-de-Seine et un foyer du XXe arrondissement de Paris, à l’écart de toute offre culturelle. Il quitte l’école en classe de quatrième pour bifurquer en BEP, enchaîne «galères et bêtises», et croise la route du théâtre par hasard à l’occasion d’un séjour en Angleterre où il faisait des ménages dans un cinéma et s’y glissait régulièrement pour assister aux séances du matin. «Comme je comprenais mal l’anglais, j’étais surtout attentif au jeu, au décor, à la lumière, raconte-t-il. A mon retour en France, je me suis inscrit à un cours de théâtre municipal : c’est là qu’on m’a convaincu d’aller plus loin.» Il se décide à tenter les concours des écoles nationales «mais seulement parisiennes, pour rester près de ma mère». Ce sera donc l’Esad (Ecole supérieure d’art dramatique), en plein cœur de la capitale, qu’il intègre grâce à sa performance du personnage de Hans dans le texte imposé, tiré de Par les villages, de Peter Handke. «Je ne connaissais rien à l’histoire de Handke, mais je comprenais qu’il parlait de nous, les humiliés, les laissés-pour-compte. Ce texte n’a cessé depuis de m’accompagner.» Et c’est effectivement à nouveau grâce à ce texte qu’il a décroché la bourse FoRTE, accompagné par le Théâtre des Quartiers d’Ivry (Val-de-Marne), le centre Pompidou et L’Azimut de Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine). Dans le cadre du Festival d’automne, une «re-création» de la pièce est prévue en janvier et février : Par les villages est d’ailleurs le dernier spectacle qui se jouera au centre Pompidou avant sa fermeture pour travaux. «Sentiment de légitimité» Développement du réseau, de la visibilité, de la confiance en soi… Pour Sébastien Kheroufi, FoRTE n’est pas qu’une bourse, c’est une validation. «J’ai crié de joie en apprenant la nouvelle, sourit-il. Et pas que pour l’argent : être choisi par un jury spécialisé et pouvoir, à mon tour, intégrer un monde d’exigence artistique m’a donné un immense sentiment de légitimité. Cela a aussi crédibilisé la compagnie tout juste créée, rassuré les partenaires, appuyé nos démarches ultérieures.» Gabi Hartmann témoigne elle aussi d’une grande émotion lors de la soirée de présentation en rencontrant d’autres lauréats dont elle apprécie le travail et auxquels elle se sent désormais reliée. «Que la somme soit octroyée directement à l’artiste donne un sentiment de force inouï, atteste-t-elle. J’ai gagné en assurance, cessé de tergiverser : quand il n’y a qu’un an pour créer un projet, il faut y aller !» La dimension psychologique de ce soutien se révèle donc particulièrement appréciée par de jeunes artistes souvent ébranlés par des conditions de travail éprouvantes, véritables freins à la création. «L’accompagnement, pourtant indispensable, fait encore défaut. Or, c’est souvent quand on a été mal accompagnés qu’on échoue, analyse Sébastien Kheroufi. Et c’est là que FoRTE marque une différence : les interlocuteurs sont présents dès les premières explications administratives et le restent bien après la fin du projet.» Gabi Hartmann salue aussi une structure flexible, qui s’ajuste en fonction des besoins de chacun : «Il n’y a pas de pression, d’attentes ou de comptes à rendre. Un coup de fil pour présenter le fonctionnement et le calendrier, une réunion de lancement et, si on le souhaite, les choses peuvent en rester là.» «La Région est très attentive à ce que les lauréats mènent à bien leurs projets et dans les meilleures conditions. Aussi, nous suivons leur progression tout au long des dix mois d’accompagnement, et après, afin de valoriser leurs œuvres dans le cadre du grand évènement annuel de restitution », complète Elsa Martin, cheffe du service Création-Diffusion de la Région, qui chapeaute le dispositif FoRTE. La diversité des profils et des projets soutenus témoigne surtout d’une vraie volonté d’éclectisme. En arts de la scène, Maryse Estier a obtenu les fonds pour un projet qu’elle décrit comme «hors normes et hors mode» : l’Aiglon de Rostand est une pièce en six actes écrits en alexandrin, qui narre, en quatre heures et cinquante personnages, les dernières années de la vie du fils de Napoléon Ier. En cherchant à la monter, elle s’est heurtée à une «exigence de modernité» qu’elle trouve «omniprésente» dans les structures et festivals dédiés à la jeune création. «En promouvant un théâtre très contemporain et des projets basés sur l’écriture de plateau, ces dispositifs excluent des démarches comme la mienne qui souhaite, au contraire, remettre au goût du jour des textes anciens pour les faire résonner», regrette-t-elle. En lui ouvrant une porte, les jurys FoRTE assument le grand écart entre Napoléon II et Hans, le transfuge de classe de Peter Handke. Comme entre les accents baroques d’une viole de gambe et les rythmes de guitare bossa-nova. Légende photo : Mise en scène de «l’Aiglon» par Maryse Estier. (Christophe Raynaud de Lage)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 25, 2024 4:42 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog - 25 nov. 2024 L’actrice Jany Gastaldi s’est éteinte victime d’un cancer. Elle restera comme un astre à part de la planète Vitez. Belle, légère, promenant son corps d’elfe et sa voix céleste dans les plis du théâtre le plus haut.

C’était Jany. Une actrice. Aussi frêle que fascinante, aussi vibrante qu’émouvante. Un corps d’oiseau, une voix d’ange. Elle paraissait... vous étiez envoûté par sa voix douce et cependant timbrée, comme aérienne, propice aux envolées d’ailes. Son corps allait et venait comme en fuite et soudain s’arrêtait, foudroyait. Elle fut longtemps sans âge, adolescente infinie. Des reines d’Antoine Vitez, c’était la plus fragile, la plus imprévisible. Elle associait en elle densité et fragilité, sa voix nous emportait dans d'insaisissables variations, il y avait en elle un filtre comme magique qui mêlait en elle sa voix si aérienne et son corps d’elfe. D’où venait son timbre de voix aux inflexions si particulières ? Elle entrait sur scène et semblait étrangement s’y éveiller. Sa voix venait de loin, bercée d’oubli. Dans les années 70-80, rares sont les spectacles de Vitez où elle n’apparaît pas. Quand Vitez prend la direction de Chaillot et monte la première année Faust,Tombeau pour cinq cents mille soldats de Guyotat et Britannicus , elle est là . Dans Faust elle incarne l’Esprit de la terre, mange des nouilles enveloppées dans du papier journal et invite le docteur Faust (Vitez) à partager son repas. Quand Antoine Vitez met en scène le Soulier de Satin de Claudel il lui confie le rôle de Doňa Musique qui semblait écrit pour elle. Une fois, elle s’égara. Je me souviens, c’était au début des années 80 dans la Cour d’honneur du Palais des papes, un spectacle qui portait bien son titre, Malédiction. Je la regardais, elle semblait obéir à des ordres qu’elle ne comprenait pas, je souffrais pour elle. Alors, le lendemain, dans Libération où j’avais pris en charge la rubrique théâtre quelques années auparavant, j’ai écrit un article sur une pleine page titré « Pour Jany ». Je ne l’avais jamais rencontrée. Je n’osais pas sans doute. Je l’ai croisée ici et là par la suite, je l’ai suivie par ci par là. Dans Les bonnes de Genet par Alain Ollivier elle était Madame.La dernière fois, je crois, c‘était dans Les vagues d’après Virginia Woolf, une aventure répétée dans une cave du côté de la Bastille. Elle avait vieilli sans vieillir. Elle restait Jany Gastaldi, l’unique. L’ange s’en est allée. Adieu Jany. Jean-Pierre Thibaudat dans son blog de Mediapart

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 24, 2024 12:43 PM

|

Par Patrick Sourd dans les Inrocks - 19 nov. 2024 Après “Un Chapeau de paille d’Italie” de Labiche, Alain Françon s’attaque à un autre dramaturge français. Retour au XVIIIe siècle avec ses “Fausses confidences” qui nous passionnent par leur mise en lumière des stratagèmes du théâtre de Marivaux. Jeune veuve intrépide et fortunée, Georgia Scalliet incarne une femme d’une modernité bluffante dans cette aventure où l’amour est malmené. Portant sur l’écriture de Marivaux un regard aussi précis que limpide, Alain Françon revisite avec élégance Les Fausses Confidences, mettant en lumière l’imbroglio sociétal engendré par les inclinations d’une jeune veuve à l’abri du besoin pour son intendant désargenté. Impossible de laisser à l’amour le dernier mot face à une idylle qui frise la mésalliance. Cette situation interroge un XVIIIe siècle où chacun et chacune s’arroge le droit d’y mettre son grain de sel. Ainsi, la belle Araminte (Georgia Scalliet) se retrouve acculée de toutes parts. Pareille à une biche traquée lors d’une chasse à courre, elle subit la pression d’une meute où tous prétendent n’agir que pour son bien. Répartis en deux camps opposés, les tenants du monde bourgeois affrontent la bande formée par les serviteurs. Prenant résolument la tête des opposants aux épousailles, Madame Argante ( Dominique Valadié) freine des quatre fers, s’acharnant à marier sa fille au comte Dorimont (Alexandre Ruby). Menée dans l’ombre par le valet Dubois (Gilles Privat), l’équipe des défenseurs n’est guère plus rassurante, multipliant à plaisir ambiguïtés et manœuvres détournées pour soutenir leur poulain, l’intendant Dorante ( Pierre-François Garel). La naissance d’une icône En refusant de prendre parti pour l’un ou l’autre camp, Alain Françon se contente d’observer la débauche d’intrigues qui se déploie autour d’Araminte, préférant consacrer un travail tout en finesse à la figure de cette héroïne. Il explore les ressorts secrets de la psyché d’une femme qui revendique de vivre sans se soucier du qu’en-dira-t-on. D’un trait léger, il esquisse le portrait d’une femme qui se moque des interdits et de la bienséance, tenant pour négligeables les sombres manigances de ceux qui prétendent la soutenir. Araminte ne se fie qu’à un seul guide : son corps. Sa grâce ? Mettre le cap sur les émotions de son désir pour décider seule de l’avenir. Avec des allures de déesse, gainée dans une robe de soirée à la blancheur immaculée, Georgia Scalliet incarne avec brio cette égérie moderne, qui se révèle peu à peu sans esbroufe jusqu’à devenir une véritable icône de modernité. Comme on extrait une gemme de sa gangue, Alain Françon met à nu une pierre précieuse. Avec une extrême pudeur, il saisit l’instantané de la naissance d’une conscience féministe, rendant hommage à l’émergence d’un esprit libre. Une figure qui, tout en se conjuguant au féminin, devient irrésistiblement bouleversante. Patrick Sourd / Les Inrocks Les Fausses Confidences de Marivaux, mise en scène Alain Françon avec Georgia Scalliet, Pierre-François Garel, Guillaume Lévêque, Dominique Valadié, Séraphin Rousseau, Gilles Privat… Du 23 novembre au 21 décembre, Théâtre Nanterre-Amandiers. En tournée jusqu’au 11 avril 2025.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 24, 2024 10:06 AM

|

Tribune publiée dans Libération - 23 nov. 2024 Alors que la présidente du conseil régional a annoncé une coupe drastique pouvant aller jusqu’à 73 % du budget de fonctionnement de la culture, un collectif d’artistes et de professionnels du secteur dénonce une décision qui s’apparenterait à un plan social de la culture. Nous sommes des artistes, travailleuses et travailleurs dans la culture, liés aux Pays-de-la-Loire. Nous sommes choqué·es par les récentes déclarations de la présidente du conseil régional, madame Christelle Morançais, et terrifié·es par les arbitrages budgétaires qui seraient prévus au vote de l’assemblée régionale du 19 décembre 2024. ll serait donc question d’une coupe drastique allant jusqu’à 73 % du budget de fonctionnement de la culture, interrompant totalement dès 2025 les subventions allouées aux festivals, aux théâtres, aux musées, aux opéras, aux maisons d’auteur·rices, aux centres d’art, aux productions audio-visuelles, aux artistes, mais aussi aux clubs sportifs et aux associations œuvrant pour l’égalité femmes-hommes et la solidarité. C’est un coup porté à la société civile tout entière. Aucune autre région n’a fait de tels choix à l’échelle nationale. Nous avons choisi de vivre dans cette magnifique région et d’y développer nos activités. C’est ce territoire que nous arpentons chaque jour avec nos mots, nos œuvres, nos spectacles, nos concerts, nos images, nos films, parcourant les bibliothèques, les écoles, les collèges, les lycées, les maisons de quartiers, les maisons de retraites, les hôpitaux, les prisons… Et c’est dans ces lieux que nous travaillons. Chaque jour, nous constatons la vitalité culturelle de cette région. Nous savons qu’elle est le fruit de décennies du travail patient de femmes et d’hommes engagé·es qui ont œuvré à la décentralisation culturelle, faisant en sorte que les communes, les départements, les régions et l’Etat s’entendent pour créer des institutions ouvertes à toutes et tous, soutenir les initiatives citoyennes, l’entrepreneuriat culturel et faire vivre le patrimoine. Un virage politique pris sans concertation aucune Ce modèle français, qui repose sur le financement croisé des collectivités et de l’Etat, a produit partout émancipation, désenclavements et partage des savoirs. C’est ce modèle qui a engendré la diversité culturelle et l’attractivité des régions et des villes de France que le monde entier nous envie. Tout cela est aujourd’hui violemment attaqué par la région des Pays-de-la-Loire, qui sous couvert de la cure d’austérité imposée aux collectivités par le gouvernement Barnier, annonce 100 millions d’euros d’économie (quand on lui en demande 40 millions d’euros), dont une bonne partie prise sur la culture, le sport, l’égalité femmes-hommes et les solidarités, arguant que «dans de nombreux domaines, la région n’a plus vocation à intervenir, ou à intervenir autant». Ce virage politique, pris sans concertation aucune et du jour au lendemain, ferait vaciller tout l’écosystème en fragilisant ses grands équilibres. Nous dénonçons ce qui s’apparenterait à un plan social de la culture. Cette décision serait mortifère pour les 150 000 emplois concernés, qu’ils soient permanents ou intermittents, et pour tout un ensemble de professions libérales et de petites entreprises qui gravitent autour du secteur de la culture publique, hautement créateur d’emplois et de richesse économique. Nous dénonçons l’incohérence d’une politique régionale qui dénature par ses choix dangereux ses trois priorités politiques : la jeunesse, l’emploi et la transition écologique. Nous dénonçons une dialectique visant à créer de la division au sein de la société, à désigner les bonnes et les mauvaises manières de produire de la vie artistique et culturelle, alors que c’est la combinaison d’un secteur public de la culture en bonne santé avec des industries culturelles dynamiques qui fait la richesse et la variété du tissu culturel français. Nous demandons, enfin, que les mécanismes démocratiques soient respectés, et que les acteurs et actrices culturel·les soient concerté·es dans la prise d’une décision aussi lourde de conséquences pour l’ensemble des électeur·rices, citoyen·nes, usager·es ligériens et ligériennes. Parmi les signataires : Alain Mabanckou Ecrivain, directeur artistique du festival Atlantide Alice Zeniter Autrice, metteuse en scène Anna Mouglalis Comédienne Christophe Honoré Réalisateur, scénariste, écrivain et metteur en scène Daniel Pennac Ecrivain Dominique A Chanteur, auteur, compositeur Alexis HK Auteur compositeur, chanteur Emily Loizeau Autrice-compositrice-interprète India Hair Comédienne Jean Rouaud Auteur, prix Goncourt 1990 Jeanne Cherhal Chanteuse Jérôme Clément Président du festival Premiers Plans d’Angers, ancien directeur du CNC, ancien président d’Arte, Marielle Macé Ecrivaine et enseignante Henri Texier Contrebassiste de jazz Amala Dianor Chorégraphe Etienne Davodeau Auteur de bande dessinée Marc Caro Réalisateur Vanessa Wagner Pianiste Tanguy Viel Ecrivain, scénariste Xavier Veilhan Plasticien Zaho de Sagazan Autrice, compositrice, interprète Pierrick Sorin Artiste plasticien Patrick Bouchain Architecte Phia Menard Chorégraphe, plasticienne ,Philippe Decouflé Chorégraphe Philippe Katerine Chanteur, auteur, compositeur, acteur Philippe Torreton Comédien, metteur en scène… Retrouvez ici la liste complète des signataires.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 22, 2024 12:04 PM

|