Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 20, 2021 3:19 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 19 mars 2021 Dissection d’une chute de neige de Sara Stridsberg, traduction du suédois de Marianne Ségol-Samoy (éditions de L’Arche), mise en scène de Christophe Rauck.

Les reines régnantes et puissantes ne sont pas si rares en Europe, au-delà des britanniques notoires, ainsi la reine de Suède Christine, dernière représentante de la dynastie des Vasa, qui se fit couronner « roi » en 1650, six ans après avoir pris le pouvoir assumé par le chancelier. Toute reine est perçue comme épouse de roi, non détentrice du pouvoir souverain, sinon par délégation et provisoirement. Dans une perspective masculine gouvernée par les préjugés et les fantasmes, elle est figure de débauche, de Cléopâtre à Marguerite de Valois, la « reine Margot ». A l’opposé, froideur et puritanisme, se tient Elizabeth I ère d’Angleterre, « reine vierge » et redoutée. La pièce de Sara Stridsberg s’inspire de l’histoire de la reine Christine de Suède (1626-1689), enfant du roi Gustave II Adolphe, tué au champ de bataille en 1632. A six ans, elle accède au trône, élevée en garçon, elle gomme la féminité dans ses vêtements et son comportement. Solitaire anticonformiste, elle déroge aux conventions, refusant de se marier ou d’avoir un enfant. Refusant une identité duelle, elle est entière, perçue comme « anormale », selon les normes du corps social et religieux. Diplomate et mécène, passionnée des arts et des lettres, amie de Descartes, elle abdique à vingt-huit ans, en 1654, avant de se convertir au catholicisme et de quitter son pays pour Rome. La nation suédoise plutôt protestante juge qu’elle a trahi son pays. Et pourtant, en monarque qui rêve de rapprocher la vertu personnelle et la qualité humaine de la fonction royale, elle estime, tel Platon dans la République, qu’« il faudrait pour le bonheur des Etats que les philosophes fussent rois ou que les rois fussent philosophes ». Cette opinion se vérifie dans ces étranges associations entre « despote éclairé » et penseur célèbre, Frédéric II et Voltaire, ou ici, la Fille Roi et le Philosophe, rappel lointain et cocasse de Descartes que la première a fait venir réellement d’Europe et qui s’ennuie dans le froid d’un exil hivernal et neigeux. Habib Dembélé dans le rôle, pantin mécanique et facétieux, singulier et provocateur, est excellent. Quand il lui demande si elle est homme ou femme, reine ou roi, l’élève dit avoir pris le meilleur des deux sexes. Il répond: « Je comprends. Vous voulez être une anomalie. Bien sûr. Vous voulez être quelque chose qui n’existe pas, mais j’ai peur que ce soit votre perte puisque, par définition, vous ne pouvez pas exister en dehors de… l’existence. Soit vous existez soit vous n’existez pas.. Alors vous allez à l’encontre du monde et de la théorie du monde, de tout ce à quoi nous croyons. » Une remarque d’humour : la maison royale est une anomalie – illusion aveuglant des peuples entiers. Le titre de la pièce de Sara Stridsberg, Dissection d’une chute de neige pose question; un signe de résistance, pour le clown-philosophe, signifiant « Que tout est possible. Que vous n’avez même pas à accepter la neige qui tombe dehors. Vous devez disséquer chaque idée, chaque chute de neige et la démonter en pensée, la couper en morceaux comme le corps mort sur la civière. » Une incitation à la réflexion, à la volonté de connaître, de raisonner et de ressentir – la vraie liberté. Entre Maeterlinck et le théâtre élisabéthain, note Christophe Rauck, artiste inspiré qui quitte la direction du Théâtre du Nord pour celle du Théâtre Nanterre-Amandiers, et dont la création de Dissection d’une chute de neige correspond à son départ de Lille, la prose poétique de Sara Stridsberg se penche sur le pouvoir au féminin, à partir de la figure historique suédoise sulfureuse. La sexualité, le rapport au pouvoir, la provocation, le féminisme, la question du genre, la solitude existentielle sont les thèmes de prédilection de la Fille-Roi, et ceux de l’auteure Sara Stridsberg. Atmosphère de conte : « Le temps est éternel, un non-temps. Peut-être le présent, peut-être est-ce un conte ou peut-être un siècle passé, froid et violent. Un royaume en Europe. Les derniers temps de pouvoir d’un souverain avant qu’il ne s’en aille. Fleuves figés, oiseaux qui meurent de froid en plein vol et qui tombent du ciel. Crasse. Maladies. Famine. Sang. Violence. Froid. Non-humains. » La pièce est une variation à sept personnages sur la Fille Roi, opposée au mariage et à l’enfantement, attirée par la chasse, l’érotisme, les livres, les étoiles, prête à déposer sa couronne. Dans la neige et sa blancheur glacée, un paysage d’arbres et de brumes, l’esprit vif et décidé, la Fille RoI de belle énergie arpente l’espace de la représentation du pouvoir royal au féminin. Marie-Sophie Ferdane dans le rôle de la figure souveraine est un personnage de conte, romanesque dans un monde imaginaire de fastes, d’héritages merveilleux et d’alliances prestigieuses -, portant une magnifique robe de princesse – costumes de Fanny Brouste – avec grâce et distance amusée. La scénographie d’Alain Lagarde, inventive et ludique, propose au regard une boîte rectangulaire blanche qui traverse la plateau de jardin à cour, mobile – avancées et reculs – face public, posée de biais ou perpendiculaire, elle contient la blancheur tombée du monde – volume neigeux -, l’espace même du palais de la souveraineté, ses appartements, comme jetés sur la Terre et dans la Nuit. La neige offre une vision et un imaginaire de sensations, de sentiments, d’images et de rêves inscrits dans le froid et la blancheur. Tombée en flocons, la matière plumeuse danse et tournoie : les mouvements des comédiens s’amusent de ce duvet immaculé et léger – promesse de pureté non souillée, fleurs blanches printanières, clair de lune et nuit, spectacle visuel et silence. Les « voyages d’hiver » du romantisme allemand – mélancolie, errance, froid, beauté, blancheur nocturne … La neige, représentation de la fragilité des choses du monde, enferme sa propre mort. La Fille Roi et son amante Belle, interprétée par Carine Goran, dont elle est amoureuse, et qu’elle oblige à se marier pour se détacher d’un amour coupable, dessinent des scènes intimes de joute verbale et de duel amoureux qui prennent toute leur mesure dans la blancheur de l’espace. La boîte dans laquelle les deux femmes évoluent souligne même des effets de flocons dans des miniatures de paysages sous verre, sous les lumières de Olivier Oudiou, la vidéo de Pierre Martin et les sons de Xavier Jacquot. Une image poétique splendide entre jeu et facéties. Toutefois, ce fond immaculé, page vierge ou toile d’un tableau, est propice aux taches de couleurs, comme l’exaltation du rouge sang des blessures du Roi Mort, le fantôme du père de la Fille Roi, héros mort à la guerre qui revient sur scène, l’éduque en homme et la soutient de ses conseils. Le Maître Roi est un soleil, une figure céleste que le comédien Thierry Bosc interprète en irradiant le plateau de ses apparitions lumineuses, fantôme vivant et tenace, portant ses blessures ensanglantées et la force sourde d’une voix posée de maître. Reconnaissant la grande guerrière en sa Fille Roi qui le dément, il explique : « Vous n’avez pas besoin de savoir pourquoi vous faites la guerre. Si vous tenez absolument à avoir une raison. La belle raison. La grande raison. Chaque état aspire à étendre son territoire. C’est tout à fait naturel. L’instinct du sang, la convoitise de la carte, de la terre, de l’homme, du coeur, du lion, du roi. Les belles lois de la guerre. » Par contre, la chasse est un passe-temps favori de la Fille Roi. Depuis le Moyen Age, elle est une initiation aux valeurs aristocratiques et leur illustration aux connotations courtoises : « La chasse est le jeu des forts, la lutte de l’homme contre la bête, de l’adresse contre la brutalité. Elle prépare à la guerre. Prouve qui peut son habileté, son courage, sa vigueur, son endurance. » ( René Maran, Batouala, 1921). La mère de la Fille Roi, Maria Eleonora, chassée par le Pouvoir, défend sa fille qui lui ressemble, incarnée par la détermination et la provocation séditieuse de la comédienne Murielle Colvez : « Elle n’est encore qu’une enfant. Elle a besoin de moi. Je ne crois pas qu’elle soit une guerrière. Je crois qu’elle est autre chose. Je ne sais pas quoi, mais elle est autre chose. Je crois qu’elle est quelque chose qui nous échappe encore. Peut-être le comprendra-t-on dans le futur. » Il est vrai que le Pouvoir est oppressant, exigeant, rigide, sévère, dictant sans faillir ses volontés et ses exigences, représenté par le comédien Christophe Grégoire au jeu percutant, froid, exsangue. Un jeune homme, Love, alcoolique, promis au mariage dès son enfance rêve d’épouser la Fille Roi pour régner à ses côtés. Quand il lui parle d’amour, celle-ci lui rétorque : « Vous aurez une armée, une couronne, une fortune. Ça ne vous suffit pas ? » Emmanuel Noblet exprime sa joie d’accéder au pouvoir, en dansant son désir vif de réussite personnelle déguisé en passion amoureuse. Quand le Philosophe, reprise malicieuse cartésienne, désorienté, comique et loufoque, apprend que son élève a peur de la catastrophe, il lui explique : « Avoir peur de la catastrophe signifie généralement que la catastrophe a déjà eu lieu. Ce que vous redoutez est déjà arrivé. Vous avez déjà abandonné le trône. Une fois cette pensée bien en vous, il est impossible de la chasser. » La Fille Roi et le Philosophe jouent à l’avant-scène au jeu des Reines, des dynasties royales dont la Fille Roi, à leur seul nom évoqué, doit décliner et faire le récit de leur brève souveraineté. Un délassement royal, un divertissement princier, une frivolité enfantine et un plaisir pour le spectateur. L’actrice aime jouer, court, s’essouffle, éprouve son habileté, se mesure à son petit Philosophe, manifestant une spontanéité et une vitalité scéniques, le signe d’une pulsion ludique. Christophe Rauck décrit l’héroïne : « Force et paradoxe, elle est fille par moment et Roi par d’autre; femme et amie, éclairée et despote, amante et amant, promise et promesse; elle est à la fois l’amour au masculin avec l’autorité du tyran et l’amour au féminin avec les interrogations que cela pose sur le désir et la passion de l’autre. Elle aime et est aimée d’une jeune femme, elle est promise à un homme qui ne l’aime pas d’amour, et la question ne se pose pas ». Jouant sur les sexes et les identités, la Fille Roi déplace le problème du pouvoir, et le Philosophe déclame : « Le doute est le commencement de la certitude. Vous, comme tous les autres, êtes condamnés à la liberté. Je suis désolé si cela vous accable. Et pour répondre à votre question : ce que vous faîtes est totalement dénué de sens. Nous nous trouvons à l’intérieur d’une machine qui travaille jour et nuit, indépendamment de nous. En gros, une reine n’est qu’une pierre. » La mise en scène lumineuse, servie par d’admirables comédiens, est un régal visuel et sonore, une invitation onirique à explorer non seulement l’écriture poétique et philosophique de Sara Stridsberg mais encore le décor enchanté et vivant d’un conte de fées mi-figue mi raisin, entre la neige, la chasse, la guerre, le jeu, l’amour, le pouvoir, la femme et l’homme – valeurs existentielles. Véronique Hotte Représentation professionnelle du 16 mars 2021 au Théâtre du Nord à Lille – Centre Dramatique National Lille Tourcoing Hauts-de-France. Tournée : Théâtre de Caen, les 18 et 19 novembre 2021. Théâtre des Amandiers-Nanterre, du 25 novembre au 18 décembre 2021. Dates à venir, Le Quai, Centre Dramatique National d’Angers, Théâtre National Populaire de Villeurbanne, Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 20, 2021 9:30 AM

|

Par Joëlle Gayot dans Télérama le 19 mars 2021 Dans la capitale des Gaules, la politique culturelle se bâtit pas à pas, quitte à prendre aux institutions phares de quoi aider de petites structures moins nanties. Un rééquilibrage des priorités, porté par l’adjointe à la culture Nathalie Perrin-Gilbert, qui ne fait pas du tout l’affaire de l’Opéra national, dont la subvention se trouve amputée de 500 000 euros. S’il y a une chose qu’on ne peut pas reprocher à Nathalie Perrin-Gilbert, c’est son absence de cohérence. Peu après sa prise de fonction, la nouvelle déléguée à la culture de Lyon, ville remportée par l’écologiste Grégory Doucet en juin 2020, a annoncé la couleur. « Sur un budget de 115 millions d’euros alloués à la culture, l’enveloppe pour la création n’est que de 1,8 million d’euros. Je veux très vite la monter à 3 puis à 5 millions. Nous allons donc réaffecter une partie des subventions attribuées aux institutions », avait-t-elle déclaré à Télérama en octobre 2020. Près de six mois plus tard, cette élue de gauche passe à l’acte et ampute l’Opéra national (qui n’a pas démérité) de 500 000 euros, pour rediriger cette somme vers de plus petites structures dont elle souhaite accompagner l’essor. Saluée en juillet 2020 pour avoir activé, en pleine crise du Covid, un fonds d’urgence de 4 millions d’euros pour la culture, Nathalie Perrin-Gilbert se retrouve aujourd’hui sur le banc des accusés : veut-elle la peau d’un art qui fait la fierté de la ville ? L’actuel directeur de l’Opéra, Serge Dorny (il cédera sa place en septembre 2021 au metteur en scène Richard Brunel) monte au créneau : « Cette coupe budgétaire est le fruit d’une vision politique qui commence à se répandre aujourd’hui avec quelques nuances. Elle oppose institutions, petites structures, associations, et semble préférer, dans le domaine culturel, les circuits courts et le localisme par rapport à l’ouverture et l’universalisme. » “Culture écolo” et “culture de droite” face à face Étienne Blanc, chef de file du groupe Droite, centre et indépendants dénonce, pour sa part, une idéologie verte qui veut affaiblir le rayonnement de la ville. L’Opéra payerait, déplorent certains, sa réputation de maison élitiste destinée à un public d’initiés. La guerre des tranchées fait rage, offrant un spectacle « navrant qui oppose d’un côté la culture écolo, c’est-à-dire un sectarisme anti-institutionnel et, de l’autre, la culture de droite qui monte au créneau dès lors qu’on touche à l’Opéra », regrette Luc Hernandez, rédacteur en chef d’Exit, magazine culturel local. Le face-à-face est tranchant. Or, la décision prise par l’adjointe à la culture semble, à l’en croire, répondre à une gamme infinie de nuances, d’ajustements, d’examens scrupuleux des urgences des uns et des autres. « Mon sujet n’est pas d’avoir un discours anti-institutions. J’ai toujours dit que nous avions besoin de nos grandes maisons, elles doivent être une locomotive de notre projet », avance-t-elle, bien convaincue que 500 000 euros en moins ne menacent en rien l’Opéra. “Dans un moment de difficulté tel que celui que nous traversons, sachant que les réserves de l’Opéra sont importantes, il faut savoir relativiser.” Pierre-Yves Lenoir, codirecteur du Théâtre des Célestins Second bénéficiaire des subventions municipales (après le réseau des bibliothèques), l’Opéra verra ses aides passer de 18,5 millions à 18 million. Une goutte d’eau ? Pas vraiment, d’après Serge Dorny : « La baisse touche le budget variable disponible pour nos activités artistiques, culturelles et sociales. Pas le budget fixe de fonctionnement (salaires, énergie et fluides, maintenances, etc.). » Effective dès cette année, l’amputation pourrait contraindre le futur directeur, Richard Brunel, à revoir ses ambitions programmatiques à la baisse. « 500 000 euros en moins peuvent obliger à jouer des coudes », confirme Pierre-Yves Lenoir, codirecteur du Théâtre municipal des Célestins, qui néanmoins temporise : « Dans un moment de difficulté tel que celui que nous traversons, sachant que les réserves de l’Opéra sont importantes, il faut savoir relativiser. » Les Célestins ou l’Auditorium de Lyon doivent leur salut aux 100 000 euros que la ville leur a versés à chacun cet été. Le déficit créé par la perte de recettes fragilisait ces lieux très dépendants de leur billetterie. Forte d’une enveloppe qui constitue 19 % du budget de la ville de Lyon, Nathalie Perrin Gilbert jongle au gré des besoins du terrain et de ses convictions : « Je veux bâtir une proposition culturelle qui soutient la création, encourage l’émergence artistique, favorise la professionnalisation et accompagne certaines disciplines ou esthétiques un peu délaissées ces dernières années. » Dirigée par le réalisateur Claude Mouriéras, l’école publique de cinéma et d’audiovisuel La CinéFabrique fait partie des “petits” projets soutenus par la Mairie. CinéFabrique Le choix du soutien aux structures modestes À première vue, sa méthode tient du saupoudrage. Quinze mille euros ici, 30 000 euros là, 100 000 euros ailleurs. Mais en réalité, le procédé obéit à une ligne rigoureuse, pensée au cas par cas, et dont bénéficieront de modestes structures censées être, demain, les fers de lance d’un Lyon qu’elle veut revivifier. Le Théâtre des Clochards Célestes, l’École d’art circassien, la Compagnie de marionnettes MA, l’école La Ciné Fabrique, dirigée par le réalisateur Claude Mouriéras, ou encore la villa Gillet : ces lieux ne sont pas choisis au hasard. Ils portent en eux les aspirations de Nathalie Perrin-Gilbert pour qui la création, si elle s’exerce dans de prestigieuses institutions, a aussi le droit d’exister au sein de niches moins spectaculaires. Vision à courte vue ? Pas si sûr. “Nous serons attentifs au pourcentage d’artistes féminines sur les scènes, à la composition des conseils d’administration et des équipes de direction.” Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture Fidèle à ses engagements, l’élue brasse dans un même geste art, social et parité. Lyon a ainsi initié un budget dit « genré ». Budget « sensible au genre », précise-t-elle, comme il doit l’être « aux inégalités sociales ou à l’empreinte carbone ». En clair : la municipalité sera désormais vigilante sur la façon dont ses subventions trouveront leurs résonances concrètes : « Nous serons attentifs au pourcentage d’artistes féminines sur les scènes, à la composition des conseils d’administration et des équipes de direction. » Un pas après l’autre, la politique culturelle lyonnaise prend tournure, mue par une volonté de démocratisation tous azimuts. Au cœur du 8e arrondissement, l’un des plus pauvres de Lyon, va être construit le futur bâtiment dédié aux Ateliers de la danse, pour lesquels Dominique Hervieu (directrice de la Maison de la danse) a reformulé son projet (initialement prévu au musée d’Histoire naturelle Guimet) : « Les Ateliers, qui seront livrés fin 2023 ou début 2024, vont se situer à 500 mètres de la Maison de la danse. Dans ce quartier réhabilité, il y aura un gymnase, une piscine, une école, un parc. Des fonctions associant l’éducatif, le corporel et l’environnement qui ricochent pleinement avec le travail d’éducation artistique que je mène depuis toujours. Ce changement convient aux enjeux qui me paraissent aujourd’hui importants pour l’art et la création. » À Lyon, les symboles changent de nature, de carrure et d’allure. Pour un art plus et mieux partagé ? C’est le pari des maîtres d’œuvre écologistes.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 18, 2021 8:17 PM

|

Par Sandrine Blanchard et Rémi Barroux dans Le Monde du 18 mars 2021 Des études scientifiques sont en cours, en France, pour prouver l’absence de sur-risque de contamination au Covid-19 dans les salles de spectacle, musées et cinémas.

Les épidémiologistes et virologues seraient-ils les meilleurs alliés du monde de la culture, qui réclame haut et fort la réouverture des musées, cinémas et salles de spectacle ? Alors que tous ces lieux sont interdits au public depuis cent quarante jours (sans compter le premier confinement du printemps 2020), les responsables culturels ne cessent de citer des études scientifiques, qui prouveraient l’absence de sur-risque de contamination au Covid-19, pour étayer leurs revendications. Et des médecins n’hésitent plus à s’associer au débat. Le 25 mars, c’est avec Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, et l’urgentiste Patrick Pelloux que se tiendra l’« Assemblée des théâtres », au Rond-Point, à Paris, pour réclamer une « réouverture urgente des lieux de culture ». Le 4 mars, c’est avec l’épidémiologiste Antoine Flahault, professeur de santé publique et directeur de l’Institut de santé globale (université de Genève), que s’est tenue la première table ronde de la mission commune d’information du Sénat, consacrée aux conséquences des mesures de confinement sur les salles de spectacle. Le 11 mars, Constance Delaugerre, professeure de virologie à hôpital Saint-Louis à Paris, et le psychiatre Serge Hefez ont cosigné dans Libération, au côté de nombreux acteurs du monde culturel, une tribune demandant au gouvernement de soutenir les protocoles validés scientifiquement qui permettent, sans risque supplémentaire, de visiter un musée, d’assister à un spectacle ou à une séance de cinéma. Et enfin, dans son avis en date du 11 mars, intitulé « Anticiper et différencier les stratégies pour sortir des phases aiguës de l’épidémie », le conseil scientifique, chargé d’« éclairer la décision publique dans la gestion de la crise sanitaire » et présidé par l’immunologue Jean-François Delfraissy, classe les lieux culturels parmi les activités à « risque peu élevé ». « Leur fréquentation n’a pas été associée à un sur-risque d’infection [lorsqu’ils étaient ouverts en octobre 2020], peut-on lire dans ce document. Une réouverture serait ainsi envisageable, certes avec une extrême surveillance, en attendant la vaccination des personnes à risque, puis de la grande majorité de la population pour sortir enfin de cette crise sanitaire. » « Impact sur la santé mentale » L’autorisation de rassemblements reste toutefois très dépendante du niveau de circulation du virus. La remontée des taux d’incidence et l’explosion actuelle des taux d’occupation des lits de réanimation dans certaines régions, dont l’Ile-de-France, complique l’équation. « Les regroupements ne sont envisageables que dans des situations où l’épidémie est contrôlée », prévient le conseil scientifique, qui a établi un système de gradation des mesures en fonction de la sévérité de l’épidémie. Pour les lieux accueillant du public, ont été pris en compte la densité de population prenant part à l’événement, sa tenue en extérieur ou en intérieur, un public mobile ou statique, le niveau d’émission de gouttelettes par les participants (silencieux, chants ou cris), l’aération de l’espace et « l’éventualité que l’événement génère en marge de sa réalisation des rencontres privées (pot, repas, réunion d’amis) ». Les protocoles sanitaires (masques, distance physique…), les jauges et les réservations obligatoires permettraient, expliquent les scientifiques, de faciliter la tenue de ces événements. « Un certain nombre d’activités restent possibles, notamment en extérieur. Elles pourraient avoir un impact positif considérable sur la santé mentale des populations », ajoute le conseil. Emma Lavigne, directrice du Palais de Tokyo : « Ce qui est grave, c’est d’associer les lieux culturels à des lieux de contamination » Début février, Roselyne Bachelot avait expliqué vouloir rouvrir d’abord les musées, puis les cinémas et enfin les salles de spectacle. La ministre de la culture évoque désormais une « réouverture groupée, au cours du deuxième trimestre ». « Je viens de démonter l’exposition “Anticorps”, qui n’aura eu que cinq jours de visibilité, c’est à hurler. J’aimerais savoir si je dois monter une exposition pour avril, interroge Emma Lavigne, directrice du Palais de Tokyo, à Paris. Le seul passe-temps proposé actuellement est le shopping. Ce qui est grave, c’est d’associer les lieux culturels à des lieux de contamination. » Bertrand Thamin, président du Syndicat national des théâtres privés, lui aussi, ne décolère pas : « Dire que la culture est plus dangereuse que d’autres secteurs, alors qu’on reste assis, masqué, distancié, ça ne repose sur rien. » Depuis la mi-janvier, les organisations professionnelles de la culture ont établi, en lien avec la Rue de Valois, des protocoles sanitaires – un temps appelé « modèle résilient » – pour préparer la réouverture. Après deux mois de silence du ministère, de nouvelles réunions ont eu lieu, vendredi 12 mars, avec la directrice de cabinet de Roselyne Bachelot et, c’est une première, son homologue du ministère de la santé. De cinq stades, le protocole envisagé est désormais passé à trois stades, étalés sur deux mois : jauge à 35 %, jauge à 65 %, jauge à 100 %, toujours avec port de masque. Mais, souligne, Nicolas Dubourg, président du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, « on ne sait toujours pas quels seraient les seuils sanitaires permettant de passer d’un stade à l’autre ». Celui des 5 000 contaminations par jour semblant, pour l’heure, inaccessible, faudra-t-il retenir le taux d’hospitalisation ? Et quid du couvre-feu, peu compatible avec des sorties culturelles ? Concerts tests prévus « Sur la culture, on assiste à une inversion du principe de la charge de la preuve. On doit prouver qu’il n’y a pas de contamination, alors qu’on n’a guère prouvé qu’il y en avait », s’offusque le professeur Eric Caumes. Et les projets de concerts tests prévus à Marseille, Paris, Montpellier et en Bretagne pourraient apporter davantage d’eau au moulin des acteurs culturels. « La communauté scientifique s’est sentie très investie dans l’idée qu’il fallait aider le secteur culturel », constate le professeur Pierre Tattevin, infectiologue et chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes, qui travaille au protocole du concert test avec le festival No Logo BZH, près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). « Face aux grandes difficultés des acteurs culturels, on a eu envie de les aider », témoigne le docteur Marie-Christine Picot. Cette épidémiologiste au CHU de Montpellier supervise les deux concerts tests prévus en avril au Secret Place, un club de rock de trois cents places près de la ville héraultaise. Notre infographie : Couvre-feu, confinement, commerces ou bars fermés… Combien de jours de restrictions depuis un an ? Pour l’heure, toutes les études mises en avant par le monde culturel, dont ComCor de l’Institut Pasteur, ne documentent pas assez la surcontamination éventuelle dans ces lieux. « Nous n’avons la preuve de rien. Si on était sûr, on ne réaliserait pas le travail de recherche avec nos concerts tests, concède le professeur Tattevin. Même si tout le monde est assez persuadé de l’absence de sur-risque, ce n’est pas assez documenté. » Selon une étude, le risque de contamination serait deux fois moins important dans les salles de concert que dans un supermarché, et trois fois moins que dans des bureaux en open space Idem pour l’étude publiée le 15 février, réalisée par l’Institut Hermann-Rietschel de Berlin, qui porte plus spécifiquement sur le risque de contamination par aérosol, soit les microgouttelettes dans l’air, dans les lieux publics. Il y serait deux fois moins important dans les salles de concert que dans un supermarché, et trois fois moins que dans des bureaux en open space. Le 12 janvier, c’était l’Institut Fraunhofer Heinrich-Hertz qui publiait une étude sur la dispersion spatiale des aérosols et du CO2 dans les salles de concert. Elle montre que, correctement ventilées, elles ne sont pas des lieux de transmission plus importante du virus. Mais ces études n’établissent pas de réelles comparaisons randomisées. « En réalité, on ne dispose pas de grand-chose en termes de données scientifiques. On a besoin d’études avec des chiffres qui permettent de prendre des décisions massives, de documenter pour estimer les risques réels », assure le professeur Xavier de Lamballerie. Virologue à Marseille et directeur d’unité à l’Inserm, il travaille sur la préparation des deux concerts tests au Dôme, avec, à chaque fois, 1 000 spectateurs et un groupe test n’y allant pas de 1 000 personnes : « On veut un risque mesuré, sans hospitalisation à la clé, ce qui pose aussi la question de l’âge pour ces expérimentations. Il y aura un “tracing” et un suivi médical pendant un mois après le concert, le maître-mot, c’est la sécurité. » En salle ou en plein air Pendant ce temps, Roselyne Bachelot ne cesse de répéter que les festivals auront lieu au printemps et en été avec un protocole adapté : soit, au maximum, 5 000 spectateurs, tous assis, que ce soit en plein air ou dans une salle. Mais pourquoi ne pas différencier les situations en extérieur et en intérieur ? « Le plein air devrait être promu, a insisté, devant les sénateurs, le professeur Flahault. Si on a un masque, il n’y a pas de raison d’imposer d’être assis en extérieur. » Le professeur Eric Caumes distingue, lui aussi, clairement deux scénarios : l’extérieur, qui présente un risque quasi nul, et l’intérieur, avec un risque variable selon la situation, sport, musique… « Mais, explique-t-il au Monde, pour l’instant, en région parisienne, l’indoor est inenvisageable, et l’outdoor devient de moins en moins défendable au vu de la situation, avec des services de réanimation pleins. » Nombreux sont les scientifiques à partager la conviction que rien ne justifie le maintien de la fermeture des musées et des cinémas Quid d’une approche territorialisée des réouvertures, en fonction de la situation sanitaire ? « Le baromètre ne peut pas être seulement Paris, Paris, Paris, s’agace Nicolas Dubourg. Les théâtres publics dans les régions peu touchées par le virus ne peuvent même pas accueillir les scolaires. C’est absurde ! » Si une territorialisation semble quasi impossible pour les professionnels du cinéma qui raisonnent en « sortie nationale » de films, elle paraît tout à fait envisageable pour les musées et les monuments. D’ailleurs, nombreux sont les scientifiques à partager la conviction que rien ne justifie le maintien de la fermeture des musées et des cinémas. « Les expérimentations vont permettre de préciser les données scientifiques pour les concerts. En revanche, pour les cinémas et les musées, elles ne sont pas nécessaires, rien n’interdit leur réouverture, plaide aussi Dominique Costagliola, épidémiologiste et directrice de recherche à l’Inserm. Mais je ne vais pas dire qu’il faut le faire maintenant alors que la situation sanitaire est en train de s’aggraver en Ile-de-France. » Jauges et ouvertures ailleurs en Europe En annexe de son avis, le conseil scientifique a dressé un comparatif avec d’autres pays européens. Ainsi, en Espagne, les musées sont accessibles avec une jauge de capacité maximale de 30 % à 50 % selon les régions, et les cinémas et théâtres sont ouverts avec une capacité maximale variable selon les régions. En Italie, les ouvertures dépendent des zones (blanche, jaune, orange et rouge). Là où le virus est le moins présent, tout est ouvert, alors que, en zone rouge et orange, les lieux culturels sont fermés, à l’exception des bibliothèques (sur rendez-vous). Au Royaume-Uni, tout est fermé, et une réouverture des musées est prévue pour le 12 avril. En Allemagne, enfin, l’autorisation de réouverture des musées est envisagée, selon les Länder, à condition que le taux d’incidence soit inférieur à 100. Illustration : BORIS SÉMÉNIAKO

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 18, 2021 4:57 PM

|

Publié sur le site d'Artcena le 15 mars 2021 NOMINATION

À compter du 1er juillet, le metteur en scène et fondateur de la Compagnie Réseau lilas dirigera pour la première fois un Centre dramatique national, avec la volonté d’en faire un lieu accessible à tous les habitants du territoire. Depuis plusieurs années déjà, Cédric Gourmelon se préparait à prendre les commandes d’un Centre dramatique national. Non par ambition personnelle, mais avec l’envie de se placer au service d’autres artistes, notamment émergents. « Je considérais le CDN comme un outil afin de continuer à développer mon travail de metteur en scène, transmettre mon expérience à de jeunes talents et surtout accompagner leurs productions », explique-t-il. Après avoir postulé sans succès l’an passé au Théâtre de la Manufacture-CDN Nancy-Lorraine, Cédric Gourmelon se réjouit à l’idée de retrouver la ville de son enfance et plus encore de pouvoir défendre sur un territoire (celui de la Communauté d’Agglomération) essentiellement rural les valeurs de la décentralisation théâtrale auxquelles il reste profondément attaché. Secondé par sa fidèle complice au sein de la Compagnie Réseau lilas, Morgann Cantin-Kermarrec, le nouveau directeur s’est fixé pour priorité de renforcer le Pôle Production de la Comédie de Béthune et par là même « le rayonnement du CDN sur le plan national ». Les premiers destinataires de cet accompagnement en production seront les quatre artistes associés qu’il a appelés à ses côtés : Pauline Bayle, Louise Vignaud, Tommy Milliot et le jeune auteur et metteur en scène Thomas Piasecki dont la compagnie est établie dans la commune proche de Bruay-la-Buissière. Un choix qui éclaire la ligne artistique définie par Cédric Gourmelon : résolument théâtrale, centrée sur un théâtre de textes (dont les classiques du répertoire) et un théâtre de fiction parfois à la lisière du documentaire ou de la performance. « Ces artistes possèdent en commun d’être de grands directeurs d’acteurs, qui portent une attention particulière à la façon de faire entendre les textes », précise-t-il. Ils seront rejoints par trois metteurs en scène « compagnons » – Jean-François Sivadier, Tiphaine Raffier et Baptiste Amann – que Cédric Gourmelon estime essentiel de faire découvrir au public. Le deuxième volet de son projet concerne le soutien aux compagnies régionales émergentes, dans une double optique : favoriser l’implantation d’équipes artistiques (souvent davantage attirées par des métropoles) sur le territoire et leur permettre d’intégrer par la suite le réseau national. Grâce à la mise en place d’un dispositif d’incubateur, une compagnie bénéficiera d’un accompagnement adapté (aide à la structuration, coproduction, production déléguée…), gage de sa future autonomie. Parallèlement, de nombreuses autres seront accueillies en résidence. Enfin, le directeur de la Comédie de Béthune souhaite favoriser une présence artistique continue sur le territoire. « Le Pas-de-Calais est un département très peuplé, mais qui compte des zones dépourvues de lieux culturels. L’une des missions du CDN sera donc d’être tête de réseau pour dynamiser l’ensemble de l’Agglomération et du Département », souligne Cédric Gourmelon, qui s’appuiera sur les artistes associés, les compagnons et les compagnies émergentes (lesquelles pourront ainsi côtoyer leurs aînés dans des projets communs) pour programmer des formes en itinérance. Lui-même proposera prochainement un seul en scène autour de textes de Léo Ferré. Par ailleurs, en partenariat avec nombre de communes du territoire, des résidences longues (plusieurs mois) seront organisées dans des équipements municipaux, mais aussi des écoles, des hôpitaux, des EHPAD... Une formidable opportunité de tisser des liens avec les habitants, via des ateliers de pratique artistique, des spectacles participatifs, des collectes de témoignages ou encore des productions mêlant artistes professionnels et amateurs. Cédric Gourmelon n’exclut pas non plus la possibilité de créer des spectacles en décentralisation avant de les reprendre sur les scènes du Centre dramatique national. C’est donc un théâtre ouvert à la rencontre avec tous les publics, populaire et artistiquement exigeant, que le nouveau directeur de la Comédie de Béthune entend promouvoir durant son mandat. Cet ambitieux programme devra néanmoins composer avec un avenir très incertain. Cédric Gourmelon en est parfaitement conscient, partagé entre le désir d’« apporter un maximum d’espoir » et « la nécessité de faire preuve de réalisme, de responsabilité et de solidarité », au premier chef à l’égard des artistes.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 18, 2021 10:22 AM

|

Par Laurent Vermorel dans le Midi Libre Publié le 18/03/2021 à 13:00 , mis à jour à 15:12

Les nouvelles sont rassurantes concernant Alain Françon, homme de théâtre en résidence à l’École supérieure d’art dramatique de Montpellier, attaqué à l’arme blanche, ce mercredi 17 mars, vers 10 h 45 dans l’Écusson. Quant à l'enquête, diligentée par les policiers du SRPJ de Montpellier, elle se poursuit pour tenter d'identifier l'auteur des faits, qui a pris la fuite.

Qui a agressé l'homme de théâtre Alain Françon, ce mercredi 17 mars, aux alentours de 10 h 45 dans les rues de Montpellier ? Vingt-quatre heures après les faits, la question reste en suspens. L'enquête, diligentée dans un premier temps par les policiers de la Sûreté départementale de l'Hérault et prise en charge, ce midi, par leurs homologues du SRPJ de Montpellier saisis par le procureur de la République, n'a, pour l'heure, par permis d'identifier l'auteur, qui a pris la fuite.

Blessure à l'arme blanche confirmée En revanche, ce que les enquêteurs ont confirmé, c'est que la blessure a bien été occasionnée par une arme blanche, sans connaître avec précision la nature de l'arme (couteau, cutter...). Selon les premières investigations, le metteur en scène, âgé de 76 ans, accueilli depuis la mi-février à l'Ecole nationale supérieure d'art dramatique, a été agressé dans le secteur de la rue de l'Ancien-Courrier, alors qu'il allait retrouver ses étudiants de la promotion 2022 avec lesquels il travaille actuellement sur "Toujours la tempête" de Peter Handke. Une entaille profonde s’ouvrant en diagonale depuis l’oreille entaillée jusqu’à la trachée C'est là qu'il a été aperçu par une jeune femme, marchant, groggy et tout ensanglanté, en se tenant la gorge. Plusieurs commerçants ont alors prêté main-forte en attendant les secours. Selon plusieurs témoins, il présentait "une entaille profonde s’ouvrant en diagonale depuis l’oreille entaillée jusqu’à la trachée". Au vu de la gravité de sa blessure, il a été évacué aux urgences de Lapeyronie où il a été opéré avec succès. Toujours sous surveillance Aujourd'hui, ses jours ne sont plus en danger, sous réserve bien entendu de complications post-opératoire. Il reste d'ailleurs sous surveillance, le médecin lui ayant délivré une incapacité totale de travail (ITT) de 21 jours ! Une agression qui a été condamnée par Michaël Delafosse ce mercredi soir. "Je condamne avec fermeté cet acte de violence gratuit et lâche et souhaite que son agresseur soit le plus rapidement possible appréhendé", a posté sur sa page Facebook le maire de Montpellier. Avant d'adresser "un message de pleine et entière solidarité au metteur en scène Alain Françon".

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 17, 2021 1:31 PM

|

Par France Bleu Hérault - franceinfo Publié le 17/03/2021 15:50 Mis à jour à17h50 Selon les premiers éléments de l’enquête, Alain Françon a parcouru à pied près de 300 mètres, en sang, depuis l’hôtel où il résidait.

Le metteur en scène de théâtre Alain Françon a été agressé à l’arme blanche mercredi 17 mars, en cours de matinée à Montpellier (Hérault), ont appris franceinfo et France Bleu Hérault de sources concordantes. Blessé à la gorge, il a été transporté à l’hôpital dans un état grave et placé en réanimation. Son état n'inspirait plus d'inquiétude mercredi soir.

L’agression a eu lieu en plein centre-ville, près de l’église Saint-Roch, vers 11h30. Alain Françon s’est écroulé devant une boutique. La gérante est intervenue et a découvert le metteur en scène en sang, toujours conscient, son écharpe serrée autour du cou comme pour juguler la profonde plaie. Ce dernier a perdu connaissance peu de temps après.

"Il ne semblait pas se rendre compte de sa blessure"

Selon les premiers éléments de l’enquête, avant de finir sa route devant ce magasin, Alain Françon a parcouru à pied près de 300 mètres en sang depuis l’hôtel où il résidait. Selon une source policière, il perdait tellement de sang que les enquêteurs sont remontés à son hôtel en suivant les traces de sang au sol. Plusieurs témoins affirment avoir vu le metteur en scène marcher, ensanglanté. "Il ne semblait pas se rendre compte de sa blessure", explique un policier à franceinfo. Depuis, la police technique et scientifique effectue des prélèvements dans le quartier. Les enquêteurs interrogent le personnel de l’hôtel où séjournait la victime. À ce stade, la piste terroriste est écartée.

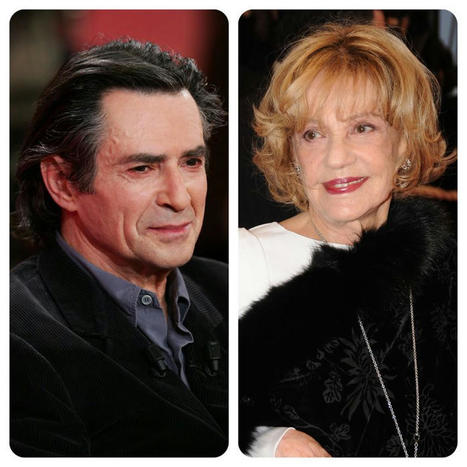

Avant le premier confinement, Alain Françon était à l’affiche du théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris. Il dirigeait les acteurs Catherine Hiegel, Noémie Lvovsky et André Marcon dans une pièce de l’écrivain autrichien Thomas Bernhard, qui fait resurgir les démons du nazisme : Avant la retraite. Cette pièce événement n'a pu se jouer que quelques jours en raison de l'épidémie de Covid-19.

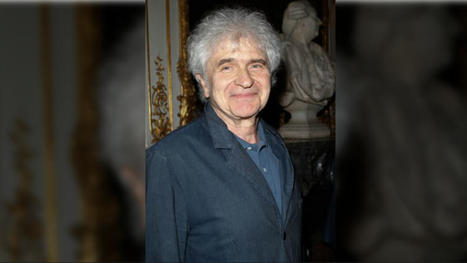

Alain Françon, âgé de 76 ans, a notamment dirigé le Centre dramatique national de Lyon, puis celui de Savoie, au début des années 90, avant de devenir directeur du théâtre national de la Colline, à Paris, entre 1996 et 2010. Il a obtenu deux Molières de la mise en scène en 1995 (pour Pièces de guerre, d'Edward Bond) et en 2010 (pour La Cerisaie, d'Anton Tchekhov). Il donnait depuis la mi-février des cours à l'École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier.

Légende photo :

Alain Françon, lors de la remise du Molière du meilleur metteur en scène de théâtre privé, le 23 mai 2016. (PATRICK KOVARIK / AFP)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 16, 2021 11:33 AM

|

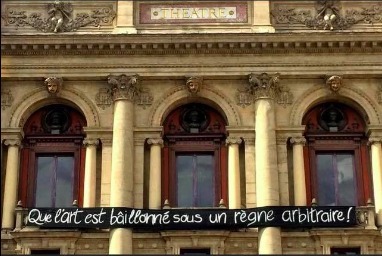

Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks - 15 mars 2021 Alors que l’effet boule de neige de l’occupation des théâtres à Paris et partout en France prend de l’ampleur, Nicolas Dubourg, président du Syndeac (Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) et directeur du théâtre La Vignette de l’université de Montpellier, réagit aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement le 11 mars pour soutenir la culture. Il appelle en outre à une mobilisation le week-end du 20 mars. Avez-vous participé à la rencontre du 11 mars avec les organisations syndicales du secteur culturel, le Premier ministre Jean Castex et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot ? Nicolas Dubourg - Comme je n’y étais pas convié, j’ai écrit à la conseillère de Jean Castex, Florence Philbert, afin de faire part de mon étonnement. Elle m’a répondu que cette rencontre ne concernait que les syndicats de salariés. Or, on avait déjà eu deux rendez-vous avec le Premier ministre à Matignon, en tant que représentants de lieux, et, à l’époque, les syndicats de salariés n’avaient pas été conviés et s’en étaient émus. La réponse avait alors consisté à leur dire : on parle de la question de la réouverture, des protocoles, de l’équilibre financier des maisons. En gros, ça ne vous regarde pas. De fait, aucun de ces points-là n’a été abordé le 11 mars. Les seules questions du jour étaient plutôt relatives à l’emploi, même si l’annonce sur les 20 millions d’euros d’aides supplémentaires pour la culture va aussi concerner des équipes artistiques, c’est-à-dire des entreprises… qui n’étaient pas conviées. 50 % des adhérents du Syndeac sont des équipes artistiques et sont concernés par cette annonce. Leur technique, c’est toujours de nous réunir à des moments différents pour nous dire la même chose. Par contre, le 12 mars, j’ai eu une réunion avec Sophie-Justine Lieber (la directrice de cabinet de Roselyne Bachelot), Hélène Amblès (sa conseillère en charge de la création, du spectacle vivant et des festivals), ainsi que Marie Francolin (la directrice adjointe de cabinet, en charge du Covid-19 auprès du ministre de la santéà, ce qui était une première. Sophie-Justine Lieber nous a annoncé que le travail en interministériel s’accélérait actuellement pour essayer d’aboutir à un protocole simplifié. En janvier, le ministère avait parlé d’un protocole en cinq étapes : d’abord la phase zéro, soit la phase actuelle, où les théâtres ne sont ouverts qu’aux professionnels. La phase 1 est l’ouverture aux scolaires, la phase 2, 25 % de jauge ouverte au public, la phase 3, 50 %, la phase 4, 75 % et la phase 5, 100 %. A présent, on nous parle de trois étapes qui s’échelonneront à trois ou quatre semaines d’intervalle pour passer de 33 % à 75 %, puis à 100 % de remplissage des salles de spectacle. Mais quand on demande une date pour passer le premier cap, on n’a aucune réponse. Quid du couvre-feu à 18 heures ? Quid de la différenciation territoriale ? Ce n’est pas non plus la même chose si vous êtes dans le secteur privé ou public, on n’a pas le même rapport au remplissage des salles. S’agissant du secteur public, on a donc redit qu’on était prêts à ouvrir à condition d’avoir des aides, mais qu’il nous semblait fondamental de rouvrir les théâtres. On a juste eu confirmation que les festivals de l’été auront lieu. Ce à quoi on a répondu que, dans ce cas, leur protocole doit s’enclencher au moins six semaines en amont. Ils nous disent y travailler en nous rappelant que la situation sanitaire est loin d’être positive, surtout en Ile-de-France. Comment réagissez-vous à la déclaration de Roselyne Bachelot qui juge l’occupation des théâtres “inutile” et “ dangereuse” ? La posture de ce gouvernement est très étonnante. Jusqu’au 19 janvier, on était plutôt satisfaits du dialogue, dans la mesure où il y avait régulièrement des réunions au cours desquelles on posait les sujets sur la table et, une fois l’analyse partagée, des réponses étaient apportées. Pas toujours satisfaisantes, mais il y avait la fameuse clause de revoyure qui nous permettait d’espérer que, face à une mauvaise analyse, il y aurait un jour une bonne réponse. Le 19 janvier, après l’annonce du protocole en cinq points sur la question de la réouverture, on est rentré dans la phase : plus d’image, plus de son, et ce pendant quasiment deux mois. C’est proprement hallucinant. Avec d’autres syndicats, on a interpellé le gouvernement le 17 février avec une déclaration pour la réouverture de tous les établissements culturels recevant du public, signée par l’Association des régions de France, tous les présidents de régions, les maires et présidents des métropoles des plus grandes villes de France, en demandant au gouvernement de mettre en place ce protocole. On n’a eu aucune réponse. Le 4 mars, à la suite de cette manifestation à laquelle nous étions associés, la CGT a décidé de mettre en place sa modalité d’action : l’occupation de théâtres. C’était une surprise pour vous ? On n’était pas du tout informés. Mais lorsque la ministre de la Culture s’offusque aujourd’hui de l’occupation des théâtres, ce qui m’étonne surtout, c’est qu’elle ne l’ait pas anticipé. C’est ça qui est fou. Le nombre de courriers qu’on a envoyés à ce gouvernement et qui sont restés lettres mortes… On ne peut pas laisser dans un état d’ignorance absolu le seul secteur fermé depuis quasiment un an. Ils ne se permettraient jamais ça avec le secteur aéronautique ou avec l’industrie. Comment peuvent-ils nous mépriser à ce point-là ? Roselyne Bachelot a beau jeu de trouver la réponse du corps social trop forte. En tant que pharmacienne et ancienne ministre de la santé, elle sait très bien que quand le stimulus est puissant, la réponse du patient est forte. A moins qu’il ne soit totalement mort, le fait qu’il y ait une réponse immunitaire est plutôt bon signe…. Nous, on propose autre chose : le week-end du 20 mars, on appelle à organiser des assemblées générales où seront conviés des élus, des responsables de lieux, des intermittents, des artistes et le public. L'idée est de venir débattre, échanger sur la situation du secteur. On va inscrire sur toutes les devantures des théâtres une citation que Roselyne Bachelot avait volée à Pablo Neruda : “Le printemps est inexorable”, en dessous de laquelle on va écrire : “Feu vert pour la culture”, en français mais aussi en anglais (“#greenlightforculture”), car c’est un mouvement européen et cette problématique de fermeture des lieux de culture nous est commune. Elle témoigne du fait que la puissance publique se désengage massivement de la politique culturelle. Notre revendication traverse l’Europe et est porteuse d’une vision politique. Comment considérez-vous cette occupation des théâtres ? On est un syndicat d'employeurs et notre métier, c’est de faire fonctionner des théâtres. Nous les occupons donc par notre activité en permanence et ce sur quoi on se bat en ce moment, c’est précisément de pouvoir les réinvestir pour y travailler et y accueillir du public. Historiquement, la question de l’occupation consiste à bloquer l’activité. La CGT parle d’occupation mais je pense que le terme est mal choisi dans la mesure où la CGT et les intermittents se battent aujourd’hui pour faire fonctionner leur outil de travail, et non pas pour le bloquer. Notre position, c’est de nous battre pour la réouverture des théâtres et les modalités d’action que nous mettons en place ne sont pas là pour empêcher le travail, bien au contraire, mais pour pouvoir accueillir du public le plus rapidement possible dans nos établissements. Qu’en est-il de la prolongation de l’année blanche demandée pour les intermittents ? Quelles sont vos préconisations ? Il n’y a pas encore d’annonce puisqu’un rapport est attendu pour la fin du mois de mars. Le Syndeac a mis en place un outil de travail pour faire des propositions très concrètes, que nous finalisons ces jours-ci. Ce rapport doit faire une évaluation de la situation parce que l’année blanche est un système un peu aveugle. Cela s’adresse à tout le monde, quelle que soit la situation du salarié intermittent. Or, au bout d’un an, on a observé de grandes disparités avec des intermittents dont la rémunération s’est effondrée, littéralement. Certains vont avoir fait leurs heures, mais là où ils avaient d’habitude un cachet moyen à 200 euros, ils vont toucher le minimum syndical à 120 euros. Cela veut dire qu’au moment où ils vont calculer leurs indemnités journalières, non seulement ils auront perdu beaucoup de revenus cette année, mais ils auront en plus une perte de revenus sur l’année qui suit. On souhaite que cette perte de revenus soit compensée et maîtrisée par l’intermittent lui-même au lieu que lui soit imposé un système aveugle qui ne lui permet pas, in fine, de rester dans le secteur. L’année blanche, c’était simple à expliquer, mais là, c’est plus complexe et on sera en mesure de faire des annonces par rapport à nos propositions d’ici une ou deux semaines. >> A lire aussi : Samuel Churin : “Nous occuperons tous les théâtres de France” Sait-on comment vont être utilisés les 20 millions d’euros supplémentaires annoncés le 11 mars par rapport au plan de relance initial ? Ils vont servir en priorité aux équipes artistiques, notamment pour soutenir l’entrée dans la profession des jeunes compagnies. Il s'agit d'une revendication que l'on porte depuis le début : les dispositifs de relance doivent permettre de financer de l’emploi artistique ou technique. A travers le maintien des subventions, on maintient l’équilibre financier des structures, mais le plan de relance, lui, doit permettre de financer l’emploi. Quand la ministre avait annoncé en août dernier le plan de relance – les fameux 400 millions sur les deux milliards d’euros pour la culture -, elle avait indiqué qu’il était soumis à deux choses : d’une part, qu’il était évolutif et qu’on se reverrait si la crise durait. Cette annonce est donc justifiée et il devra sans doute y en avoir d’autres - c’est comme une clause de revoyure. D’autre part, elle avait annoncé que la manière de dépenser l’argent serait souple en fonction des problèmes à régler. Aujourd’hui, on a une connaissance assez partielle de la manière dont cette crise impacte les entreprises, les lieux, les compagnies. Nous demandons donc qu’à travers le mécanisme de la démocratie sociale et de la négociation avec les partenaires, on puisse régulièrement faire des points de suivi pour modifier ou pas les dispositifs mis en œuvre. Il est important de pouvoir faire évoluer la réponse à la problématique. Pour nous, cette annonce de 20 millions d’euros, c’est une manière de vérifier que l’engagement à ce fameux “quoi qu’il en coûte” perdure, dans le sens où l’on est le secteur le plus impacté par cette crise. Par ailleurs, on ne parle que de l’Etat, mais je peux vous dire que dans les régions et dans les villes, le maintien des subventions en 2021 n’est pas encore acquis. S’il commence à y avoir des désengagements de ce côté-là, cela va se faire d’une manière beaucoup plus silencieuse et avec des conséquences bien plus graves. Aujourd’hui, si vous prenez le bloc communal, les départements et les régions, elles financent la culture beaucoup plus que l’Etat. Vous pouvez très bien avoir un désengagement financier de la puissance publique qui passe inaperçu parce qu’il est porté par des acteurs qui sont fractionnés et politiquement invisibles. Alors, si les 20 millions qu’on nous annonce d’un côté, on les perd de l’autre, c’est fini. Comment voyez-vous arriver la saison des festivals ? Pourquoi insister à ce point sur la réouverture des théâtres ? Parce que l'on est un secteur particulier. Il va y avoir des problématiques très concrètes de disponibilité des plateaux, d’abord pour répéter, puis pour jouer. Les répétitions qui ont lieu en ce moment étaient soit déjà prévues, soit se sont rajoutées sans être corrélées à un calendrier de diffusion. On a besoin d’un calendrier pour réorganiser nos plannings de répétition de manière à être prêts le jour J. Deuxième point : les équipes. Elles sont laminées par la crise et elles appréhendent une reprise sur les chapeaux de roues. On souhaite une reprise progressive de l’activité. On a besoin de se réentraîner, les publics ont besoin de revenir. L’histoire des festivals est importante parce qu’elle nous permet de nous dire : si les festivals reprennent cet été, on demande que quatre semaines avant, les théâtres aient rouvert de manière à tester les choses, qu’on puisse reprendre les réflexes. On parle bien sûr d’une réouverture avec progressivité. Propos recueillis par Fabienne Arvers Légende photo : Nicolas Dubourg, président du Syndeac (Denise Oliver Fiero)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 15, 2021 6:40 PM

|

Occupation des théâtres depuis le 4 mars :

Etat des occupations en date du 15 mars 2021 L'occupation du théâtre de l’Odéon, un combat d'artistes "pour faire converger les luttes" article de France 24 ------------------------- Message de Stéphane Braunschweig, directeur de l'Odéon-Théâtre de l'Europe (15 mars 2021) : « Chères spectatrices, chers spectateurs, Voilà exactement un an que nous vivons au rythme des confinements et des couvre-feux, et voilà plus de dix jours que le théâtre de l’Odéon est occupé, à l’initiative de la CGT, par des professionnels du monde de la culture. L’extension du mouvement à de nombreux autres lieux traduit la vive inquiétude qui traverse actuellement tout notre secteur. Je partage cette inquiétude et soutiens pleinement la demande d’une prolongation del’«année blanche» pour les intermittents du spectacle. La possibilité de maintenir les processus de répétitions a permis à certaines équipes de travailler, mais combien sont-ils à avoir vu toutes leurs dates annulées depuis un an ? À l’Odéon, nous préparons, sans visibilité sur notre fin de saison, le programme de la saison prochaine, où nous essayons de reporter les nombreux spectacles annulés, tout en maintenant au maximum les nouveaux projets que nous avions. Mais il va sans dire que les annulations et reports de cette année vont impacter fortement la saison prochaine, et par un effet domino nous obliger à décaler à plus long terme certains de ces projets. Cela signifie, à l’échelle de tout le secteur du spectacle vivant, que de très nombreux projets vont soit disparaître complètement, soit être encore décalés d’une année ou plus. Et il n’est pas du tout certain que celles et ceux qui ont eu la chance de travailler cette année puissent faire leurs heures et recharger leurs droits la saison prochaine. C’est dans ce contexte que la prolongation de l’«année blanche», heureusement décrétée par le gouvernement en mai dernier, paraît indispensable. C’est ce dispositif qui a permis à de nombreux professionnels du spectacle vivant de se maintenir dans le régime de l’assurance chômage depuis un an, et qui doit leur permettre de passer le cap d’une année qui s’annonce encore très difficile, même si les théâtres reprennent enfin une vie plus ou moins normale. Il en va de la survie de nombreux artistes, techniciens et techniciennes intermittents, qu’ils ou qu'elles travaillent régulièrement dans les grandes institutions ou en compagnie. Je veux croire que la commission Gauron qui examine actuellement cette question prendra toute la mesure d’une situation que chaque nouveau jour de fermeture dégrade un peu plus. Il est évident que les intermittents du spectacle sont loin d’être les seuls à être gravement impactés par les conséquences économiques de la crise sanitaire, mais personne ne doit rester au bord de la route. Espérons que nous retrouverons vite cette visibilité qui nous manque tant, et qui nous laisserait apercevoir enfin le bout du tunnel.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 15, 2021 3:12 PM

|

Par Marie Sorbier sur le site de son émission "Affaire en cours" sur France Culture - 15 mars 2021 Affaire en cours poursuit son tour d'horizon des institutions culturelles fermées au public mais toujours actives avec Edouard Chapot, co-directeur du Théâtre 14 à Paris.

Ecouter l'entretien avec Edouard Chapot (8 mn) La salle du Théâtre 14, à Paris.• Crédits : Carole Sertillanges Les institutions culturelles sont fermées depuis de longs mois. Alors que la colère et l'incompréhension montent, Affaire en cours continue son tour d'horizon des institutions fermées au public pour comprendre ce qui se passe derrière leurs portes closes. Après le Frac Bretagne et la scène nationale de Châteauroux, le Théâtre 14 à Paris. Au micro de Marie Sorbier, Edouard Chapot, co-directeur du théâtre avec Mathieu Touzé, explique comment le théâtre vit et poursuit ses missions malgré l'absence du public. Comme dans tous les théâtres, notre mission de service public est d'accueillir les spectateurs. Depuis novembre, nous sommes en incapacité de le faire, mais le théâtre continue à vivre. Nous l'avons transformé en une fabrique de théâtre et de pensée.

Edouard Chapot Fabrique de théâtre Le Théâtre 14 accueille des équipes en résidence pour des répétitions et propose des représentations professionnelles. Entre novembre et mars, le théâtre a accueilli exclusivement des créations. Une activité qui continue l'écosystème du spectacle vivant, et qui permet aux projets d’être vus, diffusés, et éventuellement tournés la saison suivante. A cela s'ajoutent des ateliers professionnels menés par le comédien et metteur en scène Marc Ernotte. Initialement prévus toutes les deux semaines, ces ateliers ont maintenant lieu chaque semaine, en raison d'une demande très forte de la part des comédiens. Ces ateliers, qui se tiennent dans différents lieux du 14ème arrondissement de Paris, leur permettent de maintenir des liens entre eux et d'entretenir leur pratique théâtrale. Fabrique de pensée Le Théâtre 14 profite du temps de la fermeture pour réfléchir à l'essence et à l'utilité mêmes du théâtres. Cette réflexion prend la forme de rencontres avec des autrices et auteurs, qui ont lieu dans la plupart des cas dans l'enceinte du théâtre, tout en étant retransmises en direct sur le site de l'Université populaire du Théâtre 14. Des discussions "ciné-philo" sont également proposées, avec le philosophe et réalisateur Ollivier Pourriol. Ces discussions sont un moyen de penser le lien social qui a normalement lieu au théâtre, cette sociabilité particulière où l'on est ensemble sans forcément se parler, mais en regardant tous la même chose. Ollivier Pourriol parle de temps partagé, ce qui est ce qu'on a perdu aujourd'hui et que l'on essaye de retrouver aujourd'hui par les outils numériques.

Edouard Chapot On ne propose pas de captations de spectacles. On estime que le spectacle vivant est vivant, par définition. En attendant que les théâtres puissent réouvrir, on propose d'autres outils, notamment numériques, pour quand même se retrouver ensemble.

Edouard Chapot Une colère saine Aux yeux du directeur du Théâtre 14, la colère des intermittents et des étudiants qui occupent des théâtres en France, comme le Théâtre de l'Odéon et le Théâtre de La Colline, est saine et légitime. Il est légitime d'interroger la fermeture des lieux culturels qui, eu égard à toutes les autres ouvertures, est d'autant plus difficile à comprendre. Ces occupations permettent de poser le débat dans l'espace public. C'est une radicalité intéressante et nécessaire, d'autant plus que des groupes très différents occupent les lieux : la CGT, les étudiants, les intermittents.

Edouard Chapot Edouard Chapot estime nécessaire la prolongation de l'année blanche pour les intermittents du spectacle, dont le secteur d'activité est sinistré non seulement aujourd'hui mais à long terme. Si proposer des représentations professionnelles permet de répondre au court terme au problème de la diffusion, l'absence d'échéance d'ouverture finit par avoir raison des répétitions de spectacle. A quoi bon répéter un spectacle dont on ne sait quand il va pouvoir se jouer ? Même si on a l'autorisation de répéter, ça commence à s'essouffler. Avoir des échéances de réouverture, même à long terme, devient absolument indispensable. Si ça doit passer par l'occupation, je trouve ça très sain.

Edouard Chapot Une boîte à outils argumentaire Un colloque prendra place les 30 et 31 mars 2021 au Théâtre 14. Un moment destiné à construire une boîte à outils permettant de dire, dans le débat public, pourquoi le spectacle vivant est essentiel. Les arguments pour défendre cette perspective ne sont pas forcément évidents, dit Edouard Chapot. Selon lui, les arguments d'autorité soulignant le spectacle comme moyen de la rencontre ne suffisent pas dans le débat public. Ainsi, le colloque organisé au Théâtre 14 mêlera chercheurs, universitaires, médecins, personnalités politiques et philosophes pour aborder l'ensemble des facettes du spectacle vivant. Dans le respect des normes sanitaires, cet événement accueillera dans le théâtre un nombre de professionnels, et sera diffusé le 31 mars 2021 en direct sur le site de l'Université populaire du Théâtre 14. Des extraits du colloque seront par la suite disponible sur le même site. Au programme de ce colloque figurent notamment cinq tables rondes : une qui réunira un thérapeute, un neurologue, un psychiatre, une autre portera sur l'utilité sociale de la culture, deux autres traiteront des aspects économiques de la culture et de ses financements publics, et une qui reviendra sur les liens entre territoires et culture. Entre chacune de ces réunions, des personnalités politiques et des artistes seront amenés à faire un retour d'expérience. Prêts à ouvrir demain Dans une perspective de vaccination à grande échelle, Edouard Chapot espère pouvoir réouvrir son théâtre dès début mai, avec des protocoles sanitaires stricts et des jauges réduites. En tout cas, nous sommes prêts. Le public n'attend que ça et nous, les équipes administratives, techniques et artistiques, nous tenons prêt pour ouvrir dès demain.

Edouard Chapot Je crois que la saison prochaine sera une saison de crise. Enormément de lieux pensent d'abord le report des spectacles, par solidarité avec les équipes artistiques. Si des changements et des transformations doivent se faire au niveau des systèmes de production et de diffusion du spectacle vivant, ce sera plutôt à partir de la saison 2022-2023. Il est certain que tout le monde se pose ces questions. Cela a mis en valeur une forme de surproduction des spectacles, et il s'agit maintenant de repenser à la fois cette production et les temps de visibilité.

Edouard Chapot

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 14, 2021 7:36 PM

|

Avignon 2007 - Quartett écrit en 1981 est un palimpseste des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. La marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, couple de libertins maléfiques, déploient les artifices d'un jeu dont la visée est de détruire la civilisation en usant des moyens offerts par celle-ci Ecouter "Quartett" enregistré par Sami Frey et Jeanne Moreau (58 mn) Avec Jeanne Moreau et Sami Frey Quartett de Heiner Müller, écrit en 1981 est un palimpseste des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, texte mythique du siècle des Lumières, dans lequel la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, couple de libertins maléfiques, déploient les artifices d'un jeu dont la visée est de détruire la civilisation en usant des moyens offerts par celle-ci. Dans les années quatre-vingt, Heiner Müller qui s'entretenait régulièrement avec Jean Jourdheuil, traducteur et passeur de son oeuvre à l'ouest, lui confia qu'il aimerait bien voir un jour interpréter la marquise de Merteuil dans "Quartett", par Jeanne Moreau . Un souhait qui resta secret jusqu'au jour où Jean Jourdheuil , auquel France Culture avait confié un hommage à Müller en 2006, l'évoqua de nouveau. France Culture et le Festival d'Avignon ont décidé de réaliser ensemble ce rêve de Heiner Müller en proposant à Jeanne Moreau et à Sami Frey une lecture en public de cette pièce vertigineuse, pensée comme un incessant jeu de rôles, un étrange échange entre masculin et féminin et l'inscrire dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Celle-là même qui accueillit Jeanne Moreau, à ses tout débuts lors du premier festival avec Jean Vilar, en 1947, et plus récemment Sami Frey dans Nathan le sage. Traduit de l'allemand par Jean Jourdheuil et Béatrice Perregaux Une lecture proposée par Jean Jourdheuil Réalisation : Blandine Masson Heiner Müller grand écrivain, dramaturge et penseur allemand est mort le 30 décembre 1995 à Berlin. Publié aux Editions de Minuit Quartett de Heiner Müller est sorti en coffret chez Harmonia mundi en 2008 .

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 14, 2021 2:03 PM

|

Par Olivier Frégaville - Gratian d'Amore dans l'Oeil d'Olivier 10 mars 2021 Dans un TNS pas encore occupé par les élèves de l’École d’art dramatique, Stanislas Nordey et son interprète Cécile Brune répètent, salle Gignoux, Au Bord, un texte intime et politique de Claudine Galea. Insufflant la vie aux maux de l’autrice, les deux artistes sondent les profondeurs de l’âme humaine, sa capacité à évoquer l’indicible, sa résilience introspective. Un travail d’orfèvre en cours.

En ce début de mois mars où la France est toujours sous couvre-feu dès 18 heures, le pâle soleil d’hiver semble indécent. Ses rayons réchauffent les cœurs, les visages. Devant le TNS, quelques élèves de l’École traînent sur les marches, profitent de ces premiers beaux jours. Démarche décidée, pas assurés, Céline Brune, en grande discussion avec Stanislas Nordey et Claire Ingrid Cottanceau, traverse le parvis, entre dans le bâtiment et file vers les coulisses pour se changer et se préparer à monter sur scène. Bien que reporté à la fin juin en raison des restrictions sanitaire, le spectacle se prépare doucement, sûrement. Un théâtre en état de marche Quand on pénètre dans le foyer du TNS, une hôtesse guide et renseigne les visiteurs. Loin d’être à l’arrêt total, le lieu continue de vivre, de palpiter. « Par rapport au premier confinement où les théâtres étaient complètement fermés, souligne Stanislas Nordey, nous pouvons travailler, répéter, accueillir des compagnies qui n’avaient pas de lieux pour répéter, ce qui n’est déjà pas si mal. Toutefois, Il manque le public. Et c’est quand même énorme, car à quoi sert-il de faire notre métier si nous ne pouvons le montrer, le présenter. Les ateliers décors et costumes tournent à plein régime. La billetterie s’occupe de rembourser les places achetées au lieu d’en vendre. Par ailleurs, nous continuons à reporter, reprogrammer la plupart des spectacles que nous ne pouvons accueillir afin d’en sauver le plus grand nombre. » Faute de pouvoir ouvrir le bâtiment, le directeur des lieux tient à ce que le lien avec les différents publics soit maintenu. Les ateliers en milieu scolaire continuent à avoir lieu. Un monologue frappant Séduit par Au bord, qu’il lit dès sa sortie en 2010, Stanislas Nordey a très vite envie de l’adapter à la scène. « Clairement l’écriture de Claudine m’a sauté au visage, se souvient-il. Ce n’est pas tant le sujet, mais bien la plume de l’auteure, sa langue qui m’a attrapée. Je fonctionne toujours comme cela. Ce sont les mots qui me touchent et me donnent envie de m’emparer d’un texte. C’est d’ailleurs la première fois que je mets en scène un monologue pour un autre comédien. Je l’ai fait l’an passé pour moi-même avec Qui a tué mon père d’Édouard Louis, mais en général, je préfère les spectacles plus choraux. Alors que pour Au bord, il y a une vraie évidence. » Trouver l’actrice En 2004, le monde entier découvre l’horreur du traitement réservé aux prisonniers d’Abou Ghraib, suite à la publication dans de nombreux médias d’un certain nombre de photos montrant l’indicible. C’est celle d’une soldate américaine, condamnée depuis par la cour martiale, tenant en laisse un prisonnier nu et à terre qui marque l’esprit de Claudine Galea. Sous le choc, elle l’épingle sur son mur de travail. Des mois durant, quinze plus exactement, elle l’observe dans ses moindres détails. Hantée par cette image qui la fascine autant qu’elle la révulse, elle recommence plus de trente fois l’écriture d’Au bord avant que ne jaillisse du plus profond de ses entrailles une parole poétique, crue, introspective, intime autant que politique. « Pour incarner ce texte fort qui aborde l’enfance, les brimades d’une mère, la sexualité, le désir, la place de la femme dans nos sociétés machistes, explique Stanislas Nordey, il fallait trouver une comédienne puissante, capable de porter ces mots, de vivre avec, des mois durant, sans en avoir peur. Beaucoup ont refusé, ne se sentant pas à l’aise avec la liberté de ton du texte, sa complexité et la violence qu’il dégage. » Cécile Brune, une évidence Cécile Brune, tout juste évincée de la Comédie-Française, ainsi que le directeur du TNS sont de vieilles connaissances. Ils ont connu les mêmes bancs au Conservatoire. « Elle a fait partie de mes premiers spectacles en tant que metteur en scène, se souvient Stanislas Nordey, puis elle est rentrée au Français et nous n’avons plus travaillé ensemble. En 2013, elle s’est échappée de la place Colette pour interpréter Titania dans Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare que j’ai monté aux Amandiers à Nanterre. Quand j’ai su qu’elle était libéré à son corps défendant de ses obligations parisiennes, j’ai eu comme une révélation. Tout de suite, je me suis dit c’est elle, j’aurais dû y penser dès le départ. Pour insuffler la vie à la Parole de Claudine Galea, il fallait une artiste de sa trempe, capable de passer de la douceur à la puissance, une comédienne qui n’est pas froid aux yeux. » Un duo de choc Après quelques jours où il a fallu qu’ils se ré-apprivoisent, la complicité des jeunes années a ressurgi plus forte, plus intense. L’un à la mise en scène, l’autre au plateau, ils se comprennent, se complètent. Avec beaucoup de finesse, Stanislas Nordey donne la confiance nécessaire à la comédienne, victime de vertige. Debout sur une table, Cécile Brune n’est pas à son aise. Le texte coule difficilement. Elle perd sa concentration. La peur du vide, de glisser, bloque sa capacité à incarner les mots de l’auteure. Mais en grande artiste, elle prend sur elle. Après un faux départ, une bonne respiration, elle se glisse avec justesse dans la peau de la narratrice et fait vibrer les maux de l’autrice. Elle est cette femme face à sa feuille blanche, cette autrice en quête de sens, cet être blessé suite à une rupture amoureuse. Un moment hors du temps Ne pouvant présenter au public et préférant éviter les représentations pros, les deux artistes ne travaillent qu’en tout petit comité. Bien sûr, sa complice de longue date, Claire Ingrid Cottanceau est là en soutien. Son regard doux, sa rondeur naturelle sont les bienvenus. Ils sont du baume au cœur. La justesse de ses interventions vient parfaitement compléter le travail de direction de Stanislas Nordey et rassurer les doutes de Cécile Brune. Stéphane Daniel à la lumière et Emmanuel Clolus pour la scénographie sont aussi présents pour régler les derniers ajustements. C’est un travail d’équipe parfaitement rodé qui se joue dans la salle et sur scène. Fébrile, ne sachant pas quand la pièce pourra être créée véritablement, l’équipe cisèle dans la bonne humeur et la bel ouvrage, l’œuvre dense et coup de poing de Claudine Galea. Cette première plongée dans les répétitions d’Au Bord donne l’eau à la bouche. Retrouver Cécile Brune sur les planches fait partie de ces petites gourmandises qui réchauffent les cœurs. Sa présence et sa voix frappent toujours aussi juste, aussi net. Sous le regard de Nordey, elle donne au texte toute sa force et sa profondeur. Le spectacle en devenir ne demande qu’à trouver son chemin auprès d’un public, qui devrait sans nul doute être conquis. Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – envoyé spécial à Strasbourg Au bord de Claudine Galea, autrice associée au TNS

Répétitions en mars 2021 au TNS

Reporté du 23 juin au 3 juillet 2021 Tournée

du 24 mars au 18 avril 2021 à La Colline – théâtre national – Spectacle en cours de report Mise en scène de Stanislas Nordey

Avec Cécile Brune

Collaboration artistique – Claire Ingrid Cottanceau

Scénographie d’Emmanuel Clolus

Lumière de Stéphanie Daniel

Costumes de Raoul Fernandez Crédit photos © Jean Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 14, 2021 12:23 PM

|

Par Marie Sorbier dans AOC -11 mars 2021 Les projets contrariés naissent parfois des épiphanies. Le 16 janvier dernier, après un an de rêves avortés et d’incertitudes, Boris Charmatz présentait enfin sa Ronde dans un Grand Palais vide, totalement offert aux caméras et au ciel. Du lever du soleil rose flamboyant aux flocons de neige qui voilèrent quelques instants la verrière, l’espace tout entier semblait coïncider pour faire de ce moment unique un événement bien au-delà du cercle des aficionados de danse contemporaine. La représentation n’a lieu qu’une seule fois ; une boucle de vingt et un duos pour un peu plus de trois heures de spectacle répétés quatre fois, soit douze heures ininterrompues de l’aube à la nuit. publicité Peu importe alors la démesure des premières idées abandonnées, peu importe les compromis, les difficultés de répétitions, le chorégraphe parvient à créer un spectacle-monde, une chaîne contagieuse où les corps, humbles, se frayent un passage dans l’immensité de la nef. Un documentaire, « Boris Charmatz face au Grand Palais », sera diffusé en parallèle du spectacle pour raconter cet accouchement à rebondissement, mais en se voulant très didactique, il déflore un peu vite l’essence de ce qui advient au final. L’œuvre se suffit et ne nécessite pas d’exégèse tant elle sait s’exprimer avec force, humour et émotion par elle-même. Là se niche le coup de maître du chorégraphe, parvenir avec une forme exigeante à magnifier tous les corps en scène par la diversité des expressions et leurs confrontations à un environnement hors norme. Ce vaisseau déserté que le regard ne peut appréhender pleinement ressemble étrangement, en ce jour glacial de janvier, à cette chape invisible qui nous retient reclus depuis un an. On se sent dépassé, incapable d’en mesurer l’ampleur. L’ouverture, très intimiste, donne le ton : herses est l’un des premiers spectacles de Charmatz, qu’il danse ici avec Johanna Elisa Lemke, un des plus intimes et crus aussi. Deux corps nus qui luttent autant qu’ils s’étreignent, l’un servant toujours de sol à l’autre. On s’écrase, on prend le dessus et on se retrouve à plat, sur ce béton gelé. À l’autre bout de la boucle, le boléro 2 de la chorégraphe Odile Duboc et de sa complice Françoise Michel résonne comme une réponse, ce dernier duo, tout en douceur se laisse envelopper par la musique de Ravel sans être submergé. Boris Charmatz et Emmanuelle Huynh, debout, imposant leur rythme non pas contre mais par-delà la puissance entrainante du Boléro, les âmes ont repris possession de leurs peaux. On notera la dentelle de ce montage chorégraphique, chaque transition étant pensée pour surprendre et faire sens, l’une arrivant en courant, l’autre dévalant l’escalier, Salia Sanou en chantant et Djino Alolo Sabin, pieds nus, la tête enrubannée dans un jean. Les gestes précis qui s’amplifient dessinent des reliefs géométriques qui entrent en écho avec l’architecture de l’écrin, béton et Art nouveau, le frisson se propage. Le spectateur le comprend vite, il ne s’agira pas d’occuper l’espace mais d’imposer délicatement des corps à corps, des rencontres, des ruptures, des dialogues entre les arts, entre les danses, d’humains à humains. L’érection du Grand Palais en 1900 correspond à la publication du roman sulfureux La Ronde d’Arthur Schnitzler, qui servira de fil dramaturgique. Le principe de ces duos emboîtés, l’un reste et l’autre s’en va, établit un pacte avec le spectateur, à la fois rassuré par le systématisme et avide de connaître le prochain artiste à entrer dans la danse. Car Boris Charmatz a réuni une distribution à faire pâlir d’envie n’importe quel grand festival au monde : danses contemporaine, classique, urbaine, théâtre, chant, musique s’entrechoquent, entre reprises de morceaux du répertoire et créations. Ainsi, le danseur et chanteur François Chaignaud en arlequin à pointes partage la lumière avec le trompettiste Médéric Collignon, les danseurs de l’Opéra de Paris croisent les acteurs en situation de handicap de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche et Marlène Saldana et Johan Leysen prennent la parole pour interpréter un extrait du roman de Schnitzler où le désir contamine les esprits. Et puis un frémissement, elle arrive majestueuse et austère, son aura la précède et la poursuivra tant elle a donné à la danse contemporaine des paysages à explorer. Anne Teresa de Keersmaeker, chorégraphe flamande associée dans les mémoires à la musique de Steve Reich comme à celle de Bach, les premières notes de piano pour le légendaire Fase, le violon qui s’emballe pour cette relecture de Partita 2 et nous voilà happés par la rigueur de cette grammaire chorégraphique qui hypnotise autant qu’elle offre matière à gloser. Les gestes précis qui s’amplifient dessinent des reliefs géométriques qui entrent en écho avec l’architecture de l’écrin, béton et Art nouveau, le frisson se propage. Comme le soulignait très justement Florian Gaité dans son essai Tout à danser s’épuise, paru récemment, la danse est essentiellement l’écriture d’une perte :

« Elle ouvre un espace où l’on fait ce que l’on veut de sa fatigue, donnant sa perte en spectacle pour mieux susciter le désir d’une autre économie corporelle. À chacun alors d’entrer dans la ronde et d’accepter l’idée : tout corps qui tend à vivre doit aussi consentir à perdre. »