Your new post is loading...

Your new post is loading...

L’enquête dont fait état ce rapport visait à documenter et comprendre le vécu des étudiantes et étudiants universitaires relativement à la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). Pour ce faire, le questionnaire adoptait une approche par questions d’ordre général puis par sous-questions thématiques. Les questions d’ordre général visaient à mieux connaître la situation académique et sociodémographique des répondants. Les sous-questions thématiques s’adressaient pour leur part à des sous-ensembles restreints de répondants en fonction de leur expérience. Les thèmes abordés sont : La reconnaissance des acquis scolaires (RAS), l’expérience professionnelle préalable, la reconnaissance des acquis extrascolaires (RAE), les personnes issues de l’immigration. On constate qu'il se fait un nombre appréciable de démarches de RAS et de RAE, mais plusieurs données permettent d’envisager que ce nombre pourrait être décuplé. Les personnes immigrantes sont particulièrement interpellées par cette question et avec raison, puisqu’elles récoltent généralement moins de crédits et font plus souvent face à des déceptions. Les pistes de solutions passent donc par une diffusion beaucoup plus importante de l’existence de la RAC, des possibilités qu’elle offre, de même que par une structuration des mesures d’aide de façon à les rendre plus accessibles, mais surtout à garantir une aide individualisée lorsque la personne en a besoin.

La pyramide d’apprentissage, parfois appelée pyramide d’Edward Dale, est un des concepts forts de la formation des formateurs. Chacun en a entendu parler avec des adages comme les étudiants ne retiennent que 5-10 % de ce qu’on leur enseigne en cours magistraux, la pratique est 10-15 fois plus efficace que l’enseignement. Quel crédit faut-il accorder à ces aphorismes ? D’où viennent ces statistiques, que faut-il en penser ? Qu’est-ce que les entreprises doivent faire de ces informations métier ? Doivent-elles servir pour repenser les pratiques des métiers de la formation ? S’agit-il de carabistouilles pédagogiques ou d’outils opératoires pour les entreprises ?

Une nouvelle « génération » de campus ?

L’analyse des projets retenus montre que, malgré la grande diversité des sujets envisagés, le jury de sélection a surtout retenu des campus inscrits dans les stratégies de la réindustrialisation, notamment avec le programme « territoires d’industries ». Outre l’industrie 4.0, les filières de la mobilité et des transports ainsi que celle des infrastructures, du bâtiment et de l’éco-construction sont largement représentées. Le tertiaire figure surtout à travers les filières « création et design » et « tourisme et gastronomie ». On soulignera également que la plus grande partie des campus retenus dispose déjà d’une certaine expérience : certains ont démarré dès la création du label, plus du tiers a obtenu sa mention Excellence en 2019 et seuls quelques-uns démarrent leur activité avec les fonds d’amorçage du PIA. Ce constat n’est pas étonnant compte tenu des exigences fixées pour la constitution des dossiers ; les campus doivent démontrer qu’ils s’engagent sur des idées prometteuses en termes de développement de filière mais les paris doivent rester mesurés et forts d’un étayage collectif ayant déjà fait ses preuves (présence fédératrice d’une grosse entreprise, soutien d’une organisation professionnelle, impulsion de la Région par exemple).

La répartition régionale des projets montre que l’action « Territoires d’innovation pédagogique » a redessiné quelque peu le poids des régions, acteurs essentiels dans le pilotage du label. Autrement dit, les régions se sont saisies de manière variable de la nouvelle donne institutionnelle des campus, avec un investissement plus marqué pour certaines d’entre elles (Île-de-France, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes).

Les débats actuels sur l'intelligence artificielle (IA) et l'emploi s'articulent souvent autour de deux points de vue opposés. Les pessimistes craignent un chômage généralisé et un avenir sans travail, tandis que les optimistes voient dans les nouvelles technologies le moyen de soulager les...

Comme c’est le cas pour l’éducation, la réglementation européenne relative à l’intelligence artificielle, qui a été approuvée par l’UE le 21 mai 2024, encadre les usages de cette technologie dans la sphère de la formation professionnelle. Quels changements pour ces professionnels ? Réponses de Guillaume Letzgus, DG de l’organisme de formation Lefebvre Dalloz Compétences.

Dans la perspective de l’apprentissage tout au long de la vie, de grandes organisations internationales incitent les États à adopter des politiques de reconnaissance des acquis de l’apprentissage non formel et informel. Ces dispositifs sont promus comme un moyen de contribuer à la justice sociale en offrant la possibilité aux adultes d’accéder à un premier diplôme qualifiant comme celui du diplôme d’études professionnelles (DEP), le premier diplôme qualifiant dans le système éducatif québécois. On soutient notamment que ces dispositifs permettraient de réduire la durée d’un parcours jusqu’au diplôme. Cependant, certaines caractéristiques des adultes et de leur environnement social ainsi que des pratiques de reconnaissance des acquis des institutions sont associées à l’obtention d’un diplôme par la voie de la reconnaissance des acquis en enseignement et formation professionnels (EFP). Cette thèse par articles vise à répondre à la question générale de recherche suivante : dans une perspective de justice sociale, qu’est-ce qui caractérise le parcours des personnes inscrites à une démarche de reconnaissance des acquis en formation professionnelle jusqu’à l’obtention du diplôme? Le concept de parcours en reconnaissance des acquis s’appuie sur le concept de parcours tirés de travaux de recherche portant sur des parcours scolaires et des parcours éducatifs (Doray et al., 2009; Picard et al., 2011) et plus spécifiquement sur la notion de parcours scolaire ainsi que sur des étapes prescrites de la démarche de reconnaissance des acquis et des compétences en formation professionnelle (RAC-FP) québécoise. Ainsi, le parcours en reconnaissance des acquis dans les milieux scolaires est défini comme l’enchainement d’évènements et de différentes situations balisées par les étapes de la démarche d’un dispositif de reconnaissance des acquis, de la demande d’information jusqu’à l’obtention d’un diplôme qui marque la fin de ce parcours, sur une période de durée pouvant varier d’une personne candidate à l’autre et selon les ressources des organismes responsables et des établissements d’enseignement. La perspective de justice sociale s’appuie ici sur l’approche par les capabilités de Sen (2010) et les principales composantes qui en découlent, soit celles des ressources, des facteurs de conversion, la capabilité et les fonctionnements. La capabilité renvoie à la possibilité réelle de choix dont dispose une personne d’être et de faire ce qu’elle a des raisons de valoriser. Par exemple, c’est de choisir de passer par une démarche de RAC-FP pour obtenir un diplôme qualifiant parmi d’autres possibilités comme celle de passer par la formation initiale. Les fonctionnements représentent les réalisations concrètes d’une personne, comme l’obtention d’un DEP par la RAC-FP. Les facteurs de conversion personnels, sociaux et environnementaux peuvent faciliter ou entraver la capabilité d’une personne à convertir les ressources en possibilités réelles de réaliser un fonctionnement effectif de valeur comme le DEP. Cette thèse s’intéresse en particulier aux facteurs de conversion personnels et sociaux. Des analyses secondaires à partir d’une base de données administratives anonymisée et constituée dans le cadre d’une recherche partenariale (Bélisle et al., 2022) sont réalisées. L’échantillon global est constitué de 1 893 personnes candidates inscrites à la démarche de RAC-FP à la Commission Scolaire de la Capitale (appellation en vigueur au moment de la recherche source). Le premier et le deuxième article s’appuient sur ces 1 893 personnes candidates, alors que le troisième article porte sur un sous-échantillon de 502 personnes candidates ayant obtenu un DEP. L’originalité de cette thèse par rapport à la recherche source réside dans la mobilisation d’analyses statistiques différentes de celles de la recherche source pour approfondir l’étude du parcours en reconnaissance des acquis, ainsi que l’angle de la perspective de justice sociale. Les trois articles de thèse abordent chacun un ou deux objectifs spécifiques de la thèse. Le premier article examine les facteurs de conversion disponibles dans les données administratives pour mieux saisir comment les adultes qui s’engagent dans une démarche de RAC-FP pour obtenir le DEP se distinguent selon qu’ils ont un premier diplôme ou non avant celle-ci. Des analyses de comparaison sur l’échantillon de 1 893 personnes candidates à la démarche de RAC-FP ont permis de constater que des facteurs de conversion personnels (sexe, statut d’immigration, certains groupes d’âge) et sociaux (certaines sources d’information, la RAC-FP en entreprise, ou RAC collective, et la durée des programmes) sont associés positivement à la participation à la RAC-FP. Par ailleurs, le fait de ne pas avoir un premier diplôme en début de démarche ne l’est pas, ce qui est un résultat qui tranche avec des études françaises ayant abordé la question. Le deuxième article vise à identifier les facteurs de conversion qui sont associés à la durée du parcours, soit de la date de la demande d’information à celle de l’obtention du DEP. En s’appuyant sur l’échantillon de 1 893 personnes candidates à la démarche de RAC-FP, les résultats d’une analyse de survie montrent que certains facteurs de conversion personnels (âge, sexe, statut d’immigration) et sociaux (RAC-FP en entreprise ou RAC collective, durée des programmes) sont associés à la durée jusqu’à l’obtention du DEP sous certaines conditions. Un important résultat est que le niveau de diplôme le plus élevé avant la démarche de RAC-FP n’est pas associé à la durée du parcours jusqu’à l’obtention du diplôme. Le troisième article vise deux objectifs spécifiques, soit celui de dégager des profils de parcours selon la durée des séquences dans une démarche de RAC-FP et celui d’examiner l’association entre les facteurs de conversion et l’appartenance aux parcours dégagés. Une analyse de profils latents au sein d’un sous-échantillon de 502 personnes candidates ayant obtenu un DEP par la voie de la RAC-FP permet de dégager trois profils de parcours : 1) parcours de courte durée; 2) parcours de durée intermédiaire avec possible passage par la formation; 3) parcours long avec l’étape d’accueil étendue. Les résultats de comparaison des profils indiquent que des facteurs de conversion personnels (âge, sexe, immigration) et social (RAC-FP en entreprise ou RAC collective) sont associés à l’appartenance à certains profils. De plus, les résultats indiquent qu’il n’y a pas de différence significative entre les profils dégagés et le niveau de diplôme le plus élevé avant la démarche de RAC-FP. Cette étude est l’une des rares au Québec à documenter le parcours en RAC-FP avec un aussi grand échantillon et en portant une attention particulière à la scolarité antérieure, une information centrale qui est peu documentée au Québec comme ailleurs. Sur le plan scientifique, cette thèse contribue au domaine de la reconnaissance des acquis, notamment en produisant des connaissances sur les caractéristiques de personnes qui peuvent, grâce à ce type de démarche, avoir accès à un diplôme qualifiant. Elle propose également d’enrichir l’approche par les capabilités en soulignant l’importance de prendre en compte la dimension temporelle dans ces composantes. Enfin, une contribution méthodologique est mise de l’avant avec la mobilisation des données administratives en recherche. Enfin, les résultats de cette thèse ont le potentiel de contribuer à la pratique en reconnaissance des acquis ainsi qu’à l’intervention en orientation éducative et professionnelle directement concernée par la phase d’information en reconnaissance des acquis. Par ailleurs, cette thèse comporte quelques limites. Tout d’abord, la mobilisation de l’approche par les capabilités reste modeste, compte tenu des données administratives disponibles. De plus, la taille de certains sous-échantillons (ex. : personnes immigrantes) reste faible dans le milieu enquêté, ce qui peut entrainer des résultats ayant un effet de taille négligeable dans le cas des analyses de comparaison entre certains groupes. Ensuite, les résultats ne peuvent pas être généralisés, mais peuvent être transférables à des CSS ayant un contexte apparenté. Enfin, à la suite des résultats des trois articles de la thèse, quelques pistes de recherche sont priorisées considérant le jeune domaine de la reconnaissance des acquis, telles que de documenter les parcours avec des données rétrospectives avant l’inscription dans la démarche pour identifier les leviers et obstacles dans la participation à la reconnaissance des acquis, d’identifier les leviers et obstacles à l’obtention d’un diplôme qualifiant dans le cadre de la RAC-FP en entreprise et d’examiner les retombées réelles de l’obtention du diplôme qualifiant par la reconnaissance des acquis sur la vie des adultes.

Recevez notre Infolettre bimestrielle gratuite Toutes les infolettres en anglais Calendrier DACUM Mars 2024-2025 ou communiquer avec M. Pierre Morin, coordonnateur Consultez notre base de données spécialisée sur la formation professionnelle Devenez adepte de notre communauté sur les réseaux sociaux

Sommaire

Qu’est-ce qui vous a poussé a intégrer l’IA au sein de votre OF ?

Quels outils et process avez-vous mis en place ?

Quels impacts cela a eu sur votre gestion quotidienne et vos formations ?

Qu’aimeriez-vous tester ces prochains mois comme nouvelle implémentation ?

3 salariés et dirigeants d’OF nous partagent leurs expériences face à l’IA. Comment l’ont-ils intégré dans leur fonctionnement, leur formation et leur process qualité ?

Quels impacts ont-ils pu mesurer ? Comptent ils aller plus loin ces prochains mois ?

Cet article explore les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lors de la mise en œuvre des technologies d'IA et fournit des pistes pour surmonter ces obstacles.

L'Intelligence Artificielle (IA) s'est imposée comme une force de transformation dans le monde de l'entreprise, promettant de révolutionner les opérations commerciales, d'améliorer les expériences client et de stimuler l'innovation. Selon une étude de PricewaterhouseCoopers (PwC), le potentiel de contribution de l'IA à l'économie mondiale pourrait atteindre environ 15 700 milliards de dollars d'ici 2030. Cependant, le chemin vers une mise en œuvre réussie de l'IA est semé d'embûches. Des problèmes de qualité des données aux préoccupations éthiques, les entreprises doivent naviguer dans un paysage complexe pour exploiter pleinement le potentiel de l'IA. Cet article explore les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées lors de la mise en œuvre des technologies d'IA et fournit des pistes pour surmonter ces obstacles.

Avec l’avènement de l’intelligence artificielle, le plagiat a pris une forme nouvelle. Des systèmes automatisés peuvent désormais générer du contenu à la place de véritables auteurs, mettant en question la notion même de plagiat. Alors que certains peuvent voir cela comme une opportunité de faciliter la création de contenu, d’autres s’inquiètent des conséquences pour les travailleurs de l’écriture et la qualité de l’information disponible sur Internet. Dans ce contexte, il est important de réfléchir aux enjeux éthiques liés à l’utilisation de l’IA et de prendre des mesures pour protéger les droits des auteurs et garantir une utilisation responsable de l’IA.

La main-d’œuvre canadienne vieillit. À mesure que les travailleurs âgés quittent le marché du travail, l’économie pourrait souffrir d’une pénurie de main-d’œuvre et de compétences.

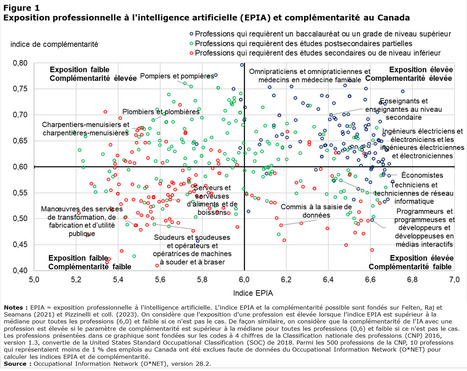

La présente étude fournit des estimations expérimentales du nombre et du pourcentage de travailleurs au Canada susceptibles de subir une transformation de leur emploi liée à l’IA, qui sont fondées sur l’indice d’exposition professionnelle à l’IA.

Au Québec, la formation universitaire du personnel enseignant du secteur professionnel se compare à celle du secteur général des jeunes depuis 2003. Toutefois, recruté sur la base de leur expertise dans l’exercice d’un métier spécialisé, plus de 80 % de ce personnel enseignant commence à se former en pédagogie seulement une fois embauché par un centre de formation professionnelle (Deschenaux et al., 2012). Pour faciliter les études de cet effectif étudiant particulier en formation initiale à l’enseignement, les universités qui offrent le programme de baccalauréat en enseignement professionnel proposent les activités pédagogiques en soirée, la fin de semaine et à distance. Même si nous connaissons mieux les enjeux liés à la formation du personnel enseignant du secteur professionnel (Gagnon et Coulombe, 2016), la réalité des stages obligatoires de ce programme demeure pour sa part moins explorée. En effet, dans ce contexte où les stagiaires sont professionnellement autonomes, la formation pratique en milieu de travail s’effectue en cours d’emploi, à même la tâche d’enseignement. Lors d’un stage en formation initiale à l’enseignement, la personne stagiaire forme une triade avec une personne représentant le milieu de travail, généralement nommée enseignante associée, et une personne formatrice universitaire responsable de superviser le stage conformément aux exigences du programme de formation. Toutefois, le contexte de réalisation du stage en cours d’emploi fait en sorte que la personne enseignante associée (PEA) est généralement une collègue de la personne stagiaire, ce qui complexifie l’évaluation, l’organisation et l’accompagnement au sein de la triade (C. Gagnon 2013). Il y a ainsi lieu de s’interroger sur le rôle et la place de la personne superviseure universitaire (PSU) au sein de cette triade inédite lors du stage en enseignement professionnel, sachant que la PEA n’est pas nécessairement en mesure d’exercer l’entièreté du rôle qui lui incombe auprès des stagiaires (Gagné et Gagnon, 2022). L’objectif général de cette thèse consiste donc à effectuer un portrait de pratiques de PSU de stage en enseignement professionnel qui exercent leur supervision au sein d’un dispositif de formation hybride. Pour y arriver, des pratiques de PSU ont été identifiées, puis regroupées au sein de fonctions de supervision, ce qui ce qui a permis d’atteindre des deux objectifs spécifiques suivants : 1) Décrire les fonctions exercées par la PSU lors de la supervision d’un stage dans un dispositif de formation hybride en enseignement professionnel et 2) Identifier les pratiques à distance, synchrone et asynchrone, et en présentiel, selon des fonctions exercées par les PSU. S’appuyant sur une épistémologie interprétative, un devis méthodologique par étude de cas multiples a permis de documenter les pratiques de cinq PSU au sein de six triades provenant d’un programme de baccalauréat en enseignement professionnel offert à distance. Les pratiques étant abordées dans le but de connaître leurs dimensions cognitives et comportementales (Deaudelin et al., 2005), une variété de moyens de collectes de données a été mobilisée de manière à assurer une triangulation des sources (Miles et Huberman, 2003) : entretiens semi-dirigés, entretiens de rappel stimulé par la vidéo, observations directes, journaux de bord. Une analyse thématique (Bardin, 2013) a été ensuite réalisée en utilisant le logiciel NVivo12. Les résultats sont présentés sous la forme de trois articles. Le premier, tiré du cadre conceptuel, présente un cadre d’analyse de pratiques de supervision réparties en cinq fonctions, soit l’accompagnement, la médiation théorie-pratique, la collaboration, l’évaluation et la gestion du stage. Les résultats présentés dans le deuxième article montrent que les pratiques des PSU regroupées dans les fonctions d’accompagnement et d’évaluation sont dominantes au sein des triades. Pour sa part, la fonction de gestion est caractérisée par des pratiques liées aux choix et à l’utilisation d’outils numériques pour superviser dans un dispositif hybride. Ensuite, la fonction de collaboration apparaît inégale d’une triade à l’autre. Finalement, la fonction de médiation théorie-pratique, pourtant identifiée comme une des principales responsabilités de la personne superviseure, occupe une place limitée chez les PSU de toutes les triades. Dans le troisième article, les résultats présentés montrent que les PSU mobilisent des pratiques dans toutes les modalités (en présentiel et à distance) et temporalités (synchrone et asynchrone) du dispositif hybride servant à la supervision des stages. Il apparaît aussi que l’aspect distanciel du dispositif peut favoriser la conciliation des fonctions d’accompagnement et d’évaluation, considérées comme des sources de tension pour les personnes superviseures de stage. Le caractère original de cette thèse de doctorat repose d’abord sur la mise en lumière de pratiques effectives de personnes superviseures universitaires dans un double contexte, soit celui des stages en enseignement professionnel et d’un dispositif de formation hybride recourant au numérique pour combiner la formation à distance et en présentiel. L’étude des pratiques, réalisée sous ces deux angles, génère de nouvelles connaissances scientifiques dans les domaines de la supervision de stage en général et de la formation universitaire des enseignantes et enseignants de la formation professionnelle. Ensuite, l’application d’un cadre d’analyse de pratiques de supervision inédit dans une perspective interprétative permet d’aborder les pratiques de supervision de stage en enseignement de manière originale, en mettant la PSU au cœur de la recherche. En montrant l’articulation des fonctions de supervision au sein de cinq triades ainsi que leur opérationnalisation dans les différentes modalités d’un dispositif de formation hybride par des PSU, les résultats présentés dans la thèse offrent de nouvelles assises théoriques et empiriques pour conceptualiser cette activité professionnelle, reconnaître son apport pour la formation des stagiaires et, éventuellement, la doter de balises plus claires (Bacon et al., 2018).

|

Sommaire

Ce dossier présente les enjeux actuels de la formation continue en enseignement supérieur et propose des pistes d’action pour favoriser la réussite étudiante, dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie.

Trois enjeux sont abordés dans ce dossier, soit :

1. le cloisonnement de la formation continue en enseignement supérieur;

2. la diversité et la valorisation des apprentissages en formation non créditée, et

3. la question des obstacles et des conditions facilitant la réussite étudiante en formation continue.

Une synthèse des notions d’apprentissage tout au long de la vie et de reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) complètent la présentation des enjeux. Le dossier offre finalement quelques réflexions prospectives autour du rôle de la formation continue en enseignement supérieur dans la transition écologique.

Contexte

La formation continue, une diversité de projets éducatifs

Au Québec, la formation continue désigne des réalités diverses selon les ordres d’enseignement et selon les établissements. Pour certains établissements universitaires, elle englobe tous les programmes courts ne menant pas à un grade, alors que pour d’autres le terme réfère seulement aux formations non créditées, comme les activités de perfectionnement professionnel. Dans le milieu collégial, la formation continue comprend à la fois les programmes courts, crédités et non crédités, et la formation offerte aux entreprises pour répondre à leurs besoins de développement de compétences. En enseignement supérieur, bien que le secteur de la formation continue soit intégré dans l’organigramme institutionnel, il constitue en général une entité à part au sein des établissements.

Le marché de la formation professionnelle est en pleine mutation, notamment influencé par des facteurs économiques (baisse attendue des financements publics), technologiques (digitalisation des formations, impact de l’IA), Sociétaux (en réponse aux enjeux des transitions). Cet article présente les défis/enjeux auxquels sont confrontés les organismes de formation et les stratégies de développement qu’ils peuvent adopter pour rester compétitifs.

Former des êtres humains, travailleurs et citoyens, telle est la mission de l’Éducation. Cela passe par la transmission et l’apprentissage de connaissances, mais aussi de savoir-faire et de savoir-être.

C’est évidemment le cas de l’École, mais c’est également le cas dans les structures de formation professionnelle initiale que sont les lycées professionnels et les CFA, pour lesquels la construction d’un savoir professionnel est premier.

C ‘est donc dans une triple dimension que les structures éducatives ont vocation à enseigner et à transmettre des valeurs. Celles-ci sont certes imbriquées et interdépendantes, mais pour la lisibilité de l’étude, nous avons fait le choix ici de les séparer et d’analyser leur transmission dans une approche spécifique.

Quelles valeurs professionnelles transmettre ? Comment faire pour ne pas se limiter au seul apprentissage et à la prédominance des gestes techniques ? Le chef d’oeuvre qui sanctionne la fin de la formation, n’inscrit-il pas celle-ci dans une référence au compagnonnage riche en valeurs à la fois d’un métiers bien fait, mais aussi de solidarité, de travail en équipe, de relais entre maîtres et apprentis ?

Au-delà, ne s’agit-il pas de donner confiance à des élèves qui ont souvent connu l’échec au cours de leur scolarité ? Comment les ouvrir au monde, aux autres, à la diversité ? Ne s’agit-il pas aussi de leur permettre de réfléchir par eux-mêmes, d’apprendre à faire preuve d’esprit critique et de découvrir qu’elles et ils en sont capables ?

Comment ces prises de conscience s’inscrivent alors dans la possibilité d’un engagement au service de collectifs ? Par quels projets les amener à participer à la vie citoyenne et à trouver leur place dans la société, sans être jugé.es pour la faiblesse de leur formation intellectuelle, discriminé.es parce que "manuel.les", renvoyé.es à leur seule identité de métier ?

Les entretiens avec des personnels des lycées professionnels de l’Éducation nationale et de l’agriculture ainsi que des CFA et les références à la littérature sur le sujet, montrent les difficultés et les limites de cette transmission de valeurs. Ils mettent également en évidence les réussites et la volonté des professionnels de faire bouger les lignes, afin que la formation professionnelle initiale contribue à la construction d’êtres humains, travailleurs et citoyens.

L’expression est sur toutes les bouches : « le formateur du XXIème ne doit plus être un simple transmetteur de connaissance, mais devenir un véritable facilitateur des apprentissages ». Dans le petit monde de la formation, la facilitation est devenue un mantra. Si bien que, d’aucuns s’en emparent comme d’un nouvel argument marketing. On ne délivre plus des formations de formateurs, mais des formations de facilitateurs. On utilise des techniques de facilitation et non plus de simples techniques pédagogiques, etc.

Derrière les modes et tendances, il y a souvent des lames de fond plus profondes. C’est certainement le cas pour la facilitation pédagogique. Chez C-Campus, nous sommes convaincus que derrière des discours parfois convenus, se cachent des transformations profondes à la fois du rôle et missions du formateur et de ses pratiques et compétences. C’est ce que nous vous proposons de voir dans la suite de l’article.

L'Observatoire de l'OIT sur l'intelligence artificielle (IA) et le travail dans l'économie numérique est une plateforme de connaissances sur les dimensions du travail liées à l'IA et de l'économie numérique.

Le visage de la formation professionnelle a changé, sans prendre une seule ride. Bien au contraire. 7 entreprises sur 10 ont déjà recours à l’e-learning pour assurer le développement des compétences des collaborateurs (Baromètre Digital Learning 2024 – ISTF).

Mais la transformation ne se limite pas à la déferlante digitale. RH et salariés sont impactés par de multiples enjeux émergents, exigeant une approche repensée de la formation. Voici comment les changements peuvent insuffler de l’efficacité à la gestion des Talents et améliorer durablement l’employabilité. Tout un programme !

L’empreinte carbone de l’IA ne pèse-t-elle pas (beaucoup) trop lourd ? C’est la question que nous avons posé au directeur de l’IA for Sustainability Institut, Dejan Glavas. Sa réponse ? L’avenir de l’intelligence artificielle réside dans son optimisation. Interview.

Les systèmes sollicitant une intelligence artificielle (IA) consomment de l’énergie et des ressources pour fonctionner. Mais concevoir des IA qui consomment le moins possible, c’est prendre le risque de subir l’effet rebond : quand l’efficience d’une IA la rend moins coûteuse et plus facile à embarquer, son utilisation peut augmenter… et son impact environnemental avec ! AFNOR publie un document, l’AFNOR Spec 2314 , qui fait le point sur le sujet et donne des clés pour éviter les pièges et aller dans le sens d’une intelligence artificielle frugale.

Le but de ce manuel est d’aider l’enseignant dans cette tâche. Il a été créé dans le cadre du projet Erasmus+ AI4T (Artificial Intelligence for Teachers). Des équipes d’Irlande, du Luxembourg, d’Italie, de Slovénie et de France ont travaillé ensemble pour proposer des ressources d’apprentissage destinées à permettre aux enseignants d’apprendre à connaître l’IA et plus particulièrement l’IA pour l’Éducation. Le matériel d’apprentissage et une présentation du projet et de ses résultats sont disponibles sur la page web du projet AI4T (https:/ www.ai4t.eu/).

La formation des enseignants représente une tâche essentielle pour tous les ministères concernés. Dans le cas de l’Intelligence Artificielle, cette tâche comprend au moins les aspects suivants, à savoir :

Faire comprendre aux enseignants que ce type de formation peut être une chose positive. Il ne peut pas s’agir d’une décision imposée : elle doit être partagée.

Présenter l’IA : d’après l’expérience que nous avons acquise lors de nombreuses conférences et de nombreux ateliers, il y a toujours des participants qui ont exploré la question et qui ont lu et assimilé de la documentation à ce sujet. Mais, ce n’est pas le cas de la grande majorité.

Expliquer comment l’IA peut fonctionner en classe. Quels sont les mécanismes de fonctionnement ? Quelles sont les idées essentielles ?

Utiliser l’IA dans le cadre des tâches éducatives.

Analyser ce qui se passe dans ce domaine et être un acteur actif du changement à venir.

Résumé

À la lumière des travaux réalisés ces 30 dernières années, cet article a pour but de proposer des pistes de réflexion aux concepteurs des guides et des outils d’accompagnement et d’évaluation des compétences professionnelles des stagiaires. Après avoir établi un constat quant à la difficulté pour les formateurs de stagiaires, soit les superviseurs et les enseignants associés, de s’approprier les outils rendus disponibles dans les guides, les auteures s’adonneront à une réflexion au sujet des conséquences de divers choix épistémologiques entourant les outils qui y sont présentés et établiront leurs liens avec les exigences de la compétence à évaluer. Leurs propositions permettront ainsi aux concepteurs des guides de prendre des décisions plus éclairées.

Mots-clés : Outils d’accompagnement et d’évaluation, stages, guides de stages

Confrontée à des défis uniques en matière de recherche d’emploi, la jeunesse canadienne affiche des taux de chômage plus élevés et des taux de participation à la vie active plus faibles que la moyenne canadienne.

Les collèges privés d’enseignement professionnel (CPEP) constituent un aspect important, mais peu étudié, du secteur postsecondaire au Canada. Les CPEP proposent des programmes courts, non diplômants, axés sur une formation professionnelle adaptée au marché du travail. Bien que le nombre de CPEP dans le pays soit en constante évolution, l’Ontario comptait 780 établissements de ce type en 2023, soit plus de la moitié des 1 500 enregistrés au niveau national. Dans le cadre du Consortium sur l’éducation internationale du Conseil ontarien de la qualité de l’enseignement supérieur (COQES), un nouveau rapport de l’Université de Toronto analyse l’environnement réglementaire des CPEP, offrant une vue d’ensemble du paysage en Ontario et dans le pays.

Ces dernières années, une part importante des inscriptions dans les CPEP était constituée d’étudiants étrangers. Toutefois, les limites récemment annoncées pour les visas d’étudiants et les permis de travail entraîneront probablement une baisse des inscriptions. Au milieu de ces changements de politique, il y a toujours un manque de recherche détaillée et actuelle sur la façon dont les CPEP de l’Ontario sont établis, gouvernés et réglementés pour atteindre les objectifs provinciaux. Une compréhension claire du paysage des CPEP sera cruciale pour les discussions politiques concernant leur futur, lorsque les récentes limites imposées aux visas et aux permis de travail expireront en 2026.

Le rapport présente une vue d’ensemble des CPEP en s’appuyant sur la législation accessible au public, les réglementations provinciales, la littérature grise et les entretiens avec les hauts fonctionnaires des ministères responsables de la réglementation des CPEP. Divisé en quatre sections, le rapport décrit les types et les exigences des CPEP au Canada, les processus d’autorisation et de renouvellement des établissements, les exigences pour l’enregistrement en tant qu’établissement d’enseignement désigné, qui est nécessaire pour l’inscription des étudiants étrangers, et les services et soutiens aux étudiants disponibles dans les CPEP, y compris les programmes de financement, les services d’orientation et les aides au logement.

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...