Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 25, 2022 1:32 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 25 janvier 2022 Elle était discrète et très talentueuse. Comédienne, elle chantait à la perfection et était une lectrice précise et harmonieuse. Elle s’est éteinte il y a quelques jours. On l’avait connue dans les premiers spectacles signés par son frère, Daniel Mesguich. On se souvient d’elle, encore au conservatoire et jouant dans Candide, dans Le Prince travesti. Elle se nommait Catherine Berriane. Sa famille a annoncé sa mort dans les colonnes du carnet du Monde il y a quelques jours. Chagrin. Elle avait beaucoup de talents et des dons. Ses professeurs, Marcel Bluwal, Pierre Debauche, appréciaient ce grand tempérament. Elle avait pris ses premiers cours à Marseille, auprès d’Irène Lamberton. Et, alors qu’elle était entrée au CNSAD, elle avait pris des cours de chant lyrique avec Bernadette Val. Ses premiers spectacles datent de 1974. Son premier récital de 1984, au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis. Longtemps, elle a chanté. Avec Francesca Solleville, avec Colette Magny, au Tourtour ou à la Fête de l’Huma, à Monte Carlo ou à la Vieille Grille, à l’Espace Rachi. Sur le plateau de la Comédie-Française : lorsque son frère monta La Vie Parisienne ou, un peu plus tard, La Tempête. Elle chanta du Monteverdi. De la chanson réaliste au plus délicates des compositions lyriques, son timbre, sa discipline, sa sensibilité faisaient merveille. Un chemin à la télévision, au cinéma, notamment auprès de Jean-Pierre Mocky, qui aimait les fortes personnalités. Au théâtre, son chemin s’est souvent confondu avec celui de Daniel Mesguich qui admirait sa personnalité, sa présence, sensuelle, tendre, spirituelle, capable de dessiner des femmes plus âpres. Racine et plus tard Corneille, Wedekind, Shakespeare, Pirandello, Kleist, Tchekhov, Clarisse Nicoïdski, entre autres. Avec Jean-Claude Penchenat, elle joua du Goldoni et avec Myriam Tanant, du Buzzati. Elle aura énormément joué et chantait, lu pour la radio ou des spectacles. On ne l’oubliait pas. Armelle Héliot Légende photo : LE BEL INDIFFERENT – SUIVI DE LA CHARLOTTE DE JEHAN RICTUS – De Jean COCTEAU – Mise en scene : Daniel MESGUICH – Avec : Catherine BERRIANE, Florent FERRIER – Le Lucernaire – Le 05 janvier 2010 – Photo : Pacome POIRIER/ WikiSpectacle (avec nos remerciements)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 24, 2022 12:32 PM

|

par Luc Le Vaillant dans Libération - 24 janvier 2022 Légende photo : Rebecca Marder, à Paris le 11 janvier. (Lucile Boiron/Libération) La prometteuse pensionnaire de la Comédie-Française quittera, dès 26 ans, la maison de Molière pour se consacrer au cinéma où elle fait déjà impression dans le premier film de Sandrine Kiberlain, «Une jeune fille qui va bien». Il est étonnant de voir surgir quelqu’un qui a l’âge de vos enfants et qui, déjà, impose sa chance. Il est surprenant de réaliser qu’une débutante mène le bal, qu’elle embrasse l’aube d’été plutôt que de se contenter d’en être la promesse, qu’elle fait une entrée frappante dans la carrière quand ses aînés y sont encore. Il est revigorant de s’asseoir face à Rebecca Marder, comédienne de 26 ans, dans un bistrot du XIe arrondissement de Paris, au cœur d’un quartier où elle réside et qui lui correspond, endroit lancé et bigarré, contemporain et festonné des ridicules sans lesquels il n’est pas de tendances durables, ni d’opinions crédibles. Rebecca Marder est une enfant de la balle particulière. Elle a jonglé avec les mots et les rôles sans qu’on l’y encourage vraiment, apparaissant à l’écran à 5 ans, croisant enfant les routes de Louis Garrel et Mélanie Laurent, Sandrine Testud et Gad Elmaleh. Sa mère, excellente critique de théâtre à Libération et ailleurs, connaît trop la bohème artiste et l’immangeable vache enragée, pour lui cacher la difficulté d’y arriver. Pourtant, Rebecca l’accompagne au spectacle dès son âge tendre, s’endormant sur les strapontins, pelotonnée dans les manteaux abandonnés. Son père, contrebassiste et auteur de musique de films, est plus complaisant avec ce désir flambant, l’inscrivant à toutes les activités culturelles qui lui plaisent. Bonne élève intéressée par la philo, elle interrompt son hypokhâgne pour accéder au TNS de Strasbourg. Presque aussitôt, elle abandonne ce lieu convoité pour entrer à la Comédie-Française, estomaquée par l’impromptu de sa réussite mais ne boudant pas sa chance. Elle en devient la plus jeune pensionnaire depuis Isabelle Adjani. La comparaison a ses raisons. Les yeux sont d’un bleu plus clair, moins aigue-marine. Le teint est d’une même pâleur tétanisée, avec rouge venant aux joues, sans jamais monter au front, et la chevelure moins sombre. Chez Marder, il y a sans doute plus de volutes qui volettent, de bruissement d’ailes et d’inconscience écervelée, quand Adjani couvait des tempêtes, débordait de bourrasques, fendillait des angoisses. Jean Chevalier, son partenaire dans la pièce Fanny et Alexandre, y ajoute une certaine parenté avec Anouk Grinberg, «pour le côté enfantin dans le jeu». Et de préciser : «Rebecca, qui est capable de se concentrer en deux minutes, est d’une facilité troublante. Elle a un rythme qui met tout en mouvement autour d’elle. On a l’impression d’être face à un oiseau insaisissable.» Après un septennat au Palais-Royal où elle a rencontré son compagnon Benjamin Lavernhe, elle quitte ce refuge d’excellence qui est aussi un couvent et confine au sacerdoce. Elle part emplie de gratitude pour le temps gagné et les défis relevés, mais soucieuse de se mettre à son compte, au cinéma comme dans l’écriture. Elle dit : «Le Français, c’est un cadre, mais c’est aussi une famille. D’ailleurs, quand on est dans les murs, on dit : «Je suis dans la maison». J’ai envie de découvrir qui est Rebecca sans la particule de la Comédie-Française. Cette remise en question me fait peur, mais il s’agit de savoir si j’ai l’énergie d’initier les choses, sans qu’on me donne la becquée.» Eric Ruf, l’administrateur actuel, a beau libéraliser les règles et permettre plus d’allers-retours avec le dehors, l’exigence reste forte. Il faut tenir tous les emplois dans un répertoire où l’on compte plus de soubrettes que de jeunes premières. On n’est souvent qu’un maillon de la chaîne, jouant les utilités en alternance, donnant de maigres répliques. Marder se souvient d’un vaudeville de Feydeau où elle soignait une seule entrée avant de vite se faire proprement… égorger. Sandrine Kiberlain en a fait l’héroïne de son premier long métrage et lui prête «la beauté de Gene Tierney et la maladresse de Diane Keaton» (1). En retour, Rebecca Marder se félicite de «n’avoir jamais été aimé comme ça». Dans ce récit à la fois fantaisiste et onirique, Marder est une apprentie comédienne qui prépare le conservatoire dans les années 40. Insouciante, elle se laisse aller à la passion des initiations et à l’enthousiasme des premières fois alors qu’alentour la menace gagne et que les juifs sont tenus de porter l’étoile jaune. Les parallèles sont intenses pour celle qui se produit encore dans la Cerisaie et aime que, comme chez Tchekhov, on pleure en riant. Si côté maternel, on est catholique et paysan de Dordogne, du côté paternel, ses devanciers sont des juifs partis de Russie et d’Ukraine pour immigrer aux Etats-Unis. Son grand-père était avocat dans le Bronx. Sa grand-mère, «qui portait la culotte», défilait contre la guerre du Vietnam. Rebecca n’est pas croyante, mais a fait une crise mystique au début de l’adolescence et a insisté pour étudier le talmud pendant quelque temps. Si elle a la double nationalité, son père et elles ont refusé de retourner aux Etats-Unis pendant le mandat de Trump. Elle taira son vote de 2017, mais on parierait volontiers que c’était Hamon-Macron. Elle dit «avoir envie de lutter contre les faux prophètes». Et se voit ambivalente «à la fois très concernée et assez dépolitisée». Une camarade du Français la raconte au contraire «engagée, convaincue, sûre de ses idées, et n’hésitant pas à prendre la parole face à la troupe». Il est bluffant de réaliser que l’actrice qui nous fait face, qui parle haut pour le plus grand profit du maigre voisinage et bat des bras tant qu’elle pourrait envoyer valser son verre de Perrier, qui connaît des milliers d’alexandrins mais truffe son propos des «trop bien» de sa génération, est l’une de celles qui succèdent à Sarah Bernhardt. La faramineuse boiteuse est l’une des rares à être revenue en gloire à la Comédie-Française, destin peu commun qui, un jour lointain, tentera peut-être Rebecca Marder. Il est enrichissant de réaliser que si les salaires de la jeunesse du Français sont modérés, disons 2 000 euros mensuels de fixe à l’échelon 2, sans oublier les «feux», ces suppléments liés au nombre de représentations effectuées, l’argent à engranger importe moins que la rutilance des mondes à conquérir. Au cinéma, Olivier Dahan, Noémie Lvovsky ou François Ozon lui offrent déjà des rôles importants. Enfin, il est amusant d’aller glaner goûts et couleurs afin de pouvoir ajouter à ce portrait des touches de banalité et des pointillés de quotidienneté. On commence par la dissocier d’une quasi homonyme Rebecca Mader, actrice britannique. On s’aperçoit ensuite qu’elle lit Sylvia Plath et Nathalie Sarraute, et aussi Delphine Horvilleur, qu’elle admire Nadja, l’héroïne d’André Breton, qu’en matière de romans l’amour l’intéresse plus que l’aventure, que Chanel l’habille parfois même si elle n’est égérie que d’elle-même et qu’avoir grandi dans le quartier chinois de Paris lui fait apprécier «ha kao crevettes, phô de bœuf et raviolis vapeur». (1) Version Fémina du 16 janvier. 10 avril 1995 Naissance à Paris. 2001 Premier film. 22 juin 2015 Entrée au Français. 26 janvier 2022 Une jeune fille qui va bien, de Sandrine Kiberlain. En Juin Quittera le Français.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 24, 2022 6:16 AM

|

Par Sandrine Blanchard (Lyon, envoyée spéciale) dans Le Monde - 22 janvier 2022

La journaliste Giulia Foïs et le metteur en scène et comédien Etienne Gaudillère, lors de la représentation de « Grand Reporterre », le 20 janvier 2022, au Théâtre du Point du Jour, à Lyon. THÉÂTRE DU POINT DU JOUR Le projet confronte les regards d’un metteur en scène et d’une journaliste féministe sur les réactions aux agressions sexuelles dans le secteur culturel.

La « règle du jeu » est simple et affichée à l’attention des spectateurs : un(e) metteur(se) en scène, un(e) journaliste, un sujet d’actualité, une semaine de répétitions. Quand le rideau s’ouvre, jeudi 20 janvier, au Théâtre du Point du Jour, sur les hauteurs de Lyon, le fond de scène est recouvert, en grand format, de publications ayant agité récemment le débat public : s’y côtoient Le Consentement, de Vanessa Springora (Grasset, 2020), la couverture des Inrockuptibles célébrant le retour musical de Bertrand Cantat, des « unes » de Libération telles que « Césars, le grand fossé », mettant face à face les visages de Roman Polanski et d’Adèle Haenel, etc. « Faut-il séparer l’homme de l’artiste ? », vont alors s’interroger le jeune metteur en scène et comédien Etienne Gaudillère et la journaliste Giulia Foïs, spécialiste des questions féministes, dans une « mise en pièce de l’actualité » sur les violences sexuelles et le mouvement #metoo. « Il s’agit davantage d’une performance que d’un spectacle », expliquent Angélique Clairand et Eric Massé, codirecteurs depuis trois ans du théâtre contemporain du Point du Jour. Soucieux de construire une programmation qui « questionne le réel », ils ont eu l’idée de mêler vision artistique et expertise documentaire, en demandant à des metteurs en scène et à des journalistes de croiser leurs regards et leur temporalité. Le projet a pour nom Grand Reporterre et se développe, depuis janvier 2020, à raison de deux propositions par saison. Soucieux de construire une programmation qui « questionne le réel », les codirecteurs du Point du Jour, ont eu l’idée de mêler vision artistique et expertise documentaire Après s’être penché sur la désobéissance civile, le cyberféminisme, les mouvements de protestation citoyenne non violente et les enjeux des industries énergétiques face aux impératifs de développement durable, ce nouveau Grand Reporterre, cinquième du genre, s’interroge sur la nécessité de séparer l’homme de l’artiste et de son œuvre. Le choix de ce sujet revient à Etienne Gaudillère. Artiste associé au Théâtre du Point du Jour, ce trentenaire a éprouvé le besoin de se questionner sur son positionnement face aux multiples accusations médiatisées de violences faites aux femmes. « Quand les directeurs m’ont proposé de travailler sur un “Grand Reporterre”, quelques jours plus tard Polanski recevait le César du meilleur film pour J’accuse, lors de cette saisissante cérémonie où Adèle Haenel quittait la salle. J’ai réalisé que je ne m’étais pas rendu compte de l’ampleur de l’affaire », explique en introduction Etienne Gaudillère. Puis il interpelle le public : « Qui a vu J’accuse de Polanski ? Qui refuse de le voir ? Qui pense qu’il ne faut rien dire tant que la justice n’a pas fait son travail ? Qui considère qu’il faut séparer l’homme de l’artiste ou l’œuvre de l’homme ? Qui se dit comme moi : je me sens un peu paumé dans toutes ces histoires ? » Militantisme assumé Pour mener à bien cette performance, le metteur en scène a tenu un journal de bord tout au long de ses recherches et des sursauts de l’actualité qui n’ont pas manqué (#metoothéâtre, affaires PPDA et Nicolas Hulot, etc.), et a surtout fait appel à Giulia Foïs. L’animatrice de l’émission « Pas son genre » sur France Inter et autrice de Je suis une sur deux (Flammarion, 2020), essai autobiographique sur le viol qu’elle a subi à l’âge de 20 ans, a tout de suite accepté l’aventure : « Cette exploration théâtrale est une autre manière de sensibiliser le public. » Lire aussi Article réservé à nos abonnés #metoothéâtre : « Prendre la parole représente le risque d’être blacklistée » Sur scène, elle interprète son propre rôle, éclairant avec faits et chiffres les interrogations et les réflexions d’Etienne Gaudillère. Leur échange est entrecoupé de saynètes illustrant les polémiques suscitées par les accusations portées dans le milieu culturel. Deux comédiens, Marion Aeschlimann et Jean-Philippe Salério, s’emparent des tribunes de Catherine Deneuve (« Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle », publiée par Le Monde le 9 janvier 2018) et de Virginie Despentes (« Désormais on se lève et on se barre », parue dans Libération le 1er mars 2020), confrontent leurs points de vue – « Tu es comédienne, tu galères un peu, un jour où on te propose un casting pour un grand rôle dans un film de Polanski, tu fais quoi ? » Puis se disputent sur « la zone grise entre désir et consentement », et discutent du sort des œuvres une fois l’artiste accusé : « On garde ou on jette ? » « Là, on mélange tout, réagit Giulia Foïs, il ne faut pas effacer mais expliquer. » Au fur et à mesure de cette « mise en pièce », la neutralité de la question initiale laisse place à des certitudes et à une forme de militantisme assumé. A l’issue de son cheminement, Etienne Gaudillère considère que « le flou n’existe pas ». Reprenant la chanson Basique d’Orelsan, il martèle : « Pourquoi on ne sépare pas l’homme de l’artiste quand l’artiste n’est pas connu ? » ; « Dénoncer le tribunal médiatique dans les médias, c’est n’importe quoi » ; « Dans “présumé innocent”, on n’entend jamais le mot “présumé” » ; « Y a pas plus faux de dire “qui ne dit mot consent” ». C’est, selon lui, « simple, basique ». Et ça clôt le débat. Grand Reporterre. Faut-il séparer l’homme de l’artiste ?, dimanche 23 janvier au Théâtre du Point du Jour à Lyon et les 13, 14 et 15 avril au Théâtre de Villefranche-sur-Saône (Rhône). Sandrine Blanchard (Lyon, envoyée spéciale)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 23, 2022 7:04 PM

|

Par Sophie Granel pour FranceTvInfo.fr, le 23 janvier 2022 Nicolas Martel et Huming Hey dans "Herculine Barbin : Archéologie d'une révolution". (France 3 Aquitaine) "Herculine Barbin : Archéologie d'une révolution" raconte le destin tragique d'une hermaphrodite décrétée homme par l'état civil au 19e siècle. La pièce jouée au Théâtre national Bordeaux Aquitaine est une adaptation des mémoires de cette pionnière transgenre qui a mis fin à ses jours à la veille de ses trente ans.

C'est une histoire méconnue et pourtant terriblement d'actualité qui se joue jusqu'au 22 janvier au Théâtre National Bordeaux Aquitaine (TNBA). Au milieu du 19e siècle, Herculine Barbin naît femme. En réalité hermaphrodite, elle sera réassignée homme vingt ans plus tard. Un traumatisme dont elle ne se remettra pas. Herculine, devenue Abel se suicide en 1868. Un siècle plus tard, le philosophe Michel Foucault exhume et publie ses mémoires. Un texte aujourd'hui adapté au théâtre avec la pièce Herculine Barbin : Archéologie d'une révolution. Un témoignage puissant et bouleversant qui remet en question "le système binaire homme/femme bien avant notre époque". La metteuse en scène Catherine Marnas a été bouleversée par l'histoire d'Herculine Barbin. Ses mémoires, publiées en 1978 par le philosophe Michel Foucault sous le titre Herculine Barbin dite Alexina B., sont comme "une bouteille à la mer" lancée depuis l'au-delà. À l'heure où le combat pour le droit à la différence se poursuit, le destin de cette femme à qui l'on a imposé un sexe résonne de manière particulière. Personne ne lui a demandé son avis Yuming Hey comédien "Jamais on ne lui a demandé, veux-tu être assignée femme ou homme", témoigne Yuming Hey, qui joue Herculine dans la pièce. "Dans ses mémoires, on sent le poids de la fatalité quand l'État civil choisit pour elle. Elle en souffre énormément".

Une souffrance que le jeune comédien, récemment propulsé sur le devant de la scène par son rôle de Mowgli dans l'adaptation du Livre de la Jungle de Bob Wilson, a fait sienne. Jouant de son androgynie, Yuming Hey est une Herculine plus vraie de nature. Sur scène, un décor de dortoir aux draps immaculés et des projections vidéos renforcent encore le côté fantomatique de ce personnage extraordinaire surgi du passé pour témoigner au présent. Vidéo de présentation Herculine Barbin : Archéologie d'une révolution, au TNBA à Bordeaux jusqu'au 22 janvier.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 21, 2022 10:05 AM

|

Publié par Libération le 19 janvier 2022 Le décès de l’acteur double césarisé, notamment connu pour son interprétation d’Yves Saint-Laurent, a suscité une vague d’émotions au sein de l’industrie cinématographique. Mais aussi chez les politiques. Sidération et état de choc dans le milieu du cinéma et bien au-delà. Peu après l’annonce de la mort de Gaspard Ulliel, décédé à 37 ans des suites d’un accident de ski en Savoie, les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux. Louant un «acteur d’exception» à la carrière plurielle. Emmanuel Macron a exprimé ce mercredi soir sa «grande tristesse» face au décès de l’acteur, saluant une «icône de l’élégance française». Dans un communiqué, l’Elysée met en avant un «acteur de télévision depuis l’enfance, de cinéma ensuite, de théâtre parfois, icône de l’élégance française, il éblouissait tous les objectifs et occupait le haut de l’affiche depuis plus de deux décennies». «Le Président de la République et son épouse déplorent la disparition brutale de cet acteur talentueux dont le regard bleu était une signature du cinéma français», ajoute le texte. Plus tôt dans la journée, l’acteur Guillaume Canet a posté une photo de son ami sur son compte Instagram, avec pour seule légende un sobre «Gaspard», accompagné d’un émoji cœur noir. Même émoji du côté du directeur général de BFMTV Marc-Olivier Fogiel, qui se dit «infiniment triste». Pierre Niney, qui avait également interprété le couturier Yves Saint-Laurent dans un biopic concurrent, à quant à lui fait part de son émotion sur Twitter et dans une story Instagram : «Le cœur brisé. Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent.» Sans oublier d’envoyer ses pensées à la famille du défunt. Le patron du groupe Canal +, partenaire historique du cinéma français, Maxime Saada a exprimé son choc en rappelant le brio avec lequel l’acteur «savait nous émouvoir et nous faire rire, nous toucher». «Gaspard Ulliel et le cinéma s’aimaient éperdument» La classe politique a, elle aussi, largement réagi à la disparition de l’acteur de 37 ans, lauréat du César du meilleur acteur en 2017 pour son rôle remarqué dans Juste la fin du monde, du réalisateur canadien Xavier Dolan. Par un tweet, le Premier ministre, Jean Castex, a salué un grand amoureux de cinéma. «Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s’aimaient éperdument, écrit-il. C’est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard.» La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, loue «sa sensibilité et l’intensité de son jeu [qui] faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d’exception». Dans un court message, le maire EE-LV de Grenoble, Eric Piolle adresse «toutes [ses] condoléances à la famille et aux proches» de l’acteur. Tout comme le député LR Eric Ciotti ou la députée LREM Yaël Braun-Pivet. «Un destin brisé trop tôt», écrit la parlementaire accompagnant son message d’une photo du double césarisé. Quelques minutes plus tard, la maire de Paris Anne Hidalgo et candidate PS à l’élection présidentielle, salue la jeunesse et le talent du comédien : «Nous perdons un immense acteur qui aura inspiré tant de réalisateurs. Sa présence manquera au cinéma français», ajoute-t-elle.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 21, 2022 6:54 AM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde - 21 janvier 2022 - Légende photo : Lars Edinger dans « Richard III », de Shakespeare, mis en scène par Thomas Ostermeier, lors d’une représentation à Berlin, en 2015. ARNO DECLAIR Le metteur en scène Thomas Ostermeier et le comédien Lars Eidinger présentent au Théâtre des Gémeaux la pièce de Shakespeare sous la forme d’un « laboratoire ouvert au public ». Toutes les places étaient vendues pour Richard III, de Shakespeare, mis en scène par Thomas Ostermeier, avec Lars Eidinger dans le rôle-titre, qui devait être joué au Théâtre des Gémeaux, à Sceaux (Hauts-de-Seine), du 20 au 30 janvier. Les gens voulaient découvrir ou revoir ce spectacle-phare de la Schaubühne de Berlin, qui avait triomphé au Festival d’Avignon, en 2015, puis à l’Odéon, à Paris, en 2017. Mais, à une semaine de la première, le conseil de la Schaubühne a mis un veto à sa venue. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés A Avignon, un roi boiteux règne sur la Cité des papes Ce théâtre, un des plus prestigieux d’Allemagne, a un fonctionnement démocratique participatif unique, hérité de son histoire. Excepté la direction, dont fait partie Thomas Ostermeier, l’ensemble de ceux qui y travaillent (à l’administration, à la technique ou dans la troupe, 220 personnes environ) élit neuf représentants qui forment le Betriebsrat (le conseil d’établissement), lequel prend, après concertation, les décisions importantes. « En matière de santé, et uniquement dans ce domaine et dans celui de la sécurité au travail, le conseil peut opposer un veto », explique Thomas Ostermeier dans la salle du Théâtre des Gémeaux. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés La passion Shakespeare, selon Thomas Ostermeier En ce mercredi 19, ils se préparent donc pour un Richard III très particulier qu’ils vont proposer vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 janvier, sous la forme d’Improvisation autour de Richard III, en remplacement du spectacle initial. « Je ne contreviens pas à l’avis du conseil de la Schaubühne, qui s’est rangé à l’avis de ceux, très peu nombreux, qui ont pris peur en voyant que les chiffres de contamination étaient trois fois plus élevés en France qu’en Allemagne, note le metteur en scène allemand. Mais Lars et moi, qui sommes sur les routes depuis des mois, lui pour ses tournages, moi pour préparer la mise en scène du Roi Lear qui sera créé à la Comédie-Française en septembre, nous nous sommes dit qu’il fallait faire quelque chose pour le public français. Annuler dix représentations sold out, c’est une catastrophe. » « Une responsabilité particulière » Si la troupe berlinoise s’était déplacée à Sceaux, 37 personnes seraient venues. Pour l’Improvisation autour de Richard III, ils ne sont que six. « Ceux qui avaient peur sont restés à Berlin et nous représentons la troupe en France », poursuit Thomas Ostermeier. « C’est l’occasion de réaliser une chose que nous avons toujours eu envie de faire : du théâtre très minimaliste. Richard III s’y prête. » Deux musiciens (l’Allemand Henri Maximilian Jakobs et le Français Blade Alimbaye) accompagneront sur la scène l’acteur et le metteur en scène, qui sera dans son rôle, jouant parfois certains personnages. Pour 20 euros (tarif unique), le public pourra, privilège rare, entrer dans le laboratoire d’une création. « On lui proposera des scènes, il pourra intervenir, on lui demandera son avis. Cela durera une heure et demie, puis il y aura un entracte, suivi d’une discussion générale. » Thomas Ostermeier insiste : « Je me sens une responsabilité particulière envers le public qui a du mal à retrouver les salles, en ce moment. Il faut être là pour ceux qui viennent, malgré la pandémie. A la Schaubühne, nous n’avons annulé aucune représentation. Si un acteur est malade, on le remplace. Et nous avons décidé de ne pas prendre de vacances l’été dernier. » Et d’ajouter : « Les théâtres avaient rouvert en juin, pour moi, c’était impossible de s’arrêter un mois plus tard, après un an et demi de fermeture. Nous avons pu jouer parce que le conseil a donné son accord. » La démocratie participative, toujours. Improvisation autour de Richard III, Théâtre des Gémeaux, Sceaux (Hauts-de-Seine). Vendredi 21 et samedi 22 à 20 h 45 ; dimanche 23 janvier à 17 heures. Durée : 2 h 45. Brigitte Salino

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 20, 2022 5:21 PM

|

Par Catherine Pacary dans Le Monde - 20 janvier 2022 Légende photo : Au fond sur la scène, la comédienne Joëlle Sevilla (à droite, assise) et le réalisateur Eric Guirado (à gauche, debout), avec, de dos, des élèves de l’école d’acteurs, Acting Studio, au Mascarille - L’Autre Théâtre lyonnais, à Lyon, le 14 juin 2021. LATO SENSU PRODUCTIONS/FTV Eric Guirado s’est intéressé à la manière dont les pièces du dramaturge sont jouées à Lyon, ville dans laquelle il séjourna, de 1646 à 1658. « Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris mais Molière est né à Pézenas. » Célèbre, cette affirmation, qui aurait été prononcée en 1947 par Marcel Pagnol, se prolonge ce soir d’une interrogation : Molière aurait-il été différent s’il n’était pas passé par Lyon ? En ce mois de commémorations des 400 ans de la naissance, le 10 janvier 1622, de celui qui est souvent considéré comme le fondateur (posthume) de la Comédie-Française, il est difficile de sortir du lot. L’Autre Molière y parvient, à condition d’adhérer aux postulats de ce documentaire de niche. Diffusé dix jours après l’excellent numéro de « Secrets d’histoire », déjà sur France 3 (« Molière et ses mystères », où Stéphane Bern développe les zones d’ombre – l’origine du pseudonyme, l’absence de manuscrits, la possibilité qu’une partie de ses pièces aient été écrites par Pierre Corneille…), celui proposé par France 3 Auvergne - Rhône-Alpes en prend le contre-pied. Le réalisateur natif de Lyon Eric Guirado part d’une réalité peu connue : Molière a séjourné entre 1646 et 1658 dans la ville qui inventera en 1808 Guignol, y a monté L’Etourdi ou les Contretemps – dont le héros s’appelle… Mascarille, personnage typique de la commedia dell’arte. Lire aussi Article réservé à nos abonnés « Molière a tout organisé pour qu’on fantasme sa figure » Justement, la comédienne Joëlle Sevilla vient d’ouvrir son théâtre, baptisé… Mascarille - L’Autre Théâtre lyonnais. Elle tient le premier rôle dans ce documentaire. Cette passionnée dirige par ailleurs une école d’acteurs qu’elle a fondée en 1999 à Lyon. Version résolument pop Le film fait le pari d’immerger le téléspectateur au plus près des élèves et des acteurs. Ce qui devrait ravir les amateurs de théâtre. Joëlle Sevilla justifie ses partis pris artistiques par les mots de Lee Strasberg, de l’Actors Studio à New York : « Je ne comprends pas pourquoi les Français jouent Molière comme jouaient à son époque les ennemis de Molière. » Aussi la professeure reprend-elle inlassablement ses élèves pour « réveiller Molière », quitte à user d’un vocabulaire qu’elle juge sûrement plus convaincant : « Scapin n’est pas un bourrin » ; « Si on ramène Alceste à un problème de couple, c’est mort »… Parce que, au fond, Molière n’a jamais voulu « emmerder les spectateurs », lance-t-elle. Une modernité qui n’avait pas échappé à sa consœur marseillaise Macha Makeïeff, autrice d’une version résolument pop des Femmes savantes à La Criée, en 2019. Aux côtés de Joëlle Sevilla, l’historien Georges Forestier, biographe de Molière, éditeur de ses œuvres complètes dans « La Pléiade » (et déjà présent dans le « Secrets d’histoire » du 10 janvier). A charge pour lui de parcourir les traboules et de présenter les lieux et les documents qui attestent de la présence de la troupe de Molière dans l’ancienne capitale des Gaules. Quelques épisodes théâtraux sont ainsi rappelés, comme l’influence du Jeu de paume sur la conception des salles, l’existence de personnages récurrents ou encore la bonne interprétation du monologue à la fin des Précieuses ridicules. Une pièce révolutionnaire assure l’historien, convaincu que si son auteur existait aujourd’hui il serait « un stand-upeur ». Molière, homme du peuple et non homme de la cour de Louis XIV à Versailles, s’en trouve définitivement dépoussiéré. « L’année Molière », une série en cinq épisodes

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 20, 2022 6:26 AM

|

Par Anthony Palou dans le Figaro - 19 janvier 2022 Orgon, incarné par Denis Podalydès, assiste à la trahison de Tartuffe (campé par Christophe Montenez), avec sa femme, Elmire, interprétée par Marina Hands. Jan Versweyveld/Comédie-Française CRITIQUE - À la Comédie-Française, le metteur en scène belge adapte la première version censurée de la pièce de Molière transcendée par une remarquable distribution maison. Cette version «originale» du Tartuffe sied au metteur en scène belge comme un costume trois actes sur mesure. Nous avions toujours lu, vu Le Tartuffe ou l’Imposteur, voilà, à la bonne heure, Le Tartuffe ou l’Hypocrite, joué une seule fois devant Louis XIV et la cour le 12 mai 1664, puis interdite. Nous n’entrerons pas ici dans les détails de cette censure si longue en rebondissements. Allons au fait, à l’adaptation d’Ivo van Hove, à la salle Richelieu, qui, l’autre soir, était bondée, de l’orchestre au poulailler. Dès le début, cette impression de se retrouver dans un curieux chantier, un champ de bataille. Une scène en désordre, sombre. Peu à peu, le décor prend forme, alors que les servants d’Orgon déshabillent un homme, le plongent dans une baignoire, le lavent. Un duel digne du Far West Nous assistons à la toilette d’un ressuscité. Une musique répétitive, obsédante signée Alexandre Desplat rythme l’opération. Elle sera omniprésente, douce et soudainement imposante, pendant tout le spectacle. Le type dans la baignoire doit être un clochard. Bientôt, revêtu d’un costume cravate, le voilà transformé en homme respectable à la beauté vénéneuse: il est Tartuffe, prêt à endosser sa nouvelle vocation, celle du faux dévot hypocrite. Sur le sol, une grande feuille de papier blanc: elle sera l’espace, l’arène où la tragicomédie se jouera. En d’autres termes, Ivo van Hove vient de planter son style rude et brutal. Du plafond, comme tombés du ciel, des lustres désormais éclairent somptueusement le plateau spectral… mais revenons à l’intrigue. Quelques semaines plus tard, Mme Pernelle (Claude Mathieu), la mère bigote, nous vante les qualités de Tartuffe: «C’est contre le péché que son cœur se courrouce, et l’intérêt du ciel est tout ce qui le pousse.» De son côté, Damis, le fils d’Orgon (Julien Frison), mène la fronde contre l’intrus dans la maison ou plutôt le ver dans le fruit. Lorsque Dorine, la suivante (Dominique Blanc, quelle actrice!, quelle présence!), se délecte de la langue de Molière, les mots coulent en sa bouche comme la rivière. Ainsi, quand elle déclare, se fichant de son maître, Orgon, marabouté par le scélérat, elle est tout simplement étourdissante: «Enfin il en est fou ; c’est son tout, son héros ;/ Il l’admire à tous coups, le cite à tous propos ;/ Ses moindres actions lui semblent des miracles,/ Et tous les mots qu’il dit sont pour lui des oracles.» Orgon, justement. Denis Podalydès excelle dans la peau de ce pauvre type béat se débattant dans le chaos familial. Son lent débit posé l’impose immédiatement. Il se montre une fois encore un grand acteur. Orgon/Podalydès réussit ce tour de force d’être ridicule sans l’être, oscillant entre l’amour - car, au-delà de la fascination, il s’agit bien de cela - qui le lie à Tartuffe et sa fatigue provoquée par le harcèlement de ses proches. Sans doute le spectateur retiendra-t-il une des dernières scènes, celle où Orgon, planqué sous le plancher, sort sa tête d’ahuri, témoin de la trahison de Tartuffe essayant quasi en slip de trousser sa femme, Elmire. Cette dernière est interprétée par Marina Hands. Dans ce rôle de belle tourmentée délaissée, on ne lui reproche rien. Ses jambes sont pleines d’esprit et ses lèvres tremblent à merveille. Irrésistibles dans sa gorge, ces mots: «Ah! de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse.» On comprend Tartuffe lorsque, devant tant de convoitise, il lance cette célèbre réplique, les nerfs à vif et le corps bouillant: «Ah! pour être dévot, je n’en suis pas moins homme.» Christophe Montenez est un hypocrite au magnétisme fou. Un côté Nuit du chasseur. Il a «les yeux revolver», comme dit la chanson. Inquiétant, démoniaque, abject et veule, il tartuffe à merveille, entre rut bestial et flagellation. Ses confrontations avec Damis sont à haut débit. Les deux hommes s’affrontent en un duel digne du Far West - inutile de dire que le spectateur ne s’ennuie pas. N’oublions pas Cléante, le beau-frère d’Orgon, qui ne fait pas dans la fausse eau bénite. Pour ce rôle, Ivo van Hove a choisi Loïc Corbery, bonne pioche. Son tête-à-tête musclé sur le libertinage avec Orgon nous replonge dans nos chères années de lycée. Ce Tartuffe ou l’Hypocrite est d’une irrésistible noirceur comique. Ainsi la mort de Mme Pernelle est-elle un moment d’anthologie. Si la pièce commence par la toilette du SDF Tartuffe, elle se termine par la toilette de la défunte bigote. Et le décor, peu à peu, se déconstruit, les lumières s’amenuisent, la scène s’enténèbre. Sur un écran, le spectateur aura pu lire, telle une enseigne lumineuse, cette indication: «Fin de partie.» Si d’autres metteurs en scène, qui ont cru adapter Tartuffe, auraient mieux fait d’aller cueillir des pâquerettes, Ivo van Hove, servi par des comédiens d’exception, a bel et bien réussi son pari. Son travail est d’une belle couleur vert arsenic. Tartuffe ou l’Hypocrite, à la Comédie-Française (Paris 1er), jusqu’au 24 avril.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 19, 2022 12:27 PM

|

Rediffusion d'un portrait de l'acteur par Alexandra Schwartzbrod publié par Libération le 23 octobre 2004 Légende photo : Gaspard Ulliel en septembre 2004. (Jean-François Baumard) L’acteur français est mort ce 19 janvier 2022 dans un accident de ski à l’âge de 37 ans. Nous republions son portrait paru en dernière page de «Libération» en 2004. C’est peut-être ce doberman qui, en le griffant à la joue lorsqu’il avait 6 ans, lui a transmis un peu de ses gènes. Gaspard Ulliel en a gardé une drôle de cicatrice sous la pommette gauche. Un guillemet laissé ouvert. Une encoche qui se plisse quand il sourit et lui donne alors, selon l’humeur et la lumière, quelque chose d’animal. Un côté enfantin ou inquiétant. Parfois les deux, et c’est encore plus troublant. La caméra adore. Quand sa gueule d’ange balafré apparaît, elle bouffe l’écran. Ce n’est pas un hasard si ce comédien d’à peine 20 ans se retrouve ces jours-ci en haut de l’affiche de deux films. Un long dimanche de fiançailles, la dernière production de Jean-Pierre Jeunet (le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain) et surtout le Dernier Jour de Rodolphe Marconi, un film intimiste, sombre, oppressant comme un ciel d’orage, qu’il porte sur ses épaules de bout en bout. Comme Laurent Terzieff ou Lambert Wilson avant lui, ce jeune homme a une sorte de grâce dangereuse, efflanquée. Sa mère, Christine, raconte que sa passion du cinéma remonte à ce soir de 1988 quand, pour regarder un film en paix, elle l’a assis à ses côtés devant la télé. C’était Jules et Jim. Il avait 4 ans. Coup de foudre pour Jeanne Moreau. Trop joli pour être vrai. Mais il confirme. La suite est plus banale. Fils unique de parents stylistes, Gaspard passe son enfance entre l’école et l’appartement familial, dans le centre de Paris, où il dessine pendant des heures. Sans problèmes majeurs. «On n’a jamais eu une vie conventionnelle, on a des relations très sympas», dit Christine. Un proche valide : «Gaspard a un lien étonnant avec sa mère. Comme s’il poursuivait chaque jour avec elle une conversation entamée à sa naissance.» C’est une amie de celle-ci qui lui propose d’intégrer l’agence de comédiens qu’elle vient de créer. Il a 11 ans. Après deux mois de castings, il obtient son premier (petit) rôle dans un téléfilm. Et il enchaîne. Seule contrainte : pas plus de deux tournages par an afin de préserver ses études. Passons sur son premier vrai rôle au cinéma dans Embrassez qui vous voudrez de Michel Blanc. A part l’exploit de basculer Charlotte Rampling sur un lit défait, rien de bouleversant. On le devine plus qu’on ne le remarque. «Pourtant, j’avais quarante jours de tournage, autant que Charlotte Rampling !» Le détonateur, c’est Téchiné. Dans les Egarés, Gaspard Ulliel incarne Yvan, un délinquant en cavale qui, pendant l’Exode, prend en charge deux enfants et leur mère, une veuve belle et sombre incarnée par Emmanuelle Béart. Pour ce rôle, il frôle le césar du meilleur espoir masculin. Tête rasée, cicatrice en avant, concentré de force et de souffrance, il traverse l’histoire comme une bête blessée, incroyablement présent et touchant. Il a à peine 18 ans. Une révélation. Depuis, il est resté gravé sur un coin de notre rétine. Rencontre dans un restaurant parisien où il aime traîner l’après-midi parmi les livres (qu’il lit peu), «pour écouter du jazz». Plus frêle qu’à l’écran. On le voyait félin, il a les cils et le cou d’un faon, une bouche comme une corne de gazelle. Il évoque, en fumant des Lucky Strike, le tournage du Téchiné, pas loin de «l’enfer». «André parle peu, il donne juste des bribes… Or, je comptais sur ses conseils. Au final, il a réussi à m’emmener exactement là où il voulait.» Avec Emmanuelle Béart, le contact est, dit-il, passé dans la seconde. Une chance. La fin du film voit le jeune Gaspard sodomiser la belle dans une scène d’une brutalité brûlante. Il l’évoque sans gêne. «Pendant les répétitions, j’étais en caleçon, Emmanuelle en body, tout allait bien. L’angoisse est arrivée la veille du tournage, je n’en ai pas dormi. Les premiers instants sont les plus difficiles, on est nus. Après, c’est comme quand on se jette dans le vide, on oublie. Sauf qu’à un moment, André m’a glissé à l’oreille : “Avant de la sodomiser, il faut que tu craches dans tes doigts.” Sur le coup, cela m’a paralysé, j’ai trouvé ça très vulgaire.» Son père, Serge, raconte : «Ils ont tourné cette scène le dernier jour. Le lendemain, je suis allé le chercher à l’aéroport. Gaspard était tout fier car Emmanuelle, dans l’avion, s’était endormie sur son épaule. Il m’a dit : “Tu vois, ça crée des liens !”» Après le bac, il s’inscrit à la fac de cinéma à Saint-Denis. Arrête au bout d’un an. «Cela a élargi ma culture cinématographique mais sinon, c’était décevant. Pas assez de pratique.» La vidéothèque lui a permis de découvrir certains cinéastes tels Chris Marker, et de revoir Bergman, Kurosawa ou Tarkovsky qu’il adore, comme Vincent Gallo et Gus Van Sant. Il confesse que la fac lui manque un peu. C’était un repère. «Après un tournage, c’est bizarre. On travaille de façon intense et soudain tout s’arrête, le vide absolu. Il faut trouver des choses pour combler, ça peut être angoissant.» Il fait de la photo, sa passion, mais cela ne lui suffit pas. Voir ses ongles rongés. Tout semble lui réussir mais ce n’est pas si simple. Il vient de rompre avec une copine qu’il avait depuis deux ans et demi. «Quand on s’investit dans un tournage, c’est difficile d’être ailleurs aussi.» Et, sur les cinq projets qui étaient inscrits sur son agenda, quatre ont été annulés faute de moyens. Il s’inquiète pour les traites du petit appartement qu’il vient d’acheter, à deux rues de celui de ses parents. Espère beaucoup que les essais pour le prochain film de Sofia Coppola seront concluants (il rêve de travailler avec des cinéastes étrangers, notamment asiatiques). Fait de la musculation chaque jour pour gagner 6 kg de muscles, exigence de son prochain tournage prévu en avril. Il dit qu’il n’est pas dans une logique commerciale et qu’il vient de refuser une dizaine de propositions. Son grand rêve reste d’écrire des scénarios et de les mettre en scène. «Je sais que c’est un travail énorme, qui nécessite une rigueur incroyable. Je ne me sens pas encore prêt.» Il s’est tout de même mis à l’écriture d’un projet. Dans Un long dimanche de fiançailles, il joue Manech, le fiancé de Mathilde (Audrey Tautou), disparu en 1917 dans les tranchées, que la jeune femme refuse de croire mort. Un rôle tout en souffrances, en silences. «Jeunet, contrairement à Téchiné, travaille beaucoup en amont, tout est “story-boardé”, j’ai appris plein de choses sur ce cinéma-là», dit-il. Rien à voir avec le Dernier Jour, un scénario que le réalisateur avait dans ses tiroirs et qu’il a réécrit pour lui. Beau film sur l’adolescence et le refus du mensonge, avec une Nicole Garcia troublante. «Quand j’ai rencontré Gaspard, j’ai su que c’était lui. Je lui dois beaucoup. Il a donné au film une lumière, un ton… C’est quelqu’un qui prend de l’épaisseur dans la durée, on a envie de laisser traîner la caméra sur lui», raconte Rodolphe Marconi. Pour lui, «Gaspard est un ciel bleu traversé de nuages qui n’éclatent jamais. Un garçon étrange, difficile à percer. Il a sûrement une fêlure, le jour où ça va s’ouvrir, ça va faire mal…» Et s’il était un animal ? Gaspard Ulliel répond : «Un reptile, bête très sereine, qui concentre son énergie.» Gaspard Ulliel en 6 dates 25 novembre 1984: Naissance à Neuilly-sur-Seine. 1995: Une femme en blanc (téléfilm). 2001: Embrassez qui vous voudrez, de Michel Blanc. 2003: Les Egarés, d’André Téchiné. 27 octobre 2004: Un long dimanche de fiançailles, de Jean-Pierre Jeunet. 3 novembre 2004: Le Dernier Jour, de Rodolphe Marconi.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 18, 2022 6:38 PM

|

Par Emilie Grangeray dans Le Monde - 18 janvier 2022 Six de ses comédiens, dont Eric Ruf, son administrateur général, reviennent sur les fondements et les piliers de cette belle maison, qui célèbre cette année les 400 ans du « patron ». Avec érudition toujours, et humour aussi. MYCANAL – À LA DEMANDE – ÉMISSION Alors qu’une partie de la troupe de la Comédie-Française était à l’arrêt en ce début d’année, variant Omicron oblige, et alors que l’on fête les 400 ans de la naissance du « patron » – c’est ainsi, ici, que l’on nomme Molière –, Antoine de Caunes a réuni autour de sa table six comédiens et comédiennes de cette maison (saluons la parité honorée : Suliane Brahim, Claïna Clavaron, Marina Hands, Birane Ba, Denis Podalydès et Eric Ruf). Mais, d’abord, un tour de table et un peu d’histoire. Les plus anciens – Denis Podalydès et Eric Ruf – s’y collent avec érudition et humour. Notamment quand l’Antoine (de Caunes), jamais à court de potacherie et après avoir rappelé que la ruche est l’emblème de la Comédie-Française, laisse un Eric Ruf désarçonné au moment où il lui décoche un : « Alors, ça fait de vous la reine ? » C’est que le comédien, scénographe et metteur en scène est aussi, depuis 2014, l’administrateur général de la maison. Ou plutôt « l’organisateur de ce bordel », rebondit celui qui manie le verbe avec un talent plus que certain. Et de rappeler que la Comédie-Française, c’est quelque neuf cents représentations par an, que jamais, sauf au mois d’août, il n’y a relâche, et que quelque soixante comédiens y butinent donc du soir au matin. La troupe, le répertoire et l’alternance Née, sur ordonnance royale de Louis XIV, le 21 octobre 1680 – sept ans après la mort de Molière en 1673 –, de la réunion de la troupe de l’hôtel de Bourgogne et de la troupe du Roy de l’hôtel Guénégaud (les comédiens de Molière), la maison repose sur trois piliers : la troupe, composée de pensionnaires engagés par l’administrateur et pouvant devenir, après la première année, sociétaires, sur proposition du comité d’administration ; le répertoire, soit aujourd’hui quelque 3 500 textes (avec lesquels, se réjouit Eric Ruf, « on a la chance, le luxe verbal, de boxer ») ; et enfin l’alternance : une même semaine, jusqu’à cinq pièces différentes peuvent être proposées. Mais l’alternance concerne aussi les comédiens : la troupe jouant jusqu’à huit pièces simultanément sur les trois plateaux de la Comédie-Française (Richelieu, le Vieux-Colombier, le Studio-Théâtre), plusieurs comédiens sont distribués sur un même rôle. Une alternance parfois difficile à vivre, tout comme l’est la devise de la troupe : Simul et Singulis (être tout à la fois ensemble et soi-même). Vient alors, parfois, la tentation de quitter la Maison, comme a pu le souhaiter Marina Hands avant d’y faire son retour – elle joue, en ce moment, Elmire dans Le Tartuffe ou l’Hypocrite, version originelle, interdite après la première représentation de 1664, et hautement attendue dans la mise en scène d’Ivo van Hove. Profession Comédie-Française, animé par Antoine de Caunes (Fr., 2022, 60 min). Sur MyCanal jusqu’au 28 février. Emilie Grangeray

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 18, 2022 10:38 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 17 janvier 2022 Légende photo : Océane Caïraty, dans le parking de son immeuble à Paris (20e arrondissement), le 21 décembre 2021. BAUDOUIN POUR « LE MONDE » « Promesses de 2022 » (12/12). Douze artistes à suivre. Ancienne joueuse professionnelle de foot, la jeune comédienne sera à l’affiche de six spectacles cette année. Heureuse qui comme Océane a fait un beau voyage… La jeune femme a franchi la distance abyssale qui la séparait de ses rêves, enfoncé les défenses adverses de la reproduction sociale et des préjugés de classe. Et là voilà aujourd’hui, comédienne épanouie, à l’affiche de pas moins de six spectacles en cette année 2022, sans compter un petit rôle dans Les Olympiades, le film de Jacques Audiard. On retrouvera sa haute silhouette élégante, son charme et sa douceur tout d’abord dans La Cerisaie de Tchekhov, mise en scène par Tiago Rodrigues, où elle joue Varia, la fille adoptive de Lioubov Andreevna, incarnée par Isabelle Huppert. Le spectacle a fait l’ouverture du Festival d’Avignon en juillet dernier dans la Cour d’honneur du Palais des papes et Océane Caïraty s’est dit qu’elle avait eu raison de suivre le chemin de son désir. Ce chemin commence dans un quartier HLM de Saint-Denis de La Réunion, où les enfants vivent dehors et jouent au foot, filles comme garçons, tous les jours. Océane Caïraty se souvient d’« une enfance heureuse, pleine d’aventures et libre ». Elle se rappelle aussi de son désir, « obsessionnel », de larguer les amarres et d’aller vers cette France métropolitaine qui faisait miroiter ses mirages via la télévision. Et des DVD de films de Bollywood, qu’elle regardait en boucle. Courir après ses rêves, ce sera d’abord, pour elle, courir après un ballon. Repérée dès son entrée en club à La Réunion, Océane Caïraty connaît un parcours fulgurant dans un football féminin qui, au cours de ces années 2000, se professionnalise et accède à la reconnaissance. A quinze ans, elle se retrouve pour cinq ans dans le milieu bien particulier des jeunes sportifs de haut niveau et devient défenseuse centrale de l’équipe de l’Olympique lyonnais, plusieurs fois championne de France. La jeune femme aurait pu s’en tenir à cette vie somme toute facile, pour elle qui, à l’époque, joue au foot les doigts dans le nez, sans effort particulier. « Et puis un jour, je suis allée voir une exposition sur les métiers du cinéma et je me suis dit que c’était ce dont j’avais toujours rêvé, être actrice ». « Manger du théâtre » Elle monte à Paris où elle « coche toutes les cases de la galère ». Et finit par tomber sur le Théâtre de la Colline et son programme 1er Acte : un dispositif particulier, mis en place par Stéphane Braunschweig et Stanislas Nordey en 2014, visant à donner un coup de pouce, une chance d’accéder aux scènes du théâtre public, à des jeunes se sentant en dehors du cercle, souvent « issus de la diversité », comme on dit aujourd’hui. Tout s’est alors enchaîné avec une forme d’évidence, à commencer par l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS), où elle a « mangé du théâtre par tous les bouts » pour « rattraper [son] retard ». Océane Caïraty y fait deux rencontres décisives : celle de la comédienne et formatrice Véronique Nordey (1939-2017), qui l’encourage à jouer Racine, et celle du regretté Jean-Pierre Vincent, décédé en novembre 2020, qui travaille L’Orestie avec ses élèves, les ramenant ainsi aux origines du théâtre et fait d’Océane une superbe Athéna, noble et sculpturale. « Comme je n’aime pas beaucoup le réel, être conviée par des réalisateurs à l’intérieur de leurs fictions me met en joie » Depuis, elle n’a pas arrêté. Elle a joué avec Stéphane Braunschweig, Arthur Nauzyciel, Pascal Rambert ou l’auteur et metteur en scène Lazare, passant en souplesse d’un univers à l’autre. « Ce qui me plaît par-dessus tout, c’est de rentrer dans l’univers d’un metteur en scène, de développer ma partition à l’intérieur d’un cadre, plus que la construction de personnages, note-t-elle. C’est un peu comme si on me lâchait dans un parc d’attraction en me disant “vas-y, joue !” Comme je n’aime pas beaucoup le réel, être conviée par des artistes à l’intérieur des fictions qu’ils inventent me met en joie. » Vers plus de diversité Et puis Océane Caïraty accompagne, avec le calme et la sérénité lumineuse qui la caractérisent, le vaste mouvement en cours pour ouvrir le théâtre français vers plus de diversité. « Je suis bien placée pour savoir qu’un comédien noir peut aujourd’hui aussi bien jouer des rôles du répertoire, universels, sans que sa couleur de peau fasse sens, que se faire le porte-parole d’auteurs et de récits qui n’avaient pas voix au chapitre jusque-là », constate-t-elle. Elle se dit aussi heureuse de jouer Tchekhov ou Alexandre Dumas que d’incarner la parole de l’écrivaine franco-camerounaise Léonora Miano ou celle de la jeune dramaturge afro-caribéo-britannique debbie tucker green. De la première, la jeune comédienne porte Ce qu’il faut dire, un ensemble de trois chants poétiques et politiques mis en scène par Stanislas Nordey. De la seconde, elle joue Mauvaise, une pièce montée par Sébastien Derrey. Les deux spectacles tournent au long de cette saison, où l’on la verra un peu partout sur les scènes de France. Avant, peut-être, qu’elle ne réalise son rêve ultime : incarner les héroïnes shakespeariennes de Comme il vous plaira ou de La Nuit des rois. Lesquelles lui iraient comme un gant, avec son jeu fluide et aérien. « Promesses de 2022 », une série en douze épisodes Douze portraits de jeunes artistes à découvrir en ce début d’année. - Sofia Teillet, comédienne

- Paula Luna, actrice

- Emilie Gleason, autrice de bande dessinée

- Pilani Bubu, chanteuse

- Le duo Ittah Yoda (formé par Virgile Ittah et Kai Yoda)

- Guy2Bezbar, rappeur

- Ymane Chabi-Gara, plasticienne

- Maxime Chamoux, musicien, scénariste et journaliste

- Adélaïde Ferrière, percussionniste

- Mellina Boubetra, danseuse

- Léon Volet, acrobate

- Océane Caïraty, comédienne

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 18, 2022 4:11 AM

|

Par Anne Diatkine dans Libération - 17 janvier 2022 Au théâtre de la Colline, Isabelle Lafon parvient à faire entendre l’autrice en montrant seulement ses interlocuteurs. Un spectacle qui interroge la notion de basculement. C’est un pari tout à fait inédit : faire entendre Marguerite Duras, non par ses textes, fussent-ils les moins connus, mais par son écoute. L’attraper non par ce qu’elle a dit, scandé, affirmé ou écrit, mais en restituant des rencontres avec des enfants de la Ddass, des mineurs dans une bibliothèque à Harnes, dans le Pas-de-Calais, à qui elle lit deux poèmes de Michaux, la stripteaseuse Lolo Pigalle, ou encore avec l’écrivain et journaliste Pierre Dumayet, inventeur du premier magazine littéraire télévisuel, Lectures pour tous. La montrer par ses interlocuteurs en somme. C’est un spectacle ultra-sympathique, bourré de chemins de traverse, de fausses-vraies digressions, d’imprévues, de péripéties, qui ne sanctuarise pas la grande autrice, mais s’ancre sur sa curiosité sans limite, et sa manière de densifier le quotidien, de le mettre en relief. L’air de rien Sur scène, il n’y a quasiment pas de décors, et surtout pas Duras. Une table, des dossiers, des archives et trois acteurs, Johanna Korthals Altes, Isabelle Lafon et Pierre-Félix Gravière, aux prises avec ce fouillis de papiers. Au tout début, avant que le spectacle ne commence et que les spectateurs ne se taisent, ils tentent d’entrer sur le plateau discrètement, en catimini, pour regarder la salle. Mais voilà, dit en substance la metteuse en scène Isabelle Lafon, il suffit de leur présence pour que les spectateurs fassent le silence, que leurs conversations masquées restent en suspens, que les rôles se rigidifient. «Mais non, nous prévient-elle, le spectacle n’a pas encore commencé, vous pouvez continuer à parler. On est entrés en avance sur le plateau.» Peine perdue, on fait silence. Les Imprudents – titre qui fait écho au premier roman de Duras paru chez Plon en 1943, les Impudents – est donc un spectacle sur la bordure, le basculement : peut-on entrer dans la fiction l’air de rien, en toute discrétion ? Peut-on glisser dans les paroles de Duras comme sur un toboggan, en parlant d’abord de soi, d’un steak «au côté vert» acheté malencontreusement ou de sa chienne ? Ou dans la peau d’un autre sans prévenir, en cachette ? Les trois acteurs commencent donc à jouer leur propre rôle, le spectacle s’ouvre sur une échappée, une confidence, le plaisir ambigu d’Isabelle Lafon de devenir «Madame Margo», grâce à son chiot, un setter, au bois de Vincennes, puisque les maîtres s’appellent entre eux par le nom de leur chien… Le glissement se poursuit dans la façon qu’ont Johanna Korthals Altes et Pierre-Félix Gravière d’esquisser dans leur corps la pléiade d’interlocuteurs de Duras, d’un mineur à des adolescents, ou passant par un intellectuel à une stripteaseuse grâce à des mini-modifications de voix, de postures, de gestes, jusqu’à une hallucination finale : oui, c’est bien Duras qui est là, à Neauphle, au bord de la route devant sa maison. Isabelle Lafon ne la singe pas, mais la fait apparaître jusque dans le grain de la voix qu’elle a perdue à la toute fin de sa vie. Son chiot est entré dans la maison. Comment s’appelle-t-elle ? Isabelle Lafon n’ose répondre à l’écrivaine. Le théâtre, art de donner chair aux fantômes, qui fait vivre pour de vrai des conversations on ne peut plus réelles qu’on croirait issues d’insomnies. Les Imprudents, conçu et mis en scène par Isabelle Lafon, à la Colline, à Paris, jusqu’au 23 janvier.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 17, 2022 6:36 PM

|

Par Nathalie Simon dans Le Figaro - 17 janvier 2022

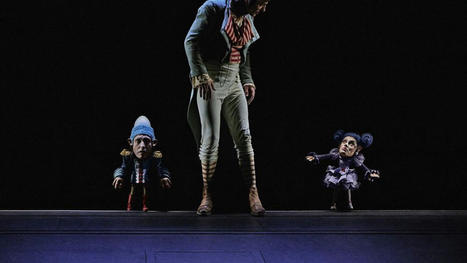

Valérie Lesort met en scène Le Voyage de Gulliver, au théâtre de l’Athénée

. Fabrice Robin

ENTRETIEN - Au théâtre de l’Athénée, à Paris, la comédienne plasticienne adapte Le Voyage de Gulliver. Retour sur un parcours à succès.

Valérie Lesort parle du Voyage de Gulliver, de Jonathan Swift, son «bébé». Enfant de la balle, l’artiste avignonnaise signe l’adaptation libre du texte, le met en scène avec son compagnon, Christian Hecq, et joue en alternance le rôle de la reine Cachaça.

LE FIGARO. - Quelle est l’origine du projet? Valérie LESORT. - On est un peu des spécialistes d’adaptations d’œuvres qui ne sont absolument pas théâtrales, les plus compliquées possibles! On cherche des œuvres où le visuel peut intervenir en plus du travail du corps, qui est la marque de fabrique de Christian (Hecq). L’écriture tourne beaucoup autour de la contrainte technique. Pour Le Voyage de Gulliver, c’est moi toute seule, mais on reste dans notre univers. Nous avions fait Monsieur Herck pour Canal+, un petit bonhomme hybride. C’était la première fois que nous travaillions ensemble. Christian avait également collaboré avec Philippe Genty - notre maître - pour son spectacle Boliloc, sur le même dispositif. On a adoré ces petits personnages. Ensuite, j’ai fait Petite balade aux enfers, une adaptation d’Orphée et Eurydice de Gluck pour l’Opéra Comique avec des marionnettes hybrides. Le Voyage de Gulliver a été le plus compliqué. Pourquoi? Ce que vous voyez sur scène n’est rien par rapport à tout ce qu’on fait derrière. Par exemple, quand je danse sous les traits de la reine Cachaça, c’est quelqu’un d’autre qui manipule mes jambes. On a intérêt à bien s’entendre (en riant). On fait ce qu’on veut. Ou on manipule les mains, ou les pieds, ou on ouvre les rideaux, ou on transporte les décors. On est tout le temps en train de ramper derrière le plateau. Petit à petit, on perfectionne le dispositif du théâtre noir. C’est une usine à gaz Valérie Lesort C’est bien de travailler avec la même équipe. On se suit, on apprend, on grandit ensemble, que ce soit avec la plasticienne Carole Allemand ou Pascal Laajili pour les lumières. Petit à petit, on perfectionne le dispositif du théâtre noir. C’est une usine à gaz. Pourquoi avoir choisi Le Voyage de Gulliver? Écrite en 1726, l’histoire est géniale, elle parle de la bêtise humaine, des guerres, du pouvoir absolu et d’intolérance, qui sont malheureusement toujours d’actualité. Ces différends autour d’œufs à la coque entre les Petitsboutiens et les Grosboutiens et la scène où Gulliver fait pipi sur le château pour éteindre l’incendie sont dans le roman. Moi, j’ai inventé le dénouement avec les œufs sur le plat et les rôles féminins, j’ai l’impression que la femme n’existait pas à l’époque! J’ai juste tiré les fils de l’œuvre originale. Je tenais à ce qu’il y ait des images de Gulliver attaché, de Gulliver qui tire les bateaux… Le jeu d’acteurs arrive en dernier. On est rigolos avec nos costumes, mais je voulais un double niveau de lecture, pour les adultes, pas seulement les enfants. Il y a de la cruauté, et la musique de Dominique Bataille apporte une tonalité sombre. J’ai aussi écrit les chansons sur les musiques de Mich Ochowiak, qui avait adapté celles de Lully pour Le Bourgeois gentilhomme. Pour une fois, vous êtes quasiment seule aux commandes… Oui, j’ai mis du temps à exister, on revient de loin. Là, c’est davantage mon bébé que celui de Christian. En plus, je joue dedans. J’ai le sentiment qu’être sur scène fait qu’on est plus dans la lumière. Pourquoi avez-vous choisi de jouer la reine Cachaça? C’est un hasard. J’ai une formation de comédienne, mais ce n’est pas mon métier principal. Ça a commencé avec le Cabaret horrifique, que j’avais monté à l’Opéra Comique. J’ai fini par y jouer parce qu’il n’y avait personne pour faire les bruitages. On a écrit La Mouche avec Christian. Je me suis retrouvée à interpréter Marie-Pierre, mais je ne l’avais pas écrit pour moi. J’ai repris goût à la scène. En plus, j’ai été nommée aux Molières. Cachaça, c’est mon fantasme absolu, surtout la chanson. J’ai toujours rêvé de faire un truc à la Marilyn et à la Zizi Jeanmaire. Même si je mesure 50 centimètres! Je joue en alternance avec Emmanuelle Bougerol. J’ai d’autres mises en scène, comme Marilyn, ma grand-mère et moi, actuellement au Théâtre du Petit Saint-Martin, et, en mai, je monterai La Périchole à l’Opéra Comique. Je m’ennuyais en cours, je n’ai pas réussi à former une famille théâtrale et me suis reconcentrée sur le travail de plasticienne Valérie Lesort Comment êtes-vous devenue plasticienne et metteuse en scène? Ma grand-mère était comédienne, mon grand-père scénariste-réalisateur, ma mère critique de théâtre et mon père est bricoleur, il avait des ateliers. De son côté, il y avait aussi des graveurs. Le théâtre est venu petit à petit. C’était plutôt les effets spéciaux, les monstres de cinéma qui m’attiraient. Mon premier choc, c’est Thriller, de Michael Jackson, vers 8, 9 ans. J’ai vu La Mouche plusieurs fois, L’Exorciste, Freaks… Je suis fan aussi du «Muppet Show». J’étais cancre à l’école, sauf en dessin, musique et français. J’ai fait une école de maquillage, à Aix. Je viens d’un village qui s’appelle Gréasque. À 19 ans, j’ai travaillé sur Le Hussard sur le toit, de Jean-Paul Rappeneau, j’ai rencontré le grand maquilleur Daniel Parker. Il m’a proposé de venir dans ses ateliers pour me former. Je suis partie à Londres et ai travaillé dans les studios de cinéma de Shepperton. Après, je suis allée au Portugal pour l’Exposition universelle, puis je suis revenue à Paris, où j’ai travaillé pour les «Guignols», Karl Zéro… Mais il y avait un manque. J’ai été comédienne, j’ai trouvé ça atroce! On dépend du désir de l’autre, et se retrouver à 25 ans dans des castings pour vendre une pizza… Je m’ennuyais en cours, je n’ai pas réussi à former une famille théâtrale et me suis reconcentrée sur le travail de plasticienne. La rencontre avec Christian Hecq a été un déclencheur artistique? Oui, on s’est rencontré en 2004 dans Musée haut, musée bas, de Jean-Michel Ribes, je fabriquais les accessoires. On est tombé amoureux plus tard, en 2010. On n’avait pas l’intention de travailler ensemble, mais, un jour, Canal+ lui a demandé un programme court. J’ai donné l’idée de la marionnette hybride. On a commencé à écrire et à réaliser tous les deux. Éric Ruf, devenu administrateur général de la Comédie-Française, a dit qu’on pouvait lui suggérer des idées de création. J’ai pensé à Vingt mille lieues sous les mers, de Jules Verne. Ça a été ma première mise en scène, je me suis rendu compte que c’était ce que je voulais faire. En 2018, Olivier Mantei nous a contactés pour mettre en scène Le Domino noir à l’Opéra Comique (grand prix de la critique du meilleur spectacle lyrique, NDLR). Il m’a fait confiance ensuite pour monter Ercole amante. Après, il y a eu Le Bourgeois gentilhomme. Plus on a du succès, plus on subit la pression Valérie Lesort N’êtes-vous pas désormais attendue par le public et les critiques? Oui, ce n’est pas rassurant! Plus on a du succès, plus on subit la pression. Ce qui nous émeut, c’est le retour à l’enfance. On n’a pas d’autre prétention que le divertissement, que le spectateur s’évade, et de faire des spectacles pour tous. J’adore inventer des trucs artisanaux et faire croire à des choses magiques, comme la barque de Gulliver ou l’éléphant que les gens voient débarquer dans Le Bourgeois gentilhomme. J’aime que les choses soient plus grandes que la vie. Propos recueillis par Nathalie Simon / Le Figaro

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 25, 2022 5:23 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 25 janvier 2022 Légende photo : Scène "Le jeu des ombres" © Pascal Victor Valère Novarina a écrit « Le Jeu des Ombres » à partir du mythe d’Orphée et d’Eurydice. Une commande de Jean Bellorini qui associe son adaptation de la pièce à l’ « Orfeo » de Monteverdi. Un spectacle de haute intensité. ll n’est pas si fréquent que des metteurs en scène (et encore moins des directeurs de théâtre) passent commande d’une pièce à un auteur ou une autrice. Applaudissons donc Jean Bellorini d’avoir commandé à Valère Novarina une pièce autour du mythe d’Orphée et Eurydice, mythe qui nous a déjà valu, au fil des siècles, une liste respectable de chefs d’œuvre en tous genre. En voici un de plus : Le Jeu des Ombres. Il y a longtemps , avant même que Novarina ne soit un auteur connu, Marcel Maréchal, cet amoureux d’un théâtre du verbe, lui avait déjà commandé un Falstafe (une adaptation libre de Shakespeare), alors qu’il était à la tête d’un théâtre lyonnais comme Bellorini s’apprêtait à l’être du TNP lorsqu’il a passé commande. La pièce et le spectacle portent le même titre, mais on ne saurait les confondre. Quand Novarina a livré son texte au long cours (268p, édité chez POL comme toute son œuvre), il a laissé une liberté totale d’adaptation au metteur en scène. Si Bellorini a donc très librement adapté le texte ( en y coupant des scènes , en en assemblant d’autres qui ne l’étaient pas, en changeant des noms de personnages-par exemple « les personnages de la pensée » que sont le Déséquilibriste, le Déléatur, et Le Décupleur, deviennent les trois Enfants de la colère , etc.), c’est aussi que son projet, comme la plupart de ses spectacles, avait d’entrée de jeu une visée musicale : associer l’Orfeo de Monteverdi (dont le texte du livret est projeté) à la partition sonore de Novarina. Et en y ajoutant des compositions originales signées Sébastien Trouvé, Jérémie Poirier-Quinot, Jean Bellorini et Clément Griffage Un dialogue entre La Dame de pique (Eurydice) et Le Valet de carreau (Orphée) ; non repris dans l'adaptation scénique (on aurait frisé le pléonasme), résume bien le rôle de la musique dans le spectacle: « La dame de pique. La parole existe-t-elle avant la pensée ? Le valet de carreau. Peut-être. La musique, très certainement. La dame de pique. Et qu’est-ce qu’elle vous dit ? Le valet de carreau. Elle n’accompagne pas le drame, elle le délivre ; elle frôle, elle va parfois jusqu’où s’ouvre l’espace, jusqu’où joue la pensée. » Sous le même titre Le Jeu des Ombres, on peut donc voir et entendre un riche spectacle de Jean Bellorini, et lire (au besoin à voix haute) une pièce, non moins riche, de Valère Novarina. Le spectacle aurait dû ouvrir le festival d’Avignon dans la Cour du Palais des papes, il y a deux ans. La manifestation ayant été annulée pour cause de pandémie, le spectacle a été créé quelques mois plus tard à la Fabrica d’Avignon lors d’un semaine d’art automnale. Le voici présentement programmé durablement au TNP de Villeurbanne dont Jean Bellorini a pris la direction et où le spectacle a été de nouveau mais brièvement répété. Une tournée suivra. Les Ombres du titre sont celles du monde d’en bas, des enfers (à un moment les flammes rayent le plateau d’un grand trait de feu), mais aussi celle des coulisses, du théâtre où veillent une théorie de servantes sur un piano où repose comme un songe nocturne. Le spectacle est ainsi traversé de visions aussi intuitives que fulgurantes. Bellorini n’explique rien, au mieux il suggère. Il faut se laisser porter par les mots et les notes , leur enchaînement, leur dialogue fécond eqntres les musiques et le livret de Monteverdi et les mots de Novarina. Ainsi L’Homme hors de lui explique à son pote Orphée : »Dans notre langue (si tu veux bien, comme les Latins, ne pas distinguer le u du v) ,il y a a un anagramme du mot DIEU, c’est le mot VIDE. Dans toutes nos phrases Dieu est un vide, un mot en silence, un trou d’air, un appel qui permet à l’esprit de reprendre souffle ». A Orphée qui demande une explication, L’Homme hors de lui se lance alors dans une énumération de définitions de Dieu allant d’Alain de Lille à Jean l’Evangéliste, en passant par Bossuet, Leibnitz, le Coran, Voltaire, Nietszche, Dostoïevski, Lacan, Rimbaud, Breton, Baudelaire, Mallarmé, Gainsbourg, Epicure, Leiris, Novarina («Dieu est la quatrième personne du singulier ») et des dizaines d’autres. Moment exaltant, délirant, performatif, moment d’inventaire, spécialité de la maison Novarina, très attendue par ses fidèles lecteurs. A l’issue de quoi, Orphée déclare : « Il y a donc un mot qui Le désigne dans notre langue, mais ce n’est qu’un mot...Aucun mot ne le saisit. Ce qui lui est le plus proche, ce n’est pas son nom, ce n’est pas l’un de ses neuf-cent nonante-neuf noms, c’est la parole même. » Avec raison, Jean Bellorini a coupé une longue séquence très personnelle où, pendant que Pluton et Hécate dialoguent, surgissent un à un les morts de Novarina, à commencer par son défunt acteur fétiche Daniel Znyk. Puis, acteurs ou pas, tous très chers, tous disparus comme Michel Baudinat, Anne Wiazemsky mais aussi Alain Cuny, Paul Otchakowsky, Michel Corvin, Tsilla Chelton , Christine Fersen, Clément Rosset et bien d’autres. Dans la distribution du spectacle on note la belle présence d’une actrice novarinienne historique: Laurence Mayor. Bref, on se perd forcément (et c’est bien ainsi) dans ce dédale de mots et de musiques aux pentes escarpées, mais l‘Orfeo de Monteverdi, nous tient la main. Novarina en profite pour imaginer un dialogue (qui n’est pas dans le spectacle) entre l’actrice Julia Bartet (célèbre pour son interprétation de Bérénice, modèle de Proust pour la Berma, elle se retira du théâtre en pleine gloire) et Robert le Vigan (acteur explosif et bondissant, ami de Céline et collaborateur, il trouvera refuge en Amérique latine) : « Julia Bartet. Lorsque Orphée eut assez pleuré Eurydice sur terre, il voulut descendre dans le monde des ombres, par le Styx. Traversant des simulacres de peuple et des fantômes sans sépulture, il rejoignit Perséphone et celui qui règne sur l’abominable royaume des ombres. Alors, pour accompagner sa lyre, il chanta. Robert Le Vigan. Les quatre membres d’Orphée sont dispersés ça et là. C’est toi, fleuve de l’Hèbre ! Qui reçoit sa tête- et sa lyre. Et voici qu’emportée par le courant, sa lyre fait entendre de tristes accords ; et voici que sa langue -séparée de son corps, privée de sentiment -murmure encore une mélodie plaintive – et les rives y répondent par les plaintes de l’ écho ». Et c’est qui demeure dans le spectacle de Bellorini : les plaintes de écho , la musique « qui déploie sans rien dire la beauté du temps » comme dit La Mesure. Ainsi Monteverdi et Novarina dialoguent-ils sous la baguette du maestro Bellorini dans « la discordanse des temps ». Le spectacle s’achève avec Orphée. Un jour où , seul, il joue de la trompe « dans un bois splendide », « onze cent onze » oiseaux « vinrent se pacifier » à ses pieds. Alors, il les nomme, un à un : « la limnote, la fuge, l’hypille, le ventisque, le lure, le figile, le lepandre, le ramble, l’entrève... ». Jusqu’au dernier. Le texte de Novarina continue le temps d’une dernière scène qui s’achève par un dernier inventaire. Jean-Pierre Thibaudat Le Jeu des ombres, un spectacle de Jean Bellorin. Au TNP jusqu’au 31 janv. Puis du 10 au 12 fév à la Comédie de Clermont-Ferrand, les 18 et 19 fèv, au Grand théâtre d’Aix en Provence, du 9 au 20 mars aux Gémeaux de Sceaux, du 24 au 26 mars au Quai d’Angers, du 31 mars au 3 avril à la Criée de Marseille, du 20 au 21 avril à l’Opéra de Massy, les 10 et 11 mai à la Scène Nationale de Bayonne, le 15 juillet au festival de Chateauvallon. Le Jeu des ombres, un texte de Valère Novarina. Publié aux Editions POL, 268p 17€

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 24, 2022 9:52 AM

|

par Ève Beauvallet dans Libération 24 janvier 2022 Légende photo : «Elles vivent» est la comédie de l’ambivalence assumée, où cohabitent la dérision de la sylvothérapie et le secret espoir qu’elle nous montre la sortie. (Matthieu Edet) A quelques semaines de la présidentielle, l’artiste belge rafle la mise avec sa farce de politique-fiction. Le stand de tir spécial «Présidentielle 2022» est ouvert. Sur place, la noble famille du théâtre public a prévu de déballer, comme toujours, les grands textes du répertoire pour montrer à quel point Shakespeare nous alertait déjà sur l’ascension de Zemmour. Un peu plus loin, les sempiternels «snipers» de l’humour politique Stéphane Guillonesques ou Christophe Alevêcoïdes sont déjà installés, là, sur vos colonnes Morris, avec leurs stand-up «au vitriol» visant tous dans la même direction, avec tous les mêmes mitraillettes automatiques rutilantes. On allait donc rejouer la même partie. «Smiley poussin» Et soudain, l’outsider Antoine Defoort (Germinal, Un faible degré d’originalité…) est arrivé pour relancer les dés, avec son esthétique pistolets à eau et canards en plastique, ses nouilleries ambiance Bastien Vivès ou Fabcaro, son look d’étudiant en web design fan des Lapins crétins, son amour du théâtre méta-malin et de la lol-distanciation, ses croquis volontairement bidon, mais aussi un solide bagage théorique en sciences du langage et de l’infocom qui lui permet de créer aujourd’hui Elles vivent, le seul grand spectacle sur la politique qu’on vous suppliera d’aller voir en ce moment. Nous sommes ici dans le futur et le futur est très rigolo à traiter au théâtre si l’on aime, comme Antoine Defoort, les effets spéciaux «low-tech» évidemment pourris. Dans ce futur, on se souvient, à coups d’hologrammes faits maison, des idéaux portés lors des dernières élections par un petit parti devenu grand. Voici donc l’histoire des espoirs et des renoncements du jeune think tank politique PCM (Plateforme contexte et modalités) qui entendait réinventer les modalités du débat démocratique et faire en sorte qu’enfin, les gens «s’écoutent». Elles vivent ne parle donc jamais du fond, mais du contexte d’énonciation et de réception du message. Dans la salle de réunion, on brainstorme : faut-il en passer par la création de pancartes «smiley poussin» à brandir sur les plateaux télé face à l’adversaire, pour lui certifier que l’on est prêt à «prendre soin» et à «recueillir» sa parole ? A croire que non, puisque le PCM, traumatisé par la violence du jeu médiatique, perdra finalement les élections et se transformera trois ans plus tard en école de magie paradoxale. Novlangue bullshiteuse Ont-ils été, et sont-ils encore, «ridicules» avec leur «bisounourserie» comme l’affirmait l’infâme Erwan Dubreucq, leur adversaire politique ? On ne saura jamais vraiment. Et c’est précisément cette indécision vis-à-vis de la cible qui donne à la farce de politique-fiction une mélancolie si belle. La dernière fois qu’un auteur de comédie s’est saisi avec autant d’acuité qu’eux de la novlangue bullshiteuse du développement personnel – ce monde plein de rituels de soin où l’on accueille la parole –, c’était Blanche Gardin dans sa série la Meilleure Version de moi-même. C’était une satire sans ambiguïté, avec une cible claire – ce qu’elle tient pour l’hypocrisie du militantisme «woke» – moquée avec surplomb. Tout au contraire, Elles vivent est la comédie de l’ambivalence assumée, où existent simultanément la dérision de la sylvothérapie et le secret espoir qu’elle nous montre la sortie. On rit beaucoup ici des séances de deep-mindfulness en forêt de Fontainebleau, mais sans être jamais tout à fait sûr que ne réside précisément ici le remède qui puisse enfin nous sauver du merdier. C’est dire si on est tous paumés. Elles Vivent d’Antoine Defoort, jusqu’au 27 janvier au CentQuatre à Paris, à Dunkerque en mars, à Bordeaux en avril.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 24, 2022 5:51 AM

|

Par Le Figaro avec AFP - 24 janvier 2022 Photo : capture d'écran Instagram @joelPommerat Couple en mal d'enfant, amour de jeunesse... Le metteur en scène décline les pathologies de l'amour interprétées par des détenus. Ni décors ni costumes pour cette représentation imaginée dans des endroits «où le théâtre n'est pas attendu». Du théâtre revenu à l'essentiel: avec Amours 2, présenté en avant-première ce week-end à Marseille, Joël Pommerat poursuit, hors les murs de la prison mais dans une économie de moyens intacte, le travail engagé depuis 2014 avec des détenus purgeant de longues peines. Des chaises pour tout accessoire, un simple interrupteur rythmant la succession des scènes en guise d'éclairage et, tenant lieu d'horizon, une seconde pièce hors-champ qui devient comme un espace de fuite pour les personnages et d'où émanent bruits de coups ou sons d'ébats. Tentation de l'amour de jeunesse croisé par hasard, couple en mal d'enfant, amitié mise à mal par un souvenir: les pathologies de l'amour se déclinent en une série de saynètes dans lesquelles les mots pesés et incisifs de Joël Pommerat tiennent, avec leurs interprètes saisissants de justesse, le premier rôle. Un dépouillement d'abord dicté par les contraintes logistiques inhérentes à la détention après deux précédents spectacles, Désordre d'un futur passé en 2015 et Marius en 2017, qui étaient «extrêmement ambitieux et lourds sur un plan technique», explique Joël Pommerat. «Donc Amours a été fait dans cette forme très légère, très dépouillée, sans décor, sans costumes» puisqu'il fallait faire «un objet le plus discret et simple possible» afin de continuer à travailler dans le milieu carcéral, poursuit-il. À LIRE AUSSIUn conte de Noël, Contes et légendes, Une histoire d’amour... Les spectacles de la semaine «la plupart des gens avec qui on a construit cette équipe ne sont jamais allés voir un spectacle de théâtre» Joël Pommerat, auteur et metteur en scène Amours 2 ne conserve qu'une dizaine de textes, tirés de trois précédents spectacles de Joël Pommerat, pour cinq à six comédiens quand la première version en comptait environ le double. Parmi eux, deux anciens détenus: Redwane Rajel, qui a déjà joué sous la direction d'Olivier Py au Festival d'Avignon, et Jean Ruimi, l'homme à l'initiative de la troupe formée à la prison d'Arles. Ils sont accompagnés de trois comédiennes professionnelles. «La plupart des gens avec qui on a construit cette équipe ne sont jamais allés voir un spectacle de théâtre. Donc on a fabriqué du théâtre en toute innocence, en toute virginité», raconte Joël Pommerat, 58 ans, dont chacune des créations fait salle comble à Paris. À LIRE AUSSIJoël Pommerat, l'amour, il n'y croit pas «Dans le fond, c'est ça qui m'a retenu, cet engouement. Les gens avec qui on a bossé, ce sont les plus gros travailleurs que j'ai rencontrés. Des passionnés et des amoureux du travail», confesse-t-il, décrivant une expérience loin de l'entre-soi théâtral, ce «petit monde de gens qui se ressemblent». Pour la tournée, qui devrait débuter en septembre, Joël Pommerat imagine jouer Amours 2 dans une boucherie, un casino, un gymnase, une paroisse même. «À partir du moment où on arrive à faire une configuration comme celle-ci, à peu près, on peut jouer n'importe où . Le grand principe, c'est de garder cette intimité: faire du théâtre pour un petit nombre de spectateurs pour pouvoir aller le plus possible dans la proximité», ajoute-t-il. N'importe où sauf peut-être sur un plateau de théâtre: «C'est bien d'être à un endroit neutre où le théâtre n'est pas attendu». Le Figaro avec AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 23, 2022 8:31 AM

|