Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 10, 2022 9:36 AM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 7 février 2022 Bal masqué de Mikhaïl Lermontov, traduction d’André Markowicz (Imprimerie Nationale, 1992), mise en scène de Marie-José Malis.

Lermontov (1814-1841), étoile filante du romantisme russe, tué en duel à l’âge de vingt-sept ans, comme Pouchkine, laisse derrière lui une œuvre poétique considérable – trois pièces de théâtre, dont Bal masqué en 1835, et un grand roman, Un Homme de notre temps. Il écrit sous le règne autocratique de Nicolas Ier, après la mort de Pouchkine et l’échec de la Révolution décembriste. Lermontov est un observateur lucide et cynique de la corruption grossière de son siècle, un poète décisif. Il rassemble dans Le Bal masqué les influences culturelles occidentales – versification à la Molière, dramaturgie à la Othello pour la jalousie shakespearienne, et l’imaginaire romantique. Marie-José Malis, metteuse en scène et directrice du Théâtre La Commune, Centre dramatique national d’Aubervilliers, s’attaque à Bal masqué, bien longtemps après Vsevolod Meyerhold pour les théâtres impériaux de Saint-Pétersbourg, en 1917, et trente ans après Anatoli Vassiliev à la Comédie-Française, en 1991, avec le regretté Jean-Luc Boutté et la juvénile Valérie Dréville. L’écriture concerne « un monde où la jeunesse éduquée sous le soleil de Napoléon et des idéaux hérités de l’épopée révolutionnaire française, n’a d’autre possibilité pour exaucer son sentiment de l’existence, son désir d’exception, que de se perdre dans les armes, les duels et le jeu.» Le XIX è siècle et les temps modernes connaissent un grand développement des jeux en Europe. Les jeux de cartes se sont multipliés à partir de la Renaissance, et les jeux de hasard – jeux d’argent – occupent les salons des libertins qui font la belle société des XVII è et XVIII è siècles. Et l’analyse du jeu dépasse l’approche morale. Pascal perçoit le divertissement par le jeu, telle une manière de se consoler de nos misères, le jeu étant déjà une misère, façon de « se piper soi ». « Les joueurs sont ainsi faits, moralement ce sont des lâches et n’est-ce pas inhibition de leur volonté qu’ils risquent tout sur une seule carte avec une insouciance déconcertante ? Ils subissent l’attrait du malheur et s’y jettent, comme dans le vide, non par défi mais pour jouir jusqu’au vertige du vice auquel ils s’adonnent. C’est une forme du masochisme. Une autre forme en est l’exhibitionnisme. » (Blaise Cendrars, Emmène-moi au bout du monde !) Le Pharaon, jeu de cartes sauvages évoqué dans la pièce, était bien frappé d’interdiction sous peine de mort, comme le duel, car la jeunesse aristocratique y réduisait à néant ses promesses. Sur la scène, pour son ex-ami de jeu Kazarine, le héros Arbénine est un loup, un rapace, voire même le diable. Aussi, ce dernier parle-t-il au jeune prince désespéré qui a tout perdu au jeu : « Je ne connais Que deux moyens : soit renoncer à tout jamais Soit s’y remettre sans attendre. Mais pour gagner ici, ayez le cœur de De tout laisser tomber : parents, amis, honneur…Mettez-vous à l’épreuve, apprenez à comprendre Vos facultés, votre âme sans erreur, Sentez avec une froideur sereine Dans des regards que vous ne connaîtrez qu’à peine Le moindre éclair… » Investi par sa grandeur – courage, ardeur, espérance -, l’être fraie également avec le Mal, la fatalité et le hasard jusqu’aux limites du non-sens, entre démon, fantastique, et pari de la grâce. La pièce Bal masqué ne fut jamais jouée du vivant de Lermontov qui en donna deux versions. L’une s’achève à la mort de Nina, jeune épouse du héros, version censurée – 4h20 dans la mise en scène de Marie-José Malis. L’auteur russe écrit alors une seconde version, augmentée d’un acte s’achevant sur la folie du héros, version censurée – 5h dans la mise en scène de Marie-José Malis. Le week-end, samedi à 18h et dimanche à 16h, sont présentés les quatre actes de la seconde version, et les autres jours, les trois actes de la première version, du mardi au vendredi à 19h30. Le héros de la pièce, Evgueni Arbénine – lumineux Juan-Antonio Crespillo, tant autoritaire et souverain qu’homme torturé et blessé, est un grand aristocrate régnant sur la société mondaine, maître des salons de jeu – adresse et charisme. Quand la pièce commence, Arbénine est retiré du jeu et vit avec sa jeune épouse Nina, un amour dont la beauté l’étonne. Il se croyait maudit par un passé vain et vil, croyant aussi que le beauté ne pouvait exister dans un monde qu’il méprise. Au bal masqué, un mystérieux inconnu masqué – Pascal Batigne – lui annonce qu’il rencontrera le malheur. Sonne ainsi la malédiction, après une magnifique scène entre Nina et Arbénine qui l’attend à son retour du bal – scène d’amour vrai, de confiance et d’abandon serein à l’autre. Or, Nina a égaré un bracelet : tout conspire à l’offenser et à l’humilier; la pureté et l’innocence sont bafouées, malgré la force de conviction de l’accusée. Et les autres personnages sont corrompus. Le Prince désinvolte – Laurent Prache -, sensible et attentif mais aussi joueur et peu scrupuleux, courtise l’épouse de celui qui l’a aidé à « se refaire » au jeu. Et la baronne masquée et équivoque – Virginie Colemyn, émouvante et précautionneuse – préfère perdre son amie plutôt que l’honneur. Ne sont pas là non plus pour éclairer le héros, ni l’usurier Sprich – espiègle Marc Susini – qui souffre de mépris ; ni l’ami Kazarine – Olivier Horeau, sarcastique, clins d’œil en aparté et sourire aux lèvres – qui voudrait voir revenir le mondain au jeu maléfique, sans plus d’amour ni bonheur. Seule reste Nina, sincère, authentique, et malheureuse peu à peu, d’être si incomprise. Sylvia Etcheto dans le rôle fait montre de patience, de douceur et d’invitation à une réflexion paisible. Pourtant le cruel époux n’en finit pas de lui faire la leçon, la persuadant de quitter l’existence : « La vie, nous y tenons tant qu’elle nous semble belle – pas trop longtemps… La vie est comme un bal : On tournoie, tout est gai, tout luit, tout étincelle…Et puis l’on rentre, on ôte son habit froissé Et l’on oublie… On dort…on est juste épuisé… » Sandrine Rommel, impérieuse, est la maîtresse de maison du bal. Saliha Gaci incarne la modestie de la servante Sacha et une invitée du bal. Mahamadou Marega interprète divers serviteurs et un invité du bal, vêtu d’une combinaison éclatante et dorée et d’un masque de soleil d’or. La scénographie de Jessy Ducatillon, Adrien Marès et Marie-José Malis est soignée et inventive : un proscenium de bois s’avance vers la salle, que surmonte encore une petite estrade que manipulent les comédiens quand leur personnage s’adresse librement au public. Et pour accéder à la scène, depuis la salle et la fosse, les interprètes empruntent de petits escaliers de bois installés. De même, pour seuls accessoires emblématiques, des chaises et bancs de bois. Au-dessus de la proue du proscenium, en élévation, se tient une petite verrière décorée, un vitrail de motifs. Et les lumières de Jessy Ducatillon font jouer d’autres verrières, au-dessus de la scène et de la salle ; les spectateurs sont en pleine lumière, comme les comédiens sur la scène – égalité des conditions. La scène de bal est un tourbillon de songes, un rêve mouvementé de personnages oniriques et festifs : « La vie est comme un bal : On tournoie, tout est gai, tout luit, tout étincelle… » L’Opéra de Paris a contribué aux costumes du spectacle, et ils sont magnifiques. Apparaissent en solo des fantômes animés, ou égrainés en une file colorée – galerie spectaculaire de figures aux beaux atours, de délicats portraits en pied qui seraient descendus des tableaux des murs du salon. Sur le plateau nu avec ses grands murs noirs ornés d’accessoires techniques, le contraste avec ces parures est éclatant – parade de masques tournoyants, têtes d’oiseaux furtifs et autres plumes. Plus loin sur la scène, se dessine le couloir des allées et venues des personnages, que délimite un panneau de tissu ouvragé – fleurs, couleurs et rayures plus strictes de deuil -, un lai vertical que les serviteurs de scène installent sur le sol avant de le hisser avec art vers les cintres en bannière. Un Bal masqué significatif de la vision du théâtre de Marie-José Malis : les acteurs vivent leur personnage de l’intérieur, au plus près des mots de Lermontov, et s’adressent aux spectateurs en complices, chuchotant presque à leurs oreilles et livrant avec conscience la vox sublime de l’auteur russe, pessimiste, passionnée et ardente, entre poésie, musique et philosophie d’une existence. Une parole vivante, intime et confidentielle, qui met au jour une noble pensée en mouvement. Le personnage vit face public, médite, évalue, se met en colère, se révolte et crie, sans pudeur, simplement lui-même, cherchant un chemin existentiel dans l’honnêteté d’un vrai retour à soi : le public tremble avec lui, s’inquiète, s’assombrit et se tend ou bien s’émeut, en empathie constante. Une mise en scène somptueuse qui pourrait être lucidement réduite dans le temps : la qualité de la prestation des acteurs est ciselée et la parole de Lermontov envoûtante, ce qui sollicite à chaque instant, une attention particulièrement soutenue, de la part du spectateur ébloui qui ne boude pas son plaisir certes, mais fait aussi peu à peu œuvre de patience, admettant aussi ses torts à vouloir voir l’action en finir plus tôt enfin, en dépit de la beauté et de la gravité magnifiques du spectacle. Véronique Hotte Du 5 au 17 février 2022, mardi, mercredi, jeudi, vendredi 19h30 – 1ère version 4h20, samedi 18h, dimanche 16h – 2 ème version 5h, à La Commune – Centre dramatique national Aubervilliers., 2 rue Edouard Poisson 93300 – Aubervilliers. Tél : 01 48 33 16 16

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 10, 2022 3:39 AM

|

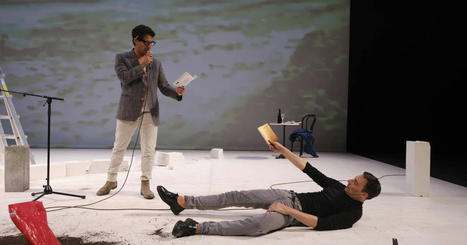

par Guillaume Tion dans Libération publié le 9 février 2022 Sur un plateau nu et bordélique, l'histoire nous est retracée par deux comédiens, Mounir Margoum et Thierry Raynaud. (Philippe Weissbrodt) Malgré ses excellents acteurs et sa fantaisie interprétative, le spectacle de l’Allemand Nicolas Stemann souffre des mêmes maux que le roman de Kamel Daoud dont il est adapté. Soit une relecture plate de «l’Etranger» de Camus. Ensemble, tout devient impossible. Sur la scène du théâtre des Abbesses à Paris, le dialogue s’enlise. On parle de l’Etranger, de Camus, mais surtout de l’étranger. Le metteur en scène allemand Nicolas Stemann (dont Libé s’enthousiasmait pour le Faust, présenté au in d’Avignon en 2013) adapte le roman de Kamel Daoud, Meursault, contre-enquête, dans lequel l’auteur fait parler le frère de l’Arabe assassiné par Meursault, le héros de l’Etranger. Cet Arabe n’a pas de nom, pas de contours, pas de passé, plus de futur. Qui est-il ? Quelle est la vie de celui dont on ne sait rien en lisant le roman de Camus, dont il est pourtant la victime ? Pour Kamel Daoud, il s’appelle Moussa. Il est grand, avec de longues mains protectrices. Sa mère, M’ma, n’est pas morte. Jeu d’interpénétrations textuelles Sur un plateau nu et bordélique, scénographie synthétique d’une Algérie où les parpaings blancs des maisons coloniales le disputent à un cercueil et une table de bistro parisien, son histoire nous est retracée par deux comédiens qui se succèdent puis s’additionnent : Mounir, «l’Arabe de service» né à Clermont-Ferrand, le frère de Moussa, et Thierry, fils de pieds-noirs depuis trois générations, indigné du sort fait à celui qu’il appelle aussi «son frère, notre frère». Ces deux-là sont jumeaux autant qu’ennemis, figures de l’Algérien et du Français, de Daoud et de Camus, du mort et de son meurtrier. Près de quatre-vingts ans après (l’Etranger a paru en 1942, Meursault, contre-enquête en 2013), la parole des victimes anonymes de la colonisation est donc exhumée de l’oubli, exhibée plein phare, brandie sans ombres dans un jeu d’interpénétrations textuelles entre Camus et Daoud qui s’étalent en vidéo à l’arrière-plan. Pourquoi pas. Mais, ce faisant, le spectacle s’attache à lire l’Etranger d’une façon littérale, déconcertante, sans sembler mesurer que l’anonymisation de l’Arabe peut – et doit – se comprendre comme l’universalisation d’une altérité à laquelle Meursault ne peut s’accorder. En suivant le parcours de cet homme étranger à tout, à sa vie comme à celle des autres, Camus le dénonce, lui et l’absurde de notre société. Tandis que le spectacle – fidèle au livre, de ce point de vue – détricote ce coup de force et pointe du doigt le romancier-philosophe en colon bon teint qui présenterait, impavide, le meurtre d’un Arabe (et non plus de l’Arabe) comme s’il l’endossait ou l’excusait. Fantaisie interprétative Contre-enquêtes est toutefois rattrapé par ses creux. Servi par les excellents Mounir Margoum et Thierry Raynaud, il n’est jamais meilleur que quand il dévie de sa ligne et laisse entrer une fantaisie interprétative libératrice dans ce règlement de comptes binaire avec vue sur vengeance. Le spectacle respire alors, dans un entre-deux quasi sacrificiel : le metteur en scène – par ailleurs codirecteur du Schauspielhaus Zürich qui a coproduit cette Contre-enquêtes avec le Théâtre de Viry-Lausanne – aime d’évidence ces jeux foutraques entre les deux comédiens qui lui permettent de passer avec fluidité d’un plan à l’autre, mais s’en défie aussi, ne leur accordant qu’une présence d’appoint. C’est pourtant dans ces instants de pur théâtre que se crée une indéniable unité et qu’ensemble, tout devient possible. Contre-enquêtes ms. Nicolas Stemann avec Mounir Margoum et Thierry Raynaud, au théâtre de la Ville (Abbesses) à Paris jusqu’au 12 février.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 9, 2022 7:07 AM

|

Par Guillaume Lasserre dans son blog - 9 février 2022 À l’Odéon - Théâtre de l'Europe, Tiago Rodrigues met en scène pour la première fois un texte qu’il n’a pas écrit en s’emparant de « La Cerisaie » d'Anton Tchekhov. Avec une intelligence remarquable qui passe par le choix aussi radical que juste de la distribution, le metteur en scène portugais réussit l’exploit d’éclairer la pièce d'un jour nouveau en nous parlant du présent. Des chaises réparties à intervalle régulier occupent la quasi-totalité de la scène. Côté cour, plusieurs lustres d’apparat dépassent du décor à venir. Les protagonistes de la pièce sont tous réunis au même endroit, formant une masse compacte autour des mats d’où pendent les prestigieux luminaires. Il a bien fallu adapter la scénographie du spectacle aux dimensions « ordinaires » d’une scène de théâtre après la démesure de la cour des Papes dans laquelle il était joué en ouverture du dernier Festival d’Avignon. Des trois paires de rails qui traversent le plateau, incarnation métaphorique de la gare d'arrivée du train qui ramène Lioubov Andreïevna Ranevskaïa dans son domaine russe de la Cerisaie après six années passées en France qui ont achevé de la ruiner, la centrale est occupée par un orchestre qui accompagnera la représentation de bout en bout. Trois voies qui sont aussi les marqueurs du temps qui passe, aussi inexorable que la ligne droite qu’elles tracent. L’arrivée un peu trop festive devant célébrer la joie du retour chez soi ne réussit pas à masquer le sentiment de mélancolie qui règne. Les réjouissances sont vite contrebalancées par l’alerte de Lopakhine sur l’état des finances familiales qui ne permettent plus non seulement de rembourser les dettes mais désormais aussi leurs intérêts. A l’été, le domaine sera vendu aux enchères. Dès le début, on entasse des chaises – à Avignon, il s’agissait de celles des anciens gradins du festival –, celles d’une époque qui s’achève inéluctablement, la suivante étant déjà en germe dans les balbutiements du présent. Vers le nouveau monde (en finir avec l’ancien) « La Cerisaie » est la première pièce – qui plus est de répertoire – que Tiago Rodrigues met en scène sans en avoir écrit le texte. À la naissance de chacun de ses projets, il y a une rencontre. « (…) Mettre en scène commence toujours par l’envie de travailler avec quelqu’un[1] » prend-il soin de préciser, en l’occurrence ici Isabelle Huppert lors d’une conversation à Lisbonne au cours de laquelle la comédienne lui apprend qu’elle n’a jamais joué Tchekhov. Très vite, la dernière pièce du dramaturge russe, créée en 1904 au Théâtre d’art de Moscou, s’impose comme l’œuvre la plus à même de parler d’aujourd’hui. Elle évoque « l’inexorable puissance du changement[2] » pour le metteur en scène qui considère le personnage de Lioubov comme une« héroïne tragique dans un drame comique[3] » à la mesure d’Isabelle Huppert. Si elle reste entièrement sourde aux évènements, maintenant sa position de bout en bout de la pièce, c’est qu’elle en connait l’issue. Vivant dans la nostalgie de la perte et du deuil, elle sait déjà le dénouement tandis que les autres personnages se nourrissent encore d’espoir, pensent qu’ils peuvent toujours être sauvés. Les pièces de Tchekhov oscillent en permanence entre le rire et les larmes. Avec une prodigieuse virtuosité, Tiago Rodrigues se saisit des mots de Tchekhov pour évoquer les questionnements et les inquiétudes qui traversent la société contemporaine. En interrogeant le passé, il sonde le futur à l’aune des grands enjeux qui vont déterminer les choix de société du monde d’après. Les incertitudes d’aujourd’hui s’apparentent aux derniers soubresauts d’un monde que nous croyons habiter mais dont la disparition est déjà largement consommée. La violence exponentielle qui s’exprime dans la répression officielle a plus à voir avec les ultimes barouds d’honneur de ceux qui connaissent déjà l’issue fatale du monde d’avant, qu’avec sa défense. Lioubov sait que son monde touche inévitablement à sa fin. En ce début du XXème siècle en mutation, les temps se mélangent. Gaiev, le frère de Lioubov, appartient au passé, tandis que Lopakhine rêve ses projets d’avenir. L’époque est en évolution, l’ancien monde féodal russe est sur le point de basculer dans la société moderne. Cet état permet à Tiago Rodrigues de parler au présent de la confusion qui règne dans les esprits face aux incertitudes de l’avenir. « Monter La Cerisaie, c’est parler de femmes et d’hommes persuadés de vivre ce qui n’a jamais été́ vécu. C’est traiter un moment historique inédit. C’est aborder les douleurs et les espérances d’un monde nouveau, que personne ne peut encore comprendre. C’est nous regarder[4] » affirme-t-il. En retirant la convention réaliste à sa mise en scène, il fait entendre l’actualité du texte, de même que la scénographie chez lui a un pouvoir d’évocation, jamais d’illustration. Le théâtre de Tiago Rodrigues est en recherche constante de liberté, d’émancipation face aux conventions historiques qui étouffent les textes auxquels elles sont assignées. Son travail de création est pensé dans un rapport au collectif. Toutes ses pièces interrogent le monde contemporain, le nôtre. Il ressemble étonnamment à celui de « La Cerisaie », traversé par l’inconnu, l’angoisse mais aussi l’espoir qu’appelle le changement de société, la rencontre du passé et du futur ici et maintenant. Le songe hypnotique des fantômes somnambules En 2018, Tiago Rodrigues avait tenté de monter « La Cerisaie[5] » avec les élèves de l’École de la Manufacture, Haute école des arts de la scène de Suisse romande à Lausanne, pour leur pièce de fin d’étude avant d’abandonner et de partir déambuler dans les rues de Lisbonne avec les futurs comédiens. Au fur et à mesure, ces derniers découvraient une ville dans laquelle la culture, l’esprit même ont été liquidés en faveur du profit immédiat. Les Airbnb et les touristes, qui occupent désormais le centre de la cité, en ont effacé l’histoire. Déjà, Tiago Rodrigues faisait de l’ultime œuvre de Tchekhov le point de départ d’une lecture politique contemporaine. La « Cerisaie » commence par le réveil de Lopakhine qui a une vision de l’avenir et se termine par l’endormissement de Firs, le vieux serviteur qui regrette le temps des maitres et des esclaves, laissé seul dans la maison, enfermé, oublié de tous. « Il est temps que tu meures grand-père » lui signifie-t-on à plusieurs reprises tout au long de la pièce. Cette figure de l’esclavage doit disparaitre pour permettre l’avènement d’un nouveau monde. Pour le metteur en scène portugais, la forme devient l’outil de révélation qui transforme le spectateur. Ainsi, en faisant le choix délibéré de distribuer également des comédiens noirs et des comédiens blancs dans les rôles des aristocrates et des serfs, le metteur en scène portugais fait résonner le texte de Tchekhov d’une toute autre manière, interrogeant la France sur son passé colonial et esclavagiste. Lorsque Lopakhine, le fils de moujik devenu riche marchand – formidablement interprété par Adama Diop – réalise à la fin de la pièce ce qui signifie son acte : « J'ai acheté le domaine où mon père et mon grand-père étaient esclaves, où ils n’avaient même pas le droit d’entrer en cuisine », ce n’est plus à la Russie de 1904 que l’on songe. L’hypothèse selon laquelle il aurait tout manigancé n’existe pas chez Tiago Rodrigues. L’homme apparait au contraire surpris, comme s’il réalisait ce qu’il venait d’accomplir. C’est un personnage en prise avec son histoire personnelle – le père de Tchekhov lui-même était un serf. Adama Diop évoque sa rencontre avec son personnage à ce moment précis de la pièce. « C’est toujours difficile de se sentir défini par l’histoire, de se sentir héritier de ce qu’on n’a pas vécu. Mais il n’empêche qu’il y a une perpétuité de cette violence-là, de ce regard-là. Cette digue qui lâche en lui, c’est quelque chose qui me touche moi[6] » confie-t-il. De même, lorsque Trofimov dit à Ania à la fin de l’acte II : « Tous vos ancêtres possédaient des esclaves, des âmes vivantes, cela les a dégénéré, vous tous, vivants ou morts, de posséder des âmes vivantes », c’est à la salle qu’il s’adresse. La diatribe trouve soudain des résonnances saisissantes avec les questions qui agitent notre présent, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Ce que fait Tiago Rodrigues est précisément ce qu’on aurait aimé voir faire la saison culturelle « Africa 2020 » voulue par le président de la République et qui s’est achevée le 30 septembre dernier : mettre la France face à son histoire, préambule indispensable à toute construction d’un monde nouveau. Pour pouvoir reconstruire, la Cerisaie doit être rasée. Le metteur en scène fait de l’une des pièces de répertoire les plus jouées dans le monde, « La Cerisaie » d’Anton Tchekhov, un spectacle sur les temps à venir. Les crispations actuelles ne sont que les nécessaires soubresauts qui accompagnent l’avènement de tout nouveau monde. Le bal chimérique qui se tient au son envoûtant d’une guitare au troisième acte ne dit pas autre chose. Les figures évanescentes s’y meuvent au ralenti comme dans un rêve tels des fantômes somnambules emportés par les mouvements d’un monde en pleine mutation. [1] « La Cerisaie est une polyphonie complexe et élaborée », Entretien avec Tiago Rodrigues, propos recueillis par Francis Cossu en février 2021 pour la 75èmeédition du Festival d’Avignon. [2] Cité dans la feuille de salle de La Cerisaie d’Anton Tchekhov mise en scène par Tiago Rodrigues, Cour des Papes, Festival d’Avignon, 5 au 17 juillet 2021. [3] « La Cerisaie est une polyphonie complexe et élaborée »…, op.cit . [4] Ibid. [5] Guillaume Lasserre « Tiago Rodrigues, les promesses de l’incertitude », Un certain regard sur la culture, 12 juillet 2018, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/250618/tiago-rodrigues-les-promesses-de-lincertitude [6] Adama Diop, Marie Richeux, Par les temps qui courent, France Culture, 10 janvier 2022, https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/adama-diop-comedien Consulté le 8 février 2022. LA CERISAIE - D’après l’œuvre d’Anton Tchekhov. Avec : Isabelle Huppert, Isabel Abreu, Tom Adjibi, Nadim Ahmed, Suzanne Aubert, Marcel Bozonnet, Océane Cairaty, Alex Descas, Adama Diop, David Geselson, Grégoire Monsaingeon, Alison Valence. Musiciens : Manuela Azevedo, Hélder Gonçalves. Texte : Anton Tchekhov. Traduction : André Markowicz et Françoise Morvan. Mise en scène : Tiago Rodrigues. Collaboration artistique : Magda Bizarro. Scénographie : Fernando Ribeiro. Lumière : Nuno Meira. Costumes : José António Tenente. Maquillage, coiffure : Sylvie Cailler, Jocelyne Milazzo. Musique : Hélder Goncalves (composition), Tiago Rodrigues (paroles) Son : Pedro Costa. Assistanat à la mise en scène : Ilyas Mettioui. Production : Festival d’Avignon. Coproduction : Odéon-Théâtre de l’Europe, Teatro Nacional Dona Maria II, Théâtre national populaire de Villeurbanne, Comédie de Genève, La Coursive Scène nationale de la Rochelle, Wiener Festwochen, Comédie de Clermont-Ferrand, National Taichung Theater (Taïwan), Teatro di Napoli– Teatro Nazionale, Fondazione Campania Dei Festival – Compania Teatro Festival, Théâtre de Liège, Holland Festival; Avec le soutien de la Fondation Calouste Gulbenkian et de la Spedidam pour la 75e édition du Festival d’Avignon. Créé le 5 juillet 2021 au Festival d'Avignon. Crédit photo : La Cerisaie, Tiago Rodrigues © Christophe Raynaud de Lage

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 9, 2022 4:02 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 9 février 2022 « Que ne cesse l’amoureux mouvement » C’est ainsi que D-G Gabily parlait du jeune acteur Jean François Sivadier dans un poème. Pressentait-il que ce mouvement amoureux entre théâtre et musique allait poursuivre Sivadier et l’occuper jusqu’à aujourd’hui ? La preuve par « Sentinelles », sa nouvelle pièce, l’histoire de trois pianistes. Jean-François Sivadier est un artiste à deux têtes, ou un être double, si vous préférez. Autrement dit un Sivadier en cache toujours un autre. Vous le rangez dans la catégorie acteur lorsque vous le voyez pour la première fois sur une scène dans Violences le premier spectacle public de Didier-Georges Gabily au début des années 90. Un diptyque où Sivadier joue deux rôles. Dans le premier pan du diptyque Corps et tentations il interprète Thom qui a cette réplique prémonitoire : « Le costume du père, je l’enlève. Il gratte un peu ». Dans le second pan, Âmes et demeures, il interprète le Premier fiancé, celui qui apporte un bouquet de fleurs à Irne en lui disant : « C’est moi/Je suis ton petit fiancé/Tu te rappelles ? ». Belle entrée publique dans e métier. Effectuons un saut dans le temps. En 1996, Jean-François Sivadier écrit, met en scène et interprète un spectacle qui allait connaître plusieurs versions et plusieurs titres (Italienne avec orchestre deviendra Italienne scène et orchestre). Nous sommes dans une fosse d’orchestre, la musique est, si je puis dire, aux premières loges autour de son chef.Tout tourne autour de la musique et de son monde, allant du compositeur au chef d’orchestre en passant par les interprètes et les interprétations. Ce spectacle allait fouler bien des opéras et des théâtres au fil des années. Retour en arrière. Quand la vie de Gabily s’arrête prématurément sur une table d’opération en 1991, c’est Sivadier qui achève la mise en scène de son dernier spectacle, un diptyque encore une fois, Dom Juan de Molière et Chimère de Gabily. Dans les années qui suivent, entouré d’une bande d’acteurs fidèles et complices, Jean-François s’affirme comme un metteur en scène de pièces renommées du répertoire, de Büchner à Ibsen, de Molière à Feydeau, de Beaumarchais à Brecht. La plupart de ces spectacles sont créés au Théâtre national de Bretagne alors dirigé par François le Pillouer, devant des salles combles. Parallèlement, s’affirme, en se poursuivant, sa seconde vie, celle de musicien et d’amoureux de la musique (ce qui, soit dit en passant, infléchit joliment sa direction d’acteurs) avec des mises en scène d’opéra en veux tu-en voilà encore (Madame Butterfly, Carmen, La Traviata, Don Giovanni, etc.). Aujourd’hui, sa nouvelle pièce, Sentinelles, survient quasi vingt ans après Italienne avec orchestre et dix ans après Noli me tangere, poursuivant la veine de son double musical : la pièce raconte l’histoire de trois pianistes qui ont grandi ensemble auprès d’un grand maître, un certain Heinzberg. Le maître de Sivadier, Gabily, écrivit une série de poèmes « Aux acteurs »( voir Notes de travail, Actes sud) . Dans celui consacré à « Jean-François » (Sivadier) se détachait ce vers solitaire:« Ne cesse l’amoureux mouvement ». Ce vers pourrait être le sous-titre de chacun de ses spectacles à commencer par le dernier, Sentinelles. Retenons-le comme titre pour cet article.. L’amoureux mouvement entre théâtre et musique et, sous-jacent, entre scène et salle, n’a jamais cessé dans son travail. Les spectacles de Sivadier mettent, sans attendre, le public dans leur veste multi-poches chère aux chasseurs. C ’est le cas ici dès la première réplique que lance au public le pianiste Raphael avec à ses côtés le pianiste Mathis : « Bonsoir à tous. Je ne vous présente pas notre invité »… Bref cela commence comme un spectacle de Sivadier. On est très loin du Naufragé, le roman de Thomas Bernhard lu par Sivadier il y a vingt ans et déclencheur de ce nouveau spectacle. Très vite, tout en maintenant cette basse continue de l’adresse directe et du dialogue ludique avec le public ( « Mozart ou Beethoven? » demande t-on comme on dit « fromage ou dessert? »), c’est plaisant, léger, cela met en appétit. La suite s’avère d’un tout autre ordre : à travers les trois pianistes -l’un ancré dans la cité, le second dans une quête intérieure et le troisième explosant les catégories pour atteindre des sphères où génie et folie se confondent - c’est la pratique de l’art, de son art qu’interroge et creuse Sivadier via les compositeurs et surtout les pianistes qui en sont les serviteurs, les esclaves, les traducteurs et plus rarement les confidents secrets. Et cela ...sans piano !. C’est l’ idée forte du spectacle : faire disserter des pianistes sur leur art sans piano. Mais avec des corps, des mouvements, des mots et quelques accessoires. Et, de fait, Sivadier met le théâtre, le jeu au service de la musique (les acteurs jouent des pianistes sans jouer du piano mais sont aussi par ailleurs quelque peu musiciens). Le tour est joué et bien joué par la bande des trois : Vincent Guédon, familier des spectacles de Sivadier (ici Mathis sorte de double de Glenn Gould), Julien Romelard (Raphael) qui appartient au collectif du Nouveau Théâtre Populaire pour qui l’art et la cité doivent s’épauler et Samy Zerrouki (Swan), le plus introverti, le plus attiré par la spiritualité de l’art. Le canevas de Sivadier suit leur itinéraire commun dans une école auprès d’un grand maître, leurs discussions sans fin sur tel et tel compositeurs, le prestigieux concours final à Moscou et ce qui s’en suit. Et puis en cours de route, la mort de leur maître Heinzberg son enterrement, parmi les élèves, le trois sentinelles esseulées. L’un d’eux dans un dernière blague nous rappelle au légendaire « c’est de la merde » de leur maître à propos de l’enfant de chœur massacrant des morceaux prestigieux, éclatant alors tous les trois d’une volée rires que l’assistance prend pour des larmes. Le spectacle (la pièce) est aussi, un catalogue de tendresses, un répertoires d’amicales vacheries, tout en restant de bout en bout un exercice d’admiration. Ainsi ce moment où Mathis (Gould) joue Le clavecin bien tempéré devant la la classe et son maître Heinzberg, moment que raconte Swan dans son journal qui ponctue la pièce : « Le jour tombait, salle Debussy, personne n’osait faire le moindre mouvement pour aller allumer la lumière, dans la pénombre, à peine contrariée par un rayon de soleil venu, soudain, percuter le clavier, pour se refléter dans l’œil du pianiste, « un Rembrandt, rien moins que ça », ai-je pensé et j’ai vu s’arrêter le cœur d’Heinzberg, j’ai vu le vieux fauve se consoler, en écoutant Mathis, d’une blessure que chacun découvrait profonde, une consolation dont l’auditoire, dans sa totalité, devenait jaloux, car personne ne regardait Mathis, tout le monde regardait Heinzberg regardant Mathis et tout le monde a vu cette larme, que le vieux fauve a tenté, maladroitement, de dissimuler et j’ai senti que la classe se séparait en deux et qu’il y aurait, dans ce groupe jusqu’à la fin, et pour toujours, le clan des jaloux et celui des amoureux ». Sentinelles, spectacle vu au Théâtre 71 de Malakoff. Il sera du 8 au 27 février à la MC93, du mar au ven 19h30, sf jeud 17 à 14h30, sam 18h30 , dim 16h30. Puis suite de la tournée ; 2 au 4 mars Comédie de Caen, les 24 et 25 mars Comédie de Colmar, les 29-31 mars CCAM de Vandoeuvre-lès-Nancy, les 5-7 avril CDN de Besançon, les 13-15 avril Comédie de Clermont-Ferrand, les 26-28 avril Bateau de feu Dunkerque, les 4-5 mai MC d’Amiens, les 11-13 mai Comédie de Béthune. Le texte de Sentinelles est paru aux Solitaires intempestifs,, 158p, 15€

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 6, 2022 5:48 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 1er février 2022 Il est en tournée avec « Gloucester Time/Matériau Shakespeare », version de « Richard III » selon Matthias Langhoff, qu’il joua en 1995. Ce soir à Bordeaux. Il rayonne depuis Caen, multipliant les initiatives vers les publics et les mises en scène d’inspirations différentes. Rien de tel avec la mémorable version de Matthias Langhoff de Richard III. Au festival d’Avignon, en 1995, cela avait été de l’ordre de la déflagration : chacun était littéralement soufflé par cette adaptation, sur une traduction de Jean-Michel Déprats, d’une tragédie effrayante. L’instabilité aussi fascinante qu’effrayante de Richard, était métaphorisée par un décor de bois, brinquebalant sous les poussées du vent furieux de la férocité. « Ores voici l’hiver de notre déplaisir / Changé en glorieux été par ce soleil d’York. » Ces jours-ci, on entend : « C’est maintenant. Voici l’hiver de nos mécontentements transformé en été glorieux par le soleil familier – York. » Olivier Cadiot, à son tour, propose un texte. Il règne dans le monde du théâtre la certitude qu’il faut, régulièrement retraduire. C’est la conviction de Marcial Di Fonzo Bo et l’on imagine la difficulté, pour lui, comme pour Frédérique Loliée, la formidable co-metteuse en scène de cette reverdie, et interprète de la Reine Margaret et de quatre autres personnages, secondaires, eux, de se mettre dans la tête et l’articulation ce texte, quand celui de 1995, naturellement, revenait… C’est un beau geste car c’est une manière de vivifier la présence de Matthias Langhoff. Il n’a pas voulu « reprendre », mais il a été présent, auprès de Marcial Di Fonzo Bo et de Frédérique Lolliée, auprès de la toute nouvelle troupe, engagée et puissante. Le grand Langhoff dit qu’il a « supervisé », mais il avait aussi, pour accepter, la confiance qu’il a en Catherine Rankl, scénographie et costumes, auteure de cette « machine à jouer », une « machine biomécanique à la Meyerhold ». Le soir où nous avons vu le spectacle, à Béthune, le covid empêchait un comédien, mais le flambeau était relevé par l’assistant à la mise en scène, en deux partitions, brochure à la main. A l’exception de l’interprète du rôle-titre, assez occupé, peut-on dire, chacun ici endosse en effet plusieurs costumes et cette souplesse ajoute au caractère de tréteaux de la représentation, tréteaux diaboliques, avec trappes et poulies, sol instable de la violence à l’œuvre. Marcial Di Fonzo Bo a donc vingt-cinq ans de plus. En 1995, on ne le connaissait pas encore très bien. On l’avait aperçu dans les pénombres de Claude Régy. En « crapaud du diable », il flamboyait. Ce personnage odieux, porté par des scènes époustouflantes imaginées par William Shakespeare, forçait l’empathie…Mais surtout, chacun « découvrait » un très grand caractère, un comédien jeune et hallucinant de présence, de force, de subtilité. Il n’a pas tant changé. La silhouette est proche de celle du tout jeune homme. On s’étoffe toujours un peu. Mais ici, personne n’a perdu le goût du risque et Frédérique Loliée est magistrale. Le grincement des machines torturantes –ce décor qui menace et laisse espérer, comme le pont d’un navire, un départ en haute mer- inquiète, mais laisse la place au rire. Et pas seulement aux éclats sardoniques de la cruauté. On rit aussi de bon cœur, ici. C’est Brecht qui le disait : Shakespeare « un matériau absolu ». Le spectacle est rythmé, assez sauvage. Il secoue. Rien d’une tentation de bande-dessinée, ici. Ne vous y trompez pas ! On va au cœur du sens et chacun est à louer qui sait être sur le fil tranchant de son personnage. Dans cette résurrection d’un « spectacle » que l’on retrouve –sans avoir en mémoire l’ensemble : on se souvenait d’abord du jeune interprète et du plateau se disloquant- dans cette apparition, réside le rapport de Marcial Di Fonzo Bo à l’histoire du théâtre. Il est actif, il édifie, il innove. Mais il n’a jamais brisé les liens avec l’histoire même du théâtre. Personnellement, il est un être de mémoire. Il connaît ceux qui l’ont précédé. S’il est venu d’Argentine, comme son oncle et sa tante, les regrettés Marucha Bo et Facundo Bo, étoiles du groupe TSE d’Alfredo Arias, il s’est passionné pour l’histoire du théâtre européen, français en particulier. Il agit. Sans aller jusqu’à Caen, lieu vivant, public nombreux et éveillé, on peut suivre son travail conduit avec Elise Vigier. A Paris, au Monfort, il a ses haltes. Metteur en scène, il aime ses contemporains, ses aînés : Copi, Noren, Zelenka, Minyana, Spregelburd. Il lance des ponts du public au privé. Il exploite longuement les productions du centre dramatique. Il façonne des spectacles que l’on déguste avec émerveillement, mais qui peuvent séduire jusqu’aux plus petits, ainsi les très sophistiqués et magiques Georges Méliès ou le formidable Buster Keaton. Actuellement, du 01/02/2022 au 05/02/2022 TNBA, Bordeaux Dates suivantes de la tournée : - du 25/02/2022 au 26/02/2022 Le Volcan, Le Havre

- du 08/03/2022 au 09/03/2022 Le Tangram, Evreux

- du 27/04/2022 au 30/04/2022 Comédie de Genève

- du 04/05/2022 au 06/05/2022 Comédie de Reims

- du 12/05/2022 au 15/05/2022 La Villette, Paris

Légende photo : Portrait de l’artiste : un esprit d’imagination, un homme de théâtre et d’action. DR. Agence artistique.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 6, 2022 3:21 PM

|

Par Anne Diatkine dans Libération - 6 février 2022 La Japonaise, joyeusement multitâches, joue trois spectacles en même temps, où se croisent des secrets d’enfants et des hommages aux morts. Elle répète et joue trois spectacles en même temps, pas dans les mêmes lieux, ce serait trop simple, avec un petit don d’ubiquité qui lui permet d’éloigner l’impossible. Elle est déjà sur le plateau, un peu sur le feu tout de même, quand elle décroche son téléphone : «Se voir demain à 9 heures, d’accord !» Kaori Ito dit souvent oui, parce qu’elle est persuadée que le temps est élastique, que plus on l’occupe, plus il grandit, plus elle se développe. Elle est chorégraphe, danseuse, interprète, actrice, jardinière, peut-être fleuriste, écrivain, et bien sûr «grabouilleuse» et si, comme l’estiment certains économistes focalisés sur le bonheur de la très sérieuse Ecole économique de Paris, les gens multitâches sont plus heureux que les autres, il est probable qu’elle ait de bonnes chances de décrocher le pompon. Le Monde à l’envers, le spectacle qu’elle s’apprête à présenter dès qu’elle aura raccroché, est tissé de secrets. Ceux des enfants, qu’elle a recueillis en visitant des classes de maternelle. Sur le plateau, il y a une kamishibai – une cabane en carton très solide – sorte de scène itinérante qui se transporte au Japon pliée sur le porte-bagages d’un vélo. Denis Podalydès a enregistré la voix off du texte, tandis que trois danseurs interprètent les secrets. Kaori Ito explique : «Ce sont les enfants dans la salle qui permettent au spectacle de continuer en faisant les gestes nécessaires pour éveiller les danseurs. Notre secret à nous, adultes, est qu’on a trop grandi. Notre monde s’écroule.» Son fils s’appelle Sola, le ciel en japonais, et le spectacle lui est dédié. «J’ai imaginé qu’il tombe dans un monde à l’envers, où le rêve a pris la place de la réalité et où l’on marche sur le ciel car on a tellement piétiné le sol, qu’il a pris la fuite, comme dans le Mahabharata.» Enfant, ses secrets étaient autant de manières d’explorer le monde. Par exemple, elle pensait qu’elle était une extraterrestre parce qu’elle croyait «être la seule à avoir de la salive et à l’avaler. Je regardais bien la glotte des autres personnes, et j’avais l’impression qu’ils ne déglutissaient jamais. C’était comme si j’étais une super héroïne». Du coup, elle n’était pas certaine de pouvoir mourir, «ce qui m’inquiétait beaucoup». Fantômes et (vrais) miracles Kaori Ito arrive en coup de vent, joyeuse et désolée, elle a oublié de se réveiller, sa journée ressemble à un jeu de mikado, il faut réussir à s’en sortir sans qu’une seule des baguettes ne tremble. Ce qui n’est pas une raison pour ne pas commencer la matinée par un bon croissant bien gras. Ensuite, elle filera au Centquatre, dans le nord de Paris, où elle répète Chers, sa dernière pièce conçue avant le confinement et qui a justement trait aux morts, avant de présenter le Monde à l’envers à Fontenay-sous-Bois, à 15 heures. Et retourner donc ensuite dans le XIXe arrondissement. «C’est parfait parce que les enfants me donnent, l’après-midi, l’énergie nécessaire pour la représentation du soir.» Chers, spectacle plein de fantômes et de (vrais) miracles, a nécessité l’intervention d’une chamane «contemporaine et sexy» en France pendant les répétitions, afin «de faire redescendre un peu de spiritualité sur le plateau». Mais aussi un voyage au Japon, où toute la troupe a rencontré des maîtres buto – le buto étant une danse de la mort. Kaori Ito remarque : «En France, on place la mort aux confins du quotidien. Au Japon, on parle avec les morts, on trinque avec eux, on a des tas de petits autels chez soi qui leur sont dédiés. On peut dire : “J’ai vu des morts s’impatienter dans une file d’attente pour manger des ramens.” En France, avec de tels propos, on passe pour un dingue ! Dans la culture japonaise, certains pensent même qu’il est discriminant de parler de “morts”. Ils estiment que ce sont juste des gens qui n’ont plus de corps.» Chers, qui aurait dû être créé pendant le confinement, a été beaucoup repoussé, reporté, puis de nouveau malmené par le Covid. Et voici que de nouveau trois danseurs devront être remplacés, «l’une pour une raison heureuse, parce qu’elle est enceinte, l’autre à cause d’une rupture de ligament, et le troisième parce qu’il est opposé au pass vaccinal». De plus, une grande partie du personnel du Centquatre ont entamé une grève contre le surégime et les sous effectifs et pour une revalorisation de leur salaire. Chers est le seul spectacle non annulé, mais au prix du sacrifice des lumières initiales. Dans quelques jours, Kaori Ito retrouvera Yoshi Oida, «un vieux monsieur sage de 88 ans», acteur fidèle de la troupe de Peter Brook pour danser le Tambour de soie, scénarisé par Jean-Claude Carrière. «Tout schuss sans écouter la musique» Kaori Ito trouve que l’âge sied aux danseuses. Son corps va beaucoup mieux à 42 ans que lorsqu’elle en avait 20 ou 30. Elle rit : «Il m’a fallu quarante ans pour découvrir que j’avais pris une mauvaise direction ! Je ne comprenais pas pourquoi j’avais si mal au dos ! Au début de leur carrière, les danseurs font beaucoup de compétition. Je me présentais : “C’est moi, Kaori, je viens du Japon.”» Elle mime alors sa posture, toute droite, bras un peu écarté. «Quand j’improvisais, je partais tout schuss sans écouter la musique.» Ajoute : «Aujourd’hui, je ne lutte plus. Et je regarde moins les corps que l’espace entre eux.» Kaori Ito, pourtant acrobate virtuose, ne commence jamais la journée en s’échauffant. Ou plutôt, elle s’échauffe plus tard en imitant ses partenaires. Elle fait du tai-chi avec Yoshi Oida, de la corde à sauter «très rapide» ou du «gainage» si elle voit un danseur s’y atteler. Elle entraîne dans ses exercices l’équipe technique du théâtre, électriciens compris, à la manière de Decouflé, le premier chorégraphe avec lequel elle a travaillé à son arrivée en France, à vingt-quatre ans. Plus le temps passe, plus elle pense à Alain Platel – elle faisait partie de la distribution de son Out of Context. For Pina : «Je me souviens, c’est lui qui faisait la vaisselle pour tout le monde. Et c’est aussi lui qui nous conduisait au théâtre. Quand il neigeait, sur les routes de campagne, il s’inquiétait de ne pas nous y amener dans de bonnes conditions.» Le Monde à l’envers, le Tambour de soie et Chers de Kaori Ito, en tournée en France, en Belgique et en Suisse.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 4, 2022 6:39 PM

|

Par Anne Diatkine dans Libération - 1er février 2022 Le metteur en scène britannique présente aux Ateliers Berthier «Une mort dans la famille», sa dernière pièce inspirée de l’histoire de sa grand-mère, dans laquelle il mélange acteurs et amateurs et abolit encore un peu plus la frontière entre scène et salle. On s’est trompée d’entrée, on arrive presque directement sur le plateau des Ateliers Berthier, en pleines répétitions d’Une mort dans la famille, la dernière pièce très attendue d’Alexander Zeldin, metteur en scène britannique de 37 ans ultraremarqué pour sa trilogie sur les inégalités, dont l’Odéon a présenté deux volets, Love en 2018 et Faith, Hope and Charity l’année dernière. Ce qui partout ailleurs provoquerait un immense embarras passe ici tout à fait inaperçu. Il y a tout un petit monde sur place, des octogénaires et nonagénaires passionnément concentrées tandis qu’Alexander Zeldin prépare la dernière scène de son spectacle avec un adolescent. Comme c’est étrange, il y a des sièges numérotés sur le plateau. Des spectateurs s’y installeront, munis de masques FFP2. Comme dans ses précédents spectacles, Zeldin efface la frontière entre scène et salle. Ce n’est pas seulement le quatrième mur qu’il abolit, mais tout ce qui fait théâtre, le sentiment d’être face à un décor et des acteurs. Traînent encore sur le gros fauteuil en cuir du salon vieillot les courses du supermarché. Sur les murs, une photo de mariage d’Alice (sensationnelle Catherine Vinatier) cette mère qui élève seule ses deux enfants, Alex, 15 ans, qui tente constamment de «sortir», et Oliv’, la dizaine d’années et obsédée par le grignotage, qui dissimule des petites réserves dans les tiroirs. Si un spectateur avait l’idée de les ouvrir, il y trouverait des petits mots, un bric-à-brac de photos et de piles usées. Par tous les moyens possibles, dont certains olfactifs, Zeldin nous plonge «pour de vrai» dans les univers qu’il crée, et ici, celui de la fin de vie repoussée hors de la maison. Un peu plus tard, le metteur en scène nous dira : «Le théâtre, on peut le mordre ! On a besoin de vrais objets, d’une vraie pomme. Je crois que le théâtre est ce qui nous permet de voir, selon son étymologie. Il sert à enlever ce qui bloque entre le monde et nous.» Et aussi : «J’adore travailler avec des acteurs très âgés. Ils m’apprennent tout !» «Un rôle de décomposition» Qu’est-ce qui fascine autant dans cette (re)création vivante et minutieuse du réel portée à l’incandescence par d’excellents acteurs professionnels et amateurs sans que la distinction entre les uns et les autres ne soit évidente ? Sans doute ce qui constitue également le génie des films de Maurice Pialat et de certains Kechiche. Ici, le plateau est une loupe grossissante. Le noir se fait, profond. Sidération : lorsque la lumière blanche revient, la salle commune d’un Ehpad a surgi. Marie-Christine Barrault, qui joue Marguerite, fait son «stage d’intégration». Elle annonce aux résidents que bien sûr, elle n’est pas là pour longtemps, sa fille va venir la chercher. Et tout résonne, dans cette peur de l’abandon et ce sentiment de déclassement, alors même qu’aucun des résidents ne peut estimer être à sa place dans cette dernière communauté qu’ils n’ont pas choisi. L’une d’entre elles, cheveux auburn, entame une diagonale imperturbable malgré les gens. Plusieurs miniconversations s’intercalent qui doivent toutes être entendues nettement. Alexander Zeldine : «Cette scène, c’est comme de réparer un vase brisé avec un doigt, sans colle.» Ils reprennent, cherchent le rythme. Le metteur en scène tourne autour d’eux comme autour d’un feu, les dirige au micro, de sa voix enthousiaste et tonique qui insuffle son sujet. A Marie-Christine Barrault : «C’est le dernier obstacle. Tu le regardes comme si tu devais faire un saut olympique. Tu réfléchis dans ton corps. Tu prends ton élan. Et tu te lances.» Et puis il y a l’inoubliable Simone Dupraz, et Annie Mercier, géniale, qui nous entraîne dans ses méandres intérieurs, reine des ruptures de ton, capable de donner vie aux chiens qui l’obsèdent la nuit. Et Thierry Bosc qui, rien que par un mouvement de tête, laisse entrevoir des abîmes. Annie Mercier, qui se présente à nous sous le nom de son personnage, explique : «La difficulté lorsqu’on est avec des amateurs est qu’on a tout le temps peur d’en faire trop, de ne pas être authentique. C’est excitant à chercher. Mais il y a un danger…» Marie-Christine Barrault, elle, confiera : «Ce n’est pas un rôle de composition mais de décomposition.» Une actrice amatrice de plus de 80 ans est intarissable : «Je n’ai jamais fait de théâtre ni de cinéma et j’ai beaucoup hésité avant d’accepter cette proposition, car je craignais le sujet. Je viens de perdre mon mari. Et maintenant, je trouve l’expérience tellement extraordinaire, que je me demande si j’aurais jamais envie de recommencer. C’est unique !» Les amateurs ont été castés dans la rue, ou parmi des listes de figurants. Pour tous, c’est la première fois qu’ils jouent un rôle à part entière. «J’écoute beaucoup les acteurs» Ne pas croire qu’il s’agit d’un théâtre documentaire. Ne pas supposer non plus qu’il a été écrit sur le plateau, d’après des improvisations. «En revanche, j’écoute beaucoup les acteurs, et ils m’inspirent. Et je réécris pour eux.» Ensemble, ils ont visité beaucoup d’Ehpad, alors même que le premier acte était le seul complètement au point. Annie Mercier plaisante : «Maintenant, je connais les bonnes adresses.» Marie-Christine Barrault en est encore étonné : «On a commencé à travailler sans avoir la totalité de la pièce.» C’est la première fois qu’Alexander Zeldin écrit directement en français, en jouant sur les sonorités d’une langue étrangère. La première fois aussi qu’il part d’un matériel autobiographique : le placement de sa grand-mère dans un Ehpad après la mort de son père quand il avait 15 ans, et sa difficulté à supporter cette autre mort inéluctable. Il ajoute : «J’essaie d’être à nu, d’enlever les peurs, d’être le plus exposé possible.» Au loin, on entend Simone Dupraz de sa voix sépulcrale : «Je suis fatiguée, je cherche, qu’est-ce qu’on me demande.» Si on ne la connaît pas, si on ne l’a pas rencontrée, quelque chose de la vie manquera à jamais. Une mort dans la famille, texte et mise en scène d’Alexander Zeldin, aux Ateliers Berthier de l’Odéon, jusqu’au 20 février. Légende photo : Lors d’une répétition de la pièce «Une mort à la maison». (Photo : Simon Gosselin)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 3, 2022 12:42 PM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde - 3 février 2022 Légende, de gauche à droite : Stéphane Varupenne, Adrien Simion et Laurent Lafitte, dans « Dom Juan », de Molière, mis en scène par Emmanuel Daumas, lors d’une répétition en janvier 2022, au Théâtre du Vieux-Colombier, à Paris. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE Mise en scène par Emmanuel Daumas, au Vieux-Colombier, à Paris, la pièce de Molière prend la forme d’un road-movie comique en manque de complexité.

Longtemps Dom Juan a été considéré comme une pièce écrite à la va-vite par Molière après l’interdiction du Tartuffe, et bricolée à partir d’un thème en vogue du XVIIe siècle. Il a fallu attendre le XIXe siècle pour que la pièce soit reconsidérée, et des mises en scène marquantes au XXe siècle – celles de Louis Jouvet et de Jean Vilar – pour qu’elle devienne l’enjeu d’un débat à ce jour jamais clos et que l’on pourrait résumer ainsi : est-ce la simple comédie d’un athée raillant la religion, ou l’interrogation métaphysique d’un homme sur l’au-delà et la conduite qu’il induit sur terre ? Cette terre, justement, est très présente dans la pièce. La terre que l’on sent sous ses pieds, quand on parcourt la campagne, comme Dom Juan. Dans deux des cinq actes, il est en route, ce qui n’est pas fréquent pour un personnage de Molière. C’est dans un hameau, au bord de la mer, qu’il séduit deux jeunes paysannes, Charlotte et Mathurine. C’est dans une forêt que Sganarelle lui pose la question de la foi, à laquelle il répond par le fameux : « Je crois que deux et deux sont quatre, et que quatre et quatre sont huit. » Et c’est entre des arbres qu’il découvre le tombeau du Commandeur qu’il a tué et qui signera sa mort. En forçant un peu sur la modernité, on pourrait dire qu’il y a un côté road-movie, dans Dom Juan, qui était, du temps de Molière, une pièce à grand spectacle, avec beaucoup de décors. Au Théâtre du Vieux-Colombier, à Paris, où elle est à l’affiche jusqu’au 6 mars, de décors, il n’y en a point. La pièce est jouée sur un simple tréteau, de chaque côté duquel les spectateurs sont assis. Il est surélevé, les comédiens y accèdent par des marches, et souvent se changent à vue. Ils sont cinq. Seuls Laurent Lafitte, en Dom Juan, et Stéphane Varupenne, en Sganarelle, ne changent pas de rôle. Mais Jennifer Decker, par exemple, interprète Elvire, Charlotte, la statue du Commandeur, un spectre. Même chose pour Alexandre Pavloff et Adrien Simion, qui jouent les autres personnages. Feuilleton moderne décalé C’est évidemment un choix. Eric Ruf, l’administrateur général de la Comédie-Française, voulait pour ce Dom Juan « une équation légère ». Emmanuel Daumas, le metteur en scène, avait envie d’expérimenter, en revenant aux sources du théâtre populaire joué sur les places ou les parvis. Sur le fond, il est convaincu de l’athéisme de Dom Juan, en prise malgré lui avec la religion qu’il exècre. Emmanuel Daumas trace donc une ligne droite : pas de questions métaphysiques, mais la course vers le plaisir d’un homme dont les détracteurs finiront par avoir la peau. On ne s’étonnera donc pas que la mise en scène lorgne du côté de la comédie, parfois grotesque, avec des images propres à susciter le rire, nonnes qui clopent, épée grosse comme un canon, mendiant grimé en Christ, etc. L’efficacité est incontestable : ce Dom Juan se suit sans problème, comme un feuilleton moderne décalé, jusque dans ses costumes. Elvire porte un marcel et un jean effilé, Mathurine (jouée par Alexandre Pavloff), un pantalon kaki et de hauts talons, Monsieur Dimanche une collerette et des santiags… Là encore, Dom Juan et Sganarelle se distinguent : le premier est sobrement vêtu d’un pantalon et d’un col roulé noir, le second d’un blouson sur un tee-shirt jaune. Mais Molière reste Molière : c’est sa langue qui fait tout. Les comédiens l’ont en bouche, ils l’aiment. On l’entend clairement, comme toujours elle ravive des souvenirs de tirades apprises, et comme toujours elle ne cesse de surprendre. Cependant, on ne peut s’empêcher de se demander où elle nous mène, dans ce spectacle qui la fait courir d’une scène à l’autre comme un fil trop tendu, et trop attendu. Sans vouloir absolument que Dom Juan soit sinon torturé, du moins tiraillé par l’au-delà, il est difficile de voir en lui un simple jouisseur, un Casanova de circonstance, comme il apparaît au Théâtre du Vieux-Colombier. Laurent Lafitte, qui ne manque pas de talent, bute d’ailleurs sur cet écueil : la mise en scène le prive de développer son jeu, le même du début à la fin. C’est à travers Sganarelle que Dom Juan existe. Fort de son grand art, Stéphane Varupenne arrive à s’approprier son personnage. L’air de rien, avec sa vaporette et ses cheveux longs, il exprime des arguments et des sentiments complexes. Il renvoie ainsi Dom Juan à ce qu’il est : un homme, et non pas une image, dans la forêt profonde de la vie. Dom Juan, de Molière, mise en scène d’Emmanuel Daumas. Avec Jennifer Decker, Laurent Lafitte, Alexandre Pavloff, Adrien Simion, Stéphane Varupenne. Théâtre du Vieux-Colombier, 21, rue du Vieux-Colombier, Paris 6e. Tél. : 01-44-58-15-15. A 19 heures le mardi, 20 h 30 du mercredi au samedi, 15 heures le dimanche. De 12 € à 32 €. Durée : 2 h 15. Jusqu’au 6 mars. « L’année Molière », une série en cinq épisodes Brigitte Salino

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 2, 2022 6:24 AM

|

Lien pour l'écoute en ligne de l'entretien avec Ludovic Lagarde, au micro d'Olivia Gesbert, pour son émission "La Grande Table" sur France Culture - 2 février 2022 Ecouter l'entretien radiophonique (26 mn) Au théâtre Nanterre-Amandiers, le metteur en scène Ludovic Lagarde se saisit du "Quai Ouest" de l'écrivain Bernard-Marie Koltès, cette pièce troublante écrite au tournant des années 80, qui rassemble marginaux et bourgeois désabusés dans un hangar désaffecté : lumière sur une société déclinante.

Au théâtre Nanterre-Amandiers - territoire historique de la collaboration entre l'écrivain Bernard-Marie Koltès et son metteur en scène quasi exclusif Patrice Chéreau - un autre metteur en scène va s'aventurer sur le quai de Koltès plusieurs dizaines d'années après sa mort : Ludovic Lagarde, metteur en scène français, directeur de sa compagnie puis directeur de la Comédie de Reims de 2009 à 2018. Comme souvent dans les pièces de Koltès, tout part d'un lieu. Dans Quai Ouest, il s'agit de ce grand hangar désaffecté plongé dans l'obscurité. Par ses failles et ses trous, se faufilera bientôt la lumière de l'aube, mais avant cela a lieu une rencontre entre un bourgeois suicidaire chaperonné par sa secrétaire et la communauté de marginaux qui habite le hangar. Arrivé en jaguar, Maurice Koch perturbe l'équilibre de la communauté en leur offrant une opportunité de fuite. Les désirs des uns et des autres germent, s'entrechoquent puis s'annulent. C'est toute une époque qui vient s'échouer sur le Quai Ouest au tournant des années 80 : les utopies et les rêves exprimés dans les marges s'effritent sous une menaçante vague de néolibéralisme et de financiarisation. Pour Koltès, c'est l'occasion de rencontres, de dernières tentatives d'amour, de derniers échanges en soliloques cascades, bref - de faire survivre la poésie dans un monde où elle s'érode. Légende photo : Photographie extraite de la pièce "Quai Ouest" mise en scène par Ludovic Lagarde au Théâtre Nanterre-Amandiers.• Crédits : Gwendal Le Flem

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 1, 2022 9:01 AM

|

Par Anne Diatkine dans Libération - 31 janvier 2022 Les six acteurs occupent tout l’espace du plateau dépouillé. (Martin Argyroglo/Martin Argyroglo) A Gennevilliers, Adrien Béal interroge la confession dans une mise en scène minimaliste où la parole prend toute la place. L’une porte un pull rouge vermillon, l’autre un chandail du même vert éclatant qu’une figurine du Cluedo, et cela suffit pour donner au plateau une allure de jeu de quilles. Les garçons sont dans des teintes moins pétaradantes, et les six acteurs occupent tout l’espace du plateau dépouillé de la grande salle du T2G, à Gennevilliers. La scène est accessoirisée par quelques meubles fonctionnels qui semblent avoir été découpés dans un catalogue Ikea. La scénographie est en continuité avec l’architecture tout en verre et gris métallique, pas conçue (en 1978) pour être des plus chaleureuses, de ce centre dramatique national. Qui tombera, qui lancera la boule, quelle prise de parole constituera un risque et déstabilisera l’ensemble et bien sûr, en premier lieu, les spectateurs ? Expérience sensorielle C’est un court spectacle de 1 h 10, où Adrien Béal poursuit une rêverie expérimentale autour des recherches sur l’histoire de la sexualité de Michel Foucault et notamment la Volonté de savoir. Comment le prisme de la confession et de l’aveu nous permettent d’accéder à ce qu’on nomme vérité – du moins les enquêteurs et des prêtres ? Non, ne fuyez pas. Le spectacle n’a rien de théorique, et si les lectures préparatoires ont été utiles au metteur en scène et aux acteurs, elles ne sont pas requises pour les spectateurs, embarqués d’emblée par la fille au chandail vert qui témoigne d’une expérience sensorielle à la fois singulière et commune. Elle sortait d’un enterrement, et une femme qu’elle ne connaît pas s’est précipitée sur elle, pour lui prendre les deux mains longuement. L’actrice, Julie Lesgages, est géniale dans sa manière de décrire la pression des doigts inconnus sur sa peau et leur mouvement sur sa paume. Tout de suite après, il lui est arrivé une péripétie pas moins difficile à comprendre. Elle a embrassé sur la bouche une personne qu’elle connaît depuis toujours. Son frère. Pourquoi les digues des normes sociales ont-elles rompu ? Est-ce lié à l’émotion de la mort ? On saura plus tard si l’inconvenant est amené à se reproduire dans d’autres circonstances. L’art de la prise de parole Adrien Béal a structuré le spectacle en cinq chapitres autour des cinq sens. Chacune des histoires transgresse un interdit, et l’originalité est qu’il n’y a aucune provocation. Les acteurs sont à chaque fois étonnés de ce que leur parole déploie, et le spectateur surpris par leurs interventions. L’art de la prise de parole d’un acteur témoin qu’on avait oublié est la marque de fabrique d’Adrien Béal et sa compagnie, Théâtre déplié. L’une a notre préférence : la femme au chandail vert interroge d’abord gentiment puis avec de plus en plus d’insistance sa voisine qu’elle a entendu faire l’amour. Le malaise de la femme surprise dans son intimité (Caroline Darchen, parfaite) qui ne parvient pas à s’extraire de l’interrogatoire grandit. L’exploration d’Adrien Béal, dont on avait déjà aimé les Pièces manquantes, est sur un fil – géométrique. On comprend mieux alors le caractère abstrait de la scénographie. Aucune trivialité ici. Mais des paroles comme autant de boules qui percutent tranquillement les frontières du langage. Toute la vérité d’Adrien Béal, au T2G, théâtre de Gennevilliers, jusqu’au 6 février.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 30, 2022 6:19 PM

|

Par Claire Mayer dans Le Monde 29 janvier 2022 Légende photo : Arthur Pérole dans « Nos corps vivants », présenté au festival Trente Trente. PIERRE PLANCHENAULT Maintenu malgré le Covid-19, le rendez-vous pluridisciplinaire girondin des spectacles d’arts vivants vit dans l’incertitude. Au milieu des annulations d’événements culturels en cascade dus au Covid-19, le festival Trente Trente fait figure d’exception. Pour leur 19e édition, ces rencontres d’arts vivants, qui mettent en avant les formats courts et pluridisciplinaires de la création contemporaine, se tiennent dans la métropole bordelaise jusqu’au 10 février. Elles doivent vivre au rythme d’un contexte sanitaire qui déborde souvent sur la forme artistique. Et, comme presque tous les événements culturels, ont dû s’adapter à la mise en place du passe vaccinal le 24 janvier. Jean-Luc Terrade, directeur du festival Trente Trente : « C’est épuisant, ça demande une énergie folle pour maintenir les choses » Jean-Luc Terrade, directeur du festival girondin, a d’ailleurs failli renoncer. « J’ai eu envie de dire “j’arrête, c’est plus possible”. C’est épuisant, ça demande une énergie folle pour maintenir les choses », confie-t-il. La transformation du passe sanitaire en passe vaccinal n’a pas ajouté de contrainte supplémentaire car la pression de l’épidémie opérait déjà sur les événements culturels depuis de longs mois. Les réservations se font au jour le jour et le festival et ses équipes vivent dans l’incertitude : la salle sera-t-elle remplie ? Des cas de Covid-19 seront-ils déclarés dans les troupes, parmi les techniciens et les organisateurs ? Sur les 26 compagnies du festival, deux ont annulé leur venue après des cas déclarés positifs au Covid-19, tout comme un musicien d’une compagnie et un auteur. Jean-Luc Terrade s’est engagé à payer tout de même la session. Il s’avoue déjà chanceux de maintenir son projet dans ces conditions, mais « tout est dans la fragilité, souligne-t-il. On tient le coup mais on subira les conséquences après ». Pour lui, « il y a tellement de préoccupations annexes que l’artistique passe au second plan ». Un sentiment partagé par les artistes qui se produisent dans le cadre du festival. « Communiquer davantage » A quelques heures seulement du début de sa performance sur scène à l’Atelier des Marches, au Bouscat, le chorégraphe Arthur Perole est rassuré, la salle s’annonce pleine. Il raconte cependant les difficultés rencontrées par ce stress des réservations de dernière minute qui semblent avoir pris le pas sur le choix artistique. « Ça crée de grosses craintes pour nous, artistes, et pour les lieux. Hier, ç’a été compliqué de remplir la salle, aujourd’hui, c’est complet. » Directeur de sa compagnie, il doit aussi gérer ses équipes avec le contrôle du passe vaccinal. « On doit trouver le ton juste, tout en assumant des questions qui nous regardent en tant qu’employeur. » Il n’a pas rencontré de difficultés auprès de ceux qui travaillent avec lui : « Les gens savent qu’ils doivent être vaccinés pour travailler. On n’est pas dans une question de choix ou de valeurs. » Mais l’incertitude plane. Quelques jours avant le début de son spectacle Every Drop of My Blood, la danseuse russe Nadia Larina, installée en France depuis treize ans, a appris que la salle n’était pas pleine. « Il a fallu communiquer davantage. On a eu beaucoup de réservations au dernier moment, comme si les gens avaient du mal à se projeter », raconte Nadia Larina. Ce mercredi 26 janvier, devant les portes de L’Atelier des Marches, le public se presse pour assister à Nos corps vivants, d’Arthur Pétrole. Camille Richard et Léonard Calvo, 24 ans, se sont décidés au dernier moment, comme dans tous leurs projets. « D’habitude, j’ai plutôt tendance à planifier mais comme on ne sait jamais si ça va être maintenu, on réserve tout au dernier moment », explique la jeune femme. Les deux jeunes multiplient pourtant les sorties culturelles et n’ont pas l’intention d’y renoncer : « Le Covid nous motive à refaire l’effort de sortir. On a été privés de tout ça pendant trop longtemps. » Festival Trente Trente, dans la métropole bordelaise, jusqu’au 10 février. Claire Mayer (Bordeaux, correspondante)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 27, 2022 6:03 PM

|

Par Cristina Marino dans Le Monde - 27 janvier 2022 Victor (Damien Saugeon) dans « Certains regardent les étoiles », du Collectif Quatre Ailes. SEBASTIAN GOMEZ LECHAPTOIS Spécialisée dans les créations pluridisciplinaires, la compagnie, en résidence jusqu’en 2024 à Anis Gras-Le Lieu de l’autre, présente son spectacle « Certains regardent les étoiles ». Impossible de passer devant sans le remarquer : le grand bâtiment, situé au 55, avenue Laplace, à Arcueil (Val-de-Marne), attire l’œil avec sa façade de brique rouge et sa large inscription en lettres blanches « Anis Gras », vestiges de son passé industriel. Construit dans les années 1870-1880 par la famille Raspail, il a été successivement une usine pour des recherches pharmaceutiques, une fabrique pour des liqueurs aux vertus digestives, une distillerie produisant de l’anisette (sous la marque Floranis, appelée aussi l’« anis Gras »), dans les années 1950-1960, sous la direction des frères Gras, qui l’occupent jusque dans les années 1990. Racheté en 1994 par la ville d’Arcueil, il devient un espace à vocation culturelle, sous le nom « Le Lieu de l’autre ». Depuis 2005, l’association Ecarts en a pris la direction avec un triple objectif de création, de recherche et de transmission artistique, notamment à travers l’accueil de compagnies en résidence. C’est dans ce cadre atypique que le Collectif Quatre Ailes a choisi de poser ses valises pour les saisons à venir, jusqu’en 2024. Créé, en 2002, par le metteur en scène et plasticien Michaël Dusautoy – qui en est le directeur artistique –, en association avec le comédien Damien Saugeon, puis avec la plasticienne et vidéaste Annabelle Brunet, il réunit des artistes venus de diverses disciplines, notamment le théâtre, la vidéo et le cirque. Implantée à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), cette compagnie développe, depuis ses débuts, un travail de recherche, de plateau et de résidence sur les territoires, autour des thèmes du voyage initiatique, de l’imaginaire poétique et de la résilience. Cette installation sur une longue durée à Anis Gras-Le Lieu de l’autre va lui permettre de poursuivre son projet artistique orienté vers le jeune public et les relations entre les générations. Vidéo et littérature Le collectif inaugure cette nouvelle année à Arcueil, en présentant, pendant une semaine, jusqu’au dimanche 30 janvier, un spectacle jeune public (dès 8 ans) de 2019, Certains regardent les étoiles, emblématique de son travail de création mêlant vidéo et adaptation scénique de textes littéraires, en l’occurrence le roman graphique, Black Out, de Brian Selznick (l’auteur de L’Invention de Hugo Cabret), paru aux Etats-Unis, en 2011, et en France, en 2012 (aux éditions Bayard Jeunesse). Ce texte avait déjà fait l’objet d’une adaptation cinématographique, Le Musée des merveilles (Wonderstruck), réalisé, en 2017, par Todd Haynes. Fidèle à l’œuvre d’origine, cette création déroule en parallèle deux récits initiatiques, l’un en mots, interprété par un comédien sur scène, l’autre en images à travers un film en noir et blanc, sans dialogues, projeté sur un écran. A l’histoire de Victor (incarné au plateau par Damien Saugeon) dans les années 1990, un jeune scientifique âgé de la trentaine et spécialisé dans l’étude des étoiles et des météores/météorites, malentendant depuis l’enfance à la suite d’un accident, fait écho celle de Gabrielle dans les années 1930, une fillette de 12 ans, sourde et muette, qui fugue pour partir à la recherche de sa mère, une actrice en train de tourner le rôle d’une femme chauve-souris (largement inspirée de la figure mythique du cinéma muet français de l’époque, Musidora). Un écran de forme sphérique, qui n’est pas sans évoquer le processus de la « lanterne magique », permet de passer d’une histoire à l’autre Un astucieux dispositif scénique permet de passer d’une histoire à l’autre : un écran de forme sphérique, qui peut tourner sur lui-même et englober (ou « engloutir ») le comédien présent sur le plateau. C’est sur cet écran original qui, selon Michaël Dusautoy, n’est pas sans évoquer le processus de la « lanterne magique », que sont projetées en direct les images du film retraçant le périple de la jeune Gabrielle. En plus de pouvoir écouter en famille les belles histoires de ces deux personnages émouvants en quête de leurs origines, les spectateurs pourront également participer gratuitement, le dimanche 30 janvier, de 15 à 18 heures, dans le cadre du Café des enfants, à des ateliers d’initiation aux techniques du Collectif Quatre Ailes et découvrir les coulisses des créations. Avec toujours pour objectif de rendre la culture accessible au jeune public et de rassembler les générations autour d’un spectacle. Bande-annonce "Certains regardent les étoiles" Certains regardent les étoiles, par le Collectif Quatre Ailes. Texte : Julie André, Annabelle Brunet, Frédéric Chevaux, Michaël Dusautoy, Damien Saugeon. Interprétation : Damien Saugeon. Mise en scène, réalisation et scénographie : Michaël Dusautoy. Vidéo, montage et scénographie : Annabelle Brunet. Avec dans les films : Camille Saugeon Maurice, Julie André, Alexandre Bonstein, Laurence Bussone, Nadine Darmon, Jean-Charles Delaume, Davis Seigneur. Anis Gras-Le Lieu de l’autre, 55, avenue Laplace, Arcueil (Val-de-Marne). Tarifs : 7 € et 10 €. Jusqu’au dimanche 30 janvier. Cristina Marino

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 25, 2022 6:29 PM

|

Par Ysé Sorel dans AOC - 25 janvier 2022