Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 18, 2022 6:08 PM

|

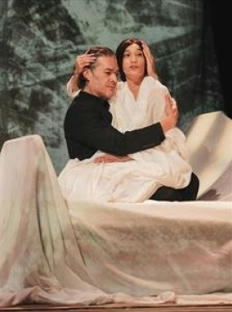

Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 18 nov. 2022 Au Théâtre 14, le jeune acteur incarne superbement le personnage intersexe d'Herculine Barbin qui consigna son calvaire dans ses mémoires avant de se suicider en 1868. Collant au texte, redécouvert par Michel Foucault dans les années 1970, la metteure en scène Catherine Marnas orchestre un spectacle sensible, qui questionne le genre avec subtilité. Yuming Hey est un comédien « fluide » à tous égards. Au théâtre, on l'a vu en Mowgli dans le « Jungle Book » de Bob Wilson, en « bad boy », puis en vieil homme atteint d'Alzheimer ou en femme en colère dans les spectacles de Mathieu Touzé. A la télé, il a incarné Billy, la créature androgyne de la série de SF « Osmosis », et on le verra bientôt en influenceur dans « Emily in Paris ». Ce jeune artiste solaire qui transcende les genres sait tout jouer, sait tout faire. La metteure en scène, directrice du TNBA, Catherine Marnas, a eu la bonne idée de faire appel à lui pour incarner le rôle-titre de son spectacle « Herculine Barbin », créé en janvier dernier à Bordeaux et aujourd'hui à l'affiche du théâtre 14 à Paris. Herculine/Abel Barbin est née, femme, en 1838, et morte, homme, en 1868. Elle s'est suicidée, n'ayant pas supporté le changement de sexe, imposé après un examen médical à 22 ans montrant qu'elle développait des organes des deux sexes. Son calvaire est consigné dans ses mémoires, écrites dans les derniers mois de sa vie. Redécouvert par Michel Foucault en 1978, le texte a été réédité par ses soins. Judith Butler s'inspirera des travaux du philosophe français pour élaborer ses théories sur le genre Yuming Hey se coule à merveille dans la psyché tourmentée de son personnage intersexe, dans ses mots et ses envolées enflammés. Jamais il ne force le trait. Porté par sa technique imparable et par son intelligence du texte, il cultive la distance adéquate, surfe sur le fil de l'émotion sans verser dans le pathos. Et quand il quitte ses habits de femme pour ceux d'un garçon, il évite de surjouer les contrastes. Maintenant la dimension androgyne du personnage. Il reste sans faillir Herculine, transgenre pour le meilleur (ses émois de jeune fille, ses passions adolescentes) et pour le pire (l'opprobre, la solitude). Liberté et complétude Catherine Marnas a renoncé à son idée première d'introduire des matériaux contemporains dans son spectacle, pour se concentrer sur le texte fascinant d'Herculine. Dans un décor onirique, fait de projections mouvantes, elle confronte Yuming Hey à un autre comédien, Nicolas Martel, tour à tour narrateur, double ou protagoniste (prêtre, médecin). Le pas de deux devient fascinant quand l'ange (ou diable) gardien porte Yuming/Herculine dans ses bras ou entonne un chant d'une voix céleste. Derrière le martyre de l'homme et femme au corps incertain, s'exprime alors toute la beauté de l'être aspirant à la liberté et à la complétude. Par la magie du théâtre et la grâce d'un duo d'acteurs d'exception, le genre s'affranchit des théories et devient questionnement charnel, primal et existentiel. HERCULINE BARBIN Mis en scène par Catherine Marnas Paris, Théâtre 14 www.theatre14.fr Jusqu'au 3 décembre Puis en tournée. Philippe Chevilley

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 18, 2022 7:50 AM

|

par Anne Diatkine dans Libération - 18 nov. 2022 A partir d’archives, d’entretiens écrits ou audiovisuels, la comédienne Raphaëlle Rousseau signe un premier spectacle émouvant et singulier où elle entreprend un dialogue plus que réel avec l’actrice de «Peau d’âne». Raphaëlle Rousseau, jeune comédienne tout juste sortie de l’école du Théâtre national de Bretagne, qu’on a pu découvrir cette rentrée dans Mes Parents de Mohamed el-Khatib, réussit l’impossible : elle ressuscite Delphine Seyrig. Par une imitation ? Non, ce serait risiblement triste et tristement gênant. L’actrice, qui signe avec Discussion avec DS son premier spectacle, crée les conditions d’une apparition de manière à ce que toute une salle hallucine collectivement et sans aucun effort la présence de celle qui ne se disait pas diva, et qui revient cette saison sur toutes les scènes de France et de Navarre, probablement en raison de son acuité et de son hyper contemporanéité avec l’ère #MeToo. Ce à quoi on assiste est d’autant émouvant que singulier : la naissance sur scène d’une actrice à travers une autre, absente, adulée, puis incorporée, au point qu’il devient indécidable, dans la deuxième partie, de savoir d’où provient cette voix si familière sur le plateau, sans effet d’écho, sans aucun micro, de quel corps il émane «pour de vrai» comme disent les enfants. Delphine Seyrig est alors avec nous, devant nous. Elle s’exprime, elle bouge, elle dialogue avec sa cadette qui a pris sa place dans un au-delà, peut-être située dans les cintres du théâtre – et il y a de l’humour dans ce paradis. Les deux s’écharpent un peu, notamment sur la maternité, on éprouve alors le manque qui a probablement étreint Raphaëlle Rousseau : celui de ne pas pouvoir approfondir la conversation, d’être constamment soumise à la rude limite des traces, un manque que toute personne qui a perdu un proche connaît, quand le dialogue imaginaire entre deux voix intérieures mute en monologue, rendant saisissant l’absence. Doutes et questions essentielles Car, et c’est une autre qualité du spectacle, la jeune autrice n’a réécrit qu’à la marge les propos de Delphine Seyrig. Elle a composé son texte grâce à la collecte d’une foule d’archives, d’entretiens dans la presse écrite ou de prestations radio ou audiovisuelles, procédant par imprégnation et en ne s’éloignant jamais des rives de son vocabulaire. Autrement dit, chaque parole, chaque tournure phrase, y compris dans leur légère désuétude, apparaît vraisemblable, quasi vérifiable. Ce faisant, la rencontre a lieu. Dans Peau d’âne de Demy, à chaque difficulté insoluble, Catherine Deneuve convoquait la fée Seyrig, qui transperçait alors un plafond en papier peint pour lui venir en aide. D’une certaine façon, la débutante Raphaëlle Rousseau procède de même : sur l’autel «mexicain» qu’elle lui a construit, elle éprouve l’impérieux besoin d’appeler l’actrice pour discuter avec elle de ses découragements, doutes et questions essentielles à propos de son art. Il est fort logique que le spectacle débute par un coup de fil au répondeur de Pôle emploi section intermittence. Une apparition ? «Je ne suis pas une apparition» répète Seyrig dans le monologue cultissime de Baisers volés, qui consent à la toute fin du spectacle à le rejouer, dévoilant dans un même geste sa cadette. «Elle s’est mise à m’accompagner» Raphaëlle Rousseau surgit dans un café et on s’étonne presque que la jeune femme parle avec sa propre voix, plutôt grave. C’est tardivement qu’elle a fait connaissance avec «l’inconnue célèbre» comme Duras nomme Seyrig dans un portrait paru dans Vogue, elle était déjà apprentie comédienne dans la classe libre du cours Florent, et la rencontre se fit d’abord à travers des entretiens. Non, elle n’a pas eu besoin de l’imiter pour la faire vivre, c’était comme si sa voix, ses mouvements étaient entrés en elle et ne demandaient qu’à ressortir. «Je ne comprends pas très bien ce qui s’est passé. Elle s’est mise à m’accompagner. Si j’avais choisi Jeanne Moreau, j’aurais sans doute eu besoin de travailler.» Raphaëlle Rousseau a fait quelques détours avant de reconnaître que si elle n’essayait pas d’être actrice, elle passerait à côté de sa vie. Ou plutôt, elle n’a jamais eu de doute sur ce qu’elle souhaitait faire, mais elle a eu besoin de commencer par deux années de classes prépa littéraires puis trois années «passionnantes» au Celsa, section communication. Cinq ans d’études donc, avant de passer le concours de la classe du cours Florent – elle y étudie pendant deux ans –puis celui de l’école du TNB où le cycle est de trois ans. «Dix ans pour devenir comédienne, mon père me dit toujours que je pourrais être chirurgienne aujourd’hui !» s’amuse-t-elle. Pourquoi oublie-t-elle le désir d’être actrice pendant quelques années ? «Je n’avais plus le corps de mon âme» Raphaëlle Rousseau a grandi à Luzargues, un village de 502 habitants dans l’Hérault, et prend ses premiers cours de théâtre à la MJC de la petite ville avoisinante. C’est d’abord le café-théâtre qui l’attire, et quand sa prof lance, à Montpellier, les Tremplins du rire, c’est tout naturellement qu’elle fait participer l’adolescente de 14 ans, qui écrit elle-même ses sketchs et dont les one man shows font hurler de rire les adultes. «C’était un peu particulier, parce que j’étais enfant. Pendant deux ans, j’ai été en première partie des humoristes les plus connus.» Tout se passe au mieux jusqu’à ce que ça tourne très mal. «Je faisais l’ouverture des Nuits de l’humour. A la fin du premier soir, le directeur vient me voir : “Ce que tu fais, c’est de la merde. Moi je vais t’écrire des sketchs, tu vas comprendre.”» Un mois plus tard, la jeune fille reçoit effectivement des textes, ils ne parlent que de régimes, de tromperies. Elle les lui renvoie, stupéfaite. C’est seulement aujourd’hui qu’elle analyse ce qu’elle qualifie de traumatisme : «Les sketchs de mes 14 ans fonctionnaient, car j’avais le corps de mon humour, j’étais une enfant. A 16 ans, j’étais encore cette enfant mais j’avais l’air d’une femme, il n’y avait plus le même horizon d’attente.» L’adolescente arrête alors radicalement de jouer. «Un schisme s’était ouvert sous mes pieds. Je n’avais plus le corps de mon âme. Cela me semblait irréconciliable.» Selon elle, c’est la ferveur des cours au TNB qui a permis cette réconciliation des années plus tard. Parallèlement à propre spectacle, Raphaëlle Rousseau joue dans Tenir debout de Suzanne de Baecque, autre jeune comédienne autrice qu’elle a rencontrée dans la classe libre de Florent. Elle sait aujourd’hui pourquoi il lui a fallu d’autres constructions avant de revenir à sa vocation. «J’ai choisi d’être actrice pour me relier à des absents que j’ai aimés, à des gens que j’aime et qui ne sont plus là, et à ceux qui n’existent peut-être pas encore, mais qui sont déjà là, imaginairement» nous écrit-elle dans un texto. Ce que montre fort bien son premier spectacle. Discussion avec DS au théâtre de l’Athénée (75009) jusqu’au 20 novembre. Légende photo : «Discussion avec DS» de et avec Raphaëlle Rousseau. (India Lange)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 18, 2022 7:16 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 14 nov. 2022 Bouleversant lamento, en français et en créole, sur l’exil et la perte, ainsi nous vient « L’amour telle une cathédrale ensevelie » de Guy Régis Jr ,seconde partie d’une trilogie destinée à la scène pour laquelle le compositeur et guitariste haïtien Amos Coulanges a composé des mélodies entêtantes, inoubliables. C’est un fleuve torrentiel de colère et de douleurs qui se jette dans l’océan du désespoir où voguent des barques surchargées d’infortune. Au bout l‘espoir, le pays mythique, le « Kanada » du chant créole, la loterie du destin, le fils dont on est sans nouvelle qui, sous un toit de Montréal un soir de pluie, exaspère le couple de circonstance que forment le vieil homme blanc et celle qu’il est allé chercher là-bas, la femme noire, aujourd’hui esseulée, éplorée en quête du fruit de ses entrailles parti en mer pour la rejoindre et dont elle est sans nouvelles. Surgit alors le puissant lamento des Boat-people dont sont multipliées les images vidéo (Dimitri Petrovic) de rafts surchargés d’êtres en perdition et souvent se renversant, alors s’élève un chant choral d’un beauté et d’une force sidérantes, éclairé et pimenté en contre point par la dispute verbale et domestique entre « La Mère du fils intrépide » et Le « Retraité mari ». Ainsi nous vient L’amour telle une cathédrale ensevelie de Guy Régis Junior, second volet de sa Trilogie des Dépeuplés. Le premier volet Étalé deux pieds devant étant celle du père, le troisième Et si à la mort de notre mère étant celui de la mère, le second, on l’aura compris, est celui du fils. Un fils quittant Haïti, l‘île maudite et adorée jamais nommée, pour l’au-delà des mers, la terre promise, le Kanada chanté en créole. La parole et le chant, l’homme et la femme, le français et le créole, l’espoir et le désespoir, la haine et la rage tout s’entremêle dans ce lamento de la perte (pays, amour, identité, enfant) et de l’exil, ce chant des larmes, ces gouttes d’eau perdues entre les vagues énormes de l’océan noir et les pluies en rafales cinglant les vitres. Dans son avant-propos à sa Trilogie, Guy Régis dit avoir « côtoyé de près » ces gens qui « arrêtent » le cours de leur vie en la laissant derrière eux « dans l’espoir de la revivre » ailleurs, autrement. Ainsi son père que Guy Régis Jr a vu partir quand il avait douze ans. « Quand je l’ai revu (à New York), j’en avais trente » et son père était devenu citoyen américain. Pendant toutes ces années sans nouvelles de lui , « il m’arrivait de penser qu’il était mort et que ma mère, qui espérait fortement son retour (pour venir nous chercher) nous le cachait ». Ainsi les pièces sont-elles accouchées, à la fois dans la douleur et dans « l’espoir possible » écrit Guy Régis. Quand on entre dans la salle, sur l’écran nous accueille le lancinant et obsédant mouvement des sombres vagues de l’océane guitariste et compositeur Amos Coulanges s’assoit bientôt sur le côté et commence. Cet opéra-lamento doit beaucoup à ce grand compositeur haïtien sollicité par Guy Régis Jr pour mettre ses mots en chant. Longtemps ses airs nous poursuivront au sortir du Théâtre de la Tempête où le spectacle est repris dans une intense proximité avec le public, alors qu’ à sa création au Francophonies de Limoges le mois dernier, la scène du Théâtre de l’Union semblait un peu trop vaste et le public trop loin. Outre le couple pivot et complice que forment Guy Régis Jr et Amos Coulanges. il faut citer tous ceux dont l’ensemble fait puissamment corps : Nathalie Vairac (impressionnante mère) , Frédéric Fahena - en alternance avec François Kergoulay- le retraité canadien, tendrement pugnace), Derilon Fils (le fils parti en mer, comédien et chanteur ténor), Deborah-Menelia Attal (soprano), Aurore Ugolin (mezzo soprano), Jean-Luc Faraux (basse-baryton). Ecoutez-les tous : « Kanada ! Kanada ! Kay manman m prale. Nan jip manman m poum tounen al chwe.Manman pye bannann. Nanpye manman m.La pou m mouri. Lanmou o ! Lanmou ! Lanmou kraze miyèt mòso! Mezanmi lanmou kraze farinay ! Lanmou kite monte byen wo tankou katedral disètlongè » (Canada ! Canada, ! Je veux retrouver ma mère. Dans sa jupe que je veux échouer. Maman une bananeraie. Dans ses pieds. Là que je dois finir ma vie. L’amour ô ! L’amour ! L’amour s’est écrasé en miettes ! Mes amis l’amour s’est pulvérisé en poussières ! L’amour monté bien haut telle une cathédrale inatteignable.) Théâtre de la Tempête (Cartoucherie) , du mar au sam 20h30, dim 16h30 jusqu‘au 11 décembre. Le texte de « La trilogie des Dépeuplés » de Guy Régis Jr est publié aux Editions Les solitaires intempestifs, 254p, 17€ Légende photo : Scène de "L'amour telle une cathédrale ensevelie" © Christophe Pean

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 17, 2022 9:21 AM

|

Propos recueillis par Guillemette Odicino pour Télérama

Publié le 02/09/22 mis à jour le 07/09/22 Pure tragédienne sur les planches, on l’a vue grave ou drôle au cinéma, chez Sautet, Blier, Bonello ou celui qui l’a fait naître au théâtre, Patrice Chéreau... Seule sur scène, la comédienne reprend avec bonheur “La Douleur”, adapté de Marguerite Duras, son monologue fétiche depuis vingt ans, dans la mise en scène originale de Chéreau. Elle a les yeux de Bette Davis. Et un rire perlé, qui éclate à tout bout de champ pendant l’interview. Qu’on se le dise, Dominique Blanc est une jeune fille de 66 ans rigolote, même si des rôles dramatiques, au cinéma, et surtout au théâtre, en ont fait l’une de nos plus grandes comédiennes, auréolée de quatre Césars et quatre Molières et désormais même au programme du bac 2023 ! Merveilleuse lesbienne libérée dans Milou en Mai, de Louis Malle (1991), gouailleuse môme caoutchouc dans Indochine, de Régis Wargnier (1992), elle reste inoubliable pour son interprétation d’une jalouse -obsessionnelle dans L’Autre, de Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic (2008), qui lui valut la coupe Volpi de la meilleure actrice à la Mostra de Venise. Au théâtre, sa carrière est éblouissante, d’Une maison de poupée, d’Ibsen (1998), aux Liaisons dangereuses, jusqu’au récent Angels in America, mis en scène par Arnaud Desplechin à la Comédie-Française, qu’elle a intégrée sur le tard, et en majesté. Sur les planches, c’est avec Chéreau que tout commença, que tout devint d’une intensité sans égale, grâce à une Phèdre mémorable, et La Douleur, adapté de Marguerite Duras, un texte devenu comme une seconde peau, qu’elle reprend au TNP de Villeurbanne à partir du 28 septembre. Cette rentrée est la sienne puisqu’elle sera aussi à l’affiche de L’Origine du mal, le thriller familial et capiteux de Sébastien Marnier (5 octobre), et sur le petit écran dans une série glaçante adaptée d’un roman de Franck Thilliez, Syndrome E. Libre, émue, primesautière, la comédienne se souvient de tout, y compris de drôles de rendez-vous manqués. En fait, la tragédienne est un clown blanc. Vous reprenez La Douleur pour la cinquième fois. Pourquoi au TNP de Villeurbanne, cette fois ?

C’est là que j’ai connu Patrice Chéreau. La boucle est bouclée. Je voulais le faire en amont de 2023 et des dix ans de sa mort. Je serai dirigée par Thierry Thieû Niang, son ami chorégraphe, dans la mise en scène d’origine de Patrice. La Douleur est le texte de ma vie. Pour moi, c’est comme un motif de peinture qui évolue au fil du temps, de mon émotion, de ma technique, de mon parcours de femme, et sur lequel je dois revenir sans cesse. En quoi ce texte vous est-il essentiel ?

Avril 45, l’ouverture des camps de concentration, comment oublier ça ? Comment oublier la Shoah ? Je suis effarée de la façon dont on oublie l’histoire aujourd’hui. Et puis, il y a ce thème théâtral si intense : une femme, seule chez elle, qui attend, qui espère. Comment l’avez-vous découvert ?

En 2003, je joue Phèdre, mis en scène par Patrice. Le climat de répétition a été euphorique, mais jouer à l’Odéon pendant six mois, c’est trop, et j’en sors brisée. D’autant que j’enchaîne avec un rôle d’héroïnomane dans Un couple épatant - Cavale - Après la vie, la trilogie de Lucas Belvaux. Ensuite, je ressens un énorme vide, j’erre d’agent en agent, et je ne reçois aucune proposition. L’homme de ma vie me conseille d’appeler Patrice, qui, me voyant perdue, décide que nous allons nous envoyer des textes et essayer d’inventer quelque chose ensemble. C’est Thierry Thieû Niang qui trouve le texte de Duras. Dès que je le lis, je le sais : ce sera ça et rien d’autre. Je propose à Patrice de me mettre en scène dans un décor minimaliste : juste une femme qui attend, une table, une chaise. La première est prévue en Catalogne dans un tout petit théâtre. Nous partons avec Patrice et Thierry une semaine en avance : répétition tous les après-midi, et tous les soirs, au dîner, Patrice me parle de son enfance. Le samedi de la première arrive, et soudain je panique : je n’y arriverai jamais ! Et je décide de me tirer en douce ! Comme s’il avait deviné, Patrice ne cesse de m’appeler : « Qu’est-ce que tu fais ? Tu es dans ta loge ? Thierry va t’apporter à manger. Tu ne bouges pas, hein ? » Je suis restée, j’ai joué, c’était merveilleux. Ce soir-là, je suis née, à nouveau. Chéreau vous a sauvée ?

Il avait dû réaliser qu’il m’avait un peu abandonnée pendant les représentations de Phèdre. Les Américains lui avaient prêté une grande villa avec une grande piscine en Californie pour écrire un film. Il rêvait de son Napoléon avec Al Pacino. Il était parti et m’avait laissée dans une grande solitude avec Phèdre sur les bras. Avec La Douleur, c’est comme s’il avait réparé son absence. Comment l’avez-vous rencontré ?

Je faisais partie de la première année de Classe libre du cours Florent, avec deux professeurs, Francis Huster et Pierre Romans, un immense pédagogue dont nous étions tous amoureux, les garçons comme les filles. Avec Pierre, nous montons un spectacle sur Tchekhov pendant trois soirs à l’Espace Cardin, et, le premier soir, Chéreau est là. Au mois de septembre 1980, il laisse un message sur mon répondeur et je crois que c’est une blague ! Il me donne rendez-vous chez lui, où, quasiment aussi intimidé que moi, il me propose de jouer plein de petits rôles dans Peer Gynt, d’Ibsen, au TNP de Villeurbanne, avec Maria Casarès, Didier Sandre et Gérard Desarthe. Ce sera une année de rêve : j’ai 25 ans, je me sens plus à l’aise, nous rions beaucoup, et je crois que ça lui plaît, car, déjà, autour de lui, commence le ballet des courtisans. Je n’ai jamais fait partie de sa cour. “Ma professeure m’encourage à présenter le Conservatoire. Mon père décrète que, dans ce cas-là, je peux prendre la porte.” Ni de son école au sein de son théâtre à Nanterre…

Jamais. Pour une raison toute simple : d’après Pierre Romans, Patrice pense à moi pour Les Paravents, de Genet, mais il ne me prendra pas si je présente l’école. Et en effet il m’a appelée pour jouer une petite pute à la fin des Paravents. Puis, à Nanterre, j’enchaîne avec Terre étrangère, sous la direction de Luc Bondy, où je joue la maîtresse de Michel Piccoli. Lors de la première lecture, pour laquelle Luc avait demandé que nous sachions déjà nos textes, Michel tient sa brochure à la main : il n’a pas eu le temps de l’apprendre. Cela m’agace, je lui arrache les feuilles des mains et je les balance ! Michel a adoré mon culot. Dans les coulisses, il vient vers moi : « Dominique, si je fais quoi que ce soit qui vous dérange dans cette scène où nous sommes censés nous toucher, il faut me le dire, car je ne voudrais surtout pas être grossier ou intrusif. » Cet homme était une merveille. Il était l’élégance, l’éthique, l’engagement, l’utopie. Il était mon ami. Quelle petite fille étiez-vous ?

Née à Lyon, numéro quatre d’une famille de cinq enfants. Mon père était gynécologue-obstétricien mais il a fini par arrêter les accouchements car, travaillant jour et nuit à l’hôpital, au dispensaire et en cabinet privé, il allait y laisser sa peau. Un jour, j’ai osé dire que, d’une certaine manière, en tant qu’interprète, moi aussi je mettais au monde des êtres. Il n’a pas aimé cette comparaison ! À quel moment naît l’envie de jouer ?

Ma mère a un amour fou pour le cinéma italien, que nous regardons à la télévision. Les comédiennes italiennes sont à l’origine de ma passion : des tempéraments incroyables, et des physiques si différents, de Sophia Loren à Giulietta Masina, qui semblent dire que tout est possible. À l’adolescence, je suis mal dans ma peau, je me sens différente de mes frères et de ma sœur. Je convaincs ma mère de m’inscrire dans un cours d’art dramatique. “Lorsque vous nettoyez les chiottes à la turque, pour, ensuite monter sur scène dans le rôle d’une reine, ça glousse.” C’est le déclic ?

Rapidement, ma professeure m’encourage à présenter le Conservatoire de Lyon. Mon père décrète que, dans ce cas-là, je peux prendre la porte. C’était violent : une fenêtre de liberté que je n’imaginais même pas s’était entrouverte pour se refermer d’un coup. J’ai passé mon bac scientifique et commencé des études d’architecture. Cent étudiants dont seulement une dizaine de filles et deux Antillais dans une école aux locaux en préfabriqué. Et un prof de géométrie qui déclarait que sa matière était « trop difficile pour les filles et les Noirs ». En deuxième année, pour tenter d’améliorer l’ambiance et les locaux, nous décidons avec des copines de prendre en otage le directeur de l’école. Pardon ?

Absolument ! Mortes de peur, nous sommes entrées dans son bureau, avons fermé à clé, et lui avons signifié sa prise d’otage et nos revendications. Il avait un frigo avec une bouteille de champagne à l’intérieur. Après avoir bu son champagne, nous ne savions plus quoi faire et l’avons relâché assez vite ! Évidemment, nous n’avons obtenu aucune amélioration, et mon dossier pour continuer mes études à Paris n’est jamais arrivé à destination… Mais à Paris, vous tentez le cours Florent ?

Quand je m’y rends pour la première fois, je suis outrageusement maquillée, je porte une jupe à fleurs et de gros sabots et je me retrouve au milieu d’une jeunesse dorée qui passe des scènes pour rigoler. Pour être acceptée, je présente Dans ma maison, de Jacques Prévert, et je suis tellement engagée physiquement dans mon interprétation que les autres élèves sont atterrés ! Mais François Florent trouve ça intéressant. Pour que je me sente plus à l’aise, il me propose de venir aux cours du soir, avec des gens plus âgés. Et, pour pouvoir payer mes cours, je deviens la femme de ménage du Cours. Au bout de six mois, Florent me donne les clés : c’est moi qui ouvre les salles le matin et les ferme le soir. Quelle fierté ! Sauf que lorsque vous nettoyez les chiottes à la turque, pour, ensuite monter sur scène dans le rôle d’une reine, ça glousse… Seul Florent croyait en moi : « Passe les concours, tu ne les auras pas, mais au moins ils verront ta gueule. » En effet, je n’ai ni Conservatoire, ni Rue Blanche, mais j’ai rencontré Chéreau. Lire aussi : Dominique Blanc : “Le seul qui pouvait m’aider à m’en sortir était Patrice Chéreau”44 minutes à regarder À vos débuts, vous avez connu une drôle d’expérience avec Jean-Luc Godard…

Je suis engagée comme figurante dans deux tableaux de Passion [1982]. Pour « Le bain turc », je dois être assise au bord de la piscine et Godard me demande de soupeser mes seins en rythme avec le Requiem de Mozart ! Puis j’apprends que finalement je ne fais plus le tableau de « La jeune fille à l’ombrelle » car il a réalisé que je suis blonde. Je ne veux pas perdre mon cachet. J’ose contester, il finit par céder. J’aurais dû me méfier… Nous sommes le 31 décembre 1980 aux studios de Boulogne, c’est un énorme travelling, j’ai une perruque et un chihuahua dans les bras qui essaie de me mordre le sein. Le directeur de la photographie, Raoul Coutard, derrière la caméra, me crie dessus, et Godard s’y met aussi. Une journée de terreur à la fin de laquelle je dis ma façon de penser à Godard et combien c’est scandaleux de m’avoir maltraitée ainsi. Le lendemain, son assistant m’appelle pour me dire que le maître continue à travailler sur le scénario et qu’il veut que je vienne en Suisse car il écrit pour moi ! J’ai refusé, il ne faut pas exagérer. “La folie des êtres me fascine. L’humain, qu’il soit lumineux ou sombre, m’éblouit.” La 5 octobre, vous serez à l’affiche de L’Origine du mal, de Sébastien Marnier, dans un rôle de matriarche étrange…

Cette femme a une part de folie, qui s’exprime par le syndrome de Diogène, la collectionnite aiguë. J’ai tenu à avoir des ongles comme des griffes, car, avec Jacques Weber, nous formons un couple de vieux fauves qui va être réveillé par le personnage qu’incarne Laure Calamy. Ils ont tous un grain dans cette famille. La folie des êtres me fascine. L’humain, qu’il soit lumineux ou sombre, m’éblouit. Vous serez aussi bientôt dans la série Syndrome E, sur TF1.

Le rôle est fantastique : cette chirurgienne est une méchante à 400 %. Encore plus folle que la mère de L’Origine du mal ! Comme il est réjouissant d’imaginer un passé, des traumatismes à ce genre de personnage… Pour mon premier jour de tournage, j’étais très concentrée sur le texte, mais la réalisatrice, Laure de Butler, m’a conseillé de prendre du plaisir avant tout, ce qui n’a pas été si courant dans mon parcours de comédienne. C’est-à-dire ?

Très vite, au cinéma, on m’a collé la couleur du tragique. Peut-être à cause de mon premier vrai rôle, l’alcoolique de La Femme de ma vie, de Régis Wargnier [1986]. Ensuite les cinéastes ne m’ont plus vue que comme une femme déprimée ou suicidaire ! Pourtant, juste après, quand je jouais Georgette dans Quelques Jours avec moi, de Claude Sautet [1988], j’étais très rigolote, n’est-ce pas ? Mais vous aimez la tragédie ?

Évidemment ! Je suis fascinée par les destins tragiques. Quand, au début de La Douleur, Marguerite Duras dit que « la douleur est l’une des choses les plus importantes de ma vie », je m’y retrouve. Sans doute parce que j’ai eu tant de mal à m’imposer. J’avais le sentiment qu’il n’y avait pas de place pour moi dans ce métier. À mes débuts, lors d’une audition, le metteur en scène Jacques Rosny m’avait conseillé de m’orienter vers… les arts martiaux ! Et toutes ces réflexions inouïes que j’entendais sur mon physique : on ne sait pas où vous ranger, vous avez un corps de femme sur un visage d’enfant… Et vous entrez à la Comédie-Française en 2016…

La revanche à 60 ans ! Et c’est grâce au Phèdre de Chéreau que j’avais joué treize ans plus tôt avec deux immenses comédiens de la Comédie-Française, Michel Duchaussoy et Éric Ruf, qui restera mon Hippolyte à jamais. Quand le merveilleux Éric est devenu l’administrateur général du Français, il m’a proposé d’intégrer la troupe dans l’Agrippine de Britannicus. Je n’en revenais pas ! Moi qui avais toujours été boudée par les instances officielles et avais tracé ma route toute seule, voilà qu’il m’offrait le collectif, et pas n’importe lequel. “J’espère mourir sur scène. Comme Molière. Ou au moins dans la salle. Mourir entre le réel et le fictif, quoi de plus fabuleux ?” Aviez-vous le trac ?

Je me retrouve dans l’arène avec soixante comédiens en pleine activité. Seule manière de se mettre dans le bain ? Travailler. Seul le travail vous apprend à connaître les gens. Pendant cinq ans, j’ai enchaîné les rôles. La tête dans le guidon. Au cinéma, je n’ai pu tourner que Réparer les vivants [2016], où je jouais un toubib, et Patients [2017], pour Grand Corps Malade, où je jouais… un toubib. Puis, en janvier 2021, vous êtes nommée sociétaire.

J’ai pleuré pendant la cérémonie… Toute la troupe au complet, masquée à cause du Covid, mais qui vous applaudit à tout rompre pendant dix minutes. Bouleversant. Vous sentez-vous sanctuarisée ?

Depuis mon entrée au Français, qui m’a donné une nouvelle visibilité, le cinéma et la télévision semblent me rêver autrement. Et puis, sans le Français, je n’aurais peut-être jamais travaillé avec Christophe Honoré. La vieille marquise de Villeparisis dans Le Côté de Guermantes est si comique ! Ni avec Arnaud Desplechin, que je chassais depuis mon coup de foudre pour son film La Sentinelle [1992]. J’avais traîné dans les restaurants qu’il fréquentait, mais je n’avais jamais osé l’aborder. Avez-vous peur de vieillir ?

J’ai mes premiers cheveux blancs, et mon projet est de les garder. Et personne ne touchera jamais à ma figure. Je suis trop curieuse de savoir quelle tête j’aurai à 80 balais. J’aimerais juste ne pas avoir un goitre à la Balladur ! Que faites-vous quand vous ne jouez pas ?

Je suis… pénible. Si je devais cesser de jouer, je voyagerais. Mais je ne pourrai jamais arrêter. La formule peut paraître pompeuse, mais je ne suis jamais autant moi-même que sur une scène. J’espère y mourir. Comme Molière. Et si ce n’est pas sur scène, au moins que ce soit dans la salle. Mourir entre le réel et le fictif, quoi de plus fabuleux ? De quoi rêvez-vous pour la suite ?

J’aimerais rire. Avec les années, j’ai envie de comique et de burlesque. Travailler avec Roberto Benigni, par exemple. Sortir le clown qui est en moi. Mais, en attendant, avec La Douleur, je ne souffre de rien. Propos recueillis par Guillemette Odicino / Télérama DOMINIQUE BLANC EN QUELQUES DATES

25 avril 1956 Naissance à Lyon.

1986 La Femme de ma vie, de Régis Wargnier, premier grand rôle au cinéma.

1995 L’Allée du roi, téléfilm de Nina Companéez.

1999 Troisième César de la meilleure actrice dans un second rôle, pour Ceux qui m’aiment prendont le train, de Patrice Chéreau.

2001 César de la meilleure actrice pour Stand-by, de Roch Stéphanik.

19 mars 2016 Entrée à la Comédie-Française.

A voir : La Douleur de arguerite Duras, à L'Athénée - Théâtre Louis-Jouvet du 23 novembre au 11 décembre

https://www.athenee-theatre.com/saison/spectacle/la-douleur.htm

Photo Yann Rabanier pour « Télérama »

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 17, 2022 4:26 AM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde - 17 nov. 2022

L’un est fermé pour travaux depuis plus de six ans, et l’autre accuse un déficit d’au moins 5 millions d’euros. Lire sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/17/le-theatre-de-la-ville-et-le-chatelet-deux-scenes-parisiennes-a-la-derive_6150238_3246.html

La place du Châtelet est à la dérive. D’un côté, des échafaudages masquent la façade du Théâtre de la Ville, en travaux depuis plus de six ans, alors qu’il aurait dû rouvrir en 2019. Personne ne comprend pourquoi, beaucoup crient au scandale face à la fermeture d’une salle majeure de la capitale, propriété de la Mairie de Paris. Emmanuel Demarcy-Mota, le directeur du théâtre, et ses équipes, ont trouvé refuge à l’Espace Cardin quand les travaux ont commencé, en 2016. Chaque année, ils bâtissent une saison hors les murs, en travaillant avec différentes scènes de Paris et d’Ile-de-France. Ils arrivent à conserver leurs spectateurs (environ 200 000), ce qui est remarquable. Mais certains de leurs habitués leur demandent s’ils reverront un jour le Théâtre de la Ville. Quant à eux, ils aimeraient voir le bout d’un tunnel qui paraît sans fin. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés « C’est violent, je ne suis pas une criminelle » : Ruth Mackenzie conteste son éviction de la direction du Théâtre du Châtelet En face, la situation n’est pas meilleure, pour des questions de gouvernance. Le Châtelet, autre fleuron de la Mairie de Paris, est sans direction artistique depuis le renvoi de Ruth Mackenzie, en août 2020. Son codirecteur, Thomas Lauriot dit Prévost, est resté en place jusqu’en juillet, sans imposer sa marque. Privé d’identité, le Châtelet est devenu un garage. La programmation saute de Rone à Mahler, le public ne sait plus où il en est. Il en vient à déserter. A cela s’ajoute un trou financier évalué par les plus optimistes à 6 millions d’euros, qu’il va bien falloir combler, d’une manière ou d’une autre. Les spéculations vont bon train, dans l’attente de la nomination d’un ou d’une directrice artistique, prévue pour décembre. Contrairement au Châtelet, régulièrement rénové depuis 1980, le Théâtre de la Ville n’a pas fait l’objet de travaux depuis sa révolution de 1968, qui l’a complètement transformé. Valentin Fabre et Jean Perrottet ont cassé la salle à l’italienne et dessiné un gradin en béton qui plonge sur la scène et offre aux 1 100 spectateurs une vision jugée plus démocratique. Après Jean Mercure, qui l’a inauguré, ce nouveau Théâtre de la Ville a été dirigé par Gérard Violette, à qui Emmanuel Demarcy-Mota a succédé en septembre 2008. « Dès mon arrivée, j’ai entamé des discussions avec la Mairie sur des travaux de rénovation et de mise en conformité – électricité, cage de scène, accueil du public… – qui s’imposaient, relate-t-il. Nous nous sommes mis d’accord pour une rénovation partielle, donc pour ne pas détruire le théâtre une nouvelle fois. » Procédures sanitaires spéciales En 2014, un appel à candidatures d’architectes est lancé. Il est remporté par l’agence Blond et Roux, très active dans le domaine culturel. En septembre 2016, le théâtre est fermé. En 2017 commence la phase de désamiantage et de curage du plomb. Puis la Caisse régionale d’assurance-maladie d’Ile-de-France (Cramif) entre dans le jeu. En vertu d’une de ses missions – prévenir les risques professionnels –, elle demande d’installer un cintre informatisé. Le cintre est la partie supérieure de la scène où se trouve la machinerie permettant d’activer les décors, la lumière et le son. Au Théâtre de la Ville, sa manipulation est manuelle, ce que la Cramif juge préjudiciable à la santé des techniciens. « On quitte alors la rénovation partielle, et il faut voter un nouveau budget », explique Emmanuel Demarcy-Mota. Premier retard annoncé. Lire l’entretien avec Ruth Mackenzie et Thomas Lauriot dit Prévost : Article réservé à nos abonnés Réouverture du Théâtre du Châtelet : « L’accès à tous, en particulier les familles, est notre fil rouge » Le deuxième s’appelle « DAU ». La Mairie de Paris soutient ce projet trouble d’immersion dans l’univers soviétique imaginé par le Russe Ilya Khrzhanovskiy, qui marque la réouverture du Châtelet, en janvier 2019, après deux ans et demi de travaux. Elle met à sa disposition le Théâtre de la Ville. Des trous sont creusés dans les murs, et dans le parquet de la Coupole, la salle de répétition, sous les combles. De nouvelles zones de plomb sont mises au jour, qu’il faut traiter. A ce moment-là, la réouverture du Théâtre de la Ville est prévue pour 2021. Mais, troisième cause, le Covid bloque tout à partir de mars 2020. Quand les travaux reprennent, en juin, l’entreprise Colas, qui les mène, doit respecter des procédures sanitaires spéciales liées au plomb, qui prennent du temps. Colas fait alors savoir qu’il lui faudra non pas dix-neuf, mais vingt-quatre mois. Nouveau planning, nouveau retard. Et ce n’est pas fini. La Mairie décide de faire ravaler la façade, ce qui n’était pas dans le projet. Son coût est financé par la publicité posée sur les échafaudages. Pour le reste, il faudra intégrer l’augmentation du prix des matériaux induite par la guerre en Ukraine. Prévu pour 25,95 millions d’euros, le budget total sera « de l’ordre de 40 millions d’euros », selon Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris chargé de la construction publique et du suivi des chantiers. « Les travaux, c’est toujours long, plaide-t-il, et il est courant, voire systématique, qu’ils s’avèrent plus complexes dans un théâtre. » Sa défense, accréditée par Carine Rolland, adjointe d’Anne Hidalgo chargée de la culture, peine à convaincre. « De grandes ambitions » Certes, le chantier du Théâtre de la Ville est celui de la malchance. Mais son retard ne saurait s’expliquer sans des dysfonctionnements pointés par les professionnels, en off. « Personne ne se parlait vraiment, résume l’un d’eux. Il n’y avait pas de concertation entre les différents acteurs du chantier, les gens se tiraient dans les pattes, ça partait dans tous les sens. » Quand on évoque le calendrier non tenu, Jacques Baudrier renvoie à Stéphane Roux, l’architecte, lequel aurait volontiers donné son point de vue. Mais la Mairie de Paris ne l’a pas autorisé à nous parler. « C’est très dangereux, la mutualisation ou la synergie. Une identité doit se préserver à tout prix » – Xavier Couture, président des conseils d’administration des théâtres de la Ville et du Châtelet Fin octobre, Carine Rolland assurait que la réouverture du Théâtre de la Ville aurait lieu en septembre 2023, et que le bâtiment serait livré en mars. Emmanuel Demarcy-Mota espère que ce nouveau calendrier sera tenu pour pouvoir réinstaller l’ensemble des équipes, rôder l’outil et planifier les spectacles. Au Théâtre du Châtelet, un chantier d’un autre ordre est en cours. Le sort des deux théâtres est lié. Président du conseil d’administration du Théâtre de la Ville depuis 2018, Xavier Couture a été nommé à la présidence de celui du Châtelet en février. Cet ancien directeur de l’antenne de TFI est l’homme-clé de la place du Châtelet, pour laquelle il a, dit-il « de grandes ambitions. » « Je ne trouve pas normal que Xavier Couture soit président des deux CA », tacle Jean-Luc Choplin, qui a dirigé le Châtelet de 2004 à 2017. A son départ, la Mairie de Paris a choisi Ruth Mackenzie et Thomas Lauriot dit Prévost. Très vite, leur direction a posé problème. « DAU » a été un échec public et financier, une polémique interne a tourné au vinaigre, et Ruth Mackenzie a été brutalement renvoyée. Depuis, le Châtelet va à vau-l’eau. Le premier objectif de Xavier Couture est de lui redonner une direction artistique. Il a lancé un premier appel à candidats qui devait aboutir en septembre, puis un deuxième qui aurait dû aboutir autour du 15 novembre. La nomination vient d’être une nouvelle fois reportée à décembre. Déficit Xavier Couture argue le manque de temps des membres du comité de sélection, où l’on trouve Alice Coffin, Ariel Weil, Natacha Valla, Sophie Lacoste, Carine Rolland, Dominique Bluzet… Sur la quarantaine de candidats, cinq ou six restent en lice. Les noms ne sont évidemment pas publics, mais la rumeur dévoile ceux d’Olivier Py, de Marc Minkowski ou de Myriam Mazouzi. Quel que soit l’élu, il aura fort à faire. L’appel à candidature demande qu’il soit un as administratif, qu’il ait un projet artistique musical large et ouvert à tous les publics, et qu’il fasse un énorme travail au niveau des finances – un euphémisme. Des personnalités de haut niveau ont renoncé à se porter candidates pour cette raison : qui voudrait hériter d’un trou dont Xavier Couture concède lui-même qu’il se situe de « 5 à 8 millions d’euros » ? Quarante mètres séparent le Châtelet du Théâtre de la Ville, où les salaires sont estimés à 30 % de moins Ce déficit a été creusé par l’absence d’économies faites pendant les travaux du Châtelet, de 2015 à 2018, où tout le personnel a été payé au régime plein, et de l’argent engagé dans des projets à venir. A cela s’est ajouté l’échec « DAU », l’absence de recettes pendant le Covid et, d’une manière structurelle, une masse salariale importante. Quarante mètres séparent le Châtelet du Théâtre de la Ville, où les salaires sont estimés à 30 % de moins. Cet écart s’explique par le tournant vers le lyrique qu’a pris le Châtelet dans les années 1980, quand Jacques Chirac, alors maire de Paris, a décidé de faire de son théâtre un concurrent de l’Opéra Bastille, ouvert en 1989. En 2020, une négociation a été entamée pour remettre à plat la convention collective, très favorable aux 110 employés. Elle n’a pas abouti. La subvention, elle, s’est érodée dans les dernières années. De 18 millions d’euros, elle est passée à 15,3 (contre 11,1 pour le Théâtre de la Ville), mais elle continue à faire du Châtelet l’institution culturelle la mieux dotée par la Mairie de Paris. « Avec cette subvention à la baisse et une situation qui va être tendue dans les années à venir, je suis obsédé par la recherche de nouvelles sources de financement, avoue Xavier Couture. Je compte beaucoup sur ma grande gueule pour attirer le mécénat. » « Une épine dans le pied » Certes, mais pour attirer les abeilles, encore faut-il que le miel soit délicieux. Qui aurait envie de s’engager dans un théâtre d’accueil ? Au Châtelet, la programmation est assurée par un chargé de production dont ce n’est pas le métier. Des spectacles récents ont pris le bouillon, comme Le Roman de Fauvel ou Le Vol du Boli, et la reprise de la comédie musicale 42nd Street, pour les fêtes, s’annonce très acrobatique. Il lui faut atteindre plus de 4 millions d’euros de recettes pour être à l’équilibre, et pour cela vendre 70 000 places à des tarifs surprenants pour un théâtre public (109 euros pour les plus chères). Consciente du problème, la Mairie de Paris a demandé au Théâtre de la Ville de soutenir le Châtelet, en présentant dans sa salle cinq à six spectacles par an. Ils trouvent leur public, et Xavier Couture s’en réjouit, tout en y voyant « une épine dans le pied qui brouille l’identité du théâtre ». Mais laquelle ? La Mairie de Paris a écarté deux solutions radicales qui auraient pu être envisagées pour sortir de l’impasse financière : la vente pure et simple, et la délégation de service publique (DSP), qui aurait mis le théâtre à la main d’un grand groupe ou d’un mécène. Mais on voyait mal la Mairie, même endettée à plus de 7 milliards d’euros, se séparer d’un de ses plus beaux fleurons. Une autre hypothèse a été envisagée : la mutualisation du Théâtre de la Ville et du Châtelet. Pas simple, ne serait-ce qu’en raison des écarts de salaire. Elle est repoussée par Xavier Couture : « C’est très dangereux, la mutualisation ou la synergie. Une identité doit se préserver à tout prix. Mon expérience dans le privé me l’a appris. » Emmanuel Demarcy-Mota plaide pour une piétonnisation de la place qui créerait un lien entre les deux théâtres « Un plan d’économies a été mis en place par Frédéric Ivernel, l’administrateur général du Châtelet » (et ancien cadre de TFI, lui aussi), poursuit Xavier Couture. Il précise que « les grandes lignes sont tracées pour 2022, 2023 et 2024 », et qu’elles ne peuvent être rendues publiques tant que la nouvelle direction artistique n’est pas nommée. On reste donc dans l’expectative et le flou. Tout comme pour la question de la place du Châtelet. Depuis qu’il dirige le Théâtre de la Ville, Emmanuel Demarcy-Mota plaide pour une piétonnisation de cette place qui créerait un lien entre les deux théâtres. Xavier Couture reprend cette idée à son compte, en l’élargissant. Il évoque des discussions avec Carine Rolland, qui devraient mener à « la création d’une entité de la “Place du Châtelet” , une structure à déterminer (…). Cela se fera dans l’affirmation de deux projets artistiques, différents et complémentaires, et en envisageant aussi le développement, sur l’espace urbain de la place elle-même, d’une série d’activités à même d’attirer tous les publics ». On ne voit pas très bien à quoi pourrait ressembler et servir cette structure, ni à quoi ressemblerait la place. Il est question depuis longtemps qu’elle soit interdite aux voitures, avec des couloirs de bus côté Théâtre de la Ville. Mais l’ampleur des travaux en cours dans la capitale et l’exaspération des Parisiens ont convaincu la Mairie de reporter à la prochaine mandature, au moins, cette piétonnisation. Restent deux théâtres sur la place. Et en mauvaise passe. Brigitte Salino Légende photo : Le théâtre du Châtelet, à Paris, le 28 janvier 2022. EDMOND SADAKA/SIPA

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 16, 2022 6:49 PM

|

Par Joëlle Gayot dans Télérama - 16 nov. 2022 « Avons-nous vraiment besoin d’un vrai sexe ? » s’interrogeait le philosophe Michel Foucault, auteur de la préface qui introduit le récit édifiant d’Herculine Barbin, hermaphrodite que la médecine et la justice firent basculer du féminin au masculin sans se soucier des conséquences dévastatrices que cette assignation allait engendrer. Devenue Abel aux yeux de la société, Herculine se suicide en 1868. À 29 ans. Non sans avoir écrit ce qu’il en fut de sa vie, de l’amour ; de l’insouciance, du bonheur peu à peu rattrapés, puis anéantis par le vent mauvais du destin. C’est cette trajectoire tragique que met en scène Catherine Marnas en réveillant cette figure du passé. Et en la propulsant dans un présent où la jeunesse n’hésite plus à revendiquer la liberté de choisir son genre. Ou celle de ne pas le choisir. Sur un plateau blanchi, nappé de vidéos immersives, deux comédiens (Yuming Hey et Nicolas Martel) ressuscitent Herculine, unique et double, fille et garçon, à qui fut imposée une identité et une seule. Un spectacle d’actualité, c’est peu de le dire.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 16, 2022 11:50 AM

|

Publié sur le site d'ARTCENA - 15 novembre 2022 SOUTIEN

La Commission de l’Aide nationale à la création de textes dramatiques s'est réunie les 7 et 8 novembre 2022 à ARTCENA pour désigner les nouveaux lauréats. Découvrez sa sélection ! Littérature dramatique - Notre vallée de Julie Aminthe

- 65 rue d'Aubagne de Mathilde Aurier

- Justice 67 de Frédéric Barriera et Guillaume Mouralis

- Des châteaux qui brûlent de Arno Bertina et Anne-Laure Liégeois

- La Maison de Phèdre de Pascale Breton

- Dans ses yeux de Marie-Pierre Cattino

- VIVE de Joséphine Chaffin

- Suturé·es de Laurie Guin

- Méd(l)ée, aube et crépuscule d'une idole de Hugo Martinez

- Luna de Aymeric Mourrad

- Derrière les lignes ennemies de Lucas Samain

- Second souffle de Madeline Serurier

- L'horizon des événements de Frédéric Sonntag

Traduction - S'il y avait de la lumière de Francesca Garolla, traduit de l’italien par Olivier Favier

- Le cercle autour du soleil de Roland Schimmelpfennig, traduit de l’allemand par Robin Ormond

- Killology de Gary Owen, traduit de l’anglais par Kelly Rivière

Encouragements - Ma vie d'ogre de Olivia Barron

- La Faim aux yeux de Mélissa Bertrand

- TRIANGLE de Blanche Cabanel-Seo

- Il faudra que tu m'aimes le jour où j'aimerai pour la première fois sans toi de Alexandra Cismondi

- Move on over or we'll move on over you (l'atelier des Black Panthers) de Stéphanie Farison

Félicitations aux autrices et auteurs lauréats !

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 15, 2022 5:49 PM

|

Critique de Louis Juzot dans le blog Hottello - 15 nov. 2022 Et puisque départir nous fault, conception et mise en scène de Cécile Feuillet avec la complicité de Pauline Marey-Semper. Cie Marée Basse. Et puisque départir nous fault, conception et mise en scène de Cécile Feuillet avec la complicité de Pauline Marey-Semper. Direction musicale Nikola Takov, scénographie Frank Echantillon, Cécile Feuillet, Diane Mottis et Julien Puginier, création lumière Simon Fritschi, Création sonore Marion Cros, décor et costumes Valy Montagu. Un radeau grandeur nature est au centre d’un dispositif bi-frontal, construit de bric et de broc comme le théâtre du même nom de François Tanguy. Mais la comparaison s’arrête là car l’univers poétique qui aurait pu se former progressivement autour de l’objet mythique reste encalminé. La metteuse en scène, Cécile Feuillet, en appelle pourtant à Tadeusz Kantor :« Chez ce dernier, les matières scénographiques sont brutes ; le « sur-objet » est qualifié comme « troisième type d’acteur », tout comme notre radeau constitue un personnage à part entière » . Or, passer de la théorie à la pratique comporte bien des écueils… Le scénographie et le radeau sont fort beaux – saluons Frank Echantillon, Cécile Feuillet, Diane Mottis et Julien Puginier – , c’est d’ailleurs peut-être l’erreur de fond car il agit comme un totem qui domine le jeu des acteurs et dissout la parabole existentielle et poétique que le spectacle pourrait distiller. Cécile Feuillet est un capitaine crochet ou un pirate des Caraïbes qui est sensé diriger la manœuvre, omniprésente et autoritaire comme sa parure et son positionnement initial à la Kantor l’indiquent. Chacune des autres « clownes » a choisi un personnage, empoté en général, jeu de clown oblige, sauf pour le visage qui traduit un peu d’émotion. L’une est placide et recrache de temps en temps de l’eau, le genre poisson. L’autre est une naïade qui peut se transformer en tête de proue, le genre sirène aguicheuse. Les trois dernières sont l’une, marin pêcheur en tenue de travail, l’autre, moussaillon sautillant et enjoué, et la dernière, soutière virile mais rafistolée d’attelles diverses. Elles se livrent à des parodies d’occupation en fonction de leur personnage, comme la « clowne -poisson » qui pêche tranquillement en pleine tempête. Elles font sourire par moments par leurs élucubrations et facéties autour du totem radeau ; et sous leurs costumes dépenaillés se cachent Pauline Marey-Semper, Anaïs Castéran, Jade Labeste, Alice Rahimi et Mathilde Weil. Il faut attendre le dernier tiers du spectacle pour voir s’animer et brinquebaler le radeau et ses occupants avec la tempête. Le Radeau de la Méduse de Théodore Géricault a inspiré ces images tempétueuses, comme le récit cruel des survivants du dit radeau. La vérité historique est bonne à rappeler, la frégate « La Méduse » s’est échouée en 1816 sur des bancs de sable, à cause de l’impéritie de son commandant, un noble royaliste nommé à la Restauration, dont l‘incompétence a conduit à tragédie, devenant un symbole politique négatif et répulsif pour les Républicains. Jules Vernes n’est pas loin et un poulpe géant vient digérer le radeau et ses occupants dans un final d’après le déluge, retour au calme et mort des participants. Quand le sur-objet tue le spectacle, La Méduse porte bien son nom qui pétrifie les marins et, il faut le dire, rend le spectateur perplexe et dubitatif après le naufrage. Louis Juzot Du 14 au 26 novembre, lundi, mardi 20h, jeudi, vendredi 19h, samedi 18h, dimanche 15 h, Théâtre de la Cité Internationale, 17 boulevard Jourdan 75014 Paris Tél :01 85 53 53 85 theatredelacite.com Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 14, 2022 6:12 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog 14 nov. 2022 Dirigée par Thierry Thieû Niang qui avait signé, avec Patrice Chéreau, la première mise en scène de ce texte de Marguerite Duras, la comédienne va plus loin encore dans l’expression sensible et sobre de ce récit. C’est au Théâtre Jean-Vilar de Suresnes, très grande salle, que nous avons revu La Douleur. Près de 650 places, une grande salle, une très grande salle où le spectacle ne s’est donné qu’un soir après le TNP (dans le petit théâtre), lieu de la recréation et dans quelques villes de région, avant L’Athénée, du 23 novembre au 11 décembre. Avouons que lorsque l’on a vu plusieurs fois un travail, du vivant de son metteur en scène, on craint toujours un peu que quelque chose se soit affaibli. Mais Thierry Thieû Niang était à égalité dans la direction, la conception. C’est même lui qui avait pensé à La Douleur pour que Patrice Chéreau fasse travailler Dominique Blanc, après les mois, les six mois, qu’elle avait passés à incarner Phèdre en 2003. La Sociétaire de la Comédie-Française (elle a obtenu un congé de quatre mois) parle de ce moment avec une sincérité complète dans les documents remis aux spectateurs, la feuille de salle. Ainsi peut-on comprendre comment un grand rôle, un rôle de légende, un spectacle qui rencontre le succès, peut détruire un interprète. Le laisser exsangue. Disons-le, malgré une sonorisation un peu trop puissante en ouverture –après on s’habitue- le spectacle revivifié par les années et par la douleur du deuil de la mort de Patrice Chéreau, le 7 octobre 2013, bouleverse encore plus. Le développement des mouvements nous est apparu encore plus précis et l’on avait oublié la pomme coupée et non mangée, clin d’œil d’alors à la pomme pelée par Jeanne Moreau dans La Servante Zerline. C’est toujours étrange, le souvenir que laisse un spectacle. On se souvient plus des émotions, du texte, du jeu, que des infimes détails de la mise en scène, parfois. On se souvient de la présence même de Patrice Chéreau, au tout début. Maintenant, Dominique Blanc est seule. De profil gauche, devant une petite table, face à une rangée de chaises, assez loin. S’agit-il d’une conférence ? Gilles Bottachi a réglé avec finesse les lumières. Il réussit à nous permettre de saisir les nuances, même si l’on est un peu éloigné du plateau. On imagine qu’à l’orchestre et à la corbeille de l’Athénée, on sera dans une sorte d’intimité. Les autres balcons sont moins confortables pour une vision du visage… On connaît Dominique Blanc depuis ses tout débuts, de la classe Libre de chez François Florent, avec Francis Huster et Pierre Romans, jusqu’à Peer Gynt en 1981. Pierre Romans l’avait dirigée dans un Tchekhov, à l’Espace Cardin. Chéreau avait vu et quelque temps plus tard, il l’appelait. Sans doute n’avons jamais rien raté des incarnations de cette comédienne d’une humanité, d’une personnalité, larges. Un grand caractère. Mais doit-on avouer que l’on a été époustouflé par cette nouvelle version de La Douleur. Comme chacun, Dominique Blanc a vieilli. Comme chacun, nous savons que ce que raconte La Douleur ne doit pas s’effacer. Jamais. Il y a eu des polémiques sur le texte. De quand datait-il vraiment ? Mais qu’importe ? Marguerite Duras, elle-même, avait jeté le trouble : « J’ai retrouvé ce Journal dans deux cahiers des armoires bleues de Neauphle-le-Château. Je n’ai aucun souvenir de l’avoir écrit. Je sais que je l’ai fait, que c’est moi qui l’ai écrit, je reconnais mon écriture et le détail de ce que je raconte, je revois l’endroit, la gare d’Orsay, les trajets, mais je ne me vois pas écrivant ce Journal. Quand l’aurais-je écrit, en quelle année, à quelles heures du jour, dans quelle maison ? Je ne sais plus rien. La Douleur est une des choses les plus importantes de ma vie. Le mot « écrit » ne conviendrait pas. Je me suis trouvée devant des pages régulièrement pleines d’une petite écriture extraordinairement régulière et calme. Je me suis trouvée devant un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n’ai pas osé toucher et au regard de quoi la littérature m’a fait honte. » Etrange aveu. Mais essentiel car c’est cela aussi que l’artiste exceptionnelle qu’est Dominique Blanc prend en charge. Au plus profond d’elle-même, sans démonstration aucune et avec une légèreté apparente fascinante, elle nous fait tout comprendre. Elle prend en charge le récit, l’histoire, l’Histoire et la douleur. La vraie douleur. L’épouvantable douleur que rien ne saurai effacer, pas même le retour de celui dont on n’a pas de nouvelles et qui pourtant reviendra, au bord du gouffre de la mort. Le texte de La Douleur est publié chez P.O.L. Armelle Héliot Voici les dates de la tournée : • le 18 novembre 2022, Théâtre d’Aurillac • le 20 novembre 2022, Scènes du Golfe, Théâtre Anne de Bretagne – Vannes • du 23 novembre au 11 décembre 2022, L’Athénée Théâtre Louis-Jouvet – Paris • du 13 au 18 décembre 2022, Théâtre des Bernardines – Marseille • le 23 mai 2023, Maison des Arts du Léman – Thonon-les-Bains • les 30 et 31 mai 2023, La Coursive – Scène Nationale La Rochelle • les 2 et 3 juin 2023, Théâtre National de Nice • du 6 au 8 juin 2023, MC2 de Grenoble

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 14, 2022 8:41 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 14 nov. 2022 On se souvient de « Cerisaie » d’exception signées Strehler, Brook ou Langhoff, on se souviendra à jamais de la mise en scène que co-signent Daniel Jeanneteau et Mammar Benranou. En s’enfonçant dans la dernière pièce de Tchekhov, entre deux langues avec une troupe mixte japono-française plus que magnifique, ils nous entraînent loin, pénétrant dans des zones de la pièce peu explorées. C’est l’ultime, la plus belle et la plus déchirante des pièces de Tchekhov. On a beau la relire, la revoir, elle apparaît plus riche, plus complexe, plus désarmante que la dernière fois. Quand Satoshi Miyagi, le metteur en scène et directeur du SPAC (Shizuoka Performing Arts Center), a proposé à Daniel Jeanneteau de faire entrer Tchekhov au répertoire du SPAC, son choix s’est vite porté sur la dernière pièce de Tchekhov, La Cerisaie. Avec la figure centrale et complexe de Lioubov (intense, immense et bouleversante Haruyo Hayama), l’héritière de la cerisaie percluse de dettes, et, en opposition, celle nouée du plus jeune Lopakhine (Philippe Smith aux délicates nuances), l’ancien serf devenu riche qui, avant la fin de la pièce achètera la cerisaie pour l’abattre et y faire des lotissements. Un monde s’achève sous nos yeux. A elle, le passé et l’amour ; à lui, le futur et les affaires. A eux, à tous, le temps qui passe et qu’on peine à retenir. Autour des deux pôles que sont Lioubov et Lopakhine, une cohorte de personnages auxquels Tchekhov offre une ampleur affirmée et magnifiée par la mise en scène. De la jeune bonne Douniacha (Miyuli Yamamot) au vieil étudiant Trofimov (Aurélien Estager) et au très vieux Firs (Axel Bogousslavski au Japon et Stéphanie Beghain à Gennevilliers en attendant le rétablissement d’Axel). D’Ania (Sayaka Watanabe, joliment virvoltante), la fille de Lioubov, à Varia (Solène Arbel extraordinairement intense, qui, tout en noir, fait elle aussi le deuil de sa vie), sa fille adoptive. C’est elle qui a gardé les clefs et a veillé sur la bonne marche de la propriété pendant les cinq ans d’absence de Lioubov et de sa suite dont son frère Gaev (imposant Kazunori Abe) et la gouvernante et magicienne Carlotta (impeccable Nathalie Kousnetzoff)... comme un nuancier de destins et de sensibilités. Ils sont tous présents en scène dans le spectacle, plus encore peut-être que dans la pièce. Derrière eux, au fond, merveilleuse proposition de Mammar Benranou, défile un ciel de droite à gauche, cisaillant le mouvement du temps jusqu’au couperet de l’arrêt quand on apprend que Lopakhine a acheté la Cerisaie. Quelle pièce ! Quel spectacle d’une intensité rare et qui doit beaucoup à ce jeu entre deux langues et même, pour certains, deux façons de jouer, le tout tenant d’une haute alchimie. Créée au Japon, cette Cerisaie vient au T2G que dirige Daniel Jeanneteau. Jeanneteau a plusieurs fois mis en scène des pièces étrangères au Shizoka et monté ces mêmes pièces en France. Ainsi La Ménagerie de verre de Tennessee Williams d’abord au Japon puis en France ou Les Aveugles de Maeterlinck d’abord en France puis au Japon. C’est la première fois qu’un même spectacle réunit les acteurs de la troupe du Shizuoka et des acteurs français qui ont souvent joué avec Jeanneteau. Prenons la première scène. Elle se passe dans la chambre des enfants (elle a a gardé ce nom), ce qui paraît invraisemblable mais justement, cela donne son tempo au mouvement du temps chaviré de la pièce. Le jour se lève. « On est déjà en mai, les cerisiers sont en fleur, mais il fait froid, le brouillard du matin couvre la cerisaie », précise Tchekhov (traduction André Markowicz et Françoise Morvan, utilisée pour le spectacle). Dans la pénombre, Lopakhine tient un livre à la main. Entre Douniacha tenant une bougie. « Il est arrivé, le train. Quelle heure est-il ? » demande Lopakhine en français. Et Douniacha lui répond en japonais : « Bientôt deux heures » (sous-titré en français). Le théâtre qui s’y connaît en la matière s’accommode fort bien de cet artifice, il en fait même son miel. L’armoire de la chambre d’enfant (centrale dans la mise en scène de Strehler) est ici une simple structure en métal où passe l’air, un signe, aurait dit Barthes qui aurait aimé ce spectacle. Pas d’espace défini. Peu d’accessoires hormis quelques vêtements, les valises de l’arrivée et celles du départ, un guéridon pour le thé, exit l’éternel samovar. Tout est dans les corps, les voix, le mouvement des êtres, le temps, obsédant, entre hier et demain. Et la cerisaie ? Elle est là où nous sommes, nous spectateurs, elle flotte dans l’air, impalpable et désirable. C’est vers nous que regarde Lioubov lorsqu’elle voit sa mère en robe blanche marcher dans la cerisaie. A l’opposé, quand Lopakhine revient après avoir acheté la cerisaie, et convoque des musiciens, tout se passe au fond du plateau et en contrebas. On ne voit pas les musiciens, mais au loin on voit les personnages danser lentement... une danse d’adieu, un rituel de deuil. Il y a aussi ce moment sidérant où Tchekhov, à la fin de l’acte II, fait entrer en scène un passant qui feint de chercher le chemin de la gare, avoue avoir faim, et réclame quelques kopecks. Lioubov qui n’a pas de monnaie lui donne un louis d’or et il sort. Scène inutile, dirait-on peut- être dans un cours de creative writing. C’est tout le contraire. L’échange qui suit entre Lioubov et Varia le prouve, sanctionné par un Lopakhine qui cite Hamlet. Ou encore ce leitmotiv attaché à Gaev que jouer au billard démange, petite virgule avec laquelle Jeanneteau et Benranou concluent le spectacle avant de laisser Firs (que l’on croit à l’hôpital) seul dans la maison, à bout de vie. Un pièce complexe, « très difficile « disait Stanislavski. Il faut s’y enfoncer comme le font Jeanneteau et Benranou sans s’y perdre et sans négliger la moindre réplique, car Tchekhov est le maître du pas de côté et du mine de rien. L’aller-retour permanent entre le français et le japonais sous le regard de la langue russe initiale, renchérit ce mouvement permanent de la pièce dans une sorte d’allégresse un peut triste, juste ce qu’il faut. Le « charme » de la pièce, disait Stanislavski, réside dans « un arôme inexprimable, caché au plus profond. Pour sentir cet arôme, il faut pour ainsi dire prendre la fleur avec la motte et contraindre les pétales à s’ouvrir. Mais cela doit se faire de soi-même, sans violence, faute de quoi la tendre fleur sera froissée, se fanera ». Et c’est exactement ce qui se passe dans cette Cerisaie entre Shizuoka et Gennevilliers. Jean-Pierre Thibaudat Théâtre de Gennevilliers jusqu’au 28 nov puis du 8 au 14 déc au Théâtre des Treize Vents (Montpellier). Légende photo : Scène de "La cerisaie"; © Jean-Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 13, 2022 4:30 PM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde - 10 novembre 2022 La comédienne est magnifique dans la pièce de Jean-Luc Lagarce, présentée au Petit Saint-Martin, à Paris, jusqu’au 8 janvier.

Lire l'article sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/10/theatre-catherine-hiegel-dans-music-hall-misere-et-grandeur-d-une-fille-sur-les-routes_6149379_3246.html

Double bonheur au Théâtre du Petit Saint-Martin, à Paris : Catherine Hiegel joue deux pièces de Jean-Luc Lagarce (1957-1995). La première, Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne, a été créée la saison dernière (Le Monde du 28 octobre 2021). Elle est reprise, avec une nouvelle création, Music-hall, elle aussi mise en scène par Marcial Di Fonzo Bo, le directeur de la Comédie de Caen. Après leur présentation à Paris, en alternance, jusqu’à mi-janvier, les spectacles partiront en tournée. Ils seront alors présentés dans la même soirée. Les deux sont courts, autour d’une heure, et aussi réussis l’un que l’autre, chacun dans son registre. On en sort heureux comme on peut l’être en écoutant les mots de Jean-Luc Lagarce joués par l’une de nos plus grandes comédiennes, une Jacqueline Maillan qui aurait passé quarante ans à la Comédie-Française, comme l’est Catherine Hiegel. Son art fait merveille, soit qu’elle joue une baronne dictant, au tournant du XXe siècle, les règles du savoir-vivre, de la naissance à la mort, soit qu’elle interprète une femme intemporelle d’aujourd’hui jouant sa vie dans des music-halls de seconde zone. Jean-Luc Lagarce a écrit ces pièces en 1988 et 1994. Ce ne sont pas celles qui lui ont valu la plus grande reconnaissance, comme Juste la fin du monde ou Derniers remords avant l’oubli. Mais ce sont des pépites, très souvent jouées autour du monde. Music-hall est bercée par les paroles qui introduisent De temps en temps, la chanson d’André Hornez et Paul Misraki chantée par Joséphine Baker : « Ne me dis pas que tu m’adores/ Embrasse-moi, de temps en temps/ Un mot d’amour, c’est incolore/ Mais un baiser, c’est éloquent. » Répétition mélancolique d’un désir Ce qui est éloquent, dans la pièce, c’est la répétition mélancolique d’un désir : entrer en scène, d’une démarche « lente et désinvolte », prendre place sur un tabouret, et chanter en racontant des anecdotes, en compagnie de deux hommes. Il y a des lustres que la femme, qui n’a d’autre nom que « La Fille », le fait, avec deux « Boys », dont les premiers ont été son mari et son amant. D’autres ont suivi qui, eux aussi, sont partis, sans crier gare, lassés par cette vie que La Fille aurait rêvé mener d’avions en transatlantiques, et qui l’a conduite à Montargis, dans le Loiret, « le trou du cul du cul de la fin du monde », quand ce n’est pas sur des chemins caillouteux, valise à la main. Le regard de Catherine Hiegel ne triche pas. Il tranche dans le vif, comme sa manière d’être Mais cette vie, c’est la sienne, et La Fille s’y accroche comme à son tabouret, accessoire indispensable de son « art ». Elle serait misérable si Jean-Luc Lagarce ne faisait passer sa tendresse pour les petites tournées, qu’il a lui-même beaucoup pratiquées à ses débuts à Besançon, dans le Doubs, avec ses amis de sa compagnie, La Roulotte. Marcial Di Fonzo Bo, lui, a une tendresse pour le music-hall, ce monde où les paillettes masquent la rudesse. Il signe une très jolie mise en scène, juste, qui rend l’illusion et ses mirages, et met très bien en valeur les trois acteurs de Music-hall. L’un des deux Boys, Pascal Ternisien, est grand, et il a un petit air désinvolte à la Philippe Noiret. L’autre, Raoul Fernandez, est plus petit, et il maîtrise l’abattage des meneurs de revue. Tous les deux sont en frac, avec des visages blancs, des lèvres rouges et des plumeaux s’il le faut. Ils entourent avec une ironie désabusée La Fille, Catherine Hiegel, donc, moulée dans une longue robe noire ouverte jusqu’au haut de la cuisse, qui a été dessinée par une légende des costumes, Mine Vergès, autrice, entre autres, de robes pour Joséphine Baker. Evidemment, le visage de Catherine Hiegel est maquillé à outrance, des paillettes d’argent cernent ses yeux, ses cheveux sont crantés. Mais son regard, lui, ne triche pas. Il tranche dans le vif, comme sa manière d’être. Lire aussi Article réservé à nos abonnés « Avant la retraite » ou la folie douce de Catherine Hiegel Catherine Hiegel ne joue pas la coquette, elle balance ses gestes et ses mots en femme qui en connaît un rayon sur la vie. Elle en devient dure, mais dans cette dureté passe l’éclat du défi : vous ne m’aurez pas avec votre compassion ou votre mépris, semble-t-elle dire, parce que, quoi que vous en pensiez, je fais ce qui me plaît, et c’est moi qui entre en scène et chante « Ne me dis pas que tu m’adores ». En play-back, mais peu importe. Jouée par Catherine Hiegel, cette vie de Music-hall ne l’est pas, en play-back. Elle vous regarde droit dans les yeux. Magnifique. Music-hall (jusqu’au 8 janvier) et Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne (du 26 novembre au 18 janvier), de Jean-Luc Lagarce. Mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo. Avec Catherine Hiegel. Théâtre du Petit Saint-Martin, 17, rue René-Boulanger, Paris 10e. De 15 € à 27 €. Petitstmartin.com ; dates de tournée sur Comediedecaen.com Brigitte Salino Légende photo : Raoul Fernandez, Catherine Hiegel et Pascal Ternisien dans « Music-hall », au Théâtre du Petit Saint-Martin, à Paris, le 22 septembre 2022. JEAN-LOUIS FERNANDEZ

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 12, 2022 7:16 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 12 novembre 2022 Parfois la personnalité d’un être se révèle à sa mort. Ce fut le cas pour le père de l’écrivain, metteur en scène, comédien. Un grand peintre qui était aussi un escroc. Lorsqu’Igor Mendjisky avait monté Le Maître et Marguerite, il y a déjà plus de quatre ans, le jeune artiste parlait de son projet suivant : écrire la vie de son père, peintre célèbre dont il venait de découvrir qu’il avait menti toute sa vie, et qu’en plus, il était un escroc sans scrupule. Un sacré défi. A l’époque, ce jeune artiste ultra-doué et audacieux, chef de troupe et personnalité puissante, disait que la pièce porterait sur la mort de son père. Des années plus tard –les suspensions du Covid ont retardé la création- on découvre un spectacle formidable, aussi drôle que bouleversant, magistralement construit, conduit, dirigé, joué. Et le « personnage » vers lequel se cristallisent toutes nos émotions de spectateurs, c’est Ilia. Lui, Igor. On pourrait analyser longuement ce grand travail. Disons d’abord, tout simplement, que c’est le seul spectacle dont on a envie que tout le monde le voie ! On sort de là en se disant : enfin une création très originale, très exigeante, très grave, très universelle, très drôle souvent et merveilleusement mise en scène et interprétée : trois heures –entracte compris- qui passent comme un souffle et sont enthousiasmantes. On ne fera pas ici un article précis car il faut aller vite et convaincre le plus de monde possible de se rendre aux Bouffes du Nord ! Il y a d’abord, et c’est lui qui commence et c’est lui qui finit, l’intelligence profonde d’Igor Mendjisky, son charme d’adolescent indissociable de sa maturité, sa présence, son autorité, sa poésie. Cette poésie, c’est celle de son écriture. Il a pris une décision très fertile : il tourne un film en Russie sur son père. Cette mise en abyme ne met aucune distance entre ce qu’il nous montre et ce qu’il nous raconte… Il a une audace, une insolence, formidables. Voyez-le portrait de sa mère incarnée avec une merveilleuse énergie par Juliette Poissonnier derrière des lunettes noires…Le père, le père vieux, élégant, tel un Commandeur imposant, est porté par Jean-Paul Wenzel, la génération des artistes libres de naguère, touchant, tranchant, avec cette voix des années TNS 70, qui rappellent soudain André Wilms, mais qui est sa voix, unique. Wenzel, auteur et père d’une fille ardente : bref un père qui porte de tendres héritages…Ce père-là est un fantôme que seul voit Ilia… Le père jeune est omni présent. Il est très interventionniste ! Guillaume Marquet est précis et il faut le voir, après l’entracte, secouer les spectateurs ! Il y a la fratrie d’Ilia/Igor : son père s’est marié trois fois et chaque fois, des enfants sont nés. Antoine, Pierre Hiessler, Olia, Esther Van den Driessche, Macha, Alexandrine Serre (que nous avons vue, elle est en alternance avec Raphaèle Bouchard), et n’oublions pas Hortense, Hortense Monsaingeon et l’essentiel Yuriy Zavalnyouk, dans la partition de Dédale… Ne disons pas tout. Le bonheur de ce spectacle est d’être sans arrêt étonné, ému et de rire beaucoup malgré le profond tragique de ce spectacle. Les Couleurs de l’air, est une remontée dans le temps, une plongée dans un puits sombre. Ce chagrin, cette souffrance, font naître l’un des meilleurs spectacles de ce début de saison. Trois générations d’artistes. Des peintres d’abord, le grand-père, le père. Et lui, Igor Mendjisky, homme d’écriture, de théâtre, d’image, raconte une partie de son chemin…Unique, très personnel et pourtant, par la scène et son équipe artistique excellente : dramaturgie, Charlotte Farcet, scénographie Claire Massard avec Igor Mendjisky, lumières Stéphane Deschamps, vidéo et son, Yannick Donet, musique de Rémy Charpentier, costumes May Katrem et Sandrine Gimenez. Théâtre des Bouffes du Nord, du mardi au samedi à 20h00, dimanche à 15h00. Tél : 01 46 07 34 50. www.bouffesudnord.com Jusqu’au 19 novembre. Puis, le 26 novembre au Théâtre de Saint-Maur. Du 11 au 15 janvier, aux Célestins de Lyon.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 10, 2022 7:46 AM

|

Par Marie Sauvion dans Télérama Comme chaque année, l’Aafa dresse le bilan de la présence à l’écran d’actrices de plus de 50 ans. Et comme chaque année, le résultat est sans appel : seuls 7 % des rôles leur sont attribués, contre 16 % côté hommes. Les feuilles tombent, les études aussi, bref c’est l’automne, saison des mornes bilans. Comme chaque année depuis sept ans, l’Aafa (Actrices et acteurs de France associés) s’est livrée au relevé minutieux et un tantinet déprimant des actrices coincées dans le fameux « tunnel » des plus de 50 ans. Verdict ? Rien ne change. « Sur l’ensemble des films français sortis en 2021, pointe l’association, seuls 7 % des rôles ont été attribués à des comédiennes de plus de 50 ans. En 2020 c’était 9 % ; en 2019, 8 % ; en 2016, 6 % ; et en 2015, 8 %. » La part des emplois attribués aux acteurs de plus de 50 ans, en revanche, atteint 16 % en 2021, soit plus du double. Ils ont le droit de vieillir, quand elles ont le devoir de disparaître. La nouveauté, c’est que, cette fois, l’Aafa s’est demandé si les réalisatrices étaient plus engagées que les réalisateurs. Mauvaise surprise : avec 8,5 % des rôles donnés par des femmes à des actrices de plus de 50 ans, contre 7 % par des hommes, la réponse est non. Sachant que ces chiffres sont, cependant, à mettre en relation avec une autre étude, émanant de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, qui rappelle que les femmes ne représentent toujours qu’un quart des cinéastes européens… Rien ne change (bis). “J’ai joué la mère de Guillaume Canet alors que nous n’avons que onze ans d’écart !” L’Aafa, en tout cas, pointe systématiquement le déséquilibre entre la population française, où une personne majeure sur quatre est une femme ayant atteint la cinquantaine, et sa représentation à l’écran. Une approche comptable qui a ses limites – en quoi le cinéma serait-il tenu de « représenter » la société ? –, mais qui fait bien d’interroger nos imaginaires. Et embraye sur une question non moins essentielle : filmer les femmes à tout âge, d’accord, mais comment ? L’exemple de Dominique Blanc, extraordinaire en panthère névrotico-vénéneuse dans L’Origine du mal, de Sébastien Marnier, donne à la fois matière à penser… et à espérer. “Il faudrait plus de films permettant aux actrices de jouer avec leur vieillissement”6 minutes à lire Marie Sauvion Légende photo : La formidable Dominique Blanc, 66 ans, entourée de Céleste Brunnquell et Laure Calamy, dans « L’Origine du mal ». Avenue B Productions - Laurent Champoussin

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 18, 2022 9:12 AM

|