Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 10, 2022 7:46 AM

|

Par Marie Sauvion dans Télérama Comme chaque année, l’Aafa dresse le bilan de la présence à l’écran d’actrices de plus de 50 ans. Et comme chaque année, le résultat est sans appel : seuls 7 % des rôles leur sont attribués, contre 16 % côté hommes. Les feuilles tombent, les études aussi, bref c’est l’automne, saison des mornes bilans. Comme chaque année depuis sept ans, l’Aafa (Actrices et acteurs de France associés) s’est livrée au relevé minutieux et un tantinet déprimant des actrices coincées dans le fameux « tunnel » des plus de 50 ans. Verdict ? Rien ne change. « Sur l’ensemble des films français sortis en 2021, pointe l’association, seuls 7 % des rôles ont été attribués à des comédiennes de plus de 50 ans. En 2020 c’était 9 % ; en 2019, 8 % ; en 2016, 6 % ; et en 2015, 8 %. » La part des emplois attribués aux acteurs de plus de 50 ans, en revanche, atteint 16 % en 2021, soit plus du double. Ils ont le droit de vieillir, quand elles ont le devoir de disparaître. La nouveauté, c’est que, cette fois, l’Aafa s’est demandé si les réalisatrices étaient plus engagées que les réalisateurs. Mauvaise surprise : avec 8,5 % des rôles donnés par des femmes à des actrices de plus de 50 ans, contre 7 % par des hommes, la réponse est non. Sachant que ces chiffres sont, cependant, à mettre en relation avec une autre étude, émanant de l’Observatoire européen de l’audiovisuel, qui rappelle que les femmes ne représentent toujours qu’un quart des cinéastes européens… Rien ne change (bis). “J’ai joué la mère de Guillaume Canet alors que nous n’avons que onze ans d’écart !” L’Aafa, en tout cas, pointe systématiquement le déséquilibre entre la population française, où une personne majeure sur quatre est une femme ayant atteint la cinquantaine, et sa représentation à l’écran. Une approche comptable qui a ses limites – en quoi le cinéma serait-il tenu de « représenter » la société ? –, mais qui fait bien d’interroger nos imaginaires. Et embraye sur une question non moins essentielle : filmer les femmes à tout âge, d’accord, mais comment ? L’exemple de Dominique Blanc, extraordinaire en panthère névrotico-vénéneuse dans L’Origine du mal, de Sébastien Marnier, donne à la fois matière à penser… et à espérer. “Il faudrait plus de films permettant aux actrices de jouer avec leur vieillissement”6 minutes à lire Marie Sauvion Légende photo : La formidable Dominique Blanc, 66 ans, entourée de Céleste Brunnquell et Laure Calamy, dans « L’Origine du mal ». Avenue B Productions - Laurent Champoussin

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 9, 2022 6:57 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 8 nov. 2022 Sous le titre Un jour en été, Patrick Sommier réunit les deux auteurs en scènes brèves et irrésistibles, illuminées par le talent de Christiane Millet, Hervé Briaux, Laurent Manzoni.

Anton Tchekhov, d’accord ! Mais Ivan Bounine ? Avouez que vous le connaissez moins bien…Et pourtant, il fut le premier Russe à recevoir le prix Nobel de Littérature, en 1933. Et il est indissociable de l’auteur des Trois sœurs. Lui-même écrivain, poète et romancier, nouvelliste, il rencontra Tchekhov en 1885. Une amitié profonde les lia jusqu’à la mort du dramaturge le 2 juillet 1904, à Badenweiler. Bounine avait entrepris une biographie de son ami, la laissant inachevée. Il s’était exilé après dix-sept et vécut à Paris jusqu’à sa mort, en 1953. Leur alliance littéraire ne fait pas de doute et il est à la fois intelligent et légitime de les lier. Dans les textes qu’a choisis Patrick Sommier, excellent connaisseur de la Russie d’autrefois et d’aujourd’hui, c’est un même esprit qui circule, des personnages qui se ressemblent. Le metteur en scène, qui fut directeur de la MC93, a traduit les textes avec Michel Parfenov. Il a retenu cinq nouvelles de Tchekhov et une nouvelle de Bounine. Le titre, Un jour en été, renvoie à certains thèmes des nouvelles, mais reprend celui d’un tableau d’Isaac Levitan, l’un des artistes du groupe Sreda, un cercle que fréquentaient également Bounine et Maxime Gorki. Dans la salle du Poche, tout débute de manière très cocasse, dans une nuit profonde…Ce sont les Egarés. Hervé Briaux et Laurent Manzoni commencent fort ! Vient une dispute intellectuelle oiseuse dans En terre étrangère, puis avec La Sirène, une célébration de la gastronomie russe qui vous donnera faim. Des textes brefs, des croquis, mais d’une grande force car Tchekhov a le sens de l’humain. Les personnages ont immédiatement de l’épaisseur. On passe à un registre plus romanesque avec La Maison à mezzanine, et à une panique incontrôlable avec Le Fruit du péché. On ne vous dit rien des arguments, car la découverte est à chaque fois délicieuse. Un décor tout simple, table, sièges, déplacés à vue par les interprètes eux-mêmes. Des costumes seyants de Malaury Flamand, un travail précis de son, beaucoup de musique, par Lazare Boghossian et des lumières de Juan Cristobal Castillo-Mora. C’est très bien dirigé et magistralement joué. Belle, très belle et ultra-sensible, nuancée, Christiane Millet est excellentissime dans des registres différents. On aimerait la voir plus. Qu’elle ait plus à jouer ! Hervé Briaux, sociétaire du Poche qui enchaîne avec son fertile Montaigne, compose avec précision les hommes un peu rigides, toujours sur leurs gardes. Sa voix sonore fait merveille. Laurent Manzoni, servi par des partitions avantageuses, impose sa merveilleuse personnalité. C’est un très grand comédien, peu vu dans les théâtres privés, mais que l’on applaudit depuis l’Ecole du Théâtre national de Strasbourg. Il endosse avec subtilité les personnages ridicules, les pathétiques, les cocasses, toujours humain, profond, magnifique. Une pépite. On s’amuse de bon cœur et l’on sort de là léger, ravi. Admiratif d’un travail aigu et spirituel. Théâtre de Poche-Montparnasse, du mardi au samedi à 19h00, dimanche à 17h00. Durée : 1h15. Tél : 01 45 44 50 21. www.theatredepoche-montparnasse.com Armelle Héliot Photo : Hervé Briaux et Laurent Manzoni. Photo d’Alejandro Guerrero. DR.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 9, 2022 11:58 AM

|

Aux Gémeaux, scène nationale de Sceaux, du 9 au 10 novembre 2022, Matthieu Cruciani, co-directeur de la Comédie de Colmar, présente sa très belle adaptation de La nuit avant les forêts. Dans un décor de parking abandonné, il dirige avec justesse Jean-Christophe Folly et donne à entendre puissamment les maux de Koltès. Rencontre.

Quel est votre premier souvenir d’art vivant ?

Je n’ai pas une très bonne mémoire… Un Dom Juan à l’opéra de Nancy m’a-t-on dit. Mais je me souviens plus de la salle, du moment que de la scène et de ce qui s’y passait. Et de ce que mon père m’avait proposé de faire mon devoir de maths à ma place pour que je puisse m’y rendre avec ma mère. En tout cas, j’ai d’abord été fasciné par les théâtres comme objets, comme constructions, puis par ce qui pouvait s’y passer.

Quel a été le déclencheur qui vous a donné envie d’embrasser une carrière dans le secteur de l’art vivant ?

Il n’y a pas eu de déclencheur unique. La première inquiétude, comme pour beaucoup, a déjà été d’y survivre. C’est là que j’ai d’abord mis l’énergie, en autodidacte, étape après étape. Les écoles, les premiers spectacles, les premières mises en scène… Encore aujourd’hui, je vis ce métier comme une chose très fragile. Du provisoire qui dure. Et c’est sans doute ce qui m’y plaît. Donc, pour vous répondre : sans doute le moment où j’ai compris que je pourrais difficilement m’y ennuyer. Ou que je n’aurais plus qu’à ne m’en prendre qu’à moi-même si c’était le cas. Qu’est ce qui a fait que vous avez choisi d’être comédien et metteur en scène ? Plein de mauvaises raisons, j’imagine. À 17 ans… Du désœuvrement sans doute. C’est la manière que j’ai trouvée de participer au monde. C’est le biais que j’ai trouvé à l’époque. De ne pas me laisser bercer et en devenir un pur spectateur, ce qui est peut-être plus mon penchant. Cela peut être très intimidant le monde. Alors participer oui, mais discrètement, en jouant. Pour la mise en scène, ce fut l’amour fou des textes d’abord, maintenant, c’est l’admiration que j’ai pour les actrices et les acteurs. Clairement. A tel point qu’aujourd’hui ma mécanique de désir s’est comme inversée. J’ai d’abord envie de travailler avec telle actrice ou tel acteur, et ensuite, seulement, je cherche le juste projet ou le juste texte. Voilà. Ce sont les gens d’abord. Le premier spectacle auquel vous avez participé et quel souvenir en retenez-vous ? Quand j’étais à l’école de Chaillot, Gilles Cohen nous avait mis en scène dans un spectacle sur Pierre Cami que nous avions donné au théâtre de la Tempête. Je n’y avais jamais vraiment repensé avant que vous ne me posiez cette question. Mais un bon souvenir à coup sûr. Celui d’une précarité très noble. D’un banditisme joyeux et plein d’innocence. On ne connaissait rien à rien. On faisait sans doute un peu n’importe quoi, mais avec un sérieux… C’était parfait. Votre plus grand coup de cœur scénique ?

La chambre d’Isabella de Jan Lauwers. Avec Louise Peterhoff. La merveille. Quelles sont vos plus belles rencontres ?

Celles qui ont duré et durent encore. Émilie Capliez, avec qui je dirige maintenant la Comédie de Colmar. Là, on tient une petite rencontre fondatrice, n’est-ce pas. Ensuite, il y a les meilleurs copains, avec qui tout a commencé. Sharif Andoura. Pierre Maillet. Marc Lainé. Ce sont les frères d’art en quelque sorte. Ensuite, on rencontre tant de monde, et on ne peut suivre de vraies relations qu’avec si peu qu’il serait forcément injuste et incomplet de dresser une liste. J’ai eu de vraies rencontres avec des équipes de théâtres. J’adore ça les équipes. Celle de la Comédie de Colmar qui est formidable (best team), celle de la Comédie de Saint Etienne. Des gens m’ont aidé très fort. Daniel Benoin. Arnaud Meunier. Les Lucioles. Sophie Chesnes. Benoit Lambert. Les gens avec qui on travaillait en compagnie : Stéphane Triolet, Florence Verney. Des autrices et auteurs comme Francois Bégaudeau, Pauline Peyrade. Et puis les équipes de création, évidemment. Toutes. Il se passe forcément quelque chose de spécial. Sur ma dernière, La nuit juste avant les forêts, c’était totalement parfait. Nicolas Marie, Marie la Rocca, Carla Pallone, Maelle Dequiedt, Kelig le Bars, Thierry Gontier, Manuel Bertrand, Eve-Anne Joalland. Toute le monde était génial, tout le temps, sur tout, calme, simplement à son affaire. Et puis, bon : Jean Christophe Folly. Jean Christophe Folly, quoi ! En tous les cas, j’aime les amours et les amitiés qui se réalisent dans le travail théâtral. En quoi votre métier est essentiel à votre équilibre ?

Franchement, je cherche. Pas certain d’être vraiment à l’équilibre, d’ailleurs, ni que ce métier m’y aide en quoi que ce soit. C’est simplement dévorant. Le théâtre est essentiel à mon déséquilibre, donc, déséquilibre qui me va très bien visiblement. Qu’est-ce qui vous inspire ?

Qu’est-ce qui m’inquiète, surtout… Beaucoup de choses. Comme tout le monde, je crois, les livres, la colère, la musique, les beautés, les laideurs, la solitude, la nature, celles et ceux que j’aime. Celles et ceux que j’aime un peu moins. La vie, la mort. Globalement, tout ce que je comprends mal et qui m’attire. De quel ordre est votre rapport à la scène ?

Fluctuant, comme la lune et les marées. En ce moment, elle me manque beaucoup comme comédien. C’est une vraie surprise. Mais j’ai très envie de jouer. Parfois aussi, tout ce noir m’oppresse, et je voudrais juste aller courir dans la forêt. Sinon et en un mot : sacré. C’est bébête, mais c’est vrai. Et je ne sais pas si c’est une bonne nouvelle ou pas. À quel endroit de votre chair, de votre corps, situez-vous votre désir de faire votre métier ?

Dans mon petit doigt qui m’a dit d’y insister. Je ne suis pas déçu. Plus classiquement, je le situe à l’épiderme. Nettement. Pour le meilleur et le pire. Avec quels autres artistes aimeriez-vous travailler ?

La liste est trop longue à établir Et puis on ne dévoile jamais le nom de ceux qui nous plaisent : ça fait toujours tout capoter. À quel projet fou aimeriez-vous participer ?

J’aimerais tant de choses. Je ne sais pas si elles sont folles. Jouer en Italie par exemple. Et en Italien. Mettre en scène aussi en Italie. Travailler sur Musil, Walser, Claude Simon, Ernst Junger. Travailler sur Jaccottet tient. Je vais répondre aussi en tant que directeur : j’aimerais beaucoup agrandir la Comédie de Colmar. Bâtir une seconde salle, plus grande, avec un meilleur accueil pour le public, pour les artistes. C’est un projet un peu fou que nous portons avec nos partenaires, et j’aime y participer. Nous ne sommes pas loin d’y parvenir. Fingers crossed. Si votre vie était une œuvre, quelle serait-elle ?

Christina’s world. Andrew Whyeth. Propos recueillis par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès

Création en octobre 2021 à la Comédie de Colmar

Reprise

les 9 et 10 novembre 2022 aux Gémeaux, Scène nationale de Sceaux Crédit Portrait © Jean-Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 7, 2022 5:18 PM

|

Par Véronique Hotte dans son son blog Hottello - 7 nov. 2022 Les Petites Epouses des Blancs / Histoires de mariages noirs, spectacle documentaire, de et par Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry. Regard extérieur, Corine Miret, scénographie et costumes Bertrand Renard assisté de Marine Rieunier, lumière Luc Jenny.

Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry conversent sur la scène : des concubinages ont uni des femmes africaines et des colons durant la période coloniale. Tous deux sont les héritiers de cette histoire, de manière radicalement distincte. L’arrière-grand-mère de Marisa était une Africaine du Dahomey, tandis que l’arrière-grand-père de Stéphane était un colon français au Gabon. Histoire, conte doux-amer entre résonance coloniale et patriarcale : une situation délicate pour Stéphane Olry, du côté des colons malgré lui face à la vindicative Marisa Gnondaho dit Simon. Ils ont mené une enquête sur la mémoire de ces « petites épouses » des blancs et la postérité de ces « mariages noirs » dans leurs familles respectives, d’où ici Les Petites Epouses des Blancs. Dans la réalité coloniale, les « mariages mixtes » désignent les unions entre une « indigène » et un « citoyen français » – « mariages noirs » de la littérature coloniale. Ces unions se passaient du consentement de la femme, nommée « petite épouse ». Nulle reconnaissance officielle ou administrative ne validait ces unions demeurées souvent illégitimes, de même les enfants conçus. Marisa Gnondaho dit Simon a donné à lire à Stéphane Olry Souvenirs de brousse, écrit par son arrière-grand-père, fonctionnaire colonial en poste en Afrique de l’Ouest au début du 20 ème siècle. Son union avec une femme africaine, l’arrière-grand-mère de Marisa, n’y est jamais évoquée… – mensonge par omission. Dans la famille africaine de celle-ci, était évoquée la liaison de filiation avec un Européen. Quant à l’arrière-grand-père de Stéphane, Henri Jeanselme, il acquit l’Ile aux Perroquets sur l’embouchure du fleuve Gabon en 1892. Quand l’île fût vendue en 1947, le notaire apprit à la famille française du planteur qu’il s’y trouvait une maison avec une famille gabonaise : la décence et la justice commandaient qu’ils pussent demeurer là. Les descendants de France surent ainsi que leur arrière-grand-père avait une seconde famille africaine. Le nom de la femme noire allongée nue sur une natte, sur les clichés photographiques de l’arrière grand-père, n’était pas indiqué. Une lettre signée « votre sœur » parvint aux héritiers, qui les remerciait d’avoir abandonné gracieusement la maison de l’Ile aux Perroquets. La Revue Eclair partage ici avec les spectateurs certaines des questions soulevées par le destin de ces femmes aux noms oubliés. Réalité ou symbole, chacun est héritier de cette histoire. Dans la fiction présentée sur scène, Marisa Gnondaho dit Simon et Stéphane Olry prétendent être cousins – ce qu’ils ne sont pas – et descendre de l’ancêtre Marc Simon, fonctionnaire colonial au Dahomey. Stéphane Olry présente le livre écrit par son aïeul Marc Simon : Souvenirs de brousse. L’acteur expose des plaques photographiques prises par ce même arrière-grand-père. Marisa Gnondaho dit Simon l’interrompt au moment où il s’apprête à montrer quatre photos – une jeune femme nue allongée sur une natte, dans quatre positions différentes : « Accepteriez-vous de montrer ces photos si la jeune femme en question était votre arrière-grand-mère ? » et blanche… Le dissensus possible entre les deux protagonistes est posé dès le début. Ils sont cousins, tous deux descendants du même ancêtre : un fonctionnaire colonial qui a deux descendances. Une officielle, blanche, reconnue, en métropole. L’autre cachée, métisse, bâtarde, laissée en Afrique. Le récit narre de la découverte du lien familial qui les unit, les discussions qui les divisent, l’enquête qui les réunit, jusqu’au deuil des parents, témoins ultimes de ces « mariages noirs ». L’arrière-grand-mère de Marisa Gnondaho dit Simon, « la petite épouse » de Marc Simon, prend la parole, révèle son nom et raconte son histoire à elle, celle qui a été tue durant quatre générations. Certains spectateurs sont invités à lire à voix haute des documents de l’époque coloniale – le Guide pratique de l’Européen dans l’Afrique Occidentale, à l’usage des militaires, fonctionnaires, commerçants, colons et touristes, du Dr Barot, médecin des Troupes Coloniales. L’ enquête a conduit les narrateurs vers des témoins, avatars contemporains du colonialisme : notaire, chocolatière, griot, ethno-psychiatre, syndicaliste, tirailleurs sénégalais, etc. Ils relient le « Questionnaire sur les métis » émis par la société d’anthropologie de Paris en 1907 aux tests osseux pratiqués sur les jeunes mineurs isolés à la rue actuellement – ou comment les politiques successives des gouvernements ont toujours été étayées par des théories scientifiques. À l’issue du spectacle, les spectateurs sont invités à dialoguer avec les aimables protagonistes. Un spectacle fidèle à la Revue Eclair – regard délicat de Corine Miret et inventivité facétieuse de Stéphane Olry -, avec la belle présence sourde de Marisa Gnondaho dit Simon, un jeu subtil entre un passé significatif et revisité de témoignages et son ré-ajustement à un présent à re-considérer. Véronique Hotte Spectacle vu au Théâtre de l’Epée de Bois – Cartoucherie – Route du Champ de Manoeuvre 75012 – Paris. Les 17 et 18 novembre à 20h au Palais de la Porte Dorée 293 avenue Daumesnil 75012 – Paris palais-portedoree.fr Le 22 novembre à 20h au Centre Culturel Jean Cocteau 1, pl. Gérard Philipe – 91090 Lisses. Gratuit sur réservation : 01 69 11 40 10

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 6, 2022 10:55 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 6 nov. 2022 Dans ce marché dérégulé du spectacle vivant, aucune tutelle ne chapeaute les directeurs de lieux.

Lire l'article sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/11/05/le-off-d-avignon-confronte-a-une-delicate-equation-ecologique_6148614_3246.html

Près de 1 600 spectacles et 33 000 levers de rideau, 138 salles qui turbinent du matin au soir pendant trois semaines, 300 000 personnes (au moins) qui passent par les rues d’Avignon, des centaines de milliers d’affiches accrochées de manière sauvage et des centaines de milliers de tracts distribués, des centaines de compagnies qui viennent de partout avec leurs décors, et des températures caniculaires… L’équation de la transition écologique n’est pas simple, pour le Festival « off » d’Avignon. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Le spectacle vivant au défi de la transition écologique Harold David et Laurent Domingos, les coprésidents de l’association Avignon Festival & Compagnies (AF & C), en ont conscience. D’autant plus que leur rôle est limité : le « off » d’Avignon est un marché dérégulé du spectacle vivant, et aucune tutelle ne chapeaute les directeurs de lieux. Aucun bilan carbone n’a été, à ce jour, établi pour le festival. Mais les deux hommes se disent prêts à faire avancer les choses. « Les théâtres du “off” sont dans une logique individuelle, donc on a fait le choix de travailler, en lien avec la mairie d’Avignon, sur les questions qui sont à notre portée : la mobilité, la gestion des déchets, la numérisation des outils de communication et l’affichage, qui est la plus symbolique, même si ce n’est pas forcément la plus problématique en termes d’émission », expliquent-ils. Sur la mobilité, des discussions sont en cours avec la SNCF pour tenter de la convaincre d’un allongement des horaires de train en soirée pour la région Sud, comme la région Occitanie a réussi à l’imposer. « On a des études qui montrent qu’il y a une vraie demande, et que ce ne serait pas absurde », plaide Laurent Domingos. Le bureau du « off » travaille aussi, conseillé par Samuel Valensi, du Shift Project, sur l’organisation d’un système de fret ferroviaire mutualisé pour les décors des compagnies. « L’axe Lille-Paris-Lyon-Avignon regroupe près des deux tiers des compagnies, cela aurait du sens. » 60 tonnes de papier Sur l’affichage, sujet qui cristallise les critiques, les deux hommes réfléchissent aussi à des alternatives. « Il ne s’agit pas de le supprimer complètement, mais de lutter contre l’affichage sauvage, et de le repenser. Le folklore, c’est une chose qui se renouvelle. L’affichage pourrait être pensé comme un décor, à l’image de ce qu’ils ont fait au Festival d’Edimbourg (Ecosse), et qui est très réussi. » Il semblerait que la ville d’Avignon soit hautement favorable à une telle solution, et pour cause : à l’issue du festival, ce sont 60 tonnes de papier qui doivent être traitées. Cette tâche occupe la centaine d’agents d’entretien de la mairie pendant l’intégralité du mois d’août. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés En 2022, le « off » d’Avignon renoue avec le public Le « off » va aussi baisser le nombre de catalogues papier distribués (100 000 en 2022), pour privilégier le numérique, et encourager les salles à s’équiper en éclairages LED. Mais le sujet qui fâche, plus encore que l’affichage, c’est celui de la climatisation. Avec des températures comprises entre 35 degrés et 40 degrés dans la journée, comme ce fut le cas en 2022, impossible de jouer sans rafraîchir les salles. Selon des études, l’utilisation de la climatisation ferait augmenter de deux degrés la température de la ville pendant le festival Or, selon des études, l’utilisation de la climatisation ferait augmenter de deux degrés la température de la ville pendant le festival. Le bureau du « off » préconise le passage à des systèmes de refroidissement plus écologiques, mais ne se fait aucune illusion sur le sujet. « Le passage à ces systèmes plus vertueux ne sera pas éligible à des aides publiques, et dans ces conditions les salles ne changeront pas d’équipement. » L’idée d’observer une « pause méridienne » de midi à 17 heures, lancée fin octobre par la militante écologiste Anne Laroutis sous forme de pétition, a reçu une fin de non-recevoir de la part de l’ensemble des théâtres du « off », qui, disent-ils, ont besoin de multiplier les créneaux horaires de représentations pour rentrer dans leurs frais. « Nous ne voyons pas du tout comment avancer sur ce sujet », résument les deux coprésidents du « off », néanmoins déterminés à agir là où ils le peuvent. Fabienne Darge Légende photo : Des affiches recouvrent les murs de la ville d’Avignon, le 16 juillet 2021, lors de la 55e édition du Festival « off ». VIRGINIE HAFFNER/HANS LUCAS VIA AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 2, 2022 10:59 AM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 1er nov. 2022 En 1868, à Paris, rue de l’Ecole-de-Médecine, un homme se donne la mort en laissant à la postérité un manuscrit autobiographique : l’« Histoire d’Alexina B. »… Herculine Barbin : Archéologie d’une révolution, d’après Herculine Barbin dite Alexina B. , publié et préfacé par Michel Foucault, adaptation Catherine Marnas et Procuste Oblomov, mise en scène de Catherine Marnas. En 1868, à Paris, rue de l’Ecole-de-Médecine, un homme se donne la mort en laissant à la postérité un manuscrit autobiographique : l’« Histoire d’Alexina B. » que publiera en 1874 un grand notable de la médecine légale, Ambroise Tardieu. Pour celui-ci, il s’agit des « souvenirs et impressions d’un individu dont le sexe avait été méconnu », bref d’un « pseudo-hermaphrodite ». En 1860, à plus de vingt et un ans, Herculine Adélaïde Barbin, surnommée Alexina, devient Abel, changeant de sexe à l’état civil. Son histoire raconte les tourments et les émois de la jeune fille, et s’achève sur l’amer désespoir de l’homme. En 1978, Michel Foucault publie ce document assorti d’un dossier historique. A l’assignation médicale d’un « vrai sexe », le philosophe de l’Histoire de la sexualité invoque les délices d’une vie sans sexe certain. A cette édition, s’ajoute une nouvelle, « Un scandale au couvent », du médecin allemand Oscar Panizza, une version romancée au tournant du XX è siècle de la vie d’Alexina. La postface d’Eric Fassin (2014) montre enfin dans quelle mesure les gender studies et l’essor du mouvement inter-sexe engagent à relire ce récit où Herculine/Abel s’invente un « vrai genre ». (Herculine Barbin dite Alexina B. de Michel Foucault, suivi de Un scandale au couvent d’Oscar Panizza, préface de l’auteur, postface d’Eric Fassin, Gallimard, collection Tel, 2021). Née le 8 novembre 1838, Adélaïde Herculine Barbin, dite Alexina, est élevée en jeune fille modeste et méritante dans un milieu presque exclusivement féminin et fortement religieux, à l’hospice civil de Saint-Jean-d’Angély – tenu par les bonnes soeurs – puis au couvent des Ursulines. A 15 ans, Herculine rejoint sa mère, gouvernante chez les Bonnamy de Bellefontaine à La Rochelle, et devient femme de chambre de leur fille. Au mariage de celle-ci, deux ans plus tard, elle obtient une bourse pour suivre une formation d’institutrice au couvent des Filles de la Sagesse à Château d’Oléron. Nommée institutrice, elle prend son premier poste à Archiac dans un pensionnat de filles dirigé par Madame Bastiat et ses deux filles. Peu à peu, Herculine s’éprend de Sara, la fille de Madame Bastiat, institutrice à ses côtés, et une relation amoureuse durable s’installe – passion et embrasement des corps. Au cours de leurs ébats, le doute s’instille sur le véritable sexe d’Herculine, doute confirmé par des douleurs à l’aine qui l’obligent à consulter un médecin, puis un deuxième qui ne peut passer sous silence l’obligation qui doit lui être faite d’un changement d’état civil : elle a été reconnue fille à sa naissance par erreur. Désormais elle va être homme et s’appeler Abel. Pour fuir le scandale né de sa fréquentation de milieux féminins et de sa relation avec Sara, il/elle part s’établir à Paris, travaille au Chemin de fer d’Orléans, puis dans une administration financière avant de connaître le non-emploi et la misère. Il/elle se suicide dans la nuit du 12 au13 mars 1868. Au début de Mes souvenirs, rédigé alors que sa vie à Paris est de plus en plus « mauvaise », Herculine/Abel écrit : « J’ai beaucoup souffert, et j’ai souffert seul ! Abandonné de tous ! ». Elevé comme une fille, changeant de genre, obligé de s’habiller en homme (le travestissement était alors sévèrement puni et son éducation semble lui avoir interdit tout comportement de ce genre) et de « vivre » en homme, Abel ne s’intégrera jamais, ni professionnellement, ni affectivement, ni socialement et écrira encore « J’ai vingt-cinq ans, et, quoique jeune encore, j’approche, à n’en pas douter, du terme fatal de mon existence ». (Procuste Oblomov). Catherine Marnas, directrice du TnBA – Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine – qui met en scène Herculine Barbin a été touchée au vif par la lecture sensible des Souvenirs qui fait écho aux questions de notre temps, enfin largement entendues et ouvertes à la reconnaissance de l’Autre: « Elle qui craignait tant d’être un monstre – une fois reconnue comme homme – disant qu’elle n’avait plus aucune place dans ce monde, s’était donné comme tâche de raconter son histoire comme on lance une bouteille à la mer. Les récits d’hermaphrodites – comme on les appelait à l’époque, les personnes inter-sexes aujourd’hui – sont très rares, et ce témoignage rédigé à la première personne l’était avec l’idée manifeste que cet écrit allait lui survivre. « Obligé de changer de sexe, héros malheureux de la chasse à l’identité », selon les paroles de Michel Foucault dans sa préface, il/elle – iel – a « réalisé » dans sa chair, et ce jusqu’au suicide, un « problème » qui n’était pas nommément le sien mais celui d’une société figée dans ses certitudes. Le texte fort porte à lui seul les problématiques du temps, d’autant que le personnage d’Herculine est incarné par Yuming Hey, acteur qui revendique genderfluid, accompagné sur le plateau par le chanteur et acteur Nicolas Martel qui est à la fois le récitant des rapports médicaux, d’autopsie, d’état civil modifié, mais aussi des extraits des Métamorphoses d’Ovide, et le passeur entre l’époque d’Herculine, celle de Michel Foucault et la nôtre. (Entretien C. Marnas et Yves Kafka.) La scénographie ouvragée de Carlos Calvo, sous les lumières de Michel Teuil, la vidéo de Valéry Faidherbe, et les sons de Madame Miniature, est soignée, entre rêve esthétisant et récit d’une réalité brute, écrit dans la langue classique du XIX è siècle, à la manière épistolaire du XVIII è. Le songe est alimenté par la contemplation d’un décor inaugural somptueux – sorte d’installation plastique contemporaine glacée -, entre le minéral – pierres et glaces enneigées – et le végétal, si l’on regarde les images d’architecture d’églises, de bâtiments religieux, d’art roman et gothique, soit les représentations artistiques d’une Histoire bien vivante du sacré, qui défilent à l’écran. Et s’impose l’eau – éléments liquides, source qui coule, pluie qui tombe et orages qui grondent. Une image du temps, irréversible, comme vivent et meurent les hommes – apparitions et disparitions. Une rangée de petits lits blancs d’internat est évocatrice de la « fiction » d’Herculine, dont le monde connu jusqu’à ses vingt ans, est un gynécée religieux protégé. Tels les gisants de marbre blanc des chapelles italiennes dont un voile fin sculpté recouvre, comme en un frémissement de vie, les dépouilles minérales. On pourrait croire que celles-ci respirent encore au-delà de la mort. Prédominent les murmures, à côté de la légèreté et l’évanescence des voiles, et les sensations physiques d’un univers féminin confidentiel, un écho à La Religieuse de Diderot. Or, cette réalité est « hors-Histoire », une fiction mise en abyme, d’autant que la voix de basse de Nicolas Martel nourrit l’impression d’un voyage musical – classicisme sacré et Troisième sexe d’Indochine. Le jeu de duo entre les deux interprètes, Yuming Hey et Nicolas Martel, chorégraphié sous le regard d’Annabelle Chambon, entre silences, non-dits et intuitions d’une belle attention à l’autre, est admirablement déployé sur l’espace du plateau. Le second se fait le servant du premier, l’assistant au sens fort, l’accompagnant de son « être-là » dans la prévenance et la douceur. Il leur arrive même de s’échanger les rôles, le plus mâle s’étendant les bras en croix sur le lit de couvent. Autant l’un serait l’icône d’un inter-sexe, entre féminin et masculin, aérien, autant l’autre serait paisiblement viril et terrien – impressions furtives où les appréciations se rejoignent et s’échangent. Les vêtements glissent sur les peaux, différents et variés, selon la condition de genre imposée, à travers la pertinence des costumes choisis de Kam Derbali. Le spectacle est un délicat ballet silencieux, un pas de deux qui exprime au plus profond la difficile existence de celui qui « diffère ». Véronique Hotte Du 15 novembre au 3 décembre 2022, mardi, mercredi, vendredi à 20h, jeudi à 19h, samedi à 16h, au Théâtre 14 – 20 avenue Marc Sangnier, 75014 Paris Réservation : theatre14.fr / 01.45.45.49.77 / billetterie@theatre14.fr Lire aussi : l'article de Véronique Hotte sur la publication "Herculine Barbin par Michel Foucault Crédit photo : Pierre Planchenault - Herculine Barbin : Archéologie d’une révolution, mise en scène de Catherine Marnas.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 1, 2022 6:31 AM

|

Publié sur le site de Sceneweb - 1er nov. 2022 Alors qu’il répète en ce moment Othello sur le plateau du CDN Le Quai, sous la direction de Jean-François Sivadier, Adama Diop va mettre en scène La Troupazimut en décembre à Anthony. Une troupe de comédiens amateurs de 16 à 25 ans. Le spectacle SKREENS résulte de la rencontre entre Adama Diop (qui interprètera Othello dans la prochaine mise en scène de Jean-François Sivardier), et les jeunes comédiens amateurs de La Troupazimut qu’il suit depuis un an.

A travers ce projet, ces jeunes âgés de 16 à 25 ans mettent en lumière leurs questionnements, leurs peurs et leurs revendications. « Quand Marc Jeancourt (co-directeur de L’Azimut) m’appelle, je suis en train de travailler sur deux projets : ma prochaine création en tant qu’auteur et metteur en scène, et l’école d’acteurs que je suis en train d’ouvrir au Sénégal » explique Adama Diop. « Ce qui guide ces deux projets, c’est la question de la non-rencontre, ce dont je suis sans cesse témoin depuis que je suis arrivé en France. Mes mondes ne se rencontrent jamais : j’habite à Montreuil où il y a des gens de beaucoup d’origines, beaucoup de communautés… et pourtant ces communautés ne se rencontrent pas – ou très peu. Ça m’a toujours questionné. En parlant avec Marc, j’ai compris que la Troup’Azimut répondait au même questionnement. J’ai dit oui tout de suite ! »

Adama Diop a mené les auditions et son chois c’est porté sur huit filles et deux garçons. Et le groupe a travaillé un an avec le comédien. Le processus de création s’est fait à partir de nombreux échanges et jeux d’improvisations qui ont donné lieu à des lectures de textes d’auteurs classiques et contemporains tels que William Shakespeare, Enzo Cormann et Alexandra Badea. « Nous partons de Shakespeare, mais j’ai adapté le texte pour aller vite dans l’intrigue, et les autres textes, ceux de Cormann et celui de Badea, s’insèrent dedans. L’idée, c’est que la troupe prenne le pouvoir, impose son aventure. Je n’ai pas forcément envie de faire un geste fort de mise en scène avec ce projet. Ce que je veux, c’est créer un dispositif pour elles et pour eux, pour cette génération qui veut que l’on comprenne que ce n’est plus possible. C’est un cri fort, puissant, ça va passer par des textes difficiles et un univers assez violent. Mais il faut aussi que ce soit enveloppant pour le public, et je suis là pour les accompagner là-dedans. D’ailleurs c’est très beau de voir comment les garçons du projet accompagnent ces questionnements. C’est une génération qui dit qu’ensemble on peut changer les choses, et qui se demande comment on réfléchit à ce qui vient après. » Extrait des propos du dossier de presse recueillis par Emmanuelle Jacquemard SKREENS

Textes de William Shakespeare, Enzo Cormann, Alexandra Badea

Projet accompagné par Adama Diop

Avec Tatiana André, Romane Bouguerouche, Rémi Giordan, Dounia Kouyate, Ana Lorvo, Patrice Mendes, Alicia Mouyal, Alicia Popov, Jeanne Rouilleault-Delsaut, Manon Spanoudis

Collaboration artistique, musique Anne-Lise Binar

Scénographie, lumière Camille Duchemin L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian

13 rue Maurice Labrousse, 92160 Antony

Du 16 au 18 décembre 2022 1 NOVEMBRE 2022/PAR DOSSIER DE PRESSE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 30, 2022 10:24 AM

|

Propos recueillis par Vanessa Schneider dans Le Monde - 29 oct. 2022 ENTRETIEN« Je ne serais pas arrivée là si… » Chaque semaine, « Le Monde » interroge une personnalité sur un moment décisif de son existence. A 77 ans, l’actrice revient sur les deuils qui ont marqué son entrée dans l’âge adulte.

Lire cet article sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/cinema/article/2022/10/30/la-comedienne-aurore-clement-il-fallait-que-je-vive_6147899_3476.html

Aurore Clément, fille d’agriculteurs modestes, a débuté comme mannequin après avoir travaillé à l’usine. Elle est devenue célèbre en 1974 en incarnant une jeune fille juive dans le film de Louis Malle Lacombe Lucien. Je ne serais pas arrivée là si… Si, quand j’avais 17 ans, mon père n’était pas mort dans mes bras à 23 heures, un soir. Si je n’avais pas eu la responsabilité d’élever ma petite sœur, morte trois ans après, et de prendre soin de ma mère, qui était infirme, dans ce petit village de Buzancy dans le nord-est de la France. Si la vie ne m’avait pas donné la responsabilité de m’occuper de mes deux amours, ma sœur et ma mère, je n’aurais sans doute pas eu le courage d’aller plus loin. Je le dis sans pathos, mais il m’est resté de toutes ces épreuves une tristesse profonde qui m’accompagne encore aujourd’hui. C’était tellement à hurler de douleur que si je ne me relevais pas, ça aurait été la fin. Il fallait que je vive. Quelle était votre vie avant le décès de votre père ? J’ai grandi partagée entre deux mondes. Celui de mes parents, la paysannerie, la ferme, les terres, et celui de ma tante qui m’a plus ou moins élevée, et qui était couturière à Soissons. Elle m’a appris le beau. Elle retaillait des manteaux de fourrure pour des personnes qui étaient revenues des camps et étaient dans le besoin. Elle m’emmenait dîner les vendredis soir chez ces gens merveilleux, rares, affectueux. Cela me changeait du monde de la campagne, si dur. Ces deux milieux m’ont aidée à grandir. D’où venaient vos parents ? Mon père était issu d’une famille de petits paysans dignes et travailleurs dans cette région du Nord-Est qui était sur la route des Allemands. Nous étions à une centaine de kilomètres de Paris qui nous en paraissaient mille. Je suis une enfant de l’après-guerre. Quand j’étais petite, il y avait encore les traces des combats, tout était en ruine, rien n’était reconstruit. On ne s’en rendait pas compte, pourtant. Nous savions que quelque chose de terrible s’était passé, il y avait beaucoup de misère, mais ça allait, nous avions de quoi manger. Et votre mère ? On n’a jamais vraiment su d’où elle venait. De nombreuses légendes couraient dans la famille. On racontait que son père avait été trouvé sur une plage, à Barcelone, je ne sais pas ce qu’il en est exactement. Elle s’appelait Olga Judas et était infirme à la suite d’une blessure mal soignée à la jambe. Elle a toujours souffert et a consacré sa vie à la religion. Elle avait failli entrer dans les ordres. J’ai été élevée dans un univers très croyant. Je me souviens de ma mère travaillant dans les champs malgré son handicap. Elle chantait, elle priait beaucoup et fumait une cigarette par jour. Comment s’est déroulée votre enfance ? Triste et solitaire. J’ai eu très froid. Les vitres de la maison avaient été soufflées par les bombes et n’avaient pas été remplacées. Moi aussi, je travaillais aux champs car mes parents avaient besoin d’aide. Dès que je quittais l’école, à partir de l’âge de cinq ou sept ans, je devais les rejoindre pour arracher les pommes de terre, les betteraves, couper le blé à la faux. Je n’avais pas de copines avec lesquelles échanger, jouer, mais nous avions un cochon qui dormait à côté de ma chambre dans notre ferme dénuée de tout confort. Les jours de repos, ma mère m’obligeait à coudre et à tricoter, de deux heures à six heures, mais je ne me plaignais pas, tout cela me semblait normal. Une enfance à la dure… Oui et avec des gens qui n’exprimaient pas beaucoup d’affection. Mon père ne m’a jamais dit qu’il m’aimait, il n’y avait aucun geste de tendresse, c’était comme ça à la campagne. Le soir était particulièrement triste. Nous n’avions aucun loisir, pas de télévision évidemment, pas de musique, pas de livres à part ceux de prière, rien. Je ne savais pas que les cinémas existaient, ni les restaurants. A l’âge de 14 ans, mon père a décidé de me mettre dans une école catholique, à Soissons, qu’il payait en nature avec des produits de la ferme. C’était un cadre très rigide. Heureusement que ma tante a été là pour me laisser entrevoir un autre monde. J’y rencontrais des gens que je trouvais bien habillés, des femmes avec du rouge à lèvres et des ongles vernis. Ça m’emportait. A la mort de votre père, vous entrez à l’usine… Il ne gagnait pas assez bien sa vie à la ferme. Alors il avait été embauché à la Société des sucreries et distilleries du Soissonnais. Le patron de cette usine était un grand monsieur, riche et très élégant, qui m’a dit quand mon père est mort d’un cancer : « Vous allez quitter l’école maintenant et vous allez apprendre un métier. » Je ne me suis pas posé de questions, là encore, je n’avais pas le choix : il fallait gagner de l’argent pour ma sœur et ma mère. Je me suis retrouvée dans un bureau sous les toits, au service chargé d’imprimer les documents administratifs. La vue de la fenêtre donnait sur le cinéma Le Vox, mais il me semblait inaccessible. Le matin, j’emmenais ma sœur à l’école. J’ai appris à conduire, je prenais la voiture de mon père pour me rendre à l’usine. « Ces 100 kilomètres qui vous arrachent à vos racines est le plus long au monde » Comment en êtes-vous sortie ? Un jour, le grand patron de l’usine, qui aimait beaucoup mon père, m’a proposé de l’accompagner avec sa femme pour assister à un défilé de Christian Dior à Paris. C’était pour moi la plus belle chose au monde. De temps en temps, j’allais acheter Paris-Match, je regardais les mannequins, de très belles filles, de grandes blondes qui faisaient partie de l’agence Catherine Harlé, à Paris. J’étais naïve et je me suis dit en regardant ces beautés : « Et pourquoi pas moi ? » J’ai pris ma voiture, dont le siège avant était cassé. J’y ai installé une chaise à l’aide de cordes et j’ai demandé à ma mère la permission d’aller à Paris voir cette madame Harlé. Je me souviens avoir remonté les Champs-Elysées. J’ai fait le tour de l’Arc de triomphe, j’ai aperçu les stores rouges du Fouquet’s. Je n’étais jamais entrée dans un restaurant ou un café, mais je me suis dit que c’était si beau, je ne pouvais pas passer à côté. Je me suis garée devant, j’ai commandé des huîtres comme mes voisins de table, je n’en avais jamais mangé. J’ai bu l’eau du rince-doigts jusqu’à ce qu’un monsieur très chic me dise très gentiment qu’elle ne servait pas à ça. Je me suis ensuite rendue passage Choiseul pour me présenter à l’agence de Catherine Harlé. Comment avez-vous été reçue ? Je m’en souviens comme si c’était hier. Elle m’a dit : « Vous voulez quoi mon petit ? ». « Je voudrais faire des photos dans des magazines » Elle : « Vous n’y pensez pas ! » Elle s’est saisie d’un stylo pour soulever ma jupe et me montrer mes jambes qu’elle devait trouver trop grosses. « Vous n’avez aucune chance, repartez dans votre usine. » Elle m’a recontactée trois mois plus tard pour me proposer de faire des photos pour des catalogues, ce qui était nettement moins bien considéré, mais j’ai accepté tout de suite. Et vous quittez Soissons… J’ai beaucoup voyagé, mais ce voyage-là, ces 100 kilomètres qui vous arrachent à vos racines est le plus long au monde. Parce que c’était toute la vie qui se jouait là. Je quittais un lieu de naissance et de mort. Je savais que ce départ serait sans retour, j’avais la peur au ventre d’être seule, définitivement seule. A Paris, j’habitais dans une petite chambre rue Saint-Joseph et je gagnais suffisamment pour subvenir aux besoins de ma mère et de ma sœur. J’ai acheté des livres sur Greta Garbo, Marlène Dietrich et Ingrid Bergman, trois stars dont je me suis inspirée. Très vite, j’ai obtenu des couvertures de Vogue. « Je dormais dans le salon de maquillage de Mistinguett. Le soir, on faisait des collages avec Prévert » Quels souvenirs avez-vous de ces débuts à Paris ? Je suis tombée amoureuse d’un étudiant en psychiatrie, Abraham, un homme meurtri de dix-huit ans mon aîné, qui était juif et orphelin d’une famille de déportés. Il m’a emmené rue des Rosiers, m’a raconté l’histoire de ses parents, raflés par les Allemands. Cette première prise de conscience politique a été à la fois terrible et déterminante, elle ne m’a plus quittée. C’est cet homme qui m’a éduquée, m’a appris à lire. Avant, je ne savais rien. Il me forçait à lire Céline et Primo Levi, nous allions au cinéma. Ses amis étaient médecins, avocats, galeristes, ils étaient comme des pères avec moi. Comme il me trompait, je l’ai quitté. J’ai ensuite rencontré Peter Wyss, un photographe suisse allemand de talent, qui a fait les magnifiques photos du livre édité grâce à l’écrivain Mathieu Terence. Nous habitions sur la terrasse du Moulin-Rouge, avec pour voisins Jacques Prévert et la femme de Boris Vian. Je dormais dans le salon de maquillage de Mistinguett. Le soir, on faisait des collages avec Prévert. C’était très joyeux. Grâce aux photos de Peter, j’étais prise partout, ma carrière de cover-girl décollait. Ce furent des années intenses. Et Louis Malle vous repère en couverture du magazine « Elle »… Il m’a contactée. Moi, je n’avais jamais pensé à faire du cinéma ou du théâtre. Peter a dû quasiment m’amener de force chez lui car je ne voulais pas y aller, j’étais terrifiée à l’idée d’essuyer un refus. Louis Malle a commencé à me poser des questions. Il était issu de la famille Béghin et m’a interrogée sur la sucrerie dans laquelle j’avais travaillé. On a répété pendant deux mois chez lui. Un jour, je lui ai dit : « C’est mon dernier jour, je sais que vous voyez d’autres filles pour le rôle. J’arrête. » Il m’a rappelée une semaine plus tard : « Est-ce que vous êtes prête à changer de métier ? » J’étais choisie. J’ai couru dans tout Paris tellement j’étais heureuse. Le succès de Lacombe Lucien a été mondial. Après, on m’a proposé d’autres grands rôles, mais je voulais apprendre le métier et j’ai recommencé au début. Lacombe Lucien m’a conduite aux Etats-Unis où j’ai rencontré au festival de New York Liza Minnelli, et surtout Milos Forman. J’ai appelé Peter à Paris et je lui ai dit : « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de Milos Forman, viens me chercher. » Il m’a répondu : « Non, tu es une grande fille » et il est reparti vivre à Zurich. Ça a duré quatre ans avec Milos, il ne voulait pas que je le quitte une seconde. J’ai passé tout le tournage de Vol au-dessus d’un nid de coucou à ses côtés. Vous êtes une grande amoureuse… Un jour, Francis Ford Coppola me demande de rejoindre le tournage d’Apocalypse Now aux Philippines. J’ai d’abord refusé car il y avait des scènes de nu. J’avais fait des photos de nu pour gagner ma vie dans les magazines, Louis Malle m’avait également mise nue, je l’avais mal vécu, mais j’ai décidé de faire confiance à Coppola. Je suis partie les rejoindre aux Philippines. Le tournage devait durer quinze jours, il a duré deux mois. Quand je suis arrivée là-bas, la folie régnait partout. Il y avait eu un typhon, Coppola était perdu, il ne savait pas comment terminer son film, Dennis Hopper était devenu fou, Martin Sheen faisait une crise cardiaque, Marlon Brando ne savait plus s’il voulait continuer le film ou pas, j’étais la seule femme là-dedans. Mon rôle a été coupé au montage, mais je n’en ai pas souffert. J’ai ensuite tourné beaucoup en Italie et grâce à Coppola, j’ai rencontré l’homme de ma vie : Dean Tavoularis, son chef décorateur et son frère de cœur. A partir de là vous avez partagé votre vie entre Paris et Los Angeles… J’ai été adoptée par la famille Coppola. Je faisais des allers-retours tout le temps. J’ai eu parfois des regrets. Peut-être aurais-je davantage tourné si j’étais restée en France, mais je ne pourrai jamais le savoir. Jouer a toujours été un plaisir immense. Je suis une personne inquiète et c’est pour cela que je joue : quand je joue, j’ai peur de tout et cela me plaît ; c’est à cet endroit que je suis un peu heureuse. Vous avez également eu de grandes rencontres féminines… Avec Delphine Seyrig notamment, et surtout Chantal Akerman avec laquelle j’ai tourné huit films, une personne fondamentale dans ma vie. Avec elle, c’était instinctif. Nous avions une relation de travail, amicale, familiale, totale. Un jour, j’avais rendez-vous avec Chantal dans notre restaurant habituel, en face de la gare du Nord. J’ai attendu une heure, deux heures, et je suis rentrée chez moi. J’ai appris qu’elle s’était suicidée. J’ai interdit qu’on me dise comment tant ça a été terrible. Aujourd’hui vous vivez à Paris avec votre mari… Nous n’en pouvions plus de tous ces voyages. Je me sens calme, presque heureuse. Je ne comprends toujours pas ce qui s’est passé, comment cette petite fille de la campagne a pu avoir cette vie. J’ai rompu la solitude sans m’en rendre compte. Je suis très entourée, mais au fond, je reste une femme seule qui regarde par la fenêtre l’obscénité du monde. Livre : « Une femme sans fin s’enfuit, Aurore Clément ». Texte de Mathieu Terence, photographies de Peter Wyss, the (M) éditions, octobre 2022, 84 pages, 450 €. Edition limitée à dix exemplaires numérotés et signés accompagnés d’un tirage unique. Crédit photo : CAROLE BELLAÏCHE POUR « LE MONDE »

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 28, 2022 1:36 PM

|

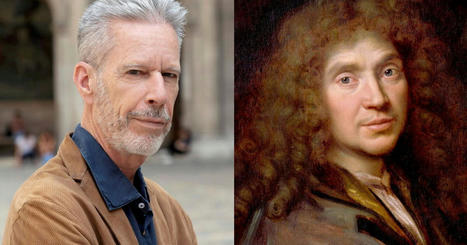

par Anne Diatkine dans Libération - 28 octobre 2022 Début 2022, la Comédie-Française présentait «Tartuffe ou l’Hypocrite» de Molière, version en trois actes censurée en 1664, perdue et reconstituée par Georges Forestier. Ce dernier, qui considère cette pièce comme son adaptation, assigne l’institution culturelle pour «violation de ses droits d’auteur» Souvenez-vous, c’était en janvier dernier, la Comédie-Française ouvrait les célébrations du 400e anniversaire de Molière par un événement extraordinaire : la création mondiale d’une version de Tartuffe en trois actes telle que l’avait écrite et voulue Molière, et jouée seulement trois fois, en privé, devant le roi, lors d’une grande fête de printemps dans les jardins de Versailles en 1664. Le souverain applaudit la pièce, avant de la faire interdire deux jours après la première pour des raisons politiques et religieuses, sous la pression des dévots. Durant des siècles, cette première version de Tartuffe, mentionnée dans des lettres, Tartuffe, et parfois l’Hypocrite, pour laquelle Molière s’était battue, avait disparu. Ou plutôt, comme l’a montré Georges Forestier, professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste incontesté du Grand Siècle, auteur d’une biographie de Molière qui fait autorité, elle était restée dissimulée sous la pièce en cinq actes passée à la postérité sous le titre Tartuffe ou l’Imposteur, parmi les plus célèbres de Molière, et la plus jouée au Français, loin devant l’Avare. Pour restituer la version cachée, en restaurer la structure, mais peut-être aussi la réinventer et la rêver, il fallait toute l’érudition et le goût du jeu de Georges Forestier, par ailleurs responsable de l’édition dans la Pléiade de l’œuvre complète de Molière. Début janvier, quinze jours avant la première, Libération rencontrait l’universitaire dans la bibliothèque-musée de la Comédie-Française, en compagnie de la conservatrice-archiviste de la Maison de Molière Agathe Sanjuan. Laquelle ne cachait pas son enthousiasme et témoignait que c’est grâce «à une connaissance inégalée» de Molière et sa troupe que Georges Forestier avait pu faire resurgir ce Tartuffe dévot hypocrite scandaleux, en dépit des documents manquants et notamment en l’absence de tout manuscrit puisqu’à l’époque, ils n’étaient pas conservés. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. La Comédie-Française comme Georges Forestier se réjouissaient de voir enfin cette pièce jamais présentée dans un cadre institutionnel monté par Ivo van Hove, metteur en scène on ne peut plus prestigieux. Deux mois plus tard, rien ne va plus ! En mars, Georges Forestier demande à la Comédie-Française de lui verser des droits d’auteur. En septembre, comme l’a révélé mardi la cellule investigation de Radio France, le spécialiste a assigné la Comédie-Française et les cinémas Pathé qui ont diffusé en live des représentations, devant les tribunaux pour «violation de ses droits d’auteurs». «Il a modifié la fin de la pièce» Joint par Libération, le conseil de la Comédie-Française, maître Julien Guinot-Deléry, estime que «la reconstitution en art n’est pas un phénomène nouveau» et n’engage pas obligatoirement des droits. «Tout dépend de la nature du travail de monsieur Forestier.» Il rappelle dans un communiqué que Georges Forestier a préalablement autorisé le théâtre à s’appuyer sur ses travaux d’historien du théâtre pour la production de la pièce le Tartuffe ou l’Hypocrite de Molière. L’avocat regrette que la partie adverse ait choisi de médiatiser le litige et souligne que Georges Forestier a attendu le mois de mars, bien après les premières représentations en janvier, pour revendiquer des droits d’auteur. Pour l’heure, la Comédie-Française ne souhaite pas s’exprimer davantage. Selon l’avocat du plaignant, maître Jean-Paul Carminati, il est à l’inverse évident que Georges Forestier a fait œuvre d’adaptation, et qu’il s’agit d’un texte original comme l’atteste le contrat d’édition qui commercialise la «nouvelle» pièce de Molière aux éditions Portaparole sur laquelle il touche des droits. En matière juridique, explique l’avocat, «l’adaptation ne se mesure pas en terme de quantité mais d’effet et d’originalité». On est en droit de revendiquer sa qualité d’auteur quand on y place son «empreinte». Maître Carminati précise : «Ici, Georges Forestier a opéré une adaptation par soustraction de textes et réagencement de séquences, et il a modifié la fin de la pièce.» Denis Podalydès, qui joue le rôle-titre dans cette version de Tartuffe reprise du 31 janvier au 19 mars 2023, s’étonne : «Dans ce cas-là, la majorité des interprètes et les metteurs en scène sont des auteurs qui s’ignorent ! Il nous arrive souvent de cheviller des alexandrins, d’en réinventer, de soustraire des passages. Y compris dans ce Tartuffe, j’ai ajouté avec l’autorisation d’Ivo Van Hove deux alexandrins pris dans le second acte supprimé qui me semblaient nécessaires ! Quand j’ai monté Cyrano de Bergerac, j’y ai introduit une série d’alexandrins consacrés aux anciens sociétaires de la maison, et j’ai réagencé des vers, et coupé dans la pièce !» «Sans moi, [la pièce] n’existerait toujours plus» Dans les Fourberies de Scapin, que l’acteur a également mise en scène, un passage lui apparaissait «comme une ivresse du texte». Il a demandé à Benjamin Lavernhe qui interprétait le rôle-titre, «de s’emparer du grand plateau en improvisant» comme le faisait probablement la troupe de Molière – qui présentait les spectacles sans partition fixée. Podalydès explique : «On joue avec les canons d’une pièce de la manière qui nous semble la plus proche de l’auteur selon notre lecture subjective.» Le sociétaire de la Comédie-Française regorge d’exemples : «Quand j’ai monté Fantasio, de Musset, j’y ai adjoint un dialogue entre deux poètes ratés Dupont et Durand. Ai-je revendiqué des droits ? Bien sûr que non.» Pour autant, on ignore quelle serait sa réaction si un metteur en scène s’arrogeait la paternité de ce dialogue ou le reprenait à son compte. Pour le comédien, la revendication de Georges Forestier est autant une question «morale, éthique, et esthétique» qu’un problème juridique. Ce à quoi Forestier nous envoie une réponse tranchante : «Les acteurs et les metteurs en scène coupent dans une pièce qui reste la même. Moi, j’ai coupé, (et j’ai ajouté) pour créer une autre pièce très différente sur le plan émotionnel, thématique, et politique, qui avait existé mais qui n’existait plus, et qui sans moi n’existerait toujours plus.» «Revoir mes prétentions à la hausse» Aucun contrat n’a prévalu à l’exploitation du Tartuffe en trois actes que Georges Forestier a transmis en plein confinement en avril 2020 à Denis Podalydès et l’administrateur général de la Comédie-Française, Eric Ruf. Silence de quelques mois. La bonne surprise arrive le 26 janvier 2021, lors d’une première conversation téléphonique où Georges Forestier apprend que le metteur en scène Ivo Van Hove a choisi la version restituée en trois actes de Tartuffe, plutôt que la pièce qu’on connaît. Forestier reçoit ensuite immédiatement un mail du directeur de la production de la Comédie-Française : «Un grand merci de nous autoriser à présenter la version en 3 actes du Tartuffe de Molière que vous avez reconstituée. Un grand merci également de nous avoir proposé de présenter gracieusement cette version. Comme je vous l’ai dit, nous allons nous rapprocher de la SACD [Société des auteurs et compositeurs dramatiques, ndlr] pour étudier les différentes possibilités et je reviendrai vers vous afin que nous puissions en parler ensemble.» Tous les mots pèsent. De son côté, Georges Forestier lui confirme qu’il autorise la maison «à présenter gracieusement» cette version, tout en ajoutant dans une parenthèse : «Il sera bien temps si vous entamez une tournée mondiale dans les plus grandes capitales de revoir mes prétentions à la hausse.» Selon l’avocat de Georges Forestier, cet échange ne vaut pas contrat et la Comédie-Française était dans l’obligation de préciser les conditions de l’exploitation de la pièce, le nombre de représentations et ainsi que les lieux. Pourquoi donner «gracieusement» les fruits de sa recherche si c’est pour ensuite, faire «un revirement» selon le mot de l’avocat de la Comédie-Française, et exiger des droits d’auteur ? Georges Forestier nous l’explique : «Dans mon esprit, j’ai donné gracieusement à la Comédie-Française le droit de cession ou d’autorisation de représenter mon adaptation de Tartuffe ou l’Hypocrite. En revanche, un membre de la SACD n’a pas le droit de renoncer à ses droits d’auteur. Naïvement, je pensais que la Comédie-Française déclarerait à la SACD ce Tartuffe en trois actes comme une adaptation. Or, la pièce a été qualifiée comme n’importe quelle autre pièce de Molière tombée dans le domaine public.» Ce qui prive de facto George Forestier de tout droit d’auteur sur chaque place vendue. «Travaux d’archéologie littéraire» Est-ce parce qu’il a constamment mis l’accent sur le caractère «scientifique» de sa méthode, ce qui laisse supposer que tout historien ayant la même connaissance encyclopédique et fréquentation du Grand Siècle que lui aurait peu ou prou abouti à la même version de la pièce «d’origine» de Molière ? Ou est-ce parce que l’administration de la Comédie-Française est bien avertie de ce qu’impliquerait l’utilisation du mot «adaptation» ? Georges Forestier n’est, à notre connaissance, jamais présenté comme un adaptateur dans les différents documents qui accompagnent l’exploitation de la pièce. Ainsi, dans le programme de salle distribué en janvier dernier, il est mentionné comme ayant «restitué» avec la complicité d’Isabelle Grellet la pièce interdite. A la fin du programme, un texte d’Agathe Sanjuan met l’accent sur les «travaux d’archéologie littéraire» de Georges Forestier qui a permis l’émergence du texte initial. C’est toute l’ambiguïté de cette version dont la valeur est d’autant plus grande qu’on lui accorde le crédit d’être la plus proche possible de ce qu’aurait écrit Molière. En d’autres termes, ce qui paraît fonder l’originalité de ce Tartuffe ou l’Hypocrite – le titre est de Georges Forestier – est de révéler une pièce originale signée de Molière, incontestable et incontestée par ses pairs, et qui n’a nécessité «l’ajout que d’une quinzaine de vers pour souder» l’ensemble nous confiait-il en janvier, «bien moins que ce qu’exige de peinture un tableau lorsqu’on le restaure». Proposition de dédommagement de 15 000 euros Selon nos informations, l’homme de lettres a reçu une première proposition de l’avocat de la Comédie-Française, qu’on a pu consulter et qui l’engage à renoncer à toute réclamation financière à l’encontre de la Comédie-Française et de la société Pathé et à avertir la SACD qu’il ne revendique la perception d’aucun droit. Et une seconde, cet automne, qui l’invite à accepter un dédommagement de 15 000 euros en solde de tout compte en tant que «collaborateur occasionnel», à condition qu’il renonce à sa qualité d’auteur d’une adaptation originale. De son côté, le conseil de monsieur Forestier a écrit au ministère de la Culture afin qu’une solution soit trouvée et le procès évité. Selon Georges Forestier, la Comédie-Française est bien la seule à nier son statut d’auteur. «Quand mon Tartuffe a été monté cet été par la Compagnie Veilleur dans la maison Maria-Casarès à Poitiers, la SACD m’a prévenue qu’elle allait collecter mes droits d’auteur que j’ai par ailleurs accordés gracieusement à la compagnie.» Les tentatives de conciliations entre la Comédie-Française et Georges Forestier n’ont pour l’instant pas abouti. Une première audience de procédure aura lieu le 24 novembre. Les suivantes suivront si aucun accord n’est trouvé d’ici là, en juin ou septembre prochain. Anne Diatkine / LIbération Légende photos : Pour restituer la version cachée de «Tartuffe» de Molière (à droite), en restaurer la structure, mais peut-être aussi la réinventer et la rêver, il fallait toute l’érudition et le goût du jeu de Georges Forestier. (Mantovani/Opale, Alamy/Abaca)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 28, 2022 8:30 AM

|

Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 28 oct. 2022

Seulement un quart des entrepreneurs des arts de la scène remplissent l’obligation légale de transmettre leurs données de billetterie.

Lire l'article sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/10/28/spectacle-vivant-la-frequentation-difficile-a-mesurer-quatre-ans-apres-la-creation-du-systeme-de-billeterie-sibil_6147666_3246.html

Quelle est la fréquentation du spectacle vivant en France ? A cette question en apparence simple le ministère de la culture n’est toujours pas en capacité d’apporter une réponse précise. Pourtant, il a lancé depuis quatre ans un nouveau système d’information billetterie (Sibil) dans lequel toutes les structures accueillant des spectacles, qu’elles relèvent du secteur public ou privé, doivent ouvrir un compte et transmettre leurs données. Mais encore faut-il que cet outil d’observation soit alimenté. Or, à l’heure actuelle, seulement un quart des entrepreneurs de spectacles remplissent cette obligation inscrite dans la loi relative à « la liberté de la création, l’architecture et au patrimoine » du 7 juillet 2016. « Sur 12 000 inscriptions attendues, nous en avons 3 200 », détaille-t-on Rue de Valois, où Sibil est copiloté par la direction générale de la création artistique et le secrétariat général. En mai, un rapport de la Cour des comptes consacré au « soutien du ministère de la culture au spectacle vivant » relevait le manque criant de données « fiables » et exhaustives sur le nombre annuel de spectacles et d’entrées. « Les importantes difficultés de déploiement de Sibil doivent impérativement être surmontées à brève échéance », insistaient les magistrats de la Rue Cambon. Développé par le cabinet de conseil Capgemini pour un budget de 400 000 euros, le logiciel Sibil est censé centraliser les données de billetterie pour obtenir une photographie du secteur économique du spectacle vivant, un état des lieux de la création et de la diffusion afin de mieux évaluer l’impact des politiques publiques. Les entrepreneurs de spectacles doivent transmettre, par voie dématérialisée, le nombre d’entrées (payantes ou gratuites), le prix, le type de spectacle, le titre de l’œuvre, le nom de l’auteur, le lieu de représentation et la durée de la programmation. « Tradition d’opacité » Si tous les éditeurs de billetterie proposent désormais une remontée automatisée vers Sibil – ce qui évite le déclaratif sur papier –, moins de 30 % des salles l’utilisent. Bien sûr la crise sanitaire a en partie retardé le processus. Mais elle n’explique pas tout. « Il y a une grande tradition d’opacité dans le spectacle vivant. Chacun a envie de savoir ce qui se passe chez l’autre mais personne n’a envie de dire ce qui se passe chez lui. Cela fait près de vingt ans que le sujet des données de fréquentation est sur la table et que plus de transparence est demandée », souligne un connaisseur du dossier. « Le ministère de la culture a créé un seul outil pour un secteur trop large » - un responsable du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles Contrairement au cinéma, dont on peut suivre, grâce au Centre national du cinéma (CNC), les détails de la fréquentation des salles et de la répartition des entrées par film, le spectacle vivant demeure le parent pauvre de la statistique. Or, en cette période post-Covid, il serait plus que jamais intéressant de savoir si le public a retrouvé le chemin des lieux de spectacle. A titre d’exemple, les chiffres du premier semestre 2022 fournis par le Syndicat national du théâtre privé (SNTP) affichent une baisse de 25 % à Paris et de 16 % en province, comparativement au premier semestre 2019. « Les discussions sur la conception de Sibil ne se sont pas très bien passées, se souvient l’un des responsables du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac, qui regroupe quelque 300 structures subventionnées). Le ministre a demandé par exemple les données des places gratuites sans faire la différence entre les places de servitude [ministère, médecin de garde, accompagnateurs de personnes handicapées, etc.] et les invitations. » A ses yeux, « la Rue de Valois a créé un seul outil pour un secteur trop large, aux typologies trop diverses ». « Aucun retour » Des cafés-théâtres aux centres dramatiques nationaux, en passant par les théâtres municipaux ou privés, les opéras, les salles de concert, etc., il est vrai que le paysage du spectacle vivant est vaste. « Même si l’idée est louable, c’est une usine à gaz peu opérationnelle », estime-t-on au SNTP. « Je suis incapable de dire si on transmet à Sibil », lâche un directeur de salle parisienne. Et il n’est pas le seul. Si, de leur côté, toutes les structures subventionnées ont embarqué sur Sibil, « nous n’avons aucun retour quant à l’exploitation des données fournies. C’est comme si ça tombait dans un trou », regrette le Syndeac. Au vu du nombre actuel d’inscrits, le ministère de la culture admet son incapacité à publier des premiers résultats : « Nous avons besoin de données robustes et homogènes, ce qui n’est pas encore le cas. D’autant que les lieux doivent aussi nous transmettre, de manière rétrospective, tous les chiffres de 2019, qui sera l’année référence. » Sibil, précise la Rue de Valois, « ne sera pas un outil de flicage mais d’observation. Les données ne seront pas individualisées mais agrégées par domaine artistique, par région, on ne citera pas les structures ». Bref, ce nouvel outil n’est pas près de livrer ses premières statistiques. « Nous avons encore beaucoup de travail de communication et de conviction à poursuivre auprès des lieux », reconnaît-on au ministère. Il faudra attendre au mieux 2023 pour obtenir « des données qui font sens ». Sandrine Blanchard Légende photo : Lors du concert de Bigflo & Oli, à Audincourt (Doubs), le 1er octobre 2022. LIONEL VADAM/« L'EST RÉPUBLICAIN »/MAXPPP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 28, 2022 4:55 AM

|

Publié par Sceneweb le 28 octobre 2022 Alexander Neef, Directeur général de l’Opéra national de Paris, a nommé José Martinez Directeur de la Danse, succédant ainsi à Aurélie Dupont. L’ancien directeur de la Compagnie nationale de danse d’Espagne et danseur Étoile du Ballet de l’Opéra de Paris prendra ses fonctions le 5 décembre 2022. Né en 1969 à Carthagène, en Espagne, José Martinez commence la danse dans sa ville natale puis entre au Centre de Rosella Hightower, à Cannes, dans la classe de José Ferran.

En 1987, il remporte une bourse au Prix de Lausanne qui lui ouvre les portes de l’École de Danse de l’Opéra de Paris. Il est engagé l’année suivante dans le Corps de Ballet et devient «Sujet» en 1990. « Prix du public » 1991, il remporte en 1992 la médaille d’or du Concours International de Danse de Varna et reçoit le Prix du Cercle Carpeaux. Il est, cette même année, promu « Premier danseur ». Mats Ek le choisit pour être l’Hilarion de sa Giselle. À l’issue de la représentation de La Sylphide, le 31 mai 1997, il est nommé « Danseur Étoile ».

Il sera à la fois l’interprète des princes lumineux et des monarques plus sombres, tels le Nosferatu de Jean-Claude Gallotta ou encore le terrible Ivan de Iouri Grigorovitch.

Remarqué par les chorégraphes invités – et plus particulièrement ceux d’expression contemporaine – il crée également à l’Opéra national de Paris, Pas./parts de William Forsythe (1999), Appartement de Mats Ek (2000). Pina Bausch le choisit pour être Orphée dans son opéra dansé Orphée et Eurydice (2008).

Il a également à son répertoire : Giselle (d’après Jean Coralli et Jules Perrot), La Sylphide et Paquita (versions de Pierre Lacotte), Les Sylphides (Mikhail Fokine), Till Eulenspiegel (d’après Vaslav Nijinski), La Symphonie fantastique, Parade et Le Tricorne (Léonide Massine), les productions de Rudolf Noureev (Le Lac des cygnes, La Belle au bois dormant, Casse-Noisette, Raymonda, Don Quichotte, Cendrillon, Roméo et Juliette, La Bayadère), Suite en blanc (Serge Lifar), Études (Harald Lander), Grand Pas classique (Victor Gsovsky), Soir de fête (Léo Staats), les œuvres de George Balanchine (Le Palais de cristal, Sylvia – pas de deux, Thème et variations, Les Quatre Tempéraments, Agon, Joyaux, Tchaïkovski – pas de deux), celles de Maurice Béjart (IXe Symphonie, Webern op. V, Le Concours, Boléro), celles de John Neumeier (Le Songe d’une nuit d’été, Vaslaw, Magnificat, Sylvia, La Dame aux camélias), Le Messager du Chant de la terre et Lescaut dans L’Histoire de Manon (Kenneth MacMillan), Frollo dans Notre-Dame de Paris, Don José dans Carmen et Passacaille (Roland Petit), Rhapsody (Frederick Ashton), Temptations of the Moon (Martha Graham), Auréole (Paul Taylor), In The Middle, Somewhat Elevated, Pas./parts et Woundwork 1 (William Forsythe), Stepping Stones (Jiří Kylián), Giselle, A sort of… et Appartement (Mats Ek), Les Variations d’Ulysse (Jean-Claude Gallotta), Le Rire de la lyre (Montalvo-Hervieu), Coppélia (Patrice Bart), Shéhérazade (Blanca Li), Onéguine (John Cranko).

Pour sa carrière de danseur, José Martinez a reçu le prix Danza & Danza (1998), le Prix Léonide Massine-Positano pour son interprétation du Tricorne de L. Massine, le Grand Prix National de la Danse (Espagne, 1999), le Prix France/Chine (2004) et le Prix des Arts scéniques (Espagne, 2005). Il est Commandeur des Arts et des Lettres.

En dehors de ses activités à l’Opéra national de Paris, José Martinez a dansé dans les plus grandes compagnies du

monde, et a formé le groupe « José Martinez en Compagnie » qui s’est produit régulièrement, plusieurs années, en Europe (particulièrement en Espagne) et aux États-Unis. Chorégraphe, il signe sa première création en 2002, Mi Favorita, dont il présente une nouvelle adaptation sur la scène du Palais Garnier pour les spectacles « Jeunes danseurs » en 2003. Une première œuvre créée sur des musiques de Gaetano Donizetti, pour laquelle il puise dans son acquis de danseur la matière d’un ballet « classique », s’amusant à prendre quelques distances avec le répertoire qu’il cite ou détourne avec humour et fantaisie. Il chorégraphie la même année un pas de deux, Delibes Suite, qui est également repris pour le spectacle des Jeunes danseurs de l’Opéra en 2006 et entre au répertoire du San Francisco Ballet en 2007. En 2005, il livre une pièce pour les élèves de l’École de Danse de l’Opéra national de Paris, Scaramouche, au travers de laquelle il renoue avec la tradition de pantomime de la commedia dell’arte. La même année, il crée au Japon, Parenthèse 1, un solo pour Laëtitia Pujol et, en 2006, Soli-ter, dans le cadre des spectacles d’« Incidence Chorégraphique» puis Favoritita pour les danseurs du Junior Ballet du CNSMDP. Il présente en 2007, au Musée Picasso de Malaga en Espagne, El Olor de la Ausencia (L’Odeur de l’absence) un duo sur fond de guerre d’Espagne. En octobre 2008, pour le Ballet de l’Opéra national de Paris, il chorégraphie Les Enfants du paradis d’après le chef-d’œuvre du cinéma français de Marcel Carné et Jacques Prévert.

En 2009, il reçoit le « Prix Benois de la Danse » pour cette chorégraphie. Il poursuit sa collaboration avec le CNSMDP en créant Ouverture en deux mouvements (2009). En 2010, il crée pour le Ballet de Shanghaï Marco Polo, the last mission. Il a aussi créé Résonance en 2014 pour le Boston Ballet.

José Martinez est directeur artistique de la Compagnie Nationale de Danse d’Espagne de 2011 à 2019. Pendant deux mandats, il donne une nouvelle identité à la Compagnie, avec un équilibre entre un nouveau répertoire classique et la création contemporaine travaillant avec des chorégraphes comme Mats Ek, Ohad Naharin, Angelin Preljocaj, Jiří Kylián, Johan Inger, William Forsythe, Itzik Galili, Sharon Fridman, Annabelle Lopez Ochoa, Andonis Foniadakis et Nacho Duato. Le ballet néoclassique et classique est présent dans la Compagnie pendant cette période avec des œuvres de George Balanchine, Jérome Robbins, Uwe Scholz, Ben Stevenson, Roland Petit, Marius Petipa ou August Bournonville et une vraie identité est créée avec des créations de jeunes chorégraphes de la scène espagnole comme Ivan Perez, Alejandro Cerrudo, Iraxte Ansa, Cayetano Soto, Marcos Morau & La Veronal, Mario Bermudez, Goyo Montero, Juanjo Arques, Altea Nuñez, Arantxa Sagardoy, entre autres… L’éclectisme de la programmation inclut des œuvres historiques comme Le Tricorne de Léonide Massine, repris lors du centenaire de la création du ballet, tout autant que le Show Must Go On de Jérôme Bel (œuvre incluant des non-danseurs qui ont rejoint la Compagnie pour ce projet). Il crée lui-même pour la Compagnie Nationale de Danse, durant cette période, Sonatas (2012), Raymonda Divertimento (2013), Don Quichotte (2015) et Casse-Noisette (2018).

Programmant des résidences de création au sein de la Compagnie pour de jeunes chorégraphes, favorisant les rencontres et les collaborations, il épaule et accompagne les talents créatifs de ses propres danseurs leur permettant de s’épanouir comme chorégraphes. Certains d’entre eux, comme Antonio de Rosa et Mattia Russo ont même créé leur propre compagnie, Korsia, par la suite.

Depuis 2019, il est professeur et chorégraphe indépendant. En mars 2020, il crée sa version du ballet Le Corsaire pour le Ballet de l’Opéra de Rome puis met en scène une nouvelle version en Slovénie avec le Ballet de l’Opéra de Ljubljana (2021). En parallèle, ses deux chorégraphies du Concert du Nouvel An de Vienne en 2020 et 2021, remportent un grand succès. Ses derniers projets le conduisent au Croatian National Theatre à Zagreb, où il propose en 2022 sa version de Giselle.

28 OCTOBRE 2022/PAR DOSSIER DE PRESSE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 27, 2022 9:37 AM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 21 octobre 2022 Frêle et pudique, il incarne le père imaginé par Antonio Tarantino dans Vêpres de la Vierge bienheureuse, dans une mise en scène sobre et sensible de Jean-Yves Ruf. C’est Olivier Cruveiller et Paul Minthe qui avaient fait connaître à Jean-Yves Ruf La Passion selon Jean d’Antonio Tarantino, texte traduit par Jean-Paul Manganaro et publié aux Solitaires Intempestifs. Ils créèrent le spectacle vers 2010. L’écrivain, d’abord connu comme plasticien, peintre, sculpteur, s’était mis tardivement à l’écriture dramatique. A plus de cinquante ans. Sa manière de transcrire, en d’étranges textes irrigués d’une culture chrétienne, mais puisant ses racines dans les vieux fonds mythologiques méditerranéens, sa passion pour les humbles, sa manière ferme d’affronter les réalités de la société, lui valurent une reconnaissance immédiate et de nombreux prix prestigieux. Les artistes et le public l’aimeront toujours. Né le 10 avril 1938, à Bolzano, dans le nord-est de l’Italie, Antonio Tarantino s’est éteint le 21 avril 2020. Partout célébré, traduit, il avait pourtant été rattrapé par la pauvreté, comme s’il avait rejoint ses « personnages » -mais il avait reçu une aide de l’Etat… Un être à part, une âme forte. Aujourd’hui, on peut donc découvrir Vêpres de la Vierge bienheureuse. Dans la petite salle du Rond-Point, salle Roland-Topor, dans une proximité émouvante avec l’unique interprète, l’interprète unique qu’est Paul Minthe. Un banc et une urne funéraire. On comprend que l’homme, avec son pantalon qui plisse sur ses talons, son chapeau vissé sur la tête, attend le bus qui le ramènera vers la gare. L’urne est celle des cendres de son fils. Il avait fui sa famille. A Milan, il a basculé : travesti, prostitué, malheureux. Il a fini par se suicider. Tardivement, son père se reprend. Il le comprend, il le célèbre. Dans le monologue de cet homme frêle comme un enfant, les voix de la mère, les voix des voisins, pointent parfois. Le texte est difficile parfois, à cause de ces ruptures peu marquées. Jean-Yves Ruf dirige avec tact, intelligence, tendresse, le comédien et donne à entendre ces étranges « vêpres ». Le père ne se justifie de rien. Il lui a fallu le temps de la séparation pour comprendre son enfant. A la fin, il lui donne des conseils. Surtout ne pas se séparer de sa belle robe rouge, ni de ses cothurnes : ainsi sera-t-il accepté dans l’au-delà. Celui des Grecs. Car c’est là qu’il a sa place, une fois traversé le Styx redoutable… La ferveur contenue, la voix tendre, la douceur et la grâce de Paul Minthe, sont magnifiques. Tout, ici, bouleverse. Mais sans démonstration aucune. Un art très fin préside à la représentation. Armelle Héliot Théâtre du Rond-Point, à 20h30 du mardi au samedi, dimanche à 15h30. Durée : 1h15. Jusqu’au 30 octobre. Tél : 01 44 95 98 21. Texte aux Solitaires Intempestifs. www.theatredurondpoint.fr Légende photo : Paul Minthe dans la mise en scène de Jean-Yves Ruf - Crédit Photo © Alban van Hassenhove Autre critique de Christine Friedel publiée dans Théâtre du blog : Un petit homme frêle porte sur son bras, très simplement, comme un bouquet de fleurs embarrassant ou un enfant tenu avec une certaine maladresse, l’urne contenant les cendres de son fils. C’est l’histoire d’un éloignement, d’une séparation, entre un pas-grand-chose de père et un fils inquiet, différent et qui se fera travesti à Milan. Il faudra son suicide par noyade pour que le père remonte le courant et, faute de le ramener à la maison, l’accompagne enfin. Il parle de sa propre vie, pas reluisante, faite de bagarres et traîneries de bistrot, avec des copains qui ne valent pas mieux que lui. Traversant son récit, la voix de la femme, de la mère, en colère contre ce propre à rien incapable d’apporter une lire à la maison, sinon fauchée en douce.