Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 19, 2022 12:26 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 19/12/2022 La metteuse en scène devient la seule femme à diriger un des cinq établissements nationaux.

Lire l'article sur le site du Monde :https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/12/19/caroline-guiela-nguyen-nommee-a-la-tete-du-theatre-national-de-strasbourg_6155080_3246.html

C’était une des nominations les plus attendues dans le théâtre français : la metteuse en scène Caroline Guiela Nguyen, 41 ans, a été nommée lundi 19 décembre, à la direction du Théâtre national de Strasbourg (TNS), seul établissement national implanté en région et vaisseau amiral d’une importance capitale pour la création théâtrale, en raison des moyens de production dont il dispose. Elle y remplacera Stanislas Nordey, en poste depuis 2014, qui n’était pas candidat à sa succession mais avait accepté, en octobre, un intérim jusqu’au 31 août 2023 dans l’attente de sa succession. Caroline Guiela Nguyen devient ainsi la seule femme à diriger, à l’heure actuelle, un des cinq théâtres nationaux de France, qui plus est doublé d’une école prestigieuse. Elle prendra ses fonctions le 1er septembre 2023. « Caroline Guiela Nguyen a l’ambition de s’adresser à tous ceux qui se sentent éloignés du théâtre, pour qu’ils trouvent leur place à la fois dans le public, sur scène, ou au sein de l’école du TNS » se réjouit la ministre de la culture Rima Abdul Malak dans un communiqué qui précise que la nouvelle directrice entend faire de ce théâtre, un lieu « où les pratiques du théâtre, du cinéma et de l’audiovisuel se construisent et se pensent dans un même mouvement ». Le TNS s’associera d’ailleurs dans cet objectif à la chaîne Franco-allemande Arte annonce le ministère. Un style et des récits nouveaux Cette nomination couronne un superbe parcours, qui a vu la jeune femme imposer en quelques années un ton, un style et des récits nouveaux qui manquaient dans le théâtre français. De par ses origines familiales, Caroline Guiela Nguyen a des liens avec le Vietnam, l’Algérie et l’Inde et avec l’histoire coloniale et postcoloniale de la France. Et c’est lestée de ce bagage qu’elle a amené quelque chose de tout à fait neuf et investi des territoires oubliés ou occultés, au fil de ses spectacles : Se souvenir de Violetta (2011), Le Bal d’Emma (2012), Elle brûle (2013), Le Chagrin (2015) et, surtout, Saïgon qui, depuis sa création au Festival d’Avignon en juillet 2017, a connu un succès fracassant et n’a cessé de tourner dans le monde entier, de la Chine à l’Australie en passant par l’ensemble de l’Europe. Entretemps, Caroline Guiela Nguyen a signé Fraternité, conte fantastique (2021), premier volet d’un cycle qui s’est poursuivi avec la création, le 7 octobre, à la Schaubühne de Berlin, de Kindheitsarchive [Enfance - Archive]. Casser le moule masculin A Strasbourg, elle revient sur des terres déjà connues, puisqu’elle a fait ses études à l’école du TNS (en section mise en scène), dont elle est sortie en 2008. Elle a été marquée dans ce parcours par deux grands artistes, Krystian Lupa et Joël Pommerat. Et c’est avec des camarades de sa promotion qu’elle a créé sa compagnie, Les Hommes approximatifs – un nom tiré d’un poème de Tristan Tzara. Son originalité est d’avoir remis le réel, intimement traversé par l’histoire, au cœur du théâtre, tout en croyant dur comme fer aux pouvoirs de la fiction et de l’émotion. Tous ses spectacles cassent le moule encore largement ethnocentré et masculin du théâtre français, mêlent comédiens amateurs et professionnels et sont marqués du sceau d’une écriture cinématographique – Caroline Guiela Nguyen est également cinéaste et a tourné, en 2020, un court-métrage, Les Engloutis, avec des détenus de la maison centrale d’Arles. « Contrairement à ce que l’on croit souvent, l’imaginaire est le lieu même du politique, déclarait-elle dans un entretien au Monde en 2019. L’endroit qui peut être profondément politique, c’est de refaire apparaître des gens, de créer de l’imaginaire : remettre des êtres, des visages, des corps derrière des mots abstraits. C’est quand on n’arrive plus à imaginer l’humain que l’on tombe dans les pires dérives. » Fabienne Darge Légende photo : Caroline Guiela Nguyen, le 4 juin 2019, à Paris. FRÉDÉRIC STUCIN/PASCO POUR « LE MONDE »

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 19, 2022 9:18 AM

|

Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 19/12/2022 L’autrice du spectacle « Les Chatouilles ou la Danse de la colère », a annoncé l’annulation de la pièce qui devait être reprise en janvier au Théâtre libre, à Paris, en raison de différends relatifs aux combats que mène la comédienne.

Lire l'article sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/12/19/andrea-bescond-rompt-avec-son-producteur-jean-marc-dumontet_6155045_3246.html

La rupture est consommée entre Andréa Bescond et Jean-Marc Dumontet. La comédienne a annoncé, jeudi 15 décembre, dans une vidéo postée sur Instagram, qu’elle ne jouerait pas son spectacle Les Chatouilles ou la Danse de la colère – dont la reprise était programmée du 18 janvier au 2 février 2023 au Théâtre libre, à Paris – et a renvoyé la responsabilité de cette annulation sur son producteur. « Le dialogue est trop difficile avec JMD Production (…). Clairement, on me fait payer mon engagement contre les violences sexuelles », déclare Andréa Bescond, autrice de ce seule-en-scène racontant l’histoire d’une petite fille victime de pédophilie et qui tente de se reconstruire grâce à la danse. Lire la critique des « Chatouilles » : « Les Chatouilles » : une vie brisée par le viol Cette histoire, c’est la sienne. Enfant, Andréa Bescond a été violée par un ami de ses parents. Depuis le succès de ce spectacle bouleversant (Molière 2016 du seul-en-scène) et sa déclinaison cinématographique (César 2019 de la meilleure adaptation), la comédienne a fait de la lutte contre la pédophilie et les violences sexuelles un combat citoyen. Jean-Marc Dumontet (propriétaire de six théâtres parisiens, dont le Théâtre libre) soutient ce spectacle depuis sa création en 2014 et le produit depuis 2017. Que s’est-il donc passé pour qu’Andréa Bescond dise aujourd’hui ne plus vouloir travailler avec lui, allant même jusqu’à « bloquer » le numéro de portable de celui-ci pour ne plus recevoir ses appels ou ses SMS ? Tout semble être parti d’un désaccord sur les conditions de la promotion du spectacle. Mais, derrière ses différends d’ordre logistique se cachent des divergences bien plus profondes, qui sortent du cadre artistique. « Beaucoup d’éléments ont pesé », explique au Monde la comédienne, au premier rang desquels l’affaire Richard Berry. En février 2021, le comédien – qui triomphe alors au Théâtre libre avec son spectacle Plaidoiries, produit par Jean-Marc Dumontet – est accusé d’inceste par sa fille Coline Berry-Rojtman. « A l’époque, Andréa m’a tout de suite appelé pour connaître ma position, se souvient le producteur. Je ne voulais pas piétiner un homme avec qui je travaillais depuis quatre ans et m’ériger en juge. » Depuis, l’enquête a été classée sans suite pour prescription. La comédienne vit mal ce qu’elle considère comme un soutien à l’acteur. « Il n’y a aucune raison que Coline ait inventé une histoire pareille. Depuis des mois, reconnaît-elle, c’était très compliqué pour moi d’avoir le même producteur que Richard Berry. » Le sentiment d’être « punie » Néanmoins, en mai 2022, Andréa Bescond fait savoir à Jean-Marc Dumontet qu’elle souhaite rejouer Les Chatouilles, notamment pour montrer le spectacle à ses enfants. Des dates sont alors fixées pour janvier 2023 au Théâtre libre. Mais dès les répétitions, à la fin de novembre, un premier différend survient à propos des lumières du spectacle, puis concernant sa commercialisation. « Je voulais pour Les Chatouilles le même plan média que celui qu’avait eu Richard Berry pour Plaidoiries. Rappelez-vous, à l’époque il avait des affiches partout, sur les bus, dans le métro, etc., et une grande bâche sur la façade du théâtre », explique Andréa Bescond. La production lui fait savoir que l’affichage sur des colonnes Morris débutera le 20 décembre et que la bâche ne sera posée que lors de la première représentation. Andréa Bescond a alors le sentiment d’être « punie ». Pas seulement pour avoir « critiqué le soutien de Jean-Marc Dumontet à Richard Berry », mais aussi « pour avoir dénoncé l’inaction du gouvernement dans la lutte contre la pédophilie et la protection de l’enfance » alors que son producteur est un proche du président de la République. « Mi-décembre, elle nous a envoyé des mails très agressifs », explique Jean-Marc Dumontet. « Je ne suis pas soumise, et ça, ça énerve, observe Andréa Bescond. Dumontet m’a appelée pour me dire que je ne donnais plus envie et pour me reprocher mon militantisme. Selon lui, la lutte contre les violences m’avait complètement bouffée et je devenais trop radicale, poursuit, dépitée, la comédienne. A partir de là ce n’était plus possible de jouer. » Le producteur assure « ne pas vouloir polémiquer » et reconnaît qu’Andréa Bescond et son spectacle « exceptionnel et nécessaire » ont contribué à « sensibiliser le public au fléau des violences sexuelles ». Mais désormais il considère que « même si sa cause est noble », la comédienne « est dans un chemin où elle s’enferme en n’étant que dans la dénonciation ». Et d’ajouter : « J’étais son allié depuis huit ans. On a pleuré ensemble lorsque j’ai découvert son spectacle en 2014 au festival “off” d’Avignon. Je suis triste qu’elle jette à la poubelle cette aventure. Aujourd’hui, je représente à ses yeux le patriarcat et soi-disant les puissants. Sur son compte Instagram, Andréa Bescond dénonce régulièrement, dans des posts en lettrage blanc sur fond noir, les violences faites aux femmes et aux enfants et les carences de la justice et de l’Etat en matière de lutte contre ce fléau. « Je ne veux plus de ce monde-là, de ces hypocrites, de cette complicité passive autour de la pédocriminalité et de l’inceste. Et je ne veux plus travailler avec un homme “colonisé” par Macron, qui rêve de devenir un de ses ministres », argue la comédienne. Elle souhaite toujours rejouer Les Chatouilles. Mais « plus tard, quand les droits seront tombés et que je pourrai moi-même produire le spectacle. Je ne suis pas pressée ». Le 4 janvier 2023, elle publiera aux éditions Albin Michel son premier roman, Une simple histoire de famille, qu’elle prévoit d’adapter au cinéma. Sandrine Blanchard

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 19, 2022 8:49 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 15/12/2022 C’est dans la salle la plus haut perchée du Théâtre Lucernaire appelée le Paradis, que Roland Dubillard , bien servi par Denis Lavant et Samuel Mercer, nous livre, post mortem, quelques affres et joyeuseté de sa composition extraits de « Ses carnets en marge » ,sous le titre »Je ne suis pas de moi ». Merci Roland. Près de mille pages, réunissant une cinquantaine de carnets écrits sur des tas de supports, ses Carnets en marge sont parus en 1998. Roland Dubillard était vivant, mais atteint d’une hémiplégie depuis 1987, et donc fortement diminué. Quand on allait lui rendre visite du côté de Bondoufle, la parole, parfois, lui revenait, caustique. Sa compagne Maria Machado veillait sur lui, et aujourd’hui c’est elle qui, inlassablement, veille sur son œuvre. C’est aussi elle, avec Charlotte Escamez, qui a mis en scène Je ne suis pas de moi (phrase on ne peut plus dubillardienne) où le jeune Samuel Mercer côtoie ce vieux briscard doué en tout qu’est Denis Lavant. Les Carnets en marge sont tout sauf un journal, d’ailleurs les rares noms qui apparaissent, hormis ceux des célébrités, sont souvent tronqués. Derrière un certain Stern, auteur dramatique, on peut penser que...Ces carnets, c’est de l’écriture en acte, au présent, cinquante durant, de 1947 à 1997. C’est un livre que l’on a plaisir à ouvrir au hasard : la pêche est toujours bonne .Par exemple, ces deux lignes écrites le 26 mai 1949 : « On cite le cas d’un cheval si épris d’une rose, que c’était pour elle qu’il n’arrêtait pas de manger de l’herbe ». Ou ceci écrit le 6 juin 1953 : « Le dormeur pâle, nu sous le ciel étoilé, dans une barque qui dérive, mêle dans son souffle le large mouvement de la mer au mouvement insensible des constellations. Ses yeux plombés d’une clarté, pourtant venue de loin ; son sourire dévoilant à peine ses dents : on dirait sa respiration prêt à chanter sans qu’il ne veuille. L’approcher comme on approcherait quelque chose de lointain, mais qui deviendrait de tout près plus lointaine. » Ou cette saillie du 30 août 1955 : « Depuis quand Jésus-Christ porte-il une barbe ? » Ou ceci qui annonce ses futurs Confessions d’un fumeur de tabac français qui paraîtra chez Gallimard en 1974, l’année où sa pièce Olga ma vache recevra le Grand pris de l’humour noir : « Pour pisser on dispose d’endroits solitaires. Pour respirer rien n’est prévu,il faut respirer en public. Tout le bonhomme se précipite dans cette question. Est-il rien de plus humble que la respiration ? L’orgueil ne s’en accommode pas ». Terminons par ce dialogue noté le 28 mars 1975, intitulé « Sur Scène » : « A : Etre là tous les soirs à dire la même chose, qu’on a apprise par cœur une fois pour toutes, sur la même scène du même théâtre B ; Pas devant le même public. A ; Heureusement ! Le public, il es raisonnable, lui ! Il change tous les soirs, mais nous si nous changions de texte tous les soirs (comme nous faisons ce soir), à votre avis, ce serait supportable ? B : Pour vous ? Je ne crois pas. Il faudrait aussi changer le reste. A : Changer de théâtre ? B;Ou changer de métier. A : Si chaque soir nous changions de tout : de texte, de théâtre, de décors, de costumes, de sexe même -le public, lui, pourrait rester le même ». Que ces phrases soient dites ou pas par les deux acteurs importe peu. L’étonnement et le ravissement chez Roland Dubillard font toujours la paire. Jean-Pierre Thibaudat Théâtre du Lucernaire, du mar au sam 19h, dim15h30, jusqu’au 31 déc. Lundi prochain à 19h les acteurs du spectacle liront la pièce de Dubillard Les crabes, entrée gratuite. « Les Carnets en marge » sont édités chez Gallimard, 982p. Légende photo : Scène de "Je ne suis pas de moi"; © Giovanni Cittadini

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 19, 2022 7:36 AM

|

Par Marie-José Sirach dans L'Huma 18 déc. 2022 14e édition d’Impatience s’est tenue en Île-de-France, du 6 au 15 décembre. Consacrée au théâtre émergent, cette manifestation a réservé de belles surprises qui témoignent de la vitalité d’une nouvelle génération d’artistes. Dix spectacles figuraient à l’affiche de cette édition du festival Impatience. Créé il y a quatorze ans sous l’impulsion de notre consœur de Télérama Fabienne Pascaud et avec la complicité active dans un premier temps de l’Odéon, puis, désormais, du 104, Impatience porte bien son nom : celui de jeunes gens qui se lancent dans l’aventure artistique du théâtre (pas plus de deux créations à leur actif). Sur 250 propositions parvenues aux organisateurs (le 104, le Jeune Théâtre national , les Plateaux sauvages, le Théâtre de Chelles, le CDN de Sartrouville, le Théâtre Louis-Aragon de Tremblay, le Théâtre 13), dix projets ont été retenus. Un marathon théâtral qui s’est déroulé du 6 au 15 décembre, parsemé de spectacles pour certains audacieux, d’autres plus fragiles dans la forme comme dans le fond, serait-on tenté d’écrire. Quatre prix ont été décernés : le prix du public, le prix des lycéens, le prix SACD et le prix du jury, présidé cette année par le metteur en scène Julien Gosselin. Le prix du public est revenu au spectacle écrit et mis en scène par Yacine Sif El Islam Sola Gratia. Un récit autobiographique qui évoque avec pudeur et sensibilité une agression homophobe dont les traces, une balafre sur la joue pour Yacine, une autre dans le dos pour Benjamin, son compagnon, se lisent sur leurs corps. Si le spectacle est encore fragile, l’engagement de l’acteur, sa façon de nous raconter l’horreur sans hausser le ton, son geste d’une violence contenue pour ouvrir les pages du livre où il a consigné son récit (publié aux éditions Komos) avec le couteau dont se sont servis ses agresseurs questionnent la violence, la haine, sans faux-semblants. La « Koulounisation » et la guerre d’Algérie Le prix des lycéens (et celui de la SACD) a récompensé le très beau travail de Salim Djaferi Koulounisation. Pour évoquer la colonisation et la guerre d’Algérie, il s’est détourné du récit estampillé « historique ». Il a juste posé une question, à sa mère, à sa tante, ici, en France, à des amis, en Algérie : « Comment dit-on “colonisation” en arabe ? » Dès lors, il remonte le fil de l’Histoire à partir de récits intimes, la quête d’un mot qui, dans la langue arabe, existe sous plusieurs formes. Ce travail autour de la langue, cette recherche sémantique pour un mot fantôme, la découverte, dans une librairie francophone d’Alger, que les livres sur cette période sont rangés non pas dans la catégorie « guerre d’Algérie » mais « révolution » lui permettent de dérouler les fils emmêlés des souvenirs qui jaillissent au fil des rencontres. Des témoignages patiemment recueillis qui ne s’inscrivent pas dans le roman national officiel à l’œuvre des deux côtés de la Méditerranée mais dans la mémoire collective des deux peuples. Avec, pour accessoires, des fils tendus sur lesquels il va accrocher des objets comme autant de traces de cette histoire douloureuse et des panneaux de polystyrène qu’il va manipuler à vue, Koulounisation est un spectacle d’une rare intelligence qui sait mettre des mots sur des points aveugles d’une histoire commune, loin des versions officielles qui alimentent le terreau de l’extrême droite en France et celui des intégristes en Algérie. Les Dévorantes, un spectacle punk Le prix du jury a distingué le Beau Monde, une création collective d’Arthur Amard, Rémi Fortin et Blanche Ripoche. Une dystopie joyeuse, un inventaire à la Prévert avec son côté aléatoire qui nous projette dans cent ans, à une époque où le théâtre n’existe plus. Charge à une poignée d’hommes et de femmes de raconter aux générations futures, tous les soixante ans, le souvenir de ce rituel avec un, deux ou plusieurs acteurs qui, face public, racontaient des histoires, mettaient le monde en scène. De ces textes consignés, il ne reste que des fragments. Des fragments comme des haïkus, joués, chantés, mimés ou dansés pour raconter le théâtre. C’est drôle, intelligent, poétique, porté par trois jeunes acteurs au diapason de cette partition loufoque et débridée. Avec quelques cailloux à même le sol, des costumes enfilés à l’envers d’où sortent les étiquettes, les trois acteurs se métamorphosent en Petit Poucet. Et comme le héros du conte de notre enfance, ils ne s’en laissent pas conter et portent sur notre monde actuel un regard vif et percutant. Les repères spatio-temporels volent en éclats. Ils parlent au futur proche et nous tendent un miroir sur notre monde contemporain. Le rire se fait alors plus grave. Le théâtre étant concomitant de l’avènement de la démocratie, si l’un était amené à disparaître, l’autre aurait du mal à lui survivre… Un dernier aperçu de la variété des propositions d’Impatience : les Dévorantes, un spectacle punk écrit, joué et chanté par Sarah Espour sur les femmes criminelles. La découverte d’une sacrée artiste, une performeuse hors pair. Le Beau Monde sera programmé au Festival d’Avignon en juillet. Légende photo : Le prix du jury a distingué le Beau Monde. Une dystopie joyeuse, un inventaire à la Prévert porté par trois jeunes acteurs au diapason d’une partition loufoque et débridée. Photo Mohamed Charara

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 16, 2022 10:02 AM

|

Par Lucile Commeaux dans Libération - 15 décembre 2022 Dans une interprétation foisonnante du dernier opéra de Mozart, Johanny Bert subvertit les rapports de genre avec délicatesse. Il arrive souvent qu’on découvre l’opéra avec la Flûte enchantée, régulièrement programmée dans les périodes de fête car souvent considérée comme «tout public». Pourtant, la partition de Mozart, dont c’est le dernier opéra, est redoutable, et le livret signé Emanuel Schikaneder, sous ses airs de conte enfantin, est ardu et opaque, parfois répétitif, en tout cas très difficile à appréhender sur scène. Soit un jeune prince, Tamino, lancé par une Reine de la nuit furieuse sur les traces de sa fille Pamina, qui a été enlevée par Sarastro, le grand ordonnateur d’une secte révérant Isis et Osiris. Parvenu au temple, Tamino est soumis à des épreuves afin d’être initié et d’obtenir ainsi la main de Pamina. Cette mystérieuse quête chevaleresque est doublée de son envers burlesque, celle de l’oiseleur Papageno qui cherche son âme sœur. Sur la scène de l’Opéra du Rhin, alors que sur les places strasbourgeoises les marchés de Noël promettent un divertissement facile, le metteur en scène et marionnettiste Johanny Bert tente pour cette première expérience lyrique une interprétation foisonnante dont on interroge d’abord la cohérence. Sur la scène les idées fusent : la mise en abyme avec coulisses apparentes, le cirque avec des trucs un peu magiques (un serpent de papier s’élève dans les airs, une robe à paniers devient pour la jeune fille séquestrée une cage lumineuse), le burlesque assumé (Tamino déshabillé par les fées), le décalage contextuel (la Reine de la nuit apparaît dans un module figurant une chambre miteuse, clope et whisky à la main). Il faut attendre l’apparition de Sarastro, personnage hiératique souvent maltraité par les metteurs en scène, pour que véritablement le sens de cette proposition fasse son chemin, et éclaire ensuite le celui de l’opéra : le grand prêtre mozartien est interprété par une marionnette monumentale représentant un vieillard assis dans un fauteuil roulant, manipulé par trois marionnettistes, et doublé par un chanteur qui lui sert en quelque sorte d’interprète. La marionnette est belle, et humanise paradoxalement les relations étranges qui lient ces deux couples contrariés ; on comprend dès lors comment, dans une subversion sensible et intelligente du conte qui exalte originellement les valeurs masculines et éreinte l’inconstance féminine, le spectacle de Johanny Bert travaille à adoucir les rapports de genre et de générations avec délicatesse, dans les décors, les costumes, les accessoires, les marionnettes, bref en homme d’un théâtre d’objets et d’artisanat. A la fosse, l’orchestre symphonique de Mulhouse soutient avec la même générosité le chœur de l’Opéra du Rhin et un plateau vocal parfois fragile mais qu’on sent soudé et enthousiaste, et la Flûte enchantée peut conquérir ce vaste public qu’elle intimide ou ennuie trop souvent. La Flûte enchantée de Wolfgang Amadeus Mozart à l’Opéra du Rhin et à la Sinne à Mulhouse, jusqu’au 8 janvier, direction musicale Andreas Spering, mise en scène Johanny Bert. Légende photo : Sarastro est interprété par une marionnette. (Klara Beck)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 16, 2022 7:47 AM

|

Par Luc Hernandez dans ExitMag, le 16/12/2022 Vous pouvez le voir en avant-première au TNP à Villeurbanne. Le Suicidé, « vaudeville soviétique » de Nicolaï Erdman est une satire tragi-comique russe dont Jean Bellorini livre un grand spectacle, comédie musicale rythmée et drôlissime d’hier qui claque comme une radiographie politique d’aujourd’hui. Magnifique ! Le drôle de “suicidé” de ce “vaudeville soviétique”, c’est un jeune homme que tout le monde croit mort ou sur le point de mourir, alors qu’en précaire de son temps, il n’est attaché qu’à une seule chose : vivre, et aimer sa belle dulcinée… Son temps, c’est celui de 1928 et de l’interdiction de cette grande oeuvre contestataire de la culture russe (elle n’a pas pu être jouée avant 1978 en URSS et Nicolaï Erdman est mort en 1970). Mais c’est aussi le temps de la vitalité des jeunes russes d’aujourd’hui écrasée par la “guerre”, cette “guerre” dont Nicolaï Erdman livre un réquisitoire sans pareil dans un monologue final d’il y a bientôt cent ans alors qu’on pourrait croire qu’il vient de l’écrire hier. Jean Bellorini met en scène sa tragique actualité dans une dernière vidéo estomaquante qu’on vous laissera découvrir. Une BD du régime stalinien en forme de comédie musicale Mais cette vraie tragédie et aussi et surtout dans sa forme une pure comédie désespérée en forme de course à l’abîme. Le public rit sans cesse des échappées surréalistes de cet anti-héros naïf en slip blanc harcelé par la “conscience sociale” de l’intelligentsia (extraordinaire Damien Zanoly en commissaire absurde du régime). Dans la vision joyeuse et lucide de Jean Bellorini, la farce est même une comédie musicale dans laquelle les comédiens sont aussi chanteurs et musiciens (on retrouve l’essentiel de la troupe fidèle du Jeu des ombres, la précédente création de Bellorini pour le TNP). On chante au banquet, danse le pas de deux avec un hélicon ou livre une version live sublime du Creep de Radiohead comme un appel désespéré vers la liberté occidentale dans ce qui restera pour nous un des grands moments de théâtre de la saison. Les costumes de Macha Makeïeff (qui rappellent Moscou quartier des Cerises, la comédie musicale de Chostakovitch qu’elle avait montée à l’Opéra de Lyon) apportent une merveille graphique à cette espèce de BD du régime stalinien et la traduction de Markowicz toute la théâtralité de cette langue typique aux dialogues impayables : “ce qu’un vivant pense, seul un mort peut le dire !”. François Deblock, acteur-poète de haut vol Dans une scénographie splendide, Jean Bellorini parvient surtout à faire de ce chef-d’oeuvre aux ruptures de ton permanentes typique de la culture russe, un récit fluide et parfaitement rythmé à travers différents niveaux de réalité. Jusqu’au complot qui s’orchestre en coulisses dans les images vidéos, ou les vraies-fausses funérailles d’un défunt fictif qui n’avait rien demandé, que de trouver sa place dans la société. A ce jeu tragi-comique, François Deblock est un acteur-poète de haut vol, physique d’allumette à l’étonnement naïf qui ne se départit jamais de la gravité du régime qui l’oppresse, et le condamne à la solitude au milieu des autres. Un grand spectacle, aussi drôle que politique, chef-d’œuvre d’hier et radiographie d’aujourd’hui. La plus belle raison d’être du théâtre.

Le Suicidé, vaudeville soviétique, de Nicolaï Erdman. Mise en scène Jean Bellorini. Vendredi 16 et samedi 17 décembre, puis du vendredi 6 au vendredi 20 janvier à 20h (dim 15h30) au TNP à Villeurbanne, grande salle Roger Planchon (2h15). tnp-villeurbanne.com

THEATRE - LE SUICIDÉ, VAUDEVILLE SOVIÉTIQUE de Nicolaï Erdman, mise en scene par Jean Bellorini, au Theatre National Populaire, décembre 2022. Avec François Deblock, Mathieu Delmonté, Clément Durand, Anke Engelsmann, Gérôme Ferchaud, Julien Gaspar-Oliveri, Jacques Hadjaje, Clara Mayer, Liza Alegria Ndikita, Marc Plas, Antoine Raffalli, Matthieu Tune, Damien Zanoly et Tatiana Frolova.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 13, 2022 9:57 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 6/12/22 L’actrice dit vouloir jouer encore et encore ce spectacle, « jusqu’ au bout ». Elle a raison. Ce qu’elle fait, seule en scène, est indescriptible. Thierry Thieû Niang l’accompagne dans ce texte extrême de Marguerite Duras créé sous le direction de Patrice Chéreau il y a bientôt quatorze ans. La douleur de Marguerite Duras est un texte que ni relève d’aucune catégorie. « Le mot « écrit » ne conviendrait pas » précisait -elle après avoir écrit « La douleur est une des choses les plus importantes de ma vie » .Le mot, journal, auquel on peut vaguement penser, serait, lui, réducteur. Alors quoi ? Alors La douleur. Dans son appartement de la rue Saint Benoît, alors que les armées alliées libèrent les camps un à un, avec D (Dionys Mascolo) , elle attend Robert L (Robert Antelme) dont elle est sans nouvelles depuis son départ en Allemagne où il croupit dans un camp de concentration. D et Robert étaient des amis très proches. Duras a épousé Robert, elle est est tombée amoureuse de D, elle divorcera du premier pour épouser le second, mais nous n’en sommes pas là aux premières pages de La douleur. Marguerite, « la petite Marguerite » comme l’appelle affectueusement D, attend le retour de Robert. Mais reviendra-t-il ? Est-il vivant ? Va-t -il lui téléphoner, sonner à la porte ? A -t-il été fusillé ? Elle voit la scène, son corps s’affaissant dans le fossé. Elle attend. Elle va à la gare d’Orsay travailler avec ses amies dans une association créée pour ceux qui reviennent en marge des autorités, mais, tôt ou tard, elle revient chez elle, près du téléphone. « On ne me demande plus comment ça va, on ne me dit plus bonjour. On dit : « aucune nouvelle ? » Je dis aucune. » Elle le voit revenir et elle se voir mourir. « peut-être est-il mort depuis quinze jours déjà, paisible, allongé dans ce fossé noir », une balle dans la nuque. Toujours sur le divan, près du téléphone, elle attend. « Et tout à coup la certitude en rafale : il est mort ». Enfin une once de tangible, des camarades de Robert viennent d’arriver à Paris : « On l’a quitté il y a deux jours » Et puis : « je ne sais plus quel jour c’était , si c’était encore un jour d’avril, non c’était un jour de mai, un matin à onze heures le téléphone a sonné. Ça venait d’Allemagne, c’est François Morland (nom de résistance de François Mitterrrand) : « Ecoutez-moi bien, Robert est vivant ». S’en suit le récit hallucinant de son retour de Dachau, presque mourant. Ramené par D et un ami médecin avec des ordres de mission et des uniformes fournis par Morland. Duras raconte. Robert croit qu’il n’arrivera pas vivant en France. Mais il arrive rue Saint Benoit. La petite Marguerite écrit : « Dans mon souvenir, à un moment donné, les bruits s’éteignent et je le vois. Immense. Devant moi. Je ne le reconnais pas. Il me regarde. Il sourit. Il se laisse regarder. Une fatigue surnaturelle se montre dans son sourire, celle d’être arrivé à vivre jusqu’à ce moment ci. C’est à ce sourire que tout à coup, je le reconnais, mais de très loin, comme si je le voyais au fond d’un tunnel ». Tout le texte est comme extirpé de ce tunnel. La vie reviendra lentement. La petite Marguerite n’omet aucun détail : la merde verte qui deviendra moins verte, la nourriture par cuillerèes, sa faim grandissante. Le texte s’achève sur une plage en Italie. « Lui s’est levé et il a avancé vers la mer. Je suis venue près du bord. Je l’ai regardé.il a vu que je le regardais.il clignais des yeux derrière ses lunettes et il me souriait, il remuait la tête par petits coups comme on fait pour se moquer ». Bientôt Robert Anselme écrira L’espèce humaine. Le chorégraphe Thierry Thieû Niang avait lu La douleur et c‘est lui qui, en 2010, fait connaître ce texte à Patrice Chéreau (dont il était un proche et un collaborateur régulier) et à Dominique Blanc. Ils en ont fait une lecture publique ensemble avant que l’actrice ne demande à Chéreau d’en faire un spectacle où elle serait seule en scène « parce que c’est vraiment l’histoire d’une solitude » disait-elle, avec raison. Le spectacle a fait le tour du monde. Et dans chaque ville, chaque pays on trouvait sur place un bureau, quelques chaises, se souvient Thierry Thieû Niang. Qui précise dans le programme : « Jamais nous n’avions pu imaginer reprendre ce spectacle—et pour ma part aucun spectacle créé et partagé avec Patrice. Il y a plus d’un an, Dominique m’a dit que là, le temps passant, au présent de nos vies, de nos métiers, qu’elle avait envie qu’ensemble on tente de traverser à nouveau ce texte, ce projet dont il n’y a aucune captation ». Et le miracle s’est accompli, avec une extrême délicatesse. Sous le regard de Thierry Thieû Niang, Dominique Blanc a retrouvé, doucement modulé, et même acéré (« le temps passant ») ce qu’elle faisait il y a dix ans. Pas le moindre théâtre oserai-je dire, dans ce cheminement tendrement frontal, dans sa façon d’ôter de remettre une laine, un manteau, de se lever, de s’asseoir à la table sous le regard d’une pomme. Comme une conduite médiumnique dans laquelle le spectateur se glisse comme un somnambule. Théâtre de l’Athénée, 20h, jusqu’au 11 déc. Puis au Théâtre des Bernardines de Marseille du 13 au 18 déc. Et l’année prochaine : le 23 mai à Thonon les bains, le 25 mai à Soissons, du 30 au 31 mai à La Rochelle, les 2 et 3 juin à Nice, le 8 juin à Grenoble et le 13 juin au festival d’Anjou à Angers Légende photo : Moment de "La douleur"; © Simon Gosselin

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 11, 2022 4:26 PM

|

05 DÉCEMBRE 2022 | PAR GAUTIER HIGELIN dans Toutelaculture.com

Du 6 au 16 décembre, Guillaume Béguin présente sa nouvelle création Les nuits enceintes à Théâtre Ouvert. Il a accepté de répondre à nos questions.

Parlez moi des racines de cette création et particulièrement du lien avec Vidy-Lausanne

Depuis 2015, presque toutes mes pièces ont été créées et accompagnées par Vidy. Vincent Baudriller et ses équipes sont des coproducteurs aussi fidèles qu’exigeants.

Mon travail tourne autour des frontières de l’humain, et de ses frottements avec d’autres formes d’existence. Je me suis beaucoup intéressé à l’évolution humaine, à la façon dont nous nous représentons à nous-mêmes, en tant qu’individu ou en tant que groupe, et comment le déploiement de notre imagination influence nos sociétés. Le baiser et la morsure (2013), par exemple, avait pour sujet l’émergence du langage articulé dans un groupe d’hommes-singes, et toutes les répercutions que cela engendre sur leur sensualité, leurs liens, leurs comportements. J’ai écrit au plateau plusieurs « pièces-poèmes » de ce genre, et à un moment, j’ai ressenti le besoin d’écrire à table, et de faire une « vraie pièce », avec un décor unique, un temps unique, des personnages humains clairement définis et identifiés, et qui s’exprimeraient dans une langue humaine réaliste.

Je construis chacun de mes projets avec une méthode de travail opposée à celle j’ai adoptée pour créer le précédent. Au final, Les nuits enceintes n’est pas si classique que je l’avais imaginé au départ. C’est une pièce où « ça parle beaucoup ». Mais il ne faut peut-être pas tout écouter rationnellement. Il y a des thèmes ou des motifs qui doivent aussi agir musicalement. Votre pièce évoque différents rapports que l’on peut entretenir avec la terre, quel est le vôtre ? Je ne sais pas très bien répondre à cette question. J’ai de la peine à concevoir la Terre comme un organisme ou une entité à laquelle je pourrais me confronter et entretenir un rapport. Disons que je fais partie d’elle (et qu’elle loge parfois dans mon imagination). Je suis dépendant d’elle. Je suis un peu elle. Vous présentez la nuit comme l’espace-temps de la gestation, de l’émergence éphémère de nouveaux imaginaires, mais n’est-elle pas aussi celui de la réappropriation ? (Je pense ici au travail de Jacques Rancière et son livre La nuit des prolétaires qui retrace la vie d’ouvriers qui décident, à la tombée de la nuit, de privilégier le travail de la pensée plutôt que le sommeil réparateur. « Le rêve éveillé de l’émancipation ouvrière est d’abord la rupture de cet ordre du temps qui structure l’ordre social, l’affirmation d’un droit dénié à la qualité d’être pensant. ») Pour moi, les événements, les rêves et les actes nocturnes ne semblent pas porter à conséquence, tant que le jour n’a pas révélé la violence ou la beauté de ce qui s’est produit dans l’obscurité. Il m’arrive d’être puissamment heureux, puissant, angoissé ou amoureux durant la nuit, mais une fois que le jour se lève, je recommence à vivre une existence un peu morne et sans aspérité. La nuit trouble. Je ne me reconnais plus. Parfois le jour efface ce qui s’est produit durant la nuit, qui n’était, dans ce cas, qu’une parenthèse. Parfois pourtant, l’aube révèle une profonde métamorphose déjà achevée, irrémédiable, et que l’on n’a pas senti opérer. Certaines nuits sont puissamment transformatrices, parce qu’on est moins conscients de ce qui se trame et l’on se donne à elles sans résister. L’ambition de votre pièce se trouve dans la nécessité d’atterrir et de redevenir des terriens en réapprenant à s’inscrire dans le monde. Ce sont des termes qui font écho à la pensée de Bruno Latour et aux personnes qui gravitent autour de lui (Vinciane Despret, Baptiste Morizot, Isabelle Stengers, etc.) tous partisans de ZAD similaire à celle de votre pièce. Quels rapports entretenez-vous avec cette « philosophie de l’Anthropocène » lors de l’écriture et la mise en scène ? L’écriture des Nuits enceintes a en effet été jalonnée par la lecture de leurs textes, ainsi que ceux des philosophes australiens Val Plumhood et Glenn Albrecht, ou encore de l’écoféministe Starhawk.

Comme beaucoup de monde, je suis extrêmement inquiet par la crise climatique que nous traversons et l’indifférence des politiques. Je suis en colère. Ce n’est pas en supprimant les sacs en plastique dans les supermarchés et en achetant un vélo électrique pour faire certains trajets que l’on va résoudre cet immense défi qui s’impose à nous : maintenir le réchauffement climatique dans des limites pas trop catastrophiques. Le discours dominant est complétement irresponsable et culpabilisant. On privilégie les petits gestes individuels, les petits renoncements symboliques et anodins, on essaye de culpabiliser les gens qui mangent de la viande ou qui prennent l’avion. La question n’est pas là. Il faut opérer un ralentissement puissant de notre production de biens de consommation. Il faut ralentir et atterrir.

La crise climatique met aussi en évidence une crise de l’identité humaine. Nous nous sommes extraits artificiellement de la nature. Nous l’avons opposée à nous. Alors qu’en fait, comme le disent les zadistes aux flics qui les assaillent : « toi aussi, tu es la nature ». Oui, nous sommes la nature. Trouver des personnages et inventer des situations qui expriment ces idées et ces préoccupations était extrêmement amusant pour moi. Je me suis inspiré de tous ces écrits, ces constats, ces livres, mais aussi des personnalités des actrices et des acteurs qui allaient devoir les jouer. J’ai tout mélangé dans ma tête et il en est ressorti cette pièce, à mon grand étonnement, sans que je comprenne très bien comment cela s’est produit. Le processus a cependant été très long, aussi long qu’une gestation d’éléphante (presque deux ans). Finalement, pour transformer la société, vaut-il mieux rêver activement ou bien décrire le réel d’un regard lucide mais languissant ? Il faudrait sans doute trouver une dialectique entre les deux. Mais ma pièce exprime une opposition irréconciliable entre celles et ceux qui veulent rêver et s’extraire du monde réel, et celles et ceux qui prétendent être puissamment ancré dans le réel, et qui ne veulent embrasser que des solutions ultra-pragmatiques pour sauver la Terre. La catastrophe climatique produit beaucoup d’angoisse, et on sait que l’angoisse ne pousse pas à l’action et génère souvent des rêveries stériles. Il faut sans doute trouver d’autres moyens de s’inscrire dans le monde et de se rêver soi-même. Pour le moment, nous sommes dans une impasse.

Pourtant, il existe des motifs de se réjouir. Les héros des Nuits enceintes éprouvent des désirs puissamment sincères (même s’ils sont parfois dérisoires) de s’aimer, aimer la Terre et renouveler leur présence au monde. Il y a dans cet élan une force et une promesse immenses. Visuel: © Mathilda Olmi

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 10, 2022 5:34 PM

|

Par Rosita Boisseau dans Le Monde 10/12/22 A l’affiche de la salle parisienne, la comédie musicale culte est revisitée avec bonheur par la mise en scène de Robert Carsen.

Lire l'article sur le site du Monde https://www.lemonde.fr/culture/article/2022/12/10/au-lido-2-paris-un-cabaret-intense-et-grave_6153855_3246.html Relever le nez sur les Champs-Elysées illuminés donne envie de fredonner. Pas le tube de Joe Dassin mais l’intro inoubliable de Cabaret, à l’affiche jusqu’au 3 février 2023 du Lido 2 Paris : « Willkommen, bienvenue, welcome ». On en repart trois heures plus tard avec un entrain redoublé et la même mélodie aux lèvres. La nouvelle production du musical rendu célèbre et quasi intouchable après le film réalisé en 1972 par Bob Fosse avec Liza Minnelli inaugure le nouveau Lido et se révèle une excellente pioche. Elle fait d’une pierre au moins deux coups. Elle annonce la seconde vie de la superbe salle parisienne, créée en 1946, désormais sous la houlette de Jean-Luc Choplin ; elle ravive, dans la mise en scène de Robert Carsen, ce spectacle-culte, autour des années 1930 à Berlin et de la montée du nazisme, aussi frondeur et culotté qu’il est grave et terrifiant. A peine le temps de profiter des boules à facettes que nous voilà à Berlin. L’orchestre et ses neuf musiciens, situés de chaque côté du plateau, vrombissent. L’ambiance trépidante et instable de Cabaret, joué en anglais surtitré, gagne la salle. Il fallait oser choisir cette histoire, plurirécompensée et multiremontée depuis sa création à Broadway, en 1966. Entre le roman de Christopher Isherwood Goodbye to Berlin, publié en 1939 (réédité en français par Grasset en 2014), les adaptations au théâtre, au cinéma et autres reprises musicales, cette œuvre phénomène (dont la musique et les paroles ont été signées par John Kander et Fred Ebb) a résisté à tout. Non seulement la plupart de ses chansons appartiennent à la mémoire collective, et c’est merveilleux, mais ses thèmes (la liberté sexuelle, le féminisme, l’avortement, le fascisme et l’antisémitisme) restent terriblement vivaces. Mais parlons de l’affiche d’abord. Elle explose avec le visage plein cadre d’une créature chauve, aux yeux maquillés de noir comme sa bouche grande ouverte prête à vous manger tout cru. Il s’agit de l’artiste non binaire Sam Buttery, qui chante et joue Emcee, maître de cérémonie de Cabaret. L’image est à la hauteur de la performance scénique, et au-delà. Buttery, en robe noire à paillettes, tient la baraque, et ça ne rigole pas. Qu’il interprète la chanson mythique Money, assis sur une montagne de lingots au sommet de laquelle se dresse un « trône » en or, ou Two Ladies sur l’amour à trois, son envergure vocale et théâtrale, son mordant de bateleur fouettent le show sans coup de mou pendant deux heures quarante. Sam Buttery en maître de cérémonie Avec Buttery en tête, le peloton a intérêt à bien se tenir. Le casting de vingt-quatre artistes est solide. La vision de Robert Carsen relance le propos avec fluidité et efficacité. Les changements de décor opèrent à vue, profitant d’une machinerie minimale mais suffisante qui fait monter et descendre rapidement les différents espaces du récit. Vite, les loges du Kit Kat Club lâchent leurs bêtes de scène dont la chanteuse Sally Bowles. Interprétée par Lizzy Connolly, aussi blonde que Minnelli était brune, elle emporte l’adhésion aux côtés de son épatant amoureux Clifford Bradshaw, joué par Oliver Dench. Les deux autres couples en vedette : Herr Schultz (Gary Milner), le vieux marchand de fruits juif, et la logeuse Fräulein Schneider (Sally Ann Triplett) émeuvent tandis qu’Ernst Ludwig (Ciaran Owens), le nazi, et sa chérie (Poppy Tierney) font dresser le poil. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés « Ce sera Broadway à Paris » : le nouveau Lido se voit déjà en haut de l’affiche Robert Carsen, en complicité avec Jean-Luc Choplin, a adapté la version de Cabaret datant de 1966, remettant sur un pied d’égalité les protagonistes que le film de Fosse avait déséquilibrés en sortant du lot Liza Minnelli. Certaines de ses chansons, très attendues par les fans, dont Mein Herr et Maybe This Time, ne sont pas données, mais d’autres, moins connues, nous régalent. It Couldn’t Please Me More, autour d’un cadeau d’amour qui se révèle être un… ananas ou encore Married, sur la beauté de la bague au doigt, libèrent une tendresse pleine de cocasserie. Mais ce qui réjouit est l’intensité paradoxale des sensations que procure Cabaret et que l’on avait oubliée. Des images d’archives de Hitler, des camps de la mort ainsi que des despotes d’aujourd’hui concluent la pièce. Le plaisir du show et du chant nervuré de fils d’angoisse autour de la question du fascisme serre le cœur et le ventre. Cabaret est là. Cabaret, de Robert Carsen. Lido 2 Paris, 116, avenue des Champs-Elysées, Paris 8e. Jusqu’au 3 février 2023. De 29 à 120 euros. lido2paris.com Rosita Boisseau Légende photo : « Cabaret », de Robert Carsen, au Lido 2 Paris. JULIEN BENHAMOU

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 8, 2022 11:30 AM

|

par Anne Diatkine dans Libération - 7/12/2022 Porté par le talent de ses acteurs, la pièce de Margaux Eskenazi et Alice Carré scrute avec brio, la gauche du tournant de la rigueur dans des milieux populaires. Il y a des moments formidables dans ce 1983 par Margaux Eskenazi et Alice Carré, qui restitue les années Mitterrand, des espoirs les plus fous placés sur cette gauche qui arrive enfin au au pouvoir aux sévères déceptions liées au tournant de la rigueur, jusqu’à la fameuse Marche contre le racisme et pour l’égalité, récupérée par le PS. Moments formidables, comme quand la comédienne Loup Balthazar s’incarne en Rachid Taha du groupe Carte de séjour et se met à chanter Douce France, devant une foule imaginaire dont on fait bien sûr partie. Le concert a réellement eu lieu place de la Concorde en 1985, provoquant un tollé parmi une partie des participants, et devenant l’emblème de la riposte au FN sur le point de remporter des voix à l’Assemblée nationale. L’actrice tangue sur le toit et reprend des propos que le chanteur lancera quelques années plus tard : «Y aurait-il deux sortes d’Arabes ? Les gentils migrants qui contribuent à l’expression culturelle française – c’est-à-dire nous –, qui mangent des petits fours dans les salons lambrissés des administrations, et les méchants immigrés qui se font tabasser parce qu’ils ne font qu’apporter leur force de travail à leur pays d’adoption ?» Echapper au temps et à sa restitution figée Qu’est-ce qui plaît tant ? La consécration par le théâtre d’un moment fondateur ? Ou le sentiment à l’inverse de s’extraire de l’aspect documentaire, d’échapper au temps et à sa restitution figée, par la force de l’actrice, ici et maintenant ? Autre moment lui aussi, politique et chanté, porté par une actrice d’exception, Armelle Abibou, Yves Montand dans l’émission Vive la crise, étape clé de l’adoption du credo ultralibéral par ceux qui étaient censés personnifier une certaine gauche. Là encore, qu’est-ce qui emporte l’adhésion ? Que l’actrice imite à la perfection les jeux de mains et les tics du vieux comédien roublard, resté si souple de l’échine, et si prompt à retourner sa veste ? Ou que la comédienne donne tout à voir en même temps : sa distance critique et le moment télévisuel successful et désastreux – Libération, qui orchestra avec Antenne 2 l’affaire et sortit un numéro spécial, n’est pas cité. Autre moment télévisuel reproduit sur scène et autre séquence réussie : la première interview de Le Pen (Yannick Morzelle) à la télé à l’Heure de vérité, le 13 février 1984, qui signe le début de la normalisation du FN… Conversations type café du commerce La pièce emporte par l’énergie des acteurs. Même l’aspect pédagogique – panneaux où se déverse du texte (bien écrit) dit par une voix off – n’invalide pas la démarche qui consiste à redonner forme, sens et vie, aux événements qui précédèrent la naissance de la plupart des acteurs. Le geste suffit à faire oublier de nombreux passages affreusement ratés, lourdement didactiques, où le collectif n’a visiblement pas réussi à s’affranchir des conversations type café du commerce, censées illustrer la virulente montée du racisme dans les cités. On ne sait comment ni pourquoi, soudainement des bribes de théâtre poussiéreux surgissent. Ça n’en finit pas, régulièrement on écrit «à couper» dans son cahier, dans l’espoir vain d’avoir un pouvoir sur ce qu’on voit, dès lors qu’il perd ce qui constitue son point névralgique. La précédente création de la compagnie Nova, Et le cœur fume encore, forait autour de la guerre d’Algérie. Alice Carré et Margaux Eskenazi et tous les protagonistes étaient partis recueillir les paroles inédites de leurs proches parents, voisins ou autres. Pour 1983, le collectif a procédé de même auprès de personnes dites ressources, sociologues, anciens de la Marche pour l’égalité, musicien de Carte de séjour. Si la montée du chômage teinte la plupart des situations, on s’étonne que l’épidémie de sida et la peur qu’elle engendrait n’apparaissent jamais, même au détour d’une phrase. 1983 conçu par Alice Carré et Margaux Eskenazi et mis en scène par Margaux Eskenazi jusqu’au 10 décembre au Théâtre de la ville de Paris – les Abbesses, puis en tournée à Angoulême, Pantin, Saint-Etienne, Aix-en-Provence… Légende photo : La pièce emporte par l’énergie des acteurs. ((c) Loïc Nys)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 8, 2022 8:52 AM

|

Rébecca Chaillon garde de ses années de collège un souvenir amer, lié à la stigmatisation de son corps, de sa sexualité et de ses origines. De cette rage, elle fait un poème performatif collectif, destiné à réparer les émotions violentes que les adolescentes et adolescents traversent souvent à l’aveugle. Dans la lignée de ses performances autour du corps, du désir et des discriminations, l’artiste s’adresse pour la première fois aux jeunes pour décrire l’intime en construction et en tempête. Premières fois, hormones en ébullition, tabous familiaux, conduites à risque, rejet de tout… Elle transmet à de jeunes performeuses et performeurs ses outils scéniques, du body painting à la nourriture, pour inventer des métamorphoses susceptibles d’ouvrir un chemin vers la réconciliation avec soi-même et la fabrication d’une famille choisie.

Entretien avec Rébecca Chaillon autour de Plutôt vomir que faillir

Comment ce projet s’inscrit-il dans votre parcours ?

Il est né de l’envie de réunir mon expérience de performeuse, travaillant sur des questionnements autour du désir, du corps, des discriminations de genre, de sexualité, de race et celle acquise pendant des années dans la compagnie de théâtre-forum Entrées de jeu, avec un projet pédagogique très cadré, dans des classes de collège. Le collège est dans mon souvenir une période atroce. Le fait de pouvoir nommer les émotions, la découverte du corps et de la sexualité, la compréhension même du fait d’être noire, de l’origine et de l’histoire de ma famille, du rapport de la Martinique avec la France… Tout ça est arrivé très tard. Je me dis qu’il n’est pas possible aujourd’hui de laisser les jeunes gens dans le doute, dans l’absence de dialogue. Il y a dans mes spectacles un rapport à la consolation, à la réparation de l’adolescente que j’ai été et qu’il s’agit cette fois d’adresser aux plus jeunes. On va donc disséquer et mettre en performance tous ces événements hyper violents traversés par les ados, sans regarder ailleurs, sans faire semblant.

Comment qualifier votre adolescence ?

J’ai grandi à Beauvais en Picardie dans une famille à la fois nombreuse et assez explosée. Je baignais dans la culture martiniquaise. La question de l'intégration se posait selon une dynamique un peu différente de celle de parents d’origine africaine : avec une potentielle légitimité parce que la Martinique, c’est la France. Néanmoins la culture présente à la maison n’était pas forcément la culture dominante. Je ne me retrouvais pas non plus dans les livres éducatifs que je lisais sur la crise d’adolescence, qui était un luxe à mes yeux : j’avais la sensation qu’il fallait tenir un cadre et obéir. J’ai donc eu l’impression de vivre une adolescence sinon calme, du moins en retenue, malgré du harcèlement, que je ne pouvais pas identifier à l’époque. Et puis je voyais tout le monde avoir des relations amoureuses alors que je ne me sentais pas attirante. C’est le théâtre qui m’a ouvert une voie de libération. Cela me semble juste aujourd’hui de lui rendre la monnaie de la pièce.

Dans cette adolescence difficile, qu’est-ce qui a construit l’artiste que vous êtes devenue ?

Au collège à Beauvais, il y avait peu de personnes noires ou arabes. On était stigmatisées et cette sensation de marginalité et d’étrangeté, avec son lot d’insultes mais aussi de fétichisme, a beaucoup nourri mon écriture. D’ailleurs c’est drôle, je n’avais pas de bonnes notes à mes dissertations, qui étaient jugées peu claires. Vingt ans plus tard, je me rends compte que j’avais déjà une manière d’écrire un peu poétique, qui est valorisée aujourd’hui. C’est tellement dommage que l’Éducation nationale n’encourage pas la différence. Il m’a fallu vingt ans pour me consoler. Le collège, ce fut aussi la découverte du théâtre en 5e. La vie quotidienne n’était pas forcément facile mais dans cette troupe très exigeante qui demandait beaucoup d’heures de présence, je me sentais bien : j’étais acceptée et j’avais des beaux rôles. Enfin, bizarrement, tout en me sentant décalée, j’ai toujours été déléguée de classe ! C’était sans doute une façon de me faire accepter. Finalement, j’ai été leader de cette manière.

« Il s’agit de trouver un pont entre nos générations car les traumas sont communs, même si le contexte diffère. »

Comment avez-vous découvert la performance ?

J’ai fait partie dès mes 18-19 ans des CEMEA (Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Éducation Active), un mouvement d’éducation populaire partenaire depuis très longtemps du Festival d’Avignon. Je découvre au festival en 2004 des formes qui m’ont retournée : Thomas Ostermeier, Jan Fabre, Romeo Castellucci ou Rodrigo Garcia. J’accède à ces spectacles qui mélangent danse et théâtre, écriture poétique et corps en action, où la lumière et le son deviennent des personnages. Par ailleurs, à la fac, en arts du spectacle, j’ai des cours sur le body art et la body performance : Orlan, Chris Burden, Michel Journiac qui fait du boudin avec son sang, Marina Abramovic… Je n’y comprends rien mais cela me secoue profondément et cela m’intéresse. Vient ensuite un stage en 2010 avec Rodrigo Garcia, dont les spectacles me font rire et comprendre des enjeux politiques. Je me retrouve avec des gens qui travaillent sur l’inceste, les prostituées, les règles, etc. Rodrigo Garcia accompagne et parraine nos essais. Ainsi après avoir été spectatrice, j’ai pu éprouver concrètement ce que j’avais à faire et à dire.

Quels sont les défis de ce spectacle qui s’adresse à des jeunes gens ?

La nudité ne pose pas de problème car le body painting, le maquillage, la transformation ou des effets spéciaux fascinants comme les prothèses sont des outils très plastiques qui permettent de contourner cette question. L’enjeu est plus de ne pas trop fantasmer les collégiens d’aujourd’hui, car j’ai quitté le collège il y a vingt ans et arrêté le théâtre forum depuis cinq ans. Heureusement je peux observer dans mon entourage proche des collégiens et je recrute des performeurs et performeuses entre 18 et 25 ans, qui sont moins éloignés que moi de l’adolescence et ont un rapport fort au numérique. Or c’est important aujourd’hui pour parler de harcèlement ou de sexualité. En définitive, il s’agit quand même de trouver un pont entre nos générations car les traumas sont communs, même si le contexte diffère.

Quel est votre processus de travail ?

Je vais transmettre quelques outils performatifs comme le maquillage et la nourriture mais il faut que je les aide à trouver leur propre esthétique. Je vais aussi écrire des textes en amont sur ces sensations obscures que l’on éprouve quand on est un ado en construction et que l’on n’est pas accompagné. À mon époque, on était gothique, hip hop, ou métal, et trois ans plus tard on avait changé de look. C’était quelque chose d’assez extérieur. Aujourd’hui on se définit par ce qu’on ingère (est-ce que tu es vegan, végé ?), par des questions de genre (est-ce que tu es cis, trans, non binaire, queer ?) et de race. Tout cela m’interroge. Cela m’intéresse de travailler sur ces nouvelles étiquettes et ces nouvelles communautés, sur les chemins empruntés pour se trouver des familles choisies.

« La « faille » est un mot qui me parle beaucoup. Il s’agit de laisser voir ses failles sur scène, de montrer sa vulnérabilité et d’en faire une force. »

De quels univers viennent les performeurs ?

Je n’ai pas forcément une discipline en tête, mais je priorise les personnes non blanches et queer qui ont moins de visibilité sur les plateaux et moins d’espaces pour raconter leurs récits. Enfin pour la rencontre avec les collégiens, j’ai besoin d’une équipe qui réfléchisse les choses politiquement et humainement avec moi et qui soit dans la transmission.

Un mot sur le titre ?

Il peut effrayer or je pense qu’il est important de ne pas éviter la violence de ce que les ados vivent.

« Vomir » traduit un organisme qui se protège, de l’alcool, d’un trop-plein de nourriture ou d’une angoisse : la protection plutôt que la mort ou la chute. La « faille » est un mot qui me parle beaucoup. Il s’agit de laisser voir ses failles sur scène, de montrer sa vulnérabilité et d’en faire une force.

Propos recueillis par Olivia Burton en avril 2022.

Présenté à la MC93 du 7 au 10 décembre 2022

https://www.mc93.com/saison/plutot-vomir-que-faillir

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 7, 2022 7:13 PM

|

Par Julie Carriat et Mariama Darame Publié le 7 déc. 2022 dans Le Monde L’élu Nupes du Val-d’Oise, manifestement ivre dans la soirée du mardi 6 décembre, s’est attiré les foudres de ses collègues à l’Assemblée, après avoir été interpellé sur Twitter par le metteur en scène de la pièce interrompue.

Lire l'article sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/12/07/le-depute-aurelien-tache-perturbe-une-representation-au-theatre-lepic-et-cree-la-polemique_6153428_823448.html

Ce devait être une représentation comme une autre au théâtre Lepic, dans le 18e arrondissement de Paris, mardi 6 décembre. Lettres à Anne, mis en scène par Benjamin Guillard, avec Patrick Mille seul en scène dans le rôle de l’ancien président socialiste François Mitterrand écrivant à Anne Pingeot, sa maîtresse. Dès le lever de rideau pourtant, un spectateur s’agite sur son siège, répond tout haut à l’acteur. Les lettres s’enchaînent, les spectateurs multiplient les « chut » à l’intention de leur voisin. Puis Mitterrand, rejouant un colloque socialiste un peu houleux des années 1960, descend dans le public. Il fusille du regard le spectateur, manifestement éméché, qui étale tout haut sa culture de l’histoire du Parti socialiste. Ça ne suffit pas. Alors il s’interrompt et lui demande de sortir. L’autre s’exécute, se lève. Un peu éloigné du président de théâtre, il multiplie les invectives, et se dévoile sur l’air de « je suis député, vous aurez affaire à moi, ça ne va pas en rester là ». Le spectacle reprend, se finit. Et l’on discute dans la salle de cette rarissime interruption. Un spectateur a reconnu Aurélien Taché : consternation, le spectateur ivre était bien député. Le metteur en scène, dans un tweet, l’interpelle : « Pour qui vous prenez-vous Aurélien Taché ? Dans quel monde vivez-vous ? » Les réseaux sociaux font leur œuvre, et les adversaires politiques de droite et d’extrême droite ou d’anciens collègues macronistes du député, Marlène Schiappa en tête, relaient le message de Benjamin Guillard. Une manière facile d’alimenter l’image d’une Nouvelle Union populaire écologique et sociale à l’attitude délétère, loin de l’exemplarité exigée par la fonction. « Récupération politique » Ancien socialiste, ex-macroniste, le député du Val-d’Oise est désormais membre du groupe écologiste à l’Assemblée nationale. Lui reconnaît avoir « un peu naïvement perturbé la séance » après la consommation « d’un verre ou deux » lors du dîner. Chez les écologistes, certains citent un problème d’alcoolisme. « On ne sanctionne pas les gens qui sont malades », élude-t-on pour mieux refuser d’en faire une histoire politique. D’autres, Cyrielle Chatelain – la présidente du groupe écologiste – la première, assument la nécessité de possibles sanctions en vertu du règlement interne au groupe. Cette dernière l’a aussi appelé, mercredi, pour s’enquérir de son état. Au théâtre, l’emballement médiatique a surpris, et tous aimeraient qu’il redescende. « Il s’est mis tout seul dans cette situation, mais personne au théâtre ne souhaite que ça prenne des proportions désastreuses pour lui », résume Salomé Lelouch, directrice du théâtre Lepic. Le metteur en scène, quant à lui, tout en maintenant son indignation quant au comportement de M. Taché, a condamné, mercredi, « les insultes et les réflexions plus que douteuses dont il peut faire l’objet suite à ce tweet » et s’est dit « absolument effrayé et tétanisé par la récupération politique qui est faite de [s]es propos ». Julie Carriat et Mariama Darame / Le Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 7, 2022 11:44 AM

|

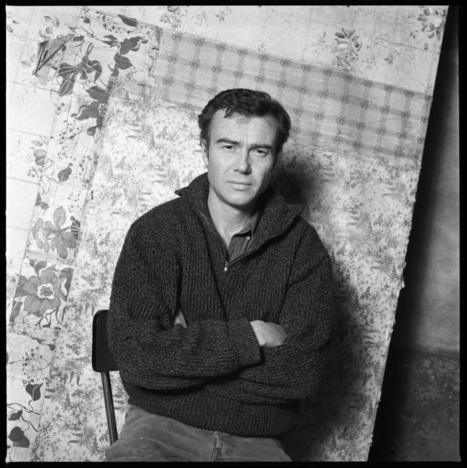

Par Joëlle Gayot dans Télérama, 7/12/2022 Il était le metteur en scène du Théâtre du Radeau, basé au Mans. “Choral”, “Item”, “Cantates”, “Soubresaut”… Avec poésie et audace, ses pièces se démarquaient d’un paysage théâtral formaté. François Tanguy est mort le 7 décembre. Il avait 64 ans. François Tanguy, immense metteur en scène, qui déployait d’énigmatiques et sublimes féeries visuelles et musicales dans de subtils enchevêtrements de châssis de bois ou d’étoffes soyeuses, est mort cette nuit. Il aurait dû être présent, demain 8 décembre, au Théâtre de Gennevilliers où devait se jouer sa dernière création, Par autan. Un spectacle accueilli par le Festival d’automne, soutien de la première heure qui a, dès 1987 et la représentation de Mystère Bouffe, accompagné le travail de ce créateur atypique né en 1958. En 1982, François Tanguy rejoint le Théâtre du Radeau, une troupe rassemblée près du Mans autour de la comédienne Laurence Chable. Il devient leur metteur en scène attitré et s’installe, avec eux, en 1985, dans un ancien garage automobile du centre-ville. En 1992, il le transforme en espace de travail collectif : la Fonderie est née. L’artiste ne quittera plus cet antre. Ce pas de côté qui l’éloigne des bruits et de la fureur du théâtre ne le rend pourtant pas insensible aux fracas de ce monde. En 1985, à l’instar d’Olivier Py ou d’Ariane Mnouchkine, il entame une grève de la faim pour la Bosnie. Ballets fascinants, désordre orchestré La Fonderie, lieu de pèlerinage (et de résidence) pour bien des créateurs, est un territoire préservé où Tanguy prend le temps nécessaire pour que se déploient ses projets. Ce qui sort de ses salles ne se plie à aucune mode et les transcende toutes. Lui qui, en 1982, mettait en scène Dom Juan de Molière délaisse très vite les pièces structurées. Il puise des fragments de textes chez les poètes ou les philosophes, il les dissémine dans des ballets fascinants, aussi vaporeux qu’organiques, au sein desquels les acteurs déambulent en proférant des bribes de mots. Passent et repassent à nos oreilles, entrelacées à des musiques de Bach, Beethoven, Brahms, Pascal Dusapin ou John Cage, des paroles de Dante, Virgile, Brecht, Plutarque ou bien Nietzsche. On ne comprend pas tout et ça n’a aucune importance. De Choral (1994) à Item (2019), des Cantates (2001) à Soubresaut (2016), les représentations déposent leurs strates mystérieuses en s’arrimant à la musique. Les titres sont éloquents : Coda, Ricercar ou Onzième. Ce qui se trame sur le plateau s’inscrit dans le corps du spectateur. Les propositions de François Tanguy relèvent de la sensation plus que de l’intellect. Elles parlent aux inconscients et pas à la raison. Elles réconcilient le spectre et le vivant, l’antique et l’aujourd’hui, elles associent les contraires dans un paradoxe que rien ne permet de résoudre : guerre et sérénité, silence et cacophonie, opacité et transparence, douceur et brutalité, sophistication et sauvagerie, tout s’agence et se réagence dans un continuum hypnotique. Les comédiens traversent et habitent ce désordre savamment orchestré. En frac, en robes longues, leurs têtes coiffées d’invraisemblables chapeaux, ils forgent seconde après seconde la trame mouvante d’une toile de maître. Du chaos jaillissent des lumières. Inoubliables moments de grâce François Tanguy distillait, dans un paysage théâtral souvent formaté et parfois peu imaginatif, des moments suspendus et en état de grâce. De ces moments qui déréalisent le quotidien et marquent à jamais le public. Il aimait le beau auquel il dédiait, en hommage, des cérémonials tremblés et précaires. Lové dans ses spectacles, on apprenait à lâcher prise. À laisser parler en soi une langue hybride, inconnue et pourtant familière. À accueillir avec volupté le poème écrit par la scène. Alors on notait, en toute hâte, sur un coin de papier en sortant de la salle, des phrases attrapées au vol. Dont celle-ci, de Dante, qui se faisait entendre au cours de Soubresaut : « Comme je m’angoissais pour ma vue éteinte, de la flamme fulgurante qui l’éteignit sortit un souffle qui me fit attentif, et qui disait : en attendant que tu recouvres la vue que tu as consumée en moi, il est bon qu’en parlant tu la compenses. » Il y a là de quoi s’arrêter une seconde. Faire silence. Méditer. C’est cette méditation offerte en partage qu’emporte avec lui François Tanguy dans la mort. Joëlle Gayot / Télérama Extraits vidéo de Soubresaut (2016) Présentation par François Tanguy de son ultime création "Le Vent d'autan" (2022) Légende photo : Le metteur en scène François Tanguy, en 2014. Photo Claudine Doury/Agence VU

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 19, 2022 10:28 AM

|

Tribune collective (signataires en fin de texte) publiée dans Le Monde - 19/12/2022 Alors que près de 90 % des établissements culturels s’apprêtent à réduire, voire à suspendre, leur activité, un collectif de professionnels de la culture et d’élus demande, dans une tribune au « Monde », à Rima Abdul Malak, ministre de la culture, d’organiser de toute urgence des conférences budgétaires territoriales.

Lire la tribune sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/12/19/madame-la-ministre-de-la-culture-la-fermeture-de-nos-etablissements-n-est-plus-une-chimere_6155066_3232.html

Qui l’aurait cru ? Qui aurait imaginé que, dès ces prochains mois, nos concitoyens pourraient une nouvelle fois trouver porte close et rideaux fermés dans des lieux de culture à peine remis d’une pandémie mondiale ? Et pourtant, de semaine en semaine, les alertes se multiplient, venues de tout l’Hexagone. Et pourtant, dans l’écrasante majorité de nos maisons, les prochains jours imposeront de choisir parmi des missions toutes essentielles. Et pourtant, dans d’innombrables territoires, à l’heure du vote de leur budget, les collectivités territoriales regrettent leur impuissance, orphelines des marges de manœuvre qui étaient les leurs hier. Elus et professionnels de la culture, associations et syndicats, nous sommes tous animés par la même envie : celle d’un égal accès à la culture pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de vie. Toutes et tous doivent pouvoir éprouver cette intensité culturelle et artistique, si nécessaire à l’émancipation de chacune et chacun, au dynamisme économique de nos territoires et au rayonnement de notre pays. C’est cette ambition, inscrite dans les fondements de notre Nation, nichée au cœur de l’article 13 du préambule de la Constitution de 1946, que nous défendons ensemble aujourd’hui : « La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. » Une singularité menacée Au quotidien, nous portons un objectif commun : faire vivre les droits culturels, nourrir ce dialogue permanent, vivant, entre les artistes et le public. Les opéras et orchestres sont parmi les lieux les plus aboutis dans l’animation de cette conversation, un archétype dans l’histoire de la politique culturelle de décentralisation artistique. Aujourd’hui, c’est cette expérience collective de la culture qui est mise en péril. Une singularité menacée, celle d’un pays pénétré en profondeur par une énergie culturelle omniprésente. Si les efforts déployés par nos équipes, leur agilité et leur engagement sans faille ont permis de survivre au Covid, c’est maintenant, paradoxalement, que la situation est le plus grave. Crise de l’énergie, inflation galopante, c’est une véritable lame de fond qui vient frapper nos maisons et nos territoires. Concrètement, 89 % de nos maisons s’apprêtent à suspendre leur activité, à couper une partie de leur programmation dès 2023. Certaines pour quelques jours, d’autres pour plusieurs semaines, les plus touchées pour des mois. Et nous savons que l’ensemble de nos partenaires du monde de la musique ainsi que les professionnels du théâtre et de la danse, les compagnies, le secteur des arts de la rue et du cirque, du secteur public comme les indépendants, font face aux mêmes impasses. Un risque de réduction ou de diminution de l’activité Car les aides exceptionnelles annoncées ces dernières semaines semblent bien frêles et inadaptées face aux pourcentages à trois chiffres de l’augmentation des factures énergétiques que subissent nombre d’entre nous. Il en va de même pour les collectivités locales : d’année en année, elles perdent leur capacité à agir. Préserver et porter une ambition pour la culture devient donc de plus en plus difficile, même si de nombreux élus locaux font ce choix courageux. Lire aussi : Le budget du ministère de la culture augmentera de 7 % en 2023 Et l’exercice du réel n’est pas le même pour l’Etat d’une part, et pour nos collectivités et nos établissements d’autre part. Pour ceux-ci s’applique la règle d’or de l’équilibre obligatoire des dépenses et des recettes cependant que l’Etat, en accord avec la Commission de Bruxelles, peut supporter les déficits imprévus qu’occasionne une situation aussi grave qu’inédite. Sans un réveil immédiat du ministère, nos maisons ne pourront que réduire leur activité ou fermer leurs portes ponctuellement. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Le bilan culturel d’Emmanuel Macron marqué par la crise sanitaire Aux dépens des Français, en demande d’émotions et qui ont retrouvé avec joie le chemin de nos salles. Aux dépens des entreprises, chaque euro dépensé par nos établissements culturels générant 1,33 euro au sein du tissu économique local. Aux dépens du secteur culturel, avec une chute déjà entamée de l’emploi artistique. Aux dépens des territoires, privés d’un service public de la culture capable de s’adresser à tous, et de nouer ce contact si essentiel avec les habitants de nos communes. Une urgence de concertation avec l’Etat Face à ce péril imminent, il est urgent que l’Etat sorte d’une simple lecture court-termiste et comptable qui ne permet pas de donner vie à un projet de société, dans lequel les collectivités comme le secteur culturel pourraient prendre toute leur part. Parce qu’il n’est plus possible d’imaginer qu’on puisse faire fonctionner nos maisons et les projeter vers l’avenir uniquement les yeux rivés sur le budget de chaque semaine, chaque mois à venir. Nous demandons à la ministre de la culture d’organiser de toute urgence des conférences budgétaires territoriales partout où nos établissements s’apprêtent à fermer en 2023. Pour sortir des concertations sans fin et trouver ensemble des solutions à la hauteur des réalités du terrain. Parce que, si le caractère essentiel de la culture ne peut plus être discuté, si la culture « définit ce que nous sommes », comme l’affirmait le président candidat dans son programme, nous ne pouvons imaginer que vous restiez spectatrice devant ce gâchis annoncé. Les signataires de la tribune, Dimitri Boutleux, adjoint au maire de Bordeaux, chargé de la création et des expressions culturelles et président de l’Opéra national de Bordeaux ; Aline Chassagne, adjointe au maire de Besançon, en charge de la culture, présidente de l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté ; Anne-Catherine Goetz, adjointe au maire de Mulhouse chargée de la culture ; Frédéric Hocquard, adjoint à la maire de Paris en charge du tourisme et de la vie nocturne ; Loïc Lachenal, vice-président des Forces musicales et directeur de l’Opéra de Rouen Normandie ; Bertand Masson, adjoint au maire de Nancy en charge de la culture, président de l’Opéra de Lorraine ; Anne Mistler, adjointe à la maire de Strasbourg chargée des arts et cultures ; Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe au maire de Lyon en charge de la culture ; Aline Sam-Giao, présidente des Forces musicales et directrice générale de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon. Collectif

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 19, 2022 9:06 AM

|

Le nouveau spectacle des indociles “Chiens de Navarre”, la reprise de “Cabaret” au Lido réinventé, Ariane Mnouchkine à la Cartoucherie... Découvrez les pièces de théâtre qui jouent ce mois-ci à Paris, et ce que “Télérama” en a pensé. “Girls and Boys” Bénédicte Cerutti fait face. Rarement l’expression aura eu autant de sens que dans cette représentation où il faut à l’actrice un aplomb héroïque pour remonter, mot après mot, jusqu’au néant, c’est-à-dire jusqu’au récit clinique d’une tragédie sanglante qui nous coupe le souffle. Elle est cette mère qui se tient devant nous et parle à ses enfants absents. Elle se raconte : adolescente paumée puis amoureuse passionnée puis épouse comblée, doublée d’une femme d’affaires accomplie. Elle ne voit pas qu’à côté d’elle son mari perd de sa superbe et peu à peu la jalouse. Elle le quitte. Il reviendra, quatre mois plus tard, armé d’un couteau tranchant. La comédienne ne vacille pas. Le regard planté dans les yeux du public, elle prend la parole comme si elle tendait la main à cette mère endeuillée pour lui insuffler son courage. Pour que le drame se sache. Elle le fait chaque soir sur la scène du théâtre. Exceptionnel.

TTTT De Dennis Kelly, mise en scène de Chloé Dabert. Durée : 1h40. Jusqu’au 23 déc., 20h (mer., ven., mar.), 19h (jeu.), 16h (sam.), Théâtre 14 – Jean-Marie-Serreau, 20, av. Marc-Sangnier, 14e, 01 45 45 49 77. (10-25 €). “La Ménagerie de verre” Une grotte qui ouvre sur la mémoire primitive du monde... Sur les murs peints, le visage du père, qui a abandonné sa femme (Isabelle Huppert) et leurs deux enfants dans la débâcle économique des années 30. Tennessee Williams désirait que cette œuvre pionnière soit montée avec liberté. Sans doute parce qu’il osait y avouer son homosexualité à une mère trop aimante, à une sœur trop fragile. Moins lourdement tourmentée que les grands mélodrames à venir, La Ménagerie de verre (1944) est une bulle pleine de grâces enfantines, suspendue dans le temps et l’espace. S’y devine plus que ne s’y pleure la souffrance d’être différent dans un monde qui ne vous accepte pas. Accompagnée de trois acteurs magnifiques, Isabelle Huppert est simultanément odieuse et pathétique, dans ce huis clos de souffrance et de solitude qu’Ivo van Hove a magiquement transformé en écrin de larmes. — F.P.

TTTT De Tennessee Williams, mise en scène d’Ivo van Hove. Durée : 2h. Jusqu’au 22 déc., 20h (du jeu. au sam., mar.), 15h (dim. et sam. 10 et 17), Odéon – Théâtre de l’Europe, 1, place de l’Odéon, 6e, 01 44 85 40 40. (6-41 €).

“Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne” C’est fou comme en une heure de représentation une vie entière peut être mise en boîte, de la naissance à la mort, en n’omettant aucun des rendez-vous prisés par la bienséance : le baptême, le mariage et, enfin, l’enterrement religieux en grande pompe. Adaptant le manuel de civilité de la baronne Staffe, best-seller de la fin du xixe siècle qui entérinait le code de bonne conduite de la bourgeoisie, Jean-Luc Lagarce a glissé dans sa pièce ce qui fait le sel de son écriture : précision, ironie et humour pince-sans-rire. Le résultat sur scène est étincelant. D’autant plus qu’une légende théâtrale s’empare du texte : Catherine Hiegel, dont la maturité, la finesse, la souplesse de jeu transforment en brûlot féministe et contemporain ce bréviaire d’un autre âge. L’actrice est au sommet de son art. À ce niveau-là d’excellence, elle peut tout, et nous, on se régale.

TTTT De Jean-Luc Lagarce, mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo. Durée : 1h20. Jusqu’au 18 jan. 2023, 21h (du mer. au sam.), 16h (dim.), 19h (mar.), Théâtre du Petit Saint-Martin, 17, rue René-Boulanger, 10e, 01 42 08 00 32. (15-27 €). “Doreen” Une femme subit une injection. Dans sa nuque pénètre un produit qui, loin de la soigner, l’empoisonne... Peu à peu, l’ennemi a pris ses quartiers dans le corps de Doreen sous le regard, impuissant, du mari dévasté. L’agonie s’annonce longue, douloureuse, dégradante. Le couple choisit le suicide. Ils vont mourir au même moment. Cette histoire n’est pas une fiction. C’est l’histoire d’André Gorz, philosophe, et de sa femme, Dorine. David Geselson en a fait l’argument d’un spectacle bouleversant, qu’il interprète avec Laure Mathis. Dans une salle aménagée comme un appartement où l’on s’inviterait à l’heure de l’apéritif s’engage un pas de deux entre les époux. Tout n’a pas à être dit. Dans les silences et les regards échangés se faufilent la pensée, l’émotion, la passion. Procédant par ellipses, la représentation va et vient entre calme de la parole et colère des sentiments. Tact, pudeur, intelligence, sensibilité, tout est là.

TTT De et par David Geselson. Durée : 1h20. À partir du 14 déc., 19h30 (mar.), 14h30 (ven.), 18h30 (sam.), 16h30 (dim.), MC 93, 1, bd Lénine, 93 Bobigny, 01 41 60 72 72. (9-27 €). “Dorothy” On en apprend, des choses, sur Dorothy Parker dans ce spectacle écrit par Zabou Breitman, qui incarne aussi l’écrivaine, seule entre un paravent, un canapé et une table de mixage, d’où elle règle elle-même la lumière et le son. On découvre par exemple que les cendres de la poétesse américaine, plume du journal TheNew Yorker, ont été oubliées dans le tiroir d’un bureau pendant de longues années. Entrée en matière surprenante. Mais, si l’entame de la représentation est un rappel biographique, la suite ne s’apparente pas à un « biopic ». L’actrice a conçu un spectacle ambitieux qui entre dans le vif des fictions de la romancière. En moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, elle donne corps aux personnages. Se transforme en convive terrassée par l’ennui lors d’un dîner mondain ou en amoureuse éplorée attendant l’appel de son amant. De ces saynètes qui surgissent puis s’évaporent avec l’élégance des songes, nous parvient l’essence d’une femme aimant le vin, l’intelligence et l’ironie.

TTT D’après Dorothy Parker, adaptation et mise en scène de Zabou Breitman. Durée : 1h15. 20h30 (sam.), Théâtre des Deux-Rives, 107, rue de Paris, 94 Charenton-le-Pont, 01 46 76 47 32. (19-29 €).