Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 8, 2016 6:06 PM

|

Par Alicia Dorey pour le blog Les 5 pièces

Si l'on utilise souvent le terme d'« inclassable » à tort et à travers,

force est de constater qu'il sied à merveille au spectacle de Guillaume Béguin.

Entre performance, danse, théâtre et promenade au zoo de Vincennes, bienvenue aux origines du langage.

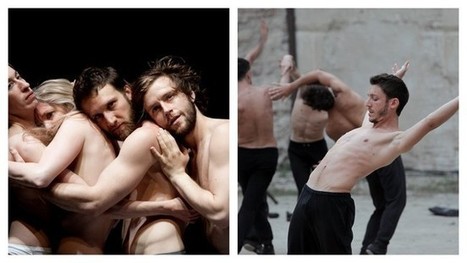

Sur un plateau plongé dans le noir, une tête de gorille à peine éclairée se met à parler. Un frisson de surprise et d'amusement parcourt la petite salle du Centre Culturel Suisse. Puis silence. Trois autres individus en maillots de corps et shorts en coton sortent de leur tanière, mi-hommes mi-primates, singeant avec une incroyable maîtrise la gestuelle si particulière de nos amis les grands singes. S'ensuit un dialogue physique et sensuel entre ces quatre étranges créatures : les corps s'effleurent, se frottent, se provoquent, s'enroulent, se parlent avant de se taire à nouveau. On s'étonne de si bien comprendre ce que chacun veut « dire », de s'émouvoir d'une caresse légèrement suggestive ou de se passionner pour une séance d'épouillage. Avec une seule question en toile de fond : ne pourrait-on pas se passer des mots ? Un décor de sous-bois, une lumière crue, quelques monticules blancs et anguleux sur lesquels nos primates vont se hisser, se rejoindre et se pousser : derrière cette apparente simplicité se cache une réflexion sur le langage que l'on devine éminemment complexe et travaillée. Et pour cause, Le Baiser et la morsure ne cesse d'évoluer au fil des représentations. C'est peut-être ce qui rend ce spectacle aussi fascinant qu'inaccessible, au moins à ceux qui ne la ferme jamais.

Au Centre culturel suisse, jusqu'au 10 juin

http://www.ccsparis.com/events/view/guillaume-beguin-cie-de-nuit-comme-de-jour

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 7, 2016 7:16 PM

|

Par Martine Pullara pour Lyon Capitale

La 17e Biennale de la danse ressemble à de la danse comme on aime : sans chichis, avec des surprises et toujours le souci des publics. Mais cette édition (dévoilée ce lundi) a ceci de particulier qu’elle donne à voir, de manière intense, ludique et charnelle, la matière corps du danseur et l’âme de l’interprète. Panorama.

Un parcours savant-populaire

Avec 15 % de budget en moins (6,7 millions d’euros au lieu des 7,8 millions de 2014) dont 5 % de subventions publiques et une Biennale ramenée à 17 jours, Dominique Hervieu semble avoir redoublé d’imagination pour créer l’événement avec 37 spectacles (dont 23 créations ou premières françaises).

Un des fils conducteurs sera le parcours créé entre la danse savante et la danse populaire dont s’emparent nombre de chorégraphes pour revivifier la création contemporaine. Les comédies musicales qui ont accompagné des crises économiques ou des mutations de société en font partie. Elles seront revisitées par la “French touch” de Jean-Claude Gallotta qui dans Volver expérimente le lien entre la danse de Cunningham (chez qui il s’est formé) et ce genre qu’il considère comme noble, le tout sur des chansons d’Olivia Ruiz. Ou encore par Yan Duyvendak dans un Sound of Music qui s’annonce décapant. Construit comme un show clinquant venu de Broadway, le spectacle fait surgir une bande de jeunes qui dansent sur fond de naufrage économique et écologique décrivant une vie sans espoirs.

Battle of styles / Corbeaux (B. Ouizguen).

On découvrira aussi Bouchra Ouizguen avec Corbeaux dansé uniquement par des femmes âgées, autour du rituel et de la transe. Très attendu, Christian Rizzo présente Le Syndrome Ian, troisième acte d’une trilogie sur les danses populaires qui aborde, après les danses folkloriques méditerranéennes, les danses de club. On n’oubliera pas un événement jubilatoire, le Battle of styles qui confrontera les danseurs du Pockemon Crew (hip-hop), du ballet Preljocaj et de la Forsythe Company (néo-classique) et du Tanznetz de Dresde (contemporain). Un mélange des genres et une première française qui va électriser le palais des sports de Lyon !

Découvrir et discuter avec de grands interprètes

© Virginie Khan

Christiana Morganti dans “Jessica and Me”.

Dominique Hervieu a eu cette très belle idée d’inviter, avec leur création, de grands interprètes ayant contribué au succès de grands chorégraphes. Ainsi Cristiana Morganti, qui a dansé toutes les pièces de Pina Bausch, parle dans le solo Jessica and Me de son travail avec Pina, tout en questionnant son parcours de danseuse et son rapport au corps.

Les Lyonnais retrouveront Louise Lecavalier, la muse du chorégraphe québécois Édouard Lock qui a hélas arrêté sa compagnie. Elle présente un duo qui met les corps dans des états mécaniques, des mouvements presque déshumanisés.

Olivia Grandville a dansé avec Dominique Bagouet dans ses dernières créations. Sa pièce Combat de Carnaval et Carême explore avec dix danseurs le rythme.

Plus jeune danseur à avoir intégré la compagnie Merce Cunningham, Jonah Bokaer vient pour la première fois en France, avec un travail très visuel sur une musique de Pharel Williams.

Ce focus, accompagné de discussions avec les interprètes, est une manière subtile d’approcher la danse autrement que par la notion de représentation, abordant la danse de l’intérieur, celle de l’ombre, des répétitions, du vécu d’artistes que l’on met peu en lumière. Il réjouira aussi les passionnés de danse qui ont vu les œuvres des chorégraphes concernés.

Les événements

La Biennale s’ouvre en même temps que la grande exposition au musée des Confluences sur les “Corps rebelles”, retraçant l’histoire de la danse depuis 1913. Symbole de modernité mais aussi d’un corps rebelle annoncé, celui du danseur Nijinski, Le Sacre du printemps sera à l’honneur avec des films sur les versions de plusieurs chorégraphes.

Maurice Béjart, un autre rebelle, sera également présent, dansé par le CNDC d’Angers sous la baguette du chorégraphe Hervé Robbe, avec un extrait d’une pièce révolutionnaire, Messe pour le temps présent, sur la musique de Pierre Henry.

Le 18 septembre, le défilé de la Biennale sera au rendez-vous autour de la thématique “Ensemble”, avec un final magistral sur la place Bellecour. Le circassien Yoann Bourgeois posera son trampoline circulaire au milieu de la place, entouré de la foule qui terminera la fête par une tarentelle façon “rumba”.

Corps en défis… Corps engagés !

Le Belge Jan Fabre se lance, seul, dans une performance sur un vélo au vélodrome du parc de la Tête-d’Or, histoire de ne pas battre le record du monde de l’heure d’Eddy Merckx.

Catherine Gaudet est à ne pas rater avec un quatuor de danseurs sur la force du désir sexuel.

Inconnu à Lyon, l’Italien Fabrizio Favale réunit huit danseurs masculins et une femme DJ, entre danse virtuose, danse archaïque et hypnotique.

Alain Platel revient avec une nouvelle création, Mahler Projekt (notre photo de une), et neuf danseurs pour se pencher sur l’Europe juste avant la Première Guerre mondiale. On ira les yeux fermés !

Olivier Dubois revient en force avec vingt-quatre danseurs dans Auguri, une quête éperdue du bonheur. Les danseurs s’entraînent actuellement sur l’endurance comme des athlètes de haut niveau pour tenir le rythme de cette course sur scène.

On n’oubliera pas le duo Tordre de Rachid Ouramdane, qui explore les fondements de la danse chez deux femmes dont une a un bras en prothèse et l’autre explore à l’envi, depuis son enfance, la notion de cercles dans l’espace. La rencontre s’annonce fragile et sensible.

Une Biennale au plus près de la danse

Construite pour beaucoup autour de formes légères (restrictions budgétaires obligent) et sans scénographies grandiloquentes, cette Biennale nous donne l’heureuse sensation de nous rapprocher d’une certaine intimité chorégraphique, comme si le corps reprenait sa place. Pour nous dire que c’est de lui que tout jaillit. Le sens du mouvement, l’âme de la danse, l’émotion du danseur… et la nôtre !

Biennale de la danse – Du 14 au 30 septembre, à Lyon.

Défilé le 18 septembre.

Horaires et réservations sur le site Internet de la Biennale. http://www.biennaledeladanse.com/

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 7, 2016 4:25 PM

|

Appel à projets – Montréal

Nous cherchons des œuvres en construction, dont la mise au jour est considérée comme urgente par leur auteur. Ce qui nous allume, ce sont leur nécessité et leur résonnance actuelle. Vous pouvez nous présenter un projet qui en est à l’étape d’idée, de premier jet ou de version complète. Nous avons l’habitude de lire des œuvres en chantier. La programmation comporte deux volets.

Texte ou projet de texte pour une lecture théâtrale

Le cœur de la programmation du Festival du Jamais Lu est composé de lectures théâtrales d’œuvres inédites d’auteurs émergents. Nous cherchons des œuvres en construction, dont la mise au jour est considérée comme urgente par leur auteur. Ce qui nous allume, ce sont leur nécessité et leur résonnance actuelle. Vous pouvez nous présenter un projet qui en est à l’étape d’idée, de premier jet ou de version complète. Nous avons l’habitude de lire des œuvres en chantier.

Projet spécial

Le Jamais Lu produit des projets spéciaux construits autour de la prise de parole théâtrale sous toutes ses formes : soirée politique, concert littéraire, table ronde, opéra rock, salon littéraire participatif, etc. Si vous avez un projet fou en tête, une envie d’engagement artistique, un événement original dans vos cartons, n’hésitez pas à nous en faire part.

16e Festival du Jamais Lu

Date limite de dépôt : vendredi le 26 août 2016

Date de l’événement : du 4 au 12 mai 2017

Télécharger le formulaire sur le site du Jamais lu : http://www.jamaislu.com/?page_id=35

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 7, 2016 3:31 PM

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 7, 2016 3:24 PM

|

Publié dans Télérama

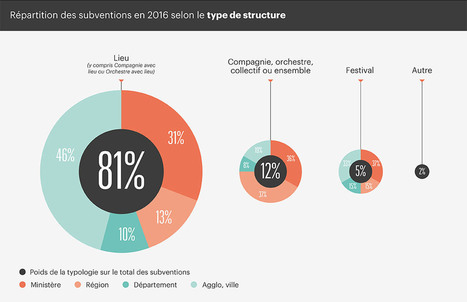

Le modèle de financement public du spectacle vivant montre ses limites. Une enquête menée auprès de 331 structures par le Syndeac le révèle : pour la première fois, en 2016, toutes tutelles publiques confondues, les aides baissent de 0,3 %.

Voir sur le site de Télérama avec les tableaux et diagrammes : http://www.telerama.fr/scenes/le-spectacle-vivant-a-bout-de-sous,143437.php

Depuis André Malraux, depuis Jack Lang, l'exception culturelle française dans le spectacle vivant rime avec subventions publiques. L'argent de l'Etat et celui des collectivités territoriales l'ont toujours soutenu dans son développement : 38 Centres dramatiques nationaux, 19 Centres chorégraphiques nationaux, 70 Scènes nationales, 20 pôles nationaux rue ou cirque, 13 orchestres permanents, 243 ensembles musicaux, 2 656 compagnies ! Mais la subvention publique (allouée au fonctionnement : charges fixes, création et action culturelle) s'essouffle.

Une enquête menée auprès de 331 structures par le Syndeac (Syndicat des entreprises culturelles et artistiques subventionnées) — dont nous rendons compte ici — le révèle : pour la première fois, en 2016, toutes tutelles publiques confondues, les aides baissent de 0,3 %. Avec un décrochage (- 3 %) plus marqué des départements, débordés par leurs missions sociales — certains baissent beaucoup (Yvelines, Seine-et-Marne), d'autres, comme l'Allier, ont carrément renoncé à soutenir le spectacle vivant —, et des Régions (- 1 %), dont la fusion en cours et les changements politiques — Auvergne-Rhône-Alpes en particulier — brouillent les engagements. Le Nord-Picardie, porté par Xavier Bertrand, excepté.

suite : http://www.telerama.fr/scenes/le-spectacle-vivant-a-bout-de-sous,143437.php

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 7, 2016 1:44 PM

|

Tribune publiée dans Libération

Intermittents : la dangereuse générosité de l’Etat

Par un collectif, (liste des signataires en bas de l'article) — 7 juin 2016 à 17:11

Un collectif de personnalités, dont Mathieu Amalric, Agnès Jaoui ou Denis Podalydès, dénoncent dans un appel la dernière proposition du gouvernement : la prise en charge de l’assurance chômage par l’Etat. La gauche prendrait-elle le risque de devenir le fossoyeur de l’intermittence ?

Intermittents : la dangereuse générosité de l’Etat

«Certains jours, il ne faut pas craindre de nommer les choses impossibles à décrire» (René Char). Epuisement… Les revendications des intermittents du spectacle pour faire valoir leurs droits à l’assurance chômage et préserver leur régime spécifique passent mal la rampe. Difficile pour eux d’échapper à l’étiquette de «privilégiés» dont certains se plaisent à les gratifier afin de discréditer un combat qu’ils mènent depuis près de vingt-cinq ans. Combat mené d’abord sur le mode défensif et, depuis une dizaine d’années, de façon constructive, avec l’avancée de propositions concrètes et l’élaboration collective d’un projet viable.

Nos publics peinent, jusqu’à ce jour, à comprendre nos revendications du fait de leur aspect technique et à concevoir que les techniciens et les artistes qu’ils applaudissent sur scène sont pour la plupart des travailleurs précaires. Une réalité qui pourtant s’aggrave au fil des saisons. C’est dans cette brèche que le Medef et ses alliés s’engouffrent depuis toujours si bien qu’on finit par croire qu’ils ne souhaitent surtout pas qu’apparaisse au grand jour le modèle de ce que pourrait être une flexisécurité pour tous les citoyens.

Au-delà même de l’argument qui veut que les valeurs, les pensées, les expériences sensorielles qui sont produites sur nos scènes, dans nos films, nos musiques sont nécessaires à la bonne marche d’une société qui tiendrait compte et respecterait l’ensemble de ceux qui la composent, jamais le constat que le secteur du spectacle produit plus de richesse qu’il n’en coûte, confirmé par de nombreux économistes, n’a été pris en compte par les détracteurs de l’intermittence.

Dans la nuit du 27 au 28 avril, un accord portant sur le fonctionnement des annexes 8 et 10 de l’assurance chômage, régissant le système d’indemnisation des intermittents du spectacle, a été signé pour la première fois à l’unanimité. Un comité d’experts, présidé par un économiste et réunissant un inspecteur général des affaires sociales, un magistrat honoraire à la Cour des comptes, un sociologue, des représentants de l’Unédic, de Pôle Emploi et des ministères de la Culture et du Travail, a approuvé cet accord qui permet de réaliser plus de 90 millions d’euros d’économies.

Cet accord est historique

Il prend en compte bon nombre des revendications des intermittents : date anniversaire, 507 heures sur 12 mois, prise en compte des congés maternité et des heures d’enseignement artistique, droits de ceux qui arrivent à la retraite. L’ensemble de notre secteur consent également à faire des efforts importants : plafonnement des indemnités, suppression du versement des allocations chômage durant les congés payés, hausse de 1 % des cotisations patronales. Ces concessions qui font preuve, vu les difficultés de l’ensemble des structures et compagnies qui voient leurs budgets fondre d’année en année, d’un geste d’adaptation fort. Un bel effort qu’aucun autre secteur n’a, pour l’heure, accepté de faire.

Le 30 mai, le Medef et l es confédérations CFDT, CFTC, CGC o nt refusé de signer l’accord du 28 avril, désavouant du même coup leur «branche spectacle». Sous prétexte d’économies insuffisantes, ils n’ont pas souhaité l’intégrer à la nouvelle convention d’assurance chômage de l’Unédic.

Epuisement… Ce refus ne nous étonne pas. Il était déjà inscrit dans la «lettre de cadrage» proposée par le Medef avant le début des négociations. Cette lettre exige que le secteur «spectacle» réalise 185 millions d’économies (400 millions à l’horizon 2020). Une démesure budgétaire inacceptable.

En effet, comment oser demander à 4 % des chômeurs indemnisés 23 % des économies générales de l’Unédic (50 % à l’horizon 2020) ?

Ces efforts constants, les intermittents ne peuvent plus les supporter.

Ils n’ont d’autres finalités que de tuer le sujet que l’on veut prétendument soigner.

Le gouvernement, par la voix de son Premier ministre, a déclaré «vouloir s’engager dans la préparation de la mise en œuvre de "l’accord" afin qu’il entre en vigueur en juillet». Manuel Valls a émis le désir de proroger l’accord par décret laissant croire à chacun que le problème était réglé. Rappelons qu’en 2014, Manuel Valls avait annoncé la prise en charge par le gouvernement d’un des dispositifs du protocole signé cette année-là : «le différé d’indemnisation». Il avait, alors, présenté cette aide comme une aide éphémère.

Nous refusons catégoriquement que la prise en charge de l’Etat devienne durable. Cette proposition, soi-disant généreuse, s’avère extrêmement dangereuse. Pourquoi ?

Si aujourd’hui, l’Etat finançait, même en partie, l’assurance chômage des intermittents du spectacle, leur régime spécifique deviendrait tributaire des budgets de l’Etat et des alternances politiques. Et alors… que se passerait-il au prochain changement de président à la tête de l’Etat, au prochain changement de gouvernement, de majorité à l’Assemblée ? Que se passerait-il si le nouveau Premier ministre refusait de poursuivre ce que Manuel Valls aura prétendument sauvé à court terme ?

La réponse est claire : l’intermittence, essentielle et structurelle à la survie de notre secteur, disparaîtrait. Purement et simplement. Sans que personne ne puisse plus rien faire.

Une disparition tragique qui balayerait d’un coup plus de vingt-cinq ans de combats dans un cadre démocratique de négociations. Si cela était, nous serions alors nombreux à dire que c’est bel et bien un gouvernement de gauche qui aura été le fossoyeur de l’intermittence et, par là même, de la vitalité de la culture française. Une dernière réunion interprofessionnelle de négociations sur l’assurance chômage doit avoir lieu le 16 juin. Intermittents du spectacle nous-mêmes ou directeurs permanents de théâtres, directeurs d’établissement culturel , responsables de compagnie et de festival, auteurs au côté des intermittents, nous serons attentifs à son déroulement et serons disposés à agir ensemble en cas de refus de la signature de l’accord approuvé à l’unanimité le 28 avril 2016.

PREMIERS SIGNATAIRES

Directeurs/trices de Structures Nationales (Centre dramatiques, écoles, Scènes Nationales, théâtres, festivals) :

Jean-Paul ANGOT, directeur de la MC2 Scène Nationale de Grenoble Cécile BACKES, directrice du CDN de Béthune Valérie BARRAN, directrice du Tarmac Mathieu BAUER, directeur du Nouveau théâtre, CDN de Montreuil Yves BEAUNESNE, directeur du CDN de Poitiers Jean BELLORINI, directeur du TGP - CDN de Seine-Saint-Denis Frédéric BÉLIER-GARCIA, directeur du Quai, CDN d’Angers David BOBBÉE, directeur du CDN de Normandie-Rouen Jean BOILLOT,directeur du Nest, CDN de Thionville Richard BRUNEL, directeur de laComédie De Valence, CDN Drôme-Ardèche Guy-Pierre COULEAU, directeur de la Comédie de l’Est, CDN de Colmar François-Xavier HAUVILLE, directeur de la Scène Nationale d’Orléans Benoît LAMBERT, directeur du Théâtre Dijon Bourgogne, CDN Claire LASNE-DARCUEIL, Directrice du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD) Bruno LOBÉ, directeur du Manège de Reims, Scène Nationale Babette MASSON, directrice du Carré, Scène Nationale et Centre d’Art contemporain, pays de Château-Gontier Lionel MASSÉTAT, directeur du Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Arnaud MEUNIER,directeurde la Comédie de Saint-Etienne, CDN Régine MONTOYA, directrice de la Scène Nationale 61 (Alençon, Flers, Mortagne) Célie PAUTHE, directrice du CDNBesançon Franche-Comté Thierry PARIENTE,directeur de l’École Nationale Supérieure des Arts et Technique du Théâtre (ENSATT) Christophe RAUCK, directeur du Théâtre du Nord, CDN Lille / Tourcoing / Nord-Pas de Calais Pierre-François ROUSSILLON, directeur du Théâtre 71, scène Nationale de Malakoff Jean VARELA, directeur du printemps des Comédiens & Théâtre Sortie Ouest Jacques VINCEY,directeur du CDR de Tours LA SOCIÉTÉ DES RÉALISATEURS DE FILMS

Avec la signature individuelle de Matthieu AMALRIC Jacques AUDIARD Luc BATTISTON Guillaume BRAC Stéphane BRIZE Thomas CAILLEY Laurent CANTET Malik CHIBANE Hélier CISTERNE Catherine CORSINI François FARELLACCI Philippe FAUCON Léa FEHNER Denis GHEERBRANT Fabienne GODET Yann GONZALEZ Agnès JAOUI Stéphanie KALFON Jean-Marie LARRIEU Serge LE PERON Thomas LILTI Paul MARQUES DUARTE Ana NOVION Nicolas PHILIBERT Kattell QUILLÉVÉRÉ Aude Léa RAPIN Christophe RUGGIA Pierre SALVADORI Céline SCIAMMA Jan SITTA Et par ordre alphabétique : Benjamin ABITAN, réalisateur radio Judith ABITBOL, scénariste Carine ALBA, comédienne Bruno ALAIN, auteur Juliette ALAIN, comédienne Jacques ALLAIRE, comédien, metteur en scène Jean ALIBERT, comédien Anne ALVARO, comédienne Franck ANDREÏ, acteur Performer Cyril ANDRIEU-LACU, comédien Fabien ARA, comédien Soleïma ARABI, comédienne Elise ARPENTINIER, comédienne Féodor ATKINE, comédien Sandrine ATTARD, comédienne Grégoire AUBERT, auteur, comédien Marion AUBERT, auteure Claire AVELINE, comédienne Francis AZEMA, metteur en scéne (directeur du théâtre du Pavé) Anne AZOULAY, comédienne Hélène BABU, comédienne Caroline BAEHR, comédienne Gautier BAILLOT, comédien Thierry BALASSE, metteur en scène (Cie Inouïe) Sabrina BALDASSARA, comédienne Jalie BARCILLON, auteure, metteuse en scène (Cie Lisa Klax) Mélissa BARBAUD, comédienne Guillaume BARBOT, metteur en scène Jean Pierre BARO, metteur en scène (Cie Ex Time) Gaël BARON, comédien Roberto BASARTE, musicien & compositeur Jean-Michel BAUDOIN, auteur Gaëlle BAUD, chargée de casting Xavier BEJA, directeur artistique de la Cie Théâtre en fusion Victoire BÉLÉZY, comédienne Catherine BENHAMOU auteure, comédienne Jean-Louis BENOIT, metteur en scène (Cie Jean-Louis Benoit) Isabelle BEN SOUSSAN, comédienne Sébastien BERGERY, comédien Philippe BERLING, metteur en scène (Cie La structure) BERTO, cadreur et caméra opérateur Jean-Claude BERUTTI, metteur en scène (Cie Jean-Claude Berutti) Véronique BISCIGLIA, comédienne Valérie BLANCHON, Comédienne Arlette BONNARD & Alain ENJARY (cie Ambre) Carole BORNE, monteuse Thierry BOSC, comédien Bertrand BOSSARD, metteur en scène (Cie B. Initials) Christophe BOTTI, auteur, scénariste, metteur en scène (Cie des Hommes Papillons) Nicolas BOUCHAUD, comédien, metteur en scène Clément BOURGAREL, comédien (cie Zizanie - Les géants ) Elsa BOSC, comédienne Gilles BOUILLON, metteur en scène Philip BOULAY, metteur en scène (Wor(l)ds…Cie) Barbara BOULEY, autrice-metteure en scène (Cie Un Excursus) Céline BOTHOREL, comédienne Isabelle BRANNENS, metteure en scéne Christophe BRAULT, comédien Danièle BRÉ, co-directrice du théâtre Antoine Vitez d’Aix-en-Provence Olivier BREITMAN, comédien Julie BROCHEN, metteure en scène (Cie Les compagnons du jeu) Lara BRUHL,comédienne & metteure en scène Cécile BRUNE, comédienne (Comédie Française) Claude BUCHWALD, metteuse en scène Arlette BUVAT, réalisatrice, Grégoire CAILLIES, théâtre Roublot, Cécile CAMP, comédienne Emilie CAZENAVE, comédienne Alan CASTELO, auteur, metteur en scène Bénédicte CERUTTI, comédienne, Linda CHAIB, comédienne Sébastien CHARTIER, comédien Nathalie CHERON, directrice de Casting Charlotte CLAMENS comédienne François CARON, comédien Célia CATALIFO, comédienne Antoine CAUBET, metteur en scène (Cie Théâtre Cazaril) Pierre-Yves CHAPALAIN, auteur, comédien, metteur en scène Pascal CERVO, comédien Alexandre CHARLET, comédien Sébastien CHARTIER, comédien Marion CHENETIER-ALEV, universitaire Frédéric CHERBOEUF, metteur en scène (Cie La part d’ombre) Gérard CHERQUI, comédien, metteur en scène Thibault CORRION, comédien Thomas CHABROL, comédien Arnaud CHURIN, metteur en scène (Cie Éclats Rémanences) Samuel CHURIN, comédien Christine CITTI, comédienne Catherine CLERET, administratrice Bruno COCHET, directeur du théâtre de Rungis Olivier COHEN, auteur, metteur en scène Yann-Joël COLIN, metteur en scène (Cie La nuit surprise par le jour) Delphine CONTET, comédienne Camille COTIN, comédienne Olivier COULON-JABLONKA, metteur en scène (collectif Moukden-Théâtre) Véro DAHURON, comédienne Olivier CRUVEILLER, comédien Gerty DAMBURY, dramaturge-metteure en scéne (cie La fabrique Insomniaque) Olivier DAVID, comédien, metteur en scène (Cie Fond de scène) Sylvie DEBRUN, comédienne Anaïs de COURSON, comédienne Guy DELAMOTTE, metteur en scène (Panta Théâtre) Aliénor DE MÉZEMAT, comédienne Aurore DEL PINO, danseuse & Chorégraphe (cie Sur le pont) Rébecca DEREIMS, comédienne Jean-Pierre DESCHEIX, comédien Cyril DESCLES, metteur en scéne (Cie l’embarquadère) Marie DESGRANGES, comédienne Arlette DESMOTS, metteure en scéne (Cie Ekphrasis) Mathieu DESSERTINE, comédien Vincent DHEYGRE, auteur Chriysogone DIANGOUAYA, danseur-chorégraphe Benoit DI MARCO, comédien Christine DORMOY, metteuse en scène, directrice Le Grain Théâtre de la Voix Catherine DUBOIS& François PILLON, (cie Inextenso93) Capucine DUCASTELLE, comédienne Julie DUCLOS, metteure en scène (Cie L’In-Quarto) Philippe DUCLOS, comédien Patrice DOUCHET,metteur en scène, directeur du Théâtre de la Tête noire, Sarran. Jean-Yves DUPARC, comédien Raphaël DUPLEIX, régisseur, compositeur Juliette DUVAL, comédienne Antoine DURIS, régisseur, éclairagiste Aurélie EDELINE, Comédienne permanente du Préau – CDR de Vire Jean-Marc EDER, comédien Florence EVRARD, Scénographe, metteuse en scène (Cie La gaillarde) Didier GALAS, comédien Christophe GAYRAL metteur en scène Isabelle GERBAUD, réalisatrice Marion GUERRERO, metteuse en scène (Cie Tire pas la nappe) Benoît GOURLEY, comédien Isabelle GOZARD, comédienne Moni GREGO, comédienne Anne-Laure GRUET, comédienne Laure FAVRET, metteure en scène (Cie dardart) Eric FASSA, scénographe Philippe FENWICK, metteur en scène (Cie Zone d’ombre et d’utopie) Frédéric FISBACH, metteur en scène Julien FIŠERA, metteur en scène (Cie Espace commun) Pierre FOREST, comédien Catherine FOURTY, comédienne Cécile FRAISSE-BAREILLE, autrice & metteure en scéne (Cie Nagananda) Philippe FRÉCON, comédien Jeanne-Marie GARCIA, metteure en scéne & comédienne Raffaella GARDON, comédienne Annie GAY, conservatrice Fanny GAYARD, metteure en scène (Cie sans la nommer) Yves-Noël GENOD, comédien & metteur en scène Maëlia GENTIL, comédienne Hughes GERMAIN, comédien David GÉRY, metteur en scène (Cie Théâtre d’or) Jean-Pierre GOS, comédien David GOUHIER, comédien Raphaëline GOUPILLEAU, comédienne Émilie GRANDPERRET, scripte et réalisatrice Anne-Laure GRUET, comédienne Aurélia GUILLET, metteuse en scène (Cie Image et ½) Claudie GUILLOT, comédienne GUIIHEM LACROUX (collectif la Novia) Laurent GUTTMAN, metteur en scène (Cie Théâtre Suranné) Norbert HABERLICK, comédien Rébecca DEREIMS, comédienne Cyril HERARD DUBREUIL, metteur en scène (cie en déliaison) Agnès HAREL, comédienne Laurent HATAT, metteur en scène (Cie Anima Motrix) Norbert HABERLICK, comédien Eric HERSON-MACAREL, comédien Sophie HURTIN, metteure en scéne (Cie de l’homme qui marche) Lucile JAILLANT, comédienne Yannick JAULIN, auteur, directeur du Nombril (Cie Le beau monde) Claire JOUBERT, artiste de cirque Pierre-Yves JOURDAIN, producteur de cinéma Dominique JOURNET RAMEL, comédienne Nicolas KERSZENBAUM, auteur, metteur en scène (Cie franchement, tu) Daniel KRELLENSTEIN, comédien Léa KHANANIÉ, responsable communication Benjamin KNOBIL, metteur en scène (Cie Nonante-trois) Julie KPÉRÉ, comédienne, metteuse en scène (Cie Katharsis) Jacques KRAEMER, metteur en scène Alexandre KRIEF, directeur du Théâtre Romain Roland de Villejuif Nathalie KOUSNETZOFF, comédienne Nathalie LACROIX, comédienne Kloé LANG, comédienne Nicolas LAMBERT, metteur en scène (Cie Un Pas de Côté) Chantal LAVALLEE, comédienne Raphaëlle LENGLARE, comédienne Xavier-Adrien LAURENT, directeur de la Coopérative contemporaine Guillaume LECANUS, metteur en scène (morbus théâtre) Gaëlle LE COURTOIS, comédienne Sophie-Anne LESCENE, comédienne Élisa LECURU, comédienne Gigi LEDRON, comédienne Flore LEFEBVRE DES NOETTES, comédienne Gérard LEFORT, comédien Emmanuel LEMIRE, comédien Micha LESCOT, comédien Bernadette LE SACHÉ, comédienne Gigi LESSER, entrepreneur de spectacle Crystal V.LESSER, comédienne Syvain LEVITTE, comédien Laurent LÉVY, comédien Sara LLORCA, comédienne, metteure en scène (Cie Hasard Objectif) Odja LLORCA,comédienne Ricardo LOPEZ-MUNOZ, metteur en scène (Cie La position du guetteur) Agnès LOUDES, secrétaire Générale du Théâtre Antoine Vitez d’Aix-en Provence Eric LOUIS, metteur en scène (Cie la nuit surprise par le jour) René LOYON, metteur en scène (Cie R. Loyon) Christiane LUDOT, comédienne & réalisatrice Laurent MADIOT, comédien Laurent MAINDON, directeur du théâtre du Rictus Jean-François MAENNER, comédien Elisa MAILLOT, comédienne Marine MANE, metteure en scène (Cie in Vitro) Nathalie MANN, comédienne Xavier MARCHAND, metteur en scène (Cie Lanicolacheur) Nicolas MARTEL, comédien et musicien Lise MARTIN, Auteure, comédienne, metteuse en scène Olivier MARTINEAU, comédien Danièle MARTY-PESKINE, Cie du Hasard Alice MAY, comédienne Elisabeth MAZEV, comédienne Yana MAIZEL, comédienne Claude MERLIN, comédien & metteur en scène Céline METRICH, comédienne Paul MICHINEAU, directeur de casting Barbara MIGNY, comédienne Urszula MIKOS,metteure en scène (fabrique Mc11) Ashkey MOLCO CASTELO, assistante de production cinéma Thibault De MONTALEMBERT, comédien Magali MONTOYA, metteure en scène (Cie Le solstice d’hiver) Martin MOULIN, compositeur, co directeur de l’ensemble Offrande Xavier MAUREL, metteur en scène (compagnie Se non è vero), festival Après la neige (Haute-Loire) Lucie NICOLAS, metteure en scène (Collectif F71) Frédéric MINIERE, comédien Arlette NAMIAND, auteure Olivier NEVEUX, professeur d’études théâtrales (Université de Lyon 2) Jacques NICHET, Metteur en scène (Ancien directeur du Th. National de Toulouse) Valère NOVARINA, écrivain & metteur en scène (Cie l’Union des Contraires) Laurent ORRY, comédien Gilles OSTROWKY, comédien Jérémie PAPIN, éclairagiste Marc PAQUIEN, metteur en scène Dominique PARENT, comédien Nathalie PRATS BERLING, costumière Sylvie PASCAUD, comédienne, pédagogue Marie PAYEN, comédienne Blandine PELISSIER, comédienne et traductrice Aurélia PETIT, comédienne Véronique PETIT, metteure en scène (Cie Théâtre à Grande vitesse) Laure PICHAT, scénographe Bernard PICO, dramaturge Flora PILET, chorégraphe (Cie Noèsis) Olivier PEIGNÉ, comédien Patrick PINEAU, comédien, metteur en scène (Cie Pipo) Denis PODALYDES, comédien & metteur en scène (Comédie française) Clara PONSOT, comédienne Anne-Sophie POUCHET, metteuse en scène (Cie Akté) Sébastien, POUDEROUX, comédien & metteur en (Comédie Française) Antony POUPART, comédie Caroline PROUST, comédienne Nathalie POUSSET, directrice adjointe du Théâtre National du Nord, Lille. Pierre Henri PUENTE, comédien Jean-François QUENON, comédien François RANCILLAC, metteur en scène (directeur du Théâtre de l’Aquarium) Aurélien RECOING, comédien Maud RAYER, comédienne Mélodie RICHARD, comédienne Peggy RIESS, comédienne Loïc RISSER, comédien Alexandra ROJO, cinéaste Nicolas ROMÉAS, directeur de la revue Cassandre/Hors champs François ROSTAIN, comédien Christophe ROUFFY, directeur technique du festival des Francophonies Jean-Paul ROUVRAIS, metteur en scène (Cie en déliaison) Mirabelle ROUSSEAU, metteure en scène (Cie Le T.O.C) Nicolas ROUX, directeur adjoint du Quai, CDN d’Angers Elsa SALADIN, comédienne Lucia SANCHEZ, comédienne & réalisatrice Nadège SELLIER, comédienne & metteure en scène Pierre SERRA, comédien Laurent SAUVAGE, comédien Micky SEBASTIAN, comédienne Michel SCOTTO DI CARLO, comédien Magali SERRA, comédienne Vladimir SERRE, comédien & metteur en scène Michel SIMONOT, auteur Olivier SITRUCK, comédien Jean-François SIVADIER, metteur en scène (Cie, Italienne avec orchestre) Anne SEE, comédienne Marie-Christine SOMA, éclairagiste, metteuse en scène Nicolas STRUVE, comédien, metteur en scène (Cie Oubli des Cerisiers) Céline SCHAEFFER, metteuse en scène Stéphanie SCHWARTZBROD, comédienne (Cie Oubli des Cerisiers) Micky SEBASTIAN,comédienne Joséphine SERRE, auteure & metteure en scène (Cie l’instant propice) Kazem SHAHRYARI, Metteur en scène, directeur de l’Art Studio Théâtre Sabine SIEGWALD, créatrice de costume Marc SUSINI, comédien Catherine SWARTENBROEKX, comédienne Geneviève SCHWOEBEL, metteur en scène (Cie la Dèlivre) Philippe TANCELIN, philosophe, poète Françoise THYRION, auteur dramatique & comédienne Véronique TIMSIT, dramaturge Christophe TRIAU, dramaturge, universitaire (Paris 3) Laurent VACHER, metteur en scène (Cie du Bredin) Jean VARELA, directeur du printemps des Comédiens & Théâtre Sortie Ouest Stéphanie VALENSI, comédienne Jean-Marie VAUDE, réalisateur Bernard VERGNE, comédien Marie VIALLE, comédienne Julia VIDIT, metteure en scène (Cie Java Vérité) Catherine VINATIER, comédienne Guillaume VINCENT, metteur en scène (Cie Midi Minuit) Valérie VINCI, comédienne Gérard WATKINS, auteur & metteur en scène (Cie Perdita ensemble) Bernard WAWER, comédien Jean-Paul WENZEL, metteur en scène Olivier WERMER, metteur en scène (Cie Forage) Nicolas WOLFER, dramaturge Lisa WURMSER, metteure en scène (Cie Théâtre de la Véranda) Vincent WINTERHALTER, comédien Pierre YVON, comédien & metteur en scène Margaret ZENOU, comédienne.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 6, 2016 7:07 PM

|

Par Véronique Hotte sur son blog Hottello :

Stanislas Nordey, acteur, metteur en scène et directeur du Théâtre National de Strasbourg révèle La Saison 2016-2017, l’Autre saison, 1er Acte. Et le TNS au Festival d’Avignon

Stanislas Nordey peut sourire ; non seulement sa dernière création Je suis Fassbinder de Falk Richter, finalisée lors des répétitions entre l’auteur et le metteur en scène et avec les acteurs engagés, a été plébiscitée par le public et la critique à Strasbourg, en région et à Paris, mais la saison qui s’achève – la première sous sa direction –, tout en ayant pris des risques sur la programmation, a atteint les 72 000 spectateurs, une excellente année de fréquentation du public qui compte les 10 000 spectateurs de l’Autre Saison, soit l’ouverture du théâtre et de l’art à d’autres publics.

La programmation de cette année a compté seize spectacles dont dix auteurs vivants, trois classiques contemporains – Brecht, Pirandello et Celan – et trois classiques « classiques » dont Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos et La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette, un long cours pas si classique.

Les auteurs contemporains – Pascal Rambert, Falk Richter, Wajdi Mouawad – ont conquis une écoute de qualité – une confiance – sur les grandes salles.

La saison qui s’annonce continue sur ces mêmes voies audacieuses et risquées ; le directeur du Théâtre National de Strasbourg ne cessant de rappeler au public, en bon pédagogue, que les seuls classiques ne font pas les grandes œuvres.

Quelques classiques anciens pourtant, modernes et contemporains seront montés par de grands maîtres d’œuvre : Iphigénie en Tauride de Goethe par Jean-Pierre Vincent avec Vincent Dissez, Baal de Brecht par Christine Letailleur avec Stanislas Nordey, Le Temps et la chambre de Botho Strauss par Alain Françon, Le Froid augmente avec la clarté de Thomas Bernhard par Claude Duparfait.

Charles Berling et Léonie Simaga montent Dans la solitude des champs de coton de Bernard-Marie Koltès.Au programme encore, le mythe NOVUS ANGELUS l’AntiFaust par Sylvain Creuzevault.

Stanislas Nordey crée de son côté Erich von Stroheim de Christophe Pellet avec Emmanuelle Béart, et Blandine Savetier s’attaque à Neige de Orhan Pamuk.

Quant à Adel Hakim, il monte Des roses et du jasmin avec le Théâtre national palestinien. Du côté du compagnonnage avec les artistes associés, Julien Gosselin crée 2666 de Roberto Bolano au Festival d’Avignon 2016, et Lazare conçoit Sombre Rivière – Vita Nova alors que Providence de Olivier Cadiot par Ludovic Lagarde et avec Laurent Poitrenaux est accueilli. Thomas Jolly crée au Festival d’Avignon avec les élèves du groupe 42 de l’École Le Radeau de la méduse de Georg Kaiser.

Des mythes antiques revisités sont accueillis, comme Médée, poème enragé par Jean-René Lemoine mais Médée Matériau par Anatoli Vassiliev est recréé avec Valérie Dréville. Est accueilli encore un classique du Grand Siècle, Dom Juan de Molière par Jean-François Sivadier avec Nicolas Bouchaud. Enfin, Par-delà les marronniers – Revue de Jean-Michel Ribes relève d’un «Théâtre invité ». Sont répertoriées neuf créations au TNS, contre trois l’an passé ; une belle progression.

La saison 2017-2018 débutera aussi avec Le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce par Clément Hervieu-Léger : « Il s’agit non seulement de bouger soi-même, dit le directeur metteur en scène, mais aussi de faire bouger les lignes. Le Théâtre explique au public l’action engagée pour que quelque chose se passe, une adhésion du spectateur dans l’articulation même d’un dialogue à entretenir. La traversée de l’aventure ne peut s’accomplir que collectivement : les œuvres circulent grâce à l’intervention des artistes associés à l’École du TNS, Thomas Jolly, Julien Gosselin, Lazare, Anne Théron, Christine Letailleur … qui font une création, une saison, puis travaillent avec les élèves de l’École, la saison suivante ; les artistes associés interviennent également dans le cadre de l’Autre Saison. »

La nouvelle promotion de l’École – le Groupe 43 – investit les lieux en septembre prochain ; ils sont vingt-cinq dont douze apprentis comédiens – six filles dont cinq « non blanches » et six garçons, un miroir enfin réactualisé de notre réalité. Sont choisis aussi deux metteurs en scène, un dramaturge, quatre scénographes et six régisseurs. Tous vont travailler avec Alain Françon, Jean-Pierre Vincent, Claude Duparfait, Vincent Goethals, Lazare, Françoise Bloch – metteure en scène belge-, Christian Colin, Véronique Nordey, et Julien Gosselin pour le spectacle de sortie.

Stanislas Nordey est indéniablement porteur d’un enthousiasme communicatif – élan et souffle – dans cette attention qu’il prête au verbe, aux êtres et à l’art du théâtre.

Véronique Hotte

L’École au Festival Avignon

Les élèves du Groupe 42 seront présents à Avignon avec deux projets :

– Le Radeau de la méduse – ms Thomas Joly: du 17 au 20 juillet à 15h au Gymnase du Lycée Saint-Joseph

– Stoning Mary – Mathieu Bauer : du 22 au 24 juillet à 15h à La Chartreuse

Le Groupe 43 sera également présent au Festival pour deux lectures : une dirigée par Éric Ruf sur le texte Dévastation de Dimitri Dimitriadis le 16 juillet à 11h et une autre à 17h sur un texte d’Angélica Liddell (à la Chartreuse).

Trois coproductions :

– 2666 de Julien Gosselin : les 8, 10, 12, 14 et 16 juillet à 14h à La Fabrica

– Kit de survie de Serge Teyssot-Gay : du 19 au 21 juillet à 22h au Musée Calvet

– Interview de Nicolas Truong : du 18 au 24 juillet à 18h et le 19 juillet à 14h et 18h à La Chartreuse (programmé au TNS en automne 2017)

Le Groupe 43 sera également présent au Festival pour deux lectures : une dirigée par Éric Ruf sur le texte Dévastation de Dimitri Dimitriadis le 16 juillet à 11h et une autre à 17h sur un texte d’Angélica Liddell (à la Chartreuse).

Ateliers de la pensée : une rencontre sera organisée par Fréderic Vossier sur le thème : Pourquoi (encore) écrire des textes pour le théâtre aujourd’hui ? (le 9 ou 20 juillet).

Ce sera notamment l’occasion de présenter la revue du TNS Parages.

Un hommage sera rendu à Valérie Lang, en lien notamment avec la parution de plusieurs de ses textes aux Solitaires Intempestifs rassemblés par Stanislas Nordey et Fréderic Vossier : interventions de Josiane Balasko, Charles Berling et Emmanuelle Béart (le 16).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 6, 2016 5:10 PM

|

Par Armelle Héliot pour son blog "Le Grand théâtre du monde" le 6 juin 2016

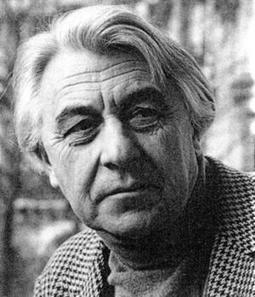

Il y a dix ans, la Bibliothèque de France lui avait rendu hommage en une belle exposition. Formé comme peintre et graveur, il préférait à tout la scène et aura travaillé avec les metteurs en scène les plus divers, à commencer par Jean Vilar, Jean-Marie Serreau, Roger Blin, Jean-Louis Barrault, Laurent Terzieff. Il s'est éteint à l'âge de 93 ans après une vie d'une créativité magistrale.

Lorsqu'il faut saluer les grands artistes, lorsque l'on considère soudain leur parcours, souvent on est saisi par l'importance de leur travail, la longueur de leur chemin...Et l'on peut méditer sur le peu de reconnaissance large qu'apporte les métiers du théâtre.Photographie d'André Acquart, DR

Il y a dix ans, la Bibilothèque nationale de France, sur son site Richelieu, dans ce lieu que l'on appelait alors "la crypte" avait eu lieu une exposition des travaux d'André Acquart.

Un ouvrage remarquable accompagnait l'exposition (si ce n'est l'inverse d'ailleurs...). Un livre de Jean Chollet qui porte ce très beau titre : "André Acquart, architecte de l'éphémère". Un préface de Laurent Terzieff avec qui André Acquart travaillait encore alors et un travail très fouillé et sensible, qui témoignait de l'ampleur des inventions de l'artiste, qui témoignait du nombre très important d'hommes de théâtre qui avaient fait appel à lui.

André Acquart était né le 12 novembre 1922 à Vincennes. On ne peut le dissocier de sa femme Barbara, Barbara Rychlowska, costumière elle aussi très cultivée et inventive. Laur fils Claude est lui aussi scénographe et il posède sa propre personnalité.

Il est très tôt saisi par le goût de la représentation. Dès l'adolescence, il conçoit son propre petit théâtre et y installe des décors.Comme pas mal de gens de sa génération, on le retrouve à Alger, à l'Ecole Nationale des Beaux-Arts. Il rencontre à Alger un condisciple très important, Gilles Sandier, qui deviendra un porfesseur qui marquera des générations de lycéens et un critique passionné, jusqu'à sa mort dans les années 80, alors qu'il écrit au Matin de Paris. A l'époque, Gilles Sallet, c'est le nom de Sandier, signe ses premières mises en scène...

André Acquart c'est près de 400 décors. Au théâtre comme à l'opéra.

Il n'est pas "décorateur" au sens où il ne cherche pas le réalisme et moins encore la joliesse. Il rompt. Il pense espace, il occupe des architectures très différentes, modernes ou classiques, contemporaines et transformables ou à l'Italienne.

Il est de son temps et ce sont les précurseurs qu'il accompagne : Jean-Marie Serreau qui met alors en scène Kateb Yacine. Plus tard, il signera le décor des Paravents de Jean Genet. Ou bien des Coréens de Michel Vinaver.Ou de Bleu, blanc, rouge de Roger Planchon.

Citons parmi ses camarades de plateau : Jean Vilar, Roger Blin, Jean-Louis Barrault, Guy Rétoré, Roger Planchon, Jean-Pierre Miquel, Pierre Vial, Georges Werler et Laurent Terzieff. Pour n'en citer que quelques uns.

Il reçoit des prix partout à travers le monde pour son travail.

L'un de ses secrets, par-delà ses dons de plasticien et d'architecte : c'est un homme qui lit et qui a une vision des oeuvres. Il se met au service de ses amis metteurs en scène, mais on sait que ceux-ci lui faisaient grande confiance et que souvent, avec André Acquart, c'est l'espace qui induisait la représentation.

Ajoutons qu'il aimait les matières âpres, brutes.

Il possédait un sens audacieux du rapport entre ces matières et usait de la couleur comme un musicien : ses scénographies étaient un protagoniste de l'histoire que l'on nous racontait et elles conduisaient les "personnages" bien au-delà du hic et nunc de la réprésentation. Par l'espace, les formes, par son imagination, André Acquart donnait plus de force aux textes et à ce moment unique qu'est une représentation.

Ce grand homme, modeste, très cultivé en histoire des arts et de la littérature, sensible à la lumière, aux couleurs, sensible à la voix des poètes, aura contribué à donner une ampleur inoubliable à certains textes.

Il s'est éteint ce week-end. On ignore pour le moment où et quand se derouleront ses obsèques.

http://www.regietheatrale.com/index/index/donateurs/Andre-Acquart.html

André Acquart - Architecte de l‘éphémère — Jean Chollet, éditions Actes Sud (2006)

http://www.mucem.org/fr/information/disparition-dandre-acquart

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 6, 2016 4:46 PM

|

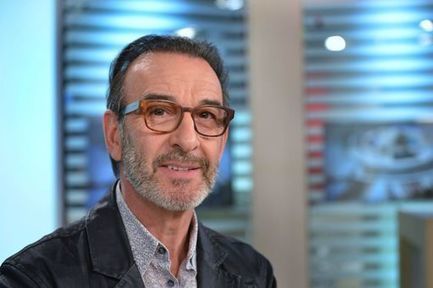

Arrivé il y a un an à la tête du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Lionel Massetat a visiblement pris ses marques. Le directeur tire un bilan de cette première saison et se projette sur la prochaine, qui sera présentée au public ce lundi soir, à 20 heures, au théâtre (entrée libre).

Entretien.

Quel regard portez-vous sur votre première saison à la tête du théâtre ?

LIONEL MASSETAT. D’abord je suis très content de travailler avec une équipe forte, impliquée, engagée. Il m’a fallu un temps d’adaptation, bien sûr, car c’est une grosse machine. J’ai noté que la diversité des publics, revendiquée par beaucoup de lieux, est ici une réalité. Nous avons réalisé une des meilleures saisons en termes de fréquentation depuis 1993 avec 60 000 spectateurs et 7 400 abonnés.

A quoi cela tient-il selon vous ?

A un gros travail de terrain, à une programmation d’ouverture sur de nouvelles esthétiques. Cela a créé une curiosité. Avec les 80 à 90 projets d’éducation artistique avec les enfants, on a aussi amené au théâtre des parents qui n’y seraient jamais venus. On a ainsi 1 000 parents qui ont vu trois spectacles.

Quel est le fil conducteur de la saison 2016-2017 ?

Offrir le plus large spectre possible des arts vivants, des formes classiques jusqu’aux nouveaux arts de la scène, dont l’écriture s’appuie notamment sur le numérique. Le tout, sans faire de jeunisme. Nous aurons toutes les générations d’artistes, du connu au moins connu, à l’inconnu total en misant sur la curiosité du public.

Quelles seront les têtes d’affiche ?

D’abord nous ouvrons la saison avec l’incroyable Brigitte Fontaine. On verra aussi la cantatrice Natalie Dessay en comédienne, Philippe Torreton. La musique tiendra une grande place et nous verrons les nouvelles formes du cirque avec des choses impressionnantes comme Fragan Gehlker qui évoluera à 20 m du sol sans sécurité. Enfin, il y aura cette semaine de rencontres à laquelle je tenais, entre les arts et la science, consacrée pour cette première au thème du temps.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 6, 2016 3:09 PM

|

Publié dans le journal "Hyères ma ville":

Les arts du cirque et de la danse recevront 3 millions d'euros de crédits "nouveaux" cette année, a annoncé la ministre de la Culture Audrey Azoulay.

La ministre de la Culture, Audrey Azoulay, a annoncé lundi que l'art de la danse et du cirque recevront 3 millions d'euros de crédits supplémentaires.

La ministre de la Culture Audrey Azoulay a annoncé lundi plus de 3 millions de crédits « nouveaux » pour les secteurs de la danse et du cirque afin de « renforcer la place des artistes en France».

Le secteur chorégraphique va bénéficier de 2,64 millions de crédits, avec notamment une revalorisation du dispositif d'aide aux compagnies conventionnées et la mise en place d'une « nouvelle aide aux compagnies à rayonnement national et international » comme Jean-Claude Gallotta, Philippe Découflé ou Carolyn Carlson, indique le ministère.

Des moyens supplémentaires sont également alloués aux huit Centres chorégraphiques nationaux (CCN) et onze Centres de développement chorégraphique (CDC) pour « accueillir un artiste associé » et ainsi coproduire son travail.

Cinq compagnies de cirque soutenues

Le secteur du cirque, pour sa part, va bénéficier cette année de 665 000 euros de « crédits nouveaux », selon le ministère. Cinq compagnies en particulier vont être « soutenues fortement » : le cirque Plume, le collectif XY, Phia Ménard, Mathurin Bolze et Les Colporteurs. D'autres « verront également leurs subventions réévaluées », ajoute le ministère.

Concernant les cirques familiaux, mobilisés depuis quelques mois pour obtenir de meilleures conditions d'accueil dans les villes, la ministre de la Culture a reconnu que « l'itinérance est parfois freinée, faute d'emplacements car il est parfois difficile d'implanter un chapiteau au cœur des villes».

Un effort à venir pour les festivals

« Une réflexion est en cours pour envisager une mission interministérielle chargée de traiter ces questions, mais aussi d'autres sujets qui dépassent le champ des compétences du seul ministère de la Culture », a-t-elle fait valoir.

Pour 2017, la ministre de la Culture a souligné que les « efforts porteraient sur les scènes conventionnées et les festivals » en ce qui concerne le secteur chorégraphique et prévoiront un soutien accru aux Pôles nationaux des arts du cirque, « qui participent activement à la production et à la diffusion dans le secteur».

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 6, 2016 2:44 PM

|

Audrey Azoulay annonce un renforcement du soutien à la danse et aux arts du cirque

PUBLIÉ LE 06.06.2016 À 16H00 - PARIS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, a annoncé lundi 6 juin, un renforcement des dispositifs de soutien aux secteurs de la danse et des arts du cirque en France.

Depuis près de trente ans, l’Etat accompagne ces deux secteurs et favorise leur développement en concertation avec les collectivités territoriales. Partout en France, des outils de production et de diffusion propres à chacun de ces arts ont été créés. Cette effervescence a été nourrie par une structuration des cursus d’enseignement supérieur qui a fait éclore de nouvelles générations.

La ministre souhaite renforcer la place des artistes de la danse et du cirque en France, notamment des plus jeunes, en favorisant la rencontre entre leurs projets et les publics les plus larges et en soutenant leur rayonnement à l’international.

Les annonces faites par la ministre de la Culture et de la Communication, en faveur de la danse et du cirque visent à :

- renforcer la création en soutenant l’indépendance artistique

Des mesures nouvelles permettent en 2016 de mieux accompagner la création et l’indépendance artistiques au travers d’un soutien aux compagnies, aux résidences d’artistes et aux ateliers de fabriques artistiques.

Pour la danse, le dispositif d’aide aux compagnies conventionnées est revalorisé en 2016, en mobilisant plus de 600 000 € de crédits. Par ailleurs, une nouvelle aide aux « compagnies à rayonnement national et international » permet dès 2016, de soutenir de façon significative 12 équipes artistiques : Maguy Marin, Carolyn Carlson, Jean-Claude Gallotta, François Chaignaud/Cécilia Bengolea, Gisèle Vienne, Anne NGuyen Jérôme Bel, Philippe Decouflé, François Verret, Emmanuelle Huynh, Maud Le Pladec et enfin Arcosm, codirigée par Thomas Guerry et Camille Rocailleux qui créent pour le jeune public.

Concernant le cirque, le nouveau dispositif d’accompagnement des compagnies à rayonnement national ou international permet dès 2016 à cinq compagnies d’être soutenues fortement : Le cirque Plume, le collectif XY, Phia Ménard, Mathurin Bolze, Les Colporteurs. Plusieurs autres compagnies verront également leurs subventions réévaluées.

- mieux ancrer la présence des artistes dans tous les territoires

En 2016 pour la danse, 8 Centres Chorégraphiques Nationaux (CCN) et 11 Centres de Développement Chorégraphique (CDC) disposeront de moyens nouveaux pour accueillir un artiste associé, qui trouvera ainsi des partenaires pour coproduire, diffuser son répertoire et accompagner sa rencontre avec les publics.

En outre, l’accueil studio, dispositif qui permet un partage des espaces de travail dont disposent CCN et CDC, est revalorisé, afin d’élargir les possibilités d’accueil de compagnies indépendantes.

Pour multiplier les espaces de travail, en particulier en milieu rural, 8 ateliers de fabrique artistique pour la danse et 3 pour le cirque ont été repérés et seront soutenus. Ces lieux mutualisés sont des points d’appui pour la recherche et le travail au quotidien, souvent des lieux de rencontres et de transmission, essentiels pour la jeune génération d’artistes.

- conforter la diffusion du cirque et de la danse

Les pôles nationaux des arts du cirque (PNAC), qui participent activement à la production et à la diffusion dans le secteur, font l’objet de mesures de consolidation dès 2016 et élargies si possible en 2017.

Le cirque est nomade par essence, aussi, pour mieux soutenir sa diffusion, les aides à l’itinérance du cirque contemporain sont renforcées en 2016.

Mais l’itinérance est parfois freinée, faute d’emplacements car il est parfois difficile d’implanter un chapiteau au cœur des villes, cette difficulté est actuellement cruciale pour les cirques de famille. La charte pour l’accueil des chapiteaux qui fait l’objet d’une concertation avec les collectivités territoriales est un outil essentiel à cet égard. S’agissant des cirques de famille, une réflexion est par ailleurs en cours pour envisager une mission interministérielle chargée de traiter ces questions, mais aussi d’autres sujets qui dépassent le champ des compétences du seul ministère de la Culture.

En 2017, pour la danse, les efforts porteront sur les scènes conventionnées et les festivals dédiés qui apportent des soutiens importants à la création, à la diffusion internationale, à l’élargissement des publics.

- donner leur place aux jeunes artistes et conforter nos filières de formation

Les écoles d’enseignement supérieur font de la France un lieu partout envié pour la formation et notamment pour les artistes du cirque à l’échelle mondiale. Le CNAC, Centre National des arts du cirque de Châlons-en-Champagne, en est le fleuron, en lien avec l’école nationale des arts du cirque de Rosny-Sous-Bois, ainsi que l’Académie Fratellini. L’étude de l’habilitation du Lido à Toulouse fait partie de cette démarche.

De même les questions d’insertion professionnelle doivent être pensées à l’échelle européenne. Jeunes talents Cirque Europe, devenu « Circus Next », bénéficie d’un fond européen pour faire émerger une politique européenne du cirque. Par ailleurs, le regroupement envisagé du centre de ressources Hors-Les-Murs avec le Centre National du Théâtre dans ArtCena va permettre de renforcer les capacités d’intervention pour le secteur, la mutualisation des ressources et les coopérations internationales.

Ce sont en tout 2,64 millions d’euros de mesures nouvelles pour le secteur chorégraphique qui ont été annoncées. Le cirque bénéficiera quant à lui de 665 000 € de crédits nouveaux en 2016 pour les compagnies et il est envisagé en 2017 de mieux soutenir les pôles nationaux des arts du cirque.

La liberté de création et de diffusion affirmée par la loi relative à la liberté de Création, à l’architecture et au patrimoine qui sera adoptée cette année, est ainsi confortée par des moyens nouveaux pour ces deux champs artistiques qui « invitent » volontiers les autres arts. Certains artistes franchissent d’ailleurs le pas, du cirque à la danse et de la danse au cirque.

Photo :(c) MCC/Mehrak Habibi

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 6, 2016 3:35 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan, sur Mediapart :

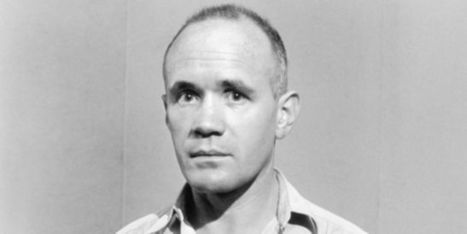

Le théâtre a bouleversé leur vie. Coté salle et coté studios (radio, télé) pour elle. Côté salle et côté livres et colloques pour lui. Moins de dix ans d’âge les séparent. Et pourtant, tout les sépare. Appétit à vif, Laure Adler va au théâtre tous les soirs. Réfugié dans le passé, Georges Banu n’y va plus guère. Chacun publie un livre. Un même sujet : l’amour à mort du théâtre

Laure Adler publie « Tous les soirs » dans la collection le temps du théâtre chez Actes sud que dirige Georges Banu (avec Claire David). Banu publie « Le théâtre ou le défi de l’inaccompli » » aux Solitaires intempestifs. Titre simple, direct et transparent pour elle dont le livreentend être « un parcours pour non-initiés dans les arcanes du théâtre contemporain ». Titre compliqué, alambiqué et un rien obscur pour lui, qui entend écrire pour l’histoire du théâtre et parachever son œuvre par un opuscule au final autobiographique tout comme l’est, en préambule, le livre de Laure Adler.

La cohorte des compañeros

On ne compte pas les metteurs en scène, acteurs, auteurs que Laure Adler a convié dans un studio de radio ou de télévision (feu « Le cercle de minuit » dont elle avait passé la clefs à Michel Field) pour les différentes émissions qu’elle anime, en particulier sur France Culture et France Inter dont un hebdomadaire « Studio théâtre » malheureusement disparu de l’antenne. On ne compte pas le nombre de colloques auquel Georges Banu a participé ou de rencontres publiques avec des grands metteurs en scène, on ne compte plus le nombre de ses livres tant ils sont nombreux.

Laure Adler fait partie de cette étrange cohorte de gens qui vont au théâtre tous les soirs (ou presque), je peux en attester, étant l’unde ses « compañeros » comme elle nomme ses pairs. Depuis qu’il a pris sa retraite de l’université, on ne croise plus guère la lourde et ramassée silhouette de Georges Banu dans les théâtres français lui qui évoque dans son livre les « doutes d’un amoureux âgé des salles obscures ». Mais en Roumanie, son pays natal dont il a rapporté quelques maximes de Cioran et une onctuosité langagière, il est un invité permanent du festival de Sibiu, ville où, tout comme à Bucarest, il passe pour un pape, et même un dieu.

L'inoubliable "Oubli"

C’était un après-midi un peu gris dans le centre de Bucarest. Dans le programme du festival, ma stupeur avait été grande de voir qu’un spectacle allait être donné d’après l’un des livres de Georges Banu « L’oubli » (Editions Les solitaires intempestifs) par trois acteurs, en fait deux danseurs et un récitant, Banu lui-même. Double stupeur même, car primo, j’avais lu ce livreen un mot oubliable et, deuxio, je ne savais pas que Gorges Banu était aussi un acteur. Passons le spectacle, arrivons au salut. Entouré d’un danseur et d’une danseuse aux torses nus, Georges engoncé dans son habituelle veste en jean et qui vient de dire, non sans suée, son texte (traduit par lui-même en roumain), salue dans un sourire à mi-chemin du soupir et de l’épanouissement.

Moment mémorable que je regrette de ne pas avoir immortalisé par une photo (c’était au temps d’avant l’IPhone), et ô combien mémorable pour Georges Banu puisque, dans son livre,il y revient pas deux fois (l’ouvrage est, en partie, fait de textes anciens rassemblés et corrigés ce qui n’évite pas quelques redites). Lui qui, jeune homme, avait voulu être acteur, le devenait enfin, grâce au critiquequ’il fut en Roumanie puis à l’essayiste qu’il devint en France où il trouva refuge fuyant le régime de Ceausescu. L’accomplissement de son inaccomplissement trouvait là enfin son apothéose.

Un dieu roumain

Cette partie biographique est la plus allègre du livre. Ses pages sur ses années universitaires et sa façon d’enseigner le théâtre sans justement l’enseigner, valent le détour. Le reste est plus pesant comme souvent chez Banu qui excelle dans les conversations orales avec les gens de théâtre qu’il aime tapisser d’anecdotes mais qui, à l’écrit, emberlificote ses phrases et les leste d’un surpoids de culture théâtrale qui souvent les étouffe. C’est encore le cas avec cet essai qui se penche sur la notion d’inaccompli au théâtre, ce qui, à bien des égards, est une lapalissade. Avec, en sous-main cette manie de la taxinomie à tout va qui est une maladie que l’on attrape très vite dans les milieux universitaires. Georges Banu se reconnaît deux maîtres : Bernard Dort et Roland Barthes. Il n’a ni la fluidité du premier, ni l’élégance du second. Il est Georges Banu, un dieu roumain.

Les références de Georges Banu vont, comme souvent, de Stanislavski et Craig jusqu’à Warlikowski en passant par Vitez (auprès duquel il travailla), Grotowski et Brook. L’essayiste voit aujourd’hui ressurgir « le souvenir des équipes qui se réclamaient du même modèle dans les années 1960 ». Et il ajoute : « mais le spectateur que je suis, avec ses engouements et ses limites, peut-il aujourd’hui s’enthousiasmer encore ? ». C’est la question.

La compréhension émotionnelle

L’enthousiasme de Laure Adler est intact. Elle remonte le temps jusqu’à Vilar (c’est à Avignon qu’elle naquit au théâtre) et Vitez (qui la fit grandir) mais s’attarde surtout dans le présent, de Lupa à Warlikowski, de Mnouchkine à Liddell, de Chéreau à Castellucci, de Bondy à Jolly. Elle cite longuement leurs propos glanés au cours de multiples entretiens avec eux, et, dans l’entre deux évoque, en spectatrice, son rapport au théâtre, qui, comme celui de l’écriture des spectacles, a changé. Le « public pour le plus grand nombre » assis dans des vastes salles pour des messes laïquesa souvent fait place à des salles plus humaines où les acteurs et les spectateurs se sont rapprochés, où l’on s’adresse moins à une masse compacte qu’à la personnalité de chaque membre de la « communauté éphémère » que constitue le public d’un soir. Le « élitaire pour tous » d’Antoine Vitez, son activisme scénique aux formes multiples, ont servi de palier pour Laure Adler et beaucoup d’autres.

« Ce que je cherche, c’est la compréhension émotionnelle » dit Krystian Lupa en écho à Peter Brook : « le théâtre est une leçon mais le maître, c’est la vie. Quelle que soit l’idée du metteur en scène, je ne crois pas qu’il faut la prêcher mais simplement la partager comme une expérience émotionnelle ». Pour Lupa « le théâtre est une alternative au monde réel », allant jusqu’à dire que « la vie sur scène est une vie bien plus vraie que la vie réelle ». Ce que confirme Angelica Liddell à sa manière : « Je veux que la scène soit corrompue par la vie ». Ou Joël Pommerat : « le théâtre est un lieu de fiction vraie ».

L'indicible et le silence

Claude Régy, pour lequel Laure Adler éprouve une constante dévotion et lui consacre de très belles pages, poursuit plus radicalement la même quête avec deux maitres mots : « l’indicible » et le « silence ». Ou encore Ariane Mnouchkine, tout autrement: « je ne sais jamais si je vais trouver du théâtre quand je commence un spectacle, c’est-à-dire une espèce de vie, de vérité, et en même temps de poésie ».

A travers eux et d’autres, à commencer par Patrice Chéreau et pour finir par Castellucci, Laure Adler observe une mutation depuis deux décennies, celle d’« un nouveau type, de narration » où les artistes « cherchent un langage neuf leur permettant d’atteindre de manière violente, convulsive, et quelquefois contradictoire, l’être humain ». Ce qui entraine une mutation du spectateur. « L’inconscient du spectateur est requis » affirme Pommerat. Et François Tanguy, les mains et les bras dans le cambouis : « la représentation, c’est l’hésitation, car sans cela tout aurait été déjà fait. Qui va nous raconter comment on va s’en sortir et si on va encore pouvoir s’en sortir ? Alors on retrace, on fait le pas du pas, on recompose le tracé, c’est cela que je nomme le théâtre ».

Et c’est pour cela que chaque soir (ou presque) Laure Adler retourne au théâtre « le cœur battant » et qu’elle place cet art au-dessus de tous les autres, qu’elle y puise une « force » que ce livre, humble, entend partager.

Laure Adler « Tous les soirs », collection Le temps du théâtre, Actes sud, 102p, 13€

Georges Banu, « Le théâtre ou le défi de l’inaccompli », Les Solitaires Intempestifs, 120p, 15€

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 6, 2016 3:15 AM

|

Par Emmanuelle Lequeux dans Le Monde :

Il est des lieux si millénaires que l’art contemporain ne peut y surgir qu’en intrus. Au cœur de Marrakech, la place Jemaa El-Fna est de ceux-là. En ce printemps, un miracle est néanmoins advenu : entre charmeurs de serpents et jeunes chanteurs gnawa, les danseurs de Tino Sehgal ont su imposer leurs mouvements bizarres, leur musique d’un temps futur, pendant près d’un mois (jusqu’au 5 juin, Halqa.org).

On croyait le Lion d’or de la Biennale de Venise 2015 cantonné au monde fermé des musées ? Avant d’envahir le palais de Tokyo à l’automne, celui qui a réinventé la performance sort pour la première fois en place publique. Et quelle place ! Tout un monde, riche de six siècles de traditions ultracodifiées.

Rencontre de deux biorythmes

Réputée pour les contraintes insensées qu’elle impose au monde de l’art, la troupe du Berlinois se fond dans la foule comme si elle y était née. Au matin, c’est un réveil doux. Dans l’ancienne banque Al-Maghrib, qui donne sur l’immense piazza et accueille fréquemment des expositions, les corps s’alanguissent au sol. Les mouvements sont infimes, le silence laisse monter avec le soleil la clameur de la foule au dehors. Peu à peu, les silhouettes s’animent, les danses se font collectives. Hakas guerriers, parades animales, transes sautillantes : la « situation », pour reprendre la terminologie de Sehgal, passe par tous les états jusqu’à ce que tombe la nuit.

Pendant des heures, les bouches des dix performeurs produisent mille bruits, chants d’oiseaux, chansons pop, chœurs de slam. Qu’en ont à faire les Marrakchis ? Manifestement, l’interlude les fascine.

Transe partagée

Tatoueuses au henné, femmes voilées avec leur nourrisson au bras, badauds sans but : dès que les danseurs sortent sur le parvis, un cercle bienveillant les entoure, bat des mains, entre dans la ronde. Amusé souvent, intrigué toujours, jamais perplexe. Il faut dire que l’initiatrice du projet, la commissaire indépendante Mouna Mekouar, marocaine d’origine, a travaillé des mois pour que l’infiltration soit réussie.

Comme pour chacun des cercles de la place, appelés « halqa », un maître de cérémonie vient ouvrir la « situation » de ses chants et sourates. Quelques ados désœuvrés y ont même trouvé de quoi bien remplir leurs journées. Ils accompagnent les danseurs dans leurs sorties, obligent leurs copains à rester, encadrent la foule en bienveillants vigiles. Ils chantent et dansent, même quand le rituel atteint son crescendo. Entre Sehgal et l’ancienne place des Trépassés, c’est la rencontre parfaite et déconcertante de deux biorythmes. « Ce qui m’intéresse ici, c’est ce moment à la fois collectif et individuel, qui s’intrique dans le format et la culture de la place, confie le taciturne artiste. Les Marrakchis comprennent que nous sommes très vulnérables, avec nos corps et nos voix, et en un sens ils se sentent responsables de nous. » Elitisme supposé de l’art contemporain ? Ici, la transe se partage.

Emmanuelle Lequeux

Journaliste au Monde

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 8, 2016 2:49 AM

|

Par Emmanuelle Bouchez et Sophie Rahal dans Télérama :

Alors que le modèle culturel français de financement croisé vacille, “Télérama” a donné la parole a plusieurs directeurs et administrateurs d'établissements culturels qui décryptent leur relation avec les tutelles. Aujourd'hui, certains n'hésitent plus à chercher les subventions ailleurs.

Lire sur le site de Télérama : http://www.telerama.fr/scenes/subventions-et-spectacle-vivant-la-parole-aux-directeurs-de-lieux-culturels,143478.php

“Des projets se sont faits avec le seul argent de nos tournées.”

Boris Charmatz, directeur du Musée de la danse, CCN de Rennes.

Budget global 2015 : 2 172 360 euros, dont 64 % de subventions.

« En 2011, le département d'Ille-et-Vilaine a baissé toutes les structures culturelles de 20 %, et l'on n'a jamais inversé la tendance depuis. L'Etat est notre premier financeur, la Ville de Rennes vient juste derrière, suivie de la Région. Ces subventions sont stables depuis ma nomination, en 2009, je dois donc m'estimer heureux de ne pas subir de baisse. Mais le coût de la vie augmente... Alors que notre projet Musée de la danse est novateur et explose les chiffres de fréquentation, de tournées, de coproductions, on aurait pu s'attendre à davantage de soutien. Des projets nouveaux comme Fous de danse, où interviennent de grands chorégraphes toute une journée sur la plus grande place de Rennes, se sont faits avec le seul argent de nos tournées. » Propos recueillis par E.B.

“Il est compliqué de trouver d'autres ressources que l'Etat.”

Nathalie Garraud, directrice de la Compagnie du Zieu (Aisne). Budget 2015 : 437 634 euros, dont 26,1 % de subventions.

« L'aide de l'Etat est importante (convention de 50 000 euros annuels sur trois ans) et c'est la condition sine qua non au développement de nos productions. Elle nous assure une certaine stabilité et une visibilité financière, donc de l'autonomie. Depuis 2012, nos ressources propres ont augmenté tandis que les financements publics restent stables, avec une légère diminution cette année (en raison d'une baisse de 10 % du Conseil départemental). Mais nous n'avons plus de perspective d'augmentation, et cela rend notre structure fragile. D'autant qu'il est compliqué, pour une compagnie de théâtre, de trouver d'autres ressources : répondre à des commandes pourrait distordre le projet artistique, et puis comment s'engager dans le montage de projets européens sans poste dédié à la recherche de fonds ? Comment engager des mécènes à soutenir notre création quand il y a peu de retour sur investissement comparé à ce que peut offrir un événement public d'ampleur ? » Propos recueillis par Sophie Rahal

“Réussira-t-on l'équilibre mixte public-privé ? On l'espère.”

Paul Rondin, directeur délégué du Festival d'Avignon.

Budget 2016 : 12 365 786 euros, dont 52 % de subventions.

« Le festival, depuis toujours, est un projet national en région : l'Etat est donc pour nous un vrai partenaire. Il vient même de renforcer son soutien de 100 000 euros en 2016 pour notre action culturelle dans 200 établissements scolaires de la région. Mais aujourd'hui, il n'y a que l'Etat et la Région qui tiennent leurs engagements : Christian Estrosi (Région PACA) vient d'augmenter sa subvention. Signée pour quatre ans dès 2014, notre convention n'a empêché ni la Ville (PS) ni le département, certes parmi les plus pauvres de France, à baisser leurs subventions en 2015. Pour ne pas peser sur l'artistique, nous avons baissé notre coût de fonctionnement de 8 % en renégociant tous nos contrats, et nous cherchons de l'argent partout. Le mécénat - 86 % de notre action éducative - fait arriver de l'argent parce que le festival est un symbole fort. Notre nouvelle piste de revenus est l'activité numérique : nous avons créé un incubateur de start-up en partenariat avec l'Université d'Avignon. Tout cela pour continuer à servir l'esprit de Jean Vilar ! Réussira-t-on cet équilibre mixte public-privé ? On l'espère. » Propos recueillis par E.B.

-------------------------------------------

“Je suis déçu par les coupes catastrophiques.”

Yoann Bourgeois, codirecteur du CCN de Grenoble. Budget 2016 : 1 074 744 euros, dont 42,1 % de subventions.

« J'ai quitté ma compagnie de cirque qui fonctionnait très bien pour prendre la codirection, avec Rachid Ouramdane, d'une institution que j'espère régénérer de l'intérieur. Le financement, je l'envisage aussi de manière nouvelle : ce n'est pas qu'une question d'argent, mais aussi d'échanges d'idées et de savoir-faire. Les partenariats avec les fondations - Rothschild ou SNCF sur l'opération 1er Acte, consacrée à la diversité -, les systèmes solidaires ou les petites entreprises me l'ont appris. Je suis déçu par les coupes catastrophiques - - 15 % en 2016 ! - du nouveau maire écologiste de Grenoble, Eric Piolle, alors que nous défendons un projet impliquant les populations. Mais je vais essayer de comprendre cette équipe municipale, d'imaginer avec elle des actions sur le terrain sportif ou social... La nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes ne s'est pas encore prononcée, seul l'Etat - très attentif - et le département de l'Isère s'engagent. Dans le climat actuel, entre colère sociale et montée de l'extrême droite, j'attends du ministère de la Culture une vision forte. » Propos recueillis par E.B.

----------------------

“On nous demande de ne pas tout engager sur l'exercice en cours, au cas où...”

Pascale Boeglin-Rodier, directrice du Théâtre Liberté - Scène nationale de Toulon (Var). Budget 2015 : 4 millions d'euros dont 76% de subventions.

« Même si, pour des raisons historiques, il y a parfois un manque de courage politique pour remettre les choses à plat, on sent de la bienveillance chez nos tutelles publiques, et une réelle volonté d'accompagnement. Nous n'avons que cinq ans d'existence : la réussite de notre projet – un nouveau théâtre à Toulon – a joué en notre faveur et nous avons obtenu le label “Scène Nationale” en décembre dernier. Nous sommes en cours de formalisation d'un contrat avec l’Etat, mais, à ce jour, nous n'avons pas encore la garantie d'obtenir en 2016 la totalité de la subvention plancher allouée aux scènes nationales. On nous demande donc d'être prudent et de ne pas tout engager sur l'exercice en cours, au cas où... C'est complexe de jongler avec des subventions non consolidées ! Cette incertitude fragilise notre façon de travailler car engager une création demande du temps et de l'anticipation.

Les subventions publiques sont essentielles pour mettre en œuvre un projet de théâtre public (avec des prix attractifs, une offre diversifiée). Et si celles des collectivités territoriales sont stables (la ville et l'agglomération s'engageant à hauteur de plus de deux millions d'euros), on ne refuse pas le reste pour autant. On cherche du mécénat, on établit des partenariats, on loue l'établissement, on sollicite même des dons du public via le “billet suspendu” grâce auquel un spectacteur peut acheter deux places et en laisser une “au comptoir” pour les plus démunis...» Propos recueillis par Sophie Rahal

--------------------------

“Un bloc républicain s'est formé contre la menace du Front National.”

Guy-Pierre Couleau, directeur de la Comédie de l'Est, CDN de Colmar. Budget 2015 : 2 376 000 euros, dont 82% de subventions

« Tous nos financeurs (Etat, Région et Ville) ont augmenté leurs subventions en 2016, sauf le département, en difficultés réelles, qui a baissé de 40 000 euros. Mais en Alsace-Lorraine et Champagne-Ardennes, l'intérêt pour la culture s'est encore renforcé lors des dernières échéances électorales : un bloc républicain s'est formé contre la menace du Front National. Tous les artistes se sont mobilisés et les collectivités territoriales les ont beaucoup écoutés, voire consultés. A la même période, le musée Unterlinden a par exemple réouvert ses portes (grâce à plus de 40 millions d'euros investis par les collectivités locales !)....

Aujourd'hui, on essaye tout de même de diversifier nos sources de financement, en travaillant avec des institutions étrangères (La Comédie de Genève), en multipliant les coproductions, en tournant nos spectacles... Le mécénat, ici, est facilité par notre statut d'association : en droit local alsacien, notre établissement peut bénéficier du mécénat directement (contrairement à beaucoup d'autres centres dramatiques), et le club de quatorze partenaires qui nous soutient peut défiscaliser. Ces « petits » financements (50 000 euros environ) sont essentiels car ils sont le socle de notre action culturelle en faveur des écoles, de l'institut médico-pédagogique, des publics défavorisés... » Propos recueillis par SR

--------------------------------------

“Aujourd'hui, le non-accompagnement peut venir de n'importe où.”

Jean-Michel Puiffe, directeur du Théâtre Sénart - Scène nationale (Seine-et-Marne). Budget 2015 : 6,4 millions d'euros (dont 1,5 million de charges de production), dont 74% de subventions.

« Certains élus, toutes tendances politiques confondues, font encore le choix d’investir : en l’occurrence 42 millions d’euros dans le Théâtre-Sénart, reconstruit et réouvert en novembre 2015. Malheureusement, nous avons eu la confirmation début mars que la subvention du département (300 000 euros) allait baisser de moitié ! Cela nous fragilise car cette baisse importante survient en cours d’exercice. La saison artistique va exister, mais on a dû réduire la voilure : reporter des projets, baisser le nombre de représentations… Nous qui n’étions pas rompus à l’exercice des demandes de financements nous tournons aujourd’hui vers l’Europe, et vers la nouvelle majorité de la Région Ile-de-France. En cinq ans, le changement est radical : auparavant, on savait que « l'attaque » venait de telle ou telle collectivité. Aujourd'hui, le non-accompagnement peut venir de n'importe où. Propos recueillis par SR

---------------------------------------------

“Comment engager des mécènes quand le retour sur investissement n'est rien ?”

Nathalie Garraud, directrice de la Compagnie Du Zieu (Aisne) et Ariane Salesne, administratrice. Budget 2015 : 437 634 euros, dont 26,1% de subventions.

« L'aide de l’État est importante (50 000 euros annuels sur trois ans) et c'est la condition sine qua non à notre structuration et au développement de nos productions. Elle nous assure une stabilité et une visibilité financière minimale, donc une certaine autonomie. Depuis 2012, nos ressources propres ont augmenté tandis que les financements publics restent relativement stables, avec une légère diminution cette année (en raison notamment d'une baisse de 10 % du Conseil Départemental), mais surtout, sans perspective d'augmentation. Le déséquilibre qui en découle nous expose à une fragilité structurelle. D'autant qu'il est compliqué, pour une compagnie de théâtre, de trouver d'autres sources de financement : répondre à des commandes pourrait distordre le projet artistique, et puis comment s'engager dans le montage de projets européens ? Comment financer un poste dédié à la recherche de fonds ? Comment engager des mécènes à soutenir un projet de création quand le retour sur investissement n'est rien, comparé à ce que peut offrir un événement public d'ampleur ? Propos recueillis par SR

---------------------------------------------

“On tente aussi le ‘crowdfunding’.”

Vincent Eches, directeur de La Ferme du Buisson - Scène nationale de Marne-la-Vallée, et Philippe Fourchon, directeur adjoint. Budget 2015 : env. 5 millions d'euros, dont 74% de subventions