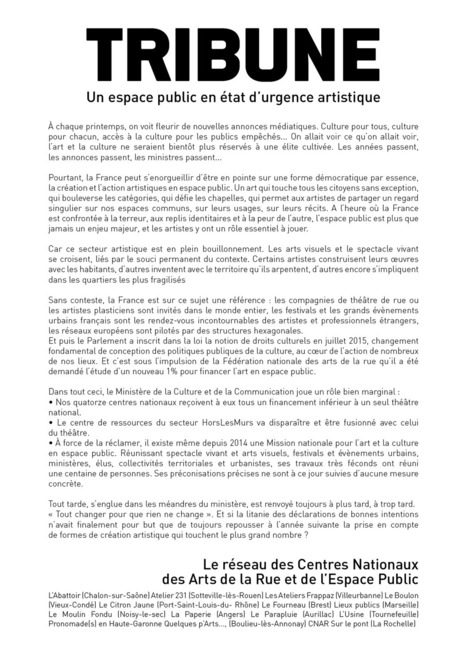

: A la veille de la présentation des travaux de la Mission nationale pour l’art et la culture dans l’espace public, les 14 Centres Nationaux des Arts de la Rue publient une Tribune incisive sous le titre : "Un espace public en état d’urgence artistique".

Ce texte pointe notamment le rôle bien marginal du Ministère de la Culture et de la Communication dans le développement d’un secteur artistique pourtant en plein bouillonnement.

Retrouvez le texte intégral de la Tribune par ici : http://www.lefourneau.com/sites/www.lefourneau.com/IMG/pdf/8/a/7/tribune_du_reseau_des_cnarep.pdf

Get Started for FREE

Sign up with Facebook Sign up with X

I don't have a Facebook or a X account

Your new post is loading... Your new post is loading...

Your new post is loading... Your new post is loading...

Par Frédérique Roussel pour Libération : Pérégrinations, en compagnie de l’écrivain Serge Mestre, sur les traces du destin tragique du poète et dramaturge espagnol assassiné en Andalousie par les phalangistes. Son souvenir hante l’Espagne, en particulier Grenade et sa région, ce coin d’Andalousie où il était né. L’aéroport porte son nom, comme le parc central de la ville, comme de nombreuses places un peu partout en Espagne… Serge Mestre, fils de républicain espagnol, a rencontré Federico García Lorca à 15 ans en se plongeant dans la lecture des poètes de la lutte et de la liberté. Eluard, Aragon et surtout Lorca lui ont donné envie d’écrire. Son dernier roman (1) revisite à sa manière la vie du poète andalou, en forçant le trait sur des épisodes méconnus, décrivant un personnage engagé et joyeux. L’écrivain et traducteur l’a écrit sans se rendre sur les lieux. Découverte avec lui de la Grenade de Federico García Lorca. Photo Dans les environs de Grenade, où Federico García Lorca a été fusillé en 1936. Photo Georges Bartoli. Divergences

Par Sonia Legendre, pour l'Hebdo du Vendredi :

Par Fabienne Darge dans Le Monde :

Lettre aux spectatrices et spectateurs du "81 avenue Victor Hugo" Soutien au collectif du 81 avenue Victor Hugo

Les théâtres, salles de spectacles et festivals que nous dirigeons ne pourraient exister sans le régime dit de l’intermittence, dont relèvent une grande partie des artistes et techniciens qui viennent y travailler. Sans ce régime spécifique d’indemnisation chômage, le spectacle vivant risquerait de disparaitre totalement. Pour tenir compte des particularités de fonctionnement de ce secteur économique et de son modèle particulier, des négociations sectorielles ont été inscrites dans la loi du 17 août 2015. Pour la première fois, les organisations représentatives de l’ensemble du secteur du spectacle (employeurs de l’audiovisuel, du cinéma et du spectacle vivant regroupés au sein de la FESAC et représentants des salariés à travers les 5 fédérations spectacles CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC) ont travaillé ensemble à fixer les règles d’indemnisation des artistes et techniciens du spectacle. Cette négociation sectorielle du régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle s’est achevée jeudi 28 avril 2016 par la finalisation d’un accord signé par les représentants des employeurs et la totalité des organisations de salariés représentatives du spectacle vivant. Cet accord est historique. Il respecte les grands principes de la plateforme de revendication commune des partenaires sociaux patiemment constituée au fil du temps et répond à une très grande partie des revendications partagées depuis presque 15 ans entre les salariés intermittents et leurs employeurs. Cet accord est vertueux, durable et équitable. Chacun a fait des efforts dans l’intérêt de tous. L’ensemble des redistributions et des contributions nouvelles représente un équilibre radicalement différent par rapport au passé, tout en effectuant une économie générale maintenant chiffrée. Mardi 24 mai, le comité d’experts présidé par l’économiste Jean-Paul Guillot a rendu son verdict : l’accord du 28 avril génèrerait une économie comprise entre 84 et 93 millions d’euros (105 millions exigés par l’UNEDIC). Cet accord fait la démonstration que l’expertise de partenaires sociaux responsables peut conduire à trouver un accord qui permette à la fois d’élargir le nombre des bénéficiaires, d’être plus équitable et plus vertueux dans la redistribution des droits. Cet accord doit maintenant être validé par les organisations interprofessionnelles gestionnaires de l’UNEDIC, comme la loi les y engage. Sans atteindre tous les objectifs de leur lettre de cadrage, jugée provocatrice par la ministre de la Culture, l’accord propose une alternative maintenant incontournable et les attaques habituelles évoquant « des effets de comportements » contribuant une fois de plus à diffamer les professionnels de notre secteur n’y changeront rien. Lors de la séance de négociation sur la convention d’assurance chômage, les organisations interprofessionnelles ont examiné l’accord du 28 avril et ont émis des réserves quant au respect de la trajectoire financière. Nous saluons la réponse du gouvernement visant au renforcement du rôle du fonds de professionnalisation, à l’instauration d’un comité de suivi de l’accord associant l’ensemble des parties prenantes, et affirmant s’engager dans « la préparation de la mise en oeuvre de l’accord à compter du mois de juillet 2016, avec l’Unédic, Pôle emploi et les professionnels du spectacle ». C’est pourquoi : nous appelons toutes les parties prenantes, employeurs et salariés du spectacle vivant et de l’audiovisuel, spectateurs, partenaires et citoyens intéressés à la préservation de notre modèle culturel à le faire savoir et à le défendre ensemble dans l’unité et l’intérêt général nous demandons à l’État de mettre tout son poids dans les négociations mais de ne pas intervenir directement dans le financement des Annexes des intermittents du spectacle qui doivent strictement demeurer dans le cadre interprofessionnel. - Caroline Melon, directrice, Chahuts - Bordeaux - Philippe Prost Directeur Le Pin Galant Mérignac - Eric Roux Directeur Rockschool Barbey Pad SMAC Bordeaux - Sylvie Violan Directrice le Carré-Colonnes, , St Médard/Blanquefort - Frédéric Maragnani, Directeur La Manufacture Atlantique, Bordeaux - Joël Brouch, Directeur, Office Artistique de la Région Aquitaine, Bordeaux - Catherine Marnas, directrice, Théâtre national Bordeaux Aquitaine, Bordeaux - Stéphanie Bulteau, Directrice Théâtre le Liburnia / Fest’arts, Libourne - Nathalie Besançon, Les Sept Collines, Tulle - Sophie Casteignau, Centre Simone Signoret, Canéjan - Stéphane Jouan, Directeur Avant-Scène Cognac, Cognac - Olivier Couqueberg, directeur, La Mégisserie, Saint-Junien - Patrick Duval, directeur, Le Rocher de Palmer, Cenon - Pascale Aujay – Directrice – La Médoquine, Talence - Sophie Trouillet, Le Plateau, Théâtre Jean Vilar, Eysines - Catherine Dété, Théâtre du Cloître, scène conventionnée, Bellac - Denis Lecat, Créa, Saint-Georges de Didonne - Laurence de la Fuente, metteur en scène, Cie Pension de famille Bordeaux - Bruno Rapin, Directeur, Théâtre Georges Leygues, Villeneuve sur Lot - Laurent Guyot, JP Pacheco et Gwen Lescaillet, Théâtre La Boîte à Jouer, Bordeaux - Bruno Lecomte et Monique Garcia, co -directeurs du Glob Théâtre, Bordeaux - Christine Dormoy, directrice Cie Le grain Bordeaux - Nathalie Yéramian, directrice, Festival 1000 Sources & Dordogne, AMELI, Corrèze - Dominique Burucoa Directeur, Scène nationale du Sud-Aquitain, Bayonne - Géraldine Dedieu, Directrice, Espace culturel Treulon, Bruges - Philippe Sanchez, directeur du CREAC / la citéCirque, Bègles - Magali Godart, Directrice, Centre culturel LA CARAVELLE, Marcheprime. - Chantal Achilli – directrice, L’odyssée, Périgueux - Stéphane Guignard, directeur, Cie musicale éclats, Bordeaux - Vincent Léandri, directeur, Théâtre de La Coupe d’Or, Rochefort - Jane Amboise, Centre culturel de Terrasson et Festival « Les chemins de l’imaginaire » - Didier Estebe, directeur, SMAC KRAKATOA, Mérignac - François Maton, directeur, ATABA, Biarritz - Frédéric Durnerin, Directeur, Agora PNAC, Boulazac Isle Manoire - Florence Cailton, Directrice des affaires culturelles, Espace d’Albret, Nérac - Jérôme Montchal, directeur, 3T-Théâtres de Châtellerault - Stephan Lauret, Directeur CDC, d’Aquitaine Le Cuvier, Artigues-près-Bordeaux - Frédéric Branchu, directeur, Théâtre de Thouars - Magali Lugan, Directrice Carré Amelot, espace culturel La Rochelle - Gurval Réto, directeur, Scènes de Territoir, Bressuire. - Paul-Jacques Hulot, directeur , Le Moulin du Roc, Niort - Anne Théron, directrice artistique, compagnie Les Productions Merlin, Poitiers - Nathalie Chanas Nicot, directrice, La Canopée, CC Val de Charente, Ruffec. - Guy Garcia, directeur, SMAC LE sans-réserve, Périgueux - Christiane Artigalas, référente mairie Théâtre « Côté Cour » MEZIN – - Emilie ATHIMON, coordinatrice - Les CARMES (La Rochefoucauld 16) - David Sauvignon Directeur Salle Diff’art Parthenay (79) - Joël Breton Directeur Association LA Palène Rouillac 16 170 - Laurent Moulédous, chargé de production, Hart Brut, Lucq de Béarn - Filgi Claverie - Resp serv cult - Communauté de communes Errobi (Pays Basque) - Thibaud Keller, Directeur, Le Champ de Foire, Saint André de Cubzac - Yves Beaunesne, directeur, Comédie Poitou-Charentes, CDN, Poitiers - Jérôme Lecardeur, directeur, TAP - Théâtre et Auditorium de Poitiers - Matthieu Roy - metteur en scène/dir art Cie du Veilleur, Poitiers - Martin Palisse, directeur, le Sirque PNAC, Nexon - Christelle Derré, et Martin Rossi Co-direction , Collectif Or Normes Poitiers. - Thomas Condemine, directeur artistique, TPN Theatre, Royan - Dominique Sarah, Directrice, Gallia theatre, Saintes (17) - Bruno Brisson, Festival Musicalarue Luxey 40 - Lauriane Chammings, festival d’ici danse, St Germain du Puch 33 - Thierry Faucher, directeur Cie caus’ toujours Niort

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog de Mediapart

Publié sur le site du Syndeac

Publié dans Info-Tours : La nouvelle saison vient d’être présentée par Jacques Vincey.

Par Emmanuelle Bouchez et Sophie Rahal dans Télérama :

Lire sur le site de Télérama : http://www.telerama.fr/scenes/subventions-et-spectacle-vivant-la-parole-aux-directeurs-de-lieux-culturels,143478.php

Budget global 2015 : 2 172 360 euros, dont 64 % de subventions.

Budget 2016 : 12 365 786 euros, dont 52 % de subventions.

-------------------------------------------

---------------------- “On nous demande de ne pas tout engager sur l'exercice en cours, au cas où...”

--------------------------

---------------------------------------------

---------------------------------------------

--------------------------------------

----------------------------------------------- “J'ai encore réduit le festival cette année.”

Propos recueillis par EB

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 7, 2016 3:40 PM

|

Yann Frisch, magicien, le 26 Mai 2016 ˆ Paris (Photo Iorgis Matyassy)

Par Gilles Renault dans Libération :

Magicien brillantissime enclin au questionnement, le jeune homme revient avec quelques collègues au Théâtre du Rond-Point.

Question ironie du sort, l’anecdote se pose là : la veille de la rencontre, Yann Frisch s’est fait tirer son portable. Il était au théâtre et, la représentation terminée, on rallume les lumières et… plus d’iPhone 6. Volatilisé. Comme par enchantement. Bien sûr, l’incident l’a contrarié, «pas tant pour la valeur de l’objet que pour toutes les notes qu’il contient». Pourtant, cela n’a pas empêché ses copains de le chambrer copieusement dans la soirée et lui-même a fini par en sourire.

Car, si ce désagrément prête le flanc à la plaisanterie, c’est que Yann Frisch est magicien. Par surcroît, on ne croise pas tous les jours des illusionnistes de ce calibre-là. Sa dextérité lui a valu de devenir champion de France, puis d’Europe en 2011 avec un numéro, Baltass (consultable sur YouTube, où il collectionne les vues par millions), qui allait le conduire l’année suivante au titre suprême de champion du monde, dans la catégorie close-up. Petite incise : la compétition, où accourent des quatre coins de la planète quelque 250 candidats, comporte deux grandes sections, le close-up et la magie de scène, elles-mêmes sujettes à ramifications (micromagie, cartomagie, mentalisme, grande illusion…).

Dans le cénacle de la tromperie, Yann Frisch est donc un caïd du contact rapproché… lequel a trouvé à qui parler, mais tâche de ne pas trop s’en formaliser, «ça n’est pas si grave». Plus généralement, l’illusionniste désillusionné n’est pas ramenard, lui qui, dans la conversation, s’emploie à relativiser à plusieurs reprises un talent pourtant si flagrant à l’œil nu : «A la base, je ne crois pas être particulièrement doué de mes mains. Néanmoins, j’ai quand même dix ans de jonglage dans les bras. La magie est surtout un artisanat qui requiert du temps, de l’obstination, mais pas l’hyper-régularité d’un sportif de haut niveau : arrêter une semaine ne vous fera pas régresser comme un athlète. En fait, l’essentiel, c’est que cette discipline me parle. J’ai le goût du mensonge : faire le contraire de ce qu’on dit, ou l’inverse. Après, de là à être champion du monde… Ça n’est pas comme au tennis, tous les meilleurs ne se présentent pas et je suis le premier à dire que le numéro avec lequel j’ai gagné me semble classique à bien des égards, mais le jury a dû lui trouver une certaine singularité.»

A l’évidence bon camarade, cf. une nette propension à vanter les mérites d’autrui (le comédien Sébastien Barrier, son confrère Raphaël Navarro…), Yann Frisch creuse son sillon depuis quelques années, au gré des rencontres. En 2013, il cosigne avec trois condisciples le spectacle mêlant cirque, théâtre et théâtre Oktobre, qu’il tourne encore. Le trompettiste star Ibrahim Maalouf le convie au beau milieu d’un casting musical franco-libanais. Après le succès du Syndrome de Cassandre, un «seul en scène» qui affirmait en début d’année son talent de comédien dans le rôle ambigu d’un clown limite névropathe, le Théâtre du Rond-Point l’accueille à nouveau dans Nous, Rêveurs définitifs, un cabaret réunissant la fine fleur de l’illusion déringardisée (Etienne Saglio, Eric Antoine…). Et ainsi de suite jusqu’à l’horizon 2018, où l’escamoteur, qui cultive «l’intuition de plusieurs réalités coexistantes», devrait créer deux spectacles : l’un, en hommage à la magie moderne, l’autre, traitant des dimensions rituelle, médicale, religieuse, etc. de la pratique, à partir d’éléments glanés avec une anthropologue aussi bien chez les guérisseurs à mains nues des Philippines, que chez les chamans de Mongolie.

A 26 ans, Yann Frisch en paraît plus. L’air juvénile qu’on lui trouvait sur des vidéos encore récentes n’a pas survécu à une tignasse et une barbe fournies. Les yeux, d’une extraordinaire clarté, n’ont, en revanche, rien perdu de leur aspect perçant. «Un gamin au regard d’enfant halluciné, avec une détermination de vieux briscard», retient de lui José Manuel Gonçalvès, le directeur du CentQuatre, qui l’a côtoyé dans le cadre de résidences. «Il y a chez ce mec quelque chose de totalement flippant et d’une infinie tendresse», complète le patron de l’établissement parisien, où Frisch a déjà fait forte impression sur scène. Comme en dehors, manifestement.

Quand il a fallu fixer un lieu de rendez-vous matinal, l’artiste a suggéré «dans la rue, avec ma valise». Une boutade qui n’en est pas une puisque, dans une brasserie propice au repli stratégique, il se présente sans domicile fixe depuis trois ans et demi, squattant chez les uns et les autres au fil de ses actualités. «Persuadé qu’on s’encombre très vite», il s’imagine toutefois trouver un point de chute l’an prochain en Bretagne. Et de là, pourquoi pas, se remettre au piano, passer du temps en cuisine, voire développer un suivi sentimental auquel le nomadisme vient de payer un douloureux tribut.

Yann Frisch se souvient s’être «ennuyé comme un rat mort» pendant son enfance, passée au Mans entre quatre frères et sœurs. A 10 ans, il découvre tout de même «le vertige émotionnel de l’émerveillement», lorsque, pour l’anniversaire d’un pote, un magicien fait s’enflammer un foulard et déclenche un petit feu d’artifice. Sur ces entrefaites, l’univers du cirque le fascine, car peuplé d’«adultes faisant moins peur que ceux que je connaissais déjà». Fils de médecins issu de la bourgeoisie catholique - d’où une sainte méfiance des dogmes, la spiritualité passant à ses yeux par un questionnement que la religion réprouve - lui préfère cultiver une envie insatiable de «résoudre des problématiques en substituant de plus en plus la sophistication à la simplicité, quand bien même celle-ci pourrait demeurer difficile d’accès par la pensée». Après des débuts «solitaires et autodidactes», sûr de sa vocation, il part suivre une formation à Lyon, puis à Toulouse. La famille tique. Mais finit par se résoudre à l’idée qu’il ne prononcera jamais le serment d’Hippocrate.

L’artiste loue aujourd’hui l’idée d’un travail d’équipe, où l’on associe les compétences pour imaginer des subterfuges qu’hormis les contraintes liées au temps et à l’argent, il juge «rarement irréalisables». Les 52 cartes d’un jeu, par exemple, offrent à ses yeux des possibilités d’exploration infinies. A l’école (bac scientifique), il n’était pas bon en maths. Cela ne l’a pas empêché de prendre le pli : c’est par un biais ludique que Yann Frisch accomplira des prouesses, plutôt que des miracles. «Exténué par ce sentiment générationnel de se faire balader», le citoyen abstentionniste n’imagine «aucune bonne surprise» sortir du prochain chapeau électoral. Mais, à défaut, n’en entend pas moins continuer de rêver très fort.

5 mars 1990 Naissance à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

2007 Ecole de cirque de Lyon.

2012 Champion du monde de magie close-up à Blackpool (Angleterre).

2013 Oktobre.

2015 Le Syndrome de Cassandre.

Jusqu’au 3 juillet "Nous, Rêveurs définitifs" au Théâtre du Rond-Point.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 7, 2016 3:27 PM

|

Ecouter la revue de presse sur le site de France Culture : http://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-culturelle-d-antoine-guillot/sortir-d-un-rapport-de-consommation-avec-l

Alors que "vingt-quatre stars en colère" réclament une hausse des aides au théâtre privé, Hortense Archambault, à la MC93, et Robin Renucci, aux Tréteaux de France, réfléchissent, chacuns à leur manière, à dépasser le modèle malrucien d'accès à la culture.

Le théâtre, enfin un certain théâtre, appelle « au secours », par les voix de “vingt-quatre stars en colère, nous apprend une brève du Parisien. « Les théâtres privés et les spectacles qu’ils créent sont en danger », s’alarment Daniel Auteuil, Muriel Robin, Thierry Lhermitte, Philippe Torreton ou encore François Berléand, Richard Bohringer, Michel Bouquet et Isabelle Gélinas dans une lettre ouverte à la ministre de la culture, Audrey Azoulay, et à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Les signataires réclament une hausse de leurs aides – sévèrement réduites ces cinq dernières années – pour sauver le fonds de soutien des théâtres privés qui permet d’éponger leurs pertes, aggravées par les attentats du 13 novembre.”

"Aujourd'hui, les vrais enjeux culturels sont en banlieue" Hortense Archambault

Côté théâtre public, on ne va pas, pour une fois, parler de problèmes de subventions, mais de politique de terrain. “Il y a du nouveau à Bobigny, où la MC93 fait peau neuve, raconte ainsi Fabienne Darge dans Le Monde. Hortense Archambault, qui a été nommée en août 2015 à la tête de ce lieu emblématique de la décentralisation théâtrale à la française, annonce ses projets. Pas lors d'une conférence de presse, comme c'est l'usage : ce sont les habitants qui auront [eu] la primeur du programme. Le 4 juin, une centaine d'entre eux, volontaires pour être « spectateurs compagnons » de la MC93, [auront été] réunis pour cette présentation, tandis qu'un banquet artistique [réunissait] d'autres Balbyniens. [Aujourd’hui] 6 juin, le nouveau site Internet, conçu comme fortement participatif, [a été] lancé. Tout aura lieu « hors les murs » puisque le bâtiment du boulevard Lénine est en rénovation jusqu'en mai 2017. Ce lancement de saison est à l'image du projet que la nouvelle directrice a imaginé pour Bobigny : un théâtre fortement ancré dans sa ville et ouvert sur ses habitants.

« Aujourd'hui, les vrais enjeux culturels sont en banlieue, souligne-t-elle d'emblée. Pour moi, l'action culturelle et la création doivent marcher ensemble. La question cruciale est celle de la circulation des publics : comment s'inscrire mieux sur le territoire de Seine-Saint-Denis et développer le lien avec les acteurs locaux ? Il faut réfléchir à des manières différentes de s'adresser à l'entourage de ces grandes maisons de théâtre, qui gardent une puissance symbolique forte. Je ne dis pas qu'il faut faire de la MC93 une MJC, mais comme, par ailleurs, les MJC dans ce département se sont transformées en centres sociaux purs, nous avons un rôle important à jouer. » La MC93 cheminera donc sur les deux jambes de la création et de l'action culturelle. « C'est la seule manière de sortir d'un rapport de consommation avec l'art », constate Hortense Archambault. […] « Je suis convaincue que le volontarisme, ça marche », s'enthousiasme Hortense Archambault.”

Il faut que le public soit "œuvré"

« Sortir d'un rapport de consommation avec l'art », c’est aussi la direction que Robin Renucci a donnée aux Tréteaux de France, qui posent leurs malles de théâtre itinérant pour un mois à la Cartoucherie de Vincennes. « Aller à la rencontre de nos concitoyens, c’est aller à la rencontre des 60 % de ceux que l’on dit éloignés, parfois invisibles, qui sont à la merci des partis d’extrême droite, vous explique-t-il, Marie-Josée Sirach, dans un long entretien accordé à L’Humanité. Cela implique un énorme investissement auprès d’une population en demande, justement, de visibilité. Parler, converser avec les citoyens, c’est dépasser le modèle Malraux et l’idée de l’accès à la culture pour aller vers le partage par le truchement du théâtre, écrire avec eux, en faire des amateurs éclairés de théâtre. Aux Tréteaux, dit Renucci, nous sommes des rémouleurs. Nous permettons d’aiguiser ces outils de création, de transmission. […] L’accès à la culture [dans la conception d’André Malraux] induit une démarche horizontale qui consiste à amener les gens aux œuvres. Par tous les moyens, j’essaie que les gens se réapproprient les œuvres et s’incluent dans l’œuvre. En partant de leur culture populaire et en leur donnant la parole, c’est une façon de créer une œuvre.

L’élargissement des publics est essentiel, veiller à multiplier les cercles des initiés pas en les intimidant avec des grandes œuvres mais par la pratique. Une grande œuvre crée un choc émotionnel mais si elle ne touche que 20 % des gens… Pourquoi, comment les gens peuvent-ils avoir le désir des œuvres, de fréquenter des œuvres ? Il faut que le public soit « œuvré », qu’il soit porté et, qu’à la fin de la pièce, il éprouve l’envie de poursuivre la conversation entamée avec l’œuvre. […]

Miser sur l'intelligence du public

Nous ne faisons pas un théâtre qui montre mais qui donne à voir, revendique le directeur des Tréteaux de France. La télévision montre, le théâtre permet au public de construire son imaginaire. Parler d’accès à la culture ne suffit plus aujourd’hui car le défi à relever est d’accompagner le spectateur, le citoyen dans la production symbolique de l’autre. Ce qui est émancipateur, ce n’est pas qu’il y ait d’un côté les artistes et de l’autre les spectateurs. Je considère que chacun, où qu’il soit, produit de la singularité. Je crois que cette bataille de l’imaginaire commence avec l’éducation artistique. Je ne parle pas d’éducation à l’art mais bien par l’art. On peut tout savoir des règles théoriques de la natation, si on ne sait pas nager, on coule. Chacun, depuis l’école, peut pratiquer du théâtre. Mais il faut aller plus loin. Insister sur la formation des enseignants, organiser des ateliers enseignants/artistes, amateurs/professionnels, en finir avec le cloisonnement actuel persistant qui n’est plus concevable. Le citoyen est à l’aune du spectateur qu’on fabrique. S’il est considéré comme un simple consommateur, il est un citoyen qui ne vote pas, qui ne prend pas la parole. Or prendre la parole, prendre part au débat, c’est participer au monde, c’est commettre un acte de création. Nous avons créé les Ateliers de la disputation pour que les gens apprennent à débattre, argumenter. […] Il faut miser sur l’intelligence du public, quel qu’il soit. » Voilà qui résonne avec quelques Disputes récentes…

Photo : Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France• Crédits : IBO - Sipa

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 10, 2016 7:45 PM

|

Par Claire Guillot pour Le Monde

Photos Bartek Sadowski pour le Monde

Voir sur le site du Monde avec toutes les photos :

http://www.lemonde.fr/culture/visuel/2016/06/04/wroclaw-a-l-ouest-toute_4934869_3246.html

Dans un pays gagné par le repli, la dynamique capitale européenne de la culture défend un art ouvert et tire parti de son histoire mouvementée.

En janvier, lorsque le ministre de la culture polonais, Piotr Glinski, est venu lancer en grande pompe les festivités à Wroclaw, la nouvelle capitale européenne de la culture, il s’est fait huer par le public réuni dans le Forum national de musique. « C’est regrettable, soupire Anna Szarycz, ajointe au maire de Wroclaw, c’était un moment de réjouissances, pas de débat politique. » Dans cette ville qui donne ses voix depuis vingt-cinq ans à un maire de la droite modérée et proeuropéenne, l’assistance a peu goûté le discours du nouveau ministre conservateur vantant une culture

« basée sur un système de valeurs polonaises et chrétiennes européennes ».

En cette festive année 2016, Wroclaw a des allures de paradoxe. La capitale de la Basse Silésie, à l’ouest du pays, vitrine économique avec ses 3,4 % de chômage, offre le visage d’une cité ouverte et accueillante, alors même que le nouveau gouvernement polonais, dominé par le PiS (Droit et Justice) eurosceptique et ultraconservateur, est dans le collimateur de la Commission européenne pour sa reprise en main de la justice et des médias. Côté culture, le nouveau gouvernement a pris position contre les œuvres jugées pas assez « patriotes ». Mais Anna Szarycz précise : « Le ministère de la culture est partie prenante du projet de la capitale européenne de la culture, et il n’a jamais imposé quoi que ce soit ici. Nos commissaires ont eu toute liberté dans leur programmation. »

A Wroclaw, malgré les débats politiques, on continue donc de célébrer la culture sur tous les tons : un millier d’événements sont prévus, populaires ou plus pointus, pilotés par huit commissaires. On y insiste sur l’esprit d’ouverture légendaire et le multiculturalisme de la ville. Et sur l’histoire locale heurtée, sans équivalent en Europe. Magdalena Babiszewska, chargée des relations avec la presse pour l’événement, évoque ses grands-parents venus de Vilnius (Lituanie) et de Lvov (Ukraine). Un cas banal ici : « A Wroclaw, nous savons ce que c’est que de devoir tout quitter et de s’inventer une nouvelle vie », dit-elle.

A Wroclaw, nous savons ce que c’est que de devoir tout quitter et de s’inventer une nouvelle vie.

Une population renouvelée à 100 % après 1945

La quatrième ville polonaise du pays a été successivement sous domination polonaise, tchèque, hongroise, autrichienne, prussienne. Devenue l’allemande Breslau, elle est tombée devant l’armée rouge en 1945 après un siège qui l’a laissée détruite à 80 %. La population allemande qui y restait a été chassée en même temps que les nouvelles frontières attribuaient la ville à la Pologne. Les nouveaux arrivants ? Des déplacés venus d’anciens territoires polonais réquisitionnés par l’URSS, contraints de venir peupler les ruines. « Pendant des années, les gens pensaient que les Allemands allaient revenir et récupérer leurs maisons, ils ont eu du mal à prendre racine », explique Magdalena Babiszewska. Une exposition présentée à Wroclaw, « Les Allemands ne sont pas venus », fait référence à cette crainte ancestrale.

A l’écart de la ville, un étonnant dôme aux allures de gros gâteau, la halle du centenaire, a été rénovée et son annexe restaurée pour accueillir des expositions. Cet immense auditorium de 10 000 places, construit en 1913, a vu défiler aussi bien les harangues d’Hitler au temps des nazis, le Congrès mondial des intellectuels pour la paix de 1948 organisé par l’URSS où vinrent Picasso et Eluard, mais aussi les messes du pape Jean-Paul II. En ce moment, pas de politique… c’est Julio Iglesias qui y donne un concert.

Quand j’étais étudiant, le passé allemand était un sujet tabou mais je voyais bien qu’il était gravé partout dans la ville.

Marek Krajewski, écrivain

Cette architecture pionnière en béton armé, classée à l’Unesco, incarne surtout le passé allemand que les dirigeants communistes ont longtemps voulu gommer. L’écrivain et universitaire Marek Krajewski a situé toute sa série de polars (Les Fantômes de Breslau, éd. Gallimard) à cette époque-là. « Quand j’étais étudiant, explique-t-il, le passé allemand était un sujet tabou mais je voyais bien qu’il était gravé partout dans la ville. Cela m’a fasciné. » Aujourd’hui, à Wroclaw, les touristes achètent des cartes de la ville de Breslau avec les noms des rues en allemand. Et c’est cette histoire mélangée qui est mise en avant. « Nous avons construit notre identité sur les ruines, la douleur et les destructions… cela nous a rendus résistants, et ouverts à la diversité », souligne l’adjointe au maire.

Le QG de la capitale européenne de la culture, le café et centre d’art Barbara, est lui aussi chargé d’histoire. Avec ses grandes verrières et ses mosaïques noir et blanc, le lieu est établi à l’endroit où se réunissaient les trublions d’Alternative Orange : ce mouvement politico-artistique défia le régime communiste et la loi martiale dans les années 1980 par des happenings poétiques. Fondé par un étudiant en art, Waldemar Fydrych, il organisait des manifestations réclamant le retour du père Noël ou des défilés de gens déguisés en nains, coiffés d’un bonnet orange. Le mouvement a réuni des milliers de personnes, sapant le régime par son ironie. Le nain, qu’on croise en statue à chaque détour de rue, est devenu le symbole de Wroclaw. Une récupération qui n’est pas forcément du goût du principal intéressé : furieux de voir « utilisé ce symbole de la bataille pour la liberté sur des gadgets touristiques », Waldemar Frydrych a gagné un procès contre la mairie de Wroclaw.

Architecture en patchwork

La ville, qu’on surnomme « la Venise polonaise » avec ses îles sur la rivière Oder, se présente comme un patchwork architectural compliqué, sans unité mais non sans charme. En 2016, une nouvelle application gratuite permet de repérer une centaine de bâtiments remarquables. Car les couches d’histoire s’empilent : restes allemands, bâtiments soviétiques, constructions modernes… Sans compter les monuments détruits reconstruits à l’identique.

« Notre histoire a créé un paysage, mais aussi une société particulière, égalitaire, raconte Zbigniew Mackow, architecte et commissaire chargé de l’architecture. On a longtemps appelé cette région “Le Far West’’ parce qu’on pouvait y recommencer sa vie, comme en Amérique. Il n’y a pas de gros fossé entre les groupes sociaux. » Le programme architectural qu’il a lancé pour 2016 vise surtout à « rendre les gens de Wroclaw plus proches de l’architecture, et leur donner le pouvoir sur l’environnement ». Ainsi « Wuwa 2 », un projet d’habitat collectif et coopératif inspiré d’un projet immobilier pionnier de 1929, a été élaboré avec les habitants dans un quartier excentré de la ville, Nowe Zerniki.

Mais le titre de capitale culturelle a aussi permis à plusieurs bâtiments ambitieux de sortir de terre. Ainsi l’immense Forum national de musique, à la fois centre de conférences et lieu de concerts ultramoderne, dont on salue partout l’acoustique. Le chantier traînait depuis des années, il a finalement abouti : la structure massive aux intérieurs soignés abrite désormais près de 12 formations musicales, et organise pas moins de cinq festivals. Si son budget a été critiqué – près de 100 millions d’euros – le directeur, le chef d’orchestre Andrej Kosendiak, insiste sur son immense succès, partagé par tous : « Tous les concerts sont jusqu’à présent complets. Et nous avons un programme éducatif très important, qui s’adresse jusqu’aux bébés dans le ventre de leur mère ! »

Le Forum national de la musique

Un multiplexe d’art et d’essai

Le cinéma New Horizons est une autre des fiertés de la ville. D’extérieur, le bâtiment ingrat a des airs de multiplexe – c’en était un autrefois. Mais l’intérieur ressemble plutôt à un centre d’art, avec cafés et lieu d’exposition. Dans ses neuf salles, ni pop-corn ni publicité. C’est le distributeur Roman Gutek, qui a beaucoup œuvré pour faire connaître les films d’auteur en Pologne, qui l’a monté à Wroclaw. Soutenu par la ville, il mélange quelques films grand public à une programmation nettement art et essai. Et organise aussi un festival international d’ampleur qui précédera cette année la remise du prestigieux prix du cinéma européen à Wroclaw.

Contrairement à d’autres capitales européennes de la culture moins dotées, la ville n’a pas eu à chercher loin pour bâtir son programme. La pratique culturelle locale, souvent commencée clandestinement pendant la période communiste, y était forte. Citons une tradition littéraire intense, couronnée cette année par le titre de capitale mondiale du livre attribué par l’UNESCO. Ou l’héritage laissé par un grand metteur en scène et théoricien du théâtre, Jerzy Grotowski. Ou encore ce centre d’art pionnier dans les nouveaux médias, WroArt, qui a commencé ses activités en 1989 sous forme de laboratoire culturel underground. Piotr Krajewski, l’historique directeur de WroArt, a mis en place pour cette année un important dispositif d’expositions et d’interventions, toutes gratuites, dans les quartiers autour des relations entre art, nature et technologie, intitulé « Ecoexpanded City ».

Ici, l’art s’est développé comme sur une île, avec sa propre dynamique. Varsovie a longtemps été à 7 heures de route, bien plus loin que Berlin et Prague.

Dorota Monkiewicz, directrice du musée d'art contemporain de Wroclaw

Lorsqu’on s’écarte de la ville, on tombe sur le musée d’art contemporain de Wroclaw, installé dans un bunker de la guerre à l’étonnante forme ronde, face à une locomotive écrasée, comme tombée du ciel. Sa directrice, la bouillonnante Dorota Monkiewicz, qui quitte son poste à la fin de l’année, insiste sur l’effervescence de la culture des années 1960 aux années 1980 à Wroclaw : c’est ici qu’ont été lancées les œuvres pionnières dans le champ de la poésie visuelle, de l’art conceptuel. Cigarette à la main, débit de mitraillette, elle explique : « Ici, l’art s’est développé comme sur une île, avec sa propre dynamique. Varsovie était à 7 heures de route, plus loin que Berlin et Prague. Et les artistes, tolérés, avaient le droit d’avoir un passeport, de voyager. » Une grande exposition, « The Wild West », dédiée à l’avant-garde de Wroclaw, tourne en ce moment en Pologne et dans les pays alentour. Mais pas à Wroclaw, faute de place – le nouveau bâtiment prévu pour le musée a été mis sur la touche.

Subventions coupées net

La mairie espère doubler les pratiques culturelles de la population, et augmenter la fréquentation touristique à Wroclaw. Mais la question de l’après se pose ici plus vivement qu’ailleurs. Avec le nouveau gouvernement, qui veut par la culture promouvoir l’héritage national, les institutions culturelles ont déjà senti le vent tourner : le Théâtre polonais, à Wroclaw, s’est attiré l’ire du ministre de la culture en début d’année avec La Jeune Fille et la Mort, en prévoyant des scènes de sexe jouées par des acteurs porno. En guise de protestation, le directeur Krzysztof Mieskowski donne actuellement dans son théâtre Le Procès, de Kafka. « Le héros s’est fait arrêter alors qu’il n’avait rien fait…, souligne le directeur, crinière blonde et yeux bleus tranchants. Aujourd’hui, en Pologne, la culture est vue comme dangereuse. Et nous affrontons la censure économique, pas seulement du gouvernement. »

De fait, les musées de Wroclaw ont vu les subventions de l’Etat se tarir. Au centre WroArt, pour la première fois, ni les projets d’art visuel ni les programmes éducatifs, n’ont reçu de soutien ministériel. Au musée d’art contemporain, la situation est identique. « Aucun des quatre musées d’art contemporain de Pologne n’a vu son dossier accepté », explique Dorota Monkiewicz, qui a dû annuler tout son programme de 2017 pour se concentrer sur une seule exposition, consacrée au travail. Elle ajoute : « Il faut repenser totalement le système, faire appel au privé, et collaborer. Il faut avancer, on ne peut pas faire que pleurer. » A Wroclaw, la déploration n’a jamais fait partie de la culture.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 10, 2016 4:11 PM

|

Par Hadrien Volle pour sceneweb :

Peu de personnages – ici un quasi duo –, sont baignés dans un amoncellement d’objets sur un immense plateau, ce qui a pour effet de donner à chaque scène une dimension monumentale où l’œil est joué dans de multiples perspectives. On retrouve aussi les platines vinyles, la même étagère – qui porte ici des boîtes de conserves quand elle était parsemée de livres dans « Nous sommes repus (…) ». La vidéo occupe également la même place en arrière plan et, là aussi, les acteurs cassent de la porcelaine. Enfin, on retrouve, dans le rôle du héros principal, Laurent Papot.

Cet ensemble produit de belles images, surtout lorsque Séverine Chavrier accepte de jouer avec la lenteur – ce qui est rare. On est captivé par quelques jeux de chute, notamment un vent d’automne qui balaye les feuilles mortes sur la scène, absolument splendide. Dans ces « Palmiers sauvages », Chavrier joue beaucoup des effets météorologiques comme pendant aux émotions d’Harry et Charlotte. La rencontre, le coup de foudre, l’emprisonnement d’une relation fondée en partie sur le mensonge et l’aboutissement forcément mortel.

La structure dramatique est construite comme l’ensemble des souvenirs d’une relation, sans lien vraiment narratif. Le texte de William Faulkner résonne avec celui de la mise en scène de Julie Duclos, « Nos Serments », vue à la Colline ces deux dernières saisons. Mais là où Duclos parvient à trouver l’équilibre entre le calme et la colère, Chavrier sombre trop souvent dans le bruit et l’hystérie exacerbée. Les personnages hurlent, baisent comme des lapins, mais au final la tension n’est pas si constante. Ces « Palmiers sauvages » sont assez beaux, mais le spectacle aurait gagné en force et en profondeur s’il avait été d’une forme plus apaisée.

Hadrien VOLLE – www.sceneweb.fr

Les palmiers sauvages

mise en scène et musique Séverine Chavrier

d’après le roman de William Faulkner Si je t’oublie Jérusalem (ou Les palmiers sauvages)

scénographie Benjamin Hautin

dramaturgie Benjamin Chavrier

son Philippe Perrin

lumière David Perez

vidéo Jérôme Vernez

régie générale Frédéric Aguet

avec Laurent Papot, Déborah Rouach

production

Théâtre Vidy-Lausanne

/ Compagnie La sérénade interrompue

coproduction

Nouveau Théâtre de Montreuil

avec le soutien

de la SPEDIDAM, du Ministère de la Culture et de la Communication,

du CDN de Besançon Franche-Comté, de

Pro Helvetia

durée : 1h45

Théâtre de l’Odéon

Du 3 au 25 juin 2016

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 10, 2016 2:45 PM

|

"La comédie-ballet est la quintessence du théâtre populaire" (Clément Hervieu-Léger, metteur en scène de "Monsieur de Pourceaugnac")

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 9, 2016 4:50 PM

|

Par Delphine Baffour dans le blog "Danse avec la plume" :

Le 15 juin prochain, le premier mandat de Didier Deschamps à la tête du Théâtre National de Chaillot prendra fin. L'occasion pour Danses avec la plume d'évoquer avec lui son bilan et la place de la danse dans notre société. Rencontre avec un homme heureux qui déborde d'envies et de projets.

Avec une fréquentation en hausse, des compagnies de renommée internationale qui sont fidèles à Chaillot, une politique de mécénat efficace qui permet de peu augmenter les tarifs et un climat social apaisé, le bilan de votre premier mandat est de toute évidence très positif. Qu'est-ce qui vous donne le plus de satisfaction ?

Un ensemble de choses. C'est d'abord d'être parvenu à ce que ce théâtre continue son activité à un haut niveau de prestations, dans une situation où tout aurait pu conduire à le fermer pendant la période considérée. Parce que c'est extrêmement compliqué de faire vivre un lieu avec une activité constante en étant en même temps en travaux aux quatre coins de ses espaces. Ça, c'est une vraie satisfaction.

L'autre satisfaction est bien évidemment la rencontre avec des artistes magnifiques, qui m'ont régulièrement bouleversé par leurs propositions, leur engagement, leur générosité, et la puissance de leurs œuvres. En corolaire à cela, je suis très heureux de la réception de ces pièces, même si, sur un certain nombre de propositions, j'aurais aimé qu'on puisse y intéresser d'emblée un public encore plus large. Nous sommes très contents de la présence et de l'évolution de celui-ci, mais cela s'exprime de manière nuancée selon les spectacles. Je pense par exemple à Chunky Move, que nous avons fait venir pour la première fois avec Anouk van Dijk et Falk Richter. Complexity of Belonging est pour moi une des plus belles pièces de ces dernières années. Il y a eu du public, mais nous aurions pu en avoir beaucoup plus. En même temps, c'est là exactement que se situent nos enjeux, notre travail et notre mission. C'est quelque chose qui se construit dans la durée. Mais on rêve toujours que l'effet soit plus immédiat !

D'autre part, je ne peux séparer dans mon esprit la fabrique de l'exposition. C'est-à-dire que pour moi, la vie de la maison, du matin au soir, compte tout autant que le moment où l'on ouvre au public. Il y a des difficultés au quotidien, ce qui est inévitable lorsqu'on est dans le faire. À partir du moment où on réalise des choses, il y a une infinité de questions à résoudre. Mais quel que soit le nombre, le degré, le niveau de ces questions, je me sens toujours bien ici, je ne viens jamais en reculant. Et c'était une promesse que je m'étais faite lorsque j'ai été nommé : ne jamais avoir peur, d'aller voir les gens, d'affronter les questions, les problèmes s'il y en a. Pendant ces cinq ans, je n'ai jamais eu un moment de recul. J'ai toujours finalement trouvé les raisons de mon bonheur. Et je ne vis pas pour être malheureux. Je pense profondément que ce type de responsabilités implique tellement d'investissement, tellement de temps, que si on ne s'y retrouve pas suffisamment, il faut être masochiste pour poursuivre. Et je ne suis pas masochiste (rire) !

En dehors de ce bonheur qui est déjà beaucoup, que retirez-vous de cette expérience de direction d'un théâtre, vous qui avez été danseur, chorégraphe, pédagogue, responsable de la danse au ministère de la culture puis directeur du CCN Ballet de Loraine ?

Je vais répondre à cette question d'une manière un peu détournée. Pourquoi finalement ai-je souhaité arrêter de diriger une compagnie alors que j'y trouvais toute satisfaction ? C'est une expérience qui m'a passionné, j'étais extrêmement heureux. Nous tournions beaucoup, plus de 100 dates par an, et j'en étais ravi. Mais si nous avons vécu énormément de moments formidables, j'ai souvent eu le sentiment, dans les lieux où nous étions invités, qu'il était peut-être possible de fonctionner différemment, de vivre différemment. Il est arrivé quelques fois qu'on ne rencontre même pas la direction, les équipes en place. J'avais le sentiment que l'on était là, mais que l'on aurait pu être ailleurs, que c'était un peu indifférent. Petit à petit s'est développé en moi, vraiment, le désir de vivre dans un théâtre. Et peut-être de tenter qu'un théâtre puisse fonctionner autrement.

Et ça, c'est aussi une grande satisfaction. Toutes les troupes qui passent à Chaillot nous disent, nous témoignent qu'elles y sont reçues d'une manière absolument spécifique, par tous les gens à qui ils ont affaire. Cela va du plateau à la couture, de la production aux relations publiques, etc. Aux côtés du volet strictement artistique et esthétique, c'était vraiment ça mon projet. Je pense d'ailleurs qu'il faut qu'on continue sur cette voie, que l'on contribue encore plus à cela. C'est pour moi, un défi, un enjeu formidable.

Avant d'être nommé au Théâtre National de Chaillot, vous aviez postulé à la direction de la Maison de la Danse et de la Biennale de Lyon. Ne nourrissez-vous aucun regret par rapport à ça ?

Non aucun. Je n'ai pas de regrets du tout. D'abord parce que je ne suis pas une personne qui fonctionne de cette manière-là, je n'ai pas envie de ressasser. Et puis j'ai finalement trouvé ici un outil avec un potentiel absolument extraordinaire. J'ai développé à la fois des choses que j'aurais voulu faire à Lyon, mais aussi d'autres.

Je vais même me permettre de dire ceci : je pense que j'aurais été rapidement dans un certain nombre de difficultés, avec le personnel politique que je ne trouve pas très à la hauteur à Lyon. Il me semble d'ailleurs très anormal qu'ils aient promis à Dominique Hervieu des choses qu'ils ne tiennent pas, comme la Maison de la Danse troisième génération. Il est vraiment regrettable que les responsables politiques bafouent ainsi leurs engagements. Depuis que je suis ici, c'est-à-dire en cinq ans, j'ai connu quatre ministres. Et je dois dire qu'à contrario, après un moment où il faut que l'on fasse connaissance, j'ai toujours apprécié la qualité de mes relations avec les gens à qui j'ai eu affaire.

J'ai trouvé ici un outil avec un potentiel absolument extraordinaire.

Dans les missions qui vous étaient confiées lors de votre nomination, le ministère indiquait : "la recherche de collaborations étroites avec le CND, afin de constituer un pôle chorégraphique de référence". Or, ces collaborations me semblent n'être qu'épisodiques, comme l'année dernière avec Trisha Brown, programmée à Chaillot alors que Roof Piece était donné sur les toits de Pantin. Pourquoi ?

C'est vrai. Il se trouve qu'au moment où j'ai été nommé, il y avait une logique de rapprochement avec le CND. Monique Barbaroux et moi-même en avions une compréhension commune, très forte. Mais la direction a changé, Mathilde Monnier, dont je suis proche puisque j'ai longtemps dansé avec elle lorsque nous étions beaucoup plus jeunes, est arrivée. Elle met en place des projets que je trouve très intéressants, très beaux, mais qui n'arrivent pas à trouver d'articulation avec les programmations de Chaillot, même si, de mon point de vue, il y aurait des points de rencontre plus grands que ce que nous arrivons à mettre en œuvre.

Il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que de Chaillot, place du Trocadéro, au CND à Pantin, il y a une heure de transport. On peut envisager des collaborations en région, en prenant le train ça n'est pas plus long... Néanmoins je pense que sur le travail de recherche, sur des expositions, nous pourrions être plus articulés parfois. Mais nous n'avons pas les même choix artistiques, esthétiques. Eh bien écoutez, ça renforce la pluralité des approches, et c'est tant mieux !

Vous définissez six grands axes qui vous paraissent primordiaux pour le Théâtre de Chaillot : la création/production, la programmation/tournées, la richesse du lieu et son avenir, la diversification des publics, l'animation des équipes et la dynamique économique. La conservation du patrimoine chorégraphique ne fait-elle pas partie également des enjeux importants ? Réaliser des captations de spectacles et faire vivre le répertoire en programmant des pièces plus ou moins anciennes, comme vous le faites, ne participe-t-il pas de cette volonté ?

Nous venons justement de parler du CND, cette mission est beaucoup plus la leur. Avec une médiathèque, la possibilité de faire appel à des notateurs, des lieux de formation, des mémoires, la cinémathèque etc. ils sont équipés pour cela. C'est vraiment un de leurs cœurs principaux. Il me semble que la responsabilité qui nous incombe, dans un théâtre, c'est de faire vivre le répertoire. Le faire vivre à travers ses interprètes, ses chorégraphes, à travers un certain nombre de choses que l'on peut faire, et que l'on fait justement lorsque l'on organise ces fameux samedis, ces journées autour d'un artiste. C'est bien de cela qu'il est question. Nous montrons tout un univers, et c'est ça qui constitue le patrimoine. Après on peut imaginer, et d'ailleurs cela se fera peut-être dans les années à venir, mettre à un moment une sorte de focus sur une période, sur une problématique de ce genre. À l'évidence, ce serait très intéressant. Mais on ne peut pas tout faire.

Néanmoins, pour vous répondre, lorsque je suis arrivé, j'ai tout de suite voulu mettre en chantier une grande exposition sur l'histoire de la danse à Chaillot. Je l'ai à l'époque proposée à Monique Barbaroux qui était très intéressée. Nous avons d'ailleurs lancé de premières études. Historiquement, si Chaillot est un des hauts lieux du théâtre, il a en réalité toujours accueilli de la danse. Que ce soit d'ailleurs sur la scène, dans les escaliers, dans les fontaines, sur les parvis… C'est tout à fait étonnant ! Par exemple, Katherine Dunham a dansé ici pendant un mois, dans les années 1950.

Historiquement, si Chaillot est un des hauts lieux du théâtre, il a toujours accueilli de la danse.

J'ai souhaité également que l'on déborde un peu du strict cadre de Chaillot, en s'intéressant à la place de la danse dans les grandes expositions, à la fois universelles et coloniales. C'est un fait, beaucoup de pays, je pense à l'Indonésie par exemple, envoyaient pour montrer le génie de leurs peuples des troupes de danse, traditionnelles la plupart du temps. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré des artistes comme Fernand Léger pour La création du monde. Nous sommes dans une proximité géographique trop grande pour ne pas en profiter. J'avais donc proposé cette exposition, mais à son arrivée, Mathilde n'était pas intéressée. Comme je voulais poursuivre, je me suis adressé à la BNF et nous allons faire, en 2018, une grande exposition dans leurs locaux sur ce sujet. Voilà une manière de considérer le répertoire.

Je rêve aussi un jour, je voulais d'ailleurs le faire si j'étais resté à Nancy, de réaliser un travail sur La Mort du cygne. C'est d'abord une période extrêmement intéressante, dans le rapport de la danse et de la marionnette. Et ce ballet occupe encore une grande place dans l'imaginaire, avec de nombreuses interprétations existantes. Je connais un certain nombre de documents qui sont tous magnifiques, avec par exemple les interprétations, d'une même artiste à vingt ans d'écart. On voit ainsi les évolutions. Outre ces documents, je pense également que ça pourrait donner lieu à une très belle série de spectacles.

D'autre part, à l'automne 2017, nous allons faire notre troisième Biennale d'art flamenco. Nous allons justement mettre un accent particulier sur l'exil, et l'exil des artistes qui fuyaient le franquisme. Nous allons le traiter avec un certain nombre de conférences, des commandes de spectacles, mais aussi avec tout un travail de recherche, qui est d'ailleurs entamé. Il existe à Xérès un institut dédié à l'histoire du flamenco tout à fait intéressant. Ils sont actuellement au travail pour collecter des documents à ce sujet.

À ce propos, la nouvelle Biennale d'art flamenco n'aurait-elle pas dû avoir lieu la saison prochaine ?

Oui en effet, mais j'ai préféré la repousser de quelques mois pour disposer de la salle Gémier. Nous n'avons plus le droit d'installer un théâtre éphémère dans le grand foyer pour des raisons de sécurité, et je me retrouve avec la grande salle et le petit studio, ce qui limite beaucoup les choses. J'ai donc choisi de reporter de trois mois, pour que l'on puisse vraiment déployer dans tout le théâtre cette Biennale.

Rafael Campallo, présent lors de la 2e Biennale d'art flamenco du Théâtre National de Chaillot

Vous avez décidé de renommer Chaillot, Théâtre National de la Danse (et non plus Danse/ Théâtre), parce qu'il vous parait important d'affirmer qu'un des cinq Théâtres Nationaux est dédié à la danse. En quoi l'est-ce plus aujourd'hui qu'il y a cinq, ou même un an ? La prédominance de la danse à Chaillot vous parait-elle menacée ?

Je considère effectivement que depuis cinq ans, il y a dans l'économie de la danse, quelque chose qui est de l'ordre de la régression. Cela s'exprime par bien des aspects. Sur l'aspect strictement institutionnel, je trouve étonnant qu'on ait mis six mois à nommer un délégué à la danse. Il y a sans doute des raisons dont je n'ai pas connaissance qui l'expliquent. Mais quand même, imagine-t-on cela dans une autre discipline ? Je ne l'ai jamais vu. On pense donc que cela est possible pour la danse… Voilà un élément.

Je vois aussi, c'est ce que me disent les gens et je le constate en étudiant les dossiers des compagnies, une difficulté croissante pour réunir les conditions de la fabrication d'un spectacle, de l'existence d'une troupe. Et je pense qu'il faut qu'il y ait, un peu comme des lumières qui clignotent, des choses comme ça pour dire : "Attention ! Ne compromettons pas toutes ces avancées formidables qui ont été faites et actées."

Alors sans doute, je n'ai pas vu venir cela suffisamment quand je suis arrivé. Dominique Hervieu avait déjà affirmé ce caractère, mais j'ai toujours envie de mon côté que les choses soient fluides entre les disciplines. Nous ne sommes pas là pour dresser des murs. Cependant, il y a des moments où la communication, comme un changement de nom, est aussi un élément de stratégie qui permet d'affirmer des choses. Je le ressens d'autant que, mon premier mandat se terminant, de manière tout à fait légitime un certain nombre de personnalités se projettent, tant que la décision n'est pas définitivement arrêtée. Et depuis un an j'entends des rumeurs, multiples, sur des personnalités du théâtre, que par ailleurs j'apprécie beaucoup, qui se projettent ici. En soi cela n'a rien de scandaleux. Ce qui le serait c'est que la danse soit de nouveau pénalisée par le fait de lui enlever un de ses principaux outils. C'est donc pour moi une manière de rappeler qu'il y a un enjeu particulier ici.

Et puis, je suis un peu triste parfois que le monde du théâtre ou de la musique, n'avance pas plus vite par rapport à la pluridisciplinarité ou l'interdisciplinarité. Il y en a qui le font de manière magnifique, mais encore trop peu. C'est donc aussi une manière de dire, non pas de créer un rapport de force, ce n'est pas du tout ça, mais de dire : "Bon écoutez, nous retournons un peu le miroir."

Je considère effectivement que depuis cinq ans, il y a dans l'économie de la danse, quelque chose qui est de l'ordre de la régression.

Vous voulez dire que les théâtres ne programment pas suffisamment de danse ?

Oui, mais je pense qu'il y a des maisons d'opéra qui pourraient le faire aussi. La danse fait partie de leur histoire, elles disposent d'outils formidables avec des troupes permanentes, dans lesquelles il y a ne serait-ce que quinze ou vingt danseurs. Quelle est la compagnie indépendante qui a les moyens d'avoir une troupe de quinze à vingt danseurs ? Elles existent dans ces maisons d'opéra et parce que, à quelques exceptions près, on ne leur accorde pas une place, une reconnaissance suffisante, un respect suffisant, elles vivotent. C'est un peu dommage. Ça ne leur couterait quasiment rien de plus, si ce n'est de considérer la danse dans sa véritable capacité.

Vous faites, comme nous tous, le constat qu'il est de plus en plus difficile pour les danseur.se.s de vivre de leur art et pour les jeunes chorégraphes de créer. Les moyens de production et les budgets se restreignent, les séries sont de plus en plus courtes. Mais Est-ce selon vous spécifique à la danse ou le lot du spectacle vivant, et plus généralement de la culture en cette période de crise ?

C'est en effet plus général. Ça ne concerne, malheureusement d'ailleurs, pas que la danse. Simplement, encore une fois, il y a des disciplines dont l'économie est plus fragile. Et comme toujours, ce sont les plus fragiles qui en payent le prix le plus élevé. Mais dans cette situation, je pense que nous devons aussi chacun balayer devant nos portes. Ce n'est pas seulement parce qu'il y aurait des moyens en raréfaction. Sur le plan de l'Etat lui-même, le budget de la culture augmente. Il faut être rigoureux et honnête là-dessus, et le rappeler. C'est globalement que l'économie est en retrait, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de collectivités qui diminuent drastiquement leur soutien au domaine artistique. Mais aussi, peut-être, parce que nous sommes en grande difficulté pour nous réformer nous-mêmes.

C'est un peu la question que j'allais vous poser. Il y a eu dans l'Hexagone cette volonté de créer les CCN, qui constituent un maillage sur tout le territoire. À Paris, nous avons le Théâtre National de Chaillot, le Théâtre de la Ville, le CND ou le Ballet de l'Opéra de Paris. La danse ne vous parait-elle pas malgré tout privilégiée en France, si nous nous comparons à d'autres pays ?

Oui c'est une évidence.

Visuel des 30 ans des CCN, fêtés au Théâtre National de Chaillot

Malgré cette politique assez ambitieuse, qui a vu le jour en même temps que la nouvelle danse française dans les années 1980, il me semble que le public reste assez confidentiel, par rapport à des disciplines comme le théâtre ou à la musique. Confirmez-vous cette impression et si oui, comment l'expliquez-vous ?

D'abord, quand il y a une offre plus importante, il y a aussi plus de public. Ensuite, nous avons tous une part de responsabilité, mais je serais plus pondéré dans le constat. Quand je me déplace dans les festivals de danse, je remarque qu'il y a un monde fou. C'est le cas pour beaucoup de spectacles, partout, et c'est même, paradoxalement, avec la danse que les théâtres remplissent le plus.

Après, ce qui peut être questionné, c'est qu'il y a inévitablement dans l'histoire des arts, et la danse n'y échappe pas, des périodes où les artistes, disons une partie des artistes, travaille sur des problématiques esthétiques qui ne sont pas de nature à réunir un très large public. Mais il est en même temps absolument fondamental que ces démarches se tiennent. On peut parler, pour aller vite, de la non danse ou de la danse conceptuelle de ces dernières années. Pour moi, ça appartient complètement à ce phénomène-là. Je vois avec beaucoup d'intérêt et d'espoir, que de nouvelles générations digèrent, intègrent tout ça, et reviennent sur des formes qui ont cette capacité à s'adresser à un public beaucoup plus large. Mais enrichies par le travail qui a été fait par leurs prédécesseurs.

La responsabilité que nous avons collectivement, est certes de veiller à soutenir ces démarches, mais aussi de proposer dans le même temps des moments de grand rassemblement. Il y a matière à le faire, avec la plus haute exigence artistique. Nous avons peut-être connu une période où cette préoccupation n'était pas assez présente, dans ce qui était mis en œuvre par certains lieux. Du coup, une part du public n'a pas suivi autant qu'il aurait pu. Je suis frappé de voir que sur certaines propositions, c'est immédiatement la foule. Cela prouve que l'envie, le goût, est là. C'est aussi pour ça que je suis tellement content d'avoir bientôt la salle Gémier. C'est justement pour pouvoir conduire cet équilibre. Et encore une fois, il n'y a pas de notion de quelque chose qui serait plus exigent, plus rigoureux, d'un intérêt supérieur d'un côté et plus populaire de l'autre. Non. Le niveau d'exigence est le même quand on s'adresse au plus grand nombre.

Le niveau d'exigence est le même quand on s'adresse au plus grand nombre.

Il y a en effet des spectacles qui sont moins accessibles, ou accessibles lorsqu'on en a vu beaucoup d'autres. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont d'une meilleure ou d'une moindre qualité.

Je crois pour ma part que beaucoup de spectacles sont accessibles immédiatement pour un très large public. Il faut simplement les présenter de la bonne manière, et faire un travail par rapport aux spectateurs.

Vous parlez du travail de médiation à accomplir ?

Oui il y a un travail de médiation. Mais il y a aussi une relation de confiance qui se construit, et qui fait qu'au bout d'un moment le public vous suit. Lorsque j'étais à Nancy, nous faisions d'une année à l'autre des propositions extrêmement différentes. Au début, les gens ne s'y retrouvaient pas. Mais à la fin ils me disaient : "Nous venons même si nous ne connaissons pas du tout ce qui est présenté, parce que nous avons justement envie de découvrir, d'être surpris." Et ce qui me faisait le plus plaisir est qu'ils ajoutaient : "Même si nous n'aimons pas, nous revenons, parce que de toutes manières c'était intéressant." Je trouve que c'est fondamentalement à cet endroit que se situe notre travail. Mais il faut la durée pour ça.

Ensuite, l'éternelle question est que quand on arrive à finalement construire un public fidélisé, il ne faut pas s'arrêter là. C'est le danger que pointait déjà Jean Vilar. Ça marche, mais ça marche trop d'une certaine manière. Il faut alors regarder tous ceux qui ne sont pas dans cette marche. C'est encore plus nécessaire aujourd'hui, où l'on constate de telles fractures dans la société.

Justement, Chaillot est situé au Trocadéro, dans le 16ème arrondissement. Vous parlez de société fracturée, il ne doit pas être facile de faire venir tous les publics ici ?

Il y a d'abord une chose dont je suis assez satisfait, c'est que nous accueillons, hors scolaires, 28 % de jeunes. Ensuite, à peu près 1/3 de notre public vient des quartiers ouest, c'est-à-dire de proximité, 1/3 des quartiers est parisiens, et le tiers restant de la banlieue, de la province ou de l'étranger. C'est donc relativement équilibré. Mais évidemment cela ne suffit pas. Nous savons bien que certains publics ne viennent pas.

Nous faisons donc des opérations très ciblées, où l'on invite, par le biais d'associations relais, des gens qui pénètrent pour la toute première fois dans un théâtre. Et c'est extrêmement touchant de les voir arriver. Ils osent à peine entrer dans le grand foyer, comme s'ils pensaient que ce n'est pas pour eux. Au début, ils ne comprennent pas comment tout ça fonctionne, quels sont les codes, et nous avons un vrai travail à faire. La manière dont ils reçoivent les choses, pas seulement le spectacle mais tout l'ensemble, comme un vrai cadeau, est assez merveilleuse. Nous sommes vraiment heureux à chaque fois que nous mettons en place de telles opérations. Nous essayons de le faire le plus possible, mais nous sommes dans un équilibre, y compris budgétaire, sur lequel ça a un impact… que nous assumons complètement.

Après, nous sommes effectivement dans le 16ème arrondissement, mais quelque chose me frappe énormément, auquel je n'avais jamais réfléchi avant de travailler ici. Que se passe-t-il quand il y a de grands matchs de foot ? Où vont les supporters ? Ils ne restent pas à Saint-Denis, à proximité du Stade de France. Ils viennent sur les Champs-Elysées, ils viennent au Trocadéro, pour manifester leur joie et le fait d'appartenir à une collectivité. Pourquoi ? Parce que les attributs de cette collectivité, les symboles, les emblèmes se trouvent ici. Je trouve ça formidable ! Et je rêve, moi, que du point de vue du théâtre, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que si nous devons aller sur le terrain, nous devons aussi créer les conditions pour que les gens aient envie de venir, et que ce soit une fête pour eux. Chaillot ne doit pas être réservé au public de proximité. C'est une des missions que l'on a quand on est doté d'un tel lieu.

C'est aussi vrai d'ailleurs, par rapport aux régions. Nous avons pour les années à venir, je trouve, de belles idées, de belles envies de collaborations, dans lesquelles outre des lieux, des personnalités, nous allons essayer d'entraîner d'autres partenaires pour la mise en œuvre, comme la SNCF.

Vous avez déjà des projets précis de cet ordre ?

Oui. Par exemple Abou Lagraa ouvre à Annonay un lieu formidable, avec des appartements, qui s'appelle La Chapelle. Nous allons être l'un de ses partenaires pour y développer des résidences de création. Résidences qui trouveront bien évidemment à un moment écho à Chaillot, dans la programmation. Mais nous voulons également faire un travail sur le public de proximité là-bas. En particulier un public qui peut être rural. Nous allons essayer de bâtir des modalités qui faciliteront leur venue ici. Il y a quantité de choses à inventer, à mettre en œuvre, à partir du moment où cela rencontre aussi des désirs et des préoccupations sur place. Et je crois qu'on peut le développer dans beaucoup d'endroits. Si le temps nous est donné, nous ferons ça.

Vous avez, avec L'art d'être spectateur, une politique très active à l'égard des publics. Arrivez-vous à en mesurer les retombées ?

Oui. Et pour ma part, j'en suis à la fois très heureux et peu satisfait. J'en suis très heureux pour ceux qui en bénéficient. C'est quelque chose qu'ils aiment, ils nous le témoignent régulièrement. Ils ont le sentiment à la fois de s'enrichir et de partager des choses. C'est donc magnifique. Là où ça ne me satisfait pas, c'est que, très vite, c'est un peu ce que nous disions tout à l'heure, ce sont toujours les mêmes personnes qui reviennent. Bien sûr il ne faut pas oublier ces gens-là. Mais nous devons absolument consacrer une part de notre énergie, de nos moyens et de notre imagination, à ceux qui ne sont pas déjà dans cette dynamique.

J'ai découvert, dans cette rubrique, la création pour septembre 2016 du site Data-danse. Pouvez-vous m'en dire plus à ce sujet ?

Il est en cours de constitution. C'est le fruit de tout un parcours qui a réuni différentes structures et différentes équipes, qui travaillent en lien avec des associations et des relais, pour parler de la danse. C'est très dur de parler de danse. Très vite on n'a à notre disposition qu'un lexique qui vient des arts plastiques, de la musique, du théâtre, on est embarrassé. Un travail a donc été réalisé sur un certain nombre de mots clés, qui peuvent donner des modalités d'accès à une œuvre, à une démarche artistique.

Mais une fois ce corpus défini, de quelle manière l'actionner, le mettre en œuvre ? Et comment amener les gens à être autonomes par rapport à lui, ce qui est l'un des objectifs ? Bien évidemment, il est apparu très vite que, l'un des seuls outils, enfin l'un des meilleurs outils aujourd'hui est internet.

C'est donc la mise à disposition d'une sorte de vocabulaire ?

En partie mais pas seulement. Il s'agit de proposer, de donner quelques entrées possibles, à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir des spectacles, que ce soit sur scène ou en vidéo. Par exemple : "Que regardez-vous ? Regardez-vous s'il y a des duos, si ça danse à l'unisson, s'il y a des moments dans le silence ? Est-ce que la danse suit la musique ? Est-ce que ça va au sol ? Y a-t-il des moments dans le noir, d'où vient la lumière ? Les costumes ont-ils une fonction, et la couleur ? Est-ce que ça saute, est-ce qu'il y a beaucoup de tours ?" Etc.

Alors il s'agit d'offrir une grille de lecture, des outils de décryptage ?

Voilà, et j'ai une petite appréhension par rapport à ça. C'est vraiment intéressant, et en même temps je fais partie de ces gens pour qui le premier rapport à l'œuvre, à l'art, doit être dépouillé de toute grille de lecture. Mais je reconnais qu'en terme pédagogique c'est un bel outil. Trop de personnes disent : "Ce n'est pas pour nous, on ne comprend pas". Masi si, ils peuvent tout à fait comprendre ! C'est ce que faisait Stockhausen dans certains de ses concerts. Il disait à ses auditeurs : "Je vous propose de prendre un élément musical, soit une note soit autre chose, et de le suivre toute l'œuvre. C'est une manière d'y accéder. Il y en a cent milles autres, c'est l'une d'entre elles. Elle vous permettra de ne pas être perdu, de ne pas décrocher si vous ne savez pas comment appréhender les choses." Je trouve ça magnifique !

Je fais partie de ces gens pour qui le premier rapport à l'œuvre, à l'art, doit être dépouillé de toute grille de lecture.

Mais les deux démarches ne sont pas forcément contradictoires. On peut se laisser porter tant que ça fonctionne, et se raccrocher à ces outils-là si jamais on se perd.

Ma réaction vient du fait que j'ai eu, dans mon enfance, de mauvaises aventures de ce point de vue trop scolaire, trop appliqué. Je ne fonctionnais pas du tout comme ça. J'étais plutôt dans la rêverie, dans le fantasme. J'ai toujours vécu comme une punition de devoir appliquer des méthodes strictes. Alors je me dis qu'il faut toujours garder cette préoccupation du sensible. Mais on peut parfaitement articuler les deux, bien sûr.

Vous parlez souvent de pluridisciplinarité, et il est vrai qu'à Chaillot beaucoup de spectacles mêlent musique et danse, ou théâtre et danse, ou même les trois. En revanche, si la danse s'hybride aussi avec le cirque, c'est une discipline qui n'est pas très présente chez vous. Pourquoi ?

C'est vrai, même si l'on a reçu pendant un mois le Cirque Eloize, il y a quatre ans déjà. C'était un moment de fête absolu, magnifique. Le spectacle était extraordinaire. La chorégraphie était assurée par Mourad Merzouki, une raison supplémentaire de les accueillir. Vous avez raison et le cirque reviendra, c'est tout ce que peux dire. C'est tout simplement qu'on ne peut pas tout faire. Si nous avions trois salles, je crois que l'on aurait du cirque très souvent.

Sans parler de cirque pur, on peut penser également à des artistes comme James Thierrée ou Yoann Bourgeois, dont les œuvres sont proches de la danse.

Absolument, mais en ce qui concerne ces artistes-là, c'est aussi parce qu'ils ont des histoires qui les attachent à d'autres maisons. Ils ont une relation forte avec le Théâtre de la Ville, ce que je respecte complètement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne viendront jamais ici. Si un jour ils en ont envie, la porte est bien évidemment grande ouverte. Mais pour le cirque pur, qui aurait tout à fait sa place à Chaillot et qui la trouvera à un certain moment, c'est aussi parce que j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'espaces aujourd'hui qui lui sont ouverts, qu'il n'y a pas une nécessité absolue. Même si en réalité je reçois beaucoup de messages de gens qui ont envie de venir, pour des raisons que j'entends. Mais c'est vrai, on pourrait dire aussi la même chose de la comédie musicale, d'ailleurs.

Oui, bien que Volver, le spectacle d'Olivia Ruiz et Jean-Claude Gallotta programmé la saison prochaine s'en approche.

C'est vrai, c'était le cas également cette saison avec Naked Lunch de Club Guy & Roni.

Il y a eu également Contact de philippe Découflé, l'année dernière. Des comédies musicales sont donc égrainées au fil des saisons, même si l'on n'en voit pas chez vous des classiques, du type de celles qui se jouent au Châtelet.

Non c'est vrai. C'est extrêmement difficile à formuler, et même à penser d'ailleurs, mais une programmation n'est pas simplement l'adition d'un certain nombre de choses. Il y a à l'intérieur des lignes de force, des cohérences, qui sont essentiellement de l'ordre de l'intuition, de quelque chose que je ne sais pas, et que je n'ai surtout pas envie d'ailleurs de trop poser, parce que ça deviendrait un système. Jean-Paul Montanari (ndlr, le directeur de Montpellier Danse) explique que c'est une fois sa programmation faite qu'il la comprend, qu'il parvient à poser un discours dessus. C'est un artisanat, c'est dans le faire qu'on découvre les choses.

Vous aviez l'habitude chaque saison de proposer un focus, comme pour la Corée cette année. Il n'y en aura pas la saison prochaine. Es-ce, comme pour la Biennale de flamenco, dû aux travaux de la salle Gémier ?

Oui c'est pareil. Je n'aime pas prétendre, faire semblant, être uniquement dans de l'affichage. Je ne peux pas faire de focus avec une salle et demie.

Il y a dans une programmation, des lignes de force, des cohérences, qui sont essentiellement de l'ordre de l'intuition.

Il y aura, avec le départ de Carolyn Carlson, un artiste associé en moins. Est-ce toujours pour la même raison ?

En partie. Mais c'est surtout parce que je suis en discussion très avancée avec Philippe Decouflé, qui sera en résidence ici, même si ce n'est pas encore la saison prochaine, puisque nous allons utiliser cette période pour définir les modalités de son association avec Chaillot.

Mais il y a une autre raison, qui aujourd'hui devient un peu pénible. Comme vous le savez, José Montalvo est, depuis un an maintenant, en attente de savoir s'il va être nommé à la MAC de Créteil. Et moi j'attends aussi de savoir si je dois définir avec lui de nouvelles modalités de travail, parce que nous poursuivrons notre collaboration de toutes façons, ou si il reste là. Etre dans ce flou rend les choses vraiment compliquées. Cela devient un peu loufoque, un peu extravagant, le choix aurait dû être fait l'été passé. Il y a apparemment à notre époque, quelque chose qui est de l'ordre de cette difficulté à aboutir des décisions. Parce qu'au Théâtre de la Cité Internationale, c'est un peu pareil. Je dois sans doute ne pas connaître un certain nombre de raisons qui expliquent ces difficultés. Mais en tous les cas, vivement quand même qu'elles soient résolues !

En ce qui vous concerne, vous êtes candidat à votre propre succession. Connaissez-vous les autres postulants, êtes-vous confiant ?

En dehors des rumeurs que j'entends, je ne connais pas les autres candidats. On est nommé à Chaillot par décret, en conseil des ministres, il n'y a donc pas d'appel à candidature classique. Cela n'empêche pas de spontanément se déclarer, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Je pense que la ministre, qui propose au président de la République la nomination, envisage tout à fait légitimement différents scénarii. Et qu'elle rencontre donc des gens, les consulte. Ça me parait totalement logique et sain.

Néanmoins je suis très confiant. Je considère que j'ai rempli la mission qui m'était confiée, et qu'il y aurait bien des logiques à ce que je poursuive. D'abord parce que la fin des travaux arrive, qu'il faut quand même aller jusqu'au bout, et qu'il me paraitrait légitime de me donner la possibilité de mettre en œuvre ce pour quoi ils ont été faits. Ensuite parce que cinq ans c'est une vraie durée, mais c'est en même temps court, par rapport aux enjeux d'une telle maison. Enfin parce qu'il y a aussi une réalité de nature économique. J'ai réussi à constituer un panel de mécènes qui sont dans une relation de confiance, et nous apportent 900 000 euros par an, ce qui est loin d'être facile. Et puis tout simplement parce que le désir est là, et que le désir, parfois peut être entendu !

Je considère que j'ai rempli la mission qui m'était confiée, et qu'il y aurait bien des logiques à ce que je poursuive.

Réponse le 15 juin ?

Oui, j'espère que ça n'ira pas au delà du 15 juin. J'espère même que ça pourrait être avant ! Mais ça ne m'appartient pas.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 9, 2016 3:30 PM

|

Par Anne Diatkine dans Libération/Next

Depuis trois mois, le Théâtre de la Bastille est investi de fond en comble par le metteur en scène portugais, 70 spectateurs et des comédiens. Retour sur une expérience unique qui a vu émerger une floraison de spectacles.

Des idées merveilleuses ont surgi de l’Occupation Bastille, pratiquée au théâtre de la Bastille pendant soixante-huit nuits et jours par le metteur en scène, acteur, écrivain, directeur du théâtre national de Lisbonne Tiago Rodrigues, accompagné des comédiens Jacques Bonnaffé, David Geselson, Grégoire Monsaingeon, Alma Palacios, Miguel Borges, Ruth Vega-Fernandez, Raquel Castro, ainsi que 70 spectateurs intégrés au processus et toute l’équipe du théâtre - de la direction à l’accueil, en passant par le service de presse. Des idées merveilleuses qui font leur chemin et qu’on garderait bien pour la vie quotidienne, cette vie sans scène pour la jouer ni représentation pour la montrer. Comme le projet de la lettre non écrite qui reste en latence, jusqu’à ce que quelqu’un, en l’occurrence le comédien David Geselson, se propose de la rédiger à notre place. Les spectateurs, acteurs et autres participants à l’occupation se sont emparés de cette occasion rare de dire l’indicible et d’adresser une missive toujours différée, et avec sa rédaction par un autre est venue la première transformation. Ensuite, certaines de ces lettres ont été restituées un mardi soir devant le public.

Grâce

Deuxième transformation. L’expérience intime est bien là, mais les mots résonnent alors pour tous. «C’est comme si leur envers était dévoilé. Le locuteur était moi et pas moi et c’était extrêmement intéressant de l’entendre car je pouvais saisir pourquoi cette lettre était restée si longtemps non écrite», dit une spectatrice à la suite de l’expérience. Entre toutes, celle lue par un spectateur d’une vingtaine d’années qui surgit du public et la découvre en même temps que nous. Il doit s’interrompre à plusieurs reprises, il est bouleversé. C’est la lettre non écrite d’une femme qui, deux décennies auparavant, venait d’apprendre qu’elle ne serait jamais enceinte et s’adresse à l’enfant qu’elle n’a pas attendu. Lui qui n’existe pas peut-il recevoir la lettre qu’elle ne lui a pas écrite ? Moment de grâce sur scène où une actrice et un spectateur qui ne se connaissent pas se retrouvent cependant. La lettre est reprise dans le spectacle final, à voir jusqu’à la fin de la semaine, intitulé Je t’ai vu pour la première fois au Théâtre de la Bastille, belle promesse qui n’est ni un bilan ni un document, mais une transposition rêvée et cauchemardesque de ce qui a pu advenir durant ces trois mois, et des traces de ce trajet.