Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 19, 2016 4:00 PM

|

Par Par Cyriel TARDIVEL pour Théâtrothèque

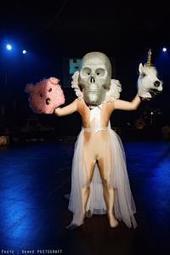

Quand le monde du cirque rencontre celui de la cybernétique, il se crée un troisième univers, celui de ''Hentaï Circus''.

Le Japon, à l’autre bout du monde. Des traditions ancestrales et une culture riche. Les Japonais, inventeurs et précurseurs, ont également créé un autre monde, parallèle au nôtre, celui de la cybernétique. Le développement informatique et des nouvelles technologies ont transformé leur pays, leur vision du monde, leurs habitudes, les relations entre eux. Depuis plusieurs années, se déroule la "Japan Expo" à Paris et, avec le temps, son succès va grandissant ; mais que connaissons-nous vraiment des nouvelles mœurs japonaises ?

Karelle Prugnaud nous offre un petit aperçu de cette culture extrême avec sa nouvelle création Hentaï Circus. Elle s’entoure de circassiens, de musiciens, de performeurs et d’une tatoueuse également, un melting-pot d’artistes pour nous offrir ce voyage à travers le Japon modern hyper connecté. Une découverte par les cinq sens.

C’est au travers des recherches sur la toile et des fantasmes d’un Otaku (geek no-life), que la découverte commence. A la manière d’Alice tombée dans le terrier, le public est aspiré dans une spirale de folie et de délire mêlant mangas, sexualité, enfance, cyber, transformation, poulpe (animal très apprécié et incontournable de la culture japonaise moderne), punk/rock, zentaï (combinaison de latex ou lycra)... Ici, les motos s’envolent, les hommes mûrs se transforment en "dollers" et exécutent des danses kawaïs, la piste s’enflamme, des poupées apparaissent...

Les artistes féminines sont étonnantes. Elles enchaînent les costumes et les prouesses, repoussant de nombreuses limites. Sylvaine Charrier offre un numéro de contorsion marquant accompagné d’un poulpe. Myriam Laurencin, affublée d’une énorme tête de poupée et de chaussures compensées, se lance dans un numéro aérien de corde époustouflant. Daphné Millefoa incarne "Princesse Caniche", toute de rose vêtue, elle est en quelque sorte la maîtresse de cérémonie de ce cabaret si particulier. Sa fraîcheur et sa joie de vivre sont communicatifs.

Les hommes ne sont pas en reste. Stéphane Depot vole littéralement sur ses motos. Chacun apporte son engagement profond au spectacle, donnant de soi et brisant les barrières de la bienséance française. C’est fou et rafraîchissant à la fois. Certains passages sont particulièrement étonnants et marquants. Les dollers sont à la fois touchants et dérangeants ; les vidéos hentaï projetées sur l’écran en fond de scène sont inhabituelles sur les scènes de cirque ou de théâtre...

Oui, c’est un mélange d’étonnant, mais une belle alchimie entre les textes d’Eugène Durif, la mise en scène de Karelle Prugnaud, les musiques de Bob X et Géraud Bastar, et les vidéo de Bob X, Karelle Prugnaud et Marie Chatte. Ça bouge, ça secoue, on ne peut rester de marbre. Et puis, bien loin d’être dans un fantasme salace ou malsain, l’approche de cette culture japonaise par la création du spectacle Hentaï Circus est une proposition de découvertes et de réflexions sur cet univers. Pourquoi certaines personnes aiment-elles se transformer en poupée rose ? Pourquoi une telle fascination du poulpe ? Pourquoi certaines personnes se coupent-elles complètement du monde extérieur et passent-elles le reste de leur vie derrière leur écran sur des jeux en réseau ?

Pure folie ?! A y regarder de près, pas tant que ça. Un besoin urgent d’amour et une profonde, une très profonde solitude. Les otakus s’enferment dans leur monde virtuel car ils souffrent de notre monde difficile et très égoïste ; se créant ainsi leur zone de confort. On ne peut pas être blessé dans un rêve, tout y est possible et personne ne peut vous juger.

Un spectacle réussi à bien des égards. Une troupe soudée et motivée. Beaucoup de poésie. Un partage, un échange entre les artistes et le public. Ne jugeons pas, découvrons, observons et essayons de comprendre.

Hentaï Circus Cirque Electrique (PARIS)

Textes d'Eugène Durif Mise en scène de Karelle Prugnaud Avec Sylvain Charrier, Antonin Boyot Gellibert, Alain Claudinon, Stéphane Depont, Géraud Bastar, Frank Desmaroux, Myriam Laurencin, Daphné Millefoa, Karelle Prugnaud, Pascal Sandoz, Oriane Aka Tannuki (tatouage), Mayumi Shimizu (à l'écran)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 19, 2016 8:41 AM

|

Entretien par Sandrine Blanchard dans Le Monde

Je ne serais pas arrivé là si…

… Si je n’avais pas chanté « moi je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier » à la communion de ma sœur. Je devais avoir quatre ans, j’étais un enfant timide, je suis monté sur la table avec le trac et j’ai eu beaucoup de succès, on m’a applaudi. Après, je suis allé faire la sieste, épuisé et heureux. Puis j’ai essayé de renouveler ce moment-là, de me préparer avec la peur au ventre, et de la faire disparaître dans le plaisir sensuel de la scène.

Dans votre village normand de Saint-Georges-des-Groseillers, vous étiez dans un tout autre environnement. Une mère garde-barrière, un père sous-chef de gare, personne ne faisait ce métier…

Non, mais on pouvait voir Fernand Raynaud à la télé. J’avais plein d’incapacités : pour le sport, le bricolage, etc. Je ne m’exprimais pas très bien, mais je sentais que le langage m’intéressait. J’aimais beaucoup, môme, écrire des rédactions. Je me rêvais parlant mieux que je ne parlais.

Votre père vous a mis à l’école « chez les curés ». Pourquoi ?

Un jour, il a surpris mon frère à 14 h 30 dans les rues de Flers, sortant d’un bistrot ou de je ne sais où. Alors il s’est dit : « maintenant, ils vont aller chez les curés parce que c’est plus sérieux ». Mon père voulait qu’on ait une meilleure situation que lui ; il avait arrêté l’école à 13 ans, souhaitait qu’on fasse des études. Il croyait beaucoup à l’ascenseur social.

A quel moment avez-vous dit à vos parents : j’ai envie d’être comédien ?

Je l’ai gardé pour moi très longtemps. Mais je faisais des spectacles en amateur. A priori, ma mère aurait préféré que je travaille au Crédit agricole et que je fasse du théâtre le soir, juste pour m’amuser avec des copains. J’ai fait une maîtrise de lettres à Caen, et Robert Abirached, directeur de l’institut d’études théâtrales, était mon directeur de thèse. Je me rapprochais du théâtre.

De quelle manière le milieu populaire, dont vous êtes issu, vous a-t-il nourri ?

C’est constitutionnel. Je me sens légitime quand je suis sur scène, parce que c’est le résultat d’un travail, d’une recherche, mais j’ai toujours l’impression de venir du public. Je ne suis pas un enfant de la balle. Ce n’était pas si naturel que cela que je sois là, et en même temps, c’est une volonté farouche. La logique aurait voulu que, ayant monté dans l’ascenseur social, je devienne prof de français. Lors de mes spectacles en amateur, je ressentais une vraie passion. Mais souvent, je comprends mieux les pièces avec mes pieds qu’avec mon cerveau.

C’est-à-dire ?

Je dois me battre avec la langue, avec les mots. C’est lorsque je mets un pied sur un plateau que je comprends le texte.

De quoi parlait le premier sketch que vous avez écrit ?

C’était « dubillardesque », absurde. J’étais un prof de théâtre autoritaire et un peu fou qui n’arrêtait pas d’interrompre l’élève comédien en lui répétant sans cesse : « Quand je dis rien, c’est que c’est bien », « quand je dis rien, c’est que c’est bien. »

D’où vient ce goût pour l’absurde ?

Quand j’étais petit, j’écoutais les contes de Gérard Sire, qui flirtait parfois avec le surréalisme, ou les sketchs de Bernard Haller. Dans l’un d’eux, un personnage montait un escalier. Plus il montait, plus il se rendait compte que les marches étaient hautes. En réalité, les marches n’étaient pas plus hautes mais étaient des lames de rasoir. Plus il montait, plus il rapetissait. J’adorais ce truc-là. J’aime aussi Dubillard, un grand auteur parce qu’il y a un mystère dans sa langue. Quand on le lit, on est paumé. Quand on le joue, tout d’un coup ça remplit l’espace et l’imaginaire. On est sur un nuage, dans un univers hyperpoétique, parce qu’il y a un mystère sur ce qui déclenche le rire.

Vous avez souvent dit avoir eu « l’audace », après votre maîtrise de lettres à Caen, de concourir à la rue Blanche. Pourquoi « l’audace » ?

L’audace, c’était d’avoir envie de faire partie d’un autre monde ; dans lequel je n’avais aucune relation. Il y avait trois écoles nationales gratuites, ce dernier aspect avait son importance parce que mes parents n’étaient pas très fortunés : la rue Blanche, Strasbourg et le Conservatoire. Strasbourg me paraissait trop loin géographiquement et le Conservatoire trop loin socialement. La rue Blanche me semblait plus accessible, et des gens que j’aimais y étaient passés : Guy Bedos, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Michel Serrault. J’ai eu la chance que Brigitte Jaques me repère parmi les élèves comédiens qui cherchaient à entrer dans cette école, et qu’elle ait envie de s’entourer de gens plus âgés que d’habitude, avec des personnalités peut-être déjà un peu plus accomplies. Quand j’ai été reçu à la rue Blanche, ma mère était en larmes. Inquiète, elle disait : « il va rater sa vie ». Pour elle, c’était beaucoup moins sûr que des écoles commerciales.

A Paris, avez-vous ressenti un décalage social, avez-vous eu un temps d’adaptation ?

Je n’ai jamais joué au Parisien. J’avais une lenteur dans le phrasé, lié à ma province. Etre associé à une image provinciale ne me gênait pas ; la force de chacun, c’est son histoire. Lorsque je retourne du côté de Saint-Georges-des-Groseillers voir ma mère, je retrouve une grande pudeur chez les gens. Cette manière de parler, de dire les choses, elle est en moi. Lors d’un de mes premiers spectacles professionnels, on m’avait demandé de prendre un accent rural. J’ai pris mon accent normand – celui que j’utiliserai plus tard dans les Deschiens – et j’ai été retenu parce que cet accent avait une vérité.

Qu’est-ce qui a le plus joué dans votre itinéraire ?

L’entêtement personnel, l’envie de se dire on va y arriver quoi qu’il arrive.

Vous avez douté par moments ?

Pas tant que ça. Lors d’un stage à la Sacem, un fonctionnaire m’avait dit que j’étais bon auteur, mais que je ne serais jamais comédien. J’étais persuadé du contraire. J’ai cru en moi dans la longueur en me disant qu’un jour ça le ferait. A 25 ans, je n’avais pas un physique qui me permettait de dire « il faut que je travaille dans les cinq ans qui viennent, parce qu’après je serai vieux ! » Je voulais vraiment faire l’artiste, écrire et jouer. Ce n’était pas tant être connu que d’occuper mes journées à cela.

En 1989, vous intégrez la troupe de Macha Makeïeff et Jérôme Deschamps. Que retenez-vous de cette période ?

Je ne serais pas arrivé là où j’en suis si je n’étais pas allé voir un spectacle de Jérôme Deschamps, Les petits pas, qui m’avait bouleversé, enthousiasmé et donné envie d’entrer dans sa troupe. J’y ai appris une exigence sur le rire et le besoin d’imagination du public. J’ai toujours en tête une phrase que j’adore, que Michel Bouquet disait à ses élèves du conservatoire : « N’oubliez pas que le public ne vient pas vous voir jouer, il vient pour jouer avec vous. »

Quels sont vos souvenirs les plus forts de cette troupe, dans laquelle vous êtes resté dix ans ?

Une grande liberté d’invention et une forme d’inconscience liée au groupe. On avait un certain culot. Par exemple, nous jouions dans la cour du Palais des papes à Avignon, enfermés dans des petits placards. Dans une scène, Olivier Saladin venait frapper à la porte et je lui ouvrais. Un soir, je n’ai pas ouvert. Il refrappe, je n’ouvre pas, il frappe une troisième fois et je lui dis : « J’étais au fond, je ne vous avais pas entendu. » Cela a déclenché un fou rire. Avec Yolande Moreau, Bruno Lochet, etc., on venait tous d’un milieu populaire, et nous étions regardés par quelqu’un qui, lui, ne venait pas de ce milieu. Et puis Jean-Michel Ribes a eu aussi un rôle essentiel. Je l’ai rencontré en 1988, pour la série « Palace ». Il m’a donné confiance comme auteur.

Vous êtes devenu connu du grand public à la quarantaine, grâce aux Deschiens sur Canal+. Il y a un avant et un après…

La notoriété est arrivée collectivement, on se protégeait les uns les autres. Si l’un était devenu prétentieux, il se serait fait vanner par les autres. En tant que Monsieur Morel, personnage que j’avais créé pour Les Deschiens, j’étais le meilleur. Alors qu’en tant qu’acteur je ne le suis pas. J’avais été très fier de tourner un film avec Lucas Belvaux. Je faisais la couverture de la revue Positif ! Il y avait six pages sur la trilogie de Lucas Belvaux. Je vois mon nom et juste un mot : François Morel, entre parenthèses, « décevant » ! Cela m’a remis à ma place immédiatement. Quoi faire après Monsieur Morel ? C’était un peu compliqué. J’ai eu envie d’arrêter. Je ne voulais pas gérer un seul personnage jusqu’à la fin de ma vie et m’ennuyer. Maintenant, on me parle davantage de mes chroniques sur France Inter que des Deschiens. Cela me plaît bien, parce que c’est plus récent. Cela veut dire que je suis toujours un peu dans la vie !

L’envie de faire rire, elle vient d’où ?

A mon rapport au monde, à ma façon d’être en classe, où j’avais tendance à faire rire. A une volonté d’exister, de séduire. Mais en restant soi-même. Je suis assez laconique. Les chroniques, les chansons, ça me va bien !

Votre absence de cynisme, de méchanceté, votre volonté de donner du courage aux gens, c’est parce que l’époque est dure ?

Oui, quand même, l’époque n’est pas facile. Individuellement, les gens ne vont pas si mal que cela, mais il y a une forme de désespoir collectif. On entend : « Moi ça va, mais le monde est difficile. » Je n’ai pas envie de rajouter du cynisme. J’aime que les gens repartent d’un spectacle un peu plus légers. Le prochain s’appellera : La vie, titre provisoire. Je ne suis pas un Guy Bedos. Parler de Sarkozy ou Hollande ne me passionne pas suffisamment, alors que les petites choses de la vie, la manière de s’en sortir, d’être des gens bien malgré tout, tout cela me passionne. Le courage des gens me touche, j’ai envie de le valoriser, de le partager, même si le positif n’est pas très à la mode.

Vous évoquez aussi souvent le temps qui passe…

C’est quelque chose qui m’émeut. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu’on va au théâtre aussi pour se consoler face à notre angoisse de l’inéluctable. Les spectacles qui m’ont le plus bouleversés dans ma vie parlaient de cela : La Cerisaie de Tchekhov, montée par Peter Brook, et Les petits pas de Jérôme Deschamps.

Votre père était cheminot et cégétiste. Quel regard portez-vous sur le mouvement social actuel ?

Cette colère diffuse ne vient pas de nulle part. On mène les gens en bateau, c’est cela qui est insupportable et qui fait complètement partir la confiance. Lorsqu’on se fait élire, il faut un programme. Si on n’arrive pas à le respecter, il faut démissionner. Sinon on déçoit trop. La loi travail, je ne l’ai pas lue, mais il me semble que ceux qui écrivent les lois sont loin de la réalité des gens.

Vous êtes souvent en défense du peuple de gauche ? C’est familial ?

Oui, sûrement. C’est ma culture, et je n’ai pas envie de faire le malin. La critique du politiquement correct m’agace un peu : effectivement, je suis contre le racisme, l’homophobie ; effectivement, je considère importantes les notions de solidarité et de justice. Et je trouve cela bien d’être comme cela.

Votre maman, qui pleurait quand vous êtes entré à l’école de la rue Blanche, maintenant que dit-elle ?

Elle est fière. Mais parfois elle est gênée. Dans un spectacle, je disais régulièrement : « J’encule le chat ». Le poème se terminait par : « Mon affaire accomplie, je reviens au jardin, l’air serein, retrouver ma maman qui tricote. Que faisais-tu mon fils ? Que faisais-tu dis-moi ? Rien maman, je rêvais et j’enculais le chat. » Elle n’avait pas tellement aimé ! Une autre fois, j’avais fait une chanson qui disait : « Papa, comment qui va rentrer papa ? Sera-t-il saoul, ou ne sera-t-il pas ? » Elle n’avait pas spécialement aimé non plus…

Cette chanson rappelait de mauvais souvenirs ?

Oui. Pour tout le monde.

On se dit quoi, quand on voit revenir son père titubant à la maison ?

Que le monde des adultes n’est pas sûr. J’ai écrit cette chanson parce que ma sœur me racontait qu’elle avait encore, à 60 ans, des angoisses la nuit, en se souvenant des parents qui s’engueulaient. C’est quelque chose qui peut accompagner toute une vie.

Vous avez eu besoin d’en parler en chanson…

Oui. Je me débarrasse de tout sur scène.

Propos recueillis par Sandrine Blanchard

« Le billet de François Morel », tous les vendredis à 8 h 55 sur France Inter

La vie, titre provisoire, du 4 octobre au 6 novembre au théâtre du Rond-Point à Paris, spectacle musical. Sortie de l’album de chansons le 30 septembre

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 19, 2016 8:03 AM

|

Par Benjamin Locoge dans Paris Match | Publié le 18/06/2016 à 02h00

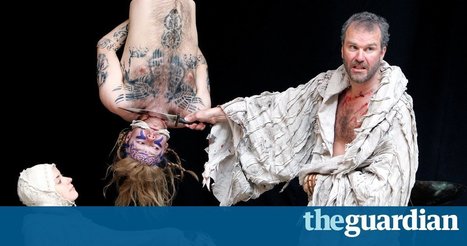

Considéré comme l’un des plus grands metteurs en scène européens, le directeur de la Schaubühne de Berlin présente à l’Odéon une version très dépouillée de « La mouette ».

Paris Match. Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps avant de vous attaquer à Tchekhov ?

Thomas Ostermeier. Je n’en voyais pas l’intérêt par rapport à notre société contemporaine. Mais je suis tombé sur une citation de Tchekhov lui-même, à la suite de son voyage sur l’île de Sakhaline, l’île des prisonniers où il a vu la misère de la Russie. C’était une entrée en matière parfaite pour son œuvre. Car de manière générale il ne parle pas de la situation sociale ou politique dans ses pièces. Dans “La mouette”, il évoque avant tout l’ennui d’une petite colonie de vacances composée d’intellectuels et de bourgeois réunis au bord d’un lac. Il montre combien c’est ridicule de se comporter de cette façon face à la misère du monde. Cela avait une vraie résonance avec l’actualité.

Etiez-vous satisfait du résultat ?

Plutôt, oui. Mais la peur – qui n’est pas une bonne chose pour être créatif – joue un rôle majeur dans ce processus. Les comédiens ont peur d’aller sur scène, peur de ne pas réussir, peur de n’être pas complètement ouverts, de se cacher derrière l’idée d’un personnage. Cette peur existe moins lors des répétitions. Le véritable enjeu est de reconstruire ce que l’on a réussi en répétitions sans tomber dans la routine. Cela veut dire rester vivant, être à la recherche.

Pourquoi refusez-vous l’étiquette d’un théâtre engagé ?

Parce que ce n’est pas forcément ma vision du théâtre. Je me suis rendu compte que ce qui m’intéresse est de rester proche de mes propres passions. Je ne peux pas parler pour les autres, parce que je ne les connais pas. Je préfère m’interroger sur moi-même et sur mes propres défauts ; aussi bien au niveau politique que dans l’intimité. Et je questionne aussi la mort.

Quand je vois la beauté, je pense au moment où elle va disparaître

“La mort, c’est la véritable humiliation”, avez-vous coutume de dire…

Oui, je dois porter une mélancolie en moi... La mort rôde, elle peut arriver tous les jours, à n’importe quel moment. C’est tout sauf une question d’âge. C’est quelque chose que l’on retrouve tout le temps quand on regarde la nature ou la beauté. Quand je vois la beauté, je pense au moment où elle va disparaître.

Dans cette perspective, n’est-ce pas vain d’aller sur scène ?

Face à la vanité de la vie, le théâtre est la seule forme d’art qui soit plutôt sincère, parce qu’elle meurt tous les soirs. Le cinéma reste, tout comme la peinture, la musique ou la littérature. Pas le théâtre : il est vivant pendant deux heures et après, c’est fini. On ne peut pas le retrouver. Surtout pas dans les captations de télévision.

Vous parlez de Berlin comme d’une ville “embourgeoisée et où l’on s’ennuie”.

C’est ce que je ressens. Mais Paris est encore pire ! [Il rit.] Sur le plan culturel, nommer l’ancien patron de la Tate Modern de Londres à la Volksbühne est une décision que j’ai du mal à comprendre. C’est un mauvais signal pour l’avenir. L’idée que le théâtre est interdisciplinaire ou performatif est ridicule. Depuis plus de soixante ans déjà, on la pratique à la Schaubühne, avec Sasha Waltz, et aujourd’hui encore, en travaillant avec Romeo Castellucci, Katie Mitchell, Milo Rau, Falk Richter…

Quels endroits vous intéressent ?

Istanbul, avant les attentats, était une ville assez forte. Aujourd’hui, Belgrade m’intéresse. A Bogota, j’ai vu la compagnie colombienne Mapa Teatro, et c’était magnifique. Du coup, j’essaie de les faire venir à Berlin. Mais ce qui m’interpelle le plus ce sont les villes asiatiques où l’on joue beaucoup, à commencer par la Chine. Si je parlais la langue, c’est l’endroit où je m’installerais pour travailler. On y est bien loin de la mélancolie européenne.

Y a-t-il des auteurs qui vous font encore peur ?

Tchekhov ! J’ai l’impression que mon spectacle actuel n’est qu’un premier essai. Il reste un auteur difficile. C’est à la fois le rien, l’absence d’actions, de mouvements et en même temps chaque personnage vit des drames intimes. Alors comment représenter cela ? Ça reste une question passionnante… Mais celui qui me fait le plus peur et qui m’intéresse le plus reste Shakespeare.

« La mouette », théâtre de l’Odéon, jusqu’au 25 juin. A lire : « Le théâtre et la peur », de Thomas Ostermeier, éd. Actes Sud, 160 pages, 15 euros.

Photos : Thomas Ostermeier, directeur de la Schaubühne de Berlin. Julien Weber

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 18, 2016 6:11 PM

|

Communiqué SACD du 13/06/2016.

Processus Cirque 2016 : les nouveaux lauréats.

Dans le cadre de son action culturelle, la SACD a créé en 2014 en partenariat avec l’Académie Fratellini, un nouveau dispositif de soutien à la recherche et la création dans le domaine des Arts du cirque intitulé « Processus Cirque ». Ce dispositif a pour objet d’aider à la création d’œuvres originales de cirque initiées par des auteurs de cirque qui vont à la rencontre d’autres disciplines telles que la danse, les arts de la rue, la musique ou le théâtre.

Réuni le 1er juin, le jury de la commission Processus Cirque présidé par Jérôme Thomas, auteur jongleur administrateur cirque SACD, était composé de Marc Fouilland (CIRCA-Auch), Stéphane Simonin et Valérie Fratellini (Académie Fratellini), Martin Palisse (Le Sirque/Pôle national des arts du cirque de Nexon en Limousin), Yveline Rapeau (La Brèche Pôle national des arts du cirque de Cherbourg/Cirque théâtre d’Elbeuf), Stéphane Ricordel (Le Monfort à Paris), Julien Rosemberg (HorsLesMurs).

Le jury a sélectionné 9 projets :

Vincent Berhault pour Entre, Cie Les Singuliers

Clément Dazin pour Humanoptère, La Main de l’Homme

Raphaël Navarro et Clément Debailleul pour Wade in the water, Association 14:20

Célia Casagrande-Pouchet et Sarah Devaux pour A nos fantômes, Cie Menteuses

Jonathan Fenez, Anthony Moreau, Jérôme Hoffmann et Sébastien Le Guen pour Masse critique, Lonely Circus

Jonathan Guichard pour 3D, CIRCa Auch Gers Pôle national des arts du cirque

Chloé Moglia pour Ose, Cie Rhizome

Anna Rodriguez pour Comme ça et tel quel, Idem Collectif

Luna Rousseau et Nathan Israël pour Laboratoires – Le jardin des délices, Le jardin des délices (Production La Scabreuse)

Les compagnies lauréates du dispositif reçoivent une bourse de 5000 euros dont l’objectif est le financement d’un temps de recherche et de création pour une durée d’un an.

À l’issue de cette période, en juin 2017, les auteurs pourront proposer en coproduction avec la SACD, dans le cadre du festival « Les Impromptus » de l’Académie Fratellini, une maquette, un extrait de l’œuvre créée ou l’œuvre complète, si celle-ci est achevée.

Les Lauréats de l’édition 2015 présentés à l’Académie Fratellini du 2 au 10 juin 2016

Les 8 lauréats Processus Cirque 2015 étaient présents dans le cadre des « Impromptus » du 2 au 10 juin à l’Académie Fratellini :

¨ Marine Mane pour A mon corps défendant, Cie In Vitro/Association la Tramédie

¨ Antoine Rigot et Patrick Vindimian pour Etoile-Mat, Cie Les Colporteurs

¨ Boris Gibé pour L’absolu Cie Les Choses de Rien

¨ Rafael de Paula pour Nebula, Cie du Chaos

¨ Rémi Darbois, Julien Clément et Nicolas Matis pour Nuit, Collectif le Petit Travers

¨ Kitsou Dubois pour Recherche cirque capteurs et spatialisation du son, Cie Ki Productions

¨ Laurent Chanel pour To fall is to understand the universe, Cie A.R.N

¨ Laurent Barboux, Michèle d’Angelo, Jeanne Ragu et Pauline Barboux pour Trait d’Union, Association L’Envolée

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 18, 2016 2:39 PM

|

Nous nous sommes rendus cette semaine au cirque Romanès (Square Parodi, Paris XVI). L’accueil incroyable que nous ont réservé Delia et Alexandre nous pousse aujourd’hui à publier cet appel à l’aide. Le cirque est aujourd’hui mis en difficulté par un voisinage clairement hostile et un climat général délétère.

Chers amis,

Entre les attaques racistes, dont nous sommes victimes depuis septembre 2015 et les terribles conséquences des attentats de Paris du 13 novembre sur la fréquentation des salles de spectacle, le Cirque Tzigane Romanès est menacé de disparition !

Aujourd’hui c’est un cri de détresse que je lance, car dans cette période de sinistrose aiguë, il est vital pour nous tous que le partage, la joie de vivre et la liberté soient préservés. Le cirque Romanès, qui en est l’un des fleurons, est menacé.

Aujourd’hui, notre petit cirque est en danger à cause de certains riverains du XVIème arrondissement de Paris. Nous sommes dans un endroit clairement hostile aux Tziganes !

Nous continuons le combat pour faire connaitre notre culture, encore méconnue aujourd’hui.

Vous nous avez toujours soutenus, j’espère avoir encore votre soutien pour nous aider à sortir de cette impasse, car vous êtes notre principale défense !

C’est la première fois que nous lançons une campagne d’appel aux dons, en espérant attirer l’attention d’un grand nombre d’hommes et de femmes.

Pour remettre en état le cirque et pouvoir continuer à faire nos spectacles, nous avons besoin de 60.000 €. Plus vite nous atteindrons notre objectif, plus vite nous pourrons repartir du bon pied !

En France, il y a plusieurs façons de faire du cirque, et c’est très bien comme ça, mais il y a seulement quelques cirques qui sont uniques ! Le Cirque Romanès en fait partie ! Et c’est le seul Cirque tzigane qui existe en Europe…

Si nous devons disparaître – car le risque existe – , personne ne pourra prendre notre place, car nous venons de loin et ce que nous sommes ne s’apprend pas dans une école. Malgré toutes les tempêtes que nous les Tziganes avons traversées, notre force est notre joie de vivre.

Nos chants portent le témoignage douloureux d’un peuple toujours méprisé, nous luttons contre vents et marées pour garder notre culture et notre âme. La richesse de la culture française, c’est sa diversité. Le Cirque Romanès fait partie du patrimoine culturel français.

Merci d’avance pour l’attention que vous nous portez,

Merci de partager, diffuser l’information à vos réseaux.

Merci d’avance pour votre générosité, pour votre solidarité et surtout pour votre bienveillance.

Que Dieu soit avec nous tous !

Je vous embrasse avec le cœur,

Délia Romanès

La campagne d’appel aux dons est ouverte sur HelloAsso. SAUVONS LE CIRQUE ROMANES – L’Unique Cirque Tzigane au Monde !

Lieu du spectacle :

Chapiteau du Cirque Tzigane Romanès

Au Square Parodi, en face du 31 Bd de l’Amiral-Bruix

A Porte Maillot (Paris 16) Métro : Porte Maillot (Ligne 1 – sortie 5)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 18, 2016 8:43 AM

|

Par Gilles Renault dans Libération

Au Théâtre du Rond-Point, Guillaume Vincent et l’actrice Emilie Incerti Formentini explorent sans pathos la vie intérieure d’une femme bipolaire.

Un monologue lucide.

«En commençant le travail, nous n’avons jamais cherché à imiter ou à incarner, nous avons cherché la place, la distance juste. Nous étions très loin de l’incarnation quasi simiesque des acteurs de biopics… Ce fut un travail de direction d’acteurs très particulier et qui s’est vraiment fait à deux. Moi, connaissant, si je puis dire, la vérité, et elle [la comédienne Emilie Incerti Formentini, ndlr], l’inventant, la recréant.» Ainsi, dans sa note d’intention, le metteur en scène Guillaume Vincent résume-t-il la manière dont il a abordé Rendez-vous gare de l’Est, créé fin 2012 à la Comédie de Reims et actuellement à l’affiche du Théâtre du Rond-Point : en établissant le lien artistique entre deux femmes, l’une comédienne dans l’exercice de ses fonctions, l’autre pas, physiquement absente, parlant d’une seule et même voix sans s’être jamais rencontrées.

Complicité

Passé, entre autres, par l’école du Théâtre National de Strasbourg, Guillaume Vincent connaît dans son entourage proche une femme bipolaire avec qui il va mener toute une série d’entretiens durant lesquels elle évoque son quotidien, sans dramatisation, ni faux semblants (à l’instar de la réalisatrice italienne Caterina Profili, dont le superbe docu Etoile bipolaire, tiré de son expérience personnelle, vient d’être diffusé sur Arte - et reste accessible en rediffusion). En compilant ces témoignages étalés dans le temps, l’homme de théâtre se retrouve non pas avec un bilan clinique (tel n’est pas son dessein) mais avec un aussi simple qu’extraordinairement complexe portrait de femme, dont il va «réécrire fidèlement la parole, en réorganisant parfois l’ordre, sans rien changer». D’où l’idée de comparer son travail à «celui d’un monteur».

Le thème de l’enfermement, au propre comme au figuré, n’est pas étranger à Guillaume Vincent, lui qui a jadis joué (sous la direction d’Hubert Colas) dans 4.48 psychose de Sarah Kane, et qui cite en référence Paroles prisonnières de Raymond Depardon, un ouvrage publié en 2004 mêlant en textes et en images le dialogue entre prévenus et magistrats, dans un contexte de «misère ordinaire».

Renvoyant à une vie intérieure passablement tourmentée, sinon dévastée, Rendez-vous gare de l’Est possède le mérite inverse d’une infinie clarté. Assise sur une banale chaise, au beau milieu d’un plateau délesté de tout accessoire qui risquerait de parasiter l’attention, il y a donc là la comédienne Emilie Incerti Formentini, dont dix années de compagnonnage avec l’auteur et metteur en scène ont dû forger une solide complicité. Les lumières ne sont pas éteintes dans la salle qu’elle commence à se raconter à la première personne. Or, si l’évocation d’une «petite nièce», de sa «vie de couple très très forte» ou de ses problèmes de poids paraissent renvoyer au quotidien de tout un chacun, la prose s’éloigne assez vite des berges de la normalité, sans jamais en faire tout un fromage. Ainsi, quand elle précise avoir «90% de chances d’aller à l’hôpital, si j’arrête les médicaments». Pourtant, sa langue n’est pas pâteuse, elle qui sait également manier l’humour au détour de telle ou telle remarque douloureuse, du style: «Je ne sais pas si je retournerai dans un hôpital psychiatrique, maintenant qu’on n’a plus le droit de fumer.»

Folle réalité

Monologue lucide, qui ne confond pas pesanteur (une heure à peine) et densité (mise en scène parcimonieuse), Rendez-vous gare de l’Est questionne, réfutant toute attitude péremptoire, quand la malade fait observer que «le monde n’est pas rationnel». Ou soumet à la réflexion collective : «Qu’est ce que c’est vraiment, la folie ?»

Pas de doute, la capsule appartient bien à la sphère théâtrale. Mais la réalité n’en reste pas moins connexe. La nuit tombe tard à cette époque de l’année et, côté cour, sur la scène de la petite salle Roland-Topor, on devine à travers une fenêtre qui n’a pas été obturée la vie qui défile en contrebas de l’avenue des Champs-Elysées.

Gilles Renault

Rendez-vous gare de l’Est Texte et m.s. Guillaume Vincent. Théâtre du Rond-Point, 75008. A 20 h 30. Jusqu’au 26 juin. Rens. : www.theatredurondpoint.fr

Photo G. Cittadini. Cesi

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 18, 2016 8:00 AM

|

Par Aurélien Bouron dans toutelaculture.com

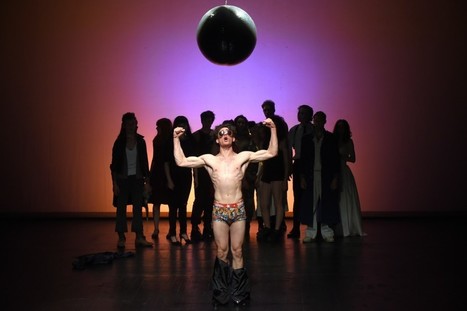

Du 14 au 18 juin, le théâtre de l’Union de Limoge organise pour la 1ère édition le festival « L’union des Ecoles », sous la direction de Jean Lambert-Wild, et regroupe six écoles internationales, de France, de Suisse, de Géorgie et de Côte d’Ivoire. Ce sont donc des étudiants comédiens aux cultures qui diffèrent mais se complètent qui se retrouvent sur les planches limousines pour six pièces sur trois jours. Must Go On de Nathalie Fillion a fait l’ouverture du festival et donne le ton.

Ils sont 14 à devoir se partager les mots, les chants et les mouvements. Must Go On a été écrite il y a des années mais a été adaptée pour correspondre aux traits de caractères de chaque étudiant comédien. De Limoges ou de Québec, ils sont sur une scène revisitée en discothèque. Une boule à facette, un podium pour accueillir le DJ, et de l’espace pour mettre en scène une folle nuit du samedi soir. Décor minimaliste pour une pièce du mouvement et de la performance.

Ils chantent, ils dansent, ils jouent, ils crient, ils meurent, ils bougent. Les apprentis comédiens délivrent au public une véritable démonstration de leurs multiples talents. Même le personnage du DJ se prête au jeu et remplace les platines par un beat box très réussi. La scène du théâtre de l’Union est suffisamment grande pour ces jeunes acteurs. Leurs mouvements, chorégraphiés par Jean-Marc Hoolbecq, occupent l’espace autant que notre esprit. La première partie est illustrée par le narcissisme et le « m’as-tu-vu » des personnages. « Dis-moi à quoi je ressemble », phrase répétée, tournée et détournée, résume bien tout cela. Le public rit, sourit, balaye la scène du regard espérant ne rien rater. Du mouvement à l’immobile, Nathalie Fillon, la metteure en scène va jusqu’à installer une symétrie à l’aide des deux jeunes québécoises. Dans une robe noire à pois rouges, elles se ressemblent et font le jeu du miroir à la perfection. Face à face, elles s’imitent et parlent en même temps jouant de leur accent d’outre atlantique.

Quand une jeune fille armée fait irruption dans cette discothèque, ce lieu de fête et de jeunesse, la pièce raisonne dans nos mémoires et dans l’actualité. L’ambiance change, la boule à facette descend et les réflexions sur la jeunesse, sur le théâtre, sur l’image de soi donnent une autre dimension à Must Go On. Les comédiens occupent la scène tour à tour contrastant avec la première partie, nous laissant explorer leurs personnages. Le rythme, alors élevé en première partie, a baissé, trop peut-être. Il y a des courts instants qui en deviendraient long, mais une fois la concentration portée sur les mots, on devient spectateur de la profondeur de la jeunesse. Sa recherche de la beauté, son refus de vieillir et sa peur, surtout, de se chercher et de se trouver. Le mythe de narcisse, élément sous-jacent de la pièce, cache tout cela.

Difficile de s’imaginer que la pièce a été écrite en 2005 lorsque l’on voit la portée très actuelle des propos. Le mouvement devient personnage à part entière pour illustrer cette jeunesse, la mort, cette frontière floue et sombre entre fiction et réalité. Nathalie Fillon arrive avec ses comédiens à apporter légèreté et rires à des réflexions troublées et troublantes.

Visuels: Tristan Jeanne-Valès ©

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 18, 2016 7:50 AM

|

« Télérama », le Centquatre-Paris et la Colline – théâtre national se sont à nouveau associés pour présenter la 8e édition d’Impatience, festival de jeunes compagnies de théâtre contemporain.

Pour cette édition 2016, un nouveau grand partenaire nous a rejoints : le Festival d’Avignon. Cette collaboration doit permettre de faire découvrir plus largement encore au public et aux professionnels des talents émergents. Ainsi, dès cet été, le Festival d’Avignon accueillera la compagnie qui a reçu le prix Impatience 2016. Initié en 2009 par Télérama et le Théâtre de l’Odéon, le festival Impatience 2016 s’est déroulé du 2 au 11 juin 2016 au Centquatre-Paris et à la Colline – théâtre national. Avec le soutien de la région Île‑de‑France, de la S.A.C.D., de l’Odia Normandie, de Spectacle vivant en Bretagne, de Réseau en scène Languedoc-Roussillon et l’O.A.R.A., Office artistique de la région Aquitaine.

Les lauréats 2016

Le prix Impatience est attribué à la Cie Man Haast pour Lotissement (Île‑de‑France). Le prix Impatience est décerné par un jury de professionnels et assure au spectacle primé une série de représentations au Centquatre-Paris, à la Colline – théâtre national, au Festival d’Avignon, au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale, à l’Apostrophe, scène nationale de Cergy‑Pontoise et du Val‑d’Oise, à l’espace 1789 de Saint‑Ouen, à la Loge à Paris, au Studio‑Théâtre de Vitry‑sur‑Seine, au Théâtre Louis‑Aragon à Tremblay‑en‑France, au Théâtre Populaire romand à La Chaux‑de‑Fonds en Suisse, au Canal-Théâtre du Pays‑de‑Redon.

Le prix du Public revient au collectif Le Grand Cerf bleu pour Non c’est pas ça ! (Treplev variation) (Languedoc-Roussillon – le spectacle est soutenu par l’agence régionale Réseau en scène Languedoc-Roussillon). Le prix du Public est décerné par vote du public.

Le prix des Lycéens est décerné à la Cie À tire-d’aile pour Iliade (Île‑de‑France). Pour la troisième année consécutive, afin de donner la parole aux jeunes d’Île‑de‑France, le Centquatre-Paris et la Colline – théâtre national, avec Télérama, ont renouvelé le prix des Lycéens décerné par 14 lycéens qui ont suivi l’aventure Impatience en ayant vu l’intégralité de la programmation. L’enjeu de ce prix est de favoriser l’émergence de la pensée lycéenne, au-delà des accompagnements menés par les enseignants ; un pont vers la nécessaire prise d’autonomie, dès le lycée dans la construction de leur parcours culturel personnel.

Impatience 2016 en quelques chiffres

8 spectacles et 20 représentations

146 artistes et collaborateurs présents sur le festival

100 % de fréquentation

2 883 places vendues

Le festival a accueilli 211 professionnels (programmateurs et journalistes)

Rappel des 8 compagnies sélectionnées à l’issue de l’appel à projet 2016

Cie Man Haast, Lotissement, texte Frédéric Vossier, mise en scène, scénographie, lumière Tommy Milliot

Cie Lyncéus, Et, dans le regard, la tristesse d’un paysage de nuit, d’après les Yeux bleus, cheveux noirs de Marguerite Duras, mise en scène Lena Paugam

Cie À tire‑d’aile, Iliade, d’après Homère, mise en scène Pauline Bayle

Interpréludes, Théâtre, conception, mise en scène, direction musicale et travail vocal Marcus Borja

Collectif Le Grand Cerf bleu, Non c’est pas ça ! (Treplev variation) inspiré très librement de la Mouette de Tchekhov, mise en scène Laureline Le Bris‑Cep, Gabriel Tur, Jean‑Baptiste Tur

Collectif Mariedl, Homme sans but, d’après le texte d’Arne Lygre (traduction Terje Sinding), mise en scène Coline Struyf

La Camara oscura, Big Shoot, texte Koffi Kwahulé, mise en scène Alexandre Zeff

Cie L’An 01, ADN Acide désoxyribonucléique, de Dennis Kelly (traduction Philippe Le Moine), mise en scène Yohan Bret

Les lauréats 2015 étaient :

Prix du Jury et prix du Public : le collectif OS’O avec Timon/Titus, une écriture collective d’après William Shakespeare, mis en scène par David Czesienski. Timon/Titus sera programmé avec la Colline – théâtre national au Centquatre-Paris du 10 au 26 novembre 2016.

Prix des Lycéens : la Cie Coup de poker avec Nuit, écrit et mis en scène par Guillaume Barbot.

Les Trois Coups

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 17, 2016 7:17 PM

|

Rencontre féerique et poétique avec des mythes

Après avoir inauguré le Théâtre Claude Levi – Strauss en 2006, avec la mise en œuvre d’un épisode du Mahabharata, présenté par la suite au Festival d’Avignon 2014 avec le succès que l’on sait, le talentueux metteur en scène japonais Satoschi Miyagi, retrouve en résidence le Musée du Quai Branly à l’occasion de son dixième anniversaire. Avec une création spécifique, amorcée depuis plusieurs mois au Shizuoka Performing Arts Center qu’il dirige, qui se fonde sur les écrits posthumes de Claude Levi – Strauss publiés sous le titre L’Autre Face de la lune (Editions du Seuil ) dans lequel l’anthropologue et ethnologue ( 1908 – 2009) considère que la mythologie japonaise forme une variante d’une source mythologique issue d’Asie centrale qui se serait étendue en Amérique et en Europe. A partir de cette hypothèse, refusant une hiérarchisation des cultures, la troupe du Shizuoka a effectué un long travail de recherche aboutissant à une écriture collective à partir des légendes japonaises contenues dans les trois volumes du Kojiki ( Chronique des faits anciens par le conteur Hedia no Are, datée du VIIIème siècle) dont Le Lièvre blanc, épopée mouvementée, en plusieurs épisodes, entreprise par le kami (divinité) Okuninushi et ses quatre – vingt demi – frères en route pour Inaba avec pour objectif majeur des épousailles avec la belle princesse Yagami hime, qui ouvre sur de multiples rencontres avec les figures mythiques japonaises, associées à celles des Navajos, peuple amérindien d’Amérique du Nord, comme deux ponctuations de la civilisation.

Un spectacle total

Si pour la majorité des spectateurs parisiens non spécialistes, la rencontre avec ces mythes semble parfois sibylline - malgré un sur-titrage en français de la langue japonaise – il est facile de se laisser emporter par ce récit épique ponctué de poésie, de musiques et chansons, tant sa réalisation scénique est superbe. Elle utilise avec bonheur le jeu et les expressions sensibles et révélatrices des vingt six excellents comédiens – musiciens – danseurs, dont les corps, la gestuelle, la vitalité et les chorégraphies contribuent à créer un univers onirique. En prenant différentes identités et apparences avec des beaux masques de différentes dimensions, inspirés de ceux du IXème au XIIème siècle au Japon, des costumes et accessoires signifiants, associés aux ponctuations de percussions venues de divers horizons. L’ensemble constitue un magnifique livre d’images sonorisé, dont les pages se succèdent dans une fluidité, avec une précision et une cohérence adaptées. Pour son retour aux sources, Satoshi Miyagi fait preuve une nouvelle fois de sa maîtrise et de son originalité théâtrale ouverte sans frontières depuis ses débuts, dans une filiation d’esprit avec son maître Suzuki Tadashi, philosophe et metteur en scène.

Autour de ce spectacle, une journée d’étude et un atelier sont prévus avec la présence du metteur en scène et de chercheurs.

Photo Musée Quai Branly

Le Lièvre blanc d’ Inaba et des Navajos, conception et mise en scène Satoschi Miyagi avec le Shizuoka Performing Art Center, écriture collective Kubota Azumi avec la troupe, avec 26 comédiens et musiciens,. Musique Hiroko Tanakawa. Scénographie Junpei Kiz. Création costumes et masques Hayo Takahashi. Son Hisanao Kato. Accessoires Eri Fukasawa. Durée : 1 heure 45.

Théâtre Claude Lévi – Strauss / Musée du Quai Branly à Paris, jusqu’au 19 juin 2016. Réservation tel 01 56 61 71 72

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 17, 2016 2:55 PM

|

Le programme lancé par la Fondation d’entreprise Hermès en 2011, New Settings, connait sa 6ème édition. Un tournant se dessine vers un engagement plus large dans le soutien de la création artistique contemporaine.

L’aventure a débutée il y a six ans par le soutien de quatre projets. Aujourd’hui, la Fondation d’entreprise Hermès en accompagne treize: une avancée significative dans le mécénat, un engagement toujours plus avant pour le spectacle vivant et des arts plastiques. La maison n’est pas seulement en collaboration avec ces deux domaines, elle se met à la croisée des chemins et aide les artistes à la création. Il s’agit également de faire la promotion des artistes, d’aider à la diffusion. Ainsi, le programme s’inscrit dans la tradition lancée par la Fondation d’entreprise Hermès qui s’est donné deux missions: faire valoir le savoir-faire, la transmission, et la création.

Cette année encore partenaire, et ce, depuis cinq ans, le Théâtre de la Cité Internationale présentera cinq spectacles, dont Monumental de Jocelyn Cottencin, qui travaille sur le jeu de l’image et s’interroge sur sa composition dans une interaction avec le public. Man anam ke Rostam bovad pahlavan d’Ali Moni est un spectacle fondé sur une interaction avec une marionnette, dont le titre, un proverbe persan, est employé pour dénoncer l’usurpation qui peut être faite d’un succès. On découvre également le spectacle d’Ola Maciejewska, Bombyx Mori, qui instaure un regard critique sur la danse: là où le corps, comme sujet, est souvent séparé de l’objet, la pièce propose de penser ou simplement de voir, la robe dansante. Le 4ème spectacle présenté, Cutting the edge de WHS/Kalle Nio, crée un mariage entre magie et changement visuel, invitant le spectateur sur le chemin du rêve et de la poésie. Enfin, I wish I could speak in technicolor de Simon Tanguy, Roger Sala Reyner et Fanny Futterknecht s’interroge sur les états altérés de la conscience, aux moments où la perception rejoint la sensation.

Nouveau partenaire, le Festival d’Automne propose des représentations créées par des artistes innovants, qui cherchent à repousser les frontières entre les arts, où esthétique et éthique se rejoignent. Ainsi, Boris Charmatz y présentera son spectacle Danse de nuit. Il s’agit pour ce spectacle de sortir de son cadre, de se décloisonner, pour investir les espaces publics, tels que les cours. Dans la continuité de cette idée, on pense alors à Christian Rizzo qui animera la cour de l’Hôtel-Dieu le temps d’une nuit autour d’un travail de son et lumière.

Le Théâtre Nanterre-Amandiers présentera pour sa part deux spectacles, à savoir Welcome to Caveland!- La nuit des taupes et DGMFS (Dents, gencives, machines, futur et société) par Lili Reynaud Dewar où est présentée Memphis, ville américaine, symbole des conflits raciaux et sociaux. Le Théâtre de la Ville présentera Mettre en pièce(s) de Vincent Dupont au Théâtre des Abbesses. Enfin, la Fondation se fait partenaire avec la FIAF (French Institute Alliance Française) à New York, ce qui permet à des artistes labellisés New Settings de présenter leurs œuvres au public new-yorkais.

New Settings franchit une nouvelle étape par d’autres engagements: la Fondation soutient autre autres « Egalité des chances », qui permet à une vingtaine de jeunes une formation de théâtre, et deux projets de formation de danse et de théâtre dans les banlieues de Sydney et à Berlin. Par cette ouverture à un plus grand nombre de projets, la Fondation d’entreprise Hermès montre son attachement au milieu artistique, autant dans la création que dans la diffusion de ses œuvres.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 17, 2016 2:30 PM

|

Par Véronique Hotte pour son blog "Hottello"

Crédit photo : Brigitte Enguerand

Monsieur de Pourceaugnac, comédie-ballet de Molière et Lully, mise en scène de Clément Hervieu-Léger, direction musicale et conception musicale du spectacle de William Christie

Créée par la troupe de Molière « pour le divertissement du Roi » le 6 octobre 1669 à Chambord, la pièce en trois actes de Monsieur de Pourceaugnac reprend quelques-uns des grands thèmes moliéresques : le mariage forcé, la cupidité et la médecine.

Venu de Limoges pour épouser la jeune Julie, le Limousin est la proie de Scribagni et Nérine, homme et femme d’intrigue payés par l’amant de la belle pour empêcher le mariage arrangé. Livré à une série de figures populaires – médecins, apothicaire, Picarde, Languedocienne, avocats, le provincial, perdu dans les rues de la ville, est victime d’un tournis diabolique, acculé à fuir Paris, travesti en femme :

« un hallali impitoyable contre la candide et monumentale bêtise » (Robert Jouanny)

Mais comme toujours chez Molière, la fable amuse et instruit son public en même temps : la caricature esquisse un portrait, une satire contre les mœurs du temps.

La province ou la région est exposée sur la scène – diversité des patois, des caractères, des attitudes et des manies ridicules : de qui est-on l’étranger ?

Sous un ton bouffon, Molière s’attaque aux institutions sociales – vénalité et friponnerie des gens de justice, précipitation des instructions criminelles…

La résonance actuelle de cette réalité n’en finit pas, en passant, de se déployer.

Et l’attaque contre les médecins bat son plein – ignorance, cupidité, esprit de routine.

Sous la forme d’une comédie qui fraie du côté de la farce, inspirée de canevas italiens et agrémentée de musique et de danse, Monsieur de Pourceaugnac est une pièce sombre et cruelle qui décrit un personnage si moqué qu’il ne sait plus qui il est. L’impression d’inéluctabilité à la fois tragique et grotesque de ce drôle de héros, que contrebalance l’heureux mariage d’Eraste et de Julie est accentuée par la place singulière de la musique de Lully : sarabandes, carnaval et danse grisent jusqu’à la folie. Autour du personnage de Sbrigani, évolue une bande de ragazzi italiens, rompus aux manœuvres et aux stratagèmes, inventant à vue et dans l’amusement tous ces personnages extravagants auxquels se trouve confronté Pourceaugnac – Gilles Privat, inénarrable dans l’étonnement et la surprise hébétée. Travestissements, menaces, accents feints, couplets chantés, danses, la mascarade est bien sombre, et le rire est souvent d’abord amer avant qu’il ne fuse plus joyeux.

La consultation des médecins aliénistes qui vont interner un homme sain d’esprit avec les apparences d’une méthode scrupuleusement scientifique est cocasse.

La mise en scène de Clément Hervieu-Léger sous la direction musicale de William Christie est un véritable plaisir pour le public, un écho au refrain final du chœur :

« Ne songeons qu’à nous réjouir ; La grande affaire est le plaisir. »

Les scènes semblent tirées du cinéma italien des années 1960 – dessin souple des robes colorées pour les dames et pantalons et polos ajustés pour les hommes. L’appel de la rue est puissant, et les travailleurs circulent sur le plateau, les uns à vélo, certains en voiture d’époque, les autres à pied : tout bouge et bruit, l’activité quotidienne et les bruits de la ville développent la belle qualité d’instants vivants.

Tous les interprètes – comédiens, musiciens et danseurs – s’amusent et jouent avec brio et sourire, glissant comme des ombres sur la scène ou bien s’arrêtant. Les rondes dansées participent de ce même esprit festif et convivial précieux.

Un joli rendez-vous de printemps et d’été qui fait du bien à nos temps troublés.

Véronique Hotte

Théâtre des Bouffes du Nord, du 14 juin au 9 juillet. Tél : 01 46 07 34 50

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 16, 2016 7:31 PM

|

À compter du 8 juillet, Julien Gosselin et sa joyeuse troupe (Si vous pouviez lécher mon cœur) se jetteront dans la fosse aux lions du Festival d’Avignon, pour cinq représentations de « 2666 ». La première sortie publique de cette pièce hors norme (douze heures !), le metteur en scène nordiste la réserve au Phénix de Valenciennes, ce samedi.

Accrochez vos ceintures de spectateur : avec « 2666 » ces deux prochains samedis, les volontaires embarqueront pour douze heures de représentation.

En quoi est-ce un événement ?

Vu son amplitude (neuf heures et demie de représentation, douze heures trente avec les entractes), c’est de loin « la production théâtrale la plus imposante de l’année », tranche le directeur du Phénix, Romaric Daurier. Julien Gosselin a fait du « roman-monde » du Chilien Roberto Bolaño une pièce hors norme, qui échappe à tous les codes.

Personne ou presque ne le connaissait quand il a mis les pieds dans le plat avignonnais, en 2013. Avec le culot de ses 26 ans, il s’était attaqué à l’adaptation des Particules élémentaires de Michel Houellebecq. Ce que personne n’avait osé faire avant lui, en France. Énorme succès critique, cinq nominations aux Molière. C’est peu dire que sa nouvelle création suscite énormément d’attente. Des professionnels mais pas seulement : le Phénix a enregistré plus de 400 réservations pour la représentation de ce samedi 18.

Pourquoi « 2666 » ?

Par goût du défi, assurément. Après Les Particules élémentaires, Julien Gosselin s’est mis en quête d’un texte « au moins aussi insurmontable » à adapter. « Un jour, je me suis souvenu que 2666 était considéré comme le premier grand roman du XXIe siècle », racontait-il, en janvier, entre deux répétitions. Un patchwork de 1 400 pages explorant les thèmes et les genres, que l’auteur, de son vivant, prévoyait de publier en cinq livres. Impossible à transposer sur la scène d’un théâtre : « C’était donc très excitant. » Le carton des Particules « m’offre la possibilité de monter ce spectacle, tant mieux. Ce texte, je le trouve magistral, je ne vais pas m’en priver. »

Comment Julien Gosselin a-t-il travaillé ?

Pendant la (longue) tournée des Particules élémentaires, il s’enfermait dans une loge avec son ordinateur pour retravailler le texte. « Quand vous entendez quatre répliques, il faut vous dire que ça représente quinze pages du livre », expliquait-il un soir où il avait ouvert les portes d’une répétition à quelques privilégiés. Venue une première fois en résidence à Valenciennes en janvier, l’imposante troupe de trente personnes y est de retour depuis la mi-mai. Le temps se resserre. Le premier filage dans les conditions réelles de la représentation s’est fait mercredi ; sinon, c’était du 14 h – minuit, tous les jours sauf le dimanche.

Quel a été le rôle du Phénix ?

Quand il a choisi de porter l’aventure 2666, dont il est le plus gros producteur, le Phénix n’avait pas la garantie d’être retenu comme pôle européen de création, projet derrière lequel l’État, la Région et Valenciennes Métropole s’engagent financièrement. « C’est notre boulot de producteurs de prendre des risques et de faire en sorte que les artistes ne les assument pas seuls, argumente Romaric Daurier, le directeur de la scène nationale. Toute création est un pari. » 2666 marque la suite logique de ce qui avait été initié, en 2013, avec Les Particules élémentaires. Julien Gosselin est devenu, entre-temps, artiste associé du Phénix (il le restera jusqu’en 2019). « On accompagne le projet sur les plans technique, financier, sur les temps de répétition. Il n’y a pas trente-six lieux dans lesquels on peut faire ça, poursuit le directeur. C’est dans cet esprit que le Phénix avait été créé en 1998. » Pour renouer avec la vocation créatrice de l’Athènes du Nord.

« 2666 » : d’après le livre de Roberto Bolaño, adaptation et mise en scène de Julien Gosselin (Si vous pouviez lécher mon cœur) : création les samedis 18 et 25 juin, à 13 h, grande scène du Phénix.

Tarifs : 22,17, 13 et 9 €.

Renseignements et réservations : www.lephenix.fr ou 03 27 32 32 32.

Le programme de la journée : 13 h – 15 h : partie 1, « Les critiques » ; 15 h – 16 h : entracte ; 16 h – 17 h 15 : partie 2, « Amalfitano » ; 17 h 15 – 17 h 45 : entracte ; 17 h 45 – 19 h 45 : partie 3, « Fate » ; 19 h 45 – 20 h 45 : entracte ; 20 h 45 – 23 h : partie 4, « Les crimes » ; 23 h – 23 h 30 : entracte ; 23 h 30 – 1 h 30 : partie 5, « Archimboldi ».

Sur place, pendant les entractes, possibilité de se restaurer et de se détendre (terrains de mini-foot et de badminton, table de ping-pong, yoga, exposition photos de la création, etc.).

PHOTO © SIMON GOSSELIN

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 16, 2016 12:25 PM

|

Un message de Samuel Churin - 16 juin 2016

A PARTAGER 26 JUIN 2003 – 16 JUIN 2016

C’est fait.

L’accord sur l’assurance chômage des intermittents contre lequel nous nous battons depuis 13 ans va être remplacé par l’accord du 28 avril. Cette longue parenthèse pendant laquelle beaucoup d’intermittents ont été précarisés d’avantage est refermée.

A partir de mi-juillet c’est 507 h 12 mois avec ouverture de droits sur une période de 12 mois pour tout le monde. Finis la période glissante et les 243 jours !

Les négociations sur l’assurance chômage ont échoué, autrement dit le Medef et la CFDT ne se sont pas mis d’accord pour ouvrir les discussions sur le régime général. L’état reprend donc la main et n’a pas besoin de leur avis. Il procède par décret. La convention générale est prorogée et l’accord du 28 avril sur les intermittents est intégré et sera applicable mi-juillet.

Nous nous battons toujours contre la loi El Khomri et son monde mais nous pouvons crier, hurler VICTOIRE avant de continuer. Notre parenthèse sera plus courte et plus joyeuse que la leur !

Cette victoire est emblématique de la lutte. Elle prouve évidemment que la lutte paye, qu’il ne faut pas baisser les bras, et que OUI c’est possible. Mais cette victoire n’est pas éternelle, à chaque discussion de convention d’assurance chômage le régime spécifique des intermittents sera remis en cause.

Cette victoire est due à l’action de toutes celles et tous ceux qui ont au moins une fois participé à la mobilisation. Je pense notamment aux grévistes qui ont dû se demander depuis ces treize longues années si leur grève servirait un jour à quelque chose. Cette victoire nous engage à étendre l’intermittence du spectacle à toute l’intermittence de l’emploi. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que d’autres précaires voient leurs droits diminuer.

Nous savons intimement ce que représente l’assurance chômage dans nos vies, nous pouvons d’autant plus facilement imaginer ce que nous deviendrions sans. Cette victoire nous engage à continuer de lutter pour des droits attachés à la personne, pour que tous les chômeurs soient indemnisés.

Et aujourd’hui cette victoire est dédiée aux 4 camarades toulousains arrêtés cet après-midi pour avoir déménagé pacifiquement les meubles de la CFDT et plus généralement à toutes celles et ceux victimes de la répression des luttes.

Continuons sans relâche à lutter pour une société plus juste et rendons illégal ce qui est illégitime.

Publié sur la page Facebook de Samuel Churin - 16 juin 2016 - 17h00

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 19, 2016 2:59 PM

|

Par Joëlle Gayot pour le site de son émission sur France Culture.

Ecouter l'émission (30 mn) : http://www.franceculture.fr/emissions/une-saison-au-theatre/la-souplesse-d-un-acteur

Il a en lui quelque chose d’une enfance qui n’abdiquerait pas, un sourire, une lueur claire dans l’œil, le cheveu légèrement en pagaille. Pourtant rien n’est flou chez lui, ni le regard, tranchant, précis, ni la prise de parole, effilée comme une lame d’acier, toujours nette.

Laurent Stocker, 511ème sociétaire de la Comédie Française, est un acteur aussi vif qu’un écureuil. Sa palette de jeu va du nord au sud et de l’est en ouest : il est comique comme Louis de Funès, plus inquiétant qu’un serial-killer. Il est pile électrique et calme olympien. Il est l’une des pièces maîtresse de la maison de Molière où on va voir les spectacles, parce qu’il en est. Le dernier en date, c’est Britannicus, de Racine, mis en scène par Stéphane Braunschweig salle Richelieu. L’occasion pour nous d’approcher de plus près ce blond comédien qui endosse le costume de Néron.

Photo : Laurent Stocker• Crédits : Stéphane Lavoué, coll. Comédie-Française

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 19, 2016 8:07 AM

|

Par Jean-Perre Thibaudat pour Balagan, son blog de Mediapart

La vie des festivals est fragile. Cela tient à peu de choses : un changement politique, un nouveau directeur ou de nouvelles lois. A la tête du « Printemps des comédiens » le capitaine Jean Varéla sait mener sa barque, maintenant un cap où l’excellence et l‘ambiance font la paire.

Aux portes de Montpellier, le domaine d’O est un vaste et rare ensemble composé de pinèdes, d’un grand cyprès orgueilleux et solitaire, de bosquets chatoyants, de chemins caillouteux gardés par des haies de buis ou d’épineux, d’une belle demeure ancestrale (le château d’O), de carrés verdoyants, d’allées cavalières. S’y sont adjoints, au fil des dernières décennies, des chapiteaux, des théâtres, les uns au sud du domaine, les autres au nord, dont le plus récent, tout de rouge vêtu, l’imposant théâtre Jean-Claude Carrière, lequel semble le président à vie du Printemps des comédiens, un festival qui fête ses trente ans.

Le triomphe de l'amour

Le domaine avait été récupéré par le département dans les années 1920. Longtemps il n’en fit pas grand chose, laissant y prospérer quelques fantasmes. Certains appelaient le château qui en occupe le centre, « la maison des fadas ». En 1986, les lois de décentralisation libèrent les collectivités de l’état,en particulier les départements. Un espace s’ouvre. Un festival va naître. Comment? Comme souvent, de l’alliance de l’artistique et du politique, d’une volonté partagée. Daniel Bedos qui organisait un petit festival à Pézenas propose à GérardSaumade, président (PS) du conseil général de l’Hérault, de créer un grand festival dans le domaine d’O. Ainsi nait le Printempsdes comédiens en 1986, « contre l’avis du vice-président chargé de la culture et avec des budgets du tourisme la première année » se souvient, en souriant, Jean Varéla, l’actuel directeur.

Très vite c’est un succès. Le festival comble un vide. Le maire de droit divin de Montpellier, Georges Frêche, ne porte pas vraiment le théâtre en son cœur : le CDN n’est pas au centre-ville mais à sa périphérie. Le bouillonnant maire préfère la musique (le défunt Festival de Radio France, un édifice édifiant, etc) et la danse (un festival de première bourre, toujours en forme). Au pays des socialistes, les divisions sont reines. Le département de l’Hérault qui; comme beaucoup d’autres, souffre d’un manque de visibilité urbaine, voit dans le Domaine d’O une façon d’être visible à Montpellier. Calcul politique ? Pas seulement. Saumade est un homme qui « a des humanités, il connaît le théâtre » se souvient Varela. « On m’a raconté qu’il avait demandé à Jacques Nichet (qui dirigeait alors le CDN appelé alors le Théâtre des Treize vents)) de venir au domaine et devant le château il lui avait dit : ce n’est pas Molière qu’il faut monter ici, c’est Marivaux. Et il avait raison le château du domaine, c’est l’élégance du XVIIIème siècle. » Et Nichet monta avec brioun « Triomphe de l’amour ».

Jean Varéla entre en scène

Jean Varéla, qui fut acteur et en a gardé le goût de convaincre son auditoire, a fait ses preuves dans la région en dirigeant avec succès plusieurs lieux. Le département fait appel à lui en 2006 pour diriger le domaine de Bayssan aux portes de Béziers fort d’un beau projet. Pour diverses raisons les choses se précipitent, le département achète dans l’urgence un chapiteau, c’est le début de l’aventure de Sortie Ouest dont Varélaest l’activiste et inventif directeur au grand dam du maire de Béziers, Robert Ménard, qui n’en peut mais.

En 2010, après 24 ans de service, Daniel Bedos, s’en va. Jean Varéla est appelé à la direction du Printemps des comédiens. « Je monte une première édition de transition et je suis confirmé ». Que faire de l’héritage ? Le poursuivre ? L’infléchir ? Rompre ? « Daniel Bedos avait quasiment abandonné les rives du théâtre public, il est allé vers les nouveaux cirques puis vers les cultures du monde avec chaque année, comme socle, une déambulation à 18h qui mettait à l’honneur l’une de ces cultures. Cela avait du succès. Très vite je me dis qu’il fallait revenir au théâtre pour lui donner une placequ’il n’a jamais eu à Montpellier. Amener au domaine d’O l’excellence et présenter un état des lieux du théâtre. Faire en sorte que le festival soit lié à la ville, qu’il soit un outil que personne ne pourra attaquer. Cela passe par l’exigence artistique et le souci de la faire partager au plus grand nombre. »

Et c’est ce qui s’est passé. Astucieusement, Varéla reprend l’idée de la déambulation qui ouvre les festivités. C’était le cas lors de sa première édition avec « Les règles du savoir-vivre »deJean Luc Lagarce quand le regretté Richard Mitou nous promenait dans tout le domaine entouré d’une troupe composée des élèves de l’école de Montpellier mise en place par Ariel Garcia Valdès. C’est le cas cette année avec Yoann Bourgeois qui, en plusieurs stations, avec la complicité de Marie Fonte, présente des « Tentatives d’approches d’un point de suspension ».

La composition d'un tableau

Astucieusement encore, Varéla n’a pas biffé la ligne des nouveaux cirques, pour preuve cette année, le cirque Poussière et « BoO » l’‘étonnante installation des 386 bambous du cirk Vist tutoyant le ciel. Comme un peintre, Jean Varéla procède par touches, équilibre et mouvement des lignes. « Battlefield » par Peter Brook d’un côté, de l’autre « Timon/Titus » du collectif O’sO (Varéla n’avait pas vu leur spectacle mais il en avait entendu causer et une conservation avec le collectif l’a convaincu). Georges Lavaudant mais avec un texte du trop méconnu Stanislas Rodanski. «Le « Don Juan » de Molière par la bande à Sivadier mais aussi « Myrhhra » première étape prometteuse d’une pièce et d’un spectacle de Guillaume Vincent à partir des « Métamorphoses » d’Ovide qui sera créé l’an prochain au Printemps des comédiens.

Varéla déroule également le fil quelques fidélités comme Michèle Anne de Mey, Joco Van Dormael e le collectif Kiss & Cry avec « Cold Blood »ou le Théâtre de la complicité de Simon Mc Burney qui vient deprésenté (première en France) son nouveau spectacle « The encounter » (« la rencontre ») qui prend à retrousse poil son public habitué à voir les merveilles de ce faiseur d’images. Cette fois, l'anglais se vautre dans une histoire qui fleure bon le peace and love des années 70 mais il le fait sans autre décorum que sa parole assortie d’un intense travail sonore, un régal pour les techniciens. A l’opposé on peut assister à de simples lectures comme celle de la nouvelle pièce de David Léon. Et ainsi de suite.

Pas de thématiques, par de cases à remplir, mais des intuitions, des pas de côté, des coups de cœurs et des prises de risque. C’est en considérant l’ensemble a postériori que Varélay y lit des filiations, y décèle des histoires sous-jacentes. Et ce sont ces histoires qu’il raconte aux spectateurs potentiels en allant, chaque année, dès le mois de février, chez les gens (des « relais » rassembleurs). Des dizaines de rencontres, des milliers de personnes sensibilisées et charmées. Le conteur né qu’il est, l’acteur qu’il est demeuré, sont à la manœuvre. Varéla ne vend pas un programme, il caresse l’esprit d'une composition florale, en fait partager les parfums secrets.

Deux prises de risque

Des risques, Jean Varéla en a pris deux cette année, majeurs. Le premier c’est d’avoir reprogrammé « Arlequin serviteur de deux maîtres » dans la mise en scène de Giorgio Strehler qui avait ouvert le premier Printemps il y a trente ans. Le spectacle mémorable se joue encore avec le créateur du rôle-titre, Ferruccio Soleri, 84 ans (en alternance avec un plus jeune). Et si le spectacle avait mal vieilli ? Non il est miraculeusement intact. C’est une des histoires que raconte Varéla quand il va à la rencontre des futurs spectateurs, la filiation qui va d’Arlequin à Sganarelle et pousse le bouchon jusqu’à la Révolution française (« Ça ira (1) La fin de Louis » l’impressionnant spectacle de Joël Pommerat est aussi au programme).

L’autre prise de risque, c’est d’avoir programmé au Printemps et sur une longue période (jusqu’au 10 juillet) le Théâtre Zingaro avec le nouveau spectacle de Bartabas,« On achève bien les anges », et d’avoir osé le faire, non pas à Montpellier mais à Béziers, à Sortie Ouest sur le domaine de Bayssan. A la barbe de l’imberbe Ménard lequel ne décolère pas contre « le bourgeois cultureux», « le pauvre petit snob méprisant » qu’est, à ses yeux aveuglés de fiel et de ressentiment, Jean Varéla. Pruriy qui n'est pas pour déplaire à Barbatas, l'homme qui préfère dilaiguer avec les chevaux. « Il est plus important aujourd’hui d’être à Béziers qu’au festival d’Avignon, dans le contexte de l’entre soi où il n’y a plus rien à prêcher. Le vrai combats est ici, dans cette aventure vers l’autre » a déclaré le roi Zingaroà « Objectif Languedoc ». Pari gagné, le public vient de partout, d’abord de Béziers et alentour mais aussi de Montpellier, de Perpignan...

« Je sens aujourd’hui que je pourrai aller vers plus de créations, de coproductions, plus de novations. On a cette année trois spectacles surtitrés et le public a suivi » affirme Jean Varéla. « J’ai peu de temps en amont avant de prendre possession du domaine car il y a d’autres festivals. Aujourd’hui, avec le théâtre Jean-Claude Carrière je peux élargir, travailler en hiver. Accompagner les artistes et entraîner les spectateurs dans cette démarche. »

La loi française entre en scène

Sauf que… La loi française, jamais à court d’idées à complications, a consacré la naissance des métropoles. Un transfert de compétences doit s’opérer entre le département et la métropole. Au moins trois compétences. Si, au Ier janvier 2017, l’accord n’est pas scellé, la loi donne raison à la métropole. « Ici à Montpellier la pierre d’achoppement c’est la culture, explique Jean Varéla. La métropole veut la récupérer et donc récupérer le domaine d’O et le département ne veut pas. Pour l’instant les discussions sont au point mort. » S’il n’y a pas d’accord il y aura encore quatre mois de négociations sous l'égide du préfet, et s’il n’y a toujours pas d’accord, la culture devrait revenir à la métropole ce qui interdirait au département toute action culturelle et le festival deviendrait métropolitain. Va-t-on vers cette issue ? Et si oui, que deviendra le Printemps des comédiens ?

S’exprimant dans le journal du festival, Kléber Mesquida, le patron du conseil départemental de l’Hérault, principal bailleur de fonds du festival (et de loin), ne l’entend pas de cette oreille, tandis que le maire de Montpellier, qui a la main sur la Métropole, n’en pense pas moins. « Nous avons proposé à la Métropole une structure de gouvernance commune pour le Domaine d’O dans laquelle elle aurait évidemment sa place. Pour l’instant le président de la Métropole refuse, voulant prendre seul les rênes » rage Mesquida. Entre socialistes, du parti ou ex parti, ce n’est pas exactement l’entente cordiale. « Nous maintiendrons le cap » insiste, frondeur, Mesquida qui met en avant les autres domaines du conseil départemental comme celui de Bayssan à Béziers ou celui de Bessilles à Montagnac. Certains envisagent même une partition du domaine d’O ! Avec un mur des lamentations au milieu? Des barbelés ?

Pendant ces combats de coqs et d’égos, le trentième Printemps des comédiens continue jusqu’au 10 juillet.

Photo : Scène de "On achève bien les anges" © Hugo Marty

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 18, 2016 7:16 PM

|

Par Laurence Albert dans Les Echos

Le mythique centre dramatique national de Nanterre, symbole de la démocratisation culturelle, va être rénové de fond en comble. Un dénouement heureux après douze ans de valse-hésitation.

En 2015, le théâtre des Amandiers de Nanterre a eu cinquante ans, mais le coeur n'était pas à la fête. Trop d'incertitudes assombrissaient alors l'horizon de ce mythique centre dramatique national (CDN), l'un des plus importants de France, connu pour sa force symbolique - la présence d'un haut lieu de culture en banlieue - autant que pour les têtes d'affiches qui s'y sont succédé - Patrice Chéreau l'a dirigé pendant presqu'une décennie.

Un an plus tard, son directeur, Philippe Quesne, arbore enfin le sourire. En ce printemps, des décisions stratégiques ont enfin été prises après douze ans de valse-hésitation. Le théâtre des Amandiers ne déménagera pas sur une autre parcelle de Nanterre, qu'importe si les esprits chagrins le trouvent trop éloigné des transports en commun.

« Un héritage artistique à préserver »

Il ne sera pas davantage détruit, puis reconstruit à neuf. « L'option qui a été retenue, et pour laquelle un budget d'environ 40 millions d'euros va être débloqué, est celle d'une rénovation lourde du lieu », explique Philippe Quesne, pas mécontent d'avoir emporté le morceau après avoir mené bataille plusieurs mois durant pour emporter l'adhésion des financeurs, Etat, Ville, Conseil départemental et Conseil régional. « Intuitivement, nous souhaitions rester sur place, il y a un aspect éthique dans le théâtre de banlieue, un héritage artistique à préserver ici », assure-t-il.

Une proposition élaborée conjointement avec Nathalie Vimeux - alors codirectrice-, qui a d'autant su trouver l'oreille des décideurs qu'elle est moins onéreuse qu'une reconstruction, dans un contexte financier délicat pour la culture et les collectivités. « Le lieu a des atouts, des raretés : un parc, sur lequel nous pourrions davantage nous ouvrir en repensant l'architecture, une salle de 850 spectateurs, un atelier de décors... A nous de rendre ces espaces de travail plus fonctionnels, plus modulables, afin d'y développer des transversalités », explique Philippe Quesne.

Comme ce « Planetarium », devenu, par défaut au fil des ans, une petite salle de représentation de 200 places, dont la fonction sera désormais gravée dans le marbre. Ou cette grande salle, qu'il faudra rendre accessible aux handicapés, et moins gourmande en énergie. Sans doute le plus gros des chantiers, celui pour lequel la saison 2017-2018 devra être repensée. Car pas question pour son directeur de fermer les portes du théâtre pendant les deux années que dureront les travaux.

Spectacles hors-les-murs dans la ville ou dans le parc voisin - déjà exploité pour certaines pièces -, salles provisoires, comme l'atelier de décors... Philippe Quesne n'exclut aucune piste pour faire exister les Amandiers pendant les travaux. « C'est même plutôt une idée excitante », assure le directeur, qui, après une « très bonne saison » ( 75 % de remplissage) n'entend pas laisser repartir le nouveau public, rajeuni, que les Amandiers sont en train de conquérir en sus de ses fidèles historiques.

« De nouveaux habitants arrivent. L'Ouest évolue entre l'Ile Seguin, la Défense, et les centres dramatiques voisins changent aussi. Nous voulons nous inscrire dans cette dynamique, sans publier dans celle du Grand Paris, car il faut imaginer le théâtre des cinquante prochaines années », assure Philippe Quesne. Reste à donner le coup d'envoi. Ce devrait être rapidement chose faite, d'autant que la Région vient de confirmer qu'elle participera bien à la rénovation du site. Reste encore à confirmer son niveau d'investissement.

À NOTER

Né en 1965, le théâtre a été hébergé sous un chapiteau à ses débuts. Le bâtiment définitif n'a été inauguré qu'en 1976.

Laurence Albert

Photo Edward Lindao Marazita-CC BY-SA 3.0

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 18, 2016 3:32 PM

|

Eric Elmosnino reprend aux Nuits de Fourvière « Monsieur Armand dit Garrincha », une pièce de Serge Valletti créée en 2001 à l’Odéon dans une mise en scène de Patrick Pineau. Quand la vie d’un petit joueur de foot croise celle d’une star. Un spectacle nostalgique où le comédien excelle, même si parfois on se perd un peu dans le texte.

Un décor tout en vert et jaune, aux couleurs du Brésil, avec en son centre un énorme écran vidéo fait apparaître Monsieur Armand dans sa chambre. Un vieux France Football traine sur son bureau, il boit du Fanta et se rappelle ses souvenirs de jeunesse dans les années 50 lorsque tout jeune footballeur il croise la star brésilienne Garrincha lors d’une tournée du Botafogo en France.

Serge Valletti est parti d’un article paru dans l’Equipe Magazine et découpé en 1998 par Eric Elmosnino pour bâtir cette histoire rêvée. Ce Monsieur Armand a vraiment existé. C’est l’oncle de l’auteur, premier joueur à avoir marqué un but au Stade Vélodrome à Marseille. Dans ce spectacle aux images sépia, la petite histoire croise la grande histoire. Monsieur Armand, stoppeur (défenseur – le numéro 4) va sauver la vie du plus grand ailier de l’histoire du football en lui évitant d’assister aux 24 heures du Mans automobile en 1955. Lors de cette édition, la voiture de Pierre Levegh percute une tribune et provoque la mort de 84 spectateurs. La narration est cocasse même si le texte n’est pas toujours d’une grande fluidité. On s’est beaucoup perdu dans les limbes de l’écriture de Serge Valletti.

Mais Eric Elmosnino possède l’art de renverser les situations. Il incarne avec beaucoup de fragilité ce Monsieur Armand. Il fait des pauses. Il s’adresse au public. Il prend son temps. Il disparaît de temps en temps de la scène pour réapparaitre filmé derrière le décor dans sa cuisine ou dans sa chambre. On passe finalement un bon moment, avec le plaisir de retrouver ce grand comédien, happé désormais par le cinéma et le théâtre de boulevard.

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

Monsieur Armand dit Garrincha

Serge Valletti – Patrick Pineau – Eric Elmosnino

Mise en scène Patrick Pineau

Avec Éric Elmosnino

Scénographie Sylvie Orcier

Lumières Christian Pinaud

Son Jean-Philippe François

Durée 1h20

Nuits de Fourvière 2016

Jusqu'au 30 juin

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 18, 2016 12:32 PM

|

Spectacles, concerts, expositions... découvrez la saison en cours au Centquatre-Paris !

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 18, 2016 8:38 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde

L’époque n’est pas, c’est le moins que l’on puisse dire, d’une gaieté folle. Autant ne pas laisser passer les occasions de rire et de s’émerveiller. En voici une, au Théâtre du Rond-Point, à Paris, qui se présente sous le beau titre de Nous, rêveurs définitifs, un cabaret magique auquel il est fortement conseillé de se rendre avec des individus de moins de 10 ans, rêveurs par nature, que ce spectacle met en joie, mais que l’on peut tout autant apprécier quand on a gardé son esprit d’enfance.