Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 12, 2017 2:15 PM

|

Par Vincent Bouquet pour le blog "Du théatre par gros temps"

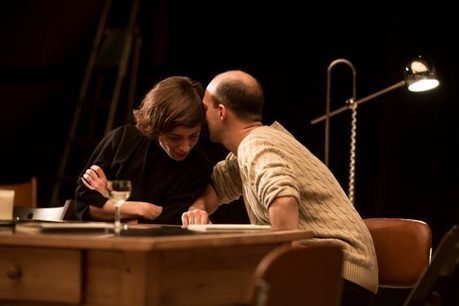

A certains égards, Soudain l’été dernier a la saveur des premières fois pour Stéphane Braunschweig : première pièce montée sous les ors du Théâtre de l’Odéon en tant que directeur, mais aussi premier texte de Tennessee Williams auquel le metteur en scène, plutôt coutumier de Pirandello et d’Ibsen, ose s’attaquer. Une nouvelle étape de sa carrière que l’homme de théâtre franchit aisément en délivrant une version de la pièce de l’auteur américain bien différente de celle du film de Mankiewicz. Volontairement allégorique, moins psychanalysante et, surtout, plus aiguisée.

Au cœur du jardin de son défunt fils Sébastien, peuplé de plantes en tout genre, Mrs Venable (Luce Mouchel) dresse le portrait de celui qu’il fut au Dr Cukrowicz (Jean-Baptiste Anoumon). Jeune neuro-chirurgien à l’hôpital public de Lyons View, il est en quête de subsides financiers pour poursuivre ses expérimentations – sérum de vérité, lobotomie, etc. – sur ses patients aliénés. Mais la riche veuve pose une condition à son soutien : l’internement dans sa structure de sa nièce par alliance, Catherine Holly (Marie Rémond). Seul témoin de la mort de Sébastien à Cabeza de Lobo l’été dernier, elle est soupçonnée par Violet Venable d’être la meurtrière de son fils. En cause : un récit du drame qui a paru si incohérent aux yeux de ses proches qu’ils ont décidé de l’enfermer dans un asile. Pris en étau, le Dr Cukrowicz va chercher à confronter leurs versions pour, enfin, faire éclater la vérité.

Une lutte à triple entrée

Au-delà des deux faces d’un même homme, ce sont bien deux mondes qui s’affrontent à travers ces deux femmes. Psychologiquement, d’abord, la frontière entre la folie et le réel s’estompe à mesure que la pièce avance : Catherine est-elle vraiment la plus psychotique des deux ou Mrs Venable est-elle, au contraire, enfermée dans un déni de réalité qui l’empêche de voir son fils tel qu’il était réellement ? Sociologiquement, ensuite, la richesse de Violet s’entrechoque avec la pauvreté des proches de Catherine qui sont prêts à tout pour faire exécuter rapidement le testament de Sébastien qui leur a légué 2 millions de dollars. Le tout sur fond de lutte sociale larvée dont la « plage municipale gratuite » de Cabeza de Lobo et l’hôpital public désargenté de Lyons View, méprisés par Mrs Venable qui revendique le snobisme de son fils, sont autant de symboles. Physiologiquement, enfin, la veuve – qui n’accepte pas de vieillir et d’être diminuée par une attaque cérébrale qu’elle nie – veut faire payer à Catherine son jeune âge qui lui a donné les moyens de la remplacer auprès de Sébastien.

En révélant cette complexité, Stéphane Braunschweig dévoile le côté incisif de Tennessee Williams. Volontiers logorrhéique, le propos de l’écrivain américain apparait cette fois, grâce au travail d’adaptation du metteur en scène, bien plus riche, polymorphe et tranchant que le pitch initial ne pouvait le laisser à penser. Dans ce très bel – quoi qu’effrayant – écrin organique, qui cède progressivement la place aux murs capitonnés d’une chambre d’isolement, la lutte entre les deux femmes, remarquablement interprétées par Marie Rémond et Luce Mouchel, devient particulièrement anxiogène et saisissante. Jusqu’à faire perdre la tête au spectateur qui, en récoltant quelques indices disséminés ça et là, pourra se forger son propre avis sur la vie et la mort de Sébastien. Stéphane Braunschweig laissant, à dessein, toutes les portes ouvertes pour que chacun détermine, en son âme et conscience, qui de ces deux femmes est la prédatrice et l’autre la proie.

Soudain l’été dernier de Tennessee Williams, mis en scène par Stéphane Braunschweig au Théâtre de l’Odéon (Paris) jusqu’au 14 avril, puis du 25 au 29 avril au Théâtre du Gymnase (Marseille) et du 11 au 14 mai au Piccolo Teatro (Milan). Durée : 1h35. ****

« Soudain l’été dernier » / Crédit photo : Élizabeth Carecchio.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 12, 2017 1:53 PM

|

Par Marjolaine Henry pour TéléObs

Remarquée pour son élégance visuelle, "les Témoins", la série d'Hervé Hadmar et Marc Herpoux, revient avec une saison 2 étoffée et salutairement torturée.

Les psychopathes qui croisent la route de Sandra Winckler, l'héroïne des "Témoins", sont des metteurs en scène qui s'ignorent : dans la première saison, l'inspectrice découvrait des cadavres gentiment installés dans des maisons témoins. Cette fois, quinze hommes sont retrouvés morts, congelés, dans un bus. Leur point commun : avoir aimé la même femme, incarnée par Audrey Fleurot. Avec son esthétique affirmée et son inclination travaillée pour le merveilleux, le duo de créateurs Hervé Hadmar et Marc Herpoux (le premier est scénariste, le second, également réalisateur) imprime sa patte, depuis dix ans, dans le paysage des séries françaises avec "les Oubliées", "Pigalle, la nuit", "Signature" ou "Au-delà des murs". Sur l'air plus classique du thriller, la saison 1 des "Témoins" a été un succès d'audience sur France 2. Plus longue, cette suite s'affranchit de la mécanique pour faire la part belle aux obsessions de ses auteurs.

La mère oublieuse

Marc Herpoux : "Après avoir exploré le caractère mortifère de la famille nucléaire, en saison 1, avec nos maisons témoins peuplées de macchabées, on s'est attaqué au tabou de la maternité… Le principe, c'est de confronter notre héroïne, Sandra Winckler (Marie Dompnier), inspectrice de son état, à enquêter - éventuellement à l'insu d'elle-même ! - sur ses propres parts d'ombre. On a su qu'on tenait cette saison 2 quand on a imaginé sa relation avec Catherine Keemer (Audrey Fleurot) et conçu leur duo comme une occasion d'explorer la complexité du lien maternel : Sandra est une mère dans le contrôle absolu avec ses enfants alors que Catherine, frappée d'amnésie, a littéralement oublié qu'elle en avait ! Cela en fait une figure assez inédite de la maternité sur nos écrans : libérée de ses responsabilités, elle trouble profondément Sandra.

La ramification d'intrigues se construit, jusqu'au dernier épisode, autour de la question de la parentalité, de l'éducation, du cadre, de la liberté. Comme toujours, cela devient intéressant quand on dépasse le manichéisme. D'ailleurs, dans cette saison, le seul qui croit dur comme fer au mariage est un authentique psychopathe !"

Saison 2 , là où tout commence

Hervé Hadmar : "Une série ne démarre vraiment qu'à la saison 2 ! Le vrai plaisir du genre est là, dans ce “Que sont-ils devenus ?”. On retrouve notre duo de flics, Sandra et Justin (Jan Hammenecker), dont on connaît la complicité et avec lesquels on a désormais un petit bout de passé commun. C'est un plaisir de jouer avec ces acquis, de mobiliser les codes qu'on a créés."

Marc Herpoux : "J'aime les effets d'ellipse, d'une saison à l'autre.

Prendre le train en marche, c'est toujours grisant en fiction ! On est obligés de carburer et cela génère de l'empathie pour ces personnages sur lesquels on projette nos propres esquisses de scénario.

Faire une suite offre aussi la chance de décliner un dispositif : à chaque saison, Sandra est amenée à se découvrir elle-même, via ses interactions avec un allié-adversaire, interprété par un “guest”. Après s'être émancipée de la figure paternaliste de Paul Maisonneuve (Thierry Lhermitte) dans la première saison, elle fusionne avec l'intrigante Catherine Keemer. Si on fait une saison 3, on déploiera à nouveau cette forme. Mais pour l'instant, on cherche encore un thème aussi fort. C'est la condition sine qua non pour qu'on continue."

"Thelma et Louise"

Marc Herpoux : "Je n'ai jamais oublié le choc ressenti devant “Thelma et Louise”, d'où l'envie d'un road-movie pour cette saison 2. Evidemment, on voulait des personnages féminins complexes et qui ont des combats à mener. Pour citer le test de Bechdel [inventé par l'auteure de BD Alison Bechdel pour juger du sexisme d'un film, NDLR], quand elles sont ensemble, ce n'est pas pour parler d'un mec mais pour traquer un tueur !"

Casting : des terriens et des lutins

Hervé Hadmar : "Sa pâleur, sa chevelure flamboyante, son visage de lutin… Audrey Fleurot semble tout droit sortie d'un conte. J'avais déjà pensé à elle pour la saison 2 de “Pigalle, la nuit” [finalement annulée avant le tournage, NDLR] , je savais qu'elle appartenait à notre monde. L'enchevêtrement du merveilleux et du réalisme doit aussi se ressentir dans la construction du casting. On a des personnages plus terriens comme celui de Justin, incarné par Jan Hammenecker - même s'il insuffle aussi sa dose de surréalisme ! Avec Marie Dompnier, qui m'a encore plus bluffé que la première fois, on a insufflé une ambiance de troupe : elle connaissait déjà Yannick Choirat, je suis allé le voir sur scène, chez Joël Pommerat, et il campe, dans cette saison, un méchant fascinant de magnétisme et de précision. Quant à Anne Benoît, qui avait déjà joué avec Marie au théâtre, elle a fait de son personnage d'adulte réfugié dans l'enfance une création poétique."

Huit épisodes ou la victoire des personnages

Marc Herpoux : "La première saison ne comptait que six épisodes et on s'est fait bouffer par l'intrigue. On était vraiment frustrés pour le personnage de Paul Maisonneuve : on avait écrit tant de choses sur lui que l'on n'a pas eu la place de mettre. Cette fois, on a stipulé dès le début qu'il nous fallait huit épisodes et France 2 a tout de suite accepté."

Hervé Hadmar : "Huit épisodes au lieu de six, cela change tout. Ce n'est plus l'intrigue qui mène la série mais les personnages. Ce sont eux les grands gagnants ! En même temps, la structure narrative gagne en complexité : on introduit, à la fin du quatrième épisode, un autre point de vue, celui du tueur lui-même ! Alors qu'en six épisodes, celui-ci ne serait apparu qu'à la fin, il aurait été l'objet de la quête et non l'un des pivots du récit. Cela change aussi les attentes du spectateur en matière de rythme : en six épisodes, on attend sans cesse un nouveau rebondissement qui viendra toujours trop tard…

Là, on a une chance de se laisser embarquer dans ce qui fait l'essence même d'une série : ces digressions, ces détails qui font l'épaisseur d'un personnage, ces saynètes humoristiques dont on se prive à coup sûr si l'on manque de temps.

Minotaure, éoliennes et autres mythologies

Marc Herpoux : "Ce glissement vers le conte est devenu notre marque de fabrique. Cette fois, on a travaillé sur le Minotaure, qui attend, dans son Labyrinthe, qu'on lui livre des enfants en pâture. Une figure patriarcale en contrepoint des figures maternelles…

Mais on tient aussi à territorialiser nos histoires, on cherche à s'ancrer dans notre réalité pour mieux révéler son potentiel fantasmagorique, l'extraordinaire à l'œuvre dans l'ordinaire, le merveilleux qui commence à l'orée d'un bois, le cauchemar qui surgit au détour d'un site de rencontres.

Hervé Hadmar : "J'avais en tête depuis longtemps l'image de corps retrouvés au pied de pylônes électriques ou d'éoliennes. Finalement, j'ai choisi les éoliennes pour leur côté organique et j'ai travaillé leurs sons comme des bruits d'animaux... Une façon de faire entendre le réel autrement pour faire exister nos monstres contemporains."

La religion du thriller

Hervé Hadmar : "Apparemment, on n'a rien trouvé de mieux pour exorciser nos peurs que de regarder des gentils combattre des méchants ! Pour ma part, j'ai un authentique plaisir à lire, à regarder et à écrire des polars, donc je m'amuse beaucoup à jouer avec ces codes, à citer “Seven” le temps d'une scène, à faire monter l'angoisse ou à imaginer des retrouvailles avec un grand méchant… dans un Flunch ! Mais c'est vrai qu'on manque de diversité dans les genres en France et qu'il est infiniment plus facile de vendre un thriller qu'une série de science-fiction."

Marc Herpoux : "Difficile de faire autre chose que du polar à la télé française ! On ne refera probablement pas de sitôt “Au-delà des murs” [mini-série fantastique diffusée à la rentrée 2016 sur Arte].

Le polar rassure tout le monde : c'est la certitude d'avoir une histoire avec une amorce, un développement, une résolution. Pour accéder à plus de diversité dans les sujets et les formes, il faudrait probablement accepter, comme en Angleterre, de segmenter l'audience.

Mais pour l'instant, en France, on cherche toujours à réunir le plus grand nombre devant le même programme."

Le showrunner est dans les détails

Hervé Hadmar : "Quand j'ai commencé à faire de la télé avec “les Oubliées” [en 2007, sur France 3], moi qui venais de la pub, j'ai tout de suite repéré qu'il manquait un corps de métier : le directeur artistique ! Dix ans plus tard, je vois encore trop de séries françaises dont les épisodes sont tournés par des réalisateurs différents, chacun avec leur style, sans unité visuelle. Il faut que tout soit cohérent de la première à la dernière image, du générique jusqu'au travail du son. Du coup, pour l'instant, je réalise la totalité des épisodes. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire d'identifier quelqu'un qui se porte garant de cette exigence, qu'on l'appelle showrunner ou autrement. On en a encore eu la preuve en écoutant les acheteurs des 71 pays qui ont acquis “les Témoins” : il faut une identité esthétique affirmée pour s'exporter."

Mercredi 15 mars à 20h55 sur France 2. "Les Témoins" (1 et 2/8), réalisé par Hervé Hadmar. (2017) Avec Marie Dompnier, Audrey Fleurot, Jan Hammenecker, Judith Henry. (Disponible en replay sur Pluzz)

Marjolaine Jarry

Journaliste

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 11, 2017 2:01 PM

|

par Judith Sibony pour son blog "Coup de théâtre" :

Doreen par David Geselson, métaphysique du couple

Le spectacle qu’a créé David Geselson autour de Doreen Keir, femme de l’écrivain André Gorz, est un exploit poétique mais surtout galant. J’emploie ici ce mot au sens des héros chevaleresques pour qui la galanterie était une véritable éthique : placer la femme au-dessus de tout, n’en déplaise à tous les critères de la société ou de la notoriété, simplement au nom de l’amour.

André Gorz avait montré le chemin, avec sa lettre fameuse publiée en 2006 chez Galilée, un an avant le suicide du couple. Ce court texte intime du journaliste et pionnier de l’écologie politique fut son plus grand succès de librairie. Lettre à D., sous-titre : Historie d’un amour. Une lettre à couper le souffle, qui dit l’émerveillement toujours renouvelé, la sensation de « re » tomber amoureux sans cesse, même si on est marié depuis plus d’un demi siècle. Un texte qui laisse aussi entrevoir les conflits, les débats d’idées, le dévouement absolu d’une épouse à la fois flamboyante et dans l’ombre. Et puis la souffrance permanente de cette femme, pendant quarante ans, suite à un empoisonnement médical sordide.

Avec sa création « autour » de la lettre, David Geselson fait mieux qu’être fidèle au texte : il va encore plus loin. En dépit de la discrétion volontariste de l’héroïne, il rend son prénom à celle qui voulait être simplement « D. ». Et puis il imagine ses cris et les donne à entendre. Il lui fait dire directement ce que l’écrivain citait d’elle. Enfin par un miracle dont seul le théâtre a le secret, il lui prête grâce et vie dans les traits d’une actrice époustouflante : Laure Mathis, dont le visage et la voix sont tellement expressifs qu’ils constituent un spectacle à eux tout seuls.

Ici, d’ailleurs, l’homme s’efface presque : certes, André est bien là, sous son vrai nom, Gérard (incarné par Geselson lui-même), mais c’est Doreen qui prend toute la lumière, et c’est d’elle que viennent les idées les plus fortes : l’initiative de la demande en mariage, l’analyse critique d’une société qui s’apprête à devenir l’esclave du pétrole, et une façon de poser sur le monde un regard à la fois joyeux et inquiet. Parce qu’elle le voit de l’intérieur ce monde : elle qui a connu des épisodes de cécité dans son enfance, elle trouve absolument insupportable l’idée de ne pas voir les choses en face.

À la fin de la pièce, au moment où les deux amants octogénaires s’en vont mourir ensemble, tout le monde s’est tu le soir de la première au Théâtre de la Bastille. Chacun a ressenti le besoin d’attendre de longues secondes avant d’applaudir à tout rompre. C’est extrêmement rare, ce genre de silence. Et c’est sans doute la preuve qu’au-delà du spectacle, il se joue ici une expérience profondément sérieuse de pensée du couple et de l’amour.

Doreen, Autour de LETTRE À D. d’André Gorz. Texte et mise en scène : David Geselson. Avec David Geselson et Laure Mathis. Au théâtre de la Bastille jusqu’au 24 mars.

Laure Mathis et David Geselson dans DOREEN

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 11, 2017 1:04 PM

|

Sur le site de Poésie et ainsi de suite sur France Culture

Trois invités et de la lecture. Mot à mot, avec l’écrivain et critique Laurent Nunez qui dissèque l’énigme des premières phrases pour un éloge de la relecture. A haute voix, avec Vincent Laisney, qui fait des lectures en petit comité un contre-manuel de l’histoire littéraire du XIXème siècle. Et sur scène avec Yves Noël Genod qui met sa lecture de Proust sur un plateau.

Ecouter l'émission https://www.franceculture.fr/emissions/poesie-et-ainsi-de-suite/poesie-et-lecture

Invités :

Vincent Laisney, maître de conférences à l'Université de Paris Ouest, spécialiste du romantisme français et des sociabilités littéraires au XIXe siècle. Il vient de publier En lisant, en écoutant (Les Impressions nouvelles, Bruxelles, charlotte Heymans) Cet ouvrage s'intéresse à un phénomène capital, quoique méconnu, de l'histoire littéraire du XIXe siècle : la lecture à haute voix en petit comité. De Lamartine à Gide en passant par Stendhal, Hugo, Flaubert, Rimbaud et Mallarmé, tous les écrivains ont essayé leurs œuvres devant un petit parterre d'amis et de confrères. Maillon oublié de la chaîne du livre, cette phase test est une étape importante, voire déterminante, dans le processus de création littéraire.

Laurent Nunez pour L’énigme des premières phrases (Grasset) Selon l’auteur, l’analyse d'une quinzaine de premières phrases d'ouvrages littéraires célèbres. Selon l'écrivain, elles révèlent l'oeuvre et la pensée de l'auteur, par l'arrangement et l'harmonie des mots. Une manière de relire Racine, Duras, Camus, Baudelaire, Gide, Molière, Mallarmé, Barthes, Zola, Aragon et bien d'autres encore.

Yves Noël Genod, metteur en scène, danseur, acteur et performeur français, pour sa version ardente et poétique, au plus près du langage proustien, d’A la recherche du temps perdu. La Beauté contemporaine, deuxième volet de La Spirale du temps perdu (d'après Marcel Proust) est une rêverie sur la beauté et sur la jeunesse imaginée pour la Ménagerie de Verre, 12 rue Léchevin, à 20h30, les 14, 15 et 16 mars pour l'ouverture du festival Etrange Cargo. (Jauge limitée, réservation hautement conseillée.) Avant-premières les 11, 12 et 13, 20h30 (entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles).

Intervenants

Laurent Nunez : journaliste

Yves-Noël Genod : metteur en scène

Vincent Laisney

Photo : Yves-Noël Genod aux Bouffes du Nord • Crédits : MF

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 11, 2017 6:09 AM

|

Par Clarisse Fabre et Fabienne Darge dans Le Monde

La culture en campagne 2/8. Alors que le secteur reste traversé par de profondes inégalités entre les sexes, tous les candidats à la présidentielle ne font pas preuve du même volontarisme pour corriger le tir.

« Où sont les feeeemmes, avec leurs textes plein de chaaaaaaarmes ? » La troupe de Thomas Jolly est déchaînée, en ce jour de juillet 2016. Dans le cadre du feuilleton théâtral quotidien qu’elle crée sur l’histoire du Festival d’Avignon, l’épisode de ce jour-là est consacré à la présence des auteures dans la programmation du festival d’art dramatique le plus prestigieux au monde, et singulièrement en son lieu sacro-saint : la Cour d’honneur du Palais des papes.

Et le constat s’avère accablant : depuis la création du festival, en 1947, aucune dramaturge n’a été jouée dans la Cour d’honneur. Les femmes apparaissent sur les programmes en 1995, avec deux spectacles, l’un cosigné par Macha Makeïeff avec son mari Jérôme Deschamps, l’autre par la chorégraphe Pina Bausch. Depuis, d’autres femmes sont entrées dans la Cour, exclusivement des chorégraphes : Mathilde Monnier, Anne Teresa De Keersmaeker. Que se passe-t-il avec la parole des femmes, dans ce temple de la parole qu’est la Cour ?

En cette fin de quinquennat de François Hollande, les jeunes comédien(ne)s de Thomas Jolly ne sont pas les seul(e)s à être en colère, dans un milieu culturel qui reste profondément inégalitaire entre les hommes et les femmes. A cinq semaines du premier tour de la présidentielle, le 23 avril, les attentes sont fortes.

La danse plus équilibrée

Le constat est connu depuis – au moins – dix ans. En 2006, le rapport de Reine Prat, commandé par le ministère de la culture, avait sidéré la profession en dévoilant l’ampleur des discriminations : les théâtres étaient alors dirigés à 92 % par des hommes, et seules trois metteuses en scène dirigeaient des centres dramatiques nationaux (CDN) ; on comptait 86 % d’hommes à la tête des établissements musicaux subventionnés, et « 97 % des compositeurs dont on entend la musique sont des hommes », lisait-on encore dans le rapport.

Le secteur de la danse apparaissait plus équilibré, avec neuf directrices de centres chorégraphiques nationaux (CCN) sur un total de dix-neuf. Dans son rapport, Reine Prat établissait le seuil de 33 % à partir duquel une certaine mixité devient effective, et proposait quelques pistes pour atteindre l’égalité : la mise en place de jurys paritaires pour les nominations, un égal accès aux moyens de production pour les metteuses en scènes, les réalisatrices, etc.

L’intitulé du second rapport de Reine Prat publié en 2009, « De l’interdit à l’empêchement », résume la situation. Ces études ont réveillé la profession. En 2008, le mouvement HF voyait le jour en Rhône-Alpes, en vue de réclamer une égalité réelle dans les programmations des scènes de spectacle vivant, des lieux d’art contemporain, ainsi que dans les nominations à la tête des institutions. La première saison égalitaire fut mise en place au Théâtre des Célestins, à Lyon, en 2011, et le mouvement HF compte désormais onze collectifs régionaux.

Lire aussi l’entretien avec Eric Ruf : « Le mouvement pour l’égalité des sexes dans le théâtre est irréversible » http://www.lemonde.fr/scenes/article/2017/03/11/eric-ruf-le-mouvement-pour-l-egalite-des-sexes-dans-le-theatre-est-irreversible_5093076_1654999.html

Circulaire retardée

Quand François Hollande est élu à l’Elysée, en 2012, sa ministre de la culture et de la communication était déjà sensibilisée à la question. En 2013, Aurélie Filippetti a créé un Observatoire de l’égalité hommes-femmes dans la culture, réuni un comité ministériel chargé d’agir en faveur de la parité dans la culture… Quitte à essuyer critiques et moqueries. Des nominations de femmes ont suivi à la tête de théâtres, de centres d’art, etc.

Fleur Pellerin, sa successeure (2014-2016), a poursuivi cette politique. En juin 2015, le comité ministériel de la Rue de Valois approuvait une proposition de Sophie Deschamps, alors présidente de la Société d’auteurs et compositeurs dramatiques (SACD), visant à augmenter de 5 % par an la présence des femmes dans les directions et les programmations des établissements culturels.

Mais la circulaire qui devait mettre en œuvre ces quotas a tardé à voir le jour : elle n’a été signée que le 8 mars 2017 par la troisième ministre de la culture du quinquennat, Audrey Azoulay, et encore dans une forme édulcorée. Pour continuer à lever les barrières, le cabinet de la ministre a annoncé un colloque, le 30 mars, à la Philharmonie de Paris, intitulé « Pour que les femmes accèdent à tous les métiers de la culture ».

AUCUNE FEMME NE DIRIGEAIT UN GRAND THÉÂTRE NATIONAL OU UN DES GRANDS THÉÂTRES PRIVÉS EN 2016

« Où sont les femmes ? Toujours pas là ! », dénonce la SACD dans une brochure distribuée aux candidats. De fait, malgré les récentes nominations – Laurence Engel à la tête de la Bibliothèque nationale de France, Laurence des Cars au Musée d’Orsay –, le bilan que l’on peut faire, en cette semaine du 8 mars qui célèbre les luttes féministes, n’est pas brillant.

La place des femmes n’a guère progressé, voire reculé dans certains secteurs, tel le spectacle vivant, au cours des deux dernières années. Aucune femme à la tête d’un théâtre national, ou d’un des grands théâtres privés.

Dans les programmations, les artistes femmes sont toujours très minoritaires, malgré l’effort notable effectué par le Festival d’Avignon en 2016, qui a présenté un tiers de spectacles signés par des metteuses en scène, et, surtout, celui mené par la Comédie-Française où, en cette saison 2016-2017, la programmation est paritaire.

Majorité de diplômées en art

Dans la nouvelle génération, les artistes femmes sont nombreuses – elles sortent majoritaires des écoles d’art depuis plusieurs années. Dans le cinéma, 21 % des films français sont signés par des réalisatrices, mais une infime minorité monte les marches du Festival de Cannes.

A l’image de tous les hauts fonctionnaires qui ont travaillé sur le dossier, Sophie Deschamps, à la SACD, est déçue : « La circulaire ministérielle du 8 mars intervient bien tard, alors que l’équipe actuelle est en train de faire ses cartons », constate-t-elle.

« Si elle n’est pas suivie par un deuxième texte avec obligation de résultat, elle n’aura aucun effet. Le volontarisme pratiqué depuis dix ans ne suffit plus. Les subventions versées aux établissements culturels sont déjà conditionnées à différents critères. Pourquoi ne pas les soumettre également au respect de la progression de la part des femmes ? »

Peu de candidats osent aller jusque-là. Où sont les femmes, d’ailleurs, dans cette campagne ? Au QG de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, on affiche clairement l’objectif d’atteindre « la parité parfaite dans la culture à l’issue du quinquennat », explique Danièle Atala, plasticienne, ancienne travailleuse sociale et coresponsable du volet culturel de la campagne. « Je fais confiance aux acteurs de la révolution que nous voulons mener. Notre mouvement est déjà paritaire dans toutes les commissions. La recette, on ne l’a pas, ce ne peut être qu’un processus. »

SOPHIE DESCHAMPS, EX PRÉSIDENTE DE LA SACD : « POUR L’INSTANT, IL N’Y A PAS DE RÉELLE PRISE DE CONSCIENCE DE LA VALEUR D’EXEMPLARITÉ DE LA CULTURE »

« Pour faire évoluer les mentalités, on ne le fait pas que par la contrainte », souligne-t-on dans l’équipe d’Emmanuel Macron. « La proposition de la SACD est pertinente car elle repose sur des études chiffrées. Il s’agit d’une moyenne à adapter en fonction des situations réelles », précise Frédérique Dumas, productrice de films et membre du comité politique d’En marche !

« Une soirée sur les femmes et la culture, avec une prise de parole d’hommes, sera organisée le 5 avril à La Bellevillloise, à Paris, ajoute-t-elle. C’est une mutation culturelle. Beaucoup d’hommes s’engagent dans un collectif dénommé MEUF(s), les Mecs extrêmement utiles aux femmes. »

« Passer à la vitesse supérieure »

Etre utile, au Parti socialiste, cela passe par une « politique plus coercitive et en même temps participative, revendique le responsable du projet culture de Benoît Hamon, Frédéric Hocquard, conseiller PS de Paris. Dans la culture, l’Etat est régulateur et interventionniste. On doit passer à la vitesse supérieure. La question de la féminisation doit faire partie des critères d’attribution de l’aide publique. Quitte à prendre des sanctions financières si ce critère n’est pas respecté. »

Pour Sébastien Chenu, responsable du projet culturel du Front national (FN), et conseiller régional des Hauts-de-France, « la sous-représentation des femmes n’est pas un problème spécifique à la culture, mais un phénomène général. Peut-être parce que je suis administrateur dans deux structures, le Louvre-Lens et l’Opéra de Lille, qui sont toutes deux dirigées par des femmes, je n’ai pas le sentiment que la culture oppresse les femmes. »

Le FN ne propose donc pas de mesures particulières : « C’est en ouvrant les conseils d’administration aux représentants du public, aux Françaises et aux Français, que ces derniers pourront faire pression sur les nominations. »

L’ENJEU DE LA FÉMINISATION, C’EST AUSSI LA REPRÉSENTATION DES FEMMES DANS LES ŒUVRES, ET DONC DANS LA SOCIÉTÉ

Du côté des Républicains, impossible de savoir si François Fillon développe une pensée et des propositions sur le sujet : sollicitée par Le Monde, l’équipe de campagne n’a pas donné suite à notre demande d’entretien.

L’enjeu de la féminisation, c’est aussi la représentation des femmes dans les œuvres, et donc dans la société. « Avec l’arrivée d’une nouvelle vague de réalisatrices dans le cinéma, une frontière est en train de se déplacer. Des jeunes femmes investissent des terrains nouveaux, le cinéma de genre, à l’image de Grave(2016) de Julia Ducournau », note Nathalie Coste-Cerdan, directrice de la Fémis, la prestigieuse école de cinéma parisienne. Mais il reste de gros progrès à accomplir au niveau des moyens de production, dit-elle : « Les femmes sont les plus représentées dans les films à petit budget, et beaucoup moins dans les grosses productions. » « Pour l’instant, il n’y a pas de réelle prise de conscience de la valeur d’exemplarité de la culture, déplore Sophie Deschamps. Comment l’Etat peut-il concevoir de dépenser l’argent public à 80 % pour les hommes ? »

Clarisse Fabre

Reporter culture et cinéma

Fabienne Darge

Journaliste au Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 10, 2017 5:58 PM

|

By Lauryn Collin Hugues in New York Times

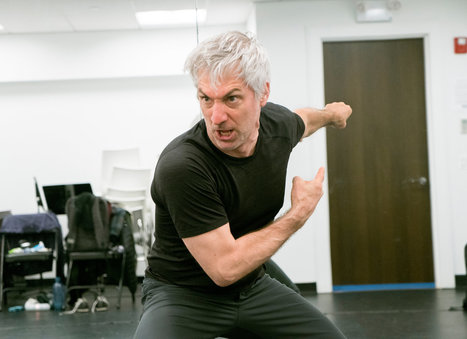

Stephan Wolfert was drunk when he hopped off an Amtrak train somewhere in Montana, toting a rucksack of clothes and a cooler stocked with ice, peanut butter, bread and Miller High Life — bottles, not cans. It was 1991, he was 24, and he had recently seen his best friend fatally wounded in a military training exercise.

His mind in need of a salve, he went to a play: “Richard III,” the story of a king who was also a soldier. In Shakespeare’s words, he heard an echo of his own experience, and though he had been raised to believe that being a tough guy was the only way to be a man, something cracked open inside him.

“I was sobbing,” Mr. Wolfert, now 50 and an actor, said recently over coffee in Chelsea. “I didn’t know you could have emotions out loud.”

That road-to-Damascus moment — not coming to Jesus, but coming to Shakespeare — is part of the story that Mr. Wolfert tells in his solo show, “Cry Havoc!,” which starts performances Wednesday, March 15, at the New Ohio Theater. Taking its title from Mark Antony’s speech over the slain Caesar in “Julius Caesar,” it intercuts Mr. Wolfert’s own memories with text borrowed from Shakespeare. Decoupling those lines from their plays, Mr. Wolfert uses them to explore strength and duty, bravery and trauma, examining what it is to be in the military and what it is to carry that experience back into civilian life.

“Cry Havoc!” is being produced by the Off Broadway company Bedlam, praised for its spare and nimble stagings of plays like “Saint Joan” and “Sense & Sensibility.” The company also has an outreach program for veterans led by Mr. Wolfert. But both Mr. Wolfert and Eric Tucker, Bedlam’s artistic director, agree that this show must succeed as theater for the audience, not just as therapy for the actor.

“One-person shows, come on, those are like hit or miss — and mostly miss,” said Mr. Tucker, the director of “Cry Havoc!” who’s known Mr. Wolfert since their days in graduate school at Trinity Rep Conservatory. “We’re not just doing this as a vet outreach thing. I’m not doing it to put my friend onstage. If it wasn’t good, I wouldn’t put it up.”

A master of self-deprecation, Mr. Wolfert recalled the time several years ago, when he was still living in Los Angeles, that he performed an early version of the show for Mr. Tucker. When Mr. Wolfert finished, the director was distinctly unimpressed.

“He goes, ‘Well, you certainly had a lot of emotions, but I didn’t,’” Mr. Wolfert said, laughing.

Mr. Tucker told him he needed to be honest with the audience — to show that he was a mess of a human being, not hide behind humor and pretend he was doing fine. So Mr. Wolfert gathered his courage, and they set to work to fix it.

Joining Up, Getting Out

You can’t hear his accent anymore — that’s how diligently he has labored to erase it — but Mr. Wolfert grew up in La Crosse, Wis., on the Mississippi River, where the locals sound like cousins to Frances McDormand in “Fargo.” A sensitive little boy in a working-class family, he yearned to perform, especially to dance. Fearing ridicule, he took up martial arts instead.

After high school, he joined the Minnesota National Guard. Recruited for officer training, he stayed in the service for seven years, until 1993. When the first Persian Gulf war began, he was activated but not sent. He did spend time, though, with the School of the Americas, a military training institute at Fort Benning, Ga.

Along the way, even before his best friend was killed, accidentally shot in a nighttime exercise at the Army’s National Training Center in California, he began to question what he was doing, and to recoil at the notion that there is always glory in sacrificing one’s life for one’s country. “Honor,” he scoffed, and noted Falstaff’s speech on the topic from “Henry IV, Part I” — a highlight of “Cry Havoc!” for him.

“Can honor set to a leg?” Falstaff asks. “No. Or an arm? No. Or take away the grief of a wound? No. Honor hath no skill in surgery, then? No.”

As he and Mr. Tucker, a veteran of the Navy Reserve, have reshaped “Cry Havoc!” for New York, Mr. Wolfert has been thinking of adding Wilfred Owen’s World War I poem “Dulce et Decorum Est,” which describes in ghastly detail a man dying in action. “I struggle to read the thing and not sob,” Mr. Wolfert said.

He knows how it feels to be repelled by a war, even adamantly opposed to it, and to be simultaneously tempted to join the fight.

“I disagreed with both the Iraq and Afghanistan invasions, and yet when they extended the age to 40, I examined re-enlisting,” he said. “I felt like, I don’t agree, but if we’re going to be there, I should be there. Maybe I can save more lives — somehow? Look at the hubris in that. But that’s what went through my head.”

His back rebelled, though, when he strapped on a 65-pound rucksack and went for a run. “The cold, hard reality is I was a nondeployable asset,” he said. “I wasn’t going to do anyone any good.”

Mr. Wolfert worked with veterans in his own theater company during his decade in Los Angeles and has had supporting roles in Bedlam productions since moving to Brooklyn in 2013 with his wife, Dawn Stern, a former actress.

“Cry Havoc!,” which he has performed in various incarnations since 2012, puts him in the spotlight alone — laying bare his fragility, just as Mr. Tucker urged. Fixing the show meant rebalancing it, making the narration strong enough — and candid enough — to stand alongside the Shakespeare.

This time, though, Mr. Wolfert seeks something new. Sober for four years, and happy, he is determined not to let other people’s opinions dictate his behavior anymore. Yet a part of him hungers to know how he measures up, doing Shakespeare in New York.

“Do I deserve to be in the big leagues as an actor?” he asked.

It’s a vulnerable question. But he is more eager than afraid to find out.

Healing and Dealing

On a Monday night in early February, in an upstairs room at the Sheen Center on Bleecker Street, nearly 20 people gathered in a circle of chairs. This was Bedlam’s free, weekly veterans-only acting class, a place where healing and dealing are at least as important as the art.

The students are a multigenerational range of ranks and service branches, mostly men with a sprinkling of women. (A weekly Tuesday night class exclusively for female veterans, a more recent and as yet unfunded addition to the program, will go on hiatus during “Cry Havoc!”)

Mr. Wolfert tries to keep the stress low: There is no apologizing for anything, no raising of hands to speak, no scene-study-style critique of anyone’s performance.

Not all of these veterans are pursuing acting careers, but Chris Walker is. A strapping former Marine captain who served in Afghanistan, he stepped to the center of the circle when Mr. Wolfert asked for a volunteer to do a monologue.

Mr. Walker, 30, delivered a speech from “Macbeth” that he had been practicing for a month — the “If it were done when ’tis done” soliloquy, Macbeth’s debate with himself about whether to kill Duncan, the king. The class isn’t about performing Shakespeare’s plays; as in “Cry Havoc!,” Mr. Wolfert is interested in how a given monologue might resonate with a veteran, not what it means in its original context.

So as he led Mr. Walker through line reading after line reading, Mr. Wolfert gently but persistently asked him to think about what Macbeth, who’s experienced in war, is considering: killing someone in civilian life.

“We don’t kill people off the battlefield,” Mr. Wolfert said, and the conversation tripped from the text to real life. Speaking softly and with palpable anguish, Mr. Walker recounted a physical fight this winter that he didn’t start and didn’t want, in which he tried hard not to hurt his attacker even as someone goaded him from the sidelines to do what he was trained to do.

“Suddenly I was in adrenaline mode, and I hadn’t felt like that since the last time I had killed somebody,” Mr. Walker said. “It felt invasive and wrong. It’s not supposed to be like that at home.”

“Right. Right!” Mr. Wolfert said, and downshifted his excitement into soothing assurances of safety. “We’ve got you. You can leave this exercise at any time. All right?”

“Yeah,” Mr. Walker said.

“But just to explore it, can you do whatever it takes to get into that moment, that conflict that you just described?”

Mr. Walker paused for several beats, and when he dived once more into the monologue, the difference was extraordinary. His breathing was slower and more intense, his voice more powerful yet edged with a quaver. Afterward, he explained that he was thinking as he spoke about making a different choice in that fight: hurting the other guy.

To Mr. Wolfert, who teaches controlled methods of accessing charged memories, the need to retool a lethal skill set for civilian life is a vital task that the military leaves people to figure out on their own.

“That’s something that we hold uniquely, I think, as veterans,” he told the class. “We know what we’re capable of — even for the so-called peacetime or Cold War vets. The training’s still there. And I don’t care if you’re a clerk typist. You still fired a weapon at a human silhouette.”

This, he believes, is where Shakespeare can prove an ally: as a means to understand trauma, and to start coming back from it.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 10, 2017 4:17 PM

|

Par Emmanuelle Bouchez dans Télérama

Comme d’habitude, quinze jours avant le Festival d’Avignon, le Festival Montpellier Danse annonce son programme. Et c’est à peine si l’on s’aperçoit qu’il réduit, cette année, sa voilure de deux jours et de quelques levers de rideaux. Stagnation de budget oblige malgré le soutien, toute la saison durant, de la métropole (1,5 millions d’euros de subventions), de la région (550 000) et de l’État (300 000 euros) dont le directeur du festival, Jean-Paul Montanari, a cependant souligné avec insistance la modestie persistante de l’engagement… Tout en rappelant l’importance du public local « formé et éclairé à 100 km à la ronde » autour de Montpellier.

A peine si l’on remarque ces économies (avec qui beaucoup de programmateurs composent désormais), tant l’affiche, où figurent quatorze chorégraphes venus de dix pays, est… dansante. Sans doute plus grand public que d’habitude, avec quatre grandes pièces partant à l’assaut du Corum, cette trop grande salle des années 80 de 2000 places : « Comme pour la Cour d’Honneur à Avignon, si on “rate” le Corum, on rate le festival », répète à l'envi Jean-Paul Montanari. On y reverra Dance, la fameuse pièce signée en 1979 par Lucinda Childs, recréée si puissamment par Le Ballet de Lyon à l’automne dernier ; les deux pièces qu’Angelin Preljocaj avait conçues en 1997 et 2013 pour le New York City Ballet : La Stravaganza (sur Vivaldi) et Spectral Evidence (partition de John Cage) enfin rassemblés en une soirée, interprétée par sa troupe ; la pièce créée par Marie Chouinard à Avignon l’année dernière (Soft vituosity, Still humid, On the edge) ; et enfin, deux programmes du Dutch National Ballet conçus par le chorégraphe Hans van Manen « moins connu que Jiri Kylian et son travail au Nederland Dans Theater à l’époque, selon Montanari, mais tout aussi fin »…

Parmi les projets alléchants, on note le sacré pari d’Emanuel Gat avec le Ballet de Lyon (encore) conçu comme un événement pour Montpellier Danse : mêler les deux compagnies (l’une indépendante et contemporaine, l’autre ballet de répertoire) pour un programme à la fois différencié et mixé (trois pièces sur ces Ten works ne seront visibles qu’au festival).

Avec une expédition-exploration de l’histoire argentine sur le principe du Bal de Jean-Claude Penchenat et de sa troupe du Campagnol (qui revisitait l’histoire de la danse en société et de la société tout court dans les années 70), la chorégraphe Mathilde Monnier tient le flambeau des spectacles les plus ambitieux. Sans la rencontre avec l’écrivain argentin Alan Pauls, auteur du synopsis, elle ne se serait pas sentie « autorisée », avoue-t-elle, à partir à Buenos Aires et à y choisir douze danseurs. Autre voyage sud-américain : celui que nous promet la chorégraphe du Cap Vert Marlene Monteiro Freitas avec Bacchantes, prélude pour une purge, pièce a priori expressionniste et jubilante. Tout comme la Danse Malade du Brésilien Marcelo Evelin qui ne devrait pas laisser indifférent et que l’on retrouvera ensuite au Festival d’Automne. L’été des festivals, sur le papier en tous cas, commence bien à Montpellier.

Du 23 juin au 7 juillet : Programme complet et tous les détails sur montpellierdanse.com

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 10, 2017 3:57 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog de Mediapart

Au Petit 38 à Grenoble, Chantal Morel accompagne deux actrices dans la vie d’Hölderlin, entourée d’amis qui lui sont chers. Eblouissant. Une belle façon de dire adieu à ce lieu qu’elle occupe depuis plus de vingt ans et qu’elle quitte en en confiant les clefs à une jeune équipe.

Sur la caisse (une modeste table en bois) à l’entrée du Petit 38, rue Saint-Laurent à Grenoble, un tas de petites feuilles de couleur, des modestes feuilles A4 fraîchement pliées en deux. C’est le programme. Sur la première page, un dessin : dans un grand miroir posé contre un mur, un homme de dos, assis sur un fauteuil en bois, siège en paille tressée et accoudoirs légèrement galbés, regarde devant lui, au-delà de la fenêtre, un paysage de montagnes.

Se consacrer à la poésie

Au-dessus du dessin, le titre du spectacle, Le Chagrin d’Hölderlin, sans qu’y figure le nom de celle qui signe la mise en scène : Chantal Morel. En dessous du dessin, une citation du poète allemand : « Hélas : le dieu en nous est toujours solitaire et misérable. Où trouverait-il tous ceux qui lui sont apparentés ? Ceux qui furent là, autrefois, et qui seront là ? Quand viendra le grand revoir des esprits ? Car, ainsi que je le crois, nous fûmes une fois tous ensemble. »

On ouvre la page pliée. Au verso du dessin, un texte dit pour l’essentiel ce que fut la vie de Friedrich Hölderlin en s’attardant sur son enfance (son père meurt quand il a deux ans, le second mari de sa mère quand il a neuf ans), le petit séminaire où il a pour condisciples Hegel et Schelling, sa volonté grandissante jusqu’à devenir absolue de ne pas devenir pasteur mais de se consacrer à la poésie, sa première publication, son emploi de précepteur et l’amour violent pour la mère de son élève (Suzette qui lui inspirera la Diotima de son Hypérion), son départ forcé, plus tard son arrivée à Bordeaux pour un autre poste de précepteur, les poèmes qui se multiplient, les lettres, les traductions de Sophocle et sa fascination pour la Grèce, La Mort d’Empédocle.

Une constellation d’amis

Et puis, « de plus en plus inquiet et solitaire », l’internement en 1806 puis les 37 années passées à Tübingen auprès du menuisier Zimmer et de sa fille Lotte. Le spectacle suit ce fil et s’arrête là, à l’orée de ce silence, dans le retournement d’une bouleversante berceuse empruntée à Georg Büchner et mise en musique par Patrick Najean qui accompagne Chantal Morel depuis des lustres, tout comme le scénographe Sylvain Lubac. C’est ce dernier qui signe le dessin de la couverture du programme et celui qui figure en dernière page sous la distribution du spectacle : le même fauteuil en bois, mais vide. Le poète est parti. A moins que cela ne soit Chantal Morel. Partis. Dans la montagne, sans doute. Le spectacle, en parlant d’Hölderlin et de sa constellation d’amis, en ne parlant que de ça, ne cesse de nous parler de Chantal Morel, déployant la poésie irradiante de son théâtre intime.

En regard de la page consacrée à la vie d’Hölderlin, c’est la page des « Merci ». Aux compagnons d’aujourd’hui du poète allemand que sont Nathalie Schleif et Laurent Henrich, à ceux qui ont prêté leur voix pour les sous-bois du spectacle, à « Adrienne, pour les fenêtres », à « Amélie, pour le bois », à d’autres encore, à tous ceux qui, le temps du Chagrin d’Hölderlin et au-delà donnent un sens au mot « ensemble ».

Il n’y a guère aujourd’hui qu’au Théâtre du Radeau qu’on trouve de semblables programmes qui ne s’encombrent pas de fioritures et de chiures de mouches. Et corollairement, les deux aventures habitent des lieux où il faut bon entrer. Le Petit 38, lieu de l’Ensemble de Création Théâtrale de Chantal Morel, est en tout petit ce que la Fonderie du Mans, lieu du Théâtre du Radeau, est en très grand. Comme au Mans, rien n’indique sur la devanture le trésor qui est à l’intérieur.

"Le chagrin d'Hölderlin", autre scène © Sylvain Lubac

Rien ne semble avoir changé au Petit 38. Sur le côté droit de la vitrine, on lit toujours ces mots attribués à Orson Welles : « En ces temps de supermarché, je reste votre sympathique épicerie de quartier. » A l’intérieur, le vin servi en carafe est toujours à prix libre, et pour voir Le Chagrin d’Hölderlin il vous en coûtera 7, 10 ou 15€ ; c’est vous qui choisissez en conscience.

Des étagères sans livres

Cependant le long d’un mur, des étagères sont vides. Chantal Morel a emporté ses livres. Depuis le 1er mars, ce lieu (de par la volonté de celle qui l’occupe depuis plus de vingt ans) n’est plus le sien (lire ce blog demain) : il est désormais géré par une équipe dont l’un des membres est l’une des deux actrices du spectacle Le Chagrin d’Hölderlin. On ne saurait rêver plus doux, plus juste, plus déchirant et plus pudique adieu.

Le public – la salle peut accueillir 24 spectateurs – se presse dans ce petit lieu chaleureux qui ressemble à un modeste gîte (la cuisine est au fond à droite) et nullement à un hall de théâtre. Un mur de photos garde la porte d’entrée en bois qui donne accès, juste derrière, à l’aire du spectacle. Hölderlin au centre ; autour, tous ceux qui ont gravité autour de lui durant de longs mois de gestation du spectacle. Les amis du poète, mais aussi Novalis, Spinoza, et encore Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe, Walter Benjamin, Arthur Rimbaud, Didier-Georges Gabily, Samuel Beckett, Gilles Aillaud, Jacques Tati, Paul Celan…

Simplement intensives

On prend place sur l’un des deux bancs en bois de la salle posés devant un mur et construits pour l’occasion. Que voit-on ? Sur le côté gauche, quatre vieilles planches au bois raviné par la pluie et la neige semblent avoir dévalé la montagne pour finir leur vie ici, devenant tour à tour une couche, un promontoire, un parapet, un refuge. Au-dessus, un dessin en cache un autre par un habile jeu de rideaux. Juste à côté, une fenêtre et puis, plus au fond, une autre fenêtre et encore une devant et encore une plus loin, tout cela pris dans la nasse d’un jeu de palissades, de couloirs, de recoins. Et puis aussi une échelle, un pichet d’eau, des bougies, des lampes-tempête, une robe que l’on enfile à demi.

Les deux actrices, Elisa Bernard et Eloïse Guérineaudelamérie, sont passées par le conservatoire de Grenoble et se sont retrouvées là où il fallait qu’elles soient et Chantal Morel les a reconnues. A elles deux, simplement intensives, elles se glissent dans Hölderlin, sa mère, son amante, ses amis. Le rôle du poète passe de l’une à l’autre, éclairant ici sa volonté obstinée, là sa sensibilité maladive, ensemble elles partent à l’assaut du Rhin, « le plus noble des fleuves » : un trou noir que forme maintenant la pièce du Petit 38 où nous étions tout à l’heure, la bande-son gronde sans déchirer les oreilles : « C’est l’éclair / Qui sillonne et déchire la terre, suivi / D’un fuyant cortège de forêts enchantées, / Parmi l’écroulement des monts ». Le théâtre se grandit toujours lorsqu’il creuse sa nudité et sa précarité premières.

Friedrich Hölderlin (qui signe Fritz la plupart de ses lettres) à la poésie si haute, si intraduisible bien que magnifiquement traduite par Philippe Jaccottet et quelques autres comme Gustave Roud, Chantal Morel l’approche comme un animal sauvage, lui parle doucement, l’apprivoise dans les passages des parois en bois ouvrant sur l’inconnu. Elle se tient au plus près de l’être humain que fut le poète, l’éclairant par ses proches, en lisière de sa poésie, qu’elle distille à petit feu comme on le fait pour les alcools forts, chaque goutte inondant l’air d’effluves insensées. Ainsi nous vient Le Chagrin d’Hölderlin dans la merveilleuse incertitude interprétative de ce titre que chacun entendra comme il voudra. Tous les spectacles de Chantal Morel sont des offrandes. Celui-ci est son cadeau d’adieu au Petit 38 (lire demain).

Petit 38 à Grenoble les 11 et 12 mars puis du 28 mars au 2 avril.

Photo : Scène du spectacle "Le chagrin d'Hölderlin" © Sylvain Lubac

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 10, 2017 8:26 AM

|

Par Hélène Rochette dans Télérama

Isabelle Huppert et Louis Garrel dans Les Fausses Confidences, l’adaptation de Marivaux, réalisée par Luc Bondy

Virevoltante adaptation de la pièce de Marivaux, c'est dans les coulisses du Théâtre de l'Odéon que Luc Bondy a filmé “Les Fausses confidences”. Les deux acteurs reviennent sans concession sur la dernière réalisation de Luc Bondy, disparu en novembre 2015.

Réunis au théâtre de L’Odéon, à Paris, le 1er février dernier, Isabelle Huppert et Louis Garrel présentaient Les Fausses Confidences, l’adaptation de Marivaux, réalisée par Luc Bondy peu avant son décès. Une fiction tournée au printemps 2015, en même temps que la reprise sur scène de la pièce, qui est diffusée ce soir sur Arte. A cette occasion, les deux comédiens reviennent très librement sur cette adaptation de la pièce de Marivaux, le travail de Luc Bondy et les différences entre théâtre et cinéma. Morceaux choisis.

Coup de maîtreSur Arte, des “Fausses Confidences” étincelantes par Luc Bondy

Isabelle Huppert : Quand Luc nous a parlé de ce projet de fiction des Fausses Confidences pour Arte, je me suis souvenue du film extraordinaire [réalisé en 1988, ndlr] qu’il avait tiré de sa pièce Terre étrangère, d’après Arthur Schnitzler. Sur scène comme sur l’écran, les acteurs étaient magnifiques : il y avait Bulle Ogier, Kristin Scott-Thomas, Michel Piccoli, Didier Sandre… J’ai tout de suite su qu’avec Les Fausses Confidences, ce serait la même chose. Qu’il ne ferait pas une captation classique, que son film serait inhabituel.

Louis Garrel : Le côté fou de cette pièce des Fausses Confidences c’est qu’il n’y a quasiment pas d’intrigue ! Dans une comédie romantique, on distingue ceux qui sont amoureux de ceux qui ne le sont pas, et la grande question est de savoir quand les premiers vont enfin déclarer leur flamme aux seconds. Avec Marivaux, c’est autre chose ! Les Fausses Confidences, ce serait un peu comme si on avait la matrice d’une comédie romantique, mais avec la profondeur d’une histoire qui s’écrit en temps réel : les personnages se demandent eux-mêmes s’ils sont amoureux ! Toute la pièce repose sur cette ambiguïté… Au début, j’ai eu peur qu’on se casse la figure avec cette version filmée d’une pièce classique si énigmatique, mais quand j’ai vu Luc corriger à mesure le scénario, dépasser les obstacles en multipliant les lieux de tournage dans L’Odéon : sur la terrasse, dans le parc du Luxembourg, je me suis dit qu’il allait faire un objet baroque, très étrange ! Et pour moi, c’est une qualité que de faire un film étrange !

Dans le parc du Luxembourg

Isabelle Huppert : La transition entre théâtre et cinéma a été d’autant plus simple que l’interprétation de la pièce par Luc était déjà très contemporaine. Avec le film, on a franchi une étape supplémentaire en amenant un aspect plus urbain… Mais le passage entre la scène et le film a surtout été facilité par le fait que la langue de Marivaux peut se dire de manière très naturelle, très moderne. C’est une langue sinueuse, délicate. Et même si ce n’était pas tout à fait le même texte que sur scène, il n’y a pas eu de saut fondamental entre le jeu au théâtre et le jeu pour la caméra ; il a juste fallu adapter la force sonore de la voix… Evidemment c’était un peu spécial de jouer en continu Marivaux, toute la journée devant la caméra, et tous les soirs à l’Odéon ! Bizarrement, je n’ai pas du tout le souvenir que c’était un tour de force !

Louis Garrel : Oui, toi tu n’as pas eu cette impression ! Pour toi, ce n’était pas dur…

Isabelle Huppert : Ce que je veux dire, c’est que même si c’était une sacrée gymnastique, ce n’était pas désagréable ! La concentration que demande le théâtre est très différente de celle du cinéma. Quand on tourne un film, on peut aller se balader entre les jours de tournage, parfois entre les séquences. Sur scène, au contraire, on a cette tension qui monte au cours de la journée et on a du mal à se détacher de la représentation du soir. A part le matin, où l’on peut se libérer l’esprit, on est constamment happé par cette force. Souvent, on tente de faire mille choses dans la journée qui n’ont rien à voir avec la pièce !

“Le grand paradoxe de Luc, c’est que lorsqu’il faisait du cinéma, il détestait le cinéma et voulait faire du théâtre”

Louis Garrel : La grande différence vient aussi du fait que quand on joue la pièce sur scène, les cinq cents spectateurs de la salle forment une sorte de contrepoint : c’est comme un commentaire sur ce que l’on est en train de faire. Et parfois, cela va nous révéler des choses, à nous-mêmes acteurs, plongés dans l’énigme de Marivaux ! Par exemple, avec Luc, on s’est rendus compte que cela riait très fort dans des situations qu’on jouait tragiquement. Moi, cela m’a déstabilisé, au début, de ne plus avoir la réaction du public quand on jouait devant la caméra, surtout pour les passages sur la souffrance amoureuse, le narcissisme ou la cruauté. Ne plus avoir ce repère, c’était vertigineux !

Isabelle Huppert : C’est vrai que dans la version filmée, on avait perdu ce partenaire. Car le public est un partenaire. Et dans la fiction de Luc, avec ces monologues face caméra, on a une version plus intériorisée, plus feutrée…

Louis Garrel : Le grand paradoxe de Luc, c’est que lorsqu’il faisait du cinéma, il détestait le cinéma et voulait faire du théâtre, et quand il faisait du théâtre, il détestait le théâtre et préférait le cinéma ! Je me souviens d’une intervention télévisée de lui, où il était sur le plateau d’une émission avec Claude Régy. Ils étaient tous les deux invités pour parler de théâtre à la télé ; et c’était très drôle car Claude Régy était venu dans l’idée de défendre la pratique théâtrale comme un art qui surpassait tous les autres types de récit… Et je vois encore Luc, assis juste à côté de lui, et qui ne parlait que d’une chose : Breaking Bad ! Luc adorait les séries télé.

Isabelle Huppert : Je trouve en tout cas qu’il a merveilleusement réussi à transformer cet objet de théâtre des Fausses Confidences en objet cinématographique. C’est d’autant plus remarquable que souvent, les spectacles captés ou adaptés de pièces, ne sont pas la meilleure manière de promouvoir le théâtre !

Louis Garrel : Pour moi qui ai une vraie fascination pour Marivaux et pour sa langue, l’idée même qu’il y ait une version filmée de cette pièce, qu’on a adoré jouer pendant deux saisons à Paris, et ensuite en tournée, c’est inespéré…

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 9, 2017 6:24 PM

|

Par Philippe Lançon Envoyé spécial à Bruxelles, pour Libération

En confiant tous les rôles de «Five Easy Pieces» à des enfants, le metteur en scène suisse allemand Milo Rau interroge la notion même de théâtre, entre imitation et voyeurisme, dans une création inspirée du drame de 1996 mettant en cause le pédophile belge.

Le crime, le jeu, l’enfance, l’humanité et l’histoire d’un pays se retrouvent là, sur scène, élevant chacun au cœur des ténèbres et de la compassion.

Milo Rau met en scène et en abyme le monde et le théâtre tels qu’il vont. Il est né à Berne en 1977. Il a pas mal voyagé, lu, interrogé. Il fait aussi du cinéma et, il y a vingt ans, il était influencé par Quentin Tarantino, qu’il définit plaisamment : «Un intellectuel qui fait semblant d’être un idiot accompli.» Milo Rau est un artiste qui fait semblant d’être un naturaliste accompli. Il a lu Bourdieu. Il a commencé par être journaliste et il l’est toujours, quand il ne fait ni théâtre ni film, comme critique littéraire dans une émission de télévision suisse allemande. Quand il a ouvert la Route des Flandres, de Claude Simon, huit heures ont passé avant qu’il referme le livre, et c’est un mal au ventre qui l’a réveillé : il en avait oublié d’aller pisser. Au théâtre, il présente des destins. Il y a quelque chose de grec dans son travail, un soin hiératique apporté aux individus mordus au sang par l’histoire, dans un monde sans dieux mais pas sans horizon, ni sans poids léger. Pour le dire d’un paradoxe, il restitue la violente complexité des existences contemporaines en les concentrant. Il se sert du théâtre pour comprendre la vie, et de la vie pour comprendre le théâtre. C’est un métier, et c’est du sacré métier.

Cette dynamique créative à double sens anime Five Easy Pieces, directement inspiré par la vie et les crimes du Belge Marc Dutroux. Sur scène, après s’être présentés sous leurs vrais noms et nous avoir fait part de leurs hobbies, parfois en chantant, sept enfants flamands jouent les rôles de différents protagonistes : du père de Dutroux à l’une de ses victimes, d’un policier chargé de l’enquête aux parents d’une autre victime, en passant même par le roi des Belges. Le spectacle commence par une cérémonie coloniale et s’achève par un enterrement. Tandis qu’ils jouent, les enfants sont filmés par un coach qui les interroge, les corrige, s’amuse avec eux, les manipule sans les manipuler. Ce coach pourrait aussi bien être Dutroux, que nul n’interprète.

Des scènes sont projetées en direct sur un écran situé au-dessus de la scène, mais, si elles présentent les mêmes personnages, c’est pour leur faire jouer une autre cérémonie que celle qu’on voit, au même moment, sur les planches. Ce n’est donc ni la réalité ni une reconstitution : un espace net et flottant où l’une se révèle par les apparences de l’autre ; une surréalité. Les enfants sont les enfants, mais aussi les adultes qu’ils jouent, et encore autre chose. Ce qui offrait à Bruxelles, au Kunstenfestivaldesarts où nous avions vu le spectacle en juin dernier, un accès simple, direct et digne à la plus violente émotion. Selon le psychiatre Donald Winnicott, l’enfant qui joue est un être essentiellement concentré : il «habite une aire qu’il ne quitte qu’avec difficulté, où il n’admet pas facilement les intrusions». C’est dans cette aire que le spectateur est attiré par les enfants de Milo Rau. Il n’est pas déplacé, à propos d’un sujet aussi dur que l’affaire Dutroux, de parler ici d’état de grâce. Le crime, le jeu, l’enfance, l’humanité et l’histoire d’un pays se retrouvent là, sur scène, élevant chacun au cœur des ténèbres et de la compassion, par la magie austère de la distanciation. Entretien avec le metteur en scène, à l’occasion de la reprise de Five Easy Pieces au Théâtre Nanterre-Amandiers.

Pourquoi s’intéresser à cette affaire ?

Comme je travaillais en Belgique sur un spectacle précédent, j’avais demandé aux gens : «C’est quoi, pour vous, être Belge ?» On me répondait : «C’est l’équipe nationale de foot et la marche blanche de 1996, après l’affaire Dutroux.» Dutroux est donc devenu un alibi pour parler de la Belgique : quelque chose qui lie la décolonisation [il est né au Congo belge], la désindustrialisation [ses crimes ont eu lieu dans le bassin minier de Charleroi] et la paranoïa postmoderne qui a débouché sur la haine contemporaine des élites. Entre cette marche et la création de la pièce, vingt ans ont passé et la décomposition de la Belgique a continué. Tout ce qu’annonçait l’affaire Dutroux s’est renforcé. Au moment où nous travaillions, il y avait les jihadistes de Molenbeek, des gens qui étaient comme des voisins avec qui on aurait pu boire un verre au café. Tout cela m’a conduit à m’éloigner un peu du théâtre documentaire pour aller vers quelque chose de plus existentiel.

Quelle idée vous faites-vous de Marc Dutroux ?

Il n’apparaît pas dans la pièce et, comme je l’ai dit, n’est qu’un alibi pour parler d’une histoire et d’un état du pays. J’ai interrogé des psychiatres, des policiers, des gens qui l’ont connu. Pour moi, c’est quelqu’un qui est incapable de sentir, mais qui est très intelligent, et qui sait comment manipuler les autres en imitant des sentiments qu’il n’a pas. Avec juste, de temps en temps, une petite minute d’auto-sentimentalisme, mais pas plus. Il est comme un metteur en scène qui copie les mises en scène des autres : il suffit d’analyser et de ne pas sentir. C’est aussi pourquoi je ne me suis pas intéressé, dans mon travail, à son histoire psychologique. Le fait qu’il soit père, moi qui le suis aussi, m’a par ailleurs énormément choqué.

Comment avez-vous choisi les enfants ?

On a passé une annonce. Deux cents enfants ont envoyé leur photo et un petit texte chacun. On en a gardé quatre-vingt. Là, on a fait des groupes de huit personnes. On en a gardé trente. Puis on a fait un casting un par un et j’en ai finalement gardé sept. Il y avait au départ de vrais «petits acteurs », mais ils ne m’intéressaient pas. Je cherchais autre chose. Et puis il y a les lois du casting : si tu as un petit qui rigole, tu choisiras de mettre à côté un grand mélancolique. Avec les sept, et avec leurs parents, très associés au projet, on a commencé à raconter l’histoire de Dutroux, un personnage qu’ils connaissaient tous, tout en apprenant à tout faire : comment un vieillard tousse, comment on pleure, comment on se place sur scène, ce qu’on fait quand on se tait, comment être face au public.

Vous n’aviez jamais travaillé avec des enfants. Comment c’est ?

Avec les enfants, c’est simple : il n’y a que moi, l’entraîneur, et eux. L’entraîneur qu’on voit sur scène est joué par un autre, mais c’est moi. Première différence avec les acteurs : les enfants n’ont rien appris. En leur apprenant à jouer, c’est comme si je devenais metteur en scène avec eux. Ils comprennent très bien qu’il faut se donner à 100 %. Ce sont des professionnels nés. Simplement, il faut leur expliquer les choses, et les expliquer doit donner un sens à tout ce qu’on fait. L’enfant sur scène, c’est très joli, très drôle, c’est comme un animal (c’est-à-dire, comme ce que tout acteur rêverait d’être), le fétiche du théâtre postmoderne. Mais utiliser ce fétiche doit conduire à se poser des questions : pourquoi je l’utilise ? Qu’est-ce qu’on fait ici ensemble ? Ne suis-je pas coupable de l’utiliser ? Souvent, je les laissais vérifier eux-mêmes si ce qu’ils faisaient fonctionnait.

Avez-vous improvisé ? Par exemple, dans la terrible scène de la cave, où la petite fille, Rachel, hésite à se déshabiller, comme le lui demande le coach qui la filme, pour refaire les gestes d’une victime de Dutroux ?

L’improvisation avec les enfants, c’est difficile. Une fois, avec Rachel, on a essayé : ça n’a pas marché du tout, elle s’est mise à pleurer. Tandis que, si tout est écrit sur le script, y compris les hésitations, ça marche. On savait que le rôle de la victime devait arriver et on a choisi Rachel pour son physique. Au casting, cependant, elle avait joué un rôle de music-hall, elle est plutôt douée dans le style opérette. Il a donc fallu travailler avec elle la résistance, l’understatement, le style «flamand».

Que vous apporte ce travail avec les enfants ?

Je crois qu’il me permet de synthétiser l’histoire du théâtre et l’histoire de la performance. En Allemagne, où j’ai longtemps travaillé, il y a une tradition très forte de la performance, venue de Bertold Brecht et de la haine du naturalisme petit-bourgeois. A un moment, j’ai voulu combiner un nouveau réalisme avec la performance. Les enfants le permettent : sur scène, ils sont entièrement présents comme enfants et, en même temps, ils sont entièrement théâtraux. On leur dit : «Joue un prince», et ils jouent un prince, en l’étant totalement tout en sachant qu’ils ne le sont pas. Malheureusement, ils grandissent, et après, c’est perdu.

Sur scène, les enfants sont filmés. Ils jouent tous les rôles, mais ils ont l’âge des victimes de Dutroux. Et nous, on les regarde. Quels rapports y a-t-il entre le théâtre et le voyeurisme ?

Le voyeurisme est la source du théâtre. Il y a ceux qui sont dans la lumière - les personnages - et ceux qui sont dans l’ombre - le public -, et il n’y a pas vraiment d’échange entre les deux. Mais regarder, c’est aussi un travail. Le spectateur doit être dans une sorte d’hypnose, presque dans un rêve, à l’intérieur de quoi il doit se concentrer. Déconcentrer les gens, c’est ce qu’on fait tout le temps. Moi, j’essaie toujours de faire des choses simples pour éviter la dispersion, même si ça doit être lent, un peu ennuyeux. C’est comme la littérature. Il faut traverser l’ennui pour aller vers autre chose. L’idée de libérer le spectateur en le déstabilisant, en perturbant les limites entre la scène et la salle, en faisant au théâtre de la démocratie participative, cette idée n’a pour moi aucun sens. Je n’ai jamais trouvé ça drôle et je trouve même que c’est un peu humiliant. Mettre de la musique, des batteurs sur scène, comme dans les années 90, ça me paraît ringard et déplacé. Le spectateur doit être au calme, dans le noir et un certain confort. La fantaisie se développe quand il oublie son propre personnage et qu’aucun artifice ne vient le lui rappeler. Chaque soir, à Berlin, pour écrire mes pièces, j’allais dans une salle de cinéma voir des films muets. Pendant deux heures, face à ces images, je réfléchissais. Ensuite, j’écrivais. D’autres font du sport, je crois.

Philippe Lançon Envoyé spécial à Bruxelles

Five Easy Pieces

Texte et m.s. Milo Rau

Théâtre Nanterre-Amandiers, 7, av. Pablo-Picasso (92). Du 10 au 19 mars. Rens. : www.nanterre-amandiers.com

Photo Phile Deprez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 9, 2017 5:30 PM

|

Par Rosita Boisseau dans Le Monde

Reportage dans la cabane praguoise des jumeaux de Milos Forman, où ils répétaient « Deadtown », un drôle de western à l’affiche du Théâtre-Sénart, à Lieusaint.

Une bonne odeur de soupe remplit la voiture. Elle sera servie à la troupe d’acteurs et de marionnettistes des frères Forman, qui répète jusqu’au soir dans un hangar posé au bord d’un champ gelé, près de Prague. Là, pas de chauffage sauf un énorme tuyau jaillissant du mur entre les jambes d’un cow-boy – en réalité, un pantin grandeur nature – et débouchant dans la salle avec un vrombissement de turbo. Se poser juste devant garantit une température agréable. Sinon, café à volonté et brioches au pavot tiennent l’estomac au chaud. Sinon, à cheval pour courser la bande des Forman occupés à faire pétarader leurs flingues entre trois cactus montés sur roulettes.

Chaud devant ! Deadtown, nouveau spectacle western des jumeaux praguois, fils du cinéaste Milos Forman, sort les gros calibres. Le désert américain déroule son tapis volant sur fond de saloons paumés, avec poupées French cancan et lascars en goguette qui règlent l’addition en trouant le barman, évidemment. Mercredi 25 janvier, six semaines avant la création, mardi 7 mars, au Théâtre-Sénart, à Lieusaint (Seine-et-Marne), Petr Forman commente l’action, entre deux changements de plateaux, en laissant tomber des phrases énigmatiques comme des sous-titres en français. « Je suis un magicien tchèque dans un cabaret paumé », précise-t-il en courant de la scène à la régie, et inversement. Il réussira à faire brûler en direct son portefeuille. « On attend le gros projecteur pour finaliser les images », glisse-t-il un peu plus tard. La tempête de sable sera pour demain. Un skateboard fuse. « En 1976, nous sommes allés aux Etats-Unis fêter l’Oscar de notre père pour Vol au-dessus d’un nid de coucou et nous avons rapporté un skate, s’amuse Petr Forman. Nous étions les premiers à en avoir un ici. »

Fantasme amoureux et moqueur

Un western en République tchèque ? Une grande illusion entre cinéma muet, Tex Avery, Sergio Leone, Quentin Tarentino. Un fantasme amoureux et moqueur avec erreurs volontaires de casting et de boussole que les bisons projetés sur écran payent cash. Pour les Forman, un hommage au cinéma qui passe par l’animation du début du XXe siècle, celle de Karel Zeman (1910-1989) en particulier, pionnier tchèque du genre. Ou encore, au personnage de Jo Limonade, d’après le western tchécoslovaque foutraque réalisé par Oldrich Lipsky en 1964.

« Pour nous qui avons passé notre enfance à Prague, l’Amérique, les cow-boys auxquels on jouait enfants, mais aussi le cabaret et dans un autre registre la mer tout simplement, ont fait partie de nos rêves, poursuit Petr Forman. Et puis on a toujours envie de s’amuser et de créer un monde qu’on a imaginé gamin. » D’où cette cavalcade fanfaronne et faussement naïve accompagnée en direct par un band (français) de country tchèque.

Chez les Forman, chacun assume sa partie. Ici, Petr est à l’écriture, la mise en scène et fait l’acteur ; Matej, à la scénographie et à la construction. Les deux s’articulent comme les doigts de la main avec les tensions logiques d’une fraternité serrée collée. « Ils habitent l’un au-dessus de l’autre et leurs chiens n’arrêtaient pas de vouloir se battre », raconte un de leurs proches.

LEURS DÉBUTS SOUS LE RÉGIME COMMUNISTE DÉGAGENT ILLICO LEUR VOIE SINGULIÈRE.

Enfants, les jumeaux, nés en 1964, ont vécu avec leur mère, comédienne, leur père Milos s’installant à Paris quatre ans plus tard. Petr a étudié à l’Académie de théâtre et de marionnettes ; Matej a choisi les Beaux-Arts. Leurs débuts sous le régime communiste dégagent illico leur voie singulière. En 1984, ils déboulent dans la foire qui se tient l’été sur l’île des Archets (Strelecky Ostrov) à Prague. Pour déjouer la censure qui s’abat net sur les artistes trop téméraires, ils décident de monter des spectacles de marionnettes.

« C’était une île de liberté incroyable, se souvient Matej. Nous avons vite compris que les choses légères passent plus facilement et avons pu développer notre travail. » Souvenir de cette bulle de création, la barge de 70 mètres transformée en théâtre flottant où chaque été des petits concerts et spectacles sont proposés. Sinon ? Le hangar en bois et tôle susceptible d’accueillir 350 spectateurs qu’ils baladent au gré des tournées.

Statut d’anomalie

Envers et contre tout, depuis 1992, les Forman brandissent l’étendard d’un théâtre forain qu’on transporte sur son dos. Dans un contexte porté aux textes de répertoire – ils ont aussi mis en scène des opéras pour le Théâtre national –, avec une quinzaine de productions à leur actif dont le fameux Obludarium (2007), ils s’accrochent à leur statut d’anomalie. « La tradition des marionnettes se perd ici », précisent-ils.

Economiquement, le budget de Deadtown – 450 000 euros dont 150 000 de leur poche – a couvert un an de répétitions avec dix-huit interprètes qui, pour la plupart, vont et viennent entre différents spectacles pour gagner leur vie. « Il s’agit de les fidéliser pour travailler tous ensemble », précise Petr Forman, qui propose environ 1 500 euros par mois – le salaire moyen en République tchèque étant de 900 euros.

Artistiquement, ces héros modestes et acharnés d’un geste artisanal, proche d’Igor et Lily du Théâtre Dromesko avec lesquels ils ont créé La Baraque, cantine musicale – vin, soupe, musique (1996), enfoncent le clou d’un théâtre de proximité au sens noble, avec cirque, chansons, danses, marionnettes. A la fin de chaque représentation de Deadtown, le public est invité dans le saloon à fêter la soirée.

Deadtown, des frères Forman. Théâtre-Sénart, Lieusaint (Seine-et-Marne). Jusqu’au 18 mars. Tél. : 01-60-34-53-60. De 12 à 20 euros. Sur le web : www.theatre-senart.com

Rosita Boisseau

Journaliste au Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 9, 2017 5:05 PM

|

Par Fabienne Darge (Rennes, envoyée spéciale) dans Le Monde

À Rennes, le metteur en scène offre une version incandescente de la pièce de Maxime Gorki.

Ici, il ne reste que l’homme, dans toute sa nudité. » Ici ? Dans Les Bas-Fonds, de Maxime Gorki, dans lesquels on plonge grâce au spectacle intense et incandescent que signe Eric Lacascade. Le metteur en scène revient à son cher répertoire russe, qui lui a toujours réussi, et singulièrement à Gorki, dont il a déjà monté Les Barbares et Les Estivants. Le spectacle est présenté au Théâtre national de Bretagne, à Rennes, jusqu’au 11 mars, avant d’arriver au théâtre Les Gémeaux, de Sceaux, du 17 mars au 2 avril, où il est programmé en lien avec le Théâtre de la Ville.

Ici, c’est « une cave qui ressemble à une grotte », écrit Gorki au tout début de sa pièce. En fait, un hospice pour les déclassés, les exclus, les marginaux, les malheureux, les bons à rien qu’une société rejette sur ses rivages. Un non-lieu qui pourrait devenir un de ces « hyper-lieux » qu’explore le géographe Michel Lussault dans un livre passionnant, où l’on découvre que l’avenir de notre monde se joue peut-être plus là, paradoxalement, qu’en ses centres.

La cave-grotte est ici un vaste espace où se déclinent toutes les nuances de noir, avant que n’apparaissent peu à peu les gris de la vie, et même quelques éclats de blanc pur. Ici vivent Mikhaïl Ivanovitch Kostylev et sa femme, qui sont les tenanciers de l’hospice et n’ont rien à envier à nos bons vieux Thénardier. Autour d’eux, l’humanité blessée qui peuple leur bouge. Il y a là Kletch, le serrurier, avec sa femme, Anna, sur laquelle il crie et il tape, et qui se meurt de tuberculose.

DANS CET UNIVERS OÙ TOUTES LES COULEURS VIVES ONT DISPARU, CE SONT BIEN DES ÊTRES HUMAINS QUE NOUS AVONS DEVANT NOUS

Kletch est le seul qui travaille encore. Les autres, qui ont été baron, acteur ou cordonnier, ont dérivé de leurs amarres. Ils ont échoué ici, où il n’y a pas grand-chose d’autre à faire que boire, pour s’oublier. Que fait l’homme, quand il est confronté à sa dépossession, plus crûment encore que quand son insertion sociale lui permet de masquer cette nudité consubstantielle à la condition humaine ? Il choisit, plus crûment encore, entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres.

Tel est le parcours dans lequel nous emmène Gorki quand, dans ses bas-fonds, débarque un nouveau pensionnaire, Louka. Il n’est pas comme les autres. Il pourrait être le pèlerin d’une nouvelle religion qui serait celle de l’homme, et, s’il prêche, c’est par l’exemple – celui de la simple bonté, de la pitié pour la souffrance et de l’empathie pour l’autre.

Résolument contemporaine

Son arrivée va dérégler l’équilibre de bric et de broc qui régnait dans l’asile de Kostylev, emmenant certains de ses pensionnaires vers une forme de rédemption reposant sur la fraternité, en conduisant d’autres à se noyer dans l’abîme le plus noir. Gorki a écrit la pièce dans la Russie prérévolutionnaire de 1902. Et force est de constater que les résonances sont aiguës avec ce que nous vivons aujourd’hui, surtout dans la mise en scène d’Eric Lacascade qui, comme à son habitude, monte la pièce de manière résolument contemporaine, ancrée dans notre monde.

Crue, gorgée d’énergie, portée par des acteurs au jeu superbement physique et concret, la mise en scène de Lacascade, en retrouvant l’électricité, l’humanité profonde qui ont fait le prix de ses grands spectacles, gomme ce que Gorki peut avoir parfois d’un peu simpliste. Dans cet univers où toutes les couleurs vives ont disparu, où les petits lits recouverts de couvertures en feutre se transforment en un clin d’œil en cercueils, ce sont bien des êtres humains que nous avons devant nous, dans le présent du théâtre, qui est celui de leurs vies.

S’ils sont là, tellement là, et ne nous lâchent plus, c’est bien grâce à une troupe d’acteurs comme Eric Lacascade sait les réunir et les diriger. Plusieurs de ses vieux compagnons de route portent cette aventure, rejoints par des acteurs plus jeunes, excellents eux aussi. Et c’est un bonheur en soi que ce théâtre de troupe, qui se fait de plus en plus rare sur nos scènes pour des raisons de coûts de production.

Densité rare