Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 2, 2017 8:42 AM

|

Par Frédéric Perez sur son blog Spectatif

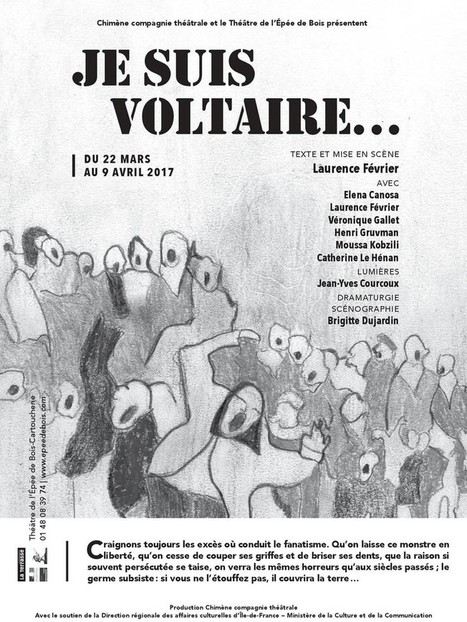

Ce spectacle revêt une audace incroyable. Il convoque la philosophie de Voltaire pour interroger le fanatisme aujourd’hui et en faire une pièce de théâtre, ô combien réussie.

Chapeau bas, madame Laurence Février ! Vous écrivez là et mettez en scène du théâtre politique digne de celui défendu par vos prédécesseurs Gémier, Vilar, Brecht ou autre Dario Fo…

Le public s’installe. Almona est au fond, papier et crayon à la main, elle attend. Il y a cette femme aussi, assise au bord du plateau, qui attend aussi. Nous apprendrons plus tard qu’elle est Ézéchièle, une ange-femme. Les deux femmes attendent Voltaire.

Une agitation anime le plateau, le début d’une conférence avec Émilie du Châtelet et Voltaire est prévue. Almona et François qui vient d’entrer et d'installer une caméra, se préparent à interroger les invités.

La porte s’ouvre et Ninon entre, aussitôt admonestée d’invectives et de reproches par Ézéchièle, rudement, aux limites de l'agression. Elle ne mérite pas d’être là, qu’elle se taise et écoute. De force, Ézéchièle l’installe au premier rang du public.

Voltaire ne vient toujours pas. Émilie du Châtelet entre à son tour. Une virago en fusion, hurlant des ordres, réclamant son matériel. Cette femme de sciences et de lettres du début du siècle des lumières nous fait découvrir son regard aiguisé et sa quête militante de progrès.

Commence alors la conférence. Nous comprenons que Voltaire ne viendra pas. Émilie du Châtelet est interrogée et parle volontiers, brillante et intraitable. Elle situe sa relation avec Voltaire.

La compagne, la muse et la complice du philosophe, explique le travail de l'illustre penseur, sa lutte acharnée et incessante contre l’injustice et le fanatisme religieux qu’il appelait « l’infâme ». Elle démontre avec maestria combien le combat contre l’intolérance et pour l’émancipation des peuples fut le leur.

Situation forte, charge lourde contre le cléricalisme castrateur et liberticide.

La conférence est terminée. Émilie du Châtelet sort.

Entre alors Frédéric, ancien camionneur, devenu auditeur des cours de l’université de Vincennes en 1968, puis professeur d’histoire et aussi tuteur de détenus pour crime de terrorisme, chargé d’œuvrer à leur réinsertion sociale. À ce titre, il s’occupe de Ninon dont nous devinons qu’elle est une jeune française fanatisée. Il vient la chercher et la conduit avec lui au centre du plateau. Une discussion s’engage.

Les travaux sur l’intolérance et le fanatisme de Voltaire, les « plis de la compréhension » et la nécessité que « les gens pensent » défendus par Deleuze sont développés pour expliquer à Ninon son fourvoiement frénétique et l'emprise de son embrigadement. Le débat nous éclaire et apporte des clés de réflexion sur l’actualité.

Entre la vacuité et la vanité vaine du combat terroriste, les réminiscences d’une nouvelle guerre de religions et d’une nouvelle inquisition, quelle place laissée à la liberté de penser par soi-même, au-delà des croyances imposées par l’éducation et la culture ?

La mise en scène et la scénographie utilisent des procédés indirects de mise en vie, attractifs et surprenants. Elles réservent la relation frontale au public pour mieux l’interpeller, le surprendre et l’inviter à la réflexion qui ne peut que naitre ou renaitre devant lui. Audace, adresse et efficacité.

La distribution crédible et enthousiaste comme sa volonté manifeste de partage nous touchent. C'est très bien joué.

JE SUIS VOLTAIRE est un spectacle qui nous rappelle que nous sommes Voltaire, comme nous sommes Paris ou Londres. Indispensable moment de « théâtre de la cité ».

Texte et mise en scène de Laurence Février. Dramaturgie, Scénographie et environnement sonore de Brigitte Dujardin. Lumières de Jean-Yves Courcoux. Avec Éléna Canosa, Laurence février, Véronique Gallet, Henri Gruvman, Moussa Kobzili et Catherine Le Hénan.

Du mardi au samedi à 20h30, matinées samedi et dimanche à 16h00 – Cartoucherie, route du Champ de Manœuvre, Paris 11ème - 01.48.08.39.74 - www.epeedebois.com

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 1, 2017 4:30 PM

|

Par Thomas NgoHong-Roche pour son blog Hier au Théâtre :

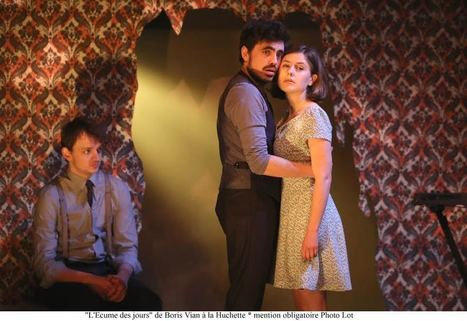

Après avoir rendu Mme Bovary si proche de nous, le duo Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps poursuit son exploration musicale du patrimoine littéraire avec L’Éume des jours. Dans le petit cocon de la Huchette, l’écriture si touchante de Vian, déploie ses fleurs poétiques avec grâce et légèreté. Le trio de jeunes comédiens sur scène possède cette naïveté si touchante d’adultes-enfants en proie à la beauté et à la douleur du monde. Brillant.

Un joli papier peint géométrique très 60’s en toile de fond ; une guitare électrique, un synthétiseur et un sampleur en guise de musique : un mariage décalé et étrange qui résume à lui seul la loufoquerie poétique de Boris Vian. Dans son roman-phare, l’auteur déroule la trajectoire amoureuse de Chloé et Colin, accompagnés de leur ami Chick, un ingénieur fanatique. De la découverte de l’autre et du désir, de la sensualité au mariage puis de la maladie à la mort, aucune étape ne nous est épargnée. Ce crescendo émotionnel, de la lumière riante des débuts à la métaphore cancéreuse du nénuphar, est respecté avec tact et finesse.

Les deux metteurs en scène, aidés par l’adaptation efficace (qui aurait tout de même pu être resserrée d’un bon quart d’heure) de Paul Emond, respectent l’esprit de l’écrivain : on retrouve avec délice cette langue si gourmande d’inventivité, cette étrangeté si proche de nous, cet onirisme du quotidien. La production est modeste mais pas chiche en trouvailles ; le travail remarquablé opéré sur les bruitages par exemple, suffit à évoquer tout un imaginaire. Le dire se combine au chanté et au joué en une harmonie salutaire et naturelle.

La fureur de vivre

Trois comédiens seulement se partagent tous les rôles et pas que : Roxane Bret, Antoine Paulin et Maxime Bouteraon sont des bulles de fraîcheur absolument prometteuses. Ces graines de talent se lancent à corps perdu dans leur rôle pour un résultat plein de peps, de joie solaire et de complexité. Ils jouent non seulement la comédie mais se font en plus récitants, musiciens et chanteurs. Multi-casquettes ces jeunes ? Oui et plutôt deux fois qu’une. Retenez bien leurs noms, ils ont de beaux jours devant eux.

L’ÉCUME DES JOURS de Boris Vian. M.E.S de Sandrine Molaro et Gilles-Vincent Kapps. Théâtre de la Huchette. 01 43 26 38 99. 1h30 ♥ ♥ ♥ ♥

© Lot

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 1, 2017 10:38 AM

|

JORF n°0076 du 30 mars 2017

texte n° 50

Décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

NOR: MCCB1628608D

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/MCCB1628608D/jo/texte

Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/3/28/2017-432/jo/texte

Publics concernés : toutes structures, personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie d'une collectivité territoriale, exerçant leurs activités dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques.

Objet : dispositif de labellisation et de conventionnement à destination des structures dont le projet artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Notice : le décret définit les principes communs à l'ensemble des labels relevant du régime fixé par l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine : les structures éligibles au label, la liste des labels dont le cahier des missions et des charges sera défini par arrêté, les conditions permettant l'attribution d'un label, la procédure d'attribution, les obligations liées à l'attribution, la procédure de sélection du dirigeant de la structure labellisée qui fait l'objet d'un agrément du ministre chargé de la culture, la procédure d'évaluation, de renouvellement, de suspension et de retrait du label. Il prévoit également, en application de l'article 57 de la loi susmentionnée, des dispositions spécifiques pour l'attribution et le retrait du label « fonds régional d'art contemporain » (FRAC) ainsi que pour l'enrichissement la gestion et la protection des collections des structures labellisées FRAC. Il prévoit enfin des dispositions particulières pour le conventionnement de projet pour les structures qui développent un programme d'actions artistiques et culturelles présentant un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.

Références : le décret est pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. Ce décret et le code du patrimoine qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,

Vu le règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 116-1 et L. 116-2, dans leur rédaction résultant de l'article 57 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, notamment ses articles 5, 111 et 117 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 97-1200 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de la culture et de la communication du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2016 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 27 janvier 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 30 janvier 2017 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 30 janvier 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux labels du spectacle vivant et des arts plastiques

.

I. - Les labels institués par l'article 5 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée et précisés, en ce qui concerne les fonds régionaux d'art contemporain, par l'article L. 116-1 du code du patrimoine sont :

1° « Centre chorégraphique national », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles de danse ;

2° « Centre d'art contemporain d'intérêt national », au titre d'une activité d'exposition et production d'œuvres et de diffusion des arts visuels contemporains ;

3° « Centre de développement chorégraphique national », au titre d'une activité de diffusion et de mise en valeur de la diversité de la création chorégraphique ;

4° « Centre dramatique national », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles de théâtre ;

5° « Centre national de création musicale », au titre d'une activité de création, production et diffusion de musique contemporaine ;

6° « Centre national des arts de la rue et de l'espace public », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles et œuvres conçus pour l'espace public ;

7° « Fonds régional d'art contemporain », au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 116-1 du code du patrimoine ;

8° « Opéra national en région », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles lyriques, musicaux et chorégraphiques ;

9° « Orchestre national en région », au titre d'une activité de valorisation des répertoires de musique symphonique et de leur renouvellement par la création contemporaine ;

10° « Pôle national du cirque », au titre d'une activité de création, production et diffusion de spectacles des arts du cirque ;

11° « Scène de musiques actuelles », au titre d'une activité de création, diffusion et accompagnement des pratiques dans le domaine des musiques actuelles ;

12° « Scène nationale », au titre d'une activité pluridisciplinaire de diffusion et de soutien à la création.

Au titre du présent décret, le terme « structures » désigne les personnes morales de droit public ou de droit privé et les services en régie d'une collectivité territoriale auxquels le ministre chargé de la culture peut attribuer un label dans les conditions définies à l'article 5 de la loi du 7 juillet susvisée.

II. - Le cahier des missions et des charges attaché à chaque label est établi par arrêté du ministre chargé de la culture après consultation des associations représentant les collectivités territoriales et les organisations professionnelles concernées.

Il précise les missions et les charges, qui incombent aux structures bénéficiaires du label, de développement et de renouvellement artistiques, de diversité et de démocratisation culturelles, de traitement équitable des territoires, de participation à l'éducation artistique et culturelle, d'action et de médiation culturelle dans le champ social pour l'élargissement et le renouvellement du public, de professionnalisation des artistes interprètes et, le cas échéant, des artistes auteurs dans les disciplines spécifiques au label. Il mentionne leurs principales actions de coopération avec les organismes artistiques, culturels et éducatifs, aux niveaux régional, national et international, notamment avec les autres structures bénéficiaires du label. Il prévoit des modalités d'évaluation de l'accomplissement des missions et charges.

III. - Le label « fonds régional du patrimoine » est régi par les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret et par les articles R. 116-1 à R. 116-7 du code du patrimoine.

L'attribution d'un label est subordonnée au respect par la structure qui le demande des conditions suivantes :

1° Présenter un projet artistique et culturel d'intérêt général, de création, de production ou de diffusion d'envergure nationale ou internationale dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques, conforme au cahier des missions et des charges mentionné à l'article 1er ;

2° Garantir la liberté de programmation artistique, notamment en confiant à la direction responsable de celle-ci la gestion autonome d'un budget identifié ;

3° Favoriser par tout moyen, y compris tarifaire, l'accès du public le plus large et le plus diversifié aux productions et aux œuvres, en portant une attention particulière à ceux qui, pour des raisons géographiques, sociales, économiques ou physiques, sont éloignés de l'offre artistique ;

4° Mettre en œuvre un programme d'actions et de médiation culturelles notamment vis-à-vis des jeunes et dans le champ de l'action sociale ;

5° Disposer d'une direction unique, de moyens humains affectés à la mise en œuvre du projet artistique et culturel et de locaux et d'équipements adaptés à ses missions ;

6° Bénéficier, pour son fonctionnement général et la conduite du projet qu'elle met en œuvre, du soutien financier d'au moins une collectivité territoriale, hors mise à disposition de locaux ou de moyens humains. Cette condition n'est pas applicable aux structures qui demandent le label « centre dramatique national » et dont les statuts prévoient que la mission principale s'exerce à travers une itinérance sur le territoire national ;

7° S'engager à ce que le poste de dirigeant de la structure, dès lors que le label lui serait attribué, soit pourvu selon la procédure de sélection prévue à l'article 5.

I. - La demande d'attribution d'un label est adressée par la structure au préfet de région dans le ressort duquel se situe son siège, après concertation avec les collectivités territoriales qui la financent.

La composition du dossier de demande est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

II. - Le directeur régional des affaires culturelles accuse réception du dossier de demande dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, informe le demandeur des pièces manquantes. En l'absence d'une telle information dans un délai d'un mois suivant la saisine du préfet de région, le dossier de demande est réputé complet.

Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, le préfet de région rend un avis motivé sur la demande qu'il transmet, accompagné du dossier, au ministre chargé de la culture.

III. - Le label est attribué par arrêté du ministre chargé de la culture.

Dans un délai de six mois au plus tard à compter de la réception du dossier complet, le ministre chargé de la culture notifie au demandeur sa décision. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

I. - L'attribution d'un label donne lieu dans les six mois à la conclusion d'une convention pluriannuelle d'objectifs entre la structure bénéficiaire du label et l'Etat, et, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements partenaires.

Cette convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre et d'évaluation du projet artistique et culturel d'intérêt général à travers des objectifs concrets et mesurables, y compris financiers, pour l'application du cahier des missions et des charges attaché au label.

II. - La convention pluriannuelle d'objectifs est conclue pour une période de trois à cinq ans.

III. - Pour son fonctionnement général et la mise en œuvre du projet, la structure bénéficiaire du label reçoit un soutien financier de l'Etat.

IV. - Six mois avant l'échéance de la convention pluriannuelle d'objectifs, la structure bénéficiaire du label transmet au préfet de région, aux collectivités territoriales et à leurs groupements partenaires un bilan détaillé de la mise en œuvre du projet artistique et culturel, précisant notamment les résultats obtenus pour chacun des objectifs fixés par la convention.

I. - Pour la nomination de son dirigeant, la structure bénéficiaire du label met en œuvre une procédure de sélection assurant l'égalité de traitement des candidats et comportant :

1° Un appel public à candidatures, préparé en concertation avec les collectivités territoriales, leurs groupements partenaires et l'Etat et validé par son instance de gouvernance compétente ;

2° Sur la base des lettres de candidatures, une présélection d'un nombre restreint de candidats, prenant en compte le respect du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités de direction, opérée par un comité de sélection comportant notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements partenaires ;

3° L'élaboration par chaque candidat présélectionné d'une note présentant les moyens qu'il entend mettre en œuvre pour la réalisation du projet artistique et culturel de la structure ;

4° La soutenance de ce projet devant un jury, composé dans la mesure du possible d'un nombre égal d'hommes et de femmes, comportant notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs groupements partenaires ;

5° La validation de la proposition du jury par l'instance de gouvernance de la structure.

II. - L'autorité compétente pour la nomination transmet au ministre chargé de la culture la proposition du jury validée par l'instance de gouvernance.

La nomination du dirigeant fait l'objet d'un agrément préalable du ministre chargé de la culture dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition validée. Passé ce délai, l'agrément est réputé délivré.

En cas de refus, le ministre notifie sa décision motivée aux membres du jury et à l'instance de gouvernance.

Article 6

Lorsqu'elle est relative à une entreprise de spectacles bénéficiaire du label « centre dramatique national », la convention pluriannuelle d'objectifs est complétée par un « contrat de décentralisation dramatique » conclu entre l'Etat et le dirigeant de ladite structure.

Le contrat de décentralisation dramatique comporte les stipulations prévues au contrat type annexé à l'arrêté du ministre chargé de la culture fixant le cahier des missions et des charges attaché au label.

Article 7

I. - Dans le cas où la structure ne respecte pas les conditions et obligations prévues aux articles 2, 4 et 5, et plus généralement dans celui où elle manque à ses obligations légales au regard, notamment, du code du travail, du code de la sécurité sociale et du code de la propriété intellectuelle, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut mettre en demeure la personne bénéficiaire du label de s'y conformer dans un délai maximum de six mois.

La mise en demeure est notifiée au dirigeant de la structure bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires en sont informées.

II. - Si la mise en demeure prévue au I reste sans effet à l'expiration du délai, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut prononcer par arrêté la suspension ou le retrait du label.

La décision de suspension ou de retrait, qui est motivée, est notifiée à la personne bénéficiaire du label. Les collectivités partenaires en sont informées.

III. - La suspension du label est prononcée pour une durée maximale d'un an. Si au terme de la période de suspension, les manquements constatés persistent, le label est retiré.

Durant la période de suspension, le ministre chargé de la culture, après consultation des collectivités territoriales partenaires, peut décider du retrait partiel ou total du soutien financier de l'Etat.

Durant la période de suspension, la structure ne peut se prévaloir du label.

La suspension peut, en outre, être retenue comme fait déclencheur des clauses résolutoires de la convention pluriannuelle d'objectifs et, le cas échéant, des autres conventions signées par l'Etat avec la structure.

Chapitre II : Dispositions relatives au conventionnement

Article 8

En application du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée, une convention pluriannuelle d'une durée maximale de cinq ans peut être conclue entre l'Etat et une structure pour la mise en œuvre d'un programme d'actions artistiques et culturelles présentant un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle.

Pour chaque type de conventionnement, le cahier des missions et des charges mentionné au troisième alinéa de l'article 5 de la loi du 7 juillet 2016 susvisée est établi par arrêté du ministre chargé de la culture.

Au 2 du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, est ajouté le tableau suivant :

« Décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques

«

1

1° Arrêté d'attribution du label « Centre chorégraphique national »,

2° Arrêté d'attribution du label « Centre d'art contemporain d'intérêt national »,

3° Arrêté d'attribution du label « Centre de développement chorégraphique national »,

4° Arrêté d'attribution du label « Centre dramatique national »,

5° Arrêté d'attribution du label « Centre national de création musicale »,

6° Arrêté d'attribution du label « Centre national des arts de la rue et de l'espace public »,

7° Arrêté d'attribution du label « fonds régional d'art contemporain »

8° Arrêté d'attribution du label « Opéra national en région »,

9° Arrêté d'attribution du label « Orchestre national en région »,

10° Arrêté d'attribution du label « Pôle national du cirque »,

11° Arrêté d'attribution du label « Scène de musiques actuelles »,

12° Arrêté d'attribution du label « Scène nationale ».

Article 3

2

Agrément du dirigeant d'une structure bénéficiant du label mentionné à l'article 3

Article 5

».

Article 13

I. - Les structures bénéficiant à la date de publication du présent décret de l'une des appellations mentionnées à l'article 1er reçoivent le label au sens du présent décret, sous réserve de se conformer aux conditions et obligations qu'il fixe avant l'échéance de leur convention pluriannuelle et, au plus tard, dans un délai de deux ans.

La procédure de désignation des dirigeants prévue à l'article 5 s'applique pour ces structures à compter de la cessation du mandat de leur dirigeant en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Lire le texte complet du décret : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DFFECDB29AC8D6A0862A32A81072FC57.tpdila09v_2?cidTexte=JORFTEXT000034307944&dateTexte&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034307228

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 1, 2017 5:35 AM

|

Sur le site de l'émission d'Alain Kruger : "On ne parle pas la bouche pleine" sur France Culture.

A écouter le dimanche 2 avril à 12h00 sur France Culture, réécoute ensuite en ligne en suivant ce lien :https://www.franceculture.fr/emissions/ne-parle-pas-la-bouche-pleine/imagine-la-france-azimutee-le-guide-le-cuisinier-et-la

Dieppe Scène Nationale accueille le festival «Tous Azimuts» du 7 au 8 avril à Dieppe, au programme Cuisine et décadence et cuisine des enfers avec Karelle Prugnaud, Bernard Menez et Bruno Verjus

Tous Azimuts ! Performances artistiques & dîners fantastiques•

Karelle Prugnaud met en scène une joyeuse fantaisie gourmande.

Au programme Cuisine et décadence et Cuisine des enfers. http://www.dsn.asso.fr/saison16-17/tous-azimuts/telechargement/tout_azimuts.pdf

Dîners déambulatoires dans le petit train de la ville guidés par Bernard Menez. La partition culinaire est composée par Bruno Verjus, les textes azimutés d'Eugène Durif et Ingrid Astier.

Au menu : tartare de sirène, coquilles Saint-Jacques encore vivantes, pêche miraculeuse...De l'acteur Denis Lavant en Roi Cannibale à la chanteuse Béatrice Demi Mondaine, contorsionnistes, plasticiens, musiciens stimuleront pupilles et papilles.

Tous Azimuts ! Performances artistiques & dîners fantastiques• Crédits : Nigentz

Liens

La compagnie l'envers du décor : http://www.cie-enversdudecor.com/

Le programme des réjouissances

http://www.dsn.asso.fr/saison16-17/tous-azimuts/accueil.php#facebook

Dieppe Scène Nationale - Festival Tous Azimuts les 7 et 8 avril 2017http://www.dsn.asso.fr/saison16-17/tous-azimuts/accueil.php

La page facebook de l'évènement

https://www.facebook.com/dsn.dieppescenenationale/

Food Intelligence, le blog de Bruno Verjus http://foodintelligence.blogspot.fr/

Crédits : Nigentz

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 31, 2017 7:48 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello

Palestro, un projet de Bruno Boulzaguet co-écrit avec Aziz Chouaki, mise en scène de Bruno Boulzaguet

Palestro, commentaire-fiction théâtral, fait le récit des épreuves d’un ancien combattant qui, initié à l’effroi en tant que témoin de l’embuscade de Palestro en Kabylie durant la Guerre d’Algérie (1954-1962), chemine jusqu’au naufrage existentiel d’un présent maudit, insérant çà et là ses trois enfants adultes.

Le titre du spectacle évoque l’embuscade de Palestro, épisode militaire du 18 mai 1956, qui met aux prises l’armée française à l’armée de libération nationale algérienne. L’affrontement conduit au quasi-anéantissement de l’unité française.

Les représailles « liquident » seize moudjahidines et quarante-quatre algériens.

Aziz Chouaki, auteur algérois d’expression française, et le metteur en scène Bruno Boulzaguet sont, en tant que fils de soldats de la Guerre d’Algérie, imprégnés de l’héritage générationnel de cette histoire : « Nous en avons hérité sans avoir touché une seule arme, sans rien connaître de l’histoire de ces guerres, ni de ces hommes.»

Une aventure non transmise du fait du mutisme paternel, un « legs pesant, tissé de silence et d’opacité » pour le fils Boulzaguet, que pourtant les témoignages d’anciens combattants et les récits d’historiens ont révélée à travers un spectacle de qualité.

Cinq cent mille hommes tués côté Algériens, vingt-huit mille côté français … Des paysans et des ouvriers sont devenus combattants, puis anciens combattants pour ceux qui ont survécu, d’une guerre perdue, sans que le mot ne soit jamais prononcé.

Avec initiation française à la boisson – la bière Kronenbourg –, puis la vie à la dérive.

Les enfants adultes, lors l’enterrement du « héros », décident de s’engager dans la quête de ce père alcoolique et silencieux, à partir d’une carte postale inachevée.

Les comédiens illuminent la scène, Luc-Antoine Diquéro, Cécile Garcia-Fogel et Stanislas Stanic qui jouent des êtres plus ou moins blessés, eux aussi, malgré la distance temporelle et comme par réfraction en victimes de bombe à retardement.

Unis par une relation fraternelle profonde, ils expriment une sensibilité à fleur de peau, jouant du non-dit et de l’implicite, entre colère rentrée puis éclat libératoires.

L’aîné (Luc-Antoine Diquéro) porte un fardeau psychologique symbolique – dévalorisation et mépris de soi, haine portée à ses proches et au monde entier : le comédien joue la vérité et l’authenticité d’une dérive paradoxale, vivace et énergique.

Fragilisé par la boisson, reflet du père, il n’en dégage pas moins force et convictions.

Le frère qui a fui ses origines pour s’installer à la ville est un intellectuel, situé confortablement du « bon côté », en messager des causes humanitaires et en défenseur obstiné et sentencieux de tous les exclus et « étrangers » de la terre.

Le jeu de Stanislac Stanic est persuasif dans sa manière de ne pas trop s’engager, accordant à la parole la puissance significative du partage et de l’équité raisonnée. Et quand il revêt le rôle du bourreau algérien, il sait interpréter un personnage apparemment aux antipodes du premier, avec la même fermeté et la même rigueur. Or, la dialectique des deux figures opposées aboutit à un enfermement similaire.

Quant à la sœur, incarnée avec la présence radieuse et la voix feutrée de Cécile Garcia-Fogel, plus naïve que ses frères au départ, elle clôt l’expérience loin au-delà d’eux, en les « dépassant » grâce à sa propre conscience féminine éclairée qui se lasse de ces jeux de guerre de soldats dits virils mais plutôt vindicatifs et vengeurs.

Voiture de tourisme ou camion militaire, le conducteur tourne son volant sous un jeu bruyant de batterie de cuisine en ferraille, métaphore des cantines rustres d’époque.

Des canapés et fauteuils changent d’horizon sur le plateau, une grande table de bois porte un grand plat de couscous avec le parfum de ses feuilles odorantes plantées : soit l’embuscade miniaturisée de Palestro qui se revit dans un décalage expressif.

Tom Boyaval, Etienne Bianco et Guillaume Jacquemont, les apprentis acteurs issus de l’ESCA d’Asnières, incarnent la jeune génération – celle qui officiait dans les années de guerre, appelés du contingent, armée régulière et parachutistes.

Innocence d’un jeune âge, foi dans les gradés, ils racontent leur désenchantement, en jouant au ballon avec un jerrican, chantant et révélant élan, énergie et vivacité.

Au-delà de ces temps et lieux tragiques, la bonne humeur et la sensibilité des personnages-acteurs diffusent sur la scène la vitalité inexorable d’un beau spectacle vivant, qui sait mêler les tensions du passé à un présent incertain qui doute encore.

Ce spectacle mérite longue vie sur les scènes de France, d’Algérie et de tous pays.

Véronique Hotte

L’Atalante 10 place Charles-Dullin 75018 Paris, du 24 mars au 1er avril 2017, lundi, mercredi et vendredi 20h30, jeudi et samedi 19h, dimanche 17h. Tél : 01 46 06 11 90

Crédit photo : Alain Richard

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 31, 2017 8:28 AM

|

Publié dans Profession Spectacle

Le théâtre du Hangar, à Toulouse, propose des résidences d’artistes, le temps de quelques jours de travail, pour la saison 2017-2018. Les candidatures sont à envoyer uniquement par courriel avant le 15 mai prochain ; les projets sélectionnés seront annoncés à la mi-juin.

.

Modalités d’accueil

Prise en charge

-mise à disposition de la salle de travail équipée (lumière et son)

- mise à disposition des espaces de vie (coin cuisine, loges, costumerie, douche, toilettes)

- prise en charge des fluides (chauffage, électricité, eau)

Accompagnements proposés

- régisseur de la salle à disposition 4 heures à votre arrivée et 2 heures en fin de résidence

- mise à disposition de notre fichier de diffusion (base de travail)

- accompagnement artistique : mise en lien avec des artistes pour des regards extérieurs

- possibilité de présentation informelle du travail en cours après accord du comité de direction du lieu

Périodes et horaires

entre juillet et décembre, les accueils en résidences pourront s’organiser sur des périodes continues allant d’1 à 6 semaines ;

entre janvier et mai, les résidences seront d’une ou plusieurs semaines mais seulement entre le mercredi 18h et le dimanche 17h. Il faudra donc sur les 3 jours de “relâche” laisser le plateau nu, à la disposition des stagiaires de la formation du Hangar.

Pièces à fournir

le dossier de présentation du projet

parcours des participants liés au projet et parcours de la compagnie

un ou plusieurs visuels s’il y a lieu

la fiche complétée : la télécharger en pdf. http://www.profession-spectacle.com/wp-content/uploads/2017/03/Le-Hangar-de-Toulouse-Appelk-%C3%A0-projet-pour-r%C3%A9sidence.pdf

Candidatures

La demande (cf. fiche) est à envoyer avant le 15 mai 2017.

Courriel : residences@lehangar.org

Téléphone : +33 5 61 48 38 29

Le dossier sera ensuite étudié et une réponse sera communiquée avant le lundi 12 juin.

PDF

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 30, 2017 6:14 PM

|

Par Anaïs Heluin pour Le Point Afrique

Au-delà de la mise en scène de la pièce de Koffi Kwahulé sur le peintre Jean-Michel Basquiat, Laëtitia Guédon veut partager son regard original.

Laëtitia Guédon aurait pu attendre la fin des travaux en automne 2017 pour ouvrir Les Plateaux sauvages*, nouvel établissement culturel de la Ville de Paris à la tête duquel elle a été nommée. Elle a préféré se lancer dans l'aventure au plus vite. Mettre en place un temps de préfiguration permettant aux artistes et au public de commencer à s'apprivoiser. C'est donc dans un espace encore en chantier qu'elle nous accueille, tandis que la compagnie La Louve de Lou Wenzel répète dans la salle de l'ancien Vingtième Théâtre. Résultat d'une fusion entre cette structure et le centre d'animation des Amandiers situé à quelques mètres, Les Plateaux sauvages se veulent lieu de métissage. D'abord entre création professionnelle et transmission artistique, mais aussi entre cultures différentes. Deux types de mélanges que Laëtitia Guédon pratique également en tant que metteuse en scène à la tête de sa compagnie 0,10.

Cela notamment dans sa dernière création intitulée SAMO**, a Tribute to Basquiat, consacrée au peintre noir américain Jean-Michel Basquiat (1960-1988), créée début mars à la Comédie de Caen. Dans ce spectacle comme dans le lieu qu'elle dirige, Laëtitia Guédon questionne son identité et celle des personnes de sa génération. En particulier de celles qui sont issues de l'immigration. Elle a pour cela passé commande d'un texte à l'auteur d'origine ivoirienne Koffi Kwahulé, et s'est entourée d'un comédien – Yohann Pisiou – au physique étonnamment proche de celui de Jean-Michel Basquiat, du danseur Willy Pierre-Joseph, du musicien-performeur Blade MC Alimbaye, du jazzman Nicolas Baudino ainsi que du vidéaste Benoît Lahoz.

Résultat : une forme hybride qui rappelle non seulement l'esthétique des œuvres les plus connues du peintre, réalisées de 1986 à sa mort deux ans plus tard, mais aussi l'énergie de ses balbutiements. Ses déambulations dans le quartier de Soho avec ses acolytes Al Diaz et Shannon Dawson, à la recherche du mur idéal pour réaliser des graffitis signés « SAMO © » - anagramme de « Same Old Shit ». Ses expériences musicales au sein du groupe Gray dont aucun des membres n'avait de formation musicale. Incarné par trois interprètes, le Basquiat de Laëtitia Guédon est tel que le décrit Glenn O'Brienn dans le catalogue de l'exposition du musée d'Art moderne de la Ville de Paris en 2010. « Un peu comme Mohammed Ali sur le ring, bondissant rythmiquement en avant et en arrière, secouant la tête en zigzaguant comme pour éviter d'invisibles coups de poing. »

Le Point Afrique : Avec Samo, a Tribute to Basquiat, vous revenez à l'écriture de Koffi Kwahulé, que vous avez découverte avec Bintou (Lansman, 1997), objet en 2009 de votre première mise en scène à la tête de votre compagnie 0,10. En quoi son théâtre vous intéresse-t-il particulièrement ?

Laëtitia Guédon : Une des choses qui me touchent le plus dans son écriture, c'est la manière dont elle questionne l'identité. Histoire d'une jeune fille française issue de l'immigration africaine, Bintou a fait écho pour moi aux émeutes des banlieues en 2005. Lorsque j'ai découvert ce texte, je sortais à peine de l'école d'Asnières où j'ai fait ma formation de comédienne. Je n'avais alors jamais rien lu de semblable : très influencée par le jazz, l'écriture de Koffi Kwahulé s'attache à des personnages de l'entre-deux très peu présents dans les récits portés sur les scènes nationales. Née en France d'un père martiniquais et d'une mère marocaine, je me reconnais dans le malaise qu'ils expriment. Dans l'étrangeté qu'il y a à se sentir pleinement française, tout en étant sans cesse ramenée aux origines que suggère ma couleur de peau.

Parmi les artistes que vous avez déjà accueillis en résidence aux Plateaux sauvages, plusieurs travaillent sur la notion d'identité. Blandine Savetier dans son adaptation du roman Neige de Orhan Pamuk par exemple, ou encore Sidney Ali Mehelleb pour Babacar ou l'Antilope. Est-ce un axe de votre projet ?

Les compagnies accueillies aux Plateaux sauvages sont avant tout sélectionnées pour leur disponibilité à entrer en contact avec un territoire. En l'occurrence avec celui du quartier des Amandiers, remarquable par la mixité sociale de ses habitants. Je suis persuadée qu'en culture, le métissage des publics et des récits passe par la réinvention de l'action culturelle. Plus que vendre des billets, je veux remettre le théâtre à l'endroit du partage et de la simplicité. Permettre à tous de profiter des plaisirs de la scène, à la fois à travers les ateliers et autres activités proposées par les compagnies et grâce à des ateliers de pratique artistique amateur dirigés par des professeurs de qualité à des tarifs raisonnables, indexés sur le quotient familial. Le thème de l'identité, abordé en effet par plusieurs des compagnies en résidence et par moi-même avec ma compagnie, n'a donc pas été fixé. Les sensibilités convergent naturellement vers ce sujet.

Vous avez tout de même initié une collaboration avec le label Jeunes Textes en liberté, qui porte de manière explicite cette question de l'identité.

Je ne peux pas rester indifférente au débat sur la diversité, qui agite en ce moment le milieu culturel. Créé par Penda Diouf et Anthony Thibault, le label Jeunes Textes en liberté se saisit du problème de la manière qui me semble la plus intelligente : en favorisant l'émergence d'auteurs dramatiques contemporains qui prennent en compte la représentativité de la diversité française, qu'ils en soient eux-mêmes issus ou non. Car cette question n'est pas la propriété des artistes issus de l'immigration. Les Plateaux sauvages vont offrir un ancrage au label, notamment à travers un festival annuel. Nous ouvrirons aussi une librairie tournée vers les écritures francophones émergentes.

Dans vos mises en scène, cette diversité est en partie liée à votre démarche d'action culturelle, dont des traces sont visibles dans les spectacles. Création et travail avec les habitants devront-ils être ainsi associés aux Plateaux sauvages ?

Dans Samo, a Tribute to Basquiat en effet, le travail que j'ai mené avec ma compagnie auprès de la population – adolescente en particulier – de Caen et d'Ivry-sur-Seine a beaucoup servi la pièce. Dans les vidéos réalisées par Benoît Lahoz, on retrouve des visages de jeunes gens rencontrés lors de ce travail de territoire. Et les ateliers d'écriture que Koffi Kwahulé a faits avec eux ont nourri son écriture. J'ai toujours fonctionné ainsi, notamment à Aubervilliers où j'ai grandi puis travaillé au théâtre de la Commune, mais chaque compagnie accueillie aux Plateaux sauvages procède comme elle veut. L'important étant qu'il y ait rencontre avec la population. Lou Wenzel fait en ce moment une initiation au théâtre avec les élèves de l'école des Amandiers. Sidney Ali Mehelleb, qui cherche à mêler sport et théâtre, a organisé un stage d'une semaine sur le thème du coup porté avec une association locale de karaté...

Votre projet aux Plateaux sauvages comme votre pratique de la mise en scène sont largement inspirés de votre connaissance de la ville d'Aubervilliers. Je garde en effet un souvenir enchanté de mon enfance dans la petite cité de la Maladrerie à Aubervilliers, à un moment où Jack Ralite faisait beaucoup pour les artistes, convaincu que leur présence dans la cité était nécessaire. Peintre, mon père recevait dans son atelier tous types de personnes. Et il peignait aussi bien sur de grandes toiles que sur les murs de la cité. Cette circulation de l'art, son ancrage dans le quotidien, sont restés mon idéal. L'utopie de la Maladrerie a pourtant pris fin... En effet. Pourtant, lorsque je suis retournée sur les lieux vingt ans après les avoir quittés, j'ai retrouvé sur les murs les fresques de mon père. Tout avait été tagué, sauf elles, comme si on avait voulu garder une trace du passé. De ce moment où tout semblait possible pour la culture, du moins dans mes souvenirs d'enfant. Je ne peux pas dire quel sera l'avenir des Plateaux sauvages : c'est un laboratoire qui connaîtra sans doute ses échecs, mais que mon équipe et moi allons développer au mieux afin que nos successeurs puissent s'appuyer sur une base solide tout en imaginant leur propre projet.

On retrouve votre intérêt pour la trace dans votre dernière création, à travers les graffitis du jeune Basquiat. La révolte de celui-ci est-elle, selon vous, semblable à celle qui anime la jeunesse avec laquelle vous travaillez ?

Je crois que, contrairement à Basquiat et à une bonne partie de la jeunesse de Soho à New York dans les années 70, les jeunes Français des cités n'ont pas les moyens de transcender leur révolte. Leur lucidité sur l'avenir les empêche souvent d'essayer de s'en sortir. Ce que je trouve formidable chez Basquiat, c'est qu'à un moment donné l'art aspire tout. J'aimerais que les Plateaux sauvages puissent offrir la possibilité de ce dépassement. C'est pourquoi le premier endroit que j'ai voulu investir dans l'ancien centre d'animation, c'est le sous-sol où j'ai ouvert un petit studio d'enregistrement. Les jeunes pourront venir y travailler en toute discrétion.

Est-ce pour cela que vous avez choisi de vous intéresser à la jeunesse du peintre, et non aux années 1986-1988 où il produit ses œuvres les plus célèbres ?

La manière dont l'artiste se crée à ce moment-là une identité sous le pseudonyme de « Samo » m'a passionnée. Sa détermination à devenir une star lui donne une énergie incroyable, qui se déploie sous des formes diverses, parmi lesquelles des inscriptions murales. Le terme de « graffitis » ne rend pas tout à fait compte de ces productions. Comme de nombreux artistes de l'époque, Jean-Michel Basquiat refusait d'ailleurs de l'utiliser : ils lui préféraient le substantif « Écritures ». Ce foisonnement m'a permis de sortir des codes théâtraux classiques. De créer un frottement entre danse, théâtre, jazz, naissance du hip-hop, arts plastiques et vidéo. Un projet indiscipliné plus que pluridisciplinaire.

Quelle place réservez-vous à la revendication d'une identité noire américaine par Basquiat ?

Basquiat n'a jamais versé dans une revendication de type Black Panthers. C'est aussi cela qui m'intéresse chez lui. Il a beau avoir peint les plus grandes figures noires américaines de l'époque et avoir été passionné par la musique de Charlie Parker, il a toujours sur faire preuve d'humour sur ces sujets. Le spectacle rend compte de cette distance qui donne une grande force politique à son œuvre. Mon père disait souvent « l'art doit être oblique ». Je suis d'accord avec lui.

* Les Plateaux sauvages, 5, rue des Plâtrières, 75020 Paris. Tél. : 01 40 31 26 35. www.lesplateauxsauvages.fr. Inauguration et lancement de la saison 2017-2018 en automne 2017.

** SAMO, a Tribute to Basquiat, du 22 mars au 1er avril au théâtre des Quartiers d'Ivry-CDN du Val-de-Marne, Manufacture des Œillets / Le Lanterneau, 1 place Pierre-Gosnat, 94200 Ivry-sur-Seine. www.theatre-quartiers-ivry.com, également du 5 au 14 avril à La Loge à Paris, le 21 avril théâtre Victor Hugo à Bagneux et le 27 avril au Quai des arts à Argentan.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 30, 2017 12:30 PM

|

Par Agathe Charnet dans son blog du Monde L'Ecole du spectateur :

Le festival A contre sens, événement majeur de la vie étudiante de l’université Paris-III ©Sorbonne nouvelle Photothèque / E. Prieto Gabriel

Quarante-six représentations, 24 spectacles programmés et une centaine d’artistes étudiants à l’affiche. Le festival A contre sens de l’université Sorbonne nouvelle – Paris-III bat son plein en ce début de printemps 2017. Créé en 1996, ce festival embrasse tous les aspects du spectacle vivant, de la marionnette au théâtre, de la danse contemporaine au masque. « Le festival est organisé de bout en bout par les étudiants, explique Tristan Héraud, 24 ans, qui supervise A contre sens pour la troisième année consécutive. Aux manettes, 25 étudiants bénévoles de l’ATEP 3, l’association théâtrale des étudiants de Paris-III, mobilisés durant toute une année universitaire pour cette fête artistique.

« Nous élaborons la programmation en faisant des auditions, nous assurons la communication, les aspects techniques, l’accueil des compagnies et du public… On est dans de vraies conditions, c’est extrêmement formateur, détaille Tristan Héraud. Au total, près de 2 000 spectateurs sont attendus sur le campus de la Sorbonne nouvelle, du 22 mars au 5 avril. Un travail de titan qui fait honneur à l’Institut d’études théâtrales de Paris-III dont sont issus la plupart des jeunes organisateurs.

Un millier d’étudiants en études théâtrales

Il faut dire que le théâtre fait partie de « l’identité de la Sorbonne nouvelle », raconte le directeur de l’Institut d’études théâtrales, Pierre Letessier. L’Institut d’études théâtrales était parmi les membres fondateurs de l’université Paris-III, sur le campus de Censier, en 1968. » Dans le 5e arrondissement de Paris, un millier d’étudiants sont intégrés à l’Institut, de la licence au master. Ils disposent de plusieurs salles de pratique artistique équipées de projecteurs et de matériel de son. La théâtrothèque Gaston-Basty leur offre un vaste choix de ressources et de documentation sur les arts du spectacle.

L’objectif des formations dispensées au sein de l’institut d’études théâtrales ? « Articuler une approche historique et théorique tout en gardant un lien constant avec la pratique et la création », décrit Pierre Letessier. La licence d’études théâtrales permet ainsi de s’initier à l’histoire du théâtre, à la dramaturgie ou au droit du spectacle vivant. Des ateliers pratiques sont aussi proposés à ces jeunes artistes. Car beaucoup d’étudiants suivent en parallèle des cours de théâtre dans des conservatoires d’arrondissement ou des écoles privées.

Une réalité pleinement prise en compte par Pierre Letessier et son équipe : « nos élèves ont des profils très variés et nous aménageons leur scolarité en fonction. Certains sont dispensés de contrôle continu ou de pratique artistique à l’université. Pendant la période des concours d’entrée dans les écoles supérieures d’art dramatique, les bancs des amphis se vident ! » Le cursus d’études théâtrales « n’est pas un conservatoire », précise Pierre Letessier. « Les étudiants reçoivent à l’université une formation pointue qui peut accompagner et nourrir leur pratique de comédien ou de metteur en scène et vice-versa. Ils sont aussi sensibilisés aux questions de l’intermittence et aux réalités du monde professionnel. »

Formations spécialisées

Pour œuvrer à l’insertion professionnelle des étudiants, des formations spécialisées et sélectives sont proposées par l’Institut d’études théâtrales. Trois licences professionnelles permettent ainsi de se former à la scénographie, au costume et à l’encadrement d’ateliers de pratique théâtrale.

Au niveau master, la Sorbonne nouvelle propose un master recherche en études théâtrales mais aussi un master en art thérapie et un master 2 des métiers de la production théâtrale. Les étudiants sont formés en apprentissage à l’administration, à la production et à la diffusion. Laura Cohen suit actuellement cette formation, en alternance avec la salle de concert parisienne Le Point éphémère. Cette jeune femme de 24 ans a réalisé tout son cursus à Paris-III en études théâtrales. « Je fais du théâtre en parallèle et j’ai eu besoin de m’assurer un diplôme universitaire et d’approfondir mes connaissances, explique Laura Cohen. Le master de production théâtrale m’aide à gérer ma compagnie et me permet d’apprendre un métier passionnant. »

Pour ces futurs professionnels du spectacle vivant, le festival A contre sens permet de faire ses premières armes. Et de refléter le dynamisme et les grands enjeux de la création étudiante. « Cette année, beaucoup des spectacles abordent la question du vivre ensemble, la citoyenneté et de l’engagement », remarque Tristan Héraud. Des thématiques qui ne sont sûrement pas étrangères à l’approche de l’élection présidentielle.

–

Festival A contre sens, du 22 mars au 5 avril 2017. Campus de l’université Sorbonne nouvelle – Paris-III, 13, rue de Santeuil, Paris 75005.

Programmation ici, http://www.atep3.fr/WordPress/festival/festival-2017/programme2017 ; entrée libre.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 30, 2017 5:24 AM

|

Sur le site de l'émission d'Olivia Gesbert "La Grande table" sur France Culture

Ecouter l'émission en ligne sur le site de France Culture (34min) : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-2eme-partie/jean-marie-horde-le-theatre-refuge-democratique

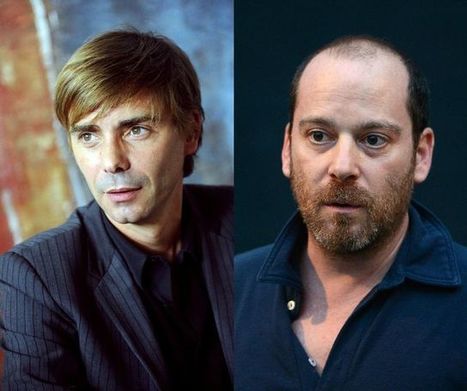

Quel peuple pour quel théâtre ? Jean-Marie Hordé, directeur du Théâtre de la Bastille à Paris, publie son nouvel ouvrage "L’Artiste et le Populiste" aux Solitaires intempestifs. En discussion avec le metteur en scène Eric Lacascade, invité de la première partie.

Dans une tribune au Monde, il appelait à ne pas enfermer l'art dans une soi-disant culture populaire, estimant que "l'Art n'est pas pour tous, mais pour chacun"... Après "Un directeur de théâtre", plaidoyer pour un théâtre singulier en 2008, où il revenait sur son rôle de programmateur, certes, mais aussi sur la mission qu'il s'est assignée de créer les conditions d'une expérience sensible partagée, après "Le démocratiseur" aussi en 2011 où il regrettait l'appauvrissement de la culture sous prétexte d'égalité et déplorait l'abandon de toute ambition artistique, Jean-Marie Hordé poursuit aujourd'hui sa réflexion avec L'Artiste et le Populiste, réponse à cette tentation croissante d'opposer les élites aux peuples. En dialogue avec le metteur en scène Eric Lacascade.

"Je trouve l'espace de création, de rencontre, de désir, permis par le théâtre, un peu absent dans d'autres sphères de la société actuelle".

"Le théâtre permet un espace de création, de désir entre acteur et spectateur qu'on ne trouve pas ailleurs".

"Le perpétuel questionnement c'est l'ouverture de possibles, un travail sur l'augmentation de la puissance d'un individu".

Eric Lacascade

"Le populiste, porteur d'une "raison" déformée, prétend parler à la place du peuple, et évite de se demander ce que c'est".

"Le théâtre, face-à-face vivant, offre la possibilité d'une variation, d'un écart : là est l'expérience démocratique".

"J'attends d'une bonne politique culturelle qu'elle développe du potentiel, voie loin, ait de l'ambition irréalisable".

Jean-Marie Hordé

Sons diffusés :

- Jérôme Clément, directeur de l'Alliance Française, "Un autre jour est possible" (France culture), 1er juin 2016

- Jacques Rancière, extrait d'une vidéo du Festival d'Avignon

Pour réécouter le metteur en scène et comédien Eric Lacascade, invité de la première partie, c'est ici : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/eric-lacascade-mise-en-lumiere-des-bas-fonds

Intervenants

Jean-Marie Hordé : directeur du théâtre de la Bastille

Bibliographie

L'Artiste et le Populiste (Quel peuple pour quel théâtre ?) Solitaires Intempestifs, Jean-Marie Hordé

Photo : public au théâtre d'Epidaure, en Grèce (2015) Crédits : Reuters staff - Reuters

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 30, 2017 4:36 AM

|

Par Audrey Jean pour theatres.com :

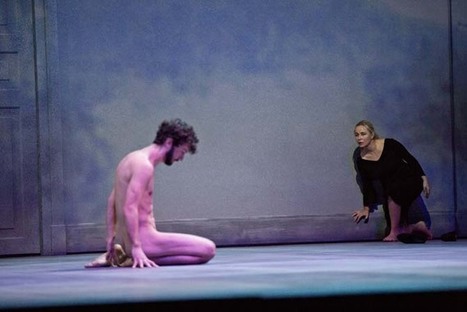

Lætitia Guédon, directrice du tout nouveau lieu parisien Les plateaux sauvages, signe actuellement la mise en scène d’un spectacle hommage au peintre Basquiat. Un poème hybride porté par trois artistes de talent et sublimé par le musicien Nicolas Baudino, une forme plurielle et dense à l’image de la complexité de l’emblématique Basquiat.

À la manière d’une enquête, d’un puzzle à reconstituer, Lætitia Guédon s’attarde ici à retrouver le sens de SAMO « Same old Shit » prémices de tout un pan de l’art urbain initié par Basquiat et ses acolytes, elle entreprend de dessiner en quelque sorte une esquisse de Basquiat, les contours mouvants de l’homme qu’il fût avant de devenir le grand artiste torturé et prolifique que tout le monde connaît. C’est la plume vibrante de Koffi Kwahulé qui mettra des mots sur cette enquête. À travers une langue saccadée, nerveuse, à l’énergie brûlante le spectateur est transporté au cœur même d’une époque arty, débordante, politisée, un New York grouillant d’innovations, une époque où la rue est le théâtre d’une créativité sans limites. Au plateau il y aura donc trois facettes de Basquiat, trois moyens d’expressions de son inventivité et de ses fulgurances, de ses émotions, de son histoire personnelle. Yohann Pisiou est l’interprète de sa parole brute, violente, spontanée et jaillissante de Basquiat, une parole qui dit tout de lui, de sa rage de survivre, de sa combativité sans faille face aux difficultés, de ses errances aussi. Une parole dont la puissance est renforcée par la ressemblance frappante du comédien avec le jeune Basquiat, ainsi que par sa présence scénique incandescente. Willy Pierre-Joseph lui ne parle qu’avec son corps mais quel langage explosif, le danseur se livre en effet à des performances absolument saisissantes de beauté. L’artiste Blade Mc Alimbaye enfin incarne la figure du père ainsi que la musicalité de Basquiat au moyen notamment d’une boite à rythmes complétant à la perfection avec le musicien Nicolas Baudino ce spectacle conceptuel. Il en résulte une ode troublante et envoûtante au talent de Basquiat, à sa personnalité hors-normes, écorchée vive, mais aussi un cri d’amour en direction de tous ceux qui se battent pour faire émerger la création sous ses formes les plus diverses.

Audrey Jean

« SAMO, a tribute to Basquiat » de Koffi Kwahulé

Mise en scène de Lætitia Guédon

Avec Yohann Pisiou, Willy Pierre-Joseph, Blade Mc Alimbaye et Nicolas Baudino

Jusqu’au 1er Avril à la Manufacture des Oeillets

Du mardi au vendredi à 20H

Samedi à 18H30

Du 4 au 14 Avril à La Loge

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2017 8:00 PM

|

Par Brigitte Salino (Berlin, envoyée spéciale) dans Le Monde

Frank Castorf quitte la direction du grand théâtre allemand avec une mise en scène phénoménale de « Faust ».

Quand on arrive devant la Volksbühne, il faut toujours lever les yeux et regarder le calicot au frontispice du théâtre, qui change selon l’actualité et les spectacles. Il y a quelques mois, y était écrit « Verkauft » (« vendu »). C’était un message envoyé par Frank Castorf, le directeur et fantastique metteur en scène, à qui le Sénat de Berlin a fait savoir, au printemps 2015, qu’il devrait quitter son poste en août 2017 pour laisser la place à Chris Dercon, le patron de la Tate Modern de Londres. Une révolution : pour la première fois, un curateur, et non un homme de théâtre, était nommé à la tête d’une scène emblématique de Berlin, située dans l’ex-Est et édifiée par Oskar Kaufmann en 1914.

Lire le portrait : Frank Castorf, le génial kamikaze, quittera la Volksbühne en 2017 : http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/04/27/frank-castorf-le-genial-kamikaze-quittera-la-volksbuhne-en-2017_4623382_3246.html

Cette annonce a fait l’effet d’une bombe dans le milieu de la culture berlinois, où elle a provoqué une violente controverse. Pour ses soutiens, Chris Dercon augure d’une nouvelle ère de la Volksbühne : le Flamand polyglotte, né en 1958, qui a mené une carrière de haut vol en Europe, met en avant une ouverture sur toutes les disciplines artistiques – arts numériques compris –, un renforcement de la dimension internationale de la programmation et une extension géographique de la Volksbühne, qui devrait s’approprier le Hangar 5 de l’aéroport désaffecté de Tempelhof, au sud de Berlin.

Lire le compte-rendu : Violente controverse autour de l’avenir des théâtres berlinois : http://www.lemonde.fr/scenes/article/2015/04/06/violente-controverse-autour-de-l-avenir-des-theatres-berlinois_4610472_1654999.html

Chris Dercon a mené une opération de charme – et il est doué en la matière – quand il est venu présenter son projet à Berlin, en avril 2015. Mais il n’a pas calmé ses détracteurs. Pour eux, le projet du curateur détruit l’héritage de la Volksbühne, livrée à la marchandisation du théâtre et à l’événementiel. Claus Peymann, le directeur du Berliner Ensemble, qui, lui aussi, quittera son poste en août, juge que Chris Dercon est « une chemise vide ». Frank Castorf pense que l’on veut « vendre le théâtre, en Allemagne » – d’où le « Verkauft ». Il est suivi par son équipe, qui a écrit une lettre ouverte contre l’arrivée de Chris Dercon, à l’automne 2016.

Lire le récit : De Londres à Berlin, l’envol de Chris Dercon : http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/04/27/de-londres-a-berlin-l-envol-de-chris-dercon_4623166_3246.html

Car la lutte continue, même si elle n’est plus aussi virulente. Klaus Lederer, le sénateur (Die Linke, gauche) à la culture de Berlin depuis décembre 2016, a fait savoir dans un premier temps qu’il voulait rompre le contrat de Chris Dercon. Le prix du dédommagement – plus d’un million d’euros, dit-on – l’en a dissuadé, et les relations avec le nouveau directeur semblent s’apaiser. Tout le monde attend maintenant la conférence de presse de Chris Dercon, qui annoncera la programmation de sa première saison le 16 mai. D’ici là, la Volksbühne de Frank Castorf livre sa cérémonie des adieux.

Lire le reportage : Berlin divisée par une polémique théâtrale : http://www.lemonde.fr/scenes/article/2015/04/24/berlin-divisee-par-une-polemique-theatrale_4621885_1654999.html

« Erotisme de la trahison »

« Don’t look back », lit-on sur les murs d’une petite maison posée dans le hall du théâtre, et recouverte de photographies de comédiens. A côté, on peut trouver, comme toujours à la Volksbühne, des boîtes d’allumettes gratuites. Il y a un an, il était écrit sur ces boîtes, au choix, « Still Alive » ou « Fuck Off ». Aujourd’hui, il n’y a plus que le fameux logo de la Volksbühne, une roue qui court, avec des jambes : Bert Neumann, le décorateur de génie de Frank Castorf, l’avait dessinée en 1990,pour la création des Brigands, de Schiller, en reprenant un très vieux signal des truands berlinois.

Lire l’enquête : Le nouveau paysage du théâtre allemand http://www.lemonde.fr/scenes/article/2016/02/29/le-nouveau-paysage-du-theatre-allemand_4873528_1654999.html

C’était deux ans avant que Castorf, aujourd’hui âgé de 65 ans, soit nommé à la direction de la Volksbühne. Vingt-quatre ans plus tard, le Faust de Goethe annonce la fin de son règne. Ou plutôt son Faust, qui vole à des années-lumière du texte original, et emprunte à plusieurs sources, du Nana, d’Emile Zola, à des discours de Frantz Fanon. Frank Castorf a toujours pratiqué ainsi : c’est un fou d’associations, un bâtisseur iconoclaste, un maître de « l’érotisme de la trahison », pour reprendre le titre d’un livre (non traduit) qui lui est consacré.

FRANK CASTORF NE FAIT PAS DU THÉÂTRE POLITIQUE, IL FAIT POLITIQUEMENT DU THÉÂTRE, ICI ET MAINTENANT

« Comment on devient un trou du cul », titre le programme du spectacle. Ça, c’est pour la provocation, qui serait une simple marque de fabrique du metteur en scène si elle n’accordait aussi bien le fond et la forme : Frank Castorf ne fait pas du théâtre politique, il fait politiquement du théâtre, ici et maintenant. « Je mets en scène Faust parce qu’on peut faire ce qu’on veut avec Faust », déclare-t-il. Soit : parler du capitalisme et de la colonisation, à travers la guerre d’Algérie.

Lire l’entretien avec Frank Castorf : « L’artiste doit se sentir étranger » http://www.lemonde.fr/culture/article/2016/09/10/theatre-pour-frank-castorf-l-artiste-doit-se-sentir-etranger_4995520_3246.html

Sur ce dernier point, le metteur en scène justifie le choix de Faust en citant deux vers liés à l’épisode de Philémon et Baucis, dans le Faust II. Il aurait tout aussi bien pu s’en passer. Quand on voit son spectacle, on voit ce que lui inspire un homme, un intellectuel usé, qui a raté sa vie et fait avec le diable un pacte qui lui permet de tout se permettre. Et permet donc à Castorf de mettre en scène ce qu’il a envie de mettre en scène aujourd’hui, en laissant entendre, au passage, que la société peut elle aussi faire des pactes politico-culturels douteux.

Là encore, on en trouve des traces dans le hall de la Volksbühne : des éléments de décor dans lesquels les comédiens sont filmés. L’un d’eux est une reproduction de la station de métro Stalingrad, à Paris. Dans son jus des années 1960, mais détournée : les sorties indiquent « Stalingrad » et « Maxime Gorki ». Des scènes de toute beauté se jouent dans une voiture de métro, fidèlement reproduite, avec ses bancs en bois. L’une d’elles fait entendre La Fugue de la mort, de Paul Celan, dite par Abdoul Kader Traoré, un comédien burkinabé.

Damnés du capitalisme

L’alchimie des fragments est un ressort essentiel de la mise en scène, qui convoque au même plan Lord Byron (le comédien imite l’accent flamand de Chris Dercon lorsqu’il parle allemand), Méphisto, Marguerite, une sorcière, Wagner et Bordenave, embarqués dans une folie théâtrale, à l’aune du décor multifonctions : une gueule ouverte qui marque l’entrée de l’enfer – un château de foire – s’imbrique dans la perspective d’une ville nocturne, où l’on verra apparaître une prison et un poste-frontière, et où trône une affiche d’exposition coloniale. Dans cette jungle mentale du XXe siècle, les comédiens se battent comme des lions en cage, des damnés du capitalisme et de la colonisation, des traîtres à la cause, des forçats de la chair hurlant l’hallali du désir.

Dire que l’on comprend tout serait d’une certaine présomption. Mais, à travers les fragments, l’imbrication des styles de jeu, le mélange entre théâtre et cinéma, et la croyance frénétique en la force de la représentation, on perçoit et on ressent les pertes et fracas d’un pan de notre histoire française, la désillusion acharnée d’un système, la quête sans fin d’un espoir politique. Il y a, comme souvent avec Frank Castorf, quelque chose de phénoménal qui se joue, avec une liberté immense et une implication sans faille des acteurs, une élite de la troupe de la Volksbühne.

IL Y AVAIT BEAUCOUP DE JEUNES DANS LA SALLE, ET DES AMATEURS AGUERRIS DE FRANK CASTORF, VENUS LUI DIRE AU REVOIR

C’était particulièrement frappant un soir où le spectacle ne s’est pas donné à 18 heures, comme d’habitude. Samedi 18 mars, la représentation a commencé à 23 heures, et s’est achevée sous les hourras à 6 heures le lendemain matin. Il y avait beaucoup de jeunes dans la salle, et des amateurs aguerris de Frank Castorf, venus lui dire au revoir. A l’aube, certains ramassaient des bouteilles, puis tout le monde a été invité à prendre un petit déjeuner. C’est peut-être la lumière, celle du fameux « mehr Licht » (« plus de lumière ») qu’aurait dit Goethe avant de mourir, qui restera dans les mémoires, quand chacun sortit dans Berlin où le soleil brillait, comme par miracle.

On pouvait voir alors, au frontispice de la Volksbühne, le calicot du moment : « Bekannte Gefühle, Gemischte Gesichter » (« sentiments connus, visages mêlés »). Une nouvelle plaisanterie de Frank Castorf ? Non, c’est un clin d’œil de Christoph Marthaler, qui a choisi ce titre, emprunté à une pièce de Botho Strauss, pour le dernier spectacle qu’il fait là où tout a commencé pour lui. En 1993, il signait la création inaugurale du mandat de Castorf à la Volksbühne : Murx den Europäer ! Murx Ihn ! Murx Ihn ab ! (« Etrangle l’Européen ! Etrangle-le ! Etrangle-le ! »), et ce fut un événement : les Allemands et, très vite, toute l’Europe du théâtre, accouraient pour découvrir un Suisse venu de la musique, qui offrait du jamais-vu.

Vingt-cinq ans d’histoire

Il n’y avait aucune intention anti-européenne dans Murx !… Mais une douzaine d’hommes et de femmes affalés dans une cantine où, parfois, ils se relevaient de leurs chaises et chantaient de vieilles chansons populaires. Ce sont eux que l’on retrouve aujourd’hui. Ils ne sont pas dans une cantine, mais dans la salle vide d’un musée où un homme en blouse grise (le Français Marc Bodnar, qui est de tous les spectacles de Marthaler) apporte des boîtes de déménagement, desquelles sortent des hommes et des femmes. Comme dans Murx !…, le temps les a figés. Ils ne disent pratiquement pas un mot, ils chantent parfois, à voix basse.

Quand Christoph Marthaler est arrivé à la Volksbühne en 1993, il a découvert un théâtre qui portait les strates de la RDA (République démocratique allemande). Aujourd’hui, il revient sur vingt-cinq ans d’histoire. A sa façon. Sans délivrer de message, mais en faisant savoir, à travers une mélancolie qui jamais ne pèse, mais se pose comme un voile dans nos consciences, que les années passent, la roue tourne, avec ses jambes véloces, et que le plateau du théâtre reste l’endroit irremplaçable d’une consolation. Tout berlinois qu’ils soient, ses Sentiments connus, visages mêlés parlent à tous, partout en Europe. Ils seront au Printemps des comédiens, à Montpellier (les 30 juin et 1er juillet). A la Volksbühne, un nouvel été aura commencé.

Lire l’éclairage : Un beau Printemps des comédiens s’annonce à Montpellier : http://sco.lt/66pK77

Brigitte Salino (Berlin, envoyée spéciale)

Journaliste au Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2017 7:19 PM

|

Par Brigitte Salino

La 31e édition, du 30 mai au 1er juillet, offre une affiche internationale de haut niveau.

Ariane Mnouchkine, Romeo Castellucci, Christoph Marthaler, Isabelle Huppert : il y aura du beau monde au Printemps des comédiens, qui se tiendra du 30 mai au 1er juillet, à Montpellier (Hérault). Pour sa 31e édition, le festival dirigé par Jean Varela conforte la position majeure qu’il a acquise au cours de la dernière décennie, et rassemble, dans le magnifique domaine d’O, du théâtre et de la danse, de la performance, du cirque et de la musique.

Les spectateurs auront la primeur en France de Sentiments connus, visages mêlés, la création que Christoph Marthaler vient de faire à la Volksbühne de Berlin, et du nouvel opus de Romeo Castellucci, De la démocratie en Amérique, inspiré par Alexis de Tocqueville, qui sera ensuite l’invité du Festival d’automne à Paris.

Ils seront aussi les premiers, en province, à entrer dans La Chambre en Inde du Théâtre du Soleil, qui ouvre Le Printemps des comédiens, où il n’était pas venu depuis 1992. Isabelle Huppert, elle, lira Sade, qui côtoie Gorki, avec Les Bas-fonds mis en scène par Eric Lacascade, et Ovide et Shakespeare, réunis par Guillaume Vincent dans Songes et métamorphoses.

Un Faust d’aujourd’hui

Faust aussi rôdera dans le domaine, un Faust d’aujourd’hui, magistralement réinventé par Sylvain Creuzevault dans Angelus Novus. Dans un autre registre, le tendre et rêveur Théâtre Dromesko présentera deux spectacles sous chapiteau, Le Jour du grand jour, et Le Dur désir de durer, et Stéphane Ricordel offrira un moment de cabaret fou, avec les Dark Daughters, six chanteuses ukrainiennes insoumises.

Parmi les autres rendez-vous, il faut noter Les Restes, une création de Charly Breton avec les élèves du Conservatoire de Montpellier, dont une promotion précédente avait offert un des spectacles les plus remarquables de ces dernières années, Nobody, mis en scène par Cyril Teste.

Lire le compte-rendu de l’édition 2016 : Pour le Printemps, direction Montpellier

Printemps des comédiens, Domaine d’O, 178, rue de la Carriérasse, Montpellier (Hérault). Tél. : 04-67-63-66-66. printempsdescomediens.com.

Brigitte Salino

Journaliste au Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2017 6:45 PM

|

Par Sonia Bos-Jucquin dans Théâtoile

Très peu montée en France, Vera est la dernière pièce du dramaturge et cinéaste tchèque Petr Zelenka. Drôle et tragique, Karin Viard se voit confier la vie d’une femme féroce, qui lui va parfaitement, au point de penser que le rôle a été écrit pour elle, sur mesure. C’est la troisième fois qu’elle collabore avec Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo. L’alchimie est indéniable et fait éclore une comédie sociale grinçante et acide qui doit beaucoup à sa distribution éclatante.

Vera est une directrice d’agence de casting pour acteurs de cinéma et de télévision à Prague. C’est ce qu’on appelle une femme active, toujours en train de courir après le temps, pendue au téléphone et gérant toutes les sphères de sa vie d’une main de fer. Elle est au sommet de sa carrière mais n’a pas totalement assouvi son désir de puissance et de pouvoir. Lorsqu’elle amorce la fusion avec une autre agence basée en Grande-Bretagne, elle signe un pacte avec le diable en personne. Dépourvue de son âme, s’ensuit pour elle ce qui s’apparente à une lente et longue descente aux enfers où elle va tout perdre, victime d’un système néo-libéral qui la dépasse et la dévore. Ce zoom sur son existence, dont chaque pan s’effondre tel un château de cartes, est l’expression d’une société individualiste au cœur d’un capitalisme que Petr Zelenka dépeint avec talent, comme s’il déroulait la pellicule d’un film de vie. L’ouverture de la pièce se fait d’ailleurs sous la forme d’un générique cinématographique, clin d’œil appuyé à l’auteur et au propos sous-jacent.

Vera ouvre un questionnement sur le métier d’acteur et la fabrication de l’image renvoyée aux spectateurs. Le texte du tchèque Petr Zelenka est proche du pamphlet politique mais avec une forte présence de l’humour comme arme ultime, rempart infaillible à toute attaque. La forme plaisante et rythmée s’apparente à celle d’un scénario avec une succession de courts tableaux entrecoupés par des ellipses temporelles. Sur le plateau, si Karin Viard, époustouflante comme à son habitude, s’attache à montrer la déchéance de Vera, ses camarades de jeu endossent à eux cinq près d’une trentaine de personnages. Karin Viard est impitoyable et ne se ménage pas dans l’incarnation de cette femme que l’on peut qualifier sans trop exagérer de « sans foi ni loi ». Ses valeurs sont celles de la jungle où il faut se battre pour s’en sortir, tout en mettant de côté ses états d’âme. Mais à vouloir agir sur tous les fronts, le risque est bien entendu de perdre pied. C’est ce qui arrive au personnage mais pas à l’actrice qui maîtrise parfaitement la vaste palette déployée. Elle parvient à redonner une forme d’humanité qui, malgré les aspérités, enclenche une forme d’empathie chez le spectateur. On la juge mais au final, on la plaint. Karin Viard est irrésistible et monstrueusement humaine.

La scénographie de Marc Lainé inclut une grande présence de la vidéo et à travers elle toute la réflexion sociale sur l’image. On y voit des clichés de Karin Viard enfant entrecoupés de phrases assassines telles que « ton physique n’est plus à la mode ». Autant avoir le moral au beau fixe pour monter dans le wagon de ce train d’enfer. Heureusement, on peut respirer grâce aux notes d’humour et à la chanson écrite par Pierre Notte qui revient tel un refrain à chaque nouvelle étape franchie vers la perte d’influence et la noyade psychologique de Vera qui voit son existence échapper à toute emprise, à tout contrôle. A l’aide d’une succession de plans séquences, la mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier font de Vera un film scénique sur une drôle de vie, celle d’une femme qui joue avec le système libéral et capitaliste jusqu’à s’en brûler les doigts et les ailes. Une satire sociale qui pose les questions basiques de toute déchéance : comment peut-on en arriver là ?

Photo © Tristan Jeanne Valès

————————————————————————————————————————————–

Vera

Texte : Petr Zelenka

Traduit du tchèque par : Alena Sluneckova

Version scénique : Pierre Notte

Mise en scène : Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo

Avec : Karin Viard, Helena Noguerra, Lou Valentini, Pierre Maillet, Marcial Di Fonzo Bo et Rodolfo De Souza

Durée : 1h50

Du 23 mars au 8 avril

Représentations à 20h30

Dimanche 26 mars à 15h

Lieu : Théâtre des Abbesses, 31 rue des Abbesses, 75018 paris

Réservations : 01 42 74 22 77 ou www.theatredelaville-paris.com

Advertisements

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 1, 2017 6:14 PM

|

Publié sur le blog "Mordue de théâtre" :

Critique de La résistible ascension d’Arturo Ui, vue le 31 mars 2017 à la Comédie-Française

Avec Thierry Hancisse, Éric Génovèse, Bruno Raffaelli, Florence Viala, Jérôme Pouly, Laurent Stocker, Michel Vuillermoz, Serge Bagdassarian, Bakary Sangaré, Nicolas Lormeau, Jérémy Lopez, Nâzim Boudjenah, Elliot Jenicot, et Julien Frison, dans une mise en scène de Katharina Talbach

Alors qu’on célèbre les 80 ans du Guernica de Picasso, et devant la découverte de l’immense texte qu’est Arturo Ui, une constatation s’impose : les périodes de très grandes crises produisent toujours de grands génies. Je connais mal Brecht, et ne l’ai vu monté qu’ici, à la Comédie-Française, il y a près de 6 ans maintenant. J’était plus jeune, trop jeune peut-être pour percevoir l’intensité de la dénonciation, la puissance des mots, et le pouvoir du théâtre qui s’incarnent à travers ses textes.

Évidemment. Monter Arturo Ui aujourd’hui, à un mois du premier tour des élections présidentielles, est une nécessité. Mettre en scène l’effrayante montée au pouvoir d’un homme (il faut comprendre ici l’être humain, et si Arturo s’était appelé Artura cela n’aurait rien changé à l’affaire, mais bien entendu je ne vise personne) au moyen des pires bassesses qui existent ne peut qu’entraîner une résonance amère avec la situation actuelle. J’aurais voulu que Brecht ne soit pas un classique, car sa capacité de parler au présent est absolument déroutante. Comment a-t-on pu oublier si vite des mécanismes qu’on connaît si bien et qu’on a tant haï ? S’il vous plaît, n’oubliez pas d’aller voter les 23 avril et 7 mai prochains. Mais je m’égare.

J’avais peur des codes brechtiens. Je sais par ma courte expérience de la Commedia dell’arte que le théâtre de code n’est pas forcément ma tasse de thé. Je sais aussi que je peux me tromper et le reconnaître assez vite pour entrer dans une pièce qui me laissait perplexe en premier lieu. A travers La résistible ascension d’Arturo Ui, j’ai compris à quel point les codes étaient essentiels au théâtre de Brecht, à quel point la distanciation permettait la réflexion du spectateur, par son absence totale d’identification tout au long du spectacle. J’ai compris que le rire, nécessaire tout au long de la pièce pour pouvoir reprendre son souffle face à tant d’horreurs, était l’une des dernières échappatoires face à notre monde troublé.

Mais on ne rit pas toujours, dans ce spectacle. La mise en scène permet de mettre en valeur ce texte d’une force incroyable, en reprenant les codes du Volkstheater. Les personnages, grotesques, ridicules, se retrouvent dessinés si grossièrement qu’ils en deviennent des pantins. Ils ont si peu d’intériorité qu’il ne s’agit plus alors pour les acteurs de rechercher en eux pour construire les personnages, mais bien plus de baser la plupart du spectacle sur un millimétrage précis, des effets musicaux imparables, et une technique époustouflante. Si je recherche souvent l’âme au théâtre, il n’en est ici jamais question : il ne s’agit alors plus que de faire ressortir l’horreur, inhumaine et incompréhensible, des ces êtres qui sont pourtant présentés comme des êtres petits, bas, et sans grande importance à première vue.