Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2017 6:45 PM

|

Par Sonia Bos-Jucquin dans Théâtoile

Très peu montée en France, Vera est la dernière pièce du dramaturge et cinéaste tchèque Petr Zelenka. Drôle et tragique, Karin Viard se voit confier la vie d’une femme féroce, qui lui va parfaitement, au point de penser que le rôle a été écrit pour elle, sur mesure. C’est la troisième fois qu’elle collabore avec Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo. L’alchimie est indéniable et fait éclore une comédie sociale grinçante et acide qui doit beaucoup à sa distribution éclatante.

Vera est une directrice d’agence de casting pour acteurs de cinéma et de télévision à Prague. C’est ce qu’on appelle une femme active, toujours en train de courir après le temps, pendue au téléphone et gérant toutes les sphères de sa vie d’une main de fer. Elle est au sommet de sa carrière mais n’a pas totalement assouvi son désir de puissance et de pouvoir. Lorsqu’elle amorce la fusion avec une autre agence basée en Grande-Bretagne, elle signe un pacte avec le diable en personne. Dépourvue de son âme, s’ensuit pour elle ce qui s’apparente à une lente et longue descente aux enfers où elle va tout perdre, victime d’un système néo-libéral qui la dépasse et la dévore. Ce zoom sur son existence, dont chaque pan s’effondre tel un château de cartes, est l’expression d’une société individualiste au cœur d’un capitalisme que Petr Zelenka dépeint avec talent, comme s’il déroulait la pellicule d’un film de vie. L’ouverture de la pièce se fait d’ailleurs sous la forme d’un générique cinématographique, clin d’œil appuyé à l’auteur et au propos sous-jacent.

Vera ouvre un questionnement sur le métier d’acteur et la fabrication de l’image renvoyée aux spectateurs. Le texte du tchèque Petr Zelenka est proche du pamphlet politique mais avec une forte présence de l’humour comme arme ultime, rempart infaillible à toute attaque. La forme plaisante et rythmée s’apparente à celle d’un scénario avec une succession de courts tableaux entrecoupés par des ellipses temporelles. Sur le plateau, si Karin Viard, époustouflante comme à son habitude, s’attache à montrer la déchéance de Vera, ses camarades de jeu endossent à eux cinq près d’une trentaine de personnages. Karin Viard est impitoyable et ne se ménage pas dans l’incarnation de cette femme que l’on peut qualifier sans trop exagérer de « sans foi ni loi ». Ses valeurs sont celles de la jungle où il faut se battre pour s’en sortir, tout en mettant de côté ses états d’âme. Mais à vouloir agir sur tous les fronts, le risque est bien entendu de perdre pied. C’est ce qui arrive au personnage mais pas à l’actrice qui maîtrise parfaitement la vaste palette déployée. Elle parvient à redonner une forme d’humanité qui, malgré les aspérités, enclenche une forme d’empathie chez le spectateur. On la juge mais au final, on la plaint. Karin Viard est irrésistible et monstrueusement humaine.

La scénographie de Marc Lainé inclut une grande présence de la vidéo et à travers elle toute la réflexion sociale sur l’image. On y voit des clichés de Karin Viard enfant entrecoupés de phrases assassines telles que « ton physique n’est plus à la mode ». Autant avoir le moral au beau fixe pour monter dans le wagon de ce train d’enfer. Heureusement, on peut respirer grâce aux notes d’humour et à la chanson écrite par Pierre Notte qui revient tel un refrain à chaque nouvelle étape franchie vers la perte d’influence et la noyade psychologique de Vera qui voit son existence échapper à toute emprise, à tout contrôle. A l’aide d’une succession de plans séquences, la mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo et Elise Vigier font de Vera un film scénique sur une drôle de vie, celle d’une femme qui joue avec le système libéral et capitaliste jusqu’à s’en brûler les doigts et les ailes. Une satire sociale qui pose les questions basiques de toute déchéance : comment peut-on en arriver là ?

Photo © Tristan Jeanne Valès

————————————————————————————————————————————–

Vera

Texte : Petr Zelenka

Traduit du tchèque par : Alena Sluneckova

Version scénique : Pierre Notte

Mise en scène : Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo

Avec : Karin Viard, Helena Noguerra, Lou Valentini, Pierre Maillet, Marcial Di Fonzo Bo et Rodolfo De Souza

Durée : 1h50

Du 23 mars au 8 avril

Représentations à 20h30

Dimanche 26 mars à 15h

Lieu : Théâtre des Abbesses, 31 rue des Abbesses, 75018 paris

Réservations : 01 42 74 22 77 ou www.theatredelaville-paris.com

Advertisements

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2017 6:30 PM

|

Par Benoît Lagarrigue dans le Journal de Saint-Denis

Ça commence par un seul en scène alerte, vif, au sens de la formule aiguisé, où le rire, petit à petit, devient plus acerbe et grinçant. Ça continue par un duo, tout aussi brillant, tout aussi efficace, drôle et percutant. Et ça se termine par une fresque aux multiples personnages, un feu d'artifice de mots et de cris, d'élans d'émotions, de craintes et d'espoirs. Trois précédé de Un et Deux, triptyque écrit et interprété par Mani Soleymanlou (avec l'irrésistible Emmanuel Schwartz dans Deux et une quarantaine de comédiens dans Trois) est un formidable moment de théâtre dont le point de départ, pourtant, s'annonçait en ces temps obscurs comme un défi : parler de l'identité et des origines. C'est là tout le talent de l'auteur, québécois né en Iran et ayant vécu à Paris, et l'intérêt de son propos. Du qui suis-je ? et du où est chez-moi ? individuels de Un, il questionne ce que veut dire « être de souche » dans Deux en se faisant la réflexion : « Je suis chez moi et on me demande d'où je viens... » Avec Trois, une autre étape est franchie : dans la France d'aujourd'hui, comment faire pour que le brouhaha devienne voix commune ? Ce spectacle, en plus d'être drôle et intelligent, est un formidable pied de nez aux identitaires de tous poils. C'est dire s'il est salutaire.

Trois précédé de Un et Deux, jusqu'au 31 mars au TGP (59, boulevard Jules-Guesde, salle Roger-Blin), à 19 h 30, le dimanche à 15 h. Relâche le mardi. Durée : 4 h 15, entractes compris. Tarifs : 6 € à 23 €. Réservations : 01 48 13 70 00 ; www.theatregerardphilipe.com

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2017 6:04 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan :

Dans le cadre du festival « Programme commun » initiant une livre circulation entre différents théâtres de Lausanne, Vincent Macaigne reprenait au Théâtre de Vidy « En manque », créé en décembre dernier. Reprenait ? C’est un mot qu’il ne connaît pas. Chacune des ses représentations est une aventure unique, ultime. Du théâtre à la vie à la mort.

Vincent Macaigne est mort samedi dernier à Lausanne au Théâtre de Vidy où se donnait son nouveau spectacle, En manque. On l’avait vu avant la représentation avec son t-shirt blanc et puis on ne l’a plus vu. Mick Jagger était mort pendant le spectacle, un panneau clignotant nous avait annoncé la nouvelle. Tous les spectacles de Macaigne sont peuplés de cadavres, de morts-vivants.

La fable de la fondation

Tous les soirs, il meurt pour ainsi dire en scène, joue son va-tout, comme si c’était la dernière fois. C’est toujours la dernière fois. Chaque représentation est unique, chaque représentation est la dernière. Celle d’En manque que j’ai vue le samedi 25 mars au théâtre de Vidy-Lausanne n’a pas grand-chose à voir avec celles du même spectacle créé en décembre au même endroit, ni avec celles qu’il donnera ailleurs. Macaigne brûle ses vaisseaux tous les soirs. Rien n’est plus vivant que ce mort-là qui renaît tous les soirs où il embrasse le théâtre tellement fort qu’il va jusqu’à lui serrer le kiki.

Un temps, Macaigne s’est réfugié derrière Shakespeare, Dostoïevski et compagnie, aujourd’hui il s’abrite derrière une fable qui lui sert vaguement de trame. Son théâtre a besoin de paravents pour se déshabiller. Alors voici la fable de la fondation qui aurait acheté toute la culture européenne. Les proprios et leurs pairs vivent en haut dans la montagne. Et en bas, dans la vallée, il y a les autres, les pauvres. Là-haut, ils ont tout (pris) : le fric, le pouvoir, la culture. Magnanime, la fondation va exposer en bas une série de Caravage. Tout est sous contrôle, tout est sous clef. Manque l’essentiel : l’envie, le désir, l’amour, la joie.

Alors tout cela revient comme un boomerang, les certitudes vacillent, les apparences se déchirent. On pète les plombs, on détruit tout. La famille, la communauté première, explose. La jeune Liza (extraordinaire Liza Lapert) veut tuer sa mère Sofia (Sofia Teillet) et partir avec celle qu’elle aime, Clara (Clara Lama-Schmit) tandis que le mari ou l’ex (Thibaut Evrard) venu d’on ne sait où déboule du haut des gradins (là où se tient la régie, là où Macaigne orchestre la soirée) et pousse sa gueulante. C’est lui, naguère, qui a pris sa petite fille dans ses bras pour la séparer de sa mère droguée à l’acide.

Un film de famille

Le spectacle avait commencé par une expo de Caravage dans la vallée, et c’est Michel Ange qui s’invite quand, dans le brouillard, la petite fille tenue par son père tend une main vers celle tendue de sa mère pétrifiée. On ne sait plus trop où on est et on s’en fout. Vers la fin de cette séquence, sur un moniteur perdu dans la fumée, on voit une scène de vacances sur une plage. Un film de famille. Ils sont jeunes, le bébé pleure, ils sont heureux, ils ne savent pas encore qu’ils vont vieillir, faire ces concessions, pactiser, baisser trop souvent les bras, ne plus trop oser se regarder dans une glace pour ne pas voir apparaître les premières rides. Macaigne est en manque de jeunesse, d’hier, de morts. Les disparitions de Bowie, Prince (il nous fait chanter « Purple rain ») et d’autres ont foutu le bourdon au sablier. Alors quoi ? Alors détruire, c’est recommencer à vivre.

Ne vous fiez pas à ce que je viens d’écrire : une histoire construite. Elle ne l’est pas. Par pudeur peut-être, Macaigne s’en sert pour parler de lui, de ses (nos) doutes, de ses (nos) échecs. De sa génération, pas seulement. « Se regarder soi-même. Se regarder et affronter ça, son propre échec et ses propres faiblesses », écrit-il en préambule de ce que doit être En manque. Ou encore : « Pas faire un spectacle sur l’actualité. Mais sur notre profondeur noire et lumineuse. Notre amour et notre intimité dans le Monde. Notre colère et notre crainte de l’avenir. Notre culpabilité et notre chemin accompli. Ne pas résoudre les paradoxes et les contradictions. Essayer d’être plus grand que le cadre. » Si le théâtre n’excède pas le théâtre, il est bon pour n’être qu’un produit culturel.

« Il n’y a que l’amour de vrai »

« Il est désespérant d’être nous », peint l’homme en lettres rouges sur un mur blanc. C’est un autre « nous » que cherche Macaigne, celui d’une communauté, d’une bande. Fût-elle celle d’un soir : à un moment du spectacle, le premier rang se lève (des complices) et invite tout le monde à danser, à faire la fête, il y a un distributeur de cannettes au fond du plateau. On tend des guirlandes de néons, la musique pousse ses décibels, Macaigne au micro depuis la régie joue les DJ et incite les gens à s’embrasser. On pressent chez lui une envie de fondre en un le DJ, le metteur en scène et l’acteur. La communauté, la bande, c’est d’abord celle que forment ceux qui l’entourent le temps d’un spectacle. Acteurs, collaborateurs et techniciens. Etre bien ensemble un bout de chemin. C’est le rêve de Macaigne : que tout spectacle soit comme une étreinte. C’est pourquoi il ne peut pas se passer de théâtre. « Il n’y a que l’amour de vrai. » Ce sont les derniers mots d’En manque.

C’est du théâtre qui rage, rugit, rêve à haute voix. Un théâtre à vif contre la torpeur, la défaite, le no future. Inquiet mais vivant. Violent mais touchant. On retrouve dans En manque son vocabulaire scénique : fumées blanches, musique et micros tonitruants, néons, sols et murs maculés, etc. A un moment, la fumée blanche envahit tout, on aperçoit sur le côté droit un brasero. Une flamme tremble en cherchant à s’évader du bidon qui l’a vue naître. Chacun fait ce qu’il veut avec ça. Moi, j’ai eu les larmes au yeux. A cause de la fumée ?

Le spectacle En manque doit poursuivre ses aventures la saison prochaine.

Photo :scène de "En manque" © Mathilda Olmi

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2017 5:28 PM

|

C’EST UNE MOUETTE

« Elle se rappelait que la veille, après le thé, Grouzdev avait joué avec le caniche Maxime et ensuite avait raconté l’Histoire d’un caniche très intelligent qui avait poursuivi un corbeau dans la cour. Le corbeau s’était retourné vers lui en disant :

– Coquin, va !

Sur quoi le caniche, qui ne savait pas qu’il avait affaire à un corbeau instruit, s’était senti très gêné et avait battu en retraite complètement consterné avant de se mettre à aboyer. »

Anton Tchékhov, « Après le théâtre ».*

Le hasard a voulu que je tombe sur cette anecdote lorsque j’eus pris connaissance de l’esquintage en règle qu’un critique vient de produire sur La Mouette du même Tchékhov traduit par mon ami Clément Mercier et mis en scène par mon ami Thibault Perrenoud. (Ah ! ce sont vos amis et vous les défendez, vous devriez être mis en examen !) Le lecteur appliquera cette fable du caniche et du corbeau comme il l’entendra.

J’ai quelquefois traduit. Toujours avec une fidélité exemplaire, à toute épreuve. Sauf que je ne sais pas en quoi consiste cette fidélité exemplaire qui passerait toutes les épreuves. Et aussi parce que, si les poètes vérifient le Genus inritabile vatum d’Horace (« la race irritable des poètes »), la race des traducteurs l’est mille fois davantage, et plus encore ceux qui donnent des leçons de traduction. Le narcissisme de la petite différence, cher à Freud, les gratte et les démange à tout instant. Ils deviennent venimeux.

Aussi vais-je commencer par deux exemples, l’un chez Plaute, l’autre chez Tchékhov.

Dans le Pseudolus (« L’Imposteur »), il y a un leno (en latin : marchand d’esclaves, ou de femmes, entremetteur, pourvoyeur). Pierre Grimal traduit (Pléiade) : « Le marchand de femmes », un autre, (Alfred Ernout, aux Belles-Lettres) traduit, si on peut dire : le « léno » ! Florence Dupont, dans ses merveilleuses traductions (qui ne sont pas sans faire penser à celle de Mercier), traduit « le proxo », qui passe pour être l’argot des banlieues. La question est que vous, vous dites : le maquereau, le proxénète, ou le proxo, vous ne dites jamais « le marchand de femmes » (quelle pudeur !), et encore moins le leno, sauf dans la salle des profs à un collègue latiniste. Bon.

Le dernier mot de La Cerisaie (je ne sais pas le russe, mais je pourrais pour briller vous trouver le mot en russe dans Google) que le vieux Fierce, resté seul dans ladite Cerisaie, se dit à lui-même, c’est, traduit par Elena Pavis- Zahradnikova et Patrice Pavis : « espèce de bon à rien ! » (Le Livre de poche); par Génia Cannac et Georges Perros : « espèce d’empoté » (Folio classique) ; et moi j’adorais celle d’Elsa Triolet : « Vieux nicdouille (écrit aussi niquedouille), va ! ». Alors ?

J’admets que le Critique déteste la traduction Mercier, mais l’exercice qui consiste à vous montrer que chaque réplique est horrible est assez vain. C’est toujours mieux ailleurs, chez Vitez, et surtout en russe, n’est-ce pas, pour qui sait goûter cette belle langue !

Le Critique relève donc les premières répliques de la traduction et les compare avec celle de Vitez, et il croit qu’il suffit de les citer pour mettre immédiatement le lecteur de son côté. Je vous le fais moi-même. Tenez :

Le vieux Sorine qui entre dit à Constantin : « Moi, mon ami, à la campagne, il y a quelque chose qui ne me convient pas et, de toute évidence, je ne m’habituerai jamais ici. » C’est la traduction d’Antoine Vitez. Selon Mercier, « cette réplique devient » : « Fait chier ! La campagne, mec, je sais pas : c’est pas ça. ». Ouf ! vous êtes aussitôt d’accord que c’est moche. Vous n’irez pas voir la pièce. Moi, je m’étonne seulement et je me demande où le traducteur veut en venir lorsqu’il procède ainsi. Rien n’est évident, et il ne suffit pas de le citer pour obtenir une réprobation supposée unanime. D’autant que vous ne savez pas s’il y a des niveaux de langue en russe. Après tout, il y a un traducteur émérite de Dostoïevski qui vous explique que cet auteur écrit mal en russe !

De même, entre Constant : « Mais oui ! On aime le théâtre. Bravo le théâtre ! Bien sûr. Mais il faut des formes nouvelles. Des formes nouvelles. Et sinon : rien. »

« Comme cela sonne mal ! » dit le Critique, qui ajoute ; « De retour à la maison, j’ouvre la traduction de Vitez » :

« SORINE : On ne peut pas se passer de théâtre.

CONSTANTIN TREPLEV : Il faut des formes nouvelles. De nouvelles formes, oui, et s’il n’y en a pas, mieux vaut rien du tout. »

J’avoue ne pas entendre en quoi la traduction, littérale sans doute de Vitez, est tellement plus relevée que la traduction de Mercier. Ni que « bravo le théâtre » se condamne de soi-même. Je m’interroge et m’angoisse sur mes goûts.

Dans sa mise en scène récente, Thomas Ostermeier avait bien davantage détourné, modernisé, actualisé tout le début de la pièce concernant le théâtre. Il s’était d’ailleurs attiré cette critique du Critique : « maladroite voire douteuse actualisation ». Mais bon, à la fin, il ajoutait, en fin connaisseur des Russes : « c’est toujours Tchékhov qui gagne ». Merci pour lui. Comme cela est aisé à dire ! d’autant que le culte de Tchékhov est un tel tabou dans les milieux français de théâtre qu’il suscite la plupart du temps des réflexes conditionnés (vive les auteurs qui ne déclenchent pas cette unanimité automatique digne de ce « style à la Vaucanson » relevé par Baudelaire) !

L’un de ces réflexes est d’ailleurs celui qui consiste à se gargariser de la nomination russe des personnages (Irina Nikolaïevna, Konstantin Gavrilovitch, Boris Alexeïevitch, etc.), qui réjouit les habitués et fait que bien des spectateurs ne s’y retrouvent pas. Aussi sais-je gré à Mercier d’avoir transposé les noms propres. Ce n’est nullement obligatoire, mais cela évite au spectateur ignorant de se croire l’invité d’un club d’initiés, les Tchékoviens. C’est un choix.

Choix aussi, la mise en scène de Thibault Perrenoud en quatre côtés qui permet une diffraction intelligente et intéressante de l’espace. Le Critique le reconnaît d’ailleurs lui-même, mais il ne juge pas utile de développer ce point, ce n’est après tout qu’une petite compagnie qu’il ne faut surtout pas encourager. On est là pour aboyer n’est-ce pas !** Alors qu’il m’a semblé que ces espaces, dont les dimensions et dont les distances entre les lieux sont toujours énigmatiques et originaux chez Tchékhov, trouvaient là une topologie adéquate et révélatrice (de quoi ? : des rapports entre les êtres aussi bien). J’avais relevé cet aspect dans Sur la grand-route, mis en scène naguère par Grüber, et je m’étais demandé si tout, chez Tchékhov, ne se trouvait pas constamment en mouvement : sur la grand-route. Une dramaturgie en mouvement qui subvertit radicalement l’espace scénique depuis peut-être même les origines du théâtre : un centre, la maison, qui est partout, et la circonférence, la propriété, le parc, la forêt, qui ne sont nulle part. Les Nouvelles de Tchékhov, où l’on parcourt tant de verstes, le confirmerait (le Critique, toujours petit malin, se réjouit que parfois les comédiens soient off : enfin il ne les voit plus, il les entend à peine ! Voilà bien après tout une réflexion digne de la critique théâtrale aujourd’hui, non-dupe, moutonnière et patibulaire. Heureusement, le théâtre se porte mieux qu’eux !).

Il me souvient de la protestation qu’un certain nombre de traducteurs professionnels avaient opposée à Heiner Müller traduisant Quai ouest, de Bernard-Marie Koltès. Je me réfère à Wikipédia citant la revue ‘Theater heute’ en 1986. D’un côté, le traducteur s’est vu reprocher ses incorrections : « les critiques se jettent alors sur le texte en disant : “Il ne sait même pas l’allemand ” [Heiner Müller !] ; de l’autre, Bernard-Marie Koltès intervient dans Der Spiegel pour défendre l’entreprise : “ Je ne peux absolument pas juger cette traduction. Je ne parle pas l’allemand, mais je suis entièrement sûr de mon fait : cette fois, j’ai donné ma pièce non à un traducteur, mais à un écrivain. Je trouve une très bonne chose que Heiner Müller ait inséré sa propre langue dans ma pièce.”»

On va me dire, oui, mais Tchékhov n’approuve pas la traduction de Clément Mercier. Certes, mais il ne la désapprouve pas non plus ! Et encore, oui, mais Heiner Müller était un écrivain, alors que Mercier n’en est pas un. Qui le dit ? Eh bien ! justement le Critique ! Ah ! bon, alors tout va bien.

C’est fou ce que l’exercice de la traduction pratiqué en classe, notamment dans la version latine, demeure ancré dans les âmes : le contresens est une faute, c’est un péché. Si universitaire sois-je moi-même, si rigoureux veux-je être, je sais parfaitement, comme me le disait un jour Lacan, que traduire une langue dans une autre est impossible, et que pourtant, ajoutait-il, on y arrive !

J’ai enfin envie de renvoyer à un beau texte de Pierre Boulez, « Court post-scriptum sur la fidélité ». À propos de Lulu, d’Alban Berg, pour défendre Chéreau accusé d’avoir trahi l’œuvre en transposant vers 1930 un action située vers 1880 (voir Lulu, II, Opéra, M&M, 1979). « L’œuvre, écrit Boulez, est une proposition, n’est qu’une proposition – spécialement l’œuvre théâtrale liée au transitoire dans ce qu’il a de plus irratrapable. […] L’important – non, l’essentiel ! au théâtre comme avec tout autre moyen d’expression, c’est la greffe, la création à partir de la proposition fournie par l’œuvre. Inestimable s’avère l’enrichissement qui se produit par la greffe d’une pensée sur une autre, d’une attitude sur une autre. »

Qu’on me permette cependant de terminer par l’adage célèbre invoqué plus haut par notre Critique, et digne de Monsieur Fenouillard : à la fin, c’est toujours Tchékhov qui gagne !

François Regnault / 22 mars 2017

_______________________________________________________

*Tchékhov, Nouvelles, la Pochothèque, Le livre de poche, trad. Vladimir Volkof]

Le spectacle est La Mouette de Tchékhov, traduction de Clément Camar-Mercier, mise en scène de Thibault Perrenoud, au Théâtre de la Bastille qui se joue du 6 mars au 1er avril 2017

La critique du Critique ici critiquée est celle de Monsieur Jean-Pierre Thibaudat, sur son blog Balagan.

**Je note aussi d’ailleurs que le Critique se réjouit de ne pas avoir vu le Misanthrope par les mêmes. Il sait, de science infuse, que ce devait être mauvais. Je cite le texte qui comporte son pesant de mépris dans les termes que je me permets de mettre en italiques :

« Le même tandem avait monté dans le même Théâtre de la Bastille un Misanthrope. Je suppose que c’était une traduction de ce français cacochyme du XVIIe en langage branché putain fais chier. Ce Misanthrope a connu deux ans de tournée. On prend les mêmes et on recommence : « monter La Mouette d’Anton Tchekhov avec la même équipe m’est apparu comme une évidence », note le metteur en scène. Je n’ai pas vu ce Misanthrope et j’avoue ne pas le regretter. » Eh bien oui, tu l’avoues ! On te pardonne !

François Regnault, sur le site de la Compagnie Pandora

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 28, 2017 5:55 PM

|

Par Patrick Sourd dans Les Inrocks

Guidé par Alexis de Tocqueville, Romeo Castellucci tire le portrait des Etats-Unis, dans la folle accumulation des tableaux d’un théâtre d’images irrigué par la grâce de la danse.

Pour sa dernière création, De la démocratie en Amérique, Romeo Castellucci trouve l’inspiration dans l’essai qu’Alexis de Tocqueville consacra, en 1835, à la fondation du système politique des Etats-Unis. Tous les chemins mènent à Rome, affirme l’antienne, et Romeo Castellucci ne déroge pas à son obsession de commencer par s’interroger sur les voies qu’empruntent les prières pour parvenir jusqu’aux oreilles de leur divin destinataire.

Ainsi, le spectacle s’ouvre sur un dialogue réunissant le couple des fermiers puritains du fameux tableau American Gothic, peint en 1930 par Grant Wood. Le duo se désespère de vivre un jour du travail de la terre. Toute à sa colère, la femme alterne prières et blasphèmes.

Le melting-pot chorégraphique d’une population de migrants

Mais elle est comptable de son pêché devant sa communauté, et son procès est l’occasion pour Romeo Castellucci d’abandonner la litanie des mots pour basculer dans le théâtre d’images. Un enchaînement de tableaux décline le melting-pot chorégraphique d’une population de migrants en s’inspirant de danses traditionnelles puisées au folklore de l’Albanie, de la Grèce, de la Sardaigne, de l’Angleterre, de la Hongrie et du Botswana.

Comme on feuillette un grand livre illustré dont les pages se tournent avec bonheur, le metteur en scène perturbe avec malice son déroulé par des inserts arty, à l’instar de cette sculpture animée qui descend des cintres et figure les membres découpés d’un cheval galopant dans le vide.

Après les noirs et les blancs propres à la rigueur morale du puritanisme, on passe à l’exubérance des ors et des rouges avec la tenue d’un cérémonial païen. La transition nous conduit avec humour sur les terres des comédies musicales de Broadway.

Une Amérique qui ne serait qu’un énigmatique tigre de papier

L’ironie succède à la fascination, quand le regard de l’artiste se porte sur une Amérique perturbée se conjuguant au présent. Une parade de drapeaux propose le jeu typographique d’un Scrabble géant, permettant de décliner toutes les possibilités de sens offertes par les lettres qui composent le titre du spectacle.

Ultime dédicace oscillant entre l’ethnologie et le stand up, deux Indiens beckettiens arpentent une plaine herbeuse où l’on s’attend à voir débouler un bison. Quelques répliques suffisent pour comprendre qu’ils s’initient à la langue anglaise.

Concluant sur une pirouette destinée à nous faire rire, Romeo Castellucci évacue la caricature dénonciatrice. Au grand Satan des uns et au Big Brother des autres, il préfère l’iconographie d’une Amérique qui ne serait, au final, qu’un énigmatique tigre de papier.

De la démocratie en Amérique librement inspiré de l’essai d’Alexis de Tocqueville, mise en scène Romeo Castellucci, en italien surtitré en français, du 30 mars au 2 avril au Théâtre de Vidy, Lausanne, Suisse, dans le cadre de Programme commun, puis du 13 au 15 juin à Montpellier (Printemps des comédiens) et du 12 au 22 octobre à la MC93 Bobigny (dans le cadre du Festival d’Automne à Paris)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 28, 2017 5:09 PM

|

Par Rosita Boisseau pour M le magazine du Monde

Dans « Réversible », les membres de la troupe canadienne revisitent leurs souvenirs familiaux. Un récit collectif, comme un miroir tendu au public, qui s’admire jusqu’au 1er avril.

Devant la façade d’une maison ordinaire, les huit jeunes acrobates de Réversible, spectacle de la troupe de cirque canadienne Les 7 doigts de la main, passent au micro pour évoquer, qui son grand-père, qui sa grand-mère. Leurs souvenirs ont nourri ce spectacle. « L’idée de cette production m’est venue lors d’un séjour dans la ferme familiale du Massachusetts, raconte Gypsy Snider, l’un des 7 doigts. Cette propriété est dans ma famille depuis quatre générations. J’étendais du linge à l’extérieur. J’ai ressenti la grande solitude de n’avoir personne autour, sur des kilomètres. Je ne pouvais pas me souvenir de la dernière fois où j’avais eu ce sentiment. J’ai alors pensé à toutes les femmes de ma famille qui ont fait les mêmes gestes au même endroit et je me suis sentie moins seule. Regarder vers le passé semblait me donner des forces pour le futur. »

Cette expérience intime sera le moteur de Réversible. Comme souvent dans cette compagnie parmi les plus reconnues dans le monde, les rênes sont tenues par un ou deux metteurs en scène sur les sept qui constituent la troupe. Gypsy Snider, également auteure de Loft (2002) et Traces (2006), aime appuyer son geste théâtral sur des espaces précis. « Je voulais un décor architectural de trois murs mobiles, qui pourraient créer à la fois des espaces de vie fermés et des façades extérieures, explique-t-elle. C’est ce qui a donné son titre au spectacle. Les murs représentent les barrières personnelles, la séparation et la protection. Les portes évoquent l’ouverture tout comme la fermeture. Les fenêtres sont une incitation à un certain voyeurisme. Mais ce sont d’abord d’excellents moyens de placer les éléments circassiens dans un contexte humain et de tendre un miroir au public. »

Intentions et improvisations

Un an avant les premières répétitions, en 2015, Gypsy Snider a proposé une liste de questions à chacun des acrobates, à charge pour eux de plonger dans leur mémoire familiale. « Il leur fallait trouver des histoires sur leurs grands-parents, poursuit-elle. Des événements qui ont marqué leurs vies. » À partir des confidences de chacun, des scènes et des personnages se sont imposés, soufflés par la virtuosité des jeunes artistes, des personnalités exubérantes, qu’ils soient experts en jonglage, hula-hoop, acrobaties aériennes ou mât chinois.

« Au cœur de chacun de nos spectacles, il y a toujours une intention première, puis des improvisations théâtrales, précise Gypsy Snider. Cela permet à notre travail d’être authentique, brut et évolutif. » Dans le contexte de nos vies bousculées, les courses vives et autres pics acrobatiques, entre la chambre et le bureau des interprètes de Réversible, claquent avec force. « Réversible nous aide à définir un chemin pour le futur, et m’a permis aussi de me rapprocher du public, poursuit Gypsy Snider. Nous avons tous des grands-parents. Des souvenirs qui nous ont construits et nous lient. »

« Réversible », Les 7 doigts de la main. Le Bataclan, 50, bd Voltaire, Paris 11e. Jusqu’au 1er avril. www.bataclan.fr

La vidéo de présentation de « Réversible »

Rosita Boisseau

Journaliste au Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 28, 2017 3:35 PM

|

Une femme de ménage sur une scène, mais pas pour y passer la serpillère : Moi, Corinne Dadat est un spectacle de Mohamed El Khatib, actuellement au théâtre de la Colline à Paris. Avec beaucoup d'humour, le metteur en scène-chorégraphe dirige cette femme de ménage rencontrée à Bourges. Depuis trois ans, ils ne se quittent plus.

Ecouter l'entretien sur le site de France Info : http://www.francetvinfo.fr/culture/corinne-dadat-une-femme-de-menage-sur-les-planches-du-theatre-de-la-colline_2118543.html

"Tu ne disais jamais bonjour !"

L'histoire commence mal, Mohamed El Khatib anime un atelier de théâtre dans un lycée de Bourges, là où travaille Corinne Dadat, femme de ménage, 53 ans. "Tu ne disais jamais bonjour, dit le premier, quand je suis venu te voir..." "Ben oui, lui répond la seconde. Les gens ne disent jamais bonjour. Alors ça m'a fait du bien, quand tu m'as posé cette question là..."

"Il a fallu le temps de s'apprivoiser mutuellement. Le temps que s'installe une confiance... Ce qui m'a frappé, c'est sa capacité à apprendre l'espace, une forme de virtuosité dans le ménage, une extrême précision", explique Mohamed El Khatib. "J'ai dit oui tout de suite, se souvient Corinne Dadat. Et pourtant il n'avait rien écrit. Je me suis méfiée au début... Le plus dur, c'est d'attendre que les gens entrent et s'asseoient. C'est horrible ça..."

Une femme de l'ombre dans la lumière, sans pathos

Sur scène, Corinne Dadat improvise chaque soir, épaulée par la danseuse Elodie Guézou, elle tente des chorégraphies. Cash, drôle, elle parle de sa vie : "On est des femmes de l'ombre", dit-elle. Mohamed El Khatib, la met en lumière, sans pathos, ni parole moralisatrice. "Je suis issu d'une famille de culture ouvrière. Quand je vois Corinne, je vois ma mère, d'une certaine manière. Ce sont des gens qui ont une vie extrêmement laborieuse et beaucoup de dignité... Puisque les gens auxquels on souhaite s'adresser ne viennent pas dans les salles de théâtre, on les fait venir sur les plateaux !" En peuplant les plateaux, le metteur en scène espère peupler les salles, un peu plus à l'image de la France d'aujourd'hui, dans sa diversité.

"Dans mon lycée, se souvient Corinne Dadat, il y avait des profs qui ne me disaient jamais bonjour. Et après ma représentation à Bourges, en reprenant le travail, les profs sont passés à côté de moi, et m'ont, là, dit bonjour. Il y en a qui me disaient même "Bonjour Coco ! Faux-culs, va..."

Entre deux spectacles, le retour au travail

Depuis trois ans Moi, Corinne Dadat tourne en France et à l'étranger, entre deux spectacles, Corinne retourne travailler. "Cela me change, s'amuse-t-elle. Parce que je n'étais jamais sortie de Bourges. Maintenant, je prends le train toute seule, je vais dans les hôtels, je mange dans les restaurants." Il y a bien une chose qui lui manque : son fils de 35 ans, qui vit à La Réunion. Elle espère que lui aussi viendra la voir, malgré les billets d'avion.

>> Moi, Corinne Dadat au théâtre de la Colline à Paris jusqu'au 1er avril et en tournée en France.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 28, 2017 3:30 PM

|

Propos recueillis par Eric Demey dans La Terrasse Deuxième édition du festival Wet qui cherche à repenser le concept de festival dédié à l’émergence. Explications avec son initiateur, Jacques Vincey, directeur du CDR de Tours.

La première spécificité de ce festival réside-t-elle dans l’identité de ses programmateurs ?

Jacques Vincey : En effet, nous avons une chance unique en France, celle d’héberger un collectif de jeunes acteurs et techniciens, qui sortent tous d’écoles nationales, et travaillent ici pendant une année entière. Nous leur avons remis les clés de cette programmation. Ils sont partis à la recherche de spectacles souvent élaborés par des gens de leur génération. Le but, c’est de les sensibiliser à la manière dont fonctionnent les institutions, vu de l’intérieur. Et cela permet en retour à l’institution de s’ouvrir à la sensibilité de ces jeunes gens.

Quels sont les grands traits de cette programmation ?

J.V. : Ils sont partis à la recherche de formes originales et nous avons simplement veillé à ce que ces formes soient diverses, à ce qu’elle ne se répètent pas. On trouvera ainsi des textes théâtraux comme La Maison de poupée librement adaptée d’ibsen et mise en scène par Lorraine de Sagazan. Mais aussi du théâtre à la lisière de la performance avec le travail de Marion Siefert autour des réseaux sociaux. Une création maison issue d’une carte blanche que le collectif avait produit ici avec Truelle côtoiera, pour la création régionale, Play war de la compagnie Discrète, avec deux comédiens tourangeaux qui renouvellent l’art du mime. Ce dernier est un spectacle tout public comme celui des belges du collectif Wow ! qui proposent une pièce radiophonique et visuelle à la fois, Piletta Remix, et, en version plus rock, Carter est un porc de la compagnie du 7ème étage raconte l’histoire d’un garçon obèse et rouquin de six ans.

« L’audace peut aussi être une marque de la jeunesse. »

La programmation est orientée vers l’émergence…

J.V. : On se méfie de cette notion car on pense que l’audace ne s’en va pas avec les années, comme en témoigne par exemple la présence de Claude Degliame dans Genèse n°2 du collectif AOI conçu à partir des textes d’Ivan Viripaev. L’audace peut aussi être une marque de la jeunesse : le texte d’Hugues Duchêne, Le roi sur sa couleur, politique-fiction autour de l’éviction d’Olivier Py du Théâtre de l’Odéon en 2011, en témoigne. Tout comme le Collectif la Catastrophe, qui a fait grand bruit avec une tribune parue dans Libération (le 22 septembre 2016), affirmant qu’étant donné le désespoir de notre société, il ne restait qu’à être absolument libre et joyeux. Nous avons donné carte blanche à ce collectif pour imaginer notre soirée de clôture.

Propos recueillis par Eric Demey

A PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT

FESTIVAL WET, COMMENT PENSER L’ÉMERGENCE

du 28 avril 2017 au 30 avril 2017

CDR de Tours – Théâtre Olympia

7 Rue de Luce, 37000 Tours, France

7 rue de Luce, 37000 Tours. Egalement dans des structures associées. Du 28 au 30 avril. Tel. : 02 47 64 50 50.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 27, 2017 11:42 AM

|

Par David Rofé Sarfati dans Toutelaculture.com

Le Théâtre Montansier de Versailles vient de décider de façon unilatérale d’annuler les représentations prévues des Métamorphoses dans la version d’Aurélie Van Den Daele pour programmer une autre version des Métamorphoses dans une mise en scène de Gerold Schumann.

Au delà de la malice qui consiste à présenter au public une pièce portant le même nom que celle annoncée dans l’espoir sans doute de ne pas voir annuler réservations et encaissements, cette décision constitue pour Aurélie Van de Daele interrogée par TLC, « un non-respect flagrant des engagements pris et un douloureux désaveu de son travail », d’autant que le Montansier est coproducteur de la pièce et que son administratrice ne découvre aujourd’hui ni le texte d’Ovide ni le travail de Aurélie Van Den Daele.

La décision de l’administratrice est surprenante, car Les Métamorphoses de Aurélie Van Den Daele, actuellement au Théâtre de l’Aquarium rencontre, comme ce fut le cas en 2015 de son Angels In America le succès de la critique et du public. Mme Geneviève Dichamp justifie sa reculade au motif que le spectacle ne peut pas être vu par de jeunes scolaires de 14 ans. Mme Geneviève Dichamp argue en outre que dans le spectacle, on parle serbe. De nombreuses classes d’élèves de 14 ans sont venues à l’Aquarium découvrir la pièce sans qu’il ne soit constaté de problème, et l’argument du serbe semble disproportionné au vu de la déprogrammation. Jointe au téléphone Geneviève Dichamp s’explique : « Le spectacle était destiné à un jeune public, il est visible par des jeunes de 14 ans mais ne peut être proposé à des plus jeunes; or les Métamorphoses sont cette année au programme des 6eme, soit 11/12 ans, ce sont ces scolaires qui ont réservé. »

Des échanges de courrier avaient lieu encore le 22 Mars entre l’administratrice et la metteuse en scène.

Visuel :DR

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 26, 2017 5:57 PM

|

Par Anaïs Héluin dans La Terrasse

Il y a d’abord Un, monologue autofictif. Puis il y a Deux, duo avec le Québécois Emmanuel Schwartz. Il y a enfin Trois, qui réunit trente-cinq interprètes issus d’horizons divers. Dans sa géniale trilogie, le Québécois d’origine iranienne Mani Soleymanlou s’empare avec humour et audace du guêpier identitaire.

Parfois, Mani Soleymanlou se dit qu’il ferait mieux de monter des pièces de Michel Tremblay. Ou pourquoi pas de faire de l’impro ? Ça ferait très québécois et qui sait, ça finirait peut-être par lui faire oublier un moment le « souvenir profondément ancré dans un vide » qui lui tient lieu d’identité. Mais depuis sa sortie de l’École nationale de théâtre du Canada en 2008, la question identitaire le poursuit – et réciproquement – pour la plus grande joie du public canadien. Pour le nôtre aussi, depuis que Un fut présenté à Chaillot en 2013. Soit deux ans après sa création à Montréal, sous l’impulsion du Théâtre de Quat’Sous qui organisait alors des « lundis découverte » proposant de « découvrir un artiste québécois issu d’un milieu culturel ». Un concept dont Mani Soleymanlou ne se prive pas de rire dans le seul en scène qui en est pourtant issu, ainsi que dans son spectacle suivant. Un duo avec le comédien québécois « de souche » Emmanuel Schwartz tout simplement intitulé Deux. Quitte à appuyer là où ça fait mal, et parce qu’au Québec aussi on dit qu’il n’y a jamais de deux sans un trois, l’acteur et metteur en scène né en Iran et installé au Canada depuis l’enfance remet sur le plateau son malaise identitaire dans Trois. Il invite cette fois trente-cinq interprètes professionnels, en formation ou amateurs à s’emparer de sa quête pour bâtir un spectacle choral sur la notion d’identité nationale. Le tout forme une trilogie d’une intelligence et d’un humour d’autant plus précieux qu’ils se déploient en terrain sensible. Menacé à la fois par les stéréotypes et par un contexte politique tendu.

L’Iran pour les Nuls

Mani Soleymanlou n’a guère besoin de compagnie pour être très nombreux. La preuve par Un. Seul au milieu d’un carré de chaises noires alignées comme pour une conférence, il ouvre sa trilogie par ce monologue autofictif dans lequel il décline les différentes strates de son identité. Sa culture mosaïque et les incompréhensions qu’elle suscite là où son nomadisme le conduit. Entre anecdotes intimes, parodie d’exposés sur la culture persane qu’il avoue ne connaître que grâce à Google et réflexions sur les révoltes de 2009 à Téhéran ainsi que sur le multiculturalisme canadien, Un présente des contours joyeusement accidentés. Fidèle à son goût du coq-à-l’âne, mais peu enclin à la répétition, Mani Soleymanlou reprend ce drôle de cadre dans les deux volets suivants de sa trilogie et s’amuse à le mettre à l’épreuve de l’Autre. Si l’histoire de Deux commence toujours « un dimanche du siècle dernier. Un dimanche du mois de janvier 1982 en Iran », elle est en effet donnée à entendre autrement grâce à la présence d’Emmanuel Schwartz. Un fin garçon blond sans problème identitaire particulier malgré ses racines juives, qui forme avec le brun et imposant Mani Soleymanlou une paire irrésistible, aux débats contradictoires poussés à l’extrême dans la troisième partie de la fresque, où toutes les chaises sont enfin remplies. Avec un Gustave Akakpo en Africain proverbial à souhait, chacun des nombreux comédiens de Trois apporte sa pierre ou plutôt la jette avec énergie sur l’édifice de Mani Soleymanlou. Lequel finit magnifiquement brinquebalant. Mais toujours rieur.

Anaïs Heluin

Photo : Trois de Mani Soleymanlou. © Anne Sendik

A PROPOS DE L’ÉVÈNEMENT

TROIS, PRÉCÉDÉ DE UN ET DEUX

du 23 mars 2017 au 29 avril 2017

CDN Théâtre Gérard Philipe

59 Boulevard Jules Guesde, 93200 Saint-Denis, France

Jusqu'au 31 mars, du lundi au samedi à 19h30, relâche le mardi. Tel : 01 48 13 70 00. www.theatregerardphilipe.com. Également à Chaillot – Théâtre national de la Danse du 18 au 22 avril. Tél : 01 53 65 30 00. Et au Tarmac – La scène internationale francophone du 25 au 29 avril. Tél : 01 43 64 80 80. Durée (avec entractes) : 4h15.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 26, 2017 7:46 AM

|

Des aveux modelés dans la glaise

Le Studio-Théâtre se prête merveilleusement aux formes courtes et enlevées. Preuve en est encore avec Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. Le proverbe de Musset mis en scène par Laurent Delvert est expédié en quarante-cinq minutes chrono. Le temps d’un épisode d’une série T.V. Cette sitcom badine à la langue pétillante tranche dans le vif avec des saillies d’esprit étonnamment modernes. Jennifer Decker irradie en chipie piquante qui mène à la baguette un Christian Gonon hypnotisé et transi d’amour.

La Marquise invite le spectateur à pénétrer dans son loft-atelier au design épuré sans son élégante géométrie. Telle Demi Moore dans Ghost, elle sculpte patiemment la glaise en T-shirt décontracté-chic (Cristina Cordula approuverait, surtout quand les costumes sont signés Christian Lacroix). Le geste est lent et obstiné, éminemment sensuel. L’ombre du désir plane. Un homme de dos semble hésiter à franchir la porte de l’appartement. Il se décide et se déclenche alors une conversation qui mènera à une issue pour le moins heureuse. Mais avant d’en arriver là, notre Marquise aura fait tourner en bourrique le Comte. Elle lui aura aussi tout de même appris à s’affirmer et à tirer au clair ses sentiments.

Les piques fusent : les hommes et leurs techniques de séduction d’une affligeante banalité subissent les moqueries exaspérées de la gent féminine tandis qu’on reproche aux dames de se montrer trop froides et cruelles.

Une partition rêvée pour Jennifer Decker

Jennifer Decker trouve ici un rôle à sa mesure : espiègle comme une gamine qui ferait tourner en bourrique ses prétendants, elle déploie un jeu naturel et convaincant qui insuffle un sentiment d’actualité à la verve mussienne. Face à elle, Christophe Gonon ne démérite pas en homme gentiment malmené et un brin torturé par le feu qui le ronge. Laurent Delvert anime cet échange du chat et de la souris avec une simplicité bienvenue. Claire et fraîche, cette proposition évoque une matinée ensoleillée de novembre : là où le feu et le gel se convoitent, se cherchent et terminent par s’accoupler dans une charmante reddition. Et si finalement, la créature informe puis sculptée avec soin dans la matière malléable n’était autre que ce cher Comte transformé par les paroles malicieuses de la marquise ?

IL FAUT QU’UNE PORTE SOIT OUVERTE OU FERMÉE d’Alfred de Musset. M.E.S de Laurent Delvert. Comédie-Française. 01 44 58 15 15. 50 min. ♥ ♥ ♥

© Brigitte Enguérand

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 25, 2017 6:36 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello

Tesseract, conception et interprétation Nacho Flores

(tout public à partir de 6 ans)

« Matériau noble » et résistant, le bois conserve symboliquement les caractères de la vie végétale et des qualités de pouvoir poétique intense. De plus, frayer avec le bois – en caresser la matière, être sensible à son dessin, à la géométrie et à la solidité des volumes -, c’est aussi se laisser aller, pour l’équilibriste Nacho Flores, madrilène d’origine, à jouer avec des cubes… en bois – discipline constructive, volonté d’ordre et de mesure.

Sans parler de la dimension de l’équilibre sollicitée par l’interprète un peu fou qui s’embarrasse à plaisir de morceaux et fragments de bois, billots, rondins, mais non, de « cubes » dont Nacho Flores fait ainsi tout son miel, tel un ours de conte enfantin qui se serait égaré dans un bois d’arbres fabriqués dont les cimes montent au ciel, et aurait choisi par la force des choses de faire l’équilibriste en herbe sur cubes de bois.

Tesseract – titre éponyme du spectacle – est un terme mathématique qui désigne un hyper-cube, un cube à quatre dimensions. Avec des techniques diverses qui vont de la vielle magie à la 4D ou au mapping tendance – placage d’une image sur un objet 3D -, l’artiste mathématicien ou géomètre utilise un certain nombre de figures géométriques primaires qu’il s’emploie à déconstruire avec méthode : les cubes appréhendés comme des pixels traduisent notre monde numérique.

Barbe et cheveux lâchés ou bien retenus, l’interprète est au plus proche de la nature.

Non seulement il lui faut se tenir en exacte mesure physique – harmonie corporelle – sur quelques piles minces plus ou moins déconstruites de cubes accumulés, dont il enlève lui-même dangereusement tel cube ou tel autre, histoire de goûter au risque et de voir les construction ordonnées avec soin dévier tout à coup et s’effondrer sec.

Déviation, décalage, déraillement, les figures désaxées se fragilisent sur de délicats équilibres, selon la poursuite imaginaire et bientôt concrète du point de rupture. L’artiste – comme le public – respire d’un même souffle dans l’attente haletante de la catastrophe à venir qui vient ou pas, s’accomplit brutalement ou pas. Mystère.

En dépit des chutes à venir, l’équilibriste reconnaît aimer le bois, sa texture, sa lumière, sa flexibilité qu’il fait vivre au son de la musique live et des notes de guitare d’Alessandro Angius, entre ombres et luminosité, apparitions et disparitions.

L’artiste de cirque est un enfant ou bien un génie des bois, se plaisant à assembler, à combiner entre eux des cubes, à les modifier, les transformer pour créer de nouvelles formes. Jeux d’illusion et de manipulation grâce au manipulateur d’objets placé dans l’ombre non loin du circassien et grâce aux images projetées sur les tours de cubes, qui les font apparaître, spectaculairement, comme disparaître par magie.

Amusement, divertissement et récréation ludiques, Nacho Flores se montre ravi quand il se confronte avec les lois de la gravité, quand il construit des « architectures de l’instant », des « paysages éphémères » et des « monuments à forme humaine ».

Un spectacle-performance revivifiant, frais et entêtant, à la poésie boisée.

Véronique Hotte

Théâtre de la Cité Internationale, du 20 au 31 mars, lundi, mardi et vendredi 20, jeudi et samedi 19h, dimanche 16h, relâche mercredi. Tél : 01 43 13 50 50

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 25, 2017 5:44 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan

Hier Olivier Py, debout, au centre de la scène du si beau théâtre du Conservatoire de Paris (cette école nationale dont il avait été naguère l'élève), présentait le programme très international du prochain Festival d’Avignon qui, chaque année, trois semaines durant, en juillet, entend être le centre du monde (théâtral).

430 rendez-vous, 257 « levers de rideau », 50 lieux. C’est du lourd. On aurait aimé un peu moins de spectacles avec une durée de vie plus conséquente. Donner un peu de temps au temps. Et non, il faut nourrir la bête, le marché, lequel est insatiable, en veut toujours plus. Conséquence : des spectacles à la durée de vie de plus en plus courte, ce qui est dommageable, surtout pour les compagnies les plus fragiles. La quasi-totalité des spectacles du Festival ne se donneront au mieux que six ou sept fois, que les metteurs en scène soient très connus et très attendus ou non, ce qui promet des batailles homériques pour obtenir l’un des 120 000 billets proposés à la vente. Précisons toutefois qu’une partie des spectacles du Festival sera à l’affiche de divers théâtres en France la saison prochaine.

Du Japon à l’Australie

Ainsi verrons-nous à Avignon les dernières productions de Frank Castorf (d’après Le Roman de monsieur de Molière de Boulgakov), Guy Cassiers (Le Sec et l’Humide d’après le livre de Jonathan Littell écrit en marge des Bienveillantes, et un autre spectacle en tandem avec Maud Le Pladec à partir du récent texte de Elfriede Jelinek, Les Suppliants), Katie Mitchell (Les Bonnes de Genet). Le Japonais Satoshi Myagi (venu il y a quelques étés avec une étonnante version du Mahabharata) ouvrira le Cour d’honneur du Palais des papes avec Antigone de Sophocle (« on a toujours besoin des Grecs », a lancé le professoral Py). Israel Galvan lui succèdera, ce qui ne déplaira pas à Georges Didi-Huberman qui a consacré un ouvrage à cet homme phénomène du Flamenco.

Si le Portugais Tiago Rodrigues va créer une nouvelle pièce (Souffle, les confessions de la souffleuse du théâtre national de Lisbonne), si une autre de ses pièces se retrouve dans la catégorie « théâtre jeune public » aux côtés d’une pièce de Pierre-Yves Chapalain et d’une autre d’Olivier Balazuc, la création de pièces nouvelles est un des points faibles de cette édition, même si l’auteur-metteur en scène-directeur Olivier Py créera une version scénique de son épais roman Les Parisiens à la Fabrica. Magnifique lieu, où lui succèdera un spectacle, inclassable et donc classé dans la catégorie « indiscipline », dont on ne sait rien, pas même le titre, no comment revendiqué par son auteur le Grec Dimitris Papioannou.

De l’Afrique à Taubira

C’est dans cette catégorie « indiscipline » que se nichent des formes nouvelles d’écritures hybrides, ceci expliquant en partie le déficit de nouveaux auteurs. On note dans cette catégorie un spectacle signé Lemi Ponifasio, qui nous vient d’Auckland, à partir d’un texte d’une poétesse syrienne, et une création de Dorothée Munyaneza qui ouvrira l’un des points forts : une présence affirmée de l’Afrique, et pas seulement de l’Afrique francophone. Huit pays seront à l’honneur, dont le Rwanda. Musique, danse, théâtre et une soirée dans la Cour d’honneur du Palais des papes sera consacrée au texte célèbre de Léopold Sédar Senghor, Femme noire .

Une soirée qui ne devrait pas déplaire à Christiane Taubira à qui Olivier Py a eu la bonne idée de confier le feuilleton quotidien qui, chaque jour à midi, fait les délices du jardin Ceccano. Sous le titre prêtant à confusion On aura tout, elle choisira dans sa riche mémoire, dans sa bibliothèque fournie et dans des archives d’assemblée et autres des textes parlant de l’homme, de la femme et de leurs droits. Les textes seront mis en scène par Anne-Laure Liégeois et portés en bouche par de jeunes acteurs, en particulier par des élèves du Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de Paris.

De Saïgon à la prison d’Avignon

C’est dans cette école qu’Olivier Py a été formé, et c’est l’école nationale invitée cette année. On y verra les élèves dans des mises en scène signées Yann-Joël Collin, François Cervantès et Clément Hervieu-Léger. Mais on n’y verra pas, hélas, un extraordinaire spectacle de clowns, présenté il y a quelques semaines (en parallèle du passionnant Roberto Zucco de Collin) par une partie de la promotion sortante ; une absence incompréhensible.

Autre centre d’intérêt habituel du Festival, les créations de la nouvelle génération de metteurs en scène hexagonaux. Caroline Guiela Nguyen explore son passé familial (et pas seulement) dans Saïgon ; Pascal Kirsch dont le dernier spectacle était une merveille et devient enfin reconnu, vient à la rencontre de La Princesse Maleine de Maeterlinck ; la toujours surprenante Fanny de Chaillé propose Les Grands à partir des textes du trop rare Pierre Alferi ; le Birgit ensemble poursuit son tour d’Europe avec Mémoires de Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes.

D’Italie viendront Emma Dante (une habituée) et Antonio Latella (un projet à partir des Atrides), d’Australie via Amsterdam on découvrira Simon Stone (autour d’Ibsen), de Géorgie les marionnettes admirables de Rézo Gabriadze nous enchanteront à coup sûr (une histoire d’amour entre deux locomotives soviétiques), du centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet un Hamlet aura une permission spéciale pour être joué par des détenus à la Maison Jean Vilar. Un spectacle, fruit d’un long atelier, mis en scène par Enzo Verdet et Olivier Py, lequel ne vit pas seulement à Avignon les mois d’été.

Etc. J’en oublie. Et je n’ai rien dit des rencontres, des débats, des films à Utopia, de la soirée Barbara avec Juliette Binoche et Alexandre Tharau. Je n’ai surtout rien dit des indispensables « Sujets à vifs » qui chaque année provoquent des duos surprenants et qui, pour fêter leurs 20 ans, s’offrent le bonus des facéties proposées par Frédéric Ferrer.

L’affiche, très intrigante (bon signe), est signée Ronan Barrot qui exposera ses œuvres à l’église des Célestins. On y voix deux corps. Le premier de dos, regarde vers la gauche tout en écartant les bras comme pour protéger l’autre corps, celui, s’accrochant peut-être à ce dos et lui aussi de dos, regarde vers la droite. Cette seconde personne, plus frêle, semble porter quelque chose dans son dos. Un sac à dos ? Un enfant ? Qui sont-ils ? Des voyageurs ? Des marcheurs ? Des festivaliers ? Des sans logis ? Des réfugiés fuyant un danger ?

Festival d’Avignon du 6 au 26 juillet. Programme complet début mai. Ouverture de la billetterie le 12 juin.

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2017 6:36 PM

|

Par Hélène Kuttner dans Artistik Rézo

Du 23 mars au 8 avril 2017, puis tournée en France jusqu'en 2018

Dans le rôle de Vera, wonder wooman surpuissante qui gère son agence de casting comme elle le fait du turnover d’aide-soignantes autour de son vieux père, Karin Viard est formidable d’énergie et d’effronterie réunies. Elise Vigier et Marcial Di Fonzo Bo ont monté la pièce de Petr Zelenka dans une scénographie très imagée, à l’image du zapping à la télévision. Un spectacle efficace, puissant, drôle, dans l’adaptation de Pierre Notte, qui est un témoignage en direct de notre monde individualiste et carnivore.

Wonder woman

Petr Zelenka est un dramaturge et scénariste tchèque. Le monde qu’il décrit, autour du personnage de Véra, une directrice d’agence de casting survoltée, moulée dans sa robe en zigzag rouge, des nattes platine collées autour de la tête, ressemble à une foire d’empoigne ou un ring de boxe, où il faut beaucoup respirer avant d’être envoyé KO. C’est la loi du « marche ou crève », un miroir éclatant du « business » adopté par la nouvelle République Tchèque qui joue à fond la loi de l’offre et de la demande pour embaucher des gens et débaucher le personnel en un quart d’heure. Véra, Karin Viard, n’a pas le temps de souffler car elle a fait fusionner son agence avec un gros groupe londonien. Pour exister au top, elle ment, vire, injurie, manipule, dissimule, jusqu’à accepter de faire passer une jeune actrice pour une call-girl, pour les besoins d’une star de cinéma.

Multiplication des décors et des personnages

A part Karin Viard qui joue Vera de son apogée à sa décadence, deux heures durant, tous les acteurs interprètent plusieurs personnages. Les les costumes et les perruques sont changées rapidement, la vidéo, très présente, multiplie les plans, en noir et blanc ou en couleur, pour diffracter l’image ou l’accélérer, donnant ainsi au spectateur l’impression d’un vertige scénique qui fait se parasiter le virtuel et le réel. Hélène Noguerra, Lou Valentini, Pierre Maillet, Marcial Di Fonzo Bo et Rodolfo De Souza composent une galerie de personnages plus vrais que nature, burlesques et touchants, qui gravitent pour le meilleur et pour le pire autour de Vera. Acteurs cabots, figurants crève la faim, paternel socialiste et amant impuissant, assistante survoltée et docile comme un chien, tous sont broyés et méprisés par l’héroïne dont le désir de puissance et de réussite n’a d’égal que sa déchéance.

Une fable cruelle

La pièce, qui multiplie les points de vue et les séquences à la manière d’un Fassbinder, dessine une société en forme de cirque cruel, farcesque, délirant, qui s’achève dans une décharge publique où vient échouer Véra. On ne révèlera d’ailleurs pas toutes ses aventures, car le rire ici, rabelaisien et caustique, côtoie souvent la mort. Bien sûr, la mise en scène a tendance à rallonger inutilement certaines scènes en forçant le trait, mais le jeu des comédiens, l’engagement total de Karin Viard, généreuse, monstrueuse mais tellement vivante, sont totalement réjouissants. On rit, on est effrayé, on s’interroge : quel est ce miroir tendu par Vera ? Est-ce le nôtre ?

Hélène Kuttner

[Crédits Photos : © Tristan Jeanne-Valès]

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2017 6:24 PM

|

Par Julien Avril

Le théâtre peut-il encore être politique ? Je veux dire au sens étymologique : prendre la responsabilité de l’organisation de la vie des hommes dans la cité. Et si oui, est-ce de l’art ?

La réponse de Marie-José Malis à ces questions brille par sa force, sa radicalité, son engagement et son audace. En effet ce qu’elle ose montrer sur le plateau de la Commune d’Aubervilliers avec sa « Pièce d’actualité n°8 – Institution », c’est un geste hautement politique et artistique. Les acteurs du drame qui va se jouer s’avancent. Ils sont ouvriers, comédiens, employés du théâtre, bénévoles… Tous participent à l’École des Actes créée à la Commune en 2016 et qui accueille ceux qui veulent avancer, comme Ntji Coulibaly. Il parle de son foyer de travailleurs immigrés, des groupes de réflexion qui y sont nés sous les menaces d’expulsions et dont l’École des Actes s’inspire. Une volonté de la part des personnes en situation illégale ou de pauvreté, et considérées comme un « problème » par la société, de ne pas attendre de solution de la part des institutions, mais d’unir leurs forces pour améliorer eux-mêmes l’organisation de leur vie collective.

Puis le plateau se vide et les comédiens jouent alors un extrait de Catherine de Sienne de Jakob Lenz. Ntji Coulibaly reste là, comme la marque indélébile du réel dans l’espace. Dans cette scène, deux femmes appellent de leurs vœux le retour du gentilhomme qui seul sait manier la pompe à incendie et saura sauver leur village. La poésie de Lenz issue du mouvement Sturm und Drang allemand, qui place en son centre l’individu, sa liberté et sa sensibilité, apparaît comme archaïque, voire déplacée, dans le contexte créé par l’ouverture du spectacle.

Nous assistons ensuite à la prise de l’espace par l’École des Actes elle-même. Une cinquantaine de personnes déploie tables et chaises, sort papiers et crayons et se met à étudier. La scène de Lenz est reprise, jouée exactement de la même façon, au milieu des élèves imperturbables. Et tout devient limpide. C’est un chant funèbre. Un triste adieu de la metteur en scène au théâtre tel que nous le connaissons. Celui qui fait encore et toujours l’éloge de la liberté individuelle et des sentiments. Nous en avons fini avec ce théâtre, malgré tout l’amour qu’on peut lui porter. Il faut autre chose. Il n’y a pas a espérer l’arrivée de l’homme providentiel, car Ntji Coulibaly le dit lui-même avec humour, il peut très bien actionner aussi la pompe à incendie. Tout le monde le peut.

Puis le groupe d’élèves interrompt son étude et commence une Assemblée Générale. Nous sommes invités à rester, mais pas à participer. Il nous faudrait nous engager dans l’École pour cela. Ceux qui le souhaitent prennent la parole tour à tour, parfois dans leur langue maternelle avec l’aide d’un interprète et partagent leurs réflexions sur la question du travail. C’est magnifique, c’est émouvant et c’est complètement du théâtre : s’identifier à ceux qui sont réellement invisibles et inaudibles et qui pourtant partagent notre quotidien ; prendre en pleine face l’universalité de la condition humaine quand tout les discours tendent à nous diviser les uns les autres ; assister à une forme nouvelle en train de s’inventer.

Marie José Malis appelle à abandonner le théâtre dans ce qu’il peut déployer de puissant car le spectacle de cette puissance est analgésique, voire aliénant. Il empêche d’agir. C’est la crise de la représentation qui est problématisée sur le plateau. Représentation démocratique ou théâtrale, aucune différence. On ne peut représenter ce qui n’a pas encore été réalisé. Alors, puisque le théâtre est le lieu d’où l’on voit, la metteur en scène donne à voir ce qui est en train de s’accomplir. Un groupe qui se réunit, qui étudie et prend la parole pour produire une pensée politique et des écrits, des manifestes. Et par ce geste, elle nous encourage à ne plus être passif, à ne plus déléguer notre pouvoir à ceux qui nous représentent, mais à enfin, plutôt qu’en résistance, entrer vraiment en réalisation. Et j’ai hâte de voir maintenant quel imaginaire, quelle poésie nouvelle naîtra de cette institution.

A PROPOS DE L'AUTEUR

Julien Avril

Julien Avril est auteur, metteur en scène et dramaturge. Diplômé du Master Professionnel de mise en scène et dramaturgie de l'Université de Nanterre, il a fondé en 2005 la Cie Enascor avec laquelle il a déjà créé trois pièces pour la jeunesse. Il travaille actuellement à la mise en scène de – L'Atome –, forme de théâtre documentaire sur les paradoxes liés à l'énergie nucléaire, pièce lauréate de l'aide à la création du Centre National du Théâtre qui sera créée en novembre 2017 au Liberté - Scène Nationale de Toulon. Il travaille également à l'écriture de – A la Mélancolie – dans laquelle il explore les méandres de la paternité à l'ombre du Titan Cronos, avec le soutien de La Chartreuse-CNES à Villeneuve-lès-Avignon.

http://www.enascor.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2017 6:00 PM

|

Par Elena Scapatticci dans Le Figaro

Les organisateurs de la 29e édition de la fête annuelle du théâtre français ont annoncé ce mercredi 29 mars la première liste des prétendants.

La liste des nommés aux Molières 2017 a été dévoilée ce mercredi 29 mars. Les grands succès de l'année 2016 sont au rendez-vous, à l'exception notable d'Une Chambre en Inde, d'Ariane Mnouchkine, évincée de la cérémonie suite à une erreur de procédure grossière.

L'énorme succès de la saison, Edmond, d'Alexis Michalik, avec sept nominations, fait d'ores et déjà figure de grand favori pour le théâtre privé. Belle reconnaissance également pour Les Damnés. L'adaptation du film de Luchino Visconti par le metteur en scène belge Ivo van Hove récolte six nominations.

Le Molière du meilleur acteur d'un spectacle de théâtre privé se disputera entre Pierre Arditi (Le cas Sneijder), Jean-Pierre Bacri (Les Femmes savantes), Jean-Pierre Bouvier (La Version Browning) et Guillaume de Tonquédec (La Garçonnière). Chez les femmes s'affronteront Béatrice Agenin (La Louve), Catherine Arditi (Ensemble), Clémentine Célarié (Darius) et Cristiana Reali (M'man).

Côté théâtre public, le choix se fera entre Patrick Catalifo (Timon d'Athènes), Philippe Caubère (Le Bac 68), Laurent Natrella (Les Enfants du silence) et Denis Podalydès (Les Damnés). Romane Bohringer (La Cantatrice chauve), Isabelle Carré (Honneur à notre élue), Françoise Gillard (Les Enfants du silence) et Elsa Lepoivre (Les Damnés) seront en compétition pour le Molière de la meilleure comédienne dans un spectacle de Théâtre public.

Nicolas Bedos présentera la cérémonie

Jean-Marc Dumontet, producteur des Molières depuis 2014, s'est réjoui que l'humoriste, comédien et réalisateur Nicolas Bedos ait souhaité présenter pour la troisième fois la cérémonie. Le rendez-vous annuel des professionnels du théâtre se déroulera le 29 mai prochain au Théâtre Les Folies Bergères. On ignore encore quelle pièce précédera la diffusion de la cérémonie, sur France 2.

Liste complète des nominations

Molière du Théâtre privé :

Bigre de Pierre Guillois, Agathe L'Huillier, Olivier Martin-Salvan - Théâtre Tristan Bernard

Edmond d'Alexis Michalik - Théâtre du Palais-Royal

La Garçonnière de Billy Wilder et IAL Diamond, adaptation Gérald Sibleyras, Judith Elmaleh, mise en scène de José Paul - Théâtre de Paris

Les Femmes Savantes de Molière, mise en scène Catherine Hiegel - Théâtre de la Porte Saint-Martin

Molière du Théâtre public :

Karamazov d'après Dostoïevski mise en scène Jean Bellorini - TGP de Saint-Denis

Les Damnés de Visconti, mise en scène d'Ivo van Hove - Comédie Française

La Grenouille avait raison de James Thierrée Cie du Hanneton

Les enfants du Silence de Mark Medoff mise en scène Anne-Marie Etienne / Théâtre du Vieux Colombier - Comédie-Française

Molière de la Comédie :

Bigre de Pierre Guillois, Agathe L'Huillier, Olivier Martin-Salvan - Théâtre Tristan Bernard

Edmond d'Alexis Michalik - Théâtre du Palais-Royal

La Garçonnière de Billy Wilder et Al Diamond, adaptation Gérald Sibleyras, Judith Elmaleh, mise en scène de José Paul - Théâtre de Paris

Silence, on tourne! de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras mise en scène Patrick Haudecoeur - théâtre Fontaine

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre privé :

Pierre Arditi pour Le Cas Sneijder

Jean-Pierre Bacri pour Les Femmes savantes

Jean-Pierre Bouvier pour La Version Browning

Guillaume de Tonquédec pour La Garçonnière

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé :

Béatrice Agenin pour La Louve

Catherine Arditi pour Ensemble

Clémentine Célarié pour Darius

Cristiana Reali pour M'man

Molière du comédien dans un spectacle du Théâtre public :

Patrick Catalifo pour Timon d'Athènes

Philippe Caubère pour Le Bac 68

Laurent Natrella pour Les enfants du Silence

Denis Podalydès pour Les Damnés

Molière de la comédienne dans un spectacle de Théâtre public :

Romane Bohringer pour La Cantatrice Chauve

Isabelle Carré pour Honneur à notre élue

Françoise Gillard pour Les Enfants du silence

Elsa Lepoivre pour Les Damnés

Molière du Comédien dans un second rôle :

Jean-Paul Bordes dans Vient de paraître

Jacques Fontanel dans La Garçonnière

Pierre Forest dans Edmond

Gilles Privat dans le Temps et la Chambre

Didier Sandre dans Les Damnés

Molière de la Comédienne dans un second rôle :

Evelyne Buyle dans Les Femmes Savantes

Ludivine de Chastenet dans Politiquement Correct

Anne Loiret dans Avant de s'envoler

Dominique Valadié dans Le Temps et la Chambre

Florence Viala dans le Petit-Maître Corrigé

Molière de la Révélation féminine :

Anna Cervinka dans Les Enfants du Silence de Mark Medoff mise en scène Anne-Marie Étienne / Théâtre du Vieux Colombier -

Comédie-Française

Hélène Degy dans La Peur de Zweig, mise en scène Elodie Menant

Delphine Depardieu dans Le Dernier Baiser de Mozart d'Alain Teulié mise en scène Raphaëlle Cambray

Mélodie Richard dans La Mouette de Tchkhov, mise en scène Thomas Ostermeier

Molière de la Révélation masculine :

Fabio Marra dans Ensemble

Christophe Montenez dans Les Damnés de Visconti, mise en scène d'Ivo van Hove

Matthieu Sampeur dans La Mouette de Tchekhov, mise en scène Thomas Ostermeier

Guillaume Sentou dans Edmond d'Alexis Michalik

Molière de l'auteur francophone vivant :

Nasser Djemaï pour Vertiges

Salomé Lelouch pour Politiquement Correct

Alexis Michalik pour Edmond

Marie Ndiaye pour Honneur à notre élue

Pierre Notte pour C'est Noël tant pis

Gérard Watkins pour Scènes de violences conjugales

Molière du Metteur en scène d'un spectacle de Théâtre public :

Jean Bellorini pour Karamazov

Julien Gosselin pour 2666

James Thierrée pour La Grenouille avait raison

Ivo van Hove pour Les Damnés

Molière du Metteur en scène d'un spectacle de Théâtre privé :

Pierre Guillois pour Bigre

Catherine Hiegel pour Les Femmes Savantes

Alexis Michalik pour Edmond

José Paul pour La Garçonnière

Molière de la Création visuelle :

Edmond d'Alexis Michalik - Théâtre du Palais-Royal - décor: Juliette Azzoprdi, costumes: Marion Rebmann, lumière: Arnaud Jung

La Garçonnière de Billy Wilder et IAL Diamond, adaptation Gérald Sibleyras, Judith Elmaleh, mise en scène de José Paul - Théâtre de Paris - décor: Edouard Laug, costumes: Brigitte Faur-Perdigou, lumière: Laurent Béal

La grenouille avait raison - scénographie: James Thierrée, costumes: Pscaline Chavanne, lumières: Alex Hardellet et James Thierrée

Les Damnés de Visconti - mise en scène Ivo van Hove - scénographie: Jan Versweyveld et Roal Van Berckelaer, costumes: An D'Huys, lumière: Jan Versweyveld et François Thouret

Molière du spectacle musical :

Ivo Livi ou le destin d'Yves Montand

Les Sea Girls

Oliver Twist, le musical

Traviata

Molière de l'humour :

Dany Boon

François-Xavier Demaison

Gaspard Proust

Vincent Dedienne

Molière du jeune public :

Dormir 100 ans de Pauline Bureau

L'après-midi d'un foehn de Phia Ménard

Le Bossu de Notre Dame mise en scène Olivier Soliveres

Les Fourberies de Scapin mise en scène Jean-Philippe Daguerre

Molière seul/e en scène :

L'Asticot de Shakespeare avec Clémence Massart

Réparer les vivants avec Emmanuel Noblet

Venise n'est pas en Italie avec Thomas Solivérès

L'Esprit de contradiction avec Camille Chamoux

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2017 5:16 PM

|

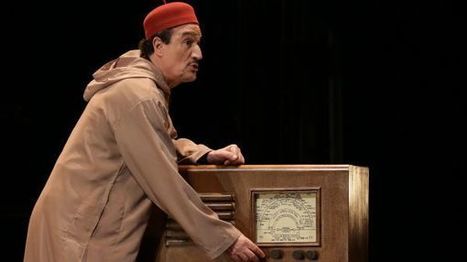

Par Aurélie Charon sur le site de son émission "Une vie d'artiste" sur France Culture :

Fellag est né en 1950 en Kabylie. Enfant il est fasciné par Charlie Chaplin, commence le théâtre, devient acteur d'Etat. Il part d'Algérie pendant la décennie noire, menacé. Depuis plus de vingt-ans il raconte sur scène la France et l'Algérie et à travers le rire, soulage les mémoires.

Ecouter l'émission en ligne : https://www.franceculture.fr/emissions/une-vie-dartiste/numero-31-fellag-le-bled-runner

Il est 23h et il faut se méfier des enfants silencieux. A un moment ils vont se mettre à parler. Mohand est un petit garçon discret devenu bavard plus tard. Dans ses montagnes en Kabylie, il prend la parole mais souvent on lui enlève, ca se dérobe, on change sa langue. A la maison on parle berbère, à l’école français, plus tard l’arabe classique. Au début il paraît que ses ancêtres sont les gaulois. Il attend les français au village, il a 5 ans – mais ils sont noirs et musulmans, ce sont des tirailleurs sénégalais. Pas évident de s’y retrouver. Il se met à lire – sa mère se plaint du poids du sac à porter, Victor Hugo c’est lourd. Mohand Fellag grandit, fête l’Indépendance de l’Algérie, observe les noms dans la ville changer, on se donne rendez vous pas rue Michelet mais sur Didouche Mourad, nous sommes à El Djazaïr. Fellag suivra l’école d’acteur, avec des cours sur Stanislavski et Meyerhold, ce sont les bénéfices des choix du gouvernement. Il commence à travailler et apprend à faire du théâtre d’allusions, à ruser, à contourner. Mais dans les années 90 les spectacles mettent sa vie en danger : il part en France. Vingt ans plus tard, dans la salle où il joue en ce moment à Paris ces histoires entre la France et l’Algérie, un soir de printemps en 2017, on entend des hommes et des femmes rire et chuchoter « c’est exactement ça », et puis « c’est tellement ça ». Et le dire de plus en plus fort. C’est le moment où on ne peut pas s’empêcher d’acquiescer, Fellag est sur scène et quelque chose d’important se joue là. Il fait entrevoir ce qu’on aurait pu réussir – il fait apercevoir le possible, les erreurs, les échecs et un espoir. Il nous fait rire, de ce dont une heure après dans la vie on ne rira plus du tout. C’est comme un rire de décompression qui ne dit pas son nom : on rit comme on rougit, d’une incompréhension préalable et même pas prononcée. On rit de cette situation qui a tardé parfois : ne s’être finalement pas rencontrés les uns les autres. On rit de tendresse, de désespoir aussi. Fellag dit qu’il cherche à « soulager la mémoire ». Il fait du bien. Il répète : Vous avez raté votre colonisation, on a raté notre indépendance, on est quitte. Chacun dans le noir se surprend à avoir envie de dire oui, lui taper dans la main et repartir à zéro. Chacun se surprend à se sentir si proche des deux côtés de la Méditerranée. Plus tard on retourne à nos téléphones, nos alertes infos, nos nouvelles pas drôles, mais on a, seul et tous ensemble acquiescé le temps d’une soirée et on sait que : c’est ça, c’est exactement ça, c’est tellement ça.

Fellag, écrivain, conteur. Son spectacle Bled Runner au Théâtre du Rond Point jusqu'au 9 avril.

Son ami l'humoriste, ancien joueur de basket de haut niveau Sami Ameziane alias Le Comte de Bouderbala. Au Théâtre du Gymnase en avril.

LIVE : MELISSA LAVEAUX

Intervenants

Fellag : humoriste et écrivain

Fellag• Crédits photo : Charlotte Spillemaecker

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 28, 2017 5:44 PM

|

Par Nadja Pobel dans Le petit bulletin

Arrivée de Victor Bosch, déprogrammation de certains spectacles de fin de saison... la ville de Décines n'en finit pas de secouer le Toboggan après avoir déjà fait le vide dans la masse salariale et s'être séparée de sa directrice, Sandrine Mini. Le point sur la situation.

Ce pourrait être un épilogue apaisant. Mais il n'en est rien pour l'instant. Victor Bosch arrive au Toboggan comme directeur artistique, réclamé par la municipalité de Décines via l'adjoint à la culture Denis Djorkaeff afin, selon ce dernier, de « faire une programmation en un temps record. »

Son type de contrat n'est pas encore connu, mais il devrait être là dans la durée et a été présenté à l'équipe la semaine dernière. Depuis un an, tout converge pour que Sandrine Mini, directrice depuis 2014 (en poste jusqu'au 30 avril) parte : réduction du budget de 27% par la ville (- 220 000€, voté le 2 février 2016), plan de restructuration drastique, débarquement de deux cadres (sur six) et une ambiance pour le moins intenable, selon les personnes concernées.

En découle une inquiétude quant au devenir de cette salle âgée de vingt ans, qu'un collectif des amis du Toboggan a décidé de soutenir par une pétition ayant recueilli plus de 2500 signatures au printemps dernier. Le procès en incompétence fait à Sandrine Mini, limogée en décembre (sur une question de contrat supposé illégal) dernier a fait flop : elle vient d'être nommée à la tête d'une structure hiérarchiquement supérieure dans les échelons du ministère de la Culture, la Scène nationale de Sète.

L'HOMME PROVIDENTIEL ?

Pendant ce temps-là, au Toboggan, des spectacles sont annulés en cours de saison. Les artistes ont été prévenus en mars, par lettre recommandée signée Denis Djorkaeff, qui nous confirme s'adapter à une réalité économique : « il n'y avait que 38 réservations pour certains spectacles. » Mais la communication n'avait pas encore été enclenchée pour tous, et certaines jauges étaient de seulement cent places.

Exit donc la journée consacrée à l'émergence (Décines-moi la nuit) le 18 mars dernier, avec l'excellent Pas de Bême, remarqué à Avignon et annoncé par nos soins : il n'y a pas eu communication autour de ces annulations. À la benne aussi Never mind the future, hommage aux Sex Pistols prévu le 28 mars et Subliminal de Arcosm le 27 avril.

Thomas Guerry, le chorégraphe de la précieuse compagnie Arcosm, n'a « jamais vu ça. On nous invoque le faible remplissage. Or on a une grande histoire avec le Toboggan, à l'époque de Jean-Paul Bouvet déjà (NdlR, directeur de la salle de son ouverture jusqu'à 2014), on a fait des interventions pédagogiques, on a été présent sur le terrain, ce n'est pas comme si on venait de nulle part. On a joué huit pièces là-bas, dont une série de cinq. On n'a jamais eu de problème de jauge jusque-là. »

Sidéré, il poursuit : « comment peut-on d'un coup se permettre de dire à toute une équipe que c'est fini et les rayer ? C'est incompréhensible. On ne va pas se laisser faire, même si on sait très bien qu'on aura rien en retour. » Car comme dans beaucoup de théâtres, le contrat ne devait être signé qu'un mois avant la représentation.

Alex Potocki, membre du conseil d'administration, représentant des habitants, rappelle que de toute façon, même avec des stars qui remplissent la salle comme François Morel récemment, « nous sommes déficitaires car cette salle ne pratique pas des tarifs prohibitifs qui pourraient exclure des Décinois ou les habitants de l'est lyonnais. »