Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 8, 2017 10:31 AM

|

Par Armelle Héliot dans son blog Le Grand Théâtre du monde :

Dans la salle Jean-Bouise du TNP, la compagnie Théâtre en pierres dorées présente la délicieuse comédie dans une mise en scène de Julien Gauthier, interprète du rôle-titre. Il est très bien entouré.

On les connaît ! On les connaît presque tous. La plupart sont issus de l'Ecole nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT), l'ancienne rue Blanche désormais sise à Lyon. La plupart ont travaillé dans la troupe créée par Christian Schiaretti. La plupart ont par ailleurs frayé leur propre chemin. Mais ils ne sont jamais loin les uns des autres.

C'est dans doute l'un des secrets de cette très séduisante production du Menteur de Pierre Corneille. Ils se connaissent, ils sont une troupe de fait. Laurence Besson, Amandine Blanquart, Clément Carabédian, Julien Gauthier, Damien Gouy, Rafaèle Huou, Clément Morinière, Juliette Rizoud, Julien Tiphaine.

Ils ont la trentaine. Ils sont brillants. Ils ont été à très bonne école, à l'ENSATT ou au Studio 34, ils ont travaillé avec des metteurs en scène exigeants, amoureux de la haute littérature, de la langue, du bien dire. De Christian Schiaretti à Bernard Sobel, mais également avec des gens de leur génération.

Ce Menteur est l'une des productions inscrites dans le cycle des "résidences de création" voulu par la direction du TNP. Après, entre autres un Roméo et Juliette par Juliette Rizoud, ou un spectacle signé Olivier Balazuc, voici une production de la jeune compagnie "Théâtre en pierres dorées" qui tire son nom d'un bel endroit du Beaujolais où Damien Gouy et ses amis ont créé un festival il y a quelques années. Le festival de Theizé.

C'est avec leurs propres deniers de compagnie, le soutien d'Agnès B. (pour les costumes) et la mise à disposition des équipements du TNP que les neuf ont monté ce délicieux spectacle.

Le Menteur a de quoi séduire. On le connaît. La pièce n'est pas très souvent jouée. Elle a été crée en 1643 au Théâtre du Marais, avec beaucoup de succès. Mais elle provoqua une polémique qui conduisit Corneille à écrire La suite du Menteur. Le jeune héros y est jugé plus sévèrement.

On avait vue cette pièce il y a longtemps et on n'oublie pas Richard Fontana, qui était Dorante, dans la mise en scène d'Alain Françon à la Comédie-Française. 1986 ? Il y a quelques années, à Hébertot, théâtre privé, Dorante était joué par Nicolas Vaude dans une mise en scène de Nicolas Briançon et dans des costumes modernes.

Avec Julien Gauthier, on est encore plus près de notre temps. Les costumes des garçons, les robes des filles, ou la jupe et le petit chemisier de Clarice, sont signés Agnès B. Et cela nous va très bien car les atermoiements du menteur sont éternels...Et parce que Le Menteur est aussi une pièce sur la jeunesse, la vitalité, les hésitations...

Le décor est très malin. Jessica Chauffert. l'a dessiné d'un trait sûr, avec les indications du metteur en scène. Un tréteau sur lequel est posée une construction de bois très simple : une arche de porte cochère flanquée de deux esquisses de façades avec leurs portes et leurs indispensables dessus, puisqu'il y a une scène du balcon dans Le Menteur...

Parfois un encadrement d'ampoules donne un air de music-hall enjoué aux joutes et complète les plafonniers tout simples, étoffés de lumières changeantes signées Rémi El Mahmoud.

Dorante, qu'incarne Julien Gauthier, vif et enfiévré, a quitté Poitiers pour Paris. Aux Tuileries, accompagné de son fidèle Cliton, l'excellent Clément Morinière, il tombe raide amoureux d'une belle. Elle se nomme Clarice. Elle est assez insolente. C'est la blonde Amandine Blanquart. Dorante pense qu'elle se prénomme Lucrèce. Mais Lucrèce, c'est sa copine, la fine Rafaèle Huou -la nouvelle venue de la troupe !

L'imbroglio commence par cette méprise et s'enjolive des cascades de mensonges du cher Dorante. Quand son père lui propose une charmante qui se nomme Clarice, il va jusqu'à prétendre qu'il s'est marié à Poitiers...

Pendant ce temps là, Corneille s'amuse, Clarice demande justement à Lucrèce de tester les sentiments du jeune homme en organisant un glissement de prénoms...

Et ce n'est pas fini.

Clarice a un amoureux assez caractériel, un personnage épatant comme Corneille s'amuse parfois à en créer dans ses comédies.

Il se nomme Alcippe c'est le malicieux Clément Carabédian qui lui donne une alacrité digne des comédies de Shakespeare...

Ah ! La vie est bien compliquée quand on ment et quand on n'est pas sûr de son désir ou que l'on voudrait tout à la fois...

En père sérieux, Damien Gouy impose sa maturité sans pesanteur. Juliette Rizoud est une Sabine très ciselée, comme l'Isabelle de Laurence Besson et Julien Thiphane offre à Philiste sa belle présence.

Ils sont très bien dirigés par leur camarade Julien Gauthier. Il a choisi du jazz pour donner du nerf et de la mélancolie à la fois à cette belle représentation. Pierre-Alain Vernette est chargé du son.

Ce qui frappe le plus, dans ce travail, et réjouit le coeur et l'oreille, c'est la virtuosité et le naturel avec lequel tous ces jeunes gens -car on l'a dit, ils ont la trentaine- manient le vers, se jouent de l'Alexandrin et en font une langue d'aujourd'hui.

Alors que ce Corneille de la pleine maturité est aussi très baroque et que sa langue n'est pas toujours facile et que les retournements perpétuels des situations sont difficiles. Et bien eux, nos jeunes gens "en pierres dorées" rendent tout accessible, clair, délicieusement musicale et proche.

Il y a dans ce travail une franchise fraternelle, une intelligence des enjeux, une générosité formidable.

Théâtre national populaire de Villeurbanne, à 20h30 tous les soirs jusqu'à samedi 8 avril, et également à 14h30 les 4, 6, 8 avril. Durée : 1h45 sans entracte. Réservations au 04 78 03 30 00;

A noter : Les Cinquièmes rencontres de Theizé sont organisées par la compagnie Théâtre en pierres dorées du 23 juin 2017 au 25 juin 2017 au Château de Rochebonne (69620) à Theizé-en-Beaujolais. Le Festival est organisé sous la direction artistique de Damien Gouy assisté de Benjamin Kerautret.

Accessible À Tous. Des Déambulations, Des Lectures, Des Spectacles…

Photographie (c) Michel Cavalca.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 8, 2017 4:46 AM

|

Sommaire :

- Frédéric Vossier : Éditorial-Responsabilités, Variations

Ensemble éditorial

- Christophe Fiat : Miss Monde suivi de Cléopâtre. Give me some music !

- Mohamed El Khatib : Faut pas pleurer

- Joëlle Gayot : La phrase, la partouze

- David Léon : À corps perdu

- Claudine Galea : Faire l’expérience

- Jean-René Lemoine : Rite de passage

- Alexandra Badea et Anne Théron : Amour. Politique des larmes

- Éric Noël et Christophe Pellet : Amour. Membres fantômes

- Bérénice Hamidi-Kim : Pauline Peyrade, portrait(s) de femme(s). Politiques du désir

- Céline Champinot : La Bible. Vaste entreprise de colonisation d'une planète habitable

- Bérénice Hamidi-Kim : Écrire ne s’apprend pas, mais écrire s’accompagne

Entretien avec Enzo Cormann et Samuel Gallet

- L’Arche éditeur – Focus : L’Éditeur absolu

- Marie-Amélie Robilliard : Incarner la mélancolie. Le Théâtre de Fabrice Melquiot

- Fabrice Melquiot : Portrait de Rudolf Rach en treize pièces détachées

- Rudolf Rach : Visite à Thomas Bernhard

- Jean-Louis Fernandez : Amor Mundi (Portfolio)

- Lancelot Hamelin : Rond-Point / Tabloïd. Un art français du théâtre. Chroniques

La revue est composée d'un Ensemble éditorial dont les membres sont :

Mohamed El Khatib, Claudine Galea, Joëlle Gayot, Lancelot Hamelin, Bérénice Hamidi-Kim et David Lescot.

Parages, revue de création et de réflexion, s’est construit comme espace d’appartenance où l’on peut regarder, penser et écrire en toute liberté, et croiser autrui, à tout hasard, sans volonté idéologique.

Parages se veut être le surgissement de la pluralité, le règne improbable et titubant, mais tenace et solidaire, du «singulier pluriel». C’est donc un espace de singularités et de rôdeurs que le Théâtre National de Strasbourg, sous l’égide du locataire de la parole, Stanislas Nordey, accueille, le temps d’un numéro.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 7, 2017 3:20 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan

Armand Gatti ne parlera plus, place à son œuvre colossale

A 93 ans, Armand Gatti dit Dante quitte un monde où il aura mené bien des combats. Ecrivain de grandes traversées, il aura écrit des tas de pièces, après avoir été un journaliste remarqué. Ses mots sont des paroles en acte. En attendant de le (re)lire, saluons l’homme. Salut Dante !

C’était il y a quelques semaines, dans l’antre de sa tribu à Montreuil, La Parole errante. Au pied des gradins garnis de vieux et jeunes amis, il était venu s’asseoir derrière la petite table de bois placée devant les spectateurs. Il aimait ces moments de lecture partagée. Comme toujours, il portait sa veste de cuir noir qui lui donnait l’allure d’un vieux marlou. Les pas étaient plus lents, à 93 ans (le 26 janvier dernier), il n’avait plus la prestance de ses années de maquis dans la forêt de Berbeyrolle, de journaliste dans la cage aux lions ou en Sibérie, de cinéaste de terrain, de bourlingueur de mots, d’homme de théâtre volontiers hors les murs œuvrant à Saint-Nazaire, en Irlande, en Allemagne, en Avignon, partout.

Devant lui, une liasse de feuilles peuplées de mots vadrouillant entre les lignes, jamais tranquillement alignés sur la page. Il se pencha sur le premier feuillet et ce fut comme si les mots jaillissaient de la page pour aller le rejoindre, comme dans une nouvelle du Russe Krzyzanowski, un auteur que nous a fait découvrir Hélène Châtelain, sa compagne. Les mots rentraient d’où il venaient, le poulailler, la forge, l’arbre Gatti où ils avaient été mis en corrélation avec des tas de compagnons d’armes. Une fois encore, Gatti s’est engouffré dans la parole avec ses poings à jamais serrés, sa voix toujours rageuse, une saine et vieille colère. Des mots qui, entre deux virgules, ont eu tôt fait de convoquer les fantômes de sa vie et de son œuvre prolifique : Rosa Luxembourg, Mao Tsé Toung, Jean Cavaillès, l’anarchiste ukrainien Makhno, Evariste Gallois et tant d’autres. Il ne reviendra plus s’asseoir à la petite table. C’est fini.

Le corps d’Armand Gatti s’est arrêté de battre et de se battre au matin du 6 avril 2017. Surprise dans son sommeil, la carcasse s’en est allée au bout de sa fatigue.

Ecouter sa voix s'emporter était toujours un grand bonheur. Un jour, Gatti vient parler au Capitole. Sans doute en s’asseyant au bord de la scène, les pieds ballants comme je l’avais vu faire, enfant, au Théâtre de Villejuif au moment de V comme Vietnam. A la fin, des jeunes l’entourent. Le voici au café Tortoni entouré d’une bande de jeunes dont Daniel Bensaïd alors étudiant. Une rencontre marquante : « Hirsute, débraillé, assis sur un dossier de chaise, il s’exprimait avec flamme, par tous les moyens que pouvait lui fournir son corps : avec le geste sec et précis, le regard mobile, le sourire bon enfant, les grimaces et une parole heurtée et violente. »

C’est en Belgique à l’Institut des arts de Louvain-La-Neuve où ils sont élèves que les frères Dardenne croisent la parole et la carcasse de Gatti. Lorsqu’ils arrivent à l’école, Gatti est déjà là, il balaie, trouvant le plancher trop dégueulasse. Les deux frères avaient des parcours différents, c’est Gatti qui les a réunis, racontent-ils. Ils parlent de lui comme d’un « père spirituel ». Ils le suivront à Saint-Nazaire, en Irlande, deux étapes marquantes du parcours de Gatti. Ils ne seront pas les seuls ; l’acteur André Wilms ou le journaliste Marc Kravetz par exemple seront de l’aventure. C’est cet activiste, ce poète oral, ce militant d’aucun parti (mais qui abritait à Montreuil le salon du livre anarchiste) qui vient de disparaître.

Quel chemin depuis le berceau italien où il puisa son surnom de Dante, lui le fils du balayeur Auguste Gatti et de Letizia Luzona, femme de ménage, jusqu’à la maison de l’arbre de Montreuil, les 1730 pages de La Parole errante, les 1296 pages de La Traversée des langues et avant ses années de journaliste très prisé, ses films et les trois épais volumes de son théâtre incomplet dont une pièce interdite par le pouvoir gaulliste au TNP de Jean Vilar à Chaillot pour ne pas offenser le dictateur Franco. Après cette censure, Gatti quitte les théâtres pour la rue, les foyers, les prisons, les usines. Il quitte aussi la France pour mieux y revenir.

« Ma première idée de théâtre est née devant une porte de prison », écrit-il. Mais l’aventure théâtrale, selon ses dires, commença le jour où dans un camp, trois juifs baltes ont fait une pièce de théâtre qui tenait en trois phrases : « ich bin, ich war, ich werde sein » (je suis, j’étais, je serai). « C’était la première pièce de théâtre que j’ai vue dans ma vie, et la révélation que le théâtre pouvait ressembler à quelque chose. » Des dizaines de pièces allaient répondre à cette injonction première. Beaucoup furent mises en scène dans les années 50, 60 et 70.

L’écriture de La Parole errante à partir de 1981 ouvre de nouveaux horizons. L’écriture se fait rhizome. L’œuvre impressionne par sa puissance, son poids, ses échappées vers la Kabbale ou la physique quantique. Elle a été longtemps lue et commentée par des compagnons de lutte et de route. C'est plus ouvert aujourd’hui avec le travail remarquable qu’effectuent de jeunes metteurs en scène et des chercheurs comme Catherine Brun et Olivier Neveux qui dirigent les Cahiers Armand Gatti. Chaque numéro (annuel) éclaire une facette de cette homme qui n’en manque pas : le journaliste, le cinéma, les arts, la traversée des langages. C’est passionnant.

Reste à (re)lire, aborder l’œuvre désormais sans l’ombre portée du colosse. Sa légende entamée de son vivant va pouvoir se déployer : celle d’un poète-univers, l’un des plus féconds, l’un des plus vertigineux du XXe siècle. Alors aujourd’hui, on a préféré se souvenir de l’homme.

Jean-Pierre Thibaudat

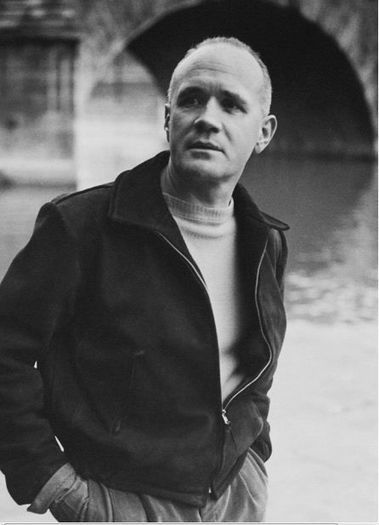

Photo: Le poète et dramaturge Armand Gatti, en 2006. SERGE COHEN/COSMOS

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 6, 2017 6:46 PM

|

Par Frédérique Roussel dans Libération

Le poète, dramaturge et metteur en scène qui a marqué le théâtre par ses expériences collectives et son souffle révolutionnaire est mort jeudi à 93 ans.

Al’été 2010, à 86 ans, Armand Gatti était venu créer une pièce à Neuvic, en Corrèze. Le fronton du gymnase du lycée agricole Henri-Queuille de la commune arborait des portraits en noir et blanc d’hommes et de femmes de la Résistance et un long titre mystérieux : Science et Résistance battant des ailes pour donner aux femmes en noir de Tarnac un destin d’oiseau des altitudes. A l’intérieur, une trentaine de stagiaires français et étrangers virevoltait, déclamait et chantait, bâton de kung-fu en main. A un bureau, assis, se tenait Gatti, massif, silencieux, les yeux rivés sur son texte. Une phrase mal dite, un chœur en sous régime, et il se levait d’un coup, bras tendu, braillant d’une voix puissante. Du théâtre ? «Jamais !» aurait-il tonné de rage.

L’aventure de la création de Neuvic n’avait rien d’anodin. La forme, monter des textes fleuve qu’il réécrivait au fur et à mesure avec un collectif impressionné par son aura, il la pratiquait depuis la toute fin des années 60. Que ce soit avec ses «loulous» ou sa «tribu». Mais en Corrèze, Armand Gatti revenait géographiquement à un carrefour de son existence, l’époque de la Résistance. Celle-ci, avec de grandes figures qu’il avait totémisées comme le mathématicien Jean Cavaillès, revenait dans ses propos, imprégnait son texte. Et à Neuvic plus qu’ailleurs, résonnait. A l’hiver 1942, le jeune Gatti avait été maquisard à La Berbeyrolle, à 60 km de là, avec trois autres camarades. Dans cette emphase physique qui le caractérisait, Armand Gatti racontait qu’il avait trompé la peur en lisant des poèmes de Gramsci aux arbres. Quand on est venu l’arrêter en lui demandant d’un coup dans le genou pourquoi il résistait, la vision d’un rouge-gorge lui inspira un : «Je suis venu faire tomber Dieu dans le temps.» Il fut pris pour un fou et épargné. Les mots lui ont donc sauvé la vie ; et toute sa vie, il aura forgé des mots. Journaliste, poète, scénariste, metteur en scène, l’immense Armand Gatti est mort jeudi à 93 ans.

Matricule 17173

Il faudrait un roman en plusieurs tomes pour relater ses multiples vies, justement, ses centaines de rencontres, ses milliers de pages noircies encore durant les dernières semaines (1). Dante Sauveur Gatti a d’abord grandi dans pas grand-chose, un bidonville, à Monaco où il est né le 26 janvier 1924 d’un père anarchiste italien et balayeur, Augusto Reiner Gatti et de Letizia Luzona, femme de ménage. Il commence bien mal, pourrait-on dire : exclu du petit séminaire, exclu du lycée, puis petits boulots. En 1942, son père meurt après un tabassage lors d’une grève d’éboueurs. La même année, Dante rejoint la Résistance dans sa forêt de Corrèze, arrêté, emprisonné, condamné à mort, gracié, déporté (matricule 17173), évadé, engagé dans les parachutistes britanniques avec lesquels il participe à la bataille de Hollande. Entre-temps, sans doute, Gatti a rencontré Gramsci et la poésie. Le combat, le sens et le verbe. Après la guerre, pendant une quinzaine d’années, il est journaliste et collabore à beaucoup de titres, le Parisien, Paris Match, l’Express. Au Parisien libéré, à partir de 1946, il court les tribunaux ; le soir, le poète commence l’écriture de Bas-relief pour un décapité. En 1954, Il apprend le métier de dompteur pour son enquête Envoyé spécial dans la cage aux fauves (prix Albert-Londres). Devenu grand reporter, Armand Gatti voyage en Amérique latine. Passant par la Russie, la Sibérie et la Mongolie, il part pour trois mois en Chine avec Chris Marker, Michel Leiris, Jean Lurçat, Paul Ricœur et René Dumont. Puis en voyage avec Joseph Kessel à Helsinki. L’année suivante, il devient rédacteur en chef du Libération d’Emmanuel d’Astier de la Vigerie et part en Sibérie avec Chris Marker.

Pièce massacrée

Pendant ces années de terrain, il écrivait également de la poésie et du théâtre. Difficile de citer une bibliographie aussi impressionnante (2). Sa première pièce publiée sera le Poisson noir (Seuil, 1958). Sa première pièce jouée sera le Crapaud-buffle par Jean Vilar, au théâtre Récamier, le petit TNP, en 1959. «La pièce a été massacrée par la critique, raconte Marc Kravetz, son ami depuis cinquante ans. Il dit alors à Jean Vilar : "Je n’écrirai plus jamais de pièce", Jean Vilar l’a au contraire encouragé. C’était le début d’une amitié pour la vie.»

De fait, en 1962, la Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G., inspirée de son père, créée à Villeurbanne par Jacques Rosner, sera son premier grand succès. Le dramaturge se lance aussi dans le cinéma. En 1960, il réalise l’Enclos, dont il a écrit le scénario et les dialogues avec Pierre Joffroy. Le film obtient le prix de la critique à Cannes. En 1962, il tourne son second film à Cuba, El Otro Cristobal.

Son histoire avec le théâtre ressemble à une relation passionnelle, avec un désir viscéral de dépassement. Sa «théâtrographie» est longue aussi (2). C’est en janvier 1966, qu’il met en scène une pièce culte : Chant public devant deux chaises électriques, sur Sacco et Vanzetti, au TNP-Palais de Chaillot. En 1967, c’est V comme Vietnam, au théâtre Daniel-Sorano, à Toulouse. En 1968, Armand Gatti recueille les témoignages d’habitants du XXe arrondissement de Paris sur les transformations de leur quartier. Ainsi naîtra les Treize Soleils de la rue Saint-Blaise, mis en scène par Guy Rétoré.

Physique quantique

C’est le soir de la première en mars 1968 que Marc Kravetz rencontre Gatti. «On ne se le rappelle pas mais la phrase "Sous les pavés la plage" vient d’une réplique de cette pièce», précise Kravetz. La Passion du général Franco est retirée de l’affiche le 19 décembre 1968, sur ordre du gouvernement français. Gatti quitte la France pour Berlin-Ouest où cet anarchiste libertaire dans l’âme va monter une série de pièces dont une sur Rosa Luxembourg (Rosa Collective). Il en fera une lecture au Festival d’Avignon. Encore récemment, ce fantastique conteur a donné une lecture à Montreuil.

Quand Armand Gatti revient d’Outre-Rhin, il décide de travailler hors de l’institution théâtrale. Dans des expériences collectives comme Neuvic. Ses textes évoquent des figures révolutionnaires et des résistants, et sont empreints de physique quantique. Morceau de bravoure, en 1976 : le Canard sauvage qui vole contre le vent. Armand Gatti crée une expérience de création collective, localement controversée, sur les dissidents soviétiques à l’invitation du directeur de la Maison des jeunes et de l’éducation permanente de Saint-Nazaire (MJEP), Gilles Durupt.

La tribu s’installera ensuite à L’Isle-d’Abeau. De 1983 à 1985, Armand Gatti se pose à Toulouse pour y créer l’Atelier de création populaire, l’Archéoptéryx. Puis il y aura Marseille, le théâtre universitaire de Besançon (2003), l’hôpital psychiatrique de Ville-Evrard (2006), etc. Ses dernières années, Gatti continuait à façonner le deuxième tome de son récit personnel la Parole errante. Jusqu’au bout, habité et mu par le lyrisme du langage.

(1) Ses monuments personnels publiés la Parole errante et la Traversée des langages, Verdier. (2) Consulter le site de la Parole errante : www.armand-gatti.org

Frédérique Roussel

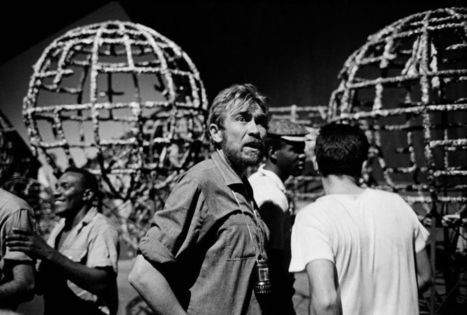

Photo : Armand Gatti dirigeant son film, «El Otro Christobal» sur la révolution cubaine, 1962. Photo René Burri. Magnum

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 6, 2017 6:21 PM

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 6, 2017 5:22 PM

|

Par Anne Diatkine dans Libération/Next

Lazare, erreur système ?

Volubile, poétique, méfiant : l’auteur de «Sombre Rivière», actuellement en tournée, confie son obsession des cases et de l’enfermement.

Et très vite le ton monte : les journalistes ne font pas leur travail, non seulement ils ne vont pas voir les pièces, mais ils réduisent l’autre à un stéréotype, les autres metteurs en scène reproduisent ce qu’ils savent faire ad nauseam et les programmateurs ne s’intéressent qu’à ce qui pénètre bien sagement dans des cadres, le théâtre est un entre-soi où la bourgeoisie moisit dans une eau stagnante, et nous-mêmes… Eh bien, nous-mêmes sommes au café le bien nommé No Problemo, où Lazare, auteur, metteur en scène, poète, n’arrête pas de bouger, se saoule de verres d’eau, se noie dans des flaques de soleil, se perd en imprécations qu’on note sagement. Il fait beau, on est en terrasse. On se tait en attendant que le volume sonore descende.

Il descend. Lazare, dont on vient de voir Sombre Rivière, créé au Théâtre national de Strasbourg, repris au Nouveau Théâtre de Montreuil, présenté par la MC93 hors les murs. Un spectacle archi-musical, effectivement inclassable, tonique et joyeux - «Ah non, ne dites pas cela, c’est atroce, "tonique et joyeux". Tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes ! Ça parle des attentats et de l’amnésie, de tout ce que l’histoire oublie, de tout ce qui resurgit» - et même plein d’humour, maintient-on, en dépit de thèmes lourds et enchevêtrés : comment vit-on après les attentats ? Sur quel terreau se produisent-ils ? Quelles histoires ensevelies ? Et comment vit-on en particulier, lorsqu’issu de l’histoire coloniale, on devient, à ce titre, obligatoirement suspect dans la France actuelle ? Sombre Rivière, titre d’un standard de blues, parle de l’enfermement, avec ou sans murs. Mais comme toujours, chez Lazare, le multiple, le rythme et l’éclatement détournent la frontalité du propos. Une petite fille de 5 ans voit son père se faire assassiner sous ses yeux. Cette petite fille est aussi bien une gamine d’aujourd’hui, témoin oculaire des attentats parisiens ou niçois, que la propre mère de Lazare, qui a vu son père se faire tuer lors des émeutes de Guelma en Algérie en 1945. Et de quoi se souvient-elle maintenant, cette enfant devenue femme âgée, qui a vécu «une vie de résistante pour tenir debout» ? Sur une vidéo, on voit l’image de la vraie mère de Lazare et ses paroles, empêchées par son rire. Elle répète : «Qu’est-ce que tu veux, t’es Arabe. Tu peux pas cacher tes joues, tu peux pas cacher ton sang. Y a Français français, et y a Français arabe.» Libellule, l’un des doubles de Lazare déjà déployé dans ses pièces précédentes, rétorque que personne ne doit savoir d’où il vient. Lorsque la pièce débute, de multiples Lazare envahissent la scène.

«Tourdi».

Pas de récits des origines donc, ailleurs que dans les pièces qu’il signe. Ce n’est pas pour rien que Lazare se revendique de Fernando Pessoa et puise certains de ses titres - Au pied du mur sans porte, par exemple - chez l’écrivain portugais. Les premières pièces de Lazare ne parlent cependant que de son enfance, des quartiers, et de l’inadaptation de Libellule, qui a «un retard de l’école» et qui est beaucoup trop «tourdi». On pense au Momo de la Vie devant soi, de Romain Gary, devant la profusion des inventions verbales, sauf que leur auteur n’a rien d’une construction. «J’écoute les gens. Je raconte l’histoire commune.» Anne Baudoux, comédienne, qui travaille avec lui depuis ses débuts il y a quinze ans, raconte comment les pièces s’écrivent : «Lazare écrit très vite, mais à voix haute. Et la plupart du temps, il y a une scribe face à lui, qui est moi.» Ensuite, il s’agit de voir si le texte passe l’épreuve du plateau. Anne Baudoux : «La particularité de Sombre Rivière est d’avoir d’abord pris la forme d’un long poème. Il s’est aussi servi de deux longs coups de téléphone, l’un passé à Claude Régy, l’autre à sa mère.»

Exclu.

S’il n’avait pas été happé par la scène et la matière vivante des mots, Lazare pense qu’il aurait été jardinier pour «offrir des fleurs à mes sœurs. J’en ai quatre». Cela fait une quinzaine d’années qu’il se «bagarre» pour faire du théâtre. Il en a perdu «quelques dents au point d’être édenté». Est-ce que ça va mieux aujourd’hui ? Lazare en doute. Il n’apprécie pas quand on lui fait remarquer qu’il n’est pas donné à tout le monde d’être en dialogue permanent avec Claude Régy, ou d’avoir le soutien quasi inconditionnel de Stanislas Nordey, directeur du Théâtre national de Strasbourg, ou d’Hortense Archambault, à la tête de la MC93 de Bobigny. «Oui, j’ai de la chance d’avoir des protecteurs. Mais pourquoi, à mon âge, en aurais-je besoin pour travailler ?» Oui, pourquoi ? «Je ne fais pas partie du milieu du théâtre. Je suis comme les gosses qu’on exclut du jeu et qui reviennent pour tenter d’y être quand même.» Lazare, qui se perçoit comme exclu, draine cependant un public toujours plus nombreux. Il est aussi adoubé par la critique. Hortense Archambault, qui l’a programmé quand elle codirigeait le Festival d’Avignon avec Vincent Baudriller : «J’ai vu tous ses spectacles. C’est un poète à vif et radical, mais qui n’est jamais dans une chose revancharde. Il a raison de dire que le système ne suit pas la progression de son travail. En France, les metteurs en scène qui ne dirigent pas un théâtre ou qui n’ont pas été labellisés "compagnie nationale" sont terriblement dépendants des autres.» C’est grâce à un éducateur de rue, le fondateur du Théâtre du Fil, Jacques Miquel, que Lazare a pu rencontrer la scène et l’écriture, quand il ne savait ni lire ni écrire couramment. L’éducateur est mort il y a quelques mois. Sombre Rivière lui est dédié.

Anne Diatkine

Sombre Rivière texte et m.s. Lazare Le 28 avril au Liberté de Toulon (83), en novembre à la Comédie de Valence (26), du 6 au 9 décembre au Grand T de Nantes (44), puis courant décembre à Grenoble (38).

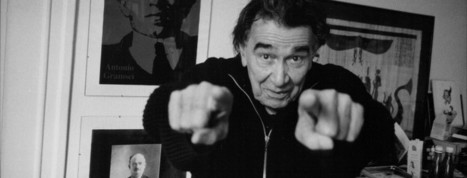

Photo : Lazare, personnage inclassable du spectacle vivant, lors des répétitions de «Sombre Rivière». Photo Jean-Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 6, 2017 12:10 PM

|

Par Yves Poey pour son blog " De la cour au jardin" (c) Photo Y.P. -

Remplaçant pratiquement au pied levé Jacques Lassalle qui devait monter « La cruche cassée » de Kleist, le patron du Français Eric Ruf nous propose sa version de Bajazet, de Jean Racine.

Cette pièce, il la connaît bien, puisqu'en 1995, il en interprétait le rôle-titre, déjà au Vieux-Colombier, dans une mise en scène d'Eric Vigner.

Retour donc en pays ottoman, dans lequel on tue beaucoup, comme nous l'allons voir.`

Dans sa note d'intention, M. l'Administrateur rappelle les deux thèmes, (il parle même à juste titre de deux fantasmes), qui émergent de cette pièce très peu jouée : le Pouvoir et ses méandres, et surtout l'Amour et ses intrigues.

Pouvoir politique et amours domestiques : les deux vont s'entremêler, s'entrechoquer avec une force et une violence inouïes, au sein du lieu de l'intimité incarnée et feutrée : une chambre du gynécée, dans le palais du sultan Amurat.

Dans ce lieu unique, règle intangible du théâtre classique, dans ce lieu interdit en principe aux hommes et vecteur de tous les fantasmes, donc, règnent en maîtresses les courtisanes.

Eric Ruf a matérialisé cette chambre ô combien énigmatique pour la gent masculine par cinquante-quatre paires de chaussures féminines, qui attendent le public sur la scène du Vieux-Colombier.

A jardin, à cour, ainsi qu'au lointain, c'est une autre collection, de magnifiques armoires anciennes cette fois, qui nous est donnée à admirer.

Ces chaussures vides, et ces armoires évidemment remplies de lourds secrets confèrent au décor une puissance très mystérieuse, très étrange.

Dans cet espace très clos, les passions vont se déchaîner.

L'objet principal de ces passions, c'est évidemment Bajazet, le frère du sultan Amurat.

Ce ne sera pas pourtant le personnage qui parlera le plus.

Laurent Natrella confère à son personnage une sorte de fragilité, une espèce d'impuissance face aux événements, d'indécision vis-à-vis de la sultane Roxane et de la courtisane Atalide, envers qui il a du mal à exprimer ses véritables sentiments.

Il apparaît en grande chemise de nuit immaculée, pieds nus lui aussi, un peu comme un condamné à mort pour qui tout serait déjà joué d'avance.

Ce sont les deux rôles féminins principaux qui m'ont vraiment impressionné.

Clotilde de Bayser est une Roxane fière, altière. Elle va dire les sentiments de son personnage avec force et majesté, mais elle est également très émouvante en femme blessée n'hésitant pas à recourir à la violence pour se venger, délaissée qu'elle est au profit de sa rivale.

L'Atalide de Rebecca Marder est elle aussi bouleversante.

La jeune comédienne est réellement très à l'aise avec l'alexandrin racinien.

Une impression ambivalente de fragilité, de douceur, mais également de force intérieure se dégage de son interprétation. Elle est vraiment grandiose.

Elle rend la scène finale totalement crédible, utilisant pour se supprimer les lacets d'une paire de chaussures écarlates. Encore et toujours les chaussures... Fétichiste, M. Ruf ?

Denys Podalydes campe quant à lui le vizir Acomat, qui tire les ficelles. (Les lacets, devrais-je écrire... )

Il m'a fait peur, le comédien !

Il incarne ce fourbe comploteur politique avec parfois un ton très doucereux, très inquiétant. Un vrai et maléfique serpent, une vile araignée tissant sa toile.

Je dois mentionner également les excellentes Anna Cervinka, Cécile Bouillot (qui n'appartient pas à la troupe), et le toujours magnifique Alain Lenglet en serviteurs et confidents dévoués.

De ce Bajazet émane une impression de classicisme, de rigueur, voire d'austérité.

Ruf n'a pas fait dans la gaudriole, Racine est servi au mieux.

C'est une pièce assurément casse-gueule.

Il faut vraiment que tout soit millimétré et d'une grande justesse, si l'on ne veut pas se retrouver dans un grand-guignol de mauvais aloi. (Mme de Sévigné avait d'ailleurs qualifié la pièce de « grande-tuerie », les trois principaux personnages y trouvant la mort...)

Ici, il n'en est rien.

Tout concourt à ce sentiment d'inéluctabilité des sentiments et des passions humaines.

C'est très noir, c'est très désespéré, c'est très fort.

C'est très beau.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 6, 2017 9:00 AM

|

Par Stéphane Capron dans Sceneweb

Armand Gatti

L’immense Armand Gatti est mort ce matin à l’âge de 93 ans. La direction de La Parole errante à la Maison de l’arbre, le centre international de création qu’il dirigeait avec Jean-Jacques Hocquard à Montreuil nous a informé de cette triste nouvelle pour le monde du théâtre.

Armand Gatti, de son vrai nom Dante Sauveur Gatti, est né le 26 janvier 1924 à Monaco. Il passe son enfance dans le bidonville de Tonkin avec son père, Augusto Reiner Gatti, balayeur, et sa mère, Laetitia Luzano, femme de ménage. Il suit ses études au séminaire Saint-Paul à Cannes. Fils d’un anarchiste italien et d’une franciscaine, Armand Gatti poète, auteur, dramaturge, metteur en scène, scénariste aura marqué l’histoire de théâtre français du 20ème siècle. En témoigne son impressionnante biographie ci dessous.

1924 26 janvier. Naissance de Dante Sauveur Gatti à Monaco, fils d’Auguste Rainier Gatti, éboueur, et Letizia Luzona, femme de ménage. Après avoir habité le bidonville du Tonkin, à Beausoleil, la famille s’installe dans la même banlieue monégasque, dans le quartier Saint-Joseph.

1941 Exclu du petit séminaire, il rentre en première au lycée de Monaco. Il écrit une épopée signée Lermontov où il se moque de ses professeurs, ce qui entraîne son exclusion le 14 juin.

1942 Il exerce divers petits métiers, dont celui de déménageur, et de sous-diacre à l’église Saint-Joseph. Le 2 mars, son père Auguste meurt des suites d’un tabassage lors d’une grève d’éboueurs. Il part alors en Corrèze, dans le maquis, avec la recommandation du père gramscien d’un de ses amis.

1943 Arrêté à Tarnac, il est emprisonné à Tulle, puis transféré à Bordeaux où il travaille à la construction de la base sous-marine. Transféré à Hambourg, au camp de travail de l’entreprise Lindemann, il s’en évade et rejoint en Corrèze l’un des nombreux maquis dépendant de Georges Guingouin.

1944-45 Parachutiste à Londres dans le Special Air Service (SAS), il participe à la bataille de Hollande. Renvoyé dans ses foyers le 1er novembre 1945, il passe la nuit de Noël avec Philippe Soupault, auquel l’a présenté un ami parachutiste. Celui-ci consacre quelques pages au « jeune homme » dans son « Journal d’un fantôme » : « Nous parlons de Rimbaud, de Lautréamont. (…) Ses jugements sont justes, parfois sévères lorsque les poètes l’ont déçu. (…) Ah ! Henri Michaux, dit-il, Michaux, lui il est bien ! »

1946-47 Sur recommandation d’un ami monégasque, il entre en janvier 1946 au Parisien libéré comme rédacteur stagiaire. Il y rencontre celui qui sera son ami de toujours, Pierre Joffroy. Pendant quelques mois, il est « locataire clandestin » à la Cité universitaire, au pavillon de Monaco. Puis il emménage sur l’île Saint-Louis, dans un hôtel meublé, quai d’Anjou, où sont logés Gilles Deleuze, Georges Arnaud, Karl Flinker, Georges Decaune, Michel Tournier, Yvan Audouar, Alejandro Otero et François-Jean Armorin. Kateb Yacine les rejoindra en 1952. Dans les salons de Mme Tézenas, il rencontre Henri Michaux, Pierre Souvchinsky, Yves Benot, Paule Thevenin, André Berne-Joffroy, Guy Dumur, Michel Cournot… Journaliste le jour, poète la nuit, il commence l’écriture de Bas-relief pour un décapité, puis d’une pièce intitulée Les Menstrues.

1948-49 Avec Pierre Boulez et Bernard Saby, devenus ses amis, ils accueillent John Cage, Morton Feldman, Merce Cunningham et Morton Brown. Nommé, le 1er janvier 1949, rédacteur au Parisien libéré, il y devient la même année reporter, statut qu’il gardera jusqu’à son départ du journal, en 1956.

1950-51 Reportages souvent cosignés avec Pierre Joffroy sur des sujets variés : spiritisme, justice, pauvreté, Collaboration, exploitation de la main-d’œuvre en Martinique… Fin 1951, il part pour l’Algérie où il rencontre Kateb Yacine. De son côté, Pierre Joffroy écrit sur les bidonvilles nord-africains en France. Ce double reportage qui prévoit l’insurrection et décrit la grande misère de la population nord-africaine ne sera pas publié, mais ils écrivent au président de la République, Vincent Auriol, pour l’alerter sur la situation.

1952 Création à Cologne de son poème Oubli signal lapidé, musique de Pierre Boulez, par l’ensemble vocal Marcel Courand. Il assiste à un concert de Pierre Boulez, au théâtre des Champs-Elysées, où il prend à partie les spectateurs qui protestent contre cette musique.

1953 Il assiste au procès d’Oradour-sur-Glane. « La Justice militaire », article publié dans Esprit, dénonce l’acquittement d’un capitaine de gendarmerie « coupable d’avoir fait passer de vie à trépas quelques maquisards ». Il poursuit sa réflexion sur la justice avec un réquisitoire virulent contre le déroulement du procès de Pauline Dubuisson (Esprit de janvier).

1954 Il apprend le métier de dompteur pour réaliser l’enquête « Envoyé spécial dans la cage aux fauves » qui lui vaut le Prix Albert-Londres. Devenu grand reporter, il voyage en Amérique latine (Costa Rica, Salvador, Nicaragua). Envoyé spécial au Guatemala, il assiste à la chute du gouvernement Arbenz et rencontre un jeune médecin argentin, Ernesto Guevara, le futur Che. De retour d’Amérique centrale, il écrit dans Le Parisien libéré et Esprit et interviewe l’écrivain Miguel Angel Asturias pour Les Lettres françaises. Il commence à rédiger Le Quetzal puis Le Crapaud-Buffle et travaille avec Pierre Joffroy et Kateb Yacine sur une biographie de Churchill, publiée au Seuil.

1955 Il quitte le quai d’Anjou pour le 17e arrondissement. Retournant au Guatemala, il passe par Mexico. En Europe, dix ans après la fin de la guerre, il découvre des camps de « personnes déplacées », sur lesquels il écrit un article, « Malheur aux sans-patrie ».

Il entre à Paris-Match. Passant par la Russie, la Sibérie et la Mongolie, il part pour trois mois en Chine avec Chris Marker, Michel Leiris, Jean Lurçat, Paul Ricœur et René Dumont. À la découverte du théâtre chinois – et tout particulièrement de Kouan Han Shin, auteur du XIVe siècle – il rencontre Mei lan Fang, prodigieux comédien de l’opéra de Pékin, et retrouve son ami Wang, connu à Paris à la fin des années 40, qui l’introduit auprès de Mao Tsé-toung. Retour par le Transsibérien.

1956 Les journaux auxquels il collabore refuse son reportage sur la Chine, mais un livre paraît aux éditions du Seuil, dans la collection « Petite Planète » dirigée par Chris Marker. Il est naturalisé français. Pour France-Soir, il écrit une longue série d’articles « J’ai filé les détectives privés » et part en voyage avec Joseph Kessel à Helsinki.

1957 Il finit d’écrire la pièce Le Poisson noir, issue de son voyage chinois. L’Express et Détective lui offrent une place de rédacteur. En juin, il accepte le poste de rédacteur en chef de Libération (celui fondé par Emmanuel d’Astier de la Vigerie) et part en septembre en Sibérie avec Chris Marker pour le tournage du film Lettre de Sibérie et l’écriture du livre Sibérie, – zéro + l’infini. À son retour, envoyé à Nantes par L’Express pour rendre compte des grandes manifestations des ouvriers nazairiens, il est matraqué par la police. Sa tête entourée de bandages illustre son article. Il fait procès aux CRS, et perd.

1958 Il décline la proposition de la Guinée de créer un journal à Conakry. Il commence à travailler, avec Pierre Joffroy, au scénario de L’Enclos et finit d’écrire Don Tibério, qui deviendra Le Crapaud-Buffle.

Au mois de mai, départ pour la Corée du Nord et la Chine, avec une délégation où se retrouvent, entre autres, Chris Marker, Claude Lanzmann, Francis Lemarque et Claude-Jean Bonnardot. Le gouvernement nord-coréen lui propose de réaliser un film. Il en écrit le scénario et en commence le tournage en collaboration avec Bonnardot qui finira le film et en assurera le montage en France. Ce film, Moranbong, est interdit à sa sortie en 1960 et autorisé en 1964. Sur le chemin du retour, il séjourne en Chine, dans le Sin-Kiang et le Kiang-Si. Il rentre en France en novembre.

1959 Il écrit pour Libération – où sa longue absence lui a fait perdre son poste de rédacteur en chef – un reportage : « La Chine contre la montre ». Il suit le Tour de France à moto, interviewe Marlon Brando et écrit en décembre pour Paris-Match, où il est devenu grand reporter, son dernier article comme journaliste : « La France pleure Gérard Philipe ».

Avec Le Poisson noir, que le Seuil a édité l’année précédente, il obtient le prix Fénéon de littérature. Jean Vilar monte Le Crapaud-Buffle au Théâtre Récamier, Petit TNP. Malgré l’échec auprès de la critique, Jean Vilar l’incite à persévérer. Désormais, il se doit, lui dit-il, à un public, les onze mille personnes venues assister aux représentations.

Il part en Italie, dans la maison de sa mère, dans le Piémont, où il commence à écrire Auguste G. et l’adaptation du Château de Kafka pour le cinéma, film non réalisé avec Charlie Chaplin pressenti dans le rôle principal.

1960 Il réalise en Yougoslavie son premier film, L’Enclos, dont il a écrit le scénario et les dialogues avec Pierre Joffroy.

1961 L’Enclos est présenté dans plusieurs festivals où il obtient des prix : à Cannes, celui de la Critique ; à Moscou, celui de la mise en scène – la délégation polonaise, qui critique fortement le contenu du film, l’ayant empêché d’avoir le Grand Prix – et où il rencontre Nazim Hikmet ; à Mannheim, où il reçoit une Mention spéciale hors concours. Le film est accueilli par des critiques dithyrambiques.

1962 Trois spectacles sont créés : La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. à Villeurbanne (dirigé par Roger Gilbert et Roger Planchon), dans une mise en scène de Jacques Rosner ; La Deuxième Existence du camp de Tatenberg par Gisèle Tavet au Théâtre des Célestins à Lyon ; Le Voyage du Grand Tchou dans une mise en scène de Roland Monod au TQM de Marseille.

Il réalise à Cuba son second film, El Otro Cristobal, notamment avec des comédiens et le décorateur Hubert Monloup rencontrés sur le spectacle La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G.

1963 El Otro Cristobal représente Cuba au Festival de Cannes et y obtient le prix des Écrivains de cinéma et de télévision.

Pour la première fois, il met en scène une de ses pièces : Chroniques d’une planète provisoire, au théâtre du Capitole, à Toulouse.

Jacques Rosner crée au Festival de Berlin La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G., et en reprend une version française au Théâtre de l’Odéon, à Paris, l’année suivante.

1964 Il met en scène Le Poisson noir au Théâtre Daniel-Sorano, à Toulouse. De retour d’Algérie, il écrit Selma, le scénario d’un film non réalisé sur la guerre d’Algérie.

1965 Il rencontre Erwin Piscator avec lequel il s’entretient à la télévision allemande. Sa pièce La Deuxième Existence du camp de Tatenberg est créée à Essen, en RFA. Il travaille à un projet sur Staline, Mort de Staline à travers l’œil d’une mouche, dont les seules traces écrites se trouvent dans le livre-mémoire d’Antoine Bourseiller, publié en 2007.

Il écrit le scénario de L’Affiche rouge, qui lui fait rencontrer de nombreuses organisations d’anciens Résistants de la MOI (Main-d’œuvre immigrée), dont Mélinée Manouchian et Arsène Tchakarian. Le sujet sera traité, dix ans après, avec La Première Lettre, série de six films à L’Isle-d’Abeau.

1966 Il crée deux pièces : en janvier, au TNP-Palais de Chaillot, Chant public devant deux chaises électriques et en mai, à Saint-Étienne, Un homme seul.

Le Poisson noir et Chroniques d’une planète provisoire sont montées en Allemagne, La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. en Angleterre et Chroniques d’une planète provisoire en Belgique.

Il écrit avec Pierre Joffroy une nouvelle version de L’Affiche rouge, Le Temps des cerises, qui obtient l’avance sur recettes du CNC, mais le film ne sera pas réalisé.

1967 Reprise à Toulouse de Chroniques d’une planète provisoire créé en 1963. À la demande du Collectif intersyndical d’action pour la paix au Vietnam, il écrit un texte sur la guerre du Vietnam : La Nuit des rois de Shakespeare par les comédiens du Grenier de Toulouse face aux événements du Sud-Est asiatique : V comme Vietnam, qu’il met en scène en avril, au théâtre Daniel-Sorano, à Toulouse. Le Groupe V se fonde à l’issue de la tournée de quarante-cinq dates en France, Belgique et Suisse.

À la demande du réalisateur Marcel Bluwal, pour l’ORTF dirigé par Emile Biasini, il écrit le scénario d’une série de trois émissions d’une heure sur la Commune de Paris, en vue de son centenaire. Les événements de Mai 68 mettront fin au projet.

La Passion du général Franco est créée à Kassel et Tatenberg II à Bradford, en Angleterre.

Inspiré par l’histoire de l’ingénieur Tsutomu Yamaguchi, un des rares hommes à avoir subi les deux explosions atomiques d’Hiroshima et de Nagasaki, il écrit La Cigogne et offre le texte à Jean Hurstel qui le mettra en scène au printemps suivant au Théâtre universitaire de Strasbourg.

1968 À la demande de Guy Rétoré, Emile Copfermann, écrivain, critique théâtral et directeur de collection aux éditions Maspero, réunit des habitants du 20e arrondissement de Paris, afin que Gatti écrive, grâce à leurs témoignages et à travers leur imagination, une pièce sur les transformations urbaines du quartier. Ainsi naîtra Les Treize Soleils de la rue Saint-Blaise, mis en scène par Guy Rétoré au Théâtre de l’Est parisien. Dès le 11 mai, les représentations, qui trouvent de nombreux échos dans la rue, sont arrêtées, malgré le souhait d’Armand Gatti d’organiser des débats dans le théâtre. Il participe à plusieurs manifestations. Au cours de l’une d’elles, il se fait briser les mains en protégeant sa tête. Contraint à l’immobilité, il dicte le texte d’un spectacle de rue sur la Commune, représenté à travers Paris par son équipe.

La Naissance est créée par Roland Monod à la Biennale de Venise et V comme Vietnam montée en Allemagne (RFA et RDA).

La Passion du général Franco est retirée de l’affiche le 19 décembre, pendant les répétitions, sur ordre du gouvernement français, à la demande du gouvernement espagnol.

Un comité de soutien regroupant un très grand nombre de personnalités du monde culturel et artistique se forme. André Malraux, ministre de la Culture, propose des solutions de rechange, mais rien n’aboutit.

1969 Devant les difficultés rencontrées pour créer La Passion, il quitte la France et s’installe à Berlin-Ouest, invité à la fois par le Sénat et l’université où il a de nombreux amis. Il travaille auparavant à Stuttgart – où il retrouve son vieil ami Hans Christian Blech, interprète de L’Enclos et qui va jouer le rôle principal dans son troisième film, Ubergang über den Ebro (Le Passage de l’Èbre), produit par la télévision ZDF – puis à Kassel où il réécrit La Naissance, qu’il met en scène au Staatstheater.

Il est beaucoup joué : V comme Vietnam à Berlin, Un homme seul à Celle.

Avant de quitter la France, il a écrit L’Interdiction ou Petite histoire de l’interdiction d’une pièce qui devait être représentée en violet, jaune et rouge, dans un théâtre national, dont Jean-Marie Lancelot s’empare pour le présenter avec des comédiens rescapés de l’aventure du TNP au théâtre de la Cité universitaire, puis en tournée en RFA et en France.

Le groupe V, dont ce sera les dernières activités, produit La Journée d’une infirmière, qui tourne en France. Elle est aussi montée par Pierre Chaussat et par Viviane Théophilidès au Théâtre populaire des Pyrénées.

La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. est jouée au Piccolo Teatro de Milan, dirigé par Paolo Grassi qui invite à la première la mère d’Armand Gatti, l’épouse d’Auguste.

1970 Il travaille comme OS à Berlin pendant plusieurs mois, aux usines Osram. Les pièces du Petit manuel de guérilla urbaine, écrites l’année précédente, sont jouées de nombreuses fois en Allemagne, à Hanovre et Bremerhaven. Dominique Lurcel monte Les Hauts Plateaux à la Maison des jeunes et de la culture de Fresnes. En juin, Le Chat sauvage, nouvelle version d’Interdit aux plus de trente ans, texte dit collectif, est créé par Jean-Marie Lancelot.

1971 Rosa Collective est créée par Kai Braak, Günter Fischer et Ulrich Brecht, à Kassel et La Cigogne par Pierre Debauche à Nanterre. Lucien Attoun, apprenant qu’Armand Gatti vient d’écrire un texte sur Rosa Luxembourg, l’invite à en faire une lecture au XXVe festival d’Avignon, dans le lieu qu’il vient d’ouvrir, la chapelle des Pénitents blancs.

1972-73 Invité par l’Université libre de Berlin, il y fait des conférences, en janvier et février 1972, sur le théâtre de rue (en URSS, Allemagne, Chine, USA, Vietnam, etc.) et sur sa propre expérience.

Henry Ingberg et Armand Delcampe, directeurs de l’Institut des arts de diffusion (IAD) de Louvain, l’invitent à travailler avec leurs étudiants. C’est ainsi que vont naître : La Colonne Durruti ou Les Parapluies de la Colonne IAD (usine Rasquinet, quartier de Schaerbeek, à Bruxelles) et L’Arche d’Adelin (dans le Brabant wallon), travaux collectifs avec les étudiants, qu’il écrit et met en scène.

1974 Il rentre en France. Il finit d’écrire Quatre schizophrénies à la recherche d’un pays dont l’existence est contestée. Vu le succès de la lecture de Rosa Collective, Lucien Attoun l’invite au XXVIIIe festival d’Avignon, à la chapelle des Pénitents blancs, pour une nouvelle expérience : une mise en espace de son texte sur la colonne Durutti. Un stage, regroupant jeunes comédiens et élèves de l’IAD, s’organise en mai et juin, en Normandie. Cela donne La Tribu des Carcana en guerre contre quoi ?

Il travaille avec Marc Kravetz à un nouveau scénario sur une histoire de Mai 68 : Les Katangais, jeunes banlieusards engagés par les étudiants pour faire le service d’ordre de la Sorbonne.

1975 Devant le succès des représentations de La Tribu des Carcana en guerre contre quoi ?, le ministre de la Culture, Michel Guy, lui demande de lui proposer un projet. C’est ainsi que naît l’Institut de recherche des mass-média et des arts de diffusion. Cette structure, préfigurée par les expériences menées en Belgique, est présentée dans trois notes remises au cabinet du ministre.

Son retour en France correspond aussi à l’invitation de Jean Hurstel, directeur du Centre d’action culturelle de Montbéliard, qui lui commande « une pièce sur le monde ouvrier ». Ce projet se transforme en une vaste saga vidéo, Le Lion, sa cage et ses ailes, six films racontant une ville à travers son émigration. Pour produire cette série vidéo avec l’INA, il crée la société Les Voyelles avec Hélène Châtelain, Stéphane Gatti et Jean-Jacques Hocquard.

Avant de quitter l’Allemagne, il crée un dernier spectacle au Forum Theater sur les femmes résistantes allemandes : La Moitié du ciel et nous en hommage à Ulrich Meinhof.

Le festival d’Automne, dirigé par Alain Crombecque, lui propose de venir créer un spectacle. Il choisit de s’installer dans un CES à Ris-Orangis et de travailler à la fois avec des comédiens, les jeunes du CES et deux journalistes, Pierre Joffroy et Marc Kravetz, coauteurs et interprètes de l’une des pièces issues de l’expérience, Le Joint.

1976-77 Le théâtre Le Palace, dirigé par Pierre Laville, produit la nouvelle version de La Passion du général Franco par les émigrés eux-mêmes. Ne voulant pas s’installer dans un théâtre classique, il crée le spectacle dans les entrepôts Calberson. Parmi les spectateurs, Gilles Durupt et Gabriel Cohn-Bendit, responsables de la Maison des jeunes et de l’éducation permanente (MJEP) de Saint-Nazaire, veulent faire venir le spectacle dans leur ville.

De cette invitation, c’est un tout autre projet qui naît : Le Canard sauvage qui vole contre le vent, création collective autour de la dissidence soviétique. Viendront dans la ville ouvrière de nombreux invités : André Glucksmann, Franco Bassaglia, Robert Castel, Félix Guattari, Claude Lefort et plusieurs dissidents, dont Leonid Pliouchtch et son épouse Tatania Jitnikova, Victor Nekrassov, Vadim Delauney, Natalia Gorbanevskaïa, le syndicaliste Victor Feinberg et celui pour qui cette action a été imaginée, Vladimir Boukovsky. L’expérience commence en septembre 1976 et le travail sera présenté sous chapiteau au milieu d’une exposition en février 1977. Parmi les participants, les frères Dardenne, ses anciens élèves à l’IAD, et le jeune écrivain Michel Séonnet, dont les chroniques de l’événement seront publiées dans un livre… trente ans après.

1977 En début d’année, est projeté à Montbéliard, Le Lion, sa cage et ses ailes en présence des communautés avec lesquelles ce film a été tourné.

Faisant suite au travail de Saint-Nazaire, il écrit Le Cheval qui se suicide par le feu, que Lucien Attoun invite au XXXIe Festival d’Avignon, à la chapelle des Cordeliers. Ce spectacle est conçu comme une série de lectures et de séances de travail publiques, en présence de témoins : Alexandre Galitch, Tania et Leonid Pliouchtch.

Il est invité en Irlande, par l’University College de Dublin, à une représentation de La Cigogne traduite et mise en scène par Joseph B. Long.

1978 Invité une nouvelle fois par Joseph B. Long, il fait une tournée de conférences en Irlande et en Grande-Bretagne. Il rencontre alors Paddy Doherty, directeur du workshop de Derry (Ulster).

En octobre, la Tribu – nom qu’il donne aux personnes qui travaillent avec lui – s’installe dans la ville nouvelle de L’Isle-d’Abeau (entre Lyon et Grenoble) avec pour projet de « donner quelques instants de plus à vivre, à travers votre imaginaire » à Roger Rouxel, l’un des vingt-trois fusillés du groupe Manouchian au mont Valérien. Cette création débouche sur la réalisation de six films vidéo sous le titre La Première Lettre.

1979 Joseph B. Long donne deux représentations de La Deuxième Existence du camp de Tatenberg à Canterbury et Belfast, auxquelles il assiste. Il retourne en Ulster pour imaginer un projet de film et d’écriture avec le workshop de Paddy Doherty à Derry.

En août, il s’installe pour un an, avec une bourse d’écriture du ministère de la Culture, dans le Piémont, dans la maison héritée de sa mère décédée l’année précédente, à Pianceretto. La Première Lettre est diffusée sur FR3, et Libération publie alors un très long entretien, sur six numéros, avec Marc Kravetz (édité en 1985 sous le titre L’Aventure de la Parole errante).

1980 Huit versions de La Parole errante sont écrites. Les sept premières sont brûlées, la huitième restera à l’état de manuscrit jusque dans les années 1990. Il s’agit de la confrontation de « tous les Gatti ayant existé » avec l’Histoire, l’Utopie et l’Ecriture.

1981 Installation en Irlande du Nord (Derry) dès janvier, pour préparer le tournage d’un film. Commencé le jour de la mort du premier volontaire des grèves de la faim, Bobby Sands, le 5 mai, il se terminera le jour de la mort du dernier, Micky Devine, le 20 août. Nous étions tous des noms d’arbres est coproduit par la télévision belge, une société irlandaise spécialement créée par la communauté des habitants de Derry et la société de production des frères Dardenne.

1982 Le ministère de la Culture lui propose de s’installer à Toulouse pour y créer l’Atelier de création populaire. Appelé l’Archéoptéryx, cet atelier est inauguré, après travaux, dans un ancien restaurant universitaire.

Nous étions tous des noms d’arbres obtient le prix Jean-Delmas au Festival de Cannes et l’attribution du meilleur film de l’année au festival de Londres l’année suivante.

Le ministère des Relations extérieures l’invite à se rendre au Canada (Québec, Montréal, Winnipeg, Toronto, Ottawa), puis à Chicago où il recherche les traces du passage de son père.

Le Labyrinthe, pièce écrite en Irlande, est créée en mai, à Gênes, puis au Festival d’Avignon. Y sont invités, les familles des grévistes de Long Kesh et Paddy Doherty. Les personnages de l’histoire réelle sont confrontés à la pièce.

1983 Il commence l’écriture d’un nouveau scénario qu’il voudrait tourner à Toulouse, La Licorne, qui devient une pièce de théâtre : Opéra avec titre long.

L’Archéoptéryx programme un « Cycle des poètes assassinés » inauguré avec Bobby Sands et des poètes irlandais, dont la mise en scène de La Nuit de Cuchulain et du Seuil du royaume de W. E. Yeats. Suivent, Jacques Stephen Alexis, avec l’adaptation et la mise en scène de son texte La Sauterelle bleue, et Otto‑René Castillo : il crée, sous le nom de Blas Tojonabales, Retour à la douleur de tous ou la route de Zacapas et, sous le nom de Genitivo Rancun, La Crucifixion métisse. De mai à décembre, tous les mercredis et samedis après‑midis, ouverture de Radio Astrolabe sur les ondes de Canal Sud. Un journal est créé, L’Archéoptéryx et son œuf géant, dans lequel il publie un poème éditorial, Occitanie. Viennent pour des conférences et débats : Rafael Alberti, Jean‑Pierre Changeux, Serge July, la Fédération anarchiste, Michel Auvray, Jean Delumeau, Michel Vovelle, Philippe Ariès, Jean‑Paul Aron.

Accueil de Manuel José Arcé, poète guatémaltèque, jusqu’à sa disparition en 1985.

1984 L’atelier consacre son année à l’URSS sous le titre : «1905-Russie/1917/URSS-1935 » : exposition La Victoire sur le soleil : Khlebnikov/Malevitch, rétrospective du cinéma muet soviétique des années 1920-1930 avec la Cinémathèque de Toulouse, diverses créations dont La Révolte des objets de Maïakovski, dans laquelle il joue le rôle de l’auteur.

Premier stage avec le Collectif de recherche sur l’animation, la formation et l’insertion (Crafi) autour de Nestor Makhno : L’Émission de Pierre Meynard.

Accueil de Michel Serres, Jean-Michel Palmier, Michel Lépine et Alain Robbe-Grillet.

Le ministère des Affaires étrangères lui commande une présentation de l’ensemble de son œuvre audiovisuelle : Le Poème cinématographique et ses pronoms personnels dont le titre pourrait être l’Internationale.

Il est invité à lire Opéra avec titre long au Palais de Chaillot par Antoine Vitez (qui aurait voulu créer la pièce à la Comédie-Française). Voyageant en Autriche sur invitation du Centre culturel français de Vienne, il assiste à la générale de La Deuxième existence de Tatenberg à l’Akademie Theater.

1985 L’Archéoptéryx organise un mois sur la Résistance allemande, en collaboration avec le Goethe Institut et la librairie Ombres blanches.

Avec le deuxième stage du Crafi, il crée Le Dernier Maquis, représenté au Centre Georges-Pompidou, à l’invitation de Gabriel Garran, pour la première manifestation du Théâtre international de langue française (TILF), où il rencontre le poète québécois Garneau.

En août, fin de l’expérience à Toulouse.

1986 Naissance à Montreuil, à l’invitation du Centre d’action culturelle dirigé par Francis Gendron, de La Parole errante dont il est le directeur artistique et Jean-Jacques Hocquard le directeur administratif.

Invité par l’École nationale de théâtre de Montréal, il monte au théâtre du Monument national Opéra avec titre long, qu’il présente à cette époque comme « son testament ».

Réinvité par le Centre culturel français à Vienne, il anime un stage sur Ulrike Meinhof, présenté au Dramatisches Zentrum.

1987 À Montreuil, Les Arches de Noé, pièce créée par Hélène Châtelain lors du troisième stage du Crafi, est présentée au théâtre Berthelot dans le cadre de l’exposition 50 ans de théâtre vus par les 3 chats d’Armand Gatti. Des témoins de sa vie et de son œuvre en sont, pendant un mois, les guides : Robert Abirached, Lucien Attoun, Raymond Bellour, Alain Crombecque, Armand Delcampe, Bernard Dort, Gabriel Garran, Jean Hurstel, Pierre Joffroy, Marc Kravetz, Dorothy Knowles, Jean-Pierre Léonardini, Heinz Neumann-Riegner, Jack Ralite, Madeleine Rebérioux, Jacques Rosner, Max Schoendorff, Viviane Théophilides, Pierre Vial, André Wilms, Michel Simonot, Evelyne Didi, etc. L’exposition est invitée au XLIIIe Festival d’Avignon.

Invité par l’université de Québec à Montréal (UQM), il y crée Le Passage des oiseaux dans le ciel, adaptée du Poème cinématographique et jouée dans les locaux universitaires.

Pour une exposition à Turin, il écrit sur sa mère Ton nom était joie, poème édité par La Parole errante.

1988 Le ministre de la Culture, Jack Lang, lui remet le Grand Prix national du théâtre.

Invité à l’université de Rochester (État de New York), il y adapte Les Sept Possibilités du train 713 en partance d’Auschwitz au contexte social américain.

De retour à Toulouse, il travaille sur la Révolution française et crée avec le quatrième stage du Crafi Nous, Révolution aux bras nus.

Il écrit la suite de Letizia : L’Homme qui volait avec des plumes de coq, sur son père. Ton nom était joie, scénario-poème filmé par Stéphane Gatti, obtient le prix Télérama du Festival de Montbéliard en septembre.

1989 Il célèbre le bicentenaire de la Révolution française en créant Les Combats du jour et de la nuit à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis avec douze détenus.

Un colloque international « Salut Armand Gatti » est organisé par l’université de Paris 8 par Michelle Kokosowski et Philippe Tancelin. Il reçoit à Asti le prix Alfieri, récompensant « un grand poète français d’origine italienne ».

Jack Lang, ministre de la Culture, lui confie la mission de mettre sur pied un lieu où des auteurs de langue française pourront « confronter leur écriture avec des groupes aussi diversifiés que des jeunes éloignés de toute culture classique et certains professionnels du théâtre ».

Répondant à une commande de René Gonzales, directeur de la Maison de la culture de Bobigny, et de Robert Abirached et à la demande de Michelle Kokosowski, il écrit Le Chant d’amour des alphabets d’Auschwitz qu’il lit à la Maison de la culture de Bobigny.

1990 Il s’installe à Marseille à l’invitation de Dominique Wallon, directeur des Affaires culturelles de la Ville. Traitant de la montée du fascisme et en souvenir de l’environnement de son enfance, il écrit sur Mussolini Le Cinécadre de l’esplanade Loreto reconstitué à Marseille pour la grande parade des pays de l’Est. Le spectacle est joué par un nouveau groupe de jeunes en stage de réinsertion.

1991 Alain Crombecque, voulant développer le Festival d’Avignon dans sa banlieue, fait appel à lui pour imaginer un travail avec des jeunes de la « périphérie ». C’est ainsi que naît Ces empereurs aux ombrelles trouées. Parution de OEuvres théâtrales aux éditions Verdier.

1993 À l’initiative de Philippe Foulquier, directeur de la Friche de la Belle de Mai et avec le soutien très actif de l’adjoint à la Culture, le poète Julien Blaine, Le Chant d’amour des alphabets d’Auschwitz, parcours théâtral en sept lieux de Seine-Saint-Denis, est repris à Marseille. Il y devient Marseille Adam quoi ?, avec quatre-vingts jeunes. Le spectacle est présenté durant deux jours, dans dix lieux de la ville.

Invité en Egypte, il fait le voyage avec Michel Séonnet. Il y est nommé Chevalier du théâtre par le ministère de la Culture.

1994-95 Il reçoit la médaille de vermeil Picasso, attribuée par l’Unesco pour sa contribution exceptionnelle au développement du théâtre de notre temps.

Une fois encore, Jean Hurstel l’invite sur ses terres. Avec quatre-vingts stagiaires, il va créer à Strasbourg Kepler, le langage nécessaire, annoncé comme un work in progress sous le titre révélateur de son état d’esprit : Nous avons l’art afin de ne pas mourir de la vérité. F. Nietzsche. Cette expérience sera très fructueuse en rencontres avec des scientifiques : Agnès Acker, Francis Bailly, Jean-Marie Bron, Guy Chouraqui, Baudoin Jurdant et Élisabeth Stengers. C’est le début de la saga de La Traversée des langages, marquée par sa découverte de la théorie quantique et de Jean Cavaillès.

1996-97 L’Enfant-Rat est créé à Limoges, au Festival des francophonies. Il crée L’Inconnu n° 5 du fossé des fusillés du Pentagone d’Arras à Sarcelles.

La Parole errante s’installe dans la Maison de l’Arbre, à Montreuil, sur l’emplacement des studios où Méliès inventa le cinéma de fiction, lieu que lui a attribué le conseil général de la Seine-Saint-Denis.

1998-99 Premier voyage en langue maya, expérience avec vingt-cinq jeunes de la Seine-Saint-Denis à La Maison de l’Arbre, est suivie, à Genève, de la création de Deuxième voyage en langue maya avec surréalistes à bord et des Incertitudes de Werner Heisenberg…

Parution de La Parole errante aux éditions Verdier.

Nommé chevalier de la Légion d’honneur, la décoration lui est remise par Dominique Wallon, directeur de la Musique, du Théâtre et des Spectacles au ministère de la Culture.

2000 Au Théâtre universitaire de Besançon, animé par Lucile Garbagnati, il participe au colloque « Temps scientifique et Temps théâtral » où il lit Incertitudes de la mécanique quantique devenant chant des oiseaux du Graal pour l’entrée des groupes de Galois dans le langage dramatique.

2001 À la Maison de l’Arbre, exposition-réponse à la question « Avec quels mots, avec quelles images inventer un lieu culturel ? »

Chant public pour deux chaises électriques est créé par Gino Zampieri à Los Angeles.

2002 Il lit Didascalie se promenant seule dans un théâtre vide au Théâtre universitaire de Besançon.

2003 Les Sept Possibilités du train 713 en partance d’Auschwitz est créé par Eric Salama à Genève, Incertitudes de la mécanique quantique… par Nicolas Ramond à Besançon et Le Couteau-toast d’Évariste Galois avec lequel Dedekind fait exister la droite en mathématiques… par lui-même au Théâtre universitaire de Franche-Comté, dans le cadre d’un stage réunissant des étudiants de quinze nationalités, au gymnase Fontaine-Écu, à Besançon.

2004-05 Il est fait commandeur des Arts et Lettres et reçoit le prix du Théâtre de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD).

2006 Il crée Les Oscillations de Pythagore en quête du masque de Dionysos à l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard, avec des étudiants français et étrangers. Il lit le poème Les Cinq Noms de Résistance de Georges Guingouin dans la forêt de la Berbeyrolle, sur le plateau de Mille-Vaches, en Corrèze.

2007 Première rétrospective complète de ses films au Magic Cinéma de Bobigny et lecture du Passage des oiseaux dans le ciel par la Comédie-Française, retransmise en direct sur France Culture.

À l’occasion d’une soirée poétique sur son œuvre à l’église Saint-Bernard (Paris 18e), la grande médaille de vermeil de la Ville de Paris lui est remise.

2008 Dans le cadre d’une exposition « Mai 1968-mai 2008 », lectures et mises en scène de quatre pièces du Petit manuel de guérilla urbaine au Nouveau théâtre de Montreuil. L’exposition Comme un papier tue-mouches dans une maison de vacances fermée sur Mai 68 se tient à la Maison de l’Arbre. Au vernissage, il lit le poème Révolution culturelle, nous voilà !, l’une des préfaces de La Traversée des langages. À la clôture de l’exposition, Pierre Vial, sociétaire de la Comédie-Française, lit Un homme seul.

2009 Il lit le poème Les Arbres de Ville-Évrard lorsqu’ils deviennent passage des cigognes dans le ciel à l’hôpital psychiatrique de Ville-Évrard.

Première résidence « Refuges des résistances » dans le Limousin. Il lit Mon théâtre ? Un théâtre quantique ? au Centre d’art contemporain à Meymac et Révolution culturelle, nous voilà ! à la Maison de la Poésie, à Paris.

Le Joint est mis en scène par Eric Salama, à la Maison de l’Arbre.

2010 À la Maison de l’arbre, dans le cadre de l’exposition 1954, 1965, 1968, 2006 – Amérique latine, miroir de nos engagements dans le temps, représentations de La Naissance, mise en scène de Mohamed Melhaa, et du Quetzal, mise en scène d’Eric Salama.

À l’issue de la deuxième résidence dans le Limousin, il crée Science et Résistance battant des ailes pour donner aux femmes en noir de Tarnac un destin d’oiseau des altitudes avec trente étudiants français et étrangers, au gymnase du lycée forestier de Neuvic.

2011 À la Cinémathèque française, à Paris, rétrospective et débats autour d’« Armand Gatti cinéaste, L’Œuvre indispensable ».

2012 À la Maison de l’Arbre, une exposition de Stéphane Gatti Hypothèses de travail pour entrer dans La Traversée des langages d’Armand Gatti, est associée à des rencontres, des projections et des représentations de Rosa Collective, mise en scène par Armand Gatti et de La Cigogne par Matthieu Aubert.

La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G. est mis en scène par Emmanuel Deleage à Los Angeles. La nouvelle promotion de L’École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) à Lyon porte son nom.

Il lit Les Pigeons de la grande guerre après la projection du film Il tuo nom era Letizia au Théâtre de la Girandole, à Montreuil, avec la participation de la chorale de Pianceretto, le village de sa mère.

2013 Il lit Révolution culturelle, nous voilà ! à la Comédie de Saint-Etienne et Limoges, et le poème Mort-Ouvrier à Carcassonne. Il lit Le ?, un tableau de Bernard Saby à la galerie Aliceday de Bruxelles et à la Maison de l’Arbre, dans le cadre de l’exposition Bernard Saby Variations réalisée par Stéphane Gatti.

Prix du Théâtre de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre

2014 Pour ses quatre-vingt-dix ans, en janvier-février à la Maison de l’Arbre, reprise de Ces empereurs aux ombrelles trouées, qu’il met en scène avec Matthieu Aubert, et de Berlin, les personnages de théâtre meurent dans la rue, par Jean-Marc Luneau.

En mars, France Culture rediffuse Berlin, les personnages de théâtre meurent dans la rue et Didascalie se promenant seule dans un théâtre vide.

Juillet : Création de Résistance selon les mots, texte et mise en scène d’Armand Gatti avec avec les étudiants de la 74e promotion de l’ENSATT, l’Ecole de la comédie de Saint-Etienne, l’Université de Lyon. Représentation le 29 juillet à l’ENSATT (studio Lerrant), Lyon, à l’occasion du Festival « Les Nuits de Fourvière ».

Décembre : sortie numérique de L’Enclos (Clavis Films)

2015 Janvier : Editions de deux textes inédits.

– La Mer du troisième jour, poème inédit d’Armand Gatti illustré par Emmanuelle Amann aux éditions Æncrages & Co.

– Ces empereurs aux ombrelles trouées aux éditions L’Entretemps. Pièce d’Armand Gatti. Création en 1991 au Festival d’Avignon. Nouvelle mise en scène en janvier 2014.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 4, 2017 7:43 PM

|

Par Patrick Sourd pour Les Inrocks

David Geselson s’empare d’une histoire vraie pour dire l’amour fusionnel qui amène un couple à se suicider ensemble, plutôt que d’accepter que la mort ne les sépare à jamais. Bouleversant.

Le spectacle commence dans l’ambiance d’une de ces soirées sans chichis où l’on convie aussi bien les voisins que le cercle des amis. Une grande table est dressée pour l’apéritif. Ce couple, qui souhaite à chacun la bienvenue, nous accueille dans le désordre de son salon, entre des piles de livres et la platine disques. “On a préparé du thé ; il y a du vin, c’est du bourgogne ; et il y a de la tarte aux cerises aussi.”

Avec Doreen, le metteur en scène David Geselson propose un théâtre documentaire cadrant la sphère de l’intime, pour revenir avec justesse et une grande délicatesse sur les conditions d’un suicide à deux qui défraya la chronique des faits divers en septembre 2007.

Un incroyable amour

C’était un an après le succès en librairie du livre du journaliste et philosophe André Gorz, qui sert de point de départ à cette enquête. Après cinquante-huit années de vie commune, Lettre à D. – Histoire d’un amour se présente comme une ultime déclaration d’amour faite à sa femme, Doreen Keir, atteinte d’une maladie incurable.

Suite à une piqûre de Lipiodol dans la nuque lors d’un banal examen radiographique, le destin de Doreen est scellé dès 1967. Le produit de contraste ne s’élimine pas et elle développe au cerveau une toile d’araignée kystique inopérable.

David Geselson et Laure Mathis n’ont pas l’âge de leurs personnages. Cette jeunesse flagrante brouille les pistes du réalisme pour inscrire la pièce dans un temps suspendu, celui de l’incroyable amour qui les unit. Bien plus qu’une cérémonie des adieux, Doreen s’attache, sur le ton de la confidence, à faire le récit des mille et une anecdotes qui racontent l’histoire d’une vie à deux.

Partager “l’impensable”

Bien avant de s’installer en France, ils se rencontrent à Lausanne. Elle est anglaise, il est né en Autriche. Ils se marient en 1949. On rit d’apprendre que la mère de l’écrivain, qui n’avait pas encore choisi de prendre pour nom de plume le pseudonyme André Gorz, avait alerté son fils sur le danger de ce mariage. Ayant commandé une analyse graphologique de l’écriture respective des futurs époux, elle était persuadée que leurs personnalités étaient incompatibles.

Du coup de foudre de leur première danse à l’enfer de partager son existence avec un écrivain, chacun raconte sa version des événements, et l’on s’amuse de la confirmation que la loi du genre est de n’être d’accord sur rien dans un couple. Elle nous confie ses rêves, lui cite Heidegger : “Notre tâche est de penser l’impensé et l’impensable de nos pensées.” Ni l’un ni l’autre ne croient en l’au-delà. On est bouleversé quand ils s’éclipsent. On sait juste qu’ils ont décidé de demeurer ensemble pour partager “l’impensable”. On les sait unis pour l’éternité.

Doreen d’après Lettre à D. – Histoire d’un amour d’André Gorz, mise en scène David Geselson, avec lui-même et Laure Mathis, les 5 et 6 avril à Rennes, Théâtre national de Bretagne, dans le cadre du Festival Mythos. En tournée jusqu’en mai 2018

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 4, 2017 3:04 AM

|

Propos recueillis par Emmanuelle Bouchez dans Télérama

Il est convaincu que la culture peut résoudre beaucoup de choses. Et pourtant, faute de propositions fortes, l'homme de théâtre (et de gauche) ne s'y retrouve pas. Rencontre avec Stanislas Nordey.

Il assume déjà tous les métiers de la scène : directeur du Théâtre national de Strasbourg, metteur en scène, acteur chez les autres dès qu'il le peut… Néanmoins, Stanislas Nordey, qui appartient à cette génération de quinquas aujourd'hui au pouvoir dans l'institution, trouve du temps pour suivre de près la campagne présidentielle. Via la lecture quotidienne de la presse écrite, et à la source, sur les sites des candidats dont il a épluché par le menu tous les programmes.

Quel regard portez-vous sur la campagne ?

Elle existe, contrairement à ce que tout le monde dit, même si les grands médias mettent le paquet sur les affaires. Chacun des candidats trace des lignes auxquelles on peut s'identifier ou pas. En revanche, certains secteurs sont laissés de côté… comme la culture : le silence de tous sur ce sujet (y compris des petits candidats, car Yannick Jadot, quand il était encore en campagne, n'en faisait pas grand cas non plus), est frappant. La bonne surprise, si j'en juge par le prisme des médias car je ne suis pas immergé dans le réel des meetings, est que le thème sécuritaire n' a pas dévoré toute la place… On parle surtout social et économie.

“Si le mot ‘culture’ surgit tout à coup lors des interviews, cela ressemble à une blague !”

Comment expliquez vous une telle absence des sujets culturels ?

Absence telle que si le mot « culture » surgit tout à coup lors des interviews, cela ressemble à une blague ! Les politiques n'en sont pas les seuls responsables. Les éditorialistes et les commentateurs relèguent la culture dans un angle mort. Mais je ne devrais pas vous dire cela à vous, Télérama, qui en avez organisé Les Etats Généreux. Au vu des récents attentats et des fractures en cours dans la société, il est très dommageable, voire aberrant, d'assumer une telle impasse.

Sans être un doux utopiste, j'en suis convaincu : la culture est un terrain où l'on peut résoudre beaucoup de choses. Ce n'est pas davantage de plan vigipirate qu'il faut porter dans les territoires abandonnés, mais plus de culture et d'éducation. Les deux sont indissociables : transmission des savoirs et ouverture d'esprit passent par ce carrefour-là. Je le sais parce que je l'ai souvent expérimenté moi-même en faisant des ateliers dans les quartiers : des gamins que les profs disaient perdus, en proie à l'exclusion, à l'abandon, à l'intolérance et à la haine de l'autre se réveillent parce qu'ils rencontrent quelque chose qui les touche.

On voit pourtant dans beaucoup de programmes une volonté de renforcer la présence de l'art à l'école : chez Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon, ou Emmanuel Macron par exemple…

Certes mais cela reste vague : aucun n'affiche clairement les moyens qu'il y met. Or il faut un arbitrage budgétaire, car cela coûte cher. Je ne sens pas émerger le désir d'un projet d'ampleur comme le fut le plan Lang-Tasca [en décembre 2000, ndlr]. C'est sans doute lié à l'affaiblissement, ces dernières années, du ministère de la Culture lui-même. Je n'ai rien à reprocher à François Hollande… L'une de ses grandes fautes, pourtant, est cette valse de trois ministres en cinq ans : un vrai manque de sérieux, car, pour construire, il faut du temps.

“J’aurais rêvé d’une candidature de Christiane Taubira, parce qu’elle aurait truffé ses discours de citations de poètes !”

Qu'est ce que vous attendez d'une élection présidentielle ?

Je suis un incorrigible gauchiste même si je n'ai jamais été encarté nulle part. J'ai été politisé très tôt : je défilais dans la cour d'école primaire en 1974 avec des pancartes « Mitterand Président/Giscard au placard » ! Si j'ai aimé Mitterrand, c'est parce qu'il lisait et écrivait lui-même. A l'inverse, pendant l'une des dernières mandatures, on a eu un président (Nicolas Sarkozy) qui ne finissait jamais ses phrases… Aujourd'hui, j'aurais rêvé d'une candidature de Christiane Taubira, parce qu'elle aurait truffé ses discours de citations de poètes ! Les candidats, toujours si prompts à parler de « LA » France, évoquent pourtant rarement sa langue et sa littérature…

Sur le plan politique, la présidentielle est un instant démocratique fort et j'y crois beaucoup : les citoyens se retrouvent ensemble pour parler du monde dans lequel ils vivent ou dans lequel il veulent vivre. Et des directions à prendre, en fonction de ce qui a été fait et de ce qui pourrait être fait. On attend toujours des candidats qu'ils définissent leur projet de société… Il y a bien des choses ici ou là. Mais la cohérence d'un geste fort se fait attendre.

Qu'est ce qui a changé depuis… 1974 ?