Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 15, 2017 8:36 AM

|

Le jeune lieu du off qu’est Artéphile, ouvert en 2015, s’est dès ses débuts signalé au public friand d’écritures contemporaines de qualité, avec notamment King du ring. Et la programmation présentée à l’occasion du Festival d’Avignon 2017 montre une prometteuse progression en termes de maturité et de densité.

Parmi les douze pièces (quatre autres sont destinées au jeune public) sélectionnées par Anne Cabarbaye-Mange et Alexandre Mange, on remarquera la belle présence d’une sensibilité féminine, avec six textes dont l’auteur ou le co-auteur est une femme, et pas moins de neuf pièces dont le metteur en scène est une femme.

Il pourrait être tentant de placer en tête d’affiche Fille du Paradis (18h10), passé en juillet 2015 par le GiraSole alors dirigé par Fida Mohissen. L’adaptation, par Ahmed Madani, de Putain (Editions du Seuil) de Nelly Arcan, est un percutant seul en scène (la critique).

Les habitués de La Manufacture auront sans doute remarqué Séisme (13h00), première création en France de la pièce de l’auteur anglais Duncan MacMillan : la compagnie du Théâtre du Prisme et le metteur en scène Arnaud Anckaert y ont donné Constellations en 2014 et Revolt. She said. Revolt again. en 2016. On retrouve d’ailleurs dans Séisme deux des acteurs de Revolt, Mounya Boudiaf et Maxime Guyon, que Arnaud Anckaert dirige ici dans « une petite forme sans artifice, où l’on pourra suivre à travers des mots simples une humanité et une relation forte. »

Autre pièce qui pourrait faire parler d’elle, L’hiver de la cigale (19h45) de Pietro Pizzuti (texte chez Lansman Éditeur), auteur multi-primé en Belgique. Le texte que met en scène Maria Cristina Mastrangeli « pose la question politique de la légitimité de la révolte armée contre un pouvoir malveillant, mais aussi celle intime de la mémoire des aïeuls. » À noter que Armand Gatti, résistant et figure du théâtre français disparu en avril, prête sa voix à un enregistrement laissé par le dictateur assassiné.

L’imaginaire singulier de Pauline Sales est à découvrir (20h05) dans Le Groenland (Editions Les Solitaires Intempestifs), seul en scène dirigé par Anna Delbos-Zamore, fugue d’une mère animée par le « désir de se retrouver soi jusqu’à envisager de lâcher la main de sa fille. »

Cette programmation, courageuse par la complexité et souvent la noirceur des thèmes abordés, n’est pas dénuée d’éclaircies, même avec de sombres arrière-plans. Elles devraient venir de Contagion (16h10) de François Bégaudeau (dont le film Entre les murs reçut la Palme d’or au Festival de Cannes en 2008) où un professeur d’Histoire, confronté à des soupçons de radicalisation visant des élèves, est « piégé par ce sujet toxique », rendant « son besoin de fuir […] vital », dans une mise en scène de Valérie Grail qui vise « sensibilité et humour » ; de Ce quelque chose qui est là (16h45), d’après le roman La nuit tombée d’Antoine Choplin (Editions La Fosse aux ours), mis en scène par Chantal Morel, « l’histoire d’une amitié qui tient chaud » dans la zone interdite autour de la centrale de Tchernobyl ; de Le violoncelle poilu (18h35) de Hervé Mestro, mis en scène par Pascal Antonini, seul en scène « inspiré de l’histoire vraie du violoncelliste Maurice Maréchal » où le personnage principal est son violoncelle, sur fond de guerre de 14 ; ou encore de Micro crédit (21h35), de Pauline Jambet et Maxime Le Gall et mis en scène par la co-autrice, qui propose « un retour aux sources anthropologiques, mythologiques et même magiques du système monétaire » avec la volonté d’éviter l’écueil de l’exposé rébarbatif, la voix de l’acteur étant mixée et samplée dans un duel avec un musicien.

—Walter Géhin, PLUSDEOFF

(illustration: Fille du Paradis, Madani Cie, crédit photo : François-Louis Athénas)

ARTÉPHILE (7, rue du Bourg Neuf), Festival d’Avignon 2017 (off) du 7 au 28 juillet 2017, relâche les 12, 19 et 26.

Et aussi… L’autre fille (Annie Ernaux, m.e.s Nadia Rémita) à 12h40 / Un jour ou l’autre (Linda McLean, m.e.s Blandine Pélissier) à 14h10 / Ici-bas (Bruno Lajara, m.e.s Céline Dely et Perrine Fovez) à 15h00 / Entre eux deux (Catherine Verlaguet, m.e.s Adeline Arias) à 21h45 // JEUNE PUBLIC Pas de loup (m.e.s Alban Coulaud) à 10h00, à partir de 18 mois / La femme moustique (Mélancolie Motte) à 10h00, à partir de 9 ans / Elikia (m.e.s Marie Levavasseur) à 11h10, à partir de 11 ans / Rise up (m.e.s Vincent Vernillat) à 11h30, à partir de 8 ans.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 14, 2017 9:28 AM

|

Par Stéphanie Barioz dans Télérama

Pratique parfois folle qui associe désormais la créativité à la technique, le jonglage contemporain ne s'est jamais aussi bien porté. La preuve en vingt-six spectacles atypiques et diablement inventifs à voir lors de la 10e Rencontre des jonglages.

La Rencontre des jonglages est un festival tous publics qui démontre la vitalité du jonglage contemporain grâce à 26 spectacles, 45 représentations et 80 artistes du monde entier. Elle mixe pendant trois semaines des solos, des duos, du collectif, du participatif, des formes courtes, des grands spectacles, des ateliers inédits, des performances et des balades dans les rues.

Inventivité, poésie et humour

« La Rencontre affirme la place des jonglages de création, pas ou peu visibles dans les festivals de cirque et les conventions de jonglage, plus axés sur la technique, explique Thomas Renaud, directeur de l'événement. Le jonglage permet un haut niveau d'abstraction et de créativité et des expérimentations infinies. Ce qui nous intéresse, ce sont les propositions atypiques. »

Jeunes pousses et compagnies emblématiques

Sont invités des jeunes prometteurs et des compagnies emblématiques. Parmi elles, les Gandini Juggling, en collaboration avec le Royal Ballet de Londres, pour 4 × 4 Ephemeral Architectures ou le collectif belge Ea Eo, qui manipule objets en plastique et « blagues pourries » dans All the Fun. Le duo Boijeot.Renauld, un sociologue et un architecte, propose une performance inattendue : la lente transhumance de meubles en Seine-Saint-Denis. Les volontaires sont conviés à construire et à déplacer des espaces de convivialité, de rue en rue, jour et nuit !

Autour de la base historique qu'est la Maison des jonglages, à La Courneuve, la Rencontre se déroule sur dix scènes ou sites franciliens. A Paris, au Carreau du Temple, Jonglopolis lie pratiques amatrice et professionnelle durant quatre jours, avec des ateliers créatifs pour les jeunes et les familles, des défis, une convention décalée...

Voir la vidéo de présentation : https://vimeo.com/117536055

Y aller :

10e Rencontre des jonglages, jusqu'au 30 avril, 01 49 92 61 61,

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 13, 2017 5:04 PM

|

Par Ève Beauvallet (à Rennes) pour Libération / Next :

Les deux artistes ironisent sur leurs rôles respectifs d’Occidental et d’Arabe dans une pièce participative.

C’était censé être la poignée de main fortifiante, l’échantillon «témoin» visant à convaincre le monde de demain que la greffe est possible. Le metteur en scène égyptien Omar Gayatt et le performer néerlandais Yan Duyvendak, tous les deux installés en Suisse, ont décidé en 2008 de mettre en scène leur rencontre dans Made in Paradise. Sauf qu’en pleine préparation de la pièce, visant à catapulter la dichotomie manichéenne Islam/Occident, les deux amis se sont aperçus qu’ils ne pouvaient plus s’encadrer. La pièce a tourné une centaine de fois pendant six ans. Ambiance. Malice ou masochisme, une saison 2, Still in Paradise, a pourtant vu le jour sur les cendres encore fumantes des printemps arabes et l’inflation des discours identitaires.

Still in Paradise s’ouvre par une séance de vote, simulacre de démocratie. Le public choisit les cinq saynètes parmi la douzaine proposée, qui lui ont semblé les mieux pitchées. Façon de rappeler qu’on vend parfois l’histoire de son pays comme de la camelote ? Pendant que certains, à Rennes où était présentée la pièce, acquiesçaient à cette ironie le regard pénétré, d’autres commençaient à tourner de l’œil en comprenant que le spectacle serait «participatif» et «déambulatoire» - «l’enfer», souffle une voisine. Passons sur le dispositif, finalement anecdotique. Still in Paradise surprend davantage en laissant simplement s’affronter les deux protagonistes. Duyvendak déplore les prises de position de Gayatt sur l’immigration érythréenne (finalement proches des discours identitaires qui appellent à «aimer» les valeurs occidentales et non pas seulement à respecter les lois). Il se retrouve lui-même moqué par son collègue égyptien comme un parangon de bien-pensance molletonné dans sa culpabilité post-coloniale et sa contrition occidentale. «Qu’est-ce que tu veux faire ? lance Gayatt à Duyvendak, qu’on chante tous Imagine de John Lennon à la fin de la pièce en buvant un thé à la menthe ?» Quand la pièce se clôt précisément sur cette image, on se rappelle que deux autres artistes également programmés au festival Mythos de Rennes travaillaient pile le même thème : non pas celui du «choc des civilisations», mais des possibilités pour un artiste occidental, en particulier, d’en faire encore un sujet sans être dupe de ses propres fantasmes. La solution s’appelle ici l’autodérision.

Ève Beauvallet (à Rennes)

Still in Paradise de Yan Duyvendak et Omar Gayatt du 6 au 26 juillet à la Manufacture, dans le cadre de la sélection suisse du Festival d’Avignon.

«Still in Paradise» s’ouvre par une séance de vote, simulacre de démocratie. Photo Pierre Abensur

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 13, 2017 4:43 PM

|

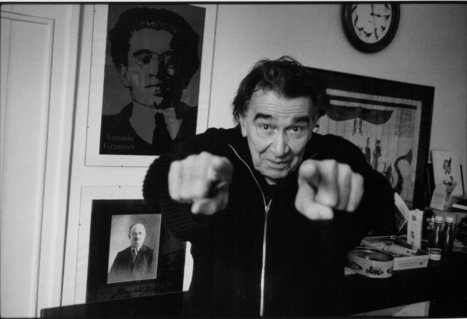

En guise d’hommage à Armand Gatti, nous publions cet article d’Olivier Neveux, qui se conclut par ces mots : « Pourquoi le théâtre ? Car il est, chez Gatti, l’asile offert à l’utopie pour qu’elle trouve, enfin, place dans le temps. Rien n’aura eu lieu que le lieu utopique d’où s’écrit le présent. Il sera dit alors que les morts ne meurent pas tout à fait et s’ils ne se relèvent pas aux saluts, c’est qu’à l’illusion de leur incarnation, Gatti a substitué la verticalité de leur invocation. Le dernier mot est aux mots, pas à la mort« .

Ce texte est paru une première fois dans : C. Brun et O. Neveux (numéro dirigé par), AG. Cahiers Armand Gatti : « Arts », n°5-6, La Parole errante, 2015, pp. 68-103.

Lire l'article entier ici : http://www.contretemps.eu/impossible-theatre-armand-gatti/

Et maintenant, je vais dire une chose qui va peut-être stupéfier bien des gens. / Je suis l’ennemi / du théâtre. / Je l’ai toujours été. / Autant j’aime le théâtre, / autant je suis, pour cette raison-là, son ennemi[1].

Pourquoi sommes-nous devant une carte de Chine ? Pour y faire du théâtre ? Nous ne sommes pas des gens de théâtre ! Nous sommes des gens d’écriture[2].

La question est légitime : pourquoi, malgré tout, le théâtre ? Malgré sa nécrose et ses duplicités ? Malgré l’entre soi, la banalité, sa « sénilité[3] » ? Pourquoi s’obstiner ? Car les attaques régulières de Gatti contre le théâtre ne sauraient dissimuler un fait : il n’en a abandonné ni le terme ni le projet. Peut-être faut-il se demander alors ce qui pour lui se loge « à l’intérieur du mot théâtre »[4]. Comme toujours, asymétrique : la réalité que défie l’espoir.

Le théâtre n’est pas premier. Il y a tout d’abord l’écriture. Pourquoi écrire ? La question lui a été posée, dans la résistance, par son compagnon Ruben Muichkine :

Le soir même, il est venu me voir et m’a demandé à voix basse : “ pourquoi écris-tu ?” Et là aussi, je ne sais pas trop pourquoi, mais j’ai répondu : “pour changer le passé”. Il m’a remercié avant de partir. Je ne l’ai jamais revu. Etant juif, il a dû mourir à Auschwitz. J’ai su plus tard que toute sa famille avait été exterminée[5].

« J’écris pour changer le passé », déclare, alors, Gatti ; le projet, à ce jour, est le même. Le passé reste passé : il n’est pas question de le nier. Aucune parole poétique, aucune incarnation théâtrale ne peut avoir pour dessein de maquiller l’effroi et la désolation, de costumer les défaits en vainqueurs, les désastres en triomphes. Changer le passé, c’est s’opposer à son achèvement et s’impliquer, sans réserve ni retour, dans le présent : que ce dernier valide l’hypothèse mobilisatrice des combats défaits d’hier. « Les histoires doivent changer, il faut changer l’Histoire. Il faut arracher les événements à leur logique d’un jour pour les rendre habitables, pour les rendre respirables. Il faut, sous peine d’étouffement par l’Histoire, sous peine d’étouffement par tout ce que nous ne sommes pas » dira, en 1972, l’un des personnages de la Colonne Durruti[6].

Mais le théâtre ? En effet, rien n’en justifie l’usage ni le recours. La question lui est posée, en 1959 (l’année de la création du Crapaud-Buffle), Gatti répond alors : « C’est peut-être à cause des enterrements […] J’ai participé à des enterrements, oui… enfin, c’est une histoire très compliquée. Et je trouvais ça très beau, pas le contenu, mais le spectacle[7] ». Affirmation énigmatique mais qu’une part du théâtre à venir, fidélité aux morts et dialogue avec eux, ne démentira pas. Marc Kravetz, quelques décennies plus tard, l’interroge à son tour :

Parce que cette forme m’a paru à ce moment-là la plus directe pour communiquer. Ecrire un livre ? J’étais déjà enfermé dans Bas relief pour un décapité et je t’ai déjà raconté comment pendant sept ans j’avais trouvé la manière de retourner tous les soirs dans le camp. J’ai choisi le théâtre sans raison particulière. Je n’étais pas un homme de théâtre, je ne connaissais pas ce milieu, c’est né d’une nécessité de l’expression, d’une exigence du verbe, l’écrit me semblait insuffisant, c’est devenu du théâtre comme ça[8].

Nécessité, exigence : il semble qu’il n’ait pu échapper à cette écriure-là, particulière. Ce choix du théâtre cependant relève de l’intuition. Car que cela soit ses enjeux, sa pratique ou son monde, Gatti n’en a pas le goût. On ne trouve ainsi aucune empathie pour ses mythes, ses rites, ses légendes, son histoire. Ses œuvres lui sont bien souvent indifférentes — à l’exception de celles, rares, qui l’affrontent et le réinventent. Il lui est étranger. Sa classe sociale, tout d’abord, le tient à distance de ses imageries ; la vie, ensuite, le garde au loin de ses représentations. Et s’il est spectateur, ainsi que le révèlent les carnets de Pierre Jouffroy, il ne fait ni récit ni événements de ces représentations — sinon celles de Sibérie ou de Chine[9]. Des déclarations viennent d’ailleurs régulièrement stigmatiser le théâtre, lui reprocher sa médiocrité, ses écueils, sa complaisance, dessiner sa collaboration avec le nihilisme ou le cynisme[10], dénoncer sa participation à l’ordre des choses, sociale et politique, pourfendre ses étroitesses. A sa façon le théâtre fait corps avec la réalité et cela n’appelle, en conséquence, aucun égard. Qu’il illustre ou qu’il construise ce monde suffit à le discréditer. Il pactise. Il est trop compromis.

Quelques artistes tranchent, bien sûr, à raison de leur résistance au théâtre — son monde et sa pratique. Le Panthéon hospitalier de Gatti en accueille quelques-uns (bien peu en proportion) : les poètes Kateb Yacine, Vélimir Khlebnikov, Antonin Artaud ou, unique, le comédien Mei Lan Fang. Ces noms dessinent comme une splendide constellation : celle d’un inappropriable théâtre pour l’occident, qu’il en défie les formes et les fonctions ou qu’il lui soit radicalement étranger. Un « régisseur » cependant occupe une place décisive : Vilar, qui tel un « métal précieux, quelles que soient les circonstances, la façon dont il existait, réinterprétait, renvoyait le moindre trait de lumière[11] », « celui qui a changé s[a] vie[12] », le premier « père » de théâtre qu’il revendique[13] — et auquel, il sera, comme à chaque « père », d’une intraitable fidélité. C’est à son invitation, en 1959, que sa première pièce est créée au Théâtre Récamier[14]. Depuis cette rencontre, Gatti n’a cessé de louer son éthique, sa générosité, sa poésie[15]. Les dissemblances sont pourtant sensibles de l’un à l’autre, politiques ou esthétiques, et le travail théâtral de Gatti — ses mises en scène — ne sont d’évidence pas « vilariennes ». L’importance de Vilar se rapporte à sa fonction initiatrice — un père. Gatti lui doit la découverte du théâtre, sa pratique et son concret : « l’espace utopique, les voix, les personnages, les éclairages, bref, ce qui fait que le théâtre reste toujours dans les limbes s’il ne passe pas par là, s’il reste uniquement littéraire[16] ». Cruciale révélation qui indissocie matérialité et « utopie[17] » et indique les singularités du langage théâtral et de ses questions : « Comment essayer de dire dans l’espace. Et de quel espace s’agit-il[18] ? » Révélateur, Vilar fut aussi une figure consolatrice et encourageante — un père — lorsque la critique rageuse s’en prit au jeune dramaturge : « l’histoire de la critique théâtrale est jalonnée depuis la querelle du Cid d’erreurs parfois voulues, souvent de bonne foi […]. L’affaire « Crapaud-Buffle » vient d’entrer dans cette histoire[19] ». Son soutien sera déterminant. Gatti n’abandonnera pas le théâtre — il avait songé, un temps, le faire.

Quelques années après la violente charge critique contre Le Crapaud-Buffle, en janvier 1966, le Figaro Littéraire, titre à l’occasion de la création de Chant public devant deux chaises électriques au Théâtre National Populaire : « Armand Gatti n’est plus un auteur maudit[20] ». L’affirmation est exacte : Gatti est un auteur discuté, contesté — « Si l’art dramatique devait s’enliser dans une pareille gadoue, je renoncerais avec bonheur à aller au théâtre[21] » — dénoncé, mais il jouit d’une notoriété et d’une reconnaissance incontestables : « depuis la réussite de Villeurbanne [La Vie imaginaire de l’éboueur Auguste G.], tous les Centres Dramatiques se disputent ses pièces » relève Alfred Simon pour le déplorer[22]. Il est devenu, à part entière, un homme de théâtre, dramaturge et metteur en scène, joué sur des scènes prestigieuses. L’heure est, alors, en France, à la quête de nouveaux auteurs, d’un renouvellement de l’écriture théâtrale : qu’elle se transforme, quitte à balbutier ou échouer, qu’elle expérimente et invente. Gatti incarne la reviviscence de l’avant-garde : « théâtre des possibles », « selmaire », recomposition des temps et de l’espace. Simultanément, « une question hante le théâtre : celle de son aptitude à représenter la réalité contemporaine, à mettre sur la scène le monde dans lequel nous vivons[23] » et, par là, l’émergence d’un art, à hauteur des espérances et des luttes des années 1960, dans l’après-coup traumatisé des camps. Le théâtre de Gatti est aussi et simultanément ce théâtre politique. Pour autant, il se tient à distance de la dialectique et du réalisme brechtiens qui polarisent alors les discussions. Son œuvre s’avère plus proche de la démarche d’Erwin Piscator qu’il désigne comme son second père de théâtre — ou, plutôt, dont il est le fils[24], dans une filiation affranchie ; ses pères, en outre, ne seront jamais des auteurs mais des hommes de la scène comme si c’était là, et là seul, qu’il devait être précédé et initié[25]. Tous les deux, loin de définir ou de circonscrire les frontières du théâtre politique, se sont échinés à l’inventer, c’est-à-dire à en instaurer l’un des possibles et bien plutôt que d’arpenter ses terres, ils les ont libérées, l’un du naturalisme et de l’expressionisme, l’autre de la rationalité causaliste. A l’instar de Gatti, mais dès les années 1920, Piscator n’a jamais fait que plier le théâtre à la « nécessité de l’expression », de faire primer celle-ci, divergente chez l’un et l’autre, sur toute autre considération, de lui attribuer tous pouvoirs. Piscator entend montrer le destin de l’humanité, ses métamorphoses, ses rapports de classe, l’articulation des contradictions, la Totalité ; Gatti entend rendre justice à ce qu’implique une existence, dès lors qu’elle est envisagée à l’aune de ses possibles et de l’entrechoquement fécond de multiples temporalités : l’invention, dans l’un et l’autre cas, d’« une dramaturgie planétaire[26] » — « à l’assaut du ciel ». Car ils supposent un monde à dire en excès sur les proportions acceptables et des édifices théâtraux et du « bel animal » dramaturgique. Ainsi, il existe, de part et d’autre, — sans que le mot ait tout à fait la même signification — une volonté de rendre compte du macrocosme sur une scène de théâtre ; d’ouvrir le plateau et le théâtre à ce qui, par définition, les excède. Soit, chaque pièce disposera d’une construction singulières : « Sans être une cathédrale, un sujet théâtral détient des rapports, des harmonies, des structures qui lui sont propres. Couler n’importe quel sujet dans ce moule naturalisant que par habitude on continue à appeler le théâtre, me paraît d’un raffinement digne d’un meilleur sort[27] ». Cela suppose une indiscipline revendiquée à l’égard des normes et des contraintes théâtrales, le choix fait d’accorder toute puissance aux nécessités qu’induit « une théâtralité en quelque sorte immanente au sujet qu’elle aborde[28] », à son propre jeu de tensions et un acharnement à « développer une faculté en voie de disparition : l’imagination critique et politique[29] ». Gatti et Piscator se brouilleront. Le matérialisme historique de Piscator est, à terme, inconciliable avec l’orientation « blanquiste » — et christique[30] ? — d’un Gatti, toute en barricades, en « actions restreintes », en tutoiement de l’infini, de l’éternité et des astres. Ces œuvres, solitaires et autonomes, cohérentes et singulières, insistantes et inspirantes[31] ont en commun d’être inaugurales. Elles ont, l’une pour l’autre, dans l’histoire du théâtre politique, la fraternité des précurseurs — et une semblable difficulté à être reprise et répétée.

L’œuvre de Gatti occupe ainsi une place repérée mais isolée, dans la constellation du « théâtre politique ». En 1974, Jean Duvignaud et Jean Lagoutte écrivent :

Qu’importent les définitions : les pièces de Gatti sont des cris élaborés par un art très sûr de la mise en scène ; ses œuvres ont la liberté de l’imagination, c’est-à-dire la vivante et fébrile diversité de la vie réelle. Ce qu’Adamov n’a pu réaliser, soumis qu’il était à des normes trop intellectuelles, ce que Piscator ou Brecht, enserrés dans une gangue philosophique, n’ont pu complètement atteindre, Gatti y parvient peut-être. Ce visionnaire est sans doute le seul auteur politique — mais non idéologique — du théâtre contemporain[32].

Notes

[1] A. Artaud cité in J. Derrida, « Le théâtre de la cruauté et la clôture de la représentation », L’Ecriture et la différence, Paris, Editions du Seuil (« Essais »), 1967, p. 366.

[2] A. Gatti, La Parole errante, Lagrasse, Editions Verdier, 1999, p. 1346.

[3] A. Gatti, « Préface », Théâtre ***, Paris, Seuil, 1962, p. 9.

[4] « ALPHABET DE LA QUESTION . — Nous sommes des Alphabets. Nous n’allons pas entrer dans un théâtre, mais dans les différents sens du mot théâtre ». A. Gatti, « Le Chant d’amour des alphabets d’Auschwitz », œuvres théâtrales. III, Lagrasse, Editions Verdier, 1991, p. 26.

[5] A. Gatti in A. Gatti, C. Faber, La poésie de l’étoile. Paroles, textes et parcours, Descartes & Cie, Paris, 1998, p. 49.

[6] A. Gatti, « La Colonne Durruti », Œuvres théâtrales. Tome II, Lagrasse, Verdier, 1991, p. 729.

[7] A. Gatti « Premier interview à « Bref » – 1959 » reproduit in S. Gatti, M. Séonnet, Gatti. Journal parlé d’une écriture, ouvrage publié à l’occasion de l’exposition « 50 ans de théâtre vus par les trois chats d’Armand Gatti », Montreuil, Centre d’Action Culturelle de Montreuil – La parole errante, 1987, p. 18.

[8] A. Gatti, in M. Kravetz, L’Aventure de la parole errante. Multilogues avec Armand Gatti, Toulouse, L’Ether Vague – La Parole errante, 1987, p. 96.

[9] Voir D. Knowles, Armand Gatti in the Theatre: Wild Duck Against the Wind, London, The Athlone press, 1989, p. 9 ; A. Gatti, Chine (1956), Paris, Editions du Seuil (« Petite Planète »), 1965,

[10] « Le théâtre de Beckett sous forme d’une bouffonnerie sinistre (et exténuée) exige une vision dérisoire de l’homme. C’est faire l’homme plus petit qu’il n’est ». A. Gatti, « Révolution culturelle nous voilà ! », La Traversée des langages, Lagrasse, Editions Verdier, 2012, p. 83.

[11] A. Gatti, in M. Kravetz, L’Aventure de la parole errante. Multilogues avec Armand Gatti, op. cit., p. 90

[12] A. Gatti in A. Gatti, C. Faber, op. cit., p. 107

[13] « Les deux autres étant Piscator et Mao Tsé-toung ». Idem, p. 107. Sur Piscator, voir infra.

[14] Voir C. Brun, « La Création du Crapaud Buffle », in C. Brun, O. Neveux (numéro dirigé par), AG. Cahiers Armand Gatti : « La Traversée des langages », n°3, 2012, pp. 263-271.

[15] « J’ai connu une évasion, elle a ouvert sur mes débuts au théâtre dans les réalités du système. Elle a eu lieu à Sète, pendant les vacances dans la maison de Jean Vilar… Chaque après-midi, je lui apportais un texte autour duquel j’avais tournoyé durant la nuit comme un papillon autour d’une lampe restée allumée, il avait trouvé une façon « théâtrale » d’établir le contact avec mes écritures. Le texte était punaisé à un pupitre. Je lisais d’abord. Puis Jean Vilar pointant une clarinette, jouait la lecture toujours avec grâce, inspiration, et fantaisie. Les personnes à ce moment-là présentes choisissaient un passage, et expliquaient pourquoi elles l’avaient choisi. La mort et la vie du chat de Schrödinger étaient débattues selon les passages lus. La clarinette multipliait les traductions. Parfois Oulipo était présent, riche de chiffres, et d’onomatopées. Discussions jusqu’à la tasse de thé vert, Artaud était parfois de passage. Il y eut des soirs où Artaud, Vilar, et Gatti devenaient le miroir éclaté l’un de l’autre ». A. Gatti, « Gomorrhe. Imaginer le possible pour réaliser le désirable », La Traversée des langages, op.cit., p. 28.

[16] A. Gatti, in M. Kravetz, L’Aventure de la parole errante. Multilogues avec Armand Gatti, op. cit., p. 89.

[17] « C’est donc par Vilar que je suis entré dans cette utopie là ». Idem, p. 89.

[18] A. Gatti in A. Gatti, C. Faber, op. cit., p. 108.

[19] J. Vilar, « messieurs les critiques, vous êtes cruels, c’est mauvais signe », Arts, n°748, 1959 repris in J. Vilar, Le Théâtre, service public (1975), présentation et notes d’A. Delcampe, Paris, Editions Gallimard (« Pratique du théâtre »), 1986, p. 415.

[20] S. Zegel, « Armand Gatti n’est plus un auteur maudit », Le Figaro littéraire, 20.1.1966. Sur Gatti et la critique, voir M. Consolini, « Du conflit aveugle au consensus vide », in C. Brun, O. Neveux (numéro dirigé par), AG. Cahiers Armand Gatti : « Du journalisme », n°4, La Parole errante, 2013, pp. 230-261.

[21] J.-J. Gautier, « Chant public devant deux chaises électriques », Le Figaro, 28 janvier 1966.

[22] A. Simon, « Sacco et Vanzetti au T.N.P. : complainte devant deux chaises vides », Esprit, mars 1966, p. 416.

[23] B. Dort, Théâtre réel. Essais de critique 1967-1970, Paris, Editions du Seuil, 1971, p. 7.

[24] « […] il m’a amené à la télévision et effectivement il a déclaré à la TV que j’étais son fils, que je venais d’achever une pièce L’Homme seul sur la Chine et là-dessus il est parti en flèche sur Brecht qu’il n’aimait pas du tout, faisant la comparaison entre les deux, me portant très haut, ce qui m’a plongé dans des sentiments mêlés, sans compter une certaine gêne et m’ a valu une amitié très réduite des brechtiens de l’époque. A. Gatti, in M. Kravetz, L’Aventure de la parole errante. Multilogues avec Armand Gatti, op. cit., p. 93

[25] Voir ce qu’écrit E. Piscator sur le type d’auteurs espéré par lui en conclusion du Théâtre politique ; « En vérité, trop de choses manquent à ce théâtre. Tout d’abord un répertoire, où chaque pièce devrait allier la rigueur et la précision idéologiques à de fortes chances de succès. « L’article de fond » à lui seul ne suffit pas. Le théâtre a besoin d’être « théâtral ». C’est le seul moyen pour lui d’être efficace. Ce n’est qu’ensuite qu’il peut se permettre d’être réellement un théâtre de propagande. Mais nous devons commencer par conquérir ce domaine-là. Des initiatives ont été prises dans ce sens pour développer la production des œuvres. Mais les auteurs doivent apprendre à traiter le sujet objectivement ; ils doivent comprendre d’abord la dramaturgie des phénomènes les plus simples et les plus grands de la vie. Le théâtre exige des effets proches de la nature, sans raffinement et sans « recherche » psychologique. De plus, la majorité des auteurs se fait une idée fausse du public. Il est plus facile à ce public de suivre et de contrôler un événement quotidien que l’Œdipe de Sophocle. […] J’ai toujours eu dans la tête ce plan qui s’impose toujours davantage et qui consisterait à distribuer aux auteurs des sujets choisis par et pour le théâtre, à procéder à leur mise en forme dramatique en collaboration étroite avec le théâtre, et à ne plus jamais accepter des pièces dites « achevées » ». E. Piscator, Le théâtre politique suivi de Supplément au théâtre politique, Paris, L’Arche Editeur, 1962, pp. 235-236.

[26] J.-P. Sarrazac, « Un art nouveau pour un nouveau monde », in R. Abirached (sous la direction de), Le Théâtre français au XXe siècle, Paris, Editions L’Avant-scène théâtre, 2011, p. 296.

[27] A. Gatti, « Préface », Théâtre ***, op. cit., p. 7.

[28] J.-P. Sarrazac, L’Avenir du drame. Ecritures dramatiques contemporaines, Belfort, Circé (« Poche » / « Penser le théâtre »), 1999, p. 22.

[29] M. Piscator, « L’itinéraire d’Erwin Piscator : une vie pour le théâtre », in M. Piscator, J.-M. Palmier, Piscator et le théâtre politique, Paris, Editions Payot, 1983, p. 207.

[30] « Une fois, il m’a fait un reproche. C’était à Francfort et de nouveau à propos de L’Homme seul : « Quelles différences fais-tu entre les héros de tes pièces, me demandait-il, et Jésus Christus ? C’est toujours le même idéaliste qui va mourir, abandonné de tous, trahi par les siens, c’est toujours l’histoire de Jésus Christ. Avec les morts, la discussion est plus facile. Essaie de discuter avec les vivants. Tu perdras peut-être en majesté, en grandeur, mais tu gagneras en vérité ». A. Gatti, in M. Kravetz, L’Aventure de la parole errante. Multilogues avec Armand Gatti, op. cit., pp. 94-95.

[31] Ainsi, par exemple, Antoine Vitez qui écrivait à l’occasion du colloque « Théâtre sur paroles. Salut Armand Gatti », le 14 avril 1988 « A toi, Dante, qui a connu l’Enfer véritable, et qui continue à déplier pour les générations le livre entier des blessures, j’envoie mon salut fraternel, et un peu filial, car nous sommes à ton école » (P. Tancelin (Sous la direction de), Théâtre sur paroles. Salut Armand Gatti, Toulouse, Patrice Thiery – L’Ether vague, 1989, p. 201). Ou, Alain Françon : « C’est un parcours qui m’aide à avoir mes propres repères », dans l’émission « Radio Libre » diffusée sur France Culture et consacrée à la parution de La Parole errante le 25 septembre 1999.

[32] J. Duvignaud, J. Lagoutte, Le Théâtre contemporain. Culture et contre-culture, Paris, Librairie Larousse, 1974, p. 202.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 13, 2017 8:26 AM

|

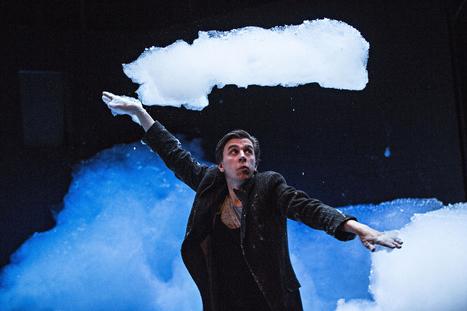

"Le Petit bain" par Johanny Bert, critique de Marie Plantain dans Pariscope.fr

C’est une expérience d’une poésie infinie qui attend enfants et parents en ce moment au Théâtre Paris-Villette. "Le Petit Bain" est un spectacle jeune public d’une délicatesse rare, accessible aux tous petits dès 2 ans.

On pense à Gaston Bachelard et son œuvre philosophique autour de l’imagination de la matière, à la vue de ce spectacle tout de mousse vêtu, imaginé par le metteur en scène Johanny Bert. Le plateau y est investi tout autant par son interprète, le danseur Samuel Watts, que par son élément principal, une montagne de mousse, partenaire imprévisible et pourtant domptable, tantôt compact, tantôt volatile, propice au jeu autant qu’à la rêverie.

Au commencement du spectacle, il y a la mousse. Décor immobile, contenu et enfermé entre quatre clôtures ajourées façonnant un cube. Puis un jeune homme entre en scène, depuis le public, il monte sur le plateau, comme venu de nulle part, avec son grand manteau et son sac à dos. Une sorte de clochard céleste rimbaldien au regard doux et angélique, qui commence à s’inventer un compagnon oiseau d’une poignée de mousse qu’il dépose tendrement sur son épaule. Et voilà que l’homme danse et que l’oiseau l’accompagne dans ses mouvements. Et voilà comme l’imaginaire nous cueille et nous fait traverser l’horizon du réel. C’est alors que l’homme ouvre la cage, la métaphore se file mais c’est dans un autre monde que nous pénétrons, celui où tout est possible. Il fend la mousse comme on fend les flots, se fait mousse justement, ou capitaine d’un navire, tente un pied dans l’eau trop froide, se réchauffe à un soleil tracé à la pointe de son doigt, la mousse devenant alors peinture blanche sur fond noir. Puis de l’océan on navigue vers le Pôle et sa banquise, la mousse devient neige et notre voyageur immobile grelotte au fond d’une grotte. Puis c’est un nuage qui flotte, une pluie de confettis, un chapeau, une paire de jumelles. "Le Petit Bain" est une épopée. Une épopée minuscule entraînée par un imaginaire galopant qui traverse la matière pour mieux voyager.

Le danseur Samuel Watts se meut avec une grâce enfantine un rien mélancolique, dans cet élément qui touche tout à la fois au quotidien du bain et à la rêverie illimitée. Surface de projection infinie, la mousse est en métamorphose perpétuelle, le moindre souffle la fait trembler, elle passe de la densité à l’effritement, fragile et multiple, elle se transforme au gré de l’imagination qui la fait décoller de son statut premier. On en suit les évolutions avec fascination. Elle est à la fois le paysage dans lequel évolue le personnage, son partenaire de scène, son liquide amniotique.

Ainsi "Le Petit Bain" touche autant aux rives de la danse, du mime que du théâtre d’objet. L’objet en question étant tangible tout autant qu’insaisissable, liquide et aérien, masse compacte et flocons épars. La bande son musicale ajoute à la subtilité de l’ensemble, on passe des volutes au saxophone de Colin Stetson aux partitions baroque d’Abel et c’est un régal. Sans parler du final qui est pure merveille.

Les enfants sont happés, les parents aussi. Rarement le théâtre jeune public n’aura touché des cordes aussi sensibles, universelles et intergénérationnelles. Une pépite.

Par Marie Plantin

Le Petit Bain

Du 6 au 23 avril 2017

Au Théâtre Paris-Villette

211 avenue Jean Jaurès

75019 Paris

Photo © Jean-Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 11, 2017 5:45 PM

|

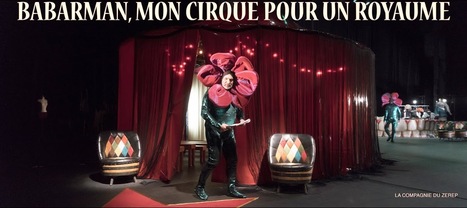

Par Floriane Fumey pour I/O Gazette

Mon cirque pour un royaume

Un chapiteau pour les enfants, une coulisse pour les parents : l’idée n’est pas mauvaise et devient même carrément culottée quand c’est la compagnie du Zerep qui la met en scène. Ils sont tous là, toujours aussi hilares, prompts à l’improvisation, et costumés de la tête aux pieds. Ce double dispositif leur permet d’explorer le décalage entre deux espaces de jeu corsetés par des mœurs bien précises. Ils en profitent pour pousser au paroxysme la provocation, art dans lequel ils sont passés maîtres. Comment faire trembler les parents et régaler les enfants de ce qui est interdit (et peut-être même les choquer un peu au passage, pour mieux les déniaiser…) ? Alors oui, Babarman est une femme, tout se mélange et ça pète dans tous les sens. L’humour est graveleux et les bribes que l’on capte de la tente ne sont pas pour nous rassurer. Indignez-vous parents, le Zerep est de sortie ! Heureusement, pour une heure seulement.

EN BREF

Babarman, mon cirque pour un royaume

Auteur : Compagnie du Zerep

Genre : Spectacle pour enfants

Mise en scène/Chorégraphie : Sophie Perez, Xavier Boussiron

Distribution : Daniele Hugues, Françoise Klein, Gilles Gaston-Dreyfus, Marlene Saldana, Sophie Lenoir, Stéphane Roger

Lieu : Théâtre Nouvelle Génération

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 10, 2017 7:42 PM

|

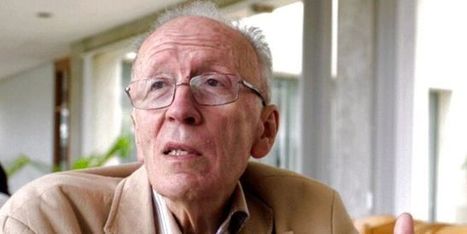

Par Brigitte Salino dans Le Monde

Peu connu du grand public, il s’est éteint, lundi 3 avril, à l’âge de 83 ans.

Il n’était pas connu du grand public, mais c’était un homme qui comptait : André-Louis Perinetti, mort lundi 3 avril, à 83 ans, a passé sa vie à travailler dans et pour le théâtre. Né le 7 août 1933 à Asnières (Hauts-de-Seine), ce fils de commerçant a étudié le droit, à Paris, où, comme beaucoup dans sa génération, il a découvert le théâtre à travers le Théâtre des Nations, qui a un rôle de premier plan dans les années 1960 en faisant venir des troupes étrangères et en offrant une université internationale permettant à toute une jeunesse de se former.

Très vite, André-Louis Perinetti dirige cette université, hébergée au Théâtre Sarah-Bernhardt (l’actuel Théâtre de la Ville). Quand cette salle ferme pour travaux, l’université déménage dans la cave d’un cinéma, à Gambetta (dans le 20e arrondissement de Paris), où elle continue à accueillir des stagiaires, dont beaucoup sont des étrangers. Certains repartent ensuite dans leur pays, d’autres restent en France, comme les Argentins Jorge Lavelli et Victor Garcia, un météore de génie dont les mises en scène ont durablement marqué. Côté français, il y a de jeunes metteurs en scène, tels Jean-Marie Patte ou Jérôme Savary, qu’André-Louis Perinetti aura largement contribué à faire connaître.

Homme de rencontres et d’action

Cette université internationale du Théâtre des Nations fait aujourd’hui rêver. Les stagiaires travaillaient sur des thèmes, entourés par des universitaires (dont Bernard Dort), des auteurs (Ionesco, Gatti, Césaire…), des metteurs en scène (Serreau, Vitez, Barrault…). En 1968, André-Louis Perinetti prolonge cette action d’une autre manière : il devient directeur de la Cité internationale, qu’il dote de plusieurs salles et impose comme « un théâtre d’art », dans l’esprit renouvelé des petites salles de la rive gauche. Au programme de sa deuxième saison, il y a une trentaine de compagnies étrangères – le Bread and Puppet Theatre, l’Odin Teatret – et françaises, dont celle de Patrice Chéreau, qui présente L’Héritier de village, de Marivaux.

Là encore, il faut louer André-Louis Perinetti pour l’essor qu’il a contribué à donner au Théâtre de la Cité internationale. Une renommée qui lui a valu d’être nommé à la tête du Théâtre national de Strasbourg (TNS), en 1972. En Alsace, cet homme de rencontres et d’action veut poursuivre le travail mené à Paris. Mais l’institution s’y prête moins. Et, surtout, André-Louis Perinetti est appelé, en 1974, à la direction du Théâtre national de Chaillot, où il remplace Jack Lang, que Michel Guy, ministre de la culture de Valéry Giscard d’Estaing, veut écarter. Ce n’est pas un lit de roses : des restrictions budgétaires sévères, une situation politique complexe, la salle Jean-Vilar en travaux…

ANDRÉ-LOUIS PERINETTI EST MOINS À L’AISE DANS DE « GRANDS » THÉÂTRES QUE DANS LES PETITES SALLES PROPICES À L’EXPÉRIMENTATION

La plupart des spectacles se donnent salle Gémier ou au Théâtre de la Cité internationale. André-Louis Perinetti continue d’inviter des Sud-Américains et l’underground américain, qui lui sont chers. Il invite aussi des artistes de l’est de l’Europe, comme le Polonais Tadeusz Kantor. Mais, comme au TNS et outre les difficultés, il est moins à l’aise dans de « grands » théâtres que dans les petites salles propices à l’expérimentation. De même, il est moins à l’aise quand il signe ses propres mises en scène que quand il programme celles des autres.

Quand il quitte Chaillot, où Antoine Vitez le remplace en 1981, André-Louis Perinetti change de route. Désormais, il ne dirige plus de salle, mais il s’active sans relâche à mettre en avant le théâtre, auprès de l’Unesco (en tant que secrétaire général de l’Institut international du théâtre), au CNRS (en tant que membre du directoire du Laboratoire de recherche sur les arts de la scène), dans de multiples colloques, en France et à l’étranger. Jusqu’au bout, il a parcouru le monde. C’était un voyageur, à travers les continents, et dans le continent du théâtre, sa terre de cœur et d’élection.

André-Louis Perinetti en quelques dates

7 août 1933

Naissance à Asnières (Hauts-de-Seine)

1968

Directeur du Théâtre de la Cité Internationale

1972

Directeur du Théâtre national de Strasbourg

1974

Directeur du Théâtre national de Chaillot

1984

Secrétaire général de l’Institut international du théâtre

3 avril 2017

Mort

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 10, 2017 6:50 PM

|

Par Christine Friedel dans Théâtre du blog

L’une des pièces les moins jouées de Racine. Non sans raison: elle n’a pas la ligne forte d’un Britannicus ou d’une Andromaque, et Racine s’abuse sans doute en parlant de tragédie, quand il s’agit plutôt d’un drame. Aucun personnage n’évolue, il ne leur reste qu’à mourir ou à « persévérer dans leur être » ces intrigants infatigables qui sortent toujours leur épingle du jeu, sans parler de l’artifice d’une lettre perdue et trouvée. La pièce a quand même dû avoir son heure de gloire et on y entend quelques vers passés dans le domaine public comme le fameux: «Nourri dans le sérail, j’en connais les détours» du prudent Acomat.

Faut-il de la terreur et de la pitié pour qu’il y ait tragédie ? Bajazet, homme objet de deux passions antagonistes, n’inspire pas la pitié : trop borné à un courage sans emploi, séquestré par son frère le sultan qui craint en lui un rival, trop enfermé dans un amour de jeunesse dont il ne sait pas utiliser le potentiel de révolte. Comme Atalide, sa fiancée. Ils s’aiment par principe, c’est leur colonne vertébrale : prêts à mourir l’un pour l‘autre… Elle, révélant hors de sa présence toute sa frustration, lui, tout à sa « gloire », généreux tous les deux jusqu’à l’ennui.

Heureusement, ils se trouvent entre les mains d’une sultane qui introduit de la terreur dans l’affaire. Esclave élevée au plus haut rang du pouvoir par l’amour du sultan qui guerroie au loin, elle fait sa proie de Bajazet, prisonnier du sérail, dévirilisé. C’est l’amour ou la mort : aime moi, ou je te tue. Et cela fait un drame, à défaut d’une tragédie : on sait que l’amour ne se commande pas.

Blaise Pascal le dit mieux : l’amour, et le pouvoir ou la domination, ne sont pas du même ordre, et vouloir imposer l’un par l’autre, devient le propre de la tyrannie. Avec cela, à la fin, inévitablement, tous meurent, à l’exception, on l’a vu, de ceux qui tirent les ficelles et « songent à eux ».

Reste Roxane, le rôle-maître, à défaut d’être le rôle-titre. Clotilde de Bayser en donne peu à peu les facettes : dissimulation de la calculatrice (jamais longtemps : c’est une faible femme…), dureté de l’orgueil, atermoiements de l’ancienne esclave finalement peu sûre d’elle, passion dévorante… En un mot, elle arrive à exprimer l’extraordinaire vulgarité d’un pouvoir sans opposition, et domine la distribution. Mais son rôle est mieux écrit.

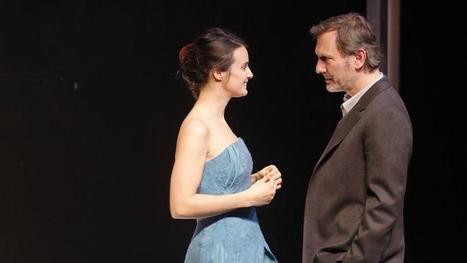

Rebecca Morder, (Atalide), sorte de Junie tétanisée par la colère, Laurent Natrella (Bajazet) réduit au silence par cette double convoitise de femmes, ont une palette beaucoup plus étroite. Denis Podalydès, presque trop sobre pour une fois, fait, de ce vizir qui voudrait bien être sultan à la place du sultan… le parfait politicien qui flotte sur tous les courants. En confident ou en faire-valoir, Alain Lenglet peine à dépasser la convention ; les suivantes habillées de gracieuses robes ont plus de chance, avec un moment dramatique à jouer (Anna Cervinka et Cécile Bouillot).

Eric Ruf a placé toute l’affaire dans ce qu’il appelle une « chambre sourde » du sérail. Cernée d’armoires avec des arrière-plans troubles, et encombrée d’un étalage de chaussures de femmes, symbole de leur pouvoir et de leur intimité. Cela fonctionne bien, mais les acteurs entrant sur le plateau du Vieux-Colombier ont souvent l’air trop grands pour le décor.

On peut aller voir cette pièce secondaire de Racine, surtout pour Clotilde de Bayser et pour cette vision catastrophique de la passion possessive et destructrice, celle d’une pure fiancée comme celle d’une sultane sans scrupules.

Christine Friedel

Théâtre du Vieux-Colombier, 21 rue du Vieux-Colombier, Paris VIème. T : 01 4439 87 00 jusqu’au 7 mai.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 10, 2017 2:04 PM

|

Il était l’un des professeurs de théâtre les plus réputés de France. Jean Périmony est décédé dimanche à 86 ans. Ce Jurassien, formé au conservatoire a été le professeur de générations de comédien (ne) s tels que Fanny Ardant, Jean-Pierre Bacri ou encore Nicole Garcia.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 9, 2017 7:05 AM

|

Mathieu Dochtermann

En amenant Paysages de nos larmes jusqu’à nos rives, le collectif Kahraba (Liban) nous fait le présent d’un bijou infiniment précieux: poème sombre, mais traversé de la plus lumineuse pensée, violent, mais gonflé par l’espoir, âpre, mais porté par la beauté des images et de la musique. Chef d’oeuvre protéiforme, puisant à toutes les disciplines, les atours somptueux de la forme se drapent autour du squelette magistralement écrit par Matéi Visniec, qui revisite là le mythe de Job. Une brusque secousse, une expérience proche du mystique. L’humanité mérite-t-elle encore et toujours l’amour indéfectible que Job lui porte?

★★★★★

L’histoire de Job est l’un des plus cruels, des plus impressionnants, et des plus beaux récits bibliques, dont la trace, presque universelle, se trouve dans les trois grandes religions du Livre. Au travers de Job, dont cœur pur ne peut cesser de crier malgré lui son amour de l’Homme, se pose la question éternelle de la rédemption: comment avoir foi en l’Humanité, que peut-on attendre de notre espèce malgré l’horreur, malgré l’aveuglement, malgré l’égoïsme, malgré la laideur? De quelles violences ne sommes-nous pas capables, et, malgré cela, comment pouvons-nous continuer à nous aimer, condition indispensable à sortir du cercle de la destruction, pour construire un avenir commun?

A cette question, l’une des plus importantes posées à l’Humanité, ni Matéi Visniec, ni Eric Deniaud ne répondent par un dogme. Le premier est l’un des plus magnifiques auteurs de théâtre de langue française, un poète hors de pair; l’autre est un artiste visuel de talent, formé à l’ESNAM à Charleville-Mézières, établi à Beyrouth depuis 2007, où il est au cœur d’un foisonnement de projets artistiques, notamment portés par le collectif Kahraba. Présenté au Tarmac dans le cadre du festival Traversées du monde arabe, Paysages de nos larmes est le fruit de leur collaboration, et, aurait-on envie de dire, la pièce ne pouvait être autre chose que sublime.

Le texte est beau, dépouillé, fort, il va à l’essentiel et frappe au coeur, au creux de l’estomac, bref, il saisit le spectateur dans un étau viscéral. C’est Roger Assaf, comédien et metteur en scène libanais, figure du théâtre arabe, qui prête sa voix à Job, une voix enregistrée, qui mêle l’arabe et le français, une voix dense, à la tessiture riche, sur laquelle roulent les mots si beaux et si puissants de Matéi Visniec. A mi-chemin entre la voix intérieure et la narration, les paroles prononcées donnent à entendre les pensées de Job: malgré le fait qu’on lui ait percé les tympans, malgré le fait qu’on lui ait arraché la langue, malgré le fait qu’on lui ait coupé les doigts, ou, peut-être, justement, à cause de tout cela, son dialogue intérieur, désincarné, résonne à nos oreilles, dans l’obscurité du théâtre. Récit terrible dans ce qu’il condense d’horreurs; récit lumineux de confiance et d’amour.

Pour y faire écho, la scène plongée dans une quasi obscurité nous montre Job comme une marionnette frêle, aux mouvements mesurés, manipulée avec délicatesse par les trois comédiens-marionnettistes. C’est toute la fragilité de Job mutilé, de Job impuissant, de Job aux portes de la mort qui s’incarne dans ce pantin nu et maigre. Avec d’infinies précautions, la marionnette fait ses entrées et ses sorties, revient nous dérouler son histoire, tandis que se succèdent sur le plateau des images d’une ville qui croît puis se déchire, puis ressuscite dans l’anarchie, puis se transforme en une montagne de béton vigilant tandis qu’autour le blé repousse dans les champs. Le sol et le fond de scène sont en tissu fluide et froissé, la lumière danse, tout bouge et passe et se reforme dans une lumière de fin du monde, à moins qu’il ne s’agisse au contraire de l’aube des temps?

Au milieu de cela, les comédiens, sensibles et talentueux au-delà du dicible, se livrent à un méticuleux ballet, rituel animiste ou chamanique, tantôt servants de la marionnette dont ils recréent le mouvement comme pour tirer son image des ombres, tantôt dansant autour des maisons de la ville désertée, tantôt officiants d’une cérémonie expiatoire où les douleurs de l’humanité se concentrent dans les masques dont ils s’affublent. Les tableaux se suivent, rivalisent de beauté formelle et de force symbolique. Pour accompagner le déchirement des voiles, le déchirement des maquettes, et le déchirement des âmes perdues, le violon seul fait contrepoint à la voix de Job, et vient improviser un air klezmer, qui chante les tourments de l’humanité mais qui dit également l’espoir dans le secret des cœurs.

Qui, mieux qu’un collectif d’artistes libanais, pouvait libérer la puissance poétique brute de ce matériau? Comment rester impassible dans la salle de spectacle à ces paysages détruits, face aux supplices endurés par Job, tandis que nos fils d’actualités s’emplissent du bruit terrible des missiles, des enfants gazés, des camions qui foncent dans les foules?

Et pourtant, Job nous invite à ne pas céder à la tentation de la haine. Il n’offre aucune réponse, n’indique aucune méthode, mais plante là une foi lumineuse, qui brûle d’autant plus forte qu’elle contraste avec les intenses ténèbres qui semblent vouloir nous étouffer: « Moi je n’ai rien dit. Mais dans mon cœur il y avait une voix qui criait plus fort que moi: Oui, je crois en l’homme! »

Ce que nous dit Job, ce que nous affirment Matéi Visniec et Eric Deniaud, c’est que la poésie peut apporter des réponses, c’est que la philosophie peut sauver, c’est que la foi peut transcender les visions les plus apocalyptiques et restaurer l’espoir. Du danger et de la vulnérabilité peuvent naître les plus beaux des poèmes, doivent naître les plus beaux poèmes, car ils sont le ferment de l’espoir et le terreau sur lequel s’enracinent les possibles.

Au milieu des ombres, c’est la puissance de notre imagination, et l’authenticité de notre amour, qui, seuls, peuvent nous guider vers les champs de l’avenir.

Une oeuvre sublime, bouleversante, traversée à la fois par l’urgence du moment et par le souffle d’une sagesse ancestrale: c’est cela que propose Paysages de nos larmes. Une magnifique expérience de théâtre, à vivre absolument.

Trailer – Paysages De Nos Larmes from Collectif Kahraba on Vimeo.

https://vimeo.com/204870058

Mise en scène: Eric Deniaud

Texte: Matéi Visniec – Musique: Dominique Pifarély

Voix: Roger Assaf

Avec: Marielise Youssef Aad, Dana Mikhail, Dominique Pifarély, Aurélien Zouki

Création sonore: Christophe Hauser – Création lumière: Riccardo Clementi

Scénographie, marionnettes et videos : Eric Deniaud – Assistante construction et vidéo : Tamara Badreddine

Collaboration artistique : Cécile Maudet / Lena Osseyran / Ahmad Khouja

Traduction en langue libanaise: Chrystèle Khodr and Roger Assaf

Chargée de production : Virginie Crouail

Diffusion : MYND

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 8, 2017 10:51 AM

|

Par Vincent Bouquet pour son blog "Du théâtre par gros temps"

« Nachlass » / Crédit photo : Samuel Rubio.

Dans la galaxie théâtrale, Rimini Protokoll occupe une place fort singulière. A mi-chemin entre la performance participative et le théâtre documentaire, le collectif berlinois crée des installations où le spectateur, en totale immersion, doit interagir plus ou moins activement avec l’univers qu’il découvre. Cette fois, au Théâtre de Vidy, Stefan Kaegi et Dominic Huber s’intéressent au Nachlass, à cet ensemble de biens matériels et immatériels laissés par un défunt, à ces archives de vie léguées en héritage.

Invités à pénétrer dans une salle d’attente aux allures futuristes, les spectateurs se retrouvent face à huit portes. A côté de chacune, figure le nom d’une personne ; au-dessus, des comptes à rebours : blancs lorsque la pièce est libre, rouges lorsqu’elle est occupée. Dans l’ordre qui leur sied, ils vont, au gré de leur déambulation, faire la rencontre de Jeanne, Annemarie et Gunther, Alexandre, Gabriele, Richard, Nadine, Michael, et Celal. Aucun n’est physiquement présent, tous ont un rapport plus ou moins lointain avec la mort, certains, malades ou non, ont même décidé de la précipiter en ayant recours au suicide assisté, autorisé en Suisse. Dans ces pièces sans personnes, comme autant d’antichambres de la mort, ils donnent à voir, à toucher, à entendre leurs Nachlass, précipités de vies qui nous plongent dans leurs univers.

A l’heure du crépuscule

Voyeur, anecdotique, morbide, déprimant, penseront certains. Bien au contraire, la proposition de Rimini Protokoll, qui ne sombre à aucun moment dans l’apologie de l’euthanasie, s’érige en faux par rapport à ces préjugés primaires. D’abord, parce que ces pièces, qui n’ont rien de chambres mortuaires, sont pleines de vie. Parfois touchants, souvent bouleversants, les récits entrent en résonance unique avec le vécu et les obsessions de ceux qui les écoutent. Par ce procédé réflexif, ils deviennent universels et tout un chacun en vient à s’interroger sur son propre héritage, celui qu’il lèguera à l’heure du crépuscule. Sera-ce cette lutte contre l’idéologie, comme Annemarie et Gunther, ce goût pour la pêche à la mouche, comme Alexandre, cette bataille pour le développement de l’Afrique, comme Gabriele, ou plutôt ces photos de famille et ces petits réveils confectionnés par Jeanne durant toute sa vie ?

Il faut ainsi saluer l’immense travail fourni par Stefan Kaegi et Dominic Huber pour collecter et restituer l’ensemble de ces témoignages dans toute leur diversité. Loin d’être des sauts de puce de salle en salle, ces visites, soutenues par une scénographie au cordeau parfois subjuguante, sont autant de voyages dans l’intime. Paradoxalement, alors qu’on ne passe que huit minutes en leur compagnie, l’attachement à ces personnes est toujours immédiat, sans que l’on comprenne vraiment pourquoi. Difficile alors de s’extraire, a posteriori, de cet environnement et, dans le flot théâtral pourtant intense, il sera impossible, à l’avenir, d’oublier totalement Jeanne, Annemarie et Gunther, Alexandre, Gabriele, Richard, Nadine, Michael, et Celal qui, un samedi d’avril, nous ont ouvert leurs âmes.

Nachlass – Pièces sans personnes de et par Rimini Protokoll au Théâtre de Vidy (Lausanne) jusqu’au 2 avril, puis du 20 au 27 mai au Festival Théâtre en Mai (Dijon) et du 1er au 11 juin au Maillon (Strasbourg). Durée approximative : 1h30. ****

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 8, 2017 9:35 AM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde :

Katharina Thalbach met en scène la pièce de Bertolt Brecht avec un parti pris trop appuyé pour convaincre.

La montée du nazisme fait une nouvelle fois l’objet d’un spectacle à la Comédie-Française, cette saison. A l’automne 2016, il y a eu Les Damnés, d’après le film de Luchino Visconti, mis en scène par le Flamand Ivo van Hove. Et voilà maintenant La Résistible Ascension d’Arturo Ui, de Bertolt Brecht, mise en scène par l’Allemande Katharina Thalbach. Le choix de ces textes et de ces metteurs en scène témoigne du renouveau souhaité et mis en œuvre par Eric Ruf, l’administrateur général de la Comédie-Française : ouverture vers l’étranger, élargissement du répertoire.

La Résistible Ascension d’Arturo Ui n’avait jamais été présentée salle Richelieu, où Bertolt Brecht est entré avec Maître Puntila et son valet Matti, en 1976. Dans ces années-là, un brechtisme pur et dur régnait sur les scènes françaises, où on ne plaisantait pas avec l’orthodoxie du plus grand dramaturge allemand du XXe siècle (avec Heiner Müller, connu plus tardivement en France). Il a fallu beaucoup de temps pour que les metteurs en scène s’affranchissent de la rigueur grise et de la fameuse distanciation érigée en principe incontournable.

Héritage roboratif

Eric Ruf, qui est né en 1969, explique dans l’éditorial du programme de La Résistible Ascension… avoir été marqué, comme toute sa génération, par cet héritage roboratif. Parce qu’il voulait faire entendre Brecht aujourd’hui par quelqu’un qui lui redonne vie en partant du plateau, il a demandé à Katharina Thalbach de signer la mise en scène. C’est une première en France pour cette femme étonnante, qui n’a pas connu Brecht (elle avait 2 ans quand il est mort, en 1956), mais a grandi au Berliner Ensemble, dirigé par Helene Weigel, dont étaient membres ses parents, deux grands artistes, la comédienne Sabine Thalbach et le metteur en scène Benno Besson.

C’est peu de dire que les fées du théâtre se sont penchées sur le berceau de Katharina Thalbach, qui est elle-même devenue une comédienne exceptionnelle, et avoue avoir été fort surprise quand, étant passée à Berlin-Ouest, en 1976, avec son mari, l’écrivain Thomas Brasch, elle a découvert une vision de Brecht très éloignée de celle qu’elle avait. « Ils ne percevaient rien de son humour, de son intelligence, de sa modernité, de la précision avec laquelle, dans un langage éminemment poétique, il avait décrit les processus du capitalisme, un capitalisme qui continuait et continue à faire rage », déclare-t-elle dans un entretien à la Comédie-Française.

KATHARINA THALBACH A RACCOURCI LE TEXTE, DONT ELLE PENSE QU’IL DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ DANS UN ESPRIT DE THÉÂTRE POPULAIRE

Katharina Thalbach, qui a très tôt fait de la mise en scène, n’avait jamais travaillé en France, ni monté La Résistible Ascension d’Arturo Ui, qu’elle a vue « des centaines de fois », dans son enfance, au Berliner Ensemble. Elle a raccourci le texte, dont elle pense qu’il doit être présenté dans un esprit de théâtre populaire, sans verser dans la psychologie ni s’accrocher au réalisme. Il y a ainsi, à la Comédie-Française, un côté théâtre de foire, un jeu très rapide, un goût marqué pour l’efficacité, et une vision revendiquée d’Arturo Ui : ce n’est pas seulement une figure politique – le double d’Adolf Hitler –, mais aussi une figure sociale – celle d’un gangster.

Noir, c’est noir : tout se passe sur un plateau noir, avec au sol un plan de Chicago, la ville où se situe l’action. Devant, une toile d’araignée recouvre l’ouverture de la scène. Le plateau, très en pente, recèle des trappes. Avec ce décor, signé Ezio Toffolutti, on entre immédiatement dans une zone à risques, une zone de déséquilibres, de pièges et de souricières, qui demande beaucoup d’adresse aux comédiens, vêtus à la manière des années 1930, maquillés d’une façon volontairement outrée et dirigés à la corde.

LES PERSONNAGES PRINCIPAUX AVANCENT À PEINE MASQUÉS : HINDSBOROUGH (HINDENBURG), GORI (GÖRING), ROMA (RÖHM), GOBBOLA (GOEBBELS), DULLFOOT (DOLLFUSS)

Katharina Thalbach ne veut pas donner une leçon sur la montée du nazisme, leçon à laquelle la pièce a souvent servi. Brecht a écrit La Résistible Ascension… quand il était sur la route de l’exil qui devait le mener d’Allemagne aux Etats-Unis, après l’arrivée au pouvoir d’Hitler, en 1933. Il voulait « expliquer au monde capitaliste l’ascension d’Hitler en la transposant », selon ses mots. Autour d’Ui, le gangster qui veut prendre le pouvoir à Chicago, les personnages principaux avancent à peine masqués : Hindsborough (Hindenburg), Gori (Göring), Roma (Röhm), Gobbola (Goebbels), Dullfoot (Dollfuss).

Laurent Stocker exceptionnel

A la Comédie-Française, tous apparaissent comme des pantins pris dans les rets non pas de l’Histoire, mais d’une histoire que Katharina Thalbach traite comme une parabole sur les mécanismes implacables de l’argent et de la volonté de puissance. Ce parti pris pourrait être attractif. Il est décevant : trop lourd, trop énoncé, trop appuyé. Certaines scènes sortent du lot parce qu’elles s’accommodent de l’outrance, comme celle, fameuse, où Arturo Ui apprend grâce à un comédien l’art et la manière de parler et de se tenir si l’on veut devenir un homme politique.

Le reste du temps, on se demande pourquoi Katharina Thalbach demande à la troupe du Français de jouer comme si c’était une troupe allemande rodée à la tradition expressionniste. Quel que soit leur talent – et ils en ont à revendre –, les comédiens imitent cette tradition, sans la transcender. Sauf un : Laurent Stocker, exceptionnel dans le rôle d’Arturo Ui. Humanité défaite, virtuosité inquiétante, frilosité dangereuse, folie latente : dans son jeu, tous les éléments sont là, qui pourraient faire rire, tant l’homme paraît de piètre envergure. Ils mèneront au pire, parce que, hier comme aujourd’hui, « le ventre est encore fécond, d’où a surgi la bête immonde ».

« La Résisitible Ascension d’Arturo Ui », de Bertolt Brecht. Mise en scène : Katharina Thalbach. Comédie-Française, place Colette, Paris 1er. Mo Palais-Royal. Tél. : 01-44-58-15-15. De 5 € à 42 €. En alternance jusqu’au 30 juin. www.comedie-francaise.fr

Brigitte Salino

Journaliste au Monde

Photo (c) FRANÇOIS GUILLOT/AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 7, 2017 11:26 AM

|

Sète veut se transformer... Un village culturel va sortir de terre à l'entrée Est de la ville. Ce pôle culture sera construit sur le site des anciens chais du quai des Moulins. Avec un objectif ambitieux : devenir le coeur d'un nouveau quartier qui accueillera 5.000 nouveaux habitants d'ici à 2020.

Par Fabrice Dubault Publié le 05/04/2017 à 08:48

Pour l'instant, le bruit des engins de chantier résonne sur le futur site du "village culturel" de Sète. Mais dans quelques mois, c'est une toute autre partition qui se jouera ici...

Le site fait 75 hectares. D'ici à 20 ans, il sera totalement réhabilité, restructuré et modernisé pour en faire un éco quartier, moderne et dynamique. Un nouveau pôle d'attraction éducatif, artistique et culturel de l'Île singulière.

Les anciens chais de la ville détruits par les pelleteuses vont laisser place au nouveau conservatoire de l'agglomération de Thau. Un édifice de 3.000 m2 qui pourra accueillir jusqu'à 1.600 élèves.

Ce conservatoire est la première pierre d'un projet global ambitieux pour l'entrée Est de Sète. Un chantier à plus de 10 millions d'euros.

Dans la partie voisine, un mécène va transformer ses entrepôts en lieu de culture. Le musée du MIAM devrait même y emménager...

Le nouveau complexe culturel sera composé d'un conservatoire, d'un musée, d'une salle de concert, de bars, le tout sur une friche industrielle.

Le projet sétois n'est pas sans rappeler les Docks des Suds à Marseille.

Il a d'ailleurs été conçu comme le coeur d'un nouvel éco quartier qui doit transformer cette entrée de la ville.

C'est l'architecte Rudi Ricciotti, l'auteur du Mucem de Marseille et du Mémorial de Rivesaltes qui a été sélectionné pour créer ce nouveau pôle culturel.

Voir le reportage de France 3 : http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/sete/anciens-chais-sete-vont-se-transformer-village-culturel-1227951.html

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 14, 2017 3:54 PM

|

Par Nicolas Weill dans Le Monde des Livres

En méditant sur Tiepolo, Agamben opère un retournement joyeux de sa philosophie.

Polichinelle ou divertissement pour les jeunes gens en quatre scènes (Pulcinella ovvero Divertimento per li regazzi), de Giorgio Agamben, traduit de l’italien par Martin Rueff, Macula, 108 p., 18 €.

Les horizons du philosophe italien Giorgio Agamben ont longtemps été sombres : Auschwitz et ses internés parvenus à l’extrémité de leurs forces ou de l’humanité, le martyre des corps, les dérives totalitaires de nos démocraties, etc. Son cycle en neuf volumes, Homo Sacer, a fait l’objet d’une publication intégrale au Seuil en 2016. L’un de ses tout derniers livres porte également un titre inquiétant : Le Mystère du mal. Benoît XVI et la fin des temps (Bayard, 120 p., 14,90 €). Or, voici que cet « avertisseur d’incendie » (comme disait Walter Benjamin), qui se défend d’être un mauvais coucheur, poursuit son parcours, non en farce, mais par une comédie divertissante.

D’où ce détour par la commedia dell’arte et la « joyeuse » peinture de Giandomenico Tiepolo (1724-1804) abordées d’un seul tenant dans une étude consacrée à la figure de Polichinelle chez cet artiste vénitien. La traduction française, par Martin Rueff, poète autant que chercheur, donne à ces pages une saveur rare. Elle passe notamment par le rendu du dialecte napolitain qu’Agamben a mis dans la bouche de ce personnage masqué, tout de blanc vêtu comme un spectre, bossu et ventru, une coiffe en forme de cône tronqué juchée sur le crâne. Mais Polichinelle parle d’égal à égal avec Tiepolo ou Leibniz. Il est une métaphore philosophique.

La vie dans sa nudité la plus crue

Car le but de ce Divertissement n’est pas – ou pas seulement – l’allégement, grâce à la comédie, des véhéments tableaux d’Homo Sacer. La marionnette à la voix haut perchée est un symbole dérisoire et bouleversant de l’homme, de la vie dans sa nudité la plus crue et même de l’indétermination des sexes. Polichinelle, nom tiré de l’italien pulcinello (« poussin »), a été féminisé en Pulcinella avant de faire son apparition en France aux alentours du XVIIIe siècle. La silhouette de ce curieux androgyne, né d’un œuf, rappelle autant celle d’un gallinacé que d’un être humain.

Tel que la convention fixe son caractère, Polichinelle efface les frontières trop tranchées entre l’homme et l’animal, le mort et le vivant, le héros et le pantin. Parvenu à l’âge d’Agamben lui-même, né en 1942, Tiepolo, choqué par l’autodissolution de la République de Venise (1797) sous la menace des armées de Bonaparte, fit proliférer les Polichinelle en lavis ou en fresques qui ornent aujourd’hui les murs de la Ca’Rezzonico, sur le Grand Canal. Toute l’entreprise d’Agamben s’efforce d’en expliquer les raisons. « Vivre, rendre sa propre vie possible, peut signifier seulement (…) se saisir de sa propre impossibilité à vivre » : telle serait pour Agamben la leçon de Polichinelle ou, mieux, son fameux secret.

Nicolas Weill

Journaliste au Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 14, 2017 3:45 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan :

Plus de vingt ans après la disparition de « Prospero » paraît « Parages », une revue vouée aux textes de théâtre, animée par des auteurs et qui parle d’eux mais aussi de maisons d’édition, d’écoles et de théâtres qui les concernent. Le premier numéro de « Parages » manquait de hauteur, le second n’en manque pas mais bute sur une marche glissante.

L’acteur, metteur en scène, directeur du TNS (Théâtre national de Strasbourg) et gros dévoreur de textes de théâtre qu’est Stanislas Nordey l’a voulue, l’auteur Frédéric Vossier l’a conçue, la revue Parages, après un numéro 1 (juin 2016) qui fut un tour de chauffe, prend sa vitesse de croisière (un à deux numéros l’an) avec la présente sortie de son numéro 2.

De « Prospero » à « Parages »

Parages entend être « une revue de réflexion et de création » vouée au « théâtre de texte contemporain », dans la diversité de sa « galaxie » : « auteurs, textes, inédits » bien sûr, mais aussi « institutions, écoles, maisons d’édition ».

Il y a plus de vingt ans, quelques saisons durant, Prospero fut la revue (trimestrielle) du Centre national des écritures du spectacle (la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon), avec pour rédacteur en chef un auteur, Michel Azama. Elle se voulait « une revue d’écrivains de théâtre, conçue pour donner leur point de vue sur tous les aspects de la vie théâtrale et débrouiller ce qui se passe entre écriture et plateau ». De fait, on y vit des auteurs écrire des critiques de spectacles ou de textes de confrères auteurs. Dans Prospero n°1, Jean-Luc Lagarce racontait comment il écrivait et Didier-Georges Gabily s’entretenait avec Bernard Dort. Dans Prospero n°2, Claudine Galea se penchait sur une pièce d’Hubert Colas, Visages. Seule rescapée d’une autre époque, elle figure également dans Parages /02 avec l’un de ses textes.

Une autre époque ? « Beaucoup de directeurs de structures – CDN ou Scènes nationales – avouent n’avoir pas le temps, ou la compétence, pour lire les écrivains de théâtre d’aujourd’hui », écrivait Azama. La situation a-t-elle beaucoup changé ? En revanche, pour ce qui est des comités de lecture au sein de ces établissements dont Azama déplorait l’absence, la situation a évolué. De même, le rédacteur en chef de Prospero s’insurgeait contre le fait que la notion d’« artiste associé » soit réservée aux metteurs en scène, ce n’est plus le cas aujourd’hui avec Claudine Galea, Marie Ndiaye et Pascal Rambert, auteurs associés au TNS mais cela reste une exception.

« Comité de rédaction » pour Prospero ou « Ensemble éditorial » pour Parages, les auteurs sont nettement majoritaires dans le pilotage de ces revues. Quatre (Mohamed El Khatib, Claudine Galea, Lancelot Hamelin, David Lescot) sur six membres pour Parages, les deux autres étant des personnes sensibles aux écritures contemporaines : la journaliste Joëlle Gayot (France-Culture) et la maîtresse de conférences en arts de la scène Bérénice Hamidi-Kim (Université Lumière-Lyon-2).

« Le Bruit du monde », revue

Cette dernière entre dans le dédale d’une passionnante jeune autrice, Pauline Peyrade dont, pour l’heure, seules deux pièces Ctrl-X et Bois impériaux sont publiées (ensemble, aux Solitaires intempestifs). La première a été mise en scène par Cyril Teste, la seconde a fait l’objet d’une mise en espace par Anne Théron. L’an dernier, Pauline Peyrade participait aux Sujets à vif du Festival d’Avignon, formant un attachant tandem avec la circassienne Justine Berthillot et l’on y entendait des extraits de Poings, son dernier texte (à paraître). En outre, Pauline Peyrade dirige une revue électronique Le Bruit du monde dont il existe une version papier. Chaque numéro est centré autour d’un axe (de « Prise de parole » pour le n°1, à « Censuré » pour le n°4, le plus récent) et est parrainé par un auteur : Philippe Malone, Sonia Chiambretto, Christophe Pellet, Magali Mougel pour les quatre premiers numéros. Des noms que l’on retrouve ou que l’on retrouvera dans Parages.

Suite du sommaire : Christophe Pellet et Eric Noël, auteur canadien, qui se sont rencontrés à Montréal lors d’une résidence d’écriture, proposent une savoureuse correspondance amoureuse fictive et par mail. C’est aussi par mail qu’Anne Théron et Alexandra Badea correspondent. Elles parlent d’amour, de politique, d’enfance, de larmes (elles ont un projet ensemble sur le rapport mère/fille) et de leurs lectures : Cynthia Fleury, W.G Sebald, Georges Didi-Huberman.

L’un des principes de la revue consiste à donner aux membres du comité la possibilité d’avoir un invité. Joëlle Gayot invite ainsi David Léon ; Claudine Galéa, Jean-René Lemoine ; David Lescot, Céline Champinot. Chaque invité apporte en cadeau un texte inédit ou un extrait d’une écriture en cours. C’est riche, souvent surprenant, toujours éclairant.

En 2003, l’auteur Enzo Corman fondait au sein de l’Ensatt, un département « écrivain dramaturge ». Magali Mougel, Pauline Peyrade et d’autres sont passés par là. Dans Parades/02, Corman raconte la genèse de ce département unique dans les écoles de théâtre françaises qu’il codirige aujourd’hui avec un ancien élève, Samuel Gallet.

De L’Arche au Rond-Point

Un focus est consacré à la maison d’édition L’Arche où sont publiés Badea et Pellet. Etude universitaire sur l’un des auteurs phares de la maison, Fabrice Melquiot ; portrait par ce dernier du directeur de la maison d’édition Rudolf Rach qui, lui, nous restitue une rencontre avec Thomas Bernhard où il est question de contrat et d’argent ; et enfin très beau portfolio de Jean-Louis Fernandez photographiant la petite équipe de L’Arche dans sa boutique-bureaux à deux pas de la place Saint-Sulpice.

Parages /02 s’achève par une incongruité qui s’étale sur 47 pages (c’est de loin l’ensemble le plus long du numéro) : un séjour « en immersion » de Lancelot Hamelin au Théâtre du Rond-Point, établissement dont Frédéric Vossier évoque sans rire « la démesure, l’aspect inclassable et hors du commun ». Il faut tout le talent de l’auteur Lancelot Hamelin pour retenir notre attention en parcourant ce lieu que l’on peut tout autant qualifier de fourre-tout, opportuniste et malin. Pourquoi parler de ce théâtre dans Partages alors que la question des auteurs et de leur traitement y est escamotée?

Comme c’était à prévoir, le directeur de l’établissement pressé et fort occupé, retarde le moment de rencontrer l’insaisissable dramaturge relooké en néo-journaliste gonzo. Hamelin en profite pour s’attarder au bar (passage obligé et prolongé de tout journaliste gonzo) dont les cocktails aussi compliqués qu’écœurants et les histoires pas tristes qu’il y entend dressent, par ricochets, un portrait en creux du théâtre assez croquignolesque. Assurément bien plus intéressant que l’entretien accordé enfin par le directeur dans son vaste bureau dont le journaliste occasionnel résume la décoration par un délicieux oxymore : « humble mégalomanie ».

Dans le numéro 7 de Prospero, Michel Azama saluait la disparition de l’auteur Heiner Müller devenu directeur d’un grand théâtre allemand. Et achevait ainsi son édito : « Nous voulons espérer qu’un jour nous verrons en France de grands auteurs à qui auront été accordés les moyens de travailler, de grandir, d’approfondir leur œuvre en dirigeant un théâtre. » Ce jour est arrivé en 2003 au Théâtre du Rond-Point et il perdure. Le directeur n’est peut-être pas un « grand auteur » mais c’est un auteur dont la « poésie » « atteint cet étrange tremblement proche du rire », si, si, c’est Lancelot Hamelin qui le dit. On a les Heiner Müller qu’on peut.

Parages /02, 190 p., 15 euros, revue distribuée par Les Solitaires intempestifs.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 13, 2017 5:00 PM

|

Par Philippe Lançon dans Libération / Next

Ecrite en exil en 1941, aujourd’hui revisitée à la Comédie-Française, la pièce du dramaturge allemand s’inspire des films américains pour brocarder Hitler et ses sbires en gangsters grotesques. Une parabole intemporelle sur la fascination du pouvoir.

Une pièce politique de circonstance survit aussi mal aux circonstances que des asperges fraîches à la fin du printemps ; mais, quand l’auteur de la pièce est Brecht en exil, et les circonstances, l’ascension du nazisme qu’il a fui, il n’est jamais anodin ou inutile de la monter longtemps après sa création pour voir, non seulement si l’œuvre résiste à la disparition du contexte, mais aussi comment, au moment même où il l’écrit, l’auteur cherche à établir des perspectives et des formes qui dépassent sa portée immédiatement didactique.

Bertold Brecht écrit la Résistible Ascension d’Arturo Ui en trois semaines, en 1941 et en Finlande, peu avant son départ pour les Etats-Unis, où il compte la faire jouer. Il en avait l’idée depuis 1935. Elle ne sera créée qu’après sa mort en 1956, en Allemagne en 1958, puis en France deux ans plus tard par Jean Vilar et le Théâtre national populaire (TNP). Vilar joue sans moustache, mais avec mèche, le rôle de l’apprenti dictateur Arturo Ui, sosie de Hitler également inspiré par les figures d’Al Capone et des tueurs de films noirs américains des années 30 que Brecht appréciait. Il dit à cette occasion : «Ce que nous devons faire, nous, troupe française, qui nous adressons à un public qui ne connaît pas vraiment l’histoire du nazisme, c’est de traiter, comme le voulait Brecht, l’histoire des grands tueurs du passé, du présent et de l’avenir.» Brecht dit quelque part dans ses écrits : «Arturo Ui est une parabole dramatique écrite avec le dessein de détruire le traditionnel et néfaste respect qu’inspirent les grands tueurs de l’histoire. Elle se meut intentionnellement dans un cercle étroit au niveau de l’Etat, de l’industrie et de la petite bourgeoisie.» Message toujours valable : la résistible (donc évitable) ascension d’Arturo Ui peut avoir lieu n’importe quand, n’importe où.

Silhouettes proches de leurs modèles

La pièce transpose le hold-up nazi sur la société germanique (de 1932 à l’Anschluss de 1938) dans le monde des gangsters et des entrepôts de Chicago, réduits au commerce peu odorant du chou-fleur : la technique de la distanciation rejoint le sens anticapitaliste du combat. On vit comme Tintin en Amérique les pressions sur le vieil Hindenburg, l’incendie du Reichstag, le procès bidon qui suivit, la nuit des Longs Couteaux, l’assassinat du chancelier autrichien Dolfuss. Cette «parabole», tout en brèves scènes nerveuses et contrastées, est d’un dynamisme efficace : les dirigeants nazis avaient des pratiques de gangsters, même si leur idéologie débordait leurs intérêts, et Brecht savait quoi penser d’eux. Ce qu’il ignorait encore, c’est tout ce dont ils allaient se montrer capables. C’est la limite de la pièce : si son auteur a bien analysé dans ses textes, dès 1939, «la théâtralité du fascisme», il ne pouvait imaginer sur scène à quel point sa réalité allait dépasser toute fiction.