Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 3, 2018 1:30 PM

|

par Stéphane Capron dans Sceneweb - 3 mars 2018

Le comédien Marcel Philippot, fidèle de la bande de Jean-Michel Ribes est mort le vendredi 2 mars à son domicile. Figure de la série Palace à la télévision dans les années 80, dans son rôle de client mécontent, il avait repris Les Nouvelles Brèves de comptoir de Jean-Marie Gourio au Théâtre du Rond-Point en 2010 et 2011 avec Laurent Gamelon, Annie Grégorio, Patrick Ligardes, Chantal Neuwirth, Alexie Ribes et Hélène Viaux, ainsi que dans la version au cinéma. Jean-Michel Ribes faisait régulièrement appel à lui pour ses publicités pour la MAAF.

Comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, formé au Conservatoire de Paris, il a joué des dizaines de seconds rôles, et notamment dans les pièces de Boulevard de Marc Camoletti dans les années 90 comme La Bonne Adresse, Duo sur canapé ou Darling chérie. Il doit aussi sa popularité à la télévision grâce à ses participations dans La Classe et le Petit Théâtre de Bouvard.

Marcel Philippot travaillait ces derniers mois sur un projet de pièce porté par le comédien et metteur en scène Arnaud Denis, pour qui il avait déjà joué au théâtre de la Huchette en 2016, Le personnage désincarné. Sur sa page facebook, le metteur en scène lui rend hommage. “Mon Marcel, Mon Ami. Tu es parti. Mon cœur étouffe en écrivant ces mots. Nous avions un pressentiment ces derniers temps, autour de toi. Tu étais trop sensible, trop inadapté aux cruautés de ce monde, de ce métier qui aurait pu rendre d’avantage justice à ton immense talent. Tu étais un « comédien britannique français ». Fin, subtil, exigeant, redoutable et incisif. Et surtout si drôle.”

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

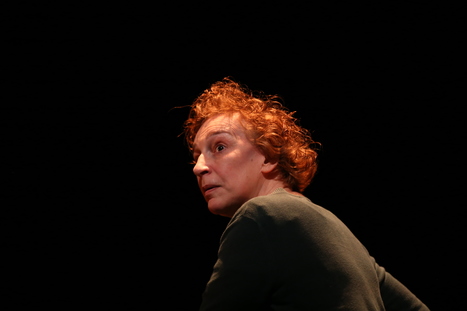

photo Brigitte Enguerand

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 3, 2018 10:31 AM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello

Ella, texte Herbert Achternbusch (L’Arche Editeur), texte français et dramaturgie Marion Bernède, mise en scène Yves Beaunesne

Monologue de Herbert Achternbusch, Ella est le récit d’une vie féminine meurtrie, rejetée par des temps de grande dureté sociale et abîmée encore par le regard des autres qui condamnent sans retour cette vie instinctive mais consciente et résistante.

La nature « autre » de Ella, née au début de la Première Guerre mondiale, tiendrait à ce qu’elle n’ait jamais été aimée par son père dans l’attente exclusive d’un fils, ni aimée par ses compagnons ultérieurs – des bourreaux exerçant leur domination.

Mariée sur annonce par son père à un marchand de bestiaux de trente ans plus âgé qu’elle, père de cinq enfants, la vie d’Ella va de mal en pis. Sévit ensuite l’autorité abusive des infirmières chef, des responsables d’établissement pénitentiaire ou hospitalier, des psychiatres, toutes figures de pouvoir blessant la « différente ».

La pièce, créée à Stuttgart en 1978, est contemporaine du célèbre ouvrage de Michel Foucault, Surveiller et punir, paru en 1975, une condamnation du système social moderne qui, destiné à émanciper l’humanité selon l’idéal des Lumières, s’apparenterait plutôt à une surveillance organisée des institutions de la prison, de l’école, du pensionnat, de la caserne, de l’atelier contrôlé par les contremaîtres.

Ces institutions s’appliquent non seulement au redressement des corps humains mais au redressement des morales que chacun finit, à la longue, par exercer sur soi, travaillant encore inconsciemment à son propre isolement et à sa fragilisation privée.

En 1980, Claude Yersin monte Ella avec Jean-Claude Frissung dans le rôle-titre, le fils déguisé en sa mère – robe et perruque – racontait l’histoire de celle-ci, enfermée dans un poulailler dans lequel les poules caquetaient, entraient et sortaient de leur grillage sur la scène. La représentation correspondait au théâtre réaliste, quotidien et trivial du temps.

Avec Yves Beaunesne, la vision malheureuse est à la fois sobre et aiguë, abstraite et esthétisante – un objet poétique lointain à la force de dénonciation implicite et stridente.

Dès les débuts de sa misérable existence, Ella a subi, de l’extérieur, une posture systématiquement bafouée, victime non consentante et comme « naturelle » des accès de sa propre « chose » qu’elle ne peut nommer, où elle perd raison et entendement, offerte ainsi à la malignité, la bêtise et la méchanceté de ses proches – reflet et métaphore indignes d’un mal plus grand qui atteint l’ensemble de l’humanité.

Bousculée et maltraitée par son mari, sa belle-mère et consorts, elle vit en servante et en esclave dans une maison dont les maîtres ne reconnaissent pas l’épouse, tandis qu’elle a donné le jour à un garçon qui lui sera enlevé au moment du divorce.

Abusée physiquement par l’ampleur de tâches domestiques qui lui incombent, et abusée moralement par une image dégradée qu’on lui renvoie d’elle-même, elle tente de mettre fin à ses jours en se noyant mais échappe à la mort grâce à un passant, pour s’attacher à des travaux durs d’extérieur qui garantissent sa survie.

Petits boulots, femme de ménage dans les chemins de fer et paysanne, vagabonde et sans papiers, abus sexuels dans un monde d’hommes, vol d’un manteau en temps de froid, Ella connaît l’enfermement carcéral, en alternance avec des sorties intermittentes et des retours à la prison suivis de séjours en hôpital psychiatrique.

Des naissances, un enfant qui décède que le père n’aura pas reconnu, la syphilis transmise par les Américains – blancs ou noirs -, dispensateurs de chocolats et de céréales, quand tous alentour meurent de faim en fin de Seconde Guerre mondiale.

Au cœur des épreuves, sa sœur et tutrice Lena reste une présence réparatrice qui lui donne l’asile – un poulailler lui est alloué, lieu qu’elle a souvent quitté par refus de subir les odeurs pestilentielles des volatiles, avant de trouver là enfin un vrai refuge.

A la Scène nationale de La Coursive à la Rochelle, la parole de Ella portée par la voix et la présence subtile de Clotilde Mollet, que met en scène avec art et délicatesse Yves Beaunesne, directeur de la Comédie Poitou-Charentes – CDN, suit les méandres d’une pensée vagabonde en apparence mais ordonnancée selon les allers et les retours d’une conscience qui se sait fragile mais tenace, non dupe de ses failles, paradoxalement lucide – femme raisonnant sur une dignité à sauvegarder.

La mémoire de la locutrice est composée de la ronde des époques et des espaces, anneaux répétitifs, entre variation et refonte, ressassement et clôture. Et les villes qu’elle cite avec force sont les repères d’une mémoire et d’une expérience mises à distance : Wangen en Souabe, Weissenau, les environs de Munich, la ville de Haar – noms propres des malheurs successifs qui sont tombés avec méthode sur l’exclue.

Clotilde Mollet a le génie naturel – intuition et savoir existentiel – de faire résonner le verbe et les mots choisis – entre regards personnels et points de vue extérieurs, une juste conscience de soi confrontée à la tyrannie des autres, incapables d’empathie.

Gravité et humour, tics incontrôlés et retour clairvoyant à soi, la comédienne ménage sa danse subtile – une chorégraphie verbale en accord avec l’écriture scénique des mouvements, des pauses et des silences – sculpture d’une performance éclairée par Nathalie Perrier dans la magnifique scénographie ouvragée de Damien Caille-Perret.

Deux carrés de lumière sur le parquet scénique, surmontés d’un carré moindre élevé et veillant comme une aura de mystère ou une émanation supérieure, révèlent la force de vie symbolique et l’enivrement que procure la conscience battante d’exister.

Un carré plus grand côté jardin, avec sa table de bois et son tabouret – mobilier que la performeuse porte sur son dos et à son côté, telle une tortue à tête mobile qui traînerait sa maison, ou table debout à la façon d’un pupitre d’avocate de la défense, ou petite fille rivée au bord de la table familiale que sa taille d’enfant n’atteint pas, ou tête se noyant dans la rivière dont l’eau monte jusqu’à l’immersion totale du corps.

Cris de poule, chant aérien et instrumentiste au violon, l’actrice est encore cantatrice.

Au lointain, se tient un autre carré de lumière en léger décalage diagonal où se tient posée une autre table, envahie d’un désordre quotidien de cuisine – bouilloire, bol de petit déjeuner et cafetière – puisque la locutrice ne cesse de proposer un café à son interlocuteur – son fils peut-être ou bien quiconque veut bien consentir à l’écouter.

Le musicien Camille Rocailleux incarne à sa table de travail cet être à l’écoute et en même temps acteur, composant sa musique – bruitisme, vibrations de bouche et d’objets, accords de notes de piano romantique et jeu dynamique de percussions – une conversation mélodieuse avec les intonations créatives et les doutes de l’actrice.

L’interprète fait figure d’écho nécessaire, à la fois sonore et feutré qui résonne des vibrations salvatrices d’un bel espoir. Cette femme n’aura jamais connu l’amour dans la vie, dit-elle d’un ton apaisé, pressentant que l’aventure fondatrice de toute existence est bien celle de la vie que l’on tient et qui nous tient, en dépit de tout.

Le visage éclairé, Ella se souvient de la coque de noix qu’un compagnon de misère, malgré les interdits de la censure, lui faisait passer, emplie d’un message d’amitié.

Yves Beaunesne a su trouver dans cette écriture contemporaine sa juste exaltation, d’autant plus sensible qu’elle évoque la triste réalité vagabonde des sans-papiers.

Véronique Hotte

La Coursive – Scène nationale de La Rochelle, les 26, 27 et 28 février 2018. TAP Scène nationale à Poitiers, les 12 et 13 mars. Gallia Théâtre à Saintes, le 16 mars. Scène nationale à Angoulême, les 21 et 23 mars et du 26 au 29 mars.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 2, 2018 7:18 PM

|

Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 02.03.2018

Face à des spectateurs très sollicités, les directeurs de salle diversifient leurs stratégies pour élargir leur public.

Bruce Ykanji a été obligé de prendre le taureau par les cornes. En cause ? Le coup de mou pour vendre les 16 000 tickets de l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy pour l’événement hip-hop international Juste debout, que le danseur organise depuis 2002 et qui se tient dimanche 4 mars. « Je veux conserver cette salle, mais je dois m’adapter à ce nouveau public toujours connecté sur son téléphone portable, qui aime rester chez lui pour regarder des vidéos et qui consomme de la danse fast-food à toute allure », reconnaît Bruce Ykanji, un peu tendu avec ses 6 000 billets encore sur les bras à quatre jours de l’événement. Pas d’autre choix donc que d’aller chercher ces spectateurs volages là où ils sont, en basculant résolument dans l’ère numérique.

Pour cette 16e édition, Ykanji a donc alourdi le panel de produits destinés aux fans de Juste debout. Parallèlement à des films régulièrement postés sur les réseaux sociaux, des Facebook Live, il propose aujourd’hui « un site expérientiel », avec billetterie intégrée, selon la formule du concepteur Stéphane Pointin, de l’agence Sweet Punk. Un jeu interactif a permis de vérifier vos connaissances hip-hop et de vous faire gagner des places et des smartphones. « C’est l’expérience de la personne en particulier à travers le digital qui prime aujourd’hui, dit M. Pointin. L’internaute a envie de devenir l’acteur de son propre divertissement et ce site vitrine fait d’abord vivre des émotions à ceux qui le pratiquent. » Parallèlement, dimanche, en direct, les 500 premiers arrivants au Juste debout pourront se connecter sur une appli pour participer au jury de la battle.

STÉPHANE LISSNER, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’OPÉRA NATIONAL DE PARIS : « NOUS SOMMES PASSÉS D’UN RÔLE DE GARANT DE L’INSTITUTION À CELUI DE FACILITATEUR POUR LA VENUE DES GENS À L’OPÉRA, ET CELA PASSE PAR LE NUMÉRIQUE »

En plein cœur de la tendance de l’art participatif et divertissant, ces stratégies numériques signent les mutations rapides des usages et des usagers dans le cadre des sorties au théâtre. L’affichage, les publicités dans les journaux, les achats de places prévus longtemps à l’avance ont été rattrapés par des films sur les réseaux et des promos de dernière minute pour les spectateurs occasionnels, de plus en plus nombreux.

« Bientôt les colonnes Morris ne serviront plus à rien, blague Stéphane Lissner, directeur général de l’Opéra national de Paris, à la pointe depuis 2015 de cette ère digitale. Nous continuons à mettre des affiches dans le métro. J’y crois encore beaucoup. Mais il faut bien dire qu’aujourd’hui nous sommes passés d’un rôle de garant de l’institution à celui de facilitateur pour la venue des gens à l’Opéra, et cela passe par le numérique. » Les chiffres tombent : les huit comptes Facebook, Twitter et Instagram de l’Opéra de Paris rassemblent près de 1 million d’abonnés et sont en augmentation de 39 % par rapport à 2016. Un euro de publicité investi sur Facebook et Instagram rapporte en moyenne de 25 à 30 euros d’achat de billets.

Le spectacle vivant résiste

Si en à peine cinq ans le coup d’accélérateur numérique a été phénoménal dans la vie quotidienne, le milieu du spectacle vivant peine à se jeter dans la course. « Il résiste beaucoup à ces nouveaux outils, commente Bruno Caillet, de la coopérative Artishoc, qui collabore avec cinquante-six lieux culturels en France sur leur stratégie numérique. La plupart de ceux qui y travaillent n’y sont pas formés. Surtout, il n’existe pas dans les théâtres cette culture du produit, qui est celle des spectateurs devenus des consommateurs. » A la tête de la Maison de la danse et de la Biennale de la danse de Lyon, Dominique Hervieu lance ainsi le 13 mars l’opération La Maison numérique. « On n’a pas le choix, affirme-t-elle. Le développement du public et son rajeunissement ne peuvent pas se passer du digital. »

Pour appâter cette nouvelle audience qui « veut acheter une place aussi vite qu’un billet de train », selon Matthieu Rietzler, de la Maison de la danse de Lyon, les « contenus » sont devenus l’obsession des services de communication. Les trailers (« bandes-annonces ») des spectacles, les vidéos de répétitions, de coulisses, les entretiens avec les artistes, les jeux-concours ou encore les tutoriels pour apprendre des danses se multiplient sur les réseaux. « Il s’agit d’imaginer des contenus auxquels les gens n’avaient pas accès avant, préconise Dominique Hervieu. Ils adorent entrer dans la cuisine de la création. Ces images agissent comme des convertisseurs en donnant envie de voir les choses pour de vrai. » Dans le cadre du défilé de la Biennale de la danse de Lyon, en septembre, qui rassemble douze groupes de 4 500 amateurs, Dominique Hervieu met au point un mur présentant les douze comptes Facebook.

Médias de choc pour faire circuler l’info, Facebook, Twitter, Instagram sont en passe de devenir prescripteurs. Avec toujours un côté ludique et rapide comme le veut l’air du temps. « Le numérique peut rapprocher les gens de l’art et c’est déjà un début de relation, commente Philippe Martin, des Films Pelléas, aux manettes de la 3e Scène de l’Opéra de Paris, un espace uniquement numérique. Il ne doit pas être seulement un levier marchand mais conserver une ambition poétique. » « C’est un accélérateur incontestable de la culture, mais à condition de prendre des risques artistiques derrière », insiste Marc Dondey, directeur de la Gaîté-Lyrique, à Paris.

SMS ou alerte sur les réseaux

Ces stratégies bousculent de fond en comble le fonctionnement d’un théâtre. Elles croisent le commercial et le culturel en refondant les métiers des uns et des autres. La communication se retrouve à travailler sur les réseaux et à réaliser des vidéos tout en répondant aux commentaires des spectateurs. Un logiciel de billetterie comme Secutix, utilisé par l’Opéra national de Paris et la Maison de la danse de Lyon, permet d’identifier le client. En croisant ces données avec celles de Facebook, par exemple, la traçabilité du public devient plus facile.

Un flottement sur les ventes d’une pièce ? Il est encore temps de cibler les personnes que le spectacle pourrait intéresser en leur envoyant un SMS ou une alerte sur les réseaux. Grâce au traitement informatique des cibles marketing appelé « look alike », on peut aussi atteindre des inconnus dont le profil se rapproche de ceux déjà a priori intéressés par telle ou telle programmation. « La grosse révolution, c’est qu’on connaît notre public et qu’on peut toucher tel ou tel pan de spectateurs pour tel ou tel événement, confirme Dominique Hervieu. Mais, si le marketing prend de plus de plus de place, il ne faut pas oublier que nous utilisons le numérique pour partager une émotion artistique. »

Big data en cours ? Formatage des goûts et des saveurs ? « Ces outils prétendument cool ne sont pas innocents, et entraînent le risque d’une rationalisation de la production et d’une objectivation du spectateur », tempère M. Caillet. Alors, demain, tous connectés comme un seul homme pour crier « wahou » au même moment devant le même spectacle ?

Juste debout lance sa « battle » de hip-hop

Pour sa seizième édition, Juste debout, compétition internationale de danses hip-hop dites « debout », à l’opposé de la breakdance exécutée au sol, pilotée par son créateur, le danseur et chorégraphe Bruce Ykanji, rapplique dimanche 4 mars, à l’AccorHotels Arena (Paris 12e). Avec sa team de hip-hopeurs de haut niveau sélectionnés parmi plus de 4 000 danseurs dans le monde entier pendant trois mois, cette rencontre joyeusement offensive risque de faire grimper la virtuosité. Autour de six catégories cette année, comme le Locking (style tout en coups de hanches et de bras) ou le Popping (qui fait péter le geste comme du pop-corn), avec également un battle junior, ce championnat pacifique est aussi une fête de la danse accompagnée par des DJ live. Les finales seront retransmises en direct sur Red Bull TV. C’est Bruce Ykanji, en duo avec Nasty, qui jouera le rôle de Monsieur Loyal pendant toute la durée de ce grand show.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 2, 2018 6:17 AM

|

Par Augustin Guillot dans Libération — 2 mars 2018 Au Lucernaire, Laurent Sauvage et Anne-Lise Heimburger incarnent avec grâce et justesse les héros paumés de la pièce de Lola Molina.

Dolly et Vlad. Ils se rencontrent, ils baisent, c’est la misère, ça braque une épicerie, ça vrille et ça crève sous les balles. Bref, le texte de Lola Molina, mis en scène par Lélio Plotton, reprend le canevas archétypal et maintes fois recyclé de Bonnie and Clyde. Sauf que Dolly a 14 ans, et Vlad la quarantaine passée. C’est donc aussi un peu Lolita et Humbert Humbert version pop, dans une virée hallucinée, les flics au cul, l’amour au vent et la morale dans le rétro. Mais ici, Vlad-Humbert n’a ni la dégaine d’un pervers ni l’élégance proprette de James Mason dans l’adaptation par Kubrick du roman de Nabokov. Car entre-temps il y a eu les seventies, le punk et l’electro. Les cheveux courts et gominés sont devenus longs et gras. Ça donne Laurent Sauvage, regard de crépuscule et voix de cendres. Un comédien applaudi à de nombreuses reprises chez Stanislas Nordey, le type parfait pour le rôle et pour ce texte au lyrisme cocaïné et mélancolique qui lorgne pas mal la prose électrique des années 80. Quant à Anne-Lise Heimburger en Dolly, c’est une petite voix d’ado faussement sûre d’elle-même, et qui passerait uniquement pour de la minauderie si elle ne trahissait dans ses manières zigzagantes une volonté de juste foncer dans le mur - ou dans le ciel.

Il est donc assez remarquable de voir deux acteurs habitués des grandes institutions (le Théâtre national de Strasbourg et la Colline, notamment) jouer dans la petite production d’une jeune auteure et de son camarade metteur en scène. D’autant plus que la pièce vit un peu en marge des réseaux du théâtre public. L’économie de moyens le confirme. Deux corps, deux voix, et la simplicité quasi nue du plateau. Seul trône au milieu un écran format 4/3, diffusant une vidéo qui a le mérite d’assumer franchement sa fonction d’habillage : images sans présence humaine, gros plans organiques et aplats de couleurs qui virent vers l’abstraction sans faire cheap. Quant au travail sonore, il est d’une belle précision, probablement aidé, vu le peu de moyens, par les dimensions minuscules de la salle, la plus petite du Lucernaire : juchée sous les toits, on l’appelle «le paradis», mais c’est davantage un rebut du ciel - autant dire un tombeau de damnés pour deux cramés de la vie.

Seasonal Affective Disorder de Lola Molina m.s. Lélio Plotton. Théâtre du Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006. Jusqu’au 31 mars. Rens. : www.lucernaire.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 1, 2018 7:10 PM

|

Par Olivia Gesbert sur le site de son émission La Grande Table, sur France Culture :

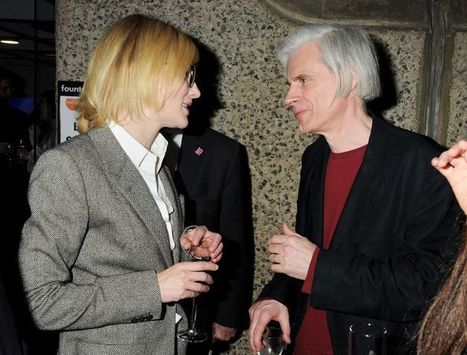

Le dramaturge britannique Martin Crimp voit deux de ses pièces, éloignées dans le temps, montées en miroir dans la mise en scène de Rémy Barché.

Ecouter l'émission sur le site de France Culture (30mn) : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/martin-crimp-pygmalion

Martin Crimp semble avoir fait du couple une de ses "obsessions" artistiques, un laboratoire pour observer la société. Car, derrière ces dialogues qu'on aimerait amoureux, réside sa matière dramaturgique. Ils sont comme une loupe, pour mieux regarder les rapports de domination entre les individus.

La seule responsabilité de l'artiste est de dire la vérité telle qu'il la voit. Car la vérité est toujours ce qui dérange. Martin Crimp

Ici, ce sont deux des pièces du dramaturge britannique qui sont réunies et dialoguent, par l'idée judicieuse de Rémy Barché. Deux pièces sur le pouvoir, la façon dont il s'exerce entre les classes sociales ou dans le couple. Sous les apparences, la violence et la manipulation sont destructrices.

Le Traitement : New York, le cinéma et l’envers du décor. Cette pièce de Martin Crimp a été écrite il y a plus de vingt ans.

Un couple de producteurs s'empare de la vie d'Anne, marquée par les violences conjugales. À travers elle, ils cherchent à renouer avec le réel, notion qu'ils ne connaissent plus. Peu à peu, ils la dépossèdent de sa vie, pour rendre ce fameux réel qu'ils recherchaient plus adapté à la fiction. Un paradoxe dans lequel Anne ne peut plus exister.

L'art consume les gens, leur prend leur vie pour en faire de l'art. Martin Crimp

Le Messager de l'amour, texte inédit, résonne avec cette pièce plus ancienne. Le titre ironique pourrait se référer à celui que la jeune femme qui nous fait face attend, celui qui décide si c'est "un bon jour" (auquel cas il lui offre des fleurs) ou un "mauvais jour" (dans ces cas-là, c'est le fouet et la violence psychologique). Ce messager, c'est celui qui devrait apporter l'amour, mais qui la retient prisonnière.

Sons diffusés :

LCD Soundsystem, New-York I love you, but you're bringing me down, dans Sound of silver, DFA Records, 2007

Written on Skin, livret de Martin Crimp, musique de George Benjamin, mise en scène Katie Mitchell, Aix-en-Provence, 2012

INTERVENANTS

Martin Crimp

Légende photo : Martin Crimp et Cate Blanchett• Crédits : Dave M. Benett - Getty

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 1, 2018 6:13 PM

|

Par Aurélie Charon dans Libération / Next — 1 mars 2018

Le Théâtre national de Bretagne réforme le projet de son école et son concours d’entrée. Arthur Nauzyciel, directeur, et Laurent Poitrenaux, responsable pédagogique, questionnent les motivations des postulants pour faire d’eux, au-delà de bons interprètes, des artistes et créateurs engagés. Une démarche qui suscite des crispations.

Quand quelqu’un n’a apparemment rien à dire, c’est souvent qu’on ne lui a adressé aucune question. A 19 ans, apprenti acteur à l’école de Chaillot, Arthur Nauzyciel croise Ludmila Mikaël, sortant des douze heures du Soulier de satin de Claudel monté par Antoine Vitez, «extatique, avec cette fatigue de sortie de scène, et là elle me dit : "Alors, l’école, ça se passe comment ?"» L’élève n’en revient pas de la question sincère de l’immense actrice : «J’ai tellement appris dans ces dix minutes de discussion !» Devenu directeur du Théâtre national de Bretagne (TNB) en janvier 2017, Arthur Nauzyciel prend maintenant la direction de l’école du théâtre et rêve de réinventer pour elle un dispositif de rencontres, loin des traditionnelles balises du concours d’entrée : scène classique, scène contemporaine, parcours libre. Parce que le concours d’une école devait être pour les candidats, selon Antoine Vitez «l’occasion d’un manifeste». Arthur Nauzyciel rappelle que Chaillot ne délivrait aucun diplôme, n’apposait aucune validation, mais offrait la question.

Emporté par son élan, le 9 février à minuit, il se rend compte qu’il vient de poser 50 questions à 1 100 jeunes gens. «On a eu des suées», mais, avec l’acteur Laurent Poitrenaux, directeur pédagogique de l’école, tous deux s’estiment heureux : ce sont bien 1 100 candidats, soit 400 de plus que l’année précédente, qui ont répondu au premier tour du concours ; le «dossier de création». Il a été pensé avec un collectif d’artistes dont Mohamed El Khatib, Adèle Haenel, Valérie Mréjen ou Julie Duclos. Certains feront partie du jury. Il permettra de retenir 150 candidats pour l’audition du deuxième tour (dont les «répliques» seront les actuels élèves du TNB), puis 40 pour un stage et enfin 20 pour former la promotion 10.

LIRE AUSSI NOTRE REPORTAGE

«Ici, on parle du regard que la société porte sur eux» http://next.liberation.fr/theatre/2018/03/01/ici-on-parle-du-regard-que-la-societe-porte-sur-eux_1633219

«Profonde indignation»

A la question «Pourquoi le TNB ?» certains ont répondu : «C’est le premier concours de ma vie où on me demande davantage que deux scènes et un chèque.» Ou encore : «Les scènes de trois minutes, j’en ai avalé, ça a été désagréable, mécanique et c’est la chose la plus anti-théâtrale du monde.» Pour éviter le premier tour chronométré où l’on a eu envie de mourir dans un couloir, Nauzyciel et Poitrenaux ont eu l’idée du «dossier», agrémenté de deux vidéos tournées au portable. C’est le contraire d’un dossier scolaire, il teste l’engagement et l’imaginaire : «Qu’est-ce qu’un acteur engagé ? Quel théâtre voulez-vous défendre ?» Puis : «Qu’est-ce que l’amitié ? Comment et quand allez-vous mourir ?» Des images sont là pour susciter des histoires. Pour les vidéos : au choix, des poèmes - dont Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas ou Andrée Chedid - ou des textes, parmi lesquels Genet, Racine ou Elfriede Jelinek.

Ces dernières années, Nauzyciel a été troublé par le paradoxe d’un diplôme qui ouvre sur une vie sans garanties, et par ses discussions avec la jeune génération ayant intégré parfaitement le chemin institutionnel : école-statut-intermittent-demandes-financements.Il a repensé à ses années dans l’école de Vitez : «Il disait : "Je ne propose rien pour l’avenir." Mais il ajoutait : "Ils se seront au moins rencontrés là." C’est ça, une école . Se dire : "Ils se seront au moins rencontrés là."» Il y a l’envie de créer un groupe engagé, le plus divers possible, et de renouer avec une nécessité absolue. Pour ça, il faut leur offrir de l’espace pour qu’ils puissent parler d’eux.

Le recours au dossier, cependant, ne fait pas l’unanimité, il bouscule la définition que chacun se fait d’un acteur. Si les écoles partagent le même objectif - renouveler les visages, les récits et mettre à jour leur formation -, les réponses diffèrent. Claire Lasne-Darcueil, qui dirige le CNSAD (Conservatoire national supérieur d’art dramatique, à Paris), a fait part de sa «profonde indignation aux personnes concernées et à mes interlocuteurs au ministère de la Culture». Pour elle qui, depuis 2013, a réussi à ouvrir largement son école à la diversité, «quand on choisit le théâtre, c’est parce qu’on a une frustration dans la relation aux mots, on prend une revanche sur ce handicap. L’unique question, c’est : "Si je me présente devant vous et que j’essaie d’incarner ce texte, qu’en pensez-vous ?" Ça nécessite la présence physique des deux parties.»

appel à l’autofiction

Fin février, Arthur Nauzyciel et Laurent Poitrenaux reçoivent ainsi, entre deux dossiers, une lettre de la DGCA (Direction générale de la création artistique) qui relaie ces inquiétudes : si, au ministère, on reconnaît la liberté de penser son concours, on émet des réserves. La lettre rappelle que l’école délivre le DNSPC, Diplôme national supérieur professionnel de comédien, sous-entendu : vous formez des comédiens, pas des créateurs. Par ailleurs, le «dossier» du TNB serait discriminant pour ceux qui maîtrisent mal l’écrit, du fait de leur parcours ou situation sociale. Le bac est pourtant toujours exigé. En outre, ce dossier s’immiscerait trop dans l’intime. Claire Lasne-Darcueil précise : «Acteur, c’est un art de la ruse, du langage codé. On répond à ces questions sur un plateau, là où on est en sécurité.»

A la Comédie de Saint-Etienne, Arnaud Meunier, son directeur, a créé une classe préparatoire pour l’égalité des chances - sur critères socio-économiques et non sur critères «ethniques», comme la formation 1er Acte en propose (lire page suivante).Il dit avoir d’abord été inquiet : «Mon premier réflexe a été de me dire : "Ça va faire des dégâts, s’il faut avoir fait Normale Sup, maintenant…"» Une fois le dossier imprimé, Meunier a consacré deux heures de discussion avec les jeunes de Saint-Etienne qui ont candidaté au TNB et «contre toute attente, ils n’ont pas du tout réagi comme moi». Ils y ont vu «une liberté». Pas une intrusion dans leur intimité, mais un appel à l’autofiction. «Finalement, ça leur a paru excitant, pas plus socialement discriminant qu’une scène obligatoire en alexandrins comme au CNSAD.» Réponse du CNSAD : cette scène en alexandrins est une façon de maintenir l’exigence, «et pas de discrimination positive».

A la lecture des «dossiers», les réponses démontent les clichés : ceux d’origine étrangère ne sont pas ceux qui choisissent Aimé Césaire et ceux dont les parents ne parlent pas français décrivent de façon puissante leur rapport à la langue. Laurent Poitrenaux s’amuse : «"Comment allez-vous mourir ?", c’est une question d’acteur ! Pas une question psychologique. C’est la question que tu vas te poser quand Zucco [personnage de Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès, ndlr] tuera sa mère.» Pour les vidéos, dont certaines ont été postées sur YouTube, ils ont imaginé de vraies mises en scène : sur leur vélo, dans leur chambre ou sous la neige. Antiochus, personnage du Bérénice de Racine, se retrouve dans un champ au nord de Marseille. Il était précisé que les scènes ne sont pas «genrées» : les garçons ont choisi Drames de princesses de Jelinek.

Au sein de la classe prépa à Saint-Etienne, les jeunes candidats au TNB ont eu l’impression de répondre à «Qui es-tu ?» et n’ont pas trouvé la question déplacée. Ryan, 19 ans, a déposé son dossier : «D’habitude, on a neuf minutes pour montrer ce qu’on est, ce qu’on pense, ce qu’on a à l’intérieur, c’est dur.» Lisa, 18 ans, a été étonnée : «"A quel public voulez-vous vous adresser ?" : c’est une question qu’on ne m’avait jamais posée, j’ai répondu plus pour moi-même.»

«Solution commune»

De son côté, Stanislas Nordey connaît bien le TNB. Il l’a dirigé pendant douze ans avant de prendre la direction du TNS (Théâtre national de Strasbourg) et a été le premier à imposer des auteurs contemporains. «Il faut être radical dans ce que tu proposes pour une école. Il n’y a pas de demi-mesure. Quitte à le regretter, il faut un projet en bloc, auquel les élèves peuvent se confronter.» Au TNS, le premier tour du concours d’entrée dans la prestigieuse formation nationale permet «un gros temps de plateau : dix minutes seul sur scène». Un monologue. Il rappelle que les auteurs contemporains, «ça n’a pas fait râler les élèves, mais les profs des cours privés qui les préparent aux éternelles mêmes scènes». A Paris, le CNSAD est à l’initiative de la création de la master class «Egalité des chances» de la MC93 à Bobigny, dirigée par Nicolas Bigards. Lequel a été curieux de ce dossier «qui leur offre le plus rare : du temps». Ses jeunes venant de milieux difficiles «savent pourquoi ils sont là, ils ont envie de répondre à tout ça».

Pour le TNB, c’est aussi une réponse économique : «C’est un budget de voyager avec ta réplique, en plus des 75 euros de participation.» Ici, l’envoi se fait sur Internet et les frais sont descendus à 15 euros, textes fournis. C’est aussi une des priorités de Claire Lasne-Darcueil : «On devrait trouver une solution commune, évaluer ces trajets et chercher de l’argent.» Si la révolution de la diversité a été accomplie au CNSAD, la question des bourses insuffisantes pour ces élèves reste entière.

Nauzyciel rappelle que les écoles ne doivent pas se ressembler, ce concours raconte le projet artistique du TNB : «Il faut être choisi autant que choisir.» Les trois ans de formation de l’école du TNB ont été repensés. Le texte sera au centre, explique Nauzyciel, «un côté tradi que je revendique : on se construit à travers les rôles, ce qu’on dit, un acteur grandit grâce au texte». L’élève travaillera un grand rôle toute l’année. Pour la deuxième année, c’est Vincent Macaigne qui a soufflé l’idée : les élèves auront un lieu, le leur, et iront jouer tous les soirs pendant un an «pour éprouver et travailler la répétition, la dureté du théâtre», dit Macaigne. Les élèves auront en charge la dimension technique, les relations publiques et la communication.

La troisième année se passera en partie à l’étranger. L’accent sera mis sur la transmission directe entre artistes : un grand acteur sera en lien avec quatre ou cinq élèves toute l’année. «Une semaine avec Valérie Dréville, ça te fait gagner six mois de cours», confirme Stanislas Nordey. Il se rappelle qu’avec l’écrivain Didier-Georges Gabily, ils imaginaient un «innovatoire» : «Je n’ai jamais aimé le terme "conservatoire", ça conserve trop.» Il vient de lancer un chantier de réflexion au TNS pour réfléchir à ce que sera l’école dans les trente prochaines années. Vincent Macaigne conclut : «C’est tellement dur qu’il vaut mieux leur dire tout de suite qu’il va falloir beaucoup de rêve et de désir, c’est ça la vérité. Acteur ? Ce ne sera pas autre chose qu’un chemin d’artiste.»

Aurélie Charon

Légende photo : Mise en scène d’«Incendies», de Wajdi Mouawad, par les élèves de troisième année à l’école du TNB, lors de l’atelier de création. Photo Thierry Pasquet. Signatures

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 1, 2018 9:27 AM

|

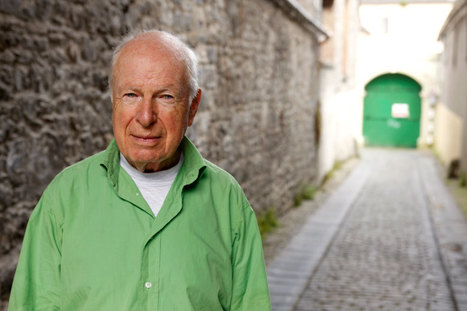

Par Manuel Piolat Soleymat dans La Terrasse - Publié le 19 février 2018 - N° 263

Peter Brook et Marie-Hélène Estienne se lancent dans une nouvelle aventure théâtrale. Ils cosignent le texte et la mise en scène de The Prisoner, une « incursion dans l’étonnante fourmilière » de notre humanité.

Nous les avions quittés, en 2016, avec la reprise du magistral The Valley of Astonishment*. C’est aujourd’hui les thèmes de la justice, de la rédemption, de la compassion, que Peter Brook et Marie-Hélène Estienne explorent, au Théâtre des Bouffes du Nord, à travers leur nouvelle création. Incarné par des interprètes venus de divers pays (Hiran Abeysekera, Ery Nzaramba, Omar Silva, Kalieaswari Srinivasan et Donald Sumpter), The Prisoner interroge la présence d’un homme vivant seul, dans une hutte, en face d’une immense prison. Qui est-il ? Que fait-il là, au sein de ce paysage désert ? A-t-il choisi volontairement de s’isoler de la sorte ? Pour quelle raison ? En nous racontant cette histoire, le grand Peter Brook et sa complice Marie-Hélène Estienne nous plongent, une nouvelle fois, dans les profondeurs et les mystères de l’humain.

* La Terrasse n°249, décembre 2016

Manuel Piolat Soleymat

t

The Prisoner

du Mardi 6 mars 2018 au Samedi 24 mars 2018

Théâtre des Bouffes du Nord

37 bis boulevard de la Chapelle, 75010 Paris

Du mardi au samedi à 20h30, les samedis à 15h30. Spectacle en anglais, surtitré en français. Tél. : 01 46 07 34 50. www.bouffesdunord.com

Egalement les 27 et 28 avril 2018 au Théâtre Maurice-Novarina de Thonon-les-Bains, du 2 au 4 mai à La Comédie de Clermont-Ferrand.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 1, 2018 7:04 AM

|

Propos recueillis par Catherine Robert dans La Terrasse Publié le 19 février 2018 - N° 263

Alfredo Arias

©

Athénée Théâtre Louis-Jouvet / "Elle" de Jean Genet / Alfredo Arias

« Elle » est le pape, dont Jean Genet sonde l’image absente. Alfredo Arias, familier de cet auteur dont il célèbre l’humour, interprète ce personnage et met en abyme la représentation.

« Rétablir la dérision et la vitalité du verbe de Genet. »

Non seulement vous connaissez l’œuvre de Genet, mais vous l’avez lui-même bien connu…

Alfredo Arias : Genet voulait faire un film, La Nuit venue, et cherchait des comédiens. Il a suivi mon travail à ce moment-là et a été tenté d’écrire pour la troupe TSE, mais sa santé et les événements politiques qui l’ont conduit ailleurs ont empêché ce projet. Reste que j’ai eu ainsi la possibilité de l’approcher et de m’imprégner de ses commentaires sur le théâtre. La manière dont il élaborait son film m’a permis de comprendre que l’humour était premier chez lui. Il s’amusait à raconter des anecdotes très proches de ce qu’on trouve dans Elle. Une fois, à Lourdes, un marchand l’avait conduit dans son arrière-boutique pour lui proposer des photos des Folies Bergère ! Une autre fois, alors qu’il portait un manteau de fourrure – comme c’était la mode à l’époque – un garçon de café nous avait accueillis avec un « Messieurs, dames ! ». Alors qu’il s’excusait, Genet avait répondu : « Oh non, allez au bout de vos idées ! » J’étais émerveillé par son humour qui désacralisait son ampleur poétique. C’est de ce point de vue que je considère son œuvre. Parfois, l’imaginaire de quelqu’un suffit à lui faire aborder l’œuvre d’un auteur, mais le hasard m’a donné la chance d’éviter de m’en contenter !

Que raconte Elle ?

A.A. : Ce n’est pas une pièce psychologique ou de situation. Difficile, donc, de répondre à cette question ! C’est un grand élan poétique traversé par la dérision et l’humour et une force débordante de lucidité. On ne peut pas la réduire à l’anecdote, même s’il y a une anecdote, celle d’un pape qui doit se faire photographier. La situation fait naître la question du rapport entre un être et son image. Il y a une grande solitude de ce personnage qui tente d’échapper au carcan spirituel où l’a enfermé son ambition. Car il y a un problème auquel on ne pense jamais : le pape n’a d’autre refuge possible dans la spiritualité que Dieu lui-même (le pape n’a pas de pape !) et si Dieu n’existe pas, le pape part en fumée, comme celle qui annonce son élection : « habemus papam », c’est-à-dire « habemus rien du tout ! » Ce qui m’enthousiasme, c’est de rétablir la dérision et la vitalité du verbe de Genet quand tout est devenu, aujourd’hui, si rigide et si hystérique en matière de religion. Ce pape est au fond un pauvre type, et Genet le considère avec une grande pitié, qui n’est pas une pitié complaisante mais une pitié faite d’une grande générosité.

Vous avez choisi d’interpréter Elle.

A.A. : Je me considère comme un artiste global qui peut faire des choses différentes. Quand j’aborde une matière théâtrale, je le fais comme un performeur. Je sais que je ne me prends pas pour un comédien, donc je sais faire ce qu’un comédien ne saurait pas faire. Je peux me sacrifier, me jeter à l’eau. C’est pour cela que je joue avec des prothèses, des masques et autres instruments de torture ! Je suis comme une matière pour les plasticiens, totalement disposé à m’abandonner à la fantasmagorie créatrice. Je ne cherche pas l’aspect psychologique des personnages mais tâche de révéler leur pouvoir poétique par l’aspect physique. Le dépassement physique crée la représentation. Un comédien dirait « enlevez-moi toutes ces prothèses car je me suffis à moi-même ». Moi, je dis le contraire…

Catherine Robert

Alfredo Arias / Elle

du Mercredi 7 mars 2018 au Samedi 24 mars 2018

Athénée Théâtre Louis-Jouvet

square de l’Opéra Louis-Jouvet, 7 rue Boudreau, 75009 Paris

Le mardi à 19h ; du mercredi au samedi à 20h ; dimanche à 16h. Tél. : 01 53 05 19 19.

A la Comédie de Picardie du 28 au 30 mars.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 1, 2018 3:09 AM

|

Par Maryse Bunel dans Relikto - 28 février 2018|

C’est la deuxième édition de Spring. Le festival des deux pôles circassiens en Normandie, dédié aux nouvelles formes de cirque, se déroule dans toute la Normandie du 15 mars au 18 avril. A voir : 50 spectacles dont neuf créations.

Entre cirque et théâtre. C’est un mariage heureux et durable. Depuis plusieurs années, le cirque se mêle au théâtre. Ou le théâtre s’allie au cirque. Difficile de dire qui a fait le premier pas. Aujourd’hui, les deux disciplines réunies font preuve d’une étonnante créativité et inventivité. « La relation n’a pas toujours été une réussite. Elle était plus évident entre le cirque et la danse en raison du nécessaire engagement des corps et de la présence physique », remarque Yveline Rapeau, directrice des deux pôles cirque normands. Les circassiens sont devenus des artistes polyvalents, multipliant les formations. La performance ne leur suffit plus. Ils ont besoin de partager un propos. Ce qui a bouleversé les écritures. C’est ce que démontre la deuxième édition de Spring qui se tient dans toute la Normandie du 15 mars au 18 avril.

9 créations. Spring, c’est un festival sur les nouvelles écritures circassiennes des deux pôles cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg et le cirque-théâtre à Elbeuf. Spring, c’est surtout 50 spectacles et une centaine de représentations programmées dans les cinq départements de la Normandie et dans soixante divers lieux. Parmi eux, il y a neuf créations. Le festival commence jeudi 15 mars au Préau à Vire avec Poings de la #Cie ou cinq moments d’une relation amoureuse et au cirque-théâtre à Elbeuf avec Ring de la compagnie Kiaï, un spectacle sur le cercle qui évolue dans un univers mouvant. Les Attentifs portent un regard très personnel sur la Jeunesse. Gaëtan Lévêque, Les Lucioles et Sequenza 9.3 s’emparent de l’œuvre de Kafka. Le Théâtre Main d’œuvre met en scène Quelqu’un va venir de Jon Fosse. Les Nouveaux Caractères rétrouvent David Bobée pour un Stabat Mater intense. Quant à la compagnie Basinga, elle marchera sur un fil au dessus de Maromme. Enfin, Gandini Juggling marie dans Spring le jonglage et la danse contemporaine.

Deux focus. Ce Spring 2018 raconte deux parcours d’artiste. Tout d’abord celui de Mathurin Bolze, une référence du cirque d’aujourd’hui. Virtuose du trampoline, il est aussi danseur, metteur en scène et le fondateur de la compagnie Les Mains, les pieds et la tête aussi (Mpta). Dans ces spectacles, empreints de poésie, Mathurin Bolze, ancien élève du centre national des arts du cirque, mêle les genres avec beaucoup d’intelligence et de subtilité, joue malicieusement avec les lois de la gravité. Pendant le festival, il présente quatre créations, Santa Madera, Fenêtres, Barons perchés et Atelier 29. Le deuxième parcours est consacré à Yann Frisch, un génie de la magie qui s’est formé au jonglage et au clown. La rencontre avec Raphaël Navarro sera importante. Tout comme sa collaboration avec la compagnie 14:20. Aujourd’hui, Yann Frisch reste le magicien le plus récompensé avec quatre titres de champion de France, un de d’Europe et un du monde en 2012. Lors de Spring, il va créer Le Paradoxe de Georges donné dans un camion-théâtre comme un laboratoire magique. Au programme également Le Syndrome de Cassandre et une soirée magique au château de Carrouges.

Spring, du 15 mars au 18 avril en Normandie. Programme complet sur www.festival-spring.eu

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 28, 2018 7:03 PM

|

Par Pierre Monastier dans Profession-Spectacle, 28 février 2018

Au 21 de la rue Blanche, à Paris, se trouve l’hôtel particulier construit par Charles Girault, célèbre architecte du Petit Palais, pour Paul Choudens, éditeur de musique, en 1901. Entre 1944 et 1997, soit pendant plus de cinquante ans, il accueille ce qui allait devenait l’École nationale supérieure des arts et techniques du Théâtre (ENSATT), mais qui était alors plus connue sous le nom d’école de la rue Blanche.

★★★☆

Depuis 1997, quand l’ENSATT a été transférée à Lyon, la bâtisse est restée à l’abandon. De batailles en désertions, les lieux s’effritent, jusqu’à l’annonce d’un repreneur privé en 2014. C’est alors que Claire Ruppli, comédienne et réalisatrice, s’empare d’une caméra et filme les dernières images avant restauration. Ses complices se nomment Guy Bedos, Jacques Weber, Maria de Medeiros, Denis Lavant, François Morel…

Mémoire vive et documentaire troublant

Le résultat est un documentaire troublant, aux images magnifiques, aux témoignages émouvants : nous suivons les témoins, un à un, dans les méandres des couloirs, de ces salles aux murs décrépis, aux planchers fendillés de part en part, tandis que les souvenirs affleurent du silence, telle la parole théâtrale qui jaillit dans un espace constamment renouvelé.

Nous ne sommes pas dans un bâtiment, mais dans la mémoire vive d’un lieu qui est un personnage, un univers, à la manière de la capitale lisboète appréhendée – caressée – par Wim Wenders dans Lisbonne Story. La façade classique du 21 rue Blanche ne laissait pourtant pas deviner l’ampleur de ce qu’il contient : un monde en ruine, un théâtre en voie de disparition, tel le Sopro de Rodrigues, présenté au dernier festival d’Avignon.

Tout nous parle du passé ; tout nous est rendu présent par Claire Ruppli, ancienne élève de l’école, qui intervient dans le film en miroir, par une mise en abyme. Ceux qui témoignent sont au présent, des fantômes, des survivants.

Paradoxe d’un monde qui voit les êtres survivre aux pierres

Peu à peu se dessine un paradoxe troublant : il est communément admis, parce que nous en faisons l’expérience personnellement, en famille comme « en patrie », que les bâtiments nous survivent : la pierre suinte les existences passées, celles de nos grands-parents, d’hommes illustres et d’inconnus, de générations en générations. Dans le cas présent, ce sont des chairs, brésillées par le temps, qui expriment ce bâtiment en cours d’affaissement, à travers les images en mouvement, les dernières d’un patrimoine parisien à jamais effondré.

Un paradoxe qui pourrait bien être celui de notre époque, volontariste à l’extrême, qui ne met plus ses pas dans ceux de ses prédécesseurs, mais se rêve une toute-puissance qui déconstruit tout pour refaçonner à l’envie, à la manière d’un adolescent en quête d’une nouveauté sans histoire, sans mémoire, sans sagesse.

Il est encore l’art – ici le cinéma – pour nous rappeler à notre conscience collective : celui de Claire Ruppli en fait indéniablement partie, de même que celui sur la décentralisation théâtrale de Daniel Cling. L’un et l’autre semblent se faire écho, en un même appel artistique et humain.

Espérons que, à l’initiative de programmateurs audacieux, ce film pourra être vu dans toute la France, et non seulement à Paris.

Pierre MONASTIER

Prochaines séances du film de Claire Ruppli : Du 14 mars au 26 mars 2018 à 13h00 14 séances du Lundi au Dimanche, sauf les mardis

Et les mardis 3 et 10 avril 2018 Cinéma Saint-André des arts (Paris)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 27, 2018 6:46 PM

|

Par Véronique Hotte pour son blog Hottello 23-02-2018

Les Forçats de la route, texte de Albert Londres, conception et interprétation Nicolas Lormeau – Singulis – Seul-en-scène à la Comédie-Française

Les Forçats de la route, texte de Albert Londres (Editions Arléa), conception et interprétation Nicolas Lormeau – Singulis – Seul-en-scène

Reporter de la Première Guerre, Albert Londres (1884-1932) couvre les fronts pour Le Matin, part aux Dardanelles pour Le Petit Journal – la campagne d’Orient entre 1915 et 1917 -, revient sur les fronts français et italien, puis en Allemagne en 1919.

L’expérience de la guerre oriente sa carrière vers le journalisme et le militantisme social, dénonçant la misère et l’injustice. Ainsi, Au bagne (1923), un premier reportage, décrit les conditions de vie des bagnards à Cayenne ; l’observation et les témoignages sont tels que le bagne fermera ses portes entre 1936 et 1938.

D’autres récits décrivent l’injustice sociale à travers le monde : bagnes militaires, traite des Blanches, asiles, vie inhumaine des pêcheurs de perles…, dressant minutieusement des tableaux vivants et documentés de milieux jusque là ignorés.

Le reporter est correspondant sur la « grande boucle » pour Le Petit Journal, en 1924. Cette dix-huitième édition du Tour de France compte quinze étapes, une distance totale de 5 425 km et 157 coureurs dont 60 seulement franchiront l’arrivée.

A chaque étape d’une course très populaire dès ses débuts, Albert Londres – novice en cyclisme – rencontre pourtant les coureurs – vedettes ou « ténébreux » inconnus.

Le comédien Nicolas Lormeau qui met en scène Les Forçats de la route révèle en même temps la manière – rigueur et grand style – du grand reporter averti.

Il raconte la poussière, la boue, les crevaisons, les crampes, les départs en pleine nuit et déjà les multiples pilules et anesthésiants… et témoigne de l’inhumanité des conditions auxquelles les coureurs sont soumis, des incohérences du règlement.

« Quand nous crevons de soif, avant de tendre notre bidon à l’eau qui coule, on doit s’assurer que ce n’est pas quelqu’un, à cinquante mètres qui la pompe. Autrement : pénalisation. Pour boire, il faut pomper soi-même.»

Nicolas Lormeau, cycliste amateur et homme de culture, note que le dérailleur n’est pas de mise en 1924, les concurrents sont de véritables esclaves de la petite reine.

Les concurrents montent le Col du Galibier à la seule force de leurs jambes.

« On s’habitue à tout, il suffit de suivre le Tour de France pour que la folie vous semble un état de nature », dicte au téléphone le correspondant au Petit Journal.

Tel un maître d’école de la République du début du XX é siècle, il reproduit en pédagogue le tracé des kilomètres à parcourir, des étapes à circonscrire, après avoir retrouvé les noms de l’ensemble des participants – dont les frères Pélissier, Hector Tiberghien, et Bottecchia, ex-maçon italien, vainqueur du Tour cette année-là.

Un conte théâtral plein de suspens et de tension, d’âpreté et de dureté qui met au jour à la fois l’inhumanité profonde et la gratuité – l’art pour l’art – d’une telle aventure qui repose sur les ressources physiques et mentales mobilisées par ces vrais durs.

Le public au bord de la route de la Grande Boucle et les spectateurs des Forçats de la route, restent fascinés par le courage, la volonté et la ténacité de ces artistes qui ne comptent pas leur souffrance – douleurs, pavés du Nord et crevaisons des roues.

Tous font l’épreuve de la poussière sur des routes non bitumées encore, poussière soulevée par les voitures : « Cela faisait d’immenses copeaux de poussière. Les yeux brûlés, la bouche desséchée ils ont supporté la poussière sans rien dire.»

Départ d’étape à Argenteuil, puis Coutances, Le Havre, Brest, Landerneau, Quimper, Lorient, Les Sables-d’Olonne, Luchon, Toulon.., les coureurs roulent de nuit, les habitants des villes et bourgs se penchent à leur fenêtre pour voir passer les héros :

« IIs ont le soleil, ils ont la poussière, ils ont les fesses en selle depuis deux heures du matin, il est six heures trente du soir; dans une dernière souffrance, ils font un dernier effort pour l’arrivée. »

Accompagné de la musique de Bertrand Maillot et de projections d’archives – scènes d’arrivée, de chutes, de crevaison, de spectateurs et spectatrices réjouis par la performance –, le spectacle déplie la belle et douloureuse histoire d’hommes forts.

Véronique Hotte

Studio-Théâtre de la Comédie-Française, Galerie du Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli 75001 Paris, du 21 février au 11 mars 2018 à 20h30. Tél : 01 44 58 98 58

Crédit photo : Vincent Pontet, collection Comédie-Française

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 26, 2018 7:01 PM

|

Par Jérémy Piette pour Libération

— 27 février 2018

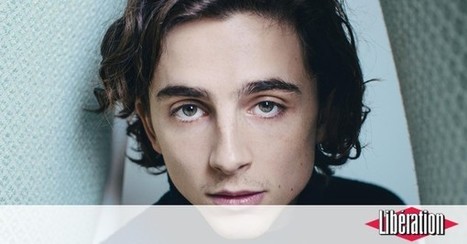

Speed-dating avec le jeune et séduisant acteur franco-américain, à l’affiche de deux films en lice pour les oscars.

Comme un béguin express, électrique et félin, Timothée Chalamet n’a pas peur de s’avachir à nos côtés sur le canapé, nous embrassant de paroles, paroles et paroles, puis de s’en aller, frivole, aussi vite qu’il est arrivé. L’image qu’il abandonne ainsi, vaporeuse, ne permet pas tellement de savoir qui l’on a rencontré : une étoile filante, montante, une personne, un éclat, un climat… Un passage lumineux senteur soleil qui resterait jusqu’au soir sur l’épiderme. Cette persistance rétinienne âgée de 22 ans - mais qui a plutôt l’air d’en avoir 16 - au visage poupin, jogging et pull à col roulé noirs, a longtemps piétiné devant nous la moquette de ses baskets blanches immaculées avant de se décider à s’installer pour un bref entretien. «J’ai un peu froid», lâche-t-il. Puis il se relève, va fermer la fenêtre. On le perd encore, il revient, tout sourire, croise les jambes, les mains, en passe une dans son désordre de cheveux bruns, plante un pied sur la chaise en face de lui.

Il mime le son d’une explosion face à la soudaine notoriété reçue et l’énorme promotion entamée au festival de Sundance, il y a un an - pour Call Me by Your Name,de Luca Guadagnino. «I’m still processing» («je digère encore») diagnostique-t-il, tel un ordinateur surchargé de données. Le long métrage conte une idylle estivale au pays de Dante entre un homme de 24 ans (interprété par Armie Hammer) et Elio, le fils de 17 ans d’un professeur spécialiste de la culture gréco-romaine… Une histoire homosexuelle et charnelle interprétée par deux acteurs qui sont pourtant - jusqu’à nouvel ordre - plutôt straight ; et ceci avec un soupçon d’(in)différence d’âge qui en fera râler plus d’un (hors considérations cinéphiles). Frêle éphèbe au pas feutré de panthère, Chalamet y dévoile gracilement, avec une fausse insouciance, son corps imberbe au bord d’une piscine. L’érotisme du mini-Delon se trouve sublimé par un directeur de la photo thaï et très qualifié, qui a notamment travaillé avec Apichatpong Weerasethakul et Miguel Gomes, démontrant que le désir est surtout affaire de cadrage et de lumière.

Mais cette adolescence à l’écran, a-t-il eu le temps de la vivre vraiment ? «Oui, et je suis content quand on me demande ça. Ça veut dire qu’on voit que je travaille beaucoup. Mais oui, j’ai une vie sociale [Rires.]» Il restera muet sur ses amours. On lui connaît une relation passée (2013) avec Lourdes Leon, la fille de Madonna. Mais, lui en parler, c’est risquer de le voir fuguer.

Il préfère garder le cap sur des questions sociétales : «Depuis 2013, le mariage gay est autorisé en France, ce qui est une avancée formidable et considérable.» L’acteur ne se laisse pas seulement satisfaire par les avancées politiques : «De nombreuses luttes demeurent pour les minorités. Ce n’est pas rien aujourd’hui de réfléchir à des représentations positives et encourageantes au cinéma pour les générations présentes et à venir.» Call Me by Your Name serait ainsi sa contribution, ainsi que le salaire gagné récemment pour avoir joué dans le prochain film de Woody Allen à l’avenir de diffusion incertain. Timothée Chalamet l’a reversé aux fonds de lutte contre le harcèlement sexuel «Time’s Up», ainsi qu’au centre LGBT de New York. Sur son Instagram, il précise : «Mes obligations contractuelles m’empêchent de vous répondre plus amplement. Tout ce que je peux dire, c’est que je ne souhaite pas profiter de l’argent reçu grâce à ce film.» Pas une once de précision supplémentaire, au risque d’encourir le clap de fin de la publicist qui se poste non loin, tout sourire tant qu’on ne parle pas de celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom.

Timothée Chalamet est né à Manhattan, en 1995. Sa mère, diplômée de Yale, a dansé à Broadway avant de devenir agent immobilier. Il parle anglais à toute vitesse, manie le français avec plus de modestie. La France, ses vacances d’été adolescent au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire), où vit sa grand-mère, son père éditeur originaire de Nîmes, tout cela lui rappelle ce qu’est la «nonchalaaance» (prononce-t-il en français avec accent américain) dont il s’est inspirée pour jouer Elio. Il a 17 ans quand il termine ses études au lycée artistique de LaGuardia à New York. Au même moment, il interprète le fils tête à claques du vice-président américain dans la saison 2 de la série Homeland. Cette assurance se retrouve dans Lady Bird, le film réalisé par Greta Gerwig, qui sort en France au coude à coude avec Call Me by Your Name - tandis qu’aux Etats-Unis, les deux films sont bien placés dans la course aux oscars. Il y interprète un bellâtre musicien et ombrageux.

On pourrait presque croire ce premier de la classe doté du don d’ubiquité. «Je sais d’où je viens, les privilèges que j’ai pu avoir.» Outre ses parents, son oncle est réalisateur, son grand-père, scénariste, sa tante, productrice de série… Ce qui n’indique nullement que l’acteur ne se démène pas pour autant. Pour les besoins de Call Me by Your Name, le garçon s’est évadé trois mois à Crema (Italie), mêlant apprentissage assidu de l’italien, du piano, d’un peu de guitare, ne se laissant en outre pas intimider face au CV gonflé de son partenaire d’été.

Pour le western de Scott Cooper, il monte à cheval, apprend le maniement des armes afin de convaincre en soldat aux côtés de Christian Bale. On le retrouvera aussi cette année en accro au meth, aidé par son père (Steve Carell) dans le film du Belge Felix van Groeningen. «Vous vous rendez compte ? Steve Carell ! Il me faisait mourir de rire dans The Office. Puis il m’a bluffé dans Foxcatcher et The Big Short.»

Ce qui fait battre le cœur de ce jeune pur-sang, deuxième plus jeune nommé de l’histoire aux oscars chez les acteurs ? «Je suis fasciné par les Parapluies de Cherbourg de Demy. Je l’ai découvert chez ma grand-mère. Sinon…» Pour la première fois, Chalamet se fait hésitant : «Ce n’est pas une histoire d’amour mais un peu quand même : A nous quatre.» Dans ce film, des sœurs jumelles sont séparées dès l’enfance car leurs parents se quittent. L’une se retrouve à Londres, l’autre, en Californie. Chacune se pense unique jusqu’au jour où elles se rendent dans un centre de colonie de vacances. Elles sont jouées par la même Lindsay Lohan, âgée alors de 12 ans, enfant star de Walt Disney. La plus belle histoire d’amour selon Chalamet serait-elle là, dans un facétieux dédoublement comme formule magique du cinéma ? Un peu Américain, un peu Français, un peu modeste, un peu péteux, maniant tous les instruments, vivant tous les amours, jouant cent rôles à la fois, accueillant tous les sentiments… l’armée des Chalamet n’a pas fini de nous assiéger.

1995 Naissance à Manhattan (New York).

2012 Saison 2 de Homeland.

2014 Interstellar.

28 février 2018 Call Me by Your Name (Luca Guadagnino) et Lady Bird (Greta Gerwig).

14 mars Hostiles (Scott Cooper).

Jérémy Piette

Photo Audoin Desforges pour Libération

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 26, 2018 7:22 AM

|

Par Didier Méreuze dans La Croix le 26/02/2018

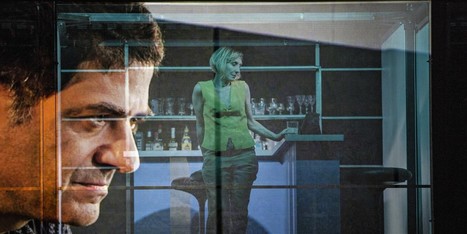

Sur fond d’histoire d’amour et de cavale, Lola Molina signe une pièce aux allures de road-movie tragique, porté jusqu’à son incandescence par un couple d’acteurs magnifiques : Anne-Lise Heimburger et Laurent Sauvage

Seasonal affective disorder de Lola Molina au Lucernaire, Paris

Elle, c’est Dolly. Lui, c’est Vlad. Tous deux en rupture de ban et de société. Elle, si jeune, 14 ans ! Lui, « quadra », en route pour la cinquantaine. Un soir, ils se croisent, par hasard, porte de Bagnolet, à Paris. Il lui propose de l’accompagner à l’hôtel. Elle accepte. Bien vite, il lui apprend qu’elle est recherchée, soupçonnée d’avoir tué une copine lycéenne. Très vite, elle comprend que le passé de son nouveau compagnon n’est guère plus net. Tous deux ont le même intérêt à éviter la police.

Alors, quand cette dernière se montre trop pressante, ils n’ont d’autre choix que de fuir. S’arrêtant ici, repartant là, se reposant un instant pour disparaître aussitôt, des fleurs… ou un fusil à la main. Braquant un commerçant. Tirant sur des policiers. Dormant dans la voiture. Rêvant de se retrouver ensemble dans une petite maison.

Un road-movie noir, façon Bonnie and Clyde

Dernière pièce de Lila Molina, Seasonal affective disorder est une œuvre étrange, troublante, construite sur le mode, inattendu au théâtre, du road-movie noir, façon Bonnie and Clyde. Sans décor – sinon deux micros sur pied et un écran sur lequel sont projetées des images de route, de paysages – l’écriture, vertigineuse, laisse toute la place à l’imaginaire du spectateur.

Dans les entrelacs savamment tricotés de monologues, voix intérieures, soliloques, dialogues… le passé et le présent s’entremêlent, au fil d’un verbe à la fois réaliste et poétique, doux et violent, crû et pudique.

Anne-Lise Heimburger et Laurent Sauvage, un couple subjuguant

Mis en scène avec une rigueur sans faille par Lélio Plotton (par ailleurs, le compagnon de Lola Molina), le spectacle évite toute mièvrerie, tout misérabilisme, laissant le soin aux seuls acteurs, investis par le texte jusque dans leurs chairs, de le porter comme d’autres portent le feu.

Anne-Lise Heimburger est Dolly. Blonde, tee-shirt et jean, juvénile et fragile, elle est animal sauvage que rien ni personne ne saurait contraindre. Il y a encore de l’innocence de l’enfance, chez elle, mais aussi de la dureté de la femme vieillie avant l’âge, décidée, au point, elle qui n’en a pas, d’aller voler un bébé…

Laurent Sauvage est Vlad, l’homme au costume gris qui, croit-il, porte malheur, le sien et celui des autres. Vivant d’expédients et de braquages, il est comme revenu de tout, fatigué, prêt à renoncer. Contrairement, ou plutôt en contraste avec celui d’Anne-Lise Heimburger, son jeu est plus distant, épuré, mais tout aussi puissant. Avec cette dernière, il forme un couple exceptionnel, subjuguant, mythique dirait-on au cinéma, que l’on n’oublie pas. Rejetons en perdition, par-delà les différences d’âge, d’un monde où « la nature et le temps se dérèglent ». « Où le soleil ne se lève plus ».

Didier Méreuze

21 heures. Jusqu’au 31 mars. Rens. ; 01.42.22.66.87, www.lucernaire.fr

(1) Trouble affectif saisonnier : trouble de l’humeur caractérisé par des symptômes dépressifs survenant habituellement lors de changements saisonniers. Particulièrement lorsque les périodes d’ensoleillement diminuent.

Légende photo : Anne-Lise Heimburger et Laurent Sauvage dans Seasonal Affective Disorder de Lola Molina, mise en scène par Lélio Plotton. / Victor Tonnelli/lucernaire.fr

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 3, 2018 11:21 AM

|

Publié dans Ouest-France :

Il était notamment le client mécontent de la série Palace, qui cherchait à coincer le directeur et ponctuait ses apparitions par un « Je l'aurais ! Un jour, je l'aurais ! » devenu culte. Comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, Marcel Philippot est décédé vendredi à l'âge de 64 ans. Il était originaire de Guingamp.

Le comédien Marcel Philippot, connu pour son rôle de client mécontent dans la série des années 80 « Palace », repris des années après dans des publicités pour une société d'assurance, est mort vendredi à 64 ans, a annoncé son agent Jean-Pierre Noël samedi.

Marcel Philippot a été retrouvé mort à son domicile parisien, a précisé son agent.

Il était né à Guingamp en 1953, et s'était installé à Paris après avoir obtenu son baccalauréat. Il avait alors suivi des cours de théâtre.

Palace, Kaamelott, Brèves de comptoir...

Comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, formé au Conservatoire de Paris, il a joué des dizaines de seconds rôles, notamment dans des comédies comme « Brèves de comptoir » (pièce et film), « Le Schpountz » ou la série télé « Kaamelott ». Il était membre de l'émission le « Petit théâtre de Bouvard » dans les années 80.

Il a principalement tourné avec Jean-Michel Ribes, créateur de la série humoristique « Palace », diffusée sur Canal+ et la Deux à la fin des années 80, où sa réplique « Je l'aurai, un jour, je l'aurai » est devenue culte pour toute une génération de téléspectateurs.

« Marcel Philippot était un être rare, avec beaucoup de délicatesse et de finesse, au-delà de sa fantaisie parfois burlesque. C'était un grand comédien, très élégant. Il va beaucoup nous manquer », a confié Jean-Michel Ribes, dramaturge et directeur du théâtre du Rond-Point.

« Il était l'un des sociétaires de Palace, du Théâtre sans animaux et de Brèves de comptoir que nous avons joué sur scène à Paris et en tournée et au cinéma. Il était parfait en donnant la parole aux anonymes, en incarnant ce génie du peuple, celles et ceux que l'on n'entend jamais à la télévision et à la radio », a-t-il poursuivi.

« Comédien britannique français »

Marcel Philippot travaillait ces derniers mois sur un projet de pièce porté par le comédien et metteur en scène Arnaud Denis, pour qui il avait déjà joué au théâtre de la Huchette en 2016 (« Le personnage désincarné »).

« Tu étais un comédien britannique français. Fin, subtil, exigeant, redoutable et incisif. Et surtout si drôle. Même lorsque tu étais triste tu faisais rire les autres. C'était ton premier plaisir. Donner de la joie aux autres. Cette joie qui t'avait fait faux bond, quelque part dans le tourbillon incohérent de l'existence », a salué Arnaud Denis dans un message publié sur son compte Facebook.

« Nous avons commis l'erreur de te cantonner, les uns et les autres, dans un certain répertoire, dans un certain emploi. C'est notre tragédie de manquer d'imagination, nous qui nous prévalons de servir l'imaginaire », a regretté le comédien.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 3, 2018 9:04 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan

L’homme de théâtre italien, célèbre dans son pays et méconnu en France, publie un essai très éclairant, dicté par sa pratique, « Se faire lieu, brèche dans le théâtre en 101 mouvements ». De notre ministre de la Culture aux jeunes compagnies, chacun gagnera à s’engouffrer dans cette brèche.

Au trente-sixième mouvement de son ouvrage Se faire lieu, brèche dans le théâtre en 101 mouvements, Marco Martinelli ouvre une « parenthèse biographique » pour nous expliquer son parcours, ce n’est pas inutile aux lecteurs français qui le connaissent mal car on n’a guère eu l’occasion de voir son travail. Marco raconte qu’il a épousé Ermanna en 1977, ils avaient vingt ans, ils sont partis de chez eux sans argent et ont commencé à faire du théâtre sans passer par les écoles, les cours. « Nous savions, comme les ânes, qu’errer était notre école, errer dans son double sens de marcher et de se tromper. » Ils ont donc appris de leurs erreurs.

Et c’est ce que l’on souhaite à ces jeunes groupes ou compagnies qui signent des premiers spectacles plongeant tête baissée dans le monde d’aujourd’hui mais manquant d’outils, d’expérience et aussi de temps pour traduire pleinement leur propos sur une scène. C’est le cas de deux spectacles vus récemment au Théâtre de Belleville. L’un, L’Inversion de la courbe écrit et mis en scène par Samuel Valensi avec la compagnie La Poursuite du bleu fondée en 2014, traite de la logique terrible du déclassement social et professionnel en liaison avec l’association des Petits Frères des Pauvres (représentations terminées). L’autre, ≅[presque égal à], est une pièce de l’auteur suédois Jonas Hassen Khemiri (traduite par Marianne Ségol-Samoy et publiée aux éditions Théâtrales), mise en scène par Emmanuelle Jacquemard avec la compagnie 411 pierres fondée également en 2014. On entre là dans le monde de l’économie, depuis le bureau de tabac jusqu’à la fac, du bio à Pôle emploi, d’Andrej qui veut entrer dans le système à Martina qui veut en sortir (à voir jusqu’au 4 mars).

Deux spectacles qui veulent en découdre avec le théâtre en détricotant le réel. C’est plein de qualités mais aussi ici et là d’insuffisances, deux spectacles qui vont faire grandir ceux qui les ont faits sans guère de moyens. Ils font partie de ce « théâtre vif, vivant, dont le cœur bat » chanté par Marco Martinelli dans le premier de ses 101 mouvements, un théâtre qui n’est pas « le lieu de la mise en scène mais de la mise en vie » comme il le dira plus loin.

En 1983, Ermanna Montanari et Marco Martinelli ont rencontré un autre couple, Luigi Radina et Marcela Nonni, et ont fondé ensemble le Teatro delle Albe. Puis, dans les années 90, tous se sont unis à la Compagnie Drammatico Vegetale pour créer à Ravenne le Ravenna Teatro. C’est aujourd’hui un théâtre majeur en Italie, comme l’explique Marco Consolini dans sa préface.

Mouvement numéro 8 : « Je parle du théâtre comme du lieu de la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle ? C’est simple : que l’on peut faire de l’art même sans devoir nécessairement faire recette. Que c’est encore possible. Qu’il faut se laisser distraire de penser à elle, l’harpagonienne, la sombre, la terrible recette. » Sinon le marché est là pour vous écraser pour « se faire produit ». Conseillons la lecture de ce petit livre bourré de pépites à notre actuelle ministre de la Culture et à son équipe. Méfions-nous du scandale, nous dit encore Martinelli, cette ruse du marché pour attirer les médias et faire recette.

Se faire lieu, brèche pour le théâtre en 101 mouvements est un livre tonique, un viatique pour les jours sombres, les nuits où l’on est prêt à tout laisser tomber, les matins de tous les possibles. Et n’écoutez jamais ceux qui vous diront que c’était mieux avant. Martinelli voit dans la nostalgie une « sorcellerie », un « alibi » car, assène-t-il, « chaque époque est bonne pour se révolter, croyez-moi. Chaque époque est bonne pour mettre le feu aux poudres ».

Mais qu’entend-il par « se faire lieu » ? « Le théâtre comme l’audace de se faire lieu à l’époque des non-lieux. » Un théâtre, précise-t-il, dépourvu de serviteurs, de patrons et de parrains. Ni Dieu ni maître, comme disent les anarchistes. Un théâtre qui ne court ni après la célébrité, ni la richesse (sonnante et trébuchante) mais qui traque le regard et l’écoute de l’autre, le « toi et moi », un art poétique et civique.

« Le mouvement fondamental du se faire lieu est le dialogue », c’est-à-dire l’adresse aux spectateurs. « Beaucoup de spectacles ne sont pas adressés aux spectateurs parce qu’en amont déjà, ceux qui les ont créés ne se sont pas adressés les uns aux autres. » C’est l’une des qualités des deux spectacles du Théâtre de Belleville cités plus haut : ils sont adressés.

Plusieurs fois, Marco Martinelli revient sur ce qu’il nomme "la mise en vie" et qu’il définit ainsi au soixante-treizième mouvement : « une irruption d’êtres humains, de citoyens, en tension créative avec le langage de l’art. Comme dans la Grèce antique, comme dans le théâtre médiéval, comme dans la Russie post-révolutionnaire. Et si vous ne la voyez pas ainsi, la vie qui envahit la scène, arrêtez donc de lire ces pages : elles ne sont pas écrites pour vous. » Cela serait dommage. Le dernier des 101 mouvements est amour.

Le vocabulaire pétri de chrétienté de Marco Martinelli peut énerver, comme le souligne son préfacier, Marco Consolini. Cependant, ce livre est moins une profession de foi que l’enseignement d’une expérience menée depuis quatre décennies et qui a conduit Marco, Ermanna et les autres partout en Italie (banlieue de Naples, émigrés tunisiens en Sicile, ...) mais aussi dans la périphérie de New York ou au Sénégal. Avec Ravenne comme boussole. C’est dans cette ville que le Ravenna Teatro a créé Inferno en juin 2017, spectacle inspiré de la Divine comédie de Dante Alighieri, mort exilé à Ravenne. Suivront Le Purgatoire et Le Paradis. Peut-être aurons-nous la chance de voir cette trilogie franchir les Alpes.

Se faire lieu, brèche dans le théâtre en 101 mouvements, traduit de l’italien par Laurence van Goethem, éditions Alternatives théâtrales, collection Alth, 128p., 10€.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 2, 2018 6:28 PM

|

ÉCOLE DES MAÎTRES 2018 : APPEL À CANDIDATURE

L’École des Maîtres est un projet de formation théâtrale avancée qui a été créé par Franco Quadri en 1990 et qui atteint cette année sa XXVIIe édition.

Voir sur le site de a Comédie de Caen : http://www.comediedecaen.com/avec-vous/comediens/ecole-maitres-2018-appel-a-candidature/

En 2018, L’École des Maîtres sera dirigée par le metteur en scène portugais Tiago Rodrigues, assisté de Tatjana Pessoa, auteure et metteure en scène polyglotte, ils ont intitulé le projet Danger Heureux.

Après une période de travail du 19 août au 1er septembre à Udine en Italie, le parcours de formation se développera au cours d’étapes européennes successives mêlant travail et présentation publiques, à Rome du 2 au 6 septembre, à Coimbra du 7 au 13 septembre à Lisbonne du 14 au 16 septembre, à Reims du 17 au 20 septembre, à Caen du 21 au 27 septembre, en Belgique du 28 septembre au 1er octobre.

Les comédien.ne.s sélectionné.e.s pour participer à cette XXVIIème édition seront au nombre de seize, sur la base d’une représentativité de quatre artistes par pays adhérant au projet.

La demande d’admission à la sélection de L’École des Maîtres devra se faire uniquement par e-mail envoyé, au plus tard le 18 mars (inclus), aux adresses suivantes :

Alice de Gouville / Comédie de Caen / 02 31 46 27 40

alice.de.gouville@comediecaen.fr

Damien Rault / Comédie de Reims / 03 26 48 49 10

d.rault@lacomediedereims.fr

DOCUMENTS

Dossier d'inscription

http://www.comediedecaen.com/wp-content/uploads/2018/03/EDMcandidature2018-France-1.docx

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 1, 2018 7:14 PM

|

Par Gilles Rof (Marseille, correspondance) pour Le Monde - 28.02.2018

Le spectacle de Selman Reda, joué début février dans un collège marseillais, remonte aux prémices du livre sacré.

Sa voix chaude et ses mains sont celles d’un conteur, enrobant d’arabesques des phrases distillées avec lenteur et poésie. Mais le spectacle de Selman Reda n’a rien d’une fable. Ne laisse personne te voler les mots, monologue très personnel que l’acteur marseillais a écrit et déjà joué plus d’une vingtaine de fois depuis décembre 2017 dans les théâtres, collèges et lycées de sa région, brasse des thèmes contemporains, sensibles et inflammables. L’interprétation du Coran, les dérives qu’elle engendre et, mais aussi, en toile de fond, la façon dont on peut vivre l’islam dans une France laïque et républicaine, profondément traumatisée par les attentats terroristes. Selman Reda a 40 ans. Il est né dans le Rif marocain mais vit en France depuis ses 4 ans. Silhouette svelte, tête rasée et sourire pacifique, il a basculé tardivement dans le théâtre.

LUCILE PLEVEN, PROFESSEURE DE FRANÇAIS : « LA QUESTION DE L’ISLAM EST AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS »

Ce lundi de février, il se présente devant les élèves de deux classes de 3e du collège Louis-Pasteur de Marseille (9e). L’établissement, situé dans l’est de la ville, n’est pas classé en réseau d’éducation prioritaire mais il accueille depuis quelques années des élèves des quartiers nord. « Leurs parents sont en quête d’un havre de paix », glisse Lucile Pleven, professeure de français qui a organisé la venue du spectacle. Dans ses classes, où musulmans et non-musulmans se côtoient, l’enseignante juge que « la question de l’islam est au cœur des préoccupations ».

Derrière leur doux débit, les mots de Selman Reda en imposent. Debout sur une grande table, l’acteur joue son propre père, le jour où il l’a chassé de chez lui. « Tu ne veux pas être un bon musulman, tu n’es plus mon fils », lance cet homme « tombé en religion ». Selman Reda n’a alors que 16 ans et s’interroge : « Quel dieu peut demander à un père de mettre son fils à la rue ? » Face aux élèves, il raconte comment cet ouvrier marocain venu travailler dans les vignes du sud de la France lui a soudain imposé une pratique rigide et a réduit sa liberté. « Il me disait : “Tu n’as pas à savoir ni comment ni pourquoi. Tu dois suivre les règles de l’islam.” Sa foi a été débordée par les mauvaises personnes », se rappelle-t-il, évoquant un père capable de le battre quand il prenait son verre de la main gauche, celle du diable, « le sheitan », ou de lui interdire la musique et les amitiés avec des non-musulmans.

Approche pédagogique

« L’important est de faire comprendre aux élèves qu’on peut pratiquer la religion comme on l’entend », insiste-t-il. « L’autobiographie de Selman percute les adolescents. Il parle à des gamins de 16 ans de ce qui lui est arrivé à leur âge. L’identification est immédiate, qu’ils soient musulmans ou pas », souligne Michel André, fondateur du Théâtre La Cité de Marseille et metteur en scène du spectacle. Si l’histoire personnelle de l’acteur nourrit l’écriture de ce solo cathartique, sa rencontre avec l’islamologue Rachid Benzine en 2015 sert, elle, de déclencheur. En lui expliquant que le Coran était un texte vieux de quinze siècles, transcription d’un message d’abord oral, élaboré dans un contexte spécifique qu’il fallait appréhender pour mieux le comprendre, le chercheur a offert des réponses à Selman Reda.

Des réponses que l’acteur partage en intégrant à son spectacle des vidéos de leurs conversations et en l’accompagnant d’un livret pédagogique. « Après les attentats, j’ai ressenti une responsabilité personnelle à l’égard de ma communauté, reprend Selman Reda. Un besoin de m’adresser à un public jeune. Je ne voulais pas trop faire théâtre, mais garder un aspect documenté, didactique. » Face aux élèves, l’acteur joue pourtant, transforme la scène en désert, évoque les tribus de l’époque du prophète Mahomet, la quête de l’eau, les règles des razzias. « La violence du Coran n’est pas musulmane, c’est une violence tribale de la péninsule Arabique du VIe siècle », définit-il.

SELMAN REDA, ACTEUR : « LE CORAN EST OPAQUE POUR NOUS, MAIS POUR LES GENS DE L’ÉPOQUE, IL ÉTAIT TRÈS CLAIR »