Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 9, 2018 4:22 PM

|

Par Raphaël Besson dans The Conversation 08-03-2018

L’hypothèse des tiers lieux culturels a été présentée par Raphaël Besson lors d’une Journée organisée par l’Agence Régionale du Livre PACA et intitulée « Bibliothèque, Sciences et numérique » (Gardanne, novembre 2017). Cet article rend compte des premières caractéristiques et questionnements induits par l’hypothèse des tiers lieux culturels.

Lire sur le site d'origine : http://theconversation.com/lhypothese-des-tiers-lieux-culturels-92465

La transformation des lieux culturels : un processus global

De nombreux lieux culturels se transforment sous l’effet des mutations du numérique, de la baisse des finances publiques et du caractère stratégique des savoirs dans une économie de la connaissance.

C’est le cas des bibliothèques troisième lieu, qui se définissent moins comme des lieux de consultation d’ouvrages et de pratique ascétique des savoirs, que comme des espaces de rencontre et de sociabilité. Ces bibliothèques sont ouvertes à la Cité et introduisent en leur sein des fonctions non directement liées à la sphère des connaissances, avec l’implantation de services publics (pôle emploi, mission locale, La Poste), d’espaces de coworking, d’activités associatives et dédiées aux loisirs (cours de tricot, yoga, cuisine, grainothèques, ateliers de réparation de vélos, etc.). À l’instar de la Bibliothèque Mériadeck à Bordeaux ou de la médiathèque de Lezoux, le fonctionnement des bibliothèques troisième lieu est centré sur les usagers, et fait une place significative aux outils numériques et aux nouveaux modèles d’apprentissage (imprimantes 3D, serious games, plateformes collaboratives, etc.).

Les centres de culture scientifique comme le Medialab-Prado à Madrid, Cap Sciences à Bordeaux ou le Quai des savoirs à Toulouse réinventent leurs modèles de médiation aux sciences en s’appuyant sur les méthodes d’intelligence collective des living labs et les outils de prototypage rapide des fab lab. Ces centres de nouvelle génération proposent des espaces multiples à n dimensions sociales et fonctionnelles, comprenant autant de salles d’exposition interactives, cafés des savoirs, ateliers, salles de créativité, que d’espaces de test de dispositifs numériques. À l’inverse des politiques de diffusion de la culture et des savoirs vers le « grand public », tout est pensé́ pour que les visiteurs s’interrogent sur l’apport et les limites de contenus scientifiques, technologiques ou culturels, et construisent de manière active et ascendante de nouveaux savoirs, cultures ou dispositifs créatifs.

Certains musées comme les Arts décoratifs à Paris ou le musée gallo-romain de Lyon, se sont récemment transformés en de véritables laboratoires d’expérimentation lors des évènements Museomix. Ces expériences ont rassemblé pendant trois jours des centaines de participants (codeurs, médiateurs culturels, conservateurs, designers, amateurs, bidouilleurs) qui étaient en charge d’inventer de nouvelles scénographies et interactions avec les œuvres.

Des friches industrielles comme la Belle de Mai à Marseille, le 104 à Paris ou le Emsherpark Park dans la Ruhr en Allemagne défendent une vision dynamique du patrimoine culturel. Ces friches œuvrent depuis une vingtaine d’années à ancrer la culture dans les territoires et à l’expérimentation et à la coproduction. Cette préoccupation rejoint celle des campus universitaires, qui se vivent moins comme des communautés isolées dans des espaces monofonctionnels, que des espaces ouverts à leurs territoires. Ainsi, sur de nombreux campus, observe-t-on l’introduction de logements, de commerces, de cafétérias, de restaurants, d’équipement dédiés aux loisirs, au sport, à la culture, mais aussi à l’implantation d’espaces de valorisation économique des connaissances (incubateurs, pépinières d’entreprises, coworking spaces). Ces campus à l’image de l’Ørestad College à Copenhague, développent toute une réflexion sur l’aménagement d’espaces de travail collaboratifs et ouverts. Ils promeuvent des modèles d’apprentissage collectif et fondés sur le « faire ».

Enfin, de nouveaux lieux culturels événementiels et éphémères se sont développés au cœur des villes ces dernières années. On pense à des évènements comme le voyage à Nantes ou Un Eté au Havre. On pense aussi aux expériences d’urbanisme temporaire comme l’hôtel Pasteur à Rennes ou les Grands Voisins. On pense enfin à la création de lieux d’expérimentation et de coproduction dans les espaces publics des villes, à l’image du Nantes City Lab, des laboratoires citoyens de Madrid ou des « espaces d’aménagement libres pour les rêves des habitants » mis en œuvre à Leipzig (Allemagne).

Voyage à Nantes, l’arbre a basket. Wikipédia, CC BY

L’hypothèse des tiers lieux culturels

Ces différents lieux culturels ont en commun de sortir d’une vision élitiste et diffusionniste de la culture et des savoirs, pour s’intéresser aux acteurs informels et aux espaces de la vie quotidienne. Ils se représentent moins dans des grands équipements solennels ou des lieux de retraite protecteurs, que dans des espaces dédiés à la vie sociale et ouverts à la Cité. Ils opèrent par ailleurs un rapprochement intéressant entre les cultures écrites, numériques et techniques des savoirs et une variété de connaissances, qu’elles soient académiques, tacites, pratiques, expertes ou profanes.

Au-delà de ces premières caractéristiques, il semble essentiel de mieux caractériser ces lieux culturels et les transformations en cours. À cet effet, nous nous appuyons sur la notion de Tiers Lieu développée par le sociologue américain Ray Oldenburg. Ce dernier formule l’hypothèse d’un développement croissant d’espace ouverts, hybrides (entre le domicile et le travail) et qui facilitent la rencontre entre des acteurs hétérogènes et des ressources multiples. C’est le cas par exemple des tiers lieux d’activité et des coworking spaces, qui sont spécialisés dans la création d’espaces de travail partagés et collaboratifs. Citons également les tiers lieux d’innovation, comme les fab lab ou les Living Labs, qui cherchent à stimuler les processus d’innovation en s’appuyant sur des méthodes d’intelligence collective, l’expérimentation et le prototypage. Quant aux tiers lieux sociaux et d’innovation publique, ils portent un objectif social affirmé, autour d’enjeux de société, de participation citoyenne et d’action publique.

Notre hypothèse est que nous assistons à l’émergence d’une nouvelle catégorie de tiers lieux, les tiers lieux culturels. Nous les définissons comme des espaces hybrides et ouverts de partage des savoirs et des cultures, qui placent l’usager (le visiteur, le lecteur, l’étudiant, le spectateur…), au cœur des processus d’apprentissage, de production et de diffusion des cultures et des connaissances. Les tiers lieux culturels sont encastrés dans leur territoire et se positionnent comme des interfaces entre l’uppergound des Institutions culturelles, et l’underground des habitants, usagers et des sphères culturelles et artistiques émergentes et alternatives. Les tiers lieux culturels promeuvent une culture de l’expérimentation, de la mise en scène et de la coproduction des savoirs et des cultures.

Le Medialab Prado de Madrid. Medialab

De nombreuses questions en suspens

L’hypothèse des tiers lieux culturels ne saurait être validée sans l’observation précise de lieux culturels et l’investigation des problématiques suivantes :

Dans quelle mesure les tiers lieux culturels jouent une fonction réelle dans la vie de la Cité ? Parviennent-ils à encastrer socialement les connaissances et les cultures et à faire des innovations techniques et numériques un véritable apprentissage social ?

Dans quelle mesure les tiers lieux culturels réussissent-ils à réguler les tensions et à dépasser des antagonismes structurants entre science/savoir, culture numérique/culture écrite, approche conceptuelle/approche expérimentale, espace de réflexion/espace de sociabilité, lieu institutionnel/lieu alternatif, société de la connaissance (les communs)/économie de la connaissance (le marché), etc.

La rencontre des savoirs, des cultures et d’acteurs multiples aux intérêts potentiellement divergents, permet-elle d’enrichir les mécanismes de production et de diffusion des connaissances ? Quelles en sont les externalités positives, comme négatives (crispation identitaire, augmentation de la distance sociale, etc.) ?

Quels sont les risques à terme de ce mouvement généralisé de déspécialisation des lieux culturels ? Va-t-on assister à l’émergence d’espaces génériques, rendant caduque toute tentative de différenciation entre une bibliothèque, un musée, un incubateur ou un espace de service public ?

Les compétences et les métiers traditionnels de la culture sont-ils suffisants pour prendre en compte les nouveaux enjeux induits par les tiers lieux culturels ?

Finalement, les tiers lieux culturels préfigurent-ils de nouvelles formes de production et de diffusion des connaissances, ou se réduisent-ils à de simples « paravents esthétiques » masquant la réalité des coupes budgétaires et la perte d’attractivité de certains lieux de culture et de savoir ?

C’est à cet ensemble de questions que nous consacrerons notre prochain article, qui proposera une lecture critique des tiers lieux culturels.

Raphaël Besson Directeur de l'agence Villes Innovations, Chercheur associé au laboratoire PACTE (Université de Grenoble), Université Grenoble Alpes

---------------------------------------------------------------------------------------- Liens :

les Bibliothèques Troisième lieu : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001

la bibliothèque Mériadeck à Bordeaux : http://www.bordeaux.fr/o304

Medialab-Prado à Madrid : https://www.medialab-prado.es/

Cap Sciences, Bordeaux : http://www.cap-sciences.net/

Le Quai des Savoirs à Toulouse : http://www.quaidessavoirs.fr/#/?_k=awzy20

Présentation de Museomix (vidéo) : https://vimeo.com/111055900

Les friches industrielles : - La Belle de mai à Marseille : http://www.lafriche.org/fr/ - Le 104, Paris : http://www.104.fr/ - Emsherpark dans La Ruhr (Allemagne) http://journals.openedition.org/belgeo/13358

Campus de l'Orestad Collège, Copenhague : http://3xn.com/project/orestad-college

Evénements culturels : Le Voyage à Nantes : https://www.levoyageanantes.fr/ Un été au Havre : http://www.uneteauhavre2017.fr/fr

Expériences d'urbanisme temporaire : L'Hôtel Pasteur à Rennes http://www.hotelpasteur.fr/ Les Grands Voisins : https://lesgrandsvoisins.org/

Le Nantes City Lab : https://www.nantesmetropole.fr/actualite/l-actualite-thematique/nantes-city-lab-le-laboratoire-de-toutes-les-innovations-nantaises-emploi-economie-92892.kjsp

Le laboratoire Citoyens de Madrid : https://www.urbanews.fr/2016/01/11/50396-laboratoires-citoyens-madrilenes-fabrique-communs-urbains/

"Espaces d’aménagement libres pour les rêves des habitants » mis en œuvre à Leipzig (Allemagne). http://journals.openedition.org/geocarrefour/8446

Les Tiers lieux définis par Ray Oldenburg : https://www.actualitte.com/article/interviews/bibliotheques-le-troisieme-lieu-consiste-a-privilegier-la-relation-humaine/83397

Légende photo : Au Cent Quatre, à Paris.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 9, 2018 2:46 AM

|

Par Katia Berger dans La Tribune de Genève

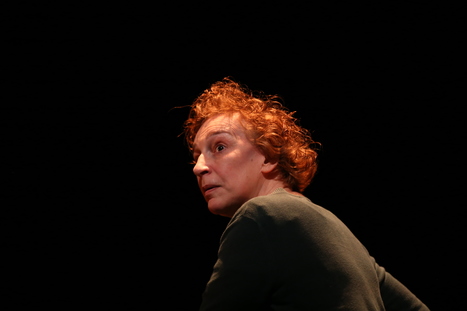

Avec «Le dernier Métro», Dorian Rossel crée sa quatrième adaptation de l’écran, après de Lestrade, Eustache et Ozu.

Avant d’aiguiller son Dernier métro sur la scène, Dorian Rossel avait déjà en commun avec François Truffaut un même émerveillement devant la magie du quotidien. On pourrait carrément croire le directeur de la Compagnie franco-suisse Super Trop Top (STT) échappé d’une séquence de L’Amour en fuite.

Entre candeur et astuce, selon un dosage très propre à l’Hexagone, le metteur en scène de théâtre, après avoir transposé une BD, un fait divers, un roman russe ou un tube disco, revient à ses amours cinématographiques. Au documentaire Soupçons, au radical La Maman et la putain, à l’épuré Voyage à Tokyo, le voici qui ajoute à son tableau de chasse le célébré Dernier Métro du jumeau Truffaut.

Frivole et grave, l’action retrace par le menu détail l’endurance d’une troupe de théâtre sous l’occupation allemande. En 1942, quand le petit peuple va au spectacle pour se protéger collectivement du froid, ladite troupe fait face à la censure antisémite ainsi qu’aux critiques collabos («j’adore le théâtre, je suis détesté des gens de théâtres»), répétant coûte que coûte la pièce d’un auteur juif. Soi-disant exilé, ce dernier dirige le moulin depuis la cave, tandis que sa femme fricote avec le jeune premier. Parmi la troupe de Rossel, cette fois, on repère sans difficulté les dégaines de Heinz Bennent, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu ou Andrea Ferréol.

Dans la version originale comme dans la remastérisée, l’anecdote paraît quelque peu inconsistante. La Rossel touch, comme toujours, se manifeste plutôt dans l’inventivité scénique. En dédoublant le rôle de l’épouse infidèle entre sa propre compagne Delphine Lanza et Julie-Kazuko Rahir. En faisant interpréter par Sophie Broustal un personnage masculin. Plus que tout, c’est lorsqu’il ose, dans un simple tour de passe-passe, emboîter les espaces les uns dans les autres jusqu’à défier la géométrie euclidienne, que l’artiste décolle vraiment.

Dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi dans le contexte actuel, le film et la pièce vantent, face aux menaces totalitaires, les «chemins de traverse» et autres subterfuges improvisés. Inconfortables dans l’engagement ou le discours militants, le cinéaste hier, le metteur en scène aujourd’hui leur préfèrent la trouvaille joyeuse et le pied de nez ludique. En artisans convaincus, ils chantent leur hymne à l’amour, qui n’est autre qu’un émerveillement devant la magie du quotidien. Et sa dramaturgie inspirée, bien sûr.

«Le dernier Métro» Théâtre Forum Meyrin, jusqu’au 9 mars, 022 989 34 34, www.forum-meyrin.ch (TDG)

Légende photo : Dédoublés ici, transexués là, les onze comédiens-techniciens de la troupe fictive du Théâtre Montmartre résistent. Image: NICOLAS LIEBER

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 8, 2018 5:02 PM

|

Par Stéphane Capron dans Sceneweb - 8 mars 2018

A la fin du mois de décembre 2018, Élisabeth Chailloux va quitter ses fonctions de directrice du Théâtre des Quartiers d’Ivry. Elle dirigeait le théâtre avec Adel Hakim depuis 1992, ils avaient pris la succession de Catherine Dasté. Et ils auront porté à bout de bras la Manufacture des Œillets, bâtiment inauguré en décembre 2016. Qui va diriger le TQI à partir du 1er janvier 2019 ? Le nom se trouve parmi les 5 candidats suivants, réponse en juin…

Jean-Pierre Baro – comédien et metteur en scène

Formé à l’ERAC, Jean-Pierre Baro dirige Extime Cie, et met en scène une dizaine de pièces dont Ivanov [Ce qui reste dans vie…] d’après Anton Tchekhov en 2011, Woyzeck [Je n’arrive pas à pleurer] d’après Georg Büchner en 2013, Gertrud de Hjalmar Söderberg en 2014, Master de David Lescot et Disgrâce d’après J.M. Coetzee en 2016. Cette même année, il crée La mort de Danton de Georg Büchner au Printemps des comédiens avec les élèves de L’ENSAD et Suzy Storck de Magali Mougel à La Colline – Théâtre national avec les élèves de l’ERAC. Début 2017, il est invite à porter à la scène La ville ouverte de Samuel Gallet et À vif de Kery James. Il mène régulièrement des stages et ateliers professionnels, au Conservatoire de Tours et d’Orléans, au CNAC, à l’ESAD…, et mettra en scène CRUE (anticipation climatique) des auteurs de la 77e promotion de l’ENSATT en février 2018.

Le Birgit Ensemble – Julie Bertin et Jade Herbulot

Après des études de philosophie à l’Université Paris I-Sorbonne, Julie Bertin entre à l’école du Studio Théâtre d’Asnières en 2009, pour intégrer le Conservatoire national supérieur d’art dramatique deux ans plus tard. À l’instar de sa co-équipière, Jade Herbulot après des études de lettres modernes à l’École normale supérieure de Lyon, entre à l’école du Studio Théâtre d’Asnières. On a vu cet été au Festival d’Avignon leur diptyque sur l’Europe, Memories of Sarajevo et Dans les ruines d’Athènes présenté aussi au TQI.

Hassane Kassi Kouyaté – auteur, comédien et metteur en scène

Né en 1963 au Burkina Faso, descendant d’une famille de griots, metteur en scène, comédien au théâtre et au cinéma, formateur, Hassane Kassi Kouyaté est à l’origine de la compagnie « Deux temps trois mouvements », du théâtre Galante à Avignon. Il est également le fondateur du festival international de contes, de musique et de danse Yeleen et du centre culturel et social Djéliya à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. En 2014 il a été nommé par Fleur Pellerin, à la direction de l’établissement public de coopération culturelle de la Martinique qui est devenue Tropiques Atrium Scène nationale.

Pauline Sales et Vincent Garanger

Pauline Sales est auteure et comédienne et auteure d’une quinzaine de pièces éditées pour la plupart aux Solitaires Intempestifs et à l’Arche. Plusieurs de ses pièces sont traduites et ont été représentées à l’étranger. Vincent Garanger est comédien et metteur en scène. Jusqu’à la fin de l’année 2018, ils dirigent le CDN le Préau à Vire. Ils ont mené un travail de création principalement axé sur la commande aux auteurs.

Maïa Sandoz – comédienne et metteuse en scène

Née en 1978, formée à l’école du Studio-Théâtre d’Asnières puis l’école du Théâtre National de Bretagne, elle co-fonde en 2002 le Collectif D.R.A.O. puis fait partie des membres fondateurs de La Générale, laboratoire artistique et politique situé dans le Nord-Est parisien, elle en sera co-directrice de 2006 à 2015. Elle est la co-fondatrice avec Paul Moulin du Théâtre de l’Argument. Elle met en scène pour cette compagnie, sa propre pièce Maquette Suicide, Le moche de Marius Von Mayenburg, Sans le moindre scrupule mais avec le plus grand raffinement d’après Heiner Muller. En 2013, elle recrée Le moche dans le cadre d’une trilogie avec Voir clair et Perplexe, également de Marius von Mayenburg. En 2015, L’Argument est artiste associé du festival Contre-Courant d’Avignon. Elle y dirige plusieurs lectures dont Femme non rééducable de Stefano Massini, reprise au Théâtre des Quartiers d’Ivry en 2016 dont elle est artiste associée.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 8, 2018 9:17 AM

|

Parution le 08.03.2018 sur le site du Ministère de la Culture

Observatoire 2018 de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication

Égalité entre femmes et hommes

Établi à partir de données administratives collectées en administration centrale, auprès des organismes placés sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication et des organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits des professionnels, il couvre la diversité des secteurs qui forment le champ de la culture et de la communication: patrimoine, création artistique, cinéma et audiovisuel, livre, presse.

L'ensemble des données rassemblées dressent un constat souvent sévère, montrant qu'il reste beaucoup à faire pour promouvoir l'égalité dans les nominations, les rémunérations, l'accès aux professions, à la programmation, à la consécration, ce à quoi s'attache la feuille de route égalité du ministère de la culture et de la communication pour 2018 validée dans le cadre du comité ministériel pour l'égalité.

Télécharger le rapport en pdf (54 p. 3817 ko) :

http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/183283/2001036/version/1/file/DEPS_Observatoire%20%C3%A9galite%20FH-2018.pdf

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 7, 2018 1:37 PM

|

Par Vincent Bouquet dans Les Echos Le 07/03/2018

Arnaud Meunier et Aleshea Harris ouvrent les portes d'un théâtre radical au Théâtre des Abbesses. Réussite scénique portée par dix comédiens aussi jeunes que talentueux, le spectacle franco-américain souffre néanmoins de quelques failles dramaturgiques.

Formellement, « Fore ! » ne donne prise à aucune critique. Né d'une collaboration transatlantique entre La Comédie de Saint-Etienne et le CalArts Center for New Performance de Los Angeles, le spectacle d'Arnaud Meunier frappe même un grand coup scénique, alimenté par l'énergie de moult talents. Des quatre comédiens stéphanois - Valentin Clerc, Margaux Desailly, Luca Fiorello, Guillaume Trotignon - aux six artistes américains - Tamara Al Saadi, Preston Butler III, Cordelia Istel, Matthew Kelly, Cemre Salur, Reggie Yip - en passant par le scénographe Carlo Maghirang et le vidéaste Shih-lien Eugene Yen, tous possèdent l'audace féconde de la jeunesse, qui les pousse à innover pour mieux repousser les limites du cadre théâtral.

En habile chef d'orchestre, Arnaud Meunier a su attiser, canaliser et exploiter ce feu créateur. Il accouche d'un spectacle intelligemment léché, au rythme enlevé, où l'envie de croquer le théâtre à pleines dents transpire par tous les pores. Un dynamisme fougueux pas si fréquent sur les plateaux.

FAIBLESSES STRUCTURELLES

Porté par une brillante scénographie à double étage, « Fore ! » a tout du théâtre en état d'urgence. Armée de sa plume radicale, Aleshea Harris dit beaucoup du monde tel qu'il ne va plus. Construite comme une fable au croisement des mythes anciens et des situations du quotidien, sa pièce cloue au pilori l'indigence intellectuelle des dirigeants, la militarisation croissante, les mécanismes d'oppression et, en même temps, interroge la capacité de révolte d'une jeunesse déboussolée. A travers les portraits de deux familles, les Atrides et les Halburton, c'est bien les ressorts brisés du vivre-ensemble que la jeune auteure cherche à éprouver.

Las, ses uppercuts stylistiques vivifiants masquent mal les faiblesses structurelles de son écriture de plateau. Tel un labyrinthe dramaturgique où se croisent l'obéissance d'Oreste, l'étrangeté d'une mystérieuse femme aux fleurs et l'inconséquence d'un politicien à la Donald Trump, sa pièce ouvre de multiples pistes, mais manque d'une direction claire. Tout se passe comme si Aleshea Harris n'avait pas réussi à dompter sa rage novatrice et, à trop vouloir embrasser, avait finalement mal étreint. A la sortie et malgré sa réussite scénique, « Fore ! » nous laisse sonné, mais pas totalement enthousiasmé.

FORE !

d'Aleshea Harris

Mise en scène d'Arnaud Meunier

Paris, Théâtre de la Ville-Abbesses (01 42 74 22 77) jusqu'au 10 mars.

Durée : 1 h 50.

Puis, en tournée, les 14 et 15 mars au Théâtre national de Nice et du 29 au 31 mars au Théâtre national de Bruxelles.

Légende photo : Arnaud Meunier accouche d'un spectacle intelligemment léché, au rythme enlevé, où l'envie de croquer le théâtre à pleines dents transpire par tous les pores. © Sonia Barcet

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 6, 2018 8:02 PM

|

Par Valérie Pala dans Var Matin

Charles Berling et Pascale Boeglin Rodier. Photo V. P.

Le vendredi 23 février, Charles Berling et Pascale Boeglin Rodier, co-directeurs du Liberté à Toulon ont été nommés à la tête de Châteauvallon. Ils s'expriment aujourd'hui sur la façon dont ils entendent travailler à l'avenir de la structure de spectacles ollioulaise, qui partage le label Scène nationale avec le théâtre toulonnais, depuis 2015.

"Le travail commence maintenant", a expliqué Charles Berling, tandis que Pascale Boeglin Rodier a rappelé que le décret paru en mars 2017 concernant les Scènes nationales prévoit "une seule direction et un seul projet artistique par label".

Alors que les deux théâtres présenteront chacun leur propre saison pour 2018-2019, un projet livrera en juin 2018 les prochaines synergies mises en place par la nouvelle direction, nommée suite à la vacance laissée par le départ de Christian Tamet.

Des discussions sont prévues avec les équipes pour l'élaboration du projet. Concernant la vocation de danse contemporaine de Châteauvallon, plus particulièrement, "On parle tout le temps de la danse à Châteauvallon, nous on souhaite revenir sur les 50 ans et plus d'histoire de Châteauvallon", a expliqué Pascale Boeglin Rodier.

Concernant l'aide à la création artistique, autre vocation du site."Le lieu a été conçu pour, il y a des résidences, des logements, là pour le coup, ce serait une aberration de ne pas faire de ce lieu un lieu de création."

"On ne cherche pas à imposer des vues tyranniques de gens qui auraient des vérités toutes faites dans la tête. Non, on est une équipe de terrain. On essaye de se poser des questions par rapport à nos expériences qui se rejoignent beaucoup avec Châteauvallon, sur comment ces institutions peuvent être tournées vers l’avenir en s’appuyant sur une histoire culturelle.

C’est comme cela qu’on travaille et qu’on veut maintenant enclencher les choses à Châteauvallon aussi", a expliqué Charles Berling.

Pour répondre à certaines critiques, qui redoutent une uniformisation de l'offre culturelle dans l'agglomération, à travers ce rapprochement, Charles Berling a notamment répliqué:

"Quand on peut entendre dire que tout d’un coup, ça va être une annexe pour faire les spectacles de Charles Berling, regardez le nombre de spectacles que je fais depuis 7 ans ici au Liberté. Et est-ce que j’ai besoin de ça? D’abord non. Bref, toutes ces accusations sont tellement en dehors de la réalité de notre travail. La mauvaise foi, bon, ça existe..."

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 6, 2018 7:07 PM

|

Les Laboratoires d’Aubervilliers sont un lieu dédié à tous les champs de la création artistique, avec une attention particulière à l’art chorégraphique et aux arts visuels ; un lieu d’expérimentation tant par la nature des projets accueillis, que par les modes de production et de rencontres avec le public, et qui crée les conditions pour le renouvellement et le questionnement des formes artistiques ; un lieu qui pense son inscription territoriale depuis les projets des artistes.

Les Laboratoires d’Aubervilliers recherchent un directeur (f/h).

– CDD 3 ans renouvelable une fois

– Candidatures avant le 17 avril 2018

– Prise de poste : 1er janvier 2019

– Rémunération : groupe 1 CCNEAC et selon expérience

Voir l'annonce : http://www.profession-spectacle.com/les-laboratoires-daubervilliers-recrutent-leur-directeur-f-h/

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 6, 2018 6:43 PM

|

Par Didier Péron dans Libération

— 7 mars 2018 à 19:16

Porté par la présence incandescente de son actrice principale, le premier film de Kantemir Balagov narre le drame vécu par une famille juive de Kabardie sommée de payer une rançon après l’enlèvement d’un couple de jeunes mariés.

Présenté dans la sélection Un certain regard lors du dernier Festival de Cannes, Tesnota a immédiatement orienté l’attention de festivaliers impressionnés par ce premier film sur son jeune auteur aux allures de James Gray russe jusqu’ici parfaitement inconnu. A la fois beau, poupin et angélique, Kantemir Balagov surgissait out of the blue, paré de la protection de son mentor en cinéma, Alexandre Sokourov, et du mystère de la culture kabarde dont il se revendique. Le film se déroule à Nalchik, sa ville natale, dans les années 90, et s’inspire d’un fait divers.

Dichotomie religieuse

L’histoire, pourtant, le cinéaste ne l’a pas vécue, même indirectement, mais l’a entendu raconter dans son adolescence. D’emblée, Tesnota s’inscrit dans un territoire indécis mêlant impressions autobiographiques d’une jeunesse enfoncée dans les étroites perspectives d’une province du Caucase du Nord où rien de très exaltant ne risque jamais de vous arriver, et le portrait d’une jeune femme affranchie et néanmoins captive d’un complexe réseau d’allégeances sociales et communautaires. Le film est souvent époustouflant par ce vaste et profond travail de transfiguration qu’il accomplit, prélevant dans la bibliothèque des sensations vives la matière translucide et vibrante qui s’insinue en chaque scène, et dont on peut avoir le sentiment qu’à peine vaporisée tel un élixir de jouvence, on la voit aussitôt s’assécher et retomber en poussière sur des personnages statufiés.

Ilana, 24 ans, travaille au côté de son père dans le garage familial. Elle porte des vêtements masculins, bouge, parle et fume avec le genre d’aisance que se donnent les garçons habitués à ne devoir rendre de comptes à personne. Pourtant, très vite, on voit que ce style ou cette nature ne s’accomplit pas si tranquillement et qu’elle est une pièce excentrique dans un jeu qui cherche à sauvegarder la norme. Le film s’ouvre à cet effet par un dîner officialisant les fiançailles de son frère, David, avec une jeune fille du coin. Ilana est priée de porter une robe et de se faire discrète. Les visages, la couleur des papiers peints et des vêtements, le fumet des plats et l’émotion des toasts portés au bonheur des futurs mariés dessinent l’aire d’une communauté dont la chaleur enveloppante étouffe Ilana, qui ne tarde pas à s’échapper dans les rues glacées pour retrouver son amant, un pompiste aux physique de demi de mêlée. Faisant cela, elle franchit les frontières de sa communauté juive pour s’accomplir et une fois encore se rebeller dans les bras d’un Kabarde musulman. Cette dichotomie religieuse se révèle bientôt féroce quand David et sa promise sont subitement enlevés par des mafieux locaux qui réclament une rançon, d’évidence au nom d’une supposée richesse des parents des fiancés (lesquels n’ont en réalité pas les moyens de rassembler la somme requise).

A lire aussi

Kantemir Balagov :«Les femmes sont les héroïnes de notre temps»

http://next.liberation.fr/cinema/2018/03/06/kantemir-balagov-les-femmes-sont-les-heroines-de-notre-temps_1634265

Dès lors, Tesnota devient la tragédie d’une perpétuelle transaction afin de récupérer les jeunes gens. L’appel à la solidarité par le rabbin dans la synagogue réveille les antagonismes et livre les parents de David à une offre d’aide qui, en réalité, les dépossède de leur garage. Ilana est témoin et comptable de cette malédiction qui toujours creuse la dette, détruit de la valeur - et qu’elle tient pour le fond mal avisé, hypocrite et égoïste de l’ensemble des relations qu’elle observe et dont elle cherche à se défaire. Mais la singulière énergie hédoniste de la jeune femme se heurte aux limites du monde qu’elle continue d’habiter au risque de devenir folle. Puisqu’évidemment à son tour, elle devient une monnaie d’échange, un moyen comme un autre de récupérer David des griffes de ses geôliers.

Ruptures tonales

La scénographie saturée d’affects du film incruste chaque personnage dans l’alcôve voûtée, sombre et venteuse d’un idéalisme brisé. Ni le coude-à-coude communautaire ni l’individualisme farouche, ni la norme ni la transgression, ni l’argent ni l’amour ne peuvent éclairer durablement le tableau qui se retrouve toujours borduré par quelque chose d’aveugle, une erreur de calcul, un geste de trop, une seconde de retard à l’heure fatidique où il faudrait s’évader, une fatigue face aux trop prévisibles dénouements.

Comme souvent dans les premiers films, l’avènement du metteur en scène est rendu possible par la rencontre presque miraculeuse avec une actrice en tout point fascinante, Darya Zhovner, qui de chaque plan fait un happening où elle joue d’incessantes ruptures tonales, comme si elle était traversée par plusieurs générations de femmes révoltées mais dont les pas seraient toujours restés comptés. Le rythme intérieur de son jeu est calqué sur la résonance de cette marche tendue et contrariée qui se finit dans un fracas de stroboscope en danse immobile, dans le souffle rauque d’un désir qu’on voudrait invaincu.

Didier Péron

Tesnota, une vie à l’étroit de Kantemir Balagov avec Darya Zhovner, Veniamin Kats, Olga Dragunova... 1 h 58.

Entretien avec le réalisateur Kantemir Balagov

Par Elisabeth Franck-Dumas dans Libération — 7 mars 2018

Passé par l’école d’Alexandre Sokourov, Kantemir Balagov évoque son initiation. Kantemir Balagov, le 22 janvier à Paris.

Il est né en 1991 à Naltchik, capitale de la Kabardino-Balkarie, en Russie. Rien ne le destinait à être l’une des révélations du dernier Festival de Cannes : ni son père, qui a aujourd’hui «un petit business de matériaux de construction», ni sa mère, prof de chimie. Les deux n’étaient pas très cinéphiles et souhaitaient le voir poursuivre ses études d’économie.

Chez les Balagov, on regardait des cassettes VHS de films piratés - le seul qui ait vraiment marqué Kantemir fut Pulp Fiction, vu à 7 ou 8 ans. Mais alors qu’il suit un cursus d’éco à Stavropol, il découvre la photo et la vidéo. De retour chez lui, il tourne une websérie, dix petites histoires de crimes, et lui vient l’envie de se professionnaliser. Il nous raconte tout cela en dépit d’un gros rhume attrapé en courant au Louvre un dimanche humide, lors de son premier passage par Paris.

Comment avez-vous eu l’idée de postuler à l’école d’Alexandre Sokourov ?

Un ami me l’a conseillé. Je ne voyais même pas qui c’était. Je lui ai envoyé ma petite série, on s’est vus, et il m’a fait entrer en troisième année. Le jour où je suis arrivé, j’ai vu les autres étudiants et j’ai compris que j’étais le moins instruit et cultivé du groupe…Sokourov nous a passé un film japonais dont j’ai oublié le titre [Kodo, au cœur des tambours du Japon, ndlr] et dans la foulée on a vu du théâtre kabuki. Un choc !

Qu’y avez-vous appris ?

D’abord, l’amour de la littérature. Sokourov a tout de suite compris que j’avais dû lire deux livres dans ma vie, il m’a appris à lire. Deuxième chose, il nous a enseigné que lorsqu’on tourne une tragédie, ce n’est pas cela qui doit être mis en avant. La tragédie et le drame doivent être intérieurs. C’est beaucoup plus fort. Et enfin, que je devais absolument aimer mes personnages, quels qu’ils soient, et que je devais, à chaque fois, justifier leurs actes, fussent-ils des salauds.

Que lisez-vous ?

J’ai du mal avec les écrivains d’aujourd’hui. Je lis des gens que je connaissais de nom sans les avoir lus, tels Dostoïevski et Tolstoï - et maintenant que je les ai lus, je peux vous dire que Dostoïevski a une place très importante pour moi. Il y a aussi Andreï Platonov, William Faulkner…

Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce fait divers ?

J’ai toujours voulu faire un film sur ma région, le Caucase du Nord, afin qu’elle ait un reflet au cinéma. Un jour, mon père m’a raconté ce fait divers, qui était en fait très différent de ce que j’ai porté à l’écran, une histoire de meurtres. Ce qui m’intéressait, c’était de raconter une histoire familiale, mais de la manière la moins ennuyeuse possible. J’ai donc voulu que les personnages soient dans une situation suffisamment critique pour être face à des choix cruciaux, parfois immoraux. Des gens comme nous, dans des situations pas classiques. S’intéresser seulement à la vie d’aujourd’hui n’a aucun intérêt. Mais les relations familiales sont à peu près calquées sur celles que j’avais avec mes parents.

Il y a aussi une rencontre avec l’actualité, l’histoire…

Oui, cela me permettait de parler de l’histoire avec un grand H. Montrer les traditions, combien la culture est importante, et combien à cette époque et dans ces communautés, traditions et culture vont à l’encontre du désir des personnages. Je ne dis pas qu’il faille annihiler les traditions, mais il ne faut pas non plus qu’elles virent à l’objet de culte. Car plus les gens restent attachés aux traditions, plus la société stagne.

Il y a une vidéo de décapitation très éprouvante dans le film. D’où vient-elle et pourquoi l’avoir montrée ?

Ces images-là sont sur Internet, vous pouvez les télécharger et les regarder chez vous. Ce sont des images que j’ai découvertes, certes pas en 1998, j’étais trop jeune, mais que j’ai regardées adolescent. Les réactions des gens à l’écran correspondent à celles de gens que j’ai connus. J’ai voulu les montrer pour cette raison et aussi parce qu’il fallait un contexte d’espace-temps identifiable, avec une réelle rudesse, une dureté, pour ne pas dire une agressivité entre les gens, qui était prégnante à l’époque. La Tchétchénie est une république voisine de la Kabardie, c’était très présent chez nous.

Vous en souvenez-vous bien ?

Il y a des choses floues mais je me souviens de tout. Les chaînes de télé nationales passaient des reportages qui commençaient tous par : «Faites sortir de la pièce les femmes et les enfants.» J’essayais de me cacher. Nevzorov a fait un film qui s’appelait le Purgatoire et qui montrait ces images de manière extrêmement crue. Je les ai beaucoup regardées après.

Pourquoi une histoire de femme ?

D’abord parce que, pour paraphraser Lermontov, ce sont elles les héroïnes de notre temps. Ensuite, j’ai toujours été beaucoup plus intéressé par les personnages féminins à l’écran, j’ai toujours pensé que les actes des femmes sont parfois difficiles à justifier et à comprendre, mais qu’ils acquièrent une valeur que les actes des hommes n’ont peut-être pas. Et puis, Sokourov nous avait inculqué une chose : il fallait qu’en concevant nos personnages, on soit totalement détachés des influences de genre. On devait se prendre quasiment pour des hermaphrodites.

Où avez-vous trouvé cette comédienne extraordinaire ?

C’est la directrice de casting qui est extraordinaire ! Elle l’a trouvée à Moscou, c’est son premier film.

A quoi travaillez-vous ?

Mon coscénariste et moi terminons une histoire qui se passe à Leningrad en 1945 : deux femmes qui reviennent du front et vont essayer de retrouver une vie normale. C’est lointainement inspiré du livre de Svetlana Aleksievitch La guerre n’a pas un visage de femme, qui m’a fait découvrir à quel point les femmes avaient pu être impliquées dans la guerre, considérées comme des héroïnes à bon escient. Et pourtant, leur vie après-guerre a été pleine d’humiliations, de traumatismes.

Elisabeth Franck-Dumas

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 5, 2018 4:20 AM

|

Par Mathilde Cornu dans rue89 publié le 04/03/2018

L’édition 2018 des Giboulées – Biennale Corps, Objet, Image – approche à grands pas. Du 16 au 24 mars, les marionnettes dans toute leur diversité investiront les salles de spectacle de Strasbourg. Voici un éclairage pour composer votre programme, avec notre sélection de pépites.

Voir sur le site d'origine avec photos et vidéos : https://www.rue89strasbourg.com/festival-giboulees-2018-europe-marionnette-132136

Plus qu’une petite quinzaine de jours avant le retour des Giboulées, le festival emblématique du TJP qui a soufflé ses 40 bougies en 2016. Depuis sa création par André Pomarat – alors directeur du TJP – en 1977, ce temps fort offre au public strasbourgeois un panorama de la scène contemporaine autour des arts de la marionnette. Aujourd’hui, il s’affirme comme l’un des plus grands festivals dans ce domaine en Europe, et sa programmation ne cesse de s’enrichir de nouvelles formes. Qu’en est-il de l’édition 2018 ? En chiffres : 27 compagnies, 14 pays représentés, 73 représentations, 13 lieux. Mais surtout de belles découvertes en perspective.

Renaud Herbin présente ce festival comme un « concentré du projet artistique du TJP ». En effet, les problématiques qui tissent la programmation 2017/2018 (la sensibilité à la matière, à l’objet et à la marionnette ; la relation entre vivant et inerte ; la question des représentations de l’humain sur cette planète) s’y retrouvent dans des spectacles qui viennent solliciter nos imaginaires autrement.

À l’instar d’Anne Aycoberry, qui y présentera deux spectacles, c’est aussi un temps de partage pour les nombreux artistes qui s’y retrouvent :

« Les Giboulées représentent une belle opportunité de montrer notre travail, une joie de découvrir des spectacles divers et le plaisir de partager des moments de convivialité et d’échanges avec au coeur le spectacle vivant. »

Comédien, Tim Spooner, de son côté, ajoute :

« C’est une grande révélation de voir ces différentes expérimentations sur la façon dont le non-humain peut jouer. »

« Le souffle et la vie »

Première mondiale, Solace d’Uta Gebert traite de nos propres solitudes à travers le regard d’un enfant, en mêlant marionnette, modelée par elle-même, et danse. Dans ce spectacle sans parole, la metteure en scène travaille sur les frontières entre la marionnette et l’humain, l’objet et le vivant. Ali Moini viendra à son tour brouiller les seuils dans un jeu de miroir entre son corps et un squelette métallique. Grâce à un réseau de fils, de poulies et de contre-poids, le danseur et sa marionnette s’animent de concert, à tel point qu’on finit par se demander qui est sujet : l’artiste ou son avatar ? Le titre Man anam ke Rostam bovad pahlavan (« C’est par Rostam que j’hérite ma gloire ») vient d’ailleurs souligner cette relation et la lier à la question de l’usurpation.

« La machine et le vivant »

Autre limite à expérimenter, celle du vivant et de la machine – robots ou corps mécanisés – également à l’honneur de cette édition. Ainsi, avec Monkeys, Amit Drori et son équipe poursuivent leur travail de robotique en concevant et en fabriquant des singes robotisés. Entre l’animal et la machine, ces « Electro-Monsters » viennent interroger l’essence même de notre humanité.

Avec Novo, Paulo Duarte fait suite à l’installation qu’il avait présentée lors de l’édition 2016 : un voyage visuel et sonore à travers des maquettes urbaines. Au centre, une femme endormie qui se révèle être un automate. Son ombre apparaît en toile de fond, elle semble veiller sur la ville. Enfin, le théâtre de Joris Mathieu se passe des hommes. Artefact est un spectacle de machines où une intelligence artificielle rêve de faire du théâtre ; il questionne notre rapport au vivant et à la technologie.

« La notion de déplacement »

Tout aussi actuelle que celle de la machine, la problématique du déplacement occupera deux spectacles : Terres invisibles, de la Cie Livsmedelt Theater et A de la Cie Skappa ! Terres invisibles met en regard le voyage de Marco Polo, et son récit, avec le traitement médiatique actuel des migrants. L’exil y est raconté à travers un mélange entre le micro- et le macroscopique, où les corps se font paysages pour narrer les déplacements qui concernent aujourd’hui des milliers d’individus. Dans A, nous partons à la recherche du paradis terrestre dans un théâtre d’ombre et de peinture : une visite troublée par un intrus qui viendra détruire petit à petit l’exposition.

Des spectacles jeune public

Accessible dès 6 ans, A fait par ailleurs partie des spectacles jeune public proposés par le TJP pour la Biennale Corps-Objet-Image. Parmi eux, notons également La Fascination des pommes (à partir de 2 ans) de la marionnettiste et metteure en scène Catherine Sombsthay qui, en explorant matières, sons et couleurs, repousse les limites du possible.

Le théâtre de projections, d’ombres et de marionnettes à tiges de Fabrizio Montecchi promet au public dès 5 ans une histoire d’amitié curieuse et poétique entre un canard et la mort. Adapté de l’album de Wolf Erlbruch, le décor ne dénote pas avec l’univers visuel de l’illustrateur et tout se conte et se fabrique à vue, près du public.

Réactualiser les contes

La Valse des Hommelettes (dès 6 ans), fait lui aussi partie des spectacles destinés aux plus jeunes spectateurs. Des personnages des frères Grimm prennent place dans une horloge au mécanisme ingénieux, qui réserve et révèle surprises.

Autre manière d’actualiser les contes, la Cie Pseudonymo propose un parcours onirique autour du conte de Blanche-Neige. A partir du texte Noirs comme l’ébène de Claudine Galea, d’où la pièce tire son nom, nous sommes amenés à plonger dans une série de tableaux où les figures féminines se superposent et se confondent.

Au programme de cette édition, notons la présence de la pièce Eldorado Terezin de la metteure en scène et chercheuse strasbourgeoise Claire Audhuy. Conçu en deux partie, ce spectacle traite dans un premier temps du rapport fait par la Croix Rouge du ghetto de Terezin. Dans un spectacle entre marionnettes, jeu, maquettes et caméras, ressortent le mensonge et la manipulation orchestrés par le commissaire nazi Karl Rahm.

Le second temps est une mise en scène d’un texte écrit par un jeune garçon du ghetto de Terezin, Hanuš Hachenburg (dont Rue89 a déjà parlé). Au cours de ses recherches, Claire Audhuy a trouvé cette pièce – On a besoin d’un fantôme – qu’il avait écrite pour marionnettes et où lui et ses camarades se moquent de leurs bourreaux. Marie Hatterman, comédienne et marionnettiste, commente : « C’est Ubu, c’est incroyable de lucidité ! ».

Claire Audhuy a pu se baser sur des témoignages d’autres jeunes de ce ghetto pour redonner à entendre ce texte et documenter sur ce genre de théâtre extrême. Eldorado Terezin fait ressortir d’autres problématiques propres à la marionnette ; certains manipulateurs sont en noirs, tandis que d’autres, à vue, engagent un va-et-vient entre jeu d’acteur et de marionnettiste.

.

Dans cette programmation, remarquons par ailleurs la présence d’Inside, du duo Bruno Latour, sociologue, anthropologue et philosophe des sciences et Frédérique Aït-Touati, chercheuse, auteure et metteure en scène. Il s’agit d’une conférence, que Bruno Latour donne assez peu, qui questionne le rapport de l’humain à la planète. Cette collaboration permet une immersion dans l’espace nommé « zone critique », où l’eau, le sol, le sous-sol et le monde du vivant interagissent.

Rare à Strasbourg, Sylvie Baillon n’en est pas moins une figure importante des arts de la marionnette. Elle sera présente aux Giboulées pour présenter Une tâche sur l’aile du papillon, un huis-clos où le réel se tord et sème le doute dans l’esprit du spectateur.

Une création de Renaud Herbin avec des figurines

Renaud Herbin présentera Open the Owl, sa dernière création, avec le théâtre de marionnettes de Ljubljana. Véritable machine à illusions, la réalité des êtres se dévoile à mesure que le castelet s’ouvre. Les marionnettes de ce spectacle sont des miniatures de 10 cm de hauteur conçues pour une pièce de répertoire créée en 1936 par Milan Klemencic. Basé sur un texte de Célia Houdart, le spectateur y est invité à se déplacer pour voir ce qui se passe derrière l’image.

Cette année encore, le festival s’étendra hors les murs avec Floe de Jean-Baptiste André et Maibaum de Jordi Gali, respectivement sur le parvis du théâtre de Hautepierre et sur le campus de l’Esplanade. Ainsi, les Giboulées sortiront du TJP à la conquête de l’espace public.

Strasbourg, capitale de la marionnette

Renaud Herbin tient particulièrement à ce que le TJP accompagne les nouvelles créations, aussi accorde-t-il une importance non-négligeable aux temps de résidence ainsi qu’aux co-productions. Le directeur du TJP explique :

« Les artistes nous interrogent sur le monde et sur nos façons de le représenter. Le TJP est là pour accompagner leurs projets – co-productions et premières – et les rendre tangibles et hospitaliers pour tous. Portées par le seul centre dramatique national dirigé par un marionnettiste, Les Giboulées placent Strasbourg au carrefour d’histoires et de pratiques des arts de la marionnette d’aujourd’hui, au coeur de la profession et au service du public. »

En résidence au TJP, Tim Spooner et Anne Aycoberry travaillent sur une nouvelle création : The Pulverized Palace, basé sur le récit de la « maison de la poussière » dans l’Epopée de Gilgamesh. Ce texte intéresse particulièrement Tim Spooner car d’une part il s’agit d’un des textes les plus anciens que nous ayons, mais aussi car il véhicule une vision de la vie après la mort totalement différente de celle qu’on retrouve dans le Christianisme :

« Il n’y a aucune dimension morale de récompense ou de punition mais au lieu de cela un lieu de neutralité et une dispersion de la signification. »

Ce temps de résidence au TJP est important pour les deux artistes. Tim Spooner explique:

« Nous entretenons des liens de longue durée avec le TJP et je pense qu’il y a quelque chose de très précieux dans le fait de pouvoir suivre une longue ligne de recherche (à travers les années et les projets) avec le soutien de la même organisation et du même groupe de personnes. Ainsi à cette étape nous sommes capable d’expérimenter davantage car notre compréhension est profonde. »

Pour Anne Aycoberry :

« C’est extrêmement précieux de pouvoir travailler dans d’excellentes conditions, d’être soutenu et encouragé. »

Un espace de rencontres, de réflexions et d’expérimentations

Les Giboulées sont un espace qui favorise les rencontres entre artistes, notamment lors des « Chantiers de pratique artistique » ou des « Journées professionnelles ». Il met également en valeur les jeunes générations en présentant les travaux des étudiants de la HEAR de Strasbourg et de l’école de Marionnette de Stuttgart: de cette collaboration est née une série de formes courtes qu’ils présenteront par duos au TJP Grande scène.

Le 22 mars aura par ailleurs lieu le lancement du troisième numéro de la revue Corps-Objet-Image consacré à la Ré-Animation. Une publication dans laquelle artistes et chercheurs pensent ensemble et autrement les arts de la marionnettes.

ALLER PLUS LOIN

Sur le site du TJP : le programme des Giboulées 2018

http://www.tjp-strasbourg.com/giboulees-18/

https://www.jds.fr/agenda/spectacles/giboulees-2018-2805_DE

Y ALLER

Les Giboulées 2018 - Biennale internationale Corps Objet Image

Lieu : TJP (Grande Scène)

Date(s) : Du Ve.16/03 au Sa.24/03

Voir l'événement sur jds.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 4, 2018 5:45 PM

|

Par Culturebox (avec AFP) @Culturebox le 04/03/2018

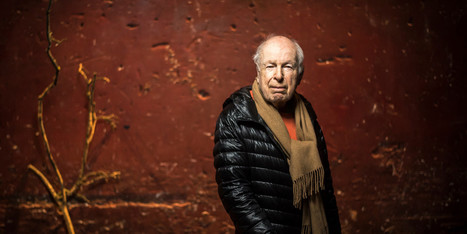

À 92 ans, Peter Brook présente une nouvelle pièce à Paris

La carrière de Peter Brook a tout d'une épopée, à l'image de son illustre "Mahabharata" : à 92 ans, le légendaire maître de théâtre britannique présente une nouvelle pièce inspirée d'un vieux voyage en Afghanistan, "The Prisoner", à partir du 6 mars 2018 au théâtre des Bouffes du Nord.

Quand l'AFP lui demande où il puise toute cette énergie, le metteur en scène, acteur, réalisateur et écrivain répond avec humour : "J'aimerais moi-même le savoir", lors d'un entretien avec l'Agence France-Presse dans son appartement à Paris, où il vit depuis les années 70.

L'artiste iconoclaste a monté plus de 100 pièces et développé la théorie de l'espace vide qui laisse libre cours à l'imagination du public et qui est considérée comme une "bible" pour les amoureux du théâtre avant-gardiste.

Peter Brook toujours hanté par les questions existentielles

Il y a deux ans, avec "Battlefield" - une suite du "Mahabharata" basé sur le grand poème indien -, on aurait pu croire que le grand metteur en scène tirait sa révérence. Mais les questions existentielles humaines le hantent encore : après la guerre, la mort, la justice, il explore la rédemption dans "The Prisoner", à partir de mardi au théâtre parisien des Bouffes du Nord qu'il a dirigé pendant des décennies.

"Les gens me suggèrent tout le temps ce que je dois faire comme nouvelle pièce", dit-il d'une voix frêle. "Comme pour le Mahabharata, (l'idée) s'est faufilée, je ne suis pas allé à la recherche de quelque chose", affirme l'homme aux yeux d'un bleu perçant qui a monté la pièce avec sa collaboratrice de longue date Marie-Hélène Estienne.

Marqué par un voyage en Afghanistan avant l'invasion soviétique

Cette fois-ci, c'est le souvenir d'un voyage en Afghanistan avant l'invasion soviétique (en 1979) qui l'a rattrapé. "The Prisoner" met en scène un jeune homme qui tue son père et doit subir un châtiment singulier : non pas croupir en prison, mais purger sa peine en faisant face à sa geôle.

Peter Brook affirme que cette histoire vraie lui a été racontée en Afghanistan par un maître soufi qui avait suggéré à un juge une punition autre que l'incarcération. "Tout dépendait du fait que le jeune homme reconnaisse la nécessité d'être puni afin d'être purifié. Graduellement, en faisant face à la prison, il faisait face à ce qu'il était vraiment", explique Peter Brook.

Le dramaturge a rencontré l'homme qui a inspiré le personnage du prisonnier. "Nous ne nous sommes pas parlé mais j'ai vu dans ses yeux qu'un processus était en cours."

Peter Brook renoue avec Gurdjieff, un de ses maîtres à penser

Peter Brook renoue ici non seulement avec un souvenir mais avec un maître à penser : Georges Gurdjieff, ce mystique influent du début du XXe siècle qui préconisait un travail de méditation permettant à l'homme de passer à un état supérieur de conscience.

"À l'Onu, ils se réunissent et cela aboutit à un drôle de mot : une résolution. Alors que rien n'est réglé, tout le monde rentre chez soi en ayant bonne conscience", dit Peter Brook. "Ce prisonnier n'a pas droit à ça, il doit vivre avec la réalité."

La pièce résonne avec une autre œuvre de Brook, "Tierno Bokar" (2004), du nom d'un mystique et soufi malien du XXe siècle qui prônait l'amour universel.

Son désir : insuffler de l'espoir

Peter Brook, qui a perdu en 2015 celle qui a été son épouse pendant 64 ans, l'actrice Natasha Parry, espère insuffler de l'espoir, "quelque chose de plus fort que le désespoir, la maladie, l'horreur, comme ce qu'on voit par exemple dans les infos, en Syrie", explique-t-il à l'AFP.

Entend-il pour autant "prêcher" un nouveau modèle de sanctions ? "Certains journalistes viennent me demander +alors, vous pensez pouvoir changer le monde ?+ Cela me fait rire. Je n'ai jamais eu cette prétention, c'est ridicule." Peter Brook a toujours refusé de faire du théâtre engagé, préférant un théâtre qui invite à la réflexion ou à la spiritualité, que ce soit avec des pièces shakespeariennes ou des adaptations comme Carmen.

"Il y a toujours une tendance à prêcher, Trump en est le meilleur exemple, celui d'un homme qui prêche tout le temps, sans se rendre compte qu'il doit se regarder lui-même (...) Il se prend pour Dieu Tout-puissant. C'est lui qui doit être ce prisonnier et se regarder soi-même", ajoute-t-il.

Légende photo : Peter Brook au théâtre des Bouffes du Nord à Paris (27 février 2018) © Lionel Bonaventure / AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 3, 2018 7:18 PM

|

par Anaïs Heluin dans Sceneweb

NIMIS, Théâtre National

Réunissant exilés et comédiens professionnels, Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu du Nimis Groupe documente avec force et humour les politiques migratoires européennes. Leur violence et leur absurdité.

Depuis "81, avenue Victor Hugo" d’Olivier Coulon-Jablonka, créé en 2015 dans le cadre des « Pièces d’actualité » commandées par le Théâtre de la Commune à Aubervilliers (93), les tentatives de faire œuvre théâtrale de ladite « crise des migrants » se multiplient. Souvent construites autour de témoignages réels d’exilés, dans un désir de donner la parole à ceux qui en sont par ailleurs privés. Comme son titre extrait du poème « Mauvais sang » d’Arthur Rimbaud l’indique, Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu, le Nimis Groupe s’inscrit dans ce mouvement d’une manière singulière. Non seulement à travers la présence au plateau de comédiens professionnels et d’exilés, mais par une approche avant tout économique de la question. Ce qui permet au collectif d’éviter l’écueil du tragique.

Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu surprend d’abord par sa joie. Parodie de consignes de sécurité aériennes, l’introduction du Nimis Groupe met en effet en scène un groupe soudé par deux choses : un humour grinçant, et des règles du jeu clairement posées. Un : hommes et femmes, européens et étrangers, tout le monde sur scène portera le nom de « Bernard Christophe ». Deux : si les forces de l’ordre se manifestent, tout le monde devra applaudir à tout rompre, tandis que la moitié des comédiens – on devine laquelle – se mêlera au public et que les autres joueront une scène du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare. Trois : garder en tête que « toute ressemblance entre les comédiens et leurs personnages est purement fortuite ». Soit l’unique mensonge – et encore, proféré avec un sourire qui en dit long – du Nimis Groupe, dont toutes les affirmations sont le fruit d’un long travail d’enquête et de documentation.

Né de la rencontre de jeunes artistes issus de l’École supérieure d’art dramatique de Bretagne et du Conservatoire royal de Liège (ESACT) dans le cadre du projet européen Prospero, Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu a en effet mis près de cinq ans à voir le jour. Temps nécessaire pour acquérir une connaissance pointue des ressors économiques des politiques de migration européenne à travers de nombreuses lectures et un travail de terrain à la rencontre de migrants – parmi lesquels, ceux qui font aujourd’hui partie du projet –, de chercheurs ou encore de membres du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). Et pour imaginer une esthétique à la hauteur du propos. Une manière d’informer sans reproduire aucun des clichés véhiculés par la plupart des médias. Sans ennuyer, ni oublier de questionner sans cesse les gestes et paroles déployés sur scène.

Le Nimis Groupe y parvient haut la main en optant pour un spectacle qui lui ressemble : hybride, au carrefour de registres et de disciplines divers. Entretiens entre demandeurs d’asiles et fonctionnaires du CGRA, moments de danse, extrait d’interview avec Pietro Bartolo – médecin de Lampedusa –, témoignages, explications « classiques » avec powerpoint… En 1h40 seulement, le groupe multiplie les approches avec une exigence ludique qui rappelle le fameux Rwanda 94 (2000) du Groupov, qui n’a pas co-produit le Nimis Groupe par hasard.

Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr

Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu

NIMIS Groupe

Conception et mise en scène : NIMIS Groupe (Romain David, David Botbol, Jérôme de Falloise, Yaël Steinmann, Anne-Sophie Sterck, Sarah Testa et Anja Tillberg)

Ecriture et jeu : NIMIS Groupe, Jeddou Abdel Wahab, Samuel Banen-Mbih, Dominique Bela, Tiguidanké Diallo, Hervé Durand Botnem et Olga Tshiyuka

Coordination générale : Édith Bertholet

Asistants : Sarah Hebborn & Pierrick De Luca

Médiatrice culturelle / Lien associatif : Olivia Harkay

Vidéo : Yaël Steinmann, Matthieu Bourdon

Directeur technique & son : Julien Courroye

Lumière : Pierre Clément & Alice Dussart

Costumes : Édith Bertholet

Chargée de production : Sarah Sleiman

Production : NIMIS groupe (www.nimisgroupe.com)

Coprod. : Théâtre National/Bruxelles, le Groupov, Arsenic 2, le Festival Sens Interdits (Lyon), le Festival de Liège, La Chaufferie-Acte1 Avec le soutien de : TNB (Rennes), L’Ancre/Charleroi, le Théâtre de La Croix-Rousse (Lyon), l’ESACT (Liège), le Théâtre de Liège, Migreurop, l’Université de Liège et La Halte (Liège)

Production NIMIS groupe (www.nimisgroupe.com). Coproduction Théâtre National/Bruxelles, le Groupov, Arsenic 2, le Festival Sens Interdits à Lyon, le Festival de Liège, La Chaufferie-Acte1. Soutien Théâtre national de Bretagne à Rennes, L’Ancre/Charleroi, le Théâtre de La Croix-Rousse à Lyon, l’ESACT à Liège, le Théâtre de Liège, Migreurop, l’Université de Liège et La Halte à Liège.

Durée du spectacle : 1h40

les 21 et 22 février au CC Arlon

les 8 et 9 mars au Théâtre Jean Vilar Vitry-sur-Seine

le 17 mars au Channel de Calais

les 27 et 28 mars au Granit de Belfort.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 3, 2018 1:30 PM

|

par Stéphane Capron dans Sceneweb - 3 mars 2018

Le comédien Marcel Philippot, fidèle de la bande de Jean-Michel Ribes est mort le vendredi 2 mars à son domicile. Figure de la série Palace à la télévision dans les années 80, dans son rôle de client mécontent, il avait repris Les Nouvelles Brèves de comptoir de Jean-Marie Gourio au Théâtre du Rond-Point en 2010 et 2011 avec Laurent Gamelon, Annie Grégorio, Patrick Ligardes, Chantal Neuwirth, Alexie Ribes et Hélène Viaux, ainsi que dans la version au cinéma. Jean-Michel Ribes faisait régulièrement appel à lui pour ses publicités pour la MAAF.

Comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, formé au Conservatoire de Paris, il a joué des dizaines de seconds rôles, et notamment dans les pièces de Boulevard de Marc Camoletti dans les années 90 comme La Bonne Adresse, Duo sur canapé ou Darling chérie. Il doit aussi sa popularité à la télévision grâce à ses participations dans La Classe et le Petit Théâtre de Bouvard.

Marcel Philippot travaillait ces derniers mois sur un projet de pièce porté par le comédien et metteur en scène Arnaud Denis, pour qui il avait déjà joué au théâtre de la Huchette en 2016, Le personnage désincarné. Sur sa page facebook, le metteur en scène lui rend hommage. “Mon Marcel, Mon Ami. Tu es parti. Mon cœur étouffe en écrivant ces mots. Nous avions un pressentiment ces derniers temps, autour de toi. Tu étais trop sensible, trop inadapté aux cruautés de ce monde, de ce métier qui aurait pu rendre d’avantage justice à ton immense talent. Tu étais un « comédien britannique français ». Fin, subtil, exigeant, redoutable et incisif. Et surtout si drôle.”

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

photo Brigitte Enguerand

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 3, 2018 10:31 AM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello

Ella, texte Herbert Achternbusch (L’Arche Editeur), texte français et dramaturgie Marion Bernède, mise en scène Yves Beaunesne

Monologue de Herbert Achternbusch, Ella est le récit d’une vie féminine meurtrie, rejetée par des temps de grande dureté sociale et abîmée encore par le regard des autres qui condamnent sans retour cette vie instinctive mais consciente et résistante.

La nature « autre » de Ella, née au début de la Première Guerre mondiale, tiendrait à ce qu’elle n’ait jamais été aimée par son père dans l’attente exclusive d’un fils, ni aimée par ses compagnons ultérieurs – des bourreaux exerçant leur domination.

Mariée sur annonce par son père à un marchand de bestiaux de trente ans plus âgé qu’elle, père de cinq enfants, la vie d’Ella va de mal en pis. Sévit ensuite l’autorité abusive des infirmières chef, des responsables d’établissement pénitentiaire ou hospitalier, des psychiatres, toutes figures de pouvoir blessant la « différente ».

La pièce, créée à Stuttgart en 1978, est contemporaine du célèbre ouvrage de Michel Foucault, Surveiller et punir, paru en 1975, une condamnation du système social moderne qui, destiné à émanciper l’humanité selon l’idéal des Lumières, s’apparenterait plutôt à une surveillance organisée des institutions de la prison, de l’école, du pensionnat, de la caserne, de l’atelier contrôlé par les contremaîtres.

Ces institutions s’appliquent non seulement au redressement des corps humains mais au redressement des morales que chacun finit, à la longue, par exercer sur soi, travaillant encore inconsciemment à son propre isolement et à sa fragilisation privée.

En 1980, Claude Yersin monte Ella avec Jean-Claude Frissung dans le rôle-titre, le fils déguisé en sa mère – robe et perruque – racontait l’histoire de celle-ci, enfermée dans un poulailler dans lequel les poules caquetaient, entraient et sortaient de leur grillage sur la scène. La représentation correspondait au théâtre réaliste, quotidien et trivial du temps.

Avec Yves Beaunesne, la vision malheureuse est à la fois sobre et aiguë, abstraite et esthétisante – un objet poétique lointain à la force de dénonciation implicite et stridente.

Dès les débuts de sa misérable existence, Ella a subi, de l’extérieur, une posture systématiquement bafouée, victime non consentante et comme « naturelle » des accès de sa propre « chose » qu’elle ne peut nommer, où elle perd raison et entendement, offerte ainsi à la malignité, la bêtise et la méchanceté de ses proches – reflet et métaphore indignes d’un mal plus grand qui atteint l’ensemble de l’humanité.

Bousculée et maltraitée par son mari, sa belle-mère et consorts, elle vit en servante et en esclave dans une maison dont les maîtres ne reconnaissent pas l’épouse, tandis qu’elle a donné le jour à un garçon qui lui sera enlevé au moment du divorce.

Abusée physiquement par l’ampleur de tâches domestiques qui lui incombent, et abusée moralement par une image dégradée qu’on lui renvoie d’elle-même, elle tente de mettre fin à ses jours en se noyant mais échappe à la mort grâce à un passant, pour s’attacher à des travaux durs d’extérieur qui garantissent sa survie.

Petits boulots, femme de ménage dans les chemins de fer et paysanne, vagabonde et sans papiers, abus sexuels dans un monde d’hommes, vol d’un manteau en temps de froid, Ella connaît l’enfermement carcéral, en alternance avec des sorties intermittentes et des retours à la prison suivis de séjours en hôpital psychiatrique.

Des naissances, un enfant qui décède que le père n’aura pas reconnu, la syphilis transmise par les Américains – blancs ou noirs -, dispensateurs de chocolats et de céréales, quand tous alentour meurent de faim en fin de Seconde Guerre mondiale.

Au cœur des épreuves, sa sœur et tutrice Lena reste une présence réparatrice qui lui donne l’asile – un poulailler lui est alloué, lieu qu’elle a souvent quitté par refus de subir les odeurs pestilentielles des volatiles, avant de trouver là enfin un vrai refuge.

A la Scène nationale de La Coursive à la Rochelle, la parole de Ella portée par la voix et la présence subtile de Clotilde Mollet, que met en scène avec art et délicatesse Yves Beaunesne, directeur de la Comédie Poitou-Charentes – CDN, suit les méandres d’une pensée vagabonde en apparence mais ordonnancée selon les allers et les retours d’une conscience qui se sait fragile mais tenace, non dupe de ses failles, paradoxalement lucide – femme raisonnant sur une dignité à sauvegarder.

La mémoire de la locutrice est composée de la ronde des époques et des espaces, anneaux répétitifs, entre variation et refonte, ressassement et clôture. Et les villes qu’elle cite avec force sont les repères d’une mémoire et d’une expérience mises à distance : Wangen en Souabe, Weissenau, les environs de Munich, la ville de Haar – noms propres des malheurs successifs qui sont tombés avec méthode sur l’exclue.

Clotilde Mollet a le génie naturel – intuition et savoir existentiel – de faire résonner le verbe et les mots choisis – entre regards personnels et points de vue extérieurs, une juste conscience de soi confrontée à la tyrannie des autres, incapables d’empathie.

Gravité et humour, tics incontrôlés et retour clairvoyant à soi, la comédienne ménage sa danse subtile – une chorégraphie verbale en accord avec l’écriture scénique des mouvements, des pauses et des silences – sculpture d’une performance éclairée par Nathalie Perrier dans la magnifique scénographie ouvragée de Damien Caille-Perret.

Deux carrés de lumière sur le parquet scénique, surmontés d’un carré moindre élevé et veillant comme une aura de mystère ou une émanation supérieure, révèlent la force de vie symbolique et l’enivrement que procure la conscience battante d’exister.

Un carré plus grand côté jardin, avec sa table de bois et son tabouret – mobilier que la performeuse porte sur son dos et à son côté, telle une tortue à tête mobile qui traînerait sa maison, ou table debout à la façon d’un pupitre d’avocate de la défense, ou petite fille rivée au bord de la table familiale que sa taille d’enfant n’atteint pas, ou tête se noyant dans la rivière dont l’eau monte jusqu’à l’immersion totale du corps.

Cris de poule, chant aérien et instrumentiste au violon, l’actrice est encore cantatrice.

Au lointain, se tient un autre carré de lumière en léger décalage diagonal où se tient posée une autre table, envahie d’un désordre quotidien de cuisine – bouilloire, bol de petit déjeuner et cafetière – puisque la locutrice ne cesse de proposer un café à son interlocuteur – son fils peut-être ou bien quiconque veut bien consentir à l’écouter.

Le musicien Camille Rocailleux incarne à sa table de travail cet être à l’écoute et en même temps acteur, composant sa musique – bruitisme, vibrations de bouche et d’objets, accords de notes de piano romantique et jeu dynamique de percussions – une conversation mélodieuse avec les intonations créatives et les doutes de l’actrice.

L’interprète fait figure d’écho nécessaire, à la fois sonore et feutré qui résonne des vibrations salvatrices d’un bel espoir. Cette femme n’aura jamais connu l’amour dans la vie, dit-elle d’un ton apaisé, pressentant que l’aventure fondatrice de toute existence est bien celle de la vie que l’on tient et qui nous tient, en dépit de tout.

Le visage éclairé, Ella se souvient de la coque de noix qu’un compagnon de misère, malgré les interdits de la censure, lui faisait passer, emplie d’un message d’amitié.

Yves Beaunesne a su trouver dans cette écriture contemporaine sa juste exaltation, d’autant plus sensible qu’elle évoque la triste réalité vagabonde des sans-papiers.

Véronique Hotte

La Coursive – Scène nationale de La Rochelle, les 26, 27 et 28 février 2018. TAP Scène nationale à Poitiers, les 12 et 13 mars. Gallia Théâtre à Saintes, le 16 mars. Scène nationale à Angoulême, les 21 et 23 mars et du 26 au 29 mars.

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 9, 2018 10:23 AM

|

Par Anne Diatkine dans Libération Photo Rémy Artiges — 9 mars 2018

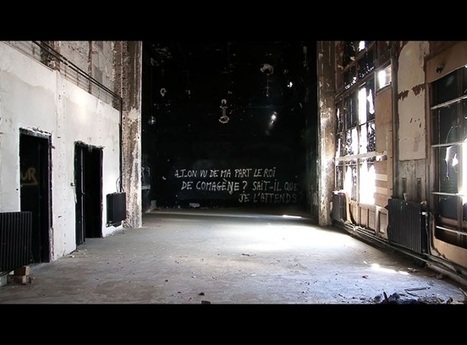

Les acteurs du Théâtre national palestinien reprennent la fresque musicale «Des roses et du jasmin» écrite en arabe et mise en scène pour eux par le dramaturge mort l’été dernier. Le fruit d’une collaboration d’Ivry à Jérusalem, qui relate le conflit israélo-palestinien sur trois générations.

Ils sont donc de retour en France. Et de nouveau, un an et des poussières après sa création, ils jouent en arabe Des roses et du jasmin, l’ultime pièce d’Adel Hakim avant sa disparition en août. La pièce a été écrite en un mois pour eux et avec eux, en 2015, tandis qu’ils jouaient Antigone de Sophocle au Festival d’Avignon. Eux : ce sont les neuf acteurs du Théâtre national palestinien (TNP) situé à Jérusalem-Est, au bord du dépôt de bilan et totalement moribond avant que Hakim, auteur, metteur en scène et codirecteur du Théâtre des Quartiers d’Ivry (Val-de-Marne), ne décide de le ranimer. Ainsi s’est-il formé, de bric et de broc, une troupe de magnifiques acteurs professionnels, tous palestiniens ou Arabes israéliens selon leur lieu de naissance, dans ce tout petit territoire quadrillé et enclavé de toute part.

Des roses et du jasmin est une fresque tragico-musicale sur la guerre israélo-palestinienne qui enflamme la région depuis la proclamation de l’Etat Hébreu, en 1948. Vous soupirez déjà ? Vous craignez le ressassement ? Vous êtes passés à autre chose, ce conflit est devenu pour vous «une guerre oubliée» à force que le processus de paix piétine indéfiniment ? Vous croyez tout savoir sur cette histoire inlassablement narrée ? Vous pourriez changer d’avis. Car, pour la première fois, ce sont des acteurs palestiniens qui incarnent des Juifs fuyant le nazisme, arrivant sur une terre promise mythique mais déjà peuplée. Et pour la première fois, une pièce, tout en s’ancrant sur la souffrance des rescapés de la Shoah, prend en charge très nettement le point de vue de ces Palestiniens expulsés de leurs maisons, et qui voient, sidérés, le nom de leurs villes et de leurs villages devenir hébreu, sans saisir au nom de quoi ils devraient accepter la dépossession et le déni de leur existence.

Deux sœurs qui s’ignorent

La pièce, didactique - ce qui, sur un terrain aussi miné n’est pas une mince affaire - développe la vie d’une famille décimée par la Shoah sur trois générations, qui chacune incarne une étape du conflit. Il y a Myriam, la grand-mère, qui débarque en Terre sainte alors sous protectorat britannique, en 1944, et qui tombe amoureuse de John, un officier anglais, lequel est tué le 22 juillet 1946 au moment de l’attentat par l’Irgoun (l’organisation sioniste terroriste) qui détruisit l’hôtel King David à Jérusalem. Il y a Léa, la fille de Myriam et de John qui, au moment de la guerre des Six Jours en 1967, tombe amoureuse de Moshen, fils du Palestinien Saleh, un ami de la famille. Ils auront deux filles, Yasmine, élevée par son père à Gaza, car Léa est séquestrée à Tel-Aviv par son oncle furieux des amours de sa nièce, et Rose, qui deviendra une soldate israélienne impitoyable et bornée, sans que les deux sœurs ne connaissent l’existence l’une de l’autre. Et il y a, en 1988, la réunion de toute la famille et la découverte qu’aussi scindée soit-elle, elle est à la fois palestinienne et israélienne, indéfectiblement intriquée, tels les Atrides.

On est quasi seule dans la somptueuse Manufacture des Œillets à Ivry-sur-Seine - rouverte en décembre 2016 à l’occasion de la création de la pièce - quand les acteurs procèdent à un dernier filage. Et l’on remarque que l’arabe est peut-être la deuxième langue la plus parlée en France. Mais qu’on ne l’entend quasiment jamais sur les scènes de théâtre. On s’aperçoit aussi que le point de vue palestinien est rarement représenté sur un plateau, que la seule mention des expropriations au moment de la création de l’Etat d’Israël choque une oreille européenne, de même que l’évocation de la «Nakba», cette catastrophe dans la mémoire collective palestinienne qui désigne l’exode des 750 000 Palestiniens pendant la guerre israélo-arabe de 1948. Néanmoins, nulle concurrence ni comparaison entre victimes, dans la pièce d’Adel Hakim, dont Elisabeth Chailloux et Mohamed Kacimi reprennent la mise en scène. Le texte se faufile entre le théâtre à thèse et la dramaturgie militante grâce, notamment, à l’utilisation de la musique qui donne au spectacle sa distance et son rythme, mais aussi par l’emploi d’un chœur diaboliquement ironique.

Mobilisation des comédiens

Le dramaturge Mohamed Kacimi, qui a tenu un formidable journal des répétitions dans le théâtre à Jérusalem-Est, explique : «Adel avait prévu un dénouement heureux, où la famille, ou ce qu’il en reste, se réconciliait sur le plateau après que Rose meurt dans un attentat - ce qui impliquait la responsabilité des Palestiniens. Cette fin a été refusée par l’administration du Théâtre national palestinien qui a exclu que la parole artistique puisse être en décalage avec la situation politique, c’est-à-dire que Palestiniens et Israéliens puissent à nouveau se parler. Pour réussir à ce que la pièce soit jouée, ça a été un long temps de négociations. Quand les administrateurs ont lu la pièce, ils sont tombés de leur chaise. Pour eux, c’était une hérésie et une abdication d’évoquer la Shoah et la reconnaissance de l’Etat d’Israël sur un plateau palestinien. Ils ont menacé de mettre le feu au théâtre et ce n’était pas une métaphore.» C’est cependant grâce à la mobilisation des comédiens que le spectacle a finalement pu être répété, puis joué quatre fois au TNP. On avait prédit à Adel Hakim le départ de tous les spectateurs à l’entracte, et une émeute au moment où le drapeau israélien flotterait sur scène. Il n’en a rien été. Pour autant, «il a fallu six mois de travail pour convaincre les acteurs d’entrer dans la peau d’un rescapé de la Shoah», explique Mohamed Kacimi.

Quand on rencontre, à l’issue de la dernière répétition, Kamel El Basha, Faten Khoury, Shaden Salim et Hussam Abu Eisheh, tous excellents, ils confirment la difficulté. Hussam Abu Eisheh, qui joue Aron, explique que son défi était de comprendre «comment on transforme sa douleur, en persécutant à son tour et en détruisant l’histoire d’une autre communauté». Faten Khoury (Rose, la soldate), habite Nazareth, et explique qu’elle connaît «tant de Rose qu’il ne lui était pas difficile de s’y projeter». En revanche, lui accorder une complexité et en faire autre chose qu’un monstre était une démarche intellectuelle harassante. Shaden Salim, la jeune comédienne qui incarne Myriam, l’aïeule juive rescapée, accorde à son personnage des émotions confuses, qui l’ont fait réfléchir «aux répercussions de l’Holocauste dans la vie quotidienne des Palestiniens».

«Orpheline d’un Père spirituel»

Les acteurs rient comme si on disait une insanité lorsqu’on leur demande s’ils aimeraient jouer la pièce, avec des sous-titres hébreux, en Israël. Jointe au téléphone, et fervente spectatrice de la pièce d’Adel Hakim, l’ancienne ambassadrice de la Palestine auprès de l’Union européenne Leila Shahid explique qu’aujourd’hui, «c’est presque un miracle que Des roses et du jasmin ait pu être joué par tous les acteurs palestiniens, en plein Jérusalem-Est occupé par l’armée israélienne, au Théâtre national palestinien, au moment même où M. Trump dit qu’il ne reconnaît Jérusalem que comme capitale exclusive de l’Etat d’Israël.» La diplomate aimerait que la pièce soit représentée dans les établissements scolaires israéliens et palestiniens, «car il n’y a pas un seul livre d’histoire qui raconte à la fois le génocide des Juifs et l’expulsion des Palestiniens». Depuis 2013, Adel Hakim et le dramaturge Mohamed Kacimi organisaient régulièrement des ateliers en territoires palestiniens, où il s’agissait pour des Palestiniens et Palestiniennes de réussir à jouer l’autre, le plus étranger, celui qui bloque les check-points, empêche d’aller travailler, ou les enfants de se rendre à l’école.

Le plus dur, conclut la jeune comédienne Shaden Salim, c’est de reprendre cette pièce sans Adel Hakim, son «père spirituel» : «Je me sens orpheline». A la fin du filage, elle s’est effondrée. Faten explique : «C’est son visage, qui me revient à la fin de chaque représentation. Car il pleurait.» Elisabeth Chailloux, qui codirigeait avec Hakim le Théâtre des Quartiers d’Ivry depuis 1992 : «Il pleurait d’avoir réalisé son rêve artistique d’inaugurer la réouverture de la Manufacture des Œillets, avec cette pièce, en arabe.»

Anne Diatkine Photo Rémy Artiges

Des roses et du jasmin texte et m.s. Adel Hakim Jusqu’au 16 mars à la Manufacture des Œillets, Ivry-sur-Seine (94), puis le 20 à Brives-la-Gaillarde (19), le 27 au Vésinet (78), le 29 à Cachan (94), le 5 avril à Tarbes (65), les 13 et 14 à Toulon (83), le 21 à Nice (06).

La troupe du Théâtre National Palestinien dimanche à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Photo Rémy Artiges

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 8, 2018 5:25 PM

|