Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 26, 2018 8:15 AM

|

«Poussière» de Lars Norén: une grande pièce qui fait vivre la fin de vie

Par Jean-Pierre Thibaudat Blog : Balagan, le blog de Jean-Pierre Thibaudat - 26 févr. 2018

Il fait bon quand un théâtre français commande une pièce à un auteur. La preuve par «Poussière» de Lars Norén, une commande de la Comédie-Française pour son excellente troupe. Une pièce au long cours, saisissante et crépusculaire. Dommage que le metteur en scène Norén soit dépassé par l’immensité de sa pièce.

A la page 78 de Poussière, la dernière pièce traduite du Suédois Lars Norén, I et D échangent quelques mots : « I. Il se passe pas grand-chose. D. Je crois que c’est ça le principe. Enfin il ne se passe rien. I. Non. D. Est-ce que ce n’est pas ce à quoi on a toujours aspiré ? » Tout est dit. Deux voix en fin de souffle. Deux corps en attente du dérèglement final.

Une odeur de pourri

Nous sommes à peu près à mi-parcours de la pièce (qui tourne autour de 130 pages) où évoluent dix personnages retraités de modeste condition le plus souvent, ayant pour nom une lettre de l’alphabet, de A à J. Ils, elles ont été ouvrier dans le bâtiment, coiffeuse, médecin, chauffeur routier, pasteur, agent d’hôpital, livreur ; ils ont connu des hauts et des bas mais n’ont pas été victimes d’un chômage de longue durée. Seule à avoir un prénom, une jeune fille, déficiente mentale, Marylin, apporte un vent d’ailleurs en fredonnant des chansons tristes de Françoise Hardy comme le sublime Message personnel.

Qui sont ces personnes qui attendent, n’ont plus de projet de vie ? Des Français, comme le sont les acteurs pour qui la pièce a été écrite, ou des Suédois, comme l’est l’auteur ? On ne sait. Disons qu’ils sont de modestes retraités européens de l’ouest séjournant dans un hôtel moyen du bord de mer d’un pays chaud, probablement en Afrique (du Nord ou pas), un continent qui dans l’autre sens nourrit le flux des réfugiés, comme dit l’un des personnages. Ce n’est pas le grand luxe, cet hôtel dont on ne voit pas le personnel. Ils le fréquentent pour certains depuis plus de trente ans, ils ont vieilli avec lui, et l’hôtel aussi a vieilli, des chaises manquent, il n’y en a pas pour tout le monde.

Il ne s’est pas passé grand-chose depuis le début et il ne se passera rien de notable jusqu’à la fin de la pièce. Ceux qui disparaissent, ou plutôt s’éteignent un à un sans faire grand bruit, se contentant de peu : on cesse de parler, on ferme les yeux, on s’oublie. La mort des uns et des autres n'’est pas un drame, elle est ce qui vient après le dernier mot. L’odeur de pourri et de putréfaction est déjà là avant, elle prépare le terrain, « on sent quand on se couche à quel point on pue. Comme si on était déjà mort », dit J. La mémoire est un feu qui a des soubresauts, des retours d’enfance quand on souffle sur ses dernières braises. Il y a longtemps que l’on a jeté la dernière bûche au feu.

Tout s’étiole, on entend de moins en moins, on perd l’appétit, on a de plus en plus froid. Certains ne sont pas si vieux que ça, semble-t-il, mais la retraite, la cessation d’activité les a plongés dans une léthargie de vivre, un repli sur soi souvent poisseux, égoïste. Seuls ou en couples (lesquels ne sont pas bien vaillants voire effroyables), ils soliloquent plus qu’ils ne font la conversation.

Ils n’ont pas tous atteint le grand âge mais leur cohabitation ne les rajeunit pas. « Je n’ai pas eu le temps de devenir jeune », dira B par trois fois. Leur vie est faite de redites. Leur vie est derrière eux. L’âge importe peu, ils attendent l’échéance en trompant l’attente comme ils peuvent, en se souvenant, en se chamaillant, en se supportant. Seul, I dit être né en 1943, soit un an avant l'auteur, Lars Norén qui signe avec Poussière une pièce crépusculaire, tendrement impitoyable.

« Nous sommes là »

La pièce est une commande. C’est suffisamment rare aujourd’hui en France pour être signalé. Une commande faite par l'Administrateur de la Comédie-Française, Eric Ruf, à l’auteur suédois qui était déjà venu il y a quelques années mettre en scène l’une des ses pièces, Pur, au Théâtre du Vieux Colombier. Cette fois, c’est le lieu saint, la salle Richelieu. Et pour onze actrices et acteurs de la maison de Molière, onze personnages comme souvent dans les pièces de Jean-Baptiste Poquelin. Ce n’est pas aux personnages de ce dernier qu’on pense en lisant Poussière mais à d’autres empruntés à Samuel Beckett. « C’était une belle journée aujourd’hui », dit par E, fait forcément écho à la vieille Winnie de Oh les beaux jours (« encore une journée divine », « quel beau jour ça aura été »).

Premiers mots de Poussière, entre A, le mari, et B, sa femme : « A. Nous sommes là. B. Oui. Pause. A. N’est-ce pas. Pause. B. Comme d’habitude. A. Oui, c’est ce que je dis. Pause. B. Ensemble. Pause. A C’est ce que je dis. Tousse. » Une musique de mots qui rappelle Beckett, certes, mais on en est loin. A et B ne sont pas seuls au milieu de nulle part, mais dans un lieu de villégiature et au sein d’un groupe conséquent. Poussière tient sa force dans la présence continuelle des onze personnages qui restent ensemble tout au long de la pièce ou presque. La maigreur beckettienne laisse place à des répliques qui semblent sortir d’un robinet coulant continuellement où chacun vient s’abreuver, le joint en lambeaux du robinet rafistolé de ficelle ne parvenant plus, même fermé, à arrêter le débit. On parle court, goutte par goutte, mais parfois un souvenir, une douleur dégouline aux lèvres en abondance.

Poussière est une communauté de solitudes faite d’épluchures d’adieux sans cérémonie, de deniers bavardages en attendant que ça finisse. Beaucoup ont perdu une épouse, un époux, un enfant, un chien. Au bord de leur propre mort, ils vivent avec leurs morts en bonne compagnie.

Lars Norén s’est entretenu avec sa collaboratrice artistique Amélie Wending en marge du spectacle et c’est comme un sous-texte à sa pièce : « Avant, mes pièces étaient très remplies, ma poésie aussi ; maintenant, j’enlève, je « décrée », on pourrait dire. Avant, il était important pour moi de savoir où mon texte finirait. Maintenant, si j’écris et si je sais ce que ma pièce va devenir, j’arrête immédiatement. » Poussière n’a pas de fin, la pièce s’arrête par épuisement, parce qu’il n’y a plus rien, plus personne, plus de bouche à nourrir de mots.

« Dans la phase de vie où je suis... »

Ce n’est pas une pièce à part, elle participe du dernier temps de son œuvre, nous dit Norén. « Ces pièces sur les personnages âgées sont nées parce que moi-même je vieillis. Je ne suis plus intéressé par les phrases intelligentes et bien huilées, je connais cette machinerie. Je veux créer différentes atmosphères, différents mouvements. Dans la phase de la vie où je suis, je réalise que ce sont les choses très simples qui recèlent les plus grands secrets. » C’est cela que Lars Norén traque et thésaurise dans Poussière.

Jusqu’à la veille de la première, Lars Norén a modifié le texte et taillé dedans. La version publiée dont je parle ici est sensiblement différente de celle qui est jouée. Norén a travaillé à l’écoute des acteurs du Français. Il n’est pas le premier à procéder ainsi. Je me souviens de ces pages où Jean-Louis Barrault raconte comment Paul Claudel qui assistait à ses côtés aux répétitions d’une de ses pièces, revenait le lendemain avec une nouvelle version d’une scène, laquelle, répétée la veille, lui avait paru insatisfaisante. Les acteurs devaient tout recommencer, apprendre le nouveau texte. C’est un peu ce qui s’est produit avec Poussière, sauf que Norén qui signe la mise en scène de sa pièce n’a pas à ses côtés un Barrault pour relancer la machine, serrer les boulons, huiler les mécanismes.

Dans dix ans, dans vingt ans

Le soir où j’ai vu le spectacle, c’était l’une des premières représentations, le jeu des acteurs flottait. Ils n’avaient pas atteint la légèreté et la souplesse que requiert cette vaste pièce. Etait-ce dû à la difficile mémorisation de ce texte ? Sans doute. Mais pas seulement. Claudel pouvait s’appuyer sur Barrault, Lars Norén n’a pas cet appui. Il lui fallait diriger onze acteurs ensemble. Pas simple. C’était trop. Le metteur en scène semble aussi avoir porté toute son attention sur les mots que disent les acteurs mais en négligeant leur corps. Il manque le regard qu'aurait pu porter sur eux un Thierry Thieû Niang. Si je cite ce danseur et chorégraphe, c'est que pendant le spectacle me sont revenues des images du film de Valéria Bruni-Tedeschi Une jeune fille de 90 ans où on le voit travailler avec les pensionnaires aux corps bloqués ou engourdis du service de Gériatrie à l'hôpital Charles Foix d'Ivry.

Trop vert les soirs des premières représentations, le spectacle a aussi besoin de vieillir. De se simplifier. De renoncer à ce tulle blanc ridicule derrière lequel les morts vivent une seconde vie. Il a besoin de se décharner.

En Slovénie, un metteur en scène-poète a écrit et mis en scène un spectacle qui ne se donne qu’une fois tous les dix ans. La première a eu lieu il y a plus de trente ans, la quatrième représentation aura lieu dans quelques années. Si un acteur meurt entre temps (cela n’a pas encore été le cas), un robot, cette marionnette des temps modernes, le remplacera.

Rêvons pour Poussière d’un destin similaire, en remplaçant le robot par un tas de cendres. Que les acteurs qui viennent de créer Poussière à la Comédie-Française – et il faut tous les citer car ils sont tous irréprochables : Hervé Pierre (A), Dominique Blanc (B), Anne Kermesse (C), Alain Lenglet (D), Danièle Lebrun (E), Christian Gonon (F), Bruno Raffaelli (G), Martine Chevallier (H), Françoise Girard (Marylin) – que tous ces acteurs donc se retrouvent dans dix ans pour reprendre Poussière. Et ainsi de suite, tous les dix ans. Jusqu’à leur mort. Le texte de Poussière leur survivra. Vieillira-t-il bien ?

Comédie-Française, salle Richelieu, en alternance jusqu’au 16 juin.

Le texte de Poussière est paru aux éditions de L’Arche, 144p., 14€.

Légende photo : «Poussière», création de Lars Noren à la Comédie Française. © Brigitte Enguérand coll. Comédie Française

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 26, 2018 5:09 AM

|

Par Gallia VALETTE-PILENKO dans Le Tout Lyon - le 21 février 2018

CRUE (anticipation climatique), mise en scène de Jean-Pierre Baro

Après sa création à l'ENSATT, le premier spectacle de la promotion Joel Pommerat est à découvrir sur le grand plateau du Théâtre nouvelle génération. Mis en scène par Jean-Pierre Baro, Crue explore et brasse le changement climatique, les migrations, et les bouleversements que cela entraine dans une joyeuse sarabande de petites scènes qui s'emboitent.

Chaque saison, l'ENSATT propose son lot de spectacles conçus par la promotion qui sort l'année en cours. Le spectacle qui ouvre les festivités est une « anticipation climatique » imaginée par la section écrivain-dramaturge et mis en scène par Jean-Pierre Baro, dont les lyonnais ont pu voir le travail tout récemment au Théâtre de Vénissieux à l'occasion de la venue de la pièce À vif de Kery James.

Et ce sont les élèves de la 77è promotion, placée sous l'égide de Joel Pommerat, qui s'emparent de ce montage de saynètes, entre fantaisie et réalité, entre légendes et actualités. Composé de 12 scènes écrites à 14 mains en six mois sur le changement climatique, Crue se décompose en deux parties, celle d'un avant et d'un après la catastrophe où la place Bellecour serait noyée sous l'eau, la température oscillant entre 35 et 50° Celsius et où les Atlantes se promèneraient au milieu des survivants.

Avec une scénographie plutôt inventive, constituée d'objets de récup et de planches de bois, qui se transforme au gré des besoins en phare, en radeau, en ponton ou en cabane de chantier, les onze jeunes comédiens se glissent dans ces histoires loufoques et drôles, où il est question d'une orque dépressive, d'une Brigitte Bardot irrésistible, plus hystérique encore que dans la vraie vie, d'un homosexuel désespéré par la perte d'une carte mémoire et deux frère et sœur qui seront le fil conducteur (ténu) de cette « dramaturgie de la montée des eaux ».

Sans parler de l'inoubliable Mami Wata, désopilante déesse de la mer et du continent de plastique qui la porte, qui tance les humains tout en les protégeant.

Gallia Valette-Pilenko

TNG, 27 février, www.tng-lyon.fr Sur le site de l'ENSATT : http://www.ensatt.fr/index.php/14-archives-ateliers-spectacles/2028-crue

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 26, 2018 3:20 AM

|

Par Stéphane Capron dans Sceneweb - 25 février 2018/

Le conseil d’administration de Châteauvallon a nommé Charles Berling et Pascale Boeglin Rodier à la direction de la Scène Nationale Châteauvallon, laissée vacante par Christian Tamet. Une nomination entérinée par le conseil d’administration du Théâtre Liberté présidée par la journaliste Claire Chazal. Châteauvallon et le Liberté partageaient depuis 2015 le label de « scène nationale ».

Châteauvallon a connu ses heures de gloires sous la direction de Gérard Paquet, maintenant contre vents et marées la programmation de l’amphithéâtre de plein air et du théâtre couvert à la fin des années 90 face aux pressions du Maire FN de l’époque Jean-Marie Le Chevallier. En 1996, avec le préfet du Var Jean-Charles Marchiani ils avaient exigé la déprogrammation du groupe de Rap Suprême NTM2. À la suite de cette affaire et du refus de Gérard Paquet des subventions de la mairie Front National, la procédure judiciaire avait aboutit à la dissolution de l’Association Châteauvallon et au licenciement de son Directeur/Fondateur.

En 1998, une nouvelle association est créée sous le nom de Centre national de création et de diffusion culturelles (CNCDC) et placée sous la direction de Christian Tamet, avec le soutien financier du Ministère de la Culture (à hauteur de 50 %), de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil général du Var. La ville d’Ollioules assume la gestion du site.

Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 25, 2018 7:27 PM

|

par Stéphane Capron dans Sceneweb

Le mandat de Pauline Sales et de Vincent Garanger à la tête du CDN de Vire va s’achever à la fin de l’année. Voici la liste candidats retenus par les tutelles et qui vont désormais plancher sur leur projet.

– Lucie Berelowitch

– Marie Lamachère et Barbara Métais-Chastanier

– Alexis Moati

– François Orsoni

– Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre et Lisa Pajon

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 25, 2018 10:06 AM

|

Par Jean-Noël Escudié / P2C sur le site Des Territoires (Caisse des Dépôts)

L'article 32 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP, voir notre article ci-dessous du 12 juillet 2016) a tenté d'apporter une réponse au contentieux récurrent autour du statut des artistes amateurs participant à des spectacles à but lucratif. Une question qui n'a rien de théorique lorsqu'on sait qu'un spectacle comme celui du Puy du Fou emploie environ 3.400 bénévoles...

Un dispositif complexe

La loi LCAP précise ainsi qu'"est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non professionnel et qui n'en tire aucune rémunération", les frais occasionnés pouvant toutefois être remboursés sur présentation de justificatifs. Autre précision importante : "La représentation en public d'une œuvre de l'esprit effectuée par un artiste amateur ou par un groupement d'artistes amateurs et organisée dans un cadre non lucratif, y compris dans le cadre de festivals de pratique en amateur, ne relève pas des articles L.7121-3 et L.7121-4 du code du travail", définissant les contrats de travail dans le secteur artistique.

Un décret du 10 mai 2017 "relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif" est venu détailler les modalités - complexes - de mise en œuvre de cette mesure et préciser les diverses limitations et dérogations (voir notre article ci-dessous du 22 mai 2017).

Le contenu de la convention avec l'Etat ou les collectivités

Un arrêté du 25 janvier 2018 vient parachever l'édifice et permet ainsi au dispositif issu de la loi LCAP d'entrer en vigueur. L'arrêté commence par préciser le contenu de la convention qui doit être signée entre la structure organisatrice du spectacle et l'Etat ou les collectivités territoriales ou leurs groupements. Cette convention doit préciser l'objectif et les moyens de "la mission d'accompagnement de la pratique amateur ou de projets pédagogiques, artistiques ou culturels ou de valorisation des groupements d'artistes amateurs", qui justifie le recours à des artistes amateurs.

Elle doit aussi mentionner la durée et l'échéance de la convention, les dates ou les périodes prévues pour la mise en œuvre des actions réalisées dans le cadre de la mission, les moyens prévus "en particulier pour l'accompagnement des artistes amateurs, en distinguant le temps de transmission pour les ateliers et heures d'enseignement, et le temps de répétition" (avec un nombre d'heures consacrées au temps de transmission supérieur à celui des répétitions), le nombre de représentations publiques envisagées, leur territoire géographique, les modalités de publicité de la convention et, enfin, le numéro de licence d'entrepreneur de spectacles vivants en cours de validité de la structure signataire.

Un autre article de l'arrêté prévoit également que la convention précise les modalités d'information des artistes amateurs sur le "document unique d'évaluation des risques de l'entreprise" et sur le ou les programmes de prévention des risques, ainsi que sur la réglementation applicables en matière de présomption de salariat des artistes du spectacle.

Une télédéclaration très détaillée...

Enfin, l'arrêté du 25 janvier 2018 détaille le contenu - particulièrement détaillé - de la télédéclaration que la structure organisatrice doit adresser, deux mois avant le spectacle, sur un registre national tenu par le ministère de la Culture. Doivent notamment figurer dans cette télédéclaration le numéro de licence de l'entrepreneur, tous les éléments relatifs à l'identité et à la nature du spectacle, mais aussi "le nom, les prénoms et le nombre d'artistes amateurs intervenant dans chaque représentation d'un spectacle ainsi que, pour chaque artiste amateur, le nombre de spectacles et le nombre de représentations" (soit environ 3.700 noms pour le Puy du Fou...).

Doivent aussi figurer le nombre total de représentations lucratives entrant dans la programmation de la structure signataire de la convention pour les douze mois précédant la première représentation prévue du spectacle, ainsi que la part de recettes attribuée à l'artiste amateur ou au groupement d'artistes amateurs . Le formulaire de télédéclaration en ligne sera accessible via le portail "mes-demarches.CultureCommunication.gouv.fr"

Références : arrêté du 25 janvier 2018 pris en application du décret n°2017-1049 du 10 mai 2017 relatif à la participation d'amateurs à des représentations d'une œuvre de l'esprit dans un cadre lucratif (Journal officiel du 31 janvier 2018).

inPartager

TÉLÉCHARGER

La notice explicative de la télédéclaration, éditée par le ministère de la Culture. https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/BlobServer?blobkey=id&blobnocache=true&blobwhere=1250171059401&blobheader=application%2Fpdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs

POUR ALLER PLUS LOIN

L'arrêté du 25 janvier 2018.

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/1/25/MICB1719091A/jo/texte

Le décret du 10 mai 2017 http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/MCCB1712946D/jo/texte

L'article 32 de la loi LCAP du 7 juillet 2016

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/7/7/MCCB1511777L/jo/article_32

LIRE AUSSI

Culture - Emploi d'amateurs dans le spectacle vivant : une fiche pratique en attendant l'arrêté

10/11/2017

https://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250280032648

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 24, 2018 5:34 PM

|

Publié dans Sortir à Paris

Le metteur en scène Simon McBurney et son Théâtre de Complicité présentent The Encounter à l'Odéon Théâtre de l'Europe, un spectacle solo de Simon McBurney lui-même qui plonge le spectateur muni d'un casque audio dans la découverte d'une autre culture.

Au début des années 70, le reporter-photographe américain Loren McIntyre part en expédition dans les fins fonds de l'Amazonie. En s'enfonçant dans la jungle, entre le Brésil et le Pérou, il fait une découverte fascinante : celle d'une tribu singulière, les Mayoruna, dont la première particularité est la croyance qu'ils descendent des jaguars. Au plus près de cette tribu semi-nomade, le journaliste va vivre une expérience inédite, unique, qu'il n'oubliera jamais. Quelques années plus tard, il fera le récit de cette aventure à l'écrivain roumain Petru Popescu qui en écrira un livre de cinq cents pages, intitulé La Rencontre (The Encounter : Amazon Beaming).

C'est de ce livre passionnant, à la fois document anthropologique, carnet de voyage et roman d'aventures que le metteur en scène Simon McBurney s'est inspiré pour créer son spectacle, The Encounter, présenté à l'Odéon Théâtre de l'Europe le temps de quelques représentations. The Encounter est une installation singulière elle aussi puisqu'elle met le spectateur seul face à la découverte. En effet, muni d'un casque, il est immergé dans un univers sonore où le récit se fait parcours initiatique à travers les échos d’une autre nature, aux frontières immémoriales de la conscience.

Infos pratiques :

The Encounter, à l'Odéon Théâtre de l'Europe du 29 mars au 8 avril 2018.

Du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h. Deux représentations à 15h et 20h le samedi 7 avril.

Tarifs : de 6 à 40€

Réservations : 01 44 85 40 40

Marine S.

Dernière modification le 24 février 2018

INFORMATIONS PRATIQUES

LIEU

Odéon Théâtre de l´Europe

2 rue Corneille

75006 Paris 6

ACCÈS

Métro Odéon

TARIFS

TP : 40 €

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 24, 2018 5:14 PM

|

Par AFP, publié le 24/02/2018 dans Le Point

Le festival du film de Berlin a décerné samedi soir son prix du meilleur acteur au jeune Français Anthony Bajon, à l'affiche de "La prière" de Cédric Kahn dans un rôle de toxicomane en quête de rédemption.

"J'ai beaucoup prié pour avoir cet Ours (rires), c'est tout à fait incroyable, c'est un rêve pour moi", a-t-il déclaré devant la presse, décrivant l'accueil "splendide" de la Berlinale.

"Je me sens en fait comme un enfant qui ne peut pas contrôler ses émotions", a-t-il ajouté, avant d'évoquer son empathie pour les drogués, "des gens qui veulent s'en sortir" et son espoir de réussite pour le film, qui évoque des sujets "touchant le monde entier".

L'acteur de 23 ans a fit ses débuts dans "Les Ogres" de Léa Fehner en 2015 et a eu des rôles secondaires dans "Maryline" de Guillaume Gallienne, "Rodin" de Jacques Doillon ou "Nos années folles" d'André Téchiné.

Avec ce prix, il devient le 7ème acteur français primé à Berlin et prend la suite d'acteurs aussi illustres que Jean Gabin (récompensé en 1959 et 1971), Jean-Pierre Léaud (1966), Michel Simon (1967), Jean-Louis Trintignant (1968), Michel Piccoli (1982) et Jacques Gamblin (2002).

"La Prière" brosse le portrait de jeunes qui rejoignent une communauté isolée en montagne, où ils se soignent à force de discipline, dans l'amitié et la prière, pour en finir avec leurs addictions. Un mode de vie qu'ils adoptent parfois pendant des années avant d'espérer revenir à la vie à l'extérieur.

Anthony Bajon incarne Thomas, 22 ans, accro à l'héroïne. Du parcours de ce jeune, on ne saura presque rien, mais les blessures de l'enfant en lui affleurent parfois sur son visage poupin, notamment dans une scène inoubliable où il est face à l'actrice allemande Hanna Schygulla.

"Anthony a passé le casting au même titre que les autres. C'est lui qui avait le plus grand spectre de jeu. Il a quelque chose de candide", a estimé le réalisateur Cédric Kahn, interrogé par l'AFP.

"Ce qu'a apporté Cédric, c'est quelqu'un de très précis. Dans "Les Ogres" je pouvais être en impro, en roue libre totale alors que là Cédric savait où il voulait aller", a souligné l'acteur.

Le film sortira le 21 mars sur les écrans français.

Légende photo : Berlinale: le jeune Français Anthony Bajon sacré meilleur acteur © AFP / John MACDOUGALL

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 24, 2018 1:10 PM

|

Par Judith Chaine dans Télérama-Sortir à Paris

La vidéaste Juliette Deschamps met en images le célèbre opéra de Mendelssohn et y insuffle toute la beauté et la force des enfants des bidonvilles d’Angola.

Shakespeare et Mendelssohn en Angola ? Voilà le projet que nous propose la metteuse en scène Juliette Deschamps. « Lors d’une résidence à l’Opéra de Montpellier, confie-t-elle, on m’a suggéré de développer des vidéos autour du Songe d’une nuit d’été… Etant de la génération frappée par le travail de Bill Viola, ça m’a parlé tout de suite ! »

Les mots du barde anglais et les notes du compositeur romantique allemand trottent dans sa tête alors qu’elle traverse l’Afrique de l’Ouest… En Angola, tout se cristallise : Juliette Deschamps décide de filmer les enfants des musseques (bidonvilles) en train de jouer cette féerie. Leur sens du théâtre ne fait aucun doute, leur beauté non plus.

Trois voyages, douze jours de tournage et des milliers d’images plus tard, Un songe d’une nuit d’été est créé à Montpellier. « Un dispositif permet d’envoyer ces images en live sur scène. Moi qui ai toujours rêvé d’être dans l’orchestre, j’ai trouvé le moyen d’y parvenir ! Comme si j’étais soliste, je me tiens près du chef et je joue mes images selon des tops précis. »

Entretien Le pantsula, une danse sociale et contestataire née dans les townships de Johannesbourg

Est-ce alors chaque fois le même spectacle ? Non ! Chaque chef a son tempo, chaque orchestre son propre son et la vidéaste s’en inspire, improvisant l’assemblage de sa centaine de séquences : « Cette œuvre est punk ! Par exemple, le récitant, ici incarné par le génial Hamlet de Peter Brook, William Nadylam, intervient au milieu d’une phrase jouée par l’Orchestre de chambre de Paris, pour dire une scène entière de Shakespeare ! » Alors précipitons-nous pour (re)découvrir cette partition, avec sa fameuse Marche nuptiale.

A VOIR

Un songe d’une nuit d’été, d’après Shakespeare et Mendelssohn, le 24 février, 20h, Centquatre, 5, rue Curial, Paris 19e, 01 53 35 50 00 (complet).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 24, 2018 12:17 PM

|

Michèle Jacobs-Hermès pour TV5 Monde - 13.02.2017

Un théâtre est toujours une aventure culturelle mais c'est aussi une entreprise. Avec une équipe, des moyens, un modèle économique, des objectifs... Exemple avec Le Théâtre des Déchargeurs, situé en plein cœur de Paris.

« Les Déchargeurs » ? Une vraie fabrique, au sens noble du terme. Ce théâtre, créé au début des années 1980, découvre, lance des spectacles et aide de très nombreux artistes à se professionnaliser. Il répond à des acteurs, des musiciens confirmés, désireux de tenter de nouveaux formats. Cerise sur le gâteau : Philippe Geluck, papa du Chat, dessinateur adulé des francophones, est un jour passé par là. Il a déposé l’empreinte de sa patte facétieuse sur une fresque monumentale qui, dès l’entrée du théâtre, invite chacun à jouer la carte de l’adoption… d’un fauteuil en déshérence.

Guillaume Apollinaire, Michel Houellebecq, Samuel Beckett, Israël Horovitz sont, pour l’heure, simultanément à l’affiche. Avec d’autres. Olivier Py, Michael Lonsdale, Mario Gonzalez se sont essayé dans ces murs. Des acteurs comme Denis Lavant s’y produisent, de même que des musiciens et des chanteurs, sur les traces d’Emily Loiseau, des Têtes Raides, d’Arthur H, d’Antoine Chance (premier lauréat des « Jeunes talents » de TV5MONDE) ou de Vincent Delerm. Beaucoup ont fait ici leurs premières armes. La poésie y fait aussi salle comble. Et les soirées citoyennes viennent d’y prendre leur envol grâce aux « Amis des Déchargeurs », particulièrement présents dans l’animation des lieux.

Un duo de quadragénaires passionnés aux commandes

Ne dîtes pas à Ludovic Michel, son co-directeur avec Lee Fou Messica, que sa programmation est « éclectique » ! Il déteste le mot. L’homme est loin d’être un touche-à-tout. Lorsqu’il est arrivé de Besançon aux Déchargeurs pour y produire un spectacle autour de la poétesse Anna de Noailles, voici 25 ans, le lieu était déjà un « bastion ». Il n’en est jamais reparti, pris par la passion que lui inspirait l’implication de l’équipe menée par Vicky et Lee Fou Messica.

Nous sommes à deux pas du Châtelet à Paris. A l’époque des Halles, le bâtiment qui abrite aujourd’hui Les Déchargeurs était un hôtel de maître. Avec sa façade, sa cour intérieure et son escalier, aujourd’hui classés, les lieux qui avaient hébergé le premier directeur de l’Opéra de Paris servaient à faire mûrir des bananes et affiner des fromages, jusqu’à leur fermeture au début des années 1970.

Vicky Messica venait de débarquer de Tunisie. Il accompagnait Claudia Cardinale pour un casting. Ses origines mêlant sangs grec, russe, italien lui donnaient un tel charisme, qu’il convainquit immédiatement la propriétaire du bienfondé de son projet artistique et de l’adéquation des lieux. Il consacrera trois ans à mettre en place son théâtre, grâce notamment à ses gains de jeu : « Vicky était grand joueur de poker. Il jouait avec Yves Montand, Serge Reggiani. Des fortunes misaient sur lui. Le soir il venait dire de la poésie ici. » Vingt-trois tonnes de gravats seront évacuées… pour laisser place aujourd’hui à deux petites salles de spectacle, un club de poésie dans les caves voûtées, un joli bar où le Chat de Philippe Geluck côtoie des photos de SDF. Et un grand bureau vitré, à fleur de cour, où règne l’atmosphère d’une ruche plus qu’active.

La prise de risques chevillée au corps et au cœur

C’est que le Théâtre des Déchargeurs est bien plus qu’un théâtre classique. Trente-cinq ans qu’il tourne. Ludovic Michel et Lee Fou ont d’ailleurs décidé de mener un long travail de patrimoine sur la vie du lieu après avoir célébré récemment l’anniversaire de son ouverture avec Christopher Hampton. Une manière de prouver la légitimité de son activité, son utilité vitale dans le métier. « Nous assurons chaque année quelque 640 levers de rideau », confie Ludovic Michel.

En février, ce ne sont pas moins de dix spectacles de théâtre qui sont proposés simultanément aux spectateurs. Certains sont présentés en primeur ou repris, avant de partir sur de grands plateaux. Encore tout récemment à l’affiche « Le Dépeupleur » de Samuel Beckett dans une mise en scène d’Alain Françon (ancien directeur du Théâtre de la Colline) et interprété par l’immense comédien Serge Merlin (oui, oui, le peintre un peu fou du film « Amélie Poulain ». Il va reprendre le spectacle en avril au Théâtre de la Ville, puis au TNP de Villeurbanne, passant ainsi d’une jauge de 80 à plus de 600 spectateurs.

D’autres spectacles émanent de professionnels qui démarrent ; ils ont, le cas échéant, reçu des aides à l’écriture ou à la production et viennent ici pour susciter si possible des tournées ultérieures. D’autres encore arrivent depuis des scènes situées ailleurs en France, petites troupes, mais aussi scènes nationales ou régionales, pour se faire découvrir des Parisiens.

Tous les cas de figure se retrouvent, tous les types de contrat, les Déchargeurs jouant – au travers de ses deux petites salles - la partition de la production ou de la co-production, de la réalisation ou de la co-réalisation, de l’accueil, etc. Cette activité, cette prise de risques est rendue possible grâce aux autres métiers de l’équipe. Mais les équilibres restent fragiles…

Aider les professionnels et nouer des partenariats à travers la France, la Suisse, le Liban, la Bulgarie et au-delà

L’équipe a développé des outils, des réseaux, noué des partenariats, tels ceux qui la lient de manière très suivie au Printemps des Poètes à Paris, ou au Théâtre des Halles dirigé par Alain Timar à Avignon. « Depuis trois ans, nous apportons une "aide à la direction" dans ce théâtre municipal et labellisé DRAC, qui va inaugurer sous peu des résidences d’écriture ».

Les liens peuvent être aussi plus ponctuels, comme c’est le cas avec le Théâtre du Rond-Point à Paris, la Scène nationale de Châteauvallon, le Théâtre d’Antibes (avec Daniel Benoin), le Théâtre Liberté de Toulon (où officie Charles Berling), le Théâtre du Crochetan à Monthey en Suisse, ou encore le Théâtre du Passage à Neuchâtel…

« Nous sommes probablement les seuls à avoir développé autant de pôles d’activités, ce qui nous donne une belle visibilité dans le milieu. Nous aidons les compagnies, si elles en éprouvent le besoin, à élaborer leur budget, leur cahier technique avec les différents scénarios utiles selon les configurations dans lesquelles elles vont se produire ensuite. Nous intervenons en outre, fréquemment, sur la circulation des spectacles. Nous tenons aussi à nos rencontres autour de poètes. Vicky Messica, le fondateur des Déchargeurs, avait ouvert la voie, lui qui détenait les droits de Blaise Cendrars. Nous organisons toutes les trois semaines, une rencontre, un échange, mêlant des poètes qui ont pignon sur rue sans toutefois que le public sache toujours qu’ils ont touché à la poésie (c’était le cas récemment avec Tahar Ben Jelloun et Michel Onfray) avec des écrivains méconnus, tel Hervé Annoni, qui, le jour est peintre en bâtiment, et qui anime nos soirées "Poésie mon amour" ».

Sans parler des lettres que Guillaume Apollinaire envoya durant toute la Première Guerre mondiale à son aimée, et qui font l’objet d’un spectacle selon l’adaptation à la scène assurée par Pierre Jacquemont : « C’est le petit-fils du poète qui les lui a confiées car elles n’avaient jamais été publiées, à quelques exceptions près, par Gallimard. » La lecture à deux voix intitulée « Madeleine, l’amour secret d’Apollinaire » est un petit bijou de tendresse et d’émotion (jusqu’au 27 mars).

Ludovic Michel est intarissable quand il évoque les projets du Théâtre : de « I feel good », une pièce écrite par un jeune auteur, Pascal Reverte, sur une rencontre hallucinée entre un homme et une femme, le temps d’un bref évanouissement dans un service de réanimation, qui sera jouée à partir du 21 février. De la production de « Cloué au sol » avec Gilles David, sociétaire à la Comédie Française, qui va être montré au Théâtre du Rond-Point.

Jusqu’à la venue, imaginée avec l’ami des Déchargeurs, Jean-Pierre Siméon, d’Anouk Grinberg qui jouera « La Femme qui parle à ses pieds » la saison prochaine, en passant par un grand rendez-vous programmé pour fin mai, avec la mairie du 1er arrondissement de Paris, le Conservatoire, le Forum des Halles, la Comédie Française : « Pendant trois jours nous proposerons "Le Théâtre tient parole" avec des spectacles gratuits dans différents lieux. On se battra ici aussi pour faciliter l’accès à la culture. »

Autres rendez-vous attendus parmi une foultitude : la relecture du texte « La France contre les robots » de Bernanos : « Gilles, son petit-fils, viendra nous parler de son grand-père dont on oublie souvent qu’il s’est fermement opposé au maréchal Pétain. Tout ce qu’il a écrit il y a 70 ans sur l’inhumanité est en train de se vérifier ! » Et Fabrice Luchini, qui viendra à partir du 28 mars, dira des textes de Charles Péguy, Emile Zola, Pascal Bruckner, Sandor Ferenczi et Jean Cau sur le thème « Des écrivains parlent d’argent ».

Les Déchargeurs, c’est aussi parfois des passerelles avec des scènes étrangères, notamment en liaison avec la fondation Alliance française : en Ukraine, en Bulgarie, dans les Emirats, en Colombie, en Chine, en Corée, au Pakistan, au Liban, avec même une incursion dans le théâtre africain.

Une société qui développe l’entraide, cela peut aussi passer par le théâtre

Enfin, ce théâtre multicartes et au profil si ouvert, accueille des « Rencontres citoyennes », initiées grâce aux « Amis des Déchargeurs », à l’initiative de son président François Vignaux et de son complice, le réalisateur Jean-Michel Djian. La ligne poétique des Déchargeurs leur doit beaucoup. L’ouverture sur les questions de santé publique, de solidarité avec les SDF, d’éducation républicaine, au travers de rencontres le samedi en avant-soirée est leur initiative et elle a immédiatement résonné dans le cœur de Ludovic Michel : « Les moments que nous avons passés ces dernières semaines avec le Samu social et avec la Ligue de l’enseignement m’ont énormément ému, moi qui ai été élevé grâce au Secours populaire. Que serions-nous aussi sans Victor Hugo, son discours à la République, porté par Juliette Drouet… Parmi mes récentes émotions, celles nées d’un débat autour de la personnalité de Jack Ralite, animé par Franz-Olivier Giesbert et Jean-Michel Djian : nos débatteurs sont sortis éreintés et bouleversés du dialogue avec l’assistance. »

François Vignaux, qui exerça dans le passé de hautes fonctions au service de la coopération universitaire francophone et qui soutient aussi l’émergence de documentaires en participant discrètement à des financements participatifs, croit intimement à l’utilité de favoriser les échanges entre les personnes qui bénéficient de programmes d’entraide. D’où sa proposition aux Déchargeurs de dialoguer avec le Samu social : les hôtels qui hébergent des familles en difficulté comptent 5 000 enfants qui ne se parlent que si des activités leur sont proposées. Parmi les initiatives de l’équipe du théâtre engendrées par cette rencontre, une représentation offerte de « Play », le spectacle jeunesse joué par Lee Fou Messica, pour des enfants défavorisés.

Il a longtemps été question que le Théâtre des Déchargeurs soit théâtre municipal. « Nous le souhaitions », aquiesce Ludovic Michel. Le ministère estimait que c’était à Paris de gérer la situation. « Nous aimerions tellement que le ministère, avec lequel nous travaillons très harmonieusement, nous labellise. L’année 2016 a été très dure. Les attentats ont été "meurtriers". L’écriture contemporaine est plus complexe à faire vivre. De grands créateurs qui ont quitté la direction de grandes salles nationales sont obligés de louer des salles à Paris pour poursuivre leur travail. Ce n’est pas normal. Nous en aidons, comme Claude Regy. On pourrait attendre que le Théâtre des Déchargeurs soit reconnu comme un lieu de diffusion nécessaire au centre de Paris. Et pourquoi pas la plus petite scène nationale de France ? Nous sommes la seule de cette taille (80 places) à avoir reçu des Molière et à avoir été nommée à plusieurs reprises. »

Et Ludovic Michel, décidément passionné, convaincu et convaincant, mais aussi tout en retenue, de conclure : « Oui je crois que la poésie peut sauver le monde. Souvenons-nous de ce qu’est la littérature, de ce qu’elle a apporté dans nos vies. »

Le Théâtre des Déchargeurs - 3, rue des Déchargeurs. Paris 1er.

www.lesdechargeurs.fr

Michèle Jacobs-Hermès

Mise à jour 13.02.2017 à 17:07

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 24, 2018 9:49 AM

|

Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 23.02.2018

Le chorégraphe est en vedette aux Hivernales d’Avignon avec trois pièces, dont « Littéral », œuvre anniversaire.

Une texture fine qui file comme un nuage, s’évanouit à la façon d’une goutte de lait dans le café et laisse une saveur de longue durée. Cette délicatesse est celle, conservée précieusement depuis ses débuts dans les années 1980, du chorégraphe Daniel Larrieu, poète de la matière qui n’impose rien mais offre au spectateur de disposer à l’envi de sa danse.

Daniel Larrieu est en vedette au festival Les Hivernales d’Avignon avec trois productions. Emmy, créée en 1993, en réaction à la pandémie du sida, transmis au jeune danseur Enzo Pauchet. Avenir, conférence dansée, se mélange les pinceaux entre souvenirs de plus de trente ans de travail, commentaires à chaud et performances sur le vif. Quant à Littéral, créée en 2017, elle fête les 60 ans du chorégraphe en sortant littéralement soixante balais de derrière les fagots pour jouer les accessoires et le décor de cette pièce-anniversaire.

Alors, coup ou corps de balai ? Les deux et bien davantage. Harry Potter est passé par là ! Dans Littéral, Larrieu joue les sorciers tout en douceur. Posés sur le côté et prêts à l’emploi, plantés sur scène ou voltigeant dans les airs comme un improbable mobile façon Calder, les ustensiles ménagers se révèlent magiques entre les mains du chorégraphe et de ses cinq interprètes. L’artisanat de la danse s’offre ici un geste de sculpteur qui bâtit l’espace et l’illumine en y accrochant quelques fétus de paille.

Quelque chose de l’enfance

Ces soixante balais n’ont pas entamé la fraîcheur de la danse. Seul au début du spectacle comme une bougie sur le gâteau, Larrieu donne le ton, prend la mesure de son corps et semble écrire un code secret. Bras en couronne, pas glissé de patineur, pirouette l’air de rien, il rafraîchit son style en claquant des mains et en se grattant la tête. Tout ce temps-là condensé dans quelques entrechats ! La langue des signes n’est pas loin de cette écriture d’un corps singulier, fondement de la danse contemporaine.

La marche est le plus sûr moyen pour débusquer d’où le mouvement s’élance, chez Larrieu. Elle trame et tisse, circule sur un rythme tranquille. Des petits mouvements de tête contredisent les battements des jambes. La ligne est graphique avec quelque chose de l’enfance qui flotte dans le rose layette des costumes et les jeux auxquels s’amusent les danseurs. La musique entraîne le mouvement sur un tapis volant. Elle enchaîne un extrait d’Alcina d’Haendel, des compositions cristallines de Quentin Sirjacq et de Karoline Rose. Les sons se laissent parfois à peine entendre, ils diffusent comme les gestes dans l’atmosphère.

Métaphore des trois petits cochons

Littéral, c’est la question du corps qui vieillit. « Devant la course à l’émergence et au jeunisme de la danse, il me paraît comme un acte nécessaire de présence et de transmission que de rappeler l’importance d’une démarche proche des poètes… », déclare Daniel Larrieu dans le programme de la pièce, présentée, le 1er décembre 2017, au Centre des arts d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise). Dont acte. La jeunesse, mais encore tous les âges y sont bien représentés avec des interprètes entre 25 ans et 45 ans.

Ce spectacle met aussi en scène à sa façon la maison en paille que l’un des trois petits cochons construit pour la voir soufflée par le grand méchant loup. Métaphore pour la danse, art de passion mais trop éphémère, comme une merveilleuse cabane ? Daniel Larrieu a dirigé le Centre chorégraphique national de Tours de 1994 à 2002 pour reprendre les rênes d’une compagnie indépendante dans un contexte économique bien raide. Depuis, il poursuit sa route, se jetant dans des expériences inédites. Mais, avec Littéral, il redit fort qu’il est danseur d’abord et que c’est parti pour durer.

LITTERAL 2017 TRAILER from Daniel Larrieu and SO-ON ... on Vimeo.

Les Hivernales d’Avignon, du 2 février au 3 mars. hivernales-avignon.com. Emmy/Avenir, de Daniel Larrieu. 25 février, Théâtre Golovine. Littéral, de Daniel Larrieu. 27 février, Théâtre Benoît-XII. www.daniellarrieu.com

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 24, 2018 6:40 AM

|

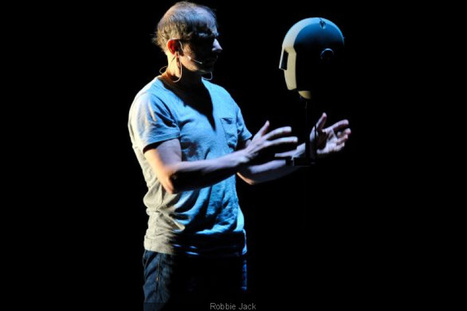

Par RFI Publié le 23-02-2018

Après son succès aux Nouvelles Zébrures dans le Limousin et au Festival d’Avignon, «Obsessions de lune», la pièce de théâtre écrite et mise en scène par Soeuf Elbadawi, se joue pendant deux jours (les 23 et 24 février à 20h30) à Alfortville en région parisienne. Sur scène, trois personnes : Soeuf Elbadawi, l’acteur et directeur du Théâtre Studio d’Alfortville, Christian Benedetti, accompagnés du guitariste malgache Rija Randrianivosoa.

« Pour ce qui est de l’île de Mayotte, les Comores sont une unité et il est naturel que leur sort soit un sort commun ». On reconnaît la voix... Obsessions de lune, la pièce écrite et jouée par Soeuf Elbadawi, débute par un discours de l’ex-président français Valéry Giscard d’Estaing ; et nous entrons de plain-pied dans l’histoire de la politique française aux Comores.

« C’est la tragédie du visa Balladur, explique à RFI Soeuf Elbadawi. Il faut savoir que depuis 1995, les Comoriens sont empêchés de circuler dans une partie de leur archipel d’existence, c’est-à-dire Mayotte, et l’histoire du spectacle c’est un type qui raconte la mort d’un cousin et qui dit ‘On n’a pas pleuré, on n’a pas crié’, parce que, en fait, c’est beaucoup plus grave que ça. C’est un peuple qui est en train de s’éteindre ».

L’obligation d’un visa pour voyager entre la République des Comores et la 4ème île de l’archipel, le 101ème département français, Mayotte, est cause tous les ans de milliers de morts comoriens, noyés en tentant la traversée. Mais dans ces Obsessions de lune, qui mettent en scène l’auteur et son personnage, Soeuf Elbadawi confie aujourd’hui le rôle de l’auteur à un acteur français, se réservant celui du personnage.

Pourquoi ce parti-pris ? Soeuf Elbadawi poursuit: « parce qu’aujourd’hui nous sommes tous tributaires de cette histoire qui nous complique la vie. Je me suis dit : Et si cette histoire-là était juste le droit de retrouver une part d’humanité et pas du tout une histoire comorienne ? »

Et à travers cette tragédie dont on ne parle pas, Obsessions de lune prend effectivement une dimension universelle.

► le théâtre-studio d'Alfortville : https://www.theatre-studio.com/saison/obsession-lune

Légende photo : Soeuf Elbadawi, ici en février 2017 au théâtre Saint-Gervais avec «Mémoires blessées» se produit au théâtre Studio d'Alfortville les 23 et 24 février avec la pièce «Obsessions de lune» ©Isabelle Meister

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 23, 2018 4:44 AM

|

Par Stefano Lupieri / Journaliste Les Echos Week-End | Le 23/02/2018

Avec le Comedia et le Sentier des Halles, dont il vient de s'emparer, Jean-Marc Dumontet contrôle désormais six salles parisiennes. Arrivé sur le tard dans le spectacle vivant, l'heureux producteur de Nicolas Canteloup et d'Alex Lutz en a bousculé les usages et les méthodes. Fidèle soutien d'Emmanuel Macron, il continue d'avoir l'oreille du président.

Entrer dans le bureau de Jean-Marc Dumontet, c'est un peu comme franchir le seuil d'une galerie d'art. La pièce regorge d'oeuvres de street art. Il y en a partout. Au mur, au sol, sur les fauteuils. Avec, visiblement, une affection prononcée pour Shepard Fairey (Obey) et Klet Abraham. C'est une passion récente, mais lorsque ce producteur de spectacles se pique d'intérêt pour quelque chose, il ne le fait jamais à moitié - il assume sans aucun problème son appétit d'ogre.

Son ascension sur la scène parisienne en témoigne. Après avoir démarré à la fin des années 90 ayant pour premier poulain un jeune inconnu, un certain Nicolas Canteloup, Jean-Marc Dumontet est aujourd'hui l'un des poids lourds de la place. Pierre Richard, Alex Lutz, François-Xavier Demaison, Bérengère Krief, Fary, Vérino, Les Coquettes... ont rejoint l'écurie. Pour mieux les accompagner, le producteur a acheté un premier théâtre en 2006. Puis un autre, et un autre encore. Déjà à la tête du Point Virgule, de Bobino, du Théâtre Antoine, du Grand Point Virgule, il a cru bon, il y a quelques semaines, d'ajouter à son tableau de chasse le Comedia et le Sentier des Halles. « J'ai la chance ou la malchance d'être un insatisfait chronique, en permanence happé par l'aventure suivante, confesse ce développeur de talents. Ca favorise l'action, mais c'est un puits sans fond. » Son terrain de jeu n'est d'ailleurs pas limité au spectacle vivant. Le dernier « stand-upper » pour lequel il s'est pris de passion n'est autre... qu'Emmanuel Macron. Diplômé de sciences Po Bordeaux, ce fils et petit-fils de notaires aquitains a contracté très tôt le virus de la politique. En 1988, à 22 ans à peine, il anime un meeting de Jacques Chirac devant 15 000 personnes à Bordeaux. L'année suivante, il est sur la liste du maire de la capitale girondine, Jacques Chaban-Delmas, aux municipales (en position non éligible).

Un monstre d'énergie

Son goût pour l'entreprenariat va ensuite l'entraîner vers d'autres horizons, mais l'intérêt pour la chose publique persiste. Le jeune candidat d'En Marche, dont il fait la connaissance au Théâtre Antoine, va réveiller la flamme : « J'ai été d'emblée séduit par sa détermination à sortir de l'impuissance publique. Et par le renouvellement total de l'offre politique incarné par son projet. » Jean-Marc Dumontet décide alors de s'engager avec les Marcheurs. Comme à son habitude, sans réserve. Il participe à tous les meetings, met son « oeil » de producteur de spectacles au service du disrupteur de 2017 pour analyser, décortiquer et améliorer ses prestations. Au point que beaucoup le voient comme un coach. L'intéressé rejette le terme : « J'ai joué un rôle infinitésimal. » Il n'empêche. À mesure que les chances d'Emmanuel Macron se précisent, son nom circule comme potentiel ministre de la Culture. N'a-t-il pas le profil de l'entrepreneur à succès cher au fondateur de La République en Marche ? « Je n'ai rien demandé et on ne m'a rien proposé », assure-t-il. Il figure tout de même parmi les quelques invités non officiels de la cérémonie d'investiture à l'Elysée. Preuve que le président a apprécié son travail. « Je pense qu'il a été sensible à mon engagement et à ma franchise », concède le producteur.

Deux qualités constitutives du personnage. « C'est un monstre d'énergie », dit de lui Philippe Tesson, qui l'a vu un jour débouler dans son bureau au Quotidien de Paris, alors qu'il était encore étudiant, pour revendiquer le poste de correspondant à Bordeaux. « Il y avait chez lui un feu, une folie, tempérée par de l'éducation et de la culture qui portait déjà la promesse d'un avenir. » Reste que l'homme s'est longtemps cherché. Il lance à 22 ans une agence de communication. Libéral assumé, il prend en charge les relations presse du président RPR du Conseil régional d'Aquitaine, Jean Tavernier. Opportuniste, il anticipe l'explosion du marché des pin's au début des années 90 et lance une petite « boîte » qui prospère rapidement, affichant à son apogée un chiffre d'affaires de 22 millions de francs (3,4 millions d'euros) et 4 millions de francs (610 000 euros) de bénéfices. Une manne qui va lui permettre de financer de nombreux autres projets nés dans son esprit fécond. Coup sur coup, il reprend et redresse un hebdomadaire économique local, Objectif Aquitaine, lance une entreprise de livraison de pizzas, Pizza Coyote, ouvre deux restaurants... Autant d'activités qu'il mène de front : « Entre 1990 et 2000, j'ai appris mon métier d'entrepreneur. »

Coup d'essai, coup de maître

Entre deux projets d'entreprises, il trouve le temps de s'initier à la production de spectacle. Sa première incursion dans ce milieu a lieu en 1991 avec La Java des mémoires, une pièce découverte au fin fond du Lot-et-Garonne, au Théâtre de Poche de Monclar. Il l'emmène jusqu'au Théâtre de la Renaissance, à Paris, où elle reste à l'affiche huit mois - elle est même nommée aux Molières. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Rebelote en 1995 avec Les Années Twist, qui décroche cette fois le Molière du spectacle musical de l'année. Mais c'est avec Nicolas Canteloup, dont il fait la connaissance lors d'une convention d'entreprise, en 1998, pour l'un des clients de son agence de com, que sa carrière de producteur prend véritablement tournure. « Nicolas était chargé de parodier la journée. J'ai tout de suite été frappé par son talent », se rappelle Jean-Marc Dumontet. En près de vingt ans de compagnonnage, les deux hommes ont développé une relation quasi fraternelle.

En dépit du succès, aucun contrat écrit ne les lie : tout marche à la confiance. « Jean-Marc est une personne d'une grande droiture, assure l'imitateur. Il n'hésite jamais à vous dire ce qu'il pense, quitte à vous bousculer, mais c'est toujours fait avec respect et bienveillance. Il séduit par son élégance. » Ancien directeur de la rédaction d'Europe 1, Fabien Namias confirme : « Lors des petits-déjeuners organisés avec les candidats à l'élection présidentielle de 2017, après leur passage dans la matinale où officie Canteloup, je l'ai vu s'écharper avec Nicolas Sarkozy, alors candidat à la primaire de la droite, et défendre bec et ongles ses arguments à propos des jeunes de banlieue et de leur rapport à la laïcité. » Intrigué par l'aplomb de ce « Dumontet » qui lui tient tête, l'ancien président demande à Denis Olivennes, directeur de la station, d'organiser un déjeuner avec l'intéressé la semaine suivante.

« Je ne l'ai jamais vu en situation d'échec, souligne Nicolas Canteloup. Jean-Marc sait prendre des risques tout en ne laissant rien au hasard. C'est un homme de solutions. » Et l'humoriste sait de quoi il parle ! Au début des années 2000, sa carrière tarde à décoller. Son producteur tente alors un coup de force : il loue l'Olympia pour un soir, le 10 mars 2003, remplit la salle via son réseau de comités d'entreprise et, grâce au prestige du lieu, parvient à faire venir journalistes et programmateurs. Le talent du comédien fait le reste.

Quelques semaines plus tard, il est invité chez Drucker. Les portes du succès s'ouvrent à lui. L'épisode annonce la manière dont Jean-Marc Dumontet va investir et bousculer le milieu du spectacle vivant. En 2005, il accepte de prendre la direction du Théâtre des Variétés. « Je comprends alors que posséder une salle donne beaucoup plus de liberté de production », souligne-t-il. Dès l'année suivante, il achète le Point Virgule, dont il va faire un lieu de découverte de jeunes humoristes. Mais il faudra attendre la fin des années 2000 pour que ce touche-à-tout abandonne ses autres affaires et s'investisse à fond dans la production. En 2010, il reprend Bobino. Il en profite aussi pour quitter son Bordeaux natal et « monter » à la capitale. L'année suivante, c'est le tour du Théâtre Antoine, dont il partage la direction avec Laurent Ruquier. Puis il fait l'acquisition du cinéma Gaumont Bienvenue, qu'il transforme en Grand Point Virgule. Repris en perdition, tous ces lieux retrouvent avec lui une seconde jeunesse.

« L'obsession commerciale »

Son secret : « Je me focalise d'emblée sur la gestion avant qu'elle ne me rattrape. » En clair, il diminue les coûts fixes en favorisant la polyvalence du personnel, augmente la productivité en multipliant les séances, voire en louant ses salles pour des conventions. Surtout, il cultive ce qu'il appelle « l'obsession commerciale ». « À chaque spectacle, nous récupérons environ 30% des adresses mails de nos clients, grâce notamment à des jeux concours. » Au début, la profession l'a un peu regardé comme un ovni. Parler d'une pièce de théâtre ou d'un artiste comme d'un produit, ça ne se fait pas. « Ses méthodes décomplexées d'entrepreneur sont loin de faire l'unanimité. Mais sa réussite force le respect », concède Stéphane Hillel, directeur du Théâtre de Paris. De fait, c'est vers lui que la profession se tourne, il y a quatre ans, pour relancer la cérémonie des Molières, interrompue pour cause de rivalités intestines, en particulier au sein du théâtre privé. Une fois de plus, le sauvetage réussit.

Son langage abrupt ne l'empêche pas d'être authentiquement ému par les artistes qu'il produit. C'est pour lui une condition sine qua non de leur association. Une fois conquis, il se montre très exigeant. « Il nous a poussés à sortir d'un registre purement 'coquin' et donner plus de fond à notre spectacle, raconte Marie Facundo, du trio des Coquettes. On a eu des propositions financièrement plus intéressantes de la part d'autres producteurs, mais on a compris qu'avec lui on allait grandir. » Avec Nicolas Canteloup, il fait carrément office de rédacteur en chef. Rien n'est dit à l'antenne d'Europe 1 ou de TF1 sans que Jean-Marc Dumontet l'ait lu et éventuellement amendé. « Il déteste l'humour facile », confie l'humoriste.

Si le producteur n'hésite pas à monter au front pour défendre son poulain lorsqu'il est attaqué, il sait aussi faire amende honorable si nécessaire. Comme en février dernier, après l'affaire du jeune Théo, violenté par des policiers à Aulnay-sous-Bois : le rebond sur Europe 1 était raté, voire déplacé. « Je crois aux vertus de la franchise et de l'honnêteté », répète l'intéressé. Une attitude qui lui a plutôt réussi jusqu'à présent : l'an dernier, ses spectacles ont totalisé près de 700 000 entrées, pour un chiffre d'affaires global de 35 millions d'euros. Des chiffres qui lui facilitent l'accès au crédit pour financer ses achats de salles.

Le contrecoup de la campagne

Pourquoi lui fallait-il absolument deux théâtres de plus ? « Une salle se programme un an et demi à l'avance. Une fois le planning établi, c'en est fini des nouveaux projets, explique-t-il, désolé. Pour la pièce 'À droite, à gauche' que j'ai produite l'an dernier, j'ai dû réserver 200 dates dans un théâtre extérieur au groupe. » Trop frustrant pour ce boulimique. Si le Sentier des Halles a vocation à venir renforcer le Point Virgule sur la scène humoristique, le Comedia devrait lui donner de la marge pour sa future programmation théâtrale. De quoi l'occuper toute cette année et chasser tout soupçon de blues.

Car Jean-Marc Dumontet admet avoir subi le contrecoup de la fin de la campagne présidentielle : « J'étais un peu en deuil. » A-t-il coupé le lien avec Emmanuel Macron ? Non - la relation se poursuit. Mais le producteur ne le concède que du bout des lèvres, de peur sans doute qu'on lui reproche une forme de fatuité. Pourtant, « il a incontestablement un contact privilégié avec le président », assure Fabien Namias. Lors de la première interview télévisée du président après son élection, sur TF1 en octobre dernier, Jean-Marc Dumontet était là pour scruter la prestation. Comme il le fait avec tous les talents dans lesquels il croit - et qu'il souhaite voir réussir.

-------------------------------------------------------------------------------

Quand les salles attirent les grands groupes

L'irruption de l'entrepreneur Jean-Marc Dumontet sur la scène du spectacle vivant a préfiguré un mouvement de concentration du secteur. De Fimalac (la Madeleine, la Porte-Saint-Martin, Marigny) à Lagardère (Folies Bergères, Casino de Paris), en passant par Vente-privee.com (Théâtre de Paris, Bouffes Parisiens, Michodière) ou encore Vivendi (Théâtre de l'OEuvre), plusieurs grands groupes ont fondu ces dernières années sur ce marché sous-capitalisé. Avec souvent des logiques d'intégration verticale, en lien avec leurs activités de billetterie en ligne (Vente-privee, Lagardère) ou la production d'artistes (Lagardère, Vivendi, Fimalac). Pour Jean-Marc Dumontet, on pourrait assister à un retour en arrière d'ici quelques années : « Le théâtre reste avant tout un métier d'artisans, avec un modèle économique aléatoire et de faibles rentabilités. » De fait, c'est à Fimalac qu'il vient de reprendre le Comedia et le Sentier des Halles.

------------------------------------------------------------------------------

Fan de Macron

« J'ai, avec Emmanuel Macron, un peu le même rapport qu'avec mes artistes. Je lui dis tout avec tendresse et bienveillance. Même si je ne sais pas exactement à quoi mes observations lui servent. »

Le leader de La République en Marche a réussi à réveiller la fibre militante de l'ancien jeune chiraquien épris d'intérêt général. « J'ai été conquis par son volontarisme à réconcilier les Français avec la politique. » Le producteur s'est fendu l'an dernier de plusieurs tribunes dans Le Point pour défendre la politique du gouvernement, par exemple sur la réforme de l'ISF. « Au début de son mandat, les Français ne le connaissaient pas et doutaient peut-être de son autorité. Ce qui explique sa chute dans les sondages. Mais depuis, ils ont pu constater sa détermination à combattre l'impuissance publique. Et qu'en dépit de son apparence juvénile, il fait preuve de beaucoup de sang-froid. Un président qui préside. »

@LupieriStefano

Légende photo : Jean-Marc Dumontet, de Canteloup à Macron ©Manuel Braun pour Les Echos Week-End

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 22, 2018 6:13 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan, 22 février 2018

Les pièces de Pauline Peyrade roulent de nuit. Du moins les deux premières, réunies en un seul volume et toutes les deux créées au Théâtre de Poche de Genève. Après le remarquable « Ctrl-X » par Cyril Teste la saison dernière, voici le non moins remarquable « Bois impériaux » par le collectif Das Plateau.

Sur l’autoroute A6, l’automobile passe à hauteur de l’aire de Fleury « sous un ciel chargé ». Il est 22h53, le compteur kilométrique affiche 10250 km, celui des vitesses 141 km/h, la température extérieure est de 0,5°C. La pièce s’achève à hauteur du panneau de l'aire « Bois impériaux », 62 pages et 640 kilomètres plus loin ( ce qui laisse rêveur: l 'espace comme le temps se dilatent). Il est 7h01, le jour se lève, il fait -2,5°C, « Irina allume une cigarette », la vitesse tombe à 76 km/h, « il neige ».

Les nuits sont plus longues que le jour

Au début de Ctrl-X, la première pièce publiée de Pauline Peyrade, Ida allume une cigarette avant d'entendre vibrer son portable.. Il se peut qu’Irina ait emprunté la voiture d’Ida et fumé les dernières cigarettes du paquet oublié dans la boîte à gants. J’imagine. Les pièces de Pauline Peyrade proposent des pistes sans imposer une voie unique, ce qui laisse beaucoup d’espaces au lecteur, au spectateur, où il fait bon vagabonder.

Les personnages de Bois impériaux n’ont pas la précision du tableau de bord de la voiture conduite par Irina avec à ses côtés son petit frère Johannes. Ces informations factuelles, réitérées tout au long de la route, rythment les heures qui passent, la nuit qui avance, la température qui baisse. Les précisions biographiques, tel l’amour immense et ambivalent que porte Irina à son petit frère et réciproquement, nous arrivent par bribes, au ricochet de ce qui se passe : un sac que l’on ouvre, un téléphone portable qui sonne, l’arrivée du brouillard. Des petits riens, des chutes d’informations. Rien d’univoque.

Si Pauline Peyrade aime tant la nuit, c’est peut-être parce que les corps, les sentiments et les voix y sont plus vulnérables, les contours plus incertains, le silence plus intense et le temps plus dilaté. Tous ceux qui, seuls, en perdition, sujets à une émotion extrême ou simplement écoutant la radio, ont roulé toute une nuit sur une autoroute ou des petites routes désertes en se laissant guider par les noms inscrits sur le panneaux routiers, recevront en plein cœur Bois impériaux.

Dépressions d’identité

De quoi souffre Johannes ? D’une déficience mentale, d’une maladie incurable, d’une extrême fragilité ? Est-il bipolaire ? Pourquoi est-il non dans la fureur mais dans la terreur de vivre ? On ne saura pas exactement. Où Irina l’emmène-t-elle ? Johannes se pose la question, tout comme nous. Johannes a peur d’être enfermé dans un « centre ». Irina lui dit qu’il n’en est rien. Ment-elle ? « Tu ne sais pas mentir », lui dit Johannes. L’incertitude est fille de la nuit. Le téléphone vibre. Au bout du vibreur, pas un amant comme pour l’Ida de Ctrl-X, mais des hommes qui parlent à « Constance » et qui jouiront en l’écoutant dire ce qu’ils veulent qu’elle dise (queue, chatte, etc.). Ce qu’Irina dit mécaniquement, comme absente à elle-même.

Il y a chez les personnages de Peyrade comme des dépressions d’identité. Ainsi Serge, cet homme vendant bonbons et friandises dans une station service déserte au milieu de la nuit, avec lequel Irina noue un contact. Une vraie rencontre entre deux éclopées de la vie où la séduction, n’étant ni vraiment absente ni platement présente, joue les contre-pieds. Une relation qui chiffonne le temps puisqu’elle nous vient en plusieurs scènes tout au long de la nuit alors que ce n’est que vers le petit matin que la voiture en manque d’essence s’arrêtera pour faire le plein. La nuit, le temps bouscule plus facilement son ordonnance.

Pauline Peyrade dit être partie sur les traces de Florence Rey et Audry Maupin, un fait divers sanglant des années 90, plusieurs policiers et passants tués après un braquage raté par deux anarchistes peu au fait du grand banditisme. Maupin fut abattu lors d’une fusillade et celle qui l’avait suivi par amour fut lourdement condamnée. Le visage d’adolescent de Florence Rey, son visage égaré et balafré, toute la détresse qui émanait de ses yeux, en disaient long. Et c’est sans doute cela qui perdure dans Bois impériaux où le fait divers s’est éloigné jusqu’à disparaître pour laisser la place à un frère et une sœur. Pauline Peyrade se rend alors compte que son histoire n’est pas sans faire écho au conte de Grimm lu enfant, Hansel et Gretel. Ce cheminement dit bien le positionnement ambivalent du texte de la pièce oscillant entre la vie quotidienne et le conte ; les rigueurs mathématiques du tableau de bord et la poésie des panneaux de signalisation.

Sons, miroirs et lumières

Le collectif Das Plateau qui porte à la scène Bois Impériaux réunit Jacques Albert (auteur et danseur), Céleste Germe (architecte et metteuse en scène), Jacob Stambach (auteur et compositeur) et la comédienne Maëlys Ricordeau qui joue dans tous les spectacles du collectif et trouve dans le personnage d’Irina un rôle dont elle déploie avec aisance la sensualité rêveuse et la force rentrée. Depuis leur premier spectacle Sig Sauer Pro (lire ici), les membres de Das Plateau questionnent la notion de visibilité et de présence au théâtre par toute sorte de machines et dérivatifs. Ils ont trouvé dans Bois impériaux un matériau de choix. Outre le jeu, leur réponse est d’abord optique par un jeu complexe de miroirs, de glaces sans teint, de surfaces transparentes propices aux multiplications des reflets et aux brouillages des lignes. Das Plateau ne commet évidemment pas l’erreur d’illustrer la pièce en installant sur le plateau un véhicule ou en reconstituant une station service. L’équipe adosse les jeux de miroitements à un canapé passe-partout. Une réponse poétique. Elle l’est aussi par le traitement du son auquel l’équipe a l’habitude de prendre grand soin.

Une belle pièce. Un passionnant travail de traduction scénique (Maxime Gobatchevsky dans le rôle du frère et l’étonnant Antonio Buil dans celui du vendeur de bonbons à la station service complètent la distribution). Et un théâtre qui n’a pas froid aux yeux.

C’est dans le Poche

Depuis que l’auteur et metteur en scène Mathieu Bertholet en a pris la direction en 2015, le Théâtre de Poche de Genève a pris un tournant radical : il ne présente que des spectacles réalisés à partir de textes inédits d’auteurs vivants. Un théâtre de texte. Un groupe de douze personnes lit plus de deux cents textes nouveaux par saison, en choisit une vingtaine et l’équipe du Poche « se met en quête des équipes artistiques prêtes à se mettre au service » des textes retenus.

Ensuite : deux voix possibles. Soit celle habituelle d’un collectif artistique qui répète entre quatre et sept semaines avant de présenter le spectacle au Poche pendant deux à trois semaines (théâtres français, prenez exemple) puis de partir en tournée. C’est la formule dite « cargo » adoptée pour Bois impériaux. Soit la formule « sloop » : un collectif artistique est constitué et se voit confié plusieurs textes soit parce qu’ils sont thématiquement proches, soit parce qu’ils requièrent une semblable distribution. Ce qui permet de découvrir de nouveaux textes et de nouveaux actrices et acteurs. Proscrites sont les lectures et les mises en espaces. Rien que des spectacles où, au commencement, est le texte inédit à la scène. Les deux pièces de Pauline Peyrade créées tour à tour au Poche font l’une et l’autre leur miel des bouleversements de l’usage des mots et des signes et de la façon dont les nouvelles technologies sont entrées dans nos vies. Souhaitons que ces deux spectacles, Ctrl-X par Cyril Teste (lire ici) et Bois impériaux par le collectif Das Plateau, soient prochainement présentés ensemble car les deux pièces forment bel et bien un diptyque.

Théâtre de Poche, Genève, 19h les lun, mer, jeu, sam, 20h le mar, 17h le dim, jusqu’au 11 mars ; puis Comédie de Reims, 19h les jeu et mer, 20h30 les mar, ven, sam, relâche les dim et le lun 19, du 15 au 23 mars . Tournée en cours d’élaboration pour la saison prochaine.

Ctrl-X et Bois impériaux sont publiées ensemble aux éditions Les Solitaires intempestifs.

Scène de "Bois impériaux" © Samuel Rubio

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 26, 2018 7:22 AM

|

Par Didier Méreuze dans La Croix le 26/02/2018

Sur fond d’histoire d’amour et de cavale, Lola Molina signe une pièce aux allures de road-movie tragique, porté jusqu’à son incandescence par un couple d’acteurs magnifiques : Anne-Lise Heimburger et Laurent Sauvage

Seasonal affective disorder de Lola Molina au Lucernaire, Paris

Elle, c’est Dolly. Lui, c’est Vlad. Tous deux en rupture de ban et de société. Elle, si jeune, 14 ans ! Lui, « quadra », en route pour la cinquantaine. Un soir, ils se croisent, par hasard, porte de Bagnolet, à Paris. Il lui propose de l’accompagner à l’hôtel. Elle accepte. Bien vite, il lui apprend qu’elle est recherchée, soupçonnée d’avoir tué une copine lycéenne. Très vite, elle comprend que le passé de son nouveau compagnon n’est guère plus net. Tous deux ont le même intérêt à éviter la police.

Alors, quand cette dernière se montre trop pressante, ils n’ont d’autre choix que de fuir. S’arrêtant ici, repartant là, se reposant un instant pour disparaître aussitôt, des fleurs… ou un fusil à la main. Braquant un commerçant. Tirant sur des policiers. Dormant dans la voiture. Rêvant de se retrouver ensemble dans une petite maison.

Un road-movie noir, façon Bonnie and Clyde

Dernière pièce de Lila Molina, Seasonal affective disorder est une œuvre étrange, troublante, construite sur le mode, inattendu au théâtre, du road-movie noir, façon Bonnie and Clyde. Sans décor – sinon deux micros sur pied et un écran sur lequel sont projetées des images de route, de paysages – l’écriture, vertigineuse, laisse toute la place à l’imaginaire du spectateur.

Dans les entrelacs savamment tricotés de monologues, voix intérieures, soliloques, dialogues… le passé et le présent s’entremêlent, au fil d’un verbe à la fois réaliste et poétique, doux et violent, crû et pudique.

Anne-Lise Heimburger et Laurent Sauvage, un couple subjuguant

Mis en scène avec une rigueur sans faille par Lélio Plotton (par ailleurs, le compagnon de Lola Molina), le spectacle évite toute mièvrerie, tout misérabilisme, laissant le soin aux seuls acteurs, investis par le texte jusque dans leurs chairs, de le porter comme d’autres portent le feu.

Anne-Lise Heimburger est Dolly. Blonde, tee-shirt et jean, juvénile et fragile, elle est animal sauvage que rien ni personne ne saurait contraindre. Il y a encore de l’innocence de l’enfance, chez elle, mais aussi de la dureté de la femme vieillie avant l’âge, décidée, au point, elle qui n’en a pas, d’aller voler un bébé…

Laurent Sauvage est Vlad, l’homme au costume gris qui, croit-il, porte malheur, le sien et celui des autres. Vivant d’expédients et de braquages, il est comme revenu de tout, fatigué, prêt à renoncer. Contrairement, ou plutôt en contraste avec celui d’Anne-Lise Heimburger, son jeu est plus distant, épuré, mais tout aussi puissant. Avec cette dernière, il forme un couple exceptionnel, subjuguant, mythique dirait-on au cinéma, que l’on n’oublie pas. Rejetons en perdition, par-delà les différences d’âge, d’un monde où « la nature et le temps se dérèglent ». « Où le soleil ne se lève plus ».

Didier Méreuze

21 heures. Jusqu’au 31 mars. Rens. ; 01.42.22.66.87, www.lucernaire.fr

(1) Trouble affectif saisonnier : trouble de l’humeur caractérisé par des symptômes dépressifs survenant habituellement lors de changements saisonniers. Particulièrement lorsque les périodes d’ensoleillement diminuent.

Légende photo : Anne-Lise Heimburger et Laurent Sauvage dans Seasonal Affective Disorder de Lola Molina, mise en scène par Lélio Plotton. / Victor Tonnelli/lucernaire.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 26, 2018 3:23 AM

|

Par FM pour le site Gre'Net

FIL INFO – La Région demande aux salles de spectacle labellisées « scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes » de faire figurer dans leurs programmes un éditorial et… une photographie de Laurent Wauquiez. Une « wauquiezerie » et une « dérive », estiment les conseillers régionaux d’opposition du groupe RCES.

Une nouvelle « wauquiezerie » juste après l’affaire du « bullshit » ? C’est ainsi en tout cas que les élus du groupe d’opposition régionale RCES (Rassemblement Citoyens, écologistes et solidaires) moquent la demande adressée à différents lieux de spectacle par la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’inclure dans leur programme un édito et une photographie de son président Laurent Wauquiez.

L’exigence en question accompagne l’obtention du label « scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes », créé par la Région en 2017. Un label, accompagné d’une subvention, réservé aux établissements prenant en considération « les esthétiques peu représentées », apportant un « soutien conséquent » à la création, ou mettant en œuvre des projets à destination des lycéens ou des publics éloignés de la culture.

« Culte de la personnalité et instrumentalisation de la culture »

Vingt-cinq salles ont obtenu le fameux label, parmi lesquelles l’Espace 600 de Grenoble ou le Grand Angle de Voiron. Aux côtés du Théâtre de Vienne, du Théâtre Jean-Vilar de Bourgoin-Jallieu ou du Théâtre du Vellein de Villefontaine. Autant de salles qui ont reçu, le 15 février dernier, un courriel de la Région contenant des outils de communication à inclure dans leur programme.

Quels sont ces éléments « à faire figurer dans les premières pages [des] plaquettes » ? Un portrait de Laurent Wauquiez et un éditorial. En l’occurrence, un texte type dans lequel le président de la Région vante son ambition « d’allier la proximité à la qualité », tout en laissant à la salle le soin de remplir les blancs. Avec notamment une mention « Nom du directeur » qu’apprécieront les directrices au nombre des destinataires.

Juste retour des choses ? Pas du tout, considèrent les élus d’opposition, pour qui cette exigence régionale est « une dérive à mi-chemin entre le culte de la personnalité et l’instrumentalisation de la culture ».

Et le groupe d’opposition de rappeler que d’autres financeurs des salles de spectacle, parfois plus importants, comme les communes ou les métropoles, n’imposent pas de leur côté les mêmes conditions aux établissements qu’elles accompagnent.

Légende : La photographie que Laurent Wauquiez veut voir figurer sur les plaquettes. © Région Auvergne-Rhône-Alpes

FM

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

February 25, 2018 7:39 PM

|

Par Olivier Fregaville-Gratian d'Amore dans L'Oeil d'Olivier

23 février 2018

Ils sont treize sur scène. Comédiens ou amateurs, migrants en cours de régularisation, ils s’unissent pour conter le parcours semé d’embûches de ces réfugiés, objets de sombres fantasmes, confrontés à l’inhumanité, l’absurdité d’une politique migratoire devenue un business juteux. Théâtre documentaire et politique, Ceux que j’ai rencontrés… est une œuvre nécessaire à voir de toute urgence.

Tout commence par une bande son en anglais, surtitrée en français. C’est à la fois un avertissement, un code de bonne conduite à tenir, une mise en garde sur ce qui va être dit au cours de l’heure quarante à venir. Prononcé par une voix d’hôtesse de l’air, cet étonnant prologue sonne comme les annonces faites avant le décollage d’un avion, le départ d’un bateau en mer, comme si nous embarquions pour un voyage sidérant, hallucinant au cœur d’un système qui broie des femmes et des hommes qui ont fui un pays où leur vie était menacée.

En nous immergeant dans le parcours chaotique, douloureux des migrants, le Nimis groupe, composé de comédiens belges et français, ne cherche pas à nous tirer des larmes, mais bien à nous pousser à la réflexion. Né de la rencontre avec six exilés enfermés dans un centre d’accueil en attente d’une décision concernant leur droit d’asile, qui vont au fil des discussions intégrer la troupe, ce projet théâtral entre fiction réaliste et acte politique s’est construit de témoignages et de documents issus d’une recherche minutieuse, d’informations puisées sur le terrain de Lampedusa à Calais, de données universitaires, de statistiques issues d’institutions, d’ONG. Bien sûr, la vision, qui nous est proposée, est subjective mais elle a le mérite de nous éclairer sur les zones d’ombre du flux migratoire, de mettre à mal les fantasmes si communément véhiculés sur ces apatrides, ces exilés.

Une partition chorale pour dénoncer la politique criminelle migratoire européenne

Derrière les mises en situation de migrants perdus face aux circonvolutions d’une bureaucratie migratoire aveugle, inhumaine et absurde, une autre réalité fait jour, encore plus sombre, plus glauque. Avec finesse et habilité, le Nimis Groupe oppose aux récits de vies bouleversants, les chiffres d’un business particulièrement juteux et dévoile les enjeux économiques que cachent les politiques migratoires particulièrement dures et austères. Ainsi, depuis 2000, l’Union européenne a dépensé plus de 12,9 milliards d’euros pour protéger ses frontières, financer des programmes de recherche et de développement militaires dans le but d’innover dans les systèmes hypersophistiqués de surveillance et de dissuasion. En parallèle, les migrants ont déboursé plus de 16 milliards pour quitter leur pays et tenter d’approcher le rêve européen et ne plus avoir la peur au ventre, cet argent a enrichi des passeurs peu scrupuleux. Ce constat effrayant de vies monnayées, bradées sans d’autres considérations que leurs valeurs marchandes, que l’intérêt de faire fructifier des sociétés capitalistes fait froid dans le dos.