Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 15, 2018 7:41 PM

|

Par Anne Diatkine pour Libération 16 mars 2018 Photo Jérôme Bonnet

A bientôt 93 ans, le dramaturge et metteur en scène britannique défend ardemment le caractère éphémère de son art. Aux Bouffes du Nord, il monte «The Prisoner», fable énigmatique sur l’inceste et le pardon. Rencontre avec un orfèvre du vide.

On avait prévu de demander à Peter Brook à quoi on reconnaît un silence vivant au théâtre. Et si le vide qu’il cherche et creuse (1) depuis les années 60 peut être trop-plein. On était curieuse de savoir ce que le vieux monsieur, qui fêtera ses 93 ans le 21 mars, a envie de voir aujourd’hui au théâtre - et s’il y va. Et on se demandait si un homme comme lui, dont l’art est fondé sur une attention constante à l’instant présent, se prend encore à imaginer des projets. Mais le mot «projet» n’appartient pas au vocabulaire de ce metteur en scène internationalement célébré, pas plus que «pitch». Ou même le mot «culture», qu’il dit «détester» quand il est compris comme la fixation d’un patrimoine propre à chaque pays, alors qu’il l’entend «comme l’eau d’un fleuve entre deux rives» qui ne cesse de couler, de croiser de nouveaux paysages, et de se nourrir d’autres humus.

Cette eau du fleuve, c’est lui, bien sûr, Peter Brook, qui fut le premier, à l’orée des années 60, à jeter les oripeaux des conventions du théâtre occidental, du bon goût et du savoir-dire, tout ce qu’il appelle le «théâtre-mort», pour aller à la recherche de formes et de récits alors complètement inconnus, tel, pour prendre l’exemple le plus célèbre, le Mahabharata, l’épopée sanskrite de la mythologie hindoue, qu’il refit découvrir dans une épure de neuf heures, à Avignon en 1985, et qui voyagea partout.

Des mots, de ce que leur sonorité évoque et comment elle imprègne leur sens, il est beaucoup question dans son dernier livre, Du bout des lèvres, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Peter Brook, installé à Paris depuis la fin des années 60, vit avec l’anglais et le français, mais aussi entre les deux langues depuis cinquante ans. Et cependant, il arrive encore régulièrement que ses interlocuteurs lui répondent en mauvais anglais, quand il les questionne dans un français exquis. Les différences entre les langues, et la manière dont elles modulent aussi bien la gestuelle que la réflexion, habitent constamment celui qui commença son aventure théâtrale en France, par l’invention d’une nouvelle langue, «l’orghast, avec le poète Ted Hughes et des acteurs venus du monde entier, dans laquelle le sens d’un mot se transmettait par sa sonorité et sa forme». Rien ne va se soi pour Peter Brook qui, loin du verrouillage que produit habituellement l’âge, remet en cause toutes les évidences, y compris le tabou de l’inceste dans sa dernière pièce The Prisoner - coécrite et mise en scène avec Marie-Hélène Estienne - dont la transgression, pense-t-il, est beaucoup plus fréquente qu’on ne le suppose.

Sage soufi

On est chez lui, dans les hauteurs d’un immeuble au centre de Paris, et ses yeux bleus perçants nous traversent. Il est impossible de mentir à Peter Brook, à la pensée déliée et agile, et qui questionne à son tour, frontalement. Il évoque ces anciennes mises en scène, en nous demandant si on les a vues. Non, bien sûr que non, on n’a pas vu Marat-Sade, une pièce de Peter Weiss créée en 1966, et Peter Brook est bien le premier à concevoir le théâtre comme un art éphémère qui n’existe que grâce «aux intensités de la concentration commune du public pendant la représentation» et disparaît chaque soir. «Mais tout de même, l’interroge-t-on, la trace n’existe-t-elle pas dans la mémoire incertaine, vacillante, et singulière de chaque spectateur ?» Non, répond-il, tant le théâtre est, pour lui, «communion de présences», celles des acteurs mais aussi des spectateurs, qui éventuellement se rassemblent dans l’ennui. Peter Brook pense aussi que chaque spectacle s’autodétruit en même temps qu’il se joue, dès la première représentation, qui porte en elle le risque de sa propre sclérose. Ainsi les répertoires de mises en scène, jouées et reprises pendant une durée indéterminée, comme il peut en exister en Russie ou en Allemagne, ne lui paraissent pas opérants. «Car une mise en scène est toujours en prise avec son époque. Sinon elle meurt.»

Contrairement à Claude Régy, son presque contemporain qui a annoncé, à la création de Rêve et folie il y a un an et demi, qu’il signait là son dernier spectacle, Peter Brook ne clôture rien avec The Prisoner. La pièce est une fable limpide et énigmatique qui échappe dès qu’on tente de la résumer, à la manière des mirages qui reculent quand on avance. Peter Brook aime dire qu’elle est issue d’une rencontre réelle qu’il fit, il y a des décennies, dans un Afghanistan alors en paix, avec un sage soufi qui lui conseilla d’aller rencontrer son neveu, auteur «d’un crime indicible» et condamné pendant un temps indéterminé à se tenir face à une prison moderne, érigée dans un désert. Si lui ne peut apercevoir les prisonniers, eux le regardent sans cesse. Et sur le plateau circulaire des Bouffes du Nord à Paris (Xe), c’est Mavuso qui nous scrute, et c’est nous, le public, qui figurons l’enfermement. Le jour où les murs de sa prison intérieure s’effondreront, «il n’y aura plus de prisonnier».

Ateliers et improvisations

Est-ce la culpabilité qui le maintient sur place, assis, le plus souvent en tailleur, face à nous ? Chacun est libre d’imaginer qu’elle cimente cette muraille intérieure, plus solide que tous les lieux d’enfermement. Et chacun peut voir cette pièce, de peu de mots et de beaucoup de silence, comme une ode au pardon qu’on s’adresse à soi-même si on est capable d’attendre. Comme toujours chez Peter Brook, l’espace est dépouillé, et un rien lui suffit pour tout faire surgir : un marché, une forêt, le désert, la jungle, les arbres sur lesquels Mavuso grimpe si lestement - ici sur un mur du théâtre. Moment magique, quand le jeune homme berce ce qu’on croit être un bébé et qui se révèle être un rat. Le génie de la mise en scène est de rendre possible une indistinction entre ce qu’on voit et ce qu’on imagine. Car bien sûr, sur scène, il n’y a pas plus de rat que de bébé. Pas besoin de vidéo, donc, pas besoin d’occuper l’espace par autre chose que le corps des acteurs, leur entrée et leur sortie de scène - et la lumière, qui scande le passage des jours. Simplicité ? Théâtre du vide ? Peter Brook dit qu’il a «horreur» - et la douceur de sa voix n’est pas antagonique avec sa détermination - de «tout ce qui devient un système». Et par-dessus tout, lorsque des jeunes gens l’imitent et croient qu’il suffit de mettre deux ou trois branches sur le sol pour faire théâtre. «J’ai commencé par tout essayer. Monter Richard Strauss avec des décors, des perruques, des costumes», dit celui qui fut dès ses 23 ans directeur de production au Covent Garden, à Londres, sans la moindre expérience de l’opéra. «Ça m’a pris soixante-dix ans pour trouver le chemin du dépouillement. Chacun doit trouver sa forme, et cette recherche prend une vie entière.»

Quel est «le crime indicible» qu’a commis Mavuso ? La pièce le raconte : il a tué son père, qu’il a surpris couchant avec sa sœur, dont il est fou amoureux. Un double inceste, donc, mais seul le parricide semble poser problème. Mavuso dit à sa sœur : «Je t’aime comme père t’aimait.» Et le metteur en scène montre la jeune femme consentir aux avances de l’un et de l’autre, peut-être «parce que c’est cela qui est le plus difficile à penser», dit le metteur en scène qui, abruptement, nous demande notre avis sur l’inceste. Pour sa dernière création comme pour les précédentes, Peter Brook et Marie-Helène Estienne ont procédé par ateliers successifs et improvisations, afin de dénicher les acteurs. Nulle précipitation. Et à chacun de ses workshops, Peter Brook et sa collaboratrice ont découvert que l’histoire de la sœur de Mavuso rejoignait l’expérience intime de nombreuses postulantes au rôle, «profondément émues».

On pourrait parler de la découverte par Micheline Rozan, son agente, d’un théâtre abandonné derrière la gare du Nord, en 1971, et du miracle de «ses proportions parfaites». On n’ose pas demander à Peter Brook si les murs cramoisis ont été laissés tel quel ou s’il s’agit d’un mythe à l’usage des spectateurs. Peter Brook raconte comment, au fil des promenades, ils étaient auparavant tombés sur un autre théâtre du XVIIIe siècle abandonné au cœur de Paris et complètement dissimulé. Et comment, sur sa porte d’entrée, était restée gravée cette supplique : «On demande poliment aux spectateurs de laisser leur épée à l’entrée.»

Peter Brook, qui fit sa première mise en scène de Hamlet dans son théâtre de marionnettes lorsqu’il avait 10 ans, ne sait toujours pas pourquoi il est devenu metteur en scène. Ou plutôt, il use d’un mot : destin.

(1) Cf. son ouvrage de référence, l’Espace vide. Ecrits sur le théâtre (éditions du Seuil, 1977).

Anne Diatkine

The Prisoner de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne Théâtre des Bouffes du Nord, 37 bis, bd de la Chapelle, 75010. Jusqu’au 24 mars. Rens. : www.bouffesdunord.com

Puis les 27 et 28 avril à Thonon-les-Bains (74), du 2 au 4 mai à la Comédie de Clermont-Ferrand (63).

Légende photo : Peter Brook, le 10 mars aux Bouffes du Nord. Photo JÉRÔME BONNET

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 15, 2018 4:10 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde 15.03.2018

Aux Bouffes du Nord, à Paris, le metteur en scène présente une fable poétique épurée, « The Prisoner ».

Quelques bouts de bois mort, des brindilles, un espace vide, et c’est déjà un voyage. Un de plus pour Peter Brook, un de plus avec lui, dans son antre, sa caverne magique du Théâtre des Bouffes du Nord. A bientôt 93 ans (qu’il aura dans quelques jours, le 21 mars), le maître britannique signe, après Battlefield, en 2015, un nouveau geste de théâtre à l’épure somptueuse, un nouveau concentré de toute sa recherche : The Prisoner.

Le mystère semble à la mesure de la simplicité, dans cette étrange fable. Elle s’ouvre avec un homme blanc, occidental – un voyageur, qui pourrait être Peter Brook lui-même. « J’étais un temps dans une contrée lointaine, raconte-t-il. Sa capitale était magique – mais cette beauté n’était pas blanche et parfumée, c’était une beauté rugueuse et brune, une beauté de ce monde-là, rude, dure, avec ses murs et ses chemins de terre, une âpreté transcendée par l’élévation spirituelle de ses habitants. »

Un pays imaginaire et réel

Chacun mettra, derrière ces images créées en quelques phrases, un pays à la fois imaginaire et réel, pour nous le Yémen, pays aujourd’hui devenu inaccessible, ou l’Afrique sahélienne ; pour Brook, sans doute, l’Afghanistan, devenu tout aussi inaccessible au voyageur, ou les déserts du nord de l’Inde. Cette entrée en matière sonne en tout cas comme un manifeste de toute l’esthétique de Peter Brook.

Dans cette ville, le voyageur occidental rencontre un homme au prénom de prophète, Ezekiel, qui lui raconte une étrange histoire : celle de son neveu, Mavuso, qui « a commis un crime indicible ». Une nuit, Mavuso a tué son père, après l’avoir surpris au lit avec sa sœur, Nadia. L’a-t-il tué dans un élan moral, ou parce qu’il était jaloux de son père, étant lui-même amoureux de sa sœur ? Nadia lui assure que son père ne l’a pas forcée, qu’elle était consentante.

Mavuso est d’abord puni selon la coutume : Ezekiel lui brise les jambes. Une fois guéri, grâce aux soins de Nadia, il poursuit sa quête de rédemption et de justice de manière singulière : il part vivre, seul, muni seulement d’un drap, d’allumettes et du livre de souvenirs de son père, dans un paysage désert où se trouve une immense prison. Et il reste assis là, chaque jour, face à cette prison. Il la regarde. « Je suis ici pour réparer », répond-il aux rares êtres qui croisent sa route.

Conte initiatique

Ezekiel dit au voyageur occidental : va le voir, va voir Mavuso. L’homme traverse des forêts très anciennes, aux arbres sacrés, et des déserts. Pour apprendre quoi ? Chaque spectateur fera son chemin dans ce conte initiatique qui remet en jeu à sa manière les racines mêmes du théâtre occidental, et celles de notre civilisation : l’interdit de l’inceste, la culpabilité, l’invention de la justice. Œdipe n’est pas loin, non plus que Dante – « Au milieu du chemin de ma vie, je me retrouvai dans une forêt obscure »…

Ce qui est merveilleux, c’est de voir comment Peter Brook arrive à faire naître le théâtre à partir d’une matière qui semble minimale. On pourrait dire, pour renverser la célèbre formule d’Antoine Vitez (« On peut faire théâtre de tout »), que le mage des Bouffes du Nord peut faire théâtre de rien, s’il ne s’agissait là justement d’une conception très occidentale du « rien ». Ce n’est pas rien, déjà, que cette grotte enchantée du Théâtre des Bouffes du Nord, que Peter Brook, qui s’y est installé en 1974, a aménagée à son image et qui, particulièrement dans ses derniers spectacles, semble l’essence même de son théâtre qui met en route l’imagination du spectateur.

L’espace rouge-ruines, rouge Pompéi, les murs à la peau blessée des Bouffes, tels qu’ils sont superbement modelés par les lumières de Philippe Vialatte, n’ont aucun mal à figurer un monde archaïque, un monde « premier » comme on parle d’« arts premiers ». Il est d’une beauté à couper le souffle, ce décor qui est plutôt un paysage et qui, avec ses bois flottés, ses arbres desséchés, convoque aussi toute une mémoire des spectacles de Peter Brook : il pourrait être l’île de Prospero dans La Tempête, l’Afrique de Tierno Bokar, l’Inde du Mahabharata…

Distribution cosmopolite

Comme à son habitude, le metteur en scène britannique, qui a été un précurseur en ce domaine, a réuni une distribution cosmopolite, où brille particulièrement Hiran Abeysekera, le jeune acteur sri-lankais qui habite Mavuso et sa quête avec une intensité brûlante. Kalieaswari Srinivasan (Nadia), elle, est Indienne, elle a travaillé aussi avec Ariane Mnouchkine. Ery Nzaramba (Ezekiel), d’origine rwandaise, belge et travaillant au Royaume-Uni, est également auteur. Sean O’Callaghan, qui endosse le rôle du voyageur occidental en alternance avec Donald Sumpter, est Irlandais, comme son nom l’indique.

Qu’est-ce qui est « contre nature », semble se demander Brook l’anthropologue dans ce conte à la morale complexe, conçu en compagnie de sa fidèle collaboratrice, Marie-Hélène Estienne ? Quels consensus une société met-elle en place pour établir les normes, les règles qui vont lui permettre de se développer ? A quel moment ces normes basculent-elles, sont-elles remises en cause ? Certaines idées de la justice créent-elles de l’injustice ? Telles sont les questions, vastes et pourtant amenées avec une lumineuse simplicité, tramées par ce théâtre de Peter Brook qui n’a cessé de briser les barreaux des prisons, extérieures comme intérieures.

« The Prisoner », texte et mise en scène de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne. Théâtre des Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard de la Chapelle, Paris-10e. Tél. : 01-46-07-34-50. Du mardi au samedi à 20 h 30, samedi également à 15 h 30, jusqu’au 24 mars. De 14 € à 32 €. Durée : 1 h 15. En anglais surtitré.

Puis tournée jusqu’à fin 2018, à Amsterdam, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), Clermont-Ferrand, Londres, New Haven (Connecticut) et New York.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 14, 2018 8:12 PM

|

Par Gérald Rossi dans L'Humanité - 14.03.2018

Les « Bijoux de pacotille » de et par Céline Milliat Baumgartner proposent une traversée de l’intime auquel s’accrochent les fantômes des parents trop tôt disparus.

Elle a toujours huit ans. Un soir, ses parents sont sortis pour une soirée entre amis. Un baby-sitter est venu. Banal. Papa et maman ne sont jamais rentrés. Victimes d’un accident de voiture sur le chemin du retour. Bouleversement. Sur cette trame on ne peut plus banale ni plus triste, Céline Milliat Baumgartner a écrit une pièce lumineuse, sensible, vibrante, et d’une extraordinaire beauté. Un récit autobiographique d’autant plus fort qu’à aucun moment ne perce le poids de la tristesse, remplacée par une légèreté qui étrangement, donne au souvenir et au manque de la mère (surtout) une force démultipliée.

La mise en scène de Pauline Bureau et la scénographie d’Emmanuelle ont d’emblée choisi la même légèreté, tout en construisant un monde merveilleux autour. Le dispositif, d’apparence très simple permet toutes les évasions. Une ordinaire boîte en carton contient presque tous les souvenirs. Dont quelques « Bijoux de pacotille » portés par la mère la nuit mortelle. Un immense miroir incliné domine le plateau, reflétant les projections venues des cintres, créant une ambiance magique. Les images d’un rivage de mer sont douces, comme le pas hésitant de Céline, enjambant les vagues, qui, dans la seule sonorité de ses talons sur le parquet, crée l’image du vide, de l’absence, du manque.

Lequel est palpable dans chaque mot, chaque silence. Elle dit qu’à neuf, dix onze... ans elle en a toujours huit. Qu’elle a peur en voiture, que le parfum de sa mère la hante toujours. Elle est son petit frère qu’elle a pris en charge, même si leur enfance s’est poursuivie avec les cousins, dans la famille de l’oncle et de la tante.

Elle est devenue comédienne

Sous la forme d’un récit, dit à la première personne, haché d’anecdotes, se poursuit le film des souvenirs. La petite fille, qui rêvait de danser, abandonne ses chaussons roses. Et finalement, comme sa maman, elle est devenue comédienne. Se confiant à Pierre Notte, elle précise : « je joue avec mes souvenirs et en venant vous les raconter, je les invente encore (…) de la même façon que chaque fois qu’on raconte un souvenir de son enfance, on triche sans le vouloir ».

Et la voilà, dans sa petite robe bleue, qui s’amuse souvent de son récit, provoque le rire chez un public souvent la gorge nouée malgré lui. Avec toujours la même délicatesse. Celle des nuages qui ont remplacé la mer et ses vagues. D’un souvenir de gamine, marquant une existence à tout jamais, la jeune comédienne et auteure de talent (Les Bijoux de pacotille ont d’abord été un livre, publié en 2015 chez Arléa) a fait beaucoup plus qu’un récit. Pour faire face. Parce que la pendule du temps avance toujours, ignorant la solitude glacée que certains dissimulent au fond de leur cœur. Céline Milliat Baumgartner invite à partager l’arc en ciel de ses souvenirs. Dans un moment de tendresse éblouissante.

Jusqu’au 31 mars, à 20h30, Théâtre du rond point des Champs Elysées, Paris VIIIe. Tél. : 01 44 95 98 00. Le 6 avril à Chelles, tél. : 01 64 21 02 10.

Gérald Rossi

Photo Pierre Grosbois.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 14, 2018 7:40 PM

|

Par Fabienne Pascaud dans Télérama / Sortir 14 mars 2018

Une histoire à la Bonnie and Clyde, mais sur les planches. Côté théâtre. Et avec toute la magie du théâtre. C’est-à-dire presque aucun accessoire, juste un écran vidéo, des sons et des comédiens qui bougent relativement peu, mais dont la présence électrique irradie de bout en bout l’espace. Ces deux-là hypnotisent l’auditoire une heure trente durant, au récit chaotique et insolent d’une équipée sauvage tissée de vols, d’amours, de fuite, de flics et de sang. Anne-Lise Heimburger et Laurent Sauvage incarnent, entre désespérance et rage, humour et folie, la dérive de ces desperados que lie une passion dérangeante et folle.

Découpée comme un scénario, l’histoire des jeunes truands tire sa force de sa simplicité, de sa brutale violence. Mais les comédiens nous emportent peu à peu bien au-delà des crimes…

Fabienne Pascaud (F.P.)

Légende photo : Laurent Sauvage et Anne Lise Heimburger Photo (c) Victor Tonnelli

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 13, 2018 8:01 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello

The Prisoner, texte et mise en scène de Peter Brook et Marie-Hélène Estienne

Un homme est assis, seul, devant une prison immense dans un paysage désert.

Sur le plateau nu du Théâtre des Bouffes du Nord – sol abîmé et comme laissé à l’abandon, une belle cage de scène aux vastes murs rougis et brunis par la patine du temps, sous une peinture qui craquelle et que les lumières de Philippe Vialatte révèlent – des branches nues et sèches, gisantes ou verticales, posées contre un mur, décorent un dénuement élémentaire aussitôt identifiable à l’art de Peter Brook.

Nulle prison, mais une porte à jardin – porte de fuite de la scène – dont l’ouverture mène dans le noir incertain et perdu des cellules. A la fin, l’institution est détruite.

Un banc de bois, un sac, une écuelle, une boîte d’allumettes – accessoires frustes.

La zone africaine est la proie de la sécheresse – le pressentiment d’un espace de pauvreté, économique et géographique-, qui marque la station finale d’un long cheminement personnel du protagoniste – The Prisoner – que guide son oncle.

Avant d’en arriver là, le personnage principal aura dû en passer par maints paysages dont la forêt vivante – ses cris, ses chants d’oiseaux, ses remuements et ses déplacements d’animaux – qui lui sera ôtée quand, éloigné des bois et de leurs feuillages, il ne pourra apprécier cette écoute auditive ni cette contemplation visuelle.

L’homme est prisonnier, arrêté et condamné pour avoir tué dans son lit, empli de colère par cette découverte, son père qui couchait avec sa fille, la sœur même du Prisoner, une figure de douceur que ce frère aime également d’un amour incestueux.

L’oncle du garçon qui est un sage lui brise les jambes et le meurtrit à vie, en réparation. Le neveu survit, il est condamné de ce fait par un procès en justice.

Enfermé dans la prison devant laquelle il se tient désormais depuis des années, il est secouru par le même oncle qui demande aux autorités légales d’alléger sa peine en l’extrayant de sa cellule : le prisonnier est libéré physiquement, purgeant une peine morale plus lancinante et tenace qui réduit l’ex-détenu à une posture de douleur.

De la souffrance morale, il fait un atout – avantage qui à la fois réduit l’espace de mouvement de l’ex-prisonnier mais agrandit d’autant la sphère de sa pensée intérieure, consentant finalement à ce qui lui semblait intolérable auparavant.

N’est-il pas coupable, autant que son père, d’avoir aimé sa sœur, qui a laissé son enfant – le fruit de ses amours incestueuses – à leur oncle afin d’étudier à l’étranger ?

La sœur est venue rendre visite au prisonnier, refusant encore l’amour de ce frère.

Un voisin des abords de la prison rend visite à celui qui construit sa paix intérieure, et l’oncle encore qui vient converser et débattre sagement avec ce neveu si étrange.

La mise en scène de Peter Brook, sobre en même temps qu’admirablement éloquente, fait la part belle au jeu intense, à la fois plein de réserve et d’inspiration d’ acteurs venus des quatre coins du monde, l’Afrique, le sud de l’Inde, le Sri-Lanka, la Belgique, les Iles britanniques.

Aussi peut-on apprécier les présences – théâtre et vie – de Hiran Abeysekera, Ery Nzaramba, Sean O’Callaghan, Omar Silva et Kalieaswari Srinivasan.

Un spectacle envoûtant, nu et essentiel sur l’art d’échanger et de converser avec soi.

Véronique Hotte

Théâtre des Bouffes du Nord, 37 (bis) boulevard de la Chapelle – 75010 Paris, du 6 au 24 mars 2018. Tél : 01 46 07 34 50.

Crédit photo : Simon Annand

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 13, 2018 9:54 AM

|

Par Patrick Sourd dans Les Inrocks - 13/03/18

Transformant "Hamlet" en un monologue incarné par l’acteur Aidan Amore, Yves-Noël Genod sublime la folie du personnage de Shakespeare dans l’éternité d’un purgatoire délicatement embrumé.

Sous une simple rampe de néons, un halo de brume en suspension se déploie sur toute la largeur du plateau pour tracer l’horizon des idées noires qui se bousculent dans la tête d’Hamlet. Avec Hamlet Unlimited, sa dernière création, Yves-Noël Genod lâche le héros shakespearien dans un purgatoire de fantaisie où celui-ci délaisse la méditation sur le crâne de Yorick pour lui préférer l’effeuillage émotionnel d’un exemplaire hors d’âge du texte où il ne s’arrête que sur l’incontournable des brisures où chemine sa légende.

C’est la folie d’Hamlet qui tient le gouvernail et l’on ne s’étonne pas que l’anglais de Shakespeare se mélange au français de la traduction d’Yves Bonnefoy et à quelques autres apports textuels pour composer la litanie solitaire d’un fulgurant prince du Danemark ayant définitivement largué les amarres de sa raison raisonnante.

Performance éblouissante

Possédé par tous les rôles, Aidan Amore se glisse à sa guise dans la peau d’Horacio, Ophélie, Polonius, Claudius et sa mère Gertrude. Embrassant la pièce comme autant de facettes de lui-même, l’acteur ne partage la scène qu’avec les silencieuses présences de quelques âmes errantes qui vont et viennent.

Aurélien Batondor est un fossoyeur qui ne le quitte jamais de l’œil. Interprété par Ricardo Paz et Stefan Kinsman, le duo formé par Rosencrantz et Guildenstern s’arrange de ses contradictions dans des intermèdes chorégraphiques où faire parler la testostérone produit une suite de face à face drolatiques. Dégâts collatéraux de cette tragédie initiée par un père qui ordonne la vengeance en forçant les portes de l’au delà… les autres ne sont que des fantômes sans noms sacrifiés sur l’autel de sa mémoire.

Se suffisant d’un fou et de quelques morts-vivants, Yves-Noël Genod rend un formidable hommage à Shakespeare. Le down tempo de cet oratorio donne aux passions humaines les teintes vénéneuses d’une palette délavée par le temps, celles des dernières lueurs d’un crépuscule de l’art figé une fois pour toute dans son éternité.

Hamlet Unlimited d’après Shakespeare, mise en scène Yves-Noël Genod, le 13 mars au Théâtre de Vanves dans le cadre du Festival Artdanthé du 10 mars au 7 avril.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 12, 2018 8:24 PM

|

Par Cristina Marino dans Le Monde | 12.03.2018

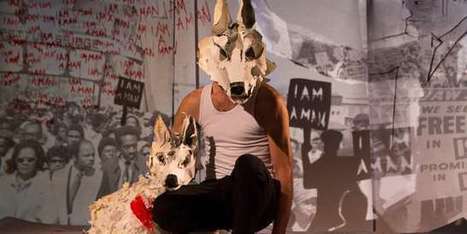

La compagnie fondée par les marionnettistes Camille Trouvé et Brice Berthoud est en tournée avec sa dernière création, « White Dog ».

Il était une fois… une comédienne formée à l’art de la marionnette à Glasgow, Camille Trouvé, et un circassien, fil-de-fériste et jongleur à ses débuts, Brice Berthoud, devenu ensuite comédien et marionnettiste. Tous deux fondèrent en 2000 la compagnie Les Anges au plafond, installée à Malakoff (Hauts-de-Seine) et spécialisée dans la création de spectacles originaux mêlant marionnettes à taille humaine, projections vidéo, musiques jouées en direct. Le nom même de leur compagnie évoque « l’irruption discrète de créatures célestes dans notre réalité ».

Voir sur le site du Monde l'article avec photos et vidéos : http://www.lemonde.fr/scenes/article/2018/03/12/les-vies-revees-en-papier-froisse-des-anges-au-plafond_5269657_1654999.html

D’ailleurs, dès leur première œuvre à quatre mains, Le Cri quotidien (2000), c’est une ville entière avec ses habitants qu’ils font surgir des pages d’un grand journal manipulé sur scène. Dans les sept opus qui ont suivi, ils ont développé la même approche artistique autour de plusieurs axes : le papier comme matériau de prédilection pour la construction de leurs marionnettes, l’épopée comme trame narrative, la mise en question de l’espace scénique, le geste de la manipulation visible ou invisible, la présence d’une partition musicale interprétée en live par des musiciens.

Camille Claudel et Romain Gary

Camille Trouvé et Brice Berthoud alternent régulièrement les rôles quand ils créent un nouveau spectacle : quand l’un(e) signe la mise en scène, l’autre interprète les personnages et manipule les créatures de papier froissé qui peuplent leur univers. Ainsi, dans Les Nuits polaires (2004), c’est Brice qui raconte sous un igloo, et avec trois marionnettes, les histoires adaptées par Camille des récits du Groenland de l’écrivain Jorn Riel. Pour le diptyque consacré à la mythologie grecque, Une Antigone de papier (2007) et Au fil d’Œdipe (2009), ils ont inversé les rôles d’écriture/mise en scène et d’interprétation/manipulation d’un spectacle à l’autre.

Pour les deux créations inspirées de la vie tragique de Camille Claudel, Les Mains de Camille (2012) et Du rêve que fut ma vie (2014), c’est logiquement Camille Trouvé qui incarne la sculptrice en proie à ses démons de papier, dans une mise en scène signée par son comparse. Pour leur dernier diptyque en date, autour de l’existence et de l’œuvre de Romain Gary (alias Emile Ajar), avec R.A.G.E (2015) et White Dog (2017, d’après le roman Chien blanc, paru en 1970), c’est elle qui reste dans l’ombre de l’adaptation et de la mise en scène tandis que lui donne vie aux marionnettes sur le plateau aux côtés d’autres comédiens.

Relations entre l’intime et le politique

Avec Les Anges au plafond, on est bien loin de l’univers enfantin et parfois un peu caricatural du traditionnel Guignol. Derrière l’apparente légèreté de leurs créatures en papier froissé se cache une passionnante réflexion sur les relations entre l’intime et le politique, sur les décalages (mise à distance, humour, dualité, etc.) qui peuvent naître des rapports entre le marionnettiste et les objets qu’il manipule.

L’interaction des comédiens avec le public est également au cœur des créations de cette compagnie qui n’hésite pas à passer de la jauge très restreinte d’un igloo en toile pour Les Nuits polaires au plateau gigantesque de R.A.G.E où quelques spectateurs peuvent choisir de voir le spectacle non pas dans la salle mais assis sur la scène au même niveau que la troupe. Cet univers hors norme est à découvrir dans les huit spectacles de cette compagnie en tournée à travers la France, notamment à Malakoff avec White Dog, du 15 au 21 mars, dans le cadre du 18e festival Marto ! (Marionnettes et objets).

Sur le Web : www.lesangesauplafond.net et www.festivalmarto.com

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 12, 2018 6:04 AM

|

Eric Le Mitouard dans Le Parisien | 11 mars 2018,

Jean-Luc Choplin, ancien directeur du Châtelet, après avoir lancé la Seine Musicale de l’île Seguin, va prendre la direction artistique de ce théâtre situé sur les Champs-Elysées.

Jean-Louis Barrault et sa compagnie ont fait les plus riches heures de Marigny en créant Camus, Giraudoux, Anouilh, Montherlant ou Claudel. A l’automne prochain, on y trouvera des surprises concoctées par Jean-Luc Choplin, ancien directeur du Châtelet et nouveau directeur artistique de Marigny (VIII è) depuis trois semaines.

Qu’est qui vous est arrivé depuis le Châtelet ?

JEAN-LUC CHOPLIN. J’ai tout simplement décidé de partir du Châtelet après onze saisons bien remplies. Depuis des années, on parlait avec la Ville des travaux nécessaires. Et Anne Hidalgo est entrée dans le concret avec des budgets pour le Châtelet et le théâtre de la Ville. Les travaux ont finalement commencé dès le début de l’année 2017 pour durer deux bonnes années et demie. Est ce que c’était raisonnable, à 70 ans, de reprendre cette maison ? Je me sentais prêt à partir après 74 grandes productions dont 24 comédies musicales mais place aux jeunes !

Mais vous avez toujours la passion de créer… ailleurs.

Je voulais garder la production artistique pour quelque chose de plus léger. Et à ce moment j’ai été approché par le président de TF 1, Jules Pélisson qui m’a demandé si je pouvais lui apporter un coup de main pour la Seine musicale, sur l’Ile Séguin. Et j’ai accepté une mission pour lancer ce lieu, sans avoir à gérer un gros bateau. Je suis resté toute l’année 2017 et j’ai très vite mis en place une programmation : Les étés de la danse du Châtelet viennent ici. J’ai refait West Side Story… Je pense que c’est bien lancé dans une dimension populaire et sophistiqué. Cela prouve que le public pouvait venir ici. J’avais établi un magnifique rapport avec les Hauts-de-Seine. Mais j’ai besoin de rêver et de faire. Le rôle de conseiller ne me convenait finalement pas.

Et voilà que Marigny vous ouvre ses portes…

Quand j’ai annoncé, début décembre, que je ne resterais pas Seine musicale, l’exploitant de Marigny, Marc Ladreit de Lacharrière et son bras droit Aurélien Binder sont venus me proposer la direction artistique de Marigny. Je ne pouvais pas refuser. Marigny est un théâtre qui m’a toujours fait rêver. La localisation est magnifique. C’est un très beau théâtre sur la plus belle avenue du monde. Pourrais-je en faire le plus beau théâtre du monde ?

Quelle est votre recette pour y arriver ?

Je le compare à cette petite boule magique. Comme pour la belle au bois dormant, il faut un prince charmant pour la réveiller (rire). Cela fera 5 ans que le lieu est fermé et on peut en faire quelque chose de magnifique.

Quelles sont vos idées ?

Je veux essayer de montrer que l’on peut faire un théâtre privé de très grande qualité artistique. Je veux en faire un lieu de création, dans le domaine du théâtre musical, c’est-à-dire théâtre et musical. Je veux en faire un lieu très international pour y trouver des pièces en Chinois, en Russe, des coproductions internationales, une audace de création, quelque chose qui soit événementiel, original. Et qui fasse le rayonnement de cette culture française.

Vous en êtes où aujourd’hui ?

J’ai trouvé la page blanche. Je suis là depuis trois semaines. Mon défi est d’arriver à ouvrir des œuvres qui parlent à un public familial, universellement connues ou plus rares. Créer une dynamique de curiosité. Et j’ai déjà un début des contacts pour quatre productions à lancer pour la saison qui commencera à l’automne.

Votre état d’esprit aujourd’hui…

Je me donne un nouveau challenge. C’est un mélange d’impatience. Une excitation, parce que j’espère avoir trouvé la bonne production pour ouvrir. C’est quelque chose qui soit une vraie création, un peu fou. Je veux un théâtre pour le bonheur et qui fasse rêver…

-------------------------------------------------------------------------

Fermé depuis 2008

Entre l’Elysée et le Grand Palais, le théâtre Marigny, dont la façade donne sur les Champs-Élysées, est l’une des plus belles scènes de la capitale. En 2000, via sa holding Artémis, François Pinault rachète le bail du Théâtre Marigny dont les murs appartiennent à la Ville. Robert Hossein en prend la direction artistique, puis Pierre Lescure qui restera en place de 2008 à 2013, date de la fermeture du théâtre pour travaux. Le chantier devait durer un an. « Nous étions partis pour une remise aux normes. Et finalement, tout a été refait », souligne un responsable du chantier. Sa réouverture se fera donc cet automne, après plus de cinq ans de travaux. Elle se fera sous la direction de Marc Ladreit de Lacharrière (société Fimalac) déjà à la tête de la salle Pleyel, des théâtres de la Porte Saint-Martin et de la Madeleine. De grandes verrières ont été créées. Elles permettront au groupe Costes d’ouvrir une terrasse sur les Champs-Elysées.

Jean-Luc Choplin va prendre la direction artistique du théâtre Marigny. LP/Eric Le Mitouard.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 10, 2018 7:06 PM

|

Par Théodore Terschlusen dans La Voix du Nord

C’est le moment de l’année où le Phénix se lâche vraiment. Des nouveautés et de l’inattendu à tous les étages, de jeudi à samedi prochain. Et un thème inscrit au cœur de l’actualité. Les migrants.

Performances, souvent petits formats mais grands chocs, créations, rencontres. Le Cabaret, c’est un peu le moment du bouillonnement de printemps pour la scène nationale. Histoire de montrer des créations toutes fraîches ou même encore en train de se faire. Ce qui n’interdit pas d’être connecté à la marche du monde. Rarement, le cabaret aura été autant centré sur un sujet aussi fort. « Exil exit », ce sera le mot d’ordre du programme, du 15 au 17 mars, pour parler des… migrants. Oui, ceux-là même qui font la une du 20 h.

Questions ou réponses : Romaric Daurier ne se voit pas en donneur de leçons. Les autres artistes non plus, (vite) accusés d’angélisme. « Plus que des réponses, poser des questions. Et peut-être un autre regard. » On appelle ça réfléchir aussi, terme un peu déprécié, c’est dommage. Pour ce faire, le Phénix s’est donné les moyens. Jeudi de 9 h à 13 h, une rencontre réunira des artistes, comme Guy Alloucherie, qui a beaucoup regardé du côté de Calais, et des chercheurs spécialistes des migrations, sous le prestigieux label de l’Agence nationale de la recherche. Et figurez-vous que c’est ouvert à tous.

Événements. Souvent, quand même, ce sont les artistes qui ont le regard le plus perçant. Temps fort du programme, vendredi et samedi 20 h 30, ce sera 1993. Le spectacle que Julien Gosselin, la pépite associée au Phénix dont on a aimé le spectacle sur Houellebecq, a voulu monter à Calais. En se focalisant sur la génération d’aujourd’hui, placée à la croisée des chemins. Un spectacle créé à Marseille (un tunnel d’expériences, plutot ?) et que personne jusqu’ici n’a présenté (ou osé présenter ?) dans la région où il est né. À voir aussi La petite-fille de Monsieur Linh, deuxième volet de l’Anversois Guy Cassiers après Borderline l’an dernier, consacré déjà aux migrants.

Prenez l’air : les 15 et 16 mars, le Cabaret emmènera les spectateurs en bus voir une installation video de Mokhallad Rasem, artiste irakien réfugié. Preuve de l’écho rencontré par sa proposition sur les migrations, le Phénix essaimera plus que jamais. Jusqu’en Sambre, avec un autre bus, pour regarder Barbaresques, encore en cours de travail. Le metteur en scène Christophe Piret a imaginé un spectacle entre théatre et hip-hop, entre France et Algérie. L’Algérie, cet angle mort de la politique française et qui pèse tant.

Le conseil de la rédaction. Le cabaret est simple d’utilisation. Vous mettez vos masque et tuba, vous plongez. Et vous vous laissez surprendre. Pourquoi pas les trois jours ? Vous aimerez des choses, d’autres moins. Ce qui est sûr, c’est que vous verrez… autre chose.

Programmation complète disponible sur le site du Phénix : http://scenenationale.lephenix.fr/programmation/cabaret-de-curiosites-2018/

Légende photo : Du côté du spectacle « Barbaresques », qu’on ira voir en bus à Aulnoye-Aymeries (Ph. Guick YANSEN)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 10, 2018 8:07 AM

|

Par Jean-Claude Raspiengeas dans La Croix

Le Théâtre Antoine reprend dans le même décor et la même mise en scène, mais avec une nouvelle distribution, la pièce grinçante de Yasmina Reza, créée en 1994.

Art

de Yasmina Reza

Théâtre Antoine

L’argument est connu. Comment en serait-il autrement, tant le triomphe mondial et les polémiques attachées à cette pièce l’ont rendue célèbre ? Serge, dermatologue célibataire, convie ses deux meilleurs amis à venir admirer chez lui le tableau qu’il vient d’acquérir à prix d’or. Un monochrome blanc sur fond blanc qu’il compte accrocher dans son intérieur immaculé. De la stupéfaction initiale de ses vieux comparses, rejet de l’un, distance embarrassée mais bienveillante de l’autre, va dériver une suite de désaccords, de fissures et de craquements qui vont mettre au jour la fragilité du lien qui les unissait.

Reprise dans le même décor et la mise en scène originale de Patrice Kerbrat, avec une nouvelle distribution (le trio Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager remplace, avec une vision nouvelle, les interprètes historiques Pierre Arditi, Fabrice Luchini et Pierre Vaneck), cette pièce de Yasmina Reza a été créée en octobre 1994. Devenue un classique, Art fait partout salle comble et remporte toujours le même succès. Pas forcément pour les mêmes raisons.

Pamphlet anti-moderne pour les uns, attaque abjecte contre l’art contemporain pour les autres, suspecte de flatter un populisme anti-intellectuel, plébiscitée dans le monde entier, ce qui aggrave son cas, cette pièce traîne une réputation de mauvais aloi. Elle accumule surtout les malentendus. Il en est ainsi depuis sa création, nouvelle bataille d’Hernani entretenue par une critique violemment divisée.

Une bombe à fragmentation

Un quart de siècle plus tard, ce n’est plus cette querelle, dépassée, autour du fameux tableau qui l’emporte mais la dissection impitoyable d’une vertu célébrée depuis l’Antiquité, jugée noble et solide, l’amitié. Est-ce la rudesse du temps présent ? Est-ce un certain désenchantement actuel ? Ce que l’on voit aujourd’hui, c’est ce délitement, cette violence sourde, ces désaccords trop longtemps tus qui éclatent à la figure des protagonistes, jeu de massacre feutré, carnage mondain, craquement d’un certain vernis qui fait apparaître la sauvagerie de l’égoïsme et ruine le fameux « vivre-ensemble » dont se parfume l’époque.

À lire aussi

« Les Forçats de la route », le Tour de souffrance 1924

Ni le goût de l’art, ni le désir de culture, pas même le ciment apparent du mariage ne comblent ces fêlures existentielles que la dispute entre ces trois personnages, de noir vêtu, urbains et policés, met à vif. Comme dans l’univers de Nathalie Sarraute, un léger désaccord, imperceptible différence d’appréciation, suffit pour basculer vers le règlement de comptes, la haine et la violence.

Yasmina Reza a lancé une bombe à fragmentation dont les dégâts varient selon les époques. En cela, sa pièce est un miroir dans lequel se reflètent nos névroses, nos insatisfactions, nos détresses, nos incompréhensions, nos solitudes sans remèdes. Et le fameux tableau blanc sur fond blanc n’est que le prétexte à un perturbant dévoilement intime que personne, malgré les rires redoublés de la salle, n’est prêt à affronter.

Jean-Claude Raspiengeas

Données personnelles

Avec Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin, Alain Fromager. À 21 heures, 14 bd de Strasbourg, Paris. Tél. : 01.42.08.77.71.

Selon les époques où elle est jouée, cette pièce révèle des malaises différents. / Pascal Victor/ArtComPress

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 10, 2018 6:32 AM

|

Publié par Olivier Fregaville-Gratian d'Amore dans L'Oeil d'Olivier

Entre rêves et divagations, entre cauchemars et visions fantasmagoriques, Marc Lainé nous invite à un voyage sensoriel qui joue sur nos peurs intimes et stimule intensément notre imagination. Mêlant habilement vidéo et théâtre, il s’amuse des codes et des règles des films de genre pour mieux nous surprendre. Hunter est une expérience étrange, illuminée par l’envoûtante Marie-Sophie Ferdane. Etonnant !

Tout commence dans les coulisses de la réalisation d’un film fantastique. Nous sommes placés à l’arrière des décors, côté où le contre-plaqué est brut. Murs et sols sont peints en vert pour pouvoir incruster des effets spéciaux en direct dans les vidéos qui vont nous être projetées sur l’immense écran qui surplombe la scène. Au centre, une desserte de maquillage, à cour, une table de mixage, tout est fait pour nous placer dans la peau de quelques techniciens venus observer la prochaine scène mise sur pellicule.

Marie-Sophie Ferdane donne vie à ensorcelante, folle et inquiétante créature © Simon Gosselin

Sur le plateau, tout le monde s’agite. Chacun se met à sa place. Clap de début, silence, on tourne. Dans un pavillon de banlieue d’une quelconque ville dortoir, où toutes les maisons se ressemblent, un couple s’adonne à quelques activités quotidiennes. David (étonnant David Migeot), le mari, travaille sur son ordinateur. Claire (surprenante Bénédicte Cerutti), sa femme, lit à ses côtés. Les aboiements incessants du chien du voisin perturbent la sérénité des lieux. C’est le prélude d’évènements plus inquiétants.

Alors que nos deux tourtereaux se rapprochent, que la tension sexuelle monte d’un cran, une jeune femme, Irina (irradiante Marie-Sophie Ferdane), bizarre, singulière, vient perturber leurs ébats. Grande, longiligne, cheveux longs ébouriffés, elle a tout d’une enfant sauvage, mordant tout ce qui s’approche trop près d’elle. Est-elle terrorisée ou manipulatrice, folle ou monstrueuse ? Qui sait ? Ce qui est sûr, c’est que cette irruption fugace dans la vie morne, banale de David et Claire va avoir des conséquences étranges et imprévues. Cherchant à savoir qui est cette créature de la nuit, réalité et fantasme vont se mêler entraînant tous nos protagonistes dans un rêve qui vire imperceptiblement au cauchemar.

David (Dabif Migeot) est obsédé par Irina, cette jeune fille qui a fait une étrange irruption dans sa vie bien rangée © Simon Gosselin

S’inspirant des films de genre qui ont eu leur heure de gloire dans les années 1980 et 1990, Marc Lainé leur rend hommage dans une pièce cinématographique, fantasmagorique qui joue sur les apparences, les faux-semblants et les pulsions érotiques, chimériques. S’emparant des règles et codes de ce type d’œuvres pour mieux les détourner, il nous entraîne dans un tourbillon visuel où nos perceptions se troublent et notre imagination va grand train. Malgré quelques petites longueurs inhérentes à la mise en place d’une telle machine théâtrale et cinématographique, on se laisse totalement captiver par cette histoire fantastique à la frontière du réel.

En nous invitant à découvrir en partie l’envers du décor des séries B, Marc Lainé s’amuse à brouiller les pistes pour mieux nous attraper, nous déstabiliser. Éclairages crus, musiques d’ambiance, ombres parfaitement découpées, jeux intentionnellement décalés, effets spéciaux visibles, tout est fait pour nous entraîner au cœur d’une expérience surprenante et unique où le tangible et le fictionnel s’emmêlent laissant notre libre-arbitre, notre imagination, décider de ce que l’on veut croire ou pas.

Dans un monde où réalité et fantasme se mêlent, les certitudes sont mises à mal © Simon Gosselin

Si chaque comédien joue parfaitement sa partition, Marie-Sophie Ferdane irradie littéralement la scène. Impressionnante, ensorcelante, elle donne à son personnage fort troublant une dimension fantasmagorique des plus fascinantes. Alors oubliez tous vos préconçues, vos idées reçues, et laissez-vous emporter dans la quatrième dimension inventée pour notre plus grand plaisir et nos désirs inavoués de frayeur par Marc Lainé.

Hunter de Marc Lainé

Théâtre national de danse de Chaillot - Salle Firmin Gémier

1 place du Trocadéro

75116 Paris

jusqu’au 16 mars 2018

durée 1h50

mise en scène, scénographie de Marc Lainé

avec Geoffrey Carey, Bénédicte Cerutti, Marie-Sophie Ferdane, Gabriel Legeleux, David Migeot

musique originale de Gabriel Legeleux (alias Superpoze)

collaboration à la scénographie : Stephan Zimmerli

collaboration artistique : Tünde Deak

Vidéo de Baptiste Klein

Lumières de Kevin Briard

Son de Morgan Conan-Guez

Plateau : Farid Laroussi

création des maquillages et prothèses : Cécile Kretschmar

maquillage de Noï Karuna

assistanat à la scénographie : Aurélie Lemaignen

costumes de Marie-Cécile Viault

production, diffusion : Les Indépendances – Florence Bourgeon, Clémence Hucke, Colin Pitrat

construction décors : Ateliers de la Comédie de Saint-Etienne

Remerciements à Benoît Simon

production la boutique obscure.

coproduction et résidences Centre dramatique national de Normandie-Rouen / Chaillot – Théâtre national de la danse / La scène nationale 61 / Les subsistances 15/17 / La comédie de Saint-Etienne- Centre dramatique national / La ferme du buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée Maison des arts de Créteil.

avec le soutien du ministère de la Culture et de la communication – DRAC normandie, de la région Normandie, du Conseil général de l’Orne, du fonds SACD théâtre, de la Spedidma et avec la participation du Dicréam (CNC).

A Chaillot, Marc Lainé rend hommage aux films de genre dans Hunter © Simon Gosselin

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 9, 2018 5:42 PM

|

Par Marie Richeux sur le site de son émission "Par les temps qui courent" sur France Culture

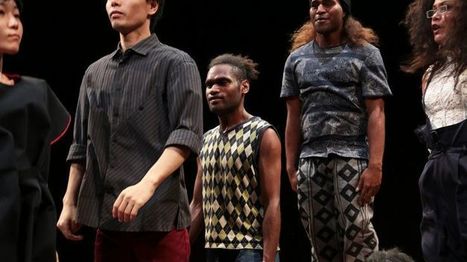

Pour la "Journée internationale des droits des femmes", la chorégraphe est notre invitée, à l'occasion de sa performance "PacifikMeltingpot, dans laquelle elle initie une rencontre d’artistes du Pacifique, présentée du 16 au 20 mars 2018, à la MC 93 de Bobigny, en Seine-Saint-Denis.

Ecouter l'émission en ligne (1h): https://www.franceculture.fr/emissions/par-les-temps-qui-courent/regine-chopinot

"Créer des états d’ouverture. Chorégraphier des présences libres. Réfléchir à la manière dont on peut mettre un pied devant l’autre sans écraser celui de la voisine ou du voisin" ; voilà comment Régine Chopinot parle de son travail, et voilà ce que l’on pourrait désirer de plus simple et de plus ambitieux, pour nous autres. Des états d’ouverture, des présences libres, et des êtres qui ne se marchent pas sur les pieds, quand ce n’est pas pire. Nous le soulignons, en ce jour du 8 mars, date d’accroche médiatique pour parler encore et encore de ce combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes, inspirant, structurant tous les combats d’égalité. Elle met précisément des êtres à l’horizontal dans leur grande diversité, au sein de sa dernière pièce Pacifikmeltingpot. Elle sera présentée d'abord à Reims le 13 mars, puis à la MC93 de Bobigny, du 16 au 20 mars, ensuite à Grenoble, à Orléans, à Toulon ….

Extraits :

"Quand on bouge, on ouvre des portes, on ne sait pas toujours lesquelles. Et puis, on bouge beaucoup, mais on ne sait pas toujours où on met les pieds... Depuis un mois, j'ai une espèce de leitmotiv qui me dit : redescends dans tes pieds."

"Lorsqu'une parole s'agite, au sens positif du terme, se met à "fumer", il faut qu'il y ait une oreille en face : avec quelles oreilles accueille t-on ces paroles? C'est pas simple d'être femme, c'est clair. J'ai attiré, provoqué des réactions, je pense que si j'avais été un homme, elles n'auraient pas eu le même effet. Finalement, ça n'évolue pas tant que ça."

"Je pense à la force du sombre, de ce qu'on ne voit pas : si ça ne pousse pas, c'est qu'il y a un souci de sol et de graines."

"Je suis une autodidacte. C'est parce que je ne sais pas faire que je ne doute pas, c'est le doute qui nous empêche d'avancer. Pour trouver un chemin, il faut se perdre. On travaille avec notre cerveau : le ventre."

Régine Chopinot

Programmation musicale :

Chant polyphonique de Nouvelle-Calédonie

Générique de fin, Dominique A., Ce geste absent

Site de la MC93 Bobigny, avec dates de tournée

PacifikMeltingpot, de Régine Chopinot• Crédits : [MC93 Bobigny], Joao Garcia

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 9, 2018 4:22 PM

|

Par Raphaël Besson dans The Conversation 08-03-2018

L’hypothèse des tiers lieux culturels a été présentée par Raphaël Besson lors d’une Journée organisée par l’Agence Régionale du Livre PACA et intitulée « Bibliothèque, Sciences et numérique » (Gardanne, novembre 2017). Cet article rend compte des premières caractéristiques et questionnements induits par l’hypothèse des tiers lieux culturels.

Lire sur le site d'origine : http://theconversation.com/lhypothese-des-tiers-lieux-culturels-92465

La transformation des lieux culturels : un processus global

De nombreux lieux culturels se transforment sous l’effet des mutations du numérique, de la baisse des finances publiques et du caractère stratégique des savoirs dans une économie de la connaissance.

C’est le cas des bibliothèques troisième lieu, qui se définissent moins comme des lieux de consultation d’ouvrages et de pratique ascétique des savoirs, que comme des espaces de rencontre et de sociabilité. Ces bibliothèques sont ouvertes à la Cité et introduisent en leur sein des fonctions non directement liées à la sphère des connaissances, avec l’implantation de services publics (pôle emploi, mission locale, La Poste), d’espaces de coworking, d’activités associatives et dédiées aux loisirs (cours de tricot, yoga, cuisine, grainothèques, ateliers de réparation de vélos, etc.). À l’instar de la Bibliothèque Mériadeck à Bordeaux ou de la médiathèque de Lezoux, le fonctionnement des bibliothèques troisième lieu est centré sur les usagers, et fait une place significative aux outils numériques et aux nouveaux modèles d’apprentissage (imprimantes 3D, serious games, plateformes collaboratives, etc.).

Les centres de culture scientifique comme le Medialab-Prado à Madrid, Cap Sciences à Bordeaux ou le Quai des savoirs à Toulouse réinventent leurs modèles de médiation aux sciences en s’appuyant sur les méthodes d’intelligence collective des living labs et les outils de prototypage rapide des fab lab. Ces centres de nouvelle génération proposent des espaces multiples à n dimensions sociales et fonctionnelles, comprenant autant de salles d’exposition interactives, cafés des savoirs, ateliers, salles de créativité, que d’espaces de test de dispositifs numériques. À l’inverse des politiques de diffusion de la culture et des savoirs vers le « grand public », tout est pensé́ pour que les visiteurs s’interrogent sur l’apport et les limites de contenus scientifiques, technologiques ou culturels, et construisent de manière active et ascendante de nouveaux savoirs, cultures ou dispositifs créatifs.

Certains musées comme les Arts décoratifs à Paris ou le musée gallo-romain de Lyon, se sont récemment transformés en de véritables laboratoires d’expérimentation lors des évènements Museomix. Ces expériences ont rassemblé pendant trois jours des centaines de participants (codeurs, médiateurs culturels, conservateurs, designers, amateurs, bidouilleurs) qui étaient en charge d’inventer de nouvelles scénographies et interactions avec les œuvres.

Des friches industrielles comme la Belle de Mai à Marseille, le 104 à Paris ou le Emsherpark Park dans la Ruhr en Allemagne défendent une vision dynamique du patrimoine culturel. Ces friches œuvrent depuis une vingtaine d’années à ancrer la culture dans les territoires et à l’expérimentation et à la coproduction. Cette préoccupation rejoint celle des campus universitaires, qui se vivent moins comme des communautés isolées dans des espaces monofonctionnels, que des espaces ouverts à leurs territoires. Ainsi, sur de nombreux campus, observe-t-on l’introduction de logements, de commerces, de cafétérias, de restaurants, d’équipement dédiés aux loisirs, au sport, à la culture, mais aussi à l’implantation d’espaces de valorisation économique des connaissances (incubateurs, pépinières d’entreprises, coworking spaces). Ces campus à l’image de l’Ørestad College à Copenhague, développent toute une réflexion sur l’aménagement d’espaces de travail collaboratifs et ouverts. Ils promeuvent des modèles d’apprentissage collectif et fondés sur le « faire ».

Enfin, de nouveaux lieux culturels événementiels et éphémères se sont développés au cœur des villes ces dernières années. On pense à des évènements comme le voyage à Nantes ou Un Eté au Havre. On pense aussi aux expériences d’urbanisme temporaire comme l’hôtel Pasteur à Rennes ou les Grands Voisins. On pense enfin à la création de lieux d’expérimentation et de coproduction dans les espaces publics des villes, à l’image du Nantes City Lab, des laboratoires citoyens de Madrid ou des « espaces d’aménagement libres pour les rêves des habitants » mis en œuvre à Leipzig (Allemagne).

Voyage à Nantes, l’arbre a basket. Wikipédia, CC BY

L’hypothèse des tiers lieux culturels

Ces différents lieux culturels ont en commun de sortir d’une vision élitiste et diffusionniste de la culture et des savoirs, pour s’intéresser aux acteurs informels et aux espaces de la vie quotidienne. Ils se représentent moins dans des grands équipements solennels ou des lieux de retraite protecteurs, que dans des espaces dédiés à la vie sociale et ouverts à la Cité. Ils opèrent par ailleurs un rapprochement intéressant entre les cultures écrites, numériques et techniques des savoirs et une variété de connaissances, qu’elles soient académiques, tacites, pratiques, expertes ou profanes.

Au-delà de ces premières caractéristiques, il semble essentiel de mieux caractériser ces lieux culturels et les transformations en cours. À cet effet, nous nous appuyons sur la notion de Tiers Lieu développée par le sociologue américain Ray Oldenburg. Ce dernier formule l’hypothèse d’un développement croissant d’espace ouverts, hybrides (entre le domicile et le travail) et qui facilitent la rencontre entre des acteurs hétérogènes et des ressources multiples. C’est le cas par exemple des tiers lieux d’activité et des coworking spaces, qui sont spécialisés dans la création d’espaces de travail partagés et collaboratifs. Citons également les tiers lieux d’innovation, comme les fab lab ou les Living Labs, qui cherchent à stimuler les processus d’innovation en s’appuyant sur des méthodes d’intelligence collective, l’expérimentation et le prototypage. Quant aux tiers lieux sociaux et d’innovation publique, ils portent un objectif social affirmé, autour d’enjeux de société, de participation citoyenne et d’action publique.

Notre hypothèse est que nous assistons à l’émergence d’une nouvelle catégorie de tiers lieux, les tiers lieux culturels. Nous les définissons comme des espaces hybrides et ouverts de partage des savoirs et des cultures, qui placent l’usager (le visiteur, le lecteur, l’étudiant, le spectateur…), au cœur des processus d’apprentissage, de production et de diffusion des cultures et des connaissances. Les tiers lieux culturels sont encastrés dans leur territoire et se positionnent comme des interfaces entre l’uppergound des Institutions culturelles, et l’underground des habitants, usagers et des sphères culturelles et artistiques émergentes et alternatives. Les tiers lieux culturels promeuvent une culture de l’expérimentation, de la mise en scène et de la coproduction des savoirs et des cultures.

Le Medialab Prado de Madrid. Medialab

De nombreuses questions en suspens

L’hypothèse des tiers lieux culturels ne saurait être validée sans l’observation précise de lieux culturels et l’investigation des problématiques suivantes :

Dans quelle mesure les tiers lieux culturels jouent une fonction réelle dans la vie de la Cité ? Parviennent-ils à encastrer socialement les connaissances et les cultures et à faire des innovations techniques et numériques un véritable apprentissage social ?

Dans quelle mesure les tiers lieux culturels réussissent-ils à réguler les tensions et à dépasser des antagonismes structurants entre science/savoir, culture numérique/culture écrite, approche conceptuelle/approche expérimentale, espace de réflexion/espace de sociabilité, lieu institutionnel/lieu alternatif, société de la connaissance (les communs)/économie de la connaissance (le marché), etc.

La rencontre des savoirs, des cultures et d’acteurs multiples aux intérêts potentiellement divergents, permet-elle d’enrichir les mécanismes de production et de diffusion des connaissances ? Quelles en sont les externalités positives, comme négatives (crispation identitaire, augmentation de la distance sociale, etc.) ?

Quels sont les risques à terme de ce mouvement généralisé de déspécialisation des lieux culturels ? Va-t-on assister à l’émergence d’espaces génériques, rendant caduque toute tentative de différenciation entre une bibliothèque, un musée, un incubateur ou un espace de service public ?

Les compétences et les métiers traditionnels de la culture sont-ils suffisants pour prendre en compte les nouveaux enjeux induits par les tiers lieux culturels ?

Finalement, les tiers lieux culturels préfigurent-ils de nouvelles formes de production et de diffusion des connaissances, ou se réduisent-ils à de simples « paravents esthétiques » masquant la réalité des coupes budgétaires et la perte d’attractivité de certains lieux de culture et de savoir ?

C’est à cet ensemble de questions que nous consacrerons notre prochain article, qui proposera une lecture critique des tiers lieux culturels.

Raphaël Besson Directeur de l'agence Villes Innovations, Chercheur associé au laboratoire PACTE (Université de Grenoble), Université Grenoble Alpes

---------------------------------------------------------------------------------------- Liens :

les Bibliothèques Troisième lieu : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001

la bibliothèque Mériadeck à Bordeaux : http://www.bordeaux.fr/o304

Medialab-Prado à Madrid : https://www.medialab-prado.es/

Cap Sciences, Bordeaux : http://www.cap-sciences.net/

Le Quai des Savoirs à Toulouse : http://www.quaidessavoirs.fr/#/?_k=awzy20

Présentation de Museomix (vidéo) : https://vimeo.com/111055900

Les friches industrielles : - La Belle de mai à Marseille : http://www.lafriche.org/fr/ - Le 104, Paris : http://www.104.fr/ - Emsherpark dans La Ruhr (Allemagne) http://journals.openedition.org/belgeo/13358

Campus de l'Orestad Collège, Copenhague : http://3xn.com/project/orestad-college

Evénements culturels : Le Voyage à Nantes : https://www.levoyageanantes.fr/ Un été au Havre : http://www.uneteauhavre2017.fr/fr

Expériences d'urbanisme temporaire : L'Hôtel Pasteur à Rennes http://www.hotelpasteur.fr/ Les Grands Voisins : https://lesgrandsvoisins.org/

Le Nantes City Lab : https://www.nantesmetropole.fr/actualite/l-actualite-thematique/nantes-city-lab-le-laboratoire-de-toutes-les-innovations-nantaises-emploi-economie-92892.kjsp

Le laboratoire Citoyens de Madrid : https://www.urbanews.fr/2016/01/11/50396-laboratoires-citoyens-madrilenes-fabrique-communs-urbains/

"Espaces d’aménagement libres pour les rêves des habitants » mis en œuvre à Leipzig (Allemagne). http://journals.openedition.org/geocarrefour/8446

Les Tiers lieux définis par Ray Oldenburg : https://www.actualitte.com/article/interviews/bibliotheques-le-troisieme-lieu-consiste-a-privilegier-la-relation-humaine/83397

Légende photo : Au Cent Quatre, à Paris.

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 15, 2018 4:44 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan

Le TNP abrite la quatrième édition de ce festival qui offre à dix auteurs accompagnés chacun par un metteur en scène de traiter d’un sujet d’actualité en respectant d’excitantes règles de jeu.

Jonas est allé là-bas, il est revenu, il a fait de la prison, et le voici de retour chez ses parents, assigné à résidence chez eux, par ordre de la justice peut-être, surtout par volonté parentale, pour ne pas effrayer les voisins du pavillon d’à côté, ne pas faire de vagues ; il y en a eu suffisamment comme cela lorsque la mère a écrit un livre sur son fils. Son mari lui en fait le reproche, il aurait voulu rester « invisible ». L’atmosphère est d’autant plus nerveuse qu’un attentat vient d’être commis dans le métro et puis un deuxième et puis il y a cinq tasses dans l’évier. Le frère, la sœur et les parents, ça fait quatre. Qui est venu boire un café à la maison avec Jonas alors que la sœur est censée garder son frère ? Jonas ne dit rien.

Dix pièces, dix auteurs

Jonas ne répond pas pas aux questions. La police, les juges lui en ont tellement posé, des questions, à son retour. Seule sa sœur essaie de le comprendre sans le questionner. Elle a essayé de faire les cinq prières par jour mais, pour elle, « ça passe pas, ça bloque ». Elle aide son frère à faire des trous dans le jardin, il fait des trous comme il en faisait là-bas.

Voilà, à gros traits, l’univers de Et après, une pièce de Marilyn Mattei. Cette ancienne élève de l’ENSATT en section écriture traite d’un sujet d’actualité délicat qui ne court pas les planches. Elle le fait avec un sens du dialogue, du rythme, un bel habillage narratif et une continuelle délicatesse dans une approche jamais frontale des personnages. Tout cela l’emmène loin, très loin d’une écriture platement naturaliste, écueil habituel pour ce type de sujet. Fort bien mise en scène par Julie Guichard, interprétée à la perfection par Olivier Borle (Le père), Sophie Engel (la mère), Noémie Rimbert (la sœur) et Arthur Vandepoel (le fils), cette pièce forte clôturait en beauté la deuxième semaine du festival En Acte(s) qui, pour sa quatrième édition, vient d’être accueilli au TNP de Villeurbanne. Un festival entièrement consacré aux écritures contemporaines.

A l’origine, la compagnie lyonnaise En Acte(s) et son animateur Maxime Mansion (sorti de l’ENSATT et acteur dans la troupe du TNP). Les éditions précédentes ont eu lieu dans d’autres théâtres lyonnais (Lavoir public, Clochards célestes). C’est un deal. Le festival commande une pièce à dix auteurs, quasi-novices ou expérimentés, qu’il choisit. L’auteur doit écrire sur un sujet d’actualité (au sens large) une pièce qui doit pouvoir être représentée en une heure avec au maximum cinq comédiens. L’auteur a deux à trois mois pour écrire le texte. Par ailleurs, dès le début du processus, il travaille en binôme avec un metteur en scène (choisi par le festival) qui accompagne tout le mouvement préparatoire et, ensuite, a dix à douze jours pour mettre la pièce en scène. En respectant d’autres consignes : pas de régie technique, les sources lumineuses ou sonores doivent provenir du plateau et être prises en charge par les comédiens. Enfin, le texte doit être su par les acteurs, mais un souffleur veille.

Cela ressemble en partie à la façon dont fonctionne le Théâtre de Poche à Genève depuis que Mathieu Bertholet en a pris la direction (lire ici). Dans les deux cas, on évacue la simple lecture mais aussi la mise en espace qui a fait les belles heures de Théâtre Ouvert de Lucien et Micheline Attoun, une forme qui a montré ses limites et s’est banalisée au fil du temps. Chaque pièce est présentée trois fois sur un plateau en bois commun à tous que chaque équipe aménage de façon sommaire. Il y a là un côté théâtre de tréteaux tout à fait revendiqué qui fait la part belle au texte et aux acteurs. La plupart des acteurs viennent des compagnies lyonnaises, certains sont des acteurs permanents du TNP.

Une initiative salutaire

On retrouve des auteurs expérimentés comme Guillaume Cayet, Kevin Keiss ou Julie Ménard, ces deux derniers faisant partie du collectif d’auteurs Traverse (co-auteurs pour le collectif OS'O du texte de Pavillon noir, lire ici) ; on découvre des auteurs moins expérimentés comme Gwendoline Soublin, Théophile Dubus ou Marilyn Mattei, tous trois ayant été formés à l’ENSATT. Sur les dix textes, deux sont destinés à un jeune public.

Judith Zins qui écrit pour le jeune public a traité de l’anorexie ; Gwendoline Soublin, d’un petit village où les ados s’ennuient mais où vit une vieille femme très étonnante ; Guillaume Cayet, avec son habituelle fibre sociale, aborde, à travers deux générations, l’histoire d’une barre d’immeuble sur le point d’être rasée ; Aristide Tarnagda et Antonin Fadinard nous entraînent en Afrique noire ; Thibault Fayner montre neuf jeunes mettant leurs pieds dans la gadoue du monde économique ; Julie Ménard suit en profondeur une héroïne qui se noie dans l’alcool, la baise et les mensonges ; Kevin Keiss, accroc à la production de textes très personnels, décline l’addiction sous toutes ses formes. La pièce de ce dernier, Irrépressible, a été mise en scène par Baptiste Guiton qui, comme Julie Guichard, est membre du « Cercle de formation et de transmission » du TNP. C’est aussi le cas de Maxime Mansion. Julie Guichard et lui présenteront ce samedi 17 mars à 20h30 un spectacle « audio-immersif » réunissant sept auteurs venant de pays francophones (Belgique, Burkina Faso, Canada, Grèce, Mali) qui bouclera une troisième semaine consacrée à la francophonie.

De telles initiatives sont salutaires. Pour les auteurs, les metteurs en scène et les acteurs, cela constitue un challenge. Et pour le public qui joue, lui aussi, le jeu et découvre de nouveaux textes. Il y a des pièces qui manquent de souffle, d’ambition ou s’égarent ; pas grave. Il y a des auteurs que l’on retrouve avec plaisir, d’autres que l’on découvre (pour ma part) avec joie, comme Marilyn Mattei.

L’ensemble des textes des pièces a été édité en un volume aux éditions En Actes(s).

Scène de "Et après" © Michel Cavalca

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 15, 2018 3:57 AM

|

Publié le 12/03/2018 par Muriel Mingau dans Le Populaire du Centre

Rencontres, lectures, conversations avec… C’est maintenant la formule bien rôdée de Nouvelles Zébrures, la manifestation littéraire du Festival des Francophonies. La 13e édition prépare une création en dialogue avec la jeunesse.

Neuf auteurs de la planète francophone viennent sillonner le Limousin et bien au-delà pour rencontrer et dialoguer avec le public. Trois d'entre eux, Gianni Grégory Fornet de Bordeaux, Martin Bellemare du Canada-Québec et Sufo Sufo du Cameroun, ont une démarche des plus originales. Ils travaillent de concert avec la jeunesse et pour parler de la jeunesse. Le texte final, intitulé aujourd'hui Par tes yeux, sera créé lors des 35 e Francophonies.

Dans le cadre de Nouvelles Zébrures, ces auteurs vont rencontrer les élèves des lycées agricoles de Magnac-Laval, Monbazillac et Barbézieux. Tout a commencé avec Gianni Grégory Fornet qui s'intéresse particulièrement dans sa création littéraire et théâtrale à la jeunesse. Dans cette aventure, il a entraîné le Québécois Martin Bellemare et le Camerounais Sufo Sufo, rencontrés à la Maison des Auteurs des Francophonies où ils étaient en résidence. Ils ont eu l'idée d'un texte commun construit à partir de rencontres avec les jeunes d'aujourd'hui. Ils en ont fait la proposition au Festival des Francophonies, qui a adopté le projet au point d'en assurer la création lors du prochain festival. À ce stade, les trois auteurs se sont rendus au Cameroun pour travailler et échanger avec les jeunes.

Régional, national, international

Aujourd'hui, avec Nouvelles Zébrures, les rencontres se poursuivent avec les lycéens de Nouvelle-Aquitaine. Les auteurs partageront avec eux le texte en son état actuel, qui va bien sûr encore évoluer. Le texte sera présenté en étape de travail à la fin de Nouvelles Zébrures à Bordeaux, au théâtre Molière. Ensuite, la démarche de rencontre et d'écriture se poursuivra à Montréal avec les jeunes Québécois. Une séance publique est aussi prévue à Limoges (voir ci-contre).

Parmi les nouveautés de la manifestation, on notera combien elle joue le jeu de l'ouverture à l'ensemble de la Nouvelle Aquitaine. Les auteurs rencontreront le public à Sarrant, La Rochelle, Barbézieux, Monbazillac, Bordeaux. Nouvelles Zébrures rayonne aussi au-delà, à Paris par exemple mais aussi à l'international avec une rencontre à Bruxelles.

Par tes yeux. Lecture, lundi 26 mars, Limoges, UL Factory, 88 rue du Pont-Saint-Martial à Limoges, 18 h 30. Programme détaillé. www.lesfrancophonies.fr

http://www.lesfrancophonies.fr/Programmation-calendrier-10

Muriel Mingau

Légende photo : De gauche à droite : Gianni Grégory Fornet, Sufo Sufo et Martin Bellemare

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 14, 2018 7:59 PM

|

Par Valentine Rousseau dans le Parisien 12/03/2018

Céline Milliat Baumgartner joue son enfance pulvérisée par le décès de ses parents. Une traversée poignante jusqu’à l’âge adulte. La comédienne joue seule sur la scène du Rond-Point jusqu’à fin mars.

Comment vivre quand la vie vous pulvérise à 8 ans ? Vivre sans ses parents, disparus brutalement dans un accident de voiture, sourire à la vie malgré tout, évacuer ses cauchemars et ses trous noirs, supporter les anniversaires, passer son permis de conduire, être amputée des câlins de maman.

Céline Milliat Baumgartner a d’abord exprimé sa souffrance dans un livre, dont elle lu des extraits dans des librairies, avant de livrer son enfance sur la scène de Paris Villette en janvier. Seule devant un énorme miroir qui reflète les projections au sol : les vaguelettes de la plage sur laquelle elle sautille enfant, les nuages du ciel. La mise en scène de Pauline Bureau est sobre et impeccable. Le décor nu. La comédienne arrive avec une grosse boîte en carton, de laquelle sortent des images de films amateurs de son enfance. La voilà déguisée en indienne. Moment bouleversant.

Pas larmoyant

L’artiste a construit son récit à partir des « bijoux de pacotille » retrouvés sur le corps calciné de sa mère. La pièce s’ouvre sur la lecture du procès-verbal de l’accident, ce 19 juin 1985. Glaçant. Elle entame alors un travail de mémoire, se construit des souvenirs pour grandir.

Sourire enfantin, robe d’été bleu ciel, frange coupée droite, Céline Milliat Baumgartner incarne sans larmoyer son enfance fracassée.

Elle se souvient de sa mère comédienne, son père, souvent absent pour son travail, « s’évapore ». Elle raconte leurs disputes et les vacances à la mer. La douceur de vivre, l’insouciance.

L’humour parvient à percer. Une camarade l’interroge : « Tu t’entends bien avec ta mère, elle est chiante la tienne ? » Elle répond : « Non je ne l’ai pas trop sur le dos, elle est morte. » Avant d’imiter le sourire crispé de la copine gênée.

On applaudit sa performance de livrer sa vie blessée avec délicatesse.

« Les Bijoux de pacotille », au théâtre du Rond-Point, du 6 au 31 mars.

Du mardi au samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 0, tarif : 31 €.

Au Théâtre de Chelles (77) le 6 avril.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 13, 2018 8:12 PM

|

Par Sylvain Merle dans Le Parisien 12 mars 2018, 12h40 |0

La pièce de théâtre signée Marc Lainé vous saisit d'une angoisse qui ne cesse de croître. Puissant.

Un film d'horreur, on connaît, mais une pièce... C'est ce qu'a inventé le metteur en scène Marc Lainé avec «Hunter», en ce moment au Théâtre de Chaillot, à Paris (XVIe).

David et Claire découvrent, un soir dans leur jardin, Irina, recroquevillée dans un coin. Apeurée, la jeune femme fuit son père qui la séquestre depuis des années. Pour la protéger, dit-il, lui éviter de se transformer en monstre comme sa mère... Maladivement craintive, Irina mord au sang David, qui veut l'aider. Un goût qui lui reste en bouche et qui déclenche en elle ce que son père redoutait... David est peu à peu obsédé par cette fille. Et inversement. Recluse, Irina sent s'opérer une transformation en elle... Entre rêve et cauchemar, fiction et réalité, l'inéluctable va se produire.

Scénographie ingénieuse

Marc Lainé signe une pièce de genre diablement efficace. Un conte pop et gore qui se fabrique en direct dans un décor de studio de cinéma. La maison du couple est visible au travers de fenêtres pratiquées dans les plaques de contreplaqué qui la clôturent. L'action y est filmée et projetée sur grand écran. A jardin, un fond vert devant lequel les comédiens viennent se placer pour incruster, sur l'écran, leur image dans une rue en mouvement ou dans un salon décati... A cour, le jeune Gabriel Legeleux, alias Superpoze, mixe et joue sur scène une bande originale redoutable.

Au-devant, l'espace est celui d'Irina, magnifique Marie-Sophie Ferdane, belle et bête à la fois, prisonnière dans cette chambre où on la voit danser, chanter et se métamorphoser au fil des interventions à vue d'une maquilleuse.

Si l'on peut tiquer sur un jeu parfois fragile et une image un brin «téléfilm», on relève surtout de vraies trouvailles de mise en scène et de scénographie... Et progressivement le spectateur est happé par l'histoire, captivé par l'ambiance poisseuse, saisi d'une angoisse qui ne cesse d'enfler. Puissant.

NOTE DE LA RÉDACTION : 4/5

«Hunter», jusqu'au 16 mars au Théâtre national de Chaillot (Paris XVIe). De 13 à 39 €. (01.53.65.30.). Puis en tournée jusqu'en juin, Colombes (30 mars), Dijon (du 3 au 6 avril), Châtillon (13 avril).

Légende photo : Mêlant théâtre, cinéma et musique en direct, Marc Lainé signe une pièce de genre magnétisante.Photo Victor Tonelli

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 13, 2018 7:59 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan :

Comment une création peut-elle vivre si sa durée de vie est au plus de cinq représentions, durée constatée de plus en plus souvent dans les théâtres et dans les festivals ? Comment le théâtre peut-il être un art vivant si les programmes de la saison 2018-2019 sont complètement bouclés au plus tard fin mars 2018 au nom du dieu abonnement ? Tout le monde sait cela mais personne ne bouge. Atch !

Vous dirigez des théâtres, des festivals, des grands, des petits, et vous les programmez. La main sur le cœur, vous jurez être au service des artistes (et vous en êtes un si vous dirigez un théâtre national ou un centre d’art dramatique) mais, dans le même temps, tandis que cette main vibre sur votre cœur, cette création, vous l’écrasez de vos deux pieds, et avec votre seconde main vous vous cachez les yeux pour ne pas voir ça. Vous vous offusquez ?

Regardez vos programmations depuis le début de la saison : combien de spectacles de jeunes ou moins jeunes compagnies ont été programmés au plus cinq fois ? Des dizaines et encore des dizaines. Tous privés de leurs armes : le bouche-à-oreille, la presse qui dans ce laps de temps ne peut pas faire son boulot correctement, le spectacle qui n’a pas le temps de s’affirmer et de s’affiner. C’est du gâchis, c’est désastreux.

Le constat n’est pas nouveau (Jean Jourdheuil l’avait dénoncé en son temps, parlant d’une festivalisation des programmations) mais il est chaque saison de plus en plus alarmant car personne au sein des instances professionnelles (Syndeac and co) ne veut mettre ça sur la table, établir une charte ou je ne sais quoi. Nettoyez vos écuries de votre hypocrisie ! Naguère, dans un théâtre public, un spectacle quel qu’il soit se jouait au moins une dizaine de fois et souvent plus. Aujourd’hui, c’est accidentellement le cas. Bien sûr, la situation n’est pas comparable entre une scène nationale d’une petite ville et un grand établissement parisien.