Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 19, 2018 7:55 PM

|

Par Olivia Gesbert sur le site de son émission "La Grande Table" sur France Culture

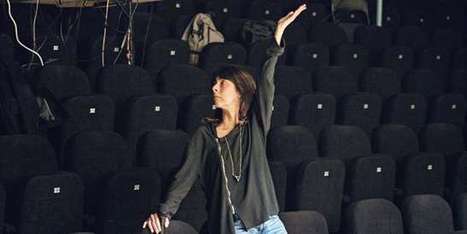

Avec Marie-José Malis, metteuse en scène, directrice du théâtre « La Commune » à Aubervilliers, pour sa nouvelle mise en scène Vêtir ceux qui sont nus de Luigi Pirandello (jusqu’au 28/03)

Ecouter l'émission (28 mn) :https://www.franceculture.fr/emissions/la-grande-table-1ere-partie/pirandello-par-marie-jose-malis

Le message de Pirandello face à la tentation du nihilisme est magnifique : pour devenir quelqu'un, faisons comme si nous avions à ''fictionnaliser'' notre propre vie, à en faire une œuvre qu'il faudrait réaliser sans cesse." Marie-José Malis

Marie-José Malis est à la fois metteure en scène, directrice du théâtre de la Commune à Aubervilliers et présidente du Syndeac (Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles) : trois bonnes raisons de la recevoir à la Grande Table. Elle est idéalement placée pour nous parler de Luigi Pirandello, monument de la littérature européenne et prix Nobel de littérature en 1934, dont elle adapte la pièce, Vêtir ceux qui sont nus, au théâtre de la Commune. Après On ne sait comment (2011) et la Volupté de l’Honneur (2012), c'est le troisième Pirandello qu'elle met en scène. Appuyée sur l'oeuvre de celui qu'elle qualifie de "révolutionnaire", elle a une position forte sur la politique culturelle et le rôle du spectacle vivant dans la société : comme lui, elle développe un théâtre populaire, proche du réel et des considérations quotidiennes, et qui questionne les grandes problématiques de la condition de l'Homme contemporain.

Ersilia, le personnage principal de ma pièce, est une métaphore des gens qui sont dans la précarité aujourd'hui ; les déshérités, les exclus, les migrants aussi." Marie-José Malis

INTERVENANTS

Marie-José Malis, metteur en scène

Légende photo : Vêtir ceux qui sont nus• Crédits : Willy Vainqueur

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 19, 2018 5:38 PM

|

Par Caroline Bongrand dans L'Officiel 19.03.2018

Disparu avant hier, Philippe Elkoubi était un être brillant, visionnaire et généreux, un homme qui ne vivait que par et pour la beauté et les émotions. Grand directeur de casting, c'était un champion de l'altérité. Il aimait "l'autre", la singularité, la bizarrerie, recherchait constamment la différence, car il savait que s'y nichait, pour celui qui sait s'y attarder, le talent.

Pionnier, plein d'audace, n'écoutant que son instinct et la profondeur des regards qu'il croisait, Philippe Elkoubi était un directeur de casting et un directeur artistique hors normes, d'un talent fou, probablement, et simplement, le meilleur. Il a imposé de nouveaux visages au cinema français, comme celui de Léa Seydoux, alors encore inconnu, et tant d'autres encore. Lui qui a fait confiance à de nouveaux cinéastes — il savait les repérer avant même l'éclosion, les aidant, avec tout son talent et sa modestie. Il avait un sens des histoires, une compréhension innée de la dramaturgie d'un film. De Jacques Audiard à Wing Kar Waï, David Lynch ou Rebecca Zlotowsky, les plus grands, en France mais de par le monde aussi lui faisaient confiance, mieux, le réclamaient. Son exigence était totale, et il savait imposer ses convictions, presque mystiques. Ses choix reposaient non sur une analyse mais sur un niveau de connection avec les êtres très particulier. Son regard était beau et perçant : il voyait tout. Il ne vivait que pour faire se rencontrer des gens entre eux, des gens et des projets.

Comment se nomme ce métier qui consiste à faire se rencontrer des gens, comme il le faisait, avec une telle générosité, constamment ? À l'été 2007, il m'a emmenée, moi qu'il ne connaissait que très peu, voire pas du tout, seulement par certains de mes livres, rencontrer Marie-José Jalou. Il venait d'être nommé, au milieu de ses nombreuses activités, directeur artistique du magazine, ce dont il était extrêmement heureux et fier. Un très beau magazine. Une légende de la mode. Je lui dois cette rencontre clé de mon existence. Peu de temps après, il est retourné au cinéma. C'était là tout lui : faire les présentations, puis s'éclipser. En 2012, il m'avait confié avoir envie de livrer qui il était, qui il était vraiment. Soudain, lui si discret, avait envie d'un portrait. Je m'étais précipitée, dans l'atelier d'Anne-Valérie Hash, son âme soeur depuis l'enfance, boulevard Bonne Nouvelle, pour passer trois heures avec lui, et écrire, ensuite, le texte ci-dessous. Philippe était très beau, c'était un être lumineux, peut-être parfois incompris comme ces météorites dont on comprend plus tard qu'ils portaient en eux quelque chose comme du génie. Disparu avant hier, nous nous devions et je me devais de partager ce portrait qu'il avait relu et dont il avait été ému: "je me suis vu", m'avait-il répondu. Ce texte date donc de 2012. Je n'en ai pas changé la moindre virgule.

Philippe, c'est pour toi. De notre part à tous, qui t'avons connu et aimé.

Confession d’un enfant du siècle : Philippe Elkoubi

Il est le directeur de casting que les réalisateurs étrangers nous envie. De Wong Kar Waï à David Fincher, David Lynch ou plus proche de nous, Sylvie Verheyde, Jean Baptiste Mondino ou Bettina Rheims, Philippe Elkoubi ne travaille pas tout à fait comme les autres. Rencontre avec un « homme de l’ombre » aussi respecté que secret, à l’occasion de la sortie du film Confession d’un enfant du siècle auquel il a participé.

Il a grandi dans un petit village au bord de l’Atlas, élevé par ses grands parents. D’extraction judéo-mystique – son arbre généalogique qu’il peut remonter jusqu’à l’an 1100 n’est constitué que d’une longue lignée de rabbins — il se dit d’une famille de penseurs. La religion est pour lui le lieu de connaissance d’un monde plus silencieux où l’invisible compte autant voire davantage que le visible. Pourtant Philippe Elkoubi n’a pas choisi la voie de ses aïeux. « Je suis la première génération à ne pas être rabbin ». Celui qui dit s’intéresser « aux identités, aux incarnations » a choisi un tout autre territoire. Directeur de Casting, cela semble trivial, réducteur. Pourtant ça ne l’est pas. Philippe Elkoubi va au plus profond mais aussi au plus instinctif. Il va au plus profond des êtres, dans ce qu’il nomme les arrière mondes, vers l’âme de chaque individu. Ainsi choisit-il, pour les plus grands réalisateurs du monde entier, les visages, les regards — les acteurs et les actrices. Agissant en véritable révélateur, il époustoufle ceux qui travaillent avec lui. Philippe les a « fait évoluer » sur la compréhension de leur scénario ». Rebecca Zlotowski le dit elle même : elle a plus appris sur ses personnages pendant le casting que pendant l’écriture du scénario. Pas en termes d’acteurs mais vraiment en terme de scénario. Il sait lire au delà. Sa vision d’un scénario, les acteurs qu’il propose sont une réalisation en soi. « Le cinéma, c’est le présent absolu. Je ne crois pas qu’il y ait de personnages. Ce que donnent les acteurs, c’est ce qui les traverse ». Ce « geste » du casting, comme il l’appelle, il dit en avoir hérité. Lire derrière les yeux, voir derrière la peau. « Dans mon métier, je me sens au plus proche de ma tradition juive ».

« Le cinéma, c’est le présent absolu. Je ne crois pas qu’il y ait de personnages. Ce que donnent les acteurs, c’est ce qui les traverse. » Il n’a pas fait d’école. Est arrivé au casting « par nécessité de comprendre quelque chose de l’ordre du langage humain », dit il. Enfant, il n’a jamais l’impression d’avoir accès à la vérité des êtres. Et cela l’obsède. Les admire-t-il ? Les craint-il ? Les deux à la fois ? Qui sont les gens ? Qui est-il celui là, en vrai, et moi, qui suis je ? « Quand des gens arrivent dans le studio, ils veulent être mieux que vrais, et ils sont tellement fragiles. On peut avoir accès à quelque chose d’essentiel. Quand quelqu’un s’abandonne à ce qui le traverse, tu filmes du cinéma. Certaines choses ne peuvent pas s’écrire, se disent depuis un rythme. Ce qui nous habite, c’est musical ». Il cite Jankélevitch, « ce qui est très beau dans la musique, c’est qu’elle a des causalités clandestines ». Pour lui, les êtres humains sont tous porteurs de quelque chose de l’ordre de la musique, du rythme, du tempo. « J’en apprend plus sur quelqu’un par le rythme de sa pensée que pare ce qu’il dit. » C’est cette petite musique, ce rythme intime qu’il perçoit, si clairement. Le visage qui le bouleverse le plus, c’est celui de Léa Seydoux. Il la connaît depuis ses 15 ans. « Elle peut tout être parce qu’il y a quelque chose d’une disparition dans son regard, c’est quelqu’un qu’on traverse. On peut l’imaginer comme ce qu’on veut. Elle a une qualité d’absence ou la projection est possible, c’est très étonnant. Dans les hommes, Lucas Pittaway, de Snow Town. Il a cette même chose qu’avait Heath Ledger. Incroyable ».

"Quelle tristesse... Philippe nous a quitté, son élégance, sa gentillesse et son intelligence vont nous manquer cruellement... il savait capter l’âme des personnes qu’il castait, et souvent les films qu’il me préparait d'eux était mieux que ce que j’allais en faire... Love for ever." Jean-Baptiste Mondino

Il a travaillé pour Wong Kar Wai, David Lynch, Jonathan Glazer, David Fincher, et dans le registre des photographes, Jean Baptiste Mondino, et Bettina Rheims. Mais Philippe Elkoubi aime aussi les moins connus, les originaux, les audacieux, les insolents. Comme pour Grand Central, sa deuxième collaboration avec Rebecca Zlotowky après Belle Epine, qui réunit Tahar Rahim, Léa Seydoux, Olivier Gourmet, Denis Menochet, Guillaume Verdier. « C’est très beau, ça se passe dans une centrale nucléaire. C’est un film qui regarde un visage possible d’un certain prolétariat français, un film qui descend absolument dans la matière humaine, dans la relation amoureuse, dans les liens qu’entretiennent les personnages les uns avec les autres ». « Quand je travaille sur un film, je travaille sur une couleur. Je crois que chaque film parle sa propre langue. Pour Grand Central, cette langue, c’est la sauvagerie. La sauvagerie, c’est « se laisser être depuis ce que l’on sent ». Ca ne relève pas de la psychologie ». Pour le film, Philippe a vu 220 acteurs.

Il fait du casting depuis 17 ans. Son équipe compte 5 personnes. Ils sont installés dans le 11ème arrondissement de Paris. 15% seulement de ses clients sont français. Il s’occupe de 7 à 8 films par mois, dont des publicités pour les plus belles marques. Dior, Saint Laurent, Armani, Valentino. Il suggère les égéries. On l’écoute. Les formats n’ont aucune importance pour lui. Il filme des acteurs, avant de présenter ces films aux réalisateurs. Cela fait 5 ans maintenant qu’il fait du cinéma. Les réalisateurs commencent à lui proposer d’être associé à la production, voire d’être co producteurs, comme Philippe Grandrieux. Ils ont compris que l’homme a une vision qui va plus loin – plus loin que l’utilitarisme et l’efficacité. Pourtant, Philippe Elkoubi est discret. C’est un homme de l’ombre, un vrai, quelqu’un qui n’apparait pas, qui ne la ramène pas, qu’on ne croise pas sur les terrasses ni même sous le soleil. Il travaille comme un fou. Jour et nuit, ou presque. Organisé, il a des assistants dans de très nombreux pays. Les met à contribution, constamment. Aucun talent ne lui échappe, de la Chine à l’Australie, l’Espagne, la Suède, l’Allemagne ou les Etats unis. Il s’intéresse à tous. Va les filmer, lui même, où qu’ils soient. « J’ai filmé des gens sans aucun dispositif esthétique, sans lumière, comme ça, dans des voitures, sur des balcons, je ne parlais même pas leur langue. Mais paradoxalement j’avais accès à quelque chose d’extraordinairement cinématographique ».

Le verbal serait-il un obstacle à la communication entre les êtres ?

La thèse mérite que l’on s’y penche, car elle est pertinente. Langage du regard, du corps, des âmes, bien plus forts. Cela soudain semble une évidence. « Sylvie Verheyde avait très envie d’adapter Confessions d’un enfant du siècle, en prenant l’amour comme lieu du tourment absolu, en traitant l’amour comme un sujet de société ». Quelques mois plus tard, elle revient avec un scénario, des noms d’acteurs français pour incarner les personnages. Philippe Elkoubi craint que le Français et la France ne limitent l’accès à la pensée de Musset. Il a soudain l’idée que Pete Doherty serait un Octave incroyable, parce que lui même déjà porteur d’un néoromantisme. « Sylvie est restée bouche bée, elle ne le connaissait que comme un chanteur et elle ne parle pas Anglais. Moi je pensais que Musset en Anglais, ce serait réellement dire Musset ». Il connaît bien Pete Doherty, qui lui a confié un jour avoir envie de faire un film. C’est la rencontre, pense Philippe Elkoubi, et elle doit avoir lieu, malgré toutes les difficultés d’une communication minimale avec la réalisatrice. Doherty dit oui. Lily Cole le rejoint. Philippe Elkoubi poursuit son casting en Allemagne, en Grande Bretagne, en France. Cherche des acteurs excellents mais plus « clandestins ». Le casting emmène le film plus loin que prévu, plus haut, plus fort, et influence tant la vision du scénario et la réalisatrice qu’il se voit associé à la production. Confession d’un enfant du siècle passe d’un projet entièrement franco français à une dimension internationale. « Par un casting on crée les possibilités de la rencontre avec une économie, des distributeurs ». En même temps, ajoute-t-il, un grand casting n’est jamais la garantie d’un bon film. Philippe éprouve beaucoup de plaisir à fabriquer, pour le film, la « réalité des incarnations » malgré les différences de langues. Depuis le début, il veut Charlotte Gainsbourg. Elle est prise. Cela le contrarie beaucoup. « La rencontre entre elle et Pete était hautement signifiante pour elle comme pour lui. Non, c’était impossible que ça ne se produise pas. » Une fois de plus, il a raison. Charlotte Gainsbourg dit oui. Le film est sélectionné à Cannes, dans Un certain regard.

Il cite Pessoa. « Le plus bel endroit pour voir les gens, c’est de dos. Là, on est en dehors de la folie de l’époque. On est en dehors du contrôle. On ne se connaît pas de dos. » Dans son studio, il reçoit les gens une heure. Leur envoie l’information que la rencontre ne va pas s’effectuer avec lui, mais avec eux mêmes. « C’est très émouvant, le métier des acteurs, il faut toujours passer du réel à la réalité ». Et d’ajouter : je crois qu’on obtient rien dans l’exécution. On n’atteint rien d’exceptionnel depuis la performance. Il a travaillé avec John Strasberg, le fils de Lee. « J’avais l’impression que tout ce qu’il disait sortait de ma bouche. C’est tout ce que j’avais toujours pensé ». Ce qu’il aime plus que tout, c’est faire du « casting sauvage ». Arrêter des gens dans la rue. « Les gens ont dans l’idée que le cinéma c’est le lieu des gens très beau. J’ai arrêté des gens qui se pensaient laids et que je trouvais très beaux. Ils étaient très étonnés et me disaient « mais je ne suis pas beau ». « La beauté, c’est un grand sujet. Ce n’est pas un bien de consommation, cela relève de la mémoire, quelque chose de très profond ». Et il la côtoie aussi dans cette autre vie, que peu lui connaissent. Une histoire d’enfance, une histoire d’amour, d’amitié, de mode. Il est l’associé discret d’Anne Valérie H, marque de Haute Couture et maintenant de prêt à porter unanimement portée aux nues, du Harper’s Bazar à Vogue en passant par W. « On se connaît depuis qu’on a dix ans. Nous étions dans la même école. Je suis allée voir Anne Valérie et je lui ai demandé si elle voulait être mon amie. J’étais magnétisé par elle. On a découvert vingt ans plus tard que nos grand mères étaient voisines, au Maroc, et que mon père avait été très amoureux de sa mère, au point de vouloir l’épouser ». C’est une histoire d’âmes sœurs. Anne Valérie fait la Chambre syndicale de la Haute Couture. Puis va trouver Philippe : « Je veux créer ma maison de couture, mais je ne le ferai pas sans toi ». Il lui demande pourquoi elle veut créer sa maison. C’est important, cette question. « Elle me répond que petite, elle voulait couper les vestes de son père pour en faire des robes ». Voilà qu’ils travaillent à partit du corps d’une petite fille, ou plutôt, de la sensation d’être une enfant avec les vêtements de son père. Ils prennent une garde robe d’homme, font une robe à partir d’un pantalon, une jupe depuis une veste. Ils n’ont pas les moyens d’un défilé, alors ils font un premier livre. Il y a une garde robe marocaine, une autre d’ouvrier, une autre de matador, etc. Puis d’autres livres. Qui s’occupe du casting ? Devinez. Les plus belles top model – Stella Tennant en tête- les accompagnent, gratuitement, pour la marque. Ils créent des livres, font des présentations photographiques. Tout le monde adore. Pour la marque, c’est un triomphe. L’identité est là, claire et bien affirmée. « Les grandes choses, on les fait depuis les endroits où on les sent », dit-il. Avant d’ajouter « La vérité, ce n’est pas ce que l’on sait, mais ce qui nous sait ».

Crédit photos : Philippe Abergel

Autre article en hommage à Philippe Elkoubi :

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 18, 2018 8:54 PM

|

Propos recueillis par Annick Cojean dans Le Monde 18.03.2018

La diva du jazz évoque dans un entretien sa renaissance après l’accident qui faillit lui coûter la vie à 19 ans.

En treize ans, la chanteuse, auteure et compositrice américaine Melody Gardot s’est imposée sur la scène mondiale du jazz. Elle sort un double CD issu de ses meilleurs concerts européens.

Je ne serais pas arrivée là si…

Si je n’avais rencontré sur ma route autant d’amour.

Où ? Quand ? De qui ?

Partout ! En permanence ! Derrière les épreuves ou les drames qui nous frappent, les gens ne voient toujours qu’âpreté et souffrance. Moi, je vois surtout l’amour. C’est lui qui m’a permis de me redresser et de remarcher après qu’un chauffard m’a renversée à bicyclette quand j’avais 19 ans et laissée polytraumatisée, en miettes, quasi-amnésique, sur la chaussée. Lui qui m’a orientée vers la musique alors que je pensais devenir artiste peintre. Lui qui m’a nourrie, protégée, aiguillonnée depuis ma naissance et me maintient encore debout.

A l’origine, de quel amour parlez-vous ?

De celui de ma mère, qui a mené un nombre incalculable de guerres pour que nous puissions survivre toutes les deux. Nous étions pauvres à Philadelphie. Une ou deux paires de chaussures, peu de vêtements, une boîte de conserve à nous partager le soir. Et un logement précaire qui nous obligeait à déménager fréquemment faute d’argent. Tout devait tenir dans deux valises ! Nous formions une petite cellule de deux personnes, une équipe soudée à la vie à la mort. Elle était artiste-photographe, mais prête à tous les jobs pour gagner un peu de fric. Je la regardais se démener, se fatiguer, faire des sacrifices, si seule et si combative. Et surtout si aimante. Cela vous donne de la force pour la vie, une mère comme ça !

Est-ce qu’il y avait des hommes dans cette micro-cellule ?

Non. En tout cas pas au début. Plus tard, quelques-uns sont passés. Et j’étais comme la petite voix de sa conscience : « Allons ! Tu lui donnes trop de chances à celui-là ! Tu t’égares ! » En tout cas, son amour m’a forgée. Comme celui d’autres gens qui ont pris le relais. Je suis comme un petit bateau dont la voile est gonflée par le souffle de l’amour. Je ne suis rien sans ce vent. J’ai beau avoir un caractère de rebelle, j’ai toujours besoin de sentir qu’on m’aime et qu’on me le démontre, comme savent le faire les enfants. Vous voyez ce que c’est, un câlin d’enfant ? C’est dix fois plus fort que tous les autres, plein de confiance, sans retenue, sans mesure. Alors que les adultes ont peur de rester dans les bras d’un autre, bourrés de doutes et de questions. Quelle erreur ! Moi, je refuse de refuser l’amour. Même si je sais que mes amoureux passeront toujours après la musique, car je suis mariée à mon instrument [la guitare]. Et même si ma vie de voyages me contraint à dire sans cesse au revoir à tous ceux que j’aime.

Pourquoi cette frénésie de voyages ?

D’abord pour le travail, les concerts, les enregistrements, les tournées. Et puis pour la curiosité. Je veux apprendre, apprendre. Je ne peux pas être satisfaite de ne parler que trois ou quatre langues. Et je veux connaître d’autres cultures, d’autres musiques. J’ai vécu à Rio, Buenos Aires, Lisbonne, Paris. Je veux découvrir et faire des croisements, suivre mon instinct, me perdre. Je ne suis pas docteur Freud, mais il n’est pas exclu qu’avoir été si longtemps coincée dans un lit y soit pour quelque chose…

Revenons donc à cet accident survenu en 2003. Vous auriez pu me répondre « je ne serais pas arrivée là si je n’avais pas croisé la route de ce chauffard en Jeep »…

C’est vrai. Ma vie a totalement basculé. Mais je crains que cette réponse minimise ou éclipse le rôle joué par ma mère. Je ne m’en serais pas sortie sans elle. Et donc une réponse sur l’amour permet de dépasser l’accident proprement dit. Mais vous imaginez bien que ce fut un séisme et chaque journée, dans les dix ans qui ont suivi, équivalait à gravir l’Everest ! Mon bassin a été brisé, ma colonne vertébrale atteinte, sans compter les lésions cérébrales et traumatismes multiples. Je suis restée un an à l’hôpital, allongée sur le dos, paralysée.

Le diagnostic était-il pessimiste ?

Désespéré ! Figurez-vous que, quelques jours après mon arrivée, il y a eu une inversion de dossiers médicaux avec une autre patiente. On m’a donc amenée à une séance de rééducation en tentant de me faire marcher. J’expliquais que je ne sentais rien à partir du bassin, mais on m’a forcée à bouger et je me suis mise à pleurer : c’était juste impossible. Les médecins, stupéfaits, ont alors compris leur méprise. Et en voyant mes radios, l’un d’eux m’a dit : « Tu ne remarcheras probablement jamais. » Eh bien c’est étrange : ces mots me sont passés au-dessus de la tête sans y pénétrer. Je ne sais pas si je ne comprenais pas ou si j’étais dans le déni. Cela n’avait tout simplement pas de sens. Et puis tout n’était pas perdu puisque j’avais mes mains ! Comme j’avais toujours voulu peindre, j’étais sauvée ! N’avais-je pas vu un reportage sur des handicapés qui tenaient leur pinceau entre leurs dents ?

Avez-vous connu des phases de déprime ou de désespoir ?

Non. Il y a eu des moments rudes, bien sûr. Etre dépendante de quelqu’un pour aller aux toilettes était abominable et m’incitait à ne pas manger ni boire pour limiter mes déplacements. Je dépendais essentiellement de ma mère, puis d’une petite infirmière qui est venue chaque jour à la maison à partir du moment où j’ai dû quitter l’hôpital, faute d’argent.

Faute d’argent ? N’étiez-vous pas assurée ?

Je n’avais pas de voiture, donc pas d’assurance auto. Quant à mon assurance-maladie, elle était sans effet puisque ce n’était pas une maladie mais un accident de voiture ! Si vous saviez le nombre de médecins qui, pour des raisons de fric, m’ont fermé leur porte et l’accès aux traitements ! Nous étions dans une situation financière désastreuse : je vivais avec 150 dollars par mois d’assistance publique, plus 150 de prime handicap. Mais ma perte de mémoire engendrée par le traumatisme crânien avait au moins un avantage, c’est que je ne me souvenais jamais de la veille ni de ce qui aurait dû être mon grand sujet d’inquiétude ! L’inconvénient, c’est que j’ai dû réapprendre à tout faire : parler, manger, me laver les dents… J’ai encore du mal avec la notion du temps et l’organisation d’un calendrier, y compris pour mes tournées. Et ma mémoire reste capricieuse. Il y a des moments où je ne me souviens de rien du tout, et quand je chante en concert, je peux me tromper de mots ou affronter le vide. C’est pour ça que j’aime le jazz. Un trou de mémoire survient, et je me tourne vers le bassiste : « Solo ! » Pendant qu’il joue, j’essaie de retrouver le fil des phrases dans ma tête. J’ai des petits trucs qui marchent, ni vu ni connu…

Vous dites souvent avoir été sauvée par la musique…

C’est vrai ! Parmi mes troubles neurologiques, il y avait l’anomie, un trouble grave de la parole. Un truc fou. Mon cerveau fonctionnait, mais j’étais incapable de formuler des mots. Je balbutiais comme un bébé : beup beup beup. Et c’est là que la musique m’a aidée. Ma mère m’a apporté une guitare et j’ai appris à en jouer, entièrement allongée, en collant des onomatopées sur des sons, un peu comme le scat : bap bap ta ta ta ba ba. Puis j’ai varié les syllabes. Et au bout de plusieurs mois, les mots ont surgi, incertains, sur des airs, ce qui en faisait des chansons. C’est ainsi que j’ai recouvré l’usage de la parole.

Est-ce une méthode que vous avez improvisée ?

Totalement ! Je l’ai découverte à l’instinct et je voudrais maintenant la développer dans des hôpitaux, surtout avec les enfants. Les bribes de mots arrivaient, accolés à des notes, chargés de mes émotions. C’était comme le miroir de mon âme. Comme j’oubliais tout au fur et à mesure, j’enregistrais trois notes avec un petit magnéto, puis cinq, puis de courtes phrases, je réécoutais et j’enchaînais. Je confiais ainsi à ma guitare ce que je ne pouvais dire à personne, moi qui avais 20 ans et vivais comme un petit chiot, au jour le jour, immobile, incapable de me projeter dans l’avenir. Ce lien fort avec mon instrument a perduré. Je continue de ne me confier qu’à lui et ça énerve mes proches. « Tu compartimentes ta vie !, s’est énervé un ami. Tu ne me dis rien de toi ! » Que lui répondre ? « Tu n’es ni un piano ni une guitare. Je suis incapable de te dire ce que je ressens. »

Comment en êtes-vous arrivée à partager ces chansons créées sur un lit d’hôpital ?

Un ami a mis sur le site Internet Myspace l’un de mes enregistrements qui n’était, au départ, qu’un exercice de mémoire. Puis quelqu’un m’a demandé si je ne voulais pas venir jouer deux ou trois chansons dans un concert de charité. J’ai été tentée, sachant pourtant que je ne pouvais pas rester assise plus de quinze minutes sur mon fauteuil roulant. Une radio de Philadelphie m’a alors réclamé un CD. Je n’en avais qu’un seul, enregistré sur mon pauvre ordinateur. Et ça a cartonné. Puis quelqu’un de merveilleux m’a proposé d’enregistrer un vrai disque, alors que je n’avais pas un rond, que j’étais toujours en fauteuil roulant, équipée d’un appareil auditif pour réguler l’intensité des sons qui résonnaient dans ma tête comme un haut-parleur détraqué, et de lunettes fumées pour protéger mon hypersensibilité à la lumière. Le CD a explosé, Universal m’a signée, et tout s’est enchaîné… L’amour, je vous dis. J’ai eu des anges sur mon chemin.

Le succès a été gigantesque et l’Europe vous a tendu les bras…

C’était si inattendu, tout ça ! Ces chansons si intimes qui devenaient publiques. Et ce corps disloqué que je travaillais à maintenir droit sur scène, soutenu par une canne si rassurante en cas de vertiges, et dont je ne me passe que depuis deux ans. J’ai pris de l’assurance, je sais que je peux faire ressentir au public un maximum d’émotions. C’est ce à quoi doit servir un concert, non ? Je ne suis pas une pianiste fabuleuse. Diana Krall me tue en trois notes ! Mais j’ai autre chose. Un feeling, une poésie, ma petite touche à moi.

Comment la définir ?

Lorsque j’écris, je suis en quête de vérité et de quelque chose qui me dépasse. Parfois, j’ai l’impression – fugace – d’être une marionnette : mes mains bougent toutes seules, mues par un truc mystérieux, venu de je ne sais où. Mais il me faut pour cela m’isoler du monde, me mettre en condition de capter ces étranges vibrations. Quel cadeau d’écrire !

En quoi le frôlement de la mort, l’expérimentation de la souffrance physique, toutes ces années de combat pour reparler, remarcher, être indépendante, ont-ils changé votre perception de la vie ?

J’ai l’impression d’avoir une deuxième vie. Le choc de l’accident m’a fait perdre la mémoire et a donc effacé toute trace de la première. Mes souvenirs d’enfance sont partis à jamais. J’en recrée quelques-uns, grâce aux récits de ma mère que j’écoute intensément, écris, relis. Ses histoires deviennent miennes. Je peux les partager, tout en étant incapable d’en donner les détails. Mais au fond, qu’importe ! Je suis bouddhiste et je crois que les vies se succèdent. A 19 ans je suis morte. A 19 ans, je suis née. Comme j’en ai aujourd’hui 33, du moins officiellement, cela signifie donc que je n’ai que 14 ans dans ma deuxième vie. Je suis une ado ! Une ado avec une vieille âme.

C’est-à-dire ?

Une ado qui sait le prix de la vie et qui a sans doute une hiérarchie de valeurs et de priorités différente de ses contemporains. Une ado énervée quand elle voit les gens se plaindre de la pluie, du métro ou des embouteillages. « Allez donc rendre visite aux enfants de l’hôpital Necker !, ai-je envie de leur crier ; vous saurez ce qu’est la vraie souffrance ! » Une ado stupéfaite du sort réservé aux migrants dans une ville aussi riche que Paris, dont les flics, m’a-t-on dit, détruisent couettes et campements. Moi, je leur distribue systématiquement vêtements et nourriture à l’issue de mes tournées, cela m’est une évidence. Une ado écœurée par la façon dont on laisse les malades croupir dans les hôpitaux, sans sortie, sans visite. A la moindre fête (celle des pères, des mères ou la Saint-Valentin), je prends ma guitare et je fais un tour dans les établissements à la ronde, quel que soit l’endroit où je me trouve dans le monde. Une ado, enfin, obsédée par son envie d’aider les enfants et les vieux. Je les adore. Les premiers pour leur innocence et leur drôlerie. Les seconds pour leurs histoires et leur fragilité. C’est nous, entre ces deux groupes, qui sommes merdiques et pathétiques, en faisant fi du cycle inéluctable de la vie et en jetant nos anciens.

Connaissez-vous les paroles de la chanson de Françoise Hardy : « On est bien peu de chose et mon amie la rose me l’a dit ce matin… » ?

Non ! Mais j’ai chanté C’est trop tard, celle de Barbara. Et j’ai fini en larmes, comme mes musiciens, mes producteurs, mes techniciens. « C’est trop tard pour verser des larmes. Maintenant qu’ils ne sont plus là. Trop tard, retenez vos larmes. Trop tard, ils ne les verront pas. »

Propos recueillis par Annick Cojean

Sortie d’un double CD « Live in Europe » (Decca-Universal)

A l’Olympia les 1er et 2 juillet

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 18, 2018 1:12 PM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde 16.03.2018

Au Théâtre de la Colline, à Paris, Richard Brunel met en scène, avec un faux modernisme, un texte de Christine Angot.

Cécile est la plus grande actrice du théâtre en France. Elle vient d’un milieu privilégié ; elle est passée par le Conservatoire ; elle vit avec Stéphane, Martiniquais, ingénieur du son au chômage. Un soir, tous deux vont dîner chez Régis, qui travaille dans la mode. Il y a là Marie, professeure de médecine, et Florence, directrice d’une scène nationale en banlieue. Chacun a apporté un cadeau qui sera offert à un autre invité, et doit correspondre au thème de la soirée : « Politiquement correct ». Cécile arrive avec un petit carnet en papier recyclé et une plaque de chocolat siglée « commerce équitable ».

A elle, comme aux autres, Régis demande de deviner de qui est la sculpture dans l’entrée. « Brancusi, Arp, Serra ? », essayent-ils. « Mais non, vous n’y êtes pas, c’est une pierre que j’ai rapportée de la plage de Fécamp », répond Régis… Inutile d’aller plus loin, tout le monde a compris dans quel type de soirée Cécile, Marie, Florence et Stéphane sont embarqués : ils ne mangent pas chez quelqu’un, ils dînent en ville, comme on le dit dans un milieu bourgeois et cultivé qui respire l’entre-soi.

Un propos attendu

Respire ou transpire ? Toute la question est là, dans Dîner en ville, la nouvelle pièce de Christine Angot, mise en scène par Richard Brunel. C’est une pièce courte – autour d’une heure et quart –, mais court ne veut rien dire au théâtre, où le temps peut filer ou peser, selon l’intérêt ou l’ennui. Et là, on s’ennuie, parce qu’au bout de dix minutes on sait où on va ; parce que les protagonistes sont moins des personnages que des types ; parce que le propos sur la vanité de la sociabilité est attendu.

« J’ai vu Marine Le Pen à l’aéroport, elle a grossi » ; « On veut nous faire croire que François Mitterrand est un grand écrivain parce qu’il a écrit des lettres d’amour » ; « La discrimination positive, c’est bien, ou pas ? » Voilà le genre de propos que l’on entend, entre autres, au Théâtre de la Colline, où la pièce est jouée.

Alors, en rentrant chez soi, après la représentation, on lit le texte, qui s’avère beaucoup plus intéressant qu’à l’écoute : on y retrouve le don qu’a Christine Angot de pincer en tournant dans le jeu social. Organisé en séquences plutôt qu’en scènes, ce texte ferait un bon scénario pour un moyen-métrage. La représentation ne lui réussit pas, en tout cas, celle que propose Richard Brunel : son faux modernisme et sa direction d’acteurs transpirent le cliché.

Dîner en ville, de Christine Angot. Mise en scène Richard Brunel. Avec Emmanuelle Bercot, Valérie de Dietrich, Noémie Develay-Ressiguier ou Julie Pilod (en alternance), Jean-Pierre Malo, Djibril Pavadé. Théâtre national de la Colline, 15, rue Malte-Brun, Paris 20e. Jusqu’au 1er avril. Colline.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 18, 2018 10:56 AM

|

Par Frédérique Meichler dans L'Alsace

Pendant les vacances, une dizaine d’aspirants comédiens ont suivi un stage intensif de théâtre à Mulhouse, avec la metteuse en scène Blandine Savetier, artiste associée au Théâtre national de Strasbourg (TNS). La préfiguration d’une classe préparatoire aux concours des grandes écoles de théâtre, ouverte à des jeunes issus de familles modestes.

« Allez, redresse-toi ! Et reprends tout. Tu ne sais pas où poser ton regard, ça t’empêche de t’ancrer quelque part… Tu dois ouvrir les volets pour qu’on puisse voir ce qui se passe dans tes yeux ! » Cela fait dix jours que Blandine Savetier travaille avec les premiers candidats à la classe préparatoire de théâtre qui doit démarrer à la rentrée prochaine à Mulhouse (lire ci-dessous). La metteuse en scène associée au Théâtre national de Strasbourg (TNS), choisie pour être la première référente pédagogique du projet, ne mâche pas ses mots. Le ton est direct mais les stagiaires n’en prennent pas ombrage… La confiance est établie, ils boivent ses paroles et mettent toute leur énergie à faire mieux, en tenant compte de ses critiques.

« Envoie la pensée ! »

« Très bien, mais il faut plus d’engagement. C’est tout votre corps qui parle, il faut mettre de la matière. Tu vas voir, c’est très beau de faire entendre la langue comme Kate Tempest l’a dessinée » , commente-t-elle après la prestation d’une jeune fille qui n’a aucun accroc avec le texte mais demeure un peu dans la distance du récit, plus que dans l’incarnation du verbe.

« Reprends, sans le texte, tu le sais… » « P…, je suis nue ! » « Mais non, ne dis pas ça ! Tu le sais, assène la metteuse en scène. Je préfère une mémoire imparfaite à une lecture. Envoie les images, envoie la pensée ! Cette première pensée qui fait plusieurs vers et qui décrit la situation de Brian… Le cœur c’est Tommy, c’est l’acmé, l’endroit le plus haut. C’est là que tu dois arriver ! »

Blandine Savetier ne lâche pas et fait recommencer la scène, jusqu’au moment où elle perçoit que les choses bougent : « Adresse-nous ta pensée. Là, ton “ Il s’appuie contre le mur ” est trop automatique. Tu n’es pas assez dans l’image que tu décris. Soigne tes attaques ! Bien… Là, c’est plus actif, moins narratif. Pas mal du tout ! »

Même combat avec le stagiaire suivant : « Il faut te demander comment tu peux faire avec le côté artificiel des vers quelque chose d’organique, de naturel… Mary, c’est une nouvelle Médée qui veut aider Clyde à s’en sortir. Il faut prendre la question pour soi. C’est comme ça que tu vas nous attraper. Je veux que tu incarnes cette question ! » Le jeune homme tente de corriger. « C’est mieux, mais il faut que tu viennes nous chercher, en essayant de décrypter toi-même la situation de Mary. Quand tu dis “ La froide lumière du matin ”, par exemple, je ne la vois pas… J’essaie de te faire toucher à d’autres endroits que toi, plus intimes. Tu dois être connecté à chaque chose. Ne pense pas au résultat, pense au travail. Et tu rebosses ton texte ! »

Il y a aussi ceux qui ont un don pour ça. Dès qu’ils ouvrent la bouche, on est happé. Le visage de Blandine Savetier s’illumine, elle sait qu’elle découvre des pépites. Présents à ce qu’ils disent – même quand ce n’est pas leur langue maternelle… La qualité d’écoute des autres est le premier signe, tous les regards dévorent littéralement cette apprentie comédienne, l’émotion est palpable. « C’est très bien » , commente la metteuse en scène, qui ne renonce pas à dire cependant ce qui est perfectible.

« Parle avec ta chair, ton sang ! »

« La parole doit agir. Pas seulement l’énergie, il y a la pensée, la précision de l’image, ce que vous voulez dire de ce texte. C’est de l’intime. » Et encore : « C’est ton cœur. Parle avec ta chair, ton sang ! Il te manque parfois l’urgence. Allez, fais-moi sentir la naissance de l’amour pour cette fille… Sois plus amoureux, plus sensuel. Je veux tout voir : fais-nous trembler, brûle-toi à la flamme de l’amour ! »

Le jeune homme donne tout mais finit pas craquer dans un rire nerveux… « C’est horrible ce que tu fais… Je pourrais te battre !, se fâche – affectueusement – la metteuse en scène. Tu as peur de ton émotion, tu as peur de ce que tu ressens. Mais on vient au théâtre pour ça ! Bordel de m…, pourquoi tu ne le fais pas ? Juste que tu sentes quel bel homme tu es… »

Le stage s’est déroulé au foyer Sainte-Geneviève, à Mulhouse – qui devrait être le « QG » de la future classe préparatoire –, du 26 février au 9 mars dernier. Les participants ont travaillé également l’aisance corporelle avec Sylvain Boruel, du Centre chorégraphique de Strasbourg, et la voix avec Marie Schoenbock, qui est chanteuse et formatrice à Cadences, ex-Mission voix.

« C’est passionnant »

« En 15 jours, ils ont fait un sacré chemin, constate Blandine Savetier. Mon objectif, c’est que le théâtre agisse sur eux-mêmes. C’est aussi une question de maturité, ils sont jeunes, ils ne perçoivent pas encore toute la puissance, ils sont à la surface des choses. Mais ils ont une vitesse de progression exceptionnelle ! Là, ils sont déjà débarrassés de leur pudeur, ils sont engagés, ils ont compris aussi qu’être comédien, c’est très exigeant. C’est passionnant de travailler avec eux !

Légende photo : Pendant toutes les vacances, les jeunes ont travaillé dans la grande salle du foyer Sainte-Geneviève, à Mulhouse.Photo L’Alsace Photos : Darek Szuster

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 18, 2018 9:59 AM

|

Par Joëlle Gayot sur le site de son émission Une saison au théâtre sur France Culture

Aujourd'hui, pleins feux sur la salle. Pour qu'il y ait théâtre, il faut qu'il y ait au moins un spectateur - un regard, une sensibilité : un sujet, auquel une pièce s'adresse. Notre encyclopédie du théâtre bien vivant s'ouvre à la page de ceux qui font que "quelque chose commence" : le spectateur.

Ecouter l'émission (30 mn) https://www.franceculture.fr/emissions/une-saison-au-theatre/le-spectateur

C’est ça le spectacle, attendre le spectacle […], attendre seul, dans l’air inquiet, que ça commence, que quelque chose commence, qu’il y ait autre chose que soi.

-- Samuel Beckett, L’innommable, éd. Minuit, 1953

Avec Christian Ruby, docteur en philosophie, médiateur culturel, auteur du livre Devenir spectateur ? Invention et mutation du public culturel (éd. de L'Attribut, sept. 2017). Partant de ce livre dense sur le spectateur de théâtre, qui le place avec exigence dans la perspective d’une histoire culturelle, politique et philosophique de l’Occident, partant également de la perspective orientale qui a considéré autrement qu’en Europe sa position, nous discutons avec notre invité du “spectateur”, cette figure et ce corps bien réel sans lequel le spectacle vivant aurait lieu… Souvent réunis en assemblée hétéroclite, en “public” avec lequel il s’agit pourtant de ne pas toujours les assimiler, les spectateurs sont l’objet, au fil de l’histoire, d’enjeux complexes, passionnants, en miroir desquels le théâtre évolue et se transforme. Car le spectateur parle du spectacle, autant que le spectacle parle des spectateurs qui composent le monde. Petit tour d’horizon d’une question humaine, autant que politique et sociale, qui cristallise la relation théâtrale, entre une scène et une salle, voire au-delà...

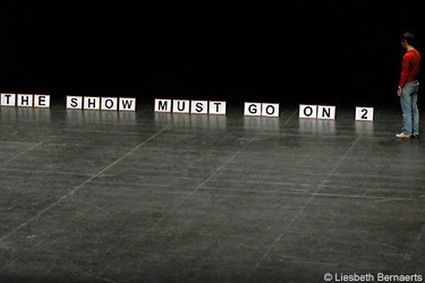

Légende photo : "The show must go on II" (2004) de Jérôme Bel• Crédits : Liesbeth Bernaerts

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 18, 2018 8:44 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde 16.03.2018

Entre réel et fiction, Christiane Jatahy s’inspire d’Homère pour son premier spectacle à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

Est-ce déjà le spectacle ? Est-ce encore – et toujours – la vie ? Quand on entre dans la salle de répétition des Ateliers Berthier, à Paris, en ce jour froid de février, on est saisie par le trouble. Comme souvent dans les répétitions de théâtre, mais plus encore dans celles-ci, les frontières entre le réel et la fiction se brouillent. Les fauteuils en cuir râpé posés sur le plateau font-ils partie du décor ? Les comédiennes sont-elles en costume, ou leurs longues robes sont-elles juste celles que peuvent porter des actrices aux goûts bohèmes ? Et la chanson d’India Song chantée par Jeanne Moreau, qui passe en sourdine, fait-elle partie du spectacle ?

Christiane Jatahy sourit. Tout son travail repose justement sur cette frontière mouvante, poreuse, entre réel et fiction. La metteuse en scène brésilienne, qui s’est fait connaître ces dernières années avec une série de spectacles fracassants – qu’il s’agisse de Julia, d’après Strindberg, de What if They Went to Moscow ?, d’après Tchekhov, ou de La Règle du jeu, d’après Renoir, à la Comédie-Française –, est aujourd’hui artiste associée à l’Odéon - Théâtre de l’Europe.

Pour son premier spectacle dans la prestigieuse maison, elle crée Ithaque, premier volet d’un diptyque inspiré de L’Odyssée, d’Homère. « C’est vraiment une inspiration, plus qu’une adaptation, précise-t-elle. Une traversée de L’Odyssée pour, à travers elle, rencontrer le monde d’aujourd’hui. L’Odyssée serait comme une barque avec laquelle je peux faire ce voyage pour parler de ce temps dans lequel nous vivons, de l’immigration, des réfugiés, des relations entre les hommes et les femmes – de ce monde en mouvement qui est déjà très présent dans mes précédents spectacles. »

Les répétitions ont elles-mêmes été une odyssée pour cette création jouée en portugais et en français, qui réunit les trois actrices fétiches de Christiane Jatahy, les Brésiliennes Julia Bernat, Stella Rabello et Isabel Teixeira, le comédien suisse Karim Bel Kacem, le Belge Cédric Eeckhout, et le Français Matthieu Sampeur. Ces trois derniers ont découvert la méthode de travail bien particulière de la metteuse en scène, qui nécessite un temps de création inhabituellement long.

Entretiens avec des migrants

« Nous avons commencé, en octobre 2017, par de nombreuses improvisations, racontent-ils. Mais Christiane [que tous appellent « Chris »] travaille avec une structure dramaturgique très forte, une sorte de scénario avec des éléments précis, mais qu’elle vient nourrir, de jour en jour, avec ce qu’elle voit en répétition : comme un squelette extrêmement solide, auquel nous sommes là pour donner de la chair. »

Cette « dramaturgie », comme elle l’appelle, Christiane Jatahy l’a écrite non seulement à partir de L’Odyssée, qu’elle a lue au plus près, mais aussi d’Ulysse, de James Joyce, et d’entretiens approfondis qu’elle a menés, ces dernières années, avec des migrants venus de Syrie et d’Afghanistan. « Lors de ces entretiens, je les ai beaucoup interrogés sur les détails concrets de ces odyssées d’aujourd’hui, mais aussi sur la notion de maison : quelle est-elle, cette maison ? Celle que l’on quitte, ou celle où l’on espère arriver ? C’est aussi pour cela que le spectacle s’appelle Ithaque. Dans ce premier volet, le matériel documentaire vient nourrir la fiction. Dans le deuxième, que nous créerons la saison prochaine, ce sera l’inverse : la fiction viendra en appui du documentaire, qui sera au premier plan. »

L’ESPACE, BIFRONTAL, OÙ LES SPECTATEURS POURRONT SE TROUVER D’UN CÔTÉ OU DE L’AUTRE, EST LÀ DEPUIS LE DÉPART

Les comédiens vont et viennent, d’un côté à l’autre du plateau, entrent dans une scène, en sortent, plaisantent, jouent et rejouent. Le décor n’est pas encore complètement installé, mais l’espace, bifrontal, où les spectateurs pourront se trouver d’un côté ou de l’autre, est là depuis le départ, conçu avec les deux fidèles collaborateurs à la scénographie de Christiane Jatahy, Marcelo Lipiani et Thomas Walgrave. Un côté Ulysse, un côté Pénélope. Même si tout est plus compliqué, bien sûr.

« Avec Christiane, il y a un jeu, un aller-retour permanent entre l’acteur et son personnage, observent Julia Bernat, Stella Rabello et Isabel Teixeira. Chez elle, c’est la vie qui est fondamentale. Elle a un regard infaillible pour voir qui nous sommes, ce que nous pouvons apporter, les relations que nous tissons. La dramaturgie est constituée de ce qu’elle écrit sur le papier, mais il existe aussi une autre écriture, invisible, qui s’invente entre nous. »

Rapport entre théâtre et cinéma

Trois semaines plus tard, l’équipe a migré dans la grande salle de Berthier. L’ambiance est moins légère. « Hier, on a fait les premiers essais avec l’eau qui doit peu à peu envahir le plateau à la fin de la représentation, expliquent les deux régisseurs vidéo, Erwan Huon et Stéphane Trani. Les comédiens étaient transis et, en plus, on est très inquiets pour les deux caméras, qui ont elles aussi les pieds dans l’eau. »

Avec la structure dramaturgique, la conception de l’espace et le jeu d’acteur, le rapport entre théâtre et cinéma est le quatrième pilier du théâtre de Christiane Jatahy, qui, à chaque spectacle, invente de manière totalement organique une nouvelle relation entre le live et les images. Dans Ithaque, ce sont les comédiens eux-mêmes qui vont manipuler les caméras, en se filmant tout en étant dans l’action : un défi.

CHRISTIANE JATAHY, METTEUSE EN SCÈNE : « C’EST PAR LA CAMÉRA QUE LA GUERRE VA ENTRER DANS LE SPECTACLE »

« Il est impossible de montrer la guerre au théâtre, observe Christiane Jatahy. On ne peut parler que de la mémoire de la guerre, de la peur qu’on en a pour le futur, et de ce qu’elle peut produire entre un individu et un autre. C’est par la caméra que la guerre va entrer dans le spectacle : elle est manipulée comme une arme, un instrument de domination et de pouvoir. Mais c’est par elle aussi que va intervenir ce merveilleux univers imaginaire de L’Odyssée : dans le spectacle, il n’y a pas de cyclope ni de sirènes, on ne verra ni Athéna ni Télémaque, qui arrivera dans la seconde partie du diptyque. Cette poésie est prise en charge par les images, et par la manière dont elles sont projetées. »

Sur le plateau, la metteuse en scène travaille en lien étroit et constant avec Paulo Camacho, son jeune directeur de la photographie, son alter ego : ces deux-là n’ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Comme tout sera filmé et monté en direct chaque soir, Paulo et les comédiens enregistrent chaque geste, marquent sur le plancher de bois chaque placement, à l’aide de rubans adhésifs de couleur. « C’est cette précision dans la préparation qui doit permettre au spectacle d’être le plus libre et vivant possible chaque soir », indique la metteuse en scène.

Virtuosité des comédiens

Un tel dispositif implique une grande virtuosité chez les comédiens, mais ils n’ont pas l’air de s’en plaindre. Les trois femmes parlent le langage scénique de Christiane Jatahy couramment. Les trois hommes, qui le découvrent, s’en délectent. « On ne peut pas se réfugier derrière une quelconque fiction, parce que justement le travail de Christiane, c’est de la fiction qui fuit, tout le temps », analyse Matthieu Sampeur, qui a déjà travaillé, entre autres, avec Krystian Lupa et Thomas Ostermeier.

« C’est de la fiction qui est tout le temps rattrapée par le réel, ou du réel qui est rattrapé par la fiction, poursuit le jeune comédien. On ne peut à aucun moment se réfugier dans une théâtralité, même bien faite, d’un jeu qui serait “vrai” ou “quotidien”. Non, la seule raison d’être sur ce plateau, là, c’est d’être disponible au présent à tout ce qui se passe autour de nous. C’est passionnant, parce que cela veut dire qu’en tant que partenaires on va être dans la surprise permanente – si on y arrive… Et que le spectacle ne sera vraiment créé qu’en présence du public, qui est lui-même un véritable partenaire. »

Depuis les coulisses, Jeanne Moreau et Marguerite Duras se font à nouveau entendre. « Chanson,/De ma terre lointaine/Toi qui parleras d’elle/Maintenant disparue/Toi qui me parles d’elle/De son corps effacé/De ses nuits, de nos nuits »… Est-ce le spectacle ? Ou la vie ?

Ithaque – Notre Odyssée 1, un spectacle de Christiane Jatahy inspiré d’Homère. Odéon-Théâtre de l’Europe, aux Ateliers Berthier, 1, rue André-Suares, Paris 17e. Tél. : 01-44-85-40-40. Du 16 mars au 21 avril. De 8 € à 37 €. theatre-odeon.eu

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 16, 2018 9:59 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan

Hamlet était de passage à Vanves

Avec « Hamlet Unlimited », Yves-Noël Genod revient pour la quatrième fois à la pièce des pièces. Il met son exemplaire bilingue entre les mains d’un acteur qui nous sidère, Aïdan Amore. Et honore le festival Artdanthé à Vanves dont il est l’une des figures. La suite en novembre.

Sa nuque apparaît là-bas, au fond, à peine. La tête se tourne vers la gauche, lieu dit du passé immémorial. Au bout du bras, il tient un miroir. Non : un livre. C’est tout comme. Le livre des livres. La pièce des pièces. La bible du théâtre occidental. Hamlet se regarde. Hamlet lit Hamlet. La brume fait son boulot, elle assure le tempo.

Dans la traduction sublime d’Yves Bonnefoy (sublime, oui, sublime parce c’est celle qui nous a fait entrer dans Shakespeare il y a longtemps par une porte dérobée) et, le plus souvent, dans la musicalité à la fois douce, roucoulée et heurtée, comme accidentée et venteuse du texte anglais, l’acteur Aidan Amore, que l’on découvre et qui nous sidère, lâche les mots comme des brassées d’oiseaux traversant la nuit à l’heure des migrations. Son visage pâle et grimé de blanc m’a fait penser à celui de Bob Wilson interprétant La Dernière Bande. Hamlet, c’est cela : une dernière bande.

Le livre qu’il tient est épais, gavé de lignes surlignées, de pages collées, tel un vieux bréviaire hérité d’une grand-mère anglo-normande. Il le feuillette comme on feuillette Les Fleurs du mal. Il est Hamlet, il est Gertrude, Horatio, Ophélie et les autres ; le livre est aussi bien le crâne du vieux Yorrick. Il tutoie les fantômes, les cadavres. Le théâtre est une école de cadavres.

La pièce des pièces est ici comme un verre brisé dont l’acteur ramasse un à un les morceaux. Certains morceaux, plus coupants que d’autres, trouvent le chemin du sang et des larmes. Cet Hamlet (chacun le sien) est comme en deuil de lui-même, sa folie est un masque, sa dernière parade, une pirouette.

Tous les spectacles d’Yves-Noël Genod célèbrent le crépuscule du théâtre. Tous les spectacles d’Yves-Noël Genod ont pour exergue ces premiers mot que dit la reine à son fils : « Mon cher Hamlet, défais-toi de cette couleur nocturne. »

But the show must go on. Alors, place aux facéties. Le fossoyeur (Aurélien Batondor) est un clone burlesque, un garde du corps élastique du « cher Hamlet ». Rozencrantz et Guildenstern (Ricardo Paz et Stefan Kinsman) sont des danseurs musclés qui sautent par-dessus un rectangle de tables blanches – qu’on aura tôt fait de recouvrir de noir – formant comme le chemin de ronde d’une forteresse mais aussi, dans sa froideur, ce dispositif évoque des tables de négociations où en haut lieu on décide des guerres et des paix. Hamlet s’en affranchit. Il est ailleurs.

C’est la quatrième fois qu’Yves-Noël Genod traîne du côté d’Elseneur. Il y reviendra encore et encore. Comme un voleur, un rôdeur.

Avant que tout ne commence, dans une robe noire de veuve éplorée, de diva en jet lag ou de pleureuse grecque égarée au Théâtre de Vanves, en hommage et en préambule à ce que va faire Aidan Amore et qui touche à la grâce d’un onagata (ces acteurs japonais qui jouent les rôles de femmes dans le théâtre traditionnel), Yves-Noël Genod nous a dit que cela durerait autour de deux heures et demi, que la langue anglaise de l’auteur serait très présente, qu’il n’y aurait rien à comprendre, mais tout à entendre, « entendre à travers les mots quelque chose qui n’est pas audible ». Il nous a dit aussi que le spectacle devrait se poursuivre en novembre prochain à l’Arsenic de Lausanne, qu’il durera alors « quatre heures, peut-être cinq ». Le festival Artdanthé est son jardin. Il se devait de s’y promener. En compagnie d’Hamlet. Qui d’autre ?

Hamlet Unlimited, d’après Shakespeare, ne se donne plus mais le festival Artdanthé au Théâtre de Vanves continue.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 16, 2018 9:20 PM

|

Sur le site de l'émission de Laurent Goumarre "Le Nouveau rendez-vous" sur France Inter 14 mars 2018:

Après Lucrèce Borgia, Béatrice Dalle et David Bobée se retrouvent au théâtre pour la pièce Warm, au CDN de Normandie-Rouen. Ils nous parlent aussi de leurs projets personnels, Uccello, Uccellacci & The Birds pour elle, la tournée de Peer Gynt pour lui. Et en live dans l'instant V de Valli, la pop folk de Thousand !

Ecouter l'émission : https://www.franceinter.fr/emissions/le-nouveau-rendez-vous/le-nouveau-rendez-vous-14-mars-2018

David Bobée a offert son premier rôle au théâtre à Béatrice Dalle en 2014. Elle incarnait Lucrèce Borgia, magnifique en mère incestueuse et empoisonneuse. Aujourd'hui les deux artistes se retrouvent pour la nouvelle pièce de David Bobée, Warm, pour laquelle Béatrice Dalle prête sa voix. Elle accompagne deux acrobates et fait résonner un poème de Ronan Chéneau, dans une atmosphère où la température augmente au fil des mots. Cette pièce a lieu dans le cadre du festival Spring, festival des nouvelles formes de cirque au Cendre Dramatique National de Normandie-Rouen (David Bobée en est le directeur).

Béatrice Balle est également interprète voix pour la pièce Uccello, Uccellacci & The Birds de Jean-Luc Verna, au centre Pompidou. Dans cette orgie chorégraphique, elle s'adresse à un répondeur pour raconter les souvenirs d'une histoire d'amour. Et on retrouvera bientôt l'actrice à la télévision pour les séries A l'intérieur et Dix pour cent.

Le Mix de nos réalisatrices Juliette Médevielle et Elsa Béranger :

ÉCOUTER

David Bobée nous parlera aussi de l'épopée de l'anti-héros Peer Gynt, son spectacle qui part en tournée ; et sa pièce Stabat Mater, toujours dans le cadre du festival Spring.

Légende photo Béatrice Dalle en 2015 au Royal Monceau à Paris © Maxppp / ARNAUD DUMONTIER

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 16, 2018 9:11 PM

|

Publié dans Actu Toulouse

Des machines monumentales en plein Toulouse : en novembre 2018, la compagnie La machine proposera un spectacle dans la Ville rose une semaine avant de s'installer à Montaudran.

Publié le 13 Mar 18 à 8:31

Quatre jours de spectacle pour fêter (enfin) l’arrivée de la compagnie La Machine à Toulouse. Quelques jours avant l’inauguration de la Halle de la Machine à Montaudran, les machines monumentales de la compagnie se produiront dans la Ville rose du jeudi 1er au dimanche 4 novembre 2018.

Un spectacle pendant lequel on verra le très attendu Minotaure : la machine de 47 tonnes sera au cœur de cette création qui porte pour titre Le gardien du temple.

Un avant-goût sur les réseaux sociaux

Pour mettre l’eau à la bouche du public, la compagnie a dévoilé un (petit) avant-goût de ce que sera le spectacle sur les réseaux sociaux, le lundi 12 mars 2018:

https://www.facebook.com/lamachine.fr/videos/10155590220517637/

Contenu mystérieux

À la tête de la compagnie, François Delarozière explique :

Ce sera en plein cœur de Toulouse, dans les rues historiques et les sites emblématiques : le centre ville ressemble étrangement à un labyrinthe…

Le directeur de la compagnie veut préserver le mystère quant au contenu de la création qui prendra place dans les rues de Toulouse : on sait seulement que Thésée et Ariane devraient être présents et que le spectacle s’achèvera par un grand final.

LIRE AUSSI : François Delarozière : « Avec nos machines à Montaudran, nous voulons un projet qui sera unique au monde »

Inauguration de la Halle les 9, 10 et 11 novembre

À l’issue de ces quatre jours, le Minotaure rejoindra la Halle de la Machine, à Montaudran. L’espace destiné à accueillir les machines de la compagnie de François Delarozière sera en effet inauguré une semaine plus tard, les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 novembre 2018. Le directeur de la compagnie précise :

Ce sera une écurie de machines, à la fois lieu d’exposition et laboratoire : c’est là que les machines seront préparées pour aller jouer dans le monde entier. On n’y fabriquera pas des machines, mais ce sera un lieu de fabrique d’imaginaire…

LIRE AUSSI : À Montaudran, la grande Halle de la Machine est achevée https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/a-montaudran-la-grande-halle-de-la-machine-est-achevee_3556422.html

220 000 visiteurs attendus en 2019

Le lieu sera ouvert au public 278 jours par an. À l’extérieur, le Minotaure et une araignée géante seront visibles gratuitement. Plus de 200 pièces pourront être exposées à l’intérieur, avec une collection en perpétuel mouvement.

Côté tarifs, il faudra compter entre 4,50 et 9 euros l’entrée. 220 000 visiteurs sont attendus à la Halle de la Machine en 2019.

La Piste des géants inaugurée en décembre

Pour rappel, cette Halle de la Machine fera partie d’un nouveau site culturel toulousain : la Piste des géants. Sur le site, on découvrira aussi un espace Mémoire dédié aux premiers temps de l’aéronautique, l’ensemble étant complété par les Jardins de la ligne ouverts en 2017. La Piste des géants dans son ensemble sera inaugurée le mardi 25 décembre 2018, pour les 100 ans du premier vol aéropostal Toulosue-Barcelone imaginé par Latécoère.

Combien ça coûte?

La Halle de la machine est un projet à 14 millions d’euros ; l’aménagement intérieur (qui commence à se mettre en place) doit coûter 1,08 millions d’euros (Toulouse Métropole participe à hauteur de 950 000 euros).

Le Minotaure coûte 2,5 millions d’euros ; les quatre jours de spectacle au cœur de Toulouse ont un coût légèrement supérieur à 2 millions d’euros.

Chaque année, Toulouse Métropole déboursera 577 000 euros pour faire vivre les lieux.

Des investissements justifiés pour jean-Luc Moudenc. « La culture est un facteur d’attractivité économique », estime le président de la Métropole. « J’aimerai qu’on travaille sur un parcours touristique entre la Piste des géants, Aéroscopia et la Cité de l’espace. Il y a un parcours à inventer, vendre et promouvoir ».

Selon une étude menée aux Machines de l’île, à Nantes (Loire-Atlantique), autre lieu touristique où sont visibles les machines de François Delarozière, chaque visiteur dépense 35 euros dans la ville, en plus de sa visite sur le site.

Légende photo : Les machines de François Delarozière se produiront dans le cœur de Toulouse. (©Jordi Bover)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 16, 2018 8:15 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 16.03.2018

Entre réel et fiction, Christiane Jatahy s’inspire d’Homère pour son premier spectacle à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

Est-ce déjà le spectacle ? Est-ce encore – et toujours – la vie ? Quand on entre dans la salle de répétition des Ateliers Berthier, à Paris, en ce jour froid de février, on est saisie par le trouble. Comme souvent dans les répétitions de théâtre, mais plus encore dans celles-ci, les frontières entre le réel et la fiction se brouillent. Les fauteuils en cuir râpé posés sur le plateau font-ils partie du décor ? Les comédiennes sont-elles en costume, ou leurs longues robes sont-elles juste celles que peuvent porter des actrices aux goûts bohèmes ? Et la chanson d’India Song chantée par Jeanne Moreau, qui passe en sourdine, fait-elle partie du spectacle ?

Christiane Jatahy sourit. Tout son travail repose justement sur cette frontière mouvante, poreuse, entre réel et fiction. La metteuse en scène brésilienne, qui s’est fait connaître ces dernières années avec une série de spectacles fracassants – qu’il s’agisse de Julia, d’après Strindberg, de What if They Went to Moscow ?, d’après Tchekhov, ou de La Règle du jeu, d’après Renoir, à la Comédie-Française –, est aujourd’hui artiste associée à l’Odéon - Théâtre de l’Europe.

Pour son premier spectacle dans la prestigieuse maison, elle crée Ithaque, premier volet d’un diptyque inspiré de L’Odyssée, d’Homère. « C’est vraiment une inspiration, plus qu’une adaptation, précise-t-elle. Une traversée de L’Odyssée pour, à travers elle, rencontrer le monde d’aujourd’hui. L’Odyssée serait comme une barque avec laquelle je peux faire ce voyage pour parler de ce temps dans lequel nous vivons, de l’immigration, des réfugiés, des relations entre les hommes et les femmes – de ce monde en mouvement qui est déjà très présent dans mes précédents spectacles. »

Les répétitions ont elles-mêmes été une odyssée pour cette création jouée en portugais et en français, qui réunit les trois actrices fétiches de Christiane Jatahy, les Brésiliennes Julia Bernat, Stella Rabello et Isabel Teixeira, le comédien suisse Karim Bel Kacem, le Belge Cédric Eeckhout, et le Français Matthieu Sampeur. Ces trois derniers ont découvert la méthode de travail bien particulière de la metteuse en scène, qui nécessite un temps de création inhabituellement long.

Entretiens avec des migrants

« Nous avons commencé, en octobre 2017, par de nombreuses improvisations, racontent-ils. Mais Christiane [que tous appellent « Chris »] travaille avec une structure dramaturgique très forte, une sorte de scénario avec des éléments précis, mais qu’elle vient nourrir, de jour en jour, avec ce qu’elle voit en répétition : comme un squelette extrêmement solide, auquel nous sommes là pour donner de la chair. »

Cette « dramaturgie », comme elle l’appelle, Christiane Jatahy l’a écrite non seulement à partir de L’Odyssée, qu’elle a lue au plus près, mais aussi d’Ulysse, de James Joyce, et d’entretiens approfondis qu’elle a menés, ces dernières années, avec des migrants venus de Syrie et d’Afghanistan. « Lors de ces entretiens, je les ai beaucoup interrogés sur les détails concrets de ces odyssées d’aujourd’hui, mais aussi sur la notion de maison : quelle est-elle, cette maison ? Celle que l’on quitte, ou celle où l’on espère arriver ? C’est aussi pour cela que le spectacle s’appelle Ithaque. Dans ce premier volet, le matériel documentaire vient nourrir la fiction. Dans le deuxième, que nous créerons la saison prochaine, ce sera l’inverse : la fiction viendra en appui du documentaire, qui sera au premier plan. »

L’ESPACE, BIFRONTAL, OÙ LES SPECTATEURS POURRONT SE TROUVER D’UN CÔTÉ OU DE L’AUTRE, EST LÀ DEPUIS LE DÉPART

Les comédiens vont et viennent, d’un côté à l’autre du plateau, entrent dans une scène, en sortent, plaisantent, jouent et rejouent. Le décor n’est pas encore complètement installé, mais l’espace, bifrontal, où les spectateurs pourront se trouver d’un côté ou de l’autre, est là depuis le départ, conçu avec les deux fidèles collaborateurs à la scénographie de Christiane Jatahy, Marcelo Lipiani et Thomas Walgrave. Un côté Ulysse, un côté Pénélope. Même si tout est plus compliqué, bien sûr.

« Avec Christiane, il y a un jeu, un aller-retour permanent entre l’acteur et son personnage, observent Julia Bernat, Stella Rabello et Isabel Teixeira. Chez elle, c’est la vie qui est fondamentale. Elle a un regard infaillible pour voir qui nous sommes, ce que nous pouvons apporter, les relations que nous tissons. La dramaturgie est constituée de ce qu’elle écrit sur le papier, mais il existe aussi une autre écriture, invisible, qui s’invente entre nous. »

Rapport entre théâtre et cinéma

Trois semaines plus tard, l’équipe a migré dans la grande salle de Berthier. L’ambiance est moins légère. « Hier, on a fait les premiers essais avec l’eau qui doit peu à peu envahir le plateau à la fin de la représentation, expliquent les deux régisseurs vidéo, Erwan Huon et Stéphane Trani. Les comédiens étaient transis et, en plus, on est très inquiets pour les deux caméras, qui ont elles aussi les pieds dans l’eau. »

Avec la structure dramaturgique, la conception de l’espace et le jeu d’acteur, le rapport entre théâtre et cinéma est le quatrième pilier du théâtre de Christiane Jatahy, qui, à chaque spectacle, invente de manière totalement organique une nouvelle relation entre le live et les images. Dans Ithaque, ce sont les comédiens eux-mêmes qui vont manipuler les caméras, en se filmant tout en étant dans l’action : un défi.

CHRISTIANE JATAHY, METTEUSE EN SCÈNE : « C’EST PAR LA CAMÉRA QUE LA GUERRE VA ENTRER DANS LE SPECTACLE »

« Il est impossible de montrer la guerre au théâtre, observe Christiane Jatahy. On ne peut parler que de la mémoire de la guerre, de la peur qu’on en a pour le futur, et de ce qu’elle peut produire entre un individu et un autre. C’est par la caméra que la guerre va entrer dans le spectacle : elle est manipulée comme une arme, un instrument de domination et de pouvoir. Mais c’est par elle aussi que va intervenir ce merveilleux univers imaginaire de L’Odyssée : dans le spectacle, il n’y a pas de cyclope ni de sirènes, on ne verra ni Athéna ni Télémaque, qui arrivera dans la seconde partie du diptyque. Cette poésie est prise en charge par les images, et par la manière dont elles sont projetées. »

Sur le plateau, la metteuse en scène travaille en lien étroit et constant avec Paulo Camacho, son jeune directeur de la photographie, son alter ego : ces deux-là n’ont pas besoin de se parler pour se comprendre. Comme tout sera filmé et monté en direct chaque soir, Paulo et les comédiens enregistrent chaque geste, marquent sur le plancher de bois chaque placement, à l’aide de rubans adhésifs de couleur. « C’est cette précision dans la préparation qui doit permettre au spectacle d’être le plus libre et vivant possible chaque soir », indique la metteuse en scène.

Virtuosité des comédiens

Un tel dispositif implique une grande virtuosité chez les comédiens, mais ils n’ont pas l’air de s’en plaindre. Les trois femmes parlent le langage scénique de Christiane Jatahy couramment. Les trois hommes, qui le découvrent, s’en délectent. « On ne peut pas se réfugier derrière une quelconque fiction, parce que justement le travail de Christiane, c’est de la fiction qui fuit, tout le temps », analyse Matthieu Sampeur, qui a déjà travaillé, entre autres, avec Krystian Lupa et Thomas Ostermeier.

« C’est de la fiction qui est tout le temps rattrapée par le réel, ou du réel qui est rattrapé par la fiction, poursuit le jeune comédien. On ne peut à aucun moment se réfugier dans une théâtralité, même bien faite, d’un jeu qui serait “vrai” ou “quotidien”. Non, la seule raison d’être sur ce plateau, là, c’est d’être disponible au présent à tout ce qui se passe autour de nous. C’est passionnant, parce que cela veut dire qu’en tant que partenaires on va être dans la surprise permanente – si on y arrive… Et que le spectacle ne sera vraiment créé qu’en présence du public, qui est lui-même un véritable partenaire. »

Depuis les coulisses, Jeanne Moreau et Marguerite Duras se font à nouveau entendre. « Chanson,/De ma terre lointaine/Toi qui parleras d’elle/Maintenant disparue/Toi qui me parles d’elle/De son corps effacé/De ses nuits, de nos nuits »… Est-ce le spectacle ? Ou la vie ?

Ithaque – Notre Odyssée 1, un spectacle de Christiane Jatahy inspiré d’Homère. Odéon-Théâtre de l’Europe, aux Ateliers Berthier, 1, rue André-Suares, Paris 17e. Tél. : 01-44-85-40-40. Du 16 mars au 21 avril. De 8 € à 37 €. theatre-odeon.eu

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 16, 2018 9:56 AM

|

Parution Livre

Entretien avec Lew Bogdan par Agnès Santi dans La Terrasse

Publié le 20 février 2018 - N° 263

Homme de théâtre accompli qui dirigea des structures et festivals emblématiques en France et en Allemagne, très actif dans le domaine de l’enseignement de l’art de l’acteur, Lew Bogdan publie une saga captivante et remarquablement documentée, un roman-récit éclairant à la fois l’histoire du théâtre et celle d’un siècle tragique. D’Odessa à Broadway et Hollywood, de Constantin Stanislavski à Stella Adler, le voyage nous embarque dans une aventure palpitante tissée de multiples filiations. A lire absolument !

Qu’est-ce qui a motivé votre désir d’écrire une telle saga ?

Lew Bogdan : J’ai voulu remonter les fils d’une histoire foisonnante qui traverse le XXe siècle et plusieurs continents. Une histoire qui tisse de fascinantes filiations, et éclaire l’importance fondatrice du Théâtre d’Art russe. Je me souviens qu’à la fin des années 1970, j’avais réussi à faire venir Lee Strasberg et plusieurs de ses collaborateurs en Allemagne, lorsque je dirigeais le Théâtre de Bochum. Ce fut un événement national qui attira des centaines de comédiens. C’est Strasberg lui-même qui m’a dit que si je voulais comprendre son enseignement, je devais m’intéresser à Stanivlaski. Comme le remarquait Bernard Dort, Stanislavski a été en effet enterré sous son mythe. J’ai donc suivi le conseil de Strasberg. Puis, en 1988, j’ai co-dirigé au Centre Georges Pompidou un symposium international, Le siècle Stanislavski, qui a donné lieu à diverses publications, dont Stanislavski. Roman théâtral du siècle (Editions L’Entre-Temps), que j’ai publié l’année suivante, et à un film produit pour ARTE. Et j’ai organisé pendant une dizaine d’années au sein de l’Institut Européen de l’Acteur, que j’ai fondé, des séminaires avec de grands maîtres russes et américains, auxquels participaient des comédiens de toute l’Europe. C’est un ami qui m’a suggéré de raconter l’ensemble de l’histoire : la saga russe et la saga américaine. Ce fut l’étincelle qui me mit au travail…

« Le théâtre est un sismographe relié au temps présent. »

Comment avez-vous procédé ?

LB. : J’ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce livre, qui fait suite à quatre ans de préparation. J’ai conçu une perspective chronologique et réalisé un vaste collage qui rend compte de l’ensemble du puzzle et raconte une multiplicité d’histoires. Au fil du temps, j’ai accumulé une documentation très importante, 95% de ce qui est mentionné dans le roman est vrai. Le personnage de Fenia Koralnik traverse toute la saga. Fillette, elle se trouva mêlée à l’émigration de la secte des Doukhobors au Canada en 1899, financée par Lev Tolstoï et organisée par Léopold Soulerjitski, puis fit partie du Premier Studio fondé par Stanislavski et Dantchenko, à la recherche de formes théâtrales nouvelles et d’un acteur nouveau.

Quelle a été votre ambition en écrivant cette épopée ?

LB. : J’ai voulu montrer à quel point la vie des acteurs et la vie du théâtre sont en osmose avec leur environnement. Le théâtre est un sismographe relié au temps présent. Il n’y a pas de génération spontanée au théâtre. On ne peut pas comprendre le théâtre russe si on ne connaît pas la tourmente de son histoire – la Révolution de 1905, celle d’Octobre, le léninisme, le stalinisme, les guerres… -, ni le théâtre musical de Broadway si on ne connaît pas l’histoire du théâtre yiddish, dont une figure, Jacob Adler, le Grand Aigle du théâtre yiddish, émigra aux Etats-Unis pour fuir les pogroms. De nombreux artistes et pédagogues russes poursuivirent et firent évoluer en Amérique leur art et leur enseignement dédiés à l’acteur. Ce que j’ai voulu montrer aussi, c’est que les recherches esthétiques sont toujours complexes, nées de révoltes contre le monde ancien et aussi d’une reconstruction de ferments du passé, d’une synthèse de divers éléments qu’il est vraiment passionnant de décrypter.

Propos recueillis par Agnès Santi

Fénia ou l’Acteur Errant dans un siècle égaré (M.E.O. Editions, février 2018)

Fénia ou l’acteur Errant dans un siècle égaré (M.E.O. Editions, février 2018)

http://www.meo-edition.eu/fenia.html

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 15, 2018 7:53 PM

|

Par Véronique Hotte pour son blog Hottello

Périclès, Prince de Tyr, de William Shakespeare, mise en scène de Declan Donnellan

Avec les pièces Cymbeline, Le Conte d’hiver, La Tempête, la tragi-comédie écrite vers 1608, Périclès, Prince de Tyr appartient au cycle final de William Shakespeare qui se plaît à mettre en scène de merveilleuses retrouvailles entre parents et enfants.

Le dramaturge ne fait pas allusion à Périclès, homme d’Etat athénien du V ème siècle, même si ses sources sont issues de chroniques historiques et de poésies.

La romance, tissée de mélodrame et de merveilleux, évoque les péripéties de Périclès, prince de Tyr, qui, héros épique, antique et presque homérique, voyage une décennie en Méditerranée, l’occasion d’en découdre avec les épreuves de la vie.

Rappel des événements et accidents improbables et incroyables des séries B d’aujourd’hui, des aventures extraordinaires et imprévisibles font du protagoniste une proie idéale. Périclès épouse la fille du tyran Antioche s’il résout l’énigme imposée, un mystère que le Prince de Tyr éclaircit d’emblée : le père couche avec sa fille.

Périclès se sent aussitôt menacé de mort et s’enfuit : l’errance marine ne saurait tarder avec son lot de rencontres, de catastrophes et de naufrages, un mariage malheureux puisque survient, en pleine tempête, la mort en couches d’une épouse aimée qui lui donne pourtant une fille, Marina. Puis, cette enfant confiée à des amis sera dérobée par des pirates qui voudront en faire une femme de mauvaise vie.

En dépit de tout, Marina, vertueuse et fille honnête, retrouve son père qui, porteur inespéré de moins de chagrins, entrevoit la fin de ses malheurs quand il retrouve son épouse – passée pour défunte, elle n’était qu’endormie dans son cercueil récupéré en mer par des pécheurs – ; à Ephèse, la ressuscitée est devenue vestale.

Son foyer retrouvé, Périclès peut enfin régner à Tyr ; Marina épouse un ancien habitué de la maison close où on la retenait, converti à l’amour plutôt qu’à la luxure.

Comment créer ce qui est inénarrable et invraisemblable, peu crédible et loufoque ?

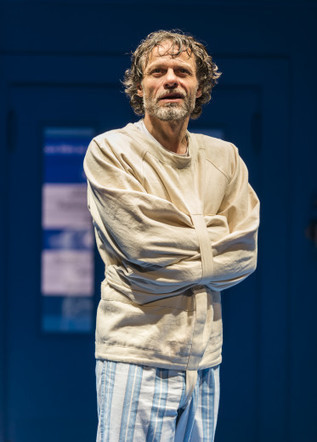

Le metteur en scène aguerri Declan Donnellan voit en Périclès – figure d’errance – un être en « burn out » dont la dépression et le mal-être sont durablement installés.

Conditions de nos temps actuels particulièrement difficiles quand l’individu ne sait plus où donner de la tête et préfère s’exclure lui-même de toute communauté, préférant une solitude à la fois paisible et tendue plutôt que d’affronter la réalité.

Il gît sur un lit d’hôpital où médecin, infirmiers, amis et famille viennent le visiter. Les aides-soignants peuvent se transformer, à l’occasion, en mercenaires et prétendants, et l’acteur qui joue le rôle du tyran Antioche est plus tard un amoureux sincère.

Les acteurs se métamorphosent à vue avec et brio et fracas– personnages sages et raisonnables dans telle scène, dangereux ensuite, cruels et fous dans telle autre.

Alors que les visiteurs et soignants s’attardent autour de celui qui est maintenu dans un coma – choisi ou artificiel -, la radio diffuse ses informations concernant la réalité des migrants d’aujourd’hui, venant de Libye et passant par l’Italie et Lampedusa.

Commentaires, analyses, études, les spectateurs que nous sommes face à cette catastrophe humanitaire de grande ampleur témoignent aussi d’une posture vaine – incapacité à infléchir les événements de sorte que tous recouvrent toit et dignité.

La scénographie de Nick Ormerod est éloquente : un espace hospitalier avec portes battantes, une installation exactement adaptable à l’intérieur d’un vaisseau – la métaphore venteuse du chaos du monde où les embarcations précaires se multiplient sur l’aire planétaire marine. Lumières vertes d’un mal de mer chronique.

Balancement de l’habitacle du bâtiment, tempêtes qui font se lever et s’abaisser la coque marine, malmenée par les vagues, apparitions de figures de mauvais garçons, la vie de Périclès est entrelacée de harcèlements sans relâche, quand il ne dort pas.

A moins qu’il ne traverse un théâtre intérieur de cauchemars et rêves qui s’incarnent.

Declan Donnellan fait de Périclès, Prince de Tyr une comédie dramatique contemporaine – effets de réel avec la situation des migrants d’aujourd’hui qui n’en rappellent pas moins les migrations qu’ont connues les hommes de tous les temps.

Histoires de mensonges et de trahisons, de situations triviales et inavouables familières à l’histoire de l’humanité, en même temps qu’histoire d’un idéal existentiel à préserver, à travers le sentiment de l’amour, via aussi les liens fondateurs de toute famille, spontanément créée ou bien recomposée patiemment au cours du temps.

Humour, ironie et parodie, les scènes n’en restent pas moins efficaces et justes, grâce encore à d’excellents comédiens, Christophe Grégoire, Camille Cayol, Xavier Boiffier, Cécile Leterme, Valentine Catzéflis, Guillaume Pottier et Martin Nikonoff.

Véronique Hotte

Les Gémeaux – Scène nationale de Sceaux, du 7 au 25 mars 2018. Tél : 01 46 61 36 67. Maison des Arts de Créteil, du 28 au 30 mars. Théâtre de l’Archipel à Perpignan, les 3 et 4 mai. Théâtre du Nord à Lille, du 15 au 19 mai.

Crédit photo : Patrick Baldwin

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 19, 2018 6:22 PM

|

Par Thomas Ngo-Hong Roche dans son blog Hier au théâtre :