Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 31, 2018 8:17 AM

|

Par Rosita Boisseau dans M le magazine du Monde | 23.03.2018

C’est avec « Orphée et Eurydice » de Pina Bausch que la jeune retraitée fera ses adieux à l’Opéra de Paris, le 31 mars. A 42 ans, elle fourmille de projets dans le théâtre, le cinéma, le dessin, la poésie…

Quoi de mieux que deux monuments pour tirer sa révérence ? Marie-Agnès Gillot, étoile de l’Opéra national de Paris, vient de danser le Boléro, de Maurice Ravel, dans la version de Maurice Béjart, et enchaîne avec Orphée et Eurydice, sur une chorégraphie de Pina Bausch. C’est avec ce spectacle qu’elle quittera la scène de l’Opéra le 31 mars. Elle a 42 ans depuis septembre 2017, l’âge auquel le règlement de l’institution parisienne, où elle est étoile depuis 2004, prévoit qu’elle parte à la retraite. « On sait bien que ça va s’arrêter un jour, mais c’est difficile de le réaliser. J’ai de la chance de danser le Boléro et Orphée. Et il n’y a pas à dire, lorsqu’on interprète des chefs-d’œuvre, c’est merveilleux », glisse celle dont la carrière d’étoile a connu une forte exposition médiatique, des plateaux de télévision aux pages des magazines de mode, en passant même par une publicité pour la marque Céline en 2015.

« JE NE PEUX PAS COMMENCER LES CARTONS, CAR LA GALERIE D’ART THADDAEUS ROPAC M’A DEMANDÉ DE POUVOIR LA REPRODUIRE À L’IDENTIQUE. »

A deux semaines de sa dernière grande soirée, Marie-Agnès Gillot n’a toujours pas commencé à déménager sa loge. Pourtant, elle a du boulot. Piles de livres et de vêtements, peignoirs de bain, tutus, dessins d’enfants, immenses peintures au trait sauvage, chaussons de pointes en pagaille… Il y en a partout. Autant de reliques de sa carrière. Elle déplace une plaque de polystyrène pour révéler une immense photo de la chorégraphe allemande Pina Bausch. « C’est l’une des rares où elle sourit », glisse-t-elle, émue. Elle plonge dans un carton pour en extraire son premier diadème d’étoile. Puis elle sort du frigo un petit flacon contenant sa sueur, qu’elle a récupérée en tordant ses vêtements après chaque représentation du Boléro. Une « commande » de l’artiste contemporain Charbel-Joseph H. Boutros pour son installation, Sueur d’étoile, au Palais de Tokyo. La danseuse n’en a pas fini avec cette incursion dans l’art contemporain. Sa loge pourrait bientôt se transformer en véritable œuvre d’art. « Je ne peux pas commencer les cartons, car la galerie d’art Thaddaeus Ropac m’a demandé de pouvoir la reproduire à l’identique », explique-t-elle, sans préciser ce qu’en ferait le galeriste.

Marie-Agnès Gillot est à fond. Aucune économie physique ou émotionnelle chez cette femme entière. Née en Normandie, celle qui a commencé la danse à 5 ans grâce à Chantal Ruault, une professeure « très douce et aimante », intègre l’école de danse de l’Opéra de Paris en 1984, à l’âge de 9 ans. Parcours d’enfant ultradouée qui grimpe les échelons sans faillir, loin de sa famille. Sa mère tentera de combler cette solitude en lui envoyant une carte postale par jour pendant cinq ans. Une marque d’amour qui émeut encore Gillot, très discrète sur ses parents. En 2004, elle est nommée étoile à l’issue de sa performance dans Signes, de Carolyn Carlson. Elle a 29 ans. « Avoir la position qu’on mérite fait du bien à la tête, confiait-elle en 2014. J’ai dansé cette pièce partout dans le monde et j’y trouve toujours de nouvelles nuances, glisse-t-elle. Ce sont ces microdétails qui font pour moi l’excellence d’un artiste. » Ensuite, elle a eu le bonheur de créer pour les plus grands, de Jiri Kylian à Mats Ek, en passant par Wayne McGregor ou Nacho Duato.

« DÈS QU’ON ME DISAIT : “ALORS, CES ADIEUX ?”, JE FONDAIS EN LARMES. J’AURAIS AIMÉ CONTINUER UN PEU À DANSER ICI. MA PASSION EST INTACTE, MA FLAMME EST RESTÉE LA MÊME… »

Difficile de conserver le cap d’une conversation avec celle qui vanne, rigole, explose de bonne humeur, se révèle directe, sans apprêts. Elle se jette au sol en grand écart facial tout en fumant cigarette sur cigarette. « Oui, je suis en pleine forme, mais je n’ai pas arrêté de pleurer de septembre à décembre, déclare-t-elle tout de go. Dès qu’on me disait : “Alors, ces adieux ?”, je fondais en larmes. J’aurais aimé continuer un peu à danser ici. Ma passion est intacte, ma flamme est restée la même… » On sent le vertige qui pointe. Vite, elle évoque la rentrée de septembre et les cours quotidiens avec Florence Clerc qu’elle ira prendre au Théâtre des Champs-Elysées, « quasiment en face de chez elle ». Elle enchaîne sur la beauté de la formation classique, celle d’un langage corporel devenu une seconde nature, avec des muscles tirés au cordeau de la perfection. Et ajoute : « Heureusement que les projets ne manquent pas, car je suis single mother et ça me rassure. »

Car l’agenda déborde. Gillot donne du chausson sur tous les fronts. Elle poursuivra les ateliers qu’elle anime dans la prison d’Arles et les cours qu’elle donne dans une école de la campagne turinoise où elle apprend d’abord aux élèves à « ne pas tricher ». Mais, chez elle, le glamour n’est jamais très loin. Cinéma (un rôle dans le futur Celles et ceux qu’on n’a pas eus, de Pascal Thomas), théâtre, expositions… Elle dégaine son téléphone pour montrer le dernier clip d’Arthur H, La Boxeuse amoureuse, où elle apparaît avec l’acteur Roschdy Zem. Ou encore son pas de deux avec le danseur Vincent Chaillet pour la marque de lingerie Intimissimi…

Le corps en souffrance

Elle fait aussi découvrir sa récente œuvre d’art : une toile séparée en deux, créée avec le peintre Sébastien Layral. D’un côté, un visage ; de l’autre, trois sculptures de chaussons de pointes glissés les uns dans les autres avec un texte dissimulé derrière. « J’écris depuis l’âge de 17 ans, chaque soir sur une feuille blanche. Des poèmes plutôt. Et je dessine depuis toute petite. C’est mon grand-père maternel, Paul, coiffeur-parfumeur à Houlgate, où je passais mes vacances d’été, qui m’a appris à dessiner, mais aussi à pêcher la crevette, apprivoiser les oiseaux, se souvenir du nom des arbres… »

Elle vient d’acheter la maison de famille, dont elle évoque la volière toujours ouverte. La retraite de l’Opéra arrive alors que le corps est en souffrance. Elle est atteinte d’une double scoliose. Depuis quelques mois, sa déformation semblait de plus en plus visible sous les justaucorps. « Ah ! il me fait chier, mon dos, s’exclame-t-elle. Ça ne va pas s’arranger avec le temps et je crois bien que je vais devoir ressortir mon corset. Ma bosse, c’est la seule chose que je demande parfois de photoshoper sur les images. » Quand elle a accouché de son fils Paul en 2013, elle s’est retrouvée atteinte d’une paralysie de l’épaule et du bras droit à cause de sa scoliose. Mais rien ne semble arrêter celle qui « adore l’énergie ». Elle a commencé à écrire son discours d’adieux et pense déjà aux détails de la fête qui suivra la représentation du 31 mars. « Pas au restau, mais au deuxième étage du Palais Garnier, avec mes amis techniciens, ceux qui ne sont jamais dans la lumière et avec lesquels je n’ai jamais été en compétition. » Du pur Gillot.

« Orphée et Eurydice », de Pina Bausch. Le 31 mars, au Palais Garnier, place de l’Opéra, Paris 9e. www.operadeparis.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 31, 2018 4:16 AM

|

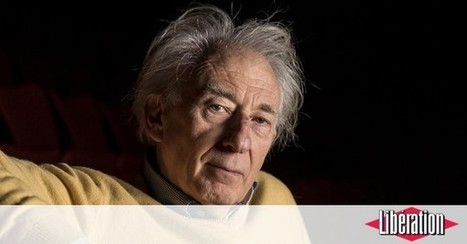

Par Didier Péron dans Libération — 30 mars 2018 à 19:20

Le comédien dandy et punk, devenu fameux en interprétant le président de Groland, s'en va dans un grand éclat de rire.

«Je ne suis pas encore mort et pourtant me voilà devenu une légende !» se félicitait en 2006 Christophe Salengro, le très notoire et hilarant président de la présipauté de Groland et alors qu’il devenait cette année-là le héros d’un jeu vidéo gratuit créé par le groupe de hard rock Enhancer. Le président est mort, vive le président. Toute l’équipe des humoristes soiffards de l’émission culte de Canal+, Moustic et Benoît Delépine en tête, savait le comédien en mauvaise posture psychique et physique après un accident cérébral. Qu’à cela ne tienne, ils ont organisé un concert punk pour lui et d’autres malades afin de changer l’ambiance, plutôt compote et télé.

Salengro, c’est le Buster Keaton français, un grand corps maladroit et pince-sans-rire, empruntant aussi à la tradition des distraits magnifiques (type Pierre Richard) et des dandys je-m’en-foutiste (filière Gainsbourg). Né à Lens, d’un père pharmacien à l’abondante clientèle avec les mineurs silicosés, le petit Salengro ne s’imagine pas rester toute sa vie dans le Nord. Dans la cour de récré, les camarades, bêtes et cruels comme le sont les enfants, se moquent de ses grandes oreilles. Il se voit comédien à Paris, où il n’a pourtant jamais mis les pieds. Maurice Pialat, qui recrute des jeunes dans le secteur pour Passe ton bac d’abord, lui fait passer un casting mais il n’est pas retenu : «Trop bourgeois et sans accent du Nord.»

Héros polyvalent

Le bac en poche, Salengro fait des études d’architecture aux Beaux-Arts de Lille. Avec des camarades, il décide de séquestrer le directeur, qu’il trouve lamentable. Son premier projet avec d’autres étudiants est une piscine d’intérieur élaborée pour un premier étage, dont tout porte à croire qu’elle aurait fini au rez-de-chaussée dès qu’on se serait avisé de la remplir. Sans que la légende ne précise si les calculs étaient faux à dessein… Descendu à Paris en 1973, il croise la route des dessinateurs fous furieux de la bande d’Hara Kiri qui, entre deux bitures, lui proposent de poser en personnage pour des romans-photo parodiques. L’architecture vient de perdre un élément d’avenir mais le non-sens a gagné un héros polyvalent.

«J’ai commencé par la pub, qui m’a permis de faire ma propre publicité, c’est aussi pour ça que je n’ai pas de complexe. Pour beaucoup de comédiens, la pub est péjorative, ils hésitent à en faire parce qu’ils ont peur d’être catalogués, ou de devenir Ducros qui se décarcasse.» Salengro devient l’une des stars de l’agence Quasimodo, spécialisée dans les corps et visages atypiques. Pour la pub Gerflor, il est nu avec une plaque de revêtement de sol en guise de feuille de vigne, qu’il tient à deux mains avant de la lâcher – «et hop !» – mais elle reste en place, évidemment. Pendant longtemps, les gens l’identifient à cette image et l’interpellent dans la rue : «Et hop !» Il dira que sa prestation est si forte qu’elle «vampirise la marque».

Râteau dans la tronche

Dès le début des années 80, le chorégraphe Philippe Decouflé le fait entrer dans son monde – plus tard, il le mettra en scène lors de la cérémonie d’ouverture des JO d’hiver d’Albertville. Les deux hommes sympathisent au cours d’une fête : «Je me souviens l’avoir vu danser sur la piste et ça m’avait bouleversé», raconte Decouflé à Libération. Cherchant à faire exploser cadre et codes du spectacle de danse, il l’enrôle pour mettre de la pagaille sur le plateau, opposer ses déséquilibres à la tenue de danseurs plus aguerris, instillant du comique dans le rituel de la danse. Numéro de claquettes exécuté avec des boots ou pas de deux avec des palmes, habillé en youpala king-size (culotte jaune et collant bleu) ou toute autre tenue impeccable, le cosmic dancer Salengro impose sur scène le style de l’échalas impromptu, roseau pliable à tous les vents ou râteau dans la tronche. Avec Decouflé, de Codex à Contact (1986-2014), le compagnonnage sera suivi et prolifique : «Il était curieux, extrêmement cultivé et il m’apportait de nombreuses idées mais aussi la possibilité de rencontrer des gens que, sans lui, je n’aurais sans doute jamais croisés. Il vivait dans un certain excès, il aimait tout ce qui était dingue et dans la démesure. Dans les années 80, Jean Noel, un de ses meilleurs amis, était un homosexuel extravagant avec énormément d’argent, il faisait des fêtes à tout casser dans son château. Christophe adorait ça, il était parfaitement à son aise avec ses costumes Paul Smith et ses pulls roses.»

Noctambule et porté sur les joies de l’ivresse, avec tous les risques et périls que l’on connaît, il traverse les années 80 parmi la faune branchée du Palace. Xavier Boussiron, musicien, plasticien et metteur en scène, avec qui il a travaillé, le décrit comme un «trompe-la-mort très doux» au comportement volontiers déroutant, avec un «esprit de négligence très mathématique» : «Il partait rapidement en vrille et vous ne pouviez plus l’arrêter. Je l’avais embarqué dans l’aventure du spectacle Menace de mort et son orchestre où il devait jouer de la musique sous hypnose et il a réussi à s’exploser la gueule en scooter à quelques jours de la première !»

«Un artiste à la je-m’en-fiche»

Vingt-quatre fractures au visage, deux opérations, les mâchoires cousues. «J’avais le visage apparemment intact mais tout était cassé à l’intérieur», racontera-t-il. Ses potes de Groland auraient apporté un moulage de sa figure faite pour l’émission satirique au chirurgien chargé de remettre un peu tout ça d’aplomb. «Un mec raffiné et un artiste à la je-m’en-fiche», dit encore Boussiron. Son excentricité convenait parfaitement aux hypothèses logiques et absurdes du groupe Grand Magasin, qui l’invitait régulièrement. A partir de 1992, il entre dans le combo Groland et entame ainsi une de ces montées en flèche paradoxales telles que Canal+, dans les grandes années de l’insolence devenue mainstream, savait mettre à feu. La chaîne s’est fendue d’un communiqué : Christophe Salengro est «immourable» et restera président «pour l’éternité».

«On s’aime pas, mais bon on y arrive, j’ai bientôt 60 ans», raconte Salengro dans une vidéo inédite, mise en ligne par le site Brut. En 2012, il s’était produit avec le groupe de rock Les Producteurs de Porcs, spécialisé dans les reprises, dans la bonne ville de Louvigny (Calvados) où il a profité pour lancer une importante campagne de mariage «grolandais» : «Réservez votre sadi midi, je vous marie avec l’intégralité de l’équipe de foot du FC Loupy. C’est le principe même du Groland : "Le bonheur pour tous !" Mariez-vous ! Avec votre bouteille de Calvados, votre troupeau de moutons, votre bicyclette, votre maman, tout ce qui traîne, quoi !» Les festivités pour les 20 ans de Groland battaient leur plein, avec les hectolitres d’alcool qu’on peut (à peine) imaginer. La vie à pas de géant au bord du précipice, en hurlant de rire. La chute en est moins dure.

Didier Péron

Photo : Christophe Salengro en 2012. Photo Guillaume Rivière

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2018 2:52 AM

|

Par François Ernenwein dans La Croix, le 27/03/2018

Bernard Bloch a voyagé avec des lecteurs de « Témoignage chrétien » en Palestine puis seul en Israël. Une expérience tissée de révoltes et de belles rencontres dont il a tiré un livre et un spectacle.

Bernard Bloch est comédien jusqu’au bout des ongles. La scène est son lieu de vie depuis plus de quarante ans. Cette passion l’a fait beaucoup voyager : de Mulhouse à Strasbourg, d’Avignon à Montreuil, sur les plateaux de cinéma (avec Yves Boisset, Ken Loach, Philippe Garrel, Solveig Anspach…) ou de télévision.

Son exigence et cette palette d’expériences ne l’ont jamais changé en « théâtreux ». À 68 ans, il avance concentré, un peu massif. Une sorte de roc sur lequel aurait été greffé un esprit, curieux, indigné et libre. Tout ce qui l’a un jour décidé à se dire : « Il faut que j’y retourne. » « J’avais fait là-bas ma bar-mitsva en 1962, à Noël auprès de mes oncles installés en Israël dans les années 1950. Mon père l’avait voulu ainsi », raconte-t-il.

Voyage en « terre ceinte »

Le récit de ses pérégrinations récentes en « terre ceinte » (comme il l’écrit justement) a été celui d’une expérience plus existentielle que littéraire, bienveillante pour ce monde et tous ses habitants. « Je n’ai pas fait Sciences-Po. » Mais l’auteur livre en même temps un témoignage documenté (1). Sur des aveuglements si différents et pourtant partagés, sur des sommes de non-dits qui hantent l’un des berceaux du monde. Le livre, dont il a tiré un spectacle (2), dresse une cartographie impressionnante d’impasses.

Tout le monde en prend pour son grade : le mur, les violences, la bonne conscience palestinienne, la cécité des Israéliens et des puissances qui s’activent au Proche-Orient. L’antisionisme et ses dérives d’un côté, la répression aveugle dans les Territoires de l’autre : Bernard Bloch a plongé profond dans le chaudron. Il n’en sort pas vraiment indemne.

Mais il s’est fait beaucoup d’amis parmi ces « cathos de gauche » dont il accompagnait le voyage, tout en résistant à leurs clichés en témoignant du destin de ses parents fuyant les nazis et de l’antisémitisme actuel dans les banlieues françaises. « À vrai dire, en partant avec cet équipage, je ne savais pas très bien où je mettais les pieds. »

« Je suis un indécrottable optimiste »

Il retrouve aussi, en Israël, la famille de son père, miraculée de la Shoah comme ses parents, un juif allemand et une juive alsacienne. Ses oncles et ses cousins sont maintenant vieillissants, logiquement occupés par la gestion de leur sécurité, si pleine de pièges.

Bernard Bloch ne convainc personne. Mais il ébranle un peu les anciens kibboutznik qui ont vécu assez mal la prise de pouvoir en Israël par les religieux et par les affairistes. « Les liens familiaux ne suffisent pas toujours à réduire les incompréhensions. » Bernard Bloch poursuivra d’ailleurs ce voyage quelques années plus tard par un séjour plus long auprès de Michel Warschawski (Mikado), Israélien né à Strasbourg et militant infatigable de la paix. Tout reste difficile, mais rien n’est perdu. « Je suis un indécrottable optimiste. »

« Terre commune »

L’écrivaine Hélène Cixous, dans la préface du livre de Bernard Bloch, définit l’auteur comme un « judéonaute » qui a trouvé « le moyen de se rendre en Israël sans se rendre à Israël ». La force de l’ouvrage vient en grande partie de la sincérité du regard déployé, de la distance prise avec les passions locales ou importées dans ces récits fantaisistes qui circulent dans les colonies et à Jérusalem, racontés aussi souvent par des évangéliques que par des rabbins. Le choc entre la politique et les mythes ouvre toujours sur un gouffre : les droits des uns ne cessent de s’épuiser face à ce que d’autres pensent être leur droit trimillénaire.

À ce stade, avant d’esquisser des solutions, il est préférable de décrire par le menu ce qui ne va pas sur le terrain et dans les têtes. Le témoignage de Bernard Bloch est par définition partiel : un exemple ne prouve rien. Mais il n’est pas partial. Son écriture s’enracine dans une double nécessité. Au-delà de l’expérience personnelle, ce père voulait aussi témoigner pour ses trois enfants Rafaëlle, Antoine et Zina, pas tous enthousiastes à l’énoncé du projet de voyage. Le livre ne s’achève donc pas sur une liste de certitudes et propose encore moins des solutions. Sauf peut-être en brandissant cette constatation : la « passion partagée » des Israéliens et des Palestiniens pour « leur terre commune », ressentie par tous les voyageurs de bonne foi. La raison imposerait logiquement « un dialogue ». Ici et maintenant.

Son inspiration. « La grammaire de l’autre »

« Ce qui me guide dans ma vie, c’est la prise en considération des raisons de l’autre, de sa grammaire. Comme metteur en scène, cela signifie ne pas en rester à ma vision préalable de l’œuvre, et bien entendre ce que l’interprète exprime. Et comme acteur, c’est écouter ce que dit le metteur en scène. Cette démarche a d’ailleurs chez moi une traduction physique. Quand je suis acteur, je remplis le rôle et je prends du poids. Quand je suis metteur en scène, je maigris. Peut-être que l’être humain se définit dans la relation qu’il pose entre le volume qu’il occupe et la place qu’il prend. Tout cela peut d’ailleurs se décliner à propos d’Israël et de la Palestine. »

François Ernenwein

(1) Dix Jours en terre ceinte, Éd. Magellan et Cie, 184 p., 15 €.

(2) Le Voyage de D. Cholb. Penser contre soi-même, du 2 au 5 mai 2018 à 20 heures, au théâtre Berthelot, à Montreuil. Tél. : 01.71.89.26.70. Du 6 au 25 juillet, à 18 h 30, au théâtre du Grand Pavois à Avignon.

Légende photo : Depuis plus de quarante ans, la scène est le lieu de vie du comédien et metteur en scène Bernard Bloch. / Jules Gauthier pour La Croix

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 28, 2018 8:04 PM

|

Par Fabienne Darge (Avignon, Vaucluse, envoyée spéciale) dans Le Monde du 29 mars 2018

Le directeur du Festival a annoncé le programme de la cuvée 2018, mercredi, dans la Cité des papes. Une édition qui mettra en avant la question du genre.

« Mesdames, messieurs et tous ceux qui se définissent autrement, bonjour. Vous savez que le violet est la couleur des évêques, mais aussi celle du féminisme, notamment parce qu’elle mélange le rose, couleur attribuée aux filles, et le bleu, couleur attribuée aux garçons », a d’emblée lancé Olivier Py.

L’édition 2018 du Festival d’Avignon, qui se tiendra du 6 au 24 juillet, sera donc placée sous le signe de cette couleur mixée. Le directeur de la manifestation en a annoncé le programme, mercredi 28 mars, dans la Cité des papes.

Plusieurs lignes thématiques s’en dégagent : la question du genre, accompagnée par celles de l’enfance, de la famille et de l’individu ; l’interrogation sur l’information et la vérité, à l’heure des « fake news » ; l’exil, le racisme et l’identité. Et c’est au jeune (36 ans) metteur en scène Thomas Jolly que revient l’honneur de l’ouverture dans la Cour d’honneur du Palais des papes : il y mettra en scène Thyeste, de Sénèque, pièce sur l’enfance et l’irreprésentable.

Du côté de la jeune garde française, on retrouvera Julien Gosselin, qui, après son mémorable 2666, en 2016, signera une autre épopée au long cours, à partir de trois romans (Mao II, Joueurs et Les Noms) dans lesquels l’écrivain américain Don DeLillo affronte la question du terrorisme. Chloé Dabert, elle, a choisi Iphigénie, de Racine. Moins jeune, mais novice à Avignon, Richard Brunel portera au théâtre le beau roman de Julie Otsuka, Certaines n’avaient jamais vu la mer.

Le Tartuffe d’Oskaras Korsunovas

Concernant les grands créateurs étrangers, la voilure est réduite. Le Belge Ivo van Hove, un habitué du Festival, revient néanmoins, en compagnie de sa formidable troupe du Toneelgroep d’Amsterdam, avec De Dingen die Voorbijgaan (Les Choses qui passent), d’après l’œuvre du grand écrivain néerlandais Louis Couperus.

Autre retour, celui du Lituanien Oskaras Korsunovas, qui présentera sa vision de Tartuffe, de Molière. Dans la jeune génération européenne, on note la présence du Suisse Milo Rau et de son International Institute of Political Murder, et de la Belge Anne-Cécile Vandalem, avec sa nouvelle création, Arctique.

C’est le chorégraphe israélien Emmanuel Gat qui investira la Cour d’honneur après Thomas Jolly, avec Story Water. L’ouverture au monde se fait plutôt, avec Olivier Py, avec les artistes du Moyen-Orient qui, une fois de plus, sont très présents : une garde venue d’Egypte et du Liban, avec à leur tête l’Iranien Amir Reza Koohestani, qui présentera Summerless.

La question du genre, entendue non seulement au sens de trans-identité, mais aussi dans celui de la construction sociale et culturelle des rôles féminin et masculin, traversera tout le Festival, mais elle sera particulièrement incarnée dans Mesdames, Messieurs et le reste du monde, le feuilleton théâtral que conduira le jeune metteur en scène David Bobée. Ainsi que dans Saison sèche, la nouvelle création de l’indisciplinaire Phia Ménard, et dans Trans (Més Enllà), du Catalan Didier Ruiz.

Outre Emmanuel Gat, la danse sera représentée par la chorégraphe allemande Sasha Waltz, avec Kreatur, par l’Andalouse Rocio Molina, par les tandems François Chaignaud-Nino Laisné et Ben & Luc (une découverte), par Jan Martens et par Raimund Hoghe, qui sera là avec deux spectacles dont une création, Canzone per Ornella.

Deux spectacles pour le jeune public

Très attaché à la « décentralisation des trois kilomètres », Olivier Py a demandé au philosophe Alain Badiou d’écrire une suite aux aventures de son personnage créé dans les années 1990, Ahmed, jeune homme de banlieue à l’esprit farceur : interprété par Didier Galas, Ahmed revient sera donc joué en itinérance.

Autre dada du directeur du Festival d’Avignon, le théâtre jeune public figurera avec deux spectacles, Au-delà de la forêt, le monde, signé (en français) par les Portugais Miguel Fragata et Ines Barahona, et Léonie et Noélie, par Nathalie Papin et Karelle Prugnaud.

Il y aura aussi des ovnis dans ce Festival qui mêle les genres à tous les sens du terme : une pièce justement intitulée Ovni(s), par Ivan Viripaev et le collectif Ildi ! Eldi ; Le Grand Théâtre d’Oklahama, d’après Franz Kafka, par Jean-François Auguste, Madeleine Louarn et son théâtre Catalyse, qui travaille avec des comédiens handicapés ; Et pourquoi moi je dois parler comme toi ?, une proposition où Anouk Grinberg et Nicolas Repac liront des textes de « littérature brute » ; Pale Blue Dot, une histoire de WikiLeaks, par un jeune metteur en scène, Etienne Gaudillère…

Quant à Olivier Py lui-même, il signera une création, Pur Présent, composée de trois tragédies de cinquante minutes, et présentera son Antigone, créée en 2017 avec des détenus du centre pénitentiaire du Pontet. Last but not least, Isabelle Adjani et Lambert Wilson liront, un seul petit soir, la correspondance entre Maria Casarès et Albert Camus.

Le Festival « off », lui, commencera également le 6 juillet, mais durera jusqu’au 29 juillet.

Pour Olivier Py, un deuxième mandat à la tête du Festival d’Avignon

A 52 ans (il en aura 53 en juillet, pendant le festival), l’auteur, metteur en scène, performeur et directeur Olivier Py débute son deuxième mandat de quatre ans à la tête du Festival d’Avignon, qu’il dirigera donc jusqu’en 2021. A l’heure du clap de début de cette seconde période, il poursuit les axes définis dès sa prise de fonction en 2014, et qui orientent le festival d’Avignon vers un axe plus populaire et socioculturel que vers la création la plus pointue. Le directeur du festival signe d’ailleurs, pour le document de présentation de cette 72e édition d’Avignon, un éditorial très politique, soulignant notamment que « l’art ne peut servir seulement de consolation au tout libéral, ni de supplément d’âme à des défiscalisations, ni d’arrangement élégant et luxueux avec notre impuissance ».

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 28, 2018 5:45 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan

Voué à la « jeune création contemporaine », le festival de théâtre WET à Tours est un lieu de découvertes et de rencontres des plus réjouissants. Parmi les aventures naissantes de cette troisième édition, outre celles déjà repérées dans ce blog, on a fait la connaissance d’un groupe de jeunes Belges à la recherche du bonheur.

Il faudrait un jour faire l’inventaire à la Prévert des halls de théâtre qui sont censées être accueillants pour justement accueillir le public. Dans les vieux théâtres à l’italienne de notre hexagone, la chose est pliée en quelques mètres carrés : on va à la caisse et au contrôle et ensuite on entre tout de suite après dans la salle ou bien on va au fumoir (de plus en plus rare) ou au bar généralement à l’étage. Le hall n’y est pas une salle des pas perdus.

Hall dégâts

Un jour (était-ce à la suite d’André Malraux, cet accro à la grandiloquence, qui alla jusqu’à parler de « cathédrales de la culture » ?), on ne sait trop qui ni quand, quelqu’un – un directeur carburant à l’ego, un haut fonctionnaire prétentieux de la rue de Valois, un architecte gonflé d’orgueil ou un mauvais lecteur de Malraux – a inventé le hall du théâtre de la fin du XXe siècle et qui sévit encore au siècle suivant. Ce hall est souvent vaste, froid, pas accueillant du tout, intimidant même, propice aux courants d’air malfaisants, souvent très haut de plafond. En outre, dès que deux voix s’y élèvent, c’est bonjour la cacophonie. Enfin, il a une fonction de rite de passage : il faut le franchir (tel un obstacle ou une forêt) pour atteindre la salle, bref : la culture, ça se mérite.

Aux Pays-Bas, on entre souvent dans un théâtre par le bar, ce par quoi on constate que les Hollandais sont des gens bien ordonnés et ont du savoir-vivre. Ce n’est pas le cas en France où le bar, je veux dire la cafeteria, est généralement repoussée au fond du hall des théâtres d’aujourd’hui, parfois à l’étage, souvent en contre-bas comme c’est le cas pour le Théâtre Olympia de Tours, inauguré il y a une dizaine d’années.

Et pourtant, dans ce hall du Théâtre Olympia mal foutu avec sa cafèt’ riquiqui, il régnait une belle ambiance ce week-end pour le festival WET (comme Week-End Théâtre, je suppose), un « festival de jeune création contemporaine » et théâtrale. En deux jours, on pouvait voir une dizaine de spectacles dont la plupart étaient des premiers spectacles. Cela allait du spectacle fait à la sortie des écoles de théâtre entre potes au spectacle mûri dans l’ombre depuis plusieurs années.

Dix d’un coup

Parmi les dix figurait le magnifique spectacle Je suis la bête de Julie Delille créé récemment à Châteauroux (lire ici : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/180218/dans-la-foret-obscure-et-sauvage-de-je-suis-la-bete ) et Le Monde renversé, le premier spectacle prometteur des quatre filles du collectif Marthe vu au Théâtre de la Cité internationale (lire ici https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-thibaudat/blog/150118/collectif-marthe-quatre-sorcieres-bien-givrees ). N’ayant pu rester qu’un jour, je n’ai donc pas vu tous les autres spectacles, loin de là. Mais, outre ceux que je viens de citer, un spectacle m’est apparu plus achevé, plus punch, plus enjoué et plus accompli que d’autres : J’abandonne une partie de moi que j’adapte, mis en scène par Justine Lequette, écrit et joué par le groupe Nabla, c’est-à-dire Léa Romagny, Rémi Faure, Benjamin Lichou et Jules Puibarraud, des acteurs qui viennent de sortir de l’excellente école de théâtre de Liège, l’ESACT.

Mais avant d’y venir, deux mots sur le mode de sélection qui est tout de même le nerf de la guerre des festivals de ce type. Lorsque Jacques Vincey a été nommé à la tête du CDN de Tours il y a trois ans, ce festival faisait partie de son projet. Il en a confié l’organisation et la sélection au JTRC, le Jeune Théâtre en Région Centre-Val de Loire. Depuis 2005, chaque année, sept jeunes comédiens et techniciens après leur cursus dans les écoles de théâtre (Montpellier, Bordeaux, Lille, ENSATT, etc.) sont recrutés pour un an et viennent renforcer l’équipe artistique, complétant ainsi leur formation sur le terrain. Ils sont encadrés par les pros de la maison, réalisent des formes itinérantes répétées dans de bonnes conditions, interviennent ici et là.

Le festival WET c’est leur affaire, celle d’un groupe mixte regroupant des recrutés de l’an dernier et ceux de cette année. Ils sont allés voir des maquettes, des répétitions, des premières, se déplaçant souvent à deux, ils ont visionné des vidéos, épluché des dossiers. Régulièrement, ils se réunissent, discutent ferme et finissent par établir une liste de spectacles qu’ils proposent à la direction. Jacques Vincey valide généralement leur choix. Ce sont donc eux qui ont repéré le spectacle du groupe Nabla.

Jean et Edgar

Le point de départ de J'abandonne une partie de moi-même que j’adapte est le film Chronique d’un été que Jean Rouch et Edgar Morin avaient réalisé en 1960 en allant voir des Français et en leur posant la question : « C’est quoi le bonheur pour toi ? » A partir de cette base, le spectacle se livre à une réflexion en formes de saynètes sur l’état de nos sociétés aujourd’hui, sur le management des vies, l’évolution des mots comme ceux de « travail » ou d’« ouvrier » en faisant l’aller-retour entre 1960 et aujourd’hui. Un acteur tient le rôle de Jean Rouch, un autre d’Edgar Morin, les deux autres font les anonymes en reprenant le débit des voix de 1960, très différent de celui d’aujourd’hui, sans parler du vocabulaire et des valeurs. Et, à la scène suivante, cela rebondit sur aujourd’hui, le tout avec un décor qu’ils recomposent à chaque scène entre une table, une bibliothèque, des chaises et une lampe qui descend des cintres. Moment fort : celui où un acteur dans le rôle du PDG néolibéral parlant le Macron couramment et s’adressant à des ouvriers qui lui tiennent tête devient, par étapes, un tribun politique s’adressant au peuple depuis une estrade et tenant des propos populistes flattant l’auditoire. C’est fin, rythmé, très inventif. Jouissif. Comme l’écrit leur compatriote Henri Michaux : « Parfois, tout d’un coup, sans cause visible, s’étend sur moi un grand frisson de bonheur. »

J’abandonne une partie de moi que j’adapte se donnera les 25 et 26 avril à Mons, puis ira au Off d’Avignon au Théâtre des Doms (lieu dédié à la Belgique), du 6 au 26 juillet.

Légende photo : Scène de "J'abandonne une partie de moi que j'adapte" © Dominique Houcmant Goldo

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 28, 2018 11:08 AM

|

Par Gérald Rossi dans L'Humanité

Mardi, 27 Mars, 2018

Philippe Baronnet propose une belle mise en scène du texte de Bernard-Marie Koltès, respecté au mot près, avec une distribution bien mesurée, mais les personnages ne dégagent pas assez la viscosité crasse ni la perversion maladive sous tendue.

Dans la pénombre se révèle un fragment de l’univers des plus désolés. Un des lieux, où les plus miséreux, les plus exclus ont trouvé refuge. Immigrés, voyous, etc. En écrivant Quai ouest entre 1983 et 1985 Bernard-Marie Koltès s’est inspiré d’un espace qu’il a découvert quelques années plus tôt, à l’ouest de New York, à Manhattan (…) un abri pour les clodos, les pédés, les trafics et les règlements de compte » comme il l’a écrit dans Une part de ma vie. Sur le plateau, des sacs de plastique, des boites vides, des détritus divers symbolisent ce hangar et ses abords, et la mise en scène de Philippe Baronnet (scénographie d’Estelle Gautier) est de ce point de vue assez réussie.

Dans cet univers miséreux, Maurice Koch (Erwan Daouphars puis Julien Muller en alternance), un homme d’affaires véreux qui a croqué une petite fortune destinée aux pauvres, justement, vient pour se suicider. Conduit par Monique (Marie-Cécile Ouakil) sa secrétaire fille à tout faire. Tous les deux se souvenant de ce coin du port avant qu’il ne soit à l’abandon. Sauvé in extrémis de la noyade, Koch va alors découvrir un monde dont il ne soupçonnait pas même l’existence.

Dans ce cloaque vivent les réfugiés Cécile (Teresa Ovidio), son mari, le décrépit Rodolphe (Vincent Schmitt), leur fils Charles (Marc Lamigeon), leur fille Claire (Louise Grinberg), ainsi que Fak (Félix Kysyl) petite frappe sans scrupules, et le noir mutique Abad (Marc Veh). Au-delà des ordures, sur un fond bleu soulignant les rives de « l’Hudson River », dans un cadre de cinéma panoramique (avec les belles lumières de Lucas Delachaux) plusieurs des personnages poursuivent leurs aventures, les échanges, dissimulent leurs sentiments et leurs désespoirs.

La météorite Koltès selon Chereau

Patrice Chéreau, qui dès 1983 dans son théâtre des Amandiers de Nanterre a fait découvrir largement Koltès, disait de lui qu’il « a été une météorite qui a traversé notre ciel avec violence dans une grande solitude de pensée et avec une incroyable force ». D’évidence Quai Ouest est un des vestiges de ce bouillonnement extraordinaire. Complexe et par certains aspects déroutant.

L’univers de Philippe Baronnet côtoie cette « violence ». Notamment grâce à l’univers sonore (Julien Lafosse), soigné et impressionnant pendant une bonne part du spectacle. Pour autant, le traitement qui fait penser à un découpage de polar, n’accroche pas vraiment. Tous les personnages sont là, et plutôt bien incarnés. Mais il ne suffit pas, par exemple, que Fak montre ses (jolies) fesses et un peu son zizi pour que l’on croie à la scène d’un viol sur Claire, au fond d’une minable et minuscule piscine multicolore. Mais en il est-un d’ailleurs ?

En fait, ces personnages, sont trop propres sur eux, mais surtout au fond d’eux-mêmes. Il ne s’agit pas de faire des réfugiés des bandits de grand chemin, mais quand le père exhibe sa Kalachnikov on est convaincu qu’il n’est pas qu’un pauvre vieux type. Abad, Charles, ne sont pas non plus des anges. Fak est un petit animal venimeux. Mais aucun ne secrète la transpiration empoisonnée, le suc visqueux qui en feraient des personnages plus troubles, plus incertains, plus inquiétants. Leur crasse morale est trop nette, trop polie, trop jolie. Leur image trop dessinée, trop bien découpée. Finalement on reste au bord du quai. Le regard au loin, dans la brume.

Jusqu’au 15 avril, du mardi au samedi 20h, dimanche 16h. La Tempête, cartoucherie de Vincennes, tél. : 01 43 28 36 36. Le 19 avril au Préau à Vire, et Caen, Dieppe, Rouen… après l’été.

Photo : Victor-Tonelli

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 28, 2018 11:03 AM

|

Par Sylvain Merle dans Le Parisien | 27 mars 2018,

Le chanteur et comédien donne une représentation exceptionnelle ce mardi, journée mondiale du théâtre, de son seul en scène « Eloquence à l’Assemblée » dans lequel il déclame des discours de grands orateurs.

Deux semaines après avoir chauffé à blanc l’AccorHotels Arena, ex-Bercy, avec NTM et fait la Une de Playboy, c’est à l’Assemblée Nationale que JoeyStarr s’apprête à brûler les planches. Le chanteur y enfile ce mardi soir son costume de comédien pour une représentation exceptionnelle d’« Eloquence à l’assemblée ».

Dans ce spectacle puissant conçu par Jérémie Lippmann, JoeyStarr met son charisme au service de grands discours d’illustres orateurs - Hugo, Tocqueville, Césaire, Malraux, Simone Veil - prononcés devant la représentation populaire. Des mots déclamés avec force dans ce seul en scène qu’il avait joué à la surprise générale en pleine gare Saint-Lazare en novembre dernier.

Un an après ses premiers pas au théâtre, à l’Atelier, le voici donc à jouer sur une scène montée pour l’occasion dans les salons dorés de l’Hôtel de Lassay, la résidence du Président d’Assemblée. Pour l’occasion, François de Rugy y reçoit ce mardi soir quelque 450 invités, dont des scolaires.

JoeyStarr, ici au Théâtre Luxembourg de Meaux. Théâtre Luxembourg de Meaux

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 27, 2018 6:35 PM

|

Par Eric Demey dans La Terrasse

Publié le 27 mars 2018 - N° 264

Guy Cassiers à la mise en scène, Jérôme Kircher à l’interprétation, Philippe Claudel à l’écriture, l’attelage de grands noms donne ici naissance à une très belle réussite.

Par son caractère consensuel et un peu sucré, le récit de Philippe Claudel que Guy Cassiers a entrepris de mettre en scène, La petite fille de Monsieur Linh, s’adresse avant tout aux bons sentiments qui devraient conduire chacun à voir dans la figure de l’autre une part de soi-même, de son humanité. C’est là sa seule imite, sa seule faiblesse pourrait-on dire, dans le cadre d’un sujet aussi politiquement sensible que celui des migrations. Car, pour le reste, ce monologue superbement interprété par Jérôme Kircher est d’une grande beauté, qui emporte toute réticence sur son passage. Conçu en diptyque avec le politique et polémique Grensgeval né de la plume acerbe d’Elfriede Jelinek, qu’on a pu découvrir à Avignon l’été dernier, ce spectacle se veut d’ailleurs pour le metteur en scène l’autre face – sensible – d’une question complexe. Une narration simple et astucieuse parsemée d’énigmes et de surprises mais aussi d’images éloquentes, la première qualité de La petite fille de Monsieur Linh réside avant tout dans le texte de Philippe Claudel. Fuyant son pays en guerre, de l’autre côté de la mer, Monsieur Linh rencontre sur un banc, dans un parc, un autre homme, Monsieur Bark, un humain comme lui égaré. Bien qu’ils ne parlent pas la même langue, les deux hommes se lient d’amitié, aidés en cela par la petite-fille de Monsieur Linh, dont il ne se sépare jamais.

Une interprétation puissante

Sur scène, c’est Jérôme Kircher qui incarne les deux personnages solitaires. Derrière lui, un vaste écran où s’inscrivent parfois quelques dialogues, et, quand ils se retrouvent, l’image vidéo des deux hommes assis côte à côte. L’interprétation de Jérôme Kircher est si puissante qu’on ne pourrait que l’appauvrir en tentant d’en rendre compte. En narrateur, Kircher est un brin rigolard, aussi léger que touchant. En Monsieur Bark, il campe un gaillard bourru mais pas trop, au bord du précipice et des larmes. En Monsieur Linh, il est tout à la fois perdu, émouvant et déterminé. L’histoire se mène d’un point de vue intérieur, à travers les yeux de Monsieur Linh, elle est conduite d’une voix sensible, presque naïve. Et l’acteur crée lui-même, habilement et simplement, l’univers sonore délicat et envoûtant de cette aventure humaine où ce qui relie les hommes dépasse de loin les différences culturelles, les règlements et les frontières. Bouleversant.

Eric Demey

La petite fille de Monsieur Linh

du Mardi 3 avril 2018 au Samedi 7 avril 2018

MC93

9 Boulevard Lénine, 93000 Bobigny

à 20h30, le samedi à 18h30. Tel : 01 41 60 72 72. La Rose des Vents, Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq. Du 10 au 13 avril à 20h sauf le jeudi à 19h. Tél : 03 20 61 96 96. Spectacle vu au Phénix à Valenciennes. Durée : 1h20. Egalement au Théâtre de Namur du 3 au 5 mai 2018, et au Théâtre National à Bruxelles du 25 au 31 mai 2018.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 26, 2018 5:35 AM

|

par Vincent Bouquet dans Sceneweb - 24 mars 2018

Soutenue par la mise en scène précise et rythmée de Rémy Barché, la pièce de Baptiste Amann dissèque avec acuité les dynamiques d’une cellule familiale de notre temps. Sous ses airs ordinaires, entre l’entrée, le plat et le dessert d’un repas dominical, elle parvient à dénicher le théâtral dans le banal.

« On peut faire théâtre de tout », intimait Antoine Vitez alors directeur du Théâtre des Quartiers d’Ivry. En écrivant et mettant en scène « La Truite », Baptiste Amann et Rémy Barché ne font pas autre chose que suivre ce mantra. Commune, banale, la famille qu’ils portraiturent l’est sous toutes les coutures. Chez eux, il n’est pas question d’adultère, de meurtre ou d’inceste comme la scène théâtrale en voit tant. Pour couvrir les quelques trimestres qui les séparent de la retraite, un couple de sexagénaires vient simplement d’ouvrir une boulangerie bio dans un petit village. L’anniversaire du père est l’occasion pour eux d’organiser un déjeuner dominical avec leurs trois filles qu’ils voient peu. Toutes sont en couple, apparemment équilibrées. Les deux premières sont déjà mères, quand la petite dernière se plait à parcourir le monde pour le photographier sous les meilleurs angles. Une famille somme toute normale, trivialement de notre temps. Et pourtant, sous le vernis bienséant, couvent des failles, plus ou moins perceptibles. Alors que le père a une importante annonce à faire, une sombre histoire de truite va faire dérailler le sempiternel rituel entrée-plat-dessert.

Dans un tout autre genre que son ambitieuse trilogie « Des territoires », mais avec la même aisance et la même patte de jeune dramaturge, la pièce de Baptiste Amann est beaucoup plus riche que ses airs ordinaires ne pourraient le laisser penser. Préférée à la traditionnelle blanquette par l’une des trois filles conformément à son régime lacto-pesco-végétarien, la truite catalyse bon nombre de flux et reflux intra-familiaux, irrigués par les courants sociétaux. Elle exprime la force des convictions intimes et le vif besoin de ne pas ressembler à ses parents, ravive les blessures enfantines et les querelles générationnelles, dynamite ces rails construits par les parents pour protéger leurs enfants jusqu’à les étouffer. Entre monologues lyriques et échanges groupés qui témoignent d’une grande acuité sur la cellule familiale de notre époque, l’écriture affûtée de Baptiste Amann, à mi-chemin entre rire et gravité, croque sans caricature toutes les complexités des dynamiques familiales, à la fois cocon protecteur et piège sclérosant. Par les truchements réflexifs de sa fine plume, c’est bien du banal que naît le théâtral.

A l’avenant, la mise en scène de Rémy Barché ne cherche jamais à en faire trop. Moderne sans être sophistiquée, audacieuse sans être grandiloquente, elle apporte juste ce qu’il faut de dynamisme pour soutenir le rythme, savamment travaillé, de la pièce. D’autant plus précise qu’elle est la clé de voûte du spectacle, sa direction d’acteurs sait se faire intense dans les moments-phares – monologues-confessions des parents, récit de « l’accident » de l’un des gendres – et plus légère dans les séquences de troupe – scène du karaoké, montage du lit pour bébés. En mère control freak et en père taiseux, Christine Brücher et Daniel Delabesse se démarquent, tout comme Samuel Réhaut et Julien Masson dans leurs rôles respectifs de pièces rapportées un peu lourdingue et mal-aimée. Tous illustrent ces sentiments ambivalents qui traversent bon nombre de familles, où l’amour peut être teinté de mépris, où la cohésion peut parfois tanguer avant de se reconstruire, où l’ordinaire a finalement toujours quelque chose d’extraordinaire.

Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr

La Truite

Texte Baptiste Amann

Mise en scène Rémy Barché

Avec Suzanne Aubert, Marion Barché, Christine Bücher, Daniel Delabesse, Julien Masson, Thalia Otmanetelba, Samuel Réhaut, Blanche Ripoche et la voix de Baptiste Amann

Assistanat à la mise en scène Alix Fournier-Pittaluga

Scénographie et costumes Salma Bordes

Lumières et régie générale Florent Jacob

Son Antoine Reibre

Régie plateau Mohamed Rezki

Coproduction La Comédie de Reims–CDN, Compagnie Moon Palace

Avec le soutien de Théâtre Ouvert – Centre national des dramaturgies contemporaines, de la région Ile-de-France, de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon-CNES, de l’ONDA, de Fabulamundi-Playwriting Europe, du programme Culture de l’Union européenne

Avec la participation du Jeune Théâtre National

Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, D.R.A.C. et région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Spectacle créé le 21 mars 2017 à La Comédie de Reims

Durée : 3h20 (entracte compris)

Théâtre Ouvert

Du 23 mars au 14 avril 2018

Mardis et mercredis à 19h

Jeudis, vendredis et samedis à 20h

Photo Joseph Banderet

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 26, 2018 4:53 AM

|

par Stéphane Capron dans Sceneweb - 21 mars 2018

Ludovic Lagarde dirige la Comédie de Reims depuis le 1er janvier 2009, son mandat s’achève. Il avait succédé à Emmanuel Demarcy-Mota. Au cours de ses mandats il a poursuivi la lignée de la permanence artistique avec un auteur associé, Olivier Cadiot, des comédiens, et trois jeunes metteurs en scène en résidence de création à l’Atelier de la Comédie. Avec les autres structures culturelles de la ville, il a renforcé le Festival Reims scènes d’Europe? Qui pour lui succéder en 2019 ? Voici les 5 candidats.

Yves Beaunesne – metteur en scène

Après une agrégation de droit et de lettres, Yves Beaunesne se forme à l’INSAS de Bruxelles et au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris. Il signe, en novembre 1995, sa première mise en scène au Quartz de Brest, Un Mois à la campagne d’Ivan Tourgueniev. Il a été nommé en 2002 directeur-fondateur de la Manufacture – Haute École de Théâtre de la Suisse romande dont le siège est à Lausanne, qui a ouvert ses portes en septembre 2003 et dont il a assumé la direction jusqu’en 2007. Il enseigne au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris, à l’Ecole professionnelle supérieure d’Art dramatique de Lille, aux Conservatoires de Poitiers et de Rouen, au Théâtre national de Pékin. Depuis le 1er janvier 2011, il dirige le Centre dramatique national Poitou-Charentes, qui a pris le nom de Comédie Poitou-Charentes.

Guy-Pierre Couleau – metteur en scène

Guy-Pierre Couleau est nommé en juillet 2008 à la direction de la Comédie De l’Est, Centre Dramatique Régional d’Alsace, à Colmar qui devient en 2012 un Centre Dramatique National. Il débute au théâtre comme acteur en 1986, dans des mises en scène de Stéphanie Loïk, Agathe Alexis ou Daniel Mesguich. Il réalise sa première mise en scène au Théâtre de L’Atalante en 1994 : Le Fusil de Chasse de Y.Inoué, puis continue de jouer et de mettre en scène alternativement jusqu’en 1998, date à laquelle il décide de se consacrer uniquement à la mise en scène. Il fonde en 2000, sa compagnie « Des Lumières et Des Ombres », qui devient associée au Moulin du Roc, Scène Nationale de Niort puis à La Passerelle de Gap et au Théâtre d’Angoulême. En 2001, Le Sel de La Terre, diptyque de Sue Glover et Frank McGuinness, est programmé au « Festival IN » d’Avignon. En novembre 2014, il créé Don Juan revient de la guerre d’Odon Von Horvath qui connaît un grand succès public et professionnel dans le Off à Avignon 2015. En janvier 2016, il créée Amphitryon de Molière puis Le Songe d’une nuit d’été de William Shakespeare au Théâtre du Peuple de Bussang. En juin il va créer au Printemps des Comédiens, une nouvelle version de la Conférence des Oiseaux de Jean-Claude Carrière.

Chloé Dabert – comédienne et metteuse en scène

Issue du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, elle joue sous la direction de Joël Jouanneau, Jeanne Champagne, Madeleine Louarn. Chloé Dabert travaille régulièrement avec de jeunes adultes autour d’écritures contemporaines, notamment au CDDB-Théâtre de Lorient où elle est artiste associée jusqu’en juin 2016. En 2012, elle fonde, avec le comédien Sébastien Éveno, la compagnie Héros-limite, installée depuis en Bretagne. Le spectacle Orphelins de Dennis Kelly, qu’elle crée à Lorient en 2013 dans le cadre du Festival Mettre en Scène, est lauréat du Festival de théâtre émergent Impatience 2014 co-organisé par le Théâtre du Rond-Point et le CENTQUATRE-PARIS. Depuis 2015, elle est artiste associée au CENTQUATRE-PARIS. En janvier 2018, elle a mis en scène au Vieux-Coombier de la Comédie Française J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce. Cet été au 72ème Festival d’Avignon, elle va mettre en scène Iphigénie de Racine.

Marc Lainé – metteur en scène

Marc Lainé est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en 2000. Il a réalisé plus d’une cinquantaine de scénographies avec notamment Marcial Di Fonzo Bo, Richard Brunel, Arnaud Meunier, Pierre Maillet, David Bobée ou Madeleine Louarn. Depuis 2008, il conçoit ses propres spectacles. Affirmant une écriture résolument “pop”, il y croise le théâtre, le cinéma et la musique live. Il vient de présenté Hunter en tournée et à Chaillot. Avec l’auteur britannique Mike Kenny, il crée La Nuit Électrique, nommé aux Molières 2009, et Un Rêve Féroce, joué au Théâtre du Rond-Point. En mars 2014, Marc Lainé crée Spleenorama, pièce de théâtre musical et fantastique inspiré par la « Mythologie Rock ». En mars 2015, il écrit et met en scène Vanishing Point, les deux voyages de Suzanne W., créé au Théâtre de Chaillot pour dix-huit représentations avant d’être présenté à l’Espace Go de Montréal pendant un mois. Le spectacle, dont Moriarty compose et joue la musique, remporte deux Prix de la Critique (Meilleure création d’une pièce en langue française / Musique de scène). Il est diffusé durant trois saisons consécutives.

Bérengère Janelle – metteuse en scène

Après avoir été assistante à la mise en scène de metteurs en scène internationaux comme Carlo Cecchi et Klaus Michael Grüber, Bérangère Jannelle crée des formes théâtrales traversées par des questions poétiques et politiques (Le Décaméron, de Boccace ; Ajax, de Sophocle ; Amor ! ou les Cid de Corneille ; Pylade, de Pier Paolo Pasolini ; Twelfth Night – La Nuit des rois ou Ce que vous voudrez, de William Shakespeare…). En 2016, elle monte Africa Democratik Room, un spectacle entre l’Afrique et la France autour de Platon, et, en 2017, imagine Melancholia Europea.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 26, 2018 3:52 AM

|

Par Joelle Gayot sur le site de son émission "Une saison au théâtre" sur France Culture :

Notre dissection du théâtre vivant se poursuit en compagnie d'un personnage : George Dandin. Crée par Molière en 1668, Dandin nous parle de plus vaste qu'on peut d'abord l'imaginer. 350 plus tard, qu'est-ce que ce nom nous raconte de politique ? Jean-Pierre Vincent est bien placé pour nous éclairer.

Ecouter l'émission (30 mn) : https://www.franceculture.fr/emissions/une-saison-au-theatre/prenom-george-nom-dandin-metteur-en-scene-jean-pierre-vincent

Son prénom est George. Et son nom est Dandin. George Dandin. Difficile de l’oublier. Il ne cesse de le répéter tout au long de la pièce. Et plus il le répète, plus l’homme semble se vider de sa substance. A moins que ce ne soit l’inverse. A moins que marteler son nom soit sa façon d’affirmer haut et fort l’identité qu’il vient de se payer. Car George Dandin, pour s’acheter une particule - et de paysan, devenir un bourgeois - s’offre une épouse, Angélique. Il la paye rubis sur l’ongle à ses désormais beaux parents, M. et Mme de Sottenville. Mais Angélique qui est jeune, mais pas sotte, ne se laisse pas faire. Et voilà que Dandin le parvenu devient George le cocu.

Que nous raconte encore aujourd’hui ce drôle de personnage dans lequel Molière avait mis beaucoup de lui même ?

La réponse à la question nous est fournie par notre invité Jean Pierre Vincent, metteur en scène : son George Dandin ou le mari confondu, crée le mois dernier au CDN Le Préau (Vire) sur le texte de Molière, tourne actuellement sur les routes de France. Après Vire, Toulouse, Evreux, Dole, Grenoble et Lyon, la pièce poursuit sa tournée à Sète, Narbonne, Marseille, Caen, Dijon, Besançon et Dunkerque.

Avec Jean Pierre Vincent, nous sommes en compagnie d'un artiste qui n’a jamais dissocié le théâtre d’une pensée politique. Si nous n'irons pas jusqu’à dire de sa représentation qu’elle est militante ; ce qu’elle raconte pourtant de l’impossibilité d’une classe sociale à sortir des cadres qui lui sont assignés est terrible parce que toujours d’actualité. Et de plus en plus complexe. Il se peut bien que cette mise en scène soit à la fois un geste esthétique et un geste marxiste... Plaisir assuré !

"George Dandin", Molière, mise en scène Jean-Pierre Vincent (création 2018)• Crédits : Pascal Victor/ArtcomPress

INTERVENANTS

Jean-Pierre Vincent

metteur en scène et comédien

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 25, 2018 6:23 PM

|

Par Nicolas Arnstam dans Froggy's Delight

Glapieu, un petit voleur poursuivi par la police se réfugie par hasard dans la maison de Cyprienne dont la mère et le grand-père sont criblés de dettes et à la merci de Rousseline, un banquier qui veut épouser la jeune fille. Glapieu fera son possible pour sauver la famille d'une issue malheureuse.

Après le très réussi "Page en construction" la saison dernière, Kheireddine Lardjam revient avec un classique revisité. A la suite des attentats de Paris, il se plonge dans l'oeuvre de Victor Hugo et décide d'adapter "Mille francs de récompense", une de ses dernières pièces écrite en 1866 en exil à Guernesey durant la présidence de Napoléon III.

Seule pièce sur son époque de l'auteur des "Misérables" et la seule se déroulant en France, elle est une comédie au vitriol sur le monde de la finance. En grand visionnaire, Hugo écrivait là une pièce on ne peut plus actuelle que Kheireddine Lardjam, après en avoir coupé une bonne moitié (mais en respectant l'essence), donne à voir dans toute sa contemporaneité.

Sur un rythme bouillonnant, le metteur en scène va en effet droit au but et offre des scènes jubilatoires où cette histoire ébouriffante s'avère passionnante et le spectacle drôle, intelligent et surprenant. Il se confirme en outre être très pertinent quand à la transposition de cette comédie du 19ème siècle qui met à mal avec la même acuité le dogme de la finance.

Le travail visuel est impressionnant. Saluons la scénographie brillante d'Estelle Gauthier (des colonnes mobiles en plexiglas qui servent de murs ou de silhouettes d'immeubles et sur lesquelles sont projetés les images vidéo de Thibaud Champagne ou les dessins inquiétants de Jean-François Rossi).

Et bien sûr, les comédiens sont à la fête dans ce feu d'artifice. Maxime Atmani (Glapieu), formidable, mène la danse avec une vraie intelligence de jeu et le sens de la comédie. Azeddine Benamara est un effrayant Rousseline. Linda Chaïb fait preuve une nouvelle fois de ses qualités avec une Etiennette (la mère) déjantée irrésistible. Et Cédric Verschambre est un phénoménal juge- animateur télé.

Mais tous sont parfaits. De Romaric Bourgeois (l'hussier rock et également compositeur de la musique idoine du spectacle) à Aïda Hamri (Cyprienne) à la belle présence en passant par les impeccables Samuel Churin (Le Baron) et Etienne Durot (Edgar).

La pièce se termine sur une scène qui laisse à méditer dans ce qu'elle a de contemporain et donne à cette comédie rocambolesque (et rock'n roll) où chacun essaye de s'en sortir un surcroît de justesse et de modernité.

Kheireddine Lardjam fait avec ce "Mille francs de récompense" une vraie propsition tranchée dans une mise en scène contemporaine accessible à tous, à l'imaginaire nourri par les séries télé (et de nombreuses références à celles-ci), formidable pont pour découvrir l'oeuvre de Victor Hugo.

Nicolas Arnstam

Comédie dramatique d'après l'oeuvre éponyme de Victor Hugo mise en scène de Kheireddine Lardjam, avec Maxime Atmani, Azeddine Benamara, Romaric Bourgeois, Linda Chaïb, Samuel Churin, Étienne Durot, Aïda Hamri et Cédric Veschambre.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 25, 2018 6:15 PM

|

Par Nathalie Rouiller pour Libération - photo Audoin Desforges

— 26 mars 2018

Sentimental et généreux, le comédien belge signe avec Jérémie, son cadet starisé, un premier film intitulé «Carnivores», autour des duos familiaux.

Depuis le tandem biblique Caïn et Abel, chacun sait 1) que Dieu est un viandard attiré par l’agneau grassouillet plus que par les fruits mûrs ; 2) qu’à encenser les facilités du cadet, on s’expose à vexer l’aîné. Et que tout impair peut finir en véritable bain de sang…

Au cinéma, où les airs de famille ne sont pas légion, la lumière des spots prend parfois un malin plaisir à faire la nique au droit d’aînesse. Chouchou des Dardenne, le Belge Jérémie Renier a connu la notoriété très jeune et chapardé toutes les attentions. Yannick, son aîné de six ans, a fait carrière sur les planches avant de se frotter à l’objectif. Aujourd’hui, le duo signe Carnivores, un premier film introspectif et inquiétant, avec Leïla Bekhti et Zita Hanrot. Des doubles féminisés leur permettant de s’entre-déchiqueter en toute insouciance, loin de la réalité. La catharsis tournoyait dans leur esprit depuis un épisode tragicomique. Après Nue Propriété de Joachim Lafosse où ils campaient les jumeaux d’Isabelle Huppert, ils s’étaient retrouvés un jour à l’aéroport. Un appel et Yannick avait fini encombré de tous leurs bagages, alors que Jérémie, léger comme une star de ciné, bavassait au téléphone. Du lourd pour tous les fans de psychologie…

Parce qu’on fatigue des comparaisons antithétiques, on se réjouit de découvrir le brun ténébreux en solo. On l’attend moustache en fer à cheval et chevelure longue comme sur l’Instagram de son frère. Il a le poil de trois jours et la mèche agitée. Pour les besoins de la photo, l’athée se drape torse nu dans le suaire terne d’un voilage, pose entre les draps, puis se souvient, mais un peu tard, que la chambre est territoire interdit dans cet appart du Marais prêté par un copain. Pas encore émoussé par le tempo presto de la promo, il propose du café, surveille l’écoulement dans la tasse. Sa prévenance cadre avec la déco vintage pop de la cuisine, et on l’imagine volontiers partageur de tâches ménagères.

Son père est ostéopathe, sa mère secrétaire. Il a 3 ans quand ses parents se séparent. Un week-end sur deux, avec ses sœurs aînées, il rejoint son géniteur et sa nouvelle compagne. L’arrivée du frérot est un événement dont le comédien se souvient avec précision. Premier regard à la maternité et premières inquiétudes : «J’étais soulagé que ce nouveau venu brise le gynécée. En même temps, il y avait une ambiguïté dans le fait qu’il allait rester avec mon père.» Dans l’élevage désaffecté qui jouxte la maison, il y a par chance tant de vitres à briser, de bidons à ouvrir, de bêtises à empiler que la jalousie se mue vite en œillades entendues et en connivence musclée. «Je profitais de ma force pour le pousser à bout», avoue-t-il guilleret avant de glisser : «Petit, il m’énervait, il faisait tout comme moi.»

Animal d’image dès son plus jeune âge, le cadet rôde dans les rues caméscope au poing. Renier l’aîné fantasme sur la littérature, «mystérieuse et valorisante», hésite entre la défroque de poète maudit et celle de philosophe avant d’opter pour la scène. La question de la légitimité ne viendra le hanter que plus tard. Sésame perfide, son patronyme place la barre haut. Et puis la caméra est «un objet qui regarde, qui fige. Une sorte de trou noir». Les astéroïdes du grand écran confirmeront…

A l’écouter disserter sur le côté sombre du ciné, éloignement familial, narcissisme, perte de contact avec la réalité, on risque de rater le bouillonnement sauvage et perché du personnage. En 2017, il est sacré meilleur comédien aux molières belges. Les accoudoirs du Théâtre de Namur se souviennent de son passage en force. Bondissant sur scène, les poings serrés comme un vainqueur de Grand Chelem, le zébulon magnifique a bécoté tout le monde, avant de mouliner un discours très drôle. Stéphane Custers, metteur en scène et ami, témoigne de son énergie brute et parfois clownesque : «La première fois que j’ai vu Yannick, lors d’un spectacle d’impro, il portait un ciré jaune et avait le visage peint en vert.» «Très bien élevé, il baisse imperceptiblement le visage quand il parle de choses sérieuses, comme un loup apprivoisé», observe-t-il également. Jérémie, lui, décrit ainsi son aîné : «1,77 m, 65 kg. Il dévore mais reste svelte et sec comme un danseur. Drôle jusqu’à en être gênant. Débordant de vie ou englouti par les soucis. Généreux comme pas deux. Voici l’homme de ma vie. Mon frère et demi qui n’a de demi que la moitié que je n’ai pas.»

Depuis son adolescence et une nuit passée à la belle étoile dans une forêt luxembourgeoise, l’amoureux des sous-bois aime marcher seul et se laisser gagner par l’apaisement du pas cadencé. Outre les Frères Karamazov de Dostoïevski, il vient de terminer la Vie secrète des arbres qui traite de dialogues silencieux, de sève nourricière et d’entraide chlorophylle. Une perspective diamétralement opposée à celle de son long métrage, où le bois n’est pas joli, joli, au final. Solitaire par intermittence, il aime aussi les troupes de théâtre, les cavalcades familiales et le quotidien partagé. Sa pupille vrille quand il évoque Claire Bodson, comédienne rencontrée au Conservatoire royal de Bruxelles, et cet instant où les sentiments l’ont submergé, le laissant pantelant et follement amoureux. Trois bagues crucifient ses phalanges. Dans sa préférée, des plumes en argent massif, il voit sa relation de couple : «Elle est belle, me fait mal de temps en temps et représente quelque chose de léger dans un métal lourd.»

Ceinture noire de taekwondo, Renier balaierait bien du pied classements et échelles de valeur. Persuadé qu’il fallait être virtuose ou s’abstenir, il s’est longtemps interdit le piano. Aujourd’hui, grâce aux cours pris en cachette, ses doigts accompagnent adagietto le Winterreise de Schubert. «Eclectique mais pas à l’affût», il arbore un tee-shirt du groupe Sonic Youth et vante les vertus euphorisantes de la bossa nova. S’il se rêve un jour loin de Bruxelles, il s’évite toute condescendance envers les Flamands et tient à ce que ses enfants (Gaspard, 17 ans, Cléo, 9 ans) soient scolarisés dans les deux langues. Le mur invisible finira-t-il par tomber ? Art et culture jettent de plus en plus de passerelles entre les communautés, il serait stupide de se priver «des gens géniaux qu’il y a en Flandres». Il habite un appartement dans le quartier de l’Altitude Cent, point culminant 100 mètres, ne se plaint pas de ses 1 000 euros mensuels. Sans grande curiosité politique, il vote plutôt écolo.

Avant de partir, ce «tendre et viril», qui parle si bien du «plaisir immense de la lucidité», dit son soulagement d’avoir symboliquement occis son frère. Et puis, les étiquettes de bon fils et de grand frère sérieux réduites en papillotes, il précise : «Dans les dates importantes, ce serait bien d’ajouter la naissance de Jérémie.»

29 mars 1975 Naissance à Bruxelles.

6 janvier 1981 Naissance de Jérémie.

1993 Conservatoire royal de Bruxelles.

2007 Nue propriété (Joachim Lafosse).

2017 Prix du meilleur comédien aux molières belges.

28 mars 2018 Carnivores, réalisé avec son frère.

Nathalie Rouiller

photo Audoin Desforges pour Libération

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 31, 2018 5:45 AM

|

Par Ysé Sorel dans AOC

Artiste éclectique et trans, Phia Ménard est une figure singulière dans le paysage culturel français. Explorant les questions d’identité, notamment de genre, et de transformation, ses spectacles donnent lieu à des corps-à-corps avec la matière et jettent le trouble sur les idées trop sédimentées, s’attaquant au patriarcat. Sa pièce Les Os noirs est présentée au Montfort -Théâtre de La Ville, à Paris.

Lire sur le site d'AOC : https://aoc.media/entretien/2018/03/31/phia-menard-patriarcat-cest-association-de-malfaiteurs/

Phia Ménard, metteure en scène, performeuse, circassienne, scénographe, dramaturge, – en un mot : artiste –, nous donne rendez-vous au Théâtre Sylvia Monfort. Son spectacle Les Os noirs, qui fait partie de la programmation hors-les-murs du Théâtre de la Ville, y sera visible jusqu’au 14 avril prochain. Nous nous installons sur les fauteuils bleus au centre de la salle, dans ce lieu que Phia Ménard, qui, fut un temps, s’appelait Philippe, aime à désigner comme la « grotte » – le théâtre. Alors que les machinistes et les régisseurs s’activent et installent le décor du spectacle, l’artiste revient posément sur sa transformation, ses quêtes, l’art, la vie, la mort : un îlot d’intelligence et de sensibilité et un « elle » au pluriel. YS.

Les Os noirs brassent des thèmes et des éléments qui vous sont chers et traversent vos différentes créations, comme Vortex ou L’Après-midi d’un foehn : la marionnette, le vent, la mort. Pourriez-vous revenir sur ce spectacle en clair-obscur, et nous dire comment il se positionne dans votre œuvre ?

Je pense qu’au fur et à mesure de mon parcours, mon discours évolue, parce que ma compréhension des choses et de moi-même évolue. En revoyant le spectacle ici [NdA : le spectacle a été créé en 2017 à l’Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie] je comprends que cette pièce est une pièce qui a un objet très particulier. Tout d’abord, parce que pour la première fois, en tout cas pour les solos, j’ai écrit pour quelqu’un, et je me dis que c’est peut-être le signe de la fin d’une étape pour moi. Pendant des années, lors de ma transition, j’ai fait des solos car je prenais mon état et ses évolutions comme objet d’étude. Mes œuvres naissaient tellement de ce que j’étais en train de vivre que je ne pouvais pas, à ce moment-là, dialoguer avec quelqu’un d’autre. Lorsque je rencontre Chloée Sanchez, l’interprète des Os noirs, j’atteins un stade où la question qui se pose à moi est différente, car aujourd’hui je réfléchis peut-être moins à des problèmes de genre qu’à la place des femmes dans la société. J’arrive donc à un dialogue d’une femme avec une autre femme. Et cette femme, Chloée, est une femme silencieuse, et ce silence me trouble énormément car devant elle je me demande : qu’a-t-elle à dire ? Le silence cache toujours quelque chose. Je l’invite donc à venir travailler avec moi. Issue de l’école de Charleville-Mézière, elle est marionnettiste et nous commençons à faire dialoguer nos pratiques. Cette prise de contact, à partir de quelques éléments, me pousse à écrire Les Os noirs comme une pièce achrome, dans une seule nuance de noir. Le titre aussi me vient tout de suite, chose assez habituelle chez moi. Et dans ce dialogue, nous nous retrouvons sur une question à laquelle nous avons été confrontées de près et de loin, et qui est de toute manière universelle : le suicide. Je voulais interroger cette proximité entre l’eros et thanatos, et finalement je n’ai pas l’impression de ressasser une histoire sur la mort mais plutôt sur l’amour.

Diriez-vous que votre spectacle relève d’un certain romantisme, et qu’il a quelque chose de baudelairien ? Quelles seraient vos références ?

C’est en effet une sorte de conte baudelairien, assez désespéré, mais très beau et aussi un peu absurde, avec cette trame qui consiste en une série de suicides d’une marionnette, probablement une femme. Le spectateur va voir cette femme-marionnette se mettre à mort puis être remise en jeu à plusieurs reprises et à la fin, ce n’est plus un suicide mais un accompagnement à la mort, tandis que le plateau et les rôles s’inversent. Un poème de Cesare Pavese est alors cité : « la mort viendra et elle aura tes yeux… ». Mais il est prononcé très bas, de sorte que l’on ne sait pas si c’est l’« amour » ou « la mort »… Car je trouve que l’accompagnement à la mort est le moment peut-être de la plus grande vérité, où il peut rester de l’amour, où c’est d’ailleurs probablement là où l’amour est le plus fort, car c’est la seule chose que l’on peut donner. Mais je vois de la romance à un endroit où elle reste habituellement invisible pour les autres. Je suis nourrie de cinéma, plutôt de l’Est, et par exemple je trouve Le Miroir de Tarkovski très romantique, notamment dans la qualité et le traitement de chaque plan…

Le nom de votre compagnie a presque valeur de manifeste : Non nova, qui provient du proverbe latin : nove sed non nova, qu’on pourrait traduire approximativement comme « non pas des choses nouvelles, mais d’une manière nouvelle ». Quel rôle tient cette notion de « différence » dans votre travail ?

En tant que personne trans, cette notion est évidemment capitale. Disons aussi que je n’ai pas eu le choix, que je n’ai pas choisi d’être différente : j’ai essayé d’être un garçon, et je n’y suis pas arrivée. Quand la question de l’identité apparaît, à la pré-adolescence, vers 10-11 ans, je suis confrontée à de multiples questions : qu’est-ce qui différencie mon corps ? Pourquoi je ne me sens pas à ma place ? On me demande d’être à un endroit, d’intégrer des codes dont je peux, de fait, voir l’aspect profondément construit. Ainsi je n’ai pas oublié les gestes des hommes, ils restent en mémoire, incorporés, mais je ne me reconnais pas dedans. Au départ on commence par se travestir, et ensuite on se rend compte que c’est véritablement une question d’état d’être, qui pousse à faire cet acte radical de transformation. Quelque part on choisit alors de vivre, de continuer à vivre. Je dirais donc que les personnes trans sont bien portantes, car elles ont décidé de vivre. Et évidemment, ma pratique artistique m’a accompagnée en ce sens-là, elle m’a aidé à accepter ma différence. Et plus que de faire accepter sa différence par les autres, il s’agit plutôt de témoigner de cette différence.

Votre profession et votre transformation invitent évidemment à parler de performance, et notamment de la « performance de genre » conceptualisée par la philosophe américaine Judith Butler, que vous interrogez et sublimez finalement dans vos performances. Mais c’est aussi à une autre notion butlerienne à laquelle on peut penser, celle de « trouble ». Dans quelle mesure votre œuvre cherche-t-elle le trouble, et notamment celui à créer chez le spectateur ?

Je dirais qu’il s’agit peut-être de dédramatiser le trouble. Nous sommes dans une société de peur. Et le queer vient en effet rappeler que le modèle de la société hétéronormée, où il n’y aurait que des hommes et des femmes répondant à des normes précises, notamment sexuelles, est une construction. Je pense que quand l’on s’intéresse à ces questions, on tend à rappeler notre instabilité permanente, et aussi cet oubli : on n’a jamais choisi. Sans remettre la faute sur les parents, tout de même on pourrait leur dire : vous m’avez conçue, je suis ainsi, maintenant laissez-moi la possibilité de me construire, de m’inventer, de savoir dans quel espace je veux évoluer. Le trouble, c’est ce qui n’est pas ni pour nous ni pour les autres évident, alors on recueille les peurs et de la souffrance. Car le poids des normes fait évidemment souffrir lorsqu’on ne leur correspond pas… D’où l’intérêt que je porte dans mes œuvres pour le différent, le rebus, le monstrueux. Et je créé des formes qui laissent place à de multiples interprétations : je ne cherche pas à être didactique, à imposer un discours mais bien plutôt à proposer des symboles, placés à des endroits qui vont alors semer des questions dans la tête du spectateur. Car le trouble oblige à se positionner.

Vous avez écrit ce texte, Manifestement Phia, où vous dialoguez avec une femme cisgenre, c’est-à-dire une femme dont le genre correspond au sexe, et qui donc ne s’interroge pas sur ces problématiques. L’intolérance venant souvent de l’incompréhension, ou même de l’indifférence, certaines dispositions avaient été récemment prises, comme les « abécédaires de l’égalité », qui ont provoqué des réactions épidermiques et ont finalement été retirés. Ces mouvements conservateurs, ainsi que l’ampleur de la Manif pour tous, montrent là encore une peur, ou du moins une inquiétude. De quoi pensez-vous que ces réactions sont-elles le signe ?

Je vois là la peur de l’effondrement de la société patriarcale. Ce qu’on a appelé aussi « l’affaire Weinstein » et « balance ton porc » ne sont qu’une nouvelle étape. La conformité de la Manif pour tous, c’est celle d’une société qui se pense légitime, témoignant du poids d’un pouvoir établi, politique et religieux, et en particulier le pouvoir d’avoir de l’espace. Ce pouvoir est par exemple symbolisé dans Les Os noirs à travers la relation de domination entre la femme-marionnette et les régisseurs, trois hommes, qui la manipulent. Cette question de l’espace est capitale. Pour moi, c’est peut-être plus évident, car j’ai découvert a posteriori que j’avais le pouvoir en tant qu’homme. J’étais féministe, certes, mais féministe « de loisir », du dimanche, car la réalité de mon corps me plaçait du côté des dominants. Désormais j’ai perdu ce statut, et j’ai donc perdu ma légitimité dans l’espace. De prédateur je suis devenue proie, de propriétaire je suis devenue locataire. Dans les équipes de suivi des personnes trans, les psychiatres m’énervaient particulièrement : « vous vous rendez compte, monsieur, quand vous serez une femme ça sera moins évident…» Ce à quoi je leur répondais : « et vous trouvez ça normal ? » Donc on doit évidemment se battre pour atteindre l’égalité, et pas seulement la parité, qui est une connerie. Cela passera par la force, non pas manu militari, mais il faudra tout de même obliger à rendre le pouvoir, or on sait que celui qui le détient ne le donne pas facilement. Du fait d’avoir eu une éducation de garçon, je connais la construction, l’usurpation, l’usage abusif d’une corporalité, d’une association. Le patriarcat, c’est une association de malfaiteurs.

Pourriez-vous travailler avec un homme ?

Oui, mais quel homme ? Quels hommes ? Seules des femmes viennent à moi, peut-être parce que j’écris de manière égocentrique, ou du moins égocentrée, et donc je dialogue surtout avec des femmes. Et puis, hormonalement, je suis une adolescente ! Je découvre mon corps : une transformation hormonale rappelle l’adolescence, car on perd le contrôle. Et surtout, beaucoup d’hommes me voient sous l’œil de la trahison. J’ai trahi l’emplacement des dominants : alors, qu’est-ce qu’on fait avec un traître ?

Votre situation interroge à nouveaux frais une question philosophique classique, est-ce que j’ai un corps ou est-ce que je suis un corps ? Dans vos œuvres même, vous figurez beaucoup les problématiques à travers des constructions, notamment.

Le prochain spectacle, programmé cet été à Avignon, Saison sèche, met en scène sept femmes qui doivent détruire la maison du patriarche. Dans Les Maîtres-fous de Jean Rouch, les colonisés convoquent les esprits des colons dans une sorte de catharsis libératoire, qui donne lieu à un spectacle tout à la fois violent et joyeux, où pour un temps ils battent en brèche la domination coloniale. Avec Saison sèche, il s’agit aussi de faire un rituel où les femmes vont se réapproprier leur corps, à travers des actes picturaux, des performances drag-kings, des danses. La chape de plomb du patriarcat est représentée par un plafond qui monte et descend, contrôlé par le Pouvoir. Et les femmes devront livrer la dernière bataille, c’est-à-dire détruire la maison. Car j’aime à dire que la domination masculine, c’est comme le salpêtre : on a beau repeindre, il demeure, il reste infiltré. On en revient peut-être au trouble, et je dirais que plus que le trouble, il faut mettre le bordel ! Le rôle de l’artiste est de montrer des possibilités, dire ce que le monde pourrait – et même devrait – être. Même si ce n’est évidemment pas gagné.

Pour représenter des possibles, les artistes ont recours à plusieurs ressources, notamment au théâtre qui est peut-être le safe space par excellence. Comment définiriez-vous ce lieu et votre esthétique ?