Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 4, 2018 8:22 AM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde - 03.04.2018 Rémy Barché met en scène, au Théâtre Ouvert à Paris, « La Truite » de Baptiste Amann, un déjeuner familial où s’expriment sentiments réels et non-dits.

« La Truite », de Baptiste Amann, mis en scène par Rémy Barché, au Théâtre Ouvert, jusqu’au 14 avril.

Un déjeuner de famille. Un de plus dans le théâtre d’aujourd’hui qui aime mettre les problèmes sur la table. Mais celui-ci est particulier, parce que son auteur l’est. Il s’agit de Baptiste Amann, déjà repéré pour les deux premiers volets d’une trilogie, Des territoires (Nous sifflerons La Marseillaise…) et Des territoires (…D’une prison l’autre…). Il a un regard, une écriture et une jeunesse (31 ans) qui laissent espérer. Son déjeuner s’appelle La Truite, poisson sur lequel on apprend beaucoup en voyant le spectacle présenté au Théâtre Ouvert à Paris, dans une mise en scène de Rémy Barché. La première fois qu’il en est question, c’est quand Suzanne arrive chez ses parents, avec son compagnon, Samuel, sa petite fille, et une truite, qu’elle a prévue pour son repas.

Ce jour-là, toute la famille se retrouve pour fêter les 60 ans du père. Une famille de filles : Suzanne a deux sœurs, Marion, qui elle aussi a un compagnon (Tom) et une petite fille, et Blanche, celle qui est toujours à l’autre bout du monde et revient parfois, sans prévenir, avec une fille, une nouvelle amoureuse. Blanche arrive au débotté et en retard, il ne reste plus de blanquette de veau, mais la question n’est pas là. Ce qui compte, dans la pièce, tient moins au rituel qu’à l’assemblée : des gens qui vivent leur vie de Français sans faire de bruit, ouvrent une boulangerie bio à la campagne, travaillent dans l’informatique, une pharmacie ou un lieu culturel. Une classe moyenne avec ses espoirs et ses désillusions, la menace du chômage, un brin d’usure.

Monologues intérieurs

Baptiste Amann les observe avec une attention qui ne se contente pas de rendre compte de leur façon d’être et de parler. Il entre dans leurs têtes et livre leurs monologues intérieurs, qui recadrent ce qui est exprimé. Ainsi s’enlacent et se déchirent la réalité et sa perception, comme le font les personnages entre eux au cours du déjeuner où le père tarde à dire la nouvelle qu’il veut annoncer. Quand il reçoit les cadeaux, il gronde gentiment ses enfants : « Il ne fallait pas… surtout en ce moment. » « Pourquoi tu as dit ça ? », demande une de ses filles. « Je ne sais pas », répond le père.

Puis tout le monde saura. Inutile de dire quoi. La Truite ne suit pas le chemin d’une énigme, elle traverse les courants des amours, conflits et enjeux d’une famille d’aujourd’hui dont les parents ont respiré dans leur jeunesse un air libertaire et l’ont légué en héritage à leurs filles, qui ne savent pas comment s’en dépatouiller. Histoire commune, direz-vous, souvent remise sur le métier du théâtre. Oui, mais le style fait la différence, et celui de Baptiste Amann impose sa teneur. Si elle en rend bien compte, la mise en scène de Rémy Barché fait trop de zèle : elle aurait pu s’offrir des coupes dans le texte et nous éviter un long karaoké dont on se passerait volontiers. Mais les comédiens sont à leur affaire : une bonne équipe, engagée à suivre La Truite jusqu’au bout de son voyage, sur la table de la cuisine familiale.

La Truite, de Baptiste Amann. Mise en scène : Rémy Barché. Avec Suzanne Aubert, Marion Barché, Christine Brücher, Daniel Delabesse, Julien Masson, Thalia Otmanetelba, Samuel Réhault, Blanche Ripoche. Théâtre Ouvert, 4 bis, Cité Véron, Paris 18e. Tél. : 01-42-55-74-40. Jusqu’au 14 avril. De 6 € à 22 €. www.theatre-ouvert.com

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 4, 2018 3:30 AM

|

Par Gérard Davet et Fabrice Lhomme dans Le Monde 04.04.2018

C’est l’Arlésienne du septième art. « L’Homme qui tua Don Quichotte » de Terry Gilliam, est enfin prêt à sortir en salles. Mais reste bloqué.

Il faudrait toujours se fier à Sancho Pança, le fidèle serviteur du fantasque chevalier Don Quichotte, les deux héros de l’œuvre de Miguel de Cervantes. « Chacun est comme Dieu l’a fait, et bien souvent pire », observait ainsi le valet, pragmatique en diable.

Pour avoir négligé cette sentence, voilà que deux figures majeures du septième art en sont à s’étriper. D’un côté, le mythique producteur Paulo Branco, 67 ans, près de 300 films d’auteur à son actif. De l’autre, le légendaire réalisateur Terry Gilliam, 77 ans, créateur inspiré de Brazil et de L’Armée des douze singes, et génial démiurge des Monty Python. Le dernier épisode de leur duel se jouera mercredi 4 avril devant la cour d’appel de Paris.

Aux pieds de ces deux ogres du cinéma mondial, une seule victime : un film, L’Homme qui tua Don Quichotte, ce projet fou caressé par Terry Gilliam depuis un quart de siècle, mille fois enterré et autant de fois ressuscité. Il fit même l’objet d’un documentaire, Lost in La Mancha (2002), retraçant un premier essai – calamiteux – de tournage en 2000, avec Jean Rochefort et Johnny Depp. Tout s’était alors ligué contre Terry Gilliam, y compris sa propre négligence : pluies diluviennes, Rochefort malade, survol constant du plateau de tournage par des avions militaires… Sans compter ces chevaux aussi faméliques que Rossinante, la monture du « vrai » Don Quichotte…

Et le sort continue de s’acharner aujourd’hui : finalement tourné et monté pour de bon en 2017, prêt à être distribué, L’Homme qui tua Don Quichotte est maintenant interdit de sortie, en raison du violent conflit entre Branco et Gilliam. Le Festival de Cannes est prêt à dégainer le film, mais la justice lui en laissera-t-elle l’opportunité ?

« Je ne suis pas un saint »

Pourtant, tout semblait réglé, enfin… C’était au Festival de Berlin, en février 2016 : Paulo Branco, allure de pirate fatigué, qui aime à fureter un peu partout, entre deux courses hippiques d’endurance – une autre de ses passions, avec le jeu –, est abordé par un producteur italien. Et s’il reprenait la production de L’Homme qui tua Don Quichotte ? Seul souci, il faut trouver 16 millions d’euros, le budget en deçà duquel Terry Gilliam n’entend pas descendre pour réaliser son vieux fantasme.

Avec Paulo Branco, tout est simple, du moins au départ. Il a monté tant de films avec des bouts de ficelle et autres artifices… « Je ne suis pas un saint, reconnaît-il, il y a pas mal de légendes qui courent sur moi dans le milieu, certaines sont vraies… » Mais il dispose d’un sacré réseau, Manoel de Oliveira, Raoul Ruiz ou Chantal Akerman pourraient en témoigner, si ces trois réalisateurs étaient encore de ce monde. Bref, il tope là. Un film réputé impossible ? Excitant. Seize millions d’euros à dénicher en six mois ? Dans ses cordes.

« GILLIAM A DEMANDÉ À ÊTRE PAYÉ 750 000 EUROS AU PANAMA ! C’EST ÇA, L’IDOLE DE LA GAUCHE BRITANNIQUE, LE DONNEUR DE LEÇONS ? »

PAULO BRANCO, PRODUCTEUR

Le scénario est prêt et les plans de tournage quasi établis, depuis le temps… Le film doit être mis en boîte en onze semaines, au Portugal et en Espagne, à l’automne 2016. Le couvent du Christ, dans la ville portugaise de Tomar, est réservé pour le tournage. Les acteurs principaux sont retenus : Adam Driver, dont la cote est au plus haut à Hollywood, et Michael Palin, l’un des membres fondateurs des Monty Python. Driver touchera 610 000 euros, Palin 285 000 euros. Gilliam, lui, percevra 750 000 euros. Sa fille, Amy Gilliam, est embauchée comme directrice de production. Des cours d’équitation, à Londres et à New York, sont prévus en urgence pour Driver et Palin.

« J’avançais avec prudence, se souvient Branco. Dans la plupart des films de Gilliam, les budgets avaient explosé. Mais j’ai vite compris qu’il avait une haine profonde envers les producteurs. J’ai commencé à avoir des doutes, alors même que j’avais une grande partie du financement. » En face, même méfiance. « Branco a commencé à faire le ménage », sans prévenir Terry Gilliam, avance Me Benjamin Sarfati, l’avocat du réalisateur britannique d’origine américaine. « Nous avions été mis en garde, pourtant. Il est brutal, charismatique, autocrate et peu fiable. Il a planté X boîtes… Et il n’avait pas l’argent. »

De fait, Branco a connu quelques faillites, il ne s’en cache d’ailleurs pas. La production de films est un sport à haut risque. Mais il a pu monter, en 2012, un autre long-métrage à gros budget, Cosmopolis, de David Cronenberg, une référence. Ça rassure les Gilliam, dans un premier temps.

Pourtant, tout indique que, dès le début, la défiance était de mise. Le Monde a eu accès aux échanges de courriels entre les duellistes. C’est gratiné. Et précis.

Terry Gilliam, une promesse de folie

C’est d’abord Michael Palin qui se plaint à son ami Gilliam : finalement, c’est une offre de seulement 100 000 euros qui lui est faite par Branco. Le réalisateur anglais écrit dans la foulée, le 24 mars 2016, à son producteur : « L’offre faite à Michael Palin a été reçue comme une gifle, et ça a été encore plus désagréable pour moi de tenter de le calmer. Je ne te connais pas encore suffisamment pour te faire confiance ou ne pas te faire confiance. »

Les échanges se tendent. Quid du budget ? Branco se démène, sollicite l’arrière-ban de ses amis. Jack Lang use de sa plume pour essayer de convaincre Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, Gilles Pélisson, le boss de TF1, ou Vincent Bolloré, celui de Canal+, de mettre au pot pour aider son ami portugais.

Le producteur tente d’affirmer sa position, dans un nouveau mail à Gilliam : « Ce projet, pour qu’il devienne une réalité, doit avoir un vrai producteur et un seul, un capitaine. (…) Tout cela dans une transparence parfaite et permanente de discussion budgétaire. » Le « capitaine », c’est Branco, bien sûr. Gilliam, qui a trop envie de faire ce film, fait fi des mises en garde de ses amis. Il leur écrit, le 26 mars 2016 : « Merci à tous pour vos conseils, avertissements, menaces, mais la seule façon dont le film sera fait cette année est de se jeter dans la folie… avec Paulo. » S’il avait su à quel point il aurait raison…

Le 29 avril 2016, Gilliam cède donc ses droits d’auteur-réalisateur à Alfama, la société de Branco, par l’intermédiaire d’un contrat solide, dans lequel le producteur s’engage à faire preuve de transparence et à respecter les désirs du créateur. Auparavant, le 31 mars 2016, Alfama avait également acquis les droits du scénario auprès d’un producteur britannique, RPC. Tout paraît calé sur le plan juridique.

Les conflits se multiplient

Le 18 mai 2016, au Festival de Cannes, c’est l’émeute : Gilliam et Branco annoncent le projet à la presse. Même si Gilliam n’a rien réalisé de notable depuis longtemps, son nom est une promesse de folie. Un chef-d’œuvre est toujours possible, même à 77 ans. Surtout avec Branco, le faiseur de miracles. Mais en coulisses, cela se passe de plus en plus mal…

Branco fait preuve d’une impétuosité qui dérange. Amazon, qui doit investir plus de 2,5 millions d’euros dans le film, se méfie de Branco et retire vite ses billes. Très précisément le 17 mai 2016, la veille de la conférence de presse de Cannes… En témoigne ce mail de Matthew Heintz, l’un des cadres d’Amazon, furieux de voir que sa société est déjà citée alors qu’aucun contrat ne la lie encore au film : « Nous n’avons pas donné notre accord au projet de rendre public notre engagement. (…) Bien que nous admirions les goûts de Paulo et son palmarès, au vu des interactions que nous avons eues avec lui, nous ne souhaitons pas poursuivre plus avant les négociations avec lui. »

Fâcheux, d’autant que Branco a également rompu les ponts avec d’autres financiers pressentis. La société de production Kinology, par exemple. Dans un mail lapidaire, celle-ci affirme : « On ne fera pas le film ensemble. » Et les conflits se multiplient. A chaque fois, Branco tranche, violemment : la coiffeuse est trop chère, l’assistant-réalisateur aussi, il tente d’imposer sa sœur comme costumière, se dispute avec Amy Gilliam, récuse Michael Palin, trop vieux et pas cavalier pour un sou… Il veut aussi tourner en numérique, pour faciliter les effets spéciaux, tandis que Gilliam souhaite user du bon vieux 35 mm. Et puis, les dates ne conviennent plus : il pleut en octobre, le printemps 2017 serait plus indiqué, etc.

Un parfum de « Panama Papers »

Le film doit entrer en préproduction, mais rien ne va plus. « Il est temps de jouer cartes sur table. (…) J’ai malheureusement bien l’impression que c’est une question d’argent », attaque Gilliam. « Je n’accepte pas ce genre de comportement d’enfant gâté », rétorque Branco.

Le 10 juin 2016, une réunion est organisée pour sauver le film. Peine perdue : Gilliam réclame des garanties financières. « Je vais devoir annuler tout cela immédiatement et vous renvoyer tous à la maison », se fâche Branco. Le 6 août 2016, il met sa menace à exécution. Par mail, il intime l’ordre à Gilliam d’accepter ses conditions : en substance, Branco devra être seul maître à bord, y compris dans le choix des équipes techniques.

Inacceptable pour Gilliam. « Toutes tes demandes sont totalement incompatibles avec le contrat écrit que j’ai signé », répond-il à Branco, fustigeant aussi son « comportement déloyal et trompeur ». Amy Gilliam dénonce, dans un mail, le « comportement d’un tyran et d’un intimidateur ». Réaction immédiate du producteur : il suspend sine die la mise en œuvre du film, tout en prorogeant ses droits sur le scénario. Don Quichotte renoue avec la malédiction.

« BRANCO BLOQUE LE FILM ET EMPÊCHE SA SORTIE, C’EST UN GRAND PERVERS QUI A ORCHESTRÉ UN BRAQUAGE ORGANISÉ »

ME BENJAMIN SARFATI, AVOCAT DE TERRY GILLIAM

Fort de ses contrats en béton armé, Branco attend la contre-offensive. De fait, des plaintes sont déposées en Espagne, au Royaume-Uni et en France. Elles doivent permettre à Gilliam de récupérer ses droits d’auteur, de réalisateur et de scénariste. Sans ceux-ci, difficile de relancer le projet. Mais deux premiers jugements, rendus en 2017 à Paris (en mai) et à Londres (en décembre), donnent raison à Branco.

Pourtant, Gilliam n’a pas rangé son épée. Il décide de faire son film, malgré tout ! Il trouve un autre producteur, réunit les 16 millions d’euros et lance le tournage, au printemps 2017, avec Jonathan Pryce, qui a suppléé Palin. « Il a suivi toutes mes recommandations, tous mes conseils !, s’indigne Branco, ulcéré d’avoir été dépossédé. Alors, je suis allé voir son contrat, déposé au CNC. » Il fait une drôle de découverte : « Gilliam a demandé à être payé 750 000 euros au Panama ! C’est ça, l’idole de la gauche britannique, le donneur de leçons ? Moi, j’aurais refusé de le payer au Panama ! Et comment a-t-il pu bénéficier, dans ces conditions, de fonds publics, notamment d’Eurimages ? »

De fait, Terry Gilliam est bien détenteur, depuis 1980, d’une société, nommée BFI, sise au Panama, par l’intermédiaire du cabinet d’avocats Mossack Fonseca, au cœur du scandale des « Panama Papers »… « C’est parfaitement assumé et légal vis-à-vis du fisc britannique, assure l’avocat de Gilliam. Branco bloque le film et empêche sa sortie, c’est un grand pervers qui a orchestré un braquage organisé. »

« Gilliam est fou »

Plusieurs médiations ont été proposées par Paulo Branco et son avocate, Me Claire Hocquet, qui réclament 3,5 millions d’euros de dédommagement pour laisser le film être projeté sur les écrans. « S’ils passent en force, nous ferons usage de toute voie de droit », prévient Me Hocquet. « Je ne céderai pas, renchérit Branco. Ils se sont comportés comme si j’étais fini, dépassé. Gilliam est fou et mythomane. »

« Branco fait tout pour dynamiter la sortie du film, réplique Me Sarfati. C’est le sens de son chantage : “Vous me versez 3,5 millions d’euros ou je détruis le film, et je détruis Terry.” »

Aux magistrats de la cour d’appel de Paris, désormais, de trancher, en méditant, peut-être, cet aphorisme de Cervantès : « Oiseaux de même plumage volent en compagnie. »

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 3, 2018 7:31 PM

|

Par Cassandre Jolivet dans Profession-spectacle | 3 Avr, 2018 |

FacebookTwitterLinkedInEmailPrintPartager

Deuxième volet de la série d’articles écrite par Cassandre Jolivet, auteure d’une thèse professionnelle, dirigée par Elena Borin, sur les espaces culturels émergents, autrement appelés « espaces culturels intermédiaires ».

Lieux intermédiaires (2/6)

Bien qu’ils ouvrent un champ nouveau dans le secteur culturel, prônant une plus large ouverture artistique et sociale, en quoi ces lieux dits intermédiaires diffèrent-ils vraiment des institutions culturelles traditionnelles ? La question est légitime, car les valeurs et missions des pôles traditionnels semblent identiques : promouvoir la création et un accès aux arts pour tous, dans des lieux aux programmations diversifiées. Par ailleurs, tout comme les lieux institutionnels, de nombreux lieux émergents sont soutenus par les pouvoirs publics. Alors, formes différentes, même combat ?

Ces lieux étant complexes à catégoriser, on les identifie souvent par leurs apparentes différences aux institutions, qui sont plus ou moins marquées.

Des lieux atypiques, multiples et pluridisciplinaires

Dans un premier temps, la différence la plus visible est physique. Bien qu’on ne distingue pas une typologie claire des lieux intermédiaires, on constate qu’ils se construisent différemment des lieux traditionnels. Il y a rarement un seul bâtiment, mais plusieurs qui forment un ensemble, chaque espace ayant une fonction bien spécifique : espace de création, lieu de résidence pour les artistes avec logements et cuisine, espace de représentation, salle d’exposition, bureaux administratifs…

Par ailleurs, les lieux de représentation sont flexibles et s’adaptent à toutes les pratiques artistiques, ce qui les différencie d’une salle de spectacle classique, pas toujours adaptée. En témoignent la grande verrière des Subsistances à Lyon, la grande halle du 104 à Paris ou encore le kiosque de la Gare à Coulisses dans la Drôme.

La proposition artistique est également quelque peu différente. Ces lieux proposent une diversification des activités, une pluridisciplinarité qui permet un échange entre pratiques. Une nouveauté pour les publics, qui ne vont pas à l’opéra, ni au théâtre, ni au musée, mais qui peuvent assister à une répétition publique, à côté du lieu d’exposition, avant d’écouter un concert, le tout dans un même espace. De même du côté des artistes, toutes les formes d’art sont accueillies, ce qui élargit les possibilités de résidences notamment pour les artistes de cirque et des arts de la rue, plus rarement accueillis par les pôles traditionnels.

Des lieux de vie

L’absence de hiérarchie de ces lieux et l’originalité des projets en font des lieux plus attractifs, car ils paraissent plus accessibles. Cet atout est renforcé par la constante ouverture et l’animation de festivals aux thèmes variés : danse, cuisine, arts de rue… Ou encore par la transformation au rythme des événements, comme à la Taverne Gutenberg où les espaces sont repeints à chaque exposition. Ce sont des lieux que les artistes en résidence, logés sur place, font vivre au quotidien.

Il s’agit d’un mode de fonctionnement nouveau pour des lieux culturels, en réponse à une demande grandissante. Ce sont des lieux où il fait bon aller entre amis, en famille, passer l‘après-midi, participer aux animations du jour : cours de sport, marché, spectacles… Cela donne à ces lieux une dimension de divertissement. Ce ne sont pas simplement des lieux artistiques, mais aussi où s’expriment la « culture food », l’« art de vivre », autrement appelé « lifestyle ».

Souvent très présents sur les réseaux sociaux, ce sont des lieux « dans l’air du temps », qui suivent également de près le développement du numérique et l’intègrent à leur modèle. Enfin, les tendances d’un mode de vie plus durable et respectueux de l’environnement ne sont pas en reste ; elles trouvent leur place dans ces lieux, avec la mise en avant de producteurs et d’artisans locaux, et des ateliers de sensibilisation. L’exemple le plus marquant est celui du Darwin Ecosystème à Bordeaux.

Une rupture avec des pôles traditionnels qui s’explique par le contexte économique

Ainsi s’inscrivent-ils dans l’économie sociale et solidaire. Autrement dit, ce sont des modèles récents issus d’un mouvement de développement de l’entrepreneuriat, et plus précisément de l’entrepreneuriat dans le secteur culturel.

Si beaucoup fonctionnent avec des subventions publiques, ils développent également des ressources provenant des modèles de l’ESS, avec des projets faisant appel au financement participatif, au mécénat, ou encore à des partenariats avec des structures dites sociales et solidaires. Cela semble être une particularité des lieux intermédiaires car elle fait partie des valeurs motrices du projet, alors qu’on la retrouve peu du côté des lieux traditionnels.

Au final, une configuration différente du lieu

Si ces lieux émergents paraissent plus ouverts et plus « vivants », il ne faut toutefois pas nourrir les préjugés qui font des pôles traditionnels des lieux figés et archaïques. Nombre d’entre eux travaillent avec des associations pour faciliter l’accès à la culture, proposent des ateliers amateurs et des temps forts insolites pour ouvrir leurs portes en parallèle de leurs activités « classiques ».

De même, les récentes ouvertures de musées de nouvelle envergure, construits autour d’un projet architectural contemporain, au rayonnement important dans une ville, une région ou même un pays, comme le Louvre Lens, le Louvre Abu Dabi, le Mucem ou encore le Musée des Confluences, soulignent également des évolutions du côté des pôles institutionnels, qui se réinventent en proposant des lieux modernes accueillant les publics autour de pratiques artistiques variées.

On retiendra alors comme différence principale entre ces lieux et les lieux culturels émergents une configuration différente du lieu en lui-même, avec une opposition entre bâtiments neufs et friches recyclées, et un modèle beaucoup moins institutionnalisé pour les lieux intermédiaires, pionniers de l’entrepreneuriat culturel et défenseurs d’une économie plus solidaire.

Cassandre JOLIVET

Légende photo : Horloge verrière aux Subsistances, Lyon. Photo (c) Romain Béhar

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 2, 2018 6:31 PM

|

Sur le site de l'émission "La Dispute" consacrée au spectacle vivant du 2 avril 2018. Arnaud Laporte invite Lucile Commeaux, René Solis et Anna Sigalévitch pour parler de trois spectacles

Trois pièces sont au sommaire de La Dispute ce soir : "Un mois à la campagne" d'après Ivan Tourgueniev, "The encounter" de Complicité et Simon McBurney et "Opéraporno" de Pierre Guillois.

Ecouter l'émission (55 mn) : https://www.franceculture.fr/emissions/la-dispute/spectacles-vivants-un-mois-a-la-campagne-encounter-et-operaporno

"Un mois à la campagne"

D'après Ivan Tourgueniev. Mise en scène : Alain Françon

Présentation officielle :

Écrite au XIXème siècle par le célèbre dramaturge russe Ivan Tourgueniev, Un mois à la campagne est une véritable ode à la jeunesse.

Alexeï est engagé comme précepteur chez les Islaïev le temps d’un été.

Rapidement, il fait chavirer les cœurs, de même que la vie quotidienne de la paisible maisonnée…

Les protagonistes s’agitent et les tensions s’accumulent.

Tout cela va-t-il bien se terminer ?

"The Encounter" jusqu'au 8 avril au Théâtre de l'Odéon

Un spectacle de : Complicité / Simon McBurney

D’après : Amazon Beaming de Petru Popescu

Avec : Simon McBurney

En anglais, surtitré en français

Présentation officielle : Les Mayoruna, hommes-félins, vivent non loin des sources de l’Amazone, dans la vallée du Javari. En 1969, le photographe-reporter Loren McIntyre s’enfonça dans la jungle, aux confins du Brésil et du Pérou, à la recherche de leur tribu isolée et semi-nomade. L’expérience transforma sa vie. Seize ans plus tard, à Manaus, il raconta son histoire à Petru Popescu. L’écrivain roumain en tira un roman de cinq cents pages, Amazon Beaming. Simon McBurney y a puisé la matière d’un spectacle solo étrange et envoûtant, pour nous faire partager ce voyage hors du temps par les voies du théâtre le plus inventif et le plus contemporain. Muni d’un casque audio, chaque spectateur est immergé dans un univers sonore où le récit se fait parcours initiatique à travers les échos d’une autre nature, aux frontières immémoriales de la conscience. McBurney et sa compagnie Complicité ont longuement mis au point ce projet en s’entourant d’une équipe de techniciens de pointe et en prenant conseil auprès de spécialistes des sciences cognitives. Les créations de Complicité ont été applaudies dans plus d’une quarantaine de pays. Invité en France par Peter Brook dès 1995, Simon McBurney y est revenu à plusieurs reprises, notamment avec Mnemonic (1999). Il n’avait jamais encore eu l’occasion de se produire à l’Odéon.

Opéraporno

Texte et mise en scène : Pierre Guillois

Composition musicale et piano : Nicolas Ducloux

Avec : Jean-Paul Muel, Lara Neumann, Flannan Obé, François-Michel Van Der Rest

"Opéraporno" jusqu'au 22 avril au Théâtre du Rond-Point

Synopsis :

Bien dur pour un nem.

Week-end familial à la campagne, mais la fête dégénère : tromperies, sexe à gogo, scatologie et orgies enchantées. Toutes les limites sont franchies. Cette opérette marque un nouvel essor pour une pornographie chantante, décomplexée.

INTERVENANTS

Lucile Commeaux

productrice déléguée de La Dispute

René Solis

journaliste

Anna Sigalevitch

actrice et critique

Légende photos : A gauche : Un mois à la campagne © Michel Corbou. A droite : The encounter © Robbie Jack / Opéraporno © Fabienne Rappeneau "Un mois à la campagne" jusqu'au 28 avril au Théâtre Dejazet

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 2, 2018 2:56 PM

|

Par Hélène Kuttner dans Artistik Rézo

Délaissant Racine pour Sénèque, une toute jeune artiste, Louise Vignaud, monte Phèdre avec quatre comédiens de la Comédie Française au Studio. Texte dépouillé et direct, mise en scène en forme de combat de boxe, ce court spectacle révèle la puissance d’un auteur et la brutalité des passions.

L’aquarium des passions

On connaît la passion transgressive de Phèdre, belle-mère d’Hyppolite qui, éloignée de son époux Thésée durant quatre ans, se prend de passion pour son beau-fils. Au début de la pièce, Hippolyte, qu’incarne Nazim Boudjenah, est un gamin belliqueux et sauvage qui ne cesse d’exhorter la déesse Diane chasseresse de l’épauler dans ses furieux combats. La scène est dépouillée avec juste un rideau blanc qui figure un ailleurs, tandis que nous sommes dans un palais glacial. Quand apparaît Phèdre dans sa robe scintillante d’or, le corps ployé de souffrance dans l’aveu de son amour adultère, face à une nourrice incrédule et horrifiée, le spectateur comprend que les personnages seront désormais seuls face à eux-mêmes, débarrassés des dieux et des mythes, prisonniers de leur condition et prêts à tout pour y échapper.

Un texte puissant

Dans la belle traduction, très moderne, de Florence Dupont, le texte de Sénèque brûle d’une actualité mordante. Que ce soit dans les tirades de la Nourrice, merveilleusement interprétée par Claude Mathieu, critiquant les puissants de perdre leur temps avec des problèmes insolubles, alors que les pauvres se préoccupent de leur bol de soupe, ou dans celle de Phèdre, que joue la frémissante Jennifer Decker, abandonnée dans sa solitude d’otage d’un époux volage et guerrier, Sénèque fait parler des êtres hurlant seuls leur souffrance sans communiquer les uns avec les autres. Et la manière dont les personnages s’expriment, dans une langue directe, sans précaution ni préciosité, est saisissante.

Acteurs

L’inceste, ce désir qui brûle Phèdre et la rend monstrueuse aux yeux de tous, c’est bien à Hyppolite qu’elle l’adresse, celui qui fuit les femmes, les déteste et préfère chasser les animaux dans la nature. Au contraire, son père Thésée, amateur de femmes, ne supporte pas l’accueil que lui réserve Phèdre et ce qu’elle lui révèle. Thierry Hancisse en fait une composition prodigieuse, d’une puissance absolue, en donnant à Thésée l’épaisseur humaine qui lui manque souvent. Dès lors, les Amazones, les Néréides, l’Olympe et Cérès ont moins d’importance que la détresse d’un homme qui se sent trahi par les siens. On regrettera le traitement plus discutable du choeur (Pierre Louis-Calixte) qui parait errer plus que d’incarner la parole populaire face à la puissance de jeu des autres personnages. Un spectacle en tous cas à découvrir d’urgence.

Hélène Kuttner

Phèdre Auteur : Sénèque, traduit par Florence Dupont Metteur en scène : Louise Vignaud

Distribution : Claude Mathieu, Thierry Rancisse, Pierre Louis-Calixthe, Nâzim Boudjenah et Jennifer Decker

Du 29/03/2018 Au 13/05/2018

Tarifs : 8€ à 22€ Réservations en ligne Réservations par téléphone : 01 44 58 98 58

Durée : 1h20

www.comedie-francaise.fr

Studio-théâtre de la Comédie Française Rue de Rivoli Paris, France

Photo © Christophe Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 1, 2018 7:37 PM

|

Par Evelyne Trân sur son blog Théâtreauvent - Publié le 31 mars 2018

L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine de Ruwen OGIEN – Au Théâtre De La Reine Blanche – 2 Bis Passage Ruelle, 75018 Paris – Du ven. 30 mars 2018 à 14:30 au dim. 22 avr. 2018 à 15:30 –

Hallucinant, ce philosophe Ruwen Ogien qui étourdit nos sens moraux les plus inconscients !

A partir de situations quasiment absurdes dans la mesure où nous avons peu de chance d’y être confrontés, le philosophe réussit à troubler notre bonne conscience.

Choisir ou ne pas choisir ? Répondre ou ne pas répondre ? Notre relation à l’autre, c’est-à-dire à l’espèce humaine dont nous faisons partie, implique quelques principes moraux. Sur quelle base reposent-ils ? Quel est leur impact dans la vie courante, et lorsque ceux-ci interviennent de façon manifeste dans nos choix mettent-ils en danger l’image nécessairement passe-partout que nous donnons de nous-mêmes ?

Un principe moral est-il seulement culturel ou se niche-t-il plus profondément dans notre perception individuelle de l’environnement sociétal et affectif ?

Voici un exemple de situation : Un train fou menace d’écraser 5 personnes sur la voie. Vous observez l’évènement du haut d’un pont et savez qu’il n’y a pas d’autre solution pour arrêter le train que de jeter sur les rails un énorme objet. Un gros homme est avec vous sur le pont, allez-vous le balancer par-dessus bord pour sauver les 5 personnes et se faisant commettre un meurtre ?

Si vous n’avez aucun lien avec ces individus, il est probable que vous ne ferez rien. Mais le principe « Tu ne tueras point » qui est sous-entendu et non énoncé, faillit dès lors que le gros homme est décrit comme malade, dépressif etc. Certains parmi le public pensent qu’il peut être sacrifié pour sauver les 5 autres personnes.

Réponse mathématique : une vie vaut une vie. Donc de ce point de vue, le chiffre 5 impose sa loi. C’est évidemment discutable. Imaginons une société régie par un mathématicien qui pour le bien-être de la société envisagerait de soustraire tous ceux qui sont handicapés, parce qu’ils font partie de la minorité ?

De la même façon qu’un bétail entier est supprimé pour cause de maladie, pourquoi ne pas envisager de tuer tous les porteurs d’une maladie infectieuse qui menace la société.

Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Ruwin OGIEN ne donne pas les réponses, tout simplement parce qu’elles ne vont pas de soi. De plus, s’agissant de notre perception morale et affective, elles peuvent fort bien évoluer au cours de la vie.

A partir de quelques situations invraisemblables mais non dénuées de sens, voire de direction, tirées du livre « L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la bonté humaine » Hervé Dubourjal et Jean-Louis Cassarino, ouvrent un vaste champ de fouille. Lorsqu’il s’agit de bécher à l’intérieur de la bonne conscience, mieux vaut enduire les instruments d’une belle huile, celle de la bonne humeur, de la jovialité.

Impossible de sortir indemnes de ce joyeux labourage qui laisse filer quelques vers sans autres principes moraux qu’alimentaires.

Faut-il se méfier de l’odeur des croissants chauds, susceptible de contrarier nos principes ? Quant à l’influence de la lune, des réseaux sociaux, des insomnies, des problèmes de couple, de la publicité, n’en parlons pas. Sollicité de toutes parts, l’individu n’aurait d’autre issue que le « sauve qui peut » en dévorant allègrement un croissant.

Qui est heureux peut rendre heureux. Cet aphorisme vaut bien une farce philosophique.

Ce spectacle interactif, servi par deux trublions en verve, répond à l’appel de l’odeur des croissants chauds, il est alléchant !

Paris, le 31 Mars 2018

Evelyne Trân

Durée: 1h25 De Ruwen Ogien - Éditions Grasset Adaptation : Hervé Dubourjal La Compagnie Tabard-Sellers Mise en scène : Éric Bu Hervé Dubourjal Scénographie : Jean-Marc Toussaint Avec : Jean-Louis Cassarino, Hervé Dubourjal

– Au Théâtre De La Reine Blanche – 2 Bis Passage Ruelle, 75018 Paris – Du ven. 30 mars 2018 à 14:30 au dim. 22 avril

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 1, 2018 5:33 PM

|

par Gilles Costaz pour Webtheatre

Judith Magre joue à Judith Magre

Judith Magre, qui ne quitte pas nos scènes depuis les années 50 (avec brio, passant de Giraudoux à Duras), ne joue pas à être un monument ni à être ce que les Japonais appellent un « trésor vivant ». N’empêche, elle fait l’objet d’une pièce sur elle-même, et elle en est l’interprète principale ! Philippe Minyana lui a écrit une pièce d’autant plus sur mesures qu’il l’a longuement interrogée avant d’écrire un texte précisément en forme d’interview. C’est la manière de Minyana, qu’il a le plus souvent pratiquée avec des anonymes : il fait parler des gens, puis donne la forme qu’il veut aux propos récoltés. En composant son texte sur Judith Magre, pour que l’objet fini n’ait rien d’un hommage compassé, l’auteur s’est permis quelques facéties en mêlant un peu de faux avec le vrai, qui reste l’essentiel des confidences. A aucun moment, il ne fait pontifier l’actrice. Son personnage ouvre des portes, mais en referme beaucoup. L’intervieweur prétend qu’il va écrire un livre sur elle. Elle en rit et mène son questionneur vers des domaines peu sérieux où l’on blague plus qu’on ne se révèle. L’ensemble reconstitue quand même, en savants pointillés, une bonne part de la vie privée et professionnelle de Judith Magre : ses rencontres avec Marcel Aymé, Jean-Paul Sartre – qui la jugeait semblable à Néfertiti -, Simone de Beauvoir, Giacometti, Aragon…

Le principe de fuir l’esprit de sérieux se retrouve dans la distribution et dans la mise en scène. Pierre Notte, qui a organisé le spectacle, a intégré une troisième personne, Marie Notte, qui intervient comme chanteuse (elle chante Purcell et Notte, avec Notte au piano !) et aussi comme double de Judith, comme lutin, comme fantôme. Notte joue lui-même l’intervieweur comme un journaliste à qui on la fait pas mais se laisse prendre au charme de cette star anti-star. Ils sont drôles, les deux Notte, sœur et frère. Quant à Judith Magre, parvient-elle à incarner Judith Magre ? Elle réussit à être à la fois elle-même et une autre, une individualité discrètement rebelle et un personnage qui offre d’abord au public son rire et son refus de tout discours prétentieux. Après avoir joué Duras (L’Amante anglaise), Magre joue Magre. Comme malgré elle. En s’amusant, en nous amusant. Ce n’en est pas moins un moment historique.

Une actrice de Philippe Minyana, lumières d’Eric Schoenzetter, avec Judith Magre, Pierre Notte et Marie-Notte.

Théâtre de Poche-Montparnasse, 21 h, tél. : 01 45 44 50 21, jusqu’au 20 mai. Texte à L’Avant-Scène Théâtre. (Durée : 1 h 15).

Photo Pascal Victor.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 1, 2018 10:31 AM

|

Rencontres thématiques les 17 et 18 avril 2018

Mardi 17 avril au Théâtre de La Criée, Marseille

Mercredi 18 avril à l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence

À l’initiative de l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence et avec le soutien du Centre d’Art Contemporain d’Istres, ces rencontres croiseront les paroles des artistes, metteurs en scène et historiens de l’art dans le but d’interroger les formes contemporaines du décor à l’aune des expériences scénographiques des peintres autour de la figuration narrative comme Gilles Aillaud, Antonio Recalcati ou Eduardo Arroyo, depuis la fin des années soixante. Ces nouveaux usages scéniques seront mis en perspective avec la pluralité des pratiques plastiques aujourd’hui, les apports sur les plateaux du multimédia et des technologies numériques.

Introduction

Au moment où s’organise un parcours rétrospectif d’expositions consacré à l’œuvre picturale et scénique de Lucio Fanti, se manifeste l’importance d’interroger l’actualité de la scénographie des artistes autour des expériences fondatrices des peintres de la Figuration narrative.

L’année 1969 initie une longue et riche histoire de collaborations entre les peintres du mouvement et les metteurs en scène ; quand Klaus Michael Grüber met en scène Off Limits d’Adamov au Piccolo de Milan, dans un décor d’Eduardo Arroyo. S’en suivront de vastes expériences au théâtre et à l’opéra portées par Gilles Aillaud, Lucio Fanti, Antonio Reccalcati, Jean-Paul Chambas mais aussi Titina Maselli ou Nicky Rieti. Le champ du spectacle est alors considéré par les peintres comme un terrain de confrontation décisif ; il ne s’agit pas pour les artistes d’incursions occasionnelles dans un champ étranger au leur, mais de confrontations nécessaires, perçues comme des points de départ pour de nouvelles formes expressives.

Ce colloque se propose donc de retracer et donner à comprendre ces itinéraires pluridisciplinaires, dans leurs croisements et leurs singularités.

Alors que s’impose toujours davantage la figure du metteur en scène, s’opère un déplacement important, politique d’abord, prévoyant comme le souligne Jean Jourdheuil que « le décor devienne une donnée comme le texte » (Jean Jourdheuil, Un théâtre du regard – Gilles Aillaud : le refus du pathos, Christian Bourgois Editeur, p.43). C’est donc aussi de l’émergence de nouveaux systèmes de collaborations et des débats qui l’environnent dont il s’agira, permettant de se questionner, par ailleurs, sur les conséquences esthétiques qu’engendre ce changement d’économie au sein de l’organisation théâtrale. Ce colloque souhaite, par conséquent, mettre cette histoire en perspective en la soumettant aux apports du multimédia sur le plateau de théâtre aujourd’hui. Dans quelle mesure la scène visuelle actuelle hérite-t-elle de cette nouvelle culture du décor amenée par certains artistes dès les années 1970 ?

Programme du colloque

Mardi 17 avril – Théâtre de La Criée, Marseille :

9h30 - Accueil

10h00 - Mot d’ouverture par Macha Makeieff directrice de La Criée, Théâtre national de Marseille, Catherine Soria, directrice artistique du Centre d’art contemporain intercommunal d’Istres, et Christian Merlhiot, directeur de l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence.

10h15 - Changement de décor ?

par Barbara Satre, historienne de l’art et enseignante à l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence..

11h00 - Titina Maselli, scénographe : « Donner une autorité littéraire au fait plastique »

par Michèle Raoul-Davis, dramaturge et Bernard Sobel, metteur en scène.

12h00 - Pause déjeuner

14h00 - Les peintres de la Jeune Peinture et le théâtre (1968-2010)

par Jean Jourdheuil, auteur, traducteur, metteur en scène et maître de conférences (Paris X – Nanterre).

15h00 - Va et vient entre la peinture et la scénographie de Gilles Aillaud et d’Eduardo Arroyo

par Bernard Michel, artiste et scénographe.

16h00 - Les peintres et le décor. Quelles relations ?

par Michel Archimbaud, professeur au conservatoire national supérieur d’art dramatique, enseignant à l’Université Paris-Sorbonne en histoire des arts du spectacle et culture générale artistique.

17h - Pause

17h30 - Table ronde - La scénographie d’artiste après 1969

animée par Arnaud Maïsetti, maître de conférence en arts de la scène à Aix-Marseille Université, avec Lucio Fanti, artiste et scénographe, Peter Stein, metteur en scène, Jean Jourdheuil, écrivain et metteur en scène, Bernard Sobel, metteur en scène, Michèle Raoul-Davis, dramaturge, Ellen Hammer, metteur en scène, Bernard Michel, artiste et scénographe.

Mercredi 18 avril – École supérieure d’art d’Aix-en-Provence :

9h30 - Accueil

10h00 - Conversation autour de Gilles Aillaud

avec Jean-Christophe Bailly, écrivain, et Philippe Roux, professeur en philosophie de l’art à l’École supérieure d’art et de design de Saint-Étienne.

11h00 - Un opéra pop ? La Question du Pop art dans les contributions de David Hockney à la scénographie de The Rake’s progress

par Marine Shütz, ingénieure de recherche, en post-doctorat Université Rennes 2, projet ECHOES.

14h00 - Espaces dialogiques, études de cas chez Jan Fabre

par Lydie Toran, artiste, chercheuse et enseignante à l’École supérieure d’art d’Avignon.

14h45 - Scénographie du faux

par François Lejault, artiste, vidéaste et professeur à l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence.

15h30 - « Don’t trust anyone over thirty »(2004) : histoire d’une collaboration pour la scène entre Dan Graham, Tony Oursler, Laurent P.Berger, Philippe Huber, Japanther, et Rodney Graham

par Mathilde Roman, professeur au Pavillon Bosio, Art&Scénographie, École supérieure d’arts plastiques de la ville de Monaco.

Changement de décor

La scénographie d’artiste après 1969

Rencontres thématiques les 17 et 18 avril 2018

Mardi 17 avril au Théâtre de La Criée, Marseille

Mercredi 18 avril à l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence

Visuel bannière : © Lucio Fanti

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 31, 2018 6:44 PM

|

Par SERVICE CULTURE de Libération - 28 mars 2018

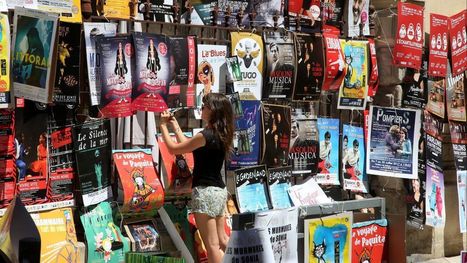

Le directeur de la manifestation, Olivier Py, a présenté ce mercredi l'avant-programme de la 72e édition du Festival, thématisée «gender».

On connaît enfin le programme du prochain Festival d’Avignon (6-24 juillet). Enfin… l’avant-programme, car le programme complet sera dévoilé début mai. Le boss Olivier Py l’a présenté hier, à moitié assis sur une table couverte d’une nappe violette, couleur «des évêques et du féminisme», puisque cette 72e édition du festival veut mettre en avant le féminisme – pour les évêques on ne sait pas.

Après une série de chiffres (19% des festivaliers de moins de 30 ans, 16% de nouveaux festivaliers en 2017, 35 créations cette année dont 26 coproductions…), Olivier Py a dévoilé l’affiche du festival : la Camisole, de la jeune plasticienne Claire Tabouret, qui sera aussi à l’honneur d’une expo.

Condition de la femme

Puis il a officialisé certaines rumeurs : Thomas Jolly en ouverture dans la cour d’honneur avec sa Piccola Familia pour Thyeste de Sénèque, Julien Gosselin dans une adaptation groupée de Don DeLillo (Mao II, Joueurs, les Noms) à la Fabrica. «Un spectacle de huit heures, mais qui peut encore grandir…» a souri Py qui, lui, a promis de faire court pour les trois histoires de son Pur Présent.

Le thème féministe englobe la problématique du genre, à laquelle plusieurs spectacles se rattachent, que ce soit le baroque Romances Inciertos de François Chaignaud ; Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du prophète, de Gurshad Shaheman, d’après des témoignages de réfugiés iraniens ayant fui notamment des discriminations de genre ; Pale Blue Dot sur l’affaire Wikileaks avec le personnage central de Bradley devenu Chelsea Manning ou encore Saison sèche, de Phia Ménard. Sans oublier le feuilleton théâtral quotidien de David Bobée, Mesdames, Messieurs et le reste du monde, qui évoquera la thématique chaque midi au jardin Ceccano (et parlera aussi du procès de Kirill Serebrennikov, metteur en scène russe arrêté l’été dernier).

La condition de la femme, encore et toujours, en Egypte avec Mama de Ahmed El Attar, au sujet de la construction du machisme au sein de la cellule familiale, mais aussi avec Fils d’Egyptiens.nes, sur un groupe féministe chantant des textes racontant leur quotidien. Aux Etats-Unis avec Certaines n’avaient jamais vu la mer, mis en scène par Richard Brunel d’après l’ouvrage de Julie Otsuka sur des Japonaises qui se sont mariées à des Américains célibataires puis se sont retrouvées emprisonnées durant la Seconde Guerre mondiale. Ou encore au cœur de notre patrimoine, avec Iphigénie mis en scène par Chloé Dabert (place de la femme et rapport au patriarcat chez Racine, évidemment).

Soucoupes volantes

La musique n’est pas oubliée, avec le Cri du Caire, autre spectacle égyptien, ou encore 36, avenue George-Mandel, reprise d’un spectacle de Raimund Hoghe sur la Callas. Hoghe présentera aussi Canzone per Ornella, pour la danseuse Ornella Balestra. Autre spectacle chorégraphique, Story Water, d’Emanuel Gat, ouvrira la seconde partie du Festival dans la cour d’honneur tandis que Sasha Waltz jouera avec des costumes contraignants dans Kreatur…

Bref… 36 spectacles avec de grands noms (Ivo Van Hove et on en oublie), des spectacles politiques (Milo Rau et on en oublie), des spectacles joués par des prisonniers ayant obtenu des permissions spéciales, des spectacles pour enfants, des soucoupes volantes, du Molière en lituanien, un whodunit écologique, des d’autres joués par des étudiants et même des mélodies de Fauré. Rendez-vous en sueur entre deux spectacles à la buvette de la maison Jean Vilar.

SERVICE CULTURE

Légende photo : Dans la cour d'honneur du palais des Papes, le 6 juillet 2016, la pièce «les Damnés» mise en scène par Ivo Van Hove. Photo Boris Horvat. AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 31, 2018 12:01 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 30.03.2018

La metteuse en scène s’est inspirée de « Déjeuner chez Wittgenstein ».

Ça craque, ça crisse, ça casse les oreilles et ça scie les nerfs que de marcher sur les pots cassés de l’histoire familiale, et de l’Histoire tout court. Tout l’excellent spectacle de Séverine Chavrier, inspiré par Déjeuner chez Wittgenstein, de Thomas Bernhard, est déjà là, dans ce début sur un plateau jonché de vaisselle brisée. Et tout son humour d’une noirceur sans appel est déjà dans son titre : Nous sommes repus mais pas repentis.

Séverine Chavrier, qui dirige aujourd’hui le Centre dramatique national d’Orléans, a d’abord été musicienne (pianiste), avant de devenir metteuse en scène de théâtre. Et c’est d’abord par le travail qu’elle mène sur le son qu’elle met en place sa réjouissante interprétation du jeu de massacre bernhardien, « où il ne s’agit pas de recoller les morceaux, mais bien de les briser encore ».

Les bris de vaisselle font un bruit insupportable, tandis que peu à peu se fait entendre la voix mentale du « héros », si on peut l’appeler ainsi, de la pièce de Bernhard. Voss, philosophe délirant et neurasthénique, vient juste de sortir de l’hôpital psychiatrique, pour retrouver un autre enfermement : celui qu’il vit, avec ses sœurs Ritter et Dene, dans l’appartement hérité de leurs parents – le « cachot familial », comme ils l’appellent eux-mêmes, sans pouvoir en sortir.

Véhémence salutaire

La relation névrotique qu’ils vivent tous trois au milieu des trophées de l’histoire familiale – animaux empaillés, piano, livres, disques et vaisselle fine, donc – est évidemment une métaphore d’une Autriche, et plus généralement d’une Europe, à la fois confite dans une culture muséifiée, et où les vieux rots des tentations fascisantes ne cessent de remonter.

Il y a de la santé et de la colère, une forme de véhémence salutaire dans la manière dont Séverine Chavrier adapte la pièce pour aujourd’hui, en la tissant avec des extraits d’autres textes de Bernhard – Le Naufragé, Maîtres anciens, Des arbres à abattre… Il y a surtout un geste de mise en scène comme on en voit peu en France, qui ose aller vers le grotesque et l’étrange, avec un art consommé de l’utilisation non seulement du son, mais aussi de l’image.

A TOUS LES NIVEAUX DE SON SPECTACLE, SÉVERINE CHAVRIER TRAVAILLE SUR LA DÉFORMATION OU L’AMPLIFICATION

A tous les niveaux de son spectacle, Séverine Chavrier travaille sur la déformation ou l’amplification. Les voix des comédiens sont rendues plus aiguës, les visages des icônes culturelles qui apparaissent en fond de scène semblent avoir dérapé comme dans les tableaux de Francis Bacon, des images apparaissent qui donnent un tour fantomatique et inquiétant à la chambre où dorment le frère et les deux sœurs.

Ces dissonances, discordances et autres disharmonies dans un monde par ailleurs nourri jusqu’aux fibres les plus profondes de Schubert et de Beethoven, provoquent une fascination qui ne se dément pas, tout au long de la représentation. D’autant plus que le travail sur le jeu est lui aussi remarquable, original, et proche de la performance. Laurent Papot et Marie Bos vivent jusqu’au bout la folie de leurs personnages. Quant à Séverine Chavrier, qui joue elle-même la deuxième sœur, elle est là pour ce qu’elle est : une metteuse en scène-musicienne, qui observe la folie de ses proches avec un effarement bourru. Elle est dedans, dans cette folie intime et collective, comme nous le sommes tous.

Nous sommes repus mais pas repentis (Déjeuner chez Wittgenstein), d’après Thomas Bernhard. Conception et mise en scène : Séverine Chavrier.

Centre dramatique national de Tours – Théâtre Olympia, du 3 au 7 avril.

Le Liberté, Scène nationale de Toulon, le 25 mai.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 31, 2018 8:52 AM

|

Par Annie Vergnenegre Publié le 27/03/2018

De 10.000 et 25.000 euros, c'est ce que doivent débourser les compagnies de théâtre pour la location d'une salle pendant le festival Off d'Avignon en juillet. Le magazine culturel marseillais Zibeline appelle à dénoncer ces pratiques en lançant le hashtag #balancetonoff.

On a l'habitude de présenter le festival Off d'Avignon comme le plus grand théâtre du monde : près de 1500 spectacles, plus de 1 000 compagnies, près de 8 000 artistes présents dans 127 lieux à travers la ville en juillet. C'est aussi un marché très lucratif pour certaines scènes à en croire les compagnies de théâtre qui doivent débourser des sommes astronomiques pour pouvoir se produire...

Briser l'omerta

Le journal culturel marseillais Zibeline a décidé de briser l'omerta en lançant le hashtag #Balancetonoff. Il appelle les compagnies à dénoncer les propriétaires de salle qui profitent "grassement de la dépense culturelle des citoyens et des artistes". Le créneau de deux heures se loue entre 12 000 et 25 000 euros, chaque salle en enchaîne 7 ou 8 dans la journée, et certains « théâtres » ont plusieurs salles relate le journal, qui précise que les loueurs de salle n'ont aucune obligation de rendre public leurs tarifs.

Dénoncer les "marchands du temple culturel"

Le journal Zibeline relaie l'initiative des Sentinelles, la fédération des compagnies professionnelles du spectacle vivant qui a mis en ligne une pétition la semaine dernière pour dénoncer "une course effrénée à la rentabilité": Savez-vous que dans certains théâtres d’Avignon les spectacles se succèdent à un tel rythme (jusqu’à 10 par jour) que les spectateurs ont à peine le temps d’applaudir à la fin ? Conséquence, même en faisant salle comble, "une compagnie est condamnée à s'endetter", accuse la fédération.

Un questionnaire anonyme

De son côté, Zibeline a mis en ligne un questionnaire pour "balancer les abus du off (prix du créneau et conditions d’accueil). Dans les théâtres mercenaires, dans les théâtres permanents. Afin qu’on mesure comment l’argent des artistes et du public profite aux marchands du temple culturel." Le journal espère collecter un maximum d'informations d'ici le mois de juin pour publier le résultat de son enquête avant la prochaine édition du festival.

http://snip.ly/hnb7x#https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/avignon/festival-off-avignon-balancetonoff-veut-denoncer-derives-locations-salles-theatre-1447739.html

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 31, 2018 5:45 AM

|

Par Ysé Sorel dans AOC

Artiste éclectique et trans, Phia Ménard est une figure singulière dans le paysage culturel français. Explorant les questions d’identité, notamment de genre, et de transformation, ses spectacles donnent lieu à des corps-à-corps avec la matière et jettent le trouble sur les idées trop sédimentées, s’attaquant au patriarcat. Sa pièce Les Os noirs est présentée au Montfort -Théâtre de La Ville, à Paris.

Lire sur le site d'AOC : https://aoc.media/entretien/2018/03/31/phia-menard-patriarcat-cest-association-de-malfaiteurs/

Phia Ménard, metteure en scène, performeuse, circassienne, scénographe, dramaturge, – en un mot : artiste –, nous donne rendez-vous au Théâtre Sylvia Monfort. Son spectacle Les Os noirs, qui fait partie de la programmation hors-les-murs du Théâtre de la Ville, y sera visible jusqu’au 14 avril prochain. Nous nous installons sur les fauteuils bleus au centre de la salle, dans ce lieu que Phia Ménard, qui, fut un temps, s’appelait Philippe, aime à désigner comme la « grotte » – le théâtre. Alors que les machinistes et les régisseurs s’activent et installent le décor du spectacle, l’artiste revient posément sur sa transformation, ses quêtes, l’art, la vie, la mort : un îlot d’intelligence et de sensibilité et un « elle » au pluriel. YS.

Les Os noirs brassent des thèmes et des éléments qui vous sont chers et traversent vos différentes créations, comme Vortex ou L’Après-midi d’un foehn : la marionnette, le vent, la mort. Pourriez-vous revenir sur ce spectacle en clair-obscur, et nous dire comment il se positionne dans votre œuvre ?

Je pense qu’au fur et à mesure de mon parcours, mon discours évolue, parce que ma compréhension des choses et de moi-même évolue. En revoyant le spectacle ici [NdA : le spectacle a été créé en 2017 à l’Espace Malraux, scène nationale de Chambéry et de la Savoie] je comprends que cette pièce est une pièce qui a un objet très particulier. Tout d’abord, parce que pour la première fois, en tout cas pour les solos, j’ai écrit pour quelqu’un, et je me dis que c’est peut-être le signe de la fin d’une étape pour moi. Pendant des années, lors de ma transition, j’ai fait des solos car je prenais mon état et ses évolutions comme objet d’étude. Mes œuvres naissaient tellement de ce que j’étais en train de vivre que je ne pouvais pas, à ce moment-là, dialoguer avec quelqu’un d’autre. Lorsque je rencontre Chloée Sanchez, l’interprète des Os noirs, j’atteins un stade où la question qui se pose à moi est différente, car aujourd’hui je réfléchis peut-être moins à des problèmes de genre qu’à la place des femmes dans la société. J’arrive donc à un dialogue d’une femme avec une autre femme. Et cette femme, Chloée, est une femme silencieuse, et ce silence me trouble énormément car devant elle je me demande : qu’a-t-elle à dire ? Le silence cache toujours quelque chose. Je l’invite donc à venir travailler avec moi. Issue de l’école de Charleville-Mézière, elle est marionnettiste et nous commençons à faire dialoguer nos pratiques. Cette prise de contact, à partir de quelques éléments, me pousse à écrire Les Os noirs comme une pièce achrome, dans une seule nuance de noir. Le titre aussi me vient tout de suite, chose assez habituelle chez moi. Et dans ce dialogue, nous nous retrouvons sur une question à laquelle nous avons été confrontées de près et de loin, et qui est de toute manière universelle : le suicide. Je voulais interroger cette proximité entre l’eros et thanatos, et finalement je n’ai pas l’impression de ressasser une histoire sur la mort mais plutôt sur l’amour.

Diriez-vous que votre spectacle relève d’un certain romantisme, et qu’il a quelque chose de baudelairien ? Quelles seraient vos références ?

C’est en effet une sorte de conte baudelairien, assez désespéré, mais très beau et aussi un peu absurde, avec cette trame qui consiste en une série de suicides d’une marionnette, probablement une femme. Le spectateur va voir cette femme-marionnette se mettre à mort puis être remise en jeu à plusieurs reprises et à la fin, ce n’est plus un suicide mais un accompagnement à la mort, tandis que le plateau et les rôles s’inversent. Un poème de Cesare Pavese est alors cité : « la mort viendra et elle aura tes yeux… ». Mais il est prononcé très bas, de sorte que l’on ne sait pas si c’est l’« amour » ou « la mort »… Car je trouve que l’accompagnement à la mort est le moment peut-être de la plus grande vérité, où il peut rester de l’amour, où c’est d’ailleurs probablement là où l’amour est le plus fort, car c’est la seule chose que l’on peut donner. Mais je vois de la romance à un endroit où elle reste habituellement invisible pour les autres. Je suis nourrie de cinéma, plutôt de l’Est, et par exemple je trouve Le Miroir de Tarkovski très romantique, notamment dans la qualité et le traitement de chaque plan…

Le nom de votre compagnie a presque valeur de manifeste : Non nova, qui provient du proverbe latin : nove sed non nova, qu’on pourrait traduire approximativement comme « non pas des choses nouvelles, mais d’une manière nouvelle ». Quel rôle tient cette notion de « différence » dans votre travail ?

En tant que personne trans, cette notion est évidemment capitale. Disons aussi que je n’ai pas eu le choix, que je n’ai pas choisi d’être différente : j’ai essayé d’être un garçon, et je n’y suis pas arrivée. Quand la question de l’identité apparaît, à la pré-adolescence, vers 10-11 ans, je suis confrontée à de multiples questions : qu’est-ce qui différencie mon corps ? Pourquoi je ne me sens pas à ma place ? On me demande d’être à un endroit, d’intégrer des codes dont je peux, de fait, voir l’aspect profondément construit. Ainsi je n’ai pas oublié les gestes des hommes, ils restent en mémoire, incorporés, mais je ne me reconnais pas dedans. Au départ on commence par se travestir, et ensuite on se rend compte que c’est véritablement une question d’état d’être, qui pousse à faire cet acte radical de transformation. Quelque part on choisit alors de vivre, de continuer à vivre. Je dirais donc que les personnes trans sont bien portantes, car elles ont décidé de vivre. Et évidemment, ma pratique artistique m’a accompagnée en ce sens-là, elle m’a aidé à accepter ma différence. Et plus que de faire accepter sa différence par les autres, il s’agit plutôt de témoigner de cette différence.

Votre profession et votre transformation invitent évidemment à parler de performance, et notamment de la « performance de genre » conceptualisée par la philosophe américaine Judith Butler, que vous interrogez et sublimez finalement dans vos performances. Mais c’est aussi à une autre notion butlerienne à laquelle on peut penser, celle de « trouble ». Dans quelle mesure votre œuvre cherche-t-elle le trouble, et notamment celui à créer chez le spectateur ?

Je dirais qu’il s’agit peut-être de dédramatiser le trouble. Nous sommes dans une société de peur. Et le queer vient en effet rappeler que le modèle de la société hétéronormée, où il n’y aurait que des hommes et des femmes répondant à des normes précises, notamment sexuelles, est une construction. Je pense que quand l’on s’intéresse à ces questions, on tend à rappeler notre instabilité permanente, et aussi cet oubli : on n’a jamais choisi. Sans remettre la faute sur les parents, tout de même on pourrait leur dire : vous m’avez conçue, je suis ainsi, maintenant laissez-moi la possibilité de me construire, de m’inventer, de savoir dans quel espace je veux évoluer. Le trouble, c’est ce qui n’est pas ni pour nous ni pour les autres évident, alors on recueille les peurs et de la souffrance. Car le poids des normes fait évidemment souffrir lorsqu’on ne leur correspond pas… D’où l’intérêt que je porte dans mes œuvres pour le différent, le rebus, le monstrueux. Et je créé des formes qui laissent place à de multiples interprétations : je ne cherche pas à être didactique, à imposer un discours mais bien plutôt à proposer des symboles, placés à des endroits qui vont alors semer des questions dans la tête du spectateur. Car le trouble oblige à se positionner.

Vous avez écrit ce texte, Manifestement Phia, où vous dialoguez avec une femme cisgenre, c’est-à-dire une femme dont le genre correspond au sexe, et qui donc ne s’interroge pas sur ces problématiques. L’intolérance venant souvent de l’incompréhension, ou même de l’indifférence, certaines dispositions avaient été récemment prises, comme les « abécédaires de l’égalité », qui ont provoqué des réactions épidermiques et ont finalement été retirés. Ces mouvements conservateurs, ainsi que l’ampleur de la Manif pour tous, montrent là encore une peur, ou du moins une inquiétude. De quoi pensez-vous que ces réactions sont-elles le signe ?

Je vois là la peur de l’effondrement de la société patriarcale. Ce qu’on a appelé aussi « l’affaire Weinstein » et « balance ton porc » ne sont qu’une nouvelle étape. La conformité de la Manif pour tous, c’est celle d’une société qui se pense légitime, témoignant du poids d’un pouvoir établi, politique et religieux, et en particulier le pouvoir d’avoir de l’espace. Ce pouvoir est par exemple symbolisé dans Les Os noirs à travers la relation de domination entre la femme-marionnette et les régisseurs, trois hommes, qui la manipulent. Cette question de l’espace est capitale. Pour moi, c’est peut-être plus évident, car j’ai découvert a posteriori que j’avais le pouvoir en tant qu’homme. J’étais féministe, certes, mais féministe « de loisir », du dimanche, car la réalité de mon corps me plaçait du côté des dominants. Désormais j’ai perdu ce statut, et j’ai donc perdu ma légitimité dans l’espace. De prédateur je suis devenue proie, de propriétaire je suis devenue locataire. Dans les équipes de suivi des personnes trans, les psychiatres m’énervaient particulièrement : « vous vous rendez compte, monsieur, quand vous serez une femme ça sera moins évident…» Ce à quoi je leur répondais : « et vous trouvez ça normal ? » Donc on doit évidemment se battre pour atteindre l’égalité, et pas seulement la parité, qui est une connerie. Cela passera par la force, non pas manu militari, mais il faudra tout de même obliger à rendre le pouvoir, or on sait que celui qui le détient ne le donne pas facilement. Du fait d’avoir eu une éducation de garçon, je connais la construction, l’usurpation, l’usage abusif d’une corporalité, d’une association. Le patriarcat, c’est une association de malfaiteurs.

Pourriez-vous travailler avec un homme ?

Oui, mais quel homme ? Quels hommes ? Seules des femmes viennent à moi, peut-être parce que j’écris de manière égocentrique, ou du moins égocentrée, et donc je dialogue surtout avec des femmes. Et puis, hormonalement, je suis une adolescente ! Je découvre mon corps : une transformation hormonale rappelle l’adolescence, car on perd le contrôle. Et surtout, beaucoup d’hommes me voient sous l’œil de la trahison. J’ai trahi l’emplacement des dominants : alors, qu’est-ce qu’on fait avec un traître ?

Votre situation interroge à nouveaux frais une question philosophique classique, est-ce que j’ai un corps ou est-ce que je suis un corps ? Dans vos œuvres même, vous figurez beaucoup les problématiques à travers des constructions, notamment.

Le prochain spectacle, programmé cet été à Avignon, Saison sèche, met en scène sept femmes qui doivent détruire la maison du patriarche. Dans Les Maîtres-fous de Jean Rouch, les colonisés convoquent les esprits des colons dans une sorte de catharsis libératoire, qui donne lieu à un spectacle tout à la fois violent et joyeux, où pour un temps ils battent en brèche la domination coloniale. Avec Saison sèche, il s’agit aussi de faire un rituel où les femmes vont se réapproprier leur corps, à travers des actes picturaux, des performances drag-kings, des danses. La chape de plomb du patriarcat est représentée par un plafond qui monte et descend, contrôlé par le Pouvoir. Et les femmes devront livrer la dernière bataille, c’est-à-dire détruire la maison. Car j’aime à dire que la domination masculine, c’est comme le salpêtre : on a beau repeindre, il demeure, il reste infiltré. On en revient peut-être au trouble, et je dirais que plus que le trouble, il faut mettre le bordel ! Le rôle de l’artiste est de montrer des possibilités, dire ce que le monde pourrait – et même devrait – être. Même si ce n’est évidemment pas gagné.

Pour représenter des possibles, les artistes ont recours à plusieurs ressources, notamment au théâtre qui est peut-être le safe space par excellence. Comment définiriez-vous ce lieu et votre esthétique ?

Le théâtre est pour moi le lieu du conte. D’ailleurs je présenterai lors du festival Montpellier Danse le premier volet d’une trilogie de solo, Maison Mère, qui s’inspire des Trois petits cochons. J’aurais pu me référer plutôt aux contes des frères Grimm, car ce projet est né lors de la Documenta 14 de Kassel, ville d’où ils sont originaires… J’avais été invitée par Paul B. Preciado, qui était commissaire, à réfléchir sur les thèmes suivants : « apprendre d’Athènes » et « le parlement des corps », comme tous les autres artistes présents. J’ai décidé d’écrire Trois contes immoraux pour l’Europe. Et dans ce premier volet je construis la maison Europe… Je dirais aussi que le théâtre pour moi est une grotte, où nous venons faire un travail pariétal éphémère. À travers les siècles, il est resté comme l’endroit des questions les plus belles, l’endroit des possibles. Quelle différence entre la liberté ici et celle du dehors ? Ici, on doute de la société ; ici, on peut faire des choses qui nous mèneraient directement en prison ou à l’HP à l’extérieur… Et c’est pour cela que j’ai un grand respect envers le spectateur : il ou elle se renseigne, choisit, paye sa place, ne sera pas sûr-e d’aimer mais prend le risque et revient, j’imagine avec la question : que va-t-on encore nous faire vivre ?

Et vous faites vivre des choses, en effet, notamment à travers la relation très singulière que vous entretenez avec les éléments naturels, sur laquelle nous ne sommes pas encore revenues. Vous avez ainsi débuté en 2008, I.C.E (Injonglerie Complémentaire des Eléments), un processus de recherches sur la matière : P. P. P., une pièce qui vous mettez aux prises avec la glace, puis des « pièces de vent » en 2011, avec L’après-midi d’un foehn et Vortex, et enfin un travail autour de l’eau avec Belle d’hier en 2015. Je remarque l’absence du feu.

On peut passer une soirée, ou presque, à regarder une bougie. Le feu provoque la fascination, la sidération, et ce n’est pas quelque chose que je cherche, au contraire. Le côté spectaculaire m’ennuie, car on ne va pas très loin ensuite. Ce que j’aime, c’est la matière qui nous permet d’être dans un rapport très charnel. Je préfère aussi le temps long : le froid, c’est long ; le vent, c’est interminable ; l’eau, c’est la lente dissolution. Ce sont des éléments qui portent plus d’intentions et d’espace de dialogue. Le feu est trop totalisant.

Vous n’êtes évidemment pas la seule à travailler avec les éléments : je pense par exemple aux travaux de Bruno Latour et son hypothèse « Gaïa » et la recherche artistique qu’il entreprend avec la metteure en scène Frédérique Aït-Touati pour donner une voix aux éléments et un rôle de premier plan à ces acteurs, en passant par des représentations scéniques. Quelle place tient la problématique de l’anthropocène dans votre travail ?

Nous sommes tous et toutes sensibilisé-e-s de plus en plus à notre impact écologique. Mais pour le moment, nous sommes plus dans une forme d’introspection, de psychanalyse que dans une véritable démarche de changement radical… De mon côté j’aime à rappeler la présence des éléments, car si on devait tout perdre, ils seraient encore là. Il y a dans le rapport à la matière un lâcher-prise. Et le lâcher-prise m’intéresse particulièrement, car il parle à l’animalité en nous, à notre monstre. J’ai ainsi un projet à l’avenir sur la sueur : pourquoi dans le cercle intime, lorsque l’on fait l’amour avec quelqu’un, elle est si importante, alors que dans l’espace public elle est si taboue ? La matière nous rappelle à la fois notre volonté de sortir de l’animalité et pourtant nous y ramène toujours. Car la matière est toujours victorieuse. Alors dans mes spectacles, lorsque le performer affronte la matière – le vent, l’eau, la glace – il montre véritablement de soi, et prête son corps au spectateur : il devient un objet de transfert pour créer une relation d’empathie avec le public alors qu’il se met en danger.

Ce rapport au danger, à la mort, au trouble qui traverse toutes vos œuvres me fait songer au texte de Genet, « Le Funambule ». Si la vie est un numéro d’équilibriste, diriez-vous, en tant qu’artiste et personne, que vous êtes un funambule qui cherche à créer le vertige ?

Je pense que l’être humain est un funambule. Il est persuadé qu’il a une ligne de vie, qu’on lui donne le nom de destin, de destinée, de fatum ou que sais-je . Mais à l’inverse du funambule qui a une vraie ligne droite, la nôtre est sinueuse, parfois brisée, et sans arrêt contredite.

Donc ce serait plutôt une ligne de fuite ?

Ou asymptotique : on cherche à frôler cette ligne, à concorder avec elle, à ne pas vouloir que subir la vie mais aussi la vivre. Moi, j’ai besoin d’éprouver mon corps, déjà par ma transition, mais aussi en faisant éprouver au spectateur, pour qu’il se sente en vie. C’est pour cela que je dis que je parle à la chair du spectateur. L’intellect, c’est au bar ! …si l’on peut dire, du moins après le spectacle. Au regardant, je propose de s’immiscer, d’être, au-delà du simple regard. Dans Vortex, pourquoi la relation est si forte et proche ? Parce que l’on est sans arrêt à revoir nos propres monstruosités, à se demander « que suis-je depuis le moment où j’essaye de me souvenir ? Quels souvenirs ai-je de mon accouchement ? ». En tant qu’artiste, j’essaye de rechercher la projection de « qui je suis » et de la vivre. Et ce vécu-là, je l’offre au spectateur.

Et au spectateur de se l’approprier et d’en faire ce qu’il veut, car sinon on est dans le simple divertissement, ce que vous ne cherchez évidemment pas. C’est d’ailleurs pour cela que je voudrais finir en vous lisant ce passage du texte de Genet, et que vous me disiez ce qu’il vous évoque :

« Et ta blessure, où est-elle ? Je me demande où réside, où se cache la blessure secrète où tout homme court se réfugier si l’on attente à son orgueil, quand on le blesse ?

Cette blessure – qui devient ainsi le for intérieur –, c’est elle qu’il va gonfler, emplir. Tout homme sait la rejoindre, au point de devenir cette blessure elle-même, une sorte de cœur secret et douloureux. (…)

C’est dans cette blessure – inguérissable puisqu’elle est lui-même – et dans cette solitude qu’il doit se précipiter, c’est là qu’il pourra découvrir la force, l’audace et l’adresse nécessaire à son art. »

Cela veut bien dire que la douleur est un art. Alors, oui, j’essaie de pratiquer un art de la douleur. Mais qui nous est commun – non pas singulier. Mais commun, comme un.

–

Les Os noirs, jusqu’au 14 avril au Monfort -Théâtre de La Ville / grande salle / durée environ 1h15.

Trois contes immoraux pour l’Europe – partie 1 : Maison Mère Jeu. 05 & sam. 07 juillet à 18h au Studio Bagouet / Agora, dans le cadre du Festival Montpellier Danse 2018.

Saison Sèche sera présenté en juillet au Festival d’Avignon 2018.

S'abonner au magazine en ligne AOC : https://aoc.media/offers/

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2018 6:53 PM

|

Par Bruno Fougniès dans La Revue du spectacle

"Mille francs de récompense", Théâtre de l'Aquarium, Cartoucherie, Paris

Le vertueux Victor Hugo jette dans cette pièce de jolis jets d'acide et d'impertinence pour décrire une société dans laquelle l'argent est devenu pouvoir absolu. Difficile de ne pas faire le parallèle avec notre époque qui, plus d'un siècle et demi plus tard, a parfaitement consommé le poison qui lentement fait crever une démocratie de plus en plus impuissante.

Sur scène : un homme d'affaires qui devient député, un banquier, des huissiers, un délinquant en désir d'honnêteté, une fille-mère, sa fille, son futur gendre et toute une flopée de fausses identités, de passés et de fautes effacés, de façades ravalées, de mains pas très propres, de chantages et de liasses de billets en forme de sésames… et puis il y a le très tonitruant rire de Victor Hugo qui retentit à travers toute l'écriture de cette comédie aussi légère que corrosive.

Un rire que l'on ressent dans le choix même des personnages et des situations qui flirtent avec l'excès, la caricature puissante, l'incroyable. C'est une ballade indiscrète au cœur de rouages financiers de l'honorabilité qui nous est offerte là. Notre guide ? Un jeune délinquant mal fait pour l'escroquerie et bien décidé à fuir la marginalité pour se construire une vie de travailleur, personnage magnifiquement interprété par Maxime Atmami qui, fuyant la police qui l'a fiché au fer rouge, se retrouve au cœur du drame dans une maison bourgeoise envahie par les huissiers.

© Pixel Prod.

Par son entremise, les secrets, les manipulations et toute une série de scènes épiques vont s'enchaîner devant ses yeux et les nôtres : une découverte du monde des nantis, des affaires, de la politique et de la justice républicaine qui expose la corruption comme mode d'organisation. Pas un pour sauver l'autre, tant et si bien que la seule âme un peu pure est bel et bien ce jeune délinquant qui a fait ses classes en maison de correction et de redressement.

La mise en scène de Kheireddine Lardjam prend le texte d'Hugo à bras le corps et l'emporte dans une danse pleine de gourmandise, de rythme et de fantaisie. Les personnages brillent soit par leurs éclats soit par leurs noirceurs, mais ils sont tous hauts en couleurs, dignes de Feydeau ou de Courteline. La scénographie extrêmement modulable, faites de panneaux mobiles sur lesquels les projections inquiétantes se multiplient à mesure que l'action s'intensifie. Des nuées d'oiseaux de mauvais augures comme une menace sur une société en train de pourrir de l'intérieur.

Le tout est dynamique, pertinent, et laisse parler, en contrepoint de la fantaisie éclatante des scènes et des personnages, l'attaque frontale d'Hugo contre une corruption par l'argent qui devient pire que n'importe quelle tyrannie et s'affranchit de toute limite. Un discours qui se lit comme une chronique journalistique de notre époque, sans filtre, copié collé de la force sans âme du libéralisme économique que l'on nomme mondialisation.

Linda Chaïb - toujours très belle comédienne - crée ici le personnage de la fille-mère victime des huissiers avec l'énergie et le talent qu'on lui connaît, mais rarement dans ce registre excessif où elle montre encore une fois son art, son invention. Azeddine Benamara, dans un autre grand rôle de la pièce, l'homme d'affaires absolument véreux, totalement sans vergogne, ni morale, est crédible des pieds à la tête, et jusqu'au moindre souffle. L'originale création du rôle de l'huissier tient sur les épaules du musicien Romaric Bourgeois (également compositeur des musiques) : guitare et micro HF imposent ses interventions en chansons, rock et rap avec la hauteur et la violence qui incombent à son personnage. Une très belle idée.

Tout le reste de la distribution se donnent sur scène au même titre que ceux cités ci-dessus. On sent un véritable enjeu sous l'aspect blagueur, cocasse et parfois farce de la pièce. L'investissement de tous sert le spectacle et permet de découvrir ce texte de Victor Hugo, d'en apprécier l'humour, la verve et l'intelligence.

"Mille francs de récompense"

Texte : Victor Hugo.

Mise en scène : Kheireddine Lardjam.

Avec : Maxime Atmami, Azeddine Benamara, Romaric Bourgeois, Linda Chaïb, Samuel Churin, Étienne Durot, Aïda Hamri, Cédric Veschambre.

Collaboration artistique : Cédric Veschambre.

Scénographie et collaboration artistique : Estelle Gautier.

Lumière : Victor Arancio.

Son : Pascal Brenot.

Composition musicale : Romaric Bourgeois.

Vidéo : Thibaut Champagne.

Costumes : Florence Jeunet.

Dessinateur : Jean-François Rossi.

Chorégraphe : Bouziane Bouteldja.

Durée : 1 h 45.

Compagnie El Ajouad.

© Still.

Du 22 mars au 8 avril 2018.

Du mardi au samedi à 20 h, le dimanche à 16 h. Relâches les 1er, 2 et 3 avril.

Théâtre de l'Aquarium, La Cartoucherie, Paris 12e, 01 43 74 99 61.

>> theatredelaquarium.net

Autres dates

Du 27 au 29 mai 2018 : Festival Théâtre en mai, Théâtre Dijon Bourgogne - CDN, Dijon (21).

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 4, 2018 8:19 AM

|

Par Joelle Gayot dans Télérama :

La scène a beau être d’un bois purement théâtral, elle tient plus du ring de boxe où s’affrontent, à coups de mots méchants, les membres d’une famille. Tout démarre pourtant bien. Trois sœurs et leurs conjoint(e)s célèbrent l’anniversaire du père. Mais il suffit d’une truite, celle que Suzanne préfère à la blanquette de sa mère, pour que la fête vire au carnage. Baptiste Amann précipite les tensions jusqu’à leur point ultime. Son texte, mis en scène avec subtilité, est plus convaincant quand il fouille l’anecdote pour en extraire l’acidité que lorsqu’il s’attarde du côté des généralités, comme le conflit générationnel. Mais ne mégotons pas. Ce n’est pas si souvent qu’on croise cette évidence : un auteur est là. Avec un talent indéniable, il nous parle de nous dans un style bien à lui. What else ?

Joelle Gayot (J.G.)

Jusqu'au 14 avril 2018 - Théâtre Ouvert

Distribution

Auteur : Baptiste Amann

Interprète : Suzanne Aubert, Marion Barché, Daniel Delabesse, Thalia Otamanetelba, Christine Brücher, Samuel Réhault, Blanche Ripoche et Julien Masson

Metteur en Scène : Rémy Barché

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 3, 2018 7:38 PM

|

Par Yves Kafka pour Inferno-magazine - 3 avril 2018 ·