Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 1, 2024 5:17 AM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde, publié le 28 août 2024 Dans la série d'été : « Les batailles du théâtre » (3/6). A la création en 1966, une galaxie d’opposants, notamment issus des rangs de l’extrême droite, s’en prend violemment à ce joyau noir auquel peu de metteurs en scènes osent se confronter par la suite. Mais une nouvelle génération prend aujourd’hui le relais.

Lire l'article sur le site du "Monde" https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2024/08/28/avec-la-piece-les-paravents-de-jean-genet-l-heritage-toujours-a-vif-de-la-guerre-d-algerie_6297651_3451060.html

Cernée par des cars de police, la place de l’Odéon, à Paris, est envahie par une foule de manifestants où s’affrontent deux camps : les partisans des Paravents et ses détracteurs, repérables à leurs drapeaux bleu-blanc-rouge. Ils hurlent : « Genet au poteau ! », « Genet pédé ! » D’une fenêtre du théâtre, Jean Genet les regarde. Il rit, leur lance un bras d’honneur. Le metteur en scène, Roger Blin, est à ses côtés. Il jubile aussi, mais il se tient sur le qui-vive. Chaque soir, les représentations sont perturbées, parfois très violemment, et les forces de l’ordre doivent intervenir. Annoncée comme l’événement théâtral de l’année 1966, la création des Paravents vire à l’événement politique. Jean Genet a écrit Les Paravents en 1961, mais Roger Blin attend cinq ans avant de monter la pièce. Le temps que la guerre s’achève, et de trouver un théâtre assez solide pour financer une production lourde, engageant une soixantaine de comédiens. Jean-Louis Barrault, alors directeur de L’Odéon-Théâtre de France – tout un symbole, que les adversaires de Genet ne se priveront pas d’exploiter –, accepte. Il sait qu’il risque gros. La France justement vit dans les débris de la guerre d’Algérie : Les Paravents sont créés quatre ans après les accords d’Evian qui, le 18 mars 1962, ont signé la fin de la colonisation. La pièce de Genet est habitée par des soldats, des « putains », des colons, et puis Saïd et sa mère, les plus pauvres des pauvres. Si pauvres que Saïd n’a pu s’acheter que la femme la plus laide. Il rêve de travailler de l’autre côté de la mer et de devenir riche. En attendant, il vole, indifférent au bruit du monde autour de lui, où les armes claquent. L’Algérie n’est pas citée dans Les Paravents, mais on y est, tout du moins dans un pays colonisé, au bord de l’insurrection. Genet, qui se défend d’avoir écrit une pièce politique, n’est tendre ni pour l’impérialisme des colons, ni pour la morale révolutionnaire. Pour lui, la révolte s’aliène dans la révolution. « Ne gauchissez pas ma pièce », dit-il à Roger Blin – un des signataires du « Manifeste des 121 », publié le 6 septembre 1960, qui réclame le droit à l’insoumission pendant la guerre d’Algérie. Blin connaît bien Genet. Il a créé Les Nègres en 1959. Il coupe dans Les Paravents afin de réduire la représentation à quatre heures, et décide de faire jouer sur le plateau une scène que Genet situe en coulisses : des soldats pètent sur le visage de leur lieutenant qui va mourir, pour qu’il respire une dernière fois l’air de France. C’est la scène qui va tout déclencher. Echauffourées sévères La presse est convoquée le quatrième jour. Les critiques sont tranchées, entre admiration (Le Monde, Le Figaro littéraire, Combat…) et répulsion. « Et Barrault appelle ça le Théâtre de France ! », titre Minute, l’hebdomadaire à la ligne éditoriale alors antigaulliste. Le Figaro accuse Barrault de « souiller le théâtre français ». « Je me suis fait gravement chier (comme dirait l’auteur) à la pièce du pétomane Jean Genet », persifle Le Canard enchaîné. Les milieux d’extrême droite n’attendaient que cela. Des membres de l’Organisation armée secrète, des élèves de l’école de Saint-Cyr, d’anciens combattants de 1939-1945, d’Indochine et d’Algérie… Une galaxie d’opposants lance l’attaque le soir de la douzième représentation. Ils sifflent, jettent des chaises et des bouteilles depuis les balcons. Un commando envahit l’allée centrale, lance des fumigènes. Bagarre. Un tapissier est légèrement blessé. Jean-Louis Barrault, qui joue La Voix, fait baisser le rideau de scène et prend la parole : « Au nom de la liberté humaine, je vous demande le calme. » La pièce reprend avec la réplique de Maria Casarès : « Et maintenant, causons un peu. » Les Paravents, qui ont commencé le 16 avril, sont perturbés jusqu’à la dernière, le 7 mai, avec des lancers d’œufs, de boulons ou de tomates… sans compter les menaces de mort. Les contre-manifestants s’organisent, des militants et des étudiants protègent le spectacle. Parmi eux, Daniel Cohn-Bendit et Patrice Chéreau. Les échauffourées sont sévères, mais toutes les représentations vont jusqu’au bout, devant des salles combles. Le 5 mai, Le Monde annonce que le député centriste du Morbihan Christian Bonnet demande au Parlement le retrait des subventions au Théâtre de France. Le 27 octobre, alors que la pièce est reprise depuis le 14 septembre et que des associations d’anciens combattants réclament son « retrait immédiat et définitif », la commission des finances de l’Assemblée nationale adopte l’amendement déposé par Christian Bonnet. André Malraux, alors ministre de la culture sous la présidence de De Gaulle, monte au créneau pour défendre Jean-Louis Barrault et Les Paravents. Devant les députés, il livre, le 6 octobre, un discours qui fait rêver aujourd’hui : « L’argument invoqué “Cela blesse ma sensibilité, on doit l’interdire” est un argument déraisonnable. L’argument raisonnable est le suivant : “Cette pièce blesse votre sensibilité. N’achetez pas votre place au contrôle. On joue d’autres choses ailleurs.” » Le 6 novembre, Malraux assiste à une partie de la dernière des Paravents, dont les représentations s’arrêtent plus tôt que prévu, le préfet de police de Paris déclarant qu’il ne pouvait plus assurer la sécurité. Joyau noir Il faut attendre dix-sept ans avant que la pièce soit reprise, par Patrice Chéreau, à Nanterre-Amandiers, en 1983. Pourquoi tout ce temps ? Parce que l’éclat de la création des Paravents reste dans les mémoires, et peut-être aussi, tout simplement, parce que le théâtre de Genet est un joyau noir auquel peu osent se confronter. Pas Chéreau. La guerre d’Algérie est fondatrice de son engagement à gauche. Ce fut son premier combat politique : élève au lycée Louis-le-Grand, il allait à toutes les manifestations. Qu’il présente Les Paravents l’année même où il arrive à Nanterre, là où les émigrés algériens s’entassaient dans des bidonvilles pendant la guerre d’Algérie, prend son sens. Roger Blin assiste à la première des Paravents de Chéreau, qui se donne dans la grande salle, maquillée en un cinéma décrépi. Il y a une alerte à la bombe, la salle est évacuée, puis le spectacle reprend. Deux autres alertes suivront. Aucune ne sera revendiquée. Le temps des commandos d’extrême droite est loin : la police soupçonne « un individu isolé voulant faire le malin », se souvient Philippe Coutant, l’administrateur de l’époque. Lycéen aux Ulis (Essonne), Arthur Nauzyciel vient voir le spectacle avec sa classe : « On est la génération “Touche pas à mon pote”, le mouvement né après l’élection de François Mitterrand en 1981. On parle alors des banlieues mais pas de travail de mémoire, ni de réparation. A Nanterre, je vois un plateau “colonisé” par des acteurs arabes qui jouent les Arabes, tandis que les comédiens jouant les colons sont dans la salle et les allées. Un choc. Cette inversion modifie mon regard sur la guerre d’Algérie. » Arthur Nauzyciel, 57 ans, dirige aujourd’hui le Théâtre national de Bretagne, à Rennes, et il vient de mettre en scène Les Paravents. Il a aussitôt pensé à cette pièce quand Stéphane Braunschweig, le directeur de L’Odéon-Théâtre de l’Europe (et non plus Théâtre de France) lui a proposé de faire un spectacle. Nauzyciel trouve magnifique de faire revenir Les Paravents sur leur scène natale. Nécessaire aussi : « On a besoin de fiction pour comprendre le monde, et Genet passe par la fiction. Il réinvente l’Algérie pour mettre au jour les rapports dominants-dominés, et il honore les personnages les plus misérables en leur donnant une langue fabuleuse. » Histoires familiales Une génération sépare Nauzyciel de Margaux Eskenazi, Baptiste Amann et Louise Vignaud. Chacun a consacré une pièce à la guerre d’Algérie. Plutôt que de remonter la fiction de Genet, ils préfèrent écrire eux-mêmes et fouiller le réel, relier ce qu’ils vivent aujourd’hui à ce qui s’est passé hier. « Le combat de notre génération est celui de la décolonisation, explique Margaux Eskenazi, et on ne peut pas la comprendre sans passer par la guerre d’Algérie. » Juive algérienne par sa famille maternelle, elle grandit en Seine-Saint-Denis. « Je n’avais à la maison qu’un aspect de l’histoire, celle du paradis perdu. Au lycée, toutes mes amies étaient arabes, subsahariennes ou d’outre-mer, et j’aimais cette France métissée. Mais c’était comme s’il y avait deux morceaux du puzzle qui ne pouvaient pas s’assembler. » Etudiante, Margaux Eskenazi découvre Aimé Césaire et Kateb Yacine, une autre histoire de la colonisation que celle qu’on lui racontait. En 2020, dans Et le cœur fume encore, elle recadre ce que l’on appelait « les événements », en s’appuyant sur des documents, archives et récits. « Pendant les répétitions, on s’est rendu compte que tout le monde avait un lien avec la guerre d’Algérie », constate Margaux Eskenazi. Louise Vignaud aussi. Pieds-noirs, pieds-rouges, militants pour ou contre l’indépendance : des histoires familiales, longtemps tues, sont ressorties. « Dans mon équipe, précise Louise Vignaud, il y en a un dont le grand-père fabriquait des chars, l’autre dont le père était à la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris. » C’est cette manifestation, suivie d’une nuit au cours de laquelle des dizaines d’Algériens furent tués par la police, que la metteuse en scène fait revivre dans la pièce Nuit d’octobre, écrite avec Myriam Boudenia et créée en 2023. « La guerre d’Algérie s’inscrit dans une histoire de la colonisation qui se traduit par une pensée raciste systémique toujours à l’œuvre. C’est pour cela que l’on s’y intéresse », explique Louise Vignaud. Baptiste Amann, lui, a été marqué par son enfance dans un quartier populaire d’Avignon, où ses parents étaient travailleurs sociaux. Il a appris la guerre d’Algérie à travers les microrécits de familles d’origine algérienne. « Je voyais comment la colonisation se poursuivait par la ghettoïsation et la stigmatisation. Mes amis étaient tiraillés entre les valeurs enseignées à l’école et celles transmises dans leurs familles. Ils me racontaient comment les questions du Moyen-Orient ou du foulard généraient des débats avec leurs parents, qui en même temps leur demandaient de s’assimiler. » En 2016, Baptiste Amann a créé le premier volet d’une trilogie, Des territoires – une sœur et deux frères qui voient leur quartier se replier sur des crispations identitaires. En 2023, il a présenté l’intégrale de sa trilogie au Festival d’Avignon, où il n’avait jamais vu de spectacle avant d’aller dans un lycée du centre-ville. « Il y avait deux mondes, comme quand j’étais enfant : ceux qui viennent des quartiers manger une glace, et ceux qui vont au spectacle. Je n’ai jamais idéalisé le théâtre dans sa capacité à changer le monde, mais je me disais : il y a encore du travail. » Ce n’est pas Jean Genet qui le contredirait. Brigitte Salino / LE MONDE Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. Légende photo : Maria Casarès et Jean-Louis Barrault, dans la pièce de Jean Genet « Les Paravents », à Paris, le 16 avril 1966. BRIDGEMAN IMAGES

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 1, 2024 4:50 AM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde publié le 31 août 2024 Dans la série d'été « Les batailles du théâtre » (6/6). En 1988, la pièce de l’écrivain suscite une tempête en dénonçant l’antisémitisme toujours vif en Autriche. Un sujet particulièrement sensible en France mais dont le théâtre a du mal à s’emparer.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2024/08/31/avec-place-des-heros-de-thomas-bernhard-la-dechirante-mise-en-scene-de-l-antisemitisme_6300331_3451060.html

Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. C’est un scandale magistral, à l’autrichienne. Il croise le théâtre et la politique, et éclate à l’automne 1988, avec la création d’une nouvelle pièce de Thomas Bernhard. Elle a été commandée à l’écrivain par le metteur en scène Claus Peymann, directeur du Burgtheater de Vienne – l’équivalent de la Comédie-Française – qui fête son centenaire. Seul son titre est connu : Place des Héros (Heldenplatz, en version originale), du nom de la place de Vienne où, le 15 mars 1938, une foule enthousiaste est venue acclamer Hitler après l’annexion de l’Autriche par l’Allemagne nazie. Thomas Bernhard et Claus Peymann veulent que le contenu de Heldenplatz reste secret jusqu’à la première, prévue le 14 octobre, jour du jubilé. Ils demandent la discrétion la plus absolue à l’équipe de production. En vain. A Vienne, le théâtre fait partie de la vie quotidienne, et les journaux sont à l’affût. Ils annoncent que quatre comédiens du Burgtheater refusent de jouer la pièce, dont des extraits finissent par paraître : « L’Autriche est un cloaque sans esprit ni culture. » Les Autrichiens ? « Six millions et demi de débiles fous furieux. » Le président ? « Un menteur. » Le chancelier ? « Un boursicoteur. » L’antisémitisme ? « La haine des juifs est la nature la plus pure des Autrichiens (…). Il y a maintenant plus de nazis à Vienne qu’en 1938. Ils reviennent (…). Ils sortent de tous les trous (…). Ils n’attendent que le signal pour pouvoir agir tout à fait ouvertement contre les juifs. » Ces extraits mettent le feu aux poudres. Ils ravivent une blessure encore vive : l’affaire Waldheim. Né en 1918, Kurt Waldheim a mené une carrière de diplomate qui lui a valu une reconnaissance au plus haut niveau : de 1972 à 1981, il a été secrétaire général de l’ONU. En 1986, il fait campagne pour être élu président de son pays quand la presse révèle ses compromissions avec le régime nazi. Incorporé dans la Wehrmacht en 1941, Waldheim a été envoyé sur le front de l’Est où il a été blessé, puis il a été soigné à Vienne. Dans son autobiographie, Dans l’œil du cyclone (Ed. Alain Moreau, 1985), il écrit qu’il n’est pas retourné sur le front, mais qu’il est resté à Vienne où il a poursuivi ses études de droit jusqu’à la fin de la guerre. Pays bâillonné par l’hypocrisie catholique Les documents produits par les journaux le contredisent. Kurt Waldheim a servi de 1942 à 1945, son unité a été sous les ordres d’Alexander Löhr, « le boucher des Balkans », qui a commis des atrocités en Bosnie, et il a assisté à la déportation massive des juifs de Cordoue et de Salonique. Ces révélations indignent la communauté internationale et enflamment l’Autriche. Kurt Waldheim se défend en plaidant que, comme tous les « bons » Autrichiens de sa génération, il n’a fait « que son devoir ». Il est finalement élu, le 8 juin 1986, avec près de 54 % des voix, mais l’Autriche doit pour la première fois affronter son passé antisémite, qu’elle avait soigneusement enfoui. En rappelant ce passé, Place des Héros déclenche une tempête jusqu’au sommet de l’Etat. Si le chancelier, Franz Vranitzky, fait savoir que « les insultes de certaines personnes ne peuvent pas [l]’atteindre », Kurt Waldheim estime que la pièce ne devrait pas être jouée dans un théâtre national, parce qu’elle constitue « une insulte au peuple autrichien ». Le ministre des affaires étrangères réclame la censure. La ministre de l’enseignement, de l’art et du sport défend la liberté de la création, tout en précisant qu’à la place de Thomas Bernhard elle n’aurait pas écrit la pièce. Seule l’adjointe à la culture de la mairie de Vienne, qui, elle, a lu Place des Héros, dit qu’une interdiction serait catastrophique pour l’Autriche en tant que nation de culture. Ce n’est pas la première fois que Thomas Bernhard dénonce les relents nazis de son pays, avec lequel il entretient une relation ambivalente. Il a alors 57 ans, c’est une gloire européenne de la littérature qui n’a cessé, dans ses romans et récits (une quinzaine), et ses pièces (une vingtaine), de fustiger une certaine Autriche bâillonnée par l’hypocrisie catholique, engluée dans une médiocrité provinciale, dirigée par une classe politique veule. Les partisans de la censure échouent Claus Peymann, qui a créé quasiment toutes les pièces de Thomas Bernhard, s’est mis à dos une partie de la troupe du Burgtheater, qui ne supporte pas sa « clique des Prussiens » – Claus Peymann est allemand, il a été nommé à Vienne en 1984, où il est arrivé avec ses propres acteurs. Cette bronca attise le scandale autour de Heldenplatz, qui vaut à Thomas Bernhard des flots de haine. Un jour qu’il marche dans une rue de Vienne, un homme lui dit qu’on devrait l’abattre. Thomas Bernhard passe son chemin, sans lui répondre. Mais quelques jours plus tard, il riposte, à sa façon : il durcit le ton de sa pièce. « J’ai trouvé encore plus abominable », dit-il à Claus Peymann. La bataille fait rage, mais les partisans de la censure échouent. La première de Heldenplatz a finalement lieu, avec trois semaines de retard, le 4 novembre. Elle met en scène un professeur de philosophie qui a fui l’Autriche avec sa famille, en 1938. Il a passé des années en Angleterre avant de revenir à Vienne, où il s’est installé dans son ancien appartement, donnant sur la place des Héros. La pièce commence le jour de son enterrement. Il s’est jeté par la fenêtre, alors qu’il allait repartir pour l’Angleterre : il ne prévoyait pas que « les Autrichiens après la guerre seraient beaucoup plus haineux et encore plus antisémites qu’avant la guerre ». Thomas Bernhard salue à la fin de la première, qui se passe sans problème. Il a gagné, sa pièce est jouée. Ce sera la dernière. Il meurt quatre mois plus tard, le 12 février 1989. En France, Place des Héros est créé en 1991 au Théâtre national de la Colline, mis en scène par le Franco-Argentin Jorge Lavelli. En 2004, elle entre au répertoire de la Comédie-Française, dans une mise en scène d’Arthur Nauzyciel. « Je ne voulais pas, se souvient ce dernier, réduire la pièce à une histoire de l’Autriche de Waldheim, passer pour un donneur de leçons – regardez, les Autrichiens sont de méchants antisémites – ni laisser entendre qu’on était impeccables en France. Je voulais mettre les spectateurs face à la douleur de la famille de la pièce, à travers laquelle se reproduit une histoire sans fin d’exode et d’antisémitisme. Place des Héros en parle d’une manière universelle, métaphysique. Sans cela, je ne l’aurais pas montée. » Tout est là : comment en parler ? L’universitaire Chantal Meyer-Plantureux travaille sur la question de la représentation du juif. Dans Les Enfants de Shylock ou l’antisémitisme sur scène (Complexe, 2005), elle montre comment l’antisémitisme a contaminé la vie théâtrale des années 1880 à la seconde guerre mondiale, que ce soit dans le registre du boulevard ou celui de l’avant-garde. On ne compte pas les pièces qui furent écrites, ou détournées, pour exhiber et dénoncer le « type juif ». « Beaucoup de pièces sont traversées par la peur de l’autre, explique Chantal Meyer-Plantureux. Le juif, c’est quelqu’un dont on pense qu’il ne fait pas partie de la même culture, des mêmes coutumes – aujourd’hui, ce serait le môme de banlieue, ou le musulman. On ne le connaît pas, on ne le comprend pas, donc quand on le prend pour sujet, il est le fantasme de nos propres peurs. » « On ne traite pas assez la question en France » Après 1945, les pièces antisémites sont rarissimes. Encore plus depuis la loi mémorielle du 13 août 1990, qui réprime « tout acte antisémite, raciste ou xénophobe ». Mais dans le répertoire, il est une œuvre à part, rappelle Chantal Meyer-Plantureux, Le Marchand de Venise, de Shakespeare, « qui suscite toujours des polémiques ». En raison du personnage de Shylock, usurier juif, impitoyable avec ses débiteurs. Destin unique que celui de cette pièce, qui fut une des plus jouées dans l’Allemagne nazie, où elle a servi de propagande antisémite, en caricaturant Shylock, et qui est aussi régulièrement représentée en Israël, dans les théâtres nationaux. En France, la dernière fois où il a été à l’affiche d’un centre dramatique national, à Tours, en 2017, dans une mise en scène de Jacques Vincey, le Conseil représentatif des institutions juives de France avait distribué un tract aux spectateurs pour les mettre en garde contre l’antisémitisme de la pièce. Jacques Vincey avait discuté avec l’auteur du tract, et les choses s’étaient calmées. Stéphane Braunschweig, lui, n’a pas eu de problèmes quand il a présenté la pièce au Théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, en 1999. Mais les deux metteurs en scène reconnaissent que monter Le Marchand de Venise pose problème dans la France d’aujourd’hui. Surtout depuis le massacre en Israël du 7 octobre 2023, et la riposte qui a suivi. Jacques Vincey ne le reprendrait pas de peur de « rajouter de l’huile sur un feu épouvantable ». De son côté, Stéphane Braunschweig trouve que Shakespeare traite de l’antisémitisme d’une manière extrêmement subtile : « Si Shylock n’est pas un juif cupide et sanguinaire, il joue avec les clichés de l’antisémitisme. Dans un monde où la subtilité et la complexité des idées ne sont pas dominantes, on va dire, je me poserais la question avant de mettre en scène la pièce. » Margaux Eskenazi, 37 ans, est d’une génération qui la sépare de Jacques Vincey et de Stéphane Braunschweig. Et, comme nombre de femmes de son âge, elle préfère écrire ses propres pièces plutôt que de puiser dans le répertoire. Elle prépare pour 2026 la création de Kaddish, inspirée par l’œuvre du Prix Nobel de littérature le Hongrois Imre Kertész (1929-2016). « C’est parti de mon identité juive et du fait que je ne me reconnaissais pas dans ceux qui font l’amalgame entre l’antisémitisme et l’antisionisme. En écrivant sur l’Holocauste, Kertész parle de l’antisémitisme en Europe. Et c’est intéressant, parce que je trouve qu’on ne traite pas assez la question en France. » Des recherches universitaires ont montré que si, effectivement, il y a eu nombre de livres et de films sur l’antisémitisme, depuis 1945, peu de pièces ont été écrites sur le sujet. On les doit notamment à Liliane Atlan, à Armand Gatti, et surtout à Jean-Claude Grumberg. Dans le paysage théâtral, l’auteur de L’Atelier (1979), Zone libre (1990) ou La Plus Précieuse des Marchandises (2019) est l’exception magnifique. Même s’il ne se voit pas comme tel. « Pourquoi j’écris sur l’antisémitisme ? Parce je suis né en 1939 et que j’ai grandi avec. Parce que je suis fils de déporté, et que je vis dans le pays où les flics français ont arrêté mon père. » Brigitte Salino / LE MONDE Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. Légende photo : Le dramaturge Thomas Bernhard et le directeur du Burgtheater Claus Peymann, après la première de « Place des Héros », à Vienne, le 4 novembre 1988. VOTAVA / APA-PICTUREDESK VIA AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 30, 2024 12:49 PM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde - Publié le 29 août 2024 Série "Les batailles du théâtre (4/6) « Les batailles du théâtre » (4/6). Inspirée de l’histoire du tueur en série italien Roberto Succo, la pièce suscite une violente polémique à sa création en France en 1991. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/08/29/avec-roberto-zucco-de-bernard-marie-koltes-les-ondes-de-choc-du-fait-divers_6298574_3246.html

Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. Les avis de recherche dans le métro sont rarissimes. Bernard-Marie Koltès en voit un, placardé à la station Anvers, à Paris, en février 1988. Il s’arrête, regarde. Une grande affiche, avec une photo en noir et blanc. Pas très nette. Le visage d’un jeune homme au regard pénétrant, insaisissable. Le texte précise qu’il est recherché pour le meurtre d’un inspecteur principal et pour la tentative d’assassinat d’un inspecteur divisionnaire. Il y a aussi son signalement, mais pas son nom : la police ne le connaît pas. Que se passe-t-il dans la tête de Koltès quand il voit cette affiche ? « Je ne sais pas », dira-t-il. Quelques semaines plus tard, alors qu’il regarde les informations à la télévision, il voit de nouveau le jeune homme. Filmé à Trévise, en Italie, sur le toit d’une prison, d’où il nargue et insulte journalistes et policiers. Il se déshabille, montre ses muscles, prend des poses de culturiste. Et le voilà qui saute, en direct. Il tombe dans le vide. Cette fois, Bernard-Marie Koltès sait. Il écrira une pièce. Vite. Il est pressé, il a le sida. Il demande à ses amis de chercher de la documentation. Il y en a peu. Quelques coupures dans Libération sur la cavale d’un « tueur fou ». Les quelques minutes vues à la télévision. Il faudra du temps pour que soit levée l’énigme du meurtrier recherché par toutes les polices d’Europe. Il s’appelle Roberto Succo. Né en avril 1962, à Mestre, près de Venise, il est le fils unique d’un père policier et d’une mère tricoteuse. Le 8 avril 1981, il les tue. Roberto Succo a 19 ans. Il s’enfuit. Arrêté trois jours plus tard, déclaré schizophrène par les psychiatres, il n’est pas jugé parce que « incapable d’entendre et de vouloir », selon la justice italienne, mais condamné à dix ans d’internement dans un hôpital psychiatrique. Il passe le bac et obtient, en 1985, un régime de semi-liberté pour suivre des études de géologie. Il doit rentrer tous les soirs, devrait être accompagné, mais on lui fait confiance. Un jour, il ne rentre pas. Le 17 mai 1986, Roberto Succo commence sa cavale. Il part pour Toulon, vit de vols et de petits boulots. Il va souvent en Savoie. Le 3 avril 1987, près d’Aix-les-Bains, il tue le policier André Castillo et s’enfuit avec l’arme de ce dernier. Le 27 avril, une jeune femme, France Vu-Dinh, disparaît au bord du lac d’Annecy. Son corps ne sera jamais retrouvé. Le même jour, un médecin de 27 ans, Michel Astoul, disparaît près de Sisteron. Son corps décomposé est retrouvé près de Chambéry. Il a été abattu avec l’arme d’André Castillo. Le 27 octobre, Succo viole et tue Claudine Duchosal, 40 ans, au bord du lac d’Annecy. Le 28 janvier 1988, il abat l’inspecteur Morandin, à Toulon. Et ce, sans compter d’autres violences et agressions, sur l’axe Toulon-Savoie-Suisse, pays où il se réfugie un moment. La police aura beaucoup de mal à relier ces meurtres, viols et disparitions, et à en trouver le nom de l’auteur : pendant ses deux ans de cavale, Roberto Succo réussit à vivre sans autre identité que les surnoms qu’on lui attribue, « l’homme au treillis » ou « l’assassin de la pleine lune », et les prénoms qu’il se donne : Kurt, Fred ou André. Démagogie et récupérations En voyant l’avis de recherche, une adolescente de 16 ans reconnaît l’homme qu’elle a fréquenté pendant un an. Son témoignage permet d’identifier Roberto Succo, qui est arrêté à Trévise, en Italie, le 28 février 1988. C’est là qu’on le voit filmé sur le toit de la prison. Après sa chute, on le croit mort. Il est blessé. Transféré dans la prison de Livourne, il se suicide le 9 mai 1988. Il a 26 ans. Bernard-Marie Koltès ne cherche pas la vérité sur Roberto Succo, il s’en inspire pour construire un personnage. « Pour moi, expliquera-t-il, Succo est un mythe (…). Le meurtre, chez lui, est un non-sens. Il suffit d’un petit déraillement, d’une chose qui est un peu comme l’épilepsie chez Dostoïevski : un petit déclenchement, et hop, c’est fini. » Koltès garde des éléments disparates de la vie de Succo : le meurtre de la mère, l’assassinat d’un policier, l’histoire d’amour avec l’adolescente. Il puise également dans le drame de Gladbeck : en août 1988, en République fédérale allemande, deux gangsters qui avaient braqué une banque furent filmés en direct par les télévisions, pendant les deux jours de leur cavale avec prises d’otages. Koltès rencontre aussi une journaliste, Pascale Froment, qui mène une enquête sur Succo – il en naîtra un excellent livre, Je te tue. Histoire vraie de Roberto Succo. Assassin sans raison (Gallimard, 1991). Koltès intitule sa pièce Roberto Zucco, avec un Z, et non un S. Il ne la verra pas jouée. Il meurt le 15 avril 1989. La création mondiale a lieu juste un an plus tard, à Berlin, dans une mise en scène de Peter Stein. En France, la pièce est produite en 1991, au Théâtre national populaire (TNP) de Villeurbanne (Métropole de Lyon), dans une mise en scène de Bruno Boëglin. Le spectacle est ensuite joué à Nice. Il est prévu le 8 et le 9 janvier 1992, à la Maison de la culture de Chambéry. C’est là qu’éclate l’affaire. Elle commence des semaines avant ces dates, et oppose la liberté de création au respect de la vie privée – en l’occurrence la douleur des familles des victimes. C’est ce point sensible que met en avant la veuve de Michel Castillo, le policier tué près d’Aix-les-Bains. Pour elle, c’est trop tôt et trop près : quatre ans à peine séparent les meurtres commis par Succo dans la région, dont Chambéry est le centre. Dominique Jambon, le directeur de la Maison de la culture, souligne que son « premier souci est de respecter la douleur des familles » tout en rappelant qu’« il n’y a aucune glorification d’un assassin » dans la pièce. Pourtant les médiations tournent à l’aigre. Les prises de position caricaturales prennent le pas sur le débat éthique. Les syndicats de policiers embraient. Le plus violent, l’Union des syndicats catégoriels de la police, demande « l’interdiction pure et simple de la pièce », qui « fait offense à un collègue tué ». A Chambéry, l’ambiance est irrespirable avec son lot de démagogie, récupération, manipulation, surenchère… Le conseil d’administration de la Maison de la culture reçoit des appels anonymes et même des menaces de mort. Une pétition contre le spectacle est signée par 1 700 personnes, dans une ville de 55 000 habitants alors. La veuve de Michel Castillo annonce qu’elle viendra le soir de la première devant le théâtre, avec ses filles. Louis Besson, maire socialiste de Chambéry, exclut de faire intervenir la police pour protéger les représentations, que Dominique Jambon décide finalement d’annuler. Tribune salée Ce n’est pas fini. La représentation à Paris de Roberto Zucco, prévue du 5 au 29 février 1992, déclenche une tempête médiatique. La pièce doit être jouée au Théâtre de la Ville, qui appartient à la municipalité. Jacques Chirac, alors maire, et Gérard Violette, le directeur du théâtre, se rencontrent longuement, le 7 janvier, pour évoquer l’affaire de Chambéry. Il n’est pas question d’interdire la pièce, mais, deux jours plus tard, Roger Planchon, le directeur du TNP, où Roberto Zucco a été créé une bonne année plus tôt, signe une tribune salée dans Le Monde, dans laquelle il estime que les représentations sont déjà menacées par une « mafia » de policiers agissant dans l’ombre. La machine médiatique s’emballe, les enjeux politiques entre la gauche au pouvoir et la droite dominant la Mairie de Paris exacerbent le débat sur la liberté de création. Les communiqués et tribunes remplissent les pages culturelles des journaux, et finalement s’éteignent. Bruno Boëglin rappelle dans Libération que Patrice Chéreau, qui avait rendu Koltès célèbre en créant ses pièces précédentes, qualifiait celle-ci de scandaleuse, avant d’ajouter : « Ce mot peut être beau et fort, il faut l’expliquer davantage. » Trente ans plus tard, le sujet n’est pas épuisé. Au contraire, il rebondit, avec un théâtre qui aime toujours plus s’emparer du quotidien des gens et de faits divers récents : comment les mettre en scène en tenant compte de ceux qui les vivent, ou de leur entourage ? Le Français Mohamed El Khatib et le Suisse Milo Rau s’intéressent particulièrement à ces questions. Formés à la sociologie, marqués par Pierre Bourdieu, ils pratiquent un théâtre qui puise dans le réel. Pas celui que l’on est habitué à voir sur scène ; celui, plus invisibilisé, des vies anonymes ou des violences subies par des citoyens lambda dans l’Europe d’aujourd’hui. Et ils se donnent des règles pour l’aborder, la première étant de ne pas se réfugier dans la solitude de l’auteur. Qu’il mette en scène une femme de ménage, dans Moi, Corinne Dadat (2015), des supporteurs du club de foot de Lens, dans Stadium (2017), des enfants de parents séparés, dans La Dispute (2019), des parents ayant perdu un enfant, dans C’est la vie (2017), ou l’amour dans les Ehpad, dans La Vie secrète des vieux, présentée, en juillet, au Festival d’Avignon, Mohamed El Khatib écrit toujours à partir de témoignages qu’il fait valider par leurs auteurs, lesquels, sauf rares exceptions, viennent jouer leur propre rôle sur le plateau. « Théâtre de la catharsis » Désacraliser le geste artistique, remettre en question la notion de bon goût, changer le regard : tel est le credo de Mohamed El Khatib, qui se défend d’instrumentaliser les gens : « Je fais en sorte, au contraire, que chaque spectacle soit une œuvre d’émancipation, qu’elle suscite du désir chez ceux qui sont en scène. Qu’ils puissent se dire : oui, c’est possible. J’ai besoin de sentir qu’on fait presque œuvre d’utilité publique. » Milo Rau, lui, revendique un « théâtre de la catharsis ». Il n’a pas froid aux yeux. Dans Five Easy Pieces (2018), il dirige des enfants qui rejouent l’affaire Dutroux. Dans La Reprise (2018), il reconstitue le meurtre homophobe d’Ihsane Jarfi, commis près de Liège (Belgique), en avril 2012. Dans Familie (2020), une vraie famille, deux comédiens et leurs deux filles adolescentes, passe une soirée sans histoires, et se pend à la fin, comme le fit une famille, près de Calais (Pas-de-Calais), en 2007. Dans la dernière pièce en date, Les Enfants de Médée (2024), des enfants jouent les quatre filles et le fils de Geneviève Lhermitte, que leur mère a égorgés en 2007… Pour Milo Rau, le fait divers est à notre siècle ce que la tragédie fut pour la Grèce antique : il naît du hasard, comme ce hasard fou qui fit se rencontrer Œdipe et son père. Mais il ne se passe plus sous le regard des dieux : « Dans notre époque d’extrêmes solitudes, il se passe sous le regard du public. » Et avec l’accord des familles des victimes. Milo Rau ne fait pas de spectacle sans les prévenir, et il les associe au travail. Il arrive que ses pièces soient interdites. Familie l’a été aux Etats-Unis, au motif qu’elle peut inciter au suicide, La Reprise au Brésil, par certains maires proches de l’ex-président Jair Bolsonaro. Cela ne modifie pas la ligne suivie par Milo Rau : « Quelque chose a beaucoup changé depuis Koltès et Roberto Zucco, explique-t-il. L’approche est devenue beaucoup plus collective. A l’époque, un auteur pouvait écrire seul, et laisser éclater le scandale. Aujourd’hui aussi il y a des scandales, mais on les affronte ensemble, avec les victimes et leurs proches. » Brigitte Salino / Le Monde Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. Légende photo : Roberto Succo, sur le toit de la prison de Trévise (Italie), en mars 1988. SIPA

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 28, 2024 4:12 AM

|

Par Sonya Faure dans Libération - 16 juillet 2024 La pièce plonge dans trois comparutions immédiates comme dans un cauchemar sans issue. Fuyant le réalisme documentaire, elle incarne la dureté et l’humiliation de ces procédures ultrarapides. Un corps, un ventre peut-être, une membrane rose chair qui nous enveloppe – quelle chaleur sous ce chapiteau. Un organe en tout cas qui dévore, déglutit et régurgite des hommes et des femmes vidés de leur substance, pantins dégingandés aux traits floutés. Condamnés. Les autres, avocats et magistrats en robes, défilent et nous regardent derrière des masques inquiétants tels de gros poissons le long de la paroi d’un aquarium. Avec Léviathan, créé au Festival d’Avignon, Lorraine de Sagazan s’engouffre dans la question de la violence judiciaire. Pendant plusieurs mois, avec Guillaume Poix qui signe le texte de la pièce, elle a assisté aux longues journées de comparutions immédiates, ces audiences qui font défiler des dizaines de prévenus au lendemain de leur garde à vue, accompagnés d’avocats commis d’office qui ont à peine eu le temps de prendre connaissance du dossier, devant des juges excédés par le nombre d’affaires à gérer – car alors il est plus juste de parler de gestion que de justice. Expéditives, les comparutions immédiates ne devaient être, à leur création en 1983, qu’exceptionnelles. Elles sont un lieu commun judiciaire aujourd’hui. «Un petit peuple de précaires plus ou moins violents», des hommes dans leur grande majorité, des sans domicile fixe souvent, qui se retrouvent dans une même pièce à attendre leur tour de passer dans le box. «On ne s’est pas lavé depuis plusieurs jours à cause de la garde à vue. Ça pue. La comparution immédiate, elle a une odeur», dit un triste Monsieur Loyal, le seul interprète à ne pas être masqué, dans un coin du chapiteau. L’impressionnante réussite de Sagazan est de faire avec Leviathan tout autre chose que du théâtre documentaire, tout autre chose qu’un âpre réalisme plus évident quand on parle de tribunaux. On est loin aussi de Délits flagrants, film essentiel de Raymond Depardon sur le sujet, loin et pourtant au même endroit, à ce lieu précis de la souffrance et de l’injustice qui prend ici la moiteur d’une cauchemardesque absurdité. Trois comparutions, deux hommes, une femme, se succéderont. Ils ont volé, insulté, conduit une moto sans permis. Trois fois, au terme de leur passage devant la juge, s’inscrira sur l’écran au fond de la scène, le nombre de minutes que celui-ci aura duré. Dix-neuf minutes, seize minutes, dix-neuf minutes… Trois fois leur peine s’inscrira – six mois, douze mois, huit mois de prison ferme. Et la présidente du tribunal qui ne cesse d’agrafer des documents, d’oblitérer des destins – crac, crac, crac. Double de chiffon Leviathan est une œuvre à la beauté plastique saisissante et inquiétante. Avec les masques réalistes qui redoublent leurs visages et les figent, les juges et les avocats deviennent les prêtres et prêtresses d’une terrible religion se nourrissant de sacrifices humains. Les prévenus ont les traits brouillés par des collants, comme lorsqu’on braque une banque, alors qu’ils n’ont volé que des vêtements d’enfants. Tels des zombies, un homme danse au ralenti avec son double de chiffon, une femme fait avancer avec peine la poussette d’une enfant qu’elle n’a plus. Sur l’écran, les images d’un jeune adulte zonant sur le tourniquet d’un square pour enfants redoublent avec beauté l’image du même homme, dans la salle du tribunal, qui se tortille en tentant de retenir son pantalon qui tombe – lors de la garde à vue, les policiers ne lui ont pas rendu sa ceinture. Il est d’ailleurs étonnant de pouvoir dire à quel point les acteurs parviennent à être excellents, donnant intensément à voir la singularité de leur personnage (Victoria Quesnel notamment dans le rôle de la juge pas loin de la crise de nerfs), malgré les masques et la mécanique de leur danse macabre. La pièce de Lorraine de Sagazan est une proposition forte pour envisager le monstre judiciaire, la justice pénale du quotidien tel qu’elle se donne à voir en France. On peut douter (mais c’est secondaire) de la nécessité de chanter l’une des audiences, en un Opéra de quat’sous tragique, discuter du rôle de cet homme sans masque, le seul à ne pas être un acteur professionnel mais un témoin distillant les éléments documentaires. Que dit-il aussi ? Qu’il ne faudra pas compter sur lui pour jouer son rôle, qu’on ne rattrape pas le temps qu’on a perdu à jamais. «J’utiliserai pas le théâtre pour rejouer ma vie, il n’y aura pas de restitution, pas de réparation.» Le voilà qui ferme le spectacle, ce grand carnaval triste et morbide. Aucune issue alors hors du chapiteau de chair, autre qu’un long, très long silence. Léviathan de Lorraine de Sagazan, dans le cadre du Festival In d’Avignon, les 16, 18, 19, 20 et 21 juillet à 18heures au Gymnase de lycée Aubanel à Avignon. Puis en tournée. Le spectacle s’accompagne de l’installation Monte di pieta, de Lorraine de Sagazan et Anouk Maugein, à la Collection Lambert d’Avignon jusqu’au 21 juillet. Les 20 et 21 juillet, entre 11h et 16h30, l’installation est activée par une performance poétique mêlant récits et improvisation à travers des textes de Laura Vazquez. Sonya Faure / Libération Légende photo : Trois comparutions, deux hommes, une femme, se succéderont. Ils ont volé, insulté, conduit une moto sans permis. (Christophe Raynaud de Lage)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 27, 2024 12:30 PM

|

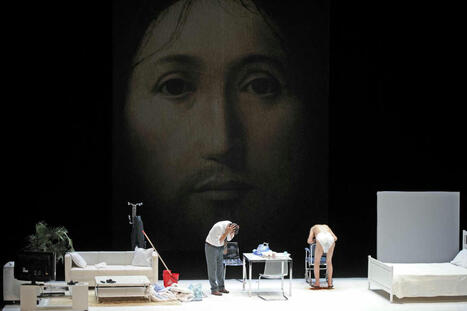

Par Joëlle Gayot dans la série d'été du Monde « Les batailles du théâtre » (1/6), article publié le 26 août 2024 En 2011, le metteur en scène affronte la colère de groupes religieux extrémistes avec « Sur le concept du visage du fils de Dieu ». Cette contestation fait entrer le théâtre dans un champ de mines où, accusé d’offenser des croyances ou des minorités, il doit rendre des comptes. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2024/08/26/au-theatre-le-retour-d-une-censure-qu-on-croyait-evanouie-avec-l-italien-romeo-castelluci_6295680_3451060.html La police qui protège des artistes et veille sur leurs spectacles ? Cette scène ne s’est pas déroulée sous une autocratie mais à Paris, la ville des Lumières. Elle n’a pas eu lieu une fois mais trois fois. Elle ne se conjugue pas au passé antérieur mais a surgi en 2011 puis en 2014, sur le parvis de théâtres. Le 20 octobre 2011, au Théâtre de la Ville, à Paris, l’artiste italien Romeo Castellucci présente Sur le concept du visage du fils de Dieu, un spectacle précédé d’une rumeur sulfureuse. Ce créateur de fastueuses cérémonies plastiques s’adonnerait au sacrilège en insultant la religion catholique. On voit dans sa pièce un vieillard dysentérique nettoyé par son fils. Et puis, affiché en fond de plateau, le visage géant du Christ : le Salvator Mundi d’Antonello de Messine, un tableau de la Renaissance. L’image est bombardée de pseudo-grenades par des enfants ; escaladée et lacérée, la peinture finit maculée de faux excréments. Jugé blasphématoire par des chrétiens fondamentalistes qui ont tenté – en vain – de le faire interdire par la justice, le spectacle va se heurter, chaque soir, à des perturbations. « C’était une attaque fasciste », juge Romeo Castellucci, qui se souvient d’un « tribunal idéologique » devant lequel il fallait tenir coûte que coûte. « Si nous avions renoncé, ils auraient gagné. La défense de l’art, quel qu’il soit, est un principe fondamental. » Fondamental mais contesté avec virulence par Civitas, mouvement d’extrême droite et catholique intégriste (dissout par le gouvernement en octobre 2023). Certains de ses membres payent leur place, s’introduisent dans le théâtre et envahissent le plateau en brandissant une pancarte : « Christianophobie, ça suffit ! » A l’extérieur, sur la place du Châtelet, leurs camarades se prosternent, les mains jointes, quand ils ne balancent pas des boules puantes ou du gaz lacrymogène pour dissuader le public d’entrer. Si aucune représentation n’est annulée, un scénario proche du chaos se réitère chaque soir, contraignant la direction du Théâtre de la Ville à placer les représentations sous la protection de CRS. Intégristes ulcérés Deux mois plus tard, le 8 décembre 2011, bis repetita à Paris. Rodrigo Garcia et sa pièce Golgota Picnic, présentée au Théâtre du Rond-Point, sont dans le collimateur. Civitas ne digère pas la charge au vitriol de ce trublion argentin fustigeant un christianisme coupable à ses yeux d’avoir sacrifié ses valeurs humanistes. L’auteur et metteur en scène, qui rebaptise Jésus « El Puta Diablo » (« la pute du diable »), n’y va pas de main morte. Sur la scène, un comédien est allongé bras en croix. Autour de lui, un amoncellement de petits pains. Sur son corps, une plaie dans laquelle pullulent les billets de banque. Une centaine d’intégristes ulcérés viennent s’agenouiller devant la porte du Rond-Point. Au soir de la première parisienne, 800 policiers veillent. L’entrée du public s’effectue au goutte-à-goutte. « J’ai honte de présenter une œuvre d’art avec de telles mesures de sécurité », confiera Rodrigo Garcia. Trois ans plus tard, le 27 novembre 2014, alors que la nuit tombe sur le Théâtre Gérard-Philipe, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), des manifestants massés derrière des barrières attendent les visiteurs du spectacle Exhibit B, du Sud-Africain Brett Bailey. Ils brandissent des pancartes : « Exhibition pour les privilégiés », « Respectez nos ancêtres », « Non au racisme déguisé », « Décolonisons les imaginaires ». Il ne s’agit pas, cette fois, de catholiques d’extrême droite mais de militants racisés ou décoloniaux, souvent de gauche, qui exigent l’arrêt d’un spectacle qu’ils jugent raciste. Ils vont même en justice mais seront déboutés. Ils dénoncent aussi un artiste qui s’approprie leur histoire. Il est vrai que Brett Bailey, concepteur d’une performance dans laquelle il entend dénoncer le colonialisme, est Blanc. Dans les sous-sols du théâtre, il a installé douze « tableaux vivants », soit des performeurs et comédiens noirs, certains à moitié nus, dans des rôles d’esclaves ou représentant des scènes issues de l’histoire coloniale et postcoloniale. « Zoo humain » La déambulation s’accomplit dans un silence total imposé par Bailey mais, à l’extérieur, le vacarme fait rage. Les manifestants, en majorité des afro-descendants, se disent indignés par un « zoo humain » qui donne des Noirs une image dégradante et confisque leur douleur. Des membres de la Brigade anti-négrophobie font le coup de poing, entraînant l’annulation d’une des représentations. Les forces de l’ordre restent aux aguets jusqu’au dernier jour du spectacle. Romeo Castellucci, Rodrigo Garcia, Brett Bailey : en trois ans, trois artistes d’envergure internationale accusent le coup de la contestation et sont sommés d’interrompre leurs spectacles. Murs de CRS à l’entrée des salles, portiques de sécurité, fouille des sacs : le spectateur a l’impression de franchir la douane. L’art entre dans un nouvel âge. La décennie qui suit verra des dizaines d’œuvres ou de spectacles pris dans des polémiques ou des tentatives de censure, pilotées par des groupes ou des communautés arguant ici de leurs identités bafouées, plus loin de leurs croyances profanées, dénonçant ailleurs des appropriations culturelles. Les exigences qui pleuvent depuis la société civile sifflent la fin de la partie pour la liberté de création. Le théâtre se heurte à ceux qui s’estiment, par sa faute, victimes d’abus, de trahisons ou de dépossessions. Les contestataires se recrutent partout dans l’éventail du champ politique, de l’extrême droite à la gauche radicale. Une palette trop large pour que les luttes y soient amalgamées. Tout oppose en effet un catholique intégriste, pour qui Dieu est intouchable, et un afro-descendant excédé par l’usage d’un « blackface ». Basculement vertigineux Selon Sylvie Chalaye, historienne et anthropologue, les manifestations contre le spectacle Exhibit B marquent un tournant fondamental. Car elles corrigent un retard historique : « Dans les années 1960, le metteur en scène Jean-Marie Serreau a construit une troupe cosmopolite de onze nationalités. Il voulait travailler à la décolonisation des imaginaires, faire entendre la voix des afro-descendants. Il a monté des textes d’Aimé Césaire ou de Kateb Yacine. Mais à sa mort, en 1973, tout se referme : la France traverse une crise économique, le chômage s’envole, on invente des questions migratoires liées aux enjeux économiques. Le théâtre se replie. Ne restent alors que Peter Brook et Ariane Mnouchkine pour encourager la diversité au théâtre. » Sylvie Chalaye, à qui on doit l’essai Race et théâtre. Un impensé politique (Actes-Sud, 2020), dénonce depuis longtemps l’usage du « blackface » et les successions d’acteurs blancs engagés pour jouer des Noirs (par exemple le rôle-titre d’Othello, le général maure shakespearien). Elle milite aussi pour la présence de Noirs sur scène et à la direction des théâtres. Pour l’historienne, les incidents de 2014 devant le Théâtre Gérard-Philipe résultent d’un désir qui a enfin pu et su s’exprimer : « C’était une levée de boucliers d’afro-descendants de France révoltés dont le ras-le-bol s’est traduit par une explosion de colère. Comment ne pas les comprendre, alors que l’installation de Brett Bailey, sous couvert d’évoquer la souffrance des personnes racisées, confisquait aux artistes noirs l’expression même de leurs douleurs ? En transformant des acteurs ou des figurants en objets, pour le plaisir de spectateurs en majorité blancs, en posant de surcroît ce geste à Saint-Denis, ville multiculturelle, Bailey a mis le feu aux poudres. Cette réaction contre lui a été salvatrice. » Salvatrice, peut-être. Mais assortie d’actions dont la radicalité peut inquiéter. Qui aurait cru qu’au XXIe siècle réapparaîtrait sur les scènes le couperet de la censure ? Suivant un basculement vertigineux, ce n’est plus l’Etat que l’on retrouve à la manœuvre pour interdire des œuvres (depuis juillet 2016, le principe de la liberté de création est inscrit dans la loi), mais des groupes divers qui font pression, menacent sur les réseaux sociaux, vont en justice parfois, en appellent à une « censure militante ». « Guérillas culturelles » A la différence de Sylvie Chalaye, l’universitaire Isabelle Barbéris ne fait pas de distinction : « Les censures de droite et de gauche ont tendance aujourd’hui à se recouper. Cette conjoncture entre les extrêmes impose une forme de cadre moral sur les œuvres. » Autrice de Censures silencieuses (à paraître en octobre aux éditions PUF), l’essayiste observe avec inquiétude les soubresauts d’un microcosme secoué par des « guérillas culturelles » où le jeu consiste à toujours accuser l’autre. Aussi Isabelle Barbéris dénonce tout autant « la censure qui défendrait la juste représentation de minorités dominées » que « celle émanant de groupements d’intérêts réactionnaires et conservateurs ». Entre ces deux pôles prospère désormais une sorte de chaos où l’art est pris en tenaille, tout en devant rendre des comptes. Dernier exemple en date : la représentation du banquet de Bacchus à l’occasion de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques conçue par l’homme de théâtre Thomas Jolly. Le corps nu et peint en bleu, Philippe Katerine prenait la pose au milieu d’un groupe de drag-queens. Confondu avec une parodie de la Cène (le dernier repas du Christ), ce tableau s’est attiré les foudres de l’extrême droite française et a choqué la Conférence des évêques de France qui a déploré des « scènes de dérision et de moquerie du christianisme ». Les partis pris artistiques de la cérémonie ont à ce point attisé les haines au point que Thomas Jolly, injurié et menacé de mort sur les réseaux sociaux, a porté plainte pour cyberharcèlement. Planant au-dessus de ce champ de mines se profile le spectre d’une autocensure aiguisée par la peur de blesser ou celle d’être pris dans une polémique. « L’autocensure est galopante. Elle se repère dans l’uniformisation des programmations », affirme Isabelle Barbéris, pour qui « les représentations sont de plus en plus dans le discours et de moins en moins dans l’image. Cela génère un art parfois donneur de leçons ». Faudra-t-il désormais apposer aux esthétiques transgressives un cartel explicatif ? « Dans une époque d’immense incertitude, nous projetons sur les œuvres d’art notre besoin de reconnaissance. Nous refusons la médiation par l’image qui dérange ou qu’on ne reconnaît pas », constate Isabelle Barbéris. Pour elle, ce climat délétère découle d’une absence regrettable : celle d’un Etat qui, n’ayant aucune politique ou vision culturelle, renonce peu à peu à son service public d’art et de création. « L’art produit une pensée, une pensée produit une critique, une critique produit une conscience », rappelle Romeo Castellucci. Cette belle suite d’évidences n’a-t-elle pas la tête sur le billot de l’époque ? Retrouvez tous les épisodes de la série « Les batailles du théâtre » ici. Joëlle Gayot / Le Monde Légende photo : Gianni Plazzi et Sergio Scarlatela dans « Sur le concept du visage du fils de Dieu », de Romeo Castellucci, lors du festival d’Avignon, le 19 juillet 2011. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 25, 2024 5:12 PM

|

Rentrée théâtrale en Ile-de-France - Une sélection pour le mois de septembre

Sélection (nécessairement subjective et forcément incomplète) élaborée par Alain Neddam pour la Revue de presse théâtre A partir du 27 août : A partir du 29 août : Samedi 31 août A partir du 1er septembre : A partir du 4 septembre : A partir du 6 septembre : A partir du 12 septembre : A partir du 13 septembre : A partir du 13 septembre : Les 13, 14 et 15 septembre : A partir du 14 septembre : A partir du 16 septembre : A partir du 18 septembre : A partir du 18 septembre : A partir du 19 septembre : A partir du 20 septembre : Les 20 et 21 septembre : A partir du 20 septembre : A partir du 21 septembre : Les 21 et 22 septembre : A partir du 23 septembre : A partir du 24 septembre : A partir du 24 septembre : A partir du 24 septembre : A partir du 24 septembre : A partir du 24 septembre : A partir du 25 septembre : A partir du 26 septembre : A partir du 26 septembre : A partir du 26 septembre : A partir du 26 septembre : les 26 et 27 septembre : A partir du 27 septembre : le samedi 28 septembre : le samedi 28 septembre : - Documenter l'intime et performer le réel

Journée Écho du monde #1

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 25, 2024 3:48 PM

|

Par Martine Robert dans Les Echos - 23 août 2024 Méconnu car noyé derrière le jardin Shakespeare, au sein du Pré-Catelan dans le bois de Boulogne, cet écrin bucolique a été confié pour cinq ans à la compagnie Théâtre Irruptionnel. Avec 120 levers de rideaux aux beaux jours et 5.000 spectateurs, des résidences d'écriture, des lectures, des répétitions ouvertes au public, le théâtre de verdure veut s'affirmer dans le paysage culturel de l'Ouest parisien. Un été intense pour Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre et Lisa Pajon, cofondateurs de la compagnie Théâtre Irruptionnel. Depuis le 1er juin et jusqu'au 22 septembre, ils animent le théâtre de verdure dans le jardin Shakespeare, au Pré-Catelan lové en bordure du bois de Boulogne , à Paris. Le tout mené avec énergie, talent et engagement. La Ville de Paris en est consciente, qui a reconduit le tandem pour cinq ans aux commandes de ce théâtre de verdure. « Nous sommes un théâtre saisonnier aux 120 levers de rideau, pluridisciplinaire, ludique, populaire, sensible aux questions de parité, de diversité, d'accessibilité. Un théâtre multigénérationnel, pour les promeneurs de passage comme pour les connaisseurs, un lieu d'échanges convivial », pointent les codirecteurs. Dès leur nomination en 2021, Lisa Pajon et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, ont fait une large place à la création contemporaine - tout en gardant la dimension classique inhérente au lieu. « Il nous a semblé important d'imaginer des spectacles spécifiquement pensés pour ce lieu atypique. Nous passons commande à des auteurs et organisons des bourses et des résidences d'écriture. Le théâtre de verdure réinterroge en permanence nos modes de conception, de production et de diffusion », insiste Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre qui lui-même a écrit « La Petite Histoire secrète du bois de Boulogne » en s'informant auprès des jardiniers du Pré-Catelan, d'historiens du site, ou de gestionnaires de la forêt. « Un théâtre ouvert, en plein air, pendant l'été, casse les codes, il est moins intimidant qu'une salle fermée, et même apaisant. Et avec des tarifs de 8, 10 et 15 euros, des lectures gratuites, des répétitions accessibles au public, c'est un vrai outil de démocratisation culturelle. Mais le travail est énorme pour faire connaître le lieu, d'autant que la signalétique au Pré-Catelan est très stricte », insiste Lisa Pajon qui aimerait la mise en place de navettes avec l'aide de la Ville, à l'instar de celles qui desservent la Cartoucherie au bois de Vincennes. « Pour nous c'est trop lourd à financer, mais nous incitons au covoiturage de retour », assure-t-elle. Un théâtre ouvert, en plein air, pendant l'été, casse les codes, il est moins intimidant qu'une salle fermée Lisa Pajon Cofondatrice de la compagnie Théâtre Irruptionnel Le modèle économique est en effet fragile. Selon les codirecteurs, le budget est d'environ 120.000 euros dont 70.000 euros de la Ville de Paris, et 25.000 euros par an de la région Ile-de-France. L'Etat est présent via la DRAC Ile-de-France avec une aide à la transmission de 7.000 euros. Le reste provient de la billetterie, de la buvette et de la librairie. L'an dernier, 5.000 entrées ont été enregistrées, soit une hausse de 40 % en un an. « Nous sommes ancrés sur le territoire, désireux de créer un écosystème culturel dans l'Ouest parisien où il existe moins d'équipements subventionnés que dans l'Est », précise Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. C'est en 2000, au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de la Ville de Paris, que Lisa Pajon et Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre imaginent leur compagnie. Le duo a collaboré avec beaucoup de théâtres subventionnés (Maison de la culture de Bourges ou d'Amiens, Nouveau Théâtre de Montreuil, Cité internationale…) avant de candidater pour sa propre scène. Le théâtre de verdure du jardin Shakespeare a, depuis son inauguration en 1853, inspiré nombre d'artistes. Quand Nestor Roqueplan, futur directeur des théâtres des Nouveautés et des Variétés, obtient la concession du Pré-Catelan, il transforme ce marécage en un parc d'attractions avec vélodrome, aquarium, et Théâtre aux fleurs de 1.800 places qui deviendra au XIXe siècle un haut lieu de la création. Le compositeur Claude Debussy s'y produira. Mais le rideau se referme en 1900 sur cette scène qui tombe à l'abandon. Plantations inspirées des oeuvres de Shakespeare En 1952, Robert Joffet, le conservateur en chef des jardins de Paris, transforme l'ancien Théâtre aux fleurs en « jardin Shakespeare » de 2.000 mètres carrés dont les plantations s'inspirent de cinq oeuvres du dramaturge anglais : à l'entrée, la forêt d'Arden, en hommage à la comédie « Comme il vous plaira » ; sur la droite, une île méditerranéenne aux plantes odoriférantes pour illustrer « La Tempête » ; à gauche, la lande écossaise de « Macbeth ». Derrière la scène, la forêt féerique du « Songe d'une nuit d'été » ; enfin « Hamlet » reconnaissable au saule pleureur d'Ophélie et au ruisseau dans lequel elle se noie. Cet écrin « architecturé par la nature », avec sa haie semi-circulaire de charmes, son chêne rouvre centenaire au centre, son plateau de 22 mètres et sa fosse d'orchestre, s'inscrit dans une longue tradition de l'art des jardins, offrant 240 places assises et 400 debout. Y venir est une expérience sensorielle et esthétique. « Ce type de théâtre est en phase avec les préoccupations écologiques, économiques, et sanitaires actuelles », souligne Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. La compagnie compte d'ailleurs devenir un pôle ressource autour des théâtres de verdure et collabore activement avec le Resthever qui les regroupe au niveau européen. Il en existe une trentaine en région parisienne, environ 190 en France et 5.000 sur le Vieux Continent. Martine Robert / Les Echos

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 23, 2024 8:56 AM

|

Par Yann Plougastel dans Le Monde - 23 août 2024 Rock, révoltée, radicale, la pasionaria française est morte dans la nuit de jeudi à vendredi, à l’âge de 82 ans. Elle arrivait sur scène les poings tendus. En noir. Des pieds à la tête. Avec une frange qui lui mangeait les yeux. Le regard d’une combattante. Le sourire d’une amante. La voix d’une militante. Les mots d’une magnifique perdante. Comme aurait pu l’écrire Leonard Cohen si elle avait été une égérie warholienne du Chelsea Hotel. Sauf qu’elle était debout. Plus pasionaria tumultueuse qu’éphémère superstar. Panthère prête à bondir sur tout ce qui peut faire mal ou salir la beauté. Rock. Révoltée. Radicale.

En l’écoutant, en la voyant, on se disait que cette femme-là ne devait rien à personne, quitte à en payer le prix. Elle était la Ribeiro, sœur des sans-grade, de ceux qui ont appris leur enfance face aux fumées d’usine, de ces écorchés vifs qui ont connu la douleur avant le plaisir. Mais aussi, la Grande Catherine, sorte de Janis Joplin saisie par Baudelaire, de Nico emportée par Rimbaud, de Piaf électrocutée par Apollinaire. Catherine Ribeiro est morte dans la nuit du jeudi 22 août au vendredi 23 août, selon une annonce de son entourage à l’Agence France-Presse. Elle était âgée de 82 ans.

« Les paroles ne sont qu’un accessoire, je préférerais qu’on en arrive presque à des onomatopées pour remplacer les paroles. On le fera peut-être. Il faudrait que la voix serve d’instrument… Ce que je cherche à faire, c’est détruire complètement la chanson classique, avec refrain et couplets réguliers », disait-elle dans un entretien en 1970. C’était un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Sur des musiques au bord de la transe qui provoquaient d’étranges bacchanales dans les villes et les campagnes, Ribeiro et ses camarades d’Alpes en appelaient à la liberté, à l’insurrection, à l’amour, à la poésie, à la colère…

Pendant dix ans, de 1970 à 1980, la télévision les ignora, la radio les bouda, la grande presse les regarda de haut. Ce qui ne les empêcha pas de donner des milliers de concerts, de remplir des salles aussi prestigieuses que l’Olympia ou Bobino, de vendre des dizaines de milliers d’exemplaires de leurs albums. La marginalité, ils ne la revendiquaient pas, elle leur fut imposée.

Rage inextinguible

Au départ, il y a une petite fille sauvage, qui grandit dans une famille modeste d’origine portugaise, à Saint-Fons, dans la banlieue lyonnaise. Père taiseux, ouvrier et proche des communistes à Rhône-Poulenc. Mère illettrée, qui la frappe et ne la comprend pas, mais lui transmet sa belle voix de chanteuse de fado. « J’ai appris ma naissance/A travers les lignes/D’un discours anguleux/Sur l’échec de l’amour/J’ai appris mon enfance/Face aux fumées d’usine/Par les chemins de grèves/Empruntés par mon père », chantera-t-elle dans La Vie en bref.

Ne pouvant ni pleurer ni rire, elle se rebelle contre ce monde sans tendresse et se retrouve quelques mois dans un hôpital psychiatrique où on lui inflige des électrochocs. D’où une rage, une révolte inextinguibles. « J’ai quitté le monde pitoyable, absurde et misérable des vivants du présent pour celui de l’imaginaire, avec Hugo, Aragon, Breton, Eluard, Cocteau, puis Lautréamont, Apollinaire, Soupault, Lorca », expliquera-t-elle dans son autobiographie, L’Enfance (L’Archipel, 1999). Paris prend dans ses bras cette longue jeune femme brune de 20 ans. Elle est chanteuse, tendance yéyé, reprend des titres de Bob Dylan, mais aussi mannequin, puis comédienne dans Les Carabiniers (1963), de Jean-Luc Godard, et dans Buffalo Bill, le héros du Far-West (1965), de Mario Costa.

Sur le tournage des Carabiniers, elle a rencontré un guitariste beatnik mutique, Patrice Moullet (frère du réalisateur Luc Moullet). Ils tournent ensemble le dos au show-biz et se lancent dans des expérimentations musicales, qui ressemblent à celles menées en Grande-Bretagne ou en Allemagne de l’Ouest par Pink Floyd, Van der Graaf Generator, Ash Ra Tempel et Tangerine Dream. Emportés par le souffle libertaire soulevé par Mai 68, Ribeiro et Moullet rejoignent une des premières communautés hippies de France, installée à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), dans une ancienne usine, au 2 bis, quai du Port.

Ils y enregistrent en 1969 un premier album sous le nom de Catherine Ribeiro + 2 bis, où figurent huit morceaux oscillant entre folk médiéval et envolées planantes, grâce à d’étranges instruments comme le cosmophone, une sorte de lyre électrique, et une trompe marine. L’année suivante, adieu 2 bis et communauté, place à Alpes : « Le nom d’Alpes s’est imposé, car, pour admirer le sommet d’une montagne, il faut lever le regard, c’est solaire. » Les sept morceaux qui composent l’album n° 2 de Catherine Ribeiro + Alpes torpillent les codes de la chanson. Long de dix-huit minutes et trente-six secondes, Poème non épique est la plainte douloureuse d’une femme de 30 ans sur le point d’être quittée par son compagnon.

Vivre pour ses idées

Il y a déjà en germe tout ce qui va constituer l’originalité du groupe. Une voix ample, solennelle, impérieuse, vibrante, enflammée, mordante, caressante. Ou d’une étonnante sensualité lorsqu’elle interprète, en portugais, Ballada das aguas, un fado de José Afonso, l’auteur de Grândola, vila morena, l’hymne de la « révolution des œillets » en 1974. La musique de Patrice Moullet semble une symphonie électrique insistante, où de lentes phrases d’orgue se déploient sur un tapis de percussions électroniques, appels à une prière païenne et à une transcendance échevelée. Ame debout (1971), Paix (1972), Le Rat débile et l’homme des champs (1974), Libertés ? (1975), Le Temps de l’autre (1977), où la chanteuse apparaît sur la pochette en Mona Lisa avec un joint à la bouche, approfondiront ce style, même si de nouveaux musiciens viennent s’associer au duo.

Il en reste des moments d’anthologie comme Paix. L’ère de la putréfaction (concerto en quatre mouvements !), Poème non épique n° III (concerto alpin en trois mouvements et un tombé) (22 minutes et 37 secondes…) ou Cette voix, avec ce refrain inouï : « J’ai chanté pour que vive l’amour/Un clitoris dans la gorge/J’ai joui de tous les plaisirs. » En rouge et noir, vigie scrupuleuse du sentiment amoureux et des passions politiques, Catherine Ribeiro clame son refus de l’indifférence, de la solitude, de l’oppression, de la mort, et la nécessité de vivre pour ses idées.

Deux albums suivront, Passions (1979) et le funky La Déboussole (1980), aux titres plus courts et plus classiques, où elle module de plus en plus sa voix, laissant percer une profonde humanité, comme dans Frères humains ou le torrentiel Tous les droits sont dans la nature (« Le droit de baiser, le droit de fondre en larmes, (…) le droit de l’arbre face à la tronçonneuse »). Abandonnant un instant sa posture de guerrière, elle exprime sa douleur d’être marginalisée : « J’ai mal à mon chant qui n’en finit pas de hurler/Pourquoi ces censures à mon égard/Que vous ai-je fait ? » (Détournements de chants). Ne pas partir ne pas mourir, chanson au sens strict du terme, annonce l’orientation qu’elle donnera ensuite à sa carrière sans Alpes et sans Patrice Moullet, en reprenant Brel, Ferré, Ferrat ou Manset.

Les décès successifs de sa fille Ioana (1971-2013) et de son mari, Claude Démoulin (1939-2009), ancien maire socialiste de Sedan, la poussèrent à s’enfermer chez elle, dans une maison en plein bois, à la frontière franco-allemande. Deux ultimes albums, Fenêtre ardente (1993) et Catherine Ribeiro chante Ribeiro Alpes, Live intégral (2007) témoignèrent qu’elle n’avait pas pour autant renoncé à changer le monde.

Yann Plougastel / Le Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 22, 2024 2:45 PM

|

Par Mylène Wascowiski, publié par le magazine Geo le 22 août 2024 Lors de fouilles au cœur du théâtre St George’s Guildhall, dans le comté de Norfolk en Angleterre, des archéologues ont découvert la présence d’une arche vieille de 600 ans. Celle-ci aurait, par le passé, mené à une loge utilisée par Shakespeare lui-même. "Il est tout simplement stupéfiant qu’une légère bosse ou une forme étrange dans le mur se soit révélée être quelque chose de franchement extraordinaire." Tim FitzHigham, directeur artistique du théâtre anglais St George’s Guildhall, À King’s Lynn dans le comté de Norfolk, semble toujours sous le choc de la découverte. Lors de récentes fouilles archéologiques menées au sein du théâtre, une arche vielle d'au moins 600 ans a été retrouvée derrière deux couches de plaques de plâtre et un mur de briques, datant lui du XVIIIe siècle. Selon les archéologues à l’origine des recherches, l'arche aurait mené par le passé à la loge utilisée par Shakespeare et ses acteurs en tournée à King’s Lynn, rapporte The Guardian. Une loge où se changeaient les acteurs du théâtre Les fouilles ont débuté suite à la découverte d’une forme "étrange" dans un mur du théâtre situé au rez-de-chaussée. En retirant les plaques de plâtre et le mur de briques qui recouvraient le mur, les archéologues en charge des fouilles ont découvert une arche vielle de 600 ans. Celle-ci aurait, selon Jonathan Clarke, archéologue ayant participé aux recherches, conduit à une "salle de taille moyenne et de statut inférieur" et n’aurait probablement été, à l’époque, recouverte que par une tenture. Une découverte "ahurissante", selon les mots du directeur artistique du théâtre, Tim FitzHigham, qui estime que l’arche retrouvée "doit être antérieure à 1405 car le toit médiéval de la salle est soutenu au-dessus". "Nous avons ici une porte qui aurait donc certainement été là dans les années où nous pensons que Shakespeare a joué au théâtre et, selon toute vraisemblance, c’était la porte d’une pièce où les acteurs se changeaient et stockaient les accessoires", explique-t-il dans les colonnes de The Guardian. "Elle leur aurait donné un espace privé où ils pouvaient poser des affaires, se changer puis monter l’escalier pour apparaître au premier étage dans leur costume" précise Jonathan Clarke. Avant cela, cette porte aurait mené selon FitzHigham à une sorte de "salle de vestiaire" pour les membres les plus hauts placés de la guilde de St George : "Cette salle était utilisée par les membres les plus haut placés de la guilde pour s’habiller avant de festoyer à l’étage (…) Les guildes, apparentées aux clubs de membres des années 1400, ont cessé d’utiliser la salle, et la pièce a probablement pris le rôle de vestiaire ou de "salle de repos" pour les acteurs en visite." Le plus ancien théâtre en activité du Royaume-Uni Le St George’s Guildhall est le plus ancien théâtre en activité du Royaume-Uni, rappelle The Guardian. Considéré comme le plus grand hall de guilde médiéval intact d’Angleterre, le théâtre fait aujourd’hui l’objet d'importants travaux de conservation. Le lieu, qui a accueilli sa première représentation en 1445, a été le théâtre d’événements culturels majeurs du pays : à la fin des années 1500, les Queen Elizabeth’s Men, troupe d’acteurs formée sur ordre de la reine Tudor en 1583, y auraient notamment joué une dizaine de fois. En 1592 ou 1593, Shakespeare et sa troupe y auraient également joué alors que les théâtres de Londres étaient fermés en raison de l’épidémie de peste. C'est à cette époque que le dramaturge et ses acteurs auraient donc pu emprunter l'arche fraichement découverte. Selon des recherches menées l’année dernière, le théâtre accueillerait également des lames de plancher provenant d'une scène foulée par le poète. Le St George’s Guildhall semble avoir encore de nombreux secrets à révéler. Mylène Wascowiski / GEO

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 22, 2024 11:32 AM

|

par LIBERATION et AFP le 22 août 2024 L’actrice Charlotte Arnould avait porté plainte contre le comédien de 75 ans en 2018. Elle accuse de l’avoir violée à deux reprises, les 7 et 13 août, dans son hôtel particulier à Paris. Le parquet de Paris a demandé un procès pour viol contre Gérard Depardieu, révèle une source proche du dossier ce jeudi 22 août. Le ministère public a requis le 14 août le renvoi devant la cour criminelle départementale de Gérard Depardieu pour viols et agressions sexuelles sur la comédienne Charlotte Arnould, précise la même source, confirmant une information de BFMTV. Il revient désormais à la juge d’instruction chargée de ce dossier d’ordonner ou non un procès. Ces réquisitions «sont le résultat d’une longue instruction qui a permis de rassembler les éléments qui corroborent la parole de ma cliente», a réagi auprès de l’AFP Me Carine Durrieu-Diebolt, l’avocate de Charlotte Arnould. «Pour elle, c’est un immense pas en avant plein d’espoir dans l’attente de l’ordonnance du juge d’instruction qui clôturera l’instruction». En août 2018, la comédienne Charlotte Arnould – aujourd’hui âgée de 28 ans – avait porté plainte contre l’acteur de 75 ans, qu’elle accuse de l’avoir violée à deux reprises, les 7 et 13 août, dans son hôtel particulier, situé dans le 6e arrondissement de la capitale. En juin 2019, le parquet de Paris avait classé sa plainte sans suite, au motif que les faits paraissaient insuffisamment caractérisés. Charlotte Arnould avait alors déposé, en mars 2020, une nouvelle plainte avec constitution de partie civile, laquelle entraînait la saisine d’un juge d’instruction. Fin juillet 2020, le parquet de Paris avait requis l’ouverture d’une information judiciaire après réexamen de la procédure et, en décembre 2020, l’acteur était mis en examen pour «viols» et «agressions sexuelles». Accusé par d’autres femmes de violences sexuelles, Gérard Depardieu conteste les accusations. «Jamais au grand jamais, je n’ai abusé d’une femme», avait-il affirmé en octobre 2023 dans Le Figaro, faisant référence aux accusations de Charlotte Arnould. L’acteur sera aussi jugé devant le tribunal correctionnel de Paris en octobre pour des agressions sexuelles commises sur deux femmes lors du tournage du film de Jean Becker, «Les volets verts», en 2021.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 22, 2024 3:25 AM

|

Par Rafaële Rivais dans Le Monde - 21 août 2024 La faute d’imprudence commise par la victime exonère l’organisateur de sa responsabilité à hauteur de 80 %.

Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/argent/article/2024/08/21/quand-la-spectatrice-en-retard-chute-dans-l-escalier-de-la-salle-de-spectacle_6288609_1657007.html

Quand on va au théâtre, mieux vaut arriver à l’heure. Mme X l’a appris à ses dépens, le 26 mai 2019 : arrivée en retard au spectacle qu’organise l’Association pour l’animation d’Yzeure et du Bourbonnais, auquel elle accompagne sa petite-fille, elle descend, dans l’obscurité, l’escalier qui conduit à la salle et rate une marche. Elle se blesse aux deux poignets. Considérant que le dispositif de sécurité de l’amphithéâtre était défaillant, elle demande que l’association et son assurance, la MAIF, l’indemnisent des conséquences de son accident. Ces dernières s’y refusent. Elles estiment que si Mme X avait fait plus attention, elle ne serait pas tombée. Elles ajoutent qu’elle pouvait attendre l’arrivée d’un bénévole qui l’aurait guidée dans l’obscurité. Elles font valoir que la salle est, par ailleurs, équipée de rampes d’accès pour handicapés et d’un plan incliné permettant un accès sécurisé. En 2021, Mme X les assigne. Elle invoque l’article 1231-1 du code civil, aux termes duquel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Obligation de sécurité de moyens Le tribunal judiciaire de Moulins, puis la cour d’appel de Riom (Puy-de-Dôme), le 27 mars 2024, considèrent que Mme X, arrivée en retard, a « commis une faute d’imprudence ayant contribué à son propre dommage », en prenant « l’initiative de s’avancer au sein de la salle qui se trouvait dans l’obscurité, sans l’accompagnement d’un représentant de l’organisateur ». Mais, que de son côté, l’association, « débitrice d’une obligation de sécurité de moyens envers les spectateurs, n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Mme X ». En effet, « les escaliers menant aux fauteuils n’étaient dotés que de quatre rampes en leur extrémité et une des marches en était dépourvue » ; en outre, « s’il existait un plan incliné, celui-ci était situé à l’extrémité droite de l’escalier lorsque le spectateur faisait face à la scène, et il n’était pas en évidence ». Les deux juridictions considèrent que « la faute d’imprudence » de la victime « présente un degré de gravité suffisamment caractérisé pour aboutir à un partage de responsabilité » : 80 % pour elle, et 20 % pour l’association. La prochaine fois, Mme X prendra de l’avance. Rafaële Rivais / Le Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 19, 2024 4:31 PM

|