Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 18, 2024 3:51 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 17 septembre 2024 L’auteur et metteur en scène, qui signe avec « Portrait de famille, une histoire des Atrides » l’un des meilleurs spectacles de la rentrée, cultive l’éclectisme et se plaît à transformer la scène en espace de plaisir et de joie.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/09/17/jean-francois-sivadier-accoucheur-des-possibles-de-l-acteur_6321963_3246.html

A l’heure de parler de Jean-François Sivadier, on se retrouve face à un paradoxe. L’homme est à la fois transparent en apparence et énigmatique. Lumineux et semblant préserver jalousement ses zones d’ombre et de secret. Sa présence, minérale, massive, habite l’espace, banal, où il a donné rendez-vous, tout en se dissolvant de manière aérienne et rêveuse. Il est l’un des plus grands metteurs en scène français de théâtre et d’opéra, l’un des plus célébrés, doublé d’un auteur, mais… Mais quoi ? Il échappe, y compris à ses proches, qui témoignent de cette dimension insaisissable. En attendant, l’impétrant signe l’un des meilleurs spectacles de la rentrée, avec ce Portrait de famille, une histoire des Atrides, à voir au Théâtre de la Commune (jusqu’au 29 septembre), à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), puis en tournée partout en France jusqu’à la fin de la saison : quatre heures de plaisir chimiquement pur, qui retournent les spectateurs comme une crêpe entre rire et effroi. Le spectacle, créé avec une promotion d’élèves-acteurs du Conservatoire national supérieur d’art dramatique, s’offre comme une quintessence de son art de metteur en scène-auteur, où les paradoxes dansent la sarabande, entre tragédie et comédie, théâtre savant et fête populaire, énergie fracassante et mélancolie. « Espace de liberté » Est-ce parce que le théâtre lui colle à la peau depuis toujours ou presque qu’il peut ainsi en faire un vaste terrain de jeu où tout est possible, pour la plus grande joie des spectateurs ? « Je ne sais pas ce qui a tissé cette fibre artistique qui nous a contaminés, mon frère [Pierre-Michel Sivadier, pianiste, compositeur, chanteur et auteur] et moi, s’interroge-t-il. Peut-être s’est-elle formée dans un épisode un peu mythique de notre famille : avant notre naissance, nos parents ont sillonné l’Afrique centrale, de village en village, avec leur petite entreprise de cinéma ambulant. » Quand les deux frères Sivadier naissent, l’aventure est terminée, qui laisse sans doute ses effluves de nostalgie. Les parents gèrent un garage station-service au Mans. Du plus loin qu’il s’en souvienne, Jean-François Sivadier a créé des pièces pour marionnettes dans sa chambre et fondé un club théâtre à l’école dès l’âge de 10 ans. Premier spectacle : une adaptation de Peau d’âne, assortie d’imitations de Claude François. Cet éclectisme et ce goût pour la variété française seront toujours là, au fil d’un parcours où le théâtre a été comme un ventre maternel qu’il n’a plus jamais quitté. Jouer, mettre en scène, écrire, associer théâtre et musique, tout était là depuis le départ. « Le spectacle, c’était un espace de liberté incroyable, un peu transgressif. Une manière d’être au monde plus intense, plus déraisonnable, plus folle », note-t-il. A partir de là, il a traversé des univers de théâtre très différents, qui semblent s’être agrégés pour former sa propre pelote, dans cette ville du Mans où, dans les années 1980, se côtoient le classicisme du metteur en scène André Cellier (1926-1997), qui dirige le Centre théâtral du Maine, et la radicalité du Théâtre du Radeau, avec l’artiste François Tanguy (1958-2022) à sa tête. Le Mans où, surtout, une météorite du théâtre français commence à débouler : Didier-Georges Gabily (1955-1996). L’auteur et metteur en scène, à la fois star et un peu maudit, est l’un des trois grands dramaturges apparus dans ces années 1980, avec Koltès et Lagarce, mais c’est aussi le moins connu, en raison de sa mort prématurée, à 40 ans. « Sa rencontre a changé ma vie et ma vision du théâtre, assure Jean-François Sivadier. Il avait un rapport au texte, à la langue, à la prise de parole totalement différent de l’approche classique. Quelque chose d’archaïque, de “tripal”, de tribal, d’organique. Un rapport au corps qui faisait qu’on était toujours d’une certaine manière en train de danser. Il nous dirigeait comme des danseurs, lourds, puissants, un peu comme des monstres. Il n’expliquait rien, mais il portait sur nous un regard on ne peut plus amoureux et intense : on commençait un mouvement, et lui le continuait, nous suggérait sa suite, et c’était exactement ce qu’on avait envie de faire sans le savoir. Il mettait les acteurs au centre et les rendait immenses. C’est vraiment ce que j’ai gardé de lui : quelque chose de l’ordre d’un accoucheur des possibles de l’acteur. » « Fête du plateau » Jean-François Sivadier a fait mieux que retenir la leçon. Après la mort de Gabily, en 1996, il aurait pu se contenter d’être l’héritier en chef de cette étoile filante. Mais il avait d’autres désirs. Celui d’un théâtre plus ludique, plus joyeux, plus composite, notamment. « Le rapport au plaisir, il est fondamental pour moi. Brecht explique très bien à quel point le plaisir au théâtre est un outil de travail, qui permet au spectateur de rentrer dans la fable et dans les personnages. Et je me dis toujours qu’il y a peut-être un enfant de 10 ans dans la salle, qui ne va pas forcément comprendre telle pièce de Shakespeare ou d’Ibsen, mais qui, en éprouvant cette fête du plateau, pourra avoir un chemin avec le théâtre. Ce qui fait la principale particularité du jeu dans mes spectacles, c’est que le plaisir et la joie de prendre la parole sont le premier enjeu. » Alors ce grand admirateur d’Antoine Vitez et d’Ariane Mnouchkine a inventé son propre théâtre, un théâtre où les cloisons tombent entre les acteurs et les spectateurs, qui sont convoqués comme des participants actifs à la représentation – sans qu’il s’agisse aucunement de théâtre participatif. « C’est une façon de mettre en scène le public tout en respectant sa place de public, détaille-t-il. De titiller sa capacité, son désir de jouer. Michel Bouquet disait que, au théâtre, on ne va pas assister à une représentation, mais jouer la représentation avec les acteurs. C’est tellement vrai… C’est une façon de dire aux spectateurs qu’on n’est pas là parce qu’on a un produit à leur montrer, mais pour faire une expérience qui ne peut advenir que parce qu’ils nous regardent. Cette idée de faire de la représentation un moment d’expérience, c’est un moteur extraordinaire : il s’agit de montrer les hypothèses que l’on met en jeu, plutôt que de définir une logique du comportement des personnages, et de créer un espace qui n’est qu’un décor, des accessoires qui ne sont qu’accessoires. On fuit alors l’illustration pour mettre en jeu l’énergie que l’on prête aux auteurs, la joie de leur geste originel d’écriture. » Ce postulat mené tambour battant a produit nombre de spectacles réjouissants, qu’il s’agisse de pièces personnelles comme Italienne avec orchestre (1997) ou Sentinelles (2021), ou des mises en scène de grands classiques de Molière, de Shakespeare ou de Brecht. Des spectacles où, toujours, se mêlent le tragique et le comique, qu’il s’agisse d’injecter toute la dimension dérisoire et folle de l’humain dans La Mort de Danton (2005) ou dans Le Roi Lear, ou de gratter l’abyssale noirceur de Feydeau tout en laissant le public plié en deux de rire, dans une Dame de chez Maxim (2009) d’anthologie. Ce mix and match comico-tragique a pu être reproché au metteur en scène, qui l’assume pourtant totalement, de même que le travail sur le clown, qui sous-tend son parcours et celui de ses acteurs, Nicolas Bouchaud en tête. « On ne parle pas là du clown à nez rouge, mais de ce qu’il en est pour un acteur de trouver son clown, précise-t-il. C’est comme un garde-fou : le meilleur moyen d’aller très loin dans la tragédie ou dans une figure d’une extrême violence, c’est d’avoir son clown en tête. D’avoir conscience qu’on pourrait faire la même chose de manière dérisoire, ridicule, grotesque. C’est lié à notre manière de mettre en jeu le rapport au public, aussi : les spectateurs savent très bien que, dans la vie, la comédie et la tragédie sont inextricablement mêlées. Pourquoi voudrait-on qu’au théâtre elles soient séparées ? » Dont acte, avec ces Atrides en folie qu’est Portrait de famille. Jamais on n’avait autant ri devant la tragédie grecque. Et jamais, pourtant, on n’avait aussi bien compris l’enchaînement fatal des violences et des vengeances, en son mélange indissoluble d’intime et de politique. « Les Atrides parlent de toutes les formes de guerre, observe Jean-François Sivadier : entre les hommes et les dieux, entre les peuples, entre parents et enfants, frères et sœurs, hommes et femmes… Il y a en eux un motif universel, qui est celui de la famille comme premier foyer du rapport à l’autre, du traumatisme. Mais, pour autant, on est au théâtre et nulle part ailleurs, donc dans le jeu. Le philosophe Jacques Rancière dit que l’art n’est pas politique quand il essaie de retranscrire les conflits du monde mais, au contraire, quand il s’en écarte : en s’écartant, il leur donne plus de présence. » Le paradoxe est bien le motif central du théâtre de Sivadier, tout autant que de sa personne. « Il y a chez lui une forme d’opacité, confirme son ami Nicolas Bouchaud, qui le connaît depuis plus de trente ans. Il garde une part d’enfance, d’innocence, et je crois que le mystère qui l’entoure sert à cela, à défendre ce noyau de l’enfance. » Fabienne Darge / LE MONDE Légende photo : Jean-François Sivadier, à Paris, le 9 septembre 2024. ADRIENNE SURPRENANT/MYOP POUR « LE MONDE »

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 17, 2024 10:57 AM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 14 sept. 2024 Pour L’Avare de Molière mis en scène par Clément Poirée, le public est invité à apporter les vêtements et accessoires qui vont servir aux comédiens. Source de rires, de gags. Mais rien qui puisse empêcher la troupe excellente de servir le chef-d’œuvre. Et rien pour distraire l’interprète du rôle-titre. Il impressionne.

De « A » comme aiguilles ou argile, à « V » comme vaisselle ou veste, en passant par papier, lampe, casserole, drap, on accepte tout à l’entrée du plateau de la salle Jean-Marie-Serreau, au Théâtre de la Tempête. Aussitôt déposées, les pièces sont triées et jetées dans des caisses de carton et d’autres, installées sur les étagères d’armoires ouvertes, métalliques et mobiles. Ces meubles sont tout le décor. Les interprètes, qui nous accueillent en petites tenues blanches, choisissent les vêtements ou étoffes qui pourront habiller leur personnage. Harpagon ne participe pas à cet exercice de déguisement. On l’a vu passer. Il a disparu en coulisses. Tandis que chacun tente de composer son costume, une femme en nuisette, micro à la main, détaille l’arrivée des objets, commente les essayages. Une vraie bonimenteuse, une fausse Madame Loyale. Elle est celle que Molière désigne comme « femme d’intrigue », Frosine. Ici incarnée par l’épatante Anne-Elodie Sorlin, l’une des fondatrices de la compagnie Les Chiens de Navarre. Son énergie chaleureuse illumine ce prologue. Tout démarre. Molière est là, formidable. Voici que se parlent les amoureux, survoltés et contrariés. Une comédie en prose, L’Avare, et qui date de 1669, mais semble, sur bien des points, s’adresser au pur présent de nos sociétés. De l’appel (paradoxal) à la décroissance, à l’incapacité des plus âgés à céder la place aux jeunes, on peut être ici et maintenant. C’est joué juste et vif, sensible. Drôle bien sûr, aussi. Et l’on n’oublie pas de rire dans cette version un peu désordonnée, apparemment, déjantée, mais qui est d’une stricte fidélité à l’écriture de Molière et n’écrase en rien les scènes et les dialogues aussi efficaces qu’irrésistibles. Clément Poirée ne perd jamais le fil de la comédie ; il a réuni de très bons acteurs, jeunes le plus souvent. Ils sont à la fois très à l’aise dans le comique, et très fins dans la sensibilité. Tout le monde est sur le plateau. Comédiens, techniciens-comédiens, tout est dans le partage, l’entente, la fusion. Citons Mathilde Auneveux, Elise, Pauline Bry-Martin ou Sylvain Dufour, maquillage et La Merluche, Pascal Cesari, Cléante, Erwan Creff ou Caroline Aouin, scénographie, Yan Dekel, régie générale et Brindavoine, Stéphanie Gibert assistée de Farid Laroussi, musique, son, Pauline Labib-Lamour, collaboration artistique, Emilie Lechevalier ou Solène Truong, habillage et Dame Claude, Virgil Leclaire, La Flèche, Nelson-Rafaell Madel, Valère, Laurent Ménoret, Maître Jacques, Maître Simon, Marie Razafindrakato, Marie, Hanna Sjödin ou Camille Lamy, pour les costumes, Guillaume Tesson ou Marine David, lumières. La représentation brille de mille et une trouvailles de jeu, de mise en scène, de clins d’œil. La machine est lancée à toute allure : nous avons assisté à la première représentation publique, et l’on ne peut que saluer la virtuosité joyeuse du groupe, son engagement dans la centrifugeuse des cinq actes qui s’apaisent en un dénouement de conte de fées : retrouvailles d’un père, d’un frère, d’une sœur… Le groupe : les comédiens, mais aussi toute la bande des techniciens, maquilleurs, chargés de son, de la musique, des lumières, etc…, et qui vont et viennent ici. Mais avant cela, il aura fallu en passer par la violence d’Harpagon, dévorateur d’enfants, sa maladie d’avaricieux forcené, son aveuglement narcissique qui lui fait désirer la très jeune femme que son fils a élue, sa hargne destructrice, sa solitude amère, sa panique épouvantable si sa chère cassette disparaît. Il aura fallu découvrir Harpagon. Cet Harpagon arraché à l’histoire des interprètes, de Molière lui-même à Michel Bouquet en passant par Charles Dullin. Un très grand Harpagon, impressionnant dans la peur qu’il inspire, comme dans la rage, bouleversant dans la perdition du petit enfant inconsolé, qu’il est aussi. Un être humain. John Arnold est magnifique, qui joue, des années après ses débuts, en face, chez Ariane Mnouchkine, au Théâtre du Soleil, petit jeune homme dans Méphisto, d’après Klaus Mann, en 1979, cette partition dont son maître au Conservatoire et dans la vie, Michel Bouquet, fit une immense création, sous la direction de Pierre Franck. Dans cette production de 1989, John Arnold était Cléante. Le fils maltraité… Courez, courez, courez à la Tempête. Quant aux objets que vous apportez, ils sont tous remis ensuite à l’une des très grandes ressourceries solidaires de Paris, La Petite Rockette. Rien ne se perd ! Théâtre de la Tempête, du mardi au samedi à 20h00, dimanche à 16h00. Durée : 2h30 (compte tenu de l’installation). Jusqu’au 20 octobre. Tél : 01 43 28 36 36. Adresses : La Rocquette Père Lachaise (11ème), La Rocquette Mongallet (12ème) et aussi « La Trockette », café-atelier et restaurant anti-gaspi de quarante couverts. La Cyclette (11ème), atelier vélo participatif et solidaire. La Cadette (12ème), friperie solidaire et atelier de réparation. Armelle Héliot Légende photo : John Arnold en Harpagon -Crédit © Agathe Poupeney

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 16, 2024 6:30 AM

|

Par Manuel Piolat Soleymat dans La Terrasse - 14 septembre 2024 Pour la rentrée du Théâtre de l’Aquarium, Jeanne Candel propose à toutes et tous (à partir de 6 ans) de se laisser surprendre par les aventures foutraques de deux astronautes coincés, en apesanteur, dans une navette spatiale. Une ode au théâtre, à la musique, à l’imaginaire : pour rire et rappeler, en cinquante minutes, les dilemmes de la condition humaine. Un piano fait irruption sur le plateau. Cet instrument sur roulettes, en partie désossé, est déplacé avec difficulté par une musicienne (Claudine Simon) qui plaque sur le clavier — quand elle peut, comme elle peut — des accords courant après un extrait de musique orchestrale enregistrée. Fusées vient à peine de débuter et, déjà, une impression de joyeux déséquilibre est là. Une sensation de confusion malicieuse, de savant bricolage. Cette façon faussement naïve de faire du théâtre donne lieu à un spectacle-éclair extrêmement réussi. La nouvelle création de Jeanne Candel ne s’appesantit sur rien. Elle commence par nous raconter succinctement, sans se prendre au sérieux, comment s’organise le système solaire et, au-delà, notre galaxie et l’univers entier, comment l’être humain, cette bête sauvage vaguement civilisée, a toujours rêvé d’explorer le cosmos pour savoir d’où il vient. Puis, elle nous place face à l’errance spatiale de Boris (Vladislav Galard, en alternance avec Marc Plas) et Kyril (Jan Peters), deux astronautes loufoques qui apprennent devant nous, une nuit de Saint-Sylvestre, que leur retour sur Terre n’est plus possible. Un art du déséquilibre et du retournement Livrés à leur impuissance et leur maladresse, ne pouvant plus dialoguer qu’avec l’intelligence artificielle qui les accompagne dans leur mission (Sarah Le Picard, en alternance avec Margot Alexandre), Boris et Kyril tentent de réinventer leur vie loin de chez eux. La représentation imaginée par Jeanne Candel et ses talentueux interprètes, elle aussi, se réinvente sans cesse. Elle use de différents types d’adresse, fait s’élever la belle mélancolie du cinquième concerto pour clavier de Bach ou la pureté d’un chant sacré de Schütz, s’appuie sur les facéties burlesques de scènes nourries de mime, crée d’ingénieux contrastes, à la limite de l’absurde. Les tableaux s’enchaînent dans un à-peu-près volontaire. Ici, rien n’est caché. Tout se déploie à vue. Cet enchaînement de dérapages contrôlés ne se contente pas de divertir. Il engendre de la profondeur. Jamais démonstratifs, des éclats de tendresse se nichent dans les interstices du rire. Ils éclairent la beauté singulière d’êtres humains qui confrontent leur petitesse à l’appel de l’immensité. Manuel Piolat Soleymat / La Terrasse Fusées

du vendredi 13 septembre 2024 au dimanche 15 septembre 2024

Théâtre de l’Aquarium

2 route du champ de manœuvre, 75012 Paris

Également du 24 au 28 septembre 2024 au TJP - CDN de Strasbourg – Grand Est (Festival Musica), du 6 au 9 novembre au Théâtre de la Commune à Aubervilliers, du 18 au 21 décembre au Théâtre Garonne à Toulouse, les 9 et 10 janvier 2025 au Malraux - Scène nationale Chambéry – Savoie, les 30 et 31 janvier au Théâtre du Bois de l'Aune à Aix-en-Provence, du 5 au 7 février à Bonlieu - Scène nationale d’Annecy, du 12 au 15 février au T2G à Gennevilliers.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 15, 2024 4:25 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog - 14 septembre 2024 Dans « Fusées », un spectacle pour tous, des primo chiards aux hyper retraités, Jeanne Candel et sa bande de La vie brève au Théâtre de l’Aquarium s’aventurent dans l’infiniment grand (l’espace) avec les moyens de infiniment petit (un castelet). Le théâtre et la musique comptent les rires, ça fuse.

Soit un castelet d’un mètre sur un mètre soixante, planté à la va comme je te pousse au milieu d’une scène et qui n’en finit pas de s’édifier en se désarticulant. C’est là une commande faite par Jeanne Candel à l’ingénieuse Sarah Jacqemot-Fiumani, pour ce spectacle pour tous, de la post maternelle à l’ après retraite, au titre cosmique : Fusées. C‘est un castelet plus facilement démontable que montable comme le prouvent les deux acteurs et les deux actrices (dont une pianiste) qui mettent à profit le comique de répétition en tentant de monter le dit castelet. La chose ayant été accomplie, non sans mal et autant de gags, la bande des quatre passe à une leçon de choses déglinguée, sorte de version zozo de « L’espace pour les nuls ». Après quoi il sera temps de partir pour la voie lactée à demi écrémée -à deux pas de là, en fond de scène et à quatre pattes - pour suivre la ballade et la balade des deux cosmonautes Boris et Kyril (qui vont par deux comme Laurel et Hardy) dans leur navette spatiale (une sorte de table renversée) en mimant l’apesanteur (bras et jambes en l’air). Avant cela, Jeanne Candel et sa bande évoquent, en lui rendant hommage, le premier animal à être allé dans l’espace bien avant les humains : la chienne Laïka et son retour tragique (brûlée vive) à bord de Spoutnik 2 en 1967. Nous sommes tous les chiots de mère Laïka semblent dire les deux cosmonautes et leurs acolytes. Soit : Vladislav Galard (en alternance avec Marc Plas) et Jan Peters, leur assistante communiquant avec la terre (Sarah le Picard en alternance avec Margot Alexandre) et la pianiste à tout faire même des accords cosmiques (Claudine Simon). Il y a une douzaine d’années, dans un spectacle de la Vie brève (tous sont des créations maison où la part du travail créatif de chaque interprète, comédien.ne et.ou musicien.ne, est décisif) figurait une scène avec deux cosmonautes se souvient l‘acteur violoncelliste et occasionnel mémorialiste Vladislav Galard entre deux spectacles de Creuzevault. La scène était drôle et même drôlement belle mais brève. Les deux cosmonautes attendaient plus. Plus patients que les étoiles qui n’en finissent pas de s’éteindre, ils ont allumé la bougie de la mémoire et attendu qu’on lui souffle dessus. L’attente valait la chandelle. C’est un couple d’acteurs et un duo comme on les aime : aussi plausible qu’invraisemblable. Et entouré en sus par deux fées du logis dont l’une loge dans un satellite (une table de camping) et est une fan de Heinrich Schütz et l'autre joue du piano comme en apesanteur. Jeanne Candel dit vouloir depuis toujours « expérimenter des processus de recherche très variés, des formes libérées de tout dogme car ancrées dans l’empirisme du plateau et son bricolage ». Bingo, on y est, en plein. Ça gargouille, ça roucoule, ça facéties, et youp. Ça vole haut sans oublier le bas. C’est bath comme disait Laïka en 1957. C’est ouf comme disaient des spectateurs en sortant de Fusées. Jean-Pierre Thibaudat Au Théâtre de l’Aquarium, aujourd’hui sam à 18h, demain dim à 17h. Puis tournée : du 24 au 28 sept au TJP de Strasbourg / Festival Musica ; du 6 au 9 nov au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers : du 18 au 21 déc au Théâtre Garonne à Toulouse ; les 9 et 10 janv au théâtre Malraux de Chambéry; les 30 et 31 janv au Théâtre du Bois de l'Aune d’ Aix-en-Provence ; du 5 au 7 fév à Bonlieu, Annecy ; du 12 au 15 fév au T2G, Gennevilliers Légende photo : ©Vladislav Galard et Jan Peters dans Fusées, mis en scène par Jeanne Candel. Crédit : Jean-Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 13, 2024 11:08 AM

|

Par Fabienne Pascaud, Emmanuelle Bouchez, Kilian Orain “Illusions perdues”, “Les gros patinent bien”, “La Joie”... Découvrez les meilleures pièces qui jouent ce mois-ci à Paris, et ce que “Télérama” en a pensé. 4211 km Quatre mille deux cent onze kilomètres, soit la distance entre Paris et Téhéran, c’est la longueur du chemin que Mina et Fereydoun ont parcouru au début des années 80 pour échapper à la République islamique, qui, après la monarchie du shah, mettait leur existence en danger. Arrivés en France, ils tentent de se reconstruire, sous le regard de leur fille, Yalda, qui aujourd’hui les raconte, et se raconte, pour décrire ce lien indéfectible qui unit les exilés à leur pays d’origine et révéler sa transmission de génération en génération. À partir de son histoire familiale, Aïla Navidi tisse un grand récit qui bouleverse, grâce à sa fluidité remarquable et à l’engagement des acteurs. Jusque dans les effets de mise en scène, tout est juste, savamment dosé et mû par une émotion retenue. De cette pudeur émanent la beauté mais aussi la force d’un combat pour la liberté, plus essentiel et d’actualité que jamais. — V.B. TTT De et par Aïla Navidi. Durée : 1h30. À partir du 12 sept., 21h (du jeu. au sam.), 15h (dim.), Théâtre Marigny, Carré Marigny, 8e, 01 86 47 72 77. (25-57 €). Chers Parents Deux frères et leur sœur traversent la France pied au plancher pour rejoindre leurs parents, qui les ont sommés de venir les voir sur-le-champ. La progéniture, inquiète, se prépare au pire. Et tombe à la renverse lorsqu’elle comprend ce qui se passe : les parents, à la retraite, partent ouvrir un orphelinat au Vietnam. Pourquoi ? Comment ? N’allons pas plus loin dans les détails de cette farce jubilatoire qui démantèle le lien familial sans s’encombrer d’inutiles tabous. D’une manière ou d’une autre, chaque spectateur se reconnaîtra dans les coups de griffe que s’échangent les personnages. Ce spectacle, malin, fin et vif, écrit à deux mains par Armelle et Emmanuel Patron (ils sont frère et sœur), convoque sur scène cinq comédiens dont le plaisir est communicatif. Aucun dialogue ne sonne faux. Aucun cliché qui ne vole en éclats. La dernière scène est savoureuse. Un régal. — J.G. TTT D’Emmanuel et Armelle Patron, mise en scène d’A. Patron et Anne Dupagne. Durée : 1h30. À partir du 12 sept., 20h30 (du jeu. au sam.), 17h (sam.), 15h30 (dim.), Théâtre de Paris, 15, rue Blanche, 9e, 01 86 47 72 49. (33-48 €). Les gros patinent bien Un personnage barbu, rondouillard et en costard-cravate, qui ne bouge jamais. Son très agité et maigrissime compère, lui, est juste revêtu d’un slip de bain. Ces deux-là réarchitecturent notre imaginaire avec une folie burlesque. Il faut voir le premier raconter leurs épiques aventures dans un anglais shakespearien totalement réinventé ; et le second faire vivre l’action en se démultipliant avec ses bouts de carton où sont inscrits noms de lieux, objets, animaux et personnes. Exercice d’une démoniaque virtuosité, où les deux larrons nous baladent du Grand Nord à l’Espagne, quêtant le grand amour ou autre dépassement héroïque de soi. Le rire surgit du décalage entre la passivité apparente du gros et l’énergie désespérée du maigre, préposé aux décors de cette donquichottesque épopée. De leurs disputes aussi, de ces délirants moments où ils sortent de leurs rôles pour avouer qu’ils sont crevés. Pourtant, avec leur théâtre pauvre, ils ont créé un monde ; et retrouvé le nôtre, avec ses inégalités, ses aveuglements. Nier la réalité permet au théâtre de mieux la voir. — F.P. TTT De et par Pierre Guillois et Olivier Martin-Salvan. Durée : 1h20. Jusqu’au 31 déc., 20h (mer., ven., sam., mar.), Théâtre Saint-Georges, 51, rue Saint-Georges, 9e, 01 48 78 63 47, theatre-saint-georges.com. (12-44,50 €). Illusions perdues Pauline Bayle reprend Illusions perdues, spectacle créé en 2020. Adaptée du roman-fleuve publié par Balzac à partir de 1837, sa mise en scène est un ring théâtral où la verve piquante de l’auteur résonne. Cette génération d’interprètes trentenaires en costumes d’aujourd’hui, qui ont quitté leur province, comme le jeune Lucien de Rubempré, pour partir à l’assaut des scènes parisiennes sur fond de concurrence cruelle, se retrouve-t-elle à ce point dans le miroir tendu par l’écrivain romantique ? Pauline Bayle insiste sur la violence de la capitale, où des êtres s’assemblent par communautés d’intérêt quand d’autres sont renvoyés à leur solitude. Comme dans les collectifs les mieux soudés, les comédiens (doués) ne quittent pas la scène et se métamorphosent à vue. Une réussite. — E.B. TTT D’après H. de Balzac, adaptation et mise en scène de Pauline Bayle. Durée : 2h30. Jusqu’au 6 oct., 20h (du mar. au ven.), 18h (sam.), 16h (dim.), Théâtre de l’Atelier, 1, place Charles-Dullin, 18e, 01 46 06 49 24. (10-38 €). La Joie Encadré, protégé par un angle de murs blancs qui ouvrent pourtant l’imaginaire à tous les horizons, Solaro, seul en scène, nous raconte sa vie. Et comment, de tout, même du pire, il parvient à faire joie. Jusqu’à ce qu’on le prenne pour fou… Admirablement interprété par Olivier Ruidavet, qui joue son personnage avec une simplicité radieuse et nous dit à merveille le texte lumineux de Charles Pépin, ce spectacle nous fait pénétrer dans un drôle d’univers. Trop solaire pour être vrai. Et pourtant… Ne serait-il pas facile, encore, de s’émerveiller de la beauté du monde, malgré toutes ses tragédies ? De cette heure joliment mise en scène par Tristan Robin, on sort le cœur ouvert à tous les possibles, les lumières et les sons. Étrange et belle expérience. — F.P. TTT De Charles Pépin, mise en scène de Tristan Robin. Durée : 1h10. Jusqu’au 12 oct., 20h (sam., mar.), Théâtre de la Reine-Blanche, 2 bis, passage Ruelle, 18e, 01 40 05 06 96. (10-20 €). Oublie-moi Dans son décor en camaïeu de roses, Oublie-moi ressemble d’abord à une histoire d’amour idéale. Dragueur et blagueur un peu lourd mais touchant, Arthur a su conquérir Jeanne, qui, en retour, lui oppose une résistance complice. Ces deux-là forment un tandem complémentaire, telles les deux parties d’un même symbole. Puis d’infimes dérèglements s’invitent dans leur quotidien : Arthur se focalise sur des détails, oublie la liste des courses… À bas bruit, Alzheimer progresse en lui, et met le couple à l’épreuve. Inspirée d’In Other Words, de Matthew Seager, la pièce se transforme alors en marée montante ; tandis que la maladie submerge les personnages, l’émotion fait chavirer les spectateurs, jusqu’à les toucher au cœur. Jamais mièvre, toujours juste, ce pas de deux est porté avec finesse par Marie-Julie Baup et Thierry Lopez. À chaque instant, le duo tient intensément la barre, celle d’un amour qui survit, envers et contre tout. — V.B. TTT De Matthew Seager, mise en scène de Marie-Julie Baup et Thierry Lopez. Durée : 1h15. Jusqu’au 31 déc., 19h (du mar. au ven.), 18h30 (sam.), Théâtre actuel La Bruyère, 5, rue La Bruyère, 9e, 01 48 74 76 99. (24-49 €). Le Tour du théâtre en 80 minutes Le monde du théâtre ne s’est pas fait en un jour. Christophe Barbier, journaliste et passionné d’un art vieux de deux mille cinq cents ans, nous le démontre avec passion. Il égraine avec humour et engagement une myriade d’anecdotes à partir de son Dictionnaire amoureux du théâtre, publié en 2015. De Molière aux stars du boulevard, des amphithéâtres romains aux théâtres parisiens, du politique au divertissement, ce Tour du théâtre embrasse large. Et apporte son lot de réponses à des questions aussi terre à terre que passionnantes : pourquoi dit-on « merde » aux comédiens avant qu’ils entrent en scène ? Qu’est-ce qui caractérise les grands auteurs ? Une exploration aussi instructive que captivante ! TTT De et par C. Barbier. Durée : 1h20. Jusqu’au 4 nov., 21h (lun.), Théâtre de Poche-Montparnasse, 75, bd du Montparnasse, 6e, 01 45 44 50 21. (10-28 €). La vie est une fête Un débat hystérique à l’Assemblée nationale. Au milieu des spectateurs, les acteurs-députés invectivent les ministres et parlementaires qui tentent vainement de s’exprimer sur le plateau. Dans le théâtre devenu forum politique, nos représentants sont au bord de la crise de nerfs. Et c’est justement aux urgences psychiatriques que se poursuit l’irrésistible dernière création des barbares Chiens de Navarre. Partir de la dinguerie du pouvoir incarné par un parlement survolté pour aboutir à la déliquescence d’un hôpital, raconter combien nos maux privés sont liés à nos folies publiques, tel est le canevas ordinaire de cette troupe essentielle. Ses excès mêmes, entre farce potache et cinéma gore, appartiennent à la joyeuse tradition du spectacle bordélique et se concentrent en une seule question : dans quelle démocratie vivons-nous donc ? — F.P. TTT Mise en scène de J.-C. Meurisse. Durée : 1h40. À partir du 12 sept., 20h (du jeu. au sam., mar.), Théâtre des Bouffes du Nord, 37 bis, bd de la Chapelle, 10e, 01 46 07 34 50. (12-38 €). Légende photo : Dans « Les gros patinent bien », les deux interprètes reconstruisent notre imaginaire avec une folie burlesque. À voir au Théâtre Saint-Georges. Photo Fabienne Rappeneau.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 11, 2024 7:23 PM

|

Propos recueillis par Louise Chevillard dans La Terrasse - 23 août 2024 Avec cette création, Anne Courel met en jeu la joie, une émotion organique, théâtrale, à la fois éphémère et résistante. Pourquoi avoir mis en scène ce texte ? Anne Courel : Ce texte de Mariette Navarro, issu de dialogues avec de nombreux enfants, adolescents et adultes, est né en proximité avec un projet que j’ai mené au Théâtre de Saint-Priest de 2010 à 2014. C’est un texte profondément intergénérationnel, né d’un partage unissant des gens qui vivent avec ce qu’ils ont, à savoir un cœur et des relations, et parfois des difficultés à se sentir vivant. La trame narrative déploie six fêtes, la dernière arrivant après une mystérieuse nouvelle qui permet à tous de se rassembler, soulagés et apaisés. Le sentiment de joie que nous célébrons dans ce spectacle est très proche de ce que j’appelle mon cœur de métier. « CETTE FABRICATION COLLECTIVE DONNE À LA PIÈCE LA COULEUR D’UNE COMPLICITÉ PARTAGÉE. » De quelle manière mobilisez-vous votre public ? A.C. : J’ai eu envie de travailler en dehors du plateau, de m’éloigner du texte, en allant vers autre chose qu’un récit. D’un point de vue personnel, lorsque je suis mal à l’aise quelque part, je me mets à rendre service, c’est de là qu’est partie cette idée de faire essuyer des verres au public, pour l’aider à ce qu’il trouve sa place. À l’issue de rencontres que l’on a faites en amont, nous faisons intervenir le public au micro. Là aussi c’est périlleux, car c’est un exercice libre pour eux. Ils s’impliquent en tant que personne, dans l’idée qu’on ne peut pas faire de fête sans aller vers l’autre. Ils se laissent porter par les situations et interviennent de manière singulière. Après une représentation à Marseille, j’ai noté des idées que j’ai trouvé très stimulantes. Cette fabrication collective donne à la pièce la couleur d’une complicité partagée. Vos comédiens sont mobilisés sur tous les fronts ! A.C. : Je pars de plusieurs situations de vie très différentes. Pour les comédiens, c’est un travail difficile. Cela implique de jouer quelque chose d’intime tout en se rendant totalement disponible pour le public, qu’il s’agit de mobiliser. C’est un sacré exercice qui ouvre sur ce qu’on ne peut pas maitriser. La pièce convoque également le maniement des objets, la musique, le mouvement… Le spectacle a demandé à tous beaucoup de pas de côté. L’écriture de Mariette Navarro est très littéraire, nous l’avons adaptée à la scène en créant un spectacle participatif, accessible à des enfants dès 9 ans – et cela fonctionne ! Propos recueillis par Louise Chevillard / La Terrasse Six fêtes pour rester vivantdu mercredi 16 octobre 2024 au vendredi 18 octobre 2024Château Rouge1 route de Bonneville, 74112 Annemasse le 16 octobre 2024 à 19h30, le 17 à 14h30 (scolaire) et à 19h30, le 18 à 9h30 et 14h30 (scolaires). Tel : 04 50 43 24 24. Le Grand Angle, 6, rue du Moulinet, 38500 Voiron, le vendredi 22 novembre 2024 à 14h30 (scolaire) et 20h. Tel : 04 76 65 64 64. En tournée en 2025/2026. Légende photo : Anne Courel ©Crédit : DR

:

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 11, 2024 11:03 AM

|

Publié dans Sceneweb le 21 juillet 2024 Deux hommes, Kyril et Boris, sont perdus dans le cosmos. L’un sombre dans sa mélancolie, l’autre jouit de sa puissance. Une femme, restée sur terre, communique avec eux en vidéo-conférence. Cette passeuse se fait tour à tour la voix des scientifiques, d’adolescents passionnés de la vie dans l’espace, de l’enfant de Boris et raconte le monde qui s’émiette. Boris en pleure quand Kyril s’en moque. Plus l’un est fort, plus l’autre est faible et plus on rit !

Ces aventures galactiques, inspirées du film d’Andrej Ujica (1995), Out of the Present, se déploient autour du duo comique aux gestes héroïques ou amoindris diamétralement opposés. Les mélodies de Schütz, Bach, Tom Waits ou Schumann gravitent sur les notes d’un piano retourné ou d’une cithare bricolée.

La metteuse en scène Jeanne Candel et l’équipage de Fusées opèrent un jeu malicieux avec notre imagination : mimer les technologies de pointe, rejouer la conquête de l’espace avec les outils artisanaux du théâtre et de la musique. La scène devient alors le parfait espace pour faire advenir des éclats d’humanité et de beauté avec les moyens du bord. Un poème concret et jubilatoire pour conjurer les ténèbres. Fusées

Une création tout public à partir de 6 ans de Jeanne Candel, Vladislav Galard, Sarah Le Picard, Jan Peters et Claudine Simon Mise en scène : Jeanne Candel

Avec (au Théâtre de l’Aquarium) : Vladislav Galard, Sarah Le Picard, Jan Peters et Claudine Simon

Avec (en tournée) : Margot Alexandre, Jan Peters, Marc Plas et Claudine Simon (en cours) Scénographie : Jeanne Candel

Régie générale et construction du décor : Sarah Jacquemot-Fiumani

Toile peinte : Marine Dillard

Lumières et régie générale : Vincent Perhirin

Costumes : Constant Chiassai-Polin

Regard extérieur en tournée : Juliette Navis Production : la vie brève – Théâtre de l’Aquarium Coproduction : TJP, CDN de Strasbourg – Grand Est ; Bonlieu, Scène nationale d’Annecy ; Malraux, Scène nationale Chambéry – Savoie ; Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence

Avec le soutien du Centre National de la Musique et de la SPEDIDAM Durée : 50 minutes environ Création au Théâtre de l’Aquarium à Paris

Vendredi 13 septembre à 19h30

Samedi 14 septembre à 18h

Dimanche 15 septembre à 17h du 24 au 28 septembre 2024

TJP, CDN de Strasbourg – Grand Est / Festival Musica ≈ du 6 au 9 novembre 2024

Théâtre de la Commune d’Aubervilliers du 18 au 21 décembre 2024

Théâtre Garonne à Toulouse les 9 et 10 janvier 2025

Malraux, Scène nationale Chambéry – Savoie les 30 et 31 janvier 2025

Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence du 5 au 7 février 2025

Bonlieu, Scène nationale d’Annecy Du 12 au 15 février 2025

T2G, Gennevilliers Crédit photo : Jean-Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 10, 2024 5:27 AM

|

par Copélia Mainardi pour Libération - 9 septembre 2024 Le Moulin de l’Hydre, ancienne filature normande reconvertie en lieu de résidence théâtrale, accueillait ce week-end son festival annuel. Le metteur en scène y a présenté sa dernière création, un détour prometteur par la comédie. Il est des lieux qui façonnent le destin d’une troupe, où s’ancrent les aventures passées et à venir, où se fondent les contours des âmes qui les font grandir. L’auteur et metteur en scène Simon Falguières a projeté dans le Moulin de l’hydre des rêves aussi larges que les épais murs de pierre qui le soutiennent. Cette ancienne filature de coton à la frontière de l’Orne et du Calvados est son île d’utopie : une «fabrique théâtrale», inaugurée en mai après deux ans et demi de chantier participatif colossal. Espace de création, de stockage, de construction, d’hébergement, le Moulin est le fruit d’un rigoureux travail de bâtisseurs, habitués des aventures collectives et des projets déraisonnables. Les fenêtres de la grande salle de répétition offrent une vue imprenable sur le bien nommé mont de Cerisy-Belle-Etoile, contre les flancs duquel semblent appuyés les gradins de la scène extérieure. Au fond du jardin serpente le Noireau, dont le glou-glou a des airs de seconde bénédiction. C’est la troisième année que s’organise ici un festival de rentrée, soit deux jours de spectacles et concerts qui rassemblent presque autant de monde que compte d’habitants la petite commune ornaise de Saint-Pierre d’Entremont – environ 660 personnes. Il faut pour s’y rendre sillonner les routes sinueuses de cette Suisse normande vallonnée et surtout ne pas craindre la pluie – aujourd’hui torrentielle, de l’aveu de locaux qui n’en sont pourtant pas à leur première averse. Concert écourté, spectacle mis sur pause, public massé sous des barnums et autour de braseros, taux d’humidité record : les conditions un peu âpres font partie de l’expérience. Ni lumière ni décor Les gradins sont pourtant pleins à craquer quand débute Molière et ses masques, la nouvelle création de Simon Falguières, auteur et metteur en scène de 36 ans révélé par son Nid de cendres, une épopée théâtrale de treize heures écrite par ses soins qui avait conquis le public avignonnais il y a deux ans. Ni lumière ni décor cette fois, seulement du jeu, des costumes, et basta : du pur théâtre de tréteaux, démontable en un rien de temps et exportable un peu partout. Molière, le «plus connu des chefs de troupe français», a passé la moitié de sa carrière sur les routes et c’est donc en itinérance que son histoire se racontera. La petite troupe se produira dans les villages du coin en septembre avant de partir dans la Meuse et, au printemps, de gagner Caen à pied, cheminant le long de l’Orne aux côtés de qui voudra. Si ces formes nomades sont généralement économes en moyens humains, ce n’est pas le cas ici : il fallait à Falguières un minimum de six acteurs, des fidèles de la première heure, aussi enthousiastes à raconter l’histoire d’une troupe qu’ils l’ont été à construire la leur, désormais constituée en compagnie, Le K. Maîtrise d’équilibriste Le choix, forcément, interroge : pourquoi Molière, figure tutélaire d’un théâtre classique vu et archi-revu ? «C’est un passe-droit, reconnaît-il. Pour la vie de Molière jouée sur la place du village, les gens se déplacent. Peu de noms font le même effet.» Pragmatisme mis de côté, l’auteur reconnaît s’être pris aux jeux des parallèles entre cette époque et la nôtre, et avoir trouvé dans le XVIIe siècle, «période de changements climatiques, de résurgences obscurantistes et d’instabilité politique», une puissante matière théâtrale qui puise aux sources de l’épopée, du tragique, mais surtout de la comédie. «De nature optimiste», selon ses dires, mais jusqu’ici plutôt adepte des formes graves, Falguières a voulu se frotter à ce genre et ses contradictions, en livrant une farce sur celui qui les abhorrait autant qu’il y excellait. La comédie requiert une maîtrise d’équilibriste, mais cette proposition resserrée et efficace, tenue de bout en bout et en parfaite adéquation avec ce qu’elle prétend être, a vite balayé nos réserves. Les comédiens, tous excellents, jonglent entre les masques, les rôles et les registres sans que jamais leur valse n’étourdisse : seul déborde le plaisir du jeu, dans lequel naît le rire. C’est la troisième année que s’organise ici un festival de rentrée, soit deux jours de spectacles et concerts qui rassemblent presque autant de monde que compte d’habitants la petite commune ornaise de Saint-Pierre d’Entremont – environ 660 personnes. Avec son Molière (Anne Duverneuil dans le rôle-titre), Simon Falguières affirme son goût pour un «théâtre populaire» – expression galvaudée, mais qui recouvre une réalité avec laquelle il entend renouer sans polémiquer – et s’enracine un peu plus dans ce bocage normand qui l’a vu grandir. En parallèle de son travail d’écriture et de mise en scène, il mène de lourdes démarches administratives pour subventionner les prochains travaux du Moulin, qui n’en est qu’à ses débuts : la suite prévoit la création d’un théâtre intérieur, qui gardera les murs de pierre, les grandes fenêtres (rendues occultables)… Et tentera une ouverture sur la forêt, dans l’esprit du Théâtre du Peuple de Bussang. «Nous ne sommes pas Molière, mais notre art est le même», nous met-on en garde dans le prologue. Nous voici avertis : un chef de troupe peut en cacher un autre. Molière et ses masques, mise en scène Simon Falguières. Avec Antonin Chalon, Louis de Villers, Anne Duverneuil, Charly Fournier, Victoire Goupil, Manon Rey. En itinérance autour du Moulin les 13-14 septembre, avec Transversales Scène conventionnée de Verdun la semaine du 23 septembre, et avec la Comédie de Caen sur la saison 2024-25. Légende photo : Les comédiens, tous excellents, jonglent entre les masques, les rôles et les registres sans que jamais leur valse n’étourdisse. (Xavier Tesson)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 9, 2024 6:16 AM

|

Les cérémonies orchestrées par le metteur en scène ont célébré les corps – des sportifs, des interprètes et aussi celui, collectif, du public.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/09/09/paris-2024-le-spectaculaire-marathon-creatif-de-thomas-jolly_6308386_3246.html

En dramaturge subtil, Thomas Jolly, 42 ans, aura su écrire les temps des quatre cérémonies de ces Jeux olympiques (JO) et paralympiques comme autant de chapitres d’un récit dont il a été l’auteur principal. La beauté de Paris, la célébration d’une France qui n’est pas une mais multiple, l’utopie fédératrice des Jeux, l’inclusion des personnes en situation de handicap… Tout en basculant de la Seine à la place de la Concorde pour boucler la boucle au Stade de France (Seine-Saint-Denis), la trame imaginée par le metteur en scène a associé de plus en plus étroitement le sport, la musique et la danse. Au bout du bout, c’est vers une célébration du corps qu’auront tendu les étapes de ce marathon créatif. Corps des sportifs, corps des interprètes en scène et, enfin, corps collectif du public, qui, après avoir écouté Aya Nakamura et Céline Dion, lors de la cérémonie d’ouverture des JO le 26 juillet, puis chanté en chœur de grands tubes iconiques français, s’est dressé pour danser, bras levés, la nuit du 8 septembre, au Stade de France à l’occasion de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Le producteur Romain Pissenem s’inquiétait de la possibilité de « rendre le spectacle immersif » même pour ceux qui sont « perchés en haut des gradins ». Cette préoccupation fut une obsession identique chez Thomas Jolly. Sauf qu’en ce qui concerne ce dernier, le désir de toucher chaque personne assise dans la salle déborde le lieu géographique de la représentation pour gagner celles et ceux qui n’en franchissent pas les portes. S’il faut toucher les présents, il faut surtout convaincre les absents de venir. Ce que Romain Pissenem appelle « spectacle immersif », le metteur en scène le nomme, pour sa part, « théâtre populaire ». Intellect et l’émotionnel Depuis qu’il met en scène, Thomas Jolly cherche à rallier le plus grand nombre de spectateurs. Et y parvient. La jeunesse, au premier chef, qui plébiscite des spectacles que ne renieraient d’ailleurs pas des chanteurs rock rompus aux concerts live. Fumigènes, jets de laser, lumières qui sculptent l’espace, bandes-son musicales et comédiens qui se jettent dans la bataille des mots et des actions sans jamais s’économiser. Qu’il propose un marathon shakespearien d’une durée de dix-huit heures (Henri VI) ou qu’il revisite l’opéra rock Starmania, en convoquant, entre autres effets pyrotechniques, l’hologramme de France Gall, l’artiste provoque l’intellect et l’émotionnel. Les larmes, les rires, l’effroi, l’émerveillement, il n’y a pas de sentiments devant lesquels il recule. Et pas de défis, aussi démesurément olympiques soient-ils, qui ne l’effraient. Le défi a brillamment été relevé. Vidéo : les grands moments de la cérémonie d'ouverture des JO (4 mn30) Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : Lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympique Paris 2024, au Stade de France, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), le 8 septembre 2024. MATHIAS BENGUIGUI POUR « LE MONDE »

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 8, 2024 4:26 AM

|

Par Hélène Kuttner dans Artistik Rezo - 7 septembre 2024 Le metteur en scène Roland Auzet donne à voir, dans une libre adaptation théâtrale, le roman magistral de Giuliano da Empoli, succès mondial qui fut couronné du grand prix du Roman de l’Académie française. Une plongée dans les eaux glacées du pouvoir russe en compagnie d’un spin Doctor qui raconte la fin d’Eltsine, le passage du totalitarisme au capitalisme sauvage jusqu’à l’avènement d’un nouveau Tsar, Vladimir Poutine. Incarnée par de brillants comédiens, la pièce de deux heures prend place dans une scénographie qui multiplie les écrans et les micros de manière quasi oppressive.

Maitre du temps La Russie fascine autant qu’elle effraie. L’écrivain italien Giuliano da Empoli en a démonté brillamment les mécanismes politiques, la terrible machinerie d’oppression populaire, à travers une fresque éblouissante qui se déploie sur plusieurs décades, des années 1990, celles de la libéralisation des moeurs et du pouvoir, jusqu’à la reprise en main autoritaire de l’ex-fonctionnaire du KGB, devenu Président de toutes les Russies, Poutine. Ce que détaille avec un génie historique et une gourmandise pleine d’un humour très noir l’auteur, ce sont les intrigues, les manoeuvres des personnages qui ont oeuvré à l’édification d’un Tsar moderne, avec la propagande télévisuelle, les réseaux sociaux, les cadeaux de cour aux flatteurs. Un personnage énigmatique, Vadim Baranov, autrefois metteur en scène puis producteur d’émissions de télé-réalité, devient progressivement l’éminence grise de Poutine, surnommé le Tsar. Ce personnage fictif est très inspiré de Vladislav Sourkov, amateur de rap, artiste et homme d’affaires, qui fut l’homme de l’ombre de Poutine. Comment des poètes deviennent de véritables loups féroces ? Comment des machines, des écrans manipulés, des ambitions démesurées, qui n’ont d’égal que le mépris cynique vis à vis des masses populaires, parviennent à édifier des gouvernants tout puissants qui menacent violemment notre monde ? Une mise en scène cinglante et crue Dans une scénographie constituée de miroirs et d’écrans, des lumières éclatantes nous aveuglent, tandis que des les panneaux lumineux s’affichent en rouge et en noir. Le sol est noir de jais, les canapés modernes d’un blanc cru : des studios de télévision, des appartements à la froideur clinique font surgir une faune de personnages grouillant dans les sphères du pouvoir et des médias. Il y a là Baranov, qu’incarne avec fureur le grand comédien Philippe Girard, que vient interviewer un journaliste français, Pierre Barthélémy, joué par Stanislas Roquette. Ksénia, la femme de Baranov, une vestale russe qui le met systématiquement en joue, manie l’agressivité comme un couteau suisse. Irene Ranson Terestchenko, excellente pianiste, campe la jeune femme, tandis qu’Hervé Pierre incarne le rond et sympathique Boris Berezovsky qui perdra la vie par trop de candeur. Claire Sermonne, qui joue et chante merveilleusement en russe et en français, et Andranic Manet, physique terrifiant de magnétisme, qui incarne à la perfection le jeune Poutine, complètent avec Anouchka Robert, la blonde Anja, et Jean Alibert, Prigogine, ces personnages hors normes. Catch verbal Du naufrage du Koursk, le sous-marin nucléaire qui explosa mystérieusement dans la Mer de Barents, en laissant sans vie 118 membres de l’équipage en août 2000, à la terrible guerre de Tchétchénie, pour arriver aujourd’hui à l’invasion de l’Ukraine, qui se trouvait en germe dans le livre avec l’invasion de la Crimée, les événements traumatiques agissent comme des claques violentes, en réponse à une paranoïa permanente qui fait voir au Tsar des ennemis partout. Les comédiens virtuoses prennent en charge ces histoires, dans des discours parfois débordants de mots qu’ils s’échangent comme des combats de catch, laissant parfois le spectateur exsangue. Il se trouve que le son, la musique, les projecteurs qui multiplient effets de lumières stroboscopiques et vidéos d’archives, viennent amplifier l’outrance des discours et la violence des ruptures scéniques. Malgré tout, l’effervescence des effets spéciaux et la lourdeur du texte, le spectateur aguerri et curieux trouvera dans ce spectacle de quoi nourrir ses interrogations sur la longévité du totalitarisme russe, et sur la spécificité des pouvoirs totalitaires dont nulle démocratie n’est à l’abri. Il pourra savourer l’incroyable paradoxe entre l’appétence russe à la soumission à un tyran, et une sophistication éminente de la pensée qui tend à nier l’individu. Face à un Occident en perte de repères, la Russie reste nostalgique d’Ivan le Terrible. C’est un combat sans limites. Hélène Kuttner / Artistik Rezo Auteur : Giuliano da Empoli Metteur en scène : Roland Auzet Distribution : Hervé Pierre, Karina Beuthe Orr, Philippe Girard, Andranic Manet, Stanislas Roquette, Claire Sermonne, Irène Ranson Terestchenko Du 04 Sep 2024 Au 03 Nov 2024 Réservations par téléphone :

+33 (0)1 40 03 44 30

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 6, 2024 11:27 AM

|

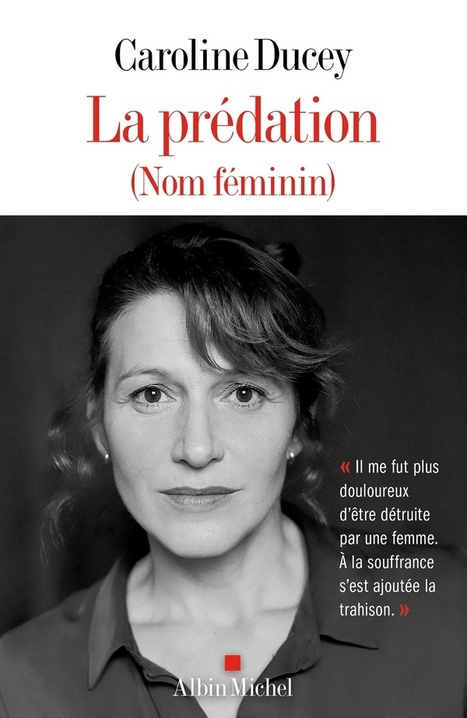

Par Samuel Douhaire dans Télérama - 30 août 2024 L’actrice fait le récit du tournage du film “Romance” et révèle le viol subi lors d’une scène du film. Un nouveau témoignage saisissant sur l’emprise exercée, cette fois de la part d’une cinéaste, sur une jeune comédienne. Après Judith Godrèche, Isild Le Besco ou encore Sarah Grappin (liste, hélas, non exhaustive), une autre actrice ayant percé à l’écran dans les années 1990 révèle l’emprise dont elle a été victime à ses débuts. Avec une différence de taille : le grand nom du cinéma d’auteur français que met en cause Caroline Ducey est une femme. Dans La Prédation (nom féminin), la comédienne raconte comment Catherine Breillat l’a « détruite » pendant le tournage, puis lors de la sortie en salles, de Romance (1999). À travers cette chronique d’une jeune femme en quête radicale du plaisir sexuel, la réalisatrice de Parfait Amour ambitionnait de « montrer qu’il existe un au-delà de la représentation du sexe, que l’on ne voit jamais dans les films pornographiques et où se tiendrait la beauté ». Avec un joli sens de la provocation, elle avait confié un petit rôle à un certain Rocco Siffredi, la superstar du cinéma X… Caroline Ducey, alors âgée de 21 ans, était fière d’être au centre d’une œuvre qui, elle en était persuadée, « devait promouvoir la liberté des femmes à disposer de leur corps, sans soumission ». Or, le tournage « a été en totale contradiction avec les prétendus enjeux féministes » du film. Pendant la préparation puis lors des premiers jours sur le plateau, la réalisatrice va entretenir le flou sur les nombreuses scènes de sexe prévues dans le scénario, malgré les demandes d’explication répétées de sa jeune comédienne. Pour Caroline Ducey, il n’a jamais été question que ces séquences soient non simulées. Arrive le jour du tournage de « l’inconnu dans l’escalier », une scène très forte où son personnage couche avec un homme qui doit la brutaliser. Une heure avant la prise de vues, l’actrice entend que la scène est désormais désignée comme celle « du viol »… qui ne sera pas du cinéma : Caroline Ducey affirme avoir subi un cunnilingus par surprise de son partenaire (un acteur non professionnel recruté dans un club d’échangisme) avec l’assentiment, voire à l’instigation de Catherine Breillat. Qui aurait ensuite masturbé le jeune homme « pour qu’il maintienne son érection » entre deux prises… Dépression et toxicomanie Dans des pages glaçantes, puis poignantes, l’actrice détaille les conséquences de ce traumatisme sur sa vie et sur sa carrière, la plongée dans la dépression et la toxicomanie l’ayant peu à peu éloignée du cinéma. Ses tentatives, infructueuses, pour porter plainte. Son incapacité à parler durant vingt-cinq ans, pendant lesquels elle est passée « par toutes les étapes de la déconsidération » , autant « par fierté et par déni d’être victime – pour ne pas mourir » que par peur de tout perdre : « Ma jeunesse, mon dénuement, mon absence de protection, je ne faisais pas le poids. [L’âge de Breillat,] sa fortune, sa notoriété, ses soutiens… on aurait eu ma peau pour de vrai. » Des mots qui rappellent ceux d’autres jeunes comédiennes abusées par des réalisateurs tout-puissants… Caroline Ducey raconte ensuite sa longue et patiente reconstruction qui est, d’abord, passée par une demande d’explications à la cinéaste, longtemps restée sans réponse. Jusqu’à ce que, après des années sans contact, elle reçoive en juillet 2023 un message de Catherine Breillat. Dans son livre, Caroline Ducey reproduit alors les échanges sidérants entre les deux femmes, où, entre autres amabilités, Breillat la compare à Myriam Badaoui, la mythomane de l’affaire Outreau, « qui est finalement une figure pathétique [qui] s’est prise au jeu du mensonge pour en surajouter ». L’actrice, de son côté, a des mots très durs sur la cinéaste, comparée à « un vampire » en quête de « chair fraîche », qui a « tout simplement commis un crime sur [sa] personne en abusant de [sa] confiance »… À lire aussi : #MeToo cinéma : Caroline Ducey et Marianne Denicourt, des paroles enfin entendues ? Dans son parcours de résilience, Caroline Ducey a heureusement découvert les poèmes et écrits intimes de Marilyn Monroe, qu’elle a adaptés pour un spectacle et qui lui ont permis de reprendre confiance. Avant, dans la foulée de la libération de la parole impulsée par le mouvement #MeToo, d’écrire ce récit intense non pas « pour détruire [Breillat] et son œuvre », mais pour « enfermer » sa propre douleur, « réunir le temps fracturé et dépasser l’effroi ». Et, au-delà de Catherine Breillat, interpeller tous les artistes sur leur responsabilité : « Que fait-on du pouvoir symbolique, social, financier, affectif dont on dispose ? […] L’utilise-t-on pour la création, l’utilise-t-on pour jouir de détruire l’autre, l’utilise-t-on pour assouvir une vengeance, l’utilise-t-on pour faire subir à d’autres ce que l’on a subi soi-même ? » Samuel Douhaire / Télérama La réponse de Catherine BreillatCatherine Breillat a réagi au livre de Caroline Ducey dans les colonnes du Nouvel Obs, qui revient sur le tournage de Romance. Selon la réalisatrice, les séquences avec des actes sexuels non simulés avaient été « acceptées » par la jeune actrice, « mais ce n’était pas stipulé dans son contrat, elle était donc libre de ne pas les tourner ». Catherine Breillat réfute tout viol sur le tournage et, quand la comédienne se souvient l’avoir vue masturber un acteur entre deux prises, la cinéaste annonce son intention de porter plainte pour diffamation – « C’est une accusation délirante qui vise à me nuire et à me rabaisser ». Breillat précise enfin : « Seul le film compte et Caroline y est sublime. Je ne doute pas que le cinéma soit un art carnivore et même anthropophage, mais je réfute les mots de “trahison”, de “prédation”, et tout ce fatras populiste bien dans l’air irrespirable de ces temps rétrogrades, où l’on essaie de faire plier le cinéma d’auteur sous le joug d’un totalitarisme puritain. » PLUS D'INFOS -

Titre La Prédation -

Auteur Caroline Ducey -

Editeur Albin Michel -

Prix 16.9 € -

Collection Documents Légende image : Dans ce récit intense, Caroline Ducey raconte son incapacité à parler durant vingt-cinq ans, ses tentatives, infructueuses, pour porter plainte.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 4, 2024 5:44 AM

|

Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 3 septembre 2024 L’ardente comédienne et chanteuse interprète la légendaire tragédienne dans une pièce écrite et mise en scène par Géraldine Martineau.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/09/03/au-theatre-du-palais-royal-a-paris-sarah-bernhardt-reenchantee-par-estelle-meyer_6303034_3246.html

Elle s’appelle Estelle Meyer et pourrait bien devenir l’une des figures majeures de la rentrée du théâtre privé parisien. En choisissant cette ardente comédienne et chanteuse pour le rôle-titre de sa nouvelle création, L’Extraordinaire Destinée de Sarah Bernhardt, Géraldine Martineau, autrice et metteuse en scène, a réussi son casting. Il fallait une sacrée personnalité pour incarner « la Divine » Sarah Bernhardt (1844-1923), la légendaire tragédienne, interprète notamment de Phèdre et de L’Aiglon, dont les funérailles attirèrent à Paris une foule de quelque 400 000 personnes. Raconter en une heure cinquante l’incroyable parcours de celle que Jean Cocteau (1889-1963) qualifia de « monstre sacré » relève du challenge. Sur la scène de l’historique Théâtre du Palais-Royal, à Paris, on est tout de suite saisi par la singularité d’Estelle Meyer. Sa voix, sa manière d’être, sa présence, tout chez elle dégage une fougue généreuse, une puissance baroque mais sans esbroufe. Autour d’elle, accompagnés de Florence Hennequin au violoncelle et de Bastien Dollinger au piano et à la clarinette, virevoltent sept comédiennes et comédiens interprétant avec aisance trente-quatre rôles. Une troupe parfaitement accordée et joliment costumée par Cindy Lombardi pour un récit mis en scène avec une épatante fluidité. De sa scolarité au couvent de Grandchamp à Versailles à sa tournée américaine, de sa démission fracassante de la Comédie-Française à la direction du Théâtre des Nations (devenu Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt), de son audition au Conservatoire à sa rencontre avec Victor Hugo (1802-1885) qui l’encensera, une succession de tableaux, ponctués de très réussis intermèdes chantés, déroule les épisodes marquants de la vie artistique et surtout intime d’une femme en avance sur son temps. Si la logique de cette pièce est chronologique et biographique, elle ne se veut pas exhaustive mais centrée sur la soif de liberté et les combats de Sarah Bernhardt. Femme pionnière Le rythme de ce spectacle à la fois exigeant et accessible à tous est à l’image de l’impétuosité de cette artiste hors norme : fantaisiste et plein de vitalité. On ne s’ennuie jamais à suivre l’épopée de cette femme pionnière qui n’avait que faire des conventions et du qu’en-dira-t-on, prête à jouer des rôles d’hommes, à partir aux quatre coins du monde, à diriger avec poigne des théâtres. Estelle Meyer y est pour beaucoup tant elle sait, au fil de ce parcours de vie trépidant, alterner les émotions, distiller ce qu’il faut d’humour ou de douleur, et éviter toute caricature du modèle. Si cette pièce rend un bel hommage à cette figure théâtrale dont on mesure l’incroyable force de caractère, elle pèche parfois par manque de contextualisation. Le poids de l’époque conservatrice et patriarcale n’apparaît malheureusement qu’en filigrane. La traversée de deux guerres dans lesquelles elle s’engagea à sa manière – installant une infirmerie dans le Théâtre de l’Odéon en 1870 et participant à une tournée théâtrale pour soutenir le moral des soldats en 1916 –, la lutte contre l’antisémitisme et sa défense de Dreyfus au côté de Zola sont rapidement évoquées. En revanche, sa relation avec son amour de fils, Maurice – formidablement interprété à tous les âges par l’espiègle Sylvain Dieuaide –, ou avec ses sœurs offre de très beaux moments d’intimité. Après l’adaptation de La Petite Sirène, d’Andersen, et de La Dame de la mer, d’Ibsen, pour la Comédie-Française, Géraldine Martineau, 39 ans, confirme son talent de metteuse en scène mais aussi d’autrice, et sa capacité à sans cesse se renouveler. Elle offre à Estelle Meyer un rôle sur mesure dans lequel cette artiste polymorphe (récemment remarquée dans son spectacle Niquer la fatalité), à l’allure de gitane et au timbre de voix inoubliable, peut déployer toute son humanité. Quant à Sarah Bernhardt, elle revient à la mode un siècle après sa mort. En 2023, une exposition a été consacrée à ce modèle féminin d’émancipation au Petit Palais, à Paris. Et le 18 décembre sortira Sarah Bernhardt, la Divine, le nouveau film de Guillaume Nicloux avec Sandrine Kiberlain. On pourrait aisément reprendre la devise de la tragédienne : « Quand même ! », il était temps de redonner vie à cette artiste flamboyante. Sandrine Blanchard / LE MONDE « L’Extraordinaire Destinée de Sarah Bernhardt », texte et mise en scène de Géraldine Martineau. Avec Estelle Meyer, Marie-Christine Letort, Isabelle Gardien, Blanche Leleu, Priscilla Bescond, Adrien Melin, Sylvain Dieuaide, Antoine Cholet, Florence Hennequin, Bastien Dollinger. Théâtre du Palais-Royal, Paris 1er. Jusqu’au 22 décembre. Tarifs : de 18 € à 65 €. Le texte de la pièce est publié par L’Avant-Scène théâtre agrémenté des croquis des costumes (120 p., 14 €). Légende photo : Estelle Meyer (deuxième à gauche) dans le rôle de Sarah Bernhardt, dans « L’Extraordinaire Destinée de Sarah Bernhardt », mise en scène par Géraldine Martineau, au Théâtre du Palais-Royal, à Paris, le 24 août 2024. FABIENNE RAPPENEAU

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 3, 2024 7:23 AM

|

Par Hélène Kuttner dans Artistik Rézo - 1er sept. 2024

Au Théâtre du Palais Royal, Géraldine Martineau met en scène le mythe de la comédienne intégrale, avec la passion et l’expertise mêlées à l’écriture d’une formidable pièce. La comédienne et chanteuse Estelle Meyer donne corps à la star, avec une vitalité et un talent explosif, entourée d’une brochette de comédiens virevoltants et sensibles. Une création qui rend la rentrée effervescente.

L’invention d’une star

Qu’est-ce qu’une star ? Selon Sarah Bernhardt, l’impact d’un comédien doit être évalué à l’aune d’un personnage qui s’identifie à un nom, un être qui évoque un souvenir ». Le mystère, la multiplication des poses et des images, la liberté extrême, sont les éléments de la définition de la star, dont Greta Garbo et les producteurs américains se saisiront au début du XX° siècle. En 1844, en plein milieu du XIX° siècle, naît une petite fille toute rousse au tempérament de feu, à la sensibilité ardente, qui va marquer l’éternité du sceau de son talent. Du collège religieux où elle reçoit une éducation stricte, elle n’aura de cesse de clamer son libre-arbitre, son désir de liberté et d’appropriation de tous les codes sociaux. Celle qui a 16 ans obtient le prix de tragédie au Conservatoire, rentrera à 17 ans à la Comédie Française qu’elle quittera, à la suite d’une rixe avec une sociétaire, un an plus tard. Après des débuts plus glorieux à l’Odéon, notamment dans le rôle de la reine de Ruy Blas que lui offre en mains propres le grand Victor Hugo, la voici revenant à la Comédie Française dont elle deviendra sociétaire. Pour en démissionner cinq ans plus tard. La vie fabuleuse, la carrière fulgurante de Sarah, qui enflammera aussi le public dans le monde entier, Europe, Amérique du Nord et du Sud, ne va pas une utilisation judicieuse de la publicité et de la photographie, dont les Nadar, Félix et Paul, seront les ardents serviteurs et amis. Une météorite chevauchant deux siècles « Madame Sarah Bernhardt présentait ce phénomène de vivre à l’extrémité de sa personne, dans sa vie et sur les planches » écrivait le poète Jean Cocteau. Celle qui s’évanouissait dans la Dame aux Camélias, qui tenait à braver le public londonien avec une jambe amputée, ne semblait reculer devant rien pour assouvir la perfection de son art et le don d’elle même. On sait moins que Sarah, lors des guerres de 1870 ou en 1914, s’est livrée corps et âme dans le feu du conflit en installant une infirmerie dans le théâtre de l’Odéon. Qu’elle a subi de lourdes attaques antisémites, auxquelles elle a résisté avec force. Mettre en scène une telle vie, à cheval entre le 19° siècle encore classique et le 20 siècle bouillonnant, relevait donc d’un défi total, que Géraldine Martineau, qui fit un passage remarqué, elle aussi, à la Comédie Française, relève avec panache. Dans l’écrin velouté d’or et de rouge du splendide théâtre du Palais Royal, l’histoire d’une star déploie des tableaux plus que vivaces : entourée de ses soeurs et d’une mère fantasque, le pied de nez au pensionnat tenu par des nonnes, le face à face avec la mort, l’émancipation au Conservatoire et le scandale de la Comédie Française où sa personnalité fait déjà des ravages, avant de s’affirmer avec les plus grands et sur les plus grandes scènes du monde. C’est Estelle Meyer, comédienne au talent puissant et sauvage, à la personnalité hors-normes, qui vient habiter littéralement le personnage en y inventant son double moderne. Une troupe haute en couleurs Et elle est formidable de liberté, d’énergie et de générosité, cette comédienne qui porte le rôle d’une vie en une heure et quarante cinq minutes, avec un humour et une bonne humeur toujours en berne. Car elle le fait avec une simplicité et un naturel évident, sans chichis, dans des costumes épatants et une chorégraphie de Caroline Marcadé qui embarque toute la troupe brillante de toutes les personnalités qui la constituent. Marie-Christine Letort, extravagante Youle, la mère de Sarah, épaulée par Isabelle Gardien, ex-sociétaire de la Comédie Française, qui incarne la chaleureuse Madame Guérard. Blanche Leleu et Priscilla Bescond sont les inséparables et fantaisistes sœurs. Coté garçons, Sylvain Dieuaide campe avec ferveur le fils chéri de Sarah, Maurice, avec Adrien Melin et Antoine Cholet pour camper les autre personnages. Mais la musique ici est très présente avec un savant duo, Florence Hennequin au violoncelle et Bastien Dollinger au piano et à la clarinette. Ça chante et ça danse, sans une seconde d’ennui, et c’est la qualité de ce spectacle tout public, précis et historique, qui redonne à Sarah Bernhardt toute sa lumière et son panache pour le bonheur de tous. Hélène Kuttner / Artistik Rezo L'Extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt Texte : Géraldine Martineau Mise en scène : Géraldine Martineau Distribution : ESTELLE MEYER, MARIE-CHRISTINE LETORT, ISABELLE GARDIEN, PRISCILLA BESCOND, BLANCHE LELEU, SYLVAIN DIEUAIDE, ANTOINE CHOLET, ADRIEN MELIN, FLORENCE HENNEQUIN ET BASTIEN DOLLINGER Du 27 Août au 30 Déc 2024 Réservations par téléphone :

01 42 97 40 00 Légende photo : Estelle Meyer ©Fabienne Rappeneau

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 18, 2024 3:43 AM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 12 sept. 2024 Depuis vingt-cinq siècles, Les Atrides et leurs héritiers projettent leur ombre sur l’histoire du théâtre et du monde. Grande fresque théâtrale inspirée des textes d’Euripide, d’Eschyle, de Sophocle, de Sénèque, Portrait de famille revisite avec espièglerie l’histoire épique et tragi-comique des Atrides, confiée à quatorze jeunes actrices et acteurs du Conservatoire National Supérieur de Paris – spectacle de sortie de la promotion 2023. Une histoire où, dans l’affrontement des hommes et des dieux, se confondent le fantastique et le politique, l’intime et l’universel. Sacrifices, infanticides, parricides, viols, incestes, cannibalisme : rien ne fait peur à cette famille sans scrupules : «Oeil pour œil, sang pour sang ». Une matière prolixe et débridée, dont Jean-François Sivadier se saisit à travers un théâtre généreux, exigeant et populaire. Portrait de famille retrace l’histoire épique et tragi-comique de la famille infernale d’Atrée – voyage traversant, entre terreur et allégresse, la Guerre de Troie jusqu’au retour à Argos. Le destin des Atrides, machine rêvée pour un jeu démultiplié, présente une matière hétéroclite aux figures démesurées, à la liste de crimes sans fin, au souffle épique et aux accents tragi-comiques: des défis à relever pour les quatorze jeunes interprètes. Selon le principe de prédation – « Tuer ou être tué » –, les héros antiques sont, sous la plume alerte et amusée de l’auteur-metteur en scène, les portraits en pied d’une famille barbare. Entre les crimes passés et ceux à venir d’un monde dominé par un Olympe de divinités exigeant le sacrifice renouvelé pour relancer les relations de pouvoir, le protagoniste s’avance sur scène dans l’angoisse d’être la prochaine victime sur la liste. Les Atrides se mènent une guerre interminable, dont chaque combattant redéfinit l’origine, en déclinant, jusqu’à l’absurde, l’argument : « C’est pas moi qui ai commencé » A bon entendeur, salut. L’équipe des quatorze jeunes acteurs dispose d’un matériau halluciné de rêve et de cauchemar, un chantier chaotique de vertiges pour un jeu scénique renouvelé, un tableau généreux suscitant l’intérêt du public agrippé à cette histoire qui le révulse et le fait rire. Les acteurs sont forts d’un jeu libre, conscients de l’extravagance de leurs propos incongrus, assumant leur singularité pour dénoncer la cruauté des hommes, quand la guerre est reine, hier comme aujourd’hui, note Jean-François Sivadier, « guerre entre les peuples, entre les hommes et les dieux, entre les membres d’une même famille ». Excès, démesure et cruauté, le tragique est rejoint par le comique, l’humour et la dérision face à la trivialité des enjeux – affaires d’Etat et complots de famille, intérêts du peuple et intérêt personnel, persécution gratuite des hommes par les dieux sous couvert d’idée, d’idéal, de mythe et de religion. Les hommes sont mis à la peine et le théâtre les relève. Le spectacle enjoué est un capharnaüm d’images et de représentations de la pitié et de la terreur, stimulé par la statuaire des héros antiques – immobile et mobile, sur piédestal ou déboulonnée, en toge ou dénudée, des mises en majesté plastiques et picturales se tenant à bonne distance de tout sérieux et de moralisme pour privilégier raison et humour. La drôlerie se tient dans les gestes et les manières – les saluts militaires réinventés de b.d. soulignant la dimension collective et chorale joliment assumée par la troupe. A travers encore une appropriation cocasse de la langue, pleine de jeux de mots et de bouffonnerie: répétitions, bégaiements, inversion des syllabes, provoquant le rire en cascade du public. Et les références à Shakespeare sont pléthore, le spectre du père dans. Hamlet, la scène de théâtre dans le théâtre pour révéler le vrai à travers le faux – les crimes commis etc… La scène tient d’un théâtre artisanal de tréteaux, habillé de panneaux, de bannières de guerre et de toiles peintes qui cachent l’horreur des crimes sanglants, sur un sol noir et somptueux de cendres qui chatoient d’éclats scintillants – traces divines et musiques toniques. Un spectacle ludique et bienfaisant de retrouvailles avec l’art du jeu – pensée et moquerie. Véronique Hotte / Hottello Texte et mise en scène de Jean-François Sivadier, collaboration artistique Rachid Zanouda, lumière Jean-Jacques Beaudouin, scénographie étudiants en 4e année à l’Ecole des Arts Décoratifs – Paris, Xavi Ambroise, Martin Huot, Violette Rivière, costumes Valérie Montagu, son Jean-Louis Imbert. Avec 14 actrices et acteurs de la promotion 2023 du ConservatoireNational Supérieur d’Art Dramatique de Paris (CNSAD-PSL), Cindy Almeida de Brito, Manon Leguay, Arthur Louis-Calixte, Alexandre Patlajean,… Du 18 au 29 septembre 2024, du mercredi au vendredi à 19h, samedi à 18h, dimanche à 16h, relâche lundi et mardi,au Théâtre de la Commune – CDN Aubervilliers. Les 4 et 5 octobre 2024, Le Carré Sainte Maxime. Les 13 et 14 novembre 2024 à La Coursive, Scène Nationale de La Rochelle. Les 7 et 8 février 2025 Le TAP, Scène Nationale de Poitiers. Les 12 et 13 février 2025 L’Azimut – Antony/Châtenay-Malabry. Du 19 au 21 mars 2025 à La Comédie de Béthune, CDN Hauts de France. Du 19 au 29 juin 2025, Le Théâtre du Rond-Point à Paris. .

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 16, 2024 12:41 PM

|

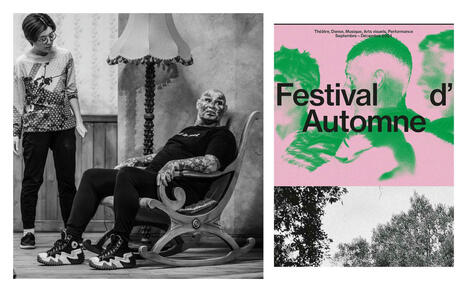

IA : Ange ou démon Par Hugues Le Tanneur dans Transfuge, le 22/08/2024 Dans Maître obscur, sa première création en français, le dramaturge japonais Kurō Tanino interroge les possibilités fascinantes ou inquiétantes de l’intelligence artificielle. Quatre personnages se retrouvent dans un appartement pour y cohabiter un certain temps. Ils ne se connaissent pas et vont, par conséquent, devoir s’habituer les uns aux autres. L’idée imaginée par le dramaturge et metteur en scène Kurō Tanino évoque à la fois une émission de téléréalité type Loft ou la pièce Huis Clos de Jean-Paul Sartre ; mais la comparaison s’arrête là car l’expérience que vivent les protagonistes de Maître obscur est d’un autre ordre. Les trois femmes et l’homme réunis plus ou moins contre leur gré sont des marginaux, peut-être pour certains des criminels. Surplombant la scène un écran offre des vues de l’appartement, le salon, la chambre à coucher, la cuisine, comme si les personnages étaient surveillés à leur insu. Sans vraiment le savoir, ils sont pris en main par une intelligence artificielle qui ne se contente pas de les observer mais oriente leurs actions comme si elle pénétrait à l’intérieur de leurs cerveaux. Il y a quelques années Kurō Tanino avait déjà présenté au théâtre de Gennevilliers The Dark Master, un spectacle où un homme était dominé par un maître invisible qui lui donnait des ordres. Dans Maître obscur, la question de la domination et de la soumission est de nouveau abordée, mais cette fois sous un angle différent. Créée en français, cette pièce met en situation des personnages – interprétés par Stéphanie Béghain, Lorry Hardel, Mathilde Invernon, Jean-Luc Verna et Gaëtan Vourc’h – dans le contexte d’une « cure » visant à les aider à se sentir mieux et à réintégrer la société. Que cette cure soit administrée par une intelligence artificielle apparaît bien sûr hautement problématique, même si Kurō Tanino se garde de trancher la question de savoir si les effets sur ses héros sont bénéfiques ou au contraire aliénants. Car non seulement cette IA ne manifeste aucune agressivité, mais elle semble même plutôt bienveillante. De là à penser que le dramaturge est un doux rêveur, il y a un pas qu’il faut se garder de franchir. Interrogé sur le fait de savoir si l’on a affaire à une utopie ou une dystopie, il répond : « La pièce pose précisément cette question. Est-ce qu’une telle IA un peu humaine, empathique, très évoluée pourrait être présente dans nos sociétés ? Tolérante, généreuse, elle pourrait petit à petit pénétrer les consciences sans que nous nous en rendions compte. Peut-être même existe-t-elle déjà et elle est un moyen de contrôle. Un peu comme un dominateur qui appâte avec des friandises dont ceux qui les goûtent ignorent les effets à long terme. Dans la pièce, je ne porte pas de jugement de valeur. Est-ce bien ? Est-ce mal ? Je ne tranche pas ». D’une manière générale Kurō Tanino préfère dans ses spectacles maintenir une certaine ambiguïté plutôt que d’analyser situations et personnages. Il y a dans son théâtre une qualité singulière qui consiste à installer une forme de flottement où les situations se développent presque imperceptiblement à la manière dont on se familiarise peu à peu avec un paysage et ses infimes variations. Il s’agit de ne jamais forcer le trait, ni d’affirmer, mais de laisser être. Une approche d’autant plus intéressante qu’avant de se lancer dans le théâtre, il a longtemps exercé comme psychiatre. Kurō Tanino : « En tant que médecin, je me posais beaucoup de questions sur la valeur des soins que nous apportions aux patients. Qu’est-ce que ça voulait dire de soigner des personnes qui ont des troubles mentaux. Depuis que je suis étudiant, je m’intéresse au théâtre que je pratiquais en amateur. Avec la catastrophe nucléaire de Fukushima en mars 2011, je me suis dit : la vie est courte, je dois me consacrer à ce qui compte le plus pour moi, c’est-à-dire le théâtre. C’était un moment difficile de bascule, de remise en question. Aujourd’hui je suis heureux d’avoir franchi le pas. » Traduction du japonais Miyako Slocombe Maître obscur, de et par Kurō Tanino, du 19 septembre au 7 octobre au Théâtre de Gennevilliers. Dans le cadre du Festival d’Automne à Paris. Le spectacle présenté par Kuro Tanino (lien vidéo) Présentation sur le site de France Culture

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 15, 2024 4:54 PM

|