Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 4, 2018 7:40 PM

|

Par Emmanuelle Lequeux dans Le Monde| 02.11.2018 Au Palais de Tokyo à Paris, l’artiste installe son travail spectaculaire et poétique tissé par des araignées.

Au générique, de drôles d’actrices : Holocnemus pluchei, Psechrus jaegeri, mais aussi Agelena labyrinthica, ou encore Tegenaria domestica. Des noms de scène qui apparaissent dès le début de l’exposition de Tomas Saraceno, au Palais de Tokyo, parmi tous les collaborateurs du projet : philosophes, cosmonautes ou biologistes. Qui se cache derrière ces pseudos d’impératrices romaines ? Des araignées, fidèles assistantes de l’artiste argentin. Depuis des années, dans son atelier berlinois, il les chouchoute, les marie, les observe, dans des conditions dignes d’un muséum d’histoire naturelle.

TOMAS SARACENO, ARTISTE : « ECOUTER CE QU’ONT À NOUS DIRE CES ANIMAUX PRÉHISTORIQUES ET APPRENDRE À PARTAGER AVEC EUX L’ESPACE »

Résultat : il possède aujourd’hui la plus belle collection de toiles d’arachnides au monde. Locales ou exotiques, sociales ou solitaires, leurs architectures volatiles défilent sous la verrière du palais, complètement obscurcie pour l’occasion. Une plongée dans des infra-mondes, avec qui Saraceno propose de mettre le visiteur en symbiose, aiguisant son attention au vivant. « Il s’agit d’écouter ce qu’ont à nous dire ces animaux préhistoriques, parmi les plus sensibles au monde, et d’apprendre à partager avec eux l’espace, voire d’entendre ce nouvel espéranto qu’ils pourraient nous apprendre », résume l’artiste, investi depuis toujours dans l’écologie, tendance poétique (on s’étonnera donc du partenariat avec Rolls-Royce développé pour sa carte blanche parisienne par cet ardent combattant pour une planète à zéro carbone, mais c’est peut-être une autre histoire).

Brillant dans la pénombre, des dizaines de toiles révèlent leurs méandres. En coupole, en trampoline, en géométrie lâche ou tissés serré, les pièges de soie défient le regard et l’intelligence de l’homme. Solides quand on les pense fragilissimes, vibrant tel le tympan d’une oreille, ces Sagrada Familia de fibre protéinée invitent à se mettre au diapason d’un autre règne. D’autant plus que certaines d’entre elles ont été sonorisées par de subtils micros qui permettent d’entendre les ouvrières tricoter sans relâche. Si la foule le permet, peut alors s’instaurer un dialogue de soi à soie. Une conversation sur le fil qui ravit petits et grands.

« Un état des lieux de l’air »

Cette balade dans la nuit des temps se prolonge avec une installation tout aussi stupéfiante, « Sounding the Air ». A priori, elle est d’une infinie simplicité : cinq longs fils de soie, tendus à l’horizontale. Mais, à bien y regarder, ils ondulent de façon très singulière. Comme une vague contrainte par le caprice des fonds marins, un algorithme languissant. Il faut rester de longues minutes pour observer comment les mouvements de l’air, et des visiteurs, provoquent de telles contorsions. Quant à cette musique presque cosmique qui accentue l’impression de suspens ? Ce n’est rien d’autre que la traduction sonore, en direct, des courbes qui se dessinent. Une partition qui compose « un état des lieux de l’air », comme le résume l’artiste.

A la toute fin du parcours, une salle baignée de lumière développe à grande échelle cette idée. Des fils noirs s’y entrelacent pour composer un réseau complexe, dans lequel chacun peut s’engager (attention, la jauge est limitée à dix personnes, il est conseillé d’aller s’inscrire sur la liste d’attente dès que l’on arrive au sous-sol du palais, afin d’éviter de faire trop longtemps la queue). A chaque corde correspond un son. A chacun de la caresser, de la faire vibrer, pour en jouer comme d’un instrument de musique. Et créer une chorégraphie un peu lunaire avec ses partenaires d’un instant.

TOMAS SARACENO, ARTISTE : « CETTE EXPOSITION PEUT SE VISITER JUSTE AVEC LES OREILLES, OU JUSTE AVEC LE TOUCHER, CAR NOUS AVONS DES MULTITUDES EN NOUS À RÉVEILLER »

De l’œil à l’oreille, de la stupéfaction à l’analyse, l’expérience sensible est poussée à son comble. Comme dans cette autre installation qui transforme en musique les millions de particules traversant constamment notre espace et auxquelles, pas plus qu’aux aranéides, nous ne prêtons attention. Un dialogue complexe entre une araignée de belle taille, un microphone dont les vibrations font pulser l’air et le micro-maelström d’acariens et de particules cosmiques qui le composent. Enregistrée en live, cette valse de poussières est traduite elle aussi en une insidieuse mélodie : ou comment rendre sensible cette connexion à l’environnement que les Allemands nomment du terme intraduisible d’Umwelt.

Dans cet espace auront lieu plusieurs temps d’expériences, destinés à étudier l’impact que peut avoir la musique sur la conception, par l’araignée, de sa toile. Sous le contrôle très sérieux d’experts en bioacoustique des invertébrés, sont donnés ici plusieurs concerts de pointures de la musique expérimentale, comme Eliane Radigue (le 14 décembre). « Cette exposition peut se visiter juste avec les oreilles, ou juste avec le toucher, car nous avons des multitudes en nous à réveiller », promet l’artiste.

Une partie du parcours dévie, hélas, un peu de ce beau projet pour se faire plus didactique (des vitrines sur la façon dont les araignées sont considérées d’une civilisation à l’autre) ou scientifico-démonstratif. Ce qui n’est pas sans charme, néanmoins : on ne peut être qu’envoûté par cette vidéo tournée avec les experts du Massachusetts Institute of Technology (MIT), qui montre l’accumulation tourbillonnante de poussière autour de quelques noyaux durs, suscitée par de simples ondes sonores. Soit la reconstitution, miniature, du processus de création de l’univers. Un aquarium à big bang.

Carte blanche à Tomas Saraceno, Palais de Tokyo, 13, avenue du Président-Wilson, Paris 16e. Tél. : 01-81-97-35-88. De 9 € à 12 €. Tous les jours, sauf mardi, de midi à minuit. Jusqu’au 6 janvier.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 3, 2018 8:24 PM

|

Tribune d'Aurélien Delsaux (écrivain), Sophie Divry (écrivain) et Denis Michelis (écrivain) publiée dans Le Monde (03.11.2018) Contre la toute-puissance de l’autofiction et des « romans en costumes », un collectif de jeunes auteurs réaffirme dans une tribune au « Monde » le roman comme art contemporain, à la veille d’une semaine où seront décernés plusieurs prix littéraires.

Tribune.

Depuis plusieurs années, et de manière croissante, deux phénomènes inquiétants s’abattent sur les romanciers français : d’un côté les romans reality-show, forme dégradée d’une autofiction réduite à des témoignages narcissiques qui comblent le voyeurisme des lecteurs et le portefeuille des éditeurs. De l’autre, des romans en costumes qui répondent de manière simpliste et passéiste à notre besoin de fiction en se bornant à une Histoire déjà comprise, sans regarder celle qui est, celle qui vient – assurément effrayante, insaisissable mais non indicible. Ces deux formes de romans archi-rebattues empêchent les nouveaux écrivains à la fois de se lancer dans l’invention de nouvelles formes d’écriture et d’exprimer la sensibilité contemporaine.

Chaque automne, c’est la même histoire : acclamés par la critique, vendus comme « romans », à la fois par abus de langage et pour éviter tout ennui judiciaire, se répandent chez les libraires de petits récits qui en réalité ne sont que d’égotiques reality-shows.

L’autofiction est née il y a quarante ans. Elle a eu des plumes extraordinaires comme celle d’Annie Ernaux. Mais n’est pas Annie Ernaux qui veut. Aujourd’hui, l’écriture de soi se résume à une sorte de maniérisme qui ne produit le plus souvent que des témoignages pathétiques, emballés dans un style digeste, ne trouvant de justification que dans l’étalage de ses petits malheurs. Triomphe alors ce que Sarraute appelait le « petit fait vrai », c’est-à-dire une littérature où le vécu s’impose de manière dictatoriale au lecteur avec son lot de voyeurisme larmoyant.

Ne nous y trompons pas : il s’agit bien d’une mode, voire de commandes d’éditeurs, pour des livres où la figure de l’auteur prend plus d’importance que le texte, et où un plan média rondement mené vaut adoubement littéraire. Nous n’avons plus envie de voir ces romans reality-show, quand bien même ils sont « bien écrits », prendre tant de place dans la sphère médiatique, dans la liste des prix littéraires et au final dans l’esprit des lecteurs.

Assez, donnez-nous de l’air !

Un roman ne se résume pas à un pitch

Deuxième phénomène nuisible au romancier contemporain : la mode des romans en costumes, qui consiste à ne remettre en scène que le passé. A chaque rentrée littéraire, son lot de fresques et d’« exofictions » où jouent, en costumes d’époque, Héros, Victimes, Bourreaux, Nazis, à grand renfort de poncifs psychologiques et de descriptions plus vraies que nature (« on s’y croirait ! ») – comme hier les peintres pompiers représentaient des Dieux, des Vertus et des Principes sur des toiles gigantesques.

Ce qu’on appelait auparavant le roman historique est devenu un filon lucratif, imposant dans le paysage littéraire au fil des décennies une véritable littérature du rétroviseur. Certes, la guerre de 1914, de 1940 ou les événements de Mai 68 (au choix) sont diablement romanesques, et c’est tentant d’en faire des histoires – puisque c’en sont déjà. Mais, finalement, cela donne une littérature commémorative où l’écriture disparaît au profit de la gravité du sujet.

Assez, donnez-nous de l’air !

Faut-il le rappeler, faire une narration ne suffit pas à faire un roman. Le roman, c’est une voix, un style, ce sont des symboles, des métaphores, une cohérence artistique. Le roman est l’art du mensonge, de l’artifice, de l’imaginaire ; le roman est la recherche d’une forme sensible qui dira le réel d’une manière médiate et non immédiate, d’une manière originale et non simplement individuelle.

Pour nous, un roman ne se résume pas à un pitch, encore moins à un sujet. Nous ne faisons pas de storytelling. Le roman n’est ni un show, ni une confidence, ni juste un scénario. Et, si écrire a une vertu thérapeutique, elle ne doit pas être centrale. L’important n’est pas seulement de raconter, mais comment on raconte.

Enfin : le roman contemporain s’inscrit dans une histoire littéraire. Cette histoire est loin d’être finie. Nous cherchons à la prolonger. Nous cherchons des images, nous voulons une syntaxe bouleversante, nouvelle. Nous voulons continuer ce combat avec et contre la langue. Cette lutte est notre moyen de dire le réel. Sans elle, le journalisme, qui ne peut pourtant pas tout, restera le seul discours pour dire le contemporain.

Ecrire ce qui attend d’être compris, mis en mots

Ce contemporain est-il si impossible à écrire ? Aujourd’hui la France craque de tous côtés, se fait dépecer par ceux qui sont censés la protéger, la mort violente peut nous prendre au coin de la rue. L’Europe se disloque, la Méditerranée est devenue un cimetière. Pour défendre un bout de forêt, des jeunes risquent leur vie. Le chaos monte, des puissances s’effondrent. Certaines charment, d’autres font peur. Nous ne comprenons pas tout. Mais c’est dans cette époque et dans ce pays-ci qu’arrivés à l’âge adulte nous écrivons des romans. Nous voulons écrire ce qui n’a pas encore été écrit, ce qui attend d’être compris, mis en mots. Il y a urgence. Comment a-t-il été possible, se demanderont les lecteurs du futur, que les écrivains des années 2010 aient pu à ce point détourner les yeux d’une époque qui réclamait si urgemment leur travail ?

Pourtant l’envie et le besoin de fictions de nos contemporains sont intacts. Le polar ne s’est jamais aussi bien porté, ainsi que les littératures dites « de l’imaginaire » (fantasy, SF). Sans compter cette aura dont bénéficient encore les Anglo-Saxons, ces « raconteurs d’histoire » hors pair.

Alors pourquoi nous, auteurs français, devrions-nous renoncer ? De quoi avons-nous peur ?

Trouver la manière de dire le présent est plus difficile, puisqu’il ne s’agit pas de le transposer platement. Il s’agit déjà de le voir, de nous y rendre sensibles, de ne pas minorer sa gravité, de ne pas éviter sa brutalité. Ce que nous cherchons à faire, c’est puiser dans notre sensibilité artistique où ce contemporain se dépose, au lieu de le fuir.

Résistons aux modes éditoriales

Mais, pour cela, encore faudrait-il nous donner de l’espace. Pour que notre envie d’une littérature vivante ne soit pas mise sous le boisseau, il va falloir, et vite, que le monde littéraire s’ajuste. Que nos recherches et tentatives, quand elles donnent des résultats, soient considérées avant d’être jetées dans le bac « littérature expérimentale ». Que les critiques littéraires puissent aller chercher les livres moins évidents, plus difficiles et sachent en dire l’importance pour leur donner une chance de rencontrer un public.

Que sur les centaines de romans qui sortent à la rentrée, les médias ne s’acharnent plus à parler toujours des quinze mêmes. Que la question du style ne soit pas enfouie au fin fond des articles, voire ignorée entièrement dans certains.

Que les festivals essaient d’inventer d’autres formes de débats littéraires qu’autour de « thématiques » qui réduisent le livre à un sujet.

Que les jurés littéraires ne le restent pas plus de deux ou trois ans de suite. Que les jurys soient paritaires.

Qu’ils ne méprisent pas les livres des petites maisons d’édition.

Qu’ils ne soient plus rémunérés par des grandes maisons d’édition.

Qu’ils fassent courageusement preuve d’autonomie, vis-à-vis des médias comme des succès commerciaux. Afin qu’ils conservent simplement un jugement à eux : qu’ils nous révoltent peut-être mais qu’ils nous surprennent surtout.

Enfin, ne nous arrêtons pas aux sacro-saintes listes de prix, résistons aux modes éditoriales, aux formules toutes faites (« les romanciers français ne savent pas, ou ne veulent pas écrire de fiction »).

Nous ne formons pas une école

Nous sommes romanciers, mais aussi poètes ou dramaturges. Nous sommes encore jeunes. Nous consacrons notre temps et notre esprit à la littérature. Nous sommes passionnés. Nous voulons écrire des romans parce que, face à cette réalité que certains fuient et d’autres réduisent à leur nombril, nous pensons que la fiction a un rôle à jouer. Pour nous, la fiction déplace la réalité : elle a cette double force de mouvoir notre regard sur le monde, et de nous émouvoir.

Certes, cela donne souvent des livres déroutants. Mais peut-être que, pour dire notre époque monstrueuse, il faut des romans monstrueux. Des romans difformes qui frôlent la catastrophe, osent la poésie, qui n’aient pas peur de l’inédit et de l’indicible. Nous voulons réveiller la monstrueuse puissance du roman, sa formidable puissance de monstration, capable de « briser la mer gelée en nous » (Kafka). Sinon nous finirons tous reporters, étouffés entre l’autofiction et l’exofiction.

Nous ne formons pas une école, car il n’y a pas de panacée en littérature. Nous ne sommes pas tous d’accord. Mais quelque chose nous réunit : nous avons envie que le roman ne soit pas juste une marchandise, ni même un moyen-pour-faire-lire-les-gens, mais une affaire brûlante et nécessaire : un art contemporain.

Aurélien Delsaux (né en 1981), Sophie Divry (née en 1979) et Denis Michelis (né en 1980). Co-signataires : Pierre Barrault (né en 1986), Fabien Clouette (né en 1989), Olivier Demangel (né en 1982), Thomas Flahaut (né en 1991), Quentin Leclerc (né en 1991), Marion Messina (née en 1990), Ariane Monnier (née en 1984), Mariette Navarro (née en 1980), Pia Petersen (née en 1966), Emmanuel Régniez (né en 1971), Benoît Reiss (né en 1976), Stéphane Vanderhaeghe (né en 1977), Antoine Wauters (né en 1981).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 3, 2018 10:55 AM

|

La jeune metteure en scène italienne Silvia Costa adapte Cesare Pavese pour un poème visuel et sonore : "Dans le pays d'hiver" au Festival d'Automne. La photographe Claudine Doury est retournée 27 ans après la première fois, en Sibérie. La cubaine Ana Carla Maza chante son héritage de La Havane.

Silvia Costa,metteure en scène et plasticienne italienne. Elle crée Dans le Pays d’hiver à la MC93 (Bobigny) du 09 au 24 novembre, dans le cadre du Festival d'Automne : un travail scénique en forme de poème visuel, autour des Dialogues avec Leuco de Cesare Pavese. Un texte que l'artiste adapte au plateau, dans une variation d'images où la mythologie grecque appelle le rêve, où le spectateur est invité à habiter poétiquement le monde.

Claudine Doury, photographe. Son exposition Le long du fleuve Amour est présentée à La Galerie Particulière (Paris) du 03 novembre au 1er décembre : elle a photographié des êtres vivants, humains, animaux, végétaux, dans ce paysage autour du fleuve Amour qui s'étend sur plus de 4400 kilomètres, depuis les steppes de Mongolie jusqu’au détroit de Tatarie, face à l’île de Sakhaline en Russie. Large de 13 kilomètres à la fin de sa course, ce fleuve est le géant de l’Extrême-Orient.

Une odyssée sibérienne, à l'Académie des Beaux-Arts jusqu'au 25 novembre. Prix de Photographie Marc Ladreit de Lacharrière.

LIVE : Ana Carla Maza, violoncelliste cubaine. Son EP sort le 16 novembre, elle sera le 19 novembre en concert au Studio de l'Ermitage (Paris).

INTERVENANTS

Claudine Doury Le fleuve Amour à Nergen• Crédits : Claudine Doury

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 2, 2018 8:04 PM

|

Par Philippe Noisette dans Les Inrocks 26/10/18 © Tanz im August/HAU Hbbel am Ufer,Berlin/German Palomeque

Noé Soulier très inspiré par Virginia Woolf

Les Vagues, création la plus maîtrisée du chorégraphe, explore les flux et reflux mémoriels des mouvements.

Il est beaucoup question de mémoire dans Les Vagues : celle du corps bien sûr, tout autant que celles que l’on s’invente. Ainsi, une soliste interpelle le public en déclamant une sentence extraite de l’ouvrage éponyme de Virginia Woolf.

Un personnage entend nous conter une histoire. Qu’elle soit d’enfance, de mariage ou de mort. Vraie ou fausse. Tout ceci a existé – puisqu’on l’a dansé, on l’a lu. Mais seul le spectateur en garde le souvenir au final.

Avec cette chorégraphie, la plus aboutie de son œuvre, Noé Soulier s’emploie donc à suggérer une gestuelle dans un va-et-vient constant au plateau. Comme un ressac du mouvement. Ce dernier paraît animé d’une force de propulsion propre.

Les interprètes sautent à pieds joints dans la danse, s’étonnent de leur propre autonomie, s’allongent à l’avant-scène pour constater l’étendue du chemin parcouru. Dans un duo où jambes et bras s’entremêlent, Noé Soulier élabore une forme inconnue, à la fois monstrueuse et poétique.

Une énumération silencieuse d'états de corps

Plus tard, le temps d’un solo, ce sera une énumération – silencieuse, mais avec force gestes – d’états du corps. Une main portée au cœur, un dessous de pied frottant le sol participent de ce dérèglement des sens. Avec comme paroxysme cette séquence dans une pénombre aux allures de dance party avec techno kids enfin délivrés.

Pliée autant que dépliée, la chorégraphie de Noé Soulier explore dans Les Vagues un terrain de jeu d’une rare liberté. L’écriture corporelle est néanmoins sertie dans un écrin musical. En collaborant avec les deux percussionnistes de l’ensemble Ictus, Tom De Cock et Gerrit Nulens, Soulier trouve le rythme comme la structure de sa pièce.

Présents sans jamais s’aventurer au-delà de leurs lignes d’instruments, les musiciens créent un paysage sonore d’une incroyable force visuelle. Caressante ou percutante, cette partition à laquelle le chorégraphe a participé, canalise alors l’énergie des danseurs sans la contraindre.

Noé Soulier est passé par l’école de danse contemporaine P.A.R.T.S. et a aussi étudié la philosophie. Les Vagues serait comme le point de jonction de ces deux parcours. En une poignée de pièces, il a réussi à développer une grammaire en mouvement. Removing, Faits et gestes ou Mouvement sur mouvement en témoignent.

Mis à part Performing Art, vu comme un point de suspension dans cette recherche chorégraphique avec son musée éphémère, le travail de Noé Soulier interroge la danse et ses traces. Le Royaume des ombres, titre révélateur, était aux yeux du chorégraphe un exercice – de style ? – à “décalages multiples” autour du langage classique.

Dans Les Vagues, il est encore question de décaler cette pensée chorégraphique féconde qui est la sienne. Un lancer de gestes comme une vague de plaisir. Philippe Noisette

Les Vagues Conception Noé Soulier, du 14 au 17 novembre, dans le cadre du Festival d’Automne de Paris, Chaillot- Théâtre national de la danse, Paris XVIe ; les 18 et 19 décembre, Théâtre Garonne, Toulouse ; les 19 et 20 mars, Opéra de Lille

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 2, 2018 11:51 AM

|

Par Rosita Boisseau (Toulouse (Haute-Garonne) pour Le Monde 02.11.2018 La créature de François Delaroziere, visible à l’année, s’inscrit dans le projet urbain du quartier Montaudran.

Il pèse 47 tonnes, affiche des mensurations effarantes de 13 mètres de haut sur 16 de long, mais possède la taille fine. Il asperge loin lorsqu’il fulmine et sue à grosses gouttes pour peu qu’il s’énerve et se cabre. Ce monstre magnifique est le Minotaure, impressionnant animal mécanique articulé jusqu’aux poumons, vedette du spectacle monumental Le Gardien du temple, mis en scène par François Delaroziere. Le patron de la compagnie La Machine, inventeur, depuis 1999, de créatures géantes aujourd’hui connues dans le monde entier comme le cheval-dragon Long Ma, a ajouté une belle bête à son « cheptel ».

Le Minotaure, alias Astérion, s’est réveillé le 1er novembre en ronflant dans les rues de Toulouse. Il s’endormira le 4 novembre dans son immense « écurie », la Halle, nouveau lieu d’exposition, situé dans le quartier Montaudran. Entre-temps, il aura erré dans le centre historique sous l’œil de la gigantesque araignée Ariane planant sur les toits. Il aura détourné des feux de signalisation, fait flamber des torchères… Accompagné par dix-neuf musiciens et un ténor perchés dans des nacelles, cet opéra en quatre actes et quatre jours qu’est Le Gardien du temple s’offre Toulouse pour cadre de scène…

Il hybride un mythe, une mécanique géante, une ville, dans un trip urbain vertigineux que la passion de la foule mue en expérience collective. « Notre théâtre prend appui dans l’espace public où se joue la vraie vie, précise Delaroziere. Il est aussi au service de projets urbains comme ici, celui de la réhabilitation du quartier Montaudran. J’ai cherché une machine dédiée à Toulouse. J’ai marché dans les rues, je m’y suis perdu… Peu à peu, le Minotaure est né. »

Expérience troublante

Depuis son apparition sur le papier, en 2012, la bête a évolué. « Je lui ai tanné le cuir, inscrit des cicatrices, tatoué des inscriptions à la feuille d’or… », confie son créateur. En pleine répétition, le 26 octobre, sur la piste de l’Aéropostale – celle de Saint-Exupéry –, où la Halle a été bâtie, Astérion hypnotise. Renverser la nuque pour plonger le regard dans ses yeux bleus en train de battre des paupières est une expérience hautement troublante. Cette méga-marionnette aux super-pouvoirs convoque un flot de sensations uniques.

Un équipage de dix-sept opérateurs, dont onze lovés sur son cou, son dos, active la moindre de ses palpitations sous la houlette du « directeur de manœuvres », Yves Rollot, tandis qu’au micro Sylvain Praud bruite ses râles en direct. « Le mouvement, c’est le vivant, insiste Delaroziere. La théâtralité du Minotaure tient d’abord à son interaction avec l’homme. Le parti pris artistique serait tronqué de sa force dramatique sans la présence des danseurs, des machinistes, qui souligne le rapport homme, machine, mouvement. »

Un équipage de dix-sept opérateurs, dont onze lovés sur son cou, son dos, active la moindre des palpitations de la méga-marionnette

Le Minotaure, qui a exigé plus de deux ans de travail, a rassemblé une équipe de soixante ingénieurs et constructeurs. Il a coûté 2 800 000 euros. Les nouvelles technologies permettent une sophistication extrême de son comportement.

Ses membres supérieurs sont animés par deux manipulatrices situées devant lui. Chacune a un de ses bras glissé dans un exosquelette à capteurs. Leurs mouvements génèrent ceux d’Astérion. Bouger de 3 centimètres équivaut pour le Minotaure à une amplitude tellement folle qu’elle nécessite des réglages minutieux. Un lever de main ne prend pas le même sens lorsqu’il est reproduit par un animal de plusieurs tonnes. Entre l’échelle humaine et celle de la mécanique, les repères sont pulvérisés.

Le Minotaure, alias Astérion, vedette du « Gardien du temple », de François Delaroziere, devant le Capitole à Toulouse, le 1er novembre.

En revanche, dans l’immensité des 3 000 m2 de la salle d’exposition de la Halle, dont la surface totale atteint 8 000 m2, notre Minotaure semble (presque) perdu. Construit sur une friche industrielle, d’un coût global de 14 millions d’euros, ce bâtiment simplement somptueux sera inauguré le 9 novembre. La grande galerie regroupera cent cinquante machines de tous les genres et gabarits conçues par François Delaroziere et ses amis inventeurs, comme celle à effets capable de créer de la neige, des fumigènes…

« Je peux enfumer une place entière », s’amuse Delaroziere, qui sait ce qu’immensité urbaine veut dire après avoir investi le port de Yokohama (Japon) et le centre de Pékin (Chine). Dans un coin, devant une des incroyables sculptures musicales, le danseur et comédien Stéphane Chivot converse avec des guides-conteurs fraîchement embauchés pour bientôt raconter au public les légendes de chacune. A quelques pas, le Minotaure Café a déjà sorti les tables créées par Delaroziere, tout comme les escaliers et les lustres.

« Machine de ville »

Le projet de la Halle est aussi démesuré que l’imagination de François Delaroziere. Basé originellement dans la région toulousaine, cet artiste passé par les Beaux-Arts à Marseille, collaborateur entre 1983 et 2005 de Royal de Luxe à Nantes, où il a dessiné quelques-unes de ses plus belles créatures comme le Géant, rêvait d’ouvrir un lieu pérenne pour ses machines. « Pour qu’elles sortent de leur conteneur et qu’elles existent en dehors des spectacles, commente-t-il. Je veux aussi les mettre à disposition du public. »

Le Minotaure a d’emblée été construit pour balader sur un palanquin une cinquantaine de personnes dans les rues alentour. Car la seconde vie d’une « machine de spectacle » est celle de « machine de ville ». La Halle attend 250 000 visiteurs par an : Astérion ne va pas chômer.

Dans ce nouveau quartier de Montaudran, la Halle, qui fait partie des projets phares de la métropole toulousaine, est annoncée comme un atout pour le « tourisme culturel » par la mairie, qui soutient le projet. Elle s’appuie sur le succès des Machines de l’île de Nantes. Créé en 2007 avec Pierre Orefice, cet espace centré autour de l’atelier de construction de Delarozière a pour vedette Le Grand Eléphant. Il accueille annuellement 700 000 personnes, dont certaines aiment à se balader le long de la Loire à dos… d’éléphant. « Je n’aime pas les parcs d’attractions, affirme Delaroziere. Ce que je propose ici se situe sur le chemin entre la maison et le lieu du travail en s’inscrivant dans le quotidien de chacun au cœur de la ville. »

Le Gardien du temple, jusqu’au 4 novembre. Toulouse (Haute-Garonne). Week-end inaugural de la Halle de la Machine, du 9 au 11 novembre. De 4,50 € à 16 €.

Voir la vidéo Légende photo : Le Minotaure, alias Astérion, vedette du « Gardien du temple », de François Delaroziere, devant le Capitole à Toulouse, le 1er novembre. Photo (c) Jordi Bover

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 2, 2018 5:53 AM

|

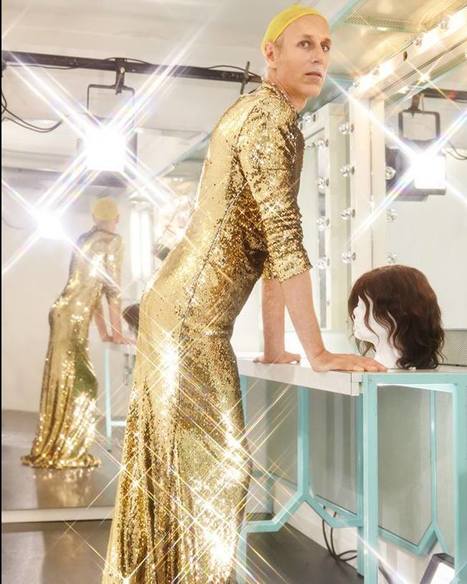

L’expérience Genod

Par Marie Sorbier dans IO gazette 2 novembre 2018

DR

La salle de l’Arsenic paraît soudain majestueuse ; les chaises collées le long des quatre murs laissent l’espace vide se pâmer, animé d’une curieuse aura que provoque malgré lui celui qui n’est pas encore là. Il paraît clair que ce qui va se jouer ici, au coeur de la nuit, a la goût délicat d’une rencontre. Ce sont les mots de Racine d’abord et de Baudelaire ensuite qui sont livrés et leur voyage depuis l’outre-tombe de la sensibilité d’Yves-Noël Genod les a patinés et chargés d’une résonance atemporelle. Lui, magnifiquement monstrueux dans sa robe de gala dorée, laisse les vers briller, devenant le réceptacle de la poésie, acceptant d’être traversé par la tragédie et par la puissance chamanique des feux amoureux. Il incarne une Phèdre fragile, envoûtée, soumise aux volontés divines plus que mortelles, à la merci de ses pulsions sauvages et inconstantes comme ces lumières (Philippe Gladieux) qui transforment le plateau en purgatoire, passage vers les limbes avant de connaître son sort. Âme en peine, elle erre, cherchant un réconfort peut-être, des bras dans lesquels s’abandonner, une fin qui tarde à venir. L’apaisement sera sans doute à chercher dans les mots de Baudelaire qui claquent, vigoureux et entêtants. Sommes-nous déjà dans l’après ? Dans un noir profond digne des plus beaux Soulage, le poète semble répondre à l’héroïne tragique, désamorçant la culpabilité qui la rongeait, clamant avec verve l’infini humanité que l’amour engendre. Puis apparaissent des ombres, fantômes phosphorescents et silencieux qui semblent surgir du fond des âges pour rappeler à nos yeux qu’ils existent encore. Nous avions cru un instant être seuls au monde, nous nous sommes pris pour Phèdre post poison, nous étions nous aussi dans les limbes, bercés par Arvo Pärt et Arthur Rubinstein. Ce sont alors ces êtres eschatologiques qui paradoxalement nous connectent à nouveau avec le monde. Une remontée des enfers pendant laquelle il est difficile de savoir si l’on craint ou l’on désire la révolution d’Orphée. Le voyage pourrait ne jamais finir. Automne, hiver qu’importe, pourvu que les mots des poètes et la voix de l’artiste nous laissent la foi dans la possibilité d’une île.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 1, 2018 7:35 PM

|

Par Gilles Renault dans Libération — 1 novembre 2018

Au Rond-Point, le comédien belge retrouve son comparse, le dramaturge italien Ascanio Celestini, dans l’ardent monologue d’un illuminé rédempteur.

Le dramaturge, romancier et performeur italien Ascanio Celestini et le comédien belge David Murgia - qui se connaissent depuis une quinzaine d’années - sont un peu chez eux au Théâtre du Rond-Point, nommément converti, pour le coup, en lieu de ralliement. En 2015, déjà, leur rencontre avait marqué les esprits, avec Discours à la nation, harangue virtuose et absurde d’un puissant cynique toisant les opprimés. Gros succès fondé (critique et public), ce réquisitoire contre le capitalisme fut suivi, deux ans plus tard, de Dépaysement, dans lequel Celestini, sans son comparse cette fois, accentuait le trait activiste, en digne héritier du théâtre politique transalpin, sur fond d’accordéon.

Charisme

Dans la lignée, voici maintenant qu’arrive, un an et demi après sa création à Liège, Laïka avec son décor de guingois - un rideau en velours rouge, six lampes posées à même le sol, un monticule de cagettes en plastique colorées à l’effigie de marques de bières. La brassée de phrases fiévreuses est à nouveau débagoulée par David Murgia, acteur-citoyen (cf. sa participation à Tout autre chose, mouvement belge francophone de réflexion sur l’économie, l’écologie, l’action sociale…), ici accompagné par un colocataire-accordéoniste, Maurice Blanchy, et, en écho, la voix off de l’actrice «power to the people» Yolande Moreau.

Rejeton d’un menuisier et d’une coiffeuse, l’auteur - en fils spirituel de Dario Fo - étreint cette fois la cause prolo, telle que défendue par une sorte d’ange déchu, dont on se demande un peu, tout du long, s’il est plus proche du nécessiteux exalté ou du démiurge visionnaire. Flot (flow ?) incandescent, coordonné au charisme ébouriffé d’un plébéien verveux surgi de l’anonymat le temps d’un factum satirique, Laïka (titré en référence à l’héroïque «chien de rue» envoyé en 1957 dans l’espace par les Russes) pulse ainsi.

Trinité

Le monologue affirme la suprématie de Stephen Hawking sur Dieu qui, lui-même, prendra le dessus sur Steve Jobs (!) ; questionne la condition ouvrière («Mais si jamais quelqu’un venait à te demander quelque chose du genre : "Mais pourquoi tu ne t’énerves pas ? Pourquoi tu ne revendiques pas tes droits ? Pourquoi tu ne fais pas grève ? Pourquoi tu ne relèves pas la tête ?" Toi, tu réponds que tu ne peux pas») ; réécrit l’Evangile à sa façon : «Notre père qui êtes aux cieux, un jour par mois, au moins un jour : sois le dieu des pauvres.»

A la fois séditieux et tourmenté, le récit rémissible transmue l’énergie du désespoir en rage de vivre, au plus près d’une humanité humiliée, éreintée, cabossée, mais, surtout, encore debout. A l’instar de cette trinité d’éclopés, «un aveugle, une vieille et une dame avec la tête embrouillée» qui, en bout de courses, unira ce qui lui reste de force pour tendre une main secourable à encore plus faible qu’eux.

Gilles Renault

Laïka d’Ascanio Celestini Théâtre du Rond-Point, 75008. Jusqu’au 10 novembre. www.theatredurondpoint.fr

Photo Dominique Houcmant Goldo

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 1, 2018 12:03 PM

|

Viennent de paraître les deux premiers volumes des Œuvres Complètes de Kafka dans la Pléiade sous la direction de Jean-Pierre Lefebvre, Les récits et fragments (I), les trois romans inachevés (II) dans un nouvel agencement et de nouvelles traductions. Profitons de l'occasion pour traquer le théâtre de Franz Kafka dans ses fragments et récits, lui qui n'a jamais été au bout d'une pièce.

« Où est F. ? Cela fait longtemps que je ne l’ai pas vu.

F ? Vous ne savez pas où se trouve F. ?

F. est dans un labyrinthe, il n’en sortira certainement plus.

F. ? Notre F. ? Celui qui porte la barbe ?

Oui, celui-là.

Dans un labyrinthe ?

Oui. »

Ce dialogue figure dans les récits et fragments posthumes qui occupent les deux tiers du premier volume des œuvres complètes de Kafka de la nouvelle édition de la Pléiade, un volume consacré aux nouvelles, récits » et multiples fragments..

Cette édition menée de main de maître par Jean-Pierre Lefebvre propose de nouvelles traductions, de Lefebvre lui-même mais aussi d’ Isabelle Kalinowski, Bernard Lortholary et Stéphane Pesnel. Le second volume qui paraît conjointement est consacré aux trois romans inachevés que publia Max Brod après la mort de son ami (trahissant heureusement la volonté testamentaire de l’auteur : que tout soit brûlé) : Le disparu (que l’on connaissait sous le titre Amerika donné par Max Brod), Le Procès et Le Château. D’autres volumes suivront.

Simple et vertigineux

Il existait une première édition de Kafka dans la Pléiade parue en 1980 avec les traductions pionnières d’Alexandre Vialatte complétées par des traductions de Marthe Robert et Claude David pour les « récits et fragments narratifs ». Depuis, un gros travail a été mené sur les manuscrits laissés par Kafka, leur chronologie, leur classement, les choix de Max Brod ont été critiqués. La nouvelle édition de la Pléiade est basée sur l’édition allemande qui fait autorité, publiée chez Fischer (18 volumes entre 1982 et 2013), au plus près de la chronologie de l’écriture.

Si F. est dans le labyrinthe, Kafka y entraîne le lecteur du premier volume qui s’aventure dans ses douze cahiers, ses cahiers in -octavo allant de A à H, son cahier bleu, ses feuillets isolés, la « liasse de 1920 », etc. C’est délicieux car la langue de Kafka est toujours directe, simple, sans ornements, « pure » écrit Lefebvre . C’est vertigineux car nombre de fragments amorcent des récits qui auraient pu être développés, mais on se dit aussi, souvent, que ces fragments, longs ou pas, se suffisent à eux mêmes. Cela va d’un dialogue en deux lignes, simples et mystérieuses comme un kaiku -« «N’as-tu pas rencontré la petite dans la forêt ?-Tu l’as laissée partir seule ? -Je n’avais pas le temps »- jusqu’à un récit qui court sur plusieurs pages. Nombreux également sont les mini récits qui, littéralement, nous parlent, telles ces lignes figurant dans la riche « liasse de 1920 » :

« Qui est-ce ? Qui marche sous les arbres, le long du quai ? Qui est complètement perdu ? Qui ne peut plus être sauvé ? Sur la tombe de qui l’herbe pousse-t-elle ? Les rêves sont arrivés, ils sont arrivés en remontant le fleuve, ils gravissent une échelle contre la paroi du quai. On interrompt sa marche, on converse avec eux, ils savent toutes sortes de choses, mais la seule chose qu’ils ne savent pas, c’est d’où ils viennent. L’air est assez tiède en cette soirée d’automne. Ils se tournent vers le fleuve et lèvent les bras. Pourquoi levez-vous les bras, au lieu de les serrer autour de nous ? »

C’est une voix qui nous parle, comme souvent. Réaliste ? Onirique ? Fantastique ? Tout cela et ce que vous voudrez. Kafkaïen ? Pourquoi pas, Lefebvre se garde bien d’employer cet adjectif, il s’y brûlerait les doigts en y enfermant un auteur qui ignore les catégories.

La rencontre avec le théâtre yiddish

De son vivant, Kafka a publié quelques récits et nouvelles, il a laisse trois romans inachevés, des tas de fragments, mais aucune pièce de théâtre. C’est n’est pas faute d’y avoir songé, ce n’est pas faute d’aimer écrire des dialogues. Ce n’est pas faute d’aimer le monde du théâtre, de la danse et du cirque et de les évoquer.

Dans son Journal qui fera l’objet du troisième volume de ses œuvres complètes dans la Pléiade, le théâtre est très présent. Lefebvre en a extrait toutes les amorces de fiction (elle seront republiées dans l’intégralité du Journal ). Ainsi quatre petits textes évoquant la danseuse russe Evguenia Eduardova venue à Prague en 1908 avec le ballet impérial de la cour de Russie. Kafka la voit danser puis il la voit en rêve, il lui demande de danser des czardas comme elle l’a fait dans le spectacle. Un homme s’interpose : le train va partir. S’en suit ce dialogue rêvé : « "Je suis une méchante femme, une mauvaise femme, n’est-ce pas ?" a-t-elle dit. -"Oh non, ai-je dit, ça non". Et je suis parti dans la première direction venue. ». Grand lecteur de Kafka, Jean-Luc Lagarce mettra en scène, ce personnage d’Eduardova, ainsi que des comédiens évoqués ailleurs par le Praguois, dans sa pièce Nous les héros. On ne compte plus le nombre d’écrivains dialoguant avec Kafka.

Pendant l’hiver 1911-1912, la troupe de théâtre yiddish dirigée par Jizchak Löwy qui écumait l’Europe se produit à Prague. Kafka en est un spectateur fidèle, il devient proche de Löwy et de ses acteurs. Son Journal en fait régulièrement l’écho. Lefebvre signale qu’il existe un texte de Löwy sur le théâtre yiddish rédigé en 1917 et remanié par Kafka. Le texte fut proposé à Martin Buber pour sa revue Der Jude mais ne fut pas publié. Il signale aussi qu’il existe quatre lettres de Kafka à Lowy écrites en 1912. Puisse une revue de théâtre publier ce texte et ces lettres (ou une maison d’éditions comme Œuvres ouvertes qui entend traduire tout Kafka).

Rêver d'être au théâtre

C’est peut-être entre deux représentations du théâtre yiddish que Kafka fit ce rêve fameux rédigé le 9 novembre 1911 et qui commence ainsi dans sa nouvelle traduction: « rêve d’avant hier : tout se passait dans un théâtre, moi une fois en haut sur la galerie, une fois sur la scène, une jeune fille que j’avais bien aimée il y a quelques mois jouait aussi, elle étirait son corps souple en s’agrippant, effrayée, à un accoudoir du fauteuil ; ... » La suite du rêve sort du théâtre et traverse plusieurs lieux de Prague familiers à Kafka.

Dix jours plus tard, il remet ça : « rêve : un théâtre. Représentation du Vaste pays de Schnitzler revue par Utitz » (un philosophe, ancien condisciple de Kafka au lycée). Étonnant texte à mi chemin du rêve et de la critique théâtrale caustique où Kafka se retrouve assis à côté de l’acteur Lorry « étrangement libre » et qui « ne ressemble pas du tout au Löwy de la réalité ». Ce dernier continuera à voyager à travers l’Europe centrale avant de se retrouver dans le ghetto de Varsovie et de finir à Treblinka.

Il est vraisemblable que cette fréquentation assidue de la troupe du théâtre yiddish ait donné la vague envie à Kafka d’écrire une pièce. « Pour le drame » écrit-il, peu après, avant de décrire un personnage (un professeur d’anglais nommé Weiss) et d’écrire deux courts dialogues entre deux personnages : Anna et Emil ou Karl. Il en restera là.

Kafka a a peu écrit depuis deux ans lorsqu’en novembre 1916, il commence à écrire une pièce de théâtre de façon un peu plus affirmée : Le gardien de la crypte ( que l’on connaissait sous le titre Le gardien du tombeau dans la traduction de Marthe Robert). Belle scène entre un prince nouvellement arrivé au pouvoir et un vieux gardien qui garde les tombeaux des ancêtres dans la crypte en se battant chaque nuit avec leurs spectres. D’autres scènes avec un Chambellan sont plus ordinaires. Rien de plus. Le projet avortera.

Kafka n’est pas un dramaturge mais il aime l’ambiance des théâtres. Dans la « liasse de 1920 », un récit sans titre (page 790), écrit à la première personne, montre le narrateur prénommé Emil assis dans une loge avec sa femme. Le couple assiste à « une pièce passionnante ». La femme se penche sur le parapet pour mieux voir, c’est alors que le velours du capitonnage s’avère être un homme on ne peut plus mince. Frayeur. L’homme se présente comme un admirateur de la femme d’Emil et lui aussi se prénomme Emil. Nouvelle frayeur de la femme. La suite est aussi noire que vaudevillesque.

Cette même « liasse de 1920 » nous entraîne au cirque. La première des quatre histoires de Un virtuose de la faim, titrée Première peine raconte l’histoire d’un trapéziste qui vit jour et nuit sur son trapèze, non par caprice ou pour faire parler de lui, mais parce que « c’était pour lui la seule façon de rester parfaitement entraîné, de garder aussi son art à son niveau de perfection ». Quand le cirque change de ville, dans les trains, il dort dans les filets à bagages. Jusqu’au jour où il décide de faire son numéro avec deux trapèzes. Caprice ? Non. Devant les larmes du trapéziste, l’impresario finit par accepter. Et s’il allait en demander un troisième ? C‘est alors que sur le visage endormi de l’artiste aux larmes asséchées, l’imprésario vit que « les premières rides commençaient à marquer le front lisse et enfantin du trapéziste ». Un récit de trois pages, un chef d’œuvre.

Kafka n‘a pas écrit de pièces de théâtre mais cet écrivain qui fut autant acteur que spectateur de lui-même, est un fameux dialoguiste comme le prouvent ses romans inachevés et plusieurs de ses récits. Son œuvre obsède bien des metteurs en scène mais rares sont les spectacles qui vont aussi loin que celui de Krystian Lupa à propos du Procès (lire ici, le spectacle revient furtivement en France pour deux représentations). Je me souviens avoir regretté de ne pas avoir pu voir Amerika par un autre grand Polonais aujourd’hui disparu, Jerzy Grzegorzewski. Je me souviens de La Visite, un très beau spectacle de Philippe Adrien avec Maïté Nahyr inspiré par Le Disparu (Amerika). Je n’ai pas oublié le choc et le ravissement que fut à Strasbourg le spectacle d’André Engel au titre paradoxal : Kafka théâtre complet.

Allez, pour le plaisir, ouvrons encore une fois les pages de la « liasse de 1920 » , un récit de moins d’une feuillet sans titre :« C’est une vie passée au milieu des décors de théâtre. Il fait clair, c’est alors une matinée en plein air, et puis immédiatement l’obscurité se fait, et c’est déjà le soir. Ce n’est pas une illusion compliquée, mais il faut accepter aussi longtemps qu’on se tient sur les planches. On n’a pas le droit de s’évader que lorsqu’on en a la force, il faut alors se diriger vers le fond de la scène, transpercer la toile peinte et franchir les lambeaux de ce qui était le ciel, enjamber un peu de fatras pour s’enfuir dans une véritable ruelle étroite, humide et sombre qui, en raison de la proximité du théâtre, continue certes de porter le nom de Theatergrasse, mais qui, elle, est vraie et possède toute la profondeur de la vérité ».

Franz Kafka, Bibliothèque de la Pléiade, nrf, sous la direction de Jean-Pierre Lefebvre avec la collaboration d’Isabelle Kalinowski, Bernard Lortholary et Stéphane Pesnel, Œuvres complètes 1 Nouvelles et récits, 1318p, 60€ , Œuvres complètes 2, Romans, 1052p, 6O€

Le procès dans l'adaptation et le mis en scène de Krystian Lupa ,Théâtre du Nord dans le cadre du festival Next, les 16 et 17 nov à 18h.

Légende photo : scène du "Procès" par Krystian Lupa © Magda Hueckel

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 1, 2018 11:20 AM

|

Propos recueillis par Stéphane Capron dans Sceneweb 31.10.2018 La sociétaire de la Comédie-Française se partage entre deux théâtres et trois pièces en cette automne. Elle est Anna et Raquel dans Après la répétition de Bergman au Théâtre de la Bastille en fin d’après-midi. Puis le soir elle enchaîne soit avec La Nuit des Rois de Shakespeare ou Britannicus dans la salle Richelieu de la Comédie-Française. Rencontre avec la 531e sociétaire.

Quand vous avez créé Après la répétition en 2013 au Théâtre Garonne à Toulouse, que représentait Bergman pour vous ?

Je ne le connaissais pas bien. Je le connaissais qu’en tant que cinéaste. J’ai découvert l’auteur. J’ai ensuite dévoré ses films. Jouer un texte de Bergman est un cadeau inouï car il travaille pour les acteurs. Vous jouez les deux rôles, celui de la mère Raquel et celui de la fille Anna. Est ce que cela a été difficile ?

C’était un pari, l’idée de jouer avec une autre comédienne nous a traversé, mais est restée cette volonté de rester tous les deux au plateau. Sur scène, c’est beau proposer avec plus de distance le rôle de Raquel qui est tout de même très dur, ce qui est moins le cas de celui d’Anna. C’est un texte sur l’art de mettre en scène. Etes-vous en phase avec lui ?

Bergman parle à travers le personnage de Vogler. Il parle du théâtre shakespearien et de ces petites torches que l’on mettait sur scène pour représenter la nuit. Cela rejoint à plein d’endroits le théâtre de tg STAN dans cette aventure qui est juste la parole, le comédien et le spectateur. On a finalement besoin que de cela pour que le miracle se produise. Entre 2013 et aujourd’hui il y a eu le mouvement meetoo. La pièce évoque une relation amoureuse entre le metteur en scène et une comédienne. Jouez-vous différemment le spectacle aujourd’hui ?

C’est énorme. Je l’ai dit tout de suite à Frank. On vérifie depuis la reprise à Paris combien le spectacle résonne différemment. J’ai beaucoup réfléchi à la façon de jouer. Ici les deux personnages affirment un désir. C’est clair. On n’est pas dans une situation d’abus ou de mise en fragilité d’une actrice. J’essaye de ne pas être dans cette zone grise, le doute n’est pas permis. Et Bergman est très clair. Vogler dit non. Il met une barrière, et ne veut pas profiter de la jeunesse de la fille ou de la fragilité de la mère. Mais quand Frank évoque le producteur, il en fait plus que d’habitude et les spectateurs ont bien vu de qui il voulait parler. Entre 2013 et 2018, il s’est passé du temps, êtes vous différente dans l’approche des rôles ?

Je sens que je me situe entre Anna et Raquel. J’avais 25 ans à la création, j’en ai 32. Ma vie me fait prendre de la maturité, les choses résonnent différemment. C’est comme un bon livre que l’on reprend, on découvre de nouvelles subtilités. Sur scène ce n’est peut-être pas visible, mais à l’intérieur je le ressens. Et le peur est moins tétanisante. Quelle rentrée. Vous alternez cette pièce avec Britannicus et La Nuit des Rois dans la salle Richelieu de la Comédie-Française.

C’est la folie ! Je le fais par amour du théâtre. Je bois du citron chaud et je me couche dès je rentre à la maison. Propos recueillis par Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 31, 2018 12:42 PM

|

Laïka, d'Ascanio Celestini, par David Murgia

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 31, 2018 7:01 AM

|

Par Joëlle Gayot dans LE MONDE 31.10.2018 Les personnages de Carlo Goldoni mis en scène par Alain Françon ne s’embarrassent pas de sentiments.

Tout est allé trop vite. A peine le spectacle avait-il démarré que déjà il était terminé, nous déposant à quai avec la sensation de n’être pas vraiment monté à bord de ce train qui filait. Pourtant, il s’en passe des choses pendant les deux heures que dure la représentation sur le plateau de la salle Richelieu. Et ce qui a lieu n’est pas rien. Mirandolina (Florence Viala), aubergiste de son métier, belle célibataire peu encline à se donner au premier prince venu, met à ses pieds les hommes qui l’entourent. Un chevalier, un marquis (Michel Vuillermoz), un comte (Hervé Pierre), un valet et un serviteur : chacun pliera l’échine devant sa toute-puissance. Ce qui se raconte n’est pas anodin au moment où déferle sur les réseaux sociaux la parole de femmes qui disent des hommes ce qu’elles pensent avoir à en dire et assument ce qu’elles veulent comme ce qu’elles ne veulent pas.

Lire le zoom biographique : Alain Françon en quatre dates

Mais cette fiction écrite en 1752 par l’Italien Carlo Goldoni, dont l’histoire retiendra qu’il fut féministe avant l’heure pour avoir élevé au rôle-titre une héroïne subalterne, est traitée en mode accéléré par un metteur en scène qui, d’ordinaire, aime ajouter du temps au temps et glisser au cœur des minutes l’impalpable durée des intériorités. Alain Françon, qui, en 2012, avec cette même Comédie-Française, avait déplié sans précipitation La Trilogie de la villégiature, hâte cette fois le rythme. Pourquoi ? Veut-il retrouver, avec la vitesse d’exécution de sa représentation, la vélocité du dramaturge qui, entre 1750 et 1751, signa dix-sept pièces parmi lesquelles cette Locandiera ? Ou cherche-t-il à rattraper le temps perdu ? Ce spectacle aurait en effet dû être créé en mai 2018 si une grève prolongée au sein de la Maison de Molière n’en avait alors empêché la tenue.

Rendez-vous différé donc. Ce qui aurait dû advenir au printemps vient de naître à l’automne. L’automne, saison crépusculaire qui colore de noirceur une perspective d’avenir pourtant enthousiasmante. La porte fait mine de s’ouvrir vers une société nouvelle, un chantier sociétal bouleversé qui s’impose sur la scène dans les décors ténus de Jacques Gabel. Bois clair, lignes horizontales, vastes fenêtres dévoilant des toitures sommairement dessinées, chambre capitonnée de rouge et long couloir désert où les comédiens viennent adresser au public des bribes de réflexion. Les hommes mangent, boivent, dissertent et complotent. Mirandolina obsède leurs conversations. Elle est celle qu’ils espèrent, celle par qui survient le chaos. C’est une manipulatrice que l’actrice Florence Viala ne craint pas de rendre durement minérale. Elle a quelque chose de Tartuffe. Luchino Visconti, metteur en scène de cette même pièce en 1952, n’affirmait-il pas de Goldoni qu’il était à la péninsule italienne ce que Molière était à la France ?

Révolutions à venir

Goldoni préfigure les révolutions à venir. Elles seront inéluctables mais violentes. Dans La Locandiera, l’ordre patriarcal est malmené, l’égalité entre les sexes menace la domination mâle et les envies de liberté perturbent l’ascendant social. Le texte place en son centre une « patronne » (c’est ainsi que la nomment valet et serviteur) qui ne perd jamais ses intérêts de vue, quitte pour cela à se mettre en danger. Mirandolina met au défi ses prétendants et n’a, du point de vue de la virilité, rien à leur envier. Mais elle avance trop vite dans une société masculine qui n’est pas prête à céder un iota de son pouvoir. Son audace la précipite dans la peur. Peur, notamment, du chevalier, un misogyne autoproclamé, chez qui elle éveille un désir sur lequel elle n’aura plus de prise. Lorsqu’il fracasse à coups de pied la porte du grenier où elle s’est repliée, son visage blêmit. Pour se sauver (du sexe comme des coups), elle désigne son futur mari. C’est le valet. L’homme que son père souhaitait qu’elle épouse.

Loi du père, loi d’airain. La pièce s’achève sur cette mise au pas. Rien n’explose, tout rentre dans l’ordre. Mirandolina obéit au diktat paternel et regagne le rang auquel l’assigne sa condition sociale. Qu’en dit la mise en scène ? Sachant le soin que prend Alain Françon à diriger ses comédiens, la réponse peut se lire dans le jeu. On ne voit pas, sur le plateau, ce mouvement d’ensemble des acteurs qui est la signature de l’artiste. A la place, une troupe qui se heurte sans jamais s’agréger. Chacun est dans son rôle, il n’y a pas d’union possible, pas d’harmonie de la partition.

L’émancipation féminine, la lutte des classes sociales : ce qui pourrait nous permettre de rêver ne nous est pas autorisé

Ce n’est pas par hasard si le chevalier, interprété par Stéphane Varupenne, fait de bout en bout figure de note dissonante dans ce concert lui-même discordant. Pas vraiment surprenant si Laurent Stocker (le valet) et Noam Morgensztern (le serviteur) sont les seuls personnages auxquels on s’attache réellement. Les domestiques sont le concret, quand les nobles constituent le mirage auquel veut croire Mirandolina. Pas le choix, il faut s’arrimer au concret. La révolution attendra.

Alain Françon prend acte des illusions de l’utopie. L’émancipation féminine, la lutte des classes sociales : ce qui pourrait nous permettre de rêver ne nous est pas autorisé salle Richelieu. Voilà qui rend cette représentation lucide mais inconfortable. Elle est joyeuse mais triste. Optimiste, mais fataliste. Endiablée, mais lourde de l’échec qu’elle porte. Pas un gramme d’amour n’y circule. Dans cette Locandiera, le sentiment est une perte de temps. Et nous vivons à une époque où plus personne ne semble avoir de temps à perdre.

La Locandiera, de Carlo Goldoni. Traduction : Myriam Tanant. Mise en scène : Alain Françon. Comédie-Française, salle Richelieu. Jusqu’au 10 février 2019.

Légende photo : Mirandolina (Florence Viala) et le chevalier de Ripafratta (Stéphane Varupenne) dans « La Locandiera », de Carlo Goldoni, mise en scène par Alain Françon.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 30, 2018 8:57 PM

|

par Vincent Bouquet dans Sceneweb 24 octobre 2018/

Quasi niente, le mal de vivre en majesté

Au Théâtre de la Bastille, le duo italien, Daria Deflorian et Antonio Tagliarini, s’inspire du « Désert rouge » de Michelangelo Antonioni pour construire un subtil ballet d’âmes errantes en proie au mal-être contemporain.

Du « Désert rouge » de Michelangelo Antonioni, Daria Deflorian et Antonio Tagliarini n’ont pas cherché à recoudre la – maigre – trame narrative, à ressouder les fils de la vie de Giuliana, cette femme qui ne trouve ni place, ni sens, dans le monde qui l’entoure. Tout juste ont-ils voulu extraire son âme fêlée pour la réincarner dans les corps de trois femmes et deux hommes d’aujourd’hui, comme autant de trentenaire, quadragénaires, quinquagénaire et sexagénaire représentants de multiples tranches d’âge, mais surtout d’un même mal de vivre contemporain. Dans le film du réalisateur italien, le duo a bien compris que la langueur atmosphérique importait plus que l’histoire de triangle amoureux, pour le moins banale.

Au rythme du « Domani » de Franco Fanigliulo, bande son ironiquement guillerette du chef d’œuvre d’Antonioni, qui fait office de fil rouge bien plus que de substrat, c’est toute une marge sociale que les metteurs en scène habitués aux projets torturés – « Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni », « Il Cielo non è un fondale » – font passer de l’ombre à la lumière. Dans une société où l’injonction à la performance est devenue la norme, où chacun est vu comme le seul responsable de sa propre situation et de son propre malheur, où le sport à outrance et le sexe consumériste sont élevés au rang de remèdes miraculeux du moindre mal, les cinq personnages – en sont-ce vraiment ? – se livrent sur un sujet tabou, un gros mot désormais synonyme de faiblesse psychologique, la dépression qui, à des degrés divers, les étreint et les transperce de part en part.

Construite à partir de ce sujet peu abordé sur les plateaux, l’entreprise pourrait être geignarde, tourner à la complainte individuelle, voyeuriste et larmoyante. Elle est, au contraire, intensément humaine, paradoxalement lumineuse. Par des mots simples utilisés pour décrire une réalité complexe, Deflorian et Tagliarini appréhendent avec finesse et sensibilité ce magma noir qui embrume l’esprit et englue le corps, jusqu’à devenir parfois constitutif de soi. Loin de se complaire dans leur situation délicate, les personnages semblent se débattre pour ne pas disparaître. Se confier, danser, prouver son utilité, vouloir tout détruire pour se reconstruire, ailleurs, sont autant de portes de sortie esquissées, sans toujours avoir la force de les emprunter.

Dans une scénographie dépouillée, où quelques fauteuils, une commode et une armoire trônent, tels les vestiges d’une vie ancienne, les cinq comédiens, Monica Piseddu en tête, incarnent avec doigté ces âmes errantes sur le fil, aussi fières que sur le point de sombrer. Enrobés dans l’univers scénique de Gianni Staropoli qui, par un subtil jeu de lumières, leur donne une allure quasi ectoplasmique, en même temps qu’une grâce à l’italienne, ils jouent avec la prestance de ceux qui sont enrichis d’avoir trop vécu. Chez Deflorian et Tagliarini, le « Presque rien » devient un tout, essentiel, ce mince fil qui raccroche à la vie et empêche de s’abîmer dans un gouffre sans fond.

Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr

Quasi niente (Presque rien)

Un projet de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini

Librement inspiré du film Le Désert rouge de Michelangelo Antonioni

Avec Francesca Cuttica, Daria Deflorian, Monica Piseddu, Benno Steinegger, Antonio Tagliarini

Collaboration au projet, Francesca Cuttica, Monica Piseddu, Benno Steinegger

Conseiller artistique, Attilio Scarpellini

Lumières, Gianni Staropoli

Costumes, Metella Raboni

Son, Leonardo Cabiddu et Francesca Cuttica (WOW)

Collaboration à la dramaturgie et assistance à la mise en scène, Francesco Alberici

Traduction et surtitrage en français, Federica Martucci

Direction technique, Giulia Pastore

Organisation, Anna Damiani

Accompagnement et diffusion internationale, Francesca Corona / L’Officina

Production A.D. ; Teatro di Roma – Teatro nazionale ; Teatro Metastasio di Prato ; Emilia Romagna Teatro Fondazione

Coproduction Théâtre Garonne – scène européenne (Toulouse) ; Romaeuropa Festival ; LuganoInScena – Lugano Arte e Cultura ; Théâtre de Grütli (Genève) ; La Filature, Scène nationale (Mulhouse) ; Théâtre de la Bastille (Paris) ; Festival d’Automne à Paris

Avec le soutien de Institut Culturel Italien de Paris, l’Arboreto – Teatro Dimora de Mondaino, FIT Festival – Lugano

Coréalisation Théâtre de la Bastille (Paris) ; Festival d’Automne à Paris

Avec le soutien de l’Onda

Spectacle créé le 2 octobre 2018 au LAC – Lugano Arte e Cultura

Durée : 1h35

Spectacle en italien surtitré en français

Théâtre de la Bastille, dans le cadre du Festival d’automne à Paris

Du 23 au 31 Octobre 2018

Photo Claudia Pajewsk

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 30, 2018 5:11 AM

|

5 mars 1996, le comédien Eric Génovèse perd sa mère et joue la première de Mithridate à la Comédie-Française Publié par Zoé Varier sur la page de son émission "Une journée particulière" sur France Inter Ecouter l'émission (54 mn)

Ce jour-là, dans la matinée, le comédien part à Nice pour aller enterrer sa mère, et le soir même, il arpente les planches du "Français" pour la Première de Mithridate de Jean Racine mis en scène par Daniel Mesguich. Il y joue, dans un état second, le rôle de Xipharès, le fidèle fils du roi.

Un moment totalement hors du temps

« J’avais été éduqué théâtralement dans l’idée que, quoiqu’il arrive, on joue. J’étais en équilibre comme sur un fil durant toute la pièce. Un critique qui se trouvait ce jour-là dans la salle a deviné l’état dans lequel je me trouvais, écrivant dans son papier qu’il n’avait jamais vu un acteur habité d’une telle affliction tragique » Eric Génovèse, sociétaire de la Comédie-Française, ne garde aucun souvenir de cette première, sauf les bouquets et les petits mots d’amitié trouvés dans sa loge à l’issue de la représentation.

Le célèbre critique théâtral Michel Cournot signe dans Le Monde un article élogieux de cette mise en scène-événement de Mithridate : « Les acteurs nous donnent à entendre un quintette de poésie d’une luminosité prodigieuse. Il faut dire qu’ici Racine s’est surpassé. Mais grâce à l’oreille absolue de Mesguich les comédiens nous font découvrir que chacun de tous les vers de la pièce est à lui seul un trésor. C’est sidérant, jamais à notre connaissance une pièce de Racine n’a respiré, n’a battu comme cela. »

Simplicité et limpidité du vers racinien

Daniel Mesguich a fait travailler ses acteurs de manière très rigoureuse sur la diction des alexandrins, respectant scrupuleusement les longues, les brèves, les césures. Pour lui, ce sont eux, bien avant l’intrigue, qui font la tragédie. Idem pour Eric Génovèse : « la langue racinienne est totalement jouissive à interpréter car au final tout est dit, sans aucun sous-entendu et avec une adéquation parfaite entre le son et le sens. »

2002, une rencontre déterminante avec Anatoli Vassiliev

Le metteur en scène russe travaille avec la troupe du « Français » sur l’Amphitryon de Molière. Eric Génovèse y joue La Nuit qui, à la demande de Neptune, couvre de son voile les ébats de Jupiter et Alcmène. Vassiliev, personnage clivant, adulé ou détesté, oblige ses acteurs à un travail physique harassant, remettant en cause tous les apprentissages antérieurs. « Un excellent pédagogue » se souvient enthousiaste le comédien. Paradoxalement cet homme déstabilisant, déroutant, et exigeant lui redonne le goût de jouer.

D’autres figures marquantes

De Marguerite Duras, décédée en mars 1996, qui incarne, aux yeux de l’acteur, « la grâce, un art de la simplicité, du rythme des mots » ; à Marcello Mastroianni, mort la même année ; en passant par Louis Jouvet dont Eric Génovèse s’est inspiré pour interpréter en 2004, le Tartuffe mis en scène par Marcel Bozonnet. Louis Jouvet qui recommandait de ne pas faire de Tartuffe quelqu’un d’ignoble, mais au contraire « un garçon charmant, inquiétant et très intelligent ». « Adepte du trouble », Génovèse joue de l’ambiguïté du personnage, qui, tel le héros du film de Pier Pasolini Théorème, «séduit » toute la famille, et met à jour les contradictions des uns et des autres.

Pour aller +loin :

L'actualité d'Eric Génovèse, sociétaire de la Comédie-Française :

Il joue actuellement le rôle de Frontin dans «L'heureux stratagème», de Marivaux, au Théâtre du Vieux-Colombier Horaires : du mercredi au samedi à 20 h 30, mardi à 19 h, dimanche à 15 h. Jusqu'au 4 novembre 2018

Les Oubliés. Alger-Paris, une création collective du Birgit Ensemble, dans une mise en scène de Julie Bertin et Jade Herbulot. Du 24 janvier au 10 mars 2019 au théâtre du Vieux-Colombier

Électre/ Oreste d’Euripide mis en scène par Ivo van Hove. A la Salle Richelieu puis en tournée au Théâtre antique d’Épidaure en Grèce. Du 27 avril au 3 juillet 2019

Et enfin on le verra dans deux reprises : il interprétera Wolf von Aschenbach dans Les Damnés d’après Visconti mis en scène par Ivo van Hove (Salle Richelieu) et Philinte dans Le Misanthrope de Molière par Clément Hervieu-Léger (Salle Richelieu).

Vous avez pu entendre :

Un extrait de : Mithridate, de Jean Racine, mis en scène en 1996 par Daniel Mesguich à la Comédie-Française

un extrait du CD : Marguerite Duras, le ravissement de la parole, mise en ondes par Jean-Marc Turine (Editions Radio-France, 2016)

Un extrait du Bel Antonio, un film de Mauro Bolognini (1960) avec Marcello Mastroianni (DVD disponible aux Editions Montparnasse)

Et les titres diffusés à l'antenne :

"Killing Me Softly with His Song", The Fugees (1996)

"Il fait soleil", Silvain Vanot (2002)

"American Dream", J.S. Ondara (2018)

Les invités

Eric Génovèse

Comédien sociétaire de la Comédie Française, metteur en scène

Légende photo : "Mithridate", 1996, Eric Génovèse et Claude Mathieu © Pedro Lombardi

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 4, 2018 9:23 AM

|

Par Jean Talabot dans Le Figaro Publié le 02/11/2018

SÉLECTION -La Locandiera au Français, le retour de Yasmina Reza sur scène, Éric Cantona au théâtre Antoine... La rentrée à peine digérée, le rythme des spectacles continue bon train. Passage en revue des spectacles les plus attendus.

● La Locandiera à la Comédie-Française

Après la Trilogie de la villégiature en 2012, Alain Françon met en scène une nouvelle comédie du «Molière italien», Carlo Goldoni, place Colette. Cette Locandiera conte les aventures douces-amères de Mirandolina (Florence Viala), une belle aubergiste aux multiples prétendants. L'occasion de voir Michel Vuillermoz en aristocrate pingre, Hervé Pierre en faux noble parvenu, Stéphane Varupenne en jeune chevalier se moquant bien des femmes, ou Laurent Stocker en laquais amoureux. C'est subtil, très drôle, et mélancolique. Jusqu'au 10 février 2019.

●Joueurs, Mao II, Les Noms à l'Odéon

La pièce fleuve de Julien Gosselin atterrit au Théâtre de l'Europe après un accueil mitigé au Festival d'Avignon. Pour un spectacle qui s'étale sur dix heures sans entracte (c'est quasiment inédit), le jeune et brillant metteur en scène français a adapté trois romans sans liens particuliers de l'Américain Don DeLillo: des États-Unis des années 1960 à l'orée des années 1990 dans le bassin méditerranéen. L'utilisation de la vidéo, comme à son habitude, est omniprésente. Quitte à déranger le spectateur. C'est peut-être le but. Du 17 au 22 novembre.

● Dans la luge d'Arthur Schopenhauer à la Scala

Dix ans après sa création, le spectacle mis en scène par Frédéric Bélier-Garcia revient sur la nouvelle scène de la Scala (Xe). Contrairement à «Art», le texte n'était pas destiné au théâtre, mais fut un succès sur les planches. Et comme souvent chez l'auteure, deux couples s'y confrontent, tiraillés entre la vision positive de l'humanité de Spinoza, et celle, plus pessimiste, de Schopenhauer. Avec Yasmina Reza dans le rôle de Nadine Chipman. Jusqu'au 24 novembre.

● Tous mes rêves partent de la gare d'Austerlitz au Théâtre 13

Mohamed Kacimi anime depuis quelques années un cycle d'ateliers d'écriture à la maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis. De cette expérience, il a tiré le texte quasi documentaire Tous mes rêves partent de la gare d'Austerlitz, mis en scène par Marjorie Nakache, aujourd'hui au Théâtre 13. Les tribulations de ces cinq détenues se donnant rendez-vous à la bibliothèque, mêlées à la lecture d'On ne badine pas avec l'amour, feront le sel de cette «tragi-comédie carcérale». Du 6 au 18 novembre.

● Inflammation du verbe vivre, au Théâtre de la Colline

Paru en 2016, c'est le sixième texte que Wajdi Mouawad consacre aux tragédies antiques de Sophocle. L'auteur d'origine libanaise la présente cette année en sa demeure, le Théâtre national de la Colline. Un spectacle sur «le deuil et l'ébranlement» autour de la figure de Philoctète, compagnon d'Ulysse et d'Héraclès. Du 8 au 30 novembre.

● Sopro, au théâtre de la Bastille

Tiago Rodrigues ne manque pas de souffle. Nous sommes en 2080. Sur la scène du théâtre Bastille, le plancher d'un théâtre en ruine ne laisse s'échapper quelques bribes de parole. Cristina Vidal, dans une mise en scène conceptuelle et émouvante de l'auteur portugais, raconte ce métier invisible, son métier, qu'est souffleur. Un hommage magnifique au théâtre et à ceux qui le font. Du 12 novembre au 8 décembre.

● Ivanov au théâtre de l'Athénée

Après La Mouette, Oncle Vania, Trois Sœurs, et La Cerisaie, Christian Benedetti continue de gravir le mont Tchekhov. Ivanov, ou la dépression fatale d'un monsieur-tout-le-monde en quatre actes, n'en est pas son sommet le plus gai. Faussement austère, fidèle à sa méthode, le metteur en scène signe ici un spectacle relativement court (1h50). Il faut s'attendre à un débit de mitraillette, à un rythme d'enfer, qui ont jusqu'ici toujours très bien marché avec les précédentes lectures du dramaturge russe par Benedetti. Du 7 novembre au 1er décembre.

● Un instant, au théâtre Gérard Philipe (Saint-Denis)

Après avoir superbement traduit Rabelais au présent dans Paroles gelées , Jean Bellorini, à la tête du CDN de Saint-Denis depuis cinq ans, s'attaque à une autre légende française: Marcel Proust. Des milliers de pages qui composent La recherche du temps perdu, il ne conserve que la relation entre l'auteur avec sa mère et sa grand-mère. Pour un duo qui promet, avec Hélène Patarot et Camille de La Guillonnière. Du 14 novembre au 9 décembre.

● Lettres à Nour, au théâtre Antoine

Pour sa quatrième expérience au théâtre, Éric Cantona joue un beau-père de djihadiste. L'argument, à lui seul, vaut le détour. Dans cet échange épistolaire signé Rachid Benzine, l'ancienne gloire de Manchester United incarne un père veuf, dont la fille, éprise d'un lieutenant de Daech, disparaît un beau jour pour l'Irak. «Il faut écouter les arguments des uns et des autres et laisser tomber nos certitudes», expliquait le comédien lors de la présentation de rentrée du théâtre Antoine. Du 22 novembre au 29 décembre.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 3, 2018 2:24 PM

|

Par Isabelle Blanchard pour le blog "Un fauteuil pour l'Orchestre" 03.11.2018

Cassavetes se base sur des entretiens du metteur en scène pour Les cahiers du cinéma. Il revient ainsi sur sa vie, son enfance, ses films, son amour pour Gena Rowlands et sa conception du processus de création.

Au plateau, sur la gauche un bureau de travail, sur la droite un secrétaire et au centre un écran de projection. Et du whisky bien sûr.

La pièce alterne les moments de projection d’extraits de films du réalisateur et les moments joués. Parfois même l’acteur semble entrer dans les films projetés d’une manière visuellement très belle lorsque Cassavetes acteur et son interprète au plateau se font face, ou qu’il semble marcher dans la ruelle du film Shadows.

La vie du réalisateur est passionnante, sa liberté, son investissement ainsi que celui de ses acteurs fétiches dans la création de films est fantastique. C’est une autre époque aussi qui est restituée sans donner une impression surannée.

La relation du couple fait rêver et Gena Rowlands est là aussi car il lui parle, l’appelle, la questionne et on se surprend à attendre sa montée sur scène. Heureusement les extraits de film (Une femme sous influence, Faces, Opening night) nous permettent de la voir.

L’amour, les copains, la famille, la création tout est abordé à travers la vie de John Cassavetes qui ainsi nous semble accessible et nous fait regretter de ne pas avoir fait partie de ses aventures cinématographiques et humaines.

Cet hommage au réalisateur, au cinéma est aussi une réflexion sur la création dans un monde mercantile. La raison de la création et son économie sont questionnées. Et on ne peut évidemment pas s’empêcher de se dire que rien n’a véritablement changé. Nous donner à penser à ce destin exceptionnel d’un homme au service de son art ayant refusé toute compromission en autofinançant ses créations pour aborder les thèmes de société qui lui tenaient à coeur et s’entourer des équipes qu’il souhaitait est salutaire.

Le comédien est époustouflant de dynamisme. Il incarne le réalisateur avec brio il nous donne l’impression d’être face au réalisateur sans jamais le parodier. Les trois hommes, le personnage, l’acteur et le comédien sur sur les films finissent par ne faire plus qu’un.

Les lumières sont douces et tamisée donnant une impression de rendez vous dans le salon du réalisateur, d’un moment d’échange amical. La musique, jazz bien sûr, est aussi à l’honneur qui ramène à nous une autre époque.

La mise en scène est sobre et laisse la part belle au comédien qui irradie d’enthousiasme et de vitalité. Son interprétation de Cassavetes est très réussie et il nous laisse avec l’impression d’avoir partagé un moment avec ce grand réalisateur, d’avoir touché du doigt un moment de création. Et ainsi on ressort du Lucernaire avec une vitalité et une énergie que ce grand homme inspire. Cette pièce est une très belle surprise, un souffle de vie et de liberté.

Librement inspiré des entretiens de John Cassavetes aux Cahiers du Cinéma,

Mise en scène : Alain Choquart et Vanessa Lhoste

avec Florian Choquart

Dramaturgie : Thomas Resendes

Création lumières : Léa Maris

Scénographie : Anne-Sophie Grac

Du 24 octobre au 9 décembre à 19h00 du mardi au samedi, dimanche à 16h00

Durée 1h05

Le Lucernaire

53 rue Notre Dame des Champs

Paris 75006

Réservation par téléphone : 01 45 44 57 34 du lundi au vendredi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Ou sur le site internet : www.lucernaire.fr

Photo de Florian Choquart : © Xavier Bouvier ƒƒƒ

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 3, 2018 7:39 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde

Georgia Scalliet et Franck Vercruyssen bouleversent dans la pièce inspirée d’Ingmar Bergman.

C’est un petit miracle de théâtre qui advient dans la salle de poche du Théâtre de la Bastille, à Paris. Georgia Scalliet, de la Comédie-Française, et Frank Vercruyssen, du tg STAN, jouent Après la répétition, d’après Ingmar Bergman. Après Infidèles et Atelier, c’est le troisième volet d’un ensemble composé par le collectif belge autour de la figure du cinéaste, metteur en scène et auteur suédois (1918-2007), dont on célèbre en cet automne le centenaire de la naissance.

Lire la critique d’« Infidèles » : Les passions bergmaniennes prises dans les jeux de rôles de deux collectifs belges

Pourtant, comme tout véritable miracle sans doute, il n’a rien de spectaculaire. La cage de scène est à nu, le décor quasiment inexistant, qui consiste en une table, deux chaises ordinaires et un vieux canapé marron. Quand vous arrivez, l’actrice et l’acteur sont déjà là. Ce sont donc les spectateurs qui apparaissent, sur le petit plateau qu’ils sont obligés de traverser pour rejoindre leur place, et les comédiens qui attendent. Et ce retournement, en soi, en dit déjà beaucoup sur cette merveilleuse variation sur le théâtre et la vie qui va se jouer devant vous.

Complexité des passions humaines

Elle prend pour point de départ le scénario d’Après la répétition, un film de télévision réalisé par Bergman en 1984. Comme il le confiera sans détours dans Laterna magica, sa formidable autobiographie, l’artiste suédois s’y met en scène sans fard, sous l’identité d’Henrik Vogler, un célèbre metteur en scène de théâtre. Pour la cinquième fois de sa carrière, Vogler met en scène Le Songe, d’August Strindberg – la pièce que Bergman lui-même a le plus montée, y revenant une dizaine de fois.

Il a choisi, pour jouer le rôle de la fille d’Indra, fondamental dans la pièce, une jeune comédienne, Anna, qui n’est autre que la fille d’une grande actrice, Raquel, géniale et fracassée, que Vogler a aimée et repoussée vingt ans auparavant. Un soir, après la répétition, Anna et Vogler restent dans le théâtre, et parlent. Ils tomberont amoureux, bien sûr, mais que désireront-ils, en désirant l’autre ? A partir de cette forme simple, vieille comme l’art dramatique, Bergman multiplie avec une transparence humaine incomparable les mises en abîme, les entrelacements infinis entre le théâtre et la vie.

C’est cela que Georgia Scalliet et Frank Vercruyssen interprètent avec un art tout bergmanien de l’acteur, qui ne consiste pas à se livrer à une performance destinée à épater la galerie, mais bien à traduire, avec ces instruments que sont leurs âmes et leurs corps, la profondeur et la complexité des passions humaines. Ces passions que l’on se joue, dans la vie, souvent sous la forme d’un mauvais théâtre.

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Bergman-Vogler se met en scène lui-même mettant en scène cette pièce incroyable qu’est Le Songe, de Strindberg. La jeune Anna, que joue la jeune Georgia Scalliet, y interprète donc Agnès, la fille du dieu védique Indra, qui descend sur terre pour comprendre, et donc pour éprouver, les souffrances humaines – la pauvreté, la cruauté, la routine abrutissante de la vie de famille… Quelle plus belle métaphore du métier de comédien, et du théâtre lui-même ?

Un jeu très inventif et expressif

Et quelle délicatesse, quelle grâce dans la manière dont Georgia Scalliet et Frank Vercruyssen s’emparent de ce matériau humain infiniment vivant, brûlant et fragile. La jeune sociétaire de la Comédie-Française, qui est par ailleurs prodigieuse dans La Nuit des rois, de Shakespeare, que l’on peut voir parallèlement à la Comédie-Française dans la mise en scène de Thomas Ostermeier, confirme ici un talent exceptionnel. Plus qu’un talent : une recherche de ce que le métier d’acteur a de plus fondamental et de plus nécessaire, une mise en jeu de son être même, une manière d’offrir sa « livre de chair », pour reprendre la métaphore shakespearienne, pour mieux permettre à qui la regarde d’y lire une humanité commune.

Ce qu’elle donne ici est donc d’une valeur rare, à travers un jeu très inventif et expressif, qui, outre celui de Liv Ullmann, n’est pas sans évoquer celui de Gena Rowlands, en moins expressionniste. Enfantine et fatale, elle est à la fois Anna et Raquel, sa mère, en un vertigineux jeu de rôles avec ces histoires familiales complexes que Bergman a connues mieux que personne.

RIEN NE PÈSE, TOUT EST JUSTE, VRAI, TOUT EST REÇU DE MANIÈRE VIBRANTE PAR LES SPECTATEURS

Mais face à elle, Frank Vercruyssen, qui depuis vingt ans, avec ses compagnons du tg STAN, n’a fait rien moins qu’inventer une nouvelle manière de jouer, n’est pas en reste. Sans jamais incarner Vogler au sens classique du terme, il le traduit, il le présente, il le représente, à travers un geste, une attitude.