Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 15, 2018 6:58 PM

|

Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks 09/11/18

L’opéra de Janacek fait jaillir la lumière de l’univers carcéral. Le metteur en scène polonais en prolonge la réflexion sur la finalité de la justice et de la punition.

Le son d’un ballon qui frappe le sol et la vision d’un jeune homme noir sautillant devant un panier de basket-ball : c’est cette rythmique-là, prégnante, répétitive, obsédante, qui s’ajoute à l’ouverture de l’opéra testamentaire de Leos Janacek, De la maison des morts, dans la mise en scène de Krzysztof Warlikowski, dirigé de main de maître, précise et ample, par le chef Michael Boder.

L’image d’un homme solitaire s’entraînant à un jeu collectif. Comme une mise en abyme, la première d’une vertigineuse série, qui nous plonge dans l’univers carcéral, celui d’un camp de travail en Sibérie où Dostoïevski fut enfermé plusieurs années et qu’il décrivit dans son récit Souvenirs de la maison des morts, en 1862.

“En chaque être brille une étincelle divine.”

Lorsque Leos Janacek s’attelle à la composition de son ultime œuvre, il traduit lui-même le roman de Dostoïevski et organise son opéra en une succession de monologues, sans fil conducteur ni héros.

“Des prisonniers émergent tour à tour du chœur pour relater leur histoire, donnant à entendre des épisodes de souffrance, de perversion, de vengeance et de nuisance, laissant libre cours aux descriptions de tromperie et de brutalité", indique l’écrivain et chef d’orchestre Nigel Simeone dans le programme de La Monnaie de Bruxelles.

"Si tout cela semble implacablement sinistre, Janacek note néanmoins en exergue de sa partition une maxime également inspirée de Dostoïevski : “En chaque être brille une étincelle divine.”

La technique du collage employée par Leos Janacek dans le livret s’applique également à l’écriture musicale où les instruments de l’orchestre s’accordent à un univers sonore directement lié au quotidien d’un camp de travail : chaînes, scies, enclumes, haches.

Avec le concours de Michel Foucault

Aussi, lorsque le directeur du Royal Opera House de Londres a proposé à Krzysztof Warlikowski, la saison passée, une programmation “underground”, son choix s’est-il porté sur Leos Janacek dont il avait déjà monté à l’Opéra de Paris L’Affaire Makropoulos en 2007.

Lui comme Janacek ont en commun ce goût du collage où le sens s’enrichit de chaque fragment rajouté, à la façon des commentaires talmudiques. “De la maison des morts, c’est d’abord une prison et puis des hommes, indique le metteur en scène. La justice est au centre de mes questions. Qu’est-ce que la prison ? Qu’est-ce que la punition ? Punir a-t-il un effet positif sur nous ? La punition peut-elle nous rendre à nouveau ‘normal’ ? Etre différent, qu’est-ce que cela signifie ? Et pourquoi est-on différent ?”

Aux images de prison filmées par le vidéaste Denis Guéguin s’ajoute, en prologue, une interview de Michel Foucault, brillantissime, sur le fonctionnement de la justice, la figure du juge et le pouvoir de la punition. La monstrueuse ironie de la prison, démontrait le philosophe, c’est qu’elle se nourrit des prisonniers, en a besoin pour le bon fonctionnement de la société. Mais en aucun cas, elle ne leur est utile.

Une représentation théâtrale donnée par et pour les prisonniers

“La prison répressive, la prison comme châtiment, a été établie tardivement, vers la fin du XVIIIe siècle, pour être un système de rééducation des criminels”, précise Foucault, mais elle montre dès ses débuts qu’elle aboutit au résultat inverse. Si elle a perduré malgré cette contre-productivité, “c’est précisément parce qu’elle produisait des délinquants et que la délinquance a une certaine utilité économico-politique dans les sociétés que nous connaissons”.

Aux couleurs bleues passées des uniformes de prisonniers qui forment le chœur et se fondent dans le décor grisâtre du camp conçu par Malgorzata Szczesniak, les étincelles de lumière ont la couleur rouge sang de la vitalité ou la blancheur laiteuse de l’innocence dont se parent les costumes des solistes.

Pour rompre la monotonie de l’enfermement et le cycle de violence qu’elle génère, Leos Janacek imagine une représentation théâtrale donnée par et pour les prisonniers. Danseurs de hip-hop, poupées gonflables au look de Bellmer et pin-up fardée se mêlent aux solistes pour faire exploser de l’intérieur l’ennui gluant du temps scellé, laissant jaillir la vie, le désir, la passion et le jeu. Jusqu’à l’image ultime d’un homme grimpant à une échelle rouge vif dans une échappée verticale qu’on nommera ligne de fuite.

De la maison des morts de Leos Janacek, direction musicale Michael Boder, mise en scène Krzysztof Warlikowski, jusqu’au 17 novembre à La Monnaie de Bruxelles, du 21 janvier au 2 février 2019 à l’Opéra de Lyon

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 15, 2018 12:21 PM

|

Publié le 12.11.2018 sur le site du Ministère de la Culture

Alors que les 50 ans du Théâtre national de Strasbourg ont été célébrés le 20 octobre, en présence de Franck Riester, ministre de la Culture, Stanislas Nordey, directeur du TNS, évoque les contours du théâtre de demain.

Selon Stanislas Nordey, son directeur, le Théâtre national de Strasbourg, seul théâtre national en région, était le lieu idéal pour imaginer le théâtre public de demain. C’est tout l’enjeu du projet « TNS 2068 », questionnaire « poético-politique », où l’on retrouve les combats chers au metteur en scène, qui achève son premier mandat à la tête de l’institution : renouvellement des publics, intérêt pour les écritures contemporaines, mobilité des spectateurs…. Entretien.

Avec le projet « TNS 2068 », vous jetez un regard résolument prospectif sur le Théâtre national de Strasbourg, qui fête cette année ses 50 ans. Un paradoxe ?

Parce que le quotidien nous absorbe, nous avons souvent - c’est un « nous » collectif qui englobe aussi bien les artistes, les directeurs d’équipements que les responsables des politiques culturelles - beaucoup de mal à nous projeter. Or, si elles continuent d’être des instruments formidables, nos institutions doivent être en permanence repensées. Le TNS, on le sait, est le seul théâtre national en région et, comme tel, il est porteur d’une exception. Il m’a semblé qu’il était le lieu idéal pour lancer une réflexion qui nous permette d’élargir notre vue, de dépasser l’immédiateté à laquelle nous sommes confrontés. Plutôt que de faire appel à un cabinet spécialisé, j’ai souhaité travailler sur le projet avec les « habitants » du théâtre – les salariés, les élèves, les artistes associés – et les publics, qu’il s’agisse de publics réguliers mais aussi ceux qui ne viennent pas encore au théâtre.

Le théâtre existe depuis plus de 2000 ans. Il a résisté à tout, à l’arrivée de l’électricité, de la télévision, du cinéma, aux guerres, parce qu’il s’est sans cesse transformé

Concrètement, en quoi consiste ce projet ?

Le cœur du projet est un questionnaire « poético-politique » conçu sous la houlette des écrivains Sonia Chiambretto et Yoann Thommerel. L’idée est de mêler le réel et l’imaginaire. Cinquante ans, c’est en effet suffisamment loin pour que l’on puisse s’interroger sur des choses très concrètes – sur la façon dont travailleront les agents chargés de la comptabilité, par exemple. Mais c’est une occasion unique pour laisser libre cours à notre imagination. Imaginer – pourquoi pas ? – un siège volant qui nous emmènerait directement au théâtre ! Les théâtres sont des lieux de poésie et d’invention, je trouvais important que l’on puisse rêver.

Si on examine les trois premières questions posées le 20 octobre lors de la journée anniversaire, on trouve à la fois des choses très personnelles – une pièce a-t-elle déjà changé votre vie ? – mais aussi une question sur l’intelligence artificielle…

L’idée est d’élargir au maximum le spectre et de toucher le plus de gens possible. Nous voulions que les questions soient inquiétantes, perturbantes, enthousiasmantes, qu’elles puissent aller dans des sens très différents. Le metteur en scène Thomas Jolly par exemple a parlé des lunettes pour jeux vidéo en formulant l’hypothèse que le théâtre pourrait, entre autres, être diffusé de cette manière dans cinquante ans. L’enjeu, c’est aussi d’aller du côté de l’anticipation, de la science-fiction. Les trois premières questions, destinées à allumer la mèche, viennent d’être distribuées. Les suivantes le seront par un groupe élargi représentatif des différentes catégories de personnes, puis l’ensemble du questionnaire sera diffusé largement.

Qu’allez-vous faire ensuite de cette matière ?

L’idée est d’en tirer une somme, des enseignements, pourquoi pas des propositions, et d’aboutir à une publication. Sous quelle forme, nous ne le savons pas encore. L’ambition ultime serait qu’émerge sinon un modèle, du moins des suggestions pour l’ensemble du théâtre public français. Il n’y a pas plus fructueux que de croiser les réflexions des salariés, des élèves, des artistes et des publics.

Ce questionnaire fait écho aux préoccupations que vous définissiez à votre arrivée au TNS. Est-ce qu’il n’est pas aussi l’occasion de faire un premier bilan, alors que s’achève votre premier mandat ?

Tout à fait. Parallèlement à l’anniversaire du TNS, j’ai lancé une réflexion sur la façon dont nous pouvions faire évoluer cette maison. Ces différentes initiatives forment un tout. Nous devons être en mouvement, il n ‘y a rien de pire que l’immobilisme, surtout dans un endroit comme le théâtre où les formes n’arrêtent pas de se réinventer.

A Strasbourg, les professeurs n’ont pas déserté parce que l’on montait Wajdi Mouawad, Pascal Rambert ou Falk Richter, à la place de Shakespeare, Brecht et Molière

Le renouvellement des publics est au cœur du questionnaire qui est adressé non seulement au public réel mais aussi au public potentiel. En quoi cette question est-elle cruciale ?

Jack Lang, qui s’est exprimé devant des jeunes gens à l’occasion la journée anniversaire, a eu ce mot à la fin de son intervention : « le TNS de 2068 sera métissé ». Le renouvellement des publics est une vraie question. Aujourd’hui, 30% de notre public a moins de 30 ans ce dont nous sommes très heureux. Mais quels seront les spectateurs de demain ? Dans le projet « TNS 2068 », il y a finalement une question induite, « fêterons-nous les 100 ans du TNS en 2068 ? ». Est-ce que ces grands temples seront toujours d’actualité ? Est-ce qu’il ne faudrait pas des structures plus petites, mobiles, nomades ? Ce sont des vraies questions qu’il est important de partager avec les gens qui vont au théâtre autant qu’avec les gens qui n’y vont pas. Nous sommes comptables de cela. Si l’on a tout lieu de se réjouir de nos succès, nous devons aussi nous inquiéter de ce que nous n’arrivons toujours pas à faire.

À votre arrivée, vous avez souhaité que le répertoire contemporain soit au cœur de l’enseignement dispensé par l’école, un engagement soutenu par le ministre de la Culture lors de sa visite le 20 octobre.

Depuis mon arrivée, nous proposons 80 % de textes contemporains dans les grandes salles. Et ça marche, puisque nous remplissons les salles. Aujourd’hui, avec le soutien de la ville, je plaide pour une labellisation écriture contemporaine du TNS. Cela voudrait dire qu’à l’avenir les directeurs du TNS seraient aussi choisis pour leur proximité avec les écritures contemporaines, ce qui serait formidable pour les auteurs autant que pour les spectateurs. Cela fait partie des nombreux combats que je mène au TNS.

J’ai été très touché que le ministre note cette question. Souvent, on monte des classiques parce qu’on pense que les publics dits « captifs » le réclament, mais à Strasbourg, les professeurs n’ont pas déserté parce que l’on montait Wajdi Mouawad, Pascal Rambert ou Falk Richter, à la place de Shakespeare, Brecht et Molière. Cela leur permet au contraire d’avoir un autre type de rapport avec leurs élèves. En réalité, il y a deux endroits : dans leur apprentissage, les jeunes acteurs, à côté des textes contemporains, doivent naturellement se confronter aux grands classiques parce qu’ils sont formateurs. C’est ce que nous faisons au TNS. Dans la programmation, c’est autre chose : les auteurs classiques doivent naturellement être présents, mais plus épisodiquement, et à côté d’une politique volontariste en direction des auteurs contemporains.

Quel serait le TNS rêvé de 2068 selon vous ?

Je le voudrais profondément transformé, métamorphosé. Le théâtre existe depuis plus de 2000 ans. Il a résisté à tout, à l’arrivé de l’électricité, de la télévision, du cinéma, aux guerres, parce qu’il s’est sans cesse transformé. La question de faire éclater les murs est également importante. On pourrait imaginer une forme de satellisation avec des petites entités qui grandiraient sur le territoire. Je lançais comme une boutade que l’on pourrait imaginer un siège volant qui nous emmènerait directement au théâtre, mais c’est une vraie question. Les difficultés géographiques sont un des principaux obstacles à la venue de nouveaux spectateurs. Je pense aussi que l’on doit réfléchir à la façon dont les gens travaillent à l’intérieur des théâtres. Il y a rarement eu des équipes aussi importantes à l’intérieur des institutions. Nous sommes aujourd’hui une centaine à travailler en permanence au TNS. Comment cette communauté peut-elle réinventer en profondeur sa façon d’être dans le théâtre et auprès du public ? Enfin, je dis souvent à mes élèves que le metteur en scène a pris le pouvoir il y a cent ans, mais qu’aujourd’hui, ils peuvent, et les auteurs avec eux, le reprendre. Il y a des révolutions permanentes à faire. Si dans cinquante ans, le TNS était dirigé par un acteur ou un auteur, ce serait une très bonne chose. Voilà déjà quelques pistes !

Franck Riester : "Le TNS est le symbole d’une décentralisation réussie"

Le 20 octobre, à l’occasion de son déplacement pour le 50e anniversaire du Théâtre national de Strasbourg, le ministre de la Culture, Franck Riester, s’est livré à un plaidoyer en faveur de la décentralisation culturelle : « La décentralisation de la culture, l'accès à la culture, l'éducation artistique et culturelle, la diversification des publics et la transmission seront prioritaires. Ma présence au TNS, l’un des symboles d'une décentralisation culturelle réussie, démontre ma détermination à poursuivre ces objectifs ».

Franck Riester est également revenu sur la place des écritures contemporaines sur les scènes théâtrales. « Le fait que ce théâtre mise beaucoup sur les textes contemporains, est aussi, je pense, à saluer. Dans l'avenir, nous continuerons à accompagner de la meilleure façon possible ce qui se fait ici à Strasbourg », a-t-il déclaré à France 3 Alsace.

En savoir plus

Le site du TNS

Légende photo : Stanislas Nordey, directeur du TNS © Jean-Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 14, 2018 7:52 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog "Le Grand Théâtre du monde" 12.11.2018

Elle joue dans "A l'infini nous rassembler" du photographe, qui écrit, compose, crée des vidéos, Jean-François Spricigo, artiste associé au 104, et prépare plusieurs projets pour les mois à venir.

Il leur vole la vedette. Il a quel âge ? Dix ans ? Un visage large, un teint clair, un regard ferme, une coiffure assez longue, au bol qui encadre son visage de cheveux châtain foncé. Il machouille un chewing-gum, sans arrêt. Il a les dents de la chance. Il parle. Il a un débit franc et vif, mais il doute. Il ne sert de dire, à la fin de chaque assertion : "Tu vois ?", "Tu comprends", "C'est vrai ?", "Exact ?", "Vu ?"...Quel âge a-t-il ? Dix ans, dix ans peut-être.

Il parle d'amour. C'est ce que lui demande l'adulte qui l'interroge.

Cet enfant est l'une des personnes que l'Italien Silvano Agosti, cinéaste, poète, aujourd'hui âgé de 80 ans, avait choisi d'interroger dans son film "D'amore si vive" (On vit d'amour). Un film qui date du début de années 80 et qui est sorti en 1984. Trois années durant, il avait interrogé des habitants de Parme. Le petit garçon parle de la guerre des Malouines, on peut donc dater au printemps 1982 cette séquence qui doit énormément au charme extraodinaire de l'enfant. Trente-six ans plus tard, qu'est-il devenu ?

Jean-François Spricigo a prélévé quelques extraits du film de l'artiste italien et en projette donc des extraits, dans ce moment inclassable qu'est "A l'infini nous rassembler", cet essai pour images, paroles, projections, jeu, lumière, vidéo, son, chorégraphie...Un "objet" spectaculaire classé dans la rubrique "performance/littérature/video" par le 104 où Spricigo, associé au 104, propose ces jours-ci dans l'un des ateliers du site qui n'a jamais été aussi actif, alors qu'il fête ses dix ans...

Il est ici comédien, danseur, diseur, maître des images puisqu'il a conçu le fil de la représentation avec ses propres photos -dont certaines sont exposées dans le couloir qui mène à l'atelier où se passe le spectacle-performance.

Ce moment, "A l'infini nous rassembler", ne ressemble à aucun autre. On se laisse porter, on accepte les ruptures, le montage, les collages. Présence des deux interprètes, jeux avec les ombres, les films, les images séduisantes d'une nature porteuse de sortilèges.

Jean-François Spricigo est dans une sorte de discrétion, d'effacement par rapport à son propos qui est tissé d'images, de sons, de lumière. Interprète, il est précis, ennemi de tout effet. Il y a quelque chose d'une blancheur neigeuse dans sa voix, comme dans les images, ses images.

Anna Mouglalis, sa beauté, vêtue simplement, comme son partenaire, cheveux tirés en arrière, visage si bien architecturé, regard ferme, et cette voix bien sûr, si grave et si particulière. Elle a quelque chose d'une dompteuse de songes sortie d'un tableau onirique.

Une expérience de plus pour cette comédienne très originale qu'elle joue au théâtre, au cinéma, qu'elle chante. Les 20 et 21 novembre, elle sera à l'Etoile du Nord pour jouer une version brève de "Mademoiselle Julie" sous la direction de Julie Brochen. Elle a également un projet avec Paul Desveaux, à l'horizon fin 2019, sur un texte de Fabrice Melquiot consacré à Diane Arbus. Et auparavant, on l'entendra dans "Le Paris des femmes", dans un monologue qu'elle a elle-même écrit. Rendez-vous le 10 janvier.

Au 104, jusqu'au 17 novembre, durée : 1h10. Réservations au 01 53 35 50 00;

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 14, 2018 7:00 PM

|

Par Rosita Boisseau dans Le Monde le 14.11.2018

Dans le cadre du Festival d’automne, la chorégraphe Marion Siéfert offre à la performeuse une partition parfaite.

Servie sur un plateau ! Avec Le Grand Sommeil, mis en scène et écrit par Marion Siéfert, la performeuse Helena de Laurens a décroché le gros lot. Une partition en or ! Un couronnement théâtral ! Danse, contorsion, texte, jeu d’actrice, ce one-woman-show dépote en tourbillonnant dans un espace-temps aussi chahuté que le mental déjanté de son héroïne. Et c’est la prouesse méchamment saisissante d’Helena de Laurens, également coauteure de la chorégraphie, qui fait turbiner la machine.

Le scénario du Grand Sommeil, qui n’a rien à voir avec le film réalisé en 1946 par Howard Hawks, a pour point de départ une histoire vraie dont Marion Siéfert a extrait une fiction à double détente. A l’origine, elle désirait travailler sur la rencontre entre Jeanne, sa cousine, une petite fille de 11 ans, et Helena, 30 ans. Des répétitions, qui se sont déroulées entre avril et octobre 2016, a surgi l’idée d’un cabaret centré sur deux figures de vampires. Jeanne y jouait la comédie ; Helena y distribuait le mouvement. Si l’on en croit le texte du Grand Sommeil, les parents de Jeanne ont mis un stop à l’aventure en même temps que la législation du travail des enfants. Marion Siéfert a alors entièrement refondu la pièce en fusionnant les rôles et les voix de Jeanne et Helena dans un seul jet.

Ce « deux-en-un », pour reprendre la pub d’un shampoing dont Siéfert opère une resucée drôle et mousseuse, offre un tremplin théâtral de choc

Ce « deux-en-un », pour reprendre la pub d’un shampoing dont Siéfert opère une resucée drôle et mousseuse, offre un tremplin théâtral de choc. Il enclenche un dédoublement excitant à interpréter. Helena de Laurens ne fait qu’une bouchée de son personnage plus qu’un brin schizo.

Elle voit rouge comme ses collants, assortis à ses baskets et à son pull-over, qui vont trop bien avec sa jupe écossaise. Elle incorpore les expressions et comportements de son juvénile modèle Jeanne dans un transfert d’énergie troublant. Elle va et vient le long d’une échelle d’identités mouvantes – elle imite aussi le père de Jeanne –, au point de perdre le spectateur. Et lorsque Helena raconte comment Jeanne la voit (avec des boutons, des pellicules, des grosses joues…), la description sonne comme un propos ventriloque dont l’écho se répercute en direct sur le corps de la danseuse.

Un formidable balancier théâtral

Ce déphasage savamment entretenu par Helena de Laurens entre elle et l’autre, mais aussi entre elle et elle, se révèle un formidable balancier théâtral. Devenue « une enfant grande », la performeuse module sa voix, sa diction, comme autant de déguisements magiques. La torsion qu’elle imprime au texte déjà très accidenté de Marion Siéfert est exacerbée par sa dislocation physique et par un flot de mimiques, de moues, de roulements d’yeux. C’est la soupe à la grimace dans tous les sens du terme d’une sorcière de la scène qui profite à fond de l’opportunité effervescente du rôle. Furieux tempérament, Helena de Laurens s’amuse comme une gamine à en faire des tonnes tout en se jouant d’elle-même. Pas étonnant qu’elle ait rédigé un master aux Hautes Etudes en sciences sociales sur Valeska Gert (1892-1978), danseuse allemande expressionniste et grotesque, experte en rictus, dont le visage en pâte à modeler plane sur la performance.

Sous cette déferlante, qui ne se risque pas à basculer dans le gore et le trash (et c’est sans doute dommage), les enjeux narratifs de la pièce, relativement clichés, comme la méchanceté de l’enfance ou le fossé parents-enfants, s’évaporent au fil du solo. S’impose le grand théâtre de soi que l’adolescence hystérise et la maîtrise scénique exalte. Aiguisé par le couteau suisse Helena de Laurens, Le Grand Sommeil, à l’enseigne du Festival d’automne, est la sublimation bouillante d’une crise « d’enfant grande » qui a trouvé dans le spectacle une fabuleuse issue de secours.

Le Grand Sommeil, de Marion Siéfert. Jusqu’au 17 novembre au Théâtre de la Commune, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Puis à la Ménagerie de verre, à Paris, du 20 au 22 novembre. Dans le cadre du Festival d’automne.

Rosita Boisseau

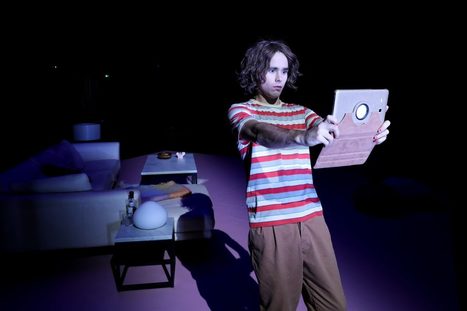

Légende photo :

Helena de Laurens dans « Le Grand Sommeil », de Marion Siéfert dans le cadre du Festival d’automne. Crédit : MATTHIEU BAREYRE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 13, 2018 8:30 PM

|

Entretien paru dans le magazine Relikto 13 novembre 2018

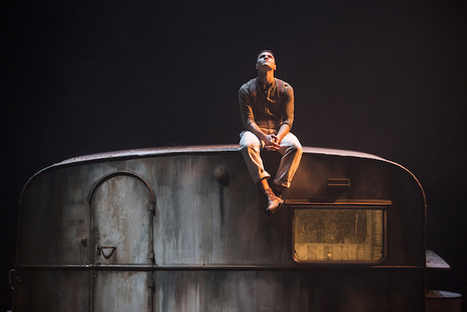

photo Arnaud Bertereau

C’est un comédien caméléon. Radouan Leflahi sait tout jouer. Et il joue merveilleusement bien. Jusqu’à parfois couper le souffle. Au théâtre, il a grandi au conservatoire de Rouen aux côtés de Maurice Attias et s’épanouit avec sa troupe, Hominem Te Esse, avec la compagnie des Ogres d’Eugen Jebeleanu et surtout avec David Bobée dans Gilles, Roméo et Juliette, Fées, Lucrèce Borgia, Mesdames, Messieurs et le reste du monde. Cette fois, le metteur en scène et directeur du CDN de Normandie lui confie le rôle de Peer Gynt, un des plus difficiles et des plus longs du théâtre classique écrit par Henrick Ibsen. Plus de trois heures et demie sur scène avec ce personnage rêveur, hâbleur, menteur, égoïste qui aime et trahit durant toute sa vie. Radouan Leflahi porte ce Peer Gynt avec une force inouïe. Il sait être lumineux et à d’autres instants sombre. Mais toujours convaincant. Une vraie performance pour ce jeune artiste généreux. Entretien avec Radouan Leflahi avant les représentations de Peer Gynt des jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 novembre au Théâtre des Arts à Rouen.

Est-ce que jouer à Rouen sera un moment particulier ?

Rouen est la ville où est installé David (Bobée, ndlr), où je vis, où est ma famille. C’est comme jouer à la maison. Donc, c’est particulier. Sans prétention, je ne stresse jamais. C’est tellement agréable d’être sur scène. Jouer dans sa ville permet néanmoins d’être plus serein parce que l’on connaît son rythme. On a des repères.

C’est une nouvelle saison avec Peer Gynt. Que découvrez-vous encore ?

C’est pour cette raison que l’on fait ce métier. Les répétitions permettent de mettre en forme le spectacle et les représentations servent à continuer ce travail. Ce texte est d’une telle richesse que l’on découvre régulièrement de nouvelles choses. Quant au rôle de Peer Gynt, il est un des plus complets au théâtre. Quand je commence à jouer, j’ai l’impression que la fin de l’histoire ne sera jamais la même. Ibsen avance une idée différente à chaque phrase. Il fait sans cesse des virages à 180°.

Comment avez-vous abordé le rôle de Peer Gynt ?

Ce que David veut voir sur scène, c’est nous. Peer Gynt n’existe pas si je ne suis pas là, si les autres comédiens ne sont pas là. Nous n’avons pas d’autres choix que d’être à 100 % de ce que nous sommes pour ce personnage-là. Je suis à fond dans chaque scène. Surtout avec Peer Gynt. Il n’y a pas de juste milieu avec lui. Quand il dit qu’il aime, il aime à 400 %. Avec ce spectacle-là, je traverse la vie de Peer Gynt et je traverse ma vie. Je ne suis pas le personnage mais je me suis reconnu à 70 % dans ce qu’il est. Il est impossible de ne pas se retrouver en lui. C’est pour cela qu’Ibsen est un vrai génie. Il invente un personnage qui n’est pas un héros, ni un anti-héros. Il n’est pas bon mais pas mauvais non plus. C’est juste un être humain.

Comment travaillez-vous encore ce Peer Gynt aujourd’hui ?

Tout simplement en regardant le texte, en le lisant. C’est la meilleure manière de découvrir de nouvelles choses. Parfois, le texte travaille à mon insu. Il m’arrive de ressentir le besoin de le dire dans mon salon, en faisant la vaisselle. Je ne sais pas pourquoi mais c’est là.

Comment parvenez-vous à porter un tel rôle ?

C’est un rôle très lourd. Je me prépare comme un sportif. Quand David m’a proposé ce rôle, je me suis dis que je ne pourrais jamais le jouer, que je n’y arriverais pas. C’est trop gros. Je ne suis pas prêt. Quand on n’a pas le choix, on se surprend soi-même. Cela a été dur, très éprouvant. Les autres comédiens me portent, me donnent ce qu’il faut. Mais il y a cette solitude d’être là sur scène et je la ressens. Je dois gérer seul la solitude de ce personnage. Je sais qu’avec Peer Gynt je vais passer un cap. Il m’a bousculé, me fait évoluer humainement et en tant qu’acteur.

Avec Catherine Dewitt qui joue votre mère, vous formez un duo à la fois émouvant et drôle.

Catherine est une belle personne et une belle comédienne. Quand je la regarde et que je l’écoute, je me laisse emporter. Je l’affectionne beaucoup et j’ai entièrement confiance en elle. Avec elle, on est dans un ascenseur émotionnel. Déjà, dans Lucrèce Borgia, nous partagions des moments très drôle. Il y a un endroit de confiance

Vous retrouvez une nouvelle fois David Bobée aussi.

C’est facile de le suivre maintenant. Je le comprends très rapidement. Quand il dit une chose, je sais où il veut m’emmener. Il est rare de travailler si longtemps avec un metteur en scène. Un lien s’est noué désormais. Humainement, nous avons bousculé les frontières du metteur en scène et de l’acteur. J’ai pleinement confiance en lui parce que je sais qu’il fera attention à moi.

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez joué Peer Gynt à Oslo dans le théâtre d’Ibsen ?

C’était incroyable. C’est comme si on jouait Shakespeare au Globe Theatre. Le public connaît la pièce par cœur et a réagi tout au long du spectacle. À la fin, il s’est levé alors que le noir était encore complet. Nous avons été adoubés. Il nous a dit : c’est bon, vous pouvez continuer. À l’extérieur, nous avons vu les paysages de Peer Gynt, les lacs, les plaines, les maisons… Des passages du texte surgissaient.

Vous êtes un garçon plutôt réservé. Que ressentez-vous lorsque vous vous voyez sur les affiches ?

C’est compliqué. Ce rôle m’est tombé dessus. Comme la médiatisation. Cela fait toujours plaisir. Profitons-en. Mais ma mère ne m’a pas élevé comme ça. Je voulais être acteur. Je le suis à 100 %. Je touche du bout du doigt ce qui semblait impossible. Cela me comble et me rend heureux. Je dois continuer le travail. J’ai encore beaucoup à faire.

INFOS PRATIQUES

Jeudi 15 et vendredi 16 novembre à 19 heures, samedi 17 novembre à 18 heures au Théâtre des Arts à Rouen.

Tarifs : 20 €, 15 €. Pour les étudiants : carte Culture.

Réservation au 02 35 70 22 82 ou sur www.cdn-normandierouen.fr

EN TOURNÉE EN NORMANDIE

Du 20 au 22 novembre à 19 heures à la Comédie de Caen à Hérouville. Tarifs : de 26 à 15 €. Réservation sur www.comediedecaen.com

Jeudi 13 décembre à 20 heures au Cadran au Havre. Tarifs : de 20 à 8 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 32 29 63 32 ou sur www.letangram.com

Mercredi 9 et jeudi 10 janvier à 19h30 au Volcan au Havre. Tarifs : de 33 à 5 €. Pour les étudiants : carte Culture. Réservation au 02 35 19 10 20 ou sur www.levolcan.com

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 13, 2018 3:08 AM

|

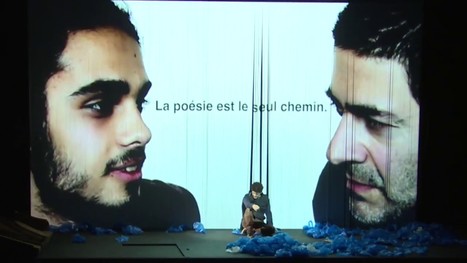

Par Armelle Héliot dans son blog "Le Grand théâtre du monde" L'écrivain et metteur en scène reprend à La Colline "Inflammation du verbe vivre", texte qu'il avait créé à Liège il y a trois ans et repris à Chaillot. Un travail tissé sur l'absence, la mort de Robert Davreu, poète qui n'eut pas le temps de traduire Philoctète...Errance accidentée et réconciliatrice.

Un écran. Un grand écran occupe tout le plateau de la grande salle. On devinera rapidement qu'il est fait de fines lamelles et qu'ainsi, on peut le traverser. Etre dedans, être dans l'image de l'écran, et puis soudain être sur le plateau, en hauteur, au pied de ce grand écran.

C'est côté salle et présence "réelle" si l'on peut dire, que commence "Inflammation du verbe vivre".

Wajdi Mouawad surgit. Inchangé. Cheveux noirs, courts. Cinquante ans, mais l'air de l'éternel jeune homme qu'il a toujours été, comme si son corps ne voulait aucune trace de toutes les responsabilités, de tous les tracas, de toutes les charges, de toutes les espérances dont cet artiste est porteur.

Une porte est dessinée, dans le grand panneau...Elle disparaîtra et, deux heures durant, on va suivre Wajdi Mouawad, partout à travers le monde, sans toujours être certain du lieu où les films sont tournés.

On est donc dans le fleuve grec du long travail sur Sophocle qui a connu des revers, des accidents, qui a fait naître des polémiques, qui commença par Des Femmes en 2011.

Le poète qui traduisait ces textes, Robert Davreu, s'est éteint en novembre 2013, vaincu par un cancer. Une force de la nature, pourtant, apparemment, un homme très beau filmé par Wajdi Mouawad quelque temps avant sa mort et qui parle en grec...Ajax : "Mon fils, dans ton combat veuille la victoire, mais la victoire toujours avec l'aide des dieux".

On ne le découvre qu'à la fin du périple. Entouré d'autres poètes, incarnés eux par les visages impressionnants d'anonymes.

Wahid, le voyageur, qu'incarne Wajdi, finira sur une plage, après être passé par une grotte qui évoque évidemment celle de Philoctète, celui qui a été abandonné, blessé, d'une blessure inguérissable et puante...A la fin, à la toute fin, que trouve celui qui est parti parce qu'il n'en pouvait plus de l'écriture, que cela lui faisait mal au coeur ? Il trouve un crayon, un simple crayon de papier...

Le spectacle oscille sans cesse des voyages filmés aux scènes sur le plateau. Les voyages sont inscrits dans des paysages extraordinaires qu'ils soient les paisibles rivages bretons ou les hallucinantes falaises grecques, qu'ils soient Delphes ou Athènes, qu'ils soient un aéroport à l'abandon avec des escaliers mécaniques figés et dont les côtés sont un amoncellement de classeurs...Olympic Aiways...Mont Olympe. Ici tout se répond.

On va du côté de la jeunesse athénienne, paumée dans des boîtes criardes. Le spectacle est dédié au peuple grec. Il l'était à la création, il y a plus de trois ans.

Dans cette longue traversée, tout se répond. Il y a un fil tragique, mais, et croyez le, on rit très souvent car Wajdi Mouawad a conservé quelque chose d'un enfant insolent et très lucide qui sait le dérisoire de nos farcesques ambitions.

On reparlera plus précisément de ce travail, de cette interprétation profonde, de la complexité du texte, de la force de la pensée mise en oeuvre. On ne suit pas toujours l'écrivain/metteur en scène/interprète : parfois, on se sent largué, avouons-le...Mais ici, quel travail, quelle profondeur, quelles émotions...Un très grand moment à voir, à partager car il y a beaucoup de jubilation d'émotion et de réflexion, un grand moment à méditer.

La Colline, 19h30 mardi, 20h30 du mercredi au samedi, 15h30 le dimanche. Durée : 2h00. Jusqu'au 30 novembre. Tel : 01 44 62 52 52. Texte publié par Leméac/Actes Sud (12€).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 12, 2018 7:20 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan 12.11.2018 Au théâtre, les morts n’ont pas besoin de commémoration. C’est table ouverte tous les soirs. Au Théâtre de la Colline, les morts vont même jusqu’à jouer les metteurs en scène. C’est ce que l’on observe dans la petite salle avec Anaïs Allais, en scène avec deux acteurs, et dans la grande salle avec le maître des lieux, Wajdi Mouawad, seul en scène mais filmé avec ses fantômes.

Robert Davreu était un poète proche de la revue Po&sie créée par Michel Deguy, c’était aussi un grand traducteur de poètes américains. Pour Wajdi Mouawad, il avait entrepris de traduire tout Sophocle.

Invention d’un procédé de théâtre cinématographique

Sa disparition prématurée en novembre 2013 ne lui a pas permis d’achever ses traductions de Philoctète et d’Œdipe à Colonne que Mouawad – qui n’était pas encore directeur de la Colline – devait mettre en scène. Que faire ? Finir la traduction en la confiant à d’autres ? Choisir une autre traduction comme celle de Jean Bollack ? Impossible. Que faire ? Dans L’Inflammation du verbe vivre, la pièce de Mouawad publiée en 2015, c’est la question que pose le metteur en scène Wahid, double un rien décalé de Wajdi (Mouawad), à son équipe. Chacun propose une solution qui n’en est pas une. Sa dramaturge Esther, interprétée par la dramaturge habituelle de Mouawad, Charlotte Farcet, lui conseille de partir de ce qu’il est, « de ton instinct. Le plus aveugle. Du désir », lui dit-elle. Wahid désire partir. « Eh bien, pars », rétorque Esther. Il part tout comme Wajdi Mouawad était parti en Grèce entre octobre 2013 et avril 2015 au moment le plus aigu de la crise grecque. « Tu prends la caméra, tu prends les micros et tu pars », dit encore Esther dans Inflammation du verbe vivre, fiction poétique du vrai voyage et réponse à l’énigme posée par la disparition de l’ami poète et traducteur.

Wajdi Mouawad et son décorateur habituel Emmanuel Clolus ont trouvé une savante et seyante solution scénique qui joue constamment sur l’ambivalence entre Wahid et Wajdi, l’ici et l’ailleurs, les vivants et les morts, l’Antiquité grecque et la Grèce d’aujourd’hui, le théâtre et le cinéma. Wahid, interprété par un Wajdi quelque peu méconnaissable avec les cheveux rasés, apparaît seul sur scène devant un rideau de fils blancs sur lequel sont projetées des séquences tournées en Grèce. Wahid y part à la recherche de Philoctète et, chemin faisant, on le retrouve, bien sûr, à la recherche de lui-même. Wahid entre dans le film en traversant l’écran fait de bandes blanches et inversement pour retrouver la scène. Cocteau aurait apprécié ce procédé ingénieux de théâtre cinématographique. Mouawad en use et en abuse. L’économie des mots, on le sait, n’est pas non plus son fort. Le babil prime souvent sur le style et on aimerait un langage plus simple que celui qui, dès la première tirade de Wahid, ose une phrase comme « je me suis pendu à la corde de mes révoltes », ce qui revient à serrer jusqu’à l’étranglement le kiki de la poésie.

De Wajdi à Wahid

Avant de partir en Grèce, son demi-double Wahid disait ne pas vouloir écrire et surtout pas du théâtre (« l’idée d’écrire une réplique me rend malade »). Il finira par rejoindre la vocation de son ami Wajdi, avec exaltation : « ramener à la vie sa vie ensevelie. Au bout du crayon, porter la parole des morts. »

Chemin faisant, on aura eu droit à un cours accéléré sur la naissance du théâtre au siècle de Périclès, à un topo généalogique sur Philoctète, à un arrêt pipi du côté de l’Odyssée tandis qu’après l’avion, c’est un taxi que l’on suit, filant dans la campagne grecque. Comme on pouvait s’y attendre, Wahid s’identifie à Philoctète blessé et laissé seul sur une île par Ulysse dix ans durant. Wahid, sous la dictée de Wajdi : « Seul sur mon île, prendre ma blessure comme un éclat de verre brisé et, le tournant et le retournant dans le rayon matinal du soleil, faire naître une infinité de reflets multicolores. Si ce n’est pas cela, se replonger dans le courant des choses et se donner tout entier au verbe “vivre” et le conjuguer encore et encore, alors il faudrait devenir définitivement analphabète. » Bel exemple d’inflammation du dire. Cela se soigne.

Inflammation du verbe vivre a été créé en juin 2015 à Mons. Devenu directeur de la Colline, Wajdi Mouawad reprend ce spectacle de théâtre cinématographique pour trois semaines.

D’Allais à Lilas

Dans la petite salle en haut du théâtre, poursuivant rigoureusement sa mission de promotion des auteurs contemporains plus encore que ses prédécesseurs, le directeur Wajdi Mouawad accueille la jeune Anaïs Allais qui a écrit et met en scène Au milieu de l’hiver j’ai découvert en moi un invincible été. Une histoire qui tourne, elle aussi, autour d’une disparition : celle du grand-père maternel de l’auteure, Abdelkader Benbouai, qu’elle n’a jamais connu. Apprenant qu’il était footballeur professionnel dans les années 30, elle est partie à sa recherche. Mais ne comprenant rien au football, et bien que son grand-père se soit un jour retrouvé arrière gauche dans une équipe dont l’Algérois Albert Camus était le gardien de but, sa recherche a dérivé vers une quête plus personnelle. En particulier à la faveur d’une rencontre, celle de Méziane Ouyessad, musicien et professeur d’arabe occasionnel. Nullement comédien (on le remarque quand il parle français), il joue son propre rôle. Anaïs Allais interprète celui de Lilas (anagramme de son nom à une lettre près), son demi-double, qui part en Algérie à la recherche de son grand-père et donc de ses racines. François Baud interprète celui de son frère, Harwan. Après la mort soudaine de Lilas, Harwan occupera l’appartement de sa sœur pour mettre en ordre et déménager ses affaires et, comme Lilas, il se mettra à l’étude de la langue arabe en complicité avec Méziane.

L’Algérie est à Anaïs Allais ce que le Liban fut à Mouawad dans les séries de pièces qui l’ont fait connaître et reconnaître. A chacun ses morts, ses disparitions, ses manques. Il a du métier (trop peut-être) et de l’expérience ; elle a encore (beaucoup) à apprendre, entre autres à muscler son écriture et ses fables. Wajdi Mouawad et Anaïs Allais se partagent également la même dramaturge, Charlotte Farcet. L’Esther de la pièce de Wajdi, celle qui libère l’envie de partir qu’elle sent chez Wahid, envie qu’elle retrouve chez la Lilas d’Anaïs Allais. Et si cette dernière était la fille cachée de Wajdi Mouawad ? Peut-être, mais Charlotte Farcet, à quel jeu joue t-elle ? Etre doublement dramaturge, n’est-ce pas aussi une couverture, un masque ? Allez savoir.

Inflammation du verbe vivre, Théâtre de la Colline, du mer au sam 20h30, mar 19h30, dim 15h30. Le texte est paru aux éditions Leméac/Actes Sud-Papiers, 64p, 12€.

Au milieu de l’hiver j’ai découvert en moi un invincible été, Théâtre de la Colline, du mer au sam 20h, mar 19h, dim 16h. Le texte de la pièce est paru aux éditions Actes Sud-Papiers, 48p, 11€.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 11, 2018 8:18 PM

|

Par Jean Talabot dans Le Figaro Publié le 09/11/2018

CRITIQUE - L'espace Pierre Cardin propose jusqu'au 18 novembre une pièce adaptée du roman jeunesse Le Passage de Louis Sachar. Du théâtre plein d'intelligence et d'imagination mis en scène par Olivier Letellier.

Le spectacle ne dure qu'une heure. Il coûte entre cinq et quinze euros selon l'âge du spectateur. Ajoutons que le récit est simple et accessible, la mise en scène limpide, et trois clichés persistants sur le théâtre contemporain seront dissipés en un nuage de fumée. L'histoire de Stanley Yelnats, tirée d'un roman jeunesse de l'Américain Louis Sachar, n'est pas banale. Au Théâtre de la Ville, elle nous est contée sur un grand plateau de bois, comme la coupe d'un arbre centenaire, représentant un désert californien. Avec en son centre, comme seul accessoire, un vieux frigidaire rouillé.

Le pauvre Stanley atterrit dans un camp de redressement pour adolescents. Toute la journée, sous un soleil de plomb, moqué par ses camarades, malmené par des adultes cruels, il creuse des trous sans savoir ce qu'il cherche. Il faut préciser que sa famille est victime d'un mauvais sort depuis qu'un arrière-grand-père, voleur de cochon en Lettonie, fut maudit sur plusieurs générations.

Un conte romanesque et sacré

Cette histoire de famille compte tous les ingrédients du mythe, empruntant aux innombrables légendes amérindiennes racontées au coin du feu: des lézards mortels, une montagne sacrée, une histoire d'amour impossible, un trésor enfoui... Sur la carcasse du frigidaire, dans des nuages de sable, les corps des comédiens (Fiona Chauvin et Guillaume Fafiotte, complices en diable) se soulèvent, se supportent et s'enlacent comme des acrobates. Avec de simples jeux de lumière, la mise en scène d'Olivier Letellier restitue les odeurs du western et permet aux acteurs de prendre beaucoup de plaisir à raconter une histoire à tiroirs et suspens. Et nous en donnent en retour.

Ce conte drôle et sombre pour enfants (qui montre encore la volonté d'Emmanuel Demarcy-Mota à faire de la place pour la jeunesse) revêt parfois les couleurs et les questions du biblique Babel d'Alejandro Iñárritu. Le romanesque emprunte au sacré, le libre arbitre se confronte à l'héritage de la malédiction. Dans quelle propension pouvons-nous forger notre destin? Ne le forçons-nous pas un peu, en nous persuadant que le futur sera sombre ou radieux?

● La Mécanique du hasard, à l'espace Pierre Cardin. 1, avenue Gabriel (VIIIe)

Jusqu'au 18 novembre, à 10h, 14h30, 15h ou 19h selon les jours. Tél.: 01 42 74 22 77 Photo (c) Christophe Raynaud de Lage

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 9, 2018 7:07 PM

|

Découvrez les nouvelles parutions théâtre chez Actes Sud-Papiers, de septembre à novembre 2018 “Souvent ce qui me fait rire au théâtre c’est

mon voisin qui ne rit pas.ˮ Les brèves Ariane Mnouchkine et Wajdi Mouawad ont reçu les Prix Culturels 2018 Samuel de Champlain (France-Amériques, Cercle des nations américaines).

Wajdi Mouawad a reçu le prix Transfuge du Meilleur texte de théâtre pour Tous des oiseaux, en septembre 2018.

L’Imparfait d’Olivier Balazuc est dans la sélection des ouvrages de littérature de jeunesse du Ministère de l’Éducation Nationale pour le cycle 3.

L’Odyssée de Marion Aubert est sélectionné pour Le Galoupiot du théâtre contemporain jeunesse qui sera décerné en mai 2019.

Arthur et Ibrahim d’Amine Adjina en sélection du 16e prix de la pièce de théâtre contemporain pour le jeune public (pour les élèves de Cm2 et de 6e) Orphéon - Bibliothèque Armand Gatti qui sera décerné le 3 février 2019.

Olivier Py s’est vu décoré, le 14 juillet, de l’ordre de Chevalier de la Légion d’honneur.

Richard Demarcy est décédé le 19 août 2018.

Jacky Viallon est décédé le lundi 9 juillet.

Avez-vous lu ? Avez-vous vu ? Simon Abkarian Il était l’invité du Théâtre du Soleil pour ses mises en scènes du Dernier jour du jeûne et L’Envol des cigognesassemblées en diptyque sous le titre Au-delà des ténèbres. ANAÏS ALLAIS // PATRICE CHÉREAU // PIPPO DELBONO // LUDOVIC FOUQUET // BRIGITTE JAQUES-WAJEMAN // LOUIS JOUVET // KEVIN KEISS // MARC LAINÉ // ROBERT LEPAGE // MOHAMED ROUABHI // OLIVIER SCHMITT // DAVID VAN REYBROUCK // ALICE ZENITER

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 9, 2018 6:37 PM

|

Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks 06/11/18

Un réveillon en prison qui se finit en évasion par le théâtre : c’est le miracle de cette merveilleuse pièce qui se fait la belle.

“Déjà qu’on est pauvres, si en plus on doit se priver.” Voilà comment Zélie, Barbara, Rosa, Lily et Marylou accueillent Frida le soir de Noël pour sa première nuit à la maison d’arrêt en lui tendant un verre d’alcool distillé en cachette.

Faire de la taule, c’est déjà pas drôle, mais pour une femme, c’est vraiment la double peine. C’est ce qui a marqué l’auteur Mohamed Kacimi lors des ateliers d’écriture qu’il anime depuis quelques années à la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis.

“J’ai vu comment la prison réagit sur les hommes. Elle les broie, les écrase et en fait des monstres. Elle les fait monter de plusieurs crans dans la hiérarchie de la virilité. Elle est tout le contraire pour les femmes. Elle les éteint. Elle nie leur féminité, leur corps et même leur maternité. Les femmes ne sont pas censées aller en prison, aussi personne ne leur rend visite.”

Des rêves placés sous l'égide de Musset

Sous sa plume, cette nuit de Noël permet à chacune d’étoffer sa part de rêve en la partageant avec d’autres. Mieux encore, pour soulager le choc de Frida, brutalement séparée de sa fille à qui elle venait d’offrir On ne badine pas avec l’amour de Musset, les voilà qui s’improvisent actrices et se glissent dans la langue de l’auteur pour habiter leurs émotions.

Epatantes sont les actrices de Marjorie Nakache qui signe là son deuxième projet avec Mohamed Kacimi dans ce Studio Théâtre de Stains qu’elle dirige depuis 1984. Un ancrage dans la cité qui avait déjà donné lieu, l’an passé, à l’aboutissement d’une splendide aventure, Rêver peut-être, pièce coécrite avec les habitants. Qui a dit que la banlieue est triste ? Elle est bel et bien le creuset de la solidarité. Qu’on se le dise…

Fabienne Arvers

Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz de Mohamed Kacimi, mise en scène Marjorie Nakache. Jusqu’au 18 novembre au Théâtre 13 / Seine, Paris XIIIe et du 27 novembre au 2 décembre au Studio Théâtre de Stains

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 9, 2018 5:38 PM

|

Rien de commun entre la mise en scène de la pièce de Michel Simonot « Delta Charlie Delta » et « Demi-Véronique », le nouveau spectacle de la compagnie La vie brève. Rien, sauf l’importance de la musique dans ces deux spectacles passionnants aux gammes pourtant opposées.

Le hasard du calendrier fait qu’il arrive au critique de théâtre de voir dans la même journée deux, voire plusieurs spectacles. C’est le lot habituel des festivals d’été, c’est plus rare le restant de l’année. Ce jour-là, j’étais allé dans l’après-midi à Anis Gras, dans la proche banlieue parisienne d’Arcueil, voir Delta Charlie Delta, la pièce de Michel Simonot mise en scène par Justine Simonot, et le soir, j’étais au Théâtre des Bouffes du Nord pour assister à la première de Demi-Véronique par la compagnie La vie brève, un spectacle conçu et interprété par Jeanne Candel, Lionel Dray et Caroline Darchen.

« Je ne donne pas cher de leur peau »

Les deux spectacles creusent des sillons dans le champ théâtral très éloignés l’un de l’autre. Mais quelque chose les rapproche et je n’y aurais sans doute pas songé immédiatement si je n’avais pas vu ces spectacles l’un à la suite de l’autre. Ce qui les rapproche, c’est l’usage qui est fait de la musique. Les deux spectacles lui accordent un rôle déterminant. C’est presque toujours le cas des spectacles de La vie brève, c’est même une des particularités de cette équipe ; c’est beaucoup plus rare dans le théâtre dit de texte et plus encore s’agissant de la création d’une pièce d’un auteur contemporain sur un sujet qui fut ultra-médiatisé.

Michel Simonot revient, en effet, sur le drame de Clichy-sous-bois qui, à l’automne 2005, allait vite gagner une ampleur nationale. Trois jeunes, très jeunes, poursuivis comme leurs camarades par des policiers, se réfugient dans un transformateur d’EDF en en escaladant les murs. Zyed Benna et Bouna Traoré meurent électrocutés. Le troisième, Muhittin Altum, gravement blessé, en réchappe. Ce fait divers allait mettre le feu dans les banlieues un peu partout en France, Le futur président Sarkozy était alors ministre de l’Intérieur et voulait nettoyer tout ça au karcher. Les quatre auteurs du groupe Petrol – Lancelot Hamelin, Sylvain Levey, Philippe Malone et Michel Simonot – écrivent alors ensemble L’Extraordinaire Tranquillité des choses » (éditions Espace 34, 2006) qui revient sur ces faits.

Il faudra attendre 2015 pour que ces faits arrivent devant une cour de justice, la responsabilité des policiers et de leurs services étant engagée dans la mort des deux jeunes. Michel Simonot suit de près le procès qui, minute par minute, explore les événements, avant le drame puis les longues minutes pendant lesquelles les trois jeunes pénètrent dans le transformateur sans voir l’inscription « danger de mort » puis le policier présent non loin qui communique par talkie-walkie avec sa hiérarchie en disant : « je ne donne pas cher de leur peau » sans que ni lui ni personne ne songe à les sortir de là. Les deux policiers accusés de non assistance à personne en danger seront relaxés en appel. Une stèle à Clichy-sous-bois honore les deux morts en entretenant leur souvenir.

Boutons et potentiomètres

La pièce Delta Charlie Delta (publiée aux éditions Espaces 34) reprend en partie les minutes du procès, revient sur les faits, mais s’en éloigne progressivement. Ce qu’écrit Michel Simonot n’est pas tant l’histoire d’un fait divers que ce qui la sous-tend, une temporalité tragique, posant par là même des questions sur les fonctionnements de nos instances républicaines que sont la police et la justice. La pièce est structurée comme une tragédie, le fait divers accouche d’un oratorio, le chroniqueur qui sert de fil conducteur est un coryphée magnifiquement interprété par Clotilde Ramondou. Et les dieux du théâtre envoient sur terre les morts pour qu’ils prennent la parole (les deux jeunes sont interprétés par les excellents Zacharie Lorent et Alexandre Prince). Un chant de vie et de mots et de mort.

Un chant magnifié par un autre chant, celui continuellement musical porté par la musique électroacoustique composée et jouée en direct par Annabelle Playe de la première à la dernière minute du spectacle. Elle se tient là sur le côté, debout à deux mètres des acteurs, elle ne cesse de manipuler des fiches, des potentiomètres, de tourner des boutons, elle est continuellement à l’écoute des acteurs et des amplitudes du texte souvent poétique, comme soufflé, de Simonot. Une contribution décisive qui amplifie la portée tragique de la pièce sobrement mise en scène par Justine Simonot.

Parle pas de Mahler

Tout autre dispositif avec le spectacle de La vie brève, Demi-Véronique, puisque la musique préexiste au spectacle et depuis longtemps : il s’agit de la cinquième symphonie de Gustav Mahler enregistrée en 2004 sous la direction de Claudio Abadio avec l’orchestre de la Philharmonie de Berlin. Cette symphonie est la « matrice » du spectacle, disent Jeanne Candel, Caroline Darchen et Lionel Dray, les trois artisans et acteurs de cette création collective.

Pas le moindre instrument en scène, comme souvent dans les spectacles de La vie brève, mais uniquement de la musique enregistrée.Tout commence par un prologue où, chaussé de très hautes cothurnes en bois fraîchement coupé (on dit que Mahler a écrit sa symphonie dans une cabane au fond des bois), on voit un homme, un géant donc, porter un magnétophone sur son dos. Tel un bonimenteur, un homme-orchestre (les mouvements de ses pieds émettent une zizique) voire un chef d’orchestre, Lionel Dray, du haut de son olympe, apostrophe gentiment le public qui prend place dans la salle des Bouffes du Nord. Il déborde de mots, il en profite, le bougre. Car quand il se tait et tourne le dos au public, le noir se fait, le silence aussi.

Quand la lumière revient, c’en est fini des mots. Il en sera ainsi jusqu’à la fin du spectacle. Dès lors, plus ou moins proche, on entend l’enregistrement de la symphonie qui accompagne nombre de films, en particulier par son célèbre et sublime adagietto. Ici le rapport est inversé. Venue comme des coulisses, la musique dialogue avec qui se passe sur scène, soit une collection de bruissements, craquements et mouvements des plus variés, ce qui ne va pas sans troubler l’écoute de Mahler. Telle cette hache qui fracasse, à grands coups, le mur du décor pour y ouvrir une voie d’accès.

Fruit d’improvisations, la partition muette et agitée des trois acteurs est fixée mais laisse une place à l’aléatoire, chaque soir l’écoute de la musique peut engendrer quelques variations. Le titre du spectacle emprunté à la tauromachie désigne une passe délicate où le torero par un mouvement de cape et du corps contraint la bête à un temps d’arrêt. Les trois démiurges de Demi-Véronique y voient en miroir le soupir cher à la composition musicale. Le fait est qu’ils en soupirent d’aise. C’est ainsi que les trois ménestrels combattent amoureusement la musique en la cajolant, en se foutant de sa gueule, en l’ignorant ou bien en en épousant les profondes inflexions. Tel ce moment où Jeanne Candel (sorte de fée recyclée en sorcière) plaque par mèches ses longs cheveux maculés contre le mur calciné (scénographie de Lisa Navarro) en accord avec les tempi de Mahler.

Puristes de la salle Pleyel pour qui le moindre toussotement est une insulte au sacro-saint recueillement lié à l’écoute, ne foutez pas les pieds aux Bouffes du Nord. Vous y verriez une épidémie de fausses oreilles, un chemin d’assiettes en carton, des sacs à fumée, un poisson sauteur, récalcitrant et inusable, la bataille homérique d’un coq avec une poule, un cœur gros comme un bœuf, j’en passe et non des moindres. La sorcière, le géant et la fée aux seins débordant de générosité et d’espièglerie nous façonnent un théâtre musical récréatif du tonnerre.

Delta Charlie Delta, jusqu’au 10 nov à Anis Gras (Arcueil), le 10 janv au théâtre de la Tête noire à Saran, le 12 fév aux Treize arches à Brive, le 19 fév aux Scènes croisées de Lozère à Mende, le 21 fév au Périscope à Nîmes, le 7 mars à la Ruche, Arras.

Demi-Véronique, du mar au sam 20h30, plus sam 14h30, Théâtre des Bouffes du Nord ; le 5 mars au théâtre de Brive-Tulle, les 20 et 21 mars au théâtre de Nîmes.

Légende photo :

Scène de "Demi-Véronique" © Jean-Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 9, 2018 4:39 PM

|

Fantazio, seul en scène, s’interroge et interroge le monde soulevant des questions essentielles. Il explore ses chimères en un feu d’artifices tumultueux, et dresse un costume sur mesure à la folie ordinaire. On est comme suspendu à ses paroles, littéralement happé par cet absurde délicieusement maîtrisé dans lequel on a plaisir à se perdre, et qui tout à coup fait sens.

Une performance unique, qui dévoile la parole et la révèle dans ce qu’elle a de plus éblouissant, sincère. Un pamphlet singulier et rageur des plus saisissants et une fantastique performance d’acteur pour un perpétuel improvisateur philosophe.

« Le chaos, je l’ai arrosé tous les jours comme une fleur, jamais je n’ai voulu l’abandonner, il était comme une petite chose fragile qui ne m’abandonnerait pas pendant ce long voyage montagneux de vie, et il ne valait mieux pas que je lui fasse la sourde oreille ou que je devienne hypocrite avec lui, parce qu’on allait passer beaucoup de temps ensemble, comme un voisin étrange à qui vous allez avoir à faire tous les jours dans un village exigu.” Fantazio

Histoire intime d’Elephant Man

Écrit, conçu et interprété par Fantazio

Collaboration artistique Patrice Jouffroy, Pierre Meunier et Nicolas Flesch

Mise en lumière par Hervé Frichet

Rapport sonore Émile Martin

Production et production déléguée CPPC – Centre de Production des Paroles Contemporaines

PRODUCTION

Production et création en résidence, avril 2016 Théâtre L’Aire Libre – Festival Mythos / CPPC Centre de Production des Paroles Contemporaines, St Jacques de la Lande (35)

Une première version a été créée et jouée à :

Théâtre de la Cité internationale,

Festival 360 – La Passerelle Scène Nationale de St-Brieuc (22)

Espace Khiasma – Centre d’Art (Les Lilas, 93)

Production : La Triperie (93)

Coproduction : Théâtre de la Cité internationale

Résidences : Théâtre de la Cité internationale, Paris,

Trianon Transatlantique de Sotteville-Lès-Rouen (76),

L’Amuserie – Théâtre Group’ à Lons le Saunier (39)

Avec le soutien de ARCADI Île-de-France, ADAMI, Drac Île-de-France ministère de la Culture et de la Communication.

DURÉE : 1H15

Rond-Point

6 NOVEMBRE – 2 DÉCEMBRE 2018

SALLE : ROLAND TOPOR

HORAIRES : DU MARDI AU SAMEDI, 20H30 – DIMANCHE, 15H30 – RELÂCHE : LES LUNDIS ET LE 11 NOVEMBRE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 9, 2018 6:46 AM

|

Par Anne Diatkine dans Libération — 8 novembre 2018

Créé par le collectif la Vie brève et incarné sans aucun texte par Jeanne Candel, Caroline Darchen et Lionel Dray, ce touchant ballet théâtral est une odyssée sensorielle bercée par la «5e Symphonie».

Avec son collectif, Jeanne Candel s’est fait connaître en 2013 grâce au «Crocodile trompeur / Didon et Enée». Photo Jean-Louis Fernandez

Il parle pendant qu’on s’installe. Hissé sur des briques blanches, il lève haut la jambe et la brique attenante, pour désigner les spectateurs «en altitude». Il nous apostrophe, nous dit qu’il nous accompagne, qu’il ne faut pas paniquer, «quel enfer, ce monde de sacs, de manteaux», «dépêchons-nous, prenez votre temps». Il lance des onomatopées, souligne ses bruits avec ses mains, prédit à haute voix ce qu’imagine le public et fournit les commentaires de leurs pensées secrètes. Il se met simultanément à notre place et à la sienne. Au fur et à mesure de son soliloque, ce nouveau monsieur Loyal adopte graduellement, sans que ce ne soit appuyé, des accents et des tournures de phrase de quelqu’un qu’on reconnaît bien (ou pas du tout, peu importe). Il improvise des aphorismes et des comparaisons qui semblent de plus en plus sortir de la bouche du plus célèbre des cinéastes helvétiques. Mais oui, on est face à un clown qui se prend pour Godard, celui de la décennie 80, lorsque la moindre de ses sentences était guettée des journalistes ravis d’être intimidés. «Les mauvaises questions, c’est comme les mauvaises cheminées ; des cheminées qui n’ont pas de tirage, on se prend toute la fumée…» Il disserte sur l’attente sans but, «l’attente neutre» qu’il recherche. Il «touille» les lignes de sa main. Un double féminin se tient derrière lui, cachée par un rideau type cabine de Photomaton qui cadre le regard du public et qu’elle déplace en même temps qu’il bouge. On ne remarque donc pas tout de suite le jardinet boueux, devant une façade de pavillon fragile où évoluera un crépuscule des sentiments. On le remarque d’autant moins que le décor précaire - qui se fond à merveille dans la vétusté cramoisie des Bouffes du Nord - est plongé dans l’obscurité.

Paysage mental

Quand et comment commence une représentation ? Quand et comment un acteur se déplace-t-il dans un autre corps ? Faut-il plonger la salle dans le noir ? Quoi qu’il en soit, ce noir advient, et le burlesque du faux Godard glisse dans celui d’un comédien du muet. Ils sont deux, puis trois, à occuper l’espace silencieusement et c’est à une aventure sensorielle que cette création collective de la compagnie la Vie brève, constituée entre autres des trois comédiens Jeanne Candel, Caroline Darchen et Lionel Dray, nous convie. Le spectacle est d’abord un paysage mental. Celui d’une façade désolée, qui ouvre sur trois fenêtres laissant voir les mêmes motifs de papier peint. La maison semble curieusement peu remplie - d’ailleurs, sa façade ne cessera d’être trouée et attaquée. On ne note d’abord pas, collée à la maison, immobile, assise, une femme qui attend. «L’attente neutre», comme disait le faux Godard ? Ou l’attente tragique de celle, délaissée, qui ne renonce pas ? Passe-Muraille pourrait être le nom de cette femme jouée par Jeanne Candel, scotchée par les cheveux à son chez elle, et qui semble y tenir coûte que coûte. Auparavant, l’autre femme (Caroline Darchen), en décolleté de bal, déterre une enceinte qu’elle nous tend. La musique qui semble diffusée par un antique appareil à bandes magnétiques, s’amplifie tout en gardant quelque chose de modeste. C’est elle, la 5e Symphonie de Mahler, qui rythmera ces enchevêtrements d’histoires, au nombre aussi illimité qu’il y a de spectateurs. Sans mots, le public peut tout voir, tout projeter, délesté de certitude sur le sens. Des spectateurs rient beaucoup, quand on remarque surtout le saccage du chagrin.

Rêves enfouis

Un baiser de cinéma qui joue avec la grandiloquence de la symphonie, des objets du quotidien qui vrillent, des assiettes qui se transforment en marelle sur le terreau qui recouvre une partie du plateau, une femme qui marche dessus comme sur la pointe des pieds sans les enfoncer ni les briser, et un énorme cœur coloré et gonflé qui bat, qui bat, qui bat : c’est une trame amoureuse qu’on rembobine après la représentation, dans ce ballet à trois, où les acteurs ne cessent d’enterrer et de déterrer des objets, comme autant de rêves enfouis. Au premier plan, un couple joue à Robinson Crusoé qui survit en attrapant des poissons dans une vraie mare. Ils jaillissent, argentés, se débattent, et c’est une surprise de les voir si vivants. Plus tard, c’est une tranche de pain, qu’on prend d’abord pour un ver de terre, qui se déplace de manière autonome au sol. Et quand, tout à la fin, le paysage sera calciné, le trio dévorera une (vraie) brioche lumineuse.

Le pari est enthousiasmant : réussir à concevoir un spectacle muet qui s’organise différemment pour chaque spectateur puisqu’il n’est pas l’illustration d’un récit préalable. «On s’est amusés à faire jaillir tout ce que cette musique contenait de fantômes et qui nous hante», explique Jeanne Candel, croisée après la représentation. L’actrice metteure en scène confirme qu’ils ont répété en s’inventant une infinité d’histoires, c’est-à-dire en n’en choisissant aucune. «Pendant la création, on parlait le grommelot, un langage imaginaire. Puis on s’est dit qu’on pouvait amaigrir le spectacle et laisser toute la place à la musique qui serait notre nouveau langage.» Quant au titre, Demi-Véronique, on saura juste qu’il vient d’une figure de tauromachie.

Anne Diatkine

Demi-Véronique Création collective de La vie brève d’après la «5e Symphonie» de Gustav Mahler. Théâtre des Bouffes du Nord, 75010, jusqu’au 17 novembre. Puis le 5 mars à l’Empreinte, Scène nationale Brive-Tulle (19) et les 20 et 21 mars au Théâtre de Nîmes (30).

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 15, 2018 6:41 PM

|

Par Mathieu Dochtermann dans Toutelaculture.com 16.11.2018

En portant L’autre fille d’Annie Ernaux à la scène, Marianne Basler et Jean-Philippe Puymartin s’emparent d’un texte intime et bouleversant, qui charrie des puissances secrètes. Dans une mise en scène resserrée présentée aux Déchargeurs du 6 novembre au 1er décembre, le spectacle donne à entendre une parole telle qu’elle se crée et chemine. L’interprétation bouleversante de Marianne Basler donne toute sa force à la proposition.

★★★★★

Le drame familial, de la table d’écriture à la scène

Avec L’autre fille, le texte littéraire, Annie Ernaux livrait un écrit intime sans être impudique, sous la forme d’une longue lettre adressée à la sœur disparue, dont la mort, antérieure à la naissance de l’auteure, rend à jamais impossible à cette dernière la connaissance directe de cet autre être, si proche et pourtant à jamais lointain, et qui prend une place considérable dans l’histoire familiale par son absence même. Quelles traces ont été laissées par cette personne qui était et n’est plus, quelle place nouvelle, brutalement révélée, est celle de la petite Annie qui se découvre soudain, au détour d’une conversation qu’elle surprend, n’être « que » la seconde fille ?

De ce petit drame personnel, Annie Ernaux faisait un récit qui, par son talent, se chargeait de la possibilité d’atteindre toutes celles et tous ceux qui, un jour, ont été confrontés au poids délétère d’un secret de famille. Quoi de plus universel ? Marianne Basler, en tous cas, a entendu ce que l’œuvre avait à lui dire, et en a formé le dessein de la transposer à la scène.

Une mise en valeur sobre du texte

Une femme, assise derrière une table, est saisie dans l’acte de l’écriture, le flot de sa pensée livré à voix haute. Devant elle, du papier, quelques photographies en noir et blanc, un dictionnaire. Au sol, à jardin, des boules de papier froissé, comme un signe convenu de l’écriture, comme une métaphore de l’indicible ou de l’inexprimé, comme un cimetière de mots peut-être. A fond de scène, une porte fermée, qui ne s’entrouvrira qu’en fin de spectacle. La scénographie est sobre, familière, sans guère de prétention à tracer des chemins pour l’imaginaire du spectateur.

Un peu dans la même idée, la mise en scène se contente de l’essentiel. Pas d’entrées ou de sorties, une cage de scène dépouillée, peu de déplacements. Des espaces de jeu sont découpés par la lumière, avec simplicité mais efficacité. A part une mise en valeur de l’image des papiers froissés au sol comme champ de ruines ou de cadavres, rien ne semble servir d’autre but que de resserrer l’attention du spectateur autour du centre de gravité du spectacle : le texte, et celle qui le déclame.

Le texte reste dans un registre extrêmement écrit, dans la langue précise et exigeante d’Annie Ernaux. Rien qui ne soit, en réalité, impossible à suivre, mais il est juste de dire que certains passages demandent une attention soutenue de la part du public. Lorsque l’auteure procède par élisions, sème la confusion avec des pronoms à propos desquels la syntaxe, à dessein, n’indique pas clairement à quel nom ils se rapportent, il faut tendre l’oreille, et la bonne, pour profiter de toutes les subtilités de l’écriture.

La force d’une grande interprète

Cela est rendu possible par l’énonciation claire et précise de Marianne Basler, qui porte presque sans le moindre faux-pas ce texte long, complexe, dans une performance d’autant plus méritoire qu’il s’agit d’un seule-en-scène où aucun partenaire ne viendra la secourir. L’adresse, variable, permet de créer des ruptures, d’animer la déclamation, de manière à lui donner plusieurs tessitures. Voix intérieure, adresse à la seconde personne qui est le corps même de la lettre écrite à la sœur absente, adresse au public dans une sorte de prise de distance, les bascules sont fluides. L’incarnation est globalement juste, même si on a la sensation que certaines montées et énervements ne correspondent pas bien à la situation à l’endroit où ils surgissent, et qu’ils ne sont là que pour créer artificiellement de l’intensité.

Là où l’interprétation est tout-à-fait maîtrisée, c’est à l’endroit de l’émotion. De bout en bout, Marianne Basler est chargée d’une émotion profonde, d’une densité palpable. Les mots d’Annie Ernaux tremblent au bord de sa lèvre, le regard s’embue en un instant, elle passe d’un clin d’œil de l’introspection froide à l’exclamation rageuse. C’est un style que peut-être tous n’aimeront pas, il a toujours une certaine justesse mais il est parfois un peu excessif, possiblement étouffant.

On ne peut pas faire autrement que de saluer la performance, globalement. C’est un spectacle qui n’est pas sans demander quelque travail de la part du spectateur, mais qui est généreux en retour si on consent à cet effort.

Aux Déchargeurs à Paris jusqu’au 1er décembre.

Texte

Annie Ernaux

Mise en scène

Marianne Basler et Jean-Philippe Puymartin

Comédienne

Marianne Basler

Crédit Photo Visuel

Julien Piffaut

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 14, 2018 8:01 PM

|

Par Patrick Sourd dans Les Inrocks 14.11.2018

Du film aux planches... Dorian Rossel adapte François Truffaut et actualise la résistance par l’art durant les années noires à l’heure de la montée des populismes.

Personne n’a oublié ce dialogue du film La Nuit américaine où François Truffaut, dans le rôle du réalisateur, s’adresse à Alphonse, le jeune premier joué par Jean-Pierre Léaud, pour lui prodiguer des conseils dignes d’un père et, ce faisant, nous gratifier d’une des plus poétiques définitions du cinéma : “Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n’y a pas d’embouteillage dans les films. Il n’y a pas de temps morts. Les films avancent comme des trains, tu comprends, comme des trains dans la nuit.”

Se souvenant de cette fameuse réplique à l’occasion de son adaptation du scénario du film de Truffaut, Le Dernier métro, Dorian Rossel opte pour la pénombre d’une lumière entre chien et loup, entasse les éléments de son décor comme on le ferait sur le quai d’une gare et transforme son hommage au réalisateur de la Nouvelle Vague en un voyage dans le temps qui nous entraîne vers les années 1940, aux heures sombres d’une vie artistique parisienne placée sous le contrôle de Vichy durant l’occupation allemande.

Revisiter le cinéma est au cœur du travail de Dorian Rossel

Qu’en est-il des films quand on extrait l’histoire qu’ils racontent de la gangue de leurs images ? Revisiter ainsi le cinéma est au cœur du travail du metteur en scène franco-suisse, lui qui a déjà, et avec brio, fait revivre sur les planches les monuments du septième art que sont La Maman et La Putain de Jean Eustache et Voyage à Tokyo de Yasujirô Ozu.

Pour respecter l’immédiateté du passage d’un lieu à l’autre propre aux ellipses du montage, Dorian Rossel construit un spectacle sans trucages où la troupe de ses comédiens habite en permanence le plateau, où les changements de costumes et la mise en place des décors se déroulent sous les yeux des spectateurs.

Parce qu’il est juif, le metteur en scène Lucas Steiner en est réduit à vivre en reclus dans les sous-sols du théâtre et doit se résoudre à suivre secrètement les répétitions à travers l’écoute des voix qui lui parviennent par un soupirail.

En portant à l’écran cette chronique douce-amère où l’humour et l’amour transforment le désir de vivre en des symboles de résistance, François Truffaut en appelait à la mémoire pour prendre date, en 1980, d’une triste page de l’histoire de France.

Sans avoir à forcer le trait, le même récit repris aujourd’hui par Dorian Rossel résonne comme jamais avec notre présent, celui de la montée des populismes, de la crise des migrants et des réfugiés en Europe. En ces temps où l’histoire bégaie, le message du Dernier métro s’entend alors comme un nécessaire signal d’alarme apte à réveiller les consciences.

Le Dernier Métro d’après le scénario du film de François Truffaut, mise en scène Dorian Rossel. Les 20 et 21 novembre au Carré Sévigné, à Cesson-Sévigné (dans le cadre du Festival du Théâtre national de Bretagne, hors les murs). En tournée jusqu’en mai 2019

Reportage vidéo : https://youtu.be/Z1hfCMiOWi0

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 14, 2018 7:28 PM

|

PAR VALÉRIE MARIN LA MESLÉE dans Le Point Afrique Publié le 13/11/2018 CRITIQUE. Hakim Bah signe le texte de « Fais que les étoiles me considèrent davantage », mis en scène par Jacques Allaire au Tarmac : un grand moment de théâtre universel.

Il arrive de loin, de si loin, sur cette scène encore dans la pénombre, où une femme et deux hommes ne l'attendaient plus. Est-ce bien lui, Zan ? Est-il revenu ? Il n'était donc pas mort ? Si, si, il est bien mort, insiste malgré tout l'un des deux hommes, Holy Cross, puisque lui-même a enterré son corps déchiqueté. Mais pourtant, Zan est entier, il marche, il parle, raconte son errance, il est bien là devant le troisième personnage, Zorje Kotlik, qui s'étonne. Qui et que doit-on croire ? Et elle, seule femme en scène, elle, Ruby, que dit-elle de ce retour (plus du tout espéré) de Zan, père de son fils, qui est parti, avec le cadavre de leur enfant mort de froid, parti sans plus donner signe, la laissant seule ? Alors, malade de douleur, elle s'est réchauffée dans les bras ouverts de Holy Cross. De là à penser que c'est Cross qui a tué son Zan pour prendre sa place ? Ou alors doit-on voir en Cross un amoureux des mieux intentionnés ? Un homme qui a pris soin de la femme abandonnée, de la mère qui ne peut même pas enterrer le corps de son enfant : « Où sont ses petits doigts ? » demande-t-elle à Zan et on en frémit.

De l'or !

Mais Zan se tait, s'installe parmi eux. Sous une espèce de tente qui pourrait être une yourte de Mongolie, une cabane en plein Far West… On ne sait pas trop. Et soudain… arrive un cinquième larron, tout jeune, tout fébrile, un peu trop peut-être, se dit-on en le voyant dans une telle excitation, mais au bout du compte, non. Comme les autres, même dans leur jeu très physique qui peut surprendre au départ, Chilcoot donne corps à son récit, pour délivrer aux compagnons son magnifique message : lui, oui, a trouvé enfin, sous la neige, ce que tous sont venus chercher dans ce bout du bout du monde, glacé : de l'or !

On mord son clavier (image !) pour ne pas raconter la suite de la pièce, car il y a cela, dans le spectacle de Jacques Allaire, dont le texte est signé du dramaturge guinéen Hakim Bah, il y a ce suspense dramaturgique intense, cette tension romanesque qui monte de plus en plus après la mise en place permettant de faire connaissance avec ce petit échantillon d'humanité. Ces pauvres gens qui ont tout quitté pour ce rêve de fortune crèvent de froid. Et maintenant, que vont-ils faire de cet or qui leur assure un avenir ? Dans cette ambiance de no man's land, où l'on on hésite entre Faulkner, Beckett et tant de références qui passent par la tête au fil de la pièce, et les chercheurs d'or de la fin du XIXe, ceux que London a racontés, partis pour le Canada, l'Alaska, pour la fameuse Klondike Gold Rush, on se demande où Hakim Bah et Jacques Allaire sont allés puiser leur inspiration pour nous embarquer dans un spectacle si évocateur, si vaste et stimulant tout en restant au plus près de l'humain et des émotions.

La rencontre entre Hakim Bah et Jacques Allaire

Le making of de Fais que les étoiles me considèrent davantage* (un vers magnifique de Rilke) mérite d'être raconté (le duo est là ce jeudi 15 novembre pour dire cette aventure au public à l'issue de la représentation) : travaillant sur Ainsi parlait Zarathoustra de Nietszche, l'œuvre de Jack London et celle d'Ibsen, mais encore de Byron, Jacques Allaire cherchait un auteur pour mettre en mots son envie d'un spectacle à partir de cet « édifice de textes » sur cette quête humaine de l'avoir, quand Valérie Baran, directrice du théâtre du Tarmac**, lui a suggéré l'auteur guinéen Hakim Bah, dont elle a soutenu le travail. La rencontre entre le jeune dramaturge (auteur de Convulsions, La nuit porte caleçon, Le cadavre dans l'œil, Ticha-Ticha...) a été riche : la conversation s'est établie entre les dessins d'Allaire et les poèmes d'Hakim Bah. Ils ont échangé des mois durant, nourris de leurs lectures communes, et peu à peu le texte a vu le jour. Hakim Bach confiait que, venu de Guinée, et connaissant son premier hiver enneigé en France, il a trouvé dans cette ambiance de froideur glaciale de quoi déployer son imaginaire et signer cette fable où l'ivresse joyeuse succède à la violence, au long d'une quête de sens qui résonne si fort.

Image de la pièce "Fais que les étoiles me considèrent davantage". © Frédéric Desmesure

Le texte de Bah, où les phrases sont souvent répétées, comme s'il nous fallait le temps d'en ingérer l'écho, et le rythme de la pièce séquencée en tableaux s'accordent de mieux en mieux et, plus on avance, plus on est « pris », presque sommés de participer à cette aventure, si bien servie par les interprètes. Marina Keltchewsky, juste, mesurée même dans cette situation extrême, est très convaincante dans le rôle de Ruby, qui réclame justice jusqu'à endosser les habits du juge dans une parodie de procès mémorable. Et Criss Niangouna, auquel la maturité va si bien, excelle dans ce rôle d'homme violent, que l'on catégorise aussitôt comme le « méchant », mais l'acteur fait osciller son rôle dans une kyrielle de nuances qui déstabilise et percute à la fois. Tous deux forment un très beau couple. À ceux qui ont pouvoir de décision sur l'avenir encore en question du Théâtre du Tarmac, on conseille d'aller voir ce spectacle pour prendre la mesure d'un engagement au long cours, qui parvient à donner au public des réussites comme celle-ci, alliant profondeur et qualité.

* « Fais que les étoiles me considèrent davantage » , un spectacle de Jacques Allaire, texte de Hakim Bah, scénographie de Jacques Allaire et Christophe Mazet, au Tarmac jusqu'au 24 novembre. Puis en tournée en 2019 à Saint-Étienne, Vitry sur Seine, Montepellier, Nïmes…

** Le Tarmac, distribution. Texte : Hakim Bah ; spectacle de Jacques Allaire ; scénographie de Jacques Allaire et Christophe Mazet ; son : Guillaume Allory ; lumière : Christophe Mazet ; costumes : Wanda Wellard ; construction décor : La Bulle Bleue, avec Marina Keltchewsky, Jean-Pierre Baro, Malik Faraoun, Romain Fauroux, Criss Niangouna. légende photo : Image de la pièce "Fais que les étoiles me considèrent davantage".

© Frédéric Desmesure

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 14, 2018 11:56 AM

|

Par Victor Inisan dans i/o gazette

13 novembre 2018