Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 19, 2018 6:58 PM

|

Par Mireille Davidovici dans Théâtre du blog 19.11.2018 J’ai bien fait ? texte et mise en scène de Pauline Sales

Oui, Pauline Sales a bien fait d’interroger notre société à travers Valentine, une enseignante modèle aux prises avec son métier, son couple et ses enfants, un frère artiste, et des parents vieillissants. Et bien d’autres questions traitées ici avec humour et profondeur. Son écriture, aux aguets du monde tente « d’attraper quelque chose de notre temps.» «J’ai essayé, dit-elle, de partir d’un sentiment diffus que je pouvais ressentir aussi bien dans des rencontres de tous les jours, dans les lieux publics où on laisse l’oreille ouverte, dans les journaux, à la radio … »

Valentine, venue de Normandie, fait donc irruption chez son frère, dans un appartement envahi par une installation artistique en cours. Désemparée, submergée par la complexité du monde, elle a abandonné ses élèves lors d’une sortie scolaire à Paris. On apprendra pourquoi à la fin du spectacle. Elle s’interroge : comment agir aujourd’hui face la crise économique et morale de notre société? En écho à ses doutes, on entend son frère, devenu à quarante ans, un artiste qui prend de l’âge, et donc bouté hors du système mercantile de l’art contemporain. Puis Manhattan, une ancienne élève surdouée mais en rupture de ban cherchant sa voix dans une attitude zen et son mari généticien un peu allumé qui nous délivre une conférence sur l’ADN*. Selon lui, l’homme moderne (venu d’Afrique) a rencontré l’homme de Néanderthal, il y a deux mille ans et que nous sommes issus de ce mélange, portant à peu près 2,5 % des gènes de cette lignée disparue : « A mesure que nous voyageons dans l’espace et le temps, nous découvrons que les rameaux qui nous ont donné naissance se sont séparés, éloignés les uns des autres(…) , se bouturant, fusionnant avant de se séparer à nouveau, et peut-être de se rejoindre encore, plus tard, ailleurs »…. Arguments imparables contre le racisme…

J’ai bien fait ?, outre la voix des quatre protagonistes, interprétés avec justesse et distance par les comédiens, fait aussi entendre celle des jeunes générations. Valentine nous rapporte le désarroi de ses élèves, et la colère à fleur de peau de sa propre fille au soir des attentats du 13 novembre 2015 : « «Elle m’a hurlé dessus : Moi, je risque de me faire tirer dessus à ma première bière ? Alors que je n’ai rien vécu de ce qui vaut la peine ? (…) Ils n’auraient pas pu choisir des vieux? Ils n’auraient pas pu vous choisir ? Vous avez eu de la chance. Vous avez eu beaucoup trop de chance, ta génération(… ). Vous n’avez connu aucune guerre. Vous avez vécu tranquilles …» J’ai bien fait ? C’est le doute de Pauline Sales : «Et moi je ferais quoi, ça me ramène à quoi ?… un théâtre comme un outil immédiat de confrontation à soi-même» . Mais elle sait aussi nous faire rire de ça.

On ne peut rester insensible à ces préoccupations qui constituent l’ADN du XXI ème siècle et que l’autrice partage avec un quatuor d’acteurs hors pair. Sa seconde mise en scène, après En Travaux est une réussite. Une heure quarante de plaisir théâtral. Ne perdons pas de vue Pauline Sales: en janvier prochain, elle commence une résidence de six mois au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, pour écrire Quand tu es là, rien d’autre ne compte, un spectacle qui verra le jour en mai. Interprété par la troupe éphémère dans une mise en scène de Jean Bellorini. Elle mettra en scène sa pièce jeune public Normalito, à l’invitation d’AM STRAM GRAM, théâtre pour l’enfance et la jeunesse, à Genève début 2020.

Mireille Davidovici

Jusqu’au 16 décembre, Théâtre de la Tempête, Cartoucherie de Vincennes, route de Champ de manœuvre. T. : 01 43 28 36 36.

Le 8 janvier, Scènes du Jura, Dôle (Jura); le 11 janvier, Le Granit à Belfort (Territoire de Belfort); le 15 janvier Théâtre Edwige Feuillère,Vesoul (Haute-Saône); le 18 janvier Quai des rêves, Lamballe (Côtes d’Armor); 22 janvier, Le Grand Logis, Bruz (Ile-et-Vilaine) ; le 24 janvier, Le Canal, Redon (Ile-et-Vilaine) ; le 29 janvier, Espace culturel Capellia, La Chapelle-sur-Erdre (Loire Atlantique). Le 5 février, Le Carré magique, Lanion (Côtes d’Armor) ; le 7 février, Centre culturel de Vitré (Ile-et-Vilaine) ; le 14 février, Scène nationale de l’Essone, Evry ; le 16 février, Maison du Théâtre et de la Danse, Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis); le 22 février ,Espace culturel Boris Vian, Les Ulis (Seine-Saint-Denis) . Le 7 mars, Théâtre du Cloître, Bellac (Haute-Vienne) ; du 12 au 14 mars, T.A.P.S., Strasbourg (Bas-Rhin); du 19 au 21 mars, le NEST-Centre Dramatique National transfrontalier de Thionville-Grand-Est (Moselle) ;le 22 mars, ACB-Scène nationale de Bar-le-Duc (Meuse); le 26 mars, Maison de la Culture de Nevers (Nièvre); les 28 et 29 mars, Théâtre de Cesson-Sévigné (Ile-et-Vilaine) ; le 30 avril, Théâtre de l’Hôtel de Ville, Saint-Barthélemy-d’Anjou (Maine-et-Loire). Les 23 et 24 mai, Comédie de l’Est-Centre Dramatique National de Colmar (Haut-Rhin).

*Le texte de la conférence est tiré d’une intervention de Svante Pääbo, spécialiste de génétique évolutionniste , Les traces du Néanderthal qui est en nous, à la conférence TED 2011. La pièce est publiée aux éditions des Solitaires Intempestifs Photo : Tristan Jeanne-Valès

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 19, 2018 5:46 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog "Hottello" 19.11.2018 La Petite Sirène, d’après Hans Christian Andersen, adaptation et mise en scène de Géraldine Martineau – Festival d’automne à Paris

La Petite Sirène, d’après Hans Christian Andersen, adaptation et mise en scène de Géraldine Martineau – Festival d’automne à Paris

Surmonter la réalité et s’exposer à avoir les jambes coupées, dure nécessité obligée, même si on est une jolie petite sirène que le confort familial de la vie ne satisfait pas.

Confrontée à la peur des adultes, à l’éveil du sentiment amoureux et à la violence du monde, l’héroïne de la Petite Sirène d’Andersen s’émancipe à travers une danse corporelle instinctive qui subjugue les humains, éblouis par cette ode à la différence.

Capable d’abandonner non seulement sa queue de sirène mais encore sa sœur et sa grand-mère et la mer – une part de soi initiale mais inaccomplie -, la jeune fille prouve en même temps qu’elle est capable de se transformer pour rencontrer autrui.

Risquant sa vie si elle n’épouse pas le Prince – un Charmant qu’elle a sauvé et dont elle est tombée amoureuse, à partir duquel il lui plairait de découvrir le monde -, elle a joué son va-tout, faisant le don à la fois de sa queue et de sa voix qui enchante les hommes.

Or, le bonheur lui est volé à cause de quiproquos qui ne sont pas de son fait. Faute en est à la mauvaise lecture de la réalité par des êtres approximatifs et menteurs.

La Petite Sirène a renoncé à tuer l’aimé, un crime qui l’aurait maintenue en vie, témoignant d’une bonté et d’une humanité qui lui accordent le statut de Fille de l’air, belle étoile reconnue et autorisée à découvrir la poésie du monde, de cœur à cœur :

« Nous soufflons un vent frais sur les enfants fiévreux. Nous réchauffons les cœurs gelés par les grands froids. Enveloppons les corps en manque de douceur. »

La metteure en scène de La Petite Sirène, Géraldine Martineau, analyse le conte comme un chemin initiatique à dimension universelle et intergénérationnelle, une affirmation de soi passant par la modification pour plaire ou être accepté par l’autre.

« La Petite Sirène engage à vivre ses désirs sans céder aux peurs dans le respect bienveillant de soi et des autres », précise la conceptrice qui a adapté fidèlement le conte à travers la poésie et la musique douce des alexandrins libres et non rimés.

Géraldine Martineau ne pouvait faire l’impasse sur les problèmes contemporains – écologie, géopolitique et migrations des hommes et femmes qui fuient l’horreur. Quand on parle des fonds marins, résonnent les urgences du temps, la pollution des océans ; quand on évoque les bateaux des migrants errant sur les mers, on ne peut pas ne pas évoquer, en même temps, la difficulté à accueillir l’étranger, l’Autre.

Les jeunes gens dans la mise en scène incitent leurs parents à ne pas se résigner : le père du Prince – remarquable Jérôme Pouly, un pêcheur enjoué et bon enfant mais mélancolique, est poussé par son fils à regarder plus loin, à s’ouvrir aux autres.

Humour et beauté, mais aussi désenchantement cruel, le conte diffuse sa magie.

La scénographie de Salma Bordes installe les fonds sous-marins dans des couleurs bleues et froides que des cordes suspendues et dorées éclairent, à la manière de Klimt – femmes peintes aux longues chevelures rousses et ondulées, encadrées de piliers d’or. Les figures féminines marines – la Petite Sirène et sa sœur – sont suspendues sur des balançoires, comme si elles baignaient, immergées dans l’eau.

Le monde humain est représenté par le jardin du palais du prince, une terrasse en bois de maison contemporaine avec ses arbres en pot – feuilles vertes rassurantes. Le père du prince parle de recettes culinaires – poissons donnant l’eau à la bouche.

La Petite Sirène vit sa métamorphose à vue – belle chorégraphie de Sonia Duchêne, mêlant danse classique et hip-hop, imaginant des mouvements gracieux, à partir du piano et du synthétiseur de Simon Dalmais. Quant à la voix chantée de Judith Chemla elle sert de fil d’or, l’écho d’une voix intérieure qui ne quitte la conscience.

La merveilleuse Petite Sirène ne pouvait qu’être interprétée par Adeline d’Hermy – silhouette vivante et désirante à la voix sucrée, s’abandonnant à la féérie de son rôle.

La jolie sœur est tout autant facétieuse et amusée, jouée par Claire de la Rüe du Can ; Danièle Lebrun, une grand-mère généreuse, coupant sa chevelure pour sauver son petit « plancton ». Quant à Julien Frison, il est Prince scénique et charmant.

Un voyage bienfaisant dans l’imaginaire doré d’un conte dont nous relevons tous.

Véronique Hotte

Studio-Théâtre de la Comédie-Française, 99 rue de Rivoli 75001 Paris, du 15 novembre 2018 au 6 janvier 2019 à 18h30, relâche le lundi et mardi. Tél : 01 44 58 15 15 Crédit Photo : Christophe Raynaud de Lage, coll. Comédie-Française

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 19, 2018 11:21 AM

|

Par Natacha Gorwitz dans Le Monde 19.11.2018

Les comédiens et acteurs « issus de la diversité » sont encore peu représentés sur les scènes et les écrans français. Des expérimentations de discrimination positive tentent de rééquilibrer la balance.

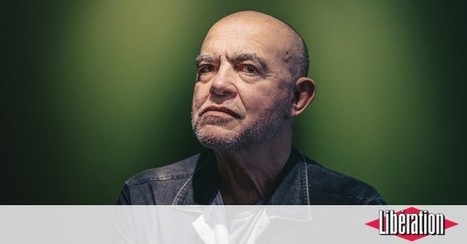

Dans la grande salle de l’Odéon-Théâtre de l’Europe, à Paris, Adama Diop entre en scène vêtu d’un treillis militaire, couvert de sang. Ce soir d’automne, il est Macbeth, le sauveur d’un royaume d’Ecosse ravagé par la guerre civile, un jeune général, au sommet de sa puissance, l’air sympathique, dont l’infortune est de croiser trois sorcières qui, en lui prédisant qu’il sera roi, éveillent son désir de grandeur.

Le metteur en scène et directeur de l’Odéon, Stéphane Braunschweig, rêvait de s’attaquer à cette tragédie de Shakespeare. En 2016, quand il a vu ce comédien franco-sénégalais dans le spectacle de Julien Gosselin 2666, il s’est dit : « Avec lui, c’est possible. » Le metteur en scène et le comédien n’en ont jamais parlé ensemble, mais chacun d’eux est conscient de la portée symbolique de ce choix : Adama Diop, formé au Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD), est le premier Macbeth noir de France ; et il se produit devant un public monochrome. « Quand je monte sur scène, c’est politique, commente-t-il. Au début, j’ai fait ce métier par passion, puis c’est devenu un combat. »

Plus d’une fois, Adama Diop s’est fait apostropher par un « C’est vous qui jouiez Othello ? » – le seul rôle du répertoire shakespearien écrit pour un Noir –, comme s’il ne pouvait être un Macbeth comme les autres. « C’est important que ces acteurs jouent des premiers rôles et des rôles où l’on n’attend pas des Noirs, souligne Stéphane Braunschweig. Depuis les années 1990, je vois dans les pays anglo-saxons des distributions “colour blind” [sans distinction de couleur]. »

Retard français

Les chiffres donnent la mesure du retard pris en France. Sur plus de 86 artistes nominés dans 19 catégories aux Molières 2016, un seul était « issu de la diversité », dans la catégorie humour. Sur la liste des nominés 2018, ces artistes se comptaient encore sur les doigts des mains. « La première étape, c’est la prise de conscience d’un “racisme d’omission” », estime David Bobée, metteur en scène et directeur du Centre dramatique national (CDN) de Normandie-Rouen. Lui-même fait partie du collectif d’artistes et d’intellectuels Décoloniser les arts, créé en 2015 afin de s’attaquer au problème de la représentation des artistes non-blancs.

« Le théâtre français s’est trop souvent enfermé dans une culture franco-française, un peu bourgeoise. Il n’a jamais su tendre la main aux autres cultures »

Paul Rondin, directeur délégué du Festival d’Avignon

« Le théâtre français s’est trop souvent enfermé dans une culture franco-française, un peu bourgeoise. Il n’a jamais su tendre la main aux autres cultures, aux cultures urbaines et populaires, insiste Paul Rondin, le directeur délégué du Festival d’Avignon. C’est à nous d’envoyer les signaux pour montrer que notre porte est ouverte. Cela dit, pour être à l’affiche du Festival, le porteur de projet doit déjà être capable d’occuper un plateau important et de faire face à l’hyper-exposition de l’événement. La visibilité des artistes issus de la diversité et leur égalité d’accès à toutes les scènes posent la question, en amont, du soutien à la création et à la production. Or cette responsabilité incombe à tous les opérateurs du réseau public, du théâtre municipal au théâtre national, comme des festivals. ».

Selon Karine Gloanec Maurin, ancienne haute fonctionnaire chargée de la diversité au ministère de la culture, l’absence de statistiques ethniques empêche d’inclure des quotas dans les contrats d’objectifs et de moyens des théâtres publics. Seule s’impose aux 38 centres dramatiques nationaux (CDN) l’obligation de porter « une attention particulière à la diversité ». Le changement dépend donc uniquement du volontarisme des administrateurs.

Plafond de verre

« Le nombre d’interprètes racisés [assignés à leurs origines raciales] a augmenté, et certains théâtres accompagnent des metteurs en scène racisés, commente l’auteure et metteuse en scène Gerty Dambury, mais les changements demeurent très peu significatifs au niveau des directions des théâtres publics. » En 2015, en France métropolitaine, aucun artiste racisé n’occupait un poste de direction dans les théâtres publics sous tutelle du ministère de la culture. Depuis, de rares nominations ont été annoncées, comme celle du comédien et metteur en scène Jean-Pierre Baro, qui prendra la tête du Théâtre des Quartiers d’Ivry, CDN du Val-de-Marne, début 2019.

« Quand tu ne te sens pas légitime, tu es nulle sur scène, tu t’excuses d’être là, tu ne t’imposes pas »

Hatice Özer, comédienne d’origine turque

En mai, seize actrices noires et métisses du cinéma français, co-auteures de l’ouvrage Noire n’est pas mon métier (Seuil, 128 p., 17 €), ont fait sensation au Festival de Cannes. A la moitié des marches, main dans la main, elles marquent l’arrêt pour symboliser le plafond de verre auquel elles se heurtent. Dans ce livre-manifeste publié à l’initiative de l’actrice d’origine sénégalaise Aïssa Maïga, elles font voler en éclats l’image d’ouverture dont a longtemps bénéficié le milieu du cinéma. Elles dénoncent aussi bien les offres de casting limitées à des rôles de prostituées « à la démarche féline », de femmes de ménage ou de « mamas », que les remarques humiliantes du genre « Vous allez bien ensemble avec la bamboula » ou « Vous ne faites pas trop noire, ça va ! ».

Lire aussi « Noire n’est pas mon métier » : des actrices dénoncent un racisme latent du cinéma français

La comédienne parisienne Alison Valence a cru pouvoir passer entre les mailles du filet. A 16 ans, en 2012, elle joue déjà dans un long-métrage et signe un contrat avec un agent, mais se heurte aux préjugés raciaux. « Dans les castings, je ne correspondais pas au cliché de la fille noire. Je n’avais pas l’accent racaille, je n’étais pas assez “brute” », raconte-t-elle. A 18 ans, elle intègre la « classe libre » du Cours Florent, à Paris, et se tourne vers Ier Acte, des ateliers d’acteurs initiés par Stanislas Nordey et Stéphane Braunschweig, destinés à des jeunes ayant fait l’expérience de la discrimination. Ce programme lui a donné un sacré coup de pouce. Depuis, elle a partagé les planches avec Adama Diop dans Macbeth.

Nouveaux profils

Depuis sa création, en 2014, Ier Acte a accueilli plus de 80 apprentis-comédiens. Ses taux de réussite aux concours très sélectifs des treize écoles supérieures d’art dramatiques sont bluffants : 21 reçus sur 51 participants sur les trois premières promotions. Plus qu’une « prépa » gratuite, les jeunes viennent y chercher un réseau, des affinités artistiques et la reconnaissance de leur talent. « Avec Ier Acte, je me suis sentie légitime, témoigne Hatice Özer, une comédienne d’origine turque âgée de 24 ans. Quand tu ne te sens pas légitime, tu es nulle sur scène, tu t’excuses d’être là, tu ne t’imposes pas. » Elle-même a été repérée par le dramaturge libano-canadien Wajdi Mouawad lors d’un atelier au Théâtre de La Colline, à Paris. Au printemps, elle a joué dans sa pièce Notre innocence.

Lire aussi Après les critiques, l’Académie des Oscars continue à s’ouvrir à la diversité

La comédienne et metteuse en scène Claire Lasne-Darcueil a voulu aller au-delà des expérimentations de discrimination positive. Depuis 2013 et sa nomination à la direction du Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD), elle répète volontiers que celui-ci doit être « l’école de la République » et montrer l’exemple. Sous son impulsion, les épreuves d’admission ont changé, et le CNSAD consacre chaque année 270 000 euros au soutien financier de ses élèves en difficulté. Entre 2017 et 2018, une centaine de candidats supplémentaires se sont présentés au concours d’entrée (1 468 contre 1 337). « Ces nouveaux profils sont justement ceux qui, avant, ne s’imaginaient pas que c’était pour eux », se réjouit-elle. Qu’ils viennent de Saint-Maurice-la-Clouère (Vienne), de Kinshasa ou de banlieue, tous ont leur place, d’après elle, au Conservatoire.

Souleymane Sylla, jeune comédien français d’origine sénégalaise, en a longtemps douté. Quand il intègre le Conservatoire, en 2015, il multiplie les absences, hanté par un doute : « M’a-t-on pris pour les bonnes raisons ? » Pour ses amis d’enfance, son avenir était tout tracé : « J’allais faire du one-man-show et percer comme Omar Sy. » Or, s’il a fait du théâtre, c’était pour « jouer Scapin » ! Cette passion lui est venue à l’âge de 11 ans, grâce à sa prof de français au collège Simone de Beauvoir, à Créteil. Elle montait Le Petit Chaperon rouge. En Mère-Grand, cet élève turbulent se découvre alors une aisance insoupçonnée. « Je trouvais ça génial de ne pas être moi, de jouer et de créer des personnages », poursuit-il.

Un Paris sans Blancs

Ensuite, il y a donc eu le Conservatoire, et la conviction, peu à peu, d’avoir une chance de percer en tant que comédien, à la sortie. « Si tu m’as fait confiance, c’est parce que je t’ai menacé de te virer », plaisante Claire Lasne-Darcueil, le jour de sa remise de diplôme. Depuis, Souleymane Sylla trace sa voie. Il a décroché cet été un rôle principal dans une comédie italienne à gros budget. La saison prochaine, il jouera aussi dans la pièce Le iench, d’Eva Doumbia. Son personnage : Drissa Diarra, un garçon noir qui « rêve sa famille en blonds comme ceux des publicités ».

Depuis 2010 et son arrivée à la présidence de la Fémis, prestigieuse école parisienne de cinéma, le réalisateur haïtien Raoul Peck s’est aussi battu pour la mise en place de La Résidence, un programme de discrimination positive destiné à former quatre réalisateurs par an. Il faisait partie du jury d’admission, en juin 2016, quand Lawrence Valin, 27 ans, s’est présenté à l’oral. A l’époque, ce comédien d’origine tamoule, formé à l’Atelier Blanche Salant à Paris, n’a en poche qu’un court-métrage de quatre minutes. En deux ans, il a reçu plus d’une trentaine d’offres pour des rôles « typés indiens ». Désormais, il veut écrire ses propres rôles. Raoul Peck, bluffé, lui lance : « Ton film est un petit bijou. Il y a des maladresses techniques, mais tu sais raconter une histoire. Tu as un boulevard devant toi. »

Lire aussi « Black Panther » : le premier super-héros noir reprend du pouvoir dans la pop culture américaine

Pour son premier court-métrage, intitulé Little Jaffna, la Fémis lui donne carte blanche. Dès la scène initiale, Lawrence Valin nous plonge dans son univers : sur le morceau Thara Local, extrait de la bande originale du film tamoul Maari (2015), des jeunes se défoulent en dansant le koothu, une danse libératoire et violente, propre à ce peuple. Lui-même interprète Seelan, un jeune membre d’un gang tamoul du quartier parisien de La Chapelle qui tente d’empêcher son père de substitution de retourner au Sri Lanka, où la guerre fait rage. Ce film, qui montre un Paris sans Blancs, a remporté le Grand Prix du festival Cinébanlieue Talents en court 2017 et le prix Canal+ au Festival de Clermont-Ferrand 2018. Séduits par sa performance d’acteur, Olivier Ducastel et Jacques Martineau l’ont choisi pour jouer l’un des rôles principaux dans leur prochain film, Haut Perchés.

Avec un BTS avorté en première année, l’acteur de 29 ans n’aurait jamais pu intégrer le cursus général de la Fémis. S’il n’avait pas mis le pied dans la porte, entrouverte par Raoul Peck, il ne ferait pas ce qu’il fait aujourd’hui : raconter ses propres histoires et montrer sa communauté sans clichés. Le boulevard prédit par ce même Raoul Peck se profile à l’horizon. Il s’y engage, entraînant avec lui l’espoir d’autres jeunes talents.

Natacha Gorwitz

Lire aussi « Noire n’est pas mon métier » : des actrices dénoncent un racisme latent du cinéma français Lire aussi Après les critiques, l’Académie des Oscars continue à s’ouvrir à la diversité

Lire aussi Un bonus financier sera mis en place en 2019 pour promouvoir la parité dans le cinéma

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 19, 2018 8:34 AM

|

Par Joëlle Gayot dans Le Monde 19.11.2018 Au Théâtre Gérard-Philipe, à Saint-Denis, Jean Bellorini met en scène des fragments de « La Recherche », de Marcel Proust.

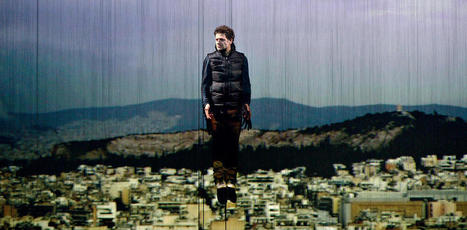

Merveilleuse sensation que l’on vit trop rarement au théâtre : à peine la représentation que signe Jean Bellorini s’achève-t-elle qu’on aimerait qu’elle recommence sur-le-champ pour repartir cheminer calmement en compagnie de Marcel Proust, dont l’écriture trace les courbes qu’arpentent les acteurs Hélène Patarot et Camille de La Guillonnière.

Etonnant couple que celui formé par ces deux comédiens. Elle est l’aînée, la grand-mère de substitution qui leste le spectacle du poids de son vécu. Son récit croise les pages de La Recherche. Ils’y fond, s’y dissout peu à peu. Ce n’est pas que Proust soit cannibale, mais parlant de lui, il convoque le monde. Il est universel. Dédales de la remémoration L’actrice raconte, en guise de préambule, son histoire personnelle. Anamnèse laborieuse. Avec l’âge, la mémoire défaille. Il faut l’insistance de son camarade de jeu, mi-confident mi-psychanalyste, pour que reviennent les détails du passé : l’exil loin du Vietnam natal, l’arrivée ubuesque dans la campagne berrichonne, et l’absence de sa mère. Hélène Patarot, qui a travaillé avec Peter Brook et Simon McBurney, capte le regard. Son visage est un paysage. Face à elle, Camille de La Guillonnière, jeune comédien et complice de longue date de Jean Bellorini, impose la note proustienne avec une netteté remarquable. Sa voix, dont le timbre métallique est adouci par une légère fêlure, est une invitation à suivre en souplesse les dédales de la remémoration. L’acteur, concret, précis, rebondit de virgule en virgule et va de point en point sans jamais quitter la piste des mots de l’auteur. Solidement rivé à ses phrases, il ne s’égare jamais. Nous non plus. Tout invite au vagabondage, à une déambulation dont ne se privent d’ailleurs pas les interprètes La phrase proustienne, cet impeccable déroulé grammatical qui prend le lecteur par la main pour l’entraîner dans les méandres des souvenirs et les hypnotiques vertiges de la langue, se matérialise dans le corps des acteurs. De fond en comble, elle investit aussi la scène. L’espace est impressionnant. Entre les murs lézardés du théâtre, des chaises par dizaines s’empilent les unes sur les autres quand elles ne s’élèvent pas vers les cintres, totems qui vivent leur vie propre. Suspendu dans les airs également, une sorte de pigeonnier. C’est la chambre du narrateur, son refuge, l’antre de sa mémoire. Enfin, devant, proche du public, une aire de jeu comme un jardin d’enfants. Deux bancs rouges y sont installés. Tout invite au vagabondage, à une déambulation dont ne se privent d’ailleurs pas les interprètes qui vont paisiblement jusque dans les coulisses, disparaissant puis réapparaissant aux yeux des spectateurs. Voir ou entendre, c’est égal et, au fond, c’est normal, nous nous trouvons en terre littéraire. Madeleines obsessionnelles Jean Bellorini, concepteur de la scénographie, crée de l’air. La parole va au pas d’une marche déliée. Elle circule sans que rien l’entrave. Elle se propulse jusque dans nos têtes, où elle poursuit ses enjambées. Là, elle active l’imaginaire. Le charme opère. Le musicien Jérémy Perret, présence discrète, accompagne à la guitare la promenade des mots et leur cortège de sentiments. Il fait corps avec une mise en scène au cordeau que n’effraie pourtant pas le surplus d’émotion. Parfois le pathos menace, mais Jean Bellorini veille au grain et se tient à bonne distance. Il le frôle sans s’y abandonner, ne confond pas sensiblerie et sensibilité. Ce qu’on entend nous mène au bord des larmes. Prélevées par bouffées avisées dans des épisodes d’A la recherche du temps perdu (Du côté de chez Swann, A l’ombre des jeunes filles en fleurs, Le Côté de Guermantes, Sodome et Gomorrhe, Le Temps retrouvé irriguent le spectacle), les séquences se succèdent : l’évocation de la grand-mère de Proust qui dormait tout près de la chambre, le bruit des ongles du petit garçon grattant la nuit venue sur la mince cloison, l’image de sa mère dont il espérait chaque soir le baiser, et de nouveau cette grand-mère chérie dont l’écrivain réalisa, un an après sa mort, qu’elle n’était plus et que l’oubli, enfin, pouvait faire son travail. Les chagrins du jeune Marcel, ses réminiscences ravivées, ses madeleines obsessionnelles, entrent en beauté dans le théâtre. On ressent physiquement l’inextricable de l’instant : son poids qui le dispute à sa friabilité Mais ce qui frappe surtout, au-delà de la rationalité et du sens, c’est cette conscience tragique de l’éphémère qui taraudait le romancier et nous gagne à notre tour. On ressent physiquement l’inextricable de l’instant : son poids qui le dispute à sa friabilité. Si le théâtre est un écrin qui enserre, de sa première à sa dernière minute, un temps qui naît, s’écoule puis meurt, alors le spectacle est, de ce temps périssable, le splendide et serein enterrement. Serein, car, le lendemain, tout va recommencer au Théâtre Gérard-Philipe. On le sait et on aimerait en être. Jean Bellorini pose avec Un instant un acte fort. En convoquant Proust et en donnant au temps le temps de s’énoncer, il fait effraction dans les rythmes fous de l’époque. Sa représentation est un goutte-à-goutte de présent pur, un suspens dans le quotidien. L’artiste vient de se hisser à la hauteur des grands, c’est-à-dire de ceux pour qui le théâtre est une communion de la chair et de l’esprit. Un instant, mise en scène : Jean Bellorini. Théâtre Gérard-Philipe, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), jusqu’au 9 décembre. Joëlle Gayot Légende photo : Hélène Patarot et Camille de La Guillonnière dans « Un instant », d’après Proust, mis en scène par Jean Bellorini au Théâtre Gérard-Philipe (Saint-Denis). PASCAL VICTOR / ARTCOMPRESS

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 18, 2018 5:22 PM

|

Creation on air : Un documentaire de création sur France Culture Ecouter le programme (1h) Enfant, j’ai toujours cru que si je courais au bout d’une rue de manière brusque et inattendue, des décors inachevés apparaîtraient devant mes yeux.

Alors cette grande comédie qu’est la vie (ou tragédie, c’est selon) deviendrait enfin évidente. Tout ne serait au fond que faux-semblants, trompe-l’œil, illusions. L’impression que tout est théâtre et que la grande mise en scène de nos vies nous échappe fondamentalement m’a toujours préoccupé. Aujourd’hui encore...

En suivant le travail d’une troupe de comédiens amateurs aux confins de l’Ardèche et du Gard, j’ai voulu créer des situations “infra-ordinaires” qui permettraient d’approcher une part intime de soi-même, de chanter en groupe comme dans les pièces de Christoph Marthaler, de questionner sa propre vie pour y trouver une réalité plus profonde, d’interroger les apparences comme au théâtre : « Est-ce moi qui songe ou qui dors ? » ; « Ne paraît-on jamais si véritablement à son aise que lorsqu’on joue un rôle ? »; « Qu’est-ce qu’une vie intéressante ? »… Une émission de Lionel Quantin avec la troupe Rocambolissimo Mixage : Manuel Couturier Photo : Jean-Emmanuel Porteret Lien vers le site de la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation-Ardèche Lien vers le site de la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation-Auvergne-Rhône Alpes photo : (c) Jean-Emmanuel Porteret

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 18, 2018 4:55 PM

|

Par Michel Slagmulder dans La Dépêche 18.11.2018 Michel Pintenet, directeur de la scène nationale de Foix et de l'Ariège, l'Estive, est décédé ce samedi 17 novembre 2018, à l'âge de 65 ans. Il était en déplacement professionnel au Canada où, en compagnie de plusieurs artistes, dont Jean-Paul Raffit, il assistait à un festival dans le cadre du projet Pyrénart, lancé l'an passé.

Ancien directeur de la salle parisienne La Maroquinerie, Michel Pintenet était arrivé en Ariège en mars 2003 pour prendre la direction de l'Estive. Il avait d'ailleurs présenté sa dernière saison culturelle voilà quelques mois, puisqu'il avait annoncé qu'il devait prendre sa retraite à la fin du mois de mars prochain.

"Très exigeant sur la qualité artistique"

En l'espace de quinze ans, Michel Pintenet a beaucoup travaillé pour le développement de la culture en Ariège.

"Il était très exigeant sur la qualité du travail que devait fournir l'Estive, notamment d'un point de vue artistique.

Mais si c'est lui qui choisissait les artistes à faire venir, il nous poussait à l'autonomie pour mettre en place des actions parallèles pour que le public vienne assister aux spectacles", explique, ce dimanche, Christine Bellouère, la secrétaire générale de la structure. "Je suis très triste de cette disparition, comme l'ensemble du reste de l'équipe. D'autant qu'à une exception près, il nous avait tous embauchés", indique-t-elle.

"Grâce à Michel Pintenet, la culture est désormais partout et pour tous en Ariège, le pâtre de l’Estive restera à jamais dans nos cœurs !", a salué, ce dimanche matin, le sénateur de l'Ariège Alain Duran dans un communiqué.

DENIS SLAGMULDER

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 18, 2018 4:39 PM

|

par Joëlle Gayot dans la page de son émission "Une saison au théâtre" sur France Culture Ecouter l'émission (30 mn)

UNE SAISON AU THÉÂTRE par Joëlle Gayot

LE DIMANCHE DE 15H30 À 16H00 Christian Benedetti connaît Anton Tchekhov sur le bout des doigts pour monter depuis 2011 l’intégralité ou presque de son répertoire. Pour "Ivanov", dont il signe la mise en scène et dans lequel il joue parmi douze autres acteurs, il co-signe également la traduction et la scénographie. Avec Christian Benedetti, metteur en scène et comédien : il présente Ivanov d’Anton Tchekhov jusqu’au 1er décembre au théâtre de l’Athénée Louis-Jouvet (Paris). Ivanov est une Comédie en quatre actes écrite en 1887, qui s’était alors attirée les sifflets du public. L’Ivanov de Christian Benedetti laisse sans voix : et si Tchekhov, avant tout le monde, depuis sa lointaine et ancienne Russie, avait pressenti et annoncé le pire massacre du XXème siècle, c'est à dire la Shoah ? Il faut effrayer le public : c'est ce qu'écrivait Tchekhov dans sa "Correspondance". On croyait tout connaître de cet auteur russe. On se trompait. On savait que les metteurs en scène français et étrangers avaient banni le samovar de leurs plateaux et qu’ils avaient à cœur de rendre actuel l’univers de l’auteur. On avait été les témoins de représentations radicales, épurées, concassées, cinématographiques, performées. Bref, on était convaincu qu’en termes de modernité, tout avait été fait pour que Tchekhov soit, à jamais, notre contemporain. Mais on ne soupçonnait pas qu’un jour viendrait où la mélancolie qui colle à la peau des héros, qu’ils s’appellent Treplev, Platonov, Vania ou Ivanov, céderait la place à une détestable noirceur. En tant que médecin, Tchekhov avait une prescience des choses. Il invente quelque chose de neuf : il sort du théâtre pour inventer le drame, c'est-à-dire une forme de théâtre qui extrait l'individu du groupe. Avec les voix (INA) de Stéphane Braunschweig, Jean-Claude Fall, Jean-Pierre Miquel La façon dont Tchekhov parlait en 1887 de l'Europe, de la finance, des guerres est très parlante vis-à-vis de notre expérience contemporaine. [...] C'est important de savoir d'où il parlait : son pays, son expérience, son monde deviennent une métaphore. Comme une loupe. Coup de fil à une Scène Nationale : Christian Benedetti fonde en 1997 le Théâtre-Studio d'Alfortville, lieu qu’il dirige depuis plus de vingt ans. Notre encyclopédie en mouvement du théâtre restera dans le Val-de-Marne jusque dans ses dernières minutes, en passant un coup de fil à Vincent Eches, Directeur de La Ferme du Buisson, Scène Nationale de Marne la Vallée. BIBLIOGRAPHIE Ivanov Actes Sud, 2000 Légende photo : "Ivanov" d'Anton Tchekhov, mise en scène de Christian Benedetti• Crédits : Simon Gosselin

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 18, 2018 4:24 PM

|

Par Sabrina Champenois photo Yann Rabanier pour «Libération»

— 18 novembre 2018

Le costume de scène est un terrain d’expression idéal pour l’ex-couturier à la fibre romanesque, autant amateur de littérature que d’astres.

La Princesse de Clèves qu’il illustre pour Gallimard, avec exposition afférente, est le prétexte. Beau livre taille XL, alliage piquant du chaud-froid (l’exubérance baroque versus la dissection cérébrale par Madame de La Fayette), il devrait cartonner sous le sapin. Mais rencontrer Christian Lacroix était de toute façon dans nos tablettes. Car il paraît depuis la chute aller très bien. Mieux, même. Anomalie en ces temps de «moi» triomphant exposé ad libitum, où le carrosse redevenu citrouille est «le» scénario catastrophe.

C’était en 2009. Quatre ans après la vente de sa maison par LVMH aux frères américains Falic, le couturier chouchou des années 90 sortait de la mode par la petite porte, celle des revers commerciaux, des «in» devenus «out». Rideau (rouge sang, bien sûr, l’homme est héraut en couleurs). Un auto-effacement garboesque était plausible : se draper dans le mystère pour esquiver la défaveur. Or non, Lacroix n’est pas parti se terrer à Arles où il est né et a grandi. Lacroix a relooké des tas d’hôtels, des rames de TGV, de tramways, des salles de cinéma, dessiné des affiches… Surtout, Lacroix est devenu un as du costume de scène, à en virer globe-trotter, de la Comédie-Française ou le Palais Garnier à la Monnaie à Bruxelles, en passant par l’Opéra du Rhin à Strasbourg, ceux de Berlin, Munich, Francfort. Et on ne lui connaît aucun mot de regret ou de dépit. Pas crucifié pour un sou.

Il confirme, dit : «Je n’ai même pas pleuré le dernier jour passé dans ma maison de couture alors que j’ai la larme facile.» Pas triomphaliste pour autant : «Je n’ai pas non plus pleuré lors de l’enterrement de ma mère, ça n’est venu que des années plus tard.» A l’équilibre, Lacroix. Et suffisamment affranchi du «foutu cartésianisme aussi vain que sarcastique des fameux "Gaulois"» pour défendre en fougueux l’astrologie («pas celle des horoscopes quotidiens et fatalistes qui parlent de gain au loto ou de coup de foudre, mais celle de l’astrologie humaniste, celle des grands cycles sans prédiction, celle étudiée par Jung et que je trouverais à sa place partout, auprès des psys - que je n’ai jamais visités - et même des profilers, enquêteurs»). Le taureau ascendant lion kiffe aussi la numérologie («mon chiffre, c’est le "1", d’ailleurs, j’adore commencer, pas du tout finir»). Physiquement, pareil, 67 ans pimpants, regard charbon brillant, petit foulard noué au cou. Le salon de la rencontre chez Gallimard a un côté «avec vue sur la grandeur patrimoniale française», son affabilité l’allège. Et Lacroix est généreux, poursuit l’échange par mail, nous «embrasse en ce jour des défunts qui est joyeux pour [lui], "ils" sont là, et les Toussaints du Sud manquent, quand tout le monde astique et fleurit les tombes, debout sur les marbres avec balais, serpillières, Miror pour les cuivres, brosses pour la pierre». Envolée écrite en lettres majuscules. On retrouve la faconde de Qui est là ? autobiographie protéiforme (textes, collages, dessins, photos). Sur le papier, son écriture est reconnaissable entre mille, entrelacs d’arabesques au feutre épais. Olivier Saillard, historien de la mode et ami de vingt ans, analyse parfaitement l’étoffe : «Christian est absolument romanesque, un excentrique de son ordinaire.»

Rococo tendance occultiste et littéraire, Lacroix n’est pas perché pour autant, accro à l’actualité suivie entre radio et journaux. Elevé à gauche, «dans le culte de Mendès et Jaurès», il «reste à gauche», a voté Macron pour ne pas s’abstenir face à Le Pen, parle avec affection de Hollande, raconte ravi cette anecdote : «Je l’ai rencontré une fois, vite fait. Il m’a lancé : "La prochaine fois qu’on se voit, c’est pour ma robe !"» A l’inverse, «cette période très ambivalente où des garçons ou des filles peuvent se marier entre eux ou elles et dans le même temps se font toujours tabasser» assombrit le bi, «tout à fait dans les théories gender fluid», pro-PMA et GPA pour tous, que le film Girl (sur un danseur en transition) a bouleversé.

Denis Podalydès, qui lui confie les costumes de ses mises en scène depuis 2006, loue «un homme contemporain que travaille la mémoire, une culture classique très moderne». C’est de fait une constante constitutive. Fils d’un dessinateur industriel et d’une mère secrétaire (de son père), Lacroix a tenu dès l’enfance un «journal de mode» où il consignait des silhouettes croisées dans la rue. Mais l’approche était déjà historicisante, le gamin procédait en «anthropologue forcené du passé», aimanté par les greniers et les photos d’amateurs dénichées sur les marchés. Autant de tremplins pour des scénarios intérieurs - qu’est-il arrivé au jeune homme maladif qui a soudain cessé d’immortaliser le monde ? Le grand-père Adrien, dandy désargenté qui vaquait à vélo couleur or, lui parlait plus que ses pairs fans de foot, énigme à laquelle «[il] ne comprenai[t] rien». «Le spectacle, le théâtre, le cinéma, les festivals», la fiction quoi, «pour [lui], c’était ça, la vraie vie !».

Latin-grec, histoire de l’art à Montpellier, puis à l’Ecole du Louvre : devenir prof ou conservateur était le programme, jusqu’à ce que Lacroix se fasse «étendre au concours des musées». Et puis il y a eu cette rencontre chamboule-tout, Françoise, belle rousse à peau laiteuse. Elle était mariée mais bientôt les deux ont fait la paire - et la font toujours. Françoise, force motrice, est notamment à l’origine du tandem avec Jean-Jacques Picart, alors patron d’un bureau de presse et futur oracle de Bernard Arnault (LVMH), qui a mis l’Arlésien sur orbite, de stage chez Hermès en nomination chez Patou, jusqu’au lancement de sa propre maison de couture. On connaît la suite.

Alors on propose : saut périlleux réussi, vitalité retrouvée. Lacroix parle plutôt de réunion. Avec lui-même. «En réalité, je n’étais pas vraiment fait pour la mode. Dès le départ, c’est le théâtre, la mise en scène qui m’ont intéressé, et ce que je savais faire, c’était embellir, j’aurais été incapable d’inventer une silhouette, comme l’a fait Hedi [Slimane]. D’ailleurs, mon premier molière [en 1995, pour les costumes d’un Phèdre à la Comédie-Française, ndlr] m’a infiniment plus touché que mon premier dé d’or, reçu avec un sentiment d’imposture.» Et de se décocher cette flèche au curare : «On m’arrêtait dans la rue mais on ne me portait pas.» Saillard relativise : «Même brièvement, Lacroix a été porté et il demeure du point de vue populaire, avec Jean Paul Gaultier, le grand charisme de la mode française.» Podalydès l’élit «costumier le plus à l’écoute du metteur en scène», dit leur collaboration «joyeuse, facile». Ciel au beau fixe, solaire. Saillard nuance, dit les cumulonimbus réguliers. «Christian est aussi tourmenté, se complique la vie, aime bien un peu souffrir…» Croire aux astres permet entre autres de trouver des raisons aux désastres.

16 mai 1951 Naissance à Arles.

1973 Paris.

1986 Dé d’or.

1987 Création de sa maison.

1995 Molière.

2004 Qui est là ? (Mercure de France).

2009 Arrête la mode.

Octobre 2018 Illustre la Princesse de Clèves.

Sabrina Champenois photo Yann Rabanier pour «Libération»

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 18, 2018 4:04 AM

|

Par Joëlle Gayot dans Télérama 16.11.2018

Dans notre monde tout noir ou tout blanc, l’auteur Wajdi Mouawad manie la nuance, la métaphore, et se réfugie dans les dédales des textes antiques.

Lui arrive-t-il de toucher terre ? Nommé au printemps 2016 à la tête du Théâtre national de la Colline, Wajdi Mouawad n’a jamais autant écrit, joué et mis en scène que depuis son arrivée dans le temple des écritures contemporaines. « Lorsque cette proposition de direction m’a été faite, j’avais tant de désirs artistiques refoulés et réfrénés par manque d’espaces ou de moyens financiers, que je n’ai pas hésité. S’il y avait un endroit où je pouvais déployer tout ce qui était sédimenté en moi, c’était celui-ci. » Loin de tarir sa créativité, ses nouvelles responsabilités stimulent le tout récent quinquagénaire (il est né le 16 octobre 1968), que son enfance a habitué au mouvement perpétuel. « Je n’ai jamais vécu plus de cinq ans dans une même maison. Mes enfants savent que nous déménagerons un jour. C’est inscrit dans leur chair. »

La scène est son pays

Né au Liban, peu avant la guerre civile, Wajdi Mouawad est un homme de l’exil. De 8 à 15 ans, il séjourne en France avant de s’envoler avec ses parents vers le Canada. C’est en artiste québécois qu’il livrera ses premières pièces. En 1998, Littoral suscite l’enthousiasme des spectateurs des Francophonies de Limoges. La suite prouvera qu’ils avaient bon goût. L’auteur est une comète irradiante à combustion durable qui enflamme le Festival d’Avignon, dont il est artiste associé en 2009. Il imprime sa marque : son théâtre est épique, tragique, humain et logorrhéique. Les morts y saluent les vivants, le futur percute le passé ; le présent n’est pas réductible aux frontières géographiques ; le pardon et la faute, l’allégresse et la culpabilité, l’amour et la haine marchent main dans la main. Lorsqu’il triomphe à l’automne 2017 sur le grand plateau de la Colline avec la représentation de son texte Tous des oiseaux, qui aborde le conflit israélo-palestinien, Wajdi Mouawad passe avec le public, et surtout avec les quatre-vingt-quatre membres de son équipe, un cap qui a valeur de pacte : « Cela relevait du rite de passage. Après ce spectacle, ils ont compris ce qu’il y a en moi de québécois et de méditerranéen. Les choses ont pu se déployer dans la confiance. »

Dans son bureau, il n’y a pas d’ordinateur. Wajdi Mouawad reçoit ses invités sur des chaises spartiates. Le matin, depuis toujours et « sauf exception », il écrit. Les rendez-vous ont lieu l’après-midi. Il rencontre les auteurs, circule de bureau en bureau, ouvre sa porte aux journalistes. Les sollicitations ne manquent pas. Il en refuse beaucoup. Il est entré dans le cercle des puissants et le sait. Il se méfie d’autant plus du pouvoir : « C’est dingue de dire aux autres ce qu’ils doivent faire et tout aussi dingue qu’ils le fassent. Il faut être très prudent. Etre puissant, c’est merveilleux. Mais si c’est le pouvoir qui donne la liberté de déployer cette puissance, alors il y a danger. » Une garde rapprochée de fidèles compagnons de travail veille au grain. Quant à lui, il applique à la lettre ce précepte emprunté aux Grecs : connaître sa mesure. « C’est savoir ce dont on est capable, ni plus, et surtout, ni moins. La grande question, lorsqu’on tire une flèche, c’est de la mettre dans la cible, pas à côté ni en dessous. Il y a des endroits où il est juste de parler, et d’autres pas. »

“L’écriture est un acte d’illégitimité. Le pire serait de se sentir chez soi, de devenir un auteur qui affirme : je suis auteur”

Wajdi Mouawad est un intellectuel dont les propos sont recherchés. Sans doute parce qu’ils échappent au flux convenu des discours et se dérobent aux stratégies de communication. Il aime les métaphores, se dit « incapable d’être direct, obligé de parler à côté du sujet ». Une impuissance dont il a fait une force et qui est liée à son histoire intime : « Je ne peux pas appartenir à un endroit plutôt qu’à un autre. Je ne peux pas dire que je suis libanais, canadien, français ou québécois sans qu’immédiatement me vienne en tête la nuance : oui, mais pas que. Voilà pourquoi je passe par la courbe et ne me permettrai jamais d’être en ligne droite, sauf dans une salle de répétitions où, là, je me sens à peu près chez moi. » Ce sens aigu de la relativité n’est pas sans conséquence. Il est conscient de ce qui, dans ses propos, est une forme « d’excuse continuelle ». « Je m’excuse, précise-t-il, de ne pas être là, de ne pas être de là, de ne pas être tout à fait à l’endroit où je suis. » A n’être de nulle part, ne se persuade-t-on pas que l’on est exclu de partout ? Dans le terreau si fertile du doute, le sentiment d’illégitimité pousse plus solidement que les herbes folles. L’arracher est mission impossible. Wajdi Mouawad a donc appris à composer avec. Mieux, il a compris que c’est ainsi qu’il fonctionne : « L’écriture est un acte d’illégitimité. Le pire serait de se sentir chez soi, de devenir un auteur qui affirme : je suis auteur. »

Bientôt une heure d’entretien. Son assistante frappe à la porte. Dans dix minutes, l’interview doit prendre fin. Il est temps d’évoquer cette pièce que l’artiste s’apprête à monter. Inflammation du verbe vivre est un road-movie au royaume des défunts, qui est aussi un hommage à l’ami décédé, Robert Davreu, traducteur de l’œuvre de Sophocle à qui Wajdi Mouawad a consacré plusieurs cycles d’écriture. Quand d’autres metteurs en scène se sentent bien chez Shakespeare ou Tchekhov, lui s’épanouit dans les dédales tortueux de la tragédie grecque : « C’est un jardin où j’aime revenir. » Il y puise excès et sagesse, philosophie et sensibilité. Y trouve les ressources nécessaires pour déployer ses propres tragédies. Celles de son temps. Elles avancent elles aussi sur les tombeaux des morts, celles des êtres chers et celles des utopies. Au « réalisme bête, sans transcendance et sans élévation » d’un présent peu amène, le directeur de la Colline opposera toujours le théâtre. Il permet de ramener à la vie « des moments d’éternité », même si la grâce ne dure que trois secondes dans un spectacle de trois heures. Pour quelqu’un qui assure connaître sa mesure, Wajdi Mouawad n’en reste pas moins démesuré. Démesurément artiste, poète, patron et homme de théâtre.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 17, 2018 8:33 PM

|

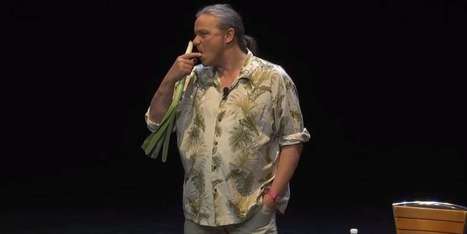

Par Catherine Vincent dans Le Monde 17.11.2018 Il pratique la « conférence gesticulée », un nouveau genre d’expression politique, depuis 2005 avec le collectif L’ Ardeur. Quand Franck Lepage était enfant, il n’apprenait pas ses leçons. Mais il avait compris que, pour s’en sortir, il fallait montrer qu’on aimait l’école – ou le faire croire. Vint le moment du bac. Pour l’épreuve écrite de français – il est en section littéraire –, il triche. « Du fait que mes parents m’obligent à lire dans ma chambre plutôt qu’aller jouer au foot avec les potes de mon HLM, j’avais fini par repérer qu’il n’y a que trois sujets dans la littérature française : l’amour, la mort, la nature. » Avant l’épreuve, il rédige trois introductions brillantes, une pour chaque thème, et les apprend par cœur. « J’ai eu 18, en coefficient 6. C’est comme ça que j’ai eu le bac avec la fameuse mention qui permet d’aller jouer avec les nobles », conclut-il. Mais peut-on croire tout à fait un tel conteur d’histoires ? Un homme qui a réussi en quelques années à imposer partout en France un nouveau genre d’expression politique, baptisé un soir de rigolade la « conférence gesticulée » ? Une forme singulière de spectacle qui vient même d’avoir les honneurs d’une scène nationale, La Ferme du Buisson, à Noisiel (Seine-et-Marne), et s’inspire directement des principes de l’éducation populaire : un concept né des Lumières et renforcé à la Libération, qui entend promouvoir les savoirs de tous, par tous et pour tous. Des anti-TED, en quelque sorte Faire une conférence gesticulée, cela consiste à parler de soi, seul sur une scène sans décor. Mais pas n’importe comment. Que le « gesticulant » soit paysan ou technicien, avocate ou aide-soignante, son témoignage a été consciencieusement travaillé en amont. Son récit interroge toujours les mécanismes de la domination sociale, et sa dramaturgie prend la forme d’un message politique. Quelque chose entre le récit de vie, le militantisme et le stand-up ? Franck Lepage préfère évoquer « le partage de ce qu’on a compris, tel qu’on l’a compris, là où on l’a compris », dans un but « d’émancipation et de lutte contre la domination d’un capitalisme toujours plus cynique ». Les conférences qu’organise L’Ardeur, coopérative d’éducation populaire dont il est cofondateur, peuvent durer une heure, deux heures, parfois plus. Des anti-TED, en quelque sorte. Pas de quoi effaroucher le directeur de La Ferme du Buisson, Vincent Eches, qui a monté du 12 au 14 octobre le festival Debout les mots ! – soit un échantillon des meilleures productions de L’Ardeur. Ce fut un succès. « La force et la beauté de cette forme de représentation tiennent beaucoup à la juxtaposition de son “contenu froid” – le savoir théorique – et de son contenu “chaud” – la relation intime de la personne à son sujet. Ces gens ont tous un rapport très fort à leur métier : l’identification et l’émotion fonctionnent donc très bien », détaille Vincent Eches. Une émotion qui affleure également dès que l’on interroge les conférenciers sur l’homme qui leur a permis de vivre cette expérience hors du commun. Elisabeth Fery, ancienne aide-soignante à l’AP-HP : « Franck Lepage m’a donné une légitimité, il m’a permis de remarcher dans mes pas. » Claire Caron, conseillère d’orientation : « L’aventure m’a offert des rencontres précieuses, des moments collectifs magnifiques. Cela m’a réconciliée avec moi-même. » Régine Mary, devenue spécialiste des normes industrielles : « Franck a un vrai talent pour nous faire aller au bout de notre sujet, pour nous faire comprendre les rouages de notre servitude volontaire. » Un gourou ? Ceux qui passent par L’Ardeur, le plus souvent de fortes têtes rompues au militantisme, ne sont pas du genre à se laisser manipuler. Un humoriste, alors ? On rit beaucoup à ses propres conférences (toutes visibles sur YouTube), mais il réfute le terme avec vigueur. « Je suis un éducateur populaire, point barre. » Quand il ne sillonne pas la France, cet homme apparemment doté d’une solide aptitude pour libérer l’imaginaire politique habite un ancien moulin qu’il a retapé dans le Finistère, non loin des monts d’Arrée où il s’adonne au parapente, son sport favori. A 64 ans tout rond (il est né un 17 novembre), il entretient son jardin, porte le cheveu long et le verbe haut. Mais n’entend pas prendre toute la lumière. Notre entretien terminé, il envoie un SMS : « Insistez bien, surtout : les conférences gesticulées, ce n’est pas Franck Lepage, c’est un mouvement. » Un collectif porté par un groupe discret mais dynamique, à l’enthousiasme communicatif. Les conférences déjà rodées (plus de 250 à ce jour) sont réclamées par des partis politiques, des syndicats, des comités d’entreprise ; L’Ardeur accompagne chaque année des dizaines de personnes dans la production de nouveaux récits ; d’autres coopératives (La Trouvaille à Rennes, L’Engrenage à Tours, L’Orage à Grenoble, etc.) s’y essayent à leur tour… Il s’agit bien d’un mouvement. Etrille la culture « avec un grand Q » Franck Lepage n’a pas toujours cultivé son potager en Bretagne. Après un bref passage à Sciences Po (où il devient « immédiatement mauvais élève »), c’est à la fac expérimentale de Vincennes qu’il s’initie, dans les années 1970, à l’animation socio-culturelle – laquelle, dans ce haut lieu des utopies libertaires, est présentée comme « la remise en cause de toutes les institutions du capitalisme ». En 1988, il rejoint la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture, où il deviendra directeur des programmes. C’est là qu’il va, peu à peu, cesser de croire à cette « religion de gauche qu’on appelle la démocratisation culturelle ». De cette désillusion, il fera, en 2005, la matière de sa première conférence gesticulée, Incultures (plus de 600 représentations à ce jour). Franck Lepage, capture d’écran d’une vidéo de la conférence gesticulée « Incultures ». CAPTURE D’ÉCRAN Un récit fleuve et souvent jubilatoire dans lequel il étrille la culture « avec un grand Q » et raconte comment il fut soudain, un jour en parapente, rattrapé par Bourdieu : la culture sert à reproduire les rapports sociaux, voire à confirmer l’écart entre les riches et les pauvres. Deux ans plus tard, en 2007, il crée avec une poignée de comparses la coopérative ouvrière de production (SCOP) Le Pavé (autodissout en 2014), qui sera le creuset de l’aventure actuelle. Alexia Morvan, post-doctorante en sciences de l’éducation à l’université Paris-VIII, a consacré sa thèse à analyser les forces et faiblesses de l’expérience d’éducation populaire politique que fut Le Pavé. « Il s’agissait de critiquer la confiscation des savoirs par des experts, fussent-ils militants », explique-t-elle dans un article récemment publié dans la revue Agora débats/jeunesses (2017/2, n° 76). Plus subversif et plus courageux Visant à l’analyse collective des « situations limites » auxquelles étaient arrivés dans leur métier certains de ses membres, la coopérative encourageait l’exercice politique par la pratique des récits de vie, en empruntant la méthode « petite histoire/grande histoire » à l’écrivain engagé Ricardo Montserrat. Alexia Morvan précise : « Un atelier collectif de récits, réalisé à partir d’un temps d’écriture individuel, où chacun raconte les évènements marquants de son histoire personnelle et de la “grande” histoire », dans le but d’apprendre, à travers ces récits existentiels, « quelque chose des processus de domination, d’émancipation et de politisation ». Un procédé très proche de celui utilisé pour préparer les conférences gesticulées – au détail près qu’il s’agit cette fois de partager son expérience sur la scène. Plus subversif, donc. Et plus courageux. « Neuf fois sur dix, les volontaires arrivent à un moment de rupture ou de basculement, en éprouvant une nécessité personnelle à transmettre ce qu’ils ont vécu », précise Franck Lepage. A l’exception notable de l’économiste et sociologue Bernard Friot, auteur d’une conférence sur le salaire à vie, ceux qui se livrent à l’exercice sont dans leur immense majorité de parfaits inconnus. Et le public en redemande. « Même s’il se raconte des choses assez dures sur l’état du monde et de la société, les gens en ressortent avec une dose d’optimisme et d’énergie pour agir », confirme Vincent Eches. Quant aux conférenciers, il n’est pas rare qu’ils éprouvent le besoin de transmettre plus largement ce qui, souvent, les a transformés, en animant à leur tour des stages de formation. Les « gesticulants » se multiplient, et entendent le faire savoir. Catherine Vincent

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 17, 2018 5:24 AM

|

By Laura Cappelle in the New York Times

Nov. 15, 2018

PARIS — Milan’s not the only city with a La Scala. This fall, a long-lost theater of the same name reopened its doors here in Paris, and high-profile collaborations are already putting it on the map. This month, La Scala Paris welcomed a production of “Dans la luge d’Arthur Schopenhauer” (“On Arthur Schopenhauer’s Sledge”), by — and starring — the popular French author Yasmina Reza.

This chamber work with just four characters was a fine choice for the intimate, 550-seat venue. Painted in shades of dark blue, the modern auditorium was designed by Richard Peduzzi and offers flexible seating configurations. In the case of Ms. Reza’s exploration of one man’s depression, composed mainly of monologues, the thrust stage allows the audience to be close to each actor.

For La Scala Paris, this new act is just the latest development in a history full of twists and turns. It was designed as a smaller replica of Milan’s grand opera house by the widow of a 19th-century industrial tycoon, who had fallen in love with the original. La Scala Paris never presented opera, however. It started life in 1873 as a luxurious “café-concert,” or cabaret, famous for its glass ceiling. In the 20th century, it became a high-end movie theater and then a pornographic multiplex before being bought in 1999 by Brazil’s Universal Church of the Kingdom of God.

The venue was rediscovered and restored by a couple, Mélanie and Frédéric Biessy. Ms. Biessy is the head of an investment fund and provided financial backing for the operation, while Mr. Biessy has three decades’ experience as a theater producer. The theater’s model is unusual in France: While La Scala Paris is run privately, without state funding, the programming tries to bridge the gap between the country’s public institutions, which lean toward highbrow fare, and privately funded theater, considered less sophisticated. Crossover between the two remains limited, as artists mostly build their careers in one or the other.

La Scala Paris has found a natural partner in Ms. Reza, a playwright who has also straddled that divide, and “On Arthur Schopenhauer’s Sledge” is a creditable start. Frédéric Bélier-Garcia’s production, created in 2006 and reworked this season, doesn’t make much of an unusual stage layout, with stairs leading down to the audience on three sides. It relies on the four actors to carry the scenes but doesn’t always provide them with the most natural stage directions.

Ms. Reza’s wise, occasionally ferocious text is the real star. She has a gift for introducing details that bring out a character’s quirks and perspective, and she put it to good use in the monologues, which are generally addressed to another, silent character. Ms. Reza plays Nadine Chipman, who sets the scene by describing how the hand of her partner, Ariel, who has fallen into a depression, hangs listlessly over the armrest of his favorite chair all day. “My husband has no radicalism,” she sighs, the line at once odd-sounding and arresting in French.

The play’s title is inspired by Ariel’s journey. A specialist in the 17th-century Dutch thinker Baruch Spinoza, who saw happiness as one of the goals of philosophy, he instead turns to the pessimist Arthur Schopenhauer, the German philosopher of 200 years later, as his mental health suffers. André Marcon lends the role a gruff despondency, which perfectly contrasts with Jérôme Deschamps’s spot-on comic turn as the oblivious Serge Othon Weil, a friend of the couple, who preaches optimism by way of well-meaning platitudes.

The fourth member of this bourgeois quartet is a psychiatrist (Christèle Tual), who has little to do besides listening to the others. Her only speech, about becoming obsessed with an old lady who blocks her path in the street, is well constructed but feels somewhat detached from the rest.

Ms. Reza herself has uneven moments as Nadine, but she adroitly brings out the character’s exasperation and her shallow side as she considers cheating on her husband. We see the worst of her and Ariel, which makes the ending somehow more poignant. When he asks for simple kindness, and she hesitates before lying down against him onstage, their possible reconciliation rings true.

As one theater opens in Paris, however, another is being threatened with closure. Le Tarmac, located in the northeast of the city, has been locked in a battle with France’s culture ministry since last January, when the minister at the time, Françoise Nyssen, announced that the venue would be repurposed.

The plan was to hand it over to Théâtre Ouvert, a center supporting new writing, which will find itself without a stage in 2019 after its current lease ends. The irony is that the missions of the two rival artistic teams are mostly aligned. Le Tarmac, which settled at its current address in 2011, also focuses on emerging artists, specifically French-speaking ones from around the world.

The ministry’s highhanded treatment of Le Tarmac’s current residents prompted an outcry. A petition against the plan gathered over 15,000 signatures. Ms. Nyssen retreated, instead publishing an open call for projects for the venue last July. No results have been announced yet, and the departure of Ms. Nyssen last month as part of a larger cabinet reshuffle means it will now fall to her successor, Franck Riester, to solve the problem of what to do with Le Tarmac.

Image

In the meantime, the theater has pressed ahead with its current season, and this month it presented a new play by one of its resident artists, the Guinea-born playwright Hakim Bah. Mr. Bah, 31, already has a solid body of work, and “Fais que les étoiles me considèrent davantage” (“Make the Stars Think Better of Me”) was staged by the veteran director Jacques Allaire.

It is set in the depths of winter, in a mining camp such as you would have found during the Klondike gold rush of the late 19th century. The first scene is captivating. As a woman, Ruby (Marina Keltchewsky), watches from a makeshift tent, a man wearing a heavy fur coat inches his way toward the front of the stage in near darkness. His face isn’t visible, but the story he tells — of survival in the mountains and grief after losing his child with Ruby to the cold — is epic.

Mr. Bah and Mr. Allaire were inspired by the works of Jack London as well as Nietzsche’s “Thus Spoke Zarathustra,” and attempt to spin a philosophical parable out of the situation, as the small community around these two people is driven mad by the discovery of gold near the camp.

It’s ostensibly a tale about greed, but its construction isn’t tight enough to explain the swings in tone, or the character’s erratic reactions. When Zan, the father of Ruby’s child, suddenly goes on a murderous rampage, neither the text nor the direction really clarifies why. It’s a shame, because Jean-Pierre Baro has real gravitas in the part, while Criss Niangouna and Malik Faraoun bring verve to their roles as miners.

The less than half-full auditorium was more worrying for Le Tarmac’s hopes of a happy denouement to its current woes. As the only theater in Paris devoted to French-speaking artists from outside the country, it has served an important purpose in identifying talents from territories including former French colonies in Africa, who may face systemic obstacles elsewhere. Leaving Le Tarmac without a venue to perform in would close a door to the Paris stage for them.

On Arthur Schopenhauer’s Sledge. Directed by Frédéric Bélier-Garcia. La Scala Paris, through Nov. 24.

Make the Stars Think Better of Me. Directed by Jacques Allaire. Le Tarmac, through Nov. 24.

From left, Criss Niangouna, Romain Fauroux and Malik Faraoun in “Fais que les étoiles me considèrent davantage.”

Credit

Frédéric Desmesure

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 16, 2018 3:36 AM

|

Par Armelle Héliot le 15 novembre 2018 dans son blog "Le Grand Théâtre du monde"

Avec Camille de La Guillonnière et Hélène Patarot; le metteur en scène présente au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis un spectacle intitulé "Un Instant", plongée dans l'oeuvre de Marcel Proust, du côté de la mélancolie et des interrogations sur l'au-delà...

"J'aurais voulu faire constater aux sceptiques que la mort est une maladie dont on revient"....Ce sont les derniers mots de cette lente plongée au coeur de "A la recherche du temps perdu" de Marcel Proust.

Il ne s'agit pas d'une adaptation de plus -au cinéma comme au théâtre, il y en a eu beaucoup.

Il s'agit d'un travail extrêmement personnel, très étonnant et audacieux, un travail conduit par Jean Bellorini, qui signe également la mise en scène, Camille de La Guillonnière, inséparable des travaux sur Hugo ou Rabelais, un intellectuel aigu, un artiste hypersensible, un homme de théâtre rare, et par Hélène Patarot, qui, étrangement, se glisse ici avec sa propre histoire de jeune enfant quittant vers trois ou quatre ans l'Indochine, après Dien bien Phû...

Dans un espace immense avec une pièce accrochée au-dessus du vide, et traversée d'une échelle, l'espace immense évoquant une église à cause des centaines de chaises qui y sont remisées et qui, plus tard, en murs mobiles, impressionnants, fonctionneront comme des sculptures de lumière et de bois...dans cet espace, une heure quarante-cinq durant, musique, son, musicien en direct, Jérémy Péret, et deux protagonistes, un homme jeune, Camille, une femme un peu plus aînée, Hélène, s'emparent de fragments de l'oeuvre immense et ne nous en distillent que des extraits, sans chercher à en faire un récit trop uni.

C'est un moment envoûtant que l'on passe. Pas facile. Rien ici n'est fait pour être brillant et tapageur comme sont souvent les adaptations de "La Recherche" : on retient les belles soirées mondaines, les belles personnes, les plumes, les joyaux, les mots d'esprit, des personnages hors du commun.

Ici, on descend dans l'âme. On descend dans la pénombre.

Il faut se laisser porter. On reparlera plus longuement et comme il le mérite de ce "spectacle". Mais on voulait que cela se sache vite...

Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, jusqu'au 9 décembre. Lundi au samedi, 20h00; dimanche 15h30. Relâche mardi. Jusqu'au 9 décembre. Tel : 01 48 13 70 00

www.theatregerardphilipe.com

Photo Pascal Victor

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 15, 2018 6:58 PM

|

Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks 09/11/18

L’opéra de Janacek fait jaillir la lumière de l’univers carcéral. Le metteur en scène polonais en prolonge la réflexion sur la finalité de la justice et de la punition.

Le son d’un ballon qui frappe le sol et la vision d’un jeune homme noir sautillant devant un panier de basket-ball : c’est cette rythmique-là, prégnante, répétitive, obsédante, qui s’ajoute à l’ouverture de l’opéra testamentaire de Leos Janacek, De la maison des morts, dans la mise en scène de Krzysztof Warlikowski, dirigé de main de maître, précise et ample, par le chef Michael Boder.

L’image d’un homme solitaire s’entraînant à un jeu collectif. Comme une mise en abyme, la première d’une vertigineuse série, qui nous plonge dans l’univers carcéral, celui d’un camp de travail en Sibérie où Dostoïevski fut enfermé plusieurs années et qu’il décrivit dans son récit Souvenirs de la maison des morts, en 1862.

“En chaque être brille une étincelle divine.”

Lorsque Leos Janacek s’attelle à la composition de son ultime œuvre, il traduit lui-même le roman de Dostoïevski et organise son opéra en une succession de monologues, sans fil conducteur ni héros.

“Des prisonniers émergent tour à tour du chœur pour relater leur histoire, donnant à entendre des épisodes de souffrance, de perversion, de vengeance et de nuisance, laissant libre cours aux descriptions de tromperie et de brutalité", indique l’écrivain et chef d’orchestre Nigel Simeone dans le programme de La Monnaie de Bruxelles.

"Si tout cela semble implacablement sinistre, Janacek note néanmoins en exergue de sa partition une maxime également inspirée de Dostoïevski : “En chaque être brille une étincelle divine.”

La technique du collage employée par Leos Janacek dans le livret s’applique également à l’écriture musicale où les instruments de l’orchestre s’accordent à un univers sonore directement lié au quotidien d’un camp de travail : chaînes, scies, enclumes, haches.

Avec le concours de Michel Foucault

Aussi, lorsque le directeur du Royal Opera House de Londres a proposé à Krzysztof Warlikowski, la saison passée, une programmation “underground”, son choix s’est-il porté sur Leos Janacek dont il avait déjà monté à l’Opéra de Paris L’Affaire Makropoulos en 2007.

Lui comme Janacek ont en commun ce goût du collage où le sens s’enrichit de chaque fragment rajouté, à la façon des commentaires talmudiques. “De la maison des morts, c’est d’abord une prison et puis des hommes, indique le metteur en scène. La justice est au centre de mes questions. Qu’est-ce que la prison ? Qu’est-ce que la punition ? Punir a-t-il un effet positif sur nous ? La punition peut-elle nous rendre à nouveau ‘normal’ ? Etre différent, qu’est-ce que cela signifie ? Et pourquoi est-on différent ?”

Aux images de prison filmées par le vidéaste Denis Guéguin s’ajoute, en prologue, une interview de Michel Foucault, brillantissime, sur le fonctionnement de la justice, la figure du juge et le pouvoir de la punition. La monstrueuse ironie de la prison, démontrait le philosophe, c’est qu’elle se nourrit des prisonniers, en a besoin pour le bon fonctionnement de la société. Mais en aucun cas, elle ne leur est utile.

Une représentation théâtrale donnée par et pour les prisonniers

“La prison répressive, la prison comme châtiment, a été établie tardivement, vers la fin du XVIIIe siècle, pour être un système de rééducation des criminels”, précise Foucault, mais elle montre dès ses débuts qu’elle aboutit au résultat inverse. Si elle a perduré malgré cette contre-productivité, “c’est précisément parce qu’elle produisait des délinquants et que la délinquance a une certaine utilité économico-politique dans les sociétés que nous connaissons”.

Aux couleurs bleues passées des uniformes de prisonniers qui forment le chœur et se fondent dans le décor grisâtre du camp conçu par Malgorzata Szczesniak, les étincelles de lumière ont la couleur rouge sang de la vitalité ou la blancheur laiteuse de l’innocence dont se parent les costumes des solistes.

Pour rompre la monotonie de l’enfermement et le cycle de violence qu’elle génère, Leos Janacek imagine une représentation théâtrale donnée par et pour les prisonniers. Danseurs de hip-hop, poupées gonflables au look de Bellmer et pin-up fardée se mêlent aux solistes pour faire exploser de l’intérieur l’ennui gluant du temps scellé, laissant jaillir la vie, le désir, la passion et le jeu. Jusqu’à l’image ultime d’un homme grimpant à une échelle rouge vif dans une échappée verticale qu’on nommera ligne de fuite.

De la maison des morts de Leos Janacek, direction musicale Michael Boder, mise en scène Krzysztof Warlikowski, jusqu’au 17 novembre à La Monnaie de Bruxelles, du 21 janvier au 2 février 2019 à l’Opéra de Lyon

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 19, 2018 6:51 PM

|

Par Etienne Sorin dans Le Figaro 18.11.2018

Avec La Dernière Saison, le Cirque Plume fait des adieux joyeux et festifs. Sans nostalgie.

Cirque Plume remballe son chapiteau. La Dernière saison est l'ultime spectacle de l'une des compagnies phares des années 1980. On appelait ça le «nouveau cirque». Le Cirque Bidon qui donnera Archaos, le Puits aux images qui deviendra le Cirque Baroque, le Cirque Aligre où Bartabas a commencé à galoper avant de créer le Théâtre équestre Zingaro… Plume naît en 1984 en Franche-Comté avec Amour, jonglage et falbalas dans cette effervescence, ce nouveau souffle qui dépoussière les arts de la piste. Un cirque sans animaux, peuplé de drôles de zèbres, poètes, musiciens, autodidactes, préférant la route à l'usine, la liberté à la chaîne.

Plus de trente ans après et une dizaine de spectacles (No animo mas anima,L'harmonie est-elle municipale?Plic Ploc…), voici venu le temps de plier les gaules et de mettre les voiles avec La Dernière Saison. Bernard Kudlak en est encore le grand ordonnateur, caché dans l'ombre.

«La Dernière Saison» n'a rien d'une oraison funèbre. Plume a toujours préféré les mariages aux enterrements. Il dit adieu dans un grand éclat de rire

D'autres membres fondateurs sont dans la lumière: Pierre Kudlak, son frère, et Jacques Marquès, de retour après une longue pause. Tout comme Cyril Casmèze, génial «acrobate zoomorphe». Il imite le gorille et le cheval comme personne. Au fil des années et des tournées, des artistes de France et d'ailleurs (Argentine, Algérie, États-Unis) ont rejoint la troupe. La fildefériste Natalie Good, le danseur hip-hop Hichem Serir Abdallah, Andrea Schulte (mât chinois) et Analia Serenelli (anneau aérien) sont trop jeunes pour avoir des souvenirs et des regrets.

La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Rangez les mouchoirs. La Dernière Saison n'a rien d'une oraison funèbre. Plume a toujours préféré les mariages aux enterrements. Il dit adieu dans un grand éclat de rire, fidèle à sa réputation de sarabande joyeuse et foutraque. À l'heure où l'art conceptuel et l'esprit de sérieux dominent la piste, Plume persiste et signe.

Ils n'ont pas perdu le sens de la tribu et de la fête. Ils aiment toujours se déguiser, en Père Noël ou en skieuse (formidable numéro de contorsion d'Anaëlle Molinario). Ils aiment aussi se mettre en maillots. On les croirait sortis de la piscine du Grand Bain. Des gros, des maigres, des petits, des grands, des corps pour tous les goûts. Le trivial et le clownesque touchent au sublime. Il y a même des baffes qui font rire, comme à la grande époque de l'auguste et du clown blanc. Plume n'a jamais été contre la tradition, il l'a simplement emmenée ailleurs, lui a donné de nouvelles couleurs et de nouvelles sonorités. Dans La Dernière Saison, la musique, composée par Benoît Schick, reste au centre du jeu. Les percussions et les cuivres mènent la danse.

Au contraire du Cirque du Soleil, Plume n'a jamais voulu devenir une multinationale produisant plusieurs spectacles en même temps sur les cinq continents. Trop peur d'y laisser des plumes, d'y perdre son âme. Il a préféré voyager et a planté son chapiteau dans de nombreuses villes et de nombreux pays. Il continuera à le faire puisque La Dernière Saison tournera pendant au moins deux ans. Après, comme Cyrano, Plume emportera son panache.

«La Dernière Saison», à l'Espace chapiteaux du Parc de la Villette (Paris XIXe), jusqu'au 30 décembre. Informations: 01 40 03 75 75 et www.lavillette.com. Puis en tournée.

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 19/11/2018.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 19, 2018 5:35 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan 19.11.2018

Au Centre dramatique national de Béthune, Cécile Backès met en scène « Mémoire de fille » et promène dans les Hauts-de-France « L’Autre Fille », texte qu’interprète également Marianne Basler sur une petite scène parisienne. Des moments de théâtre intenses qui portent haut la voix d’Annie Ernaux.

Depuis le coude du hall étroit jusqu’au bar et à la machine à jeux vidéo mise à la disposition du public, ils sont agglutinés par grappes. La plupart se sont assis par terre, ont fait cercle par affinités sans doute, bouffent un sandwich, parlent, rigolent, certains vont, un temps, cloper dehors. Ils sont à l’aise, comme chez eux. Ils sont chez eux dans ce théâtre nommé le Palace, un nom rêveur et modianesque, comme celui des cinémas des petites villes autrefois (l’Eden, le Crystal...). Le Palace abrite le Centre dramatique national des Hauts-de-France de Béthune. Le hall a été joliment repeint, mais l’acoustique est épouvantable, les jeunes lycéens s’en foutent, ils se sentent bien. Nous aussi. On est loin des piailleries hystériques et des petits rires nerveux qui accompagnent souvent les « représentations scolaires » non préparées où les élèves sont du bétail destiné à faire monter le taux de fréquentation de l’établissement.

Des spectateurs actifs

Rien de tel. Venus du lycée Robot de Saint-Omer, du lycée Val de Lys d’Estaires et du lycée Blaringhem de Béthune (à deux pas du CDN), ils sont là depuis le matin. Ils sont visité le théâtre de fond en comble – coulisses, locaux techniques, bureaux –, on leur a expliqué le travail des uns et des autres. Ils ont aussi discuté avec les acteurs du spectacle qu’ils doivent voir en fin de journée, Mémoire de fille. Ils ont enfin parlé avec Cécile Backès, metteuse en scène du spectacle et directrice du CDN. Ils se souviendront de cette « journée en immersion » à la Comédie de Béthune. Ils reviendront. Peut-être.

Cécile Backès a été nommée à la tête de ce CDN à partir d’un projet qu’elle résume en trois mots : « Ecritures, jeunesse, territoires ». Son nouveau spectacle Mémoire de fille d’après le livre éponyme d’Annie Ernaux, associé à un second spectacle d’après un autre texte d’Annie Ernaux, L’ Autre Fille, traversent ces trois mots.

L’Autre Fille et son dispositif où le public se tient sur les quatre côtés cernant l’actrice (Cécile Gérard) est donné dans les villages du Nord pourvus ou pas d’une salle des fêtes ou d’une salle polyvalente même manquant de moyens techniques. Le spectacle est autonome en son et lumière, le montage du dispositif se fait dans la journée. Lors de la préparation du spectacle, chaque vendredi, un groupe de sept spectateurs assistait aux répétitions et discutait avec l’équipe.