Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 11, 2020 12:04 PM

|

Par Marie-Agnès Sevestre dans Théâtre du blog 8 juillet 2020

L’auteur et metteur en scène a réouvert hier avec émotion le théâtre de la Colline devant un public qui lui a très chaleureusement manifesté son soutien. Créée en 1997 au Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal, dans le cadre du Festival des Théâtres des Amériques, l’oeuvre marqua ses premiers spectateurs, malgré -et peut-être grâce à- une durée peu banale pour l’époque (presque cinq heures). Explosait à la scène un talent littéraire évident et l’œuvre était portée par une équipe de jeunes acteurs qui osait tout. Mention spéciale à Steve Laplante dont l’interprétation restera dans les mémoires.

Wajdi Mouawad reprit Littoral à diverses périodes de sa vie : au Festival d’Avignon puis à celui des Francophonies en 1999. Ensuite à Rome, Bruxelles, Beyrouth, Chambéry… Dix ans plus tard, artiste associé au Festival d’Avignon, il fut invité à y présenter l’ensemble des quatre pièces du Sang des promesses dont Littoral constituait le texte inaugural : un fleuve émotionnel à qui il fit subir une cure d’amaigrissement. Aujourd’hui, vingt-trois ans après sa création, le directeur de La Colline propose une nouvelle approche de son histoire et oriente le miroir vers le monde féminin. Wilfrid, interrompu au moment d’un coït mémorable par l’annonce de la mort brutale de son père, devient Nour, un soir sur deux. Une belle idée qui permet de rassembler deux distributions en alternance et de regrouper la plupart des jeunes acteurs de Notre innocence à sa création. Ce qui redonne à l’effet de génération 97, le souffle de la jeunesse d’aujourd’hui.

Avec la même économie : trois chaises, deux seaux et un balai, il retrouve l’état de nécessité qui a baigné la création de cette pièce, avec à la fois l’urgence de prendre la parole et une pauvreté totale des moyens. Ironiquement il fait descendre des cintres, en ouverture, une centaine d’accessoires et de costumes disponibles, sur le très grand plateau de La Colline, pour retourner ensuite à ces modestes accessoires et à un trait sur le sol aux dimensions initiales de la scène de Montréal. Retour aux sources affirmé…

Le voyage de Wilfrid/Nour pour aller enterrer son Père, est une sorte d’Odyssée du temps présent, depuis le monde occidental vers le monde oriental. Il accostera aux rivages dévastés, familiers de nos écrans : guerre civile, villages détruits, assassinats sauvages, disparition de familles entières. « Dans les villages, les morts ont pris toute la place » et tous les jeunes sont orphelins. Le père mort de Wilfrid/Nour devient le père de chacun. A mesure des rencontres, les patronymes de ceux qui ont été vaincus, sont criés à la face du ciel. Partis ou morts ? L’appel de ces noms, simplement énoncés, devient le monument aux morts virtuel d’une génération perdue. Et nous sommes glacés devant ces presque encore enfants qui cherchent à rester vivants avec tout ce qui est mort en eux. Wajdi Mouawad ne donne aucune précision géographique sur ces univers traversés qui sont autant ceux de la mémoire que du rêve. Mais comment garder la puissance de sa mémoire et de ses rêves d’il y a vingt ans ? Il réussit à mettre à distance toute nostalgie et fait confiance à cette bande de jeunes gens auxquels il a remis sa jeunesse.

Des décalages se font pourtant sentir, le temps et l’espace diffèrent… Wajdi Mouawad lui-même a opéré sa propre translation géographique : il n’est plus au Québec mais en France. Et les rivages où accoste Wilfrid/Nour sont plus connus du public français, que de celui de Montréal, une ville qui n’a pas connu la guerre et qui fut peu concernée par l’actualité du Moyen-Orient.

Cette œuvre, reçue au Québec comme la recherche identitaire du personnage central assimilé à l’auteur, devient à Paris une forme de confrontation politique avec une partie du monde en décomposition. La violence n’est plus tant celle du malheur familial de Wilfrid/Nour (mère morte à la naissance, père enfui) que celle d’une innocence tranquille, brutalement sommée de se confronter aux effets de la guerre.

Ces glissements sensibles n’entament pas l’intérêt que l’on porte au spectacle et il y a la verdeur audacieuse des moyens employés et la fantaisie débridée des acteurs. Wilfrid est encore un peu dans les rêves de l’enfance et se croit accompagné d’un « Chevalier » protecteur, grandiloquent et bagarreur (une « Chevaleresse » pour Nour) tout comme il s’imagine héros d’un film en train de se tourner. Sans souci des conventions habituelles du théâtre, Wajdi Mouawad use des champ et contre-champ du cinéma. Citation des temps héroïques de son théâtre, retour aux fondamentaux du théâtre de tréteaux : l’imagination est au pouvoir. Reste la question de l’exil qui traverse encore et encore la vie et les créations de Wajdi Mouawad. Ici, au tout premier plan, celui volontaire de Wilfrid/Nour vers des racines familiales pour enterrer enfin le corps du Père. Au bout du voyage, la découverte que la guerre pouvait être aussi parfois, le temps de l’enfance et de l’amour.

Et alors la figure du Père, toujours présent et loquace, même mort, prend toute sa place poétique : il ne veut pas être emmené par les flots, il ne veut pas disparaître. Il aime encore trop les femmes, la vie, le hasard et les souvenirs de son enfance. Il faudra bien pourtant que cette jeunesse se décide à le faire couler au fond de la mer pour espérer construire autre chose…

Wajdi Mouawad sera-t-il un jour le Père qui accepte enfin de disparaître ? A la cinquantaine, il est au milieu du gué et son théâtre porte, tout en délicatesse, la marque du temps qui passe.

Marie-Agnès Sevestre

Jusqu’au 18 juillet, Théâtre National de la Colline, 15 rue Malte-Brun Paris (XX ème)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 10, 2020 3:09 PM

|

Par Philippe Chevilley dans Les Echos, publié le 10 juil. 2020

L'institution parisienne n'a pas attendu l'automne pour rouvrir. La reprise de la pièce culte de Wajdi Mouawad « Littoral » par une jeune troupe, tour à tour féminine et masculine, est tout un symbole. Honorer les pères, compter ses morts, rebâtir un nouveau monde… Le théâtre reprend la parole et ça fait du bien.

Dehors c'est le crépuscule, mais dans la grande salle de la Colline c'est plutôt le « point du jour », l'aube d'un recommencement. Après quasiment trois mois de confinement dû à l'épidémie de Covid, le théâtre parisien rouvre ses portes. Il présente une version à l'arraché d'un des spectacles fondateurs de son directeur Wajdi Mouawad, « Littoral » (1997). Ce premier volet de la trilogie du « Sang des promesses » parle d'une autre épidémie, celle de la guerre, qui tue les pères, les mères et rend la jeunesse orpheline. Les jeunes comédien(ne)s réuni(e)s par l'entremetteur en scène devait jouer en mars « Notre innocence », texte parlant de leur présent dans le « monde d'avant ». Ils ont préféré, pour cette session de renaissance, s'atteler à une tragédie universelle qui évoque la mort, la peur, la quête de sens et la résilience, en résonance avec la crise sanitaire.

Devant une salle pleine, nonobstant les sièges vides marquant la distanciation physique, Wajdi Mouawad, tout joyeux en ce soir de première, a donné le top départ, déclarant avec humour qu'il s'était évertué à faire durer la pièce le plus longtemps possible mais qu'il n'avait pas réussi à aller au-delà de 2 h 40. Une bonne façon de vérifier que le masque (non obligatoire une fois assis à sa place, mais recommandé) est tout à fait supportable, même lors de représentations longues. Pour cette recréation de « Littoral », deux distributions alternent, l'une masculine, fidèle à l'originale, et l'autre majoritairement féminine. C'est cette dernière que nous avons découverte le soir de la première ; le héros, Wilfrid, cédant la place à une héroïne, Nour.

Plateau nu

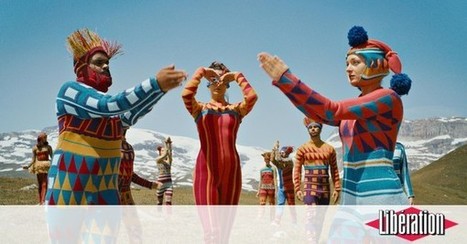

Un petit prologue en forme de bal des accessoires nous permet de renouer avec notre statut de spectateur. Pour le reste, Wajdi Mouawad a joué la carte du dépouillement maximum. L'action se déroule sur le plateau nu. Les acteurs/actrices délimitent les lieux avec des rouleaux adhésifs (blanc pour l'espace de jeu, bleu pour la piscine et la mer). Un velum éclairé par l'arrière crée des ciels changeants. Rien de révolutionnaire dans la mise en scène, centrée sur le jeu intense de la troupe (belle performance d'Hatice Özer dans le rôle de Nour) et d'entêtantes boucles musicales.

Les voix se perdent parfois sur la grande scène vide, le rythme est en dents de scie. Mais quel bonheur de renouer avec l'énergie et l'émotion du théâtre ! De suivre Nour/Wilfrid dans sa quête épique d'identité et d'amour. Toute la fougue de « Littoral », « road-play » humaniste qui voit une fille/un fils arpenter un pays détruit par la guerre pour y enterrer son père et fonder une tribu, s'exprime à plein. Wajdi Mouawad a bien fait de baptiser sa saison d'été impromptue « Au point du jour ». Au théâtre, le soleil se relève toujours.

Philippe Chevilley

LITTORAL

écrit et mis en scène par Wajdi Mouawad

Paris, La Colline , 01 44 62 52 52

jusqu'au 18 juillet Durée : 2 h 40

Légende photo : La mise en scène, dépouillée, repose sur le jeu intense de la troupe. Hatice Özer (à gauche) incarne avec conviction le personnage de Nour. (© Tuong-Vi Nguyen)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 9, 2020 6:21 AM

|

Publié par la rédaction de Télérama, le 9 juillet 2020 Pendant toute une semaine, en partenariat avec le Théâtre de la Ville, Télérama a organisé des débats avec des artistes, des scientifiques, ou des philosophes, pour réfléchir à ce que sera la culture dans le monde de l’après covid. Voici en 10 mots clés, les 20 propositions qui en ressortent. ALLIANCE Les médecins avec les artistes, les artistes avec les enseignants, les artistes avec les spécialistes de l’écologie, les uns comme les autres avec les patients, les élèves, les étudiants, les citoyens ou citoyennes : le désir d’alliances est le grand gagnant de nos échanges. Réaction à la distanciation sociale et à l’isolement du confinement ? Plus encore volonté d’ancrer dans une vie qui se réinvente l’autre mot-clé de la pandémie : la solidarité. Proposition 1 Former localement un grand réseau d’alliances entre les acteurs de la culture, de la santé, de l’environnement, de l’éducation et les associations d’usagers et d’habitants • Construire des partenariats sur mesure entre structures culturelles – musées, théâtres, centres chorégraphiques, cinémas, galeries d’art, associations culturelles – et établissements de soins – hôpitaux, cliniques, Ehpad et centres médico-sociaux qui accueillent les adolescents et les enfants.

• Fédérer les centres de ressources et de conseil aux acteurs de la culture pour limiter leur impact environnemental, avec le soutien des ministères de la Culture et de l’Environnement.

• Organiser des ateliers multidisciplinaires pour les jeunes en rupture scolaire, associant artistes, enseignants et éducateurs. Proposition 2 Encourager la formation au plan régional de pôles mutualisés de production, de diffusion et de soutien à la création artistique • Mutualiser à l’échelle régionale la production et la diffusion des spectacles et productions artistiques de toutes disciplines.

• Stabiliser les emplois culturels non délocalisables et consolider les bassins d’emplois culturels.

• Repenser l’exigence d’exclusivité d’un artiste que pratiquent aujourd’hui certains lieux subventionnés. Parce qu’ils produisent ses spectacles, ils lui interdisent de jouer ailleurs, pensant éviter la concurrence. Cette manière de témoigner leur attachement à un créateur l’empêche de tourner dans un périmètre proche, ce qui devient contraire aux contraintes environnementales et favorise la surproduction de spectacles. Privilégier un droit aux premières représentations – au lieu des exclusivités – permettrait de mieux faire tourner les œuvres. Et de toucher ainsi un plus large public. De plus les frais engagés seront diminués puisque supportés par d’autres lieux partenaires.

• Sortir du goulot d’étranglement entre surproduction et sous-diffusion du spectacle vivant. La plupart des créations sont vues par un nombre restreint de publics, faute de tourner suffisamment dans d’autres lieux. Imaginer des moyens de faire circuler ces projets en passant par d’autres circuits que les théâtres. Par exemple en investissant les universités où ne se déroule presque plus aucune activité artistique. CHARTE Toute période de refondation appelle sa charte, ou ses chartes. Et un regard critique sur les réformes passées, à réviser ou à compléter. Le grand vide du confinement a fait apparaître en creux la nécessité d’une politique culturelle vraiment coordonnée entre acteurs publics. L’urgence sanitaire et climatique vient percuter cet enjeu avec celui de la responsabilité. Personnelle et collective. Proposition 3 Repenser une vraie politique culturelle dans les écoles, les universités, les centres de soins et les entreprises • Engager l’acte III de la décentralisation culturelle, redéfinir le sens de la mission des collectivités publiques autour d’une priorité : assurer la présence des œuvres et des artistes au plus près des populations concernées, dans les écoles, les universités, les centres de soins et les entreprises.

• Réaffirmer la mission et soutenir l’action des associations culturelles et sociales qui jouent un rôle essentiel d’intégration dans les territoires. Les doter d’une instance de coordination entre les multiples silos ministériels (Culture, Éducation, Enseignement supérieur, Économie, Environnement, Industrie) et territoriaux (Villes, Régions, Départements) concernés. Proposition 4 Intégrer le secteur culturel à la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) et lui donner les moyens effectifs de contribuer à la maîtrise du risque sanitaire et du changement climatique • Généraliser le bilan carbone dans l’ensemble des établissements culturels.

• Créer une charte Risque sanitaire pour encourager la responsabilité individuelle sur les lieux de fabrication et de diffusion de la culture (répétitions, tournages, représentations, tournées) avec l’aide des médecins responsables.

• Diffuser les bonnes pratiques, en rassemblant l’ensemble des chartes déjà existantes, qui proposent des mesures concrètes pour réduire l’empreinte écologique des acteurs culturels.

• Créer et animer une charte éthique du financement de la culture par le mécénat et le partenariat pour contrôler l’écoblanchiment par les entreprises qui utilisent l’argument écologique comme outil de marketing. CORPS Isolés, disciplinés, confinés et malades, nos corps ont souffert. Ils ont été réduits à l’état d’objets. Il est temps d’en refaire des sujets qui pensent, parlent, partagent et se touchent. Entre le présentiel et le distanciel, le choix est fait, toujours en maîtrisant le risque. La culture est la solution, pas le problème. Proposition 5 Faire des festivals et événements culturels des relais d’information santé et environnement • Engager l’ensemble des festivals de musiques actuelles, théâtre, cirque et arts de la rue dans une pédagogie de terrain, particulièrement en direction des jeunes générations, avec l’aide de médecins référents.

• Organiser des « académies santé et culture » avant la rentrée scolaire et universitaire, portées par les hôpitaux et les établissements culturels référents. Proposition 6 Oser la prescription. Mettre en place des référents et des projets « culture » dans les établissements de soins, et des référents et projets « santé » dans les établissements culturels et d’enseignement. • Décliner en France, dans tous les domaines artistiques, l’initiative du musée des Beaux-Arts de Montréal : permettre aux médecins de ville de prescrire une visite gratuite dans un musée, un théâtre, une salle de musique, en accord avec ces établissements qui la prennent en charge. Cet acte de prescription au bénéfice du patient n’est pas remboursé par la Sécurité sociale.

• Développer le dispositif Culture et Santé. Attacher à chaque hôpital un(e) référent(e) « culture » chargé(e) d’assurer une programmation légère mais régulière d’événements artistiques à destination des patients, des soignants et des personnels. Attacher à chaque institution culturelle ou d’enseignement importante un référent « santé » en charge de ces actions.

• Faire essaimer dans les hôpitaux le dispositif des consultations poétiques et scientifiques initiées par le Théâtre de la Ville avec l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. ÉVEIL Viser l’inclusion par l’éducation et la transmission est parfois devenu lettre morte. L’urgence de faire sortir la culture de ses murs et de son périmètre est aujourd’hui nécessité. Le but n’est pas d’assigner à l’art une mission sociale. Voir revenir en force les notions d’éducation populaire et d’éducation artistique et culturelle est au contraire la promesse d’une grande rencontre artistique et humaine pour les artistes de toutes disciplines, professionnels et amateurs. Proposition 7 Relancer un programme ambitieux d’éducation à l’art et par l’art • Inscrire enfin dans les programmes la réalisation de projets artistiques menés conjointement par des enseignants et des artistes.

• Mobiliser les crédits nécessaires pour rendre effectif le parcours artistique et culturel inscrit dans la loi de Refondation de l’école.

• Organiser des chantiers d’été (dès cet été) associant artistes, enseignants, éducateurs sociaux et jeunes amateurs en s’appuyant sur les infrastructures des établissements chargés d’une mission de service public (lycées agricoles, universités, établissements culturels).

• Organiser des ateliers hebdomadaires pluridisciplinaires 15-18 ans pour les jeunes décrocheurs, destinés prioritairement aux lycéens issus des filières professionnelles où se concentrent les jeunes en rupture scolaire, réunissant trois ou quatre artistes (comédiens, musiciens, chorégraphes, écrivains ou réalisateurs).

• Clarifier les conditions de rémunération des artistes intervenant dans ces projets d’éducation artistique et culturelle, et augmenter le quota d’heures éligible pour les intermittents.

• Conforter l’action, trouver un toit pour les « écoles de la première marche », qui permettent à de nombreux jeunes issus de la diversité sociale et culturelle de se former aux métiers du théâtre, du cinéma et de la danse, et d’accéder aux écoles supérieures artistiques. Proposition 8 Organiser la formation des formateurs et mettre en place le label 100 % Éducation artistique et culturelle • Croiser les formations des enseignants, des artistes et des éducateurs sociaux, déployer à l’échelle nationale les formations du futur Institut national supérieur de l’éducation artistique et culturelle qui ouvrira ses portes à Guingamp en septembre 2021. Sensibiliser dès les IUFM les futurs enseignants à la pratique de l’art.

• Faire parrainer tous les établissements scolaires et universitaires par des artistes et inversement faire parrainer tous les établissements culturels par des professeurs.

• Créer un label 100% EAC pour marquer la mobilisation autour d’un engagement partagé pour l’éducation artistique et culturelle de tous les acteurs d’un territoire, collectivités, communauté éducative, monde culturel, acteurs sociaux, secteur associatif, société civile et État. LABORATOIRES DE CRÉATION Aider la recherche et la création, c’est bien. Les abriter dans des lieux, c’est mieux. Mieux encore : ouvrir ces lieux au grand public. Le temps de la pandémie a totalement déréglé celui des artistes et des chercheurs. Il les a enfermés en leur laissant pour seule fenêtre celle de leurs smartphones et ordinateurs. Priorité au large essaimage des lieux où peut se déplier la pulsion de vie de la recherche et de la création. Investir dans la curiosité et le partage des savoirs est le bon choix, pour aujourd’hui et pour demain. Proposition 9 Faire vivre les laboratoires de création dédiés à l’expérimentation et aux croisements arts-sciences-technologies-société dans les établissements de soins, les écoles, les universités, les laboratoires scientifiques, les entreprises • Trouver et réserver dans ces lieux des espaces dédiés à l’accueil d’artistes et de formes de création légères : expositions, musique, danse, théâtre.

• Organiser des résidences d’artistes dans ces mêmes lieux et dans les laboratoires de sciences fondamentales, sciences pour l’ingénieur et sciences humaines et sociales.

• Inscrire dans la charte de ces lieux d’expérimentation le droit à l’erreur, la nécessité de la durée et le respect de la singularité des démarches artistiques et scientifiques.

• Ouvrir la science, partager les données, faire connaître les initiatives d’éducation populaire par les sciences et les laboratoires de pratiques innovantes tels La Main à la pâte, Les Petits Débrouillards, La Paillasse, Makery. Proposition 10 En finir avec la traditionnelle séparation création-patrimoine • Faire de la commande artistique un vrai outil de fabrication du patrimoine de demain en multipliant les commandes croisées qui permettent aux artistes de travailler dans la durée et aux œuvres de vivre plusieurs vies au-delà de la « première », encourager ces commandes croisées entre associations et acteurs culturels, mais aussi avec les acteurs de la santé, de l’environnement, de l’éducation et du monde de l’entreprise.

• Encourager une politique de commandes par les nombreux festivals qui animent partout en France les monuments historiques et lieux patrimoniaux, souvent dans une logique d’où la création est absente.

• Soutenir l’action des centres de ressources qui recueillent les traces de la recherche scientifique comme celles des formes de création éphémères vouées à l’oubli (danse, théâtre, musique, cirque, marionnettes) ou arts technologiques menacés par l’obsolescence de leurs supports. Ils fabriquent notre mémoire du présent et notre patrimoine de demain. MONDIALITÉ Le repli identitaire et nationaliste est une réalité européenne et mondiale, pas un mauvais rêve de nos imaginations inquiètes. La double crise de la pandémie et du dérèglement climatique a révélé nos interdépendances et la vulnérabilité de nos démocraties. La seule position tenable et durable est offensive, pas défensive : ouvrir nos frontières physiques, mentales et culturelles. Proposition 11 Écouter la langue de l’autre, favoriser la mobilité des textes et des visions du monde • Faire entendre les littératures étrangères, classiques et contemporaines, dans leur langue originale, partout sur le territoire national, dans les écoles et universités comme en dehors du champ de l’enseignement.

• Préserver et redéployer, dès que les conditions le permettent, les programmes de mobilité de jeunes européens mis en péril par la situation sanitaire et plus encore par le repli des nations dans leurs frontières. Proposition 12 Renforcer les programmes européens de soutien à l’émergence de jeunes artistes, rayonner à l’international • Faire connaître et mieux utiliser les programmes transversaux européens associant un consortium d’artistes, d’ingénieurs et de scientifiques.

• Organiser un véritable soutien technique et d’ingénierie, sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication pour aider les artistes et les acteurs culturels à obtenir les financements des programmes européens.

• Organiser à l’échelle nationale, sous l’égide de ce même ministère, le soutien à l’international des réseaux d’acteurs culturels. Ces derniers étant engagés dans les enjeux environnementaux, le dialogue arts-sciences ou les arts numériques, tels Exoplanète Terre, la Transversale arts-sciences ou le Réseau national des arts numériques et des cultures hybrides. NUMÉRIQUE Par obligation ou par choix, le confinement a fait exploser nos connexions sur les réseaux et nos abonnements aux plateformes culturelles en ligne. Il a aussi révélé l’ampleur des fractures numériques : inégalités sociales et générationnelles d’accès aux outils numériques, déficit général et spectaculaire de l’appropriation de ces outils. Le numérique façonne nos vies comme nos imaginaires, au quotidien. Il y a urgence à en maîtriser les apports comme les risques. Proposition 13 Doter la création et la culture de leur batterie d’outils et de ressources numériques • Créer une plateforme culturelle éditorialisée du spectacle vivant, comportant outre un catalogue étoffé, des ressources artistiques, pédagogiques et scientifiques.

• Organiser un « Valois du numérique » qui abordera la question critique de la rémunération des auteurs et interprètes dans le contexte de l’explosion des plateformes de streaming et de la crise de l’économie de la diffusion du disque, du livre et du spectacle vivant.

• Mieux faire connaître, mutualiser et démocratiser les outils numériques pour l’ensemble des artistes (sonores, visuels, du spectacle vivant) et des populations : outils de la réalité augmentée, outils de la spatialisation, de l’intelligence artificielle. Pour voyager intelligemment dans l’ingénierie sonore ou visuelle – studios en ligne ou salles virtuelles. Proposition 14 Consolider le réseau des initiatives et des lieux dédiés aux usages et à l’appropriation des outils numériques, à leurs enjeux artistiques, sociétaux et éthiques • Élargir le réseau des Fablabs, Livinglabs, Expelabs dédiés aux usages du numérique aux écoles, collèges, lycées, universités et dans les structures associatives locales.

• Au croisement de l’action des ministères de la Culture, de l’Éducation, de la Recherche et de l’Économie, fédérer les festivals et les lieux de création qui engagent les citoyens dans un débat critique sur la technoscience, leur proposent des actions concrètes d’appropriation des outils numériques, alertent sur leur potentiel d’aliénation, éclairent leur pouvoir d’émancipation.

• Mutualiser ces expériences et bonnes pratiques sur une plateforme collaborative art-sciences-technologies-éthique-société à l’échelle nationale, connectée à l’international. PERMACULTURE Inventons la génération des « permaculturels », ces citoyens qui savent qu’ils ne sont qu’une partie du vivant. Elle permettra la bifurcation nécessaire et vitale qu’imposent les risques de pandémie et la certitude des transformations durables de l’environnement. Penser ensemble culture et nature, création et transition, résilience et biodiversité est un enjeu majeur pour les artistes comme pour leurs publics. Une révolution culturelle qui invite à repenser les cycles de vie – des individus comme des œuvres – à l’aune du bouleversement de notre rapport à notre environnement. Proposition 15 Éduquer une génération 100 % permaculturelle • Inscrire au carnet de santé de tout jeune enfant la notion d’éveil culturel, prévoir une consultation longue une fois par an pour observer son développement global, qui inclut l’éveil sensible et culturel.

• Inclure les images et représentations de la biodiversité dans ces activités d’éveil, revoir l’iconographie traditionnelle de la basse-cour pour y inviter l’infinie diversité des espèces animales et végétales menacées.

• Encourager la création d’œuvres artistiques pour les tout-petits.

• Engager des artistes (comédiens, musiciens, chorégraphes, plasticiens, auteurs ou réalisateurs) pour travailler aux côtés des éducateurs sur le volet biodiversité et développement durable de l’« été apprenant » et des « colonies apprenantes » lancés par le gouvernement.

• Associer les écoles d’art aux écoles supérieures d’agronomie et aux établissements de recherche dédiés aux sciences du vivant. Proposition 16 Maîtriser le cycle de vie des œuvres • Créer des lieux d’approvisionnement en écomatériaux coconçus par des artistes, les départements recherche et développement des entreprises et les start-up éco-innovantes, destinés aux acteurs du secteur culturel (arts plastiques, arts vivants, mode, architecture, urbanisme).

• Créer, avec le soutien des ministères de la Culture et de l’Environnement, un centre de ressources et de conseils pour aider les artistes et responsables culturels à réduire l’impact environnemental de leurs activités, avec l’aide d’experts en écoconception et en stratégie bas-carbone.

• Engager les artistes et responsables culturels à examiner les possibilités de réemploi, de prêt ou d’échange de matériaux au lieu de réfléchir en termes de tri des déchets.

• Construire la bibliothèque idéale des prisons, en organisant et en éditorialisant les dons de livres, à l’initiative d’associations ou d’établissements culturels. RÉCIT Nous avons un besoin vital de nouveaux récits. Savoir nous représenter dans notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. L’image de l’homme « maître et possesseur de la nature », que l’on doit au philosophe René Descartes, a été ébranlée par la pandémie. Elle s’est brisée dans notre course effrénée à l’exploitation des ressources naturelles. Par quoi la remplacer ? La bataille des représentations est ouverte. Problème : la production de récits et d’imaginaires est entre les mains des Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) qui véhiculent surtout un idéal de consommation. Comment dessiner l’incertain, comment écrire les récits et mythologies du monde d’après, dont nous avons tant besoin pour nous aider à nous reconstruire ? Proposition 17 Repenser l’enseignement de l’histoire des sciences et de l’art à travers les notions de récit et de regard critique • Privilégier l’enseignement des sciences à travers la notion de récit, rendre à cette pédagogie sa fonction inclusive, au lieu d’en faire un instrument de discrimination sociale par la mémoire et le bachotage.

• Intégrer la culture et l’histoire de l’art à l’enseignement des médecins, organiser des rencontres entre étudiants de la filière santé et des écoles d’art, en présence des artistes.

• Expérimenter avec des scientifiques, des ingénieurs, des artistes, des designers et avec le grand public de nouvelles formes de partage de la science, questionner la rigidité de ses protocoles de communication, transformer le résultat scientifique en culture, par le récit et l’imagination.

• Compléter les cursus scientifiques de formations en art, en histoire, philosophie et sociologie des sciences. Proposition 18 Lancer un vrai et ambitieux programme de commandes publiques aux artistes de toutes générations • Pour soutenir l’activité des créateurs et des écrivains, faire aussi bien ou mieux que le Federal Project Number One de Roosevelt, groupe de projets culturels mis en place après la crise de 1929 dans le cadre du New Deal. Soit développer et stimuler, par un grand programme de commandes publiques porté par l’État, la production d’œuvres dans toutes les disciplines artistiques.

• Assurer, par ce programme, la vitalité de la création artistique française et la protection de la rémunération des artistes, lourdement impactée par la pandémie. VILLES Comment inventer un nouveau projet pour nos villes, entre le grand projet hygiéniste d’aménagement urbain né au XIXe siècle et l’obsession technophile de la Smart City, qu’on serait tenté de remiser sur les étagères du XXe siècle ? Quelle place pour l’art et la nature dans les villes du XXIe siècle qui concentrent plus de la moitié de la population mondiale ? À quoi ressemblera la France post-exode urbain à l’heure de l’urgence climatique ? Proposition 19 Engager des ateliers collaboratifs sur les enjeux culturels et sociaux des mutations urbaines • Remettre la solidarité intergénérationnelle au cœur de nos chantiers sur la ville de demain, cibler les deux maillons de décrochage dont la pandémie a révélé cruellement toute la fragilité, adolescents et personnes âgées, mobiliser les ressources de l’art et des technologies pour faire des Ehpad des lieux de vie, accompagner les travaux des scientifiques sur la prévention de la fragilité chez les seniors.

• Repenser la présence de l’art dans la ville, engager une réflexion sur une nouvelle conception de l’espace public associant artistes, architectes, paysagistes, designers et habitants.

• Examiner l’impact du développement exponentiel des tiers-lieux et autres espaces collaboratifs dans la transformation culturelle et sociale des villes. Proposition 20 Développer la commande sociale et les commandes artistiques dans le secteur privé • À l’image du programme des Nouveaux Commanditaires porté par la Fondation de France, encourager la commande sociale dans tous les lieux de la vie collective, avec l’aide de médiateurs responsables du dialogue avec les artistes et de l’intégration de l’œuvre au sein de la communauté dans laquelle elle s’inscrira.

• Élargir le dispositif actuel du 1 % artistique – qui associe à la réalisation ou à l’extension d’un immeuble public par un promoteur la commande d’une œuvre d’art – à tous les projets de rénovation ou d’aménagement urbain dans le secteur privé. Pour que soit constitué un fonds d’activité artistique et culturel qui promeuve de nouvelles relations sur un territoire entre la population, les artistes, les investisseurs privés et les acteurs publics, et assure des revenus aux artistes.

• Profiter des transformations urbaines à l’œuvre (Grands Paris, Bordeaux, Lyon ou Marseille) pour mettre à contribution promoteurs et aménageurs. Cette action, qui repose jusqu’ici sur le volontariat et la bonne volonté, pourrait devenir un objectif d’action publique, mené par un État chef d’orchestre qui le rendrait obligatoire. La rédaction de Télérama

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 8, 2020 9:59 AM

|

Par Marie-Agnès Sevestre dans Théâtre du blog 7 juillet 2020 Un cycle de lectures proposé par Radio France Internationale : Ca va, ça va le monde !

Le festival d’Avignon, annulé, devient cette année Un rêve d’Avignon. Tout au long du mois de juillet, des créations uniques (podcasts, documentaires, fictions), et des pièces qui ont marqué l’esprit des spectateurs, seront diffusées sur les stations et plateformes de l’audiovisuel public partenaires du festival, dont Radio France Internationale.

Le programme de lectures publiques d’auteurs francophones, accueilli rituellement au Jardin de Mons, avec le chant des cigales et parfois l’irruption intempestive des cloches des églises voisines, se transporte cette semaine à la Cartoucherie de Vincennes, avec la complicité du Théâtre de la Tempête. La décision a été prise dans l’urgence, alors même que la réouverture des théâtres n’était pas actée, dit Pascal Paradou en charge et à l’initiative du cycle de ces lectures. Sans les trompettes de Maurice Jarre annonçant le début des spectacles mais « avec la ferveur d’une aventure radiophonique sans cesse réinventée ». Les enregistrements publics, en très petit comité, permettront à R.F.I. d’être au rendez-vous de son auditoire, présent sur les cinq continents. Les lectures sont dirigées alternativement par François Rancillac et Catherine Boskowitz, deux familiers des territoires lointains de langue française, deux voyageurs du théâtre contemporain. En ce début juillet, dans la fraîcheur d’une soirée en plein air légèrement venteuse et un quasi huis-clos de plein air, imposé par les conditions sanitaires, François Rancillac a lancé la première lecture du cycle avec Zone franc(h)e du jeune auteur camerounais Edouard Elvis Bvouma. Lauréat du prix S.A.C.D. de la dramaturgie francophone 2016 pour A la Guerre comme à la game boy, puis du prix R.F.I. théâtre 2017 avec La Poupée barbue, il est très souvent accueilli en résidence d’écriture, entre autres aux Francophonies de Limoges. Ses œuvres sont publiées par les éditions Lansman. Donc ce n’est pas un inconnu pour qui a un œil attentif aux écritures venues d’Afrique et assurément c’est une voix originale. Le texte est porté par Ibrahima Bah, Fatima Soualhia-Manet et Claude Guyonnet. Cela se passe dans un centre de rétention : zone pas très claire entre ailleurs et ici, hier et aujourd’hui, pour qui essaye d’obtenir le droit d’asile. Histoire malheureusement bien connue à laquelle l’auteur ajoute le piquant d’un demandeur obstiné, un peu poète et très roublard, qui déclare sa flamme à Madame la France… « L’Inspecteur de la brigade des refoulements » joue son rôle, un peu pervers, de débusqueur de fausses motivations tandis que l’Avocate commise d’office finit, elle, par tomber amoureuse de son drôle de client et voit en lui l’opportunité de changer de vie et, pourquoi pas, de filer… en Afrique ! Savoir où vivre, quelle mémoire trimballer avec soi et quelles ruses employer pour être au rendez-vous de ses désirs, tels sont les talents que doivent déployer tous les candidats à l’exil européen… Le texte n’est sans doute pas le plus original d’Edouard Elvis Bvouma, dont on avait apprécié l’implacable vision des déchirements dus aux guerres civiles africaines. Ici, il laisse un peu traîner des situations tristement bien connues et mobilise plus que nécessaire les explications de son candidat au visa. Mais on se laisse prendre par le personnage le plus original : L’Avocate, qui trouve chez son client une possible pirogue pour ses désirs refoulés. Edouard Elvis Bvouma reste un auteur à suivre. On aimerait que les metteurs en scène français, assez frileux quand il s’agit de monter des textes africains contemporains, fassent voyager son théâtre au-delà des cercles habituels du réseau dit francophone. Marie-Agnès Sevestre Diffusion vidéo sur Facebook mercredi 15 juillet à 11 h : Un Rêve d’Avignon et sur R.F.I. samedi 8 août à 17h 10. A suivre :

Victoria K, Delphine Seyrig et moi et la petite chaise jaune de Valérie Cachard, texte lauréat du Prix R.F.I. Théâtre 2019 (Liban), mise en voix de Catherine Boskowitz. Diffusion vidéo sur Facebook lundi 13 juillet à 11 h et sur RFI samedi 25 juillet à 17 h 10. Traces, discours aux Nations africaines de Felwine Sarr (Sénégal), mise en jeu d’Aristide Tarnagda.Diffusion vidéo sur Facebook mardi 14 juillet à 11 h. et sur R.F.I. samedi 1er août à 17 h 10. Entre deux souffles, le silence… de Pierrette Mondako (République du Congo), mise en voix de François Rancillac. Diffusion vidéo sur Facebook jeudi 16 juillet à 11h. Et sur R.F.I. samedi 15 août à 17 h 10. Démocratie chez les grenouilles de Jérôme Tossavi (Bénin, mise en voix de Catherine Boskowitz. Diffusion vidéo sur Facebook vendredi 17 juillet à 11 h. Et sur R.F.I. samedi 22 août à 17 h10. Les Filles de Salimata Togora (Mali), mise en voix de François Rancillac. Diffusion vidéo sur Facebook samedi 18 juillet à 11 h. Et sur R.F.I. samedi 29 août à 17 h 10.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 7, 2020 11:24 AM

|

Mathieu Touzé et Edouard Chapot : « C’est une chance qu’il n’y ait pas de programmation dans le Off d’Avignon » En juillet, le monde du théâtre gesticule normalement sous la canicule avignonaise. Et c’est comme ça depuis 1947. Il y a des exceptions. 2003, et…2020. Mais le Théâtre 14 a décidé de prendre le tournant positif des choses en organisant un Off d’Avignon à Paris, avec un Paris Off Festival. Rencontre. Alors que les États généraux du Off viennent de s’ouvrir vous réalisez ce que cette association n’a jamais réussie à faire : une programmation. N’est-ce pas un tour de force incroyable ? Pour un théâtre faire une programmation est quelque chose d’accessible, la plupart des lieux d’Avignon proposent d’ailleurs des programmations. Faire un festival permet de programmer avec beaucoup moins de contraintes que lorsque nous construisons une saison. Nous avons essayé d’être éclectiques et d’organiser une diversité de propositions qui fait la force et la joie du OFF d’Avignon. C’est une chance qu’il n’y ait pas de programmation dans le Off d’Avignon. Cela permet que tous les types de Théâtre soient représentés. La grande anarchie du festival d’Avignon permet aux nouveaux entrants d’être vus et entendus, qu’ils aient leur chance. Cette chance là existe de moins en moins en dehors du festival. Le Tour de force, s’il doit en avoir un, est de réussir à organiser ce festival dans un laps de temps très court. Même si ce n’est qu’une petite goutte d’eau (nous n’accueillons que 15 spectacles sur les 1500 propositions) du festival d’Avignon. Nous avons reçu beaucoup de soutien, ce qui montre qu’il y a un vrai besoin de lieu de rencontre entre les artistes et les programmateurs. C’est peut-être à ce type d’espaces qu’il nous faut réfléchir. Là où nous agissons en revanche c’est sur les conditions. Bien que le coût du festival soit très important pour nous, nous avons tenu à donner aux compagnies un minimum garanti, un temps long de montage et de démontage, nous avons pris en charge la communication, les frais sanitaires, etc. Je pense que ce qui manque le plus à Avignon ce n’est pas une ou des programmations, c’est que les Théâtres s’engagent solidairement avec les artistes. Et justement qu’elle est la ligne programmatique de ce festival à Paris ? Nous avons essayé d’être le plus éclectique possible pour entraîner les habitants de la Porte de Vanves dans la magie des journées du festival: des spectacles pour enfants, du théâtre subventionné, du théâtre non subventionné, des personnalités reconnues, des nouveaux entrants. Nous allons du spectacle à partir de 3 ans le matin au cabaret transformiste le soir. Vous avez été les premiers à réagir après le confinement. Avec un peu de recul comment percevez-vous vos nouvelles pratiques ? Nous n’avons pas vraiment de nouvelles pratiques. Nous sommes encore vert dans la profession, alors nous continuons à être en réactivité sur le monde dans lequel nous vivons. Le Théâtre 14 est une toute petite équipe (et beaucoup d’amis), les décisions se prennent très simplement. Nous appelons ensuite notre Présidente et la Mairie de Paris qui sont toujours très enthousiastes et les choses se mettent en place. Après, ce n’est qu’une question d’intendance. Nous avons eu beaucoup de joie à mettre en place le spectacle post-confinement avec Johanny Bert, là nous avons beaucoup d’excitation à mettre en place le Festival. J’espère que nous continuerons à être en connexion avec le réel qui nous permet de faire naître des idées. Et puis tant le festival que le spectacle pour les familles, ce ne sont pas des choses très compliquées à faire. Il n’y a pas vraiment de nouveauté, beaucoup de metteurs en scène ont déjà questionné la place du spectateur, beaucoup de Théâtre organise des festivals. D’ailleurs, nos initiatives sont déjà reprises. D’ailleurs pardon pour ce retour en arrière mais vous avez ouvert avec un jeune public et lors du festival il y a pas mal de spectacles qui sont dédiés aux enfants et aux adolescents. Avez-vous envie que le théâtre 14 soit une scène privilégiée pour la jeunesse? Nous avons des partenaires qui font des spectacles pour enfants et qui le font très bien comme le TPV, le Dunois, etc. Le théâtre pour la jeunesse n’est ni notre ligne, ni notre projet mais nous n’aimons pas non plus les limites ou les cases. Nous avons proposé le spectacle pour les familles parce que nous avons senti que c’était ce qu’il fallait faire à ce moment là. Nous avons à cette occasion compris qu’il y avait un demande de spectacles à voir en famille. En conséquence, nous avons gardé une place dans le festival pour les spectacles destinés aux enfants et adolescents (qui se remplissent très vite). Nous avons aussi programmé un spectacle pour les familles dans notre saison de la rentrée BLA BLA BLA d’Emmanuelle Lafon en partenariat avec le Festival d’Automne. Quand nous avons constaté la demande qu’il y a eu sur Elle pas princesse, lui pas héros, on s’est dit que nous reprendrons ce spectacle pendant les vacances scolaires à destination des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances, c’est notre mission de théâtre publique et ça nous fait plaisir. Nous n’avons pas vocation à devenir un théâtre pour la jeunesse mais nous avons très envie de proposer des actions à destination de la jeunesse. Il y aura deux projets co-construit avec des adolescents la saison prochaine, des cours de théâtre à destination de toutes les classes d’âge, etc. Comment on percevez-vous la rentrée au 14 ? Avez-vous déjà précisé les choses ou attendez-vous d’y voir plus clair? Nous avons renoncé à y voir clair. Depuis que nous avons été nommés il y a eu les grèves, les gilets jaunes, un espace de deux mois où nous avons ouvert puis le COVID. Nous sommes dans l’accueil du présent et nous avançons avec les moyens qui sont les nôtres. Nous envisageons tous les scénarios possibles, nous restons très flexibles, à l’écoute des signaux faibles, de l’air du temps, de l’actualité. Nous avançons pas à pas. Nous avons beaucoup discuté avec nos partenaires sur le fait que les initiatives pourraient très bien ne pas voir le jour, et tout le monde à accepter ce paramètre. Nous sommes là pour travailler, tenter, essayer, faire et défaire et c’est ce que nous faisons. Du 13 au 18, Au Théâtre 14 et au Gymnase. Et tout le programme est ici !

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 5, 2020 7:54 PM

|

Par Gilles Renault dans Libération — 5 juillet 2020 Béatrice Macé, cofondatrice et directrice des Transmusicales de Rennes, Christian Allex, directeur artistique indépendant et programmateur de festivals, et Olivier Poubelle, gérant de salles parisiennes et producteur, analysent l’impact de l’annulation de festivals et des concerts sur leur profession

Dans la vie d’avant, en ce début juillet, il aurait été ici question du Festival d’Avignon, des Eurockéennes de Belfort, des Nuits de Fourvière à Lyon, du Main Square Festival à Arras, du festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, des Tombées de la nuit à Rennes ou de Montpellier Danse. Pourtant, comme de coutume, la place et le temps auraient néanmoins manqué pour évoquer tous les événements souhaités, sans même songer à une exhaustivité d’autant plus vaine que la carte estivale est désormais autant constellée de rendez-vous culturels, qu’il y a de points lumineux observables durant la Nuit des étoiles par temps dégagé. Mais 2020 restera comme un annus horribilis, pour une sphère artistique percutée de plein fouet par la comète Covid. Depuis le début du confinement, mi-mars, le spectacle vivant broie du noir, le Prodiss, syndicat des professionnels du secteur, le décrétant même d’emblée en «danger absolu». L’assouplissement progressif des restrictions, annoncé le 11 mai, a redonné un peu d’oxygène à plusieurs domaines. Les musées, les cinémas ou les libraires ont pu rouvrir et, dans quelques jours, après les zoos et les parcs à thème, les stades et les hippodromes feront de même. Pendant ce temps, la musique n’en finit plus de chanter sa complainte. A la fermeture printanière des salles a succédé l’annulation de la quasi-totalité des festivals d’été, la définition des événements jugés viables par le ministre de la Culture («une scène, un artiste, cinquante spectateurs dotés de masques qui se tiennent à une distance d’un mètre…») finissant de plonger jusqu’aux moins éclairés des amateurs dans un abîme d’incrédulité et de consternation. Pris dans la nasse, le monde populaire des concerts s’époumone. Par visioconférence interposée, Libération a mixé les points de vue croisés de trois acteurs reconnus et respectés du milieu : Christian Allex, directeur artistique indépendant et programmateur des festivals le Cabaret vert à Charleville-Mézières, Magnifique Society à Reims, VYV à Dijon, ainsi que des Scènes de musiques actuelles (Smac) à la Cartonnerie de Reims et Paloma à Nîmes ; Béatrice Macé, cofondatrice et directrice des Transmusicales de Rennes, qui gère également la salle de l’Ubu ; et Olivier Poubelle, gérant des salles parisiennes les Bouffes du Nord et la Maroquinerie, et producteur de spectacles via diverses sociétés, dont Astérios. Que vous inspire la réflexion de Christophe Girard, adjoint à la culture de la Ville de Paris : «L’Etat a fait une erreur honteuse d’annuler trop vite les gros festivals» ? Béatrice Macé : S’il y a eu un flottement quant à la signification de «gros festivals», cela n’en a pas moins rendu la décision logique pour autant. Du reste, face à tant d’incertitudes liées à une crise sanitaire pour laquelle nous ne disposions d’aucun point de comparaison, tous les pays ont pris la même. Comment, dans un tel contexte, imaginer raisonnablement réunir 70 000 ou 100 000 personnes au même endroit ? Olivier Poubelle : Tout le problème étant de savoir comment la suite va s’organiser. Or, pour l’heure, nous n’en avons pas la moindre idée, sinon que ces supposés 4 m2 par personne, qui donneraient par exemple un concert à la Maroquinerie devant 100 spectateurs, au lieu de 500, sont inapplicables. Il faut prendre avec modestie la manière dont toutes ces données évolutives liées à la pandémie peuvent être analysées, mais cela n’exonère pas pour autant le gouvernement de toutes les maladresses et imprécisions commises. Christian Allex : On aura beau retourner la question dans tous les sens, ce virus est antinomique avec la conception que nous avons de notre métier et il nous empêche tout bonnement de fonctionner. Quand on voit la situation des casinos, des hippodromes, et même d’autres secteurs culturels, estimez-vous que la musique a pâti d’un traitement de défaveur ? O.P. : J’ignore si on nous a mal traités, mais il n’est pas impossible que la musique ne soit pas le secteur le plus performant en matière de lobbying. Les autorités gardent toujours une défiance pour ces événements, perçus comme anecdotiques, qui rassemblent un public jeune, debout, qui va danser, chanter, postillonner, et les imprécisions observées trahissent une méconnaissance de notre discipline. Mais, oui, malgré les efforts de certains syndicats, notamment, il doit manquer le poids de quelques leaders et artistes emblématiques pour porter notre parole et je crains que le ministère de la Culture ait moins l’oreille de Bercy et du ministère du Travail que les parcs d’attractions, par exemple. Combien de temps avons-nous tous passé dans des commissions dont il s’est avéré qu’elles ne servaient au final absolument à rien ? D’ailleurs, il n’est pas anodin d’observer que la nouvelle génération qui incarne ce métier ne se donne même plus la peine de s’y rendre. C.A. : On prend notre public pour des gamins dans une cour de récré, alors qu’il est hyperresponsable, comme nous, organisateurs. Regardez comment nous avons su appliquer les consignes de sécurité après les attentats, ou la manière dont un festival tel que le Cabaret vert tient ses engagements écolos. A l’inverse, le risque, si on ne peut pas vite reprendre notre activité, c’est que fleurissent quantité d’événements clandestins, sans encadrement. Plutôt que d’imposer des règles rigides, pourquoi ne pas nous faire plus confiance ? B.M. : C’est un peu comme si on n’était pas allés au bout de la dé-hiérarchisation du corpus artistique, entreprise dans les années 80 sous Jack Lang. Les autorités continuent de fonctionner sur des idées préconçues, avec une perception de l’art conservatrice, traditionnelle, plutôt qu’anthropologique. Nous sommes rentrés les derniers et on reste un peu au bord. O.P. : Tout cela n’étant que le reflet de la manière dont la société est structurée. Et encore, la situation des arts de la rue est bien pire que la nôtre : eux sont encore plus infantilisés et en manque d’interlocuteurs. La lecture de l’art qui nous réunit et la façon dont on le produit et l’organise restent très formatées, le débat existait avant la pandémie et il ne faudrait pas que celle-ci occulte la réflexion de fond dont nous avons besoin et qui pourrait notamment induire la nécessité d’être mieux regroupés que nous ne le sommes. C.A. : Une autre crainte serait que les protocoles mis en place pour contrer la pandémie tendent à exacerber une volonté d’uniformisation. Or, par-delà le drame économique dont certains ne se relèveront pas, je crois qu’il faudrait au contraire en profiter pour revaloriser les structures indés qui incarnent l’avenir. Regardez tous ces petits festivals qui se créent partout. Depuis la mi-mars, plein d’idées ont germé, il faudrait profiter du contexte pour tenter de les mettre en place et se réinventer. Quand pouvons-nous espérer revoir des artistes étrangers ? B.M. : Si on savait… Les multiples questions que nous posons restent pour l’heure sans réponse, sachant que la problématique ne sera pas la même pour les artistes de l’espace Schengen que pour les Américains, les Anglais ou les Canadiens. Le maître-mot sera la faculté d’adaptation, à mesure que la situation va évoluer. O.P. : La réalité, c’est qu’actuellement personne ne réserve de salle. Les producteurs français s’obstinent à maintenir des dates, mais lorsqu’on parle avec les agents, américains, par exemple, ils ne se font aucune illusion. Sur les 110 concerts prévus à la Maroquinerie, je suis, en l’état, bien incapable de dire combien existeront réellement. La vraie crainte, une fois de plus, n’étant pas de savoir quand on pourra recommencer, mais avec quelles contraintes, les nouvelles normes sanitaires, ajoutées à celles préexistantes, risquant de rendre la situation insurmontable. Pour l’instant, nous sommes condamnés à éplucher tous les documents qui nous submergent. Pourtant, je reste persuadé que tous les millions de vues sur Internet ne feront jamais autant rêver qu’une heure trente de concert réussi. En se faisant l’avocat du diable, pourrait-on imaginer que le contexte autarcique favorise la scène française ? O.P. : Les rencontres nourrissent les esthétiques, la curiosité et, en ce sens, les étrangers tirent nos artistes vers le haut. Je crains au contraire qu’il ne faille y voir la perspective d’un appauvrissement. A la limite, on pourrait imaginer fonctionner de la sorte pendant quelques mois, une demi-saison tout au plus, d’autant que le public lui-même ne suivra pas forcément. Et comment j’explique à Rilès, dont l’album est sorti aux Etats-Unis et en Angleterre, ou à Petit Biscuit, qui est allé dans quatre pays différents enregistrer son nouveau disque, qu’ils doivent se satisfaire du territoire hexagonal ? Même moi, dont le parcours professionnel est somme toute «franchouillard», je ne sais pas si j’aurais fait ce métier si on m’avait privé de l’opportunité de côtoyer les Anglo-Saxons. B.M. : Concernant les Trans, se poserait en outre la question de la transformation, donc de la détérioration du projet. Les artistes que nous recevons sont des prototypes, des artisans. Serons-nous en mesure de présenter le festival en fin d’année ? Sincèrement, je l’ignore. Nous travaillons chaque jour en ce sens. Depuis début janvier, la programmation est en cours d’élaboration, des groupes sont déjà confirmés, a priori, en prenant en compte ce qui semble raisonnablement envisageable en matière de circulation selon les zones géographiques concernées. Nous avons établi un prédossier sécurité en incluant le protocole sanitaire. Mais on ne peut pas non plus faire de miracle. Si le schéma économique apparaît trop fragile ou si la vocation artistique est altérée, il nous faudra renoncer. En ce sens, nous attendons des engagements et des directives clairs de la part des pouvoirs publics et, mi-septembre, nous trancherons. Vous posez-vous la question d’une éventuelle réticence, côté public, à revenir dans les salles ? C.A. : La réponse est générationnelle. Pour ce qui est des jeunes, je n’ai aucun doute. Au contraire, je perçois même une forme d’excitation. Après avoir annulé 2020, Primavera, à Barcelone, a annoncé son édition de juin 2021 : en trois jours, tout était complet. Quand je reprogramme le rappeur Maes à Nîmes, il n’y a aucune demande de remboursement. Après, pour quelqu’un comme Arno, qui attire dans la même salle les plus de 40-50 ans, c’est vrai que certains manifestent une pointe d’inquiétude. O.P. : Charge aussi aux autorités de transmettre un message constructif, et à nous, responsables de structures, de trouver la communication adéquate : parmi les nombreuses plaquettes de théâtres présentant leur programmation à venir, que d’éditos anxiogènes ! Moi, pour les Bouffes du Nord, le message que je veux transmettre est simple : notre nouvelle saison est magnifique et on espère bien pouvoir la tenir. L’hypothèse d’un public masqué vous semble-t-elle plausible ? O.P. : Sérieusement, qui va imaginer 6 000 jeunes gardant leur masque dans un concert de rap au Zénith ? On peut exiger de nous une obligation de moyens, pas de résultats. On ne va pas fliquer les gens et il ne faudrait pas que notre responsabilité pénale soit engagée. C.A. : Par ailleurs, il faudra qu’un jour on m’explique en quoi la personne assise pendant deux heures à vingt centimètres de moi dans un TGV pose moins problème que les gens que je croiserais dans une salle de spectacle. B.M. : Nous sommes en train de nous poser cette question du masque. Pour l’heure, nous ignorons comment le public va réagir, dans un contexte où chacun aimerait reprendre ses habitudes sans courir de risque pour autant. Peut-être faut-il avant tout tenir compte du souhait des spectateurs, dans un sens ou dans l’autre. C.A. : Ou établir une charte qui garantit de notre part un certain nombre d’engagements. Libre ensuite à chacun de rentrer dans la salle, ou pas. La crise sanitaire aura-t-elle selon vous une incidence sur les cachets ? O.P. : Soyons clairs : un spectacle que je vends 10 000 euros ne peut pas être bradé à 6 000. Les gens ne se rendent pas compte à quel point nos marges sont faibles, y compris les directeurs de Smac [Scènes de musiques actuelles, ndlr] dont la méconnaissance de notre métier me sidère. Car sur ces 10 000 euros, il ne m’en restera guère que 1 000, ou 1 200, qui serviront pour l’essentiel à rémunérer les équipes. Et encore, cette somme correspond-elle à un artiste déjà établi, la plupart ne gagnant parfois que 200 ou 300 euros de cachet. Nous sommes dans un milieu où, hormis les grosses têtes d’affiche, les salaires sont globalement peu élevés. C’est une économie tendue et il faut faire attention à tout : le prix des places, l’hébergement, les transports… C.A. : A priori, les us et coutumes des agents anglo-saxons n’ont guère changé. La question restant toujours celle de l’équation entre le prix qu’on nous demande et la somme qu’on est en mesure de mettre. En raisonnant à l’échelle européenne, si nous faisons des offres trop basses, les artistes préféreront aller dans d’autres pays. Je n’ai d’autre choix que celui de l’admettre, en sachant par ailleurs que nous avons perdu beaucoup d’argent durant le confinement et qu’il y a des offres que je ne pourrai pas renouveler. La période à venir ne sera assurément pas propice aux gros investissements, et il faudra être sélectif. B.M. : Quant aux Trans, étant situées en amont du marché avec, dans leur quasi-totalité, des artistes en devenir, elles ne sont pas trop impactées par la dérive inflationniste. Toutefois, j’observe que, depuis quatre ou cinq ans, le point d’équilibre est plus compliqué à atteindre : de 60 ou 70 %, nous sommes passés à un taux de remplissage supérieur à 90 % nécessaire pour amortir les frais engagés. Le code du travail est lourd, étant à la fois ERT [Etablissement recevant des travailleurs] et ERP [Etablissement recevant du public]. Nous fonctionnons sur des budgets que je qualifie de «contraints», avec des marges de négociation très faibles et la crise ne fera évidemment qu’accentuer la problématique. O.P. : Et demain, on va nous demander deux tours bus au lieu d’un, plus de loges, du Plexiglas dans les zones techniques, un long temps de désinfection du matériel… Quatre mois après l’arrêt de votre activité, dans quel état d’esprit êtes-vous ? O.P. : Suffisamment de choses m’énervent pour que je puisse me déclarer combatif. Ne serait-ce qu’en raison de l’engagement moral que j’estime avoir envers les artistes et les salariés avec lesquels je travaille. B.M. : Je dirais «résolue», bien que me sentant à bord de montagnes russes avec des gouffres paraissant de plus en plus profonds, et des sommets de plus en plus élevés. Il y a de longs moments d’isolement, on cogite sans cesse. C’est d’autant plus moralement épuisant qu’étant suspendus aux informations, nous n’avons pas la liberté mentale de déconnecter. C.A. : Ce que j’appellerais une énergie de survie. Les grandes dégringolades psychologiques, quand trop d’annonces déprimantes s’accumulent, sont contrebalancées par un entourage qui donne envie de s’accrocher. Quelle date souhaitez-vous fixer au public qui fréquente vos salles ? O.P. : Le 8 septembre aux Bouffes du Nord, avec la pièce de Joël Pommerat Contes et Légendes. C’est l’échéance que j’ai fixée à mon équipe et je ne peux pas me permettre d’imaginer un redémarrage ultérieur. B.M. : Le 5 septembre, pour une soirée associative à l’Ubu. Plus tôt on rouvrira avec du public, meilleure sera notre appréciation de la manière dont les mesures prises fonctionnent, ou doivent être adaptées. C.A. : Aloïse Sauvage et Izia seront en résidence fin août, respectivement à la Cartonnerie de Reims et à Paloma, à Nîmes, et elles donneront des concerts début septembre. Nous souhaitions faire des ateliers /spectacles jeune public dès juin, mais nous n’avons pas eu l’autorisation. Et sans attendre ces dates de rentrée escomptée, nous organisons des concerts gratuits chaque jeudi à Reims sur le parking de la Cartonnerie, avec des carrés de pelouse pour symboliser la fameuse distanciation sociale. Gilles Renault Légende photo : Le 8 décembre 2013 aux Transmusicales de Rennes, le public patiente entre deux concerts. Photo Thomas Brégardis. AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 4, 2020 4:56 PM

|

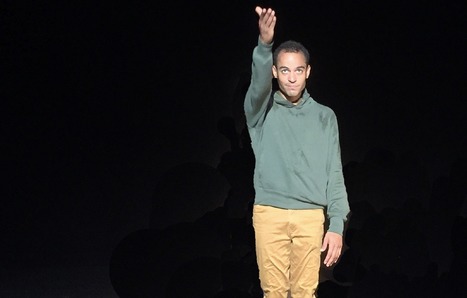

Rencontre avec Julien Gosselin animée par Arnaud Laporte sur la scène de l'Odéon-Théâtre de l'Europe en septembre 2017 L'entretien est entrecoupé par plusieurs lectures : Textes tirés d'œuvres de Roberto Bolaño, Michael Haneke, Michel Houellebecq, Don DeLillo, Elfriede Jelinek, Didier-Georges Gabily et Pierre Bergougnioux lus par Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine Ferron, Noémie Gantier, Carine Goron, Alexandre Lecroc-Lecerf, Caroline Mounier, Victoria Quesnel, Géraldine Roguez, Maxence Vandevelde. Ecouter l'émission en ligne (1h58)

A chacun des metteurs en scène invités pour cette série des « Scènes imaginaires », nous demandons de choisir et partager avec nous les œuvres qui ont fondé et jalonné sa vie d’artiste.

A chacun des metteurs en scène invités pour cette série des « Scènes imaginaires », nous demandons de choisir et partager avec nous les œuvres qui ont fondé et jalonné sa vie d’artiste. Il s’agit finalement de s’interroger sur un « art d’hériter » et sur la nature d’une forme de transmission livresque pour des metteurs en scène qui ont choisi de mettre le texte au cœur de leur pratique artistique.

Sera composé un portrait dessiné sur le vif de Julien Gosselin, à travers un entretien, des musiques et des extraits d’œuvres qu’il a choisis et qui sont lus par des acteurs qui lui sont chers.

« Adolescent, quand j'ai découvert la littérature, j'ai eu la conviction intime que la poésie que je ressentais pouvait être transmise et rendue publique. »

Je ne crois pas que la fiction en tant que telle, les personnages qui racontent une histoire, soient le point de départ de mon travail : il y a des acteurs qui jouent des personnages qui racontent une histoire, mais ce n’est pas la finalité de mon travail. Pour me faire plaisir, des gens me disent : « Toi, tu es un metteur en scène qui nous raconte des histoires », mais ce n’est pas ce que j’essaie de faire. J’essaie de créer un rapport extrêmement physique et direct à la littérature. Quand vous êtes chez vous, que vous lisez, il y a une musique, une lumière particulière, vous arrivez à créer une combinaison entre tous ces éléments, toutes ces informations, et quelque chose se crée qui est de l’ordre d’une émotion très fine, très précise, à un instant fugace. La lecture du livre va se trouver modifiée par ce moment que vous avez vécu : si vous lisez ce livre le lendemain dans le train vous aurez encore cette sensation, cette chaleur, ces couleurs. J’essaie de créer cette sensation-là chez le spectateur, à des niveaux d’intensité plus élevés, mais pas tant de raconter des histoires.

Entretien avec Julien Gosselin par Arnaud Laporte

Lectures par Joseph Drouet, Denis Eyriey, Antoine Ferron, Noémie Gantier, Carine Goron, Alexandre Lecroc-Lecerf, Caroline Mounier, Victoria Quesnel, Géraldine Roguez, Maxence Vandevelde (acteur / musicien)

En mai 2009, à leur sortie de l’École professionnelle supérieure d’art dramatique de Lille (EPSAD), Guillaume Bachelé, Antoine Ferron, Noémie Gantier, Julien Gosselin, Alexandre Lecroc, Victoria Quesnel et Tiphaine Raffier fondent Si vous pouviez lécher mon cœur. Ils baptisent leur collectif d’après une phrase que leur citait souvent Stuart Seide, directeur du Théâtre du Nord : « Si vous pouviez lécher mon cœur, vous mourriez empoisonné. » Emprunté à Shoah, le film de Claude Lanzmann, ce nom de troupe marque aussi pour Gosselin son envie d’un théâtre documentaire, son souci de parler de notre monde en termes non pas métaphoriques mais réels. Leur premier spectacle, Gênes 01 de Fausto Paravidino, est présenté en 2010. L’équipe crée ensuite Tristesse animal noir d’Anja Hilling au Théâtre de Vanves en 2012. Julien Gosselin a 26 ans quand Les Particules élémentaires, troisième spectacle de la compagnie, le fait connaître d’un très large public au Festival d’Avignon 2013, puis aux Ateliers Berthier en octobre et novembre 2014. 2666 est créé à Valenciennes en juin 2016, puis joué au festival d’Avignon et à l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

Réalisation : Baptiste Guiton

Equipe technique : Hervé Dubreuil, Sébastien Royer

Assistante à la réalisationSophie Pierre

Enregistré en public à l’Odéon-Théâtre de l’Europe le 26 septembre 2017 Dans le cadre des Traverses - coproduction France Culture / Odéon-Théâtre de l’Europe.

Légende photo : Julien Gosselin à Lille en 2013• Crédits : Philippe Huguen - AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 3, 2020 4:55 PM

|

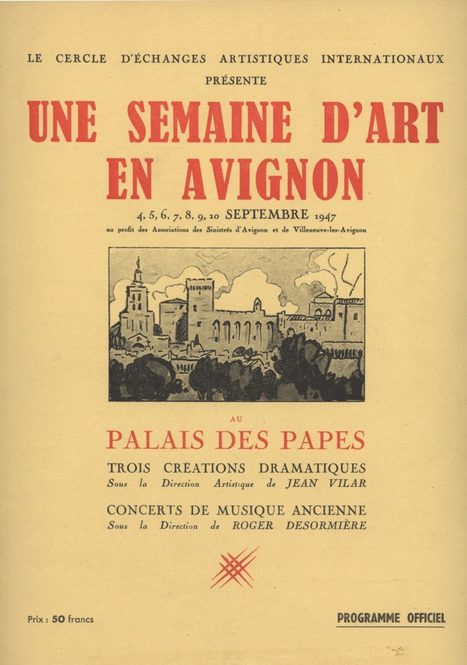

Par Brigitte Salino dans Le Monde publié le 3 juillet 2020 Les grandes heures d’Avignon 5/6. « Le Monde » retrace l’aventure du Festival créé par Jean Vilar en 1947 à travers six grandes dates symboliques. Dans ce volet, retour sur la 57e édition de la manifestation qui, deux jours après son ouverture, prend fin, empêchée par la colère des intermittents.

Ce 10 juillet 2003, vers 13 heures, une foule se presse au cloître Saint-Louis, le centre névralgique du Festival d’Avignon. L’ambiance est lourde, et la chaleur, accablante. Bernard Faivre d’Arcier donne une brève conférence de presse, qu’il conclut par : « Le 57e Festival est clos. » C’est la phrase que le directeur aurait voulu ne pas prononcer. Elle tombe comme un couperet : deux jours après son ouverture officielle, empêchée par une grève des intermittents du spectacle, le festival est annulé. Depuis sa fondation par Jean Vilar, en 1947, ce n’était jamais arrivé, même en 1968, où il avait tangué, mais tenu bon. Lire le récit (en juillet 2003) : Le Festival d’Avignon à grands pas vers l’annulation Pour Bernard Faivre d’Arcier, le coup est particulièrement rude. « Une grande douleur », dit-il aujourd’hui. Cette édition est la dernière de son mandat. Avant de passer la main à Hortense Archambault et Vincent Baudriller, il a conçu sa programmation comme « un feu d’artifice » intergénérationnel : Ariane Mnouchkine, Jean-Claude Gallotta et Bartabas côtoient Stanislas Nordey, Eric Lacascade, Yann-Joël Collin et des plus jeunes… Les étrangers sont nombreux, et pas des moindres : Thomas Ostermeier, Jan Fabre, Alain Platel, Krystian Lupa, Krzysztof Warlikowski, Rodrigo Garcia… Fin juin, tout est en place, les salles sont aménagées, les équipes travaillent, les spectateurs s’apprêtent à arriver. Mais une fronde gronde, qui vient de loin. Lire l’entretien avec Bernard Faivre d’Arcier (en juillet 2003) : Sous la pression, Avignon jette l’éponge Depuis le début de l’année, les intermittents du spectacle sont sur le qui-vive : l’accord sur leur système d’indemnisation chômage doit être renouvelé. Financé par l’Unédic, il est régi par deux annexes (8 et 10) qui en définissent les modalités : 507 heures de travail dans une année ouvrent droit à une année d’indemnisation. Plus favorable que le régime général, ce régime a été mis en place pour tenir compte de la spécificité du travail des artistes, acteurs, danseurs, chanteurs, circassiens, techniciens, éclairagistes, costumiers, metteurs en scène… Mais, au fil des années, le nombre des intermittents a considérablement augmenté – il a triplé entre 1991 et 2003 – et le trou de l’Unédic s’est dangereusement creusé : 828 millions d’euros en 2002, contre 217 en 1991. Au nom de la rentabilité, le patronat voudrait en finir avec ce régime déficitaire des intermittents. Il s’oppose à tous ceux qui le défendent, au nom d’une exception française. Lire la tribune (en juillet 2003) : Sauver ou brûler les festivals d’été ?, par Bernard Faivre d’Arcier Voilà pour le cadre. Le contexte est celui du second mandat de Jacques Chirac : Jean-Pierre Raffarin premier ministre, François Fillon ministre des affaires sociales, Jean-Jacques Aillagon ministre de la culture. Lors de la 28e cérémonie des Césars, le 22 février, ce dernier est vigoureusement pris à partie. Deux jours plus tard se tient une première journée d’action : 15 000 artistes sont dans la rue. Le mouvement est lancé, il monte en puissance au fil du printemps, mais personne ne pense alors qu’il va conduire à l’annulation de la plupart des festivals de l’été, et encore moins à celui d’Avignon, jugé insubmersible. C’est pourtant ce qui va se passer, en bonne partie par manque d’information, de concertation et de considération. Lire le compte-rendu (en juillet 2003) : M. Aillagon souhaite maintenir le système actuel d’indemnisation des intermittents jusqu’à fin 2003 Le 27 juin, un accord est conclu entre les partenaires sociaux et trois syndicats minoritaires, la CFDT, la CFTC et la CGC, sous l’égide de l’Unédic. FO et la CGT ont refusé de le signer. Un point central met le feu aux poudres : désormais, 507 heures ouvriront droit à huit mois d’indemnisation, au lieu de douze. La CGT estime, au risque d’exagérer, que 40 % des intermittents vont être exclus du régime. Sans sourciller, Ernest-Antoine Seillière, le patron du Medef, déclare que « trop de gens, parmi les intermittents, vivent de l’assurance-chômage au lieu de vivre de leur travail ». Favorable à l’accord, Jean-Jacques Aillagon veut croire que le mouvement va s’éteindre. Il n’entend pas quand Bernard Faivre d’Arcier annonce un « incendie ». Non sans raison : le directeur est aux premières loges, et il sait que le sujet de l’assurance-chômage des intermittents est un serpent de mer. Rôle déterminant des collectifs « En 1992, les syndicats menaçaient d’annuler le festival, dirigé par Alain Crombecque, relate-t-il aujourd’hui. J’étais directeur du théâtre au ministère de la culture, et je suis venu à Avignon négocier discrètement avec les syndicats. » Cette année-là, un compromis est trouvé : une seule journée de grève, le 16 juillet. Jean-Pierre Vincent est chargé de rédiger un rapport sur l’intermittence, que les gouvernements successifs prendront soin d’oublier. En 2003, il apparaît vite qu’il n’y aura pas de compromis. Les pouvoirs publics restent sourds aux appels d’artistes et de personnalités qui demandent que l’accord, par ailleurs mal expliqué, soit revu. Venus de toute la France, des collectifs rejoignent Avignon pour prêter main-forte aux équipes en place, dans le « in » et le « off ». Ils vont jouer un rôle déterminant, en débordant les syndicats qu’ils ne contestent pas, mais dont ils refusent la parole dirigiste. Ils ne militent pas seulement contre l’accord, mais contre la précarité qui gagne du terrain dans la société. Lors d’un forum organisé par les intermittents au cloître des Célestins, le 2 juillet, on sent que le vent tourne : sous le slogan « No culture, no future », il est question de retraites, d’éducation, de recherche… Ariane Mnouchkine appelle au dialogue pour ne pas donner l’image d’une profession qui s’entre-déchire. Elle est interrompue par un « C’est maman qui parle ». « Oui, j’en ai l’âge », répond-elle. Patrice Chéreau, qui n’est « pas choqué » par l’accord, se fait siffler quand il taxe de « démagogique » l’appel de la CGT à une grève qu’il juge « suicidaire ». Ce jour-là se dégage une ligne claire entre ceux qui sont taxés de « nantis », et les « sans-grade ». Le maintien du festival apparaît improbable. Le ministère de la culture ne prend pas la mesure du désarroi des intermittents qui se sentent considérés comme ne valant rien – des vauriens, au sens propre Tout s’accélère dans les jours qui suivent. Des médiations sont tentées pour calmer le jeu. Le ministère de la culture reçoit les syndicats pour identifier les points qui pourraient être améliorés, en particulier la lutte contre les abus du système d’indemnisation, qui englobe l’audiovisuel, et le soutien aux jeunes créateurs. Mais il ne prend pas la mesure du désarroi des intermittents qui se sentent considérés comme ne valant rien – des vauriens, au sens propre. Il croit encore d’ailleurs que « de tout cela on ne parlera plus dans trois jours, ça va se calmer, le Tour de France arrive », comme il le fait savoir à Bernard Faivre d’Arcier, le 4 juillet. Mais le 7, une grève reconductible de jour en jour est votée, lors d’une assemblée générale. L’ouverture du Festival d’Avignon, qui devait se tenir le 8, avec Wolf, mis en scène par Alain Platel dans la Cour d’honneur, n’aura pas lieu. Le lendemain, un nouveau vote reconduit la grève. Lire le portrait (en 2005) : Alain Platel, chorégraphe du chaos Pour Marie-Josée Roig, la maire (UMP) d’Avignon, c’est une catastrophe : elle redoute plus que tout l’annulation, pour des raisons politiques et économiques. Pour Bernard Faivre d’Arcier, c’est un échec. Il soutient les intermittents à qui il a proposé de jouer, et « de transformer le festival en un vaste forum, pour faire pression sur le patronat et le gouvernement », rappelle-t-il aujourd’hui. Il n’a pas été suivi, la grève « même la mort dans l’âme », comme il a été beaucoup dit, étant la seule solution pour des metteurs en scène comme Stanislas Nordey et Yann-Joël Collin, qui veulent remplacer les spectacles par un festival « en lutte ». Ariane Mnouchkine n’est pas sur cette ligne : il faut se battre mais jouer, pour le public. Bartabas, qui avait déclaré « J’envoie c… tous les gens de la CGT », veut lui aussi jouer : « Les chevaux ne font pas grève. » Un trou de 2,5 millions d’euros Dans le « off » aussi, où 565 spectacles sont annoncés (contre 1 592 en 2019), les discussions sont vives. Faire grève, ou pas ? Pour des troupes qui souvent s’endettent pour venir à Avignon, l’enjeu financier est vital. Se défendre l’est tout autant : les artistes du « off » comptent parmi les plus précaires. Tous les jours, des manifestations ont lieu dans les rues d’Avignon, où les intermittents s’allongent sur la chaussée, en gisants. La tension monte, elle est à son comble le 9 au soir, où une foule se masse devant la porte fermée du verger du Palais des papes : le risque d’un accident guette. La chorégraphe Régine Chopinot a souhaité « transformer cette crise désespérée en une crise inespérée » Bernard Faivre d’Arcier estime qu’il ne peut maintenir le festival dans ces conditions. L’annulation s’impose. Elle met fin au souhait émis par les intermittents de « transformer cette crise désespérée en une crise inespérée », selon les mots de la chorégraphe Régine Chopinot. Il y a bien, jusqu’à mi-juillet, des initiatives de « contre-festival », certaines très belles, mais elles sont bientôt vaincues par le départ des troupes qui, les unes après les autres, quittent Avignon. Dans les bureaux du festival, les équipes remboursent les 74 000 billets vendus. L’annulation creuse un trou de 2,5 millions d’euros qui pourrait être fatal au festival. Il est en grande partie compensé par une aide de la mairie d’Avignon (363 000 euros), de la région PACA (300 000 euros), et surtout de l’Etat, qui vote une subvention exceptionnelle de 1,27 million d’euros. Le « off », lui, continue dans des conditions difficiles : deux troupes sur trois jouent, et la moitié des festivaliers ont déserté la cité des Papes. Triste ambiance. Mais le Festival d’Avignon a survécu, il aura lieu en 2004, et, à terme, le régime d’assurance-chômage des intermittents a été pris en considération. Brigitte Salino ------------------------- Les grandes heures d’Avignon, une série en six volets L’édition 2020 sur les ondes et les planches Le Festival d’Avignon ne sera pas totalement absent cette année. Du 3 au 25 juillet, Radio France et France Télévisions proposeront en effet de nombreuses fictions, captations, lectures en direct, master class (Ariane Ascaride, Olivier Py…) et documentaires pour une programmation spéciale intitulée « Un rêve d’Avignon ». Plus tard, du 23 au 31 octobre, se tiendra « Une semaine d’art en Avignon », en référence au premier festival de Jean Vilar en 1947. Plusieurs créations prévues en juillet seront alors présentées au public. Parmi elles, Le Jeu des ombres, mis en scène par Jean Bellorini sur un texte de Valère Novarina, Le Tambour de soie. Un nô moderne, chorégraphié et mis en scène par Kaori Ito et Yoshi Oïda, ou encore Andromaque a l’infini, de Gwenaël Morin d’après Jean Racine. Au total sept spectacles pour trente-cinq représentations, dont les billets (10 000 places au total) seront mis en vente dans la deuxième quinzaine de septembre au tarif unique de 15 euros. Légende photo : Une manifestation d’intermittents du spectacle, le 9 juillet 2003, contre le projet du gouvernement pour réorganiser leur système de protection sociale, à Avignon. BORIS HORVAT/AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 3, 2020 4:36 PM

|

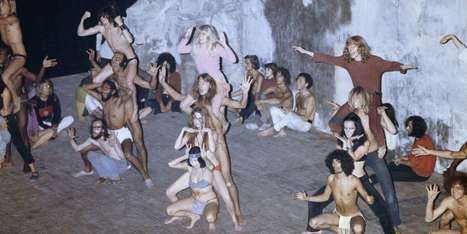

Par Rosita Boisseau dans Le Monde - publié le 01 juillet 2020 Les grandes heures d’Avignon 3/6. « Le Monde » retrace l’aventure du Festival créé par Jean Vilar en 1947 à travers six grandes dates symboliques. Dans ce volet, retour sur l’année où la 22e édition a été maintenue en dépit des événements de Mai 68.