Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 23, 2020 1:53 PM

|

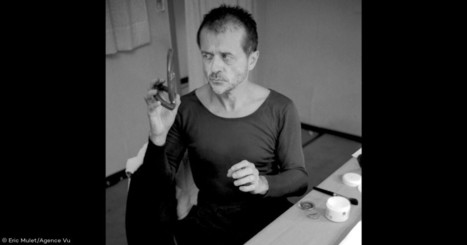

Publié à l'occasion des 25 ans d'Inrockuptibles hebdo, le 20 juillet 2020 [25 ans d’Inrockuptibles hebdo] En novembre 1995, le metteur en scène monte pour la troisième fois Dans la solitude des champs de coton de son ami Bernard-Marie Koltès. Il accepte de nous rencontrer pour évoquer son parcours de jeune surdoué autodidacte devenu un maître adulé de la scène. Patrice Chéreau — Très tôt, j’ai eu envie de faire des spectacles. En cinquième, à 12 ans, je faisais répéter mes camarades dans la cour de récréation. A cet âge-là, le cinéma ne s’impose pas, on n’a pas de caméra : j’ai fait avec ce que j’avais sous la main. Du fait de l’activité de vos parents, votre statut d’artiste était-il déjà établi ? Il y a une filiation totale entre mes parents et moi. Grâce à mon père qui m’a emmené au Louvre régulièrement quand j’étais très petit et me disait : “Ça c’est de la mauvaise peinture et ça c’est de la bonne peinture.” Mon père peignait, tous les amis qui venaient à la maison étaient peintres. On allait dans toutes les galeries, tous les musées. C’était un dialogue permanent entre la peinture et moi à travers mon père et ma mère. Mais je serais incapable de refaire les aquarelles que je faisais il y a vingt ans, je n’ai pratiquement plus touché un pinceau. Par contre, je dessine toujours des mises en place. … Etes-vous d’accord avec Genet lorsqu’il disait qu’on ne peut pas être un grand artiste sans qu’un grand malheur s’en soit mêlé… En faisant ce métier, j’ai l’impression d’avoir donné un contrepoison au malheur que j’avais en moi. Le poison, c’était la difficulté de communiquer. Je garde un souvenir apocalyptique de mon adolescence, terrible d’absence de communication et de tristesse totale. Je n’en suis peut-être pas tout à fait sorti. Pourquoi avoir choisi le théâtre ? Le théâtre, c’était “faire”. Après, par contre, la grande expérience que j’ai eue entre 12 ans et 18 ans, c’est le cinéma : la Cinémathèque française où j’allais tous les soirs, parfois même deux fois par jour. J’ai vu tous les films qu’il fallait voir dans cette période-là, tout le cinéma américain, mais surtout l’expressionnisme allemand – ce qui m’a le plus frappé. Et puis, je voyais beaucoup de spectacles de théâtre : petit, j’y allais au moins une fois par semaine, avec mon argent de poche. Je ne peux pas dire pourquoi, c’était devenu une obsession monomaniaque. J’allais tout voir. Et j’ai eu deux chocs : le premier spectacle que Planchon avait fait venir à Paris, vers 1958 ; et, dans les années 1960 – j’étais encore au lycée –, le Berliner Ensemble de Brecht. Ça m’a ramené au cinéma parce que Brecht y avait beaucoup réfléchi. Le cinéma, j’en ai fait un usage immodéré : tout ce que je sais, tout ce que j’ai appris, c’est très peu de spectacles de théâtre et énormément de films. J’ai choisi le théâtre parce qu’il était à portée de la main. Je n’ai pas eu envie de jouer, mais de faire des spectacles. En troisième, au lycée Montaigne, je voyais arriver les affiches du groupe de théâtre amateur de Louis-le-Grand et je me disais : “J’irai les voir quand j’y serai.” En seconde, personne ne voulait de moi car j’étais très introverti, et faire du théâtre est devenu une thérapie incroyable. Je n’étais même pas mauvais élève, tout m’intéressait, mais j’étais seul, j’avais des problèmes de relations, pas d’amis, je me renfermais en moi. Et quand j’ai commencé à faire du théâtre, je me suis senti un autre homme, un autre jeune homme. Je me suis sorti de l’ornière dans laquelle j’étais. Je suis toujours un peu deux personnes : facilement handicapé par des choses de tous les jours ou des relations avec les gens dans la vie, et pas du tout sur un plateau de théâtre ou de cinéma. “J’ai eu une révélation le jour où j’ai commencé à diriger des acteurs sur un plateau, je me suis dit : ‘Mais ça change la vie !” Avez-vous essayé d’être acteur à cette époque ? Oui, on me faisait faire de la figuration. J’étais monstrueusement timide, donc pas facile. J’ai gravi les échelons : des figurations avec un mot, puis deux, puis un jour on m’a donné le rôle d’un vieillard. En jouant un vieillard quand on a 18 ans, on apprend beaucoup : on est désinhibé parce qu’on ne se présente pas soi-même. Ce qui est toujours mon problème aujourd’hui en tant qu’acteur. Je n’aime pas la façon dont je marche, la façon dont je parle, la façon dont je me tiens. Les rôles de composition, c’est plus facile. A la fin de Louis-le-Grand, j’ai commencé ma première mise en scène, en 1964 : un inédit de Victor Hugo, Une intervention. Et là, j’ai découvert non pas que je savais faire, mais que j’avais des idées tout le temps. J’ai eu une révélation le jour où j’ai commencé à diriger des acteurs sur un plateau, je me suis dit : “Mais ça change la vie !” : je savais organiser, je savais conduire et j’inventais. J’avais de l’invention alors que je n’en avais pas dans la vie. … “Etre écrivain est une passion totale et obsessionnelle qui ne laisse place à aucun autre travail” Monter une école de comédiens à Nanterre, c’était la volonté de transmettre ? Non, s’il y a eu un élève dans cette école, c’est moi. La décision est venue de la personne qui a eu en charge cette école, qui y a tout fait : Pierre Romans, qui disait toujours que ce qui fait un grand comédien est mystérieux – on ne comprend pas les mécanismes tellement c’est caché, lointain. C’est le produit de toute une vie, ce sont les sédimentations de toute une existence qui ressortent. Ce qui est fascinant avec les jeunes, c’est qu’on découvre ce que c’est que d’être comédien tous les jours, quels sont les mécanismes, les blocages, la difficulté qu’il y a à travailler sur soi tout le temps, c’est-à-dire d’être à l’écoute de l’outil de travail qui est en soi. Il n’y en a pas d’autre : un instrumentiste a un instrument, il en joue bien ou mal, mais pour un comédien, il faut jouer de soi. Ça, c’est très mystérieux et très éprouvant. … Pourquoi n’avez-vous jamais tenté d’être l’auteur de vos pièces ? Je ne suis pas écrivain. Un scénario, on n’a pas besoin d’être écrivain pour le faire : l’écriture définitive du film est au tournage, dans le montage, le produit final. Je ne suis pas écrivain et je n’ai pas envie de l’être. Il faut avoir une langue, je ne l’ai pas. Koltès, je voyais bien qu’il était hanté par l’usage de la langue, l’usage du français, il se battait tous les jours avec des mots sur une page. Etre écrivain est une passion totale et obsessionnelle qui ne laisse place à aucun autre travail. … “On peut ne pas aimer ‘La Reine Margot’, mais il y a un cinéaste dans ce film” N’est-ce pas ces grands écarts qui brouillent votre image de metteur en scène ? Des pièces de Koltès aux opéras à Bayreuth, de L’Homme blessé à La Reine Margot ? Il n’y a pas de message. Je crois qu’il y a un monde cohérent, qui est le mien, qui réapparaît dans tous les films et toutes les pièces. Je suis la même personne dans tous les cas. Je ne suis pas l’auteur des spectacles de théâtre que je fais, je n’en suis que le metteur en scène mais, par contre, j’essaie d’être l’auteur de mes films. Je suis long au cinéma, alors qu’au théâtre je suis très rapide. On peut ne pas aimer La Reine Margot, mais il y a un cinéaste dans ce film, il y a de vrais, de longs moments de cinéma, je le sais. Je n’ai peut-être pas réussi à faire un film complet qui serait un événement de cinéma total. Un jour ou l’autre, on finira bien par me considérer comme un metteur en scène qui fait les deux. Ça ne se fait plus, alors que tous les exemples que j’ai, comme Welles ou Visconti, Bergman ou Kazan – je ne me compare pas –, ont fait les deux. Le cinéma mène un mauvais débat avec le théâtre : il est obsédé par l’idée de ne surtout pas être théâtral, alors qu’il y a de très grands films très théâtraux et que le cinéma est né du théâtre. Je revendique cette filiation et je revendiquerai toujours le passage de l’un à l’autre. Je ne ressens pas un manque de reconnaissance, pas depuis La Reine Margot en tout cas. Mais comme je risque toujours d’alterner, je resterai à part. Attendons que je fasse encore trois, quatre films et on en reparlera. >> A lire aussi : Patrice Chéreau, en 2003 : “Je vais toujours vers les choses les moins confortables”

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 22, 2020 5:02 AM

|

Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 22 juillet 2020 Privés de représentations en salle, comédiens, danseurs et circassiens investissent l’espace public

Jamais vu ça ! La rue, poumon du confinement, génère un formidable appel d’air. Depuis quelques semaines, l’invasion d’artistes de tout poil sur les places, les marchés, au pied des immeubles, mais aussi dans les parcs, les jardins, prend une ampleur saisissante. L’espace public devient la scène estivale numéro 1. Privés de théâtres, les comédiens, les danseurs, les circassiens s’y précipitent et se retrouvent au coude-à-coude avec les artistes de rue. Nécessité pour les premiers « poussés par le besoin de renouer avec le métier et les spectateurs », selon le metteur en scène Samuel Sené, auteur de la performance C-o-n-t-a-c-t, visible à Paris et Vichy (Allier), bientôt à Londres. Evidence pour les autres qui, comme la chorégraphe Nathalie Pernette, ont choisi depuis longtemps le plein air « parce que plus envie du confort des salles et désir d’aller à l’aventure dans des lieux toujours différents ». Ce débordant été culturel, « brassage stimulant pour tout le monde », selon Fred Rémy, directeur du Festival international de théâtre de rue d’Aurillac (Cantal), souligne un mouvement esthétique de fond : « Il y a depuis quelque temps chez les artistes travaillant dans les théâtres un véritable appétit pour la rue qui permet de sortir des conventions scéniques et de casser enfin le quatrième mur. » De fait, les performances in situ proposées de plus en plus souvent par des chorégraphes installés – par exemple, José Montalvo et Boris Charmatz – ou par le metteur en scène de cirque Yoann Bourgeois, témoignent de cet attrait pour des terrains de création plus escarpés que la boîte noire. « Le plein air permet d’amener les œuvres là où elles ne vont pas et offre des rencontres avec de nouveaux spectateurs en haussant leurs promenades quotidiennes d’un ton », estime José Montalvo. Bouleversement sanitaire oblige, cette saison se construit à l’arrache. Alors que la plupart des 70 manifestations des arts de la rue ont été annulées, comme Chalon dans la rue (Saône-et-Loire) et Aurillac, ou reportées, la liste des nouveaux rendez-vous en extérieur s’allonge. De Paris, avec Un été particulier piloté par la mairie, à Mon été à Nice en passant par L’Eté à volonté, à Créteil (Val-de-Marne), sans oublier L’Eté culturel du ministère de la culture, les opérations spéciales s’additionnent. « Réjouissant et nécessaire » Cette reprise des activités, même fragile, est évidemment une excellente nouvelle. « C’est réjouissant et nécessaire, s’enthousiasme Pascal Le Brun-Cordier, directeur du Master Projets culturels dans l’espace public, à la Sorbonne. L’espace public a été inaccessible pendant le confinement, puis réduit à une distanciation sanitaire, à une technique de flux et à la surveillance policière. Il est temps de retrouver ses trois vraies dimensions : poétique, sociale et politique. » « Il faut restaurer le lien social qui est très abîmé, mais c’est un peu la panique tout de même, renchérit la comédienne de rue Laetitia Lafforgue. On avait fait un trait sur notre été et il faut maintenant réagir vite et bricoler des interventions. » Curieusement, dans cette ruée, les professionnels de l’espace public ne semblent pas avoir été les premiers mis dans la boucle. « J’ai été très peu contacté par ceux qui organisent soudain des manifestations dans la rue », constate Mathieu Maisonneuve, directeur de l’Usine, Centre national des arts de la rue, à Toulouse, et président du réseau des 14 Cnarep. Même commentaire de Caroline Loire, directrice de la saison d’Art’R, trente ans d’expérience tout terrain sur l’Ile-de-France : « Ça m’agace un peu que les directeurs de salles et les politiques ne fassent pas appel aux opérateurs qui connaissent le sujet. On dirait que c’est facile techniquement de planter des spectacles in situ, alors que c’est loin d’être le cas. » Seraient-ils « dépossédés » de leur expertise, comme le résume mi-figue mi-raisin Caroline Loire ? Si cette offensive est « géniale pour créer des passerelles entre les arts » comme le reconnaît Jean-Luc Prévost (de la compagnie Les Goulus), président de la Fédération des arts de la rue, elle génère des frictions. Lui s’agace de « ceux qui viennent des salles et découvrent la rue car ils y sont contraints, comme par exemple le metteur en scène Thomas Jolly à Angers. Ils inventent l’eau chaude et leur ignorance est un peu affligeante. Que l’art bourgeois découvre l’espace public et s’en empare, avec plaisir, mais un peu d’humilité ! » Egalement remonté, le metteur en scène Pierre Berthelot, de la troupe Générik Vapeur, prépare pour le 6 novembre un « grand raout » pour « alpaguer les politiciens » : « C’est le chaos. Je n’ai quasiment aucune date cet été et je vais me retrouver en octobre le bec dans l’eau sans avoir bossé alors que les autres vont jouer en salle. On est les grands oubliés mais aussi les grands énervés de quarante ans de pratique de la rue. » Un statut marginal Ces tiraillements rappellent combien le secteur le moins aidé de la culture (10 246 766 euros pour 1 000 compagnies répertoriées), possède un statut marginal. Et pourtant, comme le rappelle Mathieu Maisonneuve, « nous sommes les premiers produits culturels à l’exportation. » « Jouer dans la rue, ce n’est pas faire du théâtre dehors comme certains le pensent, affirme Laetitia Lafforgue. Il faut beaucoup de conviction et de militantisme. Si on choisit ce secteur par défaut, c’est bien simple, on n’y reste pas. » José Montalvo, chorégraphe : « Le plein air permet des rencontres avec de nouveaux spectateurs en haussant leurs promenades quotidiennes d’un ton » A quoi Nathalie Pernette ajoute : « Et si on y reste, c’est qu’on aime le danger du hasard. » Impossible en revanche « d’aller au contact des spectateurs », comme cette dernière aime le faire. La pandémie, après le terrorisme et Vigipirate en 2016, brime à son tour la liberté. « Alors même que l’espace public est démocratique et permet de casser tous les cercles, comment va-t-on interagir cet été ?, s’interroge Jack Souvant, de la compagnie Bonheur intérieur brut, également chroniqueur sur France Inter. « Avec cette crise de l’interdiction, j’ai la sensation que l’espace public, de plus en plus policé, n’appartient plus aux artistes mais à la loi et au ministre de l’intérieur, et que l’on spécule sur la peur en déresponsabilisant les gens, ce qui arrange bien certains politiques, analyse Jean-Marie Songy, directeur du festival Furies de Châlons-en-Champagne (Marne). Il faut que nous retrouvions le théâtre d’intervention, que nous redevenions des hors-la-loi. » Dans ce contexte de résistance, la notion de surprise chère à la rue resurgit, ainsi que des rendez-vous non annoncés. « Pour ne pas provoquer de gros rassemblements mais aussi pour détourner les contraintes auxquelles nous sommes confrontés, précise Claude Guinard, directeur du festival Les Tombées de la nuit, à Rennes. L’espace public est sensible et encore plus après le confinement. Il y a eu beaucoup d’angoisse. Les gens ont besoin de formes, plus furtives, plus douces. » Avec des SDF parisiens Les petits formats et les performances légères tirent évidemment leur épingle du jeu. « Et c’est une bonne chose car les spectacles intimes ont souvent un peu de mal à trouver leur place dans les festivals de rue », commente l’universitaire Pascal Le Brun-Cordier. Parmi celles-ci, une tendance se détache depuis quelques années, celle des créations enracinées dans un territoire et une population. Actuellement en répétition et programmée à la rentrée, la compagnie Rara Woulib travaille avec des SDF parisiens pour son spectacle Moun Fou tandis que Julie Desprairies, habituée à vagabonder de la plage à la bibliothèque, est en immersion dans une ferme du Vercors pour Tes jambes nues, autrement. Article réservé à nos abonnés Cette évolution a aussi pour conséquence de fragiliser les grosses parades et productions ambitieuses, à la dimension des villes. « Cela risque aussi de creuser le fossé entre les formes de proximité et celles plus classiques des arts de la rue, en limitant les esthétiques », s’inquiète Pierre Boisson, directeur du festival de rue de Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne). Indispensables pourtant sont les œuvres imposantes de Royal de Luxe, Générik Vapeur ou Oposito, qui génèrent des émotions collectives. Et ce frisson-là est unique ! Rencontre nationale des arts de la rue, le 6 novembre, Cité des arts de la rue, à Marseille. Réservation sur www.c-o-n-t-a-c-t.fr. L’Eté à volonté, Créteil (Val-de-Marne). Master class danse, en accès libre, dans différents quartiers, du 21 juillet et 26 août. Compagnie Bonheur intérieur brut. Jack Souvant, le 6 août, à Clermont-Ferrand. Rosita Boisseau Lire aussi Sur les hauteurs d’Annecy, un rando-spectacle dans les alpages Lire aussi Pour la danse et le cirque, le délicat équilibre entre création et sécurité sanitaire Lire aussi « Je ne vois pas pourquoi un théâtre serait plus risqué qu’un supermarché » : la réouverture complexe des salles de spectacle Légende photo : « 360 degrés » par Générik vapeur, le 30 juin à la cité des arts de la rue, à Marseille. CAROLINE GENIS

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 21, 2020 5:56 PM

|

Propos recueillis par Anaïs Héluin dans La Terrasse - 13 juillet 2020 Avec La Brèche de Naomi Wallace, Tommy Milliot poursuit l’exploration des écritures contemporaines qu’il mène depuis la naissance de sa compagnie Man Haast en 2014. Tragédie de quatre adolescents, cette pièce déconstruit le rêve américain grâce à une mécanique implacable. Depuis Lotissement de Frédéric Vossier, prix du jury Impatience en 2016, jusqu’à Massacre de l’auteure catalane Lluisa Cunillé créé au Studio de la Comédie-Française la saison dernière, en passant par Winterreise du Norvégien Fredrik Brattberg, vos choix de mises en scène se portent généralement sur des auteurs méconnus. Comment les découvrez-vous ? Tommy Milliot : À l’origine de Man Haast, il y a en effet le désir de porter des textes d’auteurs vivants, en prise avec notre monde. Avec Sarah Cillaire, la dramaturge de la compagnie, nous formons tous les deux un micro comité de lecture. Nous lisons de très nombreuses pièces, grâce à diverses structures – la Maison Antoine Vitez, Théâtre Ouvert ou encore le festival Actoral – qui font dans l’ombre un formidable travail de mise en valeur des écritures contemporaines. Nous mettons en commun nos découvertes, et finissons par faire nos choix. La Brèche semble se démarquer de vos choix habituels. Le texte est de facture plus classique, il est aussi moins abstrait que les autres. Son auteure, l’Américaine Naomi Wallace, est également plus connue que ceux qui ont jusque-là attiré votre attention. T.M. : Si Naomi Wallace est assez célèbre dans son continent d’origine, elle est peu montée en France, bien qu’inscrite au répertoire de la Comédie-Française en 2009 avec Une puce, épargnez-la. Quant à La Brèche, je suis à ce jour le seul à l’avoir mise en scène. Cette pièce est en effet de facture plus classique que Lotissement, Winterreise ou Massacre. Ce qui m’intéresse chez elle, c’est ce qu’elle raconte : la tragédie de quatre adolescents, parmi lesquels une jeune fille, Jude, qui se sacrifie au nom du Rêve américain. En vain. Cette tragédie brasse de nombreux sujets. Avez-vous cherché à en mettre certains en valeur plus que d’autres ? T.M. : Tous les thèmes abordés dans La Brèche – l’instrumentalisation du corps féminin, la violence des laboratoires pharmaceutiques ou encore les rapports homme-femme – nourrissent selon moi une réflexion sur la domination. Mais je ne veux jamais faire passer de message. La mise en scène, pour moi, doit simplement ouvrir à chacun une voie personnelle au texte, à la fiction. « LA MISE EN SCÈNE, POUR MOI, DOIT SIMPLEMENT OUVRIR À CHACUN UNE VOIE PERSONNELLE AU TEXTE, À LA FICTION » La scénographie tient dans votre travail une place centrale, à l’égal du texte. Comment avez-vous imaginé celle de La Brèche ? T.M. : Notre exploration des dramaturgies contemporaines, au sein de la compagnie Man Haast, est associée à des textes contemporains, mais elle ne s’y limite pas. La construction de l’espace scénique est pour nous aussi importante que l’approche du texte, du jeu, de la lumière et du son. Avec Jeff Garaud, concepteur et constructeur des décors de la compagnie, c’est en travaillant avec les acteurs et un noyau de collaborateurs fidèles (Sarah Cillaire à la dramaturgie, Sarah Marcotte à la lumière, Adrien Kanter au son, Matthieu Heydon à l’assistanat à la mise en scène) que nous avons imaginé la dalle de béton qui sert de scénographie à La Brèche. Je voulais un espace qui soit concret pour de jeunes acteurs, dont c’était au moment de la création du spectacle la première expérience professionnelle. Elle représente la notion de fondation, ou plus précisément de « basement » en américain. La pièce est construite selon un aller-retour entre deux époques, 1977 et 1991. Comment les avez-vous fait cohabiter au plateau ? T.M. : Naomi Wallace souhaite voir jouer ses quatre personnages par deux distributions différentes. J’ai suivi ce désir, qui me semble très juste car en 14 ans, les corps et les personnalités changent. D’autant plus lorsqu’une telle période est marquée par une tragédie. Davantage qu’une ressemblance entre les quatre protagonistes des deux époques, j’ai recherché une vraisemblance. Toujours dans le but de permettre au spectateur de tracer son propre chemin dans l’histoire. Parmi les points communs que l’on peut trouver entre les différents textes que vous avez montés, il y a le trouble et le secret. Comment définiriez-vous ceux de La Brèche ? T.M. : Le secret, dans La Brèche, est particulier en ce qu’il est dévoilé d’emblée. La pièce n’est en est pas moins troublante, au contraire : ce qui perturbe, ce sont les 14 années auxquelles nous n’avons pas accès. La capacité de ses personnages à se détruire sans s’en rendre compte est un mystère épais. Propos recueillis par Anaïs Heluin La Brèche de Naomi Wallace Mise en scène Tommy Milliot

du Mercredi 7 octobre 2020 au Samedi 17 octobre 2020

Le Centquatre

5 rue Curial, 75019 Paris

à 20h30. Tel : 01 53 35 50 00. www.104.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 21, 2020 4:02 PM

|

Par Mireille Davidovici et Marie-Agnès Sevestre dans Théâtre du blog - 21 juillet 2020

La Grande Balade proposée par Bonlieu Scène Nationale d’Annecy

A la sortie du confinement, Salvador Garcia a lancé l’équipe de Bonlieu à l’assaut du Semnoz, un plateau qui domine la rive ouest du lac d’Annecy et qui offre un vaste domaine skiable en hiver et des chemins de randonnée en été. Son idée : proposer dans ces alpages, une manifestation pluridisciplinaire, itinérante, sous forme d’une grande balade à la rencontre d’une centaine d’artistes, toutes disciplines confondues.

Aucun programme n’était annoncé, de sorte que les marcheurs, guidés par le son des instruments ou des voix, vont de surprise en surprise. Habitants des environs, spectateurs fidèles ou randonneurs de passage, ont répondu à l’appel. Et quelque vingt-cinq mille personnes venues respirer l’air des cimes sur ces deux jours et humer les arômes de la Culture, ont rencontré des artistes aussi exigeants sur les sentes qu’à la scène. Preuve qu’une importante scène nationale peut proposer une manifestation de grande qualité ouverte à tous. Rien de mieux pour réveiller le théâtre de la stupeur où l’a plongé le virus et décloisonner les publics. L’événement a mobilisé l’équipe de Bonlieu au grand complet, des dizaines d’intermittents et de bénévoles, sans compter chauffeurs de bus et opérateurs de la télécabine pour monter les visiteurs au sommet, la balade s’effectuant à la descente …

Au sortir de la télécabine, à 1.600 mètres d’altitude, les nuages descendent, déception : on ne verra pas le Mont-Blanc… Mais dans le coton blanc, la batterie de taïkos japonais, grands et petits tambours de la compagnie Taikokanou. Puissants battements de bras de Fabien Kanou, petits coups de baguettes secs de Mayu Sato pour une cavalcade rythmique avant de finir au gong et à la flûte, tandis que se dispersent les brumes matinales. Les spectateurs, déjà nombreux, sont rassurés par la réapparition d’un ciel bleu.

La musique accompagnera toute la descente coordonnée par Blaise Merlin. Avec L’Onde & Cybèle, il organise des itinéraires artistiques (prochainement à Paris : une déambulation le long de l’ancienne voie de chemin de fer, la Petite Ceinture). Il a su enchanter la forêt en postant des chanteurs et des instrumentistes dans les branches, avec Fanny Perrier-Rochas et ses airs byzantins, le Duo Ishtar (luth et harpe) de Maëlle Duchemin et Maëlle Coulange. Suivront des solos de violoncelle, violon et clavecin, au détour d’une clairière, et des duettistes qui mêlent ces cordes suédoises que sont les nickelharpas, à la guitare et la mandole. Le bien nommé Guillaume Loizillon, lui, peuple les herbes hautes de ses Zoophonies, clameurs électroniques d’une faune imaginaire…

Les cailloux roulent sous nos pieds, on s’arrête et on tend l’oreille aux « jingles » sonores qui jalonnent la descente. Au fur et à mesure, les techniciens finissent d’installer quelques structures complexes et on ne verra donc pas toutes les propositions…

La musique guide aussi les nombreuses pièces présentées sur le chemin. Le saxophoniste Peter Corser soutient d’un souffle continu une chorégraphie de Jean-Claude Gallotta. Arlaud, Angèle Methangkool-Robert et Bruno Maréchal s’accordent et se désaccordent en solo, duo et trio pour une danse narrative fluide sur les vicissitudes de l’amour à trois.

Plus loin, trois musiciens loufoques coiffés de branchages disent la solitude de deux campeurs un peu paumés. En tenue parodique d’Adam et Eve, ils s’interrogent sur l’existence de Dieu. On reconnaît le style déglingué d’Yves Fravega et de sa compagnie l’Art de vivre … Plus poétiques, Les filles du Renard Pâle : Johanne Humblet, haut perchée pendant plus de quatre heures sur un fil tendu entre deux épicéas, manie lentement sa perche en se lovant autour du câble accompagnée par des berceuses au ukulélé.

Sur ce parcours de sept kilomètres, des bénévoles agitent au-dessus de la tête des marcheurs des pancartes invitant à la prudence et à rester à un mètre les uns des autres. Chacun cherche sa place dans l’herbe, au milieu des gentianes, en évitant les chardons et les bouses de vaches, un enfant sur les épaules ou lové sur les genoux. En contre-bas, parviennent les applaudissements du groupe qui précède : on se sent nombreux et heureux dans cette nature sylvestre. Les artistes ont d’ailleurs joué les ambiguïtés de la faune et de la forêt : ils présentent presque tous une hybridation animale et/ou feuillue qui réveille les enchantements des contes et les peurs de l’enfance.

Des marcheurs prévoyants ont emporté un pique-nique et composent çà et là des campements provisoires…Les multiples propositions que danseurs, acrobates comédiens et performeurs enchaînent cinq à six fois dans la journée, jouent la forêt comme espace poétique et lieu de l’invisible, des esprits et des légendes. Le Semnoz se prête aux créations in situ, inspirées par le relief et la végétation alentour : la danseuse Sandrine Abouav devient une femme-gentiane, ondulant et rampant dans les hautes herbes entre chardons et fleurs des Alpes… Face à elle, Jade et Cyril Casmèze de la compagnie Le Singe debout se sont métamorphosés en homme-loup et femme-renard, insolites et glapissants. Lise Ardaillon et Sylvain Milliot, de la compagnie Moteurs multiples, mettent en scène une absence avec une tente vide, des bois de cerf menaçants, une voix off : le campement mystérieux de Sophie, disparue depuis quelque temps déjà ?

Une histoire à imaginer comme celle de cet homme qui, descendu de l’arbre en dansant au bout d’un fil, gravit un immense talus qu’il débaroule pour regagner son perchoir et, tel Sisyphe, recommence ad libitum… Poétique comme Camille Boitel sait l’être ! Métaphorique aussi, la performance en plein champ de Yoann Bourgeois et Marie Vaudin : sur un plateau carré oscillant sur un pivot central, ils peinent à se rejoindre pour s’asseoir à la table placée au milieu du dispositif, douce ironie sur le couple et ses incertitudes …

Sur un petit terre-plein de gazon, entouré de fleurs blanches, dansent Hafiz Dhaou et Aïcha Mbarek, en habits de mariés. La voix de Marguerite Duras aux sonorités sèches, commentant Détruire, dit-elle, nous invite à revenir à l’état d’avant l’éducation, à retrouver la vie intérieure comme facteur de changement de soi…

Dans une clairière, François Veyrunes a ménagé une échappée belle d’une grande douceur. Un duo féminin, tendre et félin, dansé par Francesca Ziviani et Emily Mézières : la nudité des corps, l’un blond et l’autre brun, qui se mêlent en arabesques sur l’herbe verte, se confond avec la nature bienveillante. Un parapente glisse langoureusement au-dessus d’elles ajoutant une caresse imprévue à la caresse du vent. Age d’or ou paradis perdu… comme en réponse à la pièce ironiquement tourmentée d’Yves Fravega …

En clôture, Philippe Decouflé, sur un large plateau, joue avec le mode plus classique de la représentation. Huit danseurs pour des pièces courtes aux registres variés qui traversent des périodes de son travail. Peut-être la moins surprenante des propositions réunies au Semnoz.

Nous n’avons pu voir le travail de François Chaignaud, de Fanny de Chaillé et Jérome Andrieu, ni apprécié Chloé Moglia suspendue à son arche, ni le funambule Nathan Paulin. Certains espaces n’étant pas encore prêts au moment de notre passage, ou trop bien cachés !. Impossible de citer tous ces artistes ni toutes les propositions. Chacun a répondu à sa manière à l’invitation, avec une forme d’humilité, un souci de retour aux sources. Aussi avons-nous vécu cette magnifique balade comme une offrande des artistes aux dieux du vent et de l’été, aux arbres et aux oiseaux.

Mireille Davidovici et Marie-Agnès Sevestre pour Théâtre du blog

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 21, 2020 11:37 AM

|

Par Manuel Piolat Soleymat dans La Terrasse - 21 juillet 2020 Dans le cadre du programme Un été particulier de la Ville de Paris, Antonin Chalon recrée After the end, de l’auteur anglais Dennis Kelly, au sein d’un container installé dans l’enceinte du Square Wyszynski. En 2019, à La Manufacture, dans le Festival Off d’Avignon, Antonin Chalon créait After the end, thriller psychologique de Dennis Kelly plaçant deux personnages — Louise et Mark — dans un “hors le temps” entre réalité et illusion. Cet été, le jeune metteur en scène adapte son spectacle pour une nouvelle version programmée par la Ville de Paris, en plein air, dans le XIVème arrondissement de la capitale. Installé sur des gradins, devant un container au sein duquel les comédiens Marie Petiot et Nicolas Avinée se font face, le public assistera aux impulsions vertigineuses de ce « huis clos à l’hyperréalisme glaçant ». Un huis clos à travers lequel l’auteur anglais (né en 1970) explore les tensions que mettent en jeu deux individus réfugiés, suite à une attaque terroriste, dans un abri souterrain antiatomique. « Tout oppose Mark et Louise, explique Antonin Chalon. Lui est plutôt introverti, un peu geek. Elle est très à l’aise en société. Le rapport de force qui se joue entre eux évolue constamment. » Une jeune génération en perte de repères « La victime peut ainsi se changer en bourreau, poursuit-il. La maîtrise de la situation échappe tour à tour à l’un, puis à l’autre. » Dans l’espace confiné de ce bunker coupé du monde, les deux personnages d’After the end laissent ressurgir leurs instincts primaires : désirs, manipulations, luttes de pouvoir et de territoire… « Dennis Kelly explore avec beaucoup de justesse les contradictions d’une jeune génération en perte de repères, fait remarquer le metteur en scène. Une génération bouleversée par la violence, la xénophobie et l’omniprésence des médias. (…) Nous avons réalisé un travail très rigoureux sur les dialogues, envisageant le texte comme une véritable partition de musique, avec ses temps, ses silences et ses crescendos. » Centrant sa représentation sur la direction d’acteur, Antonin Chalon s’attache ici à éclairer « la fragilité de personnages dépeints avec une précision toujours teintée d’une grande humanité ». Manuel Piolat Soleymat After the end

du Mardi 1 septembre 2020 au Samedi 12 septembre 2020

Square Wyszynski

rue Vercingétorix, 75014 Paris.

à 20h45. Relâche le 06 septembre. Entrée libre. Réservation obligatoire : reservationsaftertheend@gmail.com

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 21, 2020 6:14 AM

|

Par Stéphane Capron dans Sceneweb - 21 juillet 2020 La ville de Paris a préempté les immeubles de la Rue Léon dans le quartier de la Goutte d’or qui abrite le théâtre. Ils avaient été mis en vente pendant le confinement par son propriétaire, une holding luxembourgeoise. Le Lavoir Moderne Parisien, lieu de création dirigé par Julien Favart va ainsi pouvoir poursuivre son travail de dénicheurs de talents.

Cet hiver, juste avant le confinement, Etienne A, la pièce de Florian Pâque et Nicolas Schmitt créée au Lavoir Moderne Parisien a créé le buzz, à tel point que le pièce est reprise dans le privé au Théâtre La Scala. Le Lavoir Moderne Parisien sert à cela, à permettre à des jeunes compagnies à montrer leur spectacle.

Ancien lavoir de la fin du 19ème siècle, Le Lavoir Moderne Parisien est devenu un théâtre en 1986 et reste à ce jour l’unique théâtre du quartier de la Goutte d’Or. Le LMP est géré par l’association Graines de soleil qui fonctionne avec deux salariés permanents et des intermittents, qui vont pouvoir souffler, tout comme son directeur, Julien Favart qui va pouvoir continuer “à dénicher des pépites“, même s’il sait qu’il va falloir encore “se battre pour faire vivre l’équipe et convaincre tous les subventionneurs de la structure“. Mais la préemption du bâtiment par la ville de Paris est un premier pas. “Ce théâtre est un symbole de la lutte pour l’indépendance de la culture. Nous ouvrons aujourd’hui une nouvelle page, ambitieuse et sereine, de son histoire” écrit sur son compte twitter, Christophe Girard, l’adjoint à la culture d’Anne Hidalgo. Le bâtiment sera rénové par un bailleur social qui en deviendra le propriétaire. La direction du LMP et la Ville de Paris doivent désormais se revoir pour évoquer le fonctionnement de l’association.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 21, 2020 5:16 AM

|

par Olivier Frégaville - Gratian d'Amore, envoyé spécial à Villeurbanne - publié dans l'Oeil d'Olivier le 21 juillet 2020 En confiant à Valère Novarina la tâche de revisiter le mythe d’Orphée et d’Eurydice, Jean Bellorini souhaitait un voyage au pays des songes, des mots et des sombres merveilles. Encore en répétitions, Le jeu des ombres, dont la première était prévu dans la cour d’Honneur du Palais des Papes dans le cadre du Festival d’Avignon, semble dépasser toutes les espérances secrètes du nouveau directeur du TNP. Poétique épopée dans l’enfer des amours sacrifiées ! Au cœur du quartier des Gratte-ciel de Villeurbanne, aux faux airs de Manhattan, se niche dans une immense bâtisse blanche à l’architecture art déco, le TNP. Construit dans les années 1930 à la demande de Firmin Gémier et remanié à plusieurs reprises depuis par ses directeurs successifs, le lieu, gardien d’une certaine idée du théâtre, qui se veut « élitaire pour tous », comme dirait Antoine Vitez, dégage une aura singulière. L’arrivée en janvier de Jean Bellorini s’inscrit dans cette belle continuité. Jean Bellorini aux manettes Après avoir admiré la façade, il est temps de pénétrer dans l’antre. Coronavirus obligé, c’est par l’entrée de service que l’on s’engouffre dans le bâtiment. La visite est rapide, dans quelques minutes, salle Roger Planchon, les répétitions du Jeu des ombres vont débuter. Sur scène, les comédiens en costume déambulent. Ils s’échauffent la voix, prennent possession des lieux, les apprivoisent. En chef d’orchestre, Jean Bellorini rassure les uns, encourage les autres, donne ses dernières recommandations, ses dernières notes. Le chant de Verdi, les mots de Novarina Chacun prend place dans un décor épuré rappelant quelques vieux greniers, quelques brocantes dédiées à la musique. La pièce plonge dans la pénombre. Un faisceau de lumière éclaire un petit groupe d’acteurs dont s’extrait Hélène Patarot. Regard déterminé, pas mesurés, elle s’avance vers les spectateurs. Madame Loyale du spectacle à venir, elle délivre avec délicatesse les tenants et aboutissants des amours du tendre Orphée et de la belle Eurydice. C’est le commencement d’un rêve ouaté où les chants opératiques de Monteverdi accompagnent les mots fantasques de Valère Novarina. Son écriture prolixe, extravagante et jubilatoire s’accorde à merveille avec les notes jouées en direct par trois musiciens. Des images à couper le souffle Les images défilent, les tableaux s’enchaînent. De partout jaillit une troublante beauté. L’émotion est là palpable dans chaque intonation, chaque apparition. La scénographie d’une beauté tragique autant qu’onirique, signée Jean Bellorini et Véronique Chazal, envoûte, hypnotise. Le tout porté par d’épatants artistes : l’éblouissante Karyll Elgrichi, l’ahurissant Jacques Hadjaje, le gracile François Deblock, l’habité Marc Plas, la détonante Anke Engelsman, l’épatant Mathieu Demonté, l’étonnante Clara Mayer, l’extraordinaire Liza Alegria Ndikita, le prodigieux Ulrich Verdoni et la lumineuse chanteuse Aliénor Feix. Le rêve manqué d’Avignon Encore à l’état d’ébauche, le spectacle saisit par son épure et son lyrisme. Comment ne pas penser à ce qu’aurait pu donner une telle œuvre, si riche, si intense dans l’écrin de pierres de la Cour des Papes. Profondément conquis par le travail de Jean Bellorini, on ne peut qu’avoir hâte d’assister à la première en octobre prochain, lors de la semaine d’art du Festival d’Avignon. Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – Envoyé spécial à Villeurbanne Le Jeu des Ombres de Valère Novarina

Répétitions au TNP

Semaine d’art en Avignon – Festival d’Avignon

Diffusion le 25 juillet 2020 sur France 5 à 23h20

Durée 2h00 environ

mise en scène Jean Bellorini assisté de Mélodie-Amy Wallet

avec Liza Alegria Ndikita, François Deblock, Mathieu Delmonté, Karyll Elgrichi, Anke Engelsmann, Aliénor Feix, Jacques Hadjaje, Clara Mayer, Hélène Patarot, Marc Plas, Ulrich Verdoni

euphonium Anthony Caillet

piano Clément Griffault

violoncelle Barbara Le Liepvre

percussions Benoit Prisset

collaboration artistique Thierry Thieû Niang

scénographie Jean Bellorini, Véronique Chazal

lumière Jean Bellorini, Luc Muscillo

vidéo Léo Rossi-Roth

costumes Macha Makeïeff

coiffure et maquillage Cécile Kretschmar

musique extraits de L’Orfeo de Claudio Monteverdi

direction musicale Sébastien Trouvé en collaboration avec Jérémie Poirier-Quinot Crédit photos © Pascal Victor

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 20, 2020 7:30 PM

|

Par Olivier Frégaville - Gratian d'Amore dans L'Oeil d'Olivier - 20 juillet 2020 La vie reprend dans les théâtres. Partout en France, des initiatives voient le jour pour donner un nouveau souffle au spectacle vivant. A Paris, le metteur en scène David Lescot présente, au Théâtre de la Ville et à Paris l’été, son diptyque jeune public, J’ai trop peur et J’ai trop d’amis. Entretien avec un artiste vibrant.

Est-ce que cette période étrange a changé votre façon d’envisager le théâtre ? David Lescot : je ne dirais pas ça directement. Je ne crois pas que cela ait eu un effet direct sur le contenu de ce que j’ai envie de faire que ce soit sur la forme ou le fond. C’est un coup d’arrêt assez violent. Évidemment, comme tout le monde j’ai été sonné au début, mais, très vite, je me suis dit que je pouvais profiter de ce moment suspendu pour me reposer un peu. J’ai accepté ce temps, j’ai fait avec. Il me semblait inconcevable de tenter de lutter contre cette chose beaucoup plus grave que nous. Bien sûr, cela a eu et a toujours des incidences énormes sur nos activités d’artistes, mais je trouvais plus utile de reprendre des forces aux vues des signes avant-coureurs d’un désastre annoncé pour nos métiers. Après un tel choc, la reprise ne pouvait être que compliquée et chaotique. Bien sûr, cette crise sans précédent fait émerger des thèmes que l’on va reconnaître et retrouver dans ce que l’on a produit, écrit ou monté. En tout cas, je ne suis pas pour le volontarisme dans ce domaine. Je préfère laisser venir les choses. L’inconscient et la passivité de l’inspiration sont très importants dans mon processus créatif. Le monde se charge de décider sur quoi il met l’accent. Ce n’est pas à moi de la faire. Un exemple tout bête, on a joué début juillet, à 3 heures du Matin, dans le cadre de la grande veillée du théâtre de la Ville, Portrait de Ludmilla en Nina Simone. On ne pouvait imaginer qu’entre le moment où on l’a créée, il y a trois ans, et maintenant, la question des Black lives Matter, un mouvement mondial pour protester contre les actes violents contre toute une population, aurait une telle résonnance. A l’époque, l’accent était ailleurs. En ce qui concerne la pandémie que nous traversons, je trouve que la recherche du patient zéro est un très bon thème. De manière symbolique métaphorique, il pourrait apparaître dans des spectacles que je commence à imaginer. Un peu partout, tout repart, n’y a-t-il pas un risque d’embouteillage scénique ? David Lescot : Pas du tout. Je pense vraiment que la question qui se pose depuis l’annonce de la réouverture des théâtres, était comment faire pour repartir après cette période de coma, comment relancer les choses. Ce qui a lieu actuellement, les endroits où on accueille du public de manière restreinte, sont des ballons d’essai, des reprises d’activités expérimentales, qui vont permettre de voir comment les gens sont attachés à l’idée d’aller au théâtre, de ressortir, d’assister ensemble à une représentation. En fait, on essuie les plâtres en espérant des mois meilleurs. Et c’est vraiment cette notion-là qui m’intéressait. J’ai vraiment manqué de théâtre, de cette activité si particulière que l’on fabrique entre nous et que l’on montre ensuite au gens. C’est mon oxygène, ce qui me fait vibrer.

Dans le cadre de la veillée du Théâtre de la Ville, j’ai pu voir quelques spectacles. Quel bonheur retrouvé, d’être assis dans une salle et de communier avec d’autres. Dans le cadre de l’été solidaire du théâtre de la Ville et du festival Paris l’été, vous présentez deux spectacles plutôt jeunesse. Qu’est-ce qui vous a inspiré ? David Lescot : L’idée est partie d’une discussion avec Emmanuel Demarcy-Mota, directeur du théâtre de la Ville, qui avait l’envie dans son mandat de développer l’offre théâtre pour le jeune public. J’ai tout de suite été intéressé, car je n’avais jamais fait ce genre de spectacle. L’attrait de l’inconnu m’a tout de suite stimulé. Auparavant, je m’étais intéressé à des œuvres pour ados, car je trouvais le répertoire pauvre. Mais je ne m’étais pas penché à l’époque sur des spectacles qui s’adresseraient à des plus jeunes. J’ai trop peur et sa suite J’ai trop d’amis, parle du passage en sixième et donc peuvent être vus dès l’âge de sept ans.

En parallèle, du travail de la fiction de la langue pour ces générations-là, j’avais depuis longtemps dans mes bagages l’idée de créer des personnages d’enfants. C’est un autre endroit que j’avais à cœur de découvrir, un nouvel horizon dramaturgique à explorer, une veine humoristique à creuser. C’est une dimension à laquelle je suis très attaché car c’est un lien fondamental avec le public de tout âge. Comment s’est fait l’invitation à Paris l’été, festival qui dans un premier temps a été annulé avant d’être de nouveau programmé dans une version très resserrée ? David Lescot : Au départ, nous ne devions pas participer à l’édition 2020 de Paris l’été. Puis, j’ai été contacté par Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel, les directeurs du Monfort Théâtre et de cet événement culturel estival. Après la déception d’avoir dû annuler les festivités, ils avaient la volonté de faire quelque chose, de ne pas laisser la pandémie gagner. Ils ont donc ouvert leur horizon vers d’autres formes théâtrales, et notamment avec des spectacles pouvant s’adresser au jeune public. Et comme nous avions déjà joué cette pièce au Monfort, il y a quelques années, ils souhaitent la reprendre, pour une journée spéciale, le 2 août, au Lycée Jacques Decour.

Nous sommes assez proches artistiquement parlant, puis nous devons reprendre Une Femme se déplace la saison prochaine, dans le cadre du Hors les murs du théâtre de la Ville, dans leur lieu. Du coup, tout cela fait sens. En parlant de ce spectacle, votre Comédienne Ludmilla Dabo, vient d’être sacrée meilleure comédienne par le syndicat de la critique, qu’est-ce que cela vous fait ? David Lescot : Bien évidemment, je suis très heureux pour elle. C’est un prix emblématique qui pour ce spectacle particulier sonne parfaitement juste. Parce que quand tu écris une pièce, avec ce titre, pour une comédienne qui est de toutes les scènes et qui tient sur ses épaules toute la représentation, c’est une belle consécration qu’elle soit récompensée. Par ailleurs, quand on regarde le palmarès, cette année, il est très orienté vers les femmes, vers le féminin. C’est donc d’autant plus touchant que Ludmilla obtienne ce prix. Je suis très fier pour elle, pour l’actrice qu’elle est, pour la femme qu’elle est. Comment s’est fait votre rencontre ? David Lescot : On s’est rencontré à la Mousson d’été, il y a huit ans. On avait bien sympathisé. Et quand la Comédie de Caen m’a proposé de faire un portrait de Nina Simone, j’ai tout de suite pensé à elle, car notamment je savais qu’elle était une très bonne chanteuse. En travaillant étroitement, l’un avec l’autre, je me suis aperçu qu’elle était bien plus forte encore que ce que je pensais. Elle a des qualités rythmiques, une puissance de jeu, un torrent d’émotions qu’elle est capable de susciter et de contrôler, qui me touche particulièrement et m’impressionne. Alors qu’on répétait Nina Simone, j’étais en train d’écrire Une femme se déplace, sans savoir qui jouerait ce rôle. On était à Avignon en 2017, et c’est devenu une évidence. Entretien réalisé par Olivier Frégaville-Gratian d’Amore J’ai trop peur de David Lescot

Paris l’été – Lycée Jacques Decour – 2 août 2020

Mise en scène de Véronique Felenbok

Scénographie de François Gautier-Lafaye

Lumières deRomain Thévenon

avec Théodora Marcadé, Lyn Thibault et Marion Verstraeten J’ai trop d’amis de David Lescot

Théâtre de la Ville – été solidaire

mise en scène de David Lescot assisté de Faustine Noguès

Avec en alternance Suzanne Aubert, Théodora Marcadé, Elise Marie, Camille Roy & Marion Verstraeten

Création lumières de Guillaume Roland

Costumes de Suzanne Aubert Portrait de David Lescot - Crédit photo © Pascal Victor

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 19, 2020 2:45 PM

|

Entretien entre Thierry Jallet et Marc Lainé publié le 16 juillet 2020 sur Wanderersite Les entrevues théâtrales de l'été: Marc Lainé, metteur en scène, nouveau directeur de la Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche

"Nous trouverons les moyens de faire communauté. Pour que le réel tremble. Pour que le doute surgisse. Pour qu’on s’interroge. "

Thierry Jallet — 16 juillet 2020

Entretien réalisé le 10 juillet 2020

Pour ce nouvel entretien estival, nous avons pu dialoguer avec Marc Lainé, le nouveau directeur de la Comédie de Valence CDN Drôme-Ardèche. Diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, c’est d’abord en tant que scénographe puis en participant à diverses mises en scène qu’il a approché le spectacle vivant. Ses collaborations lui ont permis de travailler aussi bien au théâtre qu’à l’opéra avec plusieurs autres artistes comme Marcial di Fonzo Bo, Richard Brunel, David Bobée ou encore Madeleine Louarn. Recherchant le croisement des formes artistiques les plus diverses, Marc Lainé crée maintenant ses propres spectacles depuis plus de dix ans, à la tête de sa compagnie « La Boutique Obscure »1. Et c’est, comme il le dit, avec une certaine continuité dans son itinéraire qu’il a souhaité diriger une structure comme le CDN à Valence où ses premiers spectacles ont d’ailleurs tourné par le passé en Comédie itinérante. Comme un cycle ouvrant instantanément sur un autre à la direction. En parallèle, poursuivant sa propre démarche de création – il prépare notamment Nosztalgia Express dont la création aura lieu en janvier 2021 ainsi qu’un triptyque qu’il nous présente et dont il nous réserve la primeur– au sein d’un ensemble artistique résolument pluridisciplinaire, il nous relate les premiers mois dans ses nouvelles fonctions, les exigences requises, les difficultés rencontrées ce printemps. Il exprime aussi son enthousiasme intact, sa confiance en ceux avec qui il s’engage à faire vivre pleinement la Comédie. Entretien.

THIERRY JALLET

Vous voici installé dans vos fonctions de directeur de la Comédie de Valence. Comment vivez-vous ces débuts ?

MARC LAINÉ

Si on fait abstraction de tout ce qu’il s’est passé ce printemps, je me sens infiniment chanceux d’être le locataire d’une institution comme le CDN, au milieu de sa formidable équipe permanente. Comme j’ai signé mes premières scénographies ainsi que ma première mise en scène à la Comédie, je connaissais déjà les membres de cette équipe. Et ce lien avec eux est une des raisons pour lesquelles j’ai souhaité être candidat à la direction de la Comédie de Valence. Ce sont des personnes très engagées et qui ont en commun un désir réel et constamment renouvelé pour accompagner les artistes, pour accompagner la création. Prendre la direction du CDN me rend vraiment très heureux car je me sens totalement en confiance. Comme chez moi en quelque sorte. Et ce, même si cette prise de fonction s’est instantanément complexifiée, avec la mise en œuvre des travaux absolument nécessaires que mes prédécesseurs avaient initiés avant mon arrivée, et qui concernent entre autres la grande salle. Il s’agit d’améliorer l’isolation thermique des locaux, indispensable pour l’équipe d’une part, et l’accessibilité indispensable pour toute personne à mobilité réduite venant à la Comédie, d’autre part. Le projet architectural est parfaitement conduit dans le service de l’institution, donc du public. Tout le monde devrait apprécier ces travaux conséquents. Sans doute, les spectateurs seront-ils notamment satisfaits des nouveaux fauteuils prévus pour la grande salle.

TJ

La période de confinement qui a débuté à la mi-mars a sans aucun doute été tout aussi difficile…

ML

Sans référence préalable mais formidablement accompagné par l’équipe très professionnelle de la Comédie ainsi que par Claire Roussarie, ma directrice adjointe, j’ai pu absorber ces chocs successifs en limitant leurs impacts. Par ailleurs, cette rude période a révélé une forme de solidarité manifeste entre la plupart des grandes institutions appartenant à l’écosystème du spectacle vivant. Nous étions tous soucieux des techniciens, des artistes et des compagnies mais aussi des structures n’ayant pas toutes les mêmes moyens de résister. Le dialogue a été constant et il y a eu tout de suite une volonté globale de s’en sortir ensemble. Comme tous nos collègues, nous avons pris la décision de nous placer immédiatement en soutien des équipes paralysées par la situation. En tant que directeur de compagnie, j’ai dénombré soixante-cinq dates qui ont été annulées. Et si les structures qui les accueillaient n’avaient pas développé ces réflexes de solidarité, ma compagnie aurait sans aucun doute connu des difficultés bien plus graves encore. En définitive, cette période a permis de prendre conscience de l’extraordinaire maillage des institutions culturelles françaises et d’une forme de responsabilité réciproque les unissant. Cette crise a par ailleurs aiguisé encore plus en moi la responsabilité vis-à-vis du public. À certains endroits, on sent combien le théâtre reste indispensable, combien il participe de l’élaboration d’une pensée commune. J’ai ressenti aussi une autre responsabilité vis-à-vis des équipes sidérées par ce qui nous arrivait à tous en mars. Tous étaient décontenancés d’être brutalement coupés de la création, coupés des artistes, coupés du partage de l’art avec les publics. C’est pourquoi j’ai absolument tenu à maintenir une activité de création, même avec des moyens réduits, même par une diffusion exclusive sur les réseaux sociaux. Une activité que l’équipe pourrait défendre et partager. En raison de cette crise, j’ai finalement appris mon métier de directeur à très vive allure.

TJ

Et être directeur dans ce contexte au cœur d’un territoire incluant la Drôme et l’Ardèche est de surcroît très particulier…

ML

Tout est effectivement très corrélé. Lors de ma candidature à la direction du CDN, j’ai exprimé une volonté claire et affichée de dialogue avec les autres institutions sur l’ensemble de ce territoire. Comme nous serons hors les murs lors de la saison prochaine en raison des travaux que j’évoquais, ce dialogue a donc été vite engagé. Et j’ai été immédiatement touché par la solidarité qui émanait de toutes ces équipes : accueillir le CDN était une évidence ! Comme nous sommes pleinement conscients de cette hospitalité, dès le début de l’année 2020, nous avons cherché à travailler avec nos partenaires dans plusieurs coréalisations fondées sur des choix communs d’artistes, de projets. Je tenais à ce que cet accueil ait du sens pour nous tous et ces collaborations m’ont vraiment impressionné. Au début de la crise sanitaire, nous avons maintenu cette communication régulière les uns avec les autres, tous placés en apnée, attendant fébrilement les décisions officielles. Et chacun d’entre nous nourrissait finalement la réflexion des autres, ce qui a favorisé l’émergence d’une pensée commune : nous nous demandions quel sens nous pourrions trouver à ce que nous traversions. Les échanges ont été nourris aussi car cette crise nous a tous ramené à la question du territoire où nous nous trouvons. À ce sujet, on m’a demandé plusieurs fois s’il ne fallait pas arrêter les grandes tournées pour se centrer sur des territoires plus réduits et dans des productions plus locales justement. Cette forme d’injonction me paraît tout à fait dangereuse : il convient de ne pas choisir et de faire les deux sans distinction, car le spectacle vivant se doit d’être diffusé partout, à l’échelle locale comme internationalement. Son extraordinaire pouvoir de fédération doit être préservé partout coûte que coûte.

TJ

Dans ce contexte porteur de tant d’incertitudes pour les mois à venir, la nouvelle saison a quand même été annoncée sur le nouveau site de la Comédie de Valence. Qu’est-ce qui la caractérise ?

ML

D’abord, comme nous n’avons pas la grande salle à disposition, nous accueillons des formes plus légères qui sont également susceptibles de faciliter l’adaptation aux éventuelles contraintes sanitaires en vigueur. Par exemple, on inaugurera la saison avec des spectacles en extérieur. De la même manière, nos deux premières productions sont en Comédie itinérante, par conséquent prévues pour un nombre réduit de spectateurs. Dans un sens, les contraintes liées aux travaux en facilitent certaines autres liées à l’épidémie de Covid. À propos de cette saison, je dois dire que j’en suis assez fier pour des raisons artistiques mais également pour des raisons politiques. Elle témoigne pour une bonne part d’une volonté d’éclectisme qui renvoie au projet pour la Comédie que j’ai voulu transdisciplinaire, celui d’un théâtre qui se réinventerait par les croisements entre différentes disciplines. Et nombre d’artistes y portent haut cette volonté. De la même manière, cet éclectisme se perçoit dans le positionnement des artistes qui questionnent le monde avec radicalité parfois – et il est important pour moi que le théâtre soit un lieu de confrontation des idées – ou bien des artistes qui ont une approche plus esthétique afin d’atteindre directement la sensibilité artistique de chacun. En somme, j’ai souhaité une première saison qui permette aux spectateurs de la Comédie de découvrir la création théâtrale et la création chorégraphique contemporaines, françaises et le plus possible internationales dans toute leur passionnante diversité, malgré les limitations imposées par les conditions sanitaires que nous connaissons actuellement. Je tiens tout de même à signaler que je m’inscris totalement dans la lignée de mes prédécesseurs en cherchant à offrir au public du territoire de la Drôme et de l’Ardèche le panorama le plus large possible. À mon niveau et d’un point de vue plus strictement politique – c’est très important pour moi, je le redis – j’ai tenu à affirmer la parité autant dans l’ensemble artistique que dans cette première programmation. Si on ne la décide pas, je crois fermement qu’elle n’adviendra pas du tout. D’où cette attention particulière qui pour moi, va bien au-delà du politiquement correct et d’un simple procédé de communication. Ensuite, j’ai tenu à y défendre la représentation de la diversité tout aussi essentielle, à la fois dans l’origine des artistes de l’ensemble mais aussi au sein des spectacles qui seront proposés. Le projet que je porte développe les croisements, fait dialoguer les disciplines entre elles. Et les cultures entre elles de la même façon. Tout cela est donc cohérent.

TJ

Vous y revenez souvent, l’ensemble artistique et pluridisciplinaire autour de vous est essentiel…

ML

Absolument essentiel ! En tant que scénographe comme en tant que metteur en scène, j’ai grandi dans les CDN. J’ai fait partie de la première vague d’artistes associés, voulue par le ministère, pour que ces institutions deviennent d’authentiques outils en partage. Je sais à quel point cela a été important dans mon désir de prendre la tête d’un de ces lieux puisque j’y ai appris à faire grandir mon travail artistique grâce à ces collaborations passées. En ce sens, il était fondamental pour moi de reconduire pour d’autres cette expérience qui m’a tellement apporté. Je tiens à ce que le CDN soit un véritable lieu de création en partage pour aboutir in fine à des spectacles inédits. La nouveauté consiste à ce que de nombreuses disciplines, de divers horizons esthétiques soient présentes dans l’ensemble. Voici la marque signifiante et revendiquée que je tiens à imprimer par ma direction. Cela permettra de nourrir la pensée comme la recherche autour des liens multiples qui se tisseront.

TJ

Deux de vos spectacles déjà créés seront joués à nouveau pendant la saison auxquels s’ajoute la répétition publique de Nosztaglia Express, votre prochaine création. Vous poursuivez votre propre cheminement artistique à Valence ?

ML

Une chose est ici à prendre en compte : la programmation de mes spectacles dans la prochaine saison découle essentiellement de circonstances exceptionnelles. La Chambre désaccordée d’abord, est un spectacle qui a déjà été programmé au cours de la saison 2019-2020 par Richard Brunel et Christophe Floderer. Nous avons finalement dû l’annuler en raison des mesures sanitaires de confinement lors de ce printemps. Toutefois, nous l’avons reprogrammé afin que cette rencontre avec le public ait bien lieu en fin de compte. Pour Nosztalgia Express maintenant, il est nécessaire de disposer du grand plateau. Or, quand les travaux seront achevés, les comédiens ne seront plus disponibles pour sa création : c’est la raison pour laquelle nous le créerons ailleurs – au CDN de Normandie-Rouen où j’ai été artiste associé pendant longtemps. En raison de cette contrainte, j’ai tenu à ce que le public de la Comédie accède tout de même à ma démarche par le projet qui en était finalement le plus emblématique : voilà pourquoi Vanishing Point est également entré dans la programmation. Il faut considérer combien ce spectacle est important dans mon parcours, tout à fait représentatif de mon approche artistique transdisciplinaire puisque la vidéo et la musique y croisent pleinement le théâtre. Pour revenir à Nosztalgia Express, je précise qu’après sa création, il va connaître une belle tournée en France, notamment au Théâtre de la Ville, à Paris. Et nous le présenterons ensuite à Valence au cours de la saison 2021-2022. Je précise maintenant et il me semble que c’est la première fois que j’en parle, que dans le cadre de ma candidature j’avais exprimé la volonté de créer un triptyque sur la durée de mon premier mandat. Il s’agira de fictions qui s’inscriront sur le territoire valentinois, en collaboration avec son public. Ma première création pour la saison 2021-2022 en tant que directeur de la Comédie de Valence sera un O.V.N.I. (Objet Valentinois Non-Identifié) et s’intitulera Sous nos yeux. Ce premier volet tout à fait caractéristique du nouveau projet, ne sera pas un spectacle mais un roman graphique qui sera écrit avec les habitants de Valence et dessiné par Stephan Zimmerli. En quelques mots, l’histoire sera celle de l’enquête menée par un journaliste au sujet de la mystérieuse disparition d’un homme – ayant les traits de Bertrand Belin, et c’est important à savoir pour la suite du triptyque – racontée par les derniers témoins à l’avoir vu dans Valence. Nous irons donc dans la ville à la rencontre des gens qui auront à choisir un lieu ayant une puissance dramatique certaine pour eux, et ce lieu sera précisément celui de leur dernière rencontre avec le disparu. Stephan dessinera à la fois les participants valentinois, témoins interrogés par le journaliste, et le lieu décrit. Avant la publication probablement aux éditions Actes Sud, nous souhaiterions exposer les dessins de Stephan dans la ville, sur le lieu même pour lequel chaque participant a opté. Tout cela évoque un peu la démarche d’Ernest Pignon-Ernest. Étant donné que le plateau n’est pour le moment pas accessible, mon idée consiste à déployer mes histoires dans la ville même, qui se trouvera en quelque sorte tatouée par ces fictions. Le titre du deuxième volet pour la saison suivante, sera En travers de sa gorge et racontera comment la femme du disparu est hantée par son fantôme. La création se fera au plateau cette fois tandis que le troisième volet sera une installation purement plasticienne.

TJ

Voilà qui est très enthousiasmant pour les saisons à venir. À ce propos, on parle beaucoup du théâtre d’après cette sombre période traversée depuis plusieurs semaines. Quel peut-il être selon vous ?

ML

Il est absolument crucial de se souvenir que le théâtre d’avant était merveilleux et qu’à cause de circonstances exceptionnelles, il ne faut pas tout jeter. Ce serait un réflexe dommageable. Certes, le Covid constitue une contrainte à laquelle nous devons tous nous adapter mais ce qui fait l’essence du théâtre ne doit surtout pas changer. On doit continuer à créer des espaces de réunion afin de rêver et de réfléchir ensemble. Cela doit persister quoi qu’il advienne ! Nous trouverons les moyens de faire communauté. Pour que le réel tremble. Pour que le doute surgisse. Pour qu’on s’interroge. Cela ne changera pas fondamentalement quelle que soit l’évolution de la situation. Depuis l’antiquité, le théâtre a toujours la même fonction de raconter des histoires pour qu’elles apparaissent dans le réel. C’est très certainement un besoin archaïque de l’être humain et rien ne pourra l’empêcher, selon moi.

Propos recueillis par Thierry Jallet pour Wanderersite

La Chambre désaccordée, création à la Scène nationale 61 en octobre 2018, en tournée à la Comédie de Valence du 11 au 13 mars 2021 (Théâtre de la Ville) et à Bernay le 19 mars 2021

Vanishing point, création au CDDB-Théâtre de Lorient en 2015, à la Comédie de Valence du 27 au 30 avril 2021

Nosztalgia Express, création au CDN Normandie-Rouen en janvier 2021, répétition publique au Théâtre de la Ville, à Valence, le 26 novembre 2020 ; en tournée en France notamment au Théâtre de la Ville, à Paris en avril 2021

Marc Lainé © Pascale Cholette

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 17, 2020 9:39 AM

|

par ARMELLE HÉLIOT dans son blog, le 14 juillet 2020

Depuis hier, 13 juillet, les directeurs de l’institution parisienne, proposent un choix de spectacles que l’on aurait dû voir à Avignon. Pari réussi ! Le public est là, dans une atmosphère heureuse. C’est ParisOFFestival.

Il faisait beau, très beau. Chaleur et vent léger. Dans Paris, un peu vidé de ses habitants par les vacances et le week-end prolongé du 14 juillet, il y avait du monde du côté de l’avenue Marc Sangnier, du côté de la Porte de Vanves.

Les amateurs de théâtre connaissent le coin ! C’est celui du Théâtre 14. Mathieu Touzé et Edouard Chapot ont succédé à l’entreprenant Emmanuel Dechartre, qui a fait vivre ce lieu près de trente ans durant.

On change de génération et d’inspiration. Les deux jeunes gens ont pris les choses en mains portés par la confiance des tutelles. Des travaux conséquents ont été menés. La salle possède désormais une pente et l’allée centrale a disparu. Le plateau n’a pas changé.

Pour le moment, on pénètre dans les lieux par le jardin, à l’arrière. A la belle saison, c’est plaisant. On verra en hiver, car le métro est assez loin…

Les deux directeurs ont déjà organisé quelques séances destinées au jeune public, il y a quelques semaines, après le déconfinement. Des gestes ponctuels mais fertiles.

Ces temps-ci, c’est donc un véritable festival qui nous est proposé. Et disons-le d’emblée, le public était au rendez-vous, en particulier, évidemment, le soir car les spectateurs travaillent pour la plupart et n’ont pas tous la possibilité de consacrer des journées entières au théâtre.

Avec beaucoup d’intelligence, les directeurs et leur équipe, ont décidé d’un autre lieu, le gymnase Auguste-Renoir. A une certaine distance, mais il permet de franchir le boulevard des Maréchaux et de faire signe aux habitants des immeubles qui ne sauraient pas qu’un théâtre palpite non loin d’eux. Et on trouve facilement le chemin…Entre les deux lieux, une rue rendue piétonne, la rue Prévost-Paradol, est dévolue à un espace de repos et de pause, avec chaises longues élégantes et confortables, restauration légère avec même, venue tout exprès du Vaucluse, une cargaison de « Pac » ou mieux nommé « Pac à l’eau », le sirop de citron du sud, boisson des festivaliers d’Avignon !

Il s’agit en effet de donner leur chance à certains spectacles d’Avignon, que l’on aurait dû applaudir dans le off. De bonnes adresses telles le Train bleu, Artéphile, l’Oulle, le Théâtre Transversal, le Théâtre des Brunes (on connaît moins bien ces deux derniers).

Quinze spectacles programmés du 13 au 18 juillet, selon un calendrier qui permet des parcours divers. Pour monter ce festival, les directeurs ont convaincu d’autres soutiens : l’Adami, l’Onda, la Ville de Paris, la SACD, notamment.

Les artistes, jeunes eux aussi, peuvent donc présenter leurs spectacles dans d’excellentes conditions. Mais évidemment avec de raisonnables distances dans les salles et des masques pour la plupart des spectateurs.

Dans la salle « historique » nous avons découvert Une goutte d’eau dans un nuage d’Eloïse Mercier. Un moment assez fragile, mais conçu comme tel par la jeune auteure et interprète soutenue par Charles Berling, directeur du Théâtre Liberté à Toulon. Elle s’est inspirée d’un séjour qu’elle a fait au Vietnam. Elle s’inscrit dans la lumière de Marguerite Duras, tresse des liens de l’histoire qu’elle nous raconte jusqu’à L’Amant, notamment.

Un travail soigné sur le son, le bruit, les voix, un enveloppement intéressant. Vincent Bérenger, conception avec Eloïse Mercier et Charlie Maurin, arrangements et mixage, sont précis et éloquents dans ce travail.

Mais la représentation que nous avons vue manquait un peu de densité. Le texte mériterait d’être travaillé encore. Plus tendu, il serait plus fort. Eloïse Mercier se met elle-même en scène. Elle est précautionneuse, protégée par son micro sur pied ou manipulant des objets. Ce travail minimaliste est dangereux : il alourdit le spectacle au lieu de l’aérer.

Défaut de jeunesse. Il est toujours plaisant de découvrir des jeunes qui se lancent sur scène et font du théâtre leur pays…

D’un tout autre genre est le très déjanté Ultra-Girl contre Schopenhauer. L’auteur et metteur en scène, Cédric Rouillat, est photographe. Ce spectacle est le premier qu’il ait signé, mais ce moment de folie enjouée a déjà été présenté il y a quelque temps dans la programmation du Théâtre des Célestins de Lyon, mais hors murs du théâtre, au Point du Jour.

On est au début des années 80 dans un studio décoré à la mode des années 70, avec un papier peint assez kitsch. Une scénographie de Caroline Oriot et Guillaume Ponroy. Trois protagonistes. Edwige, la très belle Sahra Daugreilh, traductrice qui travaille pour un éditeur de bandes dessinées et qui sa vie durant a été obsédée par les héroïnes telle celle qui va surgir et bousculer son calme présent. Sanglée dans une combinaison moulante qui évoque le drapeau américain, cuissardes rouges, Laure Giappiconi, longs chevaux bruns et lisses de parfaite créature de fiction, est donc Ultra-Girl ! Entre les deux fausses jumelles, David Bescond interprète avec finesse tous les rôles masculins : un voisin, un prof, un plombier, etc.

Un peu de flottement dans l’écriture rend le spectacle parfois plus pesant qu’il n’est en réalité. Il y a beaucoup de références et il faut très bien connaître ses classiques hollywoodiens et son jazz pour comprendre toutes les allusions. Mais cela fonctionne par-delà l’exacte signification car le jeu est survolté et les « personnages » rendus très attachants par les interprètes. Les filles sont superbes et fines et le garçon très subtil ! Plaisir du jeu tenu par un trio irrésistible ! Cela chante, cela danse, on s’envole sur les morceaux en playback, on incarne de toutes ses fibres, voix bien placées et humour ! Bref, du théâtre.

« Une goutte d’eau dans un nuage » sera repris à Châteauvallon les 6 et7 octobre 2020, puis dans le cadre de « l’itinérance » de cette scène nationale également dirigée par Charles Berling. Au centre culturel de Porrentruy, en Suisse, les 3 et 4 décembre et le 20 avril 2021 au Théâtre du Rocher, à La Garde. Autres dates certainement à venir. Durée : 1h10.

« Ultra-Girl contre Schopenhauer » : on vous recommande la bande-annonce très sophistiquée de cet objet théâtral bousculé ! Durée : 1h15.

Renseignements sur le festival « Paris OFFestival » au 01 45 45 49 77.

Légende photo : « Ultra-Girl contre Schopenhauer », des héroïnes très différentes, mais bien accordées….Crédit Julien Benhamou. DR.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 14, 2020 6:12 PM

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 12, 2020 5:57 PM

|

Par Sandrine Blanchard dans le Monde 11 juillet 2020 En Saône-et-Loire, la metteuse en scène Léna Bréban a conçu un spectacle tendre et spontané pour aider à vaincre l’isolement des personnes âgées. Et soudain, la vie s’adoucit. Lundi 6 juillet, à l’Ehpad Charles-Borgeot, dans le village de Pierre-de-Bresse (Saône-et-Loire), les pensionnaires sont de sortie. Oh, pas loin, juste sur le balcon de leur chambre ou dans le jardin au pied de leur maison de retraite. Mais les voir dehors, pour assister à un spectacle imaginé pour eux, éloigne, le temps d’une parenthèse joyeuse, l’isolement qu’ils ont vécu pendant le confinement. Du rideau rouge monté sur la pelouse surgissent six artistes entonnant un air de Joe Dassin : « Salut, c’est encore moi ! Salut, comment tu vas ? Le temps m’a paru très long ». Tour à tour chanteur, danseuse, musicien, comédienne, clown, ils embarquent pendant une petite heure les pensionnaires et les soignants dans un joli tourbillon musical et théâtral. Ce Cabaret sous les balcons, qui s’amuse des gestes barrières tout en les respectant scrupuleusement, est à la fois simple et allègre, tendre et spontané. « Ce moment permet au public et aux artistes de se sentir mutuellement vivants », résume Léna Bréban, initiatrice et metteuse en scène du spectacle. Si le Covid-19 n’avait pas fermé les théâtres, elle devait créer à Paris une adaptation de Comme il vous plaira, de Shakespeare : « Mes projets se sont annulés ou reportés, alors je me suis dit qu’il fallait inverser la manière de travailler, jouer dehors, et faire quelque chose pour ces personnes âgées privées de leurs proches », détaille Léna Bréban. Artiste associée de l’Espace des arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône, elle contacte alors le directeur du théâtre, Nicolas Royer. « En moins de quarante-huit heures nous avons décidé de produire cette création et avons très vite obtenu le soutien de la communauté d’agglomération du Grand Chalon », se souvient le responsable de l’Espace des arts. « De la contrainte de ne pas se toucher les artistes ont fait une force », constate-t-il. Des sourires naissent Pendant que Léna Bréban constitue son équipe (Cléo Sénia, Antonin Maurel, Adrien Urso, Alexandre Zambeaux, Léa Lopez) et débute les répétitions en visioconférence, le théâtre contacte les Ehpad de Saône-et-Loire. « Ils étaient ravis du projet, cela les changeait de leur réunion Covid ! », raconte Nicolas Royer. La première a lieu le 20 mai, à la résidence pour personnes âgées de Givry. Puis, les dates ont commencé à s’enchaîner, et le département a commandé vingt-cinq représentations qui s’échelonneront tout au long l’été. « C’est la persévérance des machines à coudre », aime à dire le directeur de la scène nationale. Une formule qui résume bien la philosophie de « théâtre citoyen » qui a guidé Nicolas Royer dès les premiers jours de la crise sanitaire. « Nous n’avons pas fait appel au chômage partiel. On s’est tout de suite mis à fabriquer des masques avec les tissus qu’on avait, et on a été les premiers à en fournir à la mairie. On voulait être en mouvement, faire, et ne pas tout attendre du ministère, défend le directeur. Puis cela a été réjouissant de se remettre aussi vite au travail en produisant cette création. » Nicolas Royer, directeur de l’Espace des arts, Scène nationale de Châlon-sur-Saône : « On voulait être en mouvement, faire, et ne pas tout attendre du ministère » Ce cabaret burlesque et chanté, qui fait notamment revivre le mélancolique Petit bal perdu de Bourvil, l’érotique C’est extra de Léo Ferré, l’entraînant Chante la vie chante de Michel Fugain, ravive des souvenirs dans les yeux des spectateurs. Certains corps, dans les chaises roulantes, se balancent doucement et des mains se lèvent pour applaudir les performances dont une version a cappella de Over The Rainbow. Des sourires naissent quand le clown éternue des confettis ou lorsque Roméo s’adresse à une Juliette dans le public. « On tente de faire rêver, de redonner le sourire, on se sent utile », témoigne Léna Bréban, qui, à la rentrée, répétera une adaptation de Sans famille pour la Comédie-Française. « Ne jamais avoir entendu le mot “culture”, si essentiel, pendant le confinement, c’était violent », ajoute-t-elle. Pour Nathalie Bernadat, directrice de l’Ehpad, « après trois mois sans intervenant extérieur, ce genre de rendez-vous, qui s’inscrit dans un retour à la normale, est très important pour nos résidents ». « Partout où un tréteau peut être posé, il peut y avoir théâtre », rappelle Nicolas Royer. Cet été, L’Espace des arts restera ouvert pour des ateliers de création réservés aux jeunes. « N’ayons pas peur, faisons », insiste-t-il. Que le public ait 10 ans ou 100 ans. Sandrine Blanchard (Pierre-de-Bresse - Saône-et-Loire, envoyée spéciale) Légende photo : « Cabaret sous les balcons », de Léna Bréban, dans un Ehpad de Chalon-sur-Saône, le 26 mai. Julien PIFFAUT

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 11, 2020 12:04 PM

|

Par Marie-Agnès Sevestre dans Théâtre du blog 8 juillet 2020

L’auteur et metteur en scène a réouvert hier avec émotion le théâtre de la Colline devant un public qui lui a très chaleureusement manifesté son soutien. Créée en 1997 au Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal, dans le cadre du Festival des Théâtres des Amériques, l’oeuvre marqua ses premiers spectateurs, malgré -et peut-être grâce à- une durée peu banale pour l’époque (presque cinq heures). Explosait à la scène un talent littéraire évident et l’œuvre était portée par une équipe de jeunes acteurs qui osait tout. Mention spéciale à Steve Laplante dont l’interprétation restera dans les mémoires.

Wajdi Mouawad reprit Littoral à diverses périodes de sa vie : au Festival d’Avignon puis à celui des Francophonies en 1999. Ensuite à Rome, Bruxelles, Beyrouth, Chambéry… Dix ans plus tard, artiste associé au Festival d’Avignon, il fut invité à y présenter l’ensemble des quatre pièces du Sang des promesses dont Littoral constituait le texte inaugural : un fleuve émotionnel à qui il fit subir une cure d’amaigrissement. Aujourd’hui, vingt-trois ans après sa création, le directeur de La Colline propose une nouvelle approche de son histoire et oriente le miroir vers le monde féminin. Wilfrid, interrompu au moment d’un coït mémorable par l’annonce de la mort brutale de son père, devient Nour, un soir sur deux. Une belle idée qui permet de rassembler deux distributions en alternance et de regrouper la plupart des jeunes acteurs de Notre innocence à sa création. Ce qui redonne à l’effet de génération 97, le souffle de la jeunesse d’aujourd’hui.

Avec la même économie : trois chaises, deux seaux et un balai, il retrouve l’état de nécessité qui a baigné la création de cette pièce, avec à la fois l’urgence de prendre la parole et une pauvreté totale des moyens. Ironiquement il fait descendre des cintres, en ouverture, une centaine d’accessoires et de costumes disponibles, sur le très grand plateau de La Colline, pour retourner ensuite à ces modestes accessoires et à un trait sur le sol aux dimensions initiales de la scène de Montréal. Retour aux sources affirmé…