Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 29, 2020 12:58 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde le 29 juin 2020 Les grandes heures d’Avignon 1/6 - « Le Monde » retrace l’aventure du Festival créé par Jean Vilar en 1947 à travers six grandes dates symboliques. Dans ce volet, retour sur la naissance de l’événement. « Voilà, c’est tout simple. Il était une fois un homme et une ville qui se rencontrèrent, s’aimèrent, se marièrent et eurent un enfant nommé Festival. » C’est Jean Vilar lui-même qui l’écrit, en 1963. Seize ans après avoir posé la première pierre du Festival d’Avignon, avec la Semaine d’art qui s’est tenue du 4 au 10 septembre 1947, le ton est déjà à la légende. Le mythe fondateur, déjà construit. Comme toujours, l’histoire est un peu plus compliquée que la légende, même si elle en épouse largement les contours. Le coup de foudre entre la cité des Papes et le fondateur du Festival n’a, au départ, rien d’évident. Jean Vilar a beau être originaire de Sète, il est, en 1947, bien loin de cette Provence sèche, pierreuse et austère. A 35 ans, il s’est fait connaître, à Paris, pour ses mises en scène d’auteurs nordiques ou élisabéthains. Il vient de signer une version remarquée de Meurtre dans la cathédrale, de T. S. Eliot, au Théâtre du Vieux-Colombier. Article réservé à nos abonnés Lire aussi " Meurtre dans la cathédrale " au Vieux-Colombier La cour, « un lieu informe » « La bonne chance voulut que tout naquît d’une rencontre avec le poète », écrit-il quelques années plus tard. Le poète : René Char (1907-1988), natif de L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), résistant – chef du secteur Durance Sud sous le nom de capitaine Alexandre –, ami des peintres et du critique d’art et éditeur Christian Zervos (1889-1970). Or, en ce printemps 1947, Zervos prépare une ambitieuse exposition de peinture moderne pour la grande chapelle du Palais des papes. Il songe à accompagner l’exposition d’une manifestation théâtrale. René Char lui souffle le nom de Jean Vilar. « Un jour d’avril 1947, rue du Bac, au-dessous d’un mobile de Calder, Christian Zervos, à mi-voix, me proposa de donner une – oui, une seule – représentation de Meurtre dans la cathédrale dans le Palais », a raconté le metteur en scène. Jean Vilar part voir le Palais, qu’il avait visité enfant. Quand il entre dans la cour, un soleil de printemps dore les murs. Et Vilar se met à dessiner un plan de la scène et de la salle Vilar refuse. « Je suis trop jeune pour faire des reprises », argue-t-il. Et puis la cour lui semble un endroit impossible : « C’est un lieu informe, je ne parle pas des murs, mais du sol ; techniquement c’est un lieu théâtral impossible, et c’est aussi un mauvais lieu théâtral parce que l’histoire y est trop présente. » Et pourtant, il est tenté. Quinze jours plus tard, il propose à Zervos de venir à Avignon avec trois créations : Richard II, de Shakespeare, alors jamais joué en France, et deux œuvres françaises d’auteurs vivants, Histoire de Tobie et de Sara, de Paul Claudel, et La Terrasse de midi, du tout jeune Maurice Clavel. « A jouer l’aventure, il fallait la jouer complètement », expliquera-t-il plus tard. Reste que le sol de la cour, tout en pente, excavations et talus, est « injouable ». Et Zervos refuse sa proposition : il n’a pas le budget pour un tel plan. Mais il conseille à Vilar de rencontrer le maire d’Avignon, le docteur Georges Pons, et son premier adjoint, Etienne Charpier. Eux aussi sont issus de la Résistance. Jean Vilar prend le train pour Avignon – une nuit de voyage alors, pour arriver au petit matin dans la cité des Papes. Il part voir le Palais, qu’il avait visité enfant. Quand il entre dans la cour, un soleil de printemps dore les murs. Et Vilar se met à dessiner un plan de la scène et de la salle. C’est alors qu’intervient l’homme providentiel, le maire d’Avignon, dans une ville encore très meurtrie par la guerre. Pons soutient Zervos et Vilar, débloque 300 000 francs – tandis que le ministère de la jeunesse, des arts et des lettres en apporte 500 000, et que Vilar met 300 000 francs de sa poche –, et demande aux soldats du régiment du 7e génie de venir mater ce sol redoutable de la cour. Vilar annexe aussi, de l’autre côté du Palais, en contrebas, le jardin Urbain-V, et le Théâtre municipal. Des tréteaux, des pliants et le mistral Mais c’est la cour qui est au cœur du défi que Vilar veut relever : « Donner des spectacles capables de se mesurer, sans trop déchoir, à ces pierres et à cette histoire. » C’est pour elle qu’il choisit Richard II, et un théâtre shakespearien à même de dialoguer d’égal à égal avec la nuit, les étoiles, l’épaisseur du temps et l’histoire de la guerre dont le pays porte encore les stigmates. Jean Vilar : « Il va de soi que les conditions étaient celles de l’aventure. Et du romanesque. » Et c’est pour elle, encore, qu’il invente une scène immense, occupant la moitié de la cour, appuyée au mur sur lequel s’ouvre la fenêtre de l’Indulgence. Le plateau vide de 10 mètres sur 8 est précédé d’une passerelle de 28 mètres sur 4, qui relie les deux côtés de la cour. C’est un tréteau nu, posé sur des tonneaux, des rails et des madriers trouvés par le régiment. Avec lui, Vilar radicalise son esthétique : pas de décor, mais des costumes colorés peints sur des sacs de toile par Léon Gischia (1903-1991), et un espace en forme de ring délimité par quatre mâts surmontés d’oriflammes : « La masse à peine visible mais toujours présente du Palais ne pardonnerait aucune tricherie, aucune facilité », résumait Léon Gischia, en un constat que feront par la suite nombre de metteurs en scène et de décorateurs. L’austérité, la célèbre austérité vilarienne, est d’ailleurs de mise à tous les niveaux. Les comédiens savent à quoi s’attendre. Ils sont pour la plupart très jeunes, à peine 20 ans, comme Michel Bouquet, Jeanne Moreau ou Bernard Noël, ou guère plus, comme Jean Négroni, Alain Cuny, Silvia Monfort, Germaine Montero ou Béatrix Dussane, de la Comédie-Française. Vilar raconte, en 1963 : « Pas de défraiement journalier. Nous mangions tous à la table commune. Un comité composé de personnalités avignonnaises, charmantes absolument et hospitalières, nous avait invités à accepter telle chambre dans tel hôtel… ou chez eux. Il n’y eut guère de discussion concernant le logement, cette table d’hôtes, les contrats. Il va de soi que les conditions étaient celles de l’aventure. Et du romanesque. » Et l’aventure commence, donc, le 4 septembre, avec Richard II, et Vilar lui-même dans le rôle du roi. Corps sec de chat efflanqué, visage aux lèvres minces, lyrisme retenu, et ce regard à la fois brûlant et froid, visionnaire et inquiet. Michel Bouquet, qui ne jouait pas dans Richard II mais incarnait, dans La Terrasse de midi, un Hamlet moderne, se souvenait dans Le Monde, en 2002 : « J’ai été ébloui par le travail de Vilar. Il a trouvé le nombre d’or en simplifiant. C’était comme si on lisait la pièce sur un très beau vélin, avec des caractères magnifiques. Tout devenait clair, dans cette histoire qui ressemblait étrangement, par certains côtés, à ce qu’on venait de vivre. » Jeanne Moreau aussi rassemblait les fils de la mémoire, en 2007, pour les 60 ans du Festival. Lors de cette ouverture de 1947, elle jouait une suivante dans Richard II, et un double d’Ophélie face à Bouquet-Hamlet dans La Terrasse de midi : « La cour n’était pas aménagée, les gens apportaient leurs pliants, leurs chaises. Le plateau, c’était un vrai tréteau en bois qui craquait quand on marchait, cela faisait partie du charme. Quand le mistral soufflait, on avait froid, les gens étaient emmitouflés dans leurs couvertures. Nous portions de grands hennins et les voiles s’envolaient. On avait des gens de la ville, des gens de passage. Mais déjà la musique de Maurice Jarre, les oriflammes, c’était beau. » « Le concours des éléments » Voilà, Avignon et le théâtre se sont réinventés l’un dans l’autre, avec cette doctrine qui tient dans l’économie de mots de Vilar : « Le ciel, la nuit, la fête, le peuple, le texte ! » Et le public, écrit le critique du Monde, le 8 septembre 1947, « a su apprécier les efforts et les risques courus par ces comédiens jouant de nuit, en plein air. Dans le cadre du Palais des papes, l’acteur n’est plus défendu par le rideau, la rampe, le barrage de lumière, la scène encadrée et protégée par le décor. Il ne peut compter sur le concours des éléments qu’ailleurs meuble un plateau. Il doit remplir seul une immense scène presque nue, avancer largement parmi les premiers rangs du public, avec lequel il se trouve de plain-pied. Il faut qu’il possède assez de force, de présence, d’esprit, d’énergie verbale pour se servir de la grandeur du cadre au lieu de se laisser écraser par elle, le seul butoir du fond étant une muraille de quelque trente mètres et plus. Mais qui ne connaît la douceur de la nuit provençale, la majesté de la pierre de cette forteresse extraordinaire qu’est le Palais des papes, la résonance de l’air méridional, ne peut imaginer le surcroît de beauté que peut recevoir une interprétation digne des œuvres qui ont été présentées au public au cours de cette grande semaine d’art ». La légende est née, qui prendra toute sa dimension avec l’arrivée de Gérard Philipe (1922-1959) dans la troupe, en 1951, pour jouer Le Cid et Le Prince de Hombourg, et s’inscrira dans une série de clichés : Vilar, sa pipe, son chapeau de paille et ses espadrilles, les photos d’Agnès Varda (1928-2019) en noir et blanc (à partir de 1948), « Maria Casarès en salopette, Philippe Noiret en culotte de peau », comme l’écrira Philippe Caubère. Une légende née d’un combat, comme toutes celles de l’après-guerre. « C’est par ce combat quasi mythologique pour faire d’Avignon un théâtre qui soit à la fois “le” lieu du théâtre par excellence et un espace de théâtre unique, car il n’est pas fait pour ça, que le Festival est devenu une légende. Le théâtre s’y est comme forgé et refondé dans la nuit, dans les pierres, dans la ville, soudain partagé par un public qui sortait enfin des salles fermées », écrivent Emmanuelle Loyer et Antoine de Baecque dans leur livre-somme, Histoire du Festival d’Avignon (Gallimard, 2007). « Voilà, c’est tout simple… », disait Vilar. Vraiment ? L’édition 2020 sur les ondes et les planches Le Festival d’Avignon ne sera pas totalement absent cette année. Du 3 au 25 juillet, Radio France et France Télévisions proposeront en effet de nombreuses fictions, captations, lectures en direct, master class (Ariane Ascaride, Olivier Py…) et documentaires pour une programmation spéciale intitulée « Un rêve d’Avignon ». Plus tard, du 23 au 31 octobre, se tiendra « Une semaine d’art en Avignon », en référence au premier festival de Jean Vilar en 1947. Plusieurs créations prévues en juillet seront alors présentées au public. Parmi elles, Le Jeu des ombres, mis en scène par Jean Bellorini sur un texte de Valère Novarina, Le Tambour de soie. Un nô moderne, chorégraphié et mis en scène par Kaori Ito et Yoshi Oïda, ou encore Andromaque a l’infini, de Gwenaël Morin d’après Jean Racine. Au total sept spectacles pour trente-cinq représentations, dont les billets (10 000 places au total) seront mis en vente dans la deuxième quinzaine de septembre au tarif unique de 15 euros. Fabienne Darge Les grandes heures d’Avignon, une série en six volets Liens Lire l’entretien avec Michel Bouquet : Une vie sous l'empire du jeu Lire aussi Agnès Varda expose la mémoire d'un théâtre devenu mythique Lire le compte-rendu du 8 septembre 1947 : LA SEMAINE D'ART en Avignon Lire aussi "Je revois Jean Vilar, son jansénisme, son ironie" Lire aussi Théâtre : une « semaine d’art » à Avignon à la Toussaint Légende photo : Léone Nogarède et Jean Vilar dans « Richard II », au Palais des papes d’Avignon, en septembre 1947. MARIO ATZINGER

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 27, 2020 10:58 AM

|

Par Thierry Jallet dans Wanderersite le 27 juin 2020 Il y a des présentations de saison plus attendues que d’autres en cette fin d’année. Celle de la Comédie de Valence, centre dramatique national Drôme-Ardèche était de celles-ci. Nouvelle saison bâtie sur un nouveau projet autour de Marc Lainé qui succède à Richard Brunel, futur directeur de l’Opéra de Lyon, et qui s’est entouré d’un ensemble de douze artistes de différentes disciplines comme la littérature, la musique, les arts visuels, la danse ou encore le cinéma. Le 22 juin à 19h00, le public a pu découvrir le tout nouveau site internet présentant les perspectives de la saison 2020-2021. À cette occasion, Marc Lainé émet le souhait que la Comédie devienne « une fabrique de création permanente » mêlant continuellement ces différents champs artistiques. « Pour inventer des spectacles qui ne ressemblent à aucun autre. » Relatant un rêve où l’esprit d’aventure de deux jeunes explorateurs rivalise avec la farouche volonté de rêver du vieillard qu’ils rencontrent et qui n’est autre que Marc Lainé lui-même, ce dernier salue « l’incroyable vitalité » de toutes ses équipes pendant ce sombre printemps, si atone et si plein d’incertitudes. Et découvrant la première saison qu’il présente, il faut reconnaître que nous partageons amplement sa « hâte » de commencer.

Marc Lainé

Outre les zones d’ombre qui entourent encore le retour dans les salles de spectacle, surviennent d’autres contraintes avec les travaux annoncés sur le bâtiment et la grande salle de la Comédie afin d’en améliorer encore l’accessibilité pour tous. C’est pourquoi la saison se déroulera en partie hors les murs, dans d’autres lieux sur le territoire des deux départements au sein desquels certains spectacles ont d’ailleurs été coréalisés – ce qui s’inscrit dans un « joyeux maillage de propositions artistiques » pleinement en lien avec le projet du CDN. Parmi ces coréalisations, on peut mentionner par exemple, le concert de Bertrand Belin – faisant partie de l’ensemble artistique de la Comédie – en compagnie des Percussions Claviers de Lyon, avec le Théâtre de la Ville de Valence ; avec le Train-Théâtre de Portes-lès-Valence, le projet très original pour enfants et adultes de Johanny Bert intitulée Une Épopée, s’appuyant sur des textes de Gwendoline Soublin, Catherine Verlaguer, Arnaud Cathrine et Thomas Gornet ; ou encore avec la FOL 26 à l’Espace Liberté de Saint-Marcel-lès-Valence, Kamuyot de Ohad Naharin, dirigé par Josette Baïz avec treize danseurs de la compagnie Grenade pour « entraîner les spectateurs qui entourent l’espace de jeu, dans une énergie festive et électrique ».

La Comédie itinérante se prolonge également au cours de la prochaine saison avec des spectacles dont plusieurs créations, présentés dans différents lieux de la Drôme et de l’Ardèche comme La Vie invisible spectacle conçu et mis en scène par Lorraine de Sagazan de l’ensemble artistique de la Comédie, prenant appui sur un texte de Guillaume Poix à partir de témoignages de personnes non et mal-voyantes de la région, dans le but « d’inquiéter la perception » du public ; Tarfuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière conçu et joué par Guillaume Bailliart dans « une version de poche » et énergique de la célèbre comédie moliéresque ; Je suis une fille sans histoire d’Alice Zeniter – elle aussi dans l’ensemble artistique de la Comédie – pour un seul en scène sous forme d’une « conférence performée » cherchant à percer les arcanes de l’art du récit ; Et puis on a sauté ! mis en scène par Odile Grosset-Grange, sur un texte de Pauline Sales et une scénographie de Stephan Zimmerli faisant lui aussi partie de l’ensemble artistique, relatant l’authentique chute de deux enfants dans l’univers de leurs émotions, dans leur perception du monde si éloignée de celle des adultes parfois trop débordés. Voici que s’annoncent de beaux moments de théâtre, en itinérance hors le site de la Comédie. Marc Lainé poursuit donc ce dispositif afin de consolider certains partenariats, d’en développer de nouveaux. Afin de « commencer à penser des projets en commun ». Soulignons d’ailleurs combien le choix de cette démarche fédératrice paraît tout à fait signifiant dans un territoire où les distances géographiques creusent de plus grands fossés entre les publics et l’expression artistique. De cette façon, dans la richesse des propositions transdisciplinaires, le théâtre comme « formidable outil de compréhension du monde et de soi » devient possible et ce, dans de nombreux endroits pour le plus grand nombre.

Jusqu’ici nous avons déjà signalé la présence de plusieurs membres de cet ensemble artistique extrêmement cohérent autour de Marc Lainé. Cette douzaine d’artistes engagés interviendra beaucoup tout au long de la saison : Silvia Costa avec la création française du texte de Samuel Beckett Comédie / Dry smile Dry sob en novembre au Théâtre de la Ville ; Penda Diouf a écrit un texte qui évoque la Namibie et s’interroge sur le courage dans Pistes… mis en scène par Aristide Tarnagda à la Fabrique entre fin novembre et début décembre ; Tünde Deak crée un espace en suspension dans lequel évoluent les œuvres de Frida Kahlo avec D’un lit l’autre au Théâtre de la Ville en janvier ; Éric Minh Cuong Castaing mêle chorégraphie et art numérique dans une performance intitulée L’Âge d’or (avec Silvia Costa), et retrace son expérience auprès d’enfants atteints de troubles moteurs, en avril à la Bourse du travail ; Marc Lainé présente la répétition publique de Nosztalgia Express, « une enquête rocambolesque » où il joue avec les archétypes et les conventions génériques, au Théâtre de la Ville le 26 novembre ; puis en report de la saison 2019–2020, La Chambre désaccordée où partition musicale et chemins de vie s’entrecroisent, en mars au Théâtre de la ville ; enfin, il reprend Vanishing Point, cette sorte de road-movie théâtral inquiétant créé en 2015, avec pour cette saison Tünde Deak, Marie-Sophie Ferdane et Stephan Zimmerli, à la Comédie fin avril ; la programmation s’achève à la Comédie avec le répertoire de Tchékhov qu’abordent d’abord en mai, Cyril Teste en adaptant La Mouette, puis Lorraine de Sagazan (et Guillaume Poix).en juin, avec L’Absence de père « librement inspiré de Platonov ».

D’autres artistes de passage à la Comédie ne manqueront pas non plus de marquer fortement cette saison. Citons les deux danseurs François Chaignaud et Akaji Maro dans Gold Shower en octobre au Théâtre de la Ville ; Pippo Delbono rend hommage à son ami Bobò ancien SDF et acteur qui l’a accompagné pendant plus de vingt ans dans La Gioia au Train-Théâtre en novembre ; le lauréat du prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu propose une lecture musicale avec Florent Marchet de Leurs enfants après eux, en novembre à l’Auditorium de la Médiathèque Latour-Maubourg (sous réserve) ; toujours en novembre, Julien Gosselin met en scène Le Marteau et la Faucille d’après une nouvelle de Don de Lillo sur fond de crise financière, dans la continuité de la trilogie du même auteur qu’il avait montée au Festival d’Avignon en 2018 ;

Valérie Dréville dirigée par Jérôme Bel

le chorégraphe Jérôme Bel va certainement enchanter la scène du Théâtre de la Ville en décembre, avec Danses pour une actrice (Valérie Dréville) dans une démarche artistique où théâtre et danse se confondent dans l’interprétation de la comédienne ; Eric Vigner poursuit son exploration du répertoire racinien avec Mithridate, dans lequel on peut retrouver notamment Stanislas Nordey et Thomas Jolly, au Théâtre de la Ville, fin décembre ; dans le même lieu, en janvier, Chloé Dabert s’arrête à Valence avec Orphelins de Dennis Kelly, créé en 2013 et pour lequel elle a remporte le prix du Jury du Festival Impatience l’année suivante ; le chorégraphe Josef Nadj fait retracer la formation de l’univers à huit danseurs d’origine africaine, au Train-Théâtre en janvier ; au Train-Théâtre aussi, Célie Pauthe met en scène Antoine et Cléopâtre de Shakespeare en février ; citons encore Philippe Quesne toujours en février mais au Théâtre de la Ville avec Farm Fatale, « une fable écologique aux accents felliniens » dans un monde imaginaire comme seul sans doute, le metteur en scène de La Mélancolie des dragons sait le faire surgir.

Devant la richesse de ce premier programme tout à fait enthousiasmant, souhaitons la bienvenue à Marc Lainé, à ses équipes, aux membres de l’ensemble artistique qui l’entourent à la Comédie de Valence. Souhaitons-leur également dans des temps plus sereins, d’autres beaux rêves pour d’autres belles saisons à l’image de celle qui s’annonce et dont évidemment Wanderer ne manquera pas de suivre le déroulement.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 24, 2020 2:44 PM

|

Par Luc Leroux dans Le Monde, 24 juin 2020 Lectures en extérieur, one-man-show, fêtes, présentations… Dans la cité des Papes, où la 74e édition du Festival a été annulée le 15 avril, des directeurs de compagnie ont improvisé une programmation bis. Pour redonner voix au théâtre et sauver la saison. Les vitrines sont poussiéreuses et les affiches des théâtres d’Avignon invitent à des représentations pour le mois de… mars dernier. Les terrasses de la place Pie sont bondées de lycéens mais les comédiens et techniciens du Festival « off », qui les envahissent traditionnellement à cette période de l’année, n’y sont pas. Juin 2020 ne ressemble en rien à un mois de juin à Avignon. Même les directeurs artistiques ont « tout le temps qu’il faut » pour discuter avec les journalistes quand habituellement ils n’auraient « même pas deux minutes » à leur consacrer, happés par le montage des spectacles. « Bouh ! Ça sent le renfermé ici », soupire Laetitia Mazzoleni en ouvrant la porte du Théâtre Transversal, qu’elle dirige. Ses deux petites salles d’une quarantaine de places chacune, à deux pas des Halles, devaient accueillir seize spectacles par jour du 3 au 26 juillet. Elle a remboursé quelques-unes des huit compagnies qui avaient réservé des créneaux, mais la majorité a fait le choix de reporter à l’année prochaine. « Un “off” sans le “in”, ça aurait été compliqué et je ne souhaitais pas un Festival qui se raccroche aux branches, sans l’ambiance, et surtout, pour les compagnies qui investissent énormément l’été à Avignon, sans la certitude d’être vues par les professionnels. » Un spectacle sur quatre joués en France serait choisi à Avignon. Un « murmure théâtral » Le « off » et ses 1 500 spectacles programmés ont été annulés le 15 avril, quelques jours après l’annonce que la 74e édition du « in » n’aura pas lieu. Pas question pourtant d’éteindre le phare que représente Avignon pour le théâtre. C’est en se retrouvant seul dans la Cour d’honneur du Palais des papes, sans les gradins, « telle que Jean Vilar et René Char l’avaient découverte en 1947 », que Serge Barbuscia, le directeur du Théâtre du Balcon, a eu l’idée du « Souffle d’Avignon ». Un joli titre pour se remettre d’une maladie respiratoire. Ses complices de quatre autres théâtres, qui forment le collectif Les Scènes d’Avignon, ont rallié le projet : une semaine de lectures, en extérieur, dans le cloître du Palais des papes, du 16 au 23 juillet. Pas un mini-Festival, pas un ersatz de Festival, juste « un murmure théâtral » pour entretenir « le feu sacré d’Avignon », comme le dit le codirecteur du Théâtre du Chêne Noir, Julien Gelas, où son dernier texte, Le Rêve de Spinoza, sera lu. Pour autant, personne ne sait à quoi va ressembler Avignon cet été. Des compagnies viendront travailler les spectacles de leur prochaine tournée et, ici et là, devraient s’improviser des sorties de résidence. À l’Artéphile, les directeurs Anne Cabarbaye et Alexandre Mange sont en quête d’un lieu en extérieur, un parc, pour présenter, Buffalo, de Frank H. Mayer (1850-1954) mis en scène par Julien Defaye et Nicolas Gautreau. Sinon, le spectacle sera joué dans la salle de 94 places, avec la distanciation s’il le faut. D’autres, avec des compagnies prêtes à se déplacer, ont même cuisiné une petite programmation, sans rapport avec celle initialement prévue et qui fait normalement le chiffre d’affaires annuel des lieux du « off ». « Ne pas abandonner le terrain » Au Pixel Avignon, « il y va de notre survie de rouvrir », déclare Anaïs Gabay qui, avec Jérôme Tomray, dirige ce théâtre permanent très ouvert aux amateurs. Jérôme Tomray peste contre une décision d’annulation prise trop tôt : « On a la chance d’avoir des remparts, est-ce qu’on n’aurait pas pu prendre la température de tous ceux qui rentrent ? », lance-t-il. Du 24 juin au 14 juillet, le Pixel proposera une programmation variée incluant jeune public, one-man-show, musique, mais, mettent en garde ses deux directeurs artistiques, « ça ne va pas être un “off” ». Le Théâtre du Verbe Fou prendra le relais pour ses Estivales, (du 15 au 31 juillet). Pour Fabienne Govaerts, directrice de ce théâtre littéraire qui vit à Bruxelles mais passe tous ses étés depuis quarante et un ans à Avignon, « c’était inimaginable qu’il n’y ait rien. On y laissera des plumes, mais on aura le plaisir d’être ensemble ». À petites touches, les choses se précisent. La Factory de Laurent Rochut organisera sa fête, quatre jours autour du 14 juillet et des work in progress des compagnies qu’il soutient seront montrés au Théâtre de l’Oulle, à un public masqué ou pas, on verra bien… « Ne pas abandonner le terrain », c’était l’obsession d’Alain Timár, qui livrera quelques représentations de Sosies, la pièce de Rémi De Vos, actuellement en répétition à Châteauvallon (Ollioules, Var), mais aussi des sorties de résidence des deux ou trois compagnies que son Théâtre des Halles va accueillir cet été, « car si elles ne finalisent pas leurs spectacles maintenant, c’est la tournée 2021 qui sera par terre ». Et l’auditoire d’Avignon ? C’est la grande inconnue. « Il y a le public du territoire », se rassure Laurent Rochut, en se référant aux 70 % des spectateurs du « off » venant des départements limitrophes du Vaucluse. Et puis, glisse-t-on à l’Office du tourisme, bon nombre de festivaliers n’ont pas annulé leur location. Du coup, tout le monde espère que le « murmure » trouvera son oreille. Certes, le public ne courra pas d’un spectacle à un autre, mais des spectateurs sont prêts à jouer le jeu de la solidarité avec les comédiens. Et si ce non-Festival « off » permettait d’en revenir à quelque chose d’authentique, aux sources du théâtre ? « La relation qu’on va avoir avec le public sera d’une grande rareté », confie Alain Timar, qui se prend à rêver. Luc Leroux (Marseille, correspondant) Lire aussi Comment le Festival d’Avignon fait face aux conséquences de l’annulation Légende photo : Serge Barbuscia, directeur du Théâtre du Balcon, est l’instigateur du projet de lectures publiques « Souffle d’Avignon », qui se tiendra du 16 au 23 juillet dans le cloître du Palais des papes. Anaïs Boileau pour M Le magazine du Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 20, 2020 1:55 PM

|

Par Pascale Nivelle dans Le Monde, publié le 19 juin 2020

PORTRAIT A 52 ans, la comédienne césarisée pour « Barbara » s’engage autant par ses choix audacieux au cinéma et au théâtre que par ses coups de gueule politiques. Elle fut à l’initiative de la tribune, publiée fin avril, fustigeant Macron pour son oubli de la culture dans la gestion du Covid-19.

Il ne fallait pas enfermer Jeanne Balibar. Trente ans qu’elle donne de la voix de Paris à Berlin, sur scène ou au cinéma. A rester recluse dans son appartement du 11e arrondissement à Paris, contrainte à faire « des gestes barricades qui n’ont rien de révolutionnaire », elle est partie en toupie. Fin avril, tournant à grandes enjambées dans son salon, Marlboro entre les doigts, elle commence à écrire un texte dans son coin, puis tonne de sa voix de tragédienne au téléphone auprès de quelques amies : « Dix-sept millions pour Air France, sept pour le tourisme, cinq pour Renault… Et rien pour la culture ! »

La comédienne Marina Foïs applaudit, la réalisatrice Catherine Corsini est raccord avec l’actrice en pleine tempête shakespearienne : « C’est l’état d’urgence ! Exigeons un New Deal, un plan Marshall pour la culture ! » La cinéaste Pascale Ferran, camarade de lutte pour les sans-papiers, la pousse à monter au front. « Ecris et on en fera une tribune, ta voix va porter. » En fin d’après-midi, Jeanne Balibar se met au clavier : « Monsieur le Président, cet oubli de l’art et de la culture, réparez-le ! » « Depuis six semaines, le ministre de la culture ne dit strictement rien. Des “je ne sais pas” à la pelle, quelques mots sur les théâtres privés, semble-t-il, de vagues encouragements, peut-être, aux assureurs pour assurer contre le Covid-19… »

Elle voit le paquebot de la culture sombrer avec, à son bord, les acteurs bankable et ceux qui doivent se contenter de seconds rôles, mais aussi les chauffeurs, les ouvreuses, les cuisiniers, les attachés de presse, les agents, les auteurs… Surtout n’oublier personne : « Comment feront les intermittents pour continuer à manger ? Comment feront les auteurs qui ne bénéficient même pas de ce régime ? tape Jeanne Balibar. Comment feront toutes celles et tous ceux que vous oubliez avec nous et dont l’emploi est comme le nôtre, discontinu ? » Festivals annulés, tournages interrompus, concerts supprimés, théâtres et salles de spectacle fermés, près de deux millions de travailleurs vont basculer au RSA, selon elle.

Une « trahison sociale »

Le réalisateur Michel Hazanavicius, souvent en pointe des combats de la profession, rallie la bande des quatre femmes. Jeanne Balibar, dit-il, « a eu l’intuition de montrer le vide total de la politique culturelle ». Il fallait du courage à une époque où « la moindre prise de position d’un acteur est moquée et vole en éclats » : « Il n’y a que des coups à prendre ». Du temps de Piccoli, Montand ou Signoret, ajoute le réalisateur, « la parole des artistes était légitime, les politiques s’arrachaient leur soutien. Aujourd’hui, ils nous fuient ».

La tribune, lestée dans un premier temps de 250 signatures illustres et inconnues, est publiée sur le site du Monde le 30 avril. Le lendemain, jour de Fête du travail sans muguet ni cortèges, coup de fil matinal chez Jeanne Balibar. Une conseillère de l’Elysée, d’un ton ampoulé : « Nous avions quelque chose en préparation pour la culture, mais votre tribune a accéléré le mouvement… » Quelques jours plus tard, le président organise une consultation en visioconférence avec quelques artistes réputés sympathiques, tels Sandrine Kiberlain, Eric Toledano et Olivier Nakache. Jeanne Balibar n’a pas été invitée.

Le 6 mai, Emmanuel Macron, en bras de chemise, son ministre au teint pâle à ses côtés, annonce « une année blanche » pour les intermittents et les incite à « enfourcher le tigre ». Les courtisans applaudissent, les optimistes reprennent espoir. Comediante ! Tragediante ! protestent Jeanne Balibar et ses amis. Le président a sauvé les intermittents du RSA, mais il n’a pas eu un mot pour les petites mains en contrat court. Ils flairent une « entourloupe », Jeanne Balibar se remet à son clavier.

« J’ai été virée enceinte, harcelée sexuellement… et maintenant je subis l’invisibilité des actrices de 50 ans. »

Jeanne Balibar

Nouvelle tribune, proposée cette fois à Libération, où elle n’a que des amis. Mais les journaux préfèrent les premières, les mots neufs. Son texte en faveur des sans-grade est publié en bas de page, sans les signatures pourtant encore plus nombreuses. Le chef de service de Libé a gardé un bon moment l’oreille endolorie après son coup de fil aux aurores : « Elle hurlait et m’a traité comme un valet qui aurait fait couler un bain un peu trop froid », raconte-t-il en riant. Laurent Joffrin, le directeur du journal, a lui aussi eu droit à la colère théâtralisée de Jeanne Balibar : « Trahison sociale ! » Elle sait parler très fort, peut hurler en allemand, chanter en italien, pleurer en récitant Shakespeare dans le texte. Et elle manie aussi très bien la rhétorique marxiste-léniniste.

L’amour du risque

Les enjeux de la culture, côté marge, l’actrice connaît. Vingt-cinq ans de cinéma d’auteur (chez Arnaud Desplechin, Jacques Rivette, Raoul Ruiz, Olivier Assayas…), un César en 2018 (pour Barbara, de Mathieu Amalric), des performances de légende dans les pièces de Frank Castorf (La Dame aux camélias, Les Frères Karamazov, Bajazet), deux albums (Paramour, Slalom Dame), un film en tant que réalisatrice (Merveilles à Montfermeil, sorti en janvier), de la danse également. Jeanne Balibar, c’est une star à l’ancienne, une Jeanne Moreau dopée à la prise de risque.

D’ailleurs, c’est en voyant l’actrice de Buñuel jouer le Récit de la servante Zerline, mis en scène par Klaus Grüber en 1987, qu’elle a décidé de grimper sur les planches. À 52 ans, sa silhouette de longue dame brune, sa voix inimitable, ses choix artistiques fantasques et chatoyants, sa fantaisie, sa liberté la classent en haut des marches. « Elle a un côté Ava Gardner, très hollywoodien, décrit Carole Bellaïche, sa photographe et amie. Et en même temps on la sent prête à prendre tous les risques, partir dans toutes les aventures, même au plus profond de l’abîme. » Autre proche, Bulle Ogier la voit « en diva rock’n’roll », et Emmanuelle Béart, héroïne douce-dingue dans son film Merveilles à Montfermeil, en « réjouisseuse qui fait s’envoler ».

Cela ne va pas sans angoisses qui, chez Balibar, prennent la forme de nœuds gordiens dans la tête. Marina Foïs résume cette peur des acteurs : une « terreur du projet qui ne vient pas qui nous envahit ». Et cette « sensation que tout est construit sur du sable » est démultipliée chez son amie : « Artiste comme elle est dans la vie, elle avance sans filet ni plan de carrière. » Au cours Florent, où elles se sont connues au début des années 1990, Balibar, « très belle, très mince, très singulière », était une star en puissance. « On savait tous qu’elle deviendrait une grande. » Déjà une voix, et une grande gueule, engagée dans la lutte contre le sida, pour les sans-papiers, contre la loi Hadopi…

En ce mois de juin, elle relaie sur Instagram la parole d’Assa Traoré réclamant justice pour son frère. « Elle s’engage dans tout ce qu’elle fait, avec une pensée politique permanente, assure son proche ami le penseur Philippe Mangeot, président d’Act Up à la fin des années 1990. Quelle actrice prend autant de risques aujourd’hui ? » Pour autant, Balibar n’est pas une forcenée du militantisme. Les tractages et les manifs, elle les laisse aux plus motivés. Quand elle s’engage, elle aime être sur le devant de la scène.

Dépendance aux Assedic

Et pourtant, sous ces airs de diva haut perchée, Balibar a des angoisses très terre à terre. Et l’angoisse est parfois matérielle, la vie en liberté rendant les fins de mois compliqués. « Quand on réussit à échapper à certaines normes artistiques, on se trouve pris dans les normes sociales… J’ai une image de femme libre, mais la vérité, c’est que j’ai très peu de propositions, je ne vis pas de mon travail. » Désignant son appartement, les meubles seventies, les livres, les DVD, le piano Gaveau, la photo de Robert Frank tirée de la série The Americans, elle assure : « Tout ce luxe, c’est le père de mes enfants [Mathieu Amalric] qui le permet. »

Jeanne Balibar a connu Avignon, la Comédie-Française, l’amour inconditionnel des critiques de Télérama, des Inrocks et des Cahiers du cinéma. Mais elle voudrait tout : la gloire et l’argent, Hollywood et le théâtre radical allemand… Tout, sauf sa dépendance financière « aux Assedic », comme elle dit, et à Mathieu Amalric. Là-dessus, la féministe s’emballe. « Mère, c’est le mauvais rôle », lâche-t-elle en paraphrasant Delphine Seyrig, une de ses rares idoles. Sa carrière étincelante et pourtant si modeste sur son compte en banque ? La faute à la misogynie : « J’ai été virée enceinte, harcelée sexuellement… et maintenant je subis l’invisibilité des actrices de 50 ans. »

Regard noir, bouche serrée, elle se prédit une funeste traversée du désert post-épidémie : « Je n’ai plus aucun projet, sinon de devenir junkie à Instagram. » D’ici à la fin de 2020, encore quelques dates incertaines pour la tournée de Bajazet, la sortie sine die de deux films, l’un de Xavier Giannoli adapté des Illusions perdues, de Balzac, avec Gérard Depardieu et Vincent Lacoste, et Memoria, une fable signée du cinéaste thaïlandais palmé à Cannes, Apichatpong Weerasethakul, où elle partage l’affiche avec son double blond, Tilda Swinton. « Un an de chômage devant moi et puis rien », lâche-t-elle de sa voix grave.

L’aventure « Bajazet »

2019 avait pourtant été une année faste, dans la dynamique du succès de Barbara. Dans la pièce Bajazet, présentée en décembre par Frank Castorf à la MC93, à Bobigny, l’actrice a repoussé les limites. Nue la plupart du temps, présente pendant les cinq heures du spectacle, corps et visage sous les néons, elle joue un texte impossible à retenir pour le commun des mortels, mix de Racine et d’Antonin Artaud. « Elle était totalement engagée, raconte Hortense Archambault, directrice de la MC93. C’est elle qui a poussé Castorf à monter la pièce en français, et cela a été une grande traversée dramaturgique ! Il y a eu une première réunion, les acteurs se sont saisis de la matière et sont montés sur le plateau au fur et à mesure. Et c’est tout, très peu de répétitions… Seuls les immenses acteurs sont capables de cela, c’est terriblement risqué. »

Bulle Ogier, fascinée par ses facilités et sa mémoire – « Jacques Rivette avait été stupéfait de la voir apprendre l’italien en quinze jours, il était très admiratif » – l’a vue évoluer en vingt ans, « passer d’une diction durassienne au registre de Delphine Seyrig, avant de devenir elle-même dans les spectacles de Castorf ». Dans Bajazet, Bulle Ogier a découvert chez Balibar une violence qu’elle ne lui soupçonnait pas : « Je ne pouvais imaginer qu’elle irait aussi loin. »

A la fin de l’année, l’actrice était sur le flanc. « J’étais surmenée, mon histoire d’amour avec Castorf était terminée, j’ai décidé de faire un break, en attendant les propositions, nous dit-elle. Puis le Covid est arrivé. » Elle se tait et verse des larmes en silence, sur son histoire d’amour défaite. « Celui qui rompt est parfois le plus malheureux, il porte la responsabilité des choses. »

Attaques sur la Macronie

Jeanne Balibar est sans filtre, comme les clopes de Michel Piccoli dans Les Choses de la vie, ce Piccoli qui vient de mourir et qu’elle pleure comme une orpheline, lui qui était, comme elle, toujours prêt à dégoupiller une vérité. En 2018, recevant le César de la meilleure actrice pour Barbara, ruban blanc contre les violences faites aux femmes sur sa robe de star, elle cite Jeanne Moreau et Delphine Seyrig et improvise un époustouflant plaidoyer féministe dans lequel elle évoque entre autres la solidarité entre les actrices.

Un an plus tard, quand Emmanuel Macron s’épanche, déclarant avoir pleuré en regardant Les Misérables, film de Ladj Ly dans lequel elle tient le rôle de la commissaire, elle riposte dans So Film : « Tant qu’il n’y aura pas de bouleversement de la politique fiscale, ça ne sert a rien d’aller voir un film et dire “je suis bouleversé”. C’est de la merde. »

En janvier, dans « Clique », l’émission présentée par Mouloud Achour sur Canal+, où le gouvernement a l’habitude d’en prendre pour son grade, elle en rajoute une couche : « Mes enfants m’ont demandé de dire un truc. “C’est vraiment un pur schlag, ce mec”. » « Schlag », dans les quartiers, c’est le mec largué, qui fait n’importe quoi, l’épouvantail des fils de Mathieu Amalric et Jeanne Balibar, l’un rappeur, l’autre redevenu étudiant après avoir passé un CAP de cuisinier. Tous deux militent à l’extrême gauche, on les soupçonne d’inspirer leur mère, qui ne demande pas mieux.

« Ce n’est pas une muse. C’est une coautrice, capable de se livrer sans limites aux hommes qui la dirigent. » Philippe Mangeot

Dans les Cahiers du cinéma, elle provoquait encore, en janvier : « Si on interdit le voile dans l’espace public comme signe d’adhésion à une religion, il faut aussi interdire le complet cravate des banquiers et PDG comme signe d’adhésion à la religion de l’argent. » En mai, interrogée dans son salon, elle s’en est prise de nouveau au premier de cordée sur France Inter : « Le 17 mars, on a entendu le président de la République dire que personne ne serait laissé sur le bord de la route, mais on n’a toujours rien entendu sur la culture ni le pain de ceux qui sont en contrat court… Tous ces gens vont crever ! »

Premiers engagements

A quelques arrondissements de chez Jeanne Balibar, l’historienne Emmanuelle Loyer sourit en écoutant sa vieille amie entonner la Révolution. Elles étaient ensemble en khâgne à Henri-IV, au temps où Charles Pasqua faisait la chasse aux étudiants dans le Quartier latin. Fille unique, Jeanne habitait rive gauche, elle avait une mère magnifique, Françoise Balibar, qui enseignait la théorie de la relativité en tailleur Saint Laurent. La khâgneuse avait aussi un père célèbre et communiste, Etienne Balibar, professeur à la Sorbonne et auteur, avec Louis Althusser et d’autres, de Lire le Capital (éditions François Maspero, 1965). Sa réputation, bien qu’un peu en baisse après la chute du Mur, résistait du côté de la rue d’Ulm.

Jeanne avait fait une croix sur une carrière de danseuse étoile, ses parents ayant refusé qu’elle entre à l’Opéra de Paris, et préparait Normale-Sup, son tribut à sa famille d’universitaires. « J’avais arraché de haute lutte de faire sport-études en danse au lycée, mais, après le bac, il m’a fallu rentrer dans le rang, raconte-t-elle. Dans ma famille, l’art était sacralisé, mais ce n’était pas pour nous, il fallait être bien prétentieux pour se croire artiste. »

Manifester sur le boulevard Saint-Michel, risquer les coups de matraque et les lacrymos étaient permis. Fin 1986, Jeanne Balibar et Emmanuelle Loyer, 18 ans, défilent contre le projet de loi Devaquet, visant à réformer l’université, pleurent Malik Oussekine mort rue Monsieur-le-Prince sous les coups de CRS et lisent les romantiques allemands pendant des nuits entières. « Un peu trop sans doute, remarque Emmanuelle Loyer. L’amour-passion nous a joué des tours. »

Une actrice incendiaire

L’amour, pour Jeanne Balibar, n’est pas du marivaudage. Elle y a laissé quelques plumes, et gagné des galons. A 20 ans, fraîche normalienne, elle s’est enfuie du domicile familial pour suivre un amoureux à Cambridge, au prétexte de préparer l’agrégation d’histoire. L’exil, loin de la rue d’Ulm et des exigences familiales, a décidé de son destin. En rentrant à Paris, elle s’inscrit au cours Florent et, trois mois plus tard, réussit le Conservatoire. Puis elle est recrutée sans période d’essai à la Comédie-Française, d’où elle s’envole vite, comme Isabelle Adjani en son temps.

« Les gens qui prétendent tout expliquer me dérangent, ce n’est pas le rôle de l’art. » Jeanne Balibar

Sa carrière décolle à Avignon en 1993 dans Dom Juan, mis en scène par Jacques Lassalle. Ses cothurnes du cours Florent, Sandrine Kiberlain, Marina Foïs, Eric Ruf, Edouard Baer, sont aux premières loges dans la Cour d’honneur du Palais des papes. Au cinéma, ses rôles au côté de Mathieu Amalric puis sous sa direction notamment font d’elle une actrice de premier plan.

A 45 ans, nouvel amour, nouveau pays. Elle rejoint Frank Castorf à Berlin et joue dans les dernières productions de la Volksbühne, institution du théâtre engagé berlinois dont la dissolution, fin 2019, sonne la fin de l’histoire d’amour. Amoureuse, Balibar n’est jamais potiche. « Ce n’est pas une muse, assure Philippe Mangeot, qui l’a connue à Cambridge et a suivi ses aventures artistiques et amoureuses. C’est une coautrice, capable de se livrer sans limites aux hommes qui la dirigent. »

Que serait le film Barbara sans elle ? Et Les Frères Karamazov, mis en scène en 2016 par Castorf dans une friche industrielle glaciale de la Seine-Saint-Denis ? Politique à fond, la pièce de l’ex-citoyen d’Allemagne de l’Est l’a mise sur la voie des artistes engagés. « Elle y était centrale, magistrale, une vraie machine intellectuelle », témoigne Hortense Archambault, qui a produit le spectacle à Bobigny.

Utopie politique

Mais rien, ajoute Philippe Mangeot, l’ami de toujours, ne décrit mieux Jeanne Balibar que son propre film, Merveilles à Montfermeil, sorti en janvier. Elle y a travaillé pendant sept ans, y a rassemblé toutes ses convictions, a réuni ses amies Bulle Ogier et Emmanuelle Béart, sa troupe d’acteurs de théâtre, Valérie Dréville et Jean-Quentin Châtelain. Et presque tous ses hommes, Amalric, Katerine, Castorf, jusqu’à son père, Etienne Balibar, incarné par un buste de Lénine qui traîne dans plusieurs scènes.

Les critiques, certaines très enthousiastes et d’autres sévères, ont parlé de « comédie loufoque », ce qui l’a énervée. « Est-ce qu’on dit de Nanni Moretti qu’il est loufoque ? C’est parce que je suis une femme qui fait du cinéma ? C’est un film politique, un manifeste ! » Loufoque, peut-être pas, mais fantasque sûrement et mystique un brin, cette histoire d’une maire de Montfermeil (Emmanuelle Béart) qui veut réenchanter la politique en instaurant entre autres la sieste quotidienne obligatoire ou une fête de la brioche.

On ne comprend pas tout – pourquoi Jeanne divorce de Ramzy alors qu’ils s’aiment, pourquoi des œufs sont écrasés sur une effigie de Macron comme dans un rite vaudou (référence au réalisateur et ethnologue Jean Rouch), pourquoi les habitants dansent seuls à la fin… Elle assume : « Les gens qui prétendent tout expliquer me dérangent, ce n’est pas le rôle de l’art. » Elle confie, sans qu’on soit plus avancé : « Ça raconte mon expérience de la maternité, je ne comprends pas tout et je ne cherche pas à comprendre. »

Il suffit de se laisser porter par la poésie, faire comme Emmanuelle Béart, la maire qui finit en burn-out, débordée par ses administrés comme une mère par sa marmaille. Merveilles à Montfermeil exprime « l’incompréhensible », définition de la culture pour laquelle elle se bat. Sorti début janvier, le film a connu une carrière modeste. Et s’est retrouvé confiné, comme sa réalisatrice. Depuis, la cage s’est rouverte. Mais la liberté a un goût amer, et l’espoir d’un grand soir pour la culture risque de s’évanouir dans l’indifférence.

Pascale Nivelle

Liens Lire aussi

« Monsieur le Président, cet oubli de l’art et de la culture, réparez-le ! » Lire aussi

Frank Castorf, le théâtre de Racine et son double Lire aussi

Jeanne Balibar, la belle échappée Remerciements, Jeanne Balibar, César 2018 de la Meilleure Actrice dans BARBARA from Académie des César on Vimeo.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 19, 2020 1:04 PM

|

Par Marie Richeux sur le site de France Culture - 18 juin 2020 écouter l'entretien (17 mn) Faire soin | Que peut la danse face à la maladie, au corps abîmé ou vieillissant ? C’est la question que se pose le chorégraphe Thierry Thieû Niang et à laquelle il tente de répondre en amenant le mouvement et le geste dans des hôpitaux, des prisons ou des maisons de retraite.

Septième temps de notre notre série "Faire soin" qui donne la parole à des artistes dont la pratique se situe à la frontière des mondes de la santé, de l’aide sociale, du soin et de la création. Aujourd’hui, Marie Richeux productrice de "Par les temps qui courent" s’entretient avec le chorégraphe Thierry Thieû Niang. Il évoque l’expérience fondatrice menée il y a quelques années avec quatre enfants autistes, dont il a gardé les traces d’un monde sans parole. Danser, quand on est malade, exilé, fatigué, c’est troquer les mots, parfois indicibles, contre un geste qui parle autant.

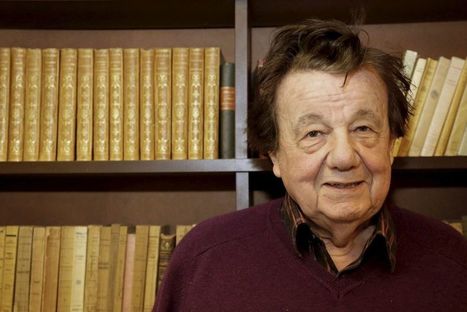

Thierry Thieû Niang est danseur et chorégraphe. Pour cette saison artistique 2019/2020 - désormais si particulière - il est artiste associé de l’Hôpital Avicenne, par l'intermédiaire de la MC93 à Bobigny en Seine-Saint-Denis.

Quand on entre à l’Hôpital Avicenne, on pénètre dans un monde à part entière. Chaque soignant y parle au moins une autre langue ou dialecte, et peut y avoir recours pour décrire un symptôme, expliquer un protocole, ou parler d’une maladie. Thierry Thieû Niang, qui a fréquenté les scènes du Festival d’Avignon ou des théâtres nationaux, connaît aussi les couloirs désinfectés, les box de chimiothérapie, les chambres stériles en hématologie. Partout, il danse, il ouvre le temps déplié de la chorégraphie, fait doucement peser son corps, reçoit celui de l’autre, porte, déplace, joue. Dans cet entretien, il s’agit avec lui de n’attendre rien et ne pas avoir peur, de danser trois heures, - le temps d'une perfusion par exemple - et de faire surgir une écriture des gestes pour, à chaque fois, augmenter le présent.

Marie Richeux : Comment votre pratique de la danse a-t-elle croisé pour la première fois le monde du soin ?

Thierry Thieû Niang : J'ai rencontré le monde du soin à travers une résidence à l'hôpital 3bisf à Aix-en-Provence, un lieu d'art contemporain implanté au cœur même d'un hôpital psychiatrique et qui propose à différents artistes, écrivains, plasticiens, chorégraphes, d'investir ses services et de rencontrer ses équipes au travail. J'ai tout de suite demandé s'il y avait un endroit où je pouvais rencontrer des enfants. On m'a proposé le service de psychiatrie des enfants autistes. J'ai été le premier artiste que recevait ce service, et une équipe très, très émouvante m'a laissé carte blanche pour travailler avec cinq enfants. Ils avaient entre cinq et dix ans, et je pouvais passer presque une heure, une heure et demie avec chacun d'eux, chose qu'on ne fait jamais, et vivre dans un espace qui était une espèce de salle fermée. Et j'ai dansé avec chacun de ces enfants pendant une heure à essayer un pas-de-deux, plus ou moins chaotique. Il fallait s'apprivoiser l'un et l'autre. C'est comme ça que j'ai eu envie de m'intéresser à d'autres corps, à d'autres mouvements pour en faire de la danse.

MR : Quelqu'un était-il là pour assurer une sorte de médiation entre vous et ces enfants ?

TTN : Un infirmier ou une éducatrice étaient présents pour faire le lien entre l'enfant et moi, donc se mettant elle-même ou lui-même en mouvement. Je devais passer par un autre corps pour pouvoir atteindre celui de l'enfant. D'autres fois, cela se faisait directement entre l'enfant et moi, le plus souvent en silence, parce que la musique pouvait effrayer certains, ou interférer entre eux et moi. L'objet même grâce auquel on faisait écouter la musique créait une interférence : l'enfant venait y jouer, le frappait ou le mettait en bouche. J'ai donc décidé qu'il n'y ait rien, que le silence, un bonjour au départ et ensuite, du mouvement pur. Et voilà.

MR : Qu'avez-vous appris grâce à cette expérience initiale - dont vous dites qu'elle vous a ouvert à un champ chorégraphique plus large, mais aussi à des rencontres dans ces différents mondes du soin ? Et comment vous a-t-elle conduit à intervenir auprès de patients Alzheimer ?

TTN : J'ai appris qu'il me fallait un autre corps pour danser, pour continuer à inventer ma danse. Cette expérience m'a décomplexé par rapport à la question de la spécialité, de la hiérarchie. Quelque chose, tout à coup, me poussait dans le métier, il fallait être chorégraphe. Il fallait produire une pièce, une création et un jeu, et là je pouvais expérimenter un autre temps, le temps d'un corps, d'un corps fatigué, d'un corps empêché, d'un corps chaotique. Je voyais en littérature, au cinéma, et même au théâtre, des tentatives d'amener des corps amateurs, fragiles, sur un plateau ou dans un récit, et ça m'a donné envie d'aller vers ces hommes et ces femmes de théâtre, et vers ces écrivains. Sur ce projet avec l'enfant autiste, j'ai eu envie d'inviter Marie Desplechin, puisque je savais qu'elle-même avait traversé une expérience de séparation avec l'enfance. Cela m'a amené à collaborer avec d'autres artistes, à oser entrer dans les prisons, les maisons de retraite, les services de gériatrie. Et aujourd'hui dans les services d'hématologie, d'oncologie et de chercher dans ces lieux un mouvement qui ne soit pas réparateur. Je ne me sens pas thérapeute du tout, je ne guéris rien mais j'accompagne un geste qui amène du présent, et ce présent c'est la vie.

MR : Vous êtes actuellement en résidence à l'hôpital Avicenne, par le truchement de la MC 93 à Bobigny. Que signifie être artiste associé dans un hôpital comme celui-là ?

TTN : C'est vertigineux parce que cet hôpital est un monde, il a une histoire très forte puisqu’il a été créé après la Première Guerre mondiale, il était "l'hôpital franco-musulman" à l'époque. Etre artiste ici, c'est d'abord être témoin. Je participe à la vie du service, j'ai la possibilité, guidé par les soignants, d'accompagner tel ou tel patient, de passer trois heures dans sa chambre pendant une chimiothérapie, ou lors de séjour en chambre stérile, et de pouvoir proposer d'écouter de la musique, de lire des textes, de danser ou de faire des massages. Et, avec des patients qui ne parlent pas français, donc aidé par des soignants qui parlent la langue, je cherche un mouvement, je danse avec eux, d'abord un petit mouvement, puis un plus grand. J'essaie toujours de danser en partant. Quand je pars, ils choisissent une musique que je danse, et pour eux, c'est une imprégnation, une traversée qui me permet de reconnaître ce qu'est un corps fatigué, et de voir comment l'imaginaire porté par la danse, par le geste, remet tout à coup du présent, de la joie, et crée des sursauts où le geste se réorganise. Il y a comme ça pleins de mouvements qui naissent parce qu'il y a eu une rencontre autour d'un imaginaire.

MR : Ce qui m'émeut en vous écoutant, c'est votre façon d'affirmer avec beaucoup de douceur que l'imaginaire, le mouvement, son histoire, voire l'histoire de l'art, ont leur place à l'hôpital, dans un endroit où on vient se faire transfuser, soigner, voire se faire annoncer une maladie grave. Là où on trouverait la démarche incongrue vous la présentez comme allant de soi.

TTN : Je suis persuadé que, à tout endroit de notre société, à tout endroit où il y a du commun, de l'en-commun - y compris dans des endroits fragiles, vulnérables, comme la prison ou l'hôpital - l'histoire de l'art a sa place, parce qu'elle est un lien avec le dedans et le dehors, avec les récits intimes et collectifs. D'autant plus à Avicenne où beaucoup de soignants sont issus d'autres cultures, d'autres pays. Nous, artistes, ne venons pas simplement égayer ces endroits-là, y ouvrir des fenêtres, accompagner le processus de la maladie - avec guérison ou non. Nous venons accompagner en proposant nos imaginaires, mais aussi en convoquant l'histoire de l'art, la peinture, la danse, et les danses d'aujourd'hui. Je me rends compte qu'avec n'importe quelle personne, qu'elle ait 14 ou 87 ans, à l'hôpital, il y a quelque chose qui est partagé, et qui du coup déplace la relation : on est au même endroit, dans le même bateau, dans la même chambre. On est collés l'un contre l'autre sur le coin du lit, à regarder une vidéo de danse, à écouter de la musique, à regarder un tableau, et quelque chose circule, se raconte. Et je m'agrandis autant qu'eux, on s'enrichit l'un l'autre. Souvent, je quitte l'hôpital pour la MC93 où je retrouve le studio de danse et, soit je m'allonge sur le sol, je ferme les yeux et me laisse traverser par tout ce qui s'est passé, soit je danse et je sens que, dans la danse qui m'habite à ce moment-là, je n'ai pas besoin de m'étirer, de m'échauffer, de me préparer, parce que j'ai l'impression d'avoir déjà été dans le mouvement et dans la danse.

Extraits

Une jeune fille de 90 ans, documentaire réalisé par Valéria Bruni Tedeschi et Yann Coridian. VOIR L'EXTRAIT VIDEO

Références musicales

Eve Risser, Des pas sur la ville

Sandra Nkaké, No more trouble

Eve Risser, Des pas sur la neige

"Faire soin", un rendez-vous aux frontières de la création et du soin

Chaque lundi et chaque jeudi, "Faire soin" (*) vous propose un entretien de Marie Richeux avec un ou une artiste qui expérimente, depuis longtemps, à la frontière des mondes de la santé, de l’aide sociale, du soin et de celui de la création.

Tous les épisodes de "Faire soin" sont à retrouver ici

L'équipe : Jeanne Aléos, Romain de Becdelièvre, J. Hascal, Lise-Marie Barré, Charlotte Roux et Marianne Chassort

Légende photo :Thierry Thieu Niang• Crédits : Vincent Josse

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 18, 2020 11:28 AM

|

Par Nathalie Dray dans Libération du 16 juin 2020 Le road-movie endeuillé et habité de Mohamed El Khatib emmène le spectateur sur la piste d’un mystérieux héritage marocain.

Par quelle grâce une œuvre nous ensorcelle et vient nous rappeler que le cinéma n’a besoin que de nous, de notre regard, de notre croyance surtout, pour exister, quand, à peine terminée elle nous échappe encore ? L’image se fige, le générique de fin défile, des noms d’acteurs apparaissent et l’on reste comme stupéfait. Du temps a passé mais qu’a-t-on vraiment vu ? Quelle est la part de fiction et de réalité dans ce que l’on croyait jusque-là être un documentaire au sens strict ? Manipulation ? Fi des étiquettes trop convenues, Renault 12 est une splendeur, précisément parce que son auteur, Mohamed El Khatib, qui est aussi metteur en scène de théâtre, n’aime rien tant que brouiller les pistes pour laisser émerger une vérité dans ce moment de flottement, une émotion bouleversante, faisant écho aux fracas de la vie.

Fantômes.Il y a là un peu de la démarche d’Alain Cavalier, que Mohamed El Khatib a rencontré - notamment sur scène, dans son spectacle Conversation en 2018. Chez l’auteur de Renault 12 comme chez celui d’Irène, même économie de moyens, même petite caméra numérique, mêmes dispositifs simples, presque enfantins, aux confins de l’intime, la mort comme hantise et cette façon de croire aux fantômes, d’invoquer par toutes sortes de fétiches un être cher disparu, dont on ne peut ni ne veut faire son deuil. Pour El Khatib, l’impossible oubli, c’est celui de sa mère, Yamna, décédée à 61 ans dans un hôpital d’Orléans où elle avait passé les deux dernières années de sa vie. D’elle, il a gardé une pièce d’identité, beau visage fatigué, le bracelet d’hôpital qu’elle avait au poignet et quelques enregistrements, car le grain de la voix, la signature vocale, qui est aussi ce qui nous distingue, finit toujours par s’effacer avec le temps. Sur une carte de la région, il dispose ces maigres reliques… Une petite voiture en plastique à la main roule sur le papier, le long des routes départementales, Beaugency, Meung-sur-Loire où il passa son enfance, Orléans, comme on parcourt un territoire mental, le chemin qu’il a fallu accomplir pour se construire une vie entre deux cultures. Dès lors, ces objets qui servaient à identifier cette mère aimée le renvoient à sa propre identité, à ses origines mélangées, culturelles et sociales - devenir un intellectuel franco-marocain, prof de fac, homme de théâtre, en étant issu d’une famille modeste… Un dialogue intérieur se noue, mais chacun sait que le chagrin ne remplit pas tout, qu’il est sans cesse parasité par des démarches administratives, cérémonies funéraires, rapatriement du corps au Maroc… Le tête-à-tête avec la mort est sans cesse court-circuité par la vie, par les autres, les coups de téléphone, on n’a jamais la paix. Sans oublier la succession, les biens qu’on a en partage, un patrimoine dont on ignore tout et qui lui aussi vous appelle, et vous encombre en même temps. Cocasse. Au bout du fil, l’oncle de Mohamed lui demande de venir à Tanger récupérer un mystérieux héritage, mais, chose primordiale, il doit absolument faire le trajet en voiture et pas n’importe laquelle, en Renault 12, ce véhicule qui fit les grandes heures du constructeur automobile dans les années 70, et qui est particulièrement prisé au Maroc pour sa résistance tout-terrain et sa vélocité sur les pistes cahoteuses de l’Atlas… Sans trop savoir dans quoi il s’embarque, El Khatib en déniche une, traverse la France puis l’Espagne, jusqu’au rif marocain, avec la procession des Renault 12 au soir tombé… Et le film prend alors la forme d’un road-movie intime et burlesque, parfois malaisant au fil des rencontres - une amie qui trouve inconvenant de ne pas pleurer ; sa sœur qui lui reproche d’utiliser l’image de sa mère pour construire son œuvre ; cet ami, Daniel, qui lui demande de remiser la culpabilité complaisante et mortifère du fils endeuillé, etc. Et jusqu’au dénouement surprenant, la découverte cocasse du fameux héritage - qu’il fallait bien évidemment entendre dans tous les sens du terme - et dont on préfère réserver la surprise, pour ne pas déflorer l’effet de sidération jubilatoire. Nathalie Dray Renault 12 de Mohamed El Khatib (1 h 30) sur Arte le 15 juillet à 23h20. Film disponible sur le site d'Arte à partir du 8 juillet 2020 :

Légende photo : Extrait du film de Mohamed El Khatib qui évoque, entre la France et le Maroc, les ponts entre deux nationalités, à travers ce qui sera probablement un road-movie surprenant.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 17, 2020 11:42 AM

|

Par Joëlle Gayot dans Télérama - Sortir, le 17/06/2020 Il en rêvait depuis l’enfance. Si les théâtres rouvrent, l’auteur Alexis Michalik créera à la rentrée une comédie musicale, “Les Producteurs”, inspirée d’un film hilarant de Mel Brooks. Avez-vous repensé ce spectacle à la lueur du confinement ?

Je ne ferai pas intervenir le coronavirus ou le confinement dans « Les Producteurs ». Je monterai la pièce telle qu’elle est. De manière générale, j’ai toujours besoin d’un peu de recul pour parler d’un sujet et je n’aime pas les gags qui font référence à l’actualité. Tout simplement parce que ça donne des spectacles qui vieillissent vite. Donc vous ne francisez pas cette pièce américaine ?

Non, même si les chansons et les textes seront, bien sûr, en français. En revanche, je veillerai à ce que les références soient accessibles au public. Les Producteurs est un spectacle qui se passe dans les années 50 à Broadway. La pièce prend tout son sens dans ce contexte. Elle parle d’un producteur qui essaie de monter la pire pièce du monde,

Des fleurs pour Hitler, une comédie musicale sur l’ascension du Führer et sur son amour pour Eva Braun. L’histoire est beaucoup plus drôle si elle se passe juste après-guerre à New York plutôt qu’en France. Qu’est-ce qui vous a conduit vers cette comédie, qui n’a jamais été montée en France ?

Un vieux rêve. Depuis que je suis enfant, je suis passionné de comédie musicale, surtout celles de l’âge d’or américain, qui va des années 30 aux années 60, avec Ginger Rogers, Fred Astaire, Gene Kelly. En France, nous aimons surtout les tours de chant, comme Notre-Dame de Paris. J’ai donc cherché ce qui pouvait séduire un public français. Il fallait une comédie qui fasse rire et permette ainsi au spectateur d’accepter des codes tels que la durée. À Broadway, ce type de spectacle dure 2h30 avec entracte. Êtes-vous fidèle au film de Mel Brooks ?

Oui, mais il existe des différences entre ce film, qui se passe en 1968, et sa version en comédie musicale, celle que je crée. Cette dernière est plus populaire ; l’auteur a réécrit des scènes, coupé ou étoffé certains rôles. Les Producteurs ont connu une histoire incroyable : en 1969, Mel Brooks tourne son film. À la fin des années 90, il l’adapte en une comédie musicale qui se joue plus de 2 000 fois à Broadway et obtient dix Tony Awards [l’équivalent de nos Molières, NDLR]. Le succès est tel qu’en 2005, un film, pas terrible, est même réalisé à partir de la comédie musicale. Thomas Jolly veut monter « Starmania », Ivo van Hove veut créer « West Side Story ».

Quel est cet engouement des metteurs en scène de théâtre pour la comédie musicale ?

Notre intérêt vient sans doute du fait qu’il s’agit d’un spectacle total. Non seulement il faut une bonne histoire mais également de bons acteurs qui savent aussi chanter. Pour tout metteur en scène, le challenge est intéressant. “Sa maîtrise des espaces et de sa troupe est fascinante” Avez-vous travaillé à distance avec les acteurs ?

Pendant le confinement, une chorégraphe leur a envoyé tous les deux jours des tutoriels vidéo de claquettes afin que le jour J, ils soient capables de danser. Est-ce que cette création marque un tournant dans votre rapport à la scène ? D’habitude vous montez vos propres textes !

Il s’agit, au contraire, d’un retour vers mes premières amours. J’ai toujours aimé le show et eu envie d’être aux commandes d’une grosse machine. La comédie musicale est un art exigeant et très hiérarchisé : il y a les personnages principaux, les personnages secondaires et l’ensemble. Je veux développer une harmonie entre tous les membres de la troupe. Lorsque j’écris, je fais en sorte qu’il n’y ait pas de premiers ou de seconds rôles. Les acteurs sont tous payés pareil. Vous citez souvent Ariane Mnouchkine parmi vos influences. Pourquoi ?

Elle réinvente le théâtre à chacun de ses spectacles. Elle réinvente même le Théâtre du Soleil, puisqu’elle le repeint, en change la configuration. Elle repart toujours de zéro. Sa maîtrise des espaces et de sa troupe est fascinante. Son lieu, où se mélangent les nationalités, aussi. En réalité, la metteuse en scène et la personne m’inspirent. Comme elle, je cherche à faire un théâtre populaire exigeant, qui ne laisse personne à la porte. Pour moi, elle est la patronne ! Vous dites que vous ne voulez pas diriger de théâtre. Mais le Soleil ?

Aucun sauf le Soleil ! Si un jour elle veut que je le reprenne, pas de problème, je suis là ! Comment avez-vous vécu le confinement ?

Il a été difficile pour tous, comédiens, auteurs, metteurs en scène, directeurs ; chacun s’interroge sur l’avenir. Je ne suis pas le plus à plaindre. J’ai la chance de faire partie des auteurs qui gagnent bien leur vie. J’ai consacré cette pause à l’imaginaire, au calme et à la réflexion. Les Producteurs, du 11 sept. 2020 au 31 jan. 2021. Du mardi au samedi, 20h, samedi et dimanche, 15h. Théâtre de Paris, 15, rue Blanche, 9e. 01 48 74 25 37 (20-125 €) ----------------------------------------------------- Le phénomène Alexis Michalik : comment fait-il pour remplir les théâtres parisiens ? Article de Fabienne Pascaud le 6/02/2020 dans Télérama Insolent de réussite, le comédien et auteur franco-britannique compte actuellement cinq pièces à l’affiche dans les théâtres parisiens. Portrait d’un jeune homme surdoué. Alexis Michalik est un phénomène. Un ovni. Une boule d’énergie et de santé dans le petit monde anémié et souffreteux du théâtre privé parisien. Les cinq pièces que ce comédien auteur franco-britannique de 37 ans a mises en scène lui-même tambour battant ne sont-elles pas toujours, simultanément, à l’affiche de cinq théâtres de la capitale ? Et en faisant le plein ! Du jamais-vu. La Scala se targue même déjà crânement de dix mille spectateurs pour le dernier opus du surdoué, Une histoire d’amour, tout juste créée en janvier. Et le Palais Royal a fêté le 5 février la 1 000e représentation d’Edmond, qui aura rassemblé 1 million de spectateurs avec les tournées… Le recordman au physique de jeune premier bon chic bon genre – cheveux blonds, yeux bleus, dents blanches, gentillesse, politesse et sourire éclatant – aurait-il des secrets ? Tout semble lui réussir avec une chance insolente. À 22 ans, avec une bande de copains issus comme lui du conservatoire d’art dramatique du 19e arrondissement de Paris, il revisite à l’arrache et réécrit Le Mariage de Figaro, de Beaumarchais, et une Mégère à peu près apprivoisée, de Shakespeare. Bingo dans le Festival Off d’Avignon ! Voyant que l’écriture ne lui sied pas si mal, celui qui fut le Roméo d’Irina Brook (2001) et qui quitta le Conservatoire national d’art dramatique sitôt admis – sans doute parce que ça n’allait pas assez vite – se lance dans ses premiers textes. Il a le sens du spectacle. Sa mère anglaise et traductrice, son père peintre d’origine polonaise l’ont mené tôt au Soleil d’Ariane Mnouchkine, aux Bouffes du Nord de Peter Brook. Il y apprend que le grand art au théâtre est d’émerveiller, d’étonner, de faire penser et rêver sans jamais ennuyer. Alexis Michalik déteste s’ennuyer et ennuyer. Ce passionné d’histoire – surtout celle du XIXe siècle, qui hante ses créations – est pourtant un artiste d’aujourd’hui. Continuellement pressé. Il veut que ses intrigues démarrent au quart de tour et enivrer son public de rebondissements toujours recommencés. C’est sans doute une des clés de son succès. On s’ennuie rarement aux comédies extraordinairement enchevêtrées, explosées dans le temps, l’espace et sans aucune unité d’action d’Alexis Michalik. On y retrouve le goût des trépidants contes d’enfance, cheminant ardemment sur des routes pleines de tours et détours, de surprises et de curiosités. Les jeunes (et les moins jeunes) générations aiment à écouter ses récits comme elles aimaient que papa maman leur content des histoires, autrefois, avant de s’endormir. Alexis Michalik ou un certain bonheur d’enfant retrouvé. Plaisir régressif ? Pas seulement. Du Porteur d’histoire, créé en 2011 (au Théâtre des Béliers Parisiens), à Une histoire d’amour, qui vient de débuter à la Scala, du Cercle des illusionnistes, créé en 2014 (actuellement au Théâtre de l’Œuvre), à Edmond, depuis 2016 au Théâtre du Palais Royal, sans oublier Intra Muros, né en 2017 et qu’on peut encore voir à la Pépinière Opéra, l’efficace faiseur de théâtre est un compositeur de motifs dramatiques dont les infinies arborescences évoquent les jeux vidéo ou les séries. Alexis Michalik incarne à merveille, reproduit à merveille la culture d’aujourd’hui, les formes, goûts et plaisirs d’aujourd’hui. Certes Edmond mettait en scène la première représentation apocalyptique et triomphale du Cyrano d’Edmond Rostand, en décembre 1897. Mais montée avec le rythme de 2016, le sens du clip et de la vidéo de YouTube. Il est magiquement de son temps, capte nos usages culturels et y adapte ses créations avec une habileté et un opportunisme consommés. Il sait faire, il sait plaire. En témoigne encore son Histoire d’amour, où se lançant pour la première fois dans le mélodrame et les larmes, il a compris que dans nos sociétés inquiètes le public avait besoin de partager de communes émotions. Et à travers des sujets, des thèmes actuels : l’amour de deux femmes et la grossesse médicalement assistée, le cancer, les accidents de voiture… Plus qu’un cynique à recettes patentées, Michalik est finalement un joueur. Qui tente, ose. Plein de désirs et d’ambitions. De vitalité. Il a voulu adapter à grands frais Edmond au cinéma (c’était au départ un scénario de film), le résultat public n’a pas répondu à ses espérances. Il s’est lancé en littérature avec un très long premier roman un rien embarrassé et touffu, Loin, qui n’a pas remporté de prix mais cinquante mille lecteurs. Il avance. Il ne reste pas en place. Il se réinvente en permanence. Autre raison de son succès que cette infernale énergie et volonté de conquête ? L’artiste pourtant est fidèle. Celui qui aime tant construire et déconstruire dans ses textes aux allures de Rubik’s Cube, travaille toujours avec la même troupe de comédiens, certes forcément renouvelée vu les succès et les reprises. Des comédiens peu connus au physique banal et familier qui nous ressemblent et dans lesquels on ne peine guère à se retrouver. On est comme chez soi dans les spectacles de Michalik. Ses délires dramatiques n’entraîneront que mieux et plus loin. Surtout que le chef de troupe pratique un art de la direction d’acteurs et de la mise en scène d’une efficacité et d’un pragmatisme extrêmes. Situations courtes et ciblées, changements de décors accélérés, la représentation répugne au temps mort. Toujours cette hantise enfantine de l’ennui… Ensuite, quand il ne joue pas avec eux – comme dans Une histoire d’amour –, Michalik dirige ses acteurs avec une sensibilité complice, sans à-coup. On sent l’habitude de travailler ensemble, l’envie de partager sans rivalité. À quoi ? À la simplicité d’être qui règne sur le plateau. Le metteur en scène sans visionnaires ambitions artistiques, esthétiques, se plaît juste aux idées qui créent la connivence. Entre acteurs, et avec le public. Il aime ainsi casser en permanence le drame par l’humour. Faire rire aux pires moments. Comme on peut le faire entre copains. Ou il débute encore Une histoire d’amour par ce vieux tube d’Aznavour chanté successivement par toute la troupe au micro, face spectateurs. Pour un peu l’assistance s’y mettrait à son tour. D’emblée. Du théâtre pour vivre ensemble, à consommer ensemble. Dans la nuit obscure de la salle où tout est possible. Ce n’est pas rien. Crédit photo : Alexis Michalik. Photo: Jérome Lobato pour Télérama

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 14, 2020 1:30 PM

|

Par Fabienne Pascaud dans Télérama 12/06/2020

Fort en langue et en gueule, généreux, il était doté d’une extraordinaire palette qui lui a permis d’évoluer dans de nombreux registres. Le comédien, metteur en scène et directeur de théâtre, créateur de La Criée, à Marseille, vient de disparaître à l’âge de 83 ans.

L’œil gourmand et le sourire goguenard, la tignasse bouclée enfantine et la bouille réjouie – qui savait aussi se faire colérique et terrible, voir son interprétation du roi Lear… –, Marcel Maréchal fut un tonitruant et généreux acteur. De la veine des bateleurs, de la grande tradition des tréteaux. Mais avec une palette de toutes les couleurs, de toutes les matières, de toutes les fureurs. De Scapin au Malade imaginaire, d’Arnolphe à Sganarelle, de Fracasse à Falstaff, de maître Puntila à Cripure, cet amoureux de Molière comme des contemporains forts en langue et en gueule – de Jean Vauthier à Louis Guilloux, sans oublier Jacques Audiberti – fut un admirable serviteur des textes et de leurs musiques scéniques. Il les laisse orphelins. Il vient de disparaître à 83 ans.

Un amoureux des mots en effet. Cet autodidacte lyonnais né en 1937 sut les faire rayonner comme des soleils ou des plats raffinés de sa ville. C’est l’amour même de cette parole, de ce dialogue à faire naître avec le public qu’il aimait tant, qui le poussa, dès 21 ans, à diriger des théâtres. Et le meilleur, le plus savoureux de son parcours artistique rabelaisien se niche dans ces années 1950 où s’invente la décentralisation imaginée après guerre.

C’est à Lyon, au Théâtre du Cothurne qu’il fonde en 1958 – dans la lignée de son aîné Roger Planchon, autre fameux homme de théâtre lyonnais – que commence l’odyssée théâtrale populaire du prodigieux cabot. Sa passion des poètes lui fait programmer d’emblée contemporains et classiques dans des mises en scène qui n’ont pour ambition que de faire sonner le texte et réjouir les spectateurs.

Spectacles hauts en couleur

À La Criée, qu’il ouvre sur le Vieux-Port de Marseille en 1981 – après avoir dirigé, à Lyon toujours, le Théâtre du Huitième, puis le Gymnase à Marseille –, il saura cultiver les mêmes bonheurs de jeu et de spectacles hauts en couleur et pêchus, ouvertement hérités d’un théâtre populaire à la Jean Vilar, où flamboient uniquement jeu de l’acteur et respect de l’auteur. D’Alexandre Dumas à Bertolt Brecht, de Shakespeare à Jean Vauthier, de Beckett à Jean Genet, de Novarina à Tchekhov, ses programmations étaient toujours ambitieuses et pleines de drames et de joies.

Hélas, Marcel Maréchal rêva un jour de quitter les territoires pour monter à la capitale. L’aventure ne lui réussit pas. Il n’en possédait pas les codes. Nommé au Théâtre du Rond-Point en 1995, il ne sut guère réveiller le palais endormi que lui avaient laissé les Renaud-Barrault et y accumula les spectacles médiocres, dépourvus de cet esprit flambant qu’il avait eu autrefois. L’air de Paris allait mal au tribun des planches. La critique l’abandonna, le public aussi.

Galère parisienne

La qualité exceptionnelle de son parcours passé lui valut quand même de diriger, à partir de 2001, les Tréteaux de France. Jusqu’à 2011, il n’y fit pas non plus merveille, reprenant de vieilles recettes, aigri peut-être de n’avoir jamais eu la reconnaissance méritée…

Mais après des parcours lyonnais et marseillais fondateurs et exemplaires, que diable Marcel Maréchal allait-il faire dans la galère parisienne ? Elle broya ses gourmandises, ses générosités, ses ambitions.

Reste un homme de scène qui jamais ne lâcha le plateau, un acteur metteur en scène qui eut jusqu’au bout la passion de jouer les spectacles qu’il montait, souvent autour de lui. Narcissisme ? L’homme avait trop à cœur d’embarquer son public dans l’aventure du verbe. Plutôt feu sacré. Et il est essentiel qu’il continue partout d’en brûler.

Légende photo : Cripure de Louis Guilloux. Mise en scène de Marcel Maréchal. Paris, Petit T.N.P., avril 1967. © Studio Lipnitzki/Roger-Viollet

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 14, 2020 6:25 PM

|

Marcel Maréchal, biographie et hommages publics