Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 29, 2020 9:19 PM

|

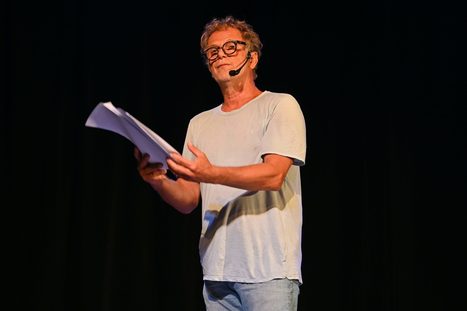

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 28 août 2020 Dans les villages du Grand Est, Michel Didym remet en selle « Comment réussir un bon petit couscous », bijou écrit et mis en scène il y a huit ans par Fellag avec et pour l’acteur Bruno Ricci. L’acteur revient nous faire savourer ce texte au nez fin.

C’était une soirée de cette fin août. Venus de Nancy, via Pont-à -Mousson, ils montèrent jusqu’à Atton, un petit village de Meurthe et Moselle qui espère, un jour lointain, atteindre les mille habitants. Là, les attendait une femme blonde et souriante, Marlène Carina, Prilleux, Madame le maire- l’enseignante qu’elle est, tient à cette appellation. A peine élue aux dernières élections municipales, Madame le maire s’était rendue à Nancy, à une poignée de kilomètres d’Atton, voir le directeur du théâtre, Michel Didym, et son administrateur, Jean Balladur, le Centre d’Art dramatique de cette ville étant le plus proche grand théâtre du petit village. Sa demande était simple et belle : elle voulait que le théâtre entre à Atton. Il y avait bien une compagnie amateure qui s’y produisait de temps en temps, mais Marlène voulait plus, du « théâtre professionnel » , a t-elle dit. Il n’y en avait jamais eu à Atton. Ses habitants en méritaient autant que ceux de la ville, question de justice culturelle.

L'homme au 147 couscous

Bingo, le CDN était en train de mettre sur pied une tournée pour l’été d’un « spectacle pouvant se déplacer aussi bien en plein air, sur les places, que dans les salles et dans les établissements scolaires, qui soit un moment de culture et d’apprentissage mais aussi de partage avec les spectateurs » écrivait Didym en parlant de Comment réussir un bon petit couscous de Fellag conçu avec et pour Bruno Ricci..

Le spectacle, créé il y a plus de huit ans, avait beaucoup tourné avant d’être remisé dans la malle aux souvenirs. Michel Didym a eu la bonne idée de lui donner une seconde vie en allumant le gaz sous ce plat préféré des français. C’est du moins ce qu’affirmait un sondage, lu dans la presse de l’époque par Fellag et c’est ce qui donna le déclic pour écrire cette pièce à l'auteur algérien, réfugié en France depuis longtemps (le régime au pouvoir à Alger rudoie artistes indépendants) et écrivant aussi en français. Le couscous, venu du Maghreb, écrasait de sa superbe avec le steak-frites à demi belge, la paella espagnole, la pizza italienne et le pot au feu « bien d’cheu nous ».

Bruno Ricci se souvient de ces jours passés en résidence à Châteauvallon avec Fellag. « Au départ c’était un spectacle fait pour être joué en appartement. Fellag écrivait le matin, je répétais l’après- midi et je jouais le soir dans des villages, cela durait vingt minutes. Je revenais vers Fellag pour lui dire les moments qui fonctionnaient bien et ceux où j’avais merdé, il rectifiais le tir le matin suivant jusqu’à ce qu’on parvienne à une forme qui dure environ une heure dix qui fonctionne aussi pour les grands plateaux. On l’a joué plus de deux cents fois. La moitié du public c’était la communauté maghrébine, venue sur le nom de Fellag. On faisait travailler les associations et avant le spectacle une petite maman venait dans la loge et me disais « après le spectacle il y a une petite surprise... » Un couscous pour tous bien sûr. Je me souviens avoir mangé 147 couscous. c’était magnifique, tout le monde ressortait avec un sourire énorme. j’ai retrouvé à travers cette tournée tout ce dont mon père et la mère italiens me parlaient. »

Ca tombe bien Marlène, pardon Madame le maire, est aussi d’origine italienne. Elle avait bien fait les choses. Dans la très grande cour de l’école primaire entourée d’arbres ( un vaste espace a rendre jalouses bien des cours de récréation), une scène sommaire a été dressée par l’équipe technique du CDN, avec vue sur la mairie et le clocher de l’église. Les employés de la mairie ont installé des sièges espacés en principe (mesures sanitaires) mais bientôt rapprochés ( rapprochent familial ou amical). Il a fallu bientôt ajouter des bancs. Et le théâtre est entré dans Atton en apportant avec lui des effluves de couscous. Seule contrariété, en raison de ce que vous savez, le « couscous citoyen » devant suivre la représentation a dû être annulé. En guise de compensation chaque spectateur est reparti avec un paquet d’épices de ras el hanout pour cuisiner un couscous maison. L’acteur n’ a pas pu « échanger » autour d’un repas comme il le fait habituellement après chaque chaque représentation.

"Mais où sont-ils?"

« Quand on va dans des lieux comme Atton en dehors des grandes améliorations, on sait que les gens n’ont guère la possibilité d’aller à 20, 30 kilomètres voir un spectacle dans un théâtre, alors on vient chez eux. Il suffit que le théâtre vienne à eux et qu’ils l’accueillent pour qu’ils ressentent tout. Je viens d’une famille d’émigrés italiens où mon père me disait : « le théâtre c’est pas fait pour nous ». Mais si, c’est fait pour nous, pour nous tous. Il se sera passé quelque chose entre nous, une émotion nous aura traversée en commun, au même moment. C’est de l’humanité, de la fraternité, de la convivialité, de la chaleur humaine, j’adore» s’enthousiasme Bruno Ricci.

« Le fait d’accepter que nous faisons désormais partie de votre environnement social et culturel, ça va vous rasséréner, vous faire du bien en nous intégrant, vous nous oublierez comme vous avez oublié les Italiens, les Espagnols, les Russes, les Chinois, les Bretons, les Normands et les Wallons...un jour viendra où en regardant autour de vous vous direz : « mais où sont-ils ? Où sont nos maghrébins ? » lance Fellag tout en racontant en détails la recette du couscous. Entre deux grains de semoule, il multiplie les digressions, les histoires, les réflexions malines. « C’est fin, diabolique, intelligent, Fellag envoie plein de messages, poursuit Ricci. On retrouve souvent cela chez ces auteurs de l’ancienne école « coloniale ». Il s ont un rapport à la langue qui est quasiment perdu. Dans son texte, j’ai des phrases qui font six lignes. Avec le sens qui vient, qui part, revient, c’est une ode à notre langue. Dire Fellag, c’est très agréable en bouche, comme un bon vin que l’on ferait rouler sur le palais pour en découvrir les saveurs. »

Il y a huit ans, une bande son accompagnait l’acteur. Aujourd’hui c’est un musicien, Taha Alami. Le spectacle y gagne en souplesse et la musique live fortifie sa belle amicalité. En bon conteur et en fin politique, tout en nous faisant saliver, Fellag raconte ce qui se trame depuis des lustres entre la France et l’Algérie. Un double régal.

La tournée de Comment réussir un bon petit couscous se poursuit ; ce soir à Châlons-en-Champagne, demain à Blénod-lès-pont-à-Mousson, le 9 septembre au CDN de Nancy et le 11 septembre à Dieulouard (54). Suite cette nouvelle saison en cours d’ élaboration.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 2, 2020 3:24 PM

|

Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks - 31/08/20

Prouvant une fois encore sa créativité sans borne, Lætitia Dosch porte au plateau un drôle de spectacle collaboratif, qui prend la forme d’une radio libre consacrée aux arbres.

C’était fin mai. Juste après le déconfinement. Lætitia Dosch proposait au Théâtre Vidy-Lausanne un projet monté en quelques semaines, en réponse à l’inédit du confinement que la terre entière – ou presque – vivait simultanément. Les arbres vous parlent (par Zoom) déplaçaient la scène du théâtre en extérieur pour faire entendre les arbres bordant le lac Léman. Une version virtuelle utilisant l’application Zoom que nous avons tou·tes testée le printemps dernier, donnant vie à un projet qu’elle mijotait depuis un an : faire venir des arbres sur scène pour que les humains les écoutent enfin. Quelques jours avant la première, Lætitia Dosch nous confiait comment le projet initial s’était modifié avec l’apparition du Covid : “Je parlais aux gens en téléconférence, et ils me disaient que tout d'un coup ils regardaient la nature, les arbres différemment, comme s’ils attendaient d’eux une réponse.

Peut-être parce que nous, les humains, nous nous retrouvions tous confinés, enterrés, enracinés, à échanger des nutriments par les réseaux numériques, et que le parallèle était alors plus facile à faire.” “Zoom faisait de nous des forêts d'arbres immobiles, meublant notre solitude en nous interconnectant par sa toile, comme les racines sous terre forment un réseau s’étendant sous les paysages. Tout en nous gardant en contact avec notre solitude. Comme les arbres, nous restions en terre, solitaires introspectifs dans nos appartements, liés du bout des doigts à l'autre.

L’écho avec mon projet était fort tout d'un coup.” Il prit la forme d’une révélation : “Nous n’avons jamais été aussi arbres que maintenant. Aussi réceptifs aux arbres que maintenant. Aussi en mal de réponses. Et de théâtre.” “Mettons-nous ensemble dans la peau des arbres” Durant l’été, l’expérience a encore changé de forme et de format. D’abord pour des raisons financières : le projet nécessitait la participation d’autres partenaires ; difficile à trouver au vu du contexte du spectacle vivant. Décision fut prise alors de s’associer à des radios, locales ou nationales, pour proposer une émission participative. Créée à Lille le 23 juillet avec Radio Moulins et reprise le 31 juillet dans le cadre de Paris l’été avec Radio Nova, Radio Arbres est de retour en septembre à Vidy-Lausanne avec Thierry Sartoretti de Radio suisse romande. L’écoute des podcasts est réjouissante, tant les auditeur·trices se prennent au jeu du double déplacement proposé : se mettre à la place d’un arbre, écouter ses sensations, émotions et rêves pour nous en faire part et se placer, au moment de l’émission, devant l’arbre en question. Bonus pour le public : il devient actif en participant, s’il le désire, et en envoyant un mail en amont de l’émission à radioarbres@gmail.com. La règle du jeu est simple : “Faites une expérience ! Mettez-vous dans la peau d’un arbre. Mettons-nous ensemble dans la peau des arbres le temps d’une émission radio, qui plus est, libre antenne. Radio Arbres, c’est une émission des arbres pour les arbres ! Enfin une manière de pouvoir nous parler, nous les humains, en arbres, immobiles ! Votre arbre a besoin de vider son sac sur les humains, faire une déclaration d'amour, parler de ce qu’il aime, il a des problèmes de voisinage, sexuels, est inquiet pour l'avenir ; il en a ras le bol, ou au contraire il veut parler de son environnement, du monde sous terre, ou juste chercher une oreille attentive et curieuse pour combler le vide, échanger les solitudes. Radio Arbres l'écoutera.” Ceux·celles qui écrivent un mail sont ensuite appelé·es pour préparer l’émission, mais les auditeur·trices libres peuvent aussi téléphoner en direct. Radio Arbres se déroule dans des jardins et obéit à la construction dramaturgique d’une émission de radio, animée par Lætitia Dosch et des membres de son équipe, mêlant chroniques et appels d’auditeur·trices auxquels répondent les animateur·trices-arbres. “Une chronique nutrition, une autre sur d’autres espèces de la faune et de la flore, une sur les humains, l’eau, le vent, le soleil, la rubrique voyance pour s’interroger sur l’avenir et de la musique pour les arbres." Au final, bien sûr, dans ce projet, ce qui touche le plus Lætitia Dosch, ce sont les rapports très forts qui se développent avec ces auditeur·trices qui deviennent acteur·trices et “découvrent des choses qu’ils ne savent pas qu’ils savent, exactement comme les acteurs. C’est précieux et c'est vraiment un travail qu’il faut faire en ce moment : tisser des liens pour faire avancer la pensée.” Radio Arbres un projet de Lætitia Dosch et autres arbres. Le 11 septembre, Théâtre Vidy-Lausanne

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 27, 2020 6:11 AM

|

Propos recueillis par Rosita Boisseau - Le Monde du 27 août 2020 Nouveau directeur du Centre national de danse contemporaine d’Angers, le danseur et chorégraphe explique comment il voit son rôle et envisage sa pédagogie. La rentrée au Centre national de danse contemporaine (CNDC) d’Angers, pôle de premier plan pour la formation des danseurs contemporains depuis 1978, a lieu sous la houlette d’un nouveau directeur, le chorégraphe Noé Soulier, nommé fin 2019 et en fonctions depuis le 1er juillet. A 32 ans, ce jeune artiste régulièrement programmé au Festival d’automne, succède à Robert Swinston, ex-interprète de l’Américain Merce Cunningham (1919-2009). Pour quelles raisons, jeune chorégraphe, avez-vous postulé à la direction du Centre national de danse contemporaine d’Angers ? Le CNDC est unique en son genre, en France mais aussi à l’international. Il rassemble trois missions : la création, l’enseignement dans le cadre d’une école pour former des danseurs professionnels, et la diffusion avec l’élaboration de saisons pour Le Quai [son espace culturel]. Ces trois dimensions se retrouvent dans la démarche chorégraphique que je mène depuis dix ans. Je suis en train d’élaborer un vocabulaire et une technique autour de gestes familiers ; je développe une recherche théorique avec l’écriture de livres, comme Actions, mouvements et gestes, publié en 2016 [Centre national de la danse, « Carnets »]. Enfin, l’aspect curatorial fait aussi partie de mon travail. C’est donc très enthousiasmant de créer une synergie entre ces trois missions qui seront unies par une vision commune. Quels sont les axes autour desquels vous avez élaboré le programme pédagogique de l’école ? Il s’agit pour moi de comprendre et de montrer ce qui se joue depuis quelques années dans l’approche du mouvement. Nous ne sommes plus dans l’opposition entre danse conceptuelle et écriture chorégraphique. On ne sait pas toujours, lorsqu’on commence un cursus à 20 ans, ce que l’on est ou veut devenir J’ai défini trois axes pédagogiques avec un parti pris général, celui de commencer à partir de la rupture postmoderne des années 1960-1970. Le premier axe est centré sur l’enseignement de techniques et de répertoires, comme ceux des Américains Steve Paxton ou Trisha Brown [1936-2017], avec l’ambition d’ouvrir le champ des références au-delà de la danse occidentale. Il inclura des pratiques contribuant à enrichir le rapport au corps comme le yoga ou les arts martiaux… Le deuxième axe est consacré à l’analyse concrète de la composition d’œuvres chorégraphiques, par exemple celle de la pièce la plus récente de William Forsythe, A Quiet Evening of Dance, qu’il considère comme l’une de ses plus pédagogiques, mais aussi d’œuvres musicales, littéraires ou cinématographiques. Enfin, l’aspect théorique sera exploré à partir de problématiques centrales dans la danse contemporaine, telles que le rapport de l’art au pouvoir, qui mobilisent des disciplines comme la philosophie, la sociologie… Comment votre parcours d’interprète, entre danse classique, contemporaine et philosophie, a-t-il influencé l’élaboration de ce cursus pédagogique ? Mon parcours a sans doute contribué à imaginer ce projet, car je me suis rendu compte de la diversité des manières d’aborder le mouvement. Ce qui me semble important, c’est de ne pas déterminer dès l’école l’étudiant comme interprète danseur ou chorégraphe. On ne sait pas toujours, lorsqu’on commence un cursus à 20 ans, ce que l’on est ou veut devenir. Je pense que la théorie peut être réellement émancipatrice, et c’est ce que j’espère démontrer Sans compter que, dans les créations contemporaines, depuis quelques années, les frontières entre les rôles sont de plus en plus poreuses. Des chorégraphes se retrouvent à être interprètes dans des pièces signées par d’autres artistes. Il ne s’agit pas non plus pour moi de former des danseurs qui appliquent les recettes de travail qu’on leur a apprises, mais des personnes qui progressent dans la réflexion et une forme d’artisanat de la danse. Jeune élève, j’ai aussi constaté que certains étudiants trouvaient les cours théoriques intimidants. Soit par manque de confiance en eux ou par rejet d’une sorte d’intellectualisation. Je pense que la théorie peut être réellement émancipatrice, et c’est ce que j’espère démontrer au CNDC. Quel est aujourd’hui le profil de l’interprète contemporain, dont on sait qu’il est de plus en plus techniquement outillé ? Selon une enquête menée auprès de nombreuses compagnies de danse en France par la direction générale de la création artistique du ministère de la culture, réalisée en 2018, la qualité la plus recherchée chez les danseurs et danseuses aujourd’hui est la singularité. Il ne s’agit plus uniquement de maîtriser un large éventail de techniques, mais de développer un profil unique Il y a une trentaine d’années, l’expertise technique était au premier plan. Il ne s’agit plus uniquement de maîtriser un large éventail de techniques, mais de développer un profil unique. J’ai donc décidé d’être très attentif à la spécialisation des danseurs. Si quelqu’un a envie de creuser une voie spécifique, je veillerai à ce qu’il puisse personnaliser son parcours au CNDC. En tant que chorégraphe, selon quels critères choisissez-vous les danseurs avec lesquels vous collaborez ? Le travail que je développe repose sur une virtuosité motrice liée à des mouvements familiers comme frapper, éviter… qui, sortis de leur contexte, possèdent une puissance d’évocation. Sur cette base, je développe un vocabulaire de distorsion. Je tente de renouveler l’approche du mouvement pour capturer la sophistication, la poésie et les émotions que peuvent susciter ces actions quotidiennes. J’ai besoin de danseurs qui ont un gros bagage technique et beaucoup de précision. Mais si ma démarche va évidemment nourrir chacune des missions du CNDC, il n’est pas question de calquer mon seul travail sur cet outil. Dans le contexte de la crise sanitaire, de nombreux artistes se retrouvent à performer en extérieur. Un élan déjà présent dans l’art chorégraphique qui s’affirme en ce moment. Allez-vous proposer des interventions in situ à Angers ? Nous allons faire exister la danse dans la ville d’Angers et dans la région Pays de la Loire. A l’automne, je vais présenter Passages, en collaboration avec le Centre des monuments nationaux, qui est destiné à tourner dans toute la France, et pourquoi pas dans le cadre du château d’Angers. Les élèves vont, dès la rentrée, interpréter la performance Roof Piece (1971), de Trisha Brown, sur les toits de la ville. Le désir de présenter cette pièce est né pendant le confinement où j’ai eu la sensation d’un effacement des corps. Pendant cette crise sanitaire, au-delà du fait que ces opérations en plein air occasionnent la rencontre avec de nouveaux publics, confronter le corps aux éléments naturels, au vent, à la pluie, avec ces danseurs-vigies en action sur les toits va tout simplement permettre de se sentir vivant. Rosita Boisseau Passages, de Noé Soulier. Les 9 et 10 septembre à 20 heures (45 min), à La Conciergerie, Paris 1er, dans le cadre CDCN Atelier de Paris. De 10 € à 20 €. Performing Art, de Noé Soulier. Du 10 au 12 septembre, Festival Actoral, au Mucem, Marseille 2e. De 9 € à 12 €. Roof Piece, de Trisha Brown, par les étudiant.e.s du CNDC d’Angers sur les tours du château d’Angers, la terrasse du Quai et les rives de la Maine. Les 19, 20 et 26 septembre, 3 et 10 octobre à 16 heures (30 min). Gratuit.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 25, 2020 5:37 PM

|

Chronique des revues et des livres par Philippe du Vignal dans Théâtre du blog 25 août 2020 Revue Frictions n° 32

Covid ou pas covid, ce nouveau numéro est d’une aussi belle qualité picturale et textuelle que les précédents. Avec d’abord un montage que n’aurait pas renié un graphiste comme Roman Cieslewicz et où on voit Mussolini le point droit levé, avec à l’arrière-plan, une photo de manifestation où une jeune femme brandit un carton avec ces seuls mots: Black lives matter. Juste en dessous de Benito Mussolini, un Donald Trump, le visage et les mains aussi jaunes que son visage crispé. Et visiblement très en colère, brandissant son poing droit. Et sur la page de gauche, la fameuse phrase de Bertolt Brecht en 1941: “Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde.” Et illustrant l’éditorial de Jean-Pierre Han, un fragment de la non moins fameuse fresque de Michel-Ange où un Dieu barbu touche du doigt un homme nu mais qui, ici porte un masque anti coronavirus. Entre ces deux illustrations, une photo d’un troupeau de moutons en noir et blanc avec, en encadré, celle d’une tête de mouton écorchée et sanguinolente. Et sur la page de gauche, un court texte (1888) d’Octave Mirbeau, sur l’électeur “plus bête que les bêtes, plus moutonnier que les moutonniers, qui nomme son boucher et choisit son bourgeois.” En trois fortes images, tout est dit ou presque de la situation actuelle. Dans un remarquable édito, Jean-Pierre Han dénonce entre autres l’incontournable vidéo qui a tant sévi ces dernieres temps. François Le Pilllouer, l’ancien directeur du Théâtre National de Bretagne, se méfiait terriblement , il y a déjà quelque trente ans, de celles que les compagnies lui envoyaient à l’appui d’une proposition de spectacle… Réalisées avec quelques extraits trop bien filmés et ne correspondant jamais à la réalité, ou mal filmées donc finalement nuisibles au développement du projet , dans un cas comme dans l’autre, ces vidéos ne reflétaient en rien l’exacte qualité de la proposition théâtrale. Pour Jean- Pierre Han, le “piège de la captation est un véritable révélateur de ce qui ne devrait jamais l’être, la mort saisissant le vif .” “Nous n’aurons jamais eu, ajoute le rédacteur en chef de Frictions, que des squelettes de spectacle, ce qui, au bout du compte, n’est pas très charitable par ces temps d’épidémie. Pour les autres actions, ce fut un déferlement à nul autre pareil, une débauche d’imagination plus ou moins pertinente, mais enfin l’essentiel était dans le geste, semble-t-il, histoire de s’étourdir. “ Effectivement nous avons été submergés pendant le confinement et après, de vidéos de soi-disant spectacles tournés en appartement avec un ou deux acteurs maximum ou de captations de réalisations présentées dans des jardins ou des cours intérieures dont l’entrée était gratuite. Bien entendu, rien de très intéressant là-dedans à quelques exceptions près comme ce cabaret monté par Léna Bréban devant l’E.P.H.A.D. de Chalon-sur-Saône (voir Le Théâtre du Blog). Comme si les compagnies tenaient absolument à combler le vide actuel et à montrer à leurs clients (pardon: à leur spectateurs!) qu’elles existaient bien encore et qu’il ne fallait surtout pas les oublier… Ce numéro s‘ouvre sur un clin d’œil : un texte court mais étonnant d’Heiner Müller: Guerre des virus. C’était un projet de dernière scène de Germania 3-Les spectres du Mort Homme qui n’avait pas été retenu dans l’édition en 96 à l’Arche, un an après le décès de l’auteur et représenté au Portugal dans une mise en scène de Jean Jourdheuil. Le texte avait été publié en 2001 dans la revue Théâtre public: “Dieu n’est ni homme ni femme, c’est un virus.” Suit un article de Jean Lambert-wild, metteur en scène et directeur du Centre Dramatique National de Limoges, A la guerre comme à la guerre. Il rappelle cette célèbre et très belle phrase d’Héraclite:” Les hommes dans leur sommeil travaillent fraternellement au devenir du monde” et souligne les bienfaits dune sieste d’une heure trente selon Winston Churchill. Jean Lambert-wild a une réflexion lucide sur la guerre qui, dit-il, de par sa nature destructrice, peut nous convaincre que nous pouvons, pour un temps, faire l’impasse de notre conscience en brouillant généreusement les lois de tous et les devoirs de chacun. “ Nous ne pouvons citer tous les articles de ce riche numéro mais il y a une belle réflexion sur la mise en espace/mise en scène de Thierry Besche, artiste assembleur de son, cofondateur et ancien directeur du Centre national de création musicale d’Albi. L’auteur analyse en particulier de façon très perspicace les rapports d’interdépendance entre son, lumière, image, texte et jeu des acteurs dans Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, mise en scène de Julie Duclos et Sous d’autres cieux de Kevin Keiss d’après Virgile, mise en scène de Maëlle Poésy (voir Le Théâtre du Blog) . Signalons aussi un beau portfolio de photos et textes de Tristan Jeanne-Valès sur des hommes (tiens, aucune femme?) entre autres : Christophe Tarkos, Raoul Vaneignem, Marcle Hanoun, Jean-Jacques Lebel… Frictions . 27 rue Beaunier, 75014 Paris. frictions@revue-frictions.net T. : 01 45 43 48 95. Le n°: 15 €.

Les sommaires détaillés de tous les numéros parus sont consultables sur : www.revue.frictions.net -------------------------- Magie numérique Les arts trompeurs. Machines. Magie. Médias, sous la direction de Miguel Almiron, Sébastien Bazou et Guisy Pisano Comme ils le relèvent dans l’introduction de cet ouvrage touffu mais passionnant écrit par une quinzaine de spécialistes, ceux qui l’ont dirigé, accoler le terme: magie au mot numérique peut paraître étrange puisque le premier relève de l’illusion visuelle et l’autre de la technologie la plus récente. Mais pourtant l’introduction de ces nouveaux outils numériques a nettement influence à la fois le processus de création comme le résultat final. En fait, c’est l’accentuation des effets magiques et non le mode de création que l’on observe ici, la technologie, même sommaire d’autrefois (déjà au Moyen-Age, avec des jeux de lumière) puis avec les merveilleux trucages de Georges Méliès a toujours été partie lié avec l’art du magicien. Mais depuis une dizaine d’années que ce soit dans les spectacles de magie ou de théâtre pur, on a vu ces dispositifs se developer de façon radicale… Il y a maintenant un dialogue permanent entre magiciens et praticiens travaillant dans le domaine du numérique qui a bouleversé la création des effets d’illusion, que ce soit en réalité virtuelle ou en réalité augmentée, avec des personnages ou des objets sur un plateau. On se souvient encore de l’effet-surprise que provoqua l’apparition d’un hologramme remplaçant Jean-Luc Mélenchon lors d’une tournée électorale… Dans Maîtrise de la distance, ubiquité et jeux avec le cadre, André Lange retrace le parcours qui des effets d’optique grâce à un miroir ou à une loupe. Et cela ira du tableau défini par Alberti puis aux effets de cadrage chez Vermeer à l’écran de ciné puis à celui de la télévision il y a presque un siècle, à celui de l’ordinateur et à l’image ainsi créée et lancée sur grand écran scénique… Le grand moteur originel étant bien la mise en perspective d’un lieu ou d’un bâtiment, ou comment on est passé d’un univers à deux dimensions à tout un autre espace. L’auteur dans cet article très fouillé met en valeur l’emploi du miroirs magiques capables de modifier en profondeur la notion de réalité. Il rappelle justement l’essai bien connu que Walter Benjamin, L’Oeuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité, même s’il ne parle pas de la transmission des œuvres, ni de la radio ni de la télévision. Paul Valéry comme il le rappelle aussi avait-il sans doute mieux perçu l’importance de de la magie sonore puisqu’on pouvait déjà à son époque reproduire et conserver des sons. Ce qui n’était jamais arrivé dans l’histoire de l’humanité… En fait c’est toute l’abolition de la distance pour le son comme pour l’image qui va s’imposer rapidement. Avec comme autre conséquence de l’emploi des technologies numériques, la disparition de la contrainte de l’espace unique d’un écran et l’échappée belle du cadre, jusqu’aux images de synthèse diffuses par un casque. Ce qui est devenu monnaie courante en quelques années. Et souligne l’auteur, les magiciens ont vite compris tout l’intérêt qu’il pouvaient tirer des effets de réalité augmentée. Y compris en remettant au gout du jour l’effet de théâtre dans le théâtre ou de cinéma dans le le cinéma… un effet qui remonte au XVI ème siècle! Le domaine chorégraphique semblant y échapper…Refrain connu: c’est (y compris en matière artistique) dans les vieilles casseroles qu’on fait les meilleures soupes. Cela dit, on peut se se demander –et c’est aussi une véritable question philosophique- jusqu’où ira ce développement technologique foudroyante. Le très riche article qui suit L’Installation miroir comme mise en espace d’un entresort technologique signé Sophie Daste, de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs et de Karleen Groupierre, de l’Université Savoie Montblanc aborde de façon très technique la scénographie du dispositif miroir qu’utilise bon nombre d’œuvres d’art actuelles avec des exemples très parlants d’effets d’illusion avec sonorisation spatiale. Les auteurs rappellent que le miroir, notamment en littérature: Lewis Carroll, le studio Disney, et plus récemment J.K. Rowling avec Harry Potter comme en art avec la galerie des Glaces, a toujours été un des éléments moteurs de l’illusion. Roman Lalire, magicien et créateur d’images poétiques, parle très bien de l’association vidéo associée à la technologie. Il travaille avec des compagnies de théâtre pour créer une émotion magique. Grâce notamment à un outil comme l’iPod Touch qui lui permet de manipuler une image, de la grossir ou de la rétrécir. En fait l’auteur analyse très bien le rapport à l’image que nous avons tous avec ce que cela comporte de crédibilité, même si on sait très bien que c’est faux. Comme au théâtre, nous savons que l’assassinat auquel on assiste n’est pas réel mais nous avons envie d’y croire. Il nous souvient d’une de nos étudiantes que j’avais invitée à aller voir un Néron et qui s’est évanouie quand un flot de sang a jailli du cou de Britannicus percé par le poignard de l’empereur… La magie et la vidéo donnent comme l’auteur le remarque, la possibilité de passer très vite d’une réalité à une autre par plusieurs strates sans qu’on sache bien où on en est. D’où une approche poétique quand on invente un tour de close up (magie de proximité) fondé sur la technologie. On ne peut citer tous les articles de ce vraiment très riche volume mais on retiendra celui très technique, de Chanhtthaboudtdy Somphour sur La Pensée magique des interfaces cerveau ordinateur: l’évolution de cette illusion dans l’art numérique. L’auteur consacre une vingtaine de pages sur ces interfaces crées par l’art numérique à partir d’un casque. C’est un texte qui demande une certaine attention quand on ne fait partie de la paroisse électronique mais qui a le mérite d’ouvrir un certain nombre de réflexions quand aux relations entre les ondes transmises par un cerveau humain et la création d’une musique comme chez Alvin Lucier. Ou chez David Rosenbaum . ..

L’auteur commente très clairement l’installation de Valéry Vermeulen qui propose à un spectateur de composer une performance son et image grâce à ses émotions. Là il s’agit encore de “magie” mais à base d’interactivité virtuelle. Le tableau virtuel VAnité Interactive s’engage dit l’auteur dans une démarche proche de celle des vanités au XVII ème siècle. Avec une installation à base de crânes mettant en regard la vie et la mort sous un aspect artistique.

On va sans doute encore plus loin dans cette démarche à laquelle Patrick Modiano l’écrivain des souvenirs et de la mémoire personnelle ne serait sans doute pas insensible. Fito Segrera propose de mettre en images les chutes d’attention qui symbolisent pour lui la perte d’un souvenir. Et grâce à des algorithmes, ces souvenirs sont ensuite rendus sous forme de fragments photographiques. Ce livre de 240 pages est parfois difficile d’accès et manque un peu d’illustrations mais quand même pas besoin d’être un spécialiste de la magie, il est à lire et à consulter. Et encore une fois tout à fait passionnant. Il ouvre la porte à un réflexion philosophique sur toutes les interactions possibles entre magie et art numérique, mais aussi sur la réalité virtuelle en général qui, il y a à peine une vingtaine d’années s’est vite invitée chez les créateurs d’illusion, voire dans notre quotidien. Et toutes les écoles d’art devraient mettre à la disposition de leurs élèves cet ouvrage passionnant. Philippe du Vignal Editions Septentrion Collection arts du spectacle. 25 €.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 22, 2020 12:23 PM

|

PAR DAVID ROFÉ-SARFATI dans Toutelaculture.com - 22 AOÛT 2020

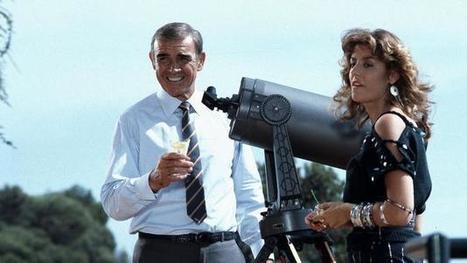

A la Mousson d’été, Charles Berling saisi par le texte du jeune Valérian Guillaume.

Il pleuvait ce soir-là à l’abbaye des Prémontrés, mais une certaine chaleur s’est lentement diffusée pour y régner au sein du public réfugié au fond de la promenade des chanoines autour de Charles Berling pour entendre le texte adapté de son premier roman du jeune auteur Valérian Guillaume : Nul si découvert.

Il salive devant les produits alignés sur les rayons du supermarché. Il prie pour être le gagnant d’un jeu-concours organisé par une marque de nourriture mexicaine. Il adore lorsque les vigiles le palpent à l’entrée du magasin. Il se jette sur les distributeurs de friandises, les buffets en libre-service et les stands de dégustation.Il sue à grosses gouttes et rit lorsque l’on se moque cruellement de lui. Habité par ce qu’il appelle son démon, affrontant cette chose étrange autant que familière il cherche compulsivement la chaleur humaine dans les allées du centre commercial. Lorsqu’il croise Leslie à l’accueil de la piscine, sa vie trouve un sens ou du moins son esprit trouve une chaude rumination. Leslie est un ange, une fée qui le rend fou d’amour. Pour la conquérir, il lui faudra lutter contre le démon qui s’empare de lui dans les pires moments. Il luttera sans y croire contre cet empêchement névrotique étrange et ses symptômes. Nul si découvert nous fait voyager au sein même du cerveau de ce personnage traversé par une pulsion qui déborde, qui le déborde. Son imaginaire s’embrase pour le brûler et par une sorte de rêve, ou pas, il rencontrera son destin, et saluera son démon dans une merveilleuse scène finale.

Le mystique psychiatre Carl Gustav Jung écrivait : ce que l’on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l’extérieur comme un destin. Le roman théâtral de Valérian Guillaume construit un récit parabole en écho à la phrase de Jung. Le texte colle au plus près de l’intime du héros, dissèque, déplie puis ausculte le démon névrotique au sein même de la psyché. Les énumérations, l’importance donnée aux détails, l’impudeur et la finesse du choix des mots assure une plongée au plus profond de l’être. Surtout, la grammaire qui adhère au pulsionnel saisit le public qui retient son souffle. Le destin arrivera de l’extérieur sous forme d’une descente aux enfers en même temps qu’aux ordres du penchant secret du personnage.

Charles Berling offre sa voix, son corps et son talent ; il sera lui-même saisi par le texte en ce qu’il raconte cette pulsion qui déborde. Le comédien est rattrapé par une quinte de toux et sans quitter son personnage se précipite sur une bouteille d’eau dissimulée dans le décor. Par ce geste il nous rappelle qu’un grand acteur sait se laisser surprendre et accueillir le symptôme enfermé au sein même d’un texte. Nous rappelle aussi que La mousson d’été reste un lieu unique où ces choses-là adviennent.

Nul si découvert

Valérian Guillaume

lu par Charles Berling

mes par Michel Didym

Credit photo : Boris Didym

Fondée en 1995 par Michel Didym, son directeur artistique, La Mousson d’été constitue l’un des événements européens majeurs en matière de découverte, de formation et de promotion des nouvelles écritures théâtrales. Pendant dix jours, au coeur de la Lorraine, l’Abbaye des Prémontrés ouvre ses portes aux auteurs dramatiques, aux metteurs en scène, aux universitaires, aux comédiens et au public pour venir écouter le théâtre d’aujourd’hui. C’est autour de lectures, de mises en espace – de textes inédits ou traduits pour la première fois en français -, de conversations et de spectacles que La Mousson d’été organise ce terrain de rencontres.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 21, 2020 8:34 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello 22 juillet 2020

Dans la solitude des champs de coton, de Bernard-Marie Koltès, musique et mise en scène de Roland Auzet.

Dans la solitude des champs de coton, poème en prose oratoire, entre éthique et pathétique, né de la griffe admirable de Bernard-Marie Koltés, est livré sur la scène, comme une longue apostrophe à teneur philosophique, qui engage intimement les deux partenaires en lice à travers ce beau discours ciselé. Un dialogue ouvragé à entaille existentielle qui interpelle l’autre – être bien réel -, un monologue encore adressé à soi, la condition même de tout échange verbal dont on ne voudrait qu’il s’arrête, entre provocation, incantation, prière, imprécation, invocation désespérées. Selon la grammaire classique, l’apostrophe est la production d’un être extrêmement ému qui se tourne de tous côtés, s’adressant au Ciel, à la terre, aux rochers, aux forêts, aux choses insensibles, aussi bien qu’aux sensibles.

Dans la mise en scène contemporaine de Roland Auzet, la Nature romantique et les champs de coton, métaphores de tous les décors possibles et inégalitaires de notre présence au monde, se sont transformés, de façon brute et naturaliste, en quartier urbain de fébrilité parisienne, vers 21h, « à cette heure du jour et de la nuit » – territoire indien et divers, pour la reprise exceptionnelle du spectacle à Paris, dans les arrondissements parisiens des 5 ème, 13 ème et 14 ème, sur le Parvis de l’Institut du Monde arabe, sur le Ponton Milan du Quai d’Austerlitz et sur la pelouse du Stade Didot.

Les adversaires surgissent du lointain d’une rue bruyante et commerçante d’où les voitures défilent, deux figures errantes qui viennent de trajectoires opposées, arrêtées selon les feux de la circulation, mêlées à la foule désordonnée – et les deux femmes finissent forcément par se rapprocher.

Les spectateurs qui portent un casque aux oreilles, suivent les comédiennes : ils saisissent ainsi les moindres signes sonores – gestes, intonations, exaspérations et adoucissements auxquels se livrent les deux combattantes, en même temps que l’on entend la musique composée par Roland Auzet.

Les duettistes, Anne Alvaro – le dealer – et Audrey Bonnet – le client -, s’apostrophent et s’invectivent, répondant à l’expression d’une émotion vive ou profonde, l’élan spontané de leur âme affectée sur la question traitée de la valeur marchande du désir, qu’il soit drogue, drague, arme – objet illicite – ou regard trop appuyé jeté sur l’autre : « Je ne voudrais jamais de cette familiarité que vous tâchez, en cachette, d’instaurer entre nous. Je n’ai pas voulu de votre main sur mon bras. »

Le poids de cette main fait tout le contentieux de l’affaire, une appréhension physique et symbolique, comme celle du bandit sur sa victime ; le client ne le supporte pas, souffrant de ne pas savoir de quelle blessure il est meurtri.

Dealer ou client, brute ou demoiselle, selon la terminologie de l’auteur, chacun est à la fois l’un et l’autre, ne craignant pas ce qu’il est capable d’infliger mais craignant bien ce dont il est incapable – les douleurs distribuées au hasard des rencontres aléatoires. L’instance ultime se tient sur le fil coupant d’une existence ressentie à fleur de peau :

« Alors ne refusez pas de me dire l’objet, je vous en prie, de votre fièvre, de votre regard sur moi, la raison, de me la dire. » Si l’on voulait enfin couper la boucle infernale de la parole, il reviendrait de se raconter un peu, en ne livrant pas tout, en en gardant en réserve pour soi, hors des mensonges et contre les apparences ludiques – respect, douceur, humilité, amour.

Le dealer d’Anne Alvaro fait entendre les ruptures et les déchirements dont sa voix terrestre et grave est capable, sous les reflets mêmes de l’apparence de l’amour, tandis qu’Audrey Bonnet se rebelle, baroque, contournant sa complice, telle une gazelle qui se cabre, se lance, disparaît puis revient à l’attaque. Un match sublime.

Véronique Hotte

Dans le cadre du « Mois d’août de la culture » à Paris

25 juillet > 1er août 2020

25 juillet – Parvis de l’Institut du Monde Arabe, Paris 5e

26 juillet – Parvis de l’Institut du Monde Arabe, Paris 5e

27 juillet – Parvis de l’Institut du Monde Arabe, Paris 5e

29 juillet – Ponton Milan, Quai d’Austerlitz, Paris 13e

30 juillet – Ponton Milan, Quai d’Austerlitz, Paris 13e

31 juillet – Stade Didot, Paris 14e

1er août – Stade Didot, Paris 14e

Nouvelles représentations :

2 septembre – Parvis de la BNF, Paris 13e

3 et 4 septembre – lieu surprise

(réservations ouvertes à partir de la fin août)

Entrée libre sur réservation, nombre de casques limité. https://www.billetweb.fr/dans-la-solitude-des-champs-de-coton-roland-

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 20, 2020 6:46 AM

|

Propos recueillis par Lionel Chiuch pour le site Comedien.ch 20 août 2020

Acteur, auteur, scénariste aux côtés du réalisateur Robert Guédiguian, Serge Valletti a mis du baume aristophanesque sur les plaies du festival avorté. Cet homme-là est un puissant élixir de jouvence. Rencontre.

Au début, on s’est dit : « Tiens, si l’on titrait : Valletti, le ponte d’Avignon ! ». D’abord, ça nous faisait marrer, et puis il y a une certaine vérité à affirmer que, cet été, l’homme d’influence à Avignon s’appelait Serge Valletti. Sauf que voilà : le gaillard, soixante balais et des poussières d’étoile, n’est pas du genre à jouer les pontes ni à pontifier. Son verbe truculent n’affecte aucune pose et, quand il cingle, c’est pour mieux gourmander le pouvoir.

Il y aurait pourtant de quoi pavoiser : faute de festival, si la bonne parole s’est répandue sur la cité des papes en cette maudite année, c’est en partie grâce à lui ! Et à cette vieille fripouille d’Aristophane (- 450 – 385), poète comique et géniteur de la comédie, dont Serge Valletti a soigneusement entretenu la progéniture prosodique pour mieux la hisser sur scène. Pendant une décennie, en effet, l’auteur de Saint-Elvis s’est consacré à la réécriture de l’œuvre du dramaturge grec. Une tâche titanesque que seuls la ténacité et le soutien des Nuits de Fourvière (Lyon) ont permis de mener à bien.

En toute logique, ce travail – du moins quelques échantillons – devait trouver sa place dans « Le Souffle d’Avignon », un projet de lecture publique initié par les 5 théâtres permanents et conventionnés d’Avignon. Du souffle, oui, pour compenser celui qui a manqué à un festival réduit au silence. C’est donc un rire cathartique, tonitruant mais jamais méchant, qui a résonné sous les voûtes du cloître Benoit XII – lequel, soit dit en passant, en pinçait plus pour l’Inquisition que pour la satire des mœurs. Réunis sur scène, Philippe Caubère, Ariane Ascaride, Mourad Boulhali et quelques autres ont ainsi livré les meilleurs moments de Les Marseillais (d’après Les Cavaliers) et de Las Piaffas (d’après Les Oiseaux). En congé imposé, Olivier Py est venu saluer l’initiative des Scènes d’Avignon tandis que Roselyne Bachelot, fraîchement nommée Ministre de la Culture, s’est offert l’une de ses premières virées officielles pour goûter l’esprit aristophanesque. Toutes choses au menu de notre rencontre…

Tu es maintenant installé ici depuis quelques années. Comment as-tu perçu Avignon sans son festival ? – Premièrement, triste. Avec des moments de fulgurante beauté. Justement, ça n’arrive jamais de voir Avignon ainsi, depuis 60 – 70 ans, ça n’existe pas… Sans les affiches, sans les parades, sans le bruit, sans la nuit. Donc, de la tristesse et en même temps Avignon était très très belle… Une beauté un peu mélancolique ? – Non, parce que la mélancolie renvoie à un temps que l’on regrette. Alors que là, on assistait à quelque chose d’exceptionnel et d’inouï. Bon, c’est vrai que ce qui est extraordinaire, c’est que c’était comme tous les autres mois. Mais il y avait un manque, on sentait que tout le monde était resté sur les starting-block. Je ne comprenais même pas pourquoi c’était dans un tel état : parce que si quelqu’un était venu jouer de la musique dans un coin, il aurait fait la quête et ça aurait marché. Il y avait quand même des gens… Par rapport à cette situation, à ce silence de la scène, la voix d’Aristophane semblait la plus à même de ranimer les esprits? – Eh bien, ça c’est trouvé comme ça. Aristophane est dans un marathon de 2500 ans, donc il a tout vu. C’est puissant parce que c’est fondamental. C’est le début du théâtre, en tous cas le début du théâtre « écrit ». Nous avons ses pièces, ce sont les seules qui sont restées. A cette époque-là, tu as les trois grands tragiques : Euripide, Sophocle et Eschyle. Et tu as un seul comique qui est Aristophane. Alors, avant ça, il y avait des auteurs, mais il n’y a pas les textes. Donc c’est une sorte de borne, de limite. Et comme avec cette année on a aussi atteint des limites, on se retrouve, c’est une évidence, avec Aristophane. C’est le théâtre dans ce qu’il a de plus charnel, de plus spectaculaire – c’est un pléonasme! – : des acteurs parlent devant d’autres personnes, masquées ou pas. Qui est masqué dans cette affaire ? Avant, c’était les acteurs, pas les spectateurs… Et ils étaient combien ces spectateurs, avec les mesures sanitaires ? – Au Cloître Benoit XII, la jauge c’était au départ 100, puis 150, et on a dû finir à 200, parce que le protocole (ndlr : la venue de Roselyne Bachelot) est arrivé. Il a fallut rajouter des sièges. Mais revenons aux bases. Bon, il se trouve que j’étais là et que je viens de finir cette aventure aristophanesque*. Et il y avait Les Marseillais, la transposition des Cavaliers, et dans les mois qui ont précédé il y a eu cette espèce de pièce de théâtre absolue qu’étaient les élections. Et puis il y a quelque chose de profond avec la Méditerranée et les Papes… Disons qu’Aristophane était chez lui. Ses pièces n’ont plus été jouées depuis leur création. C’est étonnant ! Les premières représentations en France se donnent en grec jusqu’en 1500. A cette date, il y a la première édition d’Aristophane en bilingue, grec-latin, et ça reste en latin pendant 200 ans. Puis il y a une première tentative de faire comprendre l’esprit d’Aristophane au XVIIIe siècle, avec Racine et Les plaideurs. Ce n’est pas une adaptation mais il transpose la première partie des Guêpes. Le premier a tout traduire, c’est M. Artaud à la fin du XVIIIe siècle. Marivaux s’y intéresse, Goethe aussi. Le premier écrit La colonie et La nouvelle colonie à partir de L’assemblée des femmes mais ça n’a aucun succès. Et tout ça fait que ces pièces ne sont pas jouées. Ensuite, au XIXe, il y a effectivement des revues où l’on introduit quelques passages d’Aristophane, notamment un passage de Lisystrata, où des femmes se mettent nues sur scène, et ça dans le théâtre, c’est… disons que ça permet de dire : « On va voir de l’Aristophane ». Mais surtout on va voir des femmes nues. Finalement, la première en France, c’est Dullin, dans les années 30, qui monte Les oiseaux. Donc, c’est un théâtre très frais, qui n’est pas connu. Et puis c’est le comique : se moquer des puissants. Un de ses premières pièces, c’est une charge contre les diplomates, les militaires, mais aussi les antimilitaristes. Alors là, quand on me propose de faire ça, Les Marseillais s’imposent. C’est à sa place. “Cinéma et théâtre, c’est une autre économie, une autre façon de procéder. D’abord, pour le cinéma, tu n’es pas tout seul, et puis tu ne fais pas quelque chose de fini. Tu ouvres des pistes. Le film qui sort, ce n’est pas le scénario. C’est le scénario plus plus plus. Et parfois moins moins moins. Tu ne maitrises pas. Si tu compares, les deux c’est de la course à pied, mais il y a le marathon et le sprint” Comment expliques-tu que la comédie a plus de mal à s’inscrire dans l’histoire ? – Non, je ne pense pas que c’est juste. Molière, c’est comique. Et c’est plus grand que Racine et Corneille. Il y a Beaumarchais qui est aussi un grand comique. Le comique a toujours compté, mais il n’a pas besoin de glose. Les gens rient, terminé. Le plus grand, c’est Shakespeare : il alterne le comique et le tragique. C’est un grand tragique et un grand comique. Disons que le principe du comique on s’en fout, le principal c’est que les gens rient. Tandis que le tragique, tu peux dire « ah oui, j’ai pleuré, c’est très beau », mais bon, il n’y a pas la réaction tripale du rire qui fait que, si tu es comique, ça se voit. Il est possible que dans les institutions, l’éducation, ou l’apprentissage, on privilégie le tragique parce que c’est plus intellectuel. C’est la “langue”. Mais je ne crois pas que le comique soit mis de côté. Pour moi, il tient le haut du pavé depuis toujours. En même temps, tout le monde peut pleurer pour les mêmes choses, alors que tout le monde ne rie pas des mêmes choses. Il y a quelque chose de très personnel dans le rapport à l’humour… – C’est vrai qu’il y a des rires différents. Des manières de rire agréables, d’autres moins. C’est cette ambiguïté qui fait que c’est éternel. Le tragique n’est pas sujet à ça : il y a la sensiblerie, les mélodrames. Mais après, pour relier à notre conversation, je dirais que l’écriture c’est la vie. Et on est tributaire de la vie. Et il y a des moments où c’est cohérent. Faire Aristophane là, au Palais des Papes en 2020, c’est cohérent. Justement, avec la pandémie il y a la notion de mort. Celle, relative, du festival. Et toi tu parles de vie. Est-ce que lire Aristophane c’est affirmer la vie par rapport à un festival donné comme mort cette année. Je pense à Bataille et à sa formule : « L’érotisme, c’est l’affirmation de la vie jusque dans la mort ». Est-ce que l’on peut dire la même chose de la comédie ? – Je pense que c’est comme ça que les dinosaures ont disparu : ils étaient trop puissants, trop lourds. Effectivement, ils ne sont pas réactifs. Quand Olivier Py décide d’annuler en avril, il ne sait pas qu’un mois après on va autoriser Le Puy du Fou. Ça change la donne. Maintenant, sur des tréteaux, lire un texte devant des gens, il n’y a pas besoin de beaucoup de choses. Il y a besoin de la chair et de la voix des acteurs. Et la chair des spectateurs. Il y a besoin d’un endroit un peu plus surélevé. Il y a besoin d’un cloître fermé où le virus n’entre pas parce qu’on lui a interdit. Le théâtre se niche dans des endroits improbables, toujours. Alors, comment est né ce “Souffle d’Avignon” ? – Avignon est une ville spéciale où il y a quand même 5 théâtres permanents. Qui sont des structures dirigés par des gens qui ont fondé leur théâtre… Ces gens, ce sont André Benedetto – même si c’est son fils qui a repris les rênes -, Alain Timar, Serge Barbuscia, Gerard Vantaggioli et Gérard Gelas, qui sont là depuis 30-40 ans, qui reçoivent des spectacles et qui les créent. Évidemment, chaque année le festival crée un focus, mais c’est exceptionnel. Et c’est ce collectif qui dit : on peut lire des textes devant des spectateurs, même s’il n’y en a que cinquante. Faisons notre métier. Alors, après, c’est aussi pour payer des acteurs qui n’ont plus de travail. Parce que si on dit zéro spectateurs, les acteurs ils deviennent quoi ? Il y a donc des partenaires qui ont donné de l’argent pour payer des acteurs. Et accessoirement des auteurs. Cela témoigne aussi d’une volonté politique. C’est ce que traduit la présence de la nouvelle ministre de la culture, Roselyne Bachelot ? – C’est en même temps la seule manifestation à Avignon, elle a donc une valeur symbolique : Avignon n’est pas complètement mort. Le projet s’est monté avec ou sans le directeur du festival ? – Olivier Py est à la tête d’une structure énorme. Il a un camion, il lui faut du ravitaillement, sinon il ne court pas. Alors, il y a trois mecs en tricycle qui font des trucs et… Lui aussi il peut, mais c’est une question d’organisation. Disons que les scènes d’Avignon étaient plus légères, plus « feu follet » qu’une grosse structure qui doit bouger une lourde machine pour faire quoi que ce soit. Donc, ça a été en accord avec Avignon. Et avec les Nuits de Fourvière, je tiens à le préciser: c’est un festival qui m’accompagne depuis 10 ans maintenant et qui assume les frais de la captation vidéo, ce qui fait que cette lecture est visible partout. Et ça c’est merveilleux Vivre pour écrire, écrire pour vivre “La première des choses, c’est que mon père écrivait. Je le dis souvent : il aurait été charcutier, j’aurai fait de la terrine. Depuis l’âge de 6-7 ans, j’ai vu un monsieur qui restait à la maison, qui tapait sur une machine à écrire, et qui transformait ça en argent pour que l’on puisse manger et s’amuser. Donc ça me semblait un métier idéal. Pour un enfant, voir un monsieur s’installer à sa machine le matin, écrire toute la journée, et même la nuit, et puis l’échanger contre des billets de banque… Eh bien, pour moi, je vivais avec quelqu’un qui faisait de la fausse monnaie, c’était un gangster. Donc j’avais envie de faire ça. Après, dans un premier temps, je ne veux pas écrire : je veux être sur scène. Je veux faire le pitre, faire rire, parce que je fais rire mes copains quand je passe au tableau, j’ai cette vis comica en moi. Je rate brillamment toutes mes études et je veux faire du théâtre très vite. En tous cas être sur scène. Et se dire, là aussi, tu es sur scène, les gens rigolent, ils t’applaudissent, et en plus tu peux gagner de l’argent : c’est quand même intéressant ! Donc, je veux être comédien, et puis très vite j’écris ce que cet acteur qui est sur scène et qui sera moi va dire. Donc je deviens auteur. De voir mon père ça a désacralisé le côté écriture. Et l’enjeu, c’est d’être sur scène. D’être sur le plateau, de me faire remarquer. Parce que je veux faire rire tout le monde. La famille, les voisins… Alors que je suis très timide. Quand les gens rient, c’est comme s’ils m’aimaient. Voilà, je suis dans la recherche de la joie. Et de la connerie la plus monumentale qu’il y a à faire et qui fait rire à avoir mal. Je veux qu’on rie à avoir mal. Et ça, il faut l’organiser. Alors je loue des théâtres à Marseille pour faire la soirée, et il y a des gens qui viennent, je vends des billets. On loue un théâtre, on met des affiches, Valletti va lire des poèmes de Valletti, et puis les gens vont rigoler et puis ça se sait. Et je chante, j’ai un orchestre qui s’appelle les Immondices, avec des copains… J’ai 15-17 ans, et tous les mercredis soir je passe dans un cabaret à Marseille. J’écris des chansons à la con, sur le blues, chanson western, tzigane, chaque fois on prend un thème… On a une trentaine de chansons au répertoire. C’est mon activité. Le lycée, c’est une activité secondaire… Moi, j’avais peur de m’ennuyer. Quand j’étais petit je m’ennuyais et je croyais que les gens connus ne s’ennuyaient pas. Ce qui est une grosse erreur : tu te rends compte très vite que plus tu es connu, plus tu es seul et emmerdé parce qu’il n’y a que les connards qui viennent te voir. Mais quand tu es petit tu crois qu’être connu c’est le paradis. Mais c’est l’enfer. Enfin, l’enfer, j’exagère… Tu peux pas t’assoir à une terrasse de café et regarder les gens passer. Pour en revenir à l’écriture, écrire, pour moi, c’était marquer de l’orale. Presque une partition. Et je me rendais bien compte que ce que j’écrivais était entendable mais pas lisible. C’est-à-dire qu’il fallait que ça rentre par les oreilles, pas par les yeux. Ça a été un long travail, de 69 à 88, j’ai écrit et joué ce que j’écrivais. Parallèlement, je jouais des textes d’autres auteurs, Shakespeare, Marivaux, Beaumarchais, entre autres, mais ce que j’écrivais j’étais le seul à pouvoir le jouer. Jusqu’en 88 où Chantal Morel, à Grenoble, a décidé de mettre en scène une de mes pièces. Et là, je suis devenu auteur. C’est en m’absentant de la scène que je suis devenu auteur. Et il se trouve que ça a été un grand succès, sa mise en scène était très réussie, c’était ma première pièce avec 9 personnages. Un grand moment, et de 88 à 2000, j’ai eu beaucoup de commandes. Parallèlement, j’ai continué à jouer, des solo, des contemporains, des classiques… Donc je jouais et j’écrivais. Et depuis 2000, je ne joue plus, je ne fais qu’écrire. Je me suis débrouillé pour pouvoir vivre sans être obligé de faire de l’alimentaire, ce qui est tout de même la plaie de l’écriture. J’ai le temps, voilà. Je dois faire un jour le Palais des Papes ? J’ai le temps, ça viendra à temps…Faut attendre 10 ans ? Pas de souci… Propos recueillis par Lionel Chiuch . *Toutaristophane, Serge Valletti. Ed. L’Atalante, Bibliothèque de La Chamaille Légende photo : Serge Valletti au Conservatoire de Musique de Marseille, dirigé par Raphaël Imbert, lors des répétitions du concert du Valletti Quintetto qui se tiendra le 1er juillet 2021 aux Nuits de Fourvière, à Lyon. © Richard Patatut

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 20, 2020 4:52 AM

|

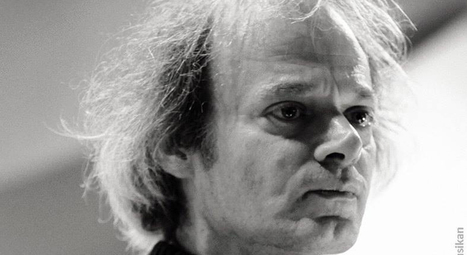

Dans la série "Spectacle-culte", Philippe Noisette évoque dans Les Echos une création d'Alain Platel pour l'Opéra de Paris en 2005 - Publié le 19 août 2020 En créant « Wolf », mêlant opéra et danse dans un décor réaliste, le Belge Alain Platel fit chauffer à blanc les ors du palais Garnier, il y a quinze ans. Retour sur ce « spectacle culte », le cinquième de notre série d'août.

Alain Platel délaisse la narration propre à l'opéra pour inventer une forme hybride où Mozart se fait bousculer par des images fortes.

Créé au festival allemand de la RhurTriennale en mai 2003 « Wolf » arrive à Paris deux ans plus tard. Ce 17 mars 2005 il y a de l'électricité dans l'air à Garnier. Le spectacle est déjà lesté d'une réputation certaine : il prend certains spectateurs à rebrousse-poil tandis que d'autres crient au génie. Alain Platel, orthopédagogue de formation, désormais chef de file du collectif des Ballets C. de la B., délaisse la narration propre à l'opéra pour inventer une forme hybride où Mozart se fait bousculer par des images fortes.

Dans un décor de centre commercial quasi à l'abandon on brûle les drapeaux des nations, on ose les duos comme des parades amoureuses, on se retrouve dans une communauté de toutes les couleurs. Il y a un message politique, parfois cisaillé par le grotesque des situations. Platel a réuni une équipe singulière avec l'ex-danseuse de l'Opéra de Paris Raphaëlle Delaunay, Serge Aimé Coulibaly ou Franck Chartier. A la baguette de l'orchestre, Sylvain Cambreling.

C'est Gérard Mortier, gantois comme Alain Platel, qui est venu le chercher. Quatre années de patience seront nécessaires pour convaincre le chorégraphe. Une éternité. Entre-temps Mortier a pris la tête de l'Opéra de Paris. On ne sait pas ce qui irritera le plus ce soir-là quelques mélomanes : Mozart détourné ou l'intrusion dans « Wolf » du tube sirupeux de la star Céline Dion « A New Day Has Come » ! Et puis il y a cette meute de 14 chiens accentuant le danger permanent d'une pièce ancrée dans la ville.

Danseur hip-hop en étoile

Platel dira plus tard que, dans son esprit, Gérard Mortier tenait à présenter « Wolf » dans un lieu aussi chargé d'histoire que l'Opéra de Paris. Par contre, les festivaliers d'Avignon ne verront jamais cette œuvre l'été 2003, grève oblige. « Wolf » aurait eu belle allure dans la cour d'honneur du Palais des papes… Ce danseur hip-hop jouant l'étoile du ballet ou ces acteurs sourds-muets imposant la belle langue des signes resteront dans la mémoire du public parisien.

Même si cette création n'est pas sans faiblesse, elle a le mérite d'oser. Le chorégraphe belge retrouvera Mozart le temps d'un « Requiem » bouleversant. Alain Platel ne se voit pas comme un artiste « extravagant ». Mais il reconnaît : « la meute de 'Wolf' c'était quand même quelque chose ! » On ne saura jamais ce que Wolf (gang) Amadeus Mozart en eût pensé…

Wolf, Chorégraphie d'Alain Platel

A l'Opéra de Paris en 2005

Philippe Noisette Légende photo : Alain Platel délaisse la narration propre à l'opéra pour inventer une forme hybride où Mozart se fait bousculer par des images fortes. (© Victor/ArtComPress via Leemage)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 17, 2020 3:56 PM

|

Entretien avec Matéo Cichacki*, directeur du festival de Villerville, propos recueillis par Philippe du Vignal, publié le 13 août 2020

-Alain Desnot qui a créé et dirigé ce festival pendant six ans, a souhaité passer la main et vous a choisi pour lui succéder. Fait exceptionnel, vous êtes nommé directeur à seulement vingt-trois ans…

-C’est étrange mais, j’ai par la force des choses, toujours travaillé comme acteur avec des gens plus âgés que moi. Et sans difficulté. C’est un « petit » festival qui se déroule dans un village mais cela implique comme ailleurs des responsabilités administratives et artistiques. Je demande régulièrement conseil à Alain mais il a choisi cette année de ne pas venir pour qu’il n’y ait pas d’interférences. En raison de la crise sanitaire actuelle, ce sera une édition limitée; j’ai voulu qu’elle ait quand même lieu mais cette fois, sur un seul site: l’ancien garage.

Ce sera sur le plan de la programmation plus facile à gérer pour le jeune directeur que je suis. Et j’ai mis l’accent sur des auteurs contemporains. Restent les contraintes d’ordre sanitaire qui ne sont pas toujours simples à gérer: distanciation physique, mise en place de parcours fléchés avec flacons de gel hydro-alcoolique, billetterie et contrôle des entrées adaptés, réservation par internet avec quand même un petit quota de places à garder. Mais bon, nous n’avons pas de salle de 300 places et Un festival à Villerville c’est une petite manifestation. Le Nouveau Théâtre Populaire près d’Angers, lui, accueille 1.500 personnes par jour pendant dix jours ! Mais question jauge, ce n’est pas nous qui décidons et cela sera réglé au dernier moment. C’est cela le plus inquiétant…

Comme il a fallu en termes budgétaires resserrer les boulons, j’ai décidé de pas faire appel à un traiteur et un cuisinier préparera, avec de nombreux bénévoles, les repas pour les artistes, les techniciens et le personnel d’accueil. Et il y aura une buvette pour le public. Je voudrais que le festival ait une dimension plus ludique et attire davantage de jeunes; l’an prochain, si tout va bien, on mettra en place à leur intention un camping à bas prix.

Toujours dans un souci d’économie, nous avons pu nous faire prêter des logements pour héberger les artistes et négocier des contrats avec des gîtes ruraux. Et l’Hôtel Bellevue, qui nous consent des prix, restera notre partenaire habituel. Ce sont des problèmes d’intendance mais on sait qu’ils sont capitaux dans la bonne gestion d’un festival si l’on veut mettre toutes les chances de son côté. Merci au passage à la municipalité de ce village qui nous soutient. Comme la Région et le Département de Seine-Maritime. La D.R.A.C. ne le peut pas car je n’emploie pas assez de professionnels: ici la directrice technique est la seule rémunérée. Et moi-même, je ne pourrais pas me payer cette année. Et j’ai juste une jeune administratrice qui, elle non plus, n’est pas rémunérée mais juste défrayée.

-Autant dire que vous êtes un peu sur le fil du rasoir… Comment réussissez-vous à faire en sorte que cela puisse quand même fonctionner ?

-Je dois vous avouer que ce n’est pas facile tous les jours, notamment quand il faut cautionner le matériel qu’un grand théâtre nous prête, quand il faut organiser au mieux le transport du dit matériel depuis Paris. Ou quand on dirige toute une équipe de bénévoles… Mais bon, à une quinzaine de jours de la première, tout est dans l’axe et j’ai heureusement avec moi des bénévoles qui sont très motivés…

-Et pour en revenir au programme de cette septième édition hors-normes?

-J’ai essayé dans la mesure du possible de diversifier les choses. Avec des acteurs et metteurs en scène reconnus qui sont déjà venus les années passées à Villerville: ainsi Sylvie Orcier et Patrick Pineau, créeront Black March, une pièce inédite de Claire Barrabès.Théo Askolovitch avec son équipe, met en scène la pièce bien connue de Fausto Paravidino, La Maladie de la famille M. Et Tigran Mekhitarian réalisera un Dom Juan de Molière modernisé. Sacha Ribeiro, avec sa compagnie Courir à la Catastrophe mettra en scène Œuvrer son cri une pièce qu’il a conçue. Et je mettrai en scène Le Monte-Plats d’Harold Pinter. il y aura aussi des lectures de textes contemporains, une performance et deux concerts les vendredi et samedi. Et l’an prochain, je souhaiterais qu’il y ait une majorité de spectacles créés in situ. C’est une des marques de fabrique de ce festival….

Philippe du Vignal

Le festival de Villerville aura lieu du 24 au 26 août.

Réservations à partir du 18 août : par mail (à privilégier) et au 06 71 62 21 57. Et sur place au Garage, 10 rue du Général Leclerc, du 24 au 26 août de 14 h à 19 h et du 27 au 30 août de 10 h à 22 h. * Le nom a été corrigé, par rapport à l'article original

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 17, 2020 4:12 AM

|

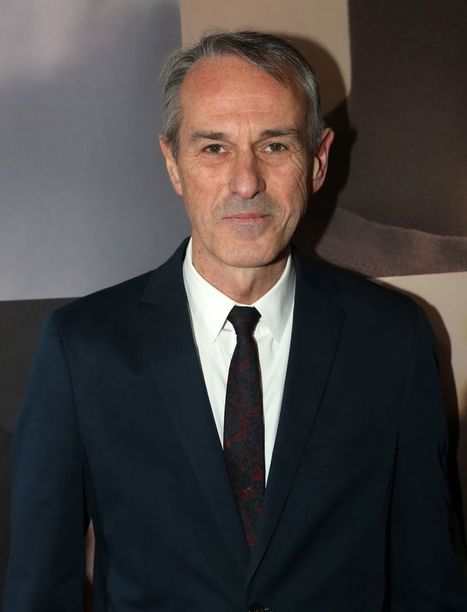

PAR AMELIE BLAUSTEIN NIDDAM dans Toutelaculture.com 14 AOÛT 2020 Sylvain Maurice : « Je ne suis pas inquiet sur le principe du spectacle vivant, je suis inquiet pour l’économie du spectacle vivant »

|

Cet automne, Sylvain Maurice retrouve Vincent Dissez pour Un jour je reviendrai, un montage pertinent de deux textes de Jean-Luc Lagarce. L’occasion de se rencontrer pour parler du confinement, des conséquences du Covid sur le Théâtre de Sartrouville, et bien sûr, de l’avenir. Alors, comment s’est passé le confinement ? A titre personnel, plutôt pas mal, et le théâtre a toujours continué de fonctionner, on ne s’est jamais arrêté. C’est-à-dire, comment avez-vous fonctionné pendant le confinement ? Il y a plusieurs niveaux. Le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines est un lieu de création. Il y avait plusieurs problématiques. Il fallait continuer à être en relation avec les artistes, témoigner que malgré tout, l’avenir pourrait s’écrire. Vous avez annulé les spectacles ? Nous avons dû annuler beaucoup de spectacles de la programmation. Notamment Penthésilée qui en était au début de sa vie. L’urgence était de ne pas briser la relation avec le public. Notre territoire comporte des publics très divers dans leurs origines sociologiques et culturelles. Les relations publiques ont vraiment bien travaillé ; nous avons réfléchi avec elles à transformer les dispositifs en présentiel en dispositifs numériques, en « zoomentiel » en quelque sorte ! Et clairement nous avons perdu assez peu de public. Avez-vous des exemples de ces pratiques numériques ? Oui, par exemple les élevés des options théâtre des lycées pouvaient se donner la réplique à distance. Nous n’avons jamais fermé boutique, et même certains ont plus travaillé que d’habitude. Les outils nous ont permis de réaliser des séances plénières où tout le monde était là, ce qui devient une transposition de ce qui était normalement de l’acting, du jeu. Il pouvait y avoir aussi des scènes que l’on jouait en numérique ; alors là c’est autre chose, c’est moins sur le groupe que sur des petits comités, des petites conférences Zoom. Et puis il pouvait y avoir aussi un travail de réalisation. Par exemple faire un solo, le filmer et l’envoyer au pédagogue ou à l’artiste qui dirige l’atelier. Les formats sont finalement assez variés. Mais, il ne faut pas se leurrer, cela ne peut être qu’un moment et qui ne remplacera jamais le vivant. Cela nous a juste permis de garder le lien, de ne pas fermer. Et vous avez pour le coup vraiment « ré-ouvert » le 16 juin, je crois ? Oui, depuis de 16 juin nous avons mis notre nouvelle saison en ligne, nous avons fait pas mal de petits films où je commente toute la saison. Et il y a une bonne réponse du public pour l’instant. Je pensais que vous aviez reçu du public depuis le 16 juin. Nous avons effectivement reçu du public, mais pas sur des spectacles. En revanche, nous allons faire des ateliers dès la mi-août. Avant cela, nous avons reçu les publics pour les conseiller pour les abonnements par exemple. Donc la réouverture de la saison, ce sera avec votre mise en scène de Un jour, je reviendrai, avec Vincent Dissez, qui était immense dans Réparer les vivants. Ce n’est donc pas votre première collaboration avec cet excellent comédien, mais qu’en est-il de Lagarce ? En fait j’ai déjà monté L’Apprentissage il y a une petite dizaine d’années quand j’étais à Besançon à l’école dramatique. C’était Alain Macé qui était un acteur qui avait travaillé avec Jean-Luc Lagarce qui m’avait proposé de le mettre en scène. Depuis Réparer les vivants, Vincent et moi nous voyons régulièrement, on lit des textes. J’avais l’intime conviction qu’il fallait réunir ces deux textes incroyables de Jean-luc Lagarce qui sont L’Apprentissage et Le voyage à La Haye. Et de les concevoir non pas comme un diptyque mais vraiment comme un spectacle qui aurait sa propre unité. Ce sont deux textes que Vincent Dissez connaissait ? Oui, il avait joué dans Le Pays lointain à l’Odéon, mis en scène par Clément Hervieu-Léger. Et il jouait le personnage de A qui est aussi dans L’Apprentissage et qui est plutôt l’assistant, le confident, l’homme de l’ombre qui n’est pas son amant, qui est un personnage avec qui il a des relations plutôt… Je ne vais pas dire d’amitié. Loïc Corbery jouait Lagarce, donc oui c’est une œuvre qu’il connaît bien. Mais là, c’est la première fois qu’il va s’emparer de ces deux textes qui sont à la fois très reliés et très différents. L’Apprentissage est, au départ, une commande d’écriture de Roland Fichet, qui à l’époque officiait à Saint-Brieuc. Il avait passé une commande à toute une génération d’auteurs dont Didier-Georges Gabily, Philippe Minyana et Lagarce donc, avec la consigne : un récit de naissance. Lagarce parle d’une personne qui sort du coma, qui renaît à la vie et qui apprend à marcher, enfin d’abord à voir, à parler, à marcher, et donc c’est à la fois comme un jeune enfant, voire même un nourrisson, puis quelqu’un qui ferait ses premiers pas, puis ça s’arrête là, à la sortie de l’hôpital. Et le second ? Le deuxième texte s’appelle Le voyage à La Haye. C’est un récit plus factuel. Le premier est écrit un peu avec cette métaphore de la renaissance. A l’occasion d’une tournée à La Haye d’une de ses pièces, Lagarce en profite pour aller à Amsterdam revisiter les lieux de sa grande passion pour G. Mais il est rattrapé par la maladie puisque quand il revient à Paris, il est en train de perdre la vue. D’ailleurs, il en parle dans son journal. Il sait qu’il ne peut plus faire les mêmes choses du fait du Sida, il décide d’écrire des textes autobiographiques. C’est un projet qui est très conscient chez lui. Le voyage à La Haye a été créé par Hervé Pierre, dans une mise en scène de François Berreur, il y a une vingtaine d’années ; d’ailleurs Hervé était magnifique, mais à ma connaissance il n’y a pas eu de nouvelle mise en scène. Ce sont deux textes bouleversants. Et est-ce que cette idée, monter une pièce qui parle d’un coma, est née pendant le confinement? Non, mais ça va raisonner avec le confinement. En fait c’est un projet qu’on a depuis un an. Est-ce un seul en scène ? Oui c’est un seul en scène, il est tout seul, sans musicien. Vous connaissez déjà vos axes de direction ? Oui, on a déjà répété deux semaines. (NDLR : nous sommes alors le 22 juillet 2020). La première est le premier octobre, ça va arriver rapidement. Disons que le travail est très différent que celui sur Réparer les Vivants. L’écriture de Maylis de Kerangal est épique, elle englobe comme ça toute l’humanité, elle est une sorte d’odyssée du cœur, voilà un langage d’une communauté d’êtres humains autour de cette greffe. Là on parle vraiment de l’intime. Vous l’avez pensé quasiment comme une lecture ? Non, il y vraiment un dispositif scénique. Notre travail c’est de trouver la parole la plus simple. Celle qui permet de faire entendre toutes les contradictions du personnage. À la fois, il a envie d’être avec les autres parce que la troupe, le théâtre lui sont chers, même le maintiennent vivant, et puis en même temps, il a envie d’être seul dans une position presque de repli. Cela fait écho avec la dissociation entre le metteur en scène qui a toujours envie d’être avec les autres, qui est un homme ou une femme du collectif, et l’auteur qui est quelqu’un qui est plutôt confronté à la page blanche. Et c’est vraiment cette contradiction là, qui explique le titre : Un jour, je reviendrai qui est le projet qu’énonce Lagarce dans son premier texte et qui est une sorte de fantasme, en tout cas une vision. C’est une phrase qu’il prononce ? C’est une phrase qu’il écrit, ce n’est pas moi qui l’ai inventée, on en a même discuté avec François Berreur, qui gère les droits de Lagarce, et ce titre correspond tout à fait à un moment. Je cite de mémoire : il indique qu’il se prend à rêver qu’un jour il reviendra, plus élégant, et qu’il marchera dans la rue. Comme une espèce de projet, et c’est pas faux puisque c’est Vincent qui l’incarne. Vincent dit souvent – et ça me touche beaucoup – qu’il est un peu le fantôme de Lagarce, comme sa réincarnation au théâtre, qu’il est visité par le fantôme de Lagarce, et je pense qu’il y a vraiment cette idée là, qu’il est un peu revisité par Lagarce. La première partie de votre programmation n’a pas été modifiée. Et bien si, j’ai dû modifier beaucoup. J’ai fait une programmation avec moins de « gros » spectacles. Mais vous avez pensé une saison en deux temps. Alors c’est un peu empirique ; on est un peu comme tout le monde, on essaie d’organiser nos pensées en fonction de l’épidémie. Vous imaginez une première partie avec les mesures barrières puis une seconde avec un retour à la vraie normale. C’est le souhait que je formule, j’espère qu’à partir de janvier on puisse retrouver la « vraie normale ». Mais peut-être que les données me donneront tort. De toute façon, on pourra jouer avec de la distanciation physique et des petites jauges aussi en deuxième partie de saison. Comment ça se passe pour la première partie ? C’est simple : une personne sur trois dans la salle avec les masques. Nous allons accueillir les gens avec toutes les mesures sanitaires. Est-ce que cela fait tomber la jauge ? Nous avons multiplié les levers de rideau, la jauge reste identique si on la pense dans sa globalité. Par soir, c’est en revanche un tiers de la capacité. Mais là où on aurait joué une fois, ou deux fois, on multiplie par deux ou par trois, donc il y a un coût supplémentaire. Bien sûr économiquement ce n’est pas viable sur le long terme. Le théâtre de Sartrouville est un lieu public, un CDN, cela vous permet cette pratique. Oui tout à fait, on peut le faire pendant un certain temps. C’est-à-dire que les budgets 2020, du fait du chômage partiel, vont être équilibrés. En revanche, à partir de 2021 si cela continue, nous allons sombrer. Les scènes subventionnées sont dans une logique économique que le chômage partiel a rendu possible. Sans cela nous serions dans une situation plus que critique. Cela ne pourra pas continuer indéfiniment. Et donc comment avez-vous pensé la saison à l’année ? Vous avez des spectacles jusqu’en juin, par exemple l’Épopée de Johanny Bert. Le CDN est un partenaire constant de Johanny Bert. Nous avions coproduit Elle pas princesse, Lui pas héros qui a été repris au 14, et nous sommes coproducteur de l’Epopée. Concernant la saison, on ne pourra pas programmer plus qu’annoncé. Les budgets sont insuffisants. J’ai davantage privilégié les spectacles avec moins de monde sur scène pour pouvoir jouer plus longtemps. Les grandes formes sont repoussées dans le meilleur des cas. C’est la grande question, si cette crise dure, il faut tout repenser. Il y aura toujours du spectacle vivant, on jouera en plein air, on trouvera des solutions. Je ne suis pas inquiet sur le principe du spectacle vivant, je suis inquiet pour l’économie du spectacle vivant. Visuel : © CDN de Satrouville

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

August 16, 2020 6:45 PM

|

Propos recueillis parJean-Rémi BARLAND pour le site DestiMed - 11 août 2020

Un homme jouant de la flûte, assis en tailleur au milieu d’une avenue, filmé de dos. Plus loin un autre court à perdre haleine. Des images d’une beauté à couper le souffle. C’est « Cattle » (en français « Bétail ») un court métrage puissant, fort et inquiétant, dérangeant, et magnifique, réalisé en 2019 par Dumas Haddad, un cinéaste anglais qui développe ici une sorte de métaphore quant à notre condition d’êtres humains asservis et pas décideurs de leurs choix.