Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 13, 2020 6:11 PM

|

Par Grégoire Biseau dans M le magazine du Monde 10/10/2020 Chaque semaine, « L’Epoque » paie son coup. Mais à l’heure de l’apéro, l’acteur doublement césarisé se prépare à faire son entrée sur la scène du Théâtre du Rond-Point. Alors, va pour un café à 14 heures. C’était perdu d’avance. On ne prend pas un apéro, à l’heure de l’apéro, avec un acteur de théâtre. Ce tocsin du lâcher-prise, qui sonne aux alentours de 19 heures, est totalement contre-indiqué par les metteurs en scène. A cette heure-ci, un acteur de théâtre n’est là pour personne. Il se prépare à monter sur scène. Et généralement, cela suffit amplement à sa peine. Swann Arlaud, qui joue tous les soirs depuis le mercredi 30 septembre, nous a donc donné rendez-vous à 14 heures, dans un café-restaurant du 11e arrondissement de Paris. Il habite le quartier. Ici, il a ses habitudes. Il y vient souvent prendre un pot, lire des scénarios. La décoration est au diapason d’une gauche gentiment alter mais pas militante, décontractée, un poil branchée mais conviviale. Dehors, il pleut comme dans un film de Claude Sautet. 14 heures, c’est l’heure de rien. Sauf peut-être du café. D’ailleurs, il ne sait pas très bien quoi répondre à la serveuse qui vient prendre sa commande. Il précise que si cela avait été un vrai apéro, il aurait pris une bière. Direct. Sans hésiter. Il commande donc un café. Puis très vite se ravise : « Ça te dérange si je mange un peu ? Parce que, là, je suis un peu décalé. » (Oui, Swann Arlaud tutoie son interlocuteur, sans même lui demander son avis.) Enfant de la balle A la vraie heure de l’apéro, donc, Swann Arlaud est au Théâtre du Rond-Point et se prépare à devenir un jeune combattant, dans un Beyrouth imaginaire, ravagé par des guerres intestines. Il joue un monologue, Exécuteur 14, un texte, à la fois râpeux, tranchant et poétique, d’Adel Hakim. Il arrive vers 18 heures, deux heures et demie avant les trois coups et fume une clope, croque une pomme, marche sur le plateau, face aux gradins vides de la salle. Comme pour domestiquer la chose. Il dit que le trac n’arrive que plus tard, une grosse demi-heure avant le noir complet. Lui qui n’a que deux pièces à son compteur dit aussi qu’il « progresse », qu’il a « gagné trois heures en dix ans ». En 2010, lors de sa première expérience théâtrale, déjà au Théâtre du Rond-Point et déjà mise en scène par sa maman, Tatiana Vialle, il arrivait vers 14 heures. « Je ne pouvais rien faire d’autre de ma journée, j’étais totalement angoissé. » Aujourd’hui, l’acteur, doublement césarisé (meilleur acteur pour Petit Paysan, d’Hubert Charuel, et meilleur second rôle pour Grâce à Dieu, le film de François Ozon), s’autorise une facétie que beaucoup de comédiens assimileraient à un supplice chinois. Caché dans les coulisses, il aime regarder la salle se remplir lentement, épier les spectateurs en train de s’installer, défaire leur manteau, se parler à voix basse… Il ajoute que le masque a au moins cet avantage qu’il lui permet de ne pas reconnaître les personnes qu’il connaît. « J’aime bien ce côté tapi dans l’ombre. » Ce projet est une vieille histoire. Il y a quatre ans environ, sa mère, longtemps directrice de casting et aujourd’hui metteuse en scène, lui exprime le souhait de monter une nouvelle pièce avec lui. Il part alors chercher dans sa bibliothèque le texte d’Adel Hakim, qu’il avait soigneusement conservé, et dont il avait refait la couverture pendant ses études aux Beaux-Arts de Strasbourg. C’était ça ou rien. C’était surtout évident, pour tous les deux. Quand il avait 15 ans, sa mère l’avait emmené à une représentation du texte, alors interprété par l’acteur Jean-Quentin Châtelain. Ce fut pour lui une déflagration. Un choc émotionnel, dont il a gardé encore toutes les vibrations. Mais lui, l’enfant de la balle (son beau-père est l’ancien chef-opérateur et réalisateur Bruno Nuyten, son grand-père, l’acteur Max Vialle, et son grand-père par alliance, Jean Carmet), qui n’a jamais vraiment voulu embrasser ce métier d’acteur, n’avait jamais pensé monter ce texte, jusqu’à ce jour. « Les larmes, elles viennent du travail : à force de faire les choses, de les répéter, il y a une mémoire sensible, physique… comme si le corps comprenait la force des mots. » On lui fait remarquer que ce compagnonnage artistique avec sa maman est plutôt original… Il répond du tac au tac, comme s’il avait attendu la question depuis le début. « Non, Nicole Garcia travaille, par exemple, souvent avec son fils Frédéric Bélier Garcia. En fait, je crois assez à l’entreprise familiale. Ça nous fait gagner un temps fou dans le travail. Elle sait jusqu’où elle peut m’emmener, et ce qu’elle ne peut pas me demander. Et puis, on peut tout se dire. Un jour je peux lui balancer : “bon alors là, c’est bon, tu m’as trop parlé, tu me saoules”. Ce que je ne pourrais pas faire avec un autre metteur en scène. » On insiste : « Ce lien mère-fils n’est pas trop encombrant dans le travail d’acteur ? » Il sourit : « Je ne comprends pas la question. Je suis le fils de ma mère. Mais nos rapports sont très équilibrés. Ce projet, il existe grâce à elle, mais aussi grâce à moi. On travaille vraiment ensemble, ce qui me permet de me mêler un peu de tout, y compris de la mise en scène. Et puis, il y a beaucoup de pudeur dans notre relation, il n’y a pas de lien qui vient interférer là-dedans. » Un blanc s’installe. On s’apprête à rebondir, quand il nous attrape le regard. « Le seul grand inconvénient de cette relation, c’est qu’il faut toujours que je répète la même chose aux journalistes. » Il le dit sans une once d’agressivité. Nous, évidemment, on entend très distinctement : « Bon, c’est bon, là, on passe à autre chose, ça devient un peu chiant, ces questions sur ma mère. » Le temps de reprendre nos esprits, on se demande s’il faut obtempérer ou relancer ? On sent bien qu’un silence est en train de prendre ses aises. Pour se donner une petite prestance, on saisit notre tasse à café, pour s’apercevoir qu’elle est vide. On se dit alors qu’il ne faudra pas oublier, à ce moment du récit, de faire un paragraphe. Une gueule bénie des dieux On a donc choisi de bifurquer. Et de reprendre la parole. « Le jour de la première, j’ai été fasciné par la vitesse à laquelle vous sont montées les larmes aux yeux. » Il enchaîne : « Je ne sais pas pleurer. Au cinéma, il y a des acteurs qui pleurent, comme quand on appuie sur un bouton. Ce n’est pas du tout mon cas. Sur cette scène, initialement, il n’était pas prévu que je pleure, je trouvais ça un peu trop évident, et puis c’est venu naturellement ». Mais ça vient d’où, des larmes d’acteur ? « En ce qui me concerne, elles viennent du travail : à force de faire les choses, de les répéter, il y a une mémoire sensible, émotive, physique… comme si le corps se souvenait et comprenait la force des mots. Je pense que n’importe quel acteur qui répète des dizaines de fois “La personne que j’aime est morte”, eh bien, il se met à chialer. Il faut juste prendre le temps de prononcer distinctement les mots, et ça vient. Aujourd’hui, mon problème, c’est plutôt ne pas me faire submerger. A la générale, je me suis fait avoir, je me suis laissé déborder, ça a été épouvantable. Tout cela manquait de pudeur. » « J’ai tiré une croix définitive sur la représentativité de la classe politique. En fait, ces gens ne nous représentent pas du tout. » A le regarder parler, on se dit que ce garçon de 39 ans a une gueule bénie des dieux. Douce et anguleuse, coupée à la serpe et percée de deux yeux bleus, à la fois enfantins et inquiétants. Incroyablement juvénile, Swann Arlaud pourrait encore jouer un garçon de 18 ans, jeune premier chez Marivaux ou toxico dans un film de Jacques Audiard. Tout à la fois, ville et campagne. On lui demande s’il se sent parisien. « Non. Même si j’y habite avec mon fils de 4 ans, je rêve de partir. J’ai grandi dans les Yvelines près de Rambouillet, j’ai besoin du contact de la nature, de la forêt, des rivières. » Le confinement a servi de déclic. « Naïvement, j’ai pensé que nos gouvernants auraient compris qu’il était temps de ralentir la cadence, de ne plus courir après toujours plus de croissance. Mais j’ai vite déchanté. Et là, j’ai tiré une croix définitive sur la représentativité de la classe politique. En fait, ces gens ne nous représentent pas du tout. » Le flot puissant s’est arrêté net. D’un coup, comme stoppé par une digue. Lui qui a signé dans Libération une pétition de soutien aux « gilets jaunes » reprend son souffle : « Ça peut paraître naïf mais j’ai cet idéal de vouloir construire, dans un collectif, quelque chose qui ressemble à un autre monde. Je m’en voudrais de ne pas avoir essayé. » Grégoire Biseau

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 12, 2020 6:53 PM

|

Sur le site de l'émission d'Arnaud Laporte sur France Culture 12 octobre 2020 Lien pour écouter l'émission (55 mn) Son spectacle "La Brèche" poursuit sa tournée en France après une étape au Centquatre à Paris. L’occasion de s’engouffrer dans la fabrique artistique du metteur en scène Tommy Milliot au micro d'Arnaud Laporte. De l'université à l'Académie Son appétence pour les mots lui vient dès l’enfance et se confirme lorsqu’il découvre le théâtre à onze ans lors d’une sortie avec son professeur de français. Une vocation est née, il la consolide par de multiples formations en mise en scène et dramaturgie. A Nanterre, il suit l’atelier sur l’écriture de Marguerite Duras proposé par le metteur en scène et directeur du théâtre de Lorient Éric Vigner. C’est une révélation, il devient son assistant pour son grand projet l’Académie qui consiste à réunir sept jeunes acteurs durant trois ans pour réaliser plusieurs créations au sein du CDN. Une trilogie est fondée avec La place royale de Corneille, Guantánamo d’après Franck Smith et La Faculté de Christophe Honoré, qui part en tournée dans toute la France. Au cours de cette aventure, Tommy Milliot monte pour la première fois sur les planches et expérimente le jeu. Plus tard, c’est encore une rencontre fortuite, avec Hubert Colas, qui le propulse davantage dans la sphère théâtrale. Celui-ci l’invite à participer au festival Actoral et le soutient en 2014 pour la fondation de sa compagnie : Man Haast. Avec cette dernière, Tommy Milliot se met au service des dramaturgies contemporaines. Une œuvre au service des écritures du présent Entouré d’un noyau de collaborateurs fidèles (Sarah Cillaire à la dramaturgie, Sarah Marcotte à la lumière, Adrien Kanter au son, Matthieu Heydon à l’assistanat à la mise en scène), Tommy Milliot explore les écritures du présent, notamment étrangères et méconnues.Sa première pièce, qui s’intitule Lotissement, est une adaptation minimaliste de Frédéric Vossier qui a reçu le prix du jury Impatience en 2016. Il réalise ensuite Que je t’aime, une performance créée avec Sarah Cillaire où il transpose le mythe de Phèdre dans une salle de sport, puis met en scène En héritage de l’autrice suisse Marie Fouquet. Tommy Milliot réalise ensuite un voyage en Norvège pour rencontrer Frederik Brattberg dont il adapte Winterreise au Festival Actoral en 2017. Il y explore la thématique de la parentalité. En 2019, le metteur en scène présente La Brèche au Festival d’Avignon qu’il adapte d’un texte de l’autrice états-unienne Naomi Wallace. Récemment, Tommy Milliot a mis en scène Massacre, un huis-clos écrit par l’autrice catalane Lluïsa Cunillé, sur invitation de la Comédie Française. Son actualité : La Brèche, mis en scène et scénographié par Tommy Milliot, texte de Naomi Wallace traduit par Dominique Hollier, avec Lena Garrel, Matthias Hejnar, Roméo Mariani, Dylan Maréchal, Aude Rouanet, Edouard Sibé et Alexandre Schorderet. La Brèche sera en tournée : - Du 24 au 26 septembre 2020 à Actoral, Marseille

- Du 7 au 17 octobre 2020 au Centquatre, Paris

- Les 17 et 18 novembre 2020 au Théâtre du Bois de l’Aune, Aix-en-Provence

- Les 26 et 27 novembre 2020 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, Belgique

- Du 16 au 18 mars 2021 à la Comédie de Reims.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 11, 2020 8:14 PM

|

Comment reconstruire sur les ruines ?

Par Léna Martinelli dans Les Trois Coups - 9 octobre 2020

Depuis longtemps déjà, les corps des acrobates défient la gravité. Mais aujourd’hui, certains circassiens rivalisent d’inventivité pour traiter de la chute ou de l’instabilité comme métaphores de l’effondrement. Figure majeure du cirque contemporain, Mathurin Bolze compose justement une chorégraphie sur trampolines au-dessus d’un monde en ruines. Comme d’habitude, un spectacle de haute tenue et à la portée universelle. D’abord, lui et ses complices évoluent dans un espace chaotique composé de déchets recyclés. Ils se terrent. Malgré l’insécurité et une sensation d’urgence, ils ne semblent pas s’inquiéter, en dépit des alertes. La vie suit son cours, tant bien que mal, jusqu’à la catastrophe ultime. Après ce cataclysme, le petit groupe trouve alors un refuge précaire sur des plateaux d’où leur parviennent les images du désastre : la terre est dévastée. Mais, de la table rase, émerge à nouveau la vie. Animée par le désir de liberté, la joyeuse bande s’organise. Le trampoline comme agrès et langage Depuis toujours, Mathurin Bolze creuse les questions de gravité et de suspension grâce au trampoline, sa discipline. Ainsi, dans Fenêtres, le rebond apparaissait comme un moyen d’échapper au carcan social et d’ouvrir de nouvelles perspectives. Dans ces Hauts Plateaux, les personnages paraissent comme éjectés d’un système déglingué, rejetés d’une planète saturée. Mais le rebond, moyen de s’extraire de la chute, traduit aussi l’idée de sursaut. Comment survivre sans s’élever ? Pour la première fois, Mathurin Bolze agence deux trampolines (un petit et un grand, tantôt horizontal, tantôt incliné). Ce terrain de jeu est propice à d’infinies variations, de la panique à la farandole, car les inquiétantes glissades finissent souvent par de ludiques rebonds. Que de prouesses ! Mais l’intérêt va bien au-delà de la seule performance. Trampolineurs, contorsionnistes, acrobates font œuvre commune pour transmettre, de façon poétique, les valeurs du cirque : prises de risque et complicité, travail de troupe et solidarité… Le tout porté par un souffle épique. Scénographie judicieuse Les variations sont d’autant plus palpitantes qu’elles se déploient en trois dimensions, dans un espace ingénieusement conçu en volume. Les plateformes suspendues créent à la fois du mouvement et de l’immobilité. Mathurin Bolze avait déjà magnifiquement exploité cet agrès, dans Du goudron et des plumes. Il ajoute des échelles, tantôt portes sans issue, tantôt passage aléatoire. L’une d’entre elle, très longue et amovible, ne mène effectivement nulle part. Image parlante sur notre actuelle quête de sens. Pourtant, ce spectacle n’est pas résolument sombre. Matérialisées par les déchets, les ruines permettent de penser des continuités de l’humain. Plusieurs lectures ont nourri le travail, parmi lesquelles la Supplication, de Svetlana Alexievich, un essai consacré à la catastrophe de Tchernobyl, et le Champignon de la fin du monde, où l’anthropologue Anna Lowenhaupt Tsing réfléchit sur les possibilités de vivre dans les ruines du capitalisme, à partir de l’étude du Matsutaké, un champignon qui pousse au Japon dans les lieux contaminés par l’homme. Mathurin Bolze s’est alors demandé dans quelle mesure nous sommes comparables à ces végétaux si particuliers, ces dignes représentants du règne fongique. Il s’en est inspiré pour étudier notre rapport au temps, devant l’imminence de la catastrophe, et la capacité de renouveler notre énergie. « Il faut faire confiance au corps circassien pour être résistant dans l’exercice de sa puissance : il raconte quelque chose de la lutte contre la gravité ou les gravités, du monde et des lois physiques. Ainsi, voit-on des ruines, mais aussi un chantier prometteur, celui des aventures humaines qui traversent le temps, qui perdurent et mettent en œuvre les solidarités », écrit-il. Pulsions de vie et échappatoires Le spectacle regorge de vitalité. Dans la fange, la vie grouille. Puis les nuisances rechargent les corps, galvanisent le groupe. Après les échappées solitaires, les portés fondateurs. Si des questions graves sont abordées, c’est non sans une certaine légèreté. Quelques séquences sont même très drôles. Surtout, les acrobates se jouent de l’apesanteur dans des envolées poétiques et acrobatiques de toute beauté, notamment dans la dernière partie, avec ces élégantes ombres chinoises qui tranchent par rapport à l’esthétique trash du début. Ce passage au noir et blanc pourrait faire référence au philosophe Pierre Rabhi qui prône un retour Vers la sobriété heureuse. Outre la qualité du travail circassien et dramaturgique, saluons donc aussi l’aspect plastique qui contribue à faire de ce spectacle un moyen formidable de sensibiliser le plus grand nombre aux défis qui nous attendent, dont la réhabilitation du collectif, autrement dit le « vivre ensemble ». D’ailleurs, le public de ce soir-là, largement composé de jeunes qui ont applaudi à tout rompre, atteste de sa bonne réception. C’est vrai, comme on était bien ensemble ! ¶ Léna Martinelli Les Hauts Plateaux, de Mathurin Bolze Compagnie les mains, les pieds et la tête aussi Avec : Anahi De Las Cuevas, Julie Tavert, Johan Caussin, Frédéri Vernier, Corentin Diana, Andres Labarca, Mathurin Bolze Dramaturgie : Samuel Vittoz Scénographie : Goury Création sonore : Camel Zekri et Jérôme Fèvre Création lumière : Hervé Gary Création vidéo : Wilfrid Haberey Costumes : Fabrice Ilia Leroy Construction des décors par les ateliers de la MC93 Bobigny Ingénierie scénique : Arte Oh Benoit Probst Durée : 1 h 15 Conseillé à partir de 13 ans MC93 Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis • Salle Oleg Efremov • 9, bd Lénine • 93000 Bobigny

Du 2 au 10 octobre 2020 Tournée ici Photo

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 11, 2020 9:07 AM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 10 octobre 2020 A trente-six ans, il demeure un artiste inventif et rigoureux. La reprise de « La Brèche » de Naomi Wallace au 104 donne un éclat certain à ses talents.

Se faire connaître, dans le monde du théâtre, ne va pas de soi. C’est long. Par-delà le talent, il faut des relais. Né en 1984 dans le Nord, Tommy Milliot possède une personnalité très forte et un sens des textes, de l’espace et du groupe qui sont rares, aujourd’hui, dans les générations du renouvellement. La force de l’adhésion du public, aînés comme jeunes collégiens et lycéens, conduits par leurs professeurs dont on ne soulignera jamais assez le rôle déterminant –ce le fut pour Thomas Milliot- est une éclatante récompense pour le metteur en scène, son équipe artistique (lumière, son, scénographie) et ses comédiens. Le soir où nous avons vu le spectacle, de très grands garçons, des adolescents de 16 ans sans doute, avouaient : « J’ai pleuré… » Tommy Milliot s’appuie sur l’excellente traduction de Dominique Hollier de la pièce de l’Américaine contemporaine Naomi Wallace (entrée au répertoire de la Comédie-Française avec Une puce, épargnez-la ! dans une mise en scène de Anne-Laure Liégeois, sous l’Administration de Muriel Mayette. C’est dans le Kentucky, où elle est née en 1960, que la dramaturge situe l’action de The McAlpine Spillway, traduit en française par La Brèche. Deux périodes, 77, à peine sorti de la guerre du Vietnam, et quelques années plus tard. Quatorze années. Beaucoup, à ces âges-là… Scénographie stricte, lumières, effets. C’est très beau en plus. Un espace strict, minimal, des lumières très finement pensées, costumes, etc…tout est idéal. Saluons cette équipe d’excellence, et, évidemment les comédiens. Deux équipes si l’on peut dire. Mais tous jeunes et très bien armés : voix, présence des corps, mouvements, justesse des regards, malgré les pénombres on ressent ces regards, manières de s’exprimer. Ce sont : Lena Garrel et Aude Rouanet, Jude 77 puis 91, Dylan Maréchal, Acton qui est celui qui disparaît, le petit frère de Jude, Roméo Mariani et Matthias Hejnar, Hoke 77 puis 91, Edouard Sibé et Alexandre Schorderet, Frayne 77 et 91. Cela parle de l’Amérique, mais cela parle du monde, de la société, aujourd’hui. Tommy Milliot donne son ampleur universelle à la fable. N’épiloguons pas : le plaisir est aussi dans le développement, les suspens, la succession des séquences, autrefois, maintenant, de 77 à 91. C’est l’un des meilleurs spectacles à voir en ce moment à Paris CentQuatre, jusqu’au 17 novembre. A 20h30. Durée : 1h50. Tél : 01 53 35 50 00. Une tournée suit : Aix/Bois de l’Aune les 17 et 18 novembre, Charleroi les 26 et 27 novembre, Comédie de Reims du 16 au 18 mars 2021. Légende photo : Solitude et silence. Crédit : Christophe Raynaud De Lage. DR.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 10, 2020 6:56 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 9 octobre 2020 A travers « Familie » pour Milo Rau et « _jeanne_dark_ » pour Marion Siéfert, deux artistes qui ne sont pas de la même génération portent chacun un regard aigu sur l’adolescence. Via la vidéo pour lui, via Instagram pour elle. Et sur une scène de théâtre pour elle comme pour lui. Le 27 septembre 2007, à Coulogne, village près de Calais, dans leur pavillon rue des Frênes, un père, une mère et leurs deux enfants qui ne sont plus des enfants mais de jeunes adultes sont retrouvés morts, pendus. Ensemble, côte à côte, à la même poutre de la véranda. Un suicide collectif. Une lettre a été laissée qui se termine par ces mots : « On a trop déconné, pardon. » Une autre lettre demande à ce que l’on s’occupe du chien, un caniche. Le père, pré-retraité (cadre dans la chimie) avait peu avant quitté la troupe de théâtre amateur à laquelle il appartenait. Les voisins ont décrit « madame Demeester » comme effacée et un peu dépressive. C’était aussi le cas du père (à qui on avait prescrit des médicaments) et du fils, Olivier, 30 ans, qui n’arrivait pas à faire décoller l’entreprise de transport qu’il venait de créer et qui se résumait à un camion. Le fils était revenu vivre chez ses parents. La fille, Angélique, 27 ans, avait un copain mais elle avait du mal à décoller de la maison. Le 27 septembre, elle avait quitté plus tôt que prévu son travail dans une entreprise de nettoyage, prétextant des maux de ventre. Ni les voisins, ni la police, ni la justice ne perceront le mystère de ce suicide familial. L’affaire sera classée. De Coulogne à Gent Après Five Easy Pieces (sur l’affaire Ducroux, interprétée par des enfants en âge d’être des victimes), après La Reprise (un jeune Arabe homosexuel massacré par ceux qui l’ont pris en voiture, lire ici), Milo Rau, directeur du NTGent, cherchait une suite à ces crimes contemporains. Il voulait une famille. Il a choisi ce fait divers des « pendus de Coulogne », comme titrait la presse régionale pour son mystère : une famille « banale » qui n’était pas surendettée, qui ne se déchirait pas. Selon le manifeste du NTGent que Milo Rau a écrit en arrivant à la direction du théâtre (lire ici), la distribution de ses spectacles doit comporter au moins deux acteurs non professionnels. Ann Miller est une comédienne de la troupe du théâtre de Gent, son mari Filip Peteers est un acteur belge connu du petit écran et du cinéma. Ils ont deux enfants, deux filles, âgées de 14 et 15 ans, Louisa et Léonce Peeters et deux chiens. Milo Rau propose au couple de jouer Familie avec leurs deux enfants et les deux chiens. La famille en discute et accepte. Milo Rau les emmène à Coulogne, ils voient le pavillon aux volets fermés des Demeester (aujourd’hui racheté par un pompier, apprendra-t-on au générique final), c’est le seul lien direct. Tout le reste est… quoi ? Mi-reproduction, mi-fiction ? « Il n’y a pas de fiction, dit Milo Rau. Il s’agit d’un montage de différents éléments, mais tout est vrai dans ce que les acteurs racontent sur leur propre vie. » Laquelle est loin de celles des parents et surtout des « enfants » du fait divers. Ceux de Coulogne étaient de jeunes adultes, ceux de Gent sont des adolescentes. Et là, tout se déplace. Le journal de Léonce Le mystère que cerne le spectacle, c’est celui de l’adolescence et secondairement celui de la famille. La protagoniste, la seule à s’installer au premier plan dans l’espace vide ou plutôt neutre du théâtre devant le décor très réaliste de la maison familiale (salle de bain, salle à manger, chambre des filles, etc.), c’est la fille aînée, Léonce. On le sent, on le pressent, le metteur en scène, l’artiste Milo Rau a été fasciné par tout ce qu’elle recèle, charrie, par l’opacité douce de son visage. Assise sur une chaise, elle regarde une caméra qui la filme, elle s’adresse à nous, son visage (qui plus est, photogénique) est projeté au-dessus sur un grand écran (où défilent les surtitres du texte dit en flamand). Elle nous regarde. Elle tient son journal intime ouvert sur la table, elle nous fait part des idées de suicide qui l’ont traversée. Elle devient le pivot du spectacle. Pour l’issue finale, c’est elle qui choisira les vêtements que porteront chaque membre de la famille. Nombreux sans doute sont les spectateurs qui ont connu ces moments de l’adolescence où l’idée de suicide passe par la tête, ne serait-ce qu’un instant. Ils se projettent dans ce visage, dialoguent intimement avec lui. Tous ces moments de confession sont captivants, troublants et d’autant plus que le visage de l’adolescente se garde de toute expression, tout comme sa voix, étale et douce. Le cinéma offre ses services au théâtre. Milo Rau, autant cinéaste que metteur en scène, sait jouer des castagnettes. Comme, avec raison, il n’a surtout pas voulu expliquer l’inexplicable, il se garde bien d’ouvrir des pistes qui pourraient en tenir lieu. Ce qui le conduit à des scènes volontairement fades, tel ce repas de famille interminable qui s’avérera être le dernier (personne n’a très faim), préparé (en temps réel) par le père qui a été cuisinier avant de devenir comédien. Le théâtre, ses rythmes endiablés et son cortège d’effet est à la peine, il piaffe en coulisse. Il aura tout de même le dernier mot : les pendus reviennent saluer. La « _ jeanne_dark_ » d’Orléans Tapez adolescence sur Internet et tôt ou tard vous tomberez sur cette citation d’une certaine Myriam Alison : « L’adolescence commence le jour où, lorsqu’il suit un western à la télévision, un enfant préfère voir le cowboy embrasser l’héroïne plutôt que le cheval. » La citation est plaisante mais datée. Quel ado, fille ou garçon, regarde encore un western à la télé ? Et même regarde la télé ? Dans Familie de Milo Rau, l’adolescente qui est au centre de son spectacle vit dans un village et préfère regarder des vidéos familiales ou écrire son journal. Dans _jeanne_ dark_ de Marion Siéfert, l’héroïne vit en ville ou en banlieue urbaine, elle a choisi ce nom pour circuler sur les réseaux sociaux et, pour une fois seule dans la maison familiale, se filme sur Instagram. C’est à Orléans, la ville de son adolescence, que l’on avait vu Deux ou trois choses que je sais de vous, le premier spectacle de Marion Siéfert qui tournait autour des pages Facebook des spectateurs présents dans la salle (lire ici). Après deux autres spectacles passionnants, Le grand sommeil (lire ici) et Du Sale ! (lire ici), Marion Siéfert retourne en pensée dans cette ville où la pucelle est reine pour son nouveau spectacle _jeanne_dark_. Jeanne est une adolescente d’aujourd’hui dans laquelle Siéfert projette son adolescence d’hier, une époque, récente mais somme toute lointaine, où Instagram n’avait pas déferlé dans le monde des ados. Comme elle, et comme Jeanne d’Arc, son héroïne a été élevée dans la religion catholique. Comme la paysanne devenue guerrière et comme l’était Marion Siéfert à son âge, son héroïne est vierge. Mais son cul, ses seins, ses lèvres, son nez et ses cheveux préoccupent beaucoup jeanne dark, tout comme ce qu’on dit sur elle, sa réputation. Profitant d’un moment béni car « super rare » où sa mère est à une réunion catho, son père « à l’étranger pour son boulot », son frère et sa sœur en vacances chez la grand-mère, seule donc à la maison, elle se lance, téléphone en main, dans un live Instagram. Extrait : « Voilà. En fait c’est que... voilà... comment dire... depuis la rentrée, ça se passe pas très bien au lycée… J’ai pas trop d’amis. Quand y a un truc, je suis jamais invitée... Bref. C’est chiant. Et en plus... depuis quelques temps... y a des gens qu’ont commencé à se foutre de ma gueule. Au lycée et aussi sur Insta. Ça a commencé parce qu’ils ont vu que sur Instagram je m’appelle jeanne dark... et y a une meuf de ma classe qui a répété à tout le monde que je suis vierge. Et voilà... donc ils disent que je suis coincée. Je suis coincée. Et comme je suis coincée, faut me décoincer, et pour me décoincer bah... faut me dépuceler. Ils m’appellent « cul tendu ». Et ils s’amusent à faire des trucs... genre ils vont me prendre en photo, sans que je m’en rende compte, et après poster la photo de moi trop moche sur Insta et commenter : «#jeannelapucelle » Ils disent que je pue la vierge. Que ma chatte c’est un cimetière. Qu’il faut que je me fasse défoncer le cul une bonne fois pour toutes pour que je me détende. Qu’ils vont me faire couiner. Que des trucs comme ça. Tout le temps tout le temps tout le temps. Au début j’étais en mode : c’est pas grave - je me tais - je n’entends pas ces gens. Ils ne rentrent pas dans mon cerveau. C’est pas grave. Je ne dis rien. Ils sont débiles. Ça va passer. » Théâtre et Instragram Le texte, Marion Siéfert l’a écrit au fil des répétitions avec la phénoménale actrice et danseuse Helena De Laurens (créditée au générique comme « collaboration artistique, chorégraphie et performance »). Elles se retrouvent après Le grand sommeil où Helena interprétait un double rôle d’enfant et d’adulte. Dans une très juste scénographie de Nadia Lauro disant à la fois l’enfermement et déployant la liberté qui s’y installe en vase clos , toute la place est laissée au dialogue entre le personnage et le téléphone qu’elle tient en main ou fixe sur un trépied ou tient au bout d’une perche à selfie. Entre le jeu, la posture et la confession, dans une ambivalence à la fois joueuse et sincère, Jeanne, - sans jamais nous regarder puisque son seul interlocuteur c’est son téléphone, à la fois miroir, double, sparring partner - nous fait partager l’instabilité chronique de ce qu’elle vit entre deux âges, son corps intranquille, ses envies, ses complexes et Dieu dans tout ça. Jeanne n‘a de cesse que de masquer son image qu’elle exhibe cependant, en la déformant, en la tordant, en la maquillant. Bref, en jouant tout en se jouant. Le dispositif est double voire triple. Dans la salle, les spectateurs voient l’actrice évoluer sur l’espace blanc. Sur les côté des captures d’écrans égrènent les messages de ceux qui suivent le spectacle sur Instagram et commentent. Il arrive à l’actrice d’intégrer dans son jeu certains commentaires. « Je veux que le spectateurs puissent expérimenter au théâtre cette présence particulière, de quelqu’un absorbé dans sa propre image. Et inversement, que le spectateurs d’Instagram vivent un type de spectacle, à ma connaissance inédit : une continuité d’1h30 en direct, conçue spécialement pour Instagram« dit Marion Siéfert. Pari doublement réussi. D’autant que , par des respirations musicales des plus variées, elle aère le huis-clos et laisse Helena de Laurens déployer son corps dans une étonnante chorégraphie le plus souvent au sol. Seule voix off, celle de la mère au retour de sa réunion catho : « qu’est-ce que tu fais ! Ouvre ! ». Familie au Théâtre de Nanterre-Amandiers, les 9 et 10 octobre à 20h _jeanne_dark_ au théâtre de la commune d’Aubervilliers, mer et jeu 19h30, ven 20h30, sam 18h, dim 16h jusqu’au 18 oct. Les deux spectacles sont présentés dans le cadre du Festival d’automne. Légende photo : Scène de " _Jeanne_dark_" © Matthieu Bareyre

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 8, 2020 7:36 AM

|

Par Joëlle Gayot / Télérama le 8 octobre 2020 Autorisés par dérogation à ne pas porter de masque, les acteurs et chanteurs sont très exposés au virus lorsqu’ils sont sur scène. Plusieurs institutions, comme l’Opéra de Rouen ou l’Opéra-Comique, ont déjà dû annuler des représentations en raison d’infection au virus au sein de l’équipe. Doublures, protocoles de détection rapides, distanciation entre artistes… Chaque maison tente de s’adapter. Répétitions interrompues, représentations reportées voire annulées : il suffit d’un acteur contaminé par le Covid, ou soupçonné de l’être, pour que s’arrête la marche du spectacle vivant et que se creusent ses déficits. Maillons faibles d’un secteur pourtant sécurisé par les mesures sanitaires, le comédien et le chanteur sont les portes d’entrée au vent mauvais de l’épidémie. La raison ? Ils ne portent pas de masque sur la scène, une dérogation validée par décret gouvernemental le 28 août 2020. L’autorisation a été saluée avec soulagement, personne n’imaginant qu’un spectacle digne de ce nom se déroule avec masques. Mais le retour de manivelle ne s’est pas fait attendre. Sans tissu pour se protéger et protéger les autres, les interprètes sont frappés d’anathème. Celui-ci porte un nom : cas Covid. Cas Covid au Théâtre de la Colline, où une mise en quarantaine a suspendu les répétitions de Mes frères, et différé la date de la première. Cas avérés à l’Opéra de Rouen, dont la saison n’a pu s’ouvrir avec Tannhauser, de Wagner. Cas Covid à l’Opéra-Comique, où, deux heures avant le lever de rideau, on annonçait l’annulation du Bourgeois gentilhomme. Double cas Covid à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, où l’Iphigénie de Racine n’a dû son salut qu’à son metteur en scène, Stéphane Braunschweig, venu en personne et le texte à la main, pallier la défection de deux comédiens. L’artiste avait prévu une double distribution. Si un acteur tombait malade, son alter ego prenait le relais. Peine perdue : ses deux Achille ont été diagnostiqués positifs au virus. Au manque de chance, s’ajoute l’évidence : doubler les troupes ne sert à rien. Dans ce combat inégal face à un ennemi ingérable, il faut organiser des protocoles de détection rapide qui paralysent a minima les spectacles. Le Théâtre de la Colline a conclu un accord avec un laboratoire. Le secrétaire général, Arnaud Antolinos, s’en explique : « Nous avons négocié trente places pour les tests le vendredi matin. Les acteurs qui ne font pas la queue ont les résultats rapidement. » Personne ne peut contraindre l’interprète à se faire détecter. « Ils sont responsables », concède Benoît Lavigne, directeur général du Lucernaire, « mais s’ils présentent des symptômes, on leur demande de vérifier. » Dans ce théâtre privé, la bronchite d’une actrice a entraîné l’annulation d’une soirée. Son partenaire de jeu préférait ne pas prendre de risque. Résultat du test ? Négatif. Benoît Lavigne s’estime heureux, la réponse est tombée rapidement. Mais il s’inquiète : « Ce phénomène va se répéter. Que fera-t-on si les délais sont trop longs ? Est-ce qu’on joue malgré tout en mettant peut-être l’autre en danger ou est-ce qu’on arrête tout selon le principe de précaution ? » “Il aurait fallu identifier les corps de métier ayant besoin de tests ultrarapides pour exercer leur profession.” Julie Deliquet, directrice du théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis Tout le monde n’a pas, comme Frédéric Biessy, directeur de la Scala, le numéro de portable d’un médecin ami, ce qui lui permet, au moindre doute, de passer par un « filon rapide ». Au royaume de la débrouille, l’égalité est un leurre, d’autant plus qu’un marché parallèle se déploie sans vergogne, certains laboratoires exploitant au prix fort l’urgence des situations. Conséquence : plus on paie cher, plus vite on passe. En Seine-Saint-Denis, on trépigne. Sept jours de patience avant d’être testé, l’attente est incompatible avec le tempo quotidien du spectacle. Au Théâtre Gérard-Philipe, à Saint-Denis, Julie Deliquet s’étonne : « Il aurait fallu identifier les corps de métier ayant besoin de tests ultrarapides pour exercer leur profession. » L’acteur, sans qui le théâtre n’est plus, doit être reconnu en tant que sujet prioritaire. Au ministère de la Culture de monter au créneau pour l’imposer et éviter ainsi au spectacle vivant de trop longues éclipses qui se traduisent, faute de recettes, par de fâcheuses pertes d’argent. En attendant, chacun se prend en main. À Paris, le Festival d’automne limite les déplacements en transport en commun pour les troupes venues de l’étranger et privilégie des hébergements à proximité des théâtres. Pour Pierre Gendronneau, directeur de production, « l’enjeu est de s’adapter à tout prix. » Car tout vaut mieux que l’annulation. Ce parti pris suppose des aménagements. Et des concessions des artistes contraints de négocier avec leurs exigences. Coupes de scènes, lectures improvisées ou réductions des durées. « Nous voyons arriver de l’international des spectacles qui ont, d’ores et déjà, intégré la distanciation des acteurs au plateau », constate Pierre Gendronneau. Pendant le temps de la pandémie, artistes et publics auront à prendre soin les uns des autres. Ce qui implique un effort partagé : côté plateau, des esthétiques qui s’adaptent au principe de réalité. Coté gradins, un public plus que jamais bienveillant. Joëlle Gayot / Télérama Légende photo : Pierric Plathier et Suzanne Aubert dans Iphigénie, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Suite à un double cas de Covid, le metteur en scène, Stéphane Braunschweig, a dû venir sur scène en personne, le texte à la main. Photo : Simon Gosselin

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 7, 2020 7:02 PM

|

Article de Geneviève Charras dans son blog, le 7 octobre 2020 Le Père, de Stéphanie Chaillou, mise en scène Julien Gosselin, avec Laurent Sauvage.

"Le Père est la version scénique du roman L’Homme incertain de Stéphanie Chaillou. Un homme revient sur ses rêves de jeunesse : acheter une ferme, cultiver la terre, élever du bétail, se marier, avoir des enfants. Ce paysan va se heurter à la transformation profonde du monde qu’il connaît, avec l’application de la politique agricole commune. En 1977, à 30 ans, surendetté, il fait faillite. Quel regard porte-t-il sur son histoire ? Julien Gosselin, habitué à mettre en scène de grandes fresques comme 2666 ou Joueurs, Mao II, Les Noms, livre ici, avec l’acteur Laurent Sauvage, un spectacle intime où le destin d’un homme est bouleversé par un contexte économique qui le dépasse. Face au regard de la société sur ce qu’est un échec ou une réussite, comment se réapproprier sa vie ?" C'est dans le noir que surgit une voix qui conte la vie d'un homme , amoureux de l'existence , heureux de tout et de rien , qui ose vivre ses rêves...Mais tout s'effondre peu à peu, la torpeur gagne le ton de la voix, la silhouette du comédien apparait peu à peu de ce brouillard obscur. Vrombissement et musique accompagnent ce destin voué à l'échec, ce "fermier" déchu, désemparé, démantibulé comme ses terres confisquées par des huissiers, vautours et rapaces banquiers, hommes d'affaires sans faim de vie. Le "père" de famille qui défaille, dépérit, désolé, méprisé, abandonné. Et quand la scène se soulève avec ses néons lumineux, comme une boite qui s'ouvre, bouche béante et lumineuse, de néons clignotants allumée, c'est le drame de la prise d'otage. Un homme seul sur le carré d'une pelouse de jeu, cerné, traqué, acculé à la défaite: sans but, sans filet sans surface de réparation où rebondir.... Comme dans une serre qui ne sert plus à rien: le jeu du comédien, sa voix sont émouvants, touchants et la simplicité du texte, émis dans la semi-obscurité, concentre l'attention sur le sens d'une vie finie, défunte, désolante... Stéphanie Chaillou a publié trois ouvrages de poésie aux Éditions Isabelle Sauvage. Son premier roman, L’Homme incertain, a paru en 2015 chez Alma Éditeur. Elle a depuis publié, chez le même éditeur, Alice ou le choix des armes (2016) et, aux Éditions Noir sur Blanc, Le Bruit du monde (2018) et Un jour d’été que rien ne distinguait (2020). Elle est également autrice d’une pièce de théâtre, Ringo, écrite en 2019. Publié par Geneviève Charras Crédit photo : © Simon Gosselin

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 7, 2020 9:20 AM

|

Article de Clara Laurent dans son blog Hapax - Mai 2017 Qui a peur de Virginia Woolf ? C’est ce qu’Alain Françon nous révèle dans sa mise en scène de la célèbre pièce d’Edward Albee le mardi 16 mai au Théâtre Princesse Grace. Aux côtés de Dominique Valadier dans le rôle de l’épouse, Wladimir Yordanoff, Molière 2016. Portrait d’un comédien…monégasque. Ce visage vous est immédiatement familier ? Mais oui, c’est le mari de Catherine Frot dans Un air de famille, le succès de Jaoui-Bacri de 1996 ! Comédien prolifique, Wladimir Yordanoff épanouit son talent depuis plus de trente ans sous la direction des plus grands au théâtre et au cinéma, sans oublier le petit écran : Nina Companeez l’emploie en effet dès 1979 dans ses Dames de la côte. Quand on le rencontre au mois d’avril 2017, Wladimir Yordanoff n’est pas avare de son temps, heureux de revenir sur ce riche parcours et d’évoquer ses attaches monégasques. Une enfance monégasque Le petit Wladimir nait en 1954 à Chatou, dans un milieu de musiciens classiques: « Mon père, Luben, a fui la Bulgarie en 1946. Au Conservatoire de Paris, il a rencontré ma mère, cantatrice, qui avait quitté elle aussi la Bulgarie. » Luben Yordanoff est bientôt appelé à Monaco comme violon solo de l’Orchestre Philharmonique. La famille Yordanoff est alors naturalisée monégasque par le prince. Wladimir se souvient avec nostalgie de son enfance dans la principauté : « A l’école primaire de Saint-Charles, j’ai joué le Petit Poucet sur scène… Plus tard, on se promenait avec les copains dans le jardin d’une maison abandonnée — la Villa Sauber ! » L’adolescent effectue ses études secondaires au Lycée Albert 1er. Le célèbre chef d’orchestre Charles Munch sollicite bientôt le violoniste pour entrer comme violon solo dans l’Orchestre de Paris qu’il vient de créer. La famille revient alors en région parisienne : « J’avais quatorze ans, je me suis senti déraciné de Monaco ! Plus de copains, fini la plage et le beau temps ! Mon seul rayon de soleil, c’était la littérature. Et puis, le ciné-club dont je m’occupais au lycée à Saint-Germain-en-Laye. » L’adolescent découvre alors le cinéma d’auteur, Kurosawa, Bergman… Devenir comédien Bon élève, Wladimir est orienté vers des études de médecine. Il faut dire qu’il est très attiré par la psychiatrie et la psychanalyse : « Je rêvais d’une médecine au secours des gens… » Mais le rêve se heurte à l’ambiance de la fac de médecine, « à cette bourgeoisie pompidolienne » qui l’exaspère. Depuis quelques temps, le jeune homme prend des cours de théâtre. Il passe le concours du Conservatoire national : « J’ai passé le premier tour. Puis on m’a dit au deuxième qu’en tant que Monégasque, je pourrais me contenter d’être auditeur libre.» En fait, cela ne change pas grand chose : après 68 ce statut permet de recevoir les cours des meilleurs enseignants : « Louis Seigner me semblait pépère, très IVe République. J’ai préféré suivre l’enseignement d’Antoine Vitez et de Pierre Debauche. L’improvisation, la liberté. » Une actrice repère le jeune Wladimir et lui propose d’intégrer la troupe d’un Américain, Stuart Seide : « On jouait à la Cartoucherie de Vincennes. Shakespeare, Molière, Calderon… Mais au bout d’un moment, je me suis révolté contre le travail contraignant de la troupe. » C’est toujours ce désir de liberté qui guide le jeune comédien lorsqu’il rejette l’idée d’entrer à la Comédie française. Cinéma vs théâtre Wladimir Yordanoff entre par la grande porte dans le 7e art grâce à Andrzej Wajda qui lui donne en 1983 le rôle du chef des gardes dans son Danton. L’acteur enchaîne chez Margarethe von Trotta (L’Amie), puis chez Robert Altman où il incarne Paul Gauguin dans Vincent et Théo en 1990 : « Ça n’a pourtant pas impressionné les réalisateurs français. Non, le vrai démarrage de ma carrière au cinéma, je le dois à Un air de famille.» Le comédien avait déjà joué pour les plus grands metteurs en scène du théâtre public (Patrice Chéreau, Roger Planchon, Bernard Sobel…), lorsqu’il rejoint la pièce de Jaoui et Bacri en 1994. Quitter le théâtre subventionné pour le privé, ce n’est pas simple en France: « Je me suis fait traiter de traître ! » Lorsque Cédric Klapisch adapte deux ans après la pièce au cinéma, Yordanoff est ravi de reprendre son rôle aux côtés de Catherine Frot. Suivra Le Goût des autres réalisé par Agnès Jaoui, autre gros succès public, puis d’autres films populaires, souvent des comédies, parfois des drames, comme Polisse de Maïwenn en 2011. Pourquoi ne voit-on plus l’acteur au cinéma depuis trois ans ? « C’est parce que je suis accaparé par le théâtre. On me propose des rôles dans des pièces pour lesquelles je ne peux pas dire non, que ce soit Le Temps et la chambre de Botho Strauss, ou la création d’une pièce de Peter Handke… » Dans Qui a peur de Virginia Woolf ? (D.R.) Qui a peur de Virginia Woolf ? Wladimir Yordanoff aime renouveler les collaborations, comme avec le metteur en scène Alain Françon. « Je cherchais une pièce à jouer avec Dominique Valadié, la femme de Françon. C’est moi qui ai proposé Qui a peur de Virginia Woolf ? » La pièce d’Edward Albee a été particulièrement popularisée par l’adaptation au cinéma avec Richard Burton et Elisabeth Taylor, dans laquelle les deux monstres sacrés se déchirent dans une suite de crises paroxystiques mémorables. Pour Yordanoff, « le texte d’Albee évite de se poser des questions psychologiques idiotes : on ne se demande pas pourquoi ? mais pour quoi ? Alain Françon (Molière du metteur en scène 2016) a choisi d’abandonner tout geste naturaliste et de faire évoluer les personnages dans un espace rouge sang qui évoque un ring de boxe, mais pris comme un art noble, à l’instar de la danse. » La pièce d’E. Albee a été analysée par l’école de psychologie de Palo Alto comme un pur exemple du schéma du « double bind » (l’injonction paradoxale). Selon Wladimir Yordanoff, « les époux de cette pièce jouent un protocole qui régit leur relation. Il faut que les acteurs s’aiment pour jouer ce texte, car les personnages se disent des horreurs, se provoquent sexuellement. A sa création en France en 1964, Madeleine Robinson et Raymond Gérome avaient chacun leurs avocats dans la salle pour compter les coups ! » On se souvient comment les choses avaient mal tourné en 1996 entre Niels Arestrup et Myriam Boyer… Pas de risque en revanche entre Dominique Valadier et Wladimir Yordanoff. Ils réfléchissent tous deux à la poursuite de leur collaboration avec Le Malade imaginaire : « J’ai toujours vu cette pièce jouée sur le ton de la comédie, alors que pour moi, Argan est un vrai fou. » Espérons que nous puissions prochainement découvrir sur les planches cette version singulière du classique de Molière... Clara Laurent (mai 2017, D.R.)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 6, 2020 7:13 AM

|

Par Gilles Costaz dans Webthéâtre 5 octobre 2020 Le ciel et la terre Claudel va à la messe et nous en parle. Rien de très engageant, si l’on résume ainsi ce texte de 1917 ! Notre grand poète catholique se rendait souvent aux saints offices. Mais chez lui, sous les grandes orgues, il faut chercher la blessure, ce qui fait qu’il est à la fois dans l’orgueil du poète et dans la profonde humilité du croyant. Telle est l’une des mises en clarté qui anime Didier Sandre quand il prend le parti, audacieux, difficile, de porter ce texte,La Messe là-bas à la scène, en solo, c’est-à-dire dans une forme de solitude offerte au public. En 1917, Claudel est ambassadeur à Rio de Janeiro, il a la hantise de la guerre qui se passe en Europe et, au moment précis où il écrit, des tourments intimes ne cessent de l’assaillir. Il n’a pu oublier sa liaison adultérine avec celle qui inspira Partage de midi, ni l’enfant qui en est né et dont il ne s’est pas préoccupé. Il vit avec sa fascination de Rimbaud et veut se persuader que ce poète sauvage a été touché par le foi chrétienne. Il est à Rio mais il se sent dans la nature de ses origines où poussent le blé d’or et les églises aux flèches droites comme le blé.

Sa pensée tourne en colimaçon. Claudel s’incline devant la cérémonie de la messe où il se rend et cherche à structurer son texte selon les moments de la cérémonie (les termes de la liturgie s’inscrivent au-dessus de l’acteur : offertoire, consécration…). Mais la pensée se rompt, change de hantise, rebondit, va de lui-même aux autre et des autres à lui-même. Les remords surgissent. Dans le dédale du cerveau cognent le besoin de revenir à l’éblouissement que procura Rimbaud , l’insoluble tristesse de la guerre figurée par le départ des maris qui quittent femme et enfants consciencieusement, le goût de la moquerie à l’égard de qui est trop bourgeois et trop orthodoxe… Plus brûlante que tout, peut-être, est la sensation que la mort est là, et donc l’heure de vérité face à Dieu, l’instant où l’on parle « d’homme à homme » au créateur et où l’on est un chrétien que si l’on s’est dépouillé de tout, si notre présence est une absence…

Cette richesse folle, vertigineuse du texte, cet effroi qui bouscule le plain-chant, cette quête douloureuse d’une paix qu’il faut arracher au forceps et qu’une fois obtenue il faut partager, on ne les aurait pas sans doute pas ressenties de façon si absolue si Didier Sandre ne nous les dévoilait dans leur double cheminement, évident et souterrain, oraculaire et mystérieux. En veste de smoking noir (porté sur un maillot noir) mais les pieds nus, il est entre la terre et le ciel. Il est l’homme du monde qui a renoncé au monde. Pour changer d’altitude, il se contente d’empiler un tabouret sur un autre (c’est ainsi qu’il peut jouer Dieu répondant à Claudel ! Mais aussi être le Claudel qui entre dans sa méditation). Sur le plateau, se dressent aussi trois modestes paravents, que la lumière vient éclairer de façon symbolique. Didier Sandre n’est pas ici dans une interprétation strictement littéraire ou dans le parcours habile d’une brillante prosodie. Il va et vient dans les avancées et les reculs d’un orage intime et pénètre lentement, par élans, dans la sphère de la spiritualité. Pour le spectateur, peu importe la foi. L’instant théâtral sculpté et prodigué par cet interprète qui noue et dénoue les versets comme personne se déroule à une altitude tout à fait inhabituelle.

La Messe là-bas de Paul Claudel, conception et interprétation de Didier Sandre, lumières de Bertrand Couderc, conception musicale d’Othman Louati, collaboration artistique d’Eric Ruf.

Studio-Théâtre, Comédie-Française, galerie du Carrousel du Louvre, tél. : 01 44 58 15 15, jusqu’au 11 octobre (dans le cadre du cycle Singulis).

Photo Brigitte Enguérand.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 5, 2020 6:48 PM

|

Par Anne Diatkine dans Libération 6 octobre 2020

Magnifiquement porté par Helena de Laurens, le seul-en-scène de Marion Siéfert est diffusé en live sur Instagram, les commentaires s’affichant sur la scène.

Le spectacle capte les relations d’une lycéenne (Helena de Laurens) avec son compte Instagram. Photo Marion Siéfert

En sortant du théâtre, on dit à chaque passant d’y entrer. Ce qui est stupide puisque Jeanne Dark, la dernière création de Marion Siéfert avec la magique Helena de Laurens, est déjà complet, malgré le Covid, malgré la pluie, jusqu’au dernier jour. Mais pas si absurde, car l’une des spécificités du dispositif imaginé par Marion Siéfert est qu’on peut également suivre la pièce sur Instagram, et c’est même une expérience à ne pas rater. Encore un spectacle participatif ? Et qui plus est, où l’on nous fait croire qu’un écran de téléphone peut se substituer à l’incarnation sur un plateau ? Pas de panique. Si Marion Siéfert inclut dans sa dramaturgie un usage d’Instagram et une réflexion en acte sur sa place chez ses utilisateurs, notamment adolescents, ceux qui regardent ce seul-en-scène via l’application n’auront ni la même fonction ni le même point de vue que les spectateurs dans la salle.

Cocon

Ces derniers auront la chance de pouvoir scruter les métamorphoses de la performeuse, actrice, danseuse Helena de Laurens en Jeanne, 16 ans, sur le plateau, tout en regardant son live diffusé sur deux écrans verticaux placés à chaque bout de la scène et les commentaires qu’ils suscitent. Personne ne peut savoir à l’avance qui sera au rendez-vous sur Instagram ni le nombre d’abonnés - plus de cent le jour de la première, des personnes inconnues de l’actrice et de la metteure en scène pour la très grande majorité. Impossible de savoir non plus comment vont réagir ces abonnés dont les commentaires en direct influent sur la perception des spectateurs, mais que l’actrice qui se filme ne voit pas. Helena-Jeanne entre en scène, c’est-à-dire dans sa chambre entièrement blanche, entièrement vide, cocon glacial, studio de photo, ou chambre d’hôpital, selon ce qu’on projette sur l’impeccable scénographie de Nadia Lauro. De la comédienne, qui mime à merveille la lenteur empruntée de la lycéenne de retour chez elle, croulant sous son sac à dos, on ne voit d’abord que sa silhouette dessinée comme en ligne claire par son slim et son pull moulant coloré, ainsi que par sa masse de cheveux qui dissimule l’entièreté de son visage. Cependant, de dévoilement, de mise à nu, il ne sera question que de ça, au point qu’au fur et à mesure de la représentation, le monologue incessant de Jeanne, cette parole qu’elle adresse à son smartphone, paraît lui retourner la peau, la transformer en écorchée. Ce doit être cela, ce qu’on appelle «incarner le verbe». Et le paradoxe est évidemment que ce soit un outil numérique qui rende visible cette incarnation, sur lequel on suit, captivé, le moindre oscillement de ses traits, la puissance expressive faramineuse de l’actrice décuplée par les gros plans de son visage, tandis que sur le plateau, son corps se déploie, s’exaspère, se tend de la pointe de ses cheveux jusqu’au bout de ses doigts flexibles. La comédienne et son personnage partagent une même particularité : elles ne peuvent s’empêcher de prendre les expressions de ceux auxquels elles pensent, rendant ce seul-en-scène infiniment peuplé. Est-ce Helena de Laurens qui vampirise son personnage ou l’inverse ? La frontière s’estompe et la performance de l’actrice rappelle celle, jamais oubliée, de Zouc, qui en un quart de seconde, était capable de passer du nouveau-né à l’octogénaire.

Bise

Les sensations cartographiées sont celles de tout adolescent, capturées dans un carcan biographique singulier : une famille catho chaleureuse moralement irréprochable, une mère, femme au foyer, qui l’aime «tellement qu’elle imagine toujours le pire» en pensant à elle, une sœur et des frères qui ne lui laissent pas une minute de répit puisqu’elle est l’aînée, l’exigence de la perfection scolaire qui l’assaille et «la messe, la messe, la messe» le dimanche alors que chaque temps vacant de la semaine est colmaté. «Rentrer, rentrer, rentrer, c’est ma vie. Je ne peux jamais sortir.» Et puis il y a l’intrusion de sa mère dans sa chambre vide, dans ses pensées, partout où elle est. Et puis il y a son père qui demande qu’elle lui fasse la bise le matin. Parents qui acceptent que leur fille soit sur les réseaux sociaux à condition de voir ce qu’elle poste. Jeanne Dark vit à Orléans, à côté du cimetière, telle Jeanne d’Arc. Et bien sûr, les railleries sur les réseaux sociaux et l’angoisse de la jeune fille qui ausculte son corps, provoquant une forte émotion chez les scolaires dans la salle, portent sur la virginité pour la vie.

Native d’Orléans, 30 ans et des poussières, Marion Siéfert dit que l’audace des deux interprètes de son spectacle précédent - Janice Bieleu et la rappeuse Laetitia Kerfa dans Du sale ! - lui a donné à son tour le courage et l’envie de s’atteler à une partie de sa vie qu’elle taisait jusqu’alors, dont elle avait un peu honte. Avec Helena de Laurens, il leur a fallu une bonne année pour accomplir ce spectacle à double focale, et qui bouleverse aussi par son temps : le présent impérieux, redoublé par le live. Il a fallu très peu d’années à l’autrice, metteure en scène et performeuse pour se révéler comme une incroyable inventrice de forme. Mais ce qui frappe est que ses recherches formelles sont toujours au service de l’émotion la plus franche. Déjà, dans son premier spectacle, Deux ou Trois Choses que je sais de vous, elle était une extraterrestre (pas si loin de Jeanne d’Arc), qui tendait un miroir au public, en délivrant à chaque spectateur des bribes de sa vie, à travers les traces qu’on laisse sur Internet. Et elle tremblait comme une feuille, en les touchant un à un. Sa deuxième création, le Grand Sommeil, était indissociable de son interprète, déjà Helena de Laurens, fantastique enfant de 10 ans dans son corps d’adulte.

Anne Diatkine

Jeanne Dark de Marion Siéfert Théâtre de la Commune, Aubervilliers (93). Jusqu’au 18 octobre. Dans le cadre du Festival d’automne à Paris. Et en tournée.

Instagram: @jeanne_dark_

Légende photo : Le spectacle capte les relations d’une lycéenne (Helena de Laurens) avec son compte Instagram. Photo Marion Siéfert

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 5, 2020 5:29 PM

|

Par Mireille Davidovici dans Théâtre du blog - 4 octobre 2020 Les Zébrures d’automne 2020, trente-septième édition des Francophonies du Limousin, des écritures à la scène

Malgré les restrictions sanitaires, le festival bat son plein. En marge des salles de spectacle, ont eu lieu plusieurs projections de film, des remises de prix, des concerts… Et une grande exposition qui nous fait revivre les riches heures de ce festival à la belle Bibliothèque francophone du centre-ville. Inaugurée en 1998, elle est labellisée Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale et Pôle Associé à la Bibliothèque Nationale de France dans le domaine du théâtre et de la poésie francophone. Avec un fonds de 40.000 volumes, une discothèque, une vidéothèque, une artothèque et un espace multimédias. Et avec aussi un équipement à la hauteur de cette architecture aérée. Toute en granit et en verre avec un atrium construit autour d’une grande mosaïque gallo-romaine.

Le conservateur de la bibliothèque et le directeur des Francophonies ont imaginé un parcours à partir de différentes thématiques. On se promène d’un espace à l’autre et dans de petites cabanes, des vitrines, ou le long des murs, on retrouve des auteurs et metteurs en scène familiers, des photos de spectacles qui ont fait date, des livres, affiches et articles de presse montrant le festival dans tous ses états. Et il en a vu passer des artistes, depuis sa création par Pierre Debauche en 1984 ! Il a accompagné les premiers pas en Europe du travail d’un bon nombre d’entre eux, évoqué dans l’espace Premiers cris comme Robert Lepage en 1986, Werewere Liking en 1988, Wajdi Mouawad deux ans plus tard ou Salia Sanou en 2002…

En regard du module Conscience du réel, des documents attestent combien le théâtre, ici, est ancré dans l’actualité avec des pièces comme Rwanda 94 de Jacques Delcuvellerie, créée il y a vingt ans ; les conflits syriens sont vus par Catherine Boskowitz et Fadwa Suleiman (2012) ; la violence faite au femmes racontée aux enfants par Michel-Marc Bouchard dans L’Histoire de l’oie. Mais comme le rappelle la rubrique État de fête, le spectacle est aussi dans les rues, avec des propositions participatives comme In C de Terry Riley en 2000 ou Rituels vagabonds de la chorégraphe Josiane Antourel, l’an passé. Sans oublier les nombreux concerts, rencontres, célébrations dans le quartier général où public et artistes se rassemblent après les représentations: autrefois le Grand Chapiteau et le Zèbre, aujourd’hui la Caserne Marceau.

Silences et Bruits réalisation de Clément Delpérié et Véronique Framery

Ces courts-métrages sont l’aboutissement d’une aventure au long cours avec quatre-vingt élèves de deux collèges des quartiers populaires de Limoges. Ils ont, de la sixième à la quatrième, suivi un atelier d’écriture avec l’auteur Jean-Luc Raharimanana sur le thème : Se voir grandir, se voir changer. Sous l’égide du festival, cet atelier a été conçu après les attentats de Charlie-Hebdo en 2015, à des fins d’action culturelle dans les écoles. Et de ces textes, est sorti un spectacle collectif… Puis une exposition de photos. Ce film entend garder la trace de ces moments privilégiés qui ont marqué les adolescents. Les images, accompagnées d’extraits de leurs textes, ont été captées dans leur environnement : couloirs, classes et cour du collège ou dans les champs et la forêt…

Rien d’anecdotique dans ces plans-séquences souvent muets évoquant la solitude des adolescents qui s’interrogent sur le sens de l’existence. En opposition à des moments où ils s’ébattent en liberté… L’esthétique singulière de cette réalisation, l’étrangeté des mots souvent en voix off, sont en décalage avec le vérisme de l’objectif. « J’en ai fait un objet artistique qui m’appartient » dit le réalisateur : en effet, il ne s’agit pas d’un reportage mais d’un portrait collectif et subjectif de cette jeunesse qui cherche sa place dans le monde. «Nous serons des guerriers et quand la tristesse nous prendra, nous serons à nouveau des enfants »: cette phrase empruntée à Jean-Luc Lagarce, revient comme un leitmotiv. « Dans le monde, il y a la guerre, dans la guerre, il y a du monde», disent-ils encore… Sorti de son contexte, Silences et Bruits rend compte de la mélancolie qui étreint la génération Je suis Charlie.

Les prix

Le Prix S.A.C.D. à été remis à Andrise Pierre pour Elle voulait ou croyait vouloir et puis tout à coup elle ne veut plus. L’auteure vient de Port-au-Prince et enseigne aujourd’hui la littérature haïtienne à l’Université Paris XVlll. Yol, à la veille de son mariage avec un Blanc, rend visite à sa tante pour lui emprunter sa robe de mariée. Mais elle découvre que ce dont elle rêvait, est «un assemblage de lambeaux rapiécés», à l’image d’une vie désastreuse. Si « les tantes sont nos pères absents », elles témoignent ici de la condition des femmes dans son pays natal…

Quant au Prix R.F.I., il revient à La Cargaison de Souleymane Bah. Cette cargaison de morts que personne ne veut accueillir, prend la parole : fes femmes, jeunes, vieux, enfants, jusqu’à la balle qui a frappé ces victimes, le corbillard, cimetière vont parler, croisant leurs mots en un chœur polyphonique. L’auteur guinéen a écrit cette pièce en hommage aux manifestants de son pays, victimes de la répression. « Je veux dédier ce prix aux jeunes guerriers qui, chez moi, se battent pour la liberté et la démocratie. Et à travers eux, à tous ceux qui luttent et disent : NON. »

Chef du principal parti d’opposition, Soleymane Bah a été condamné par contumace à Conakry en 2016 et vit maintenant en exil en France. Il nous faut entendre cette rumeur grondante, véhiculée par ses mots: « Nous sommes les destins fractionnés, les immolés de la République, écrasés sous les bottes des appétits antagoniques. » « Nous dansons la danse des corbillards crépusculaires, jusqu’à ce que la mort soit morte. »

Mireille Davidovici

37 Rayures Zèbre, jusqu’au 9 janvier, Bibliothèque francophone multimédias de Limoges, 2 place Aimé Césaire, Limoges (Haute-Vienne). T. : 05 55 45 96 00.

Les Zébrures d’automne/ Les Francophonies, des écritures à la scène, ont eu lieu du 23 septembre au 3 octobre. 11 avenue du Général de Gaulle, Limoges. T. 05 55 33 33 67

Légende photo : exposition « 37 Rayures zèbre » © Christophe Péan

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 5, 2020 7:49 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde Publié le 5 octobre 2020 « _jeanne_dark_ », de Marion Siéfert, avec Helena de Laurens, orchestre avec réussite l’hybridation entre le théâtre et le réseau social, très populaire chez les jeunes.

C’est un des spectacles qui va le plus faire parler de lui, en cet automne théâtral, et au-delà. Pas seulement parce qu’il est d’une justesse rare, en même temps que totalement réjouissant, pour aborder cette période si particulière et douloureuse qu’est l’adolescence. Mais aussi parce que _jeanne_dark_, que signe la jeune autrice et metteuse en scène Marion Siéfert, est la première pièce de théâtre à procéder à une hybridation avec le réseau social Instagram. _jeanne_dark_, c’est donc à la fois le titre du spectacle, et le compte Instagram sur lequel les spectateurs virtuels peuvent se connecter pour voir la représentation sur leur téléphone, et envoyer leurs commentaires en direct, lesquels commentaires s’affichent sur le plateau. Et _jeanne_dark_, c’est aussi le pseudo Instagram que s’est choisi l’héroïne de la pièce, Jeanne, une adolescente de 16 ans issue d’une famille catholique, qui vit dans la banlieue pavillonnaire d’Orléans. Depuis plusieurs mois, Jeanne subit les railleries de ses camarades, parce qu’elle est encore vierge. Un soir, elle s’enferme dans sa chambre, et décide de prendre la parole en direct sur Instagram. D’abord hésitante et honteuse, sa confession va prendre la tournure d’une vaste opération cathartique de libération et de reconquête, avec toutes les possibilités offertes par le réseau social pour se mettre en scène, se masquer et se démasquer, se travestir et se mettre à nu. Mise en scène de soi Effréné, débridé et terriblement drôle, c’est tout un théâtre qui est ainsi convoqué, qu’il s’agisse de celui d’une famille catholique – le personnage de la mère de l’héroïne, qui n’apparaît qu’à travers les SMS qu’elle envoie à sa fille, est particulièrement savoureux – ou de celui, intime, de cette période de l’adolescence où l’on cherche son identité, où l’on se sent moche, seul et mal aimé. Ce qui a changé, aujourd’hui, par rapport aux générations précédentes, c’est évidemment la mise en scène de soi que permettent les réseaux sociaux. Mettre en scène la mise en scène, la mettre en abîme, la démultiplier, voilà un joli défi que relèvent avec virtuosité Marion Siéfert et sa fabuleuse actrice-performeuse Helena de Laurens. La voilà qui déboule sur le plateau, ado plus vraie que nature en jean, blouson vert et sac à dos, le visage noyé sous ses longs cheveux noirs. Elle ouvre son téléphone, se connecte sur Instagram, et c’est parti pour un crescendo théâtral qui verra Jeanne exprimer ses fantasmes, ses désirs et ses pulsions les plus « dark » – ceux d’une adolescente ordinaire, somme toute –, face au miroir de son téléphone. La caméra a remplacé le stylo avec lequel les jeunes filles écrivaient leur journal intime, dans un autre temps. Effet de réel saisissant En tant que spectateur, on assiste à la fois à la performance sur le plateau, à la vidéo que tourne Jeanne en direct, utilisant les filtres et artifices divers permettant de trafiquer et transformer son image, et aux commentaires des instagrammeurs branchés sur la représentation, qui jouent eux-mêmes une sorte de jeu, puisqu’ils parlent au personnage de Jeanne comme le feraient ses amis dans la fiction. Le soir où nous avons vu le spectacle, à Villeneuve-d’Ascq (Nord), où il a été créé avant d’arriver au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, Jeanne a été fortement encouragée dans son entreprise de libération, à coups de « #jeanneyesyoucan » ou de « #envoielestousaubûcher ». Helena de Laurens inaugure une nouvelle forme de jeu, téléphone en main pendant toute la représentation, une nouvelle forme de corps hybridé L’effet de réel est saisissant, un réel dorénavant fortement tramé avec le virtuel, et que le théâtre, art de la présence concrète, à la fois ingère, intègre et interroge. Helena de Laurens inaugure ainsi une nouvelle forme de jeu, téléphone en main pendant toute la représentation, une nouvelle forme de corps hybridé. Elle jongle avec une vivacité et une présence incroyables avec ces deux niveaux, celui de l’image et celui du plateau, et semble apte à toutes les métamorphoses. Ainsi se réfléchissent le miroir du théâtre et celui du smartphone, de manière assez vertigineuse, sous des dehors on ne peut plus ludiques. Marion Siéfert ne cache pas être partie de sa propre jeunesse orléanaise dans les années 2000 pour écrire cette fiction. Elle fait observer, de manière passionnante, que « quant au corps, Instagram ne fait que prolonger le rapport totalement obsessionnel que le catholicisme entretient à l’image : dans les peintures religieuses, comme sur Instagram, il faut éveiller le désir sans jamais montrer un téton ou un sexe. Il faut respecter des interdits et des règles de pudeur tout en amenant le spectateur à adorer l’image et ce qu’elle représente. L’histoire de l’art religieux est habitée par cette tension : représenter le divin dans des corps, voiler et dévoiler, éveiller les sens pour encourager la piété. Avec Instagram, on se retrouve face à une forme mutante de l’image religieuse ». Et avec Marion Siéfert, face à une forme mutante et néanmoins très théâtrale de théâtre. Voir le teaser vidéo _jeanne_dark_, de et par Marion Siéfert. Avec Helena de Laurens. La Commune d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Jusqu’au 18 octobre, Festival d’automne. De 10 € à 21 €. Puis en tournée jusqu’à fin mai 2021. Et sur le compte Instagram _jeanne_dark_. Fabienne Darge(Villeneuve-d’Ascq (Nord), envoyée spéciale) Légende photo : Helena de Laurens (Jeanne) dans le spectacle de Marion Siéfert, « _jeanne_dark_ ». MARION SIÉFERT

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 2, 2020 9:54 AM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello le 2 octobre 2020 La Loi de la gravité, texte d’Olivier Sylvestre (Editons Hamac, Québec), mise en scène de Cécile Backès, dès 11 ans.

Cécile Backès, metteure en scène et directrice de la Comédie de Béthune, CDN Hauts-de-France, crée La loi de la gravité de l’auteur québécois Olivier Sylvestre.

La question du genre se pose parfois à l’adolescence de façon très cruelle, une occasion scénique rêvée d’interroger et de mettre en question tous les préjugés.

« Fred (Frédéric) – D’abord, qu’est-ce que t’es ?

Dom (Dominique) – ça dépend des jours.

Un cactus, un oiseau.

Je veux pouvoir changer quand ça me tente, être l’un pis l’autre en même temps, ni l’un ni l’autre quand ça me tente plus pis m’habiller comme je veux. »

Cécile Backès, attentive aux écritures significatives qu’elle met en scène – Marguerite Duras, Annie Ernaux…-, a été interpelée par la langue québécoise et musicale d’Olivier Sylvestre et par la jeunesse de ses jeunes gens contemporains.

Dans les années 2020, on évoque d’emblée le « profil » de chacun sur les réseaux sociaux, à distinguer d’une « vraie vie » dans sa life, soit une dualité des données, métaphorique de l’intériorité des deux adolescents en souffrance – trouble expressif de l’ambiguïté de la fille/garçon ou du garçon/fille, justesse d’un regard instable.

Douze courtes séquences font apparaître Dom et Fred, deux jeunes élèves scolarisés qui traînent dans une zone indéterminée, Presque- La-Ville.

L’une préfère sécher les cours d’abord, alors que le second serait plus assidu.

Chacun des deux hésite sur son genre, explore les jeux à jouer pour être fille ou garçon, et laisse paraître son malaise, ses doutes et incertitudes. Et s’il ne fallait pas obligatoirement choisir entre les deux pour chercher finalement le non-binaire ? Etre l’un et l’autre à la fois, ou bien l’un puis l’autre, ce sera selon l’humeur du moment.

L’auteur évoque la non-binarité comme l’un des derniers tabous, à travers une histoire d’amitié, de complicité et de confidences qui aident à tenir debout et à oser affronter le monde ensemble et non plus seul, à marcher vers lui, précise Cécile Backès. On n’accepte tout simplement pas que quelqu’un soit « entre les deux ».

La Loi de la gravité propose un théâtre où ce qui est énoncé devient possible, du moment qu’on le profère. Par le récit, le dialogue ou la voix intérieure.

Tenter de passer le pont qui relie la Presque-Ville à La Grande Ville, un vrai projet.

Les deux acteurs – Marion Verstraeten qui joue Dom et Ulysse Bosshard Fred – correspondent exactement à la justesse de cette confusion de genre assumée.

Autant l’une paraît décidée, porteuse d’une belle colère rebelle éloquente, autant l’autre semble disposer d’une conscience de soi et des autres plus intériorisée.

Or, tout cela n’est que fantômes et fantasmes, l’un et l’autre éprouvent une même difficulté à communiquer avec leurs semblables, qui ne se ressentent pas différents.

Autour d’eux, dans un espace situé à la lisière de Presque-La-Ville et de la Grande Ville, les oiseaux tournent et le vent se lève, selon une nature intensément présente.

A chaque fois que Dom fait un pas, il lui semble que La Ville s’éloigne. Pourtant, elle a rencontré une autre élève, sans lendemain. Quant à Fred dont la mère est décédée, il souffre, et consent parfois à ce que Dom le maquille. Il a mal à l’âme : il faut qu’il « décrisse » : la langue québécoise est savoureuse.

Est reconnaissable la voix universelle de qui se pose la question du genre et des stéréotypes concernant le genre, ainsi le dernier roman de Camille Laurens, Fille.

Aussi Fred fait-il ce commentaire douloureux et clairvoyant sur ses sensations :

« Tous les jours… y a un comédien qui prend possession de mon corps, il est là, il est tout le temps là, c’est un gars qui joue au gars, qui essaie d’être plus grand, plus fort, plus viril, qui aime tout ce que les gars aiment, qui se prend une voix grave… »

La mise en scène de Cécile Backès est joyeuse et lumineuse au possible, apte à détecter dans sa direction d’acteurs la force propre à ces figures juvéniles joliment peintes, pleines à la fois de niaque et de réserve, de quant à soi et d’ouverture.

Le jeu de Marion Verstraeten pour Dom est inénarrable tant le rôle lui colle à la peau, vive et imprévisible, tant du côté de la haine ou de la hargne que de l’émotion celée.

Quant à Fred qu’incarne Ulysse Bosshard, il représente la face solaire de ce couple improbable, si on estime que Dom en est la face ténébreuse et mystérieuse : l’un et l’autre tissent entre eux une toile solide de correspondance éthique et esthétique.

Justesse, précaution et attention, ils multiplient les égards mutuels et réciproques.

Leur salle de bal est plutôt bien agencée dans la scénographie de Marc Lainé et Anouk Maugein, un échafaudage à un étage – une sorte de coursive dominant les eaux avec ses barrières de métal qui simulent le parapet du fameux pont à franchir.

Des escaliers des deux côtés, des parois ou volets qui ouvrent et ferment l’espace, telles des fenêtres d’immeubles avec ses centres d’achat, ses cinémas. Des espaces muraux peints, tagués et colorés, propres à nos espaces urbains d’aujourd’hui.

Les interprètes n’en finissent pas de monter et descendre, de se poser à peine sur un chemin de cailloux de Petits Poucets enfantins, dessinant une courbe mouvante.

Au bas du pont, entre ses piles, en alternance le musicien Arnaud Biscay ou la musicienne Héloïse Devilly qui dispense ses bruits d’ambiance – cris des oiseaux, souffle du vent, feuillages en mouvement et bruits incertains d’une nuit insaisissable.

Le musicien ou la musicienne n’hésite pas à monter sur l’entrée du pont quand les protagonistes descendent du panorama pour se rapprocher en bas de leur douleur.

Et la liberté qu’ils portent en eux rappelle les droits mis enfin au jour des Premières Nations et Inuit, comprenant au Québec cinquante communautés autochtones, des figures métaphoriques, emplumées et magnifiques de l’entre-deux de tous les temps.

Un joyaux scénique scintillant d’éclats noirs mélancoliques et de lumières joyeuses.

Véronique Hotte

Le Palace – Comédie de Béthune – CDN des Hauts-de-France, du 1er jusqu’au 9 octobre à 20h, et aussi le 9 octobre à 14h30 et le 10 octobre à 18h30. Reprise du 24 au 27 novembre à 20h, le 27 novembre à 14h30. Tél : 03 21 63 29 19.

Théâtre de Sartrouville – CDN Yvelines, du 17 au 20 novembre. Comédie de Saint-Etienne – CDN, du 1erau 3 décembre. Scènes du Golfe, Théâtres Arradon-Vannes, les 17 et 18 décembre.

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 13, 2020 2:31 AM

|

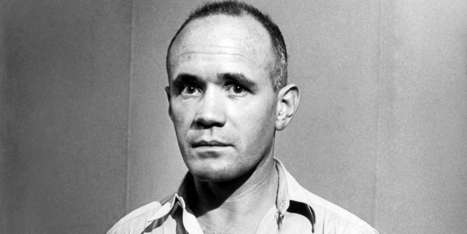

Par Le Figaro avec AFP 12 octobre 2020 DISPARITION - L'auteur et scénariste, spécialiste du vaudeville, récompensé deux fois aux Molières est décédé lundi à Paris des suites d'une longue maladie.

Éric Assous, auteur et scénariste de nombreuses pièces de théâtre et de films dont Les Montagnes russes avec Alain Delon et Bernard Tapie, est décédé lundi à Paris à 64 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé à l'AFP le producteur et metteur en scène Philippe Hersen, ami de la famille.

Récompensé par deux Molières de l'auteur francophone en 2010 et 2015 pour les pièces L'Illusion conjugale et On ne se mentira jamais, Éric Assous avait également été consacré en 2014 par le Grand prix du théâtre de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre dramatique. «Éric Assous était un auteur prolifique et talentueux. Nous avons monté plusieurs pièces avec Alain Delon et Bernard Tapie. C'était un auteur et dialoguiste d'exception, spécialiste de la vie de couple», a dit Philippe Hersen qui lui avait confié aussi l'adaptation pour Bernard Tapie de la pièce Oscar de Pierre Mondy, portée à l'écran en 1967, avec Louis de Funès. Éric Assous qui a été également l'auteur de dizaines de pièces radiophoniques pour France Inter, a signé aussi des scénarios pour des séries télévisées dont Nestor Burma. Il avait réalisé plusieurs films dont Les Gens en maillots de bain ne sont pas (forcément) superficiels (2001) et Sexes très opposés (2002). Au théâtre, il a signé aussi de nombreuses pièces de boulevard dont Les Belles-sœurs (2007) dans une mise en scène de Jean-Luc Moreau, Secret de famille (2008) avec Michel Sardou, Une Journée ordinaire (2011) avec Alain Delon et sa fille Anouchka, Nos Femmes (2013) dans une mise en scène de Richard Berry avec Daniel Auteuil et Inavouable (2018) avec Michel Leeb. «Le vaudeville, c'est un art extrêmement difficile. Ce sont des équations mathématiques à mettre en œuvre. À la fois de la littérature, des mathématiques et de l'observation», expliquait Éric Assous au Figaro en 2018. Avant d'ajouter : «L'humour, il vient d'une situation et de la qualité des dialogues. C'est pour ça que la pièce radiophonique, nue, sans comédien, ni décor, fonctionne à merveille! J'ai appris mon métier en écrivant pour la radio. Au début de ma carrière, on m'a dit en lisant mes textes: «Les gens ne parlent pas comme ça». Il fallait enlever ce vernis littéraire et rechercher le réalisme. «Faire brillant», ce n'est pas être brillant, c'est une façon de se cacher.» Pour le cinéma, il a été le scénariste notamment d'Un Adultère (2018) de Philippe Harel, Deux jours à tuer (2008) de Jean Becker et Une Hirondelle a fait le printemps (2001) de Christian Carion. Légende photo :Éric Assous avait également été consacré en 2014 par le Grand prix du théâtre de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre dramatique. Fred DUFOUR / AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville