Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 23, 2020 4:29 PM

|

par Fabienne Darge dans Le Monde 23/10/2020 La Norvégienne présente, à la Semaine d’art en Avignon, son théâtre de marionnettes adapté du chef-d’œuvre d’Herman Melville. Une grande Norvégienne au regard doux et rêveur part à la chasse à la baleine. Avec ses armes : ses marionnettes et son théâtre multisensoriel. Yngvild Aspeli est la découverte artistique de la Semaine d’art en Avignon, où elle présente rien de moins qu’une adaptation de Moby Dick, le titanesque roman d’Herman Melville, insondable comme la mer elle-même. L’immensité ne semble pas faire peur à Yngvild Aspeli, née il y a 37 ans au milieu des montagnes norvégiennes. Le petit village est entouré de forêts, enveloppé de neige la moitié de l’année, et la maison remplie de livres, notamment les albums pour enfants qu’écrit le père d’Yngvild. « Le goût de la littérature et de la poésie m’a été donné d’emblée », note-t-elle. « Théâtre à la croisée des arts » Entre cette enfance magique et sa vie d’aujourd’hui, celle d’une marionnettiste et metteuse en scène dont on commence à beaucoup parler, il y a une jeune femme qui est partie seule à Paris, à 19 ans, pour entrer à l’Ecole internationale de théâtre Jacques-Lecoq, un endroit où l’on apprend le théâtre par le corps et l’image plus que par les mots. Yngvild Aspeli faisait du théâtre depuis toujours, mettant en scène ses camarades d’école, un théâtre où elle fabriquait tout elle-même, comme elle le raconte au moins autant avec les mains, qui dansent dans l’air quand elle parle, qu’avec les mots. Chez Lecoq, elle a creusé son désir de « créer un théâtre à la croisée des arts » et d’« utiliser les outils visuels de manière dramaturgique ». La marionnette est arrivée comme une évidence, et elle a alors intégré l’Institut international de la marionnette de Charleville-Mézières, dont elle est sortie en 2008 en créant sa compagnie, Plexus polaire. « Dès le début, j’ai voulu par le théâtre parler de ce qu’on ne dit pas, ce qu’on ne montre pas, de l’invisible, l’inexplicable, dit-elle. Je m’intéresse aux histoires qui ne sont pas racontées, et à ce qu’elles révèlent d’une société. » L’inquiétante étrangeté de la marionnette s’est conjuguée chez elle à une recherche sur le son, la vidéo, la lumière et la scénographie. « Ce qui m’obsède, c’est la manière dont une histoire peut devenir une expérience physique, sensorielle, précise-t-elle. Il y a des choses que l’on peut comprendre par le ventre, par le cœur, et pas seulement par le cerveau. Le théâtre est un espace où tout ce qui est inexprimable peut être vécu, et pas expliqué. » Yngvild Aspeli : « Je m’intéresse aux histoires qui ne sont pas racontées, et à ce qu’elles révèlent d’une société » Dès son premier spectacle, Signaux, créé en 2008, son univers était là. Elle l’a rêvé d’après un recueil de nouvelles de l’auteur norvégien Bjarte Breiteig, intitulé Douleurs fantômes, un titre qui pourrait résumer toute la recherche de cette exploratrice de l’âme humaine dans ses recoins les plus secrets et les plus troubles. Dans Cendres, créé en 2014 et inspiré par le récit d’un autre écrivain norvégien, Gaute Heivoll, elle partait sur les traces d’un jeune pyromane. Dans Chambre noire, créé en 2017, et qui est toujours en tournée, elle a adapté le formidable roman que la Suédoise Sara Stridsberg a consacré à la féministe Valerie Solanas, prisonnière de son image de « femme qui a tiré sur Andy Warhol ». Yngvild Aspeli s’interroge d’elle-même, elle qui vit en France depuis quinze ans, sur ce goût des artistes nordiques pour l’invisible, les créatures imaginaires, les présences absentes. « Sans doute est-ce lié à la nuit, qui chez nous règne une bonne partie de l’année, observe-t-elle, songeuse. Dans le noir, on s’imagine que l’on n’est pas seul, et on imagine des créatures d’autres mondes, des “sous-le-monde” », comme on les appelle chez nous… Mais oui, je suis assez occupée par les fantômes de toutes sortes », dit-elle avec un rire léger, et ce regard qui sans cesse se perd vers des horizons lointains. « Affronter le monstre » Moby Dick, sans doute, rôdait depuis longtemps dans les parages, quand elle a décidé qu’elle était prête à s’attaquer au chef-d’œuvre de Melville, à « affronter le monstre ». « C’est bien un monstre, inépuisable, que ce livre qui est aussi complexe que son sujet principal, la mer, médite-t-elle. La mer et l’humain s’y superposent, en une infinité de profondeurs inconnaissables. Le livre est si poétique et si concret, il arrive à rendre ses questionnements existentiels tellement vivants… » Le grand-père d’Yngvild Aspeli était marin, il avait une femme nue tatouée sur le bras, sa petite-fille se souvient de sa maison, remplie de souvenirs de ses voyages. « Il y avait un bébé alligator empaillé, des petites tasses chinoises, un éléphant sculpté en bois indien… La mer était une ouverture vers le reste du monde. » Elle-même a passé des semaines à Stamsund, une des îles Lofoten, où elle était en création quand la Norvège a décidé de confiner sa population. Elle sait que Moby Dick est un défi à la représentation : la mer, la baleine, le bateau, la folie d’Achab… La capitaine Aspeli affronte l’aventure avec un certain nombre d’atouts : son talent dramaturgique, ses marionnettes à taille humaine, qu’elle sculpte elle-même pour leur donner l’expression recherchée, le travail sur l’image sophistiquée de son vidéaste, David Lejard-Ruffet, la musique portée par Ane Marthe Sorlien Holen, forte personnalité à la Björk… « Il faut faire un voyage à la mesure de celui du capitaine Achab, il faut plonger… », conclut Yngvild Aspeli, une grande fille qui n’a pas peur de regarder le monstre en face. Moby Dick, d’après Herman Melville. Mise en scène : Yngvild Aspeli. Semaine d’art en Avignon, du 27 au 31 octobre à 16 heures, à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon. festival-avignon.com. Fabienne Darge (Avignon, envoyée spéciale) Légende photo : « Moby Dick », par la compagnie Plexus polaire. CHRISTOPHE LOISEAU

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 21, 2020 7:59 PM

|

Par Jean-Marc Lalanne dans Les Inrocks - 20/10/2020 Laure Calamy et Nicolas Maury ont tourné pour la première fois ensemble sur le plateau de Dix pour cent, dont on découvre aujourd’hui la saison 4. Au moment où se termine la série, c'est une forme d'accomplissement qui se fait jour : avec le succès populaire d'Antoinette dans les Cévennes pour la première, avec un premier long métrage très réussi, Garçon chiffon, pour le second. Quand on les a vu·es pour la première fois, il·elles partageaient une même serre. Une cage de verre en longueur dans les bureaux de l’agence ASK, jouxtant les bureaux de leurs responsables respectifs. C’était il y a cinq ans, lors de la première saison de Dix pour cent. Noémie et Hervé étaient assistant·es d’agents : une assistante plus que dévouée pour la première, un assistant plus fantasque que rigoureux pour le second. Deux purs personnages de comédie respectant tous les critères du théâtre classique : hiérarchiquement subalternes (tels des valets), insatisfait·es dans leur vie amoureuse et sexuelle (elle est amoureuse de son patron mais il ne veut pas quitter sa femme, il est homosexuel et n’arrive pas à fixer une relation), condamné·es à tout vivre sur le mode de la bouffonnerie (là où les scènes d’introspection graves et bluesy sont réservées aux personnages plus centraux, telle Andréa). Dans la saison 4 de Dix pour cent, Noémie n’est plus assistante mais chargée de développement. Elle partage le bureau de son amant et ancien patron Mathias, lequel a quitté son épouse pour vivre avec elle. Hervé n’est plus assistant mais agent junior, avant d’être engagé comme comédien par la cinéaste Valérie Donzelli. Le trajet commun d’Hervé et Noémie, c’est l’histoire d’une triple ascension : celle, dans la fiction, de leurs personnages, gravissant de saison en saison de nombreux échelons ; mais aussi celle du statut de leur personnage à l'intérieur de la série, glissant progressivement de la place de simple faire-valoir comique à celle de personnage de premier plan ; et enfin, celle des comédien·nes qui interprètent Noémie et Hervé, Laure Calamy et Nicolas Maury, qui, à l’heure où France Télévision déflore cette quatrième saison, ont vu leur position se modifier considérablement sur le planisphère du cinéma d’auteur français. Des premiers rôles Laure Calamy emporte avec elle le plus gros succès d’art et essai de la rentrée, Antoinette dans les Cévennes, véritable phénomène au box-office, qui, dans un contexte de désertion des salles, caracole à plus de 600 000 entrées France à ce jour (et pourrait bien approcher du million). Nicolas Maury, lui, vient de signer son premier long métrage de cinéaste, le très inspiré Garçon chiffon, (auto ?)portrait d’un comédien en crise qui reprend pied après un détour par ses cicatrices d’enfance. >> Lire aussi : Laure Calamy explose dans “Antoinette dans les Cévennes” On ne sait pas encore si Garçon chiffon connaîtra comme Antoinette dans les Cévennes un large succès public, mais le film marque en tout cas une naissance : celle d’un cinéaste extrêmement doué, affirmant par les moyens de la mise en scène de cinéma un univers poétique aussi précieux que celui que l’acteur Nicolas Maury a longtemps transporté dans des films signés par d’autres. Créatrice de Dix pour cent (elle quitte la série après la troisième saison), Fanny Herrero se souvient du moment où sa Noémie et son Hervé ont pris corps. “Je ne les connaissais pas avant que la directrice de casting de Dix pour cent ne les propose. Laure a tout de suite été une évidence. Elle me semblait pouvoir excéder largement le simple archétype de la secrétaire. On sent qu'elle a du vécu. Et j'adore son physique. Il raconte plein de choses, à la fois une puissante sensualité et en même temps la conscience d'exister en dehors de la norme. Elle fonctionnait très bien avec Thibault de Montalembert, qui a un côté très bourgeois, alors qu'elle renvoie au contraire quelque chose de plus populaire. Concernant Nicolas, ça a été moins évident au premier abord. J’imaginais le personnage moins maniéré. Mais lorsque je l'ai vu jouer, j'ai compris qu'il dépassait complètement le cliché de l'homosexuel affecté en y amenant une fantaisie et une étrangeté géniales. Il arrive à faire en sorte que tout ce qu'il fait soit surprenant. De seconds rôles, ils sont devenus au fil des saisons des premiers rôles. Mais en vérité, dès la fin de la première saison, nous savions que nous allions leur donner de plus en plus de place. Une de mes scènes préférées de toute la série est d'ailleurs probablement celle où, à la fin de la saison 2, Hervé décide de ne pas aller à Cannes pour tenir compagnie à Noémie, qui est privée de festival. Ils regardent la cérémonie et finissent par danser ensemble devant l'ordinateur.” Ce progressif recentrement des deux personnages au cœur du récit a évidemment considérablement accru la notoriété de l’une et de l’autre. Laure Calamy en convient : “Oui, bien sûr, cette série a changé ma vie. Si, depuis cinq ans, je tourne à un rythme soutenu, c’est sans doute en partie grâce à Dix pour cent. On me propose des rôles plus importants parce que je suis plus identifiée. Tout à coup, on se dit que je peux toucher le grand public. Mais j'ajouterais quand même que, Nicolas comme moi, nous existions dans le cinéma d’auteur avant Dix pour cent. Depuis plusieurs années déjà, je m'étais sentie vraiment regardée par certains cinéastes. Je dirais que ce sont deux parcours qui se sont aidés l’un l’autre.” En effet, l’apport est totalement réversible. Si Dix pour cent a donné un indéniable coup d’accélérateur à leur carrière, l’intelligence de la série a été aussi de se laisser traverser par des vibrations issues du plus exigeant et original cinéma d’auteur contemporain, dont Laure Calamy et Nicolas Maury étaient déjà des égéries. Sans elle et lui, sans leur fantaisie instable, leur grâce trublionne et l’originalité des univers artistiques dont il·elles sont porteur·euses, la série perdrait ce rapport intime au cinéma qui en fait le prix (et ne tient pas seulement à la façon dont elle accueille en majesté ses guests prestigieux·euses). Le sentiment de renaître au monde Quels sont ces univers dont les deux comédien·nes sont porteur·euses ? Il y a d'abord une troublante proximité de parcours. Tous·tes deux viennent de province : une petite ville près d’Orléans pour Laure, une petite ville dans le Limousin pour Nicolas. Tous·tes deux se sont installé·es à Paris pour faire du théâtre. Tous·tes deux ont été admis au très prestigieux Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Tous·tes deux ont éprouvé ce sentiment de renaître au monde en montant sur une scène. “C’est au Conservatoire que j’ai appris à explorer des choses que je ne connaissais pas de moi. Dans le même temps, je faisais mon apprentissage de spectatrice” Laure Calamy “Oui, clairement, pour moi, le théâtre a été une seconde naissance, raconte Laure. Quand j’étais enfant, un ami de mon père, le comédien Jean-Paul Dubois, passait régulièrement à la maison. Il nous racontait ses tournées de théâtre et ça me faisait très envie. Mais j’étais très en timidité avec ça. J’ai pris des cours de théâtre, puis fait la rue Blanche. J’ai commencé à éprouver cette émotion particulière que constitue le fait de monter sur une scène. Mais c’est au Conservatoire que j’ai appris à explorer des choses que je ne connaissais pas de moi. Dans le même temps, je faisais mon apprentissage de spectatrice. J’allais voir beaucoup de spectacles, certains me bouleversaient : La Servante d’Olivier Py, Le Sacre du printemps de Pina Bausch, découvert dans la Cour d’honneur d’Avignon… Le monde ne cessait de s’ouvrir. J’apprenais en voyant les spectacles de Pina Bausch comment chaque danseur arrivait à créer une fiction particulière, seconde, à l’intérieur de celle de la pièce.” Olivier Py, dont elle a tant admiré La Servante, la repère dès le Conservatoire et lui propose d'intégrer l'atelier de jeunes comédien·nes que le Conservatoire lui confie. Il écrit pour ses élèves un spectacle : Au monde comme n’y étant pas (2001). “Au Conservatoire, j’ai joué beaucoup de belles-mères méchantes dans des Feydeau. Mais Olivier a eu justement envie de me proposer des emplois de tragédienne. Il me disait que ce qui était intéressant chez moi, c’est que j’étais entre Feydeau et Andromaque.” Ils se retrouveront plus tard sur deux autres spectacles. C’est aussi en se découvrant une aptitude à déclencher le rire que Nicolas Maury naît à la scène. “A l’âge de 10 ans, j’étais en classe verte pendant les vacances et il fallait préparer un spectacle. J’ai joué sur scène un sketch des Inconnus, celui où on répète en boucle 'Stéphanie de Monaco'. Et là j’ai vu face à moi trois cents personnes éclater de rire. Dans la vie, je n’étais pas un garçon qui faisait rire les autres, j’étais plutôt très en retrait. Mais, tout à coup, sur scène, je sentais un appel d’air.” Ce n’est que l’année suivante, à 11 ans, que le petit garçon se formule qu’il veut devenir comédien. “C’était également l’année où mes parents se sont séparés. J’ai eu l’instinct que ce serait par ce chemin que je pourrais retisser un monde qui par ailleurs venait de tomber en lambeaux.” “Nicolas ne se satisfait jamais d’une seule proposition de jeu, doit vraiment explorer dans tous les recoins une scène avant de fixer quelque chose” Guillaume Vincent Après le lycée, il entre au conservatoire à Bordeaux. Pas encore vingtenaire, il obtient un petit rôle dans Ceux qui m’aiment prendront le train de Patrice Chéreau en 1998. “Je n’avais pas énormément de choses à jouer, mais j'étais présent dans beaucoup de scènes. Je suis resté dix-sept jours sur le plateau, que j’ai passés à tout observer avec voracité, à m’imprégner de chaque moment. C’était une expérience sidérante de me retrouver entouré de si grands acteurs. Mais plus encore que Jean-Louis Trintignant, c’était Valeria Bruni-Tedeschi que je ne pouvais pas quitter des yeux. Car j’avais été ensemencé par Les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel.” Après Bordeaux, Nicolas intègre le conservatoire de Paris, où il s’installe à l’âge de 22 ans. A peine est-il sorti du Conservatoire qu'un jeune metteur en scène le remarque : Guillaume Vincent. Il met en scène le comédien dans plusieurs textes de Lagarce (Nous, les héros en 2006, Histoire d’amour en 2007), avant de lui confier le rôle de Moritz, l’adolescent suicidaire de L’Eveil du printemps de Frank Wedekind – un rôle clé dans la carrière du comédien, sur lequel il revient largement dans son premier long métrage de réalisateur, Garçon chiffon. Guillaume Vincent, qui a dirigé Nicolas Maury dans une demi-douzaine de spectacles, jusqu’au très beau La nuit tombe, présenté à Avignon en 2012, se souvient de leur collaboration fertile : “J’étais impressionné par sa force de travail. Nicolas est tout le temps en train de chercher. Il ne se satisfait jamais d’une seule proposition de jeu, doit vraiment explorer dans tous les recoins une scène avant de fixer quelque chose. C’est très inspirant.” >> Lire aussi : “Dix pour cent” : que vaut vraiment la saison 4 ? Une place dans ce cinéma d'auteur français C’est donc d’abord au théâtre que Laure Calamy et Nicolas Maury imposent leur présence inédite et troublante. Pour Laure, le cinéma tarde un peu à se signaler. “Pendant des années, j’ai eu le sentiment d’être une mauvaise herbe pour le cinéma. Je faisais un casting tous les deux ans, généralement pour des petits rôles. Et les premières propositions sont venues de cinéastes qui m’avaient vue au théâtre.” C’est Vincent Macaigne qui lui permet de faire un passage remarqué de l’un à l’autre. Sur scène, il fait d’elle la Gertrude d’une adaptation tonitruante d’Hamlet en 2011, Au moins j’aurai laissé un beau cadavre. Aspergée de sang, vociférante, la comédienne laisse libre cours à son inspiration la plus tempétueuse. La même année, le metteur en scène fait ses premières armes de réalisateur de cinéma avec un moyen métrage et introduit la comédienne entre deux personnages de frères se déchirant pour une histoire d’héritage (Ce qu’il restera de nous, 2011). Dans la foulée, un jeune metteur en scène, Guillaume Brac, propose à la comédienne d’incarner une mère en vacances avec sa fille adolescente dans son moyen métrage, Un monde sans femmes (2012). Une nouvelle histoire de trio, où la mère et la fille se partagent les faveurs amoureuses d’un jeune homme maladroit interprété justement par Vincent Macaigne. Le film obtient un beau succès critique et un certain écho public. Brac, Macaigne : Laure Calamy semble se trouver une famille dans le jeune cinéma français des années 2010. Dans les années qui suivent, on la retrouve dans des seconds rôles toujours plus marquants, déployant avec de plus en plus d'aisance son inspiration farfelue : avocate puis sœur de Virginie Efira chez Justine Triet (Victoria, 2016, Sibyl, 2019), naturopathe-magicienne exerçant dans la forêt chez Guiraudie (Rester vertical, 2016), à nouveau mère d’une adolescente dans une ville balnéaire dans le premier film remarqué de Léa Mysius (Ava, 2017, qui lui vaut sa première nomination aux César dans la catégorie second rôle féminin). Dans Les Rencontres d’après minuit, il est l’hôtesse déchaînée d’une partouze mélancolique en tenue de soubrette Dans le même temps, Nicolas Maury s’aménage aussi une place dans ce cinéma d'auteur français en plein renouveau du début des années 2010 (sanctuarisé par une célèbre couverture des Cahiers du cinéma, "Demain ils feront le cinéma français", novembre 2010) . Il est un prof de français peu autoritaire dans Les Beaux Gosses de Riad Satouf (2009), puis le cousin de Léa Seydoux et Anaïs Demoustier dans le premier film de Rebecca Zlotowski (Belle Epine, 2010). Mikael Buch lui donne son premier premier rôle dans la comédie queer Let My People Go !, où le comédien est étourdissant de fantaisie drolatique (notamment dans un playback extravagant sur Where Is My Man ? d’Eartha Kitt). Enfin, Yann Gonzalez lui donne à cinq ans d’intervalle deux rôles extrêmement marquants : dans Les Rencontres d’après minuit (2013), il est l’hôtesse déchaînée d’une partouze mélancolique en tenue de soubrette (on pense bien sûr au travestissement idoine du fameux auteur argentin seventies Copi). Puis dans Un couteau dans le cœur (2018), il est un hardeur de porno gay au service de Vanessa Paradis (son idole d’enfance, à laquelle il rend un émouvant hommage dans Garçon chiffon, en playback sur Marilyn et John). Deux talents monstres “Je n’ai jamais été de ceux à qui on fait immédiatement une place royale, confie sans amertume Nicolas. Je n’ai pas enchaîné les tournages. Je n’ai jamais fait partie de ces comédiens à qui on offre tout, tout de suite. Je ne m’en plains pas d’ailleurs. Je me suis senti accueilli dans certains films par certains cinéastes qui m’avaient vraiment choisi." Bertrand Mandico, un des cinéastes à l’univers poétique le plus transgressif de sa génération, a par exemple choisi Nicolas pour le clip d’une chanson de Calypso Valois, Apprivoisé. Le comédien y interprète un étonnant oiseau de proie qui affole un dîner mondain en accomplissant des prodiges avant d’égorger tous·tes les invité·es à grands coups de griffes. Quand on l’interroge sur le jeu de Laure Calamy, Vincent Macaigne parle de sa “fureur magnifique” et conclut en disant : “Laure a un monstre en elle.” Dans Garçon chiffon, le personnage principal décrit ainsi l'amour toxique qui l'unit à son compagnon : “Plus je l'aime et plus j'ai le monstre vert aux yeux rouges qui grandit en moi.” Cette capacité à faire sourdre un monstre intime tapi en soi, c’est peut-être le lien le plus fondamental entre les deux comédien·nes. Nicolas confirme : “C’est un mot qui a une étymologie magnifique, 'monstre'. Ça désigne ce qui est montré. Avec Laure, nous avons en commun d’aimer montrer tout ce qui peut nous traverser entre la fiente et le lyrisme. D’ailleurs, Laure m’a offert le livre de Gérard Depardieu intitulé Monstre.” Laure enchaîne en disant qu’en voyant Nicolas dans son costume lors du shooting pour Les Inrockuptibles, elle a pensé au Joker du film de Todd Phillips. “Il serait formidable dans ce rôle à la fois monstrueux et si humain, qui fait peur et dans lequel tout le monde peut se reconnaîre.” Puis elle ajoute que tous les deux pourraient tenir le rôle. “On s’est souvent plu à s’imaginer Macbeth et Lady Macbeth, mais je nous verrais bien aussi jouer une paire de jokers.” Ils éclatent de rire. “On s’était croisés quelques fois dans la vie grâce à des amis communs, mais on s’est vraiment connus sur le plateau de Dix pour cent. On s’est immédiatement trouvé un imaginaire et un endroit de jeu communs” Laure Calamy En dépit des diverses résonances de leurs itinéraires, Laure et Nicolas n’avaient jamais tourné ensemble avant la première saison de Dix pour cent. La rencontre a été foudroyante. “On s’était croisés quelques fois dans la vie grâce à des amis communs, mais on s’est vraiment connus sur le plateau de Dix pour cent. On s’est immédiatement trouvé un imaginaire et un endroit de jeu communs. Au début, nous étions présents dans beaucoup de scènes, mais sans avoir beaucoup de choses à faire. On développait ensemble des délires, qu’on injectait ensuite dans les scènes.” Nicolas complète : “C’était une relation assez exclusive, et même un peu excluante pour les autres. Je pense que ce lien que nous avons noué a déterminé ensuite l’évolution des personnages d’Hervé et Noémie, leur amitié véritablement fusionnelle. Au départ, leur relation n’était pas du tout écrite comme ça.” “Mais quel travail !” En jouant avec Laure, Nicolas raconte qu’il a très vite eu envie de la filmer. Il présente alors un projet à l’Université d’été internationale de cinéma Emergence, qui permet à de jeunes cinéastes, sur concours, de mettre en œuvre une scène de leur scénario. Il fait incarner à la comédienne une réalisatrice en crise, au bord de la démence, hurlant sur son assistant souffre-douleur et mettant en péril le film qu’elle prépare. “La séquence a été assez vue, a beaucoup plu. J’ai senti qu’avec Nicolas il n’y avait pas de limite. On pouvait s’entraîner très loin l’un l’autre.” La scène a été retournée pour Garçon chiffon trois ans plus tard et en constitue l'un des pics, dans sa façon de libérer une puissance comique inouïe à partir d’affects d’anxiété profondément inquiétants. Pour Laure, il a toujours été évident que Nicolas deviendrait à court terme cinéaste. “Quand on tournait des scènes ensemble sur Dix pour cent, je sentais que son regard était celui d’un réalisateur.” Yann Gonzalez confirme avoir toujours perçu le comédien comme un cinéaste en puissance. "D'ailleurs, j'avais beaucoup aimé un moyen métrage qu'il avait réalisé après le tournage des Rencontres d'après minuit, intitulé Virginie ou la capitale. C'était un film très étonnant, imposant un climat inquiétant et étrange, marqué par le cinéma de genre.” En effet, le désir de mise en scène vient de loin et le cheminement a été long. “Le scénario de Garçon chiffon, je l’ai écrit il y a longtemps, l’été 2012. C’était lié à une relation amoureuse douloureuse, un homme que j'avais le sentiment d'aimer mal. Le film a été long à monter. Il a été tourné avec moins d’un million d’euros. J'ai l'impression de l'avoir arraché. Encore une fois, je ne suis pas de ceux à qui on ouvre une voie royale. Quand on me dit : ‘Mais quelle chance !’, j’ai plutôt envie de répondre : ‘Mais quel travail !” >> Lire aussi : Dans les coulisses de “Dix pour cent”, fictions et réalité Répondant à la question de savoir si son travail avec les cinéastes qui l’ont dirigé a pu lui servir de boussole, il évoque un des premiers réalisateurs à l’avoir filmé, Philippe Garrel, en 2005, dans Les Amants réguliers. “Philippe m’a dit un jour : ‘Attention, je vais filmer tes pensées.' C’est une des phrases les plus éclairantes qu’on m’ait dites sur la mise en scène de cinéma. Je pense vraiment que la caméra a accès à la pensée. C’est la plus grande beauté du cinéma.” Lorsqu’on leur demande une dernière fois de tenter d’étreindre ce qui les rend si proches et a cimenté ce lien si complice qui les unit, il·elles réfléchissent, échangent des regards de gêne amusée. Et puis Nicolas se lance : “Je crois qu’en fait Laure et moi sommes des égocentriques qui ne s’aiment pas. Quand on nous convoque, on est contents d’être là, on pense même que nous sommes la personne parfaite pour être là et, en même temps, on se déteste !” Qu’importe puisque le cercle de ceux et celles qui les aiment ne cesse de s’élargir. Garçon chiffon de et avec Nicolas Maury, avec Nathalie Baye, Arnaud Valois, Théo Christine et Laure Calamy (Fr., 2020, 1h49). En salle le 28 octobre Antoinette dans les Cévennes de Caroline Vignal, avec Laure Calamy, Benjamin Laverhne, Olivia Cote (Fr., 2020, 1h35) Dix pour cent saison 4 sur France 2 du 21 octobre au 4 novembre et sur france.tv La Flamme, série créée par Jonathan Cohen, Jérémie Galland et Florent Bernard, avec entre autres Laure Calamy, en cours de diffusion sur Canal+ Photo : Nicolas Maury et Laure Calamy © Jules Faure pour Les Inrockuptibles

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 21, 2020 5:39 PM

|

Par Jean Couturier / Théâtre du blog 21 octobre 2020 La Peste c’est Camus mais la grippe est-ce Pagnol ? Performance conçue par Jean-Christophe Meurisse. Avant le couvre-feu, les acteurs de plusieurs générations de la compagnie des Chiens de Navarre et des invités exceptionnels se réunissent pendant une heure afin de jouer ou lire, dans la plus totale improvisation, une pièce, différente à chaque séance. Dans une société malade de multiples troubles qui la détruisent peu à peu, l’irrévérence n’est plus de mise et cette parole libre, sur le plateau des Bouffes du Nord, fait du bien. L’humour permet toutes les audaces. Six comédiens à la table, munis de micros, feuilles blanches, gel hydro-alcoolique et masques chirurgicaux. Derrière eux, une dizaine d’autres attendent leur tour de parole, devant des malles et des costumes de scène qui... ne seront jamais utilisés. Ce spectacle rappelle les exercices d’improvisation que beaucoup ont connus lors des cours d’art dramatique. Ces petits-enfants du Théâtre de l’Unité d’Hervée de Lafond et Jacques Livchine sourient de leurs délires et nous avec. Cette pièce, qui change de style au fur et à mesure des improvisations, aime se moquer du théâtre lui-même. Soit de son enseignement : « Je comptais faire du théâtre, pas me faire violer ». Soit de ses thèmes de prédilection comme les pièces de Tchekhov : «Il pleut à la fenêtre » ; « Une chèvre s’est suicidée » ; « Piotr tu me dois cinq roubles. »« J’aimerais tellement aller à Moscou. ». Les artistes s’adaptent aussi à la réalité politique : «Je me méfie des gens du Sud, tout ce que vous pouvez dire, avec votre accent, ne vous permet pas d’être légitime. » Parfois l’actualité les rattrape et on entend : « Je suis la liberté d’expression, je vais prendre la parole et on me décapite. » Pendant une heure, cette forme d’irrévérence salutaire incite une fois de plus à retourner au théâtre. Jean Couturier Jusqu’au 24 octobre, Théâtre des Bouffes du Nord, 37 bis bd de la Chapelle Paris (X ème). T. 01 46 07 34 50.. -------------------------------------- Autre critique, signée Denis Sanglard parue dans le blog « Un fauteuil pour l''orchestre»

Un peu embarrassé là, votre chroniqueur. Dernier opus Des chiens de Navarre, plus enragés que jamais, La Peste c’est Camus mais la grippe est-ce Pagnol ? ressemble à s’y méprendre et comme deux gouttes de gel Hydroalcoolique à cet hilarant et caustique exercice de style qui était Regarde le Lustre et Articule soit une lecture de pièce qui n’existe pas, improvisation plus que foutraque, pages blanches tournée avec application et texte ânonné comme si… Bref on reprend la chose à l’identique à ceci près que la meute de nos chiens est augmentée. Il y a là les anciens et les nouveaux. On ne s’en plaindra pas, bien au contraire. Curieux de voir comment les uns et les autres vont s’amalgamer. Et comme annoncé, un invité surprise, ce soir-là c’était, échappé des Chiche-Capon, Frédéric Blin qui s’y collait, quelque peu dépassé par les événements mais cœur vaillant et ne rechignant pas à la tâche. Improvisation donc, pas plus de six autour de la table (tiens donc ! comme à la maison.) et se passant le relais de grés ou de force, en douceur ou avec chausse-trappes. Improvisation donc où il est question de pintades atteintes d’un mal mystérieux, de notre éminente confrère Fabienne Pascaud, du professeur Raoult, de conseil municipal, de conseil des ministres, de bergers et de moutons, d’homosexualité, d’immigration, de la Covid et de ce foutu couvre-feu arbitraire, et j’en passe… D’ailleurs à 20 heures pétantes surgit Jean-Christophe Meurisse sifflant sans ménagement la fin de la récréation. Retour brutal à la réalité.

Or donc ceci étant une reprise augmentée (on peut dire ça), autocitons-nous, reprenons ce que nous écrivions le 25 février 2014, ce qui nous évitera de se répéter.

« La pièce se fabrique sous nos yeux. C’est parfois franchement drôle, parfois laborieux, c’est du n’importe quoi. Le n’importe quoi c’est un peu leur marque de fabrique, cette explosion joyeuse et transgressive de la théâtralité et de ses codes. Oui, mais là ça coince un chouïa. L’impression confuse que l’exercice atteint ici ses limites. Peut-être parce que nous savons à quoi nous attendre et qu’évidemment la surenchère guette. Les chiens de Navarre sont sur le fil du rasoir, ça dérape souvent mais quelque chose ne fonctionne plus, ne fonctionne pas. Le niveau reste bas, les sujets patinent, aucun envol. Pas d’explosion. On le sait, l’improvisation ne s’improvise pas. Si Une Raclette et Nous avons les machines participent de l’improvisation – et là c’est du nanan – ces deux créations n’en sont que le fruit maturé. On peut objecter ici de la fragilité de l’exercice brut de coffre avec tous les défauts inhérents à ce genre de performance.

À moins, à moins que tout ceci ne soit foutrement organisé et que bernés nous soyons. On ne sait jamais avec les Chiens de Navarre… Donc reprenons à l’envers le raisonnement du méchant critique, on se dit alors que tout ça n’est que le carnaval grotesque des cuisines théâtrales, de la fabrication d’un évènement. L’envers possible d’Une Raclette. En somme une parodie orchestrée de main de maître. C’est bien ça le problème avec Les Chiens de Navarre, on ne sait jamais si c’est du lard ou du cochon. La position du spectateur s’en trouve quelque peu agitée qui louvoie entre plusieurs positions dont celle de regarder le lustre et de laisser articuler ceux dont c’est sans doute le métier. Et que dire de celle du chroniqueur, de position, qui essaie tant bien que mal de saisir quelque chose au vol pour se raccrocher un tant soit peu à cette non-représentation avant d’écrire son désarroi, son impuissance devant un tel machiavélisme… ou ce foutage de gueule. »

Mais ça c’était avant. Parce qu’au regard de cette nouvelle et aléatoire création et des précédentes modérons grave notre propos. Et restons sur le second chapitre de cet article. Battons méchamment notre coulpe. Il ne s’agit plus ici des cuisines de leur métier mais comme à leur habitude de chiens fous d’un regard mordant sur le monde. Les chiens de Navarre montrent les crocs et happent au mollet, ne lâchent pas leur proie qu’ils déchiquettent jusqu’à l’os. Le rire énorme qui secoue la salle fait trembler avec bonheur la bienséance. Le monde, la société, rien n’échappe à leur regard aiguisé de Basilic. Même dans cet exercice périlleux de l’improvisation ce qui est avant tout célébré c’est cette liberté absolue de dire que le théâtre permet, quelle que soit la forme. Et de ça, avec leur foutu talent, indéniable, ils n’en démordent pas. Au vu de notre actualité désespérante, à l’heure des politiques incompréhensibles qui jettent la culture avec l’eau du bain sanitaire, des obscurantismes nauséabonds qui tuent la liberté d’expression, ça fait un bien fou !

La Peste c’est Camus mais la grippe est-ce Pagnol ? performance conçue par Jean-Christophe Meurisse

Avec les Chiens de Navarre et chaque soir des invités exceptionnels.

Du vendredi 16 au samedi 24 octobre à 19 h

Matinée les samedi et dimanche à 16 h

Durée 1 heure

Crédit photo : © Ph. Lebruman

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 20, 2020 3:47 PM

|

Par Françoise Sabatier-Morel dans Télérama Sortir Grand Paris le 20/10/2020

Une petite fille joue à s’inventer une maison. Avec la force de l’imagination, quelques bouts de bois et des petites maisons de papier, elle délimite la porte d'entrée, les pièces, la fenêtre qui donne sur un pré avec des moutons. L’enfant, bientôt remplacée par une vieille femme qui s’étonne que le temps soit passé si vite, réapparaît, et toutes deux entrent dans un dialogue, qui s’interrompt, reprend, au rythme d’une alternance de noir et de lumière. Une présence magique passe sur scène, intervient parfois, patiente… Dans cette pièce de Philippe Dorin, auteur contemporain de théâtre jeunesse, impossible d’enfermer les personnages dans un seul rôle, une seule histoire (l’enfant n’est peut-être qu’un souvenir, un rêve…). Toute la poésie du texte réside dans cette multiplicité de sens, dans cette ouverture aux possibles. Cette poésie émeut, étonne, et c'est avec habileté et délicatesse que le metteur en scène Julien Duval réussit à la garder intacte.

Françoise Sabatier-Morel (F.S.-M.)

Auteur : Philippe Dorin

Interprète : France Darry, Carlos Martins, Juliette Nougaret et Camille Ruffié

Metteur en Scène : Julien Duval

Lieux et dates

Théâtre Paris-Villette

de 10 € à 16 €

211, avenue Jean-Jaurès, 75019 Paris

infos

Du 21 au 22 octobre 2020 14h30

Samedi 24 octobre 2020 19h00

Du 28 au 29 octobre 2020 14h30

Vendredi 30 octobre 2020 19h00

Dimanche 1 novembre 2020 15h30

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 19, 2020 8:13 PM

|

Le Monde avec AFP Publié le 19/10/2020 Apprécié particulièrement pour ses prestations avec Andrzej Wajda ou au Théâtre national de Chaillot à Paris, Wojciech Pszoniak est mort lundi à l’âge de 78 ans.

Grand homme de cinéma et de théâtre polonais et français, Wojciech Pszoniak, apprécié particulièrement pour ses prestations avec Andrzej Wajda ou au Théâtre national de Chaillot à Paris, est mort lundi 19 octobre d’un cancer généralisé, a annoncé un proche ami de la famille de l’acteur.

« Wojciech Pszoniak est décédé aujourd’hui, à 6 h 08 du matin, à l’âge de 78 ans. Un des plus grands, un des géants du film et du cinéma polonais de l’après-guerre », a écrit sur le site du journal catholique Wiez le père Andrzej Luter, qui accompagné l’artiste jusqu’aux dernières heures de sa vie.

Né le 2 mai 1942 à Lviv (aujourd’hui en Ukraine), il a mené une carrière très riche en films et en spectacles, tous d’une grande diversité. Il s’est éteint à Varsovie, selon les médias polonais.

Insallé en France depuis les années 1980

Sous la houlette d’Andrzej Wajda, il a interprété Robespierre dans Danton, le Juif Moryc Welt dans la série La Terre de la grande promesse, ou encore le rôle éponyme de Korczak. Il a également collaboré avec Volker Schlöndorff ainsi qu’avec Peter Handke, et ce aux côtés de Gérard Depardieu, de Michel Piccoli ou de Michel Aumont.

Dans les années 1980, il avait fui le régime du général Wojciech Jaruzelski pour s’installer en France. Il s’y était vu remettre, en 2008, les insignes d’officier de l’ordre national du Mérite. Légende photo : Wojciech Pszoniak en 1990 dans « Korczak », d’Andrzej Wajda. BBC / ERATO FILMS / ERBOGRAPH CO / REGINA ZIEGLER FILMPRODUC / Ronald Grant Archive/The Ronald Grant Archive / Photononstop / BBC / ERATO FILMS / ERBOGRAPH CO / REGINA ZIEGLER FILMPRODUC / Ronald Grant Archive/The Ronald Grant Archive / Photononstop Ses grands rôles au théâtre en France : 2007 La Locandiera de Carlo Goldoni mise en scène Philippe Mentha 2001 La Boutique au coin de la rue d'après Miklós László… mise en scène Jean-Jacques Zilbermann 1998 L'Atelier de Jean-Claude Grumberg mise en scène Gildas Bourdet 1994 Marchands de caoutchouc de Hanoch Levin mise en scène Jacques Nichet 1992 Ubu roi d’Alfred Jarry mise en scène Roland Topor 1983 Par les villages de Peter Handke mise en scène Claude Régy 1980 Ils ont déjà occupé la villa voisine de Stanislaw Ignacy Witkiewicz mise en scène Andrzej Wajda 1978 Les gens déraisonnables sont en voie de disparition d'après Peter Handke mise en scène Claude Régy

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 18, 2020 6:27 PM

|

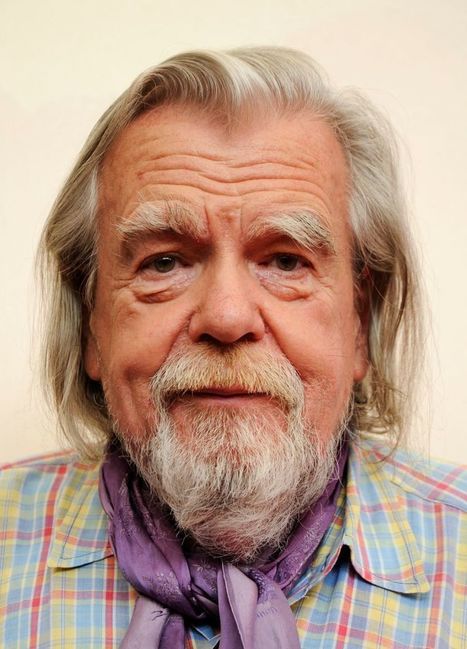

Montage par Jean-Pierre Jourdain, à partir des archives des enregistrements radiophoniques de Michael Lonsdale. Diffusé sur France Culture sur le programme des Fictions le 18 octobre 2020 Lien pour écouter l'émission en ligne (2h) Suite à la disparition de Michael Lonsdale (21/09/2020) nous avons voulu partager avec vous ces 2 heures durant lesquelles nous retrouvons Michael Lonsdale et des auteurs, Duras, Ionesco, Beckett, Aperghis, Césaire… autant d’auteurs, d’inventeurs, avec lesquels il dit avoir été le plus heureux à la radio. Dans les années 50 je me suis présenté à la Maison de la radio pour passer un examen, mais j’ai été refusé parce qu’il fallait lire des classiques, des alexandrins qui m’enquiquinaient… La seconde fois, de même… Si bien que j’ai tiré une croix sur la radio. Ils sont venus me chercher 10 ans plus tard, au début des années 60, après m’avoir vu jouer au théâtre. Alors je me suis pris de passion pour les pièces radiophoniques : j’en ai fait des dizaines, des centaines.

Michael Lonsdale Ainsi s’exprime le grand comédien de théâtre et de cinéma. Durant deux heures nous reviendrons sur ses plus significatifs et symboliques enregistrements pour la radio en réécoutant, en sa compagnie, des extraits que sa mémoire voudra bien prolonger, amplifier : Duras, Ionesco, Beckett, Aperghis, Césaire… autant d’auteurs, d’inventeurs, avec lesquels Michael Lonsdale dit avoir été le plus heureux : «Ils m’ont permis de laisser apparaître l’inconnu qui se promène en moi. Quelque chose peut alors surgir du plus profond et qui n’est pas intellectuel, qui n’est pas pensé». Son métier d’acteur, qu’il vit comme un acte de transmission, de passeur, lui permet de rester enfant, de continuer à jouer.

Jean-Pierre Jourdain Entretien avec l'acteur et choix d'archives INA par Jean-Pierre Jourdain. Choix des archives INA par Jean-Pierre Jourdain Réalisation Véronique Vila Conseillère littéraire Caroline Ouazana Equipe de réalisation Pierre Mine, Cédric Chatelus Photo : Michael Lonsdale (en 2012)• Crédits : ullstein bild - Getty

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 19, 2020 6:30 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog 17 octobre 2020

Fine et blonde, allure d’éternelle jeunesse, comédienne remarquable, elle nous raconte sa vie en confidences et chansons, très bien accompagnée.

C’est un moment musical rare et chaleureux, extrêmement touchant et rigoureux. On a vu ce spectacle cet été et il n’a été repris qu’il y a quelques jours, simplement le samedi et le dimanche. Depuis est tombé le couperet du couvre-feu, les horaires ont donc été modifiés pour les dernières représentations. Vincent Leterme, piano, Laurent Valero, violoniste, deux musiciens excellents, véritables partenaires, soutiennent la mise en scène, précise, fluide, utilisant tout l’espace de ce lieu qui va bien à l’esprit cabaret, au récital. Une mise en scène signée Olivier Cruveiller, comédien dont on loue depuis longtemps le talent ondoyant. Elle peut être gavroche, mais aussi la vamp des récitals, qui s’allonge sur le piano. Photo DR. Natalie Akoun est une interprète que l’on a très souvent applaudie au théâtre dans des registres très différents. Des personnalités de théâtre très différentes l’ont dirigée. Elle-même s’est mise à l’écriture : Les Madones, Une histoire de clés, La Femme aux sandales d’été. A chaque fois, des chansons, mais prises dans le fil dramaturgique. « Chanter au théâtre, dit-elle, c’est continuer sa pensée quand on ne trouve pas les mots ou quand on n’a plus forcément conscience de ce que l’on ressent. Comme une boîte noire au fond de sa tête » dit-elle. Le fil de Mon âge d’or, que l’on pourrait prendre pour un clin d’œil décalé à Ariane Mnouchkine, est celui de l’autobiographie. Ses parents l’ont initiée au théâtre et ce chemin est souvent passé par la Cartoucherie. Natalie Akoun et Olivier Cruveiller ont joué à –et ils s’y sont même mariés… Mais cet Age d’or est aussi celui de Léo Ferré…. Sur le fil de la mémoire, des perles précieuses : les chansons qui l’ont marquée et qu’elle interprète de sa jolie voix, très bien placée lorsqu’elle parle, très juste, mélodieuse et nuancée lorsqu’elle chante. Ce qui est très intéressant c’est qu’elle n’imite jamais, elle ne reprend pas les manières des chanteurs qui ont fait connaître ces textes, ces airs. Elle a forgé, pour chaque chanson, sa propre manière. Elle glisse de Trois petites notes de musique –Delerue/Colpi en 61- à L’Age d’or de Léo Ferré. Il y a aussi, très important, Saltimbanque de Maxime Le Forestier, puisque « saltimbanque » c’est le métier dont rêvait la petite fille. Boris Vian, Renaud, Barbara, Rezvani, Gréco, Béart, Louis Amade et Bécaud (La Ballade des baladins, évidemment), Roda-Gil et Julien Clerc, Moustaki, on ne vous dévoilera pas ici tous les titres. On aurait bien ajouté une chanson de Pierre Mac Orlan, mais cela, c’est par goût personnel, ou encore des textes d’Aragon…mais c’est une question de génération. Ce récital est une pépite d’émotions chatoyantes, une manière merveilleuse d’être plongé dans la musique, la poésie, l’esprit. Natalie Akoun est une fée, une fragile silhouette mais qui possède une force de jeune déesse et un irrésistible charme. Les Rendez-vous d’ailleurs, 109 rue des Haies, 75020 Paris (Métro Maraîchers). Téléphone : 01 40 09 15 57. Vendredi et samedi à 18h30 et, normalement, ensuite, reprise le 4 décembre à 21h00, jusqu’en janvier, chaque vendredi et samedi, 21h00. Puis au Théâtre de l’Epée de Bois du jeudi au dimanche, du 28 janvier à février.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 17, 2020 7:36 PM

|

Par Mireille Davidovici dans Théâtre du blog - 16/10/2020 Croquis de voyage #2 par les élèves de l’École du Nord de Lille Les voyages, dit-on, forment la jeunesse. Maxime confirmée par les premiers Croquis de voyage vus à l’automne 2017 (voir Le Théâtre du Blog). On se souvient encore, parmi d’autres, de la prose de Mathias Zachar descendu en train, en bateau, en stop, de la source à l’embouchure du Danube… Des expériences inoubliables aux dires des anciens élèves venus voir les travaux de la sixième promotion. « C'est peut-être cela, le pari du voyage? disait François Maspero. Au-delà des émerveillements ou des angoisses de l'inconnu, retrouver le sentiment d'être de la même famille. Parfois ça rate. Parfois même, ça tourne mal. Mais le pari vaut d'être fait, non ?» Marquée par les récits de l’écrivain-voyageur, Balkan-Transit ou Les passagers du Roissy-Express, Cécile Garcia Fogel actrice et enseignante à l’Ecole du Nord avait proposé aux élèves de la promotion 5 ( 2015-2018) de partir seuls sur les chemins de l’Europe. Pour cette deuxième édition, les règles étaient les mêmes : départ fin août de la gare de Lille, téléphone mobile et ordinateur débranchés pour une immersion totale dans l’inconnu. En poche, un petit pécule : de quoi manger, se loger et voyager pendant un mois. Chacun(e) a dû faire, en fonction de sa destination, un budget prévisionnel et s’y tenir. Cette fois, la plupart des jeunes est restée à l’intérieur de l’Hexagone. Moins exotique peut-être mais fructueux en rencontres, comme en témoignent les petites formes présentées à la maison Folie Moulins. En amont, Jean-Pierre Thibaudat, homme de théâtre et grand voyageur, parrain de l’expédition, les a aidés à affiner leurs objectifs, puis, au retour, à peaufiner leurs pièces. Il dit être très peu intervenu, si ce n’est : « raccourcir un texte, supprimer des passages superflus, resserrer les boulons, c’est tout. Et pour certains c’était déjà bouclé.» Pour la mise en scène, Cécile Garcia-Fogel, qui connaît bien ses élèves et leurs projets, a été un précieux œil extérieur : «Je les ai aidés à préciser leurs intentions de départ. A circonscrire leur sujet, en évitant les généralités. A rechercher des choses moins sexy mais plus vraies. Au retour, je leur ai donné quelques conseils pour leurs textes et leurs réalisations, sans jamais rien leur imposer. » Reste qu’après un mois de solitude absolue, écrire, répéter et présenter son Croquis de voyage, en dix jours a été, pour ces dix-huit jeunes, un pari difficile mais largement gagné. L’ancienne brasserie en briques rouges est en effervescence. De la cour aux Petits et Grands Germoirs et à la Petite Cuve, par des escaliers métalliques, le public est invité au voyage…D’une salle à l’autre, il faut garder ses distances et s’asseoir loin les uns des autres. Jauge réduite oblige, chaque pièce a dû être jouée de quatre à six fois… Soit un marathon de trois jours. « En route, le mieux c’est de se perdre, lorsqu’on s’égare, les projets font place aux surprises, et c’est alors, mais alors seulement, que le voyage commence », écrivait Nicolas Bouvier. C’est vrai pour Et tu ne diras rien de Pierre-Thomas Jourdan. Parti à la rencontre de marins au long cours, le comédien s’arrête dans la maison d’un vieil homme en fin de vie. Impressionné par le personnage et la situation, il écrit une partition remarquable. En scène, il incarne sobrement un vieillard attablé qui ressasse ses souvenirs, devant un frère de dix ans son ainé qui lui sert la soupe « avec lenteur », en silence. Le cadet commente méticuleusement, avec force précision, la photo des noces d’or d’une tante, le 16 mai 1994, sur laquelle figure ses parents, son frère, et lui enfant : « Josiane notre tante au centre de la photo et moi toujours habillé de cette veste verte et de ce sourire déjà malade… » Le frère encaisse, muet les rabâchages et les sarcasmes du moribond… La vie de ce des deux êtres, en attente de la mort, semble s’être figée dans ce monologue glaçant. Suzanne de Baecque, avec Cluster, opère une plongée dans les coulisses du concours Miss Poitou-Charentes. Elle s’y est elle-même présentée, et a vécu la violence de cette course à l’écharpe. Elle est ainsi entrée en contact avec plusieurs aspirantes : des filles très seules mais qui se sont confiées à elle. Devant nous, Suzanne devient Laureline, au mot près : une langue d’aujourd’hui, de là-bas, vitaminée au globish : «Je suis pas une fille de groupe, tu vois. Mais, meuf, la vie elle est courte, alors, profite ! …Go, go, go !… » La comédienne a su trouver la bonne distance pour faire exister, sans la caricaturer, cette jeune femme très « girly », fan des séries Gossip Girl et Pretty Little Liars… Une prestation émouvante qui donne voix à l’une de ces personnes qu’on n’entend jamais, confinées dans ces « territoires perdus de la République » pour citer le titre du livre d’Emmanuel Brenner. Oscar Lesage, avec Dear Nanni, raconte l’histoire d’une obsession : rencontrer le cinéaste Nanni Moretti pour lui dédier une chanson de sa composition. Il est à Rome, à Venise… Il bombarde le réalisateur de mails, rencontre des personnes influentes qui peuvent le mettre en relation avec lui, soudoie Pietro Moretti, le fils de son idole… Micro en main, il nous donne un aperçu de son talent de parolier et chanteur ; il a aussi un don pour passer du français à l’anglais et à l’italien… L’acharnement finit par payer : il rencontrera Nanni Moretti et nous aurons bien ri de son voyage… Tout aussi rocambolesque : L’Exil d’Hortensius d’Antoine Heuillet. Le pédant Hortensius quitte les pages de La Seconde Surprise de l’amour de Marivaux et débarque dans la Creuse en août 2020. « J’ai cent-quatre-vingt seize ans et je suis perdu dans ce monde qui n’est pas le mien. » dit-il; en habit d’époque, il cite Sénèque en toute occasion. Il aura tôt fait d’entrer en contact avec une famille de chasseurs qui l’entraînent à tuer un sanglier « Mon index avait décidé de faire de moi un meurtrier ». Repéré par des journalistes, il alimente la chronique de La Montagne et le voici promu citoyen d’honneur de la ville de Guéret… L’acteur a en quelque sorte trouvé la vérité de son personnage dans l’imprévu. Louis Albertosi avec Veiller sur le sommeil des villes, marche sur les traces de l’ange Daniel dans Les Ailes du désir de Wim Wenders. Il parcourt des cités « à demi-mortes, dépeuplées » de Calais à Dunkerque en passant par Saint-Omer, fait une brillante chronique de « ces cités palimpsestes grands territoires qu’on déconstruit et sur les ruines desquels on reconstruit. » Entre polémique et mélancolie, il s’en prend aux jeux de mots foireux en « hair » aux enseignes d’improbables salons de coiffures. Pour connaître sa ville, dit-il, il faudrait « inventer la vie des détritus que l’on croise »… Il fustige aussi les mesures sanitaires, comme les gestes barrière : « Sauver l’humanité c’est s’en tenir à l’écart ! » Annuler la fête de l’andouillette d’Arras, est pour lui le symbole de ces liens qu’on coupe entre nous… Il y a du mensonge : cette apparence de reprise n’est qu’une parodie et il conclut: « J’espère que cette parodie n’était qu’une hibernation et j’attends notre printemps sauveur. » Un périple en forme de prophétie où Daniel, l’ange de la communication, devient une sorte de lanceur d’alerte… Sept jours d’Adèle Choubard résume, en sept temps, son ascension quotidienne d’un terril à Loos-en-Gohelle le plus haut d’Europe. Vingt-six fois, Adèle a gravi les cent-quatre-vingt six mètres de ce monticule qui marque le paysage de son enfance. Et de jour en jour, lui revient l’image de son père, récemment disparu et les glaces qu’elle partageait avec lui au bord de la mer du Nord. Avec humour et tendresse, elle dédie son exploit sportif aux hommes du plat pays chanté par Jacques Brel, qui, grâce à leur dur labeur, ont édifié de leurs mains cette colline de terre noire. Un émouvant hommage… Avec Confessions au silence, Rebecca Tetens raconte sa quête du silence sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Mais le bruit est partout, à commencer par ses pas qui martèlent lourdement la scène. «Quand je suis avec ta cousine, la solitude, j’ai l’impression de te trouver un peu, silence », dit-elle. Pourtant, elle prend plaisir à écouter d’autres marcheurs et à faire un bout de route avec eux. Et quand ils se quittent et que son équipée prend fin, elle éprouve peut-être ce silence inaccessible et qu’elle ne cherchait plus… Mathilde Auneveux a installé sa voiture dans la cour de la Folie-Moulins. Entre deux croquis, elle propose aux spectateurs des intermèdes musicaux. Perchée sur le capot, elle chante des titres de sa composition. Des romances piquantes ou un slam aux paroles douces-amères : « And if you want my soul/Ask for it, I’ll send it by mail ». Un style affirmé et une voix prometteuse. Si l’on entre dans la voiture qui l’a amenée d’un point à un autre du territoire, on trouve pêle-mêle les traces de son voyage : interviews, lettres, musiques… Dans le même esprit, le croquis de voyage de Paola Valentin se décline en une installation : bric-à-brac de photos, enregistrements audio, dessins et messages gribouillés, qu’elle a amassés en traversant les villages dans un camion aménagé pour le camping. Elle expose ainsi les portraits de Georges, Marie, Damien et les autres : rencontres éphémères mais qui lui ont confié leurs histoires et leurs souvenirs… Devant quitter la maison Folie-Moulins à mi-parcours, nous n’aurons pas vu les travaux de Maxime Crescini, Orlène Dabadie, Simon Decobert Joachim Fossi, Nicolas Girard Micheletti, Solène Petit, Constance de Saint-Rémy, Noham Selcer, Nine d’Urse… Mais la plupart des croquis que nous avons découverts, ont un point commun : la rencontre souvent intime avec d’autres mondes, aux périphéries de l’Hexagone, aux confins de « l’Archipel français » selon les mots de Jérôme Fourquet. Les habitants de ces territoires ruraux ou périurbains constituent 60 % de la population mais restent sous-représentés dans la sphère publique… Laureline dit dans Cluster : « Quand t’es Miss, t’as beaucoup de voix ». C’est pour sortir de l’anonymat et mettre sa voix au service d’une cause, qu’elle espère remporter le concours… Avec l’aide du scénographe Christos Konstantellos, les jeunes artistes ont donné corps et vie à ces voix. Chacun(e) à sa manière et selon sa personnalité a su traduire en théâtre son expérience personnelle. Et certaines de ces formes brèves pourraient aboutir à un spectacle… Pour Christophe Rauck, directeur de l’École et du Théâtre du Nord qu’il va bientôt quitter pour le Centre Dramatique National de Nanterre-Amandiers, cette démarche fait partie de l’apprentissage du théâtre : «Imposer dans ce cursus un voyage en troisième année, ce n’est pas de l’exotisme. Le voyage, c’est difficile. Ça demande du courage, une certaine connaissance de soi, de l’inventivité, une curiosité. Ce n’est pas fuir, c’est tirer une ligne de fuite pour regarder autrement » En attendant, le nouveau directeur ou la nouvelle directrice recrutera en mars prochain la septième promotion, soit douze élèves-comédiens et quatre élèves-auteurs. Inscriptions au concours: du 2 novembre au 14 février. Mireille Davidovici Présentation publique des travaux d’élèves du 9 au 11 octobre, à la maison Folie Moulins, Lille (Nord).

Prochaines présentations: les 20 et 21 novembre avec Toujours la Tempête de Peter Handke, mise en scène d’Alain Françon. En janvier : tournée régionale de Marivaux en balade Ecole du Nord, adresse provisoire : 7 rue du Sec Arembault, Lille (Nord). T. 03 20 00 72 64 Légende photo : Oscar Lesage, élève-comédien de l'école du Nord Photo © Simon Gosselin-

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 16, 2020 11:12 AM

|

Propos recueillis par Jérémie Couston, Joëlle Gayot et Jean-Baptiste Roch dans Télérama 16/10/2020 Concerts déprogrammés, sorties de films reportées, climat anxiogène… Interrogés par “Télérama”, les trois artistes commentent l’annonce des restrictions horaires décrétées par le gouvernement et l’impact qu’elles auront sur les salles de spectacles et de cinéma. Suzane : “Le live, c’est vital pour moi !” « Moralement, ces annonces sont difficiles à encaisser. C’est un peu les montagnes russes. Après cinq dates cet été, j’ai entamé début octobre une tournée de vingt-cinq concerts, et j’avais la sensation de retrouver un semblant de vie normale. Les concerts avec les masques, les gens assis et espacés : ça ressemble à la série Black Mirror, mais au moins, pendant une heure dix, tout le monde oublie le contexte ! Ces annonces relancent l’incertitude : que va-t-il se passer dans les semaines qui viennent ? Les restrictions vont-elles s’étendre ? Pour l’heure, sur ma tournée, cinq concerts sont directement touchés, dont un au Trianon prévu à Paris début novembre. On va s’adapter : a priori, tous auront lieu, il faudra juste jouer plus tôt. Mais ce couvre-feu nous replonge dans le flou. J’espère sincèrement que ces mesures vont permettre d’atténuer la flambée de l’épidémie. Pour ma part, je n’ai pas modifié ma scénographie en fonction des conditions sanitaires, ni réduit la voilure : mon concert est tel que nous l’avions pensé en résidence, en février dernier, avec énormément de visuels. De ce point de vue, c’est un vrai plaisir de voir les choses se concrétiser. En ce début d’automne, je me sens enfin redémarrer. J’ai été très active dès le déconfinement, notamment en sortant un morceau avec Grand Corps Malade, mais le spectacle vivant me manquait terriblement. Le live, c’est ma came, c’est par lui que je suis arrivée, je n’ai pas émergé comme d’autres sur TikTok ! C’est vital pour moi. Ces derniers mois, il a fallu exister quasi exclusivement à travers les réseaux sociaux, mais ce n’est pas mon but dans la vie. Ce que je veux, c’est jouer sur scène, l’essence de ma musique, c’est ça. La période est morose, mais il faut continuer à se battre. » Vincent Macaigne : “C’est l’éducation par la fessée. Le couvre-feu doit être le dernier recours” « Je suis sous le choc. D’un côté, on nous dit que les conditions sanitaires sont bonnes dans les lieux culturels, d’un autre, on impose un couvre-feu. Si les salles de cinéma et les théâtres sont sécurisés, il devrait y avoir une dérogation. La semaine dernière, je suis allé voir l’Iphigénie de Stéphane Braunschweig à l’Odéon : le public était parfaitement discipliné, les gestes barrières respectés. Avec une place de théâtre ou un ticket de cinéma dans la poche, on devrait pouvoir rentrer chez soi après 21 heures. Le gouvernement est en train d’assassiner un secteur. Les films risquent d’être annulés les uns après les autres. Aucun distributeur ne prendra le risque de sortir un film sans la séance de 20 heures, la plus importante en termes de fréquentation. “Une fois encore, le gouvernement nous infantilise, il nous supprime nos jouets d’une semaine à l’autre, sans explication, sans concertation.” La culture permet aux gens de se rassembler, de croire en la réalité d’une société. En particulier dans les grandes villes où les appartements sont trop petits et où la population vit beaucoup dehors. S’il n’y a plus de proposition culturelle, ni bars ni restaurants, la vie en ville devient absurde. Les gens vont péter les plombs. Et je ne prends pas la maladie à la légère. Mon frère est médecin ; j’ai des amis de 30 ans en parfaite santé qui ont attrapé le virus et en gardent des séquelles. J’adore aller au restaurant et boire des verres dans les bars, et j’ai pu constater qu’il y avait un relâchement sur les gestes barrières. Hier, je suis allé me faire tester [résultat négatif, ndlr] et dans la file d’attente du laboratoire, une dame, qui trouvait que je laissais trop d’espace entre moi et le patient devant, m’a doublé. Ne pas respecter les distances physiques avec des personnes toutes potentiellement malades… Nous ne sommes pas encore capables de vivre ensemble. Mais il faut de la pédagogie, pas de la répression. On doit tous apprendre à vivre autrement. Une fois encore, le gouvernement nous infantilise, il nous supprime nos jouets d’une semaine à l’autre, sans explication, sans concertation. C’est l’éducation par la fessée. Le couvre-feu doit être le dernier recours. Peut-être fallait-il que Macron n’aille pas faire du jet-ski cet été pour mieux préparer le pays à cette deuxième vague… » Couvre-feu : comment les salles de spectacle s’adaptent aux restrictions horaires 10 minutes à lire Denis Podalydès : “J’aimerais que nous sortions de la rhétorique de la survie” « J’avoue avoir été soulagé en écoutant Emmanuel Macron car je m’attendais à un reconfinement. Même si je sais que changer les horaires des spectacles ne sera pas simple lorsqu’ils sont longs. Nous devons obtenir une dérogation ! L’impact de la crise a déjà eu lieu sur le théâtre. On ne peut plus imaginer la mise en scène de textes fleuves (comme La Servante, d’Olivier Py, qui durait vingt-quatre heures). Peut-être sommes-nous en train de prendre la mesure d’un âge d’or révolu. Moi qui me refuse au déclinisme, je n’arrive pas à jouer les Cassandre. Tout est toujours en transformation et les mutations des représentations ne datent pas du Covid. Ma génération pensait que sa culture, nourrie de Corneille ou Racine, était immuable. Or cette culture s’est métamorphosée. Racine n’est plus un passage obligé pour les jeunes compagnies qui veulent s’asseoir dans le paysage. J’ignore si c’est pour un bien ou pour un mal, je note juste l’évolution. Sur les tournages, je me promène au milieu de personnes masquées alors que moi, je ne le suis pas. Ça me plonge dans une sorte d’abstraction, comme si ma condition d’acteur m’extrayait et me mettait à part. “Nous manquons d’esprits clairvoyants qui nous aident à percevoir ce qui se passe actuellement.” Nous vivons une période de bouleversements. Il y a toujours quelque chose d’exaltant dans ces déplacements de structures, lorsque nos perceptions sont chamboulées. Ce vacillement peut rendre fou de colère ou de désespoir. Mais passer son temps à regretter ce qui a été et qui n’est plus empêche de voir ce qui va apparaître. Ce n’est plus comme avant, se lamentent certains. Mais de toute façon, rien n’est jamais comme avant. Nous manquons d’esprits clairvoyants qui nous aident à percevoir, de manière fine, ce qui se passe actuellement. Nous manquons de nuances, il n’y a qu’à voir, à cet égard, ce qui se déploie sur les réseaux sociaux. Ce que j’aimerais, c’est que l’art me rende cette période, qu’il me la réinvente, qu’un livre, un spectacle me fasse comprendre ce que je vis. Alors j’y verrais plus clair. J’aimerais que nous sortions de la rhétorique de la survie. La survie, ce n’est pas la vie. »

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 15, 2020 7:30 PM

|

Par Olivier Joyard dans Les Inrocks - 12/10/20

Il était l'une des révélations de 120 Battements par minute en 2017. Aujourd'hui, Arnaud Valois illumine la série Moloch aux côtés de Marine Vacth et le premier long métrage de Nicolas Maury, Garçon chiffon. Rencontre avec un acteur lucide sur son travail et son parcours.

Dans les premières scènes de Moloch, le contraste est saisissant entre le jeune homme que nous connaissions dans 120 Battements par minute il y a trois ans, un militant d’Act Up amoureux et endeuillé, et le flic qui arrive sur une scène de crime après une étrange affaire de combustion spontanée. Mais dans son jeu, Arnaud Valois ne semble pas perturbé par cet effet d’étrangeté. Bientôt, il forme avec Marine Vacth (qui joue une jeune journaliste) le couple le plus désirable que l’on puisse imaginer dans une série française. Ce déplacement naturel des attentes lui ressemble. Mais comment l’expliquer ? “Après le film de Robin Campillo, je m’attendais à recevoir énormément de scénarios dans la même veine, explique-t-il. En fait, j’ai suscité des projections complètement différentes chez les cinéastes : un pompier, un militaire, un vétérinaire et donc, ici, un flic dans un récit fantastique. On me dit que la façon dont j’incarne les personnages laisse ouvertes beaucoup de perspectives. Pourquoi pas ! Mais, évidemment, je ne joue pas en me disant que je vais laisser ouvertes des perspectives !” (rires) Arnaud Valois ne semble jamais dépassé par le désir qu’il inspire. Il s’en accommode comme d’une donnée parmi d’autres, dont il est inutile de chercher l’origine. Il se montre plus prolixe quand il exprime son propre désir. Sa partenaire dans Moloch l’a stupéfait. “Pendant les lectures du scénario avant le tournage, je ne pouvais pas m’arrêter de regarder Marine.” “C’est très impressionnant. Je ne parle pas forcément de sa beauté, mais vraiment du magnétisme qui se dégage d’elle. Quasiment toutes mes scènes sont en duo avec elle et nous avons pu faire fructifier le contraste entre nous. On ne travaille pas de la même façon. Marine est d’abord instinctive sur le moment, moi je suis davantage dans la réflexion et le travail en amont.” Un jeune premier vingtenaire Créateur et réalisateur de Moloch, Arnaud Malherbe confirme la méthode Valois. “Ce grand écart avec Marine Vacth m’a passionné. Même pour un rôle moins important en termes de présence à l’écran, Arnaud arrive en ayant pris trois pages de notes, tout le scénario est annoté, il s’est imaginé le background du mec qu’il incarne. Dans le chaos de la préparation d’une série, c’est bien d’avoir quelqu’un qui ne vient pas en touriste. En même temps, Arnaud a eu le désir enfantin de jouer un flic. Il m’a dit qu’il en rêvait, ça m’a fait rire. Il veut devenir de plus en plus acteur, même s’il l’est déjà : ne pas être seulement ce qu’il est ou ce qu’il peut donner malgré lui, mais s’emparer d’un projet de personnage et le travailler. Se dire qu’il peut tout faire.” >> >> Lire aussi : “120 Battements par minute” : un choc émotionnel, l'un des plus beaux films de l'année L’intéressé n’exprime pas encore cette ambition (“Je pense que je ne suis pas capable de tout jouer, et je ne me fais pas de bile à ce propos"), mais la problématique a du sens au regard de son parcours. Il a été un jeune premier vingtenaire dans Selon Charlie (2006) de Nicole Garcia, puis dans La Fille du RER (2009) d’André Téchiné notamment, avant de sortir du métier d’acteur par lassitude et manque de sollicitations. On a retrouvé Arnaud Valois en Thaïlande, où il a suivi une formation de masseur thaï, avant d’ouvrir un cabinet de sophrologie à Paris – il a été récemment un lecteur attentif de Yoga d’Emmanuel Carrère, qui l’a passionné. “Si j’avais continué à être comédien de ma vingtaine à mes 36 ans aujourd’hui, je serais un acteur différent. Mais il y a eu ce break énorme de sept ans où j’ai travaillé sur les autres, sur moi, sur comment aller bien. J’imagine que cela ressort dans ma façon d’interpréter des personnages et d’être avec les gens sur un plateau. De cette période, j’ai conservé tous les outils que je connais (sophrologie, méditation) pour me les appliquer à moi-même. Pour sortir de la bulle d’un tournage et pour y entrer, c’est vraiment intéressant. “Je connais ma chance d’avoir ces boussoles pour mieux vivre les hauts et bas du métier, les variations d’émotions et de sensations qui impactent la tête et le corps. La vie n’est pas un plateau de cinéma. Je comprends très bien mes camarades qui ont envie d’y passer tout leur temps, puisqu’on peut y trouver un plaisir extrême, mais j’avoue que je prends plus de plaisir dans les énergies un peu plus neutres.” “Cela m’a paru impossible après un hiatus de sept ans de faire semblant” Clairement, Arnaud Valois peut arpenter avec joie d’autres territoires que ceux du cinéma ou de la télévision, ce qui rend son désir d’autant plus fort. “120 Battements par minute a tout bouleversé, dans le bon sens du terme. Pendant la tournée promo qui a duré des mois, je me suis demandé si j’allais tourner à nouveau, parce que la vie que je m’étais créée me satisfaisait énormément. Mais j’ai compris que j’aurais été idiot de ne pas saisir tout ce qui se passait. Quand on ne voudra plus de moi, ou quand je n’aurai plus envie, je repartirai ailleurs sans regrets.” Un tel niveau de tranquillité intérieure, voilà peut-être ce qui a guidé le comédien dans son choix d’évoquer publiquement son homosexualité – lors de la tournée internationale ayant suivi 120 Battements par minute –, ce qu’aucun acteur français de sa notoriété n’a fait. Il s’affiche ce mois-ci sur la couverture du magazine Têtu avec ce titre : “Fier, haut et fort.” “Pourquoi j’en ai parlé ? Cela m’a paru impossible après un hiatus de sept ans de revenir et de faire semblant. Je n’ai aucun jugement à porter sur les autres, mais on m’a posé la question et j’y ai répondu sincèrement. Je ne pouvais pas faire autrement, moi en tant qu’Arnaud. La question de ce qui me paraît juste ou non est la seule qui vaille. “Quand je reçois des scénarios, par contre, je ne me base pas sur l’orientation sexuelle du personnage. L’affirmation de qui je suis n’a rien changé à mon moi d’acteur. Je ne l’ai pas vécu comme quelque chose dont j’aurais dû me délivrer. Simplement, je suis revenu au cinéma avec un film dont les personnages, au risque de leur vie, revendiquaient tout. Je l’ai donc fait, à ma hauteur. Soyons clairs : je ne prends pas de risques en tant que comédien. Je vis dans un monde ouvert et fluide où je me sens à ma place.” Le résultat de cette fluidité, c’est qu’Arnaud Valois passe cet automne d’un personnage de flic amoureux d’une journaliste torturée (Moloch) à celui d’un trentenaire qui tape dans l’œil d’une lycéenne (16 Printemps de Suzanne Lindon, en salle le 9 décembre), ou encore d’un vétérinaire en couple avec son compagnon très jaloux dans Garçon chiffon de Nicolas Maury, l’une des sensations de la fin d’année (à lire dans notre prochain numéro). Bien plus qu’une beauté saisissante Dans ce beau film, la masculinité à la fois classique et légèrement hors norme d’Arnaud Valois fait de lui bien plus qu’une beauté saisissante. “Je joue souvent des hommes en couple, c’est vrai, comme si j’étais une épaule sur laquelle se reposer. Si les gens savaient… (rires) Dans la vraie vie, généralement, c’est plutôt moi qui ai besoin d’une épaule." Le film de Nicolas Maury a été pour lui une expérience intensive et joyeuse" et l’occasion d’une découverte. >> Lire aussi : Rencontre avec Nicolas Maury : “Je suis trop freak pour devenir l’acteur du moment” “Nicolas m’a choisi après un seul essai, en une seule prise. J’ai eu la sensation d’être vraiment regardé. Mais quand j’ai vu le film terminé, j’ai compris quel degré de cinéaste il avait atteint, ses plans, ses références, cette mélodie qu’il arrive à mettre en place. Pour moi, un cinéaste se reconnaît au fait que tu rentres dans une espèce de transe en voyant un film, qu’elle soit très joyeuse ou très angoissante. Avec Nicolas, tu passes par tous ces états.” Incarner une époque de la façon la moins volontariste qui soit n’est pas donné à tout le monde. Celui qui joue aussi actuellement dans le spectacle pour enfants Le Vilain Petit Canard, sur une musique d’Etienne Daho, traverse sa période d’intense actualité avec un flegme bienveillant, pas forcément dupe. Tout en ayant le talent de se trouver au bon endroit au bon moment, il est capable de rester légèrement en retrait, sans se formaliser. Il sait aussi que les séries et surtout le cinéma français se trouvent à un tournant, qu’il appelle de ses vœux. A propos des César, Valois estime que "les choses vont revenir sur le bon chemin car nous avons maintenant une super présidente, l’ancienne patronne d’Arte, Véronique Cayla”, avant d’embrayer calmement sur l’importance de ne plus regarder en arrière. “C’est une excellente chose que l’on agisse pour la place des femmes et la diversité dans tous ses aspects – je déteste le mot ‘minorités’. C’est important que le cinéma et son industrie puissent ressembler à quelque chose de plus paritaire et inclusif, à l’image de la société.” “Ce qui s’est passé, la vague MeToo, je la trouve nécessaire, bien que la déferlante arrive à retardement en France. Je pense qu’il faut ouvrir la parole. Parfois, les revendications sont extrêmes, mais sans revendications extrêmes, on n’avance pas. Avec des robinets d’eau tiède, on n’y arrivera pas. Nous avons besoin de figures qui prennent la parole de façon assez radicale.” Quand il prononce ces mots, on pense évidemment à sa partenaire de 120 Battements par minute, Adèle Haenel, comme si le hasard des rôles et des projets n’en était jamais vraiment un. “J’ai été solidaire de l’action d’Adèle Haenel pendant les César, c’était sa façon de l’exprimer, et personne ne peut avoir de jugement là-dessus. Je ne peux que dire bravo. Aller jusqu’au bout de soi de cette manière, c’est remarquable.” Moloch d’Arnaud Malherbe les 22 et 29 octobre sur Arte, du 15 octobre au 27 novembre sur arte.tv Garçon chiffon de Nicolas Maury en salle le 28 octobre Le Vilain Petit Canard spectacle musical, les 21 et 22 octobre, Philharmonie de Paris Légende photo : A Paris, en octobre © Jules Faure pour Les Inrockuptibles

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 15, 2020 10:29 AM

|

Par Cédric Pietralunga dans le Monde du 15 octobre 15h00 Concrètement, les séances auraient toujours l’obligation d’être terminées à 21 heures, mais les spectateurs auraient ensuite le temps de regagner leur domicile. La mesure est réclamée par tous les professionnels de la culture. Selon nos informations, le gouvernement envisage d’aménager le couvre-feu pour les salles de cinéma, de théâtre ou de spectacle, qui se disent effondrées depuis les nouvelles annonces d’Emmanuel Macron et dénoncent une mise à mort de leur secteur. Alerté par certains de ses proches, le chef de l’Etat plaiderait notamment pour cet assouplissement. « Il faut qu’on l’étudie », a répondu le premier ministre Jean Castex lors de sa conférence de presse, jeudi après-midi. « La décision est en débat », confirme son entourage. Concrètement, si cet assouplissement est adopté, les séances auraient toujours l’obligation d’être terminées à 21 heures, mais les spectateurs auraient ensuite le temps de regagner leur domicile. Une modification destinée à donner davantage de souplesse aux professionnels et à leur permettre de maintenir une activité en soirée. « Le billet électronique, où l’heure de la séance sera inscrite, peut servir de justificatif. Il suffirait aux spectateurs de le présenter en cas de contrôle », assure une source au sein de l’exécutif. Cet aménagement est au centre des revendications des professionnels du spectacle, qui estiment qu’un couvre-feu obligeant les gens à être rentrés chez eux à 21 heures condamne de facto toutes les séances ou représentations en soirée. « Les séances en soirée représentent 40 % à 50 % de la fréquentation des salles de cinéma en France, il faut qu’on puisse au moins en sauver une si on veut assurer une exposition suffisante des films et inciter les distributeurs à maintenir les sorties », plaide Marc-Olivier Sebbag, délégué général de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF). Couvre-feu : le monde de la culture à nouveau sous le choc Nouvelles mesures de compensation financière Décidée à sauver « quoi qu’il en coûte » le secteur de la culture depuis son arrivée rue de Valois, Roselyne Bachelot devait recevoir les professionnels jeudi après-midi, pour les assurer de la mobilisation du gouvernement. Outre le maintien du chômage partiel à 100 % pour les employeurs et des exonérations de charges sociales, la ministre de la culture devait leur annoncer de nouvelles mesures de compensation financière, à la fois pour les salles qui décident de fermer, mais aussi pour celles qui tentent de rester ouvertes, en prenant en charge le manque à gagner provoqué par le couvre-feu. « La ministre défend toujours la position qui préserve au mieux l’activité, défend l’entourage de Mme Bachelot. Il y a une grosse demande assez uniforme des acteurs qui disent qu’ils peuvent sauver les meubles si 21 heures est l’heure de sortie du spectacle et pas d’arrivée au domicile. (…) La ministre va relayer cette demande très forte et convergente du secteur. » Cédric Pietralunga

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 14, 2020 7:50 PM

|