Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 1, 2020 7:16 AM

|

Par Joshka Schidlow dans son blog Allegro Théâtre 01/10/2020 Séduite par la lecture de La loi de la gravité du jeune auteur dramatique québecois Olivier Sevestre, Cécile Backès en a tiré un spectacle qui émerveille. Dom et Fred ont quatorze ans et sont en proie a un tumulte intérieur dont ils parlent dès leur première rencontre.Dom est une fille qui sèche les cours qui la font, dit-elle, vomir. Son nouvel ami se remet mal de la mort de sa mère. Leur complicité leur permet de se tenir à flot et les pousse à tenter ,pour ce qui est de leurs objets de désir, d'y voir plus clair. Eprise d'une fille de son âge qui semble lui rendre la pareille, Dom nage dans le bonheur. Pour un temps. Fred, est lui, tenté d'en finir, de rejoindre sa chère disparue. Les deux jeunes tendrons vont, à l'intiative de Dom, faire un bout de route ensemble. Si on ne peut guère résister à la fraîcheur qui émane de ce spectacle c'est qu'il cerne avec une infinie délicatesse les troubles de l'identité propre à l'adolescence. Cécile Backes fait, comme à son habitude, preuve d'une impressionnante intelligence scénique. Elle a trouvé en Marion Verstraeten et Ulysse Bosshard des interprètes rêvés.Le spectacle est tout du long soutenu par la batterie d'Arnaud Biscay (en alternance avec Héloïse Divilly). Le scénographe Marc Lainé a, pour sa part, conçu un ingénieux décor dont n'a de cesse de jouer l'artisane accomplie qu'est la metteuse en scène. On ajoutera qu'avec ses tournures inusitées la verve langagière de l'auteur canadien est pur délice. Jusqu'au 10 octobre Comédie de Béthune - CDN Hauts-de-France tél 03 21 63 29 19 Du 17 au 20 novembre Théâtre de Sartrouville - CDN Yvelines, Du 24 au 27 novembre Comédie de Béthune, du 1er au 3 décembre Comédie de Saint-Etienne, les 17 et 18 décembre Scènes du Golfe. Théâtres Aradon-Vannes.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 28, 2020 7:34 PM

|

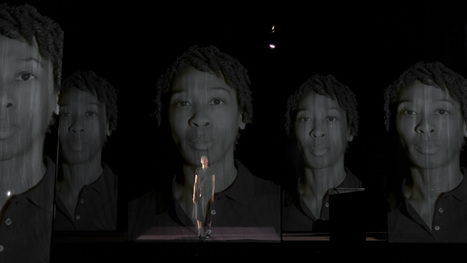

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 28/09/20 Dans « X », pièce du jeune Anglais Alistair McDowall que l’on découvre, les cinq acteurs et actrices du collectif OS’O, avec la complicité de Vanassay Khamphommala, nous entraînent sur une planète lointaine pour mieux nous parler de près.

Ils sont cinq astronautes. Deux femmes, Gilda (la capitaine, première mission) et Mattie ; trois hommes, Clark, Ray et Cole ; tous scientifiques. Ils vivent enfermés dans l’habitacle de leur base de recherches sur l’hyper lointaine planète Pluton. Ils ont quitté la terre depuis longtemps. Par leur système de communication en parfait état de marche, ils envoient des messages vers la Terre qui les reçoit. Mais ne répond pas. Un dernier message leur a dit qu’on allait venir les chercher car eux ne peuvent pas décoller. Depuis, rien. L’attente, l’interminable attente dans le huis-clos de l’habitacle sur une planète faite de cailloux et de glace. Par une grande fenêtre, ils ont vu sur la nuit : infinie.

Compagnonnages

Ils sont cinq bêtes de théâtre. Deux femmes : Roxane Brumachon (Mattie) et Bess Davies (Gilda), et trois hommes : Mathieu Ehrhard (Clark), Baptiste Girard (Ray) et Tom Linton (Cole). Anciens élèves de la première promotion de l’école de Bordeaux (l’une de nos écoles nationales), à la sortie, ils ont créé le collectif OS’O (d’après « on s’organise »). Un collectif d’acteurs qui, pour chaque spectacle, fait ou pas appel à un metteur en scène, un ou plusieurs auteurs. Avec Timon-Titus (spectacle sur la dette à partir de Shakespeare et David Graeber), ils ont gagné le Prix Impatience. Leur spectacle suivant, Pavillon noir (sur le piratage informatique, les flibustiers d’hier et du net), a été écrit par le collectif d’auteurs et d’autrices Traverse. A chaque fois, avec une présence très active du groupe des cinq.

Pour leur nouveau spectacle, X, une pièce du jeune Anglais Alistair McDowall, la mise en scène est signée collectivement. La traduction, la dramaturgie et la direction d’acteurs ont été confiées à Vanasay Khamphommala . A chaque fois, les dés sont donc lancés différemment avec comme ligne conductrice commune le jeu des cinq pour des pièces qui traversent, frontalement et de biais, le monde d’aujourd’hui. Fait rare et notoire, les spectacles cités ci-dessus ainsi que leur adaptation de L’Assommoir (leur premier spectacle) et Mon prof est un troll de Dennis Kelly (un spectacle jeune public), forment un répertoire actif, puisque tous ces spectacles continuent de se jouer.

C’est la première fois que l’on peut voir en traduction française une pièce d’Alistair McDowall, un auteur anglais qui n’en est pas à ses débuts. Sa pièce X a été montée en 2016 au Royal Court Theatre et une autre de ses pièces Pomona a connu une longue carrière jusqu’à être jouée au National Theatre de Londres. L’Arche devrait prochainement publier X et, espérons-le, d’autres pièces de cet auteur intrigant. En créant X au Quartz de Brest, le collectif OS’O achève en beauté leur compagnonnage de plusieurs années avec cette Scène nationale. Pour les prochaines années, les cinq sont collectivement artistes associés au Théâtre national de Bordeaux-Aquitaine et au CentQuatre.

Le chant des oiseaux

Etonnant et troublant de voir X aujourd’hui, cette chronique des affres d’un confinement sur une autre planète, après ce que nous venons de vivre et ce qui nous menace à nouveau. Comme un miroir déformé tel qu’il en existe parfois dans les fêtes foraines et comme une loupe grossissante comme en possèdent ceux qui aiment regarder les étoiles, le huis-clos des cinq scientifiques, confinés dans ce monde extrême et paumé, exacerbe tout. A commencer par les rapports humains. Il chavire le temps, la mémoire et même l’identité. Il bouscule les certitudes, pique au vif les postures, vrille les rapports de force entre les sexes, fragilise les hiérarchies et creuse les solitudes. La nourriture, les jeux de société sont des trompe-temps de ces êtres qui ont été volontaires pour travailler « hors monde », craignent d’avoir été abandonnés et se demandent même si la vie existe encore sur terre.

Avec raison, Alistair McDowall bouscule la chronologie qui, la déliquescence du temps aidant, perd son sens. Quel temps ? Quelle durée ? On ne sait. La date du dernier contact avec la terre passe, en quelques répliques, de trois semaines à dix-huit mois. Enfin l’horloge, en principe calée sur le temps universel, comme le reste, déraille. Ils recherchent un algorithme dont X serait l’inconnu. Pour l’heure, c’est une lettre majuscule maculée de sang sur une vitre, comme un signe à la croisée des chemins

La Terre qu’ils ont laissée est un globe dévasté dont les habitants se sont regroupés sur une parcelle surpeuplée. L’Amérique du Sud a disparu de la carte, les arbres et les oiseaux aussi. La catastrophe écologique est derrière eux. Ils se souviennent avec émotion du dernier arbre qu’ils ont vu, enfants. Ils ont enregistrés les chants des oiseaux ; c’est tout ce qui leur reste. De la nature moribonde ne restent que des enregistrements. « D’abord, les arbres ont arrêté de chanter. Après, ils ont arrêté de respirer. Les couleurs sont parties. Et puis la lumière. Et puis plus rien », dit Ray disant appartenir à « la dernière génération qui a vécu parmi les vivants » et se souvient du temps où « la viande était faite avec des vrais animaux ». Ce à quoi Clark répond : « Tu me déprimes. » Mattie, elle, fait « tourner les platines » et se « nasturbe » (Le N de Nasa tenant lieu de m). De son côté, Gilda dit aimer s’asseoir et « les lumières éteintes, je regarde par la fenêtre et je, en quelque sorte, je me laisse un peu partir ». Cole est à la fois le plus pervers et le plus terre à terre – si l’on peut dire.

Cinq sur cinq

Alors on ne les quitte pas, ces êtres qui s’épaulent en se déchirant, en se contaminant les uns les autres, les souvenirs ou une réplique de l’un.e finissant par appartenir à un.e autre, le temps n’en finit pas de faire du yoyo dans une déchronologie brumeuse prompte à entraîner le spectateur dans sa spirale. On ne doit pas trop chercher à comprendre l’incompréhensible, mais on se raccroche volontiers à l’humanité forcément tourmentée des personnages, à déborder de tendresse pour ces individus à la faiblesse mise à nu, pour ce groupe qui va s’effilochant et qui, sans bouger de l’habitacle, n’en finit pas de dériver. Ils meurent l’un après l’autre (on met les corps dans le congélo), reviennent comme une bouffée du passé ou une hallucination. Cette petite fille ? Cette apparition derrière la vitre ? Qui voit ça ? Des yeux ouverts ou fermés ? Rêve ou mirage ? Le langage lui-même n’en finit pas de se décomposer.

Ni simple fable écologique, ni encore moins nouvelle relevant de la science-fiction, c’est une belle pièce qui, après coup, fait soudainement penser à La Cerisaie de Tchekhov. Le même plaidoyer pour la nature, le même enfermement, la même appétence de l’auteur pour les humains. Alistair McDowall dit que ses influences seraient plutôt à aller chercher du côté de Beckett – ce que l’on comprend : en commun, une même dépression du langage – et Sarah Kane, ce qui est moins évident.

C’est presque la fin. Gilda dit à Mattie que sa mère était « le dernier des arbres » et elle se souvient : « Les gens venaient de partout pour la voir. Pour l’écouter parler du passé.. Et tout le monde écoutait, écoutait, et pleurait, pleurait. » Et ainsi jusqu’à ce que les couleurs et les lumières s’éteignent et que ses feuilles tombent en poussière. « Alors avec son tout dernier souffle, elle m’a portée jusqu’ici. /Loin de tout ce qui restait./Elle m’a envoyé ici avec tous ses souvenirs. » Alors, la très belle musique et les sons de Martin Hennart livrent leurs derniers accords avant que les lumières envoûtantes de Jérémie Papin ne s’éteignent sur la subtile scénographie d’Hélène Jourdan. Quelle équipe !

Au Quartz de Brest jusqu’au 29 sept. Du 3 au 14 nov au TN de Bordeaux. Le 17 nov au Gallia théâtre de Saintes. Le 8 déc au Théâtre du cloître à Bellac. Le 11 déc au Théâtre de Châtillon. Du 12 au 21 janv au Centquatre. Puis en avril à Aubusson le 8, Saint-Brieuc les 13 et 14. En mai à Saint-André de Cubuzac le 4, Bruges le 6 et Toulouse, Théâtredelacité, du 25 au 29 Légende photo : Scène de "X" © Denis Lejeune

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 27, 2020 5:28 PM

|

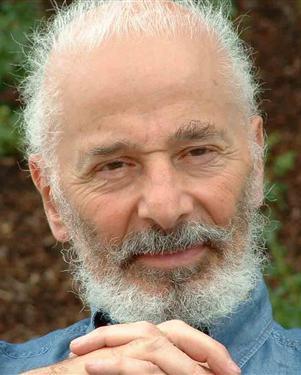

Entretien radiophonique avec Arnaud Laporte pour France Culture diffusion le 27 septembre 2020, première diffusion le 30 juillet 2020 ÉCOUTER L'ENTRETIEN (59 MIN)

À retrouver dans l'émission

LES MASTERCLASSES par Arnaud Laporte

Avignon 2020 | Le dramaturge libanais Wajdi Mouawad nous livre ses influences, les écrits qui l'ont marqué et les résonances que trouve chez lui le théâtre antique. Dans le cadre d'un "week-end spécial Liban", sur France Culture, du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2020, nous vous invitons à retrouver cette Masterclasse de Wadji Mouawad au micro d'Arnaud Laporte. Wajdi Mouawad est né au Liban en 1968. Il est comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi plasticien et cinéaste. Après avoir passé une partie de son enfance et de son adolescence en France, il part pour le Canada en 1983. Il sort diplômé de l'Ecole Nationale d'Art Dramatique en 1991. Après avoir fondé différentes troupes et dirigé différents théâtres, il est nommé en 2016 directeur du Théâtre National de la Colline. Au micro d'Arnaud Laporte, Wajdi Mouawad revient sur ses inspirations, son travail mais aussi sur sa vocation, lui qui est l'un des dramaturges francophones les plus talentueux de sa génération. Il a écrit, joué et mis en scène sa première pièce de théâtre lorsqu'il avait 11 ans, peut-être un signe avant-coureur de sa vocation : Je crois à la vocation, mais pas au départ. Je crois à la vocation plus tard. Je crois à la vocation lorsqu'elle est un choix, véritablement. Je crois à la décision de la vocation. À ce moment-là, elle devient une chose vraiment puissante et immense. Wajdi Mouawad Un texte qui a déterminé quelque chose de très concret chez moi, c'est un texte de Jan Patocka, Essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire (1975). Il pose la question : qu'est-ce qui peut solidariser deux personnes qui se tirent dessus ? C'est la solidarité des ébranlés qui les relie. Cela nous englobe tous. Wajdi Mouawad Cette phrase-là, je l'ai lue alors qu'en 1994 il y avait les massacres au Rwanda. Avec une classe de théâtre, j'étais en train de faire un spectacle. On était au Canada, que j'avais formulé comme "monstrueusement en paix", c'est à dire une paix qu'il faudrait questionner. La question était : mais que faisons nous là ? Les journaux nous disaient : 40 000 morts à la machette. On arrivait pas à comprendre. On s'est dit : ils se trompent. Wajdi Mouawad Il y a une ligne, une éthique qui se joint au geste de la création et qui devient une véritable vocation. Wajdi Mouawad Les auteurs grecs et particulièrement Sophocle ont aussi beaucoup influencé le travail de Wajdi Mouawad : Je me rends compte que Sophocle a un rapport aux hommes, au monde et à soi digne d'un humaniste. Il dit : "l'enchantement est terminé, mais on peut quand même suivre les lois de l'enchantement". Les sept tragédies de Sophocle reposent toujours sur un moment de révélation. Le héros qui est mis en place est toujours un personnage de pouvoir, que ce soit Créon, Oedipe ou Electre, ce sont des gens qui sont proches du pouvoir. [...] Il les amène jusqu'à un moment de démesure très grand et au moment où ils atteignent l'acmé de la démesure, il les lâche. Et là, c'est la chute. [...] Le fait qu'il ne veut pas prendre position entre les dieux et les hommes, [...] C'est peut-être quelque chose qui peut me ramener à la guerre civile libanaise et la manière dont la génération qui est la mienne l'a vécue. C'est à dire, enfant, le désir d'une réconciliation qui était impossible, qui n'arrivait pas, parce qu'on avait pas du tout les moyens de la faire. Wajdi Mouawad Masterclasse de Wajdi Mouawad par Arnaud Laporte, réalisée par Clotilde Pivin. Avec la collaboration d'Annelise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Pour aller plus loin Rediffusion du 30.07.2019 Légende photo : Wajdi Mouawad• Crédits : Pedro Ruiz - Getty

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 27, 2020 7:19 AM

|

Par Rosita Boisseau dans Le Monde 26 septembre 2020 De nombreux établissements publics offrent des événements en accès libre, afin d’aider les spectateurs à retrouver le chemin des salles, malgré la pandémie. « J’aimerais que ça dure toute l’année ! », s’emballe Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point, à Paris (8e). Après six mois d’abstinence, son rendez-vous de rentrée Le Rond-Point dans le jardin, du 8 au 27 septembre, ouvre pour la première fois sa saison en plein air avec des événements gratuits rassemblant une cinquantaine de stars du spectacle vivant. Samedi 19 septembre, dès 17 heures, le public faisait la queue pour la lecture de Pierre Arditi, prévue à 18 h 30. « C’est un tel plaisir de revoir enfin des pièces, s’enthousiasment Claire et Christelle. Sans compter que ça se passe dehors et que c’est libre d’accès. » Si soixante spectateurs peuvent s’asseoir dans la petite enceinte située derrière le théâtre, les badauds s’agglutinent autour. « On a 200 personnes par jour en moyenne, précise Ribes. On est tellement heureux ! On retrouve une forme de catharsis qui fait du bien ! » Le même jour, le Théâtre national de Chaillot à Paris (16e) entamait son week-end de performances gratuites. « Revenir au théâtre dans une situation générale dégradée oblige à trouver des idées, commente Didier Deschamps, le directeur. La gratuité est plus facile pour attirer les gens et leur montrer que la vie reprend dans les salles aussi. » Dès 19 h 30, l’atmosphère grimpe pour le battle orchestré par le chorégraphe hip-hop Ousmane Sy : 700 personnes plongent dans le groove sous l’œil vigilant des ouvreurs, qui n’ont laissé personne tomber le masque. « Vital d’être solidaire » Gratuit ! Le mot claque. Dans le contexte de la pandémie, la reprise dans les théâtres après six mois de parenthèse est une aventure acrobatique quotidienne. Faire revenir le public pour les uns, avoir envie de s’enfermer masqués dans les salles pour les autres, est le challenge. Quitte à bouleverser le fonctionnement, la gratuité devient un levier. « A période anormale, dispositifs inhabituels, affirme Emmanuel Demarcy-Mota, aux manettes du Théâtre de la Ville et du Festival d’automne, à Paris. Nous traversons une époque difficile, c’est le moment ou jamais de changer nos habitudes. » Dans la foulée de la réouverture libre d’accès du Théâtre de la Ville, à Paris (4e), lundi 22 juin, le lancement du Festival d’automne, les 5 et 6 septembre, était gratuit avec une ribambelle de propositions théâtre et musique. « Parallèlement au fait de retrouver les spectateurs, il m’a paru vital d’être solidaire des jeunes artistes isolés qui n’ont pas travaillé depuis des mois, poursuit le metteur en scène. L’application rapide de cette solidarité est, entre autres, la gratuité : c’est une façon de dire que tout n’est pas question d’argent, surtout en ce moment, et que nous devons être capables de nous réunir à nouveau. » Bascule sociétale et économique, la pandémie a soulevé un besoin urgent de retrouver du sens, de nouvelles valeurs pour une communauté explosée. « La Maison est inclusive et solidaire », lit-on sur le site de la Maison de la danse de Lyon (8e). « Le spectateur n’est pas qu’une Carte bleue », insiste Dominique Hervieu, sa directrice, qui programme des performances gratuites jusqu’au 28 octobre. « La solidarité est double, effectivement : pour les danseurs et pour le public qui flippe en zone rouge, ce qui est compréhensible, car l’incertitude est énorme, constate-t-elle. Il m’a semblé important de montrer que les institutions culturelles sont attentives à la précarité des gens, dont beaucoup ont perdu du pouvoir d’achat. Nous avons un rôle social à jouer que nous avons peut-être oublié. Lorsque j’ai imaginé ce début de saison gratuit, je me suis revue à 20 ans, et je me suis dit qu’il fallait danser en plongeant artistes et spectateurs dans un sas de douceur, pour retrouver le chemin de la salle en toute confiance. » Dégâts collatéraux positifs à une crise catastrophique ? « Le Covid-19 nous oblige à questionner le spectacle vivant, dont nous nous sommes passés pendant six mois il faut quand même le dire, lance, non sans provocation, Olivier Michel, directeur de la péniche La Pop (Paris 19e). La gratuité, à laquelle nous nous sommes habitués à travers les nombreuses propositions de spectacles sur Internet, permet de revenir à la notion de bien commun, de don, aussi, sans contrepartie, et ça me semble vraiment une très bonne chose. » Aide de mécènes L’argent est néanmoins le nerf de la guerre de ces opérations. Alors que la pandémie a entraîné la chute de la billetterie, souvent un apport massif pour équilibrer les financements d’un certain nombre de théâtres – la Maison de la danse par exemple fonctionne avec 60 % de recettes propres sur 6 millions d’euros de budget global –, choisir la gratuité oblige à trouver des stratégies économiques pour payer les artistes. « On a doublé la fréquentation. Même si ce n’était pas encore formidable, ça nous a soulagés », réagit Stéphane Boitel (Théâtre Garonne, à Toulouse) Les crédits exceptionnels alloués par le ministère de la culture pour « l’été culturel et apprenant » ont été moteurs pour de nombreux événements. Dominique Hervieu, elle, a mis dans l’escarcelle trois budgets sanctuarisés : celui des coproductions, celui des ateliers d’éducation artistique et celui des frais de résidences. Emmanuel Demarcy-Mota a obtenu, pour les nombreuses performances gratuites de l’édition spéciale du Festival d’automne, une aide exceptionnelle de mécènes. Au Théâtre Garonne, à Toulouse, on a coupé la poire en deux. Après avoir constaté début septembre que les billets ne se vendaient pas, l’équipe a lancé l’opération « un ticket acheté, un offert ». En une semaine, les ventes ont augmenté nettement pour les productions à l’affiche du 16 au 19 septembre. « On a doublé la fréquentation. Même si ce n’était pas encore formidable, ça nous a soulagés, réagit Stéphane Boitel, codirecteur artistique. Les gens se sont retrouvés dans la salle, et ils ont vu qu’ils n’étaient pas seuls. C’est aussi une façon de dire que cette reprise inhabituelle mérite une forme de courtoisie. Et ça devrait leur donner envie de revenir. » En payant pour deux, cette fois. « Car la gratuité, dans le système marchand aujourd’hui, peut difficilement être un modèle économique », conclut Stéphane Boitel. Un avis partagé par Didier Deschamps : « Elle ne peut pas devenir la règle. On n’a pas les moyens financiers pour le faire et elle entraîne aussi souvent une dévalorisation des propositions artistiques. » « Des années de travail » Ce bémol est souvent évoqué. « C’est comme la psychanalyse, blague Jean-Michel Ribes. Il faut payer pour que ça marche. » « Le théâtre public est généralement contre la gratuité, qui serait synonyme de fête à Neuneu, déclare Patrick Ranchain, directeur du Théâtre du Bois de l’Aune, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), qui fonctionne entièrement sur la gratuité. La gratuité est une affaire complexe, dont la construction économique et citoyenne prend des années de travail. » « La question de la gratuité, qui permet une diversité du public, doit être prise à bras-le-corps par le politique », assure Patrick Ranchain (Bois de l’Aune) L’aventure du Bois de l’Aune, situé dans un quartier prioritaire d’Aix-en-Provence, commence en 2012. Sur une demande de l’adjointe au maire, déléguée à la culture, Sophie Joissains, Patrick Ranchain planche sur un lieu gratuit. « Ça a créé une tension immédiate chez moi, car j’étais habitué comme tout le monde à compter sur les recettes pour équilibrer le fonctionnement d’un théâtre », se souvient-il. Huit ans après, la salle affiche régulièrement complet avec 1,5 million d’euros de subvention, dont 450 000 euros destinés à la présentation de trente spectacles, pour une équipe de neuf personnes. « Pour qu’elle devienne effective, la question de la gratuité, qui permet une diversité du public, doit être prise à bras-le-corps par le politique », assure Patrick Ranchain. La lutte ne fait que commencer. Prochainement devrait se réunir, sous la houlette d’Emmanuel Demarcy-Mota, une quinzaine de théâtres de Paris et d’Ile-de-France pour trouver les moyens de la gratuité des spectacles jusqu’à l’âge de 14 ans. Festival d’automne, événements gratuits en Ile-de-France, jusqu’au 16 janvier : La Fabrique, de Boris Charmatz, les 26 et 27 septembre, au CND de Pantin ; Jukeboxe, d’Elise Simonet et Joris Lacoste, du 2 au 4 octobre, au T2G de Gennevilliers. Théâtre national de Chaillot, Paris 16e. Répétitions publiques gratuites, jusqu’au 9 octobre. Tél. : 01-53-65-30-00. « Automne de la danse », rendez-vous gratuits, jusqu’au 28 octobre. Maison de la danse, Lyon 8e. Tél. : 04-72-78-18-00. Bois de l’Aune, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône). Tél. : 04-88-71-74-80. Rosita Boisseau Légende photo : Le Collectif Ès, en sortie de résidence, à la Maison de la danse de Lyon, le 12 septembre. ROMAIN TISSOT

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 26, 2020 7:22 PM

|

Par Mathieu Macheret dans Le Monde le 21 septembre 2020 Le comédien, qui a brillé aussi bien au théâtre qu’au cinéma, notamment chez Buñuel, Duras, Welles, Costa-Gavras ou Beauvois, est mort lundi à l’âge de 89 ans.

Comédien excentrique et sophistiqué dont le maintien britannique lui permettait tous les dérapages possibles, Michael Lonsdale, mort le 21 septembre à Paris, à l’âge de 89 ans, a offert au cinéma français de ces cinquante dernières années l’une de ses présences les plus fascinantes et insaisissables. On se souvient de sa haute silhouette légèrement voûtée, plantée comme un point d’interrogation, de son visage aux bajoues plongeantes, mais surtout, peut-être, de sa voix sinueuse et grésillante, infiniment souple et capable de voler en éclats tonitruants. Cette labilité corporelle et émotionnelle est précisément ce qui l’autorisait à passer d’un rôle à l’autre en restant exactement lui-même, comme tous les grands acteurs. Habitué à ces seconds rôles marquants qui volent la vedette aux premiers par leur force drolatique dans les films de Luis Buñuel, Jean-Pierre Mocky, Marguerite Duras, François Truffaut ou Orson Welles, il fut surtout un homme de théâtre chevronné et assidu, ayant joué sous la direction de Claude Régy, Peter Brook ou Jean-Marie Serreau. Il est né le 24 mai 1931, dans le 16e arrondissement de Paris, d’une passion intempestive de sa mère, une Française d’ascendance bourgeoise, pour un officier de l’armée britannique, ami de son mari. L’enfant, qui tirera son bilinguisme de sa double nationalité, grandit sur l’île de Jersey, où ses parents tiennent un hôtel, puis quelques années à Londres, avant d’arriver, en 1939, au Maroc, où son père prend un emploi de représentant en engrais chimiques. Ce dernier, soupçonné de traîtrise, est fait prisonnier par les autorités vichystes, après la destruction de la flotte française par les Britanniques lors de l’attaque de Mers el-Kébir, en Algérie, du 3 au 6 juillet 1940. Il ne sera libéré que deux ans plus tard, en novembre 1942, à la suite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord : revenu à la maison, il n’est plus que l’ombre de lui-même. L’acteur confiera s’être inspiré de son apathie pour incarner le personnage du vice-consul, dans India Song, de Marguerite Duras. Choc avec Strindberg C’est dans le sillage de cette libération que, à Casablanca, le jeune Michael Lonsdale découvre le cinéma, grâce aux films américains projetés dans les casernes pour les GI’s. Il voit les films de Howard Hawks, John Ford, George Cukor, qui lui font éprouver pour la première fois le désir de devenir comédien. En 1947, il revient en France seul avec sa mère, désormais séparée de son second mari. Ils s’installent d’abord à Meudon, dans une maison où l’adolescent s’initie à la musique et à la littérature, à travers les ouvrages de Sacha Guitry, Mark Twain et Gustave Flaubert. Ils reçoivent régulièrement la visite d’un oncle, l’écrivain Marcel Arland, pilier de la NRF et Prix Goncourt (1929), qui présente son jeune neveu à tout le petit milieu de la littérature. Lui et sa mère emménagent définitivement à Paris, dans un grand appartement que leur laisse son grand-père. Le jeune Lonsdale tourne alors autour des écoles de théâtre, mais n’ose en franchir le seuil. C’est en voyant La Sonate des spectres, d’August Strindberg, mis en scène par Roger Blin, qu’il reçoit un choc et décide de se lancer. Au début des années 1950, il intègre le cours de Tania Balachova, au Studio des Champs-Elysées, « professeure de génie » dont il dira qu’elle était « capable de révéler à ses élèves une dimension d’eux-mêmes totalement insoupçonnée », mais aussi qu’elle « travaillait les comédiens comme un matador, jusqu’à ce qu’ils succombent. » Double orientation Il reçoit une seconde révélation en 1955, celle du théâtre de Bertold Brecht, devant Le Cercle de craie caucasien joué au Théâtre des Nations par le Berliner Ensemble. Il passe alors une audition auprès de Raymond Rouleau, metteur en scène de boulevard, en même temps qu’il rejoint la troupe de Laurent Terzieff, portée vers des aventures théâtrales novatrices. Il joue Chers zoiseaux, de Jean Anouilh, avec le premier, et L’Echange, de Paul Claudel, avec le second. On reconnaît ici la double orientation qui présidera à toute la carrière de Michael Lonsdale : complice irréductible des avant-gardes et des auteurs contemporains, il semble s’être fait connaître du grand public par ricochets – notamment pour son apparition dans Hibernatus (1969), au côté de Louis de Funès, et son rôle de méchant, Sir Hugo Drax, dans le volet Moonraker (1979) de la saga James Bond. Au théâtre, il devient le compagnon de route du metteur en scène Claude Régy, maître du silence et de la suspension, sous la direction duquel il jouera 18 pièces, interprétant les textes de Marguerite Duras, Peter Handke ou Luigi Pirandello. Avec un autre dramaturge, Jean-Marie Serreau, il travaille au défrichage scénique des textes d’Eugène Ionesco et de Samuel Beckett, encore fraîchement accueillis en ce mitan des années 1960. Sa rencontre avec Beckett est déterminante : en 1966, l’écrivain supervise en personne une mise en scène de Comédie, où Lonsdale se retrouve aux côtés de Delphine Seyrig et Eléonore Hirt. Il restera fidèle à Beckett tout au long de sa carrière, portant lui-même sur scène certaines de ses pièces, telles que Dis Joe, L’Impromptu d’Ohio, Berceuse et Catastrophe. Autre rencontre déterminante, celle de Marguerite Duras qui assiste aux répétitions de L’Amante anglaise, mise en scène par Claude Régy en 1968. Duras se souviendra du comédien et l’invitera à jouer dans trois de ses films : Détruire, dit-elle (1969), son tout premier long-métrage, où l’acteur joue Stein, personnage récurrent de son œuvre, Jaune le soleil (1971) et, surtout, l’inoubliable India Song (1975). Michael Lonsdale y incarne un vice-consul languissant, dont la silhouette fantomatique se traîne dolemment à travers les salons et courts de tennis d’une propriété abandonnée. Sur la bande-son, audacieusement désynchronisée de l’image, il pousse de terribles hurlements d’amour et de désespoir (précédemment enregistrés lors d’une représentation radiophonique du texte en 1974). Dérision magistrale Son premier grand rôle au cinéma avait eu lieu quelques années auparavant, dans Snobs (1961), de Jean-Pierre Mocky, où il jouait déjà avec une dérision magistrale de cette affectation guindée qui lui semblait si naturelle. Mais le film fut interdit pendant deux ans pour outrage à l’armée et à l’Eglise. La suite de la carrière cinématographique de Michael Lonsdale est majoritairement faite de seconds rôles et d’apparitions ponctuelles, à chaque fois si puissamment drolatiques ou étranges, qu’ils en viennent souvent à voler la vedette. « J’ai toujours eu horreur du copinage entre les comédiens, de ce rire franc et massif qui peut réunir les uns et les autres sur un tournage », déclarait Michael Lonsdale Dans Le Procès (1962), d’Orson Welles, d’après Kafka, il pousse une harangue inquiétante, dans un anglais parfait, sous la défroque d’un prêtre. Dans Baisers volés (1968), de François Truffaut, il interprète un marchand de chaussures comme un petit commerçant étriqué et hautain. Dans Le Fantôme de la liberté (1974), de Luis Buñuel, il incarne un chapelier sadomaso, qui se fait fouetter les fesses devant une assemblée outragée. Il faut évidemment ajouter à tout cela sa participation à des expériences de cinéma hors du commun, comme les douze heures du ciné feuilleton Out 1 (1970) de Jacques Rivette, où il se livre à de longues séances d’improvisation théâtrale en roue libre, ou encore au magnifique cycle des « Quatre Saisons », de Marcel Hanoun, où il incarne le double du cinéaste à l’écran. Le jeu de Michael Lonsdale se caractérise à chaque fois par une forme de distance envers le personnage, dans laquelle peuvent aussi bien se loger l’ironie que la réflexivité. L’acteur est capable de passer de l’onctuosité la plus suintante à une forme de dureté brute, voire à d’impressionnants coups de colère. Il sera également voyeur des toilettes publiques chez Jean Eustache (Une sale histoire, 1977), érotomane patenté chez Alain Robbe-Grillet (Glissements progressifs du plaisir, 1973) et collaborateur vichyste chez Costa-Gavras (Section spéciale, 1975). L’un des rares films où il occupe le premier rôle est une merveille méconnue tournée pour la télévision : Bartleby (1976) de Maurice Ronet, d’après Herman Melville, où il joue un notaire troublé par l’un de ses employés qui se refuse à tout. Dans les dernières années de sa carrière, on l’avait retrouvé en sublime patriarche prostré, dans Gebo et l’ombre (2012), du Portugais Manoel de Oliveira, ou en double de fiction du cinéaste Eric Rohmer, dans Maestro (2014), de Léa Fazer. La foi chrétienne Une part plus secrète de sa filmographie concerne les rôles ecclésiastiques qu’il a ponctuellement interprétés au fil des années, fondés sur son aisance à incarner l’obséquiosité, le dédain, la dissimulation ou plus simplement l’aménité. Michael Lonsdale a joué un abbé bibliophile dans Le Nom de la rose (1986), de Jean-Jacques Annaud, d’après Umberto Eco, le cardinal Barberini, dans Galileo (1974), de Joseph Losey, et surtout le frère Luc Dochier, dans Des hommes et des dieux (2010), de Xavier Beauvois, sur l’assassinat des moines de Tibéhirine. Un rôle qui lui vaudra la reconnaissance ainsi que le César du meilleur acteur de second rôle. Il raconte toutefois avoir refusé de jouer un évêque de Rome dans Amen. (2002), de Costa-Gavras, pour son parti pris « anti-papiste ». Derrière ces choix et ces refus pouvait se lire en filigrane l’adhésion de Michael Lonsdale à une foi chrétienne dont il ne s’est jamais caché, et qui ne l’a surtout jamais empêché d’accepter des rôles transgressifs ou anticléricaux. Il confiait à ce sujet : « Certaines personnes, dans le métier, se sont détournées de moi parce que le seul mot de “religion” leur donne des boutons… La peur d’être rejeté, de ne plus travailler, en a muselé plus d’un, et loin de moi l’idée de les juger ! » Cette foi assumée fut peut-être moins une marque d’anachronisme que d’anticonformisme suprême, de la part d’un artiste qui est toujours resté « à part » et ne s’est jamais vraiment fondu dans le milieu artistique. Situation d’isolement qu’il évoquait lui-même en ces termes : « Ah, cette grande famille des acteurs… Je m’y sens parfois si décalé, n’ayant pas du tout l’esprit blagueur, pas le moindre goût pour la grosse farce, au point de me sentir parfois très mal à l’aise. J’ai toujours eu horreur du copinage entre les comédiens, de ce rire franc et massif qui peut réunir les uns et les autres sur un tournage. » Michael Lonsdale restera pour toujours ce comédien extraterrestre, cet acteur venu d’ailleurs qui semblait incarner une certaine condition humaine tout en posant un regard extérieur sur elle, comme s’il ne lui appartenait pas vraiment. Et sans doute faut-il voir là le véritable secret de son génie. Michael Lonsdale en dates 24 mai 1931 Naissance à Paris 1966 Interprète de la pièce « Comédie » de Samuel Beckett 1968 Interprète de la pièce « L’Amante anglaise » de Marguerite Duras 1975 Acteur dans le film « India Song » de Marguerite Duras 1979 « Moonraker » de Lewis Gilbert 1986 « Le Nom de la rose » de Jean-Jacques Annaud 2010 « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois 2012 « Gebo et l’ombre » de Manoel de Oliveira 21 septembre 2020 Mort à Paris Mathieu Macheret Légende photo : L’acteur Michael Lonsdale, en 2008 à Paris. OLIVIER ROLLER / DIVERGENCE --------------------------------------------------------------------------- L'hommage de Christophe Henning dans La Croix Publié le 21/09/2020 Mort de Michael Lonsdale, comédien à l’inépuisable générosité Michael Lonsdale est mort lundi 21 septembre à l’âge de 89 ans. Acteur aux 130 films et comédien à la longue carrière, il a toujours témoigné d’une foi profonde. Michael Lonsdale, photographié le 20 octobre 2011 à Paris. ERIC GARAULT/PASCO Monstre sacré du cinéma, il était devenu une icône. Après une longue carrière, il reste la figure d’un sage ou d’un grand-père, à qui on peut se confier, tout comme il apparaît dans le film Des hommes et des dieux, quand une jeune Algérienne demande à Frère Luc ce qu’est aimer. Michael Lonsdale est né à Paris de la rencontre de sa mère avec un officier britannique. Il a vécu une partie de son enfance au Maroc, pendant la guerre, avant de s’installer avec sa mère dans un appartement familial, face aux Invalides, où il vécut jusqu’à sa mort, ce lundi 21 septembre. François Truffaut y a tourné en son temps une scène de Baisers volés (1968). Entré en théâtre comme en religion, Lonsdale a joué des rôles d’une incroyable diversité. Après-guerre, le monde des arts est en ébullition : Lonsdale le timide fréquente Beckett, Marguerite Duras, Madeleine Renaud… En suivant les cours de Tania Balachova, ce vrai timide dans un corps trop grand apprend le métier : « J’ai mis du temps, mais j’ai fini par libérer toute mon énergie jusqu’à casser une chaise ! J’en étais effrayé moi-même. » Dirigé au cinéma par les plus grands, on le retrouve aussi bien avec François Truffaut qu’avec Jean-Pierre Mocky, dans James Bond ou Le Mystère de la chambre jaune. Une voix à nulle autre pareille Les années passant, sa silhouette s’impose, le pas lent, la barbe fournie et les sourcils broussailleux, les cheveux balayés en arrière… Un regard, et une voix, à nulle autre pareille, grave et douce, jouant aussi bien des intonations que du silence. Plus de cent trente rôles au cinéma et une profonde vie intérieure, intime. Le théâtre est sa maison, l’Église, là où est son cœur. Baptisé à 22 ans, il n’a jamais caché sa foi, qui devient contagieuse à force de lectures et de méditations. « Vous ferez au public des confidences que vous ne ferez à personne d’autre », lui avait dit, très jeune, un père dominicain, qui avait perçu cette singularité du comédien. Sainte Thérèse de Lisieux et tant d’autres bouleversent l’artiste courtisé par le Tout-Paris. Dans les années 1980, frappé par une série de décès, il plonge dans la dépression. C’est lors d’une célébration de la communauté de l’Emmanuel, dans sa paroisse Saint François-Xavier à Paris, qu’il reprend pied : « Cela m’est apparu très clairement : ce qui allait me sortir de mon chagrin, ce qui me rendrait le goût de vivre, était là. La vie fraternelle, la prière et la louange : Jésus venait à ma rencontre. J’étais fou de joie. » L’émotion de Frère Luc « Le métier de comédien est un travail de passeur : je dois m’efforcer de transmettre la beauté, je fais entendre les mots d’un autre », confiait-il encore. Au soir de sa vie, interpréter Frère Luc de Tibhirine dans le film de Xavier Beauvois fut une grande émotion. « Mais ni le film, ni l’existence édifiante de frère Luc ne doivent nous faire oublier que c’est le Christ le premier qui a donné sa vie pour nous. Jésus s’est laissé humilier, bafouer. Nous ne sommes que ses disciples. » Témoin du Christ et artiste à part entière, il a déclamé de grands textes, écrit nombre de livres de prière et de méditation, sans oublier une carrière de plasticien, peu connue, et qui lui tenait particulièrement à cœur : « La beauté est un des noms de Dieu », soufflait-il. Si c’est un grand comédien qui s’en va, c’est aussi un accompagnateur, un accoucheur, qui ne savait pas refuser les multiples sollicitations qui engorgeaient son répondeur téléphonique, souvent saturé. Il inscrivait à l’occasion plusieurs rendez-vous sur une même page, au risque de faire faux bond, preuve d’une inépuisable générosité, qui se manifestait par une écoute bienveillante accordée aux plus grands comme aux passants de la rue. De santé fragile, ce roc a tenu, jusqu’au bout. Lonsdale est mort à 89 ans. Et connaît aujourd’hui l’envers du décor : « J’aimerais partir en paix. Je voudrais mourir en Dieu. Ce qui fonde ma confiance face à la mort, c’est Jésus : mon ami m’a dit que la mort était vaincue, qu’elle n’avait pas le dernier mot. Pourquoi se soucier de ce qui est entre les mains de Dieu ? » ______________________________________________ Repères 1931 : naissance à Paris, d’une mère française et d’un père britannique 1946 : rencontre le metteur en scène Roger Blin et décide de faire du théâtre. Il s’inscrit à l’école de Tania Balachova. 1955 : premier rôle au théâtre avec Raymond Rouleau dans Pour le meilleur et pour le pire. 1956 : début au cinéma dans C’est arrivé à Aden de Michel Boisrond 1961 : Snobs ! de Jean-Pierre Mocky. Ensemble, jusqu’au Renard Jaune en 2013, ils tourneront sept longs-métrages. 1962 : Le procès d’Orson Welles 1967 : La mariée était en noir, de François Truffaut ; Baisers Volés l’année suivante. 1968 : L’amante anglaise de Marguerite Duras, au théâtre, sous la direction de Claude Régy. 1974 : Le Fantôme de la liberté de Luis Bunuel 1975 : India Song, de Marguerite Duras 1986 : Le nom de la Rose, de Jean-Jacques Annaud 1993 : Les vestiges du jour, de James Ivory. 2010 : Des hommes et des dieux, de Xavier Beauvois. César du meilleur acteur dans un second rôle. 2020 : Mort à Paris

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 26, 2020 6:51 PM

|

Par Armelle HÉLIOT dans son blog - 26 septembre 2020

Stéphane Braunschweig signe la mise en scène de la tragédie de Racine dans une scénographie marquée par la distanciation. Cela donne une sévérité certaine à la représentation portée par un ensemble de comédiens sensibles répartis en formations changeantes. Si l’on en croit les photographies du livret de salle remis aux spectateurs des Ateliers Berthier, il n’y a pas seulement deux comédiens en alternance pour chaque rôle dans ce travail, mais une combinaison très changeante, mouvante comme l’est discrètement la mer immense qui sert de double toile de fond à la représentation d’Iphigénie. L’entrée dans l’immense espace impressionne. Un podium central recouvert de noir, comme l’ensemble de cette halle. Avec simplement deux chaises. De chaque côté, sur le sol, sont installées les mêmes chaises, blanches, deux par deux. Les murs, à l’arrière de chaque ensemble de sièges, portent d’immenses écrans sur lesquels seront continûment diffusées des images de la mer, la mer à l’infini et le ciel parfois déchiré du vol d’un oiseau. L’une des extrémités de l’estrade centrale s’ouvre sur les corridors de la salle, l’autre est fermée par une paroi et une porte. Une fontaine à eau flanque l’un des côtés. Stéphane Braunschweig l’explique, il a commencé à travailler avec les comédiens au printemps dernier et a pensé cet espace, cette scénographie qu’il signe, dans la perspective de la pandémie et de la distanciation. Curieusement, la mort hante le lieu, évoquant les froids et monumentaux funérariums de certains pays. Mais Iphigénie ne peut s’inscrire autrement que dans un monde que hante la mort. Mort à venir, et mort du monde même puisque les vents sont tombés et aucun souffle ne semble vouloir jamais reprendre. Le dispositif impose aux protagonistes un éloignement certain, mais parfois les personnages se retrouvent, se rapprochent, s’agrippent les uns aux autres et alors, il faut l’avouer, l’émotion touche plus. Un léger défaut affecte la sonorisation : cela peut se corriger. Mais le soir où nous avons vu Iphigénie, le si talentueux Claude Duparfait, Agamemnon, donnait le sentiment de faire exploser les syllabes, effet dommageable et amendable, qui s’est d’ailleurs estompé au fil du jeu. La blonde et délicieuse Cécile Coustillac, jolie personne de la troupe informelle de Stéphane Braunschweig, possède la lumière, la candeur, la grâce, la voix superbe d’une idéale Iphigénie. Elle connaît d’ailleurs l’œuvre pour l’avoir fréquentée il y a des années. Mais, attention, le podium ne pardonne rien et on voit trop cette merveilleuse jeune fille parler en tendant l’index pour appuyer ses propos. C’est tellement difficile d’être debout sur ce plateau, un pantalon et un petit chemisier, comme si elle revenait de la plage, regardée de tous les côtés en légère contre plongée. Ils ont du cran, tous ces interprètes, qui n’ont aucun appui, n’étaient parfois quelques chaises sur lesquelles ils s’asseyent. Mais ils ont la langue, ils ont Racine, ils servent un chef-d’oeuvre. Peu monté. On n’oublie pas une bouleversante Iphigénie, à la Comédie-Française, il y a trente ans, par Yannis Kokkos, avec Valérie Dréville dans le rôle-titre. On oublie une version laborieuse, il y a quelques étés. La pièce est difficile. De l’intime aux manoeuvres politiques, de l’amour aux nécessités de la guerre, Racine plonge au plus profond des atermoiements des êtres. Le mythe, la grande histoire, mais l’humanité aussi, palpitent en une oeuvre construite magistralement et audacieuse. Rien d’encalminé, ici. Sauf les navires. Claude Duparfait, comédien d’exception, laisse sourdre les flottements du grand Agamemnon, jusqu’à sa lâcheté. Mais il laisse apparaître aussi le débat, la déchirure. D’une manière de se mouvoir, de ployer, d’avoir des fêlures dans la voix : « Vous y serez ma fille », répond-il à Iphigénie, lorsqu’elle demande si son « heureuse famille », sera présente lors du sacrifice que doit accomplir Calchas. Achille, ce soir-là, était joué, parfaitement, par un Pierric Plathier vulnérable, perturbé par ce qu’il devine des menaces. Face à eux, Ulysse, Sharif Andoura, Ulysse sans état d’âme, au début. Pas le choix. Pas de question à se poser. Mais il acceptera le dénouement… Arcas, Thierry Paret, tient parfaitement sa partition, comme le font Astrid Bayiha, Doris, Aegine, Clémentine Vignais, Eurybate, Glenn Marausse. Anne Cantineau est une Clytemnestre fermement dessinée, avec ce qu’il faut d’autorité au personnage, sans amoindrir la passion maternelle. Brune et dorée, d’essence tragique est l’Eriphile de Chloé Réjon, aussi séduisante que déterminée. Théâtre de l’Odéon aux Ateliers Berthier, du mardi au samedi à 20h00, le dimanche à 15h00. Relâches les 27 septembre, 11, 25, 31 octobre et 1er novembre. Durée : 2h15 sans entracte. Tél : 01 44 85 40 40 www.theatre-odeon.eu Légende photo : Cécile Coustillac, Iphigénie, Pierric Plathier, Achille. Photographie de Simon Gosselin. DR.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 25, 2020 10:14 AM

|

Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks - 24/09/20

Comme un clin d’œil à la trop longue fermeture des théâtres, Christophe Honoré ouvre la saison de la Comédie-Française avec Le Côté de Guermantes, tome central d'A la recherche du temps perdu de Proust.

“Bien sûr qu’il est ridicule de prétendre adapter Proust, au théâtre comme au cinéma”, écrit Christophe Honoré aux acteur·trices de la Comédie-Française en mai 2019. Soyons plus sentimentaux, plus scrupuleux. Je ne vous propose pas une adaptation mais une séance de nécromancie.” Cette feuille de route liminaire à la création du Côté de Guermantes, tome central d'A la recherche du temps perdu, s’avère aujourd’hui doublement emblématique de l’aventure engagée avec la troupe du Français.

D’abord, la Comédie-Française étant en travaux pour plusieurs mois, parce qu’elle se joue au Théâtre Marigny, situé au cœur des jardins des Champs-Elysées où se déroule une partie des faits rapportés par Marcel, le narrateur – et non des moindres : la mort de sa grand-mère. Ensuite, parce que la création devait avoir lieu en avril dernier mais, après quatre semaines de répétition, tout s’arrêta pour cause de confinement.

Pour Christophe Honoré, Proust s’est naturellement imposé lorsqu'Eric Ruf lui a proposé une création au Français. “Depuis Plaire, aimer et courir vite, Proust m’accompagne dans beaucoup de créations, que ce soit le spectacle Les Idoles ou le film Chambre 212. C’est une lecture qui m’a souvent aidé, soutenu, voire stimulé dans Chambre 212, sur cette idée d’un passé recomposé, retrouvé. Je me suis dit que c’était quelque chose que je n’oserais jamais faire au cinéma, à raison ; alors, à tort, pourquoi ne pas essayer de le faire au théâtre ?”

“N’ayez pas peur de sortir un peu de vos partitions”

Depuis trois semaines, le travail a repris là où il s’était arrêté en mars, “au moment où on commençait à comprendre ce qu’on allait faire”. Lorsqu’on se rend à une répétition à dix jours de la première, l’ambiance est pourtant détendue. Pas de panique à l’horizon. Juste une équipe au travail, comédien·nes masqué·es sur le plateau, écoutant les indications données par Christophe Honoré avant de reprendre la scène où Rachel (Rebecca Marder) et Saint-Loup (Sébastien Pouderoux) se disputent en présence de Marcel (Stéphane Varupenne).

A la précision de la chorégraphie gestuelle mise en place doit s’accorder la liberté d’être dans le ressenti, enjoint Christophe Honoré aux acteur·trices : “N’ayez pas peur de sortir un peu de vos partitions.” Sur le sol en damier noir et blanc du décor, le hall d’un hôtel particulier parisien, Rachel se tient nue, debout dans une vasque, pendant que son amie lui verse de l’eau pour la laver. Au micro, Saint-Loup chante Léo Ferré, Ton style. En fond de scène, un double paravent constitué de bandes verticales de miroirs ne reflète que des brisures d’images.

Comme une allégorie de l’entreprise menée par Proust tout au long de La Recherche, titanesque dans son désir de reconstitution impossible d’un passé révolu, collection hétéroclite de personnages, de lieux, de paroles et d’atmosphères que la mémoire réagence. A l’image de l’adaptation réalisée par Christophe Honoré : “J’ai travaillé d’une manière scénaristique en choisissant les moments que j’avais envie de garder, plutôt que d’essayer de condenser plusieurs moments en un seul. Je me suis appuyé sur les personnages pour diviser le livret en huit chapitres, qui portent chacun le nom d’un personnage.”

Les affaires politiques de l’époque, l’amour et la mort

Chacun d’eux cristallise les enjeux du Côté de Guermantes, cette comédie sociale explorant les classes sociales dépeintes par Proust, les affaires politiques de l’époque, celle de Dreyfus en tête, l’amour et la mort, ce legs littéraire qui hante le XXe siècle et coïncide avec l’idée que Christophe Honoré se fait du théâtre : “J’ai beaucoup convoqué les fantômes au théâtre, dans Nouveau Roman ou Les Idoles. Dans un sens, ces personnages sont des fantômes pour Proust. J’ai l’impression que le théâtre est le bon lieu pour communiquer avec eux et essayer de leur redonner une possibilité d’être là pendant l’instant de la représentation avant de disparaître à nouveau."

Du théâtre au cinéma, il n’y avait qu’un pas à franchir. Alors, du temps perdu que fut le confinement pour le théâtre, Christophe Honoré aura gardé des traces en tournant dix jours fin juin “un film absolument improvisé, sans scénario, d’une troupe empêchée de travailler à qui on annonce qu’elle ne va pas jouer. Il essaye de rendre compte de cette troupe au travail, de la période et de Proust.” L’image fantôme d’une recherche en cours.

Le Côté de Guermantes d’après Marcel Proust, mise en scène Christophe Honoré, avec la troupe de la Comédie-Française. Jusqu'au 15 novembre, Théâtre Marigny, Paris

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 23, 2020 7:27 PM

|

Entretien avec Juliette Gréco par Véronique Mortaigne : Télérama, juillet 2020, re-publié en hommage ce 23 septembre

Nous l’avions rencontrée dans son lumineux paradis méditerranéen de Ramatuelle, parmi les pins et les fleurs, la mer en contrebas. Devant nous, la chanteuse cultivait ses souvenirs et semait ses secrets. Son AVC, la mort de sa fille unique et son éloignement de la scène n’avait pas eu raison de sa force vitale… Relisez le récit de notre dernière rencontre avec Juliette Gréco, en juillet dernier.

Il fait un temps magnifique. Juliette Gréco, 93 ans, trois fois veuve des comédiens Philippe Lemaire et Michel Piccoli et du compositeur Gérard Jouannest, a choisi de poursuivre sa vie dans la « fulgurante beauté » des hauteurs de Ramatuelle. Hiératique, droite, elle est cependant prisonnière d’un corps qui l’a lâchée au soir du 12 mars 2016. Alors foudroyée par un AVC, la chanteuse iconique avait perdu l’usage de la parole. Pire malheur pouvait-il atteindre cette amoureuse des textes, de la diction, du chant ? Oui, il y a eu pire, dit-elle en ce lumineux jour d’été. Il y a eu la mort la même année de sa fille unique, Laurence, scripte de cinéma, emportée par un cancer à 62 ans, bouleversant l’ordre des choses. L’enfant a disparu, alors que Juliette, la mère, n’en avait toujours pas fini avec ses désirs de gamine têtue. D’ailleurs, Gréco a si bien lutté qu’elle reparle. Différemment, sans les phrases fleuries d’ironie auxquelles la mutine nous avait habitués. Elle livre des mots dépouillés comme on décoche des flèches. Et l’âge imposant la remarque, oui, elle a toute sa tête. Bref, elle est « vivante », dit-elle de cette voix inchangée, prompte à l’emphase pour les mots d’importance. “Le silence des oiseaux” Le corps est un carcan. Juliette, la muse de Saint-Germain-des-Prés, la vagabonde aux pieds nus de la plage de Pampelone, l’interprète audacieuse de Sartre, Vian, Gainsbourg, Brel ou Ferré, est allongée sur le canapé de la grande salle cernée de pins, la mer en bas, des buissons de fleurs et un calme olympien. Elle nous dit, énigmatique : « C’est le silence des oiseaux. La vie m’a donné une fille et me l’a reprise. » La main fait une circonvolution aérienne. Ah ! ces mains ! Longues, fines, inspirées. Sur scène, elles volaient, formaient des papillons, des fleurs, distribuant des bons points à la poésie autant qu’elles faisaient barrage à la laideur et au vulgaire. C’était Gréco. Dans sa longue robe noire, qui avantageait ses formes. Mais elle s’en foutait parce que les lumières se portaient en priorité sur ses mains de fée-sorcière. “Je suis un espoir. (...) Un espoir de sauver la vérité. La musique ne ment pas.” Juliette Gréco, affaiblie, a ajouté au noir (le gilet) du noir et blanc (la robe). Le tout élégamment assorti à la jeune chienne chihuahua qu’elle a nommée Rosebud. « Elle est drôle, et elle en sait long ! Rosebud, c’est la luge de Kane », objet central du désir dans le Citizen Kane d’Orson Welles. « Je suis un espoir. » Silence. Un espoir de quoi ? Silence. Et puis : « Un espoir de sauver la vérité. La musique ne ment pas. Rosebud ne ment pas. » « Ça tourne », dit Juliette, la main voletant au-dessus du visage. La tête lui tourne, sans doute. Ou bien serait-ce la terre, les étoiles ? Ou encore la roue de la chance, celle qui a mené son amie si chérie Françoise Sagan vers les tables de casino ? Sagan, dont la présence imprègne Ramatuelle, ses collines et ses plages, son indiscipline hédoniste, aujourd’hui faussées par l’argent-roi. Gréco a tout gardé, gravé dans ce corps empêché : Françoise, le danseur Jacques Chazot, l’écrivain Bernard Frank, Brigitte Bardot, qui s’empilaient dans sa Mini Moke pour aller s’enfiler des omelettes au Café de l’Ormeau, sur la place. Juliette Gréco parle au présent, jamais au passé. Si elle a de la colère, « ce n’est pas contre la vie ». Parce que « Laurence est formidable », qu’elle l’a faite avec un « type magnifique », l’acteur Philippe Lemaire, et qu’en ces jours de juin où nous lui parlons sur les hauteurs de l’Escalet, sa petite-fille, Julie, ponce une table sur la terrasse, prend la main de « Mamie » en riant et représente « la troisième génération de femmes fortes ». Julie, sa petite-fille Julie vit dans le Finistère, se baigne tous les jours dans la Manche glaciale, a parcouru près de 10 000 kilomètres à vélo en Afrique de l’Ouest, puis a monté une société de traiteur dont la crise du Covid-19 a eu raison. Mais elle a d’autres projets. D’abord, elle ne veut plus qu’on tienne sa grand-mère pour morte. Ça l’énerve, « puisque c’est faux ». Le Théâtre du Châtelet a ainsi inauguré une salle Juliette-Gréco fin 2019, après rénovation. En oubliant de l’inviter. Le sang de Julie n’a fait qu’un tour. « Je suis vivante », insiste Juliette Gréco, posture de madone, cheveux tirés en arrière. Parce que vous êtes forte ? « Non, répond celle que la Gestapo avait relâchée vu son jeune âge alors que sa mère et sa sœur, entrées dans la Résistance, partaient pour le camp de Ravensbrück. Cela a sans doute à voir avec la force, mais ce n’est pas tout. Je suis résistante, j’ai un sale caractère, ce qui est une qualité. La maladie est injuste. » “Je n’ai jamais renoncé, je me bats, je sais très bien dire non, je l’ai dit toute ma vie.” Après l’AVC et la mort de Laurence, la série noire a continué. En mai 2018, son compagnon de vie et accompagnateur depuis près de quatre décennies, Gérard Jouannest, a lâché prise. Et voici Gréco alitée, citant, le doigt levé au ciel, la chanson de « Brel et Jouannest », qu’elle a si souvent interprétée : J’arrive. « J’arrive, j’arrive/Ce n’est même pas toi qui es en avance/C’est déjà moi qui suis en retard/J’arrive, bien sûr, j’arrive/N’ai-je jamais rien fait d’autre qu’arriver ? » En scène, au Printemps de Bourges en 2015, alors qu’elle inaugurait son ultime tournée, intitulée « Merci », Juliette Gréco, 88 ans à ce moment-là, avait eu un coup de chaud. Épuisée, elle avait achevé J’arrive avant de s’enfuir en coulisses. Ce fut poignant. « On arrive tous, plus ou moins bien. Je n’ai jamais renoncé, je me bats, je sais très bien dire non, je l’ai dit toute ma vie et quand c’est non, c’est non », ajoutant, tout miel : « Mais quand c’est oui, c’est oui. » “Je suis noire et blanche. Comme une partition.” Rosebud mordille une peluche, dans ce salon où il y a beaucoup de peluches — celles que le public amoureux jetait sur scène. Des automates, aussi, « parce qu’ils sont construits avec intelligence et humour ». Et des pliages japonais, des origamis magnifiques, arbres, oiseaux, cirque miniature, régulièrement expédiés par Keiko Nakamura, sa productrice japonaise depuis 1979, toujours fidèle. Juliette Gréco a une passion pour la papeterie. Il y a dans son bureau des photos privées de Michel Piccoli, onze ans de mariage (1966-1977), faisant le fou sur un voilier. Une lithographie de Miles Davis (trois semaines de passion torride en 1949 et des rechutes). Et une collection de petits papiers. « J’adore le papier, on peut y écrire ce que l’on veut, c’est un espace libre. Au Japon, les couleurs des papiers sont superbes. Tranchantes, noir c’est noir, blanc c’est blanc, et le rouge dit ce qu’il a à dire. » De quelle couleur êtes-vous aujourd’hui ? « Je suis noire et blanche. Comme une partition. » “Chanter, c’est la totale, il y a le corps, l’instinct, la tête.” Il y a une question évidente, difficile, qu’il faut poser : comment vivre sans chanter ? « Cela me manque terriblement. Ma raison de vivre, c’est chanter ! Chanter, c’est la totale, il y a le corps, l’instinct, la tête. Cela a toujours été une affaire entre moi et moi. Je travaille beaucoup en silence. Je répète à l’intérieur, j’essaie de servir l’auteur, d’être compréhensible. Il faut être une servante convenable. » Si elle pouvait, où irait-elle chanter demain ? « N’importe où, là où il y a des gens. » Des gens, collés, agglutinés, en communion. Quand elle est fatiguée, somnolente, affaiblie, Juliette Gréco écoute la radio, France Inter, sous un casque. Elle n’a pas perdu le fil de l’histoire. Le Covid est parvenu à interdire l’un des fondamentaux de la vie : le contact humain. « Ne plus s’embrasser, ne plus s’étreindre est cruel. » La main se lève, floue. La suppression des concerts est « terrible », et « nous n’avons ni Malraux ni Lang » pour affirmer la primauté des arts. Se protéger est peut-être nécessaire, mais vivre, tellement plus. Oui, elle a entendu les rumeurs du soutien au comité Adama Traoré, avec ces milliers de jeunes réunis malgré l’interdiction de manifester. « Merveilleux. » Sa vie a été émaillée de compagnonnages « fastueux », des guerriers comme le parolier et dialoguiste Étienne Roda-Gil, « un soldat qui cherchait la justice comme moi. Brel qui combattait la connerie, la lâcheté, “raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques” » — elle cite la chanson Ces gens-là. Il appartenait à cette catégorie d’hommes si particulière, « excessivement féminins mais qui avaient peur des femmes : Ferré, Brassens, Ferrat… Et puis, tous ces mecs fragiles », comme MC Solaar, Abd al Malik ou Benjamin Biolay, qui lui a composé des chansons, « un type tellement talentueux, délicat et courageux. Des êtres humains ». Qu’est-ce qu’un être humain ? « Quelqu’un qui donne, et ça, c’est sûrement difficile. » Sourire malin et doigt d’honneur « L’extrême droite ne me fait pas peur, elle me dégoûte. » Julie a fini de passer du vernis marin sur la table poncée. Elle arrive, bille en tête : « Mamie, tu as vu ces policiers qui ont tatoué sur leurs bras des aigles nazis à côté de la croix de Lorraine ? On fait quoi ? » Juliette, mutique, fait le geste du ciseau d’une main droite assurée. Traduction de la petite-fille, habituée de ce nouveau langage corporel : « On leur coupe les c… » « Vous voyez, elle a une tension de jeune fille, elle n’a plus de tachycardie depuis qu’elle a arrêté ses tournées marathons. » Ah ! l’œil noir de l’artiste ! Ah ! le demi-sourire malin ! Et la conclusion ! Un doigt d’honneur adressé à l’héritière, hilare. « Nous formons une fine équipe », sourit la grand-mère, qui connaît son état et à qui on ne la fait pas. Rosebud gratte le bras du reporter, les yeux ronds, genre « madame est fatiguée ». On se tait. Le temps s’étire. Les repas sont une épreuve. L’appétit ne lui vient pas. Même en mangeant. Normal pour son âge, dit-on, comme on le dirait d’une adolescente rebelle. L’entretien se joue en pointillé. Avez-vous peur de la mort ? « Oh ! non. » Vous n’avez peur de rien ? « Ah ! si, terriblement. » De quoi ? « De ne pas être aimée. J’ai peur de cela depuis toute petite et ça continue. » Véronique Mortaigne Légende photo : Juliette Gréco en 1972, à Paris, au sortir de la douche. Irmeli Jung, photographe : “Elle était d’accord pour que je la photographie ainsi. Elle m’a souvent dit que c’était la photo d’elle qu’elle préférait.”

© Irmeli Jung / Agence VU

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 21, 2020 5:07 AM

|

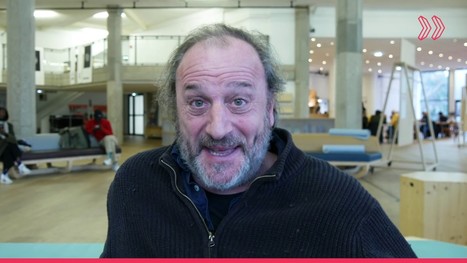

Reportage de France 2 diffusé le 20 septembre 2020 Voir la vidéo de France 2 La crise sanitaire a durement touché le secteur des grands théâtres, notamment privés. Ils entament désormais leur reprise sur la pointe des pieds, mais avec beaucoup d’espoir et d’énergie du côté des comédiens et des directeurs de salles. Illustration au Théâtre Antoine, à Paris.

Le comédien François Berléand fait son retour, ému, au théâtre Antoine, à Paris. Il y retrouve son metteur en scène et son partenaire, François-Xavier Demaison. Leur spectacle est de ceux qui, d’ordinaire, attirent les foules et remplissent les caisses. Après des mois de fermeture, la directrice du théâtre a tout prévu pour respecter les mesures sanitaires : gel hydroalcoolique et distanciation physique avec marqueurs au sol.

Une trésorerie au plus bas

Dans les coulisses aussi, on s’affaire avec soulagement, même si chômage partiel et année blanche pour les intermittents ont aidé à passer le cap. Tous sont impatients de reprendre, d’autant plus que la trésorerie est partout à sec. Les salles ne pourront être remplies qu’aux trois-quarts. Pas forcément rentable, mais elles n’ont pas le choix. La plupart des théâtres privés rouvriront d’ici au mois de novembre, mais les castings ont, eux, déjà repris.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 20, 2020 5:47 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello 20-09-2020 Noire d’après Noire – La Vie méconnue de Claudette Colvin, de Tania de Montaigne, adaptation et mise en scène de Stéphane Foenkinos.

Noire ou le récit d’un combat qui dure encore contre la violence raciste et l’arbitraire.

Publié soixante ans après les faits en 1955, le roman biographique Noire (Grasset, 2015) a fait de son auteure la lauréate du prix Simone Veil, revenant sur une époque contemporaine où, bien après l’abolition de l’esclavage, la personne noire est considérée avec indifférence méprisante, davantage encore quand elle est femme.

La voix s’adresse aux spectateurs d’abord plongés dans le noir, à l’orée du spectacle mis en scène par Stéphane Foenkinos qui convoque sur le plateau l’auteure du roman éponyme, Tania de Montaigne, interprète pudique d’un personnage à l’honneur qu’elle vouvoie, s’adressant d’une part, à la fois à Claudette Colvin, figure d’héroïne peu connue œuvrant à l’émancipation des Noirs, et au public, d’autre part.

« Prenez une profonde inspiration, soufflez, et suivez ma voix, désormais, vous êtes un noir, un noir de l’Alabama dans les années cinquante. Vous voici en Alabama, capitale : Montgomery… »

Grâce à la vidéo de Pierre-Alain Giraud qui diffuse nombre de documents d’archives – paysages urbains et paysages ruraux de la Cotton Belt, et plus tard, des scènes de meetings avec Martin Luther King, des manifestations avec Rosa Parks, et les concerts de Nina Simone et Myriam Makeba, et d’autres voix encore, celles de Billie Holiday, le spectateur voyage d’un continent à l’autre, de l’Est américain au Sud.

Le public a l’impression de survoler les terres de coton et d’esclavage, la Virginie, la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, l’Alabama pour échouer à Montgomery :

« Regardez-vous, votre corps change, vous êtes dans la peau et l’âme de Claudette Colvin, jeune fille de quinze ans sans histoire. Depuis toujours, vous savez qu’être noir ne donne aucun droit mais beaucoup de devoirs… »

Puis, survient sur la scène Tania de Montaigne, silhouette élégante et assurée, qui poursuit son récit en interpelant le public, l’autre, le sommant de juger par lui-même.

Le 2 mars 1955, dans le bus de 14h30, Claudette Colvin refuse de céder son siège à un passager blanc. Malgré les injonctions menaçantes, elle reste assise. Confrontée au conducteur du bus puis à deux policiers agressifs et violents, elle est jetée en prison mais n’en décide pas moins de plaider non coupable et d’attaquer la ville.

Avant elle, personne n’avait osé une telle opposition à l’ordre inique établi, emblème d’une lutte collective pour la fin de la ségrégation raciale ; prend forme ici et là le mouvement historique de libération et d’émancipation d’un joug moral arbitraire.

Montgomery est une ville légendaire où se croisent le révérend Martin Luther King, pasteur de vingt-six ans, et Rosa Parks, couturière quarantenaire, pas encore dite la Mère du mouvement des droits civiques et icône de la lutte contre la ségrégation.

Noire est l’histoire de cette modeste lycéenne de quinze ans, âgée aujourd’hui de 81 ans, jamais placée sous les feux des projecteurs, travaillant depuis longtemps à ce qu’on l’oublie. Peu après les faits, Claudette eut un enfant, dût quitter la ville pour y revenir plus tard : d’autres soucis, moraux, sociaux et économiques, l’accaparèrent.

Tania de Montaigne, souriante et conciliante, a la grâce de la sincérité dans ce récit qu’elle adresse au public, confiante en sa capacité à raisonner et à réfléchir, loin de toute haine, sans amertume ni ressentiment face à un monde si absurde et décalé.

Véronique Hotte

Théâtre du Rond-Point, 2 bis avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris, du 15 au 26 septembre à 20h, relâche les 20 et 21 septembre. Tél : 01 44 95 98 21.

Share this:

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 20, 2020 12:25 PM

|

Par AFP, publié dans L'Express - 19 septembre 2020

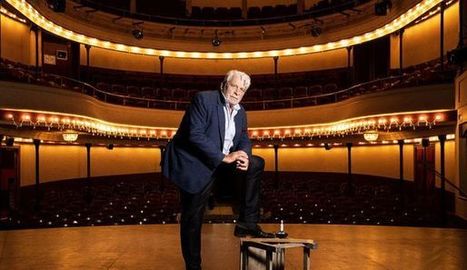

Paris - Il remonte sur scène pour jouer un vieil acteur confronté à un théâtre désert, au moment où les salles sont toujours à moitié vides. Mais pour Jacques Weber, la crise sanitaire est une occasion de repenser le théâtre.

"Le problème n'est pas le masque. Il faut arrêter de dire +c'est horrible+. La question est +qu'est ce qu'on fait?+. Il faut agir!", déclare à l'AFP le comédien de 71 ans à la longue carrière, dont l'un des rôles les plus marquants sur les planches fut Cyrano de Bergerac.

"Je sais que je suis privilégié et qu'il y a des gens dans ce métier beaucoup plus précaires que moi, je n'ai pas le droit de me plaindre. Mais j'ai le devoir comme d'autres de réfléchir à des façons de faire autrement le théâtre", ajoute-t-il.

Il joue à partir de mardi dans "Crise de nerfs: trois farces" d'Anton Tchekhov au Théâtre de l'Atelier à Paris, mis en scène par un spécialiste de l'écrivain russe, l'Allemand Peter Stein. La pièce, prévue au printemps, avait été reportée à cause du confinement.

Coïncidence, la première courte pièce, "Le chant du cygne", raconte l'histoire d'un vieil acteur se réveillant après un temps d'ivresse dans un théâtre vide, un texte où Tchekhov s'interroge sur le théâtre et sa fragilité.

"Le problème aujourd'hui n'est pas de savoir si on joue bien ou mal. C'est (plutôt de s'interroger sur) la place du théâtre dans le monde. Avec l'épidémie, il est grand temps qu'on se pose cette question, différente de celle de la carrière", affirme l'acteur. "On ne peut pas se satisfaire d'avoir seulement 1% de la population qui va au théâtre, on ne peut pas rester muet devant le fait que les gens préfèrent de plus en plus la retransmission à l'art du direct, au jeu".

- Paris-Beyrouth -

Pourquoi ne pas tenter des expériences hors les murs, "dans les espaces verts, les lieux patrimoniaux, les lieux atypiques", pour que le public n'aille pas toujours "dans les mêmes salles", suggère-t-il.

Jacques Weber cite par exemple une pièce jouée par Audrey Bonnet sur les quais de Seine, où les spectateurs portaient un casque pour écouter le dialogue de manière "intime", à laquelle il a assisté à la fin de l'été.

Avec la crise sanitaire, le théâtre et les arts ont été considérés "comme un luxe", constate-t-il. Mais il rappelle que si la scène ne change pas le monde, elle amène la réflexion. Et dans sa longue histoire, "le théâtre a toujours surmonté les épreuves", même si cette épidémie et ses incertitudes entament durement la situation financière de nombreux théâtres.

Signe de la fragilité de la reprise, le Théâtre de la Colline a annoncé vendredi la suspension des répétitions de la nouvelle création du dramaturge Pascal Rambert, "Mes frères", après qu'un membre de l'équipe artistique a été testé positif au Covid-19.

Outre sa rentrée théâtrale, Jacques Weber publie un ouvrage autobiographique intitulé "Paris-Beyrouth" qui relate son expérience lors du tournage d'un film en pleine guerre civile du Liban, dans les années 80. Il a alors 33 ans et va à Beyrouth pour un film, poussé par la réalisatrice Jocelyne Saab, après avoir été lâché par sa voix en jouant Cyrano.

"Je voulais sortir de cet enfer et paradis qu'était Cyrano...Je suis tombé sur une ville totalement détruite et totalement charmeuse, un pays si doux et si follement abîmé", dit-il.

Un livre qui parait quelques semaines après l'explosion au 4 août au port de Beyrouth qui a fait près de 200 morts et des dégâts considérables. "Effroyable", murmure le comédien, qui avoue être "extrêmement gêné" par ce hasard de calendrier: la sortie --prévue de longue date-- d'un livre relatant "une histoire avant tout personnelle" et la situation tragique de tout un pays et de ses habitants.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

September 20, 2020 8:07 AM

|

Par Sandrine Blanchard dans Le Monde le 19 septembre 2020