Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 2, 2020 7:51 PM

|

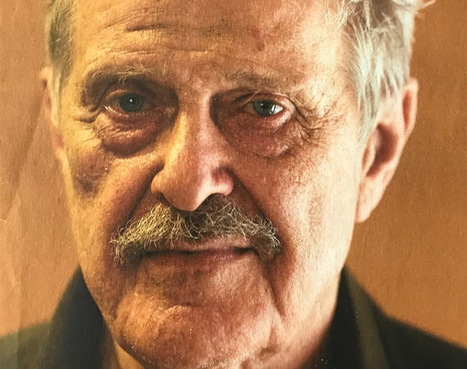

Sur la page de l'émission d'Arnaud Laporte "Affaires culturelles" sur France Culture, le 2 novembre 2020 Christian Benedetti, metteur en scène, scénographe mais aussi directeur du Théâtre-Studio à Alfortville, est au micro d'Arnaud Laporte. L’occasion de retracer avec lui son parcours, son imaginaire et son processus créatif.

ECOUTER L'EMISSION (1h)

Tchekhov, un amour de jeunesse

C’est au Conservatoire national supérieur d’art dramatique que Christian Benedetti découvre Tchekhov. Dès 1980, il propose une mise en scène de La Mouette en 1980 qui reçoit l’enthousiasme de son professeur et maître à penser, Antoine Vitez. Le jeune metteur en scène tente alors de monter tout Tchekhov mais en vain, le projet reste à l’état de gestation. Metteur en scène aujourd’hui aguerri, il s’est depuis aventuré du côté des auteurs contemporains. Toutefois, en prise à des doutes quant aux projets à mener, Christian Benedetti demande alors conseil à Edward Bond : « Go back home » lui répond-il. Prenant sa réponse au sens figuré et au sérieux, le metteur en scène retourne à son premier amour : Tchekhov. Le succès de sa reprise de La Mouette l’encourage à rêver de nouveau son projet d’étudiant : monter l’intégrale. Quarante acteurs ont depuis participé au projet qui a débuté en 2011, dont l’Athénée donne l’« intégrale en état futur d’achèvement ».

Tous azimuts

Le parcours de Christian Benedetti est marqué par un lien prégnant avec l’Europe de l’Est que l’artiste a notamment sillonné au gré de séjours d’études. A Moscou, il travaille avec Oleg Tabakov et Anatoli Vassiliev. Au Théâtre Katona de Budapest et à Prague, il collabore avec Otomar Krejča, acteur et metteur en scène, mais aussi dissident tchécoslovaque qui a grandement marqué sa vision de l’acteur. Benedetti a non seulement donné des cours aux Académies de Bucarest et de Sofia, mais fit aussi découvrir au public français de nombreux auteurs slaves. Fort de ces expériences, le metteur en scène ouvre en 1997 le Théâtre-Studio d’Alfortville et y œuvre en tant que bénévole, vivant de son salaire d’enseignant au conservatoire de Marseille où il est retourné pour transmettre. Il décide de s’investir en proposant des auteurs vivants qu’il associe à son espace de création: Edward Bond (Sauvés, 1997 ; Mardi, 1998 ; Onze débardeurs, 2001, Existence, 2002, Les Enfants, 2003 qu’il remonte en 2005 avec des jeunes incarcérés à Fresnes), Biljana Srbljanović, auteure dramatique serbe (Supermarché, 2003 ; La Trilogie de Belgrade, 2004 ; Amérique, suite, 2004) ou encore Gianina Cărbunariu, auteure dramatique roumaine (Stop the Tempo, 2005 ; Kebab, 2007 ; Avant-hier/Après-demain, 2009 ; La Guerre est finie, qu’est-ce qu’on fait ?, 2010). Il monte également plusieurs fois Sarah Kane, Blasted comme 4.48 Psychose.

Sur la scène politique

Motivé viscéralement par la vocation politique du théâtre – son projet de Théâtre-Studio Alfortville en est un des meilleurs exemples, et ayant été tout au long de sa carrière un revendicateur attentif aux nouvelles politiques du Ministère de la culture, Benedetti a également investi la scène politique du côté de la France Insoumise. Son engagement est aujourd’hui renforcé par l’augmentation de la censure des artistes. En témoigne sa prise de parti pour son homologue Árpád Schilling mis récemment sur la liste noire d’Orban en Hongrie.

Son actualité : Spectacles : « Tchekhov - 137 évanouissements », intégrale, prévu du 7 au 28 novembre au Théâtre de l’Athénée à Paris, textes d'Anton Tchekhov, mise en scène et scénographie Christian Benedetti. ANNULE - PROCHAINES DATES DE CREATION A VENIR

Légende photo : Christian Benedetti• Crédits : Alex Mesni

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 1, 2020 5:38 PM

|

Le billet de François Morel sur le site de France Inter - 30 octobre 2020 Je me souviens, le premier confinement, je ne l’avais pas mal pris. Il avait fait beau, on mangeait dehors. Je dinais à heure fixe, ça me changeait. Je réussissais à perdre du poids. J’écrivais. J’ai travaillé mais de manière différente. J’ai regardé des séries. Et puis surtout, j’ai profité de mes proches. Ce fut une parenthèse pas désagréable. Tous les soirs à 20h, comme tout le monde, j’applaudissais le personnel hospitalier. Je me disais que ce n’était pas si mal un pays qui, plutôt que son économie, privilégiait notamment la vie de ses vieux.

Le deuxième confinement, j’ai moins aimé. D’abord, plutôt que vers le printemps, on allait vers l’hiver. On était un peu démoralisé. On se demandait combien de temps ça allait durer, s’ils allaient bientôt réussir à trouver un vaccin. Le soir, à 20h, on n’applaudissait personne. C’est pas quand on met les radiateurs qu’on va ouvrir les fenêtres en grand.

Le troisième confinement, c’est là que la vente des chiens a explosé. C’était encore le meilleur moyen de justifier les promenades en ville. Ceux qui n’avaient pas les moyens de s’acheter un chien s’achetaient juste une laisse. Quand ils croisaient des gendarmes, ils se mettaient à courir la laisse à la main en criant Sultan ! Sultan ! Reviens ! Reviens Sultan, reviens !

Le quatrième confinement, c’était l’anniversaire de la mort de Samuel Paty. Certains ont eu l’idée, (ça partait d’une bonne intention), d’applaudir tous les soirs à 20H les professeurs des écoles, des collèges, des lycées. Ça a fait des polémiques. Certains ont pensé que ça pouvait passer pour une provocation.

Le cinquième confinement, je ne m’en souviens plus trop. Je crois que j’ai commencé à boire le premier jour et je suis resté torché pendant les six semaines. Je buvais. Parfois, je vomissais pour faire de la place. Puis je rebuvais…

C’est surtout à partir du sixième confinement que j’ai repris du poids.

Je me souviens que entre le septième et le huitième confinement, je ne suis même pas sorti de chez moi, j’avais perdu l’habitude.

Pendant le neuvième confinement, en ouvrant la fenêtre, j’ai le voisin d’en face qui travaille dans le BTP qui m’a crié « Vu votre nouvelle silhouette, vous devriez peut-être faire élargir vos portes au cas où vous auriez envie de ressortir de chez vous entre les deux prochains confinements. « De quoi je m’occupe ? » j’ai répondu en refermant la fenêtre.

Le dix-septième confinement, je me souviens, on a regardé plein de films, des vieux trucs, des comédies sentimentales. Les enfants étaient quand même étonnés, ils ne comprenaient pas quand ça finissait bien, pourquoi le monsieur et la dame, se sentaient obligés de se frotter la bouche l’une contre l’autre, parfois même de sortir la langue en guise de contentement ? « C’est dégueulasse, ils disaient, c’est pas hygiénique et puis ça sert à rien… »

On ne leur répondait pas trop, on avait peur de passer pour des parias, on avait de la nostalgie…

Voilà. J’arrive bientôt à mon vingt-troisième confinement. D’une certaine manière, ça passe vite la vie confinée quand on est dans la torpeur.

Pour les jeunes, on est des dinosaures. Ils nous demandent « Mais avant quand ça n’existait pas les confinements, qu’est-ce que vous pouviez bien faire toute la journée à traîner dehors ? Et pourquoi vous étiez obligés d’être en présentiel pour prendre un apéro avec des potes alors qu’avec Zoom c’est tellement plus pratique ?»

On fait comme si on n’entend pas.

On attend la nuit pour pouvoir faire des rêves de baisers, de poignées de mains, d'étreintes, de terrasses, de cinémas, de théâtres. Nos rêves d’aujourd’hui, c’était le quotidien d’hier.

François Morel dans son billet sur France Inter Ecouter la chronique sur le site d'Inter

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

November 1, 2020 8:40 AM

|

Propos recueillis par Emmanuelle Bouchez dans Télérama

Publié le 30/10/20

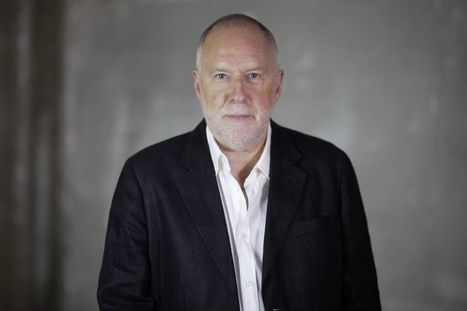

Et si les théâtres restaient fermés jusqu’en janvier ? Pour le directeur du Théâtre National de Strasbourg (TNS), Stanislas Nordey, le monde du spectacle vivant est plus que jamais à cran mais n’a d’autre choix que de composer avec l’incertitude du reconfinement, à ses yeux justifié. Il se défend d’être trop complaisant vis-à-vis du gouvernement et s’exprime sur la suite de son parcours. Stanislas Nordey doit à nouveau tout chambouler de la programmation du Théâtre National de Strasbourg qu’il dirige depuis 2014. Nous l’avions déjà interrogé à l’occasion du premier confinement. Acteur et metteur en scène, il dirige l’un des six théâtres nationaux que compte l’Hexagone – le seul situé en région, dans une ville durement touchée lors de la première vague de Covid-19. Comment envisage-t-il cette deuxième période de fermeture ? Il revient sur ces huit mois de gestion de crise, par un gouvernement « qui fait ce qu’il peut », en cette période qu’il juge « grave ». Il est aussi à mi-chemin de son deuxième mandat et nous avons profité de cet entretien, réalisé ce vendredi matin 30 octobre par téléphone, pour l’interroger sur son avenir d’artiste. Comment vivez-vous ce deuxième confinement ?

Avec une certaine philosophie. Car au moment où cet arrêt nous a saisis, nous préparions une soirée en hommage à Samuel Paty, dans un geste de communion avec les enseignants de Strasbourg avec qui nous travaillons régulièrement. Croiser les questions de l’éducation avec celle de l’art et de la tolérance a toujours été au cœur de la mission du TNS. Me remettre de cette atteinte à la liberté d’enseigner m’est difficile. Car le TNS abrite lui aussi une école… Les lieux de culte sont également visés comme à Nice. Alors, face à la barbarie de ces derniers jours, cette fermeture brutale de nos salles liée à la deuxième vague de la pandémie m’a paru curieusement moins insupportable. Tuer au nom d’un dieu est atroce, et semble hélas un paramètre constant au cours des âges. Aujourd’hui, on tue au nom de l’islam, hier au nom de la chrétienté (Inquisition, croisades, conquistadors). Le théâtre peut répondre à cette violence en continuant inlassablement à prôner la parole (dissensuelle) des poètes et à la porter haut.

Quelles mesures avez-vous prises pour continuer à faire vivre le TNS ?

On a tiré les leçons du premier confinement et les équipes sont prêtes à s’organiser tout de suite en télétravail quand c’est possible. On sentait venir cette décision depuis quelques jours. Mais le changement primordial par rapport au mois de mars est de pouvoir continuer à ouvrir l’école, en travaillant avec les étudiants par petits groupes, selon des règles strictes pour les travaux pratiques. Les cours théoriques, eux, se font en ligne.

Et de pouvoir continuer à répéter avec les équipes artistiques ! On va devenir des spécialistes des spectacles congelés. On avait déjà fait cela à la sortie du confinement en mai avec Berlin mon garçon de Marie NDiaye, on continue avec le Mithridate de Racine mis en scène par Éric Vigner, où j’interprète le rôle-titre. Les spectacles que l’on devait accueillir sont d’ailleurs en répétition ailleurs en France, comme la mise en scène de La Septième de Tristan Garcia, par Marie-Christine Soma, à la MC 93 de Bobigny. On continue de travailler, de mobiliser les comédiens… Mais on recueille déjà toutes les infos sur leur disponibilités s’il y a des reports. Les spectacles de la saison 2019/2020 ont été reportés sur 2021/2022. On est obligé d’envisager déjà des bascules sur 2022/2023… Et de dégager du temps pour prévoir des reprises immédiates à partir du mois de janvier.

“On se prépare à plusieurs scénarios, comme d’habitude.” Reprendre en janvier, pas avant ?

On se prépare à plusieurs scénarios, comme d’habitude. Soit une reprise le 2 décembre avec un couvre-feu dur (19 heures). Soit, oui, une reprise en janvier seulement. Il faut s’y attendre et s’y préparer. Je pense que les théâtres ne seront sans doute pas les premiers à déconfiner. Le président a annoncé quatre semaines a minima, on sait bien ce que cela peut signifier. Ce matin, à Strasbourg, il y avait beaucoup de gens dans la rue et je ne suis pas sûr que la contamination décélère suffisamment avant janvier. Avec ces reports sans fin, comment les compagnies indépendantes vont-elles s’en sortir ?

On essaie d’atténuer tout ce qui peut l’être. Le paiement des prestations annulées d’abord, comme au printemps. Ensuite, on anticipe certains règlements pour aider la trésorerie des compagnies. On discute au cas par cas et on recase en priorité dans la programmation les plus fragiles. Depuis le début de cette crise, on a toujours protégé les plus précaires.

“Roselyne Bachelot est la ministre de la Culture la moins mauvaise en ces temps de crise.” Vous êtes d’accord avec cette décision de fermer les théâtres, alors qu’ils ont été, en majorité, exemplaires dans la conduite de la sécurité sanitaire, qu’ils n’ont pas été des clusters ? N’est-ce pas injuste ?

C’est un crève-cœur de fermer, certes, car le public depuis le début de la saison a répondu à l’appel (c’était quand même une inquiétude) et nos jauges Covid, à 70 %, ont été remplies. Même sur des propositions pas si faciles d’accès, comme les deux créations de Joris Lacoste et de Séverine Chavrier. Les spectateurs nous l’ont dit : ils étaient impatients de revenir au théâtre.

Pour autant, les théâtres sont bien « des lieux recevant du public ». Et si nous étions les seuls à ne pas fermer, il y aurait une contradiction dans les termes. Je peux donc entendre, que dans une situation anxiogène, nous soyons fermés comme les autres. D’autant plus que nous nous sentons accompagnés par Roselyne Bachelot. Elle est la ministre de la Culture la moins mauvaise en ces temps de crise. Elle a un poids médiatique, donc politique au sein du gouvernement. Même si elle n’est pas écoutée sur tout (elle s’est battue en vain pour l’assouplissement de l’heure du couvre-feu pour les spectateurs). Je fais partie de ceux qui ne remettent pas en cause la stratégie sanitaire du gouvernement : il fait ce qu’il peut et je ne suis pas sûr que les Républicains ou la France Insoumise auraient fait mieux.

Le président de la République, dans son allocution solennelle de mercredi dernier, n’a pas eu un mot pour la culture…

Il aurait dû, c’est dommage. Après, si dans les couloirs du ministère de la Culture, les choses avancent, je n’en fais pas un fromage.

La conférence qui a invité une dizaine d’artistes à s’exprimer à l’Élysée en mai dernier, à laquelle vous avez participé, n’a-t-elle pas été mise en scène de manière spectaculaire ? Ne vous êtes-vous pas senti instrumentalisé par la communication présidentielle ?

Nous ne savions pas que la dernière partie était diffusée en direct. Nous pensions que c’était à huis clos. Instrumentalisé ? Je n’en sais rien. Nous avions signé une tribune sévère pour défendre les droits des intermittents, nous allions à cette conférence avec l’objectif que ce soit gravé dans le marbre. Ce qui a été le cas. Heureusement, nous n’étions pas sur la photo. Néanmoins, nous avons regretté une telle médiatisation et l’avons dit. Emmanuel Macron avait promis de nous re-convoquer en juin et en juillet, il l’a fait en septembre. Cette fois, ce match retour a eu lieu sans caméra. Nous y avons fait le point par branches et sommes entrés dans le détail. Par exemple, j’ai tiré la sonnette d’alarme sur la paupérisation des étudiants en écoles d’art. À celle du TNS, la demande de bourse a été multipliée par dix. Et le problème a été traité par le ministère de la Culture. On nous avait assuré alors que les théâtres ne refermeraient pas…

“Quand on prend position, on s’expose à des volées en retour… Pourtant, je ne suis pas macroniste pour un sou.” Le milieu – parfois dur – vous soupçonne d’être, par stratégie personnelle, trop mesuré à l’égard du pouvoir ?

Toutes les interventions que nous avons faites, nous les artistes convoqués à ces conférences du président, nous ne les avons pas faites pour notre pomme ! Mais pour défendre les plus précaires. Et si moi, acteur du théâtre public, on me demandait de parler en faveur du théâtre privé en train de se battre pour sa survie, je le ferais aussi. Quand on prend position, on s’expose toujours à des volées en retour… Et pourtant, je ne suis pas macroniste pour un sou. Dans cette situation de crise, grave et multiple, il faut garder de la mesure. L’opportunisme de certains politiques est écœurante. Il y a une différence entre l’expression publique et les propos tenus dans la sphère privée et je ne souhaite pas fragiliser le gouvernement en ce moment. Je défends l’idée d’unité nationale. Franck Riester et Roselyne Bachelot se sont battus, chacun à leur manière. Pourquoi ne pas le reconnaître ? Sur d’autres aspects de la politique du gouvernement, j’exprimerais sans doute des idées moins favorables.

Des millions d’euros annoncés en faveur du spectacle vivant, qu’avez reçu, vous au TNS ?

On a répondu à l’appel de « l’été culturel et apprenant », en montant « La traversée de l’été du TNS » en juillet et en août. En faisant des propositions dans la rue, en allant dans des lieux où nous n’allions pas, en nous rendant dans les Ehpad. Preuve des capacités du théâtre à créer du lien quoiqu’il arrive. Nous avons reçu 250 000 euros du ministère pour une opération qui en a coûté 328 000. Le reste a été financé par nos ressources propres. 2020 verra sans doute le TNS accuser une perte de 600 000 euros, dont 450 000 sont liés au premier confinement et à la réduction des jauges, selon nos estimations de septembre. Le budget global de 12 millions d’euros tient quand même avec 20% de ressources propres et celles-ci nous font défaut. Le ministère de la Culture en est conscient.

“Parmi les théâtres nationaux, seul celui de La Colline me ferait envie si Wajdi Mouawad ne fait pas de deuxième mandat.” On parle de vous pour succéder à Olivier Py au Festival d’Avignon …

Trois mandats de suite sont possibles à la tête du Théâtre National de Strasbourg (cinq ans + deux fois trois ans). J’ai toujours pensé que les deux premiers mandats seraient suffisants pour moi. Rester trop longtemps à la tête d’une institution n’est bon pour personne : ni pour l’équipe, ni pour les artistes, ni pour le public qui a besoin d’un renouvellement des esthétiques. Toutefois, si le TNS s’avérait traverser une période difficile, je resterais même si je ne le souhaite pas.

La suite ? Plusieurs options sont ouvertes dont celle de retourner en compagnie, de redevenir nomade, qui est la manière la plus joyeuse de faire du théâtre. Candidater à une autre institution – sachant que l’obtenir n’est jamais un dû ? Cela relèvera pour moi d’un choix profond. Parmi les théâtres nationaux, seul celui de La Colline, dont l’enjeu est la création contemporaine me ferait envie si Wajdi Mouawad ne fait pas de deuxième mandat. Mais pas l’Odéon-Théâtre de l’Europe, ni la Comédie-Française. Quand au Festival d’Avignon ? J’ai toujours pensé, qu’un artiste à la tête d’Avignon, dans la tradition vilarienne, c’était bien. Cela a aussi des inconvénients. Est-ce que l’artiste qui dirige n’est pas pris en otage pour sa propre création ? Bref, tout ça pour vous dire – sans langue de bois, promis – que je ne sais pas ce que je vais faire…

Légende photo : Stanislas Nordey, acteur, metteur en scène et directeur du Théâtre National de Strasbourg (TNS), le 12 janvier 2019. (c) Jean-Francois Robert pour Télérama

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 30, 2020 5:59 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 30 octobre 2020 Une Semaine d’Art en Avignon – Une Cérémonie, texte et mise en scène Raoul Collectif, avec Julien Courroye, Romain David, Clément Demaria, Jérôme de Falloise, Anne-Marie Loop, David Murgia, Philippe Orivel, Benoît Piret, Jean-Baptiste Szézot.

Romain David, Jérôme de Falloise, David Murgia, Benoît Piret et Jean-Baptiste Szézot se réunissent autour d’une sensibilité artistique et politique commune, appréhendée lors de leurs études à l’ESACT (Ecole Supérieure d’Acteurs du Conservatoire royal de Liège. Ils fondent un collectif qu’ils baptisent Raoul – un clin d’oeil au situationniste belge Raoul Vaneigem et s’engagent dans la voie utopique, lente, mais fertile de la création collective. A la fois metteurs en scène, auteurs et acteurs, ils co-créent leurs spectacles, usant toutes les dimensions de la création – écriture, jeu, mise en scène, musique et scénographie. De cette dynamique – sorte de laboratoire pratique de démocratie -, de la friction de leurs cinq tempéraments se dégage une énergie particulière, perceptible sur le plateau, une alternance de forme chorale et d’éruptions de singularités, une tension réjouissante, tant dans le propos que dans la forme, entre rigueur et chaos, gravité et fantaisie. Après Le Signal du promeneur (2012) et Rumeur et petits jours (2015), Une Cérémonie est leur troisième spectacle, vu à la Semaine d’Art en Avignon, dès le 28 octobre 2020. « Nous sommes des Quichotte lorsque nous partons nous battre avec des armes usées et poussiéreuses contre le capital, contre la finance, contre la bêtise et les profits, contre le patriarcat et la fascination du pouvoir, contre les esprits étriqués, les discours dominants. En ce qui nous concerne, ces armes sont le théâtre, la parole, les mots, les corps, les voix, la musique, l’ivresse poétique. Et l’intelligence collective. » La scénographie de Juul Dekker ne passe pas inaperçue : jetées en pleine lumière, des chaises de jardin vert bouteille sont éparpillées sur le plateau, plus ou moins rangées ; un capharnaüm indescriptible que jonchent ces obstacles modestes et quotidiens sur lesquels il va bien falloir grimper, au risque même d’une perte d’équilibre, pour non seulement tirer sur la petite corde manipulant les ailes grandiloquentes d’un drôle d’oiseau préhistorique, qui semble voler en déployant ses ailes, mais pour encore faire sa harangue sur le monde, depuis ce piédestal, dire ce qu’on pense et qui pèse sur le moral. Sont laissés également à la contemplation du public les instruments de musique – piano, violoncelle, guitare…- dont le bois scintille sous les lumières, non loin d’un bar plutôt sympathique, trônant dans le lointain – bouteilles entrechoquées, petits verres d’alcool fort servis pour les différents toasts que l’on porte à la vie et aux petits arrangements imposés. Les interprètes investissent la scène en descendant du haut des gradins de la salle. Des hommes seulement, semble-t-il, jusqu’à ce qu’apparaisse, plus tardive, Anne-Marie Loop. Celle-ci reste le plus souvent observatrice et spectatrice de ses camarades de jeu en folie, jusqu’à ce qu’elle incarne la grande figure féminine de résistance, l’insoumise Antigone. Le groupe festif se retrouve pour une célébration : ils sont endimanchés, vêtus d’une chemise blanche et d’une veste sombre. L’un des interprètes, le facétieux David Murgia, dialogue avec son habit de cérémonie qu’il n’enfile pas, un compagnon-effigie auquel il parle avec précaution, dansant en duo – un beau théâtre d’objet. Soit une image de soi et de son double, dont on ne se libère pas, aliéné sans cesse par l’impossibilité à choisir. Il déclamera vaillamment – pudeur et réserve – un poème magnifique de Gonzalo Arongo Les masques des comédiens sont splendides, en bois et végétaux, ils imposent leur force. Romain David est un peu le maître de cérémonie, guettant la manière dont les événements suivent leur cours, jouant de la trompette, chantant et exposant ses vues sur notre présent, entre volonté d’en découdre et prise de conscience de l’impuissance à agir. Benoît Piret fait part de ses vues, discourant, jetant un discours fiévreux à la face de tous, soucieux d’engagement politique et social, une réflexion sur le dérèglement du monde. Quant à Jérôme de Falloise, il semble un peu en retrait, regard critique aigu et subversif, avant de mieux revenir, au centre de la scène, en imposant sa présence intense, d’abord à travers sa métamorphose en chouette onirique de matière végétale – feuilles, branches, roseaux – aux yeux éloquents, dont le silence attire les regards : la chouette réapparaîtra. Pour un vrai moment de théâtre dans le théâtre, le comédien interprète aussi le Centaure précieux à notre imaginaire antique, puissant, récalcitrant, tapant du pied, le regard têtu, incarnant avec superbe le poitrail de l’homme-animal et ses pattes-avant, tandis que Jean-Baptiste Szézot en est le corps, la croupe et les pattes-arrière – un spectacle réjouissant. Celui-ci auparavant aura fait son numéro de cabotin avec brio, se mettant en colère d’abord verbalement, puis, dans la durée, insultant physiquement les autres, n’hésitant à vouloir les agresser, retenu à temps par ses camarades compréhensifs et bon enfants. Philippe Orivel, à l’accordéon, ou en courtisan de roi complaisant – humour et ironie -, est toujours là, à propos. Avec les deux autres musiciens, Julien Courroye et Clément Demaria, il forme un trio efficace et bien balancé, entre rock, jazz et acoustique. Le rendez-vous scénique a bien eu lieu, et ceci, grâce au sentiment moqueur d’incertitude affichée du collectif Raoul, sa détermination politique, conviviale et approximative, le flux ambiant et réconfortant de ses images mythiques et oniriques récurrentes – preuve d’un souci esthétique -, et la reconnaissance spontanée de l’impasse de temps insaisissables,. Véronique Hotte Une Semaine d’Art en Avignon – Salle Benoît XII. Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine, du 13 au 15 novembre. La Maison de la Culture, Tournai, les 17 et 18 novembre.Théâtre de la Bastille, Paris, du 26 novembre au 19 décembre. Nebia, Bienne, le 4 mars 2021.Théâtre Le Rayon Vert, Saint-Valéry-en-Caux, le 9 mars. Théâtre de Châtillon, les 18 et 19 mars.Théâtre de Namur, du 24 au 27 mars.Théâtre de la Croix-Rousse, Lyon, du 30 mars au 2 avril. Le Manège, Maubeuge, le 8 avril. Centre dramatique national d’Orléans, du 14 au 16 avril. Mars – Mons Arts de la Scène, du 4 au 6 mai.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 30, 2020 11:34 AM

|

Propos recueillis par Thierry Jallet pour le site Wanderer, 30 octobre 2020 Entretien réalisé à Avignon, le dimanche 25 octobre 2020

Avignon est au ralenti en ce dimanche matin d’octobre. L’été est loin, l’actualité reste assez paralysante, le couvre-feu tout juste entré en vigueur accentue cette impression. Pour autant, la Semaine d’Art vient de débuter et Jean Bellorini nous rejoint dans un café, près des remparts. Après avoir dirigé le théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis, il est le directeur du Théâtre National Populaire à Villeurbanne, depuis le mois de janvier 2020. S’il se trouve dans la Cité des Papes, c’est pour présenter à la FabricA, Le Jeu des Ombres qu’il a mis en scène sur un texte de Valère Novarina et qui devait ouvrir l’édition 2020 du Festival en juillet, annulée en raison du contexte sanitaire. Nous étions dans la salle la veille et revenons plus précisément sur ce spectacle dans l’article qui lui est consacré sur Wanderersite. L’homme pourtant discret s’anime au fil des mots. Son regard est intense, sa voix vibrante. Il parle de cette maison dont il a pris la tête dans un contexte si particulièrement contraignant, de la place essentielle de la musique dans ses créations, dans sa vie. Il parle aussi bien sûr, de cette nouvelle création présentée toute la semaine à la FabricA et au TNP en janvier 2021, de ses projets et de sa passion pour l’art théâtral. Entretien.

À propos du "Jeu des ombres"

Thierry Jallet :

Vous créez Le Jeu des Ombres à la FabricA, à l’occasion de cette Semaine d’Art en Avignon, l’horaire étant avancé mais maintenu malgré l’installation du couvre-feu. C’est la deuxième fois que vous venez à Avignon avec un spectacle, après Karamazov en 2016. Est-ce un rendez-vous important pour présenter votre travail au public ?

Jean Bellorini Il est vrai que la Cour d’honneur [du Palais des Papes] est particulièrement emblématique et mythique. C’est toujours un endroit symbolique du Festival. Il est effectivement important pour moi que cette présentation se fasse à Avignon car j’arrive en même temps au Théâtre National Populaire. Je trouvais que cela avait beaucoup de sens, je disais qu’on allait pouvoir fêter les cent ans du TNP à Avignon aussi, que tout cela coïncidait parfaitement. C’est bien entendu une déception au regard de ce qu’il s’est finalement passé. Je reconnais cependant qu’il y a des situations pires que la nôtre. TJ Vous voici donc avec Le Jeu des Ombres dont vous avez commandé le texte à Valère Novarina. Alors que vous vous intéressiez à la tragédie familiale avec Karamazov, vous réactivez ici le mythe orphique qui semble également figurer un hommage à l’art théâtral… C’est ce que j’avais justement envie de dire dans la Cour d’honneur : je voulais mettre le théâtre au centre car, en définitive, quand on fait des spectacles, on ne fait que parler de théâtre. Et lui-même parle de la vie. Ma première envie était tout de même de célébrer ici les noces du théâtre et de la musique. Entremêler ces deux arts est ce qui m’importe depuis toujours. Pour la Cour d’honneur, je pensais donc à cela et à un grand mythe universel – on a toujours besoin de se raccrocher à de grandes histoires. Je souhaitais enfin passer commande du texte à un grand poète contemporain. Et tout cela réuni me semblait signifiant à la fois pour cette participation au Festival mais aussi pour le TNP. TJ A travers cette création, n’interrogez-vous pas en définitive ce qu’est « être acteur » ? JB C’est en effet une interrogation que je poursuis depuis mes débuts. J’ai d’ailleurs commencé en étudiant l’art de l’acteur, même si j’ai tout de suite su que je préférais être de l’autre côté, celui d’où l’on regarde. Quand on est metteur en scène, on a toutefois besoin d’éprouver cet art « de l’intérieur ». Une des grandes questions – dont parle précisément la langue de Valère Novarina– est de savoir, si on pouvait ouvrir le crâne d’un acteur, ce qu’il se trouve à l’intérieur de lui tandis qu’il joue. Que s’y passe-t-il de mécanique, de chimique, d’organique ? Au fil de mon parcours, alors que j’étais beaucoup en recherche dans le cadre de mon travail avec des jeunes, je me suis toujours demandé pourquoi on parle au théâtre. Et tout cela résonne très fort avec l’œuvre de Valère Novarina. Se demander également si on apparaît ou si on disparaît quand on entre en scène. Se demander si c’est une renaissance ou bien si c’est une mort de soi pour laisser apparaître l’autre. Toutes ces interrogations me fascinent et me portent. Le théâtre est-il fondé sur un manque, sur une projection ? Je le crois, en effet : le théâtre apparaît réellement dans un imaginaire partagé entre les spectateurs et les acteurs. Il naît d’une rencontre entre le public et une œuvre plus ou moins compréhensible. Et à ce propos, ce qui me paraît important ici est que Le Jeu des Ombres est une œuvre peu claire, trouble. TJ Le choix de travailler avec Valère Novarina se justifie ainsi à cet égard… JB Absolument. J’aime infiniment la langue qu’il utilise. Celle d’un grand poète du XXIème siècle – le plus grand pour moi. En 2003, Valère avait vu l’un de mes premiers spectacles, mis en scène avec Marie Ballet sur un de ses textes : L’opérette imaginaire. Nous l’avons ensuite joué jusqu’en 2007. Arriver au TNP, monter un spectacle pour le Festival d’Avignon avec un autre de ses textes, tout cela représente pour moi une façon de boucler une boucle, avant de recommencer avec un autre cycle. Et au milieu de ce cycle cohérent qui s’achève et où Novarina est encore très présent, il y a Rabelais. Les Paroles gelées sont justement un hommage direct à son œuvre. La question de la parole, de sa puissance, de sa polyphonie, de sa réduction qui découle de la réduction de la pensée m’intéresse vraiment. Valère nous rappelle sans cesse que la langue doit être riche et que c’est cette richesse qui permet à la pensée de grandir. C’est pourquoi Le Jeu des Ombres compte beaucoup pour moi : c’est précisément ce que je souhaite faire au théâtre. TJ Vous avez en partie signé la scénographie. Tout semble lié et on perçoit une grande homogénéité du spectacle dans le fond comme dans sa forme plastique et visuelle... JB (Rires) C’est compliqué parce que j’ai l’impression d’être un peu totalitaire en étant aussi scénographe. Pourtant, je peux vraiment dire que ce spectacle est une création collective qui est né des acteurs. Tout y est intimement lié : de la musique au texte, à l’espace, à l’image, à la lumière. Il est vrai que j’ai justement l’habitude de créer la lumière, et si je ne le faisais pas, j’aurais l’impression de ne pas mettre en scène. Tout ce qui se passe avant est par contre, partagé et collectif. Bien sûr, je suis présent, j’impulse, je suis même au piano de temps en temps. En fait, je dirige un peu comme un chef d’orchestre, c’est-à-dire beaucoup plus à l’oreille qu’à l’intelligence. En répétition, il faut être davantage dans l’hypersensibilité, se rendre poreux à toutes les impressions qu’on reçoit. Je me sens plus musicien à ce moment précis du travail. Certes, j’ai déjà pensé l’espace mais tout peut être bouleversé. Je ne dépends de personne qui pourrait venir m’opposer qu’on l’avait décidé autrement auparavant et qu’il ne faut rien changer. Ce qui se passe au cours des répétitions relève du présent et se trouve lié à l’immédiateté du travail. C’est au moment de créer les lumières que je deviens peut-être un peu plus dirigiste. Je sais alors pourquoi je demande quelque chose de précis à un acteur. Avant cette étape, je ne suis jamais sûr d’avoir raison. TJ Qu’est-ce qui a guidé vos choix scénographiques pour Le Jeu des ombres justement ? JB C’est un hommage au théâtre et c’était pensé pour la Cour d’honneur au départ. Pour ce mur. Pour ce grand plateau. Pour ce mur humain du public face à la scène. Quand le Festival a été annulé pour juillet, on aurait pu tout modifier, construire d’autres décors… J’ai voulu au contraire garder le projet tel quel, sans le moindre changement. J’ai vraiment souhaité conserver le fantôme de cet espace de la Cour d’honneur. Il s’agit d’un des fantômes importants du spectacle qui ranime tous les fantômes du théâtre et par là même, tous ceux de la vie que chacun peut y voir. En effet, nous sommes tous faits de nos morts, de ceux qui nous ont aimés, de ceux qui nous aiment. Ici, on remet au centre tous ceux-là. "De la musique avant toute chose" TJ La musique fait partie intégrante de votre dernière création. Elle semble être une composante dramaturgique toujours privilégiée, n’est-ce pas ? JB Oui, et elle intervient toujours au tout début des répétitions. Je considère les acteurs et les musiciens au même endroit. Tous sont porteurs de sens et de musicalité à la fois. Ils sont, nous sommes tous au service d’un même propos, d’un même projet poétique, d’une même partition théâtrale finalement. J’aime l’idée que chacun n’a pas son couloir propre même si on peut être soliste à un moment ou à un autre. Nous avons tous notre base commune et continue. Ici, c’est tous ensemble que nous avons « cuisiné » l’écriture de Valère en dialogue avec la musique de Monteverdi. TJ Ce rapport à la musique vous suit toujours… JB Toujours. Et même quand il n’y a pas de musique, il reste toujours la musique intérieure, le battement de cœur du spectacle. TJ « De la musique avant toute chose » ? JB Je crois, oui. Et peut-être encore plus en ce moment. C’est la raison pour laquelle nous avons ouvert la saison au TNP avec la violoncelliste Sonia Wieder-Atherton notamment, avec qui nous avions déjà organisé des ateliers à Saint-Denis. Aujourd’hui, on ne sait plus mettre les mots, exprimer clairement ce que l’on pense. En tant qu’artiste, j’ai souvent envie de me taire. Tout le monde a son avis, tout a la même valeur et on finit par en dire trop. Non seulement la musique soigne mais elle ouvre également l’espace qui tout d’un coup, permet à la langue d’apparaître et à partir de laquelle peut naître la pensée. Cette pensée étonnante obtient ainsi la possibilité de se renouveler, de se démultiplier. TJ Dans Le Jeu des ombres, vous convoquez le mythe d’Orphée que vous placez de cette manière au commencement de votre parcours au TNP. Orphée, c’est aussi une figure de la transgression, de l’ultime prise de risque. Celui qui fait le choix de la vie dans sa plénitude, comme vous le dites en substance. Faut-il y voir de votre part, une méditation sur notre présent ? JB Lorsque j’ai imaginé ce projet il y a bientôt deux ans, il résonnait plus comme une façon de célébrer une forme de désobéissance. Oui, il se retourne parce qu’il a envie de vivre complètement. Et il perd Eurydice pour l’éternité mais il l’aura en lui pour toujours. Il y a bien une résonance avec le présent même si le spectacle ne se réduit pas à ce propos-là. Pour moi, Orphée n’est pas un impulsif et ne désobéit aveuglément : il opère un choix après avoir longuement réfléchi. L'arrivée au TNP et les projets TJ Vous êtes arrivé à la tête du TNP en janvier 2020. Cette prise de fonction n’a certainement pas été simple pour vous… Et elle ne l’est toujours pas. Cependant, elle nous permet d’aller plus vite sur un certain nombre de points, de nous rencontrer différemment avec l’équipe en place et de renouveler tout, tous ensemble. Comme si nous redémarrions collectivement une autre histoire au même moment. Je ne cache pas que cette période est longue, que cela devient difficile à tenir dans le temps. Le moral n’est pas toujours au beau fixe. Cela me préoccupe car je considère que diriger un théâtre, c’est s’occuper vraiment des gens qui le font. Un directeur de théâtre artiste est empreint du lieu dans lequel il va créer, des gens qui y œuvrent. Pendant les six premiers mois, il m’a été difficile de ne pas pouvoir m’attacher à voir ce qui fonctionnait, tant j’étais absorbé ailleurs. On prendra donc plus de temps pour arriver à ce que je souhaite mais je suis content des relations que nous avons tous nouées, dans ce temps de crise. Concernant le public, je considère que je ne le connais pas encore suffisamment, que je ne l’ai pas assez rencontré même si nous avons tenté plusieurs choses comme des ateliers au mois de juin lorsque nous répétitions Le Jeu des ombres. C’est difficile dans un lieu comme le Théâtre National Populaire, avec ce qu’il véhicule d’imaginaire sur un vaste public, d’être obligé de proposer un théâtre intimiste pour des formats corona-compatibles. Nous allons là, à l’inverse du projet même de ce lieu. TJ Votre première saison est riche néanmoins, comme Wanderer l’a souligné pour sa présentation en juin. Comment l’avez-vous pensée ? JB Elle s’inscrit dans la continuité du projet avec lequel je suis arrivé au TNP. Elle est marquée par des fidélités à des artistes que j’ai connus à Saint-Denis par exemple, et dont je sais l’engagement personnel sur le territoire. Pouvoir m’appuyer sur eux à l’endroit de la création comme à l’endroit de la transmission va assurément m’aider. Cela permettra aussi au TNP d’être un théâtre de service public, qui revendique le théâtre d’art et sa raison d’être. Il s’agit alors de réunir dans la salle le plus grand nombre, une assemblée théâtrale, une assemblée de solitudes qui ne se ressemblent pas. Et de se demander ce qu’il convient de présenter pour que cela résonne différemment pour chacun. Cette interrogation m’a guidé pour choisir des œuvres lisibles à tous les niveaux et portées par des artistes qui accompagnent la transmission de leurs œuvres. Comme Margaux Eskenazi, jeune metteure en scène qui construit souvent ses spectacles à travers la rencontre avec des citoyens ; Lilo Baur qui mène souvent des ateliers et qui a travaillé à l’ENSATT l’an passé ; Thierry Thieû Niang que j’aime beaucoup et qui sait transmettre lui aussi son art à tous, à ceux qui sont en difficulté en particulier ; Sonia Wieder-Atherton qui a construit toutes ses odyssées à travers la rencontre des publics. Je crois fermement que la création est liée à la rencontre avec le monde. Par conséquent, je me suis appuyé sur des artistes avec qui nous partageons cette conviction. Mon projet avec la Troupe éphémère que je poursuis, s’inscrit également dans cette démarche. Il y aura une authentique création présentée au cœur de la saison, au Grand-théâtre, avec ses trente-quatre comédiens amateurs. Les cent ans du TNP seront fêtés notamment grâce à ce projet en cours qui sera un hommage à Firmin Gémier à partir de ses textes. Concernant le centenaire, le fait d’accueillir Georges Lavaudant et son Roi Lear, le fait que Christian Schiaretti puisse également créer son spectacle Jeanne en ce moment [L’entretien a été réalisé avant l’annonce du confinement le 28 octobre], je peux dire que toute la saison se décline autour de cet anniversaire. J’aimerais beaucoup continuer à développer un partenariat avec la Maison Jean Vilar à Avignon, qui est en train de créer une exposition au TNP à partir des notes de Jean Vilar. Je souhaite aussi nouer le plus de collaborations possible avec les lieux les plus près de la région comme avec d’autres plus éloignés. Si je devais résumer mon projet, je dirais effectivement que c’est celui d’un théâtre à la fois le plus proche et le plus lointain avec des artistes comme par exemple, les actrices brésiliennes qui viendront à la fin de la saison, accompagnées par Ariane Mnouchkine. TJ Pour finir, quels sont vos projets, vos espérances ? JB J’ai toujours du mal à me projeter avant que les choses ne parviennent à éclore. C’est ce qui est en train de se passer avec Le Jeu des ombres avec Valère : le spectacle arrive, enfin ! Bien sûr, il y aura ma prochaine création avec la Troupe éphémère au mois d’avril. J’ai également un projet à l’étranger pour donner au TNP la possibilité de collaborer avec des institutions internationales : pour fêter l’anniversaire de Molière, je vais mettre en scène un Tartuffe, à Naples, en 2022, en italien. Il sera créé au Teatro Stabile di Napoli avant de venir tout de suite après au TNP. Voici les deux projets concrets que j’ai en tête pour le moment. Je pense proposer aussi une création avec des acteurs français mais il est encore un peu tôt pour en parler. Nous avons besoin de grands spectacles, joyeux, qui nous donnent de l’énergie. Ma plus grande espérance aujourd’hui est que le théâtre continue à exister, que nous puissions continuer à accueillir au TNP les artistes comme très prochainement Joël Pommerat avec le magnifique Ça ira (1) Fin de Louis [L’entretien a été réalisé avant l’annonce du confinement le 28 octobre]. Vous savez, au fond, le théâtre populaire tel que je le rêve pour les cent ans à venir, ce n’est qu’avec des spectacles comme Ça ira. Ce serait un théâtre citoyen, un théâtre conscient du monde. Quoi qu’il en soit, dans le contexte actuel, nous avons décidé de ne rien annuler en remontant les horaires. Nous allons profiter de ce moment inédit pour trouver aussi une nouvelle manière de faire pour accueillir des gens qui n’allaient pas au théâtre auparavant. Cela ne fera que confirmer la nécessité de l’art, et du théâtre particulièrement. Le Jeu des ombres, création du 23 au 30 octobre 2020 à la FabricA, dans le cadre de la Semaine d’art, Festival d’Avignon ; du 6 au 22 novembre 2020 aux Gémeaux – scène nationale de Sceaux ; du 6 au 8 janvier 2021, au Quai – CDN d’Angers Pays de la Loire ; du 14 au 19 janvier 2021, au Théâtre National Populaire à Villeurbanne ; les 5 et 6 février 2021, au Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence ; du 10 au 13 février 2021, à La Criée – Théâtre national de Marseille ; du 17 au 19 février 2021 à Anthéa-Antipolis Théâtre d’Antibes ; du 24 au 26 février 2021 à la Scène nationale du Sud-Aquitain à Bayonne ; du 23 Au 26 mars 2021, au ThéâtredelaCité – CDN de Toulouse Occitanie ; le 6 avril 2021, à l’Opéra de Massy ; du 14 au 16 avril 2021, au Théâtre du Nord – CDN Lille Tourcoing Hauts-de-France ; les 21 et 22 avril 2021, au Théâtre de Caen ; du 18 au 20 mai 2021, à la MC2 de Grenoble ; les 27 et 28 mai 2021, au Liberté – Scène nationale de Toulon. Onéguine d’après Pouchkine, création au TGP de Saint-Denis en mars-avril 2019, du 1er au 3 décembre 2020, au Théâtre de l’Archipel – Scène nationale de Perpignan ; les 14 et 15 janvier 2021, au Théâtre de la Coupe d’or – Scène conventionnée de Rochefort ; du 18 au 22 janvier 2021, à la Coursive – Scène nationale de La Rochelle ; du 23 février au 3 avril 2021, au Théâtre National Populaire à Villeurbanne. La création de la Troupe éphémère, au Théâtre National Populaire, Grand Théâtre – salle Roger Planchon, les 27 et 28 avril 2021.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 29, 2020 11:34 AM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde 28 octobre 2020 A Avignon, le comédien Yoshi Oïda et la danseuse Kaori Ito revisitent magnifiquement un nô moderne de Yukio Mishima. D’un coup, les nuages ont disparu, le ciel est devenu bleu et le soleil caresse les façades d’Avignon. Il est bientôt 11 heures du matin, ce lundi 26 octobre, et les spectateurs entrent dans la Chapelle des Pénitents-Blancs où Le Tambour de soie se donne pour la dernière fois, dans le cadre de la Semaine d’art, avant de partir pour Paris. Une heure plus tard, les spectateurs sortent de la salle comme on émerge d’un songe. La ville n’en est que plus belle, Avignon respire cette douceur que l’on ressent quand s’allient au théâtre la beauté et la poésie. Ces sentiments, nous les devons à deux Japonais qui ont choisi de vivre en France : la danseuse Kaori Ito et le comédien Yoshi Oïda. Elle a 40 ans, lui 87, ils sont amis, et ils ont eu envie de jouer ensemble un des cinq nô modernes de Yukio Mishima (1925-1970), qui fut un ami de Yoshi Oïda. Comme la chaîne d’amitiés qui nous vaut le spectacle, ce nô de Mishima, Le Tambour de soie, s’inscrit dans une chaîne d’histoires nées d’une même trame : un vieil homme tombe amoureux d’une jeune femme, qui lui donne un tambour et lui dit : « Si vous arrivez à le faire sonner, je suis à vous. » Le fantôme et la beauté Mais le tambour, recouvert de soie, ne sonne pas. Ce qui se passe ensuite varie selon les nô, les auteurs, les époques. Mais, toujours, rôde le fantôme du temps, qui rogne ou aiguise les ailes du désir. A ce fantôme, Kaori Ito et Yoshi Oïda donnent les couleurs d’un oiseau de paradis d’aujourd’hui : ils invitent les spectateurs à rêver, dans la nuit, d’un théâtre où un vieil homme vient nettoyer le plateau. Il porte un imperméable, il a les cheveux blancs, il est frêle et beau comme un roseau. Peut-être est-ce un revenant, qui hante la jeune femme brune que l’on voit bientôt arriver. Vêtue de rouge, c’est une beauté aux cheveux noir de jais, et au corps délié. A l’avant du plateau, le tambour repose sur un tabouret. Il a la forme d’un sablier. Sur le côté, d’autres tambours qui, eux, sonnent : ce sont certains des instruments avec lesquels Makoto Yabuki va jouer. Complice de Kaori Ito et Yoshi Oïda, ce musicien est la voix de ces corps qui ne parlent pas, ou si peu, mais disent tout. Ils sont là, à deux âges de la vie qui les séparent mais liés par deux arts et reliés par la transmission qu’ils portent à son acmé. Lui, splendide compagnon des spectacles de Peter Brook, c’est « l’acteur invisible » (du nom d’un de ses livres, publié chez Actes Sud en 1995), au sens où la grâce l’est. Elle, c’est une flamme, la danse dans tous ses états. Leur rencontre est magnifique : ils sont au-delà de l’âge et du temps. A la fin, la jeune fille dit au vieil homme : « Si tu avais frappé le tambour encore une fois, j’aurais pu l’entendre. » Brigitte Salino(Avignon, envoyée spéciale)

Le Tambour de soie, un nô moderne. Espace Cardin, 1, avenue Gabriel, Paris 8e. Tél. : 01-42-74-22-77. Jeudi 29 et vendredi 30 octobre, à 19 heures ; samedi 31 octobre, à 15 heures et 19 heures ; dimanche 1er novembre à 15 heures. De 10 € à 22 € (gratuit pour les moins de 14 ans). Les 17 et 18 décembre à la Maison de la culture d’Amiens (Somme). (Annulation à partir du 30 octobre pour cause de confinement)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 28, 2020 6:20 PM

|

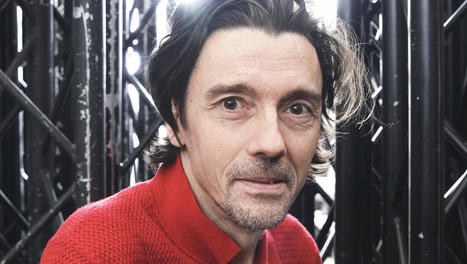

Sur la page de l'émission de Marie Richeux "Par les temps qui courent" sur France Culture le 28/10/2020 Pour la sortie de son film "Garçon chiffon", en salles ce jour, le comédien et réalisateur Nicolas Maury vient discuter avec nous du premier long métrage qu’il réalise, ainsi que de ses influences littéraires et de leur rôle dans son métier d'acteur.

Ecouter l'émission en ligne (44 mn) Dans Garçon chiffon son premier film en tant que réalisateur, Nicolas Maury incarne le personnage de Jérémy, trentenaire, de retour dans sa région natale, le Limousin. Auprès de sa mère (interprétée par Nathalie Baye) il prend du recul sur sa vie parisienne, sa carrière de comédien et sa vie amoureuse. Extraits de l'entretien Ce film est un geste personnel, et il n’a d’autobiographique que le fait de le faire dans ma vie. Si, un jour, j’écris une autobiographie, j’y mettrai le fait que j’ai fait ce film : c’est ça qui est autobiographique. D’ailleurs, je suis d’abord acteur, et j’ai l’impression de me révéler beaucoup plus en jouant Marivaux, Sarah Kane ou Guillaume Vincent, et en cela, de me rapprocher de ma maison fondamentale. Nicolas Maury Ce qui a motivé l’écriture de Garçon chiffon, ce n’était pas de se dessiner soi-même, mais de poser très franchement, presque politiquement, un héros que je n’avais pas vu au cinéma. Il se trouve que je donne le bâton pour me faire caresser dans cette histoire, avec les questions qu’on me pose : est-ce vous, ou non, est-ce un miroir déformant, reformant, reconstituant ? Mais, je l’ai fait pour vraiment établir un nouveau symptôme, à savoir, comment être un chiffon dans une société qui nous oblige à avancer si droit, si fort, si haut. Parfois, être un chiffon est un état d’où on peut, peut-être, renaître. En fait, ce qui m’a motivé, c’est une réflexion sur la personna, plutôt que sur le personnage, et dans ce film, il y a un acte à la fois très conscient et très inconscient. Nicolas Maury Mon personnage Jérémy, le garçon chiffon, tend une perche : dans cette société, où il est de bon ton d’être une personne différente dans chacun des espaces de la société, que ce soit, au boulot, dans la sphère amoureuse ou amicale, chez son psy, lui, il est la même personne tout le temps. Etre la même personne tout le temps, quand on est acteur de cinéma ou de théâtre, c’est très difficile, et c’est vrai, que parfois, on peut se sentir complètement dépeuplé et intranquille, mais cette intranquillité, c’est mon chemin. Nicolas Maury Dans son autobiographie "Parure d’emprunt", la romancière américaine Paula Fox a regardé sa vie non par dates, mais par lieux, et cette autobiographie est, peut-être, l’une des références les plus assumées de "Garçon chiffon". Regarder sa vie par paysages, en abolissant le feuilleté du temps, et se dire que ce sont les lieux qui nous parlent et peuvent témoigner de nous. Nicolas Maury Parler de soi, en faisant état des livres qu’on a lus, c’est ce qu’il y a de plus beau, c’est comme faire état de pénétration ultime : il y a les amants, les amis, mais il y a les livres qui nous habitent. Imaginez le bonheur d’être un acteur, et dans le métro, se faire tout seul, des Italiennes de Marivaux : c’est l’un des plus beaux trésors. Nicolas Maury . Archives François Truffaut, émission Les après-midi de France Culture, France Culture, 1975 Marguerite Duras, émission Nuits magnétiques, France Culture, 1980 Nathalie Baye, émission Le cinéma des cinéastes, France Culture, 1981 Référence musicale Jane Birkin, Ballade de Johnny Jane Légende photo : Nicolas Maury, Cannes, octobre 2020 • Crédits : JOEL SAGET - AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 28, 2020 6:16 AM

|

Par Cassandre Leray dans Libération - 28 octobre 2020 L'ancien professeur de théâtre à l'université de Besançon Guillaume Dujardin a été reconnu coupable en première instance le 21 octobre. Pour «Libération», les victimes reviennent sur leur histoire et le procès. «On a été entendus. Maintenant, quand je parle, la honte n’est plus sur moi. Elle est sur lui», affirme Anaïs (1). Depuis la fin du procès contre son ancien professeur de théâtre, la comédienne de 24 ans se sent «apaisée». Mercredi 21 octobre, Guillaume Dujardin a été reconnu coupable de chantage sexuel sur neuf anciens élèves, et d’agressions sexuelles sur deux d’entre elles. Il a toutefois été relaxé pour les accusations d’agression sexuelle d’une de ses anciennes étudiantes. Au cours de ce procès, les jeunes comédiens ont dénoncé les méthodes de travail de Guillaume Dujardin, décrites comme «violentes» et constamment orientées vers «la nudité ou le sexe». Des faits commis entre 2014 et 2017, alors qu’il donnait cours au sein du Deust (Diplôme d’étude universitaire spécialité théâtre) de l’université de Franche-Comté, à Besançon. Contacté par Libération, l’avocat du professeur déclare que son client «conteste être coupable des infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles le tribunal correctionnel de Besançon l’a condamné», sans préciser s’il compte faire appel. Guillaume Dujardin a été condamné à quatre ans de prison, dont deux fermes, et devra verser des dommages et intérêts aux victimes allant de 5 000 à 15 000 euros. Par ailleurs, son nom sera inscrit au Fijais (fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes). Il a également interdiction d’entrer en contact avec les victimes, et obligation de se soigner. «A la sortie de ce verdict, c’était un soulagement. Même si ça va être très long de se réparer, c’est un nouveau départ», confie Lucie, 27 ans. Une trentaine de témoignages Le premier signalement a eu lieu il y a près de trois ans. Le 7 décembre 2017, l’université reçoit une lettre anonyme. Noir sur blanc, une mère d’élève alerte, avec son mari, sur les agissements de Guillaume Dujardin. Dans ces lignes, ils évoquent notamment le fait que le metteur en scène est accusé de demander à certaines jeunes femmes de se dénuder lors de répétitions chez lui. «Un prof m’a appelée pour me demander si c’était vrai. J’ai dit que oui. Là, il m’a demandé de recueillir d’autres témoignages anonymes. Et c’est comme ça que tout a commencé», rembobine Emma, de la promo 2012-2014 du Deust. A lire aussi Enseignement du théâtre : le flou artistique En voyant les témoignages s’accumuler, Anaïs comprend qu’elle n’est «pas seule» : «Quand j’ai lu ce qu’avaient écrit les autres filles, je me suis effondrée. Je suis allée porter plainte le 16 février 2018.» A sa suite, une trentaine d’autres personnes se rendent au commissariat pour témoigner. En tout, 10 plaintes sont retenues, venant d’élèves des promotions allant de 2010-2012 à 2014-2016. Celle de Clément en fait partie : «C’est là qu’ont commencé les trois plus longues années de ma vie, en attendant le procès. Avec Anaïs, on s’appelait tous les jours pour en parler.» Pendant tout ce temps, il ne se passe pas un jour sans que le souvenir des cours avec Guillaume Dujardin ne s’immisce dans l’esprit du jeune homme : «Avec un camarade, on avait eu pour consigne de violenter et déshabiller une étudiante sur scène, jusqu’à ce qu’elle se retrouve torse nu…» Une autre plaignante, Héloïse : «J’ai dû simuler un viol sur une de mes camarades, je devais mettre ma main dans sa culotte sur les consignes de Guillaume. J’étais en train de violenter mon amie, c’était glaçant. En plus, cette scène ne se prêtait pas à ça…» «Il disait que c’était pour me faire progresser» Pour Anaïs, le temps qui s’écoule entre sa plainte et le procès est ponctué de séjours en hôpital psychiatrique et de comportements autodestructeurs allant jusqu’aux tentatives de suicide, à quatre reprises. «Je me détestais, je pensais tout le temps à ce qui s’était passé», souffle la jeune femme, qui a étudié au sein du Deust entre 2014 et 2016. Comme plusieurs autres plaignantes, elle raconte avoir été invitée à des «cours particuliers» de théâtre au domicile de Guillaume Dujardin, et avoir reçu pour consigne de se dénuder : «Il disait que c’était pour me faire progresser, qu’il faudrait que je n’ai plus aucune limite…» explique Anaïs. Eva, de la même promotion : «Je lui faisais confiance, il nous a tellement mis en tête que la nudité nous ferait progresser, qu’on devait passer par là pour être une super actrice. Mais ça ne suffisait jamais. J’ai dû me masturber plusieurs fois devant lui, nue, alors que je n’en avais pas envie.» Au cours de ces répétitions, Eva et Anaïs accusent le professeur d’avoir été encore plus loin, raison pour laquelle elles ont déposé plainte pour «agression sexuelle» : «Je jouais nue, debout sur son radiateur. Lui était derrière moi, et j’ai senti ses mains qui touchaient mes fesses. Je me suis retournée, je ne voulais pas qu’il me touche. Là, j’ai vu son visage au niveau de mon sexe, et il a commencé à m’embrasser juste au-dessus des poils. Je lui ai dit stop. J’ai eu peur de lui pour la première fois», se remémore Eva. A lire aussi«Paye ton rôle» : un compte Instagram pour dénoncer les abus dans les écoles de théâtre A son tour, Anaïs raconte ce qu’elle a vécu lors de ces «cours particuliers» : «Un jour, il m’a proposé de me masser car il me trouvait trop tendue. J’étais allongée sur le ventre, en culotte, sur son lit. Il m’a massé les épaules, les jambes, les fesses, et là, il est allé vers mon entrejambe et m’a masturbée. Je suis restée figée. J’étais là, et en même temps j’étais absente.» Au fil des répétitions, «ça allait de plus en plus loin» : «On travaillait ma scène puis il me faisait aller dans sa chambre. Il utilisait ses doigts et sa langue. Si je disais stop, il me parlait pendant des heures pour me convaincre que si, c’était ce que je voulais. Il me disait que j’avais trop de morale, qu’il fallait que je sois prête à tout pour le théâtre sinon je ne serais jamais une grande comédienne. Ça a duré un an.» Un procès «historique» Le 7 octobre 2020, l’attente prend fin. Il est 8h30 du matin et le groupe de plaignants se rejoint à quelques mètres de l’entrée du tribunal judiciaire de Besançon. Ensemble, ils entrent dans la salle dans laquelle se tient le procès de Guillaume Dujardin. «Il y avait 150 personnes, dont des élèves qui ont voulu porter plainte mais pour qui c’était prescrit. C’était très fort», décrit Héloïse. Après les douze heures d’audience, reste une dernière attente. Celle du verdict. Le 21 octobre, Lucie est là pour l’entendre, comme une «libération» : «Cette peine, elle est symbolique. On a été écoutés et reconnus.» A lire aussiRécits d’humiliations, harcèlement, agressions sexuelles… Scènes cruelles au conservatoire de Rennes Surtout, les plaignants espèrent que cette décision sera un exemple pour d’autres comédiennes et comédiens victimes de situations similaires. «Je pense que c’est vraiment historique dans l’enseignement théâtral. Des histoires comme ça, il y en a plein d’autres, et ça n’a jamais abouti», note Me Anne Lassalle, l’avocate des victimes. Héloïse, plus déterminée que jamais, conclut : «Le théâtre ne doit plus s’enseigner par la violence. J’espère que ce verdict pourra donner de la force aux victimes dans d’autres écoles. Voilà à quoi doit ressembler un procès des années 2020.» Cassandre Leray (1) Les prénoms des élèves ont été modifiés. Légende photo : Le metteur en scène Guillaume Dujardin à la barre du tribunal correctionnel de Besançon, le 7 octobre. Photo Ludovic Laude. MAX PPP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 27, 2020 6:53 PM

|

Par Olivier Frégaville - Gratian d'Amore pour le magazine en ligne L'Oeil d'Olivier 27/10/2020 Loin du château de Grignan, où il aurait dû être créé cet été, Fracasse de Jean-Christophe Hembert est né en cette fin octobre à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Encore en rodage, ce spectacle de cape et d’épée, adaptation rock du roman éponyme de Théophile Gauthier, ne manque ni de souffle, ni de verve. Loin du château de Grignan, où il aurait dû être créé cet été, Fracasse de Jean-Christophe Hembert est né en cette fin octobre à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Encore en rodage, ce spectacle de cape et d’épée, adaptation rock du roman éponyme de Théophile Gauthier, ne manque ni de souffle, ni de verve. L’orage gronde dans la grande salle de l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône. Des éclairs zèbrent l’obscurité laissant entrevoir les vestiges d’un château qui fut en son temps imposant, superbe. De vieux rideaux déchirés volent dans les airs. L’ambiance est lugubre, le maître de maison, un certain baron de Sigognac (Thomas Cousseau), vieille et belle noblesse, n’a plus, à son grand dam, les moyens d’entretenir la gloire de ses ancêtres. Tout l’argent a été dilapidé en alcool par sa parentèle. Une renaissance par le théâtre Bègue, limite autiste, le gentilhomme se cache des autres hommes. Il n’a plus d’illustre, que son nom et la fierté qui s’y accole comme un gant. Poussé vertement par son maître d’armes, il n’a d’autres choix que de quitter le berceau de sa famille pour se rendre à Paris et sillonner les routes de France avec la célèbre et extraordinaire troupe de maître Hérode (François Caron). La belle et vertueuse Isabelle (Aurélia Dury), comédienne émérite et joyau glamour de la compagnie, dont il tombe jalousement amoureux, a quelque peu aiguillonné son désir de grand air et d’aventures. Entre honneur et amour, entre peur de décevoir ses aïeux et accepté son destin de saltimbanque, le chemin du Baron pour devenir le Capitaine Fracasse est parsemé d’embûches, de duels et de belles rencontres. Une adaptation pop rock Le réalisateur de Kaamelott n’y va pas par quatre chemins pour dépoussiérer le dernier romain de Théophile Gautier. Privilégiant les clairs obscurs, magnifiquement imaginés par Seymour Laval, il invite à une ronde folle, rythmée par des sons pops rocks. Usant de praticables mobiles, qui, tour à tour, se métamorphosent en roulotte, en porte d’un château en ruine, en scène de théâtre ou en loge de comédiens, qui ne sont pas sans rappeler, ceux de la très puissante mise en scène de Castorf, présentée il y a trois ans à Avignon, Jean-Christophe Hembert joue sur les jeux décalés, les anachronismes verbaux et musicaux, les traits d’humour pour donner un souffle à cette épopée romanesque. Toutefois, encore en rodage, l’ effet escompté n’est pas encore tout à fait au rendez-vous. Un duo de choc Grâce à une mise en scène menée rondement, malgré quelques flottements, quelques scènes superflues qui au fil des représentations devraient s’ajuster, les comédiens se laissent porter, emporter dans un tourbillon d’intrigues amoureuses. Si Caroline Cons est détonante en marquise, Loïc Varraut épatant en jeune premier certes beau mais incapable de charmer le beau sexe faute de verve, C’est le duo David Alaya et Bruno Bayeux qui emporte la mise. Le premier excelle en narrateur tonitruant porté sur la dive bouteille, le second brille en duc ombrageux et possessif. Malheureusement la partition est plus complexe pour l’étonnant Thomas Cousseau, qui a la lourde tâche d’interpréter Fracasse. Le choix assumé par Jean-Christophe Hembert de faire du personnage un sorte d’autiste bègue qui trouve grâce à un masque une belle faconde n’aide pas. La transition entre les deux états est encore trop abrupte. De beaux tableaux Les décors tournantsde Fanny Gamet, de Jean-Christophe Hembert et de Seymour Laval – le prodigieux créateur des lumières – , les costumes baroques? et punks? de Mina Ly et les perruques et masques de l’extraordinaire Cécile Kretschmar sont des points forts de ce Fracasse, qui ne demande qu’à divertir petits et grands, jusqu’à enfin conquérir la magnifique demeure de la fille de Madame Sévigné, le château de Grignan, cet été. Olivier Frégaville-Gratian d’Amore – Envoyé spécial à Chalon-sur-Saône Fracasse d’après Théophile Gautier

Création à l’Espace des Arts le 23 octobre 2020

5 bis avenue Nicéphore Niépce

71102 Chalon-sur-Saône

Durée 2h20 environ

Tournée

Les 6 et 7 novembre 2020 au Théâtre de Grasse

Du 14 au 17 novembre 2020 à la Comédie de Clermont-Ferrand

Le 24 novembre 2020 au Théâtre de l’Olivier, Istres

Les 1er et 2 décembre 2020 au Liberté, Toulon

Le 4 décembre 2020 au Forum, Fréjus

Du 8 au 12 décembre 2020 au Théâtre du Gymnase, Marseille

Du 15 au 31 décembre 2020 aux Célestins, Théâtre de Lyon

Les 19 et 20 janvier 2020 La Comète, Châlons-en-Champagne

Le 2 février 2020 au Théâtre Alexandre Dumas, Saint-Germain-en-Laye

Du 4 au 6 février 2021 Théâtre Sénart

Du 9 au 13 février 2021 au Théâtre de Caen

Du 17 au 19 février 2021 au Volcan, Le Havre

Le 2 mars 2021 à la MA Scène nationale, Montbéliard

Le 4 mars 2021 à l’Équilibre, Fribourg

Le 13 avril au 2 mai 2021 au Théâtre de Carouge

Les 6 et 7 mai 2021 au Théâtre Jean Vilar de Suresnes Mise en scène de Jean-Christophe Hembert assité de Sarah Chovelon

Adaptation de Jean-Christophe Hembert et Loïc Varraut

Collaboration artistique Aurélia Dury, Loïc Varraut

Avec David Ayala, Bruno Bayeux, François Caron, Jean-Alexandre Blanchet, Jacques Chambon, Caroline Cons, Thomas Cousseau, Aurélia Dury, Eddy Letexier, Véronique Sacri, Loïc Varraut

Décor de Fanny Gamet, Jean-Christophe Hembert et Seymour Laval

Costume de Mina L

Accessoires de Fanny Gamet

Maquillages, coiffures, masques de Cécile Kretschmar

Lumières de Seymour Laval

Musique et création son de Clément Mirguet Légende photo : Fracasse, mise en scène Jean-Christophe Hembert,© Simon Gosselin

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 26, 2020 7:53 AM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 25 octobre 2020

Kaori Ito et Yoshi Oïda, Etienne Minoungou et Simon Winse, Israël Galvan et Nino De Elche, trois occasions d’éprouver la grandeur au théâtre.

Parce que le couperet du couvre-feu a obligé les organisateurs de la Semaine d’art en Avignon à avancer les spectacles de trois heures, on n’a pas pu voir, encore, Le Tambour de soie, un nô moderne de Yukio Mishima. Un drame découvert dans une mise en scène de Maurice Béjart qui s’appuyait alors sur la belle traduction de Marguerite Yourcenar, au Théâtre du Rond-Point, il y a bien des années. On a pris date pour le 1er novembre, au Théâtre de la Ville où va être présenté le spectacle. Mais, évidemment, l’alliance artistique et spirituelle de ces deux artistes rares que sont la danseuse Kaori Ito et le comédien Yoshi Oïda, personnalité essentielle du parcours de Peter Brook, et écrivain singulier, est promesse d’excellence. Pour cette représentation ils sont accompagnés de Makoto Yabuki et c’est Jean-Claude Carrière qui a rédigé le texte. On en reparlera. Mais les spectateurs ont été charmés. A la Collection Lambert, on peut découvrir l’imagination enlevée des élèves des « villas » de rêve que sont la Casa de Velazquez à Madrid, la Villa Kujoyama à Kyoto, la Villa Médicis qui abrite l’Académie de France à Rome. « Viva Villa ! » est un parcours espiègle avec quelques œuvres puissantes. Mais peuvent-elles rivaliser avec les pièces de la collection permanente ? Pas sûr. C’est ici, dans la très agréable salle ouverte dans les dessous des Hôtels de Caumont et de Montfaucon, qui abritent la collection d’Yvon Lambert, que l’on a pu applaudir le serein et lumineux Etienne Minoungou, dilaté comme un soleil, avec son regard si profond, émerveillé, offert, et son heureuse et solaire présence. Accompagné de l’extraordinaire musicien Simon Winse, qui chante d’une voix unique, qui vous ouvre et vous comble, il dit le texte de Felwine Sarr, Discours aux Nations africaines. Magnifique plongée dans laquelle, avec une précision fascinante, nous entraînent ces deux interprètes, unis et différents, uniques et disant le pluriel de l’Afrique. Magistral sans démonstration, dans la retenue, la modestie, ce discours, tel qu’il nous est délivré, nous bouleverse. Ici, ce qui touche le plus est la sincérité. Troisième duo, voici Mellizo Doble qui exalte la complicité du chanteur, guitariste, compositeur Nino de Elche et du danseur et chorégraphe Israël Galvan. La voix exceptionnelle de Francisco Contreras Molina, vrai nom de Nino de Elche, sa puissance, sa maîtrise, ses connaissances et sa virtuosité sont saisissantes. On est empoté par cette voix, ce récit. Tout commence sous le soleil d’une corrida et c’est un soleil de plomb qui pèse sur le mort de Dominguin…A la fin, Séville est célébrée, torride et déchirante. L’art de Nino de Elche est grand. Disons-le, il est dommage que les paroles ne soient pas traduites car, même si l’on connaît la langue, on peut avoir du mal à suivre et c’est dommage. Même si, ici, c’est la complicité des deux artistes qui fait la chair du propos. Israël Galvan, avec ses chaussures blanches et noires, son costume à poche surprise, sa morgue joyeuse, son insolence, est époustouflant dans la performance –comme son ami chanteur qui tient sans boire une goutte d’eau, très longtemps. Dans l’énergie, l’humour vache, l’insolence gamine, et la beauté, la virtuosité, la violence toujours renouvelée de l’expression, il est vraiment étonnant. C’est comme un grand coup de vent sur le plateau, un grand coup de vent sur la ville et cette « semaine d’art » formidable. Le Tambour de soie, du 24 au 26 octobre à 11h00. Chapelle des Pénitents blancs. Durée : 1h00. Reprise au Théâtre de la Ville-Espace Pierre-Cardin, puis au 104. Traces, du 23 au 27 octobre à 14h00. Salle de la Collection Lambert. Durée : 1h00. Mellizo Doble, Théâtre Benoît XII, les 24 et 25 octobre. Durée : 1h15. Reprises en tournée internationale.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 25, 2020 6:09 PM

|

Sur la page de "Barbatruc" l'émission de Dorothée Barba, sur France Inter 25/10/2020 Ecouter l'émission en ligne (1h)

Je ne suis pas sereine. C’est bien la première fois, depuis qu’existe cette jeune émission. J’ai la trouille, parce que nous allons parler d’un conte qui convoque chez moi des souvenirs vivaces. Ma petite sœur réclamait sans cesse qu’on lui raconte. Et je ne comprenais pas cette fascination. Je me souviens très bien que ça m’inquiétait, même : je trouvais ça tordu, cette envie d’entendre encore et encore la clé, la porte, et les corps sans vie baignant dans le sang. Barbe Bleue est au programme de Barbatruc, cette semaine.

Je me replonge dans cette histoire atroce et je réalise seulement aujourd’hui – comment ne l’avais-je pas remarqué ? – le rôle de la sœur. La sœur Anne, la fameuse, celle qui ne voit rien venir. Si Barbe Bleue me faisait si peur, c’est peut-être que je me sentais impuissante, que je m’inquiétais pour ma petite sœur ! Peut-être pour les femmes en général ? Tout cela serait-il affaire de sororité ? Voilà qui mérite de couper les poils de barbe en quatre, avec deux invitées.

Geneviève Fraisse est philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la pensée féministe. Elle est l'autrice, entre autres, de La suite de l’Histoire – Actrices, créatrices (Seuil) et Féminisme et philosophie (Folio). Geneviève Fraisse est l’invitée de la revue trimestrielle Théâtre Public - été 2020. Lisa Guez est metteuse en scène de théâtre. Son spectacle Les femmes de Barbe Bleue, avec Juste avant la Compagnie, a été annulé à Avignon cette année. Il devrait être présenté le 15 décembre 2020 à l'Espace 1789 à Saint Ouen et au 104 à Paris à partir du 29 janvier 2021. La pièce a reçu deux prix au festival Impatience 2019. Le texte est édité à la Librairie Théâtrale. Reportage : Caroline Pomès a tendu son micro à des enfants et ados dans les rues de Bordeaux. Lecture : Mehdi Kerouani de la compagnie El Duende lit des extraits du conte de Charles Perrault. Cette version a été choisie dans le livre Les Contes de Perrault illustrés par l'art brut (éditions Diane de Selliers). Programmation musicale : - Billie EILISH My future

- DRAKE Hotline bling

Barbe Bleue, même pas peur ! © Getty / duncan1890

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 25, 2020 5:24 PM

|