Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 16, 2021 11:40 AM

|

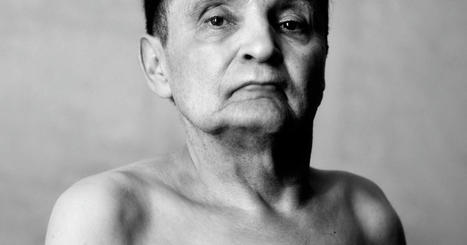

Propos recueillis par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 16 mai 2021

« Je ne serais pas arrivé là si… » C’est dans le cinéma du village breton de son enfance que le metteur en scène acquiert la conviction qu’il sera « cinéaste ou rien ».

Cinéaste, metteur en scène au théâtre et à l’opéra, écrivain, Christophe Honoré, 51 ans, cultive la transversalité. La crise sanitaire a stoppé, cet hiver, sa création Le Côté de Guermantes, à la Comédie-Française mais son film, Guermantes, sortira le 15 septembre. Sa nouvelle pièce, Le Ciel de Nantes, sera présentée, cet automne, au Théâtre des Célestins, à Lyon. Je ne serais pas arrivé là si… …Si, tout simplement, il n’y avait pas eu un cinéma à Rostrenen, mon village d’enfance au cœur de la Bretagne [dans les Côtes-d’Armor]. J’avais 11-12 ans, les vendredis et samedis soirs, entre copains et copines, on allait tous au Ciné Breiz. C’était le lieu où on pouvait se rouler des pelles ! Qu’importait le film. Il y avait deux séances. Je me revois négocier avec mes parents l’autorisation de rester à celle de 22 h 30. Ils ne comprenaient pas mais me laissaient faire parce que le cinéma était proche du lotissement où nous habitions. Soudain, je découvrais des films qui échappaient au lot des comédies populaires, qui résonnaient en moi de manière plus solennelle. C’est ainsi que j’ai commencé à m’intéresser vraiment au cinéma, avec, par exemple, Paris, Texas, de Wim Wenders. C’est toujours étrange de se demander pourquoi, à 12 ans, on peut se fixer une sorte de ligne d’arrivée : ce sera cinéaste ou rien. Je suis surpris de la prétention et de l’entêtement de l’enfant que j’étais. En dehors de ces séances de cinéma, quelle saveur votre enfance avait-elle ? J’ai eu une enfance très préservée, protégée, à la fois très douce et assez ennuyeuse. Au collège, avec ma prof de français, nous faisions un journal et, évidemment, la chronique ciné m’avait été dévolue. Je devais sûrement citer des films dans mes rédactions ! Je prenais très à cœur cette critique mensuelle, j’avais l’impression d’être un passeur ! Mais, très vite, la question a été : comment s’échapper ? Tout en ayant déjà le sentiment de ne surtout pas vouloir trahir. Pourquoi « trahir » ? Quand on veut partir de quelque part où tout se passe bien, forcément les gens qui restent ont tendance à vous le reprocher, à vous dire : qu’est-ce qui te manque ? Lorsque j’ai commencé à parler de cinéma à mes parents, ils étaient effrayés. Je voyais dans leurs yeux une espèce de compassion, comme s’ils se projetaient dans mes futurs échecs. Pour eux, cela leur semblait insensé, donc il fallait gentiment m’en détourner. Au collège, en bon élève, je faisais tout pour plaire à mes parents et à mes professeurs. Mais au lycée, deux mois après ma rentrée en seconde, mon père est mort dans un accident de voiture. J’avais 15 ans, tout s’est effondré : c’était l’irruption d’une tragédie dans une enfance assez idyllique, un mélodrame car mes parents venaient d’avoir mon petit frère. Lire aussi - Christophe Honoré : « Ce temps imposé est un temps empoisonné » De cette idée d’invincibilité − qui me pesait parce que j’avais l’impression qu’il ne pouvait rien se passer dans ce petit village − surgit quelque chose de terrible, une explosion de vie mais qui, finalement, était aussi romanesque. Soudain, quelque chose pouvait advenir. Qu’est-ce que cette mort a changé ? Tout. Après la disparition de mon père, je me suis tout autorisé. On ne peut pas s’empêcher − surtout quand un tel événement survient à l’adolescence − de se dire que ça vous donne un élan. J’ai eu l’impression de ne plus devoir rien à personne. Ni à ma mère, ni à ma famille. Puisque la vie se comportait mal, il n’y avait pas de raison que je me comporte bien, en bon élève. Cette disparition m’a, à la fois, énormément construit et énormément détruit. Aujourd’hui, je n’ai plus la même analyse de cet événement que je pouvais avoir à 20 ou 30 ans. Quand j’ai commencé à écrire ou à faire des films, je voyais cela comme une fierté envers mon père, une manière de dire : tu vois, je m’en suis sorti, je peux faire du cinéma. Maintenant que je vieillis, je suis beaucoup moins persuadé qu’on se répare. Le manque, la violence de l’absence et l’injustice demeurent. Peut-être aurais-je été un meilleur cinéaste, plus fort et moins fragile, s’il était resté vivant. Je ne me dis pas : je me suis autorisé à rêver de cinéma parce que je n’ai pas eu à affronter mon père. Ça, c’est de la psychologie de bazar. La résilience, un des mots qui m’énerve le plus, je n’y crois pas. C’est une manière d’aveugler les gens et de s’aveugler soi-même. Après la disparition de votre père, quelle tournure a pris la vie avec vos frères et votre mère ? Quand mon père est mort, ma mère avait 36 ans. Elle se retrouvait seule avec trois enfants à charge et sans vraiment de métier. Elle avait aidé mon père, prothésiste dentaire, mais, comme beaucoup de femmes d’artisans, elle n’avait ni statut, ni fiches de salaire. Il fallait faire front ensemble. J’étais présent mais j’ai un peu laissé faire mon grand frère. Il y avait aussi l’homosexualité qui advenait à ce moment-là. Puis la jeunesse a repris le dessus et ma mère s’est bien débrouillée dans sa manière de prendre les choses en main. Quelques mois après la mort de mon père, avec mon grand frère, nous avons créé l’association le Théâtre du zénith. Avec des amis, on montait des pièces dans la salle des fêtes du village. J’avais mis en scène La Musica, de Duras en première partie et mon frère faisait ensuite Le Père Noël est une ordure. A l’issue de la représentation, des gens allaient voir ma mère et lui disaient : « Ton aîné il s’en sort bien, par contre, le petit, il n’a pas l’air d’aller mieux ! » Quand vous découvrez votre homosexualité, en parlez-vous à votre mère ? Non. J’estimais que cela ne concernait pas ma famille. Pendant mes années lycée à Carhaix [Finistère], je me suis affranchi du milieu familial. Comme beaucoup d’ados, j’ai eu une double vie. Cette période était plutôt joyeuse, pas du tout traumatisante, pleine de rencontres. Je ne me posais pas la question d’appartenir à une minorité. J’avais d’autres angoisses liées au danger du sida. Se découvrir homosexuel dans les années 1980, c’était penser, d’une manière assez naïve, qu’on n’y échapperait pas. Les campagnes de prévention ont été efficaces. On a fait très attention. Hétéros comme homos. Je détestais cette expression de « groupe à risque ». C’est une charge très lourde quand vous commencez, à 16-17 ans, à vous interroger sur votre identité. Mais le fait d’avoir vécu une tragédie familiale m’a permis de relativiser. Dans un sens, je savais ce qu’était le malheur, la catastrophe était déjà arrivée. Revenons à votre cinéphilie. En dehors du Ciné Breiz, comment s’est-elle construite ? J’aimais beaucoup passer l’été à Nantes, chez ma grand-mère maternelle : elle me laissait faire ce que je voulais, je me goinfrais de films chaque jour. Grâce à une rétrospective, j’ai découvert Jacques Demy [né en 1931 à Pontchâteau, en Loire-Atlantique, et mort en 1990]. J’étais rassuré : on peut devenir cinéaste en étant Breton ! Je me reconnaissais dans sa manière de filmer les hommes et de rêver le cinéma depuis un territoire provincial très simple. Ça me touchait énormément. Aujourd’hui, je l’ai élu comme parrain imaginaire. Et puis, très jeune, j’ai commencé à lire les Cahiers du cinéma et les critiques dans les quotidiens. Il y a beaucoup de films que je n’ai jamais vus et que je n’ai que lus. Malgré une telle passion, vous ne ferez pas d’école de cinéma… Ma mère s’y opposait. J’avais, en cachette, envoyé un dossier pour l’école de cinéma de Bruxelles, la seule directement accessible après le bac. Quand j’ai annoncé à ma mère que j’étais pris pour passer l’oral, elle m’a dit : « Non, tu restes là. » Pourquoi ? Parce que, pour elle, j’étais assez fou comme ça ! Je peux la comprendre : ça l’angoissait, elle pensait que je n’y arriverai jamais, que les gens de notre milieu ne font pas ces métiers-là, que ce serait déjà formidable si je pouvais devenir ingénieur. Mais, artiste, il ne le fallait pas, c’était trop dangereux. Et puis, même si on n’en parle pas, la manière dont ma vie sensuelle s’organisait ne lui plaisait pas forcément. Donc, je n’ai pas eu le choix : ce fut Rennes mais j’ai réussi à aller en fac de lettres. La vie étudiante était festive mais j’ai perdu mon temps. J’ai déserté la fac, je passais mes journées au cinéma et je commençais à écrire. Je comprenais que je n’aurai jamais de licence, que je ne ferai jamais la Femis [Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du son, à Paris] et que je devrai trouver une autre solution. C’est aussi l’époque où je me suis beaucoup investi dans un mouvement d’éducation populaire, les Ceméa [Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active]. Je suis devenu directeur de colos et je dirigeais des structures d’accueil pour des enfants défavorisés. Cela me plaisait, je me sentais utile. Cette période a aussi été très importante dans ma formation politique. J’étais plongé dans des débats idéologiques – l’accès à la culture, l’éducation comme pilier de l’égalité des chances, etc. – très formateurs et qui restent essentiels. Est-ce après cette expérience que vous allez écrire pour la jeunesse ? Oui, ce n’est que grâce à ça. En tant qu’animateur et directeur de centres de vacances, j’ai suivi une formation de littérature jeunesse. Je lisais tout, de la comtesse de Ségur aux ouvrages contemporains, ça me passionnait. En arrivant à Paris, l’idée que mon premier livre serait pour la jeunesse s’est imposée. Qu’est-ce qui a déclenché votre arrivée à Paris, en 1995 ? La lassitude de ma mère, qui a cédé : « Tu as le droit à un an à Paris. » A 24 ans, j’avais fait tous les excès, profité de ma vie étudiante, je pouvais envisager cette année très sérieusement. Il fallait absolument qu’il se passe quelque chose. Mais je ne connaissais personne à Paris. Très vite, je me suis mis à écrire Tout contre Léo, mon premier livre pour enfants. Parallèlement, grâce à une amie, j’ai été pris comme stagiaire pour le festival Premiers plans d’Angers [consacré aux premières œuvres cinématographiques européennes]. J’écrivais les fiches de tous les films, j’adorais ça. Claude-Eric Poiroux, délégué général du festival, m’a embauché et envoyé au Festival de Cannes. Là, ça a été la révélation. J’ai commencé un journal de bord de cinéphile que j’ai envoyé à Serge Toubiana, alors rédacteur en chef des Cahiers du cinéma. Une semaine plus tard, il me demandait de venir à son bureau. Au même moment, j’adressais mon livre Tout contre Léo à Geneviève Brisac, éditrice à L’Ecole des loisirs. Elle aussi m’a proposé un rendez-vous. Serge Toubiana m’a offert une chronique mensuelle « Le billet du spectateur ». Quant à Geneviève Brisac, elle a publié mon livre et m’a encouragé à en écrire un autre. Franchement, j’ai eu beaucoup de chance. Lire aussi: « Plaire, aimer et courir vite », une sonate du désir et de la mort Vous deviez être euphorique… Je voulais surtout rattraper le temps perdu. J’ai beaucoup publié à l’Ecole des loisirs. Geneviève Brisac a été essentielle, c’est la première qui m’a regardé en tant qu’artiste et m’a encouragé à écrire un roman, L’Infamille [Editions de L’Olivier, 1997]. C’est vraiment elle qui m’a donné l’autorisation de devenir romancier. Pour les scénarios aussi, j’ai attendu qu’un producteur me le demande. Quand vous êtes autodidacte, vous vous sentez imposteur. Je me suis beaucoup isolé. J’avais, au fond de moi, l’idée que c’était un scandale social que je sois à Paris. Cinéma, théâtre, opéra, littérature… Vous ne vous êtes jamais interdit de passer d’une discipline à l’autre… Au début, j’ai cru que c’était un problème et, très honnêtement, ça l’est forcément parce que vous progressez moins vite ! Quand j’ai créé, en 2012, la pièce Nouveau Roman, j’ai compris que c’était ma manière d’être contemporain, de brouiller la définition de ce que j’étais. Cette incertitude-là, cette impureté, me semblait correspondre à quelque chose de moderne. C’est ma réponse au désordre que je ressens autour de moi. Et de manière pratique, ça me repose. L’alternance vous permet de passer outre vos découragements. Par la suite, j’ai travaillé sur une même idée, autour la transmission et de la mémoire : le livre Ton père, le film Plaire, aimer et courir vite, la pièce Les Idoles. Là, j’ai eu l’impression qu’il y avait quelque chose qui commençait à créer du sens. Peut-on dire que ce triptyque a pour origine La Manif pour tous et une injure homophobe punaisée sur la porte de votre domicile ? Disons que La Manif pour tous, ce surgissement d’une homophobie claire et assumée qui refuse toute idée de famille pour les homosexuels, a accéléré les choses. Ayant une fille, je me suis dit : tu t’es aveuglé, tu as cru qu’il n’y avait pas de problème mais tu as refusé de voir le problème. D’où ce triptyque. Mais je n’ai eu de cesse d’interroger ce qui m’avait éduqué et formé, la Nouvelle Vague, le Nouveau Roman. D’où vient ce désir d’enfant ? Adolescent, dès que j’avais une petite copine, je voulais lui faire un enfant ! C’était une obsession ! Heureusement, elles étaient plus matures que moi ! Quand j’ai compris quelle serait ma sexualité, j’ai absolument refusé que cela m’enferme dans une impossibilité d’avoir des enfants. C’était essentiel. La naissance de ma fille m’a donné une énergie de travail et un désir d’être dans la vie. Vos films sont allés à Cannes, vos opéras à Aix-en-Provence, vos pièces à Avignon et à la Comédie-Française, qu’est-ce que cela vous inspire quand vous repensez à vos rêves d’adolescent ? Ça me semble toujours un peu fou ! C’est étrange, mais j’ai l’impression que ces projets, je les fais toujours depuis ma chambre d’adolescent de Rostrenen avec le sentiment que tout peut se terminer très vite. Sans doute est-ce pour cela que je suis vite angoissé si je n’ai pas un ou deux projets en cours. Je me sens encore très ado dans ma manière de travailler. J’ai encore besoin de mouvement. Le monde est tellement chaotique, incertain, violent… Les donneurs de leçons me terrifient, d’autant que ce sont souvent des leçons réactionnaires. Je ne crois pas que les artistes comprennent mieux que les autres ou qu’ils sont des témoins privilégiés. En revanche, ils peuvent, dans ces moments-là, affronter leur intimité. C’est ça qui domine tout ce que je fais. « Guermantes ». Sortie en salles le 15 septembre. « Le Ciel de Nantes », création prévue à l’automne 2021 au Théâtre des Célestins, à Lyon. Retrouvez tous les entretiens de la série « Je ne serais pas arrivé là si… » de « La Matinale » ici. Sandrine Blanchard

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 16, 2021 9:40 AM

|

Sur la page de l'émission En sol majeur, au micro de Yasmine Chouaki sur RFI - 15 mai 2021 La migration a plusieurs visages aujourd’hui. Celui du déplacement géographique, étant le plus identifié. Mais le déplacement de l’identité (racisée ou genrée) mitonne à petit feu sur notre Aujourd’hui. L’un de ces visages est assis (ou assise peut être) dans le fauteuil d’En Sol Majeur. écouter l'entretien (48 mn) Silhouette immense, laissant tomber en cascade une longue tresse de plus de 2 mètres, je sens que notre invité va me laisser me dépatouiller avec le féminin et le masculin, débrouille-toi ma fille avec cette créature du XXIème siècle, artiste compagnonne au TnBA (Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine). Notre invité queer est un cérébral qui s’entête. Il s’entête dans un corps à corps théâtral, expérimentant les mythes, les spectres, les muses, la souffrance et la jouissance. Vanasay Khamphommala, roi et reine de l’intersection nous arrive donc avec sa voix de haute-contre, son attachement aux philosophes Michel Foucault et Paul B Preciado et son histoire franco-laotienne... Les choix musicaux de Vanasay Khamphommala : Tarek X (Gérald Kurdian) I’m a somebody Haendel, Natalie Dessay Per te lasciai la luce

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 15, 2021 1:00 PM

|

Par Martine Pesez dans le Berry Républicain - 15 mai 2021 Alors que le déconfinement s’amorce, Olivier Atlan et son équipe préparent leurs cartons. Ils seront les premiers à investir, dès le mois prochain, la nouvelle Maison de la Culture de Bourges, dont le chantier s’achève à Séraucourt. « On touche au but ! » Oui, ça y est presque. À partir du 7 juin, Olivier Atlan, directeur de la Maison de la Culture, et son équipe, pourront prendre possession de leurs nouveaux bureaux. Et, pour la première fois depuis dix ans, ces bureaux - équipés avec du mobilier conçu et réalisé par l’atelier décor - seront tous au même endroit. Tous nos articles sur la MCB2 Hors les murs depuis fin 2011 Du jamais vu, pour ainsi dire, depuis l’arrivée d’Olivier Atlan à la tête de la scène nationale berruyère. Si l’on excepte cette brève période, de septembre à novembre 2011, où il s’est posé dans l’ancienne Maison de la Culture, à Bourges, il a toujours connu le hors-les-murs. Un cerf, une biche, un mouton bientôt sur les toits de Séraucourt, à Bourges

« Cela devait durer deux-trois ans, se souvient-il. Pour ce qui me concerne, cela aura duré huit saisons… » Il se félicite d’avoir pu, malgré la dispersion, « conserver la cohésion de l’équipe », mais se réjouit de la voir enfin réunie.

« Dans quelques jours, l’équipe technique va commencer le transfert du matériel vers le nouveau bâtiment, précise-t-il. On pourra commencer le déménagement le 7 juin ; le 11, le plus gros du Pré-Doulet sera dans la nouvelle Maison. Tout ne sera pas terminé, mais nous aurons accès à la partie bureaux, loges et stockage du matériel. Il y aura tout à installer : nous n’aurons pas de connexion internet, par exemple ! » OLIVIER ATLAN (Directeur de la Maison de la Culture) Le point sur le chantier de la future Maison de la Culture de Bourges Et pas question de recevoir qui que ce soit avant que la commission de sécurité ait donné son feu vert. « C’est la raison pour laquelle on garde les locaux du Pré-Doulet jusqu’en septembre. Pour le stockage, on se laisse une marge de sécurité jusqu’à la fin de l’année. » L’inauguration s’étendra sur le mois de septembre Une fois dans les murs, le plus gros restera encore à faire. « On va avoir énormément de boulot pour être en capacité technique d’accueillir des spectacles. Il faudra tout tester, les réseaux, le matériel, la lumière, le son, l’informatique… » De quoi occuper l’équipe technique pendant quelques bonnes semaines. Ensuite, en septembre, tout ouvrira en même temps : salles de spectacle, cinéma, restaurant. Une cérémonie officielle sera organisée à la mi-septembre - « on attend confirmation pour la date, cela dépendra des invités ». La ministre de la Culture, sûrement ; le président Macron, qui sait ? Mais pour les habitants, c’est un mois inaugural qu’Olivier Atlan annonce. « L’objectif est que la population s’approprie ce nouveau bâtiment le plus vite possible, qu’il devienne un lieu de vie, souligne-t-il. Tout ce qui sera fait pendant ce mois y contribuera. » « L’objectif est que la population s’approprie ce nouveau bâtiment le plus vite possible, qu’il devienne un lieu de vie. Tout ce qui sera fait pendant ce mois inaugural y contribuera. » Dotée de ce nouvel outil, la Maison de la Culture continuera ses actions de décentralisation dans le département, mais s’attachera tout de même, au moins pendant les deux prochaines saisons, « à faire fonctionner ce bâtiment à plein. On va essayer de l’ouvrir sept jours sur sept, avec des week-ends complets, plus de spectacles accueillis. Il faudrait qu’il y ait toujours de la lumière… » Place Séraucourt, à Bourges, les salles de spectacle de la nouvelle Maison de la Culture prennent forme [photos] Entre 2 Murs Contrairement à l’habitude, le programme de la saison 2021-2022 ne sera pas dévoilé avant le mois d’octobre. Mais la période de déconfinement s’ouvre à propos pour permettre à la Maison de la Culture de tourner symboliquement la page.

Une programmation intitulée Entre 2 Murs devait débuter le 18 mai. Elle commencera avec un jour de retard, le 19. « Je ne voulais pas que la saison s’achève à l’auditorium et qu’on se retrouve en septembre dans la nouvelle maison. »

D’où cette séquence de spectacles destinée à faire le lien, et qui, finalement, se prête plutôt bien aux contraintes sanitaires, avec ses jauges réduites.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 15, 2021 9:57 AM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 14 mai 2021 Crédit photo de couverture : Jean-Louis Fernandez. Parages 09 – La Revue du Théâtre National de Strasbourg – numéro Spécial Claudine Galea. Diffusion et distribution : Les Solitaires Intempestifs en partenariat avec SODIS et theadiff.

Pour illuminer la force transgenre – théâtre, roman, radio, ouvrages pour la jeunesse – d’une oeuvre prolifique, la revue convoque auteurs, artistes de théâtre et de cinéma, chercheurs : une pluralité d’approches et de témoignages pour saisir une écriture de l’intime, intense et décapante, qui interroge l’expérience d’être au monde, hantée par la violence des pulsions et du désir, la soif de libération, les blessures de l’enfance et de l’adolescence (Quatrième de couverture). Claudine Galea est à l’honneur de la revue Parages n°9 dont le rédacteur en chef Frédéric Vossier livre un entretien avec l’autrice – « Se retourner sur la langue » -, à propos de l’acte d’écrire. Sont évoquées les questions de paysage mental, de rapport organique et noueux à la langue. Claudine Galea dit ne plus croire à « l’adresse », notamment au théâtre : « On écrit sans destinataire. La destination a lieu si l’écrit parle aux autres. Cela ne peut pas se décider tout seul, toute seule. C’est une reconnaissance réciproque. La littérature est sans adresse, et les textes pour la scène font (pour moi) partie de la littérature. Ecrire vient d’avant soi et va ailleurs que soi. L’adresse est là, incluse ou forclose. Forclos, l’écrit n’atteindra personne. » (p.19) Sont publiés, à cette occasion, deux incipit de deux textes inédits : Nul soleil autre que le tien (d’après Les Hauts de Hurlevent d’Emily Brontë, d’une part et d’autre part, En allant vers Off Limits, un texte en cours d’écriture qui exhume la trace perdue d’Arthur Adamov et de son légendaire Off Limits, soit le chantier d’un nouveau déblaiement. On a plaisir à lire La vie de côté (été 2020), une correspondance écrite entre l’autrice et le « classique contemporain » Philippe Minyana, un échange sur ce qu’« écrire » veut dire. Ainsi, quelques lignes significatives de l’écrivain : « Bon, il ne faut pas se prendre au sérieux. Le syndrome Duras. Mais je suis sensible aux émotions que tu décris. Je les connais. Nous sommes des anxieux qui avons peur des changements de saison; qui avons peur du monde; l’effroi des événements qui font l’histoire; en ce moment, cette incertitude; l’écriture est sans doute liée à ça. A l’inconfort d’être au monde. Relire Cioran. L’écriture comme preuve d’une survie possible; tenir bon, pour ne pas se laisser aller. Se signaler. Être lu. Être relié. On a aimé les livres. On veut entrer dans des livres… » ( p.54) Suit une Conversation électronique sur l’écriture et la jeunesse de Philippe Dorin, Claudine Galea, Sylvain Levey et Nathalie Papin, auteurs pour la jeunesse, qui livrent par courriels leur réflexion sur le sens, l’exigence et la valeur d’une littérature pour les petits, les moyens et les plus grands. Claudine Galea clôt à sa manière sincère ces échanges par mails : « Ce qui me frappe, c’est la légèreté, que je devrais peut-être appeler allant ou élan, quand on écrit pour les enfants. Je me permets le ON parce que je ressens cela chez chacun de vous, à vous lire. N’y va-t-on pas avec autant d’allégresse parce que la joie que les enfants mettent à recevoir, à accueillir, est première ? Joie, excitation, curiosité, et aussi effronterie, malice. Je me sens moins seule quand j’écris vers l’enfance. Et vous ?… (p.63) Des auteurs autres encore évoquent la violente secousse que représente l’oeuvre de Claudine Galea : Au-dessous de l’image portfolio de Philippe Malone, Une Mère normale Une Fille sublime de Pauline Peyrade où elle s’adresse à Claudine Galea, évoquant « sa méthode ». Elle découpe, extrait, expose et commente des morceaux de l’oeuvre, évoquant des relations d’«hainamoration » (Lacan), entre les mères et les filles : un hommage-éclairs. Suit Un désenfantement de Christophe Pellet, et encore Variations autour de corps minéraux de Marina Skalova. Des artistes témoignent de la façon dont ils ont traversé les textes de Claudine Galea : Je reviens de loin / Serre moi fort (voyage aller-retour) du cinéaste Mathieu Almaric qui sort en 2021 un film Serre-moi fort, d’après le texte de 2003 de Claudine Galea, Je reviens de loin. Le cinéaste témoigne à la fois de l’éclat de son bouleversement et de son approche cinématographique. Stanislas Nordey, acteur, metteur en scène et directeur du Théâtre National de Strasbourg, signe de son côté, La Solitude du coureur de fond, faisant référence au texte de l’autrice en majesté de Parages 09, texte intitulé Au bord – soit la découverte d’une énonciation radicale impulsée par l’impudeur d’une réflexion politique, exploration des profondeurs inavouables de nos vies intimes. « Auteur, autrice, écrivain, écrivaine, le débat fait rage aujourd’hui et c’est bien. Cependant quand je titre cet article, après maintes corrections, j’en reviens toujours au coureur de fond. C’est mystérieux pour moi, mais ce qui traverse cette oeuvre toujours en perpétuel questionnement (cette quête infinie du lieu juste où écrire, ce remuement formidable, ce doit être épuisant), c’est une façon délibérée et joyeusement déplaisante d’échapper au genre, dans tous les sens du terme… » (p.113) Quant à la comédienne Cécile Brune, dont les propos sont recueillis par Frédéric Vossier, acquiesçant à la proposition de Stanislas Nordey d’incarner la parole frontale d’Au bord, alors en pleine préparation et répétitions, elle raconte dans Descente à nu le chemin du texte en elle. Stanislas Nordey la évoqué un texte dur, âpre, sans concession qui pourrait heurter la bien-pensance. L’incarnation de cette parole risque d’être éprouvante. Prévenue, Cécile Brune écrit : « Pour en revenir à la fameuse photo du Washington Post, celle qui est au centre du texte et qui montre une soldate tenant en laisse un prisonnier irakien, il se trouve qu’elle sidère l’autrice au point de l’inhiber dans son écriture… On trouve une écrivaine face à la difficulté physique et morale d’écrire… Cette photo fonctionne comme un révélateur…Claudine est donc obligée de revenir à la photo, à sa difficulté d’écrire à partir et à propos de cette photo en essayant de comprendre ce qui fait échec à l’écriture, ce qui est resté bloqué, le poids des relations avec sa mère, le noeud d’un rapport passionnel avec son ex-compagne. Tout cela est relié au leitmotiv de la laisse. Le maître-mot du texte. Et cela fait miroir avec soi : on a tous en nous une part de la laisse, une part de la soldate, une part du supplicié. C’est une réflexion qui part de l’observation de l’atrocité brute de la torture et qui se heurte à la découverte de l’attirance/répulsion pour la soldate. Cela conduit à réinterroger le désir sexuel, la prédisposition à un sadomasochisme latent, enfoui, au fond de soi. » (pp.118/119) Le metteur en scène Jean-Michel Rabeux se penche sur l’oeuvre de Claudine Galea, livrant Neurones miroirs, l’expérience d’un « foudroyage », à la façon de Derrida, le choc explosif d’un démantèlement des fondations, à partir de deux textes, Au bord et Un sentiment de vie (éditions Espaces 34) – expérience radicale. Il crée le premier en 2013, et crée le second à l’automne 2021. A propos d’Au bord, un extrait de Jean-Michel Rabeux : « Pour aller là, le texte interpelle l’enfance, parce que ce qui nous fait écrire, ou jouir, ou peindre, ou mettre en scène, dans ce sens-là c’est pareil, ce qui, secrètement, nous fait agir, ce sont les cicatrices de nos douleurs ou de nos merveilles enfantines. Nous tous, je veux dire que tous les êtres humains répondent de ces cicatrices, le reste c’est de la construction pour y échapper, pour domestiquer, pour survivre. Alors le texte se tourne vers la mère, il se tourne vers le père, il les convoque, les remémore. Ils semblent bien, les géniteurs, devoir répondre de cet au-bord-des-lèvres. » (p.124) A propos d’Un sentiment de vie de Claudine Galea, quelques lignes encore du même metteur en scène : « Dans Au bord, elle affronte le féminin du familial, ici c’est le masculin surtout. Elle se penche sur son père. Un père pied-noir, militaire de trois guerres, 39-45, Indochine, Algérie. Un père réac quoi, mais si doux. Une mère communiste, beaucoup moins douce, « l’un viscéralement anticommuniste l’autre viscéralement anticolonialiste (…) Le militaire ne frappait pas l’antimilitariste oui ». Waouh ! Ce n’est pas comme on lit dans les journaux ! Pas vraiment mainstream. On attendait l’inverse, peut-être… » (pp.125/126) Relevons encore le post-scriptum de Jean-Michel Rabeux : « Autrice, mot d’usage courant du Moyen Âge à la Renaissance pour désigner une femme de lettres. Il est interdit par l’Académie Française à la fin du XVII ème siècle. Il vient du latin autrix, il est récurrent chez Saint-Augustin, auctor est son masculin. En français, il est le féminin d’auteur, comme actrice est le féminin d’acteur, lectrice celui de lecteur, etc. celui d’etc… » (p.127) Critique de théâtre, Chantal Boiron mène un entretien avisé avec la comédienne Claude Degliame sur l’oeuvre de Claudine Galea, « Une histoire qui regarde chacun ». L’actrice talentueuse interprétait en 2014 à la MC93 de Bobigny Au bord de Claudine Galea dans la mise en scène de Jean-Michel Rabeux. Claude Degliame s’apprête à interpréter sous la conduite de celui-ci, en septembre 2021 au Théâtre de la Bastille à Paris, une autre pièce de la même autrice, Un sentiment de vie (Editions Espaces 34). Claudine Galea, commente-t-elle, « parle à chacun, de nos plongeons, de nos morceaux sensibles de vie, de nos corps qui tombent et se relèvent, du monde quoi ! Alors, ça donne vraiment envie à l’actrice que je suis de prêter ses jambes, sa bouche, son souffle, son âme, de servir de relais. On ne peut pas y arriver, mais on se relève quand même, c’est le jeu. Une danse, dit-elle. » (p.135) Le chorégraphe n+n Corsino et Claudine Galea signent Dancing Conversation – portfolio. La comédienne Marie-Sophie Ferdane écrit Claudine/ Patti/ Claudine : l’actrice incarne sur les scènes la parole de l’adolescente du Corps plein d’un rêve,depuis 2016. Elle joue ainsi Sept Vies de Patti Smith, une mise en scène de Benoît Bradel, directeur artistique de la compagnie Zebraka qui a adapté le texte pour en proposer une partition théâtrale et musicale. Marie-Sophie Ferdane révèle avec humour l’expérience de cette incarnation vive qui dévoile la genèse et la puissance du désir. Claudine Galea, apprend-on, est certes née à Marseille, mais sa naissance véritable a eu lieu à Ensuès-la-Redonne, le village dans lequel elle a entendu pour la première fois Patti Smith, à l’anniversaire d’une copine. « Vous croyez vivre, et puis un jour tout d’un coup, la lumière se fait sur le vertige de la vie, l’infini de ses possibles. C’est mystérieux, un peu terrifiant, et cela change le cours de votre vie à jamais. C’est Claudel, derrière son pilier d’église, c’est Claudine qui entend chanter Patti, c’est beaucoup de jeunes gens, la première fois qu’ils osent monter sur une scène et qu’ils découvrent dans ce noir soudain, dans cette disparition du monde réel, le chant infini qu’ouvre le théâtre. », écrit Marie-Sophie Ferdane. (p.147) Marguerite Gateau, réalisatrice à Radio France, évoque son compagnonnage artistique avec Claudine Galea, Claudine et le Bel Echange – une collaboration radiophonique de vingt ans, la révélation d’une dimension littéraire à part. La directrice des Editions Espaces 34, Sabine Chevallier, éditrice fidèle qui publie le théâtre de Claudine Galea depuis 2003 avec Je reviens de loin, est interviewée par Chantal Boiron : Claudine Galea ou le Corps-à-corps avec l’écriture. Journalistes et chercheurs sondent la profondeur d’une oeuvre complexe, intense et furieuse, parfois amorale mais lumineuse : Juliette de Beauchamp, dramaturge, Philippe-Jean Catinchi, critique littéraire, Sylvain Diaz et Sabine Quiriconi, enseignants-chercheurs en études théâtrales. Enfin, Jean-Luc Nancy, philosophe que la question du tragique au théâtre ne laisse pas indifférent, offre avec générosité une réflexion scénique de Au Bord, l’oeuvre-Gorgone de l’écrivain, Notes pour imaginer une mise en scène de Au Bord de Claudine Galea : « La première imagination concerne, bien sûr, la distribution. Il est pour moi nécessaire qu’il y ait deux comédiennes; d’une part, il y a deux moments distincts du texte, le premier en lignes, phrases ou alinéas détachés comme des vers (paradoxalement, cela ressemble à un chœur de tragédie bien qu’il n’y ait qu’une voix); page 20, commence le second moment, long monologue serré sans ponctuation ni passage à la ligne (sauf vers la fin). D’autre part, la voix, certes unique malgré cette rupture entre les deux moments, ne cesse pas de s’adresser à elle-même, de parler d’elle (« je pense que je… », « je suis celle qui… »), bref de se dédoubler comme d’ailleurs toute voix le fait dès qu’elle résonne… De manière générale, l’écriture de Claudine Galea est rythmique, faite de scansions brèves. C’est une succession d’arsis et de thesis – pour prendre la vieille terminologie prosodique, de temps levés et de temps posés. Tout près de la fin, ici, elle écrit : Je pense que c’est un vertige / Je pense que j’écris pour ne pas tomber. Toute écriture, peut-être, toute mise en forme (en scène, en acte, en oeuvre) est faite pour ça. Mais pas tout le temps sur le même mode. Ces lignes, cette scansion viennent au bout de ce texte. Il aura fallu sentir tout le temps le risque de la chute. C’est aussi pourquoi j’imagine qu’il pourrait être juste que la comédienne debout (chacune à son tour) vacille un peu parfois et se tienne au mur… » (pp.212/213) Une actualité Claudine Galea que la revue Parages commente, explore et analyse avec soin, pertinence et rigueur. Ainsi, Au Bord sera créé au TNS le 21 juin 2021 (du 21 au 29 juin, relâche le 24 juin) par Stanislas Nordey, et repris en avril 2022. Autre texte et autre mise en scène, Un Sentiment de vie (éditions Espaces 34) est créé le 20 septembre 2021 au Théâtre de la Bastille par Jean-Michel Rabeux, avec Claude Degliame et Nicolas Martel, et par Emilie Charriot, en allemand, le 17 octobre 2021 au Theater Basel (Bâle, Suisse), puis en français au TNS lors de la saison 2021-22, avec Valérie Dréville, actrice associée au TNS. Au cinéma, le film Serre-moi fort de Mathieu Almaric, adapté de la pièce Je reviens de loin (éd. Espaces 34), sort à l’automne 2021. Véronique Hotte Parages 09 – La Revue du Théâtre National de Strasbourg – numéro Spécial Claudine Galea. Diffusion et distribution : Les Solitaires Intempestifs en partenariat avec SODIS et theadiff.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 14, 2021 7:07 AM

|

Par Amélie Blaustein Niddam dnas Toutelaculture.com 7 mai 2021 La première aurait dû avoir lieu le 4 novembre 2020, mais le second confinement a empêché la pièce fleuve, quatre fois deux heures, de voir le jour. C’est finalement le 7 mai que les programmes du Festival d’Automne ont été distribués et que, dans la Commune occupée, l’histoire du théâtre a pu être merveilleusement racontée. Occuper et jouer C’est donc devant les occupants de la Commune et devant les professionnels que le metteur en scène proposait l’intégralité de son spectacle Théories et pratiques du jeu d’acteur (1428-2020). Une bibliothèque vivante pour l’art de l’acteur-chapitres 1 à 28. À projet fleuve, titre fleuve mais titre clair ! C’est cela que fait Kurvers, dans les corps et les voix de Evelyne Didi, Camille Duquesne, Julien Geffroy, Michèle Gurtner, Mamadou M Boh, Caroline Menon-Bertheux et Yoshi Oida : raconter, transmettre de façon thématique l’histoire de l’art de l’acteur. Discours de la méthode Le procédé scénographique est emprunté à Jérôme Bel dont Maxime Kurvers fut l’assistant. Comme son maître, il dresse des portraits d’artistes, leur donne la parole dans un espace vide prêt à être rempli de corps et de mots. Ici, le procédé est légèrement différent puisque ce sont des portraits d’œuvres qui sont portés sur la scène. Chaque livre est choisi par l’acteur ou l’actrice en collaboration avec Maxime Kurvers dans un procédé souvent proche de la conférence. Et dans une introspection, le livre et l’interprète ne font qu’un et, bien évidement, chaque chapitre nous permet de rencontrer un acteur ou actrice. Etre en scène Nous avons eu la chance de pouvoir « lire » les chapitres 1 à 14, en deux fois deux heures, avec une pause fort agréable dans le grand jardin attenant au théâtre, cela se note ! Quand nous quittons La Commune, deux autres temps sont à venir. Ne vous attendez pas à une histoire du théâtre, ce n’est pas le sujet même si vous allez en découvrir beaucoup sur par exemple la place qu’à eu Lecoq dans la réhabilitation de la commedia dell’arte qui, on le découvre grâce à la leçon magistrale de Julien Geffroy dans un jeu d’Arlequin inoubliable, était elle oubliée au milieu du XXe siècle ! Je/Jeu Quel que soit le chapitre, finalement la seule question est la place du je dans le jeu. Il y a ce chapitre à hurler de rire campé par la clownesque Michèle Gurtner devenue l’autrice américaine Stella Adler. Nous basculons en un clip de boucle d’oreille, une perruque et beaucoup d’attitude dans le théâtre juif new-yorkais où l’imagination prend le pas sur l’expérience intime. Evelyne Didi, en partant de Diderot sur la question de la maîtrise des émotions, raconte comment gérer une scène quand le réel se rappelle à vous. En 1983, elle perd une dent en plein spectacle, the show must go on, elle se démerde, demande de la colle, continue et intègre tout cela au jeu ! L’immense Yoshi Oida vient lui même porter son livre, L’acteur flottant et explique comment « avoir l’air frais », comme « une fleur », quelque soit l’âge et l’état. Camille Duquesne, elle, excelle en ancien français comme dans la corporalité de la méthode Meyerhold où elle mènera tout le groupe dans un moment qui dit qu’en matière de théâtre le corps compte plus que le contenu des mots. Cela on le comprendra aussi dans le chapitre de Caroline Menon-Berteux sur l’acteur et sa sur-marionnette de Gordon Graig. Là, nous sommes dans la beauté pure et dans l’idée, très Régy, que c’est de l’ombre que viendra la lumière. Schizophrénie de l’instant Ce qui est séduisant, sensible et fascinant ici c’est la schizophrénie de l’instant. Cela va vite sept chapitres en deux heures. Cela veut dire que l’interprète doit, en quelques minutes, nous installer dans une autre histoire, dans un autre geste. Mamadou M Boh nous montre par l’exemple que pour bien jouer, il faut être vrai, c’est-à-dire, ne pas jouer. Tous sont incroyables car tous sont différents et chacun amène son bagage, ses choix, ses parcours. Meyerhold écrit, et Evelyne Didi raconte que c’est sa phrase préférée : « Le mouvement est la base de toute manifestation théâtrale, c’est-à-dire de toute manifestation collective ». Il y a évidement souvent de la beauté dans Théories et pratiques du jeu d’acteur, beaucoup de virtuosité. Il y a l’affirmation que le corps, que le mouvement est une parole. Et que l’imagination, qu’elle puise sa source dans la réalité ou dans la fiction, peut remplir la scène. Il n’est pas inutile, surtout en ce moment, de rappeler que jouer c’est sérieux, c’est un métier, dur. Essentiel quoi. Quant aux dates de représentations publiques, normalement le spectacle doit être repris au Festival d’Automne. À suivre. Visuel ©Willy Vainqueur

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 14, 2021 4:44 AM

|

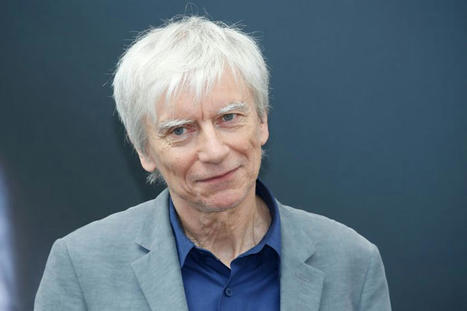

Propos recueillis par Fabienne Darge (Lausanne (Suisse), envoyée spéciale du Monde) 14 mai 2021 Vincent Baudriller, le 5 mai 2021, à Lausanne (Suisse). ILKA KRAMER L’ancien codirecteur du Festival d’Avignon revient, dans un entretien au « Monde », sur les leçons, numérique et écologique, à tirer de la crise liée au Covid-19.

Après avoir dirigé le Festival d’Avignon en compagnie d’Hortense Archambault de 2004 à 2013, Vincent Baudriller, 53 ans, est à la tête du Théâtre Vidy de Lausanne, plaque tournante de la création européenne, depuis 2013. Les antennes toujours pointées vers le futur, il analyse les leçons – numérique et écologique, notamment – à tirer de la crise due au Covid-19, alors que son théâtre, comme beaucoup d’autres institutions culturelles suisses, a rouvert, jeudi 22 avril, dans le cadre strict d’une jauge de spectateurs limitée à cinquante personnes. Le Théâtre Vidy est un poste-clé de la création scénique européenne. Quels vont être les effets de la crise sur cette création ? Il faut d’abord dire que le paysage européen est très contrasté, entre les pays du nord de l’Europe – l’Allemagne, la France, la Belgique, la Suisse… – où les aides publiques ont permis à la culture subventionnée de traverser la crise, et ceux du sud de l’Europe – Italie, Espagne, Grèce – où les aides sont moindres voire inexistantes, et où il va y avoir de gros dégâts économiques et sociaux sur la culture. Va-t-il y avoir au niveau européen un embouteillage de créations similaire à celui qui va se produire en France, avec ses conséquences : ralentissement de la production, diffusion limitée des spectacles ? L’embouteillage va en effet avoir une dimension européenne, mais il va lui aussi être vécu différemment selon les zones. Dans toute l’Europe de l’Est, en gros de Berne à Moscou en passant par l’Autriche et la Pologne, les théâtres fonctionnent avec des troupes permanentes et un système de répertoire, ce qui va leur permettre de continuer sans trop de problèmes. En Europe de l’Ouest, de Lausanne à Londres en passant par Madrid ou Lisbonne, où on rassemble des équipes pour monter des spectacles, ce sera plus compliqué : la nécessité de récupérer nombre de spectacles créés pendant la crise va entraîner ce fameux embouteillage qui va ralentir l’activité de création pendant trois saisons. Beaucoup de projets vont être reportés ou abandonnés, et bien entendu ce sont les plus fragiles qui seront le plus durement touchés. Les aides sont donc d’une importance capitale, et notamment le dispositif de l’année blanche pour les intermittents du spectacle, crucial pour une grande partie de la profession, en France et par ricochet en Europe. Lire aussi : Intermittents du spectacle, un prolongement de l’année blanche et des « filets de sécurité » pour 2022 Quelles réflexions retirez-vous de cette période sur les relations entre le spectacle vivant et le numérique ? On a été profondément empêchés dans ce qui est l’essence même du théâtre, c’est-à-dire la réunion d’êtres humains qui respirent ensemble dans un même espace et une même temporalité. Il fallait réagir, augmenter notre créativité, notre capacité à nous adapter. A Vidy, on a donc fait pas mal de choses sur le partage digital du théâtre, sans jamais oublier que le partage digital du théâtre, ce n’est pas le théâtre. C’est la grosse différence avec la performance, où le film de la performance fait œuvre : les films de Marina Abramovic, par exemple, sont exposés dans des musées, et ils font œuvre. Un film de théâtre ne fait pas œuvre, c’est fondamental de le comprendre. Une fois cela dit, on a décidé d’assumer comme on le pouvait notre mission de service public de la culture, pour arriver à garder le lien avec les spectateurs. Et quand on est complètement fermés, cela passe par le numérique. On a essayé de faire du sur-mesure, en s’ajustant en permanence, entre le streaming, les captations diffusées en direct, les spectacles sur Zoom, la mise en ligne de spectacles importants de l’histoire du théâtre, et le partage de débats et de conférences… Cette ouverture sur le numérique vous a-t-elle permis de toucher de nouveaux publics ? Oui, très nettement. Au niveau du partage du théâtre et de la médiation, le numérique permet d’amplifier le travail avec les publics qui ne peuvent pas venir facilement au théâtre, dans les écoles, le milieu carcéral, les hôpitaux… Sur Contre Enquête, spectacle de Nicolas Stemann inspiré du livre de Kamel Daoud, relecture postcoloniale de L’Etranger de Camus, cela a ainsi permis aux enseignants de réaliser tout un travail préparatoire avec leurs élèves. On poursuivra ce type de travail à l’avenir, quand le théâtre aura vraiment rouvert. Je pensais que le public allait peut-être commencer à en avoir assez de ce rapport digital au théâtre, mais ce n’est pas le cas, quelque chose s’est créé là qui peut stimuler la qualité des captations de théâtre, et participer de ce qui a toujours été mon but : l’extension du domaine du théâtre, amplifier la capacité du théâtre à faire parler et réfléchir. Vidy a pris, depuis quelques saisons déjà, un net virage écologique, à la fois au niveau de sa programmation et du fonctionnement même du théâtre. Pourquoi fallait-il selon vous absolument prendre ce virage ? Comme beaucoup de monde aujourd’hui, j’éprouve le sentiment qu’il faut profondément réinterroger et revoir le fonctionnement de la société, l’économie, les modes de vie, en fonction des perspectives, de plus en plus claires, concernant les dégradations de vie futures sur notre planète. Je trouvais que l’on ne parlait pas suffisamment de ces questions sur les plateaux. Je me suis dit qu’il fallait mobiliser bien plus sur cette question, et cette réflexion globale est devenue centrale dans la vie à Vidy. D’autant que nous entamions en cette saison 2020-2021 un vaste chantier de rénovation du théâtre. Quand on construit un nouvel équipement, il est fait pour durer quelques années, et on se demande ce que ce sera, un théâtre, dans vingt ou trente ans – et ce que ce sera, de vivre dans trente ans. Comment incite-t-on les artistes à travailler sur ces questions ? On leur passe commande ? Il s’agit plus de stimulation que de commande, et de regrouper des artistes qui travaillent sur ces questions depuis plusieurs années, comme l’auteur Frédéric Ferrer, avec son Atlas de l’anthropocène, ou la metteuse en scène britannique Katie Mitchell, qui a été la première artiste de théâtre de dimension internationale à mettre la question de la durabilité au cœur de sa pratique. On a aussi décidé d’aider des artistes qui se disaient intéressés par ces questions mais pensaient manquer des outils nécessaires pour les aborder. On a inventé un cycle, « Imaginaires des futurs possibles », où des artistes comme Laetitia Dosch et François Gremaud ont rencontré régulièrement des universitaires et penseurs comme Dominique Bourg, Cynthia Fleury, Bernard Stiegler ou, plus récemment, Vinciane Despret. Comment le théâtre peut-il articuler le local et le global, alors qu’il est devenu international, et que nombre de spectacles tournent dans le monde entier ? Cette interrogation est au cœur d’un autre de nos projets, appelé « Théâtre durable ? ». Il est né de discussions avec Katie Mitchell, donc, et avec le chorégraphe Jérôme Bel, qui ont déclaré qu’ils ne voyageraient plus en avion. Or leurs spectacles tournent dans le monde entier. Et il ne s’agit pas non plus de se replier sur soi-même : le théâtre a besoin de circuler, de la rencontre avec l’autre. Katie Mitchell et Jérôme Bel, qui vont tous deux créer un spectacle à Vidy la saison prochaine, ont donc imaginé une formule intéressante. Ils vont rester chez eux, et penser un spectacle qui va être créé par une équipe locale à Vidy – acteurs, dramaturge, techniciens. Et ce spectacle va faire l’objet d’un script, une partition comme on en écrit plus souvent dans le domaine de la danse. Ce script servira de base à d’autres équipes européennes, qui le mettront en musique avec leurs propres acteurs, dramaturges et techniciens. Le spectacle voyagera, mais pas les artistes qui le créent. Le projet est en train de prendre de l’ampleur, avec treize théâtres associés sous la houlette du Théâtre de Liège, lui-même porteur d’un projet intitulé « Théâtres en transition ». Cette réflexion sur l’écologie théâtrale amène-t-elle de nouvelles formes ? Oui, notamment grâce au rapport qui change entre le théâtre et le vivant, et donc entre le théâtre et l’espace naturel et l’animal. Ce n’est pas pour rien qu’on nous appelle un art vivant : le théâtre interroge cette question du vivant, du présent, de la coprésence. On travaille en étroite collaboration avec le ShanjuLab, un lieu inédit dirigé par Judith Zagury, qui explore les manières de faire participer des animaux à des spectacles. Cette collaboration a notamment permis à Laetitia Dosch de créer Hate, son spectacle avec un cheval, et à Stefan Kaegi d’imaginer Temple du présent, création avec un poulpe. En ouverture de la saison prochaine, on emmènera le public au ShanjuLab, situé dans un village à une vingtaine de kilomètres de Lausanne, pour un projet de coexistence entre humains et animaux. Fabienne Darge(Lausanne (Suisse), envoyée spéciale)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 13, 2021 4:03 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan 12 mai 2021 Photo : François Clavier et Claude Guedj © Claire HALOUCHER Servie par deux formidables acteurs, pour son troisième spectacle, Pauline Masson adapte avec tact « Le Vieux Roi en son exil », récit autobiographique de l’écrivain autrichien Arno Geiger resserré sur l’histoire d’un couple que forme un fils, Arno, et son père, August, atteint de la maladie d’Alzheimer. « Puis, un jour, ce devait être vers 2004, il cessa d’un coup de reconnaître sa propre maison. Cela se produisit avec une vitesse surprenante, frappante, de sorte que nous ne pûmes d’abord y croire. Longtemps nous refusâmes d’accepter que notre père pût avoir oublié quelque chose d’aussi évident que sa propre maison. A un moment, je ne supportais plus ses instances et ses supplications, il répétait toutes les cinq minutes qu’on l’attendait à la maison, c’était intolérable. Alors je l’entraînais dans la rue et lui annonçais: La voici, ta maison ! » Ainsi dans Le Vieux Roi en son exil, l’écrivain autrichien Arno Geiger parle-t-il de son père sur lequel il voit progresser la maladie d’Alzheimer. Après avoir mis en scène Les Epiphanies (lire ici), poème d’Henri Pichette réputé injouable et d’ailleurs peu joué depuis sa création par Gérard Philipe et Maria Casarès, puis adapté Entre ciel et terre, le roman de l’Islandais Jón Kalman Stefánsson (lire ici), Pauline Masson, resserrant le texte initial, s’offre un nouveau tête-à-tête d’une belle intensité entre un fils, Arno, et son père, August. Rôles respectivement interprétés avec force par François Clavier et Claude Guedj. La scénographie, volontairement non réaliste, dit simplement le dedans et le dehors, l’intérieur et l’extérieur des lieux et des êtres. Le fils est aussi le narrateur qui nous raconte la vie rude de son père né en 1926 dans une famille de paysans de dix enfants où seul « l’Ancien avait droit à du miel, sauf le dimanche où c’était miel pour tous ». A 18 ans, il sera envoyé sur le front de l’est, fait prisonnier par l’Armée rouge, rêvant de revenir à la maison, maison où bien plus tard, quitté par son épouse après trente ans de vie commune et de nombreux enfants bientôt, malade, il dira vouloir être dans sa maison tout en y étant déjà. Le fils est tour à tour le récitant, l’observateur et le partenaire du père, lequel se dérobe, là et pas là, insaisissable, désarmant. Ce qui nous vaut d’étonnants et drôlatiques dialogues dignes du théâtre de l’absurde. Comment retrouver ce père qui est devenu autre, qui se dérobe au point d’apparaître parfois comme un étranger ? Comment renouer ? Comment atteindre une complicité qui n’avait peut-être jamais existé entre ces deux êtres ? C’est cette quête, finalement victorieuse mais précaire, que nous raconte le spectacle. A travers cette vie d’un vieil homme qui perd ses repères, Geyser entend dire « la maladie du siècle », un siècle qui a vu ses bases voler en éclats, « tous piliers effondrés ». La détresse de l’un engendre celle de l’autre, cependant leur union façonne leur force commune. L’éloignement les rapproche. L’empathie va grandissante bien que trouée, friable et fragile, elle est une conquête, par delà la démence, elle aussi grandissante. Vient le moment où, après dix ans, frères et sœurs décident de mettre le vieux père en maison de retraite. Le fils vient le voir. « Ces heures-là s’étirent, et j’ai le temps de prêter attention à bien des détails. Rares sont ceux qui échappent à ma vigilance, j’ai l’esprit net et lucide, toutes les choses affluent en moi, précises, comme si une vive lumière m’entourait soudain. C’est une singulière configuration. Ce que je donne à mon père, il ne peut pas le retenir. Ce qu’il me donne, je le retiens de toutes mes forces. » Spectacle créé début mai lors de deux représentations données devant un public de professionnels au Théâtre municipal Berthelot à Montreuil où il sera repris la saison prochaine lors d’une tournée en cours de construction.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 12, 2021 1:38 PM

|

Par Joëlle Gayot dans Télérama le 12 mai 2021 Fermé depuis octobre et occupé par les intermittents en lutte, le Théâtre de l’Odéon s’apprête à rouvrir le 19 mai prochain avec la reprise de “La ménagerie de verre”, de Tennessee Williams. Jauge réduite, programmation limitée, occupation des lieux… son directeur nous confie ses doutes et espoirs pour réussir le déconfinement. Le 19 mai au soir, Isabelle Huppert revient à l’Odéon-Théâtre de l’Europe pour reprendre La Ménagerie de verre, de Tennessee Williams, un spectacle interrompu par le premier confinement. Le directeur Stéphane Braunschweig se prépare donc à une réouverture... que l’occupation de son théâtre par les intermittents pourrait bien perturber. Êtes-vous prêt à ouvrir le 19 mai, date où le public pourra enfin revenir dans les salles de théâtre ?

Nous le sommes. Nous nous préparons depuis un mois, c’est le temps qu’il nous a fallu pour tout mettre en œuvre. Quel est l’impact de la jauge d’accueil, fixée dans un premier temps à 35 % ?

Nous reportons à l’Odéon-Berthier (Paris 17e) le spectacle de Célie Pauthe, Antoine et Cléopâtre. Une jauge à 35 % n’aurait permis d’accueillir que 150 personnes, un nombre trop faible. En revanche, nous reprenons dans le 6e arrondissement La Ménagerie de verre, mis en scène par Ivo van Hove. Nous pouvons accueillir 290 personnes sur un total de 840. Ça en vaut la peine. Nous avons modifié les placements pour respecter l’écart des deux sièges. La Ménagerie de verre affiche complet sur cette jauge réduite. La location a été prise d’assaut par un public avide de revenir. À l’Odéon occupé, la culture entre en résistance N’est-ce pas frustrant d’afficher si vite complet ?

C’est mieux que de répéter pour rien pendant des mois. En tant que théâtre public, nous devons ouvrir. Nous recevons des subventions pour que les spectacles soient joués. Ces subventions nous permettront d’amortir les déficits induits par les jauges faibles. Ce n’est pas le cas des théâtres privés dont l’ouverture est rendue complexe, voire impossible, par ces limitations. Trois spectacles se joueront à l’Odéon jusqu’à la date du 10 juillet. Pourquoi ne pas avoir ouvert tout l’été ?

C’est inenvisageable. Depuis septembre, nous avons préparé cinq créations au lieu des deux ou trois que nous effectuons d’habitude. Les équipes permanentes arrivent au bout des heures qu’elles doivent accomplir dans l’année. “Un gros embouteillage se profile.” La crise a-t-elle modifié la saison 2021-2022 ?

Nous avons tenté de reporter le plus possible les spectacles annulés et de maintenir au maximum les nouveaux, en veillant à un bon équilibre entre les uns et les autres. Un gros embouteillage se profile. Si on veut soutenir l’emploi et la création, on ne peut pas se contenter de décaler la saison écoulée vers la prochaine. Pour cette raison, il y aura dans nos murs plus de spectacles qu’à l’ordinaire. Et un projet (celui de Tiphaine Raffier) que nous proposerons au théâtre Nanterre Amandiers. Faut-il encourager ce type de collaboration entre théâtres franciliens ?

Ce serait bien. À cette nuance près que la plupart des lieux sont dans des situations d’embouteillage. Ce n’est pas simple d’y trouver des créneaux disponibles, d’autant plus qu’à l’Odéon, nous programmons sur des durées de trois à quatre semaines. Une régulation peut avoir lieu à l’horizon de la saison 2022-2023, en pariant sur une évolution positive de la crise sanitaire. Les conséquences de l’interruption se feront sentir au moins sur toute l’année prochaine. Allez-vous adapter les formules d’abonnement pour un public susceptible de réserver au tout dernier moment ?

Nous ne changeons rien. À l’automne 2020, nous avons constaté que les gens prenaient leurs places tardivement. Mais à partir du moment où la couverture vaccinale aura produit ses pleins effets, et sous réserve d’un surgissement de variants récalcitrants, nous reviendrons dans un système normal. Seul un retour du « stop and go » pourrait compliquer la tâche. Les annonces d’Élisabeth Borne, ministre du Travail – prolongation de l’année blanche pour les intermittents jusqu’au 31 décembre 2021 et abaissement du nombre d’heures pour les primo-arrivants souhaitant accéder au régime – vous paraissent-elles suffisantes ?

Elles sont positives même si pas complètement satisfaisantes. Un geste clair a été fait pour protéger notre secteur. Néanmoins, il sera compliqué pour les jeunes d’intégrer le marché du travail dans la situation actuelle. Une difficulté qui guette par ailleurs l’ensemble des intermittents. Si une grande majorité des techniciens du spectacle pourra travailler, qu’en sera-t-il des artistes aux projets singuliers ? Le Théâtre de l’Odéon est occupé depuis mars par des intermittents. Comment allez-vous faire le 19 mai ?

Quarante-deux personnes occupent le théâtre jour et nuit. Lorsque j’ai appris que nous pourrions ouvrir, je leur ai expliqué que leur présence, telle qu’elle se déroule aujourd’hui, était incompatible avec une entrée des spectateurs. Les occupants ont investi l’ensemble des espaces du public, notamment le grand foyer. Je leur ai demandé de le quitter pour une autre salle. Option qu’ils ont rejetée et à laquelle ils ont répondu en suggérant de n’ouvrir que l’orchestre au public afin que eux puissent rester dans le foyer. J’ai refusé. Cela limiterait à 100 personnes le nombre des futurs spectateurs. La situation est donc bloquée. “Traiter les directeurs de nantis, c’est un discours habituel.” Avez-vous le sentiment d’être seul pour gérer ce dilemme ?

Je le suis. Comme le sont tous les directeurs de lieux, même si les cas de figure diffèrent des Centres dramatiques nationaux aux Scènes nationales en région. En ce qui concerne un théâtre national comme l’Odéon, l’État est notre tutelle. Il a fait des propositions qui vont dans le bon sens. Le problème des occupations est qu’elles portent des revendications qui vont au-delà du secteur du spectacle vivant. Il serait injuste que des exigences, sur lesquelles nous n’avons pas prise, bloquent les spectacles. La lutte sociale doit désormais trouver d’autres formes. Qui peut vous aider à dénouer le problème ?

Si j’ai bien compris ce qu’a dit la ministre de la Culture, c’est aux directeurs de lieux de prendre leurs responsabilités… La CGT Spectacle, à l’origine du mouvement, devrait, elle aussi, se montrer responsable dans un moment tel que celui-ci. Ne craignez-vous pas qu’une division dresse les uns contre les autres directeurs de théâtre et intermittents ?

Traiter les directeurs de nantis, c’est un discours habituel qui oublie le fait que nous sommes là pour redistribuer l’argent public. Nous ne sommes pas des nantis. Certes, nous avons le pouvoir de programmer, mais nous partageons les plateaux avec les artistes. J’ajoute que les moyens qui nous sont alloués ne sont que minoritairement dédiés aux productions des directeurs metteurs en scène.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 11, 2021 5:00 PM

|

Sur la page de franceinfo Culture le 11 mai 2021 Légende photo : "Roméo et Juliette" par la troupe de la Comédie-Française (VINCENT PONTET) France Télévisions a confirmé mardi que la cérémonie des Molières n'aurait pas lieu cette année, en raison de la crise sanitaire, mais le groupe va programmer cinq soirées du 31 mai au 4 juin pour mettre le théâtre à l'honneur. Le groupe public, diffuseur historique des Molières, avait indiqué fin mars à l'AFP qu'il n'y aurait pas a priori de cérémonie cette année. Un scénario que son organisateur, Jean-Marc Dumontet, espérait éviter, mais qui a été confirmé mardi. "Nous avons dû renoncer cette année à la cérémonie des Molières", a annoncé dans un dossier de presse Michel Field, directeur culture et spectacles vivants du groupe public, tout en confirmant le retour de ce rendez-vous culturel en 2022, année où l'on célébrera les 400 ans de la naissance de Molière. "7 ans de réflexion", "Papy fait de la résistance", "Les Chatouilles" Concernant les cinq soirées dédiées au théâtre sur les chaînes du groupe, France 3 ouvrira le bal le 31 mai avec "7 ans de réflexion", au théâtre des Bouffes Parisiens. France 2 suivra le 1er juin avec "Papy fait de la résistance" écrit par Martin Lamotte et Christian Clavier; et le 2 juin la plateforme France.tv proposera "Les Chatouilles ou la danse de la colère" d'Andréa Bescond et Eric Métayer.

"Roméo et Juliette" et "Le Petit-Maître corrigé" de la Comédie-Française Deux soirées dédiées à des pièces de la Comédie-Française sont également prévues : "Roméo et Juliette" et "Le Petit-Maître corrigé" le 3 juin sur la chaîne éphémère Culturebox; avant "Fables" et "Fanny et Alexandre" le 4 sur France 5. Les théâtres sont fermés en France depuis fin octobre, mais pourront rouvrir le 19 mai avec un siège sur trois disponible, et jusqu'à 800 personnes par salle maximum.

Article rédigé par

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 11, 2021 5:35 AM

|

Par Gérald Rossi dans L'Humanité - Lundi 10 Mai 2021

Avec moins de spectacles à l’affiche, le festival se tiendra du 7 au 31 juillet, selon un protocole sanitaire précis, a souligné le président d’AF&C, Sébastien Benedetto..

Avignon doit retrouver en juillet l’ambiance bouillonnante et souriante de son festival de théâtre. Ainsi, le off aura lieu du 7 au 31 juillet. C’est ce qu’a confirmé Sébastien Benedetto, le nouveau président de l’association Avignon Festival et Compagnies (AF&C), qui fédère ce off et publie le catalogue de tous les spectacles à l’affiche. Ce rendez-vous annulé l’an dernier pour cause de pandémie « sera difficile à tenir, mais il est vital pour le spectacle vivant », dit-il. En 2019, le festival avait attiré environ 300 000 festivaliers. Cette fois, des dispositions sanitaires particulières seront mises en place, a insisté le président qui, en janvier, a pris la suite de Pierre Beffeyte, démissionnaire. La volonté des compagnies invitées à « jouer le jeu » Deux principales dispositions seront mises en œuvre, explique Sébastien Benedetto : « Une jauge limitée à 60 ou 70 % de la capacité de chaque salle, afin de respecter la distanciation physique, et des créneaux de quarante à quarante-cinq minutes pour permettre le nettoyage et l’aération des salles entre deux spectacles. » Il est aussi question d’éviter aux compagnies successives de se croiser, de même pour les publics. Des dispositions particulières seront aussi mises en place dans les rues, pour faciliter la formation de files d’attente. Ces dispositions, établies par AF&C avec les services de la ville et le préfet de Vaucluse pourront s’accompagner d’autres mesures, comme la mise en place de sens uniques pour les piétons dans certaines rues, mais cela n’est pas encore tranché, ainsi que d’autres sujets comme l’installation de centres de dépistage, voire la nécessité d’un « passe sanitaire ». D’ores et déjà, des théâtres, tel Artéphile, qui a proposé aux compagnies qu’il accueille de jouer un jour sur deux afin de permettre au maximum d’entre elles de se produire, annoncent clairement leur volonté de « jouer le jeu », en respectant les principes énoncés. Même si certains tentent de revendiquer une « liberté de moyens face à ces critères sanitaires ». Sur le plan financier, le ministère de la Culture a débloqué l’an dernier « un fonds de soutien » de 800 000 euros. « Des aides sur l’emploi et pour les compagnies sont prévues », explique Sébastien Benedetto, précisant que « tous ces soutiens seront attribués selon des critères clairs et précis (…), on essaie d’aider tout le monde, mais il est inutile de faire le forcing », a-t-il prévenu. Le ministère devrait préciser ses dispositifs financiers prochainement. De son côté, Cécile Helle, la maire (PS) de la cité des Papes, insiste sur « l’urgence de pouvoir obtenir du ministère des réponses claires et précises tant du point de vue des protocoles sanitaires, des conditions d’accueil que des aides financières ». En 2019, 129 salles et lieux de spectacle du off ont accueilli environ 1 600 spectacles. Cette fois, on ne devrait guère dépasser « le millier, dans une centaine de salles » précise d’ailleurs Nikson Pitaqaj, directeur délégué du off. Plusieurs directeurs, comme Serge Barbuscia, du Théâtre du Balcon, appellent à réfléchir au futur face à une croissance constante. Guy-Pierre Couleau, président du syndicat national des metteurs en scène, tout en disant ne pas « masquer ses inquiétudes », se réjouit indirectement de cette baisse, évoquant une « reprise en main plus humaine ». Reste à savoir quel public sera au rendez-vous.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 10, 2021 9:45 AM

|

Par Sandrine Blanchard dans Le Monde 10 mai 2021 Légende photo : Des dizaines de professionnels (programmateurs et directeurs de salles) sont venus au Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA) pour assister à des lectures et performances, jeudi 6 mai 2021. PIERRE PLANCHENAULT A quelques jours de la réouverture, le 19 mai, les responsables de la scène culturelle de la ville ont hâte de retrouver le public tout en restant soucieux pour les mois à venir.

Le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine (TnBA) a rouvert avant l’heure. Jeudi 6 et vendredi 7 mai, la première édition du Focus Festival, imaginée avant la pandémie et la fermeture des lieux culturels, s’est tenue. Malgré tout. Comme une sorte d’avant-première pour patienter jusqu’à la date tant attendue de la réouverture au public, mercredi 19 mai. Seule différence par rapport au projet initial : les portes de ce centre dramatique national (CDN) n’ont été ouvertes qu’aux professionnels. Des dizaines de programmateurs et directeurs de salles ont pu assister à des lectures, performances, esquisses de spectacles présentées par des artistes « compagnons » du TnBA, comme Baptiste Amann, ou issus de l’école supérieure du théâtre, tels que le collectif Les rejetons de la reine. « Nous avons hésité à maintenir ce rendez-vous, mais il y a eu une émulation dans l’équipe, nous avons tant besoin de ces retrouvailles ! », se réjouit la directrice du CDN, Catherine Marnas. Comme en écho à ce renouveau du spectacle vivant, le comédien Jérémy Barbier d’Hiver, en ouverture de son projet Mine de rien, fait dire à son personnage : « C’est bon de se voir, de se regarder, ça fait exister. » Lire aussi Pour la culture, une réouverture dans la défiance A Bordeaux, que ce soit dans les institutions publiques ou les établissements privés, les théâtres clament : « On est prêts ! » Prêts à renouer avec le public, à appliquer de nouveau les gestes barrières, à tourner cette page douloureuse d’une culture à l’arrêt. Mais tous ne rouvriront pas le 19 mai. Soit parce que la jauge imposée à 35 %, doublée d’un couvre-feu à 21 heures, n’est économiquement pas tenable et peu attirante quant à l’ambiance dans les salles, soit parce qu’il a fallu adapter la programmation aux conditions sanitaires et faire des compromis financiers. Heureux mais soucieux Si le TnBA reprendra, dès le 19 mai, le déroulé de sa programmation avec Un ennemi du peuple, d'Isen, mise en scène de Jean-François Sivadier, et Exécuteur 14, d’Adel Hakim, par Antoine Basler, il ne pourra pas, en revanche, accueillir As Comadres, d’Ariane Mnouchkine, les comédiennes brésiliennes n’ayant pas le droit de voyager. L’Opéra de Bordeaux débutera, quant à lui, le 30 mai avec Carmen, l’essentiel en version concert. Côté théâtres privés, beaucoup préfèrent attendre la jauge à 65 % et le couvre-feu à 23 heures le 9 juin : la salle du Femina accueillera, le 22 juin, le nouveau spectacle de l’humoriste Pierre-Emmanuel Barré, et les théâtres Victoire, Molière et Trianon reprendront leurs comédies et autres pièces de boulevard la semaine du jeudi 10. « Pour fêter notre retour nous avons opté pour une formule qu’on pourrait appeler “facile, simple et pas chère” », résume Olivier Lombardie, administrateur général de l’Opéra de Bordeaux. Soit, pour 8 euros, un best of de Carmen en une heure, par l’Orchestre national de Bordeaux dans le bel auditorium. « Pour des raisons budgétaires mais également techniques, il était trop tard pour maintenir la production initiale de Carmen en version scénique au Grand-Théâtre avec 120 personnes sur le plateau, explique Olivier Lombardie. Il y a encore quinze jours, je pensais qu’on annulerait jusqu’à septembre. » Olivier Lombardie administrateur général de l’Opéra de Bordeaux : « Pour fêter notre retour, nous avons opté pour une formule qu’on pourrait appeler « facile, simple et pas chère » A quelques jours de la reprise, les responsables de la scène culturelle bordelaise naviguent entre plusieurs sentiments : heureux de rouvrir leurs portes mais sonnés par l’année qu’ils viennent de passer et soucieux face à l’avenir. Les souvenirs de cette période totalement inédite affluent. « On a fait un travail de Pénélope, certains spectacles ont été reportés quatre fois », témoigne Catherine Marnas, dont la saison 2020-2021 s’est résumée à dix-neuf représentations au lieu des cent quatre-vingts prévues. Tous gardent en mémoire le « coup de massue » du 15 décembre 2020, lorsque le premier ministre, Jean Castex, annonça la levée du deuxième confinement mais le maintien de la fermeture des lieux accueillant du public. « On l’a appris en regardant la télévision, il y avait une grande colère, une incompréhension alors que nous avions déjà une jauge réduite et une application stricte des gestes barrières », se souvient la directrice du TnBA. « Une chape de plomb s’abattait. On fermait le service public de la culture sans que cela ne suscite beaucoup de réactions. On s’est mis à s’interroger sur notre place, notre fonction dans la société », rapporte Olivier Lombardie. « On avait mal à l’âme. O.K., il fallait limiter les flux, mais pourquoi ce tout ou rien, tous les commerces ouverts, tous les lieux culturels fermés ? On avait la sensation d’être mis sous l’escalier comme un enfant puni », regrette Xavier Viton, ancien artiste lyrique devenu codirecteur de trois théâtres privés en centre-ville (le Victoire, le Molière, le Trianon), cumulant quelque 600 places. Mais, ajoute-t-il, « grâce aux aides, nos lieux sont restés debout ». Que leurs structures soient ou non subventionnées, les directeurs de lieux bordelais interrogés reconnaissent que les mesures de soutien (chômage partiel, fonds d’urgence, fonds de solidarité…) ont permis de surmonter la crise. « En mars 2020, nous avons créé l’Association des théâtres privés en régions pour faire entendre notre voix et cela a porté ses fruits pour obtenir des compensations », constate Xavier Viton, dont les lieux fonctionnent en autoproduction et font appel essentiellement à des artistes de la région. Au Théâtre Fémina, qui dépend du groupe Fimalac, la salle de 1 000 places est louée à des productions dans le cadre de tournées. « L’absence de visibilité a poussé tourneurs et producteurs à reporter leurs dates à la rentrée », explique la directrice, Malika Josse. Sur les quarante-cinq spectacles prévus en avril-mai-juin au Fémina, seuls trois ont été maintenus. « Maintenir l’excellence » « Combien de personnes dois-je embaucher pour septembre ? », s’interroge désormais la directrice, dont le lieu fonctionne, habituellement, avec dix intermittents techniciens et des dizaines d’étudiants pour des jobs d’ouvreurs. « Pendant la crise, mon responsable de billetterie est devenu menuisier et mon régisseur chauffeur-livreur », confie-t-elle. Au CDN et à l’Opéra, le travail a continué avec les équipes permanentes. Répétitions, accueil de compagnies en résidence, multiplication des interventions en milieu scolaire, captations. « En décembre, La Sylphide a été jouée dix-sept fois sans public. Il était fondamental de maintenir l’excellence des danseurs, musiciens et choristes de la maison », insiste Olivier Lombardie. Cette période a aussi été celle de la réflexion : quelle organisation pour l’après-crise, quels choix de programmation ? « J’ai envie d’être optimiste, on ne pourra jamais se passer du spectacle vivant mais il faut se réinterroger sur la façon dont on produit les spectacles, et multiplier les initiatives pour aller chercher les publics non acquis », défend l’administrateur général de l’Opéra. La saison 2021-2022 s’annonce « plus riche » à cause des nombreux reports de spectacles mais aussi « plus compliquée » à établir budgétairement. Prudent, le TnBA ne sortira qu’en septembre la plaquette de sa nouvelle saison. « Sur les reports, nous donnerons la priorité aux compagnies indépendantes, très impactées par la crise, et maintiendrons des créations », indique Catherine Marnas. En attendant, le CDN a fait le choix de réduire sa pause estivale : il sera ouvert jusqu’à fin juillet, proposera des spectacles en plein air pour tout public et reprendra dès le 24 août. Xavier Viton, directeur de théâtres privés : « Il va falloir aller chercher les spectateurs, les convaincre de faire à nouveau ce qui était jusqu’à présent interdit » Mais la crainte majeure est celle de l’attitude du public. Sera-t-il au rendez-vous de la réouverture ou frileux ? D’autant que mai-juin est, traditionnellement, la moins bonne période pour la fréquentation du spectacle vivant. « Il va falloir aller chercher les spectateurs, les convaincre de faire à nouveau ce qui était jusqu’à présent interdit », résume Xavier Viton. « Et à la rentrée, quels seront les protocoles, y aura-t-il encore de la distanciation ? », s’interroge Malika Josse, pour qui les mises en vente des dix-sept spectacles prévus en septembre tournent au casse-tête. En attendant, « l’humeur a changé depuis quelques jours, on sent une dynamique, une envie de montrer, de transmettre, de rompre avec la privation sociale qu’on a vécue », perçoit Dimitri Boutleux, le nouvel adjoint écologiste à la mairie de Bordeaux, chargé de la culture. Elu en pleine pandémie, cet urbaniste-paysagiste reconnaît avoir été, depuis un an, « en formation accélérée : les circonstances nous ont fait entrer dans le dur des dossiers et pas dans les petits-fours et les représentations extérieures ». Egalement président de la régie de l’Opéra de Bordeaux, deuxième employeur culturel en France avec ses quelque 400 salariés, l’adjoint dit vouloir faire de cette institution « un pôle de ressources et de synergie ». Le 19 mai, il ne sera pas au spectacle mais passera sa journée dans les musées bordelais. « Une ombre plane » Bon nombre de responsables l’assurent : la crise aurait favorisé le dialogue entre les structures et les élus, et entre secteur public et secteur privé. « La direction régionale des affaires culturelles nous a conviés à sa prochaine visioconférence avec les opérateurs culturels, C’est la première fois ! », se réjouit Xavier Viton. Les artistes eux, n’ont qu’une hâte : jouer. Mais, ressent Simon Delgrange, membre du collectif Les rejetons de la reine et ancien élève de l’école supérieure de théâtre de Bordeaux, « une ombre plane ». « Beaucoup ont continué à créer, la grande question est celle de l’embouteillage. Y aura-t-il des projets sacrifiés ? » Un poignard dans la poche, le projet très prometteur présenté par le collectif au Focus Festival du TnBA est prévu pour la saison… 2022-2023. Créer, produire et diffuser un spectacle reste un processus « de longue haleine », constate le jeune comédien. Et le temps perdu est difficilement rattrapable.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

May 9, 2021 2:38 PM

|