Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 28, 12:56 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog - 27 janvier 2025 Avec, en toile de fond, « L’établi » de Robert Linhart, en écrivant et en mettant en scène « Indestructible », Manon Worms et Hakim Bah font revivre des luttes militantes au sein des usines Peugeot à à l’époque où l’on y construisait des 504. Conditions des émigrés, luttes ouvrières, affirmations féministes font chœur. L’ histoire de France de la seconde partie du XXe siècle se décline volontiers en bagnoles. Dans les embuscades de la Résistance, il y eut la 202 Peugeot et l’increvable Traction avant Citroën avec ses combattants armés allongés sur les galbes des ailes. Après guerre, ce fut le règne de la deudeuche, (la 2CV Citroen) et de la 4L (la 4CV Renault). Chez Peugeot, on déclina une gamme qui grimpa à coups de centaines depuis la 203. La 504, sortie des usines de Sochaux entre 1969 et 1996 fut l’un des fleurons (comme plus tard la 206, la plus vendue au monde des voitures Peugeot et encore avant la 202). Les robustes 504 d’occasion allaient constituer bientôt la « bête de somme de l’Afrique ». C’est cette « peuge »-là, son époque, ses ateliers de fabrication et ses mouvements sociaux, qui servent de fil rouge au spectacle « Indestructible » signé (écriture et mis en scène) Manon Worms et Hakim Bah. La 504, c’est elle l’"Indestructible" du titre. Contrairement aux ouvriers qui l' assemblent, elle aura plusieurs vies. On est là dans les ateliers au cœur des luttes, toujours âpres dans ces forteresses ouvrières que sont les usines fabricants des automobiles, à Sochaux, Flins, Billancourt et ailleurs. L’une des sources du spectacle est le livre, incontournable et magnifique dans sa précision et son humanité, L’établi de Robert Linhart, disponible en poche-Minuit. Le livre raconte comment son auteur, un intellectuel, se fait embaucher aux usines Citroën dans les années 70 où l’on fabrique les 2CV. "Etabli" donc, il y décrit les conditions de travail, l’arrogance des petits chefs, la main d’œuvre largement émigrée, la façon dont une grève s’organise, comment elle est démantelée et, pour finir, comment "l'établi"est licencié. « L'usine est conçue pour produire des objets et broyer des homme, écrit Linhart. Ce mardi matin [ à l’approche de la grève], dès la première heure, la machine anti-grève de Citroën s’est mise en marche. Hier, les chefs nous ont fait le coup du mépris. Aujourd’hui, changement de tactique : ils font de la présence. Et quelle présence !: L’usine entière résonne de leurs coups de gueule, de leur va-et-vient, de leurs interventions tatillonnes ». Manon Worms et Hakim Bah s'éloignent du livre mais en gardent l’esprit. C’est Cathy, une étudiante et militante parisienne d’extrême gauche qui vient s’établir en travaillant aux usines Peugeot de Sochaux. Elle est amoureuse de Paquita qui milite elle aussi (mouvements féministes et homos). A l’usine, Cathy rencontre Bakary qui, lui, a dû fuir le Mali autoritaire de Modibo Keïta et s’est fait embaucher comme manœuvre. Tout se passe dans l’usine Peugeot qui fabriquait à l’époque des 504, Manon Worms et Hakim Bah ne choisissent pas de mettre en scène au premier plan l’affrontement avec les chefs et la direction mais plutôt à cerner l’harassant travail posté, les luttes pour humaniser les conditions de travail via la solidarité ouvrière, les alcôves d’affection, d’amitié voire l’amour entre ouvrières et ouvriers. Dans un final onirique, la gréve ayant échoué, Cathy et Bakary s’enfuient en voiture. Tout se joue dans un espace unique fait de ferrailles, de pneus, de poulies (Clara Hubert et Ninon Le Chevalier signent la scénographie et les costumes) complété par l’excellent travail vidéo de Jean Doroszczuk. En scène, cinq actrices et acteurs : Emilien Audibert, Katell Jan, Adil Laboudi, Julie Moulier, Assane Timbo et Olivier Werner. Bel espace métaphorique, jeu fluide.Ce qui manque, c’est une introspection plus intense des personnages, une narration affirmant plus finement les rapports de force. Jean-Pierre Thibaudat « Indestructible » a été créée à Lyon aux Théâtre des Célestins du 8 au 18 janv, il est à l’affiche du Théâtre de la Cité Internationale du 27 janv au 8 fév, lun et mar 20, jeu et ven 19h, sam 18h

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 27, 6:03 AM

|

Tribune publiée le 27 janvier 2025 par Télérama TRIBUNE - Les organisations professionnelles du spectacle vivant dénoncent le nouveau coup de rabot de 130 millions d’euros dans les crédits à la culture et l’impossibilité de dialoguer avec le ministère. Avant le vote du budget le 30 janvier, elles appellent la ministre à agir devant ce “désastre”.

« Madame la ministre de la Culture, Mardi 14 janvier, vous receviez l’ensemble des organisations professionnelles du spectacle vivant et enregistré en CNPS – Conseil national des professions du spectacle – avec comme ordre du jour le financement du spectacle vivant ainsi que l’organisation et le financement de l’audiovisuel public. À cette occasion, vous avez assuré vouloir garantir la stabilité du budget de votre ministère pour 2025. Vous nous avez aussi demandé de vous faire confiance pour y parvenir, arguant que la culture devait être politique. Et vous nous avez aussi dit de ne pas hésiter à venir échanger avec vous lorsque nous étions en désaccord. À peine trois jours plus tard, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances par le Sénat, vous avez soutenu un amendement gouvernemental, déposé dans la nuit précédente. Ce dernier présente une baisse de crédits de 130 millions d’euros sur la « mission Culture », dont près de 42 millions pour la « Création » et 30 millions affectant la mission « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture. » Vous avez aussi essayé d’imposer 100 millions d’économies à l’audiovisuel public. Hélas, au terme de débats pour le moins confus, les crédits de la « mission Culture » ont été votés avec une baisse de 130 millions d’euros. L’amendement concernant l’audiovisuel public a, lui, été ramené à 80 millions d’euros par les sénatrices et sénateurs. Le ministère de la Culture accuserait donc une baisse de crédits de 210 millions d’euros pour 2025 si le budget était ainsi voté. Où est la ministre pugnace qui se vantait encore la semaine dernière d’être capable d’aller défendre ses budgets face à Bercy ou à Matignon ? Comme vous nous y avez encouragés, nos organisations professionnelles vous ont donc immédiatement demandé un entretien pour comprendre les raisons de ce revirement total de situation et travailler ensemble à un scénario de sortie de crise. Après nous avoir d’abord accordé ce rendez-vous vendredi 24 janvier, vous avez finalement décidé de l’annuler. Aussi, nous vous demandons toujours un rendez-vous, impérativement avant que ne se tienne la commission mixte paritaire, le 30 janvier prochain. Nous aurions préféré la solution du dialogue direct, comme vous aviez dit également le privilégier. Nous n’avons pas d’autre choix aujourd’hui que de vous faire part, dans ce courrier, de notre incompréhension et notre colère. Où est la ministre pugnace qui se vantait encore la semaine dernière d’être capable d’aller défendre ses budgets face à Bercy ou à Matignon ? Depuis votre arrivée à la tête du ministère de la Culture, ce ne sont pas moins de 410 millions d’euros de baisse qui sont à déplorer (200 millions d’euros par décret en février 2024 et 210 millions d’euros qui pourraient être votés dans le cadre du budget 2025). Où est la ministre dont la porte est toujours ouverte pour dialoguer ? Nous demandons que les crédits « Création » et « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture » soient intégralement rétablis, comme vous vous y êtes engagée. Nous demandons en outre que le fonds d’urgence que vous proposez en guise d’ersatz soit annulé et que ses crédits soient reversés dans la « mission Culture ». Ce fonds ne concerne en aucun cas le même périmètre et va fragiliser le fonctionnement de l’ensemble des structures au profit de quelques-unes choisies arbitrairement. Par ailleurs, la préservation en intégralité des crédits du Fonpeps – le Fonds pour l’emploi pérenne dans le spectacle – est désormais absolument vitale et ce non seulement jusqu’au dernier jour de l’année 2025, mais également au-delà. Enfin, nous rejetons le projet de fusion / holding pour l’audiovisuel public et demandons que ces nouvelles économies demandées soient supprimées. Madame la ministre, lors de ce CNPS, vous avez aussi déploré l’attitude de certaines collectivités qui diminuent de manière drastique leur budget. Que devons-nous en penser ? En vous remerciant pour vos réponses et actions concrètes devant ce désastre, veuillez croire, Madame la ministre de la Culture, en l’assurance de notre parfaite considération. » Signataires :

Fédération CGT spectacle

Fédération nationale des arts de la rue

Les Forces musicales

Scène Ensemble

SCC - Syndicat des cirques et compagnies de création

SFA CGT - Syndicat professionnel des artistes dramatiques, chorégraphiques, lyriques, de variété, de cirque, des marionnettistes et des artistes traditionnels

SMA - Syndicat des musiques actuelles

SN3M-FO - Syndicat national des musiciens et du monde de la musique

SNAM CGT - Union nationale des syndicats d’artistes musiciens (enseignants et interprètes) de France

SNMS CGT - Syndicat national des metteurs en scène

Synavi - Syndicat national des arts vivants

Syndeac - Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles

Sud culture

SYNPTAC CGT - Syndicat national des professionnel.les du théâtre et des activités culturelles

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 26, 4:46 PM

|

Par Joëlle Gayot dans Le Monde 26 janvier 2025

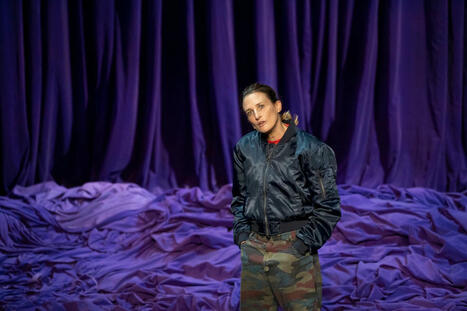

Hakim Bah et Manon Worms proposent une fiction attachante, intelligente et bien ficelée sur les années 1960, dont les luttes et les espoirs se sont fossilisés.

https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/01/26/au-theatre-de-la-cite-internationale-indestructible-passe-des-cercles-parisiens-aux-usines-peugeot-de-sochaux_6517165_3246.html

Retour vers les années 1960, leurs pesanteurs industrielles, leur parfum de Mai 68 et leurs mouvements d’émancipation, dont certains se fracasseront contre les murs du capitalisme. Coécrite et comise en scène par Hakim Bah et Manon Worms, Indestructible (surnom donné à l’iconique Peugeot 504) est une fiction attachante, intelligente et bien ficelée, qui se déploie de cercles parisiens sexuellement libérés aux usines Peugeot, à Sochaux (Doubs). Elle a pour héros des ouvriers, des immigrés et un couple de militantes féministes et lesbiennes. Dans la foulée du sociologue Robert Linhart (auteur, chez Minuit, de L’Etabli, un récit magistral écrit en 1978, qui a inspiré les deux créateurs), Cathy, l’une des femmes, décide d’abandonner sa compagne, la capitale et une carrière d’intellectuelle pour partir travailler en usine. A Sochaux, elle rencontre Bakary, qui a fui le Mali, où il était un opposant du régime autoritaire de Modibo Keita. Entre la surdiplômée qui veut allier théorie et pratique et le combattant en exil, le courant passe. Main dans la main, ils mobilisent les salariés et organisent la grève. Ensemble, ils seront broyés par le système qu’ils espéraient démanteler. Quant à la Peugeot 504, indestructible elle est, indestructible elle restera jusqu’en 2005, date à laquelle elle cessera d’être produite en Afrique. Sans jamais s’appesantir dans le pathos ou s’enferrer dans un trop-plein explicatif, la pièce évolue de doutes en certitudes. Six acteurs incarnent une dizaine de protagonistes. Il y a Paquita, l’amante de Cathy, qui préfère jouir à Paris que surir en province, les manutentionnaires qui hésitent à manifester, les OS qui tirent le diable par la queue, les contremaîtres qui intimident leurs employés. Refus des séductions faciles Leurs mots qui font surgir des bribes éparses de quotidien rebondissent dans un habitacle brinquebalant (celui de la 504 ?) percé de lumières blêmes et de sons métalliques. Quelques vidéos sont projetées sur des rideaux de plastique. Si l’irruption de scènes tournées en extérieur donne de l’air, elle n’empêche pas ce spectacle parfois trop compact de rester assigné dans une obscurité fatidique. Comme étaient reclus sur leurs chaînes de travail les ouvriers de Sochaux. Indestructible est pétri dans la glaise du théâtre. Mais une glaise que le temps aurait asséchée au point de fossiliser le plateau et les espoirs des personnages qui le peuplent. Le constat que semblent faire des « trente glorieuses » Hakim Bah et Manon Worms est celui d’une désillusion. Pour ces deux artistes de moins de 40 ans, les révoltes passées seraient-elles un contre-exemple ? Dans son refus des séductions faciles, leur spectacle est un avertissement. Hors de question de propager du rêve coloré sur la scène ou de leurrer le public à coups de discours lénifiants sur une hypothétique convergence des luttes. Les diatribes émancipatrices qui, depuis Paris, condamnent le patriarcat, paraissent hors-sol quand elles font effraction sur les piquets de grève où les enjeux sont, à l’époque, d’une tout autre nature. Cette quête improbable d’une alliance des solidarités innerve une proposition théâtrale d’autant plus intéressante qu’elle ne cherche jamais à plaire. De la tôle, des cordes, une portière désossée, des poulies, des pneus, en l’air des blouses bleues dans des seaux suspendus, au sol, un amas d’obstacles indistincts : le décor n’est pas seulement d’une noirceur charbonneuse, il oppose son capharnaüm à la libre circulation des comédiens. Comprimé sur la petite scène du Théâtre des Célestins, à Lyon, où il s’est créé, le spectacle gagnera quelques mètres carrés au Théâtre de la Cité internationale, à Paris, où se poursuit sa tournée. Mais quelle que soit sa reconfiguration, la sensation d’oppression qu’il génère risque de persister. Et après tout, tant mieux. Cette scénographie aliénante est en totale conformité avec la nature âpre et lucide d’un flash-back instructif sur un pan de notre histoire française. Indestructible, écriture et mise en scène de Manon Worms et Hakim Bah. Avec Emilien Audibert, Katell Jan, Adil Laboudi, Julie Moulier, Assane Timbo, Olivier Werner. Théâtre de la Cité internationale, Paris 14e. Du 27 janvier au 8 février. Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : « Indestructible », de Manon Worms et Hakim Bah, au Théâtre des Célestins, à Lyon, le 7 janvier 2025. BLANDINE SOULAGE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 25, 6:04 PM

|

Par Marie-Eve Lacasse dans Libération, publié le 23 janvier 2025 Hélène Soulié et Marie Dilasser donnent au personnage de Perrault les alliées et les armes nécessaires pour combattre de l’intérieur le monstre du foyer. Jubilatoire. Il ne reste rien ou presque du conte de Perrault dans ce Peau d’âne réduit à son sujet, son seul sujet, son terrible sujet. Sous la plume de Marie Dilasser, la metteuse en scène Hélène Soulié confie à six comédiennes et comédiens le soin d’incarner l’essentiel de la trame narrative avant d’en subvertir la fin. Dans un décor noir, blanc et rouge, une famille parfaite se présente aux spectateurs : une petite fille qui sourit trop, une mère toute dévouée et un père absorbé par un manuscrit qui raconte l’histoire d’un «roi porc». «Un roi porc ?» demande la mère, légèrement inquiète, la mine dégoûtée. Le père, galvanisé par ce qu’il vient de lire, se met à quatre pattes, grogne comme un cochon, effraie la fille qui ne veut pas jouer à ce drôle de jeu. Plutôt que de protéger son enfant, la mère quitte la maison, laissant sa fille subir ce «père porc» qui veut «faire un jeu de sieste» avec elle, mais seulement après qu’elle a pris son bain. Et même si c’est «rien que pour jouer», l’enfant, appelée Mon Cœur, n’a pas le droit de parler de ce qu’ils fabriquent tous les deux, dans le secret de la chambre conjugale. «Patriarcalite aiguë» La magie de ce Peau d’âne repose dans l’intelligence de l’écriture, où Marie Dilasser donne à la petite fille d’autres armes que la seule fuite sous une peau d’animal mort. Dans cette version, l’âne est un bourricot magique qui prend vie, se métamorphose en un «Francis» qui se genre au féminin, s’habille avec un microshort, des collants à résille et des sabots (on ne peut que remercier Drag Race d’avoir insufflé autant de joie, de faux cils et de lycra fluo aux productions culturelles des dernières années). Pour se sortir du joug paternel, Mon Cœur se confie à sa voisine adorée, une fermière aimante qui l’envoie chez le médecin. Et c’est là où la libération opère, quand cette femme lui diagnostique un mal grave à l’origine de bien des pathologies : la «patriarcalite aiguë». L’enfant n’y est pour rien, la rassure-t-elle, son père a agi ainsi car il profite d’un système qui le protège, tout comme l’auteur du livre sur le roi porc. La petite s’inquiète : «Mon papa ira-t-il en prison ?» «Je l’espère bien !» répond la femme, qui affirme qu’elle reçoit «beaucoup, beaucoup d’enfants» comme elle dans son cabinet. Monstre familier A partir du moment où les personnages fantaisistes entraînent Mon Cœur loin de sa maison hantée par ce monstre familier, la petite fille revit. Elle se répare, rit et fait «disparaître les monstres qui grimpent en [elle].» Ce sont des personnages queers, pris eux-mêmes dans les sables mouvants de l’identité (changeant perpétuellement de noms, de genres et de costumes au fil de la pièce, non sans humour), qui viennent en aide à l’enfant, et pas ses parents bien campés dans leurs statuts rigides (père éditeur, tout de blanc vêtu, tout comme la mère au foyer, drapée dans une forme de pureté). La pièce donne ainsi des outils bien pratiques aux parents et aux professeurs qui souhaiteront aborder avec tact le sujet de l’inceste avec un jeune public. Et c’est d’autant plus heureux qu’à la fin, Mon Cœur gagne : le sous-titre de la pièce, plus joyeux qu’il n’en a l’air («La fête est finie») sonne le glas de l’impunité – car quand la justice se fait, l’enfance peut se faire. Peau d’âne, la fête est finie, jusqu’au samedi 25 janvier à la MC93 de Bobigny. A partir de 10 ans. Légende photo : Sous la plume de Marie Dilasser, la metteuse en scène Hélène Soulié confie à six comédiennes et comédiens le soin d’incarner l’essentiel de la trame narrative avant d’en subvertir la fin. (Marc Ginot)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 20, 7:53 AM

|

Propos recueillis par Fabienne Darge dans Le Monde - 18 janvier 2025 Dans un entretien accordé au « Monde », la comédienne évoque son rôle d’Hervé Guibert dans la reprise de la pièce de Christophe Honoré au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Paris.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/01/18/marina-fois-au-theatre-dans-mes-idoles-pour-amener-de-la-vie-il-faut-se-mettre-un-peu-en-danger_6504351_3246.html

Au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Paris, Christophe Honoré revient avec ses Idoles, un spectacle créé en 2018, où la fantaisie et la gravité se mêlent pour évoquer les années sida, à travers plusieurs figures d’artistes ou d’intellectuels : Jacques Demy, Bernard-Marie Koltès, Jean-Luc Lagarce, Cyril Collard, Serge Daney. Et Hervé Guibert, interprété, au sens le plus fort du terme, par Marina Foïs. Retour, avec elle, sur ce parcours théâtral qui a structuré sa vie d’actrice. Vous souvenez-vous d’où est né votre désir de devenir comédienne ? J’ai vraiment grandi, dès l’âge de 5 ou 6 ans, avec l’idée de devenir actrice, sans savoir comment cette idée était arrivée jusqu’à mon cerveau. Chez moi, il n’y avait pas la télévision, mais on allait beaucoup au cinéma. J’ai commencé les cours de théâtre très jeune dans ma banlieue natale et je n’ai jamais arrêté. J’y prenais du plaisir, et j’avais l’impression d’être à ma place, il y a eu une forme d’évidence. Etait-ce le désir d’entrer dans d’autres peaux que la vôtre qui vous a attirée, ou celui de vous exprimer vous-même à travers des textes ? Il y a plusieurs choses, je crois. D’abord le désir de raconter des histoires. Dans cette jeunesse sans télévision, j’ai beaucoup lu, et j’ai eu très vite le goût du romanesque. Ensuite l’envie de raconter des êtres humains, qui est au cœur de mon histoire, puisque j’ai une mère et une grand-mère psychologues. Dans mon adolescence, une amie de ma mère tenait la librairie du Théâtre des Amandiers de Nanterre, et j’ai beaucoup traîné là-bas. Mes idoles, c’étaient les élèves de l’école des Amandiers, et je voyais les pièces de Patrice Chéreau. Quand j’ai vu La Fausse Suivante, de Marivaux, qu’il a monté en 1985 avec Jane Birkin et Michel Piccoli, j’ai découvert Didier Sandre, qui jouait également dans le spectacle, et j’ai eu une révélation. Ce que le cinéma et la scène peuvent provoquer comme émotions, le goût de la beauté et le désir de s’échapper, voilà ce qui m’a arrimée à ce métier. Je me suis beaucoup ennuyée dans mon enfance, et notamment à l’école, atrocement. J’ai eu très tôt la conscience de la nécessité de la fiction, qui est un point commun à tous les êtres humains : on en a tous besoin, pour échapper à la réalité, à l’utilité, à la nécessité du manger-dormir-travailler. Vous avez été formée au cours Florent, où vous avez eu comme professeurs Nada Strancar, Isabelle Nanty et Pierre Romans (1951-1990). Que vous ont-ils appris ? L’enseignement de Nada Strancar [qui fut, entre autres, une des grandes actrices d’Antoine Vitez] a été d’une importance capitale. Avec elle on travaillait la tragédie classique, et elle m’a transmis ce plaisir de la langue, cette manière de s’appuyer dessus comme un chanteur sur des sons et un rythme. Ce travail formel sans quoi rien d’autre ne peut advenir. L’autre axe de son enseignement, c’était d’insister sur la nécessité de trouver le comique et la légèreté dans la tragédie, et de chercher le drame à l’intérieur de la comédie. Toujours travailler le contrepoint, le paradoxe. C’est un aspect que j’ai adoré expérimenter et qui est toujours là chez moi. Isabelle Nanty était géniale pour aider les jeunes acteurs à faire le tri entre leur peur et leur désir. Quant à Pierre Romans, qui avait été justement le directeur de l’école des Amandiers, on travaillait avec lui sur l’Odyssée d’Homère, et c’était magique. A cette époque, je ne rêvais que d’une chose : jouer Phèdre au Théâtre de l’Odéon. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé… Non, parce que j’ai raté les concours du Conservatoire et de l’école du Théâtre national de Strasbourg, qui sont la voie royale pour entrer dans le « grand » théâtre, et j’ai pris un autre chemin. Avec plusieurs camarades du cours Florent [Pierre-François Martin-Laval dit « Pef » et Maurice Barthélemy, entre autres], nous avons créé la troupe des Robins des bois, et ce furent huit ans d’une aventure incroyable. On avait le goût de l’absurde, celui des Monty Python et des Marx Brothers, et on a inventé notre théâtre, avec des moyens de fortune et une liberté incroyable. Puis c’est devenu une aventure télévisuelle, grâce à Dominique Farrugia qui venait de créer la chaîne Comédie ! et nous a choisis pour participer à « La Grosse Emission ». Un endroit expérimental, qui a tout changé pour moi en tant que comédienne. Le métier d’acteur est cruel : on ne devient vraiment bon qu’en pratiquant et en étant regardé par des metteurs en scène, pas en s’enfermant seul dans sa chambre pendant six mois pour apprendre des poèmes. Et là on a été sous l’œil de la caméra tous les jours, pendant quatre ans : une école extraordinaire. A partir de là vous avez été happée par le cinéma, et vous n’êtes revenue au théâtre qu’en 2005, quand Marcial Di Fonzo Bo vous a proposé de jouer dans « La Tour de la défense », de Copi. Pourquoi cette interruption ? Avec le cinéma j’ai beaucoup appris, j’ai gagné en expérience, en esprit d’aventure, et les désirs se sont démultipliés. La scène ne me manquait pas parce qu’en tant que spectatrice je me retrouvais plus dans le cinéma que dans le théâtre du tournant des années 2000 : un théâtre qui était devenu très théorique, très formel, dont je me sentais très éloignée. Je ne ressentais plus les émotions éprouvées avec les spectacles de Chéreau. Et puis je me sentais rejetée, on m’avait fait comprendre que ce n’était pas mon monde. Quand Marcial Di Fonzo Bo est venu me chercher, puis Luc Bondy, pour Viol, de Botho Strauss, j’ai tout de suite dit oui. Tous les deux ont en commun d’aimer beaucoup les acteurs, et de leur laisser une grande liberté, ils ne leur donnent pas la becquée. Une forme de fantaisie et de légèreté, aussi. Je me suis dit que je pouvais avoir une place là-dedans. Quand on est très cultivé, très savant, très artiste, on peut faire les choses de manière flamboyante, ce qui est le cas de ces deux metteurs en scène. Je n’aime pas la pénibilité, le costume de la gravité. Je suis très travailleuse, en fait, mais j’aime faire semblant que c’est facile. Comment travaillez-vous cette qualité de présence, fondamentale au théâtre ? C’est sur les plateaux de cinéma que j’ai découvert la force du présent. Avec Une maison de poupée, d’Ibsen, dans laquelle j’ai joué Nora sous la direction de Jean-Louis Martinelli (2010), j’ai développé ce travail sur la continuité entre la vie et le plateau. Je ne voulais pas qu’il y ait de rupture entre les deux. Pour mettre de la vérité et du présent dans chaque moment, amener de la vie, il faut se mettre un peu en danger, ce qui me provoque beaucoup de désir et de plaisir. Cette question, elle est aussi au cœur du travail de Christophe Honoré : tous ses dispositifs visent à cette transparence entre la vie et le plateau. J’ai une part cérébrale, mais je ne suis pas théorique. Se rapprocher du réel fait partie intégrante de la méthode Stanislavski, et pour moi cela consiste souvent à m’appuyer sur des sensations organiques. Si j’ai chaud, par exemple, alors que le personnage n’éprouve pas cette sensation, le fait d’avoir chaud me rend réelle. Il ne faut pas se raconter la mythologie de l’acteur : dans Les Idoles, je ne suis pas Hervé Guibert qui meurt du sida. Je suis Marina Foïs au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, qui dit les mots de Guibert pour raconter la mort de Michel Foucault. Il y a des moments où – j’espère – la langue de Guibert vient devant, et d’autres où c’est Marina qui a mal aux pieds. Je crois que c’est ce mélange-là, ce côté organique de l’acteur, qui fait la vie, la présence. De quelle manière avez-vous abordé Hervé Guibert, qu’il s’agit ici d’évoquer, voire d’invoquer, plutôt que d’incarner ? Tout part du texte, de ce long monologue extrait de A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, dans lequel Guibert raconte la mort du philosophe Michel Foucault. Hervé Guibert est un grand créateur d’images, dans l’écriture. Je n’ai donc pas eu à les chercher, elles sont venues à la lecture, et j’essaie de respecter le rythme, le souffle du texte pour que ces images parviennent à ceux qui l’écoutent. A partir de là, je ne m’interdis pas de laisser arriver dans ce flux des souvenirs et des émotions personnels liés à ces années sida que j’ai vécues personnellement. Il se produit donc une sorte de mélange d’ADN entre Guibert et moi. J’ai regardé beaucoup d’interviews de lui, des photos, et sans travailler sur l’imitation, il y a des choses que je voulais faire passer : sa timidité, sa fragilité de corps malade. Tout se fait par touches impressionnistes. J’ai estompé par exemple cette tendance que j’ai dans la vie à beaucoup articuler. J’essaie de trouver sa manière bien à lui, un peu de côté, d’avoir un argumentaire puissant. C’était quelqu’un de beaucoup moins frontal que moi dans sa manière de s’exprimer. Guibert, c’est à la fois la pudeur et l’impudeur, dans une complexité que je trouve très belle. « Les Idoles », de et par Christophe Honoré. Théâtre de la Porte-Saint-Martin, Paris, jusqu’au 6 avril. www.portestmartin.com/les-idoles Fabienne Darge / LE MONDE Légende photo : Marina Foïs, dans « Les Idoles », de et par Christophe Honoré, au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, à Paris, le 16 janvier 2025. JEAN-LOUIS FERNANDEZ

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 17, 8:11 AM

|

par Laurent Goumarre dans Libération publié le 13 janvier 2025 Malgré des moments de grâce, avec Philippe Duclos notamment, la pièce de Bertolt Brecht sur la vie quotidienne sous le régime nazi s’ankylose dans une mise en scène statique et scolaire signée Julie Duclos. L’Allemagne de 1933 à 1938, soit cinq années de scènes de la vie quotidienne sous le régime nazi qui vient de s’installer, et déjà un sentiment de «grand-peur», doublé d’une «misère» notamment économique – l’argent sous ce IIIe Reich est confisqué pour alimenter l’armée en vue d’une guerre programmée. C’est le cadre de la pièce en 24 tableaux de Bertolt Brecht ; Julie Duclos en a retenu 13, qu’elle fait défiler dans une scénographie épurée, immense façade de verrière, cloisons qu’on déplace, pour contraindre ou démesurer les lieux selon les situations, avec le souci manifeste de perdre ses personnages dans des espaces qui les dépassent. C’est juste, bien vu, mais au risque de verser dans l’académisme de cette esthétique de l’épure, véritable cache-misère sans grand-peur d’un théâtre bien comme il faut, sous les lumières savantes de Dominique Bruguière. Rien ne dépasse ici pour mieux donner, on s’en doute, toute leur place aux interprètes. Encore faut-il qu’ils la prennent. Pas facile avec une direction d’acteurs qui joue la carte du naturalisme psychologique avec l’ambition louable d’incarner émotionnellement chaque personnage. Car sur le plateau balisé de quelques tables et fauteuils, c’est toute une société qui se met littéralement en scène dans un régime de paroles paranoïaque. Scène «le Mouchard» : un enfant pourrait bien dénoncer ses parents au discours à peine critique. Scène «Politique de l’emploi» : jusqu’où se taire pour survivre dans un système qui vous donne à manger pour mieux vous enfoncer les mots dans la gueule ? Séquence schizophrène Brecht avait composé la petite foule de sa pièce à base de témoignages et articles de journaux – dans une exacte contemporanéité de l’écriture et de la fiction (1933-1938) –, jusqu’à créer un théâtre déjà documentaire, brutal et frontal, pour un état des lieux sans distanciation. Julie Duclos reconduit ce constat aujourd’hui, quand l’extrême droite est majoritaire à l’Assemblée nationale, qu’un Elon Musk en appelle à une internationale fasciste et qu’un Premier ministre ne trouve pas les mots pour dire la mort de Jean-Marie Le Pen. Mais son théâtre s’ankylose dans une mise en scène statique de personnages assis-debout-couché, d’acteurs et d’actrices qui ne se déplacent que s’ils doivent changer douze fois les décors à vue, tout occupés à scolairement monter le ton pour faire passer l’émotion. Bien sûr il y a des moments de grâce : l’excellent Philippe Duclos en juge perdu dans l’engrenage – clin d’œil à son rôle du juge Roban dans la série télévisée. Ou encore Rosa-Victoire Boutterin dans la Femme juive : une séquence schizophrène où cette épouse, qui choisit l’exil pour protéger son mari médecin aryen, répète seule la scène de son départ dans un monologue puissant avant de la reprendre à deux, sur un mode mineur, face au mari, complice victime d’un régime qui les sépare. Entre-temps, les moments de gêne et d’ennui se succèdent jusqu’à ce cri final : «Faites des choses qui changent.» Ce n’est pas avec ce théâtre-là que ça risque d’arriver. Grand-peur et misère du IIIe Reich, mise en scène Julie Duclos Odéon Théâtre de l’Europe, Paris, jusqu’au 7 février. Puis du 13 au 22 février au Théâtre National Populaire de Villeurbanne et du 27 février au 2 mars au Théâtre du Nord à Lille. Laurent Goumarre / Libération Légende photo : Sur les 24 tableaux de Bertolt Brecht, Julie Duclos en a retenu 13, qu’elle fait défiler dans une scénographie épurée. (Photo : © Simon Gosselin) _________________________________________________________ La critique du Figaro : Notre critique de Grand-peur et misère du IIIe Reich: Brecht ou la peur contaminante CRITIQUE - Par Anthony Palou, publié le 14/01/2025 La mise en scène de Julie Duclos donne un sentiment de vertige, celui d’un passé qui ne cesse de nous alerter sur notre avenir fragile. En 1957, Roland Barthes écrivait à propos de Grand-peur et misère du IIIe Reich, mis en scène par Jacques Roussillon : « Les acteurs, par souci appris de trop jouer, d’en donner au public pour son argent, comme on dit vulgairement mais justement, font de la peur une sorte d’état physiologique excessif : ils crient, s’agitent, tremblent, se démènent (…) » Dans la version de Julie Duclos qui se joue actuellement à l’Odéon, rien de cela. Ici, les acteurs ne livrent pas un traumatisme : « La peur est essentiellement liée à un complexe politico-psychologique précis, qui est le nazisme : c’est une peur dégradante, contaminante, paralysante, image d’une société et non une peur fantastique, image d’un individu », image telle que l’aurait sans doute souhaité Bertolt Brecht. Sur la scène de l’Odéon, pas de cris, pas de convulsions hystériques, juste une atmosphère salement angoissante comme une scie qui vous découperait la boîte crânienne. Sur les vingt-quatre tableaux de la pièce, Julie Duclos en a gardé la moitié et son travail a consisté à assembler ces morceaux choisis et le motif final est saisissant. Brecht écrivit ces textes entre 1935 et 1938. Ce sont des scènes de la vie quotidienne issues de différents milieux sociaux allemands, de Berlin à Breslau, de Cologne à Augsbourg. D’un palais de justice à un hôpital, d’une porcherie à un laboratoire de physiciens, Brecht décompose le processus de la peur qui fait suffoquer une société aux prises des milices SA. Personnages «déshéroïsés» Tout est dans la suspicion, ce poison qui ronge les racines d’une civilisation. Rien de spectaculaire. C’est un théâtre du témoignage et Julie Duclos l’a bien compris. Dans un décor aux éléments mobiles, nous passons d’un tableau à l’autre et les comédiennes et comédiens, tous excellents, changent successivement de peau mais l’odeur de la peur ne quitte jamais leurs yeux. Ainsi le juge qui ne peut se dépêtrer d’une sale affaire entre un bijoutier juif innocent et trois miliciens SA coupables ; ainsi ce couple qui pense que leur petit garçon va les dénoncer pour avoir tenu quelques propos antinationaux ; ainsi ce boucher que l’on retrouve pendu dans sa vitrine avec, autour du cou, cette pancarte : « J’ai voté Hitler ! »… Tous pris comme des rats dans l’enfermement, dans un processus de déshumanisation. C’est parce que « Grand-peur et misère du IIIe Reich » est une pièce sur le passé qu’elle détricote notre présent Ces personnages « déshéroïsés » pourraient être nous. Et c’est cette identification qui nous fait des frissons dans l’échine. C’est parce que Grand-peur et misère du IIIe Reich est une pièce sur le passé qu’elle détricote notre présent. Peur de la peur, misère économique. Ce qui est arrivé arrivera encore sous une autre forme, ne pas se faire d’illusions. Nous nous sommes vus pendant plus de deux heures et ce n’est pas très glorieux. Un sentiment de vertige nous a mis la tête à l’envers et la place de l’Odéon, lorsque nous avons quitté le théâtre, titubait d’effrois sous un ciel sans étoiles. Anthony Palou / Le Figaro « Grand-peur et misère du IIIe Reich », jusqu’au 7 février au Théâtre de l’Odéon (Paris 6e).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 16, 5:19 PM

|

Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 16 janvier 2024 Le metteur en scène Gabriel Sparti fustige son pays, sa neutralité, son conformisme, sa politesse fallacieuse. Un ovni situationnel provocant.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/01/16/avec-heimweh-mal-du-pays-au-theatre-de-la-bastille-la-suisse-en-prend-pour-son-grade_6501698_3246.html

Que se passe-t-il lorsque des Suisses rentrent sur un plateau de théâtre ? Rien. Ou presque rien. Une description incongrue de paysages helvètes qui se termine par la mention indifférente d’un mort trouvé au bord d’un lac ; un Etranger qui interroge trois Suisses hébétés, leurs corps immobiles sur leurs sièges, leurs murmures inaudibles, leurs regards de biais ; des chants a cappella et folkloriques portés par un quatuor de comédiens ; une critique saignante de la Suisse ; une chaise détruite à coups de marteau ; des minutes qui s’écoulent dans le silence. Au Théâtre de la Bastille, Heimweh/Mal du pays est un ovni situationnel qui pousse un peu loin le bouchon de la provocation en proposant au spectateur une expérience de la vacuité doublée d’une traversée de l’absurde avec un grand A. Mis en scène par Gabriel Sparti (artiste suisse qui travaille en Belgique), le texte est le fruit d’une écriture collective amendée, chaque soir, par les improvisations des acteurs. Son déploiement s’accomplit dans un dispositif statique d’une simplicité radicale. Piéger le public Assis derrière un bureau, l’Etranger tente d’obtenir des réponses aux rares questions qu’il pose à un trio de Suisses. C’est que Clarisse, Didier et Omar (les prénoms des personnages) font preuve de mauvaise volonté lorsqu’il s’agit de s’exprimer à haute et intelligible voix. A peine saura-t-on qu’ils travaillent dans le secteur médical. L’essentiel de leur temps se passe à bavarder entre eux en échangeant des sourires complices. Tant pis si l’Etranger n’entend rien de ce qu’ils disent. Tant pis si le public, lui aussi, doit tendre l’oreille (et le plus souvent en vain). Gabriel Sparti fustige la Suisse, sa neutralité, son conformisme, sa politesse fallacieuse, ses dérobades, ses dénis, ses replis sur elle-même, autant de réflexes autoprotecteurs qui semblent exaspérer l’artiste. Ce dont la lecture d’une lettre antipatriotique, lointainement inspirée d’une diatribe de l’écrivain Thomas Bernhard (1931-1989) contre son Autriche honnie, rend compte avec virulence. Sparti organise donc sur son plateau une forme de démonstration, par la preuve, de l’entre-soi helvétique. Et cette preuve consiste à piéger le public dans l’attente jusqu’à créer en lui un sentiment d’exclusion. Un effet qui, en bout de course, n’a rien de stérile, car ce qui ne se passe pas sur le plateau se déroule dans le cerveau du spectateur. Chez les uns, l’ennui tape du pied, chez les autres, une cacophonie de réflexions surgit face à ces Suisses récalcitrants. Si la pièce était de Luigi Pirandello (1867-1936), ils pourraient être des personnages se dérobant aux consignes de leur auteur. Cesser de jouer le jeu est un art. Le geste ne manque pas de panache. La performance des acteurs est le carburant de la représentation. Parce qu’ils se tiennent sur une ligne de crête entre l’être et le paraître, ils précipitent le public dans le temps réel du théâtre, lequel n’a rien à voir avec des gesticulations verbales ou des postures physiques mais est l’affaire de présences pures. Ce qui est loin d’être rien. Heimweh/Mal du pays, écriture collective, mise en scène de Gabriel Sparti. Avec Donatienne Amann, Karim Daher, Alain Ghiringhelli et Orell Pernot-Borras. Théâtre de la Bastille, Paris 11e. Jusqu’au 24 janvier. Joëlle Gayot / LE MONDE Légende photo : Donatienne Amann, Karim Daher, Orell Pernot-Borras et Alain Ghiringhelli, dans « Heimweh », mis en scène par Gabriel Sparti, au Théâtre de la Tête noire, à Saran (Loiret), le 27 novembre 2023. JULIETTE VIOLE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 15, 10:01 AM

|

Par Nadja Pobel dans Sceneweb - 15 janvier 2025 Le metteur en scène et scénographe quittera ses fonctions de directeur du TNP en décembre 2026. Il aura alors terminé son second mandat à la tête du Théâtre National Populaire. Il était arrivé en janvier 2020, quelques semaines avant la crise sanitaire liée au Covid, retardant sa rencontre avec le public. Depuis, cette rencontre a eu lieu à de nombreuses reprises avec notamment la création du Jeu des ombres de Valère Novarina (2020), du Suicidé de Nicolaï Erdman (2022), puis de L’Histoire d’un Cid (2024). Il a aussi travaillé avec la Troupe éphémère, créé Les Messagères (2023) avec les jeunes Afghanes exilées de l’Afghan Girls Theater Group, et repris d’anciennes productions comme Tempête sous un crâne ou Onéguine. Il a par ailleurs collaboré à l’international en présentant au TNP une version du Tartuffe de Molière avec le Théâtre national de Naples (2022) et sa mise en scène des Misérables (2024) en mandarin en collaboration avec le Poly Theatre de Pékin et à l’invitation de la compagnie de production chinoise Yang Hua Theatre. Il a aussi accompagné la labellisation de Villeurbanne capitale française de la Culture, dans le cadre de laquelle il a mis en scène Archipel avec le chorégraphe Nicolas Musin d’après des textes d’Italo Calvino, ainsi que la célébration du centenaire du TNP (101 ans in fine) en 2021. Avant d’être en poste au TNP, Jean Bellorini avait dirigé le Théâtre Gérard-Philipe, CDN de Saint-Denis, de 2014 à 2019. Nadja Pobel – www.sceneweb.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 14, 4:13 PM

|

Par Cristina Marino dans Le Monde - 14 janvier 2025 Son spectacle « Tant pis pour King Kong ! », créé en 2022, retrace la vie de la primatologue Dian Fossey, d’après son autobiographie « Gorilles dans la brume », portée à l’écran en 1988 avec Sigourney Weaver. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/01/14/audrey-boudon-comedienne-le-theatre-d-objets-a-ce-pouvoir-de-parler-a-l-ame-d-enfant-presente-en-chacun-de-nous_6497850_3246.html

« J’ai découvert le théâtre quand j’étais enfant. Mon père m’avait inscrite à un atelier. C’était à Marseille, je participais à des spectacles, et ça m’amusait. » Dès le début de notre rencontre avec la comédienne Audrey Boudon, 46 ans, dans la Grande Galerie de l’évolution du Muséum national d’histoire naturelle, à Paris, l’enfance occupe une place de choix. Au beau milieu du brouhaha des groupes scolaires, nombreux en ce vendredi matin de novembre, elle évoque avec plaisir la sienne, plutôt heureuse, entre Marseille, où elle a passé quelques années, et Lille, où elle est née et revenue vivre à l’âge de 13-14 ans. Avec une passion pour les planches qui s’est confirmée au fil du temps, au point de choisir une école avec une option théâtre qui lui a permis très tôt de monter des représentations avec des professionnels. Jusqu’au conservatoire de Lille, où elle étudie sous la direction de Jean-Michel Branquart et se lie d’amitié avec deux autres apprenties comédiennes, Camille Elleboudt et Samira Mameche. Toutes trois fondent une compagnie, Maniaka Théâtre, en 2002, pratiquement dès la fin de leur scolarité. Après un premier spectacle en commun, Femmes du Nord (2003), conçu à partir de la collecte de témoignages d’habitantes de Lille et de la région, en collaboration avec Stéphane Ghesquière et Marie Liagre, les trois fondatrices de Maniaka Théâtre prennent des chemins différents et mènent chacune leur carrière au sein de plusieurs troupes. En 2017, Audrey Boudon décide de redonner vie à la compagnie et de se lancer dans l’adaptation en théâtre d’objets d’un texte de Noëlle Renaude, A tous ceux qui (éditions Théâtrales, 2002). Dès cette première création en solo, apparaissent des thèmes chers à l’artiste : la famille, l’enfance et les récits de vie, notamment au féminin. Rapport entre humains et animaux Rien d’étonnant à ce qu’on les retrouve dans son deuxième projet entrepris en 2019, toujours dans le cadre de Maniaka Théâtre : raconter sur scène l’existence d’une femme au destin hors du commun, la primatologue américaine Dian Fossey (1932-1985). « Quand j’ai vu pour la première fois Gorilles dans la brume [sorti en France en 1989], je devais avoir une dizaine d’années, et j’ai été, comme tout le monde, très impressionnée par Sigourney Weaver [qui incarne Dian Fossey à l’écran]. Mais j’ai aussi été profondément marquée par la relation très forte qu’elle entretient avec le gorille. » C’est ce rapport entre les humains et les animaux qu’Audrey Boudon a décidé de mettre au centre de sa création baptisée avec humour Tant pis pour King Kong ! (2022). Pour tout connaître de la vie de Dian Fossey, la comédienne a revu le film de Michael Apted, avec ses yeux d’adulte, mais elle s’est également plongée dans le récit autobiographique écrit par Dian Fossey elle-même et publié en 1983 (traduit en français en 1984 aux Presses de la cité, sous le titre Gorilles dans la brume. Treize ans chez les gorilles). Elle a aussi consulté la riche correspondance de la primatologue parue dans un recueil intitulé No One Loved Gorillas More : Dian Fossey. Letters From the Mist (lettres rassemblées par Camilla de La Bédoyère et illustrées par des photographies de Bob Campbell, Palazzo Editions, 2005, non traduit en français). Elle s’est enfin plongée dans les nombreux reportages consacrés à Dian Fossey. A partir de ce riche matériau biographique, Audrey Boudon, en collaboration artistique avec Philippe Labonne et Marie Liagre, a voulu construire un spectacle avec une double lecture possible, à la fois pour les adultes et pour les enfants. « Certains passages, qui paraissent davantage s’adresser à un public adulte – notamment lorsque la narratrice évoque la guerre civile au Congo, la décolonisation ou le trafic d’animaux sauvages –, peuvent stimuler la compréhension des enfants, les tirer vers le haut d’une certaine manière ; et d’un autre côté, les adultes se laissent très facilement embarquer et toucher par la forme ludique et la force symbolique des objets. Le théâtre d’objets a, en effet, ce pouvoir de parler à l’âme d’enfant présente, selon moi, en chacun de nous, de titiller l’imaginaire et d’éveiller les émotions », explique-t-elle. Portée symbolique Et il est vrai qu’en tant qu’adulte, on se laisse rapidement embarquer par ce récit richement documenté sur la vie tourmentée de Dian Fossey. Le théâtre d’objets prend ici toute sa portée symbolique, les gorilles sont omniprésents, soit sous la forme de figurines en plastique, soit à travers un masque plus vrai que nature ou une simple patte poilue. Outre une intéressante mise en perspective des liens entre l’homme et la nature, le spectacle a le mérite de ne pas tomber dans une hagiographie pure et simple de la primatologue américaine. Audrey Boudon a fait le choix (intelligent) de montrer le personnage dans toute sa complexité, avec ses zones d’ombre, notamment son incapacité à nouer des liens sociaux avec ses collègues de travail ou les habitants des villages rwandais situés autour de sa réserve, sa grande solitude et les traumatismes d’une enfance malheureuse sous la coupe d’un beau-père autoritaire et l’indifférence d’une mère peu aimante. Avant de mourir assassinée en décembre 1985 dans sa cabane du Karisoke Research Center, l’institut de recherche fondé en 1967 pour étudier les singes dans le parc national des volcans du Rwanda, Dian Fossey avait multiplié les altercations avec les braconniers et les éleveurs qui venaient faire paître leurs vaches sur le territoire des primates. Soucieuse de faire de Tant pis pour King Kong ! un outil de réflexion sur la thématique des relations entre l’homme et l’animal, Audrey Boudon souhaite proposer ce spectacle dans le cadre de représentations scolaires accompagnées d’ateliers pédagogiques, en 6e et 5e principalement. Pour 2025, plusieurs dates sont d’ores et déjà programmées, notamment en Bretagne, région où elle s’est installée depuis quelque temps, à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine). Avec le rêve de pouvoir emmener Dian Fossey et ses gorilles jusqu’au Festival d’Avignon en juillet. Tant pis pour King Kong !, de et avec Audrey Boudon (compagnie Maniaka Théâtre). Avec la complicité de Marie Carrignon (écriture et conception). Construction du décor : Sylvain Liagre et Grégoire Pellerin. Les jeudis 16 et vendredi 17 janvier au Théâtre à la Coque – Centre national de la marionnette, à Hennebont (Morbihan). Puis en tournée. Cristina Marino

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 13, 4:41 AM

|

par Laurent Goumarre dans Libération - 11 janvier 2025 Le théâtre donne carte blanche aux créations de velours de la metteuse en scène. Une œuvre capitale mais sans majuscule. Deux spectacles dont une création, velvet, des work-shops et la programmation d’artistes invités: nathalie béasse s’installe à la Commune d’Aubervilliers, y plante sa «maison», titre générique qu’elle a donné à ses dix jours d’occupation des lieux – comme elle l’avait déjà fait un mois et demi au théâtre de la Bastille à Paris en 2019. On a écrit nathalie béasse en minuscules ? Oui, comme elle le fait pour les titres de ses pièces, pour le nom des interprètes qui hantent son théâtre si singulier. «Parce que je ne veux pas donner plus d’importance à une lettre qu’à une autre ; ce qui importe c’est le mot, pas la lettre.» Une exigence qui lui vient de ses années beaux-arts à Angers en communication visuelle. nathalie béasse, qui rêvait et rêve encore de cinéma, regarde les génériques, développe un graphisme hypersensible à ce que peut raconter le lettrage, la typographie. «Je fais, depuis le début, mes propres affiches, mon site internet, parce que la première chose qu’on voit de mon spectacle, c’est l’image du titre.» Pas de majuscule pas de capitale, le programme prend tout son sens et annonce ce théâtre inouï qui n’attribue pas plus de place au jeu qu’à la danse, aux acteurs qu’aux costumes, sons, décor, pour des pièces travaillées comme des rêves éveillés, où le spectacle d’un sculptural bouquet de fleurs vaut l’arrivée d’une femme avec une valise d’où s’échappe une rivière de cailloux blancs – à retrouver dans le bruit des arbres qui tombent, pièce hypnotique de 2017 reprise à Aubervilliers. «Je me suis souvent égarée» Au départ, un désir de cinéma pour cette adolescente de 16 ans qui travaille bénévole au festival Premiers Plans d’Angers. Elle y voit tout Fellini, le cinéma tchèque, ouvre les yeux sur un monde qui dépasse la vie de famille, mais tire un lien avec ce grand-père que sa mère lui raconte : «Il était postier, tenait le bar de son village, invitait du cinéma ambulant qui projetait la Strada de Fellini… Et puis il y a cette photographie d’une trentaine de jeunes sur un plateau en plein air avec un décor peint, et mon grand-père au milieu de ce théâtre itinérant.» Ce sera le seul lien de sa famille avec la culture, juste une mémoire, le reste lui appartient qu’elle a construit sans modèle, sans repère ; ça va prendre du temps. «Ça prend toujours plus de temps quand on n’est pas du milieu, qu’on vit en province, qu’on n’a pas fait les grandes écoles de théâtre, pas été assistante à la mise en scène de grands maîtres… C’est plus difficile, d’autant que je me suis souvent non pas trompée, mais égarée. Je voulais faire du cinéma, mais pas la Fémis, trop d’entre-soi, alors que je regardais passionnément l’école de Varsovie, tout le cinéma de l’Est. Je suis entrée aux beaux-arts, mais m’y suis sentie un peu à l’étroit…» Jusqu’au moment où tout se débloque lors d’un stage à la H.B.K. de Braunschweig en Allemagne, école de performing art qui cultive l’engagement corporel des Marina Abramovic et Pina Bausch… «Là j’ai compris que j’avais un corps ; pour un spectacle sur l’enfer, on m’a coincée dans l’encart d’une porte pendant une semaine ; c’était horrible et passionnant, mon corps devait trouver la voie de cet enfer. Ça m’a bouleversée. J’ai su que je toucherais le théâtre par la performance, qu’il fallait que j’explose.» En 1999, le titre de son premier spectacle en fait la preuve : trop-plein, et le lieu des premières représentations raconte le décalage : «Au Chabada d’Angers, qui n’est pas un théâtre, mais une salle de musique actuelle ; quatre musiciens en live, quatre comédiens danseurs dont moi. On ne jouait pas sur la scène, mais dans la fosse, c’était hyper physique.» Comme sur du velours Depuis nathalie béasse occupe les plateaux en metteuse en scène scénographe avec ses fidèles qu’elle «installe» plus qu’elle ne les dirige : «Je leur demande de ne rien faire, de ne pas être acteurs ni danseurs, de me laisser rêver sur eux. J’invente en les voyant, mais sans thématique d’improvisation. J’amène beaucoup de choses sur le plateau ; ils ont déjà les costumes, les objets, alors j’envoie la musique et ils entrent dans la composition.» Un dernier détail : nathalie béasse est myope, et enlève ses lunettes pour répéter dans le flou, une manière encore de travailler «en minuscule», que tout soit au même niveau. Attention, ce n’est pas une histoire de nivellement, «seulement je n’aime pas la netteté, celle de l’image vidéo qui a tué la profondeur du cinéma, celle des LED qui aplatit le théâtre – je travaille les gélatines pour la lumière». Le flou c’est comme la minuscule : une histoire de la douceur qui joue comme sur du velours, celui qui donne son nom à sa nouvelle création à découvrir : velvet. Pavillon théâtre Nathalie Béasse – Notre maison à la Commune d’Aubervilliers du 11 au 22 janvier. Laurent Goumarre / Libération nathalie béasse au musée Bourdelle à Paris, le 4 janvier 2025. (Lisa Miquet/Libération)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 12, 4:14 PM

|

Par Gwenaël Badets Publié par le quotidien Sud-Ouest le 10/01/2025

Une douzaine de collectifs et associations reprochent au comédien et humoriste, qui a pourtant bénéficié d’un non-lieu, d’avoir été accusé de viol et d’évoquer l’affaire dans son spectacle.

« Nous ne voulons plus que la culture serve de marchepied aux violeurs, aux agresseurs. » Dans un communiqué de presse publié ce vendredi 10 janvier, Les Collages féministes Bordeaux demandent l’annulation du spectacle d’Ary Abittan, « Authentique », programmé le samedi 25 janvier à 20 h 30 au casino Barrière. « Sans déprogrammation, nous donnons rendez-vous à toustes [sic] devant le Théâtre du casino Barrière le 25 janvier à 19 heures pour faire entendre la voix des victimes de violences sexuelles », prévient ce texte, signé par une douzaine de collectifs (1). Ceux-ci reprochent à l’humoriste et comédien (notamment connu pour « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? ») sa mise en cause dans une affaire de viol. En octobre 2021, une jeune femme de 23 ans, qui fréquentait le quinquagénaire depuis deux mois, avait porté plainte contre lui, affirmant qu’il lui avait imposé un rapport anal, expertises médicales à l’appui. Ary Abittan avait été mis en examen. Puis, en 2023, placé sous le statut de simple témoin assisté. Une décision que les deux juges d’instruction chargés du dossier motivaient par l’absence « d’indices graves ou concordants ». Tout en reconnaissant le stress post-traumatique « indiscutable » de la plaignante. En avril dernier, l’artiste avait finalement bénéficié d’un non-lieu. Non-lieu et appel Le non-lieu est l’abandon d’une action judiciaire en cours de procédure. Les Collages féministes Bordeaux en concluent qu’« Ary Abittan n’est donc pas innocenté à l’issue de cette affaire ». Juridiquement, ce raisonnement est inexact : certes, la victime a interjeté appel et d’éventuelles reprises des poursuites sont toujours imaginables. Mais au regard de la loi, le comédien a toujours été innocent : la présomption d’innocence s’applique à tout mis en cause jusqu’au moment où il fait l’objet d’une condamnation définitive. « Sans déprogrammation, nous donnons rendez-vous à toustes devant le casino Barrière le 25 janvier à 19 heures » Mais les signataires ne se satisfont pas de cet arrêt des poursuites. « La justice ne consentirait-elle à traiter les faits que lorsqu’ils sont filmés, à l’image du procès contre Dominique Pélicot ? », s’interrogent les Collages féministes. Ils rappellent « qu’en 2013, Ary Abittan a embrassé de force [l’ex-Miss France, NDLR] Laury Thilleman. Cette fois-ci, la scène avait été filmée » – référence à une séquence de l’émission « Les Enfants de la télé », exhumée par les réseaux sociaux lors de l’enquête visant Ary Abittan. « L’indécence poussée à son comble » Les militants précisent ce qui les indigne particulièrement dans son cas : « Ary Abittan pousse l’indécence à son comble en utilisant cette affaire pour faire rire. En la tournant au ridicule dans son spectacle, il capitalise sur les traumatismes infligés à ses victimes, tout cela avec le soutien de plusieurs salles de spectacle à travers la France. Dont le Théâtre du casino Barrière de Bordeaux. » L’établissement n’a pas souhaité réagir à nos sollicitations. (1) Collages Féministes Bordeaux ; Assonances ; CLAP 33 ; FSE fédération syndicale étudiante ; La Foudre prend racine ; Mauves ; MEUF ; AG Montaigne ; Nous Toutes 33 ; NPA l’Anticapitaliste ; OPA Orchestre Poétique d’Avant-guerre ; Sexprimons Nous ; ULCNT-F 33

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 10, 5:12 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 10 janvier 2025 Plongée, en quelques mots-clés, dans l’univers de la metteuse en scène venue des arts plastiques, dont deux pièces sont présentées au Théâtre de la Commune, à Aubervilliers, dans le cadre d’une carte blanche. Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/01/10/nathalie-beasse-vingt-ans-de-creation-de-l-autre-cote-du-rideau_6491771_3246.html

Les spectacles de Nathalie Béasse n’ont pas d’équivalent. Depuis vingt ans, la metteuse en scène, venue des arts plastiques, invente des pièces comme des paysages ou des poèmes, qui laissent une trace profonde dans l’inconscient. En ce mois de janvier, elle s’installe au Théâtre de la Commune, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), avec une programmation multiple, qui permet notamment de voir ou revoir une de ses précédentes pièces, Le Bruit des arbres qui tombent (2017), et de découvrir une nouvelle création, magnifique, intitulée Velvet. Nous parcourons avec elle les motifs qui courent au long de ses spectacles, comme une vaste tapisserie aux variations infinies. Rideau Dans Velvet, tout part de lui : un immense rideau de velours rose fané, qui occupe l’entièreté de la largeur de la scène. Mais il y en a eu beaucoup d’autres, dans ses précédentes pièces : des rideaux de toutes couleurs (blanc cassé, moutarde, vert…) et de toutes tailles. « Le rideau, c’est d’abord le théâtre. Avec Velvet, j’avais envie de raconter mon rapport au théâtre. Un rapport qui n’est pas basé sur l’histoire, le récit. Que provoque le simple fait d’entrer dans une salle, de s’asseoir et d’attendre, devant un rideau fermé ? Velvet est un hommage au théâtre au sens de la machinerie, de l’instant, de la projection intime de chaque spectateur. Tous mes rideaux sont en velours : une matière projection qui fait palpiter la couleur. Le rideau, c’est un seuil : que se passe-t-il derrière ? C’est l’autre côté du miroir, qui m’a toujours attirée. On espère qu’il ouvre sur un monde parallèle, comme chez David Lynch. Et c’est une peau, aussi : quelque chose de très beau, mais qui peut être terriblement étouffant. Il incarne l’onirisme, la douceur, la prestance. Et derrière ce grand rideau, il y en a d’autres, en une forme de chorégraphie. » Rose Le fil court tout au long de son travail : de Roses (2014), spectacle lointainement inspiré du Richard III de Shakespeare, à ce rose éteint, poudré, qu’elle a choisi pour Velvet. « C’est étrange, car ce n’est pas du tout une couleur que j’aime et que je porte. Ici, elle est de l’ordre de la peau, de la chair. Une couleur mélancolique, aussi. Le motif de la rose traverse mon travail, le mot me suit, dans un certain rapport nostalgique au monde. C’est lié à l’enfance, et à la mort, très présente dans ce que je fais. Les roses fanent vite, et meurent. Ce rose fané est une couleur un peu triste, qui évoque un monde féminin, tchékhovien, la campagne, les maisons de famille. Je me suis inspirée pour le spectacle de plusieurs tableaux de Whistler, des portraits de femmes qui se confondent avec le rideau devant lequel elles posent. Ce rose-là représente la fragilité, mais une fragilité mise en grand, comme un étendard. Et le hasard a fait que, pour cette création, je rencontre une nouvelle interprète qui a été la muse du spectacle, et qui se nomme Aimée-Rose Rich… » Animation Dans les spectacles de Nathalie Béasse, tout palpite, tout a une âme : les matières, les objets, les corps. « Dans Velvet, j’avais envie que le rideau vive, qu’il parle, et qu’il nous parle des fantômes, notamment. J’ai toujours animé des matières et des décors. Je pense que c’est pour dépasser notre rapport à l’humain, que je trouve parfois compliqué, violent. Et donc j’essaie d’apporter de la contemplation, d’apaiser le brouhaha extérieur et d’amener le public à redescendre dans le calme. J’avais besoin de parler du chaos, mais à ma manière : par l’image, l’objet, le corps, et non par la parole. J’ai toujours eu la sensation, depuis toute petite, qu’il y avait une vie dans les choses, sensation qui s’est renforcée plus tard, quand j’ai lu beaucoup de poésie. Rainer Maria Rilke, entre autres, m’accompagne depuis toujours, et avec lui l’idée de poèmes sur l’âme invisible. Je prends le temps d’écouter ce qui existe : l’architecture, les paysages et les objets. Dans le processus de création, ils sont là d’emblée : les costumes, les valises, les cailloux… C’est mon langage, en fait : un caillou avec une valise à côté, c’est comme sujet-verbe-complément, pour moi. Je dis toujours aux interprètes que les objets sont des partenaires de jeu, qu’il faut danser avec eux, en prendre soin. J’humanise la matière. » Lire plus tard Animal Empaillé, il traverse lui aussi tous les spectacles de Nathalie Béasse. « C’est fou, parce que je n’en voudrais pas chez moi… A travers eux, il y a quand même un hommage à la sauvagerie, qui va avec la nature. Mais un hommage mortifère, évidemment. Il y a une forme d’absurdité à empailler et donc à tuer des animaux pour les garder. Une forme de cruauté que j’ai envie de représenter sur scène. Un rapport à la nature, à l’animalité, qui est arrêté. Or, ce rapport à l’animalité m’intéresse. Ce débordement, cette vivacité, cette pureté. J’ai beaucoup travaillé ce débordement dans les figures masculines de mes spectacles : ces moments où tout explose deviennent très animaux, instinctifs, impulsifs. L’animal empaillé, comme la nature morte, que j’aime aussi, raconte beaucoup d’un certain rapport à la nature que l’on disait aimer, mais que l’on figeait dans sa morbidité. Et, avec cette création, je voulais mettre la mort sur le plateau. » Burlesque L’humour qui sauve, pour Nathalie Béasse. « Dès mes études aux Beaux-Arts, cette question du corps qui tombe, et qui raconte tellement de choses à travers la simplicité de la chute, m’a fascinée. Ce lâcher-prise de l’objet, du corps, la loi de la gravité et de la chute, la maladresse, et ce que cela provoque comme événements qui déroutent la vie ordinaire. Comment on se moque de l’humain et de ses travers, de ses colères. Le burlesque, c’est avant tout de l’autodérision. Et puis, il permet de casser un peu l’esthétique, aussi, il amène des ruptures : c’est un pied de nez à ce que je suis en train de faire, quand cela devient trop joli, trop sérieux. Je travaille beaucoup comme un enfant sur son terrain de jeu : je construis, je casse et je reconstruis. Et ce n’est pas grave. Cette idée du “ce n’est pas grave” est fondamentale, dans le burlesque : c’est Buster Keaton qui voit sa maison lui tomber dessus [dans La Maison démontable, 1920], et il est là, classe et impassible, en plein milieu de la porte. Cette idée que l’on continue malgré les choses qui tombent, elle m’est très chère. » Femmes Elles sont plus présentes que dans les derniers spectacles, où Nathalie Béasse était allée voir du côté des hommes. Et elles sont associées à une autre couleur : le rouge, qui se déverse sur elles en nappes inexorables, ou les accompagne comme un long fil sanglant. « C’est venu de la rencontre avec Aimée-Rose Rich, à travers laquelle j’ai eu envie d’exprimer quelque chose de l’ordre du secret. Et de la violence. J’ai créé ce spectacle pendant une année de guerre, et le sort des femmes dans ce monde d’horreur – l’Ukraine, le Proche-Orient – m’a perturbée. Mais l’artiste que je suis ne peut pas créer un spectacle directement sur le sujet. Je ne peux que l’effleurer, à travers une couleur, des accessoires, qui expriment ce combat des femmes. Dans l’un des tableaux, je montre une femme-rideau, entièrement cachée, annulée, y compris son visage. Et le rideau se tire peu à peu et la dévoile. Elle se retrouve mise à nu devant le public, et elle assume : sa féminité, sa colère, sa fragilité, ses chutes, son rapport au pouvoir. Et c’est lié à mon histoire, bien sûr, à ma position, à la difficulté de garder une féminité dans ce monde de brutes qu’est aussi le spectacle vivant. De ne pas me transformer en homme pour gagner ce combat-là. » Valises De toutes les couleurs, elles sont un accessoire indispensable de chaque création. « C’est un peu comme le rideau, finalement : elles représentent ce qui est caché, que l’on ne voit pas, et que l’on transporte. Le fardeau qui nous tire vers le bas, et qu’on a du mal à lâcher. Elles n’incarnent pas tellement le voyage, pour moi, plutôt la famille, le secret. Je les remplis de pierres ou de bûches, en général. Et à chaque fois, elles s’ouvrent et laissent tomber leur contenu. On continue à avancer, et on laisse une partie du fardeau sur la route. C’est donc le chemin, plus que le voyage : on est obligés de quitter des choses, pour s’alléger et continuer à avancer. Les psychanalystes adorent mes spectacles. » Pavillon théâtre Nathalie Béasse : Velvet et Le Bruit des arbres qui tombent. Théâtre de la Commune, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), du 11 au 22 janvier. Lacommune-aubervilliers.fr Toutes les dates sur Cienathaliebeasse.net Fabienne Darge Légende photo : « Velvet », de Nathalie Béasse, au TU à Nantes, en novembre 2024. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 6, 6:24 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 6 jan. 2025 « Promesses de 2025 » (1/12). Douze artistes ou personnalités de la culture à suivre cette année. Aujourd’hui, la comédienne de 25 ans, remarquée dans les deux derniers spectacles de Sylvain Creuzevault.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2025/01/06/charlotte-issaly-le-theatre-comme-viatique_6483341_3246.html « Theater is not dead ! » C’est la jeune Charlotte Issaly qui le proclame, et la référence au mouvement punk est tout sauf fortuite. Que le théâtre ne soit pas mort, la comédienne, âgée de 25 ans, en est la vivante incarnation. On l’a remarquée d’emblée, dans deux spectacles de Sylvain Creuzevault, L’Esthétique de la résistance, d’après le livre-somme de Peter Weiss (qui sera repris à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, à Paris, en mars), et Edelweiss [France Fascisme], dans lequel elle incarnait, parmi toute une constellation de fascistes français, Robert Brasillach (1909-1945). Dans les deux cas, elle a marqué par sa présence, irréfutable, et par la profondeur de son jeu. De quoi lui valoir une avalanche de propositions : d’ici à janvier 2026, elle sera à l’affiche de pas moins de six spectacles. Le slogan punk, et la rage de vivre qu’il exprime, n’est pas, chez Charlotte Issaly, une coquetterie de bourgeoise en mal de révolte. La jeune femme revient de loin. D’« un milieu familial violent », qu’elle a fui dès qu’elle a pu, à l’âge de 15 ans, se réfugiant chez des amis ou vivant parfois dans la rue, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Le théâtre et l’art en général sont venus très tôt, « comme une bouée de sauvetage, au sens strict du terme », dit-elle. « J’ai découvert le théâtre au collège, à 11 ans, quand ma classe a travaillé sur Cyrano de Bergerac. Tout s’est cristallisé pour moi autour de cette pièce : j’ai pris conscience qu’il n’était pas normal de se faire battre dans son cadre familial. Cyrano m’a sauvée : dès que j’allais mal, j’en apprenais des passages entiers par cœur, et je surmontais ce qui m’arrivait. Pourquoi Cyrano ? C’est quelqu’un qui porte une difformité, qui ne se sent pas appartenir au même monde que les autres et qui choisit le langage pour s’en sortir. C’est mon viatique dans la vie, cette pièce. » Les mots lui ayant « donné le droit de vivre », l’adolescente s’est acharnée à pratiquer le théâtre le plus vite et le plus intensément possible, ce qui n’a pas été simple : en France, les conservatoires d’art dramatique n’acceptent les élèves qu’à partir de 15 ans, alors que l’on peut commencer la musique dès le plus jeune âge. « J’ai toujours voulu apprendre, m’exercer. J’ai eu conscience très tôt que la technique était fondamentale, qu’il existait un solfège du théâtre, et que la vision française, stanislavskienne, romantique du théâtre, consistant à se reposer sur ses émotions, était très limitée. Les émotions, de toute façon, je les ai, j’en ai même trop. Ce qui m’intéresse, c’est d’apprendre à en faire une forme. » Tutoriels déjantés sur YouTube Vivre en passant de manière précaire d’un hébergement à l’autre ne l’a pas empêchée d’obtenir son bac avec mention très bien, et, d’emblée, elle s’est débrouillée pour gagner sa vie, grâce à son deuxième viatique : l’humour, qu’elle pratique comme un sport de survie ou de combat. Elle s’est d’abord fait un nom, sous le pseudonyme de Charlie Rano, en signant des vidéos pour le Web du magazine féministe Madmoizelle, puis en participant à des soirées de stand-up à Bobino ou à La Nouvelle Seine. Aujourd’hui encore, elle a près de 100 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, où, sous le titre générique Theatre is not dead, elle poste des tutoriels déjantés et drôles sur les techniques théâtrales – « Comment pleurer sur commande ? » ou « Improviser sans bégayer ? » « Je n’ai jamais voulu être humoriste toute ma vie, mais l’adresse directe du stand-up, sa simplicité, sa vivacité m’ont beaucoup appris. Cela m’a vraiment formée à adresser ce que l’on a à dire à un public, et donc à établir un véritable lien avec lui. » Mais c’est à l’école du Théâtre national de Strasbourg (TNS), où elle est entrée en 2020, qu’elle fait deux rencontres décisives. Celles de Nicolas Bouchaud et de Sylvain Creuzevault. Avec le premier, elle s’est immédiatement reconnue dans « ce jeu entre distanciation et incarnation, cette manière d’être à la fois très intense, totalement dans la scène, et légèrement en dehors ». Avec le second, elle s’est d’emblée accordée avec sa vivacité d’esprit, son engagement, et celui qu’il demande à ses acteurs dans l’improvisation. L’année 2025 la verra sauter d’une création à l’autre, de L’Homme sans qualités (1930), de Robert Musil, créé avec ses camarades de l’école du TNS emmenés par Julien Vella, à On ne badine pas avec l’amour (1834), de Musset, vu par Emilie Lacoste, en passant par Ivanov (1887), de Tchekhov, sous la houlette de Jean-François Sivadier, où elle jouera Sacha – « le premier personnage féminin de l’histoire à ne pas être défini par sa beauté mais par son intelligence », observe-t-elle. Son enfance saccagée a laissé des traces, qu’elle soigne non seulement en jouant mais aussi en écrivant – de la poésie aussi bien que des formes théâtrales. Elle a mis en route une création placée sous le signe de la couleur bleue : « Le bleu de la peau sous les coups, le bleu du ciel, et le bleu de la page blanche qui se colore au fur et à mesure que je la remplis de mots », souffle-t-elle. Fabienne Darge : LE MONDE Légende photo : Charlotte Issaly, à Lyon, en 2023. PH. LEBRUMAN

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 28, 5:08 AM

|

Alternant parlé et chanté, la nouvelle création du metteur en scène, montée à Gand, se saisit du dernier carnet rempli par son père pour défier la mort. C’est l’histoire d’un carnet qui a d’abord déçu jusqu’à la colère son récipiendaire. Un carnet rempli de pages blanches et quelques gribouillis esseulés et énigmatiques, fermés à toute signification. C’est l’histoire d’une pièce qui redonne souffle à la mort et transforme la déception en merveille. Et c’est une histoire véridique et singulière, et universelle d’être particulière, qui concerne tout un chacun. Celle de la mort des parents et ses points d’interrogation. Quand il n’est plus temps et que les récits sont perdus à jamais. Des chamailleries pour un rien ou justement essentielles Sur scène, deux lits d’hôpitaux identiques, sur deux plans différents, l’un en hauteur comme sur une cime dénudée, ou un millefeuille de papiers, ou encore un rêve brumeux ; l’autre, dans sa matérialité moche et aride, près du public. Sur le lit en hauteur et lointain, un homme âgé (le musicien Hélder Gonçalves) qui jouera de la guitare. Sur le second, une jeune actrice qui porte une barbe postiche. Les deux sont des facettes de Rogerio Rodrigues, et la belle idée de son fils, Tiago Rodrigues – qu’on ne présente plus mais ça ne coûte rien de le faire le quand même : artiste, auteur, metteur en scène, directeur du Festival d’Avignon – est de faire incarner l’image onirique par un homme, et la représentation plus réaliste par une femme, tout comme le jeune Tiago est jouée par une actrice (formidable Beatriz Brás). Ça commence par des scènes de vie quotidiennes à l’hôpital, des chamailleries pour un rien à moins qu’elles ne soient justement essentielles, un feutre bleu que le fils apporte à son père alors qu’il aurait dû être noir et qui prouve l’inattention et le manque d’égard – «Quand m’as-tu jamais vu écrire avec de l’encre bleue ? Tu sais bien que je ne peux écrire qu’à l’encre noire». Car Rogerio se l’est promis : durant son hospitalisation pour un cancer en phase terminale, ce célèbre journaliste, opposant actif à la dictature salazariste, écrira son tout dernier reportage, en dépit du feutre bleu, et de son fils, si décevant dans ses errements professionnels comme il le lui dit. Sur le carnet, un titre : «No Yogurt for the Dead.» A ce stade, No Yogurt…, créé le 23 janvier au NTGent, le Théâtre national de la ville flamande, en portugais et néerlandais, paraît presque trop explicite. Erreur de perspective. Car il faut des briques solides pour engager ensuite les spectateurs dans des réminiscences qui s’enchâssent, et se transforment – mais peut-on le dire sans rompre la surprise ? – en un véritable concert, parfois a cappella. Magnifique idée que celle de défier la mort en modifiant le genre même du spectacle. Et par un emboîtement de fausses fins. On le sait tous : tant qu’il est possible de parler d’un défunt, la bulle fragile que constituent les funérailles n’est pas rompue et l’illusion de la reviviscence se propage. La réussite de cette partition tient beaucoup à la délicatesse de Manuela Azevedo du groupe portugais pop Clã, qui, avec Hélder Gonçalves, forme l’orchestre de la Cerisaie, précédant spectacle de Tiago Rodrigues, en tournée en Chine tout avril. Cependant les trois comédiennes qui passent insensiblement du parlé au chanté sans ce ne soit jamais forcé se révèlent d’excellentes chanteuses. «Dialogue avec les morts» No Yogurt for the Dead est le sixième chapitre d’Histoire(s) du théâtre que Milo Rau, longtemps à la tête du NTG, propose à différents artistes. A resurgi ce petit cahier que Tiago Rodrigues n’avait jamais rouvert et précieusement gardé. «J’ai pris le temps pour repenser à mon père et à son geste de vouloir écrire encore alors que ça ne lui était physiquement plus possible. M’est revenu la manière dont Heiner Müller évoque le théâtre comme un dialogue avec les morts.» Non pas de manière mélancolique ou nostalgique, mais comme une lutte «pour rester en vie et faire en sorte que les autres le soient» même quand ils ne sont plus. La scène accueille les fantômes. No Yogurt for the Dead m.s. Tiago Rodrigues jusqu’au 31 janvier à Gand (Belgique), du 19 au 23 février à Lisbonne (Portugal), du 28 mai au 3 juin au festival de Vienne (Autriche). Anne Diatkine / Libération Légende photo : Les comédiennes Beatriz Brás et Manuela Azevedo. (Phoot : Michiel Devijver)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 26, 5:08 PM

|