Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 5, 3:24 PM

|

Par Grégoire Biseau dans Le Monde le 3 janvier 2025

PORTRAIT

Entourée par la même bande qu’à ses débuts au théâtre, la comédienne de 46 ans enchaîne les rôles au cinéma avec beaucoup de liberté. Aujourd’hui, elle renoue avec ses premières amours en interprétant un seule-en-scène adapté du roman « Jewish Cock », de Katharina Volckmer. Un texte provocateur, drôle et féministe autour d’une femme désireuse de se faire greffer un pénis circoncis. Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2025/01/03/de-connasse-a-l-adaptation-de-jewish-cock-le-talent-insolent-de-camille-cottin_6479021_4500055.html

Devant un lourd rideau de velours pourpre tombé du ciel, une silhouette de femme portant des lunettes de soleil et coiffée d’un de ces grands chapeaux de paille glamour tournicote sur elle-même pour s’emmêler dans un drap. Elle est belle et ridicule. Star et cruche. « Est-ce qu’on comprend bien qu’elle est ligotée ?, demande Camille Cottin à son metteur en scène, Jonathan Capdevielle. J’aimerais qu’on voie une image de l’assignation. » Mais après plusieurs minutes de combat avec son drap, l’actrice rend les armes. Le tandem décide qu’il est trop tard pour garder l’idée pour ce soir, mais, promis, on fixera tout cela en vue des représentations aux Bouffes du Nord à Paris, dans trois semaines, à partir du 7 janvier. Ce mercredi 18 décembre, sur la scène du Théâtre d’Arles, Camille Cottin répète le spectacle Le Rendez-Vous, créé en septembre à Aix-en-Provence. Adaptée du roman Jewish Cock, littéralement « bite juive », de la romancière allemande Katharina Volckmer, la pièce est le monologue d’une femme venue chez son gynécologue pour se faire greffer un pénis circoncis. Un texte monstre, farouchement féministe, provocateur et drôle. Une « caresse et une claque », selon les mots de Jonathan Capdevielle, où il est question de la culpabilité allemande liée à la Shoah, de Dieu, de l’amour du théâtre, de la transition de genre et, bien sûr, des hommes. Et plus exactement de leur bite, puisque c’est ainsi que l’autrice nomme leur pénis. Quand elle a lu la première page du roman, il y a presque quatre ans, Camille Cottin s’est arrêtée et s’est demandé à haute voix : « Mais qu’est-ce que c’est que ce truc ? » Elle a posé le livre, comme s’il lui fallait prendre une grande inspiration, avant de poursuivre sa lecture. Lorsqu’elle a sollicité des agents littéraires pour trouver des idées de scénario de film avec de beaux rôles de femme à défendre, c’est le premier texte qui lui a été adressé. L’actrice ne sait pas quoi faire de cette bombe. Elle envoie un exemplaire à sa mère, Edith, grande lectrice, dont elle aime solliciter l’avis, et un autre à son meilleur ami, Benjamin Gauthier, acteur et metteur en scène. Leur retour est enthousiaste. « C’est un texte essentiel », assure ce dernier, qui la pousse immédiatement à l’adapter au théâtre. Un nouveau départ Si Camille Cottin avait bien caressé l’idée de remonter un jour sur des planches, ce n’était certainement pas pour un seule-en-scène. Pour elle, un projet théâtral est d’abord une aventure collective, une affaire de troupe. Et puis qui pourrait mettre en scène cette étrange logorrhée ? Benjamin Gauthier lui suggère le nom de Jonathan Capdevielle, marionnettiste de formation, acteur chez Gisèle Vienne, et grand metteur en scène de l’intime. Leur première rencontre a lieu en 2022 par Zoom, alors qu’elle tourne en Angleterre dans un film de Kenneth Branagh (Mystère à Venise). Malgré la distance, le courant passe immédiatement. Ils décident d’adapter ensemble le livre pour la scène. Et en juin, dans la salle de répétition du théâtre des Bouffes du Nord, Camille Cottin commence à réciter son texte devant un drap miteux en guise de rideau. « J’ai découvert en Jonathan un copain de jeu comme quand j’avais 10 ans et qu’on créait des spectacles avec mes cousins dans le grenier de ma grand-mère », confie-t-elle. « Immédiatement, j’ai vu une petite fille qui se remet à s’amuser avec un jouet qu’elle avait délaissé et qui se reconnecte à son passé avec une immense joie », renchérit Jonathan Capdevielle. Comme s’il y avait dans ce retour sur scène autre chose qu’un simple détour, pour une actrice de cinéma qui tourne trois à quatre films par an depuis dix ans et s’est déjà fait un petit nom à Hollywood. Plus qu’un retour aux sources, une sorte de nouveau départ. Camille Cottin, dont l’image reste toujours autant associée au personnage de Connasse, apparu sur Canal+ en 2013, et à celui d’Andréa Martel de la série à succès Dix pour cent, ressentait le besoin d’ouvrir de nouveaux horizons. Et, finalement, quoi de plus radical quand on est une actrice de 46 ans, d’origine juive par sa mère mais baptisée, que de vouloir un pénis circoncis à la place du vagin, pour prendre son élan ? Une scène de cinéma L’histoire de Camille Cottin commence par une scène de cinéma. A la fin des années 1970, celle qui va devenir sa mère, Edith Yaffi, dîne seule à la brasserie Chartier, rue du Faubourg-Montmartre. Face à elle, un homme, Gilles Cottin, beau comme un dieu, accaparé par la lecture de son journal, ne lui prête aucune attention. Elle tape sur son journal, pour engager la conversation. Interloqué, il lui explique qu’il parcourt les petites annonces, car il cherche des peintres en bâtiment pour l’aider à terminer un chantier. Elle lui répond qu’elle tombe à pic, puisqu’elle connaît très bien trois peintres, qui se feront un plaisir de venir l’aider. Ils s’échangent leurs adresses et se disent à très vite. Il ignore évidemment qu’elle a tout inventé. Et le lendemain, la baratineuse envoie au rendez-vous trois copains déguisés en peintres. L’histoire d’amour sera aussi intense que courte. C’est la rencontre de deux mondes. Lui, artiste, est issu d’une grande famille bourgeoise parisienne, catholique et intellectuelle. Elle, née d’une famille de commerçants pieds-noirs d’Algérie, a été envoyée à Paris à l’âge de 15 ans, car elle faisait le mur pour soutenir la cause indépendantiste du FLN. Insoumise, entreprenant mille choses sans en finir une seule, s’inventant des vies, Edith aime les hommes, les voyages et la liberté. Le couple se sépare, juste à la naissance de Camille, mais reste très lié. Gilles propose à Edith de venir vivre avec leur enfant dans son appartement de la rue du Faubourg-Montmartre, lui occupant une chambre de bonne à l’étage au-dessus. Et quand elle décide, quelques années plus tard, de déménager pour s’installer avec son nouvel amoureux, Gabriel Besson, un analyste financier de 22 ans, de quinze ans plus jeune qu’elle, Gilles demande à les suivre, pour habiter sur le même palier. « Tout cela était très joyeux et finalement assez naturel », se rappelle Camille Cottin. Une demi-sœur, Avril, six ans d’écart avec elle, va naître dans la foulée. Une relation mère-fille compliquée La mutation à Londres de son beau-père, qu’elle appelle très vite « Gab », oblige toute la famille à rejoindre la capitale anglaise, mais cette fois sans Gilles, qui reste à Paris. C’est un changement de vie. L’argent coule à flots, la famille loge dans une maison du quartier chic de Chelsea, Camille fréquente le lycée français, des nounous s’occupent des filles. Ce sont les années d’adolescence, des premières amours, et souvent d’affrontement avec cette mère fantasque et rebelle, mais aussi très stricte avec ses propres enfants. Camille fait le mur. Ce n’est une surprise pour personne : elle est la fille de sa mère, insolente et frondeuse. « A l’époque, ça monte souvent dans les tours », se souvient Avril. Très vite, les deux sœurs improvisent des spectacles dans leur chambre. Camille déguise sa cadette, la dirige, joue avec elle. On chante, on danse, on se travestit. La première montée sur les planches est restée mythique. Dans le cadre de l’association théâtrale créée au lycée français de Londres par sa mère, Camille répète le rôle d’Hélène dans La guerre de Troie n’aura pas lieu, de Jean Giraudoux, celui de Pâris est incarné par un beau gosse de terminale. Mais ce dernier se désiste quelques jours avant la représentation. Et c’est Edith qui le remplace au pied levé, une casquette sur la tête. « L’image de ces deux-là censées s’aimer sur scène alors que leur relation était à l’époque très difficile n’en finit pas de me faire rire », s’amuse Avril Besson. Camille attrape le virus. Après le bac, elle demande à rentrer à Paris pour faire du théâtre. Ses parents ne disent pas non mais lui demandent d’assurer ses arrières : elle s’inscrit en maîtrise d’anglais à la Sorbonne, et en parallèle à l’école d’art dramatique Périmony. Une Kawasaki à la place d’un nouveau nez Elle a 20 ans, la vie devant elle. Un soir, alors qu’elle revient de jouer une pièce devant cinq personnes, elle reçoit un coup de fil de sa mère : son beau-père est mort au travail d’un infarctus, à 38 ans. Une déflagration. Le lendemain, elle remonte pourtant sur scène. « Je me demande encore comment j’ai pu faire ça », se dit-elle. Gabriel était plus qu’un beau-père. Ensemble, ils adoraient les sensations fortes des sports de glisse, le ski, la planche à voile, la plongée, aussi. Elle entame une psychanalyse qu’elle arrêtera vingt ans plus tard. « C’était un moment difficile pour moi, j’étais encore en construction, je ne savais pas très bien ce que j’allais faire de mon existence », se remémore-t-elle. Pendant trois ans, elle gagne sa vie comme professeure d’anglais, puis arrête pour plonger la tête la première dans le théâtre. « Le plateau devient alors un espace sacré et réparateur pour elle », estime sa copine, la comédienne Camille Chamoux. Camille Cottin n’a pas de temps à perdre. Elle roule dans Paris au guidon d’une Kawasaki 650, un modèle qui ressemble aux Triumph anglaises, qu’elle adore. Cette moto vient de loin, de son enfance, quand son père Gilles l’emmenait à la crèche sur sa grosse BMW. Mais surtout d’un pacte scellé peu avant ses 18 ans. Pour son anniversaire, son grand-père paternel lui propose de lui offrir une séance de chirurgie esthétique afin de corriger ce nez… trop droit, trop long, trop grand, qui l’enquiquine depuis l’adolescence. « Et si à la place tu m’offrais une moto ? », lui propose-t-elle. Va pour garder ce nez et acheter une Kawasaki. Toutes les copines de l’époque adorent monter derrière elle et s’accrocher à sa taille. La vie devient tout de suite beaucoup plus excitante. La Kawasaki est volée deux ans plus tard, et remplacée par une Suzuki 250. « L’image de Camille reste très associée à sa moto. Celle d’une jeune femme toute fine, aux longs cheveux blonds, qui dégage une grande force et qui trace son chemin », confie la productrice Shirley Kohn, une de ses grandes amies. Les années cachets minables et débrouille Son chemin, c’est le théâtre. Pendant plus de dix ans, elle s’y adonne totalement. Et se construit une bande d’amis, des acteurs comme elle qui rêvent tous de se faire un nom (Benjamin Gauthier, Zoé Bruneau, Alexandra Chouraqui, Guillaume Mélanie, Cédric Moreau…). Elle joue tout et un peu n’importe quoi, du moment qu’elle joue. Elle est la militante Helen Keller, aveugle, sourde et muette, le chat Béhémot dans Le Maître et Marguerite, de Boulgakov. Elle passe du Cid, de Corneille, à la troupe de Pierre Palmade. Elle écrit une comédie potache avec sa grande copine Alexandra Chouraqui, Le Lifting de Madame Bénichou. Un petit succès. Une partie de la bande de copains y joue en alternance. Chaque été, ils descendent, en transhumance, au festival off d’Avignon (Camille Cottin en compte sept à son actif). Ce sont des années de cachets minables, de débrouille et de bouts de chandelle. « Mais c’était très joyeux », sourit-elle. Elle en profite pour découvrir, dans la cour d’honneur du Palais des papes, le théâtre de l’Allemand Thomas Ostermeier et la trilogie de Wajdi Mouawad (Littoral, Incendies, Forêts). Même si elle rêve de cinéma, elle se rassure en se disant que le théâtre est suffisamment vaste pour y passer une vie entière. A Paris, l’atelier d’artiste que lui a laissé son beau-père devient le QG de la bande. Camille y habite avec son amoureux, Benjamin (dont elle préfère taire le nom pour éviter d’exposer leurs enfants), un architecte, qui deviendra le père de ses enfants, et sa demi-sœur Avril. La bande d’amis décide d’y écrire sa première pièce collective, une comédie, Paris Dallas, pendant qu’Avril les filme lors de leurs séances de travail. Elle en fait son film d’études pour le concours d’entrée de la Fémis. Elle intègre la prestigieuse école de cinéma, mais Paris Dallas est un bide. Depuis presque vingt ans, le groupe est resté intact, il a juste été rebaptisé sur WhatsApp « entourage », après s’être longtemps appelé « la bandoule ». Personne n’en est parti. Très vite, Camille Chamoux a été intégrée. Puis le duo à l’origine de Connasse, Noémie Saglio et Eloïse Lang. Et, plus récemment, Marion Cotillard. Chaque été, ils se donnent rendez-vous dans l’ex-maison varoise du beau-père de Camille Cottin à Cavalaire-sur-Mer, un coin de paradis, pour y passer une quinzaine de jours en juillet. Un rituel devenu immuable. Avril est là bien sûr, mais aussi Edith, et ses beaux-parents. De l’aveu de tous, il n’y a pas vraiment de chef. Juste une fédératrice : Camille Cottin. La première fois qu’on rencontre cette dernière, le lundi 9 décembre, elle est Jeanne. Elle habite un petit pavillon de brique rouge à Cergy-Pontoise. Sa sœur vient de lui déposer ses deux jeunes enfants et de disparaître. Le film, Les enfants vont bien, le troisième de Nathan Ambrosioni, son deuxième avec Camille Cottin (après Toni en famille, en 2023), raconte cette « maternité » forcée par le destin et par cette mère volatilisée. L’équipe entame la dernière semaine de tournage. « L’anti-connasse » Camille Cottin nous accueille comme si elle était la maîtresse de maison. Elle est en chaussons et gros pull en laine. Elle nous fait la bise, presque maternelle. Nous demande si ce n’était pas trop long pour arriver jusqu’à Cergy, nous propose un café. Et nous tutoie au bout de la deuxième phrase. Il n’y a pas vraiment de calcul. Elle est pudique mais frontale, fonceuse mais traqueuse, sans concessions mais soucieuse des autres. « Elle veut tout le temps faire plaisir. Tout le monde compte sur elle. Alors, parfois, elle peut se faire bouffer », sourit Noémie Saglio. Camille Cottin a découvert récemment qu’elle souffrait depuis longtemps d’un trouble de l’attention. « J’ai toujours eu du mal à hiérarchiser les problèmes et les sollicitations. Toutes les préoccupations m’arrivent avec un même niveau d’intensité… », décrit-elle. Intranquille, elle ne sait pas rester en place, sauf sur une scène de théâtre ou un plateau de cinéma. « C’est vraiment l’anti-connasse par excellence. C’en est troublant », renchérit Camille Chamoux. Leur première rencontre a lieu au théâtre Silvia Monfort, à Paris, où Camille Chamoux, 24 ans à l’époque, fait passer un casting pour une pièce qu’elle monte. Elle ne la prend pas. Elles se retrouvent ensemble dans la distribution de la pièce Love and Fish, d’Israel Horovitz, en 2004. Elles deviennent inséparables et décident de former une sorte de couple interchangeable. Même silhouette, même taille, presque même couleur de cheveux. Deux Camille dans un seul corps. Elles s’échangent les plans, les rôles, se remplacent au pied levé…. « Personne ne s’en rendra compte » est leur mantra. Ainsi, quand, en 2013, Camille Chamoux, alors un peu connue, est appelée pour passer un casting pour un programme court de caméra cachée pour la télévision, elle envoie sa copine à sa place. Celle-ci débarque, tout en noir, dans une cave du 11e arrondissement pour passer son audition. On lui demande d’improviser, sur le canapé, une scène dans un taxi. « En cinq minutes, on a tout vu : le taximan, le siège à boules, le petit sapin qui pendouille au rétro central. On était avec elle », raconte Eloïse Lang. Contre toute attente, ces petites pastilles, diffusées pendant « Le Grand Journal » deviennent virales. Camille Cottin devient la Connasse, cette bourgeoise parisienne, sans filtre et sans gêne, qui ne pense qu’à sa gueule et qu’on adore détester. Sa carrière décolle. Deux ans plus tard, en 2015, c’est la grande rencontre avec Andréa Martel, agente d’acteurs de cinéma au sein de la société ASK, dans la série Dix pour cent, créée par Dominique Besnehard et la scénariste Fanny Herrero. Cédric Klapisch, le réalisateur de la première saison, se souvient très bien du jour où il a découvert l’actrice : « Elle dégageait un truc cérébral et organique. Un côté punk et sophistiqué à la fois. » Parmi une trentaine de comédiennes passées à la moulinette, elle fait l’unanimité. Andréa est lesbienne, ambitieuse, menteuse et horriblement attachante. Et par effet de ricochet, Camille Cottin devient un porte-drapeau de la cause queer. La vague #MeToo s’apprête à déferler. La comédienne est prête : elle a déjà lu King Kong Théorie, de Virginie Despentes, et les premiers livres de Mona Chollet. Au sein de la bande, on discute beaucoup de cette révolution qui vient, on s’échange les essais qui font référence, on manifeste, presque toujours ensemble. « On compare nos modèles, hérités de nos mères », décrypte Shirley Kohn, avec qui elle a créé une société, Malmö Productions, qui porte des projets engagés en faveur de la cause féministe. A force de déclarer son admiration pour Mona Chollet dans des interviews, Camille Cottin finit par recevoir un SMS de remerciement de l’essayiste. Les deux femmes décident de déjeuner ensemble. « Elle m’a donné l’impression d’une actrice qui se posait beaucoup de questions sur sa carrière… Sur les choses qu’elle doit accepter ou non dans un milieu du cinéma encore très patriarcal. C’est vraiment une actrice qui fait du bien », se souvient l’autrice de Sorcières (La Découverte, 2018). Le prix de la liberté Shirley et Camille ont un moment réfléchi à adapter Beauté fatale, les nouveaux visages d’une aliénation féminine (La Découverte, 2012), dans lequel Mona Chollet dénonce l’influence de l’industrie du luxe sur les représentations féminines. Mais c’était avant que Camille Cottin accepte de tourner une publicité, gentiment grotesque, flanquée de Jean Dujardin et George Clooney, pour vendre des capsules Nespresso. Et qu’elle devienne une égérie de la maison Dior et du joaillier Tiffany. Aujourd’hui, elle incarne un chic, une élégance bourgeoise, qui ravit la presse féminine. Ses copines assurent qu’elle s’achète de la liberté et que c’est très bien comme ça. Mona Chollet a, elle aussi, mis de l’eau dans son vin : « Dans mon livre, j’avais eu la dent dure contre Anna Mouglalis, qui était à l’époque égérie de Chanel. Aujourd’hui je ne veux plus faire porter aux seules actrices la charge de tout ce système. L’industrie du luxe fait partie du jeu si on veut faire carrière dans le cinéma. » Camille Cottin assume : « Oui, je suis dans une forme de contradiction. J’en conviens parfaitement. Mais on peut avoir envie d’être plusieurs femmes, et ça ne m’empêche pas d’entendre et de comprendre la critique féministe de cette objectivation du corps des femmes par les marques de luxe. » La « meilleure actrice de sa génération », selon la metteuse en scène Salomé Lelouch, qui l’a dirigée dans Justice, en 2018, avec Camille Chamoux, a ce truc énervant de certains premiers de la classe qui réussissent aussi à être très populaires ou très forts en sport. Elle est capable de faire entrer des carrés dans des ronds. Elle est une actrice grand public reconnue par le cinéma d’auteur, de gauche et aimée de la presse de droite, fidèle en amitié et épanouie dans sa vie familiale. Parfois, il arrive que ça coince. Au début de l’été, le tournage en Arménie de Sauver les morts, le premier film de fiction de la documentariste Tamara Stepanyan, a été éprouvant. Huit semaines sans rentrer à Paris, même si ses deux enfants (15 et 9 ans) sont venus deux fois lui rendre visite. Elle a manqué la réunion de la bandoule à Cavalaire. « Je ne recommencerai pas », promet-elle. Elle court toujours après ce premier rôle d’un film qui mettrait tout le monde d’accord, le public et la critique, et qui la détache pour de bon de l’image d’Andréa Martel. Un texte qui déconcerte Cette année sortira Rembrandt, le prochain film de Pierre Schoeller, où elle interprète le rôle d’une ingénieure qui travaille dans le nucléaire et qui voit sa vie bouleversée par la découverte de tableaux de Rembrandt. Elle sera de tous les plans. « Comme les actrices américaines, elle a une puissance à l’image très impressionnante », s’enflamme Schoeller, convaincu que Camille Cottin est « la Meryl Streep française, [qu’]elle va magnifiquement vieillir ». En avril, elle tournera dans le prochain Olivier Nakache et Eric Toledano, une comédie située dans les années 1980 qui évoquera leur enfance, où elle formera un couple avec Louis Garrel. Ce jeudi matin 19 décembre à Arles, elle s’est réveillée totalement enrhumée, le nez bouché. Un cauchemar pour une actrice de théâtre qui doit jouer le soir même. Elle a trouvé le public de la veille glacial. Elle a du mal à accepter que ce texte puisse décontenancer, voire provoquer du rejet, tant il résonne intimement, pour elle, et profondément « avec le procès Mazan et cette culture du viol ». Pendant longtemps, le spectacle devait s’appeler Jewish Cock, comme le livre. Mais plusieurs théâtres l’ont alertée que, depuis le massacre du Hamas du 7 octobre 2023 et la guerre à Gaza, tout pourrait être mal interprété. Ce sera donc Le Rendez-Vous, mais pour dissuader la venue d’adolescents qui espéreraient retrouver la Connasse, Camille Cottin l’a fait interdire aux moins de 16 ans. « La production m’a trouvée un peu maximaliste », rigole-t-elle, en commandant un grog. Elle nous demande si on connaît les bienfaits de la rhodiole, car elle croit aux vertus des plantes et des esprits. Elle le tient notamment de sa mère et de ses différents voyages en Afrique et en Inde. Elle aime l’idée du pouvoir de la sorcellerie, puisque les sorcières ont toujours été des femmes libres. Pour convoquer des forces surnaturelles, sa mère a l’habitude d’allumer des bougies. « Elle en a allumé deux pour les copains et une autre pour Avril ; ils attendent tous une réponse importante », précise-t-elle. Camille Cottin ne se rappelle pas à quand remonte sa dernière bougie. Peu importe, les esprits doivent penser qu’elle n’en a plus vraiment besoin. Grégoire Biseau / M le magazine du Monde Crédit photo : OTMAN QRITA POUR M LE MAGAZINE DU MONDE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 5, 2:56 PM

|

Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 5 janvier 2025 LA RELEVE 2025. L'artiste « gender fluid » est aussi virtuose et inspiré dans les rôles de garçon, de filles ou intersexes. Brillant au théâtre comme au cinéma et dans les séries, le compagnon de route du Théâtre 14 va s'attaquer à sa première mise en scène au mois de mai.

A 31 ans, on lui en donne toujours 20. Yuming Hey a l'enthousiasme d'un enfant et mord sa vie de comédien a pleines dents. Né à Marseille, l'artiste qui se revendique « gender fluid » a touché à tout dès la maternelle : flûte traversière, chant, cirque, danse, claquettes, avant d'embrasser le métier d'acteur. Diplômé du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, il s'est initié au théâtre moderne grâce à son compagnonnage avec le metteur en scène Mathieu Touzé, actuel directeur du Théâtre 14 à Paris. Intense et d'une incroyable précision, Yuming Hey est aussi à l'aise sur les planches en mauvais garçon (Un garçon d'Italie), qu'en diva hystérique (Les Bonnes), en enfant sauvage (Jungle Book) ou en personnage intersexe (Herculine Barbin). Ses rôles dans des séries (« Osmosis » et « Emily in Paris » sur Netflix) ont accru le nombre de ses fans. En cette année 2025, l'artiste tout genre s'apprête à franchir une nouvelle étape en mettant en scène au Théâtre 14 Platonov, d'Anton Tchekhov. Une nouvelle corde à son arc-en-ciel. Ce n'est pas qu'un détail : Fan de mode, il adore porter des chaussures signées Christian Louboutin. Philippe Chevilley / Les Echos Légende photo : Né à Marseille, l'artiste qui se revendique « gender fluid » a touché à tout dès la maternelle. (Photo : Pauline Roussille)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 5, 10:33 AM

|

Par Fabienne Arvers dans Les Inrocks - 3 janvier 2025 Finir en beauté. Pour clore son mandat d’administrateur, Éric Ruf réunit la troupe du Français et fait du “Soulier de satin” de Paul Claudel une fête du théâtre qui célèbre l’art dramatique où l’impossible est à jamais interdit de séjour. Un espace nu pour un temps gigogne. Voici brossé à grands traits Le Soulier de satin de Claudel proposé par Éric Ruf en un adieu majestueux à ses dix années d’administrateur de la Comédie-Française. Avec lui, la troupe s’est enrichie, renouvelée, diversifiée et réunit d’incandescents talents. C’est à l’un des derniers comédiens engagés, Baptiste Chabauty, que revient le rôle de Don Rodrigue, le personnage autofictionnel de Paul Claudel, fringant conquistador à 15 h lorsque démarre le spectacle, vieillard amputé et vendu comme esclave, à 23h30, au terme de la représentation. Aux multiples raisons qui ont motivé le choix d’Éric Ruf de monter cette pièce hors norme, on en retiendra une qui associe la démesure poétique au rappel d’un geste de résistance politique. C’est ici, dans les murs de la Comédie-Française qu’a été créé Le Soulier de satin, mis en scène par Jean-Louis Barrault, en 1943, en pleine Occupation. C’est encore là qu’Antoine Vitez souhaitait la reprendre, lorsqu’il fut nommé administrateur, après l’avoir créé au festival d’Avignon en 1987. Il n’en eut pas le temps. Depuis, seul Olivier Py s’est risqué en 2003 et 2009 à monter la version intégrale de la pièce. Une épopée ambitieuse Les coupes drastiques opérées dans le budget de la culture ne sont pas favorables à ces grandes formes extravagantes qui convient le monde sur un plateau ? “La Comédie-Française traversant des troubles budgétaires, le réflexe serait de diminuer l’ambition artistique, je pense au contraire qu’il faut, dans ces cas, l’agrandir encore”, rétorque Éric Ruf. Or, dans ce cas précis, le fond rejoint la forme. Après avoir déambulé sur l’immense plateau nu de la salle Richelieu, les acteur·ices se faufilant au milieu du public, de l’orchestre, le long d’une passerelle qui enjambe le quatrième mur et multiplie les entrées et sorties des personnages, l’Annoncier que campe avec bonheur Serge Bagdassarian ouvre les festivités : “Il faut que tout ait l’air provisoire, en marche, bâclé, incohérent, improvisé dans l’enthousiasme ! (…) L’ordre est le plaisir de la raison : mais le désordre est le délice de l’imagination.” Nous voici embarqué·es dans l’épopée amoureuse entre Don Rodrigue et Dona Prouhèze (Marina Hands) qui, pour être impossible, n’en consume pas moins leur être pendant trois décennies que Paul Claudel découpe et éparpille en quatre journées au temps des conquistadors. Preuve s’il en est qu’il est plus facile de conquérir les terres que les cœurs et que la violence parvient plus vite à ses fins que l’intégrité d’une âme déchirée entre l’exigence de la foi et l’ouragan de la passion. Le carrefour de tous les théâtres Résumer l’intrigue est non seulement impossible mais vain ; il suffit de savoir que parcourir le monde sur une scène de théâtre en une cavalcade échevelée d’amours contrariées, d’ambitions nobles ou fielleuses, toutes également soumises à l’indomptable course du temps, revient pour Éric Ruf à faire de la Salle Richelieu le carrefour de tous les théâtres : vaudeville, tragédie, farce, comédie, sans oublier le ballet-théâtre cher à Molière à travers la présence des musicien·nes aux côtés de la troupe dans une forme olympique, rien ne manque à la fête. Le Soulier de satin, de Paul Claudel, version scénique, scénographie et mise en scène Eric Ruf. Jusqu’au 13 avril, Salle Richelieu, Comédie-Française.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 4, 1:07 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 17 décembre 2024 Découverte en février 2024 au Théâtre des Quartiers d’Ivry, la version de « Par les villages » du jeune metteur en scène, avait impressionné. Quelques prises de rôles, dont celle de Reda Kateb et celle de Marie-Sohna Condé, quelques légères retouches, une densité plus forte encore, qui ne sacrifie jamais la fluidité du spectacle, tout ici enthousiasme le public.

On comprend que Peter Handke ait été très intéressé par les idées de Sébastien Kheroufi et qu’il ait accepté de travailler avec lui sur ce texte fondateur qu’est Par les villages. Fondateur pour l’auteur, mais aussi pour plusieurs générations de lecteurs, ceux qui ont l’âge d’Handke, comme ceux qui se sont succédé depuis. En France, on a eu le privilège de la traduction de Georges-Arthur Goldschmidt chez Gallimard, et de mises en scène éclairantes, personnelles, telles celles de Claude Régy, et beaucoup plus tard, Stanislas Nordey. C’est un jeune homme de trente-deux ans, qui, aujourd’hui, reprend son travail. Après Ivry, en février dernier, il avait présenté le spectacle au Centre Georges-Pompidou. Quelques mois ont passé. On avait beaucoup apprécié et l’esprit de l’adaptation, et la force de la mise en scène, de la direction du jeu : des amateurs et des professionnels, dans un déploiement beau et puissant (voir ce blog au 4 février 2024). Les spectacles mûrissent. Au Centre Georges-Pompidou, ces jours-ci, on est époustouflé par l’intelligence, l’audace et l’évidence liées, de la représentation. Après Lyes Salem que l’on n’oublie pas, Reda Kateb endosse le manteau sombre, de coupe classique, de l’écrivain revenant dans l’endroit où il a grandi. On ne parle plus de village, on dit « cité ». Et sans doute, parfois, accroche-t-on sur l’idée de l’église, des vallées, de la nature. Mais prenez Nanterre, allez dans la ville première et vous verrez l’église, allez du côté de la Ferme du Bonheur et vous verrez moutons et prés verdoyants, paysages doucement vallonnés. Mais nul besoin de référence. On écoute. Le prix Nobel 2019, a composé, avec Par les villages, une oeuvre magistrale. La traduction est belle et puissante. Les inventions de Sébastien Kheroufi sont magnifiques. Ainsi, d’ouverture en grandiose achèvement, la présence de Casey illumine chacun. Cette artiste, qui du rap au slam, manie la langue avec virtuosité, est auteure, compositrice, interprète à timbre unique, poète. Elle possède une rigueur extraordinaire et laisse passer sa force prophétique, sans excès, sans violence. Avec ce qu’il faut d’énigmatique questionnement. Comme un dieu, comme une déesse d’un monde qu’elle nous révèlerait, un monde archaïque et fertile, comme celui de la Grèce ancienne et de ses figures mythologiques, comme celui de l’Asie ancienne, de l’Arabie. Autre grande figure de femme entrée dans le jeu de Peter Handke et de Sébastien Kheroufi, Marie-Sohna Condé, très grande comédienne qui reprend en alternance le rôle que tenait à la création Gwenaëlle Martin. Quel bonheur d’applaudir l’humanité chaleureuse de cette interprète très précise, très rigoureuse, et bouleversante. Belle voix, belle présence, esprit, humour -il en faut avec Peter Handke- elle bouleverse et arrache des larmes. On n’oublie pas Gwenaëlle Martin, en alternance. On n’oublie pas Anne Alvaro, embarquée depuis le début dans cette aventure. Elle est la vieille femme. Telle qu’en elle-même, avec son timbre rauque et grisant, elle nous parle et parle à l’enfant. Hans, le frère, personnage très important, est toujours porté par Amine Adjina. Remarquable, avec ce qu’il faut de vulnérabilité et de fierté, qui défend haut et clair le village et sa soeur, une certaine vérité du monde face à l’homme en redingote élégante que l’on ne saurait complètement reconnaître. Un très beau personnage, par qui passe la réalité du passé des deux frères et de leur soeur. Magnifiques sont ses paroles. Sophie, c’est toujours la même très aigüe comédienne qui la défend. Vaillante et très nuancée. Hayet Darwich. Reda Kateb, que l’on est très heureux de retrouver au théâtre, impose sa silhouette haute et très fine, son visage de lion royal, sa diction ferme et tendre, au personnage de Gregor, celui qui revient. Mais qui est complètement décalé. Son parcours est très beau, en toute sensibilité et discrétion, comme un comédien parmi les autres. Humble. Ici, il y a aussi le travail des amateurs, belles présences eux aussi et travail fertile sur les voix, la musique, le chant. Il y aurait beaucoup plus à dire. Mais l’essentiel est : courez-y. Les heures passent comme un souffle tant la haute littérature et le grand art du théâtre, cet « élitaire pour tous » qu’appelait Antoine Vitez, sont là, dans un accomplissement prodigieux. Et simple. Accessible. Pour chacun de nous tous, oui. Armelle Héliot Centre Georges-Pompidou, à 20h00 jusqu’à samedi, à 17h00 dimanche 22 janvier, puis du 22 au 26 janvier, au Théâtre des Quartiers d’Ivry. Durée : 3h20, prologue compris, mais sans entracte. Dans le cadre du Festival d’Automne. Sébastien Kheroufi a reçu le prix de la révélation du palmarès du Syndicat de la Critique, 2024, en juin dernier.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 2, 4:46 PM

|

Enquête Libé, par Cassandre Leray - le 2 janvier 2025 Il était son idole. En 2010, Agathe Pujol a 17 ans, elle est en terminale dans un lycée parisien. Un jour de septembre, elle poste une lettre longue de plusieurs pages à l’adresse du comédien Philippe Caubère pour lui témoigner son «admiration». «J’ai lu vos livres, vos conversations, vos interviews, j’ai appris sur le théâtre plus que jamais auparavant», lui confie l’adolescente. Elle rêve d’être actrice, mais connaît très peu ce monde et ses coutumes. Elle demande : «En 1968, vous aviez mon âge, mais aviez-vous mes doutes, mes incertitudes, mes angoisses ?» A sa grande surprise, l’acteur lui répond. Philippe Caubère a alors 60 ans, il a déjà été récompensé de deux Molières, dont celui de la «révélation théâtrale masculine» en 1987. Il est une figure du théâtre du Soleil, mené par Ariane Mnouchkine. Il arpente les scènes françaises pour y interpréter des textes retraçant sa vie. Il propose une rencontre à sa très jeune admiratrice. Avertissement : Cet article relate des violences sexuelles, notamment sur des mineures, et peut choquer. Rendez-vous est pris le 6 octobre 2010. L’adolescente se rend à l’appartement du comédien, à Saint-Mandé (Val-de-Marne), où il lui parle de son art avant de l’inviter à son spectacle le soir même. Cinq jours plus tard, le 11 octobre, elle retourne chez lui, «rassurée» après leur premier rendez-vous : elle voit en lui un potentiel «mentor» à qui demander conseil. Ce soir-là, après lui avoir «servi des verres de vodka glacée et discuté de théâtre pendant des heures», Caubère «m’embrasse sur son canapé avant de toucher ma poitrine», décrit Agathe Pujol. Quelques jours plus tard, elle le revoit. Il la «pénètre avec ses doigts et [lui] fait un cunnilingus», alors qu’elle est encore mineure : «C’était la première fois que quelqu’un m’embrassait ou me touchait.» S’ensuivent plus de dix ans «d’horreur». Agathe Pujol accuse Philippe Caubère de l’avoir violée et agressée sexuellement de manière répétée entre 2010 et 2022, de ses 17 à ses 29 ans. Mais aussi de l’avoir «fait violer» pendant des années par des hommes recrutés sur des sites de petites annonces. «Libération» a recueilli les témoignages des trois femmes qui ont déposé plainte Quand Agathe Pujol coupe les ponts avec l’acteur en 2022, elle se jure de ne plus jamais parler de tout cela. Mais la police judiciaire de Créteil débarque chez ses parents le 22 juin 2023. Une plainte pour «atteinte sexuelle» sur mineure a été déposée quelques mois plus tôt contre l’artiste par une comédienne, Pauline Darcel, et Agathe pourrait être une témoin clé. Aux enquêteurs, elle retrace douze années «d’emprise» et «l’ascendance» que Caubère avait sur elle, mais aussi sur «d’autres jeunes filles naïves et vulnérables» qui «le voyaient comme un demi-dieu, car il se présentait comme tel». Après plusieurs mois de réflexion, elle dépose plainte en octobre 2023. En février 2024, Philippe Caubère, 74 ans aujourd’hui, a été mis en examen pour agressions sexuelles, viols et corruption de mineur ainsi qu’agression sexuelle sur une personne majeure, dans le cadre de trois affaires, pour des faits qui se seraient déroulés entre 2010 et 2022. Contacté, le parquet de Créteil précise que l’acteur a été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’exercer une activité en contact avec des mineurs, interdiction d’entrer en relation avec les victimes et obligation de soins. Libération a recueilli les témoignages des trois femmes qui ont déposé plainte contre l’acteur. Parmi elles, Flora (1), une étudiante de 21 ans qui souhaite rester anonyme. Mais aussi deux comédiennes, qui s’expriment pour la première fois à visage découvert : Agathe Pujol, 31 ans, et Pauline Darcel, 29 ans. Contactées lundi 16 décembre par Libération, les avocates de Philippe Caubère, Me Julia Minkowski et Me Eléonore Heftler-Louiche, ont jugé «inenvisageable» de répondre à nos questions, alors que leur client, présumé innocent, n’a «toujours pas été entendu au fond par le juge d’instruction». Elles précisent toutefois que celui-ci «réfute» avoir «imposé le moindre acte sexuel» à Pauline Darcel, et «qu’il réfute avec autant de force avoir imposé des relations sexuelles à celle qui a été sa compagne pendant dix ans», Agathe Pujol, «par quelque moyen que ce soit». Le scénario de 2010 décrit par Agathe Pujol fait écho à celui de novembre 2011 que dépeint Pauline Darcel. Alors lycéenne en classe de première, celle-ci rencontre l’acteur – dont elle est «fan» – sur le tournage du film l’Harmonie familiale, où elle est figurante. Comme avec Agathe Pujol et Flora, il lui demande de regarder les DVD des pièces et films dans lesquels il joue, et lui offre un exemplaire de son livre Carnets d’un jeune homme, publié en 1999, dans lequel il décrit notamment sa sexualité ou encore le fait qu’il s’est masturbé sur des «photos de victimes nues des camps de concentration», des propos choquants pourtant passés inaperçus à la sortie de l’ouvrage. La première étape de ce que Pauline Darcel nomme la «caubérisation». A la même époque dans un cours de théâtre à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), elle croise la route de Théo Arnulf, un ami d’Agathe Pujol, devenu depuis éclairagiste. Quand Pauline lui raconte qu’elle a décroché un rendez-vous avec Caubère, il s’inquiète : «Agathe m’avait raconté ce qui lui était arrivé, alors j’ai tenté de la dissuader d’y aller», explique-t-il à Libération. Mais Pauline Darcel fait confiance à Caubère. Elle l’a tout de suite vu comme «un père spirituel du théâtre qui [le lui] raconterait et [le lui] expliquerait», écrit-elle dans un SMS du 29 février 2012 envoyé à l’acteur. Entre décembre 2011 et mars 2012, il l’«invite au théâtre et chez lui à deux occasions pour parler de sa carrière, sans que rien ne se passe». Lorsqu’elle le retrouve une nouvelle fois dans son appartement à Saint-Mandé le 1er avril 2012, elle croit là encore à un rendez-vous professionnel. Mais en pleine discussion, il «[l’]embrasse en [lui] saisissant la nuque par surprise», «puis il [l’]emmène dans sa chambre». Elle ne se souvient plus de ce qui s’est passé ensuite, souffrant d’une «amnésie traumatique». Elle a 16 ans, lui 61 ans. «Matzneff dit la vérité» Les récits d’Agathe Pujol et Pauline Darcel se superposent. Pendant plusieurs mois, en 2012, toutes les deux voient régulièrement Philippe Caubère sans jamais se croiser. Parfois, l’une arrive alors que l’autre vient de partir. Il leur réclame «l’épilation du pubis». Un retrait intégral des poils qui provoque à Agathe Pujol des «cystites à répétition», laquelle raconte qu’il finance l’esthéticienne quand elle ne peut pas payer. Il ne supporte pas non plus de porter un préservatif : «Il disait qu’il lui était impossible de “baiser avec un sac-poubelle sur la bite”», rapporte Agathe Pujol. Quand les deux adolescentes refusent qu’il les pénètre avec son pénis, il leur impose d’autres pratiques, rapportent-elles. Comme la fellation, dans une position qu’elles décrivent à l’identique : lui debout face à un miroir, elles à genoux. Elles l’accusent également chacune d’avoir tenté de les pénétrer par surprise. Agathe Pujol raconte qu’il «hurle» que la «frustration est trop grande» et lui «impose des sodomies» en attendant de pouvoir «la déflorer». Pauline Darcel rapporte des reproches sur une relation qui serait «platonique» car elle n’accepte «que» la fellation et la masturbation. Pour l’anniversaire des 17 ans de Pauline Darcel, Caubère prévoit une «surprise» : il la «pénètre avec un godemiché», se souvient-elle. Agathe Pujol raconte qu’il fait de même avec elle quelques semaines plus tard. Cette fois, c’est un cadeau de félicitations : elle a obtenu le baccalauréat. Si la vidéo ne s’affiche pas, cliquez ici Au-delà des souvenirs, Philippe Caubère laisse derrière lui plusieurs centaines de mails et de SMS que Libération a pu consulter. L’homme était «omniprésent» dans leurs vies. A Agathe Pujol, il écrit «Matzneff [écrivain visé par une enquête pour viols sur mineur de moins de 15 ans, ndlr] dit la vérité : c’est merveilleux à 15 ans» ou encore : «Je te trouvais trop bonne. Même ta maigreur de déportée me faisait – mentalement – bander.» A Pauline Darcel, il dit aimer «quand tu m’embrasses avec tant de passion et de grâce à la fois, tant de fureur et d’érotisme enfantin». Des viols «organisés plusieurs fois par semaine» A l’été 2012, Pauline Darcel, 17 ans, ne «supporte plus ce que lui impose Philippe Caubère» et cesse de le voir. Elle perd du poids, fait des crises d’angoisse, se brosse les dents jusqu’à faire saigner ses gencives pour «effacer les traces de son sexe dans ma bouche». Son meilleur ami, Morgan Janoir, auteur de théâtre, 29 ans aujourd’hui, a toujours suspecté quelque chose de grave quand elle lui racontait, plus jeune, qu’elle «voyait» le comédien. Six ans plus tard, en 2018, il prévient Pauline Darcel qu’une comédienne, Solveig Halloin, a déposé plainte pour viol contre Caubère. La jeune femme s’effondre, et lui raconte «tout ce qu’elle a vécu». Pauline Darcel repense à Agathe Pujol. Elles ne se sont jamais vues mais Philippe Caubère aime raconter à l’une ce qu’il fait avec l’autre en les nommant, comme il le ferait avec d’autres jeunes femmes, selon les témoignages concordants des deux plaignantes. Il instaure entre elles un «climat de concurrence, notamment sexuel», expose Pauline Darcel. Après avoir déposé plainte le 28 octobre 2022, elle glisse donc le nom d’Agathe aux policiers. Ce que Pauline Darcel ne sait pas, c’est que l’histoire d’Agathe Pujol a duré plus d’une décennie. A ses 18 ans, Philippe Caubère la «viole avec son pénis dans le vagin pour la première fois», retrace Agathe Pujol. Le comédien l’aide ensuite à préparer les concours d’entrée dans les écoles d’art dramatique. Il le lui promet : elle est «vouée à un grand avenir», se rappelle-t-elle. A condition qu’elle soit plus «libérée». L’acteur poste alors «des messages sur les sites de petites annonces Wannonce et Vivastreet avec des photos de moi dénudée», relate-t-elle, pour «l’offrir» à des inconnus. «Elle souhaite que je la présente à un homme bien monté et circoncis (obligatoirement) pour exhib hard et humiliation symbolique, suivie d’une fellation nature, complète ou pas […]», rédige-t-il dans un mail qu’il lui transfère le 30 mai 2011. Seul critère, précise Agathe Pujol : que les «clients», à qui il demandait «une dizaine d’euros», «fassent des fautes d’orthographe». Une manière de s’assurer qu’ils ne sont pas issus du milieu de la culture, et qu’ils n’ont aucune chance de le reconnaître. Parfois, il la «donne à des amis de confiance». Ces «viols» sont «organisés plusieurs fois par semaine» par Caubère entre 2011 et 2018. En guise de décor, son appartement ou celui d’un «client», le bois de Vincennes ou encore sa résidence à La Fare-les-Oliviers, un village provençal. Agathe Pujol estime avoir été «violée par des centaines d’hommes». Souvent, Caubère «regarde et prend des photos». Une fois les hommes partis, «il me violait à son tour. Il avait des problèmes d’impuissance et disait que c’était la seule chose qui le faisait bander». Quand elle angoisse, «il [lui] fait prendre un comprimé d’Urbanyl», un anxiolytique. Des faits qu’elle a confiés à son ami Théo Arnulf dès 2011, ce qu’il confirme à Libération. Le 8 novembre 2011, ce dernier envoie un mail désespéré à Agathe Pujol : «Tu ne vaux pas ça, tu ne vaux pas 300 euros ou 100 millions […] Merde à la soumission, merde à la domination […] Merde à Philippe Caubère !» Philippe Caubère «contrôlait ma carrière, mes relations…» A l’époque, Agathe Pujol veut que tout «s’arrête». Mais, selon son récit, si elle s’oppose à Caubère, leur histoire est vouée à l’échec. Et il le lui a suffisamment dit : elle n’est rien sans lui. Elle vient d’un milieu modeste, n’a pas de contacts dans le théâtre et manque d’argent. L’acteur l’emploie comme assistante de production ou lui fait vendre ses livres, et la présente comme «sa petite amie» à des artistes pour lui trouver des rôles. «Il contrôlait ma carrière, mes relations…» se remémore Agathe Pujol. La «mainmise» de Philippe Caubère sur sa vie est «totale», dit-elle : en juin 2013, elle «tombe accidentellement enceinte de lui» et pense un temps garder l’enfant. «Mais il m’a dit que j’allais ruiner sa vie et m’a incendiée jusqu’à ce que j’avorte.» Dès les premiers mois de leur relation et de plus en plus souvent au fil du temps, Agathe Pujol pense au suicide. Elle perd du poids, jusqu’à ne peser que 46 kilos pour 1,72 mètre. En août 2022, son état de santé provoque un déclic : elle rompt avec Caubère et est hospitalisée en urgence pour «un épuisement dépressif» et des «idées suicidaires», selon le compte rendu médical. Depuis, elle n’a jamais cessé de prendre des antidépresseurs. «Si la police n’était pas venue me chercher, je n’aurais jamais osé parler.» Si la vidéo ne s’affiche pas, cliquez ici «La défense de Caubère sera de dire que si je suis restée douze ans, j’étais forcément consentante», pressent Agathe Pujol. Un «raccourci» qu’elle déconstruit : «J’étais une gamine quand je l’ai rencontré, je n’avais aucun libre arbitre.» Elle repense à l’adolescente «influençable et paumée» qu’elle était, celle «qui n’avait aucune confiance en elle, pas d’argent et pas de proches sur qui compter». Elle raconte les «maintes fois où [elle] a tenté de s’extirper de lui». Mais «il a fait de moi sa chose. Mes fragilités faisaient de moi la proie parfaite, et il le savait». Philippe Caubère n’a jamais caché ses «conquêtes» à son entourage, selon Agathe Pujol : il l’a présentée aussi bien à ses proches qu’à ses collègues. Tout comme il a convié Pauline Darcel à le rejoindre après ses spectacles. Chacune l’assure : «Tout le monde savait.» Une vision partagée par la troisième plaignante, Flora. En janvier 2024, lorsqu’elle lit dans la presse que Philippe Caubère est visé par une plainte, elle n’est «pas surprise». L’étudiante de 21 ans contacte alors la PJ de Créteil et est entendue le 23 janvier, sans penser entamer une démarche judiciaire. Mais à la suite de son récit, le parquet met en examen le comédien pour «corruption» de mineur – le fait d’imposer à un mineur des propos, des actes ou des images pouvant le pousser à adopter une attitude ou un comportement sexuel dégradant. Une décision qui motive Flora à porter plainte. «Ce qui m’a protégée, c’est d’être devenue une amie de sa fille» Son récit commence en 2017. A 14 ans, Flora contacte Philippe Caubère pour son oral d’histoire de l’art du brevet des collèges. Elle a grandi dans une famille admiratrice du travail de l’acteur et prépare un exposé sur lui. Impensable : «Il me répond et m’invite au restaurant.» Quand il commence à «[l]’appeler “ma chérie” et «[lui] écrire nuit et jour», Flora se croit «chanceuse» : elle parle à «son artiste préféré». Deux ans plus tard, à l’été 2019, Véronique Coquet, l’épouse de Philippe Caubère qu’elle a déjà rencontrée lors de dîners, «m’invite chez eux dans le sud de la France pour un stage de tri des archives» de l’acteur, explique Flora. Qui plante le décor de ce séjour : le soir, elle «retrouve Caubère au bord de la piscine». Ils discutent de longues heures de «sa sexualité, du théâtre ou encore de sa petite amie Agathe». Les deux sont «si proches», se remémore Flora, que la fille de Caubère – 13 ans à leur rencontre – lui avoue des années plus tard avoir cru qu’elle était «la copine» de son père. A la fin des vacances, «il m’a envoyé une photo de son corps nu au bord de la piscine», détaille Flora. Une image que Libération a pu consulter. Elle accuse Caubère d’avoir continué à lui adresser «des messages à caractère sexuel» jusqu’en 2021. «[…] je serais trop fier. D’être accusé de pédophilie par un si beau bébé […]», peut-on lire dans un échange de juillet 2019. «Le simple fait d’être devant une élève d’école, avec son cahier d’écolière si bien tracé, faisait place à une autre sensation […] Tu me plaisais. […] Sauf que tu avais… 15 ans ? C’est ça ? Peut-être même pas ! 14 ?» lui écrit-il dans une lettre pour ses 18 ans, en juillet 2021. Philippe Caubère n’ira jamais plus loin. «Ce qui m’a protégée, c’est d’être devenue une amie de sa fille» lors de cet été dans leur maison, suppose Flora. Contacté par Libération, Philippe Caubère explique, par l’entremise de ses avocates, qu’il «regrette» l’envoi de messages à l’adolescente et «présente ses excuses». «J’ai un gros problème avec la question de l’âge» Selon nos informations, plusieurs personnes de l’entourage de Philippe Caubère ont été entendues par la police judiciaire de Créteil. Auditionnée le 7 février 2024, Véronique Coquet, avec qui l’acteur dit être en mariage libertin depuis 2005, a admis connaître Agathe Pujol. Mais assure avoir découvert son existence et leur liaison seulement quand elle avait 18 ans, sans que les 42 ans qui les séparent ne l’alertent. Auprès de Libération, Véronique Coquet écrit n’avoir «jamais eu connaissance de relations sexuelles de Philippe Caubère avec des mineures». Plusieurs collègues de l’acteur, eux aussi, rapportent avoir connu Agathe Pujol et la nature de leur relation. Pourtant, personne autour du comédien ne semble s’étonner de l’âge des jeunes filles croisées. Entendue par les enquêteurs le 14 février 2023, Ariane Mnouchkine, qui a lancé la carrière de l’acteur au théâtre du Soleil dans les années 70, assure alors que le comédien «n’est pas un prédateur», et qu’il n’a pas, à sa connaissance, «d’attirance» pour les mineures. Contactée par Libé, la metteuse en scène précise avoir découvert les accusations à l’encontre du comédien «dans la presse». «Philippe a quitté le Soleil en 1978, rappelle-t-elle. Nous sommes restés longtemps éloignés, et je n’ai donc pas suivi sa vie privée.» Les conclusions de l’experte décrivent un «désir de toute puissance» Au cours de son expertise psychologique en août 2024, dont Libération a pu prendre connaissance, Philippe Caubère a reconnu les «liaisons et rapports sexuels» avec «deux des plaignantes», sans préciser si elles étaient majeures ou mineures. Il explique qu’il a «eu des petites amies de tous les âges». «J’ai un gros problème avec la question de l’âge qui a été multiplié par le jeu de la vie, je joue l’enfant, l’adolescent et l’adulte», dit-il encore, ajoutant avoir «du mal à différencier sexe, amour et création, en fait, c’est la même pulsion». Les conclusions de l’experte décrivent chez l’acteur un «désir de toute puissance», et un «goût du prestige» vis-à-vis de «sujets jeunes et inexpérimentés, susceptibles d’être placés dans un rapport de séduction et de subordination maître/élève». «Encore et toujours» le «prétexte de l’art», soupire Pauline Darcel. En octobre 2021, elle avait manifesté près du ministère de la Culture, à l’occasion du premier rassemblement du mouvement #MeTooThéâtre. Elle se souvient y avoir aperçu Solveig Halloin, la première femme à avoir accusé publiquement Caubère de viol. «Si sa plainte n’avait pas été classée sans suite» par le parquet de Créteil pour manque d’éléments en 2019, souffle Agathe Pujol, «nous aurions peut-être toutes osé parler plus tôt». (1) Le prénom a été modifié. Cassandre Leray / Libération

Légende photo : Agathe Pujol (31 ans) et Pauline Darcel (29 ans) accusent le comédien Philippe Caubère de plusieurs viols lorsqu'elles étaient mineures. (Cha Gonzalez/Libération)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 31, 2024 7:05 PM

|

Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 31 déc. 2024 La danseuse a marqué notamment avec son « Lac des Cygnes » gay et afro-contemporain, devenu une référence en 2010. Elle s’est éteinte, le 29 décembre, à l’âge de 39 ans. Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2024/12/31/dada-masilo-choregraphe-sud-africaine-connue-pour-ses-relectures-engagees-des-monuments-du-repertoire-est-morte_6475615_3382.html

Son allure joyeusement fonceuse et guerrière, sa détermination à fleur de peau attrapaient l’œil où qu’elle soit. Dans la rue comme sur scène, la danseuse et chorégraphe sud-africaine Dada Masilo irradiait d’un charme puissant. Connue dans le monde entier depuis une quinzaine d’années pour ses relectures engagées, entre contemporain et tradition africaine, de monuments du répertoire, l’artiste est morte dimanche 29 décembre, à l’âge de 39 ans. Née en 1985, à Soweto, Dada Masilo a grandi à Johannesbug où elle fonde, dès l’âge de 12 ans, un petit groupe de filles baptisé The Peacemakers. Dans la foulée, elle prend ses premiers cours à la Dance Factory. Huit ans plus tard, elle intègre P.A.R.T.S. (Performing Arts Research and Training Studios), école dirigée par Anne Teresa De Keersmaeker, à Bruxelles. Elle y étudie pendant deux ans puis retourne en Afrique du Sud. Coup sur coup, après avoir créé sa compagnie en 2008, elle chorégraphie des pièces qui vont marquer sa trajectoire, adaptations de mythes dont Roméo et Juliette (2008) et Carmen (2009). En 2010, sa version gay et afro-contemporaine, très électrique et rouleuse de hanches, du Lac des cygnes impose son geste engagé : le prince choisit un cygne du même sexe que lui. Cette production, véritable hit dans sa trajectoire, met son nom sur la carte des artistes qui font parler d’eux. Avec toujours en ligne de mire, quel que soit le thème, la volonté de dénoncer les abus en tous genres, de militer contre l’homophobie. Se confronter aux « problèmes de société » Lors d’un entretien pour Le Monde, en 2012, à propos du Lac des cygnes, elle témoignait ainsi : « Evidemment, il y a des danseurs homosexuels, et qu’est-ce que ça peut faire ? J’ai eu envie de montrer cette évidence-là. Qu’est-ce que ça peut faire que Siegfried soit gay ? Est-il moins une personne pour autant ? Les êtres humains sont naturellement chargés sexuellement. De plus, nous vivons dans un monde où le sexe nous est vendu en permanence à la télévision, dans les magazines. Je vis par ailleurs dans un pays où l’homophobie est très présente, et je veux que mon travail se confronte à ces problèmes de société. » Présentée en 2014 au Théâtre du Rond-Point, à Paris, sa Carmen, pour quinze danseurs, ne tourne pas deux fois son cigare dans sa bouche pour faire entendre ce qu’elle désire. Sur la musique de Bizet retravaillée par le Russe Rodion Chtchedrine, Dada Masilo, qui désirait interpréter Carmen après avoir vu la version du chorégraphe suédois Mats Ek lorsqu’elle avait 16 ans, orchestre une invraisemblable fiesta où les cris se transforment en roucoulements tandis que les langues de l’Afrique du Sud, le xhosa, le tswana et le zoulou, se télescopent. A l’affiche du Festival d’Avignon en 2022, elle dansait Le Sacrifice, sous influence du Sacre du printemps, de Stravinsky, avec neuf interprètes, trois musiciens et une chanteuse. Une femme victime y était portée à la fin de la pièce dont l’écriture était inspirée par la danse tswana du Botswana. Parallèlement à ses créations, Dada Masilo a également collaboré avec William Kentridge pour Refuse the Hour, en 2012. Début décembre, elle inaugurait une plaque en forme d’étoile à son nom sur le mur du Théâtre de Soweto. Dada Masilo en quelques dates 1985 Naissance à Soweto (Afrique du Sud) 2008 Fonde sa compagnie à Johannesburg 2009 Création de « Carmen » 2010 Création du « Lac des cygnes » 2022 Présente « Le Sacrifice » au Festival d’Avignon 29 décembre 2024 Mort Rosita Boisseau Légende photo : « Le Lac des cygnes », revu par la chorégraphe Dada Masilo, qu’elle interprète ici, à Londres, en 2014. LEO MASON/POPPERFOTO/CORBIS VIA GETTY IMAGES

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 30, 2024 4:33 PM

|

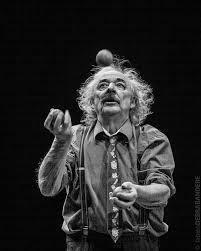

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - publié le 30 déc. 2024 Fer de lance et âme du Prato à Lille, ce « Théâtre international de quartier » unique au monde, Gilles Defacque était un clown sans pareil, un poète, un pourfendeur d’idées reçues, un auteur- metteur en scène généreux, un inventeur de tout avec rien et et un formateur infatigable auprès de nombreux artistes en herbe aujourd’hui reconnus. Il le disait, le pressentait déjà, il y a sept ans dans son Journal de création : « On aura pas le temps/ On pourra pas tout faire avant de partir/On aura pas le temps/On aura pas le temps de tout dire/On fera un effort un essai encore encore/ un autre et on aura pas le temps de finir / On sera pris de court bien sûr/ C’est comme pour le grand déménagement/ on frotte on astique on lave on range on/ empile/On cire on met dans des sacs dans des boîtes/ et puis à la fin on met tout dehors/ Et on se dit que ça y est on est prêt à partir/ et en même temps on a l’impression/ qu’on oublie quelques chose – parce qu’on/ oublie toujours quelque chose –/,on cherche on trouve pas on repasse tout/ dans sa tête – et puis on a l’impression/ qu’on a oublié quelqu’un qu’on a oublié/ de dire quelque chose à quelqu’un et cette/ chose-là c’était ce qu’il fallait lui dire c’était/ le plus important – et on voit pas –/ on a oublié – y a la part d’oubli qui s’est/ glissée là subrepticement au détour/ d’une occupation tellement plus importante /sur le coup/ On sera pris de court/ Forcément/ (Comme un raz de marée qui vous enlève/ vous soulève et vous emmène chez les morts.c’est comme les souvenirs on aura pas le/ temps de tous les emmener de les préparer de les bichonner de les ranger)/ (On aura tout juste le temps de ne pas y/ croire de se dire que c’est pas vrai de penser/ que c’est un cauchemar quelque chose/ comme ça – en un instant – un raz de marée/ ;– une tornade / – un coup de foudre – un coup de grisou.). » Au stalag le père de Gilles avait animé une troupe de théâtre amateur, son épouse allait délaisser son guichet à la poste pour gérer le Mignon-Palace un café-restaurant du coin (de proximité comme on dit aujourd’hui) où le gamin Gilles fit ses classes de lutte des classes, apprit ses premiers rudiments de comédie avec les catcheurs réputés et madrés comme L’Ange blanc ou le Bourreau de Béthune. Plus tard, Defacque étudia, eut même comme prof Henri Meschonnic. En mai 68, il n’a pas encore 23 ans, du mordant plein les dents. Ça milite dur. Extrêmement à gauche toute. Et puis, c’est le coup de massue. Un jour, des potes entraînent Gilles dans un lycée de Tourcoing voir un spectacle à sketches sur des textes de Peter Weiss. C’est le déclic. Il rejoint le Prato, une troupe amateure qui joue dans les rues du quartier Wazemmes à Lille. Prato, pourquoi ce nom ? A cause de ces praticables dont use le théâtre ? de la proximité entre Prato et plateau ? Et pourquoi pas un anagramme avorté de patron ? Le patron du Prato c’est bientôt Gilles le bien prénommé. La troupe marche sur deux pieds : clown et burlesque, gag et agit-prop, avec des titres de spectacles comme Silence on détourne ! En 78, Aux armes citoyens ! en 90, Opéra Bouffes circus en 2002, etc. Autour de Gilles Defacque, ils sont aussi nombreux que fidèles comme Alain D’Haeyer pour n’en citer qu’un. Le premier spectacle de clown en 1973 réunissait Jean-Noël Biard, Ronny Coutteure et Gilles Defacque, son titre Tu t’en vas?Non, non j’m’en vais, n‘est pas sans évoquer un autre titre, Si tu me quittes est-ce que je peux venir aussi ? futur spectacle du Ballatum théâtre, compagnie créée à Liévin par Eric Lacascade et Guy Alloucherie. Tous deux formés aux spectacles de rue et d’agit prop anarchistes allaient devenir des enfants du Prato, deux ans durant, avant de fonder leur compagnie. Saison après saison les spectacles bricolés maison se multiplient dont ce bel aboutissement que sera, en 2007, la fresque de Mignon-Palace (138 représentations) avec Jacques Motte et bien d’autres. Le Prato s’intéressera aussi à des textes de grands auteurs dont l’univers ne leur est pas indifférent , Defacque parle à ce sujet « attractions littéraires » dans tous les sens du mot attraction. Ainsi Beckett (Godot, Fin de Partie, Oh les beaux jours avec Danièle Hennebelle) , ainsi Calaferte et d ‘autres encore comme Benjamin Peret ou Bukovski. Ce qui n’empêche pas Defacque d’écrire et de faire le clown, ses deux mamelles. Defacque fait école et il est bientôt appelé à enseigner le clown dan des écoles nationales (cirque ou théâtre). Nombreux sont les gens de cirque (ou pas) qui viendront faire un séjour, souvent très long, au Prato. Citons de très grands clowns comme Catherine Germain (« Gilles est un profond insatisfait, il est sans arrêt en train de se poser lui comme passeur, un voyageur, un intranquille, le clown, c’est un peu ça, c’est un brouillon ») ou Gacon Bonaventure (« Le Prato c’est une famille c’est plus qu’une troupe » ). Dans ce beau livre très illustré nombreux sont les artistes qui disent tout ce qu’ils doivent au Prato, à « Gilles » et à « Pat », à la façon dont ils ont été écoutés, reçus, accompagnés. Citons Camille Decourtye et Blai Mateus (Baro d’evel), Chloé Moglia (« La façon qu’ont Gilles et Patricia d’être là tous les soirs, ce n’est pas juste un lieu qui fonctionne, mais c’est un poème qui respire »), Melissa von Vépy, Yolande Moreau ou Tiphaine Raffier. Cette dernière est élève à l’école du Théâtre du Nord lorsque Gilles Defacque vient diriger les élèves lors d’un stage. Defacque propose à Tiphaine de rejoindre l’équipe de Soirée de gala, autre spectacle marquant du Prato en 2013. « Une grande aventure, dit Tiphaine, la découverte que j’aimais beaucoup travailler avec des circassiens et que j’étais moi-même une artiste burlesque». Il faudrait aussi citer les complicités, avec Jacques Bonnafé, André Minvielle, Bernard Lubat et bien d’autres sans parler des musiciens compagnons du Prato. A La fin du livre, un abécédaire fait l’inventaire de tous ceux et toutes celles qui on partagé un bout de leur histoire avec le Prado. Il énumère également la liste des spectacles (autour de 70) sans compter les multiples solos de clowns, les ateliers-spectacles, les stages, les « performances à géométrie variable » et les « attractions littéraires ». Patricia Kapusta avait rejoint le Prato dès 1991. A lui l’imagination et l’improvisation, à elle la gestion et l’organisation. Ils font la paire. Depuis qu’ils ont passé la main, Patricia retourne parfois au Prato. Gilles ne préfère pas. Il écrit, il a toujours écrit, des « parlures » et autres poésies, des canevas, ses mémoires sous un mode burlesque. Il en a aujourd’hui fini de « jardiner les possibles ». Ses obsèques auront lieu le 6 janvier à 11h, au cimetière de Lille-Est. Une exposition de ses dessins et autres facéties se tiendra au Théâtre du Nord du 17 janvier au 8 février. Un théâtre international de quartier, le Prato, ouvrage collectif sous la direction de Patricia Kapusta, éditions Invenit, 192 p, nombreuses illustrations, 25€.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 20, 2024 5:35 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog - 20 décembre 2024 Le prix du Jury, présidé par Thomas Jolly, est allé à « Sans faire de Bruit » de Louve Reiniche-Larroche et Tal Reuveny par la compagnie Nachepa, le prix des lycéens et celui de la SACD mettent à l’honneur « Annette » de Clémentine Colpin par la compagnie Canicule et le prix du public a élu « La trouée » de Cécile Morelle et sa compagnie Le compost.

Impatience, « le festival du théâtre émergent »t existe, lui, depuis longtemps. La preuve, Thomas Joly, le président du Jury cette année, heureux de retrouver le théâtre après ses agapes olympiques, est un ancien lauréat du festival, tout comme un des nombreux membres du jury, Tommy Milliot, aujourd’hui à la tête du CDN de Besançon. Organisé depuis le début par Le Centquatre et Télérama, le festival se grossit chaque année ou presque de nouveaux membres partenaires en France mais aussi en Belgique et en Suisse . Le Jury, de plus en plus pléthorique, change de président chaque année, outre les organisateurs et les lieux partenaires, il compte quelques membres pour ainsi dire de droit telle Nicole Gauthier, sans doute la meilleure connaisseuse du théâtre qui se fait en France ou bien des accros comme Eric Ruf retenu cette année par sa mise en scène fleuve du Soulier de Satin, son dernier spectacle en tant qu’administrateur de la Comédie-Française. Neuf spectacles avaient été sélectionnés sur maquette, vidéos ou de visu. Certains plutôt neufs, d’autres déjà rôdés par des tournées. Le plus souvent des compagnies plus ou moins encore balbutiantes après quelques années de pratique , mais là, stupeur et indignation, on y trouve une compagnie « conventionnée » ayant à son actif cinq spectacles, celui présenté au festival étant coproduit par deux CDN et diverses Scènes nationales et le directeur artistique étant artiste associé à deux CDN. On est loin du « théâtre émergent », ADN du festival Impatience dont les règles mériteraient d’être redéfinies. Fort heureusement le spectacle au demeurant assez confus, de cette compagnie n’a pas été primé. Le prix du jury est donc allé à Sans faire de bruit par la compagnie Nachepa. Tal Reuveny a créé cette compagnie en 2018 (avec Michael Charny), Louve Reiniche-Larroche l’a rejointe en 2021 pour en partager la direction artistique. Toutes les deux sont passées,entre autres, par les cours Florent et l’école Jacques Lecoq. Ensemble, elles signent l’écriture de Sans faire de bruit, Tal Reuveny assure la mise en scène. Il serait faux de dire que Louve Reiniche est « seule en scène » même si son seul son corps y est présent. Dans un décor de salon un peu suranné, elle entre et dispose sur le sol un micro et un magnétophone puis déplace un fauteuil roulant et revient s’asseoir. C’est alors que le spectacle comme vraiment : Assise dans son fauteuil, l’actrice parle. Ce n’est pas sa voix que l’on entend mais celle d’un vieil homme, son grand père. Troublante synchronisation entre les lèvres de l'actrice et la voix du vieil homme. Puis, dans le même dispositif, se succéderont d’autres voix familiales, de différents âges jusqu'à en cerner le nœud : la mère de l’actrice qui, d’un seul coup, se réveille sourde. Alors le spectacle, tout e restant, aussi simple que fort, bascule dans une sorte d’onirisme concret. N’en disons pas plus. Ce spectacle joliment titré Sans faire de bruit va donc en faire du bruit avec ce prix du Jury qui lui garanti une belle tournée. Le spectacle avait déjà été à l’affiche du nouveau théâtre de l'Atalante et au Train bleu lors du dernier festival off d’Avignon. A l a sortie du spectacle, on vous offre un QR code qui vous conduit à un entretien entre le docteur ORL Isabelle Mousnier et celle qu’elle a opérée, Hélène Laroche, la mère de Louve. Le prix du Jury et celui de la SACD sont allés à Annette de la compagnie belge Canicule fondée par Clémentine Colpin, Pauline Desmarets et Olivia Smets. La première signe la mise en scène, les deux autres jouent rejoints par Paul Fury, Alex Landa Aguirreche et, omniprésente, Annette Baussart, qui, à 75 ans, pète le feu. Ça joue, ça danse, ça batifole, ça rajeunit à vue d’œil. C’est joyeux. Annette (Baussart) est comme la meneuse de revue un rien coquine de sa propre vie sous l’œil complice de ses camarades de jeu et de la metteuse en scène Clémentine Colpin. Enfin le prix du public est allé à La trouée, justement sous titré « un road trip rural », écrit, mis en scène et interprété par Cécile Morelle. Un spectacle qui, lui aussi, était au Train bleu lors du dernier festival d’Avignon off et que l’on avait vu et chroniqué (lire ici) l’an dernier lorsqu’il avait été programmé au Phénix de Valenciennes dans le cadre du Cabaret de curiosités. Dates de tournée de Sans faire de bruit: les 7,8,9 fév au Bellovidère, à Beauvoir, le28 fév - Prades-le-Lez, du 6 au 15 mars au Théâtre Paris-Villette, les 3,4 et 5 avril à la La Pop, du 21 avril au 4 mai 2 au festival Komidi à la Réunion, Suite la saison prochaine. Légende photo : Scène de Sans faire de bruit © Fred Mauviel

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 18, 2024 2:41 PM

|

Par Joëlle Gayot dans Le Monde - Publié le 18 déc. 2024 Au Lucernaire, à Paris, la pièce inspirée des « Frustrés » et des « Mères » est portée par deux actrices effrontées, Valérie Dashwood et Cécile Garcia-Fogel.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2024/12/18/poussez-vous-les-mecs-un-spectacle-qui-reprend-la-pertinence-caustique-de-claire-bretecher_6456258_3246.html

Le titre est excluant. Mais pas le spectacle, qui vient glisser, à point nommé, sa pertinence caustique dans une fin d’année théâtrale chiche en propositions. Présenté au Lucernaire, à Paris, Poussez-vous, les mecs ! n’épargne pas plus les hommes que les femmes. A la charge urticante menée contre les adeptes du manspreading (au sens strict et métaphorique du concept qu’on peut traduire par « étalement masculin ») s’ajoute une critique des bourgeoises qui votent à gauche, on se demande pourquoi. Claire Bretécher (1940-2020), autrice de BD, est à l’origine d’une représentation piquante portée par deux actrices effrontées : Valérie Dashwood et Cécile Garcia-Fogel, cette dernière ayant eu la riche idée de prélever (et de mettre en scène) des fragments des Frustrés et des Mères, deux bandes dessinées qui avaient trouvé asile dans les pages du Nouvel Observateur, dans les années 1970-1980. Dans une minuscule salle perchée sous les toits, le décor téléporte le public vers une France post-soixante-huitarde et prémitterrandienne : un canapé en Skaï avec ses coussins rouges luisants, un ballon bleu de cours de pilates, un cadre qui sert de portant de vêtements et de lucarne télévisuelle. Pur plaisir du jeu En une heure déroulée au pas de charge, qui les voit basculer du salon d’un appartement à une manifestation féministe, avant de finir allongées sur une plage de Belle-Ile-en-Mer, les comédiennes conjuguent leurs différences à la manière de Laurel et Hardy. L’une grande, l’autre petite, l’une en chemise, l’autre en polo, l’une déniaisée, l’autre boudeuse, l’une échevelée, l’autre quasi gominée : Valérie Dashwood et Cécile Garcia-Fogel restituent l’esprit incisif de Claire Bretécher avec l’enthousiasme de deux athlètes qui s’échangeraient des balles de tennis pour le pur plaisir du jeu. La dessinatrice épinglait dans ses vignettes les tendances lourdes de ses contemporains. La gauche bobo, les états d’âme féminins sur fond de quotidien opulent, l’obsession sexuelle des hommes pour les nymphettes de moins de 25 ans (si possible cultivées et diplômées), qu’ils appelaient de leurs vœux grâce aux petites annonces, dont le contenu laisse le public incrédule. Autres temps, autres mœurs ? Roland Barthes ne se trompait pas quand il qualifiait Bretécher de « sociologue » de son époque. Comment traduire son dessin, forme et contenu mêlés, sur un plateau de théâtre ? La réponse tient dans la concision et la netteté de la représentation. Pas de mollesse dans le tempo, pas de flou dans les présences. Le coup de crayon était résolu, les gestes et la diction des actrices sont taillés au scalpel. L’intérêt est moins le féminisme ironique de l’autrice que la complicité des deux interprètes. Bel exemple d’une sororité qui est, en soi, la preuve qu’on peut exister sans piétiner sa partenaire. Le manspreading cède la place à une union, dont l’authenticité se vérifie au fil de chansons portées a cappella par Dashwood et Garcia-Fogel. Parmi les mélodies, les paroles de L’Hymne du MLF (« Debout femmes esclaves et brisons nos entraves ») sur l’air du Chant des marais. Rire n’empêche pas de frissonner. Poussez-vous, les mecs !, d’après Les Frustrés et Les Mères, de Claire Bretécher. Mise en scène de Cécile Garcia-Fogel. Avec Cécile Garcia-Fogel et Valérie Dashwood. Le Lucernaire, Paris 6e. Jusqu’au 5 janvier 2025. Joëlle Gayot/ Le Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

December 17, 2024 5:42 PM

|