Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 16, 5:53 PM

|

CATI est une plateforme de services universitaires française, désormais labellisée unité de service multi-institutions US52-UAR2031. CATI a apporté son soutien à la partie neuroimagerie d'environ 60 études multicentriques sur des troubles neurologiques et psychiatriques (maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de Huntington, ataxie spinocérébelleuse, sclérose latérale amyotrophique, troubles bipolaires, schizophrénie, etc.), dont plusieurs essais interventionnels, et participe actuellement à des études multicentriques en néonatologie et en neuro-oncologie. Créée en 2011, la plateforme vise à rendre la gestion multicentrique de la neuroimagerie accessible à tout projet à un coût raisonnable. À ses débuts, la plateforme s'appuyait sur un large éventail d'expertises provenant de plusieurs équipes de recherche, au sein de NeuroSpin (Institut des Sciences du Vivant Frédéric Joliot, Centre CEA Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette), telles que les équipes en place CEA et INRIA, mais aussi d’équipes de l'ICM (CNRS - SU - Inserm - SU - Inria) et du LIB (SU - Inserm - CNRS). S'appuyant sur un vaste réseau d'installations d'imagerie standardisées, la plateforme collecte et contrôle les acquisitions et effectue un traitement systématique des images à partir d'un large portefeuille couvrant la plupart des modalités IRM / TEP / SPECT. Des besoins spécifiques peuvent être pris en charge à la demande (nouvelle séquence IRM, radiotraceur TEP ou pipeline de traitement d'images) grâce à des liens étroits avec les laboratoires de recherche environnants et un réseau de collaborations (par exemple, le réseau REMI, le réseau FUN …). Les données brutes et les analyses peuvent être mises à la disposition du consortium de l'étude via un service web sécurisé, selon les demandes du chef de projet. Grâce aux efforts de standardisation entre les études et les pathologies, la plateforme favorise les collaborations afin d'accélérer l'émergence de projets de recherche sur le cerveau à l'échelle du big data et dans un cadre visant à l’émergence de solutions innovantes en santé numérique. -> Contact : Jean-François Mangin (jean-francois.mangin@cea.fr), Marie Chupin (marie.chupin@icm-institute.org) Plug In Labs Université Paris-Saclay : cliquer ICI NEUROSPIN / CATI. Créée en 2010, le CATI, Centre d'acquisition et de traitement des images, est une plateforme nationale dédiée aux études de neuro-imagerie multicentriques. Cette infrastructure a pour objectif de faire émerger des protocoles standardisés d'acquisition et d'analyse d'images, le tout pour obtenir un parc des données aux caractéristiques harmonisées sur les centres d'imagerie partenaires, avec un contrôle qualité systématique. À cette fin, ce centre est mis à disposition de l'ensemble de la communauté des cliniciens et des chercheurs étudiant la maladie d'Alzheimer et autres démences neuro-dégénératives. Il s'agit de promouvoir le travail en réseau et de parvenir à un gain de temps dans la détection et le suivi de la maladie. La qualité des équipements et des images ayant beaucoup progressé ces dernières années, le CATI a également pour mission d'assurer le transfert des technologies qu'il met au point vers le milieu hospitalier. Et, de fait, permettre à l'industrie pharmaceutique d'avoir accès à des cohortes de patients bien identifiées. À propos de NeuroSpin. NeuroSpin est une infrastructure de recherche sur le cerveau exploitant des grands instruments d'imagerie. NeuroSpin offre à la communauté scientifique publique et privée la possibilité de faire progresser la connaissance du cerveau, et particulièrement du cerveau humain, en proposant un accès à des méthodologies de pointes en imagerie cérébrale et en neuro-informatique. NeuroSpin développe et met à la disposition de la communauté des instruments uniques, notamment en imagerie très hauts champs et dans le domaine des big data. Cette offre s'inscrit dans le cadre des missions spécifiques de NeuroSpin qui sont : i) analyser les fonctions du cerveau humain, leur développement dans l'enfance, et l'impact de la culture et de l'éducation ; ii) identifier les marqueurs et les mécanismes de maladies neurologiques, psychiatriques et neurodéveloppementales ; iii) comparer le cerveau humain et celui d'autres espèces animales ; développer et tester des méthodes d'imagerie à toutes les échelles d'observation : par résonance magnétique (IRM), par électro- et magnétoencéphalographie (EEG et MEG), et par électrophysiologie massivement parallèle ou l'imagerie photonique et v) développer des logiciels spécialisés dans le traitement et la modélisation des grands jeux de données en neuroimagerie. À propos de l’Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot : L’Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot (CEA-Joliot) étudie les mécanismes du vivant pour, à la fois, produire des connaissances et répondre à des enjeux sociétaux au cœur de la stratégie du CEA : la santé et la médecine du futur, le numérique et la transition énergétique. Les travaux, fondamentaux ou appliqués, reposent sur des développements méthodologiques et technologiques. Les collaborateurs du CEA-Joliot sont pour moitié impliqués dans des unités mixtes de recherche (UMR), en partenariat avec le CNRS, l'INRAE, l’INRIA, l'Inserm, l’Université Paris-Saclay et l’Université de Paris. Le CEA-Joliot est implanté principalement sur le centre CEA-Paris-Saclay. Des équipes travaillent également à Orsay, Marcoule, Caen, Nice et Bordeaux.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 11:56 AM

|

Dans une étude publiée dans Molecular Biology and Evolution et dirigée par Maud Fagny au laboratoire Génétique Quantitative et Evolution – GQE-Le Moulon (UPSaclay/CNRS/INRAE/AgroParisTech, Gif-sur-Yvette), en collaboration avec la Harvard T.H. Chan School of Public Health et l’Université de Virginie aux États-Unis, les scientifiques ont montré que l’organisation des réseaux de régulation explique comment des phénotypes complexes ont pu s’adapter à de nouveaux environnements. De nombreux phénotypes humains, comme la taille d’un individu ou la prédisposition génétique à de nombreuses maladies, sont complexes, déterminés par plusieurs loci, gènes ou éléments régulateurs. Inversement, un même locus influence souvent plusieurs phénotypes à la fois. Comment est-il donc possible de sélectionner des mutations qui modifient ces phénotypes complexes lors de l’adaptation d’une population à un nouvel environnement, sans affecter des phénotypes essentiels ? Les chercheurs se sont intéressés à l’importance de l’organisation de ces réseaux de régulation, constitués de nombreux modules de gènes très connectés entre eux, mais faiblement reliés au reste du réseau (voir Figure). Cette organisation varie aussi selon les tissus. Les chercheurs ont montré que cette organisation permet de cloisonner les effets des mutations, qui affectent donc l’expression d’un processus biologique précis dans un tissu donné, tout en atténuant leur effet sur les autres processus et dans les autres tissus. L’ensemble de ces résultats leur a permis de développer un cadre conceptuel pour comprendre l’architecture et l’évolution des phénotypes complexes et qui pourrait être utilisés pour améliorer les prédictions de risque de développer des maladies. Légende Figure : Représentation de la modularité d’un réseau de régulation. Chaque cercle bleu correspond à un module, et les traits gris relient les mutations aux gènes dont elles modifient le niveau d’expression -> Contact : maud.fagny@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 11:30 AM

|

En dépit des efforts de recherche consentis par la communauté scientifique depuis quelques décennies, l'insuffisance cardiaque (IC) reste une des premières causes de mortalité dans les pays industrialisés. S'il existe des traitements permettant de ralentir l’évolution de la maladie, aucun ne soigne totalement l’IC et ne cible les altérations métaboliques largement décrites dans le myocarde insuffisant. Dans la continuité d’un vaste projet visant à évaluer les bénéfices de trois vitamines B (nicotinamide riboside (B3), folate (B9) et cobalamine (B12)) dans un contexte d’IC, des chercheurs du laboratoire de Signalisation et Physiopathologie Cardiovasculaire (UMR-S 1180 Inserm/UPSaclay, Orsay) ont étudié l'efficacité d'un régime non synthétique (à base de céréales et de légumineuses) enrichi en vitamines B (B3, B9 et B12) pour protéger le métabolisme énergétique cardiaque et la fonction cardiaque de souris présentant une IC induite par une surcharge de pression. Publiée dans Biology of Sex Differences, cette étude a montré que l’introduction du cocktail de vitamines B, après le développement des premiers symptômes d’IC, améliorait la survie, la fonction cardiaque et les capacités physiques des souris mâles. Les souris femelles traitées avec les vitamines affichaient, quant à elles, des améliorations plus modestes de la survie et de la fonction cardiaque, mais présentaient toutefois de meilleures performances physiques et une hypertrophie cardiaque plus légère que les femelles soumises au stress cardiaque et nourries avec un aliment non complémenté en vitamines B. Chez les deux sexes, le cocktail de vitamines B contribuait à protéger les capacités de production d’énergie des mitochondries du myocarde en soutenant leur renouvellement et leurs fonctions. De manière intéressante, les effets du cocktail de vitamines sur le métabolisme énergétique cardiaque semblaient impliquer des mécanismes moléculaires distincts chez les mâles (voie de l’AMPK) et les femelles (voie de SIRT1). Dans l'ensemble, les résultats de cette étude suggèrent que la supplémentation en vitamines B3, B9 et B12 aide à préserver le métabolisme énergétique et la fonction cardiaque dans le modèle étudié, en particulier chez les mâles qui sont plus vulnérables au stress cardiaque. Si cela appuie l'idée qu’une supplémentation en vitamines et que les thérapies métaboliques pourraient constituer de nouvelles approches prometteuses pour traiter l’IC, ce travail démontre en outre que la réponse au traitement peut être influencée par le sexe des individus, poussant ainsi à considérer au moins le sexe du patient dans le développement de thérapies personnalisées. Légende Figure : Mécanismes moléculaires activés par le traitement aux vitamines B pour soutenir le métabolisme énergétique cardiaque : chez les mâles, les vitamines B3, B9 et B12 activeraient l'AMPK qui phosphorylerait et activerait PGC-1α, stimulant ainsi la biogenèse mitochondriale et divers aspects du métabolisme énergétique cardiaque pour aider le cœur à faire face à une surcharge de pression. Chez les femelles, le traitement activerait SIRT1 via une action synergique des trois vitamines, conduisant à la stabilisation de la SIRT1 qui désacétylerait et activerait PGC-1α, soutenant alors la biogenèse mitochondriale et le métabolisme énergétique cardiaque. (Ac, groupe acétyle ; ADPR, adénosine diphosphate ribose ; Me, groupe méthyle ; Nnmt, nicotinamide N-méthyl-transférase ; THF, tétrahydrofolate). -> Contact : jerome.piquereau@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 11:13 AM

|

Le 17 septembre 2025, tous les bâtiments du site Henri Moissan de l’Université Paris-Saclay ont été fermés par précaution. Depuis l’inauguration des lieux, étudiants et chercheurs se plaignent de maux de tête et d’irritations au niveau de la gorge et des yeux à cause d’odeurs chimiques persistantes. Des tests sont en cours pour déterminer l’origine du problème. En décembre 2024, le campus Henri Moissan, qui rassemble en un même lieu le pôle de biologie, de pharmacie et de chimie de l’Université Paris-Saclay, a été récompensé par un prix international d’architecture et de design. C’est sur ce site de 74 000 mètres carrés situé dans l’Essonne, qui accueille près de 5 000 étudiants et chercheurs, que la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry a été transférée. Si Henri Moissan a tout pour séduire, le bâtiment cache cependant une réalité bien moins reluisante. Depuis son inauguration en avril 2023, des problèmes récurrents d’odeurs chimiques incommodantes sont signalés dans certaines salles et laboratoires. Des symptômes, tels que des maux de tête ou des irritations de la gorge et des yeux, ont notamment été rapportés par des représentants du personnel en fin d’année dernière, comme le rappelait un communiqué récent de Lutte ouvrière. Lire la suite de l’Article dans Le Quotidien du Pharmacien (sur abonnement gratuit)

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 12, 5:34 AM

|

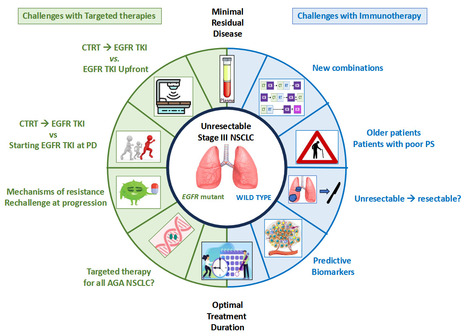

Dans une revue récente publiée dans Nature Reviews Clinical Oncology, Jordi Remon et Antonin Levy de l’Université Paris-Saclay (Gustave Roussy et UMR-S 1030 INSERM/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif), ainsi que leurs collaborateurs, ont indiqué que malgré les avancées de l’immunothérapie, le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade III non résécable demeure une maladie particulièrement difficile à traiter, avec seulement un tiers des patients atteignant une survie sans progression (PFS) à long terme. Bien que la stratégie PACIFIC (durvalumab en consolidation après chimioradiothérapie) reste le standard de traitement, de nouvelles approches sont urgemment nécessaires pour surmonter les mécanismes de résistance et optimiser la sélection des patients. Les stratégies émergentes incluent les immunothérapies de nouvelle génération, le double blocage des points de contrôle immunitaires, ainsi que la personnalisation du traitement guidée par les biomarqueurs. De même, dans le CPNPC non résécable porteur d’une mutation EGFR, l’essai LAURA a confirmé l’importance d’une approche personnalisée dans ce contexte. Par ailleurs, la surveillance de la maladie résiduelle minimale (MRD) basée sur l’ADN tumoral circulant (ctDNA) émerge comme un outil prometteur pour adapter la durée du traitement et les stratégies d’intensification thérapeutique. Les nouvelles techniques de radiothérapie, notamment les approches immune-sparing et dose-adaptive, visent à renforcer la synergie avec l’immunothérapie tout en limitant la toxicité. Enfin, le rôle de la chimio-immunothérapie d’induction dans le CPNPC de stade III non résécable, dans le but de rendre ces tumeurs résécables, est actuellement débattu et exploré dans des essais en cours. Dans cette revue, les auteurs décrivent le domaine en rapide évolution du CPNPC de stade III non résécable, en offrant une synthèse actualisée abordant des thématiques complexes telles que les biomarqueurs, la personnalisation des traitements et la réutilisation de l’immunothérapie. -> Contact : jordi.remon-masip@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 12, 5:55 AM

|

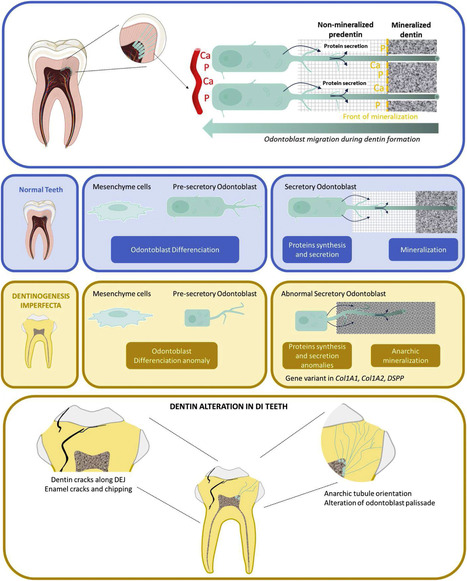

Dans une revue publiée dans Acta Biomaterialia, Elsa Vennat du LMPS (UPSaclay/Centrale Supélec/ENS Paris-Saclay/CNRS, Gif-sur-Yvette) et ses collaborateurs proposent une analyse approfondie des processus biologiques, structuraux et biomécaniques de la dentine physiologique, ainsi que des conséquences de l’atteinte pathologique de la dentinogenèse imparfaite. La dentine est un tissu composite minéralisé, formé d’une matrice extracellulaire contenant des cristaux d’hydroxyapatite (partie minérale, 70% de la masse) dans un réseau de collagène de type I. Sa structure hautement organisée autour d’un réseau poreux tubulaire fournit à la dent ses propriétés mécaniques, et notamment sa résistance aux forces de mastication. La dentinogenèse imparfaite (DI) est une maladie génétique rare altérant la formation de la dentine. Elle peut être isolée, liée à un variant du gène DSPP, ou syndromique dans le cadre de l’ostéogenèse imparfaite (OI) associée à des variants des gènes COL1A1 et COL1A2. Des anomalies sont alors visibles à toutes les échelles : macroscopique (couleur de la dent), microscopique (désorganisation du réseau tubulaire) et nanoscopique (perturbation du dépôt minéral et des fibres de collagène). Les conséquences biomécaniques sont majeures, notamment une usure rapide des dents, une diminution de la résistance aux fractures et de la dureté et une perte de l’émail. Ce travail de synthèse est le résultat d’un travail pluridisciplinaire entre biologistes, cliniciens et biomécaniciens. Si la physiologie de la dentine est aujourd’hui bien connue, les mécanismes biologiques et les conséquences biomécaniques de la DI restent mal compris. Les auteurs appellent à des études multi-échelles et multidisciplinaires, combinant analyses génétiques, structurales et mécaniques, afin de mieux établir les liens génotype-phénotype et améliorer la prise en charge clinique des patients. -> Contact : elsa.vennat@centralesupelec.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 12, 6:14 AM

|

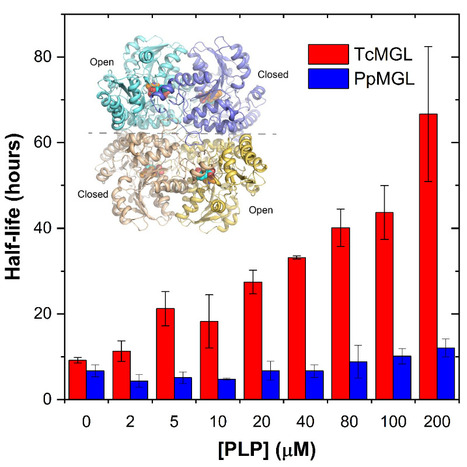

Les méthionine gamma-lyases (MGL) sont des enzymes à cofacteur phosphate de pyridoxal (PLP). Elles inhibent la prolifération tumorale en diminuant la méthionine circulante. Les premières MGL bactériennes en développement thérapeutique ont été abandonnées en raison de réactions allergiques chez le macaque et d’une faible stabilité dans le plasma humain. Dans un article publié dans International Journal of Biological Macromolecules, une équipe de chercheurs de l’Institut Jean-Pierre Bourgin - Sciences du Végétal - IJPB (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Versailles) et de l’Unité UMR-S 1310 « Modèles de cellules souches malignes et thérapeutiques » (INSERM/UPSaclay, Hôpital Paul Brousse, Villejuif) ont identifié chez la bactérie thermophile Thermobrachium celere une nouvelle MGL (TcMGL). Sa structure cristallographique met en évidence un domaine mobile qui pourrait réguler l’accès du PLP au site actif. L’enzyme s’est révélée particulièrement efficace pour dégrader la méthionine à 37°C. Elle est plus stable in vitro dans le plasma humain que la MGL la plus étudiée précédemment, celle de la bactérie Pseudomonas putida. De plus, la demi-vie plasmatique de TcMGL est fortement augmentée par l’addition de doses de PLP utilisables in vivo. L’enzyme exerce un effet cytotoxique marqué sur des lignées cancéreuses humaines. Elle a fait l’objet d’une demande de brevet européen (INSERM-INRAE, fév. 2025). Des expériences de modification chimique (pégylation) ou d’encapsulation de l’enzyme sont en cours. La vectorisation dans des globules rouges humains, qui pourraient être à terme ceux des malades eux-mêmes, apparaît prometteuse. Des essais sur un modèle souris seront réalisés afin de valider le potentiel thérapeutique de cette nouvelle enzyme dégradant la méthionine. Légende Figure : Demi-vies des enzymes TcMGL et PpMGL dans le plasma humain in vitro, et effet de l’ajout de cofacteur PLP. La structure 3D cristallographique du tétramère de TcMGL est également représentée, avec le PLP en sphères. -> Contact : pierre.briozzo@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 12, 3:49 PM

|

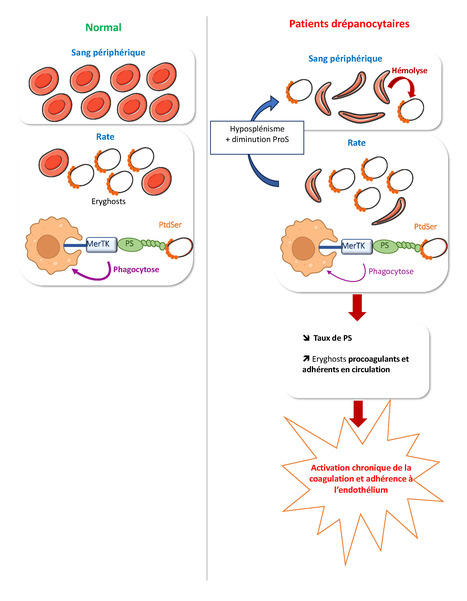

La protéine S facilite l’élimination des globules rouges lytiques : implications pour la drépanocytose

La protéine S (PS), connue pour son rôle anticoagulant, participe également à l’élimination des cellules apoptotiques en reliant la phosphatidylsérine exposée à leur surface au récepteur MerTK exprimé par les macrophages. L’implication de ce mécanisme dans la clairance des globules rouges est toutefois inconnue. Dans une étude publiée dans American Journal of Hematology, les chercheurs de l’unité Hémostase Inflammation Thrombose (UMR-S 1176 INSERM/UPSaclay, Le Kremlin-Bicêtre) et de l’Université Paris Cité montrent que la PS favorise la phagocytose d’« eryghosts », des globules rouges dépourvus d’hémoglobine issus de l’hémolyse et exposant la phosphatidylsérine à leur surface, par un mécanisme dépendant du récepteur MerTK. Ce processus n’affecte pas les globules rouges intacts. Cette découverte a des implications importantes pour la drépanocytose, maladie dans laquelle les eryghosts s’accumulent dans la circulation, alors qu’ils sont quasiment absents chez des sujets sains. Leur accumulation résulte d’un hyposplénisme limitant leur élimination, combiné à une hémolyse accrue. Or, les eryghosts présentent des propriétés procoagulantes et adhèrent aux cellules endothéliales, pouvant ainsi contribuer aux complications vasculaires de la maladie. Les patients drépanocytaires montrent d’ailleurs fréquemment une diminution modérée des taux plasmatiques de PS. La PS pourrait être partiellement consommée au cours de ce processus d’érythrophagocytose, créant un cercle vicieux où sa diminution aggrave à la fois l’activation de la coagulation et la clairance défectueuse des eryghosts. Ces résultats mettent en évidence un nouveau rôle cellulaire de la PS dans la clairance de globules rouges pathologiques et ouvrent la voie à de nouvelles approches thérapeutiques dans la drépanocytose. -> Contact : claire.auditeau@aphp.fr / delphine.borgel@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 12, 4:43 PM

|

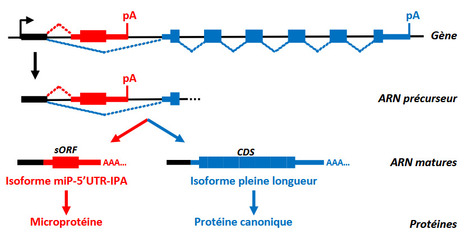

Dans une étude publiée dans Genome Biology et dirigée par Martin Dutertre, les scientifiques du laboratoire Biologie de l’ARN, Signalisation et Cancer (Inserm U178, UMR-3348 CNRS, Institut Curie/UPSaclay, Orsay) ont découvert un nouveau paradigme génétique, les isoformes de polyadénylation intronique codant des microprotéines (isoformes miP-5’UTR-IPA). La polyadénylation intronique est un processus générant des transcrits alternatifs courts, se terminant en amont du dernier exon annoté, dans des milliers de gènes humains. Les microprotéines sont une classe émergente de petites protéines (environ 100 acides aminés ou moins) non-annotées. Dans le paradigme miP-5’UTR-IPA, un même gène produit, à partir du même promoteur, deux types de transcrits matures : des transcrits longs codant une protéine canonique annotée ; et des transcrits courts codant une microprotéine (voir Figure). Ces transcrits courts utilisent un site de polyadénylation dans un des premiers introns annotés du gène, en amont de ses exons codants annotés. L’étude a identifié plusieurs centaines de gènes humains avec isoforme miP-5’UTR-IPA. Elle a aussi montré que ces isoformes jouent un rôle dans la réponse des cellules de cancer du poumon au cisplatine, agent génotoxique communément utilisé dans ces cancers. En particulier, elle a identifié une microprotéine (produite par le gène PRKAR1B) qui favorise l’induction de la protéine p53 par le cisplatine. Le paradigme des isoformes de polyadénylation intronique codant des microprotéines ouvre de grandes perspectives de recherche, car il révèle un nouveau mécanisme générant des microprotéines et suggère de nouveaux produits fonctionnels pour de nombreux gènes humains. Légende Figure : Représentation schématique du nouveau paradigme génétique miP-5’UTR-IPA. Flèche, site d’initiation de la transcription. Traits pointillés, épissage. Rectangles épais et fins, régions exoniques codantes et non-codantes, respectivement. CDS, séquence codante annotée du gene. pA, site de polyadénylation. sORF, petit cadre de lecture ouvert. -> Contact : martin.dutertre@curie.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 12, 5:18 AM

|

Portrait Jeune Chercheur – Abdulhadi Aljawish, Maître de Conférences en biotechnologies et procédés alimentaires

Abdulhadi Aljawish est maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) depuis septembre 2023. Il enseigne au sein de l’Équipe pédagogique nationale Chimie-Santé-Vivant (EPN 07), dans la spécialité Industries agroalimentaires. Ses activités de recherche sont menées à l’UMR SayFood (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay), au sein de l’équipe Génie de Produits (GePro) basée à Palaiseau. Après l’obtention de son diplôme d’ingénieur en sciences alimentaires, il a poursuivi un master en Biotechnologies et Bioprocédés à l’Université de Lorraine (ENSAIA, Nancy), où il s’est initié à la synthèse enzymatique de colorants naturels à partir de composés phénoliques. Il a ensuite entrepris une thèse de doctorat en Biotechnologies et Procédés alimentaires, consacrée à la modification enzymatique du chitosane par des composés phénoliques, à l’interface entre biotechnologie blanche et chimie verte. Ces travaux lui ont permis de développer une expertise approfondie dans le domaine des procédés enzymatiques et dans l’étude des propriétés physico-chimiques et fonctionnelles (antioxydantes, antibactériennes et cytotoxiques) de polymères naturels. Il a ensuite occupé deux postes d’ATER en biochimie et biotechnologies au laboratoire LIBio (Université de Lorraine), où il a poursuivi ses travaux sur la valorisation enzymatique de la pectine et la synthèse de molécules bioactives (colorants, antioxydants, tensioactifs). Il a ensuite réalisé un postdoctorat à l’Université de Bourgogne (Laboratoire NUTox), en collaboration avec l’entreprise WIPAK, portant sur l’évaluation du recyclage du carton à usage alimentaire, notamment à travers l’étude des propriétés toxicologiques des substances résiduelles présentes dans le matériau. Il a poursuivi avec un second postdoctorat à l’Université de Lille (Institut Charles Viollette, équipe ProbioGem) en collaboration avec l’entreprise PIVERT, portant sur la valorisation enzymatique du glycérol, coproduit de la production de biodiesel, en esters aromatiques. En 2019, Abdulhadi a rejoint l’entreprise GECCO à Lille en tant que responsable Recherche et Développement (R&D), où il a participé à la valorisation de coproduits en molécules à haute valeur ajoutée et à la gestion de projets de recherche académiques et industriels. Ses travaux ont conduit au dépôt de deux brevets portant sur la valorisation enzymatique des huiles alimentaires usagées en biodiesel à l’échelle industrielle. Ses activités de recherche actuelles portent sur le développement de procédés durables et respectueux de l’environnement visant à valoriser des coproduits issus de la biomasse - tels que les huiles alimentaires usagées, le marc de café ou les biopolymères - en produits à haute valeur ajoutée, comme des biocarburants, des additifs fonctionnels ou des films bioactifs, dans une perspective de bioéconomie circulaire. « La science n’a pas de patrie, parce que le savoir est le patrimoine de l’humanité » - Louis Pasteur -> Contact : abdulhadi.aljawish@lecnam.net

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 16, 5:19 PM

|

Le concours International Genetic Engineering Machine (iGEM) est le plus grand concours mondial de biologie synthétique. L’Exposition mondiale de biologie synthétique s’est déroulée cette année du 28 au 31 octobre 2025 à Paris. Au cours de ce jamboree iGEM 2025, Anchita Sharma a remporté le Best In-Person Rookie Judge Award. Ce prix récompense les juges novices qui font preuve d’un engagement exceptionnel pendant le concours. Plus de 400 juges ont participé et évalué les équipes et les projets du monde entier! Anchita, doctorante boursière Eiffel au sein de l’équipe de Cellular Computing de l’Institut Micalis (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas), travaille sur l’interférence CRISPR pour réguler la communication basée sur l’ADN dans les circuits synthétiques multicellulaires, sous la co-supervision de Manish Kushwaha (Micalis) et Guillermo Rodrigo (I2SysBio, Valence). De plus, Manish Kushwaha a animé une table ronde sur les « Systèmes sans cellules pour une innovation rapide » lors du jamboree, et plusieurs membres de l’équipe de Cellular Computing ont participé en tant que juges et bénévoles. -> Contact : anchita.sharma@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 16, 4:23 PM

|

Basée aux États-Unis, la Prostate Cancer Foundation figure parmi les organismes les plus influents au monde dans la recherche sur le cancer de la prostate. Elle a remis à la Dr Alice Bernard-Tessier, oncologue à Gustave Roussy et actuellement aux États-Unis dans le cadre d’un partenariat avec le Dana Farber Cancer Institute, un Young Investigator Award. Ce prix, attribué pour la première fois à un chercheur français, distingue son projet de recherche visant à mieux comprendre les mécanismes de résistance à une thérapie ciblée afin de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques. Lire la suite de l’Actu Gustave Roussy -> Contact : alice.bernard-tessier@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 12, 4:35 PM

|

Bernard Maillère, élu membre correspondant de l’Académie Nationale de Pharmacie

Bernard Maillère du Département Médicaments et Technologies pour la Santé - DMTS (UPSaclay/CEA-Joliot/DMTS/SIMoS, Gif-sur-Yvette) a été élu membre correspondant de la troisième section (Sciences biologiques appliquées à la santé humaine) de l’Académie nationale de Pharmacie lors de l’assemblée générale du 24 septembre dernier Entré au CEA en 1992, Bernard Maillère a obtenu son diplôme d’ingénieur de l’AgroParisTech en 1987, son doctorat de l’AgroParisTech en Immunologie en 1992 et son habilitation de l’université de Paris-Saclay en 2000. Spécialiste du système HLA et de la réponse des lymphocytes T chez l’homme, il a focalisé ses travaux depuis 2008 sur le problème des réponses immunitaires non désirées contre les biomédicaments (anticorps, protéines et nanobodies thérapeutiques) afin de mieux les maitriser. Depuis 2016, son laboratoire d’Immunologie Cellulaire et Biotechnologie a également intégré des activités de recherche en ingénierie des anticorps et des cellules immunitaires. Bernard Maillère est responsable du pôle immunologie/biothérapie de l’école doctorale Innovation thérapeutique : du fondamental à l'appliqué de l’Université de Paris Saclay. Il coordonne plusieurs projets dont le projet ACCREDIA sur la dévelopabilité des anticorps thérapeutiques dans le cadre du PEPR Biothérapies et Bioproduction de Thérapies Innovantes des investissements d’avenir France 2030 -> Contact : bernard.maillere@cea.fr

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 5:56 PM

|

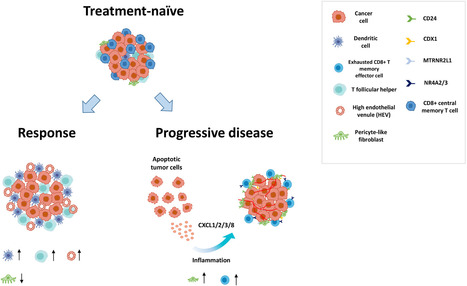

Dans une étude publiée dans Cancer Letters, les scientifiques de l'Université Paris-Saclay et de Gustave Roussy (UMR-S 981 et UMR-S 1015 Inserm/UPSaclay/Gustave Roussy et US 23/UMS 3655 Inserm/Cnrs/UPSaclay/Gustave Roussy, Villejuif) ont utilisé le séquençage d'ARN unicellulaire (scRNA-seq) pour analyser 50 échantillons de cancers colorectaux (CCR), incluant des tumeurs n'ayant jamais reçu de traitement et des tumeurs traitées par chimiothérapie. L'objectif était de décrypter les mécanismes de chémorésistance, un défi clinique majeur. L'étude révèle des signatures pronostiques et des caractéristiques distinctes dans le microenvironnement tumoral (MTE) et les cellules cancéreuses, associées à la réponse ou à la progression de la maladie. Chez les patients qui répondent bien au traitement, une forte présence de cellules dendritiques (DC) est observée, signature qui est associée à une meilleure survie globale. En revanche, chez les patients dont la maladie progresse, le TME est enrichi en fibroblastes de type péricyte (FC2) et en lymphocytes T CD8 épuisés. Leurs cellules tumorales expriment également des marqueurs protecteurs, MTRNR2L1 et CDX1, co-exprimés avec le point de contrôle immunitaire CD24, suggérant un rôle dans l'évasion à la chimiothérapie. Ces travaux soulignent l'importance de cibler à la fois les cellules tumorales et le MTE pour améliorer l'efficacité des traitements contre le CCR. -> Contact : sergey.nikolaev@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 11:45 AM

|

Dans une étude publiée dans Radiotherapy and Oncology, des scientifiques du Laboratoire signalisation, radiobiologie et cancer (UMR 3347 CNRS/UMR-S 1021 INSERM/Institut Curie/UPSaclay, Orsay) en collaboration avec les équipes de l’Institut Mutualiste Montsouris ont étudié les effets d’une irradiation FLASH sur des échantillons pulmonaires humains. Cette technique innovante de radiothérapie, caractérisée par un débit de dose ultra-élevé, est connue pour réduire les toxicités dans différents modèles précliniques, mais son impact direct sur les tissus humains restait à démontrer. Les chercheurs ont utilisé un modèle ex vivo de coupes de tissu pulmonaire sain, prélevées chez 19 patients atteints d’un cancer pulmonaire, puis irradiées soit en mode conventionnel, soit en mode FLASH à une dose unique de 9 Gy. Ils ont observé qu’après 24 heures, l’irradiation FLASH préserve significativement la proportion de cellules en division, avec un effet protecteur détecté chez 95% des patients. L’analyse transcriptomique a confirmé ces résultats : comparé à l’irradiation conventionnelle, l’irradiation FLASH induit une activation beaucoup plus faible des voies liées aux dommages à l’ADN, à l’apoptose et au stress oxydatif, tout en limitant l’inhibition du cycle cellulaire. Ces premiers résultats sur des échantillons humains suggèrent que les bénéfices de la radiothérapie FLASH seront observées chez la quasi-totalité des patients, ouvrant la voie à une augmentation de l’index thérapeutique grâce à cette nouvelle modalité de radiothérapie. -> Contact : charles.fouillade@curie.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 11:15 AM

|

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une maladie rare et grave, caractérisée par une élévation progressive de la résistance vasculaire pulmonaire, entraînant une insuffisance cardiaque droite. Parmi les thérapies actuelles, des médicaments visent à augmenter les voies des nucléotides cycliques (cAMP et cGMP), qui jouent un rôle clé dans la vasodilatation et l’inhibition de la prolifération cellulaire. Parmi les enzymes régulant ces voies, les phosphodiestérases (PDE) dégradent les nucléotides cycliques. À ce jour, seuls les inhibiteurs de la PDE5 (comme le sildénafil) sont approuvés pour le traitement de l’HTAP. Dans un article paru dans Cells, Boris Manoury et ses collègues du laboratoire de Signalisation et Physiopathologie Cardiovasculaire (UMR-S 1180 Inserm/UPSaclay, Orsay) passent en revue les différentes familles de PDE (11 au total) et leur potentiel thérapeutique dans l’HTAP. Plusieurs études montrent une surexpression de certaines PDE (comme PDE1, PDE3, PDE4, et PDE5) dans les vaisseaux pulmonaires des patients atteints d’HTAP, contribuant à la pathologie. Par exemple, la PDE1, activée par le complexe calcium-calmoduline, est surexprimée dans les cellules musculaires lisses des artères pulmonaires (PASMC) des patients, favorisant la prolifération cellulaire et le remodelage vasculaire. La PDE3, inhibée par le cGMP, et la PDE4, spécifique du cAMP, jouent également un rôle dans la régulation de la vasodilatation et de la prolifération cellulaire. Les inhibiteurs de ces PDE ont montré des effets bénéfiques dans des modèles animaux, mais leur utilisation clinique reste limitée en raison d’effets secondaires systémiques, comme l’hypotension. Les perspectives thérapeutiques incluent le développement d’inhibiteurs plus sélectifs, ciblant des isoformes spécifiques de PDE ou des compartiments cellulaires précis, ainsi que des stratégies de livraison ciblée (comme l’aérosolisation). La combinaison de ces inhibiteurs avec d’autres agents, comme les analogues de la prostacycline ou les stimulateurs de la guanylate cyclase soluble (comme le riociguat), pourrait améliorer l’efficacité du traitement. Enfin, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes de compartimentation des nucléotides cycliques et optimiser les stratégies thérapeutiques. -> Contact : boris.manoury@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

Today, 11:05 AM

|

Portrait Jeune Chercheur – Jules Bernard-Espina, Maître de Conférences en sciences du mouvement humain

Jules Bernard-Espina est kinésithérapeute de formation (diplôme d’état en 2015). Il débute à l’hôpital de Garches, au sein du service de rééducation neurologique du Pr. Azouvi, où il prend en charge des patients cérébrolésés. La même année, il rejoint l’équipe de recherche clinique de l’IFMK Saint-Michel, sous la direction de Fabien Billuart, pour étudier les conséquences fonctionnelles de la chirurgie de prothèse totale de hanche sur le contrôle de l'équilibre. Suite à cette première expérience de la recherche, et riche de son expérience clinique, il décide de poursuivre le Master BME-Paris (Biomedical Engineering) à l’Université Paris Cité. Il rejoint alors l’INCC (Integrative Neuroscience & Cognition Center) où il réalise sa thèse de doctorat sous la direction de Marc Maier et Michele Tagliabue. A l’interface entre les neurosciences intégratives et leur application dans le domaine clinique, Jules s’intéresse à la façon dont le cerveau intègre et combine différentes sources d’informations sensorielles (visuelle, proprioceptive, et vestibulaire) afin de contrôler nos mouvements. En parallèle, il se forme à la rééducation vestibulaire (Diplôme Universitaire de Sorbonne Université en 2023). L'année suivante, il rejoint la Faculté des Sciences du Sport de l’Université Paris-Saclay et le laboratoire Complexité, innovation, Activités Motrices et Sportives - CIAMS comme attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Il est recruté comme maître de conférences en 2024. Au CIAMS, il développe une ligne de recherche translationnelle sur l’intégration multisensorielle et le contrôle sensorimoteur, avec deux axes principaux : (1) La modélisation et l'étude des mécanismes cérébraux sous-jacents au traitement des informations sensorielles, et (2) le développement d'outils pour l'évaluation sensorielle de patients à la suite de lésions cérébrales ou du système vestibulaire. Au-delà du contexte clinique, Jules s'intéresse également à l’adaptation sensorielle dans le cadre de la plongée en apnée : un terrain qu’il connaît aussi comme apnéiste, moniteur et compétiteur. Publications “All models are wrong, but some are useful” – George Box -> Contact: jules.bernard-espina@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 12, 5:42 AM

|

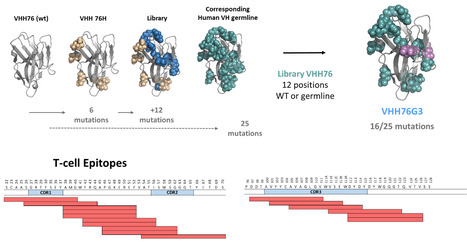

Dans une étude publiée dans mAbs, une équipe du Département Médicaments et Technologies pour la Santé - DMTS (UPSaclay/CEA/DMTS/SIMoS, Gif-sur-Yvette) du CEA de Saclay s’est intéressée à la réaction du système immunitaire face à un type particulier d’anticorps miniatures appelés « single-domain antibodies » (ou Nanobody). Dérivés des anticorps des camélidés comme les lamas ou les dromadaires, ces anticorps sont prometteurs pour de nouvelles thérapies. Leur petite taille et leur faible risque supposé de réactions immunitaires en font des candidats idéaux pour des traitements ciblés, notamment contre le SARS-CoV-2. Cependant, plusieurs études ont montré que ces nouveaux formats d’anticorps pouvaient malgré tout déclencher des réactions immunitaires. Pour mieux comprendre ce phénomène, les chercheurs ont étudié la réponse des cellules T CD4, essentielles pour activer les lymphocytes B producteurs d’anticorps, face à un anticorps spécifique appelé VHH76, conçu pour reconnaître la protéine du virus responsable de la COVID-19. Ils ont comparé trois versions de cet anticorps : l’originale, une version « humanisée » plus proche des anticorps humains, et une version « germinale », encore plus fidèle à leur structure naturelle. Tous les VHH76 ont déclenché une réponse des cellules T, mais celle-ci était nettement plus faible avec la version germinale. Deux zones principales de l’anticorps ont été reconnues : la boucle hypervariable CDR3, impliquée dans la reconnaissance du virus, et la région FR2, spécifique aux VHH en raison de l’absence de chaîne légère. En résumé, ce nanobody même humanisé peut provoquer des réactions immunitaires, mais les résultats de cette étude offrent des pistes pour concevoir des nanobodies thérapeutiques plus sûrs et mieux tolérés. -> Contact : bernard.maillere@cea.fr / herve.nozach@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 12, 6:01 AM

|

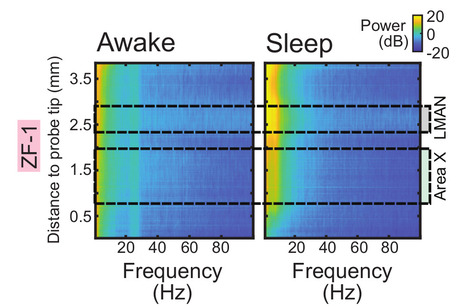

Bien que l'on sache que les circuits corticaux et les ganglions de la base sont nécessaires à l'apprentissage chez les mammifères et les oiseaux, on en sait peu sur les patterns d'activation neuronale spontanée au sein de ces circuits, ni sur la manière dont ils sont modulés par l'état de vigilance (veille vs sommeil). Dans un article publié dans Journal of Neuroscience, des chercheu·r·ses de NeuroPSI (CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), en collaboration avec plusieurs laboratoires européens (Munich, Zürich, Bordeaux), ont réalisé chez des oiseaux chanteurs (diamants mandarins) des enregistrements électrophysiologiques au sein du réseau cortico-ganglions de la base, jouant un rôle critique pour l’apprentissage du chant, pendant les périodes de sommeil et d'éveil afin de décrire les dynamiques neurales dans ces deux états comportementaux. Dans l’aire corticale, ont été observés des événements de décharge neuronale qui rappellent fortement certaines activations décrites dans l'hippocampe des mammifères et associées à la consolidation de la mémoire. Si les co-activations entre l’aire corticale et les ganglions de la base étaient plus importantes pendant le sommeil que pendant les phases d’éveil, ce qui suggère des niveaux distincts d’échange d’information entre structures cérébrales suivant les états, elles restent néanmoins faibles, ce qui pourrait être lié à une ségrégation spatiale de ces échanges entre les deux structures. -> Contact : nicolas.giret@cnrs.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 12, 3:38 PM

|

Dans une étude publiée dans BMC Biology, les chercheur.e.s de l’unité Physiologie de la Nutrition et du Comportement Alimentaire - PNCA (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Palaiseau), de l’Institut Micalis (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas) et leurs collaborateurs ont analysé le vieillissement chez deux lignées de souris suivies tout au long de leur vie jusqu’à leur mort naturelle. Ce travail montre que le vieillissement ne progresse pas de façon continue, mais en deux étapes successives. Tout d’abord une première phase au cours de laquelle l’organisme maintient globalement son équilibre biologique. Peu de modifications interviennent au cours de cette phase qui dure environ 90% de la vie. Elle est suivie d’une seconde phase, plus courte, moins de 10% de l’espérance de vie de l’organisme. Cette dernière est caractérisée par une dégradation rapide des fonctions métaboliques, des changements spécifiques du microbiote et l’apparition de marqueurs plasmatiques circulants généralement attribués au vieillissement. Cette phase est marquée par une augmentation marquée du risque de mortalité. Cette organisation biphasique, évolutivement conservée - décrite chez la mouche, le nématode ou encore le poisson avant ici chez la souris - pourrait contribuer à mieux comprendre les mécanismes du vieillissement, à mieux identifier les périodes clef d’intervention thérapeutiques et pourquoi pas, changer notre compréhension des pathologies chroniques liées à l’âge. -> Contact : celine.cansell@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 12, 4:04 PM

|

Comment les arts et les sciences peuvent conjointement protéger la nature

L'urgence de la crise de la biodiversité exige de plus en plus de solutions créatives, d'innovations, d'engagement du public et de nouvelles perspectives allant au-delà de la science de la conservation. Les collaborations interdisciplinaires entre la conservation de la biodiversité et les arts pourraient jouer un rôle clé dans cette transition et générer de puissantes synergies. Une nouvelle étude menée par une grande équipe internationale de scientifiques, dont Ivan Jarić et Béatrice Albert du Laboratoire Ecologie Société Evolution - ESE (CNRS/UPSaclay/AgroParisTech, Gif-sur-Yvette), et d'artistes explore comment les synergies croissantes entre la conservation et les arts peuvent révéler de nombreux avantages mutuels et de nouvelles approches pour résoudre des problèmes de conservation complexes. L’étude, publiée dans Frontiers in Ecology and the Environment, montre que ces collaborations peuvent générer de nouvelles connaissances, attirer des financements, accroître la visibilité et même catalyser des changements de comportement. En travaillant ensemble, artistes et scientifiques de la conservation peuvent co-créer des idées, découvrir de nouvelles perspectives sur les défis de la conservation et développer des solutions plus innovantes et efficaces. En fin de compte, des synergies plus profondes entre scientifiques et gestionnaires de la conservation peuvent conduire à un soutien public plus large, bénéficiant non seulement à la conservation et aux arts, mais aussi à la santé de la planète dans son ensemble. -> Contact: ivan.jaric@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 16, 4:14 PM

|

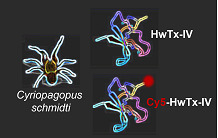

Une équipe du SIMoS (DMTS, CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), en collaboration avec l'institut du thorax (Université de Nantes) et la société Smartox Biotechnology (Saint-Egrève), a démontré la capacité d'un peptide dérivé d'une toxine de venin d'araignée à détecter la présence de canaux sodiques hNaV1.7 surexprimés dans une lignée cellulaire métastatique de cancer pulmonaire non à petites cellules (CPNPC). Un pas vers l'exploitation de ce peptide comme agent d'imagerie du CPNPC. Lire la suite de l’Actu CEA-Joliot et la publication dans Biochemical Pharmacology. -> Contact : denis.servent@cea.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 16, 5:24 PM

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 16, 4:38 PM

|

Cette nomination intervient après 11 années de service d’Alexandre Péry, qui a exercé successivement les fonctions de directeur puis de directeur adjoint de l’école doctorale. Le professeur Rajjou reprend le périmètre des unités dont Alexandre était correspondant, notamment le suivi pédagogique et scientifiques des doctorantes et doctorants, ainsi que la coordination opérationnelle de l’école doctorale. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il contribuera activement au développement de l’offre de formation doctorale et participera pleinement au fonctionnement de la direction de l’école doctorales ABIES. Professeur de biologie végétale à AgroParisTech, le professeur Rajjou conduit ses activités de recherche au sein de l’Institut Jean-Pierre Bourgin - Sciences du Végétal - IJPB (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Versailles). Ses travaux scientifiques portent principalement sur les mécanismes moléculaires et cellulaires qui déterminent la qualité des semences. Il développe également des solutions innovantes de biocontrôle et de biostimulant destinées à promouvoir une agriculture durable et résiliente face aux défis climatiques et environnementaux. Il coordonne et participe à de nombreux projets de recherche d’envergure nationale et européenne, démontrant sa capacité à fédérer des équipes scientifiques autour d’objectifs communs. Il a co-fondé SEED IN TECH, une start-up issue de ses travaux de recherche sur l’optimisation des semences. Il possède une expérience approfondie du monde doctoral. Il a dirigé et co-encadré de nombreuses thèses, développant ainsi une connaissance fine des enjeux liés à l’accompagnement des jeunes chercheurs. Cette nomination renforce l’engagement de l’école doctorale ABIES dans l’accompagnement d’excellence de ses doctorantes et doctorants ainsi que dans le développement d’une formation doctorale innovante et adaptée aux défis scientifiques et sociétaux contemporains. -> Contact : loic.rajjou@agroparistech.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

November 13, 5:56 AM

|

Un vaccin conçu contre un virus pourrait-il aider le système immunitaire à combattre le cancer ? Une nouvelle étude montre que les patients traités par immunothérapie vivent plus longtemps quand ils ont été vaccinés contre la COVID-19. Un résultat prometteur mais qui comporte des limites. Avec - Caroline Robert, médecin et chercheuse, cheffe de l’unité de dermatologie de l’Institut Gustave-Roussy

Réveiller le système immunitaire pour qu’il attaque les cellules tumorales, c’est le principe des immunothérapies. Elles sont devenues à présent le quatrième pilier du traitement du cancer aux côtés de la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Mais tous les patients ne répondent pas. L’un des enjeux actuels est donc d’améliorer l’efficacité de ces traitements, souvent en personnalisant la réponse immunitaire contre les mutations spécifiques de chaque cancer. Ecouter ou réécouter le podcast -> Contact : caroline.robert@gustaveroussy.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...