Your new post is loading...

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 11, 4:14 AM

|

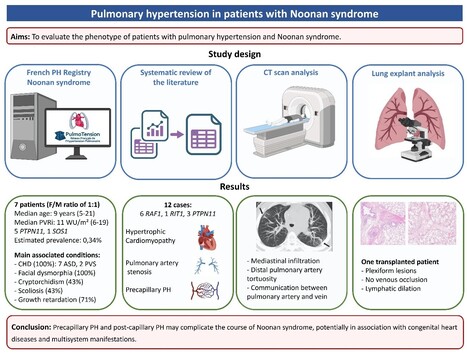

Le syndrome de Noonan est une RASopathie à transmission autosomique dominante, principalement causée par des variants à gain de fonction activant les voies de signalisation RAS/MAPK. L’hypertension pulmonaire est une manifestation rare mais potentiellement sévère de la maladie, dont les caractéristiques restent mal connues. Une étude dirigée par le Pr David Montani, de l’UMR-S 999 « Hypertension pulmonaire : physiopathologie et innovation thérapeutique » (INSERM/UPSaclay et service de pneumologie, AP-HP Bicêtre), s’est intéressée aux caractéristiques clinicobiologiques de ces patients. Publiée dans European Respiratory Journal, l’étude a identifié, dans le Registre français de l’hypertension pulmonaire, sept cas d’hypertension pulmonaire précapillaire. L’âge médian était de 9 ans ; cinq patients présentaient un variant de PTPN11 et un un variant de SOS1. Tous avaient une cardiopathie congénitale associée, à type de communication interatriale et/ou de sténose valvulaire pulmonaire, dilatée en période néonatale. Une patiente a bénéficié d’une transplantation, et l’analyse du remodelage vasculaire pulmonaire retrouvait des caractéristiques typiques de l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP), avec des lésions plexiformes et un remodelage des petites artères pulmonaires, associés à une atteinte lymphatique majeure. Par ailleurs, une revue de la littérature a été réalisée et a permis d’identifier 12 cas supplémentaires, dont 7 avec une hypertension pulmonaire précapillaire, 4 avec une hypertension pulmonaire postcapillaire secondaire à des cardiomyopathies, et 1 sans cathétérisme cardiaque. L’étude conclut que les patients atteints du syndrome de Noonan peuvent développer une hypertension pulmonaire, pré- ou postcapillaire, plus ou moins associée à des cardiopathies congénitales. Cette complication doit être connue des spécialistes assurant le suivi de ces patients afin d’en améliorer le dépistage et la prise en charge. Légende Figure : Design de l’étude, associant une étude du registre Français de l’hypertension pulmonaire, une revue de la littérature, une analyse scannographique centralisée et une relecture de l’histologie. -> Contact : david.montani@aphp.fr / julien.grynblat@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 10, 9:32 AM

|

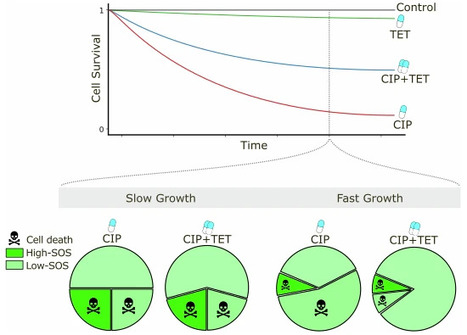

Dans une étude publiée dans Molecular Systems Biology, l’équipe de Biologie des Systèmes Bactériens et Antibiorésistance , dirigée par Meriem El Karoui au sein du LBPA-Laboratoire de Biologie et Pharmacologie Appliquée (ENS Paris-Saclay/CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), en collaboration avec des chercheurs de l’Université d’Édimbourg, a mis en lumière un phénomène surprenant. La combinaison de deux antibiotiques peut parfois être moins efficace que l’utilisation d’une seule molécule : on parle d’un effet « antagoniste ». Des études précédentes suggéraient que la combinaison d’un antibiotique inhibant la synthèse protéique (tétracycline) et d’un antibiotique induisant des endommagements du chromosome (ciprofloxacine) augmente la croissance des bactéries par rapport à l’usage de ciprofloxacine seule. En utilisant une approche interdisciplinaire combinant bactériologie, microscopie quantitative, microfluidique et analyse d’images par apprentissage profond, l’équipe a montré que les bactéries ne croissent pas plus vite sous cette combinaison, mais que leur mortalité est fortement réduite. Les chercheurs ont observé que ce phénomène est particulièrement accentué dans un milieu riche (favorisant une division rapide des bactéries) ; il est dû à une sous-population de cellules qui parvient à mieux résister au stress induit par la ciprofloxacine. Ces cellules induisent faiblement la “réponse SOS” et survivent lorsque la synthèse protéique est ralentie par la tétracycline. En d’autres termes, la tétracycline protège les bactéries en limitant la mort cellulaire. Cette étude ouvre la voie à une meilleure compréhension des interactions entre antibiotiques, et pourrait inspirer de nouvelles stratégies pour combattre les infections bactériennes de manière plus ciblée et efficace. Légende Figure : L’exposition combinée à la ciprofloxacine et à la tétracycline améliore la survie des cellules individuelles par rapport à la ciprofloxacine seule. Cette suppression de la mort dépend du taux de croissance. La sous-population à faible réponse SOS est plus abondante dans des conditions riches en nutriments et présente une survie accrue sous antibiothérapie combinée. -> Contact : meriem.el_karoui@ens-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 10, 9:14 AM

|

La rectocolite hémorragique (RCH) est une affection chronique pour laquelle les traitements anti-inflammatoires ont atteint leurs limites. Le taux de rémission reste faible et les rechutes fréquentes. Il y a quelques années des chercheurs de l’Institut Micalis (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Jouy-en-Josas) ont proposé un modèle de l'écosystème intestinal pouvant expliquer les difficultés rencontrées dans les traitements. Ce modèle intègre la notion de "états stables alternatifs" du microbiote et de l'hôte. Les propriétés dynamiques de ces états alternatifs, qui peuvent exister sous les mêmes conditions, font que le patient aura une forte tendance à garder un microbiote sous-optimal, propice à la maladie, même si sa condition clinique s'améliore par une baisse de l'inflammation. Par conséquent une rechute est très probable. Le modèle prédit en outre qu'il serait très difficile d'annuler l'inflammation de façon systématique par le transfert de microbiote fécal (FMT), une approche encore expérimentale, sans utilisation d'un microbiote donneur atypique, "plus sain que sain". Dans une nouvelle étude publiée dans Gut Microbes les chercheurs confirment cette prédiction dans un modèle préclinique, où des microbiotes donneurs qui surcompensent la différence entre microbiotes sains et les microbiotes fortement perturbés des receveurs du FMT étaient efficaces à 100% dans le rétablissement d'un microbiote sain, dans certains cas accompagné par une suppression de l'inflammation. Ces résultats permettront la rationalisation des efforts d'amélioration de FMT humain, et soutiennent surtout le modèle général qui prédit qu'une "symbio-thérapie", agissant sur le microbiote et l'inflammation à la fois, serait plus efficace et demanderait un effort moindre sur chacun des deux paramètres. Légende Figure : Modèle conceptuel de l'écosystème intestinal. Les lignes pleines représentent les états alternatifs du microbiote (bleu) et de l'inflammation (orange) (attracteurs), les lignes pointillées représentent des plis de transition (déflecteurs). Dans le cas de la RCH, le rétablissement systématique d'un écosystème sain par la suppression de l'inflammation est impossible, car le point de basculement (virtuel) I se situe à une valeur d'inflammation négative. Le rétablissement systématique par FMT nécessiterait un microbiote donneur « plus sain que sain » pour contourner le point de basculement II. Le modèle prédit que la symbio-thérapie, action concertée sur les deux paramètres, nécessiterait moins d'effort sur chacun d'eux pour franchir les plis de transition. -> Contact : maarten.van-de-guchte@inrae.fr / joel.dore@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 10, 9:10 AM

|

Mardi 27 janvier 2026, l’American Association for Cancer Research (Association américaine pour la recherche sur le cancer) a annoncé les 24 nouveaux membres, Fellows, qui rejoindront ses rangs. Laurence Zitvogel, seule Française nommée, fait partie des quatre Européens et Européennes distinguées. Laurence Zitvogel, oncologue clinicienne, responsable du laboratoire Immunologie des tumeurs et immunothérapie (Itic – Univ. Paris-Saclay/Gustave Roussy/Inserm) et professeure à l'Université Paris-Saclay, a été nommée Fellow de l’American Association for Cancer Research (AACR). Lire la suite de l’Actu UPSaclay -> Contact : laurence.zitvogel@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 10, 9:01 AM

|

Portrait Jeune Chercheur – Adrian Gonzalo, chercheur en génétique des plantes

Adrian Gonzalo est chercheur INRAE en biologie des chromosomes et génétique des plantes à l’Institut Jean-Pierre Bourgin - Sciences du Végétal - IJPB (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Versailles). Ses travaux portent sur les mécanismes qui régulent la recombinaison méiotique et la stabilité des génomes chez les plantes, en particulier dans les contextes polyploïdes. Il a réalisé sa thèse de doctorat à l’IJPB (Université Paris-Saclay), où il a étudié la recombinaison chez le colza (Brassica napus). Ses recherches doctorales ont porté sur les mécanismes moléculaires régulant la recombinaison chez les polyploïdes (organismes possédant plusieurs jeux de chromosomes), en utilisant cette plante cultivée comme modèle. Il a ensuite effectué des travaux postdoctoraux au John Innes Centre (Royaume-Uni) puis à l’ETH Zurich (Suisse), centrés sur l’évolution et la manipulation de la méiose dans des génomes polyploïdes. Ces recherches ont combiné l’analyse de populations naturelles d’Arabidopsis arenosa et le développement d’approches de réingénierie de la recombinaison, afin de concevoir des stratégies pour générer de nouvelles variétés de plantes cultivées. Au sein de son laboratoire actuel à l’IJPB (INRAE, Versailles), Adrian Gonzalo développe un programme de recherche consacré à l’étude des aneuploïdies et de la stabilité chromosomique chez les plantes. L'aneuploïdie est une anomalie du nombre de chromosomes, caractérisée par la perte ou le gain d'un ou plusieurs chromosomes spécifiques (ou d'une partie de ceux-ci), ce qui déséquilibre le génome. Il s’intéresse à la fois aux causes cellulaires et génétiques de ces déséquilibres, à leurs conséquences sur la recombinaison, et aux mécanismes permettant leur tolérance ou leur limitation au cours de l’évolution. Il aborde ces questions en combinant des approches de génétique et génomique, de cytologie, de microscopie et d’imagerie avancée. « Treasure your exceptions » - William Bateson -> Contact: adrian.gonzalo@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 8, 4:20 PM

|

Aujourd’hui, un FOCUS PLATEFORME en lien avec le SESAME 2025, dont les résultats globaux pour Paris-Saclay vous ont été présentées le 1er décembre dernier. Le projet BioALTO vise à développer une plateforme expérimentale dédiée à la recherche préclinique de pointe dans le domaine de l’hadronthérapie et de la radiobiologie. Le nouvel ensemble expérimental sera développé sur l’installation ALTO (Accélérateur Linéaire et Tandem à Orsay) au Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie (IJCLab), pouvant fournir un ensemble d’ions d’intérêts en hadronthérapie avec notamment des protons, des ions héliums, carbones ou encore oxygènes. Cette large gamme d’ions permet à la plateforme BioALTO de se distinguer des autres plateformes nationales d’irradiation et d’étudier expérimentalement l’efficacité biologique relative pour tous les ions d’intérêts, sur une unique installation. La plateforme BioALTO va répondre à la demande croissante de faisceaux d’ions par la vaste communauté engagée dans la recherche de thérapies innovantes et dans la R&D pour le traitement du cancer en Île-de-France. Le projet porté par le laboratoire IJCLab, regroupant les pôles Physique Santé et Physique des accélérateurs va bénéficier de l’implication forte des équipes de Gustave Roussy dont l’expertise en oncologie, physique médicale et radiobiologie est reconnue, et de collaborations internationales avec, notamment, l’Institut de Microélectronique de Barcelone en Espagne. Le projet BioALTO est lauréat de l’appel à projets régional SESAME 2025 avec une subvention de la région Île-de-France à hauteur de 197 k€ qui va permettre l’optimisation d’une ligne de faisceau d’accélérateur et l’équipement d’une station d’irradiation pour mener des expériences de radiobiologie. Ce développement va être complété par l’installation d’une salle de culture cellulaire à proximité de la ligne d’irradiation pour la préparation, le stockage et l’analyse des échantillons biologiques. Cet ensemble expérimental sera unique en France, grâce aux nouveaux équipements qui seront installés et à la variété de faisceaux d’ions et d’énergies disponibles à ALTO, actuellement absents des autres plateformes d’irradiation. -> Contact : Amélia Maia Leite , Quentin Mouchard (bioalto@ijclab.in2p3.fr) Plug In Labs Université Paris-Saclay : cliquer ICI Accélérateur Linéaire et Tandem à Orsay (ALTO). L'installation ALTO est principalement constituée de deux accélérateurs : une machine électrostatique, un tandem MP de 15MV et un accélérateur linéaire d'électrons de 50 MeV. ALTO offre ainsi la possibilité de produire, au même endroit, des faisceaux d'agrégats pour la physique interdisciplinaire, des faisceaux stables et radioactifs pour l'astrophysique et la physique nucléaire, ainsi que des faisceaux de neutrons mono énergétiques de quelques MeV. L'installation abrite aussi deux laboratoires de R&D et de fabrication de cibles de carbure d'Uranium (UCx) et de couches minces. Elle dispose d'une plateforme lasers, de séparateurs d'isotope en ligne et hors ligne, de banc de tests pour les sources stables, et de dix lignes expérimentales. Les faisceaux fournis sont dédiés à un large éventail de programmes de physique allant de la structure nucléaire à la physique atomique, la physique des clusters, la biologie, la nanotechnologie et des prestations industrielles. A propos de la plateforme BioALTO… La plateforme BioALTO en développement au sein de la plateforme de recherche ALTO (Accélérateur Linéaire et Tandem à Orsay) au Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie (IJCLab), vise à offrir au domaine de la radiobiologie un outil nouveau et unique, exploitant des faisceaux de protons et d'ions plus lourds de l'ordre de dizaines de MeV pour la recherche en hadronthérapie expérimentale à différents débits de dose. La ligne d’irradiation est actuellement en cours d’adaptation et d’amélioration permettant une interopérabilité avec l’installation ALTO et de garantir les conditions d’irradiations nécessaires pour les études radiobiologiques. En savoir plus sur BioALTO ? Amélia Maia Leite, Quentin Mouchard, Philippe Lanièce. BioALTO platform. Ecole Joliot Curie : Radiations for health, Sep 2024, Saint-Pierre d'Oléron, France. ⟨hal-04700410⟩.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 3, 5:00 AM

|

L'intérieur des cellules est encombré d’organelles, de macromolécules, du cytosquelette et de nombreuses autres structures. Et pourtant, pour remplir leurs fonctions biologiques quotidiennes, les cellules doivent veiller à ce que diverses biomolécules soient efficacement transportées d'un endroit à un autre au sein de l’espace intracellulaire. Comment ces structures influencent-elles la diffusion des molécules à l'intérieur des cellules ? Peut-on comprendre ce mécanisme de transport moléculaire à l'aide d'une approche ingénierie ? Pour répondre à ces questions, des chercheurs en mécaniques des fluides (Laboratoire d’Energétique Moleculaire et Macroscopique, Combustion - EM2C, CNRS/CentralSupélec/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) et en biologie cellulaire (Institut Jacques Monod, Paris ; Universität Erlangen, Allemagne) ont collaboré pour mesurer la distribution des obstacles et le coefficient de diffusion d'une molécule fluorescente dans différentes zones de cellules. Sur la base de ces observations, ils ont développé un modèle de transport en milieux poreux capable d'expliquer l'interaction entre les structures et la diffusion des molécules à l'intérieur des cellules. Ils ont notamment mis en évidence qu'une quantité similaire à la porosité cellulaire était un paramètre clé pour prédire la diffusion des molécules passives, indépendamment de leur emplacement dans la cellule ou du type de cellule. En montrant des similarités entre l'intérieur d'une cellule et un milieu poreux, ces travaux, publiés dans PNAS, aident à mieux comprendre la diffusion intracellulaire, un mécanisme au cœur de processus cellulaires importants tels que la migration des cellules métastatiques. -> Contact : morgan.chabanon@centralesupelec.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 3, 9:09 AM

|

Dans une étude publiée dans Journal of Affective Disorders sous la coordination d’Amandine Luquiens (Centre de Recherche en Epidémiologie et Santé des Populations – CESP, INSERM/UVSQ/UPSaclay, Villejuif, et CHU de Nimes), les auteurs ont analysé les verbatims issus des séances d’intégration après administration de psilocybine chez des patients vivant avec un trouble de l’usage d’alcool récemment sevrés gardant des symptômes dépressifs. L’équipe a utilisé une approche mixte combinant analyses qualitative et quantitative pour identifier des dimensions expérientielles exprimées dans les récits des participants, utilisant une méthode de machine learning sur IRAMUTEQ®, permettant une analyse sans a priori. Les résultats ont révélé un verbatim riche et une analyse de bonne qualité (88.27% du texte classé) consistant en deux catégories principales : une décrivant les aspects sensoriels de l’expérience (44.2% des occurrences classées), essentiellement abordés par les non-répondeurs à la thérapie, et une autre reflétant un dialogue intérieur actif, caractérisé par une restructuration cognitive, une prise de distance vis-à-vis des anciennes habitudes de consommation, l’émergence de stratégies de coping basées sur l’acceptation et un engagement vers le changement (55.8%), portée par les personnes qui seront abstinentes 3 mois plus tard. Le dialogue intérieur en autonomie lors des sessions sous psychédéliques et rapporté lors de l’intégration semble un mécanisme thérapeutique en soi et pourrait être un indicateur de réponse. Les auteurs soulignent l’importance de ce résultat qui ouvre une piste afin de maximiser les bénéfices potentiels dans les troubles associés à l’alcool et la dépression via le travail de préparation et la psychothérapie associée aux psychédéliques. Légende Figure : nuage de mot des sessions d’intégration. -> Contact : amandine.luquiens@umontpellier.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 3, 9:31 AM

|

Organe ouvert sur le milieu extérieur, les poumons se caractérisent par une grande surface d’échange alvéolocapillaire permettant la diffusion sanguine de nombreuses molécules inhalées. Ils représentent ainsi une voie d’entrée prometteuse pour l’administration systémique de médicaments, les nanoparticules pouvant traverser l’épithélium alvéolaire de faible épaisseur pour atteindre le réseau sanguin, tout en contournant le premier passage hépatique. Les progrès de la nanotechnologie ont mis en évidence le potentiel de l’appareil respiratoire comme voie efficace d’administration d’une grande variété de thérapeutiques, notamment de petites molécules, d’acides nucléiques, de protéines et de peptides comme l’insuline par exemple. Une étude préclinique publiée dans NAR Molecular Medicine a évalué l’instillation intratrachéale (IT) comme voie alternative pour l’administration systémique d’oligonucléotides antisens tricyclo-ADN (tcDNA-ASO) ciblant la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). L’administration IT a été comparée à l’injection intraveineuse (IV) chez la souris sauvage par l’analyse de la pharmacocinétique, la biodistribution, la localisation tissulaire et des effets immunologiques. Les résultats ont montré : i) que l’instillation IT permettait au tcDNA-ASO d’atteindre la circulation sanguine via la voie pulmonaire. Comparée à l’injection IV, l’administration IT entraînait des concentrations plasmatiques maximales plus faibles, une clairance plus lente et une détection prolongée ; ii) une accumulation plus importante dans le poumon mais des niveaux réduits dans le rein, le cœur et le diaphragme, indiquant un ciblage dépendant de la voie d’administration ; iii) une architecture pulmonaire préservée et l’absence d’inflammation significative après administration IT. En conclusion, une dose pulmonaire unique s’est révélée sûre et bien tolérée, sans effet délétère sur la structure pulmonaire ni effet immunitaire indésirable chez la souris. Ces données suggèrent l’utilisation de la voie pulmonaire comme une voie alternative non invasive envisageable pour l’administration systémique de tcDNA‑ASO chez l’homme. L’équipe de Thérèse Deramaudt et Marcel Bonay responsable de cette étude ont pour projet d’explorer le potentiel thérapeutique de nouvelles voies d’administration chronique des tcDNA‑ASO sur des modèles précliniques dans le cadre de la nouvelle Unité PHARMAColigo de l’UVSQ/UPSaclay (Montigny-le-Bretonneux) en collaboration avec le laboratoire SQY Therapeutics. Légende Figure : représentation schématique d’une souris traitée au tcDNA-ASO par instillation intratrachéale (IT) et par injection intraveineuse (IV). -> Contact : therese.deramaudt@uvsq.fr / marcel.bonay@aphp.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 3, 9:47 AM

|

BRCA2 (BReast CAncer 2) protège l’intégrité du génome chez les eucaryotes en facilitant la réparation de l’ADN par trois mécanismes distincts : la réparation des cassures double-brin de l’ADN (DSB) par recombinaison homologue, la protection des fourches de réplication et la suppression des brèches d’ADN simple brin. Une caractéristique fondamentale des orthologues de BRCA2 est leur capacité à se lier à l’ADN. Dans un forum article publié dans Trends in Biochemical Sciences, des chercheurs de l’équipe MeioMe de l’Institut Jean-Pierre Bourgin - Sciences du Végétal - IJPB (INRAE/AgroParisTech/UPSaclay, Versailles) ont mis en lumière les rôles émergents de plusieurs modules de liaison à l’ADN, qui agissent de manière complémentaire et contribuent chacun de façon unique aux fonctions de BRCA2. -> Contact : rajeev.kumar@inrae.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 3, 4:23 AM

|

Disparition d'Amélie Bochot

C’est avec une profonde émotion et une très grande tristesse que nous avons appris le décès d’Amélie Bochot, samedi 31 janvier, à 56 ans. Amélie nous a quittés à la suite d’une maladie qu’elle combattait avec un courage exceptionnel depuis plus de dix ans. Docteur en Pharmacie, diplômée de l’Université de Bourgogne, Amélie est arrivée en octobre 1993 dans notre faculté à Chatenay-Malabry pour suivre le DEA de Pharmacotechnie et Biopharmacie. Après son stage dans l’UMR CNRS 8612, elle poursuit dans la même équipe par un doctorat, soutenu en 1998. Recrutée comme maître de conférences en Pharmacotechnie dans notre faculté puis promue professeure des universités en 2014, elle n’a jamais cessé, pendant toute sa carrière, y compris tout au long de sa maladie, de s’investir dans différentes tâches et missions au service de notre collectivité. Elle a ainsi régulièrement siégé à la commission de pédagogie ainsi qu’au conseil d’UFR. Elle a coordonné toute la partie pédagogie de l’opération Biologie-Pharmacie-Chimie en vue du déménagement de notre faculté sur le plateau de Saclay. Elle s’est impliquée très fortement dans les enseignements de Pharmacotechnie, discipline dont elle a assuré la responsabilité pendant plusieurs années. Elle a également pris en 2010, la responsabilité du parcours de master Technologie et management de la production pharmaceutique. Amélie était une excellente pédagogue, proche des étudiants pour lesquels elle se rendait toujours disponible et était, pour nombre d’entre nous, un modèle inspirant. Cet investissement en pédagogie avait été reconnu par l’obtention du grade de Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques. En parallèle, elle a mené au sein de l’Institut Galien Paris-Saclay, une recherche originale et productive portant sur la conception de formes pharmaceutiques innovantes pour l’administration locale de substances actives. Elle a dirigé ou co-dirigé 13 thèses de doctorat d’université. Notre collègue représentait également notre faculté au sein d’instances extérieures, elle était membre du conseil de l’APGI (Association de Pharmacie Galénique Industrielle), du groupe Formulation de la SCF (Société Chimique de France) ainsi que membre titulaire au sein de l’Académie Nationale de Pharmacie. Amélie était une personne d’une droiture absolue, rigoureuse et qui mettait un haut niveau d’exigence dans son travail, associée à une bienveillance envers tous. Au-delà de ses qualités professionnelles, c’était une femme très attachante qui aimait la vie et qui incarnait l’élégance et le raffinement dans tout ce qu’elle entreprenait. Elle était appréciée et respectée de toute notre communauté et restera sans aucun doute dans les pensées de tous ceux d’entre nous qui l’ont côtoyée. Nous adressons nos plus sincères condoléances à son compagnon, sa famille, son équipe de recherche et à tous les amis qu’elle avait su se faire au sein de la Faculté. Claire Janoir, au nom de l’UFR Pharmacie.

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 4, 11:34 AM

|

À l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, le professeur Éric Solary revient sur les avancées de la recherche et le rôle croissant de l’intelligence artificielle qui ouvre de nouvelles perspectives pour mieux détecter et traiter la maladie. Avec - Eric Solary, vice président de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer et Professeur émérite à la Faculté de médecine de l'Université Paris-Saclay

Aujourd'hui, plus de 3,8 millions de personnes vivent avec un diagnostic de cancer en France et les chiffres sont en augmentation partout dans le monde. En cette journée mondiale de lutte contre le cancer, on se penche sur la manière dont la technologie, plus spécifiquement les algorithmes basés sur l’IA, peuvent aider à améliorer la détection et le traitement de ces maladies. Pour parler de ces avancées de la recherche nous recevons Eric Solary, professeur émérite d'hématologie à la faculté de médecine de l'Université Paris-Saclay et vice-président de la fondation ARC dédiée à la recherche contre le cancer. Réécouter l’émission du 4 février 2026 -> Contact : eric.solary@gustaveroussy.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 7, 5:50 AM

|

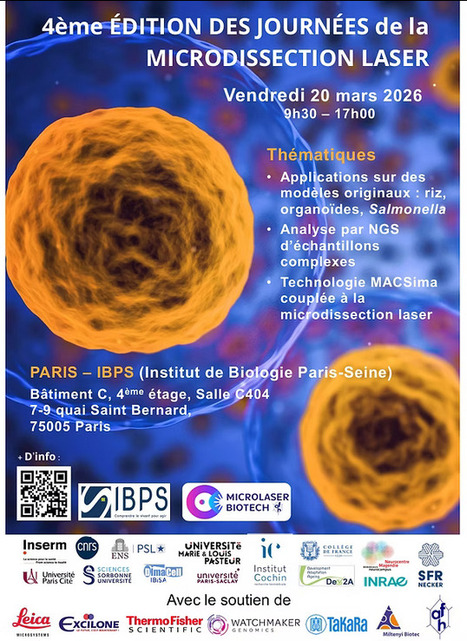

Comme lors des précédentes éditions, cette journée vise à rassembler la communauté scientifique autour de la microdissection laser, en mettant en lumière les dernières avancées, des retours d’expérience concrets et des échanges interdisciplinaires. Thématiques abordées - Applications sur des modèles originaux : riz, organoïdes, Salmonella

- Analyse par NGS d’échantillons complexes

- Couplage de la technologie MACSima avec la microdissection laser

La journée alternera présentations scientifiques et technologiques, de discussions et temps d’échanges, favorisant le partage d’expertises et le développement de nouvelles collaborations. Programme - Lieu: IBPS – Institut de Biologie Paris-Seine (Paris)

- Date: vendredi 20 mars 2026

Inscription (obligatoire)

|

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 11, 4:08 AM

|

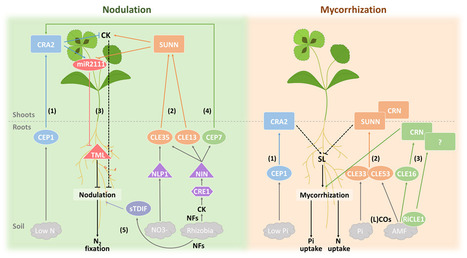

Dans les environnements hétérogènes et fluctuants où poussent les plantes, ces dernières doivent acquérir efficacement les nutriments essentiels à leur croissance et à leur développement. Les endosymbioses racinaires, et notamment la nodulation fixatrice d’azote et l’endomycorhization à arbuscules, permettent aux plantes de s’adapter aux carences en nutriments minéraux des sols, tels que l’azote et le phosphore. Dans une revue publiée dans Trends in Plant Sciences par l'équipe SILEG de Florian Frugier, au sein de l’Institut des Sciences des Plantes Paris-Saclay - IPS2 (CNRS/INRAE/UEVE/UPSaclay, Gif-sur-Yvette), les chercheurs ont synthétisé les connaissances actuelles sur les peptides de signalisation sécrétés qui ont été récemment identifiés comme des régulateurs clés de ces deux endosymbioses apparentées sur le plan évolutif. Il s’agit notamment des « C-terminally Encoded Peptides » (CEP) et des peptides « CLAVATA3/EMBRYO SURROUNDING REGION-RELATED (CLE) ». En mettant en perspective les relations complexes entre ces peptides de signalisation et la dynamique des nutriments, cette revue souligne leur potentiel en tant que cibles pour mieux coordonner et prioriser la nutrition des plantes dans des environnements limitants. Légende Figure : Régulation des endosymbioses par les peptides de signalisation CEP et CLE chez Medicago truncatula. À gauche (fond vert), régulation de la nodulation fixatrice d’azote par des peptides de signalisation chez Medicago truncatula. À droite (fond orange), régulation de la mycorhization par des peptides de signalisation chez M. truncatula. -> Contact : florian.frugier@cnrs.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 10, 9:23 AM

|

Le projet PREANALYTICS lance son appel à projets pour la création de la French Microbiome Biobank, le réseau national pour la structuration d’une banque d’échantillons du microbiote humain PREANALYTICS, l'un des 9 projets ciblés financés par le programme de recherche France 2030 "Systèmes Alimentaires, Microbiomes et Santé" (PEPR SAMS), lance son appel à projets, géré par l’AP-HP et à destination des Centres de Ressources Biologiques. Clôture de l'appel : Lundi 4 mai 2026 En savoir plus et candidater

Objectif de l'appel Cet appel vise à mettre en synergie des expertises et infrastructures existantes en France pour développer une banque d’échantillons du microbiote humain. La création du réseau de la French Microbiome Biobank vise à offrir aux Centres de Ressources Biologiques membres : - Un accès à un processus d’échantillonnage standardisé et uniforme, interopérable, à tout chercheur en France souhaitant réaliser des recherches cliniques avec des biobanques pour des études sur le microbiome

- Une visibilité en continu sur la disponibilité des collections biologiques, adossées aux données phénotypiques de qualité, et conformes à la réglementation permettant leur valorisation

- Une amélioration de l’accès et de la qualité des processus analytiques

Infos pratiques · En savoir plus sur l'appel à projets · En savoir plus sur PREANALYTICS -> Contact : equipe@pepr-sams.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 10, 9:11 AM

|

Une avancée majeure pour étudier la mécanique des cellules musculaires humaines. Un article publié dans la Revue « Small » par l’équipe du LAMBE (Laboratoire Analyse, Modélisation, Matériaux pour la Biologie et l'Environnement, UMR 8587 UE-PSaclay/CNRS/Cergy Paris Université, Evry‑Courcouronnes) (Guillaume Lamour) montre comment des mutations génétiques impliquées dans des maladies musculaires peuvent modifier la forme et la rigidité de cellules musculaires humaines. Cette étude propose ainsi un modèle humain robuste pour explorer les effets mécaniques des mutations du cytosquelette et ouvre des perspectives pour le criblage et l’analyse mécanistique en biophysique cellulaire. De quoi ouvrir des perspectives nouvelles pour les patients atteints de maladies musculaires. Lire la suite de l’Actu UE-PSaclay et notre précédente info SdV -> Contact : guillaume.lamour@univ-evry.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 10, 9:07 AM

|

Créé en 2007, le programme Jeunes Talents France L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science s'engage à soutenir l'implication de jeunes femmes dans la recherche scientifique. Ce programme identifie et récompense des jeunes chercheuses brillantes dans les sciences de la vie et de l'environnement, sciences de la matière, mathématiques, informatique et sciences de l'information, sciences de l'ingénieur et technologiques. Récompense(s) du Prix - 35 dotations par an

- Formation en gestion et leadership

Montant par dotation - Doctorants : 15 000 €

- Postdoctorants : 20 000 €

Principaux critères d'éligibilité - Être inscrite au moins en deuxième année d'un programme doctoral (doctorants),

- Être en post-doctorat et avoir soutenu sa thèse avant la fin de l'appel à candidatures (post-doctorants),

- Effectuer ses travaux de recherche en France métropolitaine ou dans les territoires d'outre-mer, dans les domaines des sciences de la vie et de l'environnement, des sciences physiques, de l'ingénierie, des mathématiques, de l'informatique et des sciences de l'information,

- Ne pas occuper de poste permanent avant de recevoir la bourse

Partenaires - French National Commission for UNESCO

- Académie des sciences

Date butoir : 23 mars 2026 En savoir plus Lauréates 2025 et composition du jury

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 10, 7:51 AM

|

Le Parisien relate les efforts de l’institut Gustave Roussy pour développer un traitement contre le carcinome NUT, un cancer rare et agressif. Le professeur Benjamin Besse, directeur de la recherche clinique à l’institut, explique que cette pathologie est souvent sous-diagnostiquée et confondue avec d’autres types de cancers. « Il n’y a pas de spécialiste pour cette pathologie, il n’existe pas de nutologue », précise-t-il. Gustave Roussy a développé un médicament, le Birabresib, en collaboration avec l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM). Le professeur Bernard Do, chef du département de pharmacie, souligne : « Nous avons dû nous assurer que la substance active répondait aux exigences de qualité et de sécurité, puis la transformer en un traitement utilisable dans le cadre d’un accès encadré. » Les gélules ont été administrées pour la première fois le 26 novembre 2025 et, actuellement, six patients en bénéficient. Gustave Roussy est le seul établissement au monde à délivrer ce médicament, fabriqué « à coût réel » et pris en charge par l’Assurance maladie pour les patients français et européens. Lire la suite de l’article dans Le Parisien (sur abonnement) -> Contact : benjamin.besse@gustaveroussy.fr / bernard.do@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 3, 4:46 AM

|

Dans une étude publiée dans Conservation Genetics, les scientifiques les scientifiques du laboratoire EGCE (CNRS/IRD/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) (IDEEV) et de NeuroPSI (CNRS/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) rapportent les résultats d’études de capture-recaptures pour évaluer les tailles des populations d’Astyanax mexicanus peuplant certaines grottes mexicaines. Les populations cavernicoles d'Astyanax mexicanus du nord-est du Mexique font l'objet d'études approfondies en tant que modèle pour l'étude des processus évolutifs dans les environnements souterrains. Alors que certaines questions clé sur les mécanismes de leur l'évolution ainsi que les questions de conservation nécessitent un cadre démographique bien défini, peu d'estimations de la taille des populations ont été obtenues. Ici, les chercheurs ont utilisé l'identification génétique d'individus cavernicoles capturés à différents intervalles de temps, allant de quelques jours à plusieurs années, et dans plusieurs grottes, afin de mieux comprendre la dynamique de la taille des populations, la structure des populations et leur connectivité. Ils ont utilisé 18 à 24 marqueurs microsatellites pour génotyper et identifier sans ambiguïté 702 poissons. La distance génétique entre les poissons échantillonnés, ainsi que les recaptures à court et à long terme, démontrent que la population d'Astyanax la plus étudiée, dans La Cueva de El Pachón, est petite (comprenant quelques centaines d'individus) et isolée. En revanche, les populations de La Cueva de Los Sabinos et d'El Sótano de Las Piedras, qui sont montrées comme un groupe de grottes bien connectées, pourraient être plus importantes, comptant plusieurs milliers d'individus. À une échelle géographique plus large, les données suggèrent que la distribution des populations d'A. mexicanus dans les eaux souterraines peut être décrite comme un réseau peu connecté d'oasis au sein d'un désert karstique. Légende Figure : Plan et résultats des CMR (Capture-Marque-Recapture). Le nombre de poissons capturés et génotypés chaque année est indiqué entre parenthèses. Le nombre de recaptures au cours d'une même année et d'une année à l'autre est indiqué sous les lignes reliant les échantillons. Deux poissons capturés deux fois au cours d'une même année lors d'un CMR à court terme, et re-capturés une autre année sont indiqués par un astérisque. Dans la grotte Pachón, des recaptures systématiques et très nombreuses sont observées, et les calculs indiquent une taille de populations de quelques centaines d’individus, un chiffre alarmant en termes de conservation. Tel n’est pas le cas pour la population de la grotte Sabinos, estimée à quelques milliers d’individus. -> Contact : sylvie.retaux@cnrs.fr / didier.casane@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 3, 5:44 AM

|

Les thymomes sont des tumeurs rares du thymus, dérivées des cellules épithéliales thymiques. Ils se caractérisent par la présence d’une proportion élevée mais variable de lymphocytes, dont la fonction demeure mal définie. Une pathologie auto-immune est observée chez environ un tiers des patients dès le diagnostic. La thymopoïèse désigne le processus de différenciation et de maturation des lymphocytes T au sein du thymus. Dans le contexte du thymome, les scientifiques de l’Institut Curie Paris et Saint-Cloud (rattaché à l’UVSQ/UPSaclay) montrent dans un article publié dans Cancer Immunology Research que ce processus est altéré, avec des anomalies majeures affectant les mécanismes de sélection négative. Ces dysfonctionnements peuvent compromettre l’élimination des lymphocytes T autoréactifs, un mécanisme essentiel au maintien de la tolérance immunitaire centrale, et ainsi contribuer à la survenue de maladies auto-immunes chez ces patients. Par ailleurs, les auteurs mettent en évidence une diminution significative des lymphocytes T régulateurs. Cette réduction, associée à une sélection négative inefficace, favoriserait la persistance de lymphocytes T potentiellement pathogènes. Pour explorer ces mécanismes, les auteurs ont combiné plusieurs approches expérimentales complémentaires, incluant une analyse phénotypique par cytométrie de flux, une analyse transcriptomique par séquençage d’ARN en cellule unique, ainsi qu’une analyse spatiale par immunohistochimie multiplexe. Un résultat majeur, confirmé par plusieurs méthodes, est l’existence d’un blocage de la maturation des lymphocytes T à un stade intermédiaire de leur développement, le stade double positif (DP, CD4⁺CD8⁺). La trajectoire de maturation apparaît ainsi interrompue à ce stade chez les patients atteints de thymome. Ces résultats suggèrent que la production des lymphocytes T dans le thymome est anormale et pourrait expliquer la fréquence élevée des maladies auto-immunes associées à cette pathologie. Légende Figure : UMAP illustrant la trajectoire de vélocité de l’ARN dans des thymus adultes contrôles (panneau gauche, n = 4) et dans des thymomes (panneau droit, n = 8). -> Contact : clemence.basse@curie.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 3, 9:21 AM

|

La prophase de la première division méiotique est une étape clé durant laquelle les chromosomes homologues s’apparient et établissent des liens physiques essentiels à leur ségrégation correcte. Durant cette phase, les chromatides sœurs sont organisées en boucles ancrées à un axe chromosomique formé par les complexes de cohésine et des protéines spécifiques de la méiose, notamment Hop1 et Red1. Toutefois, les interactions fonctionnelles entre les complexes de cohésine et les protéines de l’axe, ainsi que leur coordination avec les différents événements de la prophase I, demeurent encore imparfaitement caractérisées. Dans une étude parue dans PLOS Genetics, les scientifiques de l’équipe Meiotic Recombination and Pairing de l’I2BC (CNRS/CEA/UPSaclay, Gif-sur-Yvette) ont étudié les interactions fonctionnelles et épistatiques entre Hop1, Red1 et plusieurs composants et régulateurs du complexe cohésine (Rec8, Scc1/Rad21, Spo76/Pds5, Wapl et Sororine) chez le champignon modèle Sordaria macrospora. L’analyse de mutants nuls simples et multiples a permis de révéler un réseau hiérarchique contrôlant le recrutement, la stabilité et la dynamique des complexes de cohésine le long de l’axe chromosomique. Les auteurs montrent que la fonction de Wapl dans la régulation des cohésines est conservée chez Sordaria et que Spo76/Pds5 constitue une cible majeure de son activité. De manière inattendue, les protéines de l’axe Hop1 et Red1, en coopération avec Sororine, assurent une protection stade-spécifique de Spo76/Pds5 contre l’activité dissociative médiée par Wapl au cours de la prophase I. Enfin, les résultats soulignent le rôle central de Spo76/Pds5 dans la stabilité des kléisines, qu’il protège d’une dégradation protéasomale dépendante de Slx8/STUbL. Ce travail met en évidence l’importance d’un dialogue dynamique et finement régulé entre les protéines de l’axe chromosomique et les complexes de cohésine pour préserver l’intégrité de l’axe, coordonner les événements majeurs de la prophase I et assurer une progression correcte de la méiose. -> Contact : stephanie.boisnard@i2bc.paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 3, 9:39 AM

|

Le sommeil joue un rôle majeur dans le maintien des apprentissages en mémoire. Ce processus, appelé « consolidation », confère stabilité et persistance aux informations et compétences acquises en journée, et serait dépendant de la réactivation lors du sommeil des mêmes réseaux de neurones que ceux mobilisés lors de l’apprentissage. Parmi ces réactivations lors du sommeil figurent des ondes rapides générées par une zone cérébrale profonde, le thalamus. Ces ondes, appelées fuseaux du sommeil, présentent la particularité d’apparaître soit isolées, soit regroupées en « trains ». Dans une étude publiée dans Communications Biology, des chercheurs du laboratoire Complexité, innovation, Activités Motrices et Sportives - CIAMS (UPSaclay, Orsay), en collaboration avec le Centre du Sommeil et de la Vigilance (AP-HP, Hôpital Hôtel-Dieu, Paris), ont exploré le rôle différencié de ces deux types de fuseaux du sommeil dans la consolidation d’un apprentissage moteur. Après la pratique répétée d’une tâche motrice, certains participants de l’étude ont eu le bras immobilisé pendant une journée afin de modifier leur expérience sensorimotrice. Les chercheurs ont ensuite étudié la nuit suivante pour mesurer l’effet de cette immobilisation sur les rythmes du sommeil. Les résultats montrent que la rythmicité des fuseaux du sommeil demeure stable malgré la perturbation sensorimotrice. En revanche, leur synchronisation avec d’autres grands rythmes du sommeil est altérée spécifiquement pour les fuseaux regroupés en trains. Des effets complémentaires sont retrouvés : alors que les fuseaux en trains permettent de consolider les apprentissages grâce à des réactivations successives et rapprochées des réseaux neuronaux engagés lors de la pratique, les fuseaux isolés pourraient quant à eux permettre de remodeler ces apprentissages afin de les transférer à de nouvelles situations. Ces travaux éclairent sur la manière dont le cerveau arbitre entre stabilisation et flexibilité des apprentissages et pourraient avoir avec des implications notamment pour la rééducation de pathologies neurologiques. -> Contact : arnaud.boutin@universite-paris-saclay.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 3, 4:33 AM

|

Portrait Jeune Chercheur – Florian Touitou, Maître de conférences en alimentation animale

Florian Touitou est maître de conférences en alimentation animale à l’École nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) et y enseigne depuis 2024. Animé à la fois par une curiosité scientifique qui le pousse à comprendre les mécanismes du vivant dans toute leur complexité et par un goût prononcé pour la transmission et la scène, il s’est naturellement orienté vers une carrière d’enseignant-chercheur. À ses yeux, enseigner revient à incarner le savoir et à le rendre accessible, à la manière d’un comédien face à son public. Docteur vétérinaire, diplômé de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse (ENVT) et titulaire d’un doctorat en infectiologie, physiopathologie, toxicologie, génétique et nutrition délivré par l’Institut National Polytechnique de Toulouse (INP-T), il a réalisé sa thèse au sein de l’UMR GenPhySE où ses travaux portaient sur la compréhension des mécanismes sous-jacents de l’efficience alimentaire chez des jeunes agneaux. Cette approche intégrative combinait l’étude du microbiote ruminal, acteur clé des premières étapes de la digestion des aliments chez les ruminants, l’analyse de son activité par l’intermédiaire du métabolome lipidique et des métabolites polaires issus de la dégradation des aliments ainsi que l’étude du métabolisme de l’hôte. Parallèlement à ses travaux de recherche, il dispensait des cours et travaux dirigés en alimentation animale, en particulier des ruminants, à l’ENVT. Après avoir travaillé sur la communauté microbienne ruminale et ses liens avec les phénotypes des ovins, son intégration dans l’unité de Biologie de la Reproduction, Environnement, Epigénétique et Développement - BREED (INRAE/UPSaclay, Jouy-en-Josas) dirigée par Pascale Chavatte-Palmer lui a permis de mettre ses compétences en nutrition au service de l’étude de la programmation fœtale et des mécanismes épigénétiques influençant le développement des gamètes, de l’embryon et la santé de la descendance. Son arrivée à l’EnvA, d’abord comme contractuel d’abord puis comme maître de conférences, lui a offert l’autonomie nécessaire pour bâtir un programme de nutrition fondamentale s’articulant avec les enseignements de ses collègues afin de préparer au mieux préparer les étudiantes et étudiants à leur futur métier de vétérinaire. Au sein de l’UMR BREED, il a rejoint l’équipe DREAM (Développement, Reproduction des Ruminants, Épigénétique, Adaptations et Modélisation) participant à plusieurs projets s’intéressant à l’influence de l’environnement (en particulier nutritionnel) sur l’épigénétique et les phénotypes associés aux performances de reproduction. « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d’entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez… il y a dix possibilités qu’on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. » - Bernard Werber -> Contact : florian.touitou@vet-alfort.fr

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 5, 3:31 PM

|

Benjamin Garel, interviewé par LCP

Dans l’émission « Chaque voix compte » sur LCP, Benjamin Garel, directeur général du Paris-Saclay Cancer Cluster, évoque le projet ambitieux du cluster, cofondé par l’Inserm, l’Université Paris-Saclay, IPP, Gustave Roussy et Sanofi, visant à faire de Paris-Saclay un pôle d’excellence en oncologie. Situé à Villejuif (Val-de-Marne), ce nouveau quartier de recherche rassemble start-up et laboratoires pour accélérer la lutte contre le cancer et favoriser les collaborations scientifiques. Le programme « POWER for YA » (Precision Oncology for the Wellness, trEatment, and Research for Young Adults) de l’Institut Gustave Roussy s’inscrit dans cette dynamique en intensifiant la recherche, en repensant la prévention et en sensibilisant les jeunes. L’objectif est de stimuler l’innovation, de créer des emplois et de développer des traitements « made in France ». Voir la vidéo sur la Chaine Parlementaire LCP

|

Scooped by

Life Sciences UPSaclay

February 4, 8:27 AM

|

Fabrice André, directeur de la recherche de Gustave Roussy, oncologue spécialiste du cancer du sein, professeur à l’université Paris-Saclay et Karin Tarte, cheffe du service d'immunologie au CHU de Rennes, présidente du Comité d’orientation de la recherche (COR) de la Fondation ARC sont nos invités. La France est le pays qui a le plus grand nombre de cancers détectés par habitant. "C'est plus de 400 000 patients diagnostiqués de cancers", rappelle Fabrice André. "Les principaux cancers sont le cancer du sein chez les femmes, de la prostate chez les hommes, cancers du poumon, cancers du côlon. Il faut rappeler qu'entre 40 et 50 % des cancers sont évitables ! On ne le rappellera jamais assez, 20 % sont liés au tabac. Ensuite il y a l'alcool comme facteur de risque, et d'autres qu'on pourrait avoir par la suite. Et en France, il faut le souligner, il n'y a pas assez d'adhérence aux programmes de dépistage." Fabrice André, directeur de la recherche de Gustave Roussy, oncologue spécialiste du cancer du sein, professeur à l’université Paris-Saclay et Karin Tarte, cheffe du service d'immunologie au CHU de Rennes, présidente du Comité d’orientation de la recherche (COR) de la Fondation ARC sont nos invités. Réécouter l’émission du 4 février 2026 -> Contact : fabrice.andre@gustaveroussy.fr

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...