Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 30, 2021 8:41 AM

|

Par Igor Hansen-Love dans Les Inrocks - 7 octobre 2021 Thomas Quillardet met en scène les coulisses de la création des JT de la Une, de 1987 jusqu’en 1992, pour raconter l’impact de la privatisation de la chaîne sur le traitement de l’information. Une fresque historique rigoureuse. L’idée a le mérite de piquer la curiosité. En janvier 2017, Thomas Quillardet s’est mis en tête d’écrire et de porter pour la scène une fresque théâtrale sur la privatisation de TF1, en se focalisant essentiellement sur la fabrique des sacro-saints JT. Ambitieux objectif consistant à raconter, au travers de la vie d’une rédaction, la course effrénée aux audiences, la naissance d’un certain sensationnalisme télévisuel, le positionnement de la chaîne en faveur des puissances, et, en filigrane, les convergences idéologiques entre la gauche et la droite dans les années 1980. Véritable topos cinématographique et sériel, les coulisses journalistiques intéressent peu les dramaturges et metteur·euses en scène. La nervosité permise par le montage, les gros plans et les mouvements caméras collent à l’atmosphère surchauffée d’une salle de rédaction. Mais quid du théâtre ? 1986 Il faut un certain temps d’adaptation pour s’habituer au rythme du plateau de Thomas Quillardet. Mais c’est précisément ce tempo lent qui permet de se défaire des clichés du genre. Le·la spectateur·trice pénètre dans la salle de rédaction de la Une quelques mois avant son rachat par Martin Bouygues. Les rumeurs de la privatisation d’une chaîne bruissent ; ce sera la Deux, peut-être la Trois… Jamais la Une ! Pendant ce temps, l’un des réacteurs de la centrale de Tchernobyl vient d’exploser. Le gouvernement assure que le nuage radioactif ne contaminera pas l’hexagone, ce qui semble douteux. Sur scène, dix comédien·nes incarnent à tour de rôle rédacteur·rices en chef, présentateur·trices et stagiaires se confrontant aux éternels dilemmes journalistiques : quelle place accorder à l’émotion ? À quel moment prendre le risque de la rapidité ? Comment traiter les affaires du propriétaire ? Thomas Quillardet est extrêmement bien renseigné. Il a beaucoup lu, interviewé les acteur·rices de l’époque, et la vie de la rédaction qu’il dépeint sonne juste. Les journalistes actuel·les remarqueront que les conférences de rédac ont peu changé ; les chef·fes de service se disputaient déjà leur pré carré comme des enfants, la culture était déjà évacuée en cinq minutes en toute fin de réunion, les correspondant·es se livraient déjà des disputes féroces pour dérocher les postes les plus prestigieux, les CDD étaient déjà prolongés à l’infini… Certaines scènes historiques – plus ou moins connues – sont reconstituées avec précision : l’audition de Francis Bouygues devant la CNCL, le débat Mitterrand-Chirac de 1988, la confrontation Tapie-Le Pen en 1989… Le verbe est savoureux, l’incarnation amusante, et dans ces moments-là, le choix du théâtre est pleinement justifié. La vie d’un stagiaire Un bémol tout de même. Aussi rigoureuse soit-elle sur le plan factuel, cette télévision française manque de point de vue pour être absolument convaincante. Thomas Quillardet a eu la bonne idée de suivre, au début de la pièce, un stagiaire qui gravira les échelons. Mais ce personnage-clé est trop fantomatique pour constituer un véritable ancrage narratif. C’est dommage, le spectacle était presque parfait. Une télévision française, de et mis en scène par Thomas Quillardet, avec Agnès Adam, Jean-Baptiste Anoumon, Emilie Baba, Benoît Carré, Florent Cheippe, Charlotte Corman, Bénédicte Mbemba, Josué Ndofusu, Blaise Pettebone, En tournée. Du 12 au 13 octobre au L’Azimut, Théâtre La Piscine à Châtenay-Malabry, le 16 octobre au Théâtre de Chelles, du 21 au 22 octobre au Trident, Scène Nationale de Cherbourg-en-Cotentin, le 26 novembre à l’Avant-Seine – Théâtre de Colombes, du 1er au 2 décembre au Théâtre de Sartrouville Yvelines, du 5 au 22 janvier au Théâtre de la Ville Paris… En tournée jusqu’à fin février 2022.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 28, 2021 4:16 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello 28-10-2021 Crédit photo : Ina Segghezi. Kolik, texte de Rainald Goetz, traduction de Ina Segghezi (troisième partie de la trilogie Guerre de Rainald Goetz, 1986), un projet d’Antoine Mathieu, mise en scène d’Alain Françon. Rainald Goetz, né en 1954 à Munich, après avoir suivi des études de médecine et d’histoire, exerce son métier de neurologue dans une clinique psychiatrique avant de se consacrer à l’écriture. Auteur à Berlin, il signe des textes virtuoses d’une contemporanéité âcre et acerbe. Chroniqueur de nos temps incertains, instigateur enthousiaste ou critique, Rainald Goetz témoigne d’une écriture tendue vers l’observation du quotidien – une exploration intérieure sensible à la présence de son propre corps et à la recherche scientifique, philosophique, artistique et historique. Avant Kolik aujourd’hui, avec l’acteur Antoine Mathieu, Alain Françon a créé Katarakt de Rainald Goetz, traduit par Olivier Cadiot, en 2004 avec Jean-Paul Roussillon, au Théâtre de la Colline. Kolik est la troisième partie de la trilogie Guerre de Rainald Goetz, publiée en 1986. Dans une époque arrivée au terme de ses illusions, Kolik retrace l’errance ultime d’un personnage, l’inventaire d’une vie dont les mots bruts résonnent étrangement d’une perte irréversible de sens. La pièce convoque la physique, la musique, la philosophie, la foi, la sexualité, l’alcool et la décomposition, un compte-rendu extrême à l’ultime instant de vie avant la mort. Le texte interroge le langage et la violence. Ina Seghezzi a retraduit Kolik avec Antoine Mathieu et Alain Françon. Pour le comédien, Kolik raconte une décomposition, un effondrement – homme ou civilisation. La performance propose au spectateur un face à face dans l’instant qui engage son corps, son être, une mise en présence, une pensée du monde – la rencontre peut-être avec un Autre. Le texte relate l’expérience d’une vie éprouvée comme un conflit âpre, bouleversée et renversée. Sur un plateau nu incliné – belle scénographie épurée de Jacques Gabel – que l’obscurité baigne, en alternance avec les lumières de Léa Maris qui éclairent un sac de couchage avec capuche – combinaison de survie pour qui vit dans la rue, sans domicile fixe, jeté brutalement tel un déchet. Est-ce la représentation de l’autre à qui s’adresser – la dernière instance – ou son image déchue ? Le fauteuil sur lequel est assis l’interprète et qu’il renverse à plaisir, affalé sur son socle ou l’un de ses côtés, désigne l’état intime de renversement et de chute que ne cesse d’éprouver le locuteur. Celui-ci, une bouteille à la main, en lève régulièrement le goulot à la bouche – un élan compulsif. Pourquoi ? Ordre, rigidité, exigence et haine de la société et de l’homme sont mis à mal : la vie préfère l’abandon au temps – cette liberté de laisser aller ce qui advient sans d’autres contraintes. « Le Je est un Je à la force de la force… » Sentir son corps et l’écouter, nul ne peut en échapper. Autour de lui, le patient scrute la crasse, métaphore d’une ignorance grossière qu’il rejette. La saleté couvre tout, la peau, le linge, le sol, les murs et les objets, et la condition existentielle fraye avec sentiment de l’ordure dans une appréhension de soi malpropre et misérable. Comment ne pas ressentir l’obscénité du monde, l’indélicatesse des êtres, la grossièreté d’une vie quotidienne méprisable et dévolue à l’effroi d’une solitude douloureuse ? Les mots sonnent et résonnent dans le vide du plateau et de l’existence, selon la progression des chapitres de Kolik. Dans le métier de vivre, la douleur est la reine des émotions, bien avant celle du plaisir, le symptôme du dérèglement de l’harmonie du corps, si jamais celle-ci a pu exister un jour. Émotion morale ou physique, celle-ci n’est vaincue que par le surgissement d’une autre encore plus forte. « Sans l’espoir d’une douleur plus grande, je ne pourrais supporter celle du moment, fût-elle infinie. La douleur peut être littéralement insupportable, et dans ce cas seule la disparition du corps semble capable de l’annihiler. » (Cioran, Syllogismes). La mort ne serait-elle que la seule issue ? Nul n’échappe à la souffrance injuste – mal sans remède dans la lutte pour la préservation de soi. Silhouette longiligne sombre, visage expressif d’un long questionnement existentiel, Antoine Mathieu porte Kolik dans cet effort intense et tendu pour exister et enfin se tenir hors de soi. La performance du comédien s’accomplit dans une justesse précise et tonique, le temps de la danse d’une ombre macabre et de l’invective d’un corps et de mots qui claquent sur la scène. Véronique Hotte Du 9 au 27 novembre, au Théâtre 14, 20 avenue Marc Sangnier 75014 Paris – theatre14.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 27, 2021 6:26 PM

|

par Gilles Renault, envoyé spécial à Laval pour Libération Spectacle imaginé dès 2016, l’ambitieux «Bruit des loups» est construit comme un conte initiatique en symbiose avec les forêts de l’enfance. C’est l’auteur américain, Robert Harrison, qui signe l’incipit : «Dans les religions, les mythologies et les littératures occidentales, la forêt se présente comme un lieu […] où les perceptions se confondent, révélant certaines dimensions cachées du temps et de la conscience. En forêt, l’inanimé peut soudain s’animer, le dieu se change en bête […] la ligne droite forme un cercle, le familier cède la place au fabuleux.» Ainsi, surgit, sous le regard ébahi d’enfants, voire plus encore, d’adultes refusant de céder leur peu d’illusions restantes au diktat des effets spéciaux numériques, le Bruit des loups, création théâtrale XXL du magicien Etienne Saglio, née au terme de trois années de gestation, suivie d’une exploitation contrariée par la pandémie. Apparue en septembre 2019 à Nantes, l’œuvre arrive donc finalement à Paris, au Rond-Point, un an et demi après la date initialement fixée. Juste le temps de décharger le gros camion blanc rempli jusqu’à la gueule, dans lequel voyagent tous les décors et accessoires qu’une équipe composée de douze personnes, dont sept techniciens, devra ensuite méthodiquement agencer – le monde de l’illusion, poussé à ce point de sophistication artisanale, ne tolérant guère l’approximation. Conséquence de ce teasing inopiné, il y a eu de quoi faire trépigner d’impatience celles et ceux qui, épatés par le Soir des monstres ou les Limbes – moments de grâce énigmatique considérés comme des pièces de référence dans le domaine – se sont entichés d’un artiste considéré, au même titre que Yann Frisch ou Raphaël Navarro, comme un des fers de lance de la magie nouvelle, courant réformateur, comme son nom l’indique, apparu au début du XXIe siècle. Forêt propice à la fantasmagorie Spectacle à ce jour le plus construit, éclectique, et coûteux d’Etienne Saglio, le Bruit des loups renvoie aux souvenirs d’une enfance en symbiose avec la nature, passée dans un village de la campagne rennaise à construire des cabanes dans les arbres et à observer les moindres tressaillements de la flore environnante. Largement de quoi sustenter cette «pensée magique d’avant l’âge de raison» qu’étaieront plus tard tels cinéastes (Tim Burton, Hayao Miyazaki, Alice Rohrwacher), romanciers (Lewis Carroll, Jean Hegland), chercheurs ou intellectuels (l’historien Michel Pastoureau, les anthropologues Philippe Descola et Lucienne Strivay). «On pourrait penser, écrit celui qui fit ses gammes dans le jonglage, que notre métier – avec notre connaissance de l’art des trucages et du subterfuge – nous entraîne vers plus de rationalité. Mais c’est tout l’inverse qui se produit! A force de travailler sur la porosité de la frontière entre le réel et l’imaginaire, nous sommes complètement atteints. Cette saveur de l’enchantement et du mystère nous pose dans la vie et dans le réel. Plus nous avançons et plus la vérité du monde nous semble être la magie.» Le texte est extrait de Bruissements, making of corrélé (puisqu’expo mitoyenne installée dans les théâtres où se joue la pièce) qui retrace avec force croquis, story-boards, dessins et photos le cheminement du projet. Lequel, sur scène, suit pas à pas la trace du conte initiatique, autour d’un homme qui, littéralement, retombe en enfance, passant du cadre très géométrique d’un intérieur (jouant avec les échelles) singularisé par un sol en damier noir et blanc, à une forêt propice à la fantasmagorie. Embardées cauchemardesques Porté par un art consommé de l’escamotage, le récit – «hyper facile d’accès mais exigeant dans les détails» de l’aveu même de l’auteur –, puise à la source de l’églogue une inspiration qui, pour autant, ne s’interdit pas des embardées cauchemardesques, sinon phobiques, à la lisière de l’aliénation. Sans trop divulguer les détails d’un casting suggérant un plaisir possiblement régressif, on précisera juste que, chemin faisant, il y sera notamment question d’un géant, d’un ficus, d’une balançoire, d’un cerf, d’une hermine, d’une souris, d’un écureuil, d’un facétieux «Goupil», créature drolatique ressuscitée (un renard taxidermisé en 1932, transformé en écharpe et promu «bateleur» par l’artiste qui l’a acheté 60 euros sur LeBonCoin.fr) et d’un loup. Et que si, comme on le sait, la vérité est souvent ailleurs, le canidé, lui, existe bel et bien (à l’heure où les parlementaires sonnent le glas des animaux sauvages dans l’univers du cirque...). Formé pour le cinéma, il s’appelle Emile et, bien que rompu à l’exercice, Etienne Saglio a tout de même la crainte qu’en marge des représentations, il s’intéresse de trop près aux non moins authentiques rongeurs qui, en coulisses, sillonnent le théâtre. Le Bruit des loups, d’Etienne Saglio, théâtre du Rond-Point, du 3 au 20 novembre, et en tournée (Maubeuge, Genève, Nice...)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 26, 2021 6:07 PM

|

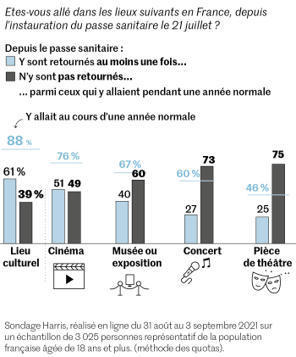

Enquête par Cédric Pietralunga, Fabienne Darge, Rosita Boisseau et Sandrine Blanchard dans Le Monde le 26 octobre 2021 Près d’un Français sur deux ne s’est pas rendu dans un lieu culturel depuis le 21 juillet, alors qu’ils étaient 88 % avant la pandémie de Covid-19. C’est le résultat d’une étude commandée par le gouvernement, qui vient appuyer le sentiment ressenti par les professionnels.

C’est l’étude que tous les professionnels de la culture attendaient. Mais elle ne va pas les rasséréner. Mercredi 27 octobre, Roselyne Bachelot devait dévoiler les résultats d’une enquête commandée par le gouvernement sur le comportement des Français en matière de sorties culturelles, dix-huit mois après le début de la crise sanitaire liée au Covid-19. Ses conclusions, que Le Monde a pu consulter, sont édifiantes : près d’un Français sur deux ne s’est pas rendu dans un lieu culturel depuis l’instauration du passe sanitaire le 21 juillet, alors qu’ils étaient 88 % à le faire avant l’épidémie, et près d’un tiers assurent qu’ils fréquenteront désormais moins les lieux culturels. Cette étude, réalisée début septembre par l’institut Harris Interactive, apporte pour la première fois une vue d’ensemble sur les sorties culturelles post-crise, au-delà des chiffres de fréquentation brandis par les uns et les autres. Depuis le 21 juillet, seulement 51 % des personnes allant au cinéma habituellement au moins une fois par an, sont retournés en salle. Pis, à peine plus d’un tiers (40 %) des familiers des musées ont repris le chemin des expositions, quand ceux des monuments historiques l’ont fait à 45 %. Mais l’hémorragie est surtout palpable dans le spectacle vivant. Ainsi, seulement 27 % des amateurs de musique disent avoir assisté à un concert depuis la mise en place du passe sanitaire, tandis que les amoureux des planches n’ont été que 25 % à retourner au théâtre. Les chiffres sont à peine plus élevés pour la danse (31 %) et le cirque (28 %). De la même façon, près des trois quarts des Français qui se rendaient à un festival au cours d’une année normale n’y sont pas retournés cet été. Lire aussi Article réservé à nos abonnés Les salles de cinéma cherchent désespérément leur public cinéphile Du mal à trouver un public Ces chiffres, même s’ils proviennent d’un sondage réalisé début septembre et peuvent avoir déjà évolué, viennent appuyer le sentiment ressenti par les professionnels depuis la rentrée. Si un certain nombre de Français ont retrouvé le chemin des théâtres, des cinémas ou des musées, on est encore loin des niveaux de fréquentation d’avant l’épidémie. « Cette étude confirme en tout point ce que l’on vit, estime Pierre-Yves Lenoir, codirecteur du Théâtre des Célestins, à Lyon. Depuis la rentrée, on a perdu 40 % du public, sur les abonnements comme sur la billetterie. Pour un théâtre municipal comme le nôtre, avec 25 % de ressources propres, les conséquences sont importantes : si cette baisse se confirme, cela représentera 800 000 euros en moins dans le budget de la saison. » De fait, nombre de spectacles, films ou expositions ont du mal à trouver leur public. Au cinéma, si les grosses affiches tirent leur épingle du jeu – Dune (2,75 millions de spectateurs), Mourir peut attendre (2,58 millions), BAC Nord (2,1 millions) –, les films indépendants souffrent en salles. Tralala des frères Larrieu aura bien du mal à franchir la barre de 100 000 entrées (75 000 aujourd’hui). Le film de François Ozon, Tout s’est bien passé, devrait lui enregistrer autour des 250 000 entrées. Dans des genres différents, Les Amours d’Anaïs de Charline Bourgeois-Tacquet (59 000 entrées) et L’Origine du monde de Laurent Lafitte (226 000 entrées) confirment la difficulté pour de nombreux films à trouver leur public. Dans les musées et les monuments, la situation est tout aussi préoccupante. Certes, la fréquentation a augmenté ces derniers mois, après l’effondrement de l’an dernier (− 72 % de visiteurs au Louvre en 2020, − 76 % au château de Versailles, − 56 % au Mucem de Marseille…) et certaines expositions font le plein, comme celle consacrée à l’Américaine Georgia O’Keeffe au Centre Pompidou ou au Russe Ilya Répine au Petit Palais, mais le nombre de visiteurs reste en moyenne inférieur de 30 % à 50 % à celui d’avant-crise. « L’année 2021 risque de ressembler à celle de 2020, s’inquiète François Saint-Bris, propriétaire du Clos Lucé, troisième château de la Loire le plus visité après Chambord et Chenonceau. Avant la crise, on avait par exemple 30 % de visiteurs étrangers, on ne devrait pas en avoir plus de 10 % cette année. » Pierre-Yves Lenoir, codirecteur du Théâtre des Célestins : « On sent chez les spectateurs une volonté de limiter les risques, de sécuriser leur soirée » Dans les théâtres, la situation est plus hétérogène. Selon les salles et les pièces à l’affiche, on passe d’un lieu plein comme un œuf comme celui de Paris-Villette pour L’Etang, de Gisèle Vienne, à l’affiche en septembre lors du Festival d’Automne, à des moitiés de jauges au Théâtre national de la danse de Chaillot, pour Ineffable de Jann Gallois, du 22 septembre au 1er octobre, ou Planet (wanderer) de Damien Jalet, qui a néanmoins fait salle comble sur les quatre dernières de ses 11 représentations de septembre. Lire aussi Article réservé à nos abonnés En 2022, pour la première fois de son histoire, le budget de la culture dépassera la barre des 4 milliards d’euros « Le public a tendance à privilégier les valeurs refuge, les noms connus, les spectacles qui ont déjà été joués et qui ont eu du succès, note Pierre-Yves Lenoir. Chez nous à Lyon, la pièce “La Vie de Galilée” de Brecht, mise en scène par Claudia Stavisky, avec Philippe Torreton, est en tournée et marche très bien. En revanche, avec “Love”, d’Alexander Zeldin, pourtant un des spectacles majeurs de ces dernières années, cela a été très difficile : ce n’est pas encore un nom connu du grand public, le spectacle est en anglais surtitré, c’est une écriture d’aujourd’hui… On sent chez les spectateurs une volonté de limiter les risques, de sécuriser leur soirée. » Eviter les lieux fréquentés « Des noms comme ceux du chorégraphe William Forsythe ou de la star du flamenco Israel Galvn, remplissent vite tandis qu’on rame pour les jeunes artistes, abonde Michèle Paradon, la directrice artistique de l’Arsenal, un ensemble de salles de spectacles consacrées à la musique classique et à la danse contemporaine à Metz. Nous avons perdu 30 % d’abonnements et ce n’est parfois que deux ou trois jours avant une représentation qu’on voit si le spectacle va marcher. Cela nous oblige à communiquer de plus en plus à travers les réseaux sociaux. Nous demandons aussi aux artistes, très mobilisés, de participer un peu plus à la promotion de leurs productions. » La situation est d’autant plus inquiétante qu’une part importante des Français se montre toujours réticente à revenir dans les lieux culturels. Selon l’étude du ministère, 52 % des personnes interrogées disent éviter les lieux fréquentés comme les musées ou les salles de spectacle, de peur d’attraper le virus du Covid-19, et 74 % affirment toujours privilégier les loisirs de plein air aux sorties culturelles. Le passe sanitaire constitue « un frein psychologique parce qu’il donne l’image que les salles de spectacle restent des lieux dangereux, regrette Sébastien Beslon, directeur du théâtre L’Européen à Paris, dont la fréquentation est bonne depuis la rentrée. Nos spectateurs s’entassent dans le métro pour venir, mais arrivés chez nous, doivent montrer leur passe. C’est un peu lunaire quand même ». Plus alarmant encore pour le secteur, 24 % des Français – et même 32 % des moins de 35 ans – assurent qu’ils privilégieront désormais les moyens numériques pour accéder aux contenus culturels ! Lire aussi Article réservé à nos abonnés Le plan de relance pour la culture, conçu en 2020 et bien engagé, ne suffira pas S’adapter pour ne pas disparaître Même si personne n’envisageait un retour rapide à la vie d’avant, cette étude démontre que les lieux culturels vont devoir s’adapter s’ils ne veulent pas disparaître. La Cour des comptes l’a dit sans ambages le mois dernier, dans trois « audits flash » consacrés au secteur. « Les plus grands opérateurs (…) vont devoir approfondir une réflexion, déjà engagée depuis les premières fermetures administratives, sur des évolutions nécessaires de leur modèle économique », peut-on lire dans l’étude consacrée aux musées et monuments. « Croire que le monde d’avant va revenir et qu’on va pouvoir continuer à bâtir les mêmes budgets est une illusion », confirme un haut fonctionnaire du ministère de la culture. Certains lieux ont d’ailleurs pris les devants et déjà modifié leur façon de travailler. Le Théâtre national de Chaillot a ainsi supprimé ses abonnements cette saison, qu’il a remplacé par des cartes donnant accès à des tarifs réduits. Une décision prise après une étude menée avant la crise sanitaire mais qui prend tout son sens aujourd’hui. « Nous avons tous pris d’autres habitudes pendant la pandémie, et l’organisation du temps, avec le télétravail, est différente, constate Agnès Chemama, directrice des productions et des tournées à Chaillot. Les gens aujourd’hui veulent être libres de changer leur soirée comme ils l’entendent, même si cela nous rend tributaires d’achats à la dernière minute. » Cédric Pietralunga, Fabienne Darge, Rosita Boisseau et Sandrine Blanchard / Le Monde

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 31, 2021 11:23 AM

|

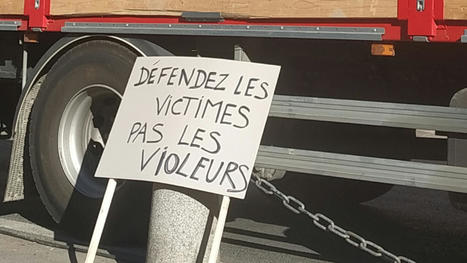

Par Pauline Weiss dans Marie-Claire - Publié le 11/10/2021 Le hashtag #MeTooTheatre a été lancé sur Twitter par la Youtubeuse Marie Coquille-Chambel, le 7 octobre. Les témoignages se comptent désormais par milliers. Un compte Instagram a depuis été créé et une première action publique est prévue le 16 octobre.

"J’ai été violée par un comédien de la Comédie-Française pendant le premier confinement, pendant que je faisais un malaise. Il est toujours membre de la Comédie-Française, même si la direction est au courant d’une plainte déposée. #metootheatre"

Le premier tweet a été publié le 7 octobre. Depuis, le hashtag #MeTooTheatre compte des milliers de témoignages, quatre ans après la naissance du mouvement #MeToo dénonçant les violences sexuelles systémiques et l'omerta régnant dans le milieu du cinéma.

Plus de 5000 témoignages

Marie Coquille-Chambel, vidéaste et critique de théâtre sur Youtube, a tweeté jeudi 7 octobre au soir. Elle accuse un membre de la Comédie-Française de l'avoir violée. "J’invite toutes les personnes harcelées sexuellement, agressées ou violées dans le milieu théâtral à témoigner avec le hashtag #MeTooTheatre", a-t-il continué dans un second tweet.

En juin 2020, la jeune femme avait déjà brisé le silence en affirmant avoir été frappée à trois reprises par son ancien compagnon, un pensionnaire de la Comédie-Française. Il a été condamné à six mois d'emprisonnement assortis de deux ans probatoires par le tribunal correctionnel de Paris.

Quelques minutes plus tard, les témoignages se comptaient par centaines, puis par milliers. Ils avoisinent les 5000 à la date du 11 octobre. Tous dénoncent les violences sexistes et sexuelles dont elles ont été victimes ces dernières années.

J'ai dépensé tellement d'énergie à devoir repousser les propositions de vieux metteurs en scène.

"J'ai dépensé tellement d'énergie à devoir repousser les propositions de vieux metteurs en scène quand j'étais une très jeune actrice, je ne veux pas que mes sœurs vivent ça. #metootheatre", écrit l'une d'entre elles. "J'étais assistante de mise en scène avec un metteur en scène que je devais surveiller pour pas qu'il harcèle ou agresse nos 6 comédiennes mineures. #MeTooTheatre", abonde une autre.

Ces témoignages interviennent alors qu'une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Nancy contre Michel Didym, metteur en scène et ancien directeur du théâtre de la Manufacture à Nancy, accusé de viol, précise Libération. D'autres femmes dénoncent des comportements sexistes répétées.

"Hier, le #MeTooTheatre a éclaté. Soutien à toutes les victimes. Nous vous croyons, vous n’y êtes pour rien, vous êtes courageux.se. Il est temps de mettre fin à l’impunité qui plane au sein du monde théâtral", a réagi dès le lendemain le collectif féministe #NousToutes.

La militante et conseillère à la mairie de Paris Alice Coffin a elle aussi apporté son soutien au mouvement et s'engage à en faire un sujet politique : "Immense soutien et admiration à toutes les personnes qui témoignent pour #MeTooTheatre . J’interviendrai en Conseil de Paris la semaine prochaine à ce sujet, n’hésitez pas donc à m’envoyer en DM ou pas tout sujet particulier que vous souhaiteriez voir mentionner publiquement."

Action publique le 16 octobre

Face au succès du mouvement lancé sur Twitter, un compte Instagram a été créé. Il met en avant certains témoignages recueillis et annonce également une "première action politique et publique du #metootheatre", le samedi 16 octobre, à 11 heures. Des témoignages peuvent être envoyés anonymement par messages privés ou sur mouvementmetootheatre@gmail.com.

Une mobilisation avait eu lieu début mars 2021 devant le Cours Florent afin de dénoncer le "silence" de l'école. Plusieurs élèves évoquaient des comportements sexistes et violences sexuelles à la suite d'un appel lancé par Les Callisto, une association luttant contre les violences dans les écoles du spectacle vivant, sur un blog de Mediapart. L'école privé avait réagi par communiqué, estimant n'avoir "rien à cacher".

Lancé il y a un an, le compte Instagram Paye ton rôle recueille aussi les paroles des victimes de violences dans le monde du théâtre.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 25, 2021 10:32 AM

|

Communiqué de presse Publié le 25.10.2021

Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, donne son agrément à la nomination de Peggy Donck à la direction du Centre National des Arts du Cirque (CNAC), à la suite de la décision du directoire, réuni le 21 octobre 2021 sous la présidence de Frédéric Durnerin.

Peggy Donck est directrice de production de la compagnie XY. Fondée en 2005 à l’initiative d’Abdel Senhadji et de Mahmoud Louertani, cette compagnie est devenue une équipe artistique de référence dans le paysage de l’acrobatie française et internationale.

Peggy Donck avait été précédemment directrice de production de la compagnie « Un Loup pour l’Homme » et du collectif AOC, ainsi que secrétaire générale de « Hors les Murs », Centre National de Ressources pour le Cirque et les Arts de la Rue.

Sa vision de l’art, sa compréhension des différents enjeux de l’ensemble de la filière du cirque et sa connaissance des artistes de toutes les disciplines lui permettront de donner aux artistes circassiens en devenir les outils pour créer les esthétiques du cirque de demain.

Peggy Donck prendra ses fonctions le 1er Janvier 2022 à la suite de Gérard Fasoli, directeur du CNAC depuis 2013 qui a fait valoir ses droits à la retraite. Roselyne Bachelot-Narquin salue l’action sans relâche menée par ce dernier pour maintenir le CNAC à un haut niveau d’exigence artistique et pédagogique.

Le CNAC, créé en 1985 par le ministère de la Culture, est un établissement supérieur de formation, de ressource et de recherche dédié au cirque contemporain.

Près de 400 artistes, représentant 35 nationalités, sont issus de la formation d’excellence dispensée par l'école supérieure du CNAC : l’Ecole Nationale Supérieure des Arts du Cirque (ENSAC). Ces artistes sont aujourd'hui des acteurs majeurs de la scène artistique internationale.

Centre de formation tout au long de la vie, mais aussi centre de ressources et de recherche de référence internationale, le CNAC défend les valeurs de l'esprit circassien, parmi lesquelles la rigueur, la maîtrise de soi, le sens du collectif, le respect de l'autre.

Le CNAC est une institution ancrée sur son territoire et ouverte aux artistes, aux chercheurs ou aux professionnels des arts du cirque et du spectacle vivant comme au grand public. Il a pour ambition d'être à la pointe de l'innovation pédagogique, artistique, scientifique et technique, pour se mettre plus encore au service de son secteur, et plus largement du spectacle vivant.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 25, 2021 7:21 AM

|

Par Rosita Boisseau (Lavelanet-de-Comminges (Haute-Garonne), envoyée spéciale) le 25 octobre 2021 légende photo : Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias, le 12 mars 2018, au Prato, à Lille. FRANCOIS PASSERINI La compagnie, en tournée, monte des spectacles où les clowns et les animaux sont des figures totems.

« Moi qui n’aime pas trop la techno, je me suis lâchée en voyant tous les jeunes danser comme des fous », s’exclame, épatée, la metteuse en scène et acrobate Camille Decourtye, de la compagnie Baro d’evel. « On a même eu du mal à les arrêter et faire la fermeture », s’amuse Blaï Mateu Trias, son compagnon, codirecteur de la troupe. Auréolés d’un brin de soleil matinal, adossés à leur camionnette, les deux artistes commentent leur folle soirée de la veille. Jeudi 14 octobre, leur duo Mazut (2012), assorti d’un concert et d’un atelier de sérigraphie, a fait salle comble et tanguer le public du Théâtre de la Cité à Toulouse. Lire aussi la critique : Reprise : le cirque Baro d’Evel à Lyon Cette soirée de fête donne la saveur de l’univers hautement singulier de Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias. « Nous défendons le mélange des genres, précisent-ils. Un des interprètes qui collabore avec nous raconte que son premier souvenir de Baro d’evel a été de nous voir en train de fabriquer un mur de papier de 80 affiches collées les unes sur les autres. » Ce couple multi-outillé dit rêver d’« un art total sans hiérarchie, qui commence avant le spectacle et se poursuit après, avec la nécessité de relier le quotidien et le travail ». Tissant naturellement, au milieu d’animaux, l’acrobatie, la danse, le chant, la musique, les arts plastiques, ils relient les techniques par un fil existentiel fragile, pariant sur la rencontre avec l’autre et l’équilibre des forces en présence. « Nous nous mettons à nu et passons par des états pas possibles, reconnaît Camille Decourtye. Les questions intimes que l’on met en jeu ne sont évidemment jamais résolues sur scène mais participent de la nécessité de nos créations. » Répétitions dans la cave à vin En tournée depuis le 5 octobre avec trois pièces, Baro d’evel, qui signifie « Bon Dieu, bon sang ! » et encore « branquignol » en manouche, s’offre une année non-stop de diffusion dans toute la France et à l’étranger. « On est tous remontés à bloc, affirme Blaï Mateu Trias. Après la crise sanitaire que nous venons de traverser, permettre à une équipe de remplir les salles par monts et par vaux est une chance. » Avant de prendre la route jusqu’en juillet 2022, ils révisent leur planning dans leur Cave, une ancienne coopérative de vins située près de Lavelanet-de-Comminges (Haute-Garonne), à quarante-cinq minutes de Toulouse. Ce lieu de répétitions « beau comme un vieux paquebot » avec vue dégagée sur les Pyrénées se veut aussi un grand projet collectif. Chaque premier vendredi du mois, un film, une conférence sont proposés gratuitement. « Nous y accueillons d’autres troupes, commente Camille Decourtye en nous guidant dans les différents étages. On va y créer un espace de recherche entre environnement et société, avec des spectacles mais aussi des ventes de produits locaux… On va planter une vigne dans le champ d’à-côté, faire du vin et on a même songé y ouvrir un garage. On sait combien la voiture est importante en milieu rural. » En contrebas, les caravanes et les trois semi-remorques attendent le départ. Impossible de coller une étiquette sur Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias. « On ne veut pas être identifiable, ni être résumé à une seule chose » Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias sont visiblement prêts à repeindre le béton à la démesure de leurs désirs. « Avec nos deux filles Taïs et Rita, depuis la création de Baro d’evel en 2006, nous avons longtemps vécu en nomades, insiste Blaï Mateu Trias. Choisir de nous sédentariser nous a donné envie de nouveaux rapports avec les gens. Chez nous, tout le monde met la main à la pâte. Les tâches ingrates ne sont pas déléguées à certains. La Cave incarne notre démarche, celle d’un art du débordement et de l’instable à la vie comme à la scène. » Et dans les prés. Trois chevaux, une quinzaine de pigeons, le corbeau Gus ainsi que le chien Patchouka, cités à égalité avec les acrobates dans les génériques des pièces, font partie de la compagnie. « Nous défendons la liberté des animaux dans nos spectacles. Ce sont des passeurs de mondes que nous ne voyons plus. Grâce au quotidien partagé avec eux, fait de jeux, de soins, nait peu à peu un langage commun que l’on retrouve sur le plateau. » Le cirque est le point de rencontre de ces deux personnalités. Véhéments et somptueux performeurs, ils se croisent en 1996 lors du concours d’entrée au Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne (Marne). Elle, cavalière et gymnaste, a grandi dans une ferme avec ses parents instituteurs et au milieu d’enfants de la DASS avec lesquels elle partageait ses randonnées à cheval : « Nous étions proches de la nature mais au sein d’une société qui se répare auprès des animaux. » Lui est catalan, fils du clown Jaume Mateu « Tortell Poltrona », également créateur de l’association Clowns sans frontières. « Je suis clown moi-même mais plus influencé dans mon travail par les arts plastiques et en particulier les peintres catalans Tapies, Miró, Barcelo ou Frédéric Amat » , ajoute Blaï Mateu Trias. Un penchant qui se déploie dans les scénographies, proches d’installations ou de tableaux vivants, activés en direct par les interprètes. Affirmer sa foi dans le vivant Impossible de coller une étiquette sur Camille Decourtye et Blaï Mateu Trias. « On ne veut pas être identifiable, ni être résumé à une seule chose. » Pour preuve, Mazut, virage dans leur parcours, bulle d’absurde délicieusement insaisissable. Il suffit de deux tables pour emporter le duo dans la spirale de la folie douce sauvée par l’amour. Tandis que la maison en papier prend l’eau, elle se colore en direct de coulées de peinture. Là, créé en 2018, dessine en noir et blanc les fissures intimes d’un homme et une femme. « Aucune pièce ne se ressemble, dit Blaï Mateu Trias. Mais on enfonce le même clou : les thèmes de la chute, de l’empêchement, de l’autre, qu’il soit enfant ou animal. Quant au rire, il est toujours présent. Les clowns et les animaux sont nos figures totems et nos guides. » En salle, sous chapiteau ou dans la rue, Baro d’evel malaxe la poésie de la matière, de l’argile au fil électrique, en affirmant sa foi dans le vivant. Les parois calcinées de Falaise (2019), grosse production pour 8 acrobates, un cheval et des pigeons, peuvent bien s’effondrer et le plateau se couvrir de cailloux, la tribu se relève encore et toujours pour recoller les morceaux. « Nos spectacles se veulent des cérémonials, glissent-ils. On leur dédie notre vie. » En complicité avec le musicien espagnol Raül Refree, Camille Decourtye écrit actuellement des chansons pour un nouvel opus tandis que Blaï Mateu Trias poursuit ses progrès en céramique. « On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, mais on verra bien. » Baro d’evel, en tournée. Mazut, du 4 au 13 novembre, MC 93, Bobigny ; 26 et 27 novembre, Malakoff. Falaise, 3 et 4 décembre, Val-de-Reuil ; 9, 10, 11 décembre, Saint-Quentin en Yvelines. Là, du 18 au 21 novembre, MC 93, Bobigny… Barodevel.com Rosita Boisseau (Lavelanet-de-Comminges (Haute-Garonne), envoyée spéciale)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 24, 2021 6:49 PM

|

Publié dans le Figaro, avec AFP - 24 octobre 2021 Fou de théâtre passé par la télévision et le cinéma, cet amoureux des grands classiques s'est éteint à l'âge de 96 ans.

Il était l'un des derniers réalisateurs mythiques de l'âge d'or de la télévision. Le réalisateur et metteur en scène Marcel Bluwal, figure emblématique du conservatoire d'art dramatique de Paris, est décédé samedi à l'âge de 96 ans, a appris l'AFP dimanche auprès de son agent. L'homme de théâtre est décédé «paisiblement samedi matin» à Paris, a précisé son entourage. «Mon chagrin est immense, je lui souhaite un beau voyage, il a été un homme essentiel», a écrit sur Facebook l'actrice Ariane Ascaride, qui a été son élève. À LIRE AUSSIL'œil de l'INA : comment Marcel Bluwal et Michel Piccoli ont déconfiné Dom Juan «Un pionnier, tellement il a ouvert de champs possibles pour la télé. Il a montré combien elle peut être très belle et très exigeante», a écrit sur son compte Twitter le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure. Un homme «intelligent et courageux», «un modèle», a également loué sur Twitter l'écrivain Philippe Labro. «Merci Marcel pour votre engagement, merci au nom de tous les auteurs», a complété sur Twitter la Société des auteurs et compositeurs dramatiques(SACD), dont il avait été à la tête à la fin des années 1990. Né à Paris le 26 mai 1925, de parents juifs polonais immigrés, Marcel Bluwal, a passé une partie de la guerre, 26 mois, caché chez le professeur de piano de sa mère. Après avoir suivi l'enseignement de l'École technique de la photo et du cinéma de la rue de Vaugirard, il entre en 1949 à la télévision, qui, aimait-il dire, était née la même année que lui (la première démonstration publique d'un système de télévision date de 1925, à Londres). Ses premières réalisations sont des émissions enfantines (Jeudi après-midi) puis il se lance dans l'adaptation télévisée de chefs-d’œuvre du théâtre et de la littérature. Un adaptateur en chef Lui qui se fait une haute idée de la mission culturelle de la télévision dépoussière sur les planches les plus grands auteurs : Le barbier de Séville, Le mariage de Figaro, Le jeu de l'amour et du hasard, Les frères Karamazov... Avec plusieurs dizaines d'adaptations à son actif, son nom est, depuis, resté attaché à l'âge d'or de la télévision des Buttes-Chaumont, aux côtés de Stellio Lorenzi (Jacquou le croquant), Jean Prat ou encore Claude Santelli. À LIRE AUSSI Dom Juan et Roméo et Juliette, des classiques revus et réadaptés avec passion Son adaptation du Dom Juan de Molière, tourné en 1965 avec Michel Piccoli et Claude Brasseur, en décors naturels vides de présence humaine, a marqué l'histoire de la télévision et est encore cité comme modèle d'adaptation d'une pièce pour le petit écran. «Je ne me suis jamais senti ni gourou ni intello», déclarait-il à Libération en 1994. «L'année d'après (Dom Juan, ndlr) d'ailleurs, j'ai enchaîné avec Vidocq, qui était le symbole de la vulgarité. Vous pensez: un feuilleton!». Ce Vidocq, avec Bernard Noël puis Claude Brasseur et Danièle Lebrun (qui deviendra sa femme), avait également remporté un succès considérable. Claude Brasseur (Sganarelle) et Michel Piccoli (Dom Juan) en 1965, dans l'adaptation de Dom Juan par Marcel Bluwal, d'après la pièce de Moliere. Gusman/Leemage Boxer avec le fantôme des auteurs Le théâtre télévisé n'était cependant pas son unique amour. Dans les années 1950, première véritable décennie de la télévision française, Marcel Bluwal propose, parallèlement aux dramatiques, la série Si c'était vous (1957), saluée par la critique, composée d'œuvres de fiction fondées sur des sujets sociaux, tels que les problèmes de logement d'un jeune couple, la fugue d'un adolescent... Dans les années 1980 et 1990, il réalise notamment Mozart, une série de 9 heures sur la vie du compositeur, Thérèse Humbert avec Simone Signoret, Les Ritals adapté du livre de Cavanna... À LIRE AUSSIMarcel Bluwal : la vie du pionnier de la télé racontée dans un livre Puis Marcel Bluwal délaisse le petit écran, pestant contre une télévision devenue «un bête robinet à images». Au théâtre, il a signé plusieurs mises en scène remarquées, dont notamment Le Misanthrope (1968), Dom Juan revient de guerre (1975), Les fausses confidences (1982). Il a remporté en 2007 le Molière de la meilleure adaptation pour A la porte de Vincent Delecroix, avec Michel Aumont. Dans les années 1980, il a également réalisé plusieurs mises en scène d'opéra en Allemagne (Cosi fan tutte, La Flûte enchantée...). Ses incursions au cinéma - comme Carambolages avec Louis de Funès (1963) ou Le plus beau pays du monde (1998) avec Claude Brasseur - ont été plus modestes et ont reçu un accueil mitigé. Très engagé à gauche, membre du PCF de 1970 à 1981, Marcel Bluwal avait conservé jusqu'au bout sa fougue et son enthousiasme. Sur un plateau, «il a toujours l'air d'être sur un ring. Il boxe avec l'idée, avec le fantôme de l'auteur, avec l'acteur...», disait de lui Claude Santelli. En 2008, après 13 ans d'absence à la télévision, il a dirigé la mini-série À droite toute consacrée à la montée de l'extrême droite en France durant les années 1935-1937 à travers la formation de la Cagoule, organisation clandestine qui fomentait le renversement de la République.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 24, 2021 5:13 PM

|

Une compilation de trois posts publiés sur Facebook et Sceneweb entre le 20 et le 23 octobre 2021 Gérard Watkins Un post publié sur Facebook le 20 octobre 2021 Vu ce que j’ai lu hier soir sur le portail du Théâtre de la Colline, je voudrais ici juste réaffirmer mon soutien total à #metoothéâtre, et répondre ainsi à l’injonction de non seulement soutenir, mais aussi faire de la voix. Ce que je n’ai pas trop l’habitude de faire. C’est une chose de rappeler à l’ordre une idée de la Justice, et son importance, (sans rappeler au passage une inefficacité historique dans ce domaine), s’en est une autre d’humilier celles qui donnent de la voix, et les victimes qui dénoncent ce qu’elles ont subies, rassemblées ici en un mouvement. Je trouve insoutenable de lire cet amalgame entre le “catholicisme rance” et des femmes qui ont le courage de dénoncer ce qu’elles ont subies comme violences. Insoutenable cette dramaturgie qui les lie à l’inquisition (Elles n’ont physiquement torturé personne, elles) Et au lynchage (Elles n’ont jamais sorti de couteaux, elles) #metoothéâtre est là pour mettre un terme aux violences. Quelles qu’elles soient. Il y a autant de formes de violences dans le théâtre que dans les violences conjugales. Violences sexuelles, psychologiques, physiques, économiques, administratives. Auxquelles on pourrait rajouter artistiques, dramaturgiques, etc… Une longue liste. Ce qu’il y a de formidablement positif dans tout ce que j’ai pu lire, dans les textes-soutiens du mouvement, c’est cette volonté de mettre une fin à tout ça, et tout ce qui en découle. Jusqu’au harcèlement moral que peuvent aussi subir des hommes, les rapports de pouvoir qui n’ont pas lieu d’être. Tout ça. Violence comme anti-chambre de l’injustice. Leur apport, et ce que cela va entrainer, est un bienfait. Une bénédiction. Exprimer un regret de non-dialogue par une insulte est pour le moins curieux, et destiné à la clash-culture, et laisser libre cours au « Backlash » comme j’ai pu lire en lire sur les réseaux. Un déferlement « d’empathie pour le bourreau », qui est un phénomène en soi, une forme de mécanisme de déni à l’œuvre, que j’ai pas mal rencontré dans mes recherches sur les violences conjugales (Un directeur de théâtre sur trois à qui je parlais du projet en 2015 me disait « mais les femmes aussi frappent les hommes ») Clash-culture donc. Pour infos je ne participe pas au débat sur Facebook. Ni à la clash culture. Je ne répondrais pas aux commentaires. J’écris ces mots dans l’espoir d’un contre poison. Mettre un terme au backlash et son apparente fatalité. Pour reprendre cette merveilleuse réplique que j’ai entendu dans le fabuleux 7 minutes de Stephano Massini mis en scène par Maëlle Poésy, dans la bouche de l’hallucinante Véronique Vella, « Est-ce qu’on peut me dire pourquoi, dans ce putain de bordel de monde, à chaque fois qu’il y a quelqu’un qui s’oppose, on dit qu’c’est lui qui a un problème ? » ( remerciements à Véronique au passage pour la citation exacte.) Et je trouve enfin délirant de lire ces mots de fin « Dommage » Pour reprendre la parole de Sarah Kane quand on la traitait de « sick », elle avait répondu « Sick ? Who are you calling sick ? » Là on pourrait dire « Dommage ? Mais qu’est-ce que tu appelles « Dommage ? » » Gérard Watkins ------------------------------------------------------------------------------------------------ Julie Pilod Je suis loin d’avoir lu tout ce qui s’est dit et écrit ces derniers temps .je m’en excuse .juste je m’interroge. Je m’interroge. Comment l’article d’une journaliste d’un grand quotidien national peut en déclenchant un mouvement nommé MeToo théâtre conduire quatre théâtres à déprogrammer un spectacle dans lequel de nombreuses personnes sont engagées un mois avant les représentations ? Pour rappel des faits ,une plainte pour viol a été déposée à l’encontre du metteur en scène de ce spectacle en novembre 2020 soit il y a un an pour des faits survenus il y a huit ans. L’article de presse en question est sorti le 1er octobre 2021, le lendemain d’une garde à vue ou ce même metteur en scène a été confronté à la plaignante. À l’issue de cette garde à vue il n’a pas été mis en examen, l’enquête préliminaire se poursuit. Je tiens ici pour avoir été personnellement contactée par cette journaliste en août dernier à retranscrire sa manière de procéder : « Bonjour, Je suis journaliste pour Libération . Je me permets de vous contacter car j’enquête actuellement sur Michel Didym suite à la plainte pour viol qui a été déposé à son encontre. J’ai depuis reçu plusieurs témoignages dénonçant des violences sexistes et sexuel. J’ai vu que vous aviez récemment travaillé avec lui et j’aurais souhaité vous poser quelques questions à ce sujet, par téléphone selon vos disponibilités. Je me permets de préciser que l’anonymat et bien entendu possible et garanti si vous le souhaitez. N’hésitez pas à me joindre par téléphone au ——si vous avez la moindre question. Et si vous êtes d’accord, pourrions-nous nous appeler dans les jours prochains ? Merci par avance pour votre retour bonne journée. X » Cette forme journalistique n’est-elle pas une incitation à la dénonciation ? Des insinuations pour obtenir les témoignages voulus ? Je tiens à préciser que j’ai répondu à cette journaliste que pour avoir travaillé depuis de nombreuses années avec ce metteur en scène, je n’ai absolument rien à lui reprocher dans son comportement envers moi.Elle n’a absolument pas tenu compte de ma réponse dans son article. Je ne suis pas juge pour décider si cet homme est coupable des faits qui lui sont reprochés. Est-ce de cela dont il s’agit quand je lis l’analyse d’une philosophe et psychanalyste sur le mouvement MeToo à propos d’une autre affaire ? « C’est à une entreprise d’un tout autre ordre qu’elle ( une journaliste) se livre, qui s’apparente dans ses procédés aux pratiques des tribunaux d’Inquisitions, lorsque les enquêteurs ecclésiastiques sollicitaient les dénonciations (…). Sollicitations insistantes ayant pour conséquence de parvenir à « impliquer un village tout entier » peu à peu convaincu que le diable est effectivement apparu : en l’occurrence par exemple que X est bien le « violeur « que l’enquêtrice « sais » qu’il est. ». Pour citer encore cette philosophe : »Dans le champ judiciaire ,les témoins ,à charge ou à décharges,Interviennent dans le cadre réglé d’une procédure, lorsqu’il s’agit d’établir la validité d’une accusation ou au contraire (pour les témoins de la défense )de l’invalider. Leur parole, si véridique soit elle, ne dispense aucunement de la recherche d’indices de toute nature, et autant que possible d’éléments matériels de preuve. Lorsque ces éléments manquent, comme c’est souvent le cas s’agissant d’accusation de viol ou d’agression sexuelle plus ou moins caractérisée, davantage encore lorsque les faits allégués sont anciens, le recoupement des témoignages, la confrontation entre la plaignante et l’accusé, le recueil d’éléments et d’indices ayant une valeur probante aussi fiable que possible, tous ces dispositifs tentent, avec un succès malheureusement souvent mitigé, de pallier ce défaut de preuves.Par ailleurs, dans un état de droit tout au moins, l’accusé a droit un procès équitable, les droits de la défense ne sont pas comme dans les procès de type stalinien des droits purement formels, mais doivent être scrupuleusement respectés, et les témoins lorsqu’ils parlent à la barre le fond sous serment. Pourquoi ?Parce qu’il importe que soit ainsi assuré la véracité de leur discours–sachant que, bien sûr, ils peuvent, même en toute bonne foi, se tromper.Par exemple, il peut arriver qu’ils mésinterprètent une situation dont il n’auront eu qu’une vue partielle.Le faux témoignage, dans ce cadre–mais même au cours d’une enquête diligentée par un juge–est sévèrement puni. Plus sévèrement encore que la dénonciation calomnieuse.Cela parce que le parjure alors constitue non pas seulement une atteinte aux personnes, mais aussi et d’abord une atteinte à la justice, c’est-à-dire à l’institution à laquelle il revient de garantir et de protéger les droits des personnes .De toutes les personnes, accusés–et coupables ou condamnés -compris. » Sans MeToo, de nombreuses femmes n’auraient jamais osé dénoncer certains abus, harcèlements, chantages. Et je sais combien il est difficile, de porter plainte dans le cas d’agressions sexuelles. J’ajouterais, que je trouve terrible qu’on salisse l’image d’un festival comme la Mousson d’Eté qui représente pour moi un espace immense de liberté pour les autrices, auteurs, actrices, acteurs, traductrices , traducteurs, pédagogues, universitaires, techniciennes, techniciens, metteuses en scène, metteurs en scène, j’en oublie… Je trouve aussi très délicat quand quelqu’un dans une interview parle de concomitance entre la libération de la parole dans l’église et celle dans le mouvement MeToo théâtre. Les dénonciations d’agressions sexuelles commisent sur des mineurs par 2900 pédocriminels ces 70 dernières années et les dénonciations d’abus dans le monde du théâtre? Abus de pouvoir et abus sexuels , est-ce la même chose ? Je m’interroge . Julie Pilod ----------------------------------- Arthur Daniel : "Wajdi Mouawad, ne caricaturez pas le mouvement #MeTooThéâtre" La tribune publiée par Wajdi Mouawad suite aux déclarations de Roselyne Bachelot sur la présence dans son équipe artistique de Bertrand Cantat, condamné pour avoir assassiné la comédienne Marie Trintignant, et Jean-Pierre Baro, visé par une plainte pour viol classée sans suite, dans la programmation du Théâtre National de la Colline endosse une rhétorique qui n’est pas anodine et à laquelle il convient de répondre de manière argumentée. Ce que propose le comédien Arthur Daniel, dans sa tribune. Cette rhétorique s’inscrit dans un contexte médiatico-politique qui a pour but de faire passer certaines luttes d’aujourd’hui (antiracistes, féministes, LGBTQI+ notamment) pour ce qu’elles ne sont pas. Le spectre idéologique de cette opposition pétrie d’inquiétudes réunit beaucoup de gens et créent des coalitions pour le moins surprenantes : de la majorité présidentielle à une partie de la gauche jusqu’à l’extrême-droite, la lutte contre le désormais « wokisme » et les luttes intersectionnelles est devenue la nouvelle marotte de tout un champ idéologique et intellectuel. Sur ces sujets, le discours rétorqué aux personnes qui se soulèvent est souvent le même. C’était il y a quelques mois l’accusation « d’islamo-gauchisme », c’est aujourd’hui « l’idéologie woke » qui en irrite plus d’un. Et, qu’on le veuille ou non, faisant appel aux mêmes outils lexicaux, c’est avec ce spectre idéologique très large que fraternise aujourd’hui Wajdi Mouawad. Cette réponse est malheureusement un festival de caricatures, de lieux communs et d’anathèmes. Tout d’abord, faire passer les militant.e.s, témoins et/ou victimes qui ont témoigné à travers #MeTooThéâtre pour des juges, c’est adopter un renversement rhétorique caricatural déjà utilisé lors de #MeToo en 2017. On entendait : « justice rendue sur les réseaux sociaux », « tribunal populaire », « horde assoiffée de vengeance », mise au ban de la présomption d’innocence… Aujourd’hui, avec Wajdi Mouawad : « sacrifice de l’État de droit », « dictature qui ne dit pas son nom », « la foule qui lynche », etc… Les mêmes éléments remâchés, en plus pompeux. Au-delà de ces raccourcis , il s’agit de dire et redire l’essentiel : accorder un pouvoir judiciaire relevant d’une autorité étatique et verticale à des militant.e.s et/ou victimes qui appellent à une prise de conscience, à des mesures fortes et un changement de paradigme global, c’est leur donner un pouvoir qu’évidemment ils et elles n’ont pas. Qui a parlé de censurer telle ou telle œuvre du côté de #MeTooThéâtre ? Qui a dit qu’il fallait se substituer à la justice ? Qui a parlé de piétiner l’État de droit ? Tordre ainsi le discours de ses adversaires relève d’une entreprise de disqualification massive. C’est aussi dire en creux : vous ne faites pas partie du champ démocratique, je ne vous écouterai donc pas. Ensuite – et c’est plus grave –, amalgamer ces personnes qui s’insurgent avec des intégristes catholiques, c’est un raccourci grossier qui consiste à faire accroire l’analogie suivante : des fondamentalistes religieux qui sévissent entre autres à travers la censure de la nudité et du blasphème utiliseraient donc les mêmes procédés que des militant.e.s qui demandent qu’advienne une réelle prise de conscience collective sur la prégnance des violences sexistes et sexuelles dans le milieu du théâtre. Là encore, plate entreprise de disqualification. Amalgamer ainsi, c’est accréditer l’idée aberrante que lutter contre les violences sexuelles dans le milieu du théâtre, c’est faire preuve de conservatisme et de rigorisme moral alors qu’on parle bien d’un changement anthropologique majeur Le contraire même du conservatisme. Plus déroutant encore : assimiler à une « forme d’inquisition » des interrogations légitimes sur la présence de tel ou tel artiste au sein d’une institution, c’est, en plus de faire un parallèle historique bancal, tuer dans l’œuf le débat démocratique mais c’est surtout faire preuve d’une réaction d’une virulence incompréhensible – à moins de la mettre sur le compte de la colère et de la susceptibilité, comme cela arrive souvent dans ce genre de controverses. C’est si dommage de manquer une occasion d’écoute, de dialogue. Justement, le dialogue. Il est dit qu’il n’est plus possible de nos jours, que nous vivons dans le temps de l’absence de nuance. M. Mouawad, que n’avez-vous organisé un débat avec les militant.e.s MeTooThéâtre dans ce lieu que vous dirigez où peuvent poumonner les beaux principes de la démocratie tels que le débat contradictoire et l’échange d’idées ? Vous décrétez, avant même que quoi ce soit ait eu lieu, que le dialogue n’est pas possible. Vous le fermez donc de votre propre chef. Que l’on soit en désaccord, c’est une chose stimulante en soi. Que l’on fasse de ce désaccord une liste d’invectives et de raccourcis pour fermer la porte à tout échange, c’est cela qui, encore une fois, est dommage. Pour quelqu’un dont le métier est d’être au cœur de la langue, que ce soit en tant que metteur en scène ou écrivain, une telle bévue faite d’imprécisions et de ressentiment ne peut susciter qu’une profonde stupéfaction. On a rarement vu réponse aussi virulente adressée à des militants et militantes dont l’objectif premier, principal, urgent – rappelons-le ! – est que cessent les violences sexistes et sexuelles, en l’occurrence dans le milieu du théâtre. Pensons aux témoignages des vingt femmes témoins ou victimes des agressions et viols dont le metteur en scène Michel Didym est accusé. Cet article de Libération de la journaliste Cassandre Leray a permis de faire émaner le #MeTooThéâtre, prise de parole essentielle pour des comédien.nes, technicien.nes, administratrices etc… victimes de la violence masculine sous toutes ses formes. C’est dans ce cadre qu’y ont été abondamment décrits les « préjugés sexistes, cette culture du viol sous-jacente, cette zone grise insidieuse et cette absence de réflexion autour du consentement » comme le dit le Collectif. Des rapports de séduction où est torpillé tout professionnalisme, du harcèlement, du chantage au rôle, l’omerta qui protège les agresseurs, tout un lot d’atteinte et d’agression sexuelle qui vont parfois jusqu’au viol et qui constitue la violence systémique amplement dépeinte par celles et ceux que vous répudiez. C’est de cela dont on parle. Pas d’autre chose. M.Mouawad, vous êtes dans une position de pouvoir, non ces personnes qui s’insurgent. Vous avez le pouvoir de changer les choses, un peu. A l’échelle de ce petit milieu du théâtre. N’ayez pas peur, ne caricaturez pas. Les choses changeraient un peu, énormément qui sait, si vous écoutiez et regardiez du côté des aspérités, des récits et des propositions précises faites par #MeTooThéâtre et non des discours gonflés d’amertume. Frantz Fanon ne disait-il pas dans Peaux noirs, masques blancs : « Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge !» ? Interroger, n’y a-t-il rien de plus éminemment théâtral ? Écouter et regarder, n’est-ce pas un des gestes fondamentaux de l’artiste ? Arthur Daniel ---------------------------------------------------------------------------- Références : ___________________________________________ Aurore Evain 20 octobre 2021 ( post Facebook) Mon texte en soutien au #metootheatre... des paroles d'inquisitrice, monsieur Wajdi Mouawad ? "Merci à celles qui ont œuvré à cette tribune. J’aurais tellement aimé avoir vingt ans parmi vous. J’aurais tant aimé lire ces mots à ma vingtaine. A l’époque, ils n’existaient pas. On avançait en silence, chacune dans notre coin, se croyant seule à ne pas comprendre sa condition de comédienne, se taisant pour ne pas être exclue du jeu, ou bien finissant par quitter l’arène, se pensant inadaptée, mauvaise, pas faite pour le métier. Cette tribune n’existait pas, alors, jeune comédienne échappée des conservatoires et de la Sorbonne nouvelle, je suis partie à la recherche de notre Histoire. Comprendre pourquoi mes camarades du premier sexe pouvait à la fois être considérés comme de bons comédiens et viser déjà la mise en scène, l’écriture, être invités à réfléchir leur art. Pourquoi nous jeunes comédiennes, il fallait avancer masquées : jeunes, jolies, sensibles, très sensibles, séduisantes, pas trop intelligentes, ou alors une intelligence instinctive, animale, qui ne nuirait pas à notre carrière d’actrice. D’actrice-muse. D’actrice-glaise. Comprendre pourquoi des femmes n’avaient pas pu monter sur la scène avant des siècles. Et découvrir soudain la révolution que fut l’apparition des comédiennes en Europe. C'est de Mnémosyne, la déesse de la Mémoire que naquirent les neuf Muses, c'est de la mémoire retrouvée que peut ressusciter le matrimoine d’hier : il ouvre la voie au matrimoine de demain, à des artistes puissantes, qu’on ne pourra plus humilier et réduire à des corps disponibles. Je voudrais ici en témoigner, pour celles qui doutent, celles qui arrivent, celles qui cicatrisent. Il n'est pas possible d'évoquer ici toutes les conséquences esthétiques, économiques et culturelles qu'entraîna l'arrivée des actrices au XVIème siècle. Mais retenons au moins ceci, qui va à l'encontre des idées reçues façonnant notre imaginaire de la comédienne, et qui nous occupe aujourd’hui. Qui occupe nos corps, qui bride nos cerveaux. Il faut le savoir : l'actrice constitua une figure libératrice pour la société (et aujourd’hui encore, plus que jamais) ; elle fut plébiscitée (ou combattue) en tant que présence dissidente et transgressive. Entre Eve et Marie, mère et putain, l'actrice imposa sur scène et hors scène une figure de femme réelle. Entre adulation et condamnation morale, elle mit au point des stratégies d'intégration, qui consolidèrent la profession d'acteur en Europe et bouleversèrent les codes esthétiques. L'actrice fut donc une actrice incontournable du théâtre moderne et de sa professionnalisation. Face à ce constat, un étonnement, une colère : pourquoi aucune mention de cette apparition dans les cours d'histoire du théâtre en France ? Entre autres parce que s'écrit ici une histoire émancipatrice de la comédienne inimaginable au regard des discours traditionnels sur cette dernière. Alors que nous avons été constamment renvoyées à la figure de la prostituée, de la courtisane, de la fille facile, d'un corps à disposition, s'y raconte une contre-histoire : celle de femmes qui, en devenant actrices, en signant un contrat de professionnalisation avec une compagnie, vont adopter ce métier pour sortir de la prostitution. Pour ne plus vendre leur corps, mais leur image. Loin des histoires d'alcôve et de coucheries où elles furent cantonnées, les premières actrices furent avant tout – et on l’oublie toujours - des femmes lettrées, sachant lire et écrire ; au cœur de la Renaissance italienne, elles fascinaient autant par leur beauté physique que par leur intellect. Leurs qualités d'actrice étaient indissociables de leurs prestations poétiques. Pour n’en citer qu’une : Isabella Andréini, de la compagnie des Gelosi, la plus digne représentante de cette première lignée de comédienne, invitée par toutes les Cours d'Europe, membres de l'Académie des Intenti, l'actrice la plus célèbre de son temps, et l'une des premières autrices de théâtre. Sa pastorale Mirtilla, publiée en 1588, traduite en français en 1602, est aujourd’hui qualifiée de « protoféministe ». Pensée donc pour toutes les Marilyne qui, quelques siècles plus tard, ont été transformées en blondes idiotes, et à toutes les suicidées qui ne l’ont pas supporté. Partir à la recherche de ces modèles et comprendre l'histoire de leur effacement fut pour moi salvateur. Cela consista à mettre littéralement des mots sur une histoire. Actrice Autrice. Deux mots qui se sont croisés au XVIIème siècle, au coeur des premiers dictionnaires. Disparut autrice quant apparut actrice. Apparut actrice quand le mot acteur, se limita au sens de « comédien » Un appauvrissement sémantique qui survint quand la profession se féminisa... ; disparut autrice quand la fonction « auteur » se dota d’un prestige littéraire et social et qu'une nouvelle génération de femmes de lettres fit son apparition. Coïncidence ? Au commencement était l'autrice, à la fin ne resta que l'actrice, réduite à être la voix d'un auteur. Il faut raconter à la jeunesse cette autre histoire : celle d'une figure d'artiste, puissante, non réduite à son statut sexuel, à la fois actrice et autrice, à une époque où les deux mots étaient encore enchevêtrés. Au regard de cette histoire, il n'est guère étonnant que le mouvement Metoo ait été lancé par des actrices, toujours en lutte contre cette assignation réductrice à leur corps et à leur sexe. Il faut raconter aux hommes que les créatrices eurent des ennemis, mais aussi beaucoup d’alliés parmi eux, qui sont autant de modèles à suivre aujourd’hui. A côté des leviers politiques indispensables à mettre en place pour asseoir l'égalité des femmes et des hommes, il est nécessaire de s’attaquer aux violences symboliques, toutes aussi redoutables, car invisibles. Elles se logent dans nos représentations imaginaires, constituées de ce que l’on nous transmet, via l’éducation, le langage, les livres, les films, les œuvres d’art... Et nous les transmettons à notre tour, consciemment ou inconsciemment. Tout cet imaginaire est traversé par des siècles de domination masculine, qui ont abouti à une représentation du monde puissamment genrée et inégalitaire : aux hommes le génie, aux femmes le domestique ; aux hommes, l’autorité, aux femmes, la douceur et la soumission. Cela se décline à l’infini. Et chaque être humain est enfermé dans cette cage, qu’elle lui corresponde ou pas. Le matrimoine permet de renverser cet ordre patriarcal du monde, de remettre en question ce qui s’écrit et se dit depuis des siècles dans les livres d’histoire, les anthologies, sur les bancs d’école ou d’université, dans les conservatoires, les écoles de théâtre. Il permet de déconstruire la fabrique de l’Histoire, et d’agir aux racines de l’inégalité, en rendant caduques ces violences symboliques. Il offre des modèles aux femmes, leur permet de se sentir plus fortes, aptes à participer à l’histoire de demain, comme elles ont participé à celle d’hier, malgré l’effacement dont elles ont fait l’objet. Le matrimoine permet aux hommes d’être en filiation avec des figures féminines, et enfin, de dégenrer nos constructions imaginaires (de les déranger aussi...). C’est là la puissance du matrimoine, de son histoire. C’est là la puissance des mots. De cette tribune. Nommer. Dire. Rendre audible ce qui était inaudible, rendre visible ce qui était invisible, retourner le vieil ordre du monde, quitte à faire trembler les réactionnaires d’antan et d’aujourd’hui, quitte à raviver cette vieille peur médiévale d’un monde à l’envers. C'est la bataille contre nos idées reçues, reçues depuis l'enfance. Et nous allons la gagner. Nous aussi. Hélène Cixous écrivait en 1977 : « Il faut toujours qu’une femme soit morte pour que la pièce commence. Le rideau ne se lève que sur sa disparition ; à elle la place du refoulé, tombeau, asile, oubli, silence. On ne la trouve que perdue, en exclusion ou dans une salle d’attente. Elle n’est aimée qu’absente, abîmée. Fantôme ou trou fascinant. Dehors : hors d’elle-même aussi. Voilà pourquoi je n’allais pas au théâtre : pour ne pas assister à mon enterrement...» En 2021, il est temps d’aller au théâtre pour assister à notre renaissance." Aurore Evain (comédienne, historienne)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 21, 2021 11:32 AM

|

Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 21 octobre 2021 Légende photo : Le chorégraphe et danseur Boris Charmatz à Paris, le 21 octobre 2020. SÉBASTIEN DOLIDON Le chorégraphe doit inventer un avenir à la compagnie créée autour de la grande figure de la danse allemande, morte en 2009 C’est le danseur et chorégraphe Boris Charmatz qui prendra la direction du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, compagnie historique de premier plan créée en 1973 par l’artiste allemande, à Wuppertal (Allemagne), à partir de septembre 2022. Cette nomination, annoncée officiellement jeudi 21 octobre par le conseil d’administration de la troupe, entend relancer la trajectoire de cette institution qui, depuis la mort fulgurante de Pina Bausch en 2009, se cherche un nouvel avenir, entre répertoire et création. Autant dire que la charge et la responsabilité qu’endosse l’artiste français, personnalité-phare de la scène contemporaine depuis le milieu des années 1990, est aussi lourde qu’excitante. « C’est un immense honneur mais surtout un vrai risque et une aventure très riche en émotions déjà, commente Boris Charmatz, joint par téléphone avant la conférence de presse. Je suis heureux mais j’ajoute un petit “p” devant le mot car je me sens aussi un peu peureux devant ce qui m’attend. Il va falloir pas mal d’humilité pour endosser ce poste avec 60 personnes devant soi, dont 32 danseurs, ainsi que les spectacles de Pina, qui sont pour moi des trésors immatériels de l’humanité, à conserver et à transmettre. » Lire le portrait : Article réservé à nos abonnés Les foules en mouvements de Boris Charmatz Directeur du Musée de la danse, Centre chorégraphique national de Rennes, de 2009 à 2018, actuellement installé dans les Hauts-de-France avec sa nouvelle structure baptisée Terrain, Boris Charmatz a été contacté il y a six mois par la Commission de recherche spécialement mise en place et composée d’experts, de représentants de la ville de Wuppertal, du Land de la Rhénanie du Nord-Westphalie et de l’Ensemble Pina Bausch. Il n’a pas hésité longtemps. « Comment dire non à un projet pareil ?, dit-il. Nous avons tout de même pas mal discuté autour de différentes propositions. Inviter un artiste représente un bouleversement total, une nouvelle vision pour la compagnie, la ville.. .Bien sûr, les œuvres de Pina vont continuer à faire partie du répertoire, mais il s’agit de retrouver une liberté créatrice pour inventer le XXIe siècle. Une place première va être donnée au présent et au futur pour avoir une chance de faire des gestes qui comptent. » Culture allemande dans son ADN Boris Charmatz prend la suite d’une série de directeurs qui ont maintenu avec vaillance et passion les 44 pièces, dont un nombre maximal de chefs-d’œuvre, de Pina Bausch. D’abord prise en main par l’interprète historique Dominique Mercy et Robert Sturm, assistant de la chorégraphe, de 2009 à 2013, par Lutz Förster, danseur emblématique, de 2013 à 2016, puis par Adolphe Binder, entre 2017 et 2018, et enfin par Bettina Wagner-Bergelt, de 2019 à 2022, la troupe a développé, parallèlement à la diffusion des spectacles de Pina Bausch, quelques collaborations avec des metteurs en scène contemporains dont le grec Dimitris Papaioannou et le norvégien Alan Lucien Oyen. « Je ne viens pas de la danse-théâtre et je n’ai pas de filiation directe avec Pina, précise Boris Charmatz. Mais la culture allemande fait partie de l’ADN de ma famille. J’ai baigné dans la littérature et la poésie allemande. Ma mère était professeur d’allemand ; mon père est juif d’origine allemande et mon arrière-grand-père est mort à Auschwitz. Enfant, je passais mes vacances d’été à Berlin. Je viens d’ailleurs d’intervenir au Mémorial de la Shoah, à Paris. » Pour le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, Boris Charmatz entend mettre « la création dans l’espace public au cœur de la transformation de la troupe ». Il compte vite ouvrir un quatrième studio de travail, en plein air, sans toit ni mur, enraciné dans la ville, comme il en déploie depuis quelque temps. Il évoque aussi un axe franco-allemand qui relierait les deux régions, les Hauts de France et le Land Nordrhein-Westfalen. « L’Europe n’est pas assez une Europe de la culture, et le projet européen a commencé sur nos territoires, avec la communauté du charbon et de l’acier, après la guerre… », insiste-t-il. Boris Charmatz, qui est nommé pour huit ans, jusqu’en 2030, sera aussi partie prenante de l’élaboration du Pina Bausch Zentrum, actuellement en cours de construction, qui sera inauguré en 2026. Rosita Boisseau .

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

October 21, 2021 9:32 AM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 21 octobre 2021 Crédit photo : Christophe Raynaud de Lage.