Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 3, 2022 6:42 AM

|

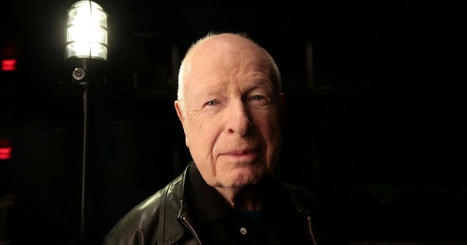

Sur le site de l'émission d'Arnaud Laporte "Affaires culturelles" sur le site de France Culture 3 juillet 2022 Artisan majeur du théâtre moderne, le metteur en scène, dramaturge et cinéaste Peter Brook, mort le 2 juillet 2022, nous entraine au cours de cet entretien de février 2021 dans les coulisses de de ses œuvres et de son parcours. hors normes. Ecouter l'entretien radiophonique sur le site de France Culture (56 mn) Artisan majeur du théâtre moderne, le metteur en scène, dramaturge et cinéaste Peter Brook, mort le 2 juillet 2022, nous entraine au cours de cet entretien de février 2021 dans les coulisses de de ses œuvres et de son parcours. hors normes. avec : Peter Brook (Metteur en scène et réalisateur). Avec quatre-vingt-quinze printemps à son compteur, le metteur en scène, dramaturge et cinéaste Peter Brook est assurément le doyen du théâtre moderne dont il est un protagoniste essentiel. Ancien directeur des Bouffes du Nord, il a également marqué la discipline pour son approche multiculturelle et sa quête du théâtre dans son plus simple appareil. L’explorateur n’a toutefois cessé de revenir à Shakespeare tout au long de son parcours, de ses débuts à la Royal Shakespeare Company à la parution aujourd’hui du texte de sa pièce Tempest Project, d’après Shakespeare, aux éditions Actes Sud (cocréé avec Marie-Hélène Estienne). L’occasion de revenir, en sa présence et au micro d’Arnaud Laporte, sur le parcours hors normes de Peter Brook pour en savoir plus sur ses sources d’inspirations et son processus créatif… L'artisan d'un théâtre multiculturel De Londres à Paris, en passant par l’Amérique Latine, les Etats-Unis et l’Afrique, Peter Brook n’a cessé de prendre le monde pour terrain de jeu. Dès ses débuts en tant que collaborateur avec le Royal Shakespeare Company à Stratford-upon-Avon puis directeur de production au Covent Garden de Londres, le metteur en scène jette les conventions du théâtre, le bon goût et le savoir-vivre, et propose des formes différentes, des récits inédits. Peter Brook : "Je travaille dans le West End et tout le monde, les acteurs, les critiques, pensaient que le théâtre anglais c'était le meilleur théâtre du monde. Moi, j'ai trouvé ça très bien, mais il y a une phrase de Shakespeare qui contient tout : "There is a world elsewhere". Il y a un monde ailleurs et pour moi, il faut y aller soi-même pour voir, pour découvrir, pour choisir, pour filtrer." 27 janvier 2022Écouter plus tard 1h 00 F in des années soixante, Peter Brook pose les valises dans un théâtre désaffecté derrière la Gare du Nord à Paris que lui a déniché Micheline Rozan, son agente et complice de toujours. Avant d’en faire le Théâtre des Bouffes du Nord que l’on connaît, il est d’abord le quartier général du Centre international de recherche théâtrale qu’il fonde en 1971. Avec une troupe multi-ethnique, Peter Brook écume le monde durant trois années, de l’Iran à l’Amérique du Sud, en passant surtout par l’Afrique où il découvre alors un territoire digne d’intérêt théâtral dont il va beaucoup apprendre, autant en matière de jeu d’acteur que de répertoire. Peter Brook : "Très tôt, j'étais horrifié parce que je ne pouvais pas comprendre le racisme, comment ça se faisait que pendant les vingt premières années de ma vie en Angleterre, je n'avais jamais vu sur scène un acteur noir. Là-dessus, je vais voir pour moi même en Afrique et à chaque instant, c'est une révélation." Peter Brook : "Les frontières, c'est utile jusqu'à un certain point, mais ça crée l'hostilité, la division. C'est pour ça que j'ai énormément voyagé quand j'étais très jeune. Non seulement pour le plaisir de voyager, mais pour cet esprit de recherche. Et chaque fois, à chaque voyage, je découvre quelque chose que je n'aurais jamais soupçonné dans la petite vie de Londres." De retour à Paris, Peter Brook dirige le Théâtre des Bouffes du Nord jusqu’en 2010. Il y déploie un théâtre pour tous, la jeunesse comme les classes populaires, toujours au service de la diversité. Pas à pas, la ruine devient un phare en matière d’expérimentation théâtrale. Shakespeare y côtoie le théâtre sud-africain. Les Bouffes du Nord furent la maison de grands acteurs et actrices et l’écrin de nombreuses œuvres de Peter Brook parmi lesquelles on peut citer le Mahabharata, une épopée sanskrite de la mythologie hindoue dont l’adaptation de Brook a marqué l’Histoire. Peter Brook : "La base de l'expérience théâtrale c'est une expérience vivante au moment même et partagée" La quête du dépouillement Peter Brook est à bien des égards l’un des artisans pionniers de la modernité théâtrale. On lui doit notamment le concept d’espace vide qu’il introduit en 1968 dans son livre du même nom. Exit le décorum, l’artifice, place aux comédiens et à leur jeu : l’austérité se fait la condition de l’invention. Au naturalisme, il préfère désormais le minimum requis pour que le théâtre advienne. Peter Brook : "On a besoin de très peu pour toucher l'imagination et quand j'allais très jeune voir des spectacles immenses et compliqués, c'était pour moi moins convaincant que ce que je pouvais faire avec mon petit théâtre chez moi, avec de très simples moyens." Peter Brook : "J'ai appris de mon père qui adorait les citations « un rien et c'est déjà trop »" Engagé dans une quête de dépouillement le plus extrême, le metteur en scène épure de plus en plus son geste. Dans Why ?, sa dernière pièce en date présentée aux Bouffes, Peter Brook s’interroge sur le sens de son art et sur la nécessité du théâtre. Comme souvent, la spiritualité y est au centre. Peter Brook : "Pour moi, la seule chose qui est vraie et qui était dans toutes mes mises en scène de cinéma et de théâtre, c'est l'immédiat. Est-ce que c'est vivant ? Est-ce que ça touche ou pas ?" Son actualité : Le texte de sa pièce Tempest Project (d’après Shakespeare) a paru aux éditions Actes Sud (co-créé avec Marie-Hélène Estienne). Sons diffusés pendant l'émission : - Extrait de son film “Moderato cantabile”, réalisé en 1960, d’après le livre de Marguerite Duras, avec Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo.

- “Gracias a la vida” par Violeta Parra (1966)

- Sonate pour violon piano en la majeur (1886) de César Franck, 2ème mouvement (Allegro). Interprètes : Augustin Dumay & Maria Joao Pires.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 3, 2022 4:55 AM

|

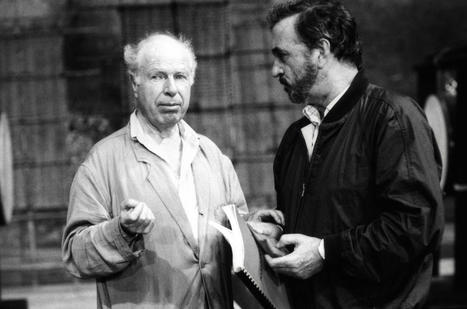

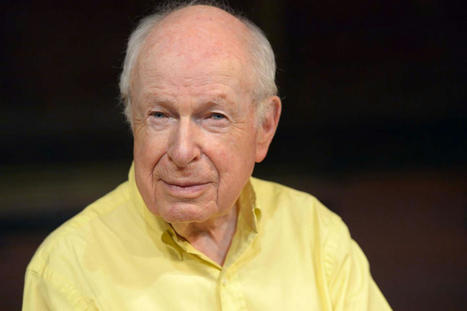

Par Anne Diatkine dans Libération - 3 juillet 2022 Le metteur en scène à la carrière immense marquée par Shakespeare, théoricien d’une écriture scénique sans artifice, réduite à la quintessence du texte et quasiment sans décor, est mort à 97 ans. Sur scène, il y avait de moins en moins d’éléments. Seulement quelques tapis, parfois des coussins et des cadres pour signifier le dehors et le dedans et leur réversibilité. Cette raréfaction suffisait à Peter Brook pour nous faire voyager partout dans le monde, lui qui fut le premier, à l’orée des années 1960, à jeter les oripeaux du théâtre occidental du bon goût et du savoir-dire pour se lancer à la recherche de récits alors complètement inconnus, tel le Mahabharata, l’épopée sanskrite de la mythologie hindoue qu’il fit découvrir en neuf heures à Avignon en 1985, après une bonne dizaine d’années d’investigation. Peter Brook vient de mourir à 97 ans et avec lui, c’est une mémoire de plusieurs continents théâtraux qui s’ensevelit ou s’écroule, tant il avait fait de la recherche de toutes les formes scéniques existantes la matière même de son œuvre. La curiosité de Peter Brook n’avait aucune limite et pas plus d’interdit. Elle ne se nourrissait d’aucun goût pour l’exotisme mais d’un émerveillement inlassable de la diversité contenue dans ce mot : théâtre. Elle le poussait à se passionner autant pour le tazieh iranien que pour la danse chhau en Inde, en passant par la tradition yoruba de la possession au Nigéria, ou les théâtres afghan, japonais, balinais. Elle nécessitait des voyages de plusieurs mois avec sa troupe constituée d’acteurs du monde entier. Mais elle l’avait poussé aussi à visiter plusieurs hôpitaux psychiatriques (à Paris, notamment à la Salpêtrière, mais aussi à Miami) pour concevoir les histoires tragiques et réelles de L’homme qui prenait sa femme pour un chapeau, d’après le best-seller du neurologue Oliver Sacks. Sans oublier de forer le répertoire – une enlevée et sobre Cerisaie qui fit date avec Natasha Parry et Michel Piccoli en 1981, un Oh les beaux jours de Beckett, toujours avec Natasha Parry, son épouse adorée, en 1995, et tant d’autres, avec une prédilection pour le monument Shakespeare qui l’accompagna et le questionna toute sa vie et avec lequel il commença sa carrière (mais le mot lui allait si mal) si jeune, à Stratford, auprès de la Royal Shakespeare company. Peter Brook le disait : «Il y a d’un côté le théâtre, de l’autre Shakespeare.» Shakespeare dont il a fait redécouvrir de nombreuses pièces peu ou jamais jouées en France sur un mode toujours plus aérien et épuré, trois bambous suffisant pour signifier la Tempête. Pièce qu’il remonta inlassablement, sous une forme toujours plus minimaliste, une esquisse, comme s’il s’agissait d’en saisir son essence, et dont on avait pu suivre la recherche avec des apprentis acteur de l’école Jacques Lecoq. Mais dans Shakespeare pour Brook, il y avait par dessus tout Hamlet, qu’il a monté souvent sans jamais, disait-il, épuiser le mystère de la simplicité du «to be or not to be» et de la permanence de la fascination qu’exercent ces quelques mots partout dans le monde. Un art du dépouillement tenant de la prestidigitation Pourquoi devient-on metteur en scène ou dramaturge ? Pourquoi choisit-on le théâtre, un art qui, dans les années d’immédiat après-guerre, était communément «rasoir» comme il le qualifiait dans son œuvre phare, l’Espace vide ? (1) Peter Brook ira même plus loin en assurant que toute mise en scène porte en elle les germes de son autodestruction. Qu’elle est établie pour être reproduite soir après soir mais que, «du jour où elle est fixée, quelque chose d’invisible commence à mourir» et que tout metteur en scène se bat sur du sable pour vaincre cette mort annoncée. Selon lui, aucun spectacle, aussi prodigieux soit-il, n’y échappait et ne pouvait être rejoué à l’identique à une décennie d’intervalle. A 93 ans, donc, Peter Brook disait à Libération ignorer encore pourquoi il était devenu metteur en scène. «Le destin», concédait-il. Et l’on remarquait que son ouverture à toutes les formes scéniques, d’où qu’elles proviennent, avait pour corollaire une remise en question constante des limites du théâtre. En témoignait sa pièce testamentaire, Why ? co-écrite et co-mise en scène avec sa complice de trente ans Marie-Hélène Estienne. Dedans, il s’interrogeait encore une fois sur les fondements de l’art dramatique et les raisons d’y consacrer sa vie. Peter Brook s’y prenait simplement, sans jamais que les questions essentielles s’habillent d’une tournure théorique. Il s’interrogeait sur le sens de son art comme un tout jeune metteur en scène à l’orée d’une vie professionnelle. Et il cherchait des réponses en revisitant les traces laissées par les plus grands dramaturges, Stanislavski et Meyerhold – fusillé sous ordre de Staline – comme, quelques décennies auparavant, il avait sondé les mystères d’Edward Gordon Craig, Brecht, ou Artaud, dans un autre spectacle au nom hamlétien, Qui est là ? Une fois de plus, son art du dépouillement tenait de la prestidigitation. On était bien en peine de saisir comment les acteurs parvenaient à montrer de multiples vies, lieux, ou temporalités sur le plateau vide du théâtre des Bouffes du Nord. Un regard transperçant, une douceur susceptible d’effrayer : il faut croire que l’attention aux autres et une gentillesse qu’on n’aurait tort d’associer à de la mièvrerie gardent l’esprit en alerte. Quand on avait rencontré Peter Brook dans les hauteurs d’un immeuble au centre de Paris, la ville où il vivait depuis les années 1960, sa sagacité rigoureuse et sa prévenance interdisaient qu’on esquive ses questions, qu’il posait en fixant son interlocuteur de ses yeux bleus. On ne pouvait pas mentir à Peter Brook, éluder, lui répondre à côté et ce fut une expérience surprenante d’être soumise à la question par un homme de 93 ans. A moins que le secret de sa longévité ne réside dans son don pour le bonheur ? Car Peter Brook avait une particularité rarissime et frappante lorsqu’on plonge dans son autobiographie Oublier le temps, parue en français en 2003 : il fut un artiste heureux. Aussi bien son enfance que sa vie se déroulèrent dans la joie. Et contrairement à beaucoup de ses collègues, il ignora les affres de la création, les cris, les rapports de force, pariant plutôt que la puissance de ses acteurs et collaborateurs serait décuplée s’ils étaient mis en confiance par un climat «serein», l’épithète est de lui. Il est significatif que Peter Brook n’éprouva jamais le besoin d’être un gourou et d’exercer un pouvoir sur ses collaborateurs et ses acteurs. Et que chaque rencontre artistique se doubla d’une amitié pérenne. Peter Brook n’a pas eu son Philippe Caubère (ancien acteur d’Ariane Mnouchkine) pour se moquer de ses travers, et il semble bien que lorsqu’un acteur ou une actrice quitte la troupe, ce soit sans amertume ni blessure d’un côté ou de l’autre. Il semble faire partie de ces rares personnes qui ne suscitent ni la médisance, ni la rumeur. Et si des différends adviennent, leur tournure n’est pas celle du règlement de compte. La cave d’un magasin de chaussons Peter Brook est né à Londres le 21 mars 1925 dans le quartier de Chiswick, de parents juifs lituaniens immigrés, un père ingénieur et une mère scientifique. Leur nom fut anglicisé à partir de Bryck, qui devint un temps Brouck, avant qu’un préposé à l’état civil ne tranche définitivement l’affaire. Lui et son frère grandissent dans une atmosphère familiale qu’il décrit comme idyllique même si ses parents ne s’entendent pas. «Nous étions encouragés, mon frère et moi, à croire que la vie était une corne d’abondance et notre maison une terre de profusion, où tout pouvait, à tout moment, nous être procuré. L’illusion, non sans danger, contribua a créer en nous et pour toujours un sentiment de sécurité intérieure.» Jeune adulte, cette sécurité intérieure se double de la croyance, certes un peu «périlleuse», qu’une «main du destin» le sauvera de tous les mauvais pas et qu’il ne doit donc avoir peur de rien. Ses notices biographiques indiquent – sans pour autant que l’anecdote soit inscrite dans ses mémoires – qu’il effectua sa première mise en scène d’Hamlet dans son petit théâtre de marionnettes quand il avait cinq ans. Pour autant, la première passion du jeune Peter ne fut pas le théâtre, mais le cinéma ou plus spécifiquement un projecteur à la séduction irrésistible, rouge et brillant comme une trottinette, qu’il contemplait dans la vitrine d’un magasin de jouets. Finalement, un après-midi, il assiste dans une librairie à une représentation dans un théâtre miniature pas plus grand qu’une maquette. Cette première expérience théâtrale demeure, affirme-t-il plus de quatre-vingts ans plus tard dans son autobiographie, «non seulement la plus vivante, mais la plus réelle», réelle signifiant sans doute que le mirage fonctionne à plein. Quand il pénètre, jeune adolescent, dans un vrai théâtre, c’est moins ce qui se passe sur scène qui le captive que les portes, les coulisses et l’étrangeté des acteurs s’évanouissant dans un hors-champ inatteignable. Un appareil de projection, des disparitions inexplicables : c’est bien la machination et le fonctionnement de l’illusion qui attirent le futur metteur en scène dès son plus jeune âge. Peter Brook ne fut pas un bon élève, et à seize ans, avant de réintégrer un parcours classique, il effectue un stage dans un labo dans l’espoir de devenir cinéaste. A peu près au même moment, il réquisitionne la cave d’un magasin de chaussons de danse, pour organiser sa première mise en scène. Le spectacle – une pièce élisabéthaine sanglante – en resta au stade des répétitions, mais le jeune Brook déclara un peu partout, jusqu’à y croire lui-même, que les représentations avaient été un triomphe. Après un passage par Oxford, il monte, en pleine guerre, la Machine infernale, pièce qu’il entraîne en tournée. Le jeune homme échafaudait encore d’autres projets théâtraux quand des bombes réduisirent à néant la maison de ses parents. Peter Brook débarrasse la scène de son rideau rouge, et monte, en 1962, avec la Royal Shakespeare Company, un «Roi Lear» affranchi de tout décor. Une écriture scénique est née, à laquelle il ne cessera de s’atteler. Après-guerre, expliquait Peter Brook, le terrain était vierge, il y avait peu de metteurs en scène, du moins en Angleterre. Dès lors, rien ne lui résiste et ce qui l’étonne, c’est plutôt lorsqu’il rencontre des obstacles. Le roi Jean, Peines d’amour perdues, Roméo et Juliette : Shakespeare l’aimante et, de Stratford à Londres, les salles les plus prestigieuses le recherchent. A 23 ans seulement, il est chargé de monter l’opéra Boris Godounov à Covent Garden. La salle est pleine à craquer, mais la scène aussi, et l’armée de figurants peine à se déplacer. Chaque geste pèse des tonnes. Est-ce après ce qu’il estime être un désastre qu’il théorise que le théâtre n’a besoin de rien, que d’«un espace, un espace vide» ? A cette époque, et les années qui suivirent, Brook enchaîne les spectacles dont les répétitions ne durent que trois semaines, il est le plus jeune metteur en scène au monde, et dit-il, il devient «un phénomène de foire», se produisant de Londres à New York. Il a brûlé les étapes, n’a jamais été assistant, n’a pas de maître, son statut est sans précédent, mais plutôt que de lui monter à la tête, il lui permet, écrit-il rétrospectivement, de mépriser les fruits du succès et «les récompenses sans intérêt véritable». Sans intérêt véritable : c’est aussi ce qu’il éprouve lorsqu’il se rend dans les salles de spectacles d’Angleterre au début des années 1950. Anti-intellectualisme, théâtre moribond, ennui fracassant : les grands acteurs ironisent, refusent de réfléchir à leur art. On n’utilise pas l’expression de théâtre de boulevard car c’est l’ensemble du théâtre londonien qui est alors boulevardier, empesé dans du velours rouge et emprisonné dans les conventions. Peter Brook ne renonce pas, mais il a l’intuition qu’un autre théâtre que celui qui assomme les foules et vide leur porte-monnaie est possible. Comment s’y soustraire et que faut-il soustraire ? ll lui faudra encore quelques années, pour débarrasser la scène de son rideau rouge, et monter, en 1962, avec la Royal Shakespeare Company, un Roi Lear affranchi de tout décor. Une écriture scénique est née, à laquelle il ne cessera de s’atteler. Ce n’est pas un style, c’est une raison d’être et un problème : comment essorer les pièces de tout superflu pour en montrer la quintessence ? Cette absence d’artifice s’accompagnera ensuite parfois d’une élimination progressive de personnages. Carmen, Hamlet, la Flûte enchantée : autant d’œuvres dont Brook tentera d’extraire la note absolue, les quelques éléments premiers. Le miracle derrière la palissade Déjà, lorsqu’il accepte de codiriger la Royal Shakespeare Company, c’est à condition d’y créer un groupe de recherche sur l’histoire des conventions théâtrales et du métier d’acteur. Peter Brook réalise que tout ce qui sépare les acteurs du public dans les théâtres à l’italienne – l’épais rideau, les places les plus chères près de la scène – n’avait pas trait dans le théâtre élisabéthain où, à l’inverse, le public le plus populaire était debout au plus près du plateau. En 1970, ce groupe de recherche est accueilli dans un Paris alors en effervescence, et devient le Centre international de recherche théâtrale, chargé d’explorer non seulement toutes les formes théâtrales mais aussi les langues et les sons, en confrontant le japonais, le bambara, l’anglais, le portugais, le persan et même le français. Les comédiens sont de toutes nationalités. Le projet est d’éprouver la langue dans sa matérialité, de faire glisser les sons, de saisir la façon dont ils imprègnent le sens, et modulent aussi bien la gestuelle que la pensée. Sont aussi étudiées des langues anciennes ou disparues telles l’avestique, le zoroastrien, le grec ancien… Le poète Ted Hughes va jusqu’à inventer une nouvelle langue nommée «orghast», dont la signification des mots se transmet par la forme et la sonorité. Cette nouvelle langue est utilisée pour des créations jouées dans des endroits inattendus – un supermarché – ou expérimentaux – le festival des arts de Chiraz en Iran – mais aussi sur des places de villages en France, en Afrique ou en Amérique Latine. A la même époque, une rencontre capitale a lieu, avec Jean-Claude Carrière, alors scénariste attitré de Luis Buñuel (entre autres). L’écrivain demande à se glisser dans la troupe en tant qu’observateur et Peter Brook l’y autorise à condition qu’il soit un participant à part entière. Leur collaboration durera jusqu’à la mort de l’écrivain, en février 2021. Dans son dernier livre, Du bout des lèvres, Peter Brook évoque leur amitié immédiate faite d’une compréhension «instantanée» et d’une même hantise du langage «fleuri» au détriment de la clarté, surtout lorsqu’il s’agit de traduire Shakespeare. C’est également au début des années 1970 que Peter Brook ressent le besoin d’avoir un lieu à lui et se lance, avec son administratrice Micheline Rozan, à la recherche d’un théâtre. Au fil de promenades, ils tombent d’abord en arrêt sur un bâtiment du XVIIIe siècle abandonné et dissimulé au cœur de Paris où une supplique est restée gravée sur la porte d’entrée : «On demande poliment aux spectateurs de laisser leur épée à l’entrée.» Mais c’est finalement, à la Chapelle, dans le nord de la capitale, derrière une palissade, que le miracle a lieu : voici une friche pleine de décombres en déshérence depuis plus de vingt ans. Les murs sont noircis, le sol est bourré d’ordures en tout genre et Peter Brook éprouve le sentiment d’être dans le lieu idéal. «Trois années de voyages et d’expériences nous avaient appris – à la dure – ce qu’est un bon espace, et ce qu’est un mauvais espace… Nous remarquâmes sur le mur un bout de carton qui bouchait vaguement un trou. Nous le retirâmes, nous nous frayâmes un chemin à travers un tunnel poussiéreux, pour soudain nous redresser et découvrir, délabrées, carbonisées, ruinées par la pluie, grêlées, et pourtant nobles, humaines, lumineuses, à couper le souffle : les Bouffes du Nord. Nous prîmes deux décisions : l’une, de laisser le théâtre exactement comme il était, de ne rien effacer des marques qu’une centaine d’années de vie lui avaient laissées ; l’autre, de ressusciter l’endroit aussi vite que possible. On nous prévint que c’était impossible, un fonctionnaire du ministère nous dit que cela prendrait deux ans pour obtenir l’argent et les permis. Micheline refusa leur logique, accepta le défi.» Finalement la salle qui devait devenir le port d’attache de Peter Brook pendant presque cinquante ans rouvrit le 15 octobre 1974. François Marthouret incarnait Timon d’Athènes. Une pièce méconnue de Shakespeare. Et quarante-huit ans plus tard, en avril dernier, c’est sur cette même scène à la magie intacte, qu’il enchantait le public, par quelques représentations de Tempest project, co-mis en scène par Marie-Hélène Estienne. Un «projet» évidemment, le mot tourné vers l’avenir lui sied. Et encore une fois Shakespeare. (1) Une œuvre où il démontrait que si le théâtre assassinait par l’ennui si souvent son public, c’est qu’il usait de formes mortes, n’ayant plus aucun sens, revenant comme des zombies. (2) Editions Odile Jacob, 2018. Légende photo : Peter Brook (à gauche) et Jean-Claude Carrière, aux Bouffes du Nord, discutant de l'adaptation du «Mahabharata» au début des années 1980. (Julio Donoso/Sygma. Getty Images)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 3, 2022 5:30 AM

|

Cet été, le maître du vaudeville investit les places des villages du Nord Vaucluse Saisie par les premières contractions, Léonie défoule ses douleurs et sa mauvaise humeur sur Toudoux, son époux. Auprès de la future mère se succèdent Madame puis Monsieur de Champrinet. Sous le regard de Clémence, soubrette imperturbable, les parents de Léonie réitèrent leur dédain à l’égard d’un gendre roturier. Arrive enfin Madame Virtuel, sage femme autoritaire, limite militaire… . Après Les Vilains, farce de Ruzzante, montée l’an dernier, Le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse choisit le roi du vaudeville pour sa tournée estivale. Co-directeur du CDDV avec Frédéric Richaud (Mr de Champrinet), Gilbert Barba met en scène son premier Feydeau dans le respect de la lettre, la mécanique mais aussi de l'époque : salon bourgeois, costumes fin XIXème, ici d’une rare élégance. Concentré sur un acte, Léonie est en avance fustige le mépris de classe et l’obsession des bonnes réputations. L’injustice, la bêtise soutendent les caprices des unes et les bassesses des autres. Mais toujours pour le meilleur et pour le rire. La sarabande est emmenée par la troupe du CDDV, dont Sarah Nedjoum vitupérante Léonie, Elsa Kmiec immarcescible Clémence et Benjamin Kerautret qui dote Toudoux du burlesque indispensable. Sans oublier Gilbert Barba mémorable Madame Virtuel. Interview de Gilbert Barba et Frédéric Richaud à l’issue de la première sur la place de Saint Roman de Malegarde. Léonie est en avance ou le mal joli : Ven. 17 juin – 21h place de l’église Notre Dame de Val Romigier Mornas Ven. 24 juin – 21h devant l’Espace Peyrolles – Colonzelle Ven. 1er juillet – 21h place sous le Barry – Buisson Sam. 02 juillet – 21h boulodrome – Montségur-sur-Lauzon Lun. 04 juillet – 21h place Humbert II – Visan Mar. 05 juillet – 21h place du village – Richerenches Mer. 06 juillet – 21h ancienne cours de l’école Jules Ferry – Lapalud Jeu. 07 juillet – 21h Ferme Saint-Agricol – Savoillans Ven. 08 juillet – 21h théâtre de verdure – Mollans-sur-Ouvèze Sam. 09 juillet – 21h salle des fêtes – Réauville Vendredi 22 juillet 21H30, Place Colonguin Grillon (dans le cadre des Nuits Théâtrales de l’Enclave).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 2, 2022 6:45 PM

|

Une sélection de spectacles à voir dans le Off d'Avignon

Comme c'est une sélection, elle est nécessairement incomplète; elle comporte des oublis qui ne sont rien d'autre que des oublis, et elle comporte une part évidente de subjectivité.... *** : veut simplement dire que j'ai vu le spectacle et que je le recommande particulièrement. Mais les autres spectacles mentionnés ici, que je n'ai pas encore pu voir, méritent sans aucun doute d'être vus (A.N.) Classés par horaire des représentations 9h 9H40 La Manufacture : ALABAMA SONG d’après Gilles Leroy, mise en scène Guillaume Barbot*** https://www.youtube.com/watch?v=NedCP38QO8A&ab_channel=LeTangram http://www.critiquetheatreclau.com/2022/01/alabama-song-texte-gilles-leroy-adaptation-et-mise-en-scene-guillaume-barbot.html 10 h 10h Théâtre du Train Bleu : SEUIL, de Marilyn Mattei mise en scène Pierre Cuq *** https://sceneweb.fr/pierre-cuq-seuil-de-marilyn-mattei/ https://www.loeildolivier.fr/2022/04/etre-un-homme-entrer-dans-le-clan/ 10h20 Petit Louvre : UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE de M. Duras, par Anne Consigny https://www.journal-laterrasse.fr/un-barrage-contre-le-pacifique-de-marguerite-duras-mise-en-scene-anne-consigny/ https://theatre-petit-louvre.fr/avignon/un-barrage-contre-le-pacifique/ 10h25 La Manufacture : TOGETHER, de Dennis Kelly mise en scène Arnaud Anckaert (jours pairs) http://www.zef-bureau.fr/together-creation/ https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/together-s30669/ 10h25 La Manufacture : SI JE TE MENS, TU M’AIMES ? De Robert Alan Evans, mise en scène Arnaud Anckaert (jours impairs) https://www.legrandt.fr/programme/spectacle/si-je-te-mens-tu-maimes https://www.journal-laterrasse.fr/si-je-te-mens-tu-maimes-et-together-deux-pieces-britanniques-mises-en-scene-par-arnaud-anckaert/ 10h30 au 11 : L’ART DE PERDRE Alice Zeniter Mise en scène Sabrina Kouroughli https://www.journal-laterrasse.fr/sabrina-kouroughli-porte-a-la-scene-lart-de-perdre-dalice-zeniter/ https://vimeo.com/503385448 11h 11h la Reine Blanche : L’AUTRE FILLE d’après Annie Ernaux avec Marianne Basler https://www.journal-laterrasse.fr/lautre-fille-dannie-ernaux-mise-en-scene-de-marianne-basler-et-jean-philippe-puymartin/ https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/l-autre-fille 11h La Scala Provence : JE NE SUIS PLUS INQUIET de et par Scali Delpeyrat *** https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2021-2022/theatre/je-ne-suis-plus-inquiet-1 https://www.journal-laterrasse.fr/scali-delpeyrat-interroge-les-fondements-dune-vocation-dune-personnalite-avec-je-ne-suis-plus-inquiet/ 11h Th. Des Halles : CHASSER LES FANTÔMES Hakim Bah M.e.s. Antoine Oppenheim (lun-jeu-sam) https://www.foudart-blog.com/post/chasser-les-fantomes https://www.theatredeshalles.com/pieces/chasser-les-fantomes-2 11h25 La Condition des Soies : UN DÉMOCRATE Texte et mise en scène Julie Timmermann *** https://www.journal-laterrasse.fr/un-democrate-de-julie-timmerman-2 https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/democrate-de-julie-timmerman/ 11h30 Th des Halles (spectacle au Conservatoire 1 rue Gal Leclerc) : L’OCCUPATION d’Annie Ernaux M.e.s. Pierre Pradinas avec Romane Bohringer https://sortiralons.fr/loccupation-2/ https://www.theatredeshalles.com/pieces/loccupation-2/

11h55 La Manufacture : TIME TO TELL par Martin Palisse et David Gauchard*** https://www.telerama.fr/sortir/time-to-tell-la-creativite-du-jonglage-face-a-la-maladie-6859559.php https://www.journal-laterrasse.fr/time-to-tell-de-david-gauchard-et-martin-palisse/ 12 h 12h15 Théâtre du Train Bleu : ODYSSEES 2020, mise en scène Noémie Rosenblatt, textes de Baptiste Amann, Yann Verburgh et Mariette Navarro https://bureaudesfilles.com/noemie-rosenblat-cie-du-rouhault/spectacles/odyssees-2020/ 13 h 13h30 « le 11 » : LA FÊTE DES ROSES de H. von Kleist, m.e.s. Sylvain Maurice avec Norah Krief https://www.journal-laterrasse.fr/la-fete-des-roses-dapres-dapres-heinrich-von-kleist-mise-en-scene-sylvain-maurice/ 14 h 14h30 Train Bleu : INSULINE ET MAGNOLIA de et par Stanislas Roquette *** https://hottellotheatre.wordpress.com/2022/06/09/insuline-et-magnolia-texte-et-interpretation-stanislas-roquette/ https://www.journal-laterrasse.fr/insuline-et-magnolia-seul-en-scene-plein-delan-dhumour-et-de-tendresse-de-stanislas-roquette/ 14h Th des Halles : ANGELA DAVIS – De Faustine Noguès mise en scène Paul Desveaux avec Astrid Bahiya *** https://sceneweb.fr/astrid-bayiha-dans-angela-davis-une-histoire-des-etats-unis-de-faustine-nogues/ 14h Théâtre de L’Oulle : BANANAS (AND KINGS) Texte et mise en scène Julie Timmermann *** https://www.francetvinfo.fr/culture/spectacles/theatre/bananas-and-kings-du-regime-de-bananes-a-la-republique-bananiere-la-nouvelle-piece-de-julie-timmerman_4103615.html 14h05 « 11 » : PORTRAIT DE RAOUL de Ph. Minyana m.e.s Marcial di Fonzo Bo, avec Raoul Fernandez *** http://rebelle.blogspirit.com/archive/2019/05/23/le-portrait-de-raoul-3138297.html 14h25 La Factory : CA NE MARCHERA JAMAIS, mise en scène Nicolas Ramond https://www.journal-laterrasse.fr/ca-marchera-jamais-nicolas-ramond-se-tourne-vers-ceux-qui-se-plantent/ https://lestroiscoups.fr/ca-marchera-jamais-de-nicolas-ramond-theatre-de-lelysee-a-lyon/ 14h25 la Reine Blanche : CEREBRUM, LE FAISEUR DE RÉALITÉS, Texte, mise en scène et jeu Yvain Juillard *** https://www.journal-laterrasse.fr/cerebrum-le-faiseur-de-realites-conference-spectacle-dyvain-juillard/ 15 h 15h Au coin de la lune : NOTRE PETIT CABARET de et par Béatrice Agenin et Emilie Rochereau https://hottellotheatre.wordpress.com/2022/06/21/notre-petit-cabaret-spectacle-musical-par-beatrice-agenin-et-emilie-bouchereau/ 15h35 La Manufacture : AUTOPORTRAIT A MA GRAND-MÈRE de et par Patricia Allio https://sceneweb.fr/autoportrait-a-ma-grand-mere-de-patricia-allio/ 16 h 16h00 Th des Halles : FIN DE PARTIE . Samuel Beckett / J. Osinski avec Frédéric Leidgens et Denis Lavant https://www.journal-laterrasse.fr/jacques-osinki-veut-dire-la-longue-marche-du-temps-avec-fin-de-partie-de-beckett/ 16h Présence Pasteur : PLOUTOS ou L’ARGENT DIEU, d’après Aristophane Adaptation Olivier Cruveiller, mise en scène Philippe Lanton https://www.journal-laterrasse.fr/philippe-lanton-met-en-scene-ploutos-largent-dieu-adapte-dapres-aristophane-par-olivier-cruveiller-un-spectacle-pour-faire-penser/ 16h25 au « 11 » : ULYSSE DE TAOURIRT spectacle musical de et avec Abdel Sefsaf https://hottellotheatre.wordpress.com/2021/01/29/ulysse-de-taourirt-ecriture-et-mise-en-scene-de-abdelwaheb-sefsaf-collaboration-a-la-mise-en-scene-et-a-la-dramaturgie-de-marion-guerrero-musique-aligator/ https://sceneweb.fr/ulysse-de-taourirt-dabdelwaheb-sefsaf/ 17 h 17h05 le 11 : JANIS (d’après Janis Joplin), mise en scène Nora Granovsky https://www.journal-laterrasse.fr/janis-de-nora-granovsky-un-portrait-de-janis-joplin-au-dela-des-stereotypes-accoles-a-son-personnage/ https://www.youtube.com/watch?v=8OsardOcSZA&ab_channel=Th%C3%A9%C3%A2treMoli%C3%A8reS%C3%A8tesc%C3https://www.journal-laterrasse.fr/janis-de-nora-granovsky-un-portrait-de-janis-joplin-au-dela-des-stereotypes-accoles-a-son-personnage/%A8nenationale https://bvzk.fr/janis/ 19 h 19h30 La Manufacture : HERMANN de Gilles Granouillet, m. e .s. François Rancillac *** https://toutelaculture.com/spectacles/theatre/hermann-de-gilles-granouillet-mise-en-beaute-par-francois-rancillac/ 19h35 La Manufacture : LES POSSEDES D’ILLFURTH de Lionel Lingelser et Yann Verburgh, par Lionel Lingelser*** https://www.artcena.fr/actualites-de-la-creation/magazine/critiques/les-possedes-dillfurth-de-yann-verburgh-en-collaboration-avec-lionel-lingelser# 20 h 20h30 le « 11 » : LA DIVERSITÉ EST-ELLE UNE VARIABLE D’AJUSTEMENT ? De et par Amine Adjina, Métie Navajo et Gustave Akakpo https://www.lacompagniedudouble.fr/creation/la-diversite-est-elle-une-variable-dajustement-pour-un-nouveau-langage-theatral-non-genre-multiple-et-unitaire/ https://www.webtheatre.fr/La-diversite-est-elle-de-Amine-Adjina-Gustave-Akakpo-et-Metie-Navajo 20h40 le "11" ET ME VOICI SOUDAIN ROI D'UN PAYS QUELCONQUE d'après Fernando Pessoa, mise en scène Guillaume Clayssen, avec Aurélia Arto *** https://www.journal-laterrasse.fr/guillaume-clayssen-met-en-scene-et-me-voici-soudain-roi-dun-pays-quelconque-dapres-fernando-pessoa 21 h 21h Du 19 au 30 juillet Chêne Noir : FRAGMENTS, textes d’Hannah Arendt, par Bérangère Warluzel, mise en scène Charles Berling https://www.journal-laterrasse.fr/fragments-de-hannah-arendt-un-excellent-spectacle-mis-en-scene-par-charles-berling/ 21h20 La Manufacture : J’AURAIS AIME SAVOIR CE QUE CA FAIT D’ÊTRE LIBRE, de et par Chloé Lacan https://sco.lt/6jtAgK https://www.youtube.com/watch?v=S0L1mMbho48&ab_channel=Chlo%C3%A9Lacan EXPOSITIONS A voir : Exposition Jean Vilar à la Maison Jean-Vilar Exposition « Photographier le théâtre » Maison Jean-Vilar https://maisonjeanvilar.org/festival-avignon-2022/ Collection Lambert en Avignon : Bienvenue dans le désert du réel https://collectionlambert.com/expositions/en-cours/ Note : *** Vu et particulièrement recommandé. Une sélection proposée par Alain Neddam (30.06.2022)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 30, 2022 6:38 PM

|

Par Annabelle Martella dans Libération - 1er juillet 2022 Critiquée pour sa surproduction et des conditions de travail parfois violentes, la manifestation alternative, qui se déroule du 7 au 30 juillet, est tiraillée jusqu’à son sommet entre deux visions du théâtre en apparence irréconciliables. Si le «off» d’Avignon, foire théâtrale tentaculaire donnée en parallèle du festival «in», était un animal, ce serait un blob. Une créature vorace de film d’horreur, à la forme indéterminée, qui grossit à vitesse exponentielle et qu’aucune forme de pandémie et de quarantaine ne suffit à calmer. Dans les années 70, seule une quarantaine de spectacles se produisaient dans ce off, créé sous l’impulsion de l’artiste avignonnais André Benedetto en rébellion contre «l’institution» que représentait alors le festival de Jean Vilar. Cette année, entre le 7 et le 30 juillet, pas moins de 1 570 spectacles se joueront quasi tous les jours dans la petite cité papale en parallèle à la programmation officielle. Sur ce nombre, 1 183 sont présentés pour la première fois au off. Et autant craignent d’être mort-nés, invisibles dans cet immense marché dérégulé que certains artistes surnomment – c’est tout dire – un «cimetière de compagnies», mais dans lequel ces dernières continuent d’investir massivement dans l’espoir de repartir avec des dates de tournée et de se rembourser. Le festival officiel se fonde sur une logique de programmation – triant sur le volet ses artistes, grosses locomotives internationales qui bénéficient de conditions de travail idoines et d’un relais presse conséquent. Le off, lui, non subventionné et historiquement sans direction, transforme chaque mois de juillet une multitude de locaux de la ville en petits théâtres de fortune louant, pour la plupart, des créneaux horaires au millier de compagnies qui y affluent. Aujourd’hui, rapporte Harold David, coprésident de l’association qui coiffe l’événement – Avignon festival et compagnies (AF & C) –, cet événement populaire attire «trois fois plus de spectateurs que le in, délivre sept fois plus de billets et rapporte plus de 50 millions d’euros au territoire». Il est aussi devenu le concentré infernal des problèmes de tout un secteur. Comme le dénonçait cette année un rapport de la Cour des comptes, les spectacles pullulent, stimulés par des aides publiques centrées sur le renouvellement de la création, sans que leur diffusion ne suive toujours. Plus grand marché du monde Les tables rondes organisées pendant les multiples confinements ont eu beau appeler à «renverser un système à bout de souffle», aucune ne sera parvenue à freiner l’appétit du monstre : l’offre pléthorique de pièces, one man shows et numéros de cirque en tous genres atteint les mêmes sommets qu’en 2019. Les locations de salles (puisque les artistes, dans le off, paient pour jouer) continuent à se négocier autour de 100 euros le siège. Les prix des logements, eux, auraient considérablement augmenté pour cette nouvelle édition, à entendre Emilie Audren, directrice de la Manufacture, salle très repérée pour sa programmation : «Les programmateurs qui s’y prennent au dernier moment sont obligés de se loger à vingt kilomètres d’Avignon ou de payer des chambres d’hôtel à 300 euros la nuit.» Résumé du tableau : «Des théâtres au confort et à la qualité de service variables, prisonniers d’un modèle économique reposant sur la location de créneaux horaires aux compagnies, une population locale laissée de côté, des logements loués à prix d’or, des compagnies sortant de l’aventure exsangues», énuméraient, en mars 2021, Irène Jacob, Agnès Jaoui ou Jean-Michel Ribes dans une tribune publiée dans le Monde appelant à «réinventer» la manifestation. Un an et demi plus tard, rien n’a changé dans le plus grand marché théâtral du monde. Toute tentative de régulation de cette foire populaire reste donc au point mort. La faute, entre autres, à une guerre aux allures fratricides à la présidence d’Avignon festival et compagnies. Cette association, sans pouvoir coercitif, rassemble depuis 2006 tous les acteurs du off, pour coordonner l’événement. Ainsi représente-t-elle plus de 130 théâtres, aux modèles économiques et intérêts parfois antagonistes. Coexistent ici des lieux à la programmation exigeante mais au prix de location onéreux, des grosses franchises parisiennes (théâtre des Béliers, le Palace, ouvert, lui, toute l’année etc.), des cinémas qui enchaînent comédies et one man shows à un rythme industriel, des lieux endettés tenus par des compagnies, des garages sans gradins ni ouvreur etc. Quelques-uns ouvrent à l’année et perçoivent pour certains des subventions. Mais la majorité fait son chiffre sur les trois semaines du festival et ne se sentait visiblement pas toujours représentée par l’ex-président d’AF & C, Sébastien Benedetto, fils du fondateur du off et directeur du théâtre des Carmes, lieu permanent qui reçoit des aides de l’Etat. Comme son prédécesseur, Pierre Beffeyte, en poste durant le début de la crise sanitaire, Benedetto entendait en effet «assainir» la foire en limitant le nombre de créneaux horaires, en encourageant aussi ces «coréalisations» qui permettent de répartir les risques financiers entre artistes et théâtres. Certains adhérents, cependant, l’accusaient de ne prêcher que pour sa paroisse : «Les anciens présidents prenaient leurs décisions sans nous concerter suffisamment et répondaient à toutes les injonctions du ministère, comme si on était sous tutelle, alors que le off ne reçoit presque aucune aide publique, dénonce la Fédération des théâtres indépendants d’Avignon (Ftia), à la tête de la rébellion. Benedetto voulait faire du off un lieu de sélection pour aller vers une plus grande qualité artistique, selon leurs critères, et stigmatisait les théâtres qu’il jugeait uniquement commerciaux.» Ancestral déchirement Cette guerre, qui semble rejouer de manière manichéenne l’ancestral déchirement entre théâtre public et privé, s’est enflammée pendant le Covid. Lors de l’annulation du off en 2020, les théâtres que le ministère de la Culture jugeait «peu vertueux», par exemple ceux qui tardaient à rembourser aux compagnies les acomptes qu’elles avaient versés, se sont vus exclus des aides d’Etat. A raison selon Benedetto : «C’était pour protéger les compagnies.» A tort selon ses détracteurs, qui expliquent que certains établissements ne disposaient pas d’une trésorerie suffisante. Quand Sébastien Benedetto est réélu en décembre, la tension monte encore d’un cran : certains adhérents (directeurs de salle ou compagnies) ne purent pas voter, Benedetto les ayant suspendus de l’asso en raison «d’insultes». L’affaire atterrit devant les tribunaux qui, en février 2022, donnent raison aux plaignants, annulant l’élection de Benedetto en raison «d’irrégularité ayant eu une incidence sur l’orientation des votes». Les nouvelles élections d’avril firent monter ces voix dissidentes. Et la direction revint à un binôme : un représentant des théâtres avignonnais, Harold David (directeur de plusieurs salles et président de la Ftia), un des artisans de la rébellion contre l’ancienne présidence, et un représentant des compagnies, Laurent Domingos, metteur en scène et président des Etats généraux du festival off d’Avignon (Egoff) créés en 2020, un événement qui visait à instaurer des logiques plus vertueuses. Cette nouvelle présidence a des idées pour améliorer l’animal sans brider sa liberté. Par exemple, accoler des labels aux théâtres repérés pour leurs «bonnes pratiques» (équipements corrects pour l’accueil des compagnies, conditions de travail, etc.). Mais aussi transformer Avignon en grande fabrique théâtrale pour transformer des salles habituellement ouvertes trois semaines l’an en «lieux de résidence pour les compagnies», précisent les codirecteurs : «Les théâtres recevraient ainsi des aides publiques qui leur permettraient de ne pas se reposer uniquement sur le festival et de changer de modèle économique. Pendant leurs résidences, les artistes pourraient faire un travail à destination du public, pour attirer une nouvelle population.» Très bien. Seulement, pour changer ainsi de modèle économique, il faut la bénédiction des tutelles. Sébastien Benedetto, l’ancien président destitué, peste : «Cette nouvelle présidence tire pour rester dans le monde d’avant. Les tutelles ne peuvent pas donner de l’argent à des gens qui ont un discours de théâtre privé…» Méfiance au ministère Qu’il se rassure, c’est avec méfiance qu’au ministère de la Culture, la déléguée théâtre à la direction générale de la création artistique (DGCA), Sophie Zeller, juge la capacité des nouveaux à nettoyer ces écuries d’Augias. Celle-ci a même échangé des courriers «vifs», précise-t-elle, avec l’actuel coprésident Harold David au sujet des aides publiques versées aux théâtres du off pendant la crise sanitaire. Elle déclare : «Nous allons rencontrer la nouvelle présidence, mais s’il n’y a pas un réel souhait de réguler le off, il n’y aura pas de soutien d’Etat. Les théâtres à Avignon sont tous rentables et tant qu’ils laisseront les compagnies prendre tous les risques, le ministère n’aura aucune raison de les soutenir.» Les nouveaux présidents de AF & C se défendent d’une telle philosophie et disent tenter de faire converger les intérêts, tout en rappelant que le off d’Avignon «est un immense marché et non un festival in bis». «En excluant certains théâtres, l’ancienne présidence a créé d’énormes blocages qui ont empêché des réformes de se faire. Nous, nous voulons remettre de l’horizontalité et de la concertation, explique Laurent Domingos. De même, il ne faut pas opposer compagnies et théâtres. Les lieux ont des réalités économiques différentes, doivent payer leurs murs, leurs charges sur toute l’année etc.» N’en déplaise aux tutelles et aux soutiens de la ligne Benedetto, ce discours d’apaisement semble pour l’instant bien reçu par différents adhérents, et pas uniquement par les tenants d’une vision commerciale de l’événement. La Manufacture, théâtre à la programmation qualitative communément appelée dans le jargon du milieu le «in du off», ne voit pas l’arrivée de cette nouvelle présidence d’un mauvais œil. Tout comme l’Adami (société de services aux artistes-interprètes) ou des Actrices et acteurs de France associés, association qui veille aux droits des comédiens. Reste à voir, si ce duo plus libéral parviendra à convaincre les théâtres de faire évoluer leur modèle économique, et si le ministère suivra. Le chaos dans la gouvernance va déjà priver cette année des artistes de la seule aide mise en place par le off, le fonds de soutien à la professionnalisation, dont le budget a considérablement baissé, faute, selon les dires de la nouvelle présidence, d’avoir pu déposer à temps les demandes de financement. Annabelle Martella / Libération du 1er juillet 2022 Illustration : Dessin de Fanny Michaelis

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 30, 2022 7:38 AM

|

par Eva Tapiero dans Libération - publié le 29 juin 2022 L’autrice et metteuse en scène, chercheuse en «matrimoine», s’attache à faire revivre les œuvres des premières dramaturges. C’est dans les archives de la Comédie-Française, plus précisément dans les registres de comptes de La Grange, comédien de la troupe de Molière, qu’Aurore Evain découvre un mot qui va la suivre toute sa vie : «autrice». Nous sommes en 1998, elle est alors étudiante en études théâtrales à la Sorbonne Nouvelle. A l’époque, personne n’emploie le terme. Pour la metteuse en scène, c’est le début d’une prise de conscience : celle de l’invisibilisation historique des femmes de théâtre. Celles qui jouent. Celles qui écrivent. Quinze ans plus tard, elle intègre le Mouvement HF, une association qui travaille sur les inégalités de genre dans l’art et la culture. Elle propose de lancer les Journées du matrimoine, dont la première édition sera organisée en 2015. La même année, elle monte le Favori de Mme de Villedieu. Les pièces de femmes de l’Ancien Régime n’avaient quasiment aucune place dans les programmations, et pour cause, peu savaient même qu’elles existaient. Il fallait donc compter sur des soutiens précieux et un soupçon de malice pour les monter. «Le Favori avait été joué par Molière devant le roi et il avait écrit un prologue, c’était plus facile de légitimer le choix», se souvient la dramaturge, chercheuse et comédienne. Au parc des Beaumonts, à Montreuil (Seine-Saint-Denis), où l’on se retrouve pour la photo, l’air est orageux et fait voltiger ses fins cheveux. Elle les remet maladroitement derrière ses oreilles. Prendre la pose, ce n’est pas son truc. Aurore Evain a débuté sa carrière d’autrice avec sa première pièce, Femmes d’attente, mise en scène par Stéphane Druet. Elle a, alors, 26 ans. Ce petit succès ne plaît pas à tout le monde. La violence de certaines critiquent la touchent profondément. Elle se sent mise à l’écart et renonce au monde créatif pour se consacrer à la recherche de «ses mères de théâtre». Elle s’attaque d’abord aux premières comédiennes et publie l’Apparition des actrices professionnelles en Europe. Elle continue à tirer le fil et plonge dans les travaux des premières femmes dramaturges. C’est là qu’elle découvre le terme d’autrice. Pour la préparation d’un séminaire en 2004, elle décide de remonter jusqu’à l’origine du mot et de son usage. Après un mois de travail de fourmi à la bibliothèque, elle met en lumière la première occurrence du terme au IVe siècle chez le grammairien Servius. Sa prise de parole est saluée. «Nom de dieu, on a un mot, on a une histoire, on nous a caché ça», lui lance Carole Thibaut, aujourd’hui directrice du Centre dramatique national de Montluçon. Si Aurore Evain goûte la provocation, ce n’est pas naturel. Enfant autonome, elle est élevée de façon libre par sa mère, coloriste textile dans le Sentier. Cette dernière n’était pas féministe. «Il y a toujours une petite fille en moi qui a l’impression de soulever un tabou et ne devrait pas le faire.» Résultat, l’artiste est tout en ambivalence. Côté pile, la rigueur et la vivacité d’esprit, côté face, l’hypersensibilité. Quand elle nous répond, les larmes lui brouillent la vision par intermittence. Elles apparaissent dès qu’elle parle des victoires de femmes, présentes ou passées, de leurs existences, de leurs traces qu’elle contribue à rendre indélébiles. «Quand je vois comment nous sommes biberonnés à Jean de La Fontaine ou aux contes de Perrault, Grimm, Andersen alors que les premières conteuses sont des femmes. Marie de France était fabuliste 400 ans avant La Fontaine…» Son rêve de liberté et d’émancipation commence dès le collège. Le pouvoir des professeurs sur leurs élèves, les notes, les horaires stricts, lui sont insupportables. Elle se sent restreinte, corsetée. Elle n’attend qu’une chose : passer le bac pour faire du théâtre. Est-ce un hasard si son premier souvenir de planches est celui d’un emprisonnement et du coût de la liberté ? Les yeux de l’enfant se souviennent des costumes flamboyants de l’Oiseau de feu de Stravinsky, la sensibilité de la petite fille aura peut-être gardé la puissance du sentiment d’iniquité. Après dix ans de recherches entre maîtrise, DEA, doctorat non finalisé et explorations personnelles, elle revient au théâtre par la porte de l’enseignement au conservatoire du Xe arrondissement de Paris. Ses choix féministes sont raillés, mais elle s’accroche et abandonne ce sentiment d’imposture qui ne la laissait pas en paix. «C’est à ces femmes avant moi que je le dois. La recherche a été une matière de création, j’étais chercheuse en matrimoine et en légitimité, j’y ai puisé de la force.» En 2014, elle copublie le fruit de son travail : le premier tome d’une anthologie du théâtre de femmes de l’Ancien Régime qui en compte désormais cinq. Cette année-là, la transmission de ce matrimoine devient aussi un enjeu personnel avec la naissance de sa fille. Comme elle s’ennuie vite, les projets doivent s’enchaîner. Dernière question subversive en date : «Et si Shakespeare était une femme ?». Quand elle tombe sur l’essai de Robin P. Williams Did a Woman Write Shakespeare ? elle avoue, en riant : «Même moi, je trouvais ça too much!» Qu’à cela ne tienne, elle n’en est pas à sa première bousculade de l’ordre établi. Besogneuse, elle se met à la traduction de l’essai pendant le confinement. Sa pièce Mary Sidney, alias Shakespeare, voit le jour en 2020. A bientôt 50 ans, Aurore Evain vit de son métier seulement depuis quelques années, après avoir enchaîné les petits boulots dont assistante de rédaction à Télérama. Dans Un lieu à soi, Virginia Woolf raconte que si le dramaturge anglais avait eu une sœur aussi douée que lui, elle aurait été empêchée de créer, puisque les conditions réservées aux femmes rendaient cette réalisation impossible. C’est contre cette histoire violente d’un échec annoncé qu’Aurore Evain se révolte, tout en admirant l’écrivaine. Sa voix s’éraille. «Un siècle plus tard, je lui réponds : “Si. La sœur de Shakespeare aurait pu exister et peut-être même que c’est Shakespeare elle-même”.» Elle a envie d’y croire. Ce que ça change ? «Le génie théâtral peut enfin se décliner au féminin. Il n’y a pas de certitude, mais c’est devenu vraisemblable qu’une femme de cette époque ait pu écrire les œuvres de Shakespeare. Et ça, c’est énorme !» Un article d’Hélène Cixous paru dans le Monde en 1977, l’a marquée. Cette dernière y raconte pourquoi elle ne va plus au théâtre : «Pour ne pas assister à mon enterrement…» C’est ce qu’Aurore Evain veut changer : «Quand on va au théâtre, je veux qu’on assiste à notre renaissance.» 1972 Naissance à Créteil. 1998 Représentation de sa première pièce de théâtre : Femmes d’attente. Découverte du mot «autrice». 2013 Proposition de lancer des Journées du matrimoine. Légende photo ;Aurore Evain, à Montreuil, le 10 mai 2022. (Camille McOuat/Libération)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 29, 2022 8:49 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 29 juin 2022

Julie Deliquet a imaginé la vie collective que mène l’auteur, acteur et chef de troupe, sans réussir à la rendre aussi passionnante que les pièces qu’il a écrites.

Qui n’a jamais eu envie de s’inviter chez Molière ? D’entrer dans les secrets de fabrication d’une œuvre qui, en France, fait partie d’un substrat commun ? On en sait finalement peu sur la vie de notre grand auteur national, notamment parce qu’il n’a pas laissé, à sa mort, d’écrits personnels. Acteur, auteur, chef de troupe, grand ordonnateur des plaisirs du roi, Molière, sans doute, vivait sa vie à cent à l’heure, sans avoir le temps de la consigner. Julie Deliquet tente le pari d’entrer dans cette intimité, pour la dernière création de la saison Molière programmée par la Comédie-Française depuis janvier. Avec Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres, elle saisit l’auteur et sa troupe à un moment-clé de leur histoire. On est au printemps 1663, Molière vient de triompher avec L’Ecole des femmes. Ce succès déchaîne une cabale, à laquelle l’auteur réplique avec La Critique de l’Ecole des femmes, qui lui permet de délivrer une profession de foi pour la comédie, et avec L’Impromptu de Versailles, dans lequel il se montre lui-même dirigeant une répétition. Il y a une belle matière dans ce spectacle, qui tricote ses motifs avec une vraie rigueur et une indéniable intelligence dramaturgique La metteuse en scène les a imaginés, tous, dans la vie collective qu’ils mèneraient dans un appartement sur deux étages au décor bohème et chaleureux. Autour du chef de troupe, il y a là Madeleine Béjart et sa fille, Armande, qui vient d’épouser Molière, Mlle du Parc et Mlle de Brie, actrices, ainsi que les comédiens Brécourt, du Croisy et La Grange qui, plus tard, deviendront les premiers sociétaires de la Comédie-Française. Il y a une belle matière dans ce spectacle, qui tricote ses motifs avec une vraie rigueur et une indéniable intelligence dramaturgique. On y retrouve le sens de l’atmosphère qui est celui de Julie Deliquet, notamment dans les scènes de groupe à la douceur toute tchékhovienne, éclairées à la bougie, où s’estompent les frontières entre la fiction et le réel. Le spectacle est plaisant et non dénué de charme, comme toujours chez cette metteuse en scène qui elle aussi porte haut le théâtre de troupe. Malgré toutes ces belles qualités, Jean-Baptiste, Madeleine, etc. trouve rapidement sa limite : la vie de Molière, telle qu’elle est représentée ici, ne parvient pas à être aussi intéressante que ses pièces. Acteurs merveilleux de fraîcheur Et cela même alors que les acteurs réunis ici sont magnifiques, au sommet de leur talent. A commencer par Clément Bresson, qui est un Molière flamboyant, un peu extrême et totalement crédible. Le voir jouer Molière lui-même en train de jouer est un de ces vertiges pirandelliens dont on se souviendra. Autour de lui, toutes et tous sont merveilleux de fraîcheur, de vie et de transparence de jeu : Florence Viala (Madeleine), Adeline d’Hermy (Armande), Elsa Lepoivre (Mlle Du Parc), Pauline Clément (Mlle De Brie), Serge Bagdassarian (Du Croisy), Hervé Pierre (Brécourt) et Sébastien Pouderoux (La Grange). Et pourtant, on ne retrouve pas totalement ici la magie, l’alchimie particulière qui s’étaient créées entre Julie Deliquet et la troupe du Français pour Fanny et Alexandre, en 2019. La raison en est simple : dans ce spectacle sur l’auteur Molière, ce qui manque, c’est justement un auteur. Ainsi se clôt la saison Molière de la Comédie-Française : sur un bilan en demi-teinte. La volonté de redonner un coup de jeune au patron était louable, pour ne pas dire salutaire, mais la plupart des spectacles créés dans ce cadre depuis janvier n’ont pas réellement convaincu, à commencer par le Tartuffe pour le moins racoleur signé par Ivo van Hove. Pour retrouver Jean-Baptiste Poquelin en sa vie ordinaire et extraordinaire, on recommande, encore et encore, la biographie que lui a consacrée Georges Forestier (Molière, Gallimard). L’historien y décape un certain nombre de clichés recouvrant le monument national, et son statut dans une société où les comédiens étaient des réprouvés, mais où il a su se faire une place tout à côté du Roi-Soleil. « Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres », d’après Molière. Mise en scène : Julie Deliquet. Comédie-Française, salle Richelieu, à 14 heures ou 20 h 30 en alternance, jusqu’au 25 juillet. De 5 € à 42 €. www.comedie-francaise.fr Fabienne Darge Légende photo : Guillaume Marcoureau (Hervé Pierre), Armande Béjart (Adeline d’Hermy), Mlle Du Parc (Elsa Lepoivre) et Jean-Baptiste Poquelin dit Molière (Clément Bresson) dans « Jean-Baptiste, Madeleine, Armande et les autres... », de Molière, à la Comédie-Française, salle Richelieu, le 8 juin 2022. BRIGITTE ENGUERAND

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 26, 2022 1:44 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog, 21 juin 2022 Dans la demeure de Paul Claudel, les célèbres « rencontres » fêtent leur cinquantième anniversaire. Directeur artistique, impliqué de toutes ses fibres depuis de nombreuses années, Christian Schiaretti maintient, avec, entre autres, Marie-Victoire Nantet, une programmation de haute qualité. C’est en 1972 que Renée Nantet, fille de Paul Claudel, et Jacqueline Veinstein, créèrent, avec le soutien de Jean-Louis Barrault, entre autres, les « Rencontres de Brangues ». Brangues, ou la paix des poètes. Photo DR. Dans ce château à taille humaine, entre Lyon et Grenoble –pour dire vite à ceux qui ne connaîtraient pas le Dauphiné- Paul Claudel a vécu d’heureux moments. Il repose dans le jardin, un espace à la japonaise, sobre, il incite à la méditation. Christian Schiaretti, artiste de la poésie, qu’il choisisse des textes, mette en scène, dirigeant avec acuité et tendresse des interprètes de générations et d’horizons différents, s’est très tôt impliqué dans la vie, la survie des Rencontres de Brangues. Renée Nantet lui faisait toute confiance et admirait la fluidité de ses analyses et le caractère aigu de son intelligence, son goût de la transmission. Renée Nantet s’est éteinte en janvier 2021, dans sa 104ème année. Sa fille Marie-Victoire Nantet a su poursuivre ce grand travail que suppose la tenue des rencontres. Longtemps, on a rêvé que le lieu entre dans le cercle des « centres culturels ». Christian Schiaretti y pense toujours et dans le texte de présentation, il écrit notamment : « Rencontres, ce mot dit tout. Espérance aussi que l’on y perçoive comme la silhouette, l’ombre portée du grand Centre Culturel de Rencontres à venir. Centre culturel installé dans le domaine et offrant l’année durant les fruits de son activité. Lieu de transmission, de formation, de création, d’un intérêt local et national, grands poètes vivants et élèves des établissements d’à-côté, grands interprètes et public spontané, chacun à l’école de la langue, de sa discipline et de son plaisir, de ses secrets et de l’espoir certain qu’elle constitue. » Mais signalons une création de Christian Schiaretti qui propose, avec Francine Bergé, esprit rétif, immense interprète, dès le jeudi 23 juin à 18h00 à la Maison Ravier, à Morestel, un dialogue saisi sur le vif et intitulé : « Comment j’ai dirigé une actrice notoire en la suivant ». Il s’agit, précise-t-il, de la « chronique impromptue des tribulations d’une actrice et d’un metteur en metteur en scène aux prises avec la prosodie de Paul Claudel. Le spectateur entre dans la coulisse, souvent drôle, de l’élaboration théâtrale. » On peut en rire, l’élaboration orageuse ayant donné un spectacle mémorable. Tout commence avec l’un des habitués des « Rencontres », Jean-Pierre Siméon, une variation à partir de l’Electre de Sophocle. Avec Francine Bergé, Louise Chevillotte, Juliette Gharbi, Julien Gauthier, Kenza Laala, Julien Thiphaine. A voir vendredi 24. A découvrir sur le site. Une nouvelle création de la Jeanne de Péguy, la présence de poètes chinois, de Lydie Dattas, d’Antoine Gallimard et de nombreuses autres personnalités. Et il y a même du théâtre pour les très jeunes ! Et un peu de Molière, évidemment. Réservations par la billetterie → https://rencontres-brangues.fr Ou encore : Offices du tourisme de Crémieu et de Morestel. Et, sur place, au château le jour des représentations. Journées principales, vendredi 24 juin 2022, samedi 25 et dimanche 26 juin.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 26, 2022 7:41 AM

|

Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 25 juin 2022 Ambiance joyeuse et belle tchatche, vendredi 24 juin, pour la finale de la 12e édition du Trophée d’impro Culture & Diversité.

« Pour venir là, il a fallu partir de loin » : les paroles introductives entonnées, vendredi 24 juin, par le groupe de musique Oliv’et ses Noyaux, sur la scène de la Comédie-Française, résument bien la soirée si particulière qui a électrisé la maison de Molière. Pour la première fois, l’improvisation théâtrale a eu les honneurs de la salle Richelieu. « On vit un moment historique », a résumé Mélanie Lemoine, maîtresse de cérémonie de la finale nationale du Trophée d’impro Culture & Diversité. Pour sa douzième édition, ce rendez-vous s’est tenu sous les ors et les pampilles de cette institution théâtrale. « Il aura fallu beaucoup de temps et d’énergie pour faire se rencontrer ces deux mondes », a reconnu la comédienne. Sur scène, le cérémonial des matchs d’impro est respecté à la lettre : une patinoire en guise d’aire de jeu ; douze collégiens improvisateurs en herbe vêtus de maillots de hockey et accompagnés de leur coach ; un arbitre (Nour el Yakinn Louiz) en tenue noir et blanc, qui édicte les thèmes de chaque impro, siffle les fautes éventuelles et comptabilise, avec ses deux assistants, les votes du public ; des musiciens qui chauffent la salle et comblent les temps de concertation. Nanka, Slimane, Assetou, Emma, Léo, Yousstoine, Daniel, etc., enchaînent six improvisations de durées imposées, en forme mixte (les équipes peuvent jouer ensemble) ou comparée (les équipes se succèdent) et sur des sujets variés : « Pois chiches, harissa et olives noires », « Un blaireau sur la départementale », « Cachez ce vin que je ne saurais voir » à la manière de Molière, etc. La Comédie-Française n’a jamais vu ni entendu ça. Millésime d’exception La salle est joyeuse. Deux mondes et plusieurs générations s’y côtoient. D’un côté, des dizaines de collégiens issus des onze équipes régionales d’impro venues de toute la France avec leurs coachs et professeurs. Pendant la journée, ils ont participé au tournoi pour déterminer les deux équipes finalistes. Habitués des matchs, ils mettent l’ambiance. De l’autre, des invités plus âgés, novices de ce type de spectacle, certains un peu désorientés, mais se prêtant au jeu de brandir le petit carton remis en début de séance pour élire les meilleures prestations. Des officiels sont aux premières loges, parmi lesquels deux ministres de la culture – Jack Lang et Rima Abdul Malak, la toute nouvelle locataire de la Rue de Valois –, la première dame Brigitte Macron et l’entrepreneur milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, créateur de la Fondation Culture & Diversité pour favoriser l’accès à la culture des jeunes issus de milieux modestes. C’est grâce à sa rencontre, en 2010, avec Jamel Debbouze – qui doit tout à l’impro – que le Trophée est né et s’est développé sous la direction artistique d’Alain Degois, surnommé « Papy » et découvreur de l’humoriste. A édition exceptionnelle, déroulé exceptionnel. Au match des collégiens, remporté par l’équipe Ile-de-France-Normandie, a succédé un étonnant « match de gala », réunissant quelques collégiens et des comédiens professionnels, dont Serge Bagdassarian et Séphora Pondi, de la Comédie-Française, ainsi que Jamel Debbouze. Aucun n’a joué la vedette, tous ont respecté l’esprit d’équipe et se sont amusés. Il fallait voir l’improbable duo Serge Begdassarian et Jamel Debbouze improviser en chantant sur l’air de We Will Rock You, de Queen. « Cette turbulence nous fait un bien fou. Tout ça, c’est grâce à Papy Degois. Si Molière était là, il trouverait que cette journée est la plus fidèle à son art et à son geste », a défendu Eric Ruf, l’administrateur de la Comédie-Française, à l’issue de la représentation. Alors que Marc Ladreit de Lacharrière déroulait les remerciements et les chiffres du Trophée d’impro depuis sa création (133 collèges partenaires, 6 500 jeunes), Jamel Debbouze semblait encore étonné d’avoir pu fouler cette scène prestigieuse. « Grâce à cette discipline, j’ai pu m’exprimer et avoir le sentiment d’être digne », a rappelé l’humoriste, avant de lancer : « Liberté, égalité, improvisez ! » Au milieu des collégiens réunis pour la photo souvenir se sont glissés, au premier rang, Brigitte Macron et Rima Abdul Malak. L’impro bientôt intégrée à l’option théâtre dans les établissements scolaires ? Sandrine Blanchard Légende photo : La finale du Trophée d’impro Culture & Diversité en présence de Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture et de Brigitte Macron à la Comédie-Française, le 24 juin 2022. THOMAS RAFFOUX

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 21, 2022 5:32 PM

|

Par Philippe Noisette dans Les Echos - 20 juin 2022 Dès les premiers instants, la signature Pina souligne ce « Barbe-Bleue » : scènes rejouées, chaîne humaine, opposition des sexes. Créé en 1977 à Wuppertal, fief de la chorégraphe, ce spectacle à l'instar de son « Café Müller » impose alors la grammaire gestuelle de l'Allemande. Après une série d'opéras dansés comme « Orphée et Eurydice » ou le légendaire « Sacre du printemps », Pina Bausch s'affranchit d'une narration possible et offre au regard ces morceaux de vie. Si on entend bien l'oeuvre de Béla Bartòk, elle est comme disséquée, souvent interrompue - au grand dam des ayants droit du compositeur à l'époque de la création.

Pourtant la créatrice respecte la partition, véritable ossature de ce ballet vertigineux, à défaut de son livret. Dans une salle comme traversée par les vents, au plateau de feuilles mortes, un couple émerge, puis toute la compagnie, des danseurs qui n'ont pas connu Pina. On se tourne autour, se renifle presque dans une esquisse de séduction. Bien vite la violence affleure jusqu'à cette course tête la première contre les murs. Les solistes paraissent se cogner à leur propre vie, qui est aussi la nôtre.

Miroir

Bausch dresse un portrait d'ensemble hérissé de caresses et de domination, de fuites en avant et de pas de deux. Les femmes, en robe longue, sont souveraines, les hommes, en costume ou slip de velours coloré, parfois ridicules. On s'accroche aux parois, un pied dans le vide, on s'affaisse sur un oreiller moelleux pour amortir la chute. La chorégraphe ne juge pas, elle tend un miroir à son époque bouleversée par les révolutions sexuelles et féministes. « Je ne crois pas que dans mes pièces il y ait des moments où l'on puisse dire : 'Elle a voulu ceci ou cela' », nous confia un jour Pina Bausch. Pourtant voir « Barbe-Bleue » en 2022, c'est inévitablement adopter un autre point de vue. La force de cette création en surprendra plus d'un, surtout les jeunes dans le public.

Enfin, cette production est un bulletin de santé du Tanztheater Wuppertal au moment où le Français Boris Charmatz en prend la direction artistique. Les interprètes ici réunis ont une technique irréprochable. Ils deviendront, qui sait, de vraies personnalités de scène. Une danseuse, Tsai-Chin Yu, dans le rôle de Judith (en alternance avec Silvia Farias Heredia et Tsai-Wei Tien) a déjà tout d'une grande. « Barbe-Bleue » (en écoutant un enregistrement sur bande magnétique de l'opéra de Béla Bartòk « Le Château de Barbe-Bleue », son titre complet) conjugue à sa manière, magistrale, le passé au présent.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 19, 2022 2:49 PM

|

Par Armelle Héliot dans Marianne - 18 juin 2022

Il y eut plusieurs Trintignant : le très populaire, le très discret ; le comédien à la voix douce, mais aussi l'acteur capable de dureté, d'ambiguïté. Il y eut surtout, au cœur de son art et de son immense culture, un amour considérable pour le théâtre – qui le lui rendait bien.

Il n’avait jamais oublié ce soir de décembre, où, à Marseille, il avait assisté à une représentation de L’Avare de Molière dans la mise en scène de Charles Dullin. L’interprétation du directeur de l’Atelier le marque à jamais. Le jeune étudiant en droit de la fac d’Aix-en-Provence rêve alors de devenir réalisateur. De « faire du ciné », ainsi qu’il le dira toute sa vie. Jean-Louis Trintignant a été initié aux grands textes par sa mère. « Elle adorait les tragédies classiques et récitait de grands rôles, Phèdre, Agrippine. Elle aimait Racine, mais aussi Corneille. Et puis elle m’emmenait aux arènes de Nîmes, voir des spectacles. On jouait Mireille tous les ans, et cela m’enchantait ! Ce fut mon premier contact avec le théâtre. Inoubliable ! » COMPLEXÉ PAR SON ACCENT DU SUD En 1950, alors qu’il découvre la bohème de l’après-guerre à Paris, comme toute sa génération il s’inscrit au cours de Tania Balachova, noue d’indéfectibles amitiés, rencontre sa première femme, Colette Dacheville, qui deviendra Stéphane Audran. Il est timide, complexé par son accent du sud. Il travaille à l’effacer. Il restera toujours dans sa voix, cette voix sourde, envoûtante, qui a fait son charme sa vie durant, un voile subtil qui dit ses origines. À LIRE AUSSI : Paradoxal, touchant, ambigu : immense acteur, Jean-Louis Trintignant n'est plus Il décroche ses premiers rôles. « Nous n’étions pas nombreux sur le marché. On savait que dans tel ou tel théâtre, on pouvait passer des auditions. On partageait une chambre de bonne. On faisait des petits boulots, aux Halles, notamment. Et lorsque l’on voulait être réconforté et manger correctement, on était accueilli chez les parents de Claude Berri. » Premier rôle vraiment professionnel dans À chacun selon sa faim (justement !) de l’oublié Jean Mogin, dans une mise en scène de Raymond Hermantier qui le dirige également dans Marie Stuart de Schiller. Son copain Robert Hossein a écrit Responsabilité limitée que monte Jean-Pierre Grenier. Trintignant est de l’aventure et demeurera proche de la compagnie Grenier-Hussenot. UNE PRÉSENCE SINGULIÈRE Dans ces premières années cinquante-soixante, il partage la scène avec ses pairs, sous le regard des grands metteurs en scène d’alors : René Dupuy pour Le Héros et le soldat de George Bernard Shaw, Sacha Pitoëff pour Andréa ou la fiancée du matin d’Hugo Claus. On est en 1955. Cette même saison il joue Jacques ou la Soumission d’Eugène Ionesco et retrouve ses chères arènes de Nîmes pour La Tragédie des Albigeois de Maurice Clavel et Jacques Panijel, grand spectacle réglé par Raymond Hermantier. Dès ce moment, Jean-Louis Trintignant est un comédien repéré. Sa sensibilité, sa présence singulière, lui offrent de beaux rôles. Jean Meyer le dirige dans L’Ombre de Julien Green. C’est en 1956, époque de ses premiers films, dont, bien sûr Et Dieu créa la femme, et du service militaire. Une parenthèse de trois années réamorcée avec Pierre Valde pour La Cathédrale de René Aubert, Le Prince de papier de Jean Davray, par Jacques Charon. Vieux-Colombier, Fontaine, Œuvre, Huchette, Hébertot, Mathurins : Trintrin, ainsi que l’appelait sa fille Marie, avait des souvenirs dans toutes les salles de Paris. À LIRE AUSSI : Jean-Louis Trintignant, l'élégance d'aimer En 1960, puis en 1971, il joue le rôle-titre d’Hamlet. Le Prince de Danemark devient une obsession. Maurice Jacquemont ne cesse de le faire travailler. Dix années durant, il répète, ressasse, corrige, cherche. Il n’est pas content de lui. Jamais il ne le sera. Son ami pour la vie, Antoine Bourseiller, le dirige dans La Ménagerie de verre de Tennessee Williams. Un univers qu’il apprécie pour sa complexité, pour les souffrances des personnages. Il ne déteste ni la joie, ni l’humour. Mais la gravité sied à son caractère pudique, secret. DU SUCCÈS À LA PISCINE... En 1962, il est engagé par Jean Vilar pour jouer dans La Guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux. Dans la cour d’honneur du Palais des papes, avec sa jupette à l’antique, Pâris séduit ! Judith Magre, qui était Cassandre, se souvient encore en riant des succès du jeune prince troyen auprès des filles, à la piscine ! Plus léger, et bien accordé à ses humeurs, il crée la pièce de Françoise Sagan, Bonheur, impair et passe, sous la direction de Claude Régy avant de s’interrompre pour longtemps, n’était la reprise d’Hamlet en 1971. Il attend 1985 pour revenir sur les planches, convaincu par le fin Bernard Murat, qui le met face à Nicole Garcia dans Deux sur la balançoire de William Gibson et joue aussi l’étrange Chasse au cafard de Janusz Glowacki avec Andréas Voutsinas.

Plus tard, il participera par deux fois à Art de Yasmina Reza et apportera son étonnante personnalité aux pièces de Samuel Benchetrit. Comédie sur un quai de gare, avec Marie, en 2002, puis après la mort tragique de sa fille, la cocasse Moins deux, avec son ami Roger Dumas. Un discours de Pinter à Limoux, et Jules Renard avec Jean-Michel Ribes sont d’autres jalons sublimes.

DES CASSETTES AUDIO ÉCHANGÉES AVEC MARIE Il consacre l’essentiel aux poètes et à la musique. D’extraordinaires moments partagés avec Marie, pour Alcools et Poèmes à Lou d’Apollinaire. Dans les années heureuses, le père et la fille correspondaient en échangeant les cassettes qu’ils enregistraient. C’est par la poésie qu’il trouve le courage de reprendre le cours de sa vie, lui qui disait : « Le pire est advenu, je ne crains plus rien. » Jacques Prévert, Boris Vian, Robert Desnos sont ses frères. Accompagné de musiciens et compositeurs, Daniel Mille, accordéoniste, Grégoire Korniluk, violoncelliste, parfois épaulé d’autres violonistes et violoncellistes, il renouvelle sans cesse sa manière de dire, d’éclairer les textes. Une précision magistrale et simple. Le 11 décembre 2018, le public de la Porte Saint-Martin chante pour lui : c’est son anniversaire. L’été dernier, à Châteauvallon, une dernière fois, il avait donné le récital Mille/Piazzolla. Un adieu de poète : ayant hérité du diabète maternel, il avait peu à peu perdu la vue. Mais, avec le soutien sans faille de Mariane, son épouse, il continuait d’apprendre par cœur, par le cœur, de nouveaux textes… Armelle Héliot pour Marianne

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

June 18, 2022 6:04 PM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 18 juin 2022 Crédit photo : Stéphanie Jasmin.

Sur la scène, une femme fait entendre au public la voix de sa conscience – la part intime d’elle-même irréductible aux décennies qui passent, comme aux allées et venues existentielles. La figure féminine, interprétée avec intensité par l’élégante Julie Le Breton, est plutôt jeune; or, à l’orée de la représentation, la voix semble chevrotante, marquée par l’âge : « J’ai cent ans », dit-elle. Elle rétrogradera à ses soixante-dix ans, puis cinquante ans, dix ans, quatre-vingts ans, etc… L’autrice Stéphanie Jasmin - et la narratrice à travers elle - croirait entendre la voix de sa grand-mère, celle « d’une femme désirante, celle qui est restée intacte à l’intérieur d’elle-même, hors du temps qui passe », parole qui met au jour le désir profond inaccompli de pouvoir écrire elle-même. La parole déferlante, empressée et bousculée - belle prose poétique - incarne le mouvement des marées, le passage de l’ombre à la lumière, du jour à la nuit, le souffle de la vie, selon l’ordonnance de dix mouvements déclamatoires, des diktats intériorisés par l’obéissance et la soumission féminines à l’ordre masculin du monde, lieu d’où elle trouve pourtant sa liberté. L’invitation du spectateur à entendre Les Dix Commandements de Dorothy Dix, chroniqueuse américaine livrant ses conseils de bonheur - vie conjugale, professionnelle et éducation des enfants - dans le New York Journal, lu avidement par l’autrice, dramaturge et scénographe québécoise Stéphanie Jasmin, encline à sonder les âmes féminines.

Or, la journaliste propose aux femmes des années 1930-1940 un nouveau modèle de bonheur typiquement américain.

« 1- Décider d’être heureux. 2 - Tirez le meilleur de votre situation. 3- Ne vous prenez pas trop au sérieux. 4 - Ne prenez pas les autres trop au sérieux. 5 - Ne vous inquiétez pas. 6 - Ne nourrissez pas de rancunes et d’inimitiés. 7 - Restez en mouvement. 8 - Ne revenez pas sur le passé. 9 -Faites quelque chose pour quelqu’un de moins chanceux que vous. 10 - Restez occupée. » Le bonheur ne tiendrait qu’à soi et pour l’entretenir, foin de la tristesse et de la déprime : en échange, accueil à bras ouverts de l’optimisme et de la valorisation de l’activité et la productivité.