Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 9, 2022 6:20 PM

|

Par Guillaume Lasserre dans son blog - 9 juillet 2022 Seule en scène, la comédienne Astrid Bayiha campe magistralement la militante du mouvement des droits civiques, membre du Black Panther Party et professeure de philosophie, et retrace, à travers son parcours, une histoire récente des États-Unis. Paul Desveaux met en scène le texte de Faustine Noguès dont la rage poétique répond à la puissance incantatoire de la musique de Blade MC Alimbaye.

C’est par une scène filmée diffusée sur un grand écran disposé côté cour que commence la pièce. Un journaliste interroge Angela Davis sur son passé de militante afro-américaine, au moment où elle est membre des Black Panthers et figure sur la liste des dix personnes les plus recherchées des États-Unis par le Federal Bureau of Investigation (FBI). Très vite, les commentaires du journaliste se font accusateurs, lui reprochant notamment de n’avoir pas soutenu Hillary Clinton face à Donald Trump. L’homme se révèle pétri de préjugés. L’expression d’une misogynie de bon aloi, caustique, ponctuée de tentatives de bons mots qui ne le sont pas, dévoile une condescendance, celle du mâle blanc de la bourgeoisie étasunienne. « We have to talk about liberating minds as well as liberating society[1] ». Angela Davis, après avoir fait preuve de beaucoup de patience et de pédagogie, quitte le studio et l’écran pour rejoindre seule la scène. « Je vais vous parler des meurtres. Je vais vous parler de mes meurtres » Face aux spectateurs, elle raconte son histoire, détaille son parcours et les circonstances qui ont fait sa renommée. Derrière elle défilent des images qui appartiennent à l’histoire : les émeutes de Watts, les visages des quatre fillettes tuées en 1963 dans l’attentat raciste de l’église de la 16è rue à Birmingham, Alabama, les iconiques poings levés, gantés de cuir noir, de Tommie Smith et John Carlos sur le podium du 200 m des jeux Olympiques de Mexico en 1968. Sa propre histoire la dépasse pour incarner en creux une histoire des Etats-Unis, le négatif ou l’autre face de celle, officielle, écrite par les tenants du pouvoir. Angela Davis est née à Birmingham en 1944. Ses parents sont enseignants et communistes. La capitale de l’Alabama est alors l’une des villes les plus ségréguées du pays. Elle grandit dans le quartier de Dynamite Hill qui doit son nom aux nombreux attentats qui y ont été perpétrés contre la population noire. À partir de 1962, elle entame de brillantes études supérieures à l’Université de Brandeis dans le Massachussets – elle est l’une de trois étudiantes noires – puis en Europe, à la Sorbonne et à Francfort, fréquentant James Baldwin, Herbert Marcuse et Theodor W Adorno. Elle se forge une pensée dans laquelle la conscience des discriminations subies se teinte de communisme et de marxisme. Rentrée aux États-Unis, elle obtient son doctorat en philosophie en 1969 et devient, la même année, professeur à l’Université de Californie Los Angeles (UCLA) tout en affirmant son appartenance au Parti communiste américain et au Black Panthers Party. En raison de son activisme, elle est surveillée par le FBI et, très vite, renvoyée de UCLA. « Ma vie répond à l’équation suivante : Je suis femme. Je suis noire. Je suis communiste. On m’arrête pour kidnapping. Pour meurtre. Pour conspiration. Le procureur demande à mon égard une triple peine de mort[2] » résume-t-elle sur scène. Arrêtée le 13 octobre 1970 à New York par le FBI après deux mois de cavale, elle passera seize mois derrière les barreaux avant d’être libérée en février 1972 grâce à un formidable élan de solidarité mondial, avant d’être reconnue non coupable de tous les chefs d’accusation pesant contre elle lors de son procès qui a lieu quatre mois plus tard. « Faire la révolution. C’est un acte ingrat » En entremêlant le récit d’une vie et la parole politique, les extraits des discours d’Angela Davis aux archives vidéo et au texte de Faustine Noguès, Paul Desveaux met en scène un spectacle qui prend des allures de conférence politico-poétique baignant dans une ambiance sonore 70’s/ 80’s. La grande force de la pièce tient dans ses variations de tempo qui lui confèrent son intensité. Le récit conté est aussi slamé. Parler et chanter se cofondent lorsque le verbe et la note s’unissent. Les changements de rythme constants traduisent l’urgence d’une époque qui, soixante ans plus tard, n’a jamais été aussi actuelle. Le rap se veut ici le vecteur de l’union de la parole militante et de l’espace scénique en traduisant la violence de la pensée et des actes en une poétique rageuse de l’engagement. De retour de Reims, Blade MC Alimbaye signe la musique de la pièce comme un genre politique, un uppercut, un coup de poing. Ainsi, les émeutes de Watts de 1965 se racontent-elles dans la colère d’un slam qui répond à la répression massive de la police américaine dans un pays où le racisme antinoirs est systémique. L’épisode dramatique marque le début du Black Power. Désormais, subir n’est plus une option. Les mots « Burn Baby burn », répétés inlassablement, deviennent un leitmotiv musical, une antienne de la lutte. Paul Desveaux, pour qui l’art a été un « outil de conscientisation », a la volonté de porter à la scène le destin et la pensée d’Angela Davis dont il ne comprend que trop bien la discrimination : « Je pense que si j’avais porté le nom de mon père biologique, je n’aurais sans doute pas pu monter les textes de Nathalie Sarraute dans les années 90 et faire ce parcours dans le théâtre public. Car dans l’esprit commun de cette fin de XXème siècle, il y avait une forme d’inadéquation entre un nom de famille comme Kahlouche et un livre comme ‘L’Usage de la parole’. Cette fois-ci comme dans mon parcours de metteur en scène, j’ai été sauvé par mon nom[3] ». Prenant soin de ne pas installer trop de fiction autour du personnage, il instaure un dialogue direct entre la comédienne et le public. Seule en scène pour la première fois, ayant pour uniques accessoires une loop station qui lui permet d’enregistrer des boucles musicales en direct, et un micro, Astrid Bayiha incarne avec brio la philosophe activiste. Comédienne, autrice, metteuse en scène, chanteuse, la jeune femme avait « un terrain propice pour accueillir cette forme rythmique[4] ». Femme orchestre passant du récit au slam et au chant, générant les images et la musique, « initiatrice de la poétique du spectacle comme elle a été la conceptrice de ses propres idées[5] », elle porte telle une chamane à la voix incantatoire le spectacle à son point d’incandescence. « En tant que femme noire, il y a des choses que je comprends de par mon parcours, mon histoire » explique Astrid Bayiha. « Les blessures qu’elle a subies sont présentes mais elles ne sont pas mises en avant. Elles font partie de son engagement. Angela Davis porte avant tout un message d’espoir et laisse entrevoir la possibilité d’un avenir lumineux ». Pour nourrir son texte, Faustine Noguès prend comme point de départ l’autobiographie qu’Angela Davis décide de publier en 1974, sous l’impulsion de Toni Morrison, dans le but avoué de partager ses idées avec le plus grand nombre. Le récit donne la mesure de son engagement et offre une vision de l’activisme au quotidien. Il commence avec l’évènement fondateur qu’est son arrestation à New York en 1970. Noguès choisit de déconstruire le rapport à l’idole pour revenir sur sa pensée politique. Pour l’autrice, le rap vient palier les limites du discours parlé : « Il est là quand il est nécessaire de véhiculer des choses plus profondes, quand on s’attaque au corps » « Je ne crois pas à un théâtre militant mais à un théâtre politique par essence dès lors qu’il s’adresse à la cité[6] » écrit Paul Desveaux dans sa note d’intention. « Il n’a pas le pouvoir de soulever les foules mais il peut changer, par petites touches, quelques êtres et quelques esprits ». Angela Davis utilise sa propre vie et sa pensée théorique pour aborder, en dépassant la simple lutte contre le racisme, l’étendue des dominations. Opposée à une séparation de la société blanche que prônent certaines associations afro-américaines, elle milite pour inscrire la lutte des Noirs dans le mouvement international ouvrier et appelle à renverser les fondations racistes du capitalisme, clef de la libération des peuples opprimés. La majeure partie du travail d'Angela Davis est toujours pertinente et urgente aujourd’hui. C’est parce qu’elle les subissait toutes en même temps qu’elle est devenue très tôt une figure internationale de la lutte contre toutes les formes de domination, bien avant que Kimberlé Crenshaw ne théorise la notion d’intersectionnalité[7]. « Peut-être que la particularité d’Angela Davis est d’avoir véritablement pensé le réel » écrit Paul Desveaux. Elle n’a en tout cas toujours pas déposé les armes, s’intéressant au rôle des mouvements sociaux, à l’évolution des mouvements féministes. Faire la révolution est décidemment un acte ingrat. [1] « Nous devons parler d’esprits en libération autant que de société en libération », Il s’agit de l'une des citations les plus célèbres d’Angela Davis qui a toujours été catégorique sur le fait non seulement de plaider en faveur d'un changement de politique au sein du système, mais aussi de nous encourager à voir différemment et à regarder en dehors du système. Tout ce qui nous constitue a été conditionné et socialisé par une société raciste, de sorte que même une politique parfaite n'effacerait pas l'oppression. [2] Les citations de la pièce sont extraites de Faustine Noguès, Angela Davis : Une histoire des États-Unis, Lansman Éditeur, 2022. [3] Paul Desveaux, « Réflexions personnelles », Note d’intention, SD. [4] Astrid Bayiha, citée dans Maryse Bunel, « Angela Davis, une vie de combats », Relikto, 6 novembre 2021, https://www.relikto.com/2021/11/06/angela-davis-une-vie-de-combats/ Consulté le 2 juillet 2022. 5 Paul Desveaux, op.cit. [6] Paul Desveaux, op. cit. [7] Kimberle Crenshaw, Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, (« Démarginaliser l’intersection de la race et du sexe : une critique féministe noire de la doctrine de l’anti-discrimination, de la théorie féministe et de la politique anti-raciste »), University of Chicago, 1989, 31p. https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf ANGELA DAVIS. UNE HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS Texte Faustine Noguès sur une idée originale de Véronique Felenbok et Paul Desveaux. Mise en scène Paul Desveaux. Avec Astrid Bayiha. Musique, direction musicale et coaching chansons Blade AliMBaye, lumière Laurent Schneegans, images Jérémie Levy, assistanat à la mise en scène Ada Harb, régie générale Johan Allanic ou Nil Elftouh. Texte publié chez Lansman Éditeur. Une production l’héliotrope coproduction L’éclat / Pont Audemer, L’étincelle / Rouen, Théâtre Le Passage / Fécamp avec la participation artistique du Studio|ESCA. Spectacle créé à l'Étincelle - Théâtre(s) de la ville de Rouen le 22 février 2022, vu au Théâtre de Paris-Villette le 4 juin 2022. Du 7 au 30 juillet 2022, relâche les mercredis 13, 20 et 27 juillet. Théâtre des Halles - Scène d'Avignon

4, rue Noël Biret

84 000 Avignon Légende photo : Angela Davis. Une histoire des États-Unis de Faustine Noguès mis en scène par Paul Desveaux © Jérémie Levy

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 9, 2022 1:50 PM

|

par Anne Diatkine dans Libération - 9 juillet 2022 Le trentenaire utopiste a écrit et mis en scène l’une des pièces les plus attendues du Festival, «le Nid de cendres». Une épopée féerique de treize heures fait se rencontrer deux mondes disjoints. Simon Falguières dit que pendant longtemps, il n’arrivait pas à écrire des textes «un peu longs», alors même qu’il ne désirait que ça, concevoir une pièce de «théâtre fleuve» qui permette aux spectateurs de s’abstraire du monde, pour plonger, quand tout se passe bien, dans un autre pays, le temps d’un instant, délicieux, de treize heures. Simon Falguières a une allure passe-muraille, un tee-shirt gris, des jeans anthracite, des cheveux on ne peut plus châtains, un teint pâle, une barbe de quelques jours. Il cultive l’imperceptibilité comme d’autres la singularité, et si vous ne le connaissez pas, aucune inquiétude, la notoriété est toujours relative, surtout lorsque c’est le cadet de nos soucis et des siens. Il est jeune, à peine 34 ans, et c’est donc lui qui a écrit l’une des pièces les plus attendues de cette édition du Festival d’Avignon : le Nid de cendres, épopée féerique en sept parties qu’on ne se risquera pas à résumer. «La durée créé une autre théâtralité» Bien sûr, Simon Falguières n’est pas le premier à se lancer dans de très longs formats. Mais tout de même, treize heures d’une pièce écrite par un metteur en scène qui n’oublie pas de jouer dans son spectacle, de balayer le plateau ou de changer les ampoules lorsqu’il a cinq minutes, c’est rarissime ; même à Avignon qui a forgé sa légende à travers une série de spectacles au long cours, marathons théâtraux peut-être plus encore pour le public, immobile sur son siège, que pour les acteurs qui peuvent s’échauffer physiquement et peut-être aussi s’assoupir en coulisse. «La durée crée une autre théâtralité. Elle permet à chaque spectateur de rencontrer son voisin, de vivre une expérience émotionnelle avec lui. Je suis bien persuadé que la longueur est populaire, elle ouvre sur une structure en feuilleton, sur des personnages récurrents auxquels on s’attache», explique-t-il. Simon Falguières ne nous contredit pas lorsqu’on affirme tout autant qu’il est très âgé. D’une part parce qu’il eut plusieurs vies de théâtre, en grandissant en partie dans le CDN d’Evreux que son père, Jacques Falguières, dirigea pendant plus d’un quart de siècle, puis dès ses 18 ans, en écrivant et jouant ses propres pièces, plutôt «austères», assure-t-il, dans des squats à Paris et à Aubervilliers. D’autre part, parce qu’il offre la curieuse sensation de puiser ses forces et son esthétique dans la mémoire de spectacles qu’il n’a pas pu connaître – et nous non plus –, celle des premiers Mnouchkine par exemple, à l’orée des années 70. D’où vient la drôle d’impression de remonter le temps, lorsqu’on entre dans la salle de répétition du CDN de Rouen, où 17 jeunes et excellents comédiens répètent quelques chapitres du Nid de cendres ? Est-elle due à l’absence de vidéos, de micros HDMI, et autres prouesses technologiques ? Pas essentiellement. C’est l’effet de troupe qui frappe le visiteur et le renvoie à une époque révolue et magnifiée. Sur le plateau, il y a donc une reine malade, des princes et princesses, comme dans un conte d’enfant. Mais aussi un couple de classe moyenne, une visite aux urgences, le quotidien comme il brûle. Ou encore du théâtre dans le théâtre, une «harangueuse» en velours rouge, vestige d’un rideau de scène. «En tant que spectateur, je n’ai aucune chapelle, nous dira plus tard Simon Falguières. Mais comme auteur et metteur en scène, je fais ce dont je suis capable, et défends un type de théâtre qui place les acteurs, la fable et l’histoire au cœur de la représentation.» Il ne pratique pas l’écriture de plateau. Autrement dit, l’entièreté de cette longue pièce a été écrite avant les répétitions. Epopée rêveuse Utopie est le mot qui lui sied le mieux. Une utopie qui prendrait la forme d’une rencontre qui dure, «un peu miraculeuse», avec la majorité des comédiens qui forment aujourd’hui la compagnie K, lorsque Simon Falguières est pris à la classe libre sur concours du cours Florent et qu’un enseignant, Jean-Pierre Garnier, lui propose de diriger le tout dernier stage de la formation. De là naît, il y a sept ans, une toute première et brève mouture de l’épopée rêveuse, qu’ils jouèrent ensuite deux étés de suite sur un plateau de bois dans un jardin en Charente. Magie des premières fois lorsqu’elles s’inscrivent dans la durée : «On ne pouvait plus s’arrêter.» Autre utopie, sur le point de devenir concrète, portée par l’envie de «réinventer sa vie» : le metteur en scène a des étoiles dans les yeux lorsqu’il évoque l’aventure du moulin de l’Hydre où il campe avec six autres coacheteurs dans un espace gigantesque constitué d’une usine, d’un moulin et d’une maison, au cœur d’une vallée, près de Vire en Normandie. Durant cinq ans, ils ont foré la France à la recherche du lieu susceptible de matérialiser leur rêve et être transformé de toutes pièces en théâtre, mais aussi en café alternatif, refuge, lieu de résidences, tout en y cohabitant. Les sept – des techniciens, des acteurs – ont donc lancé des chantiers participatifs, refait eux-mêmes la toiture, et dès cet été des résidences seront proposées à des troupes émergentes de Flers. Une manière, à l’instar de Sylvain Creuzevault qui lui aussi a investi avec son équipe d’anciens abattoirs devenus un théâtre à Eymoutier, de réinventer et renouveler en profondeur la décentralisation. Ce serait la troisième utopie portée par Simon Falguières, et assurément, pas la dernière. Anne Diatkine / Libération Le Nid de cendres, de et mis en scène par Simon Falguières, du 9 au 16 juillet à la FabricA, Avignon. Légende photo : Sur le plateau, il y a une reine malade, des princes et princesses, comme dans un conte d’enfant. (Simon Gosselin)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 8, 2022 9:32 AM

|

Par Fabienne Darge pour Le Monde - 8 juillet 2022 Au travers de cette nouvelle méconnue de Tchekhov, le metteur en scène russe perd cependant parfois un peu son public en cours de route. « Stop the war » : l’injonction s’est inscrite en lettres gigantesques sur fond rouge sang, sur la muraille du Palais des papes, au terme de la représentation du Moine noir, en cette soirée d’ouverture du Festival d’Avignon, jeudi 7 juillet. Et l’on ne sait si le public s’est levé pour saluer cet appel, le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov ou son spectacle, d’une indéniable force théâtrale. Tout cela ensemble, sans doute. Il n’est pourtant pas question ici de l’invasion qui ravage l’Ukraine mais d’une autre guerre, d’un autre pacte faustien. D’une autre crise, d’un autre chaos, plus intimes, plus existentiels. Kirill Serebrennikov, 52 ans, désormais exilé à Berlin après avoir été poursuivi par la justice sous des prétextes fallacieux et assigné à résidence pendant deux ans, entre dans le saint des saints d’Avignon avec Tchekhov, mais un Tchekhov bien particulier. Ce Tchekhov-là, qui se rapproche de Dostoïevski, c’est celui du Moine noir, une des nouvelles les moins connues du maître en France, mais qui, en Russie, fait partie de l’imaginaire collectif. L’histoire est celle d’Andreï Kovrine, un intellectuel surmené et déprimé, qui part se reposer à la campagne chez son ami Pessotski, qui l’a en partie élevé, et sa fille Tania. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Kirill Serebrennikov, les zones d’ombre d’un créateur russe en pleine lumière Pessotski est à la tête d’un domaine magnifique, un paradis d’arbres fruitiers et de fleurs, et la métaphore jardinière est au cœur de la nouvelle et de la crise que traverse Kovrine. Car, à peine arrivé à la campagne, l’homme est l’objet d’étranges hallucinations : un moine noir lui apparaît, surgi de vieilles légendes, qui lui tient ce genre de propos : « Etre libre, c’est être l’élu, servir la vérité, chercher la vérité, être de ceux qui rendront l’humanité meilleure (…). La liberté n’est peut-être qu’une illusion, mais n’est-il pas préférable de vivre d’une grande illusion ? Pousser librement dans le vent, comme une haute tige, plutôt que de se multiplier comme des arbustes résistants au froid. » Les arbustes résistants symbolisant ici la médiocrité d’une vie ordinaire et simple, normée comme des arbres que l’on taille et tuteure pour leur donner une forme, opposée à l’appel d’une vie plus élevée, plus exaltante et plus dangereuse, en un conflit existentiel qui traverse toute l’œuvre de Tchekhov. Conflit qui va mener Kovrine sur les rivages de la folie. Un maelström graphique Cette nouvelle d’une vingtaine de pages, Kirill Serebrennikov la déploie sur un spectacle de deux heures trente, en un geste de mise en scène ample et puissant, qui creuse le point de vue de chacun des personnages. Sur le grand plateau de la cour d’honneur, où soufflait un mistral bien accordé avec le chaos, sont installées trois petites cahutes ressemblant à des serres, qui vont se recomposer en différents espaces au fil de la représentation. La première partie appartient à Pessotski, à sa vie enracinée dans son domaine, qui le constitue jusque dans ses fibres les plus profondes. La deuxième à Tania, sa fille, qui se marie avec Kovrine pour son malheur – une vie de femme sacrifiée sur l’autel des rêves d’un homme. La troisième à Kovrine lui-même, dans son obsession de courir plus vite que la médiocrité qui le rattrape, quitte à se faire aspirer par un gouffre. A chaque étape, Kirill Serebrennikov diffracte un peu plus la narration. En éclatant les rôles entre plusieurs acteurs, en doublant leur présence sur le plateau par leur image filmée en direct (avec des téléphones), en creusant les interrogations ouvertes par Tchekhov, il offre un fascinant voyage, dans les trois premières parties de son spectacle. Un voyage où les images s’impriment sur la rétine, celle d’une mariée au long voile blanc et vaporeux comme un mirage, celles de ces tableaux de groupes avec ouvriers brechtiens, et toutes ces images qui renvoient aux avant-gardes russes des années 1920. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Le comédien Philipp Avdeev au Festival d’Avignon : « J’avais envie d’aller vers l’inconnu » Peu à peu, la dimension cosmique s’approfondit, le tourbillon dans lequel apparaît le moine noir se matérialise – si l’on peut dire – en une autre vision superbe : un maelström graphique qui donne l’impression d’aspirer et de faire palpiter la muraille de la cour d’honneur. La quatrième partie du spectacle est celle du moine noir, qui jusque-là était resté hors champ, traité pour ce qu’il était : un fruit du psychisme perturbé de Kovrine. Avec le risque que les délires hallucinatoires imaginés par Tchekhov ne contaminent Kirill Serebrennikov, qui perd alors un peu son spectacle et ses spectateurs. Un geste de mise en scène ample et puissant, qui creuse le point de vue de chacun des personnages La musique de Jekabs Nimanis et la danse prennent le dessus sur le théâtre. Le Moine noir s’engage sur le chemin d’une cérémonie qui, certes, là encore, a une vraie force spectaculaire, mais dont on ne sait plus trop ce qu’elle veut dire, à quelle mystique elle s’accroche. C’est d’autant plus dommage que, jusque-là, la soirée avait été portée par des acteurs remarquables, qui viennent de l’ensemble du Thalia Theater de Hambourg, où le spectacle a été créé, et de la troupe qu’avait formée Kirill Serebrennikov en son Gogol Center de Moscou. C’est grâce à eux, les deux Katia de Viktoria Mirochnichenko et de Gabriela Maria Schmeide, les trois Andrei de Mirco Kreibich, Odin Biron et, plus encore, de Filipp Avdeev, un talent éclatant, que la représentation est aussi intense, fiévreuse et qu’elle attrape, malgré les réserves que l’on peut exprimer. De film en spectacle, à travers les figures d’artistes de son pays, Viktor Tsoï, Noureev, Tchaïkovski, Tchekhov, bientôt Tarkovski, c’est bien l’histoire de son pays que Kirill Serebrennikov sonde encore et encore, dans sa folie, son rapport complexe à la terre, à la liberté, au divin, à la souffrance et au sacrifice. Le Moine noir, d’après Anton Tchekhov (Actes Sud-Papiers, avec la nouvelle originale traduite par Gabriel Arout, et l’adaptation théâtrale de Serebrennikov). Mise en scène : Kirill Serebrennikov. Festival d’Avignon, cour d’honneur du Palais des papes, à 22 heures, jusqu’au 15 juillet. De 10 à 40 €. festival-avignon.com Fabienne Darge (Avignon (Vaucluse), envoyée spéciale) pour Le Monde Légende photo : « Le Moine noir », d’après Anton Tchekhov, mise en scène de Kirill Serebrennikov, au Festival d’Avignon, jusqu’au 15 juillet 2022. CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 7, 2022 12:10 PM

|

par Patricia Huon, correspondante à Johannesburg pour Libération - 7 juillet 2022 Avec la compagnie sud-africaine, Marco da Silva Ferreira et Amala Dianor ont dessiné deux volets de «Via Injabulo», rencontre pleine d’espoir d’une jeunesse post-apartheid. Des pieds frappent la scène, en rythme, dans un tourbillon effréné. Le mouvement d’un autre corps se fait plus planant, presque doux. «Allez, on reprend», interrompt Amala Dianor. Le mois dernier, le chorégraphe était à Johannesburg pour préparer une nouvelle création, avec la compagnie de danse sud-africaine Via Katlehong, qui porte haut le flambeau de la «pantsula», danse populaire ultra virtuose des townships. En préparation de sa tournée européenne cet été, celle-ci a mis en place une collaboration avec deux grands noms de la danse contemporaine issus des «streetdances» : l’étoile montante de la nouvelle scène portugaise Marco da Silva Ferreira, et le Franco-Sénégalais Amala Dianor. Avec huit danseurs et danseuses sud-africains, ils ont dessiné les deux volets de Via Injabulo – «joie» en zoulou. Avec eux, Marco da Silva Ferreira a élaboré Førm Inførms, qui transpose sur la scène ce que des corps désarticulés traînent de souffrance du passé, alors que l’énergie des jeunes danseurs les porte et les fait vivre. De son côté, Amala Dianor explore l’âme et les codes des rues d’Afrique du Sud à travers le patrimoine des danses populaires, dans Emaphakathini, ce qui signifie «entre-deux» en zoulou. Danses traditionnelles Via Katlehong a été créée en 1992, dans le township de Katlehong, un quartier déshérité, au sud-est de Johannesburg, dont la compagnie tire son nom. L’apartheid vient alors d’être aboli, l’Afrique du Sud prépare sa transition et les premières élections multiraciales. «C’était une période difficile, l’ancien gouvernement attisait les tensions entre les communautés, entre ceux qui supportaient le Congrès national africain de Nelson Mandela, et ceux qui soutenaient le Parti Inkatha de la liberté. Les jeunes étaient très affectés par cette violence, raconte Buru Mohlabane, 39 ans, codirecteur de Via Katlehong. A l’époque, je me souviens avoir régulièrement vu des corps, au bord de la route, sur le chemin de l’école.» A la criminalité, à l’ennui, au manque de perspectives, à la drogue, des jeunes décident de substituer la danse, et de partager leur passion. «Tout ce que nous avons vécu a laissé un traumatisme, et nous n’avions pas accès à des psychologues, dit Buru. La danse a été pour moi une manière de faire sortir les énergies négatives, d’oublier mes problèmes, de retrouver l’espoir.» Dans un centre communautaire, ils apprennent les bases des danses traditionnelles, et de la pantsula, une danse urbaine qui, comme le hip-hop américain, trouve ses origines dans les rues des ghettos noirs. La culture qui la caractérise est née dans les années 50, à Sophiatown, un quartier bohème, rebelle et multiracial de Johannesburg, rasé ensuite par le régime raciste pour faire de la place à des résidences réservées aux blancs. Jeu de jambes précis Les adeptes de la pantsula (un mot zoulou qui signifie «se dandiner comme un canard») défient leur condition matérielle par leur audace vestimentaire : gants blancs, pantalons à pinces et sapes griffées. Avec leur jeu de jambes précis et extrêmement rapide, et leurs postures qui se rapprochent parfois du mime, les danseurs prennent la rue comme scène improvisée. Le martellement des pieds caractéristique s’inspire de celui du «gumboot», une autre danse qui se pratique généralement avec des bottes en caoutchouc, qui deviennent un instrument du rythme de percussion. Celle-ci trouve ses origines dans les mines sud-africaines. Sous l’apartheid, les mineurs noirs ont élaboré ce mode de communication non-verbal, par lequel ils exprimaient tant la joie, que la tristesse ou, souvent, la frustration… Elle a pris par la suite un aspect revendicatif et est devenue un outil de protestation. «La danse est un langage universel. Cela permet de soulager le cœur, dit Thato Qofela, 34 ans, petit brillant dans chaque oreille, dent en or et veste de training bleue. J’ai commencé à danser dans la cour de la maison. J’avais 8 ou 9 ans, j’imitais mon frère. Et j’ai réalisé que cela me rendait heureux.» Depuis son apparition, la pantsula a évolué, modelée pour refléter les préoccupations de ceux qui la pratiquent. Hybride des multiples influences artistiques qui ont traversé l’Afrique du Sud, elle intègre tant les danses traditionnelles tswana, zulu ou sotho, que des gestes saccadés, voire acrobatiques, inspirés du breakdance. Fini les costumes chics, les chaussures cirées, les chapeaux à larges bords. Les danseurs portent désormais des salopettes et des baskets Converse, un bob coloré vissé sur la tête. Pour les faire vibrer et virevolter, la musique marabi, mélange de jazz et de rythmes afro, a cédé la place à la house et au kwaito. Elle est devenue un mode de vie et prend, pour certains, une dimension plus politique, engagée, une forme de contre-culture, un art populaire, qui s’impose comme une résistance. Dans des ruelles défoncées, sur un terrain vague, ou au milieu d’un carrefour, ces danseurs au look caractéristique, qui sifflent et frappent des pieds et des mains, captent l’attention des passants et des automobilistes. La pantsula reste longtemps perçue comme une danse de voyou, de «bad boys» qui, pour séduire les filles, s’affrontent dans des compétitions de rue, où le style et la popularité comptent autant que les mouvements. Il faudra du temps pour que cette forme d’expression, snobée par les professionnels, gagne ses lauriers d’art de la scène, tandis que les vidéos sur YouTube ou TikTok contribuent à sa visibilité. Parcours atypique «Lors des premières sélections auxquelles nous avons été invités, cela commençait toujours par une annonce : “Les danseurs professionnels, mettez-vous de ce côté, les danseurs de pantsula, de l’autre.” Depuis, les choses ont changé, mais il y a toujours un énorme manque de moyens, dit Thato, qui se souvient de répétitions annulées juste parce qu’il manquait à certains l’argent du transport. Beaucoup de groupes ont disparu à cause de ça.» Autodidacte issu du hip-hop, Amala Dianor, peut s’identifier. En 2000, à 24 ans, il intègre le Centre national de danse contemporaine d’Angers, qu’il a été le premier artiste de street dance à fréquenter. Il y a été initié à différents genres, dont la danse contemporaine et le ballet néoclassique, qu’il intègre désormais dans ses créations. Riche d’un parcours atypique, il veut «encourager les différences» et dit aimer «décoder les styles», se jouer des barrières arbitraires. «J’ai envie de partager l’expérience que j’ai acquise avec cette jeunesse», dit-il. Mais plutôt que de considérer les danseurs comme des instruments qui suivraient ses instructions pour construire une partition qu’il aurait lui-même imaginée, son approche laisse une place aux individualités dans l’espace scénique, tout en accordant les corps les uns aux autres. «Je voudrais qu’ils s’expriment sans se concentrer sur le public, qu’ils fassent d’abord ressortir ce qu’ils ressentent. Mais ce n’est pas facile de sortir des codes auxquels ils sont habitués. C’est notamment là-dessus que nous travaillons», dit-il. Le spectacle devient une introspection, les personnalités peuvent se révéler. Avec les directeurs de Via Katlehong et les danseurs, Amala Dianor découvre Johannesburg, et le township dont ils sont originaires, à la recherche des images et des sensations qui feront la matière première de sa chorégraphie. Il s’inspire de leurs histoires et les relie à celle de leur pays. Lors de ses pérégrinations, il remarque les divisions raciales et économiques qui persistent et «l’obsession de la sécurité, les barrières électriques et les murs présents partout». Mais ce n’est pas ça qu’il a envie de montrer. «Il y a une énergie, une envie de faire la fête, de se rassembler, d’échanger, c’est une des premières choses qui m’a frappé, dit-il. C’est très spontané et c’est omniprésent.» Une forme de thérapie pour une société traumatisée, dont les blessures restent profondes. Vie quotidienne Sur scène, les danseurs sont dans un club, ou peut-être juste dans la rue, un DJ joue, une glacière est posée par terre. L’atmosphère colle à l’esprit de la pantsula, qui reprend des gestes de la vie quotidienne, tels que celui des joueurs de dés ou les signes de la main pour héler un taxi, et les transforme en une chorégraphie à la fois théâtralisée et réaliste. Parmi les huit danseurs, plusieurs ont été auditionnés et recrutés en dehors de la compagnie Via Katlehong et associés à cette création, afin de mieux mêler les talents individuels. «Je cherche des concepts intéressants, de nouvelles perspectives. Et je suis très curieuse de voir comment le public européen va accueillir cette représentation, dit Julia Zenzie Burnham, 31 ans, qui a débuté par le ballet, puis la danse moderne, avant de travailler avec le chorégraphe sud-africain Gregory Maqoma. Pour moi, l’entre-deux consiste à tracer un trait d’union entre la vie que nous menons, et notre passé, nos racines, d’où nous venons.» Avec la pandémie de Covid-19, les danseurs de Via Katlehong n’ont pas donné de représentation publique depuis 2019. Une période difficile pour beaucoup d’entre eux. «L’industrie du spectacle a beaucoup souffert. Toutes nos tournées et spectacles ont été annulés, dit Buru Mohlabane. Des danseurs n’ont rien gagné pendant deux ans. Et nous n’avons reçu aucune aide du gouvernement. Ce retour sur scène est une vraie joie pour nous.» Via Injabulo est une rencontre pleine d’espoir et d’énergie. C’est aussi l’expression d’une jeunesse post-apartheid, à la fois exaltée, vibrante, en colère, qui n’hésite plus à libérer les mémoires douloureuses et à rêver d’un meilleur avenir. Légende photo : Les danseurs de Via Katlehong à l'extérieur du théâtre où ils répètent, à Germiston, le 26 avril. (Lindokuhle Sobekwa/Magnum Photos pour Libération)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 6, 2022 5:16 PM

|

Cinq idées de spectacles à voir au Festival, parmi les 1570 du off et les 46 du in. par SERVICE CULTURE de Libération publié le 6 juillet 2022 à 20h06 «La liberté, est-ce l’embarras du choix ?» La question, façon sujet de philo, bourdonne telle une petite voix, tandis qu’on élit, de manière assez arbitraire avouons-le, 5 spectacles, parmi les 1 570 du off et les 46 du in. «Our daily Performance» de Giuseppe Chico et Barbara Matijevic Comment tomber sans se faire mal quand on a plus de 65 ans ? Comment faire une chanson rap à partir d’un sonnet de Shakespeare ? Solo pour une interprète et un MacBook conçu par un duo de chorégraphes loufoques, Our Daily Performance détourne les tutoriels YouTube où les auteurs de vidéos sont des musiciens amateurs, des passionnés de fitness ou des spécialistes en self-défense. Du 8 au 26 juillet à 14 h 15 au Train bleu, off. Trois spectacles écrits et joués par Geoffrey Rouge-Carrassat Il y a un an, dans cette même salle, on découvrait Dépôt de bilan, le dernier volet d’un triptyque porté entièrement par Geoffrey Rouge-Carrassat, où l’acteur-écrivain saisissait le vide qui étreint et la surchauffe au travail à travers une impressionnante logorrhée. Chance, cette année, c’est l’entièreté du triptyque qu’on peut voir. Conseil de classe, Roi du silence : deux autres monologues, performance d’un acteur hors norme à la puissance de jeu inoubliable et inquiétante. Triptyque Conseil de classe, Roi du silence, Dépôt de bilan. Au théâtre de la Reine Blanche, du 7 au 25 juillet, off. Sélection suisse du 8 au 25 juillet 2022 Dans le off d’Avignon et parmi le flot incessant des harangues, la sélection suisse est aussi précieuse que les cailloux du Petit Poucet. Au milieu du dédale, on s’accroche aux balises posées par Laurence Pérez, la directrice artistique andalouse de la sélection helvète, qui présente cette année sa dernière édition et n’a pas son pareil pour dénicher des pépites. Entre le Grand écart de Ryan Khoshoo, au train Bleu du 9 au 25 juillet, la Matrue, adieux à la ferme, de Coline Bardin, ou Fantasia de Ruth Childs, et la dizaine d’autres, on choisit de ne pas choisir. Dans différentes salles du Off, se renseigner sur le site. Avignon off. «Futur proche» de Jan Martens Sa précédente pièce, carton du festival d’Avignon 2021, était un space opéra abstrait riche d’une multitude d’influences chorégraphique et qui semblait balayer avec humour et fantaisie un siècle d’histoire de la danse. Vu l’impact, on brûle de découvrir la façon dont le jeune chorégraphe flamand postpop travaillera avec quinze danseurs d’un des plus grands ballets académiques, le Ballet Royal de Flandre. Du 19 au 24 juillet, à la cour d’honneur du palais des Papes, in. «A ne pas rater» par La vaste entreprise Comment résister à cette proposition qui nous assure que cette fois, on est à la bonne place, on n’est pas en train de rater quelque chose de mieux ? Ou comment triturer les méninges de chaque spectateur, en lui rappelant tout ce qu’il rate, lorsqu’il choisit un spectacle au détriment de tous les autres. Une réflexion scénique sur notre relation aux lieux et aux temps, de moins en moins exclusifs, par les concepteurs de l’Origine du monde 46 × 55. A la Manufacture (Patinoire) du 7 au 26 juillet, off. Légende photo : On brûle de découvrir la façon dont le jeune chorégraphe flamand postpop travaillera avec quinze danseurs d’un des grands ballets académiques, le Ballet Royal de Flandre. (Christophe Raynaud de Lage)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 5, 2022 9:13 AM

|

Eve Beauvallet dans Libération - 5 juillet 2022 L’ancien directeur du théâtre des Amandiers prendra la tête du labo atypique dès juillet 2022, pour remplacer Marie-Thérèse Allier, morte il y a quelques mois. Cette dernière l’avait désigné comme son héritier esthétique. Il avait claqué la porte du théâtre des Amandiers de manière fracassante en 2019, dégoûté des relations épouvantables qui s’étaient noués entre l’historique institution qu’il dirigeait et le maire PCF de Nanterre, Patrick Jarry. Après deux ans de cavalcade en compagnie indépendante, voici le metteur en scène laborantin Philippe Quesne est nommé, à compter de juillet 2022, à la direction d’une structure culturelle emblématique, qu’on appellera moins «structure» d’ailleurs que «labo», «maison» ou «zone à défendre» : la Ménagerie de verre. Ce repaire underground du XIe arrondissement parisien où naquirent 70 à 90 % de ce que le paysage chorégraphique et théâtral contemporain peut compter d’excitant, s’est retrouvé subitement orphelin le 26 mars, jour du décès, à 91 ans et quasi sur scène, de son éminente et tonitruante fondatrice Marie-Thérèse Allier. Refuge privilégié Cette productrice passionnée avait déniché en 1983 une ancienne imprimerie qu’elle transforma en refuge pour artistes laborantins comme il n’en existe aujourd’hui plus vraiment d’autres. C’est là-bas que les Chiens de Navarre firent leurs débuts en amoncelant dans le garage des tonnes de terre et un bordel en diable sur lequel ils haranguaient Fabienne Pascaud (directrice de Télérama) masqués en monstres. C’est là que dans un mi-sommeil, on vit surgir dans un nuage de fumée Jeanne Balibar dorlotant un dindon dans un spectacle du dandiesque Yves-Noël Genod. Là que débutèrent les Christian Rizzo ou Rachid Ouramdane, aujourd’hui respectivement directeur du Centre chorégraphique de Montpellier et du Théâtre national de Chaillot. Là que des monstres déjà sacrés comme Claude Régy purent entamer un virage plus radical. A l’instar du Théâtre de la Bastille, son voisin de quartier plus institutionnel et refuge privilégié des «collectifs» de théâtre (TG Stan, puis l’Avantage du doute ou Raoul collectif), la Ménagerie de verre fit émerger, des années 1990 à 2020, une autre vision et une nouvelle génération des arts de la scène. Les deux voisins changent donc de main au même moment après plus de trente ans de direction engagée et controversée. Le nom de la future direction du Théâtre de la Bastille devrait tomber à l’automne. Marie-Thérèse Allier, elle, locataire de son espace de la rue Léchevin, avait pris soin de son leg de manière plutôt singulière. L’ancienne danseuse de ballet shootée aux arts expérimentaux ne disposant pas de descendance importante, elle tenait à ce que sa fortune personnelle (dont ses parts de la Ménagerie de verre) puisse alimenter un fonds de dotation destiné à préserver l’héritage esthétique de son labo d’une part et, de l’autre, à soutenir des projets artistiques indépendants de la Ménagerie. Présidé par l’ancienne directrice de l’Office national de diffusion artistique Pascale Henrot depuis la mort de Marie-Thérèse Allier, le fonds fut créé en 2011. Il nommera en octobre un ou une future gérante des espaces et annonce donc ce mardi le nom de Philippe Quesne à la direction artistique (à temps partiel), selon les vœux de Marie-Thérèse Allier qui en avait fait son héritier esthétique. «Ça a toujours été très clair dans la bouche de Marie-Thérèse Allier», précise Pascale Henrot. La ville de Paris, la région Ile-de-France et le ministère de la Culture ont confirmé leur soutien futur à la Ménagerie de verre – doté aujourd’hui d’un budget de 780 000 euros – si le cœur du projet est respecté. Inventeurs plus que continuateurs Tel est bien le vœu de Philippe Quesne qui énumère à Libé ce qu’il doit à cette directrice adorée et redoutable. «En 2003, j’avais fait ce truc avec des copains, un spectacle, la Démangeaison des ailes, montré à Dijon. J’ai été l’exemple de ce qui arrive quand une personne comme elle, avec son flair et son enthousiasme, ouvre des portes. Elle n’aurait pas été là, je ne sais pas si j’aurais pu faire ce métier.» Il compte, dit-il, rester fidèle à l’esprit de ce lieu «très accessible pour les artistes» à l’importance plus symbolique que budgétaire. Il se dit admiratif de «la grande spontanéité avec laquelle elle prêtait des studios, sans paperasse, tant aux jeunes qui débutent qu’aux plus confirmés qui veulent encore chercher». Quand Philippe Quesne se cogna à la direction du «château fort» de Nanterre, Marie-Thérèse était dans les gradins. Là-bas, dans une des plus grosses institutions théâtrales, il rendait vivante et visible cette famille d’artistes proches de l’esprit Ménagerie : celle des inventeurs, plus que des continuateurs. A son départ des Amandiers, on s’inquiétait que ses poulains se retrouvent à la rue, à l’heure où les directions des théâtres de la décentralisation s’uniformisent toutes vers un courant esthétique plus tradi (Pauline Bayle, Maëlle Poésy…). On espère donc les revoir dans le plus familier de leur logis à partir de début 2023. La fin de saison 2022, qui compte une grande exposition autour des derniers films de Jean-Luc Godard, avait, elle, été finalisée par Marie-Thérèse Allier. Légende photo : Philippe Quesne en novembre 2014. (Thomas Samson/AFP)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 4, 2022 12:08 PM

|

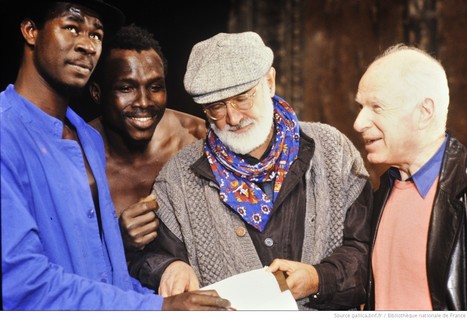

Article de Marie-Céline Nivière pour le site du SNSM - 4 juillet 2022 Voir l'article dans son site d'origine, avec de très nombreuses illustrations (photos de spectacles, documents) « C’est un rôle étrange que celui de mettre en scène. »

Né à Londres en 1925, de parents immigrés Lituaniens, il découvre très tôt que le cinéma et le théâtre semblent « faits pour nous aider à nous échapper vers un ailleurs ». A l’âge de 5 ans, il signe avec ses marionnettes sa première mise en scène, « Hamlet ». Mais sa préférence va au cinéma. Il considère, alors, le théâtre « comme un prédécesseur ennuyeux et moribond du cinéma ».

En 1942, étudiant à Oxford, il désire s’inscrire dans une des associations théâtrales de l’université. Mais il ne peut pas, car ces clubs sont le monopole des 3e année, or il n’est qu’en 1ère année. Profitant des vacances, il monte avec des amis « La tragique histoire du docteur Faust ». Il a 17 ans. Il est fasciné par les lumières, le son, les couleurs et les costumes. En parallèle, il monte un club de cinéma pour pouvoir tourner un film avec ses mêmes amis, « A sentimental journey ». Contre la promesse de ne plus faire de théâtre et de cinéma, il évite d’être renvoyé d’Oxford. Après son diplôme, étant de santé fragile, il est réformé et échappe à la Seconde Guerre mondiale. Le jeune Peter se met, alors, à chercher du travail. Son rêve étant toujours le cinéma, il se fait embaucher dans une société de film publicitaire où il écrit des scénarios. Il arrive à convaincre ses employeurs de lui donner un film à tourner. Mais celui-ci est bien trop « artistique » pour de la publicité, il est renvoyé aux scénarios. Il démarche des producteurs de cinéma pour réaliser des films. Il est jeune, sans expérience, on le remercie à chaque fois. Dépité, Brook se tourne, avec « condescendance » vers le théâtre qu’il juge toujours comme étant « une contrée démodée » du cinéma. A ce moment-là de sa vie, le théâtre n’est « ni ceci ni cela » mais juste une expérience. N’ayant peur de rien, le jeune homme décide d’attaquer tout de suite le haut de l’échelle et frappe à la porte du Old Vic. Evidemment, le directeur lui dit de revenir le voir plus tard, lorsqu’il aura monté des spectacles ailleurs. Brook s’adresse alors à tous les théâtres de la banlieue londonienne et finit par en trouver un qui l’accepte. Il monte « La machine infernale » de Cocteau. Puis, grâce à une actrice renommée, Mary Grew, il met en scène un spectacle dans le cadre du théâtre aux armées. Un vieil ami de la comédienne le recommande à Sir Barry Jackson, pionner du « véritable théâtre dramatique de l’entre-deux-guerres ». Celui-ci lui commande, en 1945, la mise en scène de la pièce de George Bernard Shaw, « Man and Superman ». Il se fait remarquer par un producteur de Londres qui lui propose de mettre en scène « L’invitation au Château » de Jean Anouilh. Lorsque Sir Barry prend en charge le festival de Stratford, il demande à Peter Brook de mettre en scène « Peines d’amour perdues » de Shakespeare, qu’il réalise en s’inspirant des tableaux de Watteau. Peter Brook découvre que le théâtre de Shakespeare est mal en point, car joué éternellement dans une certaine tradition. Il commence alors à réfléchir sur l’idée d’un « théâtre mort » (le théâtre bourgeois). Il sait qu’il existe un nouveau courant du théâtre, influencé par l’héritage de Copeau et Craig. L’année suivante, 1947, il met en scène « Roméo et Juliette ». Il se démarque du style convenu des mises en scène shakespeariennes. Brook en restituant à la pièce la violence, la passion, les haines héréditaires en fait autre chose qu’une bluette sentimentale. Comme, le préconisaient les metteurs en scène du Cartel pour les classiques, il fait une relecture de la pièce. A ses débuts, Peter Brook suit son désir de fabriquer des images en mouvement. Toujours ce sentiment que le cinéma est plus important. La scène est pour lui, « un écran de cinéma, en relief où la lumière, la musique et les effets sonores sont plus importants que le jeu des acteurs ». A cette époque, il croit au théâtre à l’italienne, à l’importance du cadre.

« Le théâtre de la fin des années 1940 a connu des moments glorieux : c’était en France, le théâtre de Jouvet et de Christian Bérard, de Jean-Louis Barrault. […] C’était un théâtre de tissus chatoyant, de mots extravagants, d’idées folles, de machineries ingénieuses – un théâtre de la légèreté, du mystère et de la surprise. C’était le théâtre d’une Europe défaite, qui tentait de faire revivre le souvenir d’une grâce perdue ».

Peter Brook est alors considéré comme « l’enfant terrible » du théâtre. N’arrivant toujours pas à faire de cinéma, il décide de se tourner vers l’opéra. Et bien sûr, comme il l’a fait pour le théâtre, il vise haut : Covent Garden. A 22 ans, il devient directeur de production de la Royal Opera House. C’est-à-dire metteur en scène « en résidence ». Son objectif est de propulser cette institution qu’il considère comme démodée dans le monde actuel. Il sait que les influences d’Appia et de Craig peuvent prendre forme à l’Opéra et qu’il faut en finir avec les toiles peintes. Tout cela ne se fait pas sans douleur. Après quelques succès, il monte « Salomé » dans des décors et des costumes de Dali. Devant se battre contre tout le monde à Covent Garden, il accepte de faire des concessions. Le résultat est mauvais et le spectacle est hué. Il est renvoyé.

Il n’en a pas délaissé pour autant le théâtre. Entre des pièces de Shakespeare et d’auteurs contemporains, il monte à Londres, entre 1946 et 1955, des auteurs français comme Jean-Paul Sartre (« Huis clos », « La putain respectueuse »), Anouilh (« Colombe », « L’alouette ») et Roussin (« La petite hutte »).

En 1951, il sort d’Angleterre pour la première fois avec « La mort d’un commis voyageur » d’Arthur Miller, qu’il monte au Théâtre National de Belgique, à Bruxelles. Il épouse la belle et talentueuse comédienne Natasha Parry, avec qui il a deux enfants, Irina et Simon. Il rencontre Bertolt Brecht à Berlin. Brook a appris sur le tas. Jusqu’alors, ce sont ses sentiments et ses intuitions qui lui servent de guide. Il se trouve loin de toute approche théorique sur le théâtre. S’il n’est pas tout à fait en accord avec la distanciation brechtienne, il est fasciné par l’homme et la richesse de son travail de metteur en scène. Lorsqu’il voit « Mère courage », il est séduit car cela ouvre une voie nouvelle au jeu de l’acteur. Brook prend conscience que le théâtre n’est pas seulement fait d’images. Il a 26 ans. En 1953, il se rend à New York pour mettre en scène « Faust » de Gounod au Metropolitan Opera. L’année suivante, il y monte une pièce de Truman Capote et tourne, pour la télévision, « Le Roi Lear » avec Orson Welles. A cette période de sa vie, désirant développer « une certaine compréhension de la création », il met en place ce qu’il nomme « un système de rotation », entre les classiques, l’opéra, le boulevard, la comédie musicale, la télévision, le cinéma (« L’opéra des gueux »). C’est à cette époque qu’il entreprend ses premiers grands voyages, il part en Afghanistan. Il apprend à chaque fois quelque chose. Mais c’est sa mise en scène de « Titus Andronicus » de Shakespeare, avec Laurence Olivier et Vivien Leigh, qui lui offre la reconnaissance internationale. Il arrive avec la pièce à Paris dans le cadre du festival du Théâtre des Nations, en 1957. La première à faire appel à ce jeune metteur en scène, au parcours déjà bien rempli, est Simone Berriau, directrice du Théâtre Antoine. Brook est étonné de découvrir le paysage théâtral parisien de ces années 1950, où chaque théâtre a sa propre identité, son public. Les producteurs n’ont pas encore la main mise sur la production qui reste du ressort des directeurs de théâtre. Sa première mise en scène parisienne est, en 1956, « La chatte sur un toit brûlant » de Tennessee Williams, avec Jeanne Moreau et Paul Guers. En 1958, toujours au théâtre Antoine, il monte « Vue du pont » d’Arthur Miller, dans une adaptation de Marcel Aymé, avec Raf Valone et Evelyne Dandry. Il fait la connaissance de Micheline Rozan, alors agent de Miller. Il réalise son premier grand film, « Moderato cantabile » d’après le roman de Marguerite Duras, avec Jeanne Moreau et Jean-Paul Belmondo. Il a la conviction que le théâtre doit s’affranchir des conventions classiques et naturalistes. C’est dans cet esprit qu’il choisit, en 1960, « Le Balcon » de Jean Genet. Simon Berriau craignant les remous que la pièce risque de créer, refuse de la produire dans son théâtre. C’est Marie Bell qui prend le risque au théâtre du Gymnase. La distribution est composée d’une trentaine de personnages. Brook mélange acteurs professionnels, Marie Bell, Roger Blin, Jean Babilée, René Clermont, Jacques Dacqmine, Loleh Bellon, William Sabatier, entre autres, avec des comédiens amateurs et des artistes venus de divers horizons, cirque, chant, danse. La pièce fait scandale. n 1962, il monte à Stratford avec la Royal Shakespeare Company, « Le Roi Lear ». Cette mise en scène marque un changement dans sa perception du théâtre. Il renonce au décor, adopte « l’espace vide » dans lequel doit se développer l’imagination du public.

« Si on laisse la pièce s’exprimer toute seule, on peut très bien ne pas entendre du tout. Si l’on veut que la pièce soit entendue, alors il faut savoir la faire chanter ». En 1963, Françoise Spira, qui a quitté le T.N.P. de Jean Vilar, vient de prendre la direction de l’Athénée, avec sa compagnie le Théâtre Vivant. Elle demande à Peter Brook de mettre en scène « La danse du sergent Musgrave » de John Arden, avec Jean-Baptiste Thierrée, Pierre Trabard, Laurent Terzieff. La même année, toujours à l’Athénée, Françoise Spira met à l’affiche « Le vicaire » de Rolf Hochhuth, avec Michel Piccoli, Antoine Bourseiller, dans une adaptation de Jorge Semprun, la mise en scène est de François Darbon. Brook signe l’adaptation scénique de cette pièce qui normalement dure huit heures. La pièce soulève l’indignation de la presse et du public. En Angleterre, il propose aux anglais réticents, « La visite de la vieille dame » de Dürrenmatt, pièce que les Américains acceptent mieux. Brook prend en compte que la culture de chacun ne permet pas là même appréhension d’une œuvre. Il est en accord avec Meyerhold pour qui les spectateurs jouent un rôle important au théâtre : « le public ce quatrième créateur ».

« Si nous avons la conviction qu’un moment de la vie vient d’être pleinement et complètement vécu sur scène, c’est parce que diverses forces émanant du public et de l’acteur ont convergé sur un point donné au même moment. »

A ce moment-là de sa vie Brook pense abandonner le théâtre. Il effectue des voyages, et pour les financer, accepte une série de conférences qui forment la base de son livre « L’espace vide ». Lui qui ne se considère pas théoricien, avouant ne rien connaître aux théories théâtrales, réalise un ouvrage remarquable. Il s’attelle surtout au tournage du film « Sa majesté des mouches ».

En 1964, il s’inscrit au Syndicat National des Metteurs en Scène. Grand partisan du statut d'auteur des metteurs en scène, il est un adhérent fidèle du syndicat. Lorsqu’il parle du metteur en scène comme un guide tenant le gouvernail, il n’est pas si éloigné de Dullin, un des fondateurs du syndicat.

« On se trompe souvent sur le travail du metteur en scène. On pense qu’il est un architecte d’intérieur qui peut faire quelque chose avec n’importe quelle pièce pourvu qu’on lui donne suffisamment d’argent et d’objets à mettre dedans. Cela ne se passe pas comme ça. La moitié de la tâche du metteur en scène consiste à maintenir la bonne direction. Là, le metteur en scène – le director – devient un guide, il tient le gouvernail, il doit avoir étudié les cartes et savoir s’il se dirige vers le nord ou vers le sud ». C’est à cette période que s’opère un véritable changement dans sa perception et sa manière de concevoir le théâtre. Peter Hall, qui a fondé la Royal Shakespeare Company en 1960, à Stratford, lui demande de le rejoindre. Brook accepte à la seule condition de « disposer d’une unité de recherche indépendante ». Il forme un groupe à qui il donne le nom de « Théâtre de la cruauté », en hommage à Artaud. Il aime chez ce dernier « l’intensité brûlante de ses positions dans le contexte de théâtre « plan-plan » de son époque ». Le groupe s’intéresse aux mots, aux sons. Cette recherche l’amène à rencontrer Grotowski qu’il admire énormément, parce qu’il a exploré la nature du jeu. Sa première investigation est de répondre à cette question : Qu’est-ce qu’il reste lorsqu’on enlève les mots ? Il désire « savoir si l’invisible peut-être rendu visible par la présence de l’exécutant ». Le travail de recherche est basé sur des exercices et des improvisations. Ils montent la pièce de Peter Weiss, « Marat-Sade ». Nous sommes en pleine guerre du Vietnam. Brook et certains de ces compagnons du « Théâtre de la cruauté » souhaitent parler de leur époque mais sans passer par un auteur. Ils présentent en 1966, « US », une pièce qui repose sur le travail d’improvisation de la troupe. A partir de cette création, Brook se démarque du théâtre traditionnel.

« Durant la représentation d’une pièce de théâtre s’établit une relation entre l’acteur, la pièce et le public. Pendant les répétitions, cette relation s’établit entre l’acteur, la pièce et le metteur en scène ».

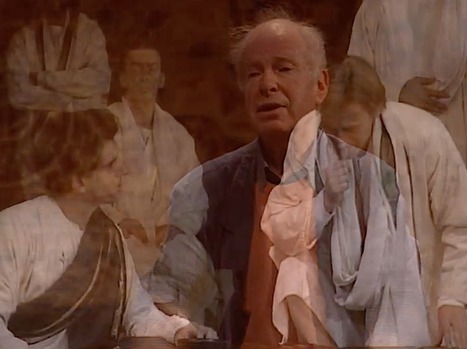

En 1968, Jean-Louis Barrault l’invite, dans le cadre du Théâtre des Nations, à monter « La tempête ». Brook propose plutôt de réunir dans un atelier des acteurs et metteurs en scène de différentes cultures. Pour faire plaisir à Barrault, il choisit d’étudier les diverses manières d’aborder les œuvres de Shakespeare en partant de « La Tempête ». Il rencontre « l’irremplaçable » Yoshi Oida. Cette expérience lui donne un avant-goût d’un travail avec des acteurs de plusieurs cultures différentes. Le groupe répète au Mobilier National, dans la galerie musée de la Manufacture des Gobelins. Les événements de Mai 1968 font que l’atelier doit se déplacer à Londres. Ils y présentent un spectacle de théâtre expérimental autour de « La tempête » qui laisse perplexe le public anglais. En 1970, arrive le spectacle qui bouleverse tout et permet à Peter Brook de passer dans la voie d’un théâtre novateur débarrassé des traditions. C’est « Le songe d’une nuit d’été » de Shakespeare. Cette pièce est à l’époque peu appréciée car considérée comme artificielle par les uns et destinée aux enfants par les autres. Peter Brook en découvrant à Paris le Cirque de Pékin, a été ébloui par les performances des acrobates chinois. Il pense à eux pour sa mise en scène, car, pour représenter l’univers féerique du « Songe », il faut quelque chose d’aérien, un mélange entre le théâtre et le cirque. Il demande aux comédiens de la Royal Shakespeare de faire de véritables prouesses, jouant suspendus. Le spectacle connaît un succès immense. Il s’installe à Paris, où avec l’aide de Micheline Rozan, il décide d'explorer le théâtre à travers une nouvelle structure. Il met en place le C.I.R.T. (Centre International de Recherches théâtrales), qui devient après tout simplement le Centre de Création. Ils trouvent les fonds nécessaires auprès de fondations internationales. Brook se réinstalle à la Manufacture des Gobelins. Il accueille des acteurs venus de partout. Ce premier groupe est composé par Bruce Myers, Yoshi Oida, François Marthouret, Natasha Parry, Michèle Collison, Miriam Goldschmidt, Claude Confortès… Ils sont rejoints par l’auteur, Jean-Claude Carrière qui prend part aux exercices. L’idée est de désapprendre pour mieux reconstruire. « Cela oblige l’acteur à prendre du recul avec sa propre culture ». Ils travaillent sur les langues anciennes, les sons, le corps. Pour Brook, le groupe est primordial. Il recherche chez l’acteur « le cœur et le courage ». Il s’efforce de développer « chez l’être qui joue cette capacité d’intensifier ses émotions, de les dilater, tout en aidant à s’ouvrir ». Chaque jour est réglé par des séries d’exercices et d’improvisation. Les exercices permettent de se libérer et surtout de développer « le rythme, l’écoute, la cadence, la tonalité, la réflexion collective ou la conscience critique ». L’acteur chez Brook ne joue pas le personnage, il joue avec.

« Le but de l’improvisation et des exercices est toujours le même : rejeter les conventions usées du théâtre ».

Comme les spectateurs sont « les éléments indissociables du processus théâtral ». Ils présentent leurs improvisations dans les écoles (Brook apprécie la spontanéité de l’enfance qui en fait un juge implacable), les hôpitaux, les foyers d’immigrés. De 1970 à 1973, il emmène ce groupe métissé en un long voyage, qui passe par l’Iran, l’Afrique, où l’actrice Helen Mirren les rejoint, l’Amérique, celle des minorités. Ils vont ainsi à la « rencontre des gens qui n’ont pas la possibilité de voir chez eux une tournée théâtrale ». Ils présentent la première version de « La conférence des oiseaux ». Le spectacle n’est donné qu’une fois, mais il commence au début de la soirée pour se terminer au petit matin.

« Le théâtre c’est la vie mais condensée ». En 1971, grâce à Micheline Rozan, Peter Brook découvre son lieu, celui de tous les possibles, « un espace caméléon » : les Bouffes du Nord. Il fait de ce théâtre, à l’origine à l’italienne, un théâtre élisabéthain. Il met en place l’espace vide, en faisant avancer l’aire de jeu, devenue circulaire, vers le public qui l’entoure. Il ouvre la scène à la verticale en lui retirant le cadre, obtenant ainsi une hauteur de plafond qui aère et libère le regard. Le mur du fond est laissé vide, mettant en relief les silhouettes des acteurs. Pas de scène, mais un sol, sur lequel bien souvent, est jeté un tapis qui condense et délimite l’espace de jeu. Il en fait un lieu modulable « partiellement » selon les exigences du spectacle. A l’orchestre, des bancs inconfortables sur lesquels les spectateurs sont très proches les uns des autres et non séparés comme dans les salles de spectacle ordinaire.

« Le théâtre repose sur une caractéristique humaine particulière, le besoin d’avoir une relation nouvelle et profonde avec ses congénères ». Grâce à Micheline Rozan, devenue sa collaboratrice, qui sait où trouver de l’aide, et même si les Bouffes sont soutenus par le Ministère de la Culture, Brook peut garder son indépendance. Les subventions lui permettent de proposer des prix abordables. Son objectif est de rendre le théâtre accessible à tous. Il ouvre les Bouffes avec « Timon d’Athènes » de Shakespeare, une pièce jugée alors « secondaire ». Il demande à Jean-Claude Carrière d'en faire une version française, dans un langage contemporain. Il est important pour lui de repenser les adaptations.

« Les adaptations portent toujours la marque de l’époque à laquelle elles ont été écrites, tout comme les spectacles que rien ne destine à durer ». La pièce rencontre un grand succès. Peter Brook obtient le Prix du Brigadier. Depuis le début de sa carrière, c’est grâce à Shakespeare que Brook, comme Gordon Craig, a trouvé un nouveau style de théâtre. Après « Timon », Brook présente « Les Iks » d'après Colin Turnbull, puis « Ubu aux Bouffes » d’après Alfred Jarry. Il revient à Shakespeare avec « Mesure pour mesure ». Puis il s’attache aux grands textes épiques, comme « La conférence des oiseaux », d’après un poème persan du XIIe siècle, et la farce africaine « L’os » de Birago Diop. Par les jeux de masques, de marionnettes et de la farce, il réunit ce qu’il nomme le « théâtre sacré » au « théâtre brut ». Pour les spectacles suivants, sans sa troupe, il s’attaque pour la première fois à Tchekhov avec « La Cerisaie », interprétée par Michel Piccoli, Natasha Parry, Niels Arestrup, Catherine Frot… Brook casse les codes de la « langueur » et rend à « l’âme slave » sa légèreté. C’est un triomphe. Puis Brook propose « La tragédie de Carmen », prouvant ainsi que l’Opéra n’est pas un art figé dans les traditions et qu’il peut faire alliance avec le théâtre. Il fait une dernière incursion dans le théâtre privé, au Théâtre Montparnasse, en cosignant avec Maurice Benichou la mise en scène de la pièce de François Billetdoux, « Tchin-Tchin » avec Marcello Mastroianni et Natasha Parry. Chaque mise en scène de Peter Brook marque les esprits. Les plus mémorables sont évidemment, « Le Mahâbhârata », spectacle fleuve qu’il crée dans la carrière Boulbon pour le festival d’Avignon, et « La tempête », travail magnifique aux couleurs de l’Afrique et du mystique. Avec « L’homme qui » d’après le livre d’Oliver Sacks, Brook se concentre sur un théâtre plus austère. Ensuite, passant de Beckett à Can Themba (« Le costume »), en faisant un détour par Mozart, revenant régulièrement à Shakespeare, tout ce que Peter Brook aborde trouve écho auprès du public. Et pourtant il ne le ménage pas, ne le conforte pas dans les habitudes. Car Brook se renouvelle sans cesse, observant autour de lui les mutations du monde. S’il revient au cinéma c’est pour filmer le théâtre : « La persécution et l’assassinat de Jean-Paul Marat… » d’après la pièce « Marat-Sade », « La tragédie de Carmen », « Le Mahâbhârata », « La tragédie de Hamlet ». Un film fait l’exception à la règle, « Rencontres avec des hommes remarquables » d'après l'œuvre éponyme de Georges Gurdjieff dont la pensée a influencé une grande partie de sa recherche spirituelle. En 2010, Peter Brook et Micheline Rozan ont quitté la direction des Bouffes du Nord, reprise par Olivier Mantei et Olivier Poubelle. Sa dernière création « The Prisoner », en collaboration avec Marie-Hélène Estienne, a été jouée au printemps 2018 aux Bouffes du Nord. Peter Brook a incontestablement marqué l’histoire du théâtre et de la mise en scène. « Dans le théâtre ce qui est au centre, c’est l’humain ».

Marie-Céline Nivière

Sources :

« Oubliez le temps », Peter Brook (Seuil)

« Point de suspension, 44 ans d’exploration théâtrale 1946-1990 », Peter Brook (Seuil).

« Du bout des lèvres » de Peter Brook (Odile Jacob).

« Peter Brook, de Timon d’Athènes à la Tempête » de Georges Banu (Flammarion).

« Peter Brook », texte de Georges Banu (Encyclopédie universalis).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 4, 2022 11:02 AM

|

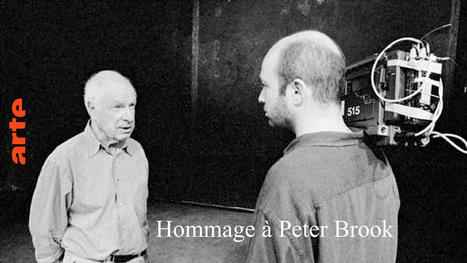

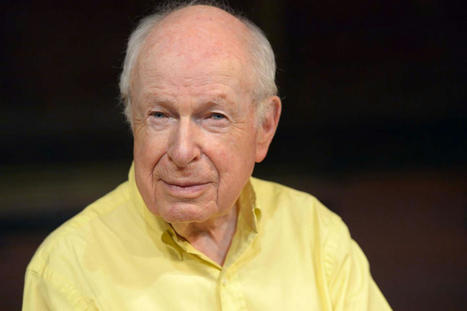

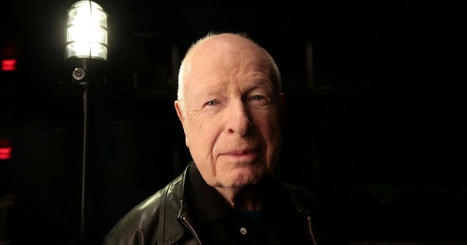

Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 3 juillet 2022 Après 80 ans de carrière, le grand metteur en scène britannique est mort à l'âge de 97 ans. Pratiquant un théâtre « monde » épuré, passant de Shakespeare aux fresques indiennes ou aux contes africains, Peter Brook a approché au plus près le mystère de l'art dramatique. Son fantôme hantera longtemps sa maison, Les Bouffes du Nord. Devant les Bouffe du Nord, en cette nuit de juillet, un marchand de fleurs à la sauvette aurait laissé tomber une rose. Ce serait le plus bel hommage involontaire qu'un passant aurait pu faire au grand homme de théâtre décédé le 2 juillet 2022 à 97 ans. Dans leur belle simplicité, ses murs patinés et sans âge lui ressemblaient tellement. Cette salle du nord de Paris, il l'avait investie dès le début des années 1970 et il continua à l'habiter jusqu'au bout même s'il n'en était plus le gestionnaire. Il lui avait imposé sa marque tout en douceur : l'art de créer le plein d'émotions dans un « espace vide ». Qu'il monte Shakespeare son grand maître, des fresques comme « Le Mahâbhârata », des contes ou Beckett, Peter Brook ne s'embarrassait pas de décors. Quatre bâtons lui suffisaient pour représenter une maison, une souche et quelques brindilles pour évoquer une forêt… Le magicien transformait ses acteurs en roi et reine en les parant d'un simple tissu écarlate. Un balancement du corps de plus en plus insistant évoquait une tempête. Et puis il y avait ce sol nu, magistralement éclairé, comme animé d'une force tellurique. Mer ou désert, rue ou place de village… En le foulant, ses personnages semblaient faire renaître le monde. Il faut du temps pour parvenir à l'épure. Les amateurs de théâtre d'aujourd'hui, du sénior à l'adolescent, connaissent bien son travail depuis son installation à Paris. Mais l'homme, fils d'immigrés lituaniens juifs, a commencé très tôt à faire du théâtre. Ses premières mises en scène à Londres datent du début des années 1940. Il n'a même pas 20 ans. Si on fait la somme aujourd'hui de ses créations et recréations, on en dénombre plus de 90, soit à peu près autant que son âge. Brook fait d'emblée feu de tout bois. Shakespeare reste son fil rouge, magnifiquement traduit en français par Jean-Claude Carrière, son indéfectible compagnon de route. Mais il s'attaque aussi à Marlowe, Shaw et à Beckett, puis au répertoire américain (Tennessee Williams, Arthur Miller), russe (Tchekhov, Dostoïevski) nordique (Ibsen) et aussi bien sûr français. Dans son prisme, les modernes, avec un goût certain pour l'éclectisme : André Roussin, Jean Anouilh, Jean Cocteau, Jean-Paul Sartre, Jean Genet… Du cinéma en parallèle Le metteur en scène s'ouvre d'emblée aux autres disciplines : dès la fin des années 1940, il met en scène des opéras à Covent Garden. Il mène parallèlement une carrière, humble mais non négligeable, de cinéaste avec en tout une dizaine de films : « Sentimental Journey » (1944), « Moderato Cantabile » (1959), « Sa Majesté des mouches » (1963), « Le Mahâbharâta » (1989), « La Tragédie d'Hamlet » (2002… Tous ou presque sont liés à son travail d'homme de théâtre. Ce n'est qu'en 1962, lorsqu'il crée « Le Roi Lear » à la Royal Shakespeare Company à Londres, que Peter Brook décide d'abandonner les oripeaux du théâtre traditionnel, de supprimer les décors et de mettre en œuvre sa théorie de l'espace vide. Au plateau nu s'ajoute une nouvelle façon de mettre en scène, s'appuyant sur l'impro, la recherche permanente du jeu juste, un rapport nouveau avec le public. Brook vise un théâtre total, inspiré du théâtre de la cruauté d'Antonin Arthaud. Mais sa « révolution » ne s'arrête pas là. Le Britannique décide d'étendre son terrain de jeu. Peu à peu, il s'impose comme le héraut d'un « théâtre monde ». Cela passe par des voyages (Iran, Afrique, Amérique du nord) et bien sûr par des rencontres. En 1971, alors qu'il s'est installé à Paris, il crée le Centre international de recherche théâtrale, ouvert à des acteurs du monde entier. A l'instar d'Ariane Mnouchkine, il fait appel à des distributions métissées, où aux côtés de Français ou de Britanniques comme Maurice Bénichou ou Kathryn Hunter… figurent des Indiens ou des Africains. Parmi eux, Bakary Sangaré, ancien élève de l'Institut des arts de Bamako, remarqué dans « Le Mahâbhârata » puis dans « La Tempête », rejoindra la Comédie-Française en 2002. De la maison de Brook à la maison de Molière, il n'y a qu'un pas… Metteur en scène conteur Plus les spectacles de Brook s'épurent, plus l'osmose entre la tradition occidentale et les cultures du reste du monde s'approfondit. Brook est faiseur de théâtre sans frontière, tout à la fois metteur en scène, conteur, griot. Le merveilleux se niche dans les détails d'un petit geste, d'un regard… et dans ces silences chargés de mille sens. Le maître baladeur peut nous plonger dans la tragédie de Carmen, mise à nu, raccourcie et portée par les seules notes d'un piano, puis la fois d'après nous propulser dans les townships d'Afrique du Sud. La même humanité inonde la scène. Et submerge le public. Artiste de l'indicible et de l'invisible, Brook n'a eu aucun mal à abattre ce quatrième mur qui sépare le spectateur de l'acteur. Depuis les années 2010, où le duo formé par Olivier Mantei et Olivier Poubelle avaient repris les manettes des Bouffes du Nord, Peter Brook, aidé de sa complice Marie-Hélène Estienne, s'était voué à des projets plus modestes ou plus courts, n'hésitant pas à « refaire » certaines de ses créations (comme « Fragments » de Beckett) ou à rajouter un bref chapitre au Mahâbhârata ». Il était au rendez-vous quasiment chaque année. Ces derniers temps, ses spectacles ressemblaient de plus en plus à des leçons de théâtre en forme de testament lumineux. Son ultime création à l'affiche des Bouffes en avril dernier fut « The Tempest Project ». Peter Brook s'emparait une nouvelle fois de l'œuvre flamboyante du grand Will pour en célébrer la plus belle flamme, celle de la liberté. Philippe Chevilley / Les Echos

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

July 4, 2022 9:16 AM

|

par Pierre Desorgues pour Tv5monde

Peter Brook un géant, inspiré par l'Afrique, qui a changé à jamais la face du théâtre

Peter Brook est mort à l'âge de 97 ans. Il était avec Constantin Stanislavski le metteur en scène le plus influent du XXe siècle et à qui l'on doit le théâtre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il fut l'un des premiers grands metteurs en scène à s’adresser à l'Afrique en adaptant des écrivains africains comme Birago Diop et des auteurs sud-africains noirs censurés par le régime d'apartheid. Le maître de théâtre, né en Grande-Bretagne mais qui a mené une grande partie de sa carrière en France, à la tête de son théâtre parisien Les Bouffes du Nord, avait réinventé l'art de la mise en scène en privilégiant des formes épurées au lieu des décors traditionnels.

(RE)voir : Peter Brook l'Africain Première mise en scène à 17 ans Né à Londres le 21 mars 1925, ce fils d'immigrés lituaniens juifs signe sa première mise en scène à 17 ans. S'il rêve de cinéma, il se dirige rapidement vers le théâtre. A 20 ans, diplômé d'Oxford, il est déjà metteur en scène professionnel et, deux ans plus tard, ses productions à Stratford-upon-Avon, ville natale de Shakespeare, déchaînent les passions. A 30, il dirige déjà de gros succès à Broadway. Pour la Royal Shakespeare Company (RSC), il met en scène de nombreux textes du "Barde", qui est pour lui "le filtre par lequel passe l'expérience de la vie". Une grande partie de sa carrière menée en France

C'est dans les années 60, après des dizaines de succès, dont de nombreuses pièces de Shakespeare, et après avoir dirigé les plus grands - de Laurence Olivier à Orson Welles entame sa période expérimentale.

Je peux prendre n'importe quel espace vide et l'appeler une scène. Peter Brook Il crée avec la Royal Shakespeare Company un "Roi Lear" dépouillé (1962) et surtout sa surprenante production de "Songe d'une nuit d'été" (1970) dans un gymnase en forme de cube blanc: c'est la théorie de "l'espace vide" qui marquera définitivement le théâtre contemporain. Parue pour la première fois sous forme d'ouvrage en 1968, elle laisse libre cours à l'imagination du public et est considérée comme une "bible" pour les amoureux du théâtre avant-gardiste. "Je peux prendre n'importe quel espace vide et l'appeler une scène" est une de ses célèbres phrases.

"Le visionnaire, le provocateur, le prophète, le filou et l'ami avec les yeux les plus bleus que j'aie jamais vus, a quitté la maison", a tweeté dimanche son compatriote metteur en scène et acteur Simon McBurney. Son "Marat/Sade" fascine Londres et New York et lui vaut un Tony Award en 1966.

Au début des années 70, il s'installe en France où il fonde le "Centre international de recherche théâtrale", au Théâtre des Bouffes du Nord. Il monte des pièces monumentales nourries d'exotisme, avec des acteurs de différentes cultures, et tournera dans le monde entier, souvent dans des lieux inédits: des villages africains jusqu'aux rues du Bronx en passant par la banlieue parisienne.

Sa pièce la plus connue est "Le Mahabharata", épopée de neuf heures de la mythologie hindoue (1985), qu'il présentera pour la première fois au festival d'Avignon et qui sera adaptée au cinéma en 1989. Dans les années 90, lorsqu'il triomphe au Royaume-Uni avec "Oh les beaux jours", de Samuel Beckett, les critiques le saluent comme "le meilleur metteur en scène que Londres n'a pas". Peter Brook et l'Afrique

Dans le théâtre de Peter Brook apparaît une présence constante : le continent africain. Cette relation privilégiée passe par de nombreux voyages et des mises en scène d’ambiance africaine et une longue collaboration avec des acteurs africains.

"Peter Brook est le premier metteur en scène à s'adresser à l'Afrique. L'Afrique était alors rarement considérée comme un territoire d’intérêt théâtral" Rosaria Ruffini, spécialiste du Théâtre de Peter Brook "Dans sa recherche de régénération, Brook se détache des tendances théâtrales de l’époque et entreprend un parcours tout à fait original : il est le premier metteur en scène à s’adresser à l’Afrique, tandis que la plupart des artistes de théâtre se tournaient plutôt vers l’Orient", souligne ainsi l'universitaire Rosaria Ruffini auteur d'un article "Les Afrique du théâtre de Peter Brook".

"L’Afrique était alors rarement considérée comme un territoire d’intérêt théâtral. Victime de catégories et de modèles culturaux coloniaux, le continent est une inconnue qui suscite souvent suspicion et perplexité", écrit encore l'universitaire spécialiste du théâtre de Peter Brook.

Il met alors en scène de grands intellectuels et écrivains africains. Dans L’Os la troupe donne vie à un village sénégalais. L’Os est une farce brève et légère qui marque le premier pas du metteur en scène britannique dans la dramaturgie africaine. Son spectacle est une adaptation de la pièce de l’écrivain et intellectuel sénégalais Birago Diop.

Birago Diop (1913-1989) est un écrivain et poète sénégalais connu connu notamment pour ses rapports avec la négritude et la mise par écrit de contes traditionnels de la littérature orale africaine. Il adapte également des auteurs sud-africains noirs dès les années 80 en plein apartheid. Le comédien burkinabé et malien Sotigui Kouyaté (1936-2010), un de ses acteurs favoris

"Ses mises en scène tirées des textes sud-africains : Woza Albert ! (1989), The Island (1999), Le Costume (1999), Sizwe Banzi est mort (2006) dessinent un véritable « cycle sud-africain » à l’intérieur de son répertoire. Ces quatre mises en scène se basent sur les textes de dramaturges sud-africains qui œuvraient pendant l’apartheid en condition de clandestinité et censure, lorsque toute forme d’art était interdite aux Noirs", souligne ainsi Rosaria Ruffini dans "Les Afrique du théâtre de Peter Brook".

Sotigui Kouyaté (1936-2010), comédien, metteur en scène malien et bukinabé est un de ses acteurs favoris. Sotigui Kouyaté joue ainsi dans l'adaptation du Mahabharata sur scène en 1985. Il joue dans la Tempête (1990), Le Costume (2000), La Tragédie d'Hamlet (2003). Sotigui Kouyaté obtiendra au festival du film de Berlin l'Ours d'argent 2009 du meilleur acteur dans "London river" du Franco-Algérien Rachid Bouchareb ne manquant pas de mettre en avant sa relation de travail avec Peter Brook dans le succès de sa carrière.

Premier pensionnaire africain de la Comédie Française (entré en 2002) Bakary Sangaré né en 1961 et formé l’Institut national des arts de Bamako a également travaillé régulièrement avec Peter Brook. Il a joué entre autres dans Woza Albert ! adaptation d’après le texte de l'écrivain sud-africain Barney Simon.

Peter Brook a été un des premiers à introduire de la diversité, et ça n'a pas été une petite révolution, dans un théâtre qui était essentiellement blanc.

Olivier Py, directeur du festival d'Avignon. Peter Brook, a été un des premiers à donner sa chance aux acteurs africains et noirs. Peter Brook après une aventure de plus de 35 ans aux Bouffes du Nord, Peter Brook quitte la direction du théâtre en 2010, à 85 ans, tout en continuant d'y monter des mises en scène, jusqu'à récemment. "Peter Brook nous a offert les plus beaux silences du théâtre mais ce dernier silence est d'une infinie tristesse", a réagi sur Twitter la ministre française de la Culture Rima Abdul Malak, estimant qu'avec lui "la scène s'est épurée jusqu'à l'intensité la plus vive".En 2019, il rend hommage dans "Why?" à Meyerhold, grande figure russe du théâtre et victime des purges staliniennes, rappelant une de ses citations: "Le théâtre est une arme dangereuse".Il a toujours refusé de faire du théâtre engagé, préférant un théâtre qui invite à la réflexion ou à la spiritualité, que ce soit avec des pièces shakespeariennes ou des adaptations comme Carmen. "Certains journalistes viennent me demander: 'Alors, vous pensez pouvoir changer le monde?'. Cela me fait rire. Je n'ai jamais eu cette prétention, c'est ridicule", confiait en 2018 à l'AFP celui qui avait été ébranlé trois ans plus tôt par le décès de son épouse, la comédienne Natasha Parry.