Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 27, 2023 7:27 AM

|

Par Jérémy Piette dans Libération - 26 janvier 2023 Le comédien et cinéaste se réconcilie avec l’aigu de sa voix dans «la Porcelaine de Limoges», premier disque entre enfance et langueurs amoureuses où il chante «de façon nette et franche l’amour des garçons». Nicolas Maury nous donne à découvrir une autre facette de ses multiples talents, disséminés jusque-là au théâtre, au cinéma, à la télé. ( Photo : Elina Kechicheva) Nicolas Maury tente d’empêcher une larme de couler et c’est un peu de notre faute. Face à lui sur la banquette d’un restaurant quai de Valmy, le long du canal Saint-Martin dans le Xe arrondissement de Paris, nous n’avions pas prémédité l’effet de notre question : «Pour qui avez-vous écrit cet album ?» Difficile alors de ne pas voir sous les traits doux-mélancoliques de l’acteur et cinéaste français Jérémie, ce rôle qu’il incarna pour les besoins de son beau (et drôle) premier long métrage Garçon chiffon, cet être consumé par l’amour ainsi que son cœur coulant sombre : la jalousie. Le film, sorti officiellement en novembre 2020 mais handicapé par un second confinement, est retourné en salles quelques mois plus tard, révélant en sa toute fin une chanson simili-Alex Beaupain pour Christophe Honoré, baptisée Garçon velours et interprétée par l’acteur lui-même : «Je prends ce que tu me donnes et en fait notre amour /à nos visages de velours.» Dans une scène filmée sur le quai de Valmy, dont l’acteur est le voisin proche, avec sa voix et ses déplacements de biche brisée sur pavés inégaux, Nicolas Maury nous donnait à découvrir une autre facette de ses multiples talents, disséminés jusque-là au théâtre, au cinéma, et révélés plus populairement parlant par la série à succès Dix pour cent. Et c’est de ce morceau composé pour l’occasion par Olivier Marguerit, signature assez discrète d’une pop française et auteur-compositeur de BO (Onoda d’Arthur Harari, la Nuit du 12 de Dominik Moll…) que naquit sûrement l’envie pour Nicolas Maury de formuler un geste plus ample, plus ouvert encore : un disque, sorti ce mois-ci et intitulé la Porcelaine de Limoges. Dandy en pilou-pilou «Grâce à cet album, j’ai enfin pu rejoindre la nudité de ma voix.» La larme essuyée vient de là, plus heureuse qu’elle n’y paraît, de cet homme de 42 ans qui nous dit avoir pu enfin «s’autoriser un truc de chant, ouvrir la fenêtre», puis d’ajouter : «Enfant, j’avais honte de cette “clarté” dans ma voix. Au collège, on me huait, on me disait : “Il a une voix de fille”… Je devais la déguiser. Ma prof de chant actuelle m’a d’ailleurs dit que si je n’avais pas eu à faire ça, elle serait encore plus haute.» Nicolas Maury a donc fait cet album pour l’enfant qu’il était. La voix y est joliment vaporeuse, claire, diaphane, susurrante parfois, d’une candeur déguisée. Qu’elle soit chantée, parlée, soufflée, elle irrigue chaque recoin de l’album, filet aigu qui agrippe la vénéneuse Paris ou retrouve tel le pays perdu l’enfance près de Limoges, Maury étant né et ayant grandi à Saint-Yrieix-la-Perche. Elle ausculte aussi l’amour : «Je chante de façon nette et franche l’amour des garçons. Je ne pense pas que ce soit si courant dans la chanson française d’être aussi transparent sur un homme qui chante un autre homme. Souvent ça a pris pas mal de détours.» Tout est en apparence soyeux et chic : le conte, vulnérable ; le chanteur, un vrai dandy en pilou-pilou, préciosité d’une Delphine Seyrig qui aurait mangé du Françoise Hardy au goûter. Les rivages de l’album auxquels s’arrimer sont multiples, disco pop sur Gentleman, Nicolas Maury se mue Jane Birkin sur son titre Paris, puis très intimiste et déclaratif sur Vers les falaises. L’album se déplie en un lot d’élans mélos, façon comédie musicale pour errance blessée dans les grandes villes à la nuit tombée. La folk s’y déploie atmosphérique : Porcelaine de Limoges touche au cœur tant elle nous renvoie à l’obscurité craquelée de l’Américain Sufjan Stevens, période Carrie & Lowell. L’un des morceaux, Ou un baiser, est composé par la chanteuse Keren Ann et Doriand, auteur-compositeur-interprète qui a écrit pour mille autres personnes (de Katerine à Lio en passant par Bashung). Pour le reste, Nicolas Maury a tout fomenté et peaufiné pendant deux ans avec Olivier Marguerit et sa compagne, Shanti Masud, que l’on connaît pour ses beaux films peuplés de métamorphoses fantastiques (Nicolas Maury y endosse certains rôles), et qui signe aussi la majorité des textes. Le couple et l’acteur s’échangeaient, dès novembre 2020 et de loin, confinement oblige, les chansons missives après d’amples discussions sur Serge Gainsbourg, Isabelle Adjani, Jane Birkin, Vanessa Paradis («la numéro 1 dans ma vie»), et plus généralement l’énergie complexe des duos pygmalions-muses. «Le mythe de la muse a pu me fasciner dans ma construction adolescente. C’est une image que j’admire, tout à fait ambiguë, dont il faut savoir se détacher aussi. Ça peut être agréable d’être dans les fantasmes de quelqu’un. Mais là, je trouve plus urgent de me dire oui à moi. Etre habillé d’un très bel album par quelqu’un, c’est très beau, mais me concernant, ça m’inquiète intellectuellement…» «Un peu trop roi en mon domaine» Le chanteur dit être mieux armé qu’avant pour pas se laisser faire, en parallèle, il est enthousiaste d’annoncer une forme de «lâcher-prise» lié à la chanson, après s’être «enfanté comme réalisateur» pour son Garçon chiffon : «J’adore ce film, mais si je suis honnête, en tant qu’acteur et metteur en scène, je suis un peu trop roi en mon domaine. Alors qu’avec la musique, je suis dans une zone où je n’ai pas de prise, vraiment. Et puis la formulation excessive de soi peut m’enliser, qu’elle soit poétique ou non. Ici, je ne parle jamais directement de ce que j’ai vécu.» La musique, pour Nicolas Maury, est l’endroit où suspendre le «vouloir dire». «Il faut croire en des sensations, en des paysages, en des souvenirs, plus qu’en des manières d’être malin avec le langage. De devoir chanter avec nudité une note qui a déjà en elle une charge émotionnelle, ça m’a «désembarrassé» du poids de vouloir bien jouer. J’y trouve une forme de dépossession magnifique.» Le chanteur s’émerveille qu’en quelques minutes, un morceau tel que la Porcelaine de Limoges puisse contenir quelque chose comme seize ans d’une vie, de sa petite enfance au moment où il décide de partir pour la capitale à 20 ans : «C’est sublime et effroyable, comme une épitaphe.» Comme la pop aussi, c’est là toute son habileté souriante, ses refrains, ses mots que l’on répète jusqu’à tue-tête, ses formules condensées qui doivent taper au cœur et au corps, ses phrases légères qui dissimulent des failles qui à l’écoute seront exhumées ou non : «C’est ce que j’adore dans le secret entre l’auditeur et toi. S’il comprend, il sait que derrière les choses légères il y en a de moins légères. Mais cette décision de rester léger de la part du chanteur plutôt que de formuler explicitement est comme une politesse que je trouve magnifique dans la pop. Tu l’entends dans des voix comme Damon Albarn avec ses projets solo, ou Neil Hannon de The Divine Comedy, il faut avoir tutoyé les gouffres, avoir été pris dans des vertiges, pour opérer ce genre d’audaces.» Maury sait de quoi il parle, des gouffres il dit s’en être approché, comme face au micro, au studio, ne chantant pas toujours bien : «J’ai dû dépasser cette dépréciation. J’en pleurais. Ce qui est bien, c’est qu’Olivier Marguerit dans sa façon de me diriger ne rentrait jamais dans ça, il me disait : “Non mais c’est comme ça la musique, tu vas y arriver.” Il m’a tout de suite considéré comme le chanteur que je devais être. Il a quelque chose de très architecturé comme compositeur, et très savant sur la pop… Par exemple, un truc très con mais je vais prendre un album de Blur, genre Think Tank (2003) prêt à lui évoquer une chanson que j’aime et il va me devancer en sachant laquelle. C’est ce qui nous a permis de parler des terres que je cherchais dans ma voix.» Romantique et spleenétique Le chanteur a également pris des cours, avec Nathalie Dupuy, coach habituée des émissions The Voice et la Nouvelle Star, qui l’aide également pour les lives passés et à venir. C’est à cet instant que l’on se demande ce que l’acteur pourra bien faire de ce corps qu’il a emmené et déplacé au théâtre comme devant la caméra, mais encore très peu sur une scène de concert : «En préparant tout cela, j’ai pas mal parlé du metteur en scène Roméo Castellucci [spécialiste de grandes scénographies très sophistiquées, ndlr] avec mon petit langage du théâtre, et la tourneuse me regardait avec de grands yeux parce que ce n’est évidemment pas les mêmes grilles techniques. Je sais par exemple que j’ai envie d’inquiéter le plateau. D’inquiéter là où ça devrait rouler. J’ai des prévisions, des flashs et aussi des chaussures. Moi je suis un peu un faiseur de buée, j’aime bien envoyer de la buée, des matières comme ça, des nuages, de la fumée. Ce sera un plateau très très… glacier, très blanc.» Sur ces promesses d’Antarctique, on quitte le chanteur en écoutant l’album une fois encore afin de mieux traverser Paris à pied. Il est 15 h 30, deux jeunes femmes boivent des spritz, les sapins de Noël sont abandonnés par dizaine sur les trottoirs, un garçon aux cheveux gominés et sourire charmeur nous fixe tandis que le chanteur prononce sur sa très romantique et spleenétique Désir en fuite : «Je rêve à nous /J’me fais des films /Et dans la foule /Bat mon cœur anonyme.» Un album pour se faire son cinéma. Quelques minutes plus tôt, Maury nous disait : «J’aimerais qu’il y ait des rencontres avec mes chansons. Je trouverais ça beau que ça résonne dans les secrets des autres. Et je pense qu’en vrai, qu’on soit un homme ou une femme, qui aime les hommes ou qui aime les femmes, ou qui aime les plantes, les chiens, les bébés chatons… y a quelque chose dans cet album qui dit “on a pu vivre et on vivra”.» Jérémy Piette / Libération Nicolas Maury, la Porcelaine de Limoges (Parlophone) En concert le 10 février à la Cartonnerie (Reims), le 16 février au Rocher de Palmer (Bordeaux), le 17 février au Paloma (Nîmes), le 18 février à la salle Molière (Lyon), le 2 mars aux Docs (Lausanne), le 4 mars à la Coopérative de Mai (Clermont-Ferrand) et le 31 mars au Café de la Danse (Paris).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 26, 2023 8:34 AM

|

Par Rosita Boisseau dans Le Monde - 25 janvier 2023 Danseur, chorégraphe et directeur de festival, il s’illustra aux côtés de figures emblématiques de la danse, dont Pina Bausch. Il s’est éteint le 22 janvier, à l’âge de 75 ans.

Lire l'article sur le site du Monde : https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/01/25/la-mort-du-danseur-jacques-patarozzi_6159298_3246.html

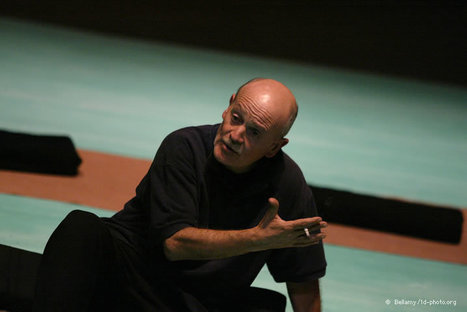

Sa chaleur immédiate, son sourire tout aussi fulgurant accompagnaient des points de vue affûtés sur la danse contemporaine, qu’il a arpentée en tous sens et connaissait sur le bout des chaussons depuis les années 1970. Le danseur, chorégraphe et pédagogue, formateur de générations d’artistes et directeur de festival Jacques Patarozzi est mort le 22 janvier, à l’hôpital d’Angoulême. Il avait 75 ans et souffrait d’insuffisance rénale depuis de longues années. C’est à Paris que ce Corse, né le 28 avril 1947 à Ajaccio, se forme à la danse jazz auprès de Gene Robinson, professeur à l’Opéra national de Paris. Dès 1967, il décroche ses premiers contrats d’interprète auprès des compagnies fameuses de l’époque, celles de Félix Blaska et Joseph Russillo. Il file aux Etats-Unis en 1970 et travaille avec Paul Sanasardo. C’est là qu’il rencontre, en 1972, Pina Bausch (1940-2009) ainsi que le danseur Dominique Mercy, qui deviendra l’une des figures emblématiques de la troupe de l’artiste allemande basée à Wuppertal (Allemagne), et Malou Airaudo. De retour en France en 1975, Jacques Patarozzi prend la direction de l’école de danse du Nouveau Carré Silvia Monfort, à Paris. Un an plus tard, en 1976, avec Mercy, Airaudo, Dominique Petit et Helena Pikon, ils fondent La Main, qui présentera des spectacles pendant quatre ans. Sur l’invitation de Pina Bausch, il la rejoint, à Wuppertal, en 1978, et collabore avec elle le temps d’une saison. Il y crée notamment le personnage d’un ange dans Renate wandert aus (1978). « Il y était très touchant, se rappelle Dominique Mercy. Jacques était quelqu’un de très doux, très généreux. Dans son travail de chorégraphe, il était à la recherche d’une forme d’épure, d’essentiel. » « Trouver le goût du mouvement » Expressive, suggestive, avec un accent sur le dos et les ports de bras, l’écriture de Jacques Patarozzi rayonne à partir de 1982 dans une autre troupe, Balmuz. Il y met en scène des pièces jusqu’en 1996, dont A Mossa, où il décline des tableaux de la vie quotidienne en Corse sur des chants polyphoniques. Il donne aussi des cours et s’affirme en pédagogue de plus en plus couru. Dans son studio de répétition parisien se retrouvent nombre de jeunes interprètes et chorégraphes des années 1980-1990. « Son travail au sol était prodigieux, commente Philippe Le Moal, inspecteur de la création artistique au ministère de la culture. Une de ses expressions favorites était : “Tu dois trouver le goût du mouvement comme si tu le mangeais.” » Frédéric Seguette, ancien élève : « Avec lui, j’ai appris le sens du travail du danseur et le corps joyeux, qu’il comparait souvent à un instrument de musique » Cette gourmandise et cette saveur du geste, Frédéric Seguette, complice de création du chorégraphe Jérôme Bel, aujourd’hui directeur du Dancing, Centre de développement chorégraphique national, à Dijon, qui a été son élève et interprète de 1992 à 1997, s’en souvient également. « Il s’accompagnait d’un petit tambour et en chantant. Avec lui, j’ai appris le sens du travail du danseur et le corps joyeux, qu’il comparait souvent à un instrument de musique, un tambour ou la corde d’un piano, dont on cherche la bonne tension pour qu’il résonne pleinement. Je pense à lui chaque matin lorsque je fais mon training. » Privilèges abonné Le Monde événements abonnés Expositions, concerts, rencontres avec la rédaction… Assistez à des événements partout en France ! Réserver des places En 1999, Jacques Patarozzi endosse un nouveau rôle, celui de directeur de festival, et crée Le Printemps de la Danse en Charente, à Villebois-Lavalette. Une « manifestation qui reste assurément une magnifique folie et une profonde illustration de sa capacité à marier rêve et énergie, affirme Philippe Le Moal. Il me disait en riant qu’il y montrait la danse contemporaine au cul des vaches ». Patarozzi dirige ensuite le théâtre L’Avant-Scène Cognac, de 2009 à 2014, dans le cadre duquel il pilote un nouveau rendez-vous, « Danse et vous », à partir de 2010. Parallèlement, il commence à pratiquer le zen avec son maître, Jacques Brosse (1922-2008), philosophe et moine bouddhiste. Ordonné lui-même moine en 2004, il proposait des séances de méditation à Angoulême. Il vivait dans le petit village de Salles-Lavalette (Charente) avec sa compagne, et danseuse, Fabienne Soula, avec laquelle il a eu deux enfants, Mathieu, interprète remarqué auprès des chorégraphes contemporains Thomas Lebrun et Olivia Grandville, et Lucie, costumière pour des compagnies de danse. Jacques Patarozzi en quelques dates 28 avril 1947 Naissance à Ajaccio 1975 Dirige l’école de danse du Nouveau Carré Silvia Monfort 1999 Crée et dirige le festival Le Printemps de la Danse en Charente, à Villebois-Lavalette 2009-2014 Dirige le théâtre L’Avant-Scène Cognac 22 janvier 2023 Mort à Angoulême Rosita Boisseau / Le Monde Légende photo : Jacques Patarozzi, alors directeur du théâtre L’Avant-Scène Cognac, en 2011. MARIE MONTEIRO

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 26, 2023 7:52 AM

|

Propos recueillis par Joëlle Gayot / Télérama - 26 janvier 2023 À 89 ans, Françoise Fabian lit, aux côtés du rappeur Oxmo Puccino, des extraits d’“À la recherche du temps perdu”, de Marcel Proust. Un auteur qui habite cette comédienne dont la vie est nourrie de théâtre, de musique et de cinéma. Qui est Marcel Proust pour vous ? Une drogue, une passion ravageuse. J’ai lu huit fois À la recherche du temps perdu. Je pense de la vie exactement ce que Proust en pense. Ses vérités sont les miennes. Je suis, comme lui, sujette à la mémoire involontaire. Un rien ravive en moi des sensations tapies. Un bruit, une image, une odeur : c’est la fameuse madeleine de Proust. Lorsque ces sentiments et ces souvenirs enfouis se réveillent et s’épanouissent, il m’arrive de pleurer sans que personne ne sache pourquoi. Quel est votre plus vieux souvenir ? Je me revois enfant, à Alger, avec ma petite sœur dans une buanderie. Il fait chaud et ma mère nous rafraîchit avec des serviettes trempées avant de nous envoyer à la sieste. Un moment que je déteste, car je trouve que c’est du temps perdu. Il y a tant de choses à faire ! Étiez-vous une petite fille imaginative ? Oui. Mon père, directeur d’école, possédait une immense bibliothèque dans laquelle je piochais des livres sans que jamais il ne contrôle mes choix. Le soir venu, il nous lisait Les Mille et Une Nuits ou Les Misérables. J’étais au conservatoire de musique d’Alger, je jouais du piano et je chantais. Je me racontais beaucoup d’histoires, empêchant ma sœur de dormir ou m’enfermant dans les cabinets pour continuer mes récits tranquillement. Pourquoi avoir arrêté le piano ? Je me suis cassé le poignet en quatre morceaux. Ma main droite ne répond plus, alors que, de la gauche, je pense pouvoir encore interpréter un morceau de Rachmaninov. Le théâtre a-t-il pris toute la place ? Il est devenu très vite important. Mon premier flirt était un comédien. Il m’a convaincue de le rejoindre dans un cours de comédie. Une professeure m’a encouragée à poursuivre dans cette voie. Elle m’a donné des cours, puis a suggéré à mon père de m’envoyer à Paris pour que je fasse le Conservatoire. Je n’avais que 16 ans, mais il a accepté. Il me faisait parvenir un peu d’argent chaque mois, je dormais dans des chambres de bonne, mangeais dans les restaurants universitaires. Et suivais des cours avec Jean-Paul Belmondo, Annie Girardot, Jean-Pierre Marielle. C’est comme ça que j’ai intégré cette bande d’acteurs. Pourquoi n’êtes-vous pas entrée à la Comédie-Française ? L’exemple d’Annie Girardot, qui pendant deux ans n’y a rien fait de réellement important, à part jouer dans une pièce de Cocteau, m’en a dissuadée. Lorsque le metteur en scène Jean Meyer a proposé de m’engager pour jouer au Théâtre de la Madeleine, je n’ai pas hésité. J’ai travaillé avec lui à huit reprises. D’où vient votre goût pour la liberté ? De mon éducation. Mon père m’a toujours fait confiance et j’ai été élevée par une mère coriace qui m’a appris à me défendre. À l’adolescence, dans le bus qui me ramenait à la maison, il arrivait que des hommes se frottent contre moi. Furieuse, elle m’a dit : prends un compas et, s’ils s’approchent trop, pique-les ! Je suis la femme compas ! Vos rôles au cinéma sont souvent ceux d’une femme forte. Êtes-vous ainsi dans la vie ? En réalité, je suis une personne timide. Je n’ai jamais aimé mon physique et j’ai toujours eu l’impression de ne pas être à la hauteur de ce à quoi j’aspirais. Par défense et pour lutter contre cette timidité, je suis devenue insolente. Mais je n’ai jamais été soumise. Ce n’est pas dans mon caractère. “Je suis contente d’avoir mon âge. Ce qui se profile ne m’intéresse pas. Nous vivons dans un monde de fous qui va à sa destruction” La caméra ne vous a-t-elle pas appris à vous aimer ? Vous n’imaginez pas à quel point j’ai haï le cinéma. Lorsque j’ai été engagée pour la première fois, j’étais tétanisée et n’espérais qu’une chose : qu’un incendie consume le plateau de tournage. Je n’aime que le théâtre. Sur les planches, je maîtrise ce qui se passe, je vais au bout de l’histoire. Qu’est-ce qui manque à votre parcours ? Tchekhov et Dostoïevski. J’ai raté ma vie. Les deux m’ont échappé, je ne les ai pas joués. Pourquoi ? Je suis un personnage de Tchekhov ! Et Molière ? Il m’a tout appris. À 12 ou 13 ans, j’avais lu toutes ses pièces. J’en connais des phrases par cœur. Il n’y a pas, chez lui, un geste ou une pensée inutile. Le soir, dans mon lit, je redis certaines de ses répliques. La langue de Molière m’est une seconde nature. Quelle est la plus belle période que vous ayez vécue ? Mai 68. J’étais amoureuse et je manifestais. Quelque chose alors se passait qui valait la peine de se battre. Mais, aujourd’hui, quel avenir attend la jeune génération ? Qu’est-on en train de devenir ? Je suis contente d’avoir mon âge. Ce qui se profile ne m’intéresse pas. Nous vivons dans un monde de fous qui va à sa destruction. Je milite pour l’euthanasie choisie. Si je ne meurs pas de maladie, je me suiciderai probablement. Marcel, mise en scène de Jérémie Lippmann. Du 26 janvier au 4 mars. Du mer. au dim., horaires variables : 15h, 19h, 20h ou 21h. Le 13e Art, centre Commercial Italie 2, place d’Italie, 13e, 01 48 28 53 53. 25-59 €. Légende photo : Françoise Fabian © SMITH / Modds, Paris, Janvier 2023

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 25, 2023 11:04 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde 25 janvier 2023

La compagnie La Cordonnerie invente un spectacle d’une poésie folle, porté par une mise en scène inventive.

Lire l'article sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/01/25/ne-pas-finir-comme-romeo-et-juliette-au-monfort-theatre-quand-l-amour-s-epanouit-par-dela-le-pont-et-les-conventions_6159293_3246.html

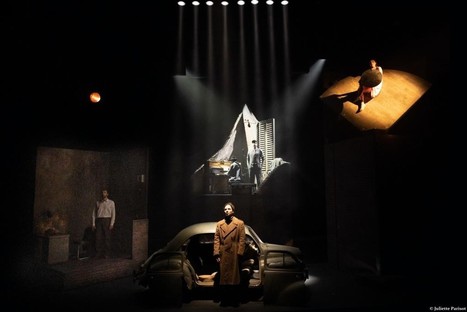

Ils s’appellent Romy et Pierre. L’une et l’autre vivent de chaque côté d’un pont que personne ne traverse jamais, en vertu d’une interdiction ou d’une impossibilité mystérieuses, jamais formulées par les autorités. Ne pas finir comme Roméo et Juliette, que l’on peut voir au Monfort Théâtre, à Paris, puis en tournée en France, raconte leur histoire. Et c’est une petite merveille de spectacle, qui confirme le talent de la compagnie La Cordonnerie pour inventer un théâtre-cinéma tout public de haut vol, et d’une poésie folle. Il était une fois deux villes séparées par un pont, donc, il était une fois Romy et Pierre, dont l’histoire ne s’inspire que lointainement de la pièce de Shakespeare, même si le grand Will traverse tout le spectacle comme une figure tutélaire et bienveillante. Romy vit du côté où les êtres sont devenus des invisibles, des créatures dont l’existence-inexistence s’incarne dans des corps de pantins aux visages lisses et aux yeux doux. Romy, qui est championne de ping-pong dans sa partie du monde, perd son père. Et, comme celui-ci avait rêvé, toute sa vie, de voir un jour la mer, elle transgresse l’interdit : elle traverse le pont pour aller disperser ses cendres dans l’océan. Invisible aux yeux des humains qui vivent de ce côté-ci du monde, elle n’en rencontre pas moins Pierre, et tous deux tombent amoureux l’un de l’autre, pris par l’amour vrai, celui qui va au-delà du visible. Pierre est un vieux garçon doux et solitaire, journaliste-écrivain à ses heures. Il vit avec son chat, prénommé Othello, et son grand œuvre, c’est un horoscope shakespearien à haute teneur poétique, qu’il délivre chaque jour à la radio de la ville. Sens du détail Métilde Weyergans et Samuel Hercule, les animateurs de La Cordonnerie, sont à la fois metteurs en scène, cinéastes, auteurs, comédiens et bricoleurs. Ils racontent l’histoire à leur manière, qui dissocie les plans de narration entre le jeu sur le plateau, les images projetées sur l’écran, la musique, interprétée en direct, le bruitage, l’animation d’objets divers et la conception de créatures d’ordre marionnettique. Et c’est ce dispositif, superbement maîtrisé tout en gardant un côté résolument artisanal, qui envoûte et réjouit, ouvrant grand les portes de l’imaginaire. Tout concourt ici à créer un climat, une atmosphère où l’on entre avec bonheur, qu’il s’agisse des magnifiques images portuaires et maritimes, tournées au Havre, du choix raffiné d’objets vintage ou du sens du détail en toutes choses : autant d’éléments qui viennent soutenir la capacité des deux créateurs à donner vie à des personnages on ne peut plus attachants. Métilde Weyergans et Samuel Hercule ont l’élégance de ne jamais tirer trop lourdement les fils de leur histoire. A chacun de laisser jouer les belles métaphores que file le spectacle, sur toutes les frontières – géographiques, sociales, raciales, humaines, transhumaines… – que l’homme peut se créer dans son besoin de toujours vouloir dominer un « autre » créé de toutes pièces. A chacun de méditer les résistances à inventer, l’amour impossible qui peut toujours devenir possible, quand deux êtres se trouvent par-delà les assignations édictées par leur société. Quitte à choisir de devenir invisible, de passer sous les radars, pour échapper à l’ordre en place, surtout quand il ne dit pas son nom. Fabienne Darge / Le Monde Légende photo : « Ne pas finir comme Roméo et Juliette », par Métilde Weyergans et Samuel Hercule. PIERRICK CORBAZ

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 25, 2023 5:44 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 25 jan. 23 A 87 ans révolus, Bernard Sobel revient creuser plus avant « L’Empédocle» d’Hölderlin, poème dramatique à jamais inachevé. Empédocle tutoie les Dieux comme Sobel tutoie le poète et son héros. Dialogue avec vue sur l’Etna en fusion. Du théâtre d’un gaz extrêmement rare. Depuis plusieurs spectacles, Bernard Sobel n’en finit pas de ne pas en finir avec l’ Empédocle d’Hölderlin. Pas à pas, il l’accompagne jusqu’au au bord de l’Etna. (Il s'y jettera, on ne retrouvera qu’un soulier dit la légende). Sobel s’était d’abord arrêté prendre pension au château de Kafka, dire bonjour ou plutôt adieu à Amélia (lire ici) . Et puis, rasséréné, son bâton de berger du théâtre en forme de livre entre les mains, il a repris la route. Empédocle l’attendait au carrefour des trois sentiers. Depuis, ils font route commune. De l’étroite scène du 100 rue de Charenton où Empédocle et son disciple Pausanias devisaient, Bernard Sobel a gagné une salle bien plus ample dans le bois de Vincennes. Passé les cuisines de Mnouchkine, il a établi son campement au Théâtre de l’Epée de bois. Pas de falbalas. Une scène nue, au sol comme patiné par le passage de maints spectacles. Quand le public entre, des mains habiles finissent d’accrocher un calicot où l’on peut lire en grandes lettres : « hommage à François Tanguy ». Connivences entre deux travailleurs de force du théâtre, de générations différentes, mais mus par une commune exigence perpétuelle .Le calicot est hissé dans les cintres qui n’en sont pas, le spectacle peut commencer. Son titre ? La mort d’Empédocle. On est prévenu, aucun suspens. Un cheminement ultime. « Ceci est son jardin ! Là dans le secret/ de l’ombre où jaillit la source, Il était là » dit Panthéa interprétée par la fidèle Valentine Catzéfils. Elle s’adresse à Délia interprétée par Julie Brochen dont les élèves du théâtre école Thélème entreront bientôt en scène pour former le chœur du peuple. Panthéa est pétrie d’admiration envers Empédocle, Délia plus réservée. Entrent Hermocrate (Marc Berman, en alternance avec Claude Guyonnet) ) et Critias (Gilles Masson), le père de Délia, eux se méfient d’Empédocle, jalousent aussi sa proximité avec les Dieux. Ils décident de convoquer le peuple pour qu’Empédocle expie « l’heure funeste où il s’est pris pour un Dieu ». Ils sortent. Entre, enfin, Empédocle interprété, de façon d’autant plus habitée et bouleversante que dénuée de tout artifice, par l’admirable Mathieu Marie qui nous avait déjà ébloui rue de Charenton. « J’étais aimé, aimé de vous , les Dieux » dit-il . Pausanias ( remarquable Laurent Charpentier ), son disciple, rejoint « l’être d’exception » Le prêtre, le peuple et les autres arrivent pour prononcer « l’anathème sacré ». Empédocle demande à ce qu’on lui accorde « de poursuivre en silence le sentier que je suis,/ Jusqu’au bout, le sentier silencieux de la mort » L’anathème et prononcé et vaut aussi pour Pausanias. Empédocle fait ses adieux aux trois esclaves qui le servent et le vénèrent. A l’acte deuxième nous retrouvons Empédocle et Pausanias dans une cabane non loin de l’Etna. A l’acte troisième, Empédocle demandera à Pausanias, de le quitter. Son disciple finira par obéir à contre cœur. Surgira enfin le vieux Manès (Asil Raïs) « ...un mortel comme toi/ envoyé à temps, à toi qui t’imagines/ Le Préféré du Ciel, pour te nommer/Du Ciel la colère, du Dieu qui n’est pas désœuvré. » Deux vieilles connaissances, l’un encore vivant, l’autre presque déjà mort. Pausanias part enfin. Resté seul, Empédocle lui adresse ces derniers mots ambigus : « Laisse-moi maintenant, Quand là-bas/Je jour sera couché, c’est alors que tu me reverras ». Du grand théâtre à mains nues. Hölderlin, dit-on, s’identifiait à Empédocle. Le spectateur, dont l’imagination est sans bornes, peut imaginer que Bernard Sobel s’identifie à la fois au poète et à son héros. Cartoucherie, Théâtre de l’Epée de bois, du jeu au sam 21h, sam également à 16h30 , dim à 16h30, jusqu’au 5 février. Sur la photo : Bernard Sobel. © H. Bellamy

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 23, 2023 12:44 PM

|

Par Armelle Héliot dans son blog - 23 janvier 2023 Dans Grief and Beauty, Deuil et Beauté, Milo Rau dirige comédiens professionnels et amateurs. Au-dessus du plateau, un grand écran et l’image d’une femme euthanasiée, qui meurt sous nos yeux. Sans doute, évidemment, Johanna B. « à l’écran » comme le précise la feuille de distribution du spectacle de Milo Rau, avait-t-elle donné son accord. Son accord pour être filmée alors qu’on lui fait la piqûre qui va la faire mourir. Son accord pour qu’on la voie mourir. Son accord pour que le film fasse partie d’un spectacle, et des années durant. Grief Beauty (Deuil et Beauté) a été créé en septembre 2021 au NTGent. Certainement. On a vérifié : elle avait donné son accord et sa famille également. A cette réserve près que l’on n’utilise pas, en dehors des représentations, vidéo, paroles, photos. Encore heureux, non ? Mais disons-le, ce film cloue le spectateur dans une position d’indiscrétion épouvantable. On ne va pas au théâtre pour voir une personne que l’on ne connaît pas mourir. On ne va pas au théâtre pour être contraint à l’indécence d’un voyeurisme certain. On assiste les mourants, on peut demeurer auprès des êtres jusqu’à leur dernier souffle, on voit des morts, on voit mourir dans des accidents, des guerres. Dans la vie, dans la vraie vie ou dans des reportages, des documentaires. En toute conscience. Mais on ne va pas au théâtre pour voir une femme être euthanasiée. Avec Familie, premier volet de la Trilogy of Private Life (Trilogie de la vie privée), vu à Nanterre Amandiers il y a plusieurs saisons, on était épouvantablement éprouvé, mais on demeurait dans un espace de théâtre, de jeu. Avec ce deuxième volet, on est contraint. On subit cette mort en faux direct. C’est malsain. Pour le reste, comme toujours, le récit fragmenté est conduit avec une intelligence profonde des expériences sensibles des uns et des autres. Beaucoup de savoir-faire. Il est très fort, Milo Rau. Depuis le temps qu’il plonge dans le réel et fait du théâtre un filtre, un crible, une manière de transmuer tout en dilatant les enjeux d’événements véritables. Guerres ou faits divers. On a rarement refusé les obstacles. Familie nous avait rendu malade. Grief and Beauty nous scandalise. Sur le plateau, parfois filmés en direct, les comédiens sont remarquables. Le vieux souffrant joué par un pas si vieux, né en 49, dans une famille d’agriculteurs, Staf Smans. Ouvrier d’usine, brillant comptable, il est devenu acteur après sa retraite. Vétérinaire et inspectrice alimentaire, Anne Deyglat, travaille au NTGand. Elle est « dog sitter » dans Familie (car il y a un chien dans la famille des calaisiens qui inspire le spectacle). Elle joue, se livre plus exatement. Il y a la belle qui raconte sa vie, impressionnante, Princess Isatu Hassan Bangura, qui nous plonge dans les tragédies des XX-XXIèmes siècles). Magistrale et bouleversante. Il y a le jeune aux yeux clairs et désarmants que l’on connaît à la Colline puisqu’il y a joué Edouard Louis, Arne de Tremerie. Il dit et il chante, parle, magnifiquement sensible et intelligent. Il y a une pudeur dramatique, ici. Même quand un vieux se déshabille. Moritz Von Dungen filme en direct les protagonistes tandis qu’à l’espace opposé du plateau, Clémence Clarysse assure en direct la musique, certains sons. Belle présence, consolante et mystérieuse. Armelle Héliot La Colline Grand Théâtre, du mercredi au samedi à 20h30, dimanche à 15h30. S’est donné du 19 au 21 janvier et est repris du 2 au 5 février. Tél : 01 44 62 52 52. Par internet : billetterie.colline.fr Durée : 1h35.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 23, 2023 6:51 AM

|

Par Véronique Hotte dans Webthéâtre - le 22 janvier 2023 Savoir approcher et apprivoiser l’intimité de la mort. Avec Grief & Beauty, le deuxième opus de La Trilogie de la vie privée, spectacle créé au NTGent dont il a la direction, Milo Rau privilégie un théâtre de l’existence quotidienne - l’exploration du thème de la mort, de l’adieu, du deuil, de la mémoire et de l’oubli. Avec la fin de vie - réalité solitaire et solidaire -, le dramaturge convoque des témoignages - beauté entre réalisme et poésie. Sur scène, selon le manifeste théâtral de 2018, Milo Rau dirige des acteurs professionnels de toutes générations mais aussi des amateurs ayant côtoyé la mort ou accompagné un proche dans ses derniers instants, ou éprouvé soi-même la maladie, ou exercé un assistanat professionnel. Le titre Grief & Beauty décrit, selon le concepteur, un paradoxe existentiel : la capacité de chacun à penser l’infini, intellectuellement et émotionnellement, tout en se sachant intuitivement un être fini, destiné à mourir, comme si la beauté du terrestre résidait dans son caractère éphémère. Soit l’épreuve du refoulement de sa mort, de son animalité, de son état de « créature ». Le metteur en scène tente d’établir un lien entre différentes formes de deuil et de disparition, celle des espèces animales, des milieux de vie, des langages, de la mémoire et de l’existence individuelle. Le spectacle a pris forme, entre répétitions, recherches, histoires collectées ou vécues, dans le temps de l’actualité des statistiques de décès du Covid, des images de victimes de guerre - renouvelées par la Guerre en Ukraine -, et de catastrophes - quotidien saturé d’images de mort. Selon Heiner Müller, « le théâtre est le lieu où les vivants dialoguent avec les morts », tel le désir d’Orphée de vaincre la mort par le chant. Grief & Beauty est un rituel, une célébration intime et pré-politique du collectif. Et la musique est essentielle, ne serait-ce que les bruits du quotidien - l’eau d’un bain, le son d’une machine à café, le tintement d’un piano, le hurlement des loups. « Ecouter quelqu’un et le regarder, c’est comme se laver l’âme », commente Milo Rau. Jeunes et moins jeunes, professionnels de théâtre et amateurs, tous vivent ensemble l’expérience. Le chagrin et la douleur incontrôlables que la mort provoque chez celui qui reste sont universels. Un rayon de soleil vient réchauffer le cœur de l’assistance, quand Le Petit Prince de Saint-Exupéry est évoqué par le comédien Arne de Tremerie, retraçant son voyage à travers l’univers, faisant allusion aux planètes, et partageant ainsi et encore les probabilités de la mort, de l’existence, de la beauté. Et celle-ci s’invite sur la scène : le jeune homme se met à chanter… Un rayon de vie et de bonne humeur aussi quand Staf Smans conte son goût du théâtre, au-delà de son histoire, de ses maux propres - histoire familiale et expérience de la maladie - et la perte aussi des êtres chers. Anne Deyglat, ex-vétérinaire, toujours très active, amoureuse éconduite, danse avec grâce et gaieté. Quant à Princess Isatu Hassan Bangura, elle raconte l’éloignement familial de la Sierra-Leone, pays d’origine, préférant en fait la Belgique, son pays d’accueil. C’est elle qui commente le choix de fin de vie de Johanna B. que nous voyons pudiquement à l’écran. Un spectacle émouvant qui rend hommage à toutes ces situations que nous écartons de toute représentation sociale - grandes peines intimes, dégradation des corps malades ou âgés, face pourtant à des personnes qui s’engagent - profession ou bénévolat - à assister les plus fragiles. Soit la face cachée d’une vision de l’humanité qui serait toujours gagnante et conquérante, solaire et bienheureuse, quoi qu’il arrive - mensonge. Est restitué ici la gravité de ce que vivre veut dire. Véronique Hotte / Webthéâtre Grief and Beauty, texte et mise en scène de Milo Rau, avec Arne de Tremerie, Anne Deyglat, Princess Isatu Hassan Bangura, Staf Smans et Johanna B. à l’écran, dramaturgie Carmen Hornbostel, caméra Moritz Von Dungern, musique live Clémence Clarysse, composition Elia Rédiger, décor Barbara Vandendriessche, lumières Dennis Diels. Du 19 au 21 janvier et du 2 au 5 février 2023, du mercredi au samedi 20h30, dimanche 15h30, spectacle en néerlandais sur-titré en français et en anglais, présenté en alternance avec Familie, premier volet de La Trilogie de la vie privée à La Colline - Théâtre National - 15 rue Malte-Brun 75020 - Paris. www.colline.fr

Crédit photo : Michel Devijver.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 22, 2023 6:42 PM

|

par Anne Diatkine dans Libération - 20 jan. 2023 Pièce miroir de l’expérience du spectateur, la deuxième comédie musicale de David Lescot met très habilement en scène des personnages dont la vie bascule après un choc esthétique. Pourquoi certains spectacles donnent-ils aux spectateurs le sentiment d’être chez eux, alors que d’autres, dont la facture peut être irréprochable, les maintiennent derrière une paroi hermétique, autre nom pour qualifier le quatrième mur lorsqu’il est infranchissable ? Qu’est-ce qui suscite une adhésion immédiate, et donc un oubli de soi, dans la Force qui ravage tout, cette deuxième comédie musicale de David Lescot après Une femme se déplace en 2019 ? Très habilement, la pièce fonctionne en miroir et s’ouvre, après un prélude à l’opéra, sur une dizaine de spectateurs qui en sortent tout juste. «Alors, ça t’a plu ?» expression qu’on emploiera immanquablement à notre tour, deux heures plus tard. Et chacun de se livrer dans une conversation chantée à deux, d’éclaircir son sentiment et de se dévoiler, mine de rien, à travers son agacement, son ennui, son plaisir, son adoration, son incapacité de parler, et les tensions que les différences de perception génèrent. Numéro de prestidigitation Une dizaine d’acteurs qui tiennent une conversation intime mais chorale, et qu’on perçoit parfaitement, c’est déjà extraordinaire. Une patinette passe. Puis deux. Un solitaire à la casquette (David Lescot himself à son aise) harangue la petite troupe dans une brasserie, car l’espace s’est transformé en un clin d’œil sans qu’on le remarque en restaurant. Les acteurs se font accessoiristes et déménageurs, mais comme c’est en musique et que l’action ne s’arrête jamais, les changements de décor à vue et à roulettes se fondent constamment dans la structure de la pièce. L’orchestre est au fond du plateau, plus ou moins visible, selon des éclairages au cordeau. Dans le rôle de celle qui regrette sa soirée, il y a entre autres l’élue Mona, irrésistible Ludmilla Dabo, «qui ne voulait pas aller à ce truc» mais on lui a dit de se montrer dans les lieux culturels, tiraillée entre ses convictions profondes et son obéissance à son parti, et qu’on verra dans une scène finale d’affrontement éblouissante à l’Assemblée nationale. Ou encore Iris, aérienne Elise Caron, merveilleuse chanteuse, qui envoie tout valdinguer sous l’influence de son choc esthétique, cette «force qui ravage tout» et va métamorphoser la vie de chacun une nuit entière. Comme dans sa précédente comédie musicale, David Lescot a tout conçu, de la partition musicale à l’écriture des textes et la mise en scène, et cette fois, il est même sur le plateau dans le rôle de l’esseulé amoureux à casquette. Toutes les transitions, les enchaînements, la manière dont notamment une chambre d’hôtel est occupée successivement par plusieurs couples sans qu’on ne les voie jamais ni entrer ni sortir du plateau, sont à la fois virtuoses et simplissimes. Le lit demeure, tandis que les acteurs se substituent les uns aux autres, leurs apparitions et disparitions tiennent du numéro de prestidigitation. Croisé plus tard dans un café, David Lescot nous livrera certains de ses secrets : «Dans la scène de la chambre d’hôtel, tous les dialogues commencent dans des noirs très brefs qui donnent l’impression d’une continuité. Les comédiens ont à peine le temps de se cacher sous ou derrière le lit.» La fluidité et la rapidité de l’ensemble sont accentuées par la manière dont chaque nouvelle séquence débute dans des décors qui ne sont pas encore complètement installés. David Lescot remarque : «Dans cette pièce, l’envers du décor, la circulation des gens et des objets organisés par le régisseur technique Pierre-Yves Le Borgne lorsqu’ils ne sont pas sur le plateau constitue une mise en scène invisible d’une importance faramineuse. On est très nombreux et l’espace de la coulisse exigu. Il suffit d’un microdécalage pour tout dérégler même si, bien sûr, les musiciens sont hyper attentifs aux acteurs qu’ils suivent.» Autre transition, elle aussi ultra-huilée : le continuum entre les moments parlés et chantés, ce que David Lescot nomme «le spoken word» et qui consiste à poser du texte parlé sur du rythme si bien qu’il est impossible de savoir si l’acteur chante ou parle – «une technique vieille comme l’Opéra de quat’sous de Brecht et Kurt Weill qui se posait déjà ce problème», précise Lescot. Autrement dit, à aucun moment on éprouve le hiatus si fréquent dans les comédies musicales, quand un acteur s’arrête de parler pour se mettre à chanter, jeux de bras à l’appui. «Folie économique» C’est pendant la fermeture des salles que David Lescot s’est mis à songer à une pièce qui montrerait des gens changer de vie à la suite d’un choc esthétique, heureux ou malheureux. «J’étais tellement triste et furieux qu’on nous dise que l’art n’est pas essentiel… J’ai eu envie de montrer tout ce qui se passe après un spectacle. Bien sûr que ça m’est arrivé de parcourir la ville la nuit, en voulant tout modifier dans ma vie après vu une œuvre.» C’est également pendant le confinement et alors que la tournée d’Une femme se déplace est annulée, qu’il imagine «cette folie économique pour une petite compagnie comme la nôtre» : une pièce avec quinze interprètes dont quatre musiciens. L’équipe est quasi identique à celle de sa précédente comédie musicale à la différence près qu’il n’y a plus de personnage phare, ils sont tous principaux et égaux, les rôles féminins un peu plus que les autres tout de même, et chaque actrice et acteur en tient plusieurs – il faudrait citer toute la distribution, arrêtons-nous à Candice Bouchet et Emma Liégeois. Pléthore de personnages, avec une élégance dans la clarté de leurs lignes qui se chevauchent le temps d’une nuit, joie de l’aboutissement. L’exploit tient aussi à la manière dont David Lescot ne succombe jamais aux clichés, les frôle parfois pour s’en éloigner, tout en n’évoquant que des situations absolument reconnaissables. La Force qui ravage tout, comédie musicale de David Lescot au Théâtre de la ville à l’espace Cardin, jusqu’au 27 janvier. Légende photo : Le lit demeure, tandis que les acteurs se substituent les uns aux autres, leurs apparitions et disparitions tiennent du numéro de prestidigitation. (Christophe Raynaud de Lage)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 22, 2023 3:01 PM

|

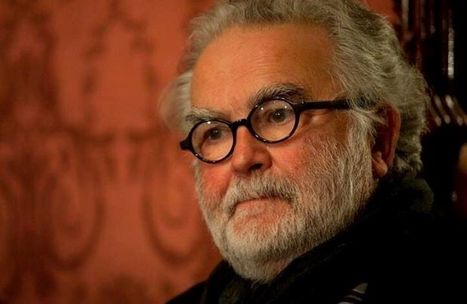

Par Valentin Pérez dans Le Monde - 19 janvier 2023 Le philosophe et metteur en scène lance au Fort d’Aubervilliers son Centre des arts de la parole. Ce projet vise à réhabiliter une expression verbale dénaturée par les clashs et les invectives grâce à des spectacles, des conférences, des lectures…

Lire l'article sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2023/01/19/gerald-garutti-repand-la-bonne-parole-a-aubervilliers-il-est-l-heure-de-s-ouvrir-de-mieux-se-parler-autrement-on-va-crever_6158561_4500055.html Sourire réservé, conversation volubile, Gérald Garutti a l’air réjoui : « C’est la première fois que je porte un projet qui fait l’unanimité, des étudiants aux patrons, des ministères au Samusocial. » La drôle d’initiative lancée en ce début d’année par le metteur en scène de 48 ans et baptisée Centre des arts de la parole (CAP) part d’un constat : « Partout, ça parle. Est-ce que, pour autant, on se parle ? » La première étincelle lui vient à Londres, un jour de juin 2019. Tandis qu’il répète un Tartuffe, monté malicieusement avec des acteurs français et britanniques en guise de pied de nez au Brexit, Donald Trump déboule dans la capitale britannique et transforme illico sa visite officielle sous protocole royal en une énième série de mensonges, d’insultes, de tweets rageurs… « Cela a été le départ d’une réflexion, accélérée ensuite par l’absence de vrai débat pendant la présidentielle française de 2022, raconte aujourd’hui Gérald Garutti, dans la vaste bibliothèque de sa maison, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). J’ai compris que nous vivions une dégradation radicale de la parole, devenue destructrice, mal maîtrisée, dégénérescente. » A l’écouter, les réseaux sociaux nous font vivre dans « une société d’émission » où il faut à tout prix donner son avis et si possible sans nuance. Comme en écho, les responsables politiques n’usent de mots que pour s’adonner à des « pilonnages mutuels ». Conséquence ? « La création de communautés fallacieuses, de groupes fermés, de boucles infernales, de cellules radicales, où le commun se fait prison, illusion », se désole-t-il dans Il faut voir comme on se parle, le manifeste de son projet, paru le 18 janvier chez Actes Sud. Entremêler la pensée, l’art dramatique et l’écriture Il lui aura fallu trois ans pour penser son contre-feu, le CAP, cette association destinée à « revaloriser tous les types de paroles » : poésie, rhétorique, dialogue, critique, théâtre. Façon d’entremêler la pensée, l’art dramatique et l’écriture. Soit le mélange acrobatique qu’affectionne Gérald Garutti depuis ses débuts, lui, l’intello touche-à-tout qui monte Shakespeare et adapte Musset, entre une mise en scène cousue main pour Pierre Richard ou Mathieu Kassovitz, un cours à Sciences Po, une tribune… Le programme a l’épaisseur des grandes ambitions. A compter du printemps, le CAP, qui compte pour l’instant une équipe de quatre personnes, prévoit ainsi de lancer un festival itinérant, une chaîne de podcasts, une revue annuelle, une collection chez Actes Sud, mais aussi des lectures, des conférences, des pièces de théâtre ou des spectacles de slam. « Nous nous adressons à toutes et tous », lassés des clashs et des invectives venus de tous les horizons, revendique Gérald Garutti. Les événements physiques – gratuits ou à un tarif abordable – n’auront pas lieu à Paris : « Je ne peux pas prétendre décloisonner des mondes en étant dans le 8e arrondissement ! » Il a préféré Aubervilliers, où il vit depuis douze ans, et son fort, une ancienne friche urbaine transformée en vaste centre culturel accueillant artistes et associations et dotée d’espaces aux jauges de 200 à 450 places. La commune dyonisienne aux 108 nationalités, que les JO de 2024 promettent de redessiner en partie, est la troisième ville française avec le plus fort taux de pauvreté, selon le dernier baromètre de l’Observatoire des inégalités, fin décembre. Des parrains venus de tous horizons Aidé par son entregent, il a placé l’initiative sous l’égide de 21 parrains qui s’engagent à y intervenir : la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, la présidente de la BNF, Laurence Engel, le rappeur Fianso, le chanteur Arthur H, le philosophe Frédéric Gros, la romancière Eliette Abécassis… « Gérald a une sensibilité anglo-saxonne : il prend plaisir à rassembler des énergies et des gens de sphères différentes », résume la documentariste Hind Meddeb, qui participe aussi au projet. Pour financer le tout, la ville d’Aubervilliers, la région Ile-de-France, le Centre national du livre, le Théâtre de la Criée, à Marseille, et d’autres jouent les partenaires, en guettant d’autres subventions ou du mécénat. Surtout, le CAP a lancé depuis quelques mois de lucratifs programmes de formation sur six jours, pour réfléchir à la place de la parole, apprendre à mieux formuler son propos et à l’assumer. Administrés par des artistes (comédien, chanteuse lyrique, art-thérapeute…), ils visent des élus ou des entreprises. Enfant du Quartier latin, fils d’une psychanalyste et d’un informaticien immigrés du Maroc et du Portugal, « Gérald avait dès le lycée ce désir de théâtre et d’écriture », se souvient Cynthia Fleury, qui le connaît depuis l’âge de 15 ans. Cinéphile et affamé de lectures, il découvre six mois avant son bac scientifique qu’« il existe un endroit où l’on peut faire de la philo, de la littérature, du théâtre et qui s’appelle hypokhâgne, au lycée Louis-le-Grand ». Ce sera la première ligne de son CV d’érudit qui aligne Normale-Sup, Sciences Po, master de philo et doctorat ès lettres. Tenté par la mise en scène, Gérald Garutti s’y lance d’abord outre-Manche, en 2002, devient un temps le dramaturge du Théâtre national populaire de Villeurbanne et ne s’arrête plus depuis de monter des pièces, au Royaume-Uni autant qu’en France. Celui qui regrette que « la gauche n’ait plus de raison suffisante à donner aux artistes de s’engager pour elle » espère que son CAP aimantera des collaborations. Il est déjà tout heureux de constater qu’affluent des messages de volontaires, professeurs, associations ou grandes écoles. « Si on veut avoir un petit impact, il est l’heure de s’ouvrir, de mieux se parler. Autrement, on va crever. » Valentin Pérez Légende photo : Le metteur en scène et philosophe Gérald Garutti, dans sa bibliothèque, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), le 7 janvier 2023. FRÉDÉRIQUE PLAS POUR M LE MAGAZINE DU MONDE Voir la vidéo sur "L'étranger" de Camus, par Gérald Garutti, dans la série "Dans ma bibliothèque"

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 20, 2023 6:17 PM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 20 janvier 2023 Simon Delétang signe une mise en scène élégante et intense de la pièce de théâtre de Georg Büchner, avec une distribution éblouissante, emmenée par Loïc Corbery. Lire l'article sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/01/20/a-la-comedie-francaise-la-mort-de-danton-depeint-la-beaute-d-une-revolution-au-crepuscule_6158713_3246.html

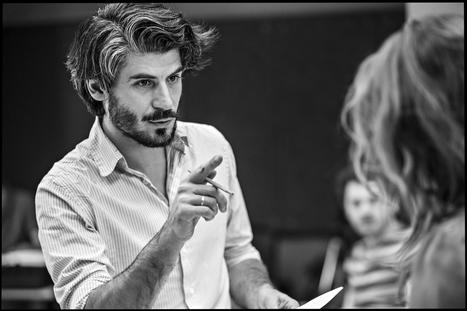

Exit le rideau de velours rouge à la Comédie-Française. Un immense drapeau tricolore s’offre au regard des spectateurs, sur lequel on lit cette phrase de Saint-Just : « Tous les arts ont produit des merveilles, l’art de gouverner n’a produit que des monstres. » La Révolution entre dans la Maison de Molière, avec une grande pièce qui n’y avait jamais été jouée : La Mort de Danton, de Georg Büchner (1813-1837). Sous la conduite du metteur en scène Simon Delétang, c’est une soirée d’une belle intensité, qui vous emmène loin dans la méditation sur ce qui fait l’échec d’une révolution et sur la roue sanglante de l’histoire. Alors que retentit l’ouverture de Don Giovanni, de Mozart, le rideau se lève sur une scène que l’on pourrait croire sortie de Barry Lyndon (1975), de Stanley Kubrick, dans la lumière chatoyante des bougies. On est au tout début d’avril 1794, Danton va mourir quelques jours plus tard sous la guillotine, il le sent. Il s’étourdit de débauche et d’ivresse, il sait qu’il a perdu la partie. Büchner met en scène ces quelques jours qui voient la Révolution se noyer dans son propre sang, et ce processus impitoyable qui fait qu’un mouvement historique majeur échappe à tout contrôle, comme mû par une force propre. « La révolution est comme Saturne, elle dévore ses propres enfants », dira Danton au cours de la pièce. La Mort de Danton est une réflexion magistrale sur cette transformation en marionnettes des acteurs de l’histoire, mais c’est avant tout une pièce de théâtre, avec des êtres de chair et de sang, profondément humains, engagés corps et âme dans les débats qui les animent. Autour de Danton, jouisseur et noceur, et de Robespierre, pétrifié dans sa rigueur morale, Büchner a donné vie aux autres membres du Comité de salut public, qui voit s’opposer les modérés et les tenants d’une ligne dure, laquelle s’incarne dans la Terreur, mise en place dès 1793 : Saint-Just, Camille Desmoulins, Collot d’Herbois, Barère ou Billaud-Varenne. « Vous voulez du pain et ils vous jettent des têtes », constatera Danton, en une de ces formules lapidaires dont Büchner a le secret. Envie d’en savoir plus sur la Comédie-Française ? Test gratuit Historicisation sans lourdeur La mise en scène de Simon Delétang ne fera pas la révolution en termes formels, mais elle déploie avec une grande élégance la beauté crépusculaire de la pièce et est tenue par une profonde connaissance de ses enjeux. L’espace unique d’un salon du XVIIIe siècle permet d’enchaîner les scènes avec fluidité et de varier les atmosphères, grâce aux superbes lumières de Mathilde Chamoux. Les costumes d’époque, signés par Marie-Frédérique Fillion, et le travail sur les masques participent à cette historicisation sans lourdeur. Tous s’emparent de la langue de Büchner avec une précision et une clarté essentielles à la compréhension La révolution est un théâtre, un jeu de masques, elle a été une fête qui se finit sous nos yeux, dans les ors et les rouges ternis par des lumières déclinantes. C’est cela que met en scène Simon Delétang, avec finesse. Il est aidé par une distribution éblouissante. On n’en finirait plus d’égrener les noms des talents qui se bousculent ici − ou, plus exactement, qui s’épaulent et se complètent, tant les acteurs forment un collectif où chacun peut briller dans toute sa singularité. Tous s’emparent de la langue de Büchner, telle qu’elle est admirablement traduite par Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil, avec une précision et une clarté essentielles à la compréhension de la pièce, tout en donnant chair à leurs personnages avec leurs couleurs multiples. Qu’il s’agisse de Christian Gonon (Barère), de Nicolas Lormeau (Lacroix), de Jean Chevalier (Collot d’Herbois), de Nicolas Chupin (Billaud-Varenne) ou encore de Gaël Kamilindi, Camille Desmoulins d’une grande sensibilité, un tendre emporté par la furie de l’histoire. Et que dire de Guillaume Gallienne en Saint-Just, si ce n’est qu’il est tout simplement impressionnant dans le long monologue qui constitue l’un des sommets de la pièce ? Avec lui, on suivrait les yeux fermés l’« archange de la Terreur », comme il fut surnommé… Evidemment, les femmes n’ont que des rôles secondaires, mais Büchner a néanmoins dessiné trois magnifiques personnages, et les trois actrices qui s’en emparent leur donnent une dimension inédite. Marina Hands offre l’un des plus beaux moments du spectacle, un concentré de vie et de charme, dans le rôle de Marion, une grisette qui assume son goût de l’amour. Julie Sicard est d’une force incroyable dans le rôle de Julie, la femme de Danton. Et Anna Cervinka, en Lucile Desmoulins, d’une sensibilité qui s’accorde à celle de son époux. Robespierre, lui, s’incarne parfaitement dans la peau de Clément Hervieu-Léger, avec son port de tête altier et sa rigueur de jeu, qui épousent celle de son personnage, dont il restitue l’étrange froideur. Quant à Loïc Corbery, on sait depuis longtemps quel grand acteur il est, et il trouve enfin avec Danton un rôle à sa mesure, qu’il endosse avec infiniment de subtilité et d’humanité, bien loin des clichés attachés au personnage. Son Danton palpite de vie et de l’intelligence et de la mélancolie de celui qui a compris quel monstre avait engendré l’idéal révolutionnaire. Avec eux tous, cette pièce avec laquelle Büchner a inventé la modernité du théâtre déploie non seulement sa dimension historique, mais aussi la profondeur de sa méditation sur la condition humaine. « La révolution est le masque de la mort, la mort est le masque de la révolution », conclut Büchner. Et ce constat taraude l’esprit jusqu’à aujourd’hui encore. La Mort de Danton, de Georg Büchner (traduit de l’allemand par Jean-Louis Besson et Jean Jourdheuil). Mise en scène de Simon Delétang. Comédie-Française, salle Richelieu, Paris 1er. Jusqu’au 4 juin, à 14 heures ou 20 h 30, en alternance. De 6 € à 49 €. Comedie-francaise.fr Fabienne Darge Légende photo : Georges Danton (Loïc Corbery), lors d’une répétition de « La Mort de Danton », de Georg Büchner, à la Comédie-Française, à Paris, le 12 décembre 2022. PASCAL GELY/HANS LUCAS

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 18, 2023 7:34 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 16 janvier 2023 Après l’affront fait au livre, sujet de son précédent spectacle, Mathieu Coblentz se penche sur l’affront fait à « L’Espèce humaine ». Un livre, un homme, Robert Antelme et l’amitié partagée avec Marguerite Duras, son épouse, et Dionys Mascolo, à jamais son ami. Tricotant les textes de ces deux derniers avec un reportage de Vassili Grossman, le spectacle « L’Espèce humaine » nous emporte loin. Il faut savoir rebondir. C’est ce qu’ont fait avec acuité le metteur en scène Mathieu Coblentz et sa dramaturge Marion Canelas lorsqu’ils ont appris que les ayant-droits de Robert Antelme leur refusaient les droits de porter à la scène tout ou partie du texte de cet homme « réduit à l’irréductible » (Maurice Blanchot) titré L’Espèce humaine. Ils voulaient « chanter l’épopée d’un revenant, moins pour dire l’enfermement concentrationnaire que pour raconter le retour de cet Orphée mourant ». Ils vont le faire, autrement. Après avoir frôlé la mort, Robert Antelme racontera, la vie et la force retrouvées, ce qu’il a vécu dans les camps. Il y en avait d’autres, bien pires que les siens. « Il n’y avait à Gandersheim ni chambre à gaz, ni crématoire. L’horreur est obscurité, manque de repère, solitude, oppression incessante, anéantissement lent. Le ressort de notre lutte n’aura été que la revendication forcenée, et presque toujours elle-même solitaire, de rester, jusqu’au bout, des hommes », écrit Antelme en 1947 dans son avant-propos à L’Espèce humaine. Le titre du spectacle est resté L’Espèce humaine, en référence au livre et au-delà, et le projet s’est recentré autour de la figure de l’absent qu’a été des mois durant « Robert » auprès de son épouse Marguerite Duras et de son ami Dionys Mascolo. Robert Antelme est à la fois le héros et l’absent du spectacle. Pour ce qui est de l’évocation des camps, faute de pouvoir citer L’Espèce humaine, un témoignage s’imposait, celui que le journaliste et écrivain russe Vassili Grossman (l’auteur du futur et colossal Vie et Destin) rapporta du camp de Treblinka où il a enquêté longuement à l’heure de la libération du camp, lui avec chambre à gaz et crémation. Le spectacle est ainsi atomisé entre différents pôles comme des îlots (belle scénographie de Mathieu Coblentz et Vincent Lefèvre). A gauche Mascolo (Florent Chapellière), à droite et en haut Duras (Camille Voitellier), au centre, en contrebas Grossman (dont l’acteur Mathieu Alexandre semble le sosie), au centre en haut, dans la pénombre, les musiciens (Jo Zeugma au piano et à la voix, Vianney Ledieu chant, violon et alto). A un moment entrera en scène la carcasse d’une 4CV Renault disant la route, celle du retour. A chaque pôle, son texte. Comédiens et musiciens sont tous à louer. Dans Autour d’un effort de mémoire, Dionys Mascolo raconte comment lui et Robert, en septembre 1943, adhèrent au Mouvement national des prisonniers de guerre dont François Mitterrand (alias Morland) est le responsable. Robert Antelme est arrêté en juin 1944 peu avant le débarquement des Alliés, un silence s’abat sur la rue Saint-Benoît où vit Marguerite Duras et où vient souvent Dionys. L’amitié entre Marguerite et ces – ses – deux hommes est intense. Elle a épousé Robert ; plus tard, elle épousera Dionys. Dans La Douleur, Duras dit l’attente interminable et le retour à la vie chaotique de Robert. Dionys et Duras racontent l’un et l’autre comment, juste après la Libération, Mitterrand, devenu sous-secrétaire d’Etat aux Réfugiés, Prisonniers et Déportés du gouvernement provisoire, les informe que Robert a été retrouvé à Dachau, à bout de forces, qu’il doit être rapatrié d’urgence. Sans attendre, les services de Mitterrand préparent des uniformes, des ordres de mission, des bons d’essence et Dionys part avec son ami Georges Beauchanp (qui travaille au Ministère avec Mitterrand), une fois la voiture de ce dernier réparée. Ils retrouvent Robert. Commence le retour. « Je ne puis relater ce qui suit qu’au prix d’un effort analogue à celui qu’exigent les récits de rêve », écrit Dionys. Georges conduit, Dionys se tient à l’arrière avec Robert qui, bientôt, ne cesse de parler, de parler encore, racontant « tout ce qu’il a vécu, épisode par épisode, sans ordre, l’un évoquant l’autre ». Partis de Dachau, parvenus à Verdun, ils entrent dans une vaste brasserie presque comble. « Une vague de silence gagne bientôt toute la salle. [Antelme est passé de quatre vingt à trente cinq kilos]. « Une telle manifestation spontanée d’émotion collective, d’une intensité qui n’est comparable qu’à celle de certains rêves métaphysiques, je n’en connais pas d’exemples aussi purs », écrit Mascolo, dit l’acteur. A l’arrivée rue Saint-Benoît, l’écriture de La Douleur de Duras s’impose, après qu’on l’a vue taper à la machine. A la place des pages de Robert dans L’Espèce humain, la plume précise de Vassili Grossman nous raconte l’enfer de Treblinka, les corps dépouillés de tout y compris de leurs cheveux, la marche des corps nus vers les chambres à gaz, les corps brûlés jetés dans des fosses par d’autres prisonniers avant qu’on ne les gazent eux aussi. Avant dernier paragraphe (cité dans le spectacle), Grossman écrit : « Nous continuons d’avancer sur cette terre où le pas s’enfonce ; tout à coup, nous nous arrêtons. Des cheveux épais, ondulés, couleur de cuivre, de beaux cheveux de jeunes filles piétinés, puis des boucles blondes, de lourdes tresses noires sur le sable clair, et d’autres, d’autres encore. Le contenu d’un sac, d’un seul sac de cheveux, a dû se répandre là… C’était donc vrai ! L’espoir, un espoir insensé, s’effondre : ce n’était pas un rêve ! Les cosses de lupin continuent de rendre leur son clair et les graines de tomber, et on croirait toujours entendre monter de dessous terre le glas d’un nombre infini de petites cloches. » Par effluves, la musique accompagne les récits, le continuel lamento. A la toute fin du spectacle, tous les espaces font un seul corps dans un ultime silence, une fraternité finale. Un spectacle traversé par l’amitié extrême entre Robert, Marguerite et Dionys. Seul Robert, hors champ, si présent et pourtant absent, ne salue pas. Ah, j’oubliais, le titre complet du spectacle est L’Espèce humaine ou l’Inimaginable. Oui, l’inimaginable qui est ici palpable. Après Fahrenheit 451 (lire ici), ce nouveau spectacle de la compagnie Théâtre Amer que dirige Mathieu Coblentz poursuit plus avant et avec force son exploration-interrogation des points de fractures du XXe siècle et de leur héritage aujourd’hui. TNP de Villeurbanne du mar au sam 20h30, jeu 20h, dim 16h, jusqu’au 28 janvier. Puis du 1er au 5 fév au Théâtre des quartiers d’Ivry, le 10 fév au Théâtre André Malraux de Quevilly, les 1er et 2 mars au Théâtre de Cornouaille à Quimper, le 9 mars au Canal, théâtre du pays de Redon, le 23 mars au centre culturel de Vitré, le 20 avril à l’Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge. L’Espèce humaine de Robert Antelme est disponible en collection Tel chez Gallimard, La Douleur de Marguerite Duras en Folio, Autour d’un effort de mémoire de Dionys Mascolo est publié chez Maurice Nadeau, le récit sur Treblinka de Vassili Grossman se trouve, entre autres, dans ses Carnets de guerre, de Moscou à Berlin 1941-1945 en livre de Poche. Légende photo : Scène de "L'espèce humaine" © HL Parisot

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 16, 2023 6:02 PM

|

Par Anne Diatkine dans Libération - 16/01/2023 A travers une scénographie travaillée, Milo Rau explore l’énigme du passage de la vie à trépas, à travers la destinées de quatre acteurs, qui entourent une vieille dame qui a choisi d’être euthanasiée. C’est le visage de la vieille dame sur l’écran qui accueille le public. C’est elle qui nous fixe, sourire aux lèvres, tandis qu’on s’installe. On sait qu’elle va mourir, elle est peut-être déjà éteinte, saisie dans un plan fixe, mais non, sa boucle d’oreille scintille, c’est donc qu’elle a bougé sinon une oreille, du moins imperceptiblement son visage. En dessous, le plateau est un appartement en plan de coupe, à la manière des maisons de poupée. De la cuisine aux douches, en passant par la chambre et le salon, les pièces sont en enfilade et chaque détail se laisse observer. Comme toujours chez Milo Rau, le décor est un peu plus qu’un décor, chaque accessoire est en état de marche, la radio grésille, la cafetière électrique est allumée, le café est passé, et s’il n’en tenait qu’à nous, on monterait sur scène l’éteindre afin que son odeur surannée n’envahisse pas la salle. Sur le côté, une violoniste joue en live les airs que Johanna B. a choisis, tandis qu’un piano sera évidemment lui aussi utilisé. Comme on testerait son endurance à la douleur Le dispositif est simple : il entrelace les histoires qu’on suppose véridiques de quatre acteurs amateurs et professionnels, pendant que Johanna B. à qui le spectacle est dédié s’endort pour toujours devant nous à l’écran. Si, en accord avec sa famille, Johanna B. tient à montrer et à immortaliser ainsi sa fin, c’est parce que «la mort est un travail solitaire» a-t-elle dit à Milo Rau et son équipe. Mais l’est-elle moins, sur une scène de théâtre, devant une assistance ? Le passage de vie à trépas est-il seulement visible ? Faut-il faire l’expérience de cette vision pour en saisir la douceur, l’insupportable ou la limite, comme on testerait son endurance à la douleur ou à l’effort ? La pièce est brève, 1h30, et si le visage de Johanna B. paraît flotter constamment au-dessus de la scène, l’intelligence de Milo Rau est d’avoir entouré la mourante d’Arne Detremmerie, Anne Deyglat, Princess Isatu Hassan Bangura et Staf Smans, aux parcours suffisamment denses et captivants pour constituer des contrepoints à sa présence numérique. Leurs récits font-ils diversion à ce qui serait sans eux difficilement supportables ? Ou s’imbriquent-ils dans celui de Johanna B. ? Doit-on s’apprêter à quitter la salle ? Plusieurs mois après avoir vu la pièce, on garde en mémoire l’histoire de Princess, jeune comédienne qui enfant était restée avec son père à la Sierra Leone et qui eut la surprise, quand elle arriva aux Pays-Bas, d’être accueillie par des caméras comme une icône, tandis qu’on ne sait plus si Johanna B. s’exprime sur son lit à l’écran. Progressivement, tous les regards convergent vers Johanna B. Par son absence supposée d’ellipse, le dispositif est l’exact opposé de son autre pièce Everywoman, qu’on a vue à Paris en octobre et qui, elle aussi, accueillait la mort sur le plateau. Dans le travail scénique de Milo Rau, qui propose d’étudier à la loupe des situations réelles par des moyens propres à la dramaturgie – il récuse le terme de théâtre documentaire –, le son est particulièrement travaillé. Ainsi d’une alarme qui perturbe et questionne l’oreille – doit-on s’apprêter à quitter la salle ? – et débute l’air de rien parmi les spectateurs avant d’amplifier sa stridence sur le plateau. Ou encore, les hurlements des loups qu’écoute durant ses insomnies une ancienne vétérinaire et qui contaminent les autres récits en les nimbant d’une aura angoissante. «Grief and Beauty» de Milo Rau. Du 19 au 21 janvier et du 2 au 5 février à la Colline à Paris. Légende photo : Dans le travail scénique de Milo Rau, le son est particulièrement travaillé. (photo : Michiel Devijver)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 16, 2023 4:58 AM

|

par Anne Diatkine, envoyée spéciale à Bordeaux - Publié le 16/01/23 La pièce créée avec les Ukrainiennes Dakh Daughters donne une autre dimension à l’œuvre inachevée de Pirandello, mort en 1936, alors que le fascisme gagnait peu à peu l’Italie. On les avait quittées en mars 2022 dans la petite ville de Vire-Normandie, dans le Calvados, où Lucie Berelowitsch qui dirige le Centre dramatique national (CDN) le Préau, les avait accueillies un mois après le début de l’invasion de l’Ukraine avec enfants et proches. Un an plus tard, les Ukrainiennes Dakh Daughters sont toujours réfugiées à Vire-Normandie, où leurs enfants sont scolarisés et poursuivent la tournée européenne de leur cabaret punk Danse macabre tout en créant avec des comédiens français les Géants de la montagne de Luigi Pirandello, mis en scène par Lucie Berelowitsch. Les premières représentations ont lieu à Vire-Normandie et au Théâtre national de Bordeaux. Malédiction de l’écrivain Pirandello ? Les Géants de la montagne ? Rien d’évident. Il s’agit de la dernière pièce de l’auteur de Six Personnages en quête d’auteur, laissée inachevée à sa mort en 1936. Cette pièce-monde, que l’écrivain sicilien voyait comme son chef-d’œuvre, était aussi sa malédiction. Il s’y attelait depuis 1928, sept ans déjà, la concevant autant comme un hymne au «triomphe de l’imagination», que comme «la tragédie de la poésie dans la brutalité de notre monde moderne», explique-t-il dans une lettre. Rédigée durant les années de l’ascension au pouvoir de Mussolini sur lequel il avait d’abord espéré, elle porte la marque de son éloignement d’avec le fascisme. Car les Géants de la montagne, ce sont eux, ces êtres fantoches et terrifiants, qui menacent d’envahir une petite île où une troupe de comédiens s’est réfugiée à la recherche d’une maison-théâtre, où ils pourraient monter leurs tréteaux. Ils élisent une villa surnommée «la poisse» ou «la malchance», habitée par une comtesse et pléthore d’individus rêveurs et baroques au statut incertain, inventeurs d’un langage qui leur est propre. Comment va se faire la rencontre ? Va-t-elle avoir lieu avant que les géants ne détruisent toute velléité de poésie et ce petit monde porteur d’imaginaire ? Comme par un fait exprès, Pirandello est mort en laissant en suspens le mot «peur» et le bruit de cavalcade de ceux qui dévalent la montagne. A la fois un cadeau et un don On comprend comment, par sa portée politique et par son inachèvement tragique, la pièce de Pirandello, qui fut également montée par Klaus Michaël Gruber et, il y a une dizaine d’années, Stéphane Braunschweig, a saisi Lucie Berelowitsch, qui lui interpose d’autres textes, un poème de Pessoa notamment et surtout des compositions originales des filles du Dakh. Elles sont sur scène avec maints instruments et avant tout, leurs voix, leur prosodie, leurs rythmiques, leur fantaisie, leur énergie et la langue ukrainienne. Dans cette version, la pièce est à la fois un cadeau que la metteuse en scène leur cisèle et un don que les cinq jeunes femmes offrent au public. Il est formidable de les voir occuper chaque parcelle de l’espace, dans cette maison-paysage luxuriante et inquiétante pleine de débris de miroirs colorés. Il est fascinant de voir combien elles parlent et jouent juste, malgré une sonorisation outrancière qui uniformise les voix et ne permet pas toujours de savoir de quel corps elles proviennent. Est-ce fait exprès ou problème majeur ? Les comédiens qui incarnent la petite troupe en détresse apparaissent à leur côté les suppôts d’un théâtre vermoulu. Était-ce l’objectif ? Ils déclament, leur gestuel et voix «font théâtre», expression toujours connotée négativement dans la bouche des metteurs en scène. On éteint les écoutilles dès qu’ils prennent la parole. Dès lors, dans cet étrange combat des anciens et des modernes, où les Français jouent les acteurs en fuite mais conservateurs dans la pratique de leur art, une partie de la pièce de Pirandello s’est volatilisée. Heureusement, il y a les filles du Dakh… Les Géants de la montagne de Luigi Pirandello, mis en scène par Lucie Berelowitsch, en ukrainien et en français. Du 19 au 21 janvier au CDN de Normandie-Vire. Légende photo : Les Dakh Daughters parlent et jouent juste. (Photo : Simon Gosselin)

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

January 26, 2023 10:12 AM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hottello - 25 janvier 2023

Kingdom, texte (Edit. Actes Sud-Papiers, 2021), librement inspiré de Braguino de Clément Cogitore, et mise en scène de Anne-Cécile Vandalem.

Un spectacle de théâtre et de cinéma inventif qui invite la Nature sur le plateau de scène : maisons en bois, rivière qui coule sur le devant de scène, grands arbres conifères à jardin, chants des oiseaux et tressaillements des petites bêtes sauvages dans les fourrés, sans oublier les deux chiens, qui arpentent les lieux, comme s’ils étaient chez eux, sans public en position d’observateur.

On aurait envie de pénétrer dans la petite maison aux petits rideaux de tulle et s’installer avec ses habitants autour de la table de bois, tous serrés les uns contre les autres comme la famille entière.

Les personnages semblent vivre dans un autre temps et dans d’autres rêves, vêtus de chemises de bucheron et portant barbe de sage, de jeunes enfants auprès d’eux, ouverts à la vie. Les anciens racontent des histoires d’enfance et de légende, de vrais contes en images vécues. Et les enfants courent dans les environs ou se tiennent la main, à l’écoute des grands- dont le grand-père, le père et oncle, la mère et tante. Les enfants ramassent du bois, si l’un triche en volant à l’autre son dû, il doit se soumettre une réparation – échange et partage : une ville presque idéale…

D’un côté la forêt, et au-delà de la barrière, le territoire de l’autre. Partie aux confins de la taïga sibérienne pour fuir le bruit du monde et reconstruire un mode de vie idéalisé, une famille, rejointe par sa branche cousine, est rattrapée par tout ce à quoi elle tentait d’échapper.

Entre guerre de territoires, braconnage, incendies, et une vie qui doit composer avec la nature et les animaux sauvages, se joue un drame épique, un conflit ancestral. Librement inspiré du film documentaire Braguino de Clément Cogitore, Kingdom – dernier volet d’une trilogie commencée avec Tristesses et Arctique – traverse trois décennies d’une histoire familiale, sous le regard d’une équipe de cinéma passée par là.

Une lutte sans merci pour la survie, un royaume dans la forêt vu à hauteur d’enfants. Á travers l’épreuve de cette nouvelle génération, captive d’affrontements qu’elle n’a pas choisis, la metteuse en scène Anne-Cécile Vandalem conte l’échec d’une utopie, d’une communauté impossible, un monde en train de disparaître et que les plus jeunes devront réinventer.

Anne-Cécile Vandalem est metteuse en scène, auteure et actrice belge. Elle fait de la fiction son genre de prédilection et s’engage dans la mise en scène et l’écriture en 2003. En 2016, Tristesses, le premier volet de sa trilogie sur la fin de l’humanité est présenté au Festival d’Avignon. Avec ce premier opus, elle impose un style, à mi-chemin entre théâtre, cinéma et musique, qui interroge notre capacité d’action sur le réel. En 2018, elle crée Arctique, le second opus de sa trilogie.

Aujourd’hui, elle présente Kingdom, le dernier volet de l’ensemble, soit l’histoire de deux familles qui se sont extraites du monde moderne pour vivre en paix avec la nature. Mais au bout de quelques années passées dans un environnement aussi hostile que merveilleux, les méfiances et les ressentiments débordent. Le partage du territoire est jugé inéquitable et le sort semble s’acharner sur l’une des deux familles. Les coutumes des uns et les pratiques des autres mettent en péril l’équilibre déjà fragile de cette nouvelle société…

Puis un jour, une barrière est posée entre les deux familles. La guerre est déclarée. A quelques mètres du champ de bataille, les enfants assistent à ce monde en train de disparaître. Sous l’oeil d’un réalisateur, la tragédie se raconte…

Histoire de retour à la vie sauvage, de canards siffleurs, d’yeux scrutateurs tournés vers la rivière, de guerres familiales, d’hélicoptères, de braconniers, d’incendies.

Ce dernier volet de la tragédie d’Anne-Cécile Vandalem traite de l’échec temporel ou comment le futur ne peut plus résonner avec la promesse d’un monde meilleur, un sujet abordé à travers le regard des enfants qui seront les adultes de ce futur en question. Au cours de ses recherches, elle a découvert le travail de Clément Cogitore intitulé Braguino ou La Communauté impossible.

Selon leur génération, les membres de la famille sont pris en étau, entre deux manières d’appréhender l’espace et le temps. Or, tous partagent le temps de l’action – le temps présent de la Taïga, un moment durant lequel on ne peut pas s’apitoyer sur son sort. A la fin de l’été, on finit les activités qui détermineront le bon maintien des moyens de subsistance pour les saisons difficiles…

Kingdom est le royaume pour lequel les deux familles se sont extraites du monde, la promesse d’une paix trouver. Il est le territoire érigé par la première famille, partagé avec la seconde, le lieu où se joue la tragédie, le récit jamais écrit par le père, et celui qui se joue au théâtre.

L’arrivée d’une équipe de cinéma est le point de départ du récit. Ils ont pris contact avec la famille avec le désir de réaliser un film. La famille a accepté de les rencontrer s’ils choisissent leur camp. Ils devront renoncer à rencontrer l’autre famille : ils n’auront qu’une seule version de l’histoire.

Les personnages de l’histoire entretiennent un rapport animiste au monde : leur rapport à l’animalité, leur gamme de sensibilité au vivant, sont immenses. Ils représentent une « géo-poétique ». La nature est pour eux la condition nécessaire de leur survie, une puissante alliance avec la multiplicité du vivant pour préserver l’équilibre. Ils permettent le décentrement du regard : ils habitent autrement le monde, et surtout pas en conquérants.

Tout est mouvement permanent, et quand le feu détruira tout, ils devront fuir. Ils quitteront la Taïga couverte de cendres.

S’impose tangiblement sur le plateau la présence des quatre enfants et de deux jeunes adultes. Les enfants ont l’âge de la génération de leurs parents quand leurs grands-parents les ont extraits de la civilisation, les projetant dans un mode vie non choisi. Résister ou échapper à leur condition, les jeunes adultes s’y emploieront, l’un par la fuite, et l’autre par l’amour.

Ils sont tous dépositaires d’un héritage trans-générationnel face auquel ils devront se positionner.

A travers ce regard de la jeunesse, est déployé le regard de celle d’aujourd’hui, la « sacrifiée » qui observe le vieux monde mourir, sans être abattue ni désemparée, « ébranlée de se voir confier la responsabilité de sauver un monde que leurs parents n’ont pas réussi à préserver ».