Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 11, 2023 5:49 PM

|

Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 11 avril 2023 L’acteur, âgé de 24 ans, impressionne dans le rôle muet qu’il joue dans la pièce « Kliniken », de Lars Noren, mise en scène par Julie Duclos. Lire l'article sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/04/11/maxime-thebault-un-comedien-au-puissant-magnetisme_6169117_3246.html

Comment expliquer le charme qu’exerce un acteur ? Pourquoi impose-t-il sa présence au risque d’estomper celle de ses partenaires ? Est-ce à la précision de sa profération qu’il doit d’être remarqué plus que ses camarades ? A son physique, son expressivité, sa créativité ? Il y a mille raisons de s’attacher à un comédien ; de guetter ses apparitions quand, grâce à lui, quelque chose se passe, qui sort de l’ordinaire. Maxime Thébault a ce talent, sans doute même ce don. A peine surgit-il que la question ne se pose plus : il est à sa place au théâtre. Il est chez lui sur scène. Cette certitude est d’autant plus troublante qu’elle se fonde sur un silence. Celui de Marcus, héros de Kliniken, une pièce de l’auteur suédois Lars Noren (1944-2021) qui raconte le quotidien de patients enfermés dans un asile psychiatrique. A son aise dans la peau de Marcus, le comédien traverse la représentation sans faire le moindre bruit. Il erre d’une salle blanchâtre à un hall d’accueil blafard : le décor du spectacle est d’un tel réalisme que, s’il tourne le dos au public, Maxime Thébault oublie la fiction au point de se croire cerné par de vrais murs d’hôpital. Membre d’une communauté émouvante réunissant soignants et patients qui parlent, hurlent et parfois même donnent des coups, lui se tait. Il n’a pour exister que l’éloquence de son corps et le tourment de son visage. Mais ce visage est un paysage qui fascine et inquiète. Et ce corps une silhouette obsédante qu’on ne quitte pas des yeux. Créée à Rennes en 2021, cette mise en scène saisissante de Julie Duclos est reprise actuellement au Théâtre des Gémeaux, à Sceaux (Hauts-de-Seine). Formé à l’école du Théâtre national de Bretagne (TNB) de 2018 à 2021, Maxime Thébault, 24 ans, a joué neuf spectacles à ce jour, presque tous accomplis dans le cadre de son cursus. Ancien élève de la promotion 10, il a expérimenté une méthode novatrice élaborée par les directeurs pédagogiques, Arthur Nauzyciel (patron du TNB) et le comédien Laurent Poitrenaux. Le saut dans le vide a démarré dès le concours d’entrée. Il a fallu remplir un dossier, activer l’imaginaire et se livrer à l’introspection. « J’ai eu la sensation que, pour la première fois, on me posait de vraies questions sur qui j’étais. Il était possible de se donner à voir au-delà d’une rédaction sur un bout de papier. » La perche était belle, il s’en est emparé, étoffant ses réponses d’enjeux qui excédaient le cadre officiel : « Je voulais lire un poème de Paul Verlaine. Je savais que, si je le faisais, alors j’enclencherais une sorte de nouveau départ de ma vie. » Apprentissage intensif La vie nouvelle a démarré. L’ancien étudiant en lycée horticole a troqué son BTS de commerce pour une carrière de saltimbanque. Jusqu’en 2018, il ignorait pourtant tout du théâtre. « Je ne lisais que des bandes dessinées, et mes parents mettaient plus d’argent dans le sport que dans la culture. » On ne le dira jamais assez : l’éducation artistique en milieu scolaire est capable de changer le cours d’un destin. La preuve : c’est en participant à un atelier mené par un artiste de Saint-Brieuc, Hubert Lenoir, et en jouant sous sa direction dans Fanny et Marius, d’après Pagnol, que le lycéen a découvert l’ivresse des planches. « Près de trois cents personnes nous scrutaient. La pression était énorme. J’en aurais presque vomi de peur. Mais mes amis m’ont incité à aller plus loin. » Campé à l’écoute de son imaginaire, il s’en remet à son corps pour écrire dans l’espace ce qu’il est en dedans. Le geste est son alphabet, les mouvements sont sa grammaire A Rennes, il s’est plongé dans les affres d’un apprentissage intensif. Il a lu Marivaux, Claudel, Racine. Travaillé les textes d’arrache-pied, apprivoisé la prosodie classique, fait l’expérience du collectif. Il a beaucoup écouté et beaucoup regardé. Parmi ses formateurs, les metteurs en scène Jean-François Auguste et Madeleine Louarn, qui le dirigent en 2020 dans Opérette, du Polonais Witold Gombrowicz. Le spectacle associe élèves du TNB et comédiens en situation de handicap mental de l’atelier Catalyse. Une hybridation fructueuse qui floute les frontières entre vérité de l’être et artifice de l’interprète. La grâce, la fragilité, l’instabilité de Marcus sont-elles nées dans les plis d’Opérette ? L’acteur a su saisir de quoi construire son personnage : « On ne sait jamais comment, ni même si les comédiens de Catalyse vont dire leur texte. Cela met forcément dans un endroit de tension et d’improvisation. Face à eux, pas le choix, il faut être présent à chaque seconde. » Etre présent suppose d’être disponible à ce qui peut arriver chez l’autre mais également en soi, là où l’inconscient n’a aucun besoin de l’articulation sujet-verbe-complément pour se faire comprendre. Raison pour laquelle Maxime Thébault ne ressent pas de frustration lorsqu’il est privé de texte sur le plateau. Répétant le rôle de Marcus, il s’est prêté à l’exercice conçu par Julie Duclos. Il a inventé de toutes pièces une existence à son héros. L’a nourrie à sa sauce, avec de l’amour, des ruptures, des bonheurs, des traumatismes, une famille, des amis, une enfance. Mais il a gardé pour lui ce monologue intérieur. Ce récit sans parole lui sert de colonne vertébrale. Campé à l’écoute de son imaginaire, il s’en remet à son corps pour écrire dans l’espace ce qu’il est en dedans. Le geste est son alphabet, les mouvements sont sa grammaire. Ce processus de construction lui va comme un gant : « Le travail corporel brûle en moi à un endroit plus intime que le théâtre. » Il ne veut s’enfermer dans aucune discipline. Il a l’âge des possibles et des commencements. Hier dirigé par Pascal Rambert (Dreamers), Mohamed El Khatib (Mes parents), Phia Ménard (Fiction Friction), il ignore de quoi demain sera fait. Pour l’heure, il est Marcus, ce « moi imaginaire » qui, en faisant silence dans l’obscurité du théâtre, lui permet, dans la vie, de s’exprimer à haute voix. Kliniken, mise en scène de Julie Duclos. Les Gémeaux, Sceaux (Hauts-de-Seine). Du 12 au 15 avril. De 18 € à 28 €. Les 11 et 12 mai à la Comédie, Reims (Marne). De 6 € à 23 €. Joëlle Gayot Légende photo : Maxime Thébault, à Rennes, en juin 2021. LOUISE QUIGNON

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 10, 2023 7:06 AM

|

Par Joëlle Gayot dans Le Monde - 9/05/23 La région présidée par la socialiste Carole Delga maintient ses subventions et entend valoriser « les créations en immersion dans les territoires ».

Lire l'article sur le site du Monde :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/04/09/en-occitanie-une-politique-culturelle-etablie-dans-la-concertation_6168868_3246.html

Pour faire face à la crise, chacun a sa méthode. Tandis que la région Auvergne-Rhône-Alpes taille à la hache dans ses budgets culture, l’Occitanie opte pour la manière douce. Concertations entre tutelles et artistes, négociations avec les syndicats, ajustements au cas par cas : « Nous ne sommes pas dans une région qui ampute les financements », admet Nicolas Dubourg, président du Syndicat des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac). A défaut d’être augmentées, les subventions attribuées par la région présidée par Carole Delga (PS) à ses opérateurs culturels sont maintenues pour l’année 2023. Une décision saluée par les professionnels du spectacle vivant, même si elle est loin de les mettre à l’abri. Entre inflation, revalorisations salariales ou flambée des factures d’énergie, la stabilité des subsides équivaut, en réalité, à une érosion progressive des marges de manœuvre des théâtres. « Nos déficits sont structurels et conjoncturels », explique Nathalie Garraud, codirectrice du Centre dramatique national (CDN) de Montpellier. « Sans refinancement public majeur, nous ne nous en sortirons pas », renchérit Sandrine Mini, directrice de la Scène nationale de Sète (Hérault). « Comment gérer un présent qui s’effondre tout en se projetant, sans visibilité, vers l’avenir ? », insiste Sébastien Bournac, directeur du Théâtre Sorano, à Toulouse. L’équation paraît insoluble au moment où les factures frôlent des niveaux stratosphériques. Au Théâtre de la Cité, à Toulouse (second CDN de l’Occitanie), le codirecteur Stéphane Gil fait l’addition : « Par rapport aux années précédentes, nous payons 200 000 euros de plus pour le gaz, 120 000 pour l’électricité, 11 000 pour l’eau, sans compter l’augmentation de 5 % des salaires : 90 000 euros. » Désir d’assainissement Du côté des collectivités locales, le bilan n’est guère plus brillant. La capacité d’endettement de la région flirte avec le seuil d’alerte. Vice-présidente du conseil régional chargée de la culture, Claire Fita n’accomplira pas de miracles. « Nous préservons le budget culture, mais nous ne serons pas en mesure de répondre au surcroît de sollicitations. Certaines structures exigent une mobilisation immédiate. Pour d’autres, l’urgence est moins évidente. Nous réalisons du sur-mesure. Nous serons très revendicatifs sur la responsabilité de l’Etat par rapport aux augmentations subies par les lieux. » Si le ministère de la culture a débloqué des aides exceptionnelles (3,5 millions d’euros) pour amortir la hausse des fluides, le compte n’y est pas : « Cet apport représente environ 30 % du surcoût », détaille Nathalie Garraud, qui refuse de ponctionner sa marge artistique pour acquitter ses dettes. Et s’interdit d’augmenter le prix des billets. « Une élévation des tarifs se traduirait par un tri des spectateurs, ce qui serait contraire à la notion de service public », analyse Nicolas Dubourg. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Le Théâtre national populaire de Villeurbanne, reflet d’une culture publique en crise : « On est au bout d’un modèle » Quels leviers alors activer pour que ces scènes subventionnées ne soient pas contraintes de fermer leurs portes par mesure d’économie ? En Occitanie, l’offensive se partage entre le terrain et les cabinets politiques. Le diagnostic posé par la région a débouché sur un désir d’assainissement. « Face à l’engorgement des créations, aux difficultés de diffusion et au faible nombre de représentations, nous modifions nos accompagnements. Il n’y a plus d’appel annuel à projets mais un appel tous les deux ans. » La méthode devrait permettre, assure Claire Fita, « de mettre fin à un système sclérosé qui entraînait une absence de turn-over entre les compagnies conventionnées ». L’élue ne s’en cache pas : l’objectif est aussi de valoriser « les créations en immersion dans les territoires ». Priorité aux compagnies dont l’action « structurante » se vérifiera en Occitanie et qui sauront prouver qu’elles n’y font pas de la figuration. Moins de spectacles Ce recentrage ne fera pas que des heureux. Il va pourtant dans le sens d’une obsession commune : la rationalisation. Assez peu poétique, le mot convoque des logiques gestionnaires qui se déclinent tous azimuts. A la Scène nationale de Sète, Sandrine Mini s’est résolue à restreindre le nombre de représentations par saison. Cent soixante avant le Covid-19, 110 en 2022-2023, sans doute moins en 2023-2024. La directrice se démène, par ailleurs, pour trouver des ressources en dehors des circuits habituels : « Le club des mécènes est notre troisième financeur. Il arrive devant la région et rapporte, en moyenne, 250 000 euros par an. » Au Théâtre de la Cité, à Toulouse, un plan d’attaque ratisse large : gel de certains recrutements, limitation des durées et des lieux de chauffage, réduction des achats de spectacles et diminution des coréalisations avec les lieux partenaires. « Nous minimisons l’itinérance et le pluridisciplinaire. Nous augmentons le nombre de représentations par projets », annonce Stéphane Gil. Moins de spectacles, mais des durées d’exploitation allongées : si la méthode doit attirer un public élargi, le directeur a toutefois pris soin de prévenir ses tutelles : « Tout le monde doit accepter ce qu’impliquent les longues séries. Après vingt ans d’un théâtre à succès où chacun se gratifiait d’un taux de remplissage à 85 % ou 90 %, nous allons passer à un taux de 60 % ou 70 %. Il s’agit donc d’adopter une nouvelle grille de lecture. » « Nous ne concevons pas de fermer des lieux en difficulté alors qu’ils participent à la dynamique de la ville » - Michaël Delafosse, maire (Parti socialiste) de Montpellier Le volontarisme de la démarche a convaincu la mairie de Toulouse, qui n’a plus l’intention de répondre sans contrepartie aux appels au secours. « Nous aiderons plus spontanément ceux qui se prennent par la main et sont forces de proposition. » Dans le collimateur de l’adjoint à la culture, Francis Grass, les compagnies qui se contenteraient de réclamer des subventions mais ne participeraient pas à l’effort collectif. L’élu a aussi dans son viseur l’Orchestre et le Théâtre du Capitole, dont les activités et les équipements actuellement disséminés sur une dizaine de lieux sont autant de passoires thermiques et de débauche d’essence (de 10 000 à 15 000 litres par an). Un gaspillage auquel la municipalité mettra fin en regroupant les installations dans un espace unique. « Nous ne nous étions pas franchement occupés jusqu’ici du diagnostic énergétique de nos bâtiments », admet Francis Grass. Parce que la crise n’épargne personne, l’exigence d’exemplarité ne tient que si tout le monde est logé à la même enseigne : ce message est implicitement adressé par les tutelles à des responsables de théâtres qui en redoutent les effets pervers. Aujourd’hui solidaires, les collectivités locales ne risquent-elles pas, demain, de se défausser en invoquant l’impératif économique ? A Toulouse, Sébastien Bournac s’inquiète : « Les collectivités nous tiennent un discours très horizontal en répercutant leurs problèmes comme si nous étions sur un pied d’égalité. Or, ce qui est en jeu, c’est l’effondrement du service public. » Une perspective que certains élus oublient, comme en témoignent les sapes opérées en Auvergne-Rhône-Alpes. Mécènes « Il faut tenir ! », s’exclame à l’inverse Michaël Delafosse. Le maire (PS) de Montpellier plaide la cause de l’art : « Nous ne concevons pas de fermer des lieux en difficulté alors qu’ils participent à la dynamique de la ville. Les créateurs doivent être programmés. Nos engagements ne doivent pas être de vaines utopies », poursuit l’élu, qui voudrait faire de sa ville la prochaine capitale européenne de la culture. Il augmente le budget, sollicite les mécènes, mutualise ce qui peut l’être. Ce sera ainsi le cas du Printemps des comédiens, festival dirigé par Jean Varela, et de l’EPIC (établissement public industriel et commercial), deux entités appelées à fusionner sur le Domaine d’O, où elles sont situées. Avoir les pieds sur terre n’empêche pourtant pas Michaël Delafosse d’invoquer la nécessité impérieuse de l’art dans le quotidien de ses administrés : « Dans un monde où Vladimir Poutine a détruit 243 lieux de culture, le devoir des maires est de défendre la culture. Ce choix est plus que jamais politique. » A Perpignan, le maire (Rassemblement national – RN), Louis Aliot, partage-t-il ce sens du devoir ? Tandis que la scène nationale, l’Archipel, attend que soit nommée à sa tête une nouvelle direction, une pétition circule. Elle s’alarme de l’hypothèse d’un choix qui pourrait être imposé par l’équipe municipale, nonobstant l’Etat, qui labellise le lieu. Implanté dans la ville, où il collabore étroitement avec la communauté gitane, Benjamin Barou-Crossman, jeune metteur en scène, lutte pied à pied pour maintenir (avec l’aide financière de la région et du département) un festival de culture gitane. Il refuse de laisser le RN faire et défaire la vie culturelle. La ville est « un no man’s land qui vaut la peine qu’on se batte pour elle », soupire-t-il. Ce qui se joue ici excède les frontières d’une cité, d’un département, d’une région. Il faut tenir. A Perpignan plus que partout ailleurs. Joëlle Gayot

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 9, 2023 12:16 PM

|

Par Vincent Bouquet dans Sceneweb - 9 avril 2023 Au Théâtre de la Cité Internationale, le comédien s’approprie avec aisance et panache le magnifique roman de Valérian Guillaume, où un homme, enfermé dans sa solitude et fasciné par la société de consommation, se laisse dévorer par ses pulsions. Qu’attend-il cet homme, assis, là, sous un abribus ? Un autocar qui ne viendra jamais ? Un moyen d’échapper à sa vie ? Ou plutôt à se délester de son histoire, à recracher ses mots et ses maux, avant d’embarquer pour un aller simple vers sa dernière destination ? Juste au-dessus de lui, un panneau lumineux indique modestement « Les Ruisseaux d’Or ». Une appellation commune, tristement banale, qui pourrait aussi bien correspondre au nom d’un arrêt de bus qu’à celui d’un centre commercial, où le roman de Valérian Guillaume, Nul si découvert, prend le plus souvent ses quartiers. Conçue par James Brandily, cette scénographie instaure, d’entrée de jeu, un univers inquiétant à mi-chemin entre le théâtre de Koltès et celui de Beckett, où, dans un purgatoire qui, à la fois, ouvre et ferme le champ des possibles, le monde et ses excès s’apprêtent à dévorer les individus. À moins que ce ne soit déjà le cas. Habillé en survêtement, l’homme a l’allure d’un quidam, comme on en croise au quotidien, apparemment bien sous tous rapports. Ses journées, il les passe la plupart du temps au « Grand Centre » qu’on devine non loin de chez lui. Après une halte au Corner, le bar de Martine, où il s’enquille quelques verres, il se plaît à déambuler dans les allées de ce temple de la consommation, à regarder les téléphones chez SFR, les bijoux chez Claire’s, les perceuses chez Leroy Merlin, les crèmes chez Yves Rocher, avant d’atterrir chez Flunch où, à travers son regard, le déjeuner steak-frites ressemblerait presque à celui de La Tour d’Argent. De boutique en boutique, il participe à toutes les animations possibles, à la matinée mexicaine chez Carrefour, au jeu du caddie-contre-la-montre, avec, toujours, cet engouement qui, dans un premier temps, le rend attachant. Et puis, par petites touches, comme autant d’indices semés çà et là par Valérian Guillaume, tout se dérègle, et s’obscurcit. Il y a, d’abord, cet attrait malsain pour la palpation exécutée par les vigiles, cet enthousiasme excessif qui peut, soudainement, se transformer en colère noire, cette tendance à la sur-consommation de tout et n’importe quoi, et, surtout, ce coup de cœur pour Leslie, la caissière du centre aquatique LaBaleine qui, rapidement, tourne à l’obsession et traduit un mal-être beaucoup plus profond. Longue phrase sans interruption, ni ponctuation, le roman de Valérian Guillaume est construit à la manière d’un flux de conscience, d’un flot continu de paroles et de pensées qui, peu à peu, fait dériver son géniteur en même temps qu’il le dévoile. Malgré sa forme condensée, l’adaptation scénique concoctée par Baudouin Woehl et l’auteur lui-même parvient à conserver la finesse originelle de la langue et de la dramaturgie. À la manière d’un tableau pointilliste, tout n’est affaire que de détails, de soubresauts, de virages qui, par leur accumulation, emporte le personnage vers l’abîme. Enfermé dans son ultra-moderne solitude – « Pourquoi je n’ai pas le droit à l’amour et aux choses belles », se désespère-t-il dans un ultime déchirement –, aveuglé par les lumières du consumérisme, victime de la cruauté de ses semblables, il devient une créature à part, rongée de l’intérieur par un « démon » aux visages multiples. Boulimique, schizophrénique, érotomane, vecteur d’hypersexualisation, il transforme les êtres, les gestes et les objets – y compris les touches d’un distributeur de billets – en biens prêts à absorber pour combler un vide intérieur, alors qu’il ne s’agit, en réalité, que d’une illusion, d’une fausse promesse de la société de consommation. Sur cet homme aux reliefs escarpés, Valérian Guillaume ne porte d’ailleurs jamais de jugement, ce qui fait tout le sel, la sensibilité et la beauté de ce portrait. Les dérèglements intimes de son personnage, l’auteur et metteur en scène les relient à son environnement qu’il tient, avec justesse, pour responsable. Traduits scénographiquement dans les lumières de William Lambert, et surtout dans la création vidéo de Pierre Nouvel qui semble progressivement parasitée, avant de prendre le relais de l’homme, incapable, par « honte », de poursuivre son récit, ils le sont tout autant dans le jeu d’Olivier Martin-Salvan. Avec l’aisance qu’on lui connaît, le comédien s’approprie cet individu, qu’il investit avec un morceau de lui-même, à commencer par son goût prononcé pour le comique. Il renforce alors sa bonhommie naturelle, son côté naïf, voire grotesque, et même un brin clownesque, qui, par ses excès, ouvre les portes de la folie, sans jamais tout à fait les franchir. Gorgée d’humanité, sa performance se fait encore plus intense lorsque le rire des débuts laisse place à l’inquiétude, et même à une certaine forme de stupeur, qu’il ne surjoue jamais, mais accompagne seulement grâce à la force de son jeu. À l’image de la simplicité bouleversante de cet homme qui, avant d’être un bourreau, s’impose comme une victime inconsciente de la société de consommation. Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr Nul si découvert

Texte et mise en scène Valérian Guillaume

Avec Olivier Martin-Salvan

Adaptation et dramaturgie Valérian Guillaume et Baudouin Woehl, d’après le roman de Valérian Guillaume publié aux Éditions de L’Olivier (2020)

Scénographie James Brandily

Composition musicale Victor Pavel

Vidéo Pierre Nouvel

Lumière William Lambert

Costumes Nathalie Saulnier

Construction du décor ARTOM – Thomas Ramon et Olivier Dupont

Assistante à la scénographie Lisa Notarangelo

Assistant à la mise en scène Nans Ballarin Production déléguée compagnie Désirades

Coproduction Théâtre de la Cité internationale (Paris) ; Théâtre Sorano, scène conventionnée (Toulouse) et Le Vent des Signes (Toulouse) ; Le ScénOgraph, scène conventionnée d’intérêt national Art et Création – Art en territoire (Saint-Céré)

Avec le soutien d’Artcena au titre de l’aide à la production, de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes au titre de l’aide au projet, du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique (CNSAD – PSL) dans le cadre du dispositif SACRe (Sciences Arts Création Recherche), de l’Onda – Office national de diffusion artistique, et la participation du Jeune théâtre national Le roman Nul si découvert est lauréat de l’aide nationale à la création de textes dramatiques Artcena (mai 2019). Valérian Guillaume a bénéficié d’une résidence d’écriture à La Chartreuse – Centre National des écritures du spectacle. Il est artiste en résidence de création et d’action artistique de 2023 à 2025 au Théâtre de la Cité Internationale, action financée par la Région Île-de-France dans le cadre de l’aide à la permanence artistique et culturelle. Durée : 1h20 Théâtre de la Cité Internationale, Paris

du 7 au 18 avril 2023 L’arc, scène nationale, Le Creusot

le 27 avril Théâtre Sorano, scène conventionnée, Toulouse

les 30 mai et 1er juin Festival de Figeac

le 25 juillet

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 8, 2023 8:34 AM

|

Par Mireille Davidovici dans Théâtre du blog 6/04/23 Avec fantaisie, humour et poésie, le collectif belge a imaginé un spectacle drôle et attachant en quatre-vingt-dix minutes, librement inspiré du roman La Montagne magique de Thomas Mann mais remis dans un contexte actuel. à l’instar de Hanz Castorp, Andréas débarque après un long voyage en train dans une auberge campagnarde entourée d’un jardin rendu à l’état sauvage au milieu d’une prairie. Il y restera un temps indéfini. Là, retranchés du monde séjournent des gens dont on ne sait rien et qui se livrent à des activités futiles : tir à l’arc, lancer de pierres depuis le viaduc, excursion au bord du lac, contemplation des étoiles, cuisine ou menues réparations et travaux d’aménagement. On y forge aussi des récits imaginaires, on a des conversations philosophiques et on y croise Gürkan, un énigmatique écrivain qui peine à finir un roman. « C’est un drôle d’endroit, pas particulièrement bucolique », écrit Andréas à un ami, dans une lettre qu’il n’enverra jamais. «Tout le monde ici est positivement gentil mais tout semble difficile à comprendre.» Déstabilisé par la façon de penser et de vivre qu’ont ses habitants, le nouveau venu s’adaptera à la banalité d’un quotidien sans aspérités. Au point que le monde extérieur s’estompe. « Vous faites quoi dans la vie?», semble être une question saugrenue dans ce lieu où se dessine une utopie joyeuse. Mais on n’y oublie pas la violence du monde. Andréas la rencontre en arrivant sous forme de quatre grands tableaux d’un peintre anonyme de la Renaissance, ornant les murs de l’entrée. Ce polyptyque représente la bataille de Cajamarca au Pérou en 1532. menés par Francisco Pizzaro cent soixante-huit conquistadors espagnols assoiffés d’or massacrèrent dans une embuscade des milliers d’Incas et capturèrent leur empereur Atahualpa. «Le récit de cette bataille sanglante nous est apparu comme un récit archétypal de la construction de notre Europe moderne, dit Benoît Piret. Nous avons aimé être saisis d’emblée par cette violence constitutive de notre monde.» Les Incas, pour la petite communauté, représentent un âge d’or, symbolisé par cette fresque monumentale. Leur point de vue peut se résumer par la formule paradoxale qui clôt le roman de Gürkan, enfin terminé : «Gloire aux vaincus.» Car, selon la pièce, les perdants ont des ruses pour survivre et préserver leur culture: ainsi, les Perses, vaincus par les Mongols, avaient tissé des tapis, à l’image de leurs jardins détruits par les envahisseurs. Le temps semble suspendu dans ce camp retranché et la représentation se distend. Comme Andréas, le public se laisse couler dans un climat lisse et bienveillant mais ne s’ennuie pas. Il pénètre avec le héros, dans une espèce de zone à défendre (Z.A.D.) mentale, où l’on peut poétiser, philosopher, inventer d’autres formes sociales et réécrire l’Histoire dans le bon sens, sans pour autant l’oublier. «Nous avons travaillé à la construction d’un lieu autre, une hétérotopie comme la définit Michel Foucault : un espace concret abritant l’imaginaire et des lieux qui, à l’intérieur d’une société, obéissent à d’autres règles. » Aucun décor. Avec quelques accessoires, Éléna Doratiotto et Benoît Piret, avec Salin Djaferi, Jules Puibaraud, Gaëtan Lejeune et Anne-Sophie Sterk, donnent matière à ce lieu par la seule force des mots et nous font ainsi voir la bataille de Cajamarca en décrivant avec force détails, ces tableaux qui prennent alors forme et couleur dans notre imaginaire. De même, nous “voyons“ le jardin, sans images ou vidéos à l’appui. Et les personnages se dessinent au fur et à mesure dans un esprit joyeux et polémique, emprunté à la banalyse, un mouvement initié en 1982 par des universitaires rennais : Yves Hélias et Pierre Bazantay. Avec à l’origine, une seule activité : attendre d’éventuels congressistes en gare des Fades, une gare perdue dans le Puy-de-Dôme, « au risque de l’ennui et de perdre son temps par la libre confrontation au banal».

Retrouver cet humour au théâtre fait du bien…. Mireille Davidovici Jusqu’au 31 avril, Théâtre de la Bastille, 79 rue de la Roquette, Paris (XI ème) T. : 01 43 57 42

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 7, 2023 10:09 AM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 7/04/2023 Le lundi, jour de relâche, lorsqu’il ne joue pas dans l’« Othello» de son ami Jean-François Sivadier, Cyril Bothorel retrouve son complice Yann-Joël Collin qui le met en scène dans un entrelacs de textes signés Francis Ponge, à commencer par « Le verre d’eau ». On le vérifie une fois encore, Bothorel est un grand acteur et Ponge un grand écrivain qui désaltère, dans la joie, la langue française. Cyril Bothorel est un grand acteur (hauteur et talent rivalisant sous la toise et l’applaudimètre), le voici seul en scène dialoguant avec Francis Ponge. D’emblée il nous cueille, c’est éblouissant et cela le restera jusqu’au bout. A l’avant-dernier paragraphe de Pour un Malherbe (sublime livre de Ponge comme les autres), l'écrivain écrit: « le grand art est de prendre le lecteur de plain-pied (sans qu’il s’en aperçoive et s’effraye) et de l’enlever aussitôt ». Et il poursuit : « L’attaque a donc une grande importance. Le saisissement doit être immédiat et l’enlèvement réel : il ne faut pas que le lecteur bute, bronche, s’effraye, hésite, ait l’impression non peut-être de ne pas comprendre mais de n’être pas compris, concerné ». Remplacez lecteur par spectateur et c’est exactement ce qui se passe chaque lundi soir sur la scène du Théâtre de la Reine Blanche. Bothorel nous chauffe par une série de menus plaisirs comme Les plaisirs de la porte , l’un des textes du recueil le plus célèbre de Ponge (en poche et en vente au théâtre) : Le part pris des choses. L’un des textes de ce recueil, De l’eau, annonce Le verre d’eau, texte beaucoup plus conséquent. Comme d’autres textes de Ponge tels La Fabrique du pré (collection Les sentiers de la création chez Skira) ou La table ou encore Le savon (les deux chez Gallimard comme ses autres livres), Le verre d’eau avance non seulement en ne cachant rien de sa fabrication, mais constitue cette dernière comme chemin de l’écriture. Le verre d’eau figure dans Le grand recueil (second de trois volumes) entre Le porte plume d’Alger et diverses Fables logiques, soit 55 pages. Après une première note ancienne, le texte est écrit entre le 9 mars et le 4 septembre 1948. « Voici un sujet dont il est par définition difficile de dire grand-chose. Il interrompt plutôt le discours. Cela est admis par l’auditoire. Je veux parler du verre d’eau du conférencier, qui ressemble à celui du condamné à mort, un peu comme son contraire » note Ponge le 14 mars. Le lendemain, il poursuit : « L’eau (qu’il contient) ne change presque rien au verre, et le verre (où elle est) ne change rien à l’eau. C’est que les deux matières ont plusieurs qualités communes, qui leur font une sorte de parenté .» Le 16 mars : « Si les diamants sont dits d’une belle eau, de quelle eau donc dire l’eau de mon verre ? Comment qualifier cette fleur sans pareille ? -Potable ? » Le 28 mars : « Fraîcheur je te tiens. Liquidité, je te tiens. Limpidité, je te tiens. ». Quel bonheur pour un acteur comme le grand Bothorel de ce saisir de ce texte et de mettre en scène sa jubilation qui nous contamine. D’autant que l'acteur ne se contente pas de réciter, surtout pas, il entre dans une sorte de corps à corps avec les mots. Diablement contaminant lui aussi. En bonus, vous aurez le droit pour finir à La serviette éponge, bijou pongien s'il en est, serviette qui, celle chez l’acteur comme chez le boxeur, le math fini, vient enserrer sa nuque et caresser la glotte, comme une couronne accrochée au sourire du vainqueur. Théâtre de la reine blanche, tous les lundis à 19h, jusqu’au 24 avril. https://www.reineblanche.com/calendrier/theatre/le-verre-d-eau

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 6, 2023 5:41 AM

|

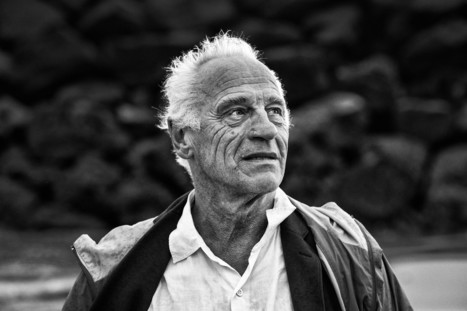

Par Anne Diatkine dans Libération - 6/04/23 Inconnus, débutants et grands noms du théâtre nourrissent la programmation de la première édition du directeur Tiago Rodrigues qui tient à renouer avec une manifestation populaire et en finir avec «l’obsession de l’exclusivité». On ira tous à Avignon et on fera des tonnes de découvertes ! On ira à Avignon même si on refuse de découvrir de nouveaux artistes car les plus grands noms du théâtre mondial y sont également invités. Et on ira à Avignon même si on n’y a jamais mis les pieds, car le directeur Tiago Rodrigues et son équipe, qui présentait le 5 avril le programme de cette première édition en conférence de presse, ont mis au point un dispositif «première fois» pour accueillir ceux qui n’y sont jamais allés, qui n’a rien d’un gadget. Non seulement il y aura 12 000 places supplémentaires en vente par rapport aux éditions précédentes – le nombre de représentation par spectacle étant plus élevé – mais l’équipe du festival organise le voyage de 5 000 jeunes de 13 à 18 ans, en les logeant, les accompagnant, leur offrant de (bonnes) places, leur faisant rencontrer des artistes. Ou comment renouer avec un festival populaire selon le vœu et la réussite de son fondateur, Jean Vilar. Ouvertures toutes : c’est ce qui ressort lorsqu’on regarde le riche et enthousiasmant programme de cette première édition, structurée autour d’une langue invitée, l’anglais. Un peu de données chiffrées ne nuisent pas : Tiago Rodrigues, très en forme, a construit une édition riche en création – 33 sur les 44 spectacles présentés dont 16 premières mondiales – et 55 % des spectacles sont portés ou co-portés par des femmes. Selon le directeur du festival d’Avignon, la bonne nouvelle est que l’équipe n’a pas eu besoin de chercher la parité, celle-ci s’est imposée sans effort et elle n’est apparue qu’à la fin. C’est d’ailleurs Julie Deliquet, directrice du Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), qui ouvrira le bal dans la cour d’honneur du palais des Papes en signant une adaptation très personnelle de Welfare, d’après le film de Frédérick Wiseman paru en 1973. Une adaptation de nos jours, risquée et attirante : Julie Deliquet a pour particularité de ne jamais fixer le texte né d’un travail d’improvisation. Inconnus, débutants et grands noms Bonne nouvelle encore : près de 75 % des artistes invités viendront cet été pour la première fois à Avignon, et beaucoup d’entre eux n’ont même jamais été montrés en France ! Le festival offrira donc l’occasion de voir enfin des artistes archi repérés dans leur pays et qui travaillent depuis une bonne trentaine d’années, tel Tim Crouch en Angleterre, qui proposera deux spectacles, ou encore les Américains John Collins et Greig Sargeant du collectif Elevator Repair Service, passés totalement sous les radars chez nous. Parmi les grands inconnus, relevons aussi la présence du collectif espagnol Mal Pelo, très identifié en Europe mais curieusement pas en France. Et les artistes plus débutants et qui ne connaissent pas Avignon, son festival et ses coutumes, n’ont pas non plus été oubliés par l’équipe défricheuse. Parmi les nouveaux venus, citons au hasard l’activiste-actrice-autrice-metteuse en scène d’origine anichinabé Emilie Monnet et sa Marguerite : le feu, d’après l’histoire de Marguerite Duplessis, première esclave noire à revendiquer ses droits face au tribunal de Québec. Les grands noms de renommée internationale maintes fois coutumiers de l’été avignonnais sont de la fête : cela fuitait depuis l’hiver, le grand metteur en scène polonais Krystian Lupa présentera bien sa version des Emigrants d’après le livre culte de Sebald, tandis que Milo Rau revisitera la figure d’Antigone en Amazonie, sans-terre parmi les sans-terre. Philippe Quesne est de retour lui aussi avec le Jardin des délices, variation autour de Jérôme Bosch dans un lieu réouvert, la carrière de Boulbon. Julien Gosselin montrera Extinctions d’après Thomas Bernhard et Arthur Schnitzler, qu’il aura auparavant créé en juin à un jet de pierre des remparts au Printemps des comédiens, tout comme la chorégraphe Mathilde Monnier fêtera son retour avignonnais en présentant Black Lights, montré auparavant à Montpellier danse. Représenter un spectacle phare C’est suffisamment rare pour qu’on le répète, l’explicite et même l’écrive en gras : «On ne regarde plus les autres festivals comme des rivaux, on considère qu’on a suffisamment d’inédits pour en finir avec l’obsession de l’exclusivité. Elle ne peut pas se substituer à des principes plus forts comme l’écoresponsabilité», explique Tiago Rodrigues. Il développe : «Ainsi accompagne-t-on mieux les artistes et leurs créations au bénéfice du public tout en veillant à la cohérence des tournées, de manière à faire baisser les émissions carbones qu’elles génèrent.» Autre bonne idée – mais on ne parvient plus à les comptabiliser : représenter chaque année un spectacle phare d’une édition précédente. Cette année, le choix se porte sur En attendant d’Anne Teresa de Keersmaeker, que la chorégraphe avait créé à Avignon en 2010. La chorégraphe et danseuse flamande est l’une des figures marquantes de cette 77e édition où le public découvrira également sa dernière œuvre, Walking Songs. De manière inattendue, Avignon sera également le lieu où il sera possible de voir ou revoir des spectacles de jeunes artistes tels Rébecca Chaillon et sa Carte noire nommée désir, mais que la nouvelle équipe du Festival d’Avignon juge qu’ils n’ont pas été assez vus. En finir avec le culte ou la culture de l’exclusivité, vient-on de vous dire. A-t-on oublié des gens ? Oui, quasi-tout le monde. David Bowie et Lou Reed ressusciteront avec des albums de 1970, et David Geselson, artiste bien aimé à Libération, est de la partie, pour faire renaître des traces antédiluviennes avec Néandertal. Légende photo : Tiago Rodrigues, directeur du Festival d'Avignon, à Paris, le 17 septembre 2022. (Iorgis Matyassy/Libération)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 5, 2023 7:42 AM

|

Par Véronique Hotte dans son blog Hotello - 28/03/23 L’Amour et les forêts, mise en scène de Claire Lasne Darcueil, d’après L’Homme des Bois et Oncle Vania d’Anton Tchekhov, traductions d’André Markowicz et Françoise Morvan, et les films réalisés par Anna Darcueil, création et régie lumière Sébastien De Jésus, costumes Lucie Duranteau, scénographie Nicolas Fleury, au CNSAD-PSL. Avec Chara Afouhouye, Vincent Alexandre, Chloé Besson, Théo Delezenne, Hermine Dos Santos, Ryad Ferrad, Myriam Fichter, Mikaël-Don Giancarli, Eva Lallier Juan, Shekina Mangatalle-Carey, Basile Sommermeyer, Padrig Vion, Clyde Yeguete. A l’écran, Alexandre Gonin, Tom Menanteau, Ava Baya, Zoé Van Herck, Julie Tedesco et Léna Tournier-Bernard.

L’Amour et les forêts, écrit Claire Lasne Darcueil, metteuse en scène et directrice en fin de mandat du CNSAD-PSL – Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique -, est un spectacle né d’un accident, de l’annulation d’un autre, dans les périodes tourmentées et inédites du Covid et post-Covid. Un spectacle qui s’est construit avec l’atelier d’élèves de 3è année, par petits morceaux de répétitions, rejoint par les anges protecteurs d’une promotion autre, Julie Tedesco et Léna Tournier-Bernard. « Le hasard permet parfois d’aller à l’essentiel: partir librement dans toutes les langues et chemins possibles, à la recherche d’Anton Tchekhov, de ces deux versions d’un même texte que sont L’Homme des Bois et Oncle Vania, c’est faire ensemble le rêve de soigner le monde, de rester des enfants amoureux du théâtre et du cinéma, dont la découverte est contemporaine de son écriture, et de devenir capable d’aimer. » Le chemin de Claire Lasne Darcueil vers Anton Tchekhov a commencé en 1996, « main dans la main avec André Markowicz et Françoise Morvan », avant de mettre en scène L’Homme des Bois en 2002, spectacle festif sous chapiteau avec l’équipe du temps d’amis inoubliables. Le voyage dans le temps, cette quête de l’écriture tchekhovienne, vingt ans plus tard, suit avec la même constance et patience intenses la recherche infinie de l’amour et des forêts – « un risible mais sincère désir de sauver le monde et soi-même avec lui ». Et être capable d’aimer, en dépit de tout. Dix années au moins s’écoulent entre la rédaction de L’Homme des Bois en 1889, considérée comme la première version d’Oncle Vania, et la mise en scène de celle-ci au Théâtre d’Art en 1899, soit la réécriture d’un vaudeville volubile en un drame psychologique et métaphysique tendu. « L’effet Vania, c’est ce mélange de distance ironique, de tendresse désabusée, de vulnérabilité cachée que Vania et le spectateur partagent, l’espace d’une représentation. » (Patrice Pavis). L’écriture – élaboration conceptuelle et graphie mécanique – s’invite sur la scène avec ses deux machines à écrire sonores, côté cour et côté jardin, que les compositeurs sollicitent alternativement : « Non, c’est pas ça ! », résonne sur la scène, rappel de Nina dans La Mouette qui rejoue devant Treplev le rôle endossé des années auparavant dans sa belle jeunesse innocente. On entend des bribes de lettres de Tchekhov adressées à Olga Knipper, et de celle-ci à celui-là, amante et actrice qui retrace le rôle d’Elena porté dans L’Homme des Bois en 1899, à moins que ce ne soient les souvenirs mêmes de la metteuse en scène Claire Lasne Darcueil, en 1999. Un chassé-croisé d’impressions et de sensations, entre vie intime passée et renaissante toujours, présente à vie. Avec pour décor, les pianos mélancoliques soutenant sur des draps blancs des chandeliers aux bougies tremblantes, un éclairage du temps qui ajoute sa patine dorée à l’atmosphère romantique, donnant de la lumière aux portes battantes et fenêtres vitrées dans le lointain, alors que l’on cogne fort aux portes de bois, appelant quelqu’un, le sollicitant : l’être aimé auquel on n’ose se déclarer. Les scènes sont re-jouées – répétition et variation -, par les comédiens qui se ressaisissent du rôle en alternance, selon leur tempérament qui va de la mesure à la démesure, comme il sied à la jeunesse. Et l’écran offre des scènes filmées significatives du bonheur d’être chez des jeunes gens qui fêtent un anniversaire, en palabrant sur leurs soucis actuels et un désir in-abouti d’agir. Des scènes qu’on croirait tirées d’un film en noir et blanc, Les Tricheurs (1958)de Marcel Carné, figures dessinées de lumière pour des vies qui s’épanouissent et se sentent empêchées déjà. Des scènes burlesques et comiques à la Chaplin ou Buster Keaton, avec petit homme facétieux au chapeau melon et vêtu de noir s‘amusant du drap de l’écran, mimant les petits pas, les situations des personnages et les accompagnant de sa compassion. Un rappel aussi des Ailes du désir (1987) de Wim Wenders avec son ange annonciateur blanc et ailé. La belle Elena figure l’ennui, la paresse, le désœuvrement, l’amour – objet de convoitise – qu’elle provoque chez les autres : Astrov, protecteur des forêts, la figure avant-gardiste d’une écologie engagée et active; Vania aussi qui ne se défend pas de son attirance pour la jeune femme du vieux professeur Serebriakov qui l’agace. La tonique Sonia, héritière du domaine et nièce de Vania, résiste sans aménité à Elena : elle est amoureuse, de son côté, du talentueux Astrov qui ne la voit pas. Lumineuse vision nostalgique d’un monde perdu qui renaît des cendres mêmes de la jeunesse, à travers le plurilinguisme – arabe, français, espagnol, créole – et le désir universel de se sentir vivre, malgré les petits arrangements de l’existence. Véronique Hotte Du lundi 27 mars au vendredi 31 mars à 19h, relâche le 30 mars, le 1er avril à 18h, le 2 avril à 15h au CNSAD-PSL 2 bis, rue du Conservatoire 75009 – Paris.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 4, 2023 5:38 PM

|

Par Joëlle Gayot dans Le Monde - Publié le 04/04/23

Le metteur en scène décortique finement les enjeux politiques, médiatiques et sociétaux de l’histoire du voile à la crèche Baby-Loup de Chanteloup-les-Vignes, qui ont eu lieu entre 2008 et 2014.

Lire l'article sur le site du "Monde" : https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/04/04/avec-la-creche-mecanique-d-un-conflit-au-tgp-de-saint-denis-francois-hien-s-empare-d-une-affaire-nationale-autour-de-la-laicite_6168262_3246.html

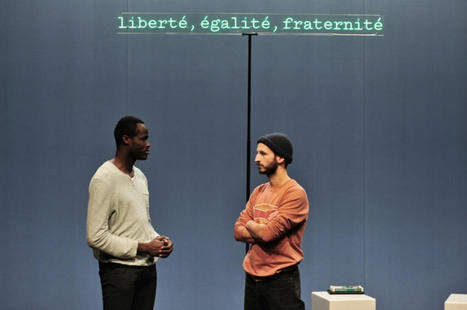

Jackpot au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, qui aligne coup sur coup deux propositions passionnantes. Un sacre, de Lorraine de Sagazan. Et, depuis le 31 mars, La Crèche : mécanique d’un conflit. Son auteur et metteur en scène, François Hien, est de ceux qui donnent envie de croire à un théâtre populaire et de qualité. Agile, subtil, ambitieux, mais pas prétentieux, son spectacle saute hors du rang des certitudes en imposant un temps de cogitation collective où la nuance tient la dragée haute aux clichés réducteurs. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, Lorraine de Sagazan célèbre le « sacre » de la mort et de la vie Dans la petite salle du TGP, deux gradins de spectateurs se regardent. Au centre, le plateau où a lieu la représentation. Sur cette scène nue, des éléments de décor (un bureau, des poufs, des chaises) surgissent du hors-champ avant d’y repartir fissa. Ils sont apportés, installés et déménagés par neuf jeunes actrices épatantes. Enfin, il y a le texte de François Hien, qui déplie, sans jamais les juger, les enjeux d’un conflit : le licenciement d’une directrice adjointe de crèche parce qu’elle souhaitait porter son voile au travail. Cette histoire a eu lieu entre 2008 et 2014, dans les Yvelines. Elle est donc bien réelle. La crèche se nommait Baby-Loup. Mais la représentation, elle, est une fiction qui ne prétend pas détenir la vérité. François Hien, 41 ans, ancien documentariste, s’est formé à l’art du montage. D’où le rythme impeccable de La Crèche, qui, malgré sa durée – trois heures avec entracte – et son début un peu laborieux, ne connaît pas de temps mort. Le metteur en scène ne livre pas une œuvre refermée sur elle-même. Il jette sur le plateau la mise en forme de faits et la possibilité pour chacun d’y réfléchir. Avec une simplicité confondante (à l’évidence, le résultat d’une intense préparation), il détricote les fils d’un dilemme né dans l’intimité d’un face-à-face et qui circule de main en main jusqu’à devenir une affaire nationale. Processus d’une dérive Après une absence de cinq ans pour congé parental, Yasmina (Saffiya Laabab) souhaite retrouver son poste dans la crèche dont elle était directrice adjointe. Problème : elle exige de garder son voile. Francisca (Estelle Clément-Bealem), directrice de cette structure associative bâtie au cœur des cités de la ville, refuse. Le règlement intérieur impose la neutralité confessionnelle et idéologique. L’affrontement s’envenime jusqu’à échapper aux deux femmes. Les mères des enfants s’en emparent, le voisinage s’en saisit, les avocats s’en mêlent. Ensuite déboulent la presse et les politiques, talonnés par le cortège de l’opinion, du fantasme, des préjugés, des dialogues de sourds et des hurlements agressifs. Implacable mécanique, dont l’issue ne se fait pas attendre : en lieu et place de la modération, on assiste au retour de la rigidité, de la binarité et des pensées toutes faites qui ne savent plus s’écouter. Sauf que, sur le plateau, la représentation prend le temps de mettre à plat ces nœuds épidermiques sans dévier de son cap. Plutôt que d’inciter le public à prendre parti en prenant elle-même position, elle décrypte le processus d’une dérive : celle qui métamorphose une divergence de vues en véritable impasse idéologique. Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Baby-Loup : la Cour de cassation confirme le licenciement de la salariée voilée Il faut peu de chose pour échauffer les esprits lorsque est abordé le thème épineux de la laïcité. Les raisons de s’enflammer sont avancées une à une au gré de dialogues animés. Islamophobie, discrimination, féminisme, radicalisation, émancipation : pas un sujet ne manque. Mais François Hien passe habilement au large de l’ornière « pour ou contre » en s’arrimant à son fil d’Ariane : la singularité des êtres. Sur scène, au-delà des généralités, ce sont les personnes qui l’emportent. Ce qui veut dire que la présence, l’intelligence et la clarté des actrices nourrissent à 100 % la justesse du spectacle. Elles sont neuf à donner corps aux dizaines de personnages ayant été emportés dans cet imbroglio juridique, médiatique et politique : employées de crèche, mécène de l’association, familles des bébés, policiers, avocats, maires ou journalistes. Troquant la jupe pour le pantalon, enfilant veste, chemise, sweat, le cheveu voilé ou ébouriffé, les actrices progressent à mots précis et à pas résolus dans les étapes du conflit. Elles sont à l’unisson, mais ne s’amalgament pas. Celles dont le jeu est campé et solide tirent leurs camarades plus fragiles vers le haut. On les écoute toutes, et toutes sont attachantes. Avec La Crèche : mécanique d’un conflit, François Hien ne bouleverse pas l’esthétique et ne révolutionne pas l’art de la mise en scène. En revanche, il rejoint le clan des artistes qui, au théâtre, veulent (et savent) élever les débats. Ce qui est tout sauf un détail. La Crèche : mécanique d’un conflit, de François Hien. Théâtre Gérard-Philipe, 59, boulevard Jules-Guesde, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Jusqu’au 16 avril. De 6 € à 23 € Joëlle Gayot / Le Monde Légende photo : « La Crèche : mécanique d’un conflit », de François Hien, au TNP-Villeurbanne, le 16 février 2023. Photo : JULIETTE PARISOT

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 4, 2023 4:10 PM

|

Par Philippe Chevilley dans Les Echos - 24 mars 2023 Dans la grande salle de La Scala Paris se joue «En attendant Godot », magnifique mise en scène par Alain Françon de la pièce phare de Beckett dans sa version ultime. Dans la petite salle, le maître Françon nous convie à un rendez-vous plus intime avec « Premier amour » (1946), œuvre de jeunesse du génie irlandais fortement autobiographique. Pour incarner le narrateur de cette nouvelle, aussi insolente que déroutante, il a joué d'audace en sollicitant une femme : une grande dame du théâtre, Dominique Valadié, son épouse.

La comédienne surdouée campe avec brio cet homme en bout de course, trouvant la paix dans les cimetières, qui se remémore le seul amour fugace de son existence, vécu à l'âge de 25 ans. Cheveux ramassés en chignon, vêtue d'un ensemble noir austère, l'actrice donne un supplément d'ironie et de diablerie à cet antihéros misogyne et misanthrope, qui fuit la compagnie des vivants. Chaque mot, prononcé avec une clarté gourmande, provoque le rire ou le trouble.

Les flèches du jeune Beckett piquent l'esprit sans discontinuer. Dominique Valadié incarne, au-delà du genre, l'homme universel, terrassé autant qu'amusé, voire enivré par l'absurdité du monde. Jamais évanescente, elle confère une dimension charnelle, concrète à ce monologue mêlant souvenirs - la mort du père, l'éviction de la maison familiale, la rencontre avec la jeune femme « tenace » sur un banc, son installation chez elle, puis sa fuite - et réflexions débridées, tour à tour prosaïques et philosophiques. Absence au monde Badine dans les séquences provocatrices, acides, morbides et scatologiques du texte, la comédienne nous cueille à froid quand elle exprime avec une fulgurante gravité l'absence au monde de son personnage. Semblant s'être échappée de toutes les passions, elle s'embrase, soudain rattrapée par l'émotion, quand elle évoque la splendeur de la montagne aperçue par la fenêtre ou qu'elle décrit la rupture déchirante avec la femme trop peu aimée, alors qu'elle vient d'accoucher de leur enfant. Silhouette élégante se détachant sur une discrète toile bleu gris, Dominique Valadié concilie tous les contraires d'un texte qui oscille entre désir de mort et chant de vie, burlesque et tragédie, soif et absence d'amour. Econome de ses gestes elle surfe sur le fil d'une insoutenable légèreté. Ce soir, à La Scala Paris, Beckett est une femme. PREMIER AMOUR de Samuel Beckett Réalisation de Dominique Valadié et Alain Françon La Scala Paris, lascala-paris.fr jusqu'au 19 avril durée : 1 h 15 Philippe Chevilley / Les Echos Légende photo : Dominique Valadié se plongeant dans la lecture de « Premier amour » (@ Thomas O'Brien)

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 3, 2023 6:38 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 02/04/23 Pièce écrite pour les comédiens et élèves du TNS à la demande de Stanislas Nordey, Pascal Rambert signe « Mon absente » autour d’une mère morte. Fils, fille, petits-enfants et autres s’y reflètent. Rambert fait du Rambert, Quand il s’éloigne de ses terres, cela s’embourbe. Rambert aime les actrices, les acteurs et c’est réciproque. Tout baigne. Il y a quelques années, Stanislas Nordey, directeur du Théâtre National de Strasbourg, avait proposé à Pascal Rambert, l’un des auteurs associés au TNS, d’écrire une pièce pour les actrices et acteurs associés, et ce, avant qu’il ne parte de la direction du théâtre qu’il aura extraordinairement dirigé pendant plusieurs mandats. Comme Rambert aime particulièrement écrire pour les actrices et les acteurs (il avait pensé à Stanislas Nordey et Audrey Bonnet en écrivant Clôture de l’amour, très belle pièce traduite en de nombreuses langues), il n’allait pas dire non à une telle proposition. Rambert a choisi cinq des actrices et acteurs associés au TNS ; Audrey Bonnet qu’il connaît plus que bien et d’autres pour lesquels il n’avait jamais écrit : Vincent Dissez, Claude Duparfait et Laurent Sauvage, et, bien sûr, l'acteur Stanislas Nordey. La distribution comprend également des anciens élèves du groupe 44du TNS avec lesquels Rambert a avait déjà monté un spectacle : Océane Caïraty, Houédo Dieu-Donné Parfait Dossa,Yanis Padonou, Mélody Pini, Claire Toubin . Mata Gabin, venue d’ailleurs, complète la distribution. Onze personnages. Chaque actrice et chaque acteur a donné son prénom au personnage interprété. Au départ, Rambert pensait partir de Véronique Nordey, la mère de Stanislas Nordey (Stan dans la pièce), actrice et professeur de théâtre renommée, disparue il y a quelques années. Il s’en est éloigné : reste une morte. Celle de la pièce , titrée Mon absente, écrivait des livres avec des héroïnes femmes et plutôt féministes (on pense vaguement à Duras ou Wittig), elle a vécu entourée de ses enfants et des enfants de ces enfants, les pères (la mère a eu deux maris) semblent loin, inexistants. En revanche, Rambert nous apprend que le grand-père de Stanislas Nordey était noir (comme l’arrière grand-père de Pouchkine), ce qui orientera la fiction vers une coloration en partie africaine. Tout se passe aujourd’hui (les portables bipent, envoient et reçoivent des sms) autour du cercueil entouré de fleurs de la mère dont les propos reviennent dans la bouche de certains de ses enfants. Il y a là ses fils : Laurent « le préféré », un peu rebelle, un peu paumé et complètement fauché; Stan « le petit affectueux » devenu ornithologue il vit sur une île pelée et, malade, marche avec une canne ; Claude, le moins disant, le plus vieux jeu ; Houedo surnommé « le petit sensible », Vincent « l’aimé », le petit dernier qui porte une robe et l’ôtant dansera nu devant le cercueil de sa mère ; enfin l’unique fille Audrey aux nerfs fragiles, amoureuse des oiseaux, elle écrit des poèmes et, à la fin, s’est beaucoup occupée de sa mère incontinente, lui essuyant sa merde, la faisant manger. Il y a là les enfants des enfants. i Claire, la fille de Claude (elle n’aime guère son père, est une grande lectrice des livres féministes de la morte) et sa compagne Ysanis (couple de filles ce qui insupporte Claude); Océane, la fille de Stan (« Oui tu es comme elle, nous reproduisons nous reproduisons à l’infini les mêmes schémas toi tu laisses ta fille tu as laissé ta fille je ne t’en veux pas j’ai de la tendresse pour toi mais pas d’amour » dit-elle à son père); enfin Mata la belle-mère de Houédo et Melody, sa fille. La plupart ne se voient plus. La vie, le temps, l’espace, les rancœurs, les jalousies , etc , les ont séparés, la morte les réunit. En commun souvenir, le vaste appartement parisien au quatrième étage du 102 boulevard Haussmann où ils ont vécu enfants et ados dans l’immeuble où habitait naguère Proust (au premier), partageant des souvenirs d’Afrique noire francophone où la mère et les enfants ont vécu. Le mari, les maris de la morte, sont invisibles, absents, morts peut-être, ils sont hors sujet. Tout ce qui relève de l’intime, du familial, de l’amoureux est, comme souvent chez Pascal Rambert, bien venu, c’est là que son écriture carbure à plein régime. En revanche, dès qu’elle s’ éloigne de la sphère intime, en prenant la pose ou en se mêlant d’Histoire, l’écriture faiblit, se banalise. C’est le cas lorsque Rambert évoque les guerres en Afrique, les massacres, les exils. La platitude, le convenu, voire la fiche Wikipédia plombent alors l’écriture. Quand il revient aux relations de chacun avec la morte, l’écriture se muscle, Rambert est là dans son registre d’élection. Tout se passe comme si le cercueil était un aimant et un miroir où chacun.e est, tour à tour, attiré et se reflète. Le reste du temps chacun rôde alentour. Enfin il y a une chose qui passe bien à la lecture mais très mal à la scène, ce sont les accumulations de sms. Ils ont la vertu de nous entraîner ailleurs en un clic, d’évoquer une autre face du personnage mais théâtralement c’est pauvre et projetés en lointains sous-titres cela n’arrange rien. L’amour de la mère est partagé, l’amour entre frères et entre frères et sœur et entre père et fille, ne l’est pas ou peu. Comme si la mère servait de miroir révélateur et d’exutoire pour chacun.e. Houedo, « la pièce rapportée », songe à raconter cette famille. Stan en a trouvé le titre du futur livre: « Les conséquences » . Je me souviens qu’aux États-Unis il y a une ville qui a pour nom « Truth or conséquences ». Renseignements pris, la ville doit son nom, non à Pascal Rambert mais au titre d’une émission à succès de la télévision américaine. Dans le livre de Houedo « on verrait la vie l’amour la souffrance ceux qui en réchappent ceux qui sombrent ceux qui s’émancipent et ceux qui deviennent fous » dit Stan. Un peu comme dans la pièce. Les acteurs et les actrices, tous à louer, savourent cette écriture qui les enveloppe, faisant en sorte que le public lui caresse le poil. C’est écrit sans ponctuation comme toujours sur l’ordinateur jamais en panne de Pascal Rambert, grand pourvoyeur de scènes de vie, amoureuses et filiales. Mon absente, au TNS tous les jours à 19h jusqu’au 6 avril. Le spectacle a été crée le 23 mars à Châteauvallon, il sera en tournée la saison prochaine à Bonlieu-Annecy, à la MC93 de Bobigny, au Théâtre de Nice, à Marseille au théâtre de la Criée, etc. Comme toute l’œuvre de Pascal Rambert, le texte de la pièce suivi de Je te réponds est paru aux éditions Les solitaires Intempestifs, 94 p, 15€. Légende photo : Scène de "Mon absente" © Jean-Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 29, 2023 9:47 AM

|

Par Fabienne Darge dans Le Monde - 28 mars 2023 Aux Ateliers Berthier, à Paris, la metteuse en scène adapte l’ultime roman de l’écrivain américain, sans parvenir à en exploiter toute la complexité.

Lire l'article sur le site du "Monde" :

https://www.lemonde.fr/culture/article/2023/03/28/a-l-odeon-theatre-de-l-europe-tiphaine-raffier-reste-a-la-surface-de-nemesis-d-apres-philip-roth_6167336_3246.html

Chez les Grecs, elle était la déesse de la vengeance, abattant son courroux sur les humains coupables d’hubris, autrement dit de démesure. Némésis donne son nom à l’ultime roman de Philip Roth (1933-2018), signé par l’écrivain américain en 2010. Un roman de maître, cachant sous la limpidité de sa surface une polysémie riche et complexe, des lames de fond puissantes. Et notamment celle-ci, qui résonne avec autant de force que de trouble aujourd’hui : ce qu’une épidémie révèle et fracture dans une société. La jeune autrice et metteuse en scène Tiphaine Raffier, qui, pour la première fois monte un texte qui n’est pas de sa plume, a pourtant évité de tirer avec trop de facilité sur cette corde, et c’est tout à son honneur. Elle s’attache à restituer la complexité du roman, que Roth situe au sein du quartier juif de Newark, sa ville natale. C’est l’été 1944, un été caniculaire, où le soleil et la chaleur pèsent comme une chape de plomb. L’Amérique est en guerre sur deux fronts. Bucky Cantor est un jeune et vigoureux professeur de gymnastique, mais il a été réformé, à cause de sa vue défaillante. Bucky est rongé par la honte de ne pas être au front avec les autres, quand un mal sans visage s’abat sur sa petite ville à l’écart de l’histoire : la polio. L’épidémie se propage à la vitesse de l’éclair et touche particulièrement les jeunes. Elle est aussi une guerre, qui provoque la même stupeur impuissante que l’autre, dans laquelle sont exterminés des millions de juifs. Et elle entraîne la chute de Bucky Cantor, un garçon sain, honnête et droit, à l’image de l’Amérique telle qu’elle se rêve. Mais telle qu’elle n’est peut-être pas : Bucky est une déclinaison d’Œdipe, qui provoque la tragédie par tout ce qu’il fait pour lui échapper. Il a aussi quelque chose d’Ivan dans Les Frères Karamazov, de Dostoïevski : une indignation sans effet, qui passe à côté de son but. Richesse polysémique Un tel roman est un défi pour le théâtre, dans la mesure où sa richesse polysémique se joue dans les replis de la narration, sans démonstration ni explication. Et le spectacle de Tiphaine Raffier reste en surface, très à plat, à l’image de la grande toile déployée dans l’espace scénique dans la deuxième partie, sur laquelle est imprimé un superbe paysage de lac et de montagne. Sa maîtrise du plateau est indéniable, les idées de mises en scène ne manquent pas, notamment dans cette deuxième partie, interprétée en comédie musicale (avec des petits chanteurs venus du Chœur d’enfants du conservatoire de Saint-Denis), comme pour mieux jouer avec les paradis trompeurs de l’Amérique. Mais les enjeux et les personnages ne s’incarnent pas vraiment, de même que la matérialité du soleil, de la chaleur, du sentiment de souillure provoqué par l’épidémie, et l’ensemble reste largement anecdotique. Le Bucky Cantor un peu trop cérébral, fantomatique, d’Alexandre Gonin participe à cette sensation de désincarnation, de flottement à la surface. La troisième partie du spectacle, pourtant, qui se situe longtemps après les deux autres, en 1971, alors que Newark est frappé par des émeutes raciales (dans la réalité, elles ont eu lieu en 1967), retrouve une vraie force théâtrale, en revenant sur la tragédie de Bucky d’un autre point de vue et de manière rétrospective. Deux acteurs intenses, Maxime Dambrin et Stuart Seide, portent la dernière partie, où l’on retrouve le théâtre dans ce qu’il a de plus simple et puissant Bucky Cantor, alors âgé, retrouve par hasard un de ses anciens élèves, Arnold Mesnikoff, qui lui aussi a été touché par la polio en 1944 et en a gardé des séquelles, mais a su néanmoins se construire une vie heureuse. Deux acteurs intenses, Maxime Dambrin et Stuart Seide, portent cette dernière partie, où l’on retrouve le théâtre dans ce qu’il a de plus simple et puissant. La confrontation humaine entre Bucky et Arnold, qui a su dépasser la tragédie, rejoint la dimension la plus profonde du roman de Roth : son interrogation sur le complexe de culpabilité dans ce qu’il a de plus destructeur, notamment au sein de la communauté juive. Dommage alors qu’il ait manqué à Tiphaine Raffier un vrai corps-à-corps avec ce texte magnifique, dont la moindre des beautés n’est pas ce fil rouge, déroulé tout du long, du geste sportif comme métaphore du geste artistique. Beauté du geste du lanceur de javelot, et plus encore du plongeur, qui mêle l’envol et la profondeur. S’élever haut avec grâce et piquer sans éclaboussures inutiles vers les abîmes : tout l’art de Philip Roth. Némésis, d’après Philip Roth. Mise en scène : Tiphaine Raffier. Odéon-Théâtre de l’Europe aux Ateliers Berthier, Paris 17e. Jusqu’au 21 avril. De 7 € à 36 €. Puis les 16 et 17 mai au Théâtre de Lorient (Morbihan). Fabienne Darge Légende photo :« Némésis », d’après Philip Roth, dans une mise en scène de Tiphaine Raffier, le 19 mars 2023, au Théâtre de l’Odéon à Paris. photo : SIMON GOSSELIN

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 28, 2023 10:58 AM

|

Par Anaïs Héluin dans Sceneweb - 28/03/23 Réalisée par les membres du Jeune Théâtre en Région Centre (JTRC), la programmation de la 7ème édition du festival de création émergente WET° à Tours (organisé par le Théâtre Olympia – CDN de Tours) a donné à découvrir des artistes traversés par un fort désir d’émancipation des esthétiques dominantes actuelles pour en inventer de nouvelles. Ce qui va de pair avec une remise en question des rapports de pouvoir existants. Un mouvement prometteur, malgré des résultats contrastés. En sept ans, le festival WET° a su s’imposer comme un lieu majeur pour la jeune création. Bien des artistes passés par là il y a quelques années font désormais partie du paysage théâtral. Le collectif OS’O, par exemple, y était programmé en 2016, année de création de la manifestation par Jacques Vincey, directeur du Théâtre Olympia – CDN de Tours (T°). Ont suivi des artistes comme Marion Siéfert, Hugues Duchêne, Julie Delille, Camille Dagen, Eddy d’Aranjo dont plusieurs étaient invités aux Rencontres de la jeune création organisées cette année en préambule du WET° afin, lit-on dans le dossier du festival, de « porter un regard rétrospectif, sensible et critique sur ce qui s’est joué ces dix dernières années dans le champ de l’émergence et nourrir des désirs pour la décennie à venir ». Les structures en question Le WET°, encadré cette année pour la dernière fois par Jacques Vincey – son mandat de direction s’achève à la fin de la saison – et son équipe, n’a pas attendu d’arriver à l’âge de sept ans, déjà respectable pour un festival, pour regarder en face la jeune création, pour en interroger les pratiques et s’interroger sur lui-même. Le questionnement du modèle institutionnel, dont la hiérarchie très marquée fait du directeur l’unique ou presque responsable du geste de programmation, est dans ce festival chose naturelle. En confiant les rennes de son lieu aux huit membres du Jeune Théâtre en Région Centre (JTRC) – cinq comédien·nes, deux technicien·nes et une chargée de production –, l’équipe du T° fait en période de WET° l’expérience d’un fonctionnement tout autre, plus horizontal. Chaque édition interroge ainsi le milieu théâtral tel qu’il fonctionne, et démontre la possibilité de faire autrement. Cette année, plusieurs des spectacles choisis ont très clairement reflété cette remise en question des structures existantes, théâtrales et autres. Avec Sous l’orme de Charly Breton, que nous avons pour notre part découvert au Théâtre des Quartiers d’Ivry à sa création, le festival s’ouvrait sur un refus absolu du monde tel qu’il va aujourd’hui. Interprété par Guillaume Costanza, ce seul en scène donne voix à l’imaginaire torturé d’un jeune homme qui s’apprête à commettre une action violente au nom d’un Ogre niché dans son esprit. À rebours de toute forme de naturalisme, ce monologue crépusculaire abordant les phénomènes de radicalisation plaçait le WET° 7 sous le double signe de la recherche formelle et de l’ancrage au présent. Deux aspirations peu aisées à concilier, ce qui rend les tentatives toutes intéressantes et riches dans le cadre d’une réflexion sur la nature et les enjeux actuels de la création théâtrale. Adieux à la fiction Les quatre autres propositions que nous avons pu voir au WET° unissent de manières très différentes désir de révolution esthétique et traitement, toujours critique, du présent. Toutes entretiennent toutefois un rapport problématique avec la notion de fiction. Même Poil de Carotte, Poil de Carotte de Flavien Bellec et Étienne Blanc, dont le titre laisse présager une histoire au sens classique, met à mal ce type de récit. Du célèbre roman de Jules Renard, il ne reste en effet que quelques traces ici, à partir desquelles les deux concepteurs du spectacle construisent un dialogue dont l’unique sujet est… le théâtre. Interprétée par Flavien Bellec et Solal Forte, cette conversation brouille d’emblée les frontières entre réel et fiction : les deux comédiens se présentent sous leurs vrais prénoms, et commencent à dérouler leurs parcours artistiques respectifs. C’est ainsi sur un mode proche de la performance que s’opposent deux pratiques opposées du théâtre : l’une très cadrée par l’institution, qui la légitime, l’autre indépendante, empruntant des chemins non balisés. Des neuf pièces de ce WET°7, Poil de Carotte, Poil de Carotte est celle qui aborde de la manière la plus frontale la question de l’institution théâtrale. Sa place au festival est donc parfaitement compréhensible, d’autant plus que l’exercice est subtilement mené par les acteurs, qui prennent le temps nécessaire pour rendre sensibles tous les mécanismes de l’humiliation. On peut toutefois se demander si ce tête-à-tête est en mesure de s’adresser à un public étranger au milieu théâtral dont il détaille les problématiques. La violence qui se dit ici peut-elle en évoquer d’autres ? Il faudrait sans doute la confronter à d’autres contextes pour le vérifier, et l’ouvrir davantage à cette possibilité. Il est toutefois évident qu’il y a là en germe un geste singulier, où une écriture très précise, tendue, va de pair avec la recherche d’une forme susceptible d’agir fortement sur le spectateur. Des mères et des sirènes Amer Amer de Jérôme Michez et Elsa Rauchs va plus loin encore que Poil de Carotte, Poil de Carotte en matière de mélange entre théâtre et performance. La question de la relation au public est au cœur de la proposition du jeune duo belge, qui a déjà créé auparavant deux spectacles : à chaque représentation, l’un des deux rôles de la pièce est confié à un spectateur. Les règles sont exposées au moyen d’un texte projeté sur le mur tandis que Jérôme Michez – en alternance avec Tom Geels – arpente le plateau : Amer Amer commencera lorsqu’une personne du public voudra bien le rejoindre pour jouer le rôle de la mère du protagoniste, en suivant seulement quelques consignes. Le jour de notre venue pourtant, ce dispositif était incompréhensible : connaissant visiblement le spectacle, et répétant absolument toutes les phrases et gestes de l’artiste, le volontaire avait des airs de complice si évidents que la part de hasard essentielle à la proposition était nulle. L’au revoir fils-mère raconté ici avait alors bien peu d’existence, d’intensité théâtrale alors qu’avec leur création, Jérôme Michez et Elsa Rauchs voulaient justement exprimer l’urgence de sortir de l’inertie, d’entrer dans l’action. Comme ces deux artistes ainsi que Flavien Bellec et Étienne Blanc, le trio créateur de Sirènes – Hélène Bertrand, Margaux Desailly et Blanche Ripoche – fait du théâtre hors de la hiérarchie habituelle, encore largement dominée par le metteur en scène. Sirènes fait d’abord miroiter un riche horizon, à la croisée des arts plastiques, du théâtre et de la performance. Le but des artistes, qu’elles expriment dès un premier tableau très réussi de transformation en femmes-poissons : explorer un mythe pour le déconstruire. Composé d’une succession d’images en mouvement, parfois accompagnées de quelques rares paroles, l’espèce de vivarium qu’elles déploient ensuite perd hélas assez vite de sa puissance. L’envie d’en découdre avec les fictions dominantes a tendance à limiter l’imaginaire des artistes, qui pour démonter des clichés choisissent souvent de les représenter d’une manière plus ou moins bien détournée. On rencontre par exemple une créature lascive face à un équipage de marins, des femmes s’échangeant des futilités en s’étalant sur la figure des crèmes multicolores… Cela au détriment de l’invention d’une féminité théâtrale vraiment originale, libérée des chaînes dénoncées. Le parti-pris de la diversité Le cas de Dernier amour de Hugues Jourdain n’est pas sans points communs avec celui de Sirènes. Trois personnes trop malheureuses en amour pour continuer de vivre sur Terre y décident de la quitter ensemble et d’aller vivre dans l’espace. Mais avant le grand départ, elles réalisent un dernier spectacle en forme d’au revoir à l’Humanité. Autant que les rapports amoureux, le théâtre est donc l’objet ici d’une réflexion assez désabusée. Très fragmentaire, composée de scènes détournant des numéros ou types de spectacles bien connus – nous avons par exemple un one-woman show inversé –, la pièce prétend liquider un régime théâtral sans proposer à la place un langage qui n’appartiendrait qu’à elle. Ou qui du moins prendrait la voie de l’indépendance. Pour répondre à leur désir d’émancipation des formes et des hiérarchies existantes, les artistes programmés cette année au WET° prennent des chemins très divers. Voulu par les membres du JTRC, cet éclectisme témoigne d’un fort désir au sein de la jeune création d’explorer autant de voies que possible hors des cadres dont elle a hérité. En se focalisant sur des démarches originales, du moins par rapport à un théâtre centré sur le texte, les programmateurs de cette édition ont pu mettre quelque peu de côté la qualité. Même avec ces fragilités toutefois, ce WET° fut riche en réflexion. Nous sommes là dans un précieux espace du galop d’essai qu’il faut vivre et juger comme tel, avec l’assurance que dans ses déceptions autant que dans ses révélations, ce festival aide à penser la création d’aujourd’hui et de demain. Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

March 27, 2023 5:12 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat dans son blog Balagan - 22/03/23 A 80 ans passés, la Vietnamienne Tran To Nga, exilée en France, traduit en justice les multinationales américaines qui ont durablement ravagé son pays (champs, forêts, corps) durant la guerre du Vietnam. Marine Bachelot Nguyen en témoigne dans un spectacle aussi militant que saisissant. Les lumières ont commencé à baisser, c’est alors que, dans la quasi obscurité, Tran To Nga s’est avancée à pas lents et s’est assise à la place qui lui avait été réservée au premier rang, le soir de la première. Une bonne heure durant, elle a regardé, à quelques pas devant elle, une jeune actrice raconter l’histoire et les luttes de sa vie mouvementée et obstinée, un monologue écrit par une troisième femme qui a accolé à son nom celui de sa famille d’origine : Nguyen. Tran To Nga est aujourd’hui une veille femme vietnamienne octogénaire dont la vie est faite de luttes, Angélica Kiyomi Tisseyre-Sékiné, est une jeune actrice française d’origine japonaise et vietnamienne, passée par l’ERAC et Marine Bachelot Nguyen est autrice et metteure en scène française d’origine vietnamienne au sein du collectif Lumière d’août à Rennes depuis bientôt vingt ans.Quant à Julie Pareau, elle signe les vidéos intégrées au spectacle. C’est en 2019 que la metteure en scène a lu Ma terre empoisonnée (éditions Stock), le livre autobiographique de Tran To Nga. Marine Bachelot Nguyen en a fait un premier travail à Nantes au Grand T à l’invitation de Catherine Blondeau. Un an plus tard , quand le collectif Vietnam Dioxine a sollicité des artistes d’origine vietnamienne pour soutenir le combat de Tran Tio Nga, Marine Bachelot Nguyen s’est portée volontaire et a écrit le texte de Nos corps empoisonnés. Le spectacle s’ouvre par le procès qui s’est enfin tenu au tribunal d’Évry le 25 janvier 2021 après six années de procédures et 19 reports d’audience . « Ce moment on l’a attendu tant d’années » dit la vieille femme via la jeune actrice. « Je suis là pour incarner les victimes. Ceux et ceux qui ne peuvent pas parler, celles et ceux qui ne peuvent plus parler ». En face d’elle, quatorze avocats représentant les quatorze multinationales (dont Monsanto) qui, via l’armée américaine, ont déversé 75 millions de litres d’agent orange sur les champs, les forêts et les habitants pendant la guerre du Vietnam. Champs devenus impropres, forêts ravagées, corps bousillées ou durablement atteints. Avant d’aller plus loin, le spectacle décline la vie de Tran To Nga depuis sa naissance le 30 mars 1942. L’école où elle apprend le français, les drames de sa famille et ses luttes « contre les impérialismes américains », les tonnes de bombes qui s’abattent, et son engament personnel qui va grandissant. Après dix ans de séparation, elle retrouve sa mère dans un pays aux paysages dévastés par les bombardements et les épandages massifs de produits toxiques. Des soldats américains en seront eux aussi victimes mais en 1981 les firmes les dédommageront en èchange d’une absence de procès. Mais côté vietnamien, rien, pas le moindre dédommagement. Le mal n’atteint pas seulement les vivants mais les enfants qui naissent comme Viêy Hat la fille de Tran To Nga qui en mourra. Ses deux autres filles, comme leur mère, auront des maladie de la peau et des insuffisances respiratoires. Quand les Américains fuient Saïgon, le nouveau régime communiste « choisit la sanction et la purge ». Tran To Nga finira par choisir l’exil en France. Après avoir combattu l’armée des USA, son ennemi c’est l’ensemble des firmes américaines meurtrières, un combat dont elle est l’une des figures emblématiques. Retour au procès : la cour se déclare incompétente pour juger les faits. Un appel est en cours. L’actrice salue et Tran To Nga, se lève et va la rejoindre. Nos corps empoisonnés aux Plateaux sauvages, 20h, jusqu’au 25 mars . Puis le 6 avril à la Sorbonne nouvelle Paris3, le 11 avril au théâtre du champ du Roy à Guingamp, le 14 avril au festival Mythos à Rennes, les 2 et 3 mais au festival Eldorado au CDN de Lorient et cet été dans le off Avignon à la Manufacture du 7 au 23 juillet. Photo : Scène de "Nos corps empoisonnés" © Hélène Harder

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 10, 2023 10:28 AM

|

Par Sandrine Blanchard (Villeurbanne (Rhône), envoyée spéciale) du Monde - 10 avril 2023 Comme plusieurs lieux culturels d’Auvergne-Rhône-Alpes, le théâtre tente d’adapter sa programmation pour faire face à l’augmentation des coûts et à la réduction des subventions régionales.

Lire l'article sur le site du "Monde" :