Your new post is loading...

Your new post is loading...

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 11, 2018 6:40 PM

|

Par Emmanuelle Bouchez dans Télérama :

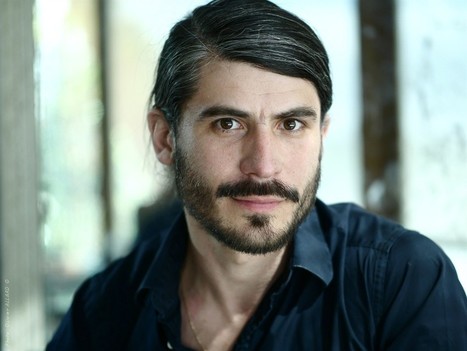

Ex-architecte fan de punk, le metteur en scène et directeur du théâtre lyonnais du Point du Jour surprend par son minimalisme radical. “Télérama” a choisi de le récompenser pour ses pièces hors des sentiers battus. Retrouvez également le palmarès complet des prix Topor 2018.

«Un prix Topor (1) décerné par Télérama ? Bien sûr que je suis content. Jusqu’ici, je n’ai reçu qu’un prix, en 1994, au Festival international du théâtre universitaire, à Casablanca. » A 48 ans, voilà Gwenaël Morin heureux ! On n’en espérait pas tant du directeur du Théâtre du Point du Jour, à Lyon, metteur en scène presque infatigable de marathons théâtraux, à qui la radicalité de ses entreprises scéniques confère une image d’ascète… Ni décors ni lumières, seule compte, dans ses spectacles, l’énergie d’acteurs en jeans et en baskets. Et le texte mâché jusqu’à l’os. Frugal, Gwenaël Morin ? Plutôt « arte povera » tendance minimaliste, en phase avec son tempérament d’ex-architecte intéressé par Le Corbusier, ayant sauté, à 27 ans, le pas du théâtre.

Il n’a cessé depuis d’y relever des défis plutôt chauds… Comme de monter des pièces en série (García Lorca, Sarah Kane et Fassbinder, en 2013), ou ces fameux « Molières de Vitez », projet d’abord pensé comme une archéologie du travail du célèbre metteur en scène. Les quatre « tubes » (L’Ecole des femmes, Tartuffe, Le Misanthrope et Dom Juan) ont fait un tabac en 2014 et 2015, et seront repris à Bussang cet été. Pour Morin, le théâtre c’est le présent. Il le rêve même « permanent », expérience qu’il a bel et bien menée, plus jeune, en 2003, aux Laboratoires d’Aubervilliers, sous la bienveillance des directeurs de l’époque et de leurs subventions publiques. Il y a proposé gratuitement des classiques, Tartuffe, Bérénice, Hamlet, Antigone et Woyzeck, tous les soirs, sauf les dimanches et lundis, après les répétitions du spectacle suivant l’après-midi. Ses acteurs – élus par « affinités intimes » – l’ont toujours suivi avec conviction, jusqu’à ce que, parfois, trop de passion fasse éclater la bande…

“Je suis dans une situation de manque face à l’œuvre, presque comme une victime !”

Rien n’entame pourtant sa méthode, frontale : « Le théâtre, j’y suis arrivé par le verbe, le matériau. Je lis Molière et Racine sans m’intéresser d’abord au message. Je vois une partition, une alternance de rimes et de sons à distribuer dans la bouche de tel acteur ou actrice (peu importe le sexe du rôle), et selon tous les rythmes jusqu’à ce que le sens des situations apparaisse. Je n’aborde pas la mise en scène par un commentaire personnel : je suis au contraire dans une situation de manque face à l’œuvre, presque comme une victime ! »

L’ado punk des années 1980, amateur de Joy Division et de New Order, a commencé par grimper sur les tables des cafés de Villefontaine, dans la grande banlieue lyonnaise. Il y « vociférait » du Calaferte ou du Charles Juliet à contre-voix des « soirées poésie » animées par ses parents, fonctionnaires. « Plus tard, la poésie sonore à la Bernard Heidsieck m’a davantage attiré que le théâtre. Si j’entendais parler de Roger Planchon à Villeurbanne, je n’allais pas voir ! Je me méfiais des théâtreux. » Il a surtout trouvé dans l’art contemporain de quoi aiguiser ses outils. Après avoir été l’assistant metteur en scène de Michel Raskine (alors directeur du Point du Jour), il devient le constructeur attitré du plasticien suisse Thomas Hirschhorn, qui façonne son œuvre avec les quincailleries du quotidien. D’où un Philoctète tout en cartons et une participation au bazar que mit le plasticien, en 2005, au Centre culturel suisse de Paris avec l’exposition « Swiss-swiss democracy ». « Quand j’ai montré à Thomas mes premiers projets, il s’en est moqué : “Le théâtre c’est pourtant pas compliqué : un mec sur une table, voilà tout !” » Exactement ce que Gwenaël Morin faisait depuis l’adolescence…

LE PALMARÈS COMPLET DES TOPOR 2018

Agnès Hurstel, Topor 2018 du « Rire de son sexe n’attend pas le nombre des années »

Chantal Ladesou, Topor 2018 de « La boulevardière qui sort du cadre »

Vuillemin, Topor 2018 de « L’obscénité nécessaire »

Bertrand Mandico, Topor 2018 du « Cinéma comme on en rêve »

Jacques A. Bertrand, Topor MGEN 2018 du « Il était temps qu’il l’écrive »

Noël Godin, Topor 2018 du « Lancer Franc »

Philippe Katerine, «Grand prix Topor 2018 »

Steven Cohen, « Grand Topor Panique 2018 »

Elzbieta Jeznach, Topor 2018 de « La double vie »

Jacques Dutronc, Topor 2018 du « Mauvais goût revigorant »

Pierre Guillois, Topor SACD 2018 du « Je ne suis pas parti à l’entracte »

Yves-Noël Genod, Topor 2018 de « L’incongruité poétique »

Jonathan Capdevielle, Topor 2018 de « La fée diabolique des Pyrénées »

Gwenaël Morin, Topor Télérama 2018 du « Le théâtre c’est quand même mieux comme ça »

(1) Les prix Topor, qui récompensent des créateurs de spectacles vivants inattendus, ont été remis le 9 avril au Théâtre du Rond-Point.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 11, 2018 6:05 PM

|

Univers d'artiste :

Desproges et moi, par Emmanuel Matte

11/04/2018

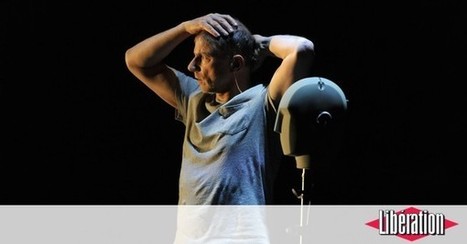

30 ans de connivence entre Desproges et Emmanuel Matte.

Ecouter l'émission sur le site de France Culture : (1h) https://www.franceculture.fr/emissions/creation-air/univers-dartiste-desproges-et-moi

"Extraits :

Remarquons au passage que si l’on dit « les animaux» au pluriel, on dit « l’homme » au singulier. Parce que l’homme est unique. De même, nous dirons que les animaux font des crottes, alors que l’homme sème la merde.

Pierre Desproges, in Chroniques de la haine ordinaire, Éditions du Seuil (1991).

"Le 18 avril 1988, je file vers mes 15 ans et Pierre Desproges meurt d’un cancer. Plus tard, je plonge dans ses écrits. Par hasard, je me lie d’amitié avec Perrine Desproges (Fille De-, comme elle se définit elle-même), ainsi qu’avec Hélène Desproges (Femme De-). Je découvre alors l’homme. En 2008, motivé par la qualité littéraire de son travail, je joue un monologue tiré de ses textes, Mon Cadavre Sera Piégé.

Le seul remède à la vie, c’est la mort librement consentie. L’exemple vient d’en haut : « Suicidez-vous jeune, vous profiterez de la mort », nous dit le Christ avant de s‘autodétruire sur la croix à l’aube de sa trente-troisième année. (*)

* Si le Christ ne s’est pas suicidé, c’est que je n’ai rien compris au Nouveau Testament.

Pierre Desproges, in Vivons heureux en attendant la mort, Éditions du Seuil (1991)

Pour fêter les 30 ans de la fin de son cancer, je poursuis ma déclaration d’amour à son écriture. Je m’entretiens avec Nacime Zemmel (philosophe), Daphne Koutsafti (danseuse d’origine grecque, profane de Desproges), et Perrine (Fille de-). Ce documentaire est issu de ces échanges philosophiques, politiques, absurdes ou poétiques. Comme des bribes de conversations intimes qui révèlent mon intimité avec l’œuvre."

Emmanuel Matte

Le but de l’homme moderne sur cette terre est à l’évidence de s’agiter sans réfléchir dans tous les sens, afin de pouvoir dire fièrement, à l’heure de sa mort : « Je n’ai pas perdu mon temps. »

Pierre Desproges, in La Minute nécessaire de monsieur Cyclopède, Éditions du Seuil (1995).

Pour aller plus loin :

Desproges et moi d'Emmanuel Matte et Nathalie Salles sur Viméo

Production Emmanuel Matte

Réalisation Nathalie Salles

Prise de son Christophe Goudin

Mixage Alain Joubert

Extraits cités durant l’émission :

Florence Mercier-Leca, Anne-Marie Paillet (dir.), Je suis un artiste dégagé. Pierre Desproges, l'humour, le style, l'humanisme, Édition Rue d’Ulm.

Perrine Desproges, Cécile Thomas, Desproges par Desproges, Éditions du Courroux.

Carlo Cippola, Les lois fondamentales de la stupidité humaine, Édition PUF.

Molière, Le Misanthrope

Friedrich Nietzsche, Schopenhauer éducateur, Édition Bouquins, Robert Laffont.

Mon cadavre Sera Piégé, d’après Pierre Desproges (spectacle), montage des textes Emmanuel Matte/Julia Vidit, mise en scène Julia Vidit.

Émission de radio, À qui ai-je l’honneur ?, Desproges, France Inter, 01/01/1984

L'ensemble de l’œuvre de Pierre Desproges, aux Éditions Points/Seuil

Le manuel de savoir vivre à l’usage des rustres et des malpolis, Des femmes qui tombent, Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et des biens nantis, Chronique de la haine ordinaire (vol.1), la seule certitude que j’ai c’est d’être dans le doute, Fond de tiroir, Vivons heureux en attendant l Légende photo :Pierre Desproges en spectacle (12 janvier 1984)• Crédits : ISABELLE ALEXANDRE - AFP

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 11, 2018 5:41 PM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde - 11.04.2018

Le dramaturge présente à Arras sa pièce « TBM », une histoire d’amour entre un Palestinien et un Israélien.

Les initiales TBM ont une double signification : elles désignent les tunnel boring machines, ces engins énormes qui servent à creuser des tunnels, et « très bien monté », une expression qu’emploient les hommes dans les annonces de rencontres sexuelles. Ce double sens, on le retrouve dans un spectacle de Yuval Rozman, Tunnel Boring Machine, qui est présenté à Arras après être passé au festival Artdanthé, à Vanves (Hauts-de-Seine), où on l’a découvert, un soir de mars. Ce fut une surprise : une histoire d’amour entre un Palestinien et un Israélien dans un de ces tunnels creusés depuis la bande de Gaza, dont certains servent de « baisodromes ». Mais ce n’est pas ce côté sulfureux qui domine dans le spectacle de Yuval Rozman. Plus forte est la dimension politique, les tentatives et l’impossibilité de franchir la barrière de l’incompréhension, et la haine entre Israéliens et Palestiniens.

Il y a quelque chose de sale, d’éclaté et de « bordélique » dans Tunnel Boring Machine. Et aussi une vie éclatante de désirs : la mise en scène et le décor enserrent les comédiens dans des tubulures, « comme dans une boîte de nuit de Berlin où des gens défoncés essayeraient de parler du conflit israélo-palestinien en dansant », lance Yuval Rozman, un samedi matin, au Carillon.

C’est lui qui a choisi ce café parisien proche de la République, où il a des souvenirs de nuits folles et magnifiques, et où certains de ses proches se trouvaient, le 13 novembre 2015 : « Je ne pensais pas, en quittant Israël, que je verrais un jour des attentats à Paris », reconnaît Yuval Rozman, qui aura 34 ans le 26 avril. Ses yeux sont bleus, ses cheveux noirs, et il se distingue par une façon directe de s’exprimer qui fait qu’il a préféré quitter son pays.

Dans un de ses tout premiers spectacles, Cabaret Voltaire, il mettait en cause « Benyamin Nétanyahou, l’occupation des territoires palestiniens et la culture des morts, qui sert à justifier la politique d’Israël ». C’était en 2011. La pièce a fait du bruit et a reçu le premier prix du Festival de Tel-Aviv. Mais la réaction de la ministre de la culture, Miri Regev, n’a pas tardé : baisse de la subvention. Autant dire muselage de Yuval Rozman, qui s’était déjà démarqué en quittant l’armée. « Le service militaire dure trois ans, explique-t-il. Au bout de deux ans, j’ai vu un psychiatre, qui a bien compris que j’étais en dépression totale à cause de ce que j’avais vécu. Après, j’ai fait trois mois de prison, c’est la règle quand on quitte l’armée, et c’est le meilleur moment : tu peux lire, tu manges bien. »

Entrer dans la peau de l’« autre »

Pendant son service miltaire, de 2002 à 2004, Yuval Rozman était à Gaza. Dans les tunnels, justement. « Les premiers venaient d’être construits, raconte-t-il. Je servais de liaison entre l’armée israélienne et les organisations humanitaires. Trois de mes amis soldats ont été tués par des bombes dans un tunnel. J’ai écrit cette pièce parce que j’avais besoin de revenir dans cet endroit qui, pour moi, représentait la mort, la tragédie. Je ne voulais pas le traiter au premier degré, mais lui donner un peu de beauté et de lumière. Des amis en Cisjordanie m’ont parlé des tunnels qui servent pour les rencontres sexuelles. Il y avait là matière à introduire le sujet de l’amour et de la rencontre. »

Et puis Yuval Rozman voulait entrer dans la peau et les pensées de l’« autre », le Palestinien, dont on lui a appris dès l’enfance qu’il était son ennemi. Sa vision a peu à peu changé à l’adolescence, quand il a commencé à aller en Cisjordanie, pour voir les femmes palestiniennes qui tentaient d’empêcher la destruction des oliviers par les colons israéliens, à Bethléem ou à Hébron. « Ça m’a touché », dit simplement Yuval Rozman, qui a grandi dans une famille religieuse, de gauche, où la grand-mère maternelle mêlait toujours l’humour aux récits des horreurs des camps de concentration.

YUVAL ROZMAN, AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE : « POUR MOI, LE THÉÂTRE EST TOUJOURS LIÉ À LA POLITIQUE »

Tunnel Boring Machine porte cette empreinte du rire mêlé à la tragédie. Il est aussi nourri de Jean Genet et de Bernard-Marie Koltès, dont les lectures ont marqué Yuval Rozman, quand il était au Conservatoire de Tel-Aviv. Déjà il mettait en scène des sketchs politiques. Depuis, il n’a pas changé de voie : « Pour moi, le théâtre est toujours lié à la politique. Peut-être qu’un jour j’aurai envie de mettre en scène des classiques, mais, aujourd’hui, j’ai besoin de parler de ce qui se passe. Ça brûle. »

Quand il est arrivé en France, après Cabaret Voltaire, en 2012, où il était invité à travailler avec Yves-Noël Genod, Yuval Rozman ne pensait pas qu’il y resterait. Il a rencontré « beaucoup de gens passionnants », certains ont cru en lui et lui ont donné les moyens de poursuivre son chemin dans l’écriture et la mise en scène, comme Hubert Colas, à Marseille.

Yuval Rozman a créé plusieurs spectacles dans la cité phocéenne, dont Jecroisenunseuldieu, de Stefano Massini, et Sight Is the Sense, de Tim Etchells, avec Lætitia Dosch, sa grande amie. En ce moment, il accompagne l’étonnante comédienne dans la préparation de Hate. Ce spectacle autobiographique, qui met en scène l’histoire d’une femme et d’un cheval, sera créé début juin à Vidy-Lausanne, avant de s’offrir sa première française au Printemps des comédiens de Montpellier, les 22 et 23 juin.

Tunnel Boring Machine, de et mis en scène par Yuval Rozman. Les 11 et 12 avril au Tandem, à Arras ; les 7 et 8 juin au Théâtre de l’idéal, à Tourcoing (Nord).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 10, 2018 6:40 PM

|

Un volcan sous la neige Par Thierry Jallet pour Wanderersite — 10 avril 2018

Membre du Cercle de formation et de transmission du TNP, comme Louise Vignaud dont nous avons beaucoup aimé la représentation du Misanthrope en février dernier à la salle Jean Bouise, Baptiste Guiton a mis en scène pour une résidence de création Le Groënland, pièce créée une première fois en 2009 à la Comédie de Saint-Étienne et pour laquelle il avait déjà pris en charge la mise en espace. Comme les autres membres, Christian Schiaretti l’a convié à rejoindre l’équipe souhaitant « que les vents leur soient favorables et que solide soit le bateau » C’est pourquoi Wanderer a eu la curiosité de rejoindre le quartier des Gratte-Ciel , dans la salle Jean-Vilar, afin de s’embarquer pour un peu plus d’une heure vers l’horizon boréal tracé sous les mots de Pauline Sales.

Le plateau est d’abord plongé dans l’obscurité hormis un faible halo entourant le clavier d’un piano. Les touches à peine éclairées, semblent flotter dans les ténèbres, en contrebas des gradins. Le public est alors attiré par un souffle, un halètement régulier venu de l’ombre. Progressivement apparaissent le piano ainsi que le musicien qui fait jaillir des touches les notes de Béla Bartók. Tel un îlot voguant à la surface du plateau, l’instrument se met en mouvement, poussé par une comédienne dont on découvre que c’est sa respiration forte et cadencée qu’on entend depuis un moment. Dans ce dispositif frontal, le parti pris du dénuement domine : un plateau sans décor particulier ; un jeu de lumières épuré ; une seule comédienne en scène dans une tenue de ville assez ordinaire ; le pianiste et son unique instrument. Enfin, la proximité avec le public, happé : l’appartenance de chacun à l’espace dramatique en train de se composer ne fait pas de doute.

Elle n’a pas de nom, juste quelque chose de la « silhouette hitchcockienne » comme le rappelle Baptiste Guiton dans un entretien à la presse. Une présence féminine fortement soulignée mais non identifiée, dans un souci de gommer certains contours trop précis, trop singuliers. Une représentation unique de toutes les femmes à la fois dans le champ fictionnel. Si elle partage la douceur apparente des héroïnes du maître du suspense dans ses films, le personnage intensément incarné par Tiphaine Rabaud Fournier, se révèle pareillement aux précédentes, lucide, radicale, explosive, inquiétante. Furieusement vivante.

Cette femme à la fois une et universelle vient au devant du public pour mieux se défaire de ce qui la compose. Sa dynamique participe elle aussi du dénuement : elle se défait de tout ce qui la constitue dans sa vie, dans sa famille, dans la société à laquelle elle appartient dont elle récuse toutes les conventions. Comme le piano qu’elle débarrasse de plusieurs de ses panneaux. Comme autant d’écailles qu’elle retire au fil du texte.

Déterminée à gagner le Groenland, nouvelle Terre promise, Eldorado du froid et du Vrai pour elle, elle emmène avec elle sa chouette, son loup, sa fillette invisible paradoxalement présente à travers un discours à la dimension dialogique continuellement perceptible. Une expédition, ça se décide et puis c’est tout. Et comme on le fait avec les enfants – aussi bien qu’avec le public – elle lui raconte des histoires, sa propre histoire en fin de compte. La narration s’énonce autour du musicien muet, sans nom lui non plus, qui joue, se tait, sourit, va jusqu’à danser, glisse avec le piano propulsé par la comédienne, se déplaçant comme un iceberg dans une ronde folle autour du plateau vide. Elle s’adresse tantôt à la fillette tantôt aux gens qu’elle croise dans cet univers urbain, point de départ de leur périple polaire. Femme au-delà des époques, au-delà de ce qui fonde la civilisation, elle jette un regard féroce sur l’imposture de l’égalitarisme, sur les illusions et désillusions amoureuses, sur la maternité même. Sur tous les Autres qui « envahissent les femmes ». Son bilan est douloureux sans militantisme exacerbé tandis que les larmes coulent sans retenue.

« Le Groenland, c’est toujours tout droit (…) Je te ramène au pays natal » clame-t-elle à son enfant. À la fois exil loin de son actualité et retour vers sa genèse, la trajectoire qu’elle choisit de suivre est pourtant plus circulaire, pareille à une évocation lointaine du memento mori. « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Plutôt à la neige, à l’infini d’ailleurs. Pour qu’enfin la vie ait lieu car ici, il en va de son existence. S’il y a urgence du départ, c’est parce qu’elle doit impérativement se réaliser, sans délai ni obstacle, au risque de voir naître d’elle un cancer. Au risque de se perdre. Une authentique question de vie ou de mort, en somme.

Pourtant, même si ce qu’elle raconte la ramène avec gravité vers une vérité primordiale de l’Être, il n’en demeure pas moins que le texte comme la mise en scène célèbrent joyeusement la fiction non seulement comme le déclare Pauline Sales, en tant que « porte essentielle vers le réel », mais aussi parce qu’elle reste la substantifique moelle du spectacle théâtral. De fait, les convulsions du discours narratif laissent de temps à autre entendre une adresse directe au public, repoussant toute tentation du quatrième mur. Une métathéâtralité qui nous ramène brutalement dans la salle, dans le hic et nunc du spectacle en train de se faire où la comédienne prend le dessus sur le personnage, émettant la possibilité de l’ennui du public subissant sa logorrhée narrative, se prémunissant contre ce même ennui en se présentant comme celle qui peut infléchir le cours de ce qui est raconté. Pour la sauvegarde de la fiction théâtrale. Pour le plaisir que cette dernière doit offrir aux spectateurs.

Alors, elle plonge à nouveau et doit se départir de toute entrave en acceptant toutes les ruptures : avec sa vie passée, son environnement immédiat auquel appartient son mari qu’elle quitte. Avec sa fille finalement, qui ne la suit pas dans ses propres renoncements et qu’elle cherche à abandonner sur un trottoir : « Ne pleure pas. J’ai mal à la tête. Pas de larmes. Je m’en vais toute seule et te laisse là. J’accroche un papier avec notre adresse à la fermeture éclair de ton anorak. N’importe qui te raccompagnera chez toi tout droit. C’est ce que tu veux ? Alors qu’est-ce que tu veux ? Moi je reste là. Je ne rentre pas. Je vais au Groenland. Tu me crois ou pas… » Accepter d’embarquer avec elle ou refuser. Encore une fois l’alternative essentielle autant pour la fillette que pour le public qui la suit, bien sûr. Jusqu’à l’intérieur du camion frigorifique du boucher qui devient son Groenland. Jusqu’à son retour à la maison. Jusque dans le face-à-face avec son mari qui la pense rendue aux confins de la folie. Jusque dans sa solitude finale. « Arrêtez de regarder, s’il vous plaît (…) C’est fini (…) »

Il paraît difficile de sortir indemne de pareille représentation. Le public reste un instant interdit, la comédienne et le musicien saluent, à bout de souffle. Le cercle polaire a été franchi métaphoriquement et c’est sous sa neige qu’une éruption a eu lieu. Celle d’une femme en quête de soi.

Crédits photo : © Michel Cavalca

Cet article a été écrit par Thierry Jallet Mise en scène : Baptiste Guiton

Jeu : Thiphaine Rabaud Fournier

Piano : Sébastien Quencez

Costumes : Aude Desigaux

Lumières : Vincent Boute

Musique : Béla Bartók – Extraits des œuvres Sonatina ; Romanian Folk Dances ; For Children Sz. 42 Book 1 ; Ten Easy Pieces

Stagiaire assistante à la mise en scène : Sabrina Benavent

Production et diffusion : Magali Clément

Production L’Exalté, direction Baptiste Guiton

Coproduction Théâtre National Populaire Le texte de la pièce est publié aux Solitaires Intempestifs

Théâtre National Populaire (TNP), Place du Docteur Lazare Goujon, Villeurbanne, France

FICHE DU LIEU

Théâtre National Populaire TNP - Villeurbanne, Salle Jean-Vilar, le 7 avril 2018

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 10, 2018 5:18 PM

|

10 AVR. 2018 PAR JEAN-PIERRE THIBAUDAT BLOG : BALAGAN, LE BLOG DE JEAN-PIERRE THIBAUDAT

Le Conservatoire national supérieur d’art dramatique va déménager pour rejoindre la future Cité du théâtre porte de Clichy, un beau projet. Que vont devenir ses locaux ? Le théâtre, classé monument historique, est incessible. Mais le reste, dont le fleuron qu’est la salle Louis Jouvet, est à vendre ! N’y a-t-il pas mieux à faire ?

Superbe affaire : à vendre, centre de Paris, proximité des grand boulevards, à deux pas du théâtre historique du Conservatoire national supérieur d’art dramatique, un joyau dont les boiseries proviennent de l’ancienne bibliothèque de l’établissement, tenant lieu de salle de répétitions et de représentations et qui a reçu le nom prestigieux de Louis Jouvet qui fut un grand professeur du Conservatoire. Une rareté. Prix à débattre. Possibilité d’aménagement en bureaux, show room, open space, etc. S’adresser à l’agence immobilière rue de Valois sise au sein du ministère de la Culture.

Ce n’est pas une blague, c’est un fait.

Dans quelques années, le « cons’ », comme l’appellent ses anciens élèves, rejoindra la Cité du théâtre porte de Clichy, un bel ensemble partagé avec la Comédie-Française et l’Odéon-Théâtre de l’Europe, les trois établissements réunissant leurs bibliothèques en une et chacun recevant un espace appréciable. Un projet réfléchi, cohérent et opportun.

Dès lors se pose la question : que faire de l’ensemble des locaux du Conservatoire ? Le théâtre historique (construit en 1811), une merveille réputée aussi pour son acoustique, est classé monument historique, il n’est donc pas cessible. L’idée est de le laisser au Conservatoire, ce qui n’est peut-être pas la meilleure idée, du moins pas la plus pratique. Mais le reste n’est pas classé ! Le hall, l’emplacement de la bibliothèque, les bureaux et surtout, au premier étage, cette merveille qu’est la salle Louis Jouvet (non parce qu’elle est chargée d’histoires et de souvenirs, mais tout simplement parce que c’est une salle merveilleuse). Que faire de cet ensemble ?

Le ministère de la Culture qui ne semble pas voir plus loin que le bout de son nez (on l’a vu avec l’affaire Tarmac/Théâtre ouvert) et manque singulièrement d’imagination, s’est dit : vendons, cela réduira d’autant les recherches de financement de la Cité du théâtre. Une logique strictement comptable.

N’y a-t-il rien d’autre à faire que de brader au plus offrant cet ensemble dont la salle Louis Jouvet est le fleuron ?

N’y aurait-il pas là une opportunité historique de réaliser cette Maison du théâtre ou Maison des jeunes compagnies, vieux rêve devenu chimère ? Non une entité admistrativo-technico-servicielle (on a déjà Artcena pour ça) ou post-écoles (on a le Jeune théâtre national pour ça) mais un lieu de travail, de répétitions, de stages pratiques, de présentations et de représentations pour les jeunes compagnies d’Ile-de-France (un tiers des compagnies du pays) et de toute la France. Paris manque cruellement de lieux de répétitions et de création pour les jeunes compagnies. Un ensemble regroupant le théâtre historique, la salle Jouvet et le reste pourrait y pourvoir. Quelque chose qui serait à Paris ce que le Centre Meyerhold est à Moscou, par exemple. Et comme on raffole en haut lieu des mots comme émergence et diversité, on pourrait appeler cela la Maison des émergences et de la diversité ? Ou mieux encore : la Maison Louis Jouvet.

Pour l’heure, ce n’est pas à l’ordre du jour ; cela n’a semble-t-il même pas été envisagé par la rue de Valois. Non, c’est à vendre.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 9, 2018 6:58 PM

|

Par Anaïs Heluin dans Sceneweb - 26 mars 2018

Avec B.Traven, dernier volet de sa Trilogie fantôme, Frédéric Sonntag part sur les traces du mystérieux auteur du Trésor de la Sierra Madre. Une enquête foisonnante à travers l’Histoire, entre réalité et fiction.

Pour vivre libres, les personnages de Frédéric Sonntag vivent cachés. Dans Georges Kaplan (2013), le nom du personnage fantôme de La Mort aux trousses d’Alfred Hitchcock sert de pseudonyme à une groupe d’activistes clandestins. Écrivain, le héros de Benjamin Walter (2015) disparaît un jour sans laisser de traces et entame une vie nomade. Pour avoir réellement existé, le protagoniste éponyme de B.Traven n’en est pas moins sans frontières. De sa naissance en Allemagne en 1882 à sa mort au Mexique en 1969, cet écrivain assez méconnu dans les pays francophones, bien qu’auteur du Trésor de la Sierra Madre adapté par John Huston en 1948 et d’une trentaine de livres publiés sous divers pseudonymes, s’est en effet dissimulé derrière de nombreuses fausses identités. Un passionnant cas d’étude pour le fondateur de la compagnie AsaNIsiMAsa, qui aime à explorer les marges de l’histoire de l’art. À interroger ce qu’elles disent de l’époque. De l’état de ses utopies.

Pour aborder son écrivain fantôme, Frédéric Sonntag recourt à l’enquête. Comme dans Benjamin Walter, la recherche de l’écrivain sert de fil narratif principal à un récit fragmentaire qui mêle réalité et fiction dans une tentative de réappropriation de l’Histoire. En 1977, la jeune journaliste Glenda se rend au Mexique avec un certain Lester afin de chercher « qui est l’individu qui se cache derrière ce pseudonyme dont même le prénom reste un mystère ». Comme les nombreux passionnés qui se sont lancés dans l’aventure, le duo se perd dans les multiples fictions imaginées par l’auteur. Mis en difficulté par la complexité de B.Traven, ils abandonnent progressivement le storrytelling classique au profit d’un autre type de narration. Plus libre. Porté par un idéal poétique et humaniste hérité du libertaire B.Traven.

Ennemi du linéaire, Frédéric Sonntag fait cohabiter cette histoire centrale avec quatre autres. Celle du poète-boxeur Arthur Cravan en 1916, d’un scénariste américain forcé de fuir les États-Unis pour échapper au maccarthysme, d’un jeune Français qui s’installe dans un squat en 1994 avant d’aller rejoindre les guérilleros du sous-commandant Marcos au Mexique. Celle, enfin, d’un réalisateur travaillant sur l’histoire d’un squat d’artistes à Paris. D’un tableau à l’autre, les dix excellents comédiens de la pièce naviguent donc entre les époques et les continents. Leur maîtrise est vertigineuse. Sans doute un peu trop. Grâce à une ingénieuse mise en scène, ils évoluent dans le labyrinthe de Frédéric Sonntag au pas de course. Et ce pendant 2h30.

Pas de temps pour la méditation, dans B.Traven. Assez peu pour la pensée. Si la question de la liberté de l’individu – de l’artiste, en particulier – face aux institutions réunit les différentes histoires qui composent le spectacle, la grande rapidité du tuilage finit par créer une sensation de zapping. Certes extrêmement intelligent, mais peu adapté à la critique de la société de consommation qui traverse l’œuvre de Frédéric Sonntag. Les deux parties les plus contemporaines de la pièce, celles qui traitent du mouvement squat, pâtissent aussi de quelques scènes trop didactiques qui alourdissent l’ensemble. Et ont tendance à affaiblir la réflexion la plus passionnante de la pièce : celle qui concerne la circulation des mythes et des utopies dans l’espace et de temps.

Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr

B. Traven

Texte et mise en scène Frédéric Sonntag

Avec Simon Bellouard, Julien Breda, Romain Darrieu, Amandine Dewasmes, Florent Guyot, Sabine Moindrot, Malou Rivoallan, Fleur Sulmont, Paul Levis, Gonzague Octaville

Création et régie vidéo Thomas Rathier

Création musicale Paul Levis

Création et régie lumière Manuel Desfeux

Scénographie Marc Lainé

Costumes Hanna Sjödin

Régie générale et son Bertrand Faure

Régie plateau Romuald Deprez

Assistanat à la mise en scène Leslie Menahem

Administration, production, diffusion Emilie Henin (Bureau Formart)

Assistanat de production Valentina Viel (Bureau Formart)

Production Cie AsaNIsiMAsa (2018)

Coproduction et résidence La SN61 – Scène nationale Alençon / Flers / Mortagne-au-Perche, Le grand R Scène nationale La Roche-sur-Yon, Le Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN, l’Apostrophe – Scène nationale Cergy-Pontoise & Val d’Oise

Soutien en résidence La Ferme du Buisson – Scène nationale de Marne-la-Vallée, Théâtre Ouvert – centre national des dramaturgies contemporaines, avec le soutien du POC – Salle de spectacles

Action financée par la Région Ile-de-France. Avec le soutien de la SPEDIDAM, la participation artistique du Jeune théâtre national, le soutien du FIJAD, Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le soutien du Fonds d’insertion de L’éstba financé par la Région Nouvelle-Aquitaine

La compagnie AsaNIsiMAsa est associée au Grand R – Scène nationale La Roche-sur-Yon, au Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN, à l’Apostrophe – Scène nationale Cergy-Pontoise & Val d’Oise et fait partie du collectif d’artistes «Les Intrépides» de la SN61 – Scène nationale Alençon / Flers / Mortagne-au-Perche. Elle est conventionnée par la DRAC Île-de-France.

Durée: 2h30

du 12 au 13 mars 2018 › Scène nationale 61 Alençon / Flers / Mortagne-au-Perche (Alençon)

du 20 mars au 14 avril 2018 › Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN (Montreuil)

du 19 au 20 avril 2018 › le Grand R – Scène nationale de la Roche-sur-Yon (La Roche-sur-Yon) Crédit photo : © gaelic.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 9, 2018 5:57 PM

|

Par Laurent Carpentier dans le Monde -- 09.04.2018

L’hommage à Mai 68, au Théâtre de Nanterre, a été inauguré par un « dancewalk » du chorégraphe « Foofwa ».

Cinquante ans après, la chienlit danse. Samedi 7 avril, les badauds qui se pressaient au soleil le long d’un axe ralliant le très actif Centre culturel suisse dans le Marais, à Paris, et le Théâtre Nanterre-Amandiers, à Nanterre (Hauts-de-Seine), pouvaient assister à une étonnante déambulade : emmenée par le danseur et chorégraphe suisse « Foofwa », une petite troupe armée d’un mégaphone « dancewalkait » (de dancewalk, marche dansée), sautant d’un trottoir à l’autre, prenant des pauses, virevoltant, se jetant par terre, poussant de petits cris ou des slogans pour reliant 13 kilomètres et, cinq heures plus loin, le théâtre où, jusqu’au 27 mai, on célèbre Mai 68.

« Nous sommes implantés sur un territoire dont l’ADN remonte sans cesse », s’amuse son directeur, Philippe Quesne, dont les parents se sont aimés sur les barricades et qui, dans cet esprit, chaque printemps, cherche à ouvrir aux quatre vents les portes de son Centre dramatique national. « Comme l’Odéon en 1968, dit-il, le théâtre de Nanterre sera cette année occupé par des artistes et des chercheurs. » Et une kyrielle de dynamiteurs. A commencer par le plus littéral d’entre eux, Roman Signer, 80 ans cette année, qui, depuis toujours, manie l’explosif pour faire œuvre. On y croisera Bruno Latour pour des Ateliers de politique terrienne et Angela Davis en guest-star. On ira se perdre dans le village Hoodoo des frères Chapuisat, constructeurs de ténébreuses et immenses cabanes matricielles. Pascale Murtin (Grand Magasin) animera un concert dispersé dans la nature, la Serbe Sanja Mitrovic créera My Revolution is Better Than Yours, Gwenaël Morin rendra hommage au Living Theater…

Le week-end du 12 mai, il faudra même rallier ce creuset situationniste avec son duvet pour assister au marathon de vingt-six heures du plasticien Massimo Furlan (concept-café philo que l’on avait découvert en 2012, au Théâtre de la Cité internationale) avec, cette fois-ci dans les rôles des « héros de la pensée », la jeune garde intellectuelle post-68. On y retrouvera notamment les historiens Philippe Artières et Ludivine Bantigny, l’anthropologue Yoann Moreau, la philosophe Camille Louis…

« La recomposition de la politique dans la décomposition des politiques », c’était la thèse de Camille Louis ; et la dramaturgie, sa méthode de recherche. Avec le collectif Kom. post créé il y a dix ans, la jeune femme travaille à « imaginer les relations entre scène artistique et scène politique ». Pour l’occasion, Kom. post est allé à la rencontre de Nanterre – « ses habitants, ses fantômes », dont ils retracent ici « la fabrique du commun ». S’y croise l’esprit hackeur d’Electrolab et celui d’entraide de l’association Les mamans des Pablo (dans les tours de la cité Picasso) ou le grand rêve avorté d’André Malraux de construire ici un immense centre regroupant tous les arts, sur les plans duquel Le Corbusier travailla jusqu’à sa mort. Pompidou, qui ne s’imaginait pas en banlieue, arrêta les frais et rendit à Beaubourg les lauriers de l’hypercentre.

« Traverser les classes sociales »

« Traverser Paris en marchant jusqu’à Nanterre, c’est traverser les classes sociales », fait remarquer Philippe Quesne. Devant l’église Saint-Eustache, se vautrant au fond d’une benne à ordures qui traînait là, « Foofwa » siffle du André Breton dans le mégaphone : « Ce qu’il y a d’admirable dans le fantastique, c’est qu’il n’y a plus de fantastique : il n’y a que le réel. » « Pfff… Folie douce », s’agace un homme qui passe. D’autres rient, d’autres s’étonnent.

« LA BEAUTÉ SERA CONVULSIVE OU ELLE NE SERA PAS », CRACHE LE MÉGAPHONE

Frédéric Gafner, alias « Foofwa d’Imobilité », a passé sept ans chez Merce Cunningham, à New York, avant de créer sa compagnie. Depuis on a vu son Dancewalk à Sarajevo comme à Soweto, sur la place Rouge, à Moscou, comme à La Chaux-de-Fonds, sautant d’un canton suisse à l’autre… « La beauté sera convulsive ou elle ne sera pas », crache le mégaphone. Des slogans comme des mantras. Pour s’en pénétrer, expliquait-il la veille : « On veut toujours changer le monde par nos actions, mais notre champ est limité. Humblement, il faut d’abord se changer soi-même, ensuite voir ce que cela change entre nous, et, éventuellement, si cela diffuse vers le public. Dancewalk est un espace de liberté proprement anarchique. Il n’y a pas de mot d’ordre, chacun est libre de revendiquer sa performance. L’intéressant n’étant pas de dupliquer Mai 68 – un écueil – mais de s’en inspirer en passant par le corps. »

C’est avec Camille Louis que « Foofwa » a construit les slogans et rebaptisé le nom des rues sur le parcours. La rue des Francs-Bourgeois est devenue celle des « honnêtes prolétaires », la porte Maillot, celle des « Sans-maillots »… L’une des « manifestantes » confie qu’elle s’est trompée en envoyant le tracé du trajet à la préfecture : elle a mis celui qui portait les noms modifiés. Rires.

Dans la rue, « Foofwa » ramasse un caillou, le pose sur sa tête, shoote dedans, déclame la déclaration des états généraux de la danse au Petit Odéon, en 1968, montre son cul. Il a des mollets de marathonien, une bouche de clown, un corps d’acrobate, une énergie électrique. Le responsable de la sécurité des Tuileries ne sait plus à quel saint se vouer pour juguler sans heurts cette pagaille spontanée ; mais déjà « Foofwa », tel Moïse, traverse l’eau du grand bassin, suivi de ses ouailles. Appliquant à la lettre le mot qui peut-être mieux que tout définissait 1968 : le mouvement.

Festival Mondes Possibles : « Occupons ! », Théâtre Nanterre-Amandiers, à Nanterre (Hauts-de-Seine), jusqu’au 27 mai. www.nanterre-amandiers.com

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 7, 2018 3:44 AM

|

Par Mireille Davidovici dans Théâtre du blog :

Le Méridien, d’après Le Méridien de Paul Celan, traduction de Jean Launay, adaptation de Nicolas Bouchaud, mise en scène d’Eric Didry

Après La Loi du marcheur, d’après les entretiens avec Serge Daney, puis Un Métier idéal, d’après John Berger et le photographe Jean Mohr, Nicolas Bouchaud a adapté pour la scène le magnifique discours prononcé en 1960 par Paul Celan (1920-1970), quand lui a été remis le prix Georg Büchner, en Allemagne.

Le poète juif -né Paul Antschel en 1930 à Cernaüti, en Roumanie à l’époque et aujourd’hui en Ukraine- a choisi d’écrire en allemand, la langue de ses parents… et de ses bourreaux. Son père et sa mère ont disparu dans les camps nazis, et lui, interné, a côtoyé la mort en Roumanie, son pays. Installé après la guerre à Vienne, il viendra à Paris en 1948, et exercera la fonction de lecteur d’allemand et de traducteur à Normal’ Sup. Paul Celan se jettera dans la Seine en 1970, laissant une œuvre d’une sombre et lumineuse beauté et d’une inquiétante étrangeté. On redécouvre avec émotion dans ce spectacle, le célèbre et bouleversant Todesfüge (Fugue de Mort) et Strette, entre autres poèmes.

Nicolas Bouchaud saisit le Méridien à bras le corps et met bien en valeur l’oralité de ce discours : «Que fais-je là devant vous?» s’interroge-t-il en même temps que Paul Celan. S’appuyant sur l’œuvre de Georg Büchner pour réfléchir à sa propre pratique de la poésie, il lui oppose la notion d’art, «avec un accent circonflexe». Le dramaturge allemand s’en prend en effet à l’art officiel: «Tout ceci n’est qu’artifice et mécanique, carton-pâte et horlogerie », dit Valério dans Léonce et Léna. Paul Celan cite aussi la nouvelle restée inachevée, Lenz (1834). Jakob Lenz, le personnage central, arrive le 20 janvier 1778 chez le pasteur Oberlin à la tombée de la nuit, après une traversée à pied de la montagne. « Simplement, il lui était parfois désagréable de ne pouvoir marcher sur la tête», écrit Georg Büchner, à propos de ce cheminement dans les Vosges, et Paul Celan surenchérit : « Celui qui marche sur la tête, a le ciel en abîme sous lui ! ». Et conçoit ainsi la poésie : « une renverse du souffle ( …) Le poème vient par les chemins du souffle »

Une image de montagnes sous un ciel tourmenté, occupe le fond du plateau et, au sol, Nicolas Bouchaud dessine à la craie blanche sur le sol noir, les espaces des œuvres de Georg Büchner : un échafaud pour La Mort de Danton, la table du pasteur Oberlin pour Lenz… Et après qu’une pluie de poussière de craie aura recouvert l’espace, il y inscrit des dates, cette fois en noir sur le sol blanc. S’établit ainsi une topographie et une chronologie visuelles renvoyant à l’architecture complexe de ce discours où le poète opère une mise en abyme des œuvres de Georg Büchner et d’autres écrivains comme Blaise Pascal, Gustav Landauer… Il mène aussi une réflexion sur le temps et la mémoire : «Tout poème, dit-il, garde inscrit en lui son « 20 janvier ».» : allusion au voyage de Lenz mais aussi au 20 janvier 1942 , tenue de la conférence de Wannsee, où sera décidée par Hitler et ses sbires la «solution finale» !

Ces dates, mémorial de la violence qui active la plume de Paul Celan, s’affichent sur le plateau. Pour l’écrivain, le méridien, ligne fictive qui relie d’un pôle à l’autre, des lieux du globe, met aussi en relation tous les événements traumatiques inscrits dans sa chair et plus largement la longue suite meurtrière qui traverse l’Histoire, et dont il se fait le témoin. Réponse scénographique au temps et à l’espace cadastrés: une grande carte d’Europe vient remplacer le paysage montagnard… Mais il constate dans les dernières lignes de son discours: « Ces lieux n’existent plus sur la carte ».

Nicolas Bouchaud intègre ici un ultime poème: Toi aussi parle. Sans pathos, et avec sobriété, il nous fait entendre ce fameux «tournant du souffle», source d’écriture pour Paul Celan: «Regarde alentour, /vois comment ce qui t’entoure, devient vivant/Par la mort ! Vivant !/ Celui dit vrai, qui parle d’ombre. / Mais voici que s’étiole l’endroit où tu es …»

Après nous avoir tenu en haleine pendant une heure dix, le comédien va serrer la main des spectateurs, pour partager physiquement cette belle leçon de poésie et de théâtre : «Je ne vois pas de différence, concluait Paul Celan dans Le Méridien, entre la poésie et une poignée de main. » Car, tout comme ce spectacle, «le poème veut aller vers un autre» en «laissant parler son temps ».

Un grand merci à Nicolas Bouchaud et Eric Didry.

Mireille Davidovici

Théâtre du Rond-Point, 2 bis Avenue Franklin D. Roosevelt, Paris VIIIème. T. : 01 44 95 98 21 Jusqu’au 14 avril.

Le Méridien est publié aux éditions du Seuil. Photo : Nicolas Bouchaud ©Jean-Louis Fernandez

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 6, 2018 7:38 PM

|

Par Sandrine Blanchard dans Le Monde - 06.04.2018

L’ancien enseignant passé à la scène s’inspire de son expérience de l’ultra-trail pour « La Tragédie du dossard 512 ».

A la veille du Marathon de Paris, samedi 7 avril, Yohann Métay courra sur la piste du Cirque d’hiver pour raconter son épopée de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Il y a un an, ce comédien au parcours atypique triomphait sur la scène du théâtre parisien Tristan-Bernard avec sa Tragédie du dossard 512. Dans le public, des coureurs bien sûr mais aussi beaucoup de non-sportifs venus découvrir ce seul-en-scène drôle, haletant et imaginatif sur un sujet inattendu. « Le spectacle fonctionne mieux avec ceux qui ne courent pas, car les marathoniens sont renvoyés à leur propre expérience », constate ce comédien dont la vie se partage entre le sport et la comédie.

C’est en 2008 que son itinéraire bascule. Professeur d’éducation physique et sportive depuis neuf ans, il écrit des sketchs à ses heures perdues et suit des cours d’improvisation. Cette année-là, au festival d’humour de Puy-Saint-Vincent, l’inconnu Yohann Métay présente son premier spectacle JH cherche JF. Pierre Palmade est dans la salle. « C’est bien ce que tu fais, c’est nouveau. Tu as quel âge ? », lui demande l’humoriste. « Trente-deux ans », répond l’intéressé. « C’est maintenant, il ne faut pas traîner », insiste Pierre Palmade. Déjà, l’année précédente, lors d’un stage à l’Association des rencontres internationales artistiques en Corse, d’autres professionnels lui avaient soufflé : « Tu es fait pour ça. » Autant d’encouragements qui viennent contredire son manque de confiance en lui.

SON PREMIER ULTRA-TRAIL, C’ÉTAIT EN 2006 : 170 KILOMÈTRES DE COURSE À PIED, 10 000 MÈTRES DE DÉNIVELÉ CUMULÉS, DEUX JOURS ET DEUX NUITS SANS DORMIR

Finalement, au bord de l’ennui et en manque de reconnaissance dans son métier d’enseignant d’EPS, Yohann Métay envoie pendant l’été sa lettre de démission de l’éducation nationale. Un acte libérateur. « Le matin de la pré-rentrée, j’étais comme un ado, la vie commençait ! » Il intègre la ligue d’improvisation de Marcq-en-Barœul, suit une formation au Centre national des arts du cirque, fait du spectacle de rue. Dans cette période où ce fan des Deschiens et d’Albert Dupontel se sent « en pleine quête d’identité », il se met en tête de raconter sur scène « une épopée humaine ». « Tu nous parles tout le temps de ta course du Mont-Blanc, pars de là », lui recommande une amie comédienne, Viviane Marcenaro.

Son premier ultra-trail, c’était en 2006. Un collègue professeur l’avait convaincu de participer à cette aventure qui, sur le papier, paraît insensée : 170 kilomètres de course à pied, 10 000 mètres de dénivelé cumulés, deux jours et deux nuits sans dormir, le tout à réaliser en moins de 46 heures sous peine d’être disqualifié. Chaque année, cette folle épreuve attire quelque 2 500 ultra-marathoniens en quête de sens et de sensation. « Ce défi m’excitait et puis j’aime l’effort long et être dans la nature. » Au bout de ce calvaire, il réussit à intégrer la caste des « finishers », le Graal de ces candidats de l’extrême.

« Une tendinite psychologique »

De cette épopée physique, Yohann Métay a tiré un spectacle singulier : l’aventure corporelle et psychique d’un homme ordinaire en manque d’héroïsme, une quête de soi à travers ce besoin qu’ont les hommes et les femmes de se surpasser. A l’hilarité suscitée par ce corps qui parle et cet esprit qui divague, succèdent des scènes burlesques dans lesquelles un plat de nouilles peut rendre presque fou. Le spectateur devient supporteur et s’identifie à cette équation universelle : qu’est-ce que je fais là ? Qu’est-ce que je cherche à être ?

Yohann Métay ne regrette rien : ni d’avoir quitté son boulot de prof, ni d’avoir échoué à son deuxième Ultra-Trail du Mont-Blanc en 2008. « J’étais moins excité, j’ai fait une tendinite psychologique qui a disparu au lendemain de l’effort. Le corps est plus malin que l’esprit. »

Il fait tourner avec succès son spectacle en France et sera, de nouveau cet été, au festival off d’Avignon. Parallèlement, il est en pleine « odyssée de la création ». Il court après un personnage en quête d’absolu qui, voulant tout et trop, se perd.

« La Tragédie du dossard 512 », de et par Yohann Métay. Cirque d’hiver, 110, rue Amelot, Paris 11e, Le 7 avril. Puis en tournée.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 6, 2018 7:45 AM

|

Rouen : La fièvre monte avec Béatrice Dalle

Publié dans Paris Normandie 01/04/2018 On se souvient du succès de « Lucrèce Borgia » en 2014 où David Bobée offrait à Béatrice Dalle sa première fois au théâtre. Depuis ils sont devenus amis. Pas étonnant alors que la reprise de « Warm », spectacle précédemment joué avec une autre comédienne lui ait été proposé. « Warm » présente une forme simple, un décor fait de deux murs de projecteurs de chaque côté du plateau. Au centre, deux acrobates en équilibre. En écho, la voix obsédante d’une femme qui dit un texte érotique. L’intensité lumineuse augmente, la chaleur aussi. Le duo de main à main résiste et lutte pour tenir. Cette performance, écrite pour un porteur et un voltigeur, est interprétée par Edward Aleman et Wilmer Marquez, acrobates colombiens des plus étonnants. Béatrice Dalle accompagne les deux acrobates et fait résonner le poème sonore aux mots crus de Ronan Chéneau. Une déclaration d’amour, un rêve de femme, un fantasme sexuel. Plus la chaleur augmente (l’espace performatif atteint les 45° !) et plus les acrobates se mettent à transpirer, rendant tout porté presque impossible. La chaleur enveloppe aussi la comédienne. C’est elle qui invoque la présence des deux acrobates, elle qui les pousse à tenir, elle qui cherche à assouvir jusqu’au bout son désir de corps. Et pour les spectateurs en salle, la température monte aussi ! Warm Du mardi 3 au samedi 7 avril au théâtre des Deux Rives. Tarifs 9/14 €. Tel 02 35 70 22 82. Légende photo : Béatrice Dalle par Rineke Dijkstra

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 5, 2018 6:38 PM

|

Par Brigitte Salino dans Le Monde - 05.04.2018

Le comédien interprète « La Petite Fille de Monsieur Linh », de Philippe Claudel, à la MC93 de Bobigny.

Un mot, « horizon », écrit en blanc sur un écran noir. Un homme qui s’avance devant l’écran, habillé de noir, tenant un bâton. Il sourit. Sur l’écran, les lettres d’« horizon » s’écartent les unes des autres, puis disparaissent. Reste l’homme, seul avec l’histoire qu’il va nous raconter. La sienne. Celle d’un émigrant, qui un jour, debout sur le pont arrière d’un bateau, a vu s’effacer les dernières lignes d’horizon de son pays natal.

Cet homme, tous ceux qui ont lu La Petite fille de Monsieur Linh, de Philippe Claudel, le connaissent. Les autres le découvrent, différent et inchangé, à la MC93 de Bobigny, où Jérôme Kircher le joue, dans une mise en scène du Flamand Guy Cassiers, passé maître dans l’art d’allier les voix, les images et les sons. Les silences, aussi, entre les mots qu’il fait entendre comme une musique intérieure.

CE QUI COMPTE, C’EST LA PERCEPTION QU’UN HOMME PEUT AVOIR DANS UN ENVIRONNEMENT OÙ TOUT DE SA VIE ANTÉRIEURE EST EFFACÉ

Dans le roman de Philippe Claudel, Monsieur Linh n’est pas seul. Il tient dans ses bras une petite fille, dont il s’occupe comme d’un trésor, et il a un ami, Monsieur Bark, rencontré sur le banc de la ville étrangère où l’exil l’a mené. Monsieur Linh ne comprend pas un mot de ce qu’il lui dit, mais il a senti dès le début que Monsieur Bark ne lui était pas hostile. Au contraire : sa bienveillance est devenue un baume, qui donne un sens au cours des jours.

A Bobigny, Monsieur Linh est seul. Ainsi l’a voulu Guy Cassiers, qui jamais ne fait apparaître Monsieur Bark, sinon comme une image sur l’écran. Et cette image est celle d’un double de Monsieur Linh. De la même façon, jamais on ne verra la petite fille. Ces absences ne trahissent pas Philippe Claudel. Elles font entrer le roman dans une autre dimension, propice à l’écoute du théâtre, et juste, sur le fond.

Car on ne sait pas, quand on referme La Petite Fille de Monsieur Linh, ce que le vieux monsieur assis sur son banc a réellement vécu. Ce qui compte, dans cette histoire, c’est la perception qu’un homme peut avoir dans un environnement où tout de sa vie antérieure est effacé. Sauf le souvenir, bien sûr, avec lequel il faut vivre, et qui accable ou porte, selon les moments.

Cet exil immémorial

La beauté de la mise en scène de Guy Cassiers tient à la subtilité avec laquelle il nous fait entrer dans cet exil immémorial et contemporain. Sur le plateau de la MC93, qui semble vaste comme le monde et la solitude d’un homme, il a donc choisi de mettre un grand écran, et un homme devant. L’homme, c’est le comédien Jérôme Kircher, qui sait jouer avec la grâce de l’instant. L’écran traduit l’espace de ses pensées. D’autres mots que celui d’« horizon » s’y inscrivent. Ils vont et viennent, parfois se coulent les uns dans les autres, parfois dessinent des paysages graphiques, comme celui de la ville étrangère que traverse Monsieur Linh.

Deux de ces mots sont des sésames : « Sang Diû », « matin doux » dans la langue natale du vieil homme. C’est le prénom de la petite fille de Monsieur Linh, dont le fils et la belle-fille sont morts d’un éclat de bombe, dans la rizière où ils travaillaient. L’autre mot est « bonjour » : le seul que Monsieur Linh connaisse de la langue du pays où le bateau de l’exil a accosté. Il a voulu l’apprendre pour répondre aux attentions de Monsieur Bark.

Et à la fin, quand Monsieur Linh, échappé d’un asile où les autorités l’avaient enfermé, aperçoit son ami Monsieur Bark et court vers lui, sans voir la voiture qui va mortellement le heurter, c’est ce mot de « bonjour » que l’on entendra, de la voix de Jérôme Kircher. Une voix qui réconforte, parce qu’elle a un grain doux comme un déchirement qui ne s’avoue pas.

La Petite Fille de Monsieur Linh, de Philippe Claudel, mise en scène de Guy Cassiers. Avec Jérôme Kircher. MC93, 9, boulevard Lénine, Bobigny (93). A 20 h 30 ; samedi 7 à 18 h 30 (dernière). www.mc93.com. Du 10 au 13 avril à Villeneuve-d’Ascq (Nord). www.larose.fr

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 5, 2018 5:53 PM

|

Par Ève Beauvallet dans Libération — 6 avril 2018

Rencontre avec Maïa Sandoz, Blanche Gardin et Paul Moulin, respectivement adaptatrice, comédienne et metteur en scène de la bande dessinée de Fabcaro, muée sur scène en une fiction radiophonique désopilante.

Une déconnante chasse à l’homme interprétée en live et bruitée par huit comédiens complices. Photo Francois Goize

Zaï zaï zaï zaï est un road-movie sur fond d’état d’urgence et de flambée sécuritaire. En gros, l’histoire absurdissime d’un dessinateur poursuivi pour avoir oublié sa carte de fidélité au supermarché, obligé de se rendre aux flics en chantant Mon Fils, Ma Bataille de Balavoine. En bref, une BD truffée de vannes suffisamment nulles pour avoir cartonné dans toute bonne librairie qui se respecte depuis sa parution en 2015 (éditions 6 Pieds sous terre). Si l’on avait pu cartographier les zones du pays où le bouquin de Fabcaro a été le plus vendu, prêté, annoté en deux ans, l’on aurait sans doute observé un pic d’activité autour du XXe arrondissement de Paris, entre Belleville et Jourdain plus exactement ; périmètre où se fédèrent la plupart des comédiens gravitant d’une manière ou d’une autre autour de la compagnie Théâtre de l’Argument, lesquels sont devenus en un temps record les meilleurs VRP du dessinateur, Blanche Gardin en tête. Cette dernière vantait d’ailleurs les mérites de Fabcaro dans l’émission Quotidien de Yann Barthès. Attablée dans un bar-tabac du quartier, elle écoute Maïa Sandoz (entre autres la metteure en scène de ses stand-up) et Paul Moulin décompter en chœur : «Zaï zaï…, on a dû chacun l’acheter plus de quinze fois en deux ans. C’est devenu le cadeau idéal, le truc que tu peux offrir les yeux fermés à Noël. C’est Blanche qui nous l’a fait découvrir - et depuis on s’est tous auto-offert des Fabcaro, en ressortant tout le temps les phrases cultes entre nous.»

Table ronde

Du coup, lorsque le Théâtre de Rungis a demandé à cette bande de copains quadras - hier aux rênes du squat artistique La Générale de Belleville, et aujourd’hui réunie derrière Maïa Sandoz pour candidater à la direction du Théâtre des Quartiers d’Ivry (Val-de-Marne) - d’inventer une petite forme légère, c’est tout naturellement qu’ils ont choisi d’adapter sur scène cette déconnante chasse à l’homme dont Blanche Gardin commente ainsi les signes particuliers : «Zaï zaï…, c’est l’impression d’être devant un autiste Asperger qui lirait le monde hyper littéralement. Il y a cette façon de souligner qu’on fait tous semblant de jouer le jeu mais que le monde moderne est tout à fait absurde, résume-t-elle. A qui il peut faire penser, Fabcaro ? J’en sais rien, moi… Raymond Devos ?» Un temps. «Ah non, non ! Rayez ça, il serait pas content du tout !»

Ce serait d’autant plus dommage que Fabcaro, en pleine explosion médiatique depuis la sortie de son roman-photo bidon cet hiver, Et si l’amour c’était aimer ? (lire son portrait dans Libération du 18 janvier), rencontrera pour la première fois l’équipe de comédiens ce samedi à la Ferme du Buisson (Seine-et-Marne), causera dans le cadre d’une table ronde et recevra sûrement quelques fleurs de ce style, signées Paul Moulin : «L’humour ra vageur bien tapé, en Europe, y a Blanche, hein… Mais à part elle et lui, y en a pas beaucoup.»

Twist brillant.

On parierait néanmoins que Fabcaro se pose actuellement, et comme tout le monde, la grande question : à moins de vouloir impérativement proposer une enfilade de mauvais sketchs dans un décor en carton-pâte, est-ce bien raisonnable de prétendre adapter sur scène une BD qui, avec ses quelques pages, ses dizaines de personnages, ses cases quasi identiques et son trait minimal, ses ellipses constantes et ruptures de ton, paraît en tout point inadaptable - ou pire, typiquement le genre d’œuvre dont n’importe quel fan considérerait comme un scandale suprême de vouloir l’adapter ? La réponse est clairement non. Sauf à trouver un twist brillant, comme ont su le faire Paul Moulin et Maïa Sandoz : non pas mettre en scène la BD de façon naturaliste, mais en faire une fiction radiophonique fabriquée à vue, avec un bruiteur et une perche son, quelques micros et une cinquantaine de personnages incarnés par huit (excellents) comédiens : Aymeric Demarigny, Blanche Gardin, Adèle Haenel, Cyrille Labbé, Aurélie Verillon, Elisa Bourreau, Maxime Coggio et Christophe Danvin. «Pour retranscrire toute la folie de la BD, reprend Paul, à la mise en scène, le faire au son nous a paru plus fantaisiste.»

Quiconque a déjà vu des acteurs en plein exercice de doublage ou de création vocale s’est sûrement fait la remarque : c’est théâtralement magnifique de voir des comédiens quasi statiques devant leurs micros inventer les timbres les plus impromptus, de les voir se tordre le visage pour condenser l’énergie d’un personnage dans sa seule voix. De les voir glisser entre incarnation et désincarnation, entrer et sortir du jeu sans que l’on ait seulement repéré où était la porte. On en a fait des reportages et des documentaires, plus rarement des spectacles. Et c’est bien ce genre de plaisir que nous procure ce Zaï zaï… théâtral, «celui de voir la technique à l’œuvre», précise Maïa Sandoz, celui de «toucher en quelque sorte à ce que dit Diderot dans le Paradoxe du comédien», souligne Blanche Gardin, celle qui présente sûrement ici la palette de jeu la plus extensible, partant de la caissière de supermarché pour finir sur le flic négociateur en passant par l’enfant ou le vieux routier. «Pouvoir jouer 10 000 personnages en quelques minutes, et tout ça sans bouger ou presque, t’as vraiment l’impression d’être à l’HP. Et ce que ça procure chez le spectateur, c’est sûrement la sensation de voir des pantins.» Celle aussi de ressentir une émotion rare et primaire, celle du pur plaisir à jouer ensemble - sans doute la rançon de ce qui lie tous ces acteurs depuis des années et qu’ils brandissent comme une «politique de l’amitié».

Ève Beauvallet

Zaï Zaï Zaï Zaï d’après Fabcaro adapt. Maïa Sandoz, m.s. Paul Moulin. La Ferme du Buisson, Marne-la-Vallée (77). Les 7 et 8 avril. Et en tournée à partir de septembre : l’Equinoxe, Châteauroux (36), Théâtre André-Malraux, Chevilly-Larue (94), Monfort Théâtre, Paris (75015) et Lieu unique, Nantes (44).

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 4, 2018 5:45 PM

|

Par Véronique Hotte ans son blog Hottello

La Petite Fille de Monsieur Linh, texte de Philippe Claudel, mise en scène de Guy Cassiers

Le metteur en scène flamand Guy Cassiers fait usage d’un langage théâtral précis, tissé de textes dramatiques, littéraires et poétiques qu’il réinvente à sa façon, au milieu de caméras, d’images vidéo, de paroles projetées et de musiques live.

Composant un diptyque sur la trivialité de l’exil et de la migration, il crée en 2017 un premier volet, Grensgeval (Borderline) sur un texte de Elfriede Jelinek, puis un volet plus onirique, La Petite Fille de Monsieur Linh d’après le roman de Philippe Claudel.

Ce concepteur si singulier qui lie le rêve à la réalité sociale et économique suit son exploration scénique en compagnie d’un comédien seul en scène, Jérôme Kircher qu’on a vu dans un autre solo récemment, Le Monde d’hier, d’après Stefan Zweig.

Telle la structure romanesque de l’ouvrage, le spectacle construit un monde d’images, saisies et révélées depuis le regard de M. Linh pour et vers le spectateur.

Le public, déstabilisé par cette perspective, s’ouvre à une attention de belle qualité.

Originaire sans doute du Vietnam et témoin de massacres et de tueries d’un passé récent, Monsieur Linh quitte son pays sur un bateau, perdant cette ligne d’horizon qui perdure dans son cœur, ses souvenirs et sa mémoire. Il finit par accoster sur les rivages d’un pays inconnu et nouveau dont il ne repère plus la présence des odeurs.

Le migrant a dû quitter son pays en guerre pour assurer un avenir à sa petite fille. Exilé, isolé, ne maîtrisant ni les codes sociaux ni la langue de ce monde nouveau où il a été projeté, il vit entre un passé qui le hante et un présent qui l’effraie.

Sur le plateau, un écran est installé face au lointain, qui reçoit sur sa page numérique les seules informations dont peut s’accaparer, dans le noir d’une conscience, la compréhension confuse du vieil homme : homme, femme, enfant, docteur, interprète.

Installé dans un lieu précaire d’hébergement pour réfugiés politiques et économiques, il vit dans l’absence au milieu de familles qui ne parlent pas la langue du pays d’accueil mais dont les enfants scolarisés s’approprient peu à peu les mots.

Un écran noir maculé de phrases élémentaires fuyantes – apparition et disparition des mots -qui expliquent une situation sommaire, celle d’un migrant qui a tout perdu – comme exclu du monde en même temps que de sa vie à lui. Les phrases fusent dans le silence, projetant l’isolement et l’enfermement ressentis par Monsieur Linh.

Sur la scène, devant l’écran, Jérôme Kircher joue le narrateur, déclamant le récit et l’histoire de cet homme à la fois singulier et proche, puis peu à peu l’interprète non seulement du personnage principal, une image qui est aussi projetée sur l’écran – digne Monsieur Linh -, mais aussi de Monsieur Bark, croisé et rencontré par hasard.

Ce Monsieur Bark a perdu sa femme, épouse qui tenait un manège de bois pour enfants dans le même parc sur les bancs duquel les deux hommes sont assis aujourd’hui. L’homme loquace dit qu’il a fait jadis la guerre dans le même pays ; jeune et ignorant du monde, il était alors du côté des massacreurs et colonisateurs.

Le spectacle s’arrête sur l’étrangeté des dialogues et des relations entre ces deux êtres qui s’entendent au-delà des mots – une amitié non formulée mais éprouvée -dont Monsieur Linh saisit en toute conscience la dimension humaine chaleureuse :

« Sans qu’il sache le sens des mots de cet homme qui est à côté de lui depuis quelques minutes, il se rend compte qu’il aime entendre sa voix, la profondeur de cette voix, sa force grave. »

Voilà Monsieur Bark assis sur le banc de Monsieur Linh, et l’acteur qui fait usage d’une caméra à cour et d’une autre à jardin projette son image en portrait tel qu’il est.

Un seul Jérôme Kircher pour deux figures différentes et semblables en même temps.

Le comédien incarne un Monsieur Bark plus nonchalant et expansif, dont la voix chaude inspire la sympathie et provoque l’écoute, le rapprochement et l’empathie.

Gestes quotidiens du fumeur, sourires malicieux, regards attentifs et bienveillants.

Une voix plus douce à Monsieur Linh qu’il n’en comprend pas les mots prononcés :

« et qu’ainsi il est sûr qu’ils ne le blesseront pas, qu’ils ne lui diront pas ce qu’il ne veut pas entendre, qu’ils ne poseront pas de questions douloureuses, qu’ils ne viendront pas dans le passé pour l’exhumer avec violence et le jeter à ses pieds comme une dépouille sanglante » (Philippe Claudel)

L’acteur assure la musique sur scène – sons électroniques, cordes extrême-orientales et jeu de répétitions -, homme-orchestre, conteur et citoyen du monde.

Véronique Hotte

MC93 Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis Bobigny, du 3 au 7 avril 2018, du mardi au vendredi à 20h30, le samedi à 18h30. Tél : 01 41 60 72 72. La Rose des Vents Villeneuve d’Ascq, du 10 au 14 avril. Théâtre National de Bruxelles, du 24 au 28 avril. Théâtre de Namur, du 3 au 5 mai.

Crédit photo : Kurt van der Elst

|

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 11, 2018 6:08 PM

|

Jusqu’au 22 avril 2018 se tient la 11ème édition du Festival Rencontre des Jonglages, la SACD et son conseil d’administration célèbrent pour la troisième année consécutive la création contemporaine jonglée, et vont décerner le prix 2018 à Eric Longequel le vendredi 13 avril 2018 à 16h00 à la Maison des Jonglages.

Jongleur et metteur en scène, Eric Longequel apprend dès l’âge de 11 ans à jongler. Quinze ans plus tard, il suit la Formation Alternative et Autogérée aux Arts du Cirque, durant laquelle il rencontre Jean-Daniel Fricker et Johan Swartvagher, deux rencontres déterminantes dans sa vie de jongleur. Il monte en 2007 la compagnie Filophile avec Antonin Hartz. La compagnie sera médaillée d’argent en 2010 au Festival du Cirque de Demain pour son numéro de diabolo Sur le Fil. En 2009, avec Ea Eo il crée m2, création abordant à travers le jonglage la question de la violence ordinaire, puis, en 2015, All the Fun mis en scène par Johan Swartvagher. En 2013, il s’associe à la Compagnie Defracto pour la création de Flaque, dans lequel le jonglage, les ratés et les chutes bénéficient de la même attention chorégraphique. La mise en scène est là aussi portée par Johan Swartvagher.

Eric Longequel envisage le jonglage comme une discipline autonome, avec son vocabulaire propre, sa puissance expressive propre, qui induit une mise en scène spécifique.

C’est cette logique qu’il suit pour les spectacles Dystonie de la compagnie Defracto, et Loop de la compagnie Stoptoi, sur lesquels il intervient comme co-metteur en scène avec les artistes au plateau.

En 2018, il débute la création de How to Welcome the Aliens, en duo avec Jay Gilligan, déjà regard extérieur sur Flaque et All the Fun. Ce spectacle est pensé pour faire découvrir aux extraterrestres l’activité résolument humaine qu’est le jonglage, et ce qu’elle raconte des hommes, des objets, et de la gravité. How to Welcome the Aliens sera présenté en 2019 à l’occasion de la prochaine édition du Festival Rencontre des Jonglages.

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 11, 2018 5:54 PM

|

Publié dans Le Maine Libre : « Sur le concept du visage du fils de Dieu » est une pièce d'une heure mise en scène par Romeo Castellucci. Elle est jouée ce mardi et mercredi soir aux Quinconces, au Mans. Au cours de la pièce, des enfants jettent des jouets en forme de grenades pendant une douzaine de minutes sur le portrait du Christ.

Par arrêté préfectoral du 3 avril, la préfecture n'a pas autorisé le travail de ces enfants. Raison avancée par la préfecture : « La société de production décrivait le rôle des enfants, notamment le fait qu'ils devaient participer à des jets de projectiles avec des bruits proches du bruit réel de l'envoi de grenades. Et puis, il y a un homme nu qui intervient dans le spectacle. Il n'était pas apporté de garantie suffisante sur le fait qu'il n'aurait pas croisé les enfants. » « Je suis contraint d’accepter la décision de la Direction départementale et après un premier moment de consternation et d’incrédulité, j’ai pris la décision, avec ma compagnie, de jouer quand même le spectacle dans une version amputée de la scène en question », indique le metteur en scène dans une lettre aux spectateurs manceaux. Ce mardi soir, une trentaine de manifestants se réclamant de l’Action française, du Rassemblement des étudiants de droite et un prêtre angevin traditionaliste ont dénoncé « une pièce blasphématoire ». Sous la surveillance de trois policiers, ils ont agité des drapeaux tricolores, prié en latin et scandé des slogans tels que « Ni laïque, ni maçonnique, la France est catholique », tandis que quelques spectateurs du théâtre, se réclamant catholiques, défendaient la liberté d’expression.

Tout le détail de cette affaire est à lire dans « Le Maine Libre » de ce mercredi 11 avril. Vidéo : https://youtu.be/NYdo6ElxZJM

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 11, 2018 5:38 PM

|

Par Jean-Pierre Thibaudat pour son blog Balagan :

Entourée des présences amicales de Nicolas Daussy et Thierry Thieû Niang qui cosignent avec elle le spectacle « Voici mon cœur, c’est un bon cœur », Anne Alvaro donne voix et corps aux poésies de femmes amérindiennes d’aujourd’hui nourries d’hier.

La voix d’Anne Alvaro est un oiseau de nuit qui vit perché près d’une cascade où l’eau d’un torrent charrie des mots tumultueux qu’elle saisit d’un coup sec du bec. C’est là sa nourriture première et sa pitance dernière. C’est là son chant. Reconnaissable entre tous bien qu’indéfinissable. Comment fait-elle pour casser les mots au moment où ils s’apprêtent à aller tranquillement à leur terme ? Sa gorge est une forge dont l’enclume tient lieu de diapason. Les voyelles l’aiment et la redoutent ; elles savent, à commencer par le chef de rang « a », qu’elle sait l’art de les précipiter dans l’abîme aux accents graves avant de les tirer par le col pour les balancer illico dans l’aigu. Ça ne chôme pas. Les consonnes ne sont pas en reste, elle en fait des tremplins, parfois des trampolines, elle aime bien les secouer pour leur faire rendre gorge en leur tordant le cou. Randonneuse de poètes et de dramaturges, elle aime les montagnes russes, les faces nord aux pentes extrêmes qu’aiment défier les alpinistes, les tourbillons du vent au sommet des arbres, les cavernes ruisselantes de mystères, les chemins escarpés où l’imprévu est souvent en embuscade. C’est un long fleuve intranquille. La voix d’Anne Alvaro répugne à la ligne droite, elle chérit le zébré.

« Pour luire dans les yeux »

Un jour, l’actrice est tombée sur des poèmes écrits loin de son appartement parisien. Celui-ci par exemple que je me permets de citer entièrement : « Je rêve du dos de la vieille tortue. / Elle sort de l’eau, lente, sa carapace couverte d’eau, de soleil, sombre comme les troncs humides des micocouliers. / Dans l’eau le monde respire. / Dans la vase. / Il y a des poissons dont le sang passe facilement du chaud au froid. / Et la tortue, de petits os d’animaux jaunes en elle se réveillent pour luire dans les yeux. / S’éveillent les sauterelles dont la peau sèche dort paisible sur les arbres. / On pourrait enlever les parties molles, les séparer de la carapace et la porter sur notre dos comme les vieilles femmes qui peuvent voir les années passées dans ses yeux. / Quelque chose respire en elle. / Réveillons-nous, nous sommes des femmes. / Les carapaces sont sur nos dos. / Nous sommes d’ambre, les petits animaux en nous sont de l’or. »

C’est un poème signé Linda Hogan, une Chickasaw. Une femme amérindienne. Anne Alvarro l’a lu dans l’un des deux recueils de poésie amérindienne qu’elle a lus et relus, le premier : Vent sacré, une anthologie de la poésie féminine contemporaine amérindienne, traduit par Béatrice Machet, le second : Anthologie de la poésie amérindienne, présenté et traduit par Manuel Van Thienen. Elle dit avoir eu un « coup de cœur » pour ces poésies et, comme majoritairement elles sont écrites par des femmes, elle a voulu se limiter à ce corpus regroupant des femmes Creek, Cherokee, Apache, Sioux, etc. Des femmes qui, pour la plupart, ont l’âge de l’actrice. Certaines vivent dans les villes, d’autres dans ce qu’il est convenu d’appeler des réserves. Et le miracle se produit : si la traduction française affadit la langue d’origine, la voix d’Anne Alvaro, dans son étrangeté assumée, tend à en restituer le chant, et par là même leur douceur blessée et leur fière âpreté conjuguées. Autre miracle : tout son être, à commencer par son visage, s’indianise sous nos yeux.

« Une langue qui n’est pas la mienne »

Ces poèmes de femmes amérindiennes ne sont pas sans rappeler les dits et écrits d’autres peuples « indiens » qui vivent, parfois à deux pas, de l’autre côté des eaux océanes, aux confins de la Russie : les Tchoutches, les Koriaks, les Nénestes, les Nanaïs, etc. Ils ont connu les mêmes tourments, à commencer par celui de la langue de leur peuple, à tout le moins brocardée par les envahisseurs voire interdite. Ce qu’exprime avec force Joséphine Bacon, une Innu, dans un poème dit-chanté par Anne Alvaro : « J’ai usé ma vie sur l’asphalte / Des mots me viennent / Dans une langue qui n’est pas la mienne / La nuit, l’innu-aimun / M’ouvre à l’espace. »

Deux hommes de cœur accompagnent l’actrice dans ce « coup de cœur », le musicien Nicolas Daussy qui fait musique de tout et le danseur Thierry Thieû Niang qui fait danse de tout. Tous les trois cosignent ce spectacle qui carbure à l’amitié. Il arrive que l’actrice prolonge la musique d’un geste de la main, il arrive aussi que Thierry Thieû Niang quand il ne l’observe pas ou ne danse pas seul, la retrouve pour une alchimie de gestes qui prolongent le poème. Beaux moments trop rares mais, justement, c’est leur rareté qui en fait le prix.

Voici mon cœur, c’est un bon cœur est un spectacle qui ressemble à cette femme suspendue à la fenêtre du 13e étage (extraordinaire poème de Joy Harjo, une Creek), « suspendue par ses propres doigts, sa propre peau, son propre fil d’indécision ».

Vu au Théâtre Gérard Philipe où il était brièvement à l’affiche la semaine dernière, le spectacle sera au Off d’Avignon au théâtre La Parenthèse, à 19h, du 9 au 20 juillet, dans le cadre de « La belle Scène Saint-Denis ».

Scène de "Voici mon coeur c'est un bon coeur" © Pascal Victor, artcom.press

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 10, 2018 5:41 PM

|

Par Armelle Héliot pour son blog Le Grand Théâtre du monde le 8 avril 2018

L'association des élèves, anciens élèves et amis du Conservatoire national supérieur d'art dramatique s'adresse à la Ministre de la Culture, Françoise Nyssen, pour s'inquiéter du sort du bâtiment historique de l'école.

Parce que, en 2022, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, devrait être installé Porte de Clichy, auprès de la Comédie Française et du Théâtre de l'Odéon, déjà présent sur une partie du site des Ateliers Berthier, un projet envisage la vente du bâtiment de la rue du Conservatoire.

N'est-ce pas une étrange décision, d'autant que le théâtre, magnifique et classé Monument Historique, ne peut qu'être conservé ?

Réunis dans une association vigilante, "Rue du Conservatoire", les élèves, anciens élèves et amis s'inquiètent.

Ils adressent à Françoise Nyssen la lettre ci-dessous :

" La Cité du Théâtre doit voir le jour en 2022.

Nous nous réjouissons que le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique puisse y trouver, en compagnonnage avec la Comédie Française et le Théatre de l’Odéon, l’espace et la sécurité que sa vitalité, son ouverture aux grandes Ecoles d’Art Dramatique internationales et son excellence exigent.

Dans les locaux actuels, seul le théâtre du Conservatoire (joyau acoustique conçu en 1811 par Louis-Joseph Delannoy) est heureusement classé comme Monument Historique, il ne peut être détruit et restera dédié au CNSAD.

Mais en contrepartie, le ministère de la Culture a décidé d’abandonner le reste du bâtiment et de le vendre, se séparant ainsi d’un patrimoine architectural et artistique exceptionnel.

Voué depuis plusieurs siècles (1806) à la formation et aux créations des musiciens, compositeurs et acteurs, ce qui fut tout d’abord le Conservatoire de Musique et de Déclamation dispose toujours dans un état quasi intact, de son impressionnant vestibule, de son escalier d’honneur qui permet d’accéder d’un coté au salon d’apparat (ancien bureau du bibliothécaire Hector Berlioz) et de l’autre à l’ancienne bibliothèque renommée Salle Louis Jouvet , sa charpente, ses boiseries et ses poutrelles peintes en font un lieu unique et admirable. . Mais pas seulement…

Les plus prestigieux compositeurs, musiciens, actrices, acteurs, metteurs en scène y ont travaillé, s’y sont accomplis et pratiqué leurs recherches au service de leur art.

C’est dans cet endroit même que fut créée pour Sarah Bernhardt la première chaire de professeure d’art dramatique, que la Symphonie Fantastique fut jouée pour la première fois…Et la liste des actrices et acteurs qui s’y sont révélés et épanouis est trop impressionnante et trop longue pour être ici développée.

Mais pas seulement….

La vocation culturelle est inscrite dans les fondations du bâtiment, reconstruit après la révolution sur ce qui était primitivement l’institution royale regroupant les écoles d’art et les troupes de musiciens et de comédiens, étonnamment nommée Hôtel des Menus Plaisirs.

C’est pour toutes ces raisons et d’autres encore, que nous vous prions, Madame la Ministre, de bien vouloir reconsidérer votre décision, de garder sous votre protection ce témoignage inestimable et de lui conserver sa vocation artistique originelle."

RUE DU CONSERVATOIRE, association des élèves, anciens élèves et amis du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique.

Photo DR La salle, l'une des plus belles de Paris

|

Scooped by

Le spectateur de Belleville

April 10, 2018 12:26 AM

|

Par Denis Sanglard pour le blog "Un fauteuil pour l'orchestre"

© Sophie Colleu

ƒƒƒ article de Denis Sanglard